|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Professor Dr. Friedrich Solger.

Rund 50 Jahrtausende müssen wir uns zurückversetzen, wenn wir von der Zeit reden wollen, in der die letzte Vereisung innerhalb des großen, für unsere Urgeschichte so entscheidenden Eiszeitalters von Norden gegen unsere jetzige Heimat heranrückte. Damals bestand das Odertal bereits, durchströmt von einem Flusse, der schwerlich kleiner als die heutige Oder war. Das Klima haben wir uns dem heutigen ziemlich ähnlich zu denken, Urwälder aus Eichen und anderen auch bei uns wachsenden Hölzern werden den Boden bedeckt haben, aber nicht allzu dicht, so daß sie lichtere, baumarme Strecken zwischen sich ließen. Urochs und Wisent, Wildpferd, Elen und andere Hirsche bevölkerten das Land, dazwischen das wollhaarige Nashorn und als Vertreter des Elefantengeschlechtes das Mammut, im Gegensatz zu seinen heutigen Verwandten ebenfalls mit langem Haarkleid versehen, daneben mancherlei Raubtiere aus dem Bären- und Katzengeschlecht, und endlich der Mensch, von dem wir zwar keine Knochenfunde jener Zeit aus Norddeutschland besitzen, den wir aber aus Mitteldeutschland schon früher sicher nachweisen können, und der die ersten Stufen der Steintechnik bereits hinter sich hatte.

Nun sank die Wärme allmählich. Die einheimische Tierwelt wurde dadurch wohl zunächst noch nicht allzusehr in Mitleidenschaft gezogen, um so mehr die Tiere der weiter nördlich liegenden Gegenden. Dort begannen die Gletscher sich von den Gebirgen immer weiter auszubreiten. Immer größere Gebiete wurden unbewohnbar, ihre tierischen Insassen werden sich, wo es ihnen möglich war, einen Weg nach Süden gesucht haben, und so wird es zu erklären sein, daß wir in den Kiesen der Eisschmelzwässer neben dem Mammut und Nashorn den Moschusochsen finden, der heute auf den hohen Norden beschränkt ist.

Das Eis der nordischen Gletscher rückte gen Süden. Es erfüllte das Becken der Ostsee und stieg an dessen Rändern höher und höher. So mußte es den ostdeutschen Strömen den Weg ins Meer versperren, die Weichsel mußte schließlich über Nakel ins Netzetal überströmen, als die Gletscher das untere Weichseltal verriegelt hatten und nun durch ihre Schmelzwässer die Fluten der Weichsel-Netze noch vermehrten. Der so entstandene Urstrom folgte zunächst dem Laufe der Netze in die Warthe und in die untere Oder. Aber nun wurde auch deren Mündung vom Eise versperrt. Nur das Tal der jetzigen Randow zwischen Schwedt und Löcknitz bot noch einen Ausweg, und aus dieser Zeit stammen sehr wahrscheinlich die Kiesablagerungen am Bahnhof Oderberg-Bralitz. Sie haben manche Säugetierknochen geliefert, die Zeugnis dafür abzulegen scheinen, daß die Elefanten und Wiederkäuer, die zwischen Eis und Strom im jetzigen hinterpommersch-neumärkischen Lande abgeschnitten waren, über den Schmelzwasserstrom einen Weg der Rettung suchten und dabei zugrunde gingen. Denn immer enger wurde die Fläche, die das Eis frei ließ. Auch das Randowtal schloß sich, und das Eis drängte den Urstrom bei Nieder-Finow ins Havelgebiet hinüber. Dadurch entstand zuerst ein großer Stausee im unteren Odertal, in dem die Bändertone von Neuenhagen abgelagert wurden. Aber das vorschreitende Eis engte diesen See immer mehr ein, und damit wurde auch die Strömung in ihm immer stärker. So wird es zu erklären sein, daß südlich von dem Niedersinower Abstieg des Hohenzollernkanals Kiesablagerungen eines Stromes liegen, der dort von Südosten nach Nordwesten geflossen ist, offenbar vorbei an dem Eisrande, der das Bett jenes Stromes im Nordosten begrenzt haben muß.

Der Oderstrom zur Zeit der Bildung der Bralitzer Kieslager (Zwischeneiszeit).

Das weitere Vorrücken des Eises schloß auch diesen Wasserweg. Der Urstrom wird nun zuerst durch das Rote Luch bei Buckow, und als auch bis hierher das Eis drang, durch die Pforte von Müllrose seine überschüssigen Wassermassen nach Westen ins Spreegebiet gesandt haben. Dann deckten sich auch über jene Gegenden die Eismassen, das Schmelzwasser und die Gewässer der Oder und Weichsel mußten sich weiter südlich neue Wege suchen. Nun lag das ganze Oderbruch unter dem Eise begraben, das zuerst in den Tälern vorgedrungen war, allmählich aber auch alle Höhen überdeckt hatte bis in die Gegend südwestlich von Brandenburg und bis an den Rand des Fläming.

Aber auch das Eis strömt wie das Wasser lieber bergab als bergauf. Hatte es, von unten in die einzelnen Stromtäler eindringend, diesen aufwärts folgen müssen und war es dabei nach Süden geflossen, so machte sich nun, als das ganze Land unter dem Eise lag, der Umstand geltend, daß im Süden die größeren Höhen waren, im Westen das Tiefland der unteren Elbe. So lenkte der Strom des Eises allmählich dieser tiefsten Stelle zu, es entstand eine Strömung nach Westen an Stelle der ursprünglich nach Süden gerichteten.

Das Überwiegen der aus Ost kommenden Strömung über die anfängliche nördliche läßt die Vorgänge verständlich erscheinen, die sich beim Abtauen des Eises abgespielt haben. Wir müssen uns denken, daß innerhalb der allgemeinen Eisdecke an dieser Stelle die Hauptströmungen einerseits aus der unteren Oder nach der Finow hinüber führten, und andererseits auch aus dem Warthetal in das Finowtal hinüber, die Berge des Landes Lebus und des Hohen (Ober-)Barnim umgehend. Waren diese Ströme fürs erste miteinander verschmolzen, so mußten sie sich trennen, sobald das Abtauen weit genug fortgeschritten war. So mußte eine Gletscherzunge gegen das untere Odertal zurücktauen und eine andere gegen das Warthetal bei Küstrin

Auffallenderweise fehlen aus dieser Antauzeit alle größeren Spuren von Schmelzwasserwirkungen. Es scheint, als ob das Wüstenklima, das im Verlaufe der Vereisung sich immer mehr verstärkt hatte, keine breiten Schmelzwasserströme zur Entwicklung kommen ließ. Über dem Eise wurde die Luft stärker abgekühlt als im unvereisten Vorlande. Kalte Luft aber ist schwerer als warme. So sammelte sich über dem Eise schwere Luft und floß von da aus ins Vorland in der Form von Ostwinden ab. Da diese kalte Luft sich im Vorlande erwärmte, da sie ferner aus einem über dem Eise aus der Höhe herabgesunkenen Luftstrom stammte, der aus jenen Höhen keine nennenswerte Feuchtigkeit mitgebracht haben konnte, so veranlaßten sie eine wüstenartige Trockenheit, die Schmelzwasser verdunsteten mehr, als daß sie in Gestalt großer Ströme abflossen, wie sie es beim Kommen des Eises getan hatten. So blieb auch das eisfrei gewordene Land pflanzenleer, nicht nur wegen der Kälte, sondern wesentlich wegen der Dürre. Die Ostwinde wehten dort den Sand zu Dünen zusammen, wie besonders in der Schorfheide und südlich von Eberswalde.

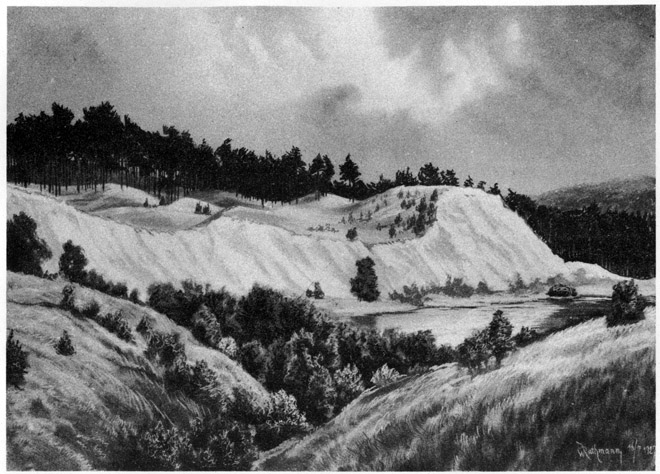

Dünenlandschaft bei Heiligensee (Tegler Forst)

nach einer Schwarz-Weiß-Malerei von Werner Rathmann

Im Oderbruch aber lag noch die Eiszunge eines aus dem Warthetal bei Küstrin hervorquellenden Gletschers, der andererseits eine Zunge auch oderaufwärts gegen Frankfurt entsandte. Spuren dieses Warthegletschers lassen sich im oberen Oderbruch noch erkennen in Gestalt von niedrigen, steinbestreuten Sandrücken, die sich nicht merklich aus der Umgebung abheben, aber an ihrem Boden deutlich unterscheidbar sind. Diese Rücken fasse ich als Endmoränen der Gletscherzunge auf, dadurch entstanden, daß das bald abtauende, bald wieder ein wenig vorrückende Ende der Zunge wie ein Pflug den Boden vor sich her schob, soweit es vordrang. So blieben flache Schuttstreifen als Spuren dieser Eisrandschwankungen zurück. Ein erster, wenig deutlicher Streifen läuft von Wriezen nach Norden links der Alten Oder, biegt bei Alt-Ranft nach Osten herüber und verschwindet in der Gegend von Croustillier; ein zweiter, größerer geht von Gusow über Sietzing und Alt-Lewin nach Thöringswerder. Ihm entspricht am Ostrand des Bruches ein im Boden der Oder liegender Steinriegel bei Groß-Neuendorf. Endlich zieht sich ein dritter Rücken von Reitwein nördlich über Gorgast nach Schaumburg, wo wiederum im Oderbett eine Steinanhäufung ihm entspricht.

Diese Spuren zeigen das schrittweise Zurückweichen des Warthegletschers in das Warthetal, womit das Oderbruch eisfrei wurde. Auch jetzt scheinen die Schmelzwässer wenig Wirkung auf seine weitere Gestaltung ausgeübt zu haben. Viel mehr tat die Oder mit ihren aus den Sudeten kommenden Gewässern. In der pflanzenarmen Wüste, die wir uns für diese Zeit vorstellen müssen, führten die gelegentlichen Regen dem Strome reichliche Sandmengen zu, und wo der Fluß aus dem engeren Tale von Frankfurt in das weite Oderbruch hinaustrat, mußte er diesen Reichtum an Sinkstoffen fallen lassen.

So entstand hier eine flache Sandaufschüttung von Reitwein nach Norden, die die alte Endmoräne von Gorgast verschüttete und sich von Schaumburg nach Nordwesten fächerförmig bis in die Gegend von Güstebiese ausdehnte. Das währte so lange, wie das Wüstenklima unter der Wirkung der Ostwinde anhielt. Mit dem immer weiteren Zurückweichen des Eises hörte auch dessen Einwirkung auf das Windsystem auf, und die heutigen Südwestwinde kamen zur Herrschaft, mit ihnen ein feuchteres Klima, in dem rasch der Boden mit Pflanzen bewuchs. So hörte die Möglichkeit von Dünenbildungen bald auf.

Was geschah nun nach dem Eintritt der Bewachsung des gesamten Geländes? Der Fluß empfing jetzt mehr Wasser als früher, aber weniger Sand, weil die Pflanzen sich den Boden nicht fortreißen ließen. Hatte die Oder vorher mit den niederfallenden Sandmassen sich selbst den Weg verbaut, darum rechts und links ausweichen müssen und so ihren Sandfächer ausgebreitet in ewig wechselndem Laufe, so floß sie jetzt durch die gleiche Strecke nicht mehr gesättigt mit Sinkstoffen, sie nahm deshalb solche aus ihrem eigenen Bette auf und grub dies dadurch tiefer ein. Damit hörte jede weitere Verlegung des Bettes auf. Nur unterhalb Güstebiese, wo der Fluß wahrscheinlich in einen See mündete, schüttete er das Tal noch weiter zu, und hier hat er wohl auch noch in geschichtlicher Zeit sein Bett mehrfach verlegt, während im oberen Oderbruch der Lauf nun am Nordostrande des Bruches fest lag und nur bei den Überschwemmungen Nebenarme sich nach Westen ergossen.

Von außerordentlicher Wirkung waren die dünenzeitlichen Aufschüttungen der Oder auf das Warthetal. Es wurde verdämmt, und hier staute sich ein See auf, der allmählich vermoorte, das Warthebruch im Norden von Sonnenburg. – Damit sind wir freilich über den Rahmen der Eiszeit wie des Oderbruches bereits hinausgelangt. Aber gerade, daß im Warthetal ein See durch die Odersande abgedämmt wurde, zeigt, daß die aus dem Osten kommenden Schmelzwässer dort keine nennenswerte Bedeutung hatten. Sonst hätten sie jenen See zuschütten müssen. Wir sehen nichts davon, sondern finden bei Küstrin wie bei Landsberg nur die Aufschüttungen der von Süden zufließenden Oder und Warthe, ein Zeichen, daß diese Flüsse wirksamer waren als die Schmelzwässer des Eises, eine Folge des Wüstenklimas an dem zurückweichenden Eisrande.

Oberbarnimer Kreiskalender 1828

Von Walter Christiani.

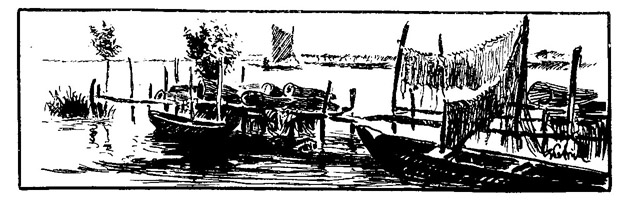

Mitunter gab es der Fische, besonders der Hechte, eine solche erstaunliche Menge, daß man sie ohne große Mühe mit Käschern und kleinen Handnetzen fangen konnte. Die Fische wurden bis nach Polen und Hamburg hin versandt. In den benachbarten Städten waren Fischmärkte, auf welchen täglich Fische im Überflusse zum Verkauf ausgeboten wurden.

Zu Wriezen allein wurden in den Jahren

1705 ... 974 Tonnen

1706 ... 911 Tonnen

1707 ... 549 Tonnen

eingesalzener Hechte verkauft, ohne die Fische zu rechnen, welche wöchentlich ein- oder zweimal die dortigen Fuhrleute in mit Wasser gefüllten Tonnen nach Berlin führten und die von den Bewohnern jener Gegend verzehrt wurden. Unter diesen Umständen war der Fischmarkt in Wriezen lange Zeit einer der wichtigsten in der Mark, um so mehr, als ein großer Teil der Bruchdörfer nur auf dem Markte zu Wriezen seine Fische verkaufen durfte. Bedenkt man nun, daß die vielen Fasttage der katholischen Kirche den Gebrauch der Fische, die an solchen Tagen genossen werden durften, außerordentlich steigerten, so wird es nicht Verwunderung erregen, wenn wir hören, daß an Wochenmärkten Hunderte von Kähnen aus den Bruchdörfern ankamen, die ihren Reichtum zum Verkauf ausstellten.

Aus diesen Gründen erhielt der Fischkessel eine so große Bedeutung, daß er gesetzlich als das wichtigste Stück der Ausstattung betrachtet wurde. Im Todesfalle der Frau und bei Erbteilungen verblieb er dem überlebenden Gatten. – In Wriezen und Freienwalde gab es eine eigene Zunft von Hechtreißern, die sich besonderer Privilegien zu erfreuen hatte.

Die Hechte fanden in diesen Gewässern an der Masse kleinerer Fische eine so vortreffliche Nahrung, daß sie bald die Größe von zwei Ellen und darüber erreichten. Sie standen häufig so niedrig im Preise, daß man sie eingesalzen die ganze Tonne mit nur zwei Talern bezahlte. In den Jahren, die weniger ergiebig an Fischen waren, ward die Tonne eingesalzener Hechte mit 10–14 Talern bezahlt. Je nach den Umständen zahlte man für die Tonne eingesalzener Hechte fünf märkische Gulden, bisweilen 6–7–8 Gulden, um Petri Paul 4–5 Taler, zuweilen 6–7 Taler.

Aus der Gegend von Wriezen, Freienwalde, Oderberg wurden die Fische täglich in großen Fudern abgeholt: Barsen, Schleien, Blei, Alant, Rapen, Gesen, Zärten, Welse und viele andere Arten mehr, welche hier das ganze Jahr über gefangen wurden. Im Sommer waren die Fische am besten und fettesten. Die Tonne Fische rechnete man zu drei Zentner.

Colerus erzählt, daß im Jahre 1595 zu Quilitz (jetzt Neuhardenberg) an einem Tage über 500 Tonnen Fische gefangen worden wären. Von diesen habe man nur 400 Tonnen behalten, und die übrigen seien in dem Sacke des Netzes zurückgeblieben, mit ihm eingefroren und so umgekommen. Als nun im folgenden Frühjahre das Wasser auftaute, war der ganze Platz voller Gräten und Gerippe von den verschiedensten Fischen bedeckt. – Bei dem Fischzuge waren allerlei Fische gefangen worden, wie Zärten, Pressen, Karpfen, Hechte, Brassen, Plötzen, Gesen, Bleien. Ein Karpfen von ganz beträchtlicher Größe war in dem Fange, »dessen Größe, erzählt Colerus, ich nicht schreiben darf, denn man glaubets nit; er ist um etlich viel Taler verkauft worden«. Aale wurden ebenfalls in großer Menge in der verschiedensten Größe gefangen. Der beste Aalfang war bei Wriezen und Oderberg. Er fand um Johanni, zur Zeit der Gerstenernte statt, oder »im Sommer, wenn es beginnt zu donnern«. Es gab deren oft so viele, daß man sie lebend gleich einen ganzen Sack voll oder eine ganze Reuse oder einen ganzen Kahn voll kaufen konnte. – Sie wurden entweder lebendig in mit Wasser gefüllten Tonnen verfahren oder eingesalzen und in Fässern verpackt, oder auch in der Sonne getrocknet oder geräuchert. Die Eingeweide siedete man in großen Kesseln, schäumte das Fett ab und benutzte es zum Schmieren der Wagen. – Ein Schock großer Aale wurde häufig für einen Taler verkauft; später wurde der Preis jedoch höher.

Auch Neunaugen wurden, namentlich in der Gegend von Wriezen, Freienwalde, in großer Menge gefangen; sie wurden eingebraten und in kleinen Fäßchen verschickt. Man fing von Martini bis Fastnacht hin. – Der Stör, ein Seefisch, wurde oft 7–8 Fuß lang gefangen. Er gehörte zum Regal und mußte dem Gouvernement gegen eine Geldentschädigung, die für den Fisch einen halben bis einen Taler betrug, nach Berlin eingeschickt werden. – Quappen fanden sich in solchem Überflusse und in solcher Größe und Fettigkeit vor, daß man nicht vermochte, sie alle zu verkaufen oder selber zu verzehren. Man zerschnitt sie also, wie dies auch die Bewohner des Spreewaldes zu tun pflegten, in lange, schmale Stücken, trocknete diese scharf und gebrauchte sie statt des Kienes zum Brennen. – Die kleineren Fische, wie Plötzen, Rotaugen usw., achtete man so wenig, daß man die Schweine damit fütterte.

Zärten gab es so viele, daß man sie in Treibgarnen einfing. In Nieder-Finow bei Freienwalde fing man im Jahre 1597 im Winter 100 Tonnen Gesen, Güstern, Hechte, Bleien, Plötzen und Barsche auf einmal. – Als 1736 das Wasser bei Liepe die Wiesen und Äcker überschwemmte und 12 Ellen hoch stand, fischte man dort mit einem Netze, dessen Flügel jeder 60 Klaftern hielt, und fing eine ganz erstaunliche Menge von Fischen, darunter drei, welche 5 Fuß lang und 32 Pfund schwer waren, ebenso einen Karpfen von 9 Pfund und einen Hecht, dessen Länge 3 Fuß 2 Zoll, dessen Gewicht 18 Pfund betrug.

Auch an Krebsen war das Bruch überreich. Sie wurden in vielen hunderttausenden Schocken nach Berlin und außer Landes fortgeführt und waren oft so billig, daß man für 6 Pfennige 2–3 Schock kaufen konnte. Zur Zeit des Colerus bezahlte man 6 Schock schöne große Krebse mit 6 meißenschen Pfennigen, auch 100 Schock mit 1 Düttchen, das ist 2 meißensche Groschen und 1 Dreier.

In Küstrin hatte man von 100 Schock Krebsen 1 Schock als Zoll abzugeben, und da kamen denn in einem Jahre 325 000 Schock Krebse als Zoll ein, wofür also 32 500 000 Schock Krebse verzollt worden waren (1718). Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts fanden sich die Krebse in der Nähe von Wriezen und an anderen Orten in so ungeheurer Masse vor, daß man sie an den Ufern der Oder mit Händen zusammenraffen konnte und ihrer niemand mehr begehrte, weshalb dann die Schweine damit gemästet wurden. Späterhin nahm jedoch diese Fülle bedeutend ab, und so mußte man schon fünfzig Jahre danach statt 3–6 Pfennig 4–6 Groschen zahlen.

Das Wasser der Oder war 1719 bei der großen Dürre ungewöhnlich klein geworden; Fische und Krebse suchten die größten Tiefen auf, und diese wimmelten davon. Da das Wasser aber von der Hitze zu warm wurde, krochen die Krebse aufs Land, ins Gras und wo sie sonst Kühlung erwarteten, selbst auf die Bäume, um sich unter das Laub zu bergen, von denen sie wie Obst herabgeschüttelt wurden.

Auch Schildkröten wurden sehr viele gefangen, so daß sie mit den Aalen fuhrenweise von Wriezen nach Schlesien, Böhmen und anderen Gegenden abgeholt wurden. Dann hausten Biber und Fischottern an den Ufern und in den Büschen, die aus dem Wasser ragten. Auf sie ward fleißig Jagd gemacht, da die ersteren den später errichteten Dämmen schadeten und die letzteren unter den Fischen arge Verheerungen anrichteten. Einmal (im Oktober 1701) verirrte sich sogar ein Seehund in das Oderbruch und wurde zwischen den Dörfern Glietzen und Gabow gesehen. Er hatte einen großen Blei gefangen und kam mit ihm im Maule bei Gabow ans Land, worauf die Fischer hinter ihm her Jagd machten und so nahe an ihn herankamen, daß sie ihm zweimal mit dem Ruder auf den Rücken schlugen. Er wurde stromabwärts bis zum Fährkruge verfolgt, wo er dann, nachdem sogar dreimal auf ihn geschossen worden war, in die Tiefe untertauchte.

Dies so lebendige Gewimmel im Wasser mußte notwendigerweise sehr vielen anderen Geschöpfen eine mächtige Lockspeise sein. Schwärme von Gänsen und Enten bedeckten, besonders im Frühjahr, die Gewässer. Zuweilen wurden in einer Nacht so viele erlegt, daß man ganze Kahnladungen davon nach Hause brachte. Wasserhühner verschiedener Art, besonders das Bläßhuhn, Schwäne, Gänse, Enten und mancherlei andere Schwimmvögel belebten die tieferen Gewässer und die Rohrgegenden, während in den Sümpfen Reiher (besonders bei Freienwalde und bei Küstrin), Kraniche, Rohrdommeln, Störche und Kiebitze in ungeheurer Zahl fischten und ihre Jagd machten. Im Dorfe Letschin trug jedes Haus drei bis vier Storchnester. Rings um das Bruch und in den Gebüschen und Forsten im Bruchinnern fand man Trappen, Ortolanen, Schnepfen, Meerkrähen und andere zum Teil selten gewordene Vögel. Die Meerkrähen oder Lietzen, deren Eier man gleich denen der Kiebitze schätzte, wurden von den Fischern in aufgespannten Netzen gefangen und um ein billiges verkauft. An stillen Sommerabenden aber schwebte über dem Bruche ein unermeßlicher Mückenschwarm, der besonders die Gegenden von Küstrin und Freienwalde in Verruf brachte – »da sie«, sagt unser Berichterstatter, »in solcher Menge, daß, um nicht der Plage in den Zimmern zu gedenken, da man ihnen mit räuchern begegnet, man in der Luft ganz dicke schwärme beobachtet, welche ein solch getöse von sich gaben, daß, wenn man nicht wohl darauf achtet, es lasset, als ob in der Ferne die trommel gerühret werde« (Beckmann).

Dies sind die Elemente, aus denen das Leben dieser Wasser- und Sumpfgegend zusammengesetzt war. Leicht wird man sich ein lebendiges Bild machen können von der großen Grasfläche und ihren Gebüschen, zwischen denen ein schwach fließendes, zum Teil stehendes Gewässer seinen glatten Spiegel ausdehnte und allen vorgenannten Wesen Aufenthalt und Nahrung bot. In jeder Jahreszeit jedoch war das Ansehen dieser Fläche ein anderes.

W. Christiani. Das Oderbruch. Freienwalde a. O., Verlag von Adolf Fritze.

Von Osikar Schwebel.

Schon der Kurfürst Albrecht Achilles hatte den Plan gefaßt, eine Universität zu gründen. Die gesunde, anmutige Lage, die schönen Umgebungen der Stadt, die vielen geräumigen Häuser Frankfurts, die Nachbarschaft von Pommern, Schlesien, Polen und der Lausitz sowie der blühende Handel ließen die Oderstadt zum Sitze der Musen besonders geeignet erscheinen. Allein Albrechts fortdauernden Fehden verhinderten ihn an der Ausführung dieses Planes, und ebensowenig vermochte Johannes Cicero, durch beständige Geldnöte bedrängt, den Marken eine Hochschule zu schenken. Die unausgesetzten Anregungen, welche diesem Fürsten durch seinen gelehrten Leibarzt Simon Pistoris, einen Professor der Leipziger Universität, zuteil wurden, bewirkten indes wenigstens, daß Johann Cicero mit freundlicher Mahnung und einigen Geldspenden die Stadt Frankfurt dazu bewog, durch den Meister Stephan Hundertmark auf der Stätte der jüdischen Synagoge das Fürstenkollegium aufführen zu lassen. Dies nahm den Platz ein, auf dem wir heute das Gebäude der Oberschule erblicken. Erst Joachim I. aber erwarb die kaiserlichen und päpstlichen Freibriefe und errichtete nach dem Muster der Leipziger Hochschule die Universität zu Frankfurt.

Im Anfange des Monats Januar 1506 fand sich der sehr geschätzte Jurist und Historiker Axungia zu Frankfurt ein und sammelte die ersten Studierenden um sich. Axungia konnte unter großem Beifall seine Lektionen beginnen, und nachdem die Zahl der Studenten auf etwa 600 gestiegen war, wurde vom Kurfürsten der 26. April zum Termin der feierlichen Inauguration der Hochschule festgesetzt.

Anfänglich erhob sich die neue Schule, deren altes Siegel die gekrönte Jungfrau Maria zeigt, rasch zu fröhlicher Blüte. Dem schnellen Aufblühen der Universität folgte indessen sehr bald eine Zeit traurigen Niederganges. Der hauptsächliche Grund des Verfalls der Hochschule Frankfurt wird immer in jener so entschieden feindlichen Haltung zu suchen sein, die Joachim I. der neuen Lehre und dem Geiste der Zeit gegenüber einnahm. Es fehlten indessen auch äußere Unglücksfälle nicht. Im Jahre 1516 z. B. mußte die Universität der Pest wegen nach Kottbus übersiedeln. Endlich ist auch die Tatsache mit in Anrechnung zu bringen, daß eine weitverbreitete Liebe zu den Wissenschaften in der Mark keineswegs nachweisbar ist. Vor allem fehlte es sehr an tüchtigen Vorbildungsanstalten für die Universität.

So freigebig wie Joachim II. die Universität bedacht hatte, so energisch regelte Johann George durch mehrere Verordnungen ihre Disziplin. Besonders machte er es den Lehrern zur Pflicht, ihre Vorlesungen nicht willkürlich zu unterbrechen, was vielfältig geschehen war. Dagegen wurden die Gehälter aufgebessert und den Professoren Abgabenfreiheit verliehen. Am wirksamsten freilich wird sich für die Bedeutung der Universität immerhin jene uns sehr befremdliche Verordnung erwiesen haben, daß, wer auf ein Amt in der Mark hoffte, keine andere Hochschule als die mater alma Viadrina besuchen durfte.

Das Bild des Pennalismus auf der Frankfurter Hochschule trägt wenig individuelle Züge. Natürlich wurde stark getrunken, nicht sowohl im Ratskeller, über dem damals die Inschrift prangte: » Hic Gallus (das Wappenzeichen Frankfurts) vinum Tenet immixtum peregrinum«; denn hier war die Gesellschaft zu gewählt und der Trunk (Kretiker, Rheinwein und Syrmier, d. h. rumänischer Wein) zu teuer, als vielmehr in den vielen Schänken der Stadt und draußen auf der Buschmühle oder in der Kartause, die ein vorzügliches Bier braute. In einem alten Buche finde ich recht bezeichnende Beiträge zur Sittengeschichte der Frankfurter Universität, die sich indessen der Mitteilung entziehen. Ja, wer von Frankfurt kam »mit gesundem Leib«! Über die Duellwut wird weniger geklagt, doch leisteten auch darin die Landsmannschaften der Universität Erkleckliches. Nicht selten erstach auch ein »Junger von Adel« seinen Hofmeister, oder es blieb ein Studiosus tot vom »schändlichen Toll- und Vollsaufen«.

Immer schwebten düstere Wolken über der Hochschule. Ein glücklicher Stern, das konnte sich niemand verhehlen, hatte ihr seit ihren ersten Jugendjahren nicht mehr gestrahlt. Trotz aller Stipendien blieb die Anzahl der Studierenden gering. Nach dem Inskriptionsbuche wurden von 1757 bis 1762 im Durchschnitt nicht mehr als 107 Studenten jährlich immatrikuliert. Das Leben der Frankfurter Universität war ein trauriges Vegetieren. Da ward endlich gar 1810 in Berlin die neue Universität, der Hort der sich neu erhebenden vaterländischen Hoffnungen, die geistige Burg des seine Fesseln zerreißenden Deutschlands, gestiftet. Ihre Gründungsurkunde war das Todesurteil für die Frankfurter Hochschule; denn Friedrich Wilhelm III. beschloß, die Stiftung Joachims nun nach Breslau zu verlegen.

Rathaus zu Frankfurt a. O.

Mit Schmerz sahen die Frankfurter die Hochschule scheiden, der ihre Mauern 305 Jahre hindurch eine Heimatstätte dargeboten hatten. Gegen elf Uhr nachts versammelten sich die Studierenden allsämtlich auf dem Kollegienhofe in der Gerichtsstraße und begaben sich in ernster feierlicher Stille auf den Markt. Die Hoboisten stimmten eine Trauermusik an; die in der Stadt garnisonierenden Jäger marschierten sowohl voran als auf den Seiten, um den Zug gegen den Andrang der Volksmenge zu schützen. Auf beiden Seiten der Studenten gingen Träger mit Fackeln. Als sie auf dem Markt angekommen waren, schlossen die jungen Männer einen Kreis um eine mit schwarzem Tuch bekleidete Rednerbühne. Nach einem wehmütig-feierlichen Chorgesange bestieg sie der Candidatus theologiae Kriele, um eine ergreifende Abschiedsrede zu halten. Nachdem er der alten Musenstadt den letzten Gruß zugerufen hatte, begab sich der Zug, geräuschlos, wie er gekommen war, wieder nach dem Kollegienhofe zurück; dort wurden die Fackeln zusammengeworfen und das Lied: »Brüder, reichet euch die Hand« in tiefer Bewegung gesungen. Die Studenten drückten sich die Rechte und gingen auseinander, ohne einen Kommers zu halten.

Kriegsleiden einer in märkischen Stadt. (Aus der Chronik von Frankfurt a. O.)

Von Eduard Philippi.

Das für Frankfurt so verhängnisvolle Jahr 1631 begann mit dem Einmarsch des Lichtensteinschen Regiments, die Seligmacher genannt (am 2. Januar); am 14. Januar folgte General Tilly mit seinem Heere, zog aber am 5. Februar weiter. Der König von Schweden folgte und kam in die Umgegend der Stadt. Frankfurt war mit zehn schwachen kaiserlichen Regimentern, etwa 5000 bis 6000 Mann besetzt, welche sich in der Stadt halten wollten und deshalb Laufgräben nach den Weinbergen eröffnet hatten. – Am 1. April rückten die Schweden bis nach Lebus, wo sie übernachteten; am 2. April traf in Frankfurt der kaiserliche General Tiefenbach ein und ließ zur besseren Verteidigung die beiden Vorstädte abbrennen, so auch die Weinbergshäuser und die Weinpressen. Die Tore wurden gesperrt. Am selbigen Tage aber rückten auch die Schweden von Lebus her vor die Stadt, besetzten die Weinberge und warfen Batterien zur Aufstellung der Kanonen auf; nachts besetzten sie die abgebrannten Vorstädte und verschanzten sich daselbst. Der Ausfall, den die Kaiserlichen noch am Nachmittage fünf Uhr gemacht hatten, war zurückgewiesen worden. So war die Stellung am 3. April des Morgens, doch wurde nicht sofort mit dem Bombardement begonnen, wogegen die Kaiserlichen von den Mauertürmen schossen, ohne sonderlichen Schaden zu tun. Es verstrich sogar in dieser Weise ein großer Teil des Tages (Sonntags), der Lärm in der Stadt war aber so groß, daß kein Gottesdienst gehalten werden konnte, denn neben dem Schießen hörte man nur den Schrei: Wer da? Nachmittags hingen die Kaiserlichen den Schweden zum Spott eine Gans über die Palisaden hinaus und riefen: »Wo habt ihr eure Stücke? Sie sind gewiß im Kommiß verfressen!« Doch unbekümmert darum vollendeten die Schweden ihrerseits die Laufgräben, wobei sie gegen 150 Mann verloren. Gegen Mittag drangen die Schweden bis in den Spitalgarten am Gubener Tore vor und verdrängten die Kaiserlichen von da bis in die Stadt; vor dem Tore führten sie zwölf Kanonen auf, welche der König selbst richtete. Bald war das Tor gesprengt, und die Schweden drangen ein. Gustav Adolph erstieg auf einer Leiter den Wall und schenkte demjenigen Soldaten, welcher zuerst hinaufgekommen war, 1000 Taler und eine Kapitänschaft. Nach dem Eindringen der Schweden ergriffen die Kaiserlichen mit ihrer Bagage die Flucht; die Schweden verfolgten sie und riefen dabei den Bürgern zu, sich in den Häusern zu halten und die versteckten kaiserlichen Soldaten herauszugeben, was denn auch geschah. Die Kaiserlichen stellten sich nicht zur Wehr, sondern eilten, von den Schweden verfolgt, der Oderbrücke zu; ein großes Blutbad wurde unter ihnen angerichtet, man konnte besonders in der Brückengasse vor Toten nicht fortkommen. Viele Kaiserliche wurden von der Brücke in die Oder gedrängt, wo sie den Tod fanden; selbst der General Tiefenbach soll mit seinem Pferde ertrunken sein. Die Obersten Veremund und Herberstein wurden erschossen, viele Offiziere und Soldaten aber gefangen; ein Oberst Wallenstein wurde noch am 6. April von den Bürgern hinter einer Feuermauer hervorgezogen und dem Könige ausgeliefert. An diesem Tage wurden auch erst die Toten sämtlich begraben, deren Zahl 1722 betrug. Auf schwedischer Seite blieben gegen 300 Mann, und mehr noch waren verwundet; ein Oberstleutnant war tot, und der Oberst Teuffel hatte einen Schuß im Arm.

Nachdem die Kaiserlichen über die Brücke getrieben waren, traf die Stadt das harte Schicksal, daß der König seinem siegreichen Heere deren Plünderung auf zwölf Stunden, also während der Nacht, erlaubte, doch sollte kein Bürger an Leib und Leben beschädigt werden. Die erhitzten Soldaten kannten aber keine Grenzen; alles wurde genommen, den Leuten die Kleider vom Leibe gerissen, selbst das Rathaus und Dr. Pelargi (Professor und Pfarrer) Haus geplündert, und nur die Kirchen und zwei Pfarrhäuser wurden verschont. Morgens um sechs Uhr (am 4. April) wurde das Zeichen zum Einstellen der Plünderung gegeben, die Soldaten aber achteten wenig darauf, bis der König und sein Begleiter Baudis sie mit Prügeln aus den Häusern trieben. Und doch wird anderweit erzählt, daß, als die Bürger über die Gewalttätigkeit der Soldaten bei dem Könige sich beschwerten, er ihnen geantwortet habe: »O, ihr müßt dessen gewöhnen!« Während der Plünderung brach ein Feuer aus und zerstörte das Haus des Bürgermeisters und zwanzig Bürgerhäuser; es soll noch von den Kaiserlichen angelegt worden sein.

*

Was Frankfurt im Jahre 1759 durch den Krieg zu erdulden hatte, ist mit großer Ausführlichkeit in einem Berichte des Magistrats vom 11. September geschildert worden. Letzterer dient der folgenden Darstellung zur Grundlage. Es ist die Zeit nach dem unglücklichen Gefecht bei Kay (23. Juli), durch das Soltikow und Laudon sich den Weg nach der Oder und nach Schlesien eröffneten, unmittelbar vor der Schlacht bei Kunersdorf.

Am 29. Juli wurde es in der Stadt bekannt, daß russische Truppen heranzogen und sich bei dem Dorfe Hohengandern (zwischen Reppen und Ziebingen) lagerten; der Major von Arnim, welcher in Frankfurt ein Bataillon Landmiliz von 400 Mann kommandierte, ließ am 30. früh die Tore schließen, einen Teil der Oderbrücke aufheben, die Zugbrücke aufziehen und machte sich so bereit, den Feind zu empfangen. Gegen acht Uhr morgens rückte das russische Korps in die Dammvorstadt ein und forderte die Übergabe; von Arnim, der bald die Übermacht erkannte, verlangte freien Abzug, der aber nicht zugestanden wurde. Kein Teil wollte nachgeben, da schickten die Russen zwei Kanonenkugeln über die Stadt, von denen die eine zufällig eine Frau tötete; nun erst ließ von Arnim den größten Teil seiner Mannschaft heimlich durch das Lebuser Tor ausmarschieren und folgte ihnen gegen Mittag mit etwa 20 Leuten nach. Der Magistrat, sich selbst überlassen, sah die Notwendigkeit ein, die Stadt dem russischen Heerführer General de Villebois zu übergeben, da dieser mit mehreren Regimentern Infanterie, Kavallerie und Artillerie vor ihr stand und Schutz und volle Sicherheit versprach. Die Brücke wurde hergestellt, nachmittags halb zwei Uhr zog der Feind ein und sandte sofort eine starke Abteilung Kavallerie dem Bataillon Arnim nach, welches im Boossener Hölzchen gefangen genommen wurde. Ein russischer Offizier wurde zum Kommandanten der Stadt ernannt, dessen nächste Sorge dahin ging, die Mannschaften einzuquartieren und zu verpflegen; darauf war die Bürgerschaft wohl gefaßt, aber erschreckt und tief bekümmert ward sie durch die Forderung einer Kriegskontribution von 600 000 Talern, worauf sofort 200 000 Taler eingezahlt werden sollten. Alle Bemühungen, diese Forderung ermäßigt zu sehen, waren fruchtlos, und mit Anstrengung aller Mittel war es doch nur möglich, am 3. August eine Abschlagszahlung von 60 000 Talern zu leisten.

Bald darauf wählten auch die Generale Soltikow und Laudon die Stadt zum Hauptquartier, die Armeen wurden zum Teil in der Gubener Vorstadt kampiert, zum größeren Teile aber in der Art, daß die Österreicher sich bis nach Tzschetzschnow hin lagerten, die Russen aber auf dem Judenkirchhofe und nach Kunersdorf hin. Zuletzt kam auch General Fermor und quartierte sich auf dem roten Vorwerke ein. Die Heerführer waren in ihrem Benehmen gegen den Rat freundlich, so daß dieser sich mit der Hoffnung schmeichelte, man würde sich mit der geleisteten Abschlagszahlung von 60 000 Talern befriedigen. Bald wurde er aber seinen Irrtum gewahr. Die Russen drängten immer stärker, es müsse das Geld herbeigeschafft werden. Durch neue Anstrengungen gelang es, noch 4200 Taler von der Bürgerschaft zusammenzutreiben; doch genügte das nicht. Immer neuer Druck wurde geübt, und als er, bei der Erschöpfung der baren Mittel und der Festigkeit des Burgemeisters Ungnad ohne Erfolg blieb, nahmen die Russen ihn nebst dem Senator Müller und dem Kaufmann Schubert am 11. August gefangen. Auch die Ältesten der Judenschaft Pincus Moses Schlesier und Juda Herz führten sie als Geiseln in das russische Lager jenseits der Oder.

Früh am 12. August zog die ganze Besatzung aus der Stadt über die Brücke, um teil an der Schlacht bei Kunersdorf zu nehmen, nur 300 Russen blieben als Sauvegarde zurück, welche nachmittags von dem preußischen Freibataillon von Wunsch aufgehoben und gefangen nach Küstrin gebracht wurden. Die Stadt, welche die Sauvegarde erbeten hatte, sah diesen Handstreich nicht gern, weil solcher ihr als Verrat ausgelegt hätte werden können, doch übten die Russen deshalb keine Repressalien aus. In der Nacht zum 13. kehrten die siegreichen Russen mit vielen Gefangenen zurück, und mit den härtesten Drohungen wurde die Zahlung des Rückstandes von den 200 000 Talern gefordert. Was aber auch in dieser Hinsicht geschah, es war nicht tunlich, mehr aufzubringen als 35 800 Taler teils bar, teils in Wechseln, so daß nun 100 000 Taler gezahlt worden waren; außerdem hatte die Stadt noch die große Last der Verpflegung und Bequartierung zu tragen. So kam der 28. August heran und mit ihm ein neuer Bedränger aus dem nun bei Hohenwalde aufgeschlagenen feindlichen Lager. Er verlangte, wenn nicht bar Geld zu beschaffen wäre, einen Wechsel über 50 000 Taler in Monatsfrist zahlbar, und es gelang ihm, diesen vom Rate, der Bürgerschaft und Judenschaft zu erpressen, da er mit Plünderung und Brand drohte; auch wurden der Burgemeister Trummer und der Kommerzienrat Damerow als Geiseln mitgenommen. Endlich zog am 28. die russische Besatzung ab, aber schon am 29. rückte eine Partie Husaren und Kosaken ein, welche 10 000 Taler forderten, jedoch nur 1150 Taler erhielten, weswegen sie den dritten Bürgermeister Bärenreut mit fortschleppten, am folgenden Tage freilich wieder entließen.

Am 2. September kam der Burgemeister Ungnad mit den anderen Geiseln auch zurück, er hatte alle Züge mit den russischen Truppen mitmachen müssen, war oft rücksichtslos, doch nicht grausam behandelt und brachte einen Sauvegardebrief für die Stadt mit, der aber nicht sonderlich respektiert wurde, denn schon am 5. kam wieder ein Kommando Husaren und Kosaken und erpreßte 600 Taler. Der Bericht schließt mit den Worten: »Und so ist die Stadt noch immer zwischen Furcht und Hoffnung. Gott wird ihr ferner beistehen und sie vor dem ärgsten Übel bewahren, obgleich solche dergestalt geschwächt ist, daß sie sich in 50 Jahren nicht wieder erholen kann; denn die drei Stadtdörfer Reipzig mit der großen Mühle, Kunersdorf und Schwetig sind abgebrannt, die übrigen rathäuslichen Dörfer und Vorwerke aber und Mühlen sind, wie alle anderen Dörfer in der hiesigen Gegend dies- und jenseits der Oder gänzlich ausgeplündert, alles Getreide aus den Scheunen und vom Felde wegfouragiert, die Weinberge ruiniert, so daß sich der erlittene Schaden auf über eine Million Taler beläuft.«

*

Am 26. Oktober 1806 besetzten die Franzosen unsere Stadt, der Anfangspunkt der schwersten Bedrückungen. Die Lage an der großen Straße nach Osten machte sie zu einem Etappen- und Garnisonort. Hunderttausende von fremden Kriegern mußten auf den Hin- und Hermärschen aufgenommen und verpflegt werden, und deren Gewalttätigkeiten nötigten schon am ersten Tage den Magistrat, eine Beschwerde bei dem französischen General einzureichen: wenn man auch glaube, daß von ihm Zucht und Ordnung anbefohlen seien, so nähmen doch die Exzesse kein Ende; Speisewirte, Brauer, Fleischer und Bäcker würden mißhandelt, kein Eigentum geachtet; das würde die Auswanderung der Bürger zur Folge haben. Diese Vorstellung blieb ohne Erfolg, und noch am selbigen Tage wurde eine Bittschrift an den Kaiser Napoleon beschlossen, des Inhalts: seine Generale und Soldaten forderten von der armen Stadt Lieferungen und Leistungen, welche bei weitem ihre Kräfte überstiegen. So verlange der Feldmarschall Davoust die Prästation von 80 000 Rationen Brot, 80 000 Rationen Fleisch, 100 000 Rationen Zwieback, 40 000 Flaschen Wein und 20 000 Rationen Fourage; dieses könne, selbst mit dem besten Willen, nicht aufgetrieben werden. Die Stadt würde liefern, was möglich sei, der Kaiser möchte aber auch die unerschwingliche Forderung ermäßigen. Eine Antwort ist hierauf nicht erteilt, doch scheint es, als wenn man sich mit den Kriegskommissären verständigt habe.

Die Franzosen mißbrauchten täglich mehr ihre Gewalt, die Klagen über die Höhe der Forderungen jedes Einzelnen, nicht nur in der Stadt, sondern auch auf den Dörfern, wurden immer lauter; gegen Mißhandlungen und Gewalttaten wurden Sauvegarden erbeten und dann von dem Kommandanten ein bestimmter Tarif gegeben, was jeder Quartierträger zu leisten habe; doch auch dieses brachte keine Erleichterung. Am 1. November erschien ein Tagesbefehl aus dem französischen Hauptquartier in Berlin, welcher es tadelte, daß die Soldaten die Zufuhren an Lebensmitteln aufgriffen und dadurch die Verproviantierung der Stadt unmöglich machten; dieses Gebahren wurde bei schwerer Strafe verboten. Am 5. November zeigte der Kriegskommissär Viriville dem Magistrate an, daß ihm die Verwaltung übertragen worden sei und er nunmehr für Ordnung sorgen wolle, aber auch unbedingten Gehorsam erwarte. Die hieran geknüpften persönlichen Forderungen für Quartier und Unterhalt waren sehr groß und betrugen im ersten Vierteljahr gegen 2500 Taler. Ungeachtet dieser Zusage wurde der Druck immer stärker; am 16. November erklärte der Magistrat dem Platzkommandanten, daß, nachdem nun das ganze Korps des Marschalls Davoust hier durchgezogen sei, die aus 800 Feuerstellen bestehende Stadt zu sieben Achteln ganz verarmt wäre. Ein zweiter solcher Durchmarsch könne nicht ertragen werden, sondern würde alle Bürger zum Auswandern zwingen, zumal die Soldaten durch ihre Gewalttaten Stadt und Land verdürben. In den Dörfern wäre geplündert, das Vieh abgeschlachtet, Wagen und Pferde mitgenommen worden; die Wintervorräte mangelten, und nur mit der höchsten Sorge lasse sich in die Zukunft blicken. Diese Vorstellung blieb, wie die früheren, fruchtlos, immer folgten sich neue Durchmärsche, Forderungen und Gewalttaten. Da wandte sich die Stadt am 23. November wieder an den Kaiser mit den bittersten Klagen: hunderttausend Mann wären durch die Stadt und ihre Dörfer gezogen und hätten verpflegt werden müssen, fünfhundert Verwundete und Kranke wären hier zur Pflege zurückgelassen; achthundert bemittelte Bürger seien dadurch an den Bettelstab gebracht, die Stadtschulden wären um eine Million Franken durch die übertriebenen Forderungen des Heeres im Laufe weniger Wochen erhöht, und dennoch werde eine neue Kontribution von monatlich 75 000 Franken gefordert! Auch auf diesen Notschrei erfolgte keine Antwort. Es mag dieses genügen, um die damalige Lage der Stadt zu schildern, obgleich es nicht an Stoff zu ähnlichen Darlegungen fehlt; alle Einsprüche verhallten aber ohne jeden Erfolg, und die Stadt verarmte.

Der rohen Gewalt und dem Übermut der Sieger trat im Anfange des Jahres 1807 auch noch absichtlich der moralische Druck hinzu. Das französische Gouvernement sandte den General Dargoult hierher, einen vollendeten napoleonischen Polizeimann, der, ohne daß eine Veranlassung dazu bekannt geworden wäre, die Bürgerschaft unter die strengste Aufsicht französischer Polizeibeamten stellte und über jedes Wort Rechenschaft forderte. Die Bier- und Branntweinhäuser wurden am frühen Abend geschlossen, das Tanzen ohne Militärerlaubnis verboten, alle Fremden mußten angemeldet werden, jeder Einwohner mußte eine Sicherheitskarte lösen, andernfalls er in das Gefängnis abgeführt wurde, und dergleichen mehr. Unzählige Untersuchungen und Bestrafungen waren die Folge. Weiter befahl Dargoult, daß in allen Kirchen sonntäglich Gebete für den Kaiser, für die französische Armee und die Alliierten mit lauter und verständlicher Stimme gesprochen werden sollten – bei Vermeidung von Strafen. Nach etwa drei Monaten wurde dieser Bedränger abgerufen, und an seine Stelle traten der Eskadronchef der Gendarmerie Burette und der Hauptmann Regnard. Sie übten nicht in gleicher Weise einen polizeilichen Druck, waren aber habgierige Lebemänner, die täglich 18–20 Taler und Naturallieferungen für ihren Tisch forderten. Alle Einwendungen dagegen blieben ohne Erfolg, bis im August 1808 der Marschall Soult feststellte, daß der Chef eines Bataillons 400 Franken, ein Kapitän 300 Franken und ein Leutnant 200 Franken monatlich von der Stadt zu fordern habe. Häufig wechselte die Garnison, doch selbst bei nur kurzem Verweilen langweilten sich die lebhaften Franzosen in der immer mehr verarmenden Stadt; sie ließen deshalb eine Schauspielertruppe und Hasardspieler hierher kommen. Welche Einwendungen der Magistrat und die Universität hiergegen auch machten, es war alles umsonst.

Zu Ende des Monats Mai wandte sich der Rat wiederum an den Kaiser Napoleon mit der Bitte, den Leiden der Stadt ein Ziel zu setzen oder solche doch zu mindern; die Einwohnerschaft hätte das Letzte hergegeben, die verlangten Kriegskosten und Erhaltung des französischen Hospitals hätten bereits 675 000 Franken verschlungen, abgesehen von den unregelmäßigen Erpressungen und den Kosten, welche die durchmarschierenden Truppen den Einwohnern auferlegten. Nach langem Zögern erwiderte der Generalintendant, es könne nicht geholfen, nichts erlassen werden, die Stadt müsse zahlen. Am 30. Juli schrieb der Rat an den Marschall Victor in Berlin, jetzt wären 200 000 Mann durchmarschiert, das stehende Hospital von 2000 Mann, das Kommissariat und der Vorspannpark hätten alles erschöpft, nun würden aber noch 1300 Krüppel ( hommes estropiés) herverlegt, die eine Musterung erwarteten, um dann in die Heimat entlassen zu werden; von dieser Last möge man doch die Stadt befreien. Aber keine Bitte fand Erhörung, wenn auch mitunter ein Versprechen, nach Möglichkeit zu helfen, gegeben wurde.

Geschichte der Stadt Frankfurt a. O., in den Mitteilungen des Historisch-Statistischen Vereins zu Frankfurt a. O. 5. Heft, 1865.

Vgl. »Weinbau und Bierbrauerei in der Mark« S. 24.

»

Vinum de Marchica terra

transit guttur tanquam serra.«

Märkischer Erde Weinerträge

gehn durch die Kehle wie 'ne Säge.

Das alte Wort zeigt, wie wenig begeisterte Anhänger das Traubenblut Brandenburgs auch damals gehabt hat, als die Mark sich noch mit Stolz einen der weinbauenden Gaue Deutschlands nennen durfte. Aber gleichviel – Reben bedeckten zu jener Zeit unsere Landhügel, einheimischer Most floß über die Kelter, und die märkischen Marken hatten Handelswert. An anderer Stelle ist schon erwähnt worden, daß Berlin und seine Umgebung starke Winzergemeinschaften besaßen. Aber auch zwischen Fürstenwalde und Beeskow hatte der Weinstock etwas wie eine Heimat, und die Oder brauchte sich nicht allzu ängstlich vorm Rhein zu verstecken. Küstrin und vor allem Frankfurt erzeugten große Mengen des Göttertrankes; Landsberg und Wriezen, auf der anderen Seite Sommerfeld, Krossen, Guben und Kottbus waren rechte Weinstädte. Vom Krossener Wein behauptet Coler sogar, daß er besser gewesen sei als der ungarische. Wir wissen, daß ein einziger Weinberg bei Tasdorf im Jahre 1574 hundertundfünfzig Tonnen Wein gebracht hat; Biesenthal und Oderberg mußten je 20 Tonnen weißen und 20 Tonnen roten Weines eigener Kelterung an das Joachimstaler Gymnasium liefern. Die Werderschen Weinberge des Großen Kurfürsten ergaben in einem Jahre beinahe 900 Tonnen. Wo ist diese Kultur geblieben? Man findet zwar noch heute in der Rüdersdorfer Gegend und in anderen günstig gelegenen Tälern Reste alter Pracht, stolze Stöcke, die in guten Jahren sehr reich tragen; und der selige Baron v. Parpart auf Teupitz, dessen schöne Tafeltrauben in der Hauptstadt sehr beliebt waren, hat wiederholt gekeltert. Mit welchem Erfolge, ist mir allerdings unbekannt. Aber der märkische Weinbau, der im 16. Jahrhundert so umfassend war, daß besonders reiche Ernten den Preis des Weines unter den des Bieres drückten, ist für alle Zeit vernichtet. Trugen Anno 1782 immerhin noch etwa 2400 Morgen Reben, so beschränken wir uns heute im wesentlichen auf ein paar tausend gegen Süden gerichtete Landhauswände. Die Menschen sind zu anspruchsvoll geworden.

Denn trotz Colers freundlichem Lobe des besseren Wachstums weisen ja schon Boden und Klima unserer Heimat darauf hin, daß wir auf die Dauer gegen das gute fremde Erzeugnis nicht aufkommen konnten. Die zunehmende Verwahrlosung der Rebenkultur, die Veränderung des Geschmackes und die erleichterte Einfuhr besserer Tropfen vom Rhein und aus Frankreich taten ein übriges. Beckmann gibt als Grund für den starken Rückgang des Weinbaus und -handels an, daß man es leichter und lohnender fand, die Weinberge zu beackern und Getreide, später Kartoffeln darauf zu pflanzen. Den Rest gab dem Weinverbrauch das Bier und sein Triumphzug. Bacchus flüchtete vor dem berühmten flandrischen König.

Nichtsdestoweniger ist es interessant, aus einer fleißigen Studie des Amtsgerichtsrates Bardt Näheres über die Bedeutung des Weinbaues und Weinhandels im mittelalterlichen Frankfurt a. O. zu erfahren. Die Chroniken machen offenbar, daß Frankfurt durchaus den Namen einer Weinstadt verdient hat. Nicht nur beaufsichtigte der Rat die Weinberge ungemein scharf und gewissenhaft, sondern er hielt auch die Weinmeisterinnung in straffer Zucht und ließ keinen Unwürdigen eindringen. Alljährlich wurden die Stöcke besichtigt und schlechte Arbeit daran bestraft. »Jeder, der sich zu der Weinbergsarbeit gebrauchen lassen oder ein Weinmeister werden will, muß,« so heißt es im revidierten Privilegium vom 20.-23. März 1637, »zwei Jahre bei einem oder dem andern ehrlichen Meister sich aufhalten und den Schnitt recht lernen.« Im Ratskeller und in zahlreichen Bürgerausschänken wurden ganz beträchtliche Mengen Wein getrunken; Axungia rühmt daneben die Reichhaltigkeit der Weinkarte und die schnelle Bedienung, deren jeder gute Zahler sich erfreuen durfte. Von fremden Sorten wurden hauptsächlich die verlangt, deren Süße und Feuer in angenehmem Gegensatze zu dem herben Landwein stand. Hohe Abgaben sorgten dafür, daß die Liebhaber süffiger Marken nicht zu leicht in Versuchung gerieten. Für jeden Eimer Rheinwein war auf dem Rathause, das übrigens bis zur Gründung der Universität das ausschließliche Recht zum Ausschank fremder Weine hatte, zwölf märkische Groschen, für jeden Eimer Süßwein sechzehn als Steuer zu zahlen. Dabei hat der Frankfurter Rat, was seiner trefflichen Zunge Ehre macht, schon frühzeitig die überlegene Güte der ausländischen Weine erkannt. Das Stadtbuch von 1423 bezeichnet nämlich das fremde Getränk im Gegensatz zum Landwein als guten Wein. Stadtschreiber Teymler teilt mit, daß von jedem Fasse eingeführten fränkischen, rheinischen und böhmischen Weins durch den Torknecht ein Quart abgezapft und dem regierenden Bürgermeister sowie dem Stadtschreiber gebracht werden mußte. Über die dann zum Besten gemeiner Stadt abgehaltenen Weinproben bemerkt der biedere Teymler nur noch, daß die Bürgermeister fast alles wegtränken und den Stadtschreibern sehr, sehr wenig ließen. Die nach Frankfurt gebrachten Landweine wurden dagegen nicht angezapft und von den verwöhnten Kennern nicht gekostet.

Trotz des beträchtlichen Verbrauchs in der Stadt, an dem die Studenten und die drei jährlichen Messen ihren stolzen Anteil hatten, führte Frankfurt große Mengen eigenen sowie Krossener und Gubener Weines aus. Bereits 1383 wurde auf dem Hansetag in Lübeck wegen der zu kleinen Pipen des Gubener Weines ein Schreiben beschlossen. Durch Schutzzoll trachtete man den einheimischen Weinbau zu fördern. Jedes Fuder fremden Landweins, das Frankfurt passierte, mußte zunächst nach dem Stadtkeller geschafft und mit zwei Groschen versteuert werden.

Von Hans Zappe.

Guben ist nicht nur die Stadt der Filzhüte. Es sollen täglich an dreißigtausend Hüte aus Guben auf den europäischen Markt kommen. Und das ewig hungrige Berlin vertilgt im Frühjahr alle Tage Sonderzüge von Salaten und Frühgemüsen, die aus der Neißestadt kommen. Dieses selbe Guben legt – und mit Recht – Wert darauf, eine Stadt unter Blütenbergen zu sein.

Wie eine Mondsichel, so zieht sich das Häusergewirr am Fuße der Höhen hin, die ihr Schutz und Schirm sind. Da strecken sich die Honigberge empor, da ist Engelmannsberg, die Wilhelmshöhe und die Ulbrichshöhe. Ein Gewirr von Berggassen führt über Höhenrücken und in Täler. Berggassen zwischen Blütengärten, stille Wege und einsame Ruhebänke.

Hoch über der Stadt ragt der Bismarckturm. Es ist nicht jedermanns Sache, Aussichtstürme zu besteigen, wenn er in Sonnengluten, die sich wie halbfertiger Wein doppelt schwer ins Blut gießen, bergauf und bergab gewandert ist. Aber man soll sich diesen Turm nicht entgehen lassen, diesen Rundblick auf ein fröhliches Land, das mit solchem Blütenjubel erwacht.

Im Innern des Turmes hängen Lorbeerkränze mit schwarzweißroten Schleifen. Über Bismarckbildern. Der Altreichskanzler mit seiner Familie. Eine Radierung von der letzten Ruhestätte des Recken. Auf anderen Bildern ist der Heldenkaiser. Er und sein Kanzler, der Sohn am Sarkophage Luisens ... Welche Bilder einer deutschen Vergangenheit! –

Mächtig weht draußen der Wind um den Turm, drückt sich schwer in die Luke hinein, aus der man auf die höchste Plattform tritt. Weit dehnt sich die Stadt mit ihren Vororten, riesig erstreckt sich die Gubener Heide. Am Fuße schmiegt sich Obstgarten an Obstgarten, die Hänge hinab bis an die Neiße.

Und die Stadt selber ist mit Gärten und blühenden Bäumen reich geschmückt. Eine Industriestadt mit einer kräftigen Lunge.

Der Wind bläst seinen duftenden Atem kräftig über den Wall der Turmkrönung. Die Mädchen pressen verlegen lächelnd ihre Kleider an den Körper und haben es eilig, wieder hinabzusteigen.

Die Kirschbäume dort unten fassen sich mit ihren weißen Armen und tanzen Frühlingsreigen, und die Blüte des Pfirsichs ist wie der Traum eines Backfisches, zart durchleuchtet von der Frühlingsglut.