|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ungarn und Böhmen mit Österreich vereinigt

Die Hussiten im Norden, die Türken im Süden, die einen Vorstoß gegen Temesvar unternehmen und von Johann Hunyady wohl siegreich abgewiesen werden – das ist die bedrohliche äußere Lage, die der Welt von damals zum erstenmal die Notwendigkeit eines großen und starken Österreich erkennen ließ und Schlüssel ist für so manche überraschende Wendung.

Der strahlende Kaiser Sigismund, der sich »Herr aller Welt« nannte, starb im Jahre 1437 im Alter von 70 Jahren, ohne einen männlichen Erben zu hinterlassen. Erst ein Jahr vorher, nachdem der hussitische Brand mühsam eingedämmt war und die Türken vor Temesvar standen, konnte er von seinem böhmischen Erbland endlich Besitz ergreifen und in die Residenz seines Vaters Karl IV. einziehen, in Prag, das freilich nur mehr einer Ruine glich. Als er sein Ende nahe fühlte, rief er die ungarischen und böhmischen Landherren zu sich und forderte sie auf, seinem Schwiegersohn Albrecht V. von Österreich zu huldigen, indem er die bedeutungsvollen Worte sprach: »Daß nur aus der Vereinigung von Böhmen und Ungarn mit Österreich Heil und Segen für diese Länder erwachsen könne!«

Nur mit Widerstreben nahm Albrecht das böhmische Erbe an, das ihm im Hinblick auf die hussitischen Wirren als »schweres Joch« erschien. Auch die Böhmen machten anfangs Schwierigkeiten, denn Albrecht war eine zu gerade und offene Natur, um seine unüberwindliche Abneigung gegen das Hussitentum zu verschleiern, das seine Faust zu spüren bekommen hat; die radikal-nationalen Parteien suchten daher einen polnischen König auf den böhmischen Thron zu bringen, Wladislaw III., was neue Wirren und Kämpfe zur Folge hatte; sie blieben aber in der Minderheit und noch im selben Jahr, 1438, erfolgte die Krönung Albrechts im Veitsdom, nachdem er einige Monate vorher in Preßburg zum ungarischen König gekrönt worden war.

Fast zur selben Zeit wurde ihm auf einstimmigen Beschluß der deutschen Fürsten die römisch-deutsche Königswürde angeboten; nicht einmal die üblichen »Wahlkapitulationen« wurden verlangt, sondern in beweglicher Klage nur die »Gebrechen des Reiches« aufgezählt, eine unerhörte Erscheinung, wenn man bedenkt, daß seit mehr als dreihundert Jahren ein wahrer Schacher mit der Krone getrieben worden war. Es bedurfte langen Zuredens und zweimaliger Beschickung durch die Fürsten, um Albrecht, der gewiß für die Ehre nicht unempfindlich war, zur Annahme der deutschen Königskrone zu bewegen. »Das Glück, welches mir drei Königskronen in einem Jahr verschafft, ist allzu verschwenderisch, als daß es mir nicht bald seine wetterwendische Laune zeigen sollte!« Mit diesen ahnenden Worten sprach Albrecht eine Prophezeiung aus, die sich bald genug erfüllen sollte.

Seit Rudolf I. und Albrecht I. hat kein Würdigerer mehr die römisch-deutsche Königskrone getragen, als Albrecht II. Daß man sie nach einer Pause von 130 Jahren wieder dem Hause antrug, ja geradezu aufnötigte, dem man sich in Eifersucht und Mißtrauen so beharrlich verschlossen hatte, ist nicht nur ein Zeichen für die bedrängte Lage des Reiches, sondern vor allem der Ausdruck einer so lange vorenthaltenen Anerkennung. Die Hussiten und die Türken waren der Anlaß zu dieser Erkenntnis, daß nur das Haus Österreich die Rettung sein konnte, und daß diesem eine providentielle Sendung oblag. Nur unter großen Gefahren und Krisen konnte die Wahrheit durchbrechen, der man auch heute und immer eingedenk sein soll, daß Österreich die Waage Europas ist und daß Frieden und Sicherheit nicht bestehen können ohne ein starkes unabhängiges Österreich, mit dem Ungarn und Böhmen organisch zusammengehören, wie schon Kaiser Sigismund erkannt hat.

Auch das Reich war für diese Wahrheit reif und hatte für die Behauptung Böhmens Hilfe versprochen, wenn auch nicht gehalten, wo der Kampf mit dem polnischen Kronprätendenten und seinen hussitischen Anhängern, die einen slawischen Fürsten wollten, eben wieder entbrannt und nur durch die große Pest im Jahre 1439 einigermaßen niedergehalten wurde. Auch in der Hilfe gegen die Türken, die wieder gegen Temesvar heranschwärmten, versagte das Reich, sowohl was Geld als auch Truppen anbelangt, davon das eine ungenügend und das andere untauglich war. Aber auch die ungarischen Stände auf dem Reichstag zu Ofen erwiesen sich ebenso schwach für die Landesverteidigung, als sie sich stark zeigten in der Einschränkung der Königsmacht. Die Festung Semendria als serbische Vormauer Ungarns war inzwischen in die Hände der Türken gefallen; das säumige Entsatzheer bald darauf in Bosnien geschlagen; so viele Menschen waren in die Hände der Sieger gefallen, daß, wie sie prahlten, »die schönste Sklavin für einen Stiefel feil war«. Auch das ist ein Zeitbild. In Ofen war ein Volksaufruhr ausgebrochen, eine Verfolgung der Deutschen, denen die Schuld an der Niederlage beigemessen wurde, die aber ebenso sehr an den ungarischen Ständen lag. Sie folgten allzu zögernd dem allgemeinen Waffenaufgebot; die deutschen Fürsten hinwieder, die ebenso wie andere Christen zur Hilfe aufgerufen worden waren, erwiderten, daß »die Ungarn selbst stark genug seien, nichts weiter bedürften als Ordnung und ein Haupt, und beides da sei, wenn er mit in den Kampf ziehe«.

Als endlich König Albrecht mit einem gänzlich ungenügenden Heer nach der unteren Donau aufbrechen konnte, war es Mitte August geworden; eine Seuche, die infolge der Hitze und der gefährlichen Sumpfluft, ausgebrochen war, lichtete die Reihen seiner schwachen und mutlosen Streitkräfte, die beim Anblick der Türken mit dem Angstgeschreie: »Der Wolf, der Wolf!« auseinanderstob – farkas kiáltani, den Wolf rufen, blieb sprichwörtlich – und selbst den König in persönliche Gefahr brachten.

Zorn und Schmerz in der Seele, vom Lagerfieber geschüttelt, zog Albrecht heim: »Seh ich nur Wien wieder«, rief er, »so werde ich gleich gesund!« Er kam nicht heim; an der Grenze warf es ihn mit tödlicher Gewalt nieder. Noch in seinen letzten Augenblicken war er von der Sorge um das Reich gepeinigt, um die Zukunft Österreichs und um das Schicksal der Seinigen. In einer letzten Willenserklärung sprach er den Gedanken einer österreichischen Gesamtorganisation aus, wonach stets der Älteste des habsburgischen Hauses über die gesamte Ländermasse herrschen und die Personalunion Ungarns und Böhmens festhalten soll. Dieser Älteste war der Sohn Ernst des Eisernen von Innerösterreich, Herzog Friedrich V., nachmals Kaiser Friedrich III. Sollte das noch ungeborene Kind Elisabeths ein Knabe sein, so war Friedrich bis zu dessen Mündigkeit und Herrschaftsantritt zum Vormund im Verein mit der Witwe bestimmt. Auch mit der Kreiseinteilung des Deutschen Reiches, die Albrecht durch seinen genialen Kanzler Kaspar von Schlick, der schon das Vertrauen Kaiser Sigismunds genossen hatte, zur besseren Verwaltung schaffen ließ, war eine Grundlage gegeben, auf der später Kaiser Maximilian weiterbauen konnte.

Vier Tage später, am 27. Oktober 1439, schied Albrecht aus dem Leben, erst 42 Jahre alt, gebrochen an Seele und Körper durch unaufhörlichen Kampf und Gram, betrauert, »wie seit Christi Geburt kein König von Edlen und Unedlen, Reichen und Armen betrauert worden ist«. Aenea Silvio Piccolomini, der nachmalige Papst, nennt ihn leutselig und gerecht, kühn und tapfer; selbst der tschechische Chronist Bartošek rühmt ihn: »Er war gut, obschon ein Deutscher, kühn und mildherzig«; alle zeitgenössischen Geschichtsschreiber erkennen ihm Eigenschaften zu, die seit lange keinem Herrscher nachgerühmt werden konnten. Er umfaßte alles, was ein Fürst zu verstehen brauchte und verband mit der Liebe zu Künsten und Wissenschaften Überblick in den Geschäften und Energie des Handelns; außerdem zeichnete er sich durch Sittenreinheit, Redlichkeit und Gerechtigkeitsliebe aus.

Er hatte die Haltung eines Mannes, der das Schwert an der Seite führt und sah so offen drein wie er sprach, was ihm die Achtung der Welt und die Liebe seines Volkes zuwandte, die er seine »beste Leibwache« nannte. Sein Wahlspruch lautete: »Ein Freund ist des Lebens bestes Gut!«, wahrscheinlich im Hinblick aus die ihm erwiesene unwandelbare Zuneigung Kaiser Sigismunds, die er frühzeitig genossen. Er war der Mann, den die so vielfach leidende Zeit brauchte, darum erschreckte und betrübte sein Tod alle Welt.

Es war tragisch, daß es ihm nicht beschieden war, die vereinigten Kronen länger als etwas über ein Jahr zu tragen; tragisch für diese Länder, auch für Österreich. Aber diese Vereinigung war künftige Größe und geschichtliches Gesetz, das Österreich aus seinem Schattenweg herausführte und seiner größeren Bestimmung zuwies. Es drückt sich symbolisch aus in dem Weltdom der Stephanskirche, die Rudolf der Stifter gründete als das Wahrzeichen seines Traumes Großösterreichs und die der erste Erfüller dieses Traums, Albrecht II. vollendete.

Friedrich, aus der steirischen Linie der Leopoldiner, Sohn des eisernen Ernst und der nicht weniger eisernen Cimburgis, ist als Senior des Hauses auf Grund des Albrechtschen Testaments rechtmäßiger Vormund von dessen nachgeborenem Sohn Ladislaus Posthumus und bis zu dessen Großjährigkeit Regent der vereinigten Länder, wenn auch mehr dem Namen als der Tat nach.

Er ist der augenfälligste Beweis dafür, daß bei allem Unglück eine höhere Vorsehung über Österreich waltet und es in demselben Augenblick, wo es nach menschlichem Ermessen zu Ende sein müßte, in desto größerem Glanz auferstehen läßt. Das Unwahrscheinlichste geschieht als Regel, das, was man das »österreichische Wunder« zu bezeichnen pflegt.

Die ungewöhnlich lange, über ein halbes Jahrhundert dauernde Regierung Friedrich III. erscheint, äußerlich betrachtet, als eine Kette von Mißerfolgen, wobei man gewöhnlich übersieht, daß der Mißerfolg oft nur der Umweg zu einem höheren Erfolg ist. Friedrich hatte ein ausgesuchtes Pech, nur schlug es immer zu jenem sprichwörtlich gewordenen »Glück der Habsburger« um. Von den Zeitgenossen verspottet, von der Geschichtsschreibung fast nur getadelt, behält er zu guterletzt doch Recht gegen alle Kritiker und gegen alle seine Feinde. Nicht nur weil er sie überlebte, sondern weil er in seiner Langmut weiter sah als sie.

Er hatte in dem Kampf, den alle gegen ihn führten, nur einen Bundesgenossen, allerdings einen unbesiegbaren, die alles verschlingende Zeit. Was sein Fehler schien, das Zaudern, war auch wieder sein Vorzug; was andere versäumen, gewann er – durch Versäumnis. Seine Mühlen mahlten langsam, wie Gottes Mühlen; das scheint eine österreichische Grundeigenschaft und durchaus nicht die schlechteste; wie überhaupt der Volkscharakter sich in dem Herrscherhaus als Symbol abspiegelt und umgekehrt. Gerade in dieser Hinsicht ist Friedrich außerordentlich bedeutsam.

Zeit gewonnen, alles gewonnen – war sein Lebensprinzip. Geduld überwindet alles: seiner Weisheit letzter Schluß. Man übersieht, daß es wirklich Weisheit und herrscherliche Tugend ist. Geduld und Beharrlichkeit als Merkmale der Langlebigkeit waren seine Rüstung. Aber der Grund lag doch tiefer: es war sein frommer Sinn, der ihn unerschütterlich und gleichmütig machte in allen Wechselfällen. Die Spruchweisheit des Volkes: an Gottes Segen ist alles gelegen, oder: der Herrgott wird's schon machen, scheint durch ihn begründet. Wo die Not am höchsten, ist Gottes Hilfe am nächsten, war seine Zuflucht, die nie versagte. In seinem unbedingten Gottvertrauen wurzelte auch seine felsenfeste Überzeugung von der Auserwählung und dem ewigen Beruf seines Hauses. Die geschichtliche Sendung Österreichs war sein Axiom, wie es jenes Rudolfs des Stifters und aller großen Österreicher war. Darin liegt eine unüberwindliche Kraft dieses Österreichs, besonders in seinen schwächsten Momenten. Auch darin hat Friedrich Recht behalten, ja, er ist geradezu symbolisch dafür.

Es gehört mit zu seiner Größe, wenn sie auch passiv war, daß er in einer Zeit, wo alles verloren schien, seinen unsterblichen Initialspruch prägte aus den fünf Vokalen A. E. I. O. U., die er aus dem lateinischen Satz der Hausprivilegien Rudolfs des Stifters herauslas, wo es hieß, daß Österreich Herz und Schild des Reiches sei, und denen er neue Deutungen unterlegte: Austria erit in orbe ultima – aller Erdkreis ist Österreich untertan, oder: aller Ehren ist Österreich voll. Diesen Spruch ließ er überall anbringen, auch an dem bei Grabungen gefundenen Mammutknochen, der am Riesentor von St. Stephan aufgehängt wurde, und noch in der Universitätssammlung zu sehen ist. Der Spruch hat sich nicht nur am Ende seines an Demütigungen, Empörungen, Treulosigkeiten und Verhöhnungen überreichen Lebens bewahrheitet, er hat sich unter Karl V. und unter Prinz Eugen restlos erfüllt und hat in allen Katastrophen als Verheißung um so größere Glorie bedeutet.

*

Die deutschen Fürsten hatten zu Lichtmeß 1440 Friedrich von Innerösterreich zum Nachfolger Albrecht II. gewählt, da er nominell als Vormund des Thronerben und Senior des Hauses Regent Österreichs war. Als deutscher König und späterer Kaiser nannte er sich Friedrich III., doch wird er von manchen Geschichtsschreibern als der IV. bezeichnet, indem sie Friedrich den Schönen in der Reihe der Könige mitzählen. Als steirischer Herzog war er Friedrich V. und sein Bruder Albrecht VI.

Die Königswahl erfolgte unter drei Voraussetzungen, die praktisch so gut wie unerfüllbar waren: 1. daß er die Türkengefahr abwende, wozu er, an sich unkriegerisch, keinerlei Mittel besaß, zumal das Reich jede »Türkenhilfe« versagte, und Ungarn und Böhmen auf eigene Faust handelte, ganz abgesehen von den Wirren in Österreich, die ihm vollends die Hände banden; 2. daß er als Schirmvogt der Kirche das unheilvolle Schisma schlichte, das heißt den Widerstreit zwischen Papst und Konzil, der darin bestand, daß das Konzil sich über den Papst stellte, anstatt daß der Papst über dem Konzil stand. Es ist die gleiche Erscheinung wie im Reich, wo sich die Fürsten über den Kaiser stellen und in den einzelnen Ländern, wo sich die Stände und nationalen Parteien über den Fürsten erheben und mit ihrem vielfachen Eigennutz alle Rechtsordnung und Wohlfahrt zerrütten. Friedrich tut hinsichtlich der Kirchenfrage das Einfachste und Natürlichste, indem er zum Papst hält. Endlich 3., daß er im Reich, wo sich jeder selbst Recht verschafft und »Urfehde«, also völlige Rechtlosigkeit herrscht, Ordnung mache, was ungefähr soviel heißt, daß der König als starker Mann auftreten soll, nachdem ihn die Fürsten vorerst gebunden und geknebelt haben.

Man übersieht, daß seit mehr als 200 Jahren die Erblichkeit der deutschen Krone beseitigt und an ihre Stelle die Erblichkeit der Fürstentümer getreten war; daß die Territorialfürsten stark und unabhängig, der Wahlkönig aber schwach und von ihnen abhängig war; und daß dem Kaiser von seiner einstigen Machtfülle nur mehr drei formale Dinge geblieben waren: 1. die Lehenshoheit, die nur noch ein bloßer Schein war und praktisch aufgehoben; 2. das Oberrichteramt, das keine Exekutivgewalt besaß, das aber Friedrich sich nicht entreißen ließ, so sehr die Fürsten es versuchten, und das mit zum letzten Sinn des Kaisertums gehörte, mit dem Friedrich immerhin noch einiges ausrichtete, ebenso wie 3. mit dem Gnadenrecht, das einzige, was ihm wirklich verblieben war, nämlich das Recht der Titelverleihung, demnach auch späterhin kein Titel in Europa galt, der nicht vom Kaiser verliehen oder bestätigt war. Das war an sich nichts Geringes, denn es knüpft den Quell der Gnade an das Kaisertum.

Der bedächtige Friedrich besann sich angesichts der unüberwindlichen Schwierigkeiten nicht weniger als 11 Wochen lang, ehe er die glorreiche römisch-deutsche Dornenkrone annahm, die er in seiner stoischen Gleichmütigkeit leichter zu tragen schien als andere. Dann ließ er noch zwei Jahre verstreichen, ehe er sich zur Krönung in Aachen bequemte. Er hatte auch erkannt, daß die beste Art, sich in diesem Herrscheramt zu erhalten, darin bestand, so wenig als möglich Gebrauch davon zu machen, was nicht nur ihm persönlich zusagte, sondern auch den Fürsten, deren Stärke auf seiner Schwäche beruhte, die in anderer Art seine Stärke war.

Er hatte den Hoheitssinn praktisch insofern aufs Beste genützt, indem er sich nicht darauf beschränkte, die Vorrechte der Fürsten zu bestätigen, sondern indem er sich von ihnen die »Hausprivilegien« Rudolfs des Stifters bestätigen ließ, wodurch das Privilegium majus an Stelle des alten friderizianischen Freiheitsbriefes oder Privilegium minus volle Rechtsgültigkeit erhielt. Der Erzherzogtitel wurde damit rechtskräftig, vorläufig aber nur auf die steirische Linie angewendet; das Wesentliche aber lag in der Anerkennung der vollen staatlichen Souveränität und Unabhängigkeit Österreichs, nicht um es von der römischen Reichsidee zu trennen, die ja allein nur noch in den habsburgischen Kaisern verkörpert war und seit Friedrich III. diesen gleichsam erblich verblieb, sondern um gleich den andern Fürstentümern die landesterritoriale und staatliche Erblichkeit und Unabhängigkeit sicherzustellen, das Fundament der werdenden Großmachtstellung. Was Rudolf der Stifter geträumt, hatte Friedrich III. ungeachtet seiner sprichwörtlichen »Mißerfolge« verwirklicht. Das ist jene Seite der Medaille, die man ihm als geschichtliches Verdienst zuschreiben muß, und zwar nicht als das einzige.

*

Die größten Scherereien hatte er mit seinen Vormundschaften. Da war zuerst Sigmund, der unmündige Sohn Herzog Friedels von Tirol, dessentwegen er mit den Tirolern übers Kreuz kam, als er die Vormundschaft über das sechzehnte Lebensjahr hinaus verlängern wollte mit der Begründung, daß eine größere Reife des Alters dem künftigen Herrscher durchaus ersprießlich sei. Vernünftigerweise kann man ihm hierin nur durchaus rechtgeben. Nicht so die biedern Tiroler oder vielmehr jene Interessentengruppen und Parteien, die sich des jugendlichen Herzogs für ihre Sondergelüste bedienen wollten, wie sich ja auch nachträglich zu dessen Unglück gezeigt hat. Genug an dem, das ganze Land wurde in Aufruhr gegen Friedrich gebracht; die Schweizer, die gern ihre Suppe am fremden Feuer kochten, wollten den Tirolern helfen; diesen und anderen Wirren gegenüber blieb Friedrich gewohntermaßen gleichmütig, ja untätig, daß es auch schon seinem Hausprälaten und Kanzler Aenea Silvio zuviel wurde: »Da geht der König täglich mit demselben Marmorgesicht aus und ein«, klagte er, »obschon die Tiroler Bauern in Waffen stehn und die Pässe bewachen wie das Grab des Herrn.«

Schließlich hat er doch nachgeben müssen, obschon er im Recht war, und krönte diesen Mißerfolg durch einen zweiten gegen die Eidgenossen, von denen er die zerstörte Stammburg mit gutem Vorbedacht gerne zurückgewonnen hätte. Es mag nachträglich als ungeschickt erscheinen, daß er sich der »Armagnaken«, dieser nach dem Hauptführer Graf Armagnac benannten Söldnertruppe bediente, die der französische König Karl VII. los sein wollte und die man spottweise »arme Gecken« nannte. Sie wurden aber von den Eidgenossen geschlagen und Zürich, mit Friedrich im Bunde, fiel wieder ab von ihm. Dafür zogen die Armagnaken in Elsaß und Lothringen umher, wo sie räubernd und mordend alte Weiber zu Brunnenschwengeln machten, kleine Kinder an ihre Sattelbögen hingen und Kuttenmänner teerten und federten, Scheußlichkeiten, die ein Streiflicht auf die rechtlosen Zeitverhältnisse werfen.

Sigmund, ein Spielball der Parteien und Günstlinge, hatte nicht nur den letzten Habsburgerbesitz in der Schweiz, Thurgau, an die Eidgenossen verloren, er hatte Tirol und Vorarlberg fast ganz an Bayern ausverkauft und an den Ruin gebracht. Im Streit mit dem Brixner Bischof Nikolaus Cusano hatte er sich den Bann zugezogen, wodurch Handel und Verkehr in Tirol vollkommen lahmgelegt war. Trotzdem hingen die Tiroler ihrem Fürsten an. Erst auf Vermittlung Friedrichs wurde der Konflikt beendet.

Cusano ist eine bedeutende Zeiterscheinung, die das Ende der gotisch-scholastischen Weltanschauung ankündigt; er setzt ihr die freiere augustinische Denkweise entgegen, der die Zukunft gehörte. Weil er zuerst ein Anhänger des Konzilgedankens war, stand die Wiener Universität auf seiner Seite im Gegensatz zum eigenen Landesherrn. Das Ende vom Lied aber war, daß Sigmund Bankerott machte und der Herrschaft über Tirol entsagte. Friedrich hat ihn nicht nur überlebt, sondern auch beerbt, wie alle seine Gegner. Soviel aber ergibt sich aus dieser Serie seiner Fehlschläge, daß er in allem, was er beabsichtigte, grundsätzlich recht hatte, und daß er das Unerreichte schließlich doch erreichte. Mit Ausnahme der Stammburg, und das war tragisch. Wie gut wäre es, für unvorhergesehene spätere Wechselfälle des Geschicks eine solche unbestreitbare Zuflucht zu haben! Es war, als ob er, der das Mißgeschick der Flucht und Verbannung an sich erfahren, es trotz seines Leibspruches vorausgeahnt hätte.

*

Eine wahre Staatstragödie, abgesehen vom Persönlichen, war für Friedrich die Vormundschaft über Ladislaus Posthumus geworden, die ihm durch das Testament Albrecht II. gemeinsam mit der Königin-Witwe Elisabeth als Mutter und einem zwölfgliedrigen Ständerat, zusammengesetzt aus den drei Ländern Österreich, Ungarn und Böhmen, übertragen worden war. Man kann Friedrich vorwerfen, daß er sich sowohl über die Mutter, wie über den Ständerat als Erziehungsfaktoren glatt hinweggesetzt und die Obsorge für Ladislaus allein beansprucht hat. Die Erziehung, die er dem Thronerben gab, war jedenfalls vortrefflich; das Unglück für den jungen Menschen begann erst, als er ihn dem Einfluß der anderen ausliefern mußte. Daraus allein geht schon hervor, daß er durchaus im Recht war gegen alle jene politischen Drahtzieher, die den Knaben zur Puppe ihrer ehrgeizigen Pläne machten. Daraus erwuchsen gewaltige Sorgen und Kämpfe, die geradezu staatsumstürzend wurden und Länder und Völker mit hineinrissen.

Zu einer wahren Haupt- und Staatsaktion hatte sich diese Vormundsgeschichte entwickelt. Da stand zunächst im Mittelpunkt die Königin-Mutter Elisabeth, eine tragische Erscheinung, die einen heroischen Kampf kämpfte um die Ehrenrechte ihres Söhnleins, wobei sie allerdings von ihrem nächsten Anverwandten, dem ehrgeizigen und überaus fragwürdigen Grafen Ulrich von Tilli, übel genug beraten wurde. Auf Seite der Gegenspieler sehen wir den ungarischen Volkshelden Johann von Hunyady, der ebenso wie Georg von Podiebrad in Böhmen auf ein nationales Wahlkönigtum hinzielt und für die Zeit der Unmündigkeit Ladislaus' die Verweserschaft anstrebt und auch erringt, die Elisabeth eigentlich schon von vorneweg dem Grafen von Tilli zugesagt hatte. Man darf dabei nicht übersehen, daß Hunyady angesichts der Türkennot die Rettung Ungarns im Auge hatte und darum nach einem starken Königtum strebte. Er plante die Verbindung Elisabeths mit dem jungen König Wladislaw von Polen, der, von dem päpstlichen Legaten Julian bestärkt, eine europäische Sendung fühlte, die Christenheit vor den Türken retten wollte und gewissermaßen als Vorläufer eines Johann Sobieski gelten konnte. Diese Heiratspläne zerriß Elisabeth mit resoluter Hand, nachdem sie am 22. Februar 1440 zu Komorn bei offenen Türen und in Gegenwart vieler Magnaten eines Knäbleins genesen war, das den Namen Ladislaus mit dem Beinamen Posthumus, das ist der Nachgeborene, empfing. Die Wahl des Polenkönigs war indessen von einem Teil der Großen eigenmächtig betrieben worden; Ungarn hatte jetzt zwei Könige – ganz deutlich schied damals das habsburgisch gesinnte Westungarn mit seiner auf die kelto-romanische Zeit zurückreichenden Kulturvergangenheit, dieser Urverwandtschaft mit dem österreichischen Ländergebiet, gegen das nationalistisch gesinnte Ungarn mit einer Bruchlinie, die sich später schicksalhaft verschärft.

Leopold I. und König Sobieski bei Wiens Entsatz 1683.

(Gemälde von C Hoechle.)

In dem Personenkreis um die Königin sehen wir die Kammerfrau Helene Kottaner aus Wien, die mit verwegener Hand die ungarische Königskrone aus den bewachten Gewölben von Vissegrad entführt, ein sehr waghalsiges Unternehmen, das sie als erste Wiener Memoirenschreiberin nachträglich sehr anschaulich schildert. In aller Eile wird im Mai desselben Jahres die Krönung des Knäbleins, das auf dem Schoß der Mutter sitzt, wobei sie ihm die Stephanskrone über das Köpfchen hält, zu Stuhlweißenburg vollzogen. Sie flieht mit Kind und Krone, die sie gegen eine ansehnliche Summe dem Vormund Friedrich III. verpfändet; schon kommt Wladislaw über Raab, wo ihm die Truppen der Königin entgegentraten, siegreich gezogen, um sich im Juli zum ungarischen König krönen zu lassen. Da jedoch in dem zurückgebliebenen Behälter statt der Krone sich ein anderer Gegenstand befand, wurde die alte Stephanskrone aus dem Grabe des heiligen Stephans hervorgeholt, die ihm von dem Leichnam weg aufs Haupt gesetzt wird.

Während gleichzeitig im Innern der Bürgerkrieg wütete, wurden die Kämpfe an der ungarischen Südgrenze gegen die Türken fortgesetzt, und nur dem Genie und der Tapferkeit Hunyadys ist es zu danken, daß Siegeskränze errungen wurden. Ohne die zerfleischenden Thronstreitigkeiten wäre es gelungen, »die Herrschaft der Türken in Europa zu Grabe zu tragen«, wie es die Meinung des Papstes Eugen IV. und seines Legaten Julian war, die alle Hoffnung auf Hunyady und Wladislaw gesetzt hatten und nur mit Mühe einen Waffenstillstand der streitenden Parteien herbeizuführen vermochten.

In der Tat erzielte Wladislaw im November 1443 einen großen Erfolg in der Schlacht bei Nissa und bei der Erstürmung der sogenannten Trajanspforte am Weihnachtstage auf den Eisfeldern des Hämus, wo der Kardinal-Legat Julian das Kreuz vorantrug und die ermattenden Krieger zu immer neuer Begeisterung anfeuerte. Jedenfalls nötigte Wladislaw dem Sultan einen längeren Waffenstillstand auf, den er zu weiteren Rüstungen benützen wollte, weshalb er, ganz erfüllt von seinem Missionsgeist, an den Hochmeister des Deutschen Ordens schrieb: »Kommt und helft, wie es Euer Beruf ist, die Türken aus den Grenzen Europas zu werfen, damit der katholische Glaube, dort beinahe schon am Verlöschen, von den Flecken Mohammeds gereinigt, wieder emporleuchte; beschlossen ist der Krieg! Gott hat mir die Gunst verliehen, für den Glauben und für die Christenheit mich zu opfern!« Es waren prophetische Worte.

Untere Partie der Dreifaltigkeitssäule mit dem knienden Kaiser Leopold I.

(Burnacini. Phot. Gerlach.)

Trotz des am 1. August unterzeichneten Friedensvertrags wurde am 1. September 1444 wieder losgeschlagen, auf die deutsche Reichshilfe vertrauend, auf die Kampfbereitschaft des Griechenkaisers und des Epirotenfürsten, sowie der Galeerenflotte der Venetianer und Genueser in der Dardanellenstraße. Über Nikopolis drang Wladislaw auf der alten Römerstraße bis Varna an die Küste vor »mit einem so kleinen Heere, welches kaum stärker als des Sultans Leibwache« schien und hier ereilte ihn das Schicksal. Er erlitt trotz meisterhafter Strategie Hunyadys eine vernichtende Niederlage gegen eine dreifache Türkenmacht. König Wladislaw, mit seiner Schar zu weit vordringend, verschwand in einer Wolke von Janitscharen; der Legat Julian wurde von einem Fährmann auf der Flucht erschlagen; Hunyady geriet vorübergehend in Gefangenschaft eines gegnerischen Wojwoden; Wladislaw kam nicht mehr zum Vorschein. Ein junges Heldenleben hatte tragischen Abschluß gefunden; damit war auch die Personalunion zwischen Ungarn und Polen zu Ende. Die ungarischen Thronrechte des jungen Ladislaus blieben nun wohl unangefochten; an seiner Stelle herrschte ein Ständerat und dann als Verweser Johann Hunyady, während sich in Böhmen in der »Königlosen Zeit« Georg von Podiebrad zum Gubernator aufschwang. Neue Schwierigkeiten erwuchsen für den Vormund Friedrich III. und für Österreich, als jedes der vereinigten Länder beanspruchte, daß die Erziehung Ladislaus' im eigenen Land erfolgen müsse, was zunächst praktisch unerfüllbar war und nur heillose Wirrnisse zeitigte.

*

Grundlegend war das an sich ganz unberechtigte Mißtrauen der Mutter Elisabeth gegen Friedrich III. als Vormund, gegen den sie sich mit den Wiener Ständen verband, auf dem österreichischen Landtag 1441 drohend, daß sie Schritte tun werde, »welche dem Lande und Hause Österreich zum großen Nachteil gereichen könnten«, wenn Friedrich den kleinen Ladislaus nicht in Ungarn erziehen lasse und die ungarische Reichskrone zurückgebe, die sie ihm verpfändet hatte, die aber Friedrich ohne Rückzahlung des Geldes begreiflicherweise nicht auszuliefern gesonnen war. Dadurch waren die Stände in Wien erst recht gegen ihn aufgebracht; er machte kurzen Prozeß, indem er Ladislaus nach Steiermark bringen ließ und Mutter und Kind auf Nimmerwiedersehen trennte. Im nächsten Jahre schon war die unglückliche Frau aus Gram gestorben; an ihrer Stelle führten die Parteien oder Stände den an sich ganz unnötigen politischen Kampf gegen Friedrich wegen der Vormundschaft weiter, wobei es im Grunde mehr um Sonderinteressen und Machtgelüste ging, als um die gerechte Sache, die bei Friedrich ohnedies in guten Händen war.

Die große Macht der Parteien oder Stände, die nunmehr gegen den Landesherrn in die Erscheinung trat und schließlich zu offenem Aufruhr führte, war eine moderne Erscheinung, die keineswegs zum Segen ausschlug. Eine sehr üble demagogische Rolle spielte in dieser Bewegung der Wiener Bürgermeister Ulrich Eitzing, ein gebürtiger Bayer, der sich unter dem König Albrecht II. bis zur Vertrauensstellung eines Hubmeisters, wir würden sagen Finanzministers, emporgeschwungen hatte, und der nun tat, als ob er die königliche Sache gegen den »grauslichen« Vormund vertreten müßte. Es war ihm jedenfalls gelungen, mit seinen Hetzreden auf dem Capistrangerüst am Hof das leicht entzündliche Wiener Volk gegen den vormundlichen Regenten aufzuwiegeln, der es offenbar nicht recht verstanden hatte, die Gunst der Wiener zu gewinnen und seine Residenz lieber in Wiener-Neustadt aufschlug. Dieser Eitzing bediente sich verwerflicher Mittel, indem er die Schwester Ladislaus', die kleine Elisabeth, dem Volk in Trauerkleidung als »armes, bedrücktes Waisenkind« vorstellte, um damit die gerührten Wiener Herzen zur Empörung zu entflammen, eine Spekulation, die zu allen Zeiten verfing. Es war dieselbe Elisabeth, die später als Gemahlin des Polenkönigs Kasimir die habsburgische Ahnfrau aller späteren Jagellonen wurde.

In dem Mailberger Bündnis 1451 brachte Eitzing die Unzufriedenen, denen auch Ulrich von Cilli angehörte, unter einen Hut, mit der Absicht, Ladislaus mit Gewalt zu entführen und zu diesem Zweck die Abwesenheit Friedrich III. zu benützen, der sich nicht abhalten ließ, zur festgesetzten Kaiserkrönung nach Rom zu ziehen, nachdem er zur Aufsicht über Wien bloß einige Stellvertreter bestimmt hatte, darunter einen Rüdiger von Starhemberg. Die Pläne der Aufrührer durchkreuzte er einfach damit, daß er den jungen Ladislaus mitnahm. Darüber kam es zum offenen Aufruhr; ein Ständerat bemächtigte sich der Herrschaft unter dem Vorsitz Eitzings, der gleichsam die Rolle eines Verwesers spielte. 250 Fehdebriefe österreichischer Landherren, darunter Städte und Stifte, die ihm den Gehorsam aufkündigten, folgten Friedrich nach Siena, der dort gerade seine Braut Eleonore von Portugal empfing, und von Aenea Silvio, seinem Kanzler, der seit 1449 den Titel und die Würde eines Bischofs von Siena führte, den Segen zur Vermählung empfing. Dieser glückliche Augenblick ist künstlerisch verewigt in dem Freskogemälde von Pinturicchio in der Dombibliothek zu Siena. Die Kaiserkrönung in Rom, die mit herkömmlichem Glanz am 19. März 1452 vor sich ging, ist im »Weißkunig« bildlich festgehalten. Nicht lange konnte sich Friedrich dieser frohen Tage freuen, beunruhigende Nachrichten aus Österreich nötigten zur raschen Heimkehr. Kaum in Wiener-Neustadt eingetroffen, wurde er durch ein ständisches Heer belagert und nur dem heldenhaften Widerstand eines steirischen Ritters, des baumlangen Andreas Baumkircher, ist es zu danken, daß das Äußerste verhütet wurde. In seiner Notlage ließ sich der Kaiser bestimmen, den zwölfjährigen Ladislaus an Ulrich von Cilli auszuliefern, was nicht zuletzt für den Jüngling verhängnisvoll ward. Unter unbeschreiblichem Jubel der Wiener Bevölkerung und unter dem Geläut sämtlicher Glocken zog Ladislaus am 13. September in das mit Fahnen, Laubgewinden, Blumenkränzen und Teppichen geschmückte Wien ein; unter einem Traghimmel von Goldstoff mit eingewebten schwarzen Adlern ritt er an der Seite Ulrichs von Cilli durch die Straßen nach St. Stephan zum Hochamt und dann zur Burg; es mochte allen scheinen, als ob eine goldene Zeit nach so vielen Jahren des Kummers und Elends angebrochen wäre – aber das war eine trügerische Hoffnung. Graf Cilli, der zum Verdruß Eitzingers als der nunmehrige eigentliche Verweser erschien und von diesem alsbald gestürzt wurde, hatte Ladislaus an Podiebrad ausgeliefert, um ihn nicht den Ungarn in die Hände zu geben, die ihn ungestüm verlangten. In Prag wurde die Krönung rasch ins Werk gesetzt. In Ungarn hätte sie nochmals stattfinden sollen, aber Kaiser Friedrich hatte noch immer die heilige Krone zurückbehalten. Darüber wäre es beinahe zum Krieg gegen diesen früheren Vormund gekommen, wenn nicht neuerdings die Türken vor Belgrad gewesen wären, die immer den flammenden, schauerlich drohenden Hintergrund aller dieser kleinen Zerwürfnisse bildeten, die sich auf der Vorderbühne des Lebens abspielten.

Im Jahre 1453 durchlief eine Schreckenskunde das Abendland: Konstantinopel war von den Türken erobert und zerstört worden; Byzanz, die östliche Bastion der Christenheit, war gefallen, die Hagia Sophia in eine Moschee verwandelt. Das oströmische Reich war zu Ende.

Man wußte, was das zu bedeuten hatte. Als Kaiser Konstantin im Jahre 330 seine Residenz nach Byzanz verlegt hatte, war er der richtigen Erkenntnis gefolgt, daß der Herrscher sein Lager dort aufschlagen müsse, wo die Lage am bedrohtesten war. Das war die Front gegen Asien. An den großen Siegen der Kirche und des Abendlandes, betraf es nun die Arianer oder die Avaren oder die Muselmänner zur Zeit der Kreuzzüge, war das christliche Byzanz beteiligt. Das Schisma 1054 unter Leo IX. brachte unheilbaren Schaden und durch die Trennung in zwei Kirchen eine dauernde Schwächung; die teilweise Einigung der Griechen mit der römischen Kirche kam zu spät; angesichts der drohenden Vernichtungsgefahr stand man in Konstantinopel auf dem Standpunkt: »Lieber den Turban als den roten Hut!« Dabei war der Unterschied der Satzung keineswegs groß; die Kernfrage, an der die Einigung scheiterte, war und blieb die Anerkennung des Papstes als das alleinige Oberhaupt der Kirche.

Mit Konstantinopel war der östliche Pfeiler des Abendlandes zerbrochen; mit Bestürzung erkannte man, daß nun auch das übrige auf dem Spiel stand. In diesem Augenblick der ängstlichen Spannung sah alles auf den Papst und auf den Kaiser hin. Sie sollten das Wunder wirken und die Rettung bringen. Das war ja auch natürlich; der Kaiser war der Schirmvogt der Kirche, der Schirmherr der ganzen Christenheit. Aber die Zeit der Kreuzzüge war vorüber; das Ansehen des Papstes gebrochen durch den Konzilienstreit, der Kaiser ohnmächtig dem Reich gegenüber, dem es nicht an Macht und Mitteln gefehlt hatte, sondern an der rechten Gesinnung. In den österreichischen Ländern wüteten Parteikämpfe; Friedrich sah sich von seinem Mündel Ladislaus und dessen Anhängern bedroht; in Böhmen und Ungarn wütete der Kampf um nationale Unabhängigkeit; der Sinn für die höhere christliche Gemeinsamkeit war verlorengegangen; jeder dachte nur an sich und war allenfalls gesprächsweise interessiert, »wenn hinten, weit, in der Türkei, die Völker aufeinander schlagen«. Obgleich schon seit einem Jahrhundert die Türken in Europa Fuß gefaßt hatten und an die Pforten Ungarns hämmerten, wo mit wechselndem Geschick gekämpft und Hunyady als Türkenkämpfer zum Volkshelden wurde. Die Kreuzfahrer waren noch dem Feind der Christenheit entgegengezogen und in sein Land vorgedrungen; jetzt war es umgekehrt der Fall.

Trotz der Bemühungen des Papstes und des Kaisers war eine Einigung der Völker zur wirksamen Abwehr des gemeinsamen Feindes nicht zu erreichen. 1454 ließ Friedrich die deutschen Reichsstände nach Nürnberg berufen, dann noch im selben Jahr nach Frankfurt, wo sein Kanzler Aenea Silvio, der ihn beidemal vertrat, trotz aufgewendeter glänzender Beredsamkeit nur unverbindliche Zusagen erlangte, die von einer späteren Versammlung in Wiener-Neustadt bei Kaiser Friedrich abhängig gemacht wurden, so daß Silvio spöttisch sagen konnte, »die deutschen Reichstage seien sehr fruchtbar, da jeder mit einem andern schwanger gehe«. Die Absicht der Reichsfürsten war aber die, aus der Kriegslage für sich Nutzen zu ziehen und als Preis für die Türkenhilfe dem Kaiser die oberrichterliche Gewalt abzutrotzen. Das oberste Richteramt war indes das wesentliche Fundament der römischen Kaiseridee, davon im Prinzip alles abhing, weshalb Peter von Andlau 1461 mit Recht sagen konnte: »Nimm hinweg das Recht des Kaisers, und wer kann dann noch sagen: dieses Haus, dieses Gut ist mein?« Gerade dieses Recht, aus dem immer wieder eine Macht erwachsen konnte, ließ sich Kaiser Friedrich nicht entreißen, wie sehr es auch gegen sein eigenes Interesse sein mochte.

Eine neue Schreckensbotschaft brachte Beschleunigung in den trägen Gang der Dinge. Sultan Mohammed II. rückte 1456 mit einem gewaltigen Heer von 150.000 Streitern und 300 Geschützen heran, um Belgrad, die Schlüsselfestung Ungarns, zu erobern und, wie er meinte, »in Ofen zu Abend zu essen«. Wohl hatte Papst Calixtus III. alle Länder durch seine Legalen bereisen und in allen Kirchen zur selben Stunde die Türkenglocke läuten lassen, um einen allgemeinen Kreuzzug aufzubieten; aber nur in Ungarn wurden die Kräfte der Nation gesammelt und von dem ergrauten Hunyady ein Heer großenteils mit eigenen Mitteln ausgerüstet und zur Verteidigung in die bedrohte Feste geworfen, einige Tage bevor der feindliche Vortrab auftauchte.

Das hätte alles nichts genützt, wenn nicht wieder ein österreichisches Wunder im Augenblick höchster Not sich ereignet hätte. Es war Gestalt geworden in der unscheinbaren Person des Franziskanermönches Johann von Capistrano, dieses Buß- und Kreuzpredigers, der im Rufe großer Wundertätigkeit stand und den Kaiser Friedrich aus Italien zu sich gerufen hatte, um in ihm eine Hilfe gegen die Hussitenbewegung und gegen die Türken zu finden. In Wien predigte das 65jährige, bis auf Haut und Knochen vertrocknete Männlein bei den Karmelitern am Hof, auf einem hohen Gerüst, vor den herbeigeströmten Massen und auf der steinernen, an der Nordseite des Chores der Stephanskirche angebauten Kanzel, der sogenannten Capistrankanzel, und wirkte so mächtig auf Gebildete und Ungebildete, daß viele dem Weltleben entsagten und in den Franziskanerorden eintraten, den er in Österreich eingeführt hatte; seine leidenschaftlichen Gebärden, seine lateinischen Reden, die satzweise von einem Dolmetsch verdeutscht wurden, waren von unwiderstehlicher Gewalt auf die Hörer. Es wird gesagt, daß er in den 28 Tagen seines Wiener Aufenthaltes, ehe er nach Mähren und Böhmen zur Bekehrung der Hussiten zog, nicht weniger als 200 Wunder gewirkt habe.

Daß bei dem Anzug der Türken der gesunkene Mut des ungarischen Volkes aufs neue entflammt wurde und zum Entsatze von Belgrad ein Heer von 60.000 Mann aufgebracht werden konnte, wenn es auch zumeist aus Schlechtbewaffneten und Uneingeübten bestand, war hauptsächlich dem Wirken Capistranos zu verdanken. Schon war die untere Stadt in die Hände der anstürmenden Türken gefallen, die obere Stadt ein Trümmerhaufen, die Brücke zur Festung erstürmt; schon zeigte sich der Halbmond auf einer Turmzinne, aber der kühne Türke ward von Titus Dugovics mit ehernen Armen umschlungen und im Ringkampf stürzten beide in die Tiefe; schon zweifelte Hunyady, der gleichwohl mit der Ruhe eines Helden befehligte, an der Rettung der Burg – da war es Capistrano, der, das Kreuz in der Hand, hoch vom Turm aus mit unaufhörlichen Zurufen die bekreuzten Streiter zu todesverachtendem Mute befeuerte. In höchster Verzweiflung warfen sie brennende Reisigbündel, die zur Verstopfung der Breschen bestimmt waren, in Pech und Schwefel getaucht, auf die Belagerer hinab; die Burg glich einem feuerspeienden Berge, die Kleider der Türken gerieten in Brand; das Schmerzgeheul übertönte das Kampfgetöse; die Feinde kamen ins Wanken und wendeten sich, heftig verfolgt, den Lagerschanzen zu. Hunyady wollte einen zweifelhaften Kampf im Blachfeld nicht wagen, doch die von Capistrano begeisterten Kreuzfahrer waren nicht zu halten. In einem verwegenen Ausfall, Capistrano mitten unter ihnen, Hunyady mit sich fortreißend, kämpften sie gegen eine ungeheure Übermacht mit so unwiderstehlicher Gewalt, als ob sie mit höheren Mächten im Bunde wären. Das Türkenheer war in regelloser Flucht aufgelöst; es war einer der größten Siege, der ihnen auf lange Zeit hinaus die Lust zur Wiederkehr genommen hatte. Als man noch immer hoffte, es werden doch einige deutsche Kreuzfahrer zu Hilfe kommen, hatte Capistrano am 23. Juli den Sieg erfochten. Erst nach vollendeter Sache traf ein sogenanntes Kreuzheer ein.

Wenige Tage nach der Befreiung Belgrads starb Johann Hunyady, der Schrecken der Türken, zu Semlin an einer Lagerseuche und bald darauf verschied Johann von Capistrano, dessen Bild in der Geschichte fortlebt, wie er mit dem Kruzifix in hocherhobener Hand in das Türkenlager stürmt – das letzte seiner Wunder. Es wurde berechnet, daß er über 30 Tote wieder belebt, 370 Taube, 36 Stumme, 23 Blinde, 920 Gichtische und Lahme und zahllose andere Krankheiten geheilt habe. Im Jahre 1690 wurde er durch Papst Alexander VIII. heiliggesprochen. Immer stehen in der österreichischen Geschichte Heilige im Vordergrund der Helden.

Eifersucht und Neid, der Eigennutz, waren, wohl wie immer, die treibenden Kräfte der Parteien, die Politik machten, was das Übel war, und alles durcheinander und gegeneinander brachten. Der Demokratenführer Eitzing eiferte gegen den Cillier, der sich in Wien als Verweser aufspielte, und führte seinen Sturz herbei. Es dauerte nicht lang, hatte der Cillier wieder Oberwasser und Eitzing mußte weichen, der unter einem weniger nachsichtigen Herrscher längst für das Schafott reif gewesen wäre. Nach dem Tode von Johann Hunyady in Semlin, nach dem heldenmütigen Entsatz von Belgrad, wurde Ulrich von Cilli als Vertrauensmann von König Ladislaus von diesem zum Reichsverweser über Ungarn ernannt, er stand am Ziel langgehegter Wünsche. Das war auch sein Verderben. Die national-ungarische Partei, für sich nur Schlimmes erwartend, beschloß kurzerhand, ihn schleunigst aus dem Wege zu räumen. Als Ladislaus mit dem Cillier an der Spitze eines sogenannten Kreuzheeres, das sich nach getaner Sache nun doch einfand, in die Festung Belgrad einziehen wollte, wurden beide durch ein herabgelassenes eisernes Gitter von der Heeresmasse getrennt, mit dem Bedeuten, daß Fremden bewaffnet der Eintritt in die Festung verboten sei. In einem künstlich erregten Wortstreit wurde der Cillier von Ladislaus, dem Sohne Hunyadys, angeblich im Zweikampf und aus Notwehr getötet. Der König machte gute Miene zum bösen Spiel; aber die Rache war nur aufgeschoben, zumal ihm der Verdacht eingeimpft wurde, der Corviner strebe nach der Königsmacht – ein Jahr später, als der König Arm in Arm mit ihm von einem Turnier in die Ofner Burg zurückkehrte, ließ er den Freund plötzlich verhaften und noch am selben Abend enthaupten. Die Anhänger Hunyadys erhoben sich als Rachechor gegen diese unselige Tat; der König mußte schleunigst das Land verlassen, das für ihn fast schon verloren war.

Nach Prag zurückgekehrt, rüstete er zu den Hochzeitsfeierlichkeiten mit der französischen Königstochter Magdalena und erkrankte plötzlich unter verdächtigen Anzeichen, die auf Gift schließen ließen. Zwei Beulen waren unter dem Arm aufgebrochen – am 23. November 1458 verschied Ladislaus im achtzehnten Lebensjahr. Es darf wohl vermutet werden, daß er unter dem korrumpierenden Einfluß des Oheims von Cilli und der böhmischen Umgebung verdorben ist. Daraus geht wieder hervor, wie sehr Friedrich als Vormund im Recht war, als er dem Knaben eine strenge Erziehung geben wollte und wie groß das Unrecht jener anderen, die ihn darum bekriegten und den Thronerben im Kindesalter verdarben, um in ihm ein desto fügsameres Werkzeug ihrer Willkür zu haben. Die Albertinische Hauptlinie war mit Ladislaus erloschen, und das einigende Band der österreichischen, böhmischen und ungarischen Ländergruppe wieder zerrissen.

Die Haupt- und Staatsaktion war nur zu einem vorläufigen Abschluß gelangt; sie war darum noch lange nicht zu Ende; aus der überwundenen Tragödie, aus der Friedrich immerhin als passiver Held und moralischer Sieger hervorging, hatte sich immer wieder eine neue, um so größere Tragödie entwickelt. Das war jetzt der Fall, als sein Bruder Albrecht mit bewaffneter Hand gegen ihn aufstand. Nach dem Senioratsrecht und dem letzten Willen Albrecht II. war nun Friedrich rechtmäßiger Erbe der habsburgischen Ländergruppen. Er konnte nur nicht sein Recht in Ungarn und Böhmen wirksam vertreten, weil ihm der Bruder Albrecht in den Arm fiel und mit Sigmund von Tirol Anteil an der Regierung, ja schließlich das Ganze verlangte. Er war ja bei allen Verschwörungen gegen Friedrich wenigstens heimlich Oberhaupt und Mitbeteiligter. Zweimal hat er ihn in der Wiener Burg belagert und mit den Seinen ausgehungert, wobei die treuen Wiener, wieder einmal ihre sprichwörtliche Treue vergessend, weidlich mittaten. Ein neuer Demokratenführer war in der Person des Bürgermeisters Holzer aufgetaucht, der mit Albrecht VI. gemeinsame Sache machte, sich aber schließlich als Verräter erwies und mit seinen Anhängern auf Befehl Albrechts in grausamer Weise hingerichtet wurde. Wieder war Andreas Baumkirchner Retter in der Not, indem er einen dreitägigen Ritt nach Prag unternahm, wobei er dreißig Pferde zu Tode geritten haben soll, um Hilfe von Georg Podiebrad zu holen. Erst dann konnte Friedrich wieder nach Wiener-Neustadt abziehen, nicht ohne Demütigungen seitens Holzers und des Wiener Pöbels hinnehmen zu müssen, der sich insbesondere in Beschimpfungen gegen die Kaiserin Eleonore erging. Von einer Versöhnung des tief gekränkten Kaisers mit seinem Bruder, den er keines Blickes würdigte, war keine Rede; selbst die Reichsfürsten fanden das Verhalten Albrechts verwerflich und sprachen auf Veranlassung Friedrichs die Reichsacht über den entarteten Bruder aus, wobei Papst Pius II., es war der frühere Kanzler Aenea Silvio, auch noch den Kirchenbann hinzufügte. Erst dadurch wurden die Wiener, weil Handel und Wandel infolgedessen stockte, kleinlaut und suchten in Wiener-Neustadt die Verzeihung des Kaisers zu erlangen, der sich mit gewohnter Milde gnädig erwies. Nur einmal war er unerbittlich, und zwar gegen denselben Andreas Baumkirchner, der ihn zweimal aus ärgster Not errettet hatte, und der später mit einer steirischen Verschwörung gegen den Kaiser gemeinsame Sache machte. Es hat sich dabei um materielle Vorrechte gehandelt; man hatte aber Friedrich glauben gemacht, daß Baumkirchner nach seinem Leben trachte; er ließ ihn darum verhaften und ohne viel Verhör am Murbrückentor in Graz mit einigen Genossen enthaupten.

Der plötzliche Tod Albrecht VI. am 2. Dezember 1463 machte dem unseligen Bruderstreit ein Ende. Die Geschichte überliefert wenig günstige Züge Albrecht VI., der kinderlos im Alter von 45 Jahren unter ähnlichen Erscheinungen wie Ladislaus verschieden war; man nannte ihn den Verschwender und sagte ihm Jähzorn, Schlemmerei, Wetterwendigkeit und Grausamkeit nach; gewiß war er in allen Stücken so ziemlich das Gegenteil Friedrichs; aber die Welt liebt nun einmal den Sünder und verzeiht ihm gern. Jedenfalls erfreute er sich einer gewissen Beliebtheit, besonders in den Vorlanden, die er verwaltete und wo er 1446 die Universität zu Freiburg im Breisgau gründete. Wohl nicht ohne Hinblick auf die deutsche Königswürde, die Friedrich mehr als einmal entzogen werden sollte, und die besonders in Podiebrad einen geheimen Anwärter gefunden hatte.

So war es gekommen, daß Friedrich, durch Albrecht gehemmt, Böhmen und Ungarn ihrem Schicksal überlassen mußte. Er konnte nicht umhin, die Wahl Podiebrads zum König von Böhmen zu bestätigen und den zweiten Sohn Hunyadys, Matthias, genannt Corvinus, nach dem Raben mit dem Ring im Schnabel, den das Familienwappen zeigt, als König von Ungarn anzuerkennen, dem er schließlich auch nach einem kurzen Waffengang die ungarische Krone auslieferte. In dem Ödenburg-Wiener Neustädter-Vertrag sicherte er aber die Erbfolge, was für die Zukunft Bedeutung hatte. Man sollte nun glauben, daß für Friedrich und Österreich bessere Tage gekommen seien, aber dem war nicht so. Der Kaiser hatte zwar seinen Gegner Ulrich von Cilli beerbt; er hatte nach dem Tode Ladislaus' und Albrechts die unbestrittene Herrschaft in Österreich; der Anfall Tirols stand in nicht zu ferner Aussicht, Triest verlor seine Autonomie und kam unter dem kaiserlichen Hauptmann Niklas Lueger als erblicher Besitz gänzlich an das Haus Österreich – aber ein neuer Gegner war in dem eroberungslustigen Matthias Corvinus erstanden, an den noch einmal alles verlorengehen sollte. Das war der Schlußakt des Trauerspiels.

Mit raffinierter List hatte sich Podiebrad des Kaisers bedient und seine Notlagen ausgenützt, um seine Stellung zu befestigen. Er hatte nach der deutschen Krone getrachtet und strebte nun nach dem Titel eines griechischen Kaisers als Preis eines in Aussicht gestellten Türkenzuges; er verstand es, alle Welt zu täuschen, besonders den Kaiser Friedrich – nur einen täuschte er nicht, der ihn durchschaute: Pius II. Er stellte ihn vor eine klare Entscheidung, verwarf die Compactaten, erklärte ihn als Ketzer, der nur zum Schein den römischen Glauben bekenne, im Herzen aber Utraquist sei, und führte so seinen Sturz herbei. Zwei Richtungen bildeten sich in Böhmen, die eine wollte den jungen Wladislaw von Polen, der durch Elisabeth ein Enkel Albrecht II. war; die andere neigte zu Matthias Corvinus, den der Papst förderte, weil er in ihm den kriegerischen Helden sah, den er zur Bekämpfung der Türken brauchte; die Aufbietung eines gesamtchristlichen Heeres lag ihm am meisten am Herzen. Vergebens suchte Friedrich, der sich in der böhmischen Frage mit seinen älteren Rechten übergangen sah, den Papst umzustimmen; lieber noch gab er dem habsburgisch-jagellonischen Wladislaw seine Stimme als dem Corviner, dem er ohnehin nicht traute. Schließlich trug der Pole den Sieg davon, wenn er auch Mähren und Schlesien an Matthias abtreten mußte, den er aber 1490 doch wieder beerbte, da ihn nach des Corviners Tod die Ungarn ebenfalls auf ihren Thron beriefen.

Matthias rächte sich an Friedrich zunächst dadurch, daß er in Innerösterreich einfiel, Wien belagerte und aushungerte und 1485 zu seiner Residenz machte. Der Kaiser flüchtete nach Linz; völlig heimatlos wanderte er dem Westen zu und suchte zu Frankfurt Reichshilfe zu erlangen. Die Fürsten jedoch machten ihre Zugeständnisse davon abhängig, daß er zuerst im Reiche Ordnung schaffe. Die Schwierigkeit lag nur darin, daß sie darunter etwas anderes verstanden als der Herrscher selbst, nicht die Stärkung der kaiserlichen Gewalt, sondern ihrer fürstlichen Landesrechte und die Gewinnung des Oberrichteramtes, das sich der Kaiser nicht entwinden ließ. So kam nach keiner Richtung etwas zustande.

Inzwischen aber war Friedrich der große Helfer in seinem Sohn Maximilian erwachsen, der 1459 geboren, das einzige Kind blieb und Stammhalter des Hauses wurde. Von entscheidender Wendung war die welthistorische Heirat des 18jährigen Maximilian mit der 20jährigen Maria von Burgund im Jahre 1477, wodurch Haus Österreich, wie bisher im Osten, nun auch im Westen einen natürlichen Stützpunkt gegen die widerspenstigen Fürsten und zum Schutz des Reiches fand. Das Haus Burgund hatte sich zu außerordentlicher Macht emporgearbeitet. Philipp der Gute, der Stifter des Goldenen Vließes, dessen Großmeistertum auf Maximilian kam, dann auf die spanische und schließlich auf die österreichische Linie, besaß bereits Belgien und Holland, große Teile von Frankreich; sein Sohn, der Graf von Charolais, Karl der Kühne, hatte noch größere Pläne und wollte Kaiser Friedrichs Nachfolger werden. Mit dieser Bedingung schlug er die Heirat seiner Erbtochter Maria mit Maximilian vor; doch Friedrich, der wohl wußte, was für eine Macht die Quelle der Gnaden bedeutete, die ihm als Kaiser zustand, wollte ihn nur zum König der burgundischen Länder erheben; darüber hätte sich das Projekt beinahe zerschlagen. Karl der Kühne verlor in den Kämpfen gegen die Schweizer 1476 zwei Schlachten bei Granson und Murten und fiel im Jänner darauf bei Nancy gegen den Herzog Renatus von Lothringen. Maria stand als Waise da, bedrängt von allen Seiten, von den Landständen, von den Werbungen des französischen Königs, sowie des Herzogs Cleve; auch Friedrich und Maximilian schickten Boten und erinnerten an den Vertrag von Trier, wo Friedrich und Karl verhandelt hatten. Das Schicksal Europas hing von der Entscheidung Marias ab; obzwar ihre Umgebung dagegen war, entschied sie sich für Maximilian. Es gab nicht wenig Kämpfe in Marias Ländern und mit dem König von Frankreich. Vor und nach der bedeutsamen Eheschließung, die in Gent stattfand. Was hier nur dürftig angedeutet werden kann, erzählt Maximilian in seiner symbolischen Dichtung Theuerdank, die eine Schilderung der romantischen Brautfahrt enthält mit allen Gefahren und Widerständen, die sich dagegen erhoben. Das Glück Maximilians dauerte nicht lange; es mußte kämpfend gegen Frankreich behauptet werden; schon 1482 starb Maria durch einen Sturz vom Pferde. Sie hinterließ zwei Kinder, Philipp und Margaretha. Dieser Philipp als Erbe heiratete später Johanna von Aragonien und Kastilien und ward der erste König von Spanien, um hier gleich die zweite welthistorische Heirat zu nennen.

Immerhin hatte Friedrich auf einem zweiten Reichstag zu Frankfurt, 1486, erreicht, daß der 27jährige Erzherzog Maximilian, der seine Stellung in Burgund tapfer erstritten hatte, einstimmig zum römischen König erwählt wurde. Als bald darauf Maximilian in Brügge überfallen und gefangen genommen wurde, raffte man sich doch auf, den König zu befreien, der nun auch mit Reichshilfe seine österreichischen Länder wieder zurückerobern konnte. In Wien war 1490 Matthias gestorben, der Jagellone Wladislaw von Böhmen war feierlich zum König von Ungarn gekrönt worden; aber Maximilian, der seinen Siegeszug bereits nach Westungarn ausgedehnt hatte, erreichte wenigstens zu Preßburg die Zusage der Erbfolge auf den ungarischen Thron. Tirol und Vorderösterreich war im selben Jahr durch Verzicht Sigmunds, des letzten seines Stammes, von Maximilian übernommen worden.

Österreich am Ausgang des Mittelalters

In einem knappen äußerlichen Umriß war versucht, ein Bild von den Wirren der Zeit zu geben, von den außerordentlichen Schwierigkeiten, mit denen Friedrich III. zu tun hatte. Es wird ihm der Vorwurf gemacht, daß er nichts erreichte. Das ist falsch; er hat im Gegenteil sehr viel erreicht. Er hat erreicht, daß alle österreichischen Länder in seine Hand vereinigt wurden, nachdem sie schon verloren schienen, ja daß im Westen der burgundische Besitz als neue Stützmauer des Reiches hinzukam, daß durch Verträge die Vereinigung mit Ungarn und Böhmen wieder angebahnt wurde, und daß eine Weltmacht erwuchs, die Rudolf der Stifter vorausgedacht hatte. Die historische Bedeutung Friedrich III. besteht darin, daß er dieses Grundkonzept Rudolf IV. verwirklichte. Es kann kein Vorwurf sein, daß er seine Gegner überlebte und beerbte; denn gerade dazu gehört Gnade, Ausdauer und Beharrlichkeit; Erwählung und Bewußtsein einer höheren Sendung, wie sie aus der tiefen Gottverbundenheit des Kaisers hervorgeht. Hieraus schöpfte er seine Kraft und Weisheit und jene Tugenden, die gerade in seiner überaus verworrenen Zeit nötig waren.

Er war eine passive Größe; als ihm seine portugiesische Gemahlin Eleonora einmal vorwarf: »Wer nicht Beleidigungen zu ahnden wisse, sei nicht wert, ein Fürst zu sein«, soll er lächelnd erwidert haben: es gäbe eine Rache, deren Amt die Zeit verwalte. An seiner Haltung wird uns klar, daß sich in ihm das typische Österreichertum verkörpert, das uns zu allen Zeilen der Geschichte in dieser Art entgegentritt. Das macht die Erscheinung eines Friedrich III. so bedeutsam, daß sie geradezu symbolhaft wird. Aus der Kette von Mißgeschicken, die immer dann zum größten Erfolg ausschlagen, wenn alles schon verloren erscheint, wird ferner klar, daß höhere Kräfte in der Geschichte der Staaten und Völker wirken, besonders in der Geschichte des katholischen Österreich, die Vorsehung genannt werden und das immer wieder bestaunte »österreichische Wunder« wirken. Auch dafür ist Friedrich III. bedeutsam.

Aber das Bild wäre einseitig, wollte man den Blick bloß auf die äußerlichen und unerfreulichen Vorgänge heften, die die Geschichte verzeichnet. Übersehen wir nicht das reiche kulturelle Leben, das sich gerade in dieser Zeit entwickelte. Friedrich war nicht kriegerisch veranlagt, er war ein Friedensfürst, in manchen Zügen vergleichbar mit seinem späten Nachkommen Franz Joseph I. Gerade diese Bedeutung Friedrichs für das kulturelle Leben wird beharrlich übersehen. Daß er das stille Wiener-Neustadt den Wienern vorzog, die es ihm nicht immer leicht gemacht haben, ist begreiflich. Er fand dort ein Klima, wo das Obst wuchs »wie in den Gärten der Hesperiden«. Er war ein Gartenfreund und gab ein Beispiel für die Zucht der besten Weintrauben, der süßesten Birnen und persischen Apfel. Er gab ein persönliches Vorbild mit seiner Lebensweise, und das ist immer von großer Bedeutung seitens eines Regenten, er war äußerst mäßig und aß am liebsten Früchte; er war sparsam und überaus ordnungsliebend; in seinen Rechnungen, Wirtschaftsnotizen und Rezepten, die er sammelte, findet sich immer wieder ein philosophischer Spruch als Zeichen seiner Nachdenksamkeit; aber mit aller Sparsamkeit verband er die andere typische Haustugend der Habsburger, würdig und groß zu repräsentieren, wenn es nottat. Für Krone und Kaisermantel verwendete er an Edelsteinen und Perlen 300.000 Dukaten; der ganze Kaiserschmuck wird auf eine Million Goldgulden geschätzt; die Statue Friedrichs vom Grabmal Maximilian I. in der Hofkirche zu Innsbruck läßt in der feinen Ziselierung den Ornat als einzigartiges Prunkstück erkennen. So wußte ein Mann die kaiserliche Würde zu tragen, der einst im einfachen Wagen, mit zwei Ochsen bespannt, nur Dach, Bett und Nahrung suchte, in einer Welt von Feinden, und schließlich mit aller Welt in Frieden lebte, weil er selbst der Frieden war. Es gehört zu seinem Bild, daß er in Nürnberg alle Kinder, auch die kleinsten, im Stadtgraben mit Lebkuchen bewirtete und sein Vergnügen an dem munteren Gewimmel fand.

Die Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johann Gutenberg in Straßburg gehört in seine Zeit; der geistige Umschwung, den die »Schwarze Kunst« herbeiführt, weit über ihn hinaus in eine neuere Zeit. Er ist ein Abschluß in der Reihe der älteren Habsburger, der letzte gotische Mensch und somit letzte Repräsentant des gotischen Österreichs, der in seiner Zeit nicht mehr recht verstanden wird. Bezeichnend dafür ist der unvollendet gebliebene zweite große Nordturm der Stephanskirche, der sogenannte Adlerturm, zu dem Friedrich 1450 den Grundstein legte. Es war die Blütezeit des letzten großen Dombaumeisters Hanns Puchsbaum, der das Netzgewölbe des Hauptschiffes und die reizende Vorhalle des Singertors von St. Stephan schuf, ebenso wie den köstlichen Baldachin neben der unteren Sakristei und dem Ulrichsaltar. Die Volkssage erzählt, er habe seine Seele dem Teufel verschrieben und charakterisiert also poetisch den Zeitgeist, der den zweiten Hochturm nicht mehr gelingen ließ.

In seinen letzten Lebensjahren beschäftigte sich Friedrich in Linz außer mit seinen gewohnten Andachtsübungen auch mit Astrologie und Alchimie, mystischen Strömungen einer neuen Zeit, der er sich gleichwohl nicht unempfänglich erwies. Durch ihn wurde die Wiener Universität mathematisch-astronomischer Mittelpunkt. Die erste Sternwarte entstand. Die erste Dichterkrönung, ein echt humanistischer Vorgang, war von Friedrich III. eingeführt, indem er Aenea Silvio zu Frankfurt mit dem Dichterlorbeer krönt, eine bis dahin auf deutschem Boden unerhörte Handlung, die dem also Geehrten als Magister der freien Künste besondere Rechte gab; als poeta laureatus durfte er ein goldgesticktes Kleid, mit Ornamenten verziert, tragen; wie unter den Babenbergern, war die Dichtung als Staatsmacht anerkannt; darin lag die symbolische Bedeutung dieses Aktes und der Sinn, den später das klassische Dichterwort ausdrückt: »Es soll der Dichter mit dem König gehn.« Friedrich hat das erste große staatspolitische Beispiel dieser Art gegeben.

Dabei wurzelte er völlig in der Gotik und vollendete, was diese Epoche übrig ließ. Er erreichte die kirchliche Unabhängigkeit Wiens von Passau, das Wiener Bistum, das Rudolf IV. mit dem gotischen Neubau der Stephanskirche angestrebt hatte; die Heiligsprechung Leopold III. von Babenberg als niederösterreichischen Landespatron. Sein Wahlspruch A. E. I. O. U. kündete ungeachtet aller Bedrängnisse prophetisch die Zukunft Österreichs, der er ein zweites Symbol glanzvollen Aufstiegs in Gestalt des von ihm als Wappenbild eingeführten Doppeladlers gab. Mit Befriedigung konnte er in der Altersruhe zu Linz auf die Mühen seines langen Lebens zurücksehen und auf das Glück, das ihm in allem Unglück geworden war. Die Sorgen der Herrschaft lagen auf den jungen kräftigen Schultern Maximilians. Aber ungemischte Freude war ihm auch dann nicht zuteil. Der 78jährige Greis, der die Eigentümlichkeit hatte, die Tür mit dem Fuß hinter sich zuzuwerfen, verletzte sich dabei derart, daß ihm der Fuß abgenommen werden mußte. Er konnte dabei noch scherzen: »Jetzt hat das Heilige Römische Reich ein Bein verloren.« Die Qualen der Amputation hatte er glücklich überstanden und war kaum genesen; doch starb er alsbald an der Ruhr am 19. August 1493, ein Jahr nach der Entdeckung Amerikas. Eine andere, völlig neue Zeit begann.

Das gotische Wien

In dem figurenreichen Gemälde seiner Umgebung ist noch eines Charakterkopfes zu gedenken, der dieser Zeit ein besonderes Relief verleiht: es ist sein Kanzler Aenea Silvio Piccolomini, der spätere Papst Pius II. Er war der gelehrte humanistische Dichter, der vom Kaiser selbst mit dem Lorbeer gekrönt wurde, der hohe geistige Typus der Frührenaissance, der in die Weltpolitik eingriff. Er hatte gewissermaßen den ersten Wiener Prosaroman geschrieben, »Euryalus und Lukrezia«, darin er in der galanten Art der Humanisten ein Liebesabenteuer seines Freundes, des Kanzlers Kaspar Schlick, bei der Romfahrt Kaiser Sigismunds 1431 besang. Der Roman ist zu Wien geschrieben und dem Freunde 1444 gewidmet. Als Papst hat er allerdings dieses leichtsinnige Jugendwerk verpönt mit den Worten: »Haltet Euch an den Pius und nicht an den Aenea.«

Dieser Aenea Silvio spielte im Leben Friedrichs die gute Vorsehung. Ihm ist es auch zuzuschreiben, daß Friedrichs Kirchenpolitik, die zum Papst hielt gegen das schismatische Konzil, für Österreich das verhinderte, was in Frankreich seit 1438, als der Papst das Basler Konzil nach Ferrara verlegte, und von diesem abgesetzt wurde, zum Gallikanismus führte. Aenea Silvio hat die Geschichte Friedrich III. geschrieben und darin interessante Schilderungen und Zeitbilder aus dem damaligen Wien geliefert. Auch seine kurzgefaßte Geschichte Böhmens wurde berühmt.

Das älteste Bild von Wien aus dem Jahre 1482 zeigt uns ein sehr schmuckes gotisches Städtchen mit vielen Wehrtürmen, gestaffelten hohen Häusergiebeln, doppelten Mauerzinnen, hochüberragt von dem Stephansturm und dem Kirchendach. Aenea Silvio rühmt in seinem Buch, daß von allen Städten an der Donau keine reicher, keine bevölkerter, keine anmutiger sei als Wien, das Haupt des Landes und die Königin der Städte des Ostens. »Die Ringmauer der Stadt mißt 2000 Schritte. Dazu kommen aber die weitläufigen Vorstädte mit Graben und Wall. Der Stadtgraben ist breit, der Wall hoch, die Mauern dick und erhaben, mit vielen Türmen und Bollwerken zur Verteidigung. Die Bürgerhäuser sind hoch, geräumig, geziert, gut und fest gebaut, mit weiten Höfen, heizbaren Stuben, Glasfenstern, eisernen Haustoren, Vogelkäfigen, reichem Hausrat, Ställen für Pferde und andere Haustiere. Die hohen Giebel sind prächtig, zumeist mit Holz, seltener mit Ziegel gedeckt; die Fassaden und Innenräume durchaus bemalt wie Fürstenpaläste. Die Häuser der Adeligen und Prälaten stehen nicht unter städtischer Gerichtsbarkeit. Die großen Weinkeller bilden ein zweites unterirdisches Wien. Die Straßen sind gut gepflastert.« ... »Groß, hell, säulenreich sind die Kirchen, aus Haustein erbaut, mit vielen kostbaren Reliquien, mit Gold, Silber, Edelgestein geschmückt, mit reichem Geräte ausgestattet. Die Propstei zu St. Stephan übertrifft die Metropolis Passau. Viele Privathäuser haben auch Kapellen ...« ... »Täglich werden Wagen voll Eier, Krebse, Brot, Fleisch, Fische, Vögel eingeführt. Die Weinlese dauert vierzig Tage; da kommen täglich zwei- bis dreimal 300 Weinwagen in die Stadt und man braucht an 1200 Pferde. Bis Martini, 11. November, darf von den Weinbergen und Landhäusern der Wein in die Stadt geschafft werden. Die Hauptsteuer ist der zehnte Pfennig auf den in Wien selbst kleinweis verkauften Wein. Das gibt ein großes Einkommen für die Kammer des Herzogs.«

Es ist ein anschauliches Bild von Wien aus einem glücklichen Zustand, in einer sonst wenig glücklichen Zeit. Über die Sitten und Lebensweise sagt Aenea Silvio manches kritische Wort. Er ist der erste moderne Wiener Sittenschilderer. Wir erkennen daraus, daß die Wiener schon damals genau so waren, wie sie mit allen Fehlern und Vorzügen auch in den späteren Zeiten, ja bis auf heute geblieben sind. Wie sich Wien und der Wienerwald im Volksgemüt spiegelten, das sagt uns im ausgehenden Mittelalter am schönsten ein Volkslied, das bis hoch im Norden und in den Niederlanden und bei uns auch heute noch gesungen wurde:

»Da steht eine Stadt in Österreich,

die ist so wohl gezieret

All mit so mannigen Blümlein blau,

mit Marmelstein gemüret (gemauert),

Darum so liegt ein grüner Wald,

ein grüner Wald darinne,

Darin so singt Frau Nachtigall

um unser beider Minne.«

Der »letzte Ritter« und Bahnbrecher der neuen Zeit

Kaiser Maximilian I.

(Gemälde von Albrecht Dürer.)

Hofkirche zu Innsbruck. Der Mensch fühlt sich klein neben den erhabenen 28 Bronzestandbildern, die als Leidtragende und Fackelträger einen schwarzen Marmorsarkophag bewachen. Nicht nur Rudolf von Habsburg, auch Theodorich und König Arthur von England, diese beiden von P. Vischer gegossen, befinden sich in der geistigen Ahnenreihe, die den geschichtlichen Stammbaum eines großen Herrschers verkörpert. Es ist das Grabmal des Kaisers Maximilian I., der es selbst erdacht und die Ausführung durch seine Künstler und Bronzegießer betrieben hat; vollendet wurde es erst nach seinem Tode. Die Figur des Kaisers im Krönungsornat kniet auf dem Sarkophag und wurde mit den vier Kardinaltugenden an den Ecken von Duca erst 1584 ausgeführt. Die Reliefs aus Carrara-Marmor von Alex. Colin erzählen in malerisch bewegter Darstellung das Leben des Kaisers und seine Taten: die Vermählung mit Maria von Burgund, die Kämpfe gegen die Franzosen; die Sporenschlacht von Guinegate, in der er an der Spitze der Engländer ritt; die Krönung in Aachen 1486; die Kämpfe gegen die Türken, gegen Karl VIII. von Frankreich; die Ereignisse in Italien; die Vermählung seines Sohnes Philipp des Schönen mit Johanna von Aragonien; die Belagerung von Kufstein mit seinen langgezogenen Geschützen, denen er ironisch zärtliche Namen gab: die »schöne Kathl«, den »Weckauf«, die »Singerin« usw.; nebst vielen anderen Lebensbildern, vierundzwanzig an der Zahl. Ein anschauliches Geschichtsbilderbuch in Bronze und Stein ist dieses Totenmal, ein Lebensbild Maximilians, eine österreichische Kaiserchronik.

Einzug Kaiser Maximilians I. in Gent 1479.

(Gemälde von A. S. Schram.)

In anderer Form wird uns die Geschichte Maximilians und seiner Zeit künstlerisch erzählt von Albrecht Dürer und seinem Kreis, von Dichtern und Gelehrten, die der Kaiser von Wien über Nürnberg bis an den Rhein in Schwung setzte. Die »Ehrenpforte« und der »Triumphwagen« sind die zwei großen Bilderbücher, die in Holzschnitten hauptsächlich von Dürers Hand das Leben des Kaisers und die Kulturgeschichte seiner Zeit so lebendig und anschauungsreich erzählen, wie es niemals der trockene Buchstabe des Geschichtsschreibers vermag. Und als dritter, vor allem grundlegender Spiegel dieser universellen Persönlichkeit erscheinen die Schriften und Dichtungen des Kaisers selbst, die seine Geschichte im Lichte der Poesie darstellen. Es sind dies vor allem der »Theuerdank« und der »Weißkunig«. Er war ein Volkskaiser wie Karl der Große; die Landschaft erzählt von ihm, das Kreuz in der Martinswand im Oberinntal, wo den aus der Gemsjagd Verirrten ein himmlischer Bote rettet. Das Herz des Volkes nimmt ihn in sein Schatzkästlein auf, in seine Sagen; Calderon formt daraus sein Drama: »Der Ruhm Österreichs.«

Karl der Große.

(Relief von R. Weyr an der Peterskirche, Wien.)

In dem Epos »Theuerdank« wird in allegorischer Form die Werbung Theuerdanks, das ist Maximilians um Ehrenreich, der Tochter aus dem Ruhmreich, nämlich Maria von Burgund, geschildert, wobei der Held eine Reihe von Prüfungen und Anschlägen böser Mächte zu bestehen hat, die sich in den Symbolfiguren des Fürwittig, Unfalo und Neidelhart verdichten. Die Erscheinung des bösen Geistes, in Gestalt des gelehrten Doktors, und der Engel am Schluß sind bereits wie die allegorischen Figuren überhaupt barock empfunden, lang vor der offiziellen Geburtsstunde des Barocks. Es ist eine Parzivaldichtung auch insoferne, als der weltliche Ruhm wie eine Vorschule zur Erlangung göttlicher Ehre erscheint, indem Prinzessin Ehrenreich den Helden Theuerdank auffordert, gegen die Feinde der Christenheit zu ziehen. Gemeint sind die Türken. Wie Dante seine Beatrice, so erscheint dem alternden Kaiser seine jung dahingeschiedene Gemahlin in Verklärung. Aber auch an den Grundgehalt der Zauberflöte erinnert das Werk, indem es den ethisch-religiösen und zugleich barocken Gedanken der Versuchungen und Prüfungen vorweg nimmt. Mag es in den Teilen, die seinem Hofkaplan Melchior Pfintzing als Bearbeiter des Gedichts zur Last fallen, allzu lehrhaft-trocken erscheinen, so ist die neuere abfällige Beurteilung sehr im Unrecht. Die Teile, die nachweisbar aus des Kaisers eigener Hand stammen, sind frisch und lebendig im natürlichen Tonfall der österreichischen Sprache, die durch das vielgelesene Werk als das reinste Deutsch entscheidenden Einfluß auf die deutsche Literatur ausgeübt hat. Noch Hoffmann von Hoffmannswaldau bekennt in seinen Gedichten, daß er das deutsche Silbenmaß aus dem »Theuerdank« erlernt habe. In einer Zeit, da sich die humanistische Literatur mit Vorliebe des Lateinischen bediente, war es für die Ausbildung der deutschen Gemeinsprache geradezu grundlegend und vorbildlich.

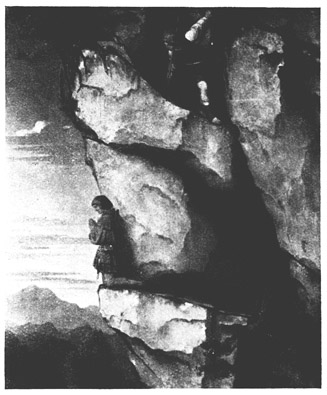

Kaiser Maximilian I. auf der Martinswand.

(Bild von Moritz von Schwind. Kunstverlag Wolfrum, Wien.)

Seine tiefste Bedeutung enthüllt es als Staatsgedicht und poetisches Testament, das die Grundgedanken der kaiserlichen und österreichischen Weltpolitik für die kommenden Jahrhunderte enthält. Ergänzend in diesem Sinn erscheint der »Weißkunig«, der nach dem Entwurf des Kaisers von seinem Geheimschreiber Treitzsauerwein in Prosa bearbeitet wurde und allerdings nur mehr schwer lesbar ist. Er enthält die Erziehungs- und Bildungsgeschichte des Fürsten, vor allem die Vorgeschichte mit dem Leben Friedrich III., seines Vaters, und im dritten Teil die Kriegsfahrten Maximilians. Seine Geburt, die sechs Jahre nach dem Fall Konstantinopels erfolgte, kündigt in messianischer Weise den von Gott berufenen Besieger der Osmanen an. Werk und Leben des Kaisers blieb wohl ohne den angekündigten Schluß, den aber seine Nachfolger vollendeten. Auf Grund seiner Türkenrede wurde der »Türkenruf« in Prosa und Vers eine literarische Figur bis zu Abraham a S. Clara: »Auf, auf ihr Christen ...«

Zum erstenmal war eine vaterländische Dichtung erwacht. Maximilian hat sie hervorgerufen, der durch seine Gelehrten das deutsche Heldenbuch sammeln ließ, wodurch »Gudrun« der Vergessenheit entrissen wurde; er ließ eine österreichische Vaterlandskunde von den Babenbergern bis Maximilian I. verfassen und die Archive und Bibliotheken nach Urkunden durchsuchen, ehe sie »von Schaben verzehrt« werden. Er begründete die Hofburgkapelle nach burgundischem Vorbild und führte die Dichterkrönungen in Wien durch Konrad Celtis ein, den er aus Nürnberg berief und der dortselbst 1487 von Friedrich III. gekrönt worden war. Das gelehrte Dichterhaupt schuf die Sodalitas Danubiana oder »gelehrte Donaugesellschaft« als geistige Organisation der Sudeten-, Karpathen- und Alpenländer; sein »Dianaspiel« vor dem Kaiser, im Linzer Schloß 1501, erscheint mit der Vereinigung aller Künste bereits als das barocke Festspiel. Neben ihm wirkt im gleichen Sinn der Schottenabt Chelidonius mit seinen allegorischen Schuldramen als Vorläufer der Jesuitenkomödien. Ein Collegium poeticum bestand nur an der Wiener Universität, sonst an keiner anderen.

Die Dichterkrönungen waren ein bedeutsamer Staatsakt, ein Symbol, daß der Fürst als Hüter der ererbten Kultur die Pflege von Kunst und Wissenschaft als Staatsmaxime erkannte und als Beruf des Hauses Österreich. Die Türkennot brachte die Kaiseridee zu neuem Ansehen mit ihrem Doppelaspekt von Kaisertum und Papsttum als »zusammenfassenden Eckstein«, der das Abendland einigen und retten konnte. Das fühlte Maximilian als Sendung, der sogar daran dachte, Papst zu werden. Das Reich versagte; darum konnte 10 Jahre später Sultan Soliman Wien berennen. Durch seine Heiratspolitik mit Spanien und mit Ungarn und Böhmen hatte Maximilian nicht nur den Grund gelegt zu dem Reich, »in dem die Sonne nicht untergeht«, sondern auch das staatliche Bollwerk geschaffen zur Rettung der abendländischen Kultur. Er hatte die organische und wirtschaftliche Zusammengehörigkeit der österreichischen und ungarisch-böhmischen Länder erkannt und die Verfassungsgrundlagen der neuen Weltmacht und Eigenstaatlichkeit hergestellt. » Tu felix Austria nube« als Tadel bezieht sich auf diese welthistorischen Heiraten, wobei man übersieht, daß die Verträge mit Blut geschrieben und mit dem Schwert gezeichnet wurden.

»Tu felix Austria nube ...« Doppeltrauung der beiden Enkel des Kaisers Maximilian I., der Erzherzogin Maria von Österreich mit Ludwig, König von Ungarn und Böhmen, und des Erzherzogs Ferdinand mir der Schwester Ludwigs, Anna von Ungarn, in der Stephanskirche zu Wien am 22. Juli 1515.

(Gemälde von V. v. Brozik.)

Der »letzte Ritter« ist zugleich der Schöpfer der neuen Zeit. Er steht im Schnittpunkt zweier Epochen und gehört einer jeden an; er ist Ende und Anfang. Das Gemälde von Paul Rubens zeigt die Jugendgestalt in ritterlicher Prachtrüstung als den Sachkenner, der das kunstvolle Eisenkleid zur höchsten Vollendung brachte und zugleich der Schöpfer des modernen Geschützwesens und der stehenden Söldnerheere war. Das Porträt Dürers zeigt die erhabene Herrschererscheinung auf der Altershöhe. Als sein »Theuerdank« erschien, der eine heroische Sendung kündet zum Schutze der Christenheit, schlug Luther seine Thesen an der Wittenberger Kirche an. Das war die Tragödie der Geschichte, die Tragödie des Reiches.

Maximilian I. und seine Familie.

(B. Strigel. Gemäldegalerie, Wien.)