|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Österreichs eigener Weg

Das Weltringen Friedrichs des Schönen von Österreich als deutscher Mitkönig war eine Notwehr des Hauses Habsburg, das die Erfahrung gemacht hatte, daß deutsche Könige aus anderen Dynastien, eifersüchtig auf das mächtige Haus, den Besitzstand und die Sonderstellung Österreichs, die schon von den Babenbergern begründet war, in Frage zu stellen geneigt sind, ja am liebsten sich in den Besitz Österreichs als Hausmacht gesetzt hätten. Man hatte schon unangenehme Erfahrungen mit Heinrich von Luxemburg gemacht, der trotz Vereinbarung bei Antritt der deutschen Königswürde zögerte, die Belehnung der Söhne Albrechts mit den Erbländern zu bestätigen, eine leere Formel, die er wohl nach Jahresfrist erfüllte, weil er keine Möglichkeit sah, sie zu verweigern und eine Feindschaft oder gar einen Krieg zu vermeiden alle Ursache hatte.

Nach seinem baldigen Tod war es eine Forderung der Selbstbehauptung und wohl auch der inneren Logik für das bedeutendste Fürstenhaus Habsburg-Österreich, die deutsche Königskrone zu beanspruchen, die eigentlich schon zur Tradition des Hauses gehörte. Keiner durfte sie mit größerem Recht, ja auch aus Pflicht, für sich verlangen als Albrechts ältester Sohn Friedrich, genannt der Schöne, neben dem der Wittelsbacher Ludwig, der Bayer, dem zeitlebens die damals unerläßliche Anerkennung des Papstes fehlte, eine mehr als fragwürdige Figur machte. Wir haben gesehen, daß er sich ohne Friedrich niemals hätte halten können. Wie der Luxemburger es bei aller Fügsamkeit verstanden hat, die Ansprüche Österreichs auf Böhmen sich selbst beizulegen und darauf seine Macht zu gründen, ja auch den habsburgischen Urbesitz in der Schweiz zu lockern und Grund zu legen zum späteren Verlust der Schweiz, so hätte auch der Wittelsbacher sich gerne Stücke aus dem österreichischen Fleisch geschnitten, wenn er nur gekonnt hätte. Dies wissend, haben die Söhne Albrechts ihn sechzehn Jahre lang blutig bekämpft, bis zu jenem Hagenauer Vertrag im Todesjahr Friedrichs 1330, darin er die Unantastbarkeit Österreichs anerkennen mußte. Auch diese Kriege waren Abwehr- oder Notwehrkriege, Präventivkriege gegen einen unrechtmäßigen König, der sich ebenso unrechtmäßig vom Pöbel Roms zum Kaiser ausrufen ließ und von dessen Seite man sich nichts Gutes versah, wie auch seine schwankende Haltung in der Frage Kärntens und sein zweideutiger Handel mit Tirol zeigte.

Als endlich Ludwigs Absetzung 1346 und ein Jahr später sein Tod erfolgte, war von Albrechts Söhnen nur mehr Albrecht, der Lahme, in Österreich an der Herrschaft, der offenbar für die deutsche Königswürde nicht in Betracht kam und, gelähmt an allen Gliedern, auch kaum ein Verlangen danach trug, übrigens war sein ältester Sohn Rudolf erst zehn Jahre alt und verlobt mit der sechsjährigen Katharina, der Tochter Karls IV. aus dem Luxemburgerhause, den die Mehrheit der Kurfürsten zum deutschen König gewählt hatte und der schon zufolge dieser engen Verbindung der beiden Häuser keine Schwierigkeit erhob. Dieses Haus Luxemburg war es nun, das mit der böhmischen Krone die Führung des Reiches übernahm und diesem für das ganze folgende Jahrhundert die Kaiser gab. Für diese Zeit war Habsburg aus der deutschen Geschichte ausgeschaltet.

Das war eigentlich schon der Fall seit dem Tode Friedrichs 1330, der die deutsche Königswürde wohl nur als Rechtstitel führte. Die Habsburger waren seither für ein gutes Jahrhundert darauf angewiesen, sich in ihr eigenes Haus zurückzuziehen und sich ausschließlich ihren Erblanden zu widmen. Man kann diesen Umstand als eine gute Vorsehung bewerten, denn dadurch erst war es möglich, jene friedliche kulturelle Entfaltung in Österreich zu fördern, die auf Grund seiner alten Anlagen wie schon in der Zeit der Babenberger nun auch für die weitere Zukunft einen kulturellen Hochstand begründete und damit jene Sonderstellung, die Österreich nun einmal einzunehmen bestimmt war. Die schönen Lande, über die alle Gesandtschaften, die hieherkamen, entzückt waren, schienen es wohl auch wert. So hat sich hier in der scheinbaren Abgeschiedenheit und unter dem Schutz hochgesinnter Fürsten jenes Eigenleben mit den höheren Schwingungen entwickelt, das man als österreichische Seele bezeichnen kann. Ein eigenständiges Volkstum ist hier aus tiefen Kulturschichten erwachsen unter dem Einfluß der Himmelslage, der Völkerverbindung, der kulturellen Zuströme, das nicht mehr bloßen Stammescharakter trägt, sondern die Eigenart einer besonderen edlen Rasse, die sich musisch ausdrückt und unterscheidet und innerhalb der deutschen Sprache jenes Element ist, das sich mit dem Besten in der Welt in Übereinstimmung fühlt.

Dieser inneren Pflege war das nächste Jahrhundert gewidmet. Wenn man den hervorstechenden Wesenszug der österreichischen Rasse mit einem einigen Wort bezeichnen sollte, so würde es nicht anders lauten als: Gemüt. Die heilere Lebensfreude, die tiefe Empfindungsfähigkeit, der gesunde menschliche Sinn, der leben und leben lassen als Hausphilosophie erklärt, gehören mit zu dieser Grundeigenschaft. Es scheint, daß die fünf Söhne Albrechts ebenso viele Facetten des österreichischen Wesens verkörpern und hinwiederum mit ihren besonderen Charaktereigenschaften vorbildlich und erziehlich auf dieses Wesen wirkten: Friedrich durch seinen ritterlichen Edelmut, Leopold durch seinen tapferen Geist, Albrecht durch Weisheit und Friedensliebe, Heinrich durch Zartsinn und gefällige, freundliche Art und Otto, benannt der Fröhliche, der damit am populärsten erscheint. Es ist die Zeit, in der der österreichische Herzogshut abseits von der Königs- und Kaiserkrone jene innige Vertrautheit mit dem Volk gewinnt, die sich in dem Bild der Städte ausdrückt. Gotische Kirchen erstehen, bürgerliches und geistiges Leben bildet sich aus, der österreichische Staat kristallisiert sich um das Herrscherhaus und verwächst mit diesem zu einer inneren, schicksalsmäßigen Gemeinsamkeit. Österreich bildet von jetzt ab jene Tradition aus, die samt der älteren babenbergischen als unverlierbares Gut, ohne das wir nichts wären, zu uns gelangt.

Es ist wieder für das Wesen der Brüder bezeichnend, daß sie in seltener Freundschaft und unverbrüchlicher Gemeinsamkeit zusammengehalten haben, was zugleich dem Hausgesetz des Geschlechtes entspricht und die Stärke Österreichs ausmachte, nach dem Grundsatz der Unteilbarkeit und des Ältestenvorranges. So groß war der Zusammenhalt, daß sich die beiden ältesten Brüder wetteifernd vor dem Vater beschuldigten, seinen Lieblingshund getötet zu haben, um Strafe und Schuld von den andern abzulenken. Nur einmal wurde dieser Bund vorübergehend zerrissen. Damals als Otto, wohl von seiner bayrischen Gemahlin Elisabeth aufgestachelt, Sonderansprüche stellte. Man denkt dabei sofort an den bayrischen Einfluß, der es auf Schwächung abgesehen hat. 1328 kommen ihm bereitwilligst und nicht ohne Eigennutz Ungarn und Böhmen zu Hilfe, Heerhaufen dringen verwüstend ein; Otto hat Mühe, die Geister, die er rief, wieder loszuwerden. Er erhält ein Gebiet in den österreichischen Vorlanden, residiert aber nach wie vor größtenteils in Wien und in dem ihm ebenfalls zugesprochenen Hainburg, jedenfalls ist er an der Regierung des Bruders Albrecht, dem der gebrochene Friedrich die Leitung überlassen hat, von nun an beteiligt.

Herzog Otto der Fröhliche.

Herzog Otto der Fröhliche trägt auf seinem Lockenhaupt einen Rosenkranz. Sein Bild atmet Lebensfreude, sinnenfrohes Behagen, aber auch einen Hauch romantischer Poesie. Er ist der heitere Typus seiner Zeit; den Ernst und die Sorgen hat mehr sein Bruder Albrecht zu tragen, der der Weise genannt wird, auch der Lahme, weil er nach dem Genuß vergifteter Speisen, denen Ottos bayrische Gemahlin Elisabeth zum Opfer fiel, an allen Gliedern unheilbar gelähmt blieb. Zum Dank für die Erhaltung seines Lebens stiftete er die Karthause Gaming.

Zum fröhlichen Otto gehören seine lustigen Räte. Der eine ist Weigand von Theben, der nicht recht nachweisbar ist und dem die Schwanksammlung »Der Pfaff vom Kahlenberg« zugeschrieben wird. Die lustigen Histörchen haben sich rund um das Kahlenberger Dörflein zugetragen; der fröhliche Herzog hat seinen gemessenen Anteil daran. Die französische Bezeichnung Calembourg für Kalauer kommt demnach von unserem Kahlenberg, ein Zeichen, daß die Schwänke Weltverbreitung fanden. Einer der sinnvollsten Einfälle des witzigen Rates ist dieser: er läßt vom Kahlenberg einen Korb voll Totenköpfe hinabrollen, die dahin und dorthin springen, und ruft: »Viel Köpfe, viel Sinn! und das selbst im Tod! Wie war das erst im Leben!«

Der andere lustige Rat des Herzogs soll ein Neidhart Fuchs gewesen sein, der die Neidhart-Spiele mit ihren Bauernschwänken wieder aufleben läßt. Die Babenberger-Tradition des sinnigen Veilchenspiels vom seligen Ritter Neidhart von Reuenthal her, der später ein Grabmal an der äußeren Südseite der Stephanskirche erhält, scheint in Otto einen gesinnungsverwandten Förderer gefunden zu haben. Sie bildet sich zu regelmäßigen Schauspielen aus, die mit ihren Rüpelszenen die späteren Hanswurstkomödien bereits ahnen lassen. Die derbe Komik hat jedenfalls die Oberhand – die lustigen Räte waren Hofnarren. Zu dem sinnenfrohen Lebensgenuß paßt es durchaus, was ein Dichter der Zeit, Heinrich von Neustadt, tadelnd über die Unsitte sagt, daß manche Frauen schon, bevor sie zur Kirche gehen, ein Schlückchen trinken und ein Huhn dazu essen, daß sie kaum atmen können!

Zur Gotik, die mit den Habsburgern in Österreich einzieht, gehört die Gralspoesie. Diese gehört wieder zum Charakterbild Ottos des Fröhlichen, der eine Art Gralsrunde bildete, die Gesellschaft der Templeise, ein phantasievoll ausgestaltetes poetisches Rittertum, das in der Georgskapelle der Augustinerkirche seinen Sitz hatte. Es war also ein Tempelorden. Die Augustinerkirche, eine der ersten gotischen Kirchen Wiens, war von Friedrich dem Schönen gestiftet, den bayrischen Augustinern zu Dank, die sich um seine Freilassung bemüht hatten.

Es ist interessant, daß gleichzeitig mit dem Anbruch der gotisch-mittelalterlichen Baukunst in Österreich auch schon der Humanismus hierzulande blüht zu einer Zeit, als die Begründer dieser Geisteskultur in Italien, Boccaccio und Petrarca, noch Kinder waren. Damals schon, 1315, im Jahr der unseligen Moorgartner Schlacht, feiert ein Schüler, der Wanderdichter Adolfus, den gelehrten Meister Ulrich von der Schule zu St. Stephan in einer Sammlung lateinischer Gedichte: »Auserlesenes Wien, du Österreichs vornehme Hauptstadt – Lernende, reich an Zahl, strömen dir, Herrliche, zu – Kommen von allen Enden der Welt, dich, Ulrich, zu suchen – Wie nach dem labenden Quell lechzet der dürstende Hirsch ...« Es ist jedenfalls Zeugnis eines reichen, vertieften Lebens, das Schüler und Gelehrte aus aller Welt hieherzog, unter anderen aus Padua den berühmten Konrad von Megenberg, den Verfasser der ersten Naturgeschichte, der einer der nächsten Nachfolger Ulrichs an der Stephansschule wurde.

Die Schulen befanden sich ausschließlich in der Obhut der Klöster und der Pfarren. Es war natürlich, daß jedes Kloster und jede Pfarrkirche ihre Schule hatten, darin mit der Gotteslehre auch die sonstige Bildung verbunden wurde, die Elementarunterweisungen in den sogenannten niederen oder Volksschulen, die Lateinbildung in den Bürgerschulen, die den Humanismus pflegten, wie zu St. Stephan, und in dem Ausmaß von damals schon etwas wie Universitätscharakter besaßen, nicht als Fachstudium, sondern als menschliche Allgemeinbildung im Ausmaß der Zeit. Dazu gehörte auch die humanistische Dichtung, die von der Antike ausging und in dem schon genannten Heinrich von Neustadt ihren damaligen Wiener Vertreter mit besten Hauptwerk »Apollonius von Tyrland« kannte und schätzte.

Alle diese Züge gehören zu dem Zeitbild, auf dem durch Otto den Fröhlichen ein Lächeln liegt als einer glücklichen Zeit, die die beste Babenberger Tradition fortsetzt. Auch im weiteren Ausbau Österreichs ist es der Fall durch die Wiedererwerbung Kärntens, das nun dauernd mit Österreich verbunden ist. 1335 empfängt Otto der Fröhliche die Huldigung des Landes nach einem alten sinnigen Brauch, der gleichfalls in das Bild der Zeit gehört und die Verbundenheit von Fürst und Volk bekräftigt.

Uralt ist der Zusammenhang mit Österreich. Er bestand schon im kelto-romanischen Norikum, dann unter den letzten Babenbergern und unter König Ottokar, durch den Böhmen, mit Shakespeare zu reden, »ans Meer grenzte«.

Der alte Name ist Karantanien; es umfaßte Gebiete von Steiermark, Osttirol, Krain und Friaul. Die Größe wechselte, ebenso wie die Herrschaft. Slawisch überflutet, kam es nach Karl dem Großen vorübergehend unter bayrischen Einfluß. Dann in den Besitz der rheinfränkischen Grafen von Spanheim. Kirchlich und kulturell unterstand es dem Erzbistum von Salzburg und der Diözese von Aquileja, durch die sich die Südslawen im Lande behaupteten.

Rudolf von Habsburg hatte mit Kärnten seinen treuen Helfer Meinhard von Tirol belehnt – nach Aussterben dieser Linie kam das schöne Land mit seinen schimmernden Seen, Schneehäuptern, kunstreichen Kirchen, romanischen Fresken von Gurk und alten Römersteinen an Österreich zurück, zu dem es organisch gehört durch seine Landschaft, seine Kultur, sein Volkstum, sein Gemüt und sein Lied.

1335 konnte Herzog Otto der Fröhliche von Österreich, Sohn Albrecht I., nach dem schönen, uralten, über Karl den Großen zurückreichenden Landesbrauch die Erbhuldigung auf dem Zollfeld oder Saalfeld bei Maria Saal, nördlich von Klagenfurt, entgegennehmen.

*

Heute noch sieht man in der dortigen Gegend den alten Herzogstein, wo der schöne symbolische Akt stattzufinden pflegte. Dort hat ein Bauer aus dem Geschlecht der Edlinger, in dem sich dieses Amt vererbt, Platz genommen und ruft dem Herzog zu, der sich in Bauernkleidern nähert, im grauen Rock, über die Knie herabreichend, gupfigem Hut und Riemenschuhen, umgeben von den Beamten und Edlen des Landes:

»Wer ist der, welcher stolzen Schrittes daherkommt?«

»Er ist des Landes Fürst!«

»Ist er von freiem Stande, so daß er seines Amtes würdig ist? Ist er ein Verehrer und Verteidiger des christlichen Glaubens? Ist er ein gerechter Richter, der nur das Wohl des Landes sucht?«

»Er ist es und wird es sein!«

»Um welchen Preis soll ich ihm meinen Platz überlassen?«

»Um 60 Groschen, um diese zwei Tiere und um die Kleider des Fürsten; auch wird er dein Haus freimachen von Abgaben und Steuern.«

Zudem er dem Fürsten einen leichten Backenstreich gibt, ihn heißt ein guter Richter zu sein, räumt er ihm seinen Platz ein, den nun der Herzog einnimmt. Er schwingt nach allen Richtungen das entblößte Schwert zum Zeichen, daß er ein gerechter Richter sein werde, und tut aus dem Bauernhut einen Trunk frischen Wassers, wieder zum Zeichen, daß er sich mit dem begnüge, was der heimatliche Boden hervorbringt. Nun geht es im feierlichen Zug zur Kirche von Maria Saal, wo der Bischof von Gurk das Hochamt hält und den Fürsten einsegnet. Dann erst legt der Herzog die Landmannstracht ab, geht zum Mahl, bei welchem er von den obersten Landesbeamten, Marschall, Kämmerer, Schenk und Truchseß bedient wird. Nach Beendigung der Tafel begibt er sich wieder aus das Saalfeld zum Herzogsstuhl, wo er als Landesherr die Lehen verteilt und allen klageführenden Recht spricht.

Schade, daß der edle Brauch in Vergessenheit geriet. Ernst der Eiserne, der Vater Kaiser Friedrich III., war der letzte Herzog, der 1414 auf dem kärntnerischen Herzogsstuhl saß. Als die Habsburger wieder das Reichsregiment antraten, kam die Landeshuldigung in Wegfall. Nur Ungarn hielt an seiner Krönungszeremonie fest. Es wird sich immer herausstellen, daß das Festhalten an alten geheiligten Erbsitten auch staatsrechtlich und moralisch ein nicht zu unterschätzender Wert ist.

Es war eine lange Friedensherrschaft, die Albrecht der Weise nach dem Tode Friedrichs von 1330 bis 1358 führte, zunächst gemeinsam mit Otto dem Fröhlichen, der 1339 starb und in dem von ihm gegründeten Kloster Neuberg in Steiermark beigesetzt wurde. Albrecht hatte dieses wagemutigen Bruders zur Stütze bedurft wie vor ihm Friedrich des kriegerischen Leopold. Die rätselhafte Giftmord-Epidemie jener Zeit hatte auch ihn bedroht, schon zwei Monate nach seinem Regierungsantritt; als er in Gesellschaft seiner Schwägerin Elisabeth, der Gemahlin Ottos, gespeist hatte, zeigten sich Spuren der Vergiftung. Elisabeth starb; Albrecht, der die schöne Gestalt Friedrichs hatte, blieb lahm, wie schon erwähnt, wenn auch der Zustand nach sechs Jahren einigermaßen gebessert schien, so daß er die beschwerlichen Reisen nach den Stammgütern unternehmen konnte, die ihn auch nach Köln und Aachen führten. Die Zeitgenossen sind des Lobes voll über ihn und nannten ihn einen wohltätigen Vater vieler Könige und Fürsten. In weiser Zurückhaltung nahm er nicht teil an ihren Händeln, sondern suchte sie zu versöhnen, und wiederholt weilten Ludwig der Bayer und dessen Nachfolger in der deutschen Königswürde, Karl IV. von Böhmen, aus dem Hause Luxemburg, in den Mauern Wiens, um sich bei ihm Rates zu erholen. Der Vorteil dieser Haltung kam natürlich dem eigenen Land zugute; über das Vertrauensverhältnis zwischen Fürst und Volk werden viele rührende Züge überliefert. So zum Beispiel, daß ein armer Bauer zur Audienz kam und den Herzog unverwandt ansah. Von dem Fürsten aufgefordert, näherzutreten und sein Anliegen vorzubringen, sagte er nur: »Ich wünsche mir sonst nichts, als Euch gesehen zu haben und zu wissen, daß Ihr Euch wohlbefindet.«

Während Österreich im gedeihlichen Frieden lebte, stiegen in Deutschland drohende Wolken auf. Die Absetzung König Ludwigs und sein baldiger Tod brachten neue Wirrnisse, weil man sich über den neu zu wählenden König wieder einmal nicht einig war; Kriegsgefahr schien von allen Seiten im Anzug. Nicht weniger als drei Könige wurden aufgestellt – eine Partei hatte König Eduard III. von England erkoren; die bayrische Partei wählte einen Haudegen, den Grafen Günter von Schwarzburg; Karl IV. von Böhmen war vom Papst vorgeschlagen und behauptete sich schließlich gegen die Rivalen, so daß 1349 seine Krönung zu Aachen erfolgen konnte. Daß sich alle Parteien so rasch einigten, geschah allerdings unter den Schrecknissen von elementaren Heimsuchungen. Der Himmel hatte eine Zuchtrute ausgesteckt, die bedrückten Gemüter waren durch diese Mahnung zum Frieden bewogen.

Schon im Jahre 1347 waren in vielen Gegenden Heuschreckenschwärme aufgetreten; die Folge war eine Hungersnot im nächsten Jahr, dazu kamen Mißwachs, Überschwemmungen und furchtbare Erdbeben, die zum Beispiel Villach in Kärnten am 24. Jänner 1348 zu einem Trümmerhaufen zusammenwarfen. Viele Lande waren durch diese Heimsuchungen in Schrecken und Bekümmernis gesetzt; doch das größte Schrecknis brach jetzt herein, die durch italienische Schiffe aus dem Morgenlande eingeschleppte Pest, der »schwarze Tod« oder das große Sterben.

Im Winter 1348 bis 1349 trat sie von Italien her in Kärnten, Steiermark und Österreich auf und erreichte hier wie in vielen deutschen Gegenden ihren Höhepunkt im Juli und August, während Böhmen so ziemlich verschont blieb. Ganze Dörfer starben aus. In den Städten standen viele Häuser leer und verfielen; in Wien wurden täglich Hunderte von Menschen von der Seuche hingerafft, an einem Tag sogar 1200. Die Menschen flohen voreinander in wahnsinniger Angst; die Bande der Freundschaft, Liebe und Familie waren in dem Augenblick zerrissen, wo das ängstliche Auge irgendwie einen Pestfleck entdeckte, der sich in wenigen Stunden zur ansteckenden Beule zu entwickeln pflegte. Die Unglücklichen blieben verlassen oder liefen, von Hunger, Durst und Wahnsinn getrieben, auf die Straße und stürmten irgendwo zusammen. Schon die Kleider der unbegraben in den Straßen Liegenden waren ansteckend. Albrecht, der mit großer Umsicht bemüht war, dem Schrecken Einhalt zu tun, hatte verfügt, daß die Leichen nicht in der Stadt begraben werden durften. Zu den Verheerungen der Natur trat der noch gefährlichere Wahn der Menschen. Man stritt darüber, ob der Ansteckungsstoff durch die Luft oder den unregelmäßigen Lauf der Gestirne käme und einigte sich alsbald in dem Glauben, die Juden hätten die Flüsse und Brunnen vergiftet. Es begann in allen Landen, in Frankreich wie in Deutschland, ein grausames Judenmorden und Judenbrennen; sie wurden überall gehaßt wegen der reichen jüdischen Kapitalisten, die 20 bis 80 Prozent Zinsen nahmen und wegen ihrer Reichtümer bei den Fürsten in übermäßiger Gunst standen, während den christlichen Bekennern das Zinsnehmen als Gott mißfällig nicht erlaubt war. Diese Verfolgungen führten außer zur Herabsetzung des Zinsfußes zur Verbannung der Juden in besondere Judenviertel, die zu ihrem Schutz bestimmt waren; als die »Kammerknechte des Reiches« unterstanden sie dem Patronat des Kaisers oder Königs, weshalb sich Karl IV. ihrer angelegen sein ließ; es war die Zeit, in der das Ghetto in Prag, in Frankfurt und anderswo entstand.

Zu dem Wahnwitz der Judenmorde gesellten sich die Geißelfahrten. Viele glaubten nämlich, durch Selbstgeißelung vor der Seuche gefeit zu sein. Zahlreiche Scharen von Flagellanten oder Geißelbrüdern beiderlei Geschlechts zogen von Ort zu Ort, warfen sich in die Kirchen, schwarz bekreuzt, den Oberleib entblößt, den sie mit Geißeln blutig schlugen und zerfleischten. Das Marterinstrument war ein kurzer Stab mit drei Strängen, davon jeder drei Knoten mit Eisenstacheln hatte. Es war nicht nur Strafwerkzeug, sondern in Erinnerung an die Geißelung Christi ein Buß- und Gnadenmittel, das besonders in Klöstern zur Askese diente und durch Petrus Damiani schon im elften Jahrhundert den frommen Büßern empfohlen war. Diese Flagellantenscharen verfielen aber in einen religiösen Fanatismus, in ein Sektierertum mit Gesang und Laienpredigten, in trunkene Ausschweifungen, Unzucht und Zügellosigkeit, so daß sie mit Gewalt unterdrückt werden mußten. Als sorgsamer Landesvater ist der weise Albrecht diesen Auswüchsen ebenso wie der Judenverfolgung mit aller Strenge entgegengetreten.

*

Diese Himmelsplagen waren um so rascher überwunden, als sich hierauf ein erstaunlicher Kindersegen einstellte. Schon unmittelbar nach Erlöschen der Pest 1349 ist Wien der Schauplatz großer Festlichkeiten: der zehnjährige Sohn Rudolf, verlobt mit Karls IV. Tochter Katharina, empfängt die Huldigungen der österreichischen Länder. Das kann uns übertrieben erscheinen; aber in jenen Zeitverhältnissen, der Ländergier der Fürsten und der Unsicherheit der staatsrechtlichen Lage, sind solche Zeremonien von Bedeutung und rechtfertigen sich als eine weise Vorsorge Albrechts.

Dabei ist die künstlerische und kulturelle Entfaltung nicht zu kurz gekommen, die der eigentliche Gradmesser jeder Segensepoche ist. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß die Habsburger die gotische Baukunst nach Österreich brachten. Man darf nicht übersehen, daß das Jahrhundert eines Rudolf von Habsburg die großen gotischen Dome in Nordfrankreich und den Rhein entlang entstehen sah. In Vorderösterreich, den habsburgischen Stammländern, in Elsaß und Schwaben erfüllt sich Erwins Traum, des Dombaumeisters, der das Münster zu Straßburg vollendet; um diese Zeit ist schon das Wunderwerk des Freiburger Doms erstanden mit seiner steingewordenen christlichen Kosmologie und Symbolik, die sichtbare Gestaltwerdung der Geisteswelt eines Albertus Magnus, der in der Zeit eines Rudolf von Habsburg, dieses Reichserbauers, lebt. Diese Erscheinungen gehören zusammen, sie bedingen einander und stehen in Wechselwirkung; es ist ein Unrecht, wenn man sie getrennt denkt. Die Gotik ist der persönliche innere Stil der älteren Habsburger; auf Grund dieser Architektur sind sie erst vollkommen zu verstehen.

Ihre sichtbare monumentale Auswirkung zeigt sich also in der gotischen Baukunst, die sie aus ihrer oberelsässischen, schwäbischen Heimat als Vorstellung und Geistesstruktur mit nach Österreich bringen und dort ins Werk setzen. Die alte romanische Pfarrkirche St. Stephan ist seit 1276 teilweise durch Brand zerstört; Albrecht der Weise läßt zunächst das neue gotische Chor bauen, das eigentlich ein Anbau ist und die Kirche vergrößert. Die Einweihung erfolgt im Jahre 1340, zur selben Zeit, da die von dem älteren Bruder Friedrich gestiftete Augustinerkirche vollendet wird. Damit ist jene gotische Bauära begonnen, die dem alten babenbergischen Wien und allen Städten und Orten Österreichs ein neues künstlerisches Gewand gibt, jene Weihe und Schönheit, die in ihrem Bild unvergänglich ist. Es ist der Anfang einer Glanzepoche, die nach und nach juwelenhafte Schöpfungen zeitigt wie den Stephansdom, Maria am Gestade, die französische Gotik der Minoritenkirche, die gralhafte Architektur der Franziskanerkirche zu Salzburg und so viele andere Gotteshäuser bis in die kleinsten Landorte als Abglanz dieser himmelstrebenden Kunst.

*

Gotische Kunst verklärt die Zipser und Siebenbürger Städte in Ungarn, wo gleichzeitig König Ludwig der Große aus dem Hause Anjou, der Dalmatien wieder für Ungarn erobert, seinem naturhaften Lande einen Reflex italienischer Kultur verleiht.

Auch in Böhmen zieht die Gotik ein unter Karl IV., der den Veitsdom baut und das ruinenhafte Prag, das ihm sein Vater Johann, Sohn Heinrich Luxemburgs, hinterlassen, nunmehr Hauptstadt des Reiches, in eine wahrhaft kaiserliche Residenz umwandelt und mit monumentalen Bauten schmückt. Seine Lieblingsschöpfung ist die Burg Karlstein im Berauntal mit der von Gold, Silber und Edelsteinen strahlenden Kreuzkapelle, die zur Aufnahme der Reichskleinodien und der erneuerten Wenzelskrone – die alte hat sein Vater Johann verloren, der ein sehr unsteter Geist war – dient. Eines der stilvollsten Beispiele gotischer Kunst überhaupt ist der Dom zu Kuttenberg, der alten böhmischen Königsresidenz.

Der in Frankreich erzogene, hochkultivierte Fürst, der durch seine Mutter, die Przemyslidentochter Elisabeth, ein halber Slawe war und in Frankreich Theologie studiert hatte, wendet sein Interesse auch dem slawischen Ritus zu und baut das Benediktinerkloster zu Emaus mit der Bestimmung, daß es die Einigungsbestrebungen der römischen und griechischen Kirche pflege, sicherlich ein großer Gedanke, der erkennen läßt, daß der Riß in der Christenheit durch das Schisma seit 1054 als eine Schwächung Europas empfunden wurde, wie die nun heraufziehende Türkengefahr deutlich genug beweist.

In dem Bestreben, Prag auch geistig zu einer Zentrale Europas zu machen, gründet Karl gleichzeitig die erste deutsche Universität in Prag mit allen vier Fakultäten und ähnlichen Rechten wie die Universitäten zu Paris und Bologna. Es ist beachtenswert, daß er den Grundstein zu allen diesen Schöpfungen schon im Jahre 1348 legte, als seine Wahl zum deutschen König noch unsicher schien, wiewohl sie vom Papst gewünscht war. Sichtbar war er von dem Gefühl einer hohen Sendung getragen. Sein Streben, Böhmen nicht nur die Führung und den Vortritt unter den Kurfürstentümern, sondern zugleich auch die völlige Unabhängigkeit Böhmens vom Reich zu sichern, wird dadurch bedeutsam unterstrichen, daß er die Erhebung Prags zum Erzbistum beim Papst durchsetzt, etwas, das für Wien und Österreich der Babenberger Leopold VI., der Glorreiche, ebenso vergebens angestrebt hatte, wie später Ottokar II. Hier bestand noch die von Karl dem Großen bestimmte geistliche Abhängigkeit von der Bischofsgewalt in Passau und zum Teil in Salzburg.

Klar und unzweideutig tritt die Hauspolitik Karl IV. zutage in seiner Goldenen Bulle, die 1356 auf den Fürstentagen zu Nürnberg und Metz angenommen wird und sein Werk staatsrechtlich krönt. Es ist die erste geschriebene Reichsverfassung, die die Hoheits- und Majestätsrechte der heiligen Siebenzahl der Kurfürsten festlegt und eigentlich die Auflösung des Reiches in eine Anzahl unmittelbarer und selbstherrlicher, unbeschränkter Landesfürstentümer bedeutet. Von dem Recht des Papstes war in der Bulle, die den Zustand des Reiches bis an dessen Ende festlegte, nicht mehr die Rede und damit schien stillschweigend der Beschluß der Kurfürsten zu Rense von 1338 bestätigt, wonach die deutsche Kaiserwahl unabhängig von der päpstlichen Bestätigung bleiben sollte. Damit war zugleich der Grund gelegt zu jenem späteren Fürstenabsolutismus auf Kosten der anderen Stände und Städte, der sich in Deutschland während und nach der Reformation verhängnisvoll genug auswirken sollte. Vor allem war Karl bedacht, in diesem Reichsgrundgesetz den Löwenanteil für sich und sein Böhmen zu sichern. Es hatte den Vorrang vor allen anderen Kurfürstentümern, seine eigene Rechtshoheit, die nicht dem Reich unterstand, und seine eigene Münze. Das historische Prag ist in allen wesentlichen Zügen Karl IV. selbst, sein Charakterbild drückt sich in dem Monumentalantlitz dieser Stadt aus; er erscheint als »Erzvater Böhmens und Erzstiefvater des Reiches«.

*

Die Goldene Bulle Karls hatte das mächtige Haus Österreich in die Zahl der bevorrechteten Kurfürstentümer nicht aufgenommen und dadurch aufs schwerste benachteiligt, daß es förmlich in Abhängigkeit dieser mittleren Länder kam, die eine so überragende Würde und Machtfülle erhielten wie die drei Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier, der König von Böhmen als erste weltliche Kurstimme mit dem Recht unmittelbar hinter dem Kaiser zu gehen – ihm erst sollte die Kaiserin folgen – ferner der Pfalzgraf bei Rhein (Bayern war ausgeschlossen worden), der Herzog von Sachsen-Wittenberg und der Markgraf von Brandenburg, die mit einfacher Mehrheit über die Wahl des Reichsoberhauptes entscheiden sollten. Die Zurücksetzung des Hauses Habsburg-Österreich, die unter allen Umständen eine feindselige Haltung auslösen hätte müssen, war um so auffälliger, als Karls Tochter Katharina, seit 1353 mit Albrechts Sohn Rudolf IV. vermählt war. Sie läßt uns aber auch verstehen, warum dieser Rudolf so rastlos und schier übereifrig bemüht war, die Unabhängigkeit, ja die Überlegenheit seines Hauses mit Mitteln zu bekräftigen, die, so zweifelhaft sie scheinen mochten, einer inneren Berechtigung keineswegs entbehrten und dadurch gerechtfertigt erscheinen. Es ist nur die Erfüllung dessen, was die Babenberger bereits unterbaut hatten, und was der Würde, dem Selbstbewußtsein und der geschichtlichen Sendung des Hauses entsprach.

Albrecht ging in seiner Friedensliebe und in der Ruhebedürftigkeit seines Alters gelassen über die etwas hinterhältige Politik des kaiserlichen Schwiegers hinweg und suchte auf die ihm eigentümliche Weise seine Machtstellung, die nur in der Schweiz einige Einbußen erlitten hatte, durch den Verlust von Glarus, Zug und Zürich, zu erweitern und zu befestigen. Dazu diente nicht nur seine Hausordnung von 1355, die seine Nachfolger zum einigen unverbrüchlichen, friedlichen Zusammenhalten verpflichtete unter dem Vorrang des Ältesten und von den an den Hof beschiedenen Ständen Österreichs beschworen wurde, sondern auch die von ihm angebahnte Erwerbung Tirols, das für den territorialen Zusammenhang mit den deutschen Stammgütern, dem sogenannten Vorderösterreich, unerläßlich war. Der entscheidende Schritt dazu war die Vermählung seiner Tochter Margarethe mit Meinhard, dem Sohn der Margarethe Maultasch von Tirol, die 1358 zu Passau gefeiert wurde, wenige Wochen vor Albrechts Tod. Das wesentliche dabei war, daß er Margarethe Maultasch innerlich verpflichtet hatte dadurch, daß er die Anerkennung ihrer illegitimen Ehe mit dem Sohn Ludwigs von Bayern, der Meinhard entsprossen war, beim Papst durchsetzte. Das war einer der edlen Züge Albrechts, die ihm und seinem Hause die besten Früchte getragen haben.

Als Ratgeber vieler Fürsten hatte er einmal auch den Vater Karls, König Johann von Böhmen bei sich, der aus einem Zug gegen das heidnische Preußenland erblindet war, und da ereignete es sich, dass der Blinde bei seinem Weggang die Tür nicht finden und der Lahme ihn nicht führen konnte, bis über das Gelächter der beiden der Diener vor der Türe aufmerksam wurde.

Es bedarf kaum noch eines Striches in der Zeichnung dieses weisen Herzogs, der dem ältesten seiner drei Söhne, dem 19jährigen Rudolf, ein wohlgeordnetes, glückliches Länderwesen hinterließ und der in seiner Karthause Gaming zur letzten Ruhe gebettet wurde. Er verdient es, daß dem Gemälde noch dieser Lichtpunkt aufgesetzt werde, der seinen innersten Charakter beleuchtet. Als ihm geraten wurde, sich der feindlichen, wehrlos gewordenen Stadt Basel zu bemächtigen, die durch das Erdbeben 1356 halb eingestürzt war, und die hochmütigen Schweizer Bürger zu züchtigen, wies er dieses Ansinnen mit den Worten zurück, er sei weit entfernt, denen ein Leid zuzufügen, die Gott schon gestraft hat, und er schickte auf eigene Kosten vierhundert Bauern, die den Basler Bürgern den Schutt aufzuräumen helfen sollten.

Mariazell, das österreichische Nationalheiligtum.

(Porträtsammlung der Nationalbibliothek, Wien. Stich von L. Schütz.)

Wir sehen in den mitteleuropäischen Ländern, die organisch zu dem werdenden Donaureich hinstreben, drei mächtige, hochkultivierte und kunstliebende Fürsten im Wettstreit: Kaiser Karl IV. in Böhmen; König Ludwig, der Große, von Anjou in Ungarn; und Herzog Rudolf IV., der Stifter, in Österreich. Hat Karl IV. mit dem Veitsdom und der Prager Universität Wien zu überflügeln versucht, so trachtet nun Rudolf mit brennendem Ehrgeiz seinem kaiserlichen Schwiegervater in jeder Beziehung den Rang abzulaufen, mit der tiefsten geheimen Tendenz, die Kaiserkrone an sich zu bringen.

Zunächst soll der Veitsdom übertroffen werden durch den Stephansdom. Rudolf zielt weiter: Erzbistum Wien, wie es schon in Prag ist, also Unabhängigkeit vom Reich in kirchlichen Dingen, was schon der Babenberger Leopold der Glorreiche gewollt und später Ottokar II.; doch dauert es damit noch hundert Jahre, bis Kaiser Friedrich III.

Begegnung Kaiser Friedrichs III. mit seiner Braut Eleonora von Portugal in Siena 1452.

(Gemälde von Pinturicchio.)

Ähnlich wie der Veitsdom sollte die »Allerheiligenkirche«, wie Rudolf den Stephansdom nach seinem Geburtstag nennen wollte, Begräbniskirche des Herrscherhauses sein. Schon sein Vater Albrecht II. hatte die alte romanische Stephanskirche durch den gotischen Choranbau erweitert; unmittelbar nach seinem Regierungsantritt legt Rudolf den Grundstein zum Turm 1359, dessen Vollendung vor 500 Jahren nun gefeiert wird; 1360 wird der Umbau des übrigen in Angriff genommen in reichster Gotik: die Wiener Bauhütte wird Vorbild für Süddeutschland und besonders für Ungarn: ein neues Wien entsteht nach den Verödungen der Pestzeit.

*

Es mag stilreinere Dome geben den Rhein entlang, aber keinen, der so viel Poesie atmet und so innig mit Volk und Geschichte verbunden ist, wie der Wiener Stephansdom. Er ist der lebendige Dom an sich, aus dem Herzen der Stadt, dem Herzen Österreichs, ja recht eigentlich aus dem Herzen des Volks emporgewachsen, sichtbarer Gottestraum und steinerne Musik in volksliedmäßiger Fassung. Eine lapidare Evangelien- und Weltchronik, angefangen vom heidnischen Vindobona und seinen Römersteinen im Riesentor, das mit den sogenannten Heidentürmen aus der romanischen Zeit erhalten blieb. In den Kapitälen ranken Eichenzweige des Wienerwaldes, der bis hierher reichte, zum »Stock im Eisen« als seinem letzten Wahrzeichen. Heimische Vögel beleben das Gerank; Fabelgetier umhuscht die Sockel, denn die frommen Dombaumeister, unter denen Meister Puchsbaum nach der Legende mit dem Bösen im Bunde stand und von diesem vom Gerüst geschleudert wurde, hatten Traumängsten und groteske Phantasien; doch hoch unter Baldachinen ragt die Überwelt der Evangelisten und Heiligen. Fast erschreckt springt das scharfe Profil des Meisters aus dem Stein heraus. Romantik verbindet sich mit volkstümlicher Realistik.

Alles Große birgt der Dom in seinem Faltenkleid, die Kunst und die Dichtung, das Grabmal des Ritters Neidhart, den herrlichen Sarkophag mit dem plastischen Bild Rudolfs und seiner schönen falkenäugigen Gemahlin Katharina von Luxemburg, edle Beispiele der Wiener Bildnerkunst aus dem Mittelalter, wenn auch zum Teil beschädigt. Die Erinnerung ernster und schwerer Tage zittert fort in diesen Mauern, die Herrschaft der Ungarn, an die die ungarischen Farben der Dachdeckung erinnern; die Türkenbelagerung, die schwere Kanonenkugeln im Gemäuer zurückließ; mit dem Gebetsstrom verbinden sich aber auch glorreiche Feste, wie das Tedeum, das Dankgebet, der von den Türken befreiten Stadt, das nach 250 Jahren bei der Erinnerungsfeier in der Stephanskirche, dieser großen Beterin, wieder zum Himmel steigt.

Mit Freud und Leid des Volkes verwachsen ist der wackere Stephansturm, der schon so vieles gesehen und überdauert hat und den die Volksmuse nicht müde wird zu besingen: »Sah die Türken, die Franzosen, sah herab auf manchen Sturm ...« In allen Nöten ist der geliebte Steffel, »der mit d'Engerln plauscht«, ein Leuchter des Gottvertrauens und der Dom das Herz nicht nur der Stadt, sondern ganz Österreichs.

*

Die Carolina in Prag zu überbieten oder ihr zunächst gleiches entgegenzustellen, gründet Rudolf 1365 die Wiener Universität und verbindet damit eine große Staatsfeierlichkeit mit außerordentlichem, weithin sichtbarem Gepränge. Unter dem Zustrom der Bevölkerung und der fremden Gäste geht es im pomphaften Aufzug nach dem Hochamt im Stephanschor zur Hofburg. Dort wird der Stiftungsbrief unterzeichnet. Eine Fülle von Zeugen: zunächst Rudolfs Brüder Albrecht und Leopold, acht Bischöfe, sechs Äbte und Pröpste; die obersten Hofbeamten; die Stadtobrigkeit; die Stände und Adelsgeschlechter, von denen heute vielfach nur Ruinen zeugen, wie Rauhenstein und Rauheneck; ferner der Rektor der Stephansschule, die schon irgendwie Universitätscharakter hatte; der Propst von St. Stephan als Universitätskanzler; eine Fülle hoher und gelehrter Männer, weit über hundert, die die herzogliche Stiftung bezeugen, nach dem Stephansdom das unvergängliche und ruhmwürdigste Denkmal des jungen Fürsten. Studenten und Lehrer sind in vier Nationen geteilt, bezeichnenderweise in die österreichische Nation (mit Süddeutschland), die sächsische (Norddeutschland), die böhmische und die ungarische. Rudolf konnte für seine Schöpfung nicht mehr viel tun; noch im selben Jahr schloß er die Augen – noch nicht 26 Jahre alt.

Wallfahrer aus ungarischen, slawischen, deutschen Gegenden mit wehenden Fahnen im Stoßwind der Gebete und Gesänge strömen seit Jahrhunderten zu dem Gnadenbild der Muttergottes in der verklärten Landschaft der grünen Steiermark. Hier finden die Völker des ewigen Österreich ihren mystischen Einigungspunkt, lange bevor es ein Großösterreich gab. Hier münden die heiligen Straßen dieser Völker in das österreichische Nationalheiligtum, das die Völkerbestimmung Österreichs versinnbildlicht und in sich trägt. Hier ist das mystische Österreich sinnfällig geworden.

Es war die Zeit Jasomirgotts, als der Wallfahrtsort entstand: das Marienbild in der Holzzelle. Bald darauf erschien der Przemyslide Wladislaw mit seiner Gemahlin Agnes, durch einen Traum und die Erscheinung des heiligen Wenzel hierhergeleitet, wo er die gesuchte Heilung fand. Die steinerne Kapelle, in der sich das alte Gnadenbild befindet, ist von ihm gebaut.

Die große gotische Kirche, die sich über der Gnadenkapelle wie ein weiter Prachtmantel entfaltet, hat vor 570 Jahren, also ungefähr in derselben Zeit, als der Stephansturm in Wien begonnen und die Universität gestiftet wurde, König Ludwig von Ungarn gegründet, einem Gelübde zufolge, das er im Hinblick auf die Türkengefahr, auf seinen Serbensieg und auf den eben geschlossenen Erbvertrag mit Österreich getan. Es sind schicksalshafte, himmelgewollte Verknüpfungen, die sich in der Mariazeller Weihe ausdrücken.

Rudolf der Stifter, der das gotische Wien schuf, den Stephansturm und die Universität, erscheint auch als Stifter der unabhängigen Eigenstaatlichkeit und künftigen Großmacht Österreichs, die, wenn auch erst in hundert Jahren verwirklicht, doch schon in seinen Urkunden, den sogenannten »Hausprivilegien«, in seinen Erbverträgen mit Ungarn und Böhmen, mit Görz und Mailand und in seiner Erwerbung Tirols, von ihm vorgedacht und unterbaut worden ist. Er hat seinen Namen in glanzvoller und genialer Weise verewigt in seinen unvergänglichen Schöpfungen und in der großösterreichischen Idee, deren »Fundator« er ist.

Er hat das Mysterium von Mariazell, Österreichs geheimen Orakelspruch, verstanden und der Verwirklichung zugeführt.

*

Wie kaum ein anderer Fürst war Rudolf von der Bedeutung seines Hauses und dessen unbedingtem Vorrang allen andern Fürstengeschlechtern gegenüber durchdrungen. Die Goldene Bulle Karl IV., die eine so fühlbare Zurücksetzung Habsburgs enthält, mußte ihn empfindlich verletzen und zum Widerspruch reizen, zu einer Abwehr, die sich sein Vater Albrecht der Weise versagen mußte. Das erklärt sein Wesen und sein Handeln. Die Geschichte hat ihm recht gegeben. Seine Urkunden oder »Hausprivilegien«, die man als Fälschungen bezeichnen zu müssen glaubte, sind persönliche Dokumente, in recht eigentlichem Sinn Hausdokumente, die den Sinn des Handelns erklären, das Lebensgesetz und die großen Ziele des Hauses auf Jahrhunderte hinaus, die Rudolfs genialer Geist vorausgesehen und also vorbestimmt hatte. So sind jene Urkunden, die etwa ein Jahrhundert später, 1453, durch Kaiser Friedrich III. bestätigt wurden, recht eigentlich ein Spiegel seiner Persönlichkeit.

Daß er auf äußere Symbolik großen Wert legte, entspricht nicht nur dem Zug der Zeit, sondern dem ausgesprochenen Bewußtsein einer Sendung, die einen entsprechenden Formenausdruck verlangt. Gleich zu Anfang als Rudolf mit besonderen Feierlichkeiten die Huldigung des Landesadels empfing und sich an der Tafel von den Inhabern der Hofämter: dem Marschall, dem Kämmerer, dem Schenken und dem Truchseß bedienen ließ, bemerkte er: »Ich sehe zu meinem Befremden, daß die Stelle eines Landesjägermeisters nicht besetzt ist ...«

»Gnädigster Herr, sie ist auch im Reich unter den Kurfürsten nicht besetzt.«

»Dann soll die Stelle in meinem Hause geschaffen werden, damit die Vollkommenheit der fürstlichen Würde keinen Mangel erleide – der berühmteste Ritter soll für dieses Amt gerade gut genug sein!«

Dieser Ritter war zur Hand in der Person des alten Friedrich von Kreusbach.

»Ihr habt bei den Florentinern gedient und in der Schlacht bei Montecatini gekämpft?«

»Ja, allergnädigster Herr, ich war mit Wunden bedeckt und dann gefangen worden – ich habe die meisten Kriege in Europa mitgemacht, habe alle Länder dieses Erdteils gesehn, habe Teile von Afrika durchreist und dreimal das Heilige Grab in Jerusalem besucht ...«

»Ich weiß es – Ihr seid von heute ab Inhaber des Hofamtes eines Landesjägermeisters! Im übrigen ist es richtig, daß im Reich dieses Amt unter den Kurfürsten unbesetzt ist. In Zukunft wird es nicht mehr der Fall sein. Einst war es mit dem Herzogtum Kärnten verbunden – es steht also meinem Hause zu. Der Reichsoberstjägermeister bin ich also selbst, in eigener Person!«

Gleichzeitig legte er sich in Urkunden und auf Siegeln den Titel eines »Pfalzerzherzogs« bei, davon die Bezeichnung Erzherzog in Österreich verblieb. Statt des herkömmlichen einen Adlers nahm er deren fünf in sein Wappen auf und ließ sich wie ein Kaiser oder König mit einer geschlossenen, von einem Kreuz überragten Bügelkrone abbilden, ein deutliches Zeichen, worauf seine Gedanken und Pläne gerichtet waren.

Das besagen zunächst die Hausprivilegien, die eine Antwort auf die Goldene Bulle Karl IV. waren und die vollständige Unabhängigkeit und Selbständigkeit Österreichs dokumentieren, also das, was die Babenberger schon angestrebt und durch ihre Freiheitsbriefe, namentlich aber durch das Privilegium Minus von Friedrich Barbarossa unter Jasomirgott 1156, somit zweihundert Jahre früher, wenigstens zu einem erheblichen Teil schon erreicht hatten. Die Rudolfinischen Urkunden wurden in seiner Kanzlei, die an Formelprunk mit der kaiserlichen Kanzlei wetteiferte, unter Aufwand einer großen stilistischen und dekorativ künstlerischen Sorgfalt hergestellt. Als wichtigste Grundlage diente jenes Privileg » Fridericianum minus«, das unter Beibehaltung der charakteristischen Wendungen und des Datums mit vielen erklärenden und erweiternden Zusätzen in jenes Privileg » Fridericianum majus« verwandelt wurde, wobei das alte Original verschwunden ist.

Im wesentlichen fordern diese Urkunden, darin Österreich als »Schild und Herz des Reichs« genannt wird, nicht viel anderes, als was die geschichtliche Stellung bedingt und was Karl IV. für Böhmen beansprucht hatte. Der Herzog von Österreich sollte völlige Unabhängigkeit nach innen und außen besitzen, als »Pfalzerzherzog« den Kurfürsten vorangehen, zur Rechten des Kaisers sitzen, von Dienstleistungen gegen das Reich oder irgend jemand enthoben und höchstens verpflichtet sein, in einem Reichskrieg gegen Ungarn einen Monat lang auf eigene Kosten »zwölf Mann« zu stellen. Auch zur Belehnung brauchte der Herzog nicht aus Österreich hinausgehen; sie sollte ihm im eigenen Land erteilt werden; nach dreimaligem schriftlichen Ansuchen ist sie als rechtlich vollzogen zu betrachten. Auch soll er sie nicht nach gewöhnlichem Brauch knieend und mit entblößtem Haupte, sondern wie die Kurfürsten zu Pferd, im fürstlichen Gewand, in der Hand ein Szepter, auf dem Haupt den Herzogshut mit einer Zinkenkrone, empfangen, ja, er soll auf seinem Hut eine Königskrone mit dem Kreuz tragen dürfen. Auch ist er nicht verpflichtet, die oberste Gerichtsbarkeit des Reiches anzuerkennen und braucht sich nicht vor dem Kaiser zu verantworten. In seinem Besitzrecht ist er unbeschränkt und kann bei Vergrößerung seines Gebietes und Neuerwerbungen, auch wenn sie Lehen vom Reich oder geistlichen Fürsten sind, nicht behindert werden.

Auch nach innen wurde die Unabhängigkeit gesichert, demnach der Herzog die oberste Gerichtsbarkeit verkörperte und »in seinen Landen, Herrschaften und Städten, die er innehabe oder noch gewinnen würde, alle Freiheiten und Gnaden, Rechte und Gewohnheiten geben und nehmen, mindern und mehren dürfe, so gut wie ein römischer Kaiser oder König in des Heiligen Reiches Gebieten«. Das Hausgesetz, daß eine Teilung Österreichs unbedingt verboten ist, und die Herrschaft immer an den ältesten Nachfolger übergeht, wurde in den Urkunden ausgenommen, sowie die Erbfolgegesetze des alten friderizianischen Freiheitsbriefes, wonach die Primogenitur in männlicher und weiblicher Linie geregelt wird, daß also in Ermangelung eines Lohnes auch die älteste Tochter herrschafts- und erbberechtigt sein soll. Man erkennt hier das alte, immer wiederholte Hausgesetz von der Unteilbarkeit und von der weiblichen Nachfolge, das auf Grund der von Rudolf erneuerten Urkundlichkeit allerdings erst in der Pragmatischen Sanktion Karls VI. Staatsgrundgesetz geworden ist.

Man sieht ganz klar was gemeint ist: die völlige staatliche Unabhängigkeit, die praktisch eigentlich schon gegeben war einem Wahlreich gegenüber, das vom Zufall und der Willkür beherrscht war, und in dessen Wirren sich Österreich auch schon unter den Babenbergern nicht hineinreißen lassen wollte. Rudolf dachte aber noch größer: sein Haus hatte dem Reich drei Könige gegeben; er hatte das Gefühl, ebenbürtig neben jedem Monarchen stehen zu dürfen, dasselbe Selbstbewusstsein und staatsrechtliche Empfinden, das der babenbergische Leopold IV. einem Richard Löwenherz gegenüber betont hatte. Dem kaiserlichen Schwiegervater Karl IV., dem er im Frühjahr 1359 diese »Hausprivilegien« zur Anerkennung vorlegte, fühlte er sich durchaus ebenbürtig, ja er mochte selbst an dessen Krone denken, die eigentlich seinem Hause gebühre. Gleichzeitig hatte er sich nach Bundesschaften umgesehen für den Fall, als es wegen der Forderungen in den Urkunden zu einem Konflikt käme. Der Kaiser nahm die Urkunden stillschweigend zur Kenntnis und bemerkte, er wolle sich mit einigen Gelehrten darüber beraten. Damit war der Bruch zwischen beiden eigentlich schon geschehen.

Wenn Petrarca, der große Geschichtskenner seiner Zeit, als Ratgeber des Kaisers in seinem Gutachten über die österreichischen Hausprivilegien erklärt, dass wenigstens zwei der Urkunden, die sich auf Julius Cäsar und Kaiser Nero, »die Freunde der Götter« berufen, »plumpe und unverschämte Fälschungen« seien, so ist das die unberechtigte Meinung eines einzelnen, der nicht unabhängig und unbeeinflußt war und jedenfalls psychologisches Verständnis durchaus missen lässt. Hohe geschichtliche Ahnenschaften herzustellen war durchaus üblich, wie die Kaiserchroniken und Enenkels Fürstenbuch beweisen. Das geschichtliche Denken der Zeit verband sich phantasievoll mit volkstümlichen Sagen als mündliche Überlieferung, die in Urkunden überging und solcherart schriftliches Zeugnis wurde. Urkunden hat es damals noch wenige gegeben, sie mußten erst geschaffen werden nach dem Vorstellungsinhalt der Zeit und ihrer Tradition. So hatte Bischof Pilgrim seine »Fälschungen« als Passauer Urkunden geschaffen, die sich auf ein »Bistum Lauriacum« berufen, guten Glaubens, weil das nun einmal die Tradition war. Ähnlich verhielt es sich mit den angeblichen Freiheitsbriefen Cäsars und Neros, die ursprünglich »in der unverständlichen Sprache der Heiden abgefasst worden seien« und deshalb erneuert werden mußten. Es waren jedenfalls naive dichterische Überlieferungen, die in die Zeiten des alten Norikums oder ins römische Weltreich zurückreichen und in den Kaiserchroniken als auch in den Urkunden ihren Niederschlag gefunden haben, als bildlich angeschaute weltgeschichtliche Zusammenhänge.

Im übrigen Inhalt erweisen sich diese Hausprivilegien als erweiterte Interpretationen der historischen Dokumente und ihrer Auswirkung, die sie nach Maßgabe neuer größerer Machtverhältnisse beanspruchen. Sie heute noch als »Fälschungen« zu bezeichnen, ist jedenfalls ein Beweis unhistorischen und unpsychologischen Denkens, das Begriffe der Gegenwart auf frühere gänzlich verschiedene Vorstellungen und Anschauungen überträgt. Man muß in diesen Dokumenten vielmehr den Ausdruck eines Machtanspruches erkennen, den, wie gesagt, Kaiser Friedrich III. bestätigte, nachdem er ja bereits geschichtliche Tatsache geworden war, und dem sich selbst Karl IV. bis zu einem gewissen Grad beugen mußte. Ein solches Entgegenkommen hat sich schon in der Frage der Belehnung gezeigt, wobei man auf den Ausweg verfiel, Seefeld zu wählen als den Ort, wo Rudolf von Habsburg belehnt worden war. Immerhin war Rudolf entschlossen, seine Ansprüche mit bewaffneter Hand durchzusetzen; er hatte sich mit Ludwig von Ungarn verbündet, mit Salzburg, mit dem Grafen von Tirol, mit Eberhard und Ulrich von Württemberg, wobei er eigentlich auf die Reichskrone abzielte, durch die er ohne weiteres seinen Privilegien gesetzliche Geltung verleihen konnte.

Es kam nicht so weit; Karl IV., mehr ein Gelehrter als ein Krieger, fürchtete mit Recht die Ungarn; Rudolf hinwiederum sah sich von dem Patriarchen von Aguileja, Ludwig della Torre bedroht, der gewisse Ortschaften und Gebiete in Kärnten beanspruchte und losschlug; Einigung war jedenfalls das Klügere; Karl IV. und sein Schwiegersohn schlossen unter dem Zwang der Umstände einen Vertrag, wonach sich die Häuser Habsburg und Luxemburg gegenseitig Beistand und Hilfe sicherten. Della Torre, der auf den Zwist der beiden gebaut hatte, kämpfte unglücklich und mußte sich mit zwölf Geiseln, den Kaiser um Frieden bittend, zunächst nach Wien begeben, wo er als Gefangener behandelt wurde.

Indessen schloß der siegreiche Rudolf mit den Grafen von Görz 1361 einen Ehe- und Erbschaftsvertrag, der wenn auch nicht unmittelbar, so doch in der Folge zur Vereinigung dieser wichtigen Gebiete mit Österreich führte. Wieder erkennen wir die weitausschauenden Zukunftspläne Rudolfs, der über Triest den Weg zum Meere sucht in der Erkenntnis, daß der künftige Großstaat Österreich die Seeküste braucht, die der rivalisierende Ungarkönig Ludwig durch die Bezwingung des Serbenreiches und Eroberung Dalmatiens bereits erreicht hat. Sichtbar treten gleichzeitig die Ansprüche Rudolfs auf Friaul, die Nordostecke Italiens hervor, die ihm als Küstenvorland zur Sicherung der Seestellung notwendig erscheint.

Es lockt ihn zunächst, der Meereskönigin Venedig, die ebenfalls in Konflikt mit Aquileja steht, einen Besuch abzustatten, um die Pracht und Schätze der mächtigen Inselrepublik zu schauen. Mit einem Gefolge von 200 Personen wird er festlich empfangen: der Doge Lorenzo Celsi fährt ihm auf dem Bucentoro, dem prachtvollen Staatsschiff, entgegen und geleitet ihn unter großen Feierlichkeiten nach dem für ihn bereitstehenden Palast. Sechs Tage währt sein Aufenthalt, der einem Märchentraum gleicht.

Inzwischen sind die Dinge in Tirol reif geworden; der alte Zwist mit dem kaiserlichen Schwiegervater, der die Anrechte Rudolfs auf dieses Land streitig machen will, lodert wieder auf. Das führt dazu, daß sich Rudolf mit seinem ständigen Bundesgenossen König Ludwig von Ungarn enger verbindet. Es führt zu einer Eheschließung zwischen Rudolfs Bruder Albrecht und der Nichte Ludwigs Elisabeth, ferner, was besonders wichtig ist, zu einem Erbvertrag mit Ungarn, der die gegenseitige Nachfolge sichert, wenn keine direkten männlichen oder weiblichen Erben vorhanden sind. Damit ist der Unterbau für die künftige Vereinigung geschaffen.

Nun tritt der Kaiser, durch die sonstigen Bündnisse Rudolfs erschreckt und außerdem von Ungarn heftig bedroht, gegen seinen Schwiegersohn als Kläger bei den Reichsfürsten zu Nürnberg, 1362, auf, die zwar zu mahnenden Worten aber keineswegs zu Taten bereit sind; Rudolf, der mit dem Patriarchen von Aquileja einen billigen Frieden abschließt und ihn freiläßt, steht jedenfalls kriegsgerüstet da, um mit Ungarn und Polen in Mähren und Böhmen einzufallen und den Kaiser niederzuzwingen. Karl IV. war zudem so unvorsichtig, König Ludwig persönlich zu beleidigen, indem er bissige Bemerkungen über die Lebensweise der Königin-Mutter einer ungarischen Gesandtschaft gegenüber fallen ließ, darüber die Ungarn furchtbare Rache schwuren. Ludwig nannte den Kaiser brieflich einen »Trunkenbold« und eine »viehische Natur«, darauf Karl erwiderte: »Was kümmert es den Mond, wenn ihn ein Hund anbellt ...«

Die Folgen waren unabsehbar. Rudolf sah bereits die ersehnte Kaiserkrone über seinem Haupte schweben, um dann die Demütigungen, die seinem Hause durch Karls »Goldene Bulle« widerfahren, wettzumachen. Dieses Ziel war der Traum seines Lebens, den freilich erst seine Nachkommen verwirklichen konnten, ein Jahrhundert später, als die Türkengefahr, die jetzt schon deutlich genug an die Pforten Europas pochte, immer bedenklicher heraufzog und die deutschen Kurfürsten zur Einsicht brachte, daß der einzige Schutz des Reiches in Österreich zu suchen sei.

Es war damals Schicksalsfügung, daß es doch nicht ernstlich zum Krieg mit dem Schwiegervater kam, und zwar wegen der Verhältnisse in Tirol, wo der einzige Sohn und Erbe der Margarethe Maultasch, der junge schwächliche Meinhard am Sterben lag. Anstatt einen zweifelhaften Krieg zu wagen, entschied sich Rudolf für den kleineren aber rechtmäßigen Gewinn und eilte nach Tirol, um seine Ansprüche zu wahren. Es war eine ganz ungewöhnliche, heroische Leistung Rudolfs, die auch heute als höchst ansehnlich und wagemutig gewertet werden muß, und besonders in den damaligen Verhältnissen, daß er es im strengsten Winter, Mitte Jänner 1363, unternahm, mit wenigen Begleitern den 8000 Fuß hohen Krimmler Tauernpaß, allen Winterschrecken zu Trotz, zu überschreiten, um auf dem abgelegensten und kürzesten Wege unerkannt Taufers im Pustertal und Bozen zu erreichen, wo er mit Margarethe und ihren Räten zusammentraf.

Ganz einfach war die Sache auch dann noch nicht, wie sie nach den Erbverträgen scheinen mochte, weil ein solcher Zuwachs gewöhnlich erst mit den Waffen verteidigt und ein zweitesmal erkämpft werden mußte. So war es auch mit Tirol, dessentwegen zunächst das Bündnis mit Görz und die Verlobung rückgängig wurde. Auch die Bayern waren neidisch und fielen in Salzburg und Oberösterreich ein, zugleich begann sich wieder der Patriarch von Aquileja zu rühren; das Blatt hatte sich plötzlich gewendet, eben noch Meister der Situation, sah Rudolf an allen Ecken und Enden Feinde erstehen. Trotzdem gelingt es ihm wieder die gefährdete Lage zum Besten zu wenden und einen Machtgewinn für die fernere Zukunft herauszuschlagen.

Der Friedensknoten mit dem Schwiegervater wird aufs neue geschlungen, diesmal von zarter Damenhand. Es ist die schöne Herzogin Katharina, die die völlige Aussöhnung zwischen Gemahl und Vater stiftet. Am Fürstentag zu Brünn, 1364, wo sich auch der ausgesöhnte Ungarnkönig Ludwig einstellt, findet nicht nur die Schenkung Tirols an Österreich die kaiserliche Bestätigung, sondern es wird ähnlich wie mit Ungarn auch mit Böhmen ein Erbvertrag geschlossen, der, wie fern auch die Erfüllung schien, mit dem ungarischen Erbvertrag den Keim einer großen Zukunft für das Haus Österreich birgt.

Neue Bundesgenossen waren Rudolf in Italien gegen den kampflustigen Patriarchen von Aquileja erstanden in den verschwägerten Fürstenhäusern della Scala von Verona, wo das Denkmal des Gran Chan heute noch eine geheimnisvolle Machtwirkung ausübt, und der Visconti in Mailand; Barnabò Viscontis Tochter Viritis wird mit Rudolfs Bruder Leopold, dessen Verlöbnis mit der Görzerin gelöst worden war, zu Mailand vermählt. Rudolf hat seine Pläne im Hinblick auf Friaul und die Adria keineswegs aufgegeben und zieht im Frühjahr 1365 über die Alpen, um seine Freunde in Verona und Mailand zur Eile gegen den Patriarchen anzuspornen, der sich mit Franz von Carrara, dem Herrn von Padua, verbündet und schon einige Waffenerfolge errungen hat. In Tirol erkrankt Rudolf und, obschon nicht genesen, reist er nach Verona und Mailand weiter, wo Beratungen und Festlichkeiten im unaufhörlichen Wechsel folgen. Rudolf, neuerdings schwer erkrankt, stirbt zu Mailand, noch nicht 26 Jahre alt.

*

Die Bedeutung dieses jungen Fürsten für Österreich kann nicht hoch genug angeschlagen werden; er hat Grund gelegt für die kommende Größe. Wenn die Geschichte von jugendlichen Übereilungen und allzu kühnen Plänen redet, so sind das unstichhaltige Äußerungen von Zeitgenossen, die sich, wie sein kaiserlicher Schwiegervater, davon unangenehm berührt und beunruhigt fühlten. Eine objektive Betrachtung kann solchen Urteilen nicht recht geben. Was kühn an ihm erscheint, erweist sich als persönliches und geschichtliches Verdienst; was man »Nichtachtung von Verträgen« nennt, erklärt sich aus dem Zwang der Umstände und aus dem Verantwortungsgefühl für das eigene Land; seine gelegentlichen Mißerfolge waren immer derart, daß sie den Keim um so größerer Vorteile und künftiger Triumphe bargen. Sein diplomatisches und staatspolitisches Genie, das Jahrhunderte vordachte, kann ebensowenig bezweifelt werden wie sein Ruhmessinn, der ihn zum Schöpfer und Mäzen höchster Kulturwerte machte, und damit eine der leuchtendsten Eigenschaften seines Hauses in einem monumentalen Vorbild herausstellt. Wenn bald nach seinem Tode gesagt wurde, daß er »Österreich in den Himmel erhoben oder an den Rand des Abgrundes gebracht hätte«, so ist wohl das erstere zugetroffen.

Entscheidend aber für den Sinn dieses ebenso jungen als glanzvollen Herrscherlebens ist das Motto in einer seiner Urkunden, das wie ein Vermächtnis seines Hauses klingt und volles Licht auf seine Idealgestalt wirft: »Aller Ruhm und alle Macht des Fürstentums beruht in dem fest begründeten Glück der Untertanen.« Es ist geradezu der innere Leitspruch der Herrscherweisheit in der langen Reihe seiner Vor- und Nachfahren.

Tirol ist etwas Besonderes, wie etwa noch Spanien in der allzu zivilisierten Welt etwas Besonderes ist. Eine Existenz für sich. Wenn man Tirol sagt, schwingt ein eigener Gefühlston mit. Man denkt nicht nur Felsenzinnen und Gletscherhäupter, man denkt auch gotische Burgen und Städte, allerhand Kunst und malerisch historische Trachten. Man denkt vor allem Charaktergestalten, heldenmütig wie in den Bildern Defreggers, herb und gottverbunden wie in den Bildern eines Egger-Lienz. Man denkt Vogelweider, Wolkensteiner, Andrä-Hofer-Lied. Man denkt Ritterlichkeit, Treue, Vaterlandsliebe. Ganz besonders aber denkt man mittelalterliche Frömmigkeit, den Gekreuzigten, der in den Gemütern lebt und das karge, rauhe Leben verklärt, ja oft den Gesichtsausdruck sich überraschend ähnlich macht; man denkt an Madonnenlieblichkeit, die sich in den Töchtern des Landes spiegelt und in den Gebilden frommer Bildschnitzer wie des Michael Pacher aus Bruneck, der in die Zeit der Margarethe Maultasch gehört, von der wir hier erzählen, und dessen spätgotische Kunst, die wir an dem Flügelaltar von St. Wolfgang und dem Madonnenbildnis der Salzburger Franziskanerkirche bewundern, schier barocke Bewegtheit atmet. Alle tiefen Charakterzüge des Volkstums, dessen rätoromanischer Urgrund sich deutlich ausprägt, beruht auf der Religiosität des Herzens. Daher das heilige Land Tirol.

Die Treue ist sprichwörtlich. Sie ist nicht sklavischer Zwang, sondern atmet die Freiheit der Berge, als zweite Natur des Tirolers. Diese Treue beruht daher auch nicht auf bloß papierenen Verträgen, die zerrissen werden können, sondern auf persönlicher Verbundenheit und Anhänglichkeit, die sich vererbt. Davon empfängt die Geschichte des Landes einen noblen menschlichen Zug, der zugleich volkstümlich und lebensvoll ist. In der älteren Geschlechterreihe sind es insbesondere zwei Gestalten, die in der Erinnerung des Volkes gegenwärtig bleiben: Margarethe Maultasch und Friedel mit der leeren Tasche.

Ihre Geschichte ist ein Eheroman. Die lebensprühende Fürstin, als letzte aus der Linie Meinhards von Tirol, dieser treuen Helfer Rudolfs von Habsburg, wurde als Zwölfjährige mit dem neunjährigen Johann von Böhmen aus dem Hause Luxemburg vermählt, das eine vorübergehende Machtstellung in Oberitalien gewonnen und auf Tirol begehrlich war. Als Siebzehnjährige kam Margarethe, die wegen ihres breiten überworfenen Mundes allgemein die »Maultasch« genannt wurde, nach dem Tode ihres Vaters zur Regierung. Sie war mit dem rohen Böhmenprinzen als Gemahl, der sie mehr mit Bissen als Küssen bedachte, ebensowenig zufrieden wie die Tiroler, die die Böhmen als Fremdherrschaft empfanden und abschütteln wollten. Sie war einig mit ihren Landeskindern, die ihr begeistert anhingen und beschlossen, den Prinzen mit seinem Gefolge zu verjagen, zumal Margarethe erklärt hatte, sie könne keine Nachkommen von ihm erwarten und wolle sich seiner entledigen, um einen anderen Gatten zu suchen. Nachdem aber die Verschwörung zu früh entdeckt und geahndet worden war, verfiel Margarethe auf ein drastisches Mittel der Selbstbefreiung.

Als der Prinzgemahl eines Abends – es war am 2. November 1341 – von der Jagd heimgekehrt war auf Schloß Tirol, dem damaligen Herrschersitz, fand er die Tore verschlossen und das böhmische Gefolge vertrieben; er selbst erhielt auf sein Geschrei die trockene Antwort, er möge sich zum Teufel scheren und ein anderes Nachtquartier suchen. Auf allen Burgen des Landes wird ihm derselbe Bescheid. Herumirrend, aller Mittel entblößt, findet der vertriebene Ehemann, der zum Schaden auch den Spott hat, endlich Zuflucht bei dem Patriarchen von Aquileja; die Herrschaft der böhmischen Luxemburger war damit in Tirol zu Ende.

Die braven Tiroler hatten schon einen anderen Ehemann bei der Hand, den eben Witwer gewordenen stattlichen Markgrafen Ludwig, der sich indessen nur zögernd herbeiläßt; er ist der Sohn Ludwigs des Bayern, der schon lange auf Tirol spitzt und den Bischof von Freising bestimmt, die getrennte Ehe Margarethens, die sich noch als Jungfrau erklärt, als ungültig aufzuheben. Als aber der Bischof unterwegs zu Passeier vom Pferd stürzt und das Leben verliert, sehen es viele als Gottesgericht an und keiner wagt es mehr, die Bitten des Kaisers Ludwig zu erfüllen. Nur der Papst hätte dispensieren können, aber er hatte abgelehnt, auch mit Rücksicht auf die Verwandtschaft im dritten Grade, und mit dem Kirchenbann gedroht. Trotzdem wurde die Trauung auf Schloß Tirol mit Hinwegsetzung über weltliche und kirchliche Gebote vollzogen. Aber Tirol und Bayern, das hält nicht.

Erst Albrecht der Weise vermochte es unmittelbar vor seinem Tode, den Papst umzustimmen, damit die Vermählung seiner Tochter mit Meinhard, dem einzigen am Leben gebliebenen, allerdings schwächlichen Sohn aus der nunmehr legitimierten Ehe Margarethens, vollzogen werden konnte. Aus Dankbarkeit schloß sie den Erbvertrag, demzufolge Tirol, wenn keine männlichen Nachkommen vorhanden, an Österreich kommen sollte, das dieses Verbindungsstück schon wegen seiner oberdeutschen Stammgüter, den sogenannten Vorlanden oder Vorderösterreich, nötig hatte.

Rasch hintereinander starben Ludwig und der Sohn Meinhard; schon nach dem Tod des ersteren hatten die Bayern die Zügel in Tirol an sich gerissen und den schwachen Meinhard nach München versetzt. Dahin schrieben ihm die treuherzigen Tiroler, er möge doch heimkehren; in Tirol würde er »besser geleitet und gewürdigt und unverdorbener bleiben als draußen in Bayern«; er möge nur auf sie, die Tiroler, vertrauen und sonst niemand; sie meinten es gut mit ihm. Rudolf der Stifter hatte ihn wieder in die Heimat gebracht, wo er, wie gesagt, alsbald verstarb. Die Maultasch, der böse Zungen nachsagten, sie hätte Gatten und Sohn vergiftet, konnte sich des Ansturms der Bayern und auch der Adelsparteien nicht erwehren und war glücklich, Rudolf den Stifter, der seinen kühnen Winterübergang über die Krimmler Tauern gemacht hatte, als Retter begrüßen zu können, dem sie 1363 die Schenkung Tirols an Österreich übertrug. Die Fürstin, die jedenfalls besser war als ihr Ruf, entsagte noch im selben Jahr gänzlich der Herrschaft und übersiedelte nach Wien auf ihr Witwengut, wo der Bezirk ihren Namen trägt: Margareten.

Fünfzig Jahre später. »Vom Arlberg herunter – steigt kummervoll ein Mann – der sieht gar wenig munter – das heitre Tal sich an ...« Alte Lesebuch-Erinnerungen werden wach und verdienen unvergessen zu bleiben. Der Pilger kommt zu einer Kirchweihfeier nach Landeck. Er schildert dem Volk das Unglück eines Fürsten, der von den herrschenden Mächten seiner Rechte beraubt ist, aus seinem Lande vertrieben und, von seinem Volk getrennt, als Flüchtling heimatlos in der Fremde umherirre.

Die ergriffenen Zuhörer gedenken bei dieser Erzählung ihres unglücklichen Landesherrn Friedrich IV., der vom bösen König Sigismund, dem Luxemburger, in Acht getan und gefangengehalten war, weil er dem am Konstanzer Konzil bedrohten Papst zur Flucht verhelfen hatte. Nun erst, da die bewährte Anhänglichkeit des Volkes sichtbar zum Durchbruch kommt, gibt sich der Sänger als der verkleidete Fürst zu erkennen; Bauern und Bürger jubeln dem Heimgekehrten zu, die Bewegung läuft von Tal zu Tal und kehrt sich gegen die aufrührerischen Adelsbünde, den »Elephantenbund« unter dem Minnesänger Oswald von Wolkenstein und den »Falkenbund« unter einem Grafen Rottenburg, die die Feinde Friedrichs waren. Getragen von der Treue des Volkes kann Friedrich seine Herrschaft wieder aufrichten, die das Land gegen die Übergriffe der Mächtigen schützt und zu neuem Wohlstand hebt.

Dem Spott der Adeligen über »Friedel mit der leeren Tasche« sucht er durch das »goldene Dachl« seiner Innsbrucker Residenz zu begegnen, das allerdings später durch vergoldetes Kupfer ersetzt worden ist. Bauern und Bürger sind die Stützen seiner Herrschaft; sie haben Sitz und Stimme unter den Ständen und bilden schon vor fünfhundert Jahren den ersten wirklichen Landtag einzig im Land Tirol. Die Tiroler Freiheiten wurden damals begründet. Friedrich ruht in der Fürstengruft der herrlichen Stiftskirche von Stams, wo der Atem der Tiroler Geschichte weht.

Die Geschichte liefert wieder den Beweis von der ursächlichen tiefen Verbundenheit zwischen Fürst und Volk gegen die Selbstsucht großer Herren oder ähnlicher Mächte. Das ist Tirol.

Der frühe Tod Rudolf IV. war die Tragik Österreichs, das Ende einer Segensepoche. Alles Errungene schien wieder verloren; ringsum Feinde: die Bayern in Tirol, der ungetreue Auffensteiner von Kärnten mit ihnen im Bunde; dazu der böse Patriarch von Aquileja. Das größte Unglück aber war, daß die jungen Brüder Rudolfs, seine Nachfolger, der ältere bedächtige Albrecht und der stürmische Leopold, aus der Verschiedenheit der Naturen heraus, uneins waren. Leopold verlangte Mitregentschaft, was niemals gut tut, wie sich des öfteren schon gezeigt hat, man denke an Albrecht I. und seinen Bruder Rudolf oder an Ludwig den Bayer und Friedrich den Schönen.

Über den Zwiespalt freut sich immer der Dritte, das war nun der kaiserliche Schwiegervater in Prag, der sich ins Fäustchen lacht: »Bisher trachteten wir, diese habsburgischen Herzöge zu demütigen, fanden aber hiezu nicht den Weg; nun zeigen sie selbst ihn uns.«

Der Nothelfer, dem sich die beiden ratlosen Jünglinge als dem Nächststehenden in die Arme werfen, treibt ein unehrliches Spiel: er gibt Albrecht III. seine zweite Tochter Elisabeth zur Frau und erreicht damit, daß nicht nur dessen Verlobung mit der ungarischen Erbin, sondern infolgedessen auch der Erbvertrag rückgängig wird und Österreich in der nächsten Folge die Anwartschaft auf Ungarn verliert, ja um Generationen zurückgeworfen wird; diese Anwartschaft nimmt er selbst in Anspruch, indem er später, nach der Aussöhnung mit König Ludwig, seinen Sohn Sigismund mit der ungarischen Thronerbin, der Tochter Ludwigs, vermählt.

Ludwig, der bisherige Bundesgenosse Österreichs, ist zunächst über diese Wendung der Dinge verstimmt und verhandelt in seinem begreiflichen Ärger mit den Bayern über die Aufteilung Österreichs, was wieder eine Rechnung ohne den Wirt ist, nämlich Karl IV., der sich sozusagen schon als Herr über Österreich fühlt und die Belehnung der Herzöge in Wien vornimmt, gleichsam ein äußerliches Zugeständnis im Sinne der rudolfinischen »Hausprivilegien«; außerdem hat er jetzt Gelegenheit, eine dankbare Rolle als Friedensengel und Vermittler zu spielen.

Gefährlicher als die äußeren Bedrängnisse war der innere Zwiespalt, der schließlich zum Neuberger Vertrag 1379 und zur Teilung der Länder führte; wonach Ober- und Niederösterreich mit Wien an die Albertinische Linie fällt, das übrige an die Leopoldinische mit gegenseitiger Erb- und Vormundschaftsversicherung, um wenigstens in diesem Punkte das Hausgesetz über die Einheit und Unteilbarkeit zu wahren. An Stelle Karl IV., der im Vorjahr gestorben ist, ist es sein Sohn Wenzel, nunmehr deutscher und böhmischer König, der den Teilungsvertrag bestätigt.

Diese Teilung war ein verhängnisvoller Schritt; neue Teilungen und Vormundschaftskonflikte haben sich daraus ergeben, blutige Bürgerkriege und eine langandauernde Schwächung Österreichs.

Wohl ist Leopold III. mit den Bayern fertig geworden, die einen letzten Versuch machten, Tirol an sich zu reißen, und im Schärdinger Vertrag 1369 endgültig verzichten mußten; wohl wachsen Erbschaftsgebiete von Görz und Istrien zu; Triest bekennt sich zu Österreich und bringt die Handelsvorteile des offenen Meeres; die schwäbischen Besitzungen runden sich auf mit Freiburg und dem Breisgau zu Vorder-Österreich; das Land vor dem Arlberg verdichtet sich zu Vorarlberg durch Erwerbung des Bregenzerwaldes mit Feldkirch aus dem Besitze der Grafen Montfort, Bludenz kommt hinzu und das Montafonertal – dafür aber gehen die Schweizer Besitzungen verloren: in der unglücklichen Schlacht bei Sempach 1386 verliert Leopold, »die Blume der Ritterschaft«, das Leben.

Es war eine Abkehr von der Politik der Vorgänger, daß Leopold III. sich mehr den Ritterbünden als dem Bürgertum und Volk, dieser kräftigsten Stütze des Fürsten zuwandte, ein romantischer Hang, der ihn 1370 auch auf eine Ritterfahrt nach dem preußischen Ordensland führte, um dort den Ritterschlag zu empfangen. Die Glanzzeit des Rittertums war vorüber; die Eigensucht und Gewaltherrschaft der Adelsbünde, ihr Gegensatz einerseits zum Fürsten, anderseits zu den Städten, Bürgern und Bauern hatten eine starke Spannung erzeugt, die sich auch in dem Verhältnis der Eidgenossen zum habsburgischen Stammhaus zeigte und sich bei der Haltung Leopolds naturgemäß verschärfen mußte, der mit dem Beinamen »Blume der Ritterschaft« als Feind der freien Bürger und Bauern galt.

Als infolge der Übergriffe einzelner Ritterherrschaften auch das Städtchen Sempach den Eidgenossen beitrat, gedachte Leopold einen entscheidenden Schlag zu tun und rechnete wohl auf eine leichte und lustige Bauernschlacht. Aber der waldige, steinige Boden nötigte die Ritter zum Absitzen und nun waren sie erst recht verloren gegen das leichte Fußvolk der Bauern, die keilförmig in die geschlossene Masse der Ritter eindrangen. Die Sage von einem Arnold Winkelried entstand, der die Ritterspeere in seine Brust zusammengefaßt haben soll, der Freiheit eine Gasse, das heißt einen Weg in den Speerwald zu bahnen. Die schweren Rüstungen wurden den Rittern zum Gefängnis oder Grabe; viele, die nicht von den Hieben der Bauern fielen, erstickten in der Sonnenglut. »Rettet Österreich!« rief der Träger des sinkenden Banners mit letzter Kraft; Leopold drängt sich im dichtesten Kampfgewühl an ihn heran und wird von einem Schwyzer Hirten erschlagen, ungeachtet seines Zurufes: »Ich bin der Herzog von Österreich!« Der Rest will sich zur Flucht wenden: »Die Hengste her!« Aber die Knechte waren mit den Hengsten davongeritten, und so wurde die Blüte der Ritterschaft aus den vornehmsten Geschlechtern hingeschlachtet, eine Katastrophe, die jener früheren von Moorgarten verzweifelt ähnlich ist und den Verlust des Schweizer Stammhauses endgültig besiegelt. Es war letzten Endes der Sieg der neuen Zeit über die alte, des Fußvolkes über die Ritter, des Bürger- und Städtewesens über das Feudalwesen.

Daß der Rest verlorenging unter »Friedel mit der leeren Tasche« und 1415 Aargau entrissen und die Habsburg zerstört wurde, dafür hatte König Sigismund gesorgt; der letzte Schweizer Besitz Thurgau ging unter Sigmund von Tirol, dem Sohn »Friedels« verloren. Das habsburgische Wappen, das aus der Schweiz zurückgezogen werden mußte, konnte immerhin an Vorarlberg geheftet werden.

Der Weg, den Österreich nun gehen mußte, war für lange Zeit ein Weg im Schatten. In Wien, wo die Albertinische Linie verblieb, verspürte man die Wendung nicht sogleich. Man kann von einer Nachblüte unter Albrecht III. reden, der seinem weisen Vater ähnelt, eine fromme, mystisch veranlagte Natur. Die Stiftung seines Bruders Rudolf, die Universität, hat er erst hochgebracht. Die fehlende theologische Fakultät kommt hinzu; das Gebäude am Universitätsplatz entsteht; die Studentenbursen entwickeln ein reges Leben; Albrecht mag sich als Neustifter der Universität fühlen. Die Kirche Maria am Gestade wird gebaut, ein Beispiel reinster Gotik; deren Meister Michael Weinwurm errichtet das Wahrzeichen »Spinnerin am Kreuz« und baut das Lustschloß Laxenburg, das mit seinen Fischteichen der Lieblingssitz Albrechts ist.

Der Dichter der Zeit ist Peter Suchenwirt, ein bürgerlicher Wiener Reimschmied, der, wie schon sein größerer Vorgänger unter Rudolf, der Spruchdichter Teichner, den Verfall der Sitten beklagt, die Narrheiten der Mode, die Entartung des Rittertums, und eine lebendige Zeitung ist, wie der politisch abenteuernde Tiroler Minnesänger Oswald von Wolkenstein, dieser Nachfahre des Vogelweiders; auch der Mönch von Salzburg gehört in die Zeit, der in seinen Taghornliedern den süßesten Ton anschlägt, der nicht verklingt.

Suchenwirt, der Gelegenheits- und Wappendichter, der den Tod Leopolds bei Sempach besingt, begleitet mit dem Vorarlberger Minnesänger Montfort Herzog Albrecht 1377 auf einen Zug nach Preußen, den dieser ebenfalls in Verbindung mit dem Deutschen Orden in Wien zu unternehmen sich bemüßigt fühlt, um sich von den hochstrebenden Grafen von Cilli den Ritterschlag geben zu lassen. Er erhielt den etwas komischen Beinamen »mit dem Zopfe« als Begründer der Zopfgesellschaft, eine Art Ritterorden, der eine goldene Kette trug in Form eines Frauenzopfes. Das mochte eine Huldigung sein an seine zweite Gemahlin Beatrix von Hohenzollern, deren abgeschnittene Zöpfe noch bis ins XVI. Jahrhundert als Denkwürdigkeit gezeigt wurden. Es mag uns als Zeichen erscheinen für den Abstieg des Rittertums, das einerseits in symbolischen Spielereien sich verlor, anderseits Formen annahm, die es vom Raubrittertum nicht sonderlich unterschied.

Noch waren diese Nordlandsfahrten nach Marienburg und Memel, wo es Ritterkämpfe gab mit Litauen und Polen, leichten Ruhm und viel Gelage, eine gewisse Mode in der Zeit, als Berlin noch ein armseliges Fischerdorf war, während in Wien schon der Stephansturm stand. Noch ahnte man nicht die keimende Katastrophe der Hussitenstürme; kaum daß man die im Osten immer dunkler heraufziehenden Wetterwolken sah, die drohende Türkengefahr.

König Ludwig, der die Kronen von Neapel und von Polen mit der ungarischen vereinigte, hatte bereits 1366 das erste Treffen mit den Türken geliefert, daran zum ewigen Gedächtnis sein Weihegeschenk an Mariazell erinnert. Aber der Türkensieg am Amselfeld 1389 vernichtete das Serbenreich, die letzte Schutzmauer Europas.

Der Ungarnkönig Ludwig war ebensowenig wie sein luxemburgischer Nachfolger Sigismund auf dem Ungarthron imstande, den Türken ein Halt zu gebieten; der Kreuzzug, der auch in Wien einen Sammelpunkt fand, erlitt bei Groß-Nikopolis 1396 eine furchtbare Niederlage, wohl infolge der Uneinigkeit der Führer, so daß König Sigismund nur mit knapper Not sein Leben retten konnte und die Türken unaufhaltsam bereits bis an die Grenze von Steiermark heranschwärmten.

Nichtsdestoweniger ließ sich Albrecht IV., der Geduldige, der nach seinem Vater, Albrecht mit dem Zopfe, geartet war, nicht davon abbringen, eine Pilgerfahrt nach dem Heiligen Lande zu unternehmen, von der er allerdings wie durch ein Wunder unangefochten und wohlbehalten wieder zurückkehrte; infolgedessen wurde er als »Wunder der Welt« von Lohndichtern verherrlicht, die märchenhafte Phantasien von den geschauten Riesen, Pygmäen und anderen Ungeheuerlichkeiten erzählten. Die »Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften«, eine sehr phantastische Weltgeschichte, ist das Geistesprodukt dieser Zeit.

Im übrigen bekannte Albrecht der Geduldige, daß er mehr Mönch als Krieger sei; er ließ sich in der Karthause von Mauerbach, wo er sich an den religiösen Übungen der Mönche und an den Chorgesängen beteiligte, Bruder Albert nennen; er hatte immer ein Schnitzwerk zur Hand und verstand sich auf Verfertigung von Musikinstrumenten; er war Kunstliebhaber und brachte den Bau der Stephanskirche und des Turmes tüchtig weiter; aber es waren doch mehr private Neigungen, die ihn auszeichneten.

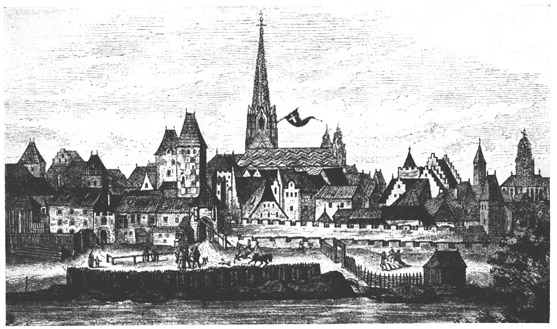

Das gotische Wien zur Zeit Friedrichs III. und Maximilians. Älteste Ansicht Wiens.

(Museum der Stadt Wien.)