|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der kleine Ferdl aus der Langengasse in der Josefstadt hat eine noble Bekanntschaft gemacht: den Maxl aus der Sterngasse.

»Teit's ös a im Hof Vaterl spül'n?« fragte er den Maxl. Verständnislos sagte Maxl: »Vaterlspielen im Hof? Wie macht man das?«

»Na, aner stellt sich zum Akazibam, der zweite zum Salett'l-Eck, der Karl stellt sich zum Kest'nbam und der Franzi zum Hausherrn sein Holzschupf'n, nachher rennen mir.«

Maxl ließ seine Verblüffung nicht merken. Was müßte das für ein Hof sein in der Josefstadt!

Er sagte: »So was spielen wir nicht. Wir spielen nur im Zimmer.«

Der arme Stadt-Maxl! Wenn der in seinem Hof in der Sterngasse war, glich er einem Frauenkäferl auf dem Grunde einer alten, leeren Konservenbüchse. Unten finster, vier steile Wände, und oben ein wenig Licht, wenn die Wolken es wollten. Und wie viel Luft und Sonne und Grünes genoß der Ferdl in seinem Hof!

Hof. – Ein liebes, merkwürdiges Wort. Könige haben Höfe und Bauern auch. So verschieden die beiden heute sind, im Grunde genommen waren sie einst dasselbe.

Spricht der Hias vom Jakobbauern seinem Hof, so meint er dessen Haus, Hof, Scheuern und Ställe. Und kam in primitiven Zeiten einer an den Hof des Königs, so kam er in des Königs aus Balken fest gezimmertes Haus, dessen Wirtschaftshof oft wichtiger als das Haus war.

Wenn Leporello singt, daß seinem Herrn jede »Schürze« recht war, und damit Mädchen meint, so meinen wir gar oft, wenn wir »Hof« sagen, ein Haus, das keinen Hof hat, und so kommt es, daß in Wien 473 Höfe sind, viele ohne Hof, wie der Philipphof oder der »Contentus in domo-Hof« in Döbling. Sind wir sicher, daß nicht nächstens ein »Es ist bestimmt in Gottes Rat-Hof« entsteht?

Wie angenehm bescheiden klingt daneben die Bezeichnung »Wetterhöfl« (13. Bezirk) oder »Z-Hof« (14. Bezirk).

Auf uraltem Grunde, dort, wo Wien geboren wurde, an stiller, sagengemiedener Stelle, ziehen dunkle Gassen Winkellinien. Da standen die Kasernen der Wächter Wiens, der römischen Legionen. Die Stelle könnte ein Sagenheim sein. Aber die Steine und die Chronisten schweigen, und dort ist der Volksmund stumm.

Dort stehen hohe, finstere Häuser, und an ihren Wänden und Gesimsen liegt graues Alter.

Nicht archäologisch ehrwürdiges Alter, das Furchen, Runen und Runzeln in Mauern schürft und sie mit interessanter Patina überhaucht. Dort ist das Alter Laster oder Siechtum, denn Schmutz und Verwahrlosung blinzeln aus trüben Fenstern und lauern in düsteren Hausfluren.

Dort stand dereinst das Haus der Generalkommandatur der römischen Legion; ein Haus, das im Lande nordischer Barbaren den Römern heimische Kultur bot. Noch im 16. Jahrhundert waren hier Spuren einer unterirdischen Anlage, einer Luftheizung für Warmbäder vorhanden.

Und nach der Römerzeit, am diesseitigen Rand der großen Lücke in der Wiener Geschichte, fand man auf den Grundmauern der römischen Stadtkommandatur die Spuren des ältesten Wiener Hauses, des alten Berghofes, von welchem längst keine Spur mehr vorhanden ist, der aber dem Namen nach einen Nachfolger erhalten hat in dem Hause Nr. 2 der Marc Aurelstraße, einem schon recht alt aussehenden Hause, von dem sich kaum mehr sagen läßt, als daß seine Fenster mit so auffallend weit ausladenden Gesimsen bekrönt sind, als ob sie die sengenden Strahlen Indiens abzuwehren da seien. Auch kann man noch das Seltsame erwähnen, daß das Haus in privatem Besitz ist, während der Hof, den es umschließt, der Kommune Wien gehört.

Der Berghof ist ein Durchhaus und hat gegen die Sterngasse hin einen interessanten Nachbarn, den Neustädterhof, der jetzt dem Stifte Heiligenkreuz gehört. Wenn einer von der Sterngasse her in diesen gelangen will, findet er sich vor einem schweren, breiten Tor. Langsam dreht sich das derbe Tor in mächtigen Angeln, und der eintritt, steht im mystischen Halbdunkel des tiefen, gewölbten Torweges. Ist man in eine Burg eingetreten, in ein altes Kloster oder in ein monumentales Gefängnis? Der kühlen Dämmerung vermischt sich ein Geruch wie von feuchter Erde. Ist eine Apotheke nahe oder ein Archiv mit unzähligen verstaubten Akten?

Das Zwielicht des Torweges leitet zum Zwielicht des Hofes. Der liegt klein und quadratisch zwischen vier Mauern, deren jede vier Fenster in jedem der vier Stockwerke hat. Und oben – nun von dort kann manchmal die Sonne in den Backsteinschlund niedertauchen bis zum dritten oder zweiten Stockwerk. Die Wände dieses düsteren Hofes sind architektonisch gegliedert, als wäre davor ein Korso für Kunstkenner. Hier öffnet sich ein Seitengang und läßt in alten Bauformen und Eisengittern strenge, herrische Schönheit vermuten, dort führt ein Gewölbebogen in vornehm gewesene Räume, und zwei leere Nischen zu den beiden Seiten des gegenüberliegenden Tores, durch das man in den Berghof kommt, bitten den Beschauer, sich als ihre Bewohner vornehme, steife Statuen zu denken ohne Rokokobewegtheit, mit sinnendem Antlitz und vielen Röhrenfalten im Gewande. Jetzt gruppieren sich um die Nischen gewöhnlich alte, leere Kisten und Handwagerl, und eine Klythia, die anderswo besser angebracht werden könnte, schaut verdrießlich auf sie nieder, so dem Anblick des Aufzuges ausweichend, der dem Hof gar nicht gut steht. Ober diesem Tor, in der Höhe des ersten Stockwerkes, hängt in starken Eisenklammern ein großer Stein. Über ihm befindet sich eine Inschrifttafel. Die Schrift, kaum lesbar, besagt, daß der Stein von den Türken während der letzten Belagerung in das Haus geworfen worden ist.

Er ist jedenfalls ein interessantes Wahrzeichen des Neustädterhofes.

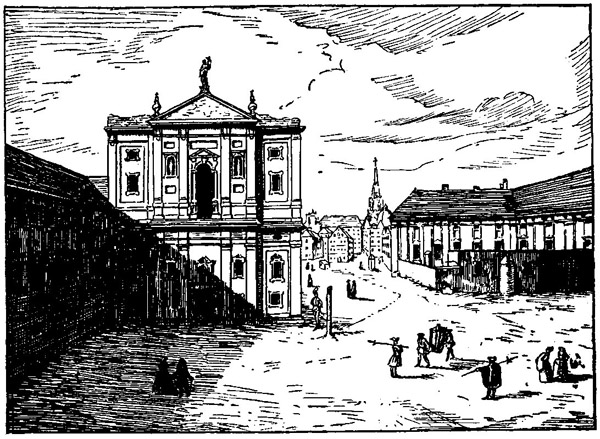

Anders wirkt ein populärer Hof, der Bonvivant unter den Höfen, das Haus der billigen Wohnungen, der Schottenhof.

Er ist ein Klosterhof bürgerlichster Art, durchpulst von geschäftiger Eile und belebt von behaglichem Wienertum. In seinen Fenstern blühen Pelargonien und Fuchsien, und gegenüber dem säulengetragenen, monumentalen Architrav über der Klosterpforte, der die Inschrift zeigt: »Henricus austriae dux fundavit MCLVIII« piepst ein Grammophon einen modernen Gassenhauer. Vier mächtige Hausfronten schauen mit 270 Fenstern in den sonnigen Hof hinunter, von dem ein Garten mit Birken- und Lindenzweigen zu ihnen hinaufwinkt. Ja, ein Garten mit Gras und Bäumen, die einen altersgrauen Steinbrunnen grün umschleiern, der, längst versiegt, die Statue Sankti Leopoldi trägt. Dieser Garten ist einer der lauschigsten der Kaffeehausgärten Wiens. Da kann man drei »Vaterunser« weit vom Stephansplatz, auf echtem Gras und von frischem Grün umgeben sich wohl fühlen. Jenseits des Gehweges, über dem Eingang in das Kaffeehaus, steht mit entzückend echten, alten Lapidarbuchstaben, mit solchen, die über einem Boulevardcafé zur Zeit des ersten Napoleon geprangt haben könnten: Patisserie, Café, Confiserie. Das echte, alte Wien war immer etwas Französisch. Das neueste, nicht echte, ist mehr für – andere Sprachen.

Der Schottenhof entlastet als Durchhaus die schmalen Gehwege der Schottengasse. Aber auch in ihm stauten sich oft die Menschen: wenn das Musikquartett, das sich dort unter freiem Himmel hören ließ und dessen Leistungen weit über dem gewöhnlicher Straßenmusikanten standen, seine feinen Weisen spielte, umgab es immer eine Schar aufmerksam Lauschender. Der Selcher mit dem Zöger neben dem Advokaten mit der Aktentasche und der Hofrat neben der Modistin, die ihre runde Riesenschachtel eilig hätte befördern sollen, Soldaten und Schüler, ihnen allen hatte die Geige des Blinden die Herzen angerufen, und die Füße vergaßen der Eile. Das nächste Bemerkenswerte im Durchweg ist der Weinschank des Stiftes Schotten. Er war einst von den Weißgerbern bis Ottakring wegen der köstlichen Gansviertel bekannt, die, kaisersemmelgelb gebraten, auf einer großen Schüssel auf dem Schanktische lagen; und Eingeborene des Schottenkellers – früher gab es einen – behaupten, daß der Wein da besser sei als da, »Wo der Zapfen rinnt«, und da, »Wo das Radl lauft«. Aber nicht nur für Wein und Braten, für Kaffee und Zugehör ist im Schottenhof gesorgt, er könnte auch eine kleine Stadt mit Silber, Gold und Juwelen, mit Kleiderstoffen und Wirkwaren, Regenschirmen, Pelzen und Tabak versorgen, und für die Wissenschaften sorgt Deuticke, für Kunst ein Musikalienhändler und für okkultistisch-kabbalistische Gemüter eine Lotterie.

Wissen die Wandler in der Schottengasse, wie der Schottenhof aussieht? Man hat Eile, und die Gasse ist schmal. Jeder kennt ihn. Muß man ihn aber auch angesehen haben, wenn man ihn gesehen hat? Er ist sehenswert und ansehnlich, ist eines der wenigen Empirehäuser in Wien und erinnert mit seinem riesigen Giebel und in seiner vornehmen Einfachheit an das gewesene Schwarzenbergpalais am Mehlmarkt. Daß der Giebel leer ist, zeigt von kluger Resignation des Erbauers, wie sie Hasenauer nicht besessen.

Wie schön wäre es, wenn man den Bacchantenfries Weyrs, der, am Burgtheater in Turmeshöhe angebracht, nur für eilende Schwalben gemacht scheint, sehen könnte!

Nebenhöfe des Schottenhofes, so der Hof des Gymnasiums mit seiner starren, stimmungsvollen Langweile – man könnte ihn den steinernen Zopf der Zopfzeit nennen –, sie auch gehören zum Schottenhof, zu dem noch so viel Interessantes und Wenigen Bekanntes gehört. Vor kurzem machten Mitglieder des Altertumsvereines eine Studienreise in den Schottenhof. Nun, wer auch des Schottenhofes intimste Reize nicht kennt, die Kaffeegäste auf der Wiese, die Weinbeißer an den massigen Tischen im Weinschank und die vielen Einwohner des Hofes sagen, wohlig und schmunzelnd, mit Schmälzl, dem Lehrer, und vielen andern vor vielen Jahrhunderten: »Es ist gut sein bei den Schotten am Stein ...«