|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Daß in der Herrenkirche der Gottesdienst zu Ende war, das merkte man nicht nur, weil es die Glocke verkündete – man hörte es an dem Lärm, den die klösterlichen Troßleute im Hofe des Stiftes aufschlugen. Die kümmerten sich wenig darum, daß in der anderen Kirche das » Ita missa est« noch nicht gesungen war. Mit lautem Schwatzen kamen die Steuerboten, die Wagknechte und Dienstleute des Zehenthauses über den Hof der Pfarrkirche gelaufen, öffneten an Ställen, Getreidescheuern und Zehentkammern alle Thore und Thüren, und das gab einen Spektakel, als hätte inmitten des Sonntags ein Werkeltag begonnen.

Von den Landleuten und Handwerkern, die noch betend vor dem offenen Thor der Pfarrkirche standen, drehte keiner das Gesicht.

Kirchgänger erschienen, die plaudernd und gemächlichen Schrittes heimwärts spazierten zu ihrer Suppe, wohlhabende Bürger, die zum Dank für klingende Wohlthat, mit der sie das Kloster bedacht hatten, der großen Ehre gewürdigt wurden, in der Herrenkirche ihr frommes Herz erbauen zu dürfen.

Zwei Bürger, welche die schwarze Schaube der Gemeinderäte trugen, schwatzten von der Predigt, die sie gehört hatten. »Heut hat es der hochwürdige Herr Seyenstock wieder scharf gemacht,« meinte der eine.

Und der andere sagte: »Wär der Wittenberger eine Wildsau, so hätt er jetzt einen Spieß im Leib, mit dem er nimmer aufstünd.« Der brave Bürger lachte über den eigenen Geistesblitz.

Sie verschwanden durch den Thorbogen, der das Rentamt mit dem Zehenthaus verband.

Ein Klosterbruder kam gelaufen, schlüpfte in die Reliquienbude und begann den geweihten Kram zurecht zu legen. Dabei pfiff er das Liedlein:

»Ich sollt ein Nönnlein werden,

Hatt keine Lust dazu,

Ich eß nicht gerne Gersten

Und schlaf gern in der Fruh.«

Es kamen der Rentmeister und sein Schreiber im Gespräch mit dem Sekretarius des Landgerichts, Herrn Kaspar Hirschauer zu Hirschberg, der seinen dunklen Adel zu betonen liebte, um etwas vor seinem bürgerlichen Vorgesetzten, dem Landrichter, voraus zu haben. Der Sekretarius war ein feines, zierlich gekleidetes Herrlein mit einem seltsamen Widerspruch in dem schmalen Gesicht: freche Augen und dabei eine äußerliche Schüchternheit, die ihn im Gespräch immer an seinem kleinen, braunen Bärtchen zupfen ließ.

Zwei Bürgersfrauen blieben eifrig disputierend inmitten des Hofes stehen. »Ja, ja,« sagte die eine, »jeden Abend nehm ich ein viertel Quentlein Ingwer dazu. Anders mag der Meinige den Schlaftrunk nicht.«

»Der Meinige will ihn ganz anders haben,« erklärte die Zweite. »Ein Borsdorfer Apfel wird in Scheiben geschnitten, und da gießt man zwei Schoppen Weißen drüber. Dazu an Zucker ein achtel Pfund, Zimmet ein viertel Quentlein, drei gestoßene Mandeln, ein Gewürznäglein und sieben weiße Pfefferkörnlein ...«

Das hörte die Landrichterin, die mit der Frau des Rentmeisters gerade vorüber ging. Hochmütig lächelnd hob sie die Nase in die Luft und sagte: »Seit der Pfeffer so billig geworden ist, muß jeder Schuster und Schneider zur Nacht seinen Würzwein haben.«

Die Rentmeisterin, eine behäbige, noch junge Frau mit lustigen Augen, lachte vor sich hin: »Da kriegt der Kaiser deß mehr Soldaten. Ich mach dem Meinigen auch auf jeden Abend seinen Schlaftrunk. Fünf Buben hab ich schon.«

Die Landrichterin, deren Ehe kinderlos geblieben, zog die Stirne kraus und sah gelangweilt auf die Seite.

Ein Chorherr durchschritt den Hof, in seinem weißen Ordenskleid und darüber die weltliche schwarzseidene Schaube mit dem Marderpelz. Er ging nach seinem ›Recreationsstüblein‹, einem Zimmer, wie es die Chorherrn außerhalb der Klausur in einem Bürgerhaus zu mieten pflegten. Man will sich zuweilen an Dingen erfreuen, denen die Schwelle des Klosters nicht geöffnet stehen darf – zum Exempel an der Lektüre verbotener Schriften, die aus Wittenberg kamen.

Und nun erschien der Landrichter in Begleitung des ehrenfesten Dominikus Weitenschwaiger – zwei Männer, die einander nur im Schritte glichen, den der Bürger mit dem gelehrten Herrn zu halten suchte. Herr Alexander Pretschlaiffer, des Römischen Rechtes Doktor, war eine hohe Gestalt mit vornehm gemessenen Bewegungen, ganz in Schwarz gekleidet, nur die Schuhe rot. Neben dieser dunklen Würde sah Dominikus Weitenschwaiger aus wie ein Stieglitz, der sein buntes Kleid behalten, aber sich zur Fülle eines gewichtigen Küchenvogels ausgefüttert hat. Seine Kuhmaulschuhe waren gelb, seine Strümpfe rot, die gepufften Hosen grün und gelb zerhauen, das Wams war brauner Sammet und die Schaube dunkelblaues Tuch mit breitem Fuchspelz. Der gleiche Pelz verbrämte die Mütze, die viel zu klein geraten war für diesen großen runden Kopf. In glatten Strähnen fiel das dunkelblonde Haar um ein breites, gutmütig erscheinendes Gesicht, in dem nur die klugen, aufmerksam und hurtig blickenden Augen verrieten, daß Weitenschwaiger ein schlauer Rechner war, der seinen Vortheil zu erschauen wußte.

Diese beiden so ungleichen Männer führte – abgesehen von den kleinen Vortheilen des Lebens, die sie einander bieten konnten, der eine durch seine Stellung, der andere durch seinen Besitz – eine gleiche Liebe zusammen: die Liebe zur Poesie. Aber auch hier ein Unterschied. Denn während Herr Pretschlaiffer ein wenig verspätet für die abgedankten Humanisten schwärmte, sich Philomusus nannte und lateinische Gedichte machte, verehrte Dominikus Weitenschwaiger den großen Nürnberger Schuster und dichtete Meisterlieder, die durch Länge ersetzten, was ihnen an Wert gebrach. »Seit dem letzten Sonntag,« erzählte er, »hab ich in der Narrenkappenweis ein Lied gesetzt über Gottes ersten Aufenthalt. Das hebt an:

Ich rat, wo Gott gewesen ist, bevor die Welt erschaffen war ...

und das Lied hat fünfunddreißig Strupfen. Jeden

Feierabend hab ich fünf gemacht.«

Herr Pretschlaiffer lächelte geduldig. »Und was habt ihr am Schluß eures Liedes über Gottes Aufenthalt herausgebracht?«

»Daß ich nicht weiß, wo Gott gewesen ist. Soll's jetzt ein anderer suchen.«

»Hättet ihr das nicht kürzer sagen können? Sal in arte brevitas ... es ist die Kürze des Liedes Würze. Aber das liegt so in eurem breit getretenen Deutsch. Mein Latein ist knapper und klarer. Da geht ein Wort für tausend deutsche.«

Weitenschwaiger strich sich den wohlgepflegten, schon etwas angegrauten Bart und nickte nachdenklich vor sich hin. »Lateinisch kann ich halt nicht. Hab mir allweil schon gedacht, ich müßt's noch lernen. Hätt ich nur nicht so viel zu schaffen. Und gar in der jetzigen Zeit. Mit meinen Löffelschneidern und Spindeldrechslern ist kaum mehr ein Auskommen. Früher hat mir ein jeder seine War gegeben, wie ich sie genommen hab. Jetzt möchten sie zusammenhalten und den Preis schrauben, daß der Holzverleger dabei zu Grund gehen könnt. Aber ich halt den Daumen auf dem Preis. Sollen sie mir Augen machen, wie sie mögen! Thät sich einer einmal mehr erlauben, so weiß ich, wohin ich zu gehen hab.« Er sah den Landrichter an und schmunzelte.

»Solange ich das Recht in meiner Hand halte, soll's einem Mann, wie ihr seid, nimmer fehlen. Aus mehrfachen rationibus ist es bedenklich an der Zeit, daß man dem unruhigen Volk die wilden Hecken ein wenig beschneidet.«

»Herr Landrichter, da habt ihr einen guten Spruch gethan!« Weitenschwaiger nickte vergnügt vor sich hin. »Und was ich noch sagen will ... mit der Zahlung für die letzte Wagenfuhr hab ich was Schönes mitbekommen: ein Nürnberger Ei, um das Zifferblatt herum ein Bild der schönen freien Stadt, mit einem Klappdeckel drüber. Das muß ich Euer Würden heut noch zur Ansicht schicken ... und wenn's euch etwa gefallen thät ...«

Da hub die Glocke der Pfarrkirche zu läuten an. Schon beim ersten Glockenschlag begann ein Theil der Leute, die um das Kirchthor standen, flink nach den Karren und Kraxen zu rennen. Jeder wollte im Zehenthaus der Erste sein, um seine Steuer los zu werden und den Heimweg suchen zu können. Auch aus der Kirche drängten sie schon heraus, und das gab ein Hetzen und Wirren, als wär' ein Ameisenhaufen lebendig geworden. Die nichts zu thun hatten, gingen hastig ihrer Wege, ohne viel zu schwatzen.

Juliander drückte die Kappe über das Blondhaar und guckte lachend umher – der sonnige Tag schien ihn zu freuen – und sein Vater war, wie sie im Kloster sagten, von den ›Verläßlichen‹ einer, die mit Zins und Beden niemals im Rückstand blieben; so hatten seine Kinder an diesem Sonntag im Zehenthause nichts zu schaffen.

Der junge Knappe hatte Maralen bei der Hand gefaßt und sagte: »Jetzt geh ich hinauf ins Rentamt, Lenli. Geb's Gott, daß uns der Weg zum Guten ausschlagt.« Dabei atmete er schwer, als wär's ein harter Gang, den er zu machen hatte.

»Geb's Gott!« wiederholte Maralen. Ihre Augen schwammen in Thränen.

Da legte Juliander den beiden lachend die Hände auf die Schultern. »Ihr thut ja grad, als sollt's ein Gräbnis geben statt einer Hochzeit! Wird schon alles gut gehen!«

Die Brautleute versuchten zu lächeln. »Und du, Lenli,« fragte Josef, »was thust denn du derweil?«

»Ich geh halt kaufen, was ich brauch. Ist mir auch lieber so! Das Warten thät mir ewig scheinen.« Maralen wandte sich an den Bruder. »Und du?«

»Ich bleib halt stehen da und schau so ... die Leut in der Sonn, weißt, das seh ich allweil so viel gern.«

Die Brautleute drückten sich nochmals die Hände, dann ging Maralen durch den Stiftshof gegen die Marktgasse hinaus, Josef zum Rentamt. Juliander blieb in der Sonne stehen, lachend, mit den Daumen hinter dem Gürtel.

Von der Reliquienbude, vor der sich Weiber und Kinder gesammelt hatten, klang die Stimme des Verkäufers: »Ein Fädlein aus dem Schweißtuch der heiligen Veronika! Hilft wider alle Krankheit, stillt die Liebesnot und füllt den leeren Beutel! Ein wunderthätig Fädlein vom Schweißtuch der heiligen Veronika! Kostet zwanzig Heller in weißer Münz! Ein Spottgeld für so ein heilig Ding! Heda, Meidlein, du schiechs! Schaust mir grad so aus, als thätst einen mögen, dem's grauset vor dir! Kauf, kauf, und alle Liebesnot hat ein End! Noch heut zum Abend muß er an deinem Kammerfenster sein! Aber am Morgen mußt ihn wieder laufen lassen, gelt!« Gelächter erhob sich um die Bude her, und man sah, wie ein Mädchen vorgeschoben wurde, das sich kichernd sträubte.

Juliander wollte näher treten. Da legte sich eine Hand auf seinen Arm. Der Schwabe stand vor ihm. »Was willst?« fragte Juliander, einen freundlichen Gruß nickend. »Bist fremd in der Gegend? Brauchst einen Wegweis? Brauchst einen zur Hilf?«

»Wärst mir zur Hilf der Liebste, du! Aber lus, du heller Bub«, der Schwabe blickte zur Sonne hinauf, »was isch das für ein nuies Wesen?«

»Ein neues Wesen?« Juliander lachte die Sonne an. »Männdle, das lichte Wesen da droben ist alt. Das hat der liebe Herrgott erschaffen vor sechsthalbtausend Jahr.«

»So? ... Dir wird's au noch komme, daß du minder lichte Antwort findest!« Mürrisch wandte sich der Fremde ab und drängte sich zwischen die Leute, die aus der Kirche kamen. Juliander sah ihm verwundert nach und schüttelte lachend den Kopf. Da erhob sich drüben beim Zehenthaus ein lauter Spektakel – man hatte einen Bauern festgenommen, der behauptete, er hätte eine Steuer, die sie forderten von ihm, schon an Lichtmeß bezahlt. Mitten in dem Menschenhaufen, der den Gefesselten umdrängte, stand der Schwabe. Und da hörte er zwei Bauern flüstern. »Wär nicht das erstmal, daß ein Habersack in der Scheuer fehlt,« meinte der eine – und der andere: »Die Herrenknecht, die sind noch ärger als die Herren! Es wär an der Zeit, daß man sich rühren thät.« Dem legte der Fremde den Arm auf die Schulter und flüsterte ihm ins Ohr: »Bruder, was isch das für ein nuies Wesen?« Vor Schreck erbleichend sah der Bauer auf und machte sich davon. Ein verächtlicher Blick aus den Augen des Fremden folgte ihm.

»Ein Zehenknöchlein des lieben heiligen Laurentius!« klang es von der Reliquienbude. »Das hütet euer Haus vor Feuersgefahr und verscheucht den Blitz!«

Der Schwabe stand wieder beim Kirchenthor. Unter den Leuten sah er einen aus der Kirche treten, ärmlich gekleidet, mit verstümmelter Hand, an der die Schwurfinger fehlten. Langsam ging der Fremde hinter ihm her, und als er aus dem Gedränge war, flüsterte er dem Mann über die Schulter zu: »Koinratsbruder, was isch das für ein nuies Wesen?«

Dunkel schoß dem Verstümmelten das Blut in die Stirne. In dem abgezehrten Gesicht blitzten die Augen, als er den Schwaben betrachtete und durch die geschlossenen Zähne die Antwort zischelte: »Wir müssen von Herren und Pfaffen bald genesen!«

Der Schwabe nickte. »Ich geh mit dir.«

»Thu's nicht!« Der Verstümmelte beugte sich nieder und nestelte mit der linken Hand an seinem Bundschuh, als wäre ihm der Riemen aufgegangen. Dabei lispelte er: »Mir passen sie auf, thätst ihnen verdächtig sein, weil du bei mir bist. Um der guten Sach willen, mir bleib vom Leib!« Dann ging er weiter. Der Schwabe blieb zurück. Jetzt schien er ratlos geworden, wohin er sich wenden sollte. Da sah er unter den letzten, die aus der Kirche traten, einen greisen Mann in Bergmannstracht. Der fuhr sich auf der Kirchenschwelle mit der Hand über die Augen, wie um einen Schleier fortzuwischen, dann blickte er aufatmend zur Sonne hinauf.

Lächelnd ging der Fremde dem Alten nach und sprach ihn mit leisen Worten an: »Ich soll dich grüßen vom Bruder Martin.«

Langsam drehte der Bergmann das Gesicht.

Der Schwabe fuhr sich mit der Hand über die Augen, sah zur Sonne hinauf und flüsterte: »Die schweigende Zeit isch vorbei, gekommen isch die Zeit des Redens.«

Der Bergmann nickte. »Wer bist?«

»Das sollst hören zwischen Mauern, die keine Ohren haben. Und wer bischt du?«

»Hans Humbser, des Klosters Salzmeister.«

Lächelnd zog der Schwabe aus seiner Tasche den Wegzettel des Salzmeisters von Reichenhall und gab ihn dem Bergmann hin.

Der Alte betrachtete zuerst das Blatt und dann den Fremden, als verstünde er etwas nicht. Dann deutete er mit dem Daumennagel auf den kleinen Merk in der Ecke des Zettels.

»Er hat mir zu gutem Weg geholfen,« zischelte der Schwabe. »Der Reichenhaller Bruder hört die Nachtigall singen.«

Vorsichtig nach den Leuten blickend, die in der Nähe standen, gab der Alte das Blatt zurück. »Kannst nächten in meinem Haus. Aber ich hab noch einen Weg ins Rentamt. Geh dort hinaus zum Thor und die Straß hinunter gegen das Achenthal. Leg dich in den Straßgraben, und komm ich vorbei, so gehst mit mir.«

Sie schieden von einander, ohne Gruß, und der Schwabe wanderte zum Thor hinaus.

»Ein päpstliches Heilzettelein von wundersamer Kraft und Wirkung!« klang die Stimme des Klosterbruders aus der Reliquienbude. »Kostet einen Gulden und ist tausend wert!«

Zu dem Ring von Weibern und Kindern, welche die Bude umdrängten, hatten sich auch Männer gesellt – unter ihnen ein Mann von hünenhaftem Körperwuchs, das derbe Gesicht vom schwarzen Bart ganz überwuchert. ›Schmiedhannes‹ nannte ihn einer, mit dem er schwatzte – und man merkte ihm den Schmied auch an den Händen an. Seine Augen sah man kaum. Die Lieder so hängen zu lassen – hatte er das bei der Arbeit vor der blendenden Glut der Esse angenommen? Oder hatte er Ursache, zu verbergen, was in seinen Augen funkelte? Mit lauter Stimme bestaunte er die wunderwirkenden Dinge, die in der Bude zum Kaufe ausgeboten wurden. Aber seltsam, daß die Leute zu all seiner Frömmigkeit lachten, so ernst er sich auch gab.

»Wird solch ein Heilzettelein in ein Blechl gelötet,« klang es aus der Bude über alle Köpfe, »und wird es vergraben in einem Gärtlein oder Acker, so schadet kein Ungewitter und kein Unziefer mehr. Wird solch ein Zettelein eingespundet in ein Butterfaß, so verhütet's alle Hexerei, die Milch gerinnt nicht und der Butter geht schön zusammen. Verschluckt ein Weib in ihrer schweren Stund das Zettelein, so geht alles gut von statten, und das Kindl bringt in seiner Hand das Zettelein wieder mit zur Welt. So kann es ein andermal wieder gebraucht werden.«

Bei so wundersamen Kräften fand das Heilzettelein gar viele Käufer. So eifrig und lärmend drängten sich die Leute zum Kauf, daß das Maulthier, welches neben der Bude an einen Mauerring des Zehenthauses gebunden war, immer unruhiger wurde und zu scheuen begann.

»Gieb Ruh!« sagte der Schmiedhannes und schlug das Thier mit der Faust auf die Schnauze. »Das Vieh muß einem Herren gehören, weil ihm der Bauer in der Näh nicht taugt.« Dann lachte er, als wär' ihm ein guter Spaß in den Sinn gekommen. Während das Geschäft in der Bude weiter ging, hob er von der Erde einen kleinen scharfkantigen Stein, schmeichelte dem Maulthier, bis es ruhig wurde, und fuhr mit der Hand unter die Satteldecke.

Eine Weile später kam ein Knecht, schnallte eine Ledertasche hinter den Sattel, band das Maulthier von der Mauer los und führte es zu einer freien Stelle des Kirchplatzes. Hier wartete die Reiterin, ein junges Mädchen von achtzehn Jahren, nicht groß, doch schmuck und leicht beweglich von Gestalt, die zu lieblicher Fülle neigte. In dichten Falten floß das grüne Tuchkleid an ihr nieder, und um die Schultern schmiegte sich ein rostfarbenes Koller, dessen Zipfel, wenn sie im leichten Wind sich bewegten, die fein gefältelte und mit kleinen Seidenblümchen bestickte Leinwand am Halsausschnitt des Leibchens sehen ließen. Am Gürtel hing ein Täschchen aus Hirschleder. Das schwarzbraune Haar, kurz und leicht gekraust, lag offen um die Schultern her, und unter der grauen Pelzmütze, die einer Jägerkappe glich, quollen dicht die zerzausten Löcklein hervor, schwankten wie dunkel zitternde Schatten um Stirn und Schläfen und ließen das schmale Gesichtchen noch schmäler erscheinen, als es war. Die Wangen – so rosig das junge Blut in ihnen lebte – hatten einen bräunlichen Anhauch, als hätte die junge Reiterin sie wenig vor der Sonne geschützt, oder als wäre sie unter einem südlichen Himmel geboren. Dazu ein Näschen, zierlich und fein, wie mit dem Messer aus Wachs geschnitten, ein streng gezeichneter Mund von knabenhafter Herbheit, trotzig und heiter zugleich – und manchmal ging um die Lippen ein leises Zucken und Zittern, wie um das Schnäuzlein eines jungen Hasen. Mit leichtem Schatten schmolzen die dunklen Brauen ineinander, unter denen sich die braunen, glänzenden Augensterne flink bewegten und mit unbekümmertem Frohsinn hinblickten über die Gesichter der Bauern, welche die junge Reiterin mit wenig freundlicher Neugier musterten. Nur eines von diesen Gesichtern lachte – das Gesicht des Schmiedhannes.

Während der Knecht das Maulthier näher führte, zwängte das junge Mädchen die zappelnden Fingerchen in die hirschledernen Handschuhe. »So, fertig!« lachte sie – und ohne die Hilfe des Knechtes in Anspruch zu nehmen, zog sie mit kräftigem Ruck am Sattelgurt die Schnalle fest. Das Maulthier zuckte zusammen. Unter freundlichen Worten streichelte ihm das Mädchen beruhigend den Hals und schickte den Knecht seiner Wege. Geduldig wartete sie ein Weilchen, bevor sie in der Hand die Zügel ordnete und den Fuß in den Bügel hob – dabei sah man, daß sie nicht Mädchenschuhe trug, sondern lederne Lersen, wie ein junger Falkner.

Nun schwang sie sich in den Sattel, flink und leicht. Kaum aber saß sie, als das Maulthier wieder unruhig wurde. Schnaubend that es ein paar Schritte, dann blieb es wie angewurzelt stehen. Bei den Versuchen, welche die Reiterin machte, um das Thier vorwärts zu bringen, begannen sich die Leute zu sammeln und fingen zu lachen und zu spotten an, obwohl der Schmiedhannes gutmütig meinte: »Haltet Ruh, ihr Leut, euer Lärmen macht das Thier noch bockbeiniger, als es eh schon ist! Das junge Fräulein thut sich halt hart mit dem Reiten. Ein Spinnradl treten, ist leichter.«

Im ersten Aerger, so als Ziel für der Leute Spott zu gelten, stieg der jungen Reiterin das Blut ins Gesicht. Hastig griff sie nach der Gerte, die am Sattel hing, und gab dem Thier einen Streich über den Hals. Mit aufgeblähten Nüstern, den Kopf erhebend, begann das Maulthier zu schreiten, doch plötzlich fing es an zu bocken und auszuschlagen, machte Seitensprünge und drehte sich im Kreise, als wäre es sein einziges Bestreben, der Reiterin und des Sattels ledig zu werden. Seine Herrin aber schien den Aerger überwunden zu haben, und je mehr die Leute lachten, desto lustiger lachte sie mit und hielt sich so fest im Sattel, als wäre sie mit ihm verwachsen. Da fing der Schmiedhannes zu schreien an: »Helfet dem jungen Fräulen! Helfet dem jungen Fräulen!« Bald von der rechten, bald von der linken Seite sprang er an das Thier heran und fuchtelte mit den Armen, als wollte er die Zügel greifen. Darüber wurde das Maulthier völlig toll und begann in scheuer Wildheit über den Platz zu rasen. Die junge Reiterin wurde bleich, die Weiber begannen zu zetern, die Kinder kreischten und die Männer schalten – aber da sprang schon ein blonder Bursch dem scheuen Thier entgegen, faßte den Zaum, und von dem kräftigen Ruck seines Armes brach das Maulthier fast in die Kniee. Nun stand es, schnaubend und zitternd – und die Leute drängten sich wieder herbei.

»Ich dank dir!« stammelte das Mädchen, während es die Zügel zu ordnen suchte. »Was der Braune nur hat, heute? Sonst ist er die Sanftmut selber.«

»Das Thierl muß einen Druck am Sattel haben,« sagte Juliander, während er dem Maulthier mit der flachen Hand die Nüstern rieb. »Ich mein', du solltest absteigen, Meidlein!«

Das Mädchen ließ sich aus dem Sattel gleiten und wollte am Gurt die Schnalle lösen. Aber Juliander schlang die Zügel um den Arm, schob das Mädchen mit dem Ellbogen beiseit und sagte: »Laß nur gut sein, ich mach schon alles.«

Verwundert blickte sie zu ihm auf; seine Wangen glühten, und seine blauen Augen hatten noch helleren Glanz. Immer sah sie ihn an, ein wenig lächelnd, während er den Gurt löste und dem Maulthier den Sattel vom Rücken nahm. Im Fell des Thieres fand er ein Grübchen, das ein wenig blutete. »Da muß was unter dem Sattel gelegen haben, ein Steinl oder sonst was.«

»Aber der Braune hat mich doch hergetragen in aller Ruh.«

»Was einem in's Leben schneidet, das spürt man halt nicht gleich. Da ist ein Thierl auch nicht anders als wie der Mensch.«

Sie lachte. »Ich spür das gleich, wenn mir etwas weh thut.«

»Ich nicht. Oft blut ich und muß mich fragen: was hab ich denn?«

So plauderten sie, als wären sie allein und wüßten nicht, daß hundert Menschen umherstanden, welche schwatzten und kicherten und ihre Glossen machten. Juliander rieb dem Thier mit dem Daumen die gepreßte Stelle glatt; dabei guckte sich der Braune gemütlich um, als wäre er neugierig, was da mit ihm geschähe. »Jetzt, mein' ich, ist's gut, und das Thierl ist ruhig.« Juliander legte den Sattel auf und schnallte den Gurt.

Die Reiterin schwang sich in den Bügel – und der Braune mukste nicht. Von selber wollte er vorwärts, aber das Mädchen zog den Zügel an und blickte lächelnd auf Juliander nieder.

»Wer bist du denn?«

»Der Juliander.«

»So?« Sie lachte. »Jetzt weiß ich aber viel!« Dann reichte sie ihm die Hand. »Ich danke dir, Juliander!«

»Ist gern geschehen!« Er blickte auf, und da sah er das Wohlgefallen in ihren fröhlichen Augen. Verlegen zog er die Hand zurück, die ein wenig zitterte.

Da lachte sie – und ein leiser Zungenschlag brachte das Thier in Gang. Ruhig trabte der Braune mit seiner Reiterin dem Thor entgegen. Juliander sah ihr nach. Und da der Verlobte seiner Schwester aus dem Rentamt zurückkehrte, just als die Reiterin das Thor passierte, fragte er: »Josef? Weißt nicht, wer das Meidlein ist?«

»Wohl, das ist dem Thurner von Schellenberg sein Kind.«

»Der in der Burghut am Hangenden Stein als Pfleger sitzt?«

»Dem sein Töchterlein, ja. Ist ein guter Herr. Und schimpft er, so meint er's nicht gar so ernst. Ist von den wenigen einer, mit denen man hausen kann.«

Juliander schien nicht zu hören. Immer sah er das Thor noch an, durch das die Bauern aus- und eingingen. Nun schüttelte er die Schultern, wie einer, der etwas von sich abwerfen will. Und da hatte er auch sein heiteres Lachen wieder gefunden. Doch es verging ihm wieder, als er den jungen Knappen ansah. Dem war das Gesicht wie Kalk so weiß. »Josef? Was hast?«

Ein bitteres Lächeln, und dann die Antwort: »Hätt ich noch was, so wär's ja gut.«

Im gleichen Augenblick kam Maralen, in der Hand ein kleines Bündel. »Josef?« All ihre Sorge zitterte im Klang dieses Wortes.

Da drängte auch Juliander: »So sag doch! Was hast denn?«

Josef konnte nicht antworten. Das Wasser war ihm in die Augen gestiegen, und schweigend nahm er dem Mädchen das Bündel ab.

»Aber Bub!« Maralen umklammerte seinen Arm. »So red doch ein Wörtl! Schau nur, es bringt mich ja die Angst halb um!« Und zögernd fügte sie die Frage bei: »Hast das Häusl vom Burgerlehen gekriegt für uns?«

Der Knappe schüttelte den Kopf. »Das kriegt von den Klosterknechten einer, der heuern will.«

Auch Maralens Augen füllten sich mit Thränen. »Wär so ein liebes Häusl gewesen!« sagte sie leis. »Müssen wir halt warten, bis ein anderes frei wird.«

»Das Hüttl vom Wiesengütl wär frei.«

»So nimm's doch, Bub, so nimm's doch!«

»Ich hab's genommen, Lenli!«

Da schien bei Maralen alle Sorge geschwunden. Warme Röte ging ihr über die Wangen. »Was kannst denn da noch Ursach haben, daß dich kümmern mußt! Unser Glück ist unter Dach.«

Juliander legte den beiden die Arme um die Schultern und rüttelte sie zärtlich. »Muß ich halt gleich der erste sein, beim Gutwünschen. Die lieben Holden sollen ihr Nestlein haben in eurer Stub, und die Hausnatter muß ein Krönlein tragen!«

»Unter Dach?« sagte Josef, als hätte er nur Maralens Worte gehört. »Das Dach ist aber schlecht, Lenli! Und das Hüttl hat mehr Löcher, durch die der Wind geht, als Fenster, durch die das Sonnlicht fallen könnt.«

»So müssen wir halt die Sonn in uns selber haben, gelt!« Maralen strich ihrem Liebsten mit der Hand über die Wangen. »Dach ist Dach ... und schau, für ein Glück, das feste Händ hat, ist auch das schlechteste Häusl noch allweil ein gutes!«

Nun schien es auch dem jungen Knappen leichter ums Herz zu werden. »Vergeltsgott, Lenli! Bist allweil wie ein Angsthäflein, allweil zum überlaufen in der siedenden Sorg. Und hast in deiner Lieb doch ein Herz wie ein Mannsbild. Und schau, jetzt kann ich dir das ander schon auch ein bissel leichter sagen ...«

Da lief das ›Häflein‹ schon wieder über. »Was denn?« fragte Maralen mit erschrockenem Blick.

»Was meinst, wieviel das Hüttl zur Übergab und Steuer nimmt?«

Sie fragte nur mit den Augen.

Josef sah zu den Fenstern des Rentamts hinauf, und so sehr er sich zu beherrschen suchte, es stieg ihm doch der Zorn in die Kehle. »Allweil hat er gelacht und an seinem Bärtlein die Haar gezogen und hat verlegen gethan, als wär ich der Herr und er der ander, der bitten müßt ... und hat sich wie ein Igel an mein bissel Gut gehangen! Was mir hinter dem Todfall für Vater und Mutter verblieben ist, alles geht drauf ... und das bissel, was dein Vater zuschießt ... alles, Lenli, alles geht drauf! Und Abzug von der Wochenschicht muß ich mir machen lassen durch dritthalb Jahr.«

Maralen war bleich geworden. Und Juliander, den Körper streckend, ballte die Fäuste: »Den Kerl da droben, den soll ...« Aber da legte ihm die Schwester die Hand auf den Mund und stammelte: »Sei still, Bub! Es könnt's einer hören!« Und zu Josef sagte sie: »Müssen wir's halt haben ... so theuer, wie's ist!«

»So leicht nimmst es, Lenli?« Er streckte ihr die beiden Hände hin. »Unser Glück hat leere Händ!«

Nun schüttelte sie den Kopf und lächelte wieder. »Mußt es umkehrt sagen! Unsere leeren Händ, die haben das Glück. Und das nimmt uns keiner, gelt? ... Komm Josef! Komm Bub! Soll alles gut sein, jetzt! Und besser, wir gehen heim. Der Vater wird auch schon warten in Sorg! ... Kannst über den Tag heut bleiben, Josef?«

»Bis auf den Abend, ja. Meine Schicht im Salzwerk geht um Mitternacht an.«

»Mußt dich halt gleich nach dem Essen ein bißl schlafen legen.«

Er nahm ihre Hand und sah ihr in die Augen. »Bei dir sein, Lenli, das ist mir die liebste Ruh. Schlafen kann ich unter der Woch genug.«

Als die drei sich auf den Heimweg machten, ging auch der Salzmeister Hans Humbser zum Thor hinaus. Er schien es eilig zu haben, und in Unruh spähte er über die Straße hinunter. Vor jedem seiner Schritte raschelte das welke Laub, das von den mächtigen, die Straße geleitenden Ulmen und Linden gefallen war und im Sonnenglanz wie ein roter Teppich den Staub bedeckte.

Die Häuser, die dem Thor des Stiftes zunächst standen, waren gut gebaut und hatten Ziegeln auf den Dächern. Je weiter es aber die Straße hinunterging ins Thal der Ache, desto kleiner und armseliger wurden diese Wohnstätten, die sich ängstlich hinter die hohen Zäune und hinter das welkende Laub ihrer Gärten zu ducken schienen. Zwischen zweien dieser Gärten erhoben sich geschwärzte Mauerreste, von Gestrüpp umwachsen. Es war die Brandruine vom Zehenthaus des Frauenklosters, das vor hundert Jahren die Lehensbauern in einem Aufruhr niedergebrannt hatten.

Vor dem Gemäuer der Ruine lag der Schwabe auf seinem Mantel. Als er von weitem den Salzmeister kommen sah, erhob er sich, schüttelte das welke Laub von seinem Mantel und warf ihn über die Schulter. Da sah er einen zweirädrigen Karren vom Bachthal über die Straße herauf kommen, von einem Ochsen im Joch gezogen. Dem Karren gingen lachend und schwatzend zwei Waffenknechte des Klosters voran, die langen Spieße geschultert. Ein vierzehnjähriger Bub, ärmlich gekleidet und barfuß, die Augen rot verweint, lenkte das trägschreitende Zugthier; doch schien er keine Eile zu haben, eher das Thier noch zurückzuhalten. Nun blieb der Ochse stehen, um zu rasten. Der Bub legte einen Stein unter das Karrenrad und flüsterte mit einer von Schluchzen erstickten Stimme: »Vater, ich seh das Thor schon.« Aus dem Karren klang die müde Antwort: »Fahr halt zu!«

Der Schwabe übersprang den Straßengraben, trat an den Karren heran und sah zwischen den Brettern der Wagenkufe einen Mann liegen, an Händen und Füßen gefesselt.

Die Klosterknechte hatten den Salzmeister angesprochen, und weil er bei ihnen stehen blieb, kamen ihm die Wittingkinder und der junge Knappe voraus. Sie gingen gerade an dem Karren vorüber, als der Fremde den Gefesselten fragte: »Mensch? Was hast verschuldet?«

Juliander wollte zum Karren treten: »Schau nur, wieder einer, den sie büßen!« Aber Maralen, die einen scheuen Blick nach den Klosterknechten warf, ergriff den Arm des Bruders und zog ihn fort.

Mit stumpfen Augen blickte der Gefesselte zu dem Fremden auf und keuchte: »Heut ums Tagwerden sind vier Hirsch in meinen Krautgarten gebrochen und haben das bissel Kraut ausgeschlagen, das noch gestanden ist. Im Zorn hab ich mein Beil geworfen und hab von den lieben Herrenthierlein einem zu weh gethan. Der Jäger hat die Schweißfährt gefunden, und jetzt muß mich mein Bub auf meinem eigenen Karren zum Kloster führen ... geht's gut, so kostet's einen Finger.«

Da rief von den Knechten einer: »Vorwärts, Bub! Treib an!«

»Hüo!« schluchzte das Bürschlein – und mit Rütteln kam der Karren in Gang.

Der Kopf des Gefesselten lag auf dem harten Holz, und eine Bretterkante hatte ihm die Wange blutig gescheuert. Ein paar Schritte hinter dem Karren hergehend, riß der Schwabe ein breites Stück Zeug von seinem Mantel, machte einen Knäuel draus und schob ihn dem Gefesselten unter den Kopf.

Das sah der Salzmeister, als er am Karren vorüberging. »Bleib einen Steinwurf hinter mir!« zischelte er dem Schwaben zu und folgte der Straße. Er, und hinter ihm drein der Fremde, die beiden gingen so rasch, daß sie die Wittingkinder und den Stöckl-Josef wieder überholten.

Als die Straße, fast schon im Thal, eine Biegung machte und den Ausblick gegen das Kloster schloß, blieb Humbser stehen, wartete, bis der Schwabe kam, und reichte ihm die Hand. »Evangelischen Gruß, mein Bruder in Gott!« sagte er leis. »Besser als an deinem Loswort und an deinem gemerkten Wegzettel hab ich da droben am Karren gesehen, daß ich dir trauen darf. Der den Lohn in der Ewigkeit gibt, wird deinen Mantel wieder ganz machen. Und schau, da drüben am Berghang steht mein Haus. Das soll dir sein, als wie dein eigen Dach. Aber sag mir noch eins ... ich mein', der Nam auf deinem Wegzettel hat Löcher im Kittel ... wer bist?«

Der Fremde guckte sich nach allen Seiten um. »Sind Ohren dabei, so sag, wie ich heiß im Wegzettel: Häfeler-Baschti. Zwischen dir und mir,« die Gestalt des Schwaben streckte sich, er lachte, und seine Augen blitzten, »da sag: Joß Friz!«

Erschrocken trat der Salzmeister einen Schritt zurück und stammelte: » Der bist du!«

»Willst mir um der Wahrheit wegen dein Haus verschließen?«

Der Greis besann sich, den Blick in das Auge des Fremden getaucht, dann schüttelte er den Kopf. »Ich hab genug vom Leben, mein Weib ist tot und meine Buben sind draußen in der Welt, ich weiß nicht wo. Bringt dein Nam das Elend über mich, so will ich's tragen nach Gottes Rat. Wort muß Wort sein ... und ich hab's gesagt: mein Haus soll dir gelten, als wär's dein eigen Dach! Komm, Bruder!«

Als sie die Straße verließen und auf schmalem Fußpfad über die Wiesen gegen den rauschenden Bach hinunterstiegen, fragte Joß Friz: »Kannst mich führen zur Nacht?«

»Wohin?«

»Wo ich Mannsleut find, bei denen eine gute Red gut aufgehoben ischt.«

»Ich thu mit Hand und Fuß nichts gegen das Kloster, dem ich geschworen hab,« erwiderte der Salzmeister. »Mußt deinen Weg schon selber suchen.« Ein paar Schritte gingen sie weiter. Dann blieb der Alte stehen und sagte: »Da droben am Untersberg, wo in der Sonn die Schindeldächer herschauen über den roten Buchwald«, er deutete gegen die Berghöhe, »da droben heißt man's: in der Gern ... da hausen wortfeste Leut, der Brunnlechner, der von der Etzermühl, der Rabensteiner, der Dürrlechner, der Frauenlob, der Stiedler, der alte Witting ...«

»Witting?« fragte der Schwabe mit raschem Wort. »Der von dem blonden Buben der Vater ischt?«

»Der, ja!«

Schweigend suchte Joß Friz mit den Augen den Weg, der hinauf führte zu jener Höhe. Dann nickte er, und als er weiter schritt, blickte er über die Schultern nach der Straße zurück und lächelte, da er die Witting-Kinder zwischen den roten Bäumen ihres Weges gehen sah.

Sie gingen nicht mehr Seite an Seite. Juliander, dessen lachende Lebensfreude die Erregung über den Anblick des Gefesselten schon überwunden hatte, schlenderte der Schwester und ihrem Verlobten voraus und trällerte mit halblauter Stimme ein Liedlein ums andere vor sich hin.

Maralen und Josef waren zurückgeblieben. Sie gingen Hand in Hand. Und das Mädchen fragte: »Wann meinst denn, Josef, daß unser Festtag sein könnt?«

»Drei Stund in meiner Freischicht bring ich jeden Tag schon heraus ... und in sieben Wochen, mein' ich, bin ich mit unserm Häusl so weit, daß wir einziehen können. Viel Arbeit wird's freilich machen. Kein Thür und Fenster schließt, in den Stuben muß der Lehmboden frisch geschlagen werden, und das Dach muß neue Schindeln haben. Aber sieben Wochen, das ist viel Zeit. Acht Tag vor Kathrein, mein' ich, bin ich fertig. Da könnt dein Vater den Hausrat führen, und am Tag vor Kathrein könnten wir heuern. Was meinst, Lenli?«

»Mir ist alles recht, wenn's nur kein Freitag ist.«

»Ein Mittwoch ist's, der beste Tag fürs Glück.«

»So soll er's bleiben, gelt?« Sie blickte zu ihm auf, und in diesem leuchtenden Blick ihrer Freude ging alle Sorge unter, all die zitternde Angst ihres Lebens.

Josef legte den Arm um ihre Schulter, und so gingen sie hinter dem Bruder her. Der hatte von einer Haselnußstaude eine dünne Gerte gebrochen, hatte sie bis auf die Spitzenknospe entblättert, und während er sie beim Wandern vor sich hinstreckte, als wär's eine Wünschelrute, sang er eines von seinen heiteren Liedern zur Sonne hinauf:

»Bist du des Goldschmieds Töchterlein,

Ich bin des Bauren Sohn,

So zieh dich an und mach dich schön

Und sag: jetzt will ich tanzen gehn,

Und lauf mit mir davon ...«

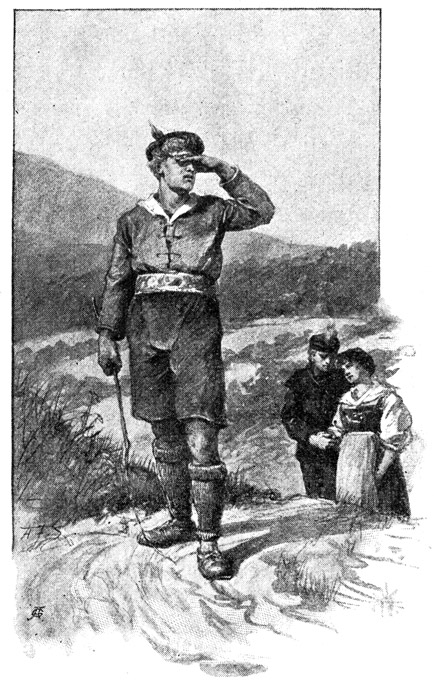

An der Stelle, an der sein Weg sich von der Straße trennte, blieb er stehen, wölbte in der Sonne die Hand über die Augen und blickte sinnend das rotleuchtende Thal entlang, durch das die Königsseer Ache ihre weiß zerquirlten Wellen gegen Schellenberg und Salzburg sandte. Und als das junge Paar ihn einholte, fragte er plötzlich: »Josef, hat der Thurner von Schellenberg auch Buben?«

»Nein, warum?«

»So denken hab ich grad müssen: wenn sei Dirnlein schon so lieb ist, was müßt er für schmucke Buben haben!«

»Der ist bloß ein Jahr verheuert gewesen. Sein Weib hat er von einem Kriegszug aus Welschland mitgebracht. Die soll so schön gewesen sein, daß die Leut noch heut von ihr erzählen.«

»Freilich!« Juliander nickte. »Wie heißt denn das Meidlein?«

»Ich weiß nicht. In Schellenberg sagen sie halt: das Fräulen. Ihre Mutter, so erzählen die Leut, die hätt sich an den langen Winter nicht gewöhnen können. Die wär verstorben an der Kält, im gleichen Jahr noch, in dem sie dem Thurner das Meidlein geschenkt hat. Ist ein resches Ding geworden, die Junge. An der ist ein Bub verloren gegangen. Die sitzt am liebsten auf ihrem Säumer, geht jagen mit dem Vater und schießt mit dem Bolzen besser wie ein gelernter Armbruster.«

»Ist halt ein Herrenkind!« meinte Juliander, als hätt' er einen Vorwurf zu entkräften. Und während Maralen und Josef schon zur Linken über den steilen Bergweg hinaufstiegen, stand er noch immer auf der Straße und blickte nachdenklich über das Thal hinaus. Dann schüttelte er sich plötzlich, lachte ein wenig, machte lange Sprünge, um die beiden einzuholen – und sang schon wieder.

»Jungs Fräulen, willst nicht mit mir gehn,

Bist müd, so kannst auch reiten,

Ein Sichelein, das kauf ich dir,

Im stillen Wald, da sollst du mir,

Den reifen Haber schneiden ...«

Rauh gesteint, von den Regenbächen ausgeschwemmt und zerrissen, führte der Weg zwischen schütterem Buchenwald und welkenden Wiesen gegen die Gehänge des Untersberges hinauf. Bald verlor er sich ganz im Gehölz, lenkte wieder auf eine Lichtung und zog an abgeernteten Feldern vorüber, auf denen die gelben Haferstoppeln wirr durcheinander starrten. Auf einem dieser Felder, in der Nähe eines kleinen baufälligen Hauses, lag noch der Hafer in verwüsteten Schwaden umher. Da hatten die Wildschweine gepflügt und die Saat so übel zugerichtet, daß es der Bauer nicht mehr der Mühe wert gefunden hatte, den Rest der zerstörten Ernte in die Scheuer zu holen.

»Die armen Leut!« sagte Maralen leise, als sie an dem Acker vorüberging. Und Josef nickte. Juliander aber hatte die Augen droben im Blau, guckte den schwimmenden Silberfäden nach und sang:

»Der Gutzgauch hat sich zu Tod gefalln

In einer hohlen Weiden,

Wer soll mir jetzt den Sommer lang

Die Zeit und Weil vertreiben?

Das soll mir thun Frau Nachtigall,

Die sitzt auf grünen Zweigen,

Und singet noch mit süßem Schall,

Wenn andre Vöglein schweigen ...«

Jäh verstummend blieb er vor dem halb zerfallenen Hause stehen, schüttelte den Kopf und sagte: »Allweil elender wird das Häusl, von einem Jahr aufs ander.«

»Ist halt ein Lehen,« meinte Josef, »die drinnen hausen, sind alt ... und Steiner tragen für ander Leut, die nachkommen, das thut keiner gern.«

»Unser Haus ist doch auch ein Lehen und steht noch allweil da, als wär der Baumeister erst vor einem halben Stündl davon gegangen. Und gesiegelt hat's der Vater doch auch nicht, daß ich hinter seiner im Lehen bleiben kann.«

»Er thut's halt hoffen,« sagte Maralen, und da war auf ihrer Stirn auch der Schatten wieder da. »Aber allweil mein' ich, es wär besser, wenn er das Lehen ein bissel zerfallen lassen thät. Was minderen Wert hat, lassen einem die Herren lieber. Aber Gott soll's geben, Bub, daß dir der Vater das Lehen halten kann!«

Auch in Juliander schien ein sorgender Gedanke zu erwachen. Doch gleich wieder schüttelte er ihn von sich ab. Und lachte. »Wird schon gut gehen! Und der Vater soll noch leben bis auf hundert Jahr! Vielleicht erlebt er's noch, daß bessere Zeiten kommen. Und steh ich einmal allein in der Welt und die Herren drucken mir das Lehen ab, so weiß ich auch, was ich thu.« Er begann mit der Gerte zu fuchteln, als wäre sie ein Schwert geworden, und sang ins Blaue hinaus:

»Ich will ein Kriegsmann werden,

Die braucht der Kaiser gut.

Ein Kriegsmann hoch zu Pferde

Hat allweil frischen Mut.«

Maralen sah den Bruder an und schüttelte lächelnd den Kopf. »So möcht ich's haben in mir wie der Bub. Geht ein Wetter nieder, so scheint bei ihm noch allweil die Sonn.«

Juliander hörte nicht, er sang:

»Ein Kriegsmann ist geritten

Durchs dunkle tiefe Holz,

Was findt er auf der Heiden?

Ein Fräulen hübsch und stolz.

Er nahm sie um die Mitten,

Wo sie am schwänksten war ...

Das Lied unterbrechend, lachte er vor sich hin. Doch plötzlich wurde er still. Dabei stieg er mit raschen Schritten durch den Wald hinauf, in den sich der Karrenweg wieder verloren hatte, und kam den beiden anderen weit voraus. Als aber der Weg auf eine sonnige Lichtung führte, schien sich Julianders Gemüt im Schatten nicht länger wohl zu fühlen. Er sprang auf einen Hügel zu, von dessen Höhe man über den Wald hinaus sah, weit hinaus in das rotleuchtende Thal mit den sonnigen Bergen im Blau. Die Kappe schwingend begann er ein helles Jauchzen, ließ die Stimme trillern und überschlagen, spielte Ball mit seiner Mütze und trieb es wie ein junger Hüterbub, dem der erste Blick von hohen Almen in die Tiefe alle Freude seines jungen Lebens wie einen Rausch ins Blut gegossen.

Maralen, als sie mit Josef den Bruder einholte, sah den Jauchzenden lächelnd an, zog den Daumen ein und flüsterte: »Unverschrieen!« Und Josef fragte: »Bub, was hast denn heut? Was thust denn gar so freudig?«

»Weil die Welt so rot ist und das Leben so blau!« Mit klingendem Juhschrei wirbelte Juliander die Kappe hoch in die Luft. Und als er sie wieder gefangen hatte, sprang er über den Hügel herunter und schüttelte sich vor Lachen, als hätte man ihm einen lustigen Schwank erzählt. Und sein Lachen floß ihm wieder hinüber in die Weise eines Liedes, das er mit überlauter, seltsam gereizter Stimme sang:

»Die Hecken haben Rosen,

Das Feld hat grünen Klee,

Und hoch auf hohen Bergen

Da liegt ein tiefer Schnee.

Der tiefste Schnee muß schmelzen

Das Wasser geht dahin,

Und bist mir aus den Augen,

So bist mir aus dem Sinn!«

Da das Liedlein zu Ende war, hörte man noch einen hellen Nachklang im Walde, als wäre in den Wipfeln eine Stimme, welche weitersingen wollte.

Am Saume des Gehölzes, wo sich der steigende Weg wieder zwischen die Bäume verlor, saß ein alter Bauer mit dem Rücken gegen einen Stamm gelehnt, die Mütze neben sich im Gras, die verschlungenen Hände auf dem Knie. Er trug einen braunen Lodenkittel ohne Ärmel; die Sonne hatte ihm die nackten sehnigen Arme so dunkel gebräunt, daß sie fast von gleicher Farbe waren wie der Rock des Mannes. Ein Sechzigjähriger. Doch ein Körper von ungebrochener Kraft, und das Gesicht nicht greisenhaft, trotz all der vielen Furchen. Der Wind, der die welken Blätter rascheln machte, spielte mit dem grauen Haar des Bauern und mit den Wellen des erblichenen Bartes, der ihm zottig und lang auf die Brust herunterhing. So saß der Alte und regte sich nicht. Nur seine Augen lebten und blickten den drei Menschen, die da kamen, mit Ungeduld entgegen – es waren die gleichen Augen, wie sie das Mädchen hatte, diese dunklen, unruhigen Sorgenaugen der Maralen.

Das Mädchen sah ihn auch zuerst. »Der Vater!« sagte sie und machte raschere Schritte.

Juliander grüßte lachend. »Ja Vater, wie kommst denn daher?«

Der alte Witting schwieg. Es dauerte ein Weilchen, bis er zögernd fragte: »Wie hat's denn gegangen?«

»Gut und schlecht,« erwiderte Josef. »Das Häusl vom Wiesengütl haben sie uns lassen. Ist ein elends Hüttl und theuer wie Brot.«

Der Bauer nickte. Und wie tiefer Kummer war's in seinen Augen, als er sich langsam erhob. Doch seine Stimme klang ruhig. »So, so ... jetzt habet ihr euer Dach! ... So, so! ... Und freilich, 's hat allweil sein müssen ... einmal!«

Josef und Juliander schienen aus diesen Worten nichts anderes herauszuhören, als sie sagten. Aber Maralens Augen erweiterten sich, von einer Thräne überschwommen. Rasch und mit zitternden Händen umfaßte sie die Hände des Alten. Ganz erstickt klang ihre Stimme: »Vater, schau, es ist ja mein Glück!«

»Freilich, liebs Kindl, und der gute Himmel soll's dir hüten!« Nach seiner Kappe blickend löste Witting die Hände. »Geh nur voraus derweil ... mit deinem Josef! Junge Paarleut, die haben allweil was Heimlichs mit einander zu schwatzen.« Er nahm die Mütze vom Boden auf. »Geh nur, ich hab eh was mit dem Buben zu reden.«

»Komm, Lenli,« sagte Josef und faßte Maralens Hand. Aber sie zögerte zu gehen, that nur langsam ein Schrittlein ums andere und hing mit den feuchten Augen noch immer am Vater.

Den Rücken tief gekrümmt, guckte der Alte auf dem Fleck umher, auf dem er gerastet hatte.

Verwundert sah Juliander den Vater an. »Was hast denn?«

»Nichts! ... Komm, Bub!«

Schweigend gingen sie ein Stücklein des Weges, bis der Bub fragte: »Was willst denn reden mit mir?«

Witting blieb stehen, sah hinter dem jungen Paar her, das voraus auf dem Wege zwischen den Bäumen verschwand – und da streckte er die Hand, als möchte er etwas halten, was ihm entfloh. »Jetzt wird's halt wahr, Bub ... jetzt müssen wir das Lenli hergeben.«

»Aber schau, Vater, das hast doch allweil schon gewußt, derzeit sie mit dem Josef geht.«

»Aber allweil ist das Hergeben noch vor der Thür gestanden. Weißt, Bub, das ist wie bei einem alten Leut ... allweil weiß man, daß man sterben muß, aber allweil lebt man noch und allweil denkt man: halt morgen erst! So geht's mir mit dem Lenli, schau! Derzeit ihr allweil das Blut ins Gesicht gestiegen ist, so oft man vom Josef geredet hat, derzeit hab ich's gewußt, daß ich das Kindl hergeben muß. Aber allweil hab ich mir denken können: halt morgen erst! ... Und jetzt wird's wahr, jetzt haben die jungen Leut ihr Dach ... und das Lenli geht!«

»Sie geht ja doch in ihr Glück.«

»Und ich sollt mich freuen drüber. Und weiß auch selber, es ist ungut von mir, daß mir das Hergeben so hart wird.« Immer tiefer sank dem Alten der graue Kopf auf die Brust. »Aber ist das Lenli draußen zur Thür, so bleibt mir im Leben ein tiefes Loch, das mir keine Zeit nimmer zustopft.«

Erschrocken sah Juliander den Vater an und wußte kein Wort zu sagen. Schweigend gingen sie eine Strecke. Dann blieb der Alte stehen, legte seinem Buben die Hand auf die Schulter und sah ihm in die Augen. »Ich thu auch ein Unrecht an dir, Bub ... weil ich dem Kindl so nachhäng, als wär's mein einzigs!«

»Aber geh doch, Vater ... 's Lenli, die ist's wert! Was bin denn ich gegen 's Lenli!«

»Bist ein rechter Bub! Hast dich ausgewachsen, daß ich meine stolze Freud an dir haben kann! Aber Bub ist Bub. Beim ersten Streich, den er thut mit seiner jungen Faust, und beim ersten Sprung über die Hecken reißt er schon das erste Herzfädlein von Vater und Mutter los ... und so ist er einem aus der Hand gewachsen, man weiß nicht wie! ... Aber so ein Dirnlein, so ein liebs, das bleibt einem hängen an der Vaterseel ... und wachst in die zwanzig Jahr hinein, und allweil meinst noch, du thätst ein Kindl herzen ... und gählings merkst: sein Herzl hat anderen Schlag, ein Fremdes ist ihr ins Blut gefallen, es ist dein Kindl noch und ist es nimmer! Das so merken müssen, das ist hart, Bub! ... Das Kindl ist der Sonnschein in meiner Stub gewesen, die linde Hand in meinem harten Leben, all mein Sorgentrost ... und das muß ich verlieren jetzt!« Dem Alten erlosch die Stimme fast. »Viel Leut giebt's, die sagen: hin ist hin ... und lachen wieder. Von denen bin ich keiner. Ich hab 's Verlieren nie gelernt! Schau, Bub, wie ich eure Mutter hab hergeben müssen ... zehn Jahr ist's her ... aber noch allweil spür ich in meiner Hand die Kälten von selbigsmal, wie ich dem guten, braven Weib die Augen zugedrückt hab. Und so muß ich halt jetzt meiner Freud am Lenli die Augen zudrücken.« Das Gesicht zur Seite wendend, blickte Witting mit umflorten Augen in den Wald hinein. »Da drinn, da seh ich einen schönen Buchschwamm. Den nimm ich mit. Leicht kann ihn 's Lenli einmal im Hausrat brauchen. Geh nur voraus derweil!«

Mit langsamen Schritten ging der Alte in das Dunkel des Waldes hinein. Juliander stand eine Weile ratlos und sah dem Vater nach. Dann folgte er dem Weg und versuchte zu singen:

»Ich weiß ein Blümlein blaue,

Von himmelklarem Schein,

Das steht auf grüner Ane

Und heißt: Vergiß nicht mein.

Das Blümlein wollt ich suchen

Und find es nimmermehr ...«

Die Stimme brach ihm, und er sang nicht weiter.

Im Schatten des Waldes stand der alte Witting vor einer Buche und schnitt mit dem Messer einen absonderlich geformten Holzschwamm aus der Rinde des Baumes heraus. In feinen Perlen sickerte das weiße Blut der Buche über den Stamm hinunter – und dem Alten, während er mit dem Messer immer tiefer schnitt, rollten die Thränen über den grauen Bart.

Da klang von der Höhe des Waldes nieder die rufende Stimme der Maralen: »Vater, wo bleibst denn?«

Jetzt fiel der Schwamm. Witting hob ihn auf. »Der ist sauber ... den kann 's Lenli brauchen!« Er verwahrte das Messer, wischte mit der Faust über die Augen und stieg durch den Wald hinauf.

Am Stamm der Buche klaffte eine große weiße Wunde. Keine Zeit wird sie heilen, und der Baum wird kranken an ihr, bis die Axt ihn fällt.