|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Langsam fuhr der »St. Jan« den Mississippi hinunter, ein kleiner, schmucker, dänischer Dampfer, der aber für Rechnung der Hamburg-Amerika-Linie fährt. Wir lagen in bequemen Rohrsesseln auf dem Sonnendeck, träumten am frühen Morgen auf die grüne Uferlandschaft hinaus.

Weit hinein hat sich der mächtige Strom seinen Weg in das Meer gebahnt. Zu stolz, seine starke Kraft aufzugeben, eins zu werden mit der grossen See, aller Flüsse endliche Mutter, schlemmt er in ununterbrochener Arbeit Erde und Steine immer weiter hinaus, baut sich rechts und links breite Dämme, um in eigenem Bette zu hausen. Wo einst blaue Salzwogen sich überstürzten, ist heute flaches Ackerland, weite grüne Wiesen, auf denen Rinder grasen und Pferde weiden.

Der Fluss ist so hoch, dass man auf die Ufer hinabsieht. Nur ein wenige Fuss hoher Damm schützt das flache Land; reisst er, so steht im Augenblicke die ganze Fläche unter Wasser. Gäbe es im Golf von Mexiko Ebbe und Flut, so würde natürlich ebenso, von der Seeseite aus, das Land stets überschwemmt werden. Immer schmaler werden die Landstriche, schon sieht man zwischen den grünen Schilfstreifen zu beiden Seiten das blaue Meer branden; bald sind die Striche so schmal, dass ein Haus ihre Breite ausfüllt.

Und es stehen Häuser hier! Auf hohen Pfählen, fast Stämmen gebaut, ragen sie aus dem Schilf empor, nicht mehr auf festem Boden, sondern auf Schlammgrund fussend, der von beiden Seiten vom Wasser überspült wird. Es sind die Holzbauten der Austernfischer, die viele Meilen vom festen Lande entfernt hier draussen wohnen, richtige Amphibien, die ihr Heim auf diesem Mischmasch von See, Land und Fluss aufgeschlagen haben. Fünfundzwanzig Pfahlbauten mögen es sein, oft stundenweit von einander entfernt. Eines der Häuser zeigt eine goldene Inschrift: »Gemeindeschule«, und wirklich! da kommen in schmalem Boot Kinder durch den Fluss gerudert, dicht am Schilfe vorbei. Vier rotbäckige blonde Buben mit kurzen Höschen und nackten Beinen, hemdärmelig, den Strohhut tief im Nacken, ziehen die Riemen, fünf goldlockige kleine Mädel sitzen auf den Bänken, ein sechstes führt das Ruder. Ein Knirps von fünf Jahren hat augenscheinlich keine Zeit für seine Schularbeiten gehabt, sein Schwesterlein hilft ihm, malt die grossen Buchstaben auf die Tafel. Nun sind sie angelangt, geschickt dreht das Steuermädel das Boot bei. Die Jungen legen die Riemen hinein, knüpfen den Strick fest an den Ring, und schreiend klettert die kleine Gesellschaft die Leiter zu der Plattform des Pfahlbaues hinauf, wo sie von anderen Buben und Mädeln, kleinen und grossen, jubelnd empfangen werden.

Diese Schuljugend ist nicht armer Leute Kind. Wer sich auf die Austernfischerei legt, muss wenigstens zehntausend Dollars sein eigen nennen, um alles Notwendige zu beschaffen, er muss sich ferner damit abfinden, da draussen an der Mississippimündung, fernab von allem menschlichen Treiben, nur seiner aufreibenden Arbeit zu leben. Dann allerdings kann er in fünf Jahren Millionär werden – Dollarmillionär! Kann sich irgendwo eine schöne Villa kaufen. – Ueberall bei den Pfahlbauten liegen gewaltige Haufen alter Austernschalen. Nicht, dass etwa die Austernfischer soviele der Schaltiere selbst verzehren; ich glaube, sie rühren kein einziges an, und wenn man es ihnen hoch bezahlen wollte! Nein, diese Austernschalen kommen von New-Orleans, die Fischer kaufen sie in möglichst grossen Quantitäten von ihren Kunden zurück; gibt es doch keinen besseren Ansiedlungsgrund für Austernbänke, als alte Austernschalen. Die Schalen werden erst dicht am Strande ins Meer geworfen, dort siedeln sich die jungen Tiere an. Nach einem Jahre werden sie wieder aufgefischt und weiter hinausgetragen; im nächsten Jahre trägt man sie dann wieder weiter hinaus, an Stellen, wo möglichst viel Brandung ist. Keine leichte Arbeit, wie man sieht, aber sie lohnt der Mühe. In New-Orleans ist die Auster wirklich Volksnahrung geworden, für wenige Cents erhält man ein Dutzend der grossen, wohlschmeckenden Schaltiere, wofür man bei uns drei bis vier Mark bezahlen muss.

Langsam verschwand das Schilf zu beiden Seiten. Hie und da noch ein Inselchen mit einem Pfahlbau, dann nichts mehr. Aber immer noch wollte der Mississippi sich nicht ergeben, viele Meilen lang zeichnete sich sein gelbbrauner Strom noch deutlich in dem tiefblauen Meerwasser ab. Langsam sank die Sonne.

* * *

Sieben Tage lang fuhren wir durch den Golf von Mexiko. Unter lachendem Sonnenhimmel, auf blauem, strahlendem Meere. Oder unter träumendem Sternenhimmel, während ein glühendes Meerleuchten auf den Wogen spielte. Sieben Tage und sieben Nächte lang mit leichtem frischen Ostwinde, in stetiger, traumschöner Fahrt, allein auf dem Schiffe, nur mit den Offizieren und der Mannschaft; wir kamen kaum herunter vom Sonnendeck.

Zwei Alligatorbabies hatte der Schiffsarzt von New-Orleans sich mitgenommen für seine Jungens in Kopenhagen. Sie werden sich gewiss mächtig darüber gefreut haben, wenn die Echsen nur halb so lustig und vergnügt noch waren, wie im Golfe von Mexiko. Freilich mussten sie gefüttert werden, mit einem Bleistift mussten wir ihnen stets die Fleischstücke hinunterwürgen. Philipp, das grössere von beiden, hatte einen unbändigen Freiheitsdrang, täglich riss es aus, um sich irgendwo, an den unglaublichsten Stellen, zu verstecken, während Haakon, das jüngere, sein Hauptvergnügen darin fand, sich stundenlang in seinem flachen Wasserbecken sonnen zu lassen.

Des Nachts lagen wir auf Deck in Schaukelstühlen oder Hängematten und lauschten auf das »Garn«, das uns einer der Seeleute »spann«. Wir blickten über Steuerbord auf das Kreuz des Südens und hörten irgendeine alte Seegeschichte von Sturm und Wellenbrausen, von schauerlichem Schiffbruch und seltsamer Rettung.

Oder wir warfen den Haihaken aus. Einen langen, festen Strick, dessen starkes Drahtende den mächtigen Haken mit dem Speckstück trug. Die Bestien umschwammen tagelang das Schiff, lauerten auf die Abfälle aus der Kambüse und schnappten alles, was wir ihnen zuwarfen: Brot, Fleisch, Fische, aber auch Konservenbüchsen, alte Stiefel und zerbrochene Teller. Nur an den Speck am Haken bissen sie nicht an. Wir versuchten alle möglichen Listen, aber ohne Erfolg. Eines Morgens, als wieder einmal ein ganze Rotte grosser Haifische die Back umschwamm, fütterten wir sie stark mit allem möglichen Abfall; die Bestien waren so gierig, dass sie aus dem Wasser heraussprangen und in der Luft die Brocken schnappten. Mitten zwischen dem Futter warfen wir zwei Haihaken mit Speckstücken aus, und wie auf Verabredung sprangen zwei der Fische heran und bissen. Da hatten wir nun endlich die mächtigen Räuber an der Angel! Alle bei der Arbeit entbehrliche Mannschaft half uns die Tiere einholen; den kleineren, einen Bengel von acht Fuss, hatten wir bald auf Deck. Den grösseren aber konnten wir trotz aller Anstrengung nicht überholen; das zwölf Fuss grosse Tier wehrte sich so verzweifelt, schlug so wild mit dem Schwanze, dass es gefährlich schien, ihn so an Deck zu bringen. Es wurde also beschlossen, ihn zu ertränken. Zu ertränken? Einen Fisch ertränken? Allerdings, so seltsam es auch dem Nichtseemann erscheinen mag. Wir holten in stundenlangem Kampfe das Tier mittels des starken Strickes immer näher heran, so dass wir es schliesslich dicht an Backbord hatten. Nun wurde der Fisch mit vereinten Kräften etwas hochgezogen, wobei er natürlich den Rachen weit aufsperren musste. Rasch liessen wir ihn dann untertauchen, so dass ihm das Wasser ins Maul lief, ehe er zuschnappen konnte. Dies Verfahren wurde noch ein paarmal wiederholt, in weniger als zehn Minuten war das grosse Tier ersäuft, so dass wir es bequem auf Deck hieven konnten.

Das erste, was der Seemann mit einem gefangenen Hai, seinem Todfeinde, macht, ist, ihm den Bauch aufzuschneiden, er sucht da nach menschlichen Knochen, nach Knöpfen und Tuchstücken, vielleicht – wer weiss – kann er gar eine goldene Uhr oder eine Börse da finden. Er reisst dem lebenden Tiere die Eingeweide heraus, stopft Werg oder Kohlen hinein, näht das Loch zu und lässt den Hai dann wieder schwimmen. Oder er schlägt ihm ein Loch durch den Schwanz, bindet ihm an langem Strick eine leere Tonne daran und wirft ihn über Bord. Das klingt viel grausamer, als es ist, denn erstens hat das Tier bei seinem wenig entwickelten Nervensystem kaum ein Gefühl, dann wird es auch im Wasser von seinen Genossen sofort aufgefressen. Als die Matrosen dem grösseren der von uns gefangenen Tiere, einem trächtigen Weibchen, den Leib aufschnitten, sprangen zwei Dutzend armlanger kleiner Haie heraus; der Hai bringt nämlich lebendige Junge zur Welt. Sie sprangen munter auf Deck herum, einigen gelang es sogar, über Bord zu kommen. Schaden haben sie freilich nicht mehr angerichtet, denn sie wurden sofort, ein paar noch in der Luft, von ihren lieben Verwandten aufgeschnappt und gefressen. Ein nettes Familienverhältnis bei den Haifischen!

Bei lachendem Sonnenschein lief der »St. Jan« in die Bai von St. Thomas ein, am Heck und am Fockmast den Danebrog, auf dem Grossmast aber die gelbblaue Flagge der Hamburg-Amerika-Linie. Und mit der Hapagflagge kam auch die Dampfbarkasse der Agentur angefahren, während unser Zahlmeister, als er die Post von Land holte, unter schwarzweissroter Flagge fuhr. Schwarzweissrot grüssten dazu die Flaggen auf vier grossen schwarzen Hamburg-Amerika-Dampfern, die im Hafen lagen; von den zwei blendend weissen Kriegsschiffen »Vineta« und »Panther« wehten die deutschen Kriegsflaggen. Zwei kleinere englische Dampfer lagen noch da und ein italienischer Kreuzer: kein Zweifel also, welche seefahrende Nation die grösste Bedeutung für diesen besten westindischen Hafenplatz hat.

Die Insel ist dänisch, wie ihre beiden Schwestern St. Jan und St. Croix; aber die Dänen haben, wenig Freude von ihren Besitzungen, die nichts einbringen, sondern einen jährlichen Zuschuss von fast einer Million Kronen erfordern. Deshalb wäre ein Verkauf an die Yankees, wie er vor wenigen Jahren fast perfekt wurde, den Dänen nicht zu verübeln; die Sache scheiterte im letzten Augenblick an dem Nationalgefühl einiger patriotischer Herren in Kopenhagen. Nachdem in den Vereinigten Staaten die Regierung und die Parlamente ihre Zustimmung gegeben hatten und auch in Dänemark der Landthing schon zugestimmt hatte, lehnte der Adelsthing, das dänische Oberhaus, die Abtretung ab. So sind die Inseln also nach wie vor dänisch und die Regierung sucht jetzt mit einer – Lotterie auf St. Thomas die nötigen Gelder zusammenzubringen, was ihr auch augenscheinlich gelingt.

Bodenkultur gibt es auf St. Thomas nicht, oder nur in sehr geringem Masse, da der gebirgige Grund felsig und nur mit einer dünnen Erdschicht überzogen ist, St. Thomas lebt also nur von seinem Hafen. Die Stadt – ihr eigentlicher Name ist Charlotte-Amalie – ist hübsch und sauber; die Bevölkerung besteht zu neun Zehnteilen aus Niggern. Ferner sind portugiesische Juden da, einige Amerikaner und Engländer und, ausser den Beamten, wenige Dänen. Das deutsche Element besteht nur in den Angestellten der Hamburg-Amerika-Linie, fünf oder sechs deutschen Herren, aber doch lebt fast ganz St. Thomas heute allein von dieser grossen deutschen Reederei. Würden ihre Schiffe einen anderen Platz anlaufen, so würde am nächsten Tage St. Thomas am Bettelstabe sein.

In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts war St. Thomas wohl der wichtigste Punkt von ganz West-Indien. Von altersher ein Freihafen wie Curaçao, war es der Zwischenplatz, der den gesamten Handel nach Europa vermittelte. Hierhin brachten die kleinen Segler ihre Waren von den grossen und kleinen Antillen, von Mexiko, Kolumbien und den zentralamerikanischen Republiken, von Venezuela und Guyana, hier wurden die Güter auf die grossen Ozeansegler überladen, während die kleineren Küstenschiffe die Ladung, die Europa sandte, übernahmen. So war denn Charlotte-Amalie ein grosser Stapelplatz; die Hauptstrasse ist längs des Meeres gebaut, und alle Häuser haben zum Meere hin ihre Werften. Diese Blüte, von der übrigens das Mutterland, Dänemark, recht wenig Nutzen hatte, ging zu Ende mit dem Emporkommen der Dampfschiffahrt. Heute laufen die grossen Ozeandampfer direkt an die amerikanische Küste, der Zwischenplatz ist überflüssig geworden. So wäre denn St. Thomas heute längst ruiniert, wenn es nicht, dank seines ausgezeichneten Hafens und seiner zentralen Lage, als Kohlenstation mehr denn irgendein anderer Platz in Betracht käme. Dazu kommt noch, dass es einem für die internationale Seefahrt so absolut nicht mitsprechenden Staate, wie Dänemark, gehört; gerade deshalb geben ihm die Nationen, die in jenen Gegenden keine Kolonien haben, den Vorzug. Italiener, Norweger, Schweden kohlen hier, ferner die Schiffe der südamerikanischen Staaten, auch die englische Royal-Mail und die kanadische Quebec-Linie; alle diese Dampfer kommen aber wenig in Betracht gegenüber denen der Hamburg-Amerika-Linie, von welchen fast täglich wenigstens einer in den Hafen einläuft. Diese deutsche Linie hat in St. Thomas in der richtigen Erkenntnis, dass sich von dort aus der Betrieb in Westindien viel besser überblicken lasse, als von Hamburg aus, eine Generalagentur errichtet, die mit einer gewissen Selbständigkeit die Bewegung der Schiffe ordnet. Von hier gehen aus und hierhin kehren zurück die Linien nach Venezuela, Kolumbien, Panama, Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico usw.; auch ein Teil des Mexikodienstes geht über St. Thomas, und alle diese Schiffe nehmen regelmässig auf der grossen Kohlenwerft der Hapag ihre Kohlen ein.

Lustig sieht es aus, wenn die Kohlen an Bord genommen werden; die Nigger, meistens Weiber, tragen die grossen Körbe auf dem Kopfe über den Steg in die Bunker hinein. Währenddessen springen halbwüchsige Jungen und Mädchen eins nach dem anderen kopfüber ins Wasser und balgen sich um die Centstücke, die ihnen die Passagiere über Bord werfen. Eine Schar kleiner Boote umkreist das Schiff, ihre schwarzen Insassen bieten grosse Korallen feil, runde, stachliche Kürbiskakteen, Schildkrötenschalen und ausgestopfte kleine Haifische.

Wir lassen uns an Land rudern, woher bunter Lärm aller möglichen wilden Musikinstrumente an unser Ohr dringt, vermischt mit Glockenläuten und Orgelklang; es ist erster Pfingsttag heute und das ist für diese Neger der höchste Festtag. Ueber Mangel an geistlicher Führung brauchen sie sich wahrlich nicht zu beklagen, gibt es doch neun Konfessionen und achtzehn Geistliche auf der kleinen Felseninsel, die kaum zehntausend Einwohner zählt. Die stärkste Gemeinde ist die der Herrnhuter, die sich hier Moravianer nennen, dann gibt es Deutsch-katholiken, römische Katholiken, Methodisten, Lutheraner, Anglikaner, Baptisten, Wesleyaner und Irvingianer. Diese Frömmigkeit hindert nicht, dass das christliche Pfingstfest von den Schwarzen in der Hauptstadt recht heidnisch-afrikanisch gefeiert wird – als eine Art Karneval. Ueberall auf den Strassen sieht man verkleidete Leute; bezeichnend für die Schwarzen ist dabei, dass alle Masken weiss sind und dass sie nicht etwa Neger darstellen und Negertänze tanzen – oh, beileibe nicht! – sondern Indianer und Indianertänze. Kann man doch einen Neger nicht stärker beleidigen, als wenn man ihn »Neger« nennt, er will kein »schwarzer« Mann sein, sondern ein »farbiger« (coloured). Sie verkleiden sich also als Indianer und springen unter wahnsinnigem »Indianergeheul« durch die Strassen; nur haben ihre Tänze verzweifelt wenig Aehnlichkeit mit den schweigsamen, unendlich eintönigen, fast melancholischen Tänzen wirklicher Indianer, desto grössere aber mit den kindisch-albernen Tänzen ihrer afrikanischen Voreltern. Teufel mit Dreizacken, grossen Hörnern und langen Schwänzen spielen dabei eine Hauptrolle.

Das Negerelement von St. Thomas galt und gilt wohl heute noch nach dem von Curaçao als das brauchbarste Arbeitsmaterial in ganz Westindien. Der St. Thomasmann gilt als – verhältnismässig! – arbeitslustig, ist auch intelligenter als seine Rassengenossen. Freilich klagt man heute schon sehr über die Leute, auch hier ist schon, wie bei allen anderen Negern, der starke Rückschritt zu bemerken, der überall seit Aufhebung der Sklaverei sich mehr und mehr geltend macht. Voraussichtlich wird auch für St. Thomas die Zeit kommen, die in den meisten anderen Plätzen längst eingetreten ist, wo der Neger, völlig arbeitsscheu und unbrauchbar, dem Staate entweder zu einer drückenden Last werden wird, wie in den Vereinigten Staaten, oder ihn völlig ruinieren wird, wie auf Haiti. Ich wünsche allen den Arbeitgebern, die über die »immer unverschämteren Lohnforderungen und über die alle Grenzen übersteigenden Lebensansprüche« unserer Arbeiter jammern, nur einmal eine kleine Reise durch die amerikanischen Neger- und Indianerstaaten, sie würden bald genug einsehen, dass es nichts Schlimmeres für die Entwicklung eines Landes geben kann, als die Genügsamkeit der niederen Klassen. Die Arbeitslöhne an sich sind hier kaum geringer, da der Arbeitgeber eben nur für hohen Lohn überhaupt Leute bekommen kann; aber der Nigger und Indianer lebt mit seinen »bescheidenen Lebensansprüchen« von dem Verdienst eines Tages eine ganze Woche, und da er die Arbeit als das schlimmste aller Uebel hasst und kein Vorwärtsstreben kennt, so zieht er es vor, die übrigen sechs Tage blau zu machen. Und das wird immer schlimmer: die aus der Sklaverei befreite Generation war noch die Arbeit gewöhnt, die heutige hat schon recht wenig Gefallen daran und die nächste wird ebensowenig arbeiten, wie es die Haitineger tun, die seit fast hundert Jahren nun »freie« Menschen sind, so frei, dass sie sich von ihren Vettern im Kaffernlande kaum mehr unterscheiden.

Nun fallen Worte wie Akazientrauben

Mit fernem Abendläuten an mein Ohr,

Ein Klang, der sich in stiller Bucht verlor,

Sucht heim zum Schlag wie sturmverflogene Tauben.

Ihn jagt vom Meer ein schriller Seemannspfiff –

Da flieht er hastend zwischen Mangobäumen

Und birgt sich ängstlich in das leise Träumen

Der Kokospalmen am Korallenriff.

– Und durch die Gärten tönt ein Frauenschritt,

Wie weiche Windenglocken klingt sein Gleiten

Und nimmt die Sehnsucht meiner Sinne mit.

So wie Mimosen, scheu nach allen Seiten,

Tönt zitternd ihr Gewand bei jedem Tritt

Und will mich weit in süssen Traum geleiten.

Beim Morgengrauen fuhren wir in den herrlichen Hafen von Havana ein. Kaum lagen wir vor Anker, als von dem Kastell, das den Eingang schützt, eine Salve von einundzwanzig Kanonenschüssen abgegeben wurde, leider nicht uns zu Ehren, sondern um die Gattin des Präsidenten Roosevelt zu begrüssen, die zu gleicher Zeit ein amerikanisches Kriegsschiff in den Hafen brachte. Die Schiffe im Hafen hissten das Sternenbanner, während der Amerikaner die kubanische Flagge hochzog, die zum steten Gedächtnis daran, dass die Inselrepublik nur Onkel Sam Leben und Dasein verdankt, jetzt auch einen blauen Stern zu den roten Streifen führt. Als zweite Erinnerung an den starken Nachbar liegt mitten im Hafen, dicht neben uns, das Wrack der »Maine«, das, eine stete Gefahr für die Schiffahrt, noch immer nicht gehoben ist. Noch heute ist der Untergang dieses amerikanischen Kriegsschiffes, der das Eingreifen der Yankees veranlasste und den Spaniern den endgültigen Verlust der schönen Insel eintrug, unaufgeklärt; während die Kubaner die Schuld auf die Spanier wälzen, diese wieder behaupten, dass die Amerikaner selbst, um endlich einen »grossen Grund« zu haben, ihr Fahrzeug in die Luft sprengten, lautet eine dritte Version, die vielleicht am meisten Anspruch auf Wahrscheinlichkeit machen darf, dahin, dass das kubanische Freiheitskomitee ohne Wissen der Amerikaner die Gewalttat veranlasste, um diese endlich zum Eingreifen zu veranlassen Nach neueren Untersuchungen sollen alle diese Vermutungen falsch sein. Es scheint vielmehr eine vierte Hypothese am meisten Wahrscheinlichkeit zu haben, wonach ein Wahnsinniger, von missverstandenen anarchistischen Ideen geleitet, auf eigene Faust das Schiff in die Luft sprengte..

Wir mussten geduldig an Deck warten, bis die Sanitätspolizei alle die vielen lästigen Vorschriften erledigt hatte, Vorschriften, die der Yankee eingeführt hat und denen es nicht zum wenigsten zu verdanken ist, dass die alte, verseuchte Stadt in den letzten Jahren so ausserordentliche Fortschritte in gesundheitlicher Beziehung gemacht hat. Endlich konnten wir auf einem der hübschen kleinen Havanaboote, die wie weisse Schmetterlinge unser Schiff umflogen, an Land segeln.

Der erste Besuch der rauchenden Passagiere galt natürlich einem Zigarrengeschäft. »Havana puros« an der Quelle! Ihr Gesicht strahlte, als sie sich ihre Marke aussuchten, als sie unter den Upman, Garcia, Henry Clay, den Pedro Murias, Bock, Punch und Partagas wählten. Aber ihr Gesicht wurde lang und länger, als sie ihre Einkäufe bezahlen mussten. Denn in diesem teuren Fleckchen Erde sind selbst die einheimischen Produkte teurer, als wenn sie bei uns importiert sind. Trotz Fracht und Zoll, trotz Trust und Zwischenhandel bekommt man eine echte Kubaimporte viel billiger Unter den Linden, als in Havana selbst.

Wir schlenderten durch die mit Sonnensegeln bespannten Strassen, lachten über die splitternackten Negerkinder und machten stets einen kleinen Umweg um die erschreckend hässlichen alten Mulatten- und Negerweiber. Etwas fiel mir sofort auf: es gibt keine Bettler hier, eine höchst merkwürdige Tatsache für ein Land, in dem eine romanische Sprache gesprochen wird. Während im Mutterlande Spanien der Fremde auf Schritt und Tritt, bis hinein in die Kirchen und Museen, von einer Schar verhungerter, kranker oder verstümmelter Bettler begleitet wird, dachte hier kein Mensch daran, um ein Almosen zu fragen. Dagegen sahen wir schmutzige, kleine Mulattenkinder mit grossen Silbertalern spielen, so wie bei uns die Kinder mit Murmeln spielen. Da ist es denn kein Wunder, dass die Preise für alles so ausserordentlich hohe sind. – Wir sahen ein stattliches Gebäude, auf dem die schwarz-weiss-rote Fahne wehte; wir fragten und erfuhren, dass es das Haus des »Deutschen Vereins« sei. Mit einem gewissen Stolz gingen wir hinein, wurden aber gleich von dem spanischen Diener auf eine kleine Tafel aufmerksam gemacht. Da stand zu lesen:

»German Club.

Temporary Members must show their cards.«

Leider trafen wir kein Mitglied an, das uns über diese seltsame Inschrift einen Aufschluss hätte geben können; wir mussten das mitleidige Lächeln unserer englischen Reisegefährten ruhig einstecken. »Das ist echt deutsch!« meinte einer von ihnen. Ob es wohl irgendwo in der Welt einen englischen Klub geben mag, der sich in seinem eigenen Hause: »Englischer Verein« nennt? Gewiss nicht! Aber die deutsche Flagge weht in dem spanisch sprechenden Havana stolz über dem »German Club«. Als ein deutscher Schriftsteller habe ich ja wohl die Pflicht, überall im Auslande den Spuren des Deutschtums nachzugehen: weiss Gott, es ist eine schwere Pflicht! Wenn man immer wieder sieht, wie leicht der Deutsche im Ausland sein Nationalgefühl wie ein Paar Hosen auszieht, wie er selbst da, wo er unter sich ist, noch mit fremdländischen Lappen paradiert – wenn man im Gegensatz dazu beobachtet, wie zäh der Engländer, der Franzose, der Amerikaner jedes Stückchen nationaler Eigenart bewahrt, möchte man sich die Lippen vor Aerger zerbeissen. Gewiss ist es etwas Grosses, allen Nationen der Welt als Kulturdünger zu dienen, aber den Nutzen davon haben nur die anderen Völker: wir ernten statt Dank nur Spott und Hohn.

Es ist erstaunlich, wie ausserordentlich sich Havana seit der Befreiung von dem spanischen Joche gehoben hat, überall Wohlstand, Ordnung und Reinlichkeit. Wir fuhren hinaus in die neue Villenvorstadt, die sich jeder Villenkolonie der grössten und reichsten Stadt bequem zur Seite stellen kann und sie vielleicht übertrifft. Zwischen Bananen und Palmen viele Hunderte von kleinen, einstöckigen Gebäuden, alle im Stile verschieden, jedes von einer besonderen, bestrickenden Anziehungskraft. Man geht durch die Strassen und hat das Gefühl: hierzulande gibt es keine Armut.

Auf dem Rückwege hörten wir aus einem Gebäude an der Alameda ein vielstimmiges Geschrei dringen. Wir gingen natürlich hinein – und befanden uns in einem Gefängnis. Es war gerade Besuchsstunde. Ein grosser Raum war in der Mitte durch ein starkes Drahtgitter abgesperrt, hinter dem die Gefangenen, nur Neger und Mulatten, sich befanden. Vor dem Gitter drängten sich, Kopf an Kopf, die Angehörigen; alles schrie und lärmte durcheinander, wie die Leute eine Verständigung möglich machen konnten, war mir unbegreiflich. Die Gefangenen erhielten alle Hände voll Geld, Zigarren und Zigaretten, es schien ein sehr gemütliches Gefängnis zu sein: wie es freilich hinter den Kulissen zuging, kann ich nicht sagen. Immerhin schien es mir angenehmer zu sein, sich ausserhalb als innerhalb des Drahtgitters zu befinden.

Glücklich der Held, der seinen Dichter findet! Nicht einen Historiker – davon finden sie ja alle ein ganzes Schock, aber einen Dichter finden nur ganz, ganz wenige. Wahrscheinlich wird der edle Ritter Juan Ponce de Leon gerade so ein unsympathischer Oberspitzbube gewesen sein, wie die Herren Christoph Columbus, Hernan Cortez und Pizarro, aber er hatte das grosse Glück, einen Dichter zu finden. Und zu einer Zeit, wo man in den Schulen nicht mehr wie heute diese frechen Gauner als grosse Helden hinzustellen wagen wird, wird Juan Ponce doch immer seinen stolzen Platz bewahren, nicht, weil er ihn verdient, sondern weil es der Laune Heinrich Heines gefallen hat, ihn zu einem Helden zu machen. Denn die Feder des Dichters und nicht der Griffel des Geschichtsschreibers macht am letzten Ende die Weltgeschichte.

Nach Gold jagten die spanischen Eroberer. Mit den ewig erneuten Versprechen von unerhörten Goldschätzen gelang es Kolumbus, der selbst den Plan seiner grossen Reise einem genuesischen Landsmann gestohlen hatte, von dem spanischen Königspaar die Mittel zu seinen Fahrten zu erlangen. Nach Gold allein strebte die ganze Verbrecherbande, die die katholischen Majestäten auf Kolumbus' Rat aus den Zuchthäusern entliessen, um sie auf die armen nackten Indianer zu hetzen. Um Gold peitschten sie, brannten, sengten, verrieten sie, um Gold mordeten sie in allen möglichen Arten.

Und zwischen all diesen frechen Lumpen steht ein einziger Mann, so will es der Dichter Heine, der nicht nach Gold fragte: der Entdecker Floridas und Puerto Ricos, Señor Don Juan Ponce de Leon. Er suchte ein Land, das Bimini hiess, ein seltenes Traumland, in dem die Quelle des Lebens floss. Er suchte es ein langes, buntes Leben lang, ein Ritter rosiger Träume, ein närrischer Quixote, dessen Narrheit aber ihn hoch hinaus hob über die banalen Goldsucher, über all seine Kollegen von Feuer und Schwert. Und sein Name wird bleiben, wenn man des Kolumbus Namen vergessen hat, sowie man den Namen des Wikings Erik des Roten vergass, der sechshundert Jahre vor dem Genueser Amerika entdeckte. Der Name Juan Ponce de Leon wird bleiben, weil ein todkranker Dichter geruht hat, ihm Unsterblichkeit zu geben.

Don Juan Ponce de Leon war nicht nur der Entdecker Puerto Ricos, er war auch sein erster Gouverneur; die beiden Hauptstädte gründete er und gab ihnen seinen Namen: San Juan auf der Nordküste, Ponce de Leon auf der Südseite. So versuchte er selbst sich die Unsterblichkeit zu sichern; aber wenn auch die Städte und ihre Namen in Ewigkeiten würden bestehen bleiben, die Bedeutung der Namen würde man gewiss vergessen. Nur ein Dichter kann unsterblich machen.

San Juan ist eine reizvolle alte Stadt, auf Hügeln um ein Bucht herum gelegen, überall mit nun verfallenen Kastellen, Mauern und Türmen befestigt. Man vermisst mit Freuden den für alle spanischen Städte charakteristischen Schmutz; als die Yankees Besitz von der Insel ergriffen, war ihr erstes ein grosses Reinemachen. Vielleicht ist das der Hauptgrund, weshalb die Portoricaner nichts schlimmer hassen als die Amerikaner; es war auch wirklich gefühllos von Onkel Sam, ihnen ihr liebstes, den schönen Dreck auf allen Gassen, fortzunehmen, so dass sie nun nur noch in ihren Häusern und Hütten nach ihrem Geschmacke leben können. Auch das andere Geschenk, das ihnen der Yankee brachte, ist ein Danaergeschenk; er gab der Insel eine kommunale Selbstverwaltung, für die sie absolut nicht reif ist. Nun, die Staaten haben ja noch wenig Erfahrung auf kolonialem Gebiete, sie werden bald genug einsehen, dass der reichen Insel ein viel strafferes Regiment dringend nottut. Immerhin merkt man auch jetzt schon auf Schritt und Tritt den amerikanischen Einfluss, namentlich in der Sprache. Die jetzige Generation spricht noch spanisch, versteht aber schon ein paar Brocken englisch, die nächste wird englisch so gut wie spanisch sprechen und die übernächste wird die romanische Sprache völlig vergessen haben. Diese Erscheinung findet man allerorts: das spanische wird zurückgedrängt, das englische macht Fortschritte. Noch vor fünfzig Jahren waren die weiten Gebiete von Texas, Kalifornien, Neu-Mexiko und Arkansas sprachlich rein spanisch; heute versteht kein Mensch mehr ein Wort dieser Sprache. St. Thomas und die übrigen kleinen Inseln in der Nähe von Puerto Rico haben längst die englische Sprache gegen die spanische eingetauscht, in den Nordstaaten Mexikos sowie in Kuba macht tagtäglich das Englische mächtige Fortschritte, ebenso in Panama, wo der Yankee schon festen Fuss gefasst hat und in Santo Domingo, wo er sich auch bald häuslich niederlassen wird. Man braucht kein Prophet zu sein, um die Zeiten vorauszusehen, wo ganz Westindien und Zentral-Amerika englisches Sprachgebiet sein wird. Ja, schliesslich wird in ganz Amerika, bis hinab zum Kap Horn, die Sprache Shakespeares die des Cervantes verdrängt haben. – Puerto Rico ist eine weitere Etappe auf diesem Wege: die spanische Romantik verschwindet, der moderne Mensch hält seinen Einzug.

Heute freilich gibt es noch manche Städtchen und Dörfer auf der fruchtbaren Insel, über die noch kein erfrischender, reinigender Hauch vom Norden hergeweht ist. Unser Schiff, die »Patagonia« von der Hamburg-Amerika-Linie, hatte für Guyamilla Ladung zu bringen – Eisenbahnschienen, ein Beweis, dass der Handel der Europäer nach der Insel, und vor allem der Deutschen, durchaus nicht durch die amerikanische Einverleibung »mit einem Schlage vernichtet wurde«, wie damals prophezeit wurde. An der kleinen Werft standen nur ein paar armselige Hütten; um zur Stadt zu kommen, mussten wir drei Stunden weit durch eine prächtige Allee von Kokospalmen wandern, um dann ein echtes altes spanisches Schmutzloch zu finden, das der Ebene von La Mancha Ehre gemacht hätte.

Drei Tage lagen wir vor Guyamilla, aber wir machten der Stadt keinen Besuch mehr. Wir fuhren mit dem Kapitän unseres Schiffes in einem kleinen Boote an den Mangrovebäumen vorbei, die ihre langen Luftwurzeln, von oben bis unten mit kleinen Austern bedeckt, weit hinaus in das Meer streckten. Wir fingen in Schlingen schwarze Seekrabben und gelbe Landkrabben, hässliche Vogelspinnen und zierliche Eidechsen, wir schossen Pelikane, die zu vielen Hunderten hier herumflogen, oder auch starke Iguane, die durch die Aeste der Bäume kletterten.

Sacht stieg vom Graben auf der stille Hang,

Die Marmorbänke küssten rote Rosen,

Aus Lorbeer scholl ein Locken und ein Kosen,

Steinengel lauschten süsser Vögel Sang.

Gewundene Wege. Efeuranken krochen,

Ein dichter Teppich, überall hervor – –

Doch ganz am End', wo sich der Pfad verlor,

Wuchs hoch ein Berg von ausgebleichten Knochen.

Kein Geld, kein Grab! – Hier liegen die Verbannten,

Für die kein Kreuz und keine Säule prahlt,

Zigeuner, Bettler, fahrige Musikanten.

Oh, wie die Sonne auf den Schädeln strahlt!

Ich zieh den Hut und grüsse die Verwandten,

Die ihre letzte Miete nicht bezahlt.

Auf keinem Fleckchen der Erde habe ich jemals so sehr das Gefühl gehabt, in einer längst begrabenen Vergangenheit zu wandeln, wie in der Stadt Santo Domingo, die auch dem Lande, dessen Hauptstadt sie ist, ihren Namen gibt.

Quizquaya nannten die eingeborenen Karaibenindianer das herrliche Land, die erste grosse amerikanische Insel, die Christoph Kolumbus, schon 1492, entdeckte. Der Genuese gab ihr den Namen Hispaniola; heute wird sie nach den beiden Staatengebilden, die sie beherbergt, entweder Santo Domingo oder Haiti genannt. Die spanischen Verbrecher verstanden es, in kurzer Zeit die armen friedlichen Indianer so gründlich auszurotten, dass bald auch nicht ein einziger mehr vorhanden war, schon nach 10 Jahren war die Einwohnerzahl von 1 Million auf 60 000 reduziert! Auch die Einfuhr anderer Indianerstämme vom Festlande, von Kuba und den Bahamainseln wurde in kürzester Frist gründlich aufgebraucht. Die Spanier, für die der Grund und Boden nur dann Wert hatte, wenn er voller Gold und Silber steckte, vernachlässigten dies fruchtbarste Land der Erde so vollkommen, dass häufige Hungersnöte die Folge waren. Die Insel und ihre kleinen Nachbarinseln wurden dann lange Zeit von einer Handvoll Seeräuber und Bukaniere englischer, deutscher und namentlich französischer Nationalität beherrscht, die mit einem unerhörten Mute und unglaublicher Frechheit den spanischen Armaden und dem spanischen Handel Abbruch taten. Durch die französischen Flibustier kam der westliche Teil der Insel an Frankreich und brachte es bald zu einem fabelhaften Wohlstande, der allerdings zum grossen Teil auch dem in ausgiebigstem Masse betriebenen Sklavensystem zu verdanken war. Zur Zeit der grossen französischen Revolution brach dann ein in den Annalen der Geschichte noch nicht dagewesener grausamer Aufstand der zu Hunderttausenden von Afrika eingeführten Negersklaven aus, welcher zur Befreiung der Sklaven und Errichtung des heutigen Haiti führte, freilich nur durch energische Hilfe Englands und Spaniens, die ja damals, wie die ganze Welt, gegen das mächtig aufstrebende Frankreich in Fehde lagen.

Nicht lange Zeit später machte sich auch der viel grössere, aber weit geringer bevölkerte östliche Teil der Insel von der spanischen Herrschaft frei; seit diesen Tagen bestehen auf der Insel die französisch redende reine Negerrepublik Haiti und die spanisch redende Mulattenrepublik Santo Domingo, die natürlich nichts Eiligeres zu tun hatten, als sich nun untereinander in der erbittertsten Weise zu befehden. Dann allmählich mussten sie auch diesen Sport aufgeben, da in jedem der beiden Staaten immer eine Revolution prompt auf die andere folgte, so dass sie mit dem besten Willen nicht Zeit hatten, sich auch noch an den Grenzen herumzubalgen. Und so ist es bis auf den heutigen Tag geblieben.

Die Hauptstadt des östlichen Staates liegt an der Mündung des kleinen Flusses Ozama, in den wir mit dem entzückenden Interkolonialdampfer der Hapag, dem »Präsident«, hineinfahren konnten. Rings um die alte spanische Stadt läuft eine mächtige Mauer, zwei halb verfallene Forts dienen zur Verteidigung oder tun wenigstens so. Wie die Festungswerke, so sind auch die vielen alten spanischen Kirchen und Klöster meist zerfallen; von allen Tropenpflanzen überwuchert, schlafen sie unter Palmen und träumen von der Zeit, als Diego Kolumbus, des grossen Entdeckers Neffe, hier Vizekönig und Statthalter, unumschränkter Herr über Leben und Eigentum war. Gut erhalten ist fast nur die grosse Kathedrale, die älteste christliche Kirche in Amerika, die bereits 1514 erbaut wurde. Sie ist interessant, weil sie – in einem abscheulichen, modernen Grabmal im Innern – die wahren und echten Gebeine von Christoph Kolumbus enthält. Und diese mürben Knochen haben immer still hier geruht, während die Welt glaubte, dass sie, rastlos wie zu Lebzeiten, ein paarmal über das Weltmeer hin- und herfuhren. Als nämlich, so geht die Legende, am Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts die spanische Herrschaft auf der Insel ein Ende fand, wurden die Knochen des Entdeckers ausgegraben und nach Granada gebracht, von dort aber wieder zurückgeholt, als um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts die dominikanische Republik sich für kurze Zeit dem spanischen Reiche wieder anschloss. Diese Herrlichkeit ging bald zu Ende, die Spanier mussten abziehen und nahmen die wanderlustigen Knochen diesmal mit nach Havana, von wo sie sie wieder zurück nach Spanien brachten, ein paar Tage, ehe die Yankees die kubanische Hauptstadt eroberten. Nun hatten ja die Dagos keinen Fuss breit Landes mehr von dem einst so gewaltigen amerikanischen Kolonialreich – da wollten sie auch die Knochen ihres grossen Seefahrers den Fremden nicht lassen. Und sie begruben feierlich die armen morschen Gebeine aufs neue im Dom von Granada.

Aber sie hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn als man vor wenigen Jahren die alte Kirche zu Santo Domingo restaurierte, fand man einen Sarg, dessen silberne Platte eine Inschrift trug, die besagte, dass sein Inhalt zu Lebzeiten Christoph Kolumbus geheissen habe. Die Spanier haben damals Diego Kolumbus', des Neffen, Knochen überführt, und die echten Gebeine liegen wirklich in der Kathedrale von Santo Domingo.

Das ist aber auch wirklich das einzige, auf das die glücklichen Bürger der »Sonntags-Republik« (»Republica Dominicana«) stolz sein können; alles ist bei ihnen unendlich weit in der Kultur zurück. Und dieses herrliche, wunderbar fruchtbare Land mit einem paradiesisch schönen Klima wird nicht eher sich zu seiner vollen Blüte entfalten können, bis eine kräftige, brauchbare Einwanderung die untätige, unfähige, dumme und faule Mischlingsrasse, die es heute bewohnt, verdrängt haben wird. Wenn diese Insel in englischen, in deutschen oder holländischen Händen wäre, würde sie zu den reichsten der Erde gehören.

Vielleicht wird der Tag kommen, an dem die Amerikaner einsehen werden, wie lächerlich ihre Monroe-Doktrin ist, und wie sehr sie sich damit ins eigene Fleisch schneiden. Der Raum, den die Vereinigten Staaten einnehmen, ist so gross, dass er bequem eine fünfmal so starke Bevölkerung aufnehmen kann, als er es heute tut, die Amerikaner werden also in hundert Jahren noch nicht daran denken können, zu kolonisieren, im Gegenteil, sie brauchen für ihr eigenes Land noch auf lange Zeit hinaus einen starken Strom gesunder, kulturkräftiger Einwanderer. Selbst können die Amerikaner also, was sie gewiss gerne möchten, weder Santo Domingo noch irgendein anderes Land in Besitz nehmen, oder, wenn sie es doch tun, wie Porto Rico, es nicht durch Einwanderung brauchbarer Elemente der Kultur erschliessen. Warum also diese eigensüchtige Monroe-Politik? Warum fremde Länder, die, wie Deutschland, längst einen Ueberschuss an Volkskraft haben, den sie alljährlich abgeben müssen, von dem Erwerbe freier Länder ausschliessen? Denn diese Länder – wie Santo Domingo – sind in der Tat freies Land und gehören niemand, es ist geradezu lächerlich, bei einer solchen Handvoll rückständiger Mischlinge von einer »Nation«, einem »Volke« reden zu wollen. Man halte mir nicht entgegen, dass ja nach Belieben ein jeder einwandern könne, der mag! Eine Einwanderung unter den heutigen Zuständen wäre durchaus zwecklos, ja gefährlich für den einzelnen; erst in ein durchaus reorganisiertes Staatswesen, sei dies nun deutschen, englischen oder amerikanischen Charakters, würde eine Einwanderung reichlich prosperieren können. Längst hat die glorreiche »Dominikanische Republik« bewiesen, dass sie sich nicht selbst regieren kann, und die Amerikaner haben dem Rechnung getragen. Wie in all diesen Raubstaaten, bestehen die Haupteinnahmen des Staates aus den Zöllen, jede neue Revolution sucht in erster Linie sich der wichtigen Hafenplätze zu bemächtigen. Nun sind langsam die Schuldenlasten des »Staates« so ungeheuer geworden, dass die Regierung nicht mehr die Zinsen zahlen kann, wozu sie im übrigen auch gar keine Lust hat, da es den jeweiligen Machthabern viel vorteilhafter dünkt, das Geld in die eigene Tasche zu stecken. Da hat aber die amerikanische Regierung kurzerhand die gesamten Zölle in eigene Verwaltung genommen, um die Gläubiger der Staatsschuld, deutsche und amerikanische Kaufleute, zu befriedigen. Bei diesem System wird wenigstens nicht gestohlen, und es bekommt dem Handel, der fast ausschliesslich in deutschen Händen liegt, ausgezeichnet. Die Yankees haben vor jedem Hafen zwei bis drei Kriegsschiffe liegen, jahrein, jahraus; eine notwendige, aber etwas teure Massnahme, die natürlich die Herren Dominicanos bezahlen müssen. Das ist der erste Schritt zur Okkupation, die den Amerikanern nicht viel mehr wie einen Federstrich kosten würde. Freilich, die Kosten für die dauernde Besetzung, für eine ständige Truppe im Lande, welche die ewigen, das Land nie zur Ruhe kommen lassenden Revolutionen niederhalten würde, würden viel höhere und gar sehr hohe sein. Und diese Kosten scheuen die Yankees, sie wollen und können selbst die reife Frucht nicht essen, aber sie gönnen sie auch keinem anderen Volke, das besseren Appetit und gesundere Zähne hat!

So wie Kulissen wachsen diese Mauern

Verfallner Klöster, und darüber thront

– Ein Bühnenbogenlicht – der runde Mond

Und macht die falsche Stille seltsam schauern

Kein Heute lebt in dieser schwülen Nacht,

Aus grauen Flügen der Vergangenheiten,

Die durch vergraste Gassen weit sich breiten,

Formt sich ein Spukbild fauler Moderpracht.

Mein Schädel wölbt sich, wie der runde Kasten,

Drin als Souffleur das Hirn sich kauernd ruht,

Ich geb' das Stichwort: seiden und damasten

Rauscht der Hidalgo, und des Schreibers Hut

– Heisst Cortez – duckt sich vor den Silberquasten,

Und nur im Blick schläft eines Raubtiers Brut

Die Romantik der Seefahrt alter Tage ist längst dahin. Der Beruf unseres Seemanns von heute ist einer der schwersten, die es gibt, er erfordert eine ungeheure Arbeitskraft, eine ausserordentliche Pflichttreue und Energie, dabei Leistungen, von deren Umfang man sich am Lande recht schwer einen Begriff machen kann. Nur sehr wenig ist von der alten Romantik des »Seebären« geblieben, für die unsere Zeit eben – keine Zeit mehr hat. Etwas freilich hat sich davon herübergerettet in die irgendwo im Auslande stationierten Schiffe, die nie nach Hause kommen, während die Besatzung auf ihnen oft viele Jahre fern von der Heimat weilen muss. Da wird dann naturgemäss das Schiff selbst ein Vaterland, ein Stück Heimat in weiter Ferne, so wie es in vergangenen Tagen war.

Ein solches Schiff ist der Interkolonialdampfer der »Hamburg-Amerika-Linie«, der »Präsident«. Er ist stationiert in St. Thomas, dem Zentralplatz des westindischen Verkehrs, den die grosse deutsche Gesellschaft zum Mittelpunkt ihres Handels dort gemacht hat. Von St. Thomas aus fährt der »Präsident« jeden Monat um die Insel Haiti herum; er läuft dort ausser den Haupthäfen, die auch direkt mit Europa in Verbindung stehen, eine Menge kleiner Häfen an, die sonst keine Verbindung haben. Ihnen bringt er die europäische Ladung, die er in St. Thomas von anderen Schiffen der Gesellschaft empfängt, und nimmt Ladung, um sie in St. Thomas wieder abzugeben. Zugleich dient der durchaus moderne, entzückend eingerichtete Dampfer rund um die Insel als Passagierschiff, so dass sowohl die Neger von Haiti, wie die Mulatten von St. Domingo ihn als » ihr Schiff« lieben und schätzen. Dass natürlich auch die schwarze und weisse Bevölkerung der dänischen Insel St. Thomas den »Präsident« »ihr Schiff« nennt, ist selbstverständlich; zumal die ganze Mannschaft, soweit sie nicht zur Maschine gehört, aus St. Thomas-Negern besteht. Deutsch sind nur der Kapitän, seine Offiziere und Ingenieure, ferner das Maschinenpersonal, der Bootsmann, der Zimmermann und der Obersteward.

Das Schiff, das eigens zum Interkolonialdienste gebaut ist, ist äusserst zweckentsprechend eingerichtet. Der Kapitän hat seine Räume oben auf der Brücke beim Kartenzimmer, er hat sein eigenes Deck, kurz, ein ganzes kleines Reich für sich, in dem er sein eigener Herr ist, ohne befürchten zu müssen, von naseweisen Negerpassagieren fortwährend belästigt zu werden. Ebenso haben am Hinterdeck, völlig getrennt von Mannschaft und Passagieren, die Offiziere ihr eigenes Reich. Ihre Räume sind auf Deck gebaut, rund um eine schöne Offiziersmesse herum, in welche die Türen der einzelnen Zimmer der Herren münden. Hier wohnen die drei Offiziere, die Ingenieure und der Zahlmeister. Die Herren haben ihre eigenen Badezimmer und, was die Hauptsache ist, ihr eigenes Deck, das ihnen allein zur Verfügung steht. Kein Wunder, dass sich unter Kapitän und Offizieren, die so aufeinander angewiesen sind und so jahrelang zusammen, getrennt von der Heimat und jedem besseren Verkehr zubringen müssen, ein besonders intimes und freundschaftliches Verhältnis herausbildet. Freilich muss die Kompagnie für einen solchen Dienst die Offiziere sich auch ganz besonders sorgfältig aussuchen: ist ein einziger Störenfried darunter, so ist das schöne Verhältnis ein für allemal zu Ende. Nun, auf dem »Präsident« war kein solcher; ich habe nie auf einem Schiffe ein so harmonisches Verhältnis zwischen Kapitän und Offizieren gesehen, wie auf diesem kleinen Dampfer, der unser Vaterland in Westindien in einer Weise repräsentiert, dass es stolz darauf sein kann. Der Kapitän, ein echter Friese, war ein Prachtmensch, einer, dem das Schiff, das er befehligte, nicht ein kunstvoller Kasten aus Holz und Eisen war, sondern ein lebendes Wesen, das er liebte. Ein Naturkind, das sich in der Sonne bräunen und mit nicht verhehlter Wonne sich vom Tropenregen durch und durch regnen liess, ein Seemann, dem sein Beruf eine Lust war. Der erste Offizier war ein Phänomen: er war nicht unbeliebt bei der Mannschaft – das sind nämlich sonst alle ersten Offiziere auf allen Schiffen. Dieser erste Offizier aber brachte das Kunststück fertig, ein ganz ausserordentlich tüchtiger Offizier, dabei ein glänzender Gesellschafter zu sein, und trotzdem die Liebe der Mannschaft und seiner Kameraden zu geniessen. Nicht weniger war der erste Ingenieur ein Prachtexemplar seiner Gattung, und ein Zahlmeister, wie der des »Präsidenten«, der es als Verwalter allen Teilen so recht machen kann, dass sowohl die Gesellschaft, wie auch die ganze Besatzung und die Herren Passagiere ihn loben, muss mit der Laterne gesucht werden! Ich kann wirklich nicht noch das Lob der anderen Offiziere und Ingenieure singen, es mag genügen, festzustellen, dass es sich die Gesellschaft hat angelegen sein lassen, diesem Musterdampfer auch ein Musterkorps deutscher Seeleute zu geben.

Das Bild der Einwohnerschaft des »Präsident« würde nicht vollständig sein, wenn ich nicht seine Haustiere erwähnen würde, den Ziegenbock Billi und die drei Schweine Pepi, Lilli und Milli. Lilli und Milli waren schwarz, Pepi, der weitaus intelligenteste der drei Rüsselträger, schimmerte in zartem Rosa. Der Zahlmeister hatte die Tiere als kleine Ferkelchen an Bord gebracht, in der Absicht, sie gross zu füttern. Die verwilderten Haitischweine sind nämlich für den Europäer durchaus kein Leckerbissen, ja kaum geniessbar, da ihre Ernährung vorzugsweise aus Aas, Kot und faulem Abfall besteht. Unsere Schweinchen, die bei der ganzen Mannschaft sehr beliebt waren, bekamen in Anbetracht ihrer glorreichen Bestimmung, dermaleinst an Bord des »Präsident« gegessen zu werden, ein sehr viel besseres Futter, sie hatten den schwarzen Koch liebend in ihr Herz geschlossen und besuchten mittags und abends regelmässig seine Küche. Die Tiere erfreuten sich der grössten Freiheit, sie liefen frei im Zwischendeck herum, nachdem sie mit einiger Schwierigkeit gelernt hatten, stubenrein zu sein. Ja, Pepi, das rosenrote Schweinchen, stöberte in allen Matrosenlogis umher und verübte immer neue Streiche, da es der Ansicht war, dass an Bord dieses Schiffes eigentlich alles zum Essen vorzüglich sei. Die Tierchen konnten alle möglichen Kunststücke und bildeten stets die Kurzweil und das Vergnügen der Mannschaft, die gerade Freiwache hatte. Aber der Ziegenbock Billi liess sie doch weit hinter sich. Er betrachtete das ganze Schiff als sein ausschliessliches Eigentum und empfand es als bitteres Unrecht, als der Chefingenieur ihn eines Tages aus dem Maschinenraum hinausexpedieren liess, den er auch einmal inspizieren wollte. Selbst das Allerheiligste, die Räume des Herrn Kapitän, flösste ihm gar keinen Respekt ein. Eine besondere Vorliebe zeigte Billi für alle die Pflanzen, Blumen und Topfgewächse, die die Zwischendecker mitbrachten. Sowie das Schiff von einem Hafen ausfuhr, inspizierte Billi das Zwischendeck und fand fast immer, was er suchte. Dann wartete er stets einen Augenblick ab, in dem der Eigentümer nicht gerade hinsah, erwischte schnell ein paar Pflanzen, brach sie ab und rannte spornstreichs davon, zum grossen Aerger der schwarzen Passagiere und zur grossen Freude der ebenso schwarzen Matrosen, die ihren Ziegenbock fast so sehr liebten wie ihren Kapitän. Sobald das Schiff irgendwo Anker geworfen hatte, kam gewiss einer der Matrosen, der gerade Freiwache hatte, zum ersten Offizier und bat um ein paar Stunden Urlaub, um »Billi zur Weide zu führen«. Dann zog er stolz mit dem Böcklein über den Brückensteg ans Land, suchte irgendeine schöne Wiese aus und liess es nach Herzenslust Gras fressen.

Oben, auf Sonnendeck, hatte sich der Zahlmeister einen entzückenden Taubenschlag gebaut, den 15 schneeweisse, ganz zahme Tauben bevölkerten. Die Tierchen verliessen das Schiff nur am Lande, während der Fahrt flatterten sie nur sehr vorsichtig von einem Platze zum anderen, um nicht Wind unter die Flügel zu bekommen und abgetrieben zu werden. Diese weissen, schönen Vögel vervollkommneten das frische Bild des schmucken Dampfers, der seinen Insassen wirklich ein Stück echter Heimat war, ein gemeinsames Vaterhaus, das ein jeder mit allen Kräften schön und sauber zu halten, zu pflegen und schmücken bestrebt war.

Wenn irgendein Offizier oder Ingenieur irgendeine Arbeit einem der Kameraden überlassen kann, so tut er das gewiss besonders gern. Das ist auf allen Schiffen der ganzen Welt so: hier war das Gegenteil der Fall; ein jeder nahm bereitwillig im gegebenen Falle dem anderen eine Arbeit ab, keiner suchte sich jemals zu drücken, und ich glaube, dass das wohl der Hauptgrund war, weshalb auf diesem Schiffe alles so musterhaft klappte, alle Arbeit so leicht von der Hand ging und dem Laien fast wie ein Spiel vorkam. Natürlich waren alle enragierte Jäger und Reiter, aber keiner missgönnte es dem anderen, wenn jener ausziehen durfte, während ihn der Dienst an Bord zurückhielt. Bei den Jagdpartien war der Kapitän selbst der Führer, dem die Jagd nicht des Schiessens wegen, sondern wegen des Lebens in der Natur am frühesten Morgen eine Lust war. Wurden aber Reitpartien gemacht, so war der Verwalter, der bei den Ulanen gedient hatte, der Anführer, er hatte auch alle anderen Offiziere das Reiten gelehrt. Es war ein Vergnügen, diesen blonden Deutschen irgendeinem wilden Mustang Raison beibringen sehen, und die guten Abschlüsse, die er bei seinen Einkäufen für die Kompagnie erzielte, hatte er nicht zum wenigsten dem Ansehen zu verdanken, in das er sich bei seinen dominikanischen und haitianischen Lieferanten durch seine vorzügliche Reitkunst zu setzen verstand.

Alles in allem: es war eine Lust, auf diesem Schiffe mit diesen Leuten ein paar Wochen zu leben!

Der Friese lenkt das Boot. Zwölf Negerhände

Ziehn an den Riemen. »Da die Barre! Halt!

Ins Wasser! Brr, das ist ja lausekalt!« –

Nun schiebt das Boot durch dicke Nebelwände.

Den Rochen scheucht der Fuss vom flachen Sand!

Der Frühwind treibt zu Paaren graue Schleier,

Schafft einen Raum des Tages junger Feier – –

– – Da stieben weisse Flüge auf vom Strand.

Das Boot ist flott und schmiegt sich in den Fluss.

Von allen Bäumen hebt sich's jetzt, erschrocken,

Zu Tod erschrocken von dem ersten Schuss.

Mordgrüsse jauchzen in die weissen Flocken,

Der Reiher fällt von meinem Feuerkuss – –

Mit Silberbüschen schmück ich schwarze Locken!

Während die grossen europäischen Nationen alle ihre Besitzungen in Amerika – wie Spanien und Portugal – oder wenigstens den grössten Teil davon – wie England und Frankreich – verloren haben, haben es zwei kleine Völker, die Dänen und die Holländer, verstanden, das bisschen, was sie hatten, zu behalten. Dänemark besitzt heute noch seine drei Felseninselchen in den Antillen: St. Thomas, St. Jan, St. Croix; Holland hat dicht bei diesen zwei noch kleinere Inselchen: St. Eustatius und Saba, und ausserdem besitzt es noch einen Teil von Guyana und Surinam und an der venezolanischen Küste fünf Inselchen im Karaibischen Meere, deren wichtigste Curaçao ist.

Langsam fuhr die »Patagonia« am frühen Morgen in den Hafen ein; ich lag noch im Bett, als ein Steward mir die Meldung brachte, dass der Hafenarzt an Bord sei und die Passagiere zu sehen wünsche. Das liess mich ganz kalt, hatte ich doch in Dutzenden westindischen Häfen gelernt, dass die Sanitätsvisite nur eine Formsache ist, dass die Herren Aerzte sich niemals weder Mannschaft noch Passagiere ansehen, sondern nur schnell den Gesundheitspass unterschreiben, zwei – oder mehr! – Gläser Bier trinken und möglichst schnell wieder verschwinden. Ich beeilte mich also gar nicht, stand zur gewöhnlichen Zeit auf, nahm mein Bad, kleidete mich langsam an und begab mich ins Frühstückszimmer, wo ich zu meinem grössten Erstaunen den holländischen Arzt fand, der eine volle Stunde auf mich gewartet hatte, nachdem er alle anderen an Bord schon »besichtigt« hatte. Ich bat den Herrn um Verzeihung, und das war diesmal keine Höflichkeitsphrase. Ein Hafenarzt, der seine Pflicht tut, der seinen Besuch auf dem einlaufenden Schiff nicht nur als einen Gang betrachtet, um sich Geld zu holen – das ist die beste Empfehlung für einen Platz. Gewiss, hier mussten europäische Zustände und Anschauungen herrschen, in Curaçao!

Ich ging an Deck – und traute meinen Augen kaum. Eine echt holländische Stadt mit freundlichen Häusern und roten Ziegeldächern: ich glaubte am Zuyder-See zu sein. Kanäle, Grachten, bunte Farben, wohin man sieht; wahrhaftig, die Niederländer haben hier ein Stückchen Vaterland mitten in den Tropen. Ein Herr kam auf mich zu, unser Agent von der Hamburg-Amerika-Linie; er stellte sich vor und überreichte mir eine kleine Rolle mit holländischen Kupferstückchen »für Brückengeld«. Mein Erstaunen wuchs: was ist das für ein Land, wo man als Willkomm gleich Geld bekommt! Meine Erwartungen waren also hochgespannt; nun, sie sind nicht enttäuscht worden.

Ich habe manche reizenden Herren unter den Vertretern der Hamburg-Amerika-Linie kennen gelernt; ich stehe nicht an, den Herren vom Hause Senior in Curaçao die Palme zuzuerkennen. Man nenne einem Kapitän, einem Ingenieur oder Offizier der Hapag-Linie den Namen Senior, er wird gewiss sogleich ein Loblied anstimmen. Der eine Kapitän ist in Hamburg Mitglied eines Zigarrenabschnitt-Sammlervereins – im Hause Senior bekommt er gewiss ein halbes Dutzend Kistchen mit Zigarrenspitzen. Der andere – nein, viele andere sammeln Freimarken, bei Senior liegen für einen jeden immer eine Menge bereit. Ich habe nie Menschen kennen gelernt, denen es so ein Bedürfnis zu sein scheint, anderen Leuten eine Freude zu bereiten, und die es so verstehen, ihre Liebenswürdigkeiten so wenig aufdringlich und so selbstverständlich artzubringen, wie die Mitglieder dieser Familie. Dabei ist ihre Agenturtätigkeit die denkbar beste; wie oft hat ein Kapitän mit dem einen oder anderen Agenten Schwierigkeiten und Reibereien: in Curaçao geht immer alles wie am Schnürchen. Die Hamburg-Amerika-Linie kann sich zu ihren Vertretern in Curaçao gratulieren; ich möchte ihr wünschen, dass sie überall so tüchtige Leute sitzen hätte. Nur etwas habe ich bei den Herren bedauert, ich hätte gewünscht, dass sie Deutsche wären, ich wäre so gern auf sie als Landsleute stolz gewesen. Aber obwohl sie so gut deutsch sprechen wie ich, sind sie doch – portugiesische Juden. Und so stiess ich hier in Westindien wieder auf die Tatsache, die ich so oft in Russland und den Balkanstaaten zu beobachten Gelegenheit hatte, die Tatsache, dass der Jude überall deutsche Sprache und deutsche Kultur angenommen hat, sich zum deutschen mehr als zu einem anderen Volke hingezogen fühlt, ja sich gewissermassen als deutscher Bürger betrachtet.

Dem jüdischen Element in Curaçao ist es wohl zuzuschreiben, dass so viele Leute hier Deutsch verstehen; daneben versteht die Bevölkerung, die etwa 30 000 Köpfe zählt, auch Englisch, Spanisch und Holländisch. Sie versteht alle diese Sprachen, sie spricht sie nicht, sie spricht unter sich eine besondere, Curaçao eigentümliche Sprache: Papiamento. Das ist ein merkwürdiges Gemisch aus Holländisch, Spanisch, Englisch, Portugiesisch, Deutsch und Hebräisch, für den Fremden sehr schwer verständlich. Es wird nicht nur gesprochen, sondern auch gedruckt; mehrere Zeitungen erscheinen in Curaçao in diesem Kauderwelsch. Dreiviertel der Bevölkerung besteht aus Negern, den arbeitsamsten und intelligentesten in ganz Westindien. Das mag wohl daher kommen, dass die Holländer erst soviel später als alle anderen Nationen die Sklaverei, die hier niemals drückend war, aufhoben; wer weiss, in wie kurzer Zeit auch der Curaçao-Neger nicht mehr brauchbar, sondern nur eine drückende Last für die Landesregierung sein wird. Dann findet man eine Reihe portugiesischer Juden, die um 1650 von Holland aus hierher gekommen sind, eine Menge gelber Venezolaner, meist Verbannte, die hier irgendeine neue Revolution aushecken, oder wenigstens erwarten, endlich europäische Kaufleute. Die Insel lebt hauptsächlich vom Zwischenhandel nach Venezuela und Kolumbien; ihre Blütezeit wie die von St. Thomas, ist vorbei. Bodenkultur kann auf ihrem felsigen Grunde nur in sehr geringem Masse betrieben werden; die »Hapag-Plantage« des Herrn Correa mit ihren prächtigen Mangohainen ist eine der wenigen auf dem Eilande.

Ihren Weltruf hat die Insel dem süssen, aus Orangenschalen hergestellten Likör zu verdanken, der ihren Namen trägt: Aber nicht der tausendste Teil von all dem »Curaçao«, der alljährlich getrunken wird, hat die Insel im Karaibischen Meere jemals gesehen. Ein anderer Teil hat sie allerdings »gesehen«, insofern er, in Holland fabriziert und hierher gesandt, nun von hier aus als echter »Curaçao« in die Welt geht. Nur ein Haus, eben die Firma Senior, fabriziert auf der Insel selbst »Curaçao-Likör«, also den einzig wirklich echten; ihr Versand, etwa 40 000 Flaschen im Jahre, ist dabei ein recht geringer. Auf einer der benachbarten holländischen Inseln werden sehr hübsche Korbflechtarbeiten angefertigt, auf einer dritten wird mit einigem Erfolge Gold gegraben: das sind die einzigen Exportartikel von den Inseln selbst. Curaçao ist der Platz, von dem Bildung und Kultur ein wenig Eingang findet in die Oeden seiner halbbarbarischen Nachbarländer; die beiden Erziehungsanstalten »Welgelegen« und »Santo Thomas« haben einen weiten Ruf in ganz Westindien. »Welgelegen« ist ein erstklassiges Pensionat für junge Mädchen, von Franziskaner Schwestern geleitet, es beherbergt fast dreihundert Töchter aus den ersten Familien des Festlandes, während in dem College »Santo Thomas« die Söhne der besten hispanoamerikanischen Familien erzogen werden.

Aus Marzipan und feinster Lindtschokolade

Baut ein Konditor hundert Häuschen auf,

Vanillerinnen, Nougatsäulenknauf

Und knuspersüss croquantene Fassade.

Aus rosarotem Himbeerzuckerguss

Legt er die Dächer. Streut dann Mandarinen

Wie Steine in die Gärten, und Rosinen,

Dazu die Pflaume und die Haselnuss.

Und in dem Delfter Zuckerzauberland,

Voll Knusperhäuschen, gehen wir spazieren,

Drei blonde Kinder, artig, Hand in Hand.

Doch endlich müssen wir die Finger rühren

Und müssen naschen von dem Zuckerkand – –

– – Da grinsen Negerfratzen aus den Türen.

Am frühen Morgen lief, von Venezuela kommend, die »Patagonia« in den Hafen von »Port of Spain« ein, von vielen Dutzenden von Booten begleitet, in denen alte und junge, dicke und dünne, aber immer gleich hässliche Negerweiber sassen, die ihre Künste als Wäscherinnen priesen. »I am Lili!« – »Ich bin die beste!« »Nein, ich!« schrien sie wütend durcheinander und warteten auf den Augenblick, in dem die Gangway heruntergelassen wurde, um im Sturme das Deck zu gewinnen. Wir gaben unsere Wäsche der, die am lautesten schreien konnte, und liessen uns dann an Land rudern.

Trinidad ist die südlichste Insel der kleinen Antillen, gegenüber der venezolanischen Küste. Die Insel wurde 1498 von Columbus entdeckt und benannt: Trinidad (Dreieinigkeit); dreihundert Jahre später erst kam sie in englischen Besitz. Und seit dieser Zeit blüht der fruchtbare Boden: Kakao, Zucker, Rum, Molasse, aber auch Kokosnüsse, Gummi und Kaffee und namentlich Asphalt werden in grossen Mengen exportiert. Sowie man den Fuss auf den Boden des Landes setzt, fühlt man: hier wohnt der Engländer, hier ist die Kultur. Ein wohltuendes Gefühl nach dem unzivilisierten, in allen Stücken bankerotten und heruntergekommenen Venezuela. Wenn der Engländer sich irgendwo auf fremder Erde niederlässt, richtet er sich gleich so häuslich ein, macht sich's so hübsch und gemütlich, dass man den Eindruck gewinnt, hier ist er nun mal und hier geht er nie wieder fort, solange diese Erde um die Sonne kreist. So ist Port of Spain, die Hauptstadt der Insel, eine typisch englische Stadt, trotz ihres grossen Prozentsatzes von Niggern und indischen Kulis. Alleen, Bäume, reine Strassen mit Vorgärten, Plätze und grosse Wiesenflächen überall. Ein botanischer Garten, der an Grösse und Reichtum seinesgleichen auf der Welt sucht, das Entzücken jedes Besuchers. Nicht weniger als 156 verschiedene Palmenarten sahen wir hier, die riesige fächerförmige Wanderpalme mit gewaltigen Musablättern, die schlanke, stolze Königspalme, Dattelpalmen, Kokospalmen und viele andere Sorten. Lianen bildeten mächtige Brücken, braune, violette und purpurne Orchideen wuchsen aus der Baumrinde. Auf den Wiesenplätzen wird Tennis gespielt. Kricket und Fussball; dazwischen weiden breite englische Rinder, die von kleinen schwarzen Vögeln begleitet sind. Es besteht eine innige Freundschaft zwischen diesen kleinen Vögeln und den mächtigen Kühen und Stieren; jeder der Vierfüssler hat so einen zweibeinigen geflügelten Begleiter, der ihm auf Schritt und Tritt folgt, sich bald auf den Rücken, bald auf die Schnauze setzt, um ihm die lästigen Insekten wegzupicken.

Ueberall in Westindien ist das Völkergemisch ein seltsames, und doch nirgends ein so interessantes wie in Trinidad. Der Herr ist der Brite, mit ihm beherrscht der Deutsche und Holländer den Handel und Verkehr. Die Nähe Venezuelas bedingt die grosse Menge hier lebender Venezolaner; wie Curaçao ist auch Trinidad ein Hauptpunkt für alle aus dem Lande Castros freiwillig oder unfreiwillig Verbannten. Hierhin rettet der politisch Unliebsame – und das ist jeder, wenn gerade die Gegenpartei am Ruder ist – sein Vermögen, das ihm sonst konfisziert wird, hier und in Curaçao sind seit hundert Jahren alle Verschwörungen ausgeheckt worden, die die jeweiligen Regierungen auf dem Festlande zu Fall brachten oder zu Fall bringen sollten. Gelingt ein Anschlag, so kehren die biederen Kavaliere nach dem Mutterlande zurück, um nun ihrerseits das Land auszubeuten, ihre früheren Bedrücker kommen dann als Vertriebene nach Trinidad! Wie in dem Kinderspiel: »Bäumchen, Bäumchen, wechsle dich!« – Arbeiten tut der edle Venezolaner natürlich ebensowenig im Exil, wie zu Hause; er ist nur zum Herrscher geboren und spielt in der Verbannung den Verschwörer, was gerade so unterhaltend ist.

Den Untergrund der Bevölkerung bilden wie überall in Westindien die Nigger. Die Engländer waren die ersten, die von einer missverstandenen Sentimentalität, die eigentlich ganz unenglisch ist, getrieben, die Sklaverei aufhoben, sie waren natürlich auch die ersten, die am eigenen Leibe die Folgen dieser kulturwidrigen Emanzipation einer durchaus minderwertigen Rasse erfuhren. Immerhin waren die Umstände für die Engländer verhältnismässig günstige, ihr Besitz in Westindien ist auf viele weit voneinander entfernten Plätze verteilt und fast überall stand dem freien Nigger ein einigermassen kräftiges, weisses Element gegenüber, so dass der Verfall nicht so erschreckend rasch ging, wie in dem reinen Negerstaate Haiti oder in den Südstaaten der Union mit ihren 14 Millionen freien Schwarzen. Trotzdem trat auch in den englischen Kolonien das Unvermeidliche ein: Handel, Verkehr, Ackerbau gingen Jahr um Jahr zurück, da der freie Neger durch nichts zu einer anhaltenden Arbeit zu bewegen ist. Da kamen die Engländer auf einen ingeniösen Gedanken, sie führten indische Kulis ein aus ihren oft stark übervölkerten Gebieten in Ostindien. Und diese Importation scheint sich glänzend zu bewähren.

Alle Fehler, die man bei der Negereinfuhr früherer Jahrhunderte gemacht hatte, hat man jetzt zu vermeiden gesucht. Früher brachte man aus Afrika mit Gewalt Sklaven herüber, ganze besiegte Stämme, die man ihren Besiegern, meist mohammedanischen Arabern, abkaufte. Jetzt bringt man aus Indien freie Leute, Männer, Frauen und Kinder, die sich nur kontraktlich zu einem zehnjährigen Aufenthalte verpflichten. Die Leute können hier das Zwanzigfache verdienen, wie in ihrer Heimat, können nach zehn Jahren als reiche Leute zurückkehren. Aber nur wenige tun das, die meisten bleiben in der ihnen lieb gewordenen neuen Heimat. Früher zwang man die Nigger mit Gewalt zum Christentum, heute lässt man die Hindus ruhig in der Religion, die ihnen lieb ist; man lässt ihnen ihre Sitten und Gebräuche, ihre Sprache und ihre Kostüme, lässt ihnen sogar, wenn auch in beschränktem Masse, ihre Gifte, Haschisch und Ganga. Und die Folge ist, dass die Hindus sich selbst weiter entwickeln, eigenen Grundbesitz erwerben, zu Wohlstand kommen und langsam, aber sicher englische Sprache und Kultur annehmen. Genau also der umgekehrte Werdegang, wie bei dem Nigger, der weder eigene Sprache noch eigene Kleider, weder eigene Religion noch eigene Sitten mehr kennt, der in allem Aeusserlichen dem Europäer nachäfft und der trotzdem kulturell immer tiefer und tiefer sinkt.

Heute freilich ist das ostindische Element dem schwarzen gegenüber noch stark im Nachteil. Aber in jedem Jahre kommt ein neuer Nachschub von etwa zehntausend Kulis und in jedem entwickelt sich der eingewanderte Indier erfreulicher, während auf der anderen Seite das Negerelement mehr und mehr zurückgeht. Und über kurz oder lang wird der Tag kommen – der durch den endlichen Durchstich des Isthmus von Panama sehr viel näher herangerückt scheint –, der Tag, an dem die schönen englischen Antillen von einer klugen und schönen, stillen und arbeitsamen indischen Bevölkerung bewohnt werden, anstatt von einer dummen, tierischen, frech lärmenden und unendlich faulen schwarzen Drohnengesellschaft.

Entzückend dekorativ wirken in dem Strassenbilde die schönen Hindumädchen mit ihren grossen weissen Shawls, die nackten Arme und die Fussgelenke von vielen silbernen Reifen bedeckt. Dazwischen sieht man, wie überall in Westindien, langzopfige Chinesen, auch Syrer und Araber, die ja in allen englischen Kolonien ihren zweifelhaften Handel mit Spitzen, Teppichen und seidenen Tüchern treiben.

Wirklich, die Hindus haben dem fruchtbaren Lande viel Gutes gebracht und werden in Zukunft ein Juwel für Englands Krone daraus schmieden. Aber etwas haben sie auch dahingebracht, etwas Schreckliches, das die Gärten der Karaibischen See bisher nicht gekannt haben: die Lepra. Und wenn der Engländer alles andere, was ihm die Kulis bringen, mit offenen Armen aufnimmt, dieses unheimliche Geschenk sucht er nach Möglichkeit zu unterdrücken. Hinter »Coolie-Town«, dem von den Hindus bewohnten Stadtteil, erhebt sich in einem grossen Parke ein weitläufiges, schneeweisses Gebäude, das Heim der Leprakranken, ein unheimlicher Ort, den der Kranke wohl einmal betritt, aber nie wieder verlässt. Es war ein eigentümliches Gefühl, als ich hier hineintrat; nicht etwa Furcht, wusste ich doch, dass nur eine ganz nahe Berührung mit den Kranken manchmal ansteckend wirken kann, dass ein Durchgang durch die Räume, ein Plaudern mit diesen armen Bruchstücken von Menschen gänzlich ungefährlich ist. Und trotzdem zögerte mein Fuss, als er diesen Boden betrat, diesen Grund, über den der lebendige Tod schlich. Die Kranken kamen heraus aus ihren Räumen, ein Besuch ist ihnen immer eine seltene Abwechslung. Und wir sprachen mit ihnen – – mit Menschen ohne Finger und ohne Füsse, ohne Augen und ohne Ohren, Menschen, die in der Gewissheit leben, dass sie in den nächsten Monaten dieses, dann jenes ihrer Glieder verlieren werden, so dass, wenn sie endlich der Tod erlöst, kaum mehr etwas da ist, was man begraben kann. Und zwischen diesen unendlich elenden Kranken schritten gesunde Krankenschwestern, englische Mädchen, die den Mut haben, Tag und Nacht dem Tode in seinem grässlichsten Gewande ins Auge zu schauen. – Ob auch ein solches Schreckbild auf die Dauer sein Grauen verliert? – Mir freilich erschien nie etwas grauenvoller, als dieser Dienst schwacher junger Mädchen, die von aller Welt genau so abgeschlossen sind, wie ihre Kranken und die fast alle, über kurz oder lang, doch einmal dem grässlichen Schicksale verfallen. Es gehört ein höherer Mut dazu, als der, den der Soldat auf dem Schlachtfelde zeigt!

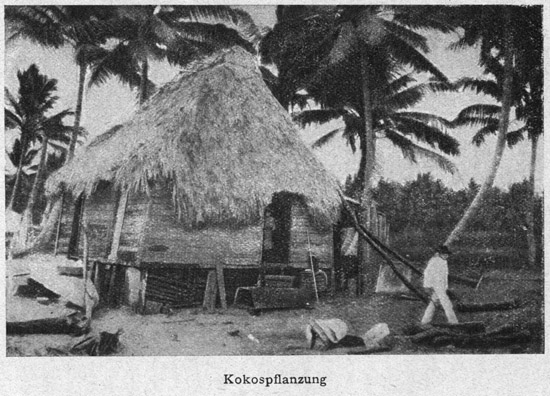

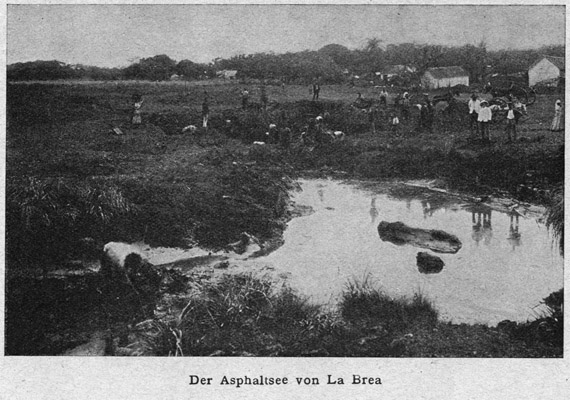

Die »Patagonia« dampfte von Port of Spain, der Hauptstadt Trinidads, die Küste der fruchtbaren Insel entlang. Engländer haben hier ihren festen Fuss hingesetzt und wo der ruht, trägt der Boden hundertfältige Frucht, während alles Land, das der spanische Reiterstiefel betritt, ausgesogen und unfruchtbar bleibt. Der Hapagdampfer hält an dem Ende eines langen Piers, der über tausend Meter weit ins flache Meer hinausgebaut ist. Eine Schwebebahn läuft hoch über den Pier, er geht noch ein paar Kilometer ins Land hinein zu dem berühmten Asphaltsee von La Brea. Auf dem Pier selbst stehen ein Dutzend Blockhäuser, in denen die Ingenieure und Angestellten der englischen Gesellschaft wohnen, am Ufer erheben sich ein paar Dutzend Hütten der buntfarbigen Arbeiter.

Wir liegen vor Anker, können aber noch keine Ladung einnehmen, da der Asphalt erst in dem Augenblicke gewonnen werden kann, wenn der Dampfer, für den er bestimmt ist, schon zum Empfang bereit ist. So gehen wir über den Pier und ins Land hinein, geradeaus auf einer breiten asphaltierten Strasse – mitten im Urwalde. Ueber uns läuft die Schwebebahn mit ihren eisernen Hunden, sie zeigt uns den Weg zum Asphaltsee.

Und jetzt liegt er vor uns. Ein grosses schwarzes Rund von Erdpech. Man hat Bohrversuche angestellt mit den tiefbohrendsten Maschinen, und ist nicht auf den Grund gekommen: der Asphalt quillt tief aus dem Innern der Erde heraus. Die Oberfläche zeigt ein stumpfes Grauschwarz, sie ist kalt und hart, so dass wir darüber gehen können. Zwischendurch sind grössere und kleinere Wassertümpel, manche klar, andere dicht besetzt mit Mangroven, Schlinggewächsen und Sumpfschilfen. An einigen Stellen drängen unaufhörlich weisse Luftblasen aus der schwarzen Masse.

Mitten auf dem Pechsee stehen Arbeiter mit langen Hacken, Mulatten und venezolanische Indianer. Sie schlagen mächtige Stücke des Asphalts los und laden sie sofort in die eisernen Hunde. Diese fliegen auf der Schwebebahn geschwind durch die Luft und bringen in fünf Minuten ihre dunkle Last zum Schiffe. Die Arbeiter hören auf, sowie eine Pause in der Beförderung eintritt, denn es hat keinen Zweck, auf Vorrat loszuhacken, da die abgeschlagenen Stücke in kaum einer Stunde sich wieder festbacken. Am nächsten Tage ist das Stück, das gerade abgebaut wurde, wieder vollständig glatt, da von unten fortwährend neues Erdpech nachdrängt und die Lücken ausfüllt. Tag um Tag kann man Hunderte von Tonnen herausnehmen, und doch ist nie eine Abnahme zu bemerken. Immer drängen neue schwarze Pechmassen nach oben.

Hoch über dem Schiff halten die eisernen Hunde in der Luft. Die Bunker sind sorgfältig vorbereitet, mit dicken, dreifachen Holzschotten ringsum bekleidet, da das Asphalt, erhitzt durch seinen eigenen Druck, sich während der Reise gewaltig ausdehnt und leicht die Seitenwände sprengen kann. In Hamburg ist alles längst wieder eine feste Masse, ein Asphaltsee im kleinen. Wieder müssen dann mit Hacke und Schaufel die Arbeiter hinein, loshacken und herausschaffen: ein Bergwerk mitten im Schiff. Von der offenen Luke hinauf zu der Schwebebahn ist eine Rutschbahn angebracht, die Hunde werden geöffnet und umgekippt, donnernd und feuersprühend poltern die schwarzen Blöcke in den Bunker. Alles wird kohlrabenschwarz auf dem Schiff. Unsere weissen Quartermeister sind kaum mehr zu unterscheiden von der schwarzen Mannschaft aus St. Thomas.

»Schweineladung!« brummt der Kapitän. »Kaffee ist mir lieber!«

»Na, trösten Sie sich,« meint der erste Ingenieur, »Sie haben ja die Perlen aus Santa Margherita.«

»Gott sei Dank!« sagt der Kapitän, und erzählt mir schmunzelnd, dass an dem einen kleinen Kästchen mit Perlen mehr Fracht für die Gesellschaft – und für den Kapitän, der ja von jeder Fracht seine Prozente erhält – herauskäme, als an den vielen tausend Tonnen Asphalt.

Der Verwalter kommt vergnügt heran; es ist ihm gelungen, am Lande »Red-Snepper« zu bekommen, den wohlschmeckendsten Fisch der westindischen Gewässer. Der Speisesaal ist hermetisch abgeschlossen, so dass kein Asphaltstaub hineindringt. Reingewaschen tun wir den Genüssen, die uns der Koch bereitet hat, alle Ehre an. Nach dem Essen gehe ich mit meinem Freunde, dem Maler, wieder zum Asphaltsee.

Ringsherum steht dichter Urwald. Wir nehmen die photographischen Apparate auf den Rücken und ziehen unsere Macheten heraus, Bowiemesser mit anderthalb Fuss langen Klingen, haarscharf geschliffen. Wir hatten sie einmal in Mexiko gekauft, in einem weltvergessenen Loch im Staate Chiapas; es waren alle möglichen verrückten Indianerzeichen darauf, aber später entdeckten wir doch ganz versteckt die Fabrikmarke: Henkel, Solingen. Wir bahnten uns einen Weg in den Urwald. Das war mir immer sehr vergnüglich erschienen; als Junge konnte ich mir nichts schöner und begehrenswerter vorstellen, als so einen Urwald. Nun, schön ist er auch, aber angenehm ist er nicht. Ein Gemisch von totem und lebendem Wachstum und unerhörtes, undurchdringliches Durcheinander. Und eine Sammlung von grossen und kleinen Dornen, die nur darauf zu warten scheinen, irgend etwas Menschliches zu zerfetzen. Unsere langen Messer durchhieben armdicke Lianen, riesige Palmblätter, knorrige Mangrovenwurzeln. In kurzer Zeit hatten wir jede Richtung verloren, schlugen uns blindlings weiter und tappten durch dicke, faulige Tümpel. Hundert kleine bunte Kolibris huschten wie Schmetterlinge um uns herum, zirpten und jubilierten, als wollten sie die Dummköpfe auslachen, die so mühselig durch ihr Reich krochen. Ein kräftiger Fluch – ich sehe, wie mein Freund der Länge nach über einen halbverfaulten Baumstamm stolpert, eine Böschung hinunter mit dem Gesicht in ein sumpfiges Loch fällt. Sein schwerer Apparat, den er im Futteral am Riemen auf dem Rücken trägt, fliegt nach vorn, schlägt ihm eine tüchtige Beule in den Kopf und duckt ihn noch ein wenig tiefer in den Morast. Da liegt er nun – die beiden Arme weit ausgestreckt, in der rechten Hand sein langes Messer, in der linken einen schmutzigen Baumknüppel, den er in dem Schlamme ergriffen.

Ich helfe ihm aufstehen. Aber der schmutzige Knüppel zappelt, schwingt sich hin und her und reisst eine Schnauze auf – – er hat einen jungen, etwa meterlangen Alligator am Schwanze erwischt! Und da liegt dicht von uns auch die Mama – – die aber dreimal so lang ist. Ich muss sagen, mir war gar nicht besonders zumute; im Aquarium hinter einem guten Gitter sind Alligatoren weit angenehmer zu betrachten. Aber augenscheinlich hat das Viech noch mehr Angst wie wir; es dreht sich um und kriecht schnell in das Schilf hinein.

Wir banden unserem kleinen Kerl mit einem Taschentuche die Schnauze zu und nahmen ihn mit. Wir wollten zurück – – wenn bloss einer dagewesen wäre, der uns hätte antworten können auf unsere Frage: »Wo geht der Weg?« Aber niemand war da, und so drangen wir aufs Geratewohl vorwärts. Leider sind nicht alle Tiere so ängstlichen Gemüts wie Alligatoren: Moskitos, Ameisen, Stechwespen zeigen vielmehr einen hervorragenden Mut. Und da die Dornen gründlich dafür sorgten, dass immer grössere Teile unserer Körper unbedeckt waren, so bekamen die lieben Tierchen eine immer grössere Angriffsfläche. Tüchtig fluchen ist das einzige Gegenmittel – aber es nutzt nichts, gestochen wird man doch!

Endlich kamen wir doch ans Meer. Wir gingen den Strand entlang und über den Pier. Nicht gerade heldenmässig stiegen wir an Bord.

»Na, lassen Sie mal sehen, wie Sie ausschauen!« rief der Kapitän. »Wie zwei geschundene Raubritter!«

»Ist auch nichts mehr heil an uns!« antwortete ich. »Die Messer – Sägen, die Anzüge – Fetzen, die Stiefel – Löcher, die Apparate – total zum Teufel! Nur dem kleinen Alligator ist die Reise gut bekommen, er ist ganz heil und munter!«

»Die Apparate geben Sie mir«, sagte der erste Ingenieur, »ich flicke sie Ihnen zusammen, was auch immer daran entzwei sein sollte!«

Und wahrhaftig, in zwei Tagen hatte er sie völlig hergestellt: ein echter Schiffsingenieur kann alles! Bei unseren zerschundenen und zerstochenen Gliedern hat die Herstellung freilich ein gut Teil länger gedauert!

Und ich soll schiessen? – Wo so voll und rund

Zum Ueberfliessen schäumt des Lebens Becher?

– Da fliegen Falter, gross wie Margits Fächer,

Und Kolibris, so klein wie Margits Mund.

Der Boden lebt und Baum und Blüten leben,

Vom Meere atmet leicht ein kühler Hauch,

Vielhundertstimmig tönt's aus jedem Strauch

Und will sich hoch in alle Lüfte heben.

Könnt' ich doch glauben denen, die erdachten

Des Urwalds Friedenslied! Oh, warum muss

Das, was geschieht, mein scharfes Auge achten?

Mord mir zu Häupten, Mord um meinen Fuss –

Bin ich allein denn ungeschickt im Schlachten?

– Zwei Augen leuchten auf – da kracht mein Schuss.

Jeder, der einmal an einem Thespiskarren ein wenig schieben geholfen hat, glaubt zu wissen, was eine Schmiere ist. Ich selbst bildete mir ein, in Galizien, in Ungarn, in Rumänien und Russland eine Menge köstlicher Schmieren gesehen zu haben – ich muss nun gestehen, dass ich den Herren Direktoren und ihren Mitgliedern bitter unrecht tat. Denn alle diese Aufführungen, die ich in Jiddisch und Deutsch in Przemysl und Kolomea, in Jaroslau, Botosani, Braila, Crajowa, Gross-Kikinda, in Schässburg, Werschetz, Panczowa, Kischinew und anderen Kunststätten genossen habe, alle die unvergesslichen Vorstellungen der »Klabriaspartie«, des »Dr. Fausts Hauskäppchen«, des »Der lebendige Tote« oder des »Behemme« sind Meister- und Musterspiele im Vergleich zu dem, was mir eine »Saison« da drüben bescherte.