|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Freilich, in dem Blitzzug St. Petersburg-Sevilla fährt man auf der spanischen Strecke gerade so gut, wie auf der deutschen oder französischen. Ein wenig teuer freilich – – doch den kleinen Schmerz hat man ja überwunden, wenn man die Fahrkarte bezahlt hat.

Aber, Fremdling, ich rate dir: weiche keinen Finger breit von dieser schönen Linie ab!

Ich hatte das zweifelhafte, doch um so dauerhaftere Vergnügen, von Lissabon nach Sevilla zu fahren – vornehm, erster Klasse! Man steckte uns in ein Halbcoupé, das den stolzen Namen » Berlina« führt, wofür man natürlich im Zuge einen erheblichen Aufschlag zahlen muss. Es war abends, und tüchtig kalt nach einem überheissen Tag, wir waren daher sehr froh, als man uns ein langes, eisernes Wärmekissen hineinschob. Vergnügt stellten wir die Füsse darauf, in der Hoffnung, sie ein wenig zu erwärmen, machten aber bald die traurige Erfahrung, dass sie da noch kälter wurden: man hatte augenscheinlich die Röhre mit kaltem, statt mit heissem Wasser gefüllt. Wir schimpften, aber das erwärmt nur mässig. Eingehüllt in unsere Decken, zu vieren eng aneinandergepresst in dem schmalen Raum, versuchten wir energisch, zu schlafen.

Mir wenigstens gelang das auf eine Viertelstunde. Ich träumte, ich wäre auf der Entenjagd; das war ganz nett, nur stand ich im Fluss und in die hohen Stiefel drang immer mehr Wasser. Wenn mir nur nicht die Füsse an die Sohlen frieren, dachte ich.

– »Himmel, ich bin ja ganz nass an den Füssen!« rief meine Nachbarin. Davon erwachte ich.

Wir waren alle nass, krochen auf dem Boden herum und stellten fest, dass bei der Kälteröhre – Verzeihung der Wärmeröhre – sich der Verschluss gelöst hatte. Wir sassen in einer Ueberschwemmung. Wir wollten die nächste Station abwarten, bisher hatten wir alle fünf Minuten gehalten. Aber diesmal kam keine nächste Station, natürlich! Wir warteten eine Viertelstunde, eine Halbestunde –

Schliesslich zog jemand die Notleine. Der Zug hielt nicht; aber als dann doch schliesslich die nächste Station kam, musste er dreissig Franken Strafe zahlen. – Wir riefen den Stationsvorsteher, verlangten, dass die Kälteröhre herausgenommen werden solle. Er meinte, das ginge nicht, die Röhre dürfe vorschriftsmässig erst am anderen Morgen gewechselt werden. Wir verlangten, dass das Wasser aufgenommen würde. Er meinte, das ginge nicht, da die Reinmachefrau schon zu Bett sei. Wir verlangten ein anderes Coupé, er erklärte uns aber, dass alles besetzt sei.

So fuhren wir weiter in unserer Ueberschwemmung. Wir sassen wie Türken mit untergeschlagenen Knien auf der Bank. Zum Glück war ein Handlungsreisender dabei, der Witze erzählte; dadurch überfiel uns trotz der unbequemen Stellung sehr bald wieder die Schlafsucht. Er lachte immer selbst über seine Geschichten und besonders dieses Lachen wirkte wundervoll einschläfernd. Ich nickte gerade, als der Zug wieder hielt. Die Schaffner kamen und erklärten, dass wir an der Grenze seien, wir müssten alle heraus zur Zollrevision. Jeder ergriff die Gepäckstücke, die am nächsten standen.

Es war stockfinster, weil Mondnacht war.

Ja, wirklich: weil Mondnacht war! Denn in den Nächten, für die Vollmond im Kalender steht, brennen aus ökonomischen Gründen auf spanischen Stationen keine Laternen. Um solche Kleinigkeiten, wie die, dass in solchen Nächten manchmal dicke Wolken am Himmel stehen können, kümmert sich die Verwaltung nicht.

Mit Hilfe von vielen Streichhölzern tappten wir uns in die Halle; da war eine Reihe von Beamten um ein kleines Talglichtchen versammelt. Wir mussten Queue bilden und kamen einzeln vor die uniformierten Herren.

– »Zollpflichtiges?« fragte man mich.

– »Gar nichts,« rief ich. »Nur Kleider, Bücher, Papier, Schreibfedern.«

– »Aufmachen!« sagte der Herr.

Ich bemerkte nun erst, dass ich den Koffer meiner Nachbarin hatte.

– »Entschuldigen Sie,« stammelte ich, »ich habe keinen Schlüssel. Der Koffer gehört ...«

– »Wir kennen das!« fuhr der Herr auf mich los. Er sah mich durchbohrend an und zog einen Dietrich aus der Tasche.

Mit einiger Mühe öffnete er das Schloss und zog triumphierend ein Paar seidene Strumpfbänder heraus.

– »Sind das Schreibfedern?« höhnte er.

Dann erwischte er eine Flasche Eau de Cologne.

– »Das ist wohl Papier?« brüllte er.

– »Entschuldigen Sie ...« wimmerte ich, aber der Herr liess mich nicht zu Worte kommen. Er schwenkte ein Korsett in der Luft herum und heulte:

– »So sehen wohl Ihre Bücher aus?«

Jemand, der neben mir stand, hatte Mitleid mit mir.

– »Geben Sie ihm schnell einen Duro!« riet er mir.

Ich griff in die Tasche und hielt dem Herrn Beamten das Geldstück hin. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, nahm er es mir aus der Hand und sagte mitleidig:

– »Für diesmal wollen wir von einer Strafe absehen, da ein Irrtum – – nicht ganz ausgeschlossen ist! Aber hüten Sie sich wieder zu schmuggeln!« Dann schob er den ganzen Koffer auf eine Wage, warf einen Blick auf den Zeiger und erklärte:

– »Sie haben zweiundzwanzigtausenddreihundertundvierundsiebzig Reis Zoll zu bezahlen!«

Eine Sekunde lang war ich starr vor Schrecken. Dann aber erinnerte ich mich, dass ich ja schon in Lissabon mit den Tausenden nur so um mich geworfen hatte; ich zahlte also und war froh, so billig abgekommen zu sein.

Als wir wieder als Türken auf unserer Coupébank sassen, bat ich den Handlungsreisenden, doch noch einige Witze zu erzählen. Der menschenfreundliche Herr liess sich nicht lange nötigen, und ich hoffte nun endlich ein Stündchen schlafen zu können. Aber die Eisenbahnverwaltung hat in den Coupés erster Klasse stets eine ganze Reihe Angestellter, deren Pflicht es ist, auch den müdesten Reisenden wach zu halten. Das ist eine geradezu rührende Vorsicht dieser ausgezeichneten Behörde; auf diese Weise ist jeder, wenn ein Unglück passieren sollte, stets wach und munter. Die kleinen Angestellten in brauner Uniform sind sich ihrer schweren Pflicht durchaus bewusst, sie hupfen von dem einen Reisenden zum anderen und scheuchen durch ein energisches Beissen den Schlaf von seinen Lidern. Undankbar, wie wir waren, knackten und knickten wir Dutzende, aber die aufopfernden Tierchen kamen in immer neuen Scharen aus den Ritzen, und es gelang ihnen glänzend, uns wach zu halten.

Halb erfroren, mit nassen Füssen, steifen Beinen, schwarzen Gesichtern und zerbissenen Leibern fuhren wir in Estremadura hinein.

Dann kam die Sonne – – und welche Sonne! Sie glühte vom Himmel herunter, als wollte sie alle Eisberge der Welt zerschmelzen. Gegen elf Uhr morgens hielten wir irgendwo, da nahm man die ausgelaufene Wärmeröhre hinaus und schob dafür zwei neue hinein. – Wir protestierten; es sei nun warm genug, meinten wir. Aber wir irrten uns, die Bahnvorschrift sagt, dass es im März noch nicht warm genug ist. Wir wollten uns mit einer Wärmeröhre begnügen, aber unsere Bescheidenheit wurde nicht anerkannt; stolz erklärte uns der Schaffner, dass es in Spanien für erste Klasse zwei gäbe; nicht bloss eine, wie in Portugal!

Und diesmal waren sie wirklich warm, die Wärmeröhren! Warm? – Heiss, glühend, sie dampften, dass es eine Freude war! Im Nu waren unsere Stiefelsohlen verbrannt, ein brenzliger Geruch erfüllte den engen Raum. Es war unmöglich, die Füsse auf dem Boden zu lassen, wir mussten wieder auf die Bank klettern. Es war nicht auszuhalten!

Da wir nun bisher mit all unseren Protesten einen so schlechten Erfolg gehabt, beschlossen wir diesmal zur Selbsthilfe zu schreiten. Der Handlungsreisende und ich umwickelten uns die Hände mit dicken Reisetüchern, warteten einen Moment ab, als der Zug gerade nicht auf einer Station hielt – – das kam zuweilen vor – – und warfen die grässlichen Wärmeflaschen zum Fenster hinaus. – Die Decken waren zwar hin, auch die Finger hatten wir uns tüchtig verbrannt. Aber, obwohl wir diesmal nicht die Notleine gezogen hatten, hielt doch sofort der Zug. Wir sassen ganz still, um keine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Der Zugführer und der Schaffner stiegen ab und ergriffen mit eisernen Zangen die Marterinstrumente.

Ohne sich zu besinnen schritten sie mit ihrer Last auf unser Abteil zu. Der Schaffner riss die Türe auf, warf einen forschenden Blick hinein und rief:

– »Ich dachte mir's doch, dass es das Querulantencoupé sei!«

Man schob uns die elenden Dinger wieder hinein; dann begann ein hochnotpeinliches Verhör. Wir wollten Staatseigentum stehlen, hiess es, wir würden den Gerichten überliefert usw. Und plötzlich standen auch schon zwei Gendarmen mit ihren Karabinern da.

Die fahren in jedem Zuge in Spanien im letzten Coupé mit, wahrscheinlich um solche Querulanten, wie wir es waren, in Schach zu halten!

Doch muss ich ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen: als wir ihnen und den Bahnbeamten jedem einen Duro gaben, liessen sie uns noch »für diesmal« laufen. Nur rösten mussten wir zur Strafe, und zwar gründlich, gründlich!

Manchmal eine halbe Stunde lang hintereinander, denn es kam vor, dass wir so lange fuhren, ohne anzuhalten. Wir zählten die Telegraphenstangen und stellten mit der Uhr in der Hand fest, dass wir mit einer mittleren Geschwindigkeit von sechs und einem halben Kilometer in der Stunde daher rasten. Ja, wenn es den Berg herunter ging, machten wir gar sieben dreiviertel Kilometer.

Einmal versuchte es ein altes Stachelschwein, mit uns wettzulaufen. Es kam in kurzen Sprüngen hinter dem Zuge her, passierte ihn und lief ein paarmal vor der Lokomotive von einer Seite zur anderen. Dann fand es eine Artischocke, setzte sich auf die Hinterbeine und verzehrte sie. So kamen wir wieder vor. Als das Tier fertig war, rannte es wieder nach, aber wir sausten daher, dass es uns trotz aller Anstrengung nicht mehr einholen konnte.

Freilich musste sich nach solchen Kraftleistungen die Lokomotive etwas ausruhen; deshalb hielten wir auf jeder Station wenigstens fünfzehn Minuten. Wir klopften unserem braven Zugtiere den Rücken und betrachteten es mit Bewunderung. Es hiess »Esmeralda«, stammte aus einer Lütticher Fabrik und war 1848 erbaut. Wir gratulierten ihm zum sechzigsten Geburtstage und wünschten ihm noch weitere sechzig Jahre Gesundheit und Tätigkeit.

Um unseren Wissensdurst zu befriedigen, liessen wir, der Herr Handlungsreisende und ich, uns herab, von einer Station zu einer anderen in einem Abteil zweiter Klasse zu fahren. Als wir einstiegen, begriffen wir, warum dem Stationsvorsteher heute nacht unsere Furcht vor der Ueberschwemmung der Wärmeröhre durchaus nicht einleuchten wollte. In jedem Coupé unseres Zuges war nämlich eine Ueberschwemmung, allerdings nicht von den Wasserröhren! Jeder Spanier ist selbst so eine Wasserröhre, an der der Verschluss entzwei ist, er spuckt, spuckt, spuckt, und verwandelt seine Umgebung in einen See.

Der Herr Handlungsreisende sagte:

– »Wenn die spanische Regierung nur einen Funken von Initiative hätte, könnte sie im Laufe von dreiundzwanzig Jahren, vier Monaten, sieben Tagen und dreiundvierzig Minuten die Wüste Sahara in ein schiffbares Meer verwandeln!«

– »Wieso?« fragte ich.

– »Ganz einfach,« erwiderte er, »sie brauchte nur ihre Bevölkerung dorthin zu senden! – Jeder Spanier schnitt dreimal in der Minute, also 180mal in der Stunde, 2700mal im Tage, den Tag zu 15 Spuckstunden gerechnet! Also 883,500mal im Jahre! Die spanische Nation von 18 Millionen wird also, ohne sich anzustrengen, bequem dreihundertunddreiundfünfzigtausendvierhundert Milliarden mal im Jahre spucken können. Diese Anzahl aber, rationell verwertet, genügt für die Schiffbarmachung der Sahara in dem genannten Zeitraum!«

– »Lassen Sie sich ein Patent darauf geben!« sagte ich. Unterdessen gaben sich die Herren Spanier alle Mühe, die Möglichkeit seiner Theorie durch die Tat zu erhärten. Sie betrachteten uns – nun als Umgebung; und wenn nicht bald die nächste Station gekommen wäre, so würden wir wahrscheinlich ertrunken sein.

Die Stationen zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie einen sehr schönen Namen haben, dass aber weit und breit keine Häuser zu sehen sind. Die Ortschaften liegen immer ein paar Kilometer von ihrer Bahnstation entfernt, eine sehr weise Massregel! Sie können auf diese Weise noch durch Hunderte von Jahren sich vergrössern und ausdehnen, ihre Einwohnerzahl verzehn- und verzwanzigfachen: immer wird der Bahnhof noch höchst zweckmässig ausserhalb liegen.

Ganz reizend sind auf den Stationen die W. C. eingerichtet: zwei Bretter, darunter zwei Löcher, daneben zwei Schilder mit den Aufschriften » Caballeros« und » Señoras«. Uebrigens beachtet der Spanier diese Errungenschaften überfeiner Kultur wenig, ihm ist die ganze Welt ein grosses W. C.! Meine Nachbarin, eine englische Dame, vermochte sich leider durchaus nicht zu dieser weitherzigen, wahrhaft grossen Anschauung zu bekennen. Auf jeder Station lief sie wie ein Hühnchen herum, suchte; suchte – und fand nichts. Mit verzweifeltem Entschluss eilte sie manchmal zu »Señoras«, jedesmal fuhr sie angstbleich wieder zurück und bestieg lippenbeissend unseren Brutkasten.

Wirklich, sie litt Qualen, seelisch wie körperlich. Wir bemitleideten sie herzlich und konnten doch kaum ein Lachen unterdrücken.

Da war es, dass ich ein seltenes, ein aufopferndes Bild von Edelmut und Herzensgüte erlebte.

Der Handlungsreisende erhob sich und nahm aus der Schachtel seinen neuen, wundervollen Zylinderhut. Er reichte ihn der Dame hin und sagte würdevoll:

– »Madame! Dies ist ein Zylinderhut! Man kann ihn auch zu anderen Zwecken benutzen. – Ich und die beiden Herren möchten jetzt schrecklich gern hier aus dem Fenster hinaus die Gegend betrachten. – Wenn in der Zwischenzeit der Zylinder aus dem anderen Fenster hinausgeworfen würde, würde ich mir das zur hohen Ehre anrechnen!«

Ohne eine Antwort abzuwarten, stellte er den Hut neben die Dame, fasste uns am Arme und drängte uns zum Fenster hin. Wir unterhielten uns laut über die schöne Gegend, die aus Sand, verbranntem Gras und Telegraphenstangen bestand. Als wir sie genug bewundert zu haben glaubten, drehten wir uns wieder um. Der Zylinderhut war verschwunden, die Engländerin sass ruhig mit glücklichem Gesicht in ihrer Ecke. Sie warf dem Handlungsreisenden einen dankbaren Blick zu.

– »Sie sind ein Gentleman!« sagte sie einfach.

– »Ja!« bekräftigte ich und drückte ihm ergriffen die Hand. »Man sollte Ihnen ein Denkmal setzen!«

– »O bitte!« sagte der Herr vornehm. Und rasch brachte er ein anderes Gesprächsthema auf, erzählte höchst ergötzliche Geschichten von Leutnants und Schwiegermüttern.

– »Welch ein Mensch!« dachte ich.

– Alles nimmt ein Ende. Und so gelang es auch schliesslich unserer braven sechzigjährigen »Esmeralda«, uns nach Sevilla hineinzuschleppen. Sie schnaufte fürchterlich und war schrecklich müde – das arme Tierchen!

Wir stiegen aus, der Handlungsreisende reichte liebenswürdig der englischen Dame ihre Gepäckstücke und ich sah, wie er die Adresse auf ihrer Reisetasche las.

– »Miss Maud Clifton, Park-Road, Sheffield!« murmelte er. – »Sheffield? – Das ist gut, da ist ja die Firma Winter Brothers!«

Er half der Dame beim Aussteigen, dann kritzelte er ein paar Worte auf eine Karte und wandte sich an mich:

– »Lieber Landsmann,« sagte er, »ich muss unserer Reisegefährtin mit dem Gepäck behilflich sein. Wollen Sie mir wohl dieses Telegramm hier aufgeben?«

Ich war froh, dem hochherzigen Manne einen kleinen Dienst erweisen zu können, und sprang schnell zum Telegraphenbureau. Die Depesche lautete:

»Winter Brothers, Sheffield.

Hat Miss Maud Clifton Sheffield, Park-Road, eigenes Vermögen? Und wieviel? Drahtantwort. Lehmann in Firma Obermeier, Berlin. Zurzeit Sevilla, Hotel Cadiz.«

Dann suchte ich mein Handgepäck zusammen und lief zum Hotelwagen, der bis zum letzten Platze besetzt war.

– »Sie müssen in ein anderes Hotel,« rief mir Herr Lehmann aus dem Fenster zu, »in diesem ist alles besetzt.«

– »Die Depesche ist besorgt; sie hat acht Peseten vierzig gekostet!« sagte ich.

– »Schon gut,« meinte Herr Lehmann. »Wenn nur die Antwort befriedigend ist!« Er beugte sich hinaus und sagte vertraulich: – »Hübsch ist sie ja, die Miss, wenn sie nun auch noch Jeld hat, können wir bald Verlobung feiern!«

– »Oh!« beteuerte ich. »Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Glück! – Sie edler Mensch, Sie! Sie Gentleman! – Ihr neuer Zylinderhut!«

– »Reden Sie doch nicht!« sagte Herr Lehmann, »meinen Sie denn, ich würde auf so ein schwaches Risiko hin meinen eigenen Zylinderhut hergeben?! – Nicht mal die Telegrammkosten!«

Der Kutscher knallte, der Hotelwagen knatterte über das Pflaster hin.

Eine schreckliche Ahnung stieg in mir auf. – Ich öffnete meine schöne lederne Hutschachtel – – sie war leer!

O dieser Gentleman – – dieser scheussliche Gentleman!

Wenn er aber Hochzeit macht – – ich werde ihm telegraphisch meine Rechnung schicken! –

In dem Spanien, das sich in meinem Hirne malte, als ich ein siebzehnjähriger Bursche war, war stets Mondscheinnacht. Enge Gassen mit hohen Häusern, dazwischen schöne Gärten, in denen uralte Zypressen träumten. Oben auf dem Balkon stand eine wunderschöne junge Frau, deren Glutaugen lächelten wie ein einsam Gestirn auf vereister Steppe. Die Schwarzlockige lauschte den Lautenklängen, die zu ihr hinaufklangen, sie blickte lang auf den verliebten Jüngling, der ihr da unten sein Liedchen sang.

Serenata. – –

Ich weiss nicht, ob das früher einmal so war. Aber das weiss ich gewiss, dass man heute Spanien nach allen Richtungen hin durchstreifen kann, dass man Nacht für Nacht die einsamsten Strassen durcheilen mag, ohne auch nur einen einzigen verliebten Laut zu hören. Nur die Käterlein sind dem alten Herkommen treu geblieben.

Die heilige Inquisition und ihre Nachfolger bis auf die vielen Tausende von Mönchen und Priestern unserer Tage haben dem spanischen Volk die Lust am Singen so gründlich ausgetrieben, dass es heute kein Volk Europas gibt, das weniger sangesfreudig wäre. Ist doch der Gesang der natürlichste Ausdruck menschlicher Lebensfreude, den der spanische Klerus als Teufelswerk seit Jahrhunderten innigst bekämpft. Mit solchem Erfolg, dass der Spanier unserer Zeit einen reinen Genuss kaum mehr kennt; wie er selbst ewig gequält wird, so will er auch andere Geschöpfe leiden sehen. Daher seine tierische Grausamkeit, daher seine Freude am Stierkampfe, am Hahnenkampfe.

Schwermütig, traurig, fast verzweifelt klingen die Coplas, die man in Andalusien hört. Die Singweise ist uralt, stets dieselbe, maurischen Tanzweisen entnommen. Ich führe hier einige solcher Coplas an, die den gemeinsamen Namen »Flamenco« führen; ebenso wie auch der alte Tanz maurischen Ursprungs ganz allgemein »Flamenco« heisst, während der »Fandango«, die »Sevillana«, die »Malagueña« usw. nur mehr oder weniger verschiedene Abarten sind.

In Malaga hörte ich ein hässliches Weib in einem kleinen Kaffeehause Abend für Abend diese Copla singen:

»La vida de mujer«.

»Fuy el ampo de mi honra! – Y hay commercio

con mi cuerpo; mi fin sera un hospital. Despues de

mi cuerpo muerto, nadie mi bendrà a llorar.«

Zu deutsch:

»Das Leben des Weibes«.

»Strahlend war einst meine Ehre! – Dann trieb

ich Handel mit meinem Leibe. Mein Ende wird sein

ein Hospital! Wenn dann mein Leib tot ist, wird

niemand da sein, der eine Träne vergiesst.«

Nicht weniger ergreifend ist eine andere Copla:

» Malagueña«.

»Si te ha muerto tu madre, llora, que tienes

razon! Cuando se muriò la mia, non tubo comparizon

lo que llore a quel dia.«

» Tanzweise aus Malaga«.

»Wenn deine Mutter dir starb, so weine, du tust

recht daran! Als die meine starb – – oh, es lässt

sich nicht sagen, wie ich da weinte an jenem Tage!«

Ganz jungen Datums ist eine » Guajiras« benannte Copla; doch ist es eine urechte Volksweise, eine instinktive Antwort des ausgesaugten Volkes auf die Pfaffenherrschaft nach dem spanisch-amerikanischen Kriege und nach dem Verluste Cubas und der Philippinen.

»En perdiste la verguenza, la honra y la dignidad.

Y el que tu honra elebó no te le supo pagar. Eso le

suele pasar a toda mujer, que pasidias de su alvedrio,

y no se supo guardar su verguenza, su merito, su

virtuz y dignidad!«

»Nun hast du (d. h.

Spanien) verloren deine

Scham, deine Ehre, deine Würde! Und er, der deine

Ehre nahm (d. h. Amerika), zahlte dir nicht einmal

dafür! Es ging dir wie jedem Weibe, die Herrin

war ihrer Schönheit und es nicht verstand zu bewahren

Scham und Stolz, Tugend und Würde.«

Nicht weniger melancholisch sind die Liebesliedchen, die man zuweilen – selten genug – von irgendeiner alten Hexe singen hört. Ich habe mir einige gemerkt, wie dieses:

»Am Tag von Maria Himmelfahrt, warfest einen

Blick du mir zu – – doch war es kein Blick: ein

Nagel war's, der tief ins Herz mich traf!«

Länger sind diese Liedchen nie. Während die deutschen, englischen, französischen Volkslieder, die man in den Küchen oder den Kasernen hört, sich stets durch eine nichtendenwollende Strophenanzahl auszeichnen, haben die spanischen kaum mehr wie eine kurze Strophe; einen einzigen kleinen Gedanken, der freilich oft sehr poetisch ist. So das tief empfundene:

»Al pasar por tu puerta – –«

»Als ich vor deine Türe trat, sah ich im Kampfe

zwei Steine. Sie stritten sich, ein jeder schrie:

ihn

habe dein Füsschen getreten! – – Da klopfte mein

Herz: Wenn schon die

Steine um dich sich streiten,

was, schöne Liebste, tun erst die Männer?!«

In Granada hörte ich dieses Liedchen:

»Noch hundert Jahre nach meinem Tode, wenn

die Würmer längst meinen Leib zernagt, werden

immer meine Knochen noch klappern, wenn jemand

davon spricht, wie ich dich geliebt.«

Und:

»Deine Lippen, braunes Mädchen,

Sind zwei starke Kriegskap'täne,

Aber zärtliche Soldätchen

Sind die kleinen weissen Zähne – –

Ich wollt', ich wär' im Regiment,

Wenn ich auch sterben müsst'!«

Oder:

»Mir träumte: zwei schwarze Mohren hatten

mich totgeschlagen! Aber die Mohren waren deine

Augen, mein Kind, die zornig mich ansahen!«

Fast immer enthalten diese kurzen Liedchen irgendein Spielen mit dem Gedanken des Todes.

So auch die Sevillaner Weise:

»Kleine, nimm die Blutorange,

Die ich still im Garten brach,

Kleine, nimm die Blutorange!

– Doch nicht schneid sie mit dem Messer,

Denn du würd'st mein Herz zerschneiden

Mitten in der Blutorange!«

Alle diese kleinen Verschen – und manche andere – haben einen so feinen poetischen Gedanken, dass man wohl versucht wäre, aus ihnen auf einen, zwar unterdrückten und verborgenen, aber doch vorhandenen lyrischen Sinn beim spanischen Volk zu schliessen. Mit Unrecht! Es sind nur verwelkte Blätter einer märchenfernen Zeit, als es auf der Pyrenäenhalbinsel noch so etwas wie eine Kultur gab. Nur sehr selten hört man noch die verschwundenen Klänge, und die sie singen, verstehen kaum den Inhalt, sicher nicht den Gedanken! Der alte Rhythmus klingt ihnen noch im Ohre, die Worte sind ihnen völlig gleichgültig, sie könnten gerade so gut, oder besser noch: La, la, la, singen! So kommt es, dass fast alle diese kleinen Liedchen mit greulich entstellten, oft völlig sinnlosem Texte gesungen werden; den hübschen Vers von der »Blutorange« hörte ich nur einmal richtig, sonst immer in der Form:

»Kleine, nimm die Kartoffel,

Die ich im Garten brach, (!)

Kleine, nimm die Kartoffel,

Aber schneid sie nicht mit dem Messer,

Die schöne Kartoffel,

Die schöne Kartoffel!«

Und das ist nicht etwa eine Parodie! – Es sind Worte, die eben dem Sänger gerade so gut dünken wie die anderen; den Unterschied zwischen der Orange und der Kartoffel macht er nur mit der Zunge. Das spanische Volk von heute steht der Poesie ebenso hilflos und verständnislos gegenüber wie allen anderen Künsten. – In Cordova hörte ich die Hotelköchin immer wieder ein Liedchen singen, dessen Worte etwa folgendes bedeuteten: »Zwei Affen zwischen zwei Gardinen von rotem Samt, zwischen Gardine und Gardine zwei Affen. Er reitet auf einem Pferd an den Ufern der Roda, und wenn auch das Pferdchen zerbricht, er reitet doch immer weiter.« Dieser gedankenlose Unsinn der Küchenfee, den sie Tag aus, Tag ein sang, machte mich ganz krank; ich bekam die fixe Idee, den Sinn der tiefsinnigen Zeilen ergründen zu müssen. Ich interpellierte alle möglichen Leute, einige kannten das Liedchen, und zwar auch in der geistreichen Fassung von den zwei Affen zwischen den zwei Gardinen und dem Mann, der auf dem zerbrochenen Pferdchen immer weiter reitet. Durch einen Zufall fand ich schliesslich das Original, von dem alle diese Leute keine Ahnung mehr hatten. Die reizenden Strophen lauten:

»Son tas labias dos cortinas

De terciopelo carmesi

Entra cortina e cortina

Niña, dime que si!

Atame con un cabello

A los bancos de tu cama,

Aunque el cabello se rompa

Segura esta que me vaya.«

Zu deutsch:

»Wie rotsamtene Gardinen

Prangen deine Lippen da;

Zwischen Gardine und Gardine,

Kleine, sage mir ein: Ja!

Binde mich mit einem Härchen

Eng an deinem Bettchen an

Sollte auch das Härchen reissen – –

Glaub, ich liefe nimmer weg.«

Eine Spielerei, ein kleiner graziöser Gedanke, aber voller Poesie! Man möchte das Volk beneiden, das so denkt und singt! Bloss: das Volk singt eben nicht so, es singt von zwei Affen und einem Reiter auf zerbrochenem Pferdchen! Bloss: es denkt eben nicht so, es denkt an – – ach, es denkt überhaupt nicht mehr! Unsere deutschen Köchinnen haben ganz gewiss ein unklares romantisches Gefühl, wenn sie das schöne Lied singen:

»Nimm diesen Ring und sollt dich einer fragen –

So sag, ein Räuber habe ihn getragen,

Der dich geliebt bei Tag und bei der Nacht,

Und der so viele Menschen umgebracht!«

Das hebt sie fort vom Kochtopfe, malt ihnen den tiefen Wald vor, Bäume, Vögel und Felsen, kurz, es schafft ihnen eine Illusion. Meiner Küchenfee in Cordova aber vermag die Geschichte von den zwei Affen und dem zerbrochenen Pferdchen unmöglich auch nur die kleinste Illusion zu geben. Sie plärrt Worte her, sinnlose Worte; ihr Gesang steht nicht eine Linie über dem Tanzgeheul irgendwelcher Neger. Nur die Töne, die wiegenden Rhythmen der Musik, zeugen von einer höheren Kultur – – aber das ist nicht spanisch, das ist eine der wenigen Erinnerungen an die schöne Zeit, als Spanien zum Orient gehörte, als des Propheten grünes Halbmondbanner über seine Hügel und Ebenen wehte.

Danach freilich gehörte es eine Zeitlang wirklich zu Europa: das war zu der dunkelsten Zeit, als Dummheit und Unduldsamkeit ihre gierigsten Orgien feierten. Mit feurigem Besen kehrte man des Ostens Kultur aus der Halbinsel, und die Spanier, reich geworden durch das Gold, das sie nackten Indianern gestohlen, marschierten an der Spitze europäischer – – Unkultur. Aber Europa schüttelte sich und wusch sich den Schmutz ab, und heute schämt es sich, schämt sich, dass das da – ein Teil von ihm sei!

Das da – – Spanien!

Nein, das ist nicht Europa – – das ist Afrika!

Oh, ich schliesse das nicht aus diesem Liedchen – – obschon ich Herder zustimme, wenn er behauptet, dass man die Kulturhöhe eines Volkes am besten nach den Volksliedern beurteile. Aber wenn es so ist – – wenn Spaniens Kulturzustand heute nicht mehr europäisch, sondern afrikanisch ist, so muss sich das auch im Volkslied zeigen. Und das tut es. – Ein Prüfstein!

– – Man soll mir nicht vorwerfen, dass ich ungerecht sei! Und deshalb will ich zur Ehrenrettung der Madrider feststellen, dass man in ihren Strassen gerade so gut, wie in Paris, Berlin und London Paul Linkes und Ludolf Waldmanns geistreiche Lieder hört! – Denn die Drehorgeln – – es gibt fast so viele wie Mönche in Spanien – sind alle deutschen Fabrikats. – Und die Madrider, die so gern den Europäer spielen, singen sogar ein paar Texte: so kommt es, dass man am Manzanares den »Jahrmarktsrummel« und die »Kleine Fischerin«, den »Kleinen Cohn« und das »Glühwürmchen« hört! –

So beweist Spanien dem alten Europa, freilich ein wenig nachhinkend, seine Existenzberechtigung!

Als König Philipp der alten Hofdame, die seine Pläne zu kreuzen wagte, Gelegenheit gab, »fern von Madrid darüber nachzudenken,« glaubte er gewiss keine geringe Strafe auszusprechen, so eine Art – Verbannung aus dem Paradiese. Nach meinem Geschmack kann sich heute eine spanische Hofdame nichts Angenehmeres denken, als ein solches Exil »fern von Madrid«, wenigstens wenn ihr die Wahl ihres Aufenthaltsortes halbwegs freisteht. Denn Madrid – – das ist so ziemlich die trostloseste Stadt, die man sich denken kann. In einer öden Ebene ohne Baum und Strauch gelegen, bietet die spanische Hauptstadt mit ihren langweiligen, modernen Strassen, dem ohrzerreissenden Gekrächze des Volkes, den geschmacklosen Denkmälern, Anlagen, Kirchen und öffentlichen Bauten auch nicht das geringste, das den Fremden irgendwie zu fesseln vermöchte. Nur ein langes, besonders abgeschmacktes Gebäude ist da, das der Stadt den Fremdenbesuch von vielen Tausenden jährlich sichert; und wenn ich wieder nach Spanien gehe, so werde ich trotz allem wieder drei Wochen in dem trostlosen Madrid verweilen, nur um in den Sälen dieses hässlichen Kastens drei, vier Stunden am Tage herumzulaufen.

Ich meine den Prado mit seinen langen Reihen von Velazquez, Murillo und Ribera, seinen Rubens, van Dyck, Rembrandt, seinen Titian, Veronese, Tintoretto, seinen Goya, Breughel und Bosch. Ich wandere durch diese langen Säle, in denen sich Rahmen an Rahmen drängt, so dass keine Fliege sich dazwischen setzen könnte. Und ich schaue und taumle aus einem Rausch in den anderen.

Manchmal, wenn ich müde bin, setze ich mich auf eine Bank in irgendeinem verlorenen Winkel. Dann träume ich. Träume, dass ich ein Archimilliardär wäre. Ich würde zu dem jungen Könige von Spanien hinfahren und ihm sagen:

– »Sire, Sie herrschen über das ärmste, elendeste Land Europas, über ein Volk von verhungerten Bettlern! Aber Sie haben einen Schatz, den Ihr Volk nicht versteht und der ihm ganz unnütz ist. – Geben Sie mir die buntbemalten Leinwandstücke, die Ihnen ja doch völlig gleichgültig sind, und ich will Ihnen so viele Milliarden geben, als Sie nur haben wollen! Sire, Sie können mit dem Gelde Schulen bauen und Krankenhäuser, Sie können Arbeitslosen zu schaffen geben und Hungrige satt machen! Sire, Sie werden sich für ewige Zeiten hohen Ruhm sichern: denn wer diesen Schatz verkauft, um sein Volk glücklich zu machen, der ist der grösste spanische König!«

Und wenn der junge König dann immer noch ein bedenkliches Gesicht machen sollte, würde ich fortfahren:

– »Sire, ich will Ihnen noch so viel Spielzeug geben, als Sie haben wollen! Hundert blitzblanke Mercedes, 24 H. P. und 45 H. P. und 92 H. P.! Oh, Sie werden wie der Wind durch Ihr sonniges Königreich fliegen!« –

Da lächelt der junge Mann mit den vielen schönen Orden und sagt grossartig, so wie es die Könige tun:

– »Ich will mein Volk glücklich machen!«

Ich lasse ihm auf schneeweissen Kraftwagen das Gold in sein Schloss fahren – und dann gehe ich hin und hebe meinen Schatz. Wie ein Dieb in der Nacht lasse ich heimlich alles verladen und mache kein Auge zu und bin nicht eher ruhig, als bis ich mit all den bespannten Rahmen in Deutschland bin. Irgendwo an den Ufern des Rheins errichte ich meine Bauten. Mitten in einem grossen Parke liegen versteckt die Häuser: eines für Velasquez, das werden mir die Engländer errichten. Und die Antwerpner werden das Haus für Rubens erbauen und der Kölner Erzbischof wird glücklich sein, Murillo eine Wohnstätte zu schenken. Und – – und – –

Ich sitze in einer verlorenen Ecke im Prado und träume. Ich stehe auf und denke: Und das alles ist nur deshalb nicht wahr, weil du kein Archimilliardär bist!

Dann laufe ich wieder herum und spreche mit den Bildern, erzähle ihnen, wieviel besser sie es bei mir haben würden. Zwei herrliche Jordaens hängen in einem ganz dunklen schmalen Gange, den nur gegen drei Uhr nachmittags ein gutmütiger Sonnenstrahl etwas erhellt. Jedermann geht achtlos an ihnen vorüber, ich aber streichle sie und verspreche ihnen, wie sie bei mir in einem wundervollen Oberlichtsaal aller Augen auf sich ziehen würden. – Ich ziehe mein Taschenbuch heraus und kritzle auf die Blätter, mache Zeichnungen der Säle und Türen für Teniers und Ostade, für Tiepolo und den herrlichen del Sarto.

Ich plaudere mit den Bildern und mache mich mit ihnen lustig über das Publikum.

Oh, das Publikum! Wenn die Geister der alten Meister, die in ihren Bildern wohnen, nicht ein gutes Teilchen Humor haben, so müssen sie tagtäglich wahre Folterqualen erdulden!

Das Interessanteste, das das Publikum im Prado kennt, sind augenscheinlich zwei kugelrunde Fläschchen, die, mit einer grünlichen Flüssigkeit gefüllt, unter Murillos blauer Madonna hängen. Das Bild sieht kein Mensch an, aber die Fläschchen, die Fläschchen! Stets steht ein Kreis von Bewunderern herum und liest das kleine Plakat, das das Publikum auffordert, im Falle eines Brandes die Löschbomben ins Feuer zu werfen! Man ruft seine Bekannten her, zeigt ihnen die interessanten Fläschchen, betastet sie, disputiert, erzählt sich von Bränden und Brandstiftern und ist froh, für eine Weile die langweiligen Bilder nicht betrachten zu brauchen, die man nun doch mal »gesehen haben muss«.

Da oben die Rubenssäle – das geht noch! So viele nackte Prachtweiber – da verweilen die Herren etwas länger, namentlich die Spanier. Man muss sich Wachs in die Ohren stopfen, um die ekelhaften Zoten nicht zu hören, mit denen diese frommen Leute des naturstarken Niederländers Genie tagtäglich beschmutzen. Ich möchte ihn um Verzeihung bitten für diese feigen Beleidigungen meiner Zeitgenossen und verspreche ihm: »Bei mir, bei mir, grosser Rubens, werden dich nie wieder solche gemeinen Blicke, solche jämmerlichen Worte beleidigen!«

Oh, das Publikum! Viel, viel mehr als für die gewaltigen Worte an den Wänden interessiert es sich für die ohnmächtigen Stammeleien auf den Staffeleien der Kopisten, dieser Kopisten, die reines Gold in Messingpfennige umprägen! – Der grosse Velazquezsaal ist in ein Feldlager umgewandelt, Malweiblein und -Männlein aller Nationen stehen und sitzen vor ihren Staffeleien. Die »Lanzen von Breda« sind von acht Staffeleien umstellt, ebenso viele umlagern die »Spinnerinnen«, die »Borrachos« und die Reiterbilder des dritten Philipp und seiner Frau. Aber auch all die anderen Bilder sind dicht hinter solchen Gerüsten versteckt, man muss sich einen Weg bahnen, rücksichtslos die Staffelei zur Seite schieben, wenn man schauen will. Die grosse Mehrzahl der Kopisten in diesem Saale stammt aus England und Amerika; dort ist eben Velazquez der Lehrer. Auch arbeiten fast alle diese jungen Maler und Malerinnen zu Studienzwecken; das versöhnt, und man freut sich zu sehen, wie frisch, wie echt manche den Meister auffassen.

Aber grauenvoll, höchst grauenvoll sieht es im Murillosaal aus. Da sitzen die Spanier, alte Leute, die Jahr für Jahr dieselben Madonnen kopieren. Schmutzig, zerlumpt, ohne jedes Interesse, streichen sie ihre Leinwand voll, so wie der Hotelhausknecht einen Stiefel nach dem anderen wichst. Gierig folgen diese Parias der Kunst jeder Bewegung des Fremden, suchen durch ein paar »schöne Gesten« die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen – – – vielleicht, vielleicht haben sie heute Glück, verkaufen »ein Stück« und können sich wieder drei Wochen lang satt essen!

In dem Hauptsaale hängt Goyas » Manola«, ein grässlich verzeichneter weiblicher Akt auf einem Diwan ruhend. Es ist eins von den Bildern, mit dem dieser seltsame Maler, der so ungeheuer viel konnte und der doch neben den wundervollsten Sachen – als ob es Absicht sei! – so erbärmlichen Mist malte, sich über den Beschauer lustig zu machen scheint. So eine Art schlechter Karikatur, wie Goya zu Dutzenden sie hinwarf, als ob er den Beschauern sagen wollte: »Ihr seid nicht wert, dass ich für euch anständig male!« – Um sich dann wieder auf sich selbst zu besinnen, um einen »Dos de Majo« zu malen und sich selbst zu beweisen, welch grosser Künstler er war! – Nun, vor diesem verzehrten Bilde traf ich einen fünfzigjährigen Kopisten, der gerade eine frische Leinwand aufspannte, während die noch nasse, eben beendete Kopie daneben auf der Staffelei stand. Ich gab ihm Zigarren und plauderte mit ihm; er sah so verhungert aus, dass ich ihn zum Abendessen einlud. Da bat er mich, ihm doch lieber das Geld dafür zu geben, seine Frau und seine drei Kinder hätten seit Wochen kein Kupferstück mehr gesehen! Ich gab ihm einen Duro und er beantwortete mir bereitwillig meine Fragen. In zweiundzwanzig Jahren hatte er über hundertundfünfzigmal dieses selbe Bild kopiert! Früher hatte er auch wohl im Murillosaal gearbeitet, aber da sei die Konkurrenz eine zu grosse. Hier sei er allein und für Akte sei doch immer noch Nachfrage; freilich habe er noch »vierzehn Stück Manola auf Lager!« – Warum er nicht zur Abwechslung mal Rubens oder van Dyck kopiere, wenn es durchaus Akte sein müssten? – Die Rubenssäle lägen in der ersten Etage, meinte er, da kämen nicht so viele Fremde hin! Ausserdem hingen da so viele Akte zusammen, das zerstreue! Hier aber, im Hauptsaale, durch den jeder Fremde kommen müsse, sei dies Bild der einzige weibliche Akt, deshalb fiele es auf. Er halte das Bild Goyas übrigens selbst für eins der allerschlechtesten des Meisters; er habe es nur aus den genannten Gründen gewählt!!

Malen hat der arme Teufel in den vielen Jahren nicht gelernt – aber die Psyche des Publikums hat er gründlich studiert. Und wenn er auch noch vierzehn »Stück Manola auf Lager hat«, so hat er doch schon hundertundvierzig verkauft und hat sein armseliges Leben damit gefristet!

Vor Raffaels »Heiliger Familie«, die man »La Perla« nennt, sah ich einen Dominikanermönch sitzen, seine Kopie war geradezu meisterhaft. Es war eine Lust, ihm zuzusehen, mit welch unendlicher Liebe er Ton für Ton die Arbeit übertrug. Er erzählte mir, dass es ihm als junger Maler elend schlecht gegangen sei, endlich sei er am Hungertyphus hoffnungslos erkrankt ins Hospital geliefert worden. Aber da habe Gott ihn gerettet, der Prior der Dominikaner habe ihn, nachdem er seine Arbeiten gesehen, als Laienbruder ins Kloster aufgenommen. Nun habe er reichlich Kleidung und Nahrung, dafür müsse er in der Galerie fromme Bilder kopieren. Drei Jahre lang habe er nur Murillo kopieren dürfen, aber dann habe ihm der Prior erlaubt, nach eigenem Geschmack das zu wählen, was ihm gefiele. Nun fehle ihm nichts zu seinem Glücke. – – »Was mit seinen Bildern geschähe?« fragte ich. – »Der Prior verkaufe sie; wie und wohin, wisse er nicht, darum dürfe er sich nicht kümmern; doch würde man mir im Bureau der Galerie schon Aufschluss geben.«

Ich ging dorthin und erkundigte mich nach dem Preise. – »Oh, Sie haben Geschmack!« schmeichelte der Sekretär. »Nicht wahr, er ist ein grosser Künstler, der Bruder Isidoro? – Aber die ›Perla‹, an der er jetzt arbeitet, ist schon seit acht Tagen verkauft! – Wenn Sie eine Anzahlung machen, sichere ich Ihnen seine nächste Kopie.«

Ich erfuhr, dass die Kopien des Bruders stets Abnehmer fänden und gute Preise erzielten, manchmal bis zu viertausend Peseten.

»Für Rechnung des Priors natürlich, der ihm dafür eine Kutte, eine kleine Zelle, Wasser und Brot gibt und ihn ausschilt, dass er immer so langsam arbeitet und soviel für Farben ausgibt!« fügte der Sekretär lachend hinzu. – »Nicht mal ein Butterbrot gibt er ihm mit, und der gute Bruder ist schon ein paarmal ohnmächtig geworden! Jetzt lassen wir, vom Bureau aus, ihm um zwölf Uhr mittags etwas zu essen an seine Staffelei bringen; das kommt schon heraus bei den Prozenten, die wir an seinen Kopien verdienen!«

Ich bedankte mich und ging wieder in den verlassenen Riberasaal, in dem sich so schön träumen lässt – –

– – Den Bruder Isidoro will ich mitnehmen in meinen Kunstpark am Rhein. Ein kleines Häuschen lasse ich ihm bauen mitten zwischen den Häusern des Velazquez, des Raffael und des Lionardo. Es soll sein, als ob das alles ihm gehöre. Und all die feinen Kopien von seiner zarten Hand werde ich den grössten Galerien der Welt schenken, sie sollen dort Zeugnis ablegen von der Herrlichkeit meiner Schätze – –

Oh, wenn ich doch ein Archimilliardär wäre!

Gut zwanzig Prozent der biederen spanischen Nation sind Bettler und Bettlerinnen. Und fast alle nicht aus – Liebe zur Sache, wie so manche italienische Bettler, die diesen »Beruf« eben für einträglicher und bequemer halten wie einen anderen, sondern von dem hungernden Magen herausgetrieben auf die Gassen. Das Elend ist, namentlich in dem verhungerten Süden, so gross, dass man in manchen Städten während eines einstündigen Spazierganges oft hundertmal angebettelt wird. Greise, alte und junge Weiber, Kinder, aber auch starke, arbeitsfähige Männer strecken einem die Hand entgegen. Und nicht mit liebenswürdigem Worte, mit einem freundlichen »Guten Abend« oder »Guten Morgen« wie in Italien, sondern stets ohne Gruss mit einer unverschämten, oft abstossenden Geste. – Gibst du nichts, rufen sie dir Schimpfworte nach. Ein kleines, fünfjähriges Mädchen verfolgte uns in Malaga einmal eine halbe Stunde lang mit einer Flut von Schimpfreden, schliesslich mit Steinwürfen.

Die grosse Masse der Bettler ist sich in allen Städten Spaniens durchaus gleich, nur die paar Worte unterscheiden sich, deren sie sich bedienen. »Una pera chica« (einen kleinen Hund = 5 cent.) verlangt man in Malaga von dir; »cinco centimos« in Granada; »cinco centavos« in Cordova; »una limosina« in Sevilla usw. Erschreckend gross ist die Anzahl der Blinden, in Cadiz zählte ich in zwei Stunden dreiundfünfzig völlig erblindete Bettler.

Einige wenige suchen den Stand zu heben, indem sie irgendeinen Trick anwenden, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Vergleicht man diese plumpen Mittelchen mit denen der erfindungsreichen napolitanischen Bettler, so kann man an einem kleinen Beispiel sehen, wie hoch der italienische Lazzaroni über seinesgleichen in Andalusien steht! Meist ist es die schamlose Darstellung irgendeines ekelhaften körperlichen Uebels, die der Spanier benutzt. So trifft man in allen Städten Einarmige, die den Stumpf des abgenommenen Armes von der Schulter aus spitz zulaufen lassen, so dass er aussieht, wie die ausgemergelte Brust eines uralten Negerweibes. Dieses grässliche Glied strecken sie den Fremden, namentlich den Damen unvermittelt ins Gesicht, so dass man schaudernd zusammenschreckt. Brandige Beine, Hände ohne Finger, schwärende Füsse usw. werden stets unverhüllt zur Schau gestellt; ihr Anblick verleidet einem manchen Spaziergang.

Andere Bettler, die nicht in dem »glücklichen« Besitze eines solchen Mitleidserregers sind, wissen sich auf andere Weise zu helfen. So sah ich am Bahnhof in Aranjuez ein rüstiges altes Weib, das mit einer grossen Glocke die Züge abklingelte. Natürlich kamen die neugierigen Reisenden an die Coupéfenster, dann streckte sie ihre schmutzige Hand aus. Wer nichts gab, wurde beschimpft, und gründlich! In Malaga umschlich auf einem Halteplatz der Maultiertrambahn ein junger Bursche stets die Wagen und krächzte durch die Fenster:

»Sind in dieser Trambahn

Herren oder Damen,

Die mir Geld geben wollen

In Gottes Namen?«

Oder:

»Ist in dieser Trambahn

Dame, Herr oder Kindchen,

Das mir schenken will

Ein kleines Hündchen?«

(»Pera chica«)

Diese acht Zeilen sind das Lebenswerk des Dichters, aber er erwirbt damit bequem seinen Unterhalt, und kann getrost behaupten, dass keiner seiner Kollegen vom Parnass soviel »pro Zeile« verdient.

Am unverschämtesten von allen Bettlern sind die Zigeuner, deren Betteleien sich von Strassenraub herzlich wenig unterscheiden. Immer wieder sind es dieselben französischen Brocken, mit denen sie ihren Feldzug eröffnen:

– »Ah – Madame – très joli –! Danser? Las Gitanas? Très joli! Très joli!«

Männer, Weiber, Kinder hängen sich dir an die Kleider und zerren dich schreiend in ihre schmutzigen Erdhöhlen, die nicht das geringste Interesse bieten. Nichtssagend und schlecht ist auch der Tanz der Zigeunerinnen, man muss in ein Pariser oder Berliner Varieté gehen, um einen »echten« Zigeunertanz zu sehen! Sehr stolz sind aber die Preise, die sie für ihre Leistungen verlangen, zwanzig, dreissig Franken fordern sie zum wenigsten mit einer unverschämten Selbstverständlichkeit! In Malaga machte ich auf der Strasse eine Momentaufnahme von zwei Zigeunerinnen – – sie verlangten vierzig Peseten dafür. Ich weigerte mich natürlich und hatte im Nu ein paar Dutzend zerlumpte Gestalten um mich, die mir klar zu machen versuchten, dass das sehr billig sei, und eine mehr wie drohende Haltung annahmen. Ich gab den Weibern ein Fünffrankstück, das man mir sofort vor die Füsse warf. Es blieb mir nichts anderes übrig, als meinen Revolver herauszunehmen, ohne den ich in Spanien keinem rate, sich in Vorstädte zu begeben. – An demselben Tage wurde vor meinen Augen auf der Hauptstrasse in Malaga, der Calle de Larios, ein angesehener Bürger der Stadt von einem Bettler erstochen; der Herr stand vor seinem Laden, dessen Schaufenster ich betrachtete. Ein Bettler kam auf ihn zu und redete ihn an:

– »Una pera chica, Caballero!«

Der Herr antwortete:

– »Pardone hermano, Dios te ayude!« »Verzeihung, Bruder, möge Gott dir helfen!« – Die gewöhnliche Formel, womit man den Bettler erklärt, dass man nichts geben kann oder will.

In derselben Sekunde klappte der Bettler seine Navaja auf und stiess sie dem Ahnungslosen sieben-, achtmal tief in den Unterleib.

Es verdient allerdings hervorgehoben zu werden, dass das Elend in Andalusien ein geradezu beispielloses ist. Der Mörder, der sofort ergriffen wurde, war nur ein Gelegenheitsbettler, ein arbeitsloser Landarbeiter, der nachweislich fünf Tage lang nichts gegessen hatte. – Er wollte eben ein Ende machen – so oder so!

Zwei Stunden später las ich in der Zeitung, dass spanische Frauen der Madonna del Pilar in Saragossa eine neue mit Edelsteinen besetzte Krone im Werte von – – sechs Millionen Franken geschenkt hätten!

Vielleicht vergibt die Madonna dem Mörder –

Verhungerte, frierende Kinder – – das ist eine Madrider Spezialität. Das allen Winden ausgesetzte Madrid ist im Winter ein wenig angenehmer Aufenthalt, man friert dort anders als bei uns zulande. Da kann man Nacht für Nacht bei zehn Grad Kälte pudelnackte, blaugefrorene Kinder auf den Strassen sehen, die heulend und zähneklappernd »Mitleid erwecken sollen« und ihren Zweck natürlich glänzend erfüllen. Die Polizei scheint sich um diese sauberen Geschäfte der Eltern durchaus nicht zu kümmern. Auch nützt es gar nichts, wenn man den Kleinen Kleidungsstücke, Geld oder Speise gibt, in der nächsten Nacht laufen sie gerade so nackt wieder herum: es ist das eben ihr »Beruf«.

Allgemein verbreitet ist natürlich die Kirchenbettelei, alle Türen und Tore der Dome und Kapellen sind belagert von Bettlern, die auch wohl gern im Innern den Fremden ansprechen. Die grossen Kathedralen hat man davon gesäubert; dafür nähern sich in ihnen dem Fremden sofort die unausstehlichen Führer, die einem in irgendwelchem unverständlichen Jargon Erklärungen geben, die man in seinem Reisebuche viel genauer und viel bequemer nachliest. Diese »offiziellen« Bettler sind von einer unerhörten Zudringlichkeit, sie verstehen es, einem jede Stimmung, jeden Genuss am Schauen im Augenblick zu vertreiben. Ob das wahr ist, was mir verschiedentlich berichtet wurde, dass sie, ebenso wie die ständigen Türbettler, für ihren »Posten« den Geistlichen Abgaben bezahlen, weiss ich nicht; doch ist es durchaus nicht unwahrscheinlich in einem Lande, wo der Klerus von dem Allerelendesten noch Geld zu erpressen versteht. – Der Hass gegen alles, was Kutten trägt, ist denn auch nicht gering, in allen Städten gibt es Wirtschaften, Gasthöfe, Kaffeehäuser, in die ein Geistlicher nicht wagen dürfte, den Fuss hineinzusetzen: er würde im selben Augenblick vor die Türe gesetzt werden.

Dass der Klerus auch den Elendesten des Volkes, den Bettlern, noch scharfe Konkurrenz macht, ist selbstverständlich. Bettelmönche und Bettelnonnen gibt's überall, sie sammeln natürlich nur » für die Armen«, wenigstens sagen sie das. Als ich in Granada aus der Trambahn heraus einem Bettler ein Kupferstück geben wollte, machte mich ein neben mir sitzender Priester auf eine eilends heranstolpernde, den Klingelbeutel schwingende junge Nonne aufmerksam und bat mich, mein Scherflein doch lieber ihr zu geben. Der Schaffner aber ergriff die Partei des Bettlers. Und der unvorsichtige Priester – der sich, da wir allein im Wagen sassen, unbeobachtet geglaubt hatte – wurde mit einem kräftigen Fusstritt hinausbefördert.

Es ist meine Ueberzeugung, dass die weitaus grösste Mehrzahl der millionenstarken Bettlerarmee Spaniens der dira necessitas gehorcht. Das Volk, namentlich auf dem Lande, ist lächerlich genügsam, es lebt heute noch, trotz den wirklich teuren Lebensmittelpreisen, von wenigen Kupferstücken am Tage. Aber das Angebot der völlig ungelernten Arbeitskraft ist so gross, dass es selbst die nicht einmal zu verdienen vermag. Der Hunger ist eben eine Selbstverständlichkeit. Während der Teuerung sah ich in verschiedenen andalusischen Städten Demonstrationen von Arbeitslosen. Meist waren es zerlumpte Landarbeiter, die oft zu Tausenden, mit klappernden Schritten, ausgemergelten Gesichtern in die Stadt zogen. Die klugen Herren Alkalden verfolgten den Elenden gegenüber immer dieselbe Politik: sie empfingen sie auf dem Rathause, hörten ihre Klagen an und versprachen »Besserung«. Dann schickten sie ein schönes Telegramm nach Madrid ab. Mittlerweile aber gaben sie den Arbeitslosen auf irgendeinem Platze ein Frühstück, etwas Wein, viel Brot und Knoblauchwürstchen. Das wirkte immer: die armen Kerle, die ja selbst nicht wussten, was sie eigentlich wollten, fühlten sich bei dem vollen Magen nach so langen Fasttagen unendlich wohl, folgten den Geistlichen in die Kirchen, beteten inbrünstig um Regen und zerstreuten sich. Nirgends kamen auch nur die kleinsten Ruhestörungen vor. Dann freilich – blieb alles beim Alten! In Madrid – – zieht man die Sache »in Erwägung«; wenn dann nach einigen Monaten das bankerotte Land ein neues Ministerium erhält, ist sie längst vergessen. Einige reiche Leute machen Sammlungen, deren Erträge natürlich zur Verteilung durch die Hände der Behörden gehen und da ebenso – – vergessen werden!

Es wäre ja auch unrecht, denken die Beamten, deren mehr wie kärglicher Sold sie zu »Nebenverdiensten« geradezu zwingt, wenn man dem einen etwas geben sollte und dem anderen nicht! – Sie aber sind gerecht – und geben keinem etwas!

Und so laufen Millionen Enterbter auf den Gassen herum, bedecken sich mit verfaulten Fetzen und schlafen in den Rinnsteinen. Sie hungern, betteln und jagen den Hunden einen Knochen ab!

Wie glücklich ist gegen die Ausgestossenen doch der Napolitaner Lazzaroni! Ich denke gerade an einen hübschen zehnjährigen Bettelbuben, über den ich mich oft in der Villa Nationale ergötzte. Seine Spezialität waren die ausländischen Damen; Herren bettelte er nur so aus Gewohnheit an, ohne besondere Absicht. Mit schlafwandelnder Gewissheit hatte er sofort erkannt, welcher Nation die Herannahende angehörte. War sie eine Engländerin, so deklamierte er mit todernstem Gesicht:

»Oh my darling, oh my darling

Oh my darling Clementine!

Thou art lost and gone for ever

Dreadful sorry, Clementine!!«

– »Oh beautiful. Miss! Very nice! Very nice! Give me a penny!« rief er dann mit drolligem Gesicht und streckte seine kleinen, schmutzigen Finger aus.

– Zu der Französin tänzelte er hin und sang:

»Mimi Pinson est une blonde,

Une blonde que l'on connait!

Elle n'a qu'une robe au monde

Landeriette! Et qu'un bonnet!«

Hatte er es aber auf eine Deutsche abgesehen, so hupfte er von einem Beine zum anderen und krähte:

»Muss i denn, muss i denn

Zum Städtle 'naus, Städtle 'naus,

Und du, mein Schatz, bleibst hier – –«

Wenn das nichts half, so lief er zehn Schritte vor und wartete ein wenig. Gravitätisch liess er sich auf ein Knie nieder, führte die linke Hand zum Herzen, hob den rechten Arm hoch und deklamierte:

– ›O Königin, das Leben ist doch schön!‹

Ich glaube, der kleine Kerl hat nie eine Fehlbitte getan, solchen Verführungskünsten kann die schlimmste Menschenfeindin nicht widerstehen!

Je höher der Kulturstand eines Volkes ist, um so besser haben es die Tiere seines Landes. Es ist eine Lust, zu sehen, mit welcher Liebe der deutsche und französische Bauer an seinen Haustieren hängt, wie rührend er seine Esel, Pferde und Rinder, seine Ziegen, Hunde und Schafe pflegt. Ausnahmen kommen gewiss vor, aber die Tatsache allein, dass man ganz allgemein in Mittel-, in West- und Nordeuropa einem jeden Haustiere einen Namen gibt, charakterisiert das warme Interesse, das ihr Herr für sie hegt. In Spanien würde man es lächerlich finden, einem Tiere einen Namen zu geben, eine Katze ist eben eine Katze und ein Esel ein Esel. Nur den Hunden legt man zuweilen einen Namen bei und den Stieren beim Stierkampf – für das Programm! –

Die Jagd nach Singvögeln widerstrebt bei uns dem ärmsten Bauer, in Südfrankreich schon und in Italien ist sie gang und gäbe. Wenn man in Spanien den kleinen Sängern kaum noch nachstellt, so hat das lediglich darin seinen Grund, dass man sie eben schon mit Stumpf und Stil ausgerottet hat, ebenso wie alle Wälder auf der armen Halbinsel; nur in einigen wenigen grossen Gärten finden die Tierchen Schutz, wie in dem herrlichen Parke der Alhambra mit seinen Tausenden von Nachtigallen. Muss der Spanier also auf die leckeren Finken, Rotkehlchen und Amseln verzichten, so hält er sich dafür schadlos an anderen kleinen Vögeln, die er zwar nicht essen, aber doch fangen und quälen kann.

Er hat einen neuen Sport erfunden: er fischt Schwalben!

Ja, er »fischt« sie! Häufig habe ich Knaben, aber auch Männer auf den Dächern sitzen sehen, mit einer mächtig grossen Angelgerte bewaffnet. An einem sehr langen dünnen Bindfaden befestigen sie eine krumm gebogene Nadel, auch wohl einen kleinen Angelhaken, auf den eine Fliege gespiesst wird. Die Schwalbe, die ihre Nahrung im Fluge fängt, schnappt den Köder und wird von dem glücklichen Fischer herangezogen. Man löst sie nicht gleich ab, noch ein dutzendmal lässt man das Tierchen wieder auffliegen, um es gleich wieder zurückzuziehen. Dann nimmt man ihm den Haken aus dem Gaumen – – nicht etwa, um es zu töten! Das magere Tierchen, das von Ungeziefer besät ist, ist selbst für eine spanische Zunge ungeniessbar. Aber zur Strafe, »weil man es nicht essen kann« – – diese Erklärung verdanke ich einem Sevillaner, der täglich ein paar Stunden lang Schwalben fischte – – stösst man mit einer glühenden Nadel dem Vögelchen die Augen aus und gibt ihm dann die Freiheit. Nicht wahr, das ist ein Vergnügen, zu sehen, wie das blinde Tierchen umherflattert, mit dem Kopfe gegen Mauern und Fenster stösst, um schliesslich einer mitleidigen Katze zum Opfer zu fallen! Ein auserlesener Genuss, bei dem sich die spanischen Schwalbenfischer den Bauch vor Lachen halten!

Dass man eine Schlange, eine Eidechse, jeden Frosch und jedes Insekt, das einem über den Weg läuft, so im Vorübergehen eben totschlägt, ist eine Selbstverständlichkeit, der wir schon in Süditalien begegnen.

Dem Spanier aber genügt das einfache Totschlagen durchaus nicht! – An einer Dornenhecke bei Malaga fand ich eines Sonntagsmorgens eine Eidechse mit dem Oberkiefer an einen Dorn gespiesst. Das kleine Tierchen zappelte hin und her; als ich es befreite, sah ich wenige Schritte davon eine zweite Eidechse, die in gleicher Weise an einem Dorne hing. Nun ging ich weiter, suchte die Hecke ab und erlöste nicht weniger als siebenundzwanzig der grünen Tierchen aus ihrer schrecklichen Lage. Schliesslich traf ich in einem Wiesengraben drei junge Mädchen, die mit aus Grashalmen gefertigten Schlingen äusserst geschickt Eidechsen fingen. Sie waren gut gekleidet und gehörten augenscheinlich den »besseren Klassen« an!

»Das Tier hat kein Gefühl,« das ist ein Wort, das so mancher Südländer im Munde führt. Fragst du: »Warum hat es kein Gefühl?« so ist die Antwort: »Weil es keine Seele hat!« – Fragst du weiter: »Warum hat es keine Seele?« so wirst du gewiss hören: »Weil es kein katholischer Christ ist!« – Ich fordere jeden Reisenden auf, die Probe zu machen; er wird auf diese Fragen unfehlbar die genannten Antworten erhalten!

Dass ein Volk, dem solche Negerideen Allgemeingut sind, seine Haustiere in der schmählichsten Weise behandelt, ist selbstverständlich. Der Napolitaner ist wenigstens zu Hund und Katze zutunlich, wenn auch verhungerte Hunde auf den Strassen Neapels durchaus nicht zu Seltenheiten gehören; er hat gar im letzten Jahrzehnte angefangen, seine Zugtiere besser zu behandeln. Vielleicht ist das auf den fabelhaft entwickelten Instinkt des Napolitaners für alles, was der »Signore Forestiere« gern sieht, zurückzuführen; aber gewiss hat auch der ausgezeichnete von Engländern ins Leben gerufene Tierschutzverein sehr nützlich gewirkt. In Spanien aber sieht man kein Zugtier auf der Strasse, das nicht mit zuckenden von Fliegen besetzten Wunden bedeckt ist. Man legt nicht den geringsten Wert auf ein passendes Geschirr, alle Pferde, Esel und Maultiere haben durchgescheuerte eiternde Stellen. Die Peitsche genügt dem Führer durchaus nicht, er benutzt einen starken Knüttel, oder noch lieber eine Stange mit Eisenspitze. Die Karren werden stets überladen, die Maultiere und Esel fast immer über ihre Kräfte vollgepackt. Bricht ein Tier zusammen, so schlägt es der Führer oft lieber tot, als dass er ihm etwas abnimmt.

Ich sah in Toledo einen schwachen Esel, der mit Sandsäcken bepackt war, niederfallen; der alte Treiber riss wie toll an der Trense, trat das Tier, schlug es und bohrte ihm den spitzen Stahl in die Weichen; es rührte sich nicht. Das Publikum stand in Haufen herum, lachte und hetzte ihn. Der alte Kerl geriet schliesslich in solche Wut, dass er sich auf das elende Tier warf und es mit der blutigen Schnauze immer wieder gegen das Pflaster stiess, ihm schliesslich mit einem Steine in die Augen schlug. Da kam eine deutsche Dame heran und gab dem Alten aus aller Kraft eine schallende Ohrfeige. Der Führer sprang auf, sprachlos; nicht diese Beleidigung empörte ihn so sehr: er begriff überhaupt gar nicht, warum sie ihn geschlagen. Er fühlte sich in seinem guten Rechte, und alle die umherstanden, hatten dieselbe Ansicht. Im Moment war die Dame umringt und wäre zweifellos schlimm misshandelt worden, wenn ihre Begleiter sie nicht fortgezogen und in einem zufällig vorüberfahrenden Wagen schnell in Sicherheit gebracht hätten.

Andere Geschöpfe leiden zu sehen, ist dem Spanier ein grosser Genuss. Fällt bei uns irgendein Tier ins Wasser, so überbietet sich Alt und Jung in den abenteuerlichsten Rettungsversuchen. In Granada bemerkte ich eines Morgens eine johlende Menge an den eingefassten Ufern des Darro. Es schwamm da eine Katze herum, die sich verzweifelt abmühte an der niedrigen, aber steilen und glatten Einfassungsmauer emporzuklimmen. Man brauchte dem armen Tiere zur Rettung nur eine Stange hinzustrecken, aber daran dachte niemand. Die immer vergeblichen Versuche des Tieres, sein jämmerliches Miauen machten dem Pöbel ein unaussprechliches Vergnügen. Man beschimpfte mich, als ich der Katze meinen Schirm hinhielt, an dem sie emporkletterte; am liebsten hätte man sie gleich wieder hineingeworfen.

Natürlich ist dieser Grundzug des spanischen Charakters auch in System gebracht: in den allerorts üblichen Tierkämpfen. Es gibt in Spanien nicht weniger wie dreihundertsechsundzwanzig »Plazas de Toros«, und die Zahl der kleinen Amphitheater, in denen die Hahnenkämpfe stattfinden, ist ganz gewiss noch grösser. Das Interesse an den Tierspielen nimmt ab in der einzigen Industrieprovinz, Catalanien, die mit ihrer Hauptstadt Barcelona auch sonst in jeder Beziehung die fortgeschrittenste Spaniens ist und sich lieber heute wie morgen von dem Lande losreissen möchte. Dagegen steigert sich die Lust für diese ekelhaften Schauspiele im übrigen Lande und namentlich in dem völlig verelendeten Süden von Jahr zu Jahr, auch der Aermste spart dafür seine erbettelten Pfennige zusammen.

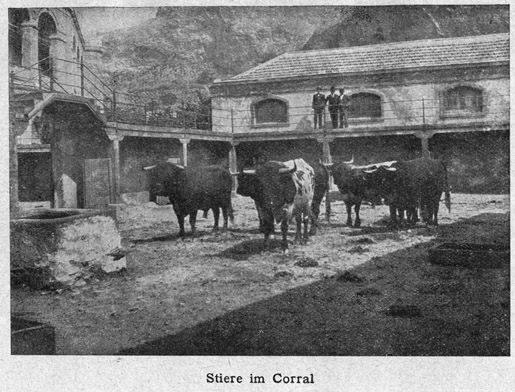

Ich muss gestehen, dass mir die Tierkämpfe der römischen Imperatoren immer mächtig imponiert haben. So einen Kampf hätte ich für mein Leben gern gesehen, einen Gladiator gegen einen Löwen, ein Krokodil gegen ein paar Panther, einen Eisbär gegen ein Nashorn, oder einen Tiger gegen einen Stier! Das war roh, gewiss, aber es war ganz sicher nicht grausam! Die spanischen Stierkämpfe aber in ihrem ewig sich wiederholenden, bis auf das I-Tüpfelchen festgelegten Schema zeugen von einer kleingeistigen kalten Grausamkeit. Von einer wirklichen Gefahr ist für den Menschen dabei kaum eine Rede, nur durch einen Zufall oder eine böse Unachtsamkeit kann dem Toreador etwas zustossen. Der Beruf eines Pferdebahnschaffners ist sicher viel gefährlicher, als der eines Stierkämpfers. Gefährlich ist die Sache nur für die Stiere, von denen bei jeder Corrida sechs bis acht, und für die uralten Klepper, von denen jedesmal zwölf bis zwanzig getötet werden. Die scheinbar harmloseren, viel edleren portugiesischen Stierkämpfe, bei denen die Stiere vergoldete Kugeln auf den Hörnern tragen, und zu denen prachtvolle Rassepferde verwandt werden, sind für die Menschen ungleich gefährlicher, obwohl weder Stiere noch Pferde getötet werden. Das sind fast ritterliche, sehr anziehende Kampfspiele, während die spanischen Tierkämpfe Schlachthausszenen sind, Kunststücke mehr oder weniger geschickter Metzger!

Besonders widerlich ist das erste Drittel eines jeden Stierkampfes, das man »Garrocha« nennt und auf das der Afficionado – der begeisterte Anhänger – ganz besonderen Wert legt. Auf abgelegten Droschkengäulen, elenden Schindmähren, die oft kaum ein Bein vor das andere setzen können, reiten die Herren Picadores, mit eisernen Schienen unter dem Anzug gepanzert, schwerfällig in die Arena. Ihre Waffe ist eine lange Lanze mit einer kaum zollangen Eisenspitze. Sie sollen ja auch dem Stiere gar nichts tun, ihr Zweck ist nur der, ihm die Gäule möglichst stossgerecht hinzustellen. Sie treiben ihren Klepper, dem das rechte Auge mit einer Binde geblendet ist, mit dem dolchartigen Sporn des linken Fusses vorwärts, – der rechte Fuss trägt keinen Sporn – und schlagen ihm tiefe Löcher in den dürren Leib. Vorne zieht ein Chulo das arme Tier am Zügel, hinten schlagen es zwei andere mit dicken Knüppeln auf die Beine: so nähert sich diese stolze Kavalkade dem Stiere. Der kommt endlich heran, senkt seinen Kopf und stösst zu. Hat er nicht ordentlich getroffen, so zieht man ihm gleich die Mähre wieder heran. Er hebt sie auf seine Hörner, der plumpe Picador fällt herunter – – das ist seine einzige Geschicklichkeit, vom Gaule fallen zu können! – – und die Banderilleros lenken mit ihren Tüchern den Stier ab. Meist ist der Gaul tötlich getroffen, dann gibt man ihm mit einem Dolche den Gnadenstoss ins Hirn; oft aber springt er wieder auf, galoppiert mit aufgerissenem Leibe herum, schleppt die lang heraushängenden Eingeweide im Sande nach und verwickelt sich mit den Beinen darin. Man fängt ihn wieder ein, führt ihn hinaus, schiebt die Reste der Eingeweide in den Leib zurück, näht die Wunde zu und lässt ihn beim nächsten Stiere wieder antreten. Ich habe Klepper gesehen, die vier-, fünfmal verschiedenen Stieren vor die Hörner gezerrt wurden. Das zieht man vor; jeder Spanier wird erklären, dass die schon einmal verwundeten Pferde viel besser seien, da sie »ruhiger ständen«! – Bei dem hübschen Spiel der Banderilleros, die den Stier mit dreiviertel Meter langen, mit kleinen Widerhaken versehenen Pfeilen spicken, leistet sich das Volk manchmal noch eine besondere Grausamkeit. Wenn nämlich der Stier, der inzwischen recht müde geworden ist, nicht mehr mittun will, und trotz aller Banderillas und aller roten Tücher sich um seine Peiniger nicht bekümmert, schreit plötzlich wie aus einer Kehle das Publikum:

»Al Fuego! Al Fuego!«

Dann setzen die Banderilleros dem Tiere andere Pfeile, die hinter dem Widerhaken Explosivstoffe enthalten. Die entzünden sich und das Tier wird nun durch das kleine Feuerwerk, das ihm Haut und Fleisch verbrennt, natürlich viel »mutiger«! – Wenn es schliesslich, um der Quälerei ein Ende zu machen, dem Espada seinen Nacken bequem hinhält, so dass dieser ganz kunstgerecht ihm von vorne den Degen zwischen die Hörner rennen kann, ist das Volk ausser sich vor Entzücken. Es wirft Hüte, Fächer und Taschentücher dem Metzgergesellen in die Arena und schreit ihm zu: »Für dich will ich mein Leben lassen!« Zum Schluss schlingt man den Kadavern der Gäule und des Stieres einen Strick um den Hals, und die mit Fähnchen und Troddeln in gelbroten spanischen Farben geschmückten Kavalkaden von je sechs Maultieren schleifen die Kadaver aus dem Kampfplatz, wobei natürlich die Treiber so viel wie möglich mit ihren Stöcken den Maultieren auf die Beine dreschen, damit die doch auch noch ein kleines Vergnügen haben.

Und doch ist ein Stierkampf noch ein manierliches Schauspiel im Vergleich zu einem Hahnenkampf! Während zu einer Corrida Arm und Reich zusammenströmt, ist der »Circo Gallistico« die ausschliessliche Domäne des niedrigsten Pöbels. In einem amphitheatrisch gebauten Oberlichtsaale hat man in der Mitte eine kleine runde Arena hergestellt. In Käfigen bringt man die Hähne hinein, denen Kamm und Schwanzfedern abgeschnitten sind, so dass sie wie Hennen aussehen. Man wiegt sie und lässt dann die Vögel, die stets einigen »Afficionados« gehören, heraus. Im selben Augenblick stürzen die eifersüchtigen Tiere aufeinander, bearbeiten sich mit Schnabel und Sporn. Das Publikum wettet, auf den Sieger, auf die Anzahl der gegenseitigen Angriffe, der Wunden usw. Die Federn stäuben umher, in zehn Minuten haben sich die Tiere in zerfetzte blutige Klumpen verwandelt. Sieger bleibt meist der, dem es gelingt, dem anderen zuerst die Augen auszuhacken. Ermattet fällt schliesslich der eine Hahn zur Erde, dann hackt der andere unter dem Johlen des Publikums so lange auf den Unterlegenen, bis er ihm den Schädel zerschlagen hat, oder bis die vorgeschriebene Zeit von dreissig Minuten beendet ist. Man nimmt die Vögel, wäscht sie unter der Pumpe, um die Wunden zu zählen, und streitet sich wegen der Wetten, wobei häufig genug die Navaja, das lange Klappmesser, das jeder Spanier in der Tasche trägt, eine Hauptrolle spielt!

Wie sollten diese Leute auch Achtung vor einem Menschenleben haben!

Mein Freund, der Maler, sagte: »Wissen Sie, ich bin die Dinger, die die Spanier Eisenbahnen nennen, nun satt!«

»Warum denn,« fragte ich.

» Sie bienen nach!« sagte er mit einer Festigkeit, die keinen Widerspruch aufkommen liess.

»Was tun sie?« rief ich, »sie bienen nach? – Was ist denn das?« Der Maler juckte sich und sah mich verächtlich an.

»Sie sind wohl nie auf der Walze gewesen?« meinte er sehr geringschätzig. »Also passen Sie auf: Bienen, das ist das schöne Wort, mit dem man auf der Landstrasse gewisse Tierchen bezeichnet. Die Tippelbrüder, die diese lieblichen Geschöpfchen als Andenken in den Herbergen zurücklassen, die bienen nach! Na, und darin haben sie eine ausserordentliche Aehnlichkeit mit den spanischen Eisenbahnen!«

»Ich glaube, Sie haben nicht ganz unrecht,« sagte ich und folgte seinem juckenden Beispiele, »aber dafür haben wir wenigstens die Genugtuung, erster Klasse gefahren zu sein!«

Wir machten eine Entdeckungsreise durch die Strassen von Cadix, um eine Badeanstalt zu finden. Baedecker zählt in fast allen spanischen Städten maurische Badehäuser auf; aber wenn man hinkommt, findet man nur einige traurige Ueberreste, die als Waschtroge verwendet werden. Als die katholische Isabella die letzten Mauren aus dem Lande jagte, trieb sie die Reinlichkeit mit hinaus, die ihr echt spanisches Herz nicht minder hasste als Heiden und Juden. Schwor doch diese hohe Frau bei San Jago und allen anderen Heiligen, dass sie ihr seidenes Hemdchen nicht eher wechseln wolle, bis Granada gefallen sei. Aber Boabdil wehrte sich hinter den roten Mauern der Alhambra, und es verging manches Jahr, ehe des Propheten grünes Halbmondbanner auf den Alkazartürmen dem Turmlöwen der Kastilianer weichen musste. Isabella hielt doch ihren Schwur, und als sie endlich das liebgewordene Hemdlein der Madonna weihte, da hatte sie ihren Namen nicht nur durch Kriegsruhm und Glaubenseifer berühmt gemacht: isabellenfarben nennt man noch heute die Schimmel, die einen sehr starken Stich ins Schmutziggelbe haben.

Wir stiegen ins Meer, opferten Bienen und Wäsche dem Neptun und machten uns dann auf, ein Schiff nach Malaga ausfindig zu machen. Die Agenturen lagen dicht beieinander, alle hatten wunderschöne Namen. Wir brauchten nur auszusuchen. Ausser den Schildern der Schiffahrtsgesellschaften zierten die Häuser meist noch meterhohe bunte Wappenschilder, frisch bemalt und weithin leuchtend. Denn die Agenten – Grafen und Marquis in ihrem eigenen schönen Lande – sind auch in fernen Erdteilen anerkannte Grössen, sie sind Konsuln von Bolivia, von Ekuador, von Paraguay, Costa-Rica und Guatemala, von Birma, Honduras, Afghanistan und Beludchistan oder auch von Andorra und San Marino. Kein Mensch in ganz Cadix weiss, ob diese stolzen Länder auf dem Monde oder auf dem Mars liegen, aber ihre Wappenschilder kennt jeder Gassenjunge.

Wir läuteten bei Don Miguel Fuentes y Bobadilla, Conde de Larios y Cortadura y Montero Rios, Konsul von Kaschmir, Generalvertreter der englischen Hall-Line. Der Herr Graf war leider noch nicht aufgestanden; das Bureau würde erst um Mittag aufgemacht, hiess es. Wir gingen ein Haus weiter zu dem Konsul von Neapel, dem ehrenwerten Don Fernan de Ribeira, Marquese de Sagasta y Cortez y Bombita y Zurbaran y Alameda. Der Herr Marquis erwies uns die Ehre, selbst in Hemdsärmeln aufzuschliessen, er erklärte uns aber, dass seine Agentur nur jeden Sonnabend geöffnet sei; heute sei leider Freitag. Bei den Konsuln von Abessynien und Liberia nutzte uns alles Läuten nichts, kein Mensch öffnete. Der Herr Herzog von Tarragona y – – y – – y – – y – (der Herr hatte einundzwanzig »y«!) hatte leider den Schnupfen, und der Konsul von Siam war ausgegangen, um zu fischen. Endlich erwischten wir einen Grafen, der die Sevilla-Cadixgesellschaft und nebenher Venezuela vertrat. Wir trugen ihm mit Anstand unsere Angelegenheit vor und erhielten nach langem Handeln zwei Fahrkarten nach Malaga für den am nächsten Tage fahrenden Luxussalonschnelldampfer »Cabo Penhas«.

Der Maler sagte: »Ich werde heute möglichst wenig essen. Ich werde mir meinen Appetit aufheben, bis wir an Bord sind. Ich werde mich wieder mästen wie auf dem ›Prinz Eitel Friedrich‹.«

»Da fuhren wir mit der Hapag,« wandte ich ein.

»Ach was! Schiff ist Schiff!« rief der Maler. »Wissen Sie noch, was ich geleistet habe von Hamburg nach Lissabon? Ich war der Stolz aller Stewards, geradezu ein Rekordesser! Morgens Beefsteak, Omeletten, Früchte, mittags sieben Gänge, abends acht Gänge, und immer zweimal von jedem! Die Zwischenpausen füllte ich mit Bouillons, Tees, Kaffees und ungezählten Sandwichs aus. Ich denke, so werde ich's wieder halten!«

»Herrgott!« fuhr er fort, »und wie ich mich auf die Kabine freue! Endlich mal wieder ein reinliches Bett! Wissen Sie noch, auf dem ›Prinz Eitel Friedrich‹ – – –«

Er hielt eine lange Lobrede, seine Augen leuchteten.

»Und dann mal wieder mit einem Kapitän plaudern zu können!« rief er. »Die Seebären sind doch die vernünftigsten Leute auf der Welt! Wissen Sie noch, auf dem ›Prinz Eitel Friedrich‹ – –«

Den ganzen Tag schwelgte er in Erinnerung. Des Abends tranken wir weissen Wein aus Jerez, und der Maler brachte viele Hochs aus auf alle Schiffskapitäne der Welt. Als ich ihm endlich gute Nacht sagte, lallte er: »Wissen Sie noch, auf dem ›Prinz Eitel Friedrich‹ – –«

Er hat gewiss die ganze Nacht von dem Schiffe geträumt. Am anderen Morgen war er schon um sieben Uhr an meiner Türe:

»Stehen Sie auf, wir müssen an Bord!«

»Der Dampfer fährt ja erst um zehn Uhr!« sagte ich. »Macht nichts, macht nichts!« rief der Maler, »er könnte vielleicht früher fahren!«

– – Aber er fuhr nicht früher. Er fuhr viel später. Im Hafen sagte man uns, dass er erst am nächsten Tage abfahren würde. Am nächsten Tage hiess es, die Abfahrt sei noch unbestimmt, voraussichtlich in drei Tagen. Nach drei Tagen wurden wir bedeutet, wir möchten am Abend wiederkommen. Wir kamen am Abend mit allem unseren Gepäck; da sagte man uns, der Dampfer fahre zwar noch nicht ab, aber wir dürften immerhin an Bord gehen.

So stiegen wir ins Boot und fuhren eine halbe Stunde lang durch die Bucht von Cadix.

»Wo liegt der ›Cabo Penhas‹,« fragte ich den Schiffer. »Da, da!« zeigte der Bootsmann.

Es liess sich nicht leugnen, das Ding, auf das er deutete, hatte allerdings mit einem Schiff eine entfernte Aehnlichkeit, namentlich in der Dunkelheit. Wir liessen uns also heranrudern, bestanden den üblichen heissen Kampf mit den Bootsleuten, die unserem Angebot von einer Peseta eine Forderung von fünfundzwanzig Peseten entgegensetzten und einigten uns schliesslich auf die – spanische – Mitte, das heisst auf zwei Peseten. Wir stiegen an Bord.

»Steward!« rief der Maler.

»Die Leute verstehen doch nicht Englisch!« sagte ich.

»Kellner!« fuhr der Maler fort, »Garçon! Bedienung! Camerero! Mozo! Cameriere! Irgendeine Sprache werden sie hier doch wohl verstehen!«

Aber es kam kein Mensch. Wir suchten auf Deck herum, tappten durch die Dunkelheit; das rote Tranlämpchen an Backbord und das grüne an Steuerbord leuchteten kaum einen halben Schritt weit. Wir fielen über ein paar Schiffstaue, schlugen uns an der Ankerkette die Schienbeine blutig, stiessen eine Oelkanne um, deren Inhalt uns hoch über die Hosen spritzte und stolperten schliesslich über eine Masse, die sich laut fluchend erhob und sich anschickte, uns über die Reeling zu werfen. Es war irgendein Heizer, der einen abscheulichen Knoblauchgeruch ausströmte und ganz gewiss stark betrunken war. Wir besänftigten ihn mit Zigarren und richteten an ihn eine Reihe von Fragen, aus deren Beantwortung wir entnahmen, dass es erstens weder Stewards noch Kabinen an Bord gab, dass zweitens heute zur Feier des Tages der Madonna del Carmine an Bord alles total betrunken sei, und dass drittens Passagiere ausserordentlich ungern gesehen würden.

Unter solchen Umständen war an Speise und Trank heute abend nicht zu denken; wir hüllten uns so gut es ging in unsere Reisedecken ein, streckten uns auf Deck aus und schliefen – endlich! – ein.

– Jemand trat mir mit schwerem Stiefel in die Seite, ich erwachte, schrie »Au!« und sprang auf die Beine. Es war heller Tag, vor uns stand der schmutzige Kerl, der sich augenscheinlich dafür revanchieren wollte, dass wir am Abend vorher ihn aufgeweckt hatten. Er fragte uns, was wir hier machten, und befahl uns, sofort von Bord zu gehen. Das war etwas schwierig, denn weit und breit war kein Boot zu sehen. Wir protestierten also, zeigten unsere Fahrkarten und verlangten den Kapitän zu sehen.

»Der Kapitän bin ich selber!« sagte der Mann, der seiner grossen Königin Isabella soviel Ehre machte.

Er beschaute die Fahrscheine, dann erklärte er, dass sie ungültig seien. Die Agentur dürfe überhaupt keine Fahrkarten ausgeben, behauptete er; das dürfe nur er allein tun. Aber er sei ein Menschenfreund, und wenn wir ihm jeder zwanzig Peseten geben würden, wolle er uns trotzdem mitnehmen. Wir handelten mit ihm, schliesslich war er mit fünf Peseten für alle beide zufrieden. Wir fragten, wo wir nun frühstücken könnten, da meinte er: nirgends. Wenn wir uns nichts zu essen mitgebracht hätten, müssten wir eben hungern!

»Aber in der Agentur haben wir doch die Fahrt und volle Pension bezahlt!« wagte ich einzuwenden.

Er meinte, die Agentur ginge ihn gar nichts an! Die Agentur sei eine Räuberhöhle, ein Gaunerasyl, wo man harmlosen Menschen das Geld abnehme! Sein Schiff sei aber ein anständiges Schiff; er selbst eine ehrliche Haut, ein biederer Seemann, ein Menschenfreund.

Ja, gerade ein Menschenfreund, das sei er.

Wenn wir ihm drei Duros zahlen wollten, wolle er uns zu essen geben.

Wieder handelten wir und einigten uns schliesslich. Wir gaben ihm das Geld, er spuckte drauf, – dass es Glück bringen sollte – schob es in die Tasche und holte ein hartes Stück Brot, eine halbe Zwiebel und einen Priem heraus.

»Bedienen Sie sich, Caballeros!« sagte er, mit der Miene eines persischen Königs, der eine Satrapie verschenkt.

»Famoses Frühstück!« meinte der Maler.

»Genau so wie auf dem ›Prinzen Eitel Friedrich‹!« sagte ich liebenswürdig. »Ich bin übrigens noch von gestern satt, Sie aber haben sich ja Ihren Appetit verwahrt. Ich verzichte also zu Ihren Gunsten!«

Der Maler dankte – so undankbar war er.

Da der »Cabo Penhas« nicht die geringste Miene machte, sich von Cadix' schöner Bucht zu trennen, so machten wir einstweilen eine Entdeckungsreise an Bord. Wir hatten Kuhhäute geladen, viele Tausende von Kuhhäuten, die jeder spanischen Nase eine Fülle von Genüssen bieten. Leider waren wir nicht ganz daran gewöhnt.

Der Maler sagte: »Ich weiss nicht, was mir ist.«

Ich meinte: »Ich denke, Sie werden nie seekrank?«

Ich wollte lachen, aber es ging nicht mehr. Es war zu spät. Kuhhäute duften fürchterlich.

Der Strauchdieb, der hier Kapitän war, war doch ein Menschenfreund. Er erkannte den Grund unseres Uebels und gab uns ein Gegengift: jedem eine halbe Knoblauchzwiebel.

»Das ist das einzige, was hilft, Caballeros!« sagte er.

Dreiviertel ertrunken griffen wir nach dem Strohhalm und kauten das grässliche Zeug. Er hatte recht, weiss Gott, es half. Der Knoblauchduft legte sich wie ein Panzer um unsere Nasen und triumphierte über die Kuhhäute.

Der Maler ging müssig umher und stellte Vergleiche an. Himmel, wie hatte alles geblinkt auf dem Schiffe der Hamburg-Amerika-Linie, und wie sah hier alles verschmutzt aus! Wir traten so tief in den Schmutz, dass er uns fast die Stiefel stahl. Trübsinnig sassen wir auf einem Haufen Taue und grübelten.

Grübelten eine Stunde, zwei Stunden, sechs Stunden, zehn Stunden – – bis die Nacht kam. Der »Cabo Penhas« rührt sich nicht.

»Vielleicht morgen!« meinte der Menschenfreund und gab uns unsere Abendmahlzeit: Brot, Knoblauch und Ziegenkäse. Diesmal dankten wir nicht mehr.

Wir schliefen auf Deck, wachten am Morgen auf und grübelten weiter.

»Wir wollen Herkules spielen!« sagte der Maler.