|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Einmal, vor einem Vierteljahrhundert etwa, sahen napolitanische Zollwächter ein komisches Ding auf dem Golfe treiben. Sie witterten Unrat und kaperten das seltsame Fahrzeug, das einer Tonne ähnlicher sah wie einem Boot. So wurde August Gefangener und das war sein Glück, denn sein Kübel drohte in Wohlgefallen sich aufzulösen. August wurde in den Kerker geworfen und gegen ihn eine hochnotpeinliche Untersuchung wegen Schmuggels angestellt. Aber diese Untersuchung endete mit einem Rüffel für die Zollwächter und einer grossen Ehrenerklärung für August, denn es stellte sich heraus, dass er erstens ausser ein paar Pinseln, Farben und Skizzen nichts bei sich hatte und zweitens der Sohn einer hochangesehenen Münchener Familie war.

So leicht aber gab August Weber seinen Plan, nach Capri zu fahren, nicht auf. Bald nach seiner Entlassung aus dem finstern Verliess bestieg er stolz das Marktboot und segelte vergnügt nach dem schönen Eiland. Er stieg hinauf, sah vom Sattel aus die Piccola Marina: dieser Augenblick entschied für sein Leben. Das ist ein sicherer Beweis, dass August einen sehr guten Geschmack hatte. Denn heute noch ist die kleine Marine, zwischen den steilen Felsen des Castiglione und des Solaro, mit der Sireneninsel, der Venusgrotte und dem herrlichen Blick auf die drei Faraglioni bezaubernd schön, trotz des besten Willens der Menschen sie zu verschandeln, trotz der hässlichen Gemeindestrasse und der noch viel hässlicheren Kruppstrasse, trotz der grässlich geschmacklosen neuen Villen. – Zur Zeit aber, als August sie zum ersten Male sah, als sie nur ein einziges pittoreskes Fischerhäuschen neben dem alten Sarazenenturm trug, da muss sie ein wahres Paradies gewesen sein! August, der mit seiner Malkunst herzlich wenig Geld verdiente, und dazu seinen Stolz darin setzte, so billig wie möglich zu leben, schlug sein Quartier erst in einer Grotte auf; später bezog er das verfallene Gemäuer des sogenannten Fortino, eines winzigen Kastellchens, das vor hundert Jahren der englische Gouverneur Hudson-Lowe, der spätere Kerkermeister des grossen Napoleon, errichtete, als ihm die Idee kam, aus Capri ein Klein-Gibraltar zu machen. Hier fühlte sich August sehr wohl, eine Matte diente als Bett, einen alten Stuhl warf ihm eines Tages Poseidon an den Strand und einen Tisch zimmerte er sich selbst. Da nun aber der Mensch ohne tägliche Nahrungsaufnahme leider nicht zu existieren vermag, so musste August auch dieser Frage näher treten, und es lässt sich nicht bestreiten, dass er sie auf eine äusserst sinnreiche Weise löste. Er ging in die Stadt und kaufte sich einen Topf. In diesen Topf tat er alles hinein, was er auf dem Felde fand oder für wenige Kupferstücke von den Bauern erstand, also Paradeisäpfel, Kohl, Rüben, Salat, Gurken, Kastanien, Kartoffeln. Bis oben hin füllte er seinen Topf, machte sich ein Feuerchen, kochte und speiste stolz zu Mittag. Doch der Topf war gross und Augusts Magen nur klein, so blieb ein gutes Drittel übrig. Das verwahrte sich August bis zum Abend, er füllte von neuem den Topf auf, kochte, ass, und behielt wieder einen Rest, den er wieder verwahrte und am anderen Tage wieder auffüllte. So ging es wochenlang, Tag für Tag, bis schliesslich einige Reste, die schon gar zu lange im Topfe waren, streikten und in Fäulnis übergingen. Eine Zeitlang sah das August mit philosophischer Ruhe an. Dann wurde ihm aber die Sache doch zu bunt. Er nahm seinen vollen Topf und warf ihn ins Meer, wahrscheinlich um dem Gotte der Fluten in etwas seine Erkenntlichkeit für den schönen Stuhl auszudrücken. Dann ging er hin und kaufte einen neuen Topf. So lebte August Weber glücklich manches Jahr und warf ungezählte Töpfe ins Meer.

Der alte Fischer, der diese schönen Töpfe wieder herausholte, wusch und seiner Küche einverleibte, hatte nun eine wunderschöne Tochter, die Raffaela hiess. Und da ein deutscher Maler nicht gut im sonnigen Süden leben kann, ohne eine schöne Tochter des Landes zu lieben, so verliebte sich August bis über die Ohren in die Fischermaid. Sie teilte seine Gefühle, aber der alte Desiderio, der Papa, der sich rühmte, den grössten Dickkopf auf der Insel zu besitzen, wollte nichts wissen von dem malenden Hungerleider. August freite sieben Jahre lang, wie Jakob; da endlich schmolz des Alten hartes Herz. Er erfuhr nämlich durch einen Zufall, dass der arme Maler eigentlich gar kein armer Maler war, sondern aus vermögender Familie stammte und noch einmal ein schönes Stück Geld ererben würde. So gab er denn seinen Segen und unternahm zugleich eine grosse Ehrenrettung Augusts. Er erzählte überall im Lande herum, August habe nur deshalb als armer Einsiedler gehaust, weil er der Madonna ein Gelübde abgelegt habe: so stieg August in der Achtung aller guten Christen.

August heiratete. Und August erbte. Und August baute. Er erwarb für wenig Geld ein grosses Grundstück, da, wo die kleine Grotte lag, die seine erste Wohnung auf Capri bildete. Erst baute er zwei Zimmer, dann noch zwei Zimmer im nächsten Jahre, und wieder zwei, und so fort in jedem Jahr, kunterbunt, wie früher in seinem Kochtopf, immer ein Zimmer aufs andere und ans andere, wie's gerade kam. Heute hat er bereits achtzehn Zimmer gebaut und über ein Jahr sind's wieder zwei mehr. Und dazu eine Menge Terrassen und Balkone und Loggien, die seinem entzückend gelegenen Flickhause ein äusserst pittoreskes Ansehen geben.

Eines schönen Tages erwachte August und hatte den S-Fimmel. Weisst du, was das ist, schöne Leserin? Gewiss nicht! Ich will dir's erklären. August erkannte, dass alles, was nicht mit einem S anfängt, von Uebel ist. Bisher war er Maler, aber da das mit einem M anfängt, so liess er von Stund an die Malerei sein. Statt dessen wurde er alles, was mit einem S anfängt. Auf seinem Hause Syrena, das von oben bis unten mit Versen und Inschriften von Augusts Hand bedeckt ist, findest du folgende Beschäftigungen Augusts angeschrieben: Strandpension, Schriftstellerei, Schauspielerei, Sämerei, Schlafzimmervermietung, Schriftsetzerei, Sprachlehrerei, Schuhversand, Schwammerlinge, Schreiberei, Sommerrettiche, Sauzähmerei, Sonnenbaderei, Strandbaderei, Sandbaderei, Sattlerei, Schafzüchterei, Saucenmacherei, Sackflickerei, Singlehrerei usw. mit Grazie ad infinitum! Aber, liebe Leserei, Verzeihung: Leserin, das ist nicht eitel Gerede, August betreibt wirklich alle diese Berufsarten! Er schreibt Stücke und führt sie mit seinen Kindern auf, er vermietet »Schlafzimmer«, d. h. er nimmt Fremde in übrigens gute und billige Pension, er versendet Caprischuhe, gibt Sprachstunden, zieht Samen, züchtet Säue und schreibt den ganzen Tag neue Verschen auf sein Haus. Als »Schriftsteller« muss er auch ein Organ haben, und da er sein Haus doch nicht gut versenden kann, so gibt er in seiner »Schriftsetzerei« den Tre heraus, den Corriere di Capri. Diese köstliche deutsch-englisch-italienische illustrierte Zeitung erscheint – – wenn schlechtes Wetter ist; heute liegt bereits die sechsundneunzigste Nummer vor mir.

Der Tre kämpft für Eieressen und gegen Hennenschlachten, wie denn August für seine Person Vegetarier ist. Er variiert dieses Thema unermüdlich in der Zeitung und auf den Wänden seiner Villa Syrena.

Er singt:

»Ich lass' der Henne gern ihr Leben,

Hab' ich nur von dem Saft der Reben.«

Darin muss ich ihm vollkommen beipflichten, dagegen fällt eine andere Mahnung:

»Spät, lieber nie, geh zu Verschwenderfesten,

Spät, lieber nie, sollst du die Henne mästen!«

bei mir auf ziemlich unfruchtbaren Boden, da ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich sehr gern recht früh zu »Verschwenderfesten« gehen würde, leider aber nur zu wenig Gelegenheit dazu habe.

Dass August, der Dichter, auch seiner Vaterstadt gerne gedenkt, geht aus dem Reim hervor:

»Wer Händeln

masslos schlingt – was kann's ihm nützen? –

Wird oft im Hofbräuhause

masslos sitzen.«

Ob das wahr ist, weiss ich nicht, da ich wirklich niemals Händeln masslos geschlungen habe, doch hat August gewiss recht mit seiner Frage: – »Was kann's ihm nützen?« –

Recht hübsch ist folgendes Verschen:

»Die Zinsen nutzt ein weiser Mann

Das Kapital rührt er nicht an,

Die Henne, die ihm Eier gibt, zu schlachten,

Das ist des Toren albern Trachten.«

Daneben aber führt August noch einen zweiten, ebenso erbitterten Kampf; dafür hat er die Parole gefunden:

» Lederlos!«

Schuhe, das hat er herausgefunden, werden im allgemeinen aus Leder hergestellt. Leder aber wird aus den Häuten getöteter Tiere gemacht. Darum weg mit dem Leder! Nun werden auf Capri seit langen Jahren von Eingeborenen und Fremden fast nur Segeltuchschuhe mit Bastsohlen getragen, die für den felsigen Boden sich ganz anders eignen als Lederstiefel; sie sind viel widerstandsfähiger und dabei viel billiger. Für diese lederlosen Schuhe, die er auch in seinem »Schuhversandhaus« versendet, kämpft August unentwegt, hunderte von Lobesverschen auf »Lederlos« schmücken sein Haus und seine Zeitschrift. Zum Beispiel:

»Der Fremde, der von Lederstiefeln Hühneraugen bekommen hat, singt:

Böse Menschen, die sind liederlos,

Gute Menschen, die sind lederlos,

– – Oh, wär' ich doch die Luder los!!«

Oder:

» Die Frauen«

Die Eine, ganz kokett,

Stolziert in Lederstiefelchen und im Korsett,

Dichter begeisternd zum Sonett!

Die Andere, klug, bedeutend, gross,

Trägt beständig »

Lederlos«.

Ich finde diese Einteilung des weiblichen Geschlechts einfach herzerfrischend, wenn ich auch nicht ganz verstehen kann, warum die Andere, kluge, bedeutende, grosse und beständig » Lederlos« tragende Frau, nicht ihrerseits auch »Dichter begeisternd zum Sonett« sein soll.

Auch die hohe Politik macht sich August dienstbar, er hat den Grund für die überraschenden Erfolge der japanischen Waffen gefunden:

»

Japan gewinnt! – Ich forsche sonder Ruhe:

In Japan trägt man

lederlose Schuhe!«

Nun wissen wir's! – Durch eine weitere Forschung sonder Ruhe hat August auch herausgebracht, wie gerupften Vögeln zumute ist:

»Es klagt der Vogel, welcher federlos,

Es jauchzt der Mensch, der lederlos.«

Es wäre undankbar, wollte ich verschweigen, dass August auch mich öfters angesungen und auf den Wänden seines Strandschlosses unsterblich gemacht hat. So singt er:

»Der

Ewers fand die

Grotte auf der

Wunder

Die Grotte Maravigliosa.,

Gegen die die

Blaue ist nur Plunder.

Wie kam den glatten Fels herauf er bloss?

Er dankt's den Schuhen ›Lederlos‹.«

– – – So lebt und wirkt August Weber aus München auf seiner Villa Syrena an der Piccola Marina auf Capri. Er ist ein lebender Beweis dafür, dass die Originale nicht aussterben, dass auch unsere Zeit noch köstliche Exemplare der Spezies »Mensch« hervorbringt. Und darum, schöne Leserin, wenn die Sehnsucht nach dem Süden, die jedes Deutschen Herz erfüllt, in dir wieder einmal erwacht, und wenn du deine häuslichen Sorgen eine Zeitlang an den blauen Meeresfluten des Neapeler Golfes vergessen willst, dann versäume nicht, auch August aufzusuchen. Lass dir von seiner Frau Raffaela einen gelben deutschen Pfannkuchen bereiten – darin ist sie Meisterin – trinke roten Capriwein und lache über die schnurrigen Einfälle und Verschen Augusts, des lederlosen S-Menschen und Hennenbeschützers!

Irgendein kluger Mann, der zu gleicher Zeit ein Gelehrter und ein Dichter sein müsste, sollte einmal ein Buch schreiben über das merkwürdige Phänomen in der deutschen Volksseele: die Sehnsucht nach dem Welschlande. Seine Arbeit würde ihm lange Jahre kosten, sie würde bei den Zimbern und Teutonen beginnen müssen. Er müsste die Goten, die Heruler, die Vandalen berücksichtigen, die Rugier und die Longobarden, deren Einfälle unsere Schulweisheit lange nicht völlig begründet. Er müsste die alten Wikinglieder der Normannen studieren, die überströmen von Sehnsucht nach dem Südlande, und der Hohenstaufenkaiser geheimste Gedanken erforschen. Er müsste Friedrichs II. Pläne erkennen, dem Sizilien ein zweites und lieberes Vaterland wurde, er müsste hinabtauchen in die Seele Konradins von Schwaben, der auf der Piazza del Mercato für einen närrischen Traum sein junges Haupt auf dem Block liess. Oh, so vieles müsste dieser kluge Mann ergründen! Was Rubens zum Süden zog und weshalb Ulrich v. Hutten, der doch gewiss sein Vaterland liebte wie kaum ein zweiter, dennoch nie die geheimnisvolle Sehnsucht nach dem Welschlande los wurde. Er müsste Winckelmann auf seinen Reisen begleiten und Goethe; bei ihnen würde er gewiss manchen guten Wink finden. Die römischen Nazarener, Overbeck und seine Freunde müsste er studieren, und Feuerbach und Scheffel und Böcklin und Nietzsche – – und so viele noch!

Aber neben den vielen Namen von ewigem Klang darf er eins nicht vergessen: den gemeinen Mann. Er wird herausfinden, dass im Grunde die gewaltige Liebe dieser Grossen dasselbe ist, wie die merkwürdige, unerklärliche Sehnsucht unserer Handwerksburschen, von denen alljährlich Tausende über die Alpen ziehen, um das Land ihrer Träume kennen zu lernen.

Dann vielleicht wird dieser kluge Mann uns eine Erklärung geben können, für das geheimnisvolle Gefühl, das uns bei Mignons Lied erfasst:

»Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?«

Er wird uns die seltsame Sehnsucht verstehen lehren, die wir Deutschen empfinden, wenn wir nur die eine Zeile lesen oder singen hören:

»Dahin, dahin, möcht ich mit dir, du mein Geliebter, ziehn.«

– – Ich hatte auf der Schule einmal einen herzlich schlechten Geographielehrer. Trocken und arm gab dieser alte Mann seinen Unterricht, immer nach Namen fragend und Zahlen, immer nach dem, was jeder seiner Schüler in der nächsten Woche wieder vergessen musste. Und dann, eines Tages, kam Italien daran. Ich erinnere mich noch so gut: der Alte kroch in seinem abgeschabten Gehrock auf den Katheder und begann seinen Vortrag, während wir Jungens andere Bücher herausnahmen, um uns für die nächste Lateinstunde vorzubereiten. Plötzlich wurde ich aufmerksam, der alte Lehrer hatte von der »goldenen Sonne des Südens« gesprochen und in seinem Tonfalle lag eine solche Fülle von Liebe und Wärme, dass ich glaubte, einen ganz anderen Menschen vor mir zu haben. Ich hörte nun auf das, was er sagte; ein Hauch verträumter Phantasie und rührender Sehnsucht ging von seinem Munde aus, an dem meine Blicke hingen. Nach einer Viertelstunde etwa sah ich mich um, da bemerkte ich, dass fast alle meine Mitschüler ebenso angespannt lauschten, wie ich selbst.

Jahre später traf ich als Student meinen alten Lehrer auf einem Rheindampfer. Ich begrüsste ihn und konnte mir nicht versagen, ihm zu erzählen, welchen Eindruck er damals auf mich und die ganze Klasse mit seinem Vortrage über Italien gemacht habe. Und da erfuhr ich, dass der Alte nie in seinem Leben im Welschlande gewesen war! So tief ist eben die Sehnsucht nach dem sonnigen Süden in der deutschen Volksseele begründet, dass sie ganz allein imstande war, aus dem Munde dieses trockenen Pedanten urplötzlich eine farbenreiche, phantasievolle Schilderung hervorzuzaubern.

Alljährlich folgen viele Tausende Deutsche dem Drange dieser Sehnsucht. Die Reisenden der besseren Klassen beweisen im allgemeinen gar nichts für unsere Hypothese, denn einmal reisen sie auch in andere Länder, und dann finden wir auch die guten Klassen aller anderen Nationen überall in Italien herumreisen. Der Magnet der Renaissance, die Kunstschätze in den Museen, die Galerien usw. sind für sie mindestens so anziehend, wie die Schönheit des Landes selbst.

Die Handwerksburschen aber, die über die Alpen ziehen, sind alle Deutsche, nie finden wir einen Vertreter einer anderen Nation unter ihnen. Sie sind lebendige Zeugen für das Phänomen in der deutschen Volksseele; sie ziehen nach dem Welschlande, einem unbestimmten Drange folgend, getrieben von der alten unwiderstehlichen urdeutschen Sehnsucht nach dem Lande der Träume und der Wunder.

Wenn ich von Handwerksburschen spreche, so weiss ich sehr wohl, dass das Wort heute kaum mehr zutrifft. Kaum ein Fünftel dieser jungen Burschen hat ein eigentliches Handwerk gelernt, die meisten sind in irgendeinem Industriezweige tätig gewesen. Man könnte sie Tippler nennen – auch das ist nicht ganz richtig. Denn der eigentliche Tippler kommt nie mehr von der Walze weg, während diese jungen Leute sich ein, zwei, auch drei Jahre in Italien herumtreiben, dann zurückkehren und wie vorher ihrer Arbeit nachgehen. Während ihres Wanderns im Welschland allerdings sind sie richtige Tippler; sie wollen nicht arbeiten, würden übrigens auch herzlich wenig Gelegenheit dazu finden.

Neulich traf ich oberhalb von Sorrent einige dieser Burschen, die mich nach dem Wege zu dem alten Kloster »Il Deserto« fragten. Ich rief ihnen zu:

»Kunde Erkennungswort der Landstreicher. »Kenn Kunde!« ist die Antwort darauf.?«

Ein etwas zweifelhaftes Zögern, dann antwortete mir einer lachend:

»Kenn Kunde!«

Ich musste mich einige Zeit mit ihnen unterhalten, bis sie vertraulich wurden, dann gaben sie mir bereitwillig Auskunft.

»Na, wie lange seid ihr denn schon auf der Walze?«

Der eine war erst seit fünf Monaten von München fort, der zweite, ein Bremer, wanderte seit vierzehn Monaten, und der dritte, der schon über zwei Jahre lang sich in Italien herumgetrieben, war schon wieder auf der Rückreise nach dem Rhein.

»Ihr seid natürlich alle drei Ofensetzer?« fragte ich.

Sie lachten, als sie merkten, wie gut ich Bescheid wusste. Die Handwerksburschen geben nämlich, wenn sie von Behörden oder Privaten nach ihrem Gewerbe gefragt werden, mit Vorliebe irgendeine Arbeit an, die ganz sicher in Italien nicht benötigt wird, und der schöne Stand eines Ofensetzers erfreut sich daher ganz besonderer Vorliebe.

»Im Nebenamt bin ich auch ein Schneeschipper!« lachte der Münchener. Wir setzten uns hin, ich hatte eine Korbflasche Roten im Rucksack und einen Laib Brot, und die drei liessen sich nicht lange nötigen. Ich erzählte ihnen, dass ich einen dreitägigen Marsch vorhätte, auf den Monte Sant'Angelo, dann hinunter ans Meer bis nach Salerno und Pästum. Ich fragte sie, ob sie mit mir kommen wollten; sie sagten zu und ich hatte für ein paar Tage Fahrtgenossen, an die ich stets mit Liebe zurückdenken werde. – Es war eine Freude, zu sehen, wie unendlich viel besser diese armen Teufel das Land der Wunder und Träume kennen gelernt hatten, als so viele Reisende, die mit vollem Beutel und ziemlich leerem Kopfe dem Bädecker nachlaufen. Die vielen grossen Eindrücke, die die drei gesammelt, sind bleibende, sie werden sie ihr ganzes Leben hindurch begleiten. Wie der Rheinländer, der schon Sizilien durchwandert hatte, die Ruinen von Syrakus, den Dom in Palermo, seinen Aufstieg auf den Aetna, das Amphitheater in Taormina beschrieb, das war so lebhaft, so plastisch, dass man meinte, alles mit Händen greifen zu können. Und die Augen des jungen Müncheners leuchteten, als ihm der vom Niederrhein auf die Schulter klopfte:

»Ja, Jüngke, du has noch viel vor dich. Sperr nur die Augen auf!«

– – Kein Italiener hätte es gelitten, dass ich meinen Rucksack selber trug, die Deutschen dachten nicht einmal daran, ihn mir abzunehmen. Aber als wir zur Mittagszeit in Santa Agata ankamen und ich sie einlud, mit mir im Wirtshause zu speisen, da lehnten sie ab. Ich sollte nur ruhig essen, sie würden inzwischen herumgehen und sehen, ob sie irgendwo ein wenig Früchte und Käse bekämen. Offenbar waren sie im Zweifel, ob mein Beutel genügend gefüllt wäre, und wollten mir keinesfalls zur Last fallen. Und erst, als ich sie durch Vorzeigen einiger Papierscheine überzeugte, dass ich mir wirklich die Gastfreundschaft leisten könnte, nahmen sie an und waren die drei Tage meine überaus bescheidenen Gäste.

Der Rheinländer, der einen Teil des Weges schon einmal gewalzt war, zeigte mir an verschiedenen Häusern merkwürdige kleine Zeichen, die mit Rötel hingemalt waren, manchmal sechs bis acht an einem Hause, Kreuze, Herzen, Hacken, Sicheln, Kreise, Halbmonde.

»Dat da hann ich hingemölt!« sagte er stolz. »Heut brauche mer de Kram ja nich, aber sons sind se sehr jut!« Und er erklärte mir diese merkwürdige Zeichensprache. Wie der Kellner unbemerkt auf den Koffer des wegfahrenden Reisenden ein Kreidekreuz oder einen Kreidekranz malt, um ihn seinem Kollegen im nächsten Orte – je nach dem erhaltenen Trinkgeld – zu guter oder schlechter Behandlung zu empfehlen, so malen die Tippler mit Rötel ein kleines Zeichen an die Häuser, wo sie vorgesprochen und gefochten haben. »Gibt was!« bedeutet ein Herz, während ein Kreuz »Nichts zu machen!« bedeutet. Eine Sichel zeigt an, dass die Frau was gibt, wenn der Mann nicht zu Hause ist, eine Hacke, dass in dem Hause zwar nichts gegeben wird, man aber für irgendwelche Feld- oder Hausarbeit immer einige Tage Kost und Unterkommen findet. Ein Säbel besagt, dass der Hausinhaber auf alle Tippler schlecht zu sprechen ist und gleich den Gendarm ruft; ein Napf, dass man meist etwas übriggebliebenes Essen erhält. Der Halbmond zeigt an, dass in dem Hause irgendeine Frauensperson, Frau, Tochter, Magd sich befindet, die einem Landstreicher gern ein wenig Liebe schenkt. Der Kreis heisst: »Vorsicht vor bissigen Hunden!« So kennt dieser einfache Code der solidarischen Unsolidität in extremo, der Eingeweihten schätzbare Winke gibt und ihnen ihre Welschlandreise ausserordentlich erleichtert, noch manche seltsame Merkzeichen.

So ziehen diese Burschen durchs Land! Die Spargroschen, die sie mitbringen, reichen nie länger wie einige Monate; sind sie zu Ende, dann beginnt erst das rechte Leben der Landstrasse mit all seinen bunten Abenteuern. Sie fechten, mausen auch gerne Früchte vom Felde und von Bäumen – – wer nie als Junge einen Apfel gestohlen hat, der werfe den ersten Stein auf sie! Wenn es gar nicht anders geht, nehmen sie auch Arbeit an, um freilich bei der ersten Gelegenheit den Spaten oder die Hacke wieder mit dem Wanderstabe zu vertauschen. Nur einen schlimmen Feind hat der Handwerksbursche: Krankheiten aller Art, die bei dem aufreibenden Leben auf der Landstrasse und bei der oft ungenügenden Ernährung sich ja leicht genug bei ihm einstellen. Deshalb kennt er auch genau alle Hospitale im Welschlande, wo er Unterschlupf finden kann, wenn ihn »irgendwas packt«; namentlich die deutschen Krankenhäuser sind sehr beliebt bei ihm, weil er sich da als Rekonvaleszent immer noch leicht nützlich machen und einen kleinen Zehrpfennig verdienen kann.

Der wandernde Handwerksbursche in Italien ist mir ganz vertraut geworden, in meinen Erinnerungen an die schönsten Flecken und Plätze des Landes stelle ich mir immer einen blonden, deutschen Burschen in das Bild hinein, singend oder auch – träumend, je nachdem. Denn er ist der Repräsentant der grossen deutschen Sehnsucht nach dem Lande, wo »im dunklen Hain die Goldorangen glühn«, dem Lande, dessen Poesie erst dann recht schön wird, wenn es aus – – deutschen Augen betrachtet wird!

Einmal habe ich eine Grotte entdeckt. Das war so:

Jedem Capribesucher ist die Grotte Bianca bekannt. Man fährt mit dem Boot hinein, steigt dann aus, findet ein neues Seebecken, um das man herumklettert, und gelangt schliesslich in einen Gang, der wieder in ein unterirdisches Wasserbassin mündet. Ehe man in diese Grotte hineinfährt, zeigt der Schiffer dem Fremden auch wohl noch ein andere, die hoch oben an der steilen Felswand zum Meere sich öffnet. Man sieht vom Boote aus nur den Eingang, der gewaltige Stalaktiten zeigt. Viele Tausende von Fremden und Fischern hatten schon vom Meere aus diese Grotte gesehen, hineingedrungen war aber noch keiner; war es nicht ähnlich mit der Grotta Azurra, als Kopisch sie fand? Jeder Fischer kannte ihren Eingang, aber keiner wagte sich hinein, bis der blonde Deutsche den Bann brach. Bei unserer Grotte liegt der Fall etwas anders: hinein hat wohl mancher gewollt, aber er konnte nicht. Und so blieb diese herrliche Grotte, die wir die »Wundergrotte«, Grotta Maravigliosa, getauft haben, bis vor kurzem eine terra incognita.

Eines schönen Tages machten wir uns auf den Weg.

In den antiken Hafen bei den Faraglioni hatte ich zwei Fischer mit ihren Barken bestellt, dazu zwei Bauern, Natale und Peppino, prächtige Felsenkletterer, mit denen ich schon manche schwierige Tour gemacht hatte. Unsere Ausrüstung bestand in ein paar Brecheisen, einigen langen festen Stricken und der zwölf Meter langen Kirchenleiter des Domes. Soweit war unsere Expedition ausserordentlich harmlos, der zweite Teil sollte es um so weniger sein.

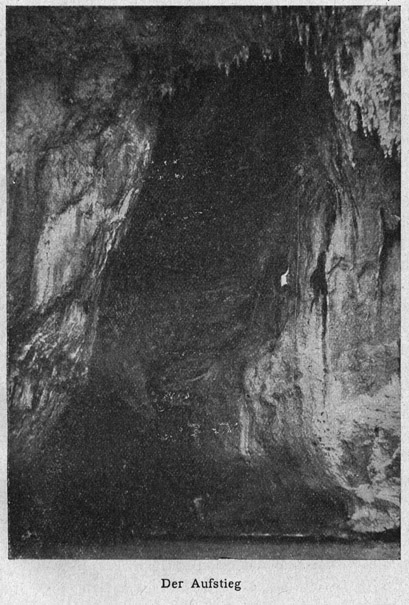

Da der Fels bis zu einer Höhe von etwa sechs Meter über dem Meeresspiegel von den Wogen noch immer rundlich ausgehöhlt ist, so mussten wir unsere Leiter ins Wasser stellen, um über diese Stelle hinweg zu kommen. Zwei der Leute hielten die Leiter steil in die Luft, dann kletterte ich mit Natale hinauf und von der Leiter auf einen kleinen Vorsprung am Stein. Etwa acht Meter waren wir in die Höhe geklommen, aber die senkrechte Wand betrug über dreissig Meter, und wir kamen nur um Zentimeter höher. Aber schliesslich waren wir doch oben, freilich mit blutigen Händen und Füssen. Wir liessen eine Schnur hinunter und zogen die Stricke daran hinauf, die oben um Stalagmiten gewunden wurden. Ein gewöhnlicher Schiffsblock, ein kleines Brett – und wir hatten den prächtigsten Flaschenzug, um die anderen hinauf zu winden. Die Schiffer mussten unten ziehen und hinauf ging's; in kurzer Zeit waren alle oben.

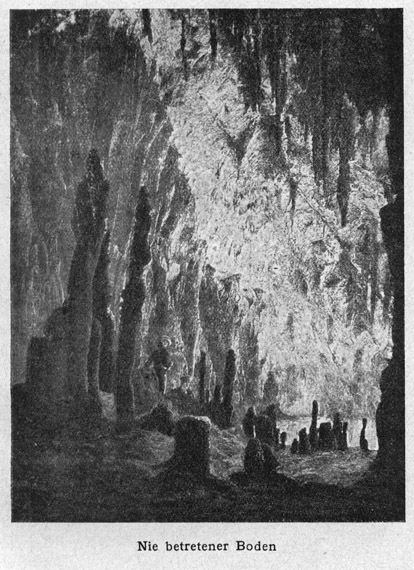

Wir wandten uns der Grotte zu, doch gingen wir nicht sofort hinein, denn der Fuss scheute sich fast auf den wunderbaren zerbrechlichen, weissgelben, grün und blau schillernden Boden voll der wunderbarsten Gebilde zu treten; so jungfräulich rein erschien diese mächtige natürliche Kirche, dass wir kaum wagten, sie durch Menschentritt zu entweihen. Ein ähnliches Gefühl mochte wohl auch Natale, der arme Bergbauer, haben; auch er wollte zuerst nicht hinein, denn es seien sicher Geister darin. Und er zeigte auf die schnell huschenden riesigen Fledermäuse.

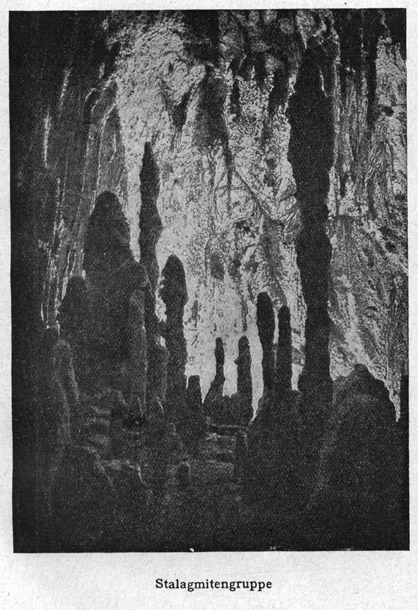

Ich werde nur eine sehr unvollkommene Schilderung von der Wundergrotte geben können. Homer und Böcklin müssten zu diesem Zwecke zusammenwirken. Gewaltig weitet sich die Grotte, die ihr Licht von unten empfängt. Man kann wohl hundert Meter eben fortschreiten, dann steigt sie langsam nach oben, etwa zweihundert Meter weit. Die grösste Breite beträgt vierzig Meter, die grösste Höhe achtzig Meter. Wo man hinblickt, bietet sich ein anderes von der Natur in Stein gemeisseltes Bild. Hier fliegt aus der blauen Decke eine Schar schneeweisser, spitzschnäbliger, langhalsiger Reiher, die auf den Köpfen grüne Krönchen von Venushaar tragen. Dort steht eine Gruppe mannshoher brauner Pilze und dahinter fallen weisse, faltige Vorhänge herab; da liegt auf einem Felsvorsprung ein riesenhafter, schwarzgrüner Polyp. Wie die blauen Pfähle, an denen die venezianischen Schiffer ihre Gondeln binden, ragen hier mächtige, zwanzig Meter hohe Stalagmiten vom Boden empor, dort stehen andere dicht gedrängt zusammen, wie silberne Orgelpfeifen. Im Hintergrunde hörte ich Wassertropfen klatschen. Ich trat auf die Stelle zu und fand eine Art Gletschermühle: in rundem Becken ein paar weisse Steine, die während vieler Jahrhunderte der fallende Tropfen abgeschliffen hatte. In der Mitte scheint der Boden einen runden grünen See zu bilden, den ein steinerner Kranz von gelben Himmelsschlüsseln und rotbraunem Goldlack umgibt. Dort an der Seite, vor einem tiefen glühheissen Spalt stehen sonderbare Gewächse, blaue Säulen, die wie mit Perlen besetzt sind. Weiter nach hinten folgen andere, grüne, die braune Korallenzweige tragen. Durchsichtige wasserklare Strohhalme hängen hier von der Decke, dort Mechelner Spitzen und Brüsseler Kanten.

Man preist die Grotta Azurra wegen ihrer wundervollen blauen Farben und man tut recht daran; und doch ist ihre Farbe arm im Vergleich zu dem überreichen Farbenspiel der Grotta Maravigliosa. Der türkisblaue Meeresspiegel wirft zur Mittagszeit am Eingang seinen blaugrünen Reflex wie bei der Grotta Azurra auf die Felsen, dann geht die Farbe in ein zartes Smaragdgrün über, um sich schliesslich bis zum tiefsten Azurblau zu vertiefen. An einer Stelle ist eine Gruppe von Stalaktiten völlig rosa getönt, während gleich daneben marmorweisse, zinnobergelbe und tiefschwarze stehen. Und keine dieser Farben verdrängt die andere; sie scheinen alle durch eine wunderbar zarte Harmonie vereinigt zu sein.

Wir hatten wahrhaft recht, als wir die Grotte »Maravigliosa« nannten: es ist in der Tat eine Wundergrotte.

– Das war im Jahre 1904. Ich war schrecklich stolz auf meine Entdeckung, machte herrliche Aufnahmen, schrieb Aufsätze, die durch alle Blätter der Welt gingen. Wie ein Huhn gackerte ich, das glücklich ein Ei gelegt hatte.

Dann gab ich mir grosse Mühe, den Eigentümer des Grundes und Bodens aufzufinden; das war nicht leicht, da es Grundbuch und Kataster nicht gibt. Ich fand schliesslich, dass der Boden einer sogenannten Congrega di carità gehörte, d. h. einem Vereine zum Wohle der Armen. Auf dem Rathause zu Capri arbeitete ich wochenlang mit einem Ingenieur die Pläne zu einem Aufstieg aus; kurz, ich tat, was ich nur tun konnte, um diesen neuen Schatz der Insel zu erschliessen.

Und was war der Dank dafür?

Eine Anklage!

Ich erhielt eines Tages vom Gericht ein Schriftstück zugesandt, in dem ich beschuldigt war, »di essere arbitrariamente entrato nella Grotta Maravigliosa, proprietà della Congrega di Carità di Capri«. Das heisst, weil ich ohne Erlaubnis auf den Grund und Boden der Congrega eingedrungen war! – – Man denke: auf einen Boden, den mein Betreten erst der Eigentümerin schenkte, von dem die Congrega erst durch mich Kenntnis erhielt, in eine Grotte, der ich erst den Namen gab! Allerdings wurde ich freigesprochen, aber ich bin überzeugt, dass ich diesen Freispruch nur der persönlichen Sympathie des Richters zu verdanken hatte; der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe beantragt, und ein anderer Richter hätte mich ganz gewiss verurteilt. Denn das war ja durchaus richtig: auf fremdem Grund und Boden war ich ohne Erlaubnis eingedrungen! Und darum, wenn ich noch einmal irgendwo einen Schatz finde, so werde ich ihn still für mich behalten und keinem Menschen, und am wenigsten dem Eigentümer, etwas davon sagen. Denn ich habe durchaus keine Lust, noch einmal von einem Gerichte belästigt zu werden, weil ich »ohne Erlaubnis fremden Boden betreten«!

– Die Gemeinde und die Congrega taten sich zusammen, sie bauten von aussen her vom Meere herauf einen bequemen Aufstieg, durchschlugen den Fels und schufen einen Eingang. Aber sie zerschlugen dabei manches andere noch und schufen einen Haufen Gerümpel. Und da jeder Besucher gern eine Erinnerung mitnimmt, eine Stalaktitenspitze, die er wieder wegwirft, noch ehe er heimkommt, so wird die Herrlichkeit bald zu Ende sein: das Haus wird abgetragen.

Und ich gebe gerne zu: ich war ein greulicher Esel!

Papst Pius X., so berichten römische Blätter, schaut den kirchlichen Grössen, die gar zuviel weltlichen Gutes aufhäufen, scharf auf die Finger. So hat er dem Kardinal Rampolla, der als Grossprior des Maltheserordens die Kleinigkeit von dreissigtausend Franken bezieht, sein Kardinalsgehalt von vierundzwanzigtausend Franken gestrichen. Er hat ferner, was wichtiger ist, dem »berühmten Rechtsgelehrten« Don Bartolo Longo in Valle di Pompei die Verwaltung seines wundertätigen Madonnenbildes, das ihm jährlich viele Hunderttausende einbringt, abgenommen und sie den Dominikanern übertragen, »angewidert«, wie es heisst, »durch das marktschreierische Geschäftsgebaren des klerikalen Impresarios«. Don Bartel ist sofort nach Rom gefahren, um seine Sache selbst zu vertreten.

Dort, wo das Amphitheater des alten Pompei, fünf Minuten von dem bisher ausgegrabenen Teile der Totenstadt, sich in schweigender souveräner Grösse erhebt, lagen vor zwanzig Jahren ein paar Dutzend schmutziger Hütten, die – ein Hohn auf unsere Zeit – Neu-Pompei benannt wurden. Sie ahnten nicht, dass sie in kürzester Frist eine Berühmtheit erlangen sollten, die unter den Volksmassen aller katholischen Länder den Ruhm des antiken Pompei bei weitem überstrahlen würde. Bartolo Longo, ein »berühmter italienischer Rechtsgelehrter«, wie er sich selbst in seinen in etwa hundert Sprachen und Millionen von Exemplaren alljährlich in alle Welt hinausgehenden Traktätchen nennt, in Wahrheit ein echter und rechter napolitanischer Advokat, dem kein Mittel zu schlecht ist, um Geld daraus zu schlagen, hatte die Witwe des Grafen Fusco geheiratet, die in der Gegend sehr ausgedehnte, aber völlig wertlose Ländereien besass. Als er eines Tages spazieren ging und nachsann, wie er wohl am besten diese Grundstücke verwerten könne, kam ihm ein glänzender Gedanke, den er alsbald in die Tat umsetzte.

Freilich, er selbst erzählt in seinem »Vademekum« die Sache etwas anders! Der »berühmte Rechtsgelehrte«, heisst es da, wandelte eines Tages durch die Einöden von Pompei und sann nach, wie er wohl seiner Seele Heil erretten könne. Da hörte er die Stimme Mariens, die ihm zurief, er solle ihren Rosenkranz verbreiten. »Der grosse Ungläubige« – ist es nicht nett, so etwas von sich selbst sagen zu können? – sank in die Knie und schwor, dies Tal nicht eher zu verlassen, bis er die Andacht zu Mariens heiligem Rosenkranze verbreitet haben würde. Zu diesem Zwecke – Bartels Logik ist hier nicht ganz klar – kaufte er sich bei einem Trödler in Neapel für drei Franken ein Madonnenbild, das er in der verfallenen Kapelle von Neu-Pompei aufhängte. Das Bild erwies sich von Stund an als äusserst wundertätig; es begründete in allerkürzester Frist den Ruf des neuen Wallfahrtsortes. Die Heilmethode ist die denkbar einfachste. Man braucht nur ein geweihtes Zettelchen mit der Aufschrift »Madonna di Pompei« herunterzuschlucken, um sogleich von der erschrecklichsten Krankheit geheilt zu sein. Hat man gerade kein solches Zettelchen zur Hand, so genügt auch eine telegraphische Ueberweisung von zwanzig Franken an Herrn Bartolo Longo, um schleunige Heilung hervorzubringen. – Ich bemerke, dass ich mich bei diesen, wie bei allen anderen Angaben, streng an die Mitteilungen Bartolo Longos in seinen Traktätchen halte!

Also: Herrn Bartels Kauf war gut; er konnte schon nach einigen Monaten auf eine Reihe von Heilungen hinweisen, die die gesundgewordenen Kranken dem Madonnenbilde zuschrieben. So wuchs, dank einer eifrigen und geschickten Reklame, der Ruf des Bildes in erstaunlich kurzer Zeit: heute besuchen jährlich sechshunderttausend Pilger den Wallfahrtsort, während kaum der zehnte Teil von Fremden in demselben Zeitraum die alte Römerstadt besucht. Sempre avanti Savoia! Roms alter Glanz ist verdunkelt!

Aber Bartel war wirklich ein kluger Mann. Deshalb gründete er zwei Institute, von denen wenigstens das letztere ohnegleichen auf der Welt dasteht. Das eine ist ein Waisenhaus für Mädchen, das andere ein Heim für die unglücklichen Kinder von Zuchthäuslern. Und diese Anstalten sind mustergültig, wenn man davon absieht, dass die Kinder gut ein Drittel ihrer Zeit mit Beten und Lobsingen zubringen müssen. Die Knaben und Mädchen werden vorzüglich verpflegt, erhalten guten Unterricht in jeder Beziehung und erlernen ein tüchtiges Handwerk. Nun, sie verdienen diese gute Pflege und Erziehung auch reichlich, denn sie sind es, die als Lockmittel die reichsten Schätze in Bartels Kassen ziehen!

Die wohlgepflegte Landstrasse, die von Pompei nach Valle di Pompei führt, ist die belebteste in ganz Italien. Nie wird sie leer, Fussgänger folgt auf Fussgänger, Wagen auf Wagen. Zuweilen sieht man die Goldkarosse Don Bartels, von sechs prächtigen Rappen gezogen; er hält auf Würde, wie man sieht. In Neu-Pompei hat er auf seine Kosten einen Bahnhof errichten lassen, auch die Anschlussstrecke liess er anlegen. Hotels, Gasthäuser, Cafés, Läden aller Art sind in Valle di Pompei entstanden und alle sind – Bartels Eigentum. Er verkauft nämlich keinen Grund, er verpachtet ihn nur auf eine Reihe von Jahren, nach deren Ablauf er der Besitzer der darauf errichteten Gebäude wird. In der Mitte des Ortes, wo noch vor wenig Jahren die armselige Kapelle stand, erhebt sich die prunkvolle Basilika. Sie ist im Innern gewiss eine der reichsten Kirchen Europas, der prächtige Altar allein hat die Kleinigkeit von anderthalb Millionen Franken, die wundervolle Orgel über sechshunderttausend Franken gekostet. Ueber dem Hauptaltare hängt das berühmte Dreifrankenbild, für das heute jeder Juwelier gerne drei Millionen bezahlen würde. Ist es doch über und über mit grossen Brillanten bedeckt! Die ganze hohe Rückwand über dem Altare ist mit – goldenen und silbernen – Herzen, Armen, Beinen, weiblichen Brüsten usw. bekleidet, alles Weihgeschenke, Dankopfer für die Madonna.

Mit der Kirche sind die Geschäftsräume eng verbunden. Man tritt zunächst in die Weihgeschenkzimmer, die ein kleines Museum darstellen. Da ist ein Raum, dessen Wände mit Bildern ausgeschmückt sind, die in oft rührend unbeholfener Weise die wunderbaren Heilungen der Geber veranschaulichen. Weiterhin sieht man grosse Schränke voll goldener Messgeräte und Kelche, die mit wundervollen Edelsteinen besät sind, hunderte von silbernen Degenkoppeln und Epauletts, alte Familienschmuckstücke, Diademe, goldene Ketten und Armbänder. Man kommt ordentlich in Geberlaune, wenn man das alles sieht. In den Gängen, die zu den Schulklassen führen, sind die Verkaufstische aufgestellt. Da kann man Zigarrenschalen kaufen, mit dem Bilde der Madonna von Pompei geschmückt, ebensolche Briefbeschwerer, Federhalter, Salatlöffel und all den Tand, den man mit dem geistreichen Worte »Souvenir« zu bezeichnen pflegt. Und die Tische sind vom Publikum umlagert, das Geschäft blüht. Zettel mit dem Namen der Madonna gibt's gratis, bis zu zehn Stück. Wir kommen an den Schulklassen vorbei, deren Türen – ganz zufällig natürlich – weit offen stehen. Da sitzen die kleinen Mädchen in reinen Kleidchen auf ihren Bänkchen – – ach, und da blicken wir durch die Türe und bewundern die Herzensgüte Don Bartels. Man zeigt uns die Schlafsäle, die Turnzimmer, die Zeichenräume, die Musikzimmer und die Spielplätze. Wir geraten in ehrliche Begeisterung. Man führt uns durch die Fabriksäle und wir sind bass erstaunt, eine ganze Reihe ausgezeichneter Druckpressen zu finden. Wir stellen mit Genugtuung fest, dass fast alle Maschinen deutschen Ursprungs sind; nur eine einzige Linotypemaschine stammt von einer Mailänder Firma. Doch sagt uns einer der an ihr beschäftigten Leute, dass sie nichts tauge und dass sie ausrangiert würde, sowie der schon bestellte Ersatz aus Nürnberg eintreffe. – Bei der Gelegenheit: der ganz ausgezeichnete Knabenchor in der Kirche sang eine deutsche Preismesse » Salve Regina«. In diesen Sälen werden die tausend und abertausend Traktätchen hergestellt, die alljährlich von Valle di Pompei aus in die Welt flattern. Wir wundern uns jetzt nicht mehr, wenn uns Don Bartel erzählt, dass seine Zöglinge eine solche »Vorliebe« zu dem Druckerberuf haben, dass fast neun Zehntel von ihnen Drucker, Setzer, Falzer usw. werden wollen! Seine Pfleglinge sind also auch seine Mitarbeiter – ad majorem gloriam der Madonna von Pompei und zum nicht geringen Nutzen für Don Bartels Schatullen.

Don Bartolo Longo ist unermüdlich im Aushecken von neuen Ideen, die diesen beiden eng verbundenen Zwecken dienen sollen. Vor einigen Jahren hat er eine grosse Rosenkultur angelegt, und der Export der – natürlich wundertätigen – Rosen hat einen grossartigen Aufschwung genommen. Dann gründete er einen neuen »Gebetverein« zu Ehren des »Heiligen Joseph«, der auch nicht wenig Geld einbringt. Für zwei Soldi monatlich wird man Mitglied, gegen Zahlung von sechs Franken oder mehr lebenslänglicher »Gönner« des Vereins. Freilich sind die Vorteile nicht von der Hand zu weisen, werden doch alljährlich für die verstorbenen Mitglieder soundso viele Seelenmessen gelesen, während abwechselnd immer sechs Knäblein vor dem St. Josephsaltare in der Basilika für das Seelenheil der Mitglieder beten. Kein Wunder, dass der Verein seine Angehörigen nach Hunderttausenden zählt. Don Bartel, der Laie, hält gute Ordnung in seinem kirchlichen Hause. In grossen Sälen sitzen hunderte von Beamten, die die ungeheure tägliche Korrespondenz erledigen. Ein ausgesuchter Stab von Geistlichen, Priestern und dienenden Brüdern ist von Don Bartel angestellt. Er kennt den Geschmack des Publikums: seine Priester sind ausgewählt ehrwürdige Gestalten, in wundervoll goldgestickten Gewändern. Natürlich ist ihm jede Konkurrenz unangenehm, deshalb sieht man in Valle di Pompei sowohl auf den Strassen, wie auch in der Kirche und den Gebäuden überall Warnungstafeln, man möge nur ja nicht den umherstreifenden Bettelmönchen und Bettelnönnchen etwas geben, da diese mit seinem Werke nichts zu tun hätten.

In dem ganzen grossen kirchlichen Betriebe ist der »berühmte Rechtsgelehrte«, der Laie, unumschränkter Herr. Er hat es durchgesetzt, dass seine Anstalten der Aufsicht des zuständigen Erzbischofs von Nola entzogen wurden, so dass er direkt unter dem heiligen Stuhle steht. Alle Sendungen aus seinen Gründungen gehen unter seinem Namen, alle Briefe, Pakete, Geldanweisungen usw. sind an seine Person zu richten. Was aber die Hauptsache ist: alle Stiftungen, Legate, Vermächtnisse werden auf seinen Namen gemacht, und es sind, wie Herr Bartel selbst erklärt, schon sehr viele gemacht worden. Don Bartolo Longo erzählte mir, dass seine täglichen Ausgaben über fünftausend Franken betrügen; auf die Frage, wie hoch seine täglichen Einnahmen sich beliefen, gab er mir leider eine ausweichende Antwort. Dass von diesen fast zwei Millionen Franken jährlicher Ausgaben kaum der zwanzigste Teil auf seine Wohlfahrtseinrichtungen kommt, ist selbstverständlich; der Rest wird auf die ungeheure Reklame verwandt. Und danach mag sich die Phantasie des Lesers ausdenken, wieviel Don Bartel verdient und wie gewaltig sein Reichtum ist. Ich habe die feste Ueberzeugung, dass die Familie Longo-Fusco heute schon die reichste Italiens ist. Dabei ist Don Bartel ein unansehnlicher, schmutziger, schlechtangezogener Mann. In seinem ganzen Betriebe ist alles auf die Aeusserlichkeit berechnet, nur für seine Person lehnt er sie ab. Oder steckt auch darin eine schlaue Berechnung?

Der zehnte Pius ist angewidert durch das marktschreierische Treiben des »berühmten Rechtsgelehrten«. Das ehrt seine Gesinnung, beweist, dass er gesonnen ist, einen der übelsten Krebsschäden an dem Leibe der katholischen Kirche auszuschneiden. Er hat die Verwaltung von Valle di Pompei den Dominikanern übertragen. Nun, mir scheint, dass das leichter gesagt ist, wie getan. Denn Don Bartel ist Eigentümer, ist Besitzer; auf seinen Namen – und das ist die Hauptsache – sind alle Grundstücke, alle Legate und Erbschaften geschrieben. Wenn er nicht gutwillig nachgibt, wird den Dominikanern nichts anderes übrig bleiben, als samt der Madonna auszuwandern. Auch in der gesamten Bevölkerung, die natürlich ganz und gar von ihm abhängig ist und ihm allein ihren Wohlstand verdankt, hat Don Bartolo Longo einen mächtigen Rückhalt. Er hat die Macht und das Geld dazu, auch die nötige napolitanische Schlauheit und Rücksichtslosigkeit, um – er, der Laie – selbst dem heiligen Vater gegenüber seinen Willen durchzusetzen.