|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die nahezu unbegrenzte Macht Robespierres verursachte allmählich nicht nur seinen Feinden Bängnis. Auch seine Freunde wurden mit bösen Ahnungen erfüllt, wenn sie diesen glanzvollen Aufstieg betrachteten. Sie hatten Angst nicht vor ihm, wohl aber für ihn. Er aber schritt, eingehüllt in seine Unbestechlichkeit und in seine etwas allzuoft betonte »Tugend«, seinen Höhenweg weiter. Sein Mißtrauen, ewig rege, sobald das Vaterland in Frage stand, erwog nie, daß auch ihm eines Tages geschehen könne, was er so vielen anderen getan hatte. Er sprach zwar im Konvent gerne von Dolchen, die auf ihn gezückt stünden, und vom Schierlingsbecher, den man ihm bereite, – aber all dies waren zumeist nur rednerische Floskeln. Und doch sannen äußere und innere Feinde schon auf seinen Untergang. England – dem großen Weltpolitiker – lag der Sturz Robespierres besonders am Herzen, denn sein Wille und Haß gegen die »Bedrücker« waren es, die den Kampfmut und die Widerstandskraft der Nation stählten. Getreu seinem bewährten politischen Grundsatz »Divide et impera!« versuchte es, den Konvent und Robespierre zu entzweien. So schrieb der »Europäische Kurier«, ein von England gekauftes französisches Blatt, niemals: »die französischen Armeen« oder »der Konvent hat befohlen« sondern stets: »Robespierres Armeen«, »Robespierre hat den Befehl gegeben« … Es läßt sich denken, daß der Konvent von dieser Beurteilung der Machtverhältnisse nicht entzückt war. Um zu beweisen, daß es in Frankreich keinen Diktator, wohl aber eine Volksvertretung gab, die diktatorisch verfahren konnte, wenn es sich um »Mörder« (Kriegsgegner sind bekanntlich immer »Mörder«!) und um Anstiftung zum Mord handelte (das Gänschen Cécile Renauld sollte Englands Werkzeug gewesen sein!), beantwortete der Konvent die englischen Freundlichkeiten und Diplomatenkunststücke mit dem Befehl an die Armee: »Englische und hannoveranische Gefangene werden nicht gemacht.«

So schien die Stellung Robespierres unantastbar, zudem er einen großen Anhang in nicht politisierten Bürger- und Adelskreisen hatte. Wir, die wir ihn nur als den »Bluthund«, als das »seegrüne Ungeheuer« vorgeführt bekommen und die wir am lebendigen Beispiel sehen, was Schreckensherrschaft ist, wir können diese Bürger- und freidenkenden Adelskreise nicht verstehen, weil wir nicht ermessen können, wie groß die seelische Armut des französischen Volkes geworden war. Unter all den Zynikern, Schmarotzern, Schergen, Gottesleugnern, die den Plan beherrschten, erschien ihnen dieser Mann mit den reinen Händen und der mystischen Sehnsucht unter dem blütenweißen Jabot wie der Bringer einer göttlichen Botschaft. Schon im Jahre 1792 sagte Condorcet ganz richtig von seinem Wesen und dessen Wirkung: »Er besitzt alle Eigenschaften, um das Haupt einer Sekte zu werden. Sein Ruf der Strenge grenzt an Heiligkeit. Er redet von Gott und der Vorsehung, nennt sich den Freund der Armen und Schwachen, läßt sich von Frauen und solchen, die arm im Geiste sind, Gefolgschaft leisten, nimmt voll Ernst ihre Huldigungen und Anbetung entgegen.«

Gleichviel, ob wir es verstehen oder nicht, – die Gefolgschaft, ja die geheime Sekte, die ihn anbetete, war vorhanden. »Es ist erwiesen, daß die Sekte einen förmlichen Robespierre-Kultus trieb, der sich zum Teil in den skurrilsten Formen gefiel und auch in weitern Kreisen Schule zu machen begann. Scharenweise liefen die vornehmen Damen herum, die statt der Heiligenbilder das Porträt Robespierres auf der Brust trugen.« (Buchner, Das Neueste von gestern.)

Die Priesterin dieser Sekte war die greise Cathérine Théot. Sie zählte damals achtundsiebzig Jahre, von denen sie drei im Gefängnis zugebracht hatte. Der Grund ihrer Verurteilung war absonderlich genug: sie hatte behauptet, daß sie das kleine Jesuskind gebären sollte, »welches, von einem Engel getragen, vom Himmel herabkommen würde, um Frieden über die ganze Erde zu verbreiten und alle Nationen glücklich zu machen«. Heutzutage würde man eine Person mit solchen Wahnvorstellungen vermutlich als harmlose Psychopathin bezeichnen, doch unter dem bourbonischen Regime galt ihr Wahn als Gotteslästerung, die sie eben mit dreijähriger Gefangenschaft büßen mußte.

Im Jahre 1794 wohnte sie im dritten Stock eines unscheinbaren Hauses in der Rue Contrescarpe und sammelte die geheimnisvolle Sekte um sich, die den Robespierre-Kult trieb. Sie war zweifellos geistig nicht mehr normal, was bei ihrem hohen Alter nicht verwunderlich ist, nebenbei aber verstand sie die mise-en-scène ausgezeichnet, wußte durch dunkelklingende Worte und eine entsprechende Ausstaffierung ihrer Gemächer ihre Jünger in eine weihevolle Nebelstimmung zu versetzen. Ein weißes Nonnenhabit umfing die gebrechliche Gestalt, auf der ein Haupt saß, das mit seiner Blässe und seinen ausgemeißelten Zügen beinahe durchsichtig erschien. Ihr zur Seite sah man die »Erleuchterin«, eine hübsche junge Person, die verschleiert und bestimmt war, in dem harmlosen aber großen Schwindel, den Théot trieb, eine Rolle zu spielen. Denn Théot behauptete, daß sie nicht sterbe sondern sich in bestimmten Zeiträumen verjünge, und als solch verjüngte Théot sollte die »Erleuchterin« vor die Gläubigen (schonender Ausdruck!) hintreten. Die Jünger Théots mußten keusch und »im Stand der Gnade« sein. Sie knieten vor ihr nieder und empfingen die sieben Weiheküsse auf beide Wangen, auf beide Augen, auf Mund, Stirne und auf das linke Ohr, weil dies über dem Herzen seinen Platz hat. Sie dankten für diese sieben Küsse durch einen Kuß, den sie auf das Kinn der Greisin drückten.

War diese Empfangszeremonie vorüber, begann die eigentliche feierliche Handlung. »Die Gottesmutter«, wie die Théot von ihren Anhängern genannt wurde, nahm auf einer Art kurulischem Stuhl Platz, hatte vor sich auf einem kleinen Tisch einen Kupferstich, der das Auge Gottes sowie das Bild des Gekreuzigten zeigte, über dem in Wolken ein Pelikan mit blutender Brust schwebte, dessen Schnabel das Blut wie eine Gabe zerteilte. Auf dem Kreuz standen in lateinischer Sprache die Worte: »Drückt mich gleich einem Siegel auf euer Herz!«

Dem Verständlichen gesellte sich allerlei Unverständliches, das natürlich, wie alles Rätselvolle, einen mächtigen Eindruck auf die Gemeinde machte. Da war die Rede von den sieben Gaben des heiligen Geistes, von den sieben Siegeln der Apokalypse, von den sieben Sakramenten des neuen Gesetzes, von den sieben Seligkeiten und wiederum einfach und jüdisch-christlich – von den sieben Plagen Ägyptens und von den sieben Schmerzen Maria. Und dann begann die »Erleuchterin« aus der Bibel und den Propheten vorzulesen, während Théot, ganz in sich zusammengesunken, entschlummert oder entgeistert zu sein schien. Die hübsche »Erleuchterin« las: »Fluch über euch, die ihr Paläste auf Paläste, Ländereien auf Ländereien rafft, so daß kein Raum mehr für die Armen bleibt. Wollt ihr allein denn die Erde bewohnen? Also spricht der Herr: ›Ich schwöre, daß all diese unzähligen Häuser, all diese großen und herrlichen Schlösser niedergerissen werden sollen‹.« Und sie las vom »Löwen, der seinen Eisenkäfig zersprengt und seine Wärter verschlingt«, und noch viel anderes, was eigentlich ganz linksradikal klang, aber doch nur auf ein zorniges Jean-Jacques-Evangelium hinauslief, denn trotz Auge Gottes und Kruzifix wollte auch Théot eigentlich nichts vom Christentum, vom römischen Christentum, wissen. Sie verkündete: » Alle Götter waren blutdürstig, selbst in Jesu Namen ist Menschenblut vergossen worden. Der wahre Gott aber, der eingeborne Sohn der Vernunft, will kein abscheuliches Blutopfer.«

Gleich jedem andern Gott, der nicht zum leichtfertigen Göttergesindel der Antike gehört, bedurfte auch dieser neue, annoch unbekannte Gott eines Propheten, und dieser war, nach Aussage Théots, kein andrer als Robespierre.

Es ist nicht leicht, sich in dem geistigen Kauderwelsch zurechtzufinden, das Théot um sich verbreitete. Man meint bald eine » »Enragée« zu sehen, bald eine schmerzerfüllte Urchristin, bald eine etwas übergeschnappte Illuminatin. Doch was fragten all diese Menschen danach, die, töricht und verzweifelt, nach jeder Hand griffen, die aus Blut und Not aufwärts zeigte?! Vadier, der sich bei der Théot einschlich, um Material gegen Robespierre zu sammeln, und der darum nicht in allem zuverlässig ist, berichtet: »Diese neue Mutter Gottes stand schon in so großem Rufe, daß nicht nur ganze Familien ihre neugebornen Kinder zu ihr schickten, sondern daß sogar Soldaten, ehe sie zur Armee gingen, sich in ihre Mysterien aufnehmen ließen.« Wirksam unterstützt wurde die Szenerie der Théot durch die Anwesenheit eines ehemaligen Karthäusers, Dom Gerle, der die Worte und Weissagungen Théots aus der Bibel bekräftigte und Théot für eine »Inspirierte« hielt oder wenigstens dafür ausgab.

Man wird sich nicht wundern, daß Robespierre gewisse, wenn vielleicht auch nur lose Beziehungen zu dieser Sektiererei unterhielt. Er, der nach Condorcet ja »alle Eigenschaften besaß, um der Führer einer Sekte zu sein«, mußte sich seinem ganzen Wesen nach zu diesem mystisch-pantheistischen Brimborium hingezogen fühlen, und auch einem weniger eitlen Menschen hätte es gefallen und geschmeichelt, als Gottessohn bezeichnet und angebetet zu werden … Höhenrausch … Machtrausch … mystische Verheißung …

Das bescheidene Stübchen in der Rue St. Honoré will sich zum Tempel weiten. An Stelle der geflickten Strohsessel steht ein Altar, mit Feldblumen und Ährenbüscheln umkränzt. Aus der Ferne ertönt Gesang, der dankerfüllt das Glück des neuen Tages preist … und aus den Wolken spricht die Stimme eines Gottes, seines Gottes:

»Du bist das erwählte Gefäß!«

Erwählt sein, auserlesen unter den Vielen, die berufen sind, – wer, der nicht selbst ein Erwählter ist, vermöchte die donnernde Seligkeit dieser Botschaft zu ermessen? Erwählt sein – Stolz, der sich bis in den Himmel recken, Demut, die das schamerglühende Antlitz in der Erde bergen möchte … Erwählt sein – emporgetragen werden über Alltag und Menge hinaus bis zu Regionen, wo das Unbegreifliche beginnt. Schweigt mir von Priesterschaft! Schweigt mir von Dornenkrone, Geißelung und Kreuz! Nichts von dem trübseligen Singsang: »Nehmt hin mein Blut, es ist für euch geflossen!« Mit dem goldenen Kelch der großen Menschheitsliebe in den Händen will ich vor das Volk hintreten, und noch der ärmste Bettler mag aus ihm Glück trinken, ohne daß ein anmaßender Gott ihn »Frevler« schelten dürfte. Und wenn ich die Monstranz meines Gottes enthülle, dann mögen alle Glocken des Erdkreises zur Wandlung läuten, denn dann wird offenbar, daß ich der große Brückenbauer bin zwischen Erde und Himmel, daß Frankreichs Volk beglückt auf dieser Brücke einer neuen Seligkeit entgegenwallen darf, einem neuen Glauben.

Wenn man ein verelendetes, haltlos gewordenes Volk einer neuen Religion zuführen will, genügt es nicht, Glaubenssätze wohlgeordnet im Kopfe zu tragen, nein, man muß sie auch in eindringlicher und, wenn möglich, prunkvoller Weise sinnfällig zum Ausdruck bringen. Bei aller mystischen Sehnsucht und allem überhitzten Selbstgefühl blieb Robespierre doch immer Franzose, d. h. bewußt der schönen Geste und der Wirkung pathetischer Auftritte. Darum setzte er sich mit David in Verbindung, dem gesinnungsuntüchtigsten aller Maler, der das Arrangement des »Fest des höchsten Wesens« mit demselben Feuereifer übernahm, mit dem er später die »Krönung Napoleons in Notre-Dame« malen wird. Es war auf den 9. Juni (20. Prairial) festgesetzt, sollte den Parisern und den Brüdern aus den Departements ein Schauspiel bieten, wie sie lange keines gesehen hatten, und Robespierre vor den Augen des Volkes als den Künder der neuen Heilslehre zeigen. Der Konvent dürfte von der Vorzugsstellung, die Robespierre sich einräumte, nicht sonderlich erbaut gewesen sein, aber der Unbestechliche hatte ja nicht nur dies Fest ersonnen, sondern war auch eben Präsident des Konvents, und so gebührte ihm die Ehre, die Festrede zu halten. Sie mußten sch also damit abfinden, daß er die weithin sichtbare Persönlichkeit sein würde, zudem die Stimmung in Paris dem Fest sehr günstig war. Ein Funken von Hoffnung wollte sich wieder in den Menschen regen, ein leiser Glauben, daß die Schreckenszeit zu Ende ginge. Und als ob der Himmel selbst allen Plänen und Hoffnungen zustimmte, schnitt er an diesem Tag kein grämliches Gesicht wie an andern Verbrüderungstagen, sondern goß einen lichtblauen, warmen Junitag über die Stadt aus.

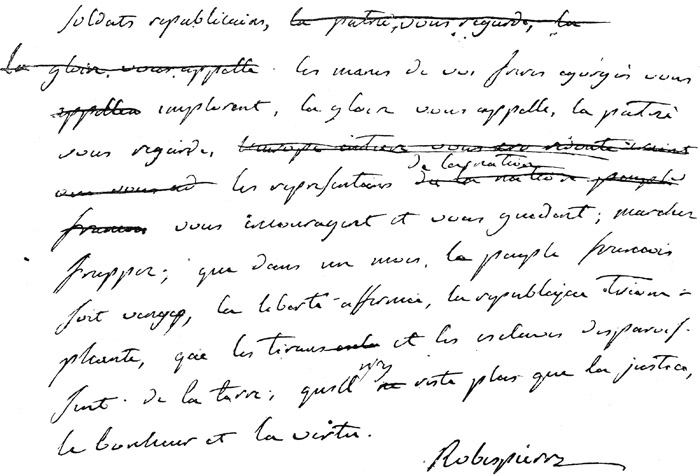

Schluß eines im Namen des Wohlfahrtsausschusses an die Armee gerichteten Schreibens.

Entwurf von der Hand Robespierres.

Aus: Charavay, S. 122

Im Hause Duplay große Aufregung, großer Stolz. Man denke, der vergötterte Mieter wird heute der Mittelpunkt des Festes sein! Und – welches Glück! – Eleonore darf ihm den Strauß aus Feldblumen und Ähren reichen, den heute, laut Festarrangement, jeder Abgeordnete in der Hand tragen muß! Wie viele liebe kleine Gedanken mag sie in diesen Strauß hineingewunden, wie mag sie ihn geküßt und ihm zugeflüstert haben: Wärst du doch mein Hochzeitsstrauß! Dann stand sie wohl errötend vor dem gefeierten Mann, sah schüchtern und bewundernd auf den Feststaat, der auf dem Bett ausgebreitet lag: die helle Nankinghose, die weißen Strümpfe, das heute besonders weiße Jabot, der veilchenblaue Rock, die trikolore Schärpe und der federngeschmückte Hut. Robespierre selbst war so erregt, daß er sich nicht einmal Zeit nahm zu frühstücken. Wer denkt an solchem Tag an Essen und Trinken?! Und wenn er sich, ehe er das Festgewand anlegte, noch eine Viertelstunde köstlich-lässiger Träumerei, vergönnte, dann zog vielleicht wie eine ferne Bilderreihe sein junges Leben an ihm vorüber, von seiner Kinderzeit an bis zum heutigen Tag. Das Elternhaus ohne Vater und Mutter … die kleinen Demütigungen in der Schule … der Tag seiner ersten Rede, da sie ihn auslachten, weil seine schrille Stimme, sich überschlug … das Herzklopfen, wenn er in der Nationalversammlung sprechen sollte … (Nationalversammlung – wie weit, wie meilenweit liegt das alles schon zurück!) Dann der erste Aufstieg … der Eichenlaubkranz auf der Stirne … Sturm auf die Tuilerien … der Tyrann … Marat, der ihm die Kühnheit und den weiten Blick des Staatsmanns absprach … Hat es all dies wirklich noch vor einer kurzen Spanne gegeben? Vorgeschichtlich scheint ihm alles, legendenhaft: Der Tyrann … die Österreicherin … ihre Schwägerin … Danton … die Gironde … Cloots … Philippe Égalite … Camille Desmoulins … Lucile Desmoulins … die Roland … Hébert … ungezählte andere … alle sind gefallen, gefallen durch ihn. Er hatte ein Recht sie zu fällen, denn er ist der Mann mit den reinen Händen, der Unbestechliche. Er strafft sich in Stolz. Alle zu überleben, ist er würdig befunden worden. Und er sollte nicht an eine Vorsehung glauben? Nicht an ein höchstes Wesen, das sichtbarlich seine Hand über Maximilien Robespierre und in ihm über Frankreich hält? Mögen die Kalten, die Nichtswürdigen Vorsehung, höchstes Wesen und Unsterblichkeit leugnen, – er weiß, daß sie sind, und empfindet an diesem Junitag beglückt ihr Walten.

*

Um fünf Uhr morgens wurde Generalmarsch geblasen, seit acht Uhr donnerten die Geschütze auf dem Pont-Neuf Salut. Die Sektionen rückten aus, hinter ihnen, laut Festordnung, je zehn Greise, zehn Frauen, zehn junge Mädchen, zehn Jünglinge und zehn Kinder. Die Mädchen tragen Blumen im Haar, die Frauen weiße Gewänder, alle die trikolore Schärpe. Sämtliche« Häuser der Stadt sind mit Eichenlaub und weißblauroten Tüchern geschmückt. Wehe dem, der solchen Schmuck unterlassen hätte! Schon morgen wäre er als »verdächtig« verhaftet worden. Vor den Tuilerien ist eine Tribüne aufgestellt, auf der die Mitglieder des Konvents Platz nehmen sollen. In einer Art tiefer gelegten Amphitheaters sah man einen antiken Tempel mit je einer Seitentreppe. Vor ihm stand die Bildsäule der Weisheit, annoch mit einem schwarzgrauen Mantel bedeckt, der den Atheismus zeigte, dessen Hände die Fackel des Fanatismus und die Larve der Heuchelei trugen. Seitenfiguren stellten die Ehrsucht, Eigenliebe, Zwietracht und die geheuchelte Dürftigkeit dar, die ein Gewand aus Lumpen trug, unter dem ein kostbares Kleid hervorschimmerte. Über den Stirnen dieser vier Allegorien standen in mächtigen Lettern die warnenden Worte: » Einzige Hoffnung des Auslandes.«

Geleitet von Sängerchören und Musik, naht der Konvent. Alle tragen das gleiche Festgewand wie Robespierre, den Strauß aus Feldblumen und Ähren in der Hand. Sie nehmen ihre Plätze auf der Tribüne ein … Musik … Chöre zu Ehren der Gottheit …

In tiefer Bewegung bestieg Robespierre die Rednertribüne, erläuterte dem Volk Ursprung und Sinn dieses Festes und forderte es auf, den Schöpfer der Natur zu ehren.

Hierauf schritt er, eine brennende Fackel in der Hand, gefolgt von zwölf Mitgliedern des Konvents, durch das Spalier der Sängerchöre zu der Statue der Weisheit. Brausende Rufe: »Es lebe Robespierre!« »Es lebe die Freiheit!« grüßten ihn. Nun steckte er mit seiner Fackel den schwarzgrauen Mantel der Weisheit in Brand, so daß die Weisheit alsbald strahlend aus Rauch und Glut hervortrat … Noch eine zweite Rede, die dem Volke Religion und Tugend predigte, dann kehrte Robespierre zu den Brüdern vom Konvent zurück, und der Zug ordnete sich, um nach dem Marsfeld zu wallen.

Militär … Musik … Hymnen zu Ehren der Gottheit. Eingehegt von einem trikoloren Bande, schreitet der Konvent. Gehalten wird das Band von Kindern, Jünglingen, Männern und Greisen. Die Kinder sind mit Veilchen, die Jünglinge mit Myrthen, die Männerstirnen mit Eichenlaub gekränzt, die Schläfen der Greise mit Ölzweigen und Weinranken. Gruppe auf Gruppe zieht vorüber, jede symbolisch gedacht und geziert. Blumengeschmückte Stiere ziehen einen mächtigen Wagen, auf dem man die Werkzeuge der Arbeit, der Künste sowie, schön geordnet, Frankreichs Landes- und Industrieerzeugnisse erblickt …

Mme. Tallien.

Gemalt von F. Gerard, gestochen von L. Massard.

Wien, Porträtsammlung der Nationalbibliothek

Robespierre ist der Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit, überschwenglicher Huldigungen. Man drängt sich an ihn, küßt seine Hände, Frauen knien vor ihm nieder. Der ganze Festzug scheint nur das Geleite eines Königs zu sein. Und wie um einen König brausen die Jubelrufe um ihn her.

Ist der Tag der ewigen Glückseligkeit schon angebrochen? Ist es möglich, daß auf einen einzigen Menschen so viel Glück und Glanz verschüttet werden? Demütig will das fahle Haupt mit dem federngeschmückten Hut sich zur Erde senken, doch gleich wieder hebt es sich froh und dankbar zum lichtblauen Himmel. Du höchstes Wesen, das ich verehre und verehrend dem Volk in seiner höchsten Not zugeführt habe, du willst nicht, daß dein Geschöpf in Scham und Furcht vor dir die Blicke senke! Der Gott der Pfaffen wollte es so – nicht du! Frei erhebe ich darum in dieses großen Tages Fülle den Blick zu dir. Frohe Geschöpfe willst du, die dir mit heiterem Munde danken; doch wo fände ich Worte, um den Dank für diese Stunde zu stammeln? Mich umfängt Glück gleich einem goldenen Mantel, dessen Reichtum mich beinahe erdrückt …

Doch horch! Was schwirrt im Jubelschrei des Glücks und der Menge mit? Es wispert … raunt … lacht höhnisch … spritzt giftige Worte, die auch über einen goldnen Mantel hinweg zum Ohre kriechen … Brüder vom Konvent sind's, Neider, Feinde, Verschworene:

»Hört doch, wie sie ihm zujubeln, wie sie rufen ›Es lebe Robespierre!‹ Ziemt sich dies in einer Republik?«

»Mir scheint, er ist der Hohepriester des höchsten Wesens!«

»O nein, er ist Gott selbst!«

Kecker, lauter sind sie als noch vor wenigen Wochen, und müßten doch alle vor ihm zittern! Hat er nicht Fouché aus den Listen des Jakobinerklubs streichen lassen? Sitzt nicht Talliens schöne Geliebte, Therese Cabarrus, geschiedene Frau von Fontenay, im Gefängnis? Hat nicht der Wohlfahrtsausschuß Barras und Fréron wegen ihrer Blutbäder aus Marseille abberufen? Wahrhaftig, »Pygmäen sind es, die sich gegen Götter erheben wollen!«

Hat Robespierre dies Wort wirklich gesprochen? Seine Feinde behaupten es – ein Beweis dafür wäre schwerlich zu erbringen. Aber gedacht hat er es gewiß, wenigstens dem Sinn nach, als er an jenem großen Tag die geflüsterten und dennoch für sein Ohr berechneten Spottreden vernahm.

Die Sonne seines großen Tages hatte sich verdunkelt. Trüben Gesichts kehrte Robespierre am Abend zu den Duplays heim, erzählte, wie Tücke und Hohn um ihn geflattert, lehnte alle Lobsprüche und Huldigungen seiner Hausleute ab. Blieb trübe, nachdenklich, sagte still:

»Ihr werdet mich nicht lange mehr bei euch haben!«

Wahrscheinlich versuchten die Duplays ihm seine melancholische Stimmung auszureden, meinten wohl, daß er nur übermüdet und darum verstimmt sei. Auch lag es ja in seiner Art, mit dem Todesgedanken zu spielen und überall Dolche zu vermuten, die auf ihn lauern sollten.

Wenn die Duplays sich solchen Vermutungen und Betrachtungen hingaben, so täuschten sie sich. Diesmal bedeuteten die Worte Robespierres mehr als die oft gebrauchten Floskeln vom Dolch und vom Schierlingsbecher. Denn die Götter verzeihen es einem Sterblichen nicht, wenn er sich in einer stolzen Stunde vermißt, ihresgleichen sein zu wollen, sie verzeihen es nicht, auch wenn man ihnen einen neuen Namen gibt. So straften sie den Erwählten für den Tag seines höchsten Triumphs, indem sie ihm für eine Stunde das zweite Gesicht verliehen. Das zweite Gesicht, mit dem er seinen nahen Untergang voraussah.