|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Triumph folgt auf Triumph. Nach Schluß der Nationalversammlung unternimmt Robespierre eine Reise in seine Vaterstadt Arras, aus der er vor zwei Jahren als einer der vielen Deputierten, unbekannt und unbemittelt, ausgezogen war. Unbemittelt ist der Unbestechliche noch immer, aber dennoch, welch ein Unterschied zwischen Abreise und Heimkehr! Kaum daß er Zeit und Ruhe findet, die Geschwister zu umarmen: Charlotte, die nun schon ein reifes Mädchen geworden ist, und den jungen Augustin, der eine Stelle in der Verwaltung bekleidet und so jung und lebensfroh ist, daß er, wüßte er schon von Eleonore Duplay, in schallendes Gelächter ausbrechen würde. Arras empfängt den heimgekehrten Sohn wie sichs gebührt. Jubel, Festessen, ausgespannte Pferde … Und in Béthune ists nicht anders. Da schickt man ihm sogar einen mit Laubgewinden und Blumen geschmückten Wagen entgegen, eine Abteilung Bürger empfängt ihn mit Musik, die Nationalgarde bildet Spalier, Frauen heben ihre Kinder empor, um ihnen den großen Mann zu zeigen. Im Stadthaus wird er jubelnd empfangen, und wiederum gibt es die Bürgerkrone aus Eichenlaub … So gierig seine Eitelkeit auch all diese Huldigungen verspeisen mochte, so hatte er doch das richtige Gefühl, daß es einem Jünger Jean Jacques' nicht zieme, sich gleich einem »Tyrannen« feiern zu lassen, und darum versuchte er, allerdings vergeblich, diese Begeisterung zu dämpfen und sich ihren Ausbrüchen zu entziehen. Sein richtiges Gefühl mißverstehend oder mißdeutend, bewunderten die einen seine Bescheidenheit, schalten die anderen es »Heuchelei«. Es war aber gewiß weder das eine noch das andere, ebensowenig wie es Heuchelei oder Feigheit gewesen ist, daß er sich erst nach dem Sturz der Monarchie (der nicht lange mehr auf sich warten ließ) offen als Republikaner bekannte. Schließlich war er ja, trotz aller Ideologie, ein Politiker, und überall trachtet der Politiker, der Staatsmann, auch ein wenig Diplomat zu sein und nicht voreilig Dinge in die Welt hinauszurufen, ehe sie spruchreif sind. Welchen Zweck hätte es gehabt, wenn Robespierre innerhalb der Monarchie geschrien hätte: Ich bin Republikaner! Daß er kein Monarchist war, konnte jeder aus seinen Reden und Anträgen in der Nationalversammlung merken, daß er den Hof Ludwigs XVI. für eine Brutstätte des Landesverrats hielt, hat er mehr denn einmal offen ausgesprochen. Aber ebenso offen sprach er aus, daß ein republikanischer Despotismus ihm nicht weniger verhaßt sei als ein royalistischer; denn in dem Zukunftsstaat, den er im Kopfe trug, gab es nur Gerechtigkeit, die mühelos walten konnte, weil dieser Zukunftsstaat von Idealmenschen bevölkert war. Auch seine Stellungnahme gegenüber der immer brennender werdenden Kriegsfrage ist häufig, und zwar von seinen Verehrern, dahin mißdeutet worden, als ob er, anders als die Girondisten, ein Friedensapostel gewesen wäre. Weit entfernt davon! Er wollte nur einen anderen Krieg als sie, für die allmählich die Kriegs- zur Parteimachtfrage wuchs. Die Girondisten fürchteten die Bedrohung durch die Emigrantenheere, die sich in Koblenz, Trier, Speyer gesammelt hatten und denen der französische Hof zwar offiziell fernstand, die er aber (wer wollte es ihm verdenken?) mit geheimen Hoffnungen und wohl auch mit geheimen Mitteln unterstützte. Robespierre aber wollte nicht gegen diese kleinen geistlichen Höfe vorgehen, die ihm keine sonderliche Gefahr zu bieten schienen, denn die wirkliche Gefahr mußte seiner Ansicht nach anderswo gesucht werden. Rief der Girondist Brissot: »Das Übel sitzt in Coblenz!«, so erwiderte Robespierre: »Das Übel sitzt in den Tuilerien!« Denn dort saß ja Marie Antoinette, die Schwester des Kaisers Leopold, und dieser, ein »Tyrann« erster Größe, war die wirkliche Gefahr. Auf die Emigranten und ihre königlichen Führer – die Grafen von Provence und Artois – blickte Robespierre ziemlich verächtlich herab, aber Leopold und das deutsche Heer konnten der jungen Freiheit den Garaus machen. Die Freiheit – für sie und nur für sie wollte Robespierre kämpfen, oder richtiger, kämpfen lassen, denn er selbst wäre zum Waffendienst sicher völlig untauglich gewesen. Kämpfen sollten andere für die Freiheit, aber sterben wollte er gerne für sie: »Es genügt nicht, durch die Hand der Tyrannen zu sterben, man muß sich solches Todes auch würdig erwiesen haben! Wenn es wahr ist, daß die ersten Kämpfer für die Freiheit den Märtyrertod erleiden müssen, dann dürfen sie nicht sterben, ohne die Tyrannei mit sich ins Grab zu ziehen. Der Tod der großen Kämpfer muß die schlafenden Völker aufwecken, und das Glück der ganzen Welt sei der Kampf- und Siegespreis.«

Aus diesen Worten läßt sich unschwer herauslesen, welcher Art der Krieg war und welchen Zweck er verfolgen sollte, dieser Krieg, den Robespierre meinte. Gewiß, er wollte Leopold die Alternative stellen, entweder den geheimen Mächeleien zu entsagen, die ihn mit den Emigranten verbanden, oder die offene Feindseligkeit Frankreichs zu gewärtigen, aber der eigentliche Krieg, den der Advokat aus Arras träumte und wollte, war die Weltrevolution. Gegen einen Krieg der Kabinette, der Monarchen, dem nutzlos, d. h. nur für dynastische Interessen oder Ländergier, Menschen geopfert werden sollten, sprach er mit heftigen Worten, aber ein wenn auch noch so blutiger Krieg der »schlafenden Völker« gegen ihre »Tyrannen« und um ihre Freiheit, solch ein Krieg, der die Erhebung ganz Europas zur Folge gehabt hätte – ja, einen solchen Krieg hätte er gerne gesehen!

Der Jakobinerklub leistete auch schon treffliche vorbereitende Minierarbeit für diesen »heiligen Krieg«. Nicht nur über ganz Frankreich hin hatten sich zahlreiche Tochterklubs gebildet, sondern auch in allen fremden Staaten arbeitete eine rege Propaganda, von Frankreich angefeuert und mit Geld gespeist. Immer wieder züngelte und brandelte es bald da, bald dort auf: in Straßburg, in Wien, in Rom, in Spanien … Auf diese kleinen Brandherde blickte Frankreich, das Frankreich, wie Robespierre es sah, voll Hoffnung; denn, so dachte er, all die kleinen Brände werden eines Tages zu dem großen Brand zusammenschlagen, der alle Throne in Asche legen wird …

Aber noch ein anderes und sehr richtiges Argument veranlaßte ihn, gegen die Kriegspläne der Girondisten aufzutreten. War doch, sehr gegen Robespierres Willen, das alte royalistische Heer erhalten geblieben, und wer mochte diesem Heer, besonders seinen Führern trauen? Robespierre gewiß nicht. Und deshalb ist ihm der Festabend im Jakobinerklub durchaus unangenehm, der zu Ehren englischer »Patrioten« veranstaltet wird, die über den Kanal gekommen waren, um die »Brüder« zu grüßen und zu beglückwünschen. Denn an diesem Festabend gab es neben allerlei friedlichem Brimborium, das Hamel »rührend« nennt, auch eine sehr theatermäßige Szene. Ein pathetischer und splendider Bürger namens Virchaux hatte nämlich dem Klub eine prachtvolle Damaszenerklinge zum Geschenk gemacht »für den ersten französischen Feldherrn, der ein feindliches Heer zum Stehen bringen würde«. Isnard, damals Präsident des Klubs, ergriff das Schlachtschwert, schwang es bombastisch und rief: »Dieser Degen wird allzeit siegreich sein! Das französische Volk wird einen lauten Ruf erschallen lassen, und alle anderen Völker werden diesem Rufe folgen. Die Erde wird von Kämpfern wimmeln, und alle Feinde der Freiheit werden aus der Liste der Lebenden gelöscht werden.« So predigt auch Isnard die Weltrevolution, aber ungleich undiplomatischer als Robespierre, schreit er, berauscht vom Wort, Dinge in den Tag hinein, die, wenn sie überhaupt zur Reife hätten kommen können, lange im Schoß der Verschwiegenheit hätten ruhen müssen. Robespierre war von dem ebenso unklugen wie komödiantischen Auftritt wenig erbaut, und er versuchte durch Hinweis auf die inneren Feinde, die zuerst vernichtet werden müßten, die Kriegsstimmung, die sowohl im Klub wie in den breiten Massen mächtig geschürt worden war, zu dämpfen. Ein Pazifist ist er aber deshalb nie und in keinem Sinn gewesen, nur sah er klarer als die Girondisten, daß Frankreich, das revolutionäre Frankreich, einen hohen Einsatz wagte, wenn es sich leichtfertig in einen Krieg stürzte.

Schon zeigte sich der Riß zwischen Girondisten und Jakobinern, besonders zwischen Robespierre und der Gironde. Ein Riß, der zur unüberbrückbaren Kluft werden mußte, da Robespierre und die Gironde zwei verschiedenen Welten angehörten.

Die Girondisten waren die Partei der Mitte, träumten oder vielmehr wollten einen Staat streng nach dem Muster der römischen Republik, den Bürger von untadeliger Ehrbarkeit und senkrechtem Patriotismus bewohnen sollten. Ihr Ideal ist nicht Massenherrschaft, sondern der cives Romanus, den sie sich wahrscheinlich wie ein lebendig gewordenes Denkmal vorstellten. Sie waren durchaus Verstandesmenschen, allem, was Glauben oder Mystik hieß, abhold, stolz auf ihre Philosophie und ihren Atheismus. Wenn Robespierre die Vorsehung anruft, daß sie über Frankreich wachen möge, so lehnt sich Guadet gegen solche Anrufung auf, und wenn Robespierre vom Glaubensbedürfnis des Volkes spricht, so zucken die Girondisten die Achseln und sagen: »Aberglauben!« Ungleich weniger ideologisch als er und mit dem Leben, dem wirklichen Leben, vertrauter, haben sie ganz bestimmte Vorstellungen von den Realitäten des Daseins, auf die es in der Welt ankommt. Sie sind machtgierig, als wären sie echte Römer, und als der König, der nun gar keinen eigenen Willen mehr haben konnte, ihnen die Kabinettsbildung anvertraute, nützten sie den günstigen Augenblick, wie alle Politiker alten Schlages von den bewunderten Römern bis auf unsere Tage ihn nützen, und vergaben die Portefeuilles ausschließlich an ihre Parteigenossen.

Ihnen steht Robespierre gegenüber mit dem Ideal eines Zukunftsstaates, der nie und nirgends bestanden hat oder bestehen kann, ein Paradies, in dem alle Menschen gleich sind, in dem es keine auf Philosophie und Atheismus stolzen »Bürger« gibt, sondern ausschließlich kindlichgute Menschen, die allzu lange unterdrückt gewesen sind. Und über ihnen waltet ein Gott der Güte, der Liebe, der Fürsorge, ein Gott, der nichts von Strafe und Verdammnis weiß und nicht durch den Mund falscher Priester redet und erschreckt. Kein Mittler zwischen Himmel und Erde, nur der eine erwählte Mensch, der das Volk aus Irrlehre und Wahn zu diesem einfachen und großen Gotte hinführt. Wer wird dieser Erwählte sein? Noch gibt es auf diese Frage keine Antwort, denn noch sind die Kirchen offen, noch ist kein Priester an Leib und Leben bedroht, weil er den Eid auf die Verfassung nicht leisten will, noch darf glauben, wen es nach Glauben gelüstet. Später aber, wenn Christus wie ein Hochverräter verfolgt werden wird, wenn Schamlosigkeit die Einfalt verdrängt hat, wenn ein Volk, dem man die Seele exstirpiert hat, verzweifelt nach Halt und Inhalt des Lebens schreit, dann wird der Erwählte hervortreten, wird in begnadeten Händen das Mysterium eines neuen Glaubens halten und sein heiliges Symbol dem verarmten Volke als neuen Reichtum weihen … Noch kennt niemand seinen Namen, noch ahnt ihn keiner, auch er selbst nicht, aber der Tag wird kommen, der den neuen Messias hergeleitet, und der Strauß aus Blumen und reifen Ähren, mit dem er die Gottheit grüßt, wird ihr lieblicher duften als aller Weihrauch, den verlogene Priester an ihren Altären entzündet haben …

Robespierre ist Mystiker, Gottsucher. Er könnte nicht leben ohne den Glauben an ein höchstes Wesen, das die Welt erschaffen hat und sie trägt. Er begreift, daß nicht »Philosophie den Bau der Welt zusammenhält«; denn »das Volk hängt am Kultus, an der Vorstellung einer unerforschlichen Macht, die ein Schrecken der Bösen, ein Hort der Guten ist. Mag der Philosoph seine Moral auf anderen Grundlagen aufbauen, so wollen wir uns doch hüten, diesen heiligen Instinkt, dies allumfassende Empfinden, das allen Völkern gemeinsam ist, zu verletzen«. Und ein andermal: »Die Atheisten sind Feinde der Republik. Das Verbot des Gottesdienstes widerspricht den Menschenrechten.«

Seine Widersacher von rechts behaupten allerdings, daß er, Trauzeuge bei Camille Desmoulins Trauung, diesem, der ergriffen schluchzte, in der Kirche zugerufen habe: »Heuchler, weine nicht!« Doch dieser Zuruf ist ebenso unerwiesen wie unwahrscheinlich; denn eine derartig aggressive Rüpelei widerspricht zu sehr dem verschlossenen, etwas steifen und von modriger Würde umgebenen Wesen Robespierres. Aber selbst wenn er ihn getan hat, so beweist er damit nur seinen Abscheu gegen alles Pfaffentum, nicht aber gegen die Gotteslehre an sich. Getreu dem alleinseligmachenden Gesetz der Gleichheit, auf das er eingeschworen ist, weiß er nichts von religiöser Intoleranz. Auch in seinem Zukunftsstaate könnte jeder nach seiner Fasson selig werden; denn, so meint er, man müsse allerdings Jean Jacques' Grundsatz, der alle Ketzer, d. h. alle, die der Naturreligion widerstreben, ausstößt, dem Buchstaben nach bestehen lassen, aber man solle dies Gesetz nie in die Praxis übertragen. Er weiß, nein, er fühlt sehr gut, daß weder Besitz noch Macht genügen, um den Menschen auszufüllen, daß er vielmehr neben dem irdischen Teil auch sein himmlisches haben muß, das ihn über sich selber hinaushebt, ihn mit dem Leben versöhnt und ihm die Würde für die Todesstunde gibt. Diese Erkenntnis oder dies Gefühl hat nichts zu tun mit der banalen Weisheit: »Dem Volke muß die Religion erhalten bleiben!«, und armselig klingen neben Robespierres Inbrunst die Worte der Madame Roland: »Die großen Glaubensgedanken, das Bekenntnis zu Gott, die Hoffnung auf Unsterblichkeit vertragen sich sehr wohl mit der Philosophie, vertiefen ihr Fundament und bilden zugleich ihre schönste Krönung. Wehe über die Gesetzgeber, die von diesen machtvollen Mitteln, die sowohl geeignet sind, politischen Eifer zu wecken, wie dem Volke die Sittlichkeit zu erhalten, gering denken! Und wären es Illusionen, so müßte man sie zur Erhebung der Menschheit ihr geben und sie pflegen …« Hamel findet diese Worte »in jedem Sinn bewunderungswürdig und wert, von Rousseau selbst geschrieben zu sein«, aber schließlich sind sie nichts anderes als eine ernsthafte Umschreibung des spöttisch-rationalistischen Wortes Voltaires: »Wenn der liebe Gott nicht existierte, müßte man ihn erfinden!«

Wie in politischen Dingen, so klaffte auch hier der unheilbare Riß: für Frau Roland war Glauben Utilitäts-, für Robespierre Herzenssache. Ernsthaft, wie Herzenssachen genommen werden wollen und wie es seine schwere Art war, nahm er ihn und empfand tiefen Widerwillen gegen Cloots, den »Sprecher des Menschengeschlechts«, der, Atheist reinsten Wassers, dem Volk den Kosmos als neue Religion anpreisen wollte: »Der Kosmos ist ein billiger Gott, er kostet euch keinen Sou!«

Doch noch lagen diese religiösen Fragen im Hintergrund, im Vordergrund stand ein Ereignis, das für den Jakobinerklub von weittragender Bedeutung war: der König hatte, allerdings sehr wider Willen, ein girondistisches Ministerium berufen. Roland, mit der Kabinettsbildung betraut, übernahm das Portefeuille des Innern, Dumouriez wurde Minister des Auswärtigen, Clavière Finanzminister. Man war noch in der Ära leidlicher Klubeinigkeit, und »Gironde« und »Berg« bedeuteten noch keine unversöhnlichen Gegensätze. Dumouriez gehörte zwar nicht dem Klub an, war aber einer seiner Schützlinge, und das neue Ministerium machte ihm schnell klar, daß er sich dankbar zu erweisen und die äußere Politik im girondistischen Sinn zu leiten habe. Dieser Sinn war – der Krieg.

Wenn zwei Länder entschlossen sind, einander zu befehden, so kommt es nur darauf an, erstens den richtigen Vorwand zu finden, und zweitens die Kriegserklärung geschickt dem anderen Teil zuzuschieben. Österreich, das ja dank seinen welschen und slawischen Bluteinschlägen stets eine ausgezeichnete Diplomatie gehabt hat, verstand es auch jetzt, Frankreich in die Rolle des Wolfes zu drängen, der das harmlose Schäflein überfällt. Kaiser Franz II. richtete an die französische Regierung die Forderung, die im Elsaß und in Lothringen begüterten deutschen Fürsten für den ihnen durch die neue Verfassung zugefügten Schaden zu entschädigen, Avignon dem Papste zurückzuerstatten und Garantien zu leisten, daß die Sicherheit anderer Staaten nicht durch weitere revolutionäre Maßnahmen gefährdet werde. Und so erklärte am 20. April 1792 Ludwig, gedrängt von seinem neuen Ministerium, weinenden Auges Österreich den Krieg.

Wenige Tage vorher hatte Robespierre sein Amt als Staatsanwalt niedergelegt. Er hatte schon bei der Übernahme gesagt, daß er es nur verwalten würde, solange das Vaterland ihn nicht zu anderem Dienste nötiger hätte. Dieser Tag schien ihm jetzt gekommen. Er wollte, wie so viele der Revolutionsmänner, sein Blatt haben, das auch alsbald unter dem Titel »Der Verteidiger der Verfassung« in die Erscheinung trat. Nun gab es zwischen ihm und dem Brissotschen Blatt »Französischer Patriot« Preßfehden, die sicherlich die Beteiligten lebhaft beschäftigten, obgleich für das girondistische Ministerium jetzt ganz andere Dinge auf der Tagesordnung standen als Journalistenquerelen.

Die Girondisten brauchten Siege, militärische Siege, wollten sie ihre Macht behaupten können. Dieser Krieg war ja ihr Krieg, war gegen »das österreichische Komplott« gerichtet, dem, so sagten sie, in erster Linie die Königin angehöre, und die sie darum sogar gerne vom König verstoßen gesehen hätten. Wenn aber die Siege ausblieben, was dann? Und sie blieben aus. Blieben ebenso aus wie die Verstoßung Marie Antoinettes, wogegen es an der Grenze nicht nur Schlappen, sondern – o Schande! – feige Flucht französischer Truppen gab! Da taucht wieder – wie schon einmal – der Gedanke an eine Zusammenziehung von Truppen unmittelbar vor den Toren der Hauptstadt auf. Die Gironde verlangt, daß am Federationsfest zwanzigtausend Mann, nachdem sie den üblichen Bundeseid geleistet haben, dies Lager beziehen sollen, »um Unruhen zu vermeiden und die Hauptstadt nötigenfalls zu schützen«. Die Nationalversammlung nimmt das Dekret an. Robespierre aber hatte sich im Jakobinerklub energisch dagegen ausgesprochen, weil er die für einen Ideologen erstaunlich reale Ansicht vertrat, daß diese Truppen jetzt an der Grenze nötiger wären als im eigenen Lande. Aber diesmal stürmte die allgemeine Erregung über ihn hinweg. Die verhetzten Massen begehrten stürmisch die Aufhebung des königlichen Vetorechts, das dem König gestattet hatte, die Bildung des Lagers zu verhindern. Kein Veto! … Kerker oder Deportation für jeden Pfaffen, der den Bürgereid verweigert! … Aufgebracht über diese Zumutungen, die ihn als König und Katholiken tief verletzten, entließ Ludwig sein Ministerium.

Als Ludwig, schon empört über die Zumutung, die Königin zu verstoßen, nun das jakobinische Ministerium entließ, sah jedermann, auch er selbst voraus, daß wiederum Sturmtage bevorstanden. Die entlassenen Minister, rasend vor Zorn, daß ihnen die Macht so schnell entgleiten sollte, peitschten tagelang die wilden Instinkte der Vorstädte auf, und schon wurde allgemein bekannt, daß für den 20. Juni ein großer Aufstand geplant sei …

Wie einst der letzte Griechenkaiser – Constantin XI. –, ehe er in die letzte Schlacht gegen die Türken zog, samt seinem ganzen Hof das Abendmahl genommen hatte, so empfing auch Ludwig mit seiner ganzen Familie die Sakramente, die den Sterbenden geziemen. Nach den Oktobertagen von 1789 und der Rückkehr von Varennes mußten sie ja auf alles gefaßt sein, und wenn es auch zweifelsohne königlicher gewesen wäre, »kämpfend an den Stufen des Thrones zu fallen«, so darf man doch dem König die menschliche Würde nicht absprechen, die ihm in den Tagen des Unglücks eignete. Er war nicht zum Heros, nur zum Märtyrer geboren, und wie er sich, gestärkt durch seinen Glauben, der Wut des eigenen Volkes aussetzt, ohne, um Blutvergießen zu vermeiden, die treuen Arme von hundertfünfzig Edelleuten anzunehmen, die ihn schützen wollen, wie er so, waffen- und wehrlos, den anstürmenden Pöbel erwartet, ist er nicht weniger nur anders heldisch als der letzte Constantin, dem ein besseres Geschick den Schlachtentod gewährte.

Ludwig stirbt nicht an diesem Tage. Der Tod wäre ihm wohl eine Erlösung, aber noch ist die Bahn der Qualen und Erniedrigung nicht zu Ende, noch lange nicht. Wohl stürmen die bewaffneten Vorstädte in die Tuilerien, schlagen mit Äxten die verschlossenen Tore ein, dringen in die königlichen Gemächer, zwingen dem König die rote Freiheitsmütze auf, verwüsten rundum alles, als wären sie nicht Menschen sondern eine Horde wildgewordener Büffel – aber das Ministerium Roland wurde nicht zurückgerufen. Einmal hatte sich der König vergewaltigt, im Oktober 1791, als er seine Zustimmung zu dem Gesetz gab, das jeden Emigranten, der nicht bis zum 1. Januar heimgekehrt war, als Verräter bezeichnete und seinen Besitz als »Nationalgut« dem Staate schenkte. Einmal hatte er so gegen sein Blut, gegen die eigenen Brüder, gegen Getreue gezeugt, einmal und nicht wieder! Nie würde er sich an einem durch die Tonsur geweihten Haupt vergreifen und niemals das Recht aufgeben, sich zu schützen, wenn sein eigenes Ministerium ihn schutzlos machen wollte! Er hat sich und die Seinen auf den Tod vorbereitet, aber so lange er lebt, wird er sich nicht zum Wüten gegen Priester zwingen lassen und auch nicht zur Errichtung des Lagers, das ja nur ein Wall der Girondisten hätte werden sollen.

Wie weit die Anteilnahme Robespierres an diesem Aufstand ging, läßt sich wohl schwerlich feststellen. Zweifelsohne war er anfänglich dagegen, aber nicht etwa aus Schonung für die Tuilerien und ihre Insassen, sondern weil er einen Aufstand im größeren Stil, einen Aufstand um der scheinbar bedrohten Freiheit willen, nicht aber wegen entlassener und darob gekränkter Minister wollte. Er spürte oder wußte wohl, daß der Thron schon so unterhöhlt war, daß er in nächster Zeit zusammenstürzen mußte, und er hätte wohl diesen 20. Juni als den Tag des großen Sieges der Revolution sehen mögen. Aber der Tag brachte weder seinen noch der Girondisten Wünschen Erfüllung. Der Thron hielt sich, schwankend wie er war, doch noch etliche Wochen, und die Girondisten wurden nicht zurückberufen.

Doch über all dies Parteigezänk und alle Volksverhetzung hinweg erklangen jetzt an Frankreichs Ohr Worte, deutsche Worte, die ihm die zornige Schamröte ins Gesicht trieben. Der Herzog von Braunschweig, Oberbefehlshaber der vereinigten kaiserlichen und preußischen Heere, erläßt am 25. Juli das berühmt gewordene Manifest, in dem es unter anderem hieß: »Wird der königlichen Familie irgendwelche Beleidigung zugefügt, so wird Rache genommen, Paris zerstört, und die Verbrecher werden bestraft werden.« Und ein Nachtrag, der eine gewaltsame Entführung der Königsfamilie erwog, besagte: »Die Straße, welche die Räuber des Königs und der Königin nehmen möchten, soll mit einer ununterbrochenen Reihe von Strafbeispielen bezeichnet werden, wie diese die Beförderer sowie die Urheber unverzeihlicher Attentate verdienen.«

Dies Manifest, das den Thron durch die Schärfe des Schwertes hatte schützen wollen, brachte ihn durch das Ungeschick der Feder zum Sturz. Wäre der Herzog ein Psychologe gewesen, so hätte er begriffen, daß kein Kulturvolk, auch nicht wenn es just Revolution macht, sich solche Sprache gefallen lassen kann, am allerwenigsten ein krankhaft eitles Volk wie die Franzosen. Aber Oberbefehlshaber sind leider sehr häufig keine Psychologen, und so war die Antwort auf das Unglücksmanifest der Schreckenstag vom 10. August 1792, der alles hinter sich ließ, was Paris bis zur Stunde an entfesselter Bestialität gesehen hatte. Ein Rauben und Plündern und Morden hebt in den Tuilerien an, wie keine Horde Barbaren je scheußlicher in Feindesland gehaust haben kann. Eine Schar von Edelleuten, entschlossen, mit dem König zu sterben, hat im Verein mit den Schweizer Garden die Verteidigung des Schlosses übernommen, aber ihre Zahl ist zu gering, um gegen die anstürmenden wohlbewaffneten Massen standzuhalten. Die Nationalgarde erweist sich als unzuverlässig … weigert sich, auf das Volk zu schießen … Edelleute und Schweizer halten tapfer stand, solange sie können, und – solange es der König gestattet, der eben nur den Mut des Märtyrers hat und dem Blutvergießen ein Greuel ist … Mit hastiger Hand schreibt er quer über ein Blatt Papier den Befehl, daß die Schweizer das Feuern einstellen sollten. Da erlebt Marie Antoinette den zweiten großen Augenblick ihres Königinnendaseins. In all den Tumult hinein, über den Befehl Ludwigs hinweg, schreit sie dem König zu: »Sire, geben Sie Befehl, daß man mich an den Wänden dieses Schlosses festnagle!« Arme Frau! Arme Königin! Sie hätte den Königsmut, kämpfend an den Stufen des Thrones zu fallen, und sie weiß, daß sie, wenn sie heute dies Unglücksschloß verläßt, es nie mehr betreten wird. Doch der König ergibt sich schon den Vorstellungen des herbeigeeilten Bürgermeisters, der erklärt, er könne für nichts mehr einstehen, und der sicherste Schutz für die königliche Familie sei – der Schoß der Nationalversammlung.

Marie Antoinette wird nicht an den Wänden der Tuilerien angenagelt. Den kleinen Dauphin an der Hand, wandert der König, umgeben von den Seinen, aus dem Schlosse seiner Väter in den »Schutz seines Volkes« – in das Gefängnis des Temple …

Tätigen Anteil hat Robespierre an diesem Schreckenstag nicht genommen, das heißt, er hat nicht mitgekämpft. Wie hätte er auch kämpfen können, er, der kein Blut sehen konnte? Aber er hat weit mehr getan als irgendeiner der Kämpfer: er gehörte zu den geistigen Urhebern, zu den geschäftigsten Schrittmachern dieses Tages. So und nicht anders hatte er sich den gewaltigen Ansturm des Volkes gedacht, das seine neu erkämpfte Freiheit gegen alle »Tyrannen« der Welt verteidigt. Ein Orkan, der den Thron wegfegt. Sicherlich fand er in seinem bilderreichen Sprachschatz eine Menge Worte, die diesen Tag als ein Drama der sich befreienden Volksseele malten. Sicher glaubte er – wie immer – alles, was er zur Verherrlichung dieses »Ausbruchs der Leidenschaft« (beliebter Ausdruck aller Revolutionäre!) sagte, konnte es glauben; denn da er den Kämpfen ferngeblieben, sah er ja nicht, wie in den Gängen der Tuilerien große Blutlachen standen, wußte nichts von Erschlagenen, von mutwilligen Brandstiftern, die in aufzüngelnde Flammen Leichen und Verwundete warfen … Sah nicht, wie die Rotte viehisch betrunken aus den königlichen Weinkellern herausschwankte und grauenhafte Weiber mit Leichen unflätige Scherze trieben. Er saß in seinem stillen Stübchen des Hauses Duplay und sann über die Glückseligkeit im Zukunftsstaat nach …

Wie groß sein intellektueller Anteil an diesem 10. August gewesen sein muß, erhellt das Schreiben, das ihm der kommunistisch gewordene Stadtrat von Paris nebst der für diesen Tag geprägten Medaille zugehen ließ: »Wir beeilen uns, Ihnen das Erinnerungszeichen an den 10. August zuzusenden, und schätzen uns glücklich, dem unbestechlichen Robespierre diese Huldigung darbringen zu können.«

Robespierre hatte gehofft, alsbald die Absetzung des Königs zu erreichen, es wurde aber zunächst nur auf Suspendierung der königlichen Gewalt erkannt. Das Girondistenministerium wurde zurückberufen und ein Conseil exécutif, bestehend aus Danton und fünf Girondisten, gebildet. Robespierre aber wurde in den radikalen Stadtrat gewählt »mit unbeschränkter Macht, das Vaterland zu retten«.

Die Schreckensherrschaft steht vor der Türe …

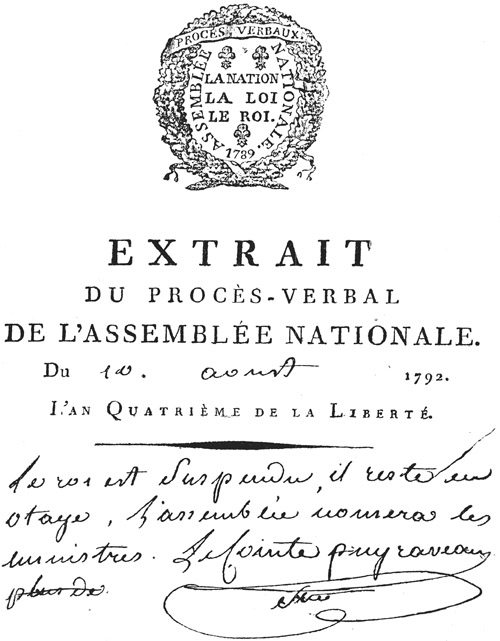

Verkleinertes Faksimile des Dekrets, die Suspendierung Ludwigs XVI. betreffend.

Aus: E. Charavay, Lettres autographes composant la collection de M. Alfred Bovet. Paris.1885. S. 115