|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Um den Leser nicht unnütz zu verwirren und so das Verständnis für die hier behandelten Probleme nicht überflüssig zu erschweren, wurde der Ausdruck »Zauberei« bisher möglichst vermieden und auch da von Magie geredet, wo es zweifelhaft war, ob nicht nur Zauberei vorlag. Dazu berechtigt auch ein rein fachlicher Grund. Bei dem bis heute vorliegenden Material ist es oft unmöglich, einwandfrei festzustellen, ob es sich in einem bestimmten Fall noch um Magie oder nur um Zauberei handelt oder um ein Gemisch von beiden, was häufiger der Fall sein dürfte. Der Rationalist muß dazu neigen, überall nur Zauberei oder Taschenspielerei zu sehen, wo von Riten und Handlungen in Worten oder Bildern die Rede ist, die seiner Vorderhirnhypertrophie nicht zugänglich sind. Die meisten Assyrologen, Agyptologen und klassische Philologen reden, wenn sie auf solche Bilder und Worte stoßen, von Zauberei. Sie haben keine Zeit, sich außer mit ihrer Wissenschaft auch noch mit neuester Physiologie, mit Psychoanalyse, Parapsychologie, Experimenten mit Somnambulen, neuer Traum-, Symbol- und Sagenforschung oder gar der naturwissenschaftlich begründeten Hypothese eines Paläontologen von Fach, wie es Dacqué ist, zu befassen; kurz mit all den Fragen einer am Horizont neu heraufziehenden Weltanschauung. Um ihr Fach auch nur einigermaßen zu beherrschen, müssen sie an Weltanschauung einfach übernehmen, was ihre Väter ihnen überliefert haben. Das ist heute noch allgemein der Rationalismus. Im Grunde ist es natürlich durchaus unwissenschaftlich, mit einem Vorurteil, und das ist in diesem Fall jede rein rationalistische Anschauung, an Fragen heranzutreten, die so überhaupt nicht zu fassen sind. Aber die Wissenschaft ist damit entschuldigt, daß dies Vorurteil ihr unbewußt bleibt, weil sie ein anderes Weltbild als das ihr seit zwei Generationen geläufige noch nicht wieder besitzt. Wir waren bisher nach Kräften ebenfalls einseitig, aber bewußt, um den Leser dahin zu bringen, daß er erst einmal das magische Weltbild in möglichst verschiedenen Äußerungen kennenlernt, wobei ja wiederholt betont wurde, daß alles, was uns in Wort und Bild durch Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte darüber zugänglich geworden ist, es nicht in seinen Glanzzeiten zeigt, die viel weiter zurückliegen, sondern nur in seinen letzten, nicht mehr reinen und vollwertigen Äußerungen. Hat der Leser so erst einmal eine ungefähre Vorstellung bekommen von dem, was Magie einmal gewesen ist, wird er auch ihr wunderlichstes Nebenprodukt, die Zauberei, besser verstehen.

Von Zauberei ist auch bei griechischen und römischen Schriftstellern oft die Rede. Schon bei Homer lernen wir in der Odyssee den Verwandlungszauber der Kirke kennen, die des Odysseus Gefährten in Schweine verwandelt, die Zauberschlingen, in denen Hephästos Aphrodite und Ares fängt, den Zauberschleier der Leukothea, den Zaubergürtel der Aphrodite usw. Der Rationalist sagt, das sind eben poetische Bilder, wie alle Dichter sie lieben. Aber wie kommen antike Dichter und nach ihnen immer auch wieder spätere Dichter gerade zu solchen Bildern? Der Rationalist, der auch den magischen Urgrund aller Kunst rationalisiert hat, antwortet, der Dichter habe das eben »erfunden«. Die Künstler, die es doch besser wissen müssen, reden nie von solchem »Erfinden«, sondern von Formen, Gestalten. Formen, gestalten kann man aber nur etwas Vorhandenes. Homer hätte nie die Gefährten des Odysseus von Kirke, die unsterblich, göttlich ist, in Schweine verwandeln lassen, wenn er nicht an schon »Vorhandenes« hätte anknüpfen können, eben an den Verwandlungszauber. Er mag ihn apollinisch umdeuten, aber »erfunden« hätte er ihn nicht. »Erfinden« kann vielleicht ein Unterhaltungsschriftsteller von heute, dem für seine und seiner Leser Bedürfnis eine gewisse Sprachgewandtheit und Intelligenz, wie sie heute schon jedem begabten Sekundaner zur Verfügung steht, genügt, aber kein Dichter. Dieser mag Vorhandenes umformen, umdeuten, ausdeuten, aber er »erfindet« nicht, wie die Rationalisten sich einbilden. Wenn Herr Schulze nach Italien reist, sieht er Vorhandenes, wie auch Goethe Vorhandenes sah. Aber dieser erlebt es anders und gestaltet das Vorhandene danach. Dann sagt Herr Schulze, der Goethes Spuren auf seiner Italienreise folgt, Goethe habe das alles »erfunden«. Homer sah Verwandlungszauber, aber er erlebt ihn anders als der Zauberer und gestaltet ihn demgemäß um. Hier interessiert uns aber jetzt nicht, wie Homer das Gesehene erlebte und formte, sondern wie der Zauberer es sah und nutzte.

Wären wir dafür nur auf die Aussagen der uns schon lange bekannten Dichter, Schriftsteller und einiger Philosophen, besonders Neuplatoniker, angewiesen, so könnten wir meist nur eine unklare Vorstellung darüber gewinnen, worin das Zaubern eigentlich besteht. Auch hier sind uns die Ausgrabungen wesentlich zu Hilfe gekommen. Namentlich in thebanischen Gräbern fand man eine große Menge »Zauberpapyri«, teils koptisch, teils griechisch geschrieben, auch beides durcheinander und mit zahlreichen Worten aus anderen Sprachen, auch aus dem Hebräischen, durchsetzt. Diese Gräber stammen meist aus dem 3. und 4. Jahrhundert nach Christi Geburt, aber es bestehen keine Meinungsverschiedenheiten darüber, daß ihre Zauberpapyri nur eine schon viele Jahrhundert alte Zaubertechnik wieder ans Licht gebracht haben, wie sie seit Alexander des Großen Zeiten Griechenland im Verein mit chaldäischen (babylonischen), ägyptischen, dann persischen und jüdischen Überlieferungen zu einer merkwürdigen Einheit verschmolzen hat, die für die hellenistisch-alexandrinische Welt, dann für das römische Imperium und von hier aus bis tief ins Mittelalter hinein maßgebend war. Es gehörte eine außerordentliche Selbstüberwindung der Wissenschaftler dazu, sich mit diesem auf den ersten Blick abstrusen, konfusen, abseitigen Material auch nur philologisch ernsthaft zu befassen. Zuerst überwanden sich einige englische Gelehrte in ihren Fachzeitschriften dazu, dann der Wiener Professor Wessely, dann der deutsche, leider so jung verstorbene Albrecht Dietrich. Es dauerte aber immer noch rund dreißig Jahre, bis Theodor Hopfner an der deutschen Universität in Prag mit Unterstützung der tschechoslowakischen Regierung dazu kam, eine systematische und zusammenhängende Darstellung aufgrund der philologisch erschlossenen Texte solcher Zauberpapyri (es fehlt noch heule eine ganze Anzahl) und des dazugehörigen Materials aus antiken Schriftstellern zu geben. Dabei mußten die beiden Bände in Handschrift vervielfältigt werden, denn die Veröffentlichung ging in den Inflationsjahren vor sich, wo der Drucksatz mit den vielen Belegen in hieroglyphischer, demotischer, koptischer, hebräischer, griechischer, lateinischer Schrift wohl noch teurer geworden wäre. Auch wurden die Zeilen wohl so dicht aufeinandergepreßt, um Raum zu sparen, und namentlich der 2. Band ist 1924 noch auf schlechtestem Inflationspapier vervielfältigt. Auch für den Leser bedeutet diese Lektüre also eine Tortur und verlangt einige Selbstüberwindung. Aber sie ist für unsere Aufgabe nun einmal unerläßlich.

Die neuplatonischen Schriftsteller teilten das weite Gebiet in drei Teile: Theurgie, Magie und Goëtie. Was sie über Theurgie sagen, beschäftigt uns hier nicht mehr, denn es handelt sich dabei in der Hauptsache um philosophisch bedingte Spekulationen aufgrund der Mysterienerlebnisse, mit denen wir uns schon unter etwas anderen Gesichtspunkten ausführlich befaßt haben. Auch was die Alten Magie nannten, fällt zum Teil noch unter denselben Gesichtspunkt. Das Wort übernahmen sie von den Persern, deren Priester sich Magier nannten. Auch Sokrates, Platon, seine Akademie, Pythagoras, Demokrit, die Peripatetiker und Stoiker nahmen die Magie ernst. Nur die Epikureer und Zyniker verwarfen auch schon jegliche Theurgie als Schwindel, die ersten bekannten Rationalisten von Format. Zur Zauberei gehört hingegen alles, was damals Goëtie hieß und von allen philosophischen Köpfen und den ihnen folgenden Gebildeten schroff abgelehnt wurde. Ihre letzten, wildesten Ausläufer, die gern beim Zirkus und Theater ihren Standort hatten, wo sich das Volk ja mit Vorliebe aufhielt, schildert besonders drastisch Juvenal in seinen Satiren. Nach ihm wenden sich die Leute, vor allem die Frauen und Mädchen, zunächst an den Priester. Gehen sie unbefriedigt von ihm fort,

» so verläßt ihr Heu und den Handkorb flugs eine zitternde Jüdin und bettelt ins heimliche Ohr ihr, nennt eine Kennerin sich der Gesetze von Solyma, hohe Priesterin des Baums und verläßliche Botin des obersten Himmels ... Auch um die kleinste Münze verkaufen die Juden dir Träume von jeglicher Sorte ... Größerer Glaube jedoch wird stets Astrologen gespendet. Was ein Chaldäer gesagt, das ist, als wär' es von Haemons Quelle gebracht, denn verstummt sind jetzt die Orakel von Delphi, und schwer liegt auf dem Menschengeschlecht Unkenntnis der Zukunft ... Vor der hüte dich wohl, auch nur auf dem Weg zu begegnen, die den Kalender, beschmutzt vom Gebrauch und gelb wie Bernstein, hält in der Hand ... Wenn zum ersten Meilstein fahren sie möchte, befragt sie zur Wahl der geschickten Stunde die Bücher, und fühlt sich beim Reiben ein Brennen im Augenwinkel, studiert sie die Nativität, dann fordert sie Salb' erst ... Ist sie von mittlerem Stand, so durchläuft sie den Zirkus an allen Enden und ziehet das Los und bietet die Hand und die Stirn hin einem Gaukler. Reichere lassen von phrygischen, indischen Auguren Auskunft geben ... Der Plebejer Geschick entscheidet der Donner und die Rennbahn. Auch die, welche den Hals schmucklos und die Schulter entblößt hat (die Arme), holt bei den hölzernen Säulen und bei den Delphinen sich Auskunft, ob sie den Trödler zum Mann soll nehmen, verlassend den Schankwirt.«

(Herzberg).

Könnte Juvenal nicht heute dieselbe Satire schreiben? Auch Bauchredner, Hypnotiseure und Taschenspieler trieben derlei »Zauberkünste« schon damals. Weil sich unter ihnen in der Spätzeit sehr viele Griechen befanden, nannten die gebildeten Kreise in Rom all das Gelichter »Graeculi«, Schwindler, wie heute noch der Franzose den Bauernfänger und Falschspieler »grec« nennt.

Wie hat es zu solchem Unfug und den »Glauben« an solchen Humbug, der Tausende bequem nährte, kommen können? Doch nur deshalb, weil die einst hochgehaltenen Mysterien völlig entwertet und entseelt waren, und weil andererseits die Popularphilosophie den Verstand der großen Menge seit dem Aufkommen der Sophistik zwar außerordentlich geschärft und behende gemacht hatte, ohne damit aber alle außerkörperlichen Bedürfnisse befriedigen zu können. Diese Bedürfnisse wurden durch die aus dem Dämonenglauben erwachsende Angst immer wieder aufgerührt und angestachelt. Der Dämonenglaube beherrschte in der alexandrinischen Zeit Griechen und Römer wie nur je die alten Babylonier und Ägypter, und er peinigte auch die Ägypter der alexandrinischen Zeit nicht weniger als Griechen und Römer. Die magischen Formeln und Riten hatten auch in Ägypten längst ihren Gehalt verloren, weil keine magische Begabung mehr da war, an der sie sich hätten entzünden können. Die Alleinherrschaft des Verstandes war in Sicht. Wir sehen das am deutlichsten an den neu platonischen Systemen. Nur waren diese Philosophen aus dem Erlebnis der Ekstase, das bei ihnen eine Rolle spielt, immer noch ein wenig vertraut mit magischen Phänomenen und deshalb ohne Dämonenfurcht. Die große Menge aber, schon intellektuell genug, um nichts mehr von magischen Kulten und Formeln haben zu können, nicht mehr symbolkundig, immer mehr nur noch begriffskundig, fiel um so mehr der Zauberei anheim, je mehr es dieser gelang, sich nur noch an den Verstand zu wenden, d. h. magische Phänomene zu mechanisieren, was mir das hervorstechendste Merkmal jeder Goëtie, auch heute noch, zu sein scheint. Magische Phänomene aber mechanisieren wollen, heißt unter allen Umständen sie fälschen. Ganz einerlei, ob das unbewußt geschieht, vielleicht in der besten Absicht, oder bewußt zu Betrugszwecken, um sich dadurch wichtig zu machen oder einfach um Geld zu verdienen. Je schärfer der Verstand wird, um so schwieriger wird es im Einzelfall, einen Betrug aufzudecken, denn der Verstand wächst ja auch beim Betrüger und damit seine Geschicklichkeit und ist kein Privileg ausschließlich anständiger Leute, wie heute noch einige Parapsychologen zu glauben scheinen, die sogar auf recht plumpe Mittel betrügerischer Personen hereinfallen, welche Medium mimen. Man kann aus der Medialität sowenig wie aus der Gottseligkeit ein Gewerbe machen, weshalb Professor Fischer, der den Lehrstuhl für Psychiatrie an der Universität Prag innehat, nur beizustimmen ist, wenn er es ablehnt, sich noch mit medial begabten Personen zu beschäftigen, wenn sie Berufsmedien werden. Auch dürften sich die Parapsychologen nach mancherlei Mißerfolgen doch einmal fragen, ob ihrer experimentellen Methode, die immer noch von der Voraussetzung ausgeht, als beruhe seelische Tätigkeit ausschließlich auf Gehirnfunktion, nicht ein tragikomisches Mißverständnis zugrunde liegt, das ebenso naiv ist, wie wenn man die Elektrizität eine Blitzableiterfunktion nennen wollte, weil sie sich auch darin kundtut, und dann ausschließlich am Blitzableiter das Wesen der Elektrizität und ihrer Phänomene experimentell zu klären suchte.

Die Versuche des wachsenden Verstandes, magische Wirkungen durch Mechanisierung kultischer Bräuche zu erzeugen, können wir in den griechisch-ägyptischen Zauberpapyri deutlich beobachten. Auch ihnen brauchen von Haus aus durchaus nicht Betrugsabsichten zugrundegelegen haben, sondern man sagte sich, im stolzen Besitz logischer Erfolge, weshalb sollte der Verstand, der zu so vielem gut ist, was sich immer klarer erweist, nicht auch hierzu gut sein? Knüpfen wir an das Bild zu Anfang dieses Kapitels an, die Vignette zum 17. Kapitel des Totenbuchs, wozu wir uns den ägyptischen Osirismythos in Erinnerung rufen müssen. Re schneidet hier in der Gestalt eines großen gelben Katers dem bösen Seth in der Gestalt der Apophisschlange am Fuß einer Sykomore mit einem Messer den Kopf ab. Schon dies Bild besitzt keinerlei Symbolkraft mehr als Darstellung eines Mythos, sondern ist, wie wir heute sagen würden, nur noch eine Allegorie, die keinen magischen, sondern einen lehrhaften (didaktischen) Untergrund hat. Im 112. Kapitel des Totenbuchs, das aus dem Mittleren Reich stammen soll, lesen wir:

» Re sagt zu Horus: Laß mich sehen, was heute in deinem Auge ist, und er sah es sich an. Dann sagte Re zu Horus, blick auf jenes schwarze Schwein. Er blickte hin, und sein Auge erlitt einen Stich und wurde sehr schlimm. Da sagte Horus zu Re: Siehe, mein Auge ist wie bei jenem Schlage, den Seth gegen mein Auge geführt hat. Dann wurde er ohnmächtig, und Re sagte zu den Göttern: Legt ihn auf sein Bett, damit er wieder gesund wird. Seth hat sich in ein schwarzes Schwein verwandelt und hat diesen Stich eingebrannt, der am Auge des Horus ist.«

In diesen Sätzen sehen wir, wie ein Ägypter mit den ihm noch geläufigen Worten aus dem Mythos ein Erlebnis ausdrückt, das nicht mehr magischer Natur ist, sondern mit einer verstandesmäßigen, wenn auch bildkräftigen Naturbeobachtung verknüpft ist, nämlich mit Beobachtungen bei Mond- und Sonnenfinsternis. Das belegt wieder Plutarch, wenn er in seinem Buch »über Isis« schreibt:

» Einige machen den Mythos (vom Kampf des Osiris und der Isis mit Seth) zu einer Andeutung der Finsternisse: Denn der Mond wird zur Zeit des Vollseins verfinstert, wenn die Sonne ihm gerade gegenübersteht und er in den Erdschatten ebenso einsinkt wie einst Osiris in den Sarg. Beim Neumond wieder versteckt und verbirgt er die Sonne, aber er vernichtet sie nicht wie Isis den Typhon (Seth) ... Einige nennen den Typhon den Erdschatten, in den der Mond bei seiner Verfinsterung einsinkt ... Die verderbliche Kraft des Typhon (Seth) steigt und türmt sich bis zum Mond empor, mit der sie oft das Glänzende trübt und schwärzt. Nach der Sage soll nämlich Typhon das Auge des Horus (die Vollmondscheibe) bald verletzt, bald aber sogar ausgerissen und verschluckt, dann aber dem Helios (Re) wieder zurückgegeben haben. Hier deutet die Verletzung auf die monatliche Abnahme des Monds hin, die Verstümmelung aber auf die Verfinsterungen, die von der Sonne geheilt werden, indem sie den aus dem Erdschatten entkommenen Mond sogleich wieder bestrahlt.«

Wenn Re im Totenbuch sagt, Seth habe sich in ein schwarzes Schwein verwandelt, so muß dazu noch gesagt werden, daß um deswillen das Schwein dem Seth heilig war wie auch die Schlange und der Esel. Diese Tiere sind daher auch dem Seth sympathisch, sie sind seine Sympathietiere, die in der Zauberei dann eine große Rolle spielen, um Seth den Wünschen des Zauberers geneigt zu stimmen. Wenn der fromme Ibis und der gottesfürchtige Pavian über die Abnahme des Mondes trauern, fühlt sich das Schwein am wohlsten, denn da begattet es sich am liebsten. Es liebt Morast, Kot, Gestank und frißt sogar Leichen. Wer Saumilch trinkt, bekommt Aussatz und Krätze. Nur dem Feind der Götter und Menschen kann solch ein Tier lieb sein. – Erste Naturbeobachtungen, mit alten Mythen in einen kuriosen Zusammenhang gebracht, ein noch stammelnder Verstand, der stumm gewordene Mythen wieder zum Sprechen bringen will.

Die Katze, einst das Tier der Bubastis (Bastet), wird im spätägyptischen Zauber ein besonderes Sympathietier des Mondes, was wieder »naturwissenschaftlich« erläutert wird. Sie sei vielfarbig und bei Nacht tätig und fruchtbar. Sie wirft zuerst ein Junges, dann zwei, dann drei und immer um eines mehr bis zu sieben, so daß sie im Ganzen 28 Junge wirft, soviel wie der Mondmonat Tage hat. Auch erweitern sich die Pupillen der Katze beim Vollmond, beim abnehmender Mond werden sie schmäler. Zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche harnt sie zwölfmal, jede Stunde einmal. Auch schadet ihr der Biß giftiger Schlangen nichts. Sie besiegt sie, wie einst Re und Horus ihre Feinde in Schlangengestalt besiegt haben. In einem Zauberpapyrus heißt es daher, was wir jetzt besser verstehen:

» Ein Zauber, gerichtet an den Sonnenschatten. Sprich, nachdem du dich rein gehalten hast, gegen die Sonne schreitend, bekränzt mit dem Schwanz einer Katze (bring auch ein Rauchopfer dar): »Erbäth (es folgen andere geheime Götternamen und Anhäufung von Vokalen, was in der Zauberei eine große Rolle spielt, worauf wir aber hier aus Raummangel nicht weiter eingehen können). Nachdem du das gesprochen hast, wirst du einen Schatten (Flecken) in der Sonne sehen, und nachdem du die Augen geschlossen und dann wieder aufgeschaut hast, wirst du den Schatten vor dir stehen sehen, und jetzt befrage ihn, worüber du willst. (Es folgt ein Zauberwort, durch welches der Gerufene aus der Sonne zur Antwort gezwungen wird.) Das Schutzmittel (Amulett) ist der Schwanz, und die Zauberzeichen mit dem Kreis, auf dem du stehen mußt, nachdem du ihn mit Kreide gezeichnet hast, sind folgende (es werden eine Reihe von Zeichen angegeben).

Das heißt eben, magische Phänomene, von denen man ja noch aus älteren Zeiten wußte, auf mechanischem Wege, durch eine besondere Technik, wie es schon damals hieß, erzeugen wollen. Möglich, daß ein sensitiver Mensch auch bei solcher Technik etwas erlebte, was über die Alltagserfahrungen seines Verstandes hinausging. Es ist sogar wahrscheinlich, denn sonst hätte solche Zaubertechnik nicht durch viele Jahrhunderte solchen Zulauf gehabt. Aber als bloße Technik entfernte sich die Zauberei immer mehr von dem wahren Zweck jeder Kultmagie. Sie suchte Götter und Dämonen in ihren Dienst zu zwingen, um Vorteile zu haben und andere zu schädigen, wie es schon im alten Babylon die Hexen machten. Deshalb wird Seth-Typhon bevorzugt. In einem anderen Zauberpapyrus sagt der Zauberer, der die Schnurrbarthaare einer Katze bei sich tragen muß, wie ausdrücklich vorgeschrieben wird, bei seiner Anrufung Seths: »Ich bin es, der mit dir die ganze bewohnte Welt aufwühlt und den großen Osiris aufspürte, den ich dir gefesselt übergab. Ich bin es, der mit dir die Götter bekämpfte, bis du Herr wurdest dieses Reiches.« Ein anderer griechisch geschriebener Zauberpapyrus, der aber, um sich mehr Gewicht zu geben, so tut, als handele es sich um einen Brief des Nephotes an den Pharao Psammetich, sagt:

» Ich übersende dir diese Zauberanweisung, die ganz mühelos eine heilige Macht verleiht. Wenn du sie erprobst, wirst du staunen über das Wunderbare dieser Anweisung, denn in der Schüssel wirst du, an jedem beliebigen Ort hineinschauend, den Gott und den Weltbeherrscher im Wasser mit deinen eigenen Augen sehen und von dem Gott in beliebigen Versen einen Spruch und alles erhalten, was du ihm aufträgst ... Zuerst setze dich mit der Sonne auf folgende Weise in Verbindung: Zur Zeit eines beliebigen Sonnenaufgangs am dritten Tage des Monats steig' auf ein sehr hohes Haus und breite auf den Boden reines Linnen. Nimm den Zauber mit einem »Mystagogen« vor und lege dich, mit dunklem Efeu bekränzt, in der fünften Stunde, wenn die Sonne kulminiert, nach oben blickend und nackt auf das Linnen, und laß dir die Augen mit einem schwarzen Riemen verhüllen. Nachdem du dich wie einen Toten ausstaffiert hast, beginne, gegen die Sonne gewandt, folgende Formel, mit geschlossenen Augen: Typhon, du Starker, der oberen Zeptermacht Zepterführer und Gebieter, Gott der Götter, Herrscher, Speerschwinger, der du den Donner sendest, Leuchtender, der du nächtlicherweise blitzest, heiß und kalt daherschnaubst, Felsen schleuderst, Mauererschütterer, Wogenaufbrausender, der du die Tiefe erregst, ich flehe: Ich bin es, der mit dir die ganze bewohnte Welt aufwühlt und den großen Osiris aufgespürt hat, den ich dir gefesselt übergab, ich bin es, der mit dir die Götter bekämpfte, ich bin es, der des Himmels beide Wölbungen verschloß und den unsichtbaren Drachen einschläferte, der des Meeres Strömungen zum Stehen brachte und der Flüsse Naß, bis du Herr warst dieser Zeptermacht. Ich, dein Helfer, bin von den Göttern besiegt, bin kopfüber niedergeworfen worden wegen gemeinsamen Grolls. Richte deinen Freund auf, ich flehe, ich bitte dich, und laß mich nicht zu Boden geworfen, Herrscher über die Götter! Verleihe mir Macht, ich flehe, verleih mir diese Gnade, daß, wenn ich einem der Götter selbst befehle, auf meine Zauberhymnen hin zu kommen, er sogleich komme und sichtbar werde. Jao! ... Jao! ... Jao! ... – Nachdem du das dreimal rezitiert hast, wird dir folgendes ein Zeichen der Verbindung mit Seth-Typhon sein. – Du aber, durch den Besitz einer magischen Seele gewappnet, gerate nicht in Bestürzung: Es wird nämlich ein Seefalke herabfliegen und dich mit den Fitigeln in die Weichen schlagen, damit anzeigend, daß du aufstehen sollst. Erhebe dich also und umhülle dich mit weißen Binden und opfere auf einem irdenen Räuchergefäß nichtgeschnittenen Weihrauch in Tropfenform, wobei du folgendes rezitierst: Vorgestellt ward ich dir durch die heilige Gestalt, Macht habe ich erlangt durch deinen heiligen Namen, teilhaftig bin ich geworden des Ausflusses der Güter, Herr, Gott der Götter, Gebieter, Dämon Aththouin, Thouthoui, Tavanti-Chaoh-aptatoh! (geheime Namen). Nachdem du das getan hast, steig herab, Herr geworden über eine gottgleiche Natur und über die durch diese Vorstellung erwirkte Fähigkeit, mit eigenen Augen aus der Schüssel Weissagungen zu erhalten und auch Totengeister zu beschwören.«

Was hier unternommen wird, ist ausgesprochen das, was man im Mittelalter »schwarze Magie« nannte. Wie bei der alten Kultmagie werden Hymnen gesungen, aber sie gelten dem bösen Seth-Typhon. Nicht Re oder Osiris oder Horus. Es ist eine Travestie auf einen Kultvorgang, wie es nach Geheimrat Grünwedel der etruskische »Gottesdienst« war, wie es die »Satansmesse« ebenfalls ist. Selbst der äußere Apparat erinnert stark an den noch im vorigen Jahrhundert gebräuchlichen Apparat, wie ein Vergleich mit dem zeigt, was Eliphas Levi, ehemals französisch-katholischer Priester, darüber zu erzählen weiß.

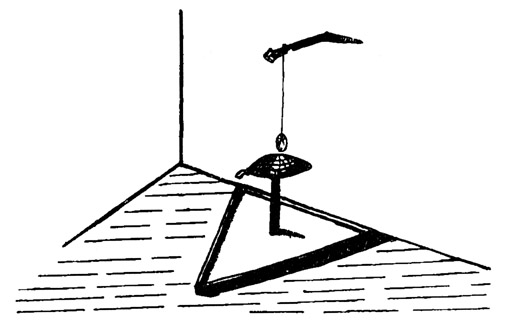

Ähnliche Beispiele ließen sich aus den Zauberpapyri zu Dutzenden mit immer neuen Varianten anführen. Hopfners zwei Bände wirken wie ein in die sterbende Antike übersetzter »Hexenhammer«, das nicht weniger umfangreiche Werk über Hexenzauber aus dem Mittelalter. Verzweifelte Versuche, da es im Guten nicht mehr geht, wenigstens im Bösen wieder Herr zu werden über magische Kräfte. Wir können uns heute aber auch, nachdem in Pergamon in Kleinasien einige Zaubergeräte gefunden wurden, vorstellen, wie sie zur »mechanischen« Divination, wie es schon die Alten nannten, gebraucht wurden. Die Gelehrten datieren die Funde auf das 3. Jahrhundert nach Christus. Man fand das auf unten abgebildete gleichschenkelige Dreieck, ein Dreifuß aus Bronze.

Dargestellt wird Hekate. Da sie gern mit drei Leibern abgebildet wird, finden wir sie hier in drei Gestalten mit Dolch, Geißel, Schlange, Fackel und Schlüssel als Zeichen ihrer Macht über die Pforten der Unterwelt Über die eingravierten Zauberworte und Vokalkombinationen ist man sich noch nicht ganz einig. In der Mitte des gleichschenkeligen Dreiecks eine Öffnung, durch die ein Stab gesteckt wird, der eine Zauberscheibe trägt. Auch eine solche, ebenfalls aus Bronze, wurde gefunden und sah so aus:

Die einzelnen Felder zeigen Vokalkombinationen und Zauberzeichen. Über alle ist man sich noch nicht klar. Einige haben deutlich den Charakter stilisierter griechischer Buchstaben und ägyptischer Hieroglyphen. Ferner fand man dabei noch einen Bronzenagel, der nach Ammians Bericht so hoch in die Wand geschlagen wurde, daß an ihn an einem Faden ein Ring gehängt werden konnte, der über der Scheibe schwebte. Aufgestellt sah der ganze Zauberapparat etwa so aus:

Konnte die Scheibe gedreht werden (wie ein Roulette), so galten die Zeichen, über denen der Ring stand, wenn die Scheibe wieder zur Ruhe kam, als Antwort oder als erster Buchstabe der Antwort auf die Frage. Ging z. B. einer zum Zauberer mit der Frage, ob die Reise, die er vorhabe, ihm Glück bringen werde, und der Ring zeigte auf den Fisch in der Zauberscheibe, so hieß die Antwort ohne weiteres: Nein. Mußte die Antwort erst zusammenbuchstabiert werden, war das Verfahren recht umständlich. Aber die Menschen haben in solchen Dingen ja eine Lammsgeduld. Selbst heute noch, wie die Mode des Tischrückens gezeigt hat. War die Scheibe unbeweglich, so wurde eben der Ring in Bewegung gesetzt. Angerufen aber wurde beim Orakel längst nicht mehr Apollo, Dionysos oder Orpheus, sondern Hekate, die unterirdische, fürchterliche Göttin allen Zaubers. Deshalb ist sie auf dem Dreifuß abgebildet, als Sympathiefigur.

Wir sehen, wie von dem Augenblick an, wo der Verstand mit magischen Überlieferungen zu spielen beginnt, weil der Mensch kein Organ für ihre Symbolsprache mehr hat, jedem Aberglauben Tür und Tor offensteht bis zu den groteskesten Absurditäten. Genau wie auch wieder in unserer »aufgeklärten« Gegenwart.

Kein Wunder, daß Betrüger von Format und Verstand in solchen Zeiten trotz aller Fortschritte der Intelligenz den fabelhaftesten Einfluß gewinnen konnten. Und mit wachsendem Erfolg bei den kleinen Leuten blieb auch der Erfolg in den höchsten Kreisen nicht aus, wie das immer so geht, denn der Verstand und damit auch seine Verirrungen kennen keine Standesgrenzen. Deshalb sei zum Abschluß dieses Kapitels wenigstens kurz die lehrreiche Lebensgeschichte des Alexander von Abonuteichos erzählt, den ich den Cagliostro der alten Welt nennen möchte, womit nicht bestritten werden soll, daß alle beide vermutlich weit über den Durchschnitt gescheit und sicherlich auch sensitiv veranlagt waren. Nur muß man nicht glauben, daß sensitive Menschen schon deshalb Schwächlinge sind, weil der Wald- und Wiesendoktor sie »krankhaft« nennt. Im Gegenteil gehört ein recht widerstandsfähiger Körper dazu, um die Attacken, denen sie ausgesetzt werden, gesund zu überstehen. Lucian hat jenem Alexander eine Monographie geschrieben, an die ich mich halte. Zugleich aber ist sie eine Streitschrift wider den »Lügenpropheten« und jenem Celsus gewidmet, der den »Christiani« und den Magiern spinnefeind war. Auch dürfen wir nicht vergessen, daß Lucian ein glänzender Satiriker war, der sich vorgenommen hatte, mit dieser Schrift einen Augiasstall zu reinigen oder wenigstens »einige Körbe von der gesamten Menge des Unrats aus ihm herauszuschaffen, den dreitausend Ochsen in vielen Jahren liefern konnten«. Auch war Lucian wie Celsus Epikureer, die Alexander ständig verhöhnte. Ferner wollte Lucian seinen Widersacher wiederholt »entlarven«, wofür Alexander ihn wiederholt umbringen lassen wollte, wie Lucian behauptet. Das »Entlarven« gelang nur deshalb nicht, wie Lucian sagt, weil der Statthalter, als es soweit war, ihn händeringend bat, davon abzustehen, um einen Riesenskandal zu vermeiden. Die beiden liebten sich also keineswegs. Da aber Alexander leider keine Monographie über Lucian hinterlassen hat, können wir uns nur an diesen halten.

Alexander wurde in Abonuteichos, einem Dorf am Schwarzen Meer in der Nähe des bekannteren Sinope, geboren. Auch Lucian berichtet, daß er ein auffallend schöner Mann und geistig ungewöhnlich begabt war. Als junger Mensch war er der Liebhaber eines angeblichen Arztes, der sich aber mehr auf Zauberei verlegte, um durch Beschwörungen »Feinde zu bannen, Schätze zu heben, Erbschaften zu vermitteln und Verliebten zu ihrem Ziel zu verhelfen«. Als dieser »Arzt« starb, verband sich sein gewandter und gelehriger Schüler mit einem anderen Gauner, mit einem Schreiber aus Byzanz. Auf ihren Gaukelzügen lernten sie eine Mazedonierin kennen, mit der sie in ihre Heimat Pella zogen, wo es besonders große und schöne Schlangen gab, die sich aber leicht zähmen ließen und sehr gutartig waren. Mit einer solchen, besonders stattlichen Schlange ausgerüstet wanderten die beiden zunächst nach Chalzedon, Byzanz (Konstantinopel) gegenüber, und praktizierten heimlich in den dortigen uralten Apollotempel ein paar Erztafeln mit der Inschrift, Asklepios werde demnächst mit seinem Vater Apollo an das Schwarze Meer gehen und in Abonuteichos seinen Sitz nehmen. Die Tafeln wurden natürlich absichtsgemäß gefunden, und die Leute von Abonuteichos begannen umgehend einen Asklepiostempel zu bauen. Der byzantinische Schreiber wollte nun sofort in Chalzedon mit den Zauberpraktiken anfangen, aber Alexander war klüger und wählte Abonuteichos, weil die Paphlagonier in seiner Heimat und Umgegend besonders abergläubisch und dumm seien. Er zog also nach seiner Heimat, während der Byzantiner den Boden durch seine Weissagungen von dem Wiedererscheinen (Epiphanie) des Asklepios in Abonuteichos weiter bearbeitete, aber bald an einem Schlangenbiß starb. Derweil hatte Alexander in einem Teich bei dem Fundament des neuen Tempels in Abonuteichos nachts ein ausgeblasenes Gänseei versteckt, in das er eine eben geborene kleine Schlange praktizierte. Am Morgen predigte er auf dem Markt, geriet in Verzückung mit Schaum vor dem Mund (er kaute zu dem Zweck eine Wurzel des Seifenkrauts, sagt Lucian) und verkündete, Gott Asklepios werde heute leibhaftig erscheinen. Er rannte zu dem Teich, stieg ins Wasser, sang Hymnen auf den Gott, und schöpfte mit einer Schale das Gänseei, »in dem er seinen Gott eingesperrt und den Deckel mit Wachs und Bleiweiß geschickt verklebt hatte«. Er zerbrach das Ei, die kleine Schlange ringelte sich um seinen Finger, und er rief: Hier habe ich den Asklepios. »Da fiel das Volk auf die Knie und betete an.« Der schlaue Alexander lief mit seinem Gott nach Haus und hielt sich dort versteckt, bis sich das Wunder hinreichend in der ganzen Gegend herumgesprochen hatte und alles nach Abonuteichos strömte.

Nun schlug Alexander auf dem Markt eine Bude auf, in der es natürlich nicht gerade hell war. In ihr setzte er sich auf einen Polsterstuhl, die große Schlange aus Pella auf dem Schoß. So wunderbar groß war das Schlänglein aus dem Gänseei in wenigen Tagen geworden! Ein neues Wunder. Ihren wirklichen Kopf klemmte er zwischen die Achsel. Statt dessen hatte er einen großen bemalten, menschenähnlichen Kopf aus Leinwand angebracht, der das Maul mit Hilfe von feinen Pferdehaaren öffnen und schließen und auch eine gespaltene Schlangenzunge zeigen konnte. Die Leute drängten natürlich in die dämmerige Bude, die nach rückwärts vorsorglicherweise einen Ausgang hatte, wohin die Vordersten von den Nachrückenden gestoßen wurden, so daß jeder zunächst einmal nur im Vorbeidrängen die Schlange berühren konnte, eine wirkliche Schlange, wie jeder ohne weiteres festzustellen vermochte. Glykon (der Süße) hatte Alexander diesen wiedererschienenen Äskulap genannt, »Enkel des Zeus, ein Licht für die Menschheit«. Und nun »orakelte« Glykon. Jeder solle auf einen wohlversiegelten Zettel eine Frage schreiben, und die Antwort werde sich ohne Verletzung des Siegels bei der Frage finden. (Wie man das Kunststück macht, dafür gibt Lucian selbst drei verschiedene Methoden an.) Die Frage kostete etwa eine Mark. Das war teuer, denn woanders konnte man schon für zwanzig Pfennig ein Orakel bekommen. Dafür fehlte aber dieser herrliche Glykon dabei. Die Antworten wurden natürlich von Alexander möglichst zweideutig und dunkel gehalten, bald warnend, bald aufmunternd; und wenn einer nach Glück für die Zukunft fragte, hieß es: »Es wird schon kommen, wenn ich will und Alexander, mein Prophet, Fürbitte einlegt.« Auch Heilmittel gab es zu kaufen, Alexander war ja bei einem »Arzt« in die Lehre gegangen. Da manche zehn und mehr Fragen stellten, taxierte Lucian das Einkommen des Alexander auf jährlich 50-70 000 Mark. Damit ließ sich schon etwas anfangen. Es wurden Aufbewahrer, Protokollführer, Versiegler und Ausleger (Exegeten) angestellt. Und damit die anderen Orakelstätten nicht eifersüchtig werden, schickte sein Orakel die Leute auch dorthin. Eine richtige Orakelfabrik, die sich fast zu einem Orakeltrust mit prozentualer Beteiligung auswuchs.

Aber er machte nicht nur manche altdelphischen Bräuche nach, sondern stiftete auch nach bewährten Mustern seine eigenen Mysterien. Sie dauerten drei Tage, und statt der »Unreinen« wurden vorher alle Epikureer und Christianer aus dem Tempel getrieben. Ein Heroldsruf lud die Gutgesinnten zur Weihe. Am ersten Tag wurde die Niederkunft der Leto, die Geburt des Apoll, seine Hochzeit und die Geburt des Asklepios dargestellt. Am zweiten Tag die wunderbare Epiphanie des Glykon. Dann kam der »Fackeltag«. Alexander hatte ein Bein in an der Hüfte vergoldetem Leder stecken, das beim Tanz zufällig immer wieder aufblitzte; und nun stritten sich die Gelehrten von damals, ob wirklich die Seele des Pythagoras, der eine goldene Hüfte hatte, in Alexander stecke oder nur eine dem Pythagoras verwandte Seele. Bei wie manchem Gelehrtenstreit geht es auch heute noch um mehr oder minder vergoldetes Leder! Noch wichtiger aber war an diesem Tag die Darstellung der Hochzeit Alexanders mit der Göttin Luna, welche eine Geliebte, etwa Rutillia, die schöne Frau eines kaiserlichen Steuerinspektors (oder andere schöne Frauen, deren Männer sich das augenscheinlich noch zur Ehre rechneten) darstellte, und die Geburt der Tochter aus dieser himmlischen Hochzeit.

Natürlich gab es gebildete Leute, namentlich Epikureer, wie ja auch Lucian selbst, die den »Lügenpropheten« immer wieder zu entlarven suchten. Aber er war doch noch gerissener als sie, und es fehlte wohl auch an Mut. Wenn sich Lucian einmal zum Schutz zwei Soldaten vom Statthalter mitgeben ließ, so wagte er schließlich doch nicht, vor der Überzahl der Anhänger, und da Alexander ihm so schmeichlerisch entgegenkam, offen vorzugehen. So schlug alles zu Gunsten Alexanders aus, und er wurde immer dreister. Um Einfluß und Geschäft noch zu steigern, gab er bald auch Nachtorakel, Zettel, die er mit unter sein Kopfkissen nahm, weil ihm der Gott im Traum besonders eindringlich weissagte; und vor allem dann die sogenannten autophonen (selbstredenden) Orakel. Dem Leinenkopf seiner gutmütigen Schlange aus Pella wurde nämlich ein längeres Rohr aus ineinandergesteckten Kranichgurgeln eingesetzt, an dessen Ende dann ein Getreuer die von Alexander angegebene Antwort mit feierlich dumpfer, götterähnlicher Stimme hineinsprach. Diese Orakel aber waren sehr teuer und wurden nur reichen und vornehmen Leuten zuteil, die längst aus allen Teilen des römischen Imperiums zu ihm strömten, der bei seinen Geldmitteln überall seine Aufpasser, Kundschafter und Reklamemacher hatte. Schrieb nun ein reicher Jüngling, ehrgeiziger Politiker oder dergleichen eine Frage auf, die Alexander gegen ihn ausnutzen konnte, so antwortete Gott Glykon (der Süße) überhaupt nicht, sondern Alexander steckte die Frage hübsch zu sich und hatte damit den Frager selbst in der Tasche.

Als Mann von Verstand, List und Frechheit hatte er natürlich auch noch besonderes Glück. Einen außerordentlichen Glücksfall für ihn bedeutete offenbar das Interesse des reichen, vornehmen und außerordentlich abergläubischen Römers Rutillianus, der auch bei Hofe aus und ein ging, der immer wieder Boten mit Fragen nach Abonuteichos schickte, die Alexander so verschmitzt zu beantworten wußte, daß Rutillianus immer hoffnungsloser in den Bann des Gauklers geriet. Als seine Frau gestorben war, ließ er bei Alexander anfragen, wen er nun heiraten solle. Flugs erhielt er das Orakel: »Freie die Tochter der Luna, von Alexander gezeuget.« Er ließ sich das junge, uneheliche Balg Alexanders auch sofort nach Rom kommen und heiratete es mit großem Pomp. »Nachdem er sich die Gunst der Schwiegermutter (Luna) mit Hekatomben von Opfern verschafft hatte und glaubte, jetzt gleichfalls der Himmlischen Einer geworden zu sein«, schreibt der Spötter Lucian dazu. Jedenfalls erreichte Alexander durch diesen trefflichen Schwiegersohn und seinen Einfluß beim Kaiser, daß sein Heimatnest am Schwarzen Meer den stolzen Namen Junopolis (Stadt der Juno) erhielt, daß römische Feldherren ihn bei ihren Feldzügen um Rat fragten, denen er nach spätdelphischem Vorbild möglichst zweideutige Orakel gab, daß er sogar Marc Aurel ein Orakel zukommen ließ, beim Krieg gegen Morkomannen und Quaden zwei lebendige Löwen nebst vielen wohlriechenden Kräutern in die Donau zu werfen, was auch geschah. Die Löwen schwammen an das andere Ufer, die wackeren Germanen hielten sie für unbekannte Wölfe, schlugen sie mit Knüppeln tot, und die Schlacht gewannen des Kaisers Heerführer auch nicht. Aber das schadete nichts, denn das Orakel war so geschickt abgefaßt, daß es seinen Meister auf keinen Fall blamierte. Als eine riesige Seuche das ganze Römerreich durchzog, war fast über jeder Haustür, wie Lucian behauptet, als Schutzzauber der Orakelspruch Alexanders zu lesen: »Phöbus (Apollo), das Haupt ungeschoren, verjagt die Wolke der Seuche.« Sogar Münzen, ihm und seinem Glykon zu Ehren, wurden geschlagen, von denen drei noch auf unsere Tage gekommen sind. Auf der einen Seite das Bild der einträglichen Schlange aus Pella, auf der anderen das Bild des Kaisers, das eine Mal des Kaisers Verus, Marc Aurels Mitregenten, auf den beiden anderen Kaiser Antoninus Pius.

So konnte Alexander seine glänzende Orakelfabrik ohne ernstliche Störung bis zu seinem Tod als Mann von siebzig Jahren mit immer wachsendem Erfolg erweitern; und sieht man genauer zu, so scheint es Lucian schließlich und endlich doch noch am meisten geärgert zu haben, daß Alexander bis zum Ende sogar seine Glatze mit dem spärlichen Rest eigener Haare und durch fremde Haare geschickt verbergen konnte, was Lucian bei der seinen augenscheinlich nicht fertig brachte.

Daß dieser »Zauberer« dem Ansehen aller alten Orakelstätten und Mysterien den Rest gab, braucht nicht weiter auseinandergesetzt zu werden.