|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Ägypter haben ihre Toten stets begraben und nie verbrannt. Bei den antiken Völkern im Umkreis des Mittelmeeres können wir überall beobachten, wie der Wechsel vom Begraben zum Verbrennen anzeigt, daß auch ein Wechsel in der Auffassung von Seele und Leib eingetreten ist. Tritt das Verbrennen an die Stelle des Begrabens, so kommt darin auch die Macht eines neuen Weltbildes zum Ausdruck, das vorübergehend oder dauernd die Herrschaft über ein älteres antritt. Unter der Herrschaft des magischen Weltbildes wird begraben, unter der des rationalistischen kommt das Verbrennen auf. Nur bei den Indogermanen war es vermutlich anders. Aber unter der Herrschaft der katholischen Kirche, deren Bräuche häufiger als man ahnt aus dem alten Orient kommen und damit aus magischer Tradition, begruben auch die christianisierten Germanen ihre Toten. Auch die Reformation änderte daran nichts. Erst im 19. Jahrhundert wurde das anders. Seit der Alleinherrschaft des Rationalismus gehört es für Kreise, die auf zeitgemäße Bildung halten, und erst recht für bewußt antikirchliche Kreise zum guten Ton, sich verbrennen zu lassen, und dieser Brauch würde noch viel allgemeiner sein, wäre er nicht kostspieliger als das Begraben. Das Verbrennen ging in der antiken Welt auf recht unvollkommene Weise vor sich. Es war meist mehr ein Anbrennen als ein Verbrennen. Heute hingegen hat man es in der Kunst des Verbrennens zu so hoher Meisterschaft gebracht, daß in wenigen Minuten von dem Toten nicht mehr als eine Handvoll Asche übrigbleibt. Zugleich ein äußerst sinnfälliges Symbol für die Anschauung, daß mit dem Tod alles aus ist. Bezeichnenderweise hat in Berlin nicht ein altmodischer Theologe, sondern ein sehr moderner Arzt, ein Chirurg, in heftigster Opposition zu den modernen Krematorien gestanden, nämlich der schon wiederholt genannte Prof. Schleich. Nicht aus religiösen, sondern aus naturwissenschaftlichen Gründen, seitdem er sich die Entdeckung des großen Biologen Weismann von der Unsterblichkeit der Einzeller zu eigen gemacht hat, eine Entdeckung, welche die rationalistische Durchschnittswissenschaft möglichst umgeht. Er hält die radikale Krematoriumsverbrennung direkt für ein Verbrechen an den Entwicklungsmöglichkeiten der Menschheit, weil der Einzeller, also auch der Kern der menschlichen Zelle, nur durch Feuer wieder in das Reich des Unorganischen rückgebildet werden kann, während kein Verwesungsprozeß ihn zerstört, sondern nur seine Form wandelt, die irgendwann einmal doch wieder zum menschlichen Organismus zurückfindet.

Schon in Gräbern ältester ägyptischer Zeit finden sich neben dem Toten Näpfe für Speis und Trank, Harpune und Steinmesser, ein Brettspiel, um sich die Zeit zu vertreiben, Haarpfeile zum Frisieren und Steine zum Verreiben der grünen Farbe, damit sich der Tote schminken und bemalen kann. Auch ein kleines Tonschiff, um den Himmelsozean zu durchfahren, ein tönernes Rind zum Schlachten, eine tönerne Dienerin zum Mehl machen oder Gerstenteig kneten, damit es am Bier, dem Lieblingsgetränk, nicht fehlt, und durch eine andere Frauenfigur ist auch für die Liebe gesorgt. Gräber mit solchen Beigaben waren ganz primitive Gruben aus vorhistorischer Zeit, wie man sagt; und von den Toten war bei der Ausgrabung häufig nur noch das Skelett übrig, was allerdings nicht beweist, daß der Tote in dem regenlosen Ägypten und im trockenen Sand der Grube nicht jahrhundertelang als natürliche Mumie lag, zumal auch noch erhaltene, nicht einbalsamierte Leichen aus ältester Zeit auf uns gekommen sind. Jedenfalls sprechen die zahlreichen Gräberbeigaben schon in »prähistorischen« Gräbern dafür, daß die Anschauungen der Ägypter über ihre Toten im großen und ganzen durch die Jahrtausende dieselben geblieben sind: Der Tote lebt. Im Alten Reich heißt er ein »versehener Verklärter«, im Mittleren ein »Gerechtfertigter«. Erreicht wurde das durch eine Beerdigung nach dem immer umfangreicher werdenden Ritus und durch die Kraft magischer Formeln, deren Zahl bis zum Neuen Reich ungeheuer wächst.

Die Toten wurden am Rande der Wüste begraben, die im Westen lag, sie »wandern zum Westen«, wo auch die Sonne untergeht, sie heißen die »Westlichen«. In den ältesten Zeiten lagen sie auf der linken Seite in Hockerstellung, wie man auch schlief, mit dem Blick nach Westen. Für den Hinterbliebenen war der Tote damals ein Schlafender, den man durch eine Formel weckt. Wenn der Sohn und Erbe zum Grab trat, um zu opfern, sagte er nach einem alten Pyramidentext: »Mein Vater, erhebe dich von deiner linken Seite und lege dich auf deine rechte Seite hin zu diesem frischen Wasser, das ich dir gebracht habe. Mein Vater, erhebe dich von deiner linken Seite und lege dich auf deine rechte Seite hin zu diesem frischen Brot, das ich dir verschafft habe.« Oder auch: »Stehe auf und setze dich zu diesem deinem Brot.« Zweifeln, ob der Tote wirklich lebt, begegnen wir in den Texten der ältesten Zeit nicht. In den Endzeiten des Alten Reiches, in den revolutionären Zwischenzeiten bis zum Mittleren Reich, stoßen wir öfter auf solche Zweifel, denn man hatte ja erlebt, wie die ewigen Wohnungen, die Gräber, zerstört und ausgeraubt wurden. Aber solche Zweifel wurden, wie wir überall im Mittleren Reich sehen, vor allem dadurch wieder beseitigt, daß der Totenkult immer reicher mit magischen Formeln und Gebräuchen ausgestattet wurde. Schon im Alten Reich hat Osiris, dem unser nächstes Kapitel gilt, die anderen Totengötter immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Konnte man sich einst in einem Pyramidentext noch mit der einfachen »Entsprechung« in der Formel für einen Toten begnügen: »So wahr Osiris lebt, wird auch er leben, so wahr Osiris nicht gestorben ist, wird auch er nicht sterben, so wahr Osiris nicht vernichtet ist, wird auch er nicht vernichtet werden«, so wurde der rituell-magische Apparat für diese »Entsprechung« immer reicher und komplizierter, um jeden etwa noch aufsteigenden Zweifel zu vernichten.

Von einem Schattendasein der Seele im Sinne der alten Babylonier und der Griechen Homers hat der Ägypter nie etwas gewußt. Zur Seele gehört ihm jederzeit eine sichtbare Form, wenn sie wirklich lebendig sein soll. Die für den bildsichtigen Ägypter nächstliegende Form ist der irdische Körper. Aber wie sich in der Tempelkammer des Gottes seine Seele auf dem Götterbild in der Kapelle »als auf seinem Leib« niederließ, so konnte dasselbe auch bei dem »versehenen Verklärten«, bei dem »Gerechtfertigten« mit einer Statue von ihm mit Hilfe magischer Formeln geschehen. Darauf beruht die Sorge um den Körper des Toten und seine Mumifizierung wie auch der Umstand, daß man vielfach dem Toten für alle Fälle auch noch einen Kopf aus Stein mitgab, außer für die Mumie auch noch für Statuen des Toten sorgte oder den Sarg möglichst nach den Umrissen des toten Körpers mit besonderer Rücksicht auf den Kopf herstellte. Über das Gesicht legte man dann eine Maske aus Leinen und Stuck, daß es möglichst natürlich aussah. Etwa wie bei dieser Abbildung einer Mumie aus dem Mittleren Reich:

Wenn man mit Hilfe magischer Formeln den Gott zwingen konnte, seine Seele auf sein Bild als auf seinem Leibe niederzulassen, weshalb sollte der Tote seine Seele mit Hilfe der Magie nicht auf seine Mumie oder seine Statue »als auf seinem Leib« niederlassen können? Es wurde schon im vorigen Kapitel vermerkt, daß, je mehr die einst aus lebendiger Anschauung kommenden Formeln erstarrten, sie um so mehr natürlich auch rein spielerisch gehandhabt werden konnten und so jeden tieferen Sinn für die Allgemeinheit verloren. Mit den Worten, die einst ebenfalls aus lebendiger Anschauung kamen, geht es heute ja nicht anders, wie die ganze landläufige Phraseologie, bei der sich niemand mehr viel denkt, beweist. Im gewöhnlichen Leben fällt das nur noch intuitiven Menschen auf die Nerven. Die meisten werden sich dessen für einen Augenblick noch am ehesten peinlich bewußt, wenn sie etwa eine Kondolenzvisite machen müssen. Sie können dabei aber häufiger nicht ohne Verwunderung die Beobachtung machen, daß selbst die gangbarsten Phrasen bei dem Leidtragenden nicht ohne Wirkung bleiben. Es kommt eben bei all diesen Sachen auf die Seelenverfassung an. So ist es denn für uns heutige Menschen, auch für die größten Ägyptologen, unmöglich, mit einiger Bestimmtheit zu sagen, wo und wann eine magische Formel für den Ägypter älterer Zeiten nichts mehr war als eine bedeutungslose Phrase und eine Hieroglyphe nur noch eine Spielerei mit Meißel oder Pinsel.

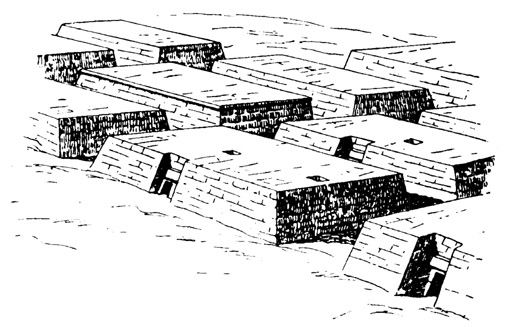

Aus den primitiven Gruben in der Negadazeit wurden schon in den Zeiten der ersten uns bekannten Dynastien Kastensärge, in die man die Toten auf die linke Seite oder auf den Rücken legt. Am Kopfende malt man außen ein paar große Augen. Dann sieht der Tote mit ihnen »den Herrn des Horizonts, wie er über den Himmel fährt« (Re, die Sonne). Innen auf die Sargwand malt man eine Tür, durch die der Tote den Sarg verlassen kann. Er ist also durchaus nicht tot in unserem Sinn. Opferten und beteten die Angehörigen einst an dem primitiven Grab, wo über dem Toten Steine und ein Sandhügel aufgeschichtet wurden, so wurden aus den Steinen Blöcke und bald ein massiver Bau, welcher nicht nur den Sarg, sondern auch die Angehörigen für ihre Opfer und Gebete aufnehmen konnte. Aus den Gruben wurden sogenannte Mastabas, gemauerte Gebäude mit schrägen Wänden, in die ein Schacht zu einer kleinen Seitenkammer für den Sarg getrieben wurde. Durch den Schacht wurde der Sarg zur Kammer hinabgelassen, dann die Kammer zugemauert und der Schacht mit Blöcken und Schutt ausgefüllt. Solche Mastabas (Bänke) sahen etwa so aus:

Alles ist nach Westen orientiert. Vor der Ostwand wird geopfert und gebetet, damit sich Priester wie Angehörige dabei nach Westen wenden. An dieser Wand befindet sich auch die »Scheintür«, aus welcher der Tote heraustritt, um die Opfer entgegenzunehmen. Man baute die Ostwand bald zu einer Nische aus und verlegte die Scheintür an ihre Rückwand. Diese Nische genügte zwei Totenpriestern für ihre rituellen Handlungen. Auch konnte der Opfernde seine Gaben für den Toten rechts und links aus der Hand stellen. Die Wände der Nische wurden mit Bildern versehen, die sich auf Leben, Sterben und »Verklärung« des Toten beziehen. Aus der Nische wird dann eine geräumigere Kammer, aus der kleinen Mastaba ein geräumiges Haus als »ewige Wohnung«. Das Grab des Mereruka, des Wesirs des Königs Pepi, hat 31 Zimmer! 21 für den Toten, 6 für seine Frau und 4 für seine Söhne. Alles ist prächtig bemalt und möglichst heiter. Bilder von Ackerbau, Viehzucht, Jagd, Vogelfang, Schiffer, die sich prügeln, Sänftenträger mit ihrem Gesang, die Sprünge der Tänzerinnen usw. Was dem Toten in dem kurzen Erdenleben Freude machte, sollte er in seiner »ewigen Wohnung« erst recht nicht entbehren. In Oberägypten, wo Felsen den Nil eng umgrenzten, trieb man das Grab in den Felsen, ja baute es zu einem großen Haus mit reichstem Schmuck an Bildern und Inschriften aus. Vorn gab es einen breiten Empfangsraum, dahinter einen Saal, und wo im Tempel das Allerheiligste sich befand, befindet sich hier die Nische mit der Statue des Toten.

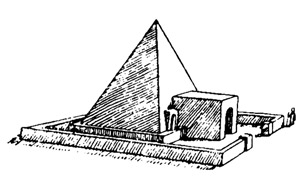

Neben den Mastabas die gewaltigen Pyramidengräber der alten Pharaonen. Die berühmteste Pyramide ist die von Gizeh für Cheops. Denken wir sie uns nach Berlin versetzt, so würde ihre Grundfläche ein Quadrat füllen, das wir vom Zeughaus zum Opernhaus über die Akademie zur Dorotheenstraße ziehen könnten, und seine Höhe käme der des Straßburger Münsters gleich! Das alles nur zum Schutz der Mumie, die, durch vielerlei Schächte geführt, in ihrer Sargkammer ruhte. Wir sehen daraus, welch ungeheure Wichtigkeit der Erhaltung der Mumie beigelegt wurde, weil an ihr das Leben nach dem Tod hing. Da die Schächte nach der Beisetzung verschüttet, der Eingang auf das sorgfältigste vermauert wurde, konnten alle Kulthandlungen für den Toten nur außerhalb der Pyramide abgehalten werden. So entstanden die Totentempel bei den Pyramiden. Im Mittleren Reich herrscht dann in den Provinzstädten die kleine Ziegelpyramide vor, die sich auch bescheidene Leute leisten konnten. Eine Grube in felsigem Boden als Sargkammer, überdeckt von einem Gewölbe, das auf niedrigem Unterbau eine kleine Pyramide aus getünchten Ziegeln trägt.

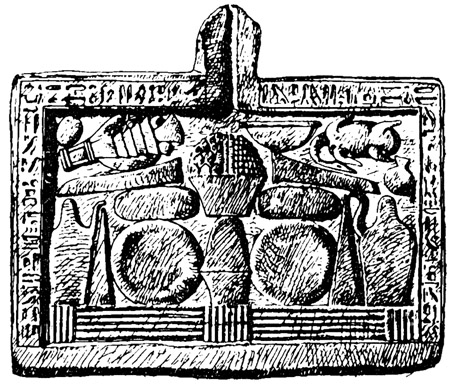

An der Ostseite steht der Grabstein, wo geopfert wird. Auf dem Grabstein sehen wir etwa das begrabene Ehepaar, wie es sich zum Mahl niedergelassen hat, an den Seiten die Kinder:

Vor dem Grabstein liegt der Opferstein, auf den man die Speisen legt und das Wasser gießt. Seit man nicht mehr wirklich Dinge zu opfern brauchte, sondern der Tote sich mit Hilfe der Magie aus ihren Bildern wirkliche Speise und Trank »zaubern« konnte, malte man derlei auf den Opferstein. Ein solcher Opferstein aus dem Neuen Reich ist unten abgebildet.

Da finden wir Brote, Wasserkrüge, Fruchtkörbe und rechts oben auch die vom Ägypter so geliebte gebratene Gans.

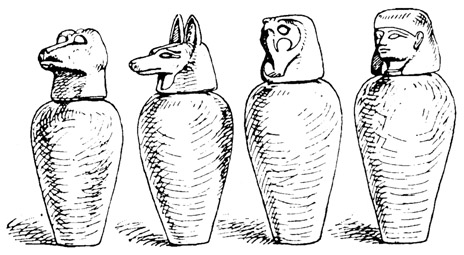

Die Beerdigungsriten gleichen sich immer mehr den Riten im Allerheiligsten vor dem Götterbild an. Die Einbalsamierung geschieht durch die »Mumienmacher«, und der Tote wird durch die Riten und magischen Formeln zu einem Gott gemacht. Das große Vorbild ist der tote Osiris, zu dem Anubis auf Befehl des Re vom Himmel herabstieg, um die Leiche entsprechend für die Auferstehung herzurichten. Die Mumienmacher entfernten Eingeweide und Herz, die in besonderen Krügen den Toten mitgegeben wurden. Sie standen unter dem Schutz der vier Horussöhne. Die Eingeweidekrüge aus Alabaster waren daher vier an der Zahl, und jeder trug den Kopf eines der vier Horussöhne in Gestalt eines Menschen-, eines Affen-, eines Schakal- und eines Falkenkopfes:

Der Tote wird dann in eine Salz- und Natronlösung gelegt, mit Öl getränkt, mit Salben und Spezereien bestrichen und gefüllt und mit Leinenbinden umwickelt, in die man Amulette legt und magische Sprüche, auch Götterbilder webt oder auf sie malt. Bei solcher Einbalsamierung durch die Mumienmacher durfte die Weihe durch Priester nicht fehlen, welchen meist dieselben Funktionen oblagen, wie dem Anubis bei der Leiche des Osiris. Natürlich sah ein so einbalsamierter Toter nicht aus wie die Mumien in unseren Museen, die ja schon tausende von Jahren in der Erde gelegen haben und, aus ihrem Grab entfernt, der Luft ausgesetzt, völlig zusammengeschrumpft und entstellt sind. Wir besitzen in zwei Exemplaren aus der Spätzeit das ausführliche Ritual für die Balsamierung. Zuerst wird die Anweisung für die Behandlung jedes einzelnen Körperteils mit bestimmten Salben, Ölen und Harzen gegeben. Ihre Namen sind leider meist noch nicht mit uns bekannten Pflanzen und Mineralen identifiziert.

Auf diese Anweisung für die Behandlung des Kopfes, des Leibes, der Eingeweide, des Rückgrats, der Finger- und Fußnägel, der Hände und Beine folgt immer der Spruch, die magische Formel, die der Priester dabei zu rezitieren hat. Schon jetzt aber wird die Leiche, an welcher der Priester arbeitet und rezitiert, von ihm bezeichnenderweise »dieser Gott« genannt. Durch all diese Maßnahmen soll der Mumifizierte fähig werden, all seine Glieder wieder wie im Leben auf der Erde zu gebrauchen.

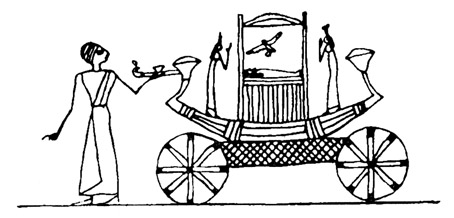

Ist das alles geschehen, wird die Mumie in den Sarg gelegt, dieser auf einen Schlitten gestellt, der durch den Sand zum Grab in die Gräberstadt gezogen wird. Oft wird der Sarg auch auf ein Boot, dies wichtigste Verkehrsmittel, das deshalb auch für das Jenseits von Bedeutung ist, gestellt und dann erst auf den Schlitten. Auf einem Papyrus aus Theben ist das so dargestellt:

Der Sarg steht hier noch unter einem Baldachin.

Doch es dauerte bei der Umständlichkeit der Einbalsamierung lange Wochen, bis es soweit war. Herodot gibt 70 Tage an. Je nach der Sorgfalt der Balsamierung und der zur Verfügung stehenden Mittel dürfte die Zeit zuweilen noch etwas länger gewesen sein und bei weniger Sorgfalt natürlich auch beträchtlich kürzer. Die Leidtragenden entblößten zum Zeichen der Trauer den Oberkörper, streuten sich Staub aufs Haupt und schlugen sich gleichzeitig Brust und Kopf. Eine Abbildung aus der 18. Dynastie (1545-1315 v. Chr.) im Neuen Reich zeigt eine so klagende Frau:

Wie überall in der Antike gab es auch berufsmäßige Klageweiber. Sie schlugen sich den Kopf, umsprangen den Sarg, schlugen mit Zweigen in die Luft, die bösen Dämonen von der noch wehrlosen Leiche fernzuhalten, und stießen helle, schrille Schreie aus, was wir daraus entnehmen können, daß so ein Klageweib bei den Ägyptern »Weihe« (nach dem bekannten Vogel) genannt wird. So selten nun auch die Darstellungen des Schmerzes der Angehörigen über den Sterbenden oder in den ersten Tagen nach dem Tod sind (der Ägypter vermied diese Darstellung offenbar), so zahlreich sind die Darstellungen der eigentlichen Beisetzung, wo der Sarg zum Grab gezogen wird. In späteren Zeiten nicht nur auf einem Schlitten, sondern auch auf einem vierrädrigen Karren, der wie der Schlitten von Rindern gezogen wird. Auf dem folgenden Bild steht der Sarg ebenfalls in einem Boot und dieses erst auf dem Wagen:

Auch das Ritual für die Kulthandlungen am Grab kennen wir genau. Hier nur einiges besonders Bedeutungsvolles. Der wichtigste Priester dabei ist der Sem, der sich, bevor der Tote naht, in Binden gehüllt im Grab niedergelegt hat. Der Zug hält, der Tote wird mit Wasser besprengt (kultische Reinheit) und umräuchert. Dann tritt der Cherheb mit zwei weiteren Priestern zum Grab und weckt den Sem. Langsam, in genau vorgeschriebenen Bewegungen erhebt sich der Sem und tritt zu den dreien. Zu viert übernehmen sie jetzt die Rolle der schon erwähnten Horussöhne, die einst ihren toten Großvater Osiris wuschen, beweinten und ihm dann mit ihren ehernen Fingern den Mund öffneten, damit er wieder essen und sprechen konnte.

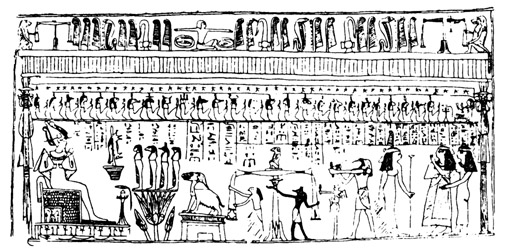

Später stellt der Sempriester Horus, den Sohn des Osiris und der Isis, vor. Zwei von den vieren rufen: »O Isis, Horus ist gekommen, daß er seinen Vater umarme.« Der Cherheb ruft: »Eile, daß du deinen Vater schaust.« Nun legt der Sem ein Pantherfell an, während die anderen Priester das Opfertier zerlegen, und spricht zu dem Toten: »Ich habe dies mein Auge aus seinem Munde befreit (wie Horus einst Osiris das Auge zurückbrachte, das sein böser Bruder Seth ihm ausgerissen hatte), ich habe seinen (des Opfertieres) Schenkel abgeschnitten (als Opferspeise für den Toten).« Und nun vollzieht sich die wichtigste aller magischen Zeremonien, die auch im Allerheiligsten des Tempels eine entscheidende Rolle spielt, von der mit Absicht erst jetzt und bei dieser Gelegenheit gesprochen wird: »Das Öffnen des Mundes und der Augen.« Zunächst ein Bild davon nach dem Papyrus Ani aus Theben:

Da sehen wir den Priester im Pantherfell. Vor ihm der Kasten, der die Gerätschaften für seine verschiedenem Zeremonien enthält. Der Maler hat sie einzeln über den Kasten gemalt, darunter zwei hakenförmig umgebogene Beile, über deren Gebrauch keine Klarheit herrscht. Das wichtigste Instrument ist der »Schlangenstab« in der Hand des Priesters. Mit ihm berührt er mehrere Male Gesicht, Mund und Augen der Mumie, während der Cherheb dazu die genau vorgeschriebenen Anweisungen gibt und die dazugehörigen magischen Formeln aus der Papyrusrolle vorliest. Dieser Stab hat sein natürliches Vorbild in der Brillenschlange. Ein bestimmter Griff hinter den Kopf lähmt die Schlange und macht sie für eine Weile regungslos wie einen Stock. Möglicherweise hat man zuerst eine auf diese Weise regungslos gemachte lebendige Schlange zu der Zeremonie benutzt, die gleicherweise bei Götterbildern wie bei Toten und ihren Statuen Anwendung findet. Die regungslose, also scheinbar tote Schlange wird später ja wieder höchst lebendig. Dann nahm man einen Stab mit Schlangenkopf. Für den Magier bedeutete das indes nicht weniger als eine lebendige Schlange. Nach dem Vollzug der Zeremonie zum »Öffnen des Mundes und der Augen« überweist der Sem mit erhobenem Stab dem Toten seine Nahrung. Ist der Tote dann, mit allen magischen Sicherheiten versehen, beigesetzt, gab es einen Leichenschmaus, wie es auch heute noch überall auf dem Lande Brauch ist. Je reicher Ägypten wurde, um so üppiger ging es dabei zu. Sogar Tänzerinnen treten auf, und ein Harfner singt: »Wie ruhig liegt dieser gerechtfertigte Fürst, das schöne Geschick ist eingetreten. Die Leiber gehen dahin, seit der Zeit der Götter, und der Nachwuchs tritt an ihre Stelle. Solange Re sich am Morgen zeigt und Atum am Westberg untergeht, solange zeugen die Männer und empfangen die Weiber, und alle Nasen atmen Luft. Aber alles, was sie gebären, in der Frühe geht es an die Stätte, die ihm bestimmt ist (Erman).«

Es gab eine Fülle solcher Totenbräuche, mit einer Fülle magischer Formeln, die aus einer Fülle reicher Mythen gewonnen waren, von denen viele Einzelheiten uns verlorengingen oder nicht mehr verständlich sind. Diese Mythen und die aus ihnen gewonnenen Formeln und Bilder werden in Ägypten aber nicht von den Priestern nach den Gesetzen der Logik zu einem einheitlichen, möglichst reibungslosen Ganzen zusammengearbeitet, wie es für Zeiten der Ratio selbstverständlich wäre, sondern sie stehen unverbunden nebeneinander und durcheinander, wie wir es heute nur noch in Träumen erleben. In ihnen wirkt auch heute noch alles unmittelbar, so unlogisch es auch nachher für den nachprüfenden Verstand durcheinander gehen mag und dann – nicht mehr wirkt. Nicht vom Verstand her, nur von Traumerlebnissen aus können wir noch eine ungefähre Vorstellung von den Wirkungen solcher Zeremonien, Formeln und Bilder gewinnen, von der »Wirklichkeit der Bilder« und ihrem Einfluß auf die Seele eines Volkes, das von jeher als das unlogischste unter allen Kulturvölkern gegolten hat und dennoch schon bei einem Philosophen wie Platon als vorbildlich an Weisheit und Frömmigkeit.

Ebenso liefen auch die verschiedensten Vorstellungen von dem, was der »versehene Verklärte«, der »Gerechtfertigte« anfing, wenn das Grab verschlossen war, nebeneinander her und durcheinander, ohne daß der Ägypter bis zum Neuen Reich das Bedürfnis des Verstandes empfand, in all diese Vorstellungen eine gewisse Ordnung oder gar ein System zu bringen. Das erste Vorbild für all solche Vorstellungen war der Pharao, die Inkarnation seines Gottes, weshalb schon bei seiner Erzeugung irgendwie sein Gott mitwirkte. Er wurde natürlich, nachdem sein Erdenlauf vollendet war, wieder ein Gott. »O Re Atum, dein Sohn kommt zu dir, er kommt zu dir; du läßt ihn bei dir wohnen, du schließt ihn in deine Anne, ihn, deinen leiblichen Sohn, ewiglich.« In die allerfernsten Zeiten aber weist wohl ein Pyramidentext, der von dem Verstorbenen sagt: »Der Himmel regnet, die Sterne kämpfen, die Knochen des Akeru (Erdgott) zittern, wenn sie ihn gesehen haben, wie er aufgeht und eine Seele hat als Gott, der von seinen Vätern lebt, und von seinen Müttern ißt ... Seine Herrlichkeit ist am Himmel, seine Kraft ist im Horizont, wie die des Atum, seines Vaters, der ihn erzeugte; er erzeugte ihn als einen, der stärker ist als er selbst ...« (Erman). Auch hier sehe ich, wie nochmals wiederholt sei, noch eine letzte Spur jenes selbstherrlichen, urmagischen Überschwangs, der den Menschen erfaßt und auch verdorben haben mag in jener Zeit, von der schon einmal gesprochen wurde, da letzte Natursichtigkeit mit dem wachsenden Verstand sich paarte, eine wahrhaft dämonische Übergangszeit, in der sich ein Übermenschentum, dem nichts unmöglich schien, titanisch austobte. Ein letzter Abglanz solcher magischen Selbstherrlichkeit schienen mir immer auch die großen Pyramiden zu sein. Etwa die des Cheops, an der zwanzig Jahre lang 100.000 Menschen bauten, und die sich aus 2.300.000 Steinblöcken zusammensetzt, jeder im Gewicht von 2½ Tonnen. Wenn die heutige Wissenschaft auf derlei wilde, größenwahnsinnige Pyramidentexte zu sprechen kommt, verweist sie gern auf den Kannibalismus und seine Exzesse, will solche Texte also in Vergleich bringen zu den Gedanken und Taumelzuständen menschenfressender Wilder. Angesichts der Pyramiden und solcher Texte in ihnen scheint mir das nicht recht begreiflich, denn wo sind je Kannibalen zu solchen Werken fähig gewesen? Mir will scheinen, als ob es sich bei solchen Texten um einen ganz anderen Geisteszustand handelt als bei Kannibalen. Ich möchte daher zum Vergleich lieber bestimmte Äußerungen großer Mystiker heranziehen. Wenn etwa Meister Eckart schreibt: »Wäre ich nicht, so wäre Gott nicht ... Ehe die Kreaturen waren, da war Gott nicht Gott.« Oder seine Ausführungen in »Vom Zorn der Seele«. Aber selbst eine soviel weichere Natur wie Johann Scheffler (Angelus Silesius) kann schreiben: »Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben, werd' ich zunicht, er muß von Not den Geist aufgeben.« Oder: »Ich bin so groß als Gott, er ist als ich so klein; er kann nicht über mich, ich unter ihm nicht sein« usw. Steckt in jedem Rationalisten ein Nihilist, so eben in jedem Magier und Mystiker ein Stück Rebell vom Schlage Luzifers.

Neben den Vorstellungen vom Leben nach dem Tod, die von der Göttlichkeit des Pharaos ausgehen und sie für immer weitere Kreise demokratisieren, finden sie noch zahlreiche andere. Vor allem solche, welche das Leben nach dem Tod dem Leben auf Erden möglichst angleichen und nachbilden:

» Du gehest ein und aus indem dein Herz froh ist in der Gunst des Herrn der Götter; du hast ein schönes Begräbnis nach dem Alter der Ehrwürdigkeit; du nimmst deinen Platz im Sarge ein; du wirst bestattet im Felsgrab des Westens, um zur lebenden Seele zu werden. Sie erlange Brot, Wasser und Luft. Sie verwandele sich in einen Phönix, eine Schwalbe, einen Falken oder einen Reiher, wie du willst. Du setzest über in der Fähre, du wirst nicht zurückgewiesen, du befährst die Flut des Stromes (nämlich den himmlischen Nil), und du wirst zum zweiten Male leben. Deine Seele ist göttlich mit den Geistern der Toten. Es reden zu dir die vortrefflichen Seelen. Du gesellst dich unter sie und empfängst die Opfer, die auf Erden gegeben werden. Du besitzest Wasser, du atmest Luft, du hast alles, was dein Herz wünscht. Gegeben werden dir wieder deine beiden Augen, um zu sehen, deine Ohren, um zu hören, dein Mund redet, deine Beine gehen, deine Oberarme und deine Unterarme bewegen sich, dein Fleisch ist kräftig, du erfreust dich all deiner Glieder. Du zählst deine Körperteile und sie sind vollzählig und gesund. Es gibt nichts Schlechtes an dir. Dein Herz hast du, wie es früher war. Du steigst auf zum Himmel, du erkundest die Unterwelt in allen Gestalten, die du wünschest.«

Thront der Pharao im Jenseits neben Re, so gleicht sich auch die Stellung der höchsten Beamten im Jenseits der auf Erden an. Wie ihre Gräber sich um die Pyramide scharen, so umscharen sie auch den Pharao zur Seite des Re, und wem der Pharao auf Erden Gunst erwies, der findet sich auch nach seinem Tod bei ihm. Und wer auf Erden zahlreiche Dienerschaft besaß, der rechnet auch nach dem Tod mit ihr. So nahm er denn gleich mumienartige Dienerfiguren, die sogenannten Uschebtis, mit ins Grab, die sich zu Tausenden in ägyptischen Gräbern gefunden haben. Hier eine solche Figur aus der Spätzeit:

Sie trugen Aufschriften, aus denen man ihren Zweck ohne weiteres erkennt, z. B. diese:

» O du Uschebti! Wenn ich gerufen werde, und wenn ich abgezählt werde, um allerhand Arbeit zu verrichten, die in der Unterwelt verrichtet wird; und ich werde abgezählt zu irgendeiner Zeit, um die Felder wachsen zu lassen, um die Ufer zu bewässern, um das Land des Ostens nach Westen zu fahren, so sage du denen: hier bin ich!«

Sehr naiv und kindlich, wird man sagen, von einem Tiefstand der Moral reden und den Hochstand der unseren daneben halten. Aber die große Masse der kleinen Leute, der Bauern und Sklaven war natürlich auch in Ägypten nicht so unbescheiden. Ihren Jenseitsvorstellungen genügte es vollständig, wenn sie auch drüben ihr Äckerchen bebauen durften wie hier, nur daß es drüben keine Mißernten gab wie hier, sondern immer Riesenernten. Hat man aber trotz des Hochstandes unserer Moral nicht schon irgendwann einmal den Eindruck gewonnen, als ob sich heute im Unterschied zum alten Ägypten mancher recht kleine Mann schon im Diesseits für eine Art Halbgott hält? Ob er sich im Jenseits für weniger hielte, wenn er daran noch glaubte?

Der Ägypter, der das Leben nach dem Tod möglichst seinem Erdenleben anglich, übertrug aber auch alle ihm bekannten und geläufigen Gefahren des Diesseits auf das Jenseits, und dadurch machte er sich das Jenseits weniger leicht, als der Leser bisher wohl annahm. Wir erfahren das sehr genau aus dem sogenannten » Totenbuch«, eine etwas irreführende, aber nun einmal allgemein gebräuchliche Bezeichnung. Man bezeichnet so die Papyrusrollen, die man, namentlich im Neuen Reich, dem Toten mitgab. Ihr Inhalt setzt sich zusammen aus den alten Pyramidentexten, aus Sargsprüchen und aus neuen Texten, die sich immer weiter vermehren. Eine solche Papyrusseite ist auf Seite 173 reproduziert. Die Papyrusblätter wurden zu Rollen zusammengeklebt, so daß »Totenbücher« von über 100 Metern Länge auf uns gekommen sind. Auch diese Texte sind nicht nach irgendwelchen Gesetzen der Logik in ein System gebracht, sondern stehen meist recht unvermittelt neben- und durcheinander. Ihr Inhalt bezieht sich auf die magischen Formeln, die dem Toten jederzeit zur Hand sein sollten bei allen Gefahren, die ihn im Leben nach dem Tod und vorher im Leben auf der Erde bedrohten, als da sind Schlangen, Krokodile, Dämonen und dergleichen, ferner auf Mythen, Hymnen und Gebete sowie auf die verschiedensten Kulthandlungen von der ältesten bis zur neusten Zeit. Besonders interessant sind in den Texten die ersten, rein verstandesmäßigen Anstrengungen, ihnen einen zeitgemäßen, d. h. für den Verstand faßbaren Sinn zu geben. Ein Beispiel: Im Text heißt es:

Ich bin jener große Bennu von Heliopolis. Dazu bemerkt ein erster priesterlicher Kommentator: »Das ist: die Erfüllung dessen, was ist.« Darunter schreibt ein zweiter Kommentator: »Was ist das? Osiris ist es von Heliopolis; und das, was ist, ist das Immer und das Ewig.« Und ein dritter darunter sagt: »Der Bennu ist der Osiris von Heliopolis, und die Erfüllung dessen, was ist, ist sein Leib, oder auch: ist das Immer und das Ewig; es ist aber das Immer der Tag und das Ewig die Nacht.«

Die magischen Kräfte schwinden, die bildsichtige Ausdrucksform befremdet, zumal die alten Mythen, denen sie entstammten, nicht mehr allen geläufig sind. Der Verstand bemüht sich um einen ihm faßbaren Sinn. An die Stelle der Magie und ihrer Kräfte schiebt sich die Theologie, am magischen Weltbild setzt sich das rationale an und beginnt es zu zersetzen. Ein weiteres Zeichen dafür bietet der Umstand, daß immer wieder versucht wird, das riesige Material durch Überschriften in übersichtliche Kapitel ein- und abzuteilen, wenn diese Versuche für unsere heutigen, rein intellektuellen Ansprüche auch recht ungenügend und unbeholfen erscheinen. Diese Versuche, das Material nach Überschriften zu ordnen und wenigstens äußerlich in Kapitel einzuteilen, gaben seit Lepsius den Ägyptologen wohl den äußeren Anlaß, von einem »Totenbuch« zu reden, das sie in 186 Kapitel eingeteilt haben. Wenn schon die Ägypter ihre Theologie zu Hilfe rufen mußten, um sich viele Texte des Totenbuches verständlicher zu machen, so kann man sich denken, daß es für uns heute ganz unmöglich ist, das meiste, was im »Totenbuch« steht, überhaupt zu verstehen. Jeder kann also hineingeheimnissen oder aus ihm herauslesen, was gerade zu seiner persönlichen Anschauung paßt, oder auch alles in Bausch und Bogen als kindisch und unserer aufgeklärten Zeit unwürdig verwerfen.

Neben dem Eindringen der Theologie in die Magie, wir können statt dessen auch von einer Scholastik reden, beobachten wir im »Totenbuch« ein Wachsen und Wuchern aller möglichen Gefahren für den Toten, der nun nicht mehr in dem Augenblick, wo die Sargkammer hinter ihm verschlossen wird, kraft der Kultmagie ein versehener Verklärter ist, dem keine Macht des Himmels und der Erde noch etwas anhaben kann, sondern der auf dem Gang zur Unterwelt von allen möglichen Gefahren und Dämonen bedroht wird, denen der Tote erst dann endgültig entgangen ist, wenn er in der »Halle der beiden Wahrheiten« gerechtfertigt wurde. Der Gedanke taucht schon im Alten Reich auf, erhält aber erst im Mittleren Reich Gewicht und findet sich im Neuen Reich mit immer neuen Einzelheiten ausgestaltet. Den 42 Gauen Ägyptens entsprechend, hat es der Tote in dieser Halle mit 42 Totenrichtern zu tun, denen er versichern muß, daß er 42 Sünden nicht getan hat, die einzeln aufgezählt werden. Sie stimmen recht gut zu dem, was man auch heute noch in solchen Fällen aufzählen könnte, denn diese Negativa verurteilt im großen und ganzen auch noch die jetzige Moral. Ein Verbot aber sei besonders genannt, das Verbot des »Herzessens«, der fruchtlosen Reue. »Ich habe mein Herz nicht aufgezehrt«, bekennt der Tote. Auf einer Waage aber wird das Herz des Toten gewogen. In die andere Waagschale wird die Hieroglyphe der Wahrheit, eine Straußenfeder, gelegt. Thoth führt darüber Buch. Erst wenn sich beide das Gleichgewicht halten, ist der Tote »gerechtfertigt«, wozu sonst die Kultmagie ausreichte. Dem Leser veranschaulicht dies Totenbuch sehr gut die hier abgebildete Vignette aus dem Totenpapyrus einer Frau.

Die Magie genügt nicht mehr. An den Toten werden auch moralische Ansprüche gestellt. Entspricht er ihnen nicht, wird er vernichtet »gefressen«. Eine Vorstellung, die dem Ägypter so grausig ist, daß er jeder Ausmalung des Vorgangs durch Wort oder Bild möglichst aus dem Wege geht.

Die Vorgänge in der »Halle der beiden Wahrheiten« hängen wie so vieles andere, das schon im Zusammenhang mit dem Totenkult erwähnt wurde, mit dem Mythos von Isis und Osiris zusammen, dem wir uns jetzt zuwenden.