|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Innere einer Mußgowohnung.

Abd e Rahman's Kriegszug. – Das Land der Mußgo. – Der Serbewel. – Wasserreichthum des Landes. – Pflanzenwuchs. – Die Sklavenjagd am Tubori-See. – Die Delebpalme. – Die Thierwelt des Mußgolandes. – Das Volk der Mußgo. – Sitten, Wohnungen, Beschäftigungen desselben. – Die Erdmandel. – Religion der Mußgo. – Politische Lage der Mußgo. – Grausamkeit der Bornuaner. – Der Tubori-See und die Wasserscheide zwischen Arre und Benuë.

Dr. Vogel war kaum von seiner schweren Krankheit genesen, kaum im Stande, sich wieder auf dem Pferde zu halten, als sich ihm eine günstige Gelegenheit bot, nach Süden vorzudringen.

Dr. Vogel war kaum von seiner schweren Krankheit genesen, kaum im Stande, sich wieder auf dem Pferde zu halten, als sich ihm eine günstige Gelegenheit bot, nach Süden vorzudringen.

Der neue Sultan Abd e Rahman wollte sich bei seinen Kriegern beliebt machen, durch ein möglichst weites Vorgehen nach Süden Ruhm erwerben. Er wollte sich dadurch gleichzeitig in den Augen des Volks heben und sich durch Sklavenfang Geldmittel verschaffen, deshalb rüstete er zu einem großartigen Raubzuge gegen Mußgo.

Die Armee bestand aus 22,000 Reitern mit einem Troß von 10,000 Mann, 5000 Kameelen und ebensoviel Ochsen. Dr. Vogel benutzte dies, um einerseits Kenntniß über jene Gegenden zu erlangen, durch welche der Kriegszug gehen sollte, andererseits aber auch wo möglich das Vertrauen des Sultans zu erhalten.

Das Heerlager bildete eine förmliche Stadt, besonders stellten die Zelte des Sultans und der Großen des Landes förmliche Dörfer dar, da jede Frau ein besonderes Zelt mit sich führte und eine große Anzahl Weiber den Zug begleiteten. Der Sultan hatte 12 seiner Frauen und etwa 30 Sklavinnen mit und jeder Vornehme wenigstens 6–8.

Das Land der Mußgo bot dem jungen Forscher außerordentlich viel Anziehendes. Noch bis vor wenigen Jahren hatte man von den Gegenden südlich vom Tsad-See ganz der Wirklichkeit entgegengesetzte Ansichten. Man pflegte sich ganz Afrika seiner Erhebung nach in zwei große Hälften geschieden vorzustellen. Die Wüste hielt man für ein Tiefland, nur wenige Fuß über dem Spiegel des Oceans erhaben; unmittelbar südlich vom Tsad vermuthete man dagegen ein mächtiges Alpenland, das sogenannte Mondgebirge, mit Felsenhörnern und schneegekrönten Gipfeln, welches der Beginn eines Hochlandes sei, das sich bis zum Kap der guten Hoffnung mit wenig Unterbrechungen fortsetze.

Die Unrichtigkeit beider Annahmen war durch Barth und Overweg bereits erkannt worden, Dr. Vogel aber war es vorbehalten, mit dem Barometer in der Hand die genaue Höhe der Ländergebiete zu ermitteln. Beide bisherige Annahmen wurden dadurch gewissermaßen umgekehrt und tauschten ihre Lage aus. Vogel's Mittheilungen über die ansehnliche Erhebung der Wüste haben wir im Einzelnen aufgeführt, folgen wir ihm auch nach jenen Gegenden, in denen man die unübersteiglichen Mondgebirge anzunehmen gewohnt war.

Das Eindringen in die Länder südlich von Bornu war wegen der feindlichen Stellung der hier wohnenden Völker in friedlicher Weise jeder Zeit unmöglich gewesen. Als Denham in dieser Richtung reiste, konnte er es nur, indem er sich einem Kriegszuge anschloß, dessen wir S. 20 bereits ausführlicher gedacht haben. Dr. Barth und Overweg sahen sich gleicherweise gezwungen, einen Raubzug zu begleiten, den der Wesir von Bornu in das Land der Mußgo unternahm, und wenn Vogel jene so höchst interessanten Gegenden überhaupt besuchen und die Aufgabe erfüllen wollte, welche ihm gesteckt worden war, so blieb ihm keine andere Wahl, als ein Gleiches zu thun.

Das Land südsüdöstlich vom Tsad ist eine weite fast horizontale Ebene, ein »afrikanisches Holland«, das sich selbst bis zu einer Entfernung von einigen vierzig Meilen nur um 150 Fuß über den Tsad erhebt, also zwischen 800–950 Fuß Höhe über dem Meere hat.

Nur an sehr wenigen Stellen wird die weite Fläche von Erhebungen unterbrochen. Die Granitfelsen von Wasa und die Bergkette westlich an den Tubori-Sümpfen sind die nennenswerthesten derselben. Die erstern liegen 15 Meilen vom Tsad südlich, unter 11° 23' n. Br., und sind eine Gruppe Granitfelsen von außerordentlich regelmäßiger Glockenform, deren Höhe 400–600 Fuß über der Ebene, also 1300–1600 Fuß über Meer beträgt. Sie bedecken einen Flächenraum von etwa einer Meile ins Geviert und steigen so senkrecht aus dem vollkommen ebenen Boden auf, daß alle herabgestürzten Stücke höchstens 20 Fuß von der Basis liegen geblieben sind. Hier findet man die ersten Steine wieder, nachdem man den Brunnen Agadem (60 Meilen nördlich von Kuka, unter 16° 52' 16'' n. Br.) verlassen hat. Bei letztgenanntem Orte bestanden die Felsen aus sehr weichem Sandstein. Die Entfernung zwischen beiden Punkten beträgt gegen 88 deutsche Meilen. Diese weite Ebene bildete muthmaßlich ehedem das Becken des Tsad-See; man findet beim Brunnengraben noch 30 Meilen südlich von Kuka etwa 20 Fuß tief unter der Oberfläche jene aus halb zersetzten Süßwasser-Muscheln bestehende Kalkschicht, auf die man in Kuka selbst schon in sechs Fuß Tiefe stößt.

Die Kette der Fellataberge (11° n. Br.) besteht ebenfalls aus Granit und zieht sich mit einer Höhe von gegen 400 Fuß über die Umgebung in westsüdwestlicher Richtung nach Mandara hin. Auf dem Gipfel des östlichen Hügels fand Vogel zahlreiche Steinstücke, die viel Aehnlichkeit mit Kalkspath zu haben schienen und von denen er, wie auch von allen übrigen Punkten, Proben an Sir Roderick Murchison einschickte.

Dr. Vogel hat die Mußgo-Ebene bis zu 9° 45' n. Br., also ungefähr 45 deutsche Meilen südlich vom Tsad verfolgt, zehn Meilen weiter als seine Vorgänger, ohne ihr Ende ermitteln zu können. Ihre Breite ist im Norden nicht geringer und hat selbst am südlichsten Punkte noch 30 Meilen Ausdehnung. Dies giebt ein Flachland ungefähr von der Größe des vierten Theiles von Deutschland.

In der Richtung von Südsüdost nach Nordnordwest durchströmen zwei ansehnliche Flüsse das Land; der östliche ist der Schari, der sich unter 9° n. Br. in zwei Arme theilt, die sich nach einem Laufe von 30 Meilen wieder vereinigen; der westliche ist der Serbewel oder Arre, ebenfalls ein ansehnlicher Fluß. Beide verbinden sich unter 12° n. Br. und ergießen nachmals unter dem Namen Schari ihr Wasser in den Tsad.

Der Raubzug, dem sich Dr. Vogel anschließen mußte, ging auf dem linken Ufer des Serbewel entlang. Man schlug denselben Weg ein, auf welchem auch Dr. Barth und Overweg gezogen waren, und wandte sich von Kuka aus südöstlich über Diköa nach Delha (Delay) und Wasa, bis man an die Grenze des Mußgolandes gelangte.

Der Boden der weiten Ebene besteht fast durchgängig aus einem zähen, fetten Thon von schwarzer Farbe. In der trocknen Jahreszeit erhärtet derselbe zur Festigkeit des Steines, und der Reisende vermag nicht mit dem Speer ein Loch hinein zu stoßen, um den Zeltpflock oder einen Pfahl für sein Pferd zu befestigen; er bedarf der schweren, mit doppelter Eisenkante versehenen Haue dazu. Nur an wenigen Stellen am Flußufer findet sich Sand. Zur Regenzeit dagegen verwandelt sich Alles in einen zähen Sumpf, in welchem das Fortkommen äußerst beschwerlich ist. An vielen Stellen bleiben selbst während der trocknen Jahreszeit Ansammlungen von Regenwasser zurück, die eine Tiefe von 1–3 Fuß und darüber behalten. Die einen bilden geschlossene Teiche, die andern weithin gestreckte, sich verflachende Sümpfe und Wiesenwasser, noch andere endlich Kanäle und Gräben. Letztere sind häufig mit Dämmen bis zu 10 Fuß Höhe auf beiden Seiten versehen und haben dabei eine so schnurgerade oder sanftgebogene Richtung und eine so außerordentliche Länge, daß sie fast aussehen, als seien sie durch Menschenhände angelegt worden. Wirklich erzählt man auch im Lande von einem derselben, daß er absichtlich für Boote gegraben sei, obschon es wahrscheinlicher ist, daß sie alle nur den natürlichen Wasseransammlungen ihre Entstehung verdanken. Eine große Anzahl dieser Wasserlachen begleitet in einiger Entfernung die Flußläufe und wird vom Hochwasser der Ströme jährlich gespeist. Die Flußufer wechseln in ihrer Höhe; an einigen Stellen steigen sie bis zu 25 Fuß hohen Dämmen an, anderwärts verflachen sie sich dagegen ganz allmälig. Bei seinem höchsten Stande überflutet der Serbewel selbst noch jene Dämme und soll bis 30 Fuß seinen niedrigsten Wasserstand, den er Mitte Mai hat, übersteigen.

Durch den Reichthum an Wasser wird das Land der Mußgo zu einem der fruchtbarsten der Erde und könnte, wenn seine politischen Verhältnisse bessere wären, auch eins der reichsten und glücklichsten sein. Es wechseln ausgedehnte Waldungen mit üppigen Wiesen und ergiebigem Ackerland und die Landschaften zeigen im Gegensatz zu der traurigen Einöde um Kuka eine wahrhaft tropische Ueppigkeit.

In den südlichen Grenzgebieten Bornus, in denen mehrere Stämme der Schua-Araber sich niedergelassen, bestehen die Waldungen zwar anfänglich noch aus dürftigen Akazien, statt ihrer treten aber weiterhin herrliche Bito-Bäume ( Balanites aegyptiaca, Hadjilidj in Bornu) und Kindinos, eine Mimosen-Art, auf, zwischen denen dichtes Unterholz wuchert. Die Sumpflachen sind mit saftigen Gräsern und dichten Massen der schwimmenden Fanna ( Pistia Stratioites) überzogen.

Das eigentliche Mußgoland hat nur eine Länge von 25 Meilen von Nord nach Süd und eine Breite von etwa 10 Meilen. Sein nördlicher Theil ist vorzugsweise mit dichtem Walde bedeckt, und zwar gedeihen auf dem an Feuchtigkeit reichen Grunde mehrere Feigenarten vortrefflich und bilden mit ihrem großen frischglänzenden Blätterwerk einen herrlichen Schatten. Besonders schön erscheint jene Art, welche Dr. Vogel als Kautschuk-Feige bezeichnet, deren Saft aber im Lande Niemand verwendet. Nicht selten sind Exemplare dieses Baumes von 80 Fuß Höhe und mit einer dichten Krone von nicht geringerem Durchmesser. Außer der Kautschuk-Feige kommen noch zahlreiche andere Feigenarten in jenen Waldungen vor, die oft ungeheure Stämme von 8 Fuß und Kronen von 90–100 Fuß Durchmesser bilden. Häufig wachsen sie auf oder an andern Bäumen, sie nach und nach ganz aussaugend. Alle haben lange, herunterhängende Luftwurzeln, die oft bis auf den Boden herabgehen und so neue Stämme bilden. Die Früchte jener Feigen werden von Vögeln und Affen gern verzehrt. Nicht selten ereignet es sich dann, daß durch diese Thiere die Samenkerne auf andere Bäume verschleppt werden und auf den Zweigen der letztern keimen und wurzeln. Die Baum-Orchideen mit ihren breiten, scheidenförmigen Blättern, sowie die Ueberreste der abgefallenen Palmenwedel eignen sich vortrefflich zur Aufnahme für solche vegetabilische Gäste. Von dem luftigen Sitze aus senkt nun die junge Feige ihre fadenförmigen weißen Luftwurzeln herab bis zum Grunde und nährt sich währenddem theils von den Säften des tragenden Stammes, theils von der überreichen Feuchtigkeit der Sumpfwälder. Da die Luftwurzeln aller Feigen die Neigung haben, bei Berührung leicht mit einander zu verschmelzen, und sich eben so leicht wieder an andern Stellen trennen und mit andern verbinden, so zeigen die Feigenwaldungen phantastische Formen der sonderbarsten Art, fast gespenstische Erscheinungen des Pflanzenreichs, die wohl im Stande wären, den Naturforscher zu begeistern, wenn anders ein ruhiges, sinniges Forschen in jenen Ländern möglich wäre. Die Kuka ( Adansonia digitata) kommt hier nirgends mehr vor, sie scheint nicht weiter als bis 12º 30' östl. Länge von Greenwich zu gehen. Ebenfalls ein schöner Schattenbaum ist die Sykomore ( Ficus sycomore), deren Früchte zwar nicht mit jenen der echten Feige zu vergleichen, aber doch genießbar sind. Lieblicher als sie macht sich die stellenweise häufige Tamarinde bemerklich. Ihr zartgefiedertes Laub bildet einen herrlichen Gegensatz zu den schweren massigen Formen der Kuka und der Feigen, während die saftreichen, markigen Schoten das Nützliche und Erquickende zum Schönen fügen.

Als einen prachtvollen Baum schildert Dr. Vogel die Kigelia pinnata, von welcher er Zweigproben nach Europa sendete. »Dieser herrliche Baum«, sagt er, »bildet dort Stämme von 60 Fuß Höhe und hat einen Kronendurchmesser von 80–90 Fuß. Seine Blätter sind glänzend dunkelgrün; die Früchte, welche an bis zu 7 Zoll langen elastischen Stielen hängen, sind hellgrau, bis zu 18 Zoll lang und 7 Zoll breit, bitterlich von Geschmack und dienen als Abführmittel. Der Baum ist von 11º 30' an südlich gemein.«

Sehr zahlreiche Elephantenherden bevölkern jene feuchten Waldungen und spielen die eigentlichen Herren der Wildniß. Der Boden ist von ihren Fußtapfen größtentheils buchstäblich so zerknetet, daß er einem Schachbrete ähnelt, und da die Eindrücke in der trocknen Jahreszeit zur Festigkeit des Steines erhärten, so wird das Reisen sehr beschwerlich. Pferde und Kameele stürzen leicht bei den ununterbrochenen Löchern und Holpern, und der Reisende findet am Abend kein gerades Plätzchen, auf dem er seine Matte zum Schlafen ausbreiten könnte. Viel nachtheiliger werden die Elephanten dem Eingebornen, der auf jenen fruchtbaren Flächen zwischen den Waldungen seinen Reis baut. Das ganze Mußgoland ist seiner Bodenbeschaffenheit und seinem Klima nach ein ungeheures Reisfeld, gegenwärtig bauen aber nur die Schua an seiner Nordgrenze jene nutzbare Getreideart, im Uebrigen pflegt man vorzugsweise Hirse ( Holcus cernuus) in mehrerlei Spielarten zu bauen. In den Fruchtfeldern errichtet man hohe Gerüste, um auf denselben Wache zu halten. An langen Fäden sind hohle Gefäße aufgehängt, die man rasselnd und klappernd hin und her bewegt. Zu den Gästen, welche sich bei den Getreidefeldern gern in großen Schaaren einstellen, gehören auch die zahlreich vorhandenen niedlichen Webervögel, an Größe und Gestalt unsern Finken sehr ähnlich. Diese hübschen Thierchen machen sich besonders durch die Geschicklichkeit bemerklich, mit welcher sie aus Grashalmen und Fasern ihre Nester zusammenflechten und an den schwankenden Enden der Baumzweige aufhängen. Die Nester der hier vorzugsweise vorhandenen Art ähneln an Gestalt ganz den Retorten eines Chemikers und schützen den Erbauer und seine Jungen nicht allein gegen die Kühle der Nacht und die heftigen Regengüsse, sondern auch gegen die Nachstellungen der Baumschlangen. Gegen die Vogel hilft das erwähnte Kürbis-Manöver auch recht gut, wie gegen unsere Sperlinge die Klapper am Kirschbaum, allein der Elephant läßt sich dadurch nicht incommodiren. Eine Herde von vielleicht fünfzig und mehr Stück spaziert gemächlich zum Reisfeld, der Neger auf seinem Wartthurm mag schreien und signalisiren, wie er will, sie läßt sich nicht stören. Der langnasige, sehr verständige Herr des Waldes sucht sich die besten Halme aus, stampft eine bei weitem größere Menge in den nassen Grund und überläßt es dem Schua, wie viel er von dem Uebriggebliebenen zusammenlesen will. So ist denn aller Reis in Bornu nur von sehr schlechter Beschaffenheit, denn selbst der Sultan muß mit dem vorlieb nehmen, was ihm der Elephant übrig läßt. Zwischen dem Reis pflegt man gewöhnlich eine Bohnensorte (Gafuli) zu bauen, die denn auch die vorzüglichste Speise der Einwohner ausmacht.

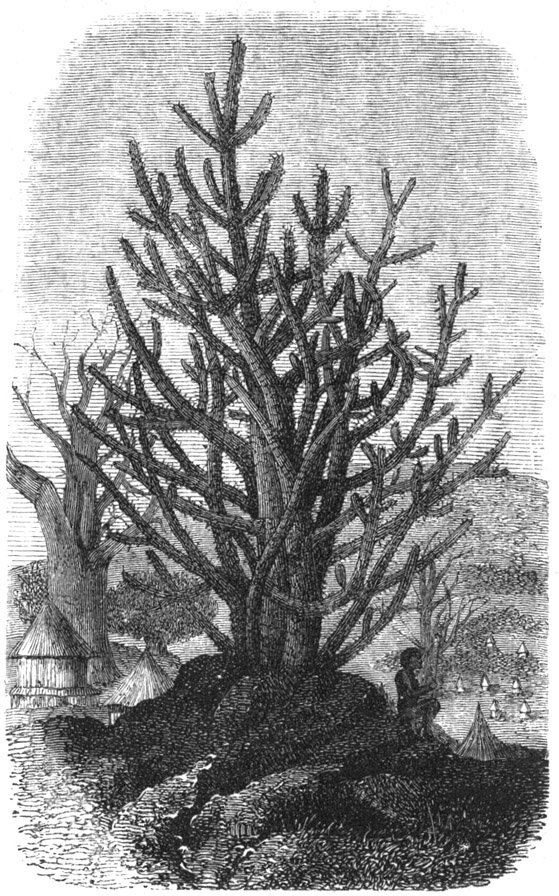

Einen bessern Schutz gegen die Elephanten, als jene Klappergerüste und schreiende Wächter abgeben, gewähren die dichten Hecken aus stachliger Wolfsmilch. Bei uns sind alle zu dieser Pflanzengattung gehörigen Arten krautartig mit weichen Blättern und einjährigen zartern Stengeln versehen, viele der afrikanischen Euphorbien dagegen ähnelnden bekannten Formen des stachelreichen Säulenkaktus ( Cereus) so sehr, daß sie von demselben nicht leicht zu unterscheiden sind, wenn sie sich nicht durch ihre Blüten zu erkennen geben. Ihre Stämme werden so hoch und dick, erhalten dabei eine solche Zähigkeit und holzige Beschaffenheit, daß sie gut im Stande sind, die Zudringlichkeit des leckern Elephanten mit ihren scharfen und langen Stacheln zurückzuweisen, Dr. Vogel erzählt, daß jener Dornenwall, mit dem die Mußgo ihre Felder umhegen, Büsche enthielte, welche 20–30 Fuß im Umfange und 25 Fuß in der Höhe messen. Da er aber weder Blüten noch Früchte an denselben fand, so fand er sich veranlaßt, dieselben nach ihrer äußern Form als eine Euphorbien- und eine Cereusart zu bezeichnen.

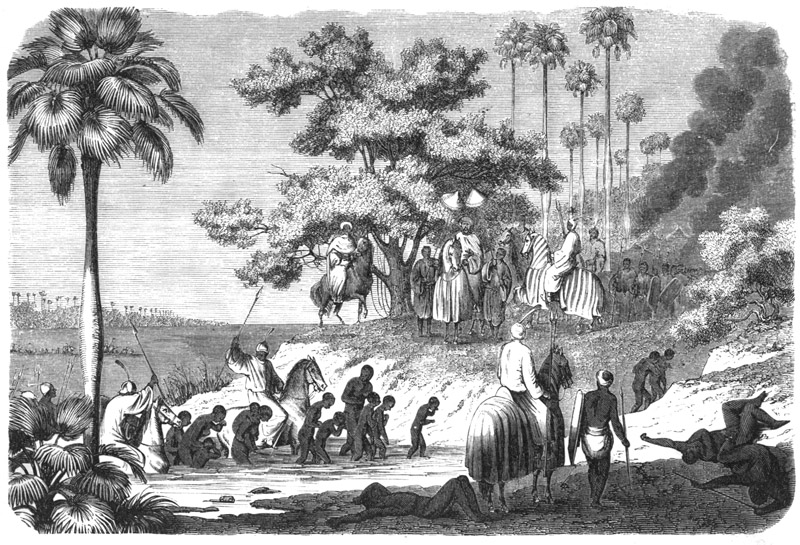

Sklavenjagd am Tubori-See.

Ebenso interessant als das Gedeihen des Reises ist die Kultur einer zuckerhaltigen Grasart, des indischen Zuckergrases ( Sorghum saccharatum). Bis zu 14 Fuß hoch schießen die schönen Halme desselben empor und werden an günstigen Stellen noch höher. Das schneeweiße süße Mark im Innern der Stengel läßt sich in 8 Zoll langen Stücken herausschälen und bietet eine sehr angenehme Leckerei. Auch das eigentliche Zuckerrohr würde auf der weiten Mußgo-Ebene vortrefflich gedeihen, wenn friedliche Zustände einen solchen Betrieb zuließen. Daß dasselbe im Innern Afrikas ein reichliches und schönes Produkt giebt, zeigt das Beispiel einer Pflanzung, die in der Nähe von Sokoto durch einen unternehmenden Neger angelegt worden ist, der ehedem 25 Jahre lang in Brasilien als Sklave verlebte. Der weiße, durch Europäer eingeführte Zucker wird allgemein im Lande als wunderbares Erzeugniß christlicher Industrie angestaunt, und die frommen Muhamedaner kommen sehr in Verlegenheit, wenn sie über die Art und Weise näher belehrt werden, in der das Raffiniren geschieht. Es bleibt ihnen nur die Wahl entweder sich über ihre Gewissensskrupel hinwegzusetzen, oder sich den süßen Genuß zu versagen.

An der Nordgrenze des Mußgo-Landes werden auch ansehnliche Mengen Baumwolle gebaut und theils für den Bedarf der Erbauer verwendet, theils nach der industriereichen Stadt Diköa geschafft.

Dornige Wolfsmilch.

Palmen sind im nördlichen Theile des Mußgo-Landes nicht viele vorhanden, wie denn überhaupt ganz Afrika im Vergleich mit andern Ländern der heißen Zone nicht zahlreiche Arten dieser schönen Familie aufzuweisen hat. Die eigenthümliche Delebpalme werden wir bei der Besprechung des südlichen Mußgo-Gebietes näher erwähnen, im Norden des Landes tritt stellenweise Gestrüpp von Dumpalmen und noch eine andere Palme auf, welche mit der am Mittelmeer einheimischen Zwergpalme, noch mehr mit jener Aehnlichkeit hat, die man dem großen Palmenkenner v. Martius zu Ehren Chamaerops Martiana genannt hat. Sie hat fächerförmige große Blätter und erreicht die für Palmen der genannten Gattung ansehnliche Höhe von 30 Fuß. Eigenthümlich ist es, daß ihre Formverwandte Ch. Martiana im Gegensatz zu dieser Palme des heißen, niedrigen Flachlandes Innerafrikas gerade die höhern Theile des westlichen Himalaya bewohnt und dort bei einer absoluten Hohe von 8000 Fuß alljährlich ihr Haupt mit Schnee bepudert erhält.

Die ausgedehnten Kornfelder, auf denen verschiedene Sorten der indischen Hirse reiften, waren von weitschattenden Kornu-Bäumen beschattet, die unser Reisender bereits bei Mursuk in Fessan gefunden, die aber hier ihre eigentliche Heimat haben. In der Nähe der größern Sumpfwasser macht auch nicht selten plumpe Flußpferd einen botanischen Ausgang in die Pflanzungen des Mußgo, und zur Abwechselung erscheint auch mitunter ein Rudel Antilopen oder ein Volk schwerfälliger Perlhühner. Die schlanke Giraffe, welche nicht blos, wie man gewöhnlich glaubte, den Rand der Wüste bewohnt, sondern die sich auch im diesem Flachlande findet, wählt sich am liebsten die zarten Blätter der Akazien und Mimosen. Von den letztern ist der Talhabaum hier häufig und durchduftet zur Blütezeit den ganzen Wald mit Wohlgeruch. Die Giraffe ist ihres Fleisches wegen sehr beliebt; das Fleisch des Elephanten ähnelt zwar im Geschmack dem Schweinebraten, ist aber auch eben so schwer verdaulich wie letzterer.

Die ungeheure Heerschaar, der sich Dr. Vogel angeschlossen, die größte, welche seit der Zeit des Scheikhs el Kanemi Kuka verlassen hatte, zog anfänglich langsam, aber wie ein verheerender Strom vorwärts, ohne der Bewohner ansichtig zu werden Die Mußgo waren vor der Uebermacht eiligst nach Süden geflohen und man traf nur die leeren Hütten, sowie die auf den Feldern stehenden Saaten von Gafuli und Tabak. Jede Wohnung, welcher die Kanembu ansichtig wurden, steckten sie in Brand und verwüsteten die Pflanzungen auf die empörendste Weise.

Erst an dem Nordrande des Tubori-Sees stieß man auf eine größere Anzahl Eingeborne, welche sich mit ihren Viehherden hierher geflüchtet hatten und hinter dem ausgedehnten Morast sicher glaubten. Von Raublust getrieben, versuchten die Bornuaner aber doch an einer verhältnißmäßig schmalen Stelle über den Sumpf zu setzen. Da aber selbst hier das Wasser fast eine halbe Stunde breit und sechs Fuß tief war, so kamen zahlreiche Menschen und Pferde dabei um. Man machte eine Beute von 2000 Stück Vieh und brachte 1500 Gefangene, Weiber und Kinder unter 12 Jahren, ein.

Von hier aus folgte man dem Laufe des Serbewel oder Arre, des sogenannten Flusses von Logone, des westlichen Hauptarmes vom Schari. Nach einem Marsche von zwei Tagen fand man eine Stelle, an welcher es möglich war den Fluß zu passiren. Die halbe Armee setzte über; da das Wasser aber auf eine weite Strecke so tief war, daß es durchschwommen werden mußte, so ertranken auch hierbei viele Pferde. Am jenseitigen Ufer fand man eine noch größere Menge Eingeborne, die sich hinter dem Flusse für sicher gehalten hatten, und in wenigen Stunden trieb man über 2500 Sklaven und über 4000 Ochsen ins Lager.

Obschon der Gesammtcharakter des Mußgo-Landes im Süden derselbe ist wie in den nördlichen Theilen: höchst fruchtbares flaches Tiefland von stehenden oder kaum fließenden Gewässern durchzogen und abwechselnd von Waldungen, grasreichen Wiesenflächen oder Kulturstücken bedeckt, so zeigt er im Einzelnen doch mehrere abweichende interessante Züge.

Das Unterholz der dichten Waldwildnisse wird noch vorherrschend von dornigen Akazien, der Hochwald aus großen Feigenbäumen gebildet, unter den Bäumen mittler Größe macht sich dagegen der Kokia-Baum bemerklich, der auch in den Haussa-Gebieten zu finden ist. Zwischen großen hübschen Blättern fallen seine zahlreichen apfelähnlichen Früchte angenehm auf, die leider ungenießbar sind. Der bezeichnendste Baum des Gebietes ist aber die schon genannte Delebpalme ( Borassus aethiopum Mart.), nahe verwandt der berühmten asiatischen Palmyra ( Borassus flabelliformis). Vom Mußgo-Lande aus scheint sich dieser schöne Baum in einem fast ununterbrochenen Zuge durch die südlichen Provinzen Baghirmis und Wadaïs bis nach Kordofan zu verbreiten. Nur einzelne Verirrte dringen nördlich bis zum Ufer des Batha und nach Maseña, der Hauptstadt Baghirmis, vor.

Die Delebpalme.

Dr. Vogel theilt über diesen herrlichen Saum, den unsere Leser auf dem Bilde S. 225 über die niedern Hütten emporragen sehen und der an der Anschwellung des Stammes sofort zu erkennen ist, Folgendes mit:

»Ein prachtvoller Baum, der am See von Tubori ungeheure Wälder bildet, ist die Delebpalme (wie sie in Nubien genannt wird). Das Laub ist fächerförmig, sehr ähnlich dem der Dumpalme, nur größer und von lebhafterem Grün. Der Stamm ist glatt und spaltet sich nie, die Früchte wiegen etwa 4–5 Pfund, sind 8–9 Zoll lang und 6–7 Zoll dick, oval, dunkelgelb, bestehend aus einem äußerst dichten faserigen Gewebe, in welchem drei Kerne eingehüllt sind. In diesem Gewebe ist ein etwas bitterlich, aber sonst höchst angenehm schmeckender dicker Saft, der in Geschmack und Geruch stark an Annas erinnert.«

Dr. Berthold Seemann führt in der »Bonplandia« ( IV, 202) nach Dr. Barth Ausführlicheres über den interessanten Baum an. »Die Delebpalme ist über das ganze Binnen-Afrika in der ganzen Breite von Ost nach West verbreitet und bildet besonders am Saume stehender Wassermassen mit wenig Abfluß, wie sie in den Aeguatorialländern Central-Afrikas unendlich ausgebreitet sind, ganze Waldungen, wenigstens der Länge nach. Wo aber kein Wassersal ist, habe ich sie stets nur vereinzelt gesehen. Sie ist der charakteristische Baum nicht allein im Mußgolande, d. h. in dem flachen, etwa 900 Fuß hoch gelegenen fruchtbaren Landstrich zwischen dem Schari und den östlichen Zuflüssen des sogenannten Niger (Benuë), sondern auch in allen südlichen Tributärprovinzen von Baghirmi. Auch in Wadaï, besonders am Batha entlang, sowie in Darfur und Kordofan ist sie sehr häufig. Am mittlern Niger ist sie selten, in Haussa ganz vereinzelt, am obern Niger, oberhalb Timbuktu, aber wieder häufiger und ist hier für die Kokospalme gehalten worden. Sie heißt Gigiña auf Haussa, Kameluto auf Kanora (Sprache der Bornuleute), Dugbi in der Sprache der Fulbe. Die Palme wird im Durchschnitt 60–80 Fuß hoch mit schnurgeradem, ungetheiltem Stamme bis zu 2 Fuß Dicke und mehr und hat regelmäßig eine Schwellung etwas über der Mitte. Die fächerartigen Blätter sind von gewaltiger Größe. Die Samen werden, nachdem die Frucht verzehrt oder vielmehr ausgesogen ist, zerschlagen und der Kern in die Erde gelegt, worauf in etwa 14 Tagen ein Sämling von ½–2 Fuß aufschießt, dessen weiße Wurzel einen sehr beliebten Nahrungsartikel bildet, auf Haussa »Murretschi«, auf Fulfude »Batschub« genannt. Ich habe nur gesehen, daß die Eingebornen diese Pflänzchen roh essen. Ich muß aber fast vermuthen, daß ein berühmtes Mehl Namens »Fidogma«, das aus einer Wurzel bereitet wird, daher seinen Ursprung hat. Diese Palme ist von der ungeheuersten Wichtigkeit im Volksleben eines großen Theiles von Central-Afrika, gewiß nicht weniger als die Dattelpalme bei den Arabern.« Dr. Vogel sandte Samenkerne der Delebpalme in einer Kiste, welche Mineralien enthielt, an Dr. W. J. Hooker in London und bemerkt dabei, daß die Früchte dieses Baumes das einzige leidliche Obst seien, welches er bis dahin in Central-Afrika angetroffen habe.

Leider war der Reisende durch die unruhigen politischen Verhältnisse, unter denen er das Land besuchte, verhindert, seine Sammlungen in dem Grade zu bereichern, als die üppige Natur es wünschenswerth erscheinen ließ. Ohne Bedeckung durfte er es meist nicht wagen, sich weit vom Lager zu entfernen, da die Mußgo hinter jedem Busche lauerten, und mit Begleitung war er nicht viel sicherer. So zog er z. B. einmal mit 30 Reitern aus, als sein Diener plötzlich fünf Mußgo hinter den Bäumen erblickte. Der Schwarze rief den Leuten zu, auf dieselben einzureiten. »Geht nur voran«, erwiderte man, »ihr habt Flinten.« Und in dem Augenblick, als Vogel und sein Begleiter wirklich vorangingen, ergriff das Gefolge eiligst die Flucht und die Zwei waren allein den Feinden gegenüber. Glücklicher Weise reichte ein Flintenschuß hin, dieselben zu zerstreuen.

So wie an einzelnen Stellen des Mußgo-Landes der Agul ( Alhagi Maurorum), dieses echte Wüstengewächs (siehe Seite 84), wieder vorkommt, so stellt sich auch der Strauß hier ein. In den dichten dornenreichen Waldungen findet der Löwe ein sicheres Versteck. Außer ihm bewohnt auch ein anderes katzenartiges kleineres Raubthier, von den Eingebornen Summoli genannt, diese Wildnisse, von welchem Dr. Overweg bei seiner Reise ein Exemplar in Gemeinschaft mit einem jungen Löwen gebracht wurde. Der Summoli ist am vordern Theile des Körpers von hellbrauner Farbe, am hintern dagegen von schwarzer und zeichnet sich durch sehr spitze, aufrecht stehende Ohren aus, die mit einem schwarzen Streifen geziert sind. Trotz seiner verhältnißmäßig geringen Größe ist er doch äußerst wild und soll nicht nur Gazellen, sondern selbst Kälber anfallen. Die Eingebornen erzählen von seiner Unbändigkeit und Raublust eine Menge eigenthümlicher Geschichten. Dr. Overweg fütterte beide Thiere mit gekochter Milch, welche sie sehr liebten. Trotzdem daß der Summoli ebenfalls noch jung und klein war, benahm er sich doch sehr ungesellig und war vollständig Herr des jungen Löwen. Beide starben während des Transportes, da sie die ununterbrochen schwingende Bewegung auf dem Rücken des Kameeles nicht vertragen konnten.

Interessant ist es, zu erfahren, daß auch Freund Lampe, unser gewöhnlicher Hase, sich in jenen weit entfernten und mit so verschiedenem Klima versehenen Lande wiederfindet. Es wird dem Leser bekannt sein, daß viele Naturforscher auch den auf den Alpen und in den Polargegenden vorkommenden Hasen mit weißem Pelz und schwarzen Ohrenspitzen nur als eine Spielart des gemeinen Hasen betrachten. Sollte jene innerafrikanische Art, die freilich noch nicht wissenschaftlich untersucht ist, sich wirklich als genau dieselbe Spezies herausstellen, so wäre dies eines der interessantesten Beispiele der Fähigkeit, mit welcher ein Thier unter den verschiedensten Naturverhältnissen auszudauern vermag. Ein ähnliches Beispiel bietet der gemeine Igel, den Dr. Vogel zu seiner Verwunderung auch unter 10° n. Br. antraf.

Ameisenhaufen sind verhaltnißmäßig selten, dagegen ist der Skorpion auch hier eine der gewöhnlichsten Plagen, und in den Wasserbächen finden sich neben den erwähnten Flußpferden auch zahlreiche Krokodile. Turteltauben und andere hübsche Vögel sind in den Waldungen häufig, Papageien dagegen fehlen und scheinen überhaupt den achten Grad n. Br. nicht zu überschreiten.

Das Volk der Mußgo (Mußgu oder Musseku), welches das von der Natur so reich ausgestattete, aber durch die Völkerverhältnisse so hart bedrängte Land bewohnt, gehört zu dem großen Stamme der Massa, zu welchem gleichfalls die Bewohner von Logon oder Logone, die Kotoko oder Makari, sowie die Mandara (Mandala) mit den Gamerghu zu rechnen sind. Ihnen schließt sich ebenfalls der große Stamm der Batta und vielleicht auch jener der Mbana an. Die ihnen am nächsten stehenden Logoneser sind aber, als eifrige Muhamedaner, zu ihnen in eine feindliche Stellung gekommen.

Verglichen mit den meisten anderen Volksstämmen Inner-Afrikas machen die Mußgo in ihrer Körperbildung einen sehr unangenehmen Eindruck. Die Männer sind zwar gewöhnlich hochgewachsene Leute, aber ihre Gesichtszüge haben etwas sehr Abschreckendes und der Europäer würde Widerwillen vor ihnen empfinden, wenn nicht auf der andern Seite die grausame, ungerechte Behandlung, welche sie von ihren Nachbarn erfahren, das Mitleid jedes Fühlenden erregte.

Der Vorderkopf der Mußgo ist, anstatt rückwärts geneigt zu sein, bei den meisten sehr hoch und die Gesichtslinie gerade, aber die buschigen Augenbrauen, weit offenen Nasenlöcher, aufgeworfenen Lippen, hohen Backenknochen und ihr grobes buschiges Haar verleihen ihnen ein sehr wildes Ansehn. Sehr häßlich erscheinen auch die Beine dadurch, daß die Knieknochen nach innen gebogen sind. Ihre Glieder sind knochig und nicht angenehm abgerundet, die schwarze Farbe ihrer Haut erscheint schmutzig und entbehrt jenen Glanz, durch den andere Negerstämme sich vortheilhaft auszeichnen. Die meisten Männer tragen einen kurzen Bart und manche schmücken ihre Ohren mit kupfernen Ringen.

Die Kleidung der Mußgo ist die allereinfachste von der Welt. Die Männer gehen mit wenig Ausnahmen gänzlich nackt, nur einzelne Häuptlinge, von denen uns nebenstehende Abbildung einen der am reichsten ausgestatteten zeigt, tragen zur Kriegszeit eine Art Rüstung und einen aus wenigen Riemen bestehenden Schurz, der ihre Blöße sehr unvollständig bedeckt. Der erwähnte Panzer ist aus Büffelfell gearbeitet, und die Haare desselben sind nach innen gekehrt. Zuweilen tragen die Männer auch au einem Ledergürtel ein kleines Fell nach Bergmannsart. Außer einer Keule und einem gegen 8 Fuß langen Speer mit grobgearbeiteter eiserner Spitze bilden zweispitzige Handeisen die gefährlichste Vertheidigungswaffe. Mit letztern sollen die Mußgo nicht blos im Handgemenge sich erfolgreich vertheidigen können, sondern auch selbige auf beträchtliche Entfernungen hin zu schleudern und damit, nach den Erzählungen der Kanorileute, Menschen und Pferden die Beine wegzuschneiden vermögen. Wenigstens sind sie im Stande, durch den Wurf derselben gefährlich zu verletzen. Manche Mußgo begnügen sich freilich auch nur mit einem Knüppel oder einem zugespitzten Stocke. Ihren Feinden gegenüber sind sie besonders dadurch sehr im Nachtheil, daß sie weder Pfeil noch Bogen kennen. Ihr an natürlichen Verstecken und kaum durchdringlichen Schlupfwinkeln so reiches Land würde ihnen in Gemeinschaft mit den Sümpfen und zahllosen Wassergräben ein vortreffliches Bollwerk gegen die sonst feigen Kanorileute bieten, wenn sie sich jenes Vertheidigungsmittels bedienen wollten. Ebenso würde es ihnen ein Leichtes sein, ihr Gebiet gegen die Reiterei, in welcher die Hauptstärke ihrer Feinde besteht, unzugänglich zu machen, wenn sie Fallgruben anlegten, wie solches die Kanembu im Norden gegen die Einfälle der Tuariks mit bestem Erfolg thun. Zum Schutz dient den Mußgo auch ein aus Rohr geflochtener Schild, der etwa 40 Zoll lang, oben 16, unten 22 Zoll breit und nach außen gewölbt ist. Man bedient sich zu demselben desselben Rohres, mit welchem die Hütten gedeckt werden, flicht dasselbe aber so dicht zusammen, daß ein solcher Schild im Stande ist, die zinnernen Flintenkugeln, mit denen die Kanori gewöhnlich schießen, zurückzuhalten, besonders bei der sehr schlechten Beschaffenheit des Schießpulvers in jenem Lande.

Ein Mußgohäuptling.

Die meisten Männer tragen um den Hals ein Seil, aus den Blattfasern der Dumpalme geflochten, und an einem Riemen herabhängend ein Signalhorn. Als Denham sich in Mora, der Hauptstadt von Mandara, befand (vergl. S. 21), schickten die Mußgo eine Gesandtschaft an den Sultan des letztgenannten Landes und ließen ihm ein Geschenk von 50 Pferden und 200 Sklaven überbringen. Denham war ganz entsetzt über das Aussehen und die Sitten dieser Leute. Statt aller Kleidung hatten dieselben ein Ziegen- oder Leopardenfell über die linke Schulter hängen, so daß der Kopf des Thieres über die Brust hing und die Enden über die Schenkel fielen; das dicke wollige oder vielmehr borstige Haar, welches bis über die Augen herabhing, bedeckte eine Pelzkappe. An den Armen und in den Ohren trugen sie Ringe von Knochen, um den Nacken mehrere Schnüre, an welchen die Zähne erschlagener Feinde aufgereiht waren. Zähne und Knochenstücke hingen auch aus dem Haar herab, der Leib war mit rothen Flecken bemalt und die Zähne roth gefärbt. Mit lautem Geheul und Staub über ihre Häupter streuend, betraten sie den Palast des Sultans, und da ein Pferd des Heeres gefallen war, baten sie um Erlaubniß, dieses verzehren zu dürfen. Es ward ihnen bewilligt und mit Freudengeheul schleppten sie das Aas nach einer Felsenhöhe, zündeten ein Feuer an und hielten dort während der Nacht ein wildes kannibalisches Gelage, über welches sich Denham um so mehr entsetzte, da seine muhamedanische Umgebung sich sehr geneigt zeigte, ihn als Christen und Schweinefleischverzehrer mit den Mußgo als zu ein und demselben Volksstamme gehörig zu bezeichnen.

»Das Kostüm der Tubori-Ladies«, sagt Dr. Vogel, »welches demjenigen der Mußgo-Frauen ähnlich ist, erinnert lebhaft an das unserer Stamm-Mutter Eva. Es besteht nämlich aus einem dünnen Riemen, der um den Leib geschnallt wird und zur Befestigung eines dichtbelaubten Zweiges dient, der spaßhafter Weise nicht die »Front«, sondern das Hintertheil den Blicken der Beobachter entzieht. Eines Tages ward ein Weib gefangen eingebracht, die in der Hitze des Gefechtes ihren »Frack« verloren hatte. Sowie sie in das Lager und unter Leute kam, setzte sie sich augenblicklich auf die Erde und war nicht zu bewegen, aufzustehen und ihren » stern« den profanen Blicken der Kanembu preiszugeben, trotzdem daß man sie an den Beinen hin und her zerrte. Ich trat endlich dazwischen und überreichte ihr einen Palmenzweig, den sie mit lebhafter Freude empfing, sogleich befestigte und sodann im Bewußtsein des Fächers, der ihre Blöße deckte, ohne Widerstand aufstand und mit ihrem Herrn fortging.«

Am unangenehmsten erscheint dem Europäer bei den Mußgo-Frauen die Sitte, ihre Ober- oder Unterlippe oder beide zu durchbohren und ein Stück Holz oder einen Knochen hineinzustecken. Die Oeffnung wird durch Anwendung immer umfangreicherer Holzstücken allmälig bis auf 12–15 Linien im Durchmesser vergrößert und das Gesicht dadurch auf das entsetzlichste entstellt. Die Zähne sind natürlich dabei fortwährend bloß. Deshalb sind Mußgo-Frauen außer in ihrer Heimat auch nirgends geschätzt und werden als Sklavinnen höchstens zum Wassertragen, Holzholen und zur Feldarbeit benutzt. Man kann ein Mußgo-Weib für 3 Thaler erstehen, die Kinder kosteten bei Vogel's Anwesenheit je nach dem Alter 20 Silbergroschen bis 2 Thaler das Stück. Es ist nicht selten, daß die Mußgo, besonders bei eintretendem Mangel an Lebensmitteln, ihre eignen Kinder verkaufen, vorzüglich die Knaben.

Bei dem fast gänzlichen Mangel an Kleidung darf es nicht auffallen, daß in geschlechtlicher Beziehung unter den Mußgo von Sittlichkeit im europäischen Sinne des Wortes nicht die Rede sein kann. Selbst der dem Namen nach zum Muhamedanismus bekehrte und deshalb auf dem Scheitel kahlgeschorene Mußgo-Häuptling Adischen war durch sein ungenirtes Verhalten gegen seine 200 Sklavinnen den rechtgläubigen Bewohnern Bornus zum Gespött geworden, und sie erzählten von ihm, daß er auch ankommenden Fremden aus Gastfreundschaft den Nießbrauch derselben gestatte. Zu den Vornehmen in Bornu bildete er dadurch freilich den allerstärksten Gegensatz, da diese ihren Harem durch Verschnittene bewachen lassen und Jedem auch nur das Ansehen ihrer Frauen verwehren. Jeder Mußgo hat gewöhnlich 3–4 Frauen, deren Unterhalt ihm bei dem Reichthum des Landes nicht schwer fällt.

Die Wohnungen dieses friedlichen Volkes sind reinlicher und behaglicher, als man bei seiner sonstigen niedern Bildungsstufe vermuthen möchte. Steine sind – mit Ausnahme der Wasa-Felsen im Norden, der Fellata-Höhen im Nordwesten und des Felsenkamms westlich am Tubori-Sumpf – im ganzen Lande nicht zu finden, dagegen reichlich ein fetter, bildsamer Thon. Aus diesem formt man die Wände der Hütten gewöhnlich in Kreisform, glättet sie säuberlich außen und innen und bedeckt sie mit einem kegelförmigen Dache, dicht und glatt aus Stroh geflochten. Um das Gehöft herum ist entweder aus den starken Halmen des Negerkornes ein Zaun errichtet oder bei den Wohlhabendem eine geglättete Thonmauer aufgeführt. Im Innern des Hofraums erhebt sich ein glockenförmiger, aus festem Thon gearbeiteter Kornbehälter von 12–15 Fuß Höhe, über dessen an dem obern Ende befindlichen Oeffnungen ein kleines Strohdach befestigt ist, um den Regen abzuhalten. Häufig stehen auch 4–5 Häuser zusammen, umgeben von einer Art Gehöfte aus Matten und Dornen, innerhalb dessen die Gras-, Holz-, Stroh- und Kornvorräthe sehr ordentlich aufgehäuft sind.

Die Abbildung am Anfange dieses Abschnittes (S. 217) zeigt uns den Hofraum der Wohnung eines wohlhabenden Mußgo. Die Thonmauer, welche in Mannshöhe den geebneten Platz kreisförmig umgiebt, ist an vier gleich weit von einander entfernten Stellen von eigenthümlichen glockig-kegelförmigen Bauten unterbrochen, deren schmale Thüröffnungen nach dem Hofraum führen und etwas über dem Boden erhaben sind, um das Eindringen des Regenwassers zu verhüten. In diesen Häuschen wird ebenfalls das Getreide aufbewahrt, gleichzeitig dienen sie aber auch während der kühlem und nassen Jahreszeit als warme Schlafstätten und Zufluchtsorte. Einen interessanten Schmuck zeigen dieselben an ihrer Außenseite. Hier sind sie mit zapfenförmigen länglichen Vorsprüngen verziert, welche abwechseln und Längsreihen bilden. An einer Stelle der Hofmauer ist eine Art Küche eingerichtet, mit niedriger Thonmauer abgeschlossen und mit Thonsteinen zum Aufsetzen der Töpfe. Mit einer Hälfte der äußern Mauer parallel läuft eine zweite innere niedrige Mauer, welche in der Mitte einen Einschnitt als Thür hat. In dem Raume zwischen beiden Mauern stehen einige Kühe an Pfählen festgebunden in der Richtung der Mauern. Das Rind der Mußgo ist von derselben Rasse, die im ganzen Sudan gewöhnlich ist und die durch den Fetthöcker auf dem Widerrist an den indischen Zebu erinnert. Dabei hat es gewöhnlich nur eine mittelmäßige Größe und giebt außerordentlich wenig Milch. Es ist zu vermuthen, daß die Mußgo das Rind durch Vermittlung der Fellata-Stämme überkommen haben, da sich in ihrer Sprache kein besonderer Name für dasselbe findet und derjenige, mit welchem sie es bezeichnen, allem Anschein nach aus der Sprache der Fellata stammt.

Auch die Pferde dieses Volkes sind wenig ansehnlich, dabei aber von großer Ausdauer. Da man dieselben ohne Sattel und Steigbügel reitet, so ist ein wahrhaft barbarischer Gebrauch bei den Mußgo aufgekommen. Man unterhält nämlich, um einen festern Sitz zu haben, auf dem Rücken der Thiere eine offene Wunde und ritzt sich im Nothfall sogar die eignen Schenkel, um sich durch das eigne Blut festzuhalten. Für die größern Viehherden werden wegen der langen Regenzeit Stallungen eingerichtet, deren Wände aus einem halb offenen Verhau gebildet sind. Hierdurch sind die Mußgo zugleich gezwungen, eine halbe Stallfütterung einzurichten, und sammeln deshalb im Frühjahr das junge nahrhafte Gras zu Heu. Sie flechten es zu langen lockern Zöpfen und hängen es an den Bäumen zum Trocknen auf, wie uns dies die nebenstehende Abbildung zeigt.

Zahlreiche Hühner beleben den Haushalt der Mußgo, und bei den benachbarten Tubori, die vor den Mußgo den Ruf einer größern Tapferkeit genießen, sind Hundebraten nicht selten.

Die erwähnte, nicht viel über fußhohe innere Mauer dient gleichzeitig als Sitz, behaglichsten Platz des Ganzen bildet aber während der heißen Zeit ein Schattendach aus dichten Matten, das auf vier Pfosten ruht.

Die Bewohner mancher Mußgodörfer nähren sich ausschließlich von Fischfang. Die Flüsse sowol als auch die stehenden Wiesenwasser wimmeln von Fischen verschiedener Art, und es hält nicht schwer, derselben habhaft zu werden. Die Mußgo verfertigen Körbe zum Fange derselben und bedienen sich auch eines Speeres mit drei Zinken dazu, von denen der mittelste länger als die beiden seitlichen ist. Dieses Instrument, das große Aehnlichkeit mit dem Dreizack Poseidon's hat, wird auch gelegentlich als Kriegswaffe gebraucht, wie solches auch schon mit dem Dreizack bei den Römern der Fall war. Eben so zweckmäßig wie einfach ist eine andere Art des Fischfanges. Man verbindet nämlich zahlreiche flache Vertiefungen und Gruben durch schmale Zugänge mit dem Flusse in der Weise, daß sich dieselben beim Hochwasser leicht füllen und beim Zurücktreten des Wassers bequem schließen lassen. So schneidet man den Fischen den Rückzug ab und wird ihrer leicht habhaft. Bei ihrem fortwährenden Verkehr am Wasser sind die Mußgo meistens gewandte Schwimmer, und Dr. Barth erzählt einen eigenthümlichen Kampf, bei welchem vier in einem tiefen Wasser befindliche Mußgo von einer außerordentlichen Uebermacht Kanembu-Krieger angegriffen wurden und sich schwimmend und tauchend lange Zeit erfolgreich vertheidigten. Nachdem mehrere Kanembu von denselben getödtet worden waren, unterlagen zwar auch drei von den Mußgo, der vierte aber entkam glücklich seinen Verfolgern.

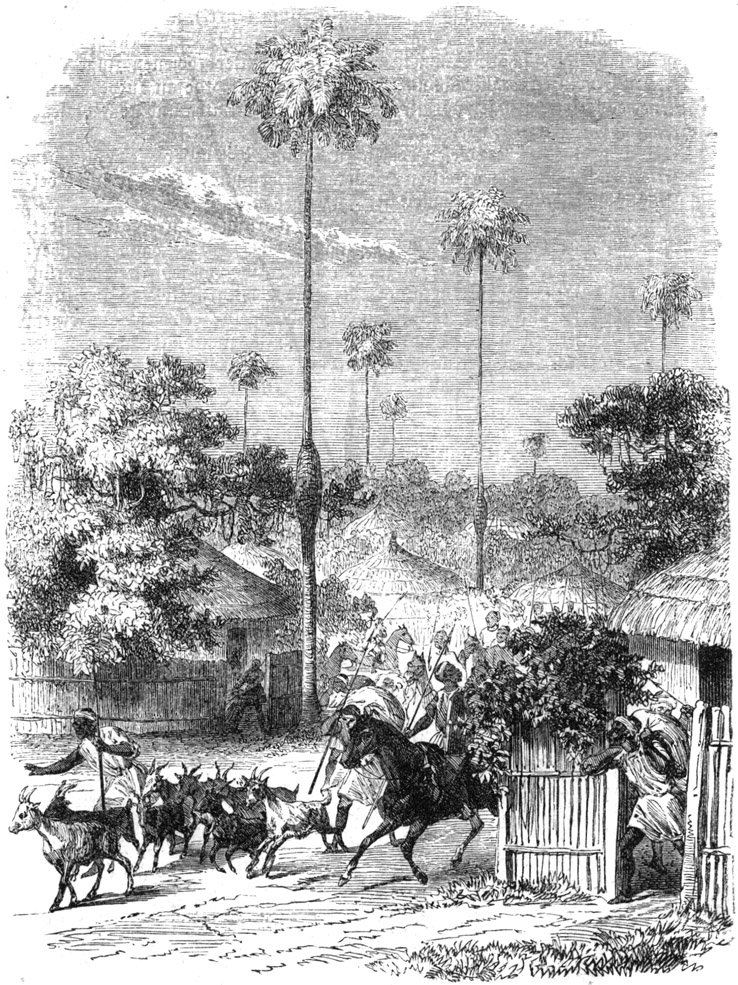

Landschaft im südlichen Mußgo-Lande.

Zum Uebersetzen über den an mehreren Stellen des südlichen Gebietes reißenden und dabei tiefen Schari-Strom haben die Mußgo sich auch Kähne erbaut, obschon sie deren nur eine kleine Anzahl besitzen.

Die Hauptbeschäftigung dieses Völkchens ist Viehzucht und Ackerbau. Außer der Negerhirse ( Holcus cernuus) und dem sogenannten indischen Korn ( Sorghum), von welchen Getreidearten sie mehrere Spielarten ziehen, haben sie in der Umgebung ihrer Hütten gewöhnlich auch eine Tabakpflanzung, mitunter auch ein Feld mit Baumwolle. In Bornu ist das Tabakrauchen sehr wenig in Gebrauch, da die Bewohner als gute Muhamedaner religiöse Bedenken dagegen haben und sowol Rauchen als Kauen mit dem Brantweintrinken auf dieselbe Stufe stellen. Die Mußgo und Tubori dagegen rauchen leidenschaftlich und besonders sieht man die Frauen fast nie ohne eine kurze Pfeife, die einen gut gearbeiteten thönernen Kopf und ein Rohr aus dem Halm des Getreides hat, also bedeutend vollkommener ist als der Knochen, dessen sich die Bewohner Bornus bedienen. Der Reisende fand gewöhnlich in jeder Hütte 50–60 Pfund Tabak vorräthig. Muthmaßlich haben die Bewohner in Bornu und Mußgo den Tabak durch die Araber erhalten, da in beiden Volkssprachen kein besonderes Wort zur Bezeichnung desselben vorhanden ist, sondern man das Kraut mit dem Vulgär-Arabischen »Taba« bezeichnet.

Die Mußgo scheinen auch starke Trinker zu sein. Dr. Vogel fand in einer Hütte oft zehn ungeheure Thongefäße voll Gossub-Bier (Busa), jedes wenigstens fünf Gallons (1 Gallon = 4 Quart) enthaltend. In Bezug auf die Speise scheinen sie dagegen nicht sehr wählerisch zu sein. Die Gafuli (Bohnen) und Fische bilden die Hauptnahrung, von ihrem Vieh essen sie nur das gefallene. Mäuse und Frösche sind ein Leckerbissen. Die Gefangenen fingen unterwegs jede Amphibie, deren sie ansichtig wurden, und brieten sie an einem kleinen hölzernen Spieß, wie Dr. Vogel sagt, »mit Haut und Haaren«.

In manchen Mußgo-Dörfern ist auch die Bienenzucht im Schwunge, und zahlreiche Stöcke, die man in alten Baumstämmen einquartiert hat, liefern reichliche Mengen von Honig. Der Heereszug, mit welchem Barth und Overweg im Mußgo-Landewaren, ward beim Lagern in einem jener Dörfer von den gereizten Bienen wüthend angefallen, welche die Sache ihrer Herren zu vertheidigen schienen. Sie setzten sich Menschen und Thieren hinter die Ohren und konnten nur mit Hülfe tüchtiger Rauchfeuer etwas verscheucht werden. Unter den Produkten, die Dr. Vogel im Mußgo-Lande fand, erwähnt er noch besonders eine Sorte Seide. Freilich konnte er während des Kriegszuges zunächst nur Cocons im Vorbeireiten von den Dornenbüschen abreißen, die schon durch den Regen und durch Insekten halb zerstört waren.

Salz gehört in Mußgo fast zu den unbekannten Dingen. Die großen Salzkarawanen, welche den Sudan mit diesem Mineral versehen, dringen nicht bis in diese Gegenden vor, die den Händlern einmal viel Schwierigkeiten wegen des Transports und auf der andern Seite keine sonderlich lohnende Bezahlung dafür bieten. Die Mußgo am obern Schari bereiten einen Ersatz dieses Gewürzes aus einem Grase, das im Flusse wächst, und die entfernter vom Strome wohnenden stellen dergleichen aus Asche dar, welche sie durch Verbrennen des Hirse- und Sorghum-Strohes erhalten. Die Asche wird von ihnen ausgelaugt und dann das Wasser abgedampft. Freilich schmeckt das so erhaltene Salz (Pottasche, kohlensaures Natron) nicht so angenehm wie eigentliches Kochsalz und ist nicht selten bitterlich, aber immerhin doch besser als jenes Salz, welches die Bewohner von Kotoko aus der Asche von Rinderkoth darstellen.

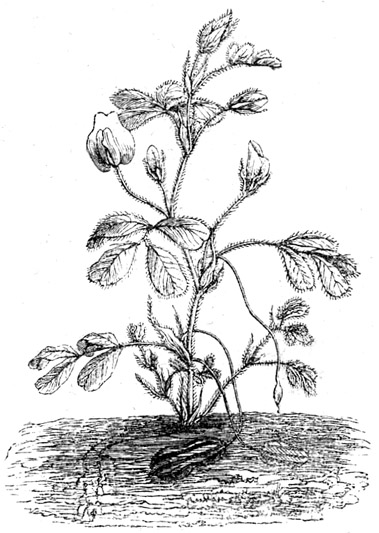

Im südlichen Theile des Mußgo-Landes werden auch die sogenannten Erdmandeln( Arachis hypogaea L.) vielfach gebaut. Dieses Gewächs ist in seinem Aussehn unsern Erbsen, Puffbohnen und Wicken ähnlich und theilt sich gewöhnlich dicht über der Wurzel bereits in mehrere Zweige von 1–4 Fuß Länge. Dieselben liegen theilweise auf dem Boden und schlagen an den Knoten von neuem Wurzel. An jedem Blattstiele stehen zwei Paar verkehrt-eirunde Fiederblättchen und am Grunde ein Paar eilanzettförmige, zugespitzte Nebenblätter. Wickelranken sind nicht vorhanden. Aus den Blattwinkeln entspringen 2–6 gelbe Schmetterlingsblumen, von denen die obern meistens taub blühen, die untern dagegen sich zu Hülsen entwickeln. Höchst interessant ist es, daß die jungen Hülsen unmittelbar nach dem Verblühen sich abwärts krümmen und in den Grund einbohren, um dort zu reifen. Die 1½–3 Zoll lange und ½–¾ Zoll dicke Hülse ist an beiden Enden abgestumpft und springt bei der Reife nicht auf. Sie enthält 2–4 Samen und ist zwischen denselben etwas zusammengezogen. Die Samen selbst sind eirund und von der Größe einer Haselnuß, außen braunroth, innen weiß; sie schmecken süß und etwas bohnenartig und enthalten außer Mehl reichliche Mengen von Oel, so daß sie ebensowol roh als gekocht oder geröstet zur Speise geeignet sind. Die Erdmandel wird fast durch alle Tropenländer kultivirt, auch in Südeuropa mit Erfolg angebaut. Die im Innern Afrikas gebaute unterscheidet sich von den amerikanischen Sorten nur dadurch, daß ihr die flaumige Behaarung fehlt, welche letzterer eigen ist.

Afrikanische Erdmandel ( Arachis hypogaea L.).

Die Hütten sind oft von den Ranken eines Gurkengewächses überzogen, welches sehr viel Aehnlichkeit mit der Melone zeigt. Das daraus bereitete Gemüse hat einen sehr angenehmen Geschmack, ist aber schwer verdaulich. Als ganz ungewöhnliche Erscheinung bei einem scheinbar so rohen Volke muß es auffallen, daß im südlichen Theile des Landes das Düngen der Felder gebräuchlich ist.

Ueber die Religion der Mußgo ist fast gar nichts bekannt. Man erzählt, daß sie eine Art Fetisch, aus einer Holzstange bestehend, besitzen sollen, auch finden sich Priester bei ihnen. Man schwört bei der heimatlichen Erde, indem der Schwörende dabei eine Hand voll durch die Finger gleiten läßt. Für die Bestattung der Todten zeigt man viel Sorgfalt. Während die Araber die Leiche in flachen, kaum mehr als einen Fuß tiefen Gruben verscharren, so daß dieselben gewöhnlich in kurzer Frist die Beute der Hyänen und anderer Raubthiere werden, graben die Mußgo ansehnliche Vertiefungen, füllen dieselben über dem Todten und schütten einen halbkugligen Hügel darüber auf, dessen Oberfläche mit Thon geglättet und fest gemacht wird. Auf manchen dieser Gräber steht ein geflochtenes Gefäß, welches vielleicht den Kopf des Verstorbenen enthält, auf andern liegen kreuzweis Baumstämme. Muthmaßlich bezieht sich die abweichende Ausschmückung auf das verschiedene Geschlecht der Dahingeschiedenen. (Siehe Schlußbild S. 242.)

Unter sich zerfallen die Mußgo in zahlreiche kleinere Stämme, die in ihrem Sprachdialekt von einander so abweichen, daß die Bewohner von zwei nicht gar zu weit von einander entfernten Landschaften einander nicht verstehen. Die mitunter nur durch einen Wald oder ein Wiesenwasser getrennten Gemeinden stehen einander meistens eben so feindlich gegenüber wie viele Indianerstämme Amerikas und dadurch wird der Untergang des ganzen Volksstammes herbeigeführt.

Ringsum sind die Mußgo von Feinden umgeben. Von Norden her drängen die Kanori, die zwar wenig tapfer, aber durch den Besitz von Feuergewehren und eine zahlreiche Reiterei in entschiedenem Uebergewicht sind. Im Nordosten drohen die zwar stammverwandten, aber durch Religionsverschiedenheit zu erbitterten Widersachern gewordenen Logoneser. Von Westen und Südwesten her dringen die kühnen, unternehmenden Fellata vor und im Osten werden sie unausgesetzt durch die wilden Bagrimma angegriffen. Alle diese Feinde lassen sich von Fanatismus und Raubsucht gleichzeitig leiten. Die Mußgo sind als Heiden vogelfrei; sie zu tödten erscheint als Verdienst, man scheut sich selbst nicht, sie massenhaft abzuschlachten oder grausam auf langsame Weise zu Tode zu quälen. Es fehlt den Mußgo durchaus nicht an Muth und persönlicher Tapferkeit, wol aber an Einigkeit und einem geweckten, verständigen Führer. Jede kleine Partei kämpft lediglich nur für sich, ohne dem Nachbar beizustehen, ja man freut sich unpolitisch über den Untergang des letztern, ohne an das eigne Schicksal zu denken. Kleinen Streifzügen widersteht man auf diese Weise wol noch mit leidlichem Erfolg, gegen ein größeres Heer bleibt aber keine andere Rettung als die schleunigste Flucht, bei welcher alle Vorräthe von Lebensmitteln, sowie die Wohnungen preisgegeben werden. Man flüchtet entweder in das Dornendickicht des Waldes oder über den Fluß. Aus dem erstern entwickeln die Mußgo dann einen Plänklerkrieg im Rücken des feindlichen Heeres und fügen ihm nicht unerheblichen Schaden zu, ohne freilich dadurch etwas Entscheidendes herbeizuführen. Mitunter ließen die Mußgo auch vergiftete Speisen in ihren Wohnungen zurück und tödteten auf diese Weise ihre Peiniger, die es sich freilich von da ab zur Regel machten, keine Nahrung anzurühren, bei welcher eine Vergiftung möglich wäre.

Tausende von waffenfähigen Männern der Mußgo werden jährlich durch die feindlichen Angriffe, die von allen Seiten erfolgen, niedergehetzt und gemordet, Weiber und Kinder in die Sklaverei geschleppt, und selbst von den Uebrigbleibenden gehen noch viele dadurch zu Grunde, daß die Feinde alle Vorräthe an Lebensmitteln sowol in den Wohnungen als auf dem Felde vernichten. Nur die Fische bieten dann noch einige Aushülfe.

Die Mehrzahl der Mußgo-Stämme zieht aber selbst ein solches Leben voll ununterbrochener Todesgefahr, aber in wilder Unabhängigkeit, einem Unterthänigkeitsverhältniß unter die Nachbarvölker vor. Einer ihrer angesehensten einheimischen Fürsten, Adischen, hat sich Bornu unterworfen, sein Volk ist aber deshalb nicht besser daran als die freien Stämme. Sobald das heranrückende Heer aus Bornu ankommt, flieht Alt und Jung in die Wälder. Es ist zwar verboten, Vieh und Hausgeräth anzutasten, und nur die Kornfrucht für allgemeines Besitzthum erklärt, bei einem derartigen Heere ist aber von Disciplin und Mannszucht keine Rede und selbst im eignen Lande hausen diese Raubschaaren arg genug, wenn nicht die Bewohner selbst sich thatkräftig zur Wehre setzen. Was soll auch ein Fürst von Bornu von den Mußgo, die sich ihm unterworfen haben, für Steuern verlangen? Er braucht Geld, das Land bietet ihm aber nichts Nennenswerthes, das sich bequem in klingende Münze verwandeln ließe, das Angenehmste bleiben ihm immer die Sklaven. So trifft er denn mit dem tributpflichtigen Häuptling unter der Hand ein Uebereinkommen, eine Truppenabtheilung macht in das befreundete Land einen Einfall, raubt und führt Sklaven hinweg wie aus Feindes Gebiet, und der Häuptling schweigt dazu, denn er hat selbst die Ortschaften bezeichnet, welche dem allgemeinen Besten zum Opfer fallen sollen. Er sucht natürlich solche Gemeinden dazu aus, welche ihm mißliebig sind, dadurch wird wiederum das Mißtrauen zwischen Fürst und Volk mehr und mehr gesteigert und der allgemeine Ruin herbeigeführt. Vielleicht ist die Zeit nicht gar zu fern, wo der ganze Stamm völlig ausgerottet ist. Die einzige Rücksicht, welche den Herrscher von Bornu noch bewogen hat, vorzüglich die nach dem großen Sumpf und in der Bergkette wohnenden Tubori zu schonen, ist die, daß es ihm wünschenswerth erscheint, gegen die ruhelos weiter dringenden Fellatastämme ein Bollwerk zu besitzen, das den letztern freilich nicht unübersteigbar sein wird.

Welche Greuelscenen bei den Raubzügen stattfinden und in welcher Weise die Beute der Sieger durch die Sterblichkeit der Gefangenen, die, gänzlich ohne Kleidung und Schutz, den Unbilden des Wetters massenweise unterliegen, sich verringert, davon giebt uns Dr. Vogel nachstehende Schilderung:

»Gefahren«, sagt er, »waren bei dem Kriegszuge nicht viel, da die Mußgo kein gemeinschaftliches Oberhaupt haben und sich demnach nirgends in entsprechender Anzahl der ungeheuren Uebermacht des Scheikhs entgegenstellten; sie lauerten aber in allen Büschen den Nachzüglern, Marodeurs u. s. w. auf, von denen sie auch etwa 4–500 erschlugen.

Von den Gefangenen wurden die Männer unverzüglich hingerichtet und leider oft mit vieler unnöthigen Grausamkeit. So mußte ich z. B. einmal mit ansehen, wie man 36 mit Messern die Beine am Knie und die Arme am Ellenbogen abschnitt und sie dann verbluten ließ. Dreien hackte man die rechte Hand ab, damit sie ihren Landsleuten das Schicksal ihrer Leidensgenossen mittheilen könnten; von diesen starben zwei nach zwölfstündiger Qual, der dritte lebte aber noch am andern Tage. Die Weiber und Kinder wurden als Sklaven fortgeführt, und wer auf dem Marsche nicht mehr weiter konnte, ohne Erbarmen niedergemacht.

In der niedrigen Breite, in der wir herumzogen, hatte die Regenzeit mit Anfang Mai bereits begonnen, und so kam denn jeden Abend ein Gewitter, wie ich es in meinem Leben nicht gesehen, eingeleitet durch einen Wirbelwind, der alle Zelte niederblies und auf den unmittelbar eine wahre Sündflut von Regen folgte. So ging es etwa drei Wochen lang, während welcher Zeit ich keinen trocknen Faden auf dem Leibe hatte. Das Lager glich gewöhnlich am Morgen einem unendlichen Morast, in dem man zu Fuße durchaus nicht fortkommen konnte.

Ich litt in Folge dieses Wetters und der schlechten Nahrung (fast nur in Wasser gekochtes Getreide) sehr an Diarrhöe, unter den unglücklichen Sklaven aber brachen Ruhr und Blattern in so fürchterlichem Maße aus, daß ich es für gerathen hielt, sowie wir aus Feindes Land hinaus waren, der Armee voraus nach Kuka zu eilen. Zehn Tage nach mir traf der Scheikh ein, von 4000 Gefangenen nicht ganz 500 mit sich bringend, über 3500 waren der Seuche und den Strapazen zum Opfer gefallen. Fast alle Kinder waren unter zwölf Jahren und konnte man einen sieben- oder achtjährigen Knaben im Lager für 20 Silbergroschen kaufen.«

Die Bornuaner benahmen sich gegen die armen Sklaven auf die herzloseste Weise. Dr. Vogel gab einem Weibe, das unterwegs niedergekommen war, ein Hemd, um das arme Kind in dasselbe einzuwickeln; kaum hatte er aber den Rücken gewendet, als der Besitzer der Sklavin das Kleidungsstück wegriß und es für sein Eigenthum erklärte.

»Zum Sammeln von Pflanzen und Insekten war die Zeit bisher sehr ungünstig«, schreibt Vogel weiter. »Ich fand schon Alles verbrannt, als ich hier ankam, und der Regen fängt erst Ende dieses Monats an. Keinen einzigen Käfer habe ich bis jetzt hier gesehen und nur einen Schmetterling. Ich habe einige gute Pflanzen an Robert Brown geschickt (etwa 100 Spezies); Ende dieses Jahres hoffe ich eine größere Sammlung absenden zu können, aus der auch meine Freunde in Deutschland mitgetheilt erhalten sollen. Meine Krankheit im Februar und März verhinderte mich, Samen einzusammeln, ich denke dies ebenfalls in den letzten Monaten dieses Jahres nachzuholen.

Morgen gehe ich von hier nach den wenig bekannten Landschaften von Mandara, Adamaua, dem gänzlich unbekannten Jakoba und dem Flusse Tsadda, bei welcher Gelegenheit ich mit der Nigerexpedition zusammen zu treffen hoffe. Ende dieses Jahres gedenke ich mein Hauptquartier nach Wadaï zu verlegen, von wo aus ich südöstlich zu gehen gedenke. Sollten sich mir dabei unübersteigliche Hindernisse in den Weg stellen, so würde ich wahrscheinlich, mit Gottes Hülfe, Ende nächsten Jahres durch Darfur, Kordofan, Nubien nach Aegypten gehen. Ich wäre dann der erste Europäer, der den afrikanischen Kontinent in dieser Richtung durchstreift hätte« u. s. w.

Eine der interessantesten geographischen Entdeckungen, welche Dr. Vogel im Herzen von Afrika machte, ist der mehrfach genannte Tubori-See. Man kann sich das Erstaunen des Reisenden leicht denken, als sich unvermuthet vor ihm eine Wasserfläche ausbreitet, deren Ende er nicht abzusehen vermag und deren längste Ausdehnung er in einem Briefe zu 200, in andern Schreiben zu mindestens 60 englischen Meilen angiebt. Im Norden von einem weit ausgedehnten Morast umgeben, tiefte sich das Wasser nach Süden zu bis auf 18 und 20 Fuß; dabei war es eine deutsche Meile und darüber in der Breite. Längs dieses Sees zieht sich von Nord nach Süd an seiner Westseite hin eine Kette schön bewaldeter Granitberge, die sich nicht sowol als fortlaufender Höhenzug, sondern vielmehr als eine Reihe von Kuppen darstellen. Im See selbst sind zahlreiche Inseln und diese sowie die Berge werden von den Tubori bewohnt. Durch Vergleichung mit Dr. Barth's Angaben über jenen Theil des Landes wird es sehr wahrscheinlich, daß letzterer mit Overweg gemeinschaftlich an derselben Stelle war, ohne einen See zu bemerken. Es hat dies seinen Grund darin, daß sich die beiden letztgenannten Reisenden in einer andern Jahreszeit, im Januar, in Mußgo befanden, Vogel dagegen im Mai. Barth und Overweg fanden auf ihrem Wege unweit Demmo einen großen Regenwasser- Pfuhl (Ngaldjam), von dem ihnen erzählt wurde, daß er in der trocknen Jahreszeit nur eine feuchte Viehweide und Sumpfwiese bilde, in der Regenzeit aber zu einem förmlichen See anwachse, der 15 Meilen lang und 2 –3 Meilen breit sei. Dr. Barth überschritt diese Sumpffläche am 5. Januar 1852 zweimal, in einer graden und in einer schrägen Richtung, und fand sie in ersterer dreiviertel, in letzterer mehr als anderthalb Meilen breit. Zwei seichte Wasserpfützen und ein drittes, ziemlich tiefes und schwierig zu passirendes Wasser mußten durchwatet werden.

Das gewaltige Anschwellen dieser Lachen zur Größe eines Sees hat seinen Grund einmal in der sehr großen Regenmenge, die in dem äquatorialen Afrika fällt, und dann auch in der völlig horizontalen Ausbreitung des Landes, welche ein schnelles Abfließen der gefallenen Regenwasser verhindert. Drei Wochen lang stürzten nach Dr. Vogel's Erzählung jeden Abend wolkenbruchartige Gewittergüsse nieder und verwandelten das ganze Lager in einen Sumpf, der 2 – 3 Zoll hoch mit Wasser bedeckt war.

Um dieselbe Zeit stiegen alle Flüsse Inner-Afrikas in staunenerregender Weise. Schon Mitte Februar war das Wasser des Tsad in jenem Jahre bei Ngornu binnen drei Tagen gegen 20 Fuß hoch gestiegen und zwar ausschließlich in Folge von Regengüssen in südlichern Breiten, welche seine Zuflüsse speisen. Südlich von Mußgo hebt sich vermuthlich das Land terrassenförmig bis zu jenen Hochflächen, die Livingstone unter dem 10. Grad s. Br. antraf, und von denen er meint, daß sie sich, den Erzählungen der Eingebornen zufolge, in weite Entfernungen, vielleicht über den ganzen innern Theil des äquatorialen Afrika erstrecken. Jene Hochflächen liegen etwa in 4000 Fuß Erhebung über dem Meer und sind so groß, daß man, wie Livingstone sagt, »einen Monat lang auf ihnen reisen kann, ohne etwas Höheres als einen Ameisenhügel oder einen Baum zu sehen«.

Die Regenzeit fällt dort stets mit dem höchsten Stande der Sonne zusammen. Schon wenn die Sonne vom August bis Oktober über jenem Gürtel senkrecht steht, findet ein Regenfall statt. Sie geht aber während dieser Zeit dem Laufe der Ströme entgegen und findet die Länder durch den Einfluß der südlichen austrocknenden Winde ausgedörrt. Der fallende Regen wird dann vom durstenden Lande aufgesaugt und die überflüssigen Mengen, die in den Flüssen sich sammeln, fließen in gleichem Maße nach Norden hin ab, wie die Regenwolken nach Süden weiter schreiten. Anders verhält es sich bei der Wiederkehr der Sonne vom Februar an bis Mai. Dann ist der Boden noch mit Feuchtigkeit gesättigt, die fallenden Regenmengen bedecken die weit ausgedehnten Hochebenen und suchen sich bei dem schwachen Gefälle, das dieselben besitzen, sehr langsam einen Weg nach Norden. Gleiche Richtung mit ihnen verfolgen aber Sonne und Wolken und jeder Tag vermehrt die nach Norden strömenden Wassermassen.

In jenem Gebiete scheinen gemeinschaftlich die Quellen des Schari, Benuë, des Nil und mehrerer nach Süden strömenden Flüsse zu liegen.

Der Arre (Serbewel), dieser ansehnliche Zweig des Schari, kommt aus Südost, in 9° 50' n. Br. etwa 2½ Meilen östlich von der Nordspitze des Sees von Tubori vorbei und wälzt zur Regenzeit nicht weniger als 140,000 Kubikfuß Wasser in jeder Sekunde in den Tsad-See, steht also dem Nil an Größe wenig nach. Nördlich vom zehnten Breitengrade fallen drei kleine Flüsse in denselben, die sämmtlich von den Mandra- und Fellata-Bergen kommen. Dieselben waren vor der Regenzeit, als Vogel sie passirte, fast ausgetrocknet. Als Dr. Vogel zu Anfang der nassen Jahreszeit den Arre in etwa 10° n. Br. sah, füllte derselbe sein ganzes, etwa 2000 Fuß breites Flußbett aus und war durchschnittlich 15 Fuß tief. Nur an wenigen Stellen zogen sich Sandbänke quer durch und vermindern die Tiefe bis auf sechs oder acht Fuß. Der Strom floß mit einer Geschwindigkeit von ungefähr einer deutschen Meile in der Stunde. Nach den Spuren aber zu urtheilen, die Vogel an den steilen Ufern sah, muß er in der besten Jahreszeit eine Tiefe von durchschnittlich mindestens 30 Fuß haben. Als Dr. Barth denselben Fluß am 2. Januar 1852, also in der trocknen Jahreszeit sah, war derselbe nur 1200 Fuß breit; am 5. Januar traf er ihn an einer andern Stelle in zwei Arme gespalten, von denen der westliche 600 Fuß breit und nur 1½ Fuß tief, der östliche zwar nur 300 Fuß breit, aber dabei so tief war, daß er nicht passirt werden konnte.

Auch der Benuë, der seine Zuflüsse aus denselben Gegenden erhält, steigt um diese Zeit nicht weniger als 50 Fuß hoch und überschwemmt das Land weit und breit; seine Fluten bespülen dann die Umgebung von Jola, der Hauptstadt von Adamaua, welche fünf Meilen weit vom gewöhnlichen Ufer des Stromes entfernt liegt. Als Dr. Baikie den Fluß in demselben Jahre beschiffte, in welchem Dr. Vogel sich am Tubori-See befand, waren die Ueberschwemmungen an einer Stelle des Thales so ausgedehnt, daß der Kapitän mit dem Dampfboot mehr als fünf Meilen weit über das überschwemmte Land hingefahren war, ohne es zu wissen und ohne den Flußlauf innehalten oder auffinden zu können.

Der Nil, welcher seine Gewässer wahrscheinlich aus den benachbarten südöstlichen Gebieten bekommt, beginnt an der südlichen Grenze Aegyptens, zu Assuan, gegen Ende Juni zu steigen, und seine Fluten erreichen Kairo gewöhnlich in den ersten Wochen des Juli. In den ersten sechs oder acht Tagen ist sein Steigen kaum bemerklich, nimmt aber dann rasch zu. Ungefähr in der Mitte August erreicht der Nil zwei Drittel der Höhe zwischen seinem niedrigsten und höchsten Stande und seine bedeutendste Höhe tritt zwischen dem 20. und 30. September ein. Diesen höchsten Stand behält er ungefähr 14 Tage lang ziemlich gleichmäßig, bis er sodann zu fallen beginnt, zuerst in einem viel schnellern Grade als das Steigen, dann aber sehr langsam. Etwa um den 10. November ist der Wasserspiegel gewöhnlich auf die Hälfte gefallen, und dann sinkt derselbe sehr allmälig bis zum folgenden Mai. Es zeigt also der Nil kein bedeutendes Zuwachsen zur Zeit, wenn die Sonne an ihrem weitesten Punkte nach Norden, dem Wendekreis des Krebses, angekommen ist, sondern zur Zeit ihrer Rückkehr nach dem Aequator.

Wenn auch der Tubori-See höchst wahrscheinlich nicht während des ganzen Jahres als See vorhanden ist, sondern in der regenlosen Zeit einen ausgedehnten Sumpf mit nur einzelnen Wasseransammlungen darstellen mag, so gewinnt derselbe doch ein hohes Interesse durch seine Lage zwischen den beiden Stromgebieten des Benuë und Schari, also zwischen den Zuflüssen des Atlantischen Oceans und denen des Tsad-See. Ein großer Theil der Wasser dieses Sumpfes zieht sich langsam nach dem Bette eines Flusses, des Kebbi hin. Dieser vereinigt sich muthmaßlich weiter südlich mit dem aus ähnlichen Sumpfseen entstammenden Ledde und beide gehen dann in den Benuë. Zur Zeit des Hochwassers fluten aber auch die Gewässer des Tubori-Sumpfes mit denen des Arre zusammen und es erscheint dann keinen besondern Schwierigkeiten unterworfen, daß ein Boot, welches den Benuë heraufgegangen wäre und gerade um diese Zeit hier einträfe, über den Tubori-See nach dem Arre und diesen entlang nach dem Tsad gelangen könnte. Somit wäre also jene Wasserverbindung doch möglich, welche man ehedem als vorhanden angenommen und die zu der Annahme verleitet hatte, daß der Tsad bedeutend höher läge und der Schari in Verbindung mit dem Benuë als ein Strom den Abfluß desselben bilde, den man deshalb Tsadda nannte.

Würden diese Ländergebiete sich im Besitz eines intelligenten Volkes befinden, so dürfte es gar nicht schwer halten, durch einen Kanal von unbedeutender Länge jene Wasserverbindung für das ganze Jahr herzustellen, und es würde dann eine ähnliche Vereinigung von Stromgebieten herbeigeführt werden, wie eine solche z. B. in Baiern zwischen den Zuflüssen des Rhein (also der Nordsee) und denen der Donau (also des Schwarzen Meeres) erreicht worden ist.

Bei den ausgedehnten Flächen, die in fast horizontaler Richtung mit einem Ueberfluß von Wasser gesegnet sind und eine so geringe Neigung besitzen, daß es schwer hält, zu bestimmen, nach welcher Seite hin die zahlreichen Flüsse ihren Lauf nehmen, bedarf es nur sehr geringer Veränderungen, um eine entgegengesetzte Strömung der Nebenwasser zu veranlassen. Würden sich die mitgeführten Schlammmassen mehr im Osten ablagern, so würde bald ein Abfließen der Gewässer nach Westen die Folge sein, und umgekehrt. So erscheint es nicht als unmöglich, daß bedeutende Mengen von Wasser in frühern Zeiten ihren jährlichen Lauf nach dem Tsad genommen und dadurch jene bedeutende Ausdehnung desselben bewerkstelligt haben, von her man so unverkennbare Spuren antrifft. Daß hier nicht von Zeiträumen weniger Jahre die Rede sein kann, versteht sich von selbst, wie bei den meisten geologischen Erscheinungen. Vielleicht lebte auch hier damals jenes dem Flußpferd ähnliche Thier, von dem man Ueberreste in ähnlichen Lagen in Südafrika gefunden und das von Professor Owen Dicynodon genannt worden ist. Sehr nahe liegt es dann, auch für die vom jetzigen Tsad nördlich gelegenen Länder in Bezug auf ihr Klima eine veränderte, feuchtere Beschaffenheit zu vermuthen.

So wie sich aber die herbeigeführten Thonmassen auf der weiten Fläche des Mußgolandes ablagerten, in gleicher Weise auch jedenfalls die südlicher gelegenen Ebenen nach dieser Richtung veränderten, erhielten auch die Zuflüsse einen verschiedenen Lauf. Mancher jener Sümpfe mag ehedem nach dem Tsad-See hin seinen Ueberfluß abgegeben haben, der jetzt nach dem Gebiet des Benuë seine Wasser entsendet. Würden nach letzterer Richtung hin sich Anhäufungen bilden, nach ersterer dagegen durch Zusammensetzen Senkungen entstehen, so könnte der alte Stand auch mehr oder weniger herbeigeführt werden, wie einzelne Stellen in der Umgebung des Tsad uns bereits Beispiele im Kleinen darboten.

Die Binnen-Seen Südafrikas haben ehedem auch eine viel bedeutendere Ausdehnung gehabt, ihr Wasser aber dadurch verloren, daß sie in später entstandenen Klüften Abzugskanäle erhielten. Die Verminderung der Regenmenge, über welche die Völkerschaften jener südlichen Gebiete klagen, kann leicht damit im Zusammenhange stehen, obschon auch Schwankungen in der Windrichtung, die in ausgedehntern Ursachen begründet sind, das Ihre dazu beitragen mögen.

Gräber im Mußgo-Lande.