|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am Komadugu Waube.

Ankunft im Sudan. – die tropische Regenzeit. – Das Land Kanem. – Naturbeschaffenheit Kanems. – Geschichte dieses Landes. – Das Königreich Bornu. – Der Komadugu Waube. – Fischreichthum. Der Zitterwels. – Die Stadt Jo. – Flußübergang. – Der Aschur. – Die Dumpalme. – Reiterei des Sultans von Bornu.

In den ersten Tagen des Jahres 1854 langte endlich Dr. Vogel nach langer muehseliger Wüstenreise an der Grenze des Sudan an. Er hatte die Sandflächen von Tripoli im Hochsommer durchzogen und deshalb in denselben die schlimmste Hitze ausstehen müssen. Hier in Bornu kam er zwar im Winter an, fand aber Alles so von der Sonne verdorrt, daß das Land den Anblick einer trostlosen Einöde gewährte. Er trat in eine Zone ein, in welcher vollständig andere Witterungsverhältnisse herrschen, die von denjenigen Nordafrikas ebenso sehr abweichen, wie die Beschaffenheit des Bodens von derjenigen in der Wüste verschieden ist.

In den ersten Tagen des Jahres 1854 langte endlich Dr. Vogel nach langer muehseliger Wüstenreise an der Grenze des Sudan an. Er hatte die Sandflächen von Tripoli im Hochsommer durchzogen und deshalb in denselben die schlimmste Hitze ausstehen müssen. Hier in Bornu kam er zwar im Winter an, fand aber Alles so von der Sonne verdorrt, daß das Land den Anblick einer trostlosen Einöde gewährte. Er trat in eine Zone ein, in welcher vollständig andere Witterungsverhältnisse herrschen, die von denjenigen Nordafrikas ebenso sehr abweichen, wie die Beschaffenheit des Bodens von derjenigen in der Wüste verschieden ist.

Statt des losen Flugsandes, der Kalk- und Sandsteinfelsen und der spiegelnden Granithochflächen betritt der Wandrer südlich vom Brunnen Mul eine Tiefebene von nahe an 80-90 deutschen Meilen Breite aus fruchtbarem Thon- und Humusboden, der nur stellenweise von Sandhügeln und noch seltener durch einen einzelnen Granitberg unterbrochen wird. Letzteres ist erst weit im Süden der Fall. Diese Ebene hat nur wenige, höchstens 50-60 Fuß Erhebung über den mittlern Stand des Tsad und letzterer selbst ergab sich nach Dr. Vogel's Barometermessungen als 850 Fuß über dem Ocean gelegen.

Es kommen zwar schon in der großen Wüste mitunter Regengusse vor, von deren Heftigkeit wir bereits Beispiele anführten, aber erst am Tsad beginnt die Zone der regelmäßigen Tropenregen, in welcher trockne und nasse Jahreszeit Jahr aus Jahr ein fast mit dem Datum wechseln.

An der Nordküste Afrikas fallen die meisten Regengüsse zur Zeit des Winters, bei einer Temperatur, die in einzelnen Fällen auf dem Gebirge sogar bis zum Gefrierpunkt sinkt, so daß sich die Landschaft wenigstens einige Stunden lang mit einer Schneedecke belegt. Im Sudan dagegen fallt die Regenzeit mit dem höchsten Stande der Sonne, mit dem Sommer zusammen. Die Eintheilung der Jahreszeiten in Winter und Sommer ist dort in dem uns geläufigen Sinne nicht mehr anwendbar. Die Gebiete in der Nähe der Wendekreise haben die Sonne einmal im Jahre im Zenith. Am Wendekreis des Krebses findet dies Ende Juni statt. Ueber den Ländern des Aequators steht die Sonne jährlich zweimal senkrecht über dem Haupte, das eine Mal im März, das andere Mal im September. Am Wendekreise ist deshalb eine Zeit des höchsten und eine Zeit des niedrigsten Sonnenstandes vorhanden, am Aequator dagegen scheiden sich zwei Perioden des höchsten von zwei Perioden des niederen Standes. Von letztern fällt der eine nördlich, der andere südlich. Je mehr nun die zwischen dem Gleicher und dem Wendekreis gelegenen Distrikte sich dem erstern oder dem letztern nähern, desto mehr treten die beiden höchsten Sonnenstände deutlicher aus einander oder verschmelzen mit einander, und in demselben Grade lassen sich entweder zwei Perioden des Regens unterscheiden, oder dieselben fließen zu einer einzigen zusammen.

In der Gegend, über welcher das Gestirn des Tages lothrecht steht, wirken seine Strahlen am stärksten und rufen einen kräftigen Luftstrom von unten nach oben hervor. Die Atmosphäre wird mit Feuchtigkeit übersättigt, es bilden sich mächtige Wolken und Regengüsse stürzen herab, von Blitz und Donner begleitet, für welche wir keinen Maßstab besitzen. Die meisten Gewitter entladen sich am Abend, aber selbst am Tage ist der Himmel dunstig, die Luft erstickend heiß und schwül und dabei so mit Wasserdampf überladen, daß die von dem Nachtregen durchnäßten Leinentücher während des ganzen Tages nicht trocknen, trotzdem daß die Hitze im Schatten bis gegen 42 Grad steigt, eine Temperatur, welche die Luft bei uns selbst beim klarsten Himmel während der Hundstage nicht erreicht. Dr. Vogel hatte während seiner Reise nach Mußgo Ende Mai 1854 drei Wochen lang keinen trocknen Faden auf dem Leibe.

Am Tsad steht die Sonne in der ersten Woche des Mai und dann, vom Norden zurückkehrend, während der letzten Woche des Juli den Bewohnern über dem Haupte. Die Regenzeit – der Sommer – beginnt in den Gegenden um jenen See vom Ende Mai (die Wirkungen des höchsten Sonnenstandes folgen einige Zeit nachher erst am deutlichsten) und schließt Mitte September. Um diese Zeit herrschen vorzüglich Süd- und Südostwinde und selbst die Nächte bleiben nicht selten so erstickend schwül, daß sie 40° und am Morgen nur ausnahmsweise 30° zeigen. Letztere Temperatur gilt dann schon für kühl. Mitte Mai entladen sich in Bornu gewöhnlich die ersten Gewitter, begleitet von heftigen Stürmen; da aber der Boden zu dieser Zeit gänzlich ausgedörrt ist, so wird das Regenwasser, das in Tropfen von 1 Zoll im Durchmesser fällt, anfänglich schnell aufgesogen und verursacht zunächst keine Unannehmlichkeiten. Die heftigen Blitze dagegen richten nicht selten unter den Herden erheblichen Schaden an. Auch Menschen werden häufig erschlagen. Bei längerer Dauer der Regenzeit verwandelt sich aber das übersättigte Land bei seiner flachen Beschaffenheit weit und breit in einen See und unendlichen Sumpf. Der Wind, fortwährend feucht und drückend heiß, geht allmälig nach Ost und Südost über, bis im September die Regengüsse nachlassen. Während der übrigen Jahreszeit – während des sogenannten Winters – ist zwar die Hitze etwas weniger stark, die Trockenheit aber desto trostloser. Der Wind weht dann vorherrschend von Nordost, und der Himmel ist fast ununterbrochen klar. Am Tage steigt das Thermometer meistens nur bis gegen 30° C., mitunter werden die Nächte sogar empfindlich kühl, und die Luft hat dann gegen Morgen nur 10–20° C., ja noch weniger.

Dr. Vogel traf es, wie gesagt, so ungünstig, daß er gerade mitten in der dürrsten Jahreszeit, im Januar, am Tsad anlangte. Er fand deshalb das Land ausgedörrt, versengt, nicht viel freundlicher als die Wüste, welche er verlassen hatte. Die Karawane lagerte am nördlichen Ufer des Komadugu Waube, gegenüber dem Städtchen Jo (Yeu). Hier stand er an der eigentlichen Grenze des Reiches von Bornu, und dem Gebrauche gemäß mußte von hier aus dem Herrscher des Landes die Meldung der Ankunft gemacht und von dem Statthalter des Ortes Jo die Erlaubnis geholt werden, die Grenze überschreiten zu dürfen. Nur 3–4 Meilen östlich von diesen Stellen ergießt sich der Komadugu in den Tsad, die Straße nach Kuka fuhrt also an der Westseite des Sees entlang, nachdem sie nördlich vom Komadugu das Land Kanem theilweise durchschnitten hat. Kanem breitet sich am Nordufer des Sees aus und stößt im Nordosten an Borgu, im Osten an Wadaï. Kurz vor Jo begegnete Dr. Vogel einer nach Fessan ziehenden Karawane und benutzte diese günstige Gelegenheit um, auf dem Pferde sitzend, mit Bleistift einige Zeilen an den englischen Konsul G. B. Gagliuffi in Mursuk zu schreiben und ihm seine glückliche Ankunft an bei Grenze von Bornu zu melden:

»Nahe bei Yeu (Jo),

zwei Tagereisen von Kuka, den 3. Januar 1854.

Geehrter Herr!

Wenn diese Zeilen Sie erreichen, geben Sie gefälligst dem Ueberbringer einen Dollar als Belohnung. Ich befinde mich ganz wohl und ebenso meine Begleiter. Ich habe blos zwei Kameele auf dem letzten Marsche verloren. Haben Sie die Güte dem Colonel Herman zu schreiben, daß der Tsad-See nur 800 engl. Fuß hoch über dem Meeres-Niveau liegt; die Wüste ist viel höher, überall wenigstens 1200 Fuß. Erst bei Belgahschiferri (Beere Kaschifery bei Denham) fällt sie auf 900 Fuß.

Ich empfehle mich Ihnen angelegentlichst, sowie meinen Freunden m Tripoli, England und Deutschland. Sie werden bereits von der Revolution in Kuka und dem Tode des Hadschi Beschir, sowie des Scherifs von Sinder gehört haben. Ich bin versichert worden, daß der neue Scheikh von Bornu mich freundschaftlich empfangen wird.«

Wir werden später Näheres über die politischen Wirren berichten, welche Bornu damals zerrütteten, und werfen, während die Karawane an der Grenze des Landes anhält, einen Blick auf das genannte Land Kanem, da dies zum Verständniß der Geschichte Bornus nothwendig ist.

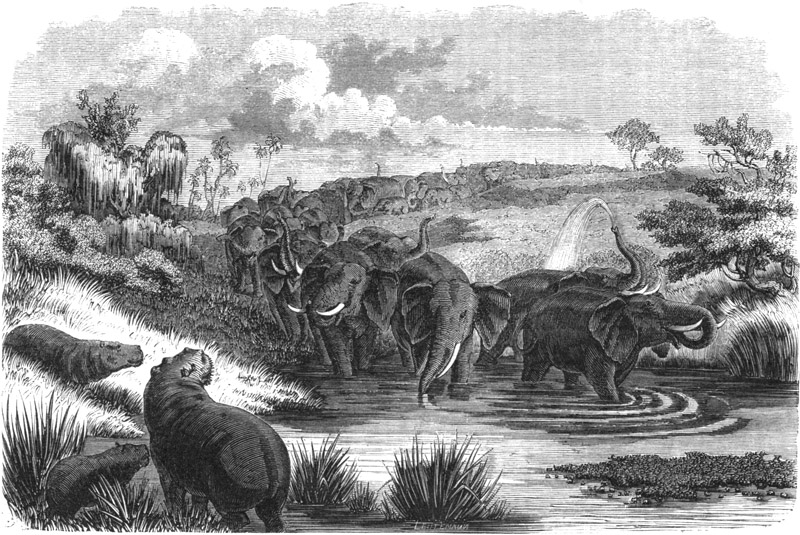

Der westliche Theil Kanems besteht theils aus dem tiefgelegenen fetten Marsch- und Thonboden, der die Umgebung des Tsad bezeichnet, theils aus mäßigen Sanddünen, die sich nördlich nach der Wüste zu fortsetzen. In der trocknen Jahreszeit dörrt der flache Humusboden bis zur Steinhärte aus und zerspaltet sich stellenweise in tiefe Risse; beim Steigen des Tsad und beim Eintritt der Regenzeit dagegen werden weite Strecken mehr oder weniger überschwemmt und unwegsam. Dieselben verwandeln sich dann entweder in Sümpfe, günstige Tummelplätze für Flußpferde, oder in grasreiche, üppige Wiesen, auf denen Büffel, Elephanten und Antilopen-Arten weiden. (Siehe das Bild S. 161.) Diese weiten Flächen würden sich vortrefflich zum Reisbau eignen, wenn der politische Zustand des Landes überhaupt einen friedlichen Ackerbau gedeihen ließe. Das Ufer des Sees ist sehr veränderlich; nicht nur, daß der Stand des Wasserspiegels je nach der Jahreszeit außerordentlich abweicht und in den trocknen Monaten meilenweite Strecken bloßlegt, über denen sonst die Fluten spielen, – an vielen Stellen bilden sich auch neue Schlammbänke und durch Zunahme derselben flache Inseln, während andere Stellen sich wieder zusammensetzen und ihre Bewohner durch die zudringenden Gewässer zur schleunigen Flucht und zur Verlegung ihrer Wohnstätte gezwungen werden. So war Dr. Barth 1851 bei Ngegimi über ausgedehnte Flächen des schönsten Wiesenlandes gezogen, welche zwei Jahre nachher sammt der letztgenannten Stadt unter dem Wasserspiegel lagen. Der neue Ort desselben Namens, den Dr. Vogel berührte, war weiter westlich auf den höher gelegenen Hügeln gebaut worden.

Auf den etwas erhabenen sandigen Strecken erhält das Gebiet mehr ein heideähnliches Aussehn und bedeckt sich mit kurzen Gräsern und Gestrüpp, über welches sich hie und da einzelne Mimosenbäume schattenspendend erheben. Doch auch hier wird die Einförmigkeit oft durch Thalsenkungen unterbrochen Diese Kessel besitzen gewöhnlich auf ihrem Grunde hinreichende Feuchtigkeit, so daß sie sich vortrefflich zum Anbau von Weizen und Sorghum eignen. In alter Zeit waren sie meistens auch zu diesem Zwecke benutzt und an ihrem Rande lag gewöhnlich ein Dorf oder eine Stadt; jetzt liegen sie dagegen fast durchgängig brach und unbenutzt und von den Wohnungen der Menschen sind nur spärliche Ueberreste bemerklich. Tiefer gelegene Einsenkungen enthalten Wasserbecken, kleinere oder größere Seen, die zur Zeit des Hochwassers mit dem Tsad in Verbindung treten und zur trocknen Jahreszeit auf ein Minimum zusammenschrumpfen. Je nach dem Stande des Wassers verändert sich auch die Beschaffenheit des letztern. Der Boden enthält nämlich in mehreren jener Einsenkungen etwas Natron, das durch den Regen aufgelöst und dem Tümpel zugeführt wird. Nimmt das Wasser nun seinen niedrigsten Stand ein, so ist der Gehalt an Salz dem Geschmacke deutlich bemerkbar, beim Hochwasser verschwindet derselbe aber so vollständig, daß das Wasser durchaus süß und angenehm erscheint. Das Salz ist überhaupt in der Umgebung des Tsad-See seine so seltene Sache, daß es zum großen Theile aus Asche dargestellt wird. Es ist dies Salzsieden vorzugsweise ein Erwerbszweig der Budduma, der Bewohner der Tsad-Inseln, und sie verwenden dazu die Wurzeln des Salzkaperstrauches ( Cappans sodata), der das flache Seeufer auf weite Strecken bedeckt. In den erwähnten Thalsenkungen hat sich, seit sie von den menschlichen Bewohnern verlassen worden sind, die völlige Wildniß wiederhergestellt. Mimosen und Akazien verschiedener Art, aber sämmtlich mit Dornen bewehrt, verflechten sich zu Dickichten, über welche sich Schlinggewächse in üppiger Menge hinziehen und die Undurchdringlichkeit vermehren. Kornubäume und Hadjilidj ( Balanites aegyptiaca) schauen über die niedern Gebüsche hervor und das Dumpalmengestrüpp hat mit weithinkriechenden zähen Wurzeln Besitz von den Flächen genommen, die ehedem Weizenfelder bildeten. Gleichzeitig sind auch die ursprünglichen Herren der Wildniß beim Weggange des Menschen wieder in ihre Rechte getreten. Skorpione lauern in unangenehmer Menge unter dem Gestrüpp und Wurzelwerk und machen Jagd auf die schwächere Insektenwelt; Stechmücken umlagern wolkenähnlich die Tsad-Ufer; Schildkröten schieben sich langsam nach den Kräuterflecken der feuchten Stellen; Schlangen sind keineswegs selten. Eine goldgrünschillernde Art kommt vor, die 8–20 Fuß Länge erreicht und sich an den Baumästen aufhängt, um vorbeipassirende Thiere zu umstricken.

So angenehm also jene Dickichte in den Thalsenkungen für den Reisenden sein müssen, da sie ihm Schatten und Wasser gewähren, dem Pflanzensammler auch noch vielerlei Ausbeute an unbekannten Arten versprechen mögen, so gefährlich ist andererseits auch der Aufenthalt in ihnen. Am wenigsten eignen sie sich zu Lagerplätzen während der Nacht, denn Löwen und Leoparden lagern in den Dornendickichten in Gemeinschaft mit Hyänen und beleben bei einbrechender Dunkelheit die Wildniß durch improvisirte Konzerte.

Der östliche Theil des Landes Kanem übertrifft den westlichen bei weitem an Abwechselung. Hügel und Thalsenkungen folgen sich hier viel dichter und die erstern erreichen bei der ansehnlichen Höhe von 400–700 Fuß stellenweise auch schroffere und malerische Formen. Einzelne jener Thäler besitzen ansehnliche Ausdehnung und werden zur Regenzeit von einem Bache durchrieselt. Der Ackerbau ist hier in ausgebreiteterer Weise vorhanden und an dem Rinnsal des Gewässers entlang bezeichnen schone Dattelpalmenpflanzungen die Betriebsamkeit der Bewohner. Noch räthselhafterer Natur ist das längste und östlichste jener Thäler, die nach dem Tsad-See zu an dessen Nordseite münden, das sogenannte Bahr el Ghasal oder Burrum, ein sandiges, breites Wadi, mit reichem Baumwuchs geschmückt, das sich tief nach Borgu hinein erstreckt. Man erzählt von demselben, daß es sich vom Tsad-See nach dem Norden zu senke und deshalb ehedem vom See aus zur Flutzeit unter Wasser gesetzt worden sei. Erst in spätem Zeiten habe sich die Verbindungsstelle zwischen See und Thal durch Sanddünen so weit erhöht, daß dem Wasser der Eintritt verwehrt werde. In diesem Thale gewinnt man Salz und schafft dasselbe nach Wadaï, von wo aus es westlich nach Baghirmi und dem östlichen Theile von Bornu weiter gebracht wird. Noch kein europäischer Reisender war so glücklich, bis zu dieser interessanten Stelle vordringen zu können, auch Dr. Vogel gelang es nicht, so lebhaft er auch den Wunsch danach hegte und sich darüber in einem Briefe an Dr. Petermann aussprach.

Die Bewohner des Landes Kanem sind gegenwärtig vorzugsweise auf Viehzucht angewiesen, da der Ackerbau ihnen trotz der günstigen Beschaffenheit des Bodens bei der herrschenden Zerrüttung nicht Sicherheit des Ertrags genug gewährt. Sie sind theils eingeborne Kanembu oder stammverwandte eingewanderte Tibu. Zwischen ihnen haben sich aber auch eine Anzahl Budduma, Bewohner der See-Inseln, und Schua-Araber angesiedelt und der unruhige Araberstamm der Uëlad-Sliman spielte eine Zeit lang hier eine bedeutende, obschon wenig segensreiche Rolle.

In frühen Zeiten war Kanem ein Reich von größter Bedeutung. Im 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung gelang es einem Manne Namens Ssaef, der zu dem libyschen Stamme der Berdoa gehörte, sich in Kanem ein solches Ansehn zu verschaffen, daß er die daselbst wohnenden verschiedenen Kanembu-, Tibu- und Berberstämme unter seiner Herrschaft vereinigte. Seine Frau stammte aus Mekka. Bereits im Jahre 1086 ward durch den König Hume, einen Sprößling des Geschlechts des Ssaef, die muhamedanische Religion hier eingeführt und der letztgenannte Fürst selbst starb auf einer Wallfahrt nach der heiligen Stadt Mekka. Die Residenzstadt der Kanembufürsten war Ndjinice, jetzt ein unansehnliches zerfallenes Dörfchen in Ostkanem. Von hier aus unterhielt man einen lebhaften Verkehr mit der Küste über Fessan, und König Dunama (der 1098–1150 regierte) bezog von Tripoli ansehnliche Mengen von Pferden und verwendete dieselben, um eine möglichst starke Reiterei zu gründen. Er selbst machte drei Reisen nach Arabien und erregte die Eifersucht und das Mißtrauen der Aegypter in dem Grade durch seine Unternehmungen, daß sie ihn bei seiner Durchreise ermordeten. Glücklicher als er dehnte Sselma (1194–1210) seine Macht aus. Er war der erste schwarze König; seine Vorgänger hatten hellfarbig ausgesehen wie die Araber. Besonders gelang es ihm durch das Freundschaftsverhältniß, in welchem er zu dem Fürsten von Tunis Beni Hafiß stand, seinen Einfluß über die Wüstengebiete auszudehnen und zu befestigen, so daß es einem seiner nächsten Nachfolger, Dunama oder Ahmed genannt (1221-1259), bereits gelang, das Königreich Kanem bis über ganz Fessan und Wadaï auszudehnen. Seine Hauptstärke bestand in einer höchst zahlreichen gutgeübten Reiterei, und es wird erzählt, daß er 41,000 Mann zu Roß in seinem Heere gezählt habe, eine Zahl, die trotz ihrer außerordentlichen Höhe doch nicht übertrieben erscheint, wenn man die gegenwärtigen Zustände in Bornu damit vergleicht. Unter den Heldenthaten Ahmed's wird besonders der siebenjährige Krieg hervorgehoben, welchen er gegen die Tibu führte und der mit der Unterwerfung der letztern endigte. Südlich reichte das Gebiet dieses gewaltigen Herrschers bis weit jenseits des Tsad, östlich bildete der Nil, westlich der Kowara (Niger) die Grenze. Von demselben Herrscher wird aber auch berichtet, daß er gleichzeitig die erste Veranlassung zum Zerfall des Reiches und zum Untergange der Dynastie gegeben habe, indem er den »Talisman von Bornu«, ein versiegeltes Päckchen, geöffnet habe, und der befreite Dämon von da an unausgesetzt umhergezogen sei, um allenthalben Empörung, Unzufriedenheit und Ungehorsam zu erregen. Es scheint diese Sage mit der Einführung der muhamedanischen Religion als Volksreligion in Verbindung zu stehen. Bis dahin war dieser Glaube mehr Hofreligion gewesen. Nach Ahmed's Tode begannen für das Reich Kanem unglückliche Zeiten, von denen es sich nie völlig wieder erholte. Zunächst wurden die Kanembu lebhaft angegriffen durch den Volksstamm der Sso oder Sseu, welcher im jetzigen Bornu zwischen dem Komadugu Waube und dem Schari wohnte. Der Kanembukönig Sselma, der im Anfange des 14. Jahrhunderts lebte, ward, so erzählt die Sage, durch eine unglückliche Mutter, welche er schwer beleidigt hatte, verflucht, und in Folge dieser Verwünschung fiel nicht nur er selbst durch die Waffen der eindringenden Sso, sondern es blieben auch auf dieselbe Weise seine vier Söhne, die ihm in kurzen Zeiträumen folgten.

Elephanten und Flußpferde am Tsad-See.

Kaum hatte man etwas Ruhe vor diesen Drängern im Südwesten erlangt, als von Osten her ein neuer Feind aufstand. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts war nämlich ein Prinz des Kanembuhauses nach der Landschaft Fittri geflohen und hatte sich dort in dem Thale el Batha, dem spätern Wadaï, eine Herrschaft über den Stamm der Kuka gegründet. Seine Nachkommen, die Bulala, griffen den Kanembukönig Daud 1380 und dessen Nachfolger so hartnäckig und mit so gutem Erfolg an, daß sich Abu Bakr Linyatu, der 1394–1398 regierte, genöthigt sah, seine Residenz von Ndjimie weg nach Kagha zu verlegen. Es ist dies ein wildes Gebiet von gegen 10–12 Meilen in Bornu, zwischen Udje und Gudscheba gelegen, das jederzeit von solchen, die eine Niederlage erlitten hatten, benutzt worden ist, um wieder neue Kräfte zu sammeln. Vom Jahre 1400 an folgt nun eine Periode ununterbrochener Bürgerkriege und manchfachen Elends. Mehrere Könige wurden ermordet, andere irrten flüchtig umher; nie kehrte für Kanem der ehemalige Wohlstand zurück. Zwar unterwarfen sich spätere Könige von Bornu, derselben Dynastie der Ssaefi angehörig, Kanem wieder und machten es, 120 Jahre nach dem Verlust, zur tributpflichtigen Provinz, niemals schlugen sie aber ihre Residenz daselbst wieder auf. Sie brachen zwar durch mehrjährige Kriege die Macht der Bulala, waren aber später selbst zu schwach und energielos, das Gebiet gegen die von mehreren Seiten drängenden Feinde genügend schützen zu können. Von Osten her dehnten die Herrscher Wadaïs ihre Macht mehr und mehr aus und das unglückliche Land ward zum ewigen Zankapfel zwischen diesem jugendlichen, kräftigen Reiche und Bornu, der sinkenden, altersschwachen Macht. Von den Inseln im See unternahmen die Budduma in ihren leichten Booten Streifzüge und Ueberfälle und führten Vieh und Menschen als Gefangene fort, von Nordwesten her endlich drangen die Tuariks unausgesetzt vor und plünderten bis tief ins Innere des Landes, die Ortschaften verbrennend und Vieh und Menschen mit fortschleppend. Zum Ueberfluß hatte sich vor wenigen Jahren hier noch der mehrfach von uns erwähnte Araberstamm der Uëlad Sliman festgesetzt und unternahm seine Raubzüge gegen die Tuariks von Aïr. Den Erzählungen der Eingebornen zufolge sollen die Uëlad Sliman den Tuariks binnen zwei oder drei Jahren 30,000, ja nach den Aussagen Anderer sogar 50,000 Kameele abgenommen haben. Der ganze Unterhalt der Tuariks von Asben beruht aber, wie wir bei Beschreibung jenes Landes erwähnt haben, auf ihren Kameelen, die sie des Salztransports wegen bedürfen. Für das von Bilma entnommene und nach dem Sudan geführte Salz verschaffen sich diese Berberstämme dann das zum Leben nöthige Getreide, sowie die übrigen Mittel zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Dadurch, daß die Araber den Tuariks die Kameele in jenem großartigen Maßstabe wegnahmen, zwangen sie dieselben, entweder auszuwandern und ein Land aufzusuchen, das ihnen durch fruchtbaren Boden hinreichend Lebensunterhalt gewährte, oder mit gewaffneter Hand ihre Herden den Räubern wieder zu entreißen. Die Tuariks wählten das Letztere. Obschon zwischen ihren einzelnen Stämmen für gewöhnlich mancherlei Streit, Eifersucht und Fehde herrscht, vereinigte sie diesmal doch der gemeinsame Feind und sie brachten im Jahre 1850 ein Heer von mindestens 7000 Mann zusammen, von denen eine Anzahl zu Pferd, die andern zu Kameel beritten waren. Die Araber hatten unter der Anführung des kühnen und entschlossenen Häuptlings Muhamed etwa 900 – 1000 Mann unter den Waffen, mit denselben aber eine große Anzahl Hülfsvölker aus andern Stämmen vereinigt. Anfänglich bezogen sie bei der Nachricht, daß die Kelowi rüsteten, ein so gut befestigtes Lager bei Keskaua am Ufer des Tsad, daß die Kelowi selbst erklärten, sie würden nicht im Stande gewesen sein, den Uëlad Sliman etwas anzuhaben, wenn sie in ihrer Verschanzung geblieben wären. Da sich die Ankunft der Tuariks aber verzögerte, verloren die unruhigen Araber den Glauben an das Gerücht, ihre Hülfsgenossen entfernten sich mit ihrem Beuteantheil nach ihren Wohnsitzen und der Rest des Stammes lagerte im Wadi Alali in Kanem. Ehe sie es hier ahnten, wurden sie von einer großen Schaar Tuariks umringt und von allen Seiten angegriffen. Die Araber waren fast nur mit Flinten bewaffnet, die ihnen im Reitergefecht beim schnellen Ansprengen, Abfeuern und Zurückziehen zwar vortheilhaft, beim Handgemenge aber nicht viel nütze waren. Die Kelowi dagegen hatten außer einer geringen Anzahl Flinten vorzugsweise Speer, Schwert und Dolch für den Einzelkampf. Beim ersten Angriff fielen zwar einige Tuariks, dann aber wurden die Araber überwältigt und mehr als die Hälfte von ihnen blieb todt auf dem Schlachtfelde. Muhamed selbst schlug sich, schwer verwundet, mit dem Rest durch, soll aber kurz darauf durch ein Tibu-Weib, das ihn erkannte, getödtet worden sein. Die kühnsten und herzhaftesten Kämpfer der Araber waren gefallen und der aus jüngern und weniger tapfern Leuten bestehende Rest gerieth durch diesen Unglücksfall in ein Abhängigkeitsverhältnis zu Bornu. Der Wesir von Bornu wollte sich der streitlustigen Freibeuter als einer Vorhut gegen die Tuariks und gegen Wadaï bedienen, gab ihnen einen Sold und veranlaßte sie zu Einfällen in die Ostprovinzen Kanems, die unter Wadaïs Oberherrschaft standen. Der Stamm war aber durch innern Unfrieden gespalten, so daß es dem Häuptling Rhat mit den wenigen ihm treu gebliebenen Mann nicht gelingen konnte, etwas Erhebliches auszurichten. Als er auf jenem Streifzuge, bei welchem sich Dr. Barth und Overweg ihnen angeschlossen, einige Weiler verbrannt und einige Viehherden weggenommen hatte, wurde er von den Eingebornen, die sich gesammelt und Verstärkung durch Reiter aus Wadaï erwarteten, gezwungen, sich möglichst schnell zurückzuziehen. In den Gegenden Kanems hausten sie übrigens nicht viel bester als in Feindes Land, plünderten Reisende aus, nahmen Vieh weg und erlaubten sich alle möglichen Gewaltthätigkeiten, so daß die meisten Ortschaften sich selbst helfen mußten. Die einen zahlten deshalb den Tuariks eine jährliche Abgabe, obschon sie von Amtleuten aus Bornu regiert wurden, die andern verständigen sich mit den Budduma, noch andere suchten sich mit gewaffneter Hand zu schützen. Kurz nach jenen verunglückten Unternehmungen nahm auch die Uneinigkeit der Araber in dem Grade zu, daß der ganze Stamm seiner Auflösung entgegen ging. Die Achtbarsten unter ihnen verzichteten auf das wilde Räuberleben und legten sich auf den Handel, Andere strebten danach, wieder ihre ehemaligen Wohnsitze an der großen Syrte zurückzukehren.

So liegt das fruchtbare Land Kanem noch immer im trostlosesten Zustande der Unsicherheit und des Verfalles. Der Einwohner wagt es nicht den Acker zu bauen oder einen Fruchtbaum zu pflanzen, obschon die Datteln, wie erwähnt, hier gut gedeihen. Er kann nicht darauf rechnen, daß er das Getreide einernte, das er säet und die Früchte pflücke, die er pflegt. Er muß sich begnügen mit Dem, was ihm die Herde liefert, und stets auf seiner Hut sein, dieselbe vor räuberischen Ueberfällen in den Schutz der Ringmauern zu retten. Unter günstigen politischen Verhältnissen würden sich die Kanembu bald zu einem erfreulichen Wohlstande hinaufarbeiten. Sie sind ein wohlgebauter, gutproportionirter Menschenschlag und ihre Frauen zeichnen sich vor den breit und plump gestalteten Weibern von Bornu sehr vortheilhaft aus. Ueber ihre Kleidung und Bewaffnungsweise haben wir bereits früher (s. S. 16 u. 23) Näheres mitgetheilt und verweisen auf die dort befindliche Abbildung.

Durch die Unsicherheit des Gebietes sind auch nicht wenige Stämme zum Auswandern nach andern, ruhigern Gegenden bewogen worden. So hat sich eine Abtheilung an dem Südufer des Tsad als Viehzüchter niedergelassen, der wir später, sobald wir unserm Reisenden auf seinen Ausflügen nach Ngornu und Maduari folgen, wieder begegnen werden.

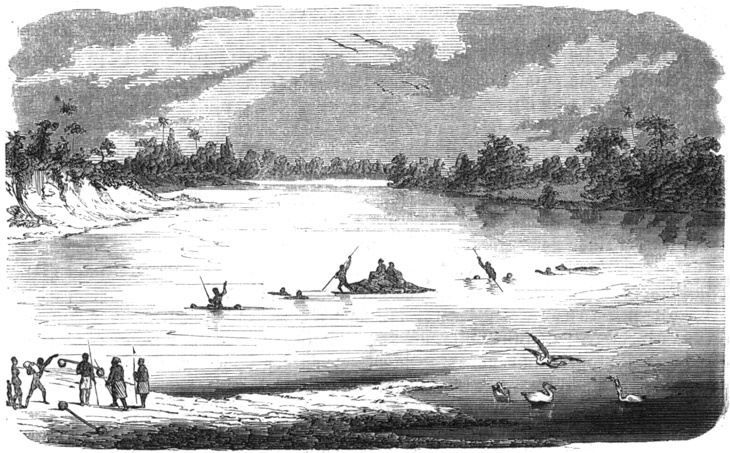

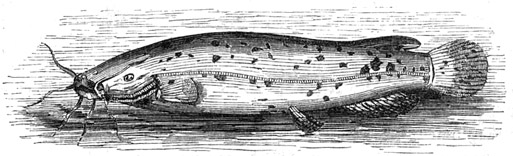

beginnt eigentlich erst südlich vom Komadugu Waube, obschon, wie gesagt, die westlichen Theile Kanems am Nordufer jenes Flusses dem Namen nach dazu gerechnet werden. Man war eine geraume Zeit hindurch in Europa zu der Meinung gekommen, der Komadugu bilde den Abzugskanal des Tsad-Sees, durch welchen letzterer mit dem Niger in Verbindung stehe, trotzdem daß Denham und seine Begleiter deutlich das Gegentheil in Bezug auf die Strömung des Flusses mitgetheilt hatten. Zur Regenzeit ist der Komadugu ein sehr ansehnlicher Fluß, der bei einer Breite von gegen 50 Ellen 6 – 7, stellenweise sogar 10 – 11 Fuß Tiefe besitzt. Seinen höchsten Wasserstand hat er Ende September. Von jener Zeit an beginnt er abzunehmen und nach wenigen Monaten ist von dem mächtigen Strome nichts weiter übrig als eine Anzahl unzusammenhängender Wassertümpel, die in trocknen Jahren gänzlich verschwinden. Zur Zeit des Hochwassers und Regens entwickelt sich an seinen Ufern eine rege Thätigkeit. Der fruchtbare Boden wird in kleine viereckige Beete getheilt und diese werden mit Weizen bestellt. Durch Schöpfrinnen bewässert man diese Fruchtfelder und erzielt dadurch eine reiche Ernte Die Gewässer des Stromes sind reich an verschiedenen Arten von Fischen, deren Fang zahlreiche Leute, die Bewohner mancher Ortschaften ausschließlich beschäftigt. Die Art des Fischfanges ist sehr einfach. Der Fischer, der gewöhnlich nur mit einem leichten Schurz bekleidet ist, bindet zwei große hohle Kürbisse an den Enden einer Stange fest und setzt sich reitend auf letztere. So rudert er mit Händen und Füßen, den halben Leib im Wasser und sein Netz ausbreitend, durch den Fluß. Oben am Netze hat er Rohrstücken als Schwimmer befestigt, unten zieht er dasselbe durch Ledersäckchen, die mit Sand gefüllt sind, in die Tiefe. Sobald sich ein Fisch in den Maschen des Netzes gefangen, zieht er denselben heraus, tödtet ihn durch einige Schläge auf den Kopf, die er ihm mittelst einer kleinen Keule versetzt, wirft ihn in einen der Kürbisse und wiederholt dies so oft, bis ihn die volle Ladung nöthigt, nachdem Ufer zu steuern, um seine Beute zu bergen. Bei geringerem Wasserstande, sowie in den seichten, fischreichen Hinterwassern des Tsad treiben die Frauen das Fischfangen auf noch einfachere Weise. Sie vereinigen sich zu vielen und veranstalten eine Art Kesseltreiben, indem sie im Ornat Eva's in langer Reihe in das Wasser waten und durch Plätschern und Schlagen die Fische des umschlossenen Beckens so nach dem Strande in die Enge treiben, daß sie dieselben mit den Händen greifen und ans Ufer werfen können. Fischerdörfer aus leichten Strohhütten entstehen an den Ufern des Stromes, aufgehängte Netze und Stangen mit trocknenden Fischen dekoriren die Umgebung derselben. Besonders schmackhaft ist unter diesen Fischen eine Art Barbe, am interessantesten aber eine Sorte elektrische Fische von 10 Zoll Länge, die auf dem Rücken aschgrau, auf dem Bauche weiß sind und deren Schwanz und hintere Flosse roth gefärbt erscheinen.

Allem Vermuthen nach ist der elektrische Fisch des Komadugu dieselbe Art Zitterwels ( Malacopterurus electricus), der den Nil und die Flüsse des Meerbusens von Guinea bewohnt und in allen Flüssen Nordafrikas einheimisch zu sein scheint. Es sind außer ihm nur noch zwei Fischarten bekannt, welche die Fähigkeit besitzen, einem lebendigen Gewitter ähnlich Blitzschläge zu entsenden: der Zitterrochen und der Zitteraal; letzterer besonders durch Humboldt's Untersuchungen in Südamerika berühmt geworden. Der Schlag, welchen der Zitterwels ertheilt, ist zwar nicht so kräftig als derjenige des Zitteraals, aber doch stark genug, um den Arm eines Mannes auf mehrere Minuten zu lähmen. Die Erzeugung elektrischer Strömungen, welche den genannten drei Fischen als Waffe verliehen ist, steht keineswegs in der Natur so vereinzelt und fremdartig da, als man für den ersten Augenblick geneigt sein dürfte zu glauben. Jede Muskelbewegung, jede Nerventhätigkeit innerhalb des thierischen und menschlichen Körpers ist mit Erzeugung von elektrischen Strömungen innigst verknüpft. Es ist also in diesen elektrischen Fischen eine allgemein vorhandene Thätigkeit nur in besonderem Grade und eigenthümlicher Form benutzt und ausgebildet, gerade so wie bei andern Thiergeschlechtern andere Theile des Körpers, Hufe, Hörner, Zähne, Stacheln, Schwanz u. s. w. mitunter in eigenthümlicher Weise zu Waffen umgeändert worden sind. Das elektrische Organ des Zitterwels erstreckt sich zwischen der Körperhaut und den Muskeln als verhältnißmäßig dünnes Gewebe, das wegen seines Ansehns mit einer Fettschicht leicht verwechselt werden kann. Es ist als eine unmittelbare Fortsetzung des Nervensystems zu betrachten. In ihm liegen eine ungeheure Anzahl winziger Plättchen hinter und neben einander geschichtet, deren Substanz in nichts von den Ganglienzellen in Hirn und Rückenmark verschieden ist. Diese Plättchen hängen mit den elektrischen Nerven zusammen. Die Richtung des Schlages geht bei dem Zitterwels vom Kopf zum Schwanze innerhalb des Organes. Der Fisch verzehrt Würmer und Krebsthiere, vermag aber auch Fische durch seine Schläge zu tödten und die Bartfasern seinem Maule mögen wol zum Anlocken der letztern dienen.

Der Zitterwels.

Das Städtchen Io, welches die Reisenden als ersten Ort in Bornu begrüßten, bietet nicht viel Annehmlichkeiten dar, ja dem Europäer wird der Aufenthalt innerhalb der Mauern desselben geradezu unerträglich. Um jede Hütte schmoren Hunderte von Fischen in der Sonne und verbreiten einen pestilenzialischen Duft, der freilich den Schwarzen im höchsten Grade appetitlich vorkommt, denn jene stinkenden getrockneten Fische bilden die Lieblingsspeise der Tibu, Kanembu und der Bewohner von Bornu, und in welchen Mengen sie von den Tibu-Karawanen nach Kauar transportirt werden, haben wir bereits Gelegenheit gehabt zu erwähnen. Ganze Züge Kaufleute wandern zur geeigneten Jahreszeit nur mit Fischen bepackt von Ort zu Ort, und das Wort, womit die Bewohner Bornus den Fisch bezeichnen, bedeutet soviel als »die Speise« überhaupt.

Das Uebersetzen über den Strom, sobald er nämlich Wasser enthält, geschieht auch vermittelst der Schwimmkürbisse (siehe Abbildung S. 155). Drei, vier oder mehr Paar derselben bindet man zu einer Flöße zusammen, legt das Gepäck auf dieselbe und setzt sich selbst darauf. Einige Neger, auf gleichen Kürbisstangen reitend oder im Schwimmen geübt, spannen sich mit einem Seile vor, andere schieben und transportiren Fracht und Mannschaft hinüber. Am meisten Schwierigkeiten verursachen gewöhnlich die Kameele bei einem solchen Flußübergange, und es kostet meistens viel Mühe, ehe man die Thiere dahin bringt, sich in das ungewohnte Element zu wagen. Die frühern kriegerischen Könige von Bornu, welche ihr Reich bis Fessan ausgedehnt hatten, denen daran liegen mußte, sich die Straße nach der Küste offen zu halten, und die deshalb bereit waren, zu jeder Jahreszeit möglichst schnell mit Heeresmacht nach Norden aufzubrechen, hielten auf dem Komadugu eine Anzahl Boote zum Uebersetzen in Bereitschaft, von denen jetzt aber keine Spur mehr vorhanden ist. Die frühere Expedition unter Oudney setzte in solchen Booten über, die freilich von sehr plumper Bauart waren. Sie bestanden nur aus grob zugehauenen Planken, die man mit Stricken zusammengebunden hatte. Damit das Wasser nicht durch die Bohrlöcher dringen sollte, waren dieselben nothdürftig mit etwas Stroh zugestopft. Die Boote faßten je 20 – 30 Mann und hatten Hintertheile, die den alten griechischen ähnelten. Während eines großen Theiles vom Jahre passiren die Karawanen, wie gesagt, trockenen Fußes das Flußbett und schlagen wol gar gelegentlich ihr Lager in demselben auf, da die Umgebung von Io ihnen nicht viel Angenehmes bietet. Es stehen zwar eine hübsche Anzahl Tamarindenbäume in der Nähe des Städtchens und neben ihnen bilden Dumpalmen lichte Haine; das Verweilen unter diesen Bäumen wird aber dem schattensuchenden Reisenden durchaus durch die Unzahl von Pelikanen und andern Wasservögeln verleidet, welche auf denselben nisten und mit ihrem Unrath und den Ueberbleibseln ihres Fraßes Alles ringsum verunreinigen und verpesten.

Der Sultan von Bornu schickte Dr. Vogel bis an die Grenze des Reiches (12 Meilen etwa) 150 Reiter zur Bewillkommnung entgegen und drei Stunden vor Kuka empfing den Ankommenden, den man als Gesandten der Königin von England betrachtete, der jüngere Bruder des Sultans mit einer Armee von 3000 Mann Kavallerie.

Von Io bis Kuka ist die Gegend vorherrschend flach und hier und da von einzelnen fruchtbaren Senkungen und mäßig hohen freundlichen Hügelzügen unterbrochen. Heideboden, mit gelbblühendem Retem ( Spartium juncaceum), unserm Besenpfriemen ähnlich, bestanden, wechselt mit Dumgestrüpp und stachligen verkrüppelten Mimosen und Akazien. Zur nassen Jahreszeit verwandeln sich die erwähnten Senkungen in Wasserlachen und werden zur Kultur von Getreide und Baumwolle benutzt, in der dürren Zeit aber, in welcher Dr. Vogel diese Gegend durchzog, war fast nur der häßliche Aschur ( Asclepias gigantea) als lästiges Unkraut vorhanden (siehe eine solche Pflanze auf Abbildung Seite 17 links im Vordergrunde). Diese häufige Pflanze hat kaum einen andern Nutzen, als daß man ihre hohen dürren Stengel zu Dachsparren oder zu Zäunen verwendet, gelegentlich auch wol aus einem jüngern Aste eine Reisepfeife darstellt, indem man ihn aushöhlt. Das Mark giebt Zunder, das Holz aber ist zum Feuerungsmaterial zu schlecht. Durch den Milchsaft, von dem alle Theile des Aschur strotzen, wird das Gewächs höchst lästig, indem derselbe dem Wandrer nicht nur die Kleider befleckt und verdirbt, sondern auch das Haar der Pferde so angreift, daß es ausgeht. In einigen Gegenden des Sudan benutzt man diesen Milchsaft, um das dicke Hirsebier mit demselben in Gährung zu versetzen, und durch diese Eigenschaft könnte der eingedickte Saft später vielleicht noch eine größere Wichtigkeit erlangen. Statt des Affenbrodbaumes könnte man den Aschur und neben demselben das Dumpalmengestrüpp als Wappenpflanzen für Kuka vorschlagen. Ausgewachsene Dumpalmen ( Hyphaene thebaica) finden sich bei Io in ziemlicher Menge. Sie erreichen daselbst die ansehnliche Höhe von 40 – 50 Fuß und ihre nach Lebkuchen schmeckenden und eben so aussehenden Früchte spielen besonders in der langen Fastenzeit des Ramadan eine wichtige Rolle. Südlich scheint diese Palmenart den 12. Grad n. Br. nicht zu überschreiten, ist aber, wie wir bereits S.123 angeführt haben, in den Thälern von Air oder Asben häufig, desgleichen in Kanem und Borgo, sowie in einigen Gegenden des nördlichen Haussa. In der Provinz Surriculo in Bornu ist sie der vorherrschende Baum. Man genießt nur die dicke mehlige Rinde der Frucht, die Samenkerne werden in Kuka zu Spielsachen verarbeitet und das Holz der Stämme zu allerlei häuslichen Zwecken benutzt.

Weit mehr als die so höchst einförmige Landschaft um Kuka zieht den ankommenden Fremdling die eigenthümliche Pracht des Hofes von Bornu an, welche ihm in dem stattlichen Reiterheere des Sultans entgegentritt. Die Reiterei des Königs ist in Schwadronen von je 100 – 200 Mann eingetheilt, deren jede von einem Hauptmann, Kaschella, befehligt wird. Die schwere Reiterei trägt lange Röcke, welche zum Schutz gegen Pfeilschüsse dick wattirt sind, und über denselben mehrere Toben (Hemden) von verschiedenen Farben und mit mancherlei Zierrath geschmückt. Die Kopfbedeckung besteht in einem Helm, ähnlich jenen, wie sie die Ritter im Mittelalter trugen, dabei aber aus leichtem Metall gearbeitet und mit den prahlendsten Federn geschmückt. Auch die Streitrosse sind in Panzer aus dicken, verschiedenfarbig gestreiften Decken gehüllt, so daß nur die Füße unbedeckt bleiben. Der Kopf ist durch polirte Metallplatten geschützt.

Die leichte Reiterei dagegen hat auf dem Haupte weiße oder anders gefärbte kleine Mützen und ist mit je zwei oder drei hellschimmernden Toben bekleidet. Die Offiziere haben außerdem noch einen Burnus, den sie gern malerisch über die Schultern werfen, so daß vorzüglich das bunte seidene Futter desselben zum Vorschein kommt. Die Leibwache des Sultans ist mit Flinten bewaffnet und trägt rothe Jacken. Die Pferde der Krieger sind durchschnittlich von guter Rasse, viele derselben sogar von wirklicher Schönheit.