|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Mann starrt mich unverwandt an. Er trägt einen graugrünen Soldatenmantel, Militärmütze ohne Kokarden und um den rechten Arm eine breite rote Binde. Soldatenrat. Von seinen dicken Backen aus zucken die rötlichen Bartspitzen wie Flämmchen zu den Augen hinauf.

Es ist im November 1918, ein trüber, regnerischer Tag. Wir stehen auf der hinteren Plattform einer überfüllten Münchener Trambahn.

Der Mann starrt und starrt. Endlich streckt er seine Hand aus, zeigt auf den Pour le mérite an meinem Hals:

»Dös is Blech«, sagt er laut.

Die Umstehenden blicken auf, neugierig, was weiter geschehen wird. Ich sehe zum Fenster hinaus auf den Asphalt, wo die Regentropfen springen, überlege gleichzeitig, was ich tun soll, wenn er angreift.

Da fährt mir auch schon seine haarige Tatze an den Hals, zupft an dem Orden: »Wollns den Blatschari nöt abitun?« grollt er.

Er ist viel größer als ich, aber ich habe die Entfernung genau berechnet. Im nächsten Augenblick habe ich seinen Eichhörnchenbart zwischen den Fingern, reiße aus Leibeskräften daran und schreie: »Wollns den Boart nöt abitun?«

Aufbrüllen des Getroffenen, er schlägt wütend um sich, trifft den Schaffner, trifft die anderen Fahrgäste, nur mich trifft er nicht. Die Plattform wird zum Schlachtfeld. Der Schaffner schwingt Fäuste wie Kohlenschaufeln, knallt sie dem andern gegen den Kopf.

Haltestelle. Der Mann im Soldatenmantel kullert hinaus. Er rappelt sich auf, reckt drohend die Faust. Flüche poltern hinter uns her. Die Bahn fährt klingelnd davon.

Ein paar dicke Spießer lachen. Aber ich kann das alles beim besten Willen nicht komisch finden.

*

Abends treffen wir Flieger uns oft in einer kleinen Bräuhausstube. Die Stimmung ist trübe. Man hat uns beiseitegeschoben, und wir haben noch nicht wieder Fuß gefaßt im bürgerlichen Leben.

»Weißt du«, sagt Greim zu mir, »wenn man wenigstens wieder fliegen könnte und den ganzen Dreck von oben betrachten.« Wir trinken und starren vor uns hin.

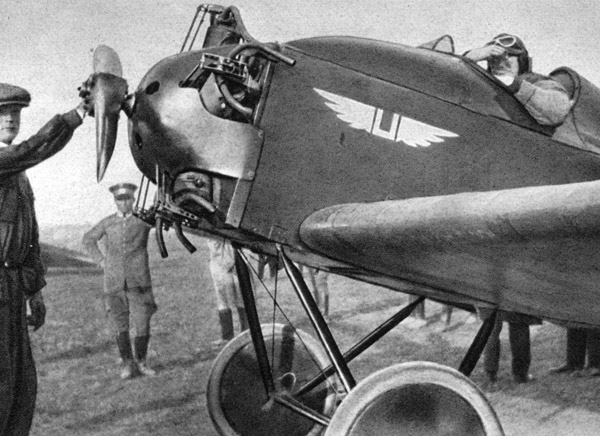

W. V. Bishop, der erfolgreichste überlebende Kampfflieger Englands

Es ist kalt in der holzgetäfelten Stube, mit Kohlen muß gespart werden, die Lampen geben nur mattes Licht. An den Wänden Plakate, Wahlen zur Nationalversammlung, ein Aufruf der Kriegsgefangenenfürsorge.

Ich packe Greims Arm: »Wir werden wieder fliegen«, sage ich und entwickle meinen Plan.

Am nächsten Morgen schon sind wir auf dem Büro der Kriegsgefangenenfürsorge. Wir wollen Luftkämpfe zugunsten der Gefangenen veranstalten, Luftkämpfe, Kunst- und Schauflüge.

Man ist skeptisch. Wenn wir Maschinen beschaffen können, ja. Aber das wird schwer sein. In Bamberg sollen zwar welche stehen, ganz neue, die noch nicht abgeliefert sind.

So fahren wir nach Bamberg hinaus. Ein kalter, freudloser Morgen. Die Apparate stehen in einer leeren Fabrikhalle, einer neben dem andern, wie Pferde vor einer Abdeckerei. Sie warten auf die Ablieferung an den Feind, das trostlose Ende. Das Herz blutet einem, wenn man das alles sieht.

Wir verhandeln lange mit dem Materialverwalter. Schließlich können wir zwei Apparate loseisen. Einen Fokker D7 für Greim, einen Fokker Parasol für mich.

Vierzehn Tage später an allen Plakatsäulen Münchens Anschläge: »Luftkämpfe auf dem Oberwiesenfeld. Der Pour le mérite-Flieger Ritter von Greim gegen Oberleutnant Ernst Udet.«

Tausende kommen, Zehntausende. Es wird ein großer Erfolg für die Kassen der Kriegsgefangenenhilfe.

»Eigentlich«, sagt Greim, »ist es doch scheußlich: das, was wir draußen im Ernst betrieben haben, jetzt so zur Schau zu stellen...«

»Aber wir fliegen wieder«, sage ich.

Und wir fliegen jeden Sonntag in einem andern Ort, rund um München herum, in ganz Bayern. Die Leute kommen und zahlen, die Kriegsgefangenenfürsorge ist zufrieden mit uns. Wenn wir landen, werden wir von Neugierigen umringt, die wissen wollen, wie's draußen war.

Aber wenn wir in der Luft sind, haben wir das alles vergessen. Greim ist ein ebenbürtiger Gegner. Er kann sich so in den Kampf hineinleben, als wenn es Ernst und kein Spiel wäre. Einmal in Tegernsee verfolgt er mich so hitzig, daß er die Hochspannungsleitung übersieht. Sein Flugzeug verfängt sich, schlägt auf den See auf und versinkt. Er selbst bleibt unverletzt, aber mit der Fliegerei hats ein Ende. Ein Ersatzapparat ist nicht mehr zu beschaffen. Ich muß meinen Fokker sofort abliefern, stehe wieder auf der Erde.

*

Von Angermund habe ich gehört, daß die Rumpler-Werke einen Flugdienst München–Wien einrichten wollen. Ich melde mich als Pilot.

Es ist eine große Sache. Auf dem Oberwiesenfeld haben sich zum Start die Spitzen der Behörden eingefunden. Spiegelnde Zylinderhüte, rosig schimmernde Glatzen – und Reden, die volltönend übers Feld rollen.

Es wird geknipst, gefilmt und viel Hände geschüttelt. Dann fliegen wir ab. Wir sind drei Piloten, Doldi, Basser und ich. Die Apparate sind alte, umgebaute Militärmaschinen, nicht sehr bequem und reichlich schwach auf der Brust.

Unterwegs macht sich ein Gegenwind auf. Sieben Sekundenmeter nur, aber unsere Vögel können schwer gegen ihn an, bleiben in der Luft stehen. Schließlich geht uns allen das Benzin aus, wir müssen notlanden. Keiner erreicht an diesem Tage Wien.

Dort aber warten draußen auf dem Flugplatz Aspern die Vertreter der Stadt und der höchsten Staatsbehörden. In Bratenröcken und spiegelnden Zylindern warten sie, volltönende Reden in der Kehle. Sie warten bis zum Abend, aber wir kommen nicht. Vergrämt gehen sie nach Hause.

Am nächsten Morgen erst sind wir über der Stadt. Wir umkreisen den Stephansturm, Doldi wirft Flugzettel ab: »Der Erste Internationale Luftverkehr Deutschland–Österreich durch Landung dreier Verkehrsdoppeldecker in Aspern soeben eröffnet.«

Aber es kommt niemand mehr hinaus. Wir landen allein und unbeachtet.

Den Tag drauf soll der Rückflug stattfinden, diesmal ohne Feier.

Vor den Flugzeughallen eine Anzahl ausländischer Offiziere. Die Entente-Kommission. Einer tritt auf uns zu, erklärt: »Ihre Apparate sind beschlagnahmt. Flugzeugeinfuhr und -ausfuhr ist in Österreich verboten nach dem Vertrag von Saint-Germain.«

Wir protestieren, wir sprechen erregt auf ihn ein. Er dreht uns den Rücken.

Ich will meine Brille noch aus dem Apparat holen. Ein kleiner, gelbgesichtiger Mann baut sich davor auf, nicht einmal mehr hineinsehen darf ich.

Die Teilnehmer des ersten internationalen Fluges München-Wien fahren mit der Bahn zurück.

Die Herren von der Entente-Kommission lachen. Aber ich kann auch das beim besten Willen nicht komisch finden.

*

Ein Amerikaner hat bei mir zu Haus angerufen. Mister William Pohl aus Milwaukee. Er wohnt in den »Vier Jahreszeiten«. Ich soll ihn abends im Hotel besuchen, zu einer wichtigen geschäftlichen Besprechung.

Ein typischer Amerikaner ist's. Er kommt sofort zur Sache.

Er will in Deutschland eine Flugzeugfabrik einrichten. Ein Volksflugzeug soll gebaut werden, für das er sich drüben große Absatzmöglichkeiten verspricht. Der Name ist schon da: » Everybody« soll es heißen. Ob ich mitmachen will?

»Ja, aber ich habe kein Kapital«, wende ich zögernd ein.

Mister Pohl winkt ab: »Nicht nötig. Das Geld gebe ich. Ich brauche Ihre Kenntnisse, Ihre Beziehungen und Ihren Namen. ›Udet-Flugzeugbau‹ soll das Unternehmen heißen.«

Als wir uns um Mitternacht trennen, liegt der Plan fest bis in alle Einzelheiten. Wir können sofort mit den Vorarbeiten anfangen. Ein Schuppen in Milbertshofen wird gemietet, zwei Arbeiter und ein Ingenieur angenommen. Der Bau des ersten Modells beginnt.

Am 15. Juli 1921 eine Nachricht wie ein Keulenschlag: Die Entente hat bis auf weiteres jeglichen Flugzeugbau in Deutschland untersagt.

René Fonck, der erfolgreichste überlebende Kampfflieger Frankreichs

Als mein Fluggast im Flamingo über Berlin

Pohl ist wieder in München, ich fahre zu ihm ins Hotel. Er zuckt die Achseln. »Wenn Sie das Risiko tragen wollen, gut.«

Verbotener Bau wird streng geahndet mit Geldstrafen und Gefängnis. Ich überlege einen Augenblick. »Jawohl!« sage ich dann.

Mister Pohl ist erfreut. »Das habe ich von Ihnen erwartet!« sagt er.

Ich komme in den Schuppen zurück, rufe unsere dreiköpfige Belegschaft zusammen, erkläre die Lage. »Es kann schiefgehen, Jungens«, schließe ich.

»Wo ist der Hobel, Hiasl?« fragt der eine den andern. Sie reden nicht, sie machen sich nicht wichtig mit ihrem Opfer, sie packen an, arbeiten weiter. Kameraden ...

Aber wir müssen vorsichtig sein, sehr vorsichtig sogar. Ich lasse die Fenster blau anstreichen, im Raum herrscht ein Licht wie in einem Grabgewölbe. Fußangeln werden vor die Fenster gelegt. Eine geheime Klingelanlage meldet jeden, der das Gartentor passiert. Eines Morgens kommt ein Arbeiter zu mir. Gestern auf dem Heimweg hat ihn ein Herr angesprochen. Sie sind zum Bier gegangen, der Fremde hat alles bezahlt. So nebenbei hat er gefragt, was wir hier draußen machen. »Schlösser«, hat mein Mann gesagt. »Schlösser, wieso Schlösser?«

»Schlösser fürs Maul!« Der Arbeiter ist aufgestanden und gegangen.

Am Abend sehen wir einen Mann um unseren Schuppen herumstreichen. »Ist er das?« frage ich. Der Arbeiter nickt.

Ich bestelle die Leute um Mitternacht noch einmal, sie verstehen mich ohne jede Erklärung.

Draußen, in Ramersdorf, betreibt Scheuermann eine Fabrik für Bienenkästen und Hühnerställe. Ich rufe ihn an, ob er Interesse für Vogelzucht hat. Sogar am Fernsprecher muß man vorsichtig sein. Scheuermann ist Kriegskamerad, Jagdflieger wie ich. »Komm raus mit deinen Vögeln«, sagt er.

Gegen drei Uhr früh rollt ein Einspänner durch die Straßen Münchens, unser Modell darauf, mit einer Segelplane bedeckt. Ich sitze vorn neben dem Kutscher. Die Arbeiter halten die Maschine, damit sie nicht herunterfällt. In der Eile haben wir sie nicht aufmontieren können.

In Scheuermanns Hühnerställen wird unser Vogel ausgebrütet. Wenige Tage bevor er fertig ist, wird das Bauverbot der Entente wieder aufgehoben. Wir können in aller Öffentlichkeit weiterarbeiten.

Der 12. Mai 1922 ist der große Tag. Pohl ist draußen und ein paar Flieger. Die Arbeiter haben ihren Sonntagsstaat angezogen. Das Flugzeug steht festlich geschmückt vor dem Schuppen. Noch einmal wird die Montage überprüft. Dicht neben mir steht unser Ingenieur. Plötzlich schlägt er sich mit der flachen Hand gegen die Stirn, läuft ins Konstruktionsbüro. Mit einer Zeichenrolle unter dem Arm kommt er wieder, zupft mich am Ärmel, flüstert schreckensbleich: »Ein Versehen... ich verstehe gar nicht, wie mir das passieren konnte... der Motor liegt siebenundvierzig Zentimeter zu weit hinten im Rumpf... ich habe bei den Berechnungen ein Komma übersehen...«

Sehr still kehrt unser Vogel in sein Nest zurück. Nach vier Tagen kommt er wieder zum Vorschein. Man hat den Rumpf um die fehlenden siebenundvierzig Zentimeter vorbeplankt. So ist ein Wesen entstanden mit überlangem Körper, es hat eine fatale Ähnlichkeit mit einer fliegenden Gans.

Ich klettre hinein. Der Tourenzähler ist so weit vom Führersitz entfernt, daß man ihn nicht mehr erkennen kann. Der Propeller wird angeworfen, der Vogel windet sich in epileptischen Krämpfen, aber schließlich steigt er doch. Der Dreißig- PS-Haacke-Motor schüttelt die kleine Kiste, daß ich die Verwindungsklappen nicht mehr unterscheiden kann. Alles vibriert, als sei der Weg durch die Luft mit Kopfsteinen gepflastert.

Aber doch fliege ich. Ich fliege zum erstenmal wieder seit zwei Jahren.

*

Der Aero Club Aleman in Buenos Aires hat mich eingeladen. Zu einem Flugmeeting. Es geht um den Wilbur-Cup.

Wir haben lange beraten. Pohl war dagegen, Scheuermann, jetzt unser technischer Leiter, war dafür. Der Udet-Flugzeugbau hat sich in dem einen Jahr seines Bestehens gut entwickelt, die Kinderkrankheiten des ersten Versuchs sind überwunden. Wir haben die Typen U 2 und U 4 herausgebracht und günstig verkauft. Aber eine Überfahrt nach Südamerika ist teuer, vor allem in deutschem Geld, und wir stehen mitten in der Inflation.

U 4 der Udet-Flugzeugbau-Gesellschaft in Süd-Amerika 1923

Schließlich fahre ich doch. Die Möglichkeiten des Auslandsgeschäfts sind zu verlockend.

In Buenos Aires kommt Herr Friedrich Blixstein an Bord. Das Schiff hat am Pier festgemacht. Es ist Abend, die Bucht von blauen Schatten erfüllt. In der Stadt flammen die ersten Lichter auf.

Über das Deck läuft Blixstein mit ausgebreiteten Armen auf mich zu, ergreift meine beiden Hände:

»Mein lieber Herr Udet, daß Sie da sind, daß Sie wirklich gekommen sind!« Auf seiner Stirn glänzen kleine Schweißtröpfchen.

»Da Sie mich eingeladen haben...« Meine Zurückhaltung dämpft seinen Eifer in keiner Weise.

»Wollen Sie mal sehen, wie ich Ihre Ankunft vorbereitet habe?« Er holt ein dickes Bündel Zeitungen aus der Rocktasche, entfaltet sie mit nervösen Fingern.

» As de los Ases« steht da und mein Bild, das übrige Spanisch kann ich nicht lesen.

Wir spazieren auf dem Promenadendeck hin und her. Blixstein hat meinen Arm ergriffen, geht untergehakt. Ich liebe solche Vertraulichkeiten nicht, wenigstens bei Männern. Aber er hat sich mir vorgestellt als Geschäftsführer des Aero Club Aleman, und der Aero Club Aleman hat mich eingeladen.

Im Aufundniedergehen entwickelt er seine Pläne. Ich werde im Lande umherreisen müssen mit den beiden Maschinen, selbstverständlich bezahlt der Aero Club die Fracht. Man hat mich im Plaza-Hotel untergebracht, »dem ersten Haus der Stadt«, sagt Herr Blixstein. Mit Schrecken denke ich an meine Papiermark.

Dann fahren wir ins Hotel. Ein wunderbarer Kasten, Kreuzung zwischen romanischem Pomp und amerikanischer Sachlichkeit.

Blixstein leistet mir beim Abendbrot Gesellschaft. Er spricht sehr viel. Gleich nach dem Essen entschuldige ich mich: »Ich bin müde von der Seefahrt.«

In meinem Zimmer stehe ich noch eine Weile am offenen Fenster. Die Straßen unten quellen über von Hitze, Lärm und Lichtern. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, so in die Menschenflut einer fremden Stadt zu blicken. »Werden sie dich unter die Füße kriegen oder wirst du Sieger sein?« fragt man sich.

Am nächsten Vormittag fahre ich in das Büro des Aero Club Aleman. Blixstein hat mir die Karte mit der Adresse dagelassen. Das Auto verläßt die Prunkstraßen, die Häuser werden immer keiner, immer armseliger. Eine graue Bürokaserne: das Quartier des Aero Club Aleman.

Im Büro nur eine Sekretärin. Blixstein geht in Hemdsärmeln auf und ab, diktiert ihr. Er gibt sich sehr geschäftstüchtig.

Prospekte hat er drucken lassen, er zeigt mir einen davon. Rechts deutscher Text, links Spanisch. Und mit Erstaunen lese ich: Herr Friedrich Blixstein, Generalvertreter des Udet–Flugzeugbaus in München, gibt sich die Ehre...

»Hm«, sage ich mit gerunzelter Stirn, sonst gar nichts. Doch Blixstein hat auch so verstanden.

»Ich diktiere gerade unseren Vertrag«, erklärt er, »die Handelsüblichen Bedingungen. Wenn Sie wollen, können Sie darauf warten.«

Ich warte nicht. Allein gehe ich durch die heißen, staubigen Straßen ins Hotel zurück. Zu Fuß. Ich muß sparen.

Meine Hoffnung ist der Tag des Wilbur-Cup. Dort kann ich zeigen, was unsere kleinen Maschinen leisten können. Bis dahin gilt's durchzuhalten.

Essen ist eine Kunst, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat. Das Auge irrt die Zahlenkolonnen der Speisekarte entlang. Ein Menü, in Mark umgerechnet, kostet den Wochenlohn eines deutschen Arbeiters. Ich entscheide mich für Ravioli, ein italienisches Nudelgericht. Es ist das billigste auf der ganzen Karte. Der Ober geht, ohne eine Miene zu verziehen – ein gutes Hotel.

Als ich am nächsten Mittag wieder Ravioli bestelle, zuckt er nur leicht mit der linken Augenbraue. »Magenkrank«, knurre ich. Er verbeugt sich ergeben. Magenkrankheiten sind vornehm, leere Brieftaschen gemein.

Es ist Ende Juli. Die Hitze kocht in den Straßen, nur in der Hotelbar ist es still und kühl. Ich sitze oft da, nippe einen Cocktail, löffle den obligaten Weichkäse in mich hinein. Er steht dort als großes Wagenrad auf dem Tisch. Unentgeltlich, zur Verfügung der Gäste. Denn er regt den Durst an. Mir aber ersetzt er ein Abendbrot. Wenn der Mixer zu mir herblickt, spiele ich träumerisch mit dem Käselöffel.

Der 9. August ist der Tag des Wilbur-Cup. Es ist ein Handicap-Rennen, mehr für Fachleute als für das große Publikum.

Der Flugplatz liegt draußen vor der Stadt im Grünen, mit einem hölzernen Zaun abgegrenzt. Blixstein ist mit herausgekommen. Er führt mich überall herum, stellt mich vor, Sportjournalisten, Vertretern amerikanischer und englischer Fabriken. Sie sind höflich, aber sehr zurückhaltend. Blixstein behandelt mich wie ein Vater seinen hoffnungsvollen Sohn.

Dann beginnen die Rennen. Meine kleine U 4 mit dem Fünfundfünfzig- PS-Siemens-Motor ist sehr gehandikapt. Spad, Curtis und Nieuport sind mit starkmotorigen Vögeln vertreten.

Doch die U 4 hält sich wacker. Als sie landet, habe ich das Gefühl: für den Udet-Flugzeugbau ist gute Arbeit geleistet.

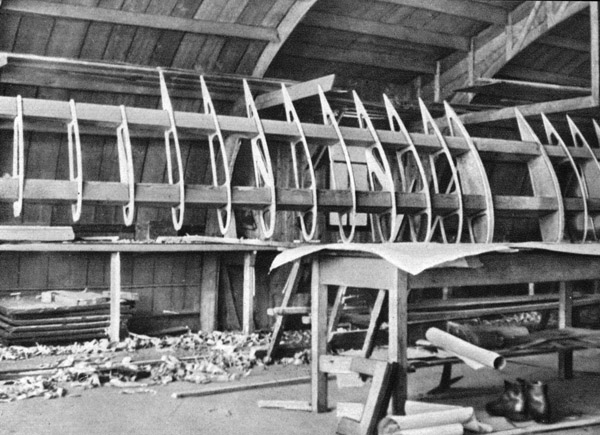

Das erste Modell des Udet-Flugzeugbaus entsteht

Arbeit hinter getarnten Fenstern

Blixstein meint: »Warten wir morgen die Presse ab, dann werden wir sehen. Von den Kritiken hängt unser ganzes Argentinien-Geschäft ab.«

Am nächsten Morgen lasse ich mir vom Hotelpagen die Blätter ans Bett bringen. Berichte über den Wilbur-Cup in allen. Die U 4 wird kaum erwähnt.

Ich rufe Blixstein im Büro an. Er ist sehr kurz angebunden: »Ich komme heute nachmittag zu Ihnen ins Hotel.«

Den ganzen Tag über bleibe ich in meinem Zimmer. Blixstein läßt sich Zeit, er kommt erst gegen Abend.

»Schöne Schweinerei«, sagt er schon beim Eintreten, »die Amerikaner haben eben die besseren Pressebeziehungen.«

Er wirft sich auf einen Sessel, die Beine über die Lehne gespreizt.

»Natürlich müssen wir jetzt umdisponieren. Sie fliegen Reklame für eine Zigarettenfirma.«

»Ich fliege nicht Reklame!« erkläre ich bestimmt.

Sein Gesicht verändert sich, die nackte Bosheit kommt zum Vorschein.

»Und wie denken Sie sich die Sache hier weiter?«

»Ich werde fliegen«, sage ich ... »beim Luftrennen von Rosario melden ... und vielleicht verkauft sich noch die eine oder andere Maschine.«

Er lacht auf. »Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, daß die Frachtbriefe für Ihre Flugzeuge auf den Aero Club Aleman ausgestellt sind?«

»Was wollen Sie damit sagen?«

»Der Aero Club Aleman hat zwölfhundert Goldpesos Spesen für Sie gehabt«, erklärt er kühl. »Gegen Erstattung dieser Summe können Sie die Frachtbriefe haben, sonst – müssen Sie eben für die Zigaretten fliegen.«

Blixstein geht. Es zuckt mir in der Stiefelspitze. Selten habe ich einen Rücken so reizend gefunden.

Zum Abendbrot schlendre ich in die Bar hinunter. Es gibt wieder Käse. Ich bin sehr niedergeschlagen. Wenn ich nach München um Geld kable, würden sie es mir wohl schicken. Aber die zwölfhundert Goldpesos sind in Papiermark eine große Summe. Vielleicht würden sie deswegen den Bau einschränken müssen, vielleicht sogar Arbeiter entlassen. Ich muß mir selber helfen.

Ein junger Mann schiebt sich auf den Barstuhl neben mir. Er ist blond, rosig, leicht angetrunken. Ein Yankee. Wahrscheinlich ist er mit dem großen Überseer heute nachmittag angekommen.

Wir kommen ins Gespräch. Er ist ein Student aus Boston, dies ist seine erste große Reise. Er besteht darauf, mich einzuladen.

Wir sprechen Englisch und Französisch durcheinander. »Und was für ein Landsmann sind Sie?« fragt er.

»Deutscher.«

»Oh...« – sein Gesicht wird lang vor Erstaunen – »ein Hunne? Der den kleinen Kindern die Hände abhackt?«

Er steht auf, zieht sich langsam die Jacke aus. »Ich verlange Satisfaktion«, lallt er. Wofür, sagt er nicht.

Ich bin ebenfalls vom Stuhl heruntergeglitten. Er ist einen Kopf größer als ich, gut durchtrainiert. Unter seinen Hemdsärmeln sieht man das Muskelspiel. Meine einzige Aussicht besteht in einem schnellen Angriff. Ich springe auf ihn zu, schlage ihm die Faust ans Kinn. So heftig ist der Schlag, daß meine Knöchel aufspringen.

Aber er bleibt stehen, sieht sich verdutzt um.

»Oh ...«, sagt er, zieht seine Jacke an, setzt sich, trinkt weiter. Ich wickle ein Taschentuch um meine blutende Hand, beobachte ihn aus den Augenwinkeln. Aber kein neuer Angriff erfolgt. Friedlich wie ein Säugling lutscht er seinen zwölften Cocktail.

Ein Herr mit straff hochgebürstetem Haar klopft mir auf die Schulter: »Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserem Tisch Platz nehmen wollten.« Es sind Deutsche, Landsleute.

»Blixstein?« sagt der Herr mit dem Bürstenkopf. »Sie sind nicht gerade glücklich gewesen bei der Wahl Ihres Partners, Herr Udet.«

»Hab' ihn mir nicht ausgesucht!«

Ich erzähle die Szene vom Nachmittag. Sie beratschlagen miteinander, wie sie mir helfen können.

»Tornquist«, meint einer, »Sie müssen zu Tornquist gehen. Ein Argentinier schwedischer Herkunft, Chef der argentinischen Bahnen. Sportsmann durch und durch. Der wird Ihnen sicher helfen.«

Am nächsten Morgen bin ich in Tornquists Büro. Er ist schon unterrichtet.

»Werden Herrn Blixstein den Schinken versalzen«, sagt er. Er überreicht mir einen Auslieferungsschein für die beiden Maschinen. »Ihre Vögel sind Gäste der argentinischen Bahn gewesen, Herr Udet.«

Zum letztenmal mache ich Besuch beim Aero Club Aleman. Als ich die Treppe hinuntergehe, sind meine Knöchel wieder aufgesprungen. Aber diesmal habe ich meinen Treffer besser an den Mann gebracht.

Blixstein ist fort, und nun geht's aufwärts. Ich werde häufig in der Deutschen Kolonie eingeladen. Beim Luftrennen Rosario-Buenos Aires fliegt der Pilot Oliviero auf unserer U 4 die beste Zeit des Tages.

Am Abend feiern wir den Sieg in der Bar des Plaza-Hotels, deutsche und argentinische Sportsleute. Ich lerne Jorge Luro kennen, den großen Rennfahrer.

»Wenn Sie keinen besseren Mann haben«, sagt er, »würde ich die Vertretung Ihrer Fabrik in Argentinien gern übernehmen.«

Ich nicke. Sprechen kann ich nicht vor freudigem Erstaunen.

Er zieht seine Brieftasche. »Anderthalb Maschinen zahle ich sofort, die nächsten bei Ablieferung.« Er legt die Scheine auf den Tisch. Lässig streiche ich sie ein.

Ein Page stellt Käse vor mich hin. Ich schiebe ihn zurück. »Verstehe gar nicht, wie man soviel Käse in sich hineinschaufeln kann«, sage ich großartig.

*

Aus dem Udet-Flugzeugbau bin ich ausgeschieden. Obwohl die Fabrik gut ging. Der »Kolibri« hat den Rhön-Flugwettbewerb 1924 gewonnen, der »Flamingo« hat sich als Schulmaschine durchgesetzt.

Kunstflug auf dem Eibsee

Aber dann haben sie angefangen, Großflugzeuge zu bauen. Den Udet-»Kondor« mit vier Motoren. Ich habe gewarnt. Man hat nicht auf mich gehört. Und dann bin ich gegangen.

Angermund kommt auf mich zu. »Weißt du, eigentlich könntest du doch wieder solche Schauflüge machen wie damals mit Greim.«

Ich überlege lange. Es ist die einzige Möglichkeit, weiter zu fliegen, in der Luft zu bleiben. »Gut«, sage ich, »wenn du die Sache in die Hand nimmst.«

Landung am Mönchsjoch in der Schweiz

Und Angermund beginnt zu arbeiten. Mit seinen breiten Schultern wirft er sich in die Sielen, daß das Geschirr kracht. Er mietet ein Büro, er stellt Programme zusammen. Er reist im Lande umher, verhandelt mit den Städten.

Wenn ich ankomme, ist alles schon organisiert. Die Absperrungen sind da, Kassierer angeheuert. Angermund wacht darüber, daß die Schaulustigen an den Kassen vorbeigeschleust werden, keinen anderen Weg nehmen.

Ich komme, fliege mein Programm herunter. Anfangs macht's viel Spaß. Ich jage Ballons, rolle Turns, drehe Loopings. Die Leute klatschen. Aber allmählich wird man müde.

Filmflug am Montblanc

Abends, wenn alles vorbei ist, hole ich Angermund ab. Er steht dann da wie ein Feldwebel vor der Kompanie. Die Kassierer sind angetreten, laden ihre Last an Mark und Groschen ab. Er rechnet's nach, schaufelt den Segen in einen Waschkorb hinter sich.

»Komm«, sage ich. Und dann gehen wir und setzen uns irgendwo hinter einen Schoppen.

Manchmal erzählt Angermund, was die Leute so sagen. Das kann ganz lustig sein. Als ich mit stehendem Propeller Sturzflüge vorführe, erklärt eine helle Berlinerin: »Siehst du, jetzt kann er nicht mehr, jetzt muß er runter.« Und als ich in Leipzig meine Loopings dicht über dem Boden drehe, meint ein flugbegeisterter Sachse: »So niedrig traut er sich. Der soll mal ruffgehn!«

Turn über Berlin

Meistens aber sprechen wir vom Krieg. »Weißt du noch«, sagt Angermund, »wie dich der verrückte Franz abschoß? Er saß da wie eine Bildsäule. Und als er dich sah, hat er dir die Kiste vollgehustet. Ich habe ihn neulich getroffen. Er ist jetzt Rechtsanwalt.«

Ja, so leben wir. Wir stehen in der Gegenwart, kämpfen ums tägliche Brot. Es ist nicht immer leicht. Ein ausgefallener Flugtag kann den Monatsetat umwerfen.

Aber die Gedanken wandern zurück in die Zeit, in der es sich lohnte, ums Leben zu kämpfen.

Im Segelflugzeug in den Alpen