|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Abb. 27 Limburg, Dom. Kapitell mit Drachen und Menschengesichtern.

Die Dauer der Bauausführung – Die Unregelmäßigkeit des Grundrisses – Erklärungsversuche – Die Durchbruchstelle der Emporenwand – Der Vierungsturm – Die marschierenden Wände – Die schöpferische Einheit von Chor und Langhaus – Die mittelalterliche Werkführung – Der Meister des Unregelmäßigen – Die Zahl der Baumeister

Seine ganze künstlerische Konzeption, die Geschlossenheit seiner Erscheinung und der einheitliche Gedanke, der durch das Bauwerk hindurchgeht, ließen bei der älteren Forschung keinen Zweifel darüber aufkommen, daß der Bau des Doms nicht nur nach einheitlichem Plan entstanden, sondern auch in raschem Zuge ausgeführt und ohne Unterbrechung beendet worden sei. Demgegenüber glaubt die neuere Wissenschaft, die schärfer zu beobachten und zu unterscheiden gelernt hat, aus manchen Unstimmigkeiten auf einen Wechsel der Bauabsichten und damit auf einen Wechsel in der Bauleitung schließen zu müssen.

Es gibt Bauwerke, an denen so lange gebaut wurde, daß der Meister die Vollendung nicht erlebt haben konnte. Wo dies geschah, haben Kriege, sparsamer Zufluß der Mittel oder ähnliches Mißgeschick Unterbrechungen verursacht; und nur in diesem Sinne haben am Kölner Dom sechs Jahrhunderte gebaut. Im allgemeinen aber drängte der ungestüme Unternehmungsgeist der Zeit, der in ritterlichen Wagnissen, im hohen Flug der Dichtung, der religiösen Aktivität und dem kühnen Höhenschwung der neuen baukünstlerischen Formenwelt sich in gleicher Weise spiegelt, auch im Technischen zu beschleunigtem Tempo. Wir wissen, daß Abt Suger's Bauten in St. Denis in wenigen Jahren vollendet wurden, daß der Neubau des Chors der Kathedrale von Canterbury nicht länger als zehn Jahre, der Bau der Sainte Chapelle in Paris nur acht Jahre beanspruchte.

Wenn wir für Limburg mit Rücksicht auf den Umfang des Unternehmens, Geländeschwierigkeiten und die beschränkten technischen Hilfsmittel eine Bauzeit von 15-20 Jahren annehmen, so ist damit bereits die zeitliche Möglichkeit bejaht, daß wir das Werk nur eines Meisters vor uns haben.

Eine andere Frage ist, ob die stilgeschichtliche Analyse zu derselben Feststellung führt. Geschmack und Stilwille pflegen sich in der angenommenen Zeitspanne im allgemeinen nicht zu ändern. Der Dombau fällt jedoch in eine Epoche, wo man das Neue um des Neuen willen liebte und romantischer Wagemut die Entwicklung schneller vorwärtstrieb, weil man sich über die Hemmungen der gemeinen Wirklichkeit hinwegsetzte, sich in Erfindungen versuchte, durch scholastische Schärfe geschult grundsätzliche Lösungen anstrebte und bei dem Spielraum, den die Individualität des Künstlers gewann, dabei auf Persönliches, Überraschendes, Problemhaftes, Phantasievolles Wert legte. Unter solchen Umständen macht sich innerhalb eines Zeitraums von einem bis zwei Jahrzehnten die Entwicklung des Stils, insbesondere der Ornamentik zwar stark bemerkbar, läßt sich aber bei den verwickelten geistigen Verflechtungen eines so allgemeinen Umschmelzungsprozesses auch wieder nicht nach Schulregeln an den Formen ablesen. Ist die Vereinigung scheinbar einander widersprechender Elemente nicht grade aus einer bestimmten künstlerischen Absicht hervorgegangen? Hat nicht trotz morphologischer Einheitlichkeit ein Wechsel der Baumeister stattgefunden, die sich ergänzen, weil sie derselben Schule entstammen? Geben handwerkliche Regelwidrigkeiten einen Fingerzeig für Planänderungen, wenn die Leichtbeschwingtheit und Eilfertigkeit der Zeit sich oft in flüchtiger, nachlässiger und unzünftiger Behandlung von Einzelheiten äußert? Man kann in kunstgeschichtlichen Fragen oft nur bis zu einem gewissen Wahrscheinlichkeitsgrade beweisen, um in letzter Instanz das Gefühl entscheiden zu lassen.

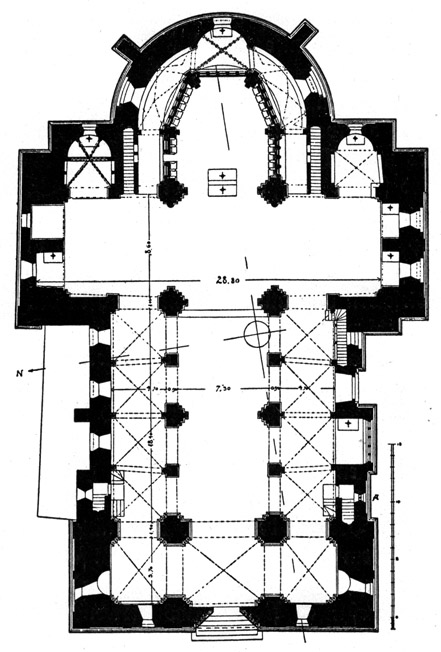

Abb. 28 Limburg, Dom. Erdgeschoß-Grundriß.

Entbrannt ist der Streit der Meinungen um eine Unregelmäßigkeit des Grundrisses. Mittelalterliche Bauten pflegen sich nicht immer durch mathematische Genauigkeit auszuzeichnen. Man denke nur an die bei manchen Kirchen zu beobachtende seitliche Abbiegung des Chors von der Schiffsachse, der man allerdings zuweilen die Absicht zugeschrieben hat, daß sie das im Sterben zur Seite geneigte Haupt des gekreuzigten Heilands sinnbildlich ausdrücken solle, während sie in Wirklichkeit auf einem Vermessungsfehler beruht. Bekannt ist auch die höchst deformierende Unregelmäßigkeit von St. Cyriacus in Gernrode, wo es dem Architekten nicht gelang, das Querschiff im rechten Winkel an das gänzlich verzogene Langhaus anzuschließen. Nicht minder auffallend ist die unsymmetrische Figur des Grundrisses der Stiftskirche von Wetzlar, auf deren nahe Beziehung zu Limburg in anderem Zusammenhang bereits hingewiesen ist.

Das Ungewöhnliche des Grundrisses von Limburg besteht nun darin, daß die inneren Fluchtlinien auf der Westseite der Kreuzflügel gegen die Vierung hin schräg verlaufen. (Abb. 28) Wie in den vorhergehenden Fällen soll auch hierin ein Vermessungsfehler zu erblicken sein. Man begründet diese Ansicht, die von Stier, Cremer und Luthmer vertreten wird, folgendermaßen: »Da der Dom abweichend von der sonstigen mittelalterlichen Gepflogenheit mit der westlichen Turmfassade begonnen worden ist, so ist anzunehmen, daß man den Chor der alten Basilika von 910 zunächst stehen ließ, daß man das Schiff bis zu den vorderen Vierungspfeilern vollendete und ebenso den neuen Chor für sich (der ebenso wie das Schiff eine ganz regelmäßige Anlage darstellt) um den alten Chor herumbaute. Erst nach Abbruch des letzteren fand man, daß eine Verbindung des neuen Chors mit dem Langhause durch ein regelmäßig eingeschobenes Querschiff nicht möglich war, weil man wegen der damals noch bestehenden alten Teile des früheren Doms die Entfernung der Vierungspfeiler in der Längenachse nicht genau hatte bestimmen können, wie dies der Querachse nach möglich war. Man half sich dann durch das schräge Beiziehen der westlichen Querschiffwände«.

Hiervon ist soviel zuzugeben, daß der Bau, statt auf der Chorseite, wie es mittelalterlichem Brauche entsprochen hätte, bei der Westfassade begann, wo sich der tiefste Punkt des von der Stadtseite her ansteigenden Geländes, die gegebene Stelle für den ersten Spatenstich, befand. Auch die Formensprache weist insofern darauf hin, als in dem Westjoch Rundbogen, Laubkapitelle und Deckplatten mit romanischen Profilen vorherrschen. Soweit dieselben dekorativen Formen auch in den Ostteilen anzutreffen sind – was in besonders schöner Arbeit bei den Choremporen, Friesen und Kapitellen der Chorschranken sowie der malerischen Drillingsbogentreppe des südlichen Seitenschiffs mit ihren Motiven von Drachenleibern, aus Knospen aufblühenden Menschengesichtern und diamantiertem Blattwerk der Fall ist – so lehrt die Erfahrung, daß bei allen Stilwenden der geheime Gegenstrom der alten Stilgesinnung immer gleichzeitig neben der neuen weiterfließt. Abgesehen hiervon mag aber auch die Mehrzahl der Werkleute beim weiteren Verlauf des Baus noch tätig gewesen sein, während sich umgekehrt aus dem Zustrom von frischen Hilfskräften leicht erklären läßt, warum die späteren, entwickelteren Zierformen gerade in den oberen Geschossen des nordwestlichen Portalturms verwendet sind.

Der Dom zu Wetzlar bietet ein Schulbeispiel dafür, wie man zuweilen eine alte Kirche noch möglichst lange zum gottesdienstlichen Gebrauche inmitten eines Neubaus stehen ließ. Es mag also sein, daß auch der alte Chor von Limburg während der Erbauung des neuen noch bestand. Für die Beantwortung der Grundrißfrage hängt jedoch nichts davon ab. Denn da die Längsachse des Chors mit der des Langhauses vollkommen in Einklang steht und das Vierungsquadrat ein in westöstlicher Richtung um 1,5 Meter vermehrtes Quadrat bildet, genau wie die beiden anderen Quadrate des Langhauses auch, so liegt es jedenfalls nicht an einem Vermessungsfehler, wenn die westlichen Fluchten der Kreuzflügel spitz nach innen verlaufen.

Abb. 29 Limburg, Dom. Letztes Joch der südlichen Seitenschiff-Empore.

Ebensowenig glücklich ist der Erklärungsversuch, den H. Kunze unternimmt. Er rekonstruiert einen ursprünglichen Plan, demzufolge St. Georg nach dem Muster von Andernach ohne Vierungsturm, nur mit zwei Westtürmen und vielleicht zwei Osttürmen, das Querschiff aber nach dem Vorbild von Speyer gebaut werden sollte. Da die Querhauswände, die in Speyer von beträchtlicher Stärke sind, nun in entsprechender Stärke nach Limburg übertragen, – entwickelt er – in das Fenster des östlichsten Langhausjoches eingeschnitten haben würden, seien die Stirnwände verkürzt worden. Der für die Westwände des Querhauses dadurch gewonnene Raum habe aber nur an den freistehenden Ecken, wo die größere Stärke der Mauern allein notwendig sei, ausgenutzt zu werden brauchen, während im übrigen die Fluchten schräg nach der Vierung hätten zulaufen können, um den Anschluß an das Seitenschiff zu gewinnen.

Dieser Auffassung widerspricht der bautechnische Befund. Es zeigt sich nämlich – worauf Ernst Gall zum ersten Mal aufmerksam gemacht hat – sowohl auf der nördlichen wie auf der südlichen Empore an der Stelle, wo die Emporen der Kreuzflügel ansetzen, eine auffallend unregelmäßige Wandgestaltung, die darauf schließen läßt, daß hier ein nachträglicher Durchbruch stattgefunden hat, um die zunächst offenbar nicht geplante Weiterführung der Emporenanlage nach dem Querhaus zu vollziehen. Obwohl die von dem Schildbogen eingerahmte Wandfläche durch das Fenster und den Torbogen zur Querschiffempore in zwei Teile zerlegt wird, hat anscheinend das achsial sitzende Fenster – ebenso wie in den übrigen Gewölbejochen – hier allein die Aufteilung des Gewölbejoches bestimmt, wenn es tatsächlich auch, mit dem Emporeneingang durch einen Doppelbogen von unnatürlichen Kurven zusammengekoppelt, in unsymmetrischer Weise auf den äußersten Rand der Wand gedrängt erscheint. (Abb. 29)

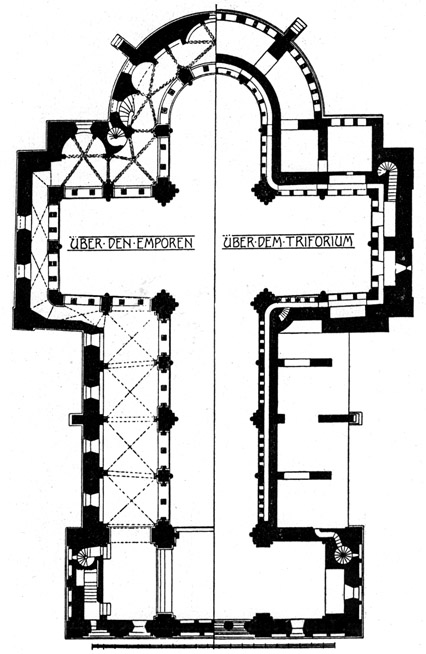

Abb. 30 Limburg, Dom. Grundrisse der Obergeschosse.

Nun steht der Dom gegen die rheinischen Baudenkmäler von gleicher Bedeutung insofern entschieden zurück, als seine technische Ausführung – mit Ausnahme der großen Gewölbe – überhaupt ziemlich handwerksmäßig ist. In Anbetracht dessen wäre es zwar an sich nicht undenkbar, daß der Meister jene Lösung der Emporenfrage nicht erst nachträglich, sondern von Anfang an beabsichtigt hätte, weil ihm der Übergang von der breiten Langschiffempore zu der schmalen Querschiffempore, wenn er die quadratischen Gewölbefelder des gebundenen Systems preisgab, eine statische Aufgabe stellte, der gegenüber er lieber die Unschönheit unregelmäßiger Linien in den Kauf nehmen mochte (Abb. 30) – zumal wenn man bedenkt, daß die ursprüngliche Bemalung der Wände und das bunte Licht der mit Glasmalereien bedeckten Fenster den Mangel an der wenig in die Augen fallenden Biegung einigermaßen auszugleichen geeignet waren.

Allein, die dem freistehenden Pfeiler am Ende der Empore vorgelegte Säule hat sich ursprünglich unmittelbar an die Wand angeschlossen, was sich daraus erkennen läßt, daß sie zur Anlehnung an die Mauer ohne die eine Hälfte der Basis gestaltet sowie an Kapitell, Deckplatte und Schaft auf der dem Querhausumgang zugewandten Seite, mit der sie ursprünglich an der Wand saß, nachgearbeitet ist. Daraus folgt, daß die Emporenanlage am Querhaus endete und ihre Weiterführung ursprünglich nicht vorgesehen war. Aus ihrer nachträglichen Weiterführung ergab sich jedoch naturnotwendig die Verstärkung der Querhausmauern. Daß für diese ursprünglich eine geringere Stärke vorgesehen war, ergibt sich nicht nur aus der Überschneidung des Rundstabs der äußeren Fensterumrahmung auf der dem Querhaus benachbarten südlichen Langhausseite, sondern auch aus der östlichen, schon im Untergeschoß beginnenden lisenenartigen Verbreiterung des letzten Emporenpfeilers; vor allem aber aus den im ersten Querhausjoch angebrachten Kragsteinen, auf die das Gesims zwischen Untergeschoß und Empore gesetzt werden mußte, um es der veränderten Lage anzupassen. (Abb. 17) In dieser, durch die erweiterte Emporenanlage gebotenen nachträglichen Mauerverstärkung, deren Masse teils nach außen, teils nach innen verlegt wurde, findet die Verschiebung der Querhausfluchten ihre natürliche Erklärung.

Wenn aber Gall nun die weitere Folgerung hieraus zieht, daß am Ende des Langhauses die Naht liege, wo ein neuer künstlerischer Bauwille nach dem Plan eines zweiten Meisters einsetze, der für Querhaus und Chor verantwortlich zu machen sei, so vermögen wir ihm nicht zu folgen. Zwar ist ihm insoweit zuzustimmen, als er die Theorie von Kunze ablehnt, nach der die baugeschichtliche Trennungslinie im Lang- und Querhaus oberhalb des Erdgeschosses verlaufen, der ganze Chor und sämtliche Obergeschosse also der zweiten Bauperiode zuzuteilen sein sollen. Das einheitliche Ganze des Langhausbaues kann schon deshalb nicht geleugnet werden, weil es als geschlossenes Aufbausystem zusammengehört und in seiner Gesamtgliederung dem Laoner Vorbild folgt. Aber auch das Auftreten derselben entwickelten Formen im nördlichen Untergeschoß wie im gesamten Oberbau bestätigt die ununterbrochene Bautätigkeit, während die von den Emporenkonsolen anstatt vom Boden aufsteigenden Gewölberippenträger und die auf Eckpfeilern unmittelbar aufsitzenden Blendbogen der Emporen von demselben echt-rheinischen, deutsch-romanischen Geist zeugen, der auch die Untergeschosse gestaltet hat.

Warum aber sollen aus der Hand des Meisters, dem darnach das gesamte Langhaus zu verdanken ist, nicht auch Querhaus und Chor hervorgegangen sein? Wenn man geltend macht, daß man dort in eine neue Formenwelt eintrete, so haben wir demgegenüber bereits ausgeführt, daß derselbe Meister, der die Kathedrale von Laon an Ort und Stelle gesehen, auch an anderen Stationen seiner Wanderjahre Anregungen empfangen habe, die ihm den Baugedanken zu dem Lichtgadentriforium oder den pyramidal gruppierten Emporenbogen im Chor und Querhaus von Limburg eingaben.

Abb. 31 Offenbach a. Glan, Ehemalige Abteikirche. Vierung.

Wenn man jede Einzelform, weil sie sich von der Formensprache anderer Bauteile unterscheidet, einem anderen Meister zuschreiben wollte, obwohl sie sich im stilistischen Rahmen des Ganzen bewegt, so würde jeder Übergangsbau sich in seine Bestandteile auflösen und kaum zu. erklären sein, wie bei der Zusammenarbeit so vieler Kräfte jemals die höhere Einheit eines wirklichen Kunstwerks sollte hervorgebracht werden können. Mit demselben Recht, mit dem man das Lichtgadentriforium einem zweiten Meister zuschreiben zu müssen glaubt, könnte man wegen der Maßwerkkomposition im dritten Geschoß und Helm des Nordwestturms einen dritten Meister bemühen. Man hat dies bereits versucht und könnte konsequenterweise einen vierten Meister für den Vierungsturm in Anspruch nehmen, weil es auch für diesen kein Vorbild in Laon gab. Tatsächlich hat man denn auch auf St. Andrea zu Vercelli als Vorbild hingewiesen, wo der Zentralturm mit denselben Säulchen unter den Trompenbogen wie in Limburg ausgestattet ist. Die Beziehung zu Vercelli stellt jedoch schon deshalb eine willkürliche Annahme dar, weil auch Piacenza, Worms, Freiburg, Gelnhausen und Offenbach a. Glan einen ähnlichen Laternenturm haben und nicht feststeht, welcher der älteste von ihnen ist. Wie sich übrigens die Trompenform zwangsläufig aus der achteckigen Konstruktion des Vierungsturms ergibt, bilden auch die Trompensäulchen keineswegs nur dekorative Fortsetzungen der Vierungspfeilerdienste in das Pendentif hinauf – wie man sie aufgefaßt hat – sondern ebenfalls Bauglieder funktioneller Art, was in der alten Abteikirche von Offenbach a. Glan mit besonderer Deutlichkeit hervortritt. (Abb. 31) Nichts wäre daher verfehlter, als für einen derart beschaffenen Vierungsturm einen eigenen Meister erscheinen zu lassen. Soweit man sich aber aus dem Grunde hierzu veranlaßt sieht, weil man bei der geringen Stärke der Vierungspfeiler sich einen Zentralturm ursprünglich nicht als beabsichtigt denken kann, so ist außeracht gelassen, daß die kühne, schlanke, französischen Bildungen verwandte Pfeilerkonstruktion deshalb gewagt werden konnte, weil zu dem Turmbau leichtester Backofenstein verwendet wurde – eine Lösung, die den Meister von jedem Leichtsinn freispricht, soweit es nicht schon die achthundertjährige Bewährung der Vierungsanlage tut. Wo eine schöpferische Gesamtleistung wie in Limburg vorliegt, sollte man ohne die zwingendsten Gründe jedenfalls nicht von Kollektivarbeit sprechen, da diese niemals ergeben kann, was dem genialen Wurf einer einzelnen Künstlerpersönlichkeit gelingt, die man sich überhaupt universaler zu denken hat, als es bei solchen Beweisführungen geschieht.

Abb. 32 Limburg, Dom. Emporenaufgang vor dem südlichen Kreuzarm.

Warum aber treten das Lichtgadentriforium und der pyramidal gruppierte Emporenbogen des Chors und des Querhauses, wenn sie von der Hand desselben Meisters stammen, nicht schon im Langhaus in die Erscheinung?

Darauf ist zunächst zu antworten, daß die überhöhte Arkadengruppe sich bereits in zwei verschiedenen Formen im Langhaus findet. Allerdings nicht im Emporengeschoß. Das eine Mal bildet sie jene durchbrochene Treppenwange des Emporenaufgangs, der mehrfach Erwähnung geschehen ist. (Abb. 32) In dem anderen Falle hat sie sich in die Wanddurchbrechungen auf der Nord- und Südseite der Turmhalle versteckt. (Abb. 33) Die Überhöhung wird hier nämlich nicht durch einen gestelzten Mittelbogen, sondern dadurch gebildet, daß sie mit Säulchen von verschiedener Höhe als Abschluß der durchbrochenen Wand die Emporentreppe flankiert, wodurch ein rhythmischer Wert eingeführt wird, der die Aufwärtsbewegung einer Arkatur von ungleichmäßigen Dreibogen noch übertrifft. Dasselbe gotische Gefühl, das in der Emporenzone den Mittelbogen stelzte, hat hier durch Einbeziehung der Treppenform in das Wandbild geradezu marschierende Wände aufgerichtet.

Abb. 33 Limburg, Dom. Wanddurchbrechung auf der Nordseite der Turmhalle.

Es beruht daher nicht auf Unvermögen, sondern auf künstlerischen Rücksichten, wenn der Baumeister die pyramidale Arkadengruppe im Langhaus noch nicht in die Emporenzone verlegte. Es beherrschte ihn der Gedanke, je näher zum Altar, desto mehr die Kunstmittel zu steigern, um die geheiligte Stätte der eigentlichen Wohnung Gottes zu verherrlichen. Ein Gesetz des Aufbaus transzendentaler Art, nach dem sich alle Wirkung zum Chor hin ordnet, wie sich im Kanon der Liturgie die Heilswirkung von der Wandlung her ordnet. Beweist es demnach einen Wechsel in der Bauleitung, wenn der ganze Reichtum der Baukräfte und künstlerischen Ausdrucksmittel erst in dem von Vierung, Chor und Kreuzflügeln gebildeten Raumbecken aufgeboten wird, in dessen geweihtem Bezirk sich das Geheimnis der Wandlung vollzieht? Schon daraus, daß das Langhaus auf den Chor zentralisiert, also beide zusammen als räumliche Einheit behandelt sind, ergibt sich, daß auch die schöpferische Einheit von Chor und Langhaus nicht zweifelhaft sein kann. (Abb. 34) Wie könnte sich das Chorhaupt auch sonst als das ruhevolle, von dem Zentralturm angestrahlte Schlußbild zwischen den schmalen Fronten des Langhauses entwickeln und daher der Doppelwirkung fähig sein, alles Leben des Raums zu sammeln und zugleich in das Langhaus zurückzuspenden, wie im Altarsakrament die Hinwendung des Menschen zu Gott und die Hinwendung Gottes zum Menschen als Opferung und Kommunion ihren Ausdruck findet? Wenn der Begriff der malerischen Einheit dabei verlangt, daß eine durchgehende schematische Formgebung vermieden wird, so beweist die Abweichung der Formen des Chorbezirks von denen des Langhauses, zumal da sie von der Absicht zur Steigerung bestimmt ist, mit nichten einen zweiten Bauwillen, sondern eben jene Einheitlichkeit spätromanischer Stilgesinnung, die nur aus der Eigenart eines Künstlers geboren wird.

Abb. 34 Limburg, Dom. Blick in Langhaus und Chor.

Es bleibt demnach einzig die Frage: Setzt der zur Herstellung des Querhausumgangs nachträglich vorgenommene Durchbruch der Emporenwand nicht voraus, daß ein neuer Meister die Leitung übernommen hatte?

Es wird uns überliefert, daß der alte Münsterbaumeister Hans Riesenberger mit seiner Werkführung die Unzufriedenheit der Bürgerschaft erregte und allem Anspruch auf seine Tätigkeit am Bau der Freiburger Kathedrale abschwören mußte, weil er selbst in Mailand baute, während die Handwerker in Freiburg stümperten. Fast in jedem Lebensbild der alten Baumeister, die selbstherrlich und alltagsfremd wie alle echten Künstler waren, tauchen solche, oft tragisch verlaufende Händel und Prozesse mit der unzufriedenen Bürgerschaft oder Geistlichkeit auf. Schon aus dem Jahre 1214 wird uns ein ähnlicher Fall aus dem Kloster Bec in der Normandie berichtet, wo der Abt den Baumeister Ingelramus entließ, weil dieser zugleich am Dom von Rouen beschäftigt war und den Klosterneubau vernachlässigte.

Wir wollen nun nicht etwa soweit gehen, daß behauptet würde, die Handwerker am St. Georgendom hätten die Emporenanlage in Abwesenheit des Meisters irrtümlich oder auftragswidrig am Querschiff enden lassen, sodaß der Baumeister sich genötigt gesehen habe, dem Fehler durch jenen Durchbruch nachträglich abzuhelfen. Es soll vielmehr nur angedeutet werden, welche Auslegungsmöglichkeiten für den fraglichen Umbau ohne Zuhilfenahme eines zweiten Meisters bestehen. Am überzeugendsten scheint uns die, daß der Meister selbst seine künstlerische Absicht im Laufe der Bauzeit änderte, was in anbetracht der baukünstlerischen Sturm- und Drangzeit so natürlich ist, daß es wunder nähme, wenn es nicht der Fall gewesen wäre. Wir befinden uns damit im Einklang mit Georg Dehio, der den sprunghaften mittelalterlichen Baubetrieb an dem Beispiel von Wetzlar erläutert, wo »ohne daß größere Zeiträume dazwischen lagen, nicht nur der Formcharakter, sondern auch die Bauidee von Abschnitt zu Abschnitt wechselte«.

Das unglückliche Wandbild, das infolge der Planänderung in Limburg entstand, bereitete dabei dem Meister kein Hindernis. Im Mittelalter sind bauliche Unregelmäßigkeiten nichts Ungewohntes. Man denke nur an die schief einander zugekehrten Seiten der Osttürme von Speier; an das unvollständige Giebeldreieck von Andernach; an die in ihrer Asymmetrie und Linienwirrnis wilde Schönheit des Chorbildes von Dietkirchen, wo Formen, die sonst durch die Optik von Überschneidungen entstehen, plastisch vorweggenommen zu sein scheinen.

Der Limburger Meister zeichnet sich nun durch geniale Unbekümmertheit geradezu aus. Schon das Hauptportal steht nicht in der Mittelachse des Baus, sondern ist um 30 Zentimeter nach Süden verschoben. In den Abseiten laufen die Gurten infolge ungleicher Achsenweiten von Arkaden und Seitenschiffenstern so schräg, daß sie trapezförmige Gewölbegrundrisse bilden. Von der gegen die inneren Stützen stark verschobenen Stellung der Chorstrebepfeiler, die eher auf Lässigkeit als auf den Zwang des felsigen Baugrunds zurückzuführen sein dürfte, war schon die Rede. Unregelmäßig sind aber auch die Gewölbe des Chorumgangs; unregelmäßig das Gewölbe des Bischofsgangs; auffallend unregelmäßig innerhalb der Nische sitzt das Fenster in der nördlichen Wand des Nordwestturms; und vollkommen unregelmäßig ist die nördliche Kreuzfassade, bei der die rechte Hälfte des Sockels schmaler ist als die linke, die rechte Hälfte der Zwischenwand eine dreibogige, die linke dagegen eine vierbogige Arkade besitzt und ein ungleichseitiger Giebel den Mittelbau krönt. Wenn es sich hierbei noch um Gleichgültigkeit gegen das Formale handeln kann, so erheben die marschierenden Wände der Turmhalle mit ihrem Treppenzickzack, ihren Rundbogennischen, versteckten Lichtquellen und kletternden Zwergsäulchen die Regelwidrigkeit zum ausgesprochenen Stilwillen. Wer die Mauer hier so kühn und unruhig aufteilte, hat auch kein Bedenken getragen, mit der Emporenwand ähnlich zu verfahren.

Es ist wichtig, zu beachten, daß diese künstlerischen Freiheiten an allen Teilen des Baus – Langhaus, Chor wie Querschiff – festzustellen sind. Wenn sie aber demnach gleichsam die Handschrift eines Meisters der Unregelmäßigkeit bilden, so beweisen sie, daß der Meister der Querschiffempore kein anderer ist, als der Meister der übrigen Bauabschnitte, also derjenige, in dem wir den alleinigen Schöpfer des Doms zu erblicken haben.

Dem Negativ der Künstlerpersönlichkeit, auf dem hier der Identitätsbeweis aufgebaut wird, entspricht auch ein positiver Zug, der nicht außeracht gelassen werden darf. Die künstlerische Unbekümmertheit im Einzelnen und Handwerklichen bildet die charakteristische Kehrseite einer aufs Große gerichteten, nur dem Schöpferischen zugewandten Begabung. Und worin besteht nun hier die eigentliche künstlerische Tat? Nicht in der Einzelgestaltung, für die es Vorbilder gab und zum Teil Lehnformen übernommen sind. Sondern in der Hervorbringung eines Ganzen, das nur einem großzügigen, über das Architektonische hinausgreifenden, sich bei Kleinigkeiten nicht lange aufhaltenden Geiste entspringen konnte. Dieses ideale Ganze aber, das hier aus der Verbindung vieler Einzelmotive zu einer selbständigen und eigenartigen, von einer bloßen Summierung weit entfernten, neuen Einheit hervorgegangen ist, läßt sich nicht in reale Einzelteile auflösen, die verschiedenen Meistern zugewiesen werden könnten. Es gibt zwar Beispiele in der Baugeschichte, in denen ein zweiter Meister das Werk eines andern in gleichem Geiste fortsetzte, wie Michelangelo den Plan Bramantes für St. Peter in Rom zu Ende geführt hat, obwohl selbst dieser Gewaltige erst nach langem Bitten und schließlich »nur aus Frömmigkeit« sich dazu bereit finden ließ.

Allein, dort handelt es sich um einen wesentlich anders gelagerten Fall. An welches Modell, das dort vorlag, hätte sich ein etwaiger Nachfolger des ersten Baumeisters in Limburg halten sollen, wo ein Einmaliges, aus freier Phantasie Geborenes, aus schwingenden, nicht erfaßbaren Raum-, Licht-, Bild- und Bewegungswerten zu höherem Organismus Geordnetes erstanden ist?

Es gibt Baugedanken, an denen der Anteil eines anderen schlechterdings unmöglich erscheint. Es sind Träume. Und wann wurde ein unterbrochener Traum je von einem andern zu Ende geträumt? Die Zeit kannte keine Bauzeichnung; aber das, worauf es hier ankam, hätte auch kein Bauriß festzulegen vermocht. Man braucht sich nur das Außenbild auf dem Lahnfelsen zu vergegenwärtigen, um zu erkennen, daß der hier verwirklichte Baugedanke in der Vision eines romantischen Kopfes bestand, von dem es keine Brücke zu einem zweiten Meister gab, weil sein Geheimnis – wie bei dem wahrhaft Schöpferischen überhaupt – nicht ergründbar ist.

In der Reihe der ungewöhnlichen Künstlerpersönlichkeiten, die Deutschland während des 13. Jahrhunderts von der Art der Meister von Heisterbach oder St. Elisabeth in Marburg hervorgebracht hat, steht der Limburger Meister obenan.