|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

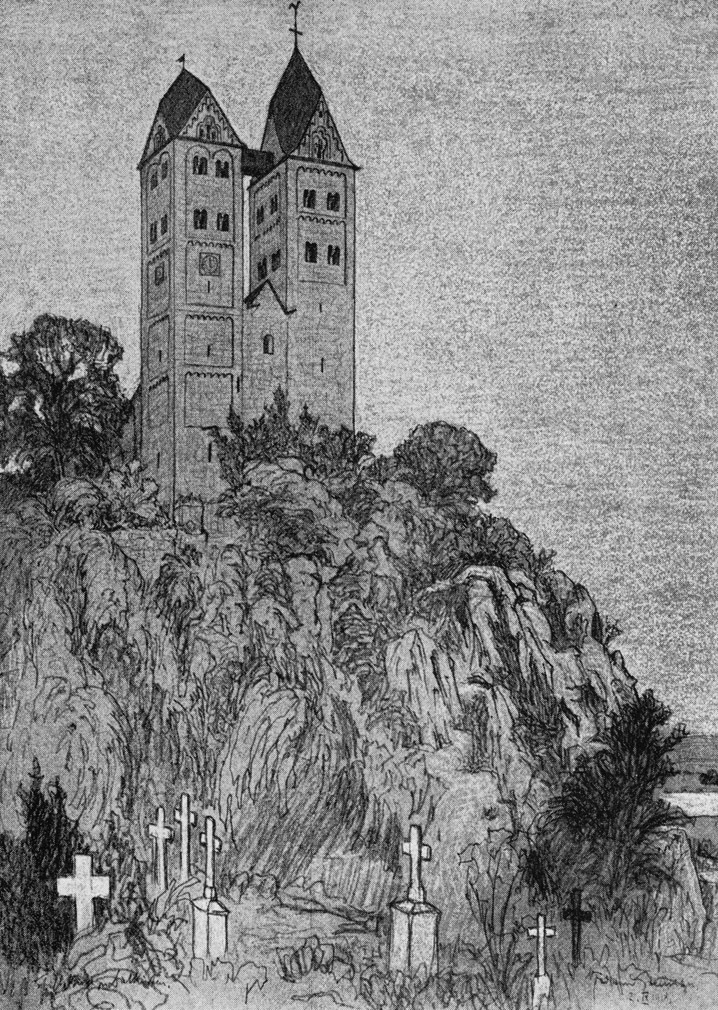

Abb. 1 Niederlahnstein, Johanneskirche

Das Lahntal als rheinische Stilprovinz – Das Volkstum – Die Lubentiuslegende – Der Kirchenbau auf dem Reckenforst als stilbildendes Ereignis – Das mittelalterliche Weltbild – Das Kloster Cluny – Das übernationale Kaisertum – Kunst und Zeitseele – Die Versöhnung des christlich-germanischen Gegensatzes – Der Sieg des stammesmäßigen Volkstums in Dietkirchen – Die landschaftliche Eigenart des Lubentiusbaus – Die Geburt des Lahntypus.

In Niederlahnstein, wo die Lahn nach vielen Windungen durch die Schattentore des geschlängelten Waldtals in plötzlich weitgeöffneter Stromlandschaft dem Rhein zufließt, hält der Kirchturm von St. Johann seit der Mitte des 12. Jahrhunderts – ein unverrückbares düsteres Grenzmal – die fromme Wacht. (Abb. 1)

Wir befinden uns an der Eingangspforte zum Lahntal und vernehmen in der, auf einsame Vorpostenstellung in die Mündungsniederung des Flusses vorgeschobenen Basilika den sakralen Vorklang zu einer ganzen Gruppe von hervorragenden Schöpfungen kirchlicher Baukunst, die sich in aufsteigender Entwicklungslinie das Ufer entlang fortreihen, als ginge es in heiliges Land. Indem wir der Kette dieser höchst eigentümlichen Baudenkmale folgen, die von St. Johann an der hoch aus der Waldeswildnis emporragenden Klosterkirche von Arnstein vorüber bis zu dem siebentürmigen Dom von Limburg und von dort an der Stiftskirche St. Lubentius von Dietkirchen vorbei nach dem Liebfrauendom von Wetzlar und der Elisabethkirche in Marburg führt, durchschreiten wir alle Stufen baulicher Stilgeschichte. Wir erleben sie von der Strenge der Frühromanik bis zu den letzten Vibrationen unruhiger Übergangszeit und dem plötzlichen Aufwachsen des ersten gotischen Baus in Westdeutschland. Wir schauen Zeugen aus Jahrhunderten, in denen die Quellen schriftlicher Überlieferung spärlich fließen, in der unberührten Welt eines seit den Tagen der Hohenstaufen kaum veränderten Waldtals lebendig und eng im Raum beieinander vor Augen; und lesen ihr Ringen mit den fortschreitenden Formträumen der Zeit, das uns am stärksten fesselt, aus dem Phantasiereichtum, dem Landschaftszauber und der wehrhaften Monumentalität ab, die den besonderen Typus dieser steinernen Flammen des Lahntals ausmachen. Sie ordnen sich sämtlich um einen Mittelpunkt: den Limburger Dom. Denn die Geschichte des St. Georgendoms zu Limburg ist die Geschichte vom Werden der Gotik.

Man wird nicht leicht auf so eng begrenztem Gebiet eine ähnliche Fülle von Beispielen finden, die nicht nur die ersten bahnbrechenden Ausdrucksmöglichkeiten des suchenden Bauwillens nachweisen, sondern sich auch wie Prototypen und ihre Endformen zueinander verhalten. Wir stehen im Lahngebiet im Herzen des mittelrheinischen Kulturkreises. Die in den Kämpfen um die Lahnmündung hart mitgenommene Johannesbasilika von Niederlahnstein, die oftmals als Festung gedient und noch in den Revolutionskriegen mit Geschützen bewehrt war, um aus den geheimnisvollen Schallöffnungen ihres reckenhaften Turms das jenseitige Rheinufer zu bestreichen, hat auch dem rheinischen Geist den Zutritt in das Lahntal erkämpfen helfen. Denn in diesem Raum stießen die rheinischen Erzbistümer zusammen, die unter den bedeutenden Kirchenfürsten des 11. Jahrhunderts dergestalt Träger der künstlerischen Entwicklung wurden, daß an den Rhein, der politisch bereits zum zentralen Strom des karolingischen Weltreichs geworden war, sich nun auch das Schwergewicht der deutschen Kunst verschob.

Die Zusammenhänge zwischen dem scheinbar so stillen Seitental und dem größeren Stromland reichen freilich bis in die Dämmerung der Vorgeschichte zurück. Schon auf den vorgermanischen Hochstraßen, die über die Gebirgskämme und Wasserscheiden des ganzen Stromnetzes führten, ging der Verkehr herüber und hinüber. Das Drängen und Schieben der Völker in dem Grenzland legte die trennenden Schranken nieder; und auch bei dem gewaltigen Ringen, in dem die Ubier schließlich die Kelten aus ihrer Lahnheimat nach Gallien verdrängten, um selbst deren Wohnsitze einzunehmen, hinterließen die vertriebenen Clans (die nicht die Urbevölkerung waren) ihren Nachfolgern nicht nur das landschaftliche Erbe. Es wird uns berichtet, daß die Ubier, die nunmehrigen Besiedler des Lahntals, der kultivierteste und fremden Einflüssen zugänglichste Germanenstamm waren. Wenn wir daher – es ist Caesars Zeugnis, auf das wir uns berufen – von ihrer Keltisierung sprechen dürfen, so trat zu dieser unzweifelhaft eine Romanisierung hinzu, die sie dadurch auch unter den übrigen Germanenstämmen verbreiten halfen, daß ihr Bündnis mit Caesar diesem den ersten Brückenschlag über den Rhein ermöglichte. Es war der erste Brückenschlag der römischen Kultur nach dem rechtsrheinischen Ufer. Und er geschah in der Höhe der Lahnlinie.

Wenn wir in jener Artung der bodenständigen Bevölkerung, die als Volk von verfeinerten Sitten in die Weltgeschichte eintrat, eine der Komponenten erblicken, die der Lahnkunst ihr besonderes Gepräge gegeben, so ist zugleich festzustellen, daß um das Zentrum Köln eine Kunstrichtung entstand, die mit der lahnischen die engste Gemeinschaft zeigt. Den Schlüssel hierzu liefert die Tatsache, daß Köln diejenige Stadt ist, welche die Ubier als erste eigentliche Stadt Deutschlands gründeten, nachdem sie von den Römern aus ihren Wohnsitzen an der Lahn auf die linke Rheinseite verpflanzt worden waren – Nachbarn der ebenfalls dorthin umgesiedelten Sugambrer, wie sie deren Nachbarn im Lahngebiet gewesen waren. Es ist Blutsverwandtschaft, die beide Stilprovinzen verbindet; und wenn auch die Völkerwanderung beide in das Reich der Franken eingeschmolzen hat, so ist die Mitgift der nationalheimischen Eigenwerte doch immer wieder durch die großfränkische Überlagerung durchgebrochen. Denn während die Kunst des Moselraums, obwohl dieser mit dem Lahnraum eine regionale Einheit bildet, der engeren rheinischen Gruppe, die Köln mit dem Mittelrhein und der Lahngegend zusammenschließt, als etwas Eigenes gegenübersteht, zeigt sich die Kölner Stilgesinnung bis zur Epoche der latenten Gotik nicht nur in der Baukunst, sondern auch in der Plastik und Malerei derjenigen des Mittelrheins benachbart, eine Beobachtung, die sich auch während der zweiten Kunstblüte der Ubierstadt nicht verkennen läßt. Denn das Lebensgefühl, das die kindliche Anmut Marias in Stephan Lochners Verkündigung auf dem Außenflügel des Kölner Dombildes ausströmt, unterscheidet sich in nichts von der Limburger Beweinung oder der Tonfigur unsrer lieben Frau von Hallgarten. Wir werden sogar sehen, daß das Lahntal einen der Hauptschauplätze für den Kampf der kölnischen mit der französischen Richtung abgibt und der Georgendom zu Limburg es ist, in dem der rheinische Geist – entschiedener als im Dom von Wetzlar und der Elisabethkirche in Marburg – einen seiner höchsten Triumphe feiert.

Natürlich ergeben sich bei der wichtigen Ost-Westverbindung, welche die Lahn-Mosel-Linie darstellt, auch Beziehungen zu Trier. Hier, wo Konstantin und die hl. Helena Residenz hielten, befand sich der Brennpunkt des christlichen Lebens der Rheinlande. So waren denn auch die Beziehungen der Lahnfranken zu der Stadt, wo der hl. Maximin die Kathedra innehatte, zunächst religiöser Natur. Zwar tritt nirgendwo das Herauswachsen der deutschen Kultur aus der Vermählung von Antike, Christentum und germanischem Geist so anschaulich in die Erscheinung wie hier. Allein, es ist nicht anzunehmen, daß ein künstlerischer Einfluß sich auf der alten Kulturstraße frühe nach Osten bewegt habe. Das ganze dritte und vierte Jahrhundert wird von den Kämpfen zwischen Alemannen und Franken ausgefüllt. Ahnte man schon aus der Verpflanzung der Ubier und Sugambrer, daß ihr Siedlungsgebiet die Weltbühne geworden war, wo sich die Kriegsgewitter zwischen Germanen und Germanen wie zwischen Germanen und Römern entluden, so lesen wir in der Frankengeschichte Gregors von Tours mit Schaudern, wie die Kriegsfurie zwischen den Bruderstämmen auch in der Folgezeit weiterraste. Denn wie sie schon von Rom für den Kampf gegen die eigenen Landsleute sich anwerben ließen, so kannten sie auch jetzt noch keine nationale Verwurzelung, sondern nur persönliche Bindungen.

Inter arma silent musae. Es gibt keine Architektur, keine bildende Kunst zwischen der Völkerwanderung und Karl dem Großen; und außer den Merseburger Zaubersprüchen, den beiden einzigen Gedichten in deutscher Sprache, die auf uns gekommen sind, kennen wir kein Schriftdenkmal aus jener Frühzeit. Wie am Anfang der deutschen Literaturgeschichte – die Bibel steht, durch deren Übersetzung Ulfilas mitten in den Stürmen der Völkerwanderung die gotische Schriftsprache schuf, so leiteten die Sendboten des Christenglaubens die deutsche Kultur ein.

Nicht weit von Limburg liegt der Reckenforst, die alte Malstätte des Niederlahngaus, wo der Gott Teut in geheiligtem Eichenhain verehrt wurde. Auf den Äckern, die sich über den kahlen Höhensattel spannen, büschelt heute noch hier und da Waldfarn in der Scholle, obwohl weit und breit kein Wald mehr zu erblicken ist. Eine geheimnisvolle Gegend. In die Kalksteinfelsen, die am benachbarten Flußufer aufsteigen, hat die Lahn eine Höhle gewaschen – die Wildscheuer von Steeden, in der man einen, in der Form einer Steinperle bearbeiteten Schmuckgegenstand aus den unvordenklichen Zeiten der ältesten Menschendaseinsperiode fand – eines der wenigen Zeugnisse primitiven Kunstgefühls, die wir kennen.

Abb. 2 Lahnlandschaft mit Dietkirchen. Nach einer Zeichnung von Ferd. Steiniger.

Nach der weisen Anordnung Papst Gregors I. sollten die Kirchen des wahren Gottes dort errichtet werden, wo schon vorher für die Heiden geheiligter Boden war. Auf den Kalkfelsen des Reckenforstes erhebt sich heute die altersgraue Stiftskirche von Dietkirchen, in der die Gebeine des hl. Lubentius in altrömischem Sarge unter dem Hochaltar ruhn. Die Legende weiß zu erzählen, daß der Heilige, ein Schüler des Bischofs Maximin von Trier, auf jenem Felsen, wo er im 4. Jahrhundert die Heilslehre verkündet, die erste, am weitesten ins heidnische Germanenland vorgeschobene Kirche, ein Holzkirchlein, errichtet habe. Dorthin, seine wahre Heimat, läßt sie ein Schifflein auch die Leiche des trierischen Sendboten zurückgeleiten, nachdem er in Kobern an der Mosel verschieden war. Wie von himmlischer Kraft getrieben, fuhr der Kiel des Bekenners Christi auf dem Rhein und der Lahn allein zu Berg. Der Strom erstaunte bei der ungewohnten Fahrt. Die Berge und Hügel mit den Hainen auf ihren Hängen widerhallten vom Ruhme des ihnen beschiedenen Schutzherrn, die Tiere des Waldes machten ihre Sprünge vor dem Angesicht des Vorübergleitenden. Die Quellen und Bäche flossen reichlicher, damit sie um so zeitiger das gesegnete Boot umspülen möchten; ja selbst die Fische, die keines Fischers Netze zu fürchten brauchten, spielten um das Fahrzeug herum und schwammen ihm wie eine Ehrenwache voraus. Und erst die Vögel, die gefiederten Bewohner der Luft und auch des Wassers, sie schlugen mit den Flügeln und gaben Laut mit den Schnäbeln, um den Heiligen Gottes nach Art der Menschen zu begrüßen. Als aber das Schifflein an der Stätte, die ihm Gott bestimmt hatte, angelangt war, legte es unter Erdbebendonner am Fuße des Felsens an, dessen waldbedeckte Spitze als Versammlungsort der Engel betrachtet wurde, und alles eilte herbei und erkannte das Walten der göttlichen Macht.

Man hat die Legende, welche die Verbindung herstellt zwischen dem Land an der Lahn und seiner kirchlichen Hauptstadt, die Trier fast ein Jahrtausend hindurch geblieben ist, als reine Dichtung bewerten wollen, weil die Lebensbeschreibung des Bischofs Maximin aus dem 8. Jahrhundert, die Hauptquelle der Lubentiuserzählung, keinen Anspruch auf Zuverlässigkeit erheben könne. Aber das Urkundliche entscheidet nicht allein. Wäre die Erzählung nur Dichtung, so müßte sie uns freilich schon wegen der entzückend naiven, von frischem Natursinn getragenen lebensvollen Landschaftsschilderung als eine der seltenen Incunabeln deutschen Geisteslebens teuer sein, die – so spärlich sie sind – doch ahnen lassen, daß die Dichtung nach den Umwälzungen der Völkerwanderung sich aus dem Schlafe zu befreien begann, der sie bis dahin gefesselt hielt, und einen ersten Frühling erlebte – wenn auch das, was als Mythos, Lied, Legende ungeschrieben in der Volksseele klang, oft erst aus dem Dämmerdunkel heimatlicher Urtöne erkennbar wird, die den späteren Gestaltungen nationaler Geschehnisse die Fülle und Tiefe geheimnisvollen Erberinnerns geben.

Allein, es handelt sich um mehr als Dichtung. Die Legende erfindet nicht, sondern bekränzt und verherrlicht nur das Bild des Menschen, der um seines heldischen Wirkens willen vom Volke geliebt wird. Es mag dahingestellt bleiben, was hier ihren geschichtlichen Kristallisationspunkt bildet und wie weit sie in Brauchtum und althergebrachter Sitte, wie etwa den Weihegeschenken der Silberschifflein oder dem Namen des Lubentiuswindes eine Stütze findet. Schon die Übertragung des Archidiakonats über sämtliche rechtsrheinische Kirchen der Erzdiözese Trier auf einen sonst so unbedeutenden Flecken wie Dietkirchen und die Verbindung eines ansehnlichen Kollegiatstiftes regulierter Chorherrn mit der kirchlichen Gründung scheinen das Apostolat des frühen Bekenners zur Gewißheit zu erheben. Aber auch die Steine reden. Unter dem Boden des Querschiffs der heutigen Kirche, deren ältere Teile dem 11. Jahrhundert angehören, fand man die Reste einer Kapelle, die auf jenen früheren Kirchenbau hinweisen, dessen Anlage nach urkundlichen Nachrichten auf das ausgehende 8. Jahrhundert angesetzt werden darf, zumal sich ein Türsturz erhalten hat, der nach Form und Kreuzeszeichen karolingischer Herkunft ist. Der rote Sandstein dieses Türsturzes trägt nun in lateinischen Majuskeln von späterem Charakter eine heute halb verwitterte Inschrift, die man dahin entziffert hat: Haec ecclesia fons est ecclesiarum. Ein bedeutsames Wort! Denn mag es sich auf die Basilika aus dem 8. Jahrhundert beziehen oder auf einen noch früheren Bau, der vielleicht an die Stelle des von Lubentius ursprünglich errichteten hölzernen Bethauses getreten ist – er enthält eine von jenen Wahrheiten, die auch das Kommende schon miteingeschlossen zu haben scheinen. Fons ecclesiarum. Es ist wahr: Weder der stolze Dom zu Limburg noch sonst eine der Kirchen im Land würde die Türme zum Himmel erheben, wenn das schlichte Kirchlein auf dem Reckenforst nicht dem Christentum im Lahngau die Stätte bereitet hätte. Diet-Kirche (diutisk) heißt Volkskirche. Hier war der Ort, wo nun das Christenvolk des großen Gaus zusammenströmte, wie sich die Thinggenossen einst hier zum Gericht versammelt hatten.

Aber die religionsgeschichtliche Mutterkirche ist auch stilgeschichtlich eine Mutterkirche für die Lahngegend geworden. Dies gilt – obwohl ihre Vorgeschichte so weit zurückreicht – natürlich nicht für die karolingische Bauperiode und noch weniger für die frühchristliche, aus der wir überhaupt nur die von Kaiser Konstantin in Trier erbaute Basilika kennen. Von dem romanischen Bau dagegen können wir behaupten, daß er ein stilbildendes Ereignis darstellt, von dem der besondere Typus der Lahnkirchen seinen Ausgang genommen hat.

Wenn Stil Synthese ist, so hat sich die frühromanische Kunst aus der Verschmelzung spätantiker, byzantinischer, christlicher und germanischer Gestaltungskräfte hervorgerungen. Der Werdeprozeß füllt den ganzen Zeitraum aus von Karl dem Großen bis zu dem großen Frankenkaiser Konrad II., dem Gründer des größten romanischen Bauwerks in Deutschland, des Doms zu Speier. Es war eine europäische Bewegung, die auch nur einen übervölkischen Stilcharakter zeitigen konnte. Raffael Santi hat in den Stanzen des Vatikans die Apotheose des mittelalterlichen Gedankens gemalt: Man erblickte die Weltbestimmung in der Vereinigung des niederen und des oberen Gottesstaates; die Erfüllung aber lag in den Händen der Kirche, die als Sinnbild des niederen Gottesstaates, die Irdischkeit dem ewig dauernden Reich entgegenzuführen eingesetzt war. Bei der Einheitlichkeit des mittelalterlichen Weltbildes empfing auch die Kunst von der Kirche Inhalt und Ziel. Es war der Sinn und Inhalt der Kirche selbst. Damit stand auch der Zeitstil fest. Er war der Ausdruck des die Welt umspannenden und einigenden Geistes der Kirche: Ein Weltstil. Wie hätte sich das bauliche Ordnungsgefüge im Tempel des Herrn auch abwandeln lassen, dessen Grundform durch den Kanon kultischer Handlungen und liturgischer Gebräuche derart bedingt war, daß kein Bauglied weggedacht werden konnte, ohne daß ein Baustein herausgebrochen wäre aus dem mystischen Gebäude religiöser Gnadenvermittlung. War doch die sichtbare Kirche bis auf die Farbe des Meßgewands und das Wachs der Opferkerzen Abbild, Sinnbild und Vorbild des unsichtbaren, des himmlischen Jerusalem.

Wenn wir der geistesgeschichtlichen Lage nachgehen, als deren Ergebnis sich die Weltanschauung des frühromanischen Zeitraums herausgebildet hat, so darf die wichtige Rolle nicht übersehen werden, die dem Kloster Cluny dabei als kulturschöpferischem Faktor zukommt. Das von ihm ausgehende Ideal, weit davon entfernt, sich auf die Entweltlichung der Kirche zu beschränken, zielte auf eine allgemeine Betätigung sittlichen Strebens, um dem durch Räubereien, Fehden, Zuchtlosigkeit und Barbarei heraufbeschworenen Verfall zu steuern, dem das Abendland preisgegeben schien. Cluny war es, das der Welt den Gottesfrieden aufzwang, als die Menschheit in ihrer Verzweiflung durch die Bischöfe einen Stab zum Himmel heben ließ und pax, pax, pax zu Gott emporschrie. Aus dieser Not wurde der abendländische Mensch geboren. »Das von Gott ausgehende Licht bestrahlt den Geist«. So ernst nahm es die Zeit mit der strengen Schule des burgundischen Klosters, daß Kaiser Heinrich II., der mit Abt Odilo befreundet war, selbst in der Ehe asketisch gelebt haben soll und Kaiser Heinrich III. ein rauhes Büßergewand als besonderes Ehrenkleid anlegte. Kein fahrender Gaukler durfte seine Pfalzen betreten.

Wie die in cluniazensischem Geist erneuerte Kirche, erhob auch das deutsche Kaisertum einen Anspruch auf Universalität, die in demselben Maße, wie sie die Entfaltung nationaler Sonderart hemmte, den kosmopolitischen Zeitstil befestigte. Wenn Kaiser Heinrich III. ein römisch-deutsches Imperium aufzurichten anstrebte, so schwebte ihm zwar das hohe Ideal vor, mit einem ökumenischen Reich den äußeren Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen die Kirche das Reich Gottes auf Erden verwirklichen könne. Allein, er förderte damit zugleich eine Weltkultur, die den völkischen Stammesunterschieden keine Rechnung trug, wenn unsre Entwicklung zur Nation auch dieses Durchgangspunktes als einer rezeptiven Lebensstufe bedurft zu haben scheint.

Denn es zeigte sich bald, daß die romanische Kunst die befreiende Ausdrucksform des deutschen Wesens wurde und Gipfelleistungen hervorbrachte, mit denen nur Frankreich wetteifern konnte. Wie eng aber technisches Können und die suchende Zeitseele bei kunstgeschichtlichen Wandlungen miteinander verschwistert sind, lehrt wiederum das Beispiel des geistesmächtigen Cluny, das nun auch den ersten romanischen Gewölbebau durchführte, um der Welt damit gleichsam seine Vision sittlicher Wiedergeburt körperlich vor Augen zu stellen. So wurden Cluny und romanischer Geist fast gleichbedeutende Begriffe. Der Vergleich läßt sich noch weiter ziehen. Wie die ganze mittelalterliche Wissenschaft, die Scholastik, im wahrsten Sinne des Wortes eine Schul-Wissenschaft war, so war auch die Kunst eine Schul-Kunst. Sie stimmen beide sogar in dem Rhythmus überein, in dem ihre Entwicklung verlief. Wie sich nämlich in den wissenschaftlichen Kämpfen der Zeit die Konkordanzlehre durchsetzte, die alle Gegensätze der zwiespältigen Welt in Übereinstimmung zu bringen suchte, so beharrte auch die Kunst nicht einseitig bei der asketischen Richtung, sondern rang so lange mit dem christlich-germanischen Gegensatz, bis sie das Gleichgewicht zwischen Diesseitigem und Jenseitigem an seine Stelle gesetzt hatte, wobei der Totalitätsgedanke des mittelalterlichen Katholizismus, der die ganze Christenheit als den einen unteilbaren mystischen Leib des Herrn ansah, den Sieg vollenden half. In dem Augenblicke, wo man dem Wort des Evangeliums »Mein Reich ist nicht von dieser Welt« die Deutung gab »Die ganze Welt ist unser Reich«, existierte die Frage nach dem zweiten Vaterland nicht mehr, da nun Natürliches und Übernatürliches, Göttliches und Menschliches geeint waren. So verbindet die romanische Kirche denn Erdnähe und Weltferne in polarer Harmonie.

Wie in Kunst und Wissenschaft aber trotz ihrer Bindung an die feststehenden Schulregeln nun die Persönlichkeit zur Geltung gelangte, so verschaffte sich auch die Gesamtpersönlichkeit des stammesmäßigen Volkstums innerhalb des Übervölkischen, die Seele der Landschaft innerhalb des Überlandschaftlichen Raum. Sie ließen den Ernst, die Einfachheit, das Ebenmaß, die urwüchsige Kraft, die in der religiösen Ordnung beruhende Raumgestaltung – die das Diagramm der romanischen Geistigkeit bilden – unberührt. Aber wenn sich die Abweichungen von dem allgemeinen Typus auch nur innerhalb der von der Zentralgewalt der Zeit gezogenen Grenzen bewegen, so treten sie doch in einzelnen Bauschulen markant genug hervor. Nirgends jedoch individueller als in der rhein-fränkischen. Und hier ist nun der Lubentiusbau von Dietkirchen richtunggebend auf den Plan getreten.

Von weit her sieht man die graue Basilika mit ihren beiden schlanken Westtürmen auf steilem Felsenklotz über den Waldlinien des Westerwaldes in die Wolken ragen, alles beherrschend im Umkreis der ausgedehnten freien Landschaft, als sollte vom ganzen Land der Blick auf sie fallen und es sei ihr Wille, daß die Menschen in Scharen den Fluß hinaufziehen, um sich wie in den Tagen des Bekenners um sie zu versammeln. So thront sie auf der Höhe, die Lahn zu ihren Füßen, die ihr kühnes Bild widerspiegelt, nicht das Werk eines Geschlechts, dem es genügte, Gott in der Seele das Heiligtum zu errichten, weil es die Größe seiner Majestät nicht in einer Zelle einschlieften mochte, sondern ein Werk voll stolzer Kraft zur Öffentlichkeit, voll freudigen Muts zum Bekennen, ein Ruf in die Welt hinein, die Kanzel für das ganze Tal, seine feste Burg und Zuflucht. (Abb. 2 u. 3)

Soweit uns dabei der wehrhafte Eindruck des trotzig und drohend in die Lüfte getürmten Bauwerks auffällt, begegnen wir dieser Erscheinung auch bei manchen anderen frühromanischen Kirchen, die unter dem Druck der ständigen Feindesgefahr des Zeitalters fast festungsartigen Charakter annahmen. Die Westfront von St. Martin in Münstermaifeld oder von St. Victor in Oberbreisig – um auf mittelrheinischem Boden zu bleiben – sind wahre Panzerwerke und Ausfalltore voll kriegerischen Geistes.

Auch eine gewisse Befreundung mit der Landschaft bildet ein Artmerkmal der romanischen Kirchen des Rheinlands. Der Blick aus dem Wandelgang der Zwerggalerie von Schwarzrheindorf über die lange Reihe der Uferpappeln und den Linienschwung des Siebengebirges, wenn feuergesäumtes Abendgewölk die Säulchen der offenen Loggia durchsticht, ist unvergeßlich. Eindrucksvoller noch – vielleicht am intimsten auf der überall zauberhaften Naturbühne des Mittelrheins – bedient sich des landschaftlichen Rahmens die Klemenskirche von Trechtlingshausen, deren Ufertreppe der Strom umplätschert, während ihr Turm mit mächtigen Bäumen zu einer vielgliederigen Turmgruppe vereinigt, wie ein Schattenbild sich aus dem Duft übereinandergeschobener Berge hebt.

Allein, die romantische Sphäre, die hier von der Bauphantasie zuhilfe genommen wird, erscheint doch mehr als ein Spiel des Zufalls, der eine glückliche Szenerie gestellt hat, denn als ein Notwendiges und erzeugt daher ebensowenig eine organische Gemeinschaft mit dem Menschenwerk, wie es etwa bei den Zisterzienserbauten der Fall ist, wenn sie abgeschiedene Waldtäler aufsuchen, wo die Störungen der Welt nicht in den klösterlichen Frieden eindringen.

Welche andere Baugesinnung dagegen hat die Lubentiuskirche auf den Felsengipfel des Reckenforstes gestellt! Statt die umgebende Natur nur stimmungsmäßig in das Bauwerk einzubeziehen, ist menschliche Schöpfung hier zum ersten Mal eine architektonische Bindung mit dem Gewachsenen eingegangen, daß beide ein Körper wurden, in dessen gemeinsamem Blutkreislauf Antikes und Deutsches, Heidnisches und Christliches, Elementares und Göttliches wieder zu dem vollen Kraftstrom ungeteilten Lebens sich zusammenfanden, wie immer, wenn Schöpfung sich vollzieht. So durchdrangen sich Architektur und Landschaft in Griechenland, und man braucht sich das Bild nur ins Nordische umzudenken, um zu verstehen, warum der Tempelbezirk vor uns auftaucht, der die Akropolis krönt. Erlöste Natur. Der Mensch hat sie zu Ende gedacht. Und der Fels, mit dem er die Seele getauscht, blickt nun mit den Augen des erwachten Urlebens triumphierend aus den Türmen droben. Ein Unerforschliches hat sich begeben: Das Werk ist über seinen Schöpfer hinausgewachsen. Darum bewundern wir hier nicht mehr eine Menschenleistung, sondern beugen uns in Ehrfurcht vor dem Geborenen; vor dem Geheimnis der Substanz, die in Geist aufschwebt; vor dem Auferstehungswunder, der Weltwerdung, dem in Harmonie sich offenbarenden All.

Abb. 3 Dietkirchen, Westseite. Nach einer Zeichnung von Ferd. Steiniger

Ein Sinnbild deutscher Tiefe, ein wahrhaft bodenständiger Stil ist erstanden und hat mitten im rheinischen Raum, wo Reichsversammlungen und Kaiserkrönungen mit ihren weltgeschichtlichen Zusammenhängen den europäischen Gedanken nährten, in das übernationale Empfinden der Zeit eine Bresche geschlagen für die Stammeskunst des heimischen Volkstums. Hier ist der Typus für den Außenbau Arnsteins und des Limburger Doms geboren, die beide in dem Felsen der kleinen Lahnkirche schliefen.

Aber mit ihnen zugleich ist auch die Gotik in dem Felsen erwacht.