|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die romanische Grundform – Die gotischen Bestandteile – Technik und Stil – Raumhaftes Denken – Das Triforium – Die Einbeziehung des Lichtgadens – Die Vierzonengliederung – Der Meinungsstreit um das Vorbild von Tournai, Noyon, Laon oder einer untergegangenen Kirche – Die Lehre von Bamberg – Das Raumbild im Gegensatz zu Laon – Das Lichtleben – Die Schmalwände des Querhauses – Der zentrale Scheinwerfer – Die Ausgleichung der Gegensätze

Das Gesetz des Übergangs, nach dem sich alles miteinander vereint, weil alles aus der Ganzheit des Ewigen strömt und wieder dahin zurückkreist, gibt auch der Innengestaltung des Doms das Gepräge.

Wenn Stil Synthese ist, so ist Übergangsstil Synthese der Stile. Sie ist nirgends vollendeter anzutreffen als in diesem Innenraum, wo die Stilverschmelzung nicht bei bloßer Bereicherung des hochromanischen Formenschatzes durch gotische Elemente stehen bleibt, sondern sich auch auf Konstruktion und Raumform erstreckt. Dabei wird das Konstruktive nicht etwa nur malerisch ausgewertet, wie es in besonders phantastischer Weise bei St. Severus in Boppard geschieht, wo ein Gebilde von sechzehn Kreuzrippen das Gewölbe wie eine Riesenspinne dekorativ überspannt. (Abb. 5) Soweit man in Limburg überhaupt von einem malerischen Ausklang des romanischen Stils reden kann, geht diese Wirkung hauptsächlich von gotischen Körperformen aus. Nur weniges bewahrt hier den romanischen Charakter. Zwar herrscht noch die streng romanische Maßgesetzlichkeit des gebundenen Systems, nach dem die Breite des Mittelschiffs das Doppelte der Abseitbreite und die Hälfte der Mittelschiffhöhe beträgt, während auf eins der quadratischen Gewölbefelder zwei in den Seitenschiffen kommen. Auch sind die mauerhaften Vierkantpfeiler, auf deren derben Kämpfern die ungegliederten Scheidbogen zwischen den Schiffen ruhen, an den Hauptjochen durch gliedernde Vorlagen nur erst zu beschwingteren Stützen umgeschaffen. Dann aber gliedert sich dem Quadratnetz des Lang- und Querhauses sofort ein Chor von gotischem Grundriß mit Umgang und halbkreisförmigem Abschluß an; und gotisches Formengut sind im allgemeinen auch die Bauglieder des Aufrisses: die ganze viergeschossige Hochwandaufteilung mit Emporen und Triforium bis zu dem sechsteiligen Kreuzrippengewölbe hinauf, die Weiterführung der Umgänge um Querhaus und Chorhaupt samt den meisten Schmuckformen, bei denen sich romanische Laubkapitelle mit gotischen Knospenkapitellen, Rundbogen mit Spitzbogen willkürlich mischen.

Wenn sich darin ein neuer Stilwille kundtut, so ist dieser Stil doch auch wieder nicht die französische Gotik. Sonst würde man nicht das System der viergeschossigen Wandauflösung, dem man in Tournai, Noyon und Laon begegnet, übernommen haben, nachdem dessen Aktualitätswert durch die Entwicklung bereits überholt war. Denn die Empore hatte sich in Rouen schon 1202 zu einer bloßen Wanddurchbrechung ohne Boden verflüchtigt und war 1218 in Amiens den bis unter das Triforium aufgehöhten Seitenschiffen endgültig zum Opfer gefallen, nachdem sich in der Kathedrale von Sens bereits 1164 der Vorklang zur Ablösung der Empore durch das Triforium angekündigt hatte. Alle berührten Formen sind gotische Motive nordfranzösischen Ursprungs. Wie die Normandie die Empore ausgebildet hat, so ist sie auch die Heimat des Triforiums.

Kann man bei einer so weitgehenden Übernahme fertiger Formen noch davon sprechen, daß der im künstlerischen Wollen sich manifestierende Zeitgeist den Übergangsstil erzeugt habe oder muß man nicht denen recht geben, die umgekehrt erst das technische Rüstzeug den Stil hervorbringen lassen? Stammt die ganze gotische Kunst vom Rippengewölbe ab – wie die rationalistische Richtung es ausdrückt – oder mußte nicht vielmehr der Drang nach dem Licht vorhanden gewesen sein, ehe Kirchen aus Licht gebaut werden konnten? Es unterliegt keinem Zweifel, daß in der Kunst Zeitwollen und Zeitkönnen sich entsprechen. Wie die dicken Mauern der romanischen Bauten mit ihren spärlichen Lichtöffnungen nicht den romanischen Geist erzeugt haben, so hätte auch der Spitzbogen die Gewölbe nicht ins Überweltliche emporheben können, wenn die auf handwerklicher Fertigkeit und blutvoller Erdnähe beruhende mittelalterliche Kunstübung nicht von dem Wunschbild des christlichen Spiritualismus geleitet worden wäre. Wir haben an den Beispiel des Abts Suger von St. Denis und des Limburger Dombaumeisters, der sogar die anorganische Natur zu gotisieren versuchte, bereits die formbildende Macht der Vision erfahren. Es verhält sich auch bei dem Übergangsstil nicht anders, als daß der Geist sich den Körper baut. Ein Unterschied scheint freilich insofern zu bestehen, als er sein Formengut aus der Rüstkammer zweier anderer Stile, des romanischen sowohl wie des gotischen, bezieht. Dennoch hat der von uns genugsam gekennzeichnete Stilwille der Zeit in ihm den adäquaten baukünstlerischen Ausdruck gefunden, der das Hebbelwort bestätigt: Form ist – höchster Inhalt.

Es liegt nämlich in der Natur des Spätstils, daß hier die Formwerte nicht den Ausschlag geben, sondern das raumhafte Denken, wie sich jeder stilistische Umschwung überhaupt erst mit dem Wandel der Raumformen vollendet, da der raumhafte Sinn eines Konstruktionssystems erst begriffen zu werden pflegt, wenn alle Möglichkeiten plastisch-tektonischen Bauens bis in ihre letzten Konsequenzen durchlaufen und verwirklicht sind. Die Umlagerung der Völker, Rassen und gesellschaftlichen Schichtung zu ethnischer, religiöser und soziologischer Neuordnung, von der an anderer Stelle die Rede war, pflegt das Kennzeichen dafür zu sein, daß die Entwicklung an jenem geistigen Pol des architekturalen Schaffens angelangt ist, wo die Raumphantasie die Herrschaft antritt. Wir befinden uns in der Zeit, wo das bauliche Gliedergerüst durch die Erzeugung luminarer und atmosphärischer Wirkungen entstofflicht und der Raum, von Schattenweben durchwirkt und dem Lichtmysterium durchflutet, eine Seele erhält.

Hat der Baumeister dem Innenraum des Doms eine Seele gegeben?

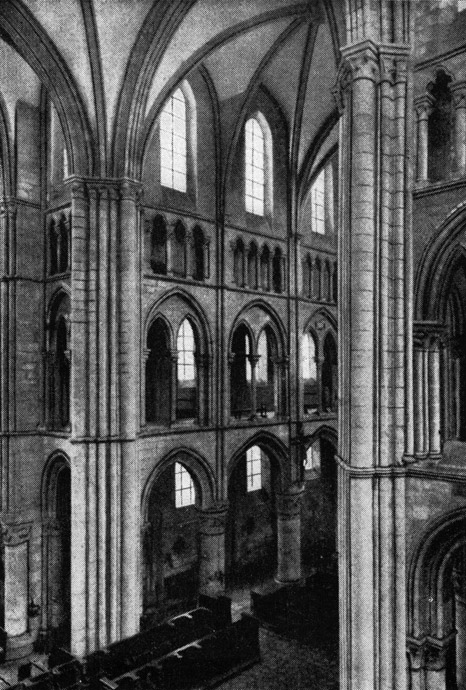

Abb. 17 Limburg, Dom. Blick in Langhaus und Querschiff.

Eine der wichtigsten Raumformen – neben der Empore – bildet das Triforium. Wir nennen Triforium den Flachraum, der sich als Laufgang in den Aufbau der Hochwand einordnet. Wie er sich konstruktiv von der Empore nur insoweit unterscheidet, als er den tektonischen Vorteil einer Zerlegung der Druckkräfte in der Regel nur für ein kleineres Stück der Obermauer ausnutzt, so gleicht er der Empore auch insoweit, als er ein gegen das Mittelschiff geöffnetes Raumgeschoß in die Travée einzieht. Allein, während die Raumtiefen der Empore die Erscheinung der Seitenschiffarkaden im oberen Geschoß der Travée wiederkehren lassen, bildet das Triforium zwar seinerseits ebenfalls wieder einen Nachklang der Empore, jedoch von abgewandelter Art. Wenn beim Emporenbau der Binnenraum durch Tiefeneinblicke optisch erweitert wird, daß andere Raumsphären in ihn hereindämmern, so entsteht bei dem Triforium nur ein Raumeindruck von geringer Tiefe, der nicht in Fernräume ablenkt, sondern den Raumwert in das Mittelschiff verlegt. Die hinter den Arkaden sichtbar bleibende feste Wand bewirkt, daß er der Realität entkleidet und zu ästhetischem Dasein vergeistigt wird. Damit durchspielen sich Raumwert und Schmuckwert in eigentümlichem Rhythmus. Während das Triforium mit seinem schmückendem Schattenstreifen auch der Horizontalen eine gewisse Geltung verschafft, fügt es dem Aufstieg der Raumwerte des Wandbildes zugleich eine weitere Steigerung hinzu, da es durch das führende Formelement der Säule in den vertikalen Rhythmus der Hochwand einschwebt. Die Neigung hierzu verstärkt sich mit der vermehrten Zahl der Arkaden, mit der die Säule den optischen Akzent erhält. Daher verwandelt sich die ursprüngliche Dreibogenstellung während der Frühgotik in eine Vierbogenordnung, deren Säulen den Blick vor dem feinen Raumgrund noch entschiedener in vertikaler Bahn führen.

Damit sind die gotischen Möglichkeiten des Motivs, das seiner Ablösung von einem konstruktiv wirklichen Raumgeschoß höchste Beweglichkeit verdankt, jedoch nicht erschöpft. Ein spezifisch normannischer Gedanke war es, auch den Lichtgaden in den Reliefraum des Triforiums einzubeziehen. Dabei entstehen in St. Etienne und St. Trinité in Caen, in Lessay sowie in Quistreham verschiedene Spielarten. (Abb. 18) Sie stimmen jedoch im Wesentlichen darin überein, daß der Mauerkörper der Fensterzone in eine äußere Schale, in der die Fensteröffnungen stehen, und in eine innere zerlegt wird, in deren Ebene die Säulchen und Arkaden vor der entrückten Lichtquelle liegen. So entsteht das Lichtgaden-Triforium normannischer Raumkunst, in dem Schattenweben und Lichtreflexe in abgestuften Graden ein verklärtes Raumleben entwickeln. Der Limburger Baumeister hat es in der Nord- und Südwand des Querschiffs verwendet und dadurch, daß es die ganze Schmalseite einnimmt, das Ineinanderweben von Raum, Licht und Körperformen zu stärkster Wirkung gebracht. Es ist nicht unwichtig zu betonen, daß ein Lichtgadentriforium von solchem Charakter sich nur noch im Dom von Wetzlar findet, der auch in sonstiger Hinsicht von Limburg abhängig ist.

Abb. 18 Quistreham, Pfarrkirche. Langhaus.

Neben diesem ausgesprochenen Schulzeichen normannischer Baukunst ist aber in Limburg auch der regelrechte Laufgang, der im Verhältnis zur Empore steht, wie Urmotiv und Abform, sowohl als dreibogige wie als vierbogige Arkatur vertreten. (Abb. 18) Dieses Bauglied, in die tote Stelle zwischen Obergeschoß und Lichtgaden des Emporenbaus eingeschaltet, hat nun die viergeschossige Hochwandgestaltung ergeben, die zum ersten Mal bei den sich um Tournai, Noyon, Laon gruppierenden Kathedralen auftritt und die stilistische Idee des gotischen Bewegungsschwungs in kristallener Klarheit verwirklicht. Die Macht der Masse ist besiegt und die Mauer in Gliederfülle und Raumschweben aufgelöst.

Abb. 19 Noyon, Kathedrale Notre-Dame.

In Noyon erreicht die Staffelung die mit dem Einbogen der Erdgeschoßarkade einsetzt, sich im Doppelbogen der Empore fortsetzt, sich zur Vierbogengruppe des Triforiums steigert und im doppelfenstrigen Lichtgaden wieder zweibogig abklingt, arithmetische Folgerichtigkeit. Die Logik dieser paarigen Ordnung erzeugt eine Symmetrieachse, die über den mittleren Säulenkörper aller Geschosse vom Schnittpunkt des Scheidbogens bis zum Scheitelpunkt des Schildbogens verläuft. Doch über alles Systematische hinweg antworten sich die Räume wie Spiegelungen, Echo und Musik des Steins, die bald aus näherer, bald aus fernerer Sphäre erklingt. (Abb. 19) Wir fühlen, daß hier die Zenithöhe der Frühgotik erreicht ist, die den Wendepunkt zur Hochgotik bedeutet, wo die Rückwand der Triforiennische zum Außenlicht aufgebrochen wird und das Raumgebilde schließlich als Lichtgebilde sich in der geschlossenen, vom Fenstermaßwerk übersponnenen Lichtebene des einheitlichen Binnenraums verliert.

Der Dom zu Limburg ist das erste Beispiel für die Übernahme jener Vierzonengliederung des Langhauses auf deutschem Boden. Welches Bauwerk hat dem deutschen Meister als Vorbild gedient?

Es bestehen hierüber vier verschiedene Auffassungen.

Abb. 20 Tournai, Kathedrale. Innenraum.

Soweit man auf Tournai verweist, ist einzuwenden, daß hier – abgesehen von der rein romanischen Einzelgestaltung – nur ein Blendtriforium ohne Laufgang in Frage steht, eine Vorform, die auf den bereits vorhandenen ausgebildeten Typus vielleicht hingelenkt, aber ihn ebensowenig ersetzt haben kann, wie etwa die rechteckigen Mauerluken über den Emporenöffnungen von St. Germer, in denen der Gedanke eines Triforiengeschosses zwischen Empore und Lichtgaden zum ersten Mal aufdämmert. (Abb. 20)

Bestechender ist, was man zugunsten von Noyon ins Feld führt. Auch hier besteht das Triforium im Chor noch aus dreiteiligen Blendarkaden und verwandelt sich erst im Langhaus in einen echten Laufgang. Wir sehen daher, wenn wir von St. Germer über Tournai und den Chor von Noyon kommen, die Entwicklung zu dem vierbogigen Laufgang sich vor unsren Augen vollziehen – derselben vierteiligen Arkatur, die wir von Limburg kennen. Übereinstimmung herrscht auch darin, daß hier wie dort das Prinzip des Stützenwechsels, sechsteilige Kreuzgewölbe und äußere Umgänge durchgeführt sind. Sogar gleiche Abmessungen sind vorhanden. Das Höhenmaß der Empore beträgt in Limburg wie in Noyon 5,60 Meter; des Triforiengeschosses hier wie dort 2,80 Meter. Fast gleichartig gebildet sind ferner die Dienste und Vorlagen der Hauptpfeiler. Auch entspricht dem in Noyon vom Kapitell der Zwischensäule aufsteigenden Gewölbedienste in Limburg eine am Fuß der Emporenöffnung ansetzende Halbsäule, beide dynamisch so gleichartig, daß sie die zwischen den Stützen liegenden Flächen in derselben Weise an der Aufwärtsbewegung teilnehmen lassen. So kommt es, daß das ungeübte Auge kaum einen Unterschied bemerkt, wenn es den Aufriß von Limburg und Noyon nebeneinander betrachtet.

Allein, Ähnliches gilt auch von Laon. Was freilich nicht zu verwundern braucht, da Noyon mit seinem niedrigen Triforium als das älteste Beispiel dieser pikardischen Aufrißbildung das Muster abgab für eine ganze Anzahl von Bauten der Erzdiözese Reims. Darum sieht auch der Aufriß der Abteikirche von Mouzon, die eine Wiederholung von Laon darstellt, demjenigen von Limburg seinerseits wieder zum Verwechseln ähnlich. (Abb. 21)

Es kann nun zwar nicht der Meinung beigetreten werden, daß der Limburger Meister dem St. Georgendom eine genaue Zeichnung der Kathedrale von Laon zugrunde gelegt habe. Denn die Hauptmaße stimmen – abgesehen von einer ungefähren Gleichheit des in Limburg 5,60 Meter und in Laon 5,50 Meter hohen Emporengeschosses – nicht einmal annähernd überein und bewegen sich in weiteren Abständen als die Maße von Limburg und Noyon. Wichtiger noch erscheint, daß die Aufteilung der Emporenöffnungen selbst schon wegen des Höhenunterschieds der Säulen von einem halben Meter durchaus verschiedene Raumstimmungen und Bewegungsströme dem Wirkungszusammenhang des Ganzen zuführt. Schon die Verfassung der Bauhütten und der Stand der Zeichnungstechnik zu Beginn des 13. Jahrhunderts verbieten denn auch die Annahme, daß der Limburger Meister statt einer allenfalls – die Bauformen festhaltenden Reiseskizze – eine maßhaltige Zeichnung angefertigt habe. Bei Villard de Honnecourt, der – selbst ein Zünftiger – die Kathedrale von Cambrai gebaut und die Löwen Friedrichs II. »nach der Natur konterfeit« hat, ist die Kunst des Zeichnens und der Geometrie, obwohl er in seinem Skizzenbuch Anleitungen hierzu geben will, noch wenig entwickelt, sodaß der Herausgeber seines Albums mit Recht bemerkt: Our architect's drawings must therefore be considered as mere memorial sketches and not such as he would have employed as designes for actual construction.

Abb. 21 Mouzon, Kathedrale. Inneres.

Schließlich muß es als verfehlt erachtet werden, besondere Beziehungen zu Laon daraus herzuleiten, daß die dortige Kirche St. Martin »auffallende Ähnlichkeit« mit Limburg in der Bildung der Fenster und Schiffspfeiler aufweise. Jeder sieht, daß man für das, was die mit Limburg im übrigen in keiner Weise verwandte Kirche St. Martin bietet, keine Vorbilder braucht oder überall Vorbilder findet. (Abb. 23)

Demgegenüber bestehen allerdings noch Berührungspunkte mit Laon genug. Vor allem fällt ins Gewicht, daß der Limburger Meister, obwohl man zu jener Zeit sowohl in der nordfranzösischen wie in der rheinischen Schule bereits zum polygonalen Chorabschluß übergegangen war, den Chor halbkreisförmig gestaltete wie der Chor der Kathedrale von Laon angelegt war. Auch das doppelte Strebebogensystem, bei dem einer der Bögen unter dem Dache versteckt und ein zweiter offen über dem Dache liegt, teilt Limburg mit Laon. Wir haben ferner gesehen, daß die Limburger Rose in der Grundform derjenigen des nördlichen Querschiffs von Laon am verwandtesten ist, obwohl auch die etwa gleichzeitige Rose der Westfassade von Chartres das Motiv einer Rosette aus neun Kreisen in sich trägt. Ebensowenig läßt sich bezweifeln, daß sowohl der Gedanke der Siebenzahl wie der paarweisen Gruppierung der Türme auf den Stirnseiten des Querhauses dem Vorbild von Laon seinen Ursprung verdankt – mögen die Limburger Flankentürme, anstatt wie in Laon und Tournai vom Boden aufzuwachsen, auch erst im Oberteil der Fassade ansetzen. Da sie ähnlich wie die Fialen eines Strebepfeilers die Aufgabe haben, die Querhausecken zur Widerlagerung der Gewölbe zu belasten, kann der Vermutung, daß sie eine spätere Zutat seien, jedenfalls nicht Raum gegeben werden, selbst wenn dabei unerklärt bleibt, warum der westliche der beiden, allerdings erst später ausgebauten Südtürme sich auf einer Auskragung erhebt. Schon die erweislich älteren Flankentürme der Nordseite verbieten eine andere Deutung.

Abb. 22 Laon, Kathedrale Notre-Dame. Blick in Langhaus und Seitenschiff.

Soweit wir endlich die Übereinstimmung im Aufbau der Limburger und Laoner Langhausjoche festgestellt haben, muß ebenfalls der Vorbehalt gemacht werden, daß Laon – im Gegensatz zu Noyon und Limburg – nur mit einem dreibogigen Triforium ausgestattet ist und auch den Wechsel der Haupt- und Zwischenstützen weniger scharf markiert, weil alle Träger aus Rundsäulen und sich nicht sinnfällig von einander abhebenden gewirtelten Gruppenschäften bestehen. (Abb. 22)

Wenn wir trotz der geäußerten Bedenken dennoch der Überzeugung Ausdruck geben, daß wir in Laon die Kathedrale zu erblicken haben, an der der Limburger Meister seine Studien gemacht hat, so gibt dabei die Erwägung den Ausschlag, daß auch den Limburger Meister der Weltruhm eines epochemachenden Bauwerks angelockt haben mußte, das derart das architektonische Ideal seiner Zeit bestimmte, daß Deutschland wie Frankreich gleicherweise dort in die Schule ging. Es besagt alles, daß selbst eine so weit abseits der Heerstraße gelegene Kirche wie die von Offenbach a. Glan nicht nur im Aufbau, sondern auch in ihren Bündelpfeilern und Schaftringen, ihren Nebenapsiden, Streben und hoben, schmalen, von gewirtelten Säulen umzogenen Fenstern den Einfluß von Laon verrät.

Damit ist zugleich das Hauptargument gegen die Vertreter der vierten Ansicht gewonnen, die behauptet, daß der Limburger Meister einen Bau des französisch-belgischen Grenzgebiets imitiert habe, der ähnliche Dispositionen geboten haben müsse, aber nicht erhalten sei. Zutreffend ist allerdings, daß die Ordre des Nationalkonvents » à battre toutes les statues« eine Welt von Schönheit zugrunde richtete und den Vandalismus bis auf die Wunderinsel im Meer mit der Gottesburg des hl. Michael trug. Auch die viergeschossigen Kathedralen von Arras, Cambrai und Valenciennes sind den »im Namen der Bildung und Aufklärung« verübten Wahnsinnstaten der Revolution zum Opfer gefallen. Doch ist damit bewiesen, daß zwischen St. Georg und einer jener Kirchen engere Beziehungen bestanden als zu der Kathedrale von Laon oder daß in den untergegangenen Bauten Vorbilder für diejenigen Bauformen zu finden waren, die Laon nicht bot?

Abb. 23 Laon, St. Martin.

Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, daß der Limburger Meister auch außerhalb Laon Anregungen empfangen habe; wie denn bereits ausgeführt worden ist, daß er den äußeren Laufgang wahrscheinlich aus dem Tournaisis, der Adoptivheimat der normannischen Galerie, übernommen habe. Man könnte bei den engen kirchenpolitischen Beziehungen des Tournaiser Bistums und des immer zu Frankreich neigenden Hennegaus zu den beiden Bistümern der Champagne Noyon und Laon hier sogar von einer zusammenhängenden Stilprovinz sprechen, in der die Einflüsse der Normandie und der Champagne sich mit niederrheinischen kreuzten, eine Kunstsphäre, die den deutschen Meister wie Geist von seinem Geist berührt haben mochte. Bezeichnenderweise empfand ein alter Topograph der Renaissance die Kathedrale von Tournai, der Stadt, wo Chlodwig geboren und Childerich bestattet ist, als ein Denkmal von so germanischer Wucht, daß er sie als einen Bau des Frankenkönigs Chlodwig selbst ansah.

Allein, muß man untergegangene Kirchen dieses Kreises beschwören, um erklären zu können, warum pyramidal gruppierte Dreibogen bei den Emporen des Limburger Chors und Querhauses benutzt worden sind, obwohl dreigeteilte Arkaden mit überhöhten Mittelbogen schon in St. Martin in Köln erscheinen und seitdem nicht nur für Emporen, sondern auch für Hochschiffenster, Giebel, Fassaden und sogar für Treppenaufgänge, von denen Limburg selbst das entzückendste Beispiel aufzuweisen hat, den ganzen Rhein entlang ein beliebtes Motiv bildeten – unzweifelhaft deswegen, weil die dem Drang nach Höhenentwicklung entsprechende Formenbildung zugleich das Wohlgefallen der rheinischen Dekorationslust fand.

Dieselbe Frage drängt sich bei dem schmalen Chorumgang auf, für den Heisterbach den rheinischen Präzedenzfall darbietet.

Für die Herumführung der Langhausgliederung um die Abschlußwände des Kreuzhauses gibt es allerdings vor Limburg kein Beispiel in der rheinischen Kunst. Sie wurzelt zwar ebenfalls in normannischer Überlieferung, die schon in St. Etienne und St. Trinité in Caen zu beobachten ist. Aber es hieße jede schöpferische Selbständigkeit des französisch geschulten durch große Vorbilder auf die eigene Kraft verwiesenen Meisters leugnen, wollte man in diesem Falle, wo nur noch das letzte Glied in der Kette der formgeschichtlichen Entwicklung fehlte, eine Entlehnung anstatt einen eigenen Baugedanken annehmen.

So natürlich dagegen hier eine Parallelität der Erfindung erscheint, so wenig liegt sie bei dem normannischen Lichtgadentriforium des Limburger Querhauses im Bereich der Möglichkeit. Zwar scheint der tektonische Weg von der Pyramidenempore zu dem Lichtgadentriforium auf den ersten Blick nicht weit zu sein, sondern die in der Entwicklung begriffene Linie des Vertikalismus nur eben um ein Geringes weiterzuführen. Allein, dazwischen liegt die Entdeckung des Lichterlebnisses, zu dem die rheinische Kunst noch nicht herangereift war. So wird das Muster für das Limburger Hochjochtriforium ebenso wie für die späteren von Wetzlar und Sinzig allerdings in normannischen Bauten wie Quistreham und St. Trinité in Caen zu suchen sein.

Jedenfalls läßt sich auch in diesem Falle lediglich die Übernahme einer Einzelform feststellen; und selbst hierbei gelangt das Schöpferische zu seinem Recht: Das Hervorbrechen der Lichtmacht, die infolge der Übereinanderordnung der beiden pyramidal gestuften Geschosse an den Stirnwänden des Querhauses sich mit gotischer Gewalt durchsetzt, und die kühne Verbindung einer dreistöckigen mit einer vierstöckigen Wandgliederung, die der vertikalen Folge der einzelnen Raumzonen eine neue wogende Bewegung gibt. (Abb. 26) Bei einem so selbständigen, der Zeit vorauseilenden Meister kann keine Rede davon sein, daß der Innenbau des Doms nicht sein geistiges Eigentum, sondern die vollständige Kopie einer anderen, uns unbekannt gebliebenen Kirche darstelle, zumal die deutschen Baumeister, die in Frankreich tätig waren, überhaupt nicht sklavisch nachzuahmen pflegten.

Im Dom zu Bamberg stehen zwei Statuen, die uns über das freie Verhältnis, in dem Vorbild und Nachbildung in der Regel zueinander standen, Anschauungsunterricht erteilen. Die eine der Figuren ist die Kaiserin Kunigunde, die das Modell der Kathedrale von Laon so in der Rechten trägt, daß das Augenmerk gerade auf den französischen Kapellenkranz des Chors gelenkt wird, den der von Laon beeinflußte Baumeister seinem Vorbild nicht entlehnte, und ebenso werden auf dem Steinbaldachin des hl. Dionysius die berühmten Türme von Laon wie zum Vergleich mit der abweichenden Gestaltung wiedergegeben, die sie in Bamberg erfahren haben.

So verfuhr man auch bei dem Innenbau des Georgendoms, der zu Laon in einem ähnlichen Verhältnis steht, wie das Langhaus des Straßburger Münsters zu dem von St. Denis. Dort sind nicht nur der dreiteilige Aufbau des Hochschiffs, sondern auch die durchbrochene Rückwand der Triforiengalerie, Bündelpfeiler, Fensterformen und Seitenschiffarkaden von Abt Sugers Werk übernommen und doch hat sich in Straßburg die Raumstimmung derart verändert, daß die feierliche Aufwärtsbewegung des französischen Vorbilds, hier von ruhevoller Breitenachse durchkreuzt, in das Zwischenreich zwischen Himmel und Erde herabgeholt wird, in dem die deutsche Seele sich in ihrem Gleichgewichtszustand befindet.

Wie hier, so beruht auch in Limburg die neue Raumschöpfung zum Teil darauf, daß die Aufgabe gestellt war, die Diagonale zu finden zwischen romanischem Grundriß und gotischem Aufriß. Während in Bauten wie dem verwandten Andernach kurz vorher noch die Tiefenachse herrscht, werden in St. Georg plötzlich die festen Blickbahnen gelöst; werden auch in die Breitenachse gelenkt; folgen der Höhenentwicklung der zu den Gewölben emporsteigenden Stützen und Wandzonen; werden in das flutende Licht der Vierung gerissen, auf das die Gesamtanlage hin zentralisiert; bis sie am Chorhaupt, das vom Langhaus her gesehen werden will, als dem Empfangsort und der spendenden Schale der gesamten Bewegungsströme münden und zuletzt ein dynamisch geformtes Raumganzes umschließen, in dem die Brust sich unwillkürlich weitet, um sich mit der aus Formenmusik, Raumleben und Licht gewirkten Harmonie in tiefen Atemzügen anzufüllen.

Abb. 24 Laon, Kathedrale. Blick in Langhaus und Chor.

Obwohl Laon statt viereckiger Pfeiler überall freie Ausblicke gewährende Rundsäulen hat, die ihrerseits teilweise noch einmal mit leichten Schäften umgittert sind und sich aufwärts in schlanke gebündelte Gewölbedienste fortsetzen; obwohl der Rhythmus der abnehmenden Höhenverhältnisse der Stockwerke sich in größeren Intervallen als in Limburg bewegt; und obwohl der Raum überflutet wird von Licht, das alle Formen vergeistigt und mit der hochtorigen Fenstergruppe der Chorwand sowie vier großen Radrosen die Mauerflächen bis unter die Wölbungen öffnet – dominiert noch die Tiefenachse. Sie wird von der gleichförmigen Reihung ununterschiedener Stützglieder über elf Joche hinweg bis zur Vierung geführt und, ohne durch diese unterbrochen zu werden, über weitere zehn Chorjoche in endloser Perspektive fortgesetzt. Selbst die Wandzonen vermögen trotz ihres vierfachen Aufstiegs keine Höhenbewegung zu erzeugen und werden in den Vormarsch der gewaltigen Horizontalkraft mitgezogen. (Abb. 24)

Das vollkommen veränderte Raumbild von Limburg erklärt sich schon daraus, daß den elf Langhausjochen von Laon vier und den zehn Chorjochen zwei gegenüberstehen. Zentralisierung anstelle der Dehnung. Trotz der niedrigeren Gewölbehöhe schießt nun vor allem auch die Vertikallinie in den schmalwandigen Schiffen steil und machtvoll empor, derart daß Tiefenbilder und seitliche Fernräume über die Breitendimension der begrenzten Wandflächen hinweg zu einem Gesamteindruck verschmolzen werden, bei dem alle im Bau wirksamen Kräfte auf die vertikal aufstrebenden Glieder konzentriert erscheinen. Während Chor und Turmhalle, zu gleicher Gewölbehöhe mit dem Schiff hinaufgeführt, die Längenperspektive verstärken, verknüpft und sammelt die sechsteilig gegliederte Wölbung, die infolge der vorgelegten Rippen fast schwerelos erscheint, in Verbindung mit ihren Diensten alle Bewegungsrichtungen wie ein Nervennetz wieder zu demselben Raumwillen. Die Dienste werden in ihrem Zug nach oben nicht mehr durch die vielen Schaftringe gehemmt und beschwert wie in Laon. Auch die kühnen Vierungspfeiler nehmen in ihrer gotischen Leichtheit an der Höhenentwicklung teil. Sie ist kein Ausschweben in einem Zug. Wie das Auge das Band des Triforiums mit seinen abwechselnd durchschatteten und durchlichteten Raumtiefen auch in der Horizontallinie begleitet oder die von den Gesimsen überkröpften Dienste den Höhendrang dämpfen, so vollzieht sich die ganze Höhenbewegung ringend, spielend, suchend, von Aufstieg zu Aufstieg, in willkürlichem Rhythmus.

Abb. 25 Limburg, Dom. Blick von der Empore.

Man beobachte nur, wie die Dienste, teils am Gesims der Empore, teils am Kämpfer der Emporenpfeiler ansetzend, teils bis zum Fußboden heruntergeführt, wogende Kurven erzeugen, die jede Regelmäßigkeit der Wandgliedrung ebenso kompensieren wie der fast amöboide Wechsel der Bogenformen. Spitze und runde gehen in tudorbogenartige; überhöhte und lanzettförmig gestelzte in solche über, die weder spitz noch stumpf an die Parabelkurve grenzen. So ergeben sie phantastische Überschneidungen und traumbildhafte Durchblicke, die zuweilen maurische Erinnerungen wachrufen und doch mit ihren fließenden Linien und malerischen Auf und Ab so rheinisch sind wie der wogende, in dem Wandelbild der Landschaft keinen Augenblick sich gleichbleibende Strom selbst. (Abb. 25)

Daß der ganze Formenreichtum des Aufbaus um Kreuzhaus und Chorrundung herumgeführt wird d. h. um jene Umbruchstellen, wo die Teile dichter aufeinanderrücken und das Auge eine Vielzahl von Flächen und Formen zugleich umfaßt, krönt das intime Raumleben des Baus, durch das sich dieser auf den ersten Blick wohltuend von der nüchternen Großräumigkeit in Laon unterscheidet, ohne durch die Verinnerlichung der Sphäre an Kraft einzubüßen. Vielleicht mit Ausnahme des Märchendekagons von St. Gereon in Köln ist eine solche Beseelung nirgends erreicht; am wenigstens in Laon, wo die bunten Fensterrosen hart und grell aus den kahlen, weißen Kalksteinwänden herausstechen und mit ihrer Farbenpracht die kalte Umwelt nur um so sichtbarer machen. Während hier die Triforiengirlande grade an den entscheidenden Stellen abreißt, um das Blickfeld vor den Rosen nicht zu durchschneiden, häuft der Limburger Meister gegen die religiöse Mitte des Raums, den innersten Kreis des Heiligtums, wo Christus im Opfer gegenwärtig wird, die künstlerischen Gestaltungsmittel zu höchstem Leben. Wie er hier, wo die Achsenbrechungen der Vierung, des Chors und der Nebenchöre neue Spannungen und Gegensätze der Raumbewegung hervorbringen, erst die ganze Fülle der Triforienformen entfaltet, reichere Säulengruppen und -kapitelle aufreiht und vor den dämmernden Gründen des Chorumgangs oder im Rahmen sich überschneidender Rippen und Gurten das Bildhafte der Gestaltung in die Erscheinung treten läßt, so verlegt er auch den Schwerpunkt des Lichtlebens hierher.

Abb. 25 Limburg, Dom. Blick in Querhaus und Chor.

Es schwebte ihm offenbar vor, die Lichtwerte der Laoner Rosen ohne Preisgabe des Triforiums zu veranschaulichen. So kam er auf den Gedanken, die Schmalwände des Querhauses durch Übereinandergipfelung von pyramidal gruppierten Emporen und Hochjochtriforien zum Ausblick ins Kosmische zu öffnen oder vielmehr so aufzulichten, daß sie dem Strahlenglanz der Sphären Durchlaß gewährten, um das Drinnen und Draußen, das Begrenzte und das Unbegrenzte, das Diesseitige und das Jenseitige in Verbindung zu setzen. Das Licht als Baumaterial! Nirgends tritt das gotische Gefühl stärker hervor als in diesen Durchbrechungsgeschossen, die in verschieden abgestimmte Lichtzonen verwandelt sind: Die unterste noch in der Dämmerung, die Emporenbogen voll gedämpfter Glut, der Triforiengürtel in zartem Schattenweben und geisternden Reflexen und endlich die Tagesklarheit der Lichtgadenhöhe – eine Stufenfolge, deren Steigerung der Vierungsturm fortsetzt und vollendet als die oberste Beleuchtungsquelle und die Zentralsonne dieser Lichtwelt. Denn der Lichtgedanke ist ebenso real wie sinnbildlich zu verstehen; und im Gegensatz zu St. Peter in Sinzig, wo die fensterlose Halbkugel der Vierungskuppel Nachthimmel über den Mittelpunkt des Kircheninneren breitet, schüttet die von achtseitigem Rippengewölbe getragene, mit Säulchen und Trompen zierlich gegliederte Vierungskuppel hier strömende Lichtflut herab, zu deren Helle sich alle übrigen Räume hinzudrängen scheinen, um entmaterialisiert in den Schwung der anderen Sphäre einzukreisen. Der Kirchenvater Gregor von Nazianz sagt von einem Bauwerk: »Mit der Kuppel strahlt es von oben herab und umleuchtet mit reichen Quellen des Lichtes die Augenwunder, als wäre es wirklich des Lichtes Wohnstatt«. So erlangen die »Augenwunder«, von dem zentralen Scheinwerfer und kräftig modellierenden Schlagschatten mit allen ihren Gliederungsformen aus der Undeutlichkeit hervorgeholt, jetzt ihre volle Klarheit, um an dem vertikalen Bewegungsdrang noch entschiedener teilzunehmen. (Abb. 26)

Zwar sind die Räume noch nicht ganz entselbständigt, sondern trotz ihrer Bindung zum einheitlichen Ganzen noch in ihren einzelnen Ordnungen erkennbar; zwar straffen sich die Stützen noch nicht in sehnenhaften Bündelpfeilern zur Höhe; zwar bilden die achthundert Säulen und Säulchen des Doms noch keinen versteinerten Wald; doch ist der weite Schritt romanischer Arkaden nicht mehr zu sehen, nur wenig ungegliederte Flächen treten hervor, die Lichtarmut kleiner Fenster macht sich nicht mehr bemerkbar. Aber wie Morgenwind in manchen Laubkapitellen die Blätter zu drehen scheint, so weht überall die frische Luft befreiter Kräfte und man verspürt in den nach allen Richtungen aufgeschlossenen freien Einblicken und Durchblicken, in dem Weben von Licht und Schatten, in dem bei aller Feierlichkeit sinnenfrohen Schwelgen in malerischen Reizen, in der starken Betonung der Senkrechten und in dem lebhaften Rhythmus der Aufeinanderfolge aller Formen: wie das Element des Gotischen mit dem romanischen Grundcharakter einen neuen Wirkungszusammenhang eingeht, in dem das reiche, vielstimmige Leben des Ganzen unter meisterlicher Ausgleichung aller Achsenbeziehungen zu vollkommener Harmonie gesammelt ist. Ein Werk aus einem Guß.