|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

1714. 1715

Das Testament des Königs / Sein Tod / Charakter und Lebensweise / Seine Liebschaften / Frau von Maintenon Schlussbetrachtungen

Der König alterte zusehends, und wenn sich auch in der äußeren Führung seines Lebens keine Änderung zeigte, so mehrte sich doch in jedem, der in persönliche Berührung mit dem Herrscher kam, von Tag zu Tag die Befürchtung, daß er nicht mehr lange leben werde. Es ist hier nicht der Platz, seine bis dahin so feste und unwandelbare Gesundheit des näheren zu beurteilen. Es genüge hier, wenn gesagt wird, daß sie heimlich verfiel. Nachdem er so lange Zeit unbeschränkter Herr seines Glückes gewesen war, drückten ihn nun harte Schicksalsschläge zu Boden. Dazu kam viel häusliches Unglück. Alle seine Nachkommen waren bis auf einen vor ihm dahingegangen, was ihn zu den düstersten Betrachtungen veranlaßte. Beständig sah er sein eigenes Leben bedroht. Statt daß ihm nun seine nächste vertrauteste Umgebung diese Zwangsvorstellung ausredete, verstärkte man sie fortwährend von neuem. Die einzige Ausnahme machte sein Leibwundarzt Maréchal, der alles versuchte, ihn von seinem Argwohn zu befreien. Alle anderen, Frau von Maintenon, der Herzog von Maine, Fagon, Blouin und die anderen vertrauten Kammerdiener, die alle vom Bastard und seiner ehemaligen Erzieherin bestochen waren, bemühten sich, seine mißtrauischen Gedanken noch zu verstärken, was ihnen nur allzu leicht gelang.

Niemand zweifelte, ja niemand konnte ernstlich daran zweifeln, daß der König Gift in sich trug. Auch Maréchal war davon überzeugt. Gleichwohl ließ er das den König nie merken. Im Gegenteil. Er tat alles, ihm die quälenden Gedanken zu vertreiben, die ihm schaden mußten. Andrerseits lag dem Herzog von Maine allzuviel daran, ihn in seiner Angst zu erhalten. Dasselbe erstrebte Frau von Maintenon aus Haß und Eigennutz. Ihrer Verschlagenheit gelang es, den einzigen volljährigen Prinzen des Königshauses, das sie zu vernichten beschlossen hatten, dem Könige zum Schreckgespenst zu machen. Den Herzog Philipp von Orleans. Wenn man hiernach bedenkt, daß der Monarch unaufhörlich in seinen Befürchtungen bestärkt ward, daß er den Prinzen, der als Urheber gewisser Verbrechen galt, täglich vor Augen hatte, bei Tische und stundenlang in seinem Arbeitszimmer, so begreift man, wie düster es in seinem Innern aussehen mußte.

Zudem hatte er außer seinen leiblichen Kindern auch jene unersetzliche Prinzessin Die Herzogin von Burgund. verloren, die nicht allein die Seele und Zierde seines Hofes, sondern auch sein ganzes Glück, seine ganze Freude, sein ganzes Entzücken, die letzte Sonne in seinem Dasein gewesen war. Sie war die einzige in seinem Leben, mit der er völlig vertraut verkehrte. Wie weit das ging, ist schon erwähnt worden. Nichts war imstande, die Leere auszufüllen, die durch ihren Tod entstand. Seitdem gab es für den König keine Erholung mehr, und somit wuchs sein Schmerz über den Verlust. In seiner Zerrissenheit suchte er Trost, wo immer er konnte. Er überließ sich immer mehr Frau von Maintenon und Herrn von Maine. Sie zeigten sich äußerlich stets gleichergeben und zuverlässig, und so war er in dieser Hinsicht beruhigt. Der Herzog von Maine trug ihm Berichte vor, die bis in die kleinsten Einzelheiten gingen, und gerade Einzelheiten liebte der König über alles. Seit langem hatte man es verstanden, ihm einzureden, daß Herr von Maine, trotz seiner großen Klugheit und seiner Befähigung für die Staatsgeschäfte, nicht im geringsten irgendwelche ehrgeizigen Pläne hege. Dazu sei er unfähig. Als guter Familienvater gehe er in der Familie auf. Er liebe den König auf das zärtlichste. Er mache sich nichts aus Größe, höchstens wenn er damit dem Ansehen des Königs diene. Er sei der schlichteste, freimütigste, aufrichtigste und harmloseste Mensch. Wenn des Tages Arbeit getan, die er aus Pflichtgefühl und dem Könige zu Gefallen verrichte, dann widme er sich voll Hingabe seinen Gebets- und Andachtsübungen, und darauf pflege er einsam die Jagd. In seinem häuslichen Leben sei er heiter und sehr gern gesellig. Zudem habe er keine Ahnung vom Hofe und von allem, was dort und in der Welt vorgehe.

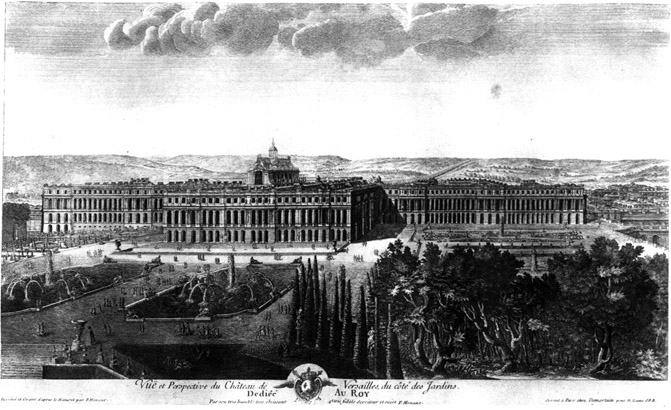

32. Versailles, vom Parke aus gesehen

Menant.

Der König war hocherfreut über diese Beurteilung, die ihn seinem Lieblingssohne gegenüber frei und behaglich stimmte. Der Herzog war fortwährend um ihn und unterhielt ihn mit seinen Geschichten und Späßen. Hierin war er ein großer Künstler, wie ich nie einen andern gesehen habe. Er plauderte leicht und gewandt, als sei das ein Kinderspiel. Dabei verstand er scharf zu sein und alles Lächerliche zu verhöhnen. Er hielt aber Maß und richtete sich nach Zeit, Gelegenheit und Laune des Königs, den er gründlich kannte. Hinter seiner Natürlichkeit und Liebenswürdigkeit vermutete man keine Hintergedanken. Wenn er wollte, war er ein meisterlicher Komödiant. Wenn man dazu seinen Charakter in Betracht zieht, so ersieht man mit Schaudern, was für eine fürchterliche Schlange der König an seinem Busen nährte. Der Herzog von Maine und Frau von Maintenon ließen, wie Saint-Simon weitererzählt, dem König keine Ruhe, bis er sein Testament aufsetzte. Der König war über diese Zudringlichkeit sehr böser Stimmung, und in seinem Groll verhehlte er auch seinem Lieblingssohne nicht, daß er selber, über seinen Tod hinaus keine Macht habe und es dem Herzog überlassen müsse, sich durch seine Persönlichkeit zur Geltung zu bringen. Über das Kodizill zu diesem nicht ganz freiwilligen Testament siehe Seite 428 f. Der König, dessen Mutter das Testament ihres Gemahls in keiner Weise geachtet hatte, mochte ahnen, daß auch sein Letzter Wille nicht erfüllt werden würde. In der Tat, der Regent Philipp von Orleans erhob Einspruch; das Testament wurde vom Parlament für ungültig erklärt, und der Herzog von Maine kam um alle seine Rechte, die dem Regenten übertragen wurden, in dessen Händen auch die Aufsicht über die Erziehung des minderjährigen Ludwig XV. lag. Da aber die Ränke des Herzogs von Maine und der Parlamentsherren nicht aufhörten, kam es in der berühmten Gerichtssitzung (lit de justice) vom 28. August 1718 zu einer Auseinandersetzung der feindlichen Gewalten: die Bastarde kamen um ihre Vorrechte als Prinzen von Geblüt, und die Juristen erfuhren eine Demütigung, die der feudale Saint-Simon mit beispielloser Begeisterung erzählt. Die Schilderung dieser berühmten Gerichtssitzung, bei der Saint-Simon alle Wonnen der Rache bis zur Neige durchkostete, gehört zu den glänzendsten Stellen seiner Denkwürdigkeiten.

Seit länger denn einem Jahre ging die Gesundheit des Königs zurück. Seine Kammerdiener bemerkten dies zuerst. Sie beobachteten alle Anzeichen des Verfalles; doch wagte keiner, etwas davon auszuplaudern. Auch dem Herzog von Maine entging dies nicht. Im Verein mit Frau von Maintenon und dem ihnen ergebenen Kanzler traf er die nötigen Vorkehrungen. Nur Fagon, der Leibarzt, an Körper und Geist bereits recht gebrechlich, war in der nächsten Umgebung des Monarchen der einzige, der gar nichts merkte. Maréchal, der Leibwundarzt, machte ihn mehreremals darauf aufmerksam, aber Fagon wies ihn jedesmal barsch zurück. Aus Pflichtgefühl und Liebe zum König wagte es Maréchal schließlich, sich an Frau von Maintenon zu wenden. Eines Vormittags um Pfingsten [1715] teilte er ihr seine Wahrnehmungen mit und bemerkte, Fagon sei hierüber falscher Meinung. Er versicherte ihr, der König, dessen Puls er häufig untersuche, leide seit langem an einem geringen, kaum merkbaren Fieber. Bei seinem vorzüglichen Körperzustand, bei guter Pflege und geeigneter ärztlicher Behandlung habe das nicht viel auf sich. Vernachlässige man die Sache aber, so könne sie schlimm werden. Frau von Maintenon ward ärgerlich. Maréchals Eifer erregte ihren Zorn. Sie erwiderte dem Arzt, es sei unmöglich, daß sich ein so tüchtiger, erfahrener und aufmerksamer Arzt wie Fagon über den Gesundheitszustand des Königs täusche. Nur die Feinde des Leibarztes seien darüber anderer Ansicht als er. Maréchal mußte sich bescheiden. Er hat mir später selbst gesagt, daß er von da an den Tod seines Herrn beklagt habe. Fagon war in der Tat theoretisch wie praktisch der erste Arzt Europas, aber er war, wie schon gesagt, aus gesundheitlichen Gründen längst nicht mehr imstande, seine Kunst voll zu betätigen. Er war nicht mehr so recht auf der Höhe, auf die ihn Kunst und Gunst gebracht. Er verbat sich jedes Für und Wider und ging mit des Königs Gesundheit nicht anders um denn in den vergangenen unbedenklichen Jahren. Sein Dickkopf mordete den Herrscher.

Der König hatte schon immer an Gichtanfällen gelitten, und da hatte ihn Fagon allabendlich sozusagen in einen Berg von Federbetten einpacken lassen. Dadurch geriet er allnächtlich so sehr in Schweiß, daß man ihn an jedem Morgen abreiben und mit einem andern Hemd versehen mußte, ehe der Großkämmerer und die Kammerherren eintreten durften.

Seit langen Jahren trank er an Stelle des besten Champagnerweins Wir wissen nicht, ob dies der natürliche Wein aus der Champagne oder der moderne Champagner war. Die Bereitung des modernen Schaumweins wurde erst möglich, als man die Flaschen mit Kork schließen konnte. Die Erfindung der Champagnerbereitung wird dem Kellermeister der Abtei Haut-Villiers, Dom Perignon, der sein Amt von 1670-1715 verwaltete, zugeschrieben. Gleichwohl soll die Bereitung des künstlichen Schaumweins schon im vierzehnten Jahrhundert bekannt gewesen sein. Es wird erzählt, Karl VI. habe dem König Wenzel von Böhmen 1397 zu Reims ein Fest gegeben, wobei zum ersten Male Champagner auf die Tafel kam und die beiden Könige so begeisterte, daß sie sich eine Woche lang täglich ein Räuschlein antranken., den er bis dahin einzig genossen, Burgunder, mit Wasser vermischt, der so alt war, daß er gar keinen rechten Geschmack mehr hatte. Er lachte oft über die Enttäuschung ausländischer hoher Herren, die sich auf die Weine seiner Tafel gefreut hatten. Nie in seinem Leben hatte er reinen Wein getrunken, niemals Schnaps, auch Tee, Kaffee und Schokolade nicht. Ehedem genoß er beim Aufstehen frühmorgens etwas Brot und Wasser mit Wein. Das war seit langem schon durch ein Getränk aus Salbei und Ehrenpreis verdrängt worden. Zwischen den Mahlzeiten und regelmäßig beim Zubettgehen trank er Eiswasser mit Orangeblütensaft, übrigens auch zu seinen Mahlzeiten und sogar in Tagen der Krankheit. Zimtkügelchen trug er jederzeit bei sich in der Tasche. Etwas andern bedurfte er von einer Mahlzeit zur andern nicht. Für seine Hunde, die in seinem Arbeitszimmer zu liegen pflegten, füllte er sich die Taschen stets mit Zwiebäcken.

In seinem letzten Lebensjahre litt er mehr und mehr an Verstopfung. Deshalb verordnete ihm Fagon als Vorgericht bei den Mahlzeiten allerhand Früchte auf Eis, wie Maulbeeren, Melonen und ganz weiche Feigen, und zum Nachtisch wiederum Früchte. Dazu vertilgte er Süßigkeiten in erstaunlicher Fülle. Zum Abendessen aß er das ganze Jahr hindurch eine unglaubliche Menge Salat. Morgens und abends aß er verschiedene kräftige Suppen, von jeder sehr reichlich. Man würzte alle seine Gerichte äußerst stark. Seinem Arzte war das gar nicht recht. Auch mit den Süßigkeiten war Fagon nicht einverstanden. Er schnitt zuweilen ein spöttisches Gesicht, wenn er den König so essen sah, wagte aber nichts zu sagen. Wildbret und Wasservögel mochte der König nicht, sonst alles ohne Unterschied. Zur Fastenzeit nahm er seit ungefähr zwanzig Jahren nur Fastenspeisen, ein paar Tage lang. Im letzten Sommer führte er die ihm verordnete Kost in den Früchten und Getränken doppelt streng durch.

Schließlich richtete das viele der Suppe folgende Obst seinen Magen zugrunde, verdarb ihm die Verdauungssäfte und nahm ihm die Eßlust. Die hatte ihm sein Leben lang nicht gefehlt; andrerseits hatte er nie Hunger empfunden und nie das Verlangen zu essen, so sehr ihm auch zuweilen der Zufall das Mittagsessen verspätete. Er hat selbst oft gesagt, daß seine Eßlust stets erst mit dem ersten Löffel Suppe erwacht sei. Er aß so stark und so gewohnheitsmäßig, daß man immer wieder staunen mußte. Aber mit dem Übermaß an Wasser und Obst, dem keine geistigen Getränke die Wagschale hielten, zersetzte er sein Blut, dem übrigens durch jene gewaltsamen Schwitzkuren die Kraft entzogen ward. Das brachte ihm den Tod. Man erkannte es bei der Öffnung seiner Leiche. Seine Eingeweide waren alle noch so gesund und kräftig, daß er damit gut hundert Jahre hätte alt werden können. Der Magen vor allem erregte Verwunderung, ebenso die Gedärme, die die gewöhnliche Länge und Größe um das Doppelte übertrafen. Daher hatte der König ein so starker und gleichmäßiger Esser sein können. An Arzneien dachte man erst, als es bereits zu spät war. Fagon hatte ja niemals an eine ernstliche Krankheit glauben wollen, ebensowenig Frau von Maintenon. Das hatte sie jedoch nicht abgehalten, für Saint-Cyr und Herrn von Maine allerhand Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Der König selbst sah am ersten ein, wie es mit ihm stand, und verlor zuweilen ein Wort darüber an seine Kammerdiener. Fagon beschwichtigte ihn jedesmal, tat aber nicht das geringste. Der König gab sich scheinbar zufrieden mit des Arztes Worten, glaubte ihnen aber nicht. Er wähnte, Fagon sowie Frau von Maintenon verstellten sich, um ihn zu schonen.

Am Mittwoch, dem 21. August 1715, untersuchten ihn vier Ärzte, und alle stimmten sie Fagon zu, der dem Kranken Kassia verordnet. Der König verschob die Besichtigung der Schweren Reiter, die er vom Fenster aus zu halten gedachte, auf den kommenden Freitag, hielt nach der Mittagstafel Staatsrat und arbeitete sodann noch eine Weile mit seinem Kanzler. Darauf besuchte ihn Frau von Maintenon, in Begleitung der nächsten vertrauten Damen. Beim Abendessen saß er im Schlafrock in seinem Lehnstuhle. Seit einigen Tagen ward es ihm schwer, Fleisch zu essen, sogar Brot, wovon er sein Leben lang kein großer Freund gewesen. Seit langem aß er nur noch die Krume, weil er keine Zähne mehr hatte. Dafür bekam er reichlich Suppe, feingehackte Fleischspeisen und Eier. Er aß jedoch sehr mäßig.

Samstag, den 24. August, hatte der König eine außergewöhnlich schlechte Nacht gehabt. Sein Bein sah beträchtlich schlimmer aus und bereitete ihm auch mehr Schmerzen denn sonst. Die Messe fand wie immer statt; die Mittagsmahlzeit nahm er im Bett ein, wozu die angesehensten Personen der Hofgesellschaft ohne weiteres Zutritt hatten. Darnach war Finanzrat. Hinterher arbeitete er mit dem Kanzler allein. Darauf kamen Frau von Maintenon und die Damen des engsten Kreises. Das Abendessen nahm der König im Schlafrock, in einem Lehnstuhl sitzend, ein, zum letzten Male in Gegenwart von Hofleuten. Ich beobachtete dabei, daß er nur Flüssigkeiten zu sich nehmen konnte und daß es ihm peinlich war, Zuschauer zu haben. Er hielt es nicht bis zum Ende der Tafel aus und bat schließlich die anwesenden Herren, zu gehen. Man brachte ihn wieder zu Bett. Das Bein ward untersucht. Es zeigte schwarze Flecke.

Der König ließ den Pater Tellier holen und beichtete. Die Ärzte waren bestürzt. Man hatte es mit Milch und Chinin versucht. Jetzt ließ man davon ab und wußte keinen Rat.

Sonntag, den 25. August, am Heiligen-Ludwigs-Tage, war die Nacht noch schlimmer. Man machte kein Geheimnis mehr aus der Gefahr, die in der Tat bereits sehr groß war. Trotzdem wünschte der König, daß an der Einteilung des Tages nichts geändert werde. So spielten die Musikkapelle wie gewöhnlich frühmorgens vor den Fenstern und auch die vierundzwanzig Geiger während der Mittagstafel im Vorzimmer. Hiernach war er allein mit Frau von Maintenon, dem Kanzler, und eine Weile auch mit dem Herzog von Maine. Vom Tage vorher, wo er mit dem Kanzler unter vier Augen gearbeitet hatte, lagen noch Tinte und Papier da. Frau von Maintenon und der Herzog von Maine, beide durch und durch Selbstlinge, waren der Meinung, der König habe in seinem Letzten Willen zu wenig für den Herzog getan. Dem wollten sie durch einen Nachtrag abhelfen. Diese Urkunde liefert den Beweis, wie ungeheuerlich des Königs Schwäche durch diese beiden Personen mißbraucht worden ist und wie grenzenlos die menschliche Eitelkeit werden kann. Durch diesen Nachtrag wurde der gesamte königliche Zivil- und Militär-Hofstaat dem Herzog von Maine, unter Beisitz des Marschalls von Villeroy, uneingeschränkt unterstellt. Dadurch wurden die beiden Genannten völlig Herr über die Person und über das Haus des Königs. Mit Hilfe der beiden Garderegimenter und der beiden Leibkompagnien bekamen sie ganz Paris in die Hände. Sie verfügten über die Schloß- und Stadtwachen, über Gericht und Kirche, über die gesamte Dienerschaft, über die Stallungen, Kleider, Küchen und Keller. Mit einem Worte, der Regent ward zu einer Strohpuppe und behielt auch nicht die geringste Macht. Er geriet völlig in die Hände der beiden. Sooft es ihn gutdünkte, konnte ihn der Herzog von Maine festnehmen und einsperren lassen.

Bald nachdem Pontchartrain den König verlassen hatte, kam auch Frau von Maintenon, die noch geblieben war, heraus und bat die Damen des engsten Kreises, einzutreten. Sieben Uhr abends traf das Hoforchester ein. Inzwischen war der König unter dem Geplauder der Damen eingeschlummert. Als er wieder erwachte, fehlte ihm die volle Besinnung. Man ward bestürzt und schickte nach den Ärzten. Der Puls ward ganz schwach befunden, und man riet dem König, die letzten Sakramente zu nehmen. Pater Tellier wurde geholt und der Kardinal von Rohan benachrichtigt. Man entließ das Orchester, das bereits seine Noten und Instrumente in Bereitschaft gesetzt hatte. Die Hofdamen verließen das Zimmer.

Eine Viertelstunde, nachdem die Musik und die Damen weggeschickt worden waren, war alles bereit. Pater Tellier nahm die Beichte des Königs entgegen, worauf der Kardinal Rohan die Letzte Ölung vornahm und ihm die Sterbesakramente reichte, was er mit einigen feierlichen Worten einleitete. Zugegen waren zwei Geistliche, die der Kardinal hatte holen lassen, sowie sieben kerzentragende Edelknaben, dazu drei Kammerdiener, ferner Pater Tellier, Frau von Maintenon, ein Dutzend Hofleute, die das Recht des Zutritts hatten, und ein paar Kammerdiener. Der König sah gefaßt aus und von der Bedeutung des Augenblicks durchdrungen. Nach der Feierlichkeit verließen alle Anwesenden das Gemach, um die heiligen Geräte zu geleiten. Nur Frau von Maintenon und der Kanzler blieben zurück. Alsbald – und diese Hast war eigentümlich – legte man dem König eine Schreibunterlage oder dergleichen auf das Bett. Der Kanzler las ihm nochmals den Nachtrag zum Testament vor. Eigenhändig schrieb der König vier oder fünf Zeilen darunter. Sodann reichte er das Schriftstück zurück.

Der König verlangte zu trinken, worauf er den Marschall von Villeroy zu sich befahl, der mit einer kleinen Anzahl hoher Würdenträger an der Tür des anstoßenden Sitzungszimmers bereitstand. Der König redete mit ihm beinahe eine Viertelstunde lang unter vier Augen. Sodann wurde der Herzog von Orleans gerufen, mit dem der König ein klein wenig länger als mit Villeroy ebenfalls allein sprach. Er versicherte ihm eindringlich seine Hochschätzung, seine Freundschaft, sein Vertrauen. Das Sinnbild Christi, das er eben empfangen, noch auf den Lippen, beteuerte der König (wie schrecklich!), er werde in seinem Letzten Willen nichts finden, womit er nicht zufrieden sein könne. Darauf legte er ihm den Staat und die Person des künftigen Königs an das Herz. Zwischen der Letzten Ölung und dieser Unterredung lag kaum eine halbe Stunde. Somit konnte er unmöglich die sonderbaren Verfügungen nicht mehr in seiner Erinnerung haben, die man ihm mit so viel Mühe abgerungen hatte und die noch verschärft worden waren durch den Nachtrag zum Testament, dessen Unterschrift noch frisch war. Dieser Nachtrag setzte dem Herzog von Orleans ein Messer an die Kehle, dessen Heft dem Herzog von Maine in die Hand gegeben ward.

Montag, den 26. August, nahm der König die Mittagsmahlzeit im Bett ein, in Gegenwart der Herren, die das Recht des Zutritts hatten. Hernach ließ er die Anwesenden näher treten und hielt folgende Ansprache:

»Meine Herren! Ich bitte Sie um Verzeihung, daß ich Ihnen ein so schlechtes Beispiel gegeben habe. Ich danke Ihnen verbindlich für die Dienste, die Sie mir geleistet, für die Anhänglichkeit und Treue, die Sie mir jederzeit bewiesen haben. Es tut mir sehr leid, daß ich für Sie nicht das getan habe, was ich gern für Sie getan hätte. Die schlechten Zeiten waren daran schuld. Ich bitte Sie, meinem Enkel Urenkel. Der Herzog von Burgund hatte zwei Söhne, den Herzog von Bretagne, der am 3. März 1712 seinem Vater als fünfjähriges Kind nachstarb, und den Herzog von Anjou, den nachmaligen Ludwig XV., geb. 15. Februar 1710. den gleichen Eifer und die gleiche Ergebenheit entgegenzubringen wie mir. Er ist noch ein Kind, das wahrscheinlich manches Schlimme zu überstehen hat. Sie müssen meinen anderen Untertanen mit gutem Beispiel vorangehen. Gehorchen Sie den Befehlen, die mein Neffe Ihnen als Verwalter des Reiches geben wird. Ich hoffe, er wird seine Sache recht machen. Ich hoffe auch, daß Sie alle an der Einheit festhalten und jeden, der beiseitegehen will, zurückgeleiten ...

Ich fühle, daß ich gerührt werde, und ich sehe, daß es Ihnen ebenso geht. Ich bitte, mir das zu verzeihen. Leben Sie wohl, meine Herren! Ich rechne darauf, daß Sie sich zuweilen meiner erinnern.«

Kurz nachdem sich alle entfernt hatten, ließ der König den Marschall von Villeroy zu sich rufen und sagte zu ihm einige Worte, die sich dieser genau gemerkt und später mitgeteilt hat:

»Herr Marschall, ich gebe Ihnen sterbend einen neuen Beweis meiner Freundschaft und meines Vertrauens. Ich ernenne Sie zum Erzieher des Dauphins. Ein wichtigeres Amt habe ich nicht zu vergeben. Sie werden durch meinen Letzten Willen erfahren, in welchem Verhältnis Sie zum Herzog von Maine zu stehen haben. Ich zweifle nicht, daß Sie mir nach meinem Tode ebenso treu dienen werden, wie Sie es zu meinen Lebzeiten getan haben. Ich hoffe, mein Neffe wird Ihnen mit der Achtung und dem Vertrauen begegnen, die er einem Manne schuldig ist, den ich immer geliebt habe. Leben Sie wohl, Herr Marschall. Ich hoffe, Sie vergessen mich nicht.«

Nach einer Weile ließ der König den Herzog von Condé und den Prinzen Conti, die in ihren Gemächern waren, rufen. Ohne sie nahe an sich herankommen zu lassen, sagte er zu ihnen nur, er empfehle ihnen, Eintracht unter den Prinzen walten zu lassen und sich nicht an schlechte Beispiele zu halten.

Als der König Stimmen von Damen im Nebenzimmer vernahm, begriff er, wer es wohl wäre, und ließ sie der Reihe nach eintreten. Es waren dies die Herzogin von Berry Marie-Louise-Elisabeth, die galante Tochter des Herzogs Philipp von Orleans und der natürlichen Tochter Ludwigs XIV., Mademoiselle de Blois; geb. 20. August 1695, gest. 21. Juli 1719, Madame, die Herzogin von Orleans und die Prinzessinnen von Geblüt. Sie schrien laut, worauf der König sagte, es schicke sich nicht, so zu schreien. Er sprach ein paar kurze freundliche Worte, besonders zu Madame. Schließlich ermahnte er die Herzogin von Orleans und die Herzogin von Condé, sich zu versöhnen. Alles das ging schnell vonstatten. Dann entließ er die Damen. Weinend und laut jammernd zogen sie sich in das Sitzungszimmer zurück, dessen Fenster offen standen, so daß man das laute Schreien draußen vernahm. Man glaubte, der König sei gestorben. Dieses Gerücht drang nach Paris und in alle Provinzen.

Einige Zeit später befahl der König, die Herzogin von Ventadour solle ihm den Dauphin bringen. Er ließ ihn an sein Bett treten und sagte ihm, in Gegenwart einiger weniger Personen seiner nächsten Umgebung folgendes:

»Mein Kind, du wirst ein großer König werden! Ergib dich nicht meiner Leidenschaft für große Bauten und für den Krieg. Trachte vielmehr darnach, mit deinen Nachbarn Frieden zu halten! Gib Gott, was Gottes ist! Erkenne die Pflichten an, die du ihm gegenüber hast! Bewirke, daß ihn deine Untertanen ehren! Folge immer den guten Ratschlägen! Suche es dem Volke zu erleichtern! Ich habe das unglücklicherweise nicht tun können. Vergiß auch nicht, gegen Frau von Ventadour dankbar zu sein!« Indem er ihn küßte, fuhr er fort: »Mein liebes Kind, ich segne dich von ganzem Herzen.«

Als man den kleinen Prinzen wegführen wollte, verlangte der König nochmals nach ihm. Abermals küßte er ihn, hob die Hände und den Blick zum Himmel und segnete ihn zum zweiten Male. Es war überaus rührend anzuschauen. Die Herzogin von Ventadour trug dann den Dauphin schnell hinweg und brachte ihn in seine Gemächer.

Wiederum nach einer kleinen Weile ließ der König den Herzog von Maine und den Grafen von Toulouse rufen. Nachdem alle anderen das Zimmer verlassen hatten und die Türen geschlossen worden waren, hatte er mit den beiden eine ziemlich lange geheime Unterredung.

Sodann ward der Herzog von Orleans, der in seinen Gemächern weilte, befohlen. Er sprach nur sehr kurze Zeit mit ihm. Als er bereits wieder gegangen war, rief ihn der König zurück und sagte ihm rasch noch ein paar Worte. Es war der Befehl, sofort nach seinem Ableben solle der junge König nach Vincennes gebracht werden und dort in der guten Luft so lange verbleiben, bis alle Trauerfeierlichkeit zu Versailles ihr Ende gefunden hätte und das Schloß wieder in Ordnung gebracht wäre. Dann sollte er in Versailles bleiben.

Dienstag, den 27. August, betraten das Zimmer des Königs nur Pater Tellier und Frau von Maintenon. Zur Messe waren nur der Kardinal von Rohan und die beiden diensthabenden Hofgeistlichen zugegen. Gegen zwei Uhr ließ der König den Kanzler holen. In seiner und der Frau von Maintenon Gegenwart ließ er zwei Kästen öffnen und einen großen Teil der darin verwahrten Papiere verbrennen. Gleichzeitig ordnete er an, was mit dem Rest geschehen solle. Gegen fünf Uhr abends bat er nochmals den Kanzler zu sich. Später ließ er den Pater Tellier rufen und unmittelbar nach dessen Weggang zum dritten Male Pontchartrain, dem er befahl, sofort nach seinem Tode zu veranlassen, daß sein Herz nach der Kirche des Ordenshauses der Jesuiten in Paris gebracht werde, wo es gegenüber dem Herzen seines Vaters in der nämlichen Weise wie dieses aufbewahrt werden solle.

Nachdem er dies bestimmt hatte, sagte er zu Frau von Maintenon, er habe immer gehört, es sei schwer, sich zum Sterben zu entschließen. Er stehe jetzt vor diesem den Menschen so fürchterlichen Augenblick; er fände jedoch nicht, daß es schwer sei, sich mit dem Tode abzufinden. Frau von Maintenon antwortete, es sei sehr schwer, wenn einen noch Liebe oder Haß an das Leben feßle oder wenn man noch etwas wieder gutzumachen habe. »Ach,« sagte der König, »wieder gutzumachen habe ich einzelnen Menschen gegenüber nichts, und was das Reich anbetrifft, so rechne ich auf Gottes Barmherzigkeit.«

Die Nacht darauf verlief sehr unruhig. Man sah den König aller Augenblicke die Hände falten. Man hörte ihn die Gebete hersagen, die er in gesunden Tagen gesprochen hatte, und bei dem Confiteor schlug er sich die Brust.

Mittwoch, den 28. August, früh, machte er eine liebe Bemerkung zu Frau von Maintenon, die sie arg verschnupfte und mit keinem Worte erwiderte. Der König sagte ihr nämlich, er tröste sich über die Trennung von ihr in der Hoffnung, daß sie ihm bei ihrem Alter bald nachfolgen werde.

Um sieben Uhr morgens ließ er den Pater Tellier rufen. Während er mit ihm über Gott sprach, erblickte er im Spiegel über dem Kamin zwei Kammerdiener, die zu Füßen seines Bettes knieten und weinten. »Warum weint ihr?« fragte er sie. »Habt ihr geglaubt, ich sei unsterblich? Ich für meine Person habe das nie geglaubt. Da ich alt bin, so mußtet ihr längst darauf vorbereitet sein, daß ihr mich verliert.«

Ein Bauer aus der Provence, ein riesengroßer Kerl, hatte auf dem Wege von Marseille nach Paris erfahren, daß es um den König schlecht stand. An diesem Morgen erschien er in Versailles mit einem Heilmittel, das, wie er behauptete, den Brand zu heilen imstande sei. Dem König ging es schlimm, und die Ärzte standen dermaßen am Ende ihrer Künste, daß sie in Gegenwart der Frau von Maintenon und des Herzogs von Maine einwilligten, das Mittel zu versuchen. Fagon wollte Einrede erheben, da wurde ihm der Bauer, der sich Lebrun nannte, dermaßen grob, daß Fagon, der es gewöhnt war, alle Leute anzufahren, von ihnen aber hündische Ehrfurcht zu verlangen, kreidebleich ward. Nun gab man dem König zehn Tropfen der Flüssigkeit in spanischem Wein ein. Das war um elf Uhr vormittags. Bald darauf fühlte sich der König wohler, aber der Puls war schwach geworden und blieb so. Gegen vier Uhr gab man ihm nochmals davon, indem man ihm sagte, es bringe Leben. Er nahm das Glas mit den Heiltropfen und meinte: »Leben oder Tod! Ganz wie es Gott gefällt!«

Frau von Maintenon verließ dann das Zimmer, ihren Schleier vor dem Gesicht, begleitet vom Marschall von Villeroy. Vor ihren Gemächern blieb sie stehen, zog den Schleier weg und verabschiedete sich von ihm. In kühlstem Tone sagte sie: »Leben Sie wohl, Herr Marschall!«

Ohne ihre Räume zu betreten, stieg sie in die Hofkutsche, deren sie sich tagtäglich bediente und in der bereits Frau von Caylus wartete, und fuhr nach Saint-Cyr. In einem ihrer Wagen folgten ihr ihre Frauen.

13. Charles Le Brun (1619-1690)

Selbstporträt (1684).

Florenz, Uffizien.

Die schmeichelhafte Aufforderung Cosimos III., ihm für die Sammlung der Selbstbildnisse der Uffizien sein Porträt zu senden, beantwortete Le Brun am 8. Februar 1683 mit einem Schreiben, worin es heißt »... Je suis trop convaincu que mon portrait est indigne d'avoir une place dans ce fameux cabinet où l'on voit les plus belles choses d'Europe ... Comment luy pourrois-je reffuser mon portrait, moi qui me frois gloire de me donner en personne à Elle, si le service du plus grand Roy de l'univers ne me retenoit à Paris ...« – Im November 1684 sandte Le Brun das Porträt nach Florenz und bekannte in dem Begleitschreiben vom 20. dieses Monats »... Je ne me suis jamais faict une joye d'estre connu par les traits de mon visage.« Vgl. Gualandi: »Nuova raccolta di Lettere sulla Pittura, Scultura ed Architectura etc.« Bologna 1854-1856, III. Bd., S. 199-202.

Das Lebrunsche Mittel ward dem König weiterhin eingegeben. Als man ihm eine Tasse mit Fleischbrühe anbot, bemerkte er, man solle zu ihm nicht wie zu jedem Beliebigen sprechen. Er brauche keine Fleischbrühe, sondern seinen Beichtvater. Dieser wurde geholt.

Als er einmal aus einer vorübergehenden Bewußtlosigkeit erwachte, bat er den Pater Tellier um Erlaß von allen seinen Sünden. Der Geistliche fragte, ob er große Schmerzen habe. »Ach nein,« antwortete der König, »das ist gerade das Schlimme! Ich möchte mehr leiden, um meine Sünden zu sühnen!«

Am Donnerstag, dem 29. August, nachdem der Mittwoch sowie die Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag so schlimm gewesen waren, fühlte sich der König im Laufe des Vormittags merklich wohler. Dieser Schimmer von Besserung verbreitete sich schnell und wurde gewaltig übertrieben. Der König nahm zwei Biskuits in spanischem Wein nicht ohne Eßlust zu sich.

Um zwei Uhr nachmittags machte ich dem Herzog von Orleans einen Besuch in seinen Gemächern, in denen sich seit acht Tagen zu jeglicher Tageszeit eine solche Menge Menschen drängte, daß tatsächlich kein Apfel zur Erde fallen konnte. Diesmal fand ich dort keine Menschenseele. Als mich der Herzog erblickte, lachte er und sagte mir, ich sei heute der einzige Besucher. Majestäts besserer Stuhlgang habe sie alle weggeblasen. Bis zum Abend kam in der Tat niemand weiter. So ist die Welt.

An diesem Tage bezeichnete der König gelegentlich eines Befehles, den er gab, den Dauphin als den jungen König. Als er die Bewegung bemerkte, die dieses Wort unter den Anwesenden hervorrief, fragte er: »Warum? Mir bereitet es keinen Kummer.«

Um acht Uhr nahm er wiederum die Heiltropfen des Mannes aus der Provence ein. Der Kopf war dem König benommen, und er sagte, er fühle sich gar nicht wohl. Gegen elf Uhr abends wurde das Bein untersucht. Der Brand wütete im Unterschenkel und Knie. Der Oberschenkel war stark geschwollen. Während dieser Untersuchung fiel der König in Ohnmacht. Zu seinem Schmerze hatte er bemerkt, daß Frau von Maintenon nicht anwesend war. Sie hatte die Absicht gehabt, nicht wiederzukommen. Da der König mehrfach nach ihr fragte, konnte man ihm ihren Weggang nicht verheimlichen. Nun schickte er nach Saint-Cyr und ließ sie holen. Am Abend kam sie zurück.

Freitag, der 30. August, verging so schlecht wie die Nacht vorher. Der König befand sich in einem Zustande des Halbschlafes. Von Zeit zu Zeit nahm er ein wenig Gelee und etwas Brunnenwasser zu sich. Wein mochte er nicht mehr. Im Zimmer verblieben nur die dringlichst nötigen Kammerdiener und Frau von Maintenon. Pater Tellier ließ sich ab und zu blicken, jedoch selten. Er war nicht einmal immer in seinen Gemächern. Ebensowenig der Herzog von Maine. Ein paarmal hatte der König lichte Augenblicke.

Fünf Uhr abends begab sich Frau von Maintenon in ihre Gemächer, verteilte alles, was darin ihr Eigentum war, an ihre Dienerschaft und fuhr dann nach Saint-Cyr, um es nie wieder zu verlassen.

Die Nacht zum Samstag und Samstag, der 31. August, waren schrecklich. Der König war nur einige wenige flüchtige Augenblicke bei vollem Bewußtsein. Der Brand hatte das Knie und den ganzen Oberschenkel ergriffen. Auf Anraten des Herzogs von Maine gab man dem Könige eine Arznei ein, die der verstorbene Abbé Aignan erfunden hatte, ein ausgezeichnetes Mittel – gegen die Blattern. Die Ärzte ließen alles zu, weil keine Hoffnung mehr war.

Gegen elf Uhr abends ging es so schlecht, daß man anfing, die Sterbegebete zu sprechen. Das Getöse dabei brachte den König wieder zu klarerem Bewußtsein. Mit einer Stimme, die man aus dem Gemurmel der zahlreichen Priester und sonstigen Anwesenden deutlich heraushörte, sprach er die Gebetsworte mit. Als das Beten zu Ende war, erkannte er den Kardinal Rohan und sagte zu ihm: »Das ist die letzte Gnade der Kirche!«

Dies waren die letzten an einen Menschen gerichteten Worte des Königs. Mehrere Male flüsterte er dann noch: »Nunc et in hora mortis«, und schließlich sagte er: »O mein Gott, steh mir bei, komm mir schnell zu Hilfe!« Das waren seine letzten Worte.

Die ganze Nacht brachte er ohne Bewußtsein und in langem Todeskampfe zu. Er starb am Sonntag, den 1. September 1715, morgens 8¼ Uhr, drei Tage bevor er sein 77. Lebensjahr vollendet hätte, im 72. Jahre seiner Herrschaft.

Man kann dem Fürsten viele gute, ja sogar große Eigenschaften nicht absprechen; aber man findet doch noch mehr kleinliche und Schlechte an ihm, ohne daß es möglich wäre, zu entscheiden, was ihm eigentümlich war und was er von anderen angenommen hatte. Und Leute, die zu Schreiben verstehen, die ihn aus eigener Anschauung kennen und fähig und in Selbstzucht genug sind, um ohne Haß und ohne Schmeichelei im Guten wie im Schlimmen die nackte Wahrheit über ihn zu sagen, solche sind äußerst dünn gesät. Die folgenden Blätter werden die erste Forderung sicher erfüllen, und was die zweite betrifft, so will ich versuchen, gewissenhaft jede Leidenschaft auszuschalten, um nach Möglichkeit gerecht zu sein.

Es ist hier nicht der Platz, von den ersten Regierungsjahren Ludwigs XIV. zu sprechen. In frühesten Jahren auf den Thron berufen, wurde er durch die Politik seiner Mutter, die herrschen wollte, unterdrückt; noch mehr aber durch die rege Selbstsucht eines verderblichen Staatsmannes, der des Landes Wohl tausendmal seiner eigenen Größe opferte. Solange Mazarin lebte, blieb er unter dessen Joch gebeugt, und diese Jahre müssen von der Königszeit des Fürsten abgerechnet werden.

Man muß es offen sagen: der König war weniger denn mittelmäßig begabt, aber bildungsfähig. Er liebte den Ruhm und hielt auf Ordnung und Gesetz. Er besaß natürlichen Verstand, war mäßig, verschwiegen, Herr seiner Bewegungen und seiner Sprache und, so sonderbar es klingen mag, im Kern seines Wesens gütig und gerecht. Gott hatte ihn genügend befähigt, ein guter, ja vielleicht ein großer Herrscher zu werden, wenn nicht äußere Einflüsse dazu gekommen wären.

Als Kind wurde er so vernachlässigt, daß sich niemand getraute, sich seinen Gemächern zu nähern. Er hat später oft von dieser Zeit mit Bitterkeit gesprochen. So erzählte er, man habe ihn einmal abends im Garten des Palais-Royal, der damaligen Hofburg, aus dem Weiher fischen müssen, in den er gefallen war. Man brachte ihm nicht einmal ordentlich Lesen und Schreiben bei. So blieb er sein lebelang unwissend und hatte von den Hauptdingen der Weltgeschichte, von den Zeitereignissen, vom Geld- und Verwaltungswesen, von den Sitten und Gebräuchen, von der Geschichte des Adels, von den Gesetzen usw. keine Ahnung. Manchmal beging er sogar vor der Öffentlichkeit die allergrößten Schnitzer.

Es könnte den Anschein haben, als hätte der König den Hochadel begünstigt und dessen Sondertum gefördert. Dies war indessen durchaus nicht der Fall. Er hatte vor Aristokraten der Geburt genau soviel Furcht wie vor Aristokraten des Geistes. War jemand beides in einer Person und verriet dies, so war er erledigt.

Seine Minister, seine Generale, seine Mätressen und Höflinge erkannten bald nach seinem Regierungsantritt seine Fehler, eher als seine Ruhmsucht. Man lobte den Herrscher um die Wette und verdarb ihn damit. Dieses Loben, besser gesagt, diese Lobhudeleien sagten ihm dermaßen zu, daß selbst die gröbste Sorte Erfolg und die niedrigste zum mindesten ein huldvolles Lächeln nach sich zog. Schmeichelei war der einzige Weg, sich den König geneigt zu machen. Seine Günstlinge verdankten ihre Vorteile nicht allein ihrem guten Stern, sondern ebenso ihrer Unermüdlichkeit in jener Hinsicht. Die übergroße Macht seiner Minister hatte die nämliche Quelle, da sie fortwährend Gelegenheit hatten, ihm Weihrauch zu streuen, indem sie so taten, als ginge alles vom Könige aus, was in Wirklichkeit aus ihren Köpfen kam, und als sei er der hohe Herr und Meister, von dem sie dauernd lernten. Geschmeidigkeit, Lakaiengetue, Speichelleckerei und vor allem die Kunst, im Dunstkreise der Majestät im Nichts zu ersterben und so zu tun, als sei man alles lediglich durch die allerhöchste Huld und Gnade, das waren die Hauptmittel, dem Herrscher zu gefallen. Wenn man dies auch nur ein wenig außer acht ließ, fiel man bei ihm auf immerdar in Ungnade, wie es zum Beispiel Louvois erging.

Dieses Übel wuchs beständig und erreichte eine unglaubliche Höhe. Dabei war der König gar kein geistloser Mensch und besaß auch eine gewisse Erfahrung. Obgleich er weder Stimme noch Gehör hatte, sang er im Kreise seiner Getreuen die Opernstellen vor, die ihn verherrlichten. Das war ihm eine Art Wollust. Bei Festmahlen im größeren Kreise, bei denen es zuweilen Tafelmusik gab, trällerte er solche Lobgesänge vor sich hin, sobald das Orchester die Melodie dazu spielte.

Eng verwachsen mit dieser Schwäche war die Ruhmsucht des Königs, die ihn auch zeitweilig den Armen der Liebe entriß. Infolgedessen war es eine Leichtigkeit für Louvois, ihn zu großen Kriegen zu bewegen. Daß der eigentliche Kriegsanlaß manchmal nichts weiter war als das Begehren, Colbert zu stürzen, oder die Angst, selbst gestürzt zu werden, oder der Drang nach noch größerer Macht, das entging dem Fürsten. Louvois wußte ihm einzureden, er selber sei ein größerer Feldherr als seine Heerführer alle miteinander, sowohl auf theoretischen wie praktischen Gebieten. Die Generale machten dem König die Freude und ließen ihn bei seinem Wahn. Männer wie Condé und Turenne taten das. Wie viel mehr ihre Nachfolger! Der König war hierin maßlos leichtgläubig. Voll erstaunlichem Selbstgefallen hielt er das Bild von sich für echt, das man ihm vorspiegelte.

Dadurch erklärt sich auch seine Vorliebe für Truppenschauen, die dermaßen ausartete, daß ihn seine Feinde den Paradekönig nannten, sowie für Belagerungen, bei denen er seine Tapferkeit zeigen konnte, ohne groß in Gefahr zu geraten. Bei solcher Gelegenheit ließ er sich gern mit Gewalt zurückhalten. Er ließ seine Fachkenntnisse leuchten, bewies seine Umsicht, seine Wachsamkeit und seine Felddienstfähigkeit. Mit seinem kräftigen und prächtig gebauten Körper vermochte er Hunger, Durst, Frost, Hitze, Regen und jegliches schlechte Wetter zu ertragen, ohne daß es ihm lästig ward. Dabei hörte er es sehr gern, wenn man seine soldatische Ausdauer, sein kriegerisches Aussehen und seine Feldherrnmiene, seine Reitfertigkeit und sein ganzes Gebaren laut rühmte.

Der Felddienst und sein Heer gaben den Hauptstoff her, wenn er sich mit seinen Mätressen, oft auch, wenn er sich mit seinen Höflingen unterhielt. Er verstand, geschickt in gewählten Ausdrücken und anschaulich zu reden. Er war ein besserer Erzähler als alle um ihn herum. Auch trug er gut vor. Selbst wenn er etwas Alltägliches sagte, offenbarte sich darin eine gewisse natürliche feine Würde.

Sein Geist hatte einen angeborenen Sinn für das Kleine. Infolgedessen gefiel sich der König in allerlei Nebensachen. Allezeit beschäftigten ihn an seinen Soldaten die Einzelheiten der Kleidung, Ausrüstung, Bewaffnung, Ausbildung, des Drills und der Führung. Ebenso war er ein Kleinigkeitskrämer in seinen Bauten, seinem Hofstaat, sogar in den Angelegenheiten seiner Küche. Immer und überall bildete er sich ein, Fachmenschen belehren zu können. Allerdings nahmen diese Leute seine Belehrungen an, als seien sie Neulinge in Dingen, mit denen sie seit Jahren vertraut waren.

Solche Zeitvergeudung, in der sich der König so wichtig vorkam, als leistete er ordentliche andauernde Arbeit, war seinen Staatsmännern höchst willkommen. Es war kein besonderes Kunststück für gewandte Menschen, den König dahin zu bringen, daß er ihre Vorschläge für seine eigenen Erfindungen ansah und darnach handelte. So kam es, daß er große Dinge nach dem Sinne und oft auch zum Vorteile anderer vollzog und vollbrachte. Kein Wunder, daß sie nichts lieber sahen, als wenn er sich an kleine Dinge verlor.

Eitelkeit und Hochmut wurden in ihm großgezogen und täglich frisch genährt, ohne daß er selbst es gewahr ward. Sogar die Priester auf den Kanzeln taten hierzu das Ihre. Und seine Minister erhoben ihn bis zu den Sternen, planmäßig und grundsätzlich. Er sei der Allerhöchste und unerreichbar. So umschmeichelten sie ihn. Je einflußreicher er seine Staatsmänner mache, je angesehener die Werkzeuge seiner Gesetzgebung seien, um so höher steige sein eigenes Ansehen, um so besser werde man ihm gehorchen. Staatsschreiber und Beamte entledigten sich nach und nach des Mantels, der Beffchen, des schwarzen Rockes. Vom Einfarbigen, Einfachen, Unauffälligen gingen sie über zur Kleidung des Adels und zu dessen Sitten. Sie strebten nach Vorteilen und ruhten nicht eher, bis sie zur königlichen Tafel zugezogen wurden. Genau so ihre Frauen. Unter allerlei Vorwänden persönlicher Art drängten diese sich kraft der Stellung ihrer Männer in die Gesellschaft des Hochadels. Wie die Damen der höchsten Kreise hatten sie freien Zutritt bei Hofe.

Einander waren die Würdenträger spinnefeind. Aber das eine Interesse einigte sie mit starken Banden. Die Macht, die sie sich erlistet, währte bis ans Ende der Herrschaft Ludwigs XIV. Alle diese Leute machten ihn immer eitler und schließlich ebenso eifersüchtig, wie sie unter sich waren. Es gab nur eine Hoheit: Er. Jede andre Überlegenheit war ihm ein Dorn im Auge und konnte ihn in schier unverständliche Wut bringen, als ob Titel, Würden und Ämter mit ihrem Drum und Dran nicht alle ebensogut von ihm herrührten wie die Stellen der Minister und Staatssekretäre. Die allein hielt er für den Ausfluß seiner Hoheit und erhöhte sie ungemessen, während er alles andre ihrer Macht unterwarf.

Audienzen in seinem Arbeitszimmer gehörten zu den allergrößten Seltenheiten. Nicht einmal Aufträge und Berichte in seinen persönlichen Angelegenheiten gab oder empfing er unter vier Augen. Niemals hatte Zutritt, wer einen ausländischen Posten antrat oder davon zurückkehrte; niemals ein einfacher Offizier, ein paar gewisse und seltsame Fälle ausgenommen, und ganz vereinzelt einer von den Regimentern, die den König näher angingen. Ausrückenden Generalen ward zuweilen – oft auch nicht – eine kurze Unterredung gewährt. Eine noch kürzere bei ihrer Wiederkehr aus dem Felde. Ihre Briefe gingen durch die Minister an den König, mit Ausnahme von wenigen seltenen Fällen. Allein Turenne, der offenkundig mit Louvois gebrochen hatte, konnte es im Glanze seines Ruhmes und bei der hohen Verehrung, die er genoß, wagen, seine Berichte an den Kardinal von Bouillon zu senden, der sie unmittelbar dem König unterbreitete. Der Kriegsminister bekam sie erst nachher, und neue Befehle und Bescheide wurden mit ihm beratschlagt.

Der König hatte eine übertrieben hohe Ansicht von seiner Größe und Herrscherwürde. Sie grenzte an Größenwahn. Zu seiner Ehre sei es aber gesagt, daß man trotzdem durch Audienz etwas erreichen konnte. Die Hauptsache war nur, daß man überhaupt eine erhielt und daß man ihm dann mit aller Ehrfurcht vor Augen trat, die Krone und Herkommen verlangten. Ich habe mancherlei darüber gehört und kann auch aus eigener Erfahrung reden, denn man hat mir Gehör bewilligt, und manchmal hab ich es mir auch erschlichen. Der König war dann zunächst ungehalten auf mich. Immer versuchte ich, ihn zu besänftigen, und wenn ich hinausging, war er sogar zufrieden mit mir, was er sich gegen mich und andere anmerken ließ.

Bei solchen Audienzen – seine Voreingenommenheit und seine Ungnade mochten in seinen Augen noch so berechtigt sein – hörte er stets geduldig und gütig zu, und er unterbrach einen nur, um die Sache zu verstehen und Fragen zu stellen. Er hatte einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und wollte in allem die Wahrheit hören, selbst wenn sie ihn in Zorn versetzte. So war er bis an sein Lebensende. Man durfte die gewagtesten Dinge sagen, vorausgesetzt, daß man dabei eine achtungsvolle, ergebene, unterwürfige Miene zur Schau trug. Ohne sie war man verloren. Benahm man sich jedoch vorschriftsmäßig, so durfte man dem König sogar ins Wort fallen oder ungehindert Tatsachen anzweifeln, die er anführte, oder lauter reden denn er. Es fiel ihm nicht ein, dergleichen übelzunehmen. Im Gegenteil. Er rechnete sich selbst eine solche Audienz hoch an und war voll Lobes über den, der darum nachgesucht hatte. Er ließ dann seine Vorurteile gegen ihn fallen und vergaß alle Schlechtigkeiten, die man ihm über den Betreffenden hinterbracht hatte. In der Art und Weise, wie er ihn fortan behandelte, brachte er das auch zum Ausdruck. Die Minister gaben sich infolgedessen alle erdenkliche Mühe, ihm in der Zahl der Audienzen Einschränkung einzureden. Es gelang ihnen genau so gut wie alles andere.

Deshalb wurden die Ämter und ihre Vertreter, die unmittelbar mit dem König zusammenkamen, so ungeheuer einflußreich. Die Minister konnten ihm jederzeit vortragen. Es handelte sich bei ihnen nicht um besondere Audienzen. Sie wurden vorgelassen, wann sie es wünschten, und keine Menschenseele erfuhr etwas davon. Aus demselben Grunde war der freie Zutritt der Grandseigneurs mehr eine besondere Gnade denn eine Auszeichnung. Die Marschälle von Bouffiers und von Villars Der König hatte allen Grund, den Marschall de Villars (1653 bis 1734), dessen Gestalt Saint-Simon nicht mit den Augen eines Freundes ansah, mit Würden und Auszeichnungen zu bedenken; dieser Glückssoldat war es, der Frankreich durch den Sieg bei Denain (1712) vor dem Untergang rettete. Saint-Simon behauptet (XXIII, 96), Villars habe das Treffen nicht einmal aus eigenem Antriebe geliefert. wurden damit belohnt und somit den Pairs gleichgestellt, und ihre Ämter wurden in ihrer Familie erblich, in einer Zeit, als der König keine Stellen mehr verschenkte.

Aus allem geht hervor, daß man Grund genug hat, jene greuliche Erziehung bitter zu beklagen, die ihr Ziel einzig darin sah, Geist und Herz des Monarchen zu vergiften, ebenso jene nichtswürdige Götzendienerei vor dem Fürsten und die grausame Politik seiner Minister, die ihn immer unerreichbarer machte. Um ihrer Größe, ihrer Macht und ihres Glückes willen lagen sie ihm beständig in den Ohren mit Schmeicheleien über seine Macht, seine Größe und seinen Ruhm. Sie waren sein Verderb. Wenn sie auch Güte, Gerechtigkeitssinn und Wahrheitsliebe nicht völlig in ihm erstickten, so stumpften sie diese Eigenschaften doch bedenklich ab. Eifersüchtig wachten sie darüber, daß keine seiner Tugenden Früchte trug. Der Fürst und sein Land waren ihre Opfer.

Sie waren der Quell seines grenzenlosen Hochmutes. Hätte Gott in ihm nicht unablässig – auch in Zeiten zügellosester Vermessenheit – die Angst vor dem Teufel wach erhalten, fürwahr, er hätte sich anbeten lassen. Und es hätten sich Anbeter gefunden. Den Beweis liefern seine – gelinde ausgedrückt – übertriebenen Standbilder. Das auf dem Siegesplatze beispielsweise, mit der heidnischen Aufschrift, das ihn so entzückte. Auf der Place des Victoires, 1685 von Mansart angelegt, ward 1686 ein Standbild Ludwigs XIV. errichtet, mit der Inschrift: Viro lmmortali. Während der großen Revolution zerstört, ist es 1822 durch ein Reiterstandbild des Königs ersetzt worden. Dieser unselige Hochmut hat viel Unheil gestiftet, wie wir gesehen haben und noch sehen werden.

Niemals hat ein Fürst in so hohem Maße die Gabe besessen, in die Beweise seiner Huld so viel Gnade zu legen und sie dadurch doppelt wertvoll zu machen, wie Ludwig XIV. Niemand verstand so wie er seine Worte, sein Lächeln, seine Blicke zu verschenken. Es waren Kostbarkeiten, die er hoheitsvoll spendete, selten und knapp. Wendete er sich zu jemandem mit einer Frage oder einer gleichgültigen Bemerkung, so hefteten sich sofort aller Blicke auf den Betreffenden. Es galt dies für eine Auszeichnung, um deretwillen man im Ansehen der anderen stieg. Jedermann sprach davon. So war es mit allen Aufmerksamkeiten und Auszeichnungen und Gunstbeweisen, die er den Verhältnissen entsprechend austeilte. Nie kam es vor, daß er gegen jemanden unhöflich war. Fand er etwas zu rügen oder zu verbieten, was selten geschah, so tat er es stets in mehr oder minder gütiger gelassener Art, nie gereizt oder zornig. Zuweilen lag Strenge in seinem Tadel.

Er war außerordentlich höflich in Wort und Wesen. Dabei verstand er es, seine Höflichkeit je nach Alter, Rang und Verdienst abzumessen und abzustufen. Jede seiner Antworten, die über sein »Wir werden sehen!« hinausging, war ungemein verbindlich. Die nämliche Abstufung legte er in seinen Gruß und in die Art, wie er die Verneigungen der Kommenden und Gehenden aufnahm. Es war wundervoll, ihn zu sehen, wie verschieden er vor der Front des Heeres oder bei der Truppenschau den Gruß seiner Soldaten entgegennahm. Ganz besonders bewundernswert war seine Höflichkeit gegen die Frauen. An keiner ging er vorbei, ohne den Hut zu lüften, selbst nicht an Kammerfrauen, die ihm als solche bekannt waren. Vor Damen zog er den Hut vollständig ab, aus größerer oder geringerer Entfernung. Vor großen und hohen Herren nahm er ihn halb ab und hielt ihn so ein paar Augenblicke über dem Haupte. Herren geringeren Ranges begrüßte er mit der Hand am Hut. Prinzen von Geblüt wurden wie Damen gegrüßt. Wenn er mit Damen sprach, bedeckte er sich erst nachher wieder. So hielt er es außer dem Hause, denn im Zimmer trug er niemals einen Hut. Er verneigte sich stets leicht, wenn auch mit mehr oder minder Unterschied. Seine Verbeugungen waren unvergleichlich vornehm und hoheitsvoll, selbst wenn er sich bei der Abendtafel nur halb erhob, sobald eine Dame eintrat, die das Vorrecht, sich zu setzen, hatte. Bei andern, auch beim Eintritt der Prinzen von Geblüt, blieb er sitzen. Als er älter ward, fiel ihm dies Grüßen bei Tische schwer. Trotzdem stellte er es nicht ein. Aber die Damen vermieden es schließlich von selbst, noch einzutreten, wenn das Mahl bereits begonnen hatte. Mit äußerster Verbindlichkeit nahm er stets die Dienste Monsieurs, des Herzogs von Orleans und der Prinzen von Geblüt entgegen. Die Prinzen grüßte er militärisch, Monseigneur und dessen Söhne ebenfalls, aus Vertraulichkeit; hohe Offiziere gütig und aufmerksam.

Mußte er beim Ankleiden auf irgend etwas warten, so zeigte er sich nie ungeduldig. Pünktlich hielt er alles ein, was er angeordnet hatte. Seine Befehle waren stets knapp und klar. Im Winter bei schlechtem Wetter, wenn er nicht ins Freie konnte, kam es zuweilen vor, daß er eine Viertelstunde vor der angesagten Zeit zu Frau von Maintenon ging. War da der Gardehauptmann vom Dienst noch nicht zur Stelle, so versäumte er niemals, diesem hinterher zu sagen, daß ihn kein Vorwurf träfe, als sei er zu spät gekommen; sondern er, der König, habe die Stunde nicht genau eingehalten. Infolge seiner Regelmäßigkeit in allem ward er stets aufs pünktlichste bedient. Für die Höflinge war das unsagbar bequem.

Seine Dienerschaft, besonders seine Kammerdiener, behandelte er sehr gut. Unter ihnen fühlte er sich am wohlsten, und mit ihnen, besonders mit den obersten, verkehrte er völlig vertraut. Ihre Liebe oder ihre Feindschaft ist oft von großem Einfluß gewesen. Beständig zu guten oder schlimmen Diensten bereit, waren sie mit jenen mächtigen Freigelassenen der römischen Kaiser zu vergleichen, vor denen Senat und Patrizier zitterten und krochen. Sie wurden ganz ebenso hofiert. Selbst die mächtigsten Staatsmänner behandelten sie ungemein säuberlich. Die Prinzen von Geblüt, die Bastarde und erst recht die tiefer stehenden machten es genau so. Das Amt des ersten Kammerherrn ward verdunkelt durch das des ersten Kammerdieners. Infolgedessen waren die Diener und die Unterbeamten zumeist unglaublich dreist. Man mußte ihnen aus dem Wege gehen oder sie langmütig ertragen.

Ludwig XIV. unterließ es nie, seine Herren, die er mit Glückwunsch- oder Beileidsaufträgen zu Angehörigen des Hochadels entsandt hatte, zu fragen, wie sie aufgenommen worden seien. Er hätte es für übel erachtet, wenn man ihnen nicht einen Sitz angeboten und sie beim Weggang ein Stück begleitet hätte.

Bei Truppenbesichtigungen, Festen und überall, wo die Anwesenheit der Damen Liebenswürdigkeit erheischte, war er unvergleichlich. Er war am Hofe der Königin-Mutter und bei der Gräfin von Soissons in die Schule gegangen. Seine Mätressen hatten ihn dann immer mehr daran gewöhnt. Er blieb immer hoheitsvoll, wenn er auch zuweilen sehr fröhlicher Laune war. Vor den Augen der Welt tat er nie etwas Gewagtes oder Unbedachtes. Die geringste Gebärde, sein Gang, seine Haltung, sein ganzes Äußeres, alles war maßvoll, ritterlich, vornehm, hoch und erhaben, dabei immer natürlich. Gewöhnung und der Vorteil einer wie dazu geschaffenen Gestalt trugen das Ihre bei. Bei ernsten Anlässen, bei Botschafterempfängen, bei Feierlichkeiten machte er einen großartigen Eindruck. Wollte man vor ihm reden, ohne dabei stecken zu bleiben, so mußte man ihn vorher lange ansehen, um sich an sein Gesicht zu gewöhnen. Bei solchen Gelegenheiten antwortete er immer, den Nagel auf den Kopf treffend, kurz und bündig. Meistens fand er ein paar verbindliche Worte, zuweilen sogar eine Schmeichelei, wenn die Rede sie verdiente. Seine Gegenwart rief allüberall ehrfürchtiges Schweigen, mitunter eine Art Angst hervor.

Frische Luft und Sport liebte er über alles. Er war ehedem ein guter Tänzer, Mail- und Ballspieler. Im Alter noch saß er gut zu Pferde. Man mußte in allem geschickt und gewandt sein und ward danach von ihm beurteilt. Wer nichts vom Sport verstehe und von sonstigen nicht unbedingt notwendigen Dingen, der solle die Hände davon lassen, pflegte er zu sagen. Niemand war ein so sicherer und gewandter Schütze wie er. Er liebte große Hunde und hatte deren stets sieben bis acht – wundervolle Exemplare – in seinen Gemächern. Er fütterte sie selbst, damit sie ihn gut kennen sollten. Er war ein großer Liebhaber der Reitjagd, an der er allerdings nur noch im Wagen teilnahm, seitdem er einmal, kurz nach dem Tode der Königin, in Fontainebleau zu Pferd den Arm gebrochen hatte. Er fuhr allein in einem Wägelchen, das vier Ponys zogen, die fünf- bis sechsmal gewechselt wurden. Er kutschierte eigenhändig, geschickt und so sicher, wie es sein bester Kutscher nicht konnte. Seine Grooms waren neun- bis fünfzehnjährige Burschen, die er selbst ausbildete.

In allem liebte er Glanz, Verschwendung, Fülle. Es war wohlberechnet, daß er die Sucht, ihm hierin nachzueifern, in jeder Weise begünstigte. Er impfte sie seinem ganzen Hofe ein. Wer alles daraufgehen ließ für Küche, Kleidung, Wagen, Haushalt und Spiel, der gewann sein Wohlwollen. Um solcher Dinge willen redete er die Leute an. Indem er so den Luxus gewissermaßen zur Ehrensache und für manche zur Notwendigkeit machte, richtete er nacheinander alle zugrunde, bis sie schließlich einzig und allein von seiner Gnade abhingen. So befriedigte er seinen Hochmut und seinen Ehrgeiz. Sein Hof war blendend, und die Rangunterschiede verschwanden in einem allgemeinen Wirrwarr. Er hat dem Lande damit eine Wunde geschlagen, die wie ein Krebsschaden an allem frißt. Vom Hofe aus hat die Verschwendungssucht Paris, das Land, das Heer ergriffen. Man schätzt einen jeden, der eine gewisse Stellung einnimmt, nur noch nach seinem Aufwand in Küche und Haus ein. Wer Gelegenheit zum Stehlen hat, stiehlt infolgedessen, um die Ausgaben seines Haushalts bestreiten zu können. Die Not zwingt ihn dazu. Es besteht im Grunde kein Rangunterschied mehr. Alle Stände sind in heillosem Durcheinander. Der Hochmut wächst ins Ungemessene. Die Folgen sind nicht abzusehen. Untergang und Umwälzung sind im Anzuge.

Mit seinen Galawagen und allerlei anderen Kutschen hat er in Pracht und Anzahl alles bis dahin Dagewesene übertroffen. Ungezählt sind seine Bauten, diese Merkmale des Hochmuts, der Laune und der Geschmacklosigkeit. Saint-Germain überließ er seinem Schicksal. Paris erhielt keine Verschönerung außer dem Bau der Königsbrücke, den die Not gebot. Daher steht Paris, trotz seiner beispiellosen Ausdehnung, hinter so vielen europäischen Städten zurück.

Saint-Germain liebte er nicht. Dieser Ort, der so einzigartig gelegen ist, mit seiner wundervollen Aussicht, dem nahen Walde mit seinen prächtigen Bäumen und seinem fruchtbaren Gelände, war wie geschaffen zum Sitz eines Fürsten: Hügel und Terrassen nach allen Seiten, entzückende Gärten, dazu die Seine mit ihren reizenden Ufern und ihrem bequemen Verkehr. Wie leicht hätten sich auf diese Anhöhe die mannigfaltigsten Wasserkünste hinzaubern lassen! Doch nein. Versailles ward erwählt. Der trübseligste, undankbarste aller Orte, aussichts-, wald- und wasserarm, wo der Boden Sand oder Sumpf und die Luft infolgedessen ungesund war.

Es gefiel ihm, auch die Natur gewaltsam zu beherrschen, sie der Kunst und dem Gelde zu unterwerfen. Planlos reihte er ein Gebäude neben das andere, Häßliches und Schönes, Großartiges und Kleinliches, alles bunt durcheinander. Eng und unbequem, finster und ohne Aussicht sind sogar seine und der Königin Räume. Die Gärten verraten erstaunliche Prachtliebe. Aber sie sind geschmacklos und laden nicht zum Aufenthalt ein. Man erreicht den Schatten der Bäume erst, nachdem man ein großes Stück Sandwüste durchquert hat. Dann steht man auf dem Hügel – und hier ist das Ende der Gärten. Die Wege sind mit Kies bedeckt. Man zerschneidet sich beinahe die Sohlen darauf, würde aber ohne ihn bald im Sand, bald im Schlamm versinken. Überall ist die Natur vergewaltigt worden, und man mag wollen oder nicht: man wird davon abgestoßen und angewidert. Das Wasser, das man von allen Seiten herbeigeleitet und angesammelt hat, ist grün, dick, schlammig. Es steigt eine fühlbar ungesunde, feuchte Luft daraus empor. Die spielenden Wasserkünste freilich bieten einen unvergleichlichen Anblick. Es hat alles zwei Seiten. Daher wird man einesteils angezogen, andernteils abgestoßen. Nach dem Hofe zu ist alles erstickend eng und zusammengedrängt. Von der Gartenseite aus hat man von dem Schloß einen Gesamteindruck. Aber es sieht aus wie ein Schloß nach einem Brande, oder wie eins, dem Oberstock und Dach fehlen. Es wird von der Kapelle erdrückt. Mansart baute sie so hoch, um den König zu veranlassen, noch ein Stockwerk auf das Schloß aufsetzen zu lassen. Sie sieht düster aus wie ein Riesensarg. Die Einzelarbeit daran ist erlesen, während das Ganze nichts taugt. Am besten ist der Chor, denn ins Schiff hinunter ging der König kaum. Wozu noch weiter von den ungeheuerlichen Fehlern des Riesenpalastes reden, der Unsummen verschlungen hat, mit allem, was dazu gehört: Gewächshäusern, Obstgärten, Hunde- und Pferdeställen, den zahllosen Gesindehäusern? Das ist eine ganze Stadt, wo ehedem nur ein elendes Wirtshaus stand, eine Windmühle und jenes Gartenschlößchen, das Ludwig XIII. hatte bauen lassen. Mein Vater hat manch liebes Mal darin übernachtet.

Mit einem Wort: das Versailles Ludwigs des Vierzehnten ist ein geschmackloses Machwerk, dazu unvollendet. Trotz der großen Menge der Säle gibt es nicht einen einzigen wirklich großen Theater-, Bankett- oder Ballsaal. Überall bleibt noch sehr viel zu tun. Park und Alleen stehen so dichtgedrängt voller Bäume und Sträucher, daß sie keine Luft haben. Beständig muß neues Wild ausgesetzt werden. Wassergräben, vier bis fünf Meilen lang, gibt es im Überfluß, ebenso dicke Mauern, die das Ganze wie ein Eiland der Trübsal und Häßlichkeit umschließen.

Im Park liegt Trianon. Früher gab es dort nur Geschirr, und man konnte daselbst höchstens einen Imbiß einnehmen. Später ward angebaut, damit man auch über Nacht bleiben könnte. Zuletzt ward es ein Palast aus Marmor, Jaspis und Porphyr mit den köstlichsten Gartenkulturen rundherum. Gegenüber, auf dem andern Ufer des Kanals, liegt die Menagerie mit den seltensten Vögeln und Vierfüßlern.

Ein Übel beherrschte das Ganze. Es fehlte an Wasser, so daß die Brunnenwunderwerke alle Augenblicke versiegten, wie das auch heutigentags noch geschieht, trotz des Riesenwasserbehälters, dessen Bau auf Sand und Schlamm Millionen gekostet hatte. So unglaublich es klingt, diese Bauten haben das Heer zugrunde gerichtet. Frau von Maintenon herrschte. Sie stand damals noch im Einklange mit Herrn von Louvois. Es war Friede. Da kam er auf den Einfall, die Eure zwischen Chartres und Eure aufzuhalten und in einem neuen Bett nach Versailles zu leiten. Jahrelang kostete dies Unternehmen viel Geld und viele Menschenleben. Man hatte am Arbeitsort ein Lager aufgeschlagen, in dem sich Kranke und Tote täglich mehrten. Die schwere Arbeit und die Bodenausdünstungen verdarben sie. Schließlich ward bei hoher Strafe verboten, davon zu reden. Viele brauchten lange Jahre, ehe sie die Folgen der Ansteckung überwanden. Viele erholten sich nicht wieder bis an ihr Lebensende. Nicht einmal die Offiziere, selbst die höchsten nicht, durften sich auch nur eine Viertelstunde entfernen. Gott sei Dank machte 1688 der Krieg dieser grausamen Tollheit ein Ende. Die Arbeiten wurden auch nach dem Feldzuge nicht wieder aufgenommen. Die unförmlichen Anfänge blieben unvollendet.

Schließlich ward der König des Schönen und des Überladenen überdrüssig. Er sehnte sich nach Schlichtheit und Einsamkeit. Er sah sich in der Gegend von Versailles um, was wohl seine neue Laune befriedigen könne. Er reiste hierhin und dahin, durch das wellige Gelände von Saint-Germain und die endlose Ebene unterhalb davon. Die Seine windet sich gleich einer Schlange hindurch und bewässert große und reiche Ortschaften. Man drängte ihn, sich Lucienne zu erwählen, wo Cavoye einen Landsitz mit entzückendem Ausblick besaß. Er erwiderte, diese paradiesische Lage würde ihn auf die kostspieligsten Baupläne bringen. Er wolle etwas ganz Bescheidenes, in einer Gegend, die größere Bauten unmöglich mache.

Er fand das Gesuchte. Hinter Lucienne lag ein schmales, langes, steilwandiges, unzugängliches, sumpfiges, ausblicksloses Tal. Rundherum Höhen. Auf einer ein elendes Dorf: Marly. Das war, was er begehrt hatte, Abgeschlossenheit und Enge. An ein Sichausbreiten war hier nicht zu denken.

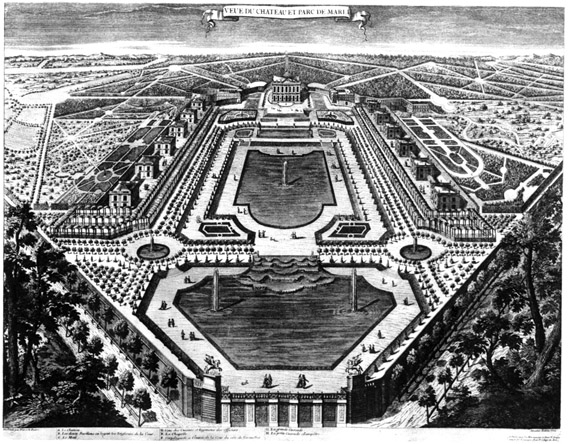

33. Ansicht von Marly

Antoine nach Le Pautre.

Der König entschied sich für diesen Ort. Es kostete viel Arbeit, bis dieses Tal, das der ganzen Umgegend als Schindanger gedient hatte, gesäubert und mit Erde ausgefüllt war. Alsdann errichtete man die Eremitage, die allmählich vergrößert wurde. Man trug die Höhen teilweise ab, um Raum zu neuen Bauten zu bekommen, und, um ein wenig Fernsicht zu erlangen, auch den Hügel am Ausgang des Tales.

So erwuchs Marly, wie man es heute sieht, mit seinen Gebäuden, Wassergräben und Wasserleitungen. Man behauptet wenig, wenn man sagt, Marly sei teurer als Versailles. Marly, im Jahre 1679 begonnen, hat 4½ Millionen Franken zu bauen gekostet, allerdings ohne die Wasserleitung. Über die Baukosten von Versailles vgl. Einleitung S. 65 f.

Es kommen dazu die vielen kostspieligen Reisen nach Marly, wo sich der König bald ebensoviel aufhielt wie in Versailles, zuletzt beinahe alltäglich, mit demselben zahlreichen Hofstaat.

Und diesen Sumpf, in dem Nattern, Kröten und Frösche gehaust, hatte der König erwählt, weil er gewähnt, dort werde er nicht in Versuchung geführt, irgendwelche Ausgaben zu machen! Solch schlechten Geschmack bewies er in allem. Die Sucht, sich die Natur untertänig zu machen, hatte ihm alle Eigenheit genommen. Weder die Kriegslasten noch seine spätere Frömmelei heilten ihn davon.

So artete seine Herrschsucht aus. Auf einem andern mehr im allgemein Menschlichen liegenden Gebiete ward sie ungleich unseliger: in der Galanterie. Seine Liebschaften haben in ganz Europa Aufsehen erregt, Frankreich in Verruf gebracht, den Staat erschüttert, zweifellos die Verwünschungen heraufbeschworen, deren Last ihn an den Rand des Abgrundes drückte, und seine rechtmäßige Nachkommenschaft auf ein einziges Haupt beschränkt. Sie waren Übel, die zum allgemeinen Unsegen wurden und noch lange fühlbar bleiben werden.

Ludwig XIV. war in jungen Jahren für die Liebe geschaffen wie keiner seiner Untertanen. Schließlich ward er es müde, hin und her zu flattern und Früchte des Augenblicks zu pflücken, wo immer sie sich ihm boten.

Zuerst ließ er sich von der La Valliere fesseln. Es ist allbekannt, wie sich dieses Verhältnis entwickelte und was es für Folgen hatte. Dann gewann ihn Frau von Montespan mit ihrer siegreichen Schönheit, und zwar noch zur Zeit, da Fräulein von La Valliere Favoritin war. Das Schauspiel, daß gleichzeitig zwei Mätressen herrschten, erregte bedauerliches Aufsehen und erfüllte alle Völker mit Abscheu. Der König reiste mit beiden im Lande umher und besichtigte mit ihnen das Heer. Sie saßen im Wagen der Königin, und das Volk strömte in Massen herbei, um »die drei Königinnen« zu sehen. Schließlich obsiegte Frau von Montespan. Es gelang ihr, den Fürsten und den ganzen Hof zu beherrschen. Um das öffentliche Ärgernis voll zu machen, wurde Herr von Montespan in die Bastille gesteckt und Frau von Montespan zur Oberhofmeisterin der Königin ernannt. Der Hof der Montespan ward zum Mittelpunkt des höfischen Lebens und aller Vergnügungen. Von ihrer Gunst hing alles im Lande ab. Die Minister und die Generale drängten sich danach.

Frau von Montespan war boshaft, eigensinnig, leicht verstimmbar und von einem maßlosen Hochmut, unter dem jedermann zu leiden hatte, nicht zum mindesten der König. Die Hofleute gingen nicht gern an ihren Fenstern vorüber, zumal wenn der König bei ihr weilte. Man sagte, und dies ward zum geflügelten Wort bei Hofe: das sei Spießrutenlaufen. In der Tat verschonte sie niemanden, und zwar oft nur, um den König zu belustigen. Da sie sehr witzig war, drollig und geistreich, so war es eine höchst gefährliche Sache, von ihr lächerlich gemacht zu werden. Das verstand sie unvergleichlich. Dabei liebte sie ihre Familie und ihre Verwandten; auch leistete sie Personen, denen sie freundschaftlich gesinnt war, gern Dienste.

Die Königin empfand ihren Übermut auf das peinlichste. Frau von Montespan betrug sich so ganz anders als die allezeit rücksichtsvolle und ehrerbietige Frau von La Vallière. Deshalb war die Königin dieser immer gewogen, während sie von der Montespan einmal äußerte: »Diese Hure ist noch mein Tod!« Über die Zeit, da die Ungnade über Frau von Montespan hereingebrochen war, über ihre Reue und Buße, sowie über ihr gottseliges Ende ist bereits berichtet worden. Vgl. S. 333 ff. Während ihrer Herrschaft war sie in einem fort eifersüchtig. Fräulein von Fontanges gefiel dem König so sehr, daß sie seine Maîtresse en titre ward. So merkwürdig diese Doppelliebschaft war, etwas Neues war das nicht. Man hatte das nämliche bereits an Frau Von La Vallière und Frau von Montespan erlebt. Somit wurde dieser nur vergolten, was sie jener angetan hatte. Nur war Frau von Fontanges nicht so glücklich in ihrer Sünde, in ihrem Glanze und in ihrer Reue. Ihre Schönheit hielt sie wohl eine Weile, aber ihr fehlten die geistigen Vorzüge, und so vermochte sie den Herrscher auf die Dauer nicht zu fesseln. Zu gänzlicher Ungnade kam es nicht. Ihr plötzlicher Tod setzte dieser Liebschaft ein rasches Ende. Auch alle anderen Liebeleien des Königs waren nur Zwischenspiele.

10. Marie Angelique Scoraille de Roussille, Herzogin von Fontanges (1661-1681)

Pierre Mignard (etwa 1679)

Madrid, Prado

»... Il [sc. Mignard] avoit fait aussi le portrait de Mme. de Fontanges, et le Roi lui même n'avoit pas trouvé qu le Peintre eût rien diminué des charmes de cette belle personne.« (Monville: »La vie de Pierre Mignard.« Amsterdam 1731, S. 126.)

Vgl. S. 102 ihre Charakteristik durch den Abbé de Choisy und S. 452 durch Saint-Simon.

Eine einzige hielt länger an, die mit der Herzogin von Soubise. Anne de Rohan-Chabot, 1648 bis 1709, die Gemahlin des Marschalls von Soubise, 1631 bis 1712. Diese schöne Frau beherrschte den König bis zu ihrem Tode und beutete ihn derartig aus, daß sie ihren beiden Söhnen eine schmachvolle Millionenerbschaft hinterließ. Ihr Gatte, der sich sozusagen selber zum Hahnrei gemacht hatte, duldete nicht nur den Ehebruch seiner Frau, sondern zog sogar ungeheure Vorteile daraus. Er lebte entweder zurückgezogen in Paris oder war bei der Armee. Bei Hofe zeigte er sich selten. Kupplerin war die Herzogin von Rochefort gewesen, in deren Hause auch die Schäferstunden meist stattzufinden pflegten. Stellten sich ihnen mitunter Hindernisse in den Weg, so war der Marschall sicher nicht daran schuld, der alles wußte und nie etwas sah. Binnen kurzem war er so reich, daß er aus seinem armseligen Hause am Königsplatze in den Palast Guise ziehen konnte, den er kaufte, luxuriös wiederherstellte und erweiterte. Darin hauste er fortan mit seinen Söhnen. Durch sein verschwiegenes Verhalten blieb die Liebschaft Geheimnis. Als es der Herzogin angebracht schien, verstand es die übrigens rothaarige Zauberin, des Königs Liebe in Freundschaft und Gunst zu verwandeln.

Erwähnt sei auch die schöne Ludre, Fräulein von Lothringen, der der König eine Zeitlang vor aller Augen seine Huld bezeigte. Aber diese Liebschaft verlosch schnell wie eine Sternschnuppe, und Frau von Montespan blieb Siegerin.

Ich komme nunmehr auf ein Verhältnis ganz anderer Art zu sprechen, das bei allen Völkern genau so große Verwunderung hervorrief wie die früheren Liebschaften Entrüstung. Es währte bis zum Tode des Königs. Wer sollte den Namen dieser berühmten Geliebten nicht kennen: Francoise d'Aubigné, Marquise von Maintenon. Ihre Herrschaft hat nicht weniger denn zweiunddreißig Jahre gewährt. Sie ist angeblich auf der Insel Martinique geboren In Wahrheit am 27. November 1635 im Gefängnis zu Niort; vgl. Einleitung S. 105., wohin ihre Eltern ausgewandert waren. Ihr Vater war wohl ein Edelmann. Nachdem sie Waise geworden, wurde sie von Frau von Neuillant, der Mutter der Marschallin von Navailles, aus Mitleid aufgenommen und ward ihr eine Stütze in der Wirtschaft auf ihrem Gute. Das junge Mädchen war gewandt, klug und schön. Von Frau von Neuillant mit nach Paris gebracht, fügte es ein glücklicher Zufall, daß der bekannte Dichter Scarron sie kennen lernte. Sie gefiel ihm und seinen Freunden. Und so heiratete er sie.

Sein Haus war ein geselliger Mittelpunkt. Da er Krüppel war, ging er nicht aus, aber die Spitzen der Hof- und Stadtgesellschaft kamen zu ihm. Seine geistreiche Art, sein Wissen und seine Phantasie, seine unvergleichlich heitere Laune bei all seinen Leiden, seine witzigen Werke, die einen feinen Geschmack bekunden, alles das zog immer von neuem Leute an. Frau Scarron machte eine Menge Bekanntschaften aller Art. Nach dem Tode ihres Mannes geriet sie aber trotzdem so in Not, daß sie öffentliche Unterstützungen annehmen mußte. Sie mietete für sich und eine Magd ein Stübchen im Kirchspiel von Saint-Eustache und lebte daselbst sehr armselig.

Allmählich kam die ungewöhnlich schöne Frau wieder in bessere Verhältnisse. Sehr bald verkehrte sie im Hause Albret, im Palast Richelieu und andernorts. Überall machte sie sich nützlich. Es war besonders das Haus Albret, dem sie den Umschwung ihrer Lage verdankte.

Der Marschall Karl von Albret Der Marschall, der Letzte seines Namens, 1614 bis 1676, stammte von den Königen von Navarra ab. Die Mutter Heinrichs IV., Johanna von Albret, war eine navarresische Prinzessin., Graf von Dreux, Vicomte von Tartas, war ein großer Weltmann, in alle Kabalen des Hofes verstrickt. Er war Inhaber einer Gardekompagnie und bekam 1653 den Marschallstab und gegen das Ende des Jahres 1670 die Statthalterei von Guyenne. Ohne jemals wirkliche, zumal selbständige Dienste zu leisten, war er ein kluger, mutiger und geschickter, dabei prunkliebender Mann. Er war nahe verwandt mit Richelieu. Frau von Montespan, eine Base von ihm, ging im Albretschen Hause ein und aus.

Das achtungsvolle Benehmen der Frau Scarron, die Mühe, die sie sich gab, sich beliebt zu machen, ihre witzige und angenehme Art machten den besten Eindruck auf Frau von Montespan. Sie schenkte ihr ihre Freundschaft, und als sie ihre ersten Kinder dem König gebar, den Herzog von Maine und die Herzogin von Conde, schlug sie dem Vater vor, sie der Witwe Scarron anzuvertrauen. Man wollte die Sache geheimhalten. Frau Scarron bekam ein Haus am Marais Stadtviertel in Paris., wo sie mit den beiden Bastarden wohnte und deren Erziehung leitete. Später kamen die Kinder in das Haus der Frau von Montespan. Sie wurden dem Könige vorgestellt. Ihr geheimer Ursprung wurde nach und nach eine allbekannte Tatsache, bis sie schließlich vom Könige als seine Kinder anerkannt wurden. Ihre erste Erzieherin gelangte mit ihnen an den Hof. Sie schmeichelte sich immer mehr bei Frau von Montespan ein, die den König mehrere Male bat, sie zu beschenken. Er konnte sie nicht ausstehen, und wenn er ihr zuweilen seine Gunst bezeigte, indem er ihr ein Geschenk machte, das stets gering ausfiel, so tat er dies lediglich aus übergroßer Artigkeit gegen die Montespan, was er durchaus nicht verhehlte.

Als die Gutsherrschaft Maintenon zum Verkauf kam, hielt die Montespan diesen Besitz wegen der geringen Entfernung von Versailles wie geschaffen für Frau Scarron. Sie plagte den König so lange, bis sie ihm so viel Geld abnötigte, daß die Scarron das Gut erstehen konnte. Bald darauf erhielt diese den Namen von Maintenon. Da der Vorbesitzer, Herr von Danguenne, den Landsitz völlig hatte verwildern lassen, ließ sie Schloß und Park wieder instand setzen. Die hierzu nötige Summe ward wiederum vom Könige erpreßt.

Dies geschah, wie auch das erstemal, bei der Toilette des Monarchen, wo nur der Generaladjutant zugegen war. Das war damals der Marschall von Lorge, der wahrheitsliebendste Mann, den es je gegeben. Mehr als einmal hat er mir den Auftritt geschildert, dessen Augenzeuge er an jenem Tage war.

Anfangs wollte der König von nichts wissen und schlug der Montespan ihre Bitte rundweg ab. Als sie aber nicht nachließ und immer wieder in ihn drang, da wurde er ungeduldig und antwortete ihr, er hätte bereits mehr denn zuviel für diese Frau getan. Er begreife weder ihre sonderbare Vorliebe für diese Person noch ihre eigensinnige Anhänglichkeit an sie. Er habe doch bereits öfters den Wunsch geäußert, daß sie ihr den Laufpaß erteile. Er müsse ihr gestehen, sie sei ihm unausstehlich. Nur wenn Frau von Montespan ihm fest verspreche, daß er die Scarron nicht wieder zu Gesicht bekäme, und wenn er nie wieder von ihr reden höre, wolle er ihr das Geld geben, obgleich er, wie er betone, einer Kreatur ihrer Art bereits viel zu viel geschenkt habe.

Der Marschall von Lorge hat diese Rede nie vergessen können. Er hat sie mir mehr als einmal im Wortlaut und immer wieder in der nämlichen Wortfolge erzählt. Einen solchen Eindruck hatte sie auf ihn gemacht, zumal da sich später so viel zutrug, was dem widersprach. Frau von Montespan erwiderte kein Wort. Sie war sichtlich verlegen, daß sie dem König so stark zugesetzt hatte.

Der Herzog von Maine hinkte bekanntlich. Es hieß, eine Amme habe ihn fallen lassen. Da kein Mittel Erfolg hatte, schickte man ihn schließlich in das Bad Barèges. Die Briefe, die von der Erzieherin des Knaben von dort an Frau von Montespan geschrieben wurden, um über den dortigen Aufenthalt zu berichten, kamen auch in die Hände des Königs. Er fand diese Briefe gut geschrieben. Sie gefielen ihm. Von da an begann seine Abneigung gegen die Maintenon zu schwinden.

Die Gemütsart der Frau von Montespan tat das übrige. Sie hatte tausend Launen und war gewöhnt, sich gar nicht zu beherrschen. Der König war dem mehr ausgesetzt als jeder andere. Noch war er in die schöne Frau verliebt, und deshalb ertrug er ihre Launen, wenn auch mit innerem Widerstreben. Frau von Maintenon machte der Montespan wiederholt darob Vorwürfe, und diese erzählte das offenherzig dem Könige. Diese Versuche bewogen ihn, sich zuweilen mit der Maintenon zu unterhalten und sich ihr gegenüber auszusprechen. Dadurch machte er sie gewissermaßen zur Vermittlerin, zur Schiedsrichterin und zur Ratgeberin. Und so erschlich sich Frau von Maintenon allmählich das Vertrauen des Königs im höchsten Maße. Sie verstand es, sich ihm unentbehrlich zu machen. Sie verdrängte die Montespan, die zu spät merkte, was ihm die Maintenon geworden war.

Nachdem es so weit gekommen war, begann sich Frau von Maintenon ihrerseits beim König zu beschweren, was sie unter seiner Geliebten zu leiden habe, die selbst ihn so rücksichtslos behandle. Indem sich nun beide, der König und seine Ratgeberin, gegenseitig ihr Leid klagten, festigte die letztere immer mehr ihren eigenen Einfluß auf den Monarchen.

Fortuna, um hier nichts zu sagen die Vorsehung, die dem erhabenen Sonnenkönig die tiefste und düsterste Erniedrigung zudachte, ließ ihn immer mehr Geschmack an dieser durchtriebenen Ränkeschmiedin finden, zumal zu Frau von Montespans häufigen schlimmen Launen nunmehr eifersüchtige Anwandlungen traten.

Um diese Zeit [1683] verlor der König durch die Unfähigkeit und den Starrsinn seines Leibarztes Daquin seine Gemahlin. Dies brachte die Entfremdung zwischen dem Herrscher und seiner ihm wegen ihrer Übellaunigkeit unerträglich gewordenen Geliebten auf ihren Höhepunkt. Keiner ihrer Kunstgriffe vermochte dies wieder gutzumachen.