|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ha sieh! Ha sieh! im Augenblick,

Huhu! ein gräßlich Wunder!

Des Reiters Koller, Stück für Stück,

Fiel ab, wie mürber Zunder.

Zum Schädel, ohne Zopf und Schopf,

Zum nackten Schädel ward sein Kopf.

Kein Mensch wird mich tadeln, wenn ich meinem Freunde Itzig Faitel Stern ein Denkmal zu setzen wünsche; wenigstens, soweit dies in meinen Kräften steht. Fast fürchte ich, daß diese nicht ausreichen werden, denn Itzig Faitel Stern, mein bester Freund auf der Hochschule, war ein Phänomen. Ein Linguist, ein Choreograph, ein Ästhetiker, ein Anatom, ein Schneider und ein Irrenarzt wären nötig, um die ganze Erscheinung von Faiteles, was er sprach, wie er ging und was er tat, vollständig zu begreifen und zu erklären. Daß nach dem Gesagten mein Vorwurf nur Stückarbeit liefern wird, ist nicht zu verwundern. Doch ich verlasse mich auf meine fünf Sinne, die nach der gegenwärtig herrschenden literarischen Schule vollständig genügen, ein Kunstwerk zu liefern; ohne viel nach warum und wie zu fragen und ohne künstliche Motivierung oder gar transzendentale Konstruktion zu versuchen, wenn statt des Kunstwerks eine Komödie entsteht, so mag sie, die Schule, die Verantwortung tragen.

Itzig Faitel war ein kleiner untersetzter Mann mit rechts etwas höherstehender Schulter und einer spitz zulaufenden Hühnerbrust, auf welcher er immer eine breite, schwerseidene Plastronkrawatte trug, die ein matter Achat zierte. Die Rockpatten zu beiden Seiten dieser Krawatte liefen von rechts oben nach links unten, so daß, wenn Faitel längs der Randsteine ging, es den Eindruck machte, er steuere über das Trottoir hinunter oder gehe in der Diagonale. Faitel wollte nicht einsehen, daß diese Stellung seiner Kleider von der rhombischen Verschiebung seines Brustkastens herrührte, er schimpfte daher fürchterlich auf die christlichen Schneider. Die Anzüge, welche Faiteles trug, waren stets aus feinstem Kammgarn. Das Antlitz Itzig Faitels war von höchstem Interesse. Leider hat es Lavater nicht gesehen. Ein Gazellenauge von kirschenähnlich gedämpfter Leuchtkraft schwamm in den breiten Flächen einer sammetglatten, leicht gelbgefärbten Stirn- und Wangenhaut. Itzigs Nase hatte jene hohepriesterliche Form, wie sie Kaulbach in seiner »Zerstörung Jerusalems« der vordersten und markantesten Figur seines Bildes verliehen hat. Zwar waren die Augenbrauen zusammengewachsen, aber Faitel Stern versicherte mir, das sei sehr beliebt. Auch wußte er, daß Leute mit solchen Augenbrauen einmal ersaufen sollten; aber er paralysierte das, indem er versicherte, er gehe niemals aufs Wasser. Die Lippen waren fleischig und überfällig, die Zähne vom reinsten Kristall; zwischen ihnen kam eine bläulichrote, fette Zunge oft zur Unzeit heraus. Kinn und Oberlippe waren völlig bartlos, denn Faitel Stern war noch sehr jung. Erwähne ich noch von meines Freundes Untergestell so viel, daß er Säbelbeine hatte, deren Schwung jedoch nicht exzessiv war, so glaube ich Itzigs Silhouette einigermaßen gezeichnet zu haben. Auf die geringelten, zahllosen schwarzen Sechserlöckchen seines Haupthaars komme ich später noch zu reden. – So also war der Studiosus Stern in Ruhe. Aber wer hilft mir, welcher Clown, welcher Dialektimitator, welcher Grimasseur, Itzig darzustellen, wenn er ging, wenn er sprach und agierte! Itzig sagte mir wohl, er stamme von einer französischen Familie ab und sei französisch erzogen; er sprach auch etwas, freilich ganz verschobenes Französisch, aber das Unglück wollte, daß Itzig zu früh in die nahe Pfalz kam und die prononzierten Laute dieses Lands mit einer Gier einschlürfte, als wäre es Milch und Honig. Wohl konnte Faiteles auch Hochdeutsch reden; aber dann war er eben nicht Faiteles, sondern eine Zierpuppe. Wenn Faitel für sich war und sich nicht zu genieren brauchte, dann sprach er pfälzisch und – noch etwas.

Doch vorher noch einige Bemerkungen über seine Gangart und seine Gesten. – Itzig hob beim Gehen immer beide Schenkel fast bis zur Nabelhöhe, so daß er mit dem Storch einige Ähnlichkeit hatte; dabei steckte er den Kopf tief auf die Plastronkrawatte herab und sah starr auf den Boden. Man konnte wohl glauben, er könne die Kraft zum Heben der Beine nicht bemessen, er überschlage sich – bei Rückenmarkskrankheiten kommen ja ähnliche Störungen vor. Itzig war aber nicht rückenmarkskrank, denn er war jung und geschont; als ich ihn einmal fragte, warum er so extravagant gehe, sagte er: »Aß ich vorwärts komm'!« – Faiteles hatte auch Mühe, das Gleichgewicht zu halten, und beim Gehen troffen oft Schweißtropfen aus den Sechserlöckchen der Stirne. Das Nackenband war sehr stark und kräftig bei meinem Freund entwickelt; wie ich vermutete, wegen der Schwierigkeit und Arbeit, die Itzig hatte, den Kopf zu Gottes Himmelszelt emporzuheben. Itzigs Kopf war in seiner natürlichen Stellung immer starr auf den Erdboden gerichtet, das Kinn fest in die seidene Plastronkrawatte eingebohrt. – Das war Itzig Faitel Stern, wenn er ruhig war oder seines Weges ging. Was waren aber seine Gesten? – Dies hing von der Stimmung ab, in der Faiteles sich befand, ob er aufgelegt oder unzufrieden war; ob er zustimmte oder einen Gegenbeweis führen wollte. Stark in Affekt kam er nie; zornig zu werden, hinderte ihn seine ganze Konstitution. Wenn er aber eifrig wurde und gute Opportunitätsgründe ins Feld zu führen hatte, dann bäumte er auf, hob den Kopf empor, zog die fleischige, wie ein Stück Leder sich bewegende Oberlippe zurück, so daß die obere Zahnreihe entblößt wurde, spreizte mit zurückgebeugtem Oberkörper beide Hände fächerförmig nach oben, knaukte mit dem Kopf gegen die Brust zu einigemal auf und ab und ließ rhythmisch abgestoßene Schnedderengdenggeräusche hören. Bis zu diesem Moment hatte mein Freund noch gar nichts gesagt. Aber aus der ganzen Aufeinanderfolge dieser gestikulatorischen Mimik wußte ich schon, in welcher Richtung sich Faitels Auseinandersetzungen bewegen würden. Faitel miaute, schnarrte, meckerte und produzierte auch Schneuzlaute sehr gern und zur richtigen Zeit, so daß man daraus immer noch mehr entnehmen konnte, als wenn er bloß einige Worte hingeworfen hätte. Wenn sein Standpunkt zweifelhaft, sogar gefährdet war, oder wenn er von einer unwahrscheinlichen Sache den Gegner überzeugen wollte, so warf er mit eingezwicktem Bauch den rotierenden Oberkörper von der Seite des Gegners weg und zu sich hinüber, gleichsam als wolle er mit der ganzen Körperlast den Betreffenden zu sich hinüberziehen. Fleißige, angenehm grunzende Schnarrlaute begleiteten diesen Akt. Wer dies zum erstenmal sah und hörte, der erstaunte und unterlag; man willigte ein schon in Anerkennung des fleißigen Überredungsaktes. Aber Faiteles wurde, die Wirkung erkennend, nun zu immer weiterer Exaltation getrieben. Und zuletzt wurde er monströs. So viel über seine Agitationes.

Aber wer hilft mir die Sprache von Itzig Faitel Stern beschreiben? Welcher Philologe oder Dialektkenner würde sich unterstehen, diese Mischung von pfälzerisch, semitischem Geknängse, französischen Nasallauten und einigen hochdeutsch mit offener Mundstellung vorgebrachten, glücklich abgelauschten Wortlauten zu analysieren?! Ich kann es nicht, und ich will mich darauf beschränken, nach dem phonetischen System das dem Leser vorzuführen, was an Itzig Faitelesschen Phrasen mir in der Erinnerung geblieben ist. Aber vorher muß ich doch aus der Saitelesschen Redemasse zwei Punkte hervorheben, die grammatikalisch besonderes Interesse beanspruchen, dann soll die grauenhafte Komödie, die Itzig Faitel Stern in Heidelberg, wo wir beide studierten, aufführte, ohne Unterbrechung sich abwickeln! Faitel hatte unter den unzähligen flüchtigen und kaum andeutbaren Besonderheiten seiner Sprechweise besonders zwei, wie soll ich es nennen? – Sprachpartikel, die an bestimmten Stellen immer wiederkehrten und sich mir zuletzt als syntaktische Bestandteile von bestimmtem Begriffswert einprägten. Faitel Stern sagte etwa, wenn ich ihn über den ungeheuren Luxus in seiner Garderobe, seinen Toilettegegenständen interpellierte: »… Was sol ech mer nicht kahfen ä neihes Gewand, ä scheene Hut – 'menerá, faine Lackstiefelich – 'menerá, aß ech bin hernach ä fainer Mann! Deradáng! Deradáng! …« Hin- und Herwippen des Oberkörpers! Aufspreizen der Hände in Achselhöhe bei leicht hockender Stellung; verzückter Blick mit Glasreflex; Entblößen der beiden Zahnreihen; reichliche Speichelabsonderung.

Der Leser wird hier mit Verwunderung zwei Wörter entdeckt haben, oder vielmehr ein Annexum, ein Anhängsel, und eine Interjektion, die er in jedem Wörterbuch vergeblich suchen würde. »– menerá«, eine Art Schnurrwort, kurzlang, mit dem Ton auf der letzten Silbe (Anapäst) wurde Substantiven angehängt und verlieh ihnen eine Art eigentümlicher, pathetischer Bedeutung. Schloß das Substantiv mit einem Konsonanten, so wurde oft »– emenera« angehängt, und zwar mit solch rasselnder Geschwindigkeit, daß der Ton auf dem Substantiv blieb, und das Annex als vierkurzsilbiger Schnurrlaut (Doppelpyrrhichius) sich anschloß. Manchmal schien es auch, als ob das »– menerá« nur die Verbindung zum nächsten Wort herstellen solle, wenn dieses mit einem für Faitels Zunge schweren Anlauter begann. Es wurde daher nur beim schnellen Reden und bei gehobener Stimmung benutzt. Irgendwelchen deklinatorischen Charakter vermochten die beiden Annexe dem mit ihnen verbundenen Wort, wie es bei einigen Negersprachen der Fall ist, nicht zu geben. – Ganz anders war es mit dem stark nasalen » Deradáng!« Dieses war Interjektion, Ausrufpartikel, hatte also selbständigen Wort- und Begriffswert; wurde singsangmäßig, breit, knängsend ausgesprochen, mit speichelndem Mund, es schloß immer den Satz und schien so viel zu bedeuten, als: Gelt! hab' ich nicht recht?! – Siehste wohl! – Wer hätte das gedacht!? – Ei der Tausend! – Ja, lieber Leser, du darfst dir Mühe geben, soviel du willst: » Deradáng! Deradáng!« auszusprechen; so fettigguttural, so weichgröhlend, so speichelnd wie Itzig Faitel Stern bringst du's nicht zusammen!

Ich will den Leser darüber nicht länger im unklaren lassen, wieso ich zu diesem merkwürdigen Umgang kam, will mir nicht ein Mäntelchen umhängen, welches mir schlecht stehen würde, indem ich den Leser auf die Vermutung kommen lasse, es sei Mitleid gewesen, das mich in die Nähe dieses grauenhaften Stückes Menschenfleisch, genannt Itzig Faitel Stern, brachte. Es war gewiß viel, wie soll ich sagen, medizinische oder besser anthropologische Neugierde dabei; ich empfand ihm gegenüber, wie etwa bei einem Neger, dessen Glotzaugen, dessen gelbe Augenbindehaut, dessen Quetschnase, dessen Molluskenlippen und Elfenbeinzähne, dessen Geruch man mit Verwunderung wahrnimmt, und dessen Gefühle und geheimste anthropologische Handlungen man ebenfalls kennen lernen möchte! Vielleicht war auch etwas Mitleid dabei, aber nicht viel. Mit Verwunderung beobachtete ich, wie dieses Monstrum sich die grauenhafteste Mühe gab, sich in unsere Verhältnisse, in unsere Art zu gehen, zu denken, in unsere Mimik, in die Aeußerungen unserer Gemütsbewegungen, in unsere Sprechweise einzuleben. Aber ein viel stärkerer und egoistischerer Grund war doch für mich der, etwas über den Talmud zu erfahren, der Faitels Religionsbuch war. Alle die merkwürdigen Gerüchte, die über dieses umfangreiche Gesetzbuch in Umlauf waren, interessierten mich in hohem Grade. Und Itzig war zwar kein Talmudgelehrter; aber er wußte doch manches. Er kannte eine Menge kleiner Gewohnheiten, Schwächen, Praktiken, Skurrilitäten, die nicht in Büchern und Übersetzungen des Talmud zu finden waren, und die für mich hohen anthropologischen Wert hatten. – Freilich mußte ich eine Menge der sonderbarsten Gerüchte von seiten meiner Kommilitonen in Heidelberg über mich ergehen lassen, die nicht begreifen wollten, wieso ich mir den Itzig Faitel Stern zum Umgang auserwählt hatte; Gerüchte, die sich meist an das Vermögen Faitels, an sein Geld, anknüpften; denn Faitel Stern war immens reich. Heidelberg war damals eine zu kleine Stadt, und die Studenten spielten dort eine zu hervorstechende Rolle, um eine Erscheinung wie Itzig Faitel Stern und alles, was um ihn sich bewegte, nicht zum hervorragendsten Tagesinteresse zu machen. Und Faitel Stern, um es nochmals zu sagen, war eine Art jüdischer Kaspar Hauser; ein Mensch, der mitten aus dem engherzigen, schematischen, dumpfen, windelstinkenden, knängsenden, grimassierenden Kleinkram seiner Familienerziehung heraus, infolge eines jähen Entschlusses, plötzlich, die Taschen voll Gold, auf das große Lebenspflaster einer europäischen Stadt geworfen war und dort blöd, mit vertrackten Bewegungen, verlacht und bewundert, sich umzusehen begann.

Aber so konnte das Ding nicht weitergehen. Gleich nach den ersten Tagen unserer Bekanntschaft machte ich Faitel Vorschläge hinsichtlich seiner Umwandlung in etwas modernem Sinne und fand damit bei ihm die entgegenkommendste Aufnahme. Ich habe wohl nicht vergessen zu sagen, daß wir beide Medizin studierten. Und daß Faitel auf dieses Studium verfiel, war nach allem, was wir über sein physikalisches Äußere wissen, gewiß ein günstiges Testimonium intellectus. – »Faitel«, sagte ich ihm eines Tages, »Sie müssen Ihren Gang ändern; Sie sind ja vollständig kontrakt! Und dabei das Gespötte und Gelächter der Stadt!« – »Was kann ich vor de Misemaschin!« rief Faitel und stampfte die Plattfüße mit größter Kraftentwicklung ohnmächtig auf den Boden. »Bin ich gegangen so mai Lebetag'; duht mai Vater aach so gehe, und is geworden der alte Stern Salomon! Gäben Se mer ä neies Gebein; ich beßahl's!« – »Bezahlen!« rief ich. »Das wäre schon recht; aber wer wird imstande sein, Ihre englischen Knochen wieder gerade zu machen!?« – Wir kamen überein, einen Orthopäden zu Rate zu ziehen. Der ausgezeichnetste Vertreter dieser Disziplin erklärte aber, Itzig sei zu alt, der Knochenbau zu weit vorgebildet. Er empfahl uns aber den Professor Klotz, den berühmten Anatomen Heidelbergs, behufs wissenschaftlicher Untersuchung des Skeletts Itzigs. Wir gingen zu dem berühmten Mann. Der stellte alle möglichen Messungen am nackten Itzig an, ließ denselben dann auf und ab gehen und schlug zuletzt die Hände über dem Kopfe zusammen: so etwas sei ihm in seinem Leben nicht vorgekommen! Er holte dann ein bekanntes Buch herbei: Meyer, Statik und Mechanik des menschlichen Knochengerüstes, Leipzig 1873, dessen zweite Auflage ihm übertragen worden war. Mißmutig meinte er, er müsse das ganze Buch mit Rücksicht auf Itzig umarbeiten; stellte dann inzwischen die merkwürdige Frage, ob es sicher sei, daß Itzig von menschlichen Eltern geboren sei. Dies konnte aufs unwiderleglichste nachgewiesen werden. »Dann«, schloß der Professor Klotz seine Ausführungen, »darf ich nicht alle Hoffnung aufgeben, die Gelenke des Studiosus Stern auf eine der humanen Bewegungsform ähnliche Stufe wieder hinzubringen; nur«, zögerte der berühmte Anatom, »die Mittel und Wege …« – »Ich beßahl's«, rief Faiteles, von einer plötzlichen Ahnung erfaßt, schnell dazwischen, »ich beßahl's! Ich beßahl mei neie Statür; Herr Profäßer soll'n haben viel Geld – era, Deradáng! Deradáng! (sehr breit zu sprechen). Ich beßahlera! Deradáng, Deradáng!« Aufspreizen der Hände in Achselhöhe; Einhaken in den Westenausschnitt; pendelförmiges Hin- und Herwippen mit dem Oberkörper; lächelnde Mundstellung; obere Zahnreihe entblößt; reichliche Speichelabsonderung.

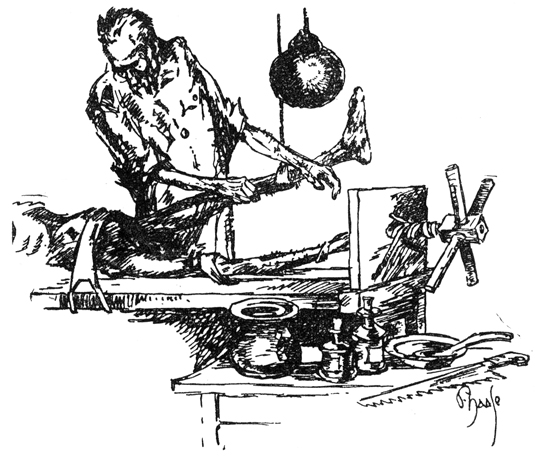

Nun kamen schwere Zeiten für Faitel. Tage- und nächtelang hing er in der Streckschwebe, um durch das eigene Körpergewicht die skoliotischen Knochen zum Dehnen zu bringen. Oder er stak im Gipskorsett, das Nackenband wurde durch blutige Operation verkürzt und straffer gehalten, um Faitel den Anblick des Himmels zu ermöglichen. Wochenlang mußten die in neue Scharniere gebrachten Knochen beim Turnlehrer geübt und weitergebildet werden. Alles geschah in eigens für Faiteles anberaumten Privatstunden, da niemand mit ihm zu üben Lust hatte, noch seine Übungen für sich brauchen konnte, noch auch Faitel bei seinen halsbrechenden Exerzitien gesehen sein wollte. Enorme Summen wanderten in die Hände der Gymnastiker, Bandagisten, Orthopäden und – des Professors Klotz, der das Ganze leitete und überwachte. Nach einem Vierteljahr waren leidliche Resultate zu sehen. Die Säbelbeine natürlich konnten von all diesen Korrektionsversuchen nicht betroffen sein, da es für sie kein tiefer gelegenes Gegengewicht gab, um sie zum Strecken zu bringen. Man beruhigte Faiteles, indem man ihm zu verstehen gab, solche Beine kämen auch bei anderen Menschenklassen, bei Bäckern und dergleichen, vor. Aber Faitel war unermüdlich; seit sein spitzes Kinn nicht mehr in die Plastronkrawatte sich einbohrte, war er fest entschlossen, »ßu werden aach a fains Menschenkind wie a Goj-menera, und aufßugeben alle Fisenemie von Jüdischkeit«. – Es kam damals gerade jene kühne Operation auf, die man brisement forcé nannte; man zerbrach absichtlich einen stark gekrümmten Knochen und behandelte ihn dann wie einen zufälligen Beinbruch, nur daß man die beiden Stücke in gerader Richtung aneinander heilen ließ. Dieses Verfahren wurde bei Faitel Sterns Säbelbeinen angewendet. Mehrwöchiges Bettliegen für jedes Bein, mit Schmerzen und Verbänden aller Art, und ungeheure Kosten für ein Verfahren, zu dessen exakter Ausführung damals ein eigener Arzt von Paris kam, waren die Folgen und Nebenumstände dieser Kur. – Der alte Salomon Stern sandte Wechsel auf Wechsel, die jeder Geschäftsmann mit Freuden honorierte. Dann kamen wochenlange Gehversuche mit den neugeheilten Gliedern. Und wirklich, als nun Faitel Stern zum erstenmal ausging, hatte er wesentliche Fortschritte gemacht. Er war etwas größer geworden und sah schon einem respektablen Menschen gleich. Alles war und blieb noch lange recht steif; aber er konnte jetzt doch einen normalen Menschen vortäuschen. Das Gesicht sah kerzengerade hinaus; das Kinn zeigte sich erst jetzt fürchterlich lang und spitz; die Hühnerbrust war abgeplattet, und die Rockpatten verliefen gerade hinunter. Um Faiteles an dem gemeinen, behaglichen Hin- und Herwippen des Oberkörpers, wobei er sein näselndgurgelndes »Deradáng, Deradáng« hören ließ, zu hindern, wurde ihm, ähnlich wie bei Hunden, ein Stachelhalsband, ein solches um die Hüfte, auf den bloßen Körper, gelegt, so daß er bei seitlichen Neigungen sofort heftig gestochen wurde. Dies alles ertrug Faitel Stern mit Heroismus und stand schlank gebunden wie eine Tanne da. Aber die Hauptsache kam erst. Es war klar, daß man ihn mit der Sprache, von der wir einige Proben gegeben haben, nirgends einführen konnte. Sie schien der Ausdruck einer schmierigen, niedrigen, feigen Gesinnungsweise. Und wenn es sich auch zunächst nur um äußere Täuschung handelte, so wollte man doch diese so bald als möglich erreichen. Da es hoffnungslos war, ihn mit seinem Pfälzisch-jüdischen auf ein nächstverwandtes reines Hochdeutsch zu bringen, so versuchte man, durch einen absoluten Gegensatz zu seinem bisherigen Singsang ihn auf die rechte Bahn zu bringen. Man besorgte einen hannoveranischen Hofmeister, dessen hellnäselnde, klirrende Sprechweise Itzig wie ein Schulknabe, Satz für Satz, nachzusprechen hatte, so daß er Hochdeutsch wie eine völlig fremde Sprache lernte. Sogar einige hannoveranische Studenten wurden gegen Kollegienfreiheit und diverse Mittagstische veranlaßt, Itzig für ein ganzes Semester Gesellschaft zu leisten. Diese ganze Reihe von Maßnahmen war das Resultat einer sachgemäßen Besprechung mit dem berühmten Tübinger Linguisten damaliger Zeit, zu welcher noch der Heidelberger Physiologe zugezogen war. Diese Herren gingen von folgenden Erwägungen aus: In unserem Gehirn ist immer nur ein Teil der für die Sprache befähigten Partien, und immer nur auf der einen Seite, rechts oder links, ausgenützt; ein Heranziehen jener bisher brachgelegenen Partien zu neuen Sprachbildungen ist nicht ausgeschlossen und findet durch die Natur selbst, etwa nach Krankheiten statt. Nur ist bei solchen Versuchen aufs sorgfältigste darauf zu achten, daß nichts in Wort und Lautbildungen in der neuen Sprache an das alte Idiom erinnere; weil sonst Verwirrung entsteht, wie der Tübinger Spezialist sich ausdrückte: es mußte eine neue Sprachinsel bei Itzig gebildet werden. Und nun wurde genau untersucht, welcher deutsche Dialekt mit dem Pfälzisch-jüdischen Faitels die geringste Lautverwandtschaft besitze. Man kam erst auf das Pommersche. Aber Faitel war dies zu hart. Endlich einigte man sich auf das Hannoveranische. Der Leser kann sich denken, daß diese feinen prognostischen Berechnungen ein horrendes Geld kosteten. Diese Sprachübungen wurden ein ganzes Semester fortgesetzt.

Ich kann den Leser unmöglich mit all den Ausstaffierungen, Veränderungen, Einpumpungen und Quacksalbereien aufhalten, denen Itzig Faitel Stern sich unterzog, mit der furchtbarsten Qual und mit größtem Heroismus unterzog, um ein gleichwertiger abendländischer Mensch zu werden. Immer vigilierte er auf Neues, studierte geheime christliche Züge, kopierte Mundverzerrungen, Backenaufblähungen und Gesten, gefiel sich im heroischteutonischen Genre, wie in der blondnaiven, süßlächelnden Jünglingsgangart. Der Teint, die weizengelbe Gesichtsfarbe Faiteles', mußte natürlich einem feinen, pastösen Bleiteint weichen, den Itzig vortrefflich aufzutragen verstand. Daß Faitel einmal vier Wochen hindurch sich von einer mir unbekannten Droge in Form von Gemüse nährte, um auf natürliche Weise zur kaukasischen Lichtfarbe zu gelangen, daraufhin habe ich ihn nur im Verdacht. Eine relativ einfache und ungefährliche Prozedur, die aber die ungeheuerlichste Wirkung ausübte, betraf die Haare. Es kamen damals gerade die englischen Waschungen auf, die zwar als Geheimnis unerschwingliche Kosten verursachten, die aber jedes beliebige dunkle Haar in ein prachtvolles Goldblond verwandelten. Die ersten englischen Friseure bereisten damals Deutschland, und ein solcher hatte sich in dem reichen, stets von hohen Herrschaften besuchten Heidelberg niedergelassen, Faiteles war einer der ersten, der sich der Prozedur unterzog. So wandelten sich die pechschwarzen Sechserlöckchen Itzigs, unter denen sich immer ein verdächtig riechender Schweiß aufhielt, in goldene Kinderlocken; diese Locken wurden weiterhin mittels eines nicht schmerzlosen Verfahrens in lange, germanische Strähnen ausgezogen. Dazu wurde simpler, norddeutscher Haarschnitt angebracht, und – der dumbe, tappige Germanenjüngling, wie ihn Schwind gelegentlich auf seinen Bildern angebracht hat, war fertig. Faiteles nannte sich Siegfried Freudenstern und ließ seine Matrikel und übrigen Papiere umändern.

Faitel war jetzt ein ganz neuer Mensch geworden. Die letzten Prozeduren, die er so vorsichtig war, in den Ferien, in der Nähe der Stadt, vornehmen zu lassen, hatten ihn zum Nichtwiedererkennen verändert. Man schlug ihm vor, eine andere Universität zu beziehen. Er wies dies aber ab; vor allem weil er in der Nähe des Professor Klotz zu bleiben wünschte, der die gesamte psycho-physikalische Leitung Itzigs noch immer in seiner Hand hatte. Und in der Tat, Faitel wurde in Heidelberg, seit der Haarvergoldung, nicht mehr erkannt. Er trat auf als hannoveranischer Gutsbesitzerssohn und bewegte sich in der feinsten Gesellschaft. Die norddeutschen Schnarrlaute übte er mit spielender Leichtigkeit und erzielte damit, wo er hinkam, ganz außerordentlichen Erfolg. – Aber Faitels Ehrgeiz ging höher. – Faiteles! Scheener Jüd, fainer Jüd, eleganter Jüd, – so sprach oft Faitel zu sich selbst, wenn er vor dem Spiegel stand, aber nur in der Gedankensprache – biste jetzt geworden ä Christenmensch, frei von aller Jüdischkeit? Kannste jetzt hingehn, wo de willst, und dich hinsetzen zu de faine Leit, ohne daß einer kann sagen: des is aach aner vun unsere Leit! – Faitel wußte, daß dem noch nicht so war. Ja, was Pomade, Schminke, weiße Steifleinwand, einige Meter Kammgarn, Wattons und etwas Lackleder an einem Menschen herzustellen vermögen, das war an Faitel geschehen. Aber, wie sah es innerlich aus?

Hatte Faitel eine Seele? Darüber stritten sich schon seit Monaten alle jene Leute, Erzieher und Ärzte, die mit ihm zu tun hatten, herum. Die Seele freilich, die nötig war, um vor der Hochzeit ein paar heuchlerische Phrasen herauszubringen oder im richtigen Moment einem armen Teufel ein paar Silberlinge hinzuwerfen, die besaß Faitel, wie jeder andere. Aber Faitel hatte von jener keuschen, undefinierbaren, germanischen Seele gehört, die den Besitzer wie einen Duft umkleide, aus der das Gemüt seine reichen Schätze beziehe, und die das Schiboleth der germanischen Nationen bilde, jedem Besitzer beim anderen sofort erkennbar. Faitel wollte diese Seele haben. Und wenn er kein echtes Kölnisches Wasser haben konnte, wollte er nachgemachtes. Er wollte wenigstens diese Seele in ihren Äußerungen, in ihrem Zutagetreten sich aneignen. Man riet ihm, nach England zu gehen, wo der reinste Aufguß dieser germanischen Seele zu finden sei. Sprachschwierigkeiten ließen diesen Plan bald wieder fallen. Ein bekannter Pädagoge meinte, man könne durch Weiterbildung auf Grund der gewöhnlichen, auch bei Faitel vorhandenen Seelenanlage das höhere Ziel erreichen. Der berühmte Cambridger Professor Stokes hatte kurz vorher seine » Psychological researches« herausgegeben, auf Grund deren er die primäre Seelenanlage bei Leuten wie Faiteles nicht als geistigen Besitz, sondern als mechanische Funktion, » rotation work«, wie er sich ausdrückte, erklärte. Diese neue Theorie ließ von weiteren erziehlichen Versuchen bei Itzig Faitel abstehen.

Unter all diesen Prüfungen und Untersuchungen platzte Itzig einmal mit der Frage heraus: wo denn der Sitz der Seele sei? – Man mußte ihm erklären, daß, seit Descartes den mißglückten Versuch gemacht hatte, den Sitz der Seele in die Zirbeldrüse des Gehirns zu verlegen, eine Lokalisation dieser geistigen Kraft nicht mehr probiert worden sei; daß vielmehr die Seele aus dem Zusammenwirken bestimmter körperlicher und geistiger Funktionen zu verstehen sei. Da nun diese Funktionen in bestimmter Art von der Qualität des Blutes abhängig seien, so könne man mit einiger Wahrscheinlichkeit den Satz aufstellen, der Sitz der Seele sei das Blut und seine wechselnden Zustände. Von hier aus hatte Faitel im Nu den Plan zu einer seiner kühnsten Prozeduren gefaßt. Mehrere Tage nach jener Diskussion hörte man ihn zu seinen intimsten Bekannten mit Frohlocken sich äußern: »Kaaf ich mer ä christlich's Blut! Kaaf ich mer ä christlich's Blut!« Obwohl ihm seine Erzieher diesen Jargon aufs strengste verboten hatten! – Der Leser wird den Kopf schütteln. Aber der Leser darf nicht vergessen, daß Itzig Faitel Stern Mediziner war und auf allen einschlägigen Gebieten Bescheid wußte. Und ferner ist hier der Ort, daran zu erinnern, daß damals, als unsere Erzählung spielt, die Transfusionen aufkamen, die Bluteinspritzungen aus einem vollsaftigen, blutreichen Körper in einen blutarmen, darniederliegenden Organismus durch Öffnen eines oberflächlich liegenden Blutgefäßes am Arm. Diese Operationen waren ungeheuer gefährlich und sind heute bereits ganz verlassen. Man riet Faiteles ernstlich ab, er ließ sich jedoch nicht abhalten. Gleichwohl waren noch große Schwierigkeiten zu überwinden. Man hatte bereits sechs bis acht kräftige Leute aufgetrieben, die gegen große Bezahlung jeder einen Liter Blut hergeben sollten. Als sie hörten, daß es für einen Juden sei, traten sie zurück, sprachen von dem durch die Juden am Kreuz vergossenen Blut und waren nicht mehr zu bewegen, ihr Wort zu halten. Erst als man mehrere kräftige Schwarzwälderinnen, die zur Messe gekommen waren, überreden konnte, sie müßten sich wieder einmal zur Ader lassen, war die Hauptschwierigkeit gehoben. Faitel setzte sich in einem Nebenzimmer selbst das Messer an, und, obwohl die Menge des zu entleerenden Blutes genau vorgeschrieben war, ließ er die offene Ader im warmen Bad spritzen, bis er ohnmächtig hinsank. Er wollte von der »Jüdischkeit« ablegen und ablaufen lassen, was herausging. Von den acht kräftigen Bauernmädchen wurden ihm dann im Laufe des Nachmittags acht Liter mit großer Vorsicht allmählich eingespritzt. Faitel ging nach mehrtägiger Bewußtlosigkeit unversehrt aus der gefährlichen Prozedur hervor. Aber über den Erfolg, den psychischen Erfolg, wollte er sich nie recht vernehmen lassen. Allzu groß schien derselbe nicht gewesen zu sein, denn nach mehreren Wochen fanden wir ihn schon wieder bei neuen Versuchen, sich in den Besitz der deutschen Seele zu setzen.

So ließ er sich, besonders in Damenkreisen, pathetische und sentimentale Dichterstellen vorsagen, und beobachtete scharf Mundstellung, Atmung, Augenaufschlag, Gesten, gewisse Schluchzlaute, die aus der mit Gefühlen übersättigten Brust nur mühevoll und heiser sich entrangen. Ja, als die Damen in ästhetischen Teekreisen ihm nicht genug taten, ließ sich Faitel aus dem nahen Darmstadt Hofschauspieler kommen, Helden und Liebhaber, und lernte mit ihnen Romeomonologe. – Dies hatte in der Tat größeren Erfolg. Faitel brachte jetzt mit großem Geschick im Gespräch Sätze hervor, wie: »Ach, ich sag' Ihnen, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mir's überlege, so wird mir oft dunkel vor den Augen, und mein Herz preßt sich zusammen!« – Dabei einige brüske Bewegungen, beide Hände auf die linke Seite der Brust gepreßt – es war wirklich ein ganz geschickter Gefühlserguß. Freilich das Auge ruhte bei ihm mattzerflossen, wie eine verfaulte Kirsche, in der Höhle. Aber viele wußte er doch zu täuschen. Die gepreßten Atmungen machte er vorzüglich. Und er hatte einmal die Genugtuung, daß ein Kommilitone von ihm in Damenkreisen sagte: dieser Siegfried Freudenstern ist ein Gemütsmensch durch und durch.

Aber Faitel hatte noch eine Menge anderer, alter, erbgesessener Gewohnheiten, Ideenkreise, Skurrilitäten und Verschrobenheiten. Wenn ich oft abends mit ihm spazieren ging, überließ er sich gern seinem Nachdenken, und – wollte er Religionsstunde rekapitulieren oder seine früheren Lehrer verspotten? – er begann dann mit veränderter, mäckernder Rabbinerstimme sich selbst wie folgt zu examieren: »Was duht Jehova zu Beginn des Dags?« – Dann antwortete sich Faitel in seiner eigenen Stimme, aber mit einem frechen witzigen Akzent: »Er studiret im Gesätz!« – (Wieder die erste Stimme): »Was duht der hailige Gott aber härnach?« – (Zweite Stimme): »Härnach sitzt er und regieret die ganze Wält!« – »Was duht aber Jehova wiederum härnach?« – »Härnach sitzet er und ernähret die ganze Wält!« – »Was duht er aber dann?« – »Dann sitzet er und kopulieret die Männer und die Waiber!« – »Wie lang kopuliert der hailige Gott die Männer und die Waiber?« – »Drei Stunden lang kopuliert er die Männer und die Waiber!« – »Was duht er dann am Nachmittag der hailige Jehova?« – »Am Nachmittag duht er nichts, der Jehova; er ruht aus!« – »Waih geschrieen! Wie haißt, er duht nichts der hailige Jehova? Wird er nichts duhn, der hailige Jehova? Was wird er duhn? Was duht der Jehova am Nachmittag? – He?« – (Nun schien eine entfernte spitzige Knabenstimme von der hintersten Schulbank zu antworten): »Am Nachmittag spielt der hailige Jehova mit dem Leviathan!« – »Nadierlich! (fiel jetzt die Stimme des Rabbiners ein) er spielt mit dem Leviathan!« – – In solchen Stunden war Faitel überglücklich und gebärdete sich wie ein wilder Junge. Wenn wir dann hinaus vor die Stadt kamen, nahm Faitel wohl auch gelegentlich sein weißes Taschentuch, hing es um den Hals, hielt es vorne mit zwei Zipfeln und fing nun an in rollenden Skalen mit heulendem Gurgellaut ganze Berge von Gesang loszulassen mit eigentümlich jubilierend-heiterem Charakter auf einen Text, der mir fremd war. Bis ihm die Augen heraustraten und der Schaum vor seinen Lippen stand, dann brach er körperlich fast zusammen und lief wie ein Trunkener, besinnungslos, neben mir her. Wenn er wieder zu sich kam, blieb er still, in sich gekehrt, tat sehr geheimnisvoll und schien von einem unbekannten Glück durchflutet. – Von alledem durften natürlich seine Lehrer nichts wissen, die jede Übung, jeden Laut und jede Geste verboten, die ihn an seine frühere Veranlagung erinnern konnten. Ich hatte aber auch Faitel im Verdacht, daß er, wenn er allein war, all den früheren Unfug weitertrieb. Tagsüber war er im europäischen Korsett, eingeschnürt, überwacht, streng beobachtet. Aber nachts, wenn jede Fessel fiel, wenn er den Stachelgürtel auszog und im Bett lag, da wippte er gewiß wie früher mit dem Becken hin und her, steckte die aufgespreizten Hände in die fingierten Westenausschnitte, gurgelte und gröhlte: » Deradáng! Deradáng!« Und die ganze pfälzisch-jüdische Sündflut kam dann heraus. – Faitel hatte aber noch andere Dinge, die noch viel unausrottbarer waren, weil sie nicht, wie Bewegungen, vom Willen beherrscht wurden, sondern in seiner Phantasie steckten. Die Vollständigkeit zwingt mich hier, etwas Unappetitliches zu berühren: Faitel hatte Angst vor dem Abort. Er glaubte an die althebräischen Unflat- und Abtrittgeister, die den Menschen während seiner höchst dringenden Beschäftigung belästigten, Besitz von ihm ergriffen, aber durch bestimmte Gebete abgewehrt werden könnten. Da er diese Gebete nicht mehr wußte oder nicht mehr mit Überzeugung sprechen konnte, so wuchs seine Angst nur um so mehr. Und nur der Umstand, daß die Geister in Gegenwart eines anderen sich nicht an den Menschen wagten, verschaffte Faitel die, freilich immer erst zu beschaffende, Gelegenheit, einem so dringenden Geschäft mit Ruhe obzuliegen.

Solcher Art war Faitels Neubildung und Umgestaltung beschaffen. Innerlich war vieles noch nicht neu besetzt, waren alte Funktionen noch in Tätigkeit. Äußerlich war alles zugeglättet, gestriegelt, gut eingeübt und in promptem Gang. Alles in allem mußten Faitel und seine Lehrer, Erzieher und Instruktoren mit dem Erreichten zufrieden sein. Und Professor Klotz, dessen sorgsames Auge von Semester zu Semester mit höherem Interesse über seinem Menschenwerk wachte, mochte in seinem Beglückungsgefühl mitten stehen zwischen einem Zirkusdirektor, der ein schwieriges Pferd endlich für die Manege hergerichtet hatte, und jenem erhabenen Schöpfer, der einem kalten Erdenkloß Leben einhauchte. Hatte nicht auch Klotz einem vertrackten Gerippe neues Leben eingehaucht?

Nur eines fehlte noch: es galt diese kostbar gewonnene Menschenrasse fortzupflanzen. Mit dem feinsten abendländischen Reis sollte der neue Stamm okuliert werden. Eine blonde Germanin mußte die mit fabelhafter Mühe gewonnenen Resultate erhalten helfen. So lautete die Theorie. In Praxis hieß dies: Die arme, aber schöne, flackshaarige Beamtentochter Othilia Schnack sollte dem enorm reichen Gutsbesitzerssohn Siegfried Freudenstern die Hand reichen. So war es ausgemacht, und so war es Faitel zufrieden. Ein Gut war in der Tat vom alten Salomon Stern, der ruhig in der Pfalz auf seinem Dorf saß, bei Hannover angekauft worden, um den jungen Leuten als nächsten Aufenthalt zu dienen. Die hannoverschen Studenten, die schon einmal so vortreffliche Dienste als Sprachinstruktoren geleistet, sollten seinerzeit die nötigen Familieneinführungen in hannoveranischen Stadt- und Landkreisen besorgen. Einige wacklige Hypotheken auf den Elternhäusern der betreffenden jungen Herren waren für diesen Fall vom alten Salomon in Patzendorf zur Einlösung bestimmt. Ein ganz fabelhafter Trousseau war bei den ersten Lieferanten Heidelbergs für den Fall des Zustandekommens der Verbindung in Auftrag gegeben. Dieses übte nun wiederum einen unverhältnismäßigen Druck auf alle Geschäftskreise in der Universitätsstadt aus. Man sprach so viel von der Verbindung, daß es schließlich hieß: die Verbindung muß zustande kommen. Oder: dies Verhältnis darf nicht rückgängig gemacht werden, als ob überhaupt schon eines eingegangen worden sei. Das Mädchen Othilia, mit ihren sternhellen Augen, war ein offenes, liebreiches Geschöpf, aber mit einem starken Mädcheninstinkt. Ihr war in Gegenwart des goldblonden Jünglings mit den Schnurrsprechwerkzeugen nicht ganz wohl. Sie ahnte Unheimliches, konnte aber ihren Verdacht nicht begründen. Der Vater, ein ängstlicher Mann, der durch Bravheit und Rechtschaffenheit es vom Diurnisten zum Subalternbeamten gebracht hatte, war eine ängstliche Natur, die immer horchte, nie nein sagte, mit kleinen Schritten trippelnd hin und her ging, Kinn und Nacken tief in einem ungestärkten, aufgeschlagenen Hemdkragen versteckt trug und, sobald er merkte, daß etwas wie eine Familiensitzung im Anzug war, Hut und Stock nahm und einen Spaziergang machte. Die Mutter, eine vollbusige, schwerfällige, hie und da noch gern etwas scharmierende, aber energische und tüchtige Wirtschafterin, war entschieden für die Verbindung. Sie besaß bereits taubeneigroße Brillantsteine von Faitel Stern in den Ohren. Dieser klugen Frau war nur verdächtig, daß die Heidelberger Professoren, besonders die Mediziner, sich für das Zustandekommen der Heirat so erwärmten. Natürlich waren die Hoteliers, Weinlieferanten, Marchands de mode, Stickereigeschäfte, Kuchenbäcker, Juweliere, Annoncen-Expeditionen, Unterhändler, Kutscher und Packträger für die Verbindung. Auch die Freundinnen Othilias waren eher für die Heirat. Die protestantische Geistlichkeit – Othilia war protestantisch – nickte ebenfalls beifällig zu dem ganzen Projekt. Daß man von Faitels Verwandten gar niemanden sah, verursachte einige Beklemmung in der Familie Schnack. Es hieß, die Eltern seien betagt! Und die weite Reise aus dem Hannoverschen! Wenn nur ein Bruder oder noch lieber eine Schwester des Bräutigams sich gezeigt hätte! Aber die krächzende Brut hinten in Patzendorf hütete sich natürlich, einen Laut zu geben.

Faitel war jetzt im zehnten Semester; seine Kenntnisse und seine gute Führung wurden gelobt. Es machte aber Aufsehen, als es hieß, Professor Klotz habe den jungen hannoverschen Studenten, der eben sein Examen absolvierte, zu seinem Assistenten ernannt. Diese Ernennung bedurfte der ministeriellen Bestätigung in Karlsruhe. Sie erfolgte. Sie gab aber dem auch in Karlsruhe bereits umlaufenden Gerücht von der reichen Heirat in Heidelberg neue Nahrung. Dem Landesfürsten konnte all dieses Gerede nicht entgehen. Und eines Tages teilte der Bureauchef dem alten Schnack mit schmelzendem Lächeln mit, man habe in Karlsruhe – bei Hof – von der Verbindung seiner Tochter – gesprochen. Jetzt war's fertig! Dem alten Diurnisten blieb der Kopf starr und lautlos hinter der Krawatte stecken. Nicht einmal zu einem Schnappen brachten es die beiden trockenen, mit Rasierstoppeln schwarz getüpfelten Lippen, bis der lange, hagere Bureauchef mit den langen Rockschößen wieder draußen war. Dann warf der alte Schnack spritzend die Kielfeder auf das Arbeitspult, nahm Hut und Stock und eilte keuchend nach Hause. »Bei Hof! Bei Hof!« Jetzt gab's kein Halten mehr, die arme Othilia, die zitternd zuhörte, warf sich schluchzend in die Arme ihrer Mutter und erklärte, sie werde gehorchen. Die Mama aber schrieb sofort ein Billett an den Herrn Assistenten Freudenstein und die Hochzeit ward anberaumt.

Lieber Leser, nun habe ich aber noch ein Wort mit dir zu reden. Hast du niemals gehört, daß Leute im Winter einen Mantel tragen, dessen oberer Rand mit einem Streifen kostbaren Pelzes besetzt ist, um glauben zu machen, der ganze Mantel sei so gefüttert? Eine Kleinigkeit! Eine kleine Schwäche! Trägst du auch einen solchen Pelz? Oh, dann wirf ihn weg, wenn du ein Mann bist. Sonst möchte dir der Pelz eines Tages aufs Maul fallen, während du in der höchsten Atemnot bist. (Wenn du aber ein Weib bist, dann magst du ihn tragen.) Aber das bißchen Pelz, nicht wahr, so viel Gerede darüber! – Gut! – Hast du aber schon, lieber Leser, solche Leute gesehen, die um ihre Seele solche Pelze tragen, um die löcherige und schäbige Verfassung ihrer Seele zu verbergen? Und nun so tun, als hätten sie eine noble, in feinstes Tuch gekleidete Seele? O pfui der Schande! O Dreck und Jämmerlichkeit! Wenn irgendeine brave, offene, vielleicht noch in ihrem zu eng gewordenen Konfirmationsrock gekleidete Seele daran Ärgernis nähme oder getäuscht würde! – Besitzt du vielleicht selbst, Leser, solche Umhüllungen für deine Seele? Oh, dann schmeiß dieses Buch in die Ecke, wenn du ein Mann bist, und spuck' aus! Es ist nichts für dich. Nur das Weib darf lügen und sich in falsche Umhüllungen kleiden.

Hast du vielleicht, lieber Leser, schon Tiere miteinander sprechen sehen? Zwei Tauben, oder zwei Göcker, oder zwei Hunde, oder selbst zwei Füchse? Nicht wahr, wie sie gurren, schnattern, kläffen, winzeln, wedeln und Körperkrümmungen machen! Glaubst du, daß sie sich verstehen? Gewiß! Gewiß! Jeder weiß im Nu, was der andere will. Aber zwei Menschen? Wenn sie schnüffelnd die Köpfe gegeneinanderstrecken und sich ankieken und dann ihre Gesichtstaschenspielereien beginnen, blinzeln, äugeln, knuspern, leer kauen, »Papperlapapp« und »Der Tausend! Der Tausend!« winseln? Was tun sie? Verstehen sie sich wohl? Unmöglich! Sie wollen ja nicht. Sie können und dürfen ja nicht. Die Lüge hindert sie ja daran. O Roßbollen und Stinkharz, ihr seid Köstlichkeiten gegen das, was aus der Menschen Munde geht!

Als Prometheus von Gott endlich die Erlaubnis erhalten hatte, Menschen machen zu dürfen, geschah es unter der ausdrücklichen, erniedrigenden Bedingung, daß diese eine Eigenschaft besitzen müßten, die sie tief unter das Tier stelle. Prometheus, der nur eilte, sein Kunstwerk fertig zu sehen, sagte ja. Es war die Lüge. O hundsföttischer Vertrag, der uns alle unter dem gleichen Lügenzeichen geboren werden ließ! Und warst du vielleicht die Ursache von jenem großen Lügenturm zu Babel, wo die Menschen auseinandergehen mußten, weil sie sich schon damals trotz aller Räusperungen und Gestikulationen nicht mehr verstanden? Und wenn auch die germanischen Nationen, die zuletzt ans Schaffen kamen, am wenigsten davon erhielten, weil bei den vorhergehenden asiatisch-romanischen Geschlechtern schon zu viel Lügensubstanz verbraucht war, so ist doch noch genug da. – Oh, Leser, wenn du kannst, spuck' diesen Dreck aus, wie faulen Schleim, und zeig' deine Lippen, deine Zunge und deine Zähne, so wie sie sind! – – Und jetzt höre den Schluß der Faiteleskomödie.

Im Gasthaus zum »weißen Lamm« in der Martergasse in Heidelberg war der große Saal mit einer glänzenden Gesellschaft gefüllt, die der Hochzeitsfeier von Othilia Schnack mit Siegfried Freudenstern beiwohnte. So etwas war in der Universitätsstadt schon lange nicht mehr gesehen worden. Ob der weltlichen Feier eine kirchliche Trauung voranging? Das weiß ich nicht. Mutmaßlich. Die protestantischen Papiere für Freudenstern waren gewiß von einem mitleidigen hannoverschen Pfarrer besorgt worden. Fehlte nichts als der Impfschein der Heimatgemeinde. Auf der Lüneburger Heide gab es viele Gemeinden, die herzlich froh waren ob des Zuwachses ihrer Bürger durch eine Person wie Herr Dr. Freudenstern, der gleich ein Legat von fünftausend Gulden zur Restaurierung des Kirchenchors hergab. – Auch der Leser muß sich jetzt noch, am Schluß der Affäre, alle Mühe geben, sich den »Faiteles« aus dem Kopfe zu schlagen. Nur Freudenstern heißt jetzt der Held der Geschichte! Ein blondsträhniger, hochgewachsener Jüngling steht vor uns oder unterhält sich vielmehr gerade an der Tafel mit Professor Klotz, während das Kompott serviert wird. – Freilich die Zahnbildung, die Lippenwülste, die Nasenlappung in Faitels Gesicht mußten stehenbleiben, wollte man nicht ein Scheusal zusammenstellen; und wer ein Auge für derlei Dinge hatte, erkannte im Profil Freudensterns das sinnliche, fleischige, vorgemaulte Sphinxgesicht aus Ägypten. Aber erstens hat nicht jeder das Auge für derlei Dinge; zweitens sieht man nicht jemanden immer ins Profil; drittens war Hochzeit, wo man unangenehme Dinge überhaupt nicht sieht; viertens ist es noch immer streitig, ob das ägyptische Sphinxgesicht semitischen Charakters ist oder nicht; fünftens hatte Klotz ganz elegant sich in einem anthropologischen Privatissimum, wo er den Herren Studenten Anleitungen zur Bestimmung von Schädelmessungen gab, die Bemerkung fallen lassen, Freudensterns Kopfbildung entspreche unter allen ihm vorgekommenen Beispielen am reinsten der Kopfform der seit historischer Zeit in Deutschland ansässig gewesenen Hermunduren.

Eben wurde der Pudding aufgetragen. Der freundliche Wirt vom »weißen Lamm« ging schwitzend um die Tafel der schmausenden Gäste herum und zählte und zählte, denn das Kuvert wurde ihm exklusive Wein mit einem Dukaten bezahlt. Das Menü war nicht ganz nach seinem Geschmack und nicht, wie er glaubte, dem Charakter eines Hotels ersten Ranges, wie des »weißen Lamms«, angemessen. Der weiße Lamm-Wirt hatte rein französisches Menü verlangt, aber der vorwiegend germanische Charakter des Hochzeitsschmauses war infolge Anordnung Klotzens ausdrücklich befohlen worden. Ja, da kam Sauerkraut vor, welches der Wirt wohl in seiner Verzweiflung durch die französische Bezeichnung choucroute in seiner germanischen Roheit zu dämpfen gesucht hatte. Vom Schwein waren auserlesene Leckerbissen vorhanden, und fette, glänzende Schwarten blinkten von allen Schüsseln, die als entremets in Mitte der Tafel für den ganzen Abend ein für allemal postiert waren. Freudenstern saß zwischen der wachsbleichen Braut und Klotz. Ihnen gegenüber die Schnacks. Der alte Schnack, dessen schlottrige Gesichtshaut zurückzuschaudern schien vor den vor ihm aufgetürmten Speiseverschwendungen, schaute durch seine großen Augengläser in Silberfassung verwundert auf diese Leute, die so im Fressen geübt waren. Ein Vatermörder mit blendend weißer Krawatte hielt den langen Hals mit dem ausgemergelten Kehlkopfe in korrekter Haltung. Auf dem tadellosen, schwarzen, doppelknöpfigen Rock prangte ein Orden. Er war am Abend vorher aus Karlsruhe eingetroffen. Auch wurde Schnack verschiedentlich mit »Kanzleirat« angesprochen. Die Frau Schnack mit ihrem Embonpoint, überzogen mit vornehm grauem Seidenstoff, schüttelte fleißig den Kopf hin und her, in ihren Ohren wackelten die taubeneigroßen Brillanten. Über dieser Partie der Tafel lag eine schwere Wolke von Opoponax. – Man war beim Dessert.

Lieber Leser, nun mache dich gefaßt! Etwas Außerordentliches scheint im Anzuge zu sein. Eine Schwüle, wie vor anbrechendem Gewitter, lag im Saale. Es war sehr viel Wein getrunken worden; auch Faiteles hatte, von allen Seiten beglückwünscht, immer Bescheid tun müssen. Ich weiß nicht, ob Faitel sehr wenig oder sehr viel Alkohol vertrug. Die Gepflogenheiten seiner Rasse deuten auf Mäßigkeit. Auf der anderen Seite ist bekannt, daß plötzliche und ungewohnte Überschwemmungen des Hirns mit Spirituosen nicht nur krisenartige Explosionen im psychischen wie motorischen Gebiet beim Menschen auslösen, sondern auch Gehirnpartien, ich möchte sagen, Erinnerungsbezirke, mit einem Male aufschließen, die ohne die brandige Zufuhr auf lange Zeit, vielleicht für immer, geruht hätten. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Faitel zu trinken gewohnt war. Was ich weiß, ist, daß er an diesem Festtag zum erstenmal den Stachelgürtel, das Präservativ für seine korrekte Haltung, abgelegt hatte. Niemand wird ihn darob schelten. Dieses Ablegen war symbolisch. Faitel war an diesem Tag endgültig in die christliche Gesellschaft eingetreten. Auch wird die kluge Leserin begreifen, daß am Hochzeitstag, dem eine Hochzeitsnacht folgte, welch letzterer eine Hochzeitsentkleidung vorausgeht, dieser merkwürdige Schmuckgegenstand den Augen der tränenschweren Braut entzogen werden mußte.

Wovon aber jetzt endlich der Leser unterrichtet werden muß, ist, daß Faitel seit etwa zehn Minuten starr und unbeweglich dasaß, den Blick glotzend unter die Tischtafel gerichtet. Sein Gesicht wurde oft purpurn und dann wieder käsweiß. Er schien auf eine ganz bestimmte Gedankenrichtung zu lauschen, die sich ohne sein Zutun in ihm entspann, und die sein ganzes Interesse gefangennahm. Aber, nicht ohne Zutun von mehreren Gläsern Cliquot, die er rasch hinunterstürzte, und die der besorgte Wirt hinter ihm rasch wieder füllte, da ja Wein im Kuvertpreis nicht inbegriffen war. – Faitel hob von Zeit zu Zeit die rechte Hand mit ausgestrecktem Finger empor, als wolle er »Pst! Pst!« machen, um besser auf seine inneren Stimmen horchen zu können. Denn im Saal war noch immer großer Trubel, Tellergeklirr und Geschnatter, da ja kein Mensch eine Ahnung hatte, was der Engel der Rache hier für ein wundersames Experiment vorbereitete. Faitel schien auch ganz systematisch und zweckentsprechend Champagner zuzugießen, wie man Öl einer erlöschenden Flamme zugießt. Wenn ihm die innere Erleuchtung, die über ihn gekommen war, auszugehen schien, brachte er langsam den Oberkörper gegen die Tafel vor, streckte, ohne hinzusehen, die rechte Hand aus, ergriff das gefüllte Glas, stürzte es hinunter und hob dann die Finger empor, als wollte er sagen: »Horcht, ob es kommt?« – Und es kam. – Der Inhalt dieser frenetischen Gedankenreihe schien ein heiterer, enthusiastischer zu sein. Denn Faitel schlug mit der platten Hand ein paarmal auf den Oberschenkel, daß es patschte, und lachte und kicherte vor sich hin. Wer ein gutes Ohr hatte, der konnte jetzt schon einige »Deradáng! Deradáng!« hören. Aber die Gaste wußten ja nicht, wie der Leser, was »Deradáng« war. Und das Scherzen, Lachen und Cliquotanstoßen übertönte weit diese ersten Mahnrufe. Klotz war in eifriger Unterhaltung mit seinem Nachbar zur Linken begriffen. Nur die Braut zur Rechten überwachte mit Ruhe und Neugierde diese Vorboten eines Deliriums. Immer tiefer bohrte sich Faitels Kinn bei seiner starren Körperhaltung in die Brust ein und bekam zuletzt jene krüppelhafte Zwangsstellung, die der Leser aus den ersten Seiten dieser Erzählung kennt. Die nächsten in Faitels Umgebung, darunter die schnellbegreifende Frau Schnack, waren nun doch auf ihn aufmerksam geworden. Aber man schien alles auf einen eigentümlichen Gemütszustand schieben zu wollen. – »Kéllnererera! …« schrie jetzt plötzlich Faitel mit schnarrend vibrierender Stimme, »Kéllnererera! – Champágnerera! – Wie haißt? – Soll ich haben nichts ßu trinken? – Bin ich ä Mensch aß gut und wertvoll als ihr alle! …« – Jetzt wurde jedermann im Saal plötzlich aufmerksam. Selbst die Kellner mit hohen Tellerstößen auf dem Weg hielten inne und starrten gegen die Mitte der einen Tischreihe, wo ihnen ein blutrünstig angelaufenes, violettes Menschenantlitz mit speichelndem Mund, lappig hängenden Lippen und quellenden Augen entgegenglotzte. Alles war wie festgebannt und wußte nicht, was zu tun. Selbst Klotz verlor jede Fassung und blickte entsetzt auf den Juden neben ihm. – Inzwischen war von dem Wirt, der hinter Faitel stand, das Glas gefüllt worden, Während erschrockene und mitleidige Gesichter ringsherum auf ihn sich richteten, begann Faitel selbst mit knängsender und ganz veränderter Stimmgebung: »Was duhet er aber in den nächsten drei Stunden? Der heilige Jehova! – Deradáng! Deradáng!« Mit einem Schwupp die Daumen im Ausschnitt der Hochzeitsweste; Hin- und Herwippen; verliebtes Nachobenblicken. – Wieder mit veränderter Stimme, sich Antwort gebend: »Er sitzet und kopulieret die Männer und die Waiber!« – Wieder erste Stimme: »Wie lang kopulieret der hailige Gott die Männer und die Waiber?« Selbe Positur; lüsternes Hin- und Herrutschen auf dem Stuhl, auf und ab hopsend, gurgelnd, schnalzend. – Die Antwortstimme: »Drei Stunden lang kopuliret er die Männer und die Waiber!« – Erste Stimme: »Was duhet er dann am Nachmittag, der hailige Jehova? Deradáng! Deradáng!« – Antwort: »Am Nachmittag duht er nichts, der Jehova; er ruht aus!« – Erste Stimme: »Waih geschrieen! Wie haißt, er duht nichts, der hailige Jehova? Wird er nichts duhn, der hailige Jehova? Was wird er duhn? Was duht der Jehova am Nachmittag? He?« – Entfernte winzige Knabenstimme: »Am Nachmittag spielt der hailige Jehova mit dem Leviathan!« – Erste Stimme mit Triumph einfallend: »Nadierlich! Er spielet mit dem Leviathan!« – In diesem Moment sprang Faitel vom Stuhl auf, und schnalzend und gurgelnd und sich hin und her wiegend und mit dem Gesäß ekelhaft lüsterne, tierischhündische Bewegungen machend, sprang er im Saal herum: »Deradáng! Deradáng! Hab ich mer gekaaft ä christlichs Blut! Kellnererá, wo is mei kopulirte, christliche Braut? Mei Brauterá! Gebt mer mei Brauterá! Bin ich ä christlichs Menschenbild aß fein, aß ihr alle seid! Ohn' alle Jüdischkeit! – Misemaschine! Wo is mei Brauterá?« – Alles war auseinandergestoben. Die jungen Damen verließen vor dem entsetzlichen Anblick den Saal. Mit Schrecken sahen die Zurückgebliebenen, wie sich Faitels blonde Strähnen während der letzten Szenen allmählich zu kräuseln begonnen hatten. Die krausen Löckchen wurden rotfarben, schmutzigbraun und zuletzt blauschwarz. Der ganze glühende, schweißige Kopf mit den schlaffen, gedunsenen Zügen war wieder mit dunklen Sechserlöckchen bedeckt. Inzwischen schien Faitel in seinen exaltierten Bewegungen mit einer eigentümlichen Schwierigkeit zu kämpfen zu haben. Die vielfach operierten, gestreckten, gebogenen Gliedmaßen konnten jetzt die alten Bewegungen ebensowenig ausführen wie die neugelernten. Auch machte sich die lähmende Wirkung des Alkohols rasch geltend. Klotz hatte zwar nach Eiswasser geschrien; aber es war vergebens. Jedermann sah, daß hier eine unheilbare Katastrophe vorlag. Die schöne Othilia hatte sich in die Arme ihrer Mutter geflüchtet. Alles blickte mit starrem Entsetzen auf die wahnsinnigen Kreiselbewegungen des Juden. Endlich traf das schmutzige Ende, das jeden Betrunkenen betrifft, auch Faitel. Ein fürchterlicher Geruch verbreitete sich im Saal, der die noch am Ausgang Zögernden mit zugehaltenen Nasen zu entfliehen zwang. Nur Klotz blieb zurück. Und schließlich, als auch die Füße des Betrunkenen vor Mattigkeit nicht mehr standzuhalten vermochten, lag zuckend und gekrümmt sein Kunstwerk vor ihm auf dem Boden, ein vertracktes asiatisches Bild im Hochzeitsfrack, ein verlogenes Stück Menschenfleisch, Itzig Faitel Stern. –