|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Was nützt es, den Gleichgültigen zu spielen, wenn man liebt? An dem Tage, da die Wahrheit triumphiert, kommt die Aufrichtigkeit vielleicht zu spät, und wir müssen uns grausam selbst anklagen. Fritz hatte sich so oft zugesichert, er wäre nicht eifersüchtig auf Bernerette, er hatte diese Versicherung so oft vor seinen Freunden wiederholt, daß er es zuletzt wirklich glaubte. Er ging langsam nach seiner Wohnung und pfiff dabei eine Tanzmelodie vor sich hin.

»Sie hat einen andern Liebhaber,« sagte er zu sich, »um so besser für sie; das wünschte ich ja nur, nun kann ich ruhig sein.«

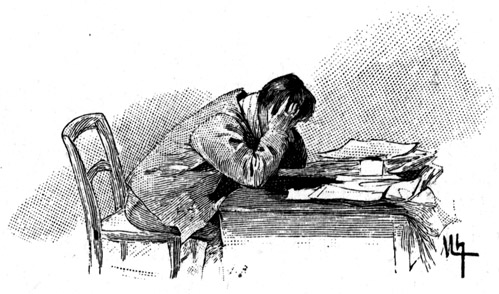

Aber kaum war er in seinem Zimmer angelangt, als er eine tödliche Schwäche empfand. Er setzte sich und stützte die Stirn mit beiden Händen, wie um seine Gedanken zu sammeln. Nach einem vergeblichen Kampfe erwies sich die Natur als Siegerin; er hob sein in Thränen gebadetes Gesicht empor und fand einige Erleichterung im offenen Geständnis seiner wahren Gefühle.

Auf diese heftige Gemütserschütterung folgte ein Zustand äußerster Ermattung. Die Einsamkeit ward ihm unerträglich, und er verbrachte mehrere Tage mit Besuchen und ziellosem Umherschlendern. Bald suchte er die Gleichgiltigkeit wieder zu gewinnen, die er vorher affektiert hatte, bald überließ er sich einem blinden Zorn und schmiedete Rachepläne. Lebensüberdruß bemächtigte sich seiner. Er gedachte des traurigen Vorkommnisses, das damals einen Schatten auf seine junge Liebe geworfen hatte, das verhängnisvolle Beispiel drängte sich immer wieder vor seine Augen.

»Nun wird es mir begreiflich,« sagte er zu Gerard, »und ich wundere mich nicht mehr, daß man in solchem Falle den Tod sucht. Nicht des Weibes wegen tötet man sich, sondern weil ein derartiges Leiden, was auch immer seine Ursache sein mag, das Leben unnütz und unerträglich macht.«

Gerard kannte seinen Freund zu gut, um nicht zu wissen, daß seine Verzweiflung aufrichtig sei, und er hielt ihn zu wert, als daß er ihn im Stiche gelassen hätte. Durch einflußreiche Verbindungen, die er noch niemals im eigenen Interesse in Anspruch genommen hatte, erreichte er es glücklich, daß Fritz einer Gesandtschaft attachiert wurde. Eines Morgens stellte er sich, eine Reiseordre des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten in der Hand, bei Fritz ein.

»Das Reisen,« sagte er, »ist das beste, das einzige Mittel gegen Kummer. Um Dich zur Abreise von Paris zu veranlassen, habe ich die Rolle eines Höflings auf mich genommen, und, Gott sei dank, meine Mühe war nicht umsonst. Wenn Du Mut hast, reist Du auf der Stelle nach Bern, wohin Dich der Minister entsendet.«

Fritz bedachte sich nicht. Er dankte dem Freunde und machte sich sofort an die Ordnung seiner Angelegenheiten. Er teilte seinem Vater die neuen Pläne mit und bat um seine Einwilligung. Die Antwort lautete zustimmend. Nach vierzehn Tagen waren die Schulden bezahlt, Fritz' Abreise stand nichts mehr im Wege, und er ließ sich seinen Reisepaß ausstellen.

Fräulein Darcy stellte tausend Fragen, aber er gab ihr ausweichende Antworten. So lange ihm selbst der wahre Zustand seines Herzens verborgen geblieben war, war er schwach genug gewesen, sich seiner neugierigen jungen Vertrauten gegenüber bloßzustellen; aber jetzt war sein Leiden zu echt, als daß er hätte sehen mögen, wie eine andere Person ihr Spiel damit trieb, denn zur selben Zeit, als ihm das Verständnis über die gefährliche Höhe seiner Leidenschaft aufging, ward ihm auch klar, daß Fräulein Darcys Interesse an seiner Liebe frivoler Natur war. Er handelte also, wie es die meisten Menschen in diesem Falle thun. Um seine Heilung herbeizuführen, that er, als wäre er schon geheilt, als hätte ihn wohl eine Liebschaft umgarnen können, aber als wäre er nun in einem Alter, in dem man an ernstere Dinge zu denken hätte. Das war natürlich gar nicht nach Fräulein Darcys Geschmack; für sie war das einzige Ernstliche auf der Erde die Liebe, alles andere erschien ihr verächtlich. So lauteten wenigstens ihre Erklärungen. Fritz ließ sie reden und gestand ihr bereitwillig zu, daß er die Liebe niemals kennen würde. Sein Herz sagte ihm zur Genüge das Gegenteil, und während er sich den Anschein der Unbeständigkeit gab, wünschte er, er hätte damit nicht gelogen.

Je weniger Mut er in sich fühlte, desto mehr beeilte er seine Abreise. Doch konnte er sich eines immer wieder auftauchenden Gedankens nicht entschlagen. Wer war Bernerettes neuer Liebhaber? In welchem Zustande befand sie sich? Sollte er versuchen, sie noch einmal wiederzusehen? Gerard war nicht dieser Meinung, er hatte den Grundsatz, nichts halb zu thun. Sobald sich Fritz einmal entschlossen hatte, Paris zu verlassen, riet er ihm dringend, alles zu vergessen. »Was willst du wissen?« sagte er. »Entweder schweigt Bernerette darüber, oder sie spricht nicht die Wahrheit. Da sie zweifellos ein anderes Verhältnis angeknüpft hat, was soll es nützen, sie zum Eingeständnis dieser Thatsache zu bringen? Eine Frau ist in diesem Punkte einem alten Liebhaber gegenüber niemals aufrichtig, selbst wenn jede Wiederannäherung ausgeschlossen ist. Was hoffst du sonst noch? Sie liebt dich nicht mehr!«

Absichtlich und um seinen Freund mit Gewalt von seinem Gedanken abzubringen, drückte sich Gerard so stark aus. Wer jemals Liebe empfunden hat, wird ermessen, welchen Eindruck seine Worte auf Fritz haben mußten. Aber sehr viele Menschen haben geliebt und wissen es nicht. Die Bande, die Mensch an Mensch knüpfen, und seien sie noch so stark, lockern sich meist im Laufe der Zeit, nur wenige reißen auf einen Ruck. Diejenigen, deren Liebe sich infolge von längerer Entfernung, von Langeweile oder Überdruß abgeschwächt, können sich gar nicht vorstellen, was sie empfunden haben würden, hätte ihre Liebe ein plötzlicher, tödlicher Schlag getroffen. Das Herz des Kältesten blutet und öffnet sich bei solchem Schlag; wer da unempfindlich bleibt, verdient nicht mehr den Namen Mensch. Von allen Wunden, die uns das Leben hier unten schlagen kann, bevor uns der Tod hinstreckt, ist das die tiefste. Man muß mit thränenerfüllten Augen das Lächeln einer ungetreuen Geliebten gesehen haben, um diese Worte »Sie liebt dich nicht mehr!« ganz zu erfassen. Wollte ich denen, die diese traurige Erfahrung nicht gemacht haben, eine Vorstellung davon geben, so würde ich ihnen sagen, daß ich nicht weiß, was grausamer ist, die geliebte Frau plötzlich durch ihre Unbeständigkeit oder sie durch ihren Tod zu verlieren.

Fritz hatte auf Gerards ernste Vorstellungen keine Antwort; aber ein Trieb, der stärker war als die Vernunft, kämpfte in ihm gegen den Rat des Freundes an. Er ergriff ein anderes Mittel, um zu seinem Ziele zu gelangen; ohne sich davon Rechenschaft zu geben, was er eigentlich wollte, oder was sich daraus entwickeln könnte, suchte er auf irgend eine Weise Nachrichten über seine Freundin zu erlangen. Er trug einen hübschen Ring, den Bernerette oft mit sehnsüchtigen Augen betrachtet hatte. Aber bei aller Liebe zu ihr hatte er sich niemals entschließen können, ihr das Kleinod, das er von seinem Vater hatte, zu überlassen. Jetzt gab er es Gerard und sagte, es gehöre Bernerette, und er bitte ihn, ihr diesen Ring, den sie bei ihm vergessen hätte, wieder zuzustellen. Gerard wollte den Auftrag gern ausrichten, aber er nahm sich damit Zeit. Doch Fritz drängte, und so mußte er ihm zu willen sein.

Die beiden Freunde machten sich eines Morgens gemeinschaftlich auf, und während Gerard zu Bernerette ging, wartete Fritz auf ihn in den Tuilerien. Er mischte sich ziemlich mißmutig unter die Menge der Spaziergänger. Nicht ohne Bedauern trennte er sich von einem ihm teueren Familienerbstück, und welche Hoffnung setzte er auf dieses Opfer? Was konnte er Tröstliches erfahren? Gerard würde Bernerette sehen, und würde der Freund nicht glauben, ein Wort der Geliebten, wie Fritz es wünschte, verschweigen zu sollen, würde er nicht ihre Thränen verhehlen? Fritz starrte auf das Gartengitter und erwartete jeden Augenblick seinen Freund mit gleichgültiger Miene zurückkommen zu sehen. Immerhin mußte er doch Bernerette gesehen haben, er mußte doch etwas von ihr berichten; wer weiß, was der Zufall noch fügte? Gerard konnte ja Wichtiges bei seinem Besuche erfahren haben. Je länger die Abwesenheit des Freundes dauerte, um so höher wuchs Fritz' Hoffnung.

Der Himmel war an diesem Tage wolkenlos; schon schmückten sich die Bäume mit dem ersten frischen Grün. Einer von den Bäumen im Tuileriengarten heißt der Baum des 20. März. Es ist ein Kastanienbaum, von dem man sagt, er hätte am Geburtstag des Königs von Rom in Blüte gestanden und erblühe alle Jahre zur selben Zeit. Fritz hatte oft in seinem Schatten gesessen. Wie im Traum fortwandelnd, kam er auch diesmal unwillkürlich zu dem gewohnten Platze. Der Kastanienbaum blieb seinem poetischen Rufe treu, denn heute – es war gerade der 20. März – strömten seine Zweige wieder zum erstenmal in diesem Jahre süßen Blütenduft aus. Frauen, Kinder, junge Leute kamen und gingen. Alle Gesichter atmeten Frühlingsfreude. Fritz dachte an seine Zukunft, an seine Reise, an das Land, in das er gehen wollte; er fühlte sich von einer mit Hoffnung gemischten Unruhe ergriffen; alles, was er um sich sah, schien ihn zu einem neuen Dasein zu rufen. Er dachte an seinen Vater, dessen Stolz und Stütze er war, von dem er, so lange er nur denken konnte, zahllose Beweise von Güte und Liebe erhalten hatte. Allmählich gewannen sanftere, gesündere Gedanken in ihm die Oberhand. Die hin und her wogende Menge vor ihm erinnerte ihn an den Wechsel und die Unbeständigkeit aller Dinge. Ist nicht eine regellose Menschenmasse in Wahrheit ein ganz eigenes Schauspiel, wenn man daran denkt, daß jedes Wesen seine Bestimmung hat? Kann uns etwas eine bessere Vorstellung geben von dem, was wir selbst hienieden vermögen, und was wir in den Augen der Vorsehung sind? »Man muß leben,« dachte Fritz, »man muß dem obersten Lenker gehorchen. Man muß seinen Lauf vollenden, auch wenn man leidet, denn niemand weiß, wohin er geht. Ich bin frei und noch sehr jung; ich muß Mut fassen und mich in Ergebenheit fügen.«

Während er noch diesen Gedanken nachhing, erschien Gerard und eilte auf ihn zu. Er war bleich und in großer Erregung.

»Freund,« sagte er, »wir müssen gehen. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren.«

»Wohin führst Du mich?«

»Zu ihr. Ich habe Dir den Rat gegeben, den ich für den besten hielt, aber es giebt Lagen, wo die Berechnung ein Fehler und vorsichtige Erwägung nicht am Platze ist.«

»Was ist geschehen?« rief Fritz.

»Du wirst es erfahren; komm, schnell!«

Sie eilten nach Bernerettes Wohnung.

»Geh allein hinauf,« sagte Gerard, »ich komme sogleich wieder,« und er entfernte sich.

Fritz trat ein. Der Schlüssel steckte in der Thür, die Fensterladen waren geschlossen.

»Bernerette,« sagte er, »wo sind Sie?«

Keine Antwort.

Er schritt im Dunkeln vorwärts und sah beim Scheine eines halb erloschenen Feuers seine Freundin auf dem Fußboden neben dem Kamin sitzen.

»Was haben Sie?« fragte er. »Was ist Ihnen geschehen?«

Dasselbe Stillschweigen.

Er trat näher und ergriff sie bei der Hand.

»Stehen Sie auf,« sagte er. »Was thun Sie da?«

Aber kaum hatte er diese Worte gesprochen, als er schaudernd zurückfuhr. Die Hand, die er gefaßt hatte, war eisig kalt, und ein lebloser Körper rollte ihm vor die Füße.

Entsetzt rief er um Hilfe. Gerard trat ein, hinter ihm ein Arzt. Man öffnete das Fenster; man trug Bernerette auf ihr Bett. Der Arzt untersuchte sie, schüttelte den Kopf und gab verschiedene Anweisungen. Die Symptome ließen keinen Zweifel; das arme Mädchen hatte Gift genommen, aber welches Gift? Der Arzt wußte es nicht und forschte vergeblich nach einer Spur. Er ließ ihr zu Ader. Fritz hielt sie in seinen Armen; sie öffnete die Augen, erkannte ihn und schlang ihre Arme um ihn, dann sank sie wieder in ihre Lethargie zurück. Am Abend flößte man ihr eine Tasse Kaffee ein, worauf sie wieder zum Bewußtsein kam, als ob sie von einem tiefen Traum erwachte. Man fragte sie, welches Gift sie genommen hätte; sie wollte es zuerst nicht sagen, gestand es aber auf Drängen des Arztes. Ein kupferner Leuchter, der auf dem Kaminsims stand, zeigte noch die Spuren der Anwendung einer Feile; dieses schreckliche Mittel hatte sie angewendet, um die Wirkung einer schwachen Dosis Opium zu vermehren, da sich der betreffende Apotheker geweigert hatte, ihr eine größere zu geben.

![]()