|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wagners Entlassung aus München durch König Ludwig lief wie eine Tatarennachricht durch alle Lande. Viele wollten alles vorausgeahnt haben, weil sie Wagner und seine unaufhörlichen Fehlgriffe von früher her kannten. Andere waren von tiefem Mitleid ergriffen mit dem schon wieder gescheiterten Ruhelosen. Dritte, die Wagner noch näher kannten, wollten auch jetzt noch nicht kleinlaut werden: »Trotz alledem wird er es schaffen!«

Wagners Stimmung war zuerst eine verzweifelte. Von Ludwig, vom König fortgejagt, der ihm – eigentlich schon allzuoft – Treue geschworen hatte.

Gewiß, alle diese naiven und künstlich erlogenen Münchner Erregungen mußten bald im Sande verlaufen. Nie mehr aber wollte Wagner nach München zurückkehren, mochte der König es auch erwarten! Es war eben ein sehr gewagtes Stück gewesen, als Fünfzigjähriger sein Geschick in die Hände eines neunzehnjährigen Jünglings zu legen, mochte dieser auch hundertmal König sein.

Jetzt hieß es, ein neues Quartier erspähen; schon wieder einmal wußte er nicht wohin er sein Haupt legen sollte. Möglichst in der Schweiz wollte er bleiben, wo er selbstlose Freunde besaß, die ihm nur Gutes gönnten. Aber nicht nur ein Obdach wollte Wagner ermitteln, er suchte auch ein wenig Zerstreuung auf dieser Reise, um auf andere Gedanken zu kommen.

In Genf gefiel es ihm nicht; er wollte auch dem Winterwetter entgehen. Er fuhr von Genf aus zunächst nach Lyon, dann nach Toulon und nach Avignon, wo die Troubadoure und Petrarca gelebt hatten; Herrlichkeiten gab es dort aber nicht mehr zu sehen. Bis nach Marseille gelangte Wagner, dann fuhr er wieder nach Genf zurück.

Hier fand er mehrere Briefe aus München vor. Von Bülow, dessen Gattin und Peter Cornelius wurde er über alles Neue auf dem Laufenden gehalten, was an Wichtigem vorfiel. Viel Erfreuliches war es nicht.

Mitte März 1866 ging Bülow wieder auf seine Konzertreisen. Frau Cosima aber fuhr mit ihren Kindern nach Genf, zu Wagner, um zu erkunden, wie es ihm ginge, damit er nicht etwa verwahrlose oder in schlimme Hände geriete, so ganz ohne mütterlich-weibliche Fürsorge.

Wagner war hochbeglückt und in seiner Vereinsamung der »lieben würdigen Frau« innigst dankbar dafür, daß sie sich um ihn kümmerte. Es war Zeit, daß sie kam; allerhand törichte neue Pläne hatte er schon wieder im Auge gehabt.

Von neuem begann die Wohnungssuche. Da Wagner im deutschen Teile der Schweiz bleiben wollte, fuhren Cosima und er an den Vierwaldstätter See. Hier entdeckten die beiden ein wunderbar schön gelegenes, schon älteres Haus, inmitten eines dichten Baumgartens, fernab von Lärm und Verkehr, aber doch unweit Luzerns und der Eisenbahn.

Am 1. April, an einem Ostertage, mietete Wagner dieses Haus, zunächst für ein ganzes Jahr. Das Schicksal aber wollte, daß er sechs volle Jahre hier zubringen sollte, und zwar die produktivsten in seinem Leben; weil die anderen Menschen ihn hier endlich in Ruhe ließen. Hier entstanden die letzten Arbeiten an den »Meistersingern«, der »Siegfried«, das »Siegfriedsidyll«, der »Kaisermarsch« und zum größten Teile auch »Götterdämmerung« und viele Prosawerke über Kunst und eigenes Erleben.

Wie Wagner später behauptete, hatte er nur in der Schweizer Gebirgswelt die Wunder seiner »Nibelungen« empfangen können; nur hier vermochte Siegfried Brunhilde zu wecken.

Bis zum Eintreffen seines Münchner Hausrats wohnte er wieder im »Schweizerhofe« in Luzern, wo er vor Jahren seinen »Tristan« vollendet hatte, ehe er nach Paris übersiedelte. Wohlvertraut war ihm diese Umgebung.

Von seinem neuen Wohnhause in Triebschen aus, erblickte er den großen See der vier Waldstätten bis zum Rigi bei Vitznau. Der Name »Triebschen« stammte von einem alten Schweizergeschlecht, das aber 1722 schon ausstarb. Heute gehörte die Besitzung einer Familie von Rhyn, die das Haus um dreitausend Franken jährlich an Wagner vermietete.

*

Am 22. Mai, zum Geburtstage Wagners, traf aus München, von unbekannten Bewunderern gespendet, ein silberner Lorbeerkranz ein.

Nach vollendeter Einrichtung des Hauses Triebschen hatte Frau Cosima dieses wieder verlassen und war nach München zurückgekehrt.

Wagners Geburtstag am 22. Mai, es war schon sein dreiundfünfzigster, brachte noch eine weitere ganz große Überraschung für ihn.

Als König Ludwig von der Ergreifung eines festen Wohnsitzes durch Wagner in Triebschen hörte, wurde er von neuem Kummer ergriffen. Er schrieb dem Freunde, daß er ihm wiederum eines seiner Jagdschlösser in Oberbayern zur Verfügung stellte: im Herbst aber müsse Wagner nach München zurückkehren. Aber Wagner hatte sich energisch geweigert.

Am 11. Mai hatte Ludwig sein Hoflager nach Schloß Berg am Starnberger See verlegt. Am Morgen des 22. Mai ließ er ein Glückwunschtelegramm nach Triebschen abgehen. Dann bestieg er, wie zu einem Spazierritte, sein Pferd und sprengte ohne Unterbrechung, nur von seinem Reitknechte Völk begleitet, in kühnem Galopp bis zur Bahnstation Bissenhofen. Von hier aus fuhr er mit dem Schnellzug – unerkannt – nach Lindau, wo er, in einen weiten Radmantel gehüllt und mit einem großen Schlapphut auf dem Kopfe, das Schiff betrat.

Als er in Triebschen eintraf, und Wagner Ludwigs Besuchskarte erblickte, kam er jubelnd die Treppe herab, um seinen hohen Gast zu bewillkommnen. Große Freude des Wiedersehens!

So schmerzlich es für Ludwig auch sein mochte: er sah ein, daß Wagner in dieser friedlichen, geruhigen Umgebung besser zum Schaffen kam als in dem unruhigen lärmenden München.

Wagner erfreute den König mit dem Vorspielen seiner neuen Kompositionen; man sprach aber auch über Politisches. Ludwig versprach dem Freunde, daß er fest entschlossen sei, alles »Unkraut in München mit der Wurzel auszurotten«, was Wagner allerdings noch zu bezweifeln für richtig fand. Er kannte ja seinen gutmütigen König, dem das bald wieder leid werden würde.

Zwei Nächte lang weilte Ludwig unter dem Dach seines Freundes. Erst am 24. Mai kehrte er über Lindau-Augsburg und Pasing nach Berg zurück.

*

Wagner hatte seine energische Weigerung, für die Dauer nach München zurückzukehren, dem König gut motiviert.

Alles würde wieder so werden, wie es gewesen war. Vielleicht noch schlimmer. Denn die politische Entwicklung der »deutschen Dinge« trieb die Menschen neuen Katastrophen entgegen. In Wien sprach man schon ganz offen vom Kriege. Manche Anhänger der Habsburger träumten sogar von einer Zurückeroberung der Perle Schlesien, die dereinst der Maria Theresia aus der Krone gefallen war.

König Ludwig aber bezweifelte, daß Herr von Bismarck Ernst machen und das Bruderland Österreich angreifen würde. Wagner war gegenteiliger Ansicht: Österreich, dieser zusammengeheiratete Sammelstaat vieler fremder Rassen und Nationalitäten gehöre nicht in den »Deutschen Bund«. Seinen großen Einfluß mußte man ausschalten, sonst kam man nie zu einem nur von Deutschen bewohnten Eigenstaate. Und von neuem legte Wagner dem jungen König nahe, sich an die Spitze der neuen großdeutschen Bewegung zu stellen.

Ludwig aber dachte an die Äußerungen seiner Umgebung in München: Hauptsache sei, meinte diese, daß das Land Bayern zu Österreich halte, damit es nicht etwa Schaden erlitte, an seinen überkommenen Lebensanschauungen, seiner Religion und dem bisherigen Lebensraume.

In München fand Ludwig ein Wespennest vor. Alle waren in stärkster Erregung. Man mußte den König auf seiner Schweizerreise irgendwo gesehen und erkannt haben. Schon schrieb eine Augsburger Zeitung darüber. Natürlich konnte der urplötzlich aus Bayern verschwundene Ludwig nur bei seinem Freunde Wagner gewesen sein. War das nicht unerhört?

Kurz vorher hatte Ludwig es abgelehnt, eine Rundreise durch seine Länder zu machen und vor allem die seiner Familie besonders verbundene Pfalz zu besuchen. Mit einem Hinweis auf augenblickliches »Unwohlsein« hatte Ludwig das abgelehnt – und jetzt fuhr er zu seinem fortgejagten Wagner nach Triebschen? Sogar die liberalen Blätter fanden das unverständlich. Die Klerikalen aber begannen eine erneute Hetze gegen Richard Wagner.

»In niederträchtiger Weise«, schrieb der Bayerische Kurier, ein von der Regierung subventioniertes Blatt, »werden die Privatbriefe des jungen Königs von Wagner mit Spöttereien bedacht, wobei auch Herr und Madame von Bülow eine elende Rolle spielen. Man hält nach wie vor ein abgefeimtes Wettrennen auf die Privatkasse des Königs ab, in raffinierter Weise wird dieser durch Täuschungen und Lügen für diese saubere Gesellschaft warm erhalten. Wer es mit ansehen muß, wie dem König durch eine Handvoll solcher Leute die tiefsten Wunden geschlagen und einem jugendlichen, gegen solche Ränke noch nicht gewappneten Könige die schönste Blüte seiner Jahre vergiftet und er der Liebe seines Volkes zu entfremden gesucht wird, indem dieser Wagner als Umsturzmann in unser verfassungsmäßiges Leben eingreift, den muß ein glühender Haß gegen diesen und alle Urheber solchen Unglücks erfüllen.«

Weiter hielt das Blatt es für eine Notwendigkeit, daß endlich auch die anderen Komplicen Wagners aus dem Lande geschafft würden, um so die Stufen des bayerischen Thrones von dieser Gattung habgieriger, gebrandmarkter Abenteurer zu reinigen.

In Schloß Berg empfing Ludwig sofort den Ministerpräsidenten von der Pforten in Audienz, der eine beleidigte Miene aufsetzte. Er sah aus, als wollte er seinem königlichen Gebieter allerschlimmste Vorwürfe machen.

»Die Dinge treiben zum Bruche mit Preußen, Majestät«, begann er, »wir müssen uns eiligst an Österreich anschließen. Die Regierung ist dafür, das Volk ist dafür. Warum zögern wir?«

»Noch in elfter Stunde wird der Krieg sich vermeiden lassen«, meinte Ludwig.

»Wir müssen aber für alle Fälle gerüstet sein. Ich habe den Vorschlag des Herrn von Bismarck bereits abgelehnt, daß Bayern in einem preußisch-österreichischen Kriege neutral bleiben möge. Bayern ist bundestreu. Uns bleibt keine andere Wahl, Majestät, als ein festes Abkommen mit Österreich zu schließen.«

Ludwig war tief erbittert. Was hatte Bayern mit Österreich gemeinsam? Nicht das geringste. Im Wiener Frieden 1815 wurde dieses Bayern seines Salzburger Landes beraubt, zur Strafe dafür, daß Bayern eine Zeitlang mit dem Franzosenkaiser gegangen war. Man konnte bei einem Zusammengehen mit Preußen, wenn dieses siegreich blieb, dieses geraubte Gebiet wieder zurückerlangen.

Aber weder Ludwigs Familie noch seine Minister glaubten an einen preußischen Sieg. Denn das österreichische Heer wurde von dem berühmten General Benedek angeführt, der einen kapitalen Plan zur Niederwerfung der Preußen hatte, wie alle erzählten.

Ludwig mußte sich auch entschließen, trotz anfänglichem Sträuben, den bayerischen Landtag mit einer Thronrede zu eröffnen, eine Truppenrevue abzuhalten und der Münchner Fronleichnamsprozession beiwohnen. Und von neuem ergriff den jungen König eine gräßliche Wut auf diese Bedränger, die ihn, ihren König, niemals tun ließen, was er für richtiger hielt.

Als Ludwig am 27. Mai vor der Eröffnung des Landtages zum feierlichen Gottesdienst nach der Michaelskirche fuhr, verharrte das sonst so jubelbereite Volk in eisigem Schweigen, ja, man grüßte ihn kaum.

Ludwig wußte damals noch nicht, daß Volksstimme noch lange nicht Gottesstimme zu sein brauchte, er empfand die Zurücksetzung und beneidete seinen klugen Freund Wagner, der allen üblen Dingen einfach aus dem Wege gegangen war. Auf Wagners Anraten hatte Ludwig sogar – in Anbetracht der ernsten Zeitverhältnisse – die weitere Neueinstudierung des »Lohengrin« und des »Tannhäuser« einstellen lassen.

Unentwegt tobte die Presse weiter gegen Wagner und Anhang. In der Hauptsache wollte man diesen vor der Bevölkerung lächerlich machen. Der »Punsch« vom 10. Juni 1866 brachte eine neue Groteske unter dem Titel:

Reihenfolge einer großen zukunftsmusikalischen Prozession:

Die große Dresdner Revolutionsfahne von 1848.

Zwanzig Pilger aus »Tannhäuser«.

Zwölf weißgekleidete Mädchen aus dem Venusberg mit Körben, die sie aber durchaus nicht austeilen.

Ein Militärmusikkorps mit sechs großen Trommeln und einem Zwölfpfünder, einen Schlummermarsch spielend.

Acht Mitglieder des katholischen Kasinos in Sack und Asche.

Eine Deputation von solchen, die von der Musik eigentlich nichts verstehen.

Eine Herde Schweinehunde, zu Paaren getrieben von Hans von Bülow.

Der große Plan zu einem Kolossaltheater nach altgriechischem Muster, welches zwanzigtausend Menschen faßt und wo eine Vorstellung drei Wochen lang dauern kann.

Dahinter ein Maurer, den Kostenanschlag haltend, mit der Aufschrift: » Semper viel Geld her!«

Ein künstlicher Schwan, mit den Flügeln schlagend und den Hals verdrehend.

Ein Apotheker, mit einer Maß Liebestrank aus »Tristan und Isolde« in jeder Hand, links und rechts präsentierend.

Glanznummer: Die Kabinettskasse; unmittelbar hinterher die heilige Cosima mit dem Hauptschlüssel.

Zum Schluß: Zwanzig Wechselgläubiger mit brennenden Kerzen.

*

Wagner hätte auch diese neuen Verunglimpfungen in seiner gewohnten Art kaltblütig übergangen. Hans von Bülow aber war feinfühliger. Er, der Edelmann, durfte es nicht auf sich sitzen lassen, daß er des »Wettrennens auf die königliche Kabinettskasse« beschuldigt wurde. Er wurde energisch und bat in einem Anschreiben an den König um seine Entlassung. Gleichzeitig übersandte er dem Redakteur des »Bayerischen Kuriers« seine Zeugen. Aber der mit der Gänsefeder so tapfer werkende Redakteur war kein Held der sühnenden Tat. Er kniff; er erklärte, daß ein Duell gegen seine streng katholische Weltanschauung verstoße. Worauf Bülow eine Verleumdungsklage gegen den Heimtücker anstrengte. Dieser erhielt eine Geldstrafe, die, auf eine Berufung Bülows hin, noch erhöht wurde; was aber noch keine richtige Sühne war. Bülow beklagte sich bitter bei Wagner, und dieser bat den König, Bülow einige rechtfertigende Zeilen zukommen zu lassen, die auch veröffentlicht werden durften.

Ludwig tat es sofort.

Er schrieb an Bülow:

»Es schmerzt mich tief, daß Ihr uneigennütziges Verhalten und unvergleichliche künstlerische Leistungen sich derartige verbrecherische Verunglimpfungen zugezogen haben, und ich bitte Sie, schon aus Rücksicht auf höhere Zwecke in Ihrer Stellung auszuharren. Den teueren Bewohnern im trauten Triebschen am See der vier Waldstätten sende ich aus treuer Freundesseele tausend herzliche Grüße.«

Ludwig fügte auch noch hinzu, daß er »mit schonungsloser Strenge gegen die verleumderischen Übeltäter Gerechtigkeit werde üben lassen«.

Der königliche Brief erschien in den »Münchener Neuesten Nachrichten«.

Nur der Nachsatz des Briefes nicht. Der König schrieb:

»Ich habe genaueste Kenntnis des edlen und hochherzigen Charakters Ihrer geehrten Gemahlin, welche Richard Wagner, dem Freunde ihres Vaters, dem Vorbilde ihres Gatten mit teilnahmsvollster Sorge tröstend zur Seite stand.«

Gerade diesen Passus empfand Bülow schmerzlich, nicht aber tröstend.

Es war also schon zu des Königs Ohren gedrungen, was in München der gehässige Klatsch auf die Straßen trug.

Die Gerüchte bezogen sich auf die allzugroße Vertrautheit seiner Cosima mit Richard Wagner. Vielleicht hatten reisende Münchner seine Frau bei Wagner in Genf gesehen, als sie ihm nachgereist war, um ihn zu trösten und ihm zu helfen?

Das war etwas für die Münchner aus der Gefolgschaft des »Bayerischen Volksboten«!

Auch dem alten Franz Liszt mußte man zugetragen haben, daß Cosima bei Wagner in Genf war und sehr lange ausblieb. Er hatte dieses Verhalten Bülow gegenüber auf das Schärfste gemißbilligt.

Bülow saß tiefster Gram am Herzen. Ein Brief Wagners, der bald nach Cosimas Abreise nach Genf in München eintraf, wurde von Bülow geöffnet in der Annahme, daß Wagner seine Frau von etwas Wichtigem zu benachrichtigen habe. Wie aber erschrak er über den Inhalt. Dieser enthüllte ihm die ganze bittere Wahrheit des Verhältnisses Wagners zu Cosima. Der stolze und sehr empfindliche Bülow brach beinahe zusammen vor Elend und Scham. Er glaubte aber nur an eine vorübergehende Verirrung Cosimas und an deren Besinnung, die schon der Kinder wegen nicht ausbleiben konnte.

Jetzt nahm auch die klerikale Presse von diesem Jammer Notiz.

Der »Volksbote« hatte bereits geschrieben: »Wagner und Frau von Bülow (seine Freundin, oder was?)«

Der »Volksbote« hatte auch auf den abgedruckten Brief des Königs in neuer grober Polemik Bezug genommen und sich verteidigt. Die guten Münchner genossen also das hohe Vergnügen, ihren eigenen König, Seine Majestät von Bayern, in eine direkte Polemik mit Münchner Lokalblättern verwickelt zu sehen, was ihnen wenig Freude bereitete.

Daß König Ludwig schon in dieser Zeit zuweilen die Lust anwandelte, seine Abdankung zu erklären, um seinen eigenen geistigen Menschen zu retten, kann man ihm nachfühlen. Aber er kam wieder ab davon, weil die außenpolitischen Dinge jedes Ausweichen eines Königs in der Zeit verboten.

Oh, diese Zeit!

Österreich und Sachsen waren schon kriegsbereit. Preußen rief seine Landwehr auf. König Ludwig hoffte immer noch auf friedliche Beilegung, er, der kaum einundzwanzigjährige Friedensfreund. Wahrscheinlich dachte er auch mehr an die Semperschen Baupläne für das neue Theater als an den Frankfurter Bundestag.

Der bayerische Landtag hatte durch seine Mehrheit eine Adresse an den König beschlossen, die ein merkwürdiges Licht auf den Zustand der Mentalität damaliger Münchner Bürgerpolitik wirft:

»Die unverantwortliche Nichtachtung des Rechtes durch das hartnäckige Bestreben der preußischen Regierung, die Herrschaft in den nördlichen Herzogtümern an sich zu reißen, hat aufs neue bewiesen, daß in Deutschland die Fundamentalsätze der Volksfreiheit noch immer nicht festgewurzelt und vor gewaltsamer Anfechtung sicher sind. Bayern muß gerüstet und bereit sein, sich mit seiner ganzen Kraft zu erheben, wenn versucht wird, deutsches Gebiet in fremde Hände zu spielen. Es soll gerüstet sein, im Anschlüsse an Österreich einem gewaltsamen Angriffe auf die Selbständigkeit der Herzogtümer zu begegnen, sobald für die Absichten österreichischer Politik, welche ebensowenig Vertrauen einflößt wie die preußische, sichere Bürgschaften gegeben sind.«

Eine fast düster zu nennende Auffassung der Dinge beherrschte alle Öffentlichkeit. Am 14. Juni wurde Österreichs Antrag im Bundestag angenommen und Preußen von diesem der Krieg erklärt. Am gleichen Tage schloß der Adjutant König Ludwigs, General von der Tann, in Olmütz mit Österreich den Militärvertrag ab: sehr zu seinem geheimen Kummer. Gleichzeitig nahm der bayerische Landtag einen Kriegskredit von einunddreißig Millionen Gulden an.

Die Leute hinter Pfistermeister und von der Pforten hatten ihr Ziel erreicht. Vorläufig wenigstens.

König Ludwig hatte eben wieder in seine Berge nach Hohenschwangau entweichen wollen: die Leute sollten ihn endlich in Ruhe lassen, als seine Kabinettsräte ihn zwangen, ins bayerische Hauptquartier nach Bamberg zu reisen. Zwei Tage später übernahm Prinz Karl von Bayern den Oberbefehl über alle Bundestruppen, mit Ausnahme der sächsischen und der hannoverschen. Preußen stellte schon am 14. Juni in Dresden, Kassel und Hannover das Ultimatum: Bündnis oder Krieg. Am Abende desselben Tages überschritten preußische Truppen die sächsische Grenze. Der Kurfürst von Hessen, der sich »nicht die Pistole auf die Brust setzen lassen wollte«, war am 19. Juni schon preußischer Staatsgefangener. König Georg von Hannover erklärte als »Christ, Monarch und Welfe« sich gegen Preußen, worauf General Vogel von Falckenstein Hannover besetzte. Am 29. Juni ergaben sich die hannoverschen Truppen bei Langensalza bedingungslos.

Hierdurch wurde der vom bayerischen Prinzen Karl beabsichtigte Vormarsch in nordöstlicher Richtung nutzlos. Das bayerische Korps sollte mit dem des Prinzen von Hessen vereinigt werden – das war jetzt vorbei.

Trotzdem verlangte der famose Militärausschuß des Frankfurter Bundestages, daß das hessische Korps zur Deckung dieses Bundestages am Main verbliebe, worüber Prinz Karl von Bayern in höchste Empörung geriet. Der Prinz von Hessen war sein Untergebener und hatte ihm zu gehorchen, nicht aber dem Militärausschuß.

Ludwig und seine Braut Sophie

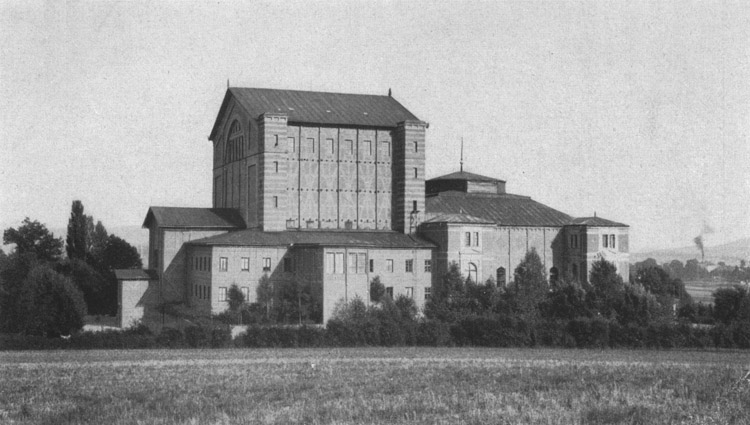

Haus Triebschen bei Luzern

Da platzte die Bombe bei Königgrätz. Es kam zu einem Vergleich zwischen Österreich und Preußen bei Nikolsburg, der allerdings die Bundesgenossen Österreichs in Süddeutschland nicht mit einbezog. Was sollten jetzt diese Süddeutschen anfangen?

In München war man ungefähr ratlos. Herr von der Pforten verzweifelte schon, weil seine österreichischen Busenfreunde ihn jetzt im Stiche ließen.

Und König Ludwig?

Als einer der Minister wegen einer wichtigen Entscheidung diesen aufsuchte, mußte er eine Stunde lang warten. Dann fand er Ludwig, als Lohengrin kostümiert, in seinem Kahne sitzend. Neben ihm stand der junge Prinz von Thurn und Taxis, als Knappe gekleidet. Ludwig schien gar kein Gefühl für den Ernst der Stunde zu haben.

Bei der Münchner Bevölkerung herrschte der Graus. Aus dem Norden hörte man nichts. Aber in allen Bräukellern war wieder viel von dem großen Plane des österreichischen Generals Benedek die Rede. Wunderdinge standen in Aussicht. Was mochte Herr Benedek vorhaben? Sein Plan schien zu glücken, denn die Preußen hatten schon Schlappen erlitten: bei Skalitz und Trautenau. Wie kam es nur, daß die Preußen trotzdem immer noch weiter vorrückten?

Die Schlacht von Königgrätz war schon geschlagen, als immer noch bayerische Ersatzbataillone zur Front abrückten. Bayern wollte nach Königgrätz den Krieg also noch weiterführen, nachdem es schon bei Kissingen wenig glücklich gewesen war?

Da begannen die zur Waffe nach München Einberufenen zu streiken. Die Landwehr mußte eines Abends sogar Feuer auf die betrunkenen Vaterlandsverteidiger geben, Offiziere wehrten sich mit dem Säbel in der Faust gegen Trupps solcher Einberufener, bis eine Patrouille die Bedränger wieder verjagte.

Die jüngeren Offiziere an der bayerischen Front sprachen nur mit Entzücken von den – Preußen und deren überlegenen Ausbildung. Von irgendwelcher Erbitterung war nichts zu merken. Diese schon erwachte Jugend hatte die tiefere Bedeutung der Vorgänge längst erfaßt. Es ging um das Reich!

Weniger liebevolles Vertrauen hatten die Münchner Bürger zu ihren preußischen Brüdern. Alle wertvollen Gemälde der königlichen Galerien wurden von den Rahmen genommen und gut verpackt, damit man sie schnellstens fortschaffen konnte, ehe die Preußen einzogen. Alle glaubten wenigstens ihr Geld vor diesen retten zu müssen. Man hob es bei den Banken ab und brachte es nach der Schweiz, wo die Bankhäuser schon überliefen von deutschen Guthaben. Die Furcht verschwand erst, als die Preußen überall den größten Respekt vor dem Privateigentum zeigten. Also hatte man diese Preußen vorher in München immer ein wenig verkannt?

Bismarck aber hatte erreicht, was er erstrebte: das Ausscheiden der Habsburger aus den deutschen Belangen und das ruhmlose Ende des Frankfurter Bundestages. Wieder war man einen Schritt weiter auf dem Wege zur Einheit der Deutschen.

*

Schon im August 1866 teilte Bismarck dem neuen bayerischen Ministerpräsidenten – Herr von der Pforten war zurückgetreten – die eingegangene Gegenrechnung Napoleons für sein neutrales Verhalten mit und seine – Bismarcks – bündige Abweisung. Napoleon brauchte neue Reklamepropaganda für sich bei seinen Franzosen. Schon immer hatten diese Appetit auf die blühende, fruchtbare Rheinpfalz gehabt. Bismarck fragte bei Bayern an, ob dieses bereit sei, fest und treu gegen auswärtige Feinde zu Preußen zu halten.

Es kam das bekannte Schutz- und Trutzbündnis zustande, welches Preußens Verzicht auf das besetzte Oberfranken brachte, dafür aber Bayern an Preußen verpflichtete, damit beide Hand in Hand neue französische Gelüste auf deutsches Gebiet abwehren konnten.

König Ludwig war jetzt besser im Bilde über die Gefahr, in welche seine bisherigen Ratgeber das Land gebracht hatten. Es verlangte ihn nach einer freundlichen Geste Preußen gegenüber, und er schrieb an seinen Verwandten mütterlicherseits, den König Wilhelm von Preußen:

»Es drängt mich, nach Abschluß des Friedens zwischen unseren Ländern, meinen Gefühlen auch einen äußerlichen Ausdruck zu geben, indem ich Eurer Majestät den Mitbesitz an der ehrwürdigen Burg Ihrer Ahnen zu Nürnberg anbiete.«

Dann raffte Ludwig sich auf zu einer Besuchsreise nach den durch den Krieg betroffenen Gebieten im Norden des Bayernlandes. Er erhielt viele Beweise seiner hohen Volkstümlichkeit und dadurch ein wenig Trost für das viele in letzter Zeit erduldete Unglück. Er besuchte alle Orte, an denen Gefechte stattgefunden hatten und ehrte Soldatengräber. Das Gedenken der Toten erschütterte ihn. Hatten diese Armen nicht sterben müssen, nur um alle jene Torheiten und Fehlspekulationen seiner Minister und Räte zu sühnen?

*

An Stelle des Herrn von der Pforten, der bei Ludwig jetzt endgültig ausgespielt hatte, wurde Chlodwig, Fürst von Hohenlohe-Schillingsfürst, berufen, der spätere Kanzler des Deutschen Reiches. Fürst Hohenlohe war Ludwig von Richard Wagner empfohlen worden. Wagner kannte den Fürsten persönlich nicht, hatte aber viel Gutes von ihm gehört. Dieser hatte vor allem keinerlei Bindungen zu deutsch- oder königsfeindlichen Gruppen, war völlig unabhängig und hatte auch keine hungerigen Postenjäger zu versorgen. Dafür hatte er ein solides Programm und Wagner war der Ansicht, mit seiner Empfehlung sich ein Verdienst um das Land Bayern erworben zu haben.

Auch Herr von Pfistermeister hatte abtreten müssen, und es wurden überschwengliche Hoffnungen für Bayern an diesen Systemwechsel geknüpft.

Diesmal war es der Berliner »Kladderadatsch«, der spottete:

Welch ein Drängen, welch ein Stoßen

In der Bierstadt, in der großen!

Auf den Straßen, welch ein Trubel,

In den Kneipen, welch ein Jubel!

Richtig – wie wir staunend lasen,

Hat er ihm den Marsch geblasen,

Pfistermeister ist gefallen;

Lasset jetzt Fanfaren schallen!

Wälze dich, o Volk, im Glücke,

Denn Tannhäuser kehrt zurücke,

Laßt jetzt alle Klagen schweigen;

Denn der Himmel hängt voll Geigen!

Wiederum hatte König Ludwig etwas Unangenehmes erlebt.

Als sein Oheim, der Feldmarschall Karl von Bayern, aus dem Kriege heimkehrte und Ludwig nicht zu bewegen war, ihn und das Heer zu begrüßen, wurde ein Familienrat abgehalten, welcher prüfen sollte, ob Ludwig auch das ausreichende Talent dazu habe, Bayern zu regieren. Falls nicht, sollte man ihm nahelegen, dem Throne zu entsagen und sich ins Privatleben zurückzuziehen, wo er seiner Neigung für Richard Wagner ohne Gefahr für das Land nachgehen könne. Man sandte einen berühmten Arzt und den königlichen Leibarzt zu Ludwig, die eine Audienz nachgesucht hatten und hierbei ihre Feststellungen machen sollten. Das Urteil, das beide zurückbrachten, war keineswegs so, daß der König sich geschmeichelt fühlen durfte.

Auch Wagner erhielt Kenntnis von diesem Gutachten. Der Schmerz überwältigte ihn, und er schrieb dem Könige, daß er sich vollkommen aus Bayern und dessen Nähe zurückziehen müsse, wenn der König nicht endlich durchgreife und zu Entschlüssen sich aufraffe. Worauf Ludwig sich für den Fürsten von Hohenlohe entschied.

Wagner hatte dem Könige auch die Reise nach dem nördlichen Bayern empfohlen. Als Ludwig nach Nürnberg kam, gefiel es ihm hier so gut, daß er schon mit dem Gedanken spielte, seine Residenz nach hier zu verlegen und nie mehr nach München zu kommen. In Nürnberg sollte dann auch die neue deutsche Musikschule gegründet werden; auch die Wagnerschen »Meistersinger« sollten hier – stilgemäß – ihre Uraufführung erleben. Nicht nur seinen Bruder Otto berief Ludwig nach Nürnberg; am liebsten hätte er auch Wagner um sich gehabt. Er teilte diesem aber wenigstens mit, wie gut es ihm in Nürnberg gefiele:

»Nicht die Beweise von Liebe und Treue meines Volkes allein sind es, die mich so glücklich machen; mich beseitigt der Gedanke, Sein Werk zu fördern, Seinen Willen zu erfüllen.«

Nach München zurückgekehrt, verlieh Ludwig am 30. Dezember 1866 seinem zur Zeit noch beurlaubten »Vorspieler Hans von Bülow« den Titel eines »Königlichen Hofkapellmeisters im außerordentlichen Dienst«. Zum Dank für alles sandte Wagner dem König die Originalpartitur seines schon 1836 vollendeten Jugendwerkes »Das Liebesverbot«.

Noch eine weitere Freude erlebte Ludwig: Der Dresdner Architekt Semper sandte das bei ihm bestellte Modell des neuen Festspielhauses nach München und kam dann persönlich, um alles erläutern zu können.

Semper schrieb über diese Tage an seinen Sohn Manfred:

»Seine Majestät war von dieser Darstellung des Werkes im kleinen so zufriedengestellt, daß er endlich den Entschluß faßte, danach zu bauen und mich zum ausführenden Architekten für das demnächst in Angriff zu nehmende Werk ernannte, worauf er mir sein allerhöchstes königliches Wort und Handschlag gab.«

Womit aber alles abgetan war. Niemals kam es zum Bau des Festspielhauses.

*

Das bayerische Heer, dessen Generalquartiermeister Generalmajor Graf Bothmer geworden war, wurde sofort nach preußischem Muster wehrhaft gemacht, was nicht ganz ohne Schwierigkeiten und Widersprüche abging, sich aber drei Jahre später im französischen Kriege glänzend bewähren sollte.

Wahrscheinlich, um den jungen König auf andere, vernünftigere Gedanken zu bringen, ging man mit dem Plane um, ihn zu verheiraten. Alle wußten: das würde ein schweres Stück Arbeit sein! Noch keine zweiundzwanzig war Ludwig alt, also noch reichlich jung für den Ehestand.

Aber keine Fremde durfte es sein. Neues, fremdes Blut schätzte man nicht. Ludwig hatte vor zwei Jahren ein wenig Interesse für die Tochter des russischen Zaren gezeigt, die mit ihren Eltern zur Kur in Bad Kissingen weilte. Aber die junge Großfürstin zählte erst dreizehn Jahre, und Ludwig hatte sie bald vergessen.

Seine Mutter dachte vielmehr an die junge Prinzessin Sophie, die Tochter des Herzogs Maximilian in Bayern, die Schwester der österreichischen Kaiserin Elisabeth. Sophie war ein sehr hübsches Mädchen, einfach und natürlich im Wesen und durch ihren Gesangslehrer Julius Hey auch eine Wagneranhängerin. Ludwig hatte nichts einzuwenden gegen Sophie; er war aber nicht dazu zu bewegen, ihr einen Antrag zu machen. Seine Mutter mußte das tun.

Liebessehnen gab es für Ludwig nur in der Theorie, im Drama und in den Gedichten der Minnesänger, dem weiblichen Geschlecht an und für sich stand er ablehnend gegenüber. Von keiner einzigen kleinen Liebschaft wußten die Leute. Jetzt waren alle Münchner erstaunt und freuten sich sehr. Schon im Herbst 1867 sollte die Hochzeit sein. Aber ein Monat nach dem anderen verging – Ludwig sprach nicht von Hochzeit. Seine Mutter mahnte den Sohn an die übernommene Verpflichtung, aber er schwieg sich aus.

Das Brautpaar erschien jetzt immer gemeinsam in der Öffentlichkeit, auch im Theater: stürmisch bejubelt vom Publikum.

Im November hatte die Hochzeit stattfinden sollen und zu deren Feier sollten die »Meistersinger« aufgeführt werden.

Es wurde aber nichts daraus, weder aus der Hochzeit noch aus den »Meistersingern«. Als Ludwig gar keine Anstalten zur Hochzeit traf, wurde der Brautvater ungeduldig und mahnte den König, entweder sein Wort zu halten, oder seiner Braut ihr Wort wieder zurückzugeben.

Ludwig sah das als Eingriff in seine Entschließungen an, war schwer gekränkt und löste seine Verlobung auf, obwohl der goldene Hochzeitswagen, von dem in allen Bräukellern und auf allen Kaffeekränzchen die Rede war, eine Million Gulden gekostet haben sollte und fertig stand zur Benützung. Und jetzt wurde es nichts.

Als der Bruch unwiderruflich war, nahm Ludwig seine eigene lebensgroße Marmorbüste, ein Geschenk seiner Braut, und warf sie durch das Fenster auf den Schloßhof der Residenz hinunter.

Der junge König war in den ersten Jahren seiner Regierung bereits allzuhäufig seelisch erschüttert worden. Er fühlte sich mitverantwortlich für die kaum zu bemäntelnde Niederlage des bayerischen Heeres. Ohnmächtig und untätig hatte er während des ganzen Waffenganges zusehen müssen, was die anderen betrieben. Er haßte den Wahnwitz des Krieges, er haßte sich selbst und alle, die um ihn waren – nur Wagner nicht.

Als die von ihm befürchteten schlimmen Folgen des verlorenen Krieges nicht eintraten, da Bayern von Bismarck in staatsmännischer Voraussicht geschont wurde, wurde Ludwigs Fühlen nicht etwa behaglicher. Immer wieder fühlte er sich umstrickt von Fäden, die andere spannen – er mußte gehorchen, nach innen und außen. War das noch Königtum?

Dieses neue Schlimme, kurz nach den vielen seelischen Erregungen während der Münchner Wagnerzeit, zeitigte allerhand Folgen bei Ludwig, die darauf hinwiesen, wie sehr sein inneres, organisches Gleichgewicht schon gelitten hatte.

Ludwig ertappte sich wiederholt dabei, daß er vor dem Spiegel Gesichter schnitt, ganz unwillkürlich. Zuerst lachte er über dieses Seltsame, dann kamen Befürchtungen. Auch geriet er wegen kleiner Ursachen in eine Mut ohne Grenzen; zu Boden schlagen hätte er viele mögen, die um ihn waren.

Während ein Kabinettsrat über hochwichtige Staatsangelegenheiten ihm Vortrag hielt, empfand er den unwiderstehlichen Drang, irgendeine Stelle aus einem Schillerschen Drama zu rezitieren.

Dann litt er an Kopfweh. Es war ihm, als kröchen Schlangen um seinen Schädel herum. Er fühlte starke Müdigkeit, ohne schlafen zu können. Er ritt stundenlang durch die Gegend oder ließ sein Gefährt wie der Wind dahinsausen, einsam über holperige hochliegende Gebirgsstraßen. Alpenkönig – und Menschenfeind nannten ihn bald die Menschen.

*

Immer noch krankte Hans von Bülow an dem peinigenden und entehrenden Zustande, in welchen Wagner und Cosima ihn hatten gelangen lassen. Peter Cornelius, der viel im Bülowschen Hause verkehrte, urteilte über den hintergangenen Gatten: »Er ist eine in jeder Hinsicht ehrenhafte, hochbegabte Persönlichkeit, deren Energie, Ehrgeiz, Vielseitigkeit das höchste Vertrauen erwecken müßten, wenn nicht sein Blick eine untergrabene Gesundheit verraten würde.« Mit dieser Gesundheit kann es aber so schlimm nicht gestanden haben, denn Bülow lebte noch dreißig Jahre und übte fast bis zuletzt seinen Beruf aus.

Frau Cosima aber erschien Cornelius in ihrer Begabung und Anmut, Geist und Bildung als ein seltenes Wesen, als das echte Kind Liszts. Sie erinnere auch an ihre Geschwister: »Sie ist ein liebes Weib voll Güte und Verstand; nicht nur Esprit, auch Humor hat sie. Man ist sofort mit ihr in ›seelenerregenden Themen‹. Nur, sie hat ein besonderes Talent dafür, den Hauptgegenstand jedes Gesprächs in einen endlosen Streit zu verwandeln.«

Auch Wagner schätze die beiden sehr hoch, er wisse, was er an ihnen habe.

Cornelius hatte aber auch Bedenken, wenn er aus dem Benehmen der beiden Gatten auf deren Zusammenleben zu schließen wagte. Nach seiner Meinung führte Cosima ein entsagungsvolles, leidvolles Leben zwischen dem dahinwelkenden Gatten und dessen exzentrischem Freunde Wagner. Und Cornelius glaubte in diesem Nebeneinanderleben des berühmten Dreigestirns die Grundtöne sowohl der »Apassionata« als auch der »Pathétique« aufklingen zu hören, also Melodien zu vernehmen, die höchstes Glück und tiefstes Weh bereiteten.

Während Cosima Richard Wagner bisher nur bewundert haben mochte, mögen während des Aufenthaltes am Starnberger See und dann in München auch noch innigere Empfindungen zwischen beiden entstanden sein. Vielleicht erfolgte auch in Starnberg schon die volle Hingabe an den geliebten Mann. Wie sagte Wagner einmal in jener Zeit? »Frau Minnes Wundermacht, der Leben und Tod untertan, ihr ward ich zu eigen – nun laß mich Gehorsam zeigen!«

Eva, die spätere Gattin des Engländers Houston Stewart Chamberlain, kam am 17. Februar 1867 in Triebschen zur Welt. Sie war Wagners Tochter.

Als Frau Cosima nach Triebschen übersiedelte, stellte der arme Bülow es als seinen eigenen Wunsch hin, daß seine Frau »dem einsamen Großen in Triebschen ein wenig Gesellschaft leiste«.

Trotzdem machte man Glossen in aller Welt. Ein Kollege Bülows schrieb an den Musikverleger Schott in Mainz: »Dieses einsame Verweilen Bülows in München ist doch recht merkwürdig, während seine Frau in der gefährlichen Nähe Tristans sich als Isolde häuslich niedergelassen hat und dort sich anscheinend wohl befindet.«

Auch die tiefere Ursache der unzerstörbaren Freundschaft zwischen Wagner und Hans von Bülow war für den Uneingeweihten schwer zu begreifen. Kein Fremder vermochte klar in des Herzens und Geschickes Irren und Wirren zu blicken, unter denen drei immerhin wertvolle edle Menschen litten und stritten. Cornelius schrieb nach einem seiner Besuche in Triebschen: »Wehe der Gesinnung, deren Gold an diesem idealen Verhältnis zerbröckelt!«

Eine hochstehende Freundin Frau Cosimas empfand ihre Liebe zu dieser durch Cosimas »liebevolle Aufopferung« nur noch gesteigert. Heldenmütig ertrüge sie die Verfolgungen und Infamien der großen und kleinen Welt gegen das Überragende. Cosima weine viel, erziehe musterhaft ihre Kinder und arbeite Tag und Nacht am Ruhme Wagners, der in ihren Augen alle Vollkommenheiten vereine. Jeden seiner Gedanken lese sie ihm an den Augen ab und begreife ihn, wie wenn nur eine einzige Seele in diesen beiden Menschen wäre.

Wie durfte Franz Liszt, Cosimas Vater, das Ganze verurteilen? Auch die Fürstin Wittgenstein, seine späte Freundin nach der früheren, Gräfin d'Agoult, hatte ihre russische Heimat und ihren Gatten verlassen, um ihrem Idol nahezubleiben. Seit Jahren schon war sie bei ihm, dem Alternden. Zur Zeit wohnten beide in Rom, da sie katholisch und fromm waren. Liszt wollte dort, am Abschlusse seines Lebens, Abbé werben; die Fürstin wollte nur noch für beider Seelenheil beten. Zu einer späten, verschönenden Ehe, wie Wagner und Cosima, kamen die beiden nicht, da der Papst der katholischen Fürstin, deren Familie dem widerstrebte, keinen Dispens erteilte. Damit mußte er wohl das Richtige getroffen haben, denn bald darauf bestätigte ein römisches Konzil Pius IX. seine Unfehlbarkeit!

Papa Franz Liszt durfte also ruhig ein Auge zudrücken.

Rein menschlich gesprochen: Frau Cosima hat Wagner, der sonst sicher noch einmal ausgeglitten wäre, trotz aller Genialität, oder eben deswegen – mit fester Hand weitergeführt, bis zum Ende. Auch nach seinem Tode noch weitere vierzig Jahre sein Werk gehütet, verteidigt. Auf Gedeih oder Verderb hatte sie sich Wagner verbunden.

Hans von Bülow aber mußte sein »König-Marke«-Schicksal ohne jede Genugtuung bis an sein Ende tragen, als grausam beiseite Gedrängter.

*

Anfang Juni reiste Hans von Bülow endlich zu Wagner nach Triebschen, um die bündige Frage zu stellen, was werden solle. Als Edelmann hätte Bülow am liebsten die Waffe gegen den treulosen Freund erhoben. Das aber wäre, wie alles lag und nach allem Vorhergegangenen eine Groteske gewesen, eine Chamade und keine Fanfare. Die große Welt hätte trotzdem ihr übles Spülicht über alles ergossen und alles anscheinend Heroische seiner Tat mit spöttischen Phrasen erdrückt.

Cosima bei sich zurückzuhalten, hierzu war Bülow weder physisch noch psychisch mehr in der Lage. Was wäre das für ein Zusammenleben geworden? Die Trennung blieb unvermeidlich. Bülow kannte das Wesen seiner Frau besser als jeder andere.

Nach langen peinlichen und selbstquälerischen Auseinandersetzungen mit Wagner, kam man überein, diese Trennung erst nach Ablauf von zwei Jahren öffentlich bekannt werden zu lassen, falls Cosima bis dahin nicht anderen Sinnes geworden war. Bis dahin sollte sie bei ihrem Vater in Rom leben.

Frau Cosima dachte aber gar nicht daran, das zu tun. Bei der nächsten Gelegenheit kam sie wieder zu Wagner und brachte, wie immer, die Kinder mit, die gute Mutter.

Aber, was war das Ganze für ein schmählicher Handel für einen seine persönliche Ehre über alles schätzenden Edelmann. Außerdem empfand Bülow sehr gut, daß er der unbedeutendere Stern dieses Dreigestirns war. Wagner war eben Wagner, ein überragender, und Cosima war die echte Tochter Franz Liszts, eines ebenfalls ganz Großen, Glanzvollen. Bülow war aber nur ein armer Klavierspieler und Taktstockschwinger, trotz großer Tüchtigkeit in seinem Berufe.

Wer Wagner künstlerisch war, ersah Bülow am klarsten beim ersten Studium der Partitur der »Meistersinger«, die jetzt auf dringenden Wunsch des Königs aufgeführt werden sollten.

In München wollte die Hetze der Schandmäuler aber nicht mehr verstummen: »Der Ehe- und Edelmann von Bülow dulde das Verhältnis Wagners mit seiner Frau, um durch diese Gefälligkeit sich seine Münchner Stellung zu sichern!«

*

Wagner sowohl als Bülow erhofften von der allgemein-politischen Neuordnung auch eine solche der bayerischen Dinge. Auch in München würde man aufhören, alte und invalid gewordene Götzen noch länger anzubeten und sich selbstgefällig mit seinen Rückständigkeiten abzusondern von der übrigen deutschen Welt, die mit Sturmesschritten nach vorwärts wollte.

Bülow war von Triebschen nach Basel gereist; nach München wollte er vorläufig nicht zurück, da er die Klatschmäuler fürchtete.

Das aber gefiel weder Ludwig noch Wagner. Letzterem gelang es durch ein Ersuchen bei Ludwig, dem armen Bülow eine Genugtuung zu verschaffen, um den Münchnern den Mund zu stopfen. Es kam zur Ernennung Bülows zum Königlichen Hofkapellmeister. Nur vom Könige persönlich sollte er Befehle empfangen.

Zunächst sträubte sich Bülow, der Schwergetroffene. Was tat er mit einem Titel? Am liebsten hätte er sich von allem Bisherigen losgesagt und wäre nach Amerika übergesiedelt.

Da machte Wagner sich selbst nach München zum Könige auf. Bülows Fortgang aus Bayern mußte verhindert werden. Wagner wollte mit Ludwig auch über die bevorstehende Uraufführung der »Meistersinger« verhandeln.

König Ludwig verlieh Bülow den hohen Sankt Michaelsorden und ernannte ihn zum künstlerischen Leiter der jetzt endlich ins Leben tretenden neuen Musikschule.

Hans von Bülow sträubte sich auch nicht mehr. Er freute sich sogar auf sein verantwortungsvolles Amt eines Akademiedirektors. Allen schlimmen Herzenskummer konnte er jetzt durch segenbringende Arbeit bekämpfen.

*

Vor den »Meistersingern« sollten auch noch »Lohengrin« und »Tannhäuser« in neuer Einstudierung durch Bülow in Szene gehen. Der König wollte es so; er wollte sich endlich wieder einmal an etwas erfreuen dürfen nach all dem Jammer. Schon am 16. Juni und 1. August 1867 kamen diese berühmt gewordenen Musteraufführungen zustande.

Festspielhaus in Bayreuth

Wagner, Cosima und der kleine Siegfried

Die Rollenbesetzung für den »Lohengrin« fand aber den Beifall des Königs nicht. Zum ersten Male gab es eine Meinungsverschiedenheit mit seinem Schützling.

Wagner wollte durchaus seinen allerersten Lohengrin wieder Mitwirken lassen, den braven Tichatschek aus Dresden, um diesem eine Freude zu bereiten. Tichatschek war aber inzwischen 60 Jahre alt und ein wenig unansehnlich geworden. Schon früher war er kein Adonis gewesen. Cornelius, der Tichatscheks zu Herzen dringende Tenorstimme volle Gerechtigkeit widerfahren ließ, fand sein Spiel scheußlich. König Ludwig aber war richtig empört. Er hatte unter dem Lohengrin, dessen Kostüm er so gerne anzog, sich immer einen Heldenjüngling vorgestellt. Jetzt erblickte er einen »Ritter von der traurigen Gestalt«, wie er sich ausdrückte. Auch die Ortrud hatte ihm wenig gefallen: sie war wie eine Furie über die Bühne gerast; das liebte er nicht. Ludwig befahl schleunigste Umbesetzung der beiden Rollen, worüber Wagner so wütend wurde, daß er sofort wieder nach Triebschen reiste. In diesem Falle hatte, wie alle zugaben, der König recht und Wagner unrecht.

Zwischen »Lohengrin« und »Tannhäuser« brachte der unermüdliche Bülow auch noch prächtige Musteraufführungen von Rossinis »Tell« und Marschners »Hans Heiling« heraus. Zu gleicher Zeit arbeitete er auch an den Vorbereitungen zur Eröffnung der neuen Musikschule. Er fühlte sich wie von allen Hunden gehetzt, wie er sagte. Aber er freute sich: »Es macht mir das alles Vergnügen, weil alles gelingt.«

Peter Cornelius half Bülow bei allem, der ihn sehr brauchbar fand und hoch einschätzte, während Wagner und Frau Cosima den freundlichen stillen Cornelius wie einen allzu Gutmütigen behandelten, dem man allerhand bieten durfte, wenn sie das auch nicht so meinten. Cornelius schrieb einem Freunde: »Ich bin fest entschlossen, an Wagner zu halten, durch dick und dünn mit ihm zu gehen, parteiisch bis aufs Blut. Er ist mir als Geist groß und ehrwürdig, als Mensch immer geneigt und freundlich gewesen. Ich habe loyaler Freund dieses Vielgeprüften zu fein.«

Wilhelm Schmidt, der bisherige Intendanzrat der Hofbühnen, der als eifriger Wagnergegner sogar die vom Könige befohlene Neueinstudierung des »Tannhäuser« zu hintertreiben versucht hatte, war pensioniert worden. An seine Stelle wurde Freiherr Karl von Perfall ernannt. Ebenfalls auf Vorschlag von Wagner. Auch Bülow freute sich: »Perfall ist seit langem unser Kandidat zur Ablösung einer höchst miserablen Kreatur wie Schmidt. Allmählich wird jetzt Ordnung und Licht, und die gründlichsten Reformen stehen bevor.«

Später freilich versiegte diese Begeisterung, als Herr von Perfall sich als ein recht eigenwilliger Despot Wagner gegenüber erwies. Er dachte gar nicht daran, etwa nur als »Statthalter Wagners« zu regieren.

Auch Franz Lachner, der bisherige Generalmusikdirektor war von seinem Posten geschieden, denn all dieses Neue gefiel ihm nicht mehr. Er verabschiedete sich mit einer Aufführung der Gluckschen »Armida«.

Richard Wagner aber fand in dieser Zeit einen neuen sehr brauchbaren Mitarbeiter in der Person Hans Richters, der aus Wien zu ihm kam.

Schon im Oktober hatte dieser in Triebschen begonnen, die Partitur der »Meistersinger« für den Druck herzurichten. Er bewährte sich derart, daß er bald zur Familie zählte. Wagner verschaffte ihm in München den Posten eines Solo- und Chor-Repetitors.

Also schien alles sich jetzt zum Guten zu wenden?

Aber die Wagnerfeindschaft in München lief weiter. Jetzt begann eine Art Feldzug gegen den König selbst, weil dieser anscheinend nie mehr von Wagner loskam. Wagner hatte in einem mit Zustimmung des Königs neubegründeten Blatte, der »Süddeutschen Presse«, mit der Veröffentlichung einer Reihe von Aufsätzen über »Deutsche Kunst und Deutsche Politik« begonnen, die den König zunächst in helles Entzücken versetzten. Er schrieb im November 1867 an Wagner: »Bei Gott, wer da nicht entzückt ist durch den Zauber Ihrer Rede, durch die Tiefe des darin sich kundgebenden Geistes nicht überzeugt und bekehrt wird, der verdient gar nicht, daß er lebe. Ja, Geliebter, ich schwöre es Ihnen, ich will beitragen, soviel nur irgend in meinen Kräften steht, die unverzeihlichen Fehler der deutschen Fürsten wiedergutzumachen.«

Ganz im Gegensatz zu dieser überschwenglichen Lobrede stand die Aussage des Herausgebers der »Süddeutschen Presse«, der auf einmal behauptete, ein höherer Ministerialbeamter sei bei ihm gewesen und habe aus einem Schreiben den Befehl des Königs verlesen, wonach die Fortsetzung der Wagnerschen Aufsätze unmittelbar einzustellen sei.

Klügere Leute, die das Leben kannten, fragten den Herausgeber, warum er diesen »Befehl« nicht an sich genommen und aufbewahrt habe?

In Wirklichkeit begannen die »Räte« des unglücklichen Königs schon damals, seine Wünsche und Maßnahmen von hinten herum zu durchkreuzen, mochte es sich auch nur um harmlose Dinge handeln. Es wurden »königliche Befehle« verkündigt, die Ludwig niemals erlassen hatte. Es ist aber ebensowenig ausgeschlossen, wenn auch nicht glaubhaft, daß Ludwig den Befehl zur Beendigung der Wagnerschen Artikelserie, die schon bis zu Nummer 15 gediehen war, tatsächlich erteilt hat. Er empfand dann ein plötzliches Mißvergnügen über irgendeine Stelle in einem Artikel oder einem Gedicht, die ihn zum Widerspruch reizte.

Eines Tages fühlte Ludwig sich veranlaßt, dem in München lebenden Dichter Emanuel Geibel, den diesem von seinem Vater, König Max, ausgesetzten Ehrengehalt zu entziehen »wegen der in Geibels Gedichten neuerdings ausgesprochenen Tendenzen«. Es soll sich dabei um politische Stellungnahmen des norddeutschen Bismarckverehrers Geibel gehandelt haben, die Ludwigs eigenen Traumwünschen zuwiderliefen. Emanuel Geibel kehrte daraufhin in seine Geburtsstadt Lübeck zurück. Er fühlte aber »weder Groll im Herzen noch Bitterkeit«, wie er sich ausdrückte.

Der Künstler Wagner sah seinen König Ludwig jetzt seltener, überhaupt waren mündliche Aussprachen der beiden weniger häufig, als alle annahmen. Dagegen wurden zahlreiche Briefe gewechselt, auch dann, wenn Wagner vorübergehend in München sich aufhielt. Im ganzen sandte Wagner zwischen 1864 und 1883 dem Könige 258 Briefe, 14 Gedichte und 70 Telegramme. Ludwig an Wagner dagegen 183 Briefe, 2 Gedichte und 85 Telegramme. Dieser Briefwechsel ist kürzlich von den Rechtsnachfolgern der beiden veröffentlicht worden, nachdem er jahrzehntelang, allen profanen Augen unzugänglich, versiegelt aufbewahrt worden war.

*

Die für das Frühjahr 1868 angesetzte Uraufführung der »Meistersinger« mußte von neuem verschoben werden. Schuld waren die Schwierigkeiten bei der Rollenbesetzung. Viele zweifelten daran, ob Wagner das erforderliche Personal noch zusammenbringen würde.

Als Peter Cornelius die Meistersinger-Partitur zum ersten Male vor Augen bekam, geriet er in Schrecken: »O Gott! Wie schwer! Wagner schreibt dieses göttliche Durcheinander in seiner Genie-Unschuld so hin. Wer soll das ausführen, wo jeder Chorist schon ein Gott sein muß. Mindestens ein Gott; unter dem geht's nicht.«

Alle diese Wagnerschen Werke, die heute auch Provinzbühnen gelingen, erschienen den musikalischen Zeitgenossen nur als Torheit und Ärgernis. Eine freundliche Vorsehung richtete es aber so ein, daß vom »Rienzi« in Dresden bis zum »Parsifal« in Bayreuth auch immer die geeigneten Hilfskräfte sich rechtzeitig einfanden.

Bei den »Meistersingern« handelte es sich aber nicht nur um Tenöre und Primadonnen, sondern um den sonst so nebensächlich behandelten Chor. Der Münchner Opernchor war verstärkt worden. Hans Richter, der junge Hilfsdirigent, brachte den ihm anvertrauten Chor zu einem vollgültigen Muster musikdramatischer Darstellungskraft. Hans Richter wurde von König Ludwig später zum Hofmusikdirektor ernannt in Anerkennung seiner prachtvollen Leistung.

»Am Schlusse der Generalprobe fühlte ich mich dazu gedrängt«, schrieb Wagner, »einem jeden der Mitwirkenden vom ersten der Meister bis zum letzten der Lehrbuben, meine unvergleichliche Freude darüber auszudrücken, daß sie, so schnell jeder altmodisch opernhaften Gewöhnung entsagend, mit der aufopferndsten Liebe und Hingebung eine Darstellungsweise sich zu eigen machten, deren Richtigkeit im Gefühle eines jeden begründet lag; jetzt aber, da sie ihnen ganz kenntlich geworden war, auch so willig von ihnen bezeugt werden durfte.«

Wiederum lud Wagner seine alten Freunde nach München ein. Sowohl die Willes kamen, als auch die Wesendoncks, die beim »Tristan« gefehlt hatten. Auch viele Freunde aus Dresden und Wien stellten sich ein.

Nur Franz Liszt, Cosimas Vater, verblieb auch diesmal in Rom. Er zürnte Wagner und Cosima, die seinen guten Bülow so schwer gekränkt hatten. Wagner und Cosima wußten das auch.

Dafür kamen ehemalige Lisztschüler um so zahlreicher, ebenso auch Kapellmeister und Theaterdirektoren aus aller Welt. Sie trauten den heiteren »Meistersingern« mehr Brauchbarkeit zu, als dem schon wieder für alle Zukunft totgesagten »Tristan« dieses merkwürdigen Herrn Wagner. Freunde und Gegner kamen, die Wagner auch unter den Kritikern hatte: Turgenieff, Laube, Bechstein, sogar Herr Hanslick war eingetroffen, der als ärgster Wagnerverächter galt und als Vorbild des Beckmesser.

Wagner hatte Herrn Hanslick persönlich in Wien kennengelernt, als er seinen Freunden Standhartner, von Liszt, Peter Cornelius und anderen eines Tages das Textbuch zu den »Meistersingern« vorlesen sollte. Auch Eduard Hanslick hatte man eingeladen, den einflußreichen Kritiker der »Neuen Freien Presse« und Wagnerbekämpfer. Diese Einladung sollte einer freundlichen Geste gleichkommen: man wollte Herrn Hanslick zu Wagners Vorteil freundlicher stimmen.

Bei Wagners Vorlesung stutzten alle. Das, was Beckmesser sagte, war genau dasselbe dem Sinne nach, was Hanslick gegen Wagner geschrieben hatte. Und der empörte Hanslick wußte nicht einmal, daß Beckmesser in Wagners Dichtung ursprünglich Hans Lick geheißen hatte.

*

Dann aber kam Johannistag!

Am 21. Juni 1868 vernahm die Welt zum ersten Male das »Preislied« des Walther Stolzing.

Eine merkwürdige Stimmung umfing die Lauschenden, Freunde und Gegner.

Das düstere, für viele unbegreifliche Tun und Treiben der Menschen um Tristan und Isolde hatte erschreckt, ja abgestoßen trotz höchster Kunst. Richard Wagner, der immer annahm, daß andere Menschen ebensosehr in den Fernen oder weltenweit über dem Alltag schwebten wie er, oder sich auch nur hineinfühlen wollten in seine ein wenig verstiegenen Gedankengänge, wandelte diesmal ganz andere Bahnen? Man sah da Dinge sich abspielen, bei denen man sich etwas denken konnte und deren Verlauf auch Interesse erweckte, da er befriedigte.

Für den frohsinnigen, skeptisch eingestellten, weil naturnahen Münchner Bürger war das ein wahres Fest. Kein Wunder, daß dem neuen Werke ein verblüffender Erfolg zuteil wurde.

Auch der schon genannte junge Gesangslehrer Julius Hey wohnte den Proben bei. Er berichtet: »Es war erstaunlich, wie Wagners Beispiel unmittelbar auf die Sänger wirkte, wie er die schlummernden Fähigkeiten des einzelnen zu wecken wußte. Die gleiche Wirkung übte er auf den Chor aus. Welche unbändige Ausgelassenheit brachte er in den Ringelreihentanz der Lehrbuben beim Umkreisen des Merkerverschlages, wenn er selbst in die Kette trat und fröhlich hell singend und anfeuernd sein Sprüchlein sang! Seine Unermüdlichkeit wirkte unmittelbar ansteckend und hinreißend.«

Die Aufführung war für Wagner die Erfüllung der schönsten Träume.

König Ludwig ließ noch vor Beginn des Vorspiels Wagner in seine Loge bitten. Dieser mußte während des ganzen Abends neben ihm bleiben. Von hier aus durfte er auch die jubelnden Huldigungen der Besucher entgegennehmen.

Ähnliches war noch nie und nimmer erlebt worden. Keinem Bach oder Weber, Mozart und Beethoven war eine solche Ehrung zuteil geworden.

»Horaz neben Augustus!« rief Hans von Bülow, der vom Orchester aus zusah.

König Ludwig wollte Wagner eine Art Rechtfertigung bieten, eine solche vor aller Öffentlichkeit, die auch eine Art Abbitte des Königs für dessen übereilte Maßnahme vor anderthalb Jahren darstellte.

Frau Eliza Wille aber, der mütterlichen Freundin des Vielverschlagenen, den sie vor dreieinhalb Jahren so tiefgebeugt ihre Schwelle betreten sah, bangte vor dem nie endenden Neide der Götter, als sie jetzt Wagners Triumph erlebte.

Schon nach dem ersten Akt war Wagner stürmisch gerufen worden; er erschien aber nicht auf der Bühne, er hatte in seiner Erregung den Weg verfehlt und fand nicht zur Bühne hin.

Als man am Ende der Vorstellung das Erscheinen Wagners noch stürmischer forderte, mußte Wagner auf Befehl des Königs sich erheben und von der königlichen Hofloge aus sich öfter verbeugen.

Mißgünstige Nörgler empfanden das als Formlosigkeit und überhebliches Benehmen. Auch wenn der König es forderte, durfte Wagner nicht Folge leisten, sagten die Mißgünstigen.

*

Ludwig mag das kaum übelgenommen haben. Etwas anderes kränkte ihn stärker: schon drei Tage nach der »Meistersinger«-Aufführung reiste Wagner Knall und Fall wieder nach seinem Triebschen zurück. Wie er dem Könige erläuterte: »damit infolge der unerhört schönen königlichen Auszeichnung keine neuen Ärgernisse entstehen –«

Bei diesem Abschiede auf dem Münchner Bahnhofe sahen und sprachen Richard Wagner und Hans von Bülow einander zum letzten Male in ihrem Leben, nachdem sie jahrzehntelang in engster Verbundenheit alle Lasten eines schweren Kampfes gemeinsam getragen hatten.

Die »Meistersinger« wurden im Münchner Hoftheater noch neunmal gegeben und immer unter der Leitung von Bülow.

Die Kritik? Sie urteilte unter Hohn und Spott; Eduard Hanslick, Laube und Genossen überboten einander in ihrer Ablehnung, was aber nichts schadete. Sie schrieben auch weniger gegen die »Meistersinger«, als gegen Wagner, wie immer.

»Wir sind«, schrieb dagegen Cornelius, »um ein großes, unvergängliches Kunstwerk reicher geworden, und wir haben eine solche Harmonie von Wort und Ton, Orchester, Chor und Sängern, Dekoration, Ausstattung, eine solche Überwindung im freiesten Zusammenwirken aller, noch nie erlebt.«

Und was sagte der »Kladderadatsch«?

»Nicht ›vertan‹ und nicht ›versungen‹.

Nein, in Ernst und heiterer Weise

Mächtig packend alle Geister,

Echter deutscher Kunst zum Preise

Und zur Ehre unserer Meister,

Ist der Meistersang erklungen.

Tapfere Siegesfahnenschwinger,

Ziehen von der Isar Strand,

Bald die deutschen Meistersinger

Durch das ein'ge deutsche Land!«

Der Erfolg bei den Bühnen? Schon im nächsten Jahre übernahmen die Bühnen von Dresden, Dessau, Karlsruhe, Mannheim, Weimar die »Meistersinger«, 1870 folgten Hannover und Wien. Selbst Königsberg wagte sich eher an diese heran als Berlin.

Der Intendant der Berliner Hofoper, Herr Botho von Hülsen, war einer der unversöhnlichsten Wagnergegner der Zeit. Wir werden ihm noch öfter begegnen. Aber nur bis zum April 1870 konnte er die Berliner Aufführung hinauszögern, dann mußte er nachgeben. Im Jahre 1914, kurz vor dem Weltkriege, wurden die »Meistersinger« in Paris von deutschen Künstlern sogar in deutscher Sprache gegeben.

In Paris hatte Richard Wagner damals auch die Dichtung verfaßt, in seiner Mietswohnung hoch oben im dritten Stock eines Hauses am Quai Voltaire. Vom Fenster aus sah er die Seine-Brücken, zu Füßen den eilenden Fluß; dann irrten die Blicke hinüber auf Tuilerien, Louvre und Hotel de Ville, während die Gedanken im alten Nürnberg weilten, in uralten Winkelgäßchen, wo Alt-Nürnberger Bürger hausten, die Sachs, Pogner und Kothner hießen.

Nach Beendigung der Dichtung fuhr Wagner nach Mainz zu seinem Verleger Schott, in dessen Hause die erste Vorlesung stattfand. In Biebrich am Rhein begann die Vertonung, dann zog es den Ruhelosen wieder nach Wien, wo es zur Katastrophe von Penzing kam.

Dieser war die Katastrophe in München gefolgt.

*

König Ludwig zürnte Wagner diesmal erheblich, als dieser abreiste und nur seinen unwiderruflichen Entschluß mitteilte, eine Reihe von Jahren, »bis zur gänzlichen Vollendung seiner noch projektierten Arbeiten allein zu bleiben.« »Ich möchte rücksichtslos fern von München und jeder Beziehung zu den dortigen Verhältnissen leben.«

Ludwig fühlte sich stark zurückgesetzt. Wagners Bitte um eine persönliche Unterredung zur weiteren Begründung seines Entschlusses blieb unbeantwortet. Erst viele Monate später nahm Ludwig den gewohnten Briefwechsel wieder auf. Was für ein rabiater Freund dieser Wagner war!

In München aber ging der Kampf gegen Wagner und Bülow unentwegt weiter, trotz allen Erfolgen. Was ging die Münchner ihr König an, der sogar mit den Preußen paktiert hatte?

Schon wieder drehte der Klatsch sich um Wagners Verhältnis zu Cosima.

Auch König Ludwig schien jetzt näheres zu wissen, was seine üble Laune gegen Wagner nicht milderte. In allen Angelegenheiten um Frauen und Liebe nahm er eine eher abweisende Stellung ein, die ihn schon zur Auflösung seines Verlöbnisses mit seiner Kusine Sophie veranlaßt hatte. Wenn er auch nicht völlig » misogyn« war, wie Bülow nach eigenem Geständnisse, also weiberfeindlich aus seiner Mentalität heraus, so stand Ludwig allem Allzuweiblichen doch ziemlich hilflos und ratlos gegenüber und ging auch jeder noch so harmlosen Berührung mit Evastöchern gern aus dem Wege. Man erzählte sogar, Prinzessin Sophie, seine Braut, habe einmal auf der Roseninsel im Starnberger See bei einem Gartenfeste einen Kuß von ihm haben wollen – endlich den ersten – den Ludwig aber verweigerte. Hierbei erst sei er auf den Gedanken gekommen, die Verlobung zu lösen, weil mit der Ehe wahrscheinlich noch zahllose ähnliche Schrecknisse, wie Küsse, an ihn herantreten mochten.

Es kam Ludwig auch nicht darauf an, einer für ihr Singen reich belohnten Sängerin, die sich bedanken wollte, eine Audienz mit der Begründung zu verweigern, daß er sich die Illusion der Bühne nicht durch eine persönliche Bekanntschaft stören lassen wolle.

Ludwig konnte überhaupt nicht begreifen, daß sein vielgeliebter Richard Wagner in den »weiblichen Dingen« einer so ganz anderen Anschauung huldigte. Wie konnte er das, als hehrer Künstler und Spender ernstester Freuden?

Wie oft mag Ludwig über dieses Seltsame einsam gegrübelt haben?

Im Falle Frau Cosimas handelte es sich aber nicht nur um die landläufige Liebe im allgemeinen. Bis aufs Blut gepeinigt wurde hier ein verehrungswürdiger Künstler und Ehegatte – Hans von Bülow. Ludwig wußte sehr wohl, wieviel München verlor, wenn Bülow von dannen zog, was immer noch möglich war, trotz allen Auszeichnungen. Schon war in München die Rede von einer bevorstehenden Scheidung des Bülowschen Ehepaares und von Wagner als Schuldigem.

Nicht nur eine törichte Liebeseselei war das, nach Ludwigs Empfinden, wenn ein fünfundfünfzigjähriger Mann mit der Frau seines besten und uneigennützigsten Freundes intime Beziehungen pflegte. Das war unentschuldbar und häßlich. Und alle diese rein persönlichen Angelegenheiten des armen Bülow zog man jetzt roh in die Öffentlichkeit und im Geschwätz über Gassen und Märkte, über gute Stuben und Bierkeller.

Schon seit langem verstand Ludwig die Welt nicht mehr. Er hatte einiges von Schopenhauer gelesen und hart getadelt, weil dieser Zeitphilosoph die Menschen verachtete. Wenn dieser Schopenhauer spazierenging, nahm er auch seinen Hund mit. Wenn dieser Hund sich allzu widerwärtig betrug, wußte Schopenhauer keinen schlimmeren Schimpfnamen für ihn als »du Mensch!«

Ob dieser Schopenhauer vielleicht nicht ganz unrecht hatte? Ludwig kannte schon eine ganze Reihe von Menschen, bei denen der Schimpfname »du Hund!« noch viel zu glimpflich gewesen wäre.

Also nahm Ludwig Zuflucht in eine idealere Traumwelt, die ihn erst tröstete, später aber ebenfalls narrte und schaudernd verzagen ließ.

*

Trotz allem Schlimmen wollte Bülow seinem Freunde Wagner die Treue halten und nicht gegen ihn handeln. In dieser Zeit erging ein Ruf aus Paris an ihn, die Dirigentenstelle am » Théâtre lyrique« zu übernehmen, das, von dem Wagnerbegeisterten Pasdeloup geleitet, sich gar zu gern gegen die »Große Oper« in Paris behauptet hätte. Bülow aber lehnte ohne Bedenken ab: er habe in München bereits allzuviel geistiges Kapital investiert, als daß er sich ohne weiteres loslösen könne.

Besonders am Herzen lag ihm die neue Musikschule, wo er zwar Herr war, aber auch energisch auftreten mußte, um weiterzukommen. »Ganz ohne Diktatur kommt man nicht aus«, pflegte Bülow zu sagen.

Mit Recht konnte er andererseits von seiner Musikschule sagen: »Sie hat in kurzer Zeit unbestritten die erste Stellung unter allen derartigen deutschen Anstalten errungen.«

Im Hofopernhause war Bülow weniger glücklich. Er konnte nicht einmal verhindern, daß die Elisabeth im »Tannhäuser« nach vorheriger sorgsamster Probe selbsterfundene freie Kadenzen in ihrem Duett mit Tannhäuser zu Gehör brachte, in der verwegenen Hoffnung, daß das Publikum sie dieserhalb stärker bewundern würde. Für diese Art Darsteller hatten Bülow und Wagner umsonst gelehrt und gestritten.

Bülow hatte aber seine musikalischen, vorher unbedingt wagnerhörigen Anschauungen bereits ein wenig gemildert. Er entwickelte seine Anschauungen ganz offen.

»Keine Gattung der Musik ist auf ihrem Gebiete so untergeordnet, daß es nicht der Mühe lohnte, das Geschmackvolle und Anständige an die Stelle des Geschmacklosen und Unschicklichen zu setzen. Auch die sogenannte Straßenmusik (d. i. Tanzmusik) kann künstlerisch organisiert werden.« Bülow war auch ein großer Bewunderer von Johann Strauß und Karl Millöcker, zu dem er einmal sagte: » Sie haben die Melodie, Millöcker!«

Diese Hochschätzung der froheren Musik teilte Bülow freilich mit Richard Wagner, sogar mit Brahms und Bruckner, die sämtlich Freunde und Vergötterer von Johann Strauß waren.

In Odeonskonzerten führte Bülow auch Lachnersche Werke auf, in der Oper des gleichen Komponisten »Katherina Cornaro« und Rheinbergers »Sieben Raben.«

*

König Ludwig empfand schon wieder starke Sehnsucht nach dem »Tristan«, obwohl er selbst von der Liebe nichts wissen wollte.

Wer aber sollte den Tristan, wer die Isolde singen?

Als Wagner in Triebschen von dieser Absicht hörte, wurde er unwillig. Jetzt würden sie ihm seinen »Tristan« verhunzen, die da in München. Wie den »Troubadour« würden irgendwelche Sängerchen ihre Rollen heruntersingen.

Aber der König wollte noch mehr: nicht nur den »Tristan« wollte er wiederholt haben; endlich sollten auch die noch unausgeführten Wagnerdramen »Rheingold« und »Walküre« gegeben werden, deren Aufführungsrecht er besaß.

Da wurde Wagner von heftigem Zorne ergriffen. Frau Cosima konnte ihn kaum wieder beruhigen.

»Wie? Mein ›Rheingold‹ und meine ›Walküre‹ wollen sie spielen? Sind diese Menschen von Gott verlassen?«

»Warum denn?« wollte Frau Cosima wissen.

»Weil das ein Wahnsinn ist! Alle vier Nibelungenstücke gehören zusammen. Das einzelne Drama für sich ist für niemand verständlich. Alle vier Dramen können nur unmittelbar hintereinander, eines nach dem anderen in richtiger Reihenfolge gegeben werden. Aber auch dann noch auf keiner Bühne der bisherigen Art.«

Wagner hatte sich das in den Kopf gesetzt und ging nicht mehr ab von dieser Idee, zu deren Verwirklichung König Ludwig das neue Festspielhaus hatte bauen wollen, von dem man aber jetzt nichts mehr hörte.

Heute, nach achtzig Jahren, spielen alle großen Bühnen die Dramen des »Ringes« auch einzeln und mit bestem Erfolge. Man gibt »Siegfried« oder »Walküre« zwischen »Carmen« und der »Bohème« und schädigt weder Wagner dadurch noch die Hörer. Ganz unmöglich wäre es aber, Alltagszuhörer vier Abende hintereinander in das Theater zu bringen; was auch versucht worden ist – aber ohne Erfolg.

»Zum Verständnis«, hatte Wagner gesagt. Das volle lückenlose Verständnis für Inhalt und Zusammenhang der vier Ringdramen dürfte auch heute noch bei den Hörern auf passiv-ablehnendes Empfinden stoßen, wenigstens Mißverständnis und Mattwerden. Alles das, was da vor sich geht, sagt heutigen Menschen zu wenig. Für das problematische sagenhafte Schicksal germanisch-mythologischer Götter bringen Heutige kein Interesse mehr auf. Sie lieben die Wagnerschen Dramen nur, weil sie Wagners Musik hören wollen: die Schmiedelieder, die Winterstürme, den Sang der Rheintöchter und Wotans Abschied. Und noch sehr vieles andere.

Sie stellen Wagners Musik himmelhoch über die Dichtung. Wagners Götterschicksale können nur allegorisch gemeint sein; das Geschehen beruht auf freier Erfindung. Die aus der Vorzeit überlieferten Epen und Sagen schildern diese Götter ganz anders. Auch auf heutiges Menschentum läßt sich Wagners Erfundene nicht anwenden, denn nicht immer die Logik schafft neues Geschehen bei ihm, sondern nur seine brünstige Lust an der Fabel und an der zu propagierenden These. Das auch heutige Menschen Ergreifende in diesen Dramen liegt in Wagners Musik, nicht im Text. Die Gestalten bleiben uns fremd und ein Rätsel, dessen Lösung nicht einmal gefordert wird.

Dieser Ansicht waren schon die Menschen der sechziger und siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Sogar Wagners Melodik wurde als solche noch nicht empfunden. Eindrucksschwach zog alles an den so wenig hörgeübten Ohren damaliger Theaterbesucher vorüber. Jahrzehnte mußten erst noch vergehen, ehe die Menschen hörfähiger wurden.

Wagner mochte das ahnen und nur von einer höchstvollendeten Wiedergabe ein Gelingen erwarten. Daher auch seine Erbitterung über das Unglaubliche, daß gerade der König auf einer Verzettelung seines Nibelungenwerkes bestand, in seiner Ungeduld. Die Aufführungen in München konnte Wagner aber nicht mehr verhindern und mußte sich fügen.

Er sprach aber seine feste Erwartung aus, daß alle seine Forderungen in bezug auf Aufführungsfragen auch wirklich berücksichtigt würden. Zur Einholung und Besprechung dieser »Wünsche« sandte man Hans Richter nach Triebschen.

*

Zunächst ging es aber um »Tristan«. Für die beiden Hauptrollen besaß die Münchner Hofoper jetzt ein tüchtiges jugendliches Sängerpaar: Heinrich Vogl und dessen spätere Gattin Therese Thomas.

»Was hält Bülow von diesen Vogls?« fragte Wagner den jungen Hans Richter.

»Bülow nennt sie ein paar ganz tüchtige Notenfresser«, lächelte Richter.

Wagner konnte später kaum daran glauben, daß diese beiden bei der Aufführung am 19. und 20. Juni 1869 sogar Staunenswertes geleistet hätten, wie Bülow berichtete.

Diese von fast allen Fachleuten gar nicht für ausführbar gehaltene neue »Tristan«-Aufführung hatte den unerwarteten Erfolg, daß sie die von den anderen Bühnen gehegten Befürchtungen, daß der »Tristan« eigentlich unausführbar sei, endgültig zerstreuten. »Tristan« begann jetzt in langsamem, aber unaufhaltsamem Fortschreiten sich über die deutschen und bald auch über die Bühnen des Auslandes zu verbreiten.

Hans von Bülow hatte aber nach den Anstrengungen der neuen »Tristan«-Einstudierung endgültig genug von München. Er sah bei »Rheingold« und »Walküre« nur weitere himmelhohe und aufreibende neue Schwierigkeiten voraus, die ihn erschreckten. Nur dem unaufhörlichen Zureden Franz Liszts von Rom aus hatte er sich gefügt: »Bülow solle doch den Münchner Philistern nicht die Genugtuung gönnen, ihn das ruhmreiche und rühmliche Feld verlassen zu sehen. Feinde werde er in der ganzen Welt antreffen, dafür sei er eben ein erfolgreicher Könner und Künstler.«

Franz Liszt hatte wohl aber kaum die richtige Vorstellung von Bülows völlig zerrüttetem Gemütszustande. Dieser schrieb einem vertrauten Freunde:

»Nur aus Mangel an physischer Courage kann ich mich nicht zum Hinunterschlucken irgendeines passenden braunen Saftes entschließen. Sonst hätte mein Beginnen und Aufhören in München mit ›Tristan‹ einen unverkennbaren Schick.«

Bülow konnte eben nicht weiter. Am 10. September sandte er dem Könige ein neues Entlassungsgesuch. Ludwig durfte – wie alles lag, jetzt nicht mehr nein sagen. Er gewährte Bülows Rücktritt und setzte ihm einen Ehrensold von zweitausend Gulden im Jahre aus, als Merkmal seiner besonderen Zufriedenheit.

Bülow reiste zu Erholungszwecken zuerst nach Italien, nach Florenz, wo er längere Zeit bleiben wollte.

*

Wagner und Frau Cosima aber waren fest entschlossen, den einmal begangenen Weg unbeirrt weiterzugehen. Die zwei Jahre Frist, welche Bülow und Wagner damals vereinbart hatten, waren jetzt abgelaufen. Wagners erste Frau, die unglückselige Minna geborene Planer, war vor einigen Jahren gestorben; sie hatte, von Wagner getrennt, in Dresden gelebt, wo sie Verwandte besaß.

Wagner konnte seine Cosima aber erst heiraten, sobald deren Ehe mit Bülow geschieden war. Diese Scheidung verzögerte sich.

Wagner dachte vielleicht auch mehr an König Ludwig und dessen »Rheingold«-Wünsche, als an die Hochzeit mit Cosima. Hans Richter, der vielversprechende junge Musiker, sollte das Werk einstudieren und dirigieren. Bülow hatte vor seiner Abreise Richter als seinen geeignetsten Nachfolger bezeichnet. Da aber protestierte Herr Karl von Perfall. Dieser war von Wagner bereits der »Schlechtigkeit, Niederträchtigkeit und Unfähigkeit« bezichtigt worden. Herr von Perfall bezeigte nicht die geringste Neigung, sich den von Hans Richter aus Triebschen mitgebrachten Anordnungen Wagners zu fügen. Er, der Königliche Intendant, wollte »selbst« inszenieren, nach seinem Geschmack. Perfall, dem späterhin aber auch viel Gutes nachgerühmt wurde, war die Veranlassung, daß Hans Richter zwar noch die Hauptprobe zum »Rheingold« am 27. August 1869 dirigierte, gleichzeitig aber seine Entlassung einreichte, weil er die Mitverantwortung für eine solche Schädigung des Werkes nicht übernehmen wollte.

In höchster Erregung eilte Wagner von Triebschen nach München.

Leider war König Ludwig abwesend und irgendwo in den Bergen. Wagner forderte von Perfall die sofortige Rückberufung Richters, wenigstens für die Zeit der Uraufführung des »Rheingold«. Perfall lehnte das ab, weil die »Disziplin darunter leiden würde«.

Wieder einmal lief alles bunt durcheinander. Wagner hatte geäußert: »Wer Ehre im Leibe hat, wird unter solchen Umständen nicht dirigieren.« Möglich, daß er dadurch auch andere Dirigenten abschrecken wollte. Worauf auch einige als Ersatz berufene Kapellmeister ablehnten. Der Darsteller des Wotan, Betz, reiste von München ab.

Herr von Perfall hatte ganz andere Pläne, als nur in Wagners Interesse zu handeln, damit dessen »Rheingold« recht glänzend herauskam. Er besaß einen persönlichen Freund und Duzbruder namens Franz Wüllner, in dem er einen ihm willfährigen Nachfolger für Hans von Bülow vermutete. Wüllner hatte bis dahin immer nur Kirchenchöre einzustudieren gehabt, von der Oper verstand er nicht viel. Bülow hatte diesen Wüllner immer nur den »Zentrumsmusikanten« genannt.

Wiederum rächte sich König Ludwigs immer stärker in die Erscheinung tretender Wankelmut. Er griff zwar ein, aber immer nur halb, dann verließ ihn die Energie. Er war eben schon ein wenig matt geworden in dem unaufhörlichen Kampfe der anderen gegen ihn und die »Wagnerei«. Ob er heute noch einmal Wagner »auf Lebenszeit an seine Seite berufen« hätte, jetzt, da er mehr Kenntnis hatte von Wagners Wesen und Art als Mensch, ist sehr die Frage.

Unter Franz Wüllners, des Kirchenkapellmeisters Leitung kam es denn zur Uraufführung des »Rheingold« in München. Manche sprachen von einer bedeutenden Wirkung der Wiedergabe. Das Publikum aber verhielt sich zwiespältig: es gab keinen entscheidenden Sieg wie bei »Tristan« und »Meistersinger«. Der Kritiker Pohl in Wien spottete in seinem Bericht: »Die Geister, die das Rheingold hoben, waren noch nicht die richtigen –, es war zu wenig Geist dabei.«

Ludwig hatte der Aufführung beigewohnt, aber ohne Begeisterung. Jetzt erst nahm er den Briefwechsel mit Wagner wieder auf. Dieser müsse sofort in München erscheinen, um bei der Einstudierung der »Walküre« zu helfen.

Wagner erklärte sich bereit dazu unter der Voraussetzung, daß er alle nötigen Vollmachten erhielte, und Herr von Perfall während der Probezeit in Urlaub geschickt würde.

Das wollte der König nicht. Er schrieb zurück, daß Wagner schleunigst sein Verhältnis zu Frau Cosima von Bülow »bereinige«, weil andernfalls ein ersprießliches Wirken Wagners vor der Münchner Öffentlichkeit gar nicht möglich sei. Damit traf der König ins Schwarze, aber seine Forderung war eine sehr schwere Bedingung! Eine solche »Bereinigung« konnte nur durch die endgültige Trennung oder die Ehescheidung von Frau Cosimas Gatten sein. Zu beiden war keine Aussicht vorhanden, wenigstens nicht in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit. König Ludwig ließ seinen Freund Wagner auch durch einen Vertrauten noch mündlich »bearbeiten«. Wagner aber erklärte kategorisch: er habe andere als seine bisherigen Vorschläge nicht zu machen, nachdem man seine Vertrauensleute Bülow und Richter aus München verdrängt habe.

Was sollte da werden? Auf Franz Wüllner mochte König Ludwig nicht wieder zurückgreifen, um den rabiaten Wagner nicht noch weiter zu reizen. Und so kam es zu neuen Versuchen, Hans von Bülow zurückzugewinnen. Die Intendanz begann Verhandlungen mit dem noch immer in Florenz Weilenden. Bülow aber erklärte, seine Rückkehr nach München würde Selbstmord für ihn bedeuten; er käme nicht. An seiner Stelle schlug er den zuverlässigen, zur Zeit aber auf einer Konzertreise in Rußland wellenden Karl Klindworth vor, den Lisztschüler, den auch Wagner sehr hochschätzte.

Nach Rußland wollte man in München aber nicht schreiben. Man wandte sich an den in Karlsruhe wirkenden Opernkapellmeister Hermann Levy, der ebenfalls Wagneranhänger war.

Levy hatte von den Münchner Zuständen bereits gehört. Er fragte Wagner um Rat, was er tun solle. Wagner schilderte alle Zusammenhänge, worauf auch Levy ablehnte.

In München mußte man also doch wieder auf Franz Wüllner zurückgreifen.

Bei der Aufführung am 27. Juni 1870 errang die »Walküre« einen größeren Erfolg als das »Rheingold« im Vorjahre. Letzteres verschwand überhaupt sehr bald aus dem Repertoire der Münchner Hofoper, während »Die Walküre« bei jeder Wiederholung neue begeisterte Aufnahme fand.

Trotzdem empfand man in Triebschen bei Wagner nur bittersten Anmut.

Um so mehr, als aus dem In- und Auslande immer erfreulichere Kunde kam von dem Vordringen Wagnerscher Werke. In Paris wurde mit größtem Erfolge im Théâtre lyrique der »Rienzi« gespielt. Hans Richter war mit unbeschränkter Vollmacht nach Brüssel berufen worden, um den »Lohengrin« einzustudieren.

Höchste Befriedigung erweckte ein Jahr später die Nachricht, daß das italienische Bologna ebenfalls den »Lohengrin« aufführen wollte, während ein Versuch der Mailänder Scala, Werke Richard Wagners auf die Bretter zu bringen, bisher immer wieder gescheitert war.

Doch einige Jahre später ernannte die Stadt Bologna Richard Wagner sogar zum Ehrenbürger.

*

In Triebschen konnte Wagner inzwischen in voller Ruhe den »Siegfried« vollenden, den er schon vor elf Jahren begonnen hatte. Am 21. August 1869 war es soweit. Wagner sandte das vollendete Werk mit einem Widmungsgedicht an König Ludwig in München.

Auch der vierte und letzte Teil des »Ringes des Nibelungen«, die »Götterdämmerung«, wurde in Angriff genommen. Auf das Titelblatt des vollendeten Werkes setzte Wagner die Widmung an seinen königlichen Beschützer:

»Im Vertrauen auf den deutschen Geist entworfen und zum Ruhme seines erhabenen Wohltäters, des Königs Ludwig II. von Bayern vollendet von

Richard Wagner.«