|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Bis in die spätesten Abendstunden pilgerten die Bewohner Münchens in Scharen zur königlichen Residenz an der Ludwigstraße. Alle wollten Neues erfahren. War doch der König, der bayerische König Max II. schwer erkrankt und sollte im Sterben liegen: Maximilian II., der Sohn Ludwigs des Ersten, der zwar abgedankt hatte, aber immer noch unter den Lebenden weilte und seiner sorglosen alten Tage sich freute. Seiner Regierungssorgen war er am 20. März 1848 ledig geworden.

Die zur königlichen Residenz pilgernden Münchner sprachen über ihre Könige, aber nur im Tone hoher Anerkennung und Zuneigung. Man bedauerte den armen Max; man kannte die Ursache seiner letzten schweren Erkrankung, denn diese war ein Verhängnis. Auf einer Ungarnreise, während seiner Kronprinzenzeit 1835 fiel ihn der Typhus an, der eine schwere Störung des Nervensystems zurückließ. Diese wurde dann Ursache eines peinvollen Kopfleidens, gegen das immer nur die reine Alpenluft helfen wollte.

Um in den Bergen wohnen zu können, hatte König Max das alte Schloß Hohenschwangau bei Füssen erworben und ausbauen lassen. Viele Münchner Künstler, auch Moritz von Schwind, der Maler, waren an dem Umbau beteiligt.

Nach dem Friedensschluß von Villafranca zwischen dem neuerstandenen Italien und dem unterlegenen Habsburger Hause, welches (außer Venedig) seinen ganzen oberitalienischen Besitz hatte abtreten müssen, liebte König Max diese Italiener nicht mehr, weil er zu Österreich hielt. Im Jahre 1863 sollte er auf Anraten der Ärzte die milde Luft Italiens aufsuchen und das deutsche Schlechtwetterland meiden. In seiner Abneigung gegen das neue Italien reiste er diesseits der Alpen nach Frankreich und von dort nach Marseille, wo er ein Schiff bestieg, um direkt nach Mittelitalien zu gelangen: nach dem immer noch päpstlichen Rom. Hier, in der Villa Malta, ging König Max langsam seiner Genesung entgegen.

Zu gleicher Zeit wurde die schleswig-holsteinische Frage brennend. Auch in Bayern sorgte man sich um das Schicksal der deutschen Nordmark. Einige Mitglieder des bayerischen Staatsrates reisten nach Rom, um den König zu bitten, mit Rücksicht auf die gefahrenvollen Zeitverhältnisse doch lieber nach Hause zu kommen, nach München. Der König antwortete: »Eingedenk meiner Regentenpflichten kehre ich ungesäumt in meine treue Hauptstadt zurück, obwohl meine Gesundheit das Gegenteil wünschenswert macht.« Am 15. Dezember war König Max wieder in München.

Politisch stand er auf seiten des Augustenburgers, dessen Erbansprüche auf Schleswig-Holstein er als zu Recht bestehend empfand. Gewiß, ein neuer deutscher Kleinstaat würde entstehen. War das aber nicht besser, als daß wieder Tausende bluten mußten, nur, damit die Dichter wieder singen konnten: »Ach, grünen werden die vordem mageren Getreidefelder, getränkt mit dem Blute aus menschlichen Adern –«

Inzwischen hatten aber Preußen und Österreicher sich auf eigene Faust für einen Waffengang mit den habgierigen Dänen entschieden. Mit siegreichem Ungestüm drangen die verbündeten Truppen vor, und König Max fühlte sich machtlos und unglücklich. Vielleicht wußte er sogar, daß es Herr Otto von Bismarck-Schönhausen war, der den Kampf bevorzugte, Deutschland zuliebe.

Bei diesen seelischen Beschwernissen wurde der Gesundheitszustand des Königs nicht besser. Anfang März zeigten sich auf der linken Brustseite Rotlauferscheinungen. Am 7. März machte König Max seinen letzten Spaziergang im Englischen Garten. Schon am Abend hatte der Rotlauf sich über die ganze Brust ausgebreitet. Am 9. März, gegen Abend, gaben ihn die Ärzte verloren. Die Nachricht hiervon erfüllte die Stadt mit Entsetzen und Jammer. Während der ganzen Nacht knieten Hunderte von Münchnern im Schloßhofe der Residenz, in stillem Gebete.

Gegen sechs Uhr morgens machte man den König, der noch nicht viel über fünfzig Jahre alt war, auf sein bevorstehendes Ende aufmerksam. Er empfing die Sterbesakramente und sprach dann lange unter vier Augen mit seinem ältesten Sohne Ludwig, dem Kronprinzen, der noch keine neunzehn Jahre alt war. Otto, der zweite Sohn, war drei Jahre jünger, König Max segnete dann Gattin und Söhne und zeigte die sanft überlegene Würde eines Weisen, der zu entsagen versteht, als sein Auge brach. Kurz vor der Mittagsstunde des 10. März war alles vorüber. Das dröhnende Trauergeläut der klagenden Münchner Sankt Bennoglocke überflutete Häuser und Straßen.

Die Karwoche des Jahres 1864 hatte begonnen.

*

Immer noch zogen Bürger und Bürgerinnen jedes Alters über Straßen und Plätze. Viele hatten ehrlich klagende Augen – man hatte den König geliebt.

Was sollte nun werden? Würde alles so weitergehen, wie bisher? Wie würde der kommende König sein, der noch im Jünglingsalter stehende Ludwig? Ein Neunzehnjähriger übernahm es, über das Wohl eines großen Landes, wie Bayern zu wachen. Gewiß, seine bewährten Kabinettsräte und Minister schafften für ihn, die der hingegangene König Max noch ausgewählt hatte. Das war auch gut so, denn die Mutter des neuen Königs, Marie, war eine stille harmlose Frau, auch keine Bayerin von Geburt. Sie war eine Tochter des Prinzen Wilhelm, des Bruders Friedrich Wilhelms III. von Preußen. Im Jahre 1842 war die Ehe geschlossen worden, drei Jahre später wurde ihr ältester Sohn Ludwig geboren, der Kronprinz.

Man wußte nicht viel von diesem, da die breite Öffentlichkeit ihn nur selten erblickte. Seine Knabenjahre hatte er unter strenger Aufsicht seiner Erzieher verbracht. Einsam und abgeschlossen war er erzogen worden.

Heute hing sein Bild in allen Schaufenstern der Hauptstraßen Münchens. Die Leute blieben neugierig stehen: das also war der junge, der neue König? Sehr schlank und gutgewachsen war er, sein Gesicht war edel geformt, schwärmerisch blickten die großen Augen unter dem vollen Haupthaar.

Auch ein kleinerer Mann in den Fünfzigern stand vor einem der Fenster und studierte das Bild. Trübe Gedanken mochten ihn quälen, er schien eigene Sorgen zu haben: blaß, faltig und hager war sein Gesicht. Das Bild dieses jungen Königs sagte ihm nichts. Im Weiterschreiten ging es ihm durch den Sinn: Auch dir, junger König, wird das Leben nicht nur Freude gewähren. Auch die Könige müssen leiden, nicht nur armselige Künstler und Musiker. Auch ich hatte deine jungen Augen in deinen Jahren; dann kamen die schlimmen anderen und verdarben alles fröhliche Fühlen.

Der langsam weiter Schreitende war der sächsische Kapellmeister Richard Wagner, der in München nur zu kurzer Erholung weilte, denn er befand sich auf der Reise von Wien nach der Schweiz.

Reise? Nein, eine richtige Flucht war es, die ihn aus dem schon grünenden Penzing bei Wien bis nach München getrieben hatte.

Richard Wagner kam sich schon immer vor wie ein vom Zorne der Götter Verfolgter. Diese gönnten ihm keine längere Rast, von Ort zu Ort trieben sie ihn, nie gelangte er zu einem geruhigen Schaffen am eigenen Herde.

»Du selbst trägst die Schuld«, riefen die zürnenden Götter mit höhnischen Mienen, »du weißt dich nirgends zu halten. Immer neue Fehler begehst du und verdirbst es mit Freunden und Mächtigen, die dir die Wege ebneten. Keiner kann dich auf die Dauer ertragen. Das Schicksal ist gegen dich; dir ist gar nicht zu helfen!«

Wagner wollte in seinen Gasthof in der Nähe des Bahnhofs zurück, in dem er wohnte, bescheiden und kümmerlich. Sein Geldvorrat war sehr schmal, und Reisen kostete Geld. Seine Wiener Freunde hatten eine kleine Summe zusammengebracht, um ihm die Flucht zu ermöglichen. Richtig gesammelt hatte man für ihn, den schon älteren: der Hofarzt Standhartner, der Landgerichtsrat Eduard von Liszt, ein Vetter des weltberühmten Komponisten Franz Liszt, und der ärmliche Musiker Peter Cornelius, die den genialen Richard Wagner bewunderten.

In seinem Gasthofe nahm Wagner irgendwo zwischen den Gästen Platz, um sein bescheidenes Mahl zu verzehren und einen Bierkrug zu leeren. Tabaksqualm erfüllte das schmale lange Gastzimmer im Erdgeschoß; alle Tische waren besetzt, kaum fand er Platz. Handwerker, Geschäftsreisende und andere einfache Bürger saßen um ihn herum und redeten eifrig.

Und immer das gleiche.

Wagner verstand nicht immer, was diese Münchner erzählten, er, der nie in Oberbayern gelebt hatte.

Aber auch andere Norddeutsche saßen an seinem Tische. Auch sie – es schienen junge Künstler zu sein – sprachen von den Dingen des Tages.

»Der junge König?« sagte der eine. »Warten wir ab! Seinem Großvater wird er kaum ähneln. Ob er ein Herz für die Künstler hat, muß sich erst zeigen. Auf Jahre hinaus wird er anderes zu tun haben, als an die Künste zu denken. Heute steht die große Politik obenan.«

»Und Österreich?« meinte ein anderer. »Vor kurzem war Erzherzog Albrecht in München. Man sagt, er wollte Bayern zu einem Bündnis bewegen. Und abwendig machen vom Deutschen Bunde.«

Einer der jungen Leute stutzte: »Ich höre blasen«, rief er, »da draußen scheinen Reiter zu traben. Kommt einer mit?«

Auch die anderen erhoben sich und schritten zur Tür. Draußen auf der Straße marschierte viel Volk. Trompetenfanfaren übertönten den Lärm der Stimmen und Schritte.

Auch Richard Wagner verließ seinen Platz und strebte neugierig den anderen nach. Vom Himmel kam dichtes Schneegestöber herab. Aber da kamen sie schon: ein ganzer Trupp als Herolde kostümierte Männer zu Pferde. Den Zug eröffneten in mittelalterlicher Gewandung Hofpauker und Hoftrompeter. Inmitten der Herolde ritt der Rufer und verkündete mit lauter Stimme aus einer mächtigen Pergamentrolle den Regierungsantritt des neuen Königs.

Trotz Wind und Schneegestöber folgte dem Zuge eine unübersehbare Volksmasse: halb München schien auf den Beinen zu sein.

Einige neben Wagner auf der Straße Plaudernde sprachen von den letzten Stunden des verstorbenen Königs.

»Und der junge Ludwig?« fragte der eine.

»Der Kronprinz soll entsetzt zusammengefahren sein, als nach dem Ableben des Königs einer der Räte ihn zum ersten Male mit ›Majestät‹ anredete. Er wurde fast ohnmächtig und mußte vom Sterbelager hinweggeführt werden.«

»Der Ärmste!« bedauerte ein älterer Herr. »Er wird es schwer haben. Bald wird er sich entscheiden müssen: für Österreich oder für Preußen. Ich glaube kaum, daß er diese schwierige Lage schon überschaut. Er wird seinen Räten glauben müssen, und das ist schlimm für ihn.«

Die Herren sprachen noch weiter. Richard Wagner eilte wieder ins Gastzimmer: der Aufenthalt auf der Straße war ungemütlich. Immer noch sprühte der Schnee, zuweilen blies auch ein kräftiger Ostwind die Straße herunter. Nur aus weiter Ferne erklangen noch Paukenwirbel und Trompetengeschmetter.

Bald wies der große runde Biertisch im Inneren keine Lücke mehr auf. Die jungen Künstler redeten weiter vom jungen König. Wagner wußte nicht viel von diesem, man sprach nicht von ihm. Am öffentlichen Leben hatte er noch nicht teilgenommen. Man wußte nur, daß er viel las und oft ins Theater ging.

»Das ist schön und gut«, sagte einer der jungen Leute, »ist er nicht auch Soldat?«

»Soldat?« lachte ein anderer. »Nicht im geringsten. Er reitet nur gern und ausdauernd, das ist alles. Soll er eine Uniform anlegen, ist er unglücklich. Alles Kriegerische ist ihm zuwider; er wird ein Friedensfürst sein. Wer ihn zu einem kriegerischen Bündnisse überreden will, wird es schwer haben.«

Richard Wagner interessierte das alles nicht sehr. Dieser junge König tat ihm ein wenig leid. Wie hatte der so verrufene, wenn auch selten richtig verstandene Macchiavelli, der kluge Staatsmann der Renaissance, einmal gesagt? »Ein Fürst, der den Krieg verabscheut, ist auf dem besten Wege, seiner Herrschaft verlustig zu gehen?« Bayern würde zwar niemals in die Lage kommen, selbständig Krieg führen zu müssen. Das Kriegführen in oder um Deutschland war wohl Sache der weniger umständlichen Norddeutschen, der Leute also, die Wagner kannte. Krieg führen, das konnten sie, diese Preußen, nur in Sachen der Kunst blieben sie hoffnungslos rückständig und kamen nicht vorwärts. Vor allem in Berlin blieb alles muffig und langweilig. Wagner wußte Bescheid auf Grund eigener Erfahrungen. Auch sein lieber Freund Hans von Bülow klagte darüber, der Gatte der Tochter Franz Liszts, der in Berlin Konzerte veranstaltete, aber auch unterrichtete.

Wagner verließ den Gastraum und suchte sein Zimmer auf. Er wollte noch Briefe schreiben und seinen Wiener Freunden seine glückliche Ankunft in München melden. Heute abend schon wollte er weiterfahren, über Augsburg nach Lindau am Bodensee, um von dort nach der Schweiz zu entkommen, ehe die Häscher ihn packten, um ihn in Schuldhaft zu führen.

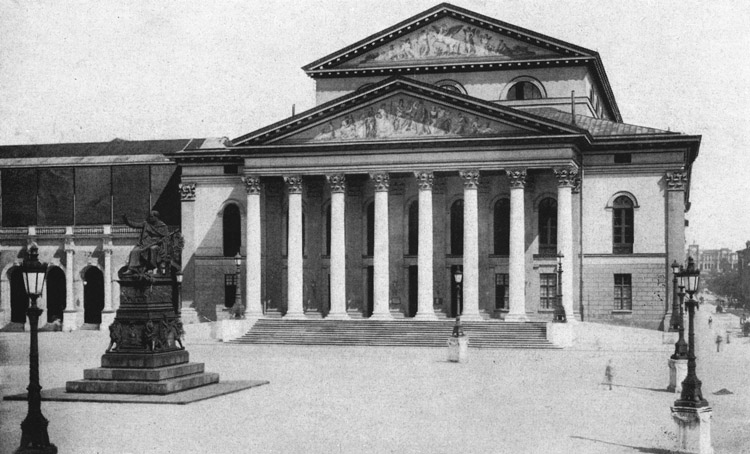

Immer wieder dachte Wagner an das bayrische Königshaus und an den verstorbenen König Max, den seine Untertanen geliebt hatten. Aber auch alle Gelehrten und Schriftsteller; weil er ein offenes Herz hatte und eine freigebige Hand für diese schon berufsmäßig Not leidende Kaste von Menschen, die zwar immer neue geistige Werte schufen und die Kultur förderten, aber nicht immer wußten, wovon sie essen und wohnen sollten. König Max hatte auch nicht einseitig nur an seine Landeskinder gedacht. Geisteshelden aus aller Welt berief er nach München, vor allem Norddeutsche. So auch Franz Dingelstedt für das Schauspiel am Hoftheater, dann die Dichter Franz Bodenstedt und Emanuel Geibel.

Sein Vater, Ludwig I., hatte es mehr mit den bildenden Künsten gehalten; er berief Bildhauer und Maler nach München und gab ihnen Arbeit.

Ludwig I. war der Begründer Münchens als Kunststadt gewesen. Bei seinem Regierungsantritt hatte er diesen Plan gefaßt und geäußert:

»Unsere Stadt München muß zu einer Zierde von Deutschland werden. Wer Deutschland kennen will, wird auch in München gewesen sein müssen.«

Freilich: viele hielten das München Ludwigs I. mehr für ein Museum für die verschiedenen Baustile vergangener Jahrhunderte, weil man alles durcheinander gebaut hatte: Nachbildungen griechischer Tempel, römischer Siegesbogen, christliche Basiliken und Renaissancebauten. Denn auch München hatte eine systematische Entwicklung ebensowenig aufzuweisen wie die gesamte deutsche Kunst überhaupt. Alles stand da: vereinzelt, explosiv-unvermittelt, häufig aus fremdländischen Einflüssen abgeleitet, was unausbleiblich war, da eigene Vorbilder fehlten.

Trotzdem trieb Ludwig I. keine Verschwendung; er blieb der sparsame Hausvater und sorgte auch in der Verwaltung dafür, daß die vorherige geldliche Mißwirtschaft nach den Freiheitskriegen wieder beseitigt wurde.

Nur das bayrische Heerwesen kam ein wenig zu kurz. Kriegerische Blutarbeit war auch diesem kunstsinnigen Regenten zuwider. Von seinen Söhnen erhielt nur der eine, Prinz Luitpold, eine gründliche militärische Erziehung. Seit den Freiheitskriegen gab es auch eine Wehrpflicht in Bayern. Kriegstauglichkeit galt aber bei den Menschen der Biedermeierepoche als Unglück. Viele Jünglinge mit sehr guten Augen trugen mit Vorliebe Brillen, um nicht dienen zu müssen.

Auch unter Max II., Ludwigs Sohn, blieb alles wie vorher. Krieg war auch diesem verhaßt, wie auch allen anderen Menschen nach der Napoleonzeit.

König Max liebte die Wissenschaften ebenso wie die Dichtkunst. Er berief außer seinen Dichtern auch berühmte Forscher nach München, wie Justus von Liebig. Er wünschte einmal:

»Möchte es mir doch gelingen, wahre und echte Wissenschaft hier in München so heimisch zu machen, wie die Kunst in Baudenkmälern, die keiner forttragen kann.«

König Max gelang es auch, den Grafen Friedrich von Schack, einen geborenen Mecklenburger, an München zu fesseln, der später die berühmte Galerie in der Briennerstraße gründete. Aus eigenen Mitteln gründete, denn er war reich und unabhängig. Gegen Lebensende des Königs wurde die Heranziehung dieses norddeutschen Grafen immer häufiger. Oft mehrmals wöchentlich verlangte es den König nach Unterhaltung über Kunst, Poesie und Wissenschaft.

Manche Kreise verübelten dem König diese Vorliebe für die Norddeutschen, oder »Nordlichtln«, wie die Münchner sagten. Das Einheimische schien ihm nicht viel zu gelten; eine Behauptung, die aber ungerecht war.

Richard Wagner hatte immer ein größeres Interesse des Königs für die Musik vermißt.

Berühmtere Musiker hatten hier niemals gelebt in den letzten Jahrzehnten, wie etwa in Wien oder Leipzig. Die beiden älteren Opern Wagners, den »Tannhäuser« und den »Lohengrin« gab man hier schlecht und recht im Repertoire. Nur den »Holländer« hatte man abgelehnt, der großen Unkosten wegen, welche dieses »Seestück« verursachen würde – diese Oper sei überhaupt nichts für Deutschland!

Der Münchner Opernbetrieb besaß demnach keinerlei Reize für Richard Wagner, dessen Gedanken dann wieder zu den eigenen Sorgen hinüberglitten.

Der bayrische König, noch jung an Jahren, war tot. Auch ihm selbst, Wagner, würde wohl bald ein ebenfalls vorzeitiges Ende beschieden sein. Eigentlich gab es gar keinen Platz mehr für ihn auf der Welt, nachdem alle herrlichen Blütenträume seiner Jugend verdorrt und vergangen waren.

Und Wagner ergriff die Gänsefeder und entwarf in galgenhumoriger Laune eine Art Grabschrift für sich; sie lautete:

»Hier liegt Wagner, der nichts geworden,

Nicht einmal Ritter vom lumpigsten Orden;

Nicht einen Hund hinterm Ofen entlockt er,

Universitäten nicht mal 'nen Doktor –«

Ob es noch einmal anders wurde mit ihm, nach all den Fehlschlägen in seinem Leben? Oder würde er, völlig zermürbt, die Hände sinken und alles über sich ergehen lassen müssen, vielleicht noch ein paar letzte Wochen von irgendeinem Almosen leben, bis alles zu Ende war. Er, der die Fünfzig überschritten hatte, konnte nichts Neues mehr anfangen, um sein gesichertes Brot zu finden. Kapellmeister war er schon früher gewesen, in Magdeburg, Königsberg, Riga; dann auch in Dresden. Aber bald war alles verschüttet; das böse Jahr 1849 hatte ihn aus Dresden vertrieben, wo seine ersten Opern das Licht der Rampe erblickten: »Rienzi«, »Lohengrin«, »Tannhäuser« und »Fliegender Holländer«, nachdem er in dem großen Paris furchtbare Hungerjahre erlebt hatte.

Er floh nach der Schweiz, nach Zürich, wo er eine herrliche Zeit verlebte, geführt und getröstet von der Zuneigung einer schönen, jungen und geistvollen Frau, seiner Mathilde Wesendonck. Hier in Zürich waren der »Tristan« entstanden und zwei Werke seines mächtigen Nibelungendramas: »Walküre« und »Rheingold«. Der »Siegfried« wurde begonnen.

Aber seine eigene Frau Minna zerstörte in ihrer Eifersucht auf Frau Mathilde Wesendonck ein für allemal seinen holden Wahn, schon in Zürich Frieden für immer gefunden zu haben. Aus Rücksicht für den häuslichen Frieden der Familie Wesendonck räumte Wagner das ihm gewährte Asyl und begab sich nach Venedig, wo er am »Tristan« arbeitete.

Immer wieder schwebte ihm vor, in Paris festen Fuß zu fassen. Dort regierte jetzt der zweite Napoleonkaiser und neues, frisches Leben schien dort zu keimen. Das konnte man ausnützen. Der Kaiser konnte jedoch nicht verhindern, daß seine eigenen und Wagners Gegner – und wo gab es die nicht? – seinen der »Großen Oper« übergebenen »Tannhäuser« durchfallen ließen, mit Krach und Posaunen. Wiederum hieß es zum Wanderstabe greifen.

Diesmal wollte er es mit Wien versuchen, mit der kunstverbundenen ehrwürdigen Kaiserstadt an der Donau. Ein Erfolg in dieser mußte ihm den Weg zu allen Bühnen Europas öffnen. Es wurde aber nichts mit dem Erfolge. Sänger und Sängerinnen erkrankten; ihre Stimmen waren den hohen Anforderungen der Oper »Tristan« nicht im geringsten gewachsen, und der »Tristan« wurde an der Wiener Hofoper vom Spielplan abgesetzt.

Ein wenig Trost brachten eine Reihe Konzerte, die Wagner in Moskau und Petersburg abhalten durfte. Sie brachten auch schönes Geld. Alle deutschen Musiker erlebten im kaiserlichen Rußland immer nur Angenehmes. Auch der junge Johann Strauß erschien jeden Sommer schon seit zehn Jahren in Petersburg und erntete reichlich an Ruhm und Gold.

Dieser plötzliche Geldzufluß machte Wagner ein wenig übermütig. Mit vollen Taschen kam er zurück nach Wien. Er wollte sich seßhaft machen und mietete ein geräumiges villenartiges Landhaus im idyllischen Penzing bei Wien. Diese Villa mußte er erst möblieren. Er kaufte und kaufte, und nicht nur das mitgebrachte russische Geld entschwand seinen Händen. Es entstanden auch hohe Schulden. Die Lieferanten nahmen den armen Wagner ordentlich »hoch«, und bald sollten Wechsel eingelöst werden. Leider gingen sie zu Protest. Bald drohte die Schuldhaft, die es damals – im ganzen deutschen Bundesgebiet – noch gab. Es blieb Wagner nichts anderes übrig, als Flucht, die allerdings strafbar war. Die Wiener konnten Wagner in ganz Deutschland verhaften lassen, sobald sie seinen Aufenthalt kannten.

Wagner mußte also auch aus München bald wieder verschwinden.

Das wollte er auch. Noch heute abend sollte die Flucht fortgesetzt werden: zunächst nach der Schweiz, wo er noch treue Freunde besaß. Nicht nur die Wesendoncks in Zürich, auch andere Menschen, die hilfsbereit waren. So z. B. die Familie Wille in Mariafeld in der Nähe von Zürich. Nur mit diesem nächsten Ziele beschäftigte Wagner sich noch in seinen Gedanken.

Am Abend verließ er München mit dem Augsburger Zuge.

Vorsichtig hatte er Bahnsteig und Reisende gemustert, geprüft. Auch hier konnten schon Häscher erscheinen, um ihn dingfest zu machen wegen gebrochenen Wechselarrests. Außer der Schuldhaft gab es dann noch eine Gefängnisstrafe. Wagner entdeckte aber keinen Verdächtigen, der wie ein Häscher aussah.

*

Die Bestattungsfeier des Königs Max am 14. März währte drei volle Stunden. Gegen 18 000 Mann Militär und Bürgerwehr waren daran beteiligt, auch das gesamte Beamtenpersonal, die Professoren aller hohen und mittleren Schulen und alle Dienerschaften der Familien des königlichen Hauses. An diese vielen schloß die Bevölkerung sich an.

Hinter dem Sarge schritten der Münchner Erzbischof und die beiden Söhne des Toten, Prinz Otto und Kronprinz Ludwig. Der neue, junge, erst neunzehnjährige König war bleich. Sein kummervoller Blick erregte das Mitleid aller und gewann ihm die Herzen. Blassen Gesichts und gebeugten Hauptes schritt Ludwig in der Oberstenuniform seines Leibregiments, aber mit unsicheren, stockenden Schritten, hinter dem Sarge des Vaters her. Er war hoch gewachsen; seine gute Figur sah in der Uniform stattlich aus. Alle jungen Frauen und Mädchen dachten oder sagten:

»Wie hübsch er ist –«

Schon am Tage nach der Beerdigung begannen die Beratungen Ludwigs mit seinen Kabinettsräten und den Ministern. Die Zwangsläufigkeit aller Ereignisse duldete keinen Aufschub der Regierungsentschließungen. Noch mehr: zahllose Neugierige suchten um Audienzen nach, um sich in Erinnerung zu bringen. Zuerst kamen alle diejenigen, die der freigebige verstorbene König beschützt hatte, indem er ihnen gnädige Zuwendungen machte, wobei es ungewiß war, ob der Sohn sie fortsetzen würde.

Diese Zuwendungen erfolgten nicht etwa von Staats wegen, sondern aus der königlichen Privatkasse. Ungezählte Leute lebten aus dieser. Der bayrische König verfügte freilich auch über einige Millionen im Jahre.

Auch der junge Stipendiat und Musiker Julius Hey gehörte dazu, der in Hofkreisen Musikunterricht erteilte. Auch die junge Sophie, die Tochter des Herzogs Maximilian in Bayern, erhielt Gesangsunterricht von ihm, und ihr Bruder Klavierunterricht. Elisabeth, die Schwester beider, hatte den jungen Kaiser Franz Joseph von Österreich geheiratet.

Auch Julius Hey hatte ein Anliegen an König Ludwig: er wollte ihm eine neue Komposition zueignen. Die hierfür erforderliche Audienz besorgte Prinzessin Sophie für ihren erfreuten Lehrer. Dennoch mußte er tagelang warten.

Die hohe Politik ging vor. Fortwährend hatten die königlichen Räte Vortrag bei Ludwig. Oft mit erregten Mienen. Immer wieder drehte es sich um die schleswig-holsteinische Frage.

Und der junge König Ludwig erlebte seine erste große Enttäuschung.

Sein Vater, König Max, hatte beim Frankfurter Bundesrat für den Augustenburger plädiert, was seinem Gesandten, einem Herrn von der Pfordten aber wenig genützt hatte. Dieser fand wenig Gegenliebe; schon überschwemmten Preußen und Österreicher das umstrittene Gebiet zwischen Nordsee und Ostsee, also die deutsche Nordmark, die durchaus nicht willens war, dänisch zu werden.

Der Prinz von Augustenburg hatte Ansprüche auf Schleswig und Holstein, also mußten diese befriedigt werden. So dachte der neunzehnjährige bayerische Ludwig. So aber dachten die Preußen nicht. Bismarck wollte die beiden Ländchen an Preußen angliedern, damit sie ein für allemal Deutschland verbunden blieben. Die Österreicher taten nur mit, um dabei zu sein und Preußen auch da oben nicht die Vorhand zu lassen.

Das Ganze erzeugte in dem jungen bayrischen König einen richtigen Abscheu vor allen politischen Dingen. Er war kein Soldat. Aus dem Studium der Geschichte wußte er, daß noch lange nicht immer das verbriefte und logische Recht zum Siege gelangte. Nur mit den stärkeren Bataillonen hielten die Götter Freundschaft. War das nicht unsittlich, unchristlich, jammervoll?

Also Schluß mit dem Denken an diese unerfreulichen Dinge! Bayern war da oben im Norden nicht im geringsten beteiligt, das war ein Glück! Ludwig hatte wichtigere Pläne, die er verwirklichen wollte, jetzt, wo er zu sagen hatte und über unermeßliche Geldmengen verfügte. Er wollte seinen geliebten Vater nachahmen und als Förderer der Wissenschaften und der Künste sich nützlich machen. Was Vater und Großvater begonnen hatten, wollte er fortsetzen. Nicht nur Anfängern wollte er Stipendien zuweisen. Es drängte ihn vor allem, bewährte Könner, echte, erwiesene Künstler in seine Umgebung zu ziehen, damit der junge Ruf der Kunststadt München nicht wieder vergehe.

Schon wenige Tage nach seinem Regierungsantritt berief Ludwig den Kabinettsrat von Pfistermeister zu einer Besprechung. Er sagte:

»Ich möchte Sie bitten, eine Reise für mich zu machen. Kennen Sie den Musiker, Komponisten und Dichter Richard Wagner? Wissen Sie, wo er jetzt lebt?«

Herr von Pfistermeister war unmusikalisch: von diesem Richard Wagner hatte er gehört oder gelesen: es war nichts Bedeutsames gewesen. Er gestand seine Unkenntnis.

»Ich möchte ihn kennenlernen«, fuhr Ludwig nachdrücklich fort, »er ist ein bedeutender Künstler und ein sehr kluger Kopf. Ich las auch Bücher von ihm, die von Musik handeln, von Oper und Drama, also auch von der Dichtung. In unserer Hofoper sah ich den ›Lohengrin‹ und den ›Tannhäuser‹. Beides sind göttliche Werke. Man kann sie nicht oft genug anhören.«

»Ist Richard Wagner nicht der Mann mit der ›Zukunftsmusik‹?«

Ludwig lächelte: »Wenn die deutsche Musik der Zukunft immer mit den Herrlichkeiten einer Wagnerschen Melodik aufwarten kann, darf man auf diese Zukunft sich freuen.«

Herrn von Pfistermeister interessierte das nicht. Seine Bürokratenseele wanderte über den Horizont seiner Beamtenpflichten nicht gerne hinaus. Er sah nur, daß sein junger Monarch strahlende frohe Augen hatte, seitdem er von Wagner sprach. Also handelte es sich um eine erste königliche Marotte, die man bei diesem jungen Manne entdeckte. Dieser Marotte würde er treu bleiben wie sein Vater den seinigen; man mußte das vormerken. Also war jetzt die Musik an der Reihe. Der Großvater hielt es mit Malern und Bildhauern, der Vater mit Dichtern und mit Gelehrten, der Enkel Ludwig liebte die Musiker. Diese konnten sich also freuen.

»Suchen Sie also, Herr von Pfistermeister«, ordnete Ludwig an, »geben Sie nicht eher Ruhe, bis Sie Herrn Wagner gefunden haben und bringen Sie ihn hierher nach München. Wir wollen alle seine Opern hier aufführen und den guten Ruf Münchens als moderne Musikstadt noch weiter ausbauen. Sollten Sie den verehrungswürdigen Künstler und Meister nicht zur sofortigen Abreise bewegen können, so bringen Sie mir wenigstens einen Bleistift von ihm oder auch nur eine Schreibfeder, die er benützt hat, ich will Ihnen dankbar sein, lieber Pfistermeister.«

Der Kabinettsrat war sehr erstaunt. So groß war die Zuneigung des Königs zu diesem Herrn Wagner, daß ihn schon ein Stück Bleistift oder eine Gänsefeder aus seinem Besitz glücklich machte? Das war völlig unbegreiflich für das künstlerisch nur wenig entwickelte Empfinden dieses königlich bayrischen Kabinettsrates.

»Sie werden ihm auch etwas aushändigen«, fuhr Ludwig fort, »diesen Brief, einen Rubinring von meiner Hand und mein Bildnis. Alles befindet sich in diesem Umschlage. Da nehmen Sie. Was Herr Wagner zu wissen braucht, ist in dem Briefe enthalten. Sie haben also nur wenige Worte zu sagen. Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen, vielen Erfolg und eine glückliche Reise.«

*

Herr von Pfistermeister reiste nicht gern. Und jetzt sollte er sogar hinter einem windigen Musikus herfahren? Als königlich bayrischer Kabinettsrat? Trotzdem versicherte Herr von Pfistermeister dem Könige, daß er alle Weisungen gut beachten würde, um wenigstens einen Bleistift oder eine Gänsefeder als Beute mit heimzubringen, die diesem Herrn Wagner gehörten.

Zunächst aber begab er sich ins Königliche Hoftheater, um den Herrn Generalmusikdirektor Franz Lachner aufzusuchen, der zweifellos Näheres über diesen Herrn Wagner wußte.

Herr Generalmusikdirektor Lachner wußte eine ganze Menge über den Komponisten Wagner aus Leipzig.

»Unser junger König interessiert sich für diesen Musiker?« fragte er, »dann wird er enttäuscht werden. Richard Wagner ist kein geruhiger Mann, er gehörte 1849 zu den Revolutionären in Dresden; er, der Hofkapellmeister mußte entfliehen. Er lebte dann in der Schweiz, jetzt lebt er in Wien. Seine Oper ›Tristan‹ sollte dort aufgeführt werden, was aber nicht möglich war, weil diese Oper verrückt ist. Alle Sänger erkrankten an ihren Stimmbändern!«

»Verrückt?«

»Verrückt oder irrsinnig! Wagner mutet seinen Sängern schwierigste Dinge zu, die keiner leisten kann. In den allerhöchsten Tonlagen schreien die Sänger einander an, fortissimo, endlos und ohne aufzuhören.«

»Wagneropern gibt man doch auch in München?«

»Leider! Der verstorbene König wollte es so. Es hätte sich auch kaum ausführen lassen, wenn unsere Münchner Kräfte, einschließlich Orchester, nicht so überaus tüchtig waren.«

»Unter Ihrer sublimen Leitung, Herr Generalmusikdirektor. Der junge König hat wohl auch als Kronprinz schon Wagneropern gehört?«

»Das hat er, Herr Kabinettsrat. Häufig sogar. Er versäumte keine Lohengrinaufführung. Ich verstehe seinen Geschmack nicht recht. Diese Lohengrinmusik ist nur ein wirres Durcheinander von Dissonanzen und Schreitönen. Auch ein bißchen ohrfällige Melodik kommt auf, zuweilen. Bald ist es aber wieder zu Ende. Alle unsere Sänger haben die echte italienische Schulung der Stimmen, die einzig schöne des wahren Belcanto. Wissen Sie, daß keine Sängerin im ›Lohengrin‹ auch die Elsa nicht, auch nur eine einzige Koloratur singen darf? Ich habe da eingegriffen. Unsere Primadonnen wollen bewundert werden. Wenn sie nur ihren öden Sprechgesang ableiern, kommt ihre hohe Schulung überhaupt nicht zur Geltung.«

»Was sagt denn das Publikum?«

»Das Publikum?« lächelte Franz Lachner mitleidig. »Das Publikum! Das Publikum versteht nichts von Kunst. Es freut sich über die blankpolierte Rüstung des Lohengrinritters und über den niedlichen Schwan. Es würde sich ebenso freuen, wenn dem Teufel seine Großmutter auftreten würde.«

»Ha, ha! Inwiefern haben Sie eingegriffen, wie Sie sagen?«

»Ich habe mehr echte Kunst in die Oper hineingebracht. Wo es irgend anging, dürfen die Sängerinnen jetzt ihre Kadenzen singen, ihre Triller auf den langen Fermaten, damit das Publikum merkt, wie lange die Damen ihre hohen Töne aushalten können. Auch gestrichen habe ich hier und da. Herr Wagner liebt bei seinen Kompositionen die endlosen Längen im Dialoge. Das ermattet aber Sänger und Zuhörer. Diese lieben es nicht, wenn die Handlung gar nicht vom Fleck kommt. Am ein ganzes Fünftel habe ich ›Lohengrin‹ und ›Tannhäuser‹ kürzer gemacht. Jetzt wirkt alles kräftiger.«

»Dann wird Ihnen dieser Wagner sehr dankbar sein. Da kann er viel lernen von Ihnen. Wo sagten Sie, daß er jetzt lebt?«

»In Wien. Sein Haus steht im Vororte Penzing. Jeder Fiaker fährt Sie da hin.«

»Dann will ich nicht länger stören, Herr Lachner. Haben Sie besten Dank für Ihre freundliche Auskunft. Kennen Sie Herrn Wagner persönlich? Soll ich ihn grüßen?«

Lachner überlegte erst, dann sagte er: »Nein. Tun Sie das lieber nicht. Es gibt eine kleine Mißstimmung zwischen uns. Wagner sandte uns vor ein paar Jahren seinen ›Fliegenden Holländer‹. Ich mußte ihn ablehnen. Diese Oper spielt auf Schiffen und auf dem Meere. Wer soll das aufführen? Was soll die Ausstattung kosten? Man wird auch nicht klug aus dem Text. Eine Schiffertochter liebt das Gespenst des fliegenden Holländers. Sie stürzt sich zuletzt ins Meer. Das gefällt unseren Münchnern nicht, dann schmeckt ihnen ihr Bier nicht mehr und sie träumen schlecht.«

Herr von Pfistermeister lächelte beipflichtend. Er erhob sich, er mußte gehen. Es gab da noch manches zu ordnen für diese weite Reise nach Wien – ins Ausland!

Auf dem Heimwege fiel ihm ein, daß Herr Lachner erwähnt hatte, dieser Richard Wagner sei früher in Dresden Revolutionär gewesen. Also ein Demokrat von der gefährlichen Sorte. In München aber war man kirchlich gesinnt oder sehr streng liberal-monarchistisch. Wollte König Ludwig mit einem Demokraten verkehren? Seit 1849 waren freilich schon sechzehn Jahre verflossen, und auch dieser Herr Wagner mochte inzwischen seine rabiate Einstellung gegenüber dem Staate geändert haben, wie alle anderen getan hatten, als sie älter und klüger wurden. Auch die Könige waren klüger geworden.

Der junge Ludwig ließ die anderen ihre Köpfe sich über Schleswig-Holstein zerbrechen und schickte lieber seinen Kabinettsrat nach einem fremden Musikus aus. Er war eben Vaters Sohn und würde es bleiben.

*

Den ersten Tag seiner Anwesenheit im schönen Wien benützte Herr von Pfistermeister zur Erholung von seinen Reisestrapazen. Er wohnte in einem Hotel auf der Ringstraße, wo es am elegantesten war. Schon vor langen Jahren war er einmal in Wien gewesen, wo er mehrere Monate auf der bayrischen Gesandtschaft arbeitete, weil er eigentlich in die diplomatische Laufbahn hineinwollte. Er kannte also schon manches von Wien.

Freilich: wie hatte diese Stadt sich verändert! Eine so vornehme »Ringstraße« hatte es noch nicht gegeben, das fing erst an. Vergnügt und tatenlustig waren die Wiener aber noch immer. In allen großen Vorstädten gab es überfüllte Gartenlokale mit Musik und Tanz, tagein, tagaus.

Herr von Pfistermeister besuchte einen der größten Säle: hier spielte der junge Johann Strauß mit seiner Kapelle. Das war ein Hallo jedesmal, wenn er einen seiner Walzer beendet hatte. Die Menschen, junge und alte, ließen Stürme von Beifall auf das schwarze Haupt ihres jungen Lieblings herabregnen; so etwas gab es in München nicht. Alle diese Gäste tanzten, aßen und tranken, als ob sie dafür bezahlt bekämen. Nichts deutete darauf hin, daß sehr viele Landessöhne soeben da oben in Schleswig-Holstein im Felde standen und kämpfen sollten. Nicht zur Verteidigung der eigenen Scholle, sondern zu Habsburgs hohen Ehren, also für Dinge, die sie nichts angingen. Wenn das nur gut ging! Herr von Pfistermeister lächelte bei solchen Gedankengängen. Die klugen Bayern und ihr junger König mischten sich in solche Dinge nicht ein, bei denen nur zu riskieren, aber nichts zu gewinnen war.

Sehr getröstet suchte Pfistermeister schon am zeitigen Abende sein Hotel auf, um gut auszuschlafen und für morgen gerüstet zu sein.

Am nächsten Vormittag stand die Uhr schon auf elf, als die gemächliche Schaukelfahrt mit dem Fiaker in einer mit Bäumen bestandenen Straße in Penzing ihr Ende erreichte. Pfistermeister ließ halten und fragte einige vor einer Gartentür schwatzende Frauen, ob hier in der Nähe ein Herr Kapellmeister Wagner wohne.

»Da drüben«, rief eine der Frauen und deutete mit dem Finger irgendwohin.

Der Wagen fuhr weiter und hielt vor einem schönen villenartigen Landhause. Vornehm wohnt dieser Herr Wagner, ging es durch den Kopf des Besuchers.

Vor dem Landhause stand ein Gefährt, welches mit Kisten beladen war. Soeben brachten Träger eine weitere Kiste getragen. Das sah nach Umzug aus.

Ein jüngerer Herr, anscheinend Künstler, trat aus der Haustür und musterte den Besucher.

»Verzeihen Sie«, begann Herr von Pfistermeister, »ist Herr Kapellmeister Richard Wagner zu sprechen?«

»Nein«, sagte der junge Mann, »das ist er nicht. Wollen Sie nicht nähertreten, mein Herr?«

Drinnen im Vorraum begann der Besucher: »Mein Name ist von Pfistermeister. Ich komme aus München, um Herrn Richard Wagner eine Botschaft zu übermitteln.«

»Ich heiße Peter Cornelius und bin Musiker wie Herr Wagner. Ich darf mich wohl seinen Freund nennen. Herr Wagner ist abwesend – auf Reisen. Er fuhr nach der Schweiz, nach Zürich. Darf ich erfahren, um was es sich handelt?«

»Meine Aufgabe ist eine geheime, es handelt sich um eine Vertrauenssache.«

»Dann rufe ich Herrn Landgerichtsrat von Liszt, der ebenfalls anwesend ist. Er sitzt im Arbeitszimmer Wagners und schreibt. Darf ich bitten?«

Pfistermeister betrat einen eleganten, blau drapierten Salon und sah sich neugierig um. Nein, schlecht konnte es diesem Herrn Wagner nicht gehen, wenn er hier hauste. Das war schon Luxus und nicht nur Behaglichkeit. Also mochte er mit seinen Opern viel Geld verdienen?

Ein großer, ernst blickender Herr trat ein, der Herr Landgerichtsrat von Liszt: »Sie dürfen ganz offen sprechen, mein Herr«, sagte er und bat den Gast, Platz zu nehmen, »Herr Wagner mußte ins Ausland reisen. Ich erzähle das offen und ehrlich, weil die Angelegenheit kein Geheimnis mehr ist. Soeben verkaufen wir, seine intimsten Freunde, alles Wertvolle aus seinem Besitz, sogar die Möbel, um die hartnäckigsten Gläubiger zufriedenzustellen, damit Wagner von der fälligen Schuldhaft befreit wird. Was führt Sie nach Wien?«

»Ich bin Kabinettsrat des jungen Königs Ludwig II. von Bayern. Seine Majestät beruft Herrn Wagner zu künstlerischen Leistungen nach München.«

Herr von Liszt rief in freudigem Schreck: »Nach München? Der junge König? Das ist Rettung in letzter Stunde, mein Herr. Wagner bedarf einer kräftigen Hilfe, sonst geht er zugrunde. Ihren liebreichen jungen König wird der Himmel belohnen. Nicht aus eigenem Verschulden geht es Wagner übel zur Zeit. Er hat sich dieses Haus hier einrichten lassen; allerhand Händler haben den Unerfahrenen benachteiligt. Wagner liebt es, in wohleingerichteten Räumen zu leben. Darf man ihn, den Künstler, deswegen tadeln?« Und Herr von Liszt berichtete dem hochaufhorchenden Kabinettsrat das Wichtigste von dem, was sich zugetragen. Herr von Liszt erhob sich und ging zur Tür, die er öffnete; »Peter!« rief er mit lauter Stimme, »kommen Sie, es ist etwas Gutes für Wagner – –«

Schon erschien der Gerufene: »Etwas Gutes? Dem Himmel sei Dank.«

Herr von Liszt erzählte. Auch Herr von Pfistermeister fragte dieses und jenes. Er war sehr erfreut und getröstet, weil man diesem Wagner nicht etwa aus politischen Gründen auf den Fersen war. Nur wegen Geld? Das war bei Künstlern eigentlich völlig normal. Wer München kannte, der wußte das schon. Nur – die Schulden dieses Herrn Wagner schienen ein wenig sehr hoch zu sein, wenn nicht einmal seine angesehenen Freunde ihm helfen konnten. Die fehlenden Gulden mochten wohl in die Tausende gehen – jetzt würde sein junger König in München sie zahlen müssen, falls es ihm Spaß machte.

Teufel noch mal – echte, gute Gemälde hingen noch an den Wänden, die mit schwerer Seide bespannt waren, nach dem Brauche der vornehmen Leute der Zeit. Und draußen standen schon viele gepackte Kisten mit Wertgegenständen, und diese Herren packten immer noch weiter.

Dieser Herr Wagner schien ein wenig viel zu bedürfen, um sich wohl und behaglich zu fühlen.

Herr von Liszt räusperte sich: »Dürfen wir unserem Freunde Wagner brieflich mitteilen, um was es sich handelt? Oder, wollen Sie, Herr Kabinettsrat, hinter ihm herfahren?«

»Das muß ich wohl«, seufzte Pfistermeister, »Seine Majestät, der König, gab mir ein eigenhändiges Anschreiben an ihn mit auf den Weg, das ich nur persönlich in seine Hände zu legen berechtigt bin. Wo erreicht man Herrn Wagner?«

»Er wollte zunächst bei einer Familie Wille in Mariafeld bei Zürich haltmachen, ehe er weiterreist; wohin, ist noch unbestimmt. Nur in der Schweiz wähnt er sich sicher.«

Herr von Pfistermeister nahm Abschied von Wagners Freunden. Noch einmal hatte man über diesen als Künstler gesprochen und von seinen Enttäuschungen. Seit Jugendtagen litt er darunter, daß die ihn umgebende Welt die Dinge um Musik, Kunst und Theater ganz anders sah als er selbst. Für ihn war die Kunst unentbehrlicher Odem für das menschliche Dasein. Für alle anderen war sie ein mit Maßen zu konsumierendes Genußmittel, das man notfalls auch missen konnte. Hieran konnte ein schaffender Künstler trotz allerhöchster Begabung zugrunde gehen.

*

Mit einem der Abendzüge fuhr Herr Pfistermeister nach München zurück. Was würde der enthusiastische junge König zu alledem sagen? In Geldsachen war er sehr unerfahren. Was Schulden waren, wußte er kaum. An seinem siebzehnten Geburtstage hatte man ihm zum erstenmal Taschengeld anvertraut: von jeder im Umlauf befindlichen Münzsorte erhielt er ein einziges Stück. Alles zusammen konnte nicht allzuviel ausgemacht haben.

Was tat der junge Ludwig damit?

Er suchte einen Juwelierladen in München auf, in dessen Schaufenster seine Mutter ein Medaillon entdeckt hatte, das ihr sehr wohlgefiel. Ludwig erstand es für seine Mutter und erklärte dem Juwelier:

»Hier ist meine Börse. Nehmen Sie bitte heraus, was Sie haben müssen – ich habe jetzt eigenes Geld.«

Von Ludwigs Vorrat an eigenem mochte nicht viel übriggeblieben sein!

*

Mariafeld bei Weilen in der Nähe von Zürich war ein idyllisches Örtchen. Wie ein Asyl für Dichter und Denker nahm es sich aus. Überragt vom schneebedeckten Gipfel des Tödi und den im Abendrot erglühenden Glarner Alpen lag das einfache niedrige Herrenhaus inmitten eines nicht großen, aber Ruhe und Kühle spendenden Baumgartens. Umgeben war der Ort von Weingeländen und lag in malerischer Ansicht vom Seeufer aus. Zwei alte Nußbäume und eine stolze Platane schmückten den Hof und überhingen dessen fließenden Brunnen.

Nur eine Wegstunde war es von hier aus nach Zürich, immer am See entlang. Aber nach Zürich wollte der müde Fremdling mit der Reisetasche nicht gehen, der soeben am Haustore pochte, um bei seinen alten Freunden von früher Einlaß und Rast zu finden.

Wagner hatte von Wien aus an Wille geschrieben und sich angemeldet. Er konnte aber nicht ahnen, daß der Hausherr auf Reisen war. Soeben unternahm er eine Osterfahrt nach Konstantinopel, sogar in Begleitung seines Jugendfreundes Fritz Reuter aus Mecklenburg. Wille war ein hochangesehener, wohlhabender Mann; seine Gattin Eliza versuchte sich auch in Romanen.

Frau Eliza Wille war aber auch eine resolute Mutter zweier Söhne im Alter von sechzehn und achtzehn Jahren. Sie war eine kluge und lebenserfahrene Frau, die Wagner schon früher immer gern ein wenig bemuttert hatte.

Seit mehr als zehn Jahren war Wagner hier wohlgelitten. Er hatte die Willes durch die Familie Wesendonck kennengelernt. Er hatte jetzt, in seiner verzweifelten Lage, auch bei den Wesendoncks angeklopft. Aber es stimmte da manches nicht. Karl Wesendonck, der Gatte, wollte es seiner Mathilde ersparen, von neuem an die »Tristan«-Zeit erinnert zu werden, an jene Jahre des gemeinsamen Wohnens auf »dem Grünen Hügel« bei Zürich. Wesendonck hatte es freundlich abgelehnt, Wagner auch jetzt wieder aufzunehmen. Nur einen Geldbetrag hatte er in Aussicht gestellt, den Wagner aber, ein wenig verletzt, abgelehnt hatte.

Als die gute Frau Wille Wagner in seiner neuen schlimmen Verfassung erblickte, erschrak sie heftig. Schon wieder im Elend? Da galt es wieder einmal zu trösten. Wagners Anmeldebrief lag auf dem Schreibtisch des abwesenden Gatten, noch uneröffnet.

Beruhigende, tröstende Worte hatte Wagner schon viele vernommen, auch in Wien von den Freunden. Worte konnten nicht helfen, nur Taten. Tief eingreifendes mutiges Wollen war erforderlich, um das gestrandete Schiff wieder flott zu machen. Das konnten aber weder die Willes noch Wesendoncks leisten.

»Sie bleiben hier, Herr Wagner, das ist selbstverständlich, solange Sie wollen, bis Sie wieder Mut gefaßt haben. Alles Üble geht wieder vorüber.«

»An mir geht überhaupt nur Übles vorüber«, scherzte Wagner mit einem entsagenden Lächeln. »Ich glaube, es geht zu Ende mit mir. Ich kam zu früh auf die Welt oder zu spät. Unsere Gegenwart paßt nicht zu mir, und ich nicht zu ihr. Darf ich Ihnen erzählen?«

Wagner schilderte die Lage so, wie sie war; nichts beschönigte er, ja, er klagte sich an. Wieder einmal hatte er Torheiten begangen, es war nicht das erstemal. Frau Eliza verstand Wagner sehr gut – sie kannte ihn ja, sie wußte um seine Ideen und Pläne. Diese waren immer weitausgreifend. Hemmungen sah er nicht. Alle Leute mit gegenteiliger Ansicht hielt er für böswillige Dummköpfe und Ignoranten.

Als Frau Wille ihm vorschlug, daß er eine Arbeit aufnehmen solle, um auf andere Gedanken zu kommen, wehrte er ab: »Wie kann ich das? Alles Angefangene liegt in meinem Penzing, im Schranke. Alles ließ ich zurück. Ich könnte nur eines, in Schweizer Städten Konzerte geben, um ein wenig Geld zu verdienen. Aber auch hierfür sind wieder Betriebsmittel erforderlich, über die ich nicht verfüge.«

»Sie müssen aber Ablenkung finden«, klagte Frau Eliza, als Wagner zwei Tage später immer noch tatenlos grübelnd umherging. »Können Sie nicht eine ganz neue Dichtung beginnen?«

»Nein – höchstens Bettelbriefe an alle meine Bekannten schreiben, das kann ich noch. Auch das müssen Dichtungen sein, sonst wirken die Briefe nicht.«

Eine Idee kam auf: wie, wenn alle seine zahlreichen Freunde und Gönner in aller Welt ihre Scherflein zusammenlegten, damit die drängendsten Schulden abgedeckt werden konnten? Aber schnell mußte das gehen. Wagner wollte ohne weitere Verzögerung in sein Penzinger Haus zurück. Die gewohnte Umgebung wollte er haben, um weiterschaffen zu können. Auch sein bißchen bescheidener Luxuskram war unentbehrlich für ihn.

Frau Wille hatte schon früher einmal zu bemerken gewagt, daß auch andere große Musikkünstler in bescheidenen kleinen Verhältnissen, ohne jede geringste Spur von Luxus große Werte geschaffen hätten, zum Beispiel Sebastian Bach.

»Das hilft mir nicht weiter, Frau Eliza. Ich kann in keiner kleinen Organistenstelle mein Brot verdienen, wie Ihr Sebastian Bach, den ich übrigens hoch schätze – ich würde verkümmern –«

Auch Frau Eliza war dieser Ansicht. Wer aber sollte dann helfen? Oh, es war schade um diesen Begnadeten. Nur ein Wunder konnte ihn retten. Aber die Wunder waren selten geworden in dieser Zeit.

Stundenlang saß Wagner im Garten oder an einem Fenster des Wohnzimmers und grübelte in halber Verzweiflung, Frau Eliza konnte das nicht mehr mit ansehen. Er solle wenigstens Briefe schreiben, riet sie ihm.

Wagner hatte das auch getan. Auch an seinen Freund Peter Cornelius in Wien hatte er einige verbitterte Zeilen gerichtet: »Ein einziger Stoß, und es hat ein Ende. Ich schwanke auf schmaler Zunge – ein Licht muß sich zeigen, ein Retter muß mir erstehen, der jetzt energisch hilft –, dann habe ich noch die Kraft, diese Hilfe zu vergelten – sonst nicht, das fühle ich.« Weiter schrieb er an Cornelius, daß er schleunigst wieder nach Penzing zurück müsse, in seine alten vier Wände.

Da traf ihn der neue Schlag, den er als den schwersten empfand.

Peter Cornelius antwortete: »Leider kann aus Ihrem Plane einer Rückkehr, lieber Meister, nichts werden. Denn wir haben, um Ihre unerbittlichsten Gläubiger zu besänftigen und nur in Ihrem eigenen Interesse, die Villa in Penzing aufgegeben, den Hausrat bis auf weniges so gut wie möglich verkauft und das Geld verteilt.«

*

Wagner war es, als müsse er rasend werden.

Warum hatten diese Dummköpfe das getan? Seine unentbehrliche Habe und Eigentum verschleudert und nur, um diesen Blutsaugern von Händlern die Taschen zu füllen? Waren das Freunde? Peter Cornelius war ein sehr harmloses Blut, aber die hochmögenden anderen Herren, der Herr Landgerichtsrat von Liszt und der Hofarzt Standhartner hätten dem wehren müssen.

Wenn sie alles Wertvolle versilbert hatten, waren auch die Stücke dabei, die nicht aus Ankäufen stammten, sondern kostbare Geschenke, also Andenken waren. Andenken an seine Konzerte in Rußland, Geschenke von Großfürsten; schwere silberne Prunkstücke.

Das alles war fort?

Wahrscheinlich, ohne daß damit die Gesamtschuldensumme abgelöst war. Denn nur ein Bruchteil des Anschaffungswertes wurde bei solchen Notverkäufen erzielt.

Frau Eliza fand überhaupt keine Trostworte. Was sollte sie sagen?

Wagners Freunde hatten es gut gemeint, sie wollten das Schlimmste, seine Verhaftung wegen Arrestbruches verhüten. Das war richtig gehandelt, auch Frau Eliza hätte dazu geraten.

Wagners dumpfe Verzweiflung kam Frau Wille immer gefährlicher vor. Wenn dieser durch und durch erschütterte Mensch nur keine Hand an sich legte! Frau Wille erinnerte sich an manche Äußerungen ihres Gastes, die mit dem Gedanken an Selbstmord spielten. Wenn die Schwerbesorgte von einer besseren Zukunft sprach, wurde Wagner unwillig:

»Was reden Sie von der Zukunft, wenn meine Manuskripte im Schrank liegenbleiben? Wer soll das Kunstwerk aufführen das nur ich unter Mitwirkung glücklicher Dämonen zur Erscheinung bringen kann, damit alle Welt wisse: so hat der Meister sein Werk geschaut und gewollt?«

Wagner mochte ein wenig zur Selbstüberschätzung neigen, empfand Frau Wille. Glückliche Dämonen sollten sich ihm verschreiben? Ob diese das überhaupt jemals tun würden? Die nüchterne, klarblickende Frau Wille glaubte nicht an Dämonen.

An einem der nächsten Tage kehrte der Hausherr von seiner Reise zurück. Wagner hatte das Empfinden, daß er diesem Ehepaare sehr bald lästig sein würde, und bereitete seine Abreise vor. Aber wohin?

Er wollte nach Stuttgart. Hier wirkte der Kapellmeister Eckert an der Hofoper, den er von früher her kannte. Eckert war ihm freundlich gesinnt. Vielleicht bot sich in Stuttgart ein geeignetes Unterkommen für ihn?

Wagner hatte auch an den ihm von früher her befreundeten jungen Musiker Wendelin Weißheimer geschrieben, dessen Eltern wohlhabende pfälzische Weingutsbesitzer waren. Weißheimer sollte ihn in Stuttgart besuchen, damit man sich aussprechen könne.

Ein wenig zuversichtlicher gelaunt, reiste Wagner nach Stuttgart. Er fuhr über Basel. Dort begann die badensische Eisenbahn. Auch hier konnten schon Häscher warten. Auf der Reise nach Stuttgart wechselte Wagner zweimal das Abteil. Es hatten Leute daringesessen, die ihn allzu scharf musterten.

Unangefochten kam er in Stuttgart an. Im Hotel Marquart, dicht beim Bahnhofe, nahm er Wohnung. Sofort suchte er Eckert auf, den Hofkapellmeister, der hocherfreut war. Wagner erwähnte auch seinen »Tristan.« Eckert zeigte Interesse:

»Warum nicht, Herr Wagner? Wenn Ihr ›Tristan‹ uns nicht zu schwer ist? Dem aber ließe sich durch Gäste abhelfen. Wir sind hier immer auf Suche nach erfreulichem Neuen. Ihr ›Lohengrin‹ liegt uns sehr gut.«

Auch von den »Meistersingern« sprach Wagner und spielte dem Freundlichen vor.

Dann ging er zu »Tristan« über. Eckert lauschte und lauschte: er schien bedenklich zu werden. Die Ideen der »Meistersinger«-Musik sagten ihm besser zu.

Am Abende desselben Tages besuchte Wagner die Stuttgarter Oper. Er war begierig, die Kräfte kennenzulernen, über die man verfügte. Man spielte den »Don Juan«. Wagner lauschte und lauschte.

Da wurde ihm angst.

Was er hörte und sah, war nettes Provinztheater. Kleine, bescheidene Stimmchen hatten diese freundlichen Sängerchen. Diese sollten den Tristan und die Isolde singen? Unmöglich – unmöglich!

Auch dieser Traum war zu Ende. Eckert hatte zwar von Gästen gesprochen. Aber, wo kamen diese Gäste her? Wieder von kleinen Provinztheatern.

Am nächsten Tage kam Wendelin Weißheimer von Mainz herüber.

»Sie blicken verstört, Meister«, rief er erschrocken, »ist Ihnen nicht gut?«

»Ich bin am Ende, ich kann nicht weiter – ich muß irgendwie von der Welt verschwinden.«

»Will es mit den ›Meistersingern‹ nicht weiter?«

Weißheimer schien Wagners Elend nicht ernst zu nehmen. Also mußte man ihm erläutern, wie alles lag. Weißheimer erschrak. Er wollte helfen, so gut er konnte. Er verehrte Wagner wie einen Genius, wie ein leuchtendes, bestrickendes Vorbild, dem man nachstreben mußte. Aber ohne Hoffnung, ihn je zu erreichen.

»Auch in Stuttgart, Herr Wagner, ist Ihres Bleibens nicht lange«, warnte Weißheimer sorgenvoll. »Auch die hiesige Behörde müßte Sie ausliefern, wenn das Wiener Gericht es verlangt.«

Man sprach noch lange. Weißheimer riet zu einem versteckten Wohnsitze, oben in der »Schwäbischen Alb«, wo es nur stille Dörfer gab, wo keiner den Komponisten des »Lohengrin« suchen würde. Und Wagner machte sich mit diesem Gedanken langsam vertraut.

*

Das Ehepaar Wille in Mariafeld saß eben beim Kaffee, als neuer Besuch gemeldet wurde: ein Herr von Pfistermeister aus München wünsche, Herrn Wille zu sprechen. Herr Wille ließ bitten. Als er den Zweck des Besuchers erfahren hatte, bedauerte er lebhaft, nicht dienen zu können: »Herr Richard Wagner genoß bei uns nur einige Tage Erholung. In Stuttgart erfahren Sie seinen Aufenthalt beim Opernkapellmeister Eckert.«

Herr von Pfistermeister lächelte traurig: immer noch weiter sollte er wandern? Jetzt von Zürich nach Stuttgart fahren und von Stuttgart wahrscheinlich weiter nach Leipzig oder Dresden, oder Berlin, London oder Stockholm. Lohnte das wirklich der Mühe? Das war noch nicht dagewesen, daß man einen Königlich bayrischen Kabinettsrat hinter einem entflohenen Musikus herjagte, nur damit ein enthusiastischer junger König die Schulden dieses windigen Musikanten bezahlen konnte.

Ja, wenn König Ludwig noch selbst ein großer Musiker wäre; so aber war er nicht einmal sehr musikalisch, wie sein bisheriger Klavierlehrer, der alte Hofrat Wanner, immer behauptete: Ludwigs musikalisches Gehör sei recht mangelhaft.

Schon wenige Stunden später bestieg der geplagte Kabinettsrat von neuem den Eisenbahnzug: er reiste nach Stuttgart.

*

Wagner redete mit seinem jungen Freunde Weißheimer immer noch über die Möglichkeiten, irgendwohin zu verschwinden, wo kein Häscher ihn fand. Weißheimer wußte von einigen verborgenen Plätzchen der Schwäbischen Alb. Auch nicht auf dem Stuttgarter Bahnhof sollte Wagner den Zug besteigen, sondern erst einige Stationen weiter. Bis dahin sollte ein Fuhrwerk ihn bringen.

Diesen Wagen hatte Weißheimer bereits besorgt, morgen in der Frühe sollte die Abreise stattfinden. Man sprach aber auch über Musik. Wagner erläuterte eben zum wiederholten Male, welche erhöhten Anforderungen er an Orchester und Sänger für eine Aufführung seiner noch toten Werke stellte, als es klopfte.

Weißheimer öffnete, es war ein Hoteldiener, der eine Karte brachte, eine Besuchskarte: »Der Herr bittet, Herrn Wagner sprechen zu dürfen.«

Weißheimer warf einen neugierigen Blick auf die Karte. Er las mit staunenden Augen: »Von Pfistermeister, Secrétaire aulique de Sa Majesté le Roi de Bavière«?

Wagner war bleich geworden. Er hatte an Schergen geglaubt, die ihn holen kämen. Der bayrische König, Sa Majesté le Roi de Bavière, konnte ihn aber nicht gut verhaften lassen. Was mochte das sein? Trotzdem: auch eine Falle konnte das sein. Auf alle erdenklichen Schliche kamen diese Gerichtsmenschen, wenn sie jemanden packen wollten.

»Weißheimer«, flüsterte Wagner in seiner Angst, »wir nehmen nicht an – mir graut vor neuen Geschichten – lehnen Sie ab.«

»Herr Wagner läßt bestens danken«, sagte Weißheimer zu dem wartenden Kellner, »er ist sehr beschäftigt.«

»Vielleicht war es die Einladung zu einem Konzert«, mutmaßte Weißheimer, als der Kellner gegangen war, »das konnten Sie annehmen.«

»Woher weiß dieser bayerische König, daß ich in Stuttgart bin?« rief der mißtrauische Wagner »das ist verdächtig.«

Das war es auch.

Nach wenigen Minuten kam der Kellner zurück: der fremde Herr müsse Herrn Wagner ganz unbedingt sprechen, und zwar sofort; er überbringe eine Botschaft vom bayerischen König.

Da ermannte sich Wagner. Vielleicht sah er in seinem gesteigerten Angstempfinden Gespenster, wo gar keine waren? »Ich lasse bitten!«

Der Kellner verschwand. Bald klopfte es wieder, Weißheimer öffnete. Im Türrahmen erschien ein älterer, schwarz gekleideter Herr mit steifen Mienen. Er verbeugte sich grüßend und sagte:

»Es ist nicht leicht, Sie zu finden, Herr Wagner. Schon seit vielen Tagen reise ich hinter Ihnen her; aber vergeblich.«

»Hinter mir her? Wie ist das möglich?«

Der fremde Herr nahm einen Stuhl, da man ihm keinen anbot, und setzte sich aufatmend. Er fuhr in der Rede fort: »Zuerst war ich in Wien, wo Ihre dortigen Freunde mich nach der Schweiz sandten, nach Mariafeld bei Zürich. Dort waren Sie nicht. Herr Wille gab mir Ihre Adresse bei Herrn Opernkapellmeister Eckert an. Auch bei diesem waren Sie nicht. Herr Eckert sandte mich hierher ins Hotel. Jetzt habe ich Sie – endlich!« Alles, was Herr von Pfistermeister sagte, klang ein wenig nach Vorwurf.

Er kramte dann in seinem Portefeuille, das er seiner Rocktasche entnommen hatte, und nahm ein weißes Kuvert heraus. Dann ein flaches Päckchen und noch ein Kuvert. Er sagte feierlich: »Im Auftrage Seiner Majestät, des bayerischen Königs Ludwig des Zweiten, lege ich diese drei Objekte in Ihre Hände, Herr Wagner. Nehmen Sie bitte Kenntnis davon.«

Richard Wagner nahm erst den Brief und erbrach ihn; er ging zum Fenster und setzte sich auf einen Stuhl, ehe er las. Es bebte etwas in ihm, eine Erwartung hatte ihn erfaßt, die aber jetzt frei von Befürchtungen war. Nein, dieser junge König, dessen Bild er neulich in München in den Läden erblickt hatte, würde ihm sicherlich keinen Schaden zufügen wollen.

Als er den Brief zweimal gelesen hatte, ging es wie eine erlösende Entspannung durch seinen Körper – gerettet!! Gerettet aus allerschlimmster, gefährlicher Notlage durch einen jungen, von Idealen erfüllten, freundlichen, echt königlichen Menschen, der auch die Macht besaß, um helfen zu können.

Weißheimer hatte Herrn von Pfistermeister gewinkt, und beide hatten das Zimmer verlassen. Beide begriffen, daß Wagner jetzt allein bleiben mußte.

Wagner aber sann und sann. Konnte es möglich und Wirklichkeit sein, dieses Große, Betörende? Wie – dieser junge König, dieser prachtvolle Jüngling, berief ihn nach München? Nein, noch viel mehr: er berief ihn an seine Seite – auf Lebenszeit?

Der junge König schrieb: »Seien Sie überzeugt, ich will alles tun, was in meinen Kräften steht, um Sie für vergangene Leiden zu entschädigen. Die niederen Sorgen des Alltagslebens will ich für immer von Ihrem Haupte verscheuchen, die ersehnte Ruhe will ich Ihnen bereiten. Damit Sie im reinen Äther Ihrer wonnevollen Kunst die mächtigen Schwingen Ihres Genius ungestört entfalten können.«

Noch lange blieb Wagner am Fenster sitzen und blickte träumerisch hinüber nach dem Parke der königlichen Residenz, ganz andächtig. Immer wieder stieg ein hohes Glücksgefühl in ihm auf. Denn er hoffte: man wollte ihm nicht nur ein Almosen geben, man würde auch Taten verlangen und seine Arbeit achten. Woher wußte dieser junge König von ihm, der vor zwei Monaten erst den Thron bestiegen und als erste monarchische Tat einen beinahe halbverkommenen alten Musiker an seine Seite berief?

Das mußte vergolten werden.

Eine Enttäuschung durfte der junge König nie und nimmer an ihm erleben.

Das ganze Elend, der Schrecken jahrzehntelanger Mißerfolge und Enttäuschungen waren also für immer verjagt? Was würden sie dazu sagen, die lieben Freunde in aller Welt? Die Gegner, die Neider und Besserwisser?

Oder war der junge König nur ein phantastischer Idealist, der vom Leben bisher nur die buntere Seite kannte? Um so weniger durfte man zögern, ihm zu helfen, seine Glücksträume, die er hegen mochte, auch zu verwirklichen.

Zunächst wollte Wagner seinem neuen Beschützer danken. Wie schrieb man an einen König? Wenn er nur die richtigen Worte fand, um auszudrücken, was ihm am Herzen lag.

»Diese Tränen himmlischer Rührung sende ich Ihnen«, schrieb Wagner, »um Ihnen zu sagen, daß die Wunder der Poesie wie eine göttliche Wirklichkeit in mein armes, liebeleeres Leben getreten sind. Und dieses Leben, mein letztes Dichten und Tönen gehört Ihnen, mein gnadenreicher junger König: verfügen Sie darüber als über Ihr Eigentum!«

*

Das Herrlichste aber war, daß Wagner den jungen König nicht um Hilfe angefleht hatte; daß Ludwig von selber kam und ihn rief, ihm also nicht aus Gnade und Barmherzigkeit Brot und Lohn versprach, sondern, weil er seine Dichtung und seine Musik liebte, soweit er sie kannte. Wie würde er erst beglückt sein von dem, was noch kam?

Auch in München wurden seine älteren Opern gespielt, schlecht und recht. In München, wo Franz Lachner bei der Oper das Zepter führte, der Bruder des alten Vinzenz Lachner in Mannheim.

Aber auch in München mochte es manches zu reformieren geben, was dieser aufstrebenden Kunststadt nottat. Das war eben nicht anders bei dem herrschenden Opern-Schlendrian, in München ebenso wie in Stuttgart, Karlsruhe, Paris, Wien und Berlin.

Eine der schönsten Zukunftshoffnungen, die er hegen durfte, war, daß sein »Tristan« endlich ein Unterkommen fand, nach langen Irrfahrten. Dann kamen die »Meistersinger« und die Dramen des »Ringes des Nibelungen«. Arbeit kam, Arbeit in endlosen Strömen – immer mehr, immer mehr. Das war das Herrlichste!

Und wie tatkräftig mußte dieser junge König erst sein, der einen Musiker zu sich berief, keinen berühmten, vergötterten und gesättigten, sondern einen hart umstrittenen, verpönten, verlästerten, dem tiefstes Elend am Herzen saß, aus dem er allein kaum noch herausfand. Der König schrieb:

»Wie der Ihnen gesandte Rubin glüht, so brenne ich vor Verlangen, den Genius von Angesicht zu sehen, dem ich, wie ich bekenne, meine ganze bisherige Entwicklung verdanke!«

Schon am nächsten Tage reiste Wagner, nicht als Flüchtling in ein Versteck in der Schwäbischen Alb, sondern mit Herrn von Pfistermeister nach München.

*

Den 4. Mai schrieb man, als König und Künstler zum ersten Male einander sahen. Dieses immerhin folgenreiche Geschehen vollzog sich im Schlosse Nymphenburg, dicht bei München. Herr von Pfistermeister stellte Wagner nur vor, dann entfernte er sich, froh darüber, daß er seinen Auftrag erfolgreich erledigen konnte.

Ach, dieser Richard Wagner, das war aber einer! Keine drei Worte hatte er auf der langen Reise von Stuttgart nach München geredet. An diesen wenigen Worten hatte man aber deutlich gemerkt, daß Herr Wagner ein Sachse war, eine Sachse aus Dresden. Ein echter Norddeutscher, wahrscheinlich auch Protestant, wie man sie in München schon kannte, ohne sie freilich zu lieben. Alles, was nördlich der Donau wohnte, gehörte für die Münchner begriffsmäßig zu Preußen. Na, und die Preußen –

Den Wortlaut des denkwürdigen ersten Gespräches zwischen König und Künstler an jenem 4. Mai 1864 kennen wir nicht. Wir wissen nur, was beide darüber zu Freunden, Bekannten äußerten. Danach sprach man sehr sachlich über das Nächstliegende. Von der augenblicklichen Notlage Wagners schien Ludwig Kenntnis zu haben.

»Nennen Sie mir die Summe, Meister, die Sie benötigen, um reinen Tisch zu machen. Sie müssen sorgenfrei sein, wenn Sie schaffen wollen.«

Das war eine schwer zu beantwortende Frage für Wagner. Er hatte nur die ungefähre Summe im Gedächtnis, die seine Wiener Gläubiger nach ihrer Ansicht zu fordern hatten: also die Summe der Beträge aller laufenden oder schon verfallenen Wechsel. Aber das war noch nicht alles. Es gab wohl überhaupt keinen Platz in Europa, an dem Wagner längere Zeit sich betätigt hatte, wo nicht noch Schulden liefen, kleine und große; die Gesamtsumme aller dieser Beträge war Wagner nicht gegenwärtig. Um den König nicht zu erschrecken und nicht als wüster Schuldenmacher zu erscheinen, gab Wagner einen Betrag an, der viel zu niedrig war. Der König schrieb eine Anweisung an seine Kabinettskasse aus.

Ludwig nannte dann den Betrag, den Wagner als Jahresgehalt haben sollte bis an sein Lebensende: es waren viertausend Gulden, also ein ausreichender, wenn auch nicht allzu hoher Betrag. Ludwig hatte wohl an das Einkommen vieler höherer Beamter aus der Umgebung des Königshofes gedacht, die schon mit zwei bis dreitausend Gulden zufrieden sein mußten, in jener sparsamen Zeit.

Für Wagner waren viertausend Gulden aber eine gute Grundlage für ein gesichertes Dasein unter behaglichen Umständen. Der König besprach dann die Wohnungsfrage. Er hatte bereits ein Wohnhaus für Wagner gemietet, das freilich erst instand gesetzt werden mußte. Es lag in der Briennerstraße – Nummer 21 – also in vornehmer Wohngegend, nicht zu weit entfernt von der königlichen Residenz und dem Opernhause. Ludwig setzte hinzu: »Der ganze Sommer wird mit der Renovierung vergehen. Bis zur Fertigstellung beziehen Sie eine ländliche Wohnung am Starnberger See, in der Nähe meines Schlosses Berg am östlichen Ufer. Das Landhaus wird Villa Pellet genannt. Das Haus ist schon vorbereitet, morgen können Sie übersiedeln.«

Wagner war richtig erschüttert von so viel Güte. Keiner hatte ihn im Leben bisher verwöhnt. Eisige Ablehnung hatten die Hochmögenden immer nur für ihn übriggehabt, wenn er mit Bitten und Vorschlägen kam. Nicht einmal ihn zu verstehen, bemühte man sich. Und jetzt diese reiche Fülle auf einmal.

Dann war von der Kunst die Rede. König Ludwig schlug vor: »Sie studieren am besten zuerst einmal unser Musik- und Theaterleben in München, lieber Meister, nicht wahr? Finden Sie etwas Verbesserungsbedürftiges, so wollen wir Hand anlegen. Brauchen Sie neue Hilfskräfte, so sagen Sie es.«

Das war Wasser auf Wagners Mühle. Es war ihm schon beigefallen: er würde nicht nur Hilfskräfte nötig haben, sondern auch treue Freunde für alle Fälle auf diesem ihm fremden Boden, München genannt. Er wußte schon, wen er sich holen wollte: es waren seine Treuesten und Besten aus der vergangenen Zeit, Leute, denen das Durchringen ebenfalls schwerfiel oder mißlungen war, trotz wahrer, eigener Kunst.

Wagner nannte dem jungen freundlichen König zuerst seinen Freund Hans von Bülow, Schüler und Schwiegersohn des berühmten Franz Liszt. Auch Bülow war Klaviervirtuose und gab viele Konzerte; augenblicklich unterrichtete er in Berlin.

Auf Hans von Bülow freute sich König Ludwig. Er wollte einen neuen Posten für diesen schaffen, einen »Klavierspieler des Königs«. Einen solchen Posten gab es noch nicht am bayerischen Hof.

Wagner empfahl auch Peter Cornelius, den getreuen.

»Man bringt ihn am besten an einer guten Musikschule unter, als Lehrer«, erläuterte Wagner dem Könige, »denn Cornelius will auch arbeiten. Er schrieb bereits eine Oper, den ›Barbier von Bagdad‹. Jetzt schreibt er an einer neuen: dem ›Cid‹. Auch sehr schöne Lieder gelingen ihm. Er könnte mir im Musikalischen des Opernbetriebes behilflich sein.«

»Dann gewähren wir ihm, außer seinem Lehrergehalt, noch einen königlichen Ehrensold von 1000 Gulden im Jahre«, entschied Ludwig unbedenklich. »Ist das genug?«

Wagner verneigte sich dankend. Der gute Cornelius konnte sich freuen. Augenblicklich führte er ein klägliches Dasein in Wien. Er erteilte Klavierunterricht, wußte aber nicht immer, wie er seine bescheidene Miete aufbringen sollte. Er begleitete, gegen Bezahlung, auch hier und da Sängerinnen auf dem Flügel bei deren Darbietungen bei Gesellschaften oder Vereinsfestlichkeiten. Ein Hungerleben!

»Es ist mir sehr lieb, lieber Meister«, bemerkte Ludwig, »daß Sie Ihre tüchtigen Freunde nach München berufen. Sie sind hier fremd und gar nicht bodenständig. Wenn Sie nur auf Ihre Münchner Umgebung angewiesen wären, würden Sie bald kümmerlich einsam werden. Das Zusammenleben mit meinen lieben Münchnern ist nicht immer ganz leicht. Mein Vater und Großvater haben das am eigenen Leibe erfahren. Gerade Fremden, also Norddeutschen gegenüber, sind diese Münchner recht mißtrauisch. Nun aber zu Ihnen selbst, lieber Meister, zu Ihrer wonnigen Kunst!«

Wagner war Aug' und Ohr: jetzt kam das Wichtigste.

»Ich sah Ihre Opern«, fuhr Ludwig fort, »den ›Lohengrin‹ und den ›Tannhäuser‹ schon vor drei Jahren zum ersten Male und war ergriffen von so viel Schönheit. Ich sah sie auch immer wieder seitdem. Ich möchte, daß Sie diese beiden Werke einmal nach eigenen Intentionen neu einstudieren!«

»Darf es nicht auch der ›Fliegende Holländer‹ sein, Majestät? Diesen hat man in München noch nie gespielt. Die Ausstattung für dieses ›Seestück‹ sei allzu kostspielig schrieb man mir damals.«

Der König lächelte. »Auch das wird sich ermöglichen lassen, Meister. Wenn Sie den Münchnern eine Neuheit darbieten können, ist es noch besser.«

»Neu sind auch ›Tristan‹ und ›Meistersinger‹, sind ›Walküre‹ und ›Rheingold‹, die beiden ersten Dramen meines ›Ringes des Nibelungen‹.«

»Das alles wollen wir haben, Herr Wagner, und sobald wie möglich.«

»Erst müssen wir aber auch Sänger haben, Majestät, die richtigen Sänger. Es handelt sich um den neuen Gesangsstil, wie ich ihn schuf, der erst erlernt werden muß. Darsteller italienischer Spielopern können meinen Tristan und meine Isolde nicht singen, erst recht nicht Siegfried und Wotan.«

Der König nickte lebhaft: »Ich weiß es. Ich kenne Ihre im Druck erschienenen Schriften, in denen Sie eine neue deutsche Gesangsschule fordern. Ich will Ihnen helfen, soweit ich vermag. Ich las auch die Dichtung zu Ihrem Bühnenfestspiel, das Sie ›Ring des Nibelungen‹ benannten. Zu dieser Dichtung schrieben Sie auch ein Nachwort. Sie fragten in diesem, ob auch der deutsche Fürst sich finden würde, dessen Macht es erlaube, Ihr Werk auch würdig erstehen zu lassen. Dieser Fürst will ich sein, lieber Meister. Ich verspreche es Ihnen – hier ist meine Hand.«

Ludwig war aufgestanden und stand dicht vor dem beglückten Wagner.

Ludwig schildert das Ende seines ersten Gespräches mit diesem in einem Briefe: »Als ich geendet, bückte Wagner sich lief auf meine Hand und schien sehr gerührt zu sein von dem, was doch so natürlich war. Da neigte ich mich nieder zu ihm und zog ihn an mich. Ich hatte das Gefühl, von da ab für alle Zeit mit ihm verbunden zu sein.«

*

Als Wagner am Abend wieder in seinem Hotel war – er wohnte im angesehenen »Bayerischen Hof« am Promenadenplatz – schrieb er an seine unverzagte alte Gönnerin Eliza Wille in Mariafeld bei Zürich: »Der junge König ist leider so schön und geistvoll, seelenvoll und herrlich, daß ich fürchte, sein Leben müsse zerrinnen wie ein flüchtiger Göttertraum, in dieser gemeinen Welt –«

Auch an seinen Freund Peter Cornelius schrieb er sofort: »Ich habe Dich im besonderen Auftrage Seiner Majestät aufzufordern, sobald Du kannst, nach München überzusiedeln, hier Deiner Kunst zu leben, und mir, Deinem Freunde, als Freund behilflich zu sein. Du erhältst vom Tage Deiner Ankunft an aus der königlichen Kabinettskasse ein Gehalt von –«

Wagner aber gab sein Hotel auf und fuhr nach Starnberg und von dort mit einem Schiffchen nach dem östlichen Seeufer hinüber. Ohne Schwierigkeit fand er das königliche Schlößchen Berg und die Villa Pellet, wo schon alles zur Aufnahme des angekündigten Sommergastes bereitstand.

Wie schön war es hier! Der Starnberger See – auch Würmsee genannt, da der Würmfluß ihn speist – ist ein friedlicher See. Nur bei starken Stürmen gehen die Wogen höher. Sonst spielen sie nur leise im Winde. Bei klarer Sicht liegen die Bayrischen Alpen im Süden zum Greifen nahe, vor allem die Zugspitze. Das mochte für Wagner einen bescheidenen Ersatz bedeuten für seine geliebte Schweiz und den Züricher See.

Wagner saß bald tief in der Arbeit. Ein neuer Feuereifer hatte ihn erfaßt, der Tag hatte zu wenig Stunden für ihn. Schon am zweiten Tage schrieb er ausführlich an seinen vertrauten Freund Hans von Bülow in Berlin, den Klaviervirtuosen und Dirigenten, der vor wenigen Jahren Cosima geheiratet hatte, die Tochter Franz Liszts. Bülow sehnte sich fort von Berlin, das er als »muffig und unmusikalisch« bezeichnete. Als er einst in einem Konzert Wagners »Tannhäuser«-Ouvertüre dirigierte, hatten diese Berliner gezischt, das Publikum bestand hauptsächlich aus Wagnergegnern, und Bülow wurde vor Ärger krank.

Wagner schilderte dem Freunde seine veränderte Lebenslage. Dieses Glück seines schon allzuoft genarrten Vorbildes Wagner erschien dem mißtrauischen Bülow freilich phantastisch genug, als daß es Bestand haben konnte. Und von den Münchnern versprach er sich auch nicht viel Besseres als von den Berlinern.

Trotzdem erhielt Wagner eine Zusage von seinem Freunde, nach München zu kommen, was Frau Cosima, die kluge Gattin, veranlaßte, die erst siebenundzwanzig Jahre alt war.

*

Zu seiner Freude sah Wagner mehrere fest umrissene Aufgaben vor sich, an die er Hand anlegen durfte, ohne erst warten zu müssen. Das Nächstliegende war die Einstudierung seines »Fliegenden Holländers« an der Hofoper. Es ging Wagner aber weniger darum, den Münchnern durch eine neue Opernuraufführung unterhaltlich zu sein, als vielmehr die zur Verfügung stehenden Sänger zu prüfen und das Orchester. Hierzu mußte er sich in die Sphäre seines alten Gegners Franz Lachner begeben, des Generalmusikdirektors am Hoftheater, der schon seit vielen Jahren dort wirkte.

Wie das ausgehen würde? Nicht ganz ohne Widerstand, fürchtete Wagner. Er kannte diese Hofkapellmeister mit ihren unangreifbaren Paschabefugnissen. Fast immer behielten sie das ausschlaggebende Wort im großen, im kleinen. Auch der leitende Intendant mußte sich ihnen beugen, da er selten genügend sachverständig war, um etwas widerlegen zu können.

Wagner wollte auch nichts verderben; er hegte keinen Groll gegen Lachner, da dieser weder besser noch schlimmer war als alle anderen.

Wagner schrieb also einen freundlichen Brief an Lachner und kündigte seinen Besuch an. Briefeschreiben war überhaupt seine Haupttätigkeit in diesen Tagen endlicher Sorgenfreiheit. Dutzende von Zuschriften richtete er an seine Bekannten in aller Welt. Überall im In- und Auslande gab es Musiker und Schriftsteller, mit denen er schon in Verbindung gestanden hatte in seinem bisherigen bewegten Künstlerdasein. Auch seine Verwandten erhielten Mitteilungen. Wagner war hochgemut und glücklich darüber, daß er ihnen schreiben konnte, wie gut es ihm ging: vom bayerischen König war er auf Lebenszeit nach München berufen worden – oh, das würde auf Windes Flügeln in allen deutschen Gauen sich herumsprechen, auch im Auslande, wo man ihn kannte, und die Zeitungen würden darüber schreiben!

Eines Tages bekam Wagner, der noch an seiner Zimmereinrichtung arbeitete, seinen ersten Besuch. König Ludwig hatte ihm diesen Besuch gemeldet:

»Ich sende Ihnen, lieber Meister, eine brauchbare Hilfe in der Person des jungen Herrn Julius Hey, der Musiklehrer im herzoglichen Hause unserer Familie ist. Prinzessin Sophie und Prinz Max, die Kinder des Herzogs Maximilian in Bayern, erhalten Klavierunterricht und Gesangsstunden bei ihm. Er war ein Stipendiat meines hochseligen Vaters. Wir haben ihn alle sehr gern. Er komponiert auch ein wenig –«

Ich hatte es nicht so gut, dachte Wagner, nicht ohne Galgenhumor, obgleich auch ich schon ein wenig komponierte, als ich noch jung war.

Julius Hey entpuppte sich später als »Wagnerianer«, wie die meisten jungen Menschen der Zeit. Er hatte beim Hofkapellmeister Franz Lachner Musik studiert: Komposition und Gesang, seine Stimme war ansehnlich. Aber er malte auch, er hatte als Akademieschüler bei Kaulbach gelernt. Die Malerei genügte ihm aber nicht: die Musik zog ihn stärker an.

Als Hey jetzt bei Wagner ins Zimmer trat, war dieser mit Bilderaufhängen beschäftigt, in Hemdärmeln. Julius Hey erbot sich sofort, ihm zu helfen, was er auch durfte. Beim Bilderaufhängen plauderten beide.

Hey erzählte von seinem Musiklehrer Franz Lachner, und Wagner erfuhr allerhand Wissenswertes. Hey erzählte dann, daß König Ludwig ihn zur Audienz befohlen habe, um mit ihm über Wagner zu reden. »Wissen Sie, was der König sagte, Meister? Er sagte: ›Haben auch andere Komponisten so süße, überirdisch berauschende Melodien wie Wagner? Nein, das haben sie nicht. Es fällt ihnen nichts ein, sie erarbeiten alles und räubern in fremden Gärten. Die Tristanmusik, nach der Dichtung zu urteilen, denke ich mir unheimlich düster. Ganz ungeduldig sehe ich der ersten Aufführung dieses ›Tristan‹ entgegen –‹«

»Der König wird Geduld haben müssen«, warf Wagner ein, »sehr viel Geduld. Nicht einmal für meine älteren Opern gibt es gut geeignete Sänger an deutschen Bühnen. Für den ›Tristan‹ schon gar nicht. Nur einen einzigen wüßte ich: meinen Freund Schnorr in Dresden. Er wird aber nicht kommen wollen.«

»Aber wenn der König es will? Schnorr stammt doch aus München, aus der Künstlerfamilie Schnorr von Carolsfeld?«

»Schnorr müßte Aussichten in München erhalten und behagliche Verhältnisse vorfinden, da er verheiratet ist. Seine Frau heißt Malwine; auch sie ist Sängerin von hohen Graden. Aber jetzt erzählen Sie mir ein wenig von Ihrem Lachner. Wie spricht er von mir?«

»Er ist keiner Ihrer Anhänger, Meister. Er denkt und fühlt nur in der alten Musik. Beethoven, Schubert, Haydn und Mozart sind seine Lieblinge.«

»Sie sind auch die meinigen, lieber Freund«, lächelte Wagner, »das hindert aber nicht, daß neue Komponisten heranwachsen, die gleichfalls Erfreuliches schaffen.«

»Herr Lachner wird, glaube ich, mit Ihrer endlosen Melodie nicht fertig, Herr Wagner. Sein Ideal bleibt die geschlossene Arie.«

»Bei der der Sänger vorn an der Rampe sich aufbaut und das Publikum anschreit?«

»Auch das. Vor allem in italienischen Opern. Lachner behauptet, daß es das Publikum ermüde, wenn so ein Sänger gar nicht aufhören will. Dann müsse man eben den Rotstift nehmen und wegstreichen, was zuviel ist.«

Wagner hatte Zorn in der Stimme: »Das soll er sich nur nicht einfallen lassen, wenn es um meine Opern geht. Da ist nichts zu streichen. Ein Sänger ermüdet das Publikum nur dann, wenn er nicht singen kann. Singen können die wenigsten Opernsänger von heute, lieber Hey.«