|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ich fürchte, daß meine Ankündigung, über einen Zweig der bildenden Kunst sprechen zu wollen, bei manchem meiner Zuhörer ein gewisses Befremden erregt hat. In der Tat muß ich voraussetzen, daß viele unter Ihnen reichere Anschauungen von Kunstwerken gesammelt, eingehendere kunsthistorische Studien gemacht haben, als ich sie für mich in Anspruch nehmen kann, oder daß sie in Ausübung der Kunst sich praktische Erfahrung erworben haben, welche mir gänzlich abgeht. Ich bin zu meinen Kunststudien auf einem wenig betretenen Umwege, nämlich durch die Physiologie der Sinne, gelangt. Denen gegenüber, welche schon längst wohlbekannt und wohlbewandert sind in dem schönen Lande der Kunst, muß ich mich mit einem Wanderer vergleichen, der seinen Eintritt über ein steiles und steiniges Grenzgebirge gemacht hat, dabei aber auch manchen Aussichtspunkt erreichte, von dem herab sich eine gute Überschau darbot. Wenn ich Ihnen also berichte, was ich erkannt zu haben glaube, so geschieht es meinerseits unter dem Vorbehalte, jeder Belehrung durch Erfahrenere zugänglich bleiben zu wollen.

In der Tat bietet das physiologische Studium der Art und Weise, wie unsere Sinneswahrnehmungen zustande kommen, wie von außen kommende Eindrücke in unseren Nerven verlaufen und der Zustand der letzteren dadurch verändert wird, mannigfache Berührungspunkte mit der Theorie der schönen Künste. Ich habe bei einer früheren Gelegenheit versucht, solche Beziehungen zwischen der Physiologie des Gehörsinns und der Theorie der Musik darzulegen. Dort sind dieselben besonders auffällig und deutlich, weil die elementaren Formen der musikalischen Gestaltung viel reiner von dem Wesen und den Eigentümlichkeiten unserer Empfindungen abhängen, als dies in den übrigen Künsten der Fall ist, bei denen die Art des zu verwendenden Materials und der darzustellenden Gegenstände sich viel einflußreicher geltend macht. Doch ist auch in diesen anderen Zweigen der Kunst die besondere Empfindungsweise desjenigen Sinnesorgans, durch welches der Eindruck aufgenommen wird, nicht ohne Bedeutung. Die theoretische Einsicht in die Leistungen dieser Empfindungsweise und in die Motive ihres Verfahrens wird nicht vollständig sein können, wenn man das physiologische Element nicht berücksichtigt. Nächst der Musik scheint es mir in der Malerei besonders hervorzutreten, und das ist der Grund, warum ich mir die Malerei heute zum Gegenstand meines Vortrags gewählt habe.

Der nächste Zweck des Malers ist, durch seine farbige Tafel in uns eine lebhafte Gesichtsanschauung derjenigen Gegenstände hervorzurufen, die er darzustellen versucht. Es handelt sich also darum eine Art optischer Täuschung zustande zu bringen; nicht zwar in dem Maße, daß wir, wie einst die Vögel, die an den gemalten Weinbeeren des Apelles pickten, glauben sollen, es sei in Wirklichkeit nicht das Gemälde, sondern der dargestellte Gegenstand vorhanden, aber doch insoweit, daß die künstlerische Darstellung in uns eine Vorstellung dieses Gegenstandes hervorruft, so lebensvoll und sinnlich kräftig, als hätten wir ihn in Wirklichkeit vor uns. Das Studium der sogenannten Sinnestäuschungen ist ein hervorragend wichtiger Teil der Physiologie der Sinne. Gerade solche Fälle, wo äußere Eindrücke der Wirklichkeit nicht entsprechende Vorstellungen in uns erregen, sind besonders lehrreich für die Auffindung der Gesetze der Vorgänge und Mittel, durch welche die normalen Wahrnehmungen zustande kommen. Wir müssen die Künstler als Individuen betrachten, deren Beobachtung sinnlicher Eindrücke vorzugsweise fein und genau, deren Gedächtnis für die Bewahrung der Erinnerungsbilder solcher Eindrücke vorzugsweise treu ist. Was die in dieser Hinsicht bestbegabten Männer in langer Überlieferung und durch zahllose nach allen Richtungen hin gewendete Versuche an Mitteln und Methoden der Darstellung gefunden haben, bildet eine Reihe wichtiger und bedeutsamer Tatsachen, welche der Physiolog, der hier vom Künstler zu lernen hat, nicht vernachlässigen darf. Das Studium der Kunstwerke wird wichtige Aufschlüsse geben können über die Frage, welche Teile und Verhältnisse unserer Gesichtseindrücke die Vorstellung von dem Gesehenen vorzugsweise bestimmen, welche andere dagegen zurücktreten. Erstere wird der Künstler, soweit es innerhalb der Schranken seines Tuns möglich ist, bewahren müssen auf Kosten der letzteren.

Die aufmerksame Betrachtung der Werke großer Meister wird in diesem Sinne der physiologischen Optik ebenso förderlich sein, als die Aufsuchung der Gesetze der Sinnesempfindungen und sinnlichen Wahrnehmungen der Theorie der Kunst, d. h. dem Verständnis ihrer Wirkungen, förderlich sein werden.

Allerdings handelt es sich bei diesen Untersuchungen nicht um eine Besprechung der letzten Aufgaben und Ziele der Kunst, sondern nur um eine Erörterung der Wirksamkeit der elementaren Mittel, mit denen sie arbeitet. Aber selbstverständlich wird die Kenntnis der letzteren die unumgängliche Grundlage für die Lösung der tiefer eindringenden Fragen bilden müssen, wenn man die Aufgaben, welche der Künstler zu lösen hat, und die Wege, auf welchen er sein Ziel zu erreichen sucht, verstehen will.

Ich brauche nicht hervorzuheben, weil es sich nach dem Gesagten von selbst versteht, daß es meine Absicht nicht sein kann, Vorschriften zu finden, nach denen die Künstler handeln sollten. Ich halte es überhaupt für ein Mißverständnis, zu glauben, daß irgend welche ästhetischen Untersuchungen dies jemals leisten könnten; es ist aber ein Mißverständnis, welches diejenigen, die nur für praktische Ziele Sinn haben, sehr gewöhnlich begehen.

I. Die Formen

Der Maler sucht im Gemälde ein Bild äußerer Gegenstände zu geben. Es wird die erste Aufgabe unserer Untersuchung sein, nachzusehen, welchen Grad und welche Art von Ähnlichkeit er überhaupt erreichen kann, und welche Grenzen ihm durch die Natur seines Verfahrens gesteckt sind. Der ungebildete Beschauer verlangt in der Regel nur täuschende Naturwahrheit; je mehr er diese erreicht sieht, desto mehr ergötzt er sich an dem Gemälde. Ein Beschauer dagegen, der seinen Geschmack an Kunstwerken feiner ausgebildet hat, wird, sei es bewußt oder unbewußt, mehr und anderes verlangen. Er wird eine getreue Kopie roher Natur höchstens als ein Kunststück betrachten. Um ihn zu befriedigen, wird eine künstlerische Auswahl, Anordnung und selbst Idealisierung der dargestellten Gegenstände nötig sein. Die menschlichen Figuren im Kunstwerk werden nicht die alltäglicher Menschen sein dürfen, wie wir sie auf Photographien sehen, sondern es werden ausdrucksvoll und charakteristisch entwickelte, womöglich schöne Gestalten sein müssen, die eine Seite des menschlichen Wesens in voller und ungestörter Entwicklung zur lebendigen Anschauung bringen.

Müßte nun ein Gemälde, auch wenn es idealisierte Typen darstellt, nicht wenigstens die wirklich getreue Abbildung der Naturobjekte geben, die es zur Erscheinung bringt?

Diese getreue Abbildung kann, da das Gemälde auf ebener Fläche auszuführen ist, selbstverständlich nur eine getreue perspektivische Ansicht der darzustellenden Objekte sein. Unser Auge, welches seinen optischen Leistungen nach einer Camera obscura, dem bekannten Instrumente der Photographen, gleich steht, gibt auf der Netzhaut, die seine lichtempfindliche Platte ist, auch nur perspektivische Ansichten der Außenwelt. Sie stehen fest, wie die Zeichnung auf einem Gemälde, so lange der Standpunkt des sehenden Auges nicht verändert wird. Wenn wir zunächst bei den Formen der gesehenen Gegenstände stehen bleiben und von der Betrachtung der Farben absehen, können einem Auge des Beschauers durch eine richtig ausgeführte perspektivische Zeichnung dieselben Formen des Gesichtsbildes gezeigt werden, welche die Betrachtung der dargestellten Objekte von entsprechendem Standpunkt aus demselben Auge gewähren würde.

Abgesehen davon, daß jede Bewegung des Beobachters, wobei sein Auge den Ort ändert, andere Verschiebungen des gesehenen Netzhautbildes hervorbringt, wenn er vor dem wirklichen Objekte als wenn er vor dem Gemälde steht, so konnte ich soeben nur von einem Auge des Beschauers sprechen, für welches die Gleichheit des Eindrucks herzustellen ist. Wir sehen aber die Welt mit zwei Augen an, welche etwas verschiedene Orte im Raum einnehmen und für welche sich deshalb die vor uns befindlichen Gegenstände in zwei etwas verschiedenen perspektivischen Ansichten zeigen. Gerade in dieser Verschiedenheit der Bilder beider Augen liegt eines der wichtigsten Momente zur richtigen Beurteilung der Entfernung der Gegenstände von unserem Auge und ihrer nach der Tiefe des Raumes hin sich erstreckenden Ausdehnung; gerade dieses fehlt dem Maler oder kehrt sich selbst wider ihn, indem bei zweiäugigem Sehen das Gemälde sich unserer Wahrnehmung unzweideutig als ebene Tafel aufdrängt.

Sie werden alle die wunderbare Lebendigkeit kennen, welche die körperliche Form der dargestellten Gegenstände bei der Betrachtung guter stereoskopischer Bilder im Stereoskop gewinnt, eine Art der Lebendigkeit, welche jedem einzelnen dieser Bilder, außerhalb des Stereoskops gesehen, nicht zukommt. Am auffallendsten und lehrreichsten ist die Täuschung an einfachen Linienfiguren, Kristallmodellen und dergleichen, bei denen jedes andere Moment der Täuschung wegfällt. Der Grund für diese Täuschung durch das Stereoskop liegt eben darin, daß wir mit zwei Augen sehend die Welt gleichzeitig von etwas verschiedenen Standpunkten betrachten und dadurch zwei etwas verschiedene perspektivische Bilder derselben gewinnen. Wir sehen mit dem rechten Auge von der rechten Seite eines vor uns liegenden Objektes etwas mehr und auch von den rechts hinter ihm liegenden Gegenständen etwas mehr als mit dem linken Auge, und umgekehrt mit diesem mehr von der linken Seite jedes Objektes und mehr von dem hinter seinem linken Rande liegenden, teilweise verdeckten Hintergrunde. Ein flaches Gemälde aber zeigt dem rechten Auge absolut dasselbe Bild und alle darauf dargestellten Gegenstände ebenso wie dem linken. Verfertigt man dagegen für jedes Auge ein anderes Bild, wie das betreffende Auge nach dem Gegenstand selbst blickend es sehen würde, und kombiniert man beide Bilder im Stereoskop, so daß jedes Auge das ihm zukommende Bild sieht, so entsteht, was die Formen des Gegenstandes betrifft, genau derselbe sinnliche Eindruck in beiden Augen, welchen der Gegenstand selbst geben würde. Dagegen wenn wir mit beiden Augen nach einer Zeichnung oder einem Gemälde sehen, erkennen wir ebenso sicher, daß wir eine Darstellung auf ebener Fläche vor uns haben, unterschieden von derjenigen, die der wirkliche Gegenstand beiden Augen zugleich zeigen würde. Daher die bekannte Steigerung der Lebendigkeit des Eindruckes, wenn man ein Gemälde nur mit einem Auge betrachtet, und zugleich still stehend und durch eine dunkle Röhre blickend die Vergleichung seiner Entfernung mit der anderer benachbarter Gegenstände im Zimmer ausschließt. Wie man gleichzeitig mit beiden Augen gesehene verschiedene Bilder zur Tiefenwahrnehmung benutzt, so dienen auch die mit demselben Auge bei Bewegungen des Körpers nach einander von verschiedenen Orten aus gesehenen Bilder zu demselben Zwecke. So wie man sich bewegt, sei es gehend, sei es fahrend, verschieben sich die näheren Gegenstände scheinbar gegen die ferneren; jene scheinen rückwärts zu eilen, diese mit uns zu gehen. Dadurch kommt eine viel bestimmtere Unterscheidung des Nahen und Fernen zustande, als uns das einäugige Sehen von unveränderter Stelle aus jemals gewähren kann. Wenn wir uns aber dem Gemälde gegenüber bewegen, so drängt sich uns eben deshalb die sinnliche Wahrnehmung, daß es eine an der Wand hängende ebene Tafel sei, stärker auf, als wenn wir es stillstehend betrachten. Einem entfernteren großen Gemälde gegenüber werden alle diese Momente, welche im zweiäugigen Sehen und in der Bewegung des Körpers liegen, unwirksamer, weil bei sehr entfernten Objekten die Unterschiede zwischen den Bildern beider Augen, oder zwischen den Ansichten von benachbarten Standpunkten aus, kleiner werden. Große Gemälde geben deshalb eine weniger gestörte Anschauung ihres Gegenstandes, als kleine; während doch der Eindruck auf das einzelne ruhende unbewegte Auge von einem kleinen nahen Gemälde genau der gleiche sein könnte, wie von einem großen und fernen. Nur drängt sich bei dem nahen die Wirklichkeit, daß es eine ebene Tafel sei, fortdauernd viel kräftiger und deutlicher unserer Wahrnehmung auf.

Hiermit hängt es auch, wie ich glaube, zusammen, daß perspektivische Zeichnungen, die von einem dem Gegenstande zu nahen Standpunkte aus aufgenommen sind, so leicht einen verzerrten Eindruck machen. Dabei wird nämlich der Mangel der zweiten für das andere Auge bestimmten Darstellung, welche stark abweichen würde, zu auffallend. Dagegen geben sogenannte geometrische Projektion, d. h. perspektivische Zeichnungen, welche eine aus unendlich großer Entfernung genommenen Ansicht darstellen, in vielen Fällen eine besondere günstige Anschauung der Objekte, obgleich sie einer in Wirklichkeit nicht vorkommenden Weise ihres Anblicks entsprechen. Für solche nämlich sind die Bilder beider Augen einander gleich.

Sie sehen, daß in diesen Verhältnissen eine erste, nicht zu beseitigende, Inkongruenz zwischen dem Anblick eines Gemäldes und dem Anblicke der Wirklichkeit besteht. Dieselbe kann wohl abgeschwächt, aber nicht vollkommen überwunden werden. Durch die mangelnde Wirkung des zweiäugigen Sehens fällt zugleich das wichtigste natürliche Mittel fort, um den Beschauer die Tiefe der dargestellten Gegenstände im Gemälde beurteilen zu lassen. Es bleiben dem Maler nur eine Reihe untergeordneter Hilfsmittel übrig, teils von beschränkter Anwendbarkeit, teils von geringer Wirksamkeit, um die verschiedenen Abstände nach der Tiefe auszudrücken. Es ist nicht uninteressant diese Momente kennenzulernen, wie sie sich aus der wissenschaftlichen Theorie ergeben, da dieselben offenbar auch in der malerischen Praxis einen großen Einfluß auf die Anordnung, Auswahl, Beleuchtungsweise der darzustellenden Gegenstände ausgeübt haben. Die Deutlichkeit des Dargestellten ist allerdings den idealen Zwecken der Kunst gegenüber scheinbar nur eine untergeordnete Rücksicht, aber man darf ihre Wichtigkeit nicht unterschätzen, denn sie ist die erste Bedingung, um mühelose und sich dem Beschauer gleichsam aufdrängende Verständlichkeit der Darstellung zu erreichen. Diese unmittelbare Verständlichkeit aber ist wiederum die Vorbedingung für eine ungestörte und lebendige Wirkung des Gemäldes auf das Gefühl und die Stimmung des Beobachters.!

Die erwähnten untergeordneten Hilfsmittel für den Ausdruck der Tiefendimensionen liegen zunächst in den Verhältnissen der Perspektive. Nähere Gegenstände verdecken teilweise fernere, können aber nie von letzteren verdeckt werden. Gruppiert der Maler daher seine Gegenstände geschickt, so daß das genannte Moment in Geltung kommt, so gibt dies schon eine sehr sichere Abstufung zwischen Näherem und Fernerem. Dieses gegenseitige Verdecken ist sogar imstande die zweiäugige Tiefenwahrnehmung zu besiegen, wenn man absichtlich stereoskopische Bilder herstellt, in welchen Nahes und Fernes sich widersprechen. Weiter sind an Körpern von regelmäßiger oder bekannter Gestalt die Formen der perspektivischen Projektion meist charakteristisch auch für die Tiefenausdehnung, die dem Gegenstande zukommt. Wenn wir Häuser oder andere Produkte des menschlichen Kunstfleißes sehen, so wissen wir von vornherein, daß ihre Formen überwiegend ebene rechtwinkelig gegeneinander gestellte Grenzflächen haben, allenfalls verbunden mit Teilen von drehrunden und kugelrunden Flächen. In der Regel genügt eine richtige perspektivische Zeichnung, um daraus die gesamte Körperform unzweideutig zu erkennen. Ebenso für Gestalten von Menschen und Tieren, welche uns wohl bekannt sind, und deren Körper außerdem zwei symmetrische seitliche Hälften zeigen. Dagegen nützt die beste perspektivische Darstellung nicht viel bei ganz unregelmäßigen Formen, z. B. rohen Stein- und Eisblöcken, Laubmassen durcheinander geschobener Baumwipfel. Es zeigt sich dies am besten an photographischen Bildern, bei denen Perspektive und Schattierung absolut richtig sein können und doch der Eindruck undeutlich und wirr ist.

Werden menschliche Wohnungen in einem Gemälde sichtbar, so bezeichnen sie dem Zuschauer die Richtung der Horizontalflächen, und im Vergleich dazu die Neigung des Terrains, welche ohne sie oft schwer auszudrücken ist.

Weiter kommt in Betracht die scheinbare Größe, in der Gegenstände von bekannter wirklicher Größe in den verschiedenen Teilen eines Gemäldes erscheinen. Menschen und Tiere, auch Bäume bekannter Art, dienen dem Maler in dieser Weise. In dem entfernten Mittelgrunde der Landschaft erscheinen sie kleiner als im Vordergrunde, und so geben sie andererseits durch ihre scheinbare Größe einen Maßstab für die Entfernung des Ortes, wo sie sich befinden.

Weiter sind von hervorragender Wichtigkeit die Schatten, und namentlich die Schlagschatten. Daß eine gut schattierte Zeichnung viel deutlichere Anschauung gibt als ein Linienumriß, werden Sie alle wissen; eben deshalb ist die Kunst der Schattierung eine der schwierigsten und wirksamsten Seiten in der Leistungsfähigkeit des Zeichners und Malers. Er hat die außerordentlich feinen Abstufungen und Übergänge der Beleuchtung und Beschattung auf gerundeten Flächen nachzuahmen, welche das Hauptmittel sind, um die Modellierung derselben mit allen ihren feinen Krümmungsänderungen auszudrücken; er muß dabei die Ausbreitung oder Beschränkung der Lichtquelle, die gegenseitigen Reflexe der Flächen aufeinander berücksichtigen. Vorzugsweise wirksam sind auch die Schlagschatten. Während oft die Modifikationen der Beleuchtung an den Körperflächen selbst zweideutig sind, der Hohlabguß einer Medaille bei bestimmter Beleuchtung z. B. den Eindruck vorspringender Formen machen kann, die von der anderen Seite her beleuchtet werden: so sind dagegen die Schlagschatten unzweideutige Anzeichen, daß der schattenwerfende Körper der Lichtquelle näher liegt, als der, welcher den Schatten empfängt. Diese Regel ist so ausnahmslos, daß selbst in stereoskopischen Ansichten ein falsch gelegter Schlagschatten die ganze Täuschung aufheben oder in Verwirrung bringen kann.

Um die Schatten in ihrer Bedeutung gut benutzen zu können, ist nicht jede Beleuchtung gleich günstig. Wenn der Beschauer auf die Gegenstände in derselben Richtung blickt, wie das Licht auf sie fällt, so sieht er nur ihre beleuchtenden Seiten, und nichts von ihren Schatten; dann fällt fast die ganze Modellierung fort, welche die Schatten geben könnten. Steht der Gegenstand zwischen der Lichtquelle und dem Beschauer, so sieht er nur die Schatten. Also brauchen wir seitliche Beleuchtung für eine malerisch wirksame Beschattung, und namentlich bei Flächen von nur schwach bewegten Formen ebenen oder hügeligen Landes zeigen sie eine fast in der Richtung der Fläche streifende Beleuchtung, weil nur eine solche überhaupt noch Schatten gibt. Dies ist eine der Ursachen, welche die Beleuchtung durch die aufgehende und untergehende Sonne so wirksam machen. Die Formen der Landschaft werden deutlicher. Dazu kommt dann freilich noch der später zu besprechende Einfluß der Farben und des Luftlichtes.

Direkte Beleuchtung von der Sonne oder einer Flamme macht die Schatten scharf begrenzt und hart. Beleuchtung von einer sehr breiten leuchtenden Fläche, wie vom wolkigen Himmel, macht die Schatten verwaschen oder beseitigt sie fast ganz. Dazwischen gibt es Übergänge; Beleuchtung durch ein Stück der Himmelsfläche, abgegrenzt durch ein Fenster oder Bäume usw. läßt die Schatten, je nach der Art des Gegenstandes, in erwünschter Weise mehr oder weniger hervortreten. Wie wichtig das ist, werden Sie bei den Photographen gesehen haben, die ihr Licht durch allerlei Schirme und Vorhänge abgrenzen müssen, um gut modellierte Portraits zu erhalten.

Viel wichtiger aber als die bisher aufgezählten Momente für die Darstellung der Tiefenausdehnung, welche mehr von lokaler und zufälliger Bedeutung sind, ist die sogenannte Luftperspektive. Darunter versteht man die optische Wirkung des Lichtscheines, welchen die zwischen dem Beschauer und entfernten Gegenständen liegenden beleuchteten Luftmassen geben. Dieser Schein rührt von einer nie ganz schwindenden feinen Trübung der Atmosphäre her. Sind in einem durchsichtigen Mittel feine durchsichtige Teilchen von abweichender Dichtigkeit und abweichendem Lichtberechnungsvermögen verteilt, so lenken sie das durch ein solches Mittel hindurchgehende Licht, soweit sie davon getroffen werden, teils durch Zurückwerfung, teils durch Brechung von seinem geradlinigen Wege ab und zerstreuen es, wie es die Optik ausdrückt, nach allen Seiten hin. Sind die trübenden Partikelchen sparsam verteilt, so daß ein großer Teil des Lichtes zwischen ihnen durchgehen kann, ohne abgelenkt zu werden, so sieht man ferne Gegenstände noch in guten und deutlichen Umrissen durch ein solches Medium, daneben aber auch einen Teil des Lichtes, nämlich den abgelenkten, als trübenden Lichtschein in der durchsichtigen Substanz selbst verbreitet. Wasser, welches durch wenige Tropfen Milch getrübt ist, zeigt eine solche Zerstreuung des Lichtes und eine nebelige Trübung sehr deutlich.

In der gewöhnlichen Luft unserer Zimmer wird die Trübung deutlich sichtbar, wenn wir das Zimmer verdunkeln und einen Sonnenstrahl durch eine enge Öffnung eintreten lassen. Wir sehen dann teils größere für unser Auge wahrnehmbare Sonnenstäubchen, teils eine feine nicht auflösbare Trübung. Aber auch diese letztere muß der Hauptsache nach von schwebenden Staubteilchen organischer Stoffe herrühren, denn sie können nach einer Bemerkung von Tyndall verbrannt werden. Bringt man eine Spiritusflamme dicht unter die Bahn des Sonnenstrahles, so zeichnet die von der Flamme aufsteigende Luft ihren Weg ganz dunkel in die helle Trübung hinein; das heißt: die durch die Flamme aufsteigende Luft ist vollkommen staubfrei geworden. Im Freien kommt neben dem Staub oder gelegentlichem Rauch auch die Trübung durch beginnende Wasserniederschläge in Betracht, da, wo die Temperatur feuchter Luft so weit sinkt, daß die in ihr enthaltene Wassermenge nicht mehr als unsichtbarer Dunst bestehen kann. Dann scheidet sich ein Teil des Wassers in Form feinster Tröpfchen (Bläschen?) aus, als eine Art feinsten Wasserstaubes, und bildet feinere oder dichtere Nebel, beziehlich Wolken. Die Trübung, welche bei heißem Sonnenschein und trockener Luft entsteht, mag teils von Staub herrühren, welchen die aufsteigenden warmen Luftströme aufwirbeln, teils von der unregelmäßigen Durchmischung kühlerer und wärmerer Luftschichten von verschiedener Dichtigkeit, wie sie sich in dem Zittern der unteren Luftschichten über sonnenbestrahlten Flächen verrät. Wovon endlich jene Trübung in der reinsten und trockenen Luft der höheren Schichten der Atmosphäre zurückbleibt, welche das Blau des Himmels hervorbringt–ob wir es auch da mit schwebenden Stäubchen fremder Substanzen zu tun haben, oder ob die Molekeln der Luft selbst als trübende Teilchen im Lichtäther wirken -; darüber weiß die Wissenschaft noch keine sichere Auskunft zu geben.

Die Farbe des Lichtes, welches durch die trübenden Teilchen zurückgeworfen wird, hängt wesentlich von der Größe der Teilchen ab. Wenn ein Scheit Holz auf dem Wasser schwimmt, und wir in seiner Nähe durch einen fallenden Tropfen kleine Wellenringe erregen, so werden diese von dem schwimmenden Holz zurückgeworfen, als wäre dasselbe eine feste Wand. Auf den langen Meereswogen aber wird ein Scheit Holz mitgeschaukelt werden, ohne die Wellen dadurch merklich in ihrem Fortschreiten zu stören. Auch das Licht ist bekanntlich eine wellenartig sich ausbreitende Bewegung in dem den Weltraum füllenden Äther. Die roten und gelben Lichtstrahlen haben die längsten, die violetten und blauen die kürzesten Wellen. Sehr feine Körperchen, welche die Gleichmäßigkeit des Äthers stören, werden daher merklicher die violetten und blauen Strahlen zurückwerfen als die roten und gelben. Je feiner die trübenden Teilchen, desto blauer ist in der Tat das Licht trüber Medien; während größere Teilchen Licht von jeder Farbe gleichmäßiger zurückwerfen und deshalb weißlichere Trübung geben. Solcher Art ist das Blau des Himmels, das heißt der trüben Atmosphäre, gesehen gegen den dunklen Weltraum. Je reiner und durchsichtiger die Luft ist, desto blauer erscheint der Himmel. Ebenso wird er blauer und dunkler, wenn man auf hohe Berge steigt, teils weil die Luft in der Höhe freier von Trübung ist, teils weil man überhaupt weniger Luft über sich hat. Aber dasselbe Blau, welches man vor dem dunklen Weltraume erscheinen sieht, tritt auch vor dunklen irdischen Objekten, z. B. fernen beschatteten oder bewaldeten Bergen, auf, wenn zwischen diesen und uns eine tiefe Schicht beleuchteter Luft liegt. Dasselbe Luftlicht macht den Himmel wie die Berge blau; nur ist es vor dem Himmel rein, vor den Bergen hingegen mit anderem von den hinterliegenden Gegenständen ausgehendem Lichte gemischt, und gehört außerdem der gröberen Trübung der unteren Schichten der Atmosphäre an, weshalb es weißlicher ist. In wärmeren Ländern bei trockener Luft ist die Lufttrübung feiner auch in den unteren Schichten der Atmosphäre, und daher das Blau vor entfernten irdischen Gegenständen dem Blau des Himmels ähnlicher. Die Klarheit und die Farbensättigung italienischer Landschaften rührt wesentlich von diesem Umstande her. Auf hohen Bergen dagegen ist die Lufttrübung des Morgens oft so gering, daß die Farben der fernsten Objekte sich kaum von denen der nächsten unterscheiden. Dann kann auch der Himmel fast schwarzblau erscheinen.

Umgekehrt sind dichtere Trübungen meist aus gröberen Teilchen gebildet, und deshalb weißlicher. Dies ist in der Regel der Fall in den unteren Luftschichten und bei Witterungszuständen, wo der in der Luft enthaltene Wasserdunst dem Punkte seiner Verdichtung nahe kommt.

Andererseits ist dem Lichte, welches geraden Weges von fernen Gegenständen durch eine lange Luftschicht in das Auge des Beobachters gelangt, ein Teil seines Violett und Blau durch zerstreuende Reflexion entzogen; es erscheint deshalb gelblich bis rotgelb oder rot; ersteres bei feinerer Trübung, letzteres bei gröberer. So erscheinen Sonne und Mond bei ihrem Auf- und Untergange, ebenso ferne hell beleuchtete Bergspitzen, namentlich Schneeberge, gefärbt.

Übrigens sind diese Färbungen nicht nur der Luft eigentümlich, sondern kommen bei allen Trübungen einer durchsichtigen Substanz durch fein verteilte Partikelchen einer anderen durchsichtigen Substanz vor. Wir sehen sie in verdünnter Milch und in Wasser, dem man einige Tropfen Kölnischen Wassers zugesetzt hat, wobei die im Alkohol des letzteren aufgelösten ätherischen Öle und Harze sich ausscheiden und die Trübung bilden. Außerordentlich feine blaue Trübungen, noch blauer als die der Luft, kann man nach Tyndalls Beobachtungen hervorbringen, wenn man Sonnenlicht auf Dämpfe gewisser kohlenstoffhaltiger Substanzen zersetzend einwirken läßt. Goethe hat schon auf die Allgemeinheit der Erscheinung aufmerksam gemacht und seine Farbentheorie auf sie zu gründen gesucht.

Als Luftperspektive bezeichnet man die künstlerische Darstellung der Lufttrübung, weil durch stärkeres oder geringeres Hervortreten der Luftfarbe über der Farbe der Gegenstände die verschiedene Entfernung derselben sehr bestimmt angezeigt wird, und Landschaften wesentlich dadurch ihre Tiefe erhalten. Je nach der Witterung kann die Lufttrübung größer oder geringer sein, weißlicher oder blauer. Sehr klare Luft, wie sie nach längerem Regen zuweilen vorkommt, läßt ferne Berge nahe und klein erscheinen, dunstigere fern und groß.

Für den Maler ist das letztere vorteilhaft. Die hohen klaren Landschaften des Hochgebirges, welche den Bergwanderer so häufig verleiten, Entfernung und Größe der vorliegenden Bergspitzen zu unterschätzen, sind malerisch schwer zu verwerten; desto besser die Ansichten von unten herauf aus den Tälern, von den Seen und Ebenen her, wo die Luftbeleuchtung zart aber merklich entwickelt ist und ebensowohl die verschiedenen Entfernungen und Größen des Gesehenen deutlich hervortreten läßt, als sie der künstlerischen Einheit der Färbung günstig ist.

Obgleich die Luftfarbe vor den größeren Tiefen der Landschaft deutlicher hervortritt, fehlt sie bei hinreichend intensiver Beleuchtung nicht ganz vor den nahen Gegenständen eines Zimmers. Was man isoliert und wohlabgegrenzt sieht, wenn Sonnenlicht durch eine Öffnung des Ladens in ein verdunkeltes Zimmer fällt, fehlt natürlich nicht ganz, wenn das ganze Zimmer beleuchtet ist. Auch hier muß sich die Luftbeleuchtung, wenn sie stark genug ist, vor dem Hintergrunde geltend machen und dessen Farben im Vergleich zu denen der näheren Gegenstände etwas abstumpfen; auch diese Unterschiede, obgleich viel zarter als vor dem Hintergrunde einer Landschaft, sind für den Historien-, Genre- oder Porträtmaler von Bedeutung und steigern, wenn sie fein beobachtet und nachgeahmt sind, die Deutlichkeit seiner Darstellung in hohem Grade.

II. Helligkeitsstufen

Die bisher besprochenen Verhältnisse zeigen uns zunächst einen tiefgreifenden und für die Auffassung der körperlichen Formen äußerst wichtigen Unterschied zwischen dem Gesichtsbilde, welches unsere Augen uns zuführen, wenn wir vor den Objekten stehen, und demjenigen, welches das Gemälde uns gibt. Dadurch wird die Auswahl der in den Gemälden darzustellenden Gegenstände schon vielfach beschränkt. Die Künstler wissen sehr wohl, daß für ihre Hilfsmittel vieles nicht darstellbar ist. Ein Teil ihrer künstlerischen Geschicklichkeit besteht darin, daß sie durch passende Anordnung, Stellung und Wendung der Objekte, durch passende Wahl des Gesichtspunktes und durch die Art der Beleuchtung die Ungunst der Bedingungen, die ihnen in dieser Beziehung aufgelegt sind, zu überwinden wissen.

Wie es zunächst scheinen könnte, würde nun doch von der Forderung der Naturwahrheit eines Gemäldes so viel stehenbleiben können, daß dasselbe, vom richtigen Orte angeschaut, wenigstens einem unserer Augen dieselbe räumliche Verteilung von Licht, Farben und Schatten in seinem Gesichtsfelde darbieten und also auch im Inneren dieses Auges genau dasselbe Netzhautbild entwerfen solle, wie es der dargestellte Gegenstand tun würde, wenn wir ihn wirklich vor uns hätten und von einem bestimmten unveränderlichen Standpunkt aus betrachten. Es könnte als Aufgabe der malerischen Technik erscheinen, unter den genannten Beschränkungen durch das Gemälde wirklich den gleichen Eindruck auf das Auge zu erzielen, welchen die Wirklichkeit gibt.

Gehen wir nun daran zu untersuchen, ob und wie weit die Malerei einer solchen Forderung wirklich gerecht werde oder auch nur gerecht werden könne, so treffen wir auch hier wieder auf Schwierigkeiten, vor denen wir vielleicht zurückschrecken würden, wenn wir nicht wüßten, daß sie schon überwunden sind.

Beginnen wir mit dem Einfachsten, mit den quantitativen Verhältnissen der Lichtstärken. Soll der Künstler den Eindruck seines Gegenstandes auf unser Auge genau nachahmen, so müßte er auch auf seinem Bilde gleich große Helligkeit und gleich große Dunkelheit verwenden können, wie die Natur sie darbietet. Aber daran ist nicht im entferntesten zu denken. Erlauben Sie mir ein passendes Beispiel zu wählen. In einer Galerie möge ein Wüstenbild hängen, auf dem ein Zug weiß verhüllter Beduinen und dunkler Neger durch den brennenden Sonnenschein dahinzieht; dicht daneben sei eine bläuliche Mondlandschaft aufgehängt, wo sich der Mond im Wasser spiegelt, und man Baumgruppen, menschliche Gestalten in der Dunkelheit leise angedeutet erkennt. Sie wissen aus Erfahrung, daß beide Bilder, wenn sie gut gemacht sind, in der Tat mit überraschender Lebendigkeit die Vorstellung ihres Gegenstandes hervorzaubern können, und doch sind in beiden Bildern die hellsten Stellen mit demselben Kremser Weiß nur wenig durch Zumischungen verändert, die dunkelsten mit demselben Schwarz ausgeführt. Beide teilen an derselben Wand dieselbe Beleuchtung, und die hellsten wie die dunkelsten Stellen beider sind deshalb, was den Grad ihrer Helligkeit betrifft, kaum wesentlich unterschieden.

Wie verhält es sich nun mit den dargestellten Helligkeiten in der Wirklichkeit? Das Verhältnis zwischen der Helligkeit der Beleuchtung durch die Sonne und der durch den Vollmond ist von Wollaston gemessen worden, indem er beide, ihrer Stärke nach, mit dem Lichte gleich beschaffener Kerzen verglich. Es hat sich ergeben, daß die Beleuchtung durch die Sonne achthunderttausendmal stärker ist, als die hellste Vollmondbeleuchtung.

Jeder undurchsichtige Körper, der von irgendeiner Lichtquelle beleuchtet wird, kann im günstigsten Fall nur so viel Licht wieder aussenden, als auf ihn fällt. Indessen scheinen nach Lamberts Beobachtungen selbst die weißesten Körper nur etwa zwei Fünftel des auffallenden Lichtes zurücksenden. Die Sonnenstrahlen, welche nebeneinander von der Sonne ausgehen, deren Halbmesser nicht ganz hunderttausend Meilen beträgt, sind, wenn sie bei uns ankommen, schon gleichmäßig über eine Kugelfläche von zwanzig Millionen Meilen Halbmesser ausgebreitet; ihre Dichtigkeit und Beleuchtungskraft ist hier nur noch der vierzigtausendste Teil von derjenigen, mit welcher sie die Sonnenoberfläche verlassen, und jene Lambertsche Zahl läßt schließen, daß auch die hellste weiße Fläche, von senkrechten Sonnenstrahlen getroffen, nur den hunderttausendsten Teil von der Helligkeit der Sonnenscheibe hat. Der Mond aber ist ein grauer Körper, dessen mittlere Helligkeit nur etwa ein Fünftel von der des hellsten Weiß beträgt.

Bescheint der Mond nun seinerseits einen Körper von hellstem Weiß hier auf Erden, so ist dessen Helligkeit wiederum nur der hunderttausendste Teil von der Helligkeit des Mondes selbst; demnach ist die Sonnenscheibe achtzigtausend millionenmal heller als ein solches vom Vollmond beleuchtetes Weiß.

In einer Galerie werden die Gemälde nicht von direktem Sonnenlicht, sondern nur von reflektiertem Himmels- oder Wolkenlicht beschienen. Direkte Messungen von der Helligkeit der Beleuchtung im Innern einer Bildergalerie sind mir nicht bekannt; indessen lassen sich Schätzungen derselben aus bekannten Daten wohl anstellen. Bei recht großem Oberlicht und heller Wolkenbeleuchtung könnte das hellste Weiß auf einem Gemälde wohl ein Zwanzigstel von der Helligkeit des direkt von der Sonne beleuchteten Weiß haben; meist wird es nur ein Vierzigstel oder weniger sein.

Der Wüstenmaler also, selbst wenn er auf die Darstellung der Sonnenscheibe verzichtet, die immer nur sehr unvollkommen gelingt, wird die grell beleuchteten Gewänder seiner Beduinen mit einem Weiß darstellen müssen, welches günstigen Falles nur dem zwanzigsten Teil der Helligkeit der Wirklichkeit entspricht. Könnte man dasselbe mit unveränderter Beleuchtung in die Wüste hinausbringen, so würde es neben dem dortigen Weiß wie ein recht dunkles Grauschwarz erscheinen. In der Tat zeigte mir ein Versuch, daß sonnenbeleuchteter Lampenruß noch halb so hell ist, wie beschattetes Weiß im helleren Teile eines Zimmers.

Auf dem Mondscheinbilde wird dasselbe Weiß, mit welchem die Beduinenmäntel ausgeführt wurden, mit geringer Zumischung benutzt werden müssen um die Mondscheibe und ihre Wasserreflexe darzustellen, obgleich der wahre Mond nur ein Fünftel dieser Helligkeit, seine Wasserreflexe noch viel weniger haben sollten. Dagegen werden weiße vom Mond beschienene Gewänder oder Marmorflächen, wenn der Künstler sie auch stark in Grau abtönt, immerhin auf seinem Bilde noch zehn- bis zwanzigtausendmal heller sein, als sie es unter Vollmondbeleuchtung in Wirklichkeit sind.

Andererseits würde das dunkelste Schwarz, welches der Künstler verwenden könnte, kaum zureichen, um die wahre Beleuchtungsstärke eines vom Vollmond beschienenen weißen Gegenstandes genügend gering darzustellen. Auch das dunkelste Schwarz, Rußüberzüge, schwarzer Samt, kräftig beleuchtet, erscheinen grau, wie wir bei optischen Versuchen oft genug zu unserem Schaden erfahren, wenn wir überflüssiges Licht abzublenden haben. Die Helligkeit eines von mir untersuchten Rußüberzuges war etwa ein Hundertstel von der Helligkeit weißen Papiers. Die hellsten Farben des Malers sind überhaupt etwa nur hundertmal so hell, als seine dunkelsten Schatten.

Die gemachten Angaben werden Ihnen vielleicht übertrieben erscheinen. Aber sie beruhen auf Messungen, und können durch wohlbekannte Erfahrungen kontrolliert werden. Nach Wollaston ist die Beleuchtung durch den Vollmond gleich derjenigen durch eine in zwölf Fuß Entfernung gestellte brennende Kerze. Sie werden wissen, daß man im Vollmondschein nicht mehr lesen kann, wohl aber in drei bis vier Fuß Entfernung von einer Kerze. Nun nehmen Sie an. Sie treten aus einem tageshellen Zimmer plötzlich in ein von einer einzigen Kerze beleuchtetes, übrigens absolut lichtloses Gewölbe. Im ersten Augenblick würden Sie glauben, in absolute Dunkelheit einzutreten und würden höchstens die Kerzenflamme selbst wahrnehmen. Jedenfalls würden Sie von Gegenständen, die zwölf Fuß von der Kerze entfernt sind, nicht die geringste Spur erkennen. Diese Gegenstände aber sind so hell, wie vom Vollmond beleuchtet. Erst nach geraumer Zeit würden Sie sich an das Dunkel gewöhnt haben und sich dann allerdings ohne Schwierigkeit zurechtfinden.

Kehren Sie an das Tageslicht zurück, wo Sie früher in voller Bequemlichkeit verweilten: so wird Ihnen dasselbe so blendend erscheinen, daß Sie vielleicht die Augen schließen müssen und nur mit schmerzhafter Lichtscheu umherzublicken imstande sind. Sie sehen also: es handelt sich hier nicht um kleinliche, sondern um kolossale Unterschiede. Wie ist unter solchen Umständen überhaupt eine Ähnlichkeit des Eindruckes zwischen Gemälde und Wirklichkeit denkbar?

Unsere Erörterung über das, was wir im Keller anfangs nicht wahrnehmen, später aber unterscheiden konnten, läßt uns schon das wichtigste Moment der Ausgleichung erkennen; es ist die verschiedene Abstumpfung unseres Auges durch Licht, ein Vorgang, den wir mit demselben Namen der Ermüdung, wie den entsprechenden in den Muskeln belegen können. Jede Tätigkeit unserer Nervenapparate setzt vorübergehend deren Leistungsfähigkeit herab. Der Muskel wird ermüdet vom Arbeiten, das Hirn ermüdet vom Denken und von Gemütsbewegungen, das Auge ermüdet vom Licht, desto mehr, je stärker dieses ist. Die Ermüdung macht es stumpf und unempfindlich gegen neue Lichteindrücke, so daß es starke nur mäßig, schwache gar nicht mehr empfindet.

Jetzt aber sehen Sie, wie anders sich bei Berücksichtigung dieser Umstände die Aufgabe des Künstlers stellt. Das Auge des Wüstenfahrers, der der Karawane zusieht, ist selbst durch den blendenden Sonnenschein auf das äußerste abgestumpft, das des Mondscheinwanderers in der Dunkelheit zur größten Höhe der Empfindlichkeit erholt. Von beiden unterscheidet sich der Zustand des Beschauers der Gemälde durch einen gewissen mittleren Grad der Empfindlichkeit des Auges. Der Maler muß also streben, durch seine Farben auf das mäßig empfindliche Auge seines Beschauers denselben Eindruck hervorzubringen, wie ihn einerseits die Wüste auf das geblendete, andererseits die Mondnacht auf das vollkommen ausgeruhte Auge ihres Beschauers macht. Neben den wirklichen Beleuchtungsverhältnissen der Außenwelt spielen also unverkennbar die verschiedenen physiologischen Zustände des Auges eine außerordentlich einflußreiche Rolle bei dem Werke des Künstlers. Was er zu geben hat, ist hiernach nicht mehr eine reine Abschrift des Objektes, sondern die Übersetzung seines Eindruckes in eine andere Empfindungsskala, die einem anderen Grade von Erregbarkeit des beschauenden Auges angehört, bei welchem das Organ in seinen Antworten auf die Eindrücke der Außenwelt eine ganz andere Sprache spricht.

Um Ihnen die Folgen hiervon verständlich zu machen, muß ich Ihnen zunächst das von Fechner gefundene Gesetz für die Empfindungsskala des Auges auseinandersetzen; dasselbe bildet einen einzelnen Fall des von diesem geistreichen Forscher für die Beziehungen mannigfaltiger sinnlicher Empfindungen zu den sie erregenden Reizen aufgestellten allgemeineren psycho-physischen Gesetzes. Dieses Gesetz kann in folgender Weise ausgesprochen werden: Innerhalb sehr breiter Grenzen der Helligkeit sind Unterschiede der Lichtstärke gleich deutlich, oder erscheinen in der Empfindung gleich groß, wenn sie den gleichen Bruchteil der gesamten verglichenen Lichtstärken ausmachen. So zeigt es sich zum Beispiel, daß man Unterschiede der Helligkeit von einem Hundertstel ihrer gesamten Stärken der Beleuchtung erkennen kann, ohne daß die Sicherheit und Leichtigkeit dieser Unterscheidung erhebliche Unterschiede zeigt, sei es, daß man hellstes Tageslicht oder gute Kerzenbeleuchtung anwendet.

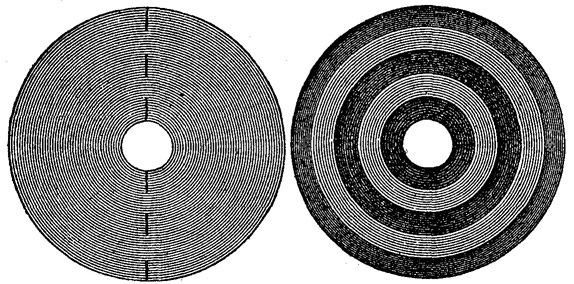

Das leichteste Hilfsmittel, um genau meßbare Unterschiede der Helligkeit zwischen zwei weißen Flächen hervorzubringen, beruht auf der Anwendung schnell rotierender Scheiben. Wenn man eine Scheibe, wie die umstehende Figur 1, sehr schnell umlaufen läßt (das heißt zwanzig- bis dreißigmal in der Sekunde), so erscheint sie dem Auge, ähnlich wie Figur 2, mit drei grauen Ringen bedeckt zu sein; nur muß sich der Leser das Grau dieser Ringe, wie es auf der rotierenden Scheibe Figur 1 erscheint, als eine kaum sichtbare Beschattung des Grundes vorstellen. Es erscheint nämlich bei schnellem Umlauf der Scheibe jeder Kreis der Scheibe so beleuchtet, als wäre das gesamte Licht, welches ihn trifft, gleichmäßig über seinen ganzen Umfang ausgebreitet. Diejenigen Kreisringe nun, in denen die schwarzen Striche liegen, haben etwas weniger Licht, als die ganz weißen, und wenn man die Breite der Striche mit der Länge des halben Umfanges des betreffenden Kreisringes vergleicht, erhält man den Bruchteil, um den die Lichtstärke des weißen Grundes der Scheibe in dem betreffenden Ringe vermindert ist. Sind die Striche alle gleich breit, wie in Figur 1, so sind die inneren Ringe dunkler als die äußeren, weil sich der gleiche Lichtverlust auf jenen über eine kleinere Fläche verteilt, als bei diesen. Man kann auf diese Weise außerordentlich zarte Abstufungen der Helligkeit erhalten, und zwar wird bei diesem Verfahren in demselben Ring bei wechselnder Beleuchtungsstärke die Helligkeit immer um den gleichen Bruchteil ihres ganzen Wertes vermindert. Dem Fechnerschen Gesetze entsprechend zeigt sich nun in der Tat, daß die Deutlichkeit der Ringe bei sehr verschiedenen Beleuchtungsstärken nahezu dieselbe bleibt. Nur muß man nicht allzu blendende oder allzu schwache Beleuchtung anwenden. In beiden Fällen verschwinden die feineren Unterschiede dem Auge.

|

|

|

Fig. 1 |

Fig. 2 |

Ganz anders verhält es sich, wenn wir bei verschiedenen Beleuchtungsstärken Unterschiede hervorbringen, die immer derselben Lichtmenge entsprechen. Schließen wir zum Beispiel bei Tage die Fensterläden eines Zimmers, so daß dieses ganz verdunkelt wird, und erleuchten es nun durch eine Kerze, so werden wir ohne Schwierigkeit die Schatten erkennen können, welche das Kerzenlicht wirft, wie etwa den Schatten unserer Hand, der auf ein weißes Blatt fällt. Lassen wir dagegen die Fensterläden wieder öffnen, so daß das Tageslicht in das Zimmer dringt, so werden wir bei derselben Haltung unserer Hand den von der Kerze geworfenen Schatten nicht mehr erkennen können, trotzdem immer noch auf die von diesem Schatten nicht getroffenen Teile des weißen Blattes dieselbe Menge Kerzenlicht mehr fällt, als auf die von der Hand beschatteten Teile. Aber diese kleine Lichtmenge verschwindet im Vergleich zu der neu hinzugekommenen des Tageslichtes, vorausgesetzt, daß dieses alle Teile des weißen Blattes gleichmäßig trifft. Sie sehen daraus, daß, während der Unterschied zwischen Kerzenlicht und Dunkelheit wohl zu erkennen ist, der gleich große Unterschied zwischen Tageslicht einerseits und Tageslicht plus Kerzenlicht andererseits nicht mehr erkannt wird.

Dieses Gesetz ist für die Unterscheidung der verschiedenen Helligkeiten der gesehenen Naturkörper von großer Wichtigkeit. Ein weißer Körper erscheint weiß, weil er einen großen Bruchteil, ein grauer grau, weil er einen kleineren Bruchteil von dem auffallenden Lichte zurückwirft. Bei wechselnder Beleuchtungsstärke wird also der Helligkeitsunterschied zwischen beiden immer dem gleichen Bruchteil ihrer gesamten Helligkeit entsprechen, und deshalb unseren Augen gleich wahrnehmbar bleiben, sobald wir uns nicht der oberen oder unteren Grenzen der Helligkeit allzu sehr nähern, für welche das Fechnersche Gesetz nicht mehr gilt. Eben deshalb kann im allgemeinen der Maler einen gleich groß erscheinenden Unterschied für den Beschauer seines Gemäldes hervorbringen trotz der abweichenden Beleuchtungsstärke in der Gemäldegalerie, wenn er seinen Farben nur das gleiche Verhältnis der Helligkeit gibt, welches die Wirklichkeit zeigt.

In der Tat ist bei unserer Betrachtung der Naturkörper die absolute Helligkeit, in der sie unserem Auge erscheinen, zwischen weiten Grenzen wechselnd je nach der Beleuchtungsstärke und der Empfindlichkeit unseres Auges. Konstant ist nur das Verhältnis der Helligkeiten, in welchem uns die Flächen von verschieden dunkler Körperfarbe bei gleicher Beleuchtung erscheinen. Also auch nur dieses Verhältnis der Helligkeiten ist für uns dasjenige sinnliche Zeichen, aus welchem wir unsere Urteile über die dunklere oder hellere Färbung der gesehenen Körper bilden. Dieses Verhältnis kann der Maler ungestört und naturgetreu nachahmen, um in uns die gleiche Vorstellung von der Art der gesehenen Körper hervorzurufen. Eine in dieser Beziehung getreue Nachahmung würde innerhalb der Grenzen, für welche das Fechnersche Gesetz gilt, erhalten werden, wenn der Künstler die vollbeleuchteten Teile der Körper, welche er darzustellen hat, mit Farben wiedergäbe, welche bei gleicher Beleuchtung der darzustellenden Körperfarbe gleich wären. Annähernd geschieht dieses ja auch; der Maler wählt im Ganzen, namentlich für Gegenstände von geringer Tiefenausdehnung, wie z. B. Porträts, Farbstoffe, welche die Körperfarbe der darzustellenden Objekte nahezu wiedergeben und nur in den beschatteten Teilen dunkler genommen werden. Nach diesem Prinzip fangen Kinder an zu malen, sie ahmen Körperfarbe durch Körperfarbe nach; ebenso Nationen, bei denen die Malerei auf einem gewissen kindlichen Standpunkt stehengeblieben ist. Zur vollendeten künstlerischen Malerei kommt es erst, wenn nicht mehr die Körperfarben, sondern wenn die Lichtwirkung auf das Auge nachzuahmen gelungen ist; indem wir den Zweck der malerischen Darstellung in dieser Weise auffassen, wird es allein möglich, die Abweichungen zu verstehen, welche die Künstler in der Wahl ihrer Farben- und Helligkeitsskala der Natur gegenüber haben eintreten lassen.

Zunächst sind diese bedingt dadurch, daß, wie mehrfach erwähnt, das Fechnersche Gesetz nur für mittlere Grade der Helligkeit volle Gültigkeit hat, während bei zu hoher oder zu geringer Helligkeit merkliche Abweichungen von demselben eintreten.

An beiden Grenzen der Lichtstärken zeigt sich das Auge weniger empfindlich für Lichtunterschiede, als es nach jenem Gesetze sein sollte. Bei sehr starkem Licht wird es geblendet, das heißt seine innere Tätigkeit kann nicht gleichen Schritt mit dem äußeren Reize halten, die Nervenapparate werden zu schnell ermüdet. Sehr helle Gegenstände sehen fast gleich hell aus, selbst wenn in Wirklichkeit bedeutende Unterschiede in ihrer Lichtstärke bestehen. So hat der Rand der Sonne nur etwa die halbe Lichtstärke ihrer Mitte; aber niemand von Ihnen wird dies erkannt haben, wenn er nicht durch verdunkelnde Gläser gesehen hat, welche die Helligkeit auf ein bequemes Maß herabsetzen. Aus dem entgegengesetzten Grunde wird das Auge unempfindlicher bei schwachem Licht. Wenn ein Körper so schwach beleuchtet ist, daß wir ihn kaum noch wahrnehmen, so werden wir Verminderung seiner Helligkeit durch einen Schatten um ein Hundertstel oder um ein Zehntel nicht mehr unterscheiden.

Somit folgt, daß bei geringer Helligkeit die dunkleren Objekte den dunkelsten, bei großer Helligkeit die helleren den hellsten ähnlicher werden, als es nach Fechners für mittlere Lichtstärken geltendem Gesetze sein sollte. Daraus fließt für die Malerei ein höchst charakteristischer Unterschied zwischen dem Eindruck sehr starker und sehr schwacher Beleuchtung.

Wollen die Maler glühenden Sonnenschein darstellen, so machen sie alle Objekte fast gleich hell, und reproduzieren auf diese Weise mit ihren nur mäßig hellen Farben den Eindruck, den die Sonnenglut auf das geblendete Auge des Beobachters macht. Wollen sie dagegen Mondschein darstellen, so geben sie nur die allerhellsten Objekte hell an, namentlich die Reflexe des Mondlichtes an glänzenden Flächen, und halten alles andere fast unerkennbar dunkel; das heißt, alle dunkleren Gegenstände machen sie dem tiefsten Dunkel, welches sie mit ihren Farben erzeugen können, ähnlicher, als sie es nach dem wirklichen Verhältnis der Lichtstärken sein sollten. Sie drücken durch ihre Abstufung der Helligkeiten in beiden Fällen die Unempfindlichkeit des Auges für die Unterschiede zu hellen oder zu schwachen Lichtes aus. Könnten sie Farben von dem blendenden Glanze vollen Sonnenscheins oder von der wirklichen Lichtschwäche des Mondlichtes anwenden, so brauchten sie die Abstufung der Helligkeit in ihren Gemälden nicht anders wiederzugeben, als sie in der Natur ist; dann würde eben das Gemälde genau den gleichen Eindruck auf das Auge machen, wie ihn die gleichen Helligkeitsgrade wirklicher Gegenstände hervorbringen. Die beschriebene Änderung in der Abstufung der Helligkeiten wird deshalb nötig, weil die Farben des Gemäldes in der mittleren Helligkeit eines mäßig beleuchteten Zimmers gesehen werden, für welche das Fechnersche Gesetz merklich zutrifft, weil sie aber Gegenstände darstellen sollen, deren Helligkeitsstufen über die Grenze der Anwendbarkeit dieses Gesetzes hinausgehen.

Wir finden eine ähnliche Abweichung, welche der bei Mondscheinlandschaften wirklich gesehenen entspricht, von älteren Meistern, im auffallendsten Maße von Rembrandt, angewendet in Fällen, wo durchaus nicht der Eindruck von Mondschein oder einer ähnlich schwachen Beleuchtung hervorgebracht werden soll oder hervorgebracht wird. Die hellsten Teile der Objekte sind in diesen Bildern in hellen und leuchtenden gelblichen Farben dargestellt, aber die Abstufungen gegen das Dunkel hin sind sehr groß gemacht, so daß die dunkleren Gegenstände in ein fast undurchdringliches Dunkel versinken. Dieses Dunkel selbst ist überzogen mit dem gelblichen Nebelschein stark beleuchteter Luftmassen, so daß diese Bilder trotz ihrer Dunkelheit den Eindruck sonnigen Lichtes gewähren, und daß durch die sehr starke Abstufung der Schatten die Körperformen der Gesichter und Gestalten außerordentlich kräftig hervorgehoben werden. Die Abweichung von der unmittelbaren Naturwahrheit ist in dieser Abstufung der Lichtstärken sehr auffallend, und doch geben die genannten Bilder ganz besonders lebhafte und eindringliche Anschauungen der dargestellten Gegenstände. Sie sind deshalb für das Verständnis der Prinzipien malerischer Beleuchtung von besonderem Interesse.

Für die Erklärung ihrer Wirkungen muß man, wie ich glaube, berücksichtigen, daß das Fechnersche Gesetz für die dem Auge bequemen mittleren Lichtstärken zwar annähernd richtig ist, daß aber doch die Abweichungen, welche für zu hohe und für zu kleine Lichtstärken so auffallend heraustreten, des Einflusses in dem Gebiet der mittleren Lichtstärken nicht ganz entbehren. Nur muß man genauer beobachten, um diesen Einfluß wahrzunehmen. In der Tat zeigt sich, wenn man auf einer rotierenden Scheibe die allerzartesten Abstufungen von Schatten herstellt, daß solche nur bei einem bestimmten Grade der Beleuchtung sichtbar sind; dieser entspricht etwa der Beleuchtung weißen Papiers an einem hellen Tage, wenn dasselbe voll vom Himmelslicht, aber nicht von der Sonne direkt getroffen wird. In solcher Lichtstärke kann man auch Schatten von ein Hundertfünfzigstel oder selbst ein Hundertachtzigstel der Lichtstärke erkennen. Das Licht, bei welchem man Gemälde betrachtet, ist dagegen viel schwächer; will man also dieselbe Deutlichkeit der feinsten Schatten und der durch sie bezeichneten Modellierung der Formen bewahren, so muß man die Abstufungen der Schatten im Gemälde etwas größer machen, als es den wirklichen Lichtstärken entspricht. Dadurch werden die dunkelsten Gegenstände des Gemäldes allerdings unnatürlich dunkel, was aber dem Zweck des Künstlers nicht widerspricht, wenn die Aufmerksamkeit des Beschauers hauptsächlich den helleren zugelenkt werden soll. Die große künstlerische Wirksamkeit dieser Manier zeigt uns, wie der Hauptnachdruck in der Nachahmung auf die Abstufung der Helligkeitsunterschiede, nicht auf die absoluten Helligkeiten fällt, und wie die größten Abweichungen in den letzteren ohne erhebliche Störung ertragen werden, wenn nur ihre Abstufungen ausdrucksvoll nachgeahmt sind.

III. Die Farbe

An diese Abweichungen der Helligkeiten schließen sich nun auch gewisse Abweichungen in der Färbung, die physiologisch dadurch bedingt sind, daß die Skala der Empfindungsstärken auch für die verschiedenen Farben verschieden ist. Wie stark die Empfindung ausfällt bei gegebener Beleuchtungsstärke durch Licht einer bestimmten Farbe, hängt durchaus von der besondern Reaktionsweise derjenigen Nervenapparate ab, die durch die Einwirkung des betreffenden Lichtes in Erregung versetzt werden. Nun sind alle unsere Farbenempfindungen Mischungen aus drei verschiedenen einfachen Empfindungen, nämlich Rot, Grün, Violett, die nach einer nicht unwahrscheinlichen Voraussetzung von Thomas Young durch drei verschiedenartige Systeme von Sehnervenfasern ganz unabhängig voneinander perzipiert werden. Dieser Unabhängigkeit der verschiedenen Farbenempfindungen voneinander entspricht nun auch ihre gegenseitige Unabhängigkeit in der Abstufung der Intensitäten. Neuere Messungen haben gezeigt, daß die Empfindlichkeit unseres Auges für schwache Schatten im Blau am größten ist, im Rot am kleinsten. Im Blau wird ein Unterschied von ein Zweihundertfünftel bis ein Zweihundertachtundsechzigstel der Lichtstärke erkannt, im Rot vom unermüdeten Auge ein Sechzehntel, bei Abstumpfung der Farbe durch längeres Betrachten ein Fünfzigstel bis ein Siebzigstel.

Das Rot verhält sich also wie eine Farbe, gegen deren Abstufungen das Auge relativ unempfindlicher ist, als gegen die des Blau. Dem entsprechend treten aber auch die Erscheinungen der Blendung bei gesteigerter Helligkeit im Rot schwächer auf, als im Blau. Wählt man nach einer Bemerkung von Dove ein blaues und ein rotes Papier, welche bei mittlerer weißer Beleuchtung gleich hell erscheinen, so erscheint bei sehr abgeschwächter weißer Beleuchtung das Blau, bei sehr verstärkter Beleuchtung das Rot als das hellere. Die gleichen Unterschiede zeigen sich, wie ich selbst beobachtete, noch auffallender an roten und violetten Spektralfarben, und zwar schon bei sehr mäßiger Steigerung ihrer Intensität um den gleichen Bruchteil für beide.

Nun ist der Eindruck des Weiß gemischt aus den Eindrücken, welche die einzelnen in dem weißen Licht enthaltenen Spektralfarben auf unser Auge machen. Steigern wir die Helligkeit des Weiß, so wird dabei die Empfindungsstärke für die roten, gelben und grünen Farben verhältnismäßig mehr wachsen, als diejenigen für die blauen und violetten. In hellem Weiß werden also die ersteren einen verhältnismäßig stärkeren Eindruck machen, als die letzteren; in schwachem Weiß dagegen die blauen und bläulichen Farben. Sehr helles Weiß erscheint also gelblich, lichtschwaches bläulich gefärbt. Wir werden uns allerdings dieses Unterschiedes bei der gewöhnlichen Betrachtung der uns umgebenden Gegenstände nicht so leicht bewußt, da die unmittelbare Vergleichung von Farbentönen sehr verschiedener Helligkeit schwierig ist; wir sind gewöhnt ein und denselben weißen Gegenstand von unveränderter Beschaffenheit bei wechselnder Beleuchtung nacheinander in dieser verschiedenen Abänderung des Weiß zu sehen, so daß wir bei unserer Beurteilung der Körperfarben den Einfluß der Helligkeit zu eliminieren gelernt haben.

Wenn aber dem Maler die Aufgabe erwächst, den Eindruck von sonnenbeleuchtetem Weiß mit lichtschwächeren Farben nachzuahmen, so erreicht er einen höheren Grad von Ähnlichkeit, indem er in seinem Weiß durch Einmischung von Gelb diese Farbe ebenso vorwiegend macht, wie sie in wirklich hellerem Weiß wegen der Reaktionsweise des Sehnervenapparates vorwiegen würde. Es ist dasselbe Verfahren, als wenn wir eine Landschaft unter trübem Himmel durch ein gelbes Glas betrachten, und ihr dadurch den Anschein von sonniger Beleuchtung geben. Umgekehrt wird der Künstler mondscheinbeleuchtetes, also sehr lichtschwaches Weiß bläulich machen, da die Farben auf dem Bilde, wie wir gesehen haben, außerordentlich viel lichtstärker sein müssen als die darzustellende Farbe. Im Mondschein ist in der Tat kaum noch eine andere Farbe zu erkennen als Blau; der blaue Sternenhimmel oder blaue Blumen können noch deutlich gefärbt erscheinen, während Gelb und Rot nur noch als Verdunklungen des allgemeinen bläulichen Weiß oder Grau sich merkbar machen.

Wiederum bitte ich Sie zu bemerken, daß diese Änderungen der Farben nicht nötig sein würden, wenn dem Künstler Farben von derselben Lichtstärke oder von derselben Lichtschwäche zu Gebote ständen, wie sie die von der Sonne oder vom Mond beleuchteten Körper wirklich zeigen.

Die Veränderung der Farbe ist, wie die vorher besprochene veränderte Abstufung der Helligkeit, eine subjektive Wirkung, die der Maler objektiv auf seiner Tafel darstellen muß, weil seine mäßig hellen Farben nicht imstande sind sie hervorzurufen.

Ganz Ähnliches beobachten wir in bezug auf die Erscheinungen des Kontrastes. Wir begreifen unter diesem Namen Fälle, bei denen die Farbe oder Helligkeit einer Fläche dadurch, daß ein Feld von anderer Farbe oder Helligkeit daneben gesetzt wird, verändert erscheint und zwar so, daß die ursprüngliche Farbe durch eine helle Nachbarschaft dunkler, durch eine dunkle Nachbarschaft heller, durch eine gefärbte dagegen entgegengesetzt oder komplementärfarbig gemacht wird.

Die Erscheinungen des Kontrastes sind sehr verschiedener Art und rühren von verschiedenen Ursachen her. Eine Klasse derselben, Chevreuls simultaner Kontrast, ist unabhängig von den Bewegungen des Auges und kommt namentlich zwischen Feldern von sehr geringen Farben- und Helligkeitsunterschieden vor. Dieser Kontrast erscheint auf dem Gemälde ebenso gut, wie in der Wirklichkeit und ist den Malern wohlbekannt. Ihre Farbengemische sehen auf der Palette oft ganz anders aus, als sie nachher im Gemälde erscheinen. Die hierher gehörigen Farbenänderungen sind oft außerordentlich auffallend; doch unterlasse ich hier näher daraus einzugehen, weil sie keine Abweichung zwischen dem Gemälde und der Wirklichkeit bedingen.

Die zweite für uns wichtigere Klasse der Kontrasterscheinungen zeigt sich bei Bewegungen des Blickes, und zwar vorzugsweise zwischen Feldern von größeren Helligkeits- und Farbenunterschieden. Wenn der Blick über helle und dunkle oder farbige Gegenstände und Flächen hingleitet, wird der Eindruck jeder Farbe verändert, indem sie sich auf Teilen der Netzhaut abbildet, die unmittelbar vorher von anderen Farben und Lichtern getroffen und in ihrer Reizempfänglichkeit dadurch verändert worden sind. Diese Art des Kontrastes ist deshalb wesentlich von Augenbewegungen abhängig und von Chevreul als sukzessiver Kontrast bezeichnet worden.

Wir haben schon vorher gesehen, daß die Netzhaut unseres Auges im Dunkeln empfindlicher gegen schwaches Licht wird, als sie es vorher war. Durch starkes Licht dagegen wird sie abgestumpft und unempfindlicher gegen schwache Lichter, die sie vorher wahrgenommen hatte. Wir hatten diesen letzten Vorgang als Ermüdung der Netzhaut bezeichnet, als eine Erschöpfung der Leistungsfähigkeit der Netzhaut durch ihre Tätigkeit selbst, ähnlich wie die Ermüdung der Muskeln.

Zunächst ist nun zu erwähnen, daß die Ermüdung der Netzhaut durch Licht sich nicht notwendig auf die ganze Fläche derselben ausdehnt, sondern sich örtlich beschränkt entwickeln kann, wenn nur ein kleiner Teil dieser Membran durch ein beschränktes helles Bildchen getroffen ist.

Sie alle werden die dunklen Flecke kennen, welche sich auf dem Gesichtsfelde herum bewegen, wenn man nur kurze Zeit nach der untergehenden Sonne geblickt hat, und welche die Physiologen als negative Nachbilder der Sonne zu bezeichnen pflegen. Diese entstehen dadurch, daß nur diejenigen Teile der Netzhaut, welche von dem Bilde der Sonne im Auge wirklich getroffen wurden, für neue Lichtwirkung unempfindlicher geworden sind. Blickt man mit einem solchen lokal ermüdeten Auge auf eine gleichmäßig helle Fläche, zum Beispiel auf das Himmelsgewölbe, so empfinden die ermüdeten Teile der Netzhaut den auf sie fallenden Teil des Bildes im Auge schwächer und dunkler als ihre Nachbarn, so daß der Beschauer dunkle Flecke am Himmel zu sehen glaubt, die sich mit seinem Blick hin und her bewegen. Er hat dann nebeneinander vor sich in den hellen Teilen der Himmelsfläche den Eindruck, den diese auf die nicht ermüdeten Teile der Netzhaut macht, in den dunkeln Flecken dagegen die Wirkung auf die ermüdeten Teile. So helle Gegenstände, wie die Sonne, rufen allerdings negative Nachbilder am auffallendsten hervor; aber bei einiger Aufmerksamkeit beobachtet man dieselben auch nach viel mäßigeren Lichteindrücken. Nur braucht man längere Zeit, um das Nachbild von solchen deutlich erkennbar zu entwickeln; man muß dabei sehr fest einen bestimmten Punkt des hellen Objektes fixieren, ohne das Auge zu bewegen, damit das Bild fest auf der Netzhaut liege und nur eine wohlbegrenzte Stelle der Netzhaut erregt und ermüdet werde; geradeso, wie es zur Erzeugung scharfer photographischer Porträts nötig ist, daß der Abzubildende sich während der Expositionszeit nicht bewege, damit sein Bild auf der photographischen Platte sich nicht hin und her schiebe. Das Nachbild im Auge ist gleichsam eine Photographie auf der Netzhaut, welche durch die veränderte Empfindlichkeit gegen neues Licht sichtbar wird, nur kurze Zeit stehenbleibt, jedoch um so länger, je stärker und dauernder die Lichtwirkung gewesen ist.

War der fixierte Gegenstand farbig, zum Beispiel rotes Papier, so ist das Nachbild auf grauem Grunde komplementär gefärbt, in diesem Falle also grünblau. Rosenrotes Papier gibt dagegen ein rein grünes Nachbild, grünes ein rosenrotes, blaues ein gelbes und gelbes ein blaues. Diese Erscheinungen zeigen, daß in der Netzhaut auch eine teilweise Ermüdung in bezug auf die verschiedenen Farben möglich ist. Nach Thomas Youngs Hypothese von der Existenz dreier Fasersysteme im Sehnerven, von denen das eine bei jeder Art der Reizung Rot empfindet, das zweite Grün, das dritte Violett, werden bei grüner Beleuchtung nur die grünempfindenden Fasern der Netzhaut kräftig erregt und ermüdet. Wird derselbe Teil der Netzhaut nachher weiß beleuchtet, so ist die Empfindung des Grün abgeschwächt, die des Rot und Violett lebhaft und überwiegend; deren Summe gibt alsdann den Gesamteindruck von Purpur, der sich mit dem unveränderten Weiß des Grundes zu Rosenrot mischt. Bei der gewöhnlichen Betrachtung lichter und farbiger Objekte pflegen wir nicht dauernd ein und denselben Punkt zu fixieren, weil wir, mit dem Blick dem Spiel unserer Aufmerksamkeit folgend, ihn immer neuen Teilen der Objekte zuwenden, wie sie uns gerade interessieren. Diese Art des Betrachtens, wobei sich demgemäß auch das Auge fortwährend bewegt und das Netzhautbild auf der Netzhaut hin und her gleitet, hat außerdem den Vorteil, die Störungen des Sehens zu vermeiden, welche starke und dauernde Nachbilder mit sich führen würden. Doch fehlen Nachbilder auch hierbei nicht ganz, sie sind nur verwaschen in ihren Konturen und sehr flüchtig in ihrer Dauer.

Liegt nun ein rotes Feld auf grauem Grunde, und bewegt sich unser Blick vom Rot über den Rand zum Grau, so werden die Randteile des Grau von einem solchen Nachbilde des Rot getroffen und erscheinen schwach blaugrün gefärbt. Da aber das Nachbild schnell schwindet, so sind es meist nur die dem Rot am nächsten liegenden Teile des Grau, die diese Veränderung in merklichem Grade zeigen.

Auch dies ist eine Erscheinung, welche durch helles Licht und glänzende gesättigte Farben stärker als durch schwächeres Licht und stumpfere Farben hervorgerufen wird. Der Künstler arbeitet vorzugsweise mit den letzteren. Die meisten Farbentöne erzeugt er sich durch Mischung; jeder gemischte Farbstoff ist aber grauer und stumpfer als die reinen Farben, aus denen er gemischt ist, und selbst die wenigen reinen Farbstoffe von sehr gesättigter Farbe, wie Zinnober und Ultramarin, welche die Ölmalerei verwenden kann, sind verhältnismäßig dunkel. Die lichtstarken Farben der Aquarell- und Pastellmalerei wiederum sind verhältnismäßig weißlich. Daher sind im allgemeinen lebhafte Kontrastwirkungen, wie sie an stark gefärbten und stark beleuchteten Objekten in der Natur beobachtet werden, von ihrer Darstellung im Gemälde nicht zu erwarten. Will also der Künstler den Gesichtseindruck, den die Objekte geben, mit den Farben, die ihm zu Gebote stehen, möglichst eindringlich wiedergeben, so muß er auch die Kontraste malen, welche jene erzeugen. Wären die Farben auf dem Gemälde ebenso glänzend und lichtstark, wie an den wirklichen Objekten, so würden sich auch die Kontraste vor jenem ebenso gut von selbst erzeugen, wie vor diesen. Auch hier müssen subjektive Phänomene des Auges objektiv auf das Gemälde gesetzt werden, weil die Skala der Farben und Helligkeiten auf dem Gemälde eine abweichende ist.

So werden Sie bei einiger Aufmerksamkeit finden, daß Maler und Zeichner eine ebene, gleichmäßig erleuchtete Fläche da heller machen, wo sie an Dunkel, dunkler, wo sie an Hell stößt. Sie werden finden, daß gleichmäßig graue Flächen gegen Gelb abgetönt werden, wo hinter ihnen am Rande Blau zum Vorschein kommt, gegen Rosa, wo sie an Grün stoßen, vorausgesetzt, daß kein vom Blau oder Grün reflektiertes Licht auf das Grau fallen kann. Wo einzelne Sonnenstrahlen, durch das grüne Laubdach eines Waldes dringend, den Boden treffen, erscheinen sie dem gegen das herrschende Grün ermüdeten Auge rosenrot gefärbt, und dem rotgelben Kerzenlicht gegenüber erscheint das durch eine Spalte einfallende weiße Tageslicht blau. So malt sie in der Tat auch der Maler, da die Farben seines Gemäldes nicht leuchtend genug sind, um ohne solche Nachhilfe den Kontrast hervorzubringen.

An die Reihe dieser subjektiven Erscheinungen, welche die Künstler auf ihren Gemälden objektiv darzustellen genötigt sind, schließen sich auch noch gewisse Erscheinungen der Irradiation. Man versteht darunter Fälle, wo im Gesichtsfeld irgendein sehr helles Objekt steht, und das Licht oder die Farbe desselben über die Nachbarschaft sich ausbreitet. Die Erscheinung ist desto auffallender, je heller das irradiierende Objekt ist; der über die Nachbarschaft ausgegossene Lichtschein ist in der unmittelbarsten Nähe des hellen Objektes am stärksten, nimmt dagegen in größerer Entfernung an Stärke ab. Am auffallendsten sind die Irradiationserscheinungen rings um ein sehr helles Licht auf dunklem Grunde. Verdeckt man dem Auge den Anblick der Flamme durch einen schmalen dunkeln Gegenstand, zum Beispiel einen Finger, so sieht man gleichzeitig einen hellen nebligen Schein schwinden, der die ganze Nachbarschaft überdeckt, und erkennt deutlicher die Gegenstände, die sich in dem dunkeln Teile des Gesichtsfeldes etwa befinden. Deckt man sich die Flamme mit einem Lineal halb zu, so scheint dieses eingekerbt zu sein an der Stelle, wo die Flamme darüber hervorragt. Hierbei ist der Lichtschein in der Nähe der Flamme so intensiv, daß man seine Helligkeit von der der Flamme selbst schon nicht mehr unterscheidet; die Flamme erscheint, wie es mit jedem sehr hellen Objekt der Fall ist, vergrößert und gleichsam übergreifend über die benachbarten dunkeln Objekte.

Der Grund dieser Erscheinungen ist ein ganz ähnlicher, wie der der sogenannten Luftperspektive; es sind Lichtausbreitungen, welche von dem Durchgang des Lichtes durch trübe Medien herrühren, nur daß für die Erscheinungen der Luftperspektive die Trübung in der Luft vor dem Auge zu suchen ist, für die eigentlichen Irradiationserscheinungen aber in den durchsichtigen Medien des Auges selbst. Es zeigt sich bei scharfer Beleuchtung des gesundesten menschlichen Auges, die am besten von der Seite her mit einem durch eine Brennlinse konzentrierten Bündel von Sonnenstrahlen erfolgt, daß die Hornhaut und die Kristallinse nicht vollkommen klar sind. Scharf beleuchtet erscheinen beide etwas weißlich, wie durch einen feinen Nebel getrübt. In der Tat sind beides Gewebe von faserigem Bau, welche deshalb in ihrer Struktur nicht so homogen sind, wie eine reine Flüssigkeit oder ein reiner Kristall. Jede kleinste Ungleichartigkeit in der Struktur eines durchsichtigen Körpers ist aber imstande, etwas von dem auffallenden Lichte zurückzuwerfen, beziehlich nach allen Seiten hin zu zerstreuen.

Die Erscheinungen der Irradiation kommen auch bei mäßigeren Graden der Helligkeit zustande. Eine dunkle Öffnung in einem farbigen von der Sonne beleuchteten Papierblatt oder ein dunkles kleines Objekt auf einer farbigen Glasplatte, die man gegen den hellen Himmel hält, erscheinen ebenfalls mit der Farbe der umliegenden Fläche übergossen.

Die Erscheinungen der Irradiation sind also denen sehr ähnlich, welche die Trübung der Luft hervorbringt. Der einzige wesentliche Unterschied besteht darin, daß die Trübung durch beleuchtete Luft vor ferneren Gegenständen, die mehr Luft vor sich haben, stärker ist als vor näheren Gegenständen, während die Irradiation im Auge ihren Schein gleichmäßig über nahe und ferne Gegenstände ausgießt.

Auch die Irradiation gehört zu den subjektiven Erscheinungen des Auges, die der Künstler objektiv nachahmt, weil die gemalten Lichter und das gemalte Sonnenlicht nicht lichtstark genug sind, ihrerseits eine deutlich wahrnehmbare Irradiation im Auge des Beschauers hervorzubringen.

Ich habe schon vorher die Darstellung, welche der Maler von den Lichtern und Farben seiner Objekte zu geben hat, als eine Übersetzung bezeichnet und hervorgehoben, daß sie in der Regel eine in allen Einzelheiten getreue Abschrift gar nicht sein könnte. Die veränderte Skala der Helligkeiten, welche der Künstler in vielen Fällen anwenden muß, steht dem schon im Wege. Es sind nicht die Körperfarben der Objekte, sondern es ist der Gesichtseindruck, den sie gegeben haben oder geben würden, so nachzuahmen, daß eine möglichst deutliche und lebendige Anschauungsvorstellung von jenen Objekten entsteht. Indem der Maler die Licht- und Farbenskala ändern muß, in welcher er seine Darstellung ausführt, ändert er nur was an den Gegenständen selbst mannigfachem Wechsel je nach der Beleuchtung und nach der Ermüdung des Auges unterworfen ist. Er behält das Wesentlichere bei, nämlich die Abstufungen der Helligkeit und Farbe. Hierbei drängt sich eine Reihe von Erscheinungen auf, die bedingt sind von der Art, wie unser Auge auf den äußeren Reiz antwortet; weil sie von der Stärke dieses Reizes abhängen, werden sie nicht unmittelbar durch die geänderten Lichtstärken und Farben des Gemäldes hervorgerufen. Diese subjektiven Erscheinungen, welche beim Anblick der Objekte eintreten, würden fehlen, wenn der Maler sie nicht objektiv auf seiner Leinwand darstellte. Die Tatsache, daß sie dargestellt werden, ist besonders bezeichnend für die Art der Aufgabe, die in der malerischen Darstellung zu lösen ist.

Nun spielt in jeder Übersetzung die Individualität des Übersetzers ihre Rolle. Bei der malerischen Übertragung bleiben viele einflußreiche Verhältnisse der Wahl des Künstlers frei überlassen, um sie je nach individueller Vorliebe oder nach den Erfordernissen seines Gegenstandes zu entscheiden. Er kann die absolute Helligkeit seiner Farben innerhalb gewisser Grenzen frei wählen, ebenso die Größe der Lichtabstufungen. Er kann letztere, wie Rembrandt, übertreiben, um kraftvolles Relief zu erhalten, oder sie verkleinern, wie etwa Fra Angelico und seine modernen Nachahmer, um die irdischen Schatten in den Darstellungen heiliger Gegenstände zu mildern. Er kann, wie die Holländer, das in der Atmosphäre verbreitete Licht, bald sonnig, bald bleich, bald warm oder kalt hervorheben, um dadurch die von Beleuchtung und Witterungszuständen abhängigen Stimmungen im Beschauer wachzurufen, oder er kann durch ungetrübte Luft, gleichsam objektiv klar und von subjektiven Stimmungen unbeeinflußt, seine Gestalten hervortreten lassen. Dadurch ist eine große Mannigfaltigkeit in dem bedingt, was die Künstler den »Stil« oder die »Vortragsweise« nennen, und zwar in den rein malerischen Elementen derselben.

IV. Die Farbenharmonie

Hier drängt sich nun naturgemäß die Frage auf: Wenn der Künstler wegen der geringen Lichtmenge und Sättigung seiner Farben gezwungen wird, auf allerlei indirekten Wegen, durch Nachahmung subjektiver Erscheinungen eine möglichst große, aber notwendig immer unvollkommene Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit zu erringen, wäre es nicht zweckmäßiger nach Mitteln zu suchen, um diesen Übelständen abzuhelfen? Und solche Mittel gibt es ja. Freskogemälde zeigen sich zuweilen in vollem Sonnenschein, Transparentbilder und Glasmalereien können viel höhere Grade der Helligkeit, viel gesättigtere Farben benutzen, bei Dioramen und Theaterdekorationen können wir mit starker künstlicher Beleuchtung, nötigenfalls mit elektrischem Licht nachhelfen. Aber schon indem ich diese Zweige der Kunst aufzähle, wird Ihnen auffallen, daß diejenigen Gemälde, welche wir als höchste Meisterwerke bewundern, nicht da hinein gehören; sondern daß die meisten der großen Kunstwerke mit den verhältnismäßig dunkeln Tempera- und Ölfarben ausgeführt, und für Räume mit gemäßigtem Licht bestimmt worden sind. Wären höhere künstlerische Wirkungen mit sonnenbeleuchteten Farben zu erreichen, wir würden unzweifelhaft Gemälde haben, die davon Vorteil zögen. Die Freskomalerei würde dazu übergeleitet haben; oder die Versuche würden nicht vereinzelt geblieben sein, welche Münchens berühmter Optiker Steinheil in naturwissenschaftlichem Interesse anstellte, nämlich Ölgemälde herzustellen, die im vollen Sonnenschein betrachtet werden sollten.

Somit scheint die Erfahrung zu lehren, daß die Mäßigung des Lichtes und der Farben in den Gemälden sogar noch ein Vorteil ist; wir brauchen nur sonnenbeschienene Freskogemälde, z. B. die an der neuen Pinakothek in München, zu betrachten, so erfahren wir gleich, worin dieser Vorteil besteht. Die Helligkeit derselben ist nämlich so groß, daß wir sie kaum dauernd betrachten können. Und was in diesem Falle dem Auge schmerzhaft und ermüdend wird, würde sich in geringerem Grade ja immer geltend machen, sobald in einem Gemälde nur stellenweise und in mäßigerer Verwendung lichtstärkere Farben vorkämen, die den häufig dargestellten Graden hellen Sonnenscheins und über das Bild ausgegossener Lichtfülle entsprächen. Viel eher gelingt mit künstlicher Beleuchtung in Dioramen und Theaterdekorationen eine genauere Nachahmung des schwachen Lichtes des Mondscheins.

Wir dürfen also wohl die Naturwahrheit eines schönen Gemäldes als eine veredelte Naturtreue bezeichnen. Ein solches gibt alles Wesentliche des Eindruckes wieder und erreicht volle Lebendigkeit der Anschauung, ohne das Auge durch die grellen Lichter der Wirklichkeit zu verletzen und zu ermüden. Die Abweichungen zwischen Kunst und Natur beschränken sich, wie schon erörtert wurde, hauptsächlich auf solche Verhältnisse, welche wir auch der Wirklichkeit gegenüber nur schwankend und unsicher zu beurteilen vermögen, wie die absoluten Lichtstärken.

Das sinnlich Angenehme, die nur wohltuende aber nicht ermattende Erregung unserer Nerven, das Gefühl des Wohlseins in ihnen, entspricht hier, wie auch sonst, denjenigen Bedingungen, welche die feinste Unterscheidung und Beobachtung zulassen.

Daß bei einer gewissen mittleren Helligkeit die Unterscheidung der zartesten Schatten und der durch sie ausgedrückten Modellierung der Flächen die feinste sei, ist oben schon erwähnt worden. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit hier noch einem anderen Punkte zulenken, der für die Malerei große Wichtigkeit hat, nämlich der natürlichen Lust an den Farben, welche unverkennbar von großem Einfluß auf unser Wohlgefallen an den Werken der Malerei ist. In seinen einfachsten Äußerungen, als Lust an bunten Blumen, Federn, Steinen, an Feuerwerk und bengalischer Beleuchtung, hat dieser Trieb mit dem Kunsttrieb des Menschen noch nicht viel zu schaffen, sondern erscheint nur als die natürliche Lust des empfindenden Organismus an wechselnder und mannigfacher Erregung seiner verschiedenen Empfindungsnerven, die für das gesunde Fortbestehen und die Leistungsfähigkeit derselben notwendig ist. Aber die durchgreifende Zweckmäßigkeit in dem Bau der lebenden Organismen, woher sie auch stammen möge, läßt es nicht zu, daß in der Majorität der gesunden Individuen sich ein Trieb ausbilde oder erhalte, der nicht bestimmten Zwecken diene.