|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Hofstetten am 4. Mai 1897.

Diesen Morgen habe ich die Stadt Freiburg verlassen, um wieder ins »Paradies« zu ziehen. Am Bahnhof traf ich unsern Landeskommissär, Ministerialrat Reinhard, der mit dem gleichen Zug landabwärts fahren wollte. Er hat als »höherer Staatsbeamter« das Recht, erster Klasse zu fahren, und ihm zulieb tat ich ausnahmsweise das gleiche. Ich sage ausnahmsweise; denn Volksschriftsteller und Bäckerbuben von Hasle sollten nicht erster Klasse fahren. Ich würde auch, was ich aber nie tue, gerne stets dritter Klasse fahren, wenn immer nur echtes Landvolk in derselben säße und nicht so viele offene Fenster dem Windzug alle Tore öffneten.

Ministerialrat Reinhard gehört zu den wenigen Leuten in Freiburg, mit denen ich öfters verkehre, und wenn ich es machen könnte, der feine, vornehme Mann müßte Reichskanzler werden; denn er hat trotz seiner körperlichen und geistigen Eleganz ein so warmes Herz für das »gemeine Volk«, wie ich es in unsern Tagen noch bei keinem Staatsbeamten getroffen habe.

In ihm steckte das Zeug zu einem Obervogt Huber, von dem ich in den »Erinnerungen einer alten Schwarzwälderin« erzählt.

Trotzdem er der Sohn eines Professors ist, kennt er des Volkes Wohl und Wehe durch und durch und hat als langjähriger Amtmann zu Kehl im Hanauerland den Bauer schätzen und lieben gelernt.

Die Hanauer, dieser urwüchsige, alemannische Bauernschlag mit seiner schmucken Tracht und seinem kecken Standesgefühl, sind Reinhards erste und letzte Liebe. Sein Herz schlägt höher und seine Wangen färben sich, wenn man vom Hanauerland spricht.

Wir reden oft und mit Vorliebe miteinander übers Landvolk und über die Sünden, so in unserer Zeit an demselben begangen werden.

Aber Reinhard kennt nicht bloß das Volksleben, er ist auch daheim im Kulturleben aller Völker und besitzt eine allgemein wissenschaftliche Bildung, wie sie immer seltener wird bei den »Herrenleuten« unserer Tage, die sich nur noch notdürftig fürs Berufs- und Brotfach dressieren lassen.

Es gibt ja heutzutage so viele sinnliche Genüsse und Erholungen und so vielen Zeitvertreib, daß man keine Muße findet, auch noch anderes zu lernen, als was man »ins Haus« braucht. –

Mein Begleiter von Freiburg bis Offenburg hat nur zwei Fehler. Einmal ist er Junggeselle und gedenkt dies auch zu bleiben. Es ist aber jammerschade, daß er nicht unter das »süße Joch« der Ehe gegangen ist; denn er ist von einer Friedensliebe, die ihn zum liebenswürdigsten aller Gatten gemacht und ihn befähigt hätte, mit einem weiblichen Drachen auszukommen.

Sodann hat er die Untugend der meisten höheren badischen Beamten: er schreibt bei Unterschriften seinen Namen so undeutlich, daß einer, der nicht wüßte, wie es heißen sollte, ihn nie entziffern könnte, und wenn er eine Ewigkeit lang es versuchte.

Es ist dies ein Mißbrauch der Schrift, den man allen Staatsbeamten gesetzlich verbieten sollte. Alle unleserlichen Unterschriften sollten ungültig sein.

Unsere badischen Staatsdiener könnten sich ein Beispiel an ihrem Landesfürsten nehmen, der viel zu unterzeichnen hat, aber stets seinen Namen schön und deutlich schreibt.

Zu den obigen zwei Fehlern meines verehrten Begleiters kam in der letzten Zeit für mich noch ein dritter, an dem er aber unschuldig ist. Er wurde zum Geheimen Oberregierungsrat ernannt, ein aus Preußen importierter Titel, der mir ob seiner Herkunft und seiner Länge zuwider ist. –

Dr. Reinhard hatte heute ein Dienstgeschäft in seinem lieben Hanauerland; drum trennten wir uns in Offenburg.

Da ich hier nur kurze Zeit gehabt hätte, ein Billett zu lösen, und mir nichts verhaßter ist als das Springen an den Schalter auf Bahnhöfen, so hatte ich erster Klasse genommen bis Hasle. Drum traf ich auch auf der Schwarzwaldbahn wieder »bessere Gesellschaft«. Zunächst eine von Geburt aus adelige, ältere Dame und Leserin meiner Schriften. Sie kennt alle Berge und Täler des Kinzigtals und auch mich, an dem sie heute tadelte, daß meine Bücher, die ihr sonst so gut gefielen, durch Schimpfen über die Wibervölker und durch demokratische Grundsätze verunstaltet würden.

Ich nahm ihr diesen Tadel viel weniger übel als ihre kurz geschnittenen Haare. Jüngere Wibervölker sehen mit solchem Schnitt aus wie Friseurs – und Kellnerjungen, ältere aber wie die Damen in einer Weiberstrafanstalt oder in einem Irrenhaus.

Sie stellte mich dann noch einem Herrn vor, der ihr gegenüber saß und Sekretär eines Klubs in Baden-Baden ist, dem viele hochadelige Herren angehören.

Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist – heißt ein bekanntes Sprichwort. Dem Geheimschreiber des adeligen Klubs sieht und hört man fernen Umgang mit Fürstlichkeiten unschwer an. Sein vornehmes, höfisches Wesen verbirgt durchweg seine bürgerliche Abstammung und seine nichtakademische Bildung.

Er war auf dem Weg zum neuen Fürsten von Fürstenberg im Auftrage seiner Klubherren, die ein sehr großes Interesse daran nehmen, ob der neue Fürst seines Vorgängers Rennstall beibehalten werde.

Mich interessierte in diesen Tagen auch eine fürstenbergische Frage, die nämlich, ob der Fürst die Erbschaftsakzise werde zahlen müssen für sein ihm unverhofft in den Schoß gefallenes Fürstentum in der Baar und auf dem Schwarzwald.

Wenn ein armer Mann von seiner verstorbenen. Frau was erbt, muß er Steuer bezahlen, und der Bauer und der Taglöhner müssen in ähnlichen Fällen das ererbte Äckerle »verakzisen«. Ein Fürst aber, der gleich ein Fürstentum im Wert von Hunderten von Millionen erbt, sollte steuerfrei sein?

Unsere Zeit versteht so was gottlob nimmer, und die Privilegien machen die Privilegierten in unseren Tagen nur verhaßt. –

Im »Paradies« kurz vor Mittag angekommen, traf ich drei mir nur äußerlich bekannte Herren aus Freiburg. Sie waren zu Fuß vom Elztal herübergestiegen. Einer von ihnen sagte zu mir: »Ich möchte um keinen Preis, wie Sie, in dieser Stille und Einsamkeit Wochen zubringen; es wäre mir zu langweilig!«

Zu allen Fenstern lachte der blühende Frühling herein, Berge und Wälder ringsum strahlten im Sonnenglanz und der tiefste Friede lag in dem lieblichen Tälchen. Und da wohnen dürfen, heißt der Mann langweilig!

Aber Langeweile ist eben ein sehr subjektiver Begriff; drum kann man miteinander darüber streiten. Nur so viel steht fest, daß die Langeweile die Menschen um so mehr plagt, je kultivierter und blasierter sie sind, und daß zahllose Sterbliche von ihr geplagt werden. Drum hat der berühmte Abbé Galliani schon gesagt, »man müsse die Kinder frühzeitig lehren, sich an Ungerechtigkeit und Langeweile zu gewöhnen.«

Uebrigens sollte ein Schriftsteller meiner Art das Lob der Langeweile singen, weil die Menschen Bücher, wie ich sie schreibe, nur zum Zeitvertreib lesen, nicht um daraus zu lernen. –

Am Nachmittag spazierte ich hinaus nach Mittelweiler, dem stillen Winkel am dunkeln Tannenwald. Kuckucksrufe begrüßten mich wie alte Bekannte und mahnten, daß schon wieder ein Jahr vorüber sei, seitdem ich sie gehört.

Die bäuerlichen Freunde, die ich da und beim Rückweg ins Dorf in den einzelnen Gehöften besuchen wollte, waren alle ausgeflogen und droben in den Halden an der Arbeit. Nur »der Lepold«, der Weber, war daheim; er saß in seinem Keller und schlug den Weberbaum. Weiter unten traf ich den Dorfmurer, wie er sein Häuschen vergrößerte; denn sein einzig Maidle und Kind, die Genovef, hat kürzlich geheiratet, und nun ist in der Hütte nicht mehr Raum genug.

Die Genovef, ein schlankes, schaffiges Wibervolk, hat eine Schönheits-Marke, die in zahllosen Volksliedern und selbst in der Heiligen Schrift vorkommt. Sie ist »schwarzbraun«; »schwarzbraune Mädichen« aber figurieren als die schönsten in den Liedern, die das Volk gemacht hat. Und schon im Hohenlied sagt die schöne Sulamit von sich: »Schön bin ich, schwarz aber.«

Ob das Volk wohl von dieser schwarzen Braut im Hohenliede her in seinen Liedern die schönen Mädchen »schwarzbraun« nennt?

Der Mann der Genovef, der vor der Hütte seine »Sägez« dengelte, entpuppte sich bei meiner näheren Nachfrage als ein Vetter von mir. Er ist von Bollenbach an der Kinzig, und in seinem Geburtshaus brachte ich manch selige Knabenstunde in der Herbst- und Kirchweihzeit zu. Seine Großmutter war ein Sprosse meines Geschlechtes; denn ihr Vater, der »obere Müller« Toweis von Steine, war der Bruder meines Großvaters »Eselsbeck«.

Ihr Enkel, der sich in Hofstetten niedergelassen, hat seine Ahnfrau, meine Base, nimmer gekannt. Ich sah sie noch als stattliche, lebensfrohe Büre. Aber so schnell vergehen die Jahre und wir mit ihnen.

Ich schritt, wehmutsvoll an jene längst entschwundenen Tage denkend, von dannen.

Am Dorfbach wohnt der »Großvater«, den meine Leser längst kennen. Ich besuche ihn, und jeder von uns beiden freut sich, den andern wieder zu sehen; denn der Großvater geht ins sechsundachtzigste, und ich bin auch eine alte, zerfallende Ruine.

Sooft ich drum seit Jahren im Herbst von Hofstetten scheide, ist es unsicher, ob wir uns im Frühjahr wieder treffen werden.

Der Großvater hat diesmal »gut überwintert«, und er meint, »dem Aussehen nach müßt' ich auch einen guten Winter gehabt haben«.

Nach kurzer Rast bei ihm steige ich zu meiner Hütte hinauf. Auch sie hat trotz Wetter, Sturm und Graus gut überwintert, und ich finde sie so »wohl auf«, wie ich sie im Herbst verlassen.

Von ihr aus grüße ich alles ringsum: die Tannen im Bächlewald, die Birken auf der Brand, die mit Blumen übersäten Matten, die in der Abendsonne glänzenden Gehöfte und Berg und Tal, soweit ich sie sehe bis hinauf zu der fernen Höhe, wo »Martin, der Knecht«, haust.

Ich grüße sie wie alte, treue Freunde, die mir schon viel Gutes getan. Und ich komme mir wieder vor wie ein Mann, der nach stürmischer Meeresfahrt stilles, ruhiges Land erreicht hat und nun ausruht in einsamer Hütte bei den Seinen.

Lange saß ich so bei dieser besten, ewig treuen Freundin Natur, die durch ihre Ruhe die Stürme bannt in unserer Seele und durch ihre Gottesnähe Balsam legt auf unsere Wunden.

Am 5. Mai.

Diesen Morgen begleitete ich bei prächtigem Maiwetter Jörg, den Schneeballenwirt, auf seine Äcker hinter der Kirche. Auf einem derselben war der alte Dorfschmied mit dem Hacken von Kartoffeln beschäftigt.

Der Schneeballenwirt stellt seinem Forellenfischer, dem Schmied, alljährlich ein Stück Feld zur Verfügung, um darauf Kartoffeln pflanzen zu können.

Es ist im Kinzigthal überhaupt Sitte bei den Bauern, daß sie Leuten, die wenig oder gar kein Land besitzen, solches zum Bepflanzen überlassen teils um Gotteslohn, teils für kleine Dienste, die sie in der Heu- und Fruchternte ihnen leisten.

Drum leidet hier auch niemand Hunger. Der Ärmste bekommt Feld, um Erdäpfel setzen zu können, und wenn er keine zur Saat hat, so leiht ihm der Bauer noch solche bis zur Ernte. Und im Herbst bringt manch armes Weib den Überfluß der so gewonnenen Kartoffeln nach Hasle auf den Markt und nimmt ein schönes Stück Geld dafür ein. –

Ich setzte mich später allein auf einen Stein, an dem neuen Weg, der in den Salmersbach führt, und träumte in den lichten, stillen Maientag hinein. Die Sonne that meinem welken Leib so wohl, ihre Ätherstrahlen wirkten wie ein leiser elektrischer Strom auf meine kranken Nerven.

Und ich sagte mir: Was wären wir Menschen, und alles, was rings um uns lebt und schwebt, ohne das Licht, ohne die Sonne? Licht heißt für uns Leben. Was wären wir ohne das künstliche Licht? Und welch elendes Dasein mag der Mensch gehabt haben, ehe er das Feuer und das Licht erfunden? Wie schauerlich muß das Leben des Höhlenmenschen gewesen sein, wenn das Licht des Tages sank und die Finsternis ihn in seine Felsenwohnung zwang, während draußen die wilden Tiere und die Stürme heulten und Unwetter niedergingen?

Und welche Wonne ist's jetzt, bei Sturm und Wetter im warmen. Stübchen zu sitzen bei der Lampe mildem Schein!

Daß die Kultur uns dieses wonnige Gefühl verschaffte, danke. ich ihr. Diese Errungenschaft stammt, aber aus jenen Tagen, da die Frau Cultura noch ein bescheidenes, anspruchsloses Landmädchen war, das den Menschenkindern nur schüchtern nützliche Gaben ins Haus legte.

Heute ist sie ein tyrannisches, hochmütiges Stadtweib, das alles seinem Zepter unterwerfen will und alles verdirbt durch den Überfluß an Geschenken, die das Leben vergiften und Natur und Poesie aus der Menschheit vertilgen und vertreiben. –

Merkwürdig ist, daß auch im andern, jenseitigen Leben, das unser wartet, Licht und Finsternis eine so entscheidende Rolle spielen. Ewiges Licht ist den Guten verheißen, ewige Finsternis gilt als die Strafe der Bösen.

Licht ist darum nicht bloß Leben, es ist auch Seligkeit hüben und drüben. Wie trübselig stimmt uns sonnenloses Wetter! Und wie jubelt und singt alles, was Stimme hat, an sonnigen Tagen, und wie lachen Fluren und Wälder, wenn das Licht der Sonne über sie hingeht!

Und drüben, im Jenseits, wohnt der »Vater der Lichter« in ewigem Lichte, und die Fülle dieses Lichtes ist die Seligkeit der Seligen.

Darum beten wir auch für unsere Toten: »Das ewige Licht leuchte ihnen.« –

Aus meinem Träumen weckte mich ein Metzger von Hasle, der von der Breitebene herabkam mit einem Kälblein, das von des Metzgers Hund »gehetzt« wurde.

Zitternd schleppte sich das arme Tier, dem der Hund immer wieder beißend in die Beine fuhr, des Weges daher. In seinen Augen lag ebensoviel Leid wie Geduld. Tiefes Mitleid erfaßte mich über das Los des unschuldigen Geschöpfes, aber auch Zorn über den Schlächter und seine Hundsbestie.

Am liebsten wäre ich mit dem Stock auf beide losgegangen. So aber mußte ich mich begnügen, den Metzger zu mahnen, seinem Hund zu wehren und der Quälerei der Unschuld ein Ende zu machen.

Der junge Haslacher, dessen Vater ein Schulkamerad von mir war, meinte aber lächelnd: »Oh, das spürt das Kalb gar nicht,« und zog des Weges weiter.

So sind die Menschen; für Schmerzen, die sie nicht am eigenen Leib spüren, haben sie kein Verständnis, am wenigsten einem Tier gegenüber.

Man nennt unser Zeitalter gerne das der Humanität. Es mag sein. In vielen Dingen ist man selbst überhuman, so daß ein ehrlicher Mann keinem boshaften Buben mehr ungestraft eine wohlverdiente Ohrfeige verabfolgen darf. Aber unschuldige Tiere dürfen die Metzger nach Herzenslust noch von Hunden hetzen und plagen lassen.

Ich hielt es für viel humaner, böse Buben zu prügeln und unschuldige Kälber vor Roheiten zu schützen. –

Vor unserem Wirtshaus traf ich später den jungen Buren Augustin, den ich im vorigen Jahr zur gleichen Zeit gesprochen hatte. Damals war er stumm und still, weil sich nirgends eine passende Hochzeiterin für ihn finden wollte. Seit wir uns nimmer gesehen, hat er eine gefunden, und Heiterkeit und Zufriedenheit leuchtete wie Sonnenschein aus allen Mienen des wackern Augustin.

So flechten die Wibervölker Rosen selbst in das Leben des einfachsten Mannes! –

Am Nachmittag saß ich in meiner Hütte und schaute in die wunderbar klare, kleine Welt hinaus, die zu meinen Füßen sich ausbreitete. Am ganzen Himmel war kein Wölkchen; nur von den Hanfäckern, auf denen kleine Feuerhaufen »glumsten«, sandte der Rauch seinen weißen Schleier in die Höhe.

Ich zweifelte an der Beständigkeit des Wetters; denn wenn der Himmel zu rein und zu klar ist, gibt's bald Regen, sagt eine alte Bauernregel. Ist's im Menschenleben nicht auch so? Wenn die Sonne des Glücks uns armen Menschen am hellsten zu strahlen scheint, steht allermeist das Unglück und der Wandel hintendran. –

Bei mir sind die Stunden glückliche zu nennen, in denen ich, allein in meiner Hütte sitzend, nichts höre und nichts sehe als Natur in ihrer stillen Andacht: das Lispeln der Birken, das Rauschen der Tannen und die Lieder der Vögel. Und zu alledem nichts denken, das ist mir Wonne.

Ja, nichts denken, gar nichts denken können und nichts denken müssen für Stunden und Augenblicke, ist für einen nervenschwachen Menschen, der gar oft an Zwangsgedanken leidet, ein wahres Glück – abgesehen von der Meinung, die ein Genie über das Denken hat. Rousseau nämlich meint: »Der Zustand des Nachdenkens ist ein widernatürlicher, und der Mensch, der nachdenkt, ist ein entartetes Tier.«

Im Volke gilt das Denken allgemein für eine Plage; drum treibt dasselbe diese Funktion auch nur selten. Es läßt lieber andere für sich denken, wenn es dabei auch gar oft schlecht fährt.

Während ich so, nichts denkend, in der Hütte träumte, kam mein Bruder, der Sonnenwirt von Hasle, das Tal herauf. Er brachte seinen Jüngsten mit, der morgen als Buchbindergeselle in die Fremde soll.

So wanken und schwanken die Familien. In der einen Generation ist ein Buchschreiber, die andere aber bringt nur noch einen Buchbinder fertig.

Am 6. Mai.

Die gestern erwähnte Bauernregel ist eingetroffen. Sturm und Regen jagten in der Nacht den blauen Himmel von gestern fort, und trüb und naß schaute die Welt am heutigen Morgen drein. Es gibt eben in der Natur wie im Menschenleben mehr Regen als Sonnenschein, mehr trübe als freudige Tage.

Gar treffend singt hierüber der schwäbische Dichter Justinus Kerner:

Zählt man die Zeit im Jahr,

Drin freudvoll war ein Herz,

Sind's wen'ge Stunden nur.

Die andern trug es Schmerz.

Zählt man die Zeit im Jahr,

Drin blau der Himmel blieb,

Sind's wen'ge Tage nur.

Die andern war er trüb.

Drum, da der Himmel selbst

So oft in Tränen steht,

Klag' nimmer Menschenherz,

Wenn's dir nicht besser geht.

Das Wetter ist nicht einladend zum Aufenthalt im Freien. Ich bleibe in meiner Stube und nehme eines der Bücher in die Hand, welche ich zum Zeitvertreib mitgenommen habe. Es ist ein Band von Löb Baruch, genannt Ludwig Börne.

Ich bin sonst in gewissem Sinne Antisemit; aber, was jüdische Dichter und Literaten wie Börne, Heine, Nordau betrifft, bin ich Philosemit.

Börne ist der erste Demokrat, von dem ich als Studentlein etwas gelesen. Der erste Volksmann, den ich sprechen hörte, Wunibald, der Schmied von Hasle, hat mir auch das erste politische Buch in die Hand gegeben, und das waren Börnes Briefe. Bis heute hab' ich diesen jüdischen Demokraten nie lange vergessen. Ich nehme von Zeit zu Zeit noch einen Band seiner Schriften zur Hand, und was er schreibt, sooft ich es auch gelesen, es kommt mir immer neu und immer wahrer vor.

Ich schlage heute aufs Geratewohl einen Band auf und treffe den sechsundachtzigsten seiner Pariser Briefe vom 4. Dezember 1832.

»O teure Freundin!« so beginnt dieser Brief, »was ist der Mensch? Ich weiß es nicht. Wenn Sie es wissen, sagen Sie es mir. Vielleicht ein Hund, der seinen Herrn verloren. Das Leben ist ein ABC-Buch. Ein bißchen Goldschaum auf dem Einband ist all unser Glück, unsere Weisheit nichts als ba, be, bi, und sobald wir buchstabieren gelernt, müssen wir sterben.«

Börnes Freundin, die Madame Wohl, wußte jedenfalls noch weniger als er selber Auskunft zu geben über feine Frage, was der Mensch sei. Aber Börne, der 1818 Christ geworden war, hätte im christlichen Glauben eine wenigstens befriedigende Antwort finden können.

In der Antwort, die er gibt: »Vielleicht ein Hund, der seinen Herrn verloren,« liegt aber doch der Grund, warum so viele Menschen nicht wissen, was sie sind. Sie haben längst ihren Herrn, d. i. ihren Gott verloren und rennen darum durch alle Straßen und Gassen der Wissenschaft und fragen: »Was ist der Mensch?«

Ganz vortrefflich ist, was Börne über unser Wissen sagt, daß es nur ba, be, bi sei, und daß wir über das Buchstabierenlernen nicht hinauskommen, solange wir leben.

Wir möchten überall wissen, statt glauben; denn die Seele des denkenden Menschen verlangt nach nichts so sehr als nach Wahrheit. Und trotz dieses Sehnens steht sie immer wieder vor unauflösliche Rätseln.

Was wir wissen über Welt und Schöpfung, über unser Leben und Sterben, über unser Schlafen und Wachen, geht im Grund genommen nicht tiefer als die Buchstabenkunde eines Kindes.

Aber dies ungestillte Suchen unserer Seele nach Wahrheit sagt uns, daß diese Seele mehr ist als bloßer Stoff, mehr als Nervenmasse, und daß es eine Zeit geben muß, wo wir alle Rätsel in ihrer Lösung schauen. Hienieden aber werden wir im Wissen nicht über die Kindheit hinauskommen. –

Kaum hatte ich mich einige Augenblicke mit Börne beschäftigt, als von der Straße her ein dumpfes Rollen, wie das ferne Nahen des wilden Heeres, an mein Ohr drang. Ich trat ans Fenster und sah den Arzt Wörner von Hasle in seinem Motorwagen dahersausen.

Ich lernte nun dieses neueste Beförderungsmittel das erstemal in seinen Einzelheiten kennen und staunte über die Vielseitigkeit des menschlichen Geistes, der in unseren Tagen wie ein zweiter Prometheus früher nie gekannte Kräfte in seinen Dienst stellt.

Der Mensch ist eben der kleine Gott vom großen Gott und hat darum Anteil an allen Eigenschaften des Schöpfers, so auch an seiner Allmacht.

Es tritt ein Stück Allmacht vor uns hin, wenn wir sehen, wie der Menschengeist in unserem Jahrhundert bisher verborgene Naturkräfte entdeckt und sich dienstbar gemacht hat. Und es grenzt ans Wunderbare, was er darin leistet.

Aber das Wesen dieser Kräfte und wie sie entstanden, wird unser Geist nie ergründen. Doch vorwärts drängt er, vorwärts bis in die Unendlichkeit, an der er seine Grenze findet, weil dorthin kein geschaffener Geist dringt in irdischer Hülle. Doch, wie der Dichter sagt,

Unendlichkeit kann nur ein Wesen ahnen,

Das zur Unendlichkeit geboren ist.

Wer wollte diesen Fortschritt tadeln, wer ihn aufhalten? Er ist Gesetz Gottes und darum unaufhaltsam.

Steht nicht in der Heiligen Schrift, daß der Mensch wuchern soll mit seinen Talenten und sie nicht brach liegen lassen?

All die Errungenschaften des menschlichen Geistes, durch die er Wunder wirkt in unseren Tagen, stammen von Gott; aber, und das ist der Fehler, sie führen nicht immer zu Gott. Statt daß die Menschen den Schöpfer um so mehr verherrlichen, je mehr seine Gaben sie allmächtig machen im Reiche der Natur, entfernen sie sich von ihm und geben sich allein die Ehre.

Es steigt empor der Mensch im Lauf der Zeit

Zur Allmacht und Allwissenheit –

singt übermütig ein Dichter unserer Tage.

Deshalb ist meines Erachtens auch so wenig Segen bei all diesem Fortschritt. Er macht die Menschen gottlos und damit herz- und poesielos.

In wenig Jahren wird vielleicht in Gegenden, in denen Wasserkräfte sind, jeder Bauer elektrisches Licht in Stube und Stall haben. Ob aber der alte Glaube und die gute Sitte wachsen mit dem höheren Licht, das möcht' ich baß bezweifeln. –

Ich begleitete den Dr. Wörner zu Fuß hinauf zu einem Patienten, zu einem alten Freund, dem Rotbur, der an Asthma leidet. Sein Sohn, der brave Fridolin, dessen ich im »Paradies« Erwähnung getan, ist nicht mehr daheim. Er ist in einem Kloster im Elsaß.

In Baden kann man das Bedürfnis, in ein Männerkloster zu gehen, bekanntlich nicht befriedigen. Hätte der Rotbur ein Maidle, das lateinisch und griechisch lernen wollte, so gäbe es im Lande Baden Gelegenheit. Ein Mädchengymnasium – ein Ding so unnötig wie ein Kropf und so verderblich wie ein Hagelwetter – gibt's bei uns, aber eine Hochschule für Entsagung und Einsamkeit, ein Kapuzinerkloster, nicht. –

Auf dem Rückweg sprach ich dem Doktor gegenüber meinen Neid aus über den Beruf eines Landarztes in einer so schönen Gegend, wie das Kinzigtal eine ist. Tag für Tag inmitten von Wald und Wiese von Tal zu Tal fahren und von Berg zu Berg steigen und Kranken Heilung und Labung bringen, sei ein beneidenswertes Los.

Der Beneidete meinte, dies Los habe auch seine Schattenseiten bei Wind und Wetter, bei Eis und Schnee, und auch seine seelischen Nachtseiten. Die letzteren erfaßten einen Arzt besonders dann, wenn er in eine einsame Hütte komme, alles krank finde und dabei noch die bitterste Armut und das größte Elend, wie er es bei der Influenzaepidemie des Jahres 1894 mehr denn einmal getroffen habe.

Damals habe ihn einmal in der Nacht ein Bauersmann jenseits des Hessenbergs zu seinem kranken Weib geholt. Tiefer Schnee lag in den Bergen, über die der dreistündige Weg zu Fuß ging bei grimmiger Kälte.

Als er nach mühsamer Wanderung erschöpft und halb erfroren den Hof erreicht hatte, war die Frau tot und all die Strapazen umsonst gewesen.

Mißstimmt kehrt er den weiten Weg zurück. Es ist längst Tag, da er heimkommt. Der arme Mann aber, der sein Weib verloren, hintersinnt sich, verläßt seine mutterlosen Kinder und endigt sein Leben durch Selbstmord.

Wer ist imstand, ein Gesetz zu finden, das die Wege der Vorsehung vereinigt mit dem Geschick, das in die einsame Hütte am Hessenberg einfiel und schuldlosen Kindern so tragisch Vater und Mutter hinwegnahm? –

Ich hatte vor einiger Zeit in Freiburg dem Dr. Wörner die Erinnerungen des berühmten russischen Arztes Pirogow zum Lesen mitgegeben. In denselben kommen sehr viele philosophische und spekulative Betrachtungen vor, die ich teils nicht verstand, teils langweilig fand.

Bei meiner heutigen Unterredung mit dem Doktor merkte ich, daß er jene philosophischen Exkurse viel besser verdaute als ich.

Nach seinem Weggang nahm ich den Börne wieder in die Hand und fand da eine Stelle über philosophische Schriften, die mir vortrefflich zusagte. Börne schreibt: »Ich lese nie philosophische Bücher, mein Kopf ist zu schwach, er verträgt sie nicht. Ein deutsches philosophisches System kommt mir vor wie ein Getreidefeld, zu dem man uns hinführt und freundlich einladet, uns satt zu essen. Ganz gewiß ist in der deutschen Philosophie die beste, gesundeste und unentbehrlichste Nahrung des menschlichen Geistes; doch wäre es artiger von unseren Philosophen, wenn sie uns statt des Getreidefeldes gebackenes Brot vorsetzten. Wenn wir vor jeder Mahlzeit erst die Schnitter, die Drescher, die Müller, die Bäcker machen sollen, kommen wir zu spät an den Tisch.« –

Am 7. Mai.

Diesen Morgen erlebte ich eine Freude. Mein alter Rastatter Studienfreund, der Rechtsanwalt Otto Armbruster von Karlsruhe, besuchte mich.

Meine Erzählung »Der Vogt auf Mühlstein« hat's ihm angetan, daß er seit einigen Jahren das Reichstal Hamersbach durchstreift und den Spuren meiner Kinzigtäler Geschichten nachgeht. Auf solch einer Fahrt begriffen, erfuhr er, ich sei in Hofstetten, und kam.

Freund Otto war vor 45 Jahren das schönste Studentlein in Rastatt; sein langes, goldenes Haar und sein zartes Damengesicht machten ihn dazu.

Heute ist all diese Schöne fort, und grau und alt und verwittert steht der einst so schöne Otto vor mir. Aber eines ist ihm geblieben, der Idealismus der Jugendzeit. Ich mußte staunen, wie er sich im Gespräch mehr und mehr als Idealist unverwüstlichster Observanz entpuppte trotz der trüben Erfahrungen, die er im Menschenleben zur Genüge hat machen müssen.

Aber so soll es sein. Ohne Idealismus und ohne Ideale kann die Menschheit nicht bestehen. Und wenn sie dieselben tausendmal auch nicht erreicht und die Menschen immer nur hoffen und träumen von »glücklichen, besseren Tagen«, so bleiben die Ideale doch die Lebenssterne des armen Adamsgeschlechtes.

Je weniger die Menschen einer Zeit Ideale haben, um so unglücklicher und unzufriedener sind sie; unser Jahrhundert ist ein schlagendes Beispiel dafür.

Wem entstammen aber diese Ideale, die der Materialismus aus der Menschheit nie zu vertilgen und noch viel weniger auf seine Art zu erklären vermag? Antwort: dem angeborenen Verlangen des Menschen nach Glück und Glückseligkeit.

Sollte der Schöpfer dieses unvertilgbare Verlangen in unsere Seele gepflanzt haben, um uns zu täuschen? Nie und nimmermehr. Nur ist die Glückseligkeit, die Erfüllung der Ideale, einer andern Welt vorbehalten. Darum sind wir Menschen unsterblich und darum kennt das Tier keine Ideale.

Es gibt Zeiten, in denen man glauben möchte, die Menschheit habe die Ideale lediglich, um das Gegenteil derselben zu tun. Was machen die Menschen oft aus den Idealen der Freiheit, der Wahrheit, der Gerechtigkeit? Knechtssinn, Lüge und Unrecht beherrschen manchmal ganze Generationen, und Menschen mit Idealen sind zu gewissen Zeiten so selten wie weiße Raben.

Darum werden gar oft die idealsten Menschen am meisten angesteckt von Pessimismus, von Welt- und Menschenverachtung. Und es ist ihnen dies wahrlich nicht zu verübeln. –

Es ist mir schon öfters begegnet, daß Landleute es ungut aufnahmen, wenn ich von ihnen redete in meinen Büchern. Der Mensch aus dem Volk sieht sich nicht gerne in die Oeffentlichkeit gezogen, selbst wenn man nur Gutes und Lobenswertes von ihm sagt.

Heute nachmittag nun begegnete mir mein Nachbar der Mattenmüller, dessen Mühle unterhalb meiner Hütte gar malerisch am Talbach gelegen ist, und beklagte sich, daß so viele Hofstetter in meinen Büchern stünden, er aber nicht.

Das freute mich von dem alten Müllersmann. Ich sagte ihm aber, daß ich nicht alle Leute in meine Dorfgeschichten brauchen könne, sondern nur solche, die in ihrem Leben schon lustige oder leichtsinnige Streiche ausgeführt oder viel erfahren und mitgemacht hätten.

Lustige oder leichtsinnige Streiche, meinte nun der Müller, habe er keine zu erzählen; es sei ihm nie so wohl gewesen, um solche auszuführen.

Erlebt habe er auch nicht viel; denn er sei in seiner Mühle geboren, erzogen und groß geworden und habe keine Nacht seines Lebens außerhalb derselben verbracht.

In seiner Knabenzeit habe er einen harten Stiefvater und damit eine unfrohe Jugend gehabt, aber das sei alles längst vorüber und vergessen.

In Mühe, Arbeit und Sorge sei er alt geworden, habe aber jetzt seine Mühle und das Gütle dem Sohn übergeben und warte in seinem »Libdingsstüble« auf den Tod. Bis der komme, trinke er am Sonntag in Hofstetten und am Montag in Hasle seine Schöpple und lasse fünfe g'rad sein.

Das alles erzählte mir der Müller mit seiner Fistelstimme nicht ohne Humor, und dabei ging über seine geröteten Züge eine gewisse Zufriedenheit.

Ich aber sage: Glücklich, wer nicht mehr erlebt hat als der Mattenmüller von Hofstetten, dem die Tage dahingingen wie die Wasser unter seinem Mühlrad, das mit seinem Müller am Morgen an die Arbeit ging und mit ihm am Abend aufhörte. Wenn das Bächlein auch bisweilen Eis und Gestrüpp brachte, die seinen Lauf hemmten, es ging doch immer wieder, wie auch des Müllers Dasein trotz seiner Mühe und Arbeit.

Ich beneidete im Weggehen von ihm den Mattenmüller um sein Libdingsstüble. Er ist nicht viel älter als ich und kann sich zur Ruhe setzen. Unsereiner muß noch arbeiten ums tägliche Brot und selbst das Mühlrad seiner Schriftstellerei noch laufen lassen, obwohl das Mehl immer schlechter wird.

Allerdings des Müllers Stüble im eigentlichen Sinne möchte ich nicht. Es liegt finster im Schatten des Daches, und das Mühlrad rauscht unter seinem Fenster und nimmt die Ruhe fort. Aber des Müllers Zufriedenheit und seine Genügsamkeit wünscht' ich mir, dann könnte ich mich auch eher von täglicher Mühe und Arbeit losmachen wie er. –

Als ob das Schicksal mich heute zum Neid reizen wollte, begegnete mir, da ich am Abend von meiner Hütte herabschritt und auf die Straße gen Hasle kam, mein alter Volksschulkamerad, der Bäcker Wilhelm Buß, der Sohn Valentins, des Naglers.

Er ging, trotzdem es heller Werktag war, im Kleid eines wohlsituierten Hoteliers oder Rentiers; selbst die goldene Kette fehlte nicht, auf behäbigem Leibe glänzend.

Und in der Tat ist der Wilhelm Rentier, hat sich gänzlich von der Bäckerei zurückgezogen, lebt in einer Art Villa gegenüber dem ehemaligen Garten meines Großvaters und hat das sorgenloseste Leben der Welt. Und so weit hat er's gebracht aus eigener Kraft – als Bäcker von Hasle. Das will viel, sehr viel heißen.

Wenn ich, der einstige Becke-Philipple, meines Vaters Beruf ergriffen und auch Bäcker an der Kinzig geworden wäre, ich hätte es zweifellos nie und nimmer so weit gebracht wie der Wilhelm. Die Lumperei ist ohnedies in vielen Gliedern meines Stammes erblich, und mir wäre wohl als Bäcker eher das Mehl ausgegangen als der Durst.

Und erst die Zufriedenheit, die aus des Wilhelms Gesicht strahlt! Sie gleicht einem Sommerabend, der Berge und Täler mit Gold überflutet, nachdem die Menschen den Tag über reiche Ernte eingebracht haben.

O selig, ein privatisierender Bäcker von Hasle zu sein, dachte ich, an diesem glänzenden Bild von Zufriedenheit neidvoll meine Sinne labend.

Wahrlich, es hätte mich Reue erfaßt, kein Brotmacher geworden zu sein, wenn ich nicht sicher wüßte, daß mir nie und nimmermehr solche Bäcker-Lorbeeren geblüht hätten wie dem Wilhelm – dem glücklichen Sohne eines armen, aber idealen Mannes.

Am 8. Mai.

Seit einigen Tagen sind alle Zeitungen voll von dem Brandunglück in dem Wohltätigkeits-Bazar zu Paris. Die Opfer desselben sind gewiß zu bedauern, aber man kann dabei sehen, wie die Welt selbst im Tode noch einen Unterschied macht zwischen den Menschen.

Wenn in einem Bergwerk Hunderte von armen Arbeitern den Tod finden, so berichten die Blätter einmal darüber, und dann wächst Gras über das Unglück. Und doch sind Weiber und Kinder der Verunglückten weit elender daran, und ihr Tod wird viel schmerzlicher empfunden an Leib und Leben – als es in Paris der Fall war.

Hier sind aber adelige und fürstliche Personen verbrannt, und darum hören die Tagesblätter nimmer auf mit ihrem Beileid und ihren Schilderungen.

Und doch hat gerade bei der Pariser Katastrophe die bessere Welt gezeigt, wie voll sie ist von erbärmlichen Feiglingen und elenden Wichten. Die vornehmen Kerle in dem Bazar retteten sich auf Kosten der Frauen, die sterben mußten, damit solche Helden weiter leben konnten.

Bei Bauern und Proletariern wäre so was nicht vorgekommen.

Doch eine Entschuldigung haben diese alten und jungen Pariser Gigerl. Sie sind entnervte und blasierte Kulturmenschen; zu Mut und Tapferkeit aber gehören gute Nerven. Ja, diese beiden Tugenden sind vielfach nur das Produkt eines starken Nervensystems.

Mit der fortschreitenden Kultur schwinden Heldentum und Mannesmut. Darum haben die unkultivierten, nervenstarken, germanischen Völker auch seinerzeit das römische Weltreich niedergeworfen und die entnervten römischen Legionen besiegt. –

Heute aß ich zu Mittag in dem eine Stunde von Hasle an der Kinzig gelegenen Dorfe Steinach. Ich hatte dazu den Schneeballenwirt geladen, damit er auch sehe, wie andere Wirte ihre Gäste traktieren.

Mein alter Freund, der Zimmer- und Fischermeister Krayer von Steine, der oberhalb des Dorfes sein Häuschen und seine Fischweiher hat, stellte die Forellen zu dem Mahle; der Adlerwirt kredenzte herrliche Talweine, so daß selbst Jörg, mein Hausherr, zufrieden war und strahlte wie die Maiensonne vor den Fenstern draußen.

Der Zimmermann Krayer, heute ein guter Siebziger, ist auch einer jener Volksmenschen von Gottes Gnaden, die auf allen Sätteln reiten können von Natur aus, ohne jede Fachschule.

Er macht vorab die Pläne zu jenen stattlichen Bauernhöfen alten Stiles, die der Bauer aber heute, den Feuerversicherungsgesellschaften zulieb, nicht mehr mit Stroh decken darf.

In Karlsruhe versammelt sich alljährlich eine Art Feuerparlament, d. i. Männer aus allen Teilen des Landes, die der Regierung ihre Erfahrungen im Feuerversicherungswesen mitteilen sollen.

Vor kurzem waren diese Leute auch beisammen, und ein braver Mann, Namens Haas von St. Georgen auf dem Schwarzwald, erhob seine Stimme und klagte, wie die Feuerversicherungsgesellschaften den Bauer auf dem Schwarzwald immer mehr plagten und hinaufschraubten wegen der Strohdächer, Ringe bildeten und unsinnige Prämien verlangten.

Der Vertreter der Regierung gab den elenden Trost, es seien eben wieder neue Gesellschaften im Lande konzessioniert und die Konkurrenz würde Abhilfe bringen. Auch wolle die Regierung den betreffenden Gesellschaften die Sache der Bauern empfehlen.

Als ob Dividendenjäger auf Empfehlungen hörten!

Heißt solche Antwort, sich des Bauern annehmen? Statt daß die Regierung allen Gesellschaften kündigt und den Profit im Interesse des Landes selbst einsteckt, oder ihnen wenigstens die Auflage macht, angesichts des riesigen Gewinns die Häuser mit Strohdächern nicht teurer zu nehmen als die mit Ziegel gedeckten – konzessioniert sie neue Gesellschaften, die alsbald dem Ring beitreten und wie die andern dem Bauer sein sauer verdientes Geld abnehmen werden.

Dabei, so erzählte mir einer, der's wissen kann, verteilen diese Versicherungs-Gesellschaften von 9 bis zu 60 Prozent Dividenden!

Und bei solchen Zuständen fragt man sich noch, warum es so viel Sozialdemokraten gibt!

Wahrlich, wenn auch ich einmal Sozialdemokrat werde, so geschieht's vielfach aus dem Grund, weil ich mich immer und immer wieder darüber empöre, daß man zuläßt, daß geldgierige Kapitalmenschen unsinnige Dividenden machen dürfen auf Kosten des Bauern, der Poesie und des Volkswohls!

Wie herzlos und rücksichtslos in unseren Tagen das Kapital und die Gewinnsucht sind, zeigt auch der Petroleum-Ring, dem die Bürger und Bauern fast der ganzen Welt einfach fürs Licht bezahlen müssen, was einem einzigen Goldkönig und Generalprotzen, dem Mister Rockefeller in Amerika, beliebt.

Doch dauern mich die Schwarzwaldbauern in dem Punkt weniger. Würden sie noch die eigenen Holzspäne brennen wie ihre Eltern und Großeltern, die auch alt geworden sind beim »Spanstock«, dann brauchten sie dem amerikanischen Rockefeller und seinen Spießgesellen nicht ihre Millionen vermehren.

Die herzlosen und gewinnsüchtigen Kapitalmenschen unserer Zeit geben scheints nicht nach, bis in der ganzen zivilisierten und ausgebeuteten Welt auf Straßen und Gassen, in Feld und Wald die Marseillaise der ausgepreßten und bewucherten Arbeiter und Bauern ertönt und verschiedene Leute, die heute noch nicht sehen und nicht hören wollen, fühlen werden. Und dies von Gottes und Rechts wegen. –

Dr. Wörner holte mich in Steinach mit seinem Motorwagen ab und führte mich mit Sturmwindseile wieder gen Hofstetten.

Unterwegs trafen wir am »Marterberg« italienische Steinbrecher, die oben an dem Granitfelsen hingen und Löcher bohrten zum Sprengen.

Überall, wo schwere und gefährliche Arbeit zu leisten ist, finden wir diese fleißigen und genügsamen Leute. Was könnte dies Volk seinem Heimatlande werden, wenn dieses nicht so miserabel regiert und so schmählich ruiniert würde.

Fürwahr, wenn ein Volk in Europa Grund hätte, sich zu empören, es wäre das italienische. Wie in diesem Lande betrogen und geschwindelt wird, das ist geradezu himmelschreiend.

Man rede aber auch einmal mit solchen Italienern, die längere Zeit in Deutschland waren, und man wird finden, wie verbittert die Leute sind über die Mißwirtschaft und die öffentlichen Ungerechtigkeiten in ihrem Heimatlande.

Am 9. Mai.

Es ist Sonntag heute, aber kein Sonnentag, sondern trübes Regenwetter. Ich schaue dem Landvolk zu, wie es aus Berg und Tal der Kirche zuzieht. Es fällt mir auf, wie tief rot und wie malerisch die farbigen Tücher der Frauen und Mädchen leuchten in der dunkeln Luft.

Gegen Mittag kam einer meiner Brotherren, der Chef des Welthauses Herder in Freiburg. Es sind aber nicht Geschäftssachen, die den Verlagsfürsten nach Hofstetten führen, sondern es ist die Freude am »Paradies«, in dem er schon öfters mich aufgesucht hat.

Herder ist nicht bloß einer der deutschen Verlagskönige, bildlich gesprochen, sondern er hat auch in seinem ganzen Auftreten etwas wahrhaft Fürstliches. Dabei besitzt er gar keine fürstlichen Passionen und ist der anspruchsloseste Mann der Welt.

Er liebt weder Weib, noch Wein, noch Gesang und könnte Abt in einem Trappistenkloster sein.

Es ist ihm all das um so höher anzurechnen, als er glücklicher Besitzer eines fürstlichen Vermögens ist, das ihn aber nicht abhält, seine Arbeit zu tun, als ob er ein Angestellter seines Hauses wäre. Vom Morgen bis zum Abend ist er im Geschäfte tätig.

Dies ist der Grund, warum ich ihm schon oft sagte, ich möchte seine Millionen nicht geschenkt, wenn ich so arbeiten müßte wie er.

Große, reiche Geschäftsleute sind die Sklaven ihres Soll und Haben, und da ich die Sklaverei hasse und die Freiheit liebe, will ich lieber ein armer Pfarrer und Schriftsteller als ein reicher Geschäftsmann sein.

Und wenn Verlagsfürst Herder, der ein lediger Mann ist, mir heute sein Geschäft bedingungslos zu eigen gäbe, ich würde es morgen schon an eine Aktiengesellschaft verkaufen, um ein freier, reicher und damit unabhängiger Mann zu werden. –

Je älter ich werde, um so kleiner wird die Zahl derer, die schon zu den Erwachsenen zählten, da ich noch ein Knabe war. Bald sind alle, alle verschwunden in und um Hasle, die Bürger und die Bauern, die ich in meiner Knabenzeit trinken und jauchzen und sich des Lebens freuen sah.

Heute besuchte mich einer der wenigen aus längst entschwundenen Tagen, der Lehrer Stäuble von Steinach, welcher als Pensionär in Hasle sitzt.

Er war schon 1843 als Lehrer in Steinach tätig, also zu der Zeit, da ich als Sechsjähriger meines Großvaters Bruder, den Müller Toweis in Steine, an den Kirchweihtagen heimsuchte und Küchle holte.

Und heute ist der Mann noch rüstiger als ich und mit dem Lebensmut eines Dreißigers ausgestattet. –

Morgen will ich das Paradies für zwei Wochen verlassen. Ich muß, um Stoff für meine »Erzbauern« zu sammeln, ins Wolftal hinauf.

Im Ochsen in Schapbach hab' ich Quartier gefunden, wie ich es wünsche. Dr. Wörner hatte die Freundlichkeit, als ärztlicher Quartiermeister mir ein Plätzchen auszusuchen, wo ich das fände, was ein Nervenkranker braucht – Ruhe und nochmals Ruhe und gute Luft dazu.

Ich bin also über den Hauptpunkt beruhigt und freue mich, einige Tage im oberen Kinziggebiet, wo ich seit dreißig Jahren nimmer war, verleben zu können. Mein Leibkutscher, Wendel, der Roserbur, wird mich dahin bringen.

Schapbach am 10. Mai.

Hier sitze ich seit gestern nachmittag in einem Asyl, das Hofstetten an Ruhe fast, an landschaftlichem Reiz völlig übertrifft. Die Natur ist wilder und waldiger hier, und das gefällt mir, die Heimatgefühle weggedacht, noch besser als ihr lieblich grünes Wesen in und um Hofstetten.

Das Gasthaus zum Ochsen liegt eine kleine halbe Stunde unterhalb des Dorfes Schupbach einsam an der Straße durchs Wolftal.

Die Wolf springt mit ihrem braunen, hellen Wasser lustig und frisch neben der Straße her.

Ihr Tal ist naturgemäß enger als das der Kinzig, welche die Wolf aufnimmt. Wie Kulissen schieben sich rechts und links des Flüßchens waldige Berge bis auf die Talsohle und bilden zwischen sich wieder eine Menge zerklüfteter, reizvoller Tälchen.

Holz ist drum der Hauptreichtum der Buren im Wolftal. Und da die Tannen wachsen, ob gute oder schlechte Sommer sind, und auch das Hagelwetter ihnen nichts schadet, so sind diese Buren besser daran als ihre Kollegen um Hasle rum, die meist mehr auf den Ertrag von Wein, Obst und Früchten angewiesen sind als aufs Holz.

Mit seinen vielen dunkeln Wäldern hat das Wolftal etwas Melancholisches, und das ist die Stimmung, die mir behagt. Dazu wohne ich mutterseelenallein in einem Gartenhäuschen des Ochsenwirts, abseits vom Hauptgebäude.

Im Hochsommer füllen Kurgäste dies sonnige Häuschen, und dann möchte ich um keinen Preis darin wohnen. Jetzt aber ist es mir eine wahre Wonne, allein darin hausen zu können.

Gen Süden schauen eine Menge waldiger Bergspitzen zu mir herab, und meinem Fenster gegenüber stürzt der Holdersbach mit brausendem Gischt in die Wolf. –

Ich hatte gestern noch erfahren, daß mein nächster Nachbar talaufwärts der Marxenbur sei, mein einstiger Leidensgefährte in Illenau. Ihm galt drum heute mein erster Besuch.

Ich fand ihn noch so still duldend und so viel leidend wie vor drei Jahren. Aber er freute sich, einen Leidensgenossen wiederzusehen und einer Seele klagen zu können, die ihn verstund.

Nerven- und Gemütsleidende finden unter den Gesunden so selten Menschen, die einen Begriff haben von dem, was jene mitmachen müssen, daß es ihnen ein wirklicher Trost ist, wenn jemand für ihre Klagen und Peinen ein williges und verständnisvolles Gehör hat.

Einsam liegt der arme Marxenbur die meiste Zeit im Bette und seufzt und stöhnt in hartem Weh. Sein Weib, seine Knechte und Mägde müssen Haus und Hof umtreiben und können ihm keine Gesellschaft leisten.

Einsamkeit aber ist bei solchen Leiden kein Heil-, sondern ein Förderungsmittel der seelischen Plagen.

Ich riet dem Marxenbur, wieder nach Illenau zu gehen, und er hat später meinen Rat befolgt.

Wie mir der Ochsenwirt erzählt, finden sich Geistes- und Gemütsleiden in manchen besseren Bauernfamilien des Tales. Vor etwa achtzig Jahren sollen sieben Bauerntöchter vom Schmiedsberg, dem einst größten Hof im Gebiete der Wolf, hinab ins Tal geheiratet haben.

Sie alle waren erblich belastet mit obigen Leiden, und seitdem leben einzelne ihrer verschiedenen Nachkommen ein elendes Dasein, und stets ist die eine oder andere Person aus ihrem Blute in Illenau.

So unbarmherzig geht das Gesetz der Vererbung durch die Geschlechter der Menschen.

Seitdem ich mein Buch »Aus kranken Tagen« veröffentlicht, haben viele Nervenleidende von mir Rat gewollt – alle aber ohne Ausnahme, wie ich dabei erforschte, Eltern oder Voreltern gehabt, die Ähnliches gelitten.

Als ich vom Marxenbur heimkehrte, begegnete mir der Postillon, der mit seinem Wagen von Wolfach nach Rippoldsau fährt. Ich freute mich seines Anblicks; denn da, wo noch die Postwagen fahren, sind Poesie und Volkstum noch nicht so geschädigt wie dort, wo das Dampfroß durchkeucht. –

Am 12. Mai.

Nachts komme ich mir in meinem Häuschen vor wie eine von der Welt abgeschiedene Seele. Keine Uhr schlägt durch die Nacht hin, kein Hund bellt in der Finsternis, kein Glöcklein tönt an mein Ohr, und kein Lichtstrahl dringt am frühen Morgen durch die dicht schließenden Läden meiner Schlafkabine.

Nur den Holdersbach höre ich rauschen – als müßt' er das Rad treiben, das die Welt draußen in Gang setzt, während ich in der Ewigkeit bin.

Wenn es mir in dieser dereinst nicht schlechter geht als bei diesem Nachtleben am Wolfbach, so will ich zufrieden sein. Denn es liegt für mich eine gewisse Wonne darin, in dieser ewigen Ruhe zu wachen.

Als ich diesen Morgen, aufgestanden, die Läden öffnete, siehe, da lag Schnee auf allen Tannen, und es schneite lustig weiter, als ob wir Dezember hätten statt Mai. Die Rosenknospen in dem Gärtchen vor meinem Fenster lassen betrübt die Köpfchen hängen, und der Postle von gestern abend, der eben wieder angefahren ist und umspannt, flucht über das Hundewetter.

Trotz dieses Wetters fuhr ich diesen Morgen in den Hirschbach zum »Benedikt auf dem Bühl«, von welcher Fahrt ich in den »Erzbauern« erzählt habe.

Am Nachmittag saß ich in meinem Stübchen, das der Ochsenwirt mit allem eingerichtet hat, was ich brauche, selbst mit einem sehr bequemen Ruhebett – und las in dem alten Satiriker Juvenalis, der trotz seines Verrufs ein tief moralischer und sittenernster Mann war.

Da kam der Hausherr zu mir herüber und meldete: »Der Altbürgermeister Waidele von Schupbach sei drüben in der Wirtsstube und wolle mich sprechen; er kenne mich gut von früher her.«

Es wollte mir nicht einleuchten, je einen Mann dieses Namens aus dem Schappe kennengelernt zu haben, erklärte mich aber gleichwohl bereit, den Angemeldeten zu empfangen.

Bald darauf erschien ein behäbiger Fünfziger im Habit eines besseren Städtlebürgers und sagte, er habe, da ich noch Student gewesen, in der Nachbarschaft meines Elternhauses, beim Schreiner Hauschel, gelernt.

Mir kam der also Sprechende wildfremd vor, und er war sichtlich in Verlegenheit, daß ich ihn nimmer erkennen wollte.

Endlich fand er das erlösende Wort und fragte, ob ich mich denn nimmer ans Hauschels Severin erinnerte. Jetzt ging mir ein Licht auf, und meine Freude war doppelt. Ja, den Severin hab' ich wohlgekannt, hatte aber keine Ahnung, daß er Waidele hieß, und seit bald vierzig Jahren nichts mehr von ihm gehört.

Aus den blauen Augen des Mannes schaute nun plötzlich der dicke, gemütvolle Lehrbub Severin, den ich und meine Schwestern so oft plagten, da er beim Nachbar Schreiner-Hauschel lernte.

Noch in den oberen Klassen des Gymnasiums war ich ein alter Kindskopf und vertrieb mir manche Stunde, wie in der Knabenzeit, in der Werkstätte des Nachbars Schreiner.

Hier war eines Tages der Severin eingetreten und trug eine blaue Wollkappe, die ihm seine arme, brave Mutter gestrickt. Die Kappe endigte in einem Wollknopf, der alle Fäden derselben zusammenhielt. Ich war nun boshaft genug, dem schüchternen Büble aus dem Wolftal den Knopf abzuschneiden und so seine ganze Kappe zu zerstören.

Er erinnerte mich heute lachenden Mundes wieder an diese Schandtat, und es überkam mich jetzt erst eine wirkliche, echte Reue über diesen Studenten-Bubenstreich einem armen Bauernbüble gegenüber.

Aber auch sonst ward der Severin geplagt von den Sprößlingen des Nachbars Becke-Philipp. Die Schapbacher sprechen, wie alle Bewohner des oberen Kinziggebiets, viel in Kehllauten. Die mittleren Kinzigtäler nennen das kretzen oder reißen, und die Haslacher, ein spöttisch Völkle, höhnten von jeher gerne über dieses Kretzen.

Ein Dienstmädchen, das einmal aus dem Schappe nach Hasle verschlagen worden war und wegen seines »Reißens« ausgespottet wurde, wehrte sich dagegen und meinte allen Ernstes: »Der Vatter rißt, d' Muatter rißt, alle riße, nur ich riß nit!«

Dieses geflügelte Wort mußte fortan jeder Schapbacher hören, der in die Nähe des Geheges Haslacher Zähne kam, und meine Schwestern und ich riefen dem Schreinersbüble unzähligemal zu: »Severin, der Vatter rißt, d' Muatter rißt, alle riße, nur ich riß nit!«

Auch davon sprach der wackere Mann heute wieder als von einem lieben Gedenken. So verklärt uns die Erinnerung an die Jugendzeit selbst die damals erlittenen Unbilden.

Nun wollt' ich, nachdem wir so unser Wiedererkennen festgestellt, auch seinen Lebensgang wissen, und da lernte ich erst begreifen, wie unrecht ich dem kleinen Severin einst getan hatte; denn in ihm steckte, wie ich heute erst erfuhr, ein ganzer Mann.

Er wurde von Hasle weg Soldat, zog später einige Jahre in der Fremde umher und ließ sich dann in seiner Heimat Schapbach als armer Schreiner nieder. Von seiner Werkstätte aus aber gingen soziale Gedanken in die Hütten der Armen, und sie trugen Früchte zum Ruhme Severins.

Überall auf dem Schwarzwald wird man finden, daß Buren und Taglöhner einer Dorfgemeinde in einem sozialen Gegensatz zueinander stehen, der sich vorab geltend macht bei den Gemeindewahlen.

Es ist dies der alte Kampf zwischen Plebejern und Patriziern. Zu den erstern im Schappe gehörte auch der Schreiner Severin und viele Taglöhner, deren Hütten zahlreich in den Tälern und Bergen zerstreut liegen.

Sie alle sammelte um sich der Dorf-Schreiner und führte sie, die ja stets die Majorität haben, wenn sie einig sind, zum Sieg über die Patrizier, d. i. über die Buren, welche bisher immer einen der Ihrigen an die Spitze der Gemeinde gestellt hatten.

Jetzt wurde der Dorf-Schreiner Severin Bürgermeister einer großen, reichen Waldgemeinde. Die Buren murrten. Aber Severin, der Gerechte, gewann ihnen bald Achtung und Respekt ab, so daß er siebzehn Jahre lang am Ruder blieb und erst abtreten mußte, als das neue, unfreie, badische Gemeindegesetz den Buren den Sieg wieder in die Hände spielte.

Die badischen Bürger und Bauern dürfen seit einigen Jahren kraft eines »liberalen« Gesetzes ihren Bürgermeister nicht mehr direkt wählen.

Die Furcht vor den Sozialdemokraten hat dies Gesetz geschaffen zugunsten der »besseren Bürger und Bauern«.

In unserer Zeit aber derlei Gesetze zu schaffen ist sehr unklug und rächt sich bitter.

Doch brauchen sich die Schöpfer dieser Unfreiheit und Bevormundung nicht zu schämen und die armen Taglöhner und Bürger sich nicht zu grämen – denn die katholischen Pfarrer, die viele Jahre studiert haben, dürfen ihre Bischöfe auch nicht wählen, nicht einmal indirekt. –

So fiel der Severin als Bürgermeister, aber Finanzminister, d. i. Gemeinderechner im Schappe ist er heute noch und bei allen andern Wahlen das Zünglein an der Wage; denn er ist beredt und hat in Hasle das Zeug geholt zu einem Agitator.

Ich aber sage: Respekt vor dem Severin; denn der boshafte Becke-Philipple, welcher ihm einst die Wollkappe aufschnitt, hätte es, so er ein Bäcker oder ein Schreiner in Hasle geworden, nicht einmal zum Nachtwächter, noch viel weniger zum Bürgermeister in seiner Vaterstadt gebracht.

Am 13. Mai.

Ein originelles Meidle Die obern Kinzigtäler sagen Meidle, die untern Maidle., unbeleckt von jeder Kultur und mir drum lieber als eine Hofkammerjungfer, ist die Magd des Ochsenwirts, welche mich in meinem Häusle bedient.

Sie heißt Monika, stammt aus dem Hirschbach, wo ich gestern ihren Vater und ihres Vaters Hütte sah, und ist ein schwarzbraunes Mädchen älteren Datums. Sie ist schon zwölf Jahre im Ochsen und längst Obermagd, während ihre viel jüngere und viel schönere Schwester, die Lisbeth, unter ihr dient.

Beide sind kreuzbrave Meidle und bringen, was sie erwerben, den alten Eltern. Der Vater war Holzmacher und Steinbrecher, kann aber jetzt nichts mehr verdienen.

Die Monika ist so eifrig bei der Arbeit, daß sie immer springend zu mir herüberkommt und ebenso wieder davoneilt. Ihrer Obsorge ist gar vieles anvertraut; sie hat nach ihren eigenen Worten »die Schweine, die Kälber und die Kurgäste« zu bedienen, während die Lisbeth der Kühe wartet.

Zur Sommerszeit, wenn die Kurgäste im Tal sind, bekommt die Monika nicht einmal Zeit zum Beten. Sie ist darüber beunruhigt und fragt mich, ob das eine Sünde sei.

Ich tröstete sie, weil ich bemerkt hatte, daß im Ochsenwirtshaus morgens, mittags und abends laut zum und vom Tisch gebetet wird, wobei die Monika vorbetet.

Dies und die gute Meinung, alles Gott zu Ehren zu tun, genüge für die vielseitig beschäftigte Monika, so sagte ich ihr.

Auch gab ich ihr den Rat, im Widerstreit ihrer Pflichten gegen Kälber, Schweine und Kurgäste eher die letzteren zu vernachlässigen als die ersteren. Denn die Kurgäste kämen nur aus Pläsier und Lebensluxus, die Vierfüßler aber hätten ihre Hilfe viel nötiger.

Wenn ich so und ähnlich mit ihr sprach, lachte das Meidle so naiv und frisch, wie nur gottfrohe Menschen lachen können. –

Ich schritt diesen Morgen wieder hinüber zum Marxenbur. Er lag im Bett und betete den Rosenkranz, das Bild eines Märtyrers, der inmitten seiner Qualen zu seinem Gott fleht um Geduld und Stärke.

In der Stube nebenan saß einsam ein Dorfschneider und machte neue Hosen. Ich sah nach langer Zeit das erstemal wieder einen Schneider »im Kundehus«. Der Mann schimpfte, daß so wenig Zwilchhosen mehr gemacht würden, obwohl das neumodische Lumpenzeug die Arbeit nicht wert sei.

In der Küche traf ich die Büre und staunte über den eleganten, neumodischen Herd. In keinem Hotel ersten Ranges steht ein größerer und eleganterer. So sollen auf vielen Höfen im Schappe Feuerherde stehen.

Das tut mit seinen hohen Holzwerten der Tannenwald, der die Buren reich und die Bürinnen üppig macht.

Drum sieht man auch im Schappe in den großen Bauernhöfen selten mehr ein Strohdach. Teure Falzziegel decken die Dächer, und ihre grellrote Farbe schreit mißtönend in die grüne Waldlandschaft.

Als gegen Abend der mir bekannte praktische Arzt Moser von Wolfach an meinem Häuschen vorbeifuhr hinauf ins Dorf, fuhr ich mit ihm.

Ich war seit 1867 nicht mehr in Schupbach und staunte, wie städtisch alle Häuser aussahen, die das eigentliche Dorf bilden. Malerisch liegen Kirche und Pfarrhaus auf einer Anhöhe, um welche waldige Berge noch malerischer sich gruppieren.

Der Pfarrherr Fehrenbach, ein Freiburger, den ich besuchte, ist krank, und der Arzt ist auch seinetwegen heraufgefahren. Die Pfarrei ist sehr beschwerlich, und drum kann ein Pfarrer schon krank werden. Auch soll sonst mit den Schapbachern nicht gut Kirschen essen sein.

Ich suchte dann noch den Severin auf. Er hat ein freundliches, sonniges Haus an der Landstraße. Unten ist die Werkstatt, in der jetzt sein Sohn schreinert; der alte Bürgermeister und jetzige Finanzminister rührt keinen Hobel mehr an.

Im zweiten Stock traf ich ihn und sein Weib. Daß die Frau trotz der modernen Eleganz ihres Severin die Volkstracht beibehalten, flößte mir Respekt vor ihr ein. Leider konnte ich ihr das nicht sagen, da die Arme infolge eines Falles von der Treppe herab gänzlich taub ist.

Sie weinte, da sie mich mit ihrem Mann reden sah und nichts verstehen konnte. Noch einen zweiten Sohn traf ich in der Stube, den ältesten Sprößling Severins. Ich hatte ihn auf den ersten Blick für einen Kellner oder Friseur taxiert. Und richtig, er war das letztere. Er hat seine Studien in aller Herren Länder gemacht zu Wasser und zu Land und ist jetzt Haarkünstler im benachbarten Bade Rippoldsau.

Severin, der Vater, aber fährt auf seinem Stahlroß talauf und talab und macht in Feuerversicherung und allerlei Agenturen. Dabei hat er ein Herrenleben und außerdem zwei Kühe im Stall und Feld ums Haus rum. Kein Wunder, wenn aus allen Zügen seines Gesichtes ein Mann schaut, der keine Sorgen hat.

Mir zauberte der Meister Severin noch eine Menge Bilder aus Alt-Hasle aus seinen Erinnerungen vor, Bilder, die längst untergegangen waren in meinem Gedächtnis.

Er kennt heute noch genau die Eigenart aller Bürger von Hasle aus jenen Tagen und weiß sie in staunenswerter Weise wiederzugeben. Und es ging mir bei seinen Schilderungen wie dem Dichter Chamisso, wenn er einmal singt:

Ich träume als Kind mich zurücke

Und schüttle mein greises Haupt.

Was sucht ihr mich heim, ihr Bilder,

Die längst ich vergessen geglaubt?

Heimgekehrt in meine kleine Klause am Wolfbach, lag ich noch einige Zeit auf dem Ruhebett und gedachte trüben Sinnes der jungen Jahre, die der Severin mir eben wieder so lebhaft heraufbeschworen, und gedachte des Alters, das nun uns beide erfaßt und dem Ende zuführt.

Ich setzte mich dann ans Fenster und las noch die zehnte Satire des Juvenal und schöpfte aus ihr Mut in meiner elegischen Stimmung.

Wie wunderbar wahr und schön spricht der heidnische Dichter von dem, was wir von der Gottheit uns wünschen und erbitten sollen. Er fragt:

Nichts soll also der Mensch sich wünschen? Soll ich dir raten,

Mußt du den Himmlischen selbst die Entscheidung lassen darüber,

Was sich schicket für uns und dienet zur Wohlfahrt.

Denn es verleihen statt des, was uns erfreut, das uns beste die Götter.

Mehr ist ihnen der Mensch als sich selbst wert …

Wie trefflich sagt Juvenal dann weiter, um was wir die Götter bitten sollen:

Bitte darum, daß die Seel' in gesundem Leibe gesund sei;

Fordere mutigen Geist, der Furcht nicht hat vor dem Tode,

Der nur als ein Geschenk der Natur ansiehet des Lebens

Endziel; der es vermag, der Bedrängnisse jede zu tragen.

Der nicht kennet den Zorn, noch Begier und für werter des Wunsches

Herkules' Drangsal hält und der Arbeit bittere Mühen,

Als die Genüsse der Lieb' und des Mahls und Sardanapals Flaum.

Sieh' hier, was du dir selbst verleihen kannst; wahrlich es stehet

Nur durch Tugend der Pfad zu des Lebens Ruhe dir offen!

Nie fehlt' göttliche Macht, wenn Weisheit herrschete; wir sind's,

Wir, die zur Göttin dich weih'n, o Glück, und zum Himmel versetzen.

Fürwahr, kein christlicher Kirchenvater könnte Besseres lehren als hier der verrufene Heide und Mitbürger des heiligen Thomas von Aquino! –

Trotzdem ist Juvenal kein Lesestoff für die Jugend, weil er die Laster, die er geißelt, zu nackt und zu offen schildert.

Am 14. Mai.

In aller Frühe kam der Moosbur vom Schwarzenbruch herab, um mich einzuladen, ihn einmal auf seiner einsamen Höhe zu besuchen. Zugleich brachte er eine Gabe mit aus jener Heide, eine Flasche Heidelbeerschnaps, von ihm selbst gebrannt, und das Feinste, was dort droben gedeiht.

Meine Freundschaft mit dem Moosbur ist noch nicht alt, ihr Zustandekommen aber interessant.

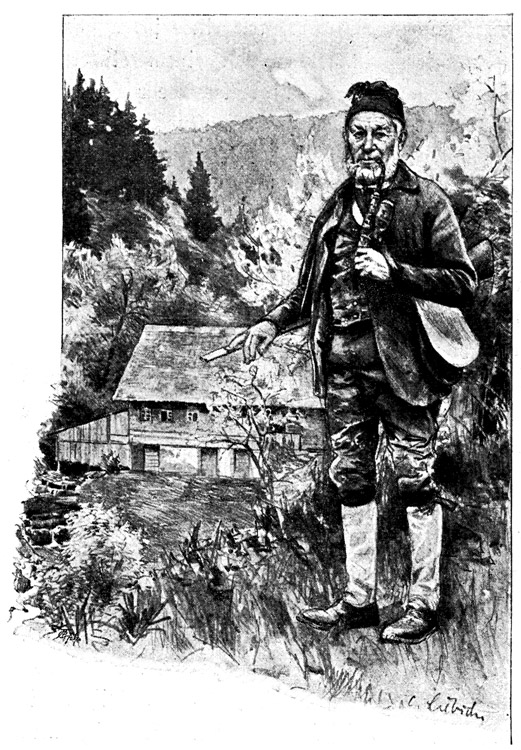

Im letzten Herbst erschien eines Tages bei mir in Hofstetten ein Bauersmann in der Volkstracht der Obertäler: kurze Rohrstiefel, über ihnen blaue Strümpfe, Kniehosen, Tuchkittel, offenes Brusttuch, aus dem ein gefälteltes und durchbrochenes Hemd herausschaute.

Der Mann hatte meine volle Sympathie um seiner Tracht willen, ehe er noch ein Wort gesprochen. Und was sprach er? Er sei der Moosbur vom Schwarzenbruch, und ein Hausierer hab' ihm den Rat gegeben, zu mir zu gehen. Ich nähme mich, so hab' jener gesagt, gerne der Buren an.

Nun hätte man den meist armen Bewohnern auf dem Schwarzenbruch den Stier genommen, und sie sollten mit ihren Kühlein fast zwei Stunden weit den Berg hinunter, was im Winter bei Eis und Schnee unmöglich und im Sommer eine Plage und viel Zeitverlust sei. Er selbst habe für sich zwar einen Stier, dürfe ihn aber den anderen Viehbesitzern nicht zur Verfügung stellen, weil er nicht »gekürt« sei, d. i. nicht alle Eigenschaften habe, die ein neumodischer Stier haben müsse.

Niemand aber wolle den Schwarzenbruchern helfen, damit sie zu einem gekürten Stier kämen; überall, selbst beim Ministerium seien sie abgewiesen worden.

Jetzt habe der Hausierer ihm, der sich seiner Nachbarn annehme, Mut gemacht, bei mir Hilfe zu suchen. –

So weit hat es die Überkultur in der Viehzucht gebracht, daß die Bauern nur noch der Stiere und nicht diese der Bauern halber zu existieren scheinen.

Die Stiere werden zentralisiert, und die Buren und Taglöhner sollen ihnen nachlaufen. In der Nähe vom Schwarzenbruch, am Wildsee, kamen die armen Leute im Winter manchmal nicht mehr am gleichen Tage mit ihren Kühlein heim; sie mußten unterwegs übernachten und am andern Tag ihre Tiere oft mit dem Schlitten heimführen. Alles das der Rindvieh-Kultur zu Ehren! Es wäre zum Lachen, wenn's nicht so traurig wäre.

Ich nahm mich der Sache an, und die Schwarzenbrucher und die Taglöhner am Wildsee bekamen wieder einen Stier.

So wurden der Moosbur und ich gut Freund. Und heute kam er, um mich einzuladen, auf dem Schwarzenbruch einen Besuch zu machen.

Ich sagte ihm denselben gerne zu, und am kommenden Montag, so ward ausgemacht, sollte er mich mit seinem Wägele abholen und den Berg hinaufbringen.

Der Moosbur schied. Er nahm den nächsten Weg, der hinter dem Ochsenwirtshaus steil durch den Wald hinaufzieht. Ich aber schritt auf der ebenen Talstraße in den kühlen Morgen hinein, um mich etwas zu ergehen.

Die Sonne zeigte sich schüchtern aus schneebeladenen Wolken. Und doch sangen ringsum die Vögelein so unverzagt, als ob kein Schnee auf den Tannen läge.

Vom Tal herab schreitet eine ältere Weibsperson, der Tracht nach eine Gutacherin. Ich schließe mich ihr an, um mit ihr ins Gespräch zu kommen. Schnell sind wir bekannt.

Man sagt ihr in ihrer Heimat nur »das Mareile«. Es hat mit Strohtaschen gehandelt im Glaswald, gottlob fast alle verkauft und geht jetzt heim ins Gutachertal, um andere zu holen und auf den Kniebis und in den Holzwald zu tragen.

Das ist des Mareiles »Vertrieb« in der Maienzeit. Im Spätsommer, wenn's Preiselbeeren gibt in den Hochwäldern an der Kinzig, Gutach und Wolf hin, handelt das Mareile mit solchen, aber nit bei den Bursleuten, sondern bei den Vornehmen, die »so Zeugs mögen«.

Bei diesem Handel kommt das Mareile hinauf bis nach Konstanz und sogar bis nach St. Gallen. Hier sind die Leute aber viel christlicher als in Konstanz, wo es »kalt hergeht«.

»Dem Herrn leben und dem Herrn sterben« ist des Mareiles einziger Trost. Alles andere ist wertlos. In jungen Jahren sieht man das nicht ein, und alles in der Welt scheint grün und goldig. Im Alter aber sieht's finster und schwarz aus.

Das alte, runzelige, ledige Weible kam mir, während es so redete, vor wie eine Seherin und Wahrsagerin. Ich dachte bei seinen Worten an Walter von der Vogelweide, der einmal singt:

O weh, nach dieser Erden Lust ging unser Streben!

Ich seh' die Galle mitten in dem Honig schweben.

Die Welt ist schön von außen, weiß und grün und rot,

Doch innen schwarz von Farbe, finster wie der Tod.

Dem Mareile aber, das mich so gut unterhalten, ließ ich im Ochsen eine Erfrischung reichen, auf daß es leichter den weiten Weg mache hinab ins Gutachertal. –

Schon als ich auf dem Weg hierher durch die »alt' Wolfe« Die Gemeinde Oberwolfach heißt im Volksmund »die alt' Wolfe«, offenbar weil sie früher bestund als das Städtchen Wolfe. fuhr, suchte ich mit den Augen einen Hof, an den sich mir selige Jugenderinnerungen knüpfen, weil aus ihm meines Vaters Lehrbub, der Sepp, stammte und ich als Knabe bisweilen mit ihm in seine Heimat ging.

Ich fand und erkannte das alte Haus wieder. Es ist der Jochemshof an der Grenze von Oberwolfe und Schappe. Es hat sich seit dem halben Jahrhundert an ihm nichts geändert, und er ist noch die gleiche alte, malerische Strohhütte von damals.

Drinnen aber wohnen Enkel und Urenkel des alten Jochemsburen, mir natürlich fremde Leute. Ich fragte nach den vielen Geschwistern des Sepp und erfuhr, alle seien tot; nur drunten in der »alte Wolfe«, unfern der Kirche, wohne noch eine Schwester.

Die wollt' ich aufsuchen, um zu erfahren, was aus dem Sepp geworden, den ich, seitdem er meines Vaters Backstube verlassen, nicht mehr gesehen und von dem ich nur gehört hatte, er sei in jungen Jahren nach Amerika ausgewandert.

Der Ochsenwirt führte mich nun heute talaufwärts und war mir behilflich, Sepps Schwester zu finden. Nach einigem Fragen entdeckten wir die Gesuchte in einem freundlichen, neumodischen Haus an der Landstraße.

Auf den ersten Blick erkannte ich in der rüstigen Alten die Schwester meines Jugendfreundes Sepp, mit dem ich manchen Abend meiner Knabenzeit in der väterlichen Backstube verbracht habe. Sie hat eine zwischen Bruder und Schwester seltene Ähnlichkeit mit ihm.

Sie staunte nicht wenig, die Frau Viktoria, genannt die alt' Schorne, als ein alter Pastor nach dem Sepp fragte. Nachdem ich mich aber mit ausführlichen Worten ihr vorgestellt hatte, rief sie aus: »Gucket ou, gucket ou, des isch des Beckebüeble von Hasle, wo als mit dem Sepp in unser Hous komme isch!«

Sie wußt nichts weiter mehr, als daß der Sepp in Hasle bei einem Beck die Lehre gemacht habe. Der Name des Bäckers war ihr gänzlich unbekannt; aber sie erinnerte sich an »des bleich' Büeble«, das mit dem Sepp bisweilen auf dem Jochemshof erschien.

Als sie meinen Namen hörte, wollte sie wissen, ob ich der Pfarrer Hansjakob von Hasle sei, der »Bücher stelle«. Im zweiten Stock ihres Hauses wohne der Unterlehrer, und der hab' ihr schon von diesem Pfarrer erzählt und von seinen Büchern.

Da ich die Frage bejahen mußte, staunte die Alte noch mehr über den Freund ihres Bruders, von dem ich nun erfuhr, daß er vor zehn Jahren schon in Pittsburgh im Staat Pennsylvanien gestorben sei.

Er habe in Wolfe beim »Winkelbeck« gearbeitet, dort ein Meidle kennen gelernt, das bei seinen Meistersleuten als Magd diente. Es war auch aus der alte Wolfe, auf dem Harzbühl daheim und hieß Agatha. Mit der sei der Sepp schon anfangs der fünfziger Jahre nach Amerika. Hier wäre er Straßen- und Wegbauer geworden, habe ein eigenes Haus erworben, auch einmal eine Wirtschaft betrieben und schließlich nach vielen Mühen und Sorgen das Zeitliche gesegnet.

Ich fragte dann auch noch nach ihrem Schwager, dem Mann ihrer Schwester, der Rosine, den man nur den Ronge-Murer nannte und der mir auch gar wohl bekannt und ein Original war.

Der Ronge-Murer stammte von Hausach und hieß im Taufbuch Sebastian Heizmann, sonst aber, ehe er nach dem Schlesier Ronge benamst wurde, »'s Mathesen Basche«.

Er war Küfer, Bierbrauer und Kunstmaurer und in letzterer Eigenschaft weithin berühmt als der beste Erbauer von Feuerwerken für Bäckereien, Brennereien und Siedereien. Er verdiente als Maurer ein Heidengeld, das er aber alles wieder verjubelte.

Alljährlich kam er Ende der dreißiger und anfangs der vierziger Jahre in seine Vaterstadt Huse, um hier die Fastnachtstage zu verbringen. Wer Zeit und Lust hatte, durfte dann auf seine Rechnung trinken.

Auch die Jugend vergaß er nicht in dieser Zeit der Lustbarkeit. Mit einer großen Angelgerte, an der Brezeln und Würste hingen, stellte er sich auf den Gassen unter die Kinderschar und ließ sie nach den Leckerbissen langen.

Später heiratete er eine Schwester von unserem Sepp und baute ein Häusle unterhalb des Jochemshofs, das heute noch steht und gerade neu errichtet war, als ich zum erstenmal mit dem Sepp in die alt' Wolfe kam.

Seine Narrenstreiche verlegte er fortan in der Fastnachtszeit in das näher gelegene Städtle Wolfe. Hier spielte er einmal den Johannes Ronge, der in den vierziger Jahren als Erfinder des Deutsch-Katholizismus so viel von sich reden machte, und bekam den Namen der Ronge-Murer.

Er war – ich sehe ihn noch lebhaft vor mir – ein großer, stattlicher Mann und ob seines lustigen Wesens und seiner Kunst als Maurer überall bekannt und beliebt.

Heute erfuhr ich, daß er schon vor dem Sepp nach Amerika gezogen und längst in Buffalo das Zeitliche gesegnet habe. Auch sein Weib, die Rosine, starb dort vor kurzem, und die Viktoria erbte noch 100 Dollars.

Des lustigen Murers Name aber lebt im Wolftale fort; denn die Gegend, in der sein Häuschen steht, heißt bis auf den heutigen Tag »in der Ronge«. –

Meine Unterhaltung mit der Viktoria hatte sich gänzlich auf der Landstraße vor ihrem Heim abgespielt. Im Verlauf unseres Gespräches waren auch ihr zweiter Mann und ihr Sohn zu uns getreten, um das Beckebüeble zu beschauen. Ihr Mann heißt Klemens und scheint seinem Namen alle Ehre zu machen; denn er ist das Bild eines milden, friedlichen Mannes, und auf seinem Haupte thront das Symbol der Zufriedenheit, die Zipfelkappe.

Der Sohn ist Maler, Krämer und Hausbesitzer, während die Eltern die Felder bebauen, die ringsum ihr Eigentum sind.

So hat die noch ungemein lebhafte Viktoria ein sorgenloses Alter, und das freute mich um ihres Bruders Sepp willen, der zu den vielen Sternen meines Knabenhimmels gehörte.

Als ich auf dem Rückweg wieder am Jochemshof vorbeifuhr und der Tage gedachte, da ich dort ein- und ausging, überkam es mich wie jenen alten Minnesänger, der da klagt:

O weh, wohin entschwanden meine Jahr!

War nur ein Traum mein Leben oder ist es wahr?

Was stets ich hielt für wirklich, war's ein Traumgesicht?

So hab' ich denn geschlafen und weiß es selber nicht.

Ja, wo sind die fünfzig Jahre, die verflossen seit der Zeit, da der Sepp mich da heraufführte? Wahrlich, ein ordentlicher Traum kommt mir heute länger vor als sie. –

Am 15. Mai.

Der Sommerkurs beginnt mit heute in der Omnibusfahrt durchs Wolftal, und vier Postwagen spannen von nun an täglich beim Ochsen um.

Außer dem rotbackigen, dicken Postle Andres, der bisher allein hier verkehrte, ist noch ein zweiter »Schwager« angerückt. Er heißt, wie er mir eben sagte, Remigi, und um seines Namens und seines poetischen Amtes willen ist auch er mir sympathisch, obwohl er seinem Kollegen, dem Andres, leiblich, geistig und fachlich das Wasser nicht bieten soll.

Ich rede, ehe er wieder abfährt, mit ihm und bewundere seine stolzen Rosse. Der Remigi lobt aber nur den zur rechten Hand und meint: »Der hot ebe eine ganz andere Temperatur als der linkhändig. Er louft daher wie ein Offizier; so hebt er den Kopf in d' Höh'!« Sprach's und fuhr schmunzelnd von dannen.

Trotz des Sommerkurses heult der Nordwind über die Berge, daß die Tannen ächzen wie im November.

Bei einem kurzen Gang talab begegnet mir, die Sense auf der Schulter, der Müller, dessen kleine Mühle dort drunten am Wolfbach geht. Er hat, wie er mir erzählt, als armes Knechtlein sich 1200 Mark erspart und die Mühle gekauft, nachdem er als deutscher Krieger den Feldzug gegen die Franzosen mitgemacht.

Bei Chenebier bringt er seinen Hauptmann, der gefallen ist, in Sicherheit. Da der so Gerettete aber an seinen Wunden stirbt, denkt niemand an die tapfere Tat des Schwarzwälder Soldaten.

Seit 1872 hat er aufgebrochene Füße, die einzige Errungenschaft für ihn vom Feldzug her, und niemand will ihm helfen zu einem Invalidensold.

Das Hochwasser im vorigen Frühjahr hat ihn auch noch schwer geschädigt; drum will er es nochmals versuchen, etwas aus dem Invalidenfonds zu bekommen.

Leider kann ich dem braven Mann nicht helfen, da ich bei preußischen Mächten nichts vermag und all mein Liebeswerben dort umsonst wäre.

Ich bin ein Freund des Deutschen Reiches und seiner Macht und seiner Einheit; aber für seine Krieger, die all das erkämpft haben, sollte besser gesorgt sein, wenn sie später darben oder in Not geraten. –

Seit Sommer 1867 war ich nimmer im Peterstal gewesen, und da von hier aus eine bequeme Straße durch den Wildschapbach über den Freiersberg ins Renchtal geht, ließ ich mich heute nach Tisch vom Ochsenwirt dahin führen.

Das felsige Waldtal des Wildschapbachs liegt kaum vier Stunden oberhalb Hasle, und doch kam ich heute zum erstenmal in dasselbe.

In ihm befindet sich der Reichtum der Schapbacher Erzbauern, ihre Waldungen. Überall, zu beiden Seiten des rauschenden Waldbaches sind üppige Matten und über ihnen stattliche Tannenwälder – auf zahllosen Felsbergen und in wildromantischen Schluchten.

Ich staunte, noch so schöne Holzbestände im Privatbesitz zu sehen, trotzdem die Schapbacher Buren täglich vom frühen Morgen bis zum späten Abend Wagen an Wagen, mit Tannenbäumen beladen, das Wolftal hinabführen.

Das Heidentum hatte manches vor unserer Zeit voraus, und zu den Dingen, in welchen es uns über war, gehörte auch der Schutz der Wälder. Wie wunderbar sinnig wußte es diesen Schutz ins Leben einzuführen. Es sagte dem Volke, in den Wäldern und Hainen wohnten die Götter. Es heiligte so die Forste, und ihre Verwüstung galt als ein Frevel gegen die Religion.

Und die Quellen, deren Bewahrer die Wälder sind, wurden ebenfalls geheiligt durch göttliche Wesen, und die Menschen wandelten deshalb mit Ehrfurcht vorüber an Wald, Hain und Quelle.

So stunden die Träger der Gesundheit und des Wohlstandes, Wald und Wasser, unter dem direkten Schutz der Götter, die in den Wäldern wohnten und segneten.

War das nicht sinn- und poesievoll, herz- und gemüterhebend?

Heutzutag sind die Wälder nur noch ein Objekt des Gelderwerbs. Was sind sie wert, welche Holzsorte verspricht am schnellsten einen klingenden Ertrag? – Das sind die Fragen, unter denen die Menschen unserer Tage die Wälder ansehen und behandeln. –

Oben auf der Höhe des Freiersbergs, der Wasserscheide zwischen Rench und Wolf, trafen wir heute noch zweierlei Schnee, neuen und alten. Und der Himmel sah so trüb drein, und die Temperatur war so tief, daß man jeden Augenblick neuen Schneefall zu befürchten hatte.

Auf der Seite des Renchtals hat der Freiersberg noch herrliche Buchenwälder, die mit ihrem frischen Grün mein Herz erfreuten. Was gibt es Fröhlicheres als einen Buchenwald im Frühjahr, und was Elegischeres als einen solchen im Herbst?

Im Frühjahr machen die Buchen rings um sich lichten, smaragdnen Schein, und im Herbst vergolden sie mit ihren sterbenden Blättern Berg und Tal.

Aber diese Poesie schwindet auf dem Schwarzwald mehr und mehr; denn die neuzeitige, herz- und gemütslose Forstwirtschaft lehrt: »Fort mit den Buchen! Sie tragen zu wenig. Fichten und Tannen her! Die geben bald Nutzholz.«

Schon in diesem gang und gäbe gewordenen Wörtlein Nutzholz liegt die ganze geldgierige Rohheit unserer Zeit den Wäldern gegenüber. –

Ein alter Buchenwald gleicht einem großen, hellen Saal mit Marmorsäulen, deren Kapitäle Laubkronen bilden. Und in einem solchen Gottessaal waren heute am Freiersberg Bauern aus dem Renchtal lustig an der Arbeit; die einen schlugen Holz, die andern verluden es. Weithin sah man ihre Gruppen unter den lichten Bäumen.

Es ging so steil bergab, daß wir Schritt fahren mußten. Am Wege trafen wir einen Straßenwart, ein altes Männlein, das die heute bodenlos schlechte Fahrbahn zu verbessern suchte.

Er grüßte mich so freundlich und so freudig, daß ich auf den Gedanken kam, der Mann sähe in mir einen alten Bekannten. Wir hielten an, und ich erfuhr, daß der Alte mich anno 74 einmal draußen im Renchtal »im Finken« gesehen und gehört habe als Reichstagskandidaten.

Trotz der 23 Jahre, die seitdem verflossen, hatte er mich wiedererkannt und meinte, »ich sei zwar älter, aber vollkommener (dicker) geworden.«

Als wir zu den ersten Häusern von Freiersbach kamen, trafen wir auf einen Bauern, den der Ochsenwirt als den Hofer-Peter kannte und nannte. Der rief meinem Kutscher zu: »So bringet Ihr de Bure-Vater au wieder amol ins Renchtal!« Dann reichte er mir die Hand und gestand ebenfalls, mich anno 74 gesehen zu haben und bis heute nie mehr.

Daß diese einfachen Leute nach so vielen Jahren und trotz flüchtigen Sehens mich noch erkannten, freute mich aufrichtig. Ich glaube aber, daß mein großer Hut die meiste Schuld trägt an diesem Wiedererkennen nach so langer Zeit. –

An Sägmühlen und Fabriken vorbei, die Holz und Harz verarbeiten, gelangten wir nach dem Badeort Peterstal, der mir völlig fremd vorkam, als wär' ich noch nie dagewesen. Mein Gedächtnis zeigte sich nicht so getreu, wie das der zwei Männer aus dem Volke.

Oder hat sich der Ort so verändert? Mir schien alles Dorfmäßige geschwunden und ein Städtle an Stelle des Dorfes getreten zu sein, das ich vor dreißig Jahren acht Tage lang bewohnte.

Eines aber freute mich, daß die Leute noch die alte Volkstracht in Ehren halten, wie denn das ganze Renchtal in dieser Beziehung alle Schwarzwald-Täler übertrifft; denn auch die Männer sind hier noch der Tracht ihrer Väter getreu.

Ich machte einen Gang durch das Badstädtle; aber alles war noch öde, viele Häuser geschlossen und noch kein Badegast im Ort; wie denn diese kleineren Mineralbäder im Schwarzwald riesig abgenommen haben in den letzten Jahrzehnten.

Vor dreißig Jahren verkehrten im Bad Peterstal noch Kaiserinnen und Königinnen; heute sind selbst in der Hochsaison gewöhnliche Sterbliche nur in beschränkter Anzahl vorhanden.

Die Luftkuren sind schuld an diesem Niedergang der Mineralbäder. Alles zieht in die Höhe, um in der Luft zu baden. –

Ich war nicht zwei Stunden in Peterstal, und nach kurzer Rast um des Pferdes willen ging's wieder bergauf dem Schappe zu. Die Bauern waren aus dem herrlichen Buchenwald verschwunden; aber die Vögel sangen trotz des düstern, kalten Wetters überall ihr Abendlied.