|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ceylon, die klassische Elefanteninsel – Unterschiede zwischen dem indischen und dem afrikanischen Elefanten – Verschiedene Arten des ceylonischen Elefanten – Seine Lebensweise – Einzelgänger und Rogues – Intelligenz des Elefanten – Wie man die wilden Elefanten einfängt – Ein von mir selbst geleiteter Kraal – Arbeitselefanten – Ein widerspenstiger Dickhäuter – Jumbos Streiche – Die kitzelige Laura – Erlebnis mit einem Rogue-Elefanten

Das stolzeste Hochwild Ceylons ist der Elefant. Ein wahrhaft königliches Tier von überragender Bedeutung, das zu den charakteristischsten Erscheinungen der Tropeninsel und ihrer Kultur, ihres geistigen und wirtschaftlichen Lebens gehört. Man kann sich das mächtige Rüsseltier aus der Geschichte Indiens gar nicht fortdenken, so sehr ist es mit dieser verwachsen, wie schon daraus erhellt, daß es im Sanskrit nicht weniger als etwa hundert verschiedene Bezeichnungen für den Elefanten gibt. Schon in den ältesten Zeiten haben die Inder den Elefanten gezähmt, ihn bei der friedlichen Arbeit und zum Kriegsdienst verwendet, ihn zum Hausgenossen und Freund gemacht. Er wurde zum Prunktier des indischen Fürsten; eine möglichst große Anzahl stattlicher Elefanten zu besitzen, sie als Reittiere zu benutzen und bei festlichen Anlässen pomphaft geschmückt vorzuführen, galt seit alters und gilt noch heute als eine der vornehmsten Standespflichten des Radschas. Aber die außerordentliche Wertschätzung des edlen Tieres ging noch viel weiter, bekundete sich in seiner Erhebung zum hehren Symbol. Nicht bloß, daß die indischen Dichter den Elefanten als Sinnbild der Weisheit und des Mitgefühls priesen, verlieh man dem Gott Ganesa, dem Schirmherrn der Künste und Wissenschaften, in den Tempeln das Haupt eines Elefanten, ein Elefant war das Reittier Indras, des gefeiertsten altindischen Gottes, acht Elefanten tragen das Weltall, und den Buddhisten gilt der weiße Elefant als eine anbetungswürdige Inkarnation der verschiedenen Buddhas. Zahllos sind die Elefantenskulpturen an den heiligen Stätten Indiens, überall sieht man den Kopf oder den ganzen Körper des Dickhäuters in Stein gemeißelt, bald in kolossalen Größenverhältnissen, bald in Miniaturdarstellungen, Ist dieser Kultus, der mit dem Elefanten getrieben wird, für ganz Indien im allgemeinen bezeichnend, so steht er in Ceylon, der klassischen Elefanteninsel, in ganz besonderer Blüte. Singhalese und Elefant gehören zusammen. Ja, man darf ohne Übertreibung behaupten, daß der Rüsselträger im kulturellen Leben der Singhalesen unverwischbare Spuren hinterlassen und die ganze Denkungsart des Volkes stark beeinflußt hat.

Bevor wir uns mit den Elefanten von Ceylon näher befassen, seien ein paar kurze Bemerkungen darüber vorausgeschickt, wie sich die beiden Arten des großen Dickhäuters, der bekanntlich nur in Südasien und in den heißen Strichen Afrikas vorkommt, von einander unterscheiden.

Man begegnet mitunter der Ansicht, daß der afrikanische Elefant dem indischen überlegen sei und daß letzterer schon gewisse Entartungsmerkmale aufweise, während sein afrikanischer Vetter sich die größere Ursprünglichkeit und Unverbrauchbarkeit bewahrt habe. Diese von ein paar Äußerlichkeiten bestimmte Ansicht muß als irrig bezeichnet werden. Der einzige Vorteil, den der afrikanische Elefant vor dem indischen voraushat, sind seine größeren Stoßzähne, die bei alten Tieren oft kolossale Länge und Stärke erreichen, während es unter den indischen Elefanten, besonders den ceylonischen, nur die Männchen zu größeren Hauern bringen. (Elefanten mit bedeutenden Stoßzähnen nennt der Engländer »Tusker«) Man muß zugeben, daß der Afrikaner in diesem Punkt dem Inder überlegen ist und in den oft enormen Stoßzähnen, ganz abgesehen von ihrem wirtschaftlichen Wert als Lieferanten des kostbaren Elfenbeins, etwas höchst Eindrucksvolles besitzt. Er verdankt die großen Stoßzähne seinem Kampf ums Dasein. Im afrikanischen Urwald braucht er diese Waffen, um sich anderen starken Tieren gegenüber, die ihm sonst vielleicht gefährlich werden könnten, Respekt zu verschaffen. Der ceylonische Elefant kennt diesen harten Kampf ums Dasein nicht, keines der anderen Tiere der Insel ist ihm gefährlich, und aus diesem Grunde sind seine Stoßzähne, die im Altertum größer waren, allmählich verkümmert. Es wäre aber verfehlt, ein Kennzeichen der Entartung zu nennen, was in Wirklichkeit nur die Zurückbildung eines nicht mehr lebenswichtigen, also überflüssig gewordenen Organs zugunsten anderer Fähigkeiten ist. Immerhin mag zugegeben werden, daß der afrikanische Elefant in seinen großen Stoßzähnen auch in ästhetischer Hinsicht vor dem indischen etwas voraus hat. In jeder anderen Hinsicht bleibt er hinter dem indischen Vetter zurück. Die ganze Gestalt, vor allem aber der Kopf des Inders ist edler geformt. Während der Afrikaner einen kürzeren, höher gestellten Leib, einen niedrigen flachen Kopf mit außerordentlich großen Ohren, einen dünnen Rüssel, eine schmale Brust, häßliche Beine und in seinem ganzen Wesen etwas Gedrücktes hat, erfreut sich der indische Elefant eines sehr ausdrucksvollen Kopfes mit hoher Schädelwölbung und breiter Stirn, kleinerer Ohren, eines schön gezeichneten Rüssels von gedrungener Form und kraftvoller Beine. Unzweifelhaft schneidet der Inder seinem afrikanischen Vetter gegenüber in ästhetischer Hinsicht im allgemeinen besser ab, und auch in geistiger ist er ihm überlegen.

Der indische Elefant braucht Wasser und Wald, oder anstelle des Waldes wenigstens grasreiche, mit Bäumen bestandene Steppen. Er bewohnt das vorderindische Festland und Ceylon, Assam, Burma, Siam, die Malaiische Halbinsel und Sumatra. Man kann den wilden Elefanten beinahe als Nachttier bezeichnen, jedenfalls ist er nachts, das heißt ungefähr von der achten Abendstunde an bis Mitternacht, lebhafter und unternehmungslustiger als am Tage. Tagüber hält er sich im Dickicht auf und erst nach Anbruch der Dunkelheit unternimmt er seine Ausflüge, bei denen er oft weite Wege zurücklegt und auch vor Schwierigkeiten des Geländes nicht zurückschreckt, denn er ist, trotz seiner plumpen Figur, ein guter Kletterer. Ebenso schwimmt er vortrefflich, wie er denn überhaupt das Wasser sehr liebt, täglich sein Bad nimmt und dabei tüchtig duscht, d. h. sich mit Hilfe seines Rüssels bespritzt. Seine Hauptnahrung sind Blätter und Zweige, daneben Gras. Bisweilen statten die Elefanten auch den Feldern Besuche ab, wenn diese nicht durch Hecken oder Umzäunungen abgesperrt sind. Es ist eine merkwürdige Tatsache, daß der Herdenelefant auch die leichteste Umzäunung, welche niederzutreten ihm nicht die geringste Schwierigkeit verursachen würde, respektiert. Man hat deshalb schon scherzhaft behauptet, daß sogar eine Verbotstafel genügt, um ihn vom Betreten der Felder abzuhalten.

Während der afrikanische Elefant seines Elfenbeins wegen stark verfolgt wird und nicht genügenden Schutz genießt, so daß er in manchen Gegenden, wo er früher sehr zahlreich auftrat, schon völlig ausgerottet ist, darf sich der indische, besonders der ceylonische Dickhäuter in ziemlich großer Sicherheit ruhig entwickeln, denn es wird immer nur eine gewisse Anzahl eingefangen oder abgeschossen. Immerhin sind auch für den indischen Elefanten die Tage der Rosen, um es poetisch auszudrücken, längst vorüber, denn die fortschreitende Kultur mit ihren Eisenbahnen und sonstigen technischen Hilfsmitteln rückt den scheuen Tieren des Dschungels immer bedrohlicher auf den Leib und schmälert ihre Daseinsbedingungen mehr und mehr. Noch vor hundert Jahren war der Elefant in Ceylon so häufig, daß man von Colombo nur ein paar englische Meilen weit auszurücken brauchte, um ihn zu treffen. Man mußte ihn damals in ziemlich umfassender Weise abschießen, weil er zu großen Schaden anrichtete. Im Jahre 1836 hat eine Jagdgesellschaft von vier Europäern in drei Tagen 106 Elefanten erlegt. Noch in den vierziger und fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden für die Vertilgung von rund 5500 Elefanten Belohnungen ausgezahlt – denn damals bekam man noch eine Prämie für die Erlegung eines Elefanten, während man heute Schußgeld zahlen muß! Wahrscheinlich wurde das edle Wild damals in übertriebener Weise verfolgt und die entgegengesetzten Bemühungen, es zu schonen und zu erhalten, haben zu spät eingesetzt. Wieviel wilde Elefanten gibt es nun heute noch in Ceylon? Die Meinungen der Sachverständigen lauten sehr verschieden, aber ich glaube, daß man so ziemlich das Richtige trifft, wenn man die Zahl auf etwa 2000 festsetzt. Das ist im Verhältnis zu der Größe der Insel wenig genug, und es wäre deshalb aufs innigste zu wünschen, daß jeder unnötigen Vertilgung der Dickhäuter durch eine noch strengere Handhabung der Jagdgesetze ein Riegel vorgeschoben wird.

Zur unnötigen Vertilgung rechne ich das Abschießen durch sportmäßige Jäger lediglich zu dem Zweck, daß die Herrschaften sich eine Trophäe verschaffen und damit zugleich das Recht, zu Hause mit ihrer Heldentat fürchterlich renommieren zu können. Allerdings wird der Abschuß nur von Fall zu Fall und gegen ein Schußgeld gestattet, das vor dem Kriege 100 Rupien (gleich 136 Mark Friedenskurs) für einen Elefanten betrug. Aber die Erlaubnis wird noch immer viel zu häufig erteilt, denn natürlich möchte jeder vornehme Sportsmann, der Ceylon besucht, »seinen« Elefanten zur Strecke bringen, Hauptsache ist dabei die niemals fehlende photographische Aufnahme. Es macht sich doch auch zu großartig, solch ein Bild: der unerschrockene Nimrod, der dem gefällten Großwild den schön bestiefelten Fuß auf den Nacken setzt oder auf seinem Leib Platz zu nehmen geruht. Bitte recht heroisch! – Im Ernst gesprochen: jeder wirkliche Tierfreund und wirkliche Jäger kann über diese Amateur-Elefantennimrods, die ein unter Beobachtung äußerster Vorsichtsmaßregeln ihnen zugetriebenes Tier wie auf dem Scheibenstand abschießen, nur die Achseln zucken. Diese Jäger befanden sich keine Sekunde lang in Gefahr, ihr photographiertes Heldentum ist eitle Pose. Ich werde später Gelegenheit haben zu erzählen, was es bedeutet, Elefanten unter wirklicher Lebensgefahr aufs Korn zu nehmen.

Am häufigsten kommt der ceylonische Elefant in der waldreichen Gegend westlich der Landstraße Hambantotta–Badulla, sowie nördlich der Straße Badulla–Batticaloa vor. Der ganze etwa 25 deutsche Quadratmeilen umfassende Bezirk ist mit prachtvollem Hochwald bestanden, ohne viel Unterholz, wodurch das Aufspüren der Tiere erleichtert wird. Auch im Norden der Insel, bei Varuniavelankulam und Mannar, ist der Elefant noch häufig, hier aber etwas kleiner von Gestalt. Die stattlichsten Ceylon-Elefanten findet man in dem Seendistrikt von Tamankaduwa an der Straße von Mahaweliganga; hier gibt es einige Herden, deren Mitglieder die außerordentliche Schulterhöhe von mehr als drei Meter erreichen.

Nach ihren Lebensgewohnheiten kann man die Elefanten in drei Arten einteilen. Die erste, weitaus in der Mehrzahl befindliche Art bildet der sogenannte Herdenelefant, der in größeren Herden lebt. Daß es Herden von 200 Tieren gibt, wie in manchen Büchern zu lesen ist, halte ich für ausgeschlossen, denn der Elefant fühlt sich nur im engeren Familienkreise wohl und hält sich alle anderen, die nicht dazugehören, energisch vom Leibe.

Die Herden beziffern sich höchstens auf etwa 40 Stück, oft sind es aber auch nur 5-6. Merkwürdig ist, daß nicht, wie man wohl meinen sollte, ein Männchen, sondern fast immer ein altes Weibchen die Herde anführt. Bei Märschen und Wanderungen geht ein Weibchen voran, dann folgen im Gänsemarsch die anderen, und ein alter Bulle schließt gewöhnlich den Zug. Stößt eine größere Kolonne auf ein Hindernis, so teilt sie sich manchmal in Gruppen, die das Hindernis nach rechts und links umgehen, sich dann aber wieder zum Gänsemarsch zusammenschließen. Zuweilen unternehmen die Elefanten große Wanderungen, um bessere Futterplätze aufzusuchen, oder auch zu dem Zweck, um in gewissen Jahreszeiten den Insekten, von denen sie trotz ihres dicken Felles stark geplagt werden, zu entgehen.

Der Herdenelefant ist im allgemeinen ein friedliches Tier und ziemlich schüchterner Natur; er geht dem Menschen jedenfalls gern aus dem Wege und zieht sich mißtrauisch zurück, sobald er ihn wittert. Gefährlich sind nur, wie bei so vielen Tieren, die Weibchen mit ihren Jungen, da sie mit größter Liebe an ihrem (einzigen) Jungen hängen und in der Sorge um dieses auf den sich nähernden Menschen häufig losgehen. Überhaupt ist die Sorgsamkeit und Zärtlichkeit der Elefantenmutter ihrem Sprößling gegenüber geradezu rührend. Auf der Wanderung ist die Mutter eifrig bestrebt, ihrem Kinde alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen, damit es ohne Mühe folgen kann. In dieser liebevollen Fürsorge wird sie von den übrigen Genossen der Herde kräftig unterstützt. Die Kinderzeit der Dickhäuter verläuft ziemlich ungetrübt, da die jungen Tiere sorgfältig gehütet werden und der soziale Verband der Herde so beschaffen ist, daß alle Mitglieder die Jugend respektieren. Sie nehmen bei der Wanderung die Jungen in die Mitte, und wenn die Kleinen in tändelndem Spiel das Weitergehen vergessen, werden sie behutsam vorwärts geschoben. Die neugeborenen Elefanten sind urkomische, drollige Tiere. Obwohl sie keineswegs plump sind, denn ihr Körper kann die unglaublichsten Stellungen einnehmen, lassen sie doch zuerst eine Ungelenkigkeit des verhältnismäßig noch kurzen Rüssels erkennen, der sich erst später mit zunehmender Länge und bei größerer Übung zu dem äußerst geschickten Greiforgan entwickelt, das die alten Tiere besitzen. So wächst der hoffnungsvolle Elefantensprößling unter der besorgten Mutter heran und verliert allmählich seine spiellustige Kindernatur, um sich langsam in die Elefantenflegeljahre hineinzuschlängeln. Nebenbei bemerkt, krankt die Elefantenzucht an dem Umstand, daß sich das Rüsseltier in der Gefangenschaft nur selten fortpflanzt. Deshalb gewinnt man den Nachwuchs von Arbeitselefanten meist durch das Einfangen ganzer Herden, weniger durch Aufzucht.

Am wohlsten fühlt sich der Elefant, wie schon gesagt, in hügeligen, waldigen Gegenden, er weilt aber auch in Ebenen und Hügelgefilden gern, die mit hohem Gras bewachsen sind und in der Nähe von Wäldern liegen. Auf der Ebene findet er an Gräsern und Blättern seine Nahrung, in den Wäldern liebt er die Bambusschößlinge, die Blätter der Sträucher und Bäume, auch einzelne Rindenarten. Natürlich verschmäht er auch Früchte nicht, und wenn er Zuckerrohr haben kann, so ist das sein Leibgericht. Da der Elefant kolossale Mengen von Futter zu sich nimmt, bis zu 300 Kilogramm täglich und mehr, ist er genötigt, viele Stunden des Tages unterwegs zu sein, nur um Nahrung zu suchen. Während der heißesten Zeit schläft er im Dickicht, ebenso ruht er im zweiten Teil der Nacht, zwischen Mitternacht und Morgen. Sein Gehör läßt zu wünschen übrig, noch weit schwächer ist seine Sehkraft entwickelt, dagegen besitzt er eine sehr scharfe Witterung, und man darf sich deshalb im Walde, wenn man ihn überraschen will, nur in der Richtung gegen den Wind anschleichen.

Als zweite Art sind die Einzelgänger anzuführen, die einsam für sich allein lebenden Elefanten, meistens alte Männchen, die ihrer Absonderlichkeiten wegen von der Gemeinschaft der anderen ausgeschlossen wurden oder sich selbst zum Einsiedlerleben entschlossen haben. Sie halten sich meistens in einem bestimmten, nicht sehr umfangreichen Revier auf, das sie nur selten verlassen. In den Dörfern machen sie sich häufig durch ihre Streiche unangenehm bemerkbar, indem sie nachts die Grundstückumzäunungen niedertreten, junge Bäume, und was ihnen sonst genießbar erscheint, verzehren, die Strohdächer der Hütten abdecken, kurz, allen möglichen Unfug verüben, bis man sie durch Schüsse und Lärm vertreibt. Ein besonderes Vergnügen scheint es ihnen zu bereiten, über Nacht die Fahrstraßen zu versperren, indem sie die am Wege stehenden Bäume ausreißen und quer über den Straßendamm legen, so daß es dann längerer Arbeit mit Axt und Säge bedarf, um die Straße aufzuräumen und wieder fahrbar zu machen. Man geht wohl nicht fehl, wenn man die Verüber dieser sinnigen Streiche für nicht ganz zurechnungsfähig hält. Offenbar haben die Einzelgänger »einen Sparren zuviel«, und wahrscheinlich ist dieser geistige Defekt auch die Hauptursache ihres Ausschlusses von den Herden. Abgesehen von den Exzentrizitäten, sind es im allgemeinen immerhin friedliche Tiere, die nur dann für den Menschen gefährlich werden, wenn man sie verfolgt. Denn sie ziehen sich dann nicht, wie die Herdenelefanten, ohne weiteres zurück, sondern gehen zum Angriff über. Sehr bedenklich wird die Situation, wenn man den Einzelgänger auf der Jagd nicht gleich tödlich trifft, sondern nur verwundet.

Die dritte Art ist der sogenannte Rogue, ebenfalls ein Einzelgänger, ein altes Männchen, das aber im Gegensatz zum vorhergenannten friedlichen Einzelgänger unberechenbar und höchst bösartig und gefährlich ist. Zum Glück tritt der Rogue nur selten auf. Es ist ein zweifellos geisteskrankes, von einer Art Verfolgungswahn befallenes Tier. Der Rogue geht geradezu darauf aus, den Menschen zu überfallen, überhaupt alles zu zerstören, was von Menschenhand gemacht ist. In dieser Hinsicht steht er einzig da, denn kein anderes Tier zeigt solchen Hang, vermeiden doch selbst die großen Katzen und Bären gern jede unnötige Berührung mit Menschenwerk. In der Gegend, wo ein Rogue sein Anwesen treibt, ist vor ihm nichts sicher, was auf der Straße geht oder fährt, weder bei Tag noch bei Nacht. Er stürzt auf den ahnungslosen Wanderer, versetzt ihm einen gewaltigen Schlag mit dem Rüssel, er packt den dann meistens schon entseelten Körper, hebt ihn hoch, schleudert ihn auf den Boden und zerstampft ihn zum Überfluß zu einer unkenntlichen Masse. Eingeborenenhütten rennt er in seiner Zerstörungswut einfach über den Haufen, die stärksten Bretterzäune drückt er ein, und selbst kleinere Brücken fallen, wenn sie nicht von fester Eisenkonstruktion sind, oft seiner blinden Wut zum Opfer. Taucht irgendwo ein solcher Rogue auf, so gibt die Regierung die Jagd auf ihn frei und setzt eine Belohnung auf seine Erlegung aus.

Was die oft behandelte Frage der Intelligenz des Elefanten betrifft, so scheint es mir notwendig zu sein, gewisse Unterscheidungen zu machen. Intelligenz ist ein relativer Begriff, beim Tier fast noch mehr als beim Menschen. Jedes Tier besitzt genau soviel Intelligenz, wie es für seinen Kampf ums Dasein braucht. Wir Menschen begehen so gern den Fehler, das Begriffsvermögen der Tiere mit dem Maßstab unserer eigenen Menschlichkeit zu messen, während das Tier, das unter ganz anderen Daseinsbedingungen lebt, auch eine ganz andere Art von Intelligenz nötig hat und bekundet. Wäre umgekehrt das Tier in der Lage, Urteile über den Menschen und den Grad seiner Gescheitheit abzugeben, so würden diese vielleicht mitunter wenig schmeichelhaft lauten. Denn zahlreiche Tiere sind dem Menschen hinsichtlich der Schärfe gewisser Sinne weit überlegen und können auch in bezug auf Anpassungsgabe, Zweckmäßigkeit des Handelns und Schlauheit so manchen Minderbegabten Menschen beschämen. So ist auch der Elefant innerhalb der Grenzen, die ihm von der Natur zugewiesen sind, zweifellos ein geistig gut begabtes Geschöpf. Alle seine Handlungen zeichnen sich durch Überlegung und Zweckmäßigkeit aus. Schon mit der weisen Zurückhaltung (von den halb oder ganz verrückten Einzelgängern ist hierbei natürlich nicht die Rede), die er anderen Tieren, sowie den Menschen gegenüber an den Tag legt, bekundet er seine Vernunft.

Von einer Elefantentreibjagd: Um Mitternacht in der Treiberkette (Blitzlichtaufnahme) (Text Seite 115)

Buddhistischer Priester mit Eleven

Kandy-Singhalese von fürstlicher Herkunft

Er hat freilich auch große Schwächen, und dazu gehören, ähnlich wie beim Pferd, Ängstlichkeit und Nervosität, die Neigung, bei Überraschungen und allen ungewohnten Erscheinungen den Kopf zu verlieren, scheu zu werden und sich dann manchmal ganz sinnlos zu benehmen. Es ist deshalb im Verkehr mit Elefanten, auch mit zahmen, niemals eine gewisse Vorsicht außer acht zu lassen. Im ständigen Umgang mit dem Menschen entwickelt der gezähmte Elefant, genau wie der Hund, seine geistigen Fähigkeiten in oft überraschender Weise. Natürlich sind die Elefanten ebensowenig wie die Hunde (von den Menschen ganz zu schweigen!) gleichmäßig begabt. Es gibt klügere und dümmere Tiere, solche, die sehr rasch begreifen, was man von ihnen verlangt, und solche, bei denen die »Leitung«, wie man scherzhaft sagt, schlecht funktioniert. Der Elefant ist in ausgeprägter Weise ein Charaktertier. Er läßt sich nicht, wie ein schlecht erzogener Hund, mit jedem ein. An seinem Pfleger oft mit zärtlicher Liebe hängend, zeigt er sich Fremden gegenüber abweisend und trotzig. Seine Empfindlichkeit ist groß. Schlechte Witze liebt er nicht. Die ihm bekannten Personen dürfen sich wohl einen Spaß mit ihm erlauben, aber sonst reagiert er auf Neckereien mit deutlichen Zeichen des Mißfallens und ungnädiger Stimmung. Er ist nachtragend bis zur äußersten Rachsucht und hat für ein ihm angetanes Unrecht ein gutes Gedächtnis.

* * *

Ich möchte nun vom Einfangen des wilden Elefanten in Ceylon sprechen. Da der Dickhäuter sich, wie schon erwähnt, in der Gefangenschaft nur selten fortpflanzt, muß der benötigte Nachwuchs durch das Einfangen und Zähmen wildlebender Tiere beschafft werden. Natürlich kommt dafür nur der gesellige und zähmbare Herdenelefant in Betracht, denn der störrische Einzelgänger, vom tollen Rogue gar nicht zu sprechen, wäre unbrauchbar. Die Sache fängt damit an, daß die Regierung im Einverständnis mit den betreffenden Kommunen von Fall zu Fall den Fang einer gewissen Anzahl von Elefanten in Gegenden, wo sie sich häufiger zeigen, gestattet. Wie sich die Dinge in Ceylon neuerdings entwickelt haben, ist der » Kraal« zu einem Schauspiel geworden, zu einem gesellschaftlichen und sportlichen Ereignis, das eine Menge von Zuschauern von weit und breit herbeilockt und bei dem es mitunter, sehr zum Mißvergnügen der Elefanten- und Jagdfreunde alten Schlages, recht jahrmarktmäßig hergeht. Unter Kraal in engerem Sinne des Wortes versteht der Anglo-Inder jenes eingezäunte Gehege, in das die wilde Elefantenherde hineingetrieben wird, im weiteren Sinne bezeichnet man aber mit Kraal überhaupt den ganzen Elefantenfang mit allem Drum und Dran.

Das erste beim Elefantenfang ist die Errichtung des Kraals, des Geheges. Es befindet sich ungefähr in der Mitte des Waldgebietes, in dem sich die einzutreibende Herde aufhält, und besteht aus einem etwa 4 Meter hohen, aus starken Stämmen errichteten Zaunwerk, das einen kreisförmigen Raum von ungefähr 150-200 Meter Durchmesser umschließt. Der Eingang zum Kraal ist etwa 4 Meter breit und durch ein schweres Fallgitter verschließbar, vom Eingang führen zwei auseinanderlaufende Pfahlzäune wie Flügel etwa 100 Meter weit nach außen fort. An einer Seite des Kraals, wird neuerdings gewöhnlich eine Tribüne errichtet, die dazu dient, den eingeladenen oder zahlenden Gästen, d. h. den Spitzen der Behörden, den Herren und Damen der Gesellschaft, den hervorragenden Fremden usw. das Schauspiel des Kraals in aller Sicherheit und Bequemlichkeit zu verschaffen.

Gleichzeitig mit der Anlage des Kraals wird damit begonnen, das Waldgebiet im weiten Umfang von zehn Kilometer und mehr durch Treiber zu umstellen, um etwaige Ausbruchsversuche der einzutreibenden Elefantenherde zu verhindern. Zu einem kleineren Kraal sind ein paar hundert Treiber nötig, wenn aber ein ziemlich großes Gelände in Frage kommt, müssen bis zu 2000 Treiber aufgeboten werden. Die Treiber sind mit Fackeln und anderen Leuchtkörpern, mit Lärminstrumenten und zum Teil auch mit Gewehren ausgerüstet und stehen gruppenweise unter der Aufsicht berufsmäßiger Shikaris (Jäger), die auch zahme Elefanten mitführen. Die Treiberposten stehen anfangs in einer Entfernung von 60-80 Schritt voneinander. Ist erst die Einkreisung beendigt und der Ring um den Fangbezirk vollkommen geschlossen, so kann die Herde schwerlich mehr ihrem Schicksal entrinnen. Anfangs versuchen die Elefanten allerdings, wenn sie Unheil wittern, den Treiberring zu durchbrechen, aber da sie gewöhnlich nur in der Dunkelheit gegen die Peripherie vorrücken, hält es nicht schwer, die ängstlich gewordenen Tiere, die vor Knall und Lärm ebenso Furcht haben wie vor Feuer, durch Fackeln, Schüsse und Geschrei zurückzudrängen. Die Treiber rücken nun allmählich konzentrisch vor, so daß der Einkreisungsring immer enger und das Gebiet, auf dem sich die Elefantenherde noch in Freiheit bewegen kann, immer kleiner wird. Das dauert, je nach der Größe des zu umschließenden Geländes, sowie der Zeitdauer, die die Errichtung des Kraals in Anspruch nimmt, verschieden lange, manchmal nur 3-4 Tage, manchmal auch acht Tage und mehr. Wenn endlich der Ring um die Elefanten so eng geschlossen ist, daß die Herde nicht mehr viel Bewegungsfreiheit hat, rückt die Treiberkette zu den Enden der beiden Flügelzäune vor, erst langsam und vorsichtig, dann immer schneller, bis die Tiere sich zwischen den Pfahlreihen der Flügelzäune befinden und nun in den immer enger werdenden Schlauch dieser Eingangspforte zum Kraal hineingedrängt werden. Ein allgemeiner, durch Schüsse und Lärmen unterstützter Schlußansturm treibt die widerstrebenden Elefanten vollends in den Kraal hinein, und sobald sie den kreisförmigen Innenraum erreicht haben, senkt sich das Fallgitter hinter ihnen – sie sind gefangen.

Nicht immer verläuft der Eintrieb glatt, manchmal raffen sich ein paar besonders kräftige und energische Rüsselträger doch zu entschlossenem Handeln auf, machen Front gegen ihre Bedränger, durchbrechen die Treiberkette und gewinnen die Freiheit oder müssen von neuem umstellt und eingekreist werden. In der Regel gelingt es dank der Energielosigkeit und Ängstlichkeit der Tiere, die einmal eingekreiste Herde in den Fangplatz zu treiben und trotz ihrer Unruhe und gelegentlichen Versuche, den Pfahlzaun einzudrücken, auch darin festzuhalten.

Befinden sich die Elefanten im Kraal, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt, so rennen sie in ziemlich kopfloser Art bald hierhin, bald dorthin, um zu sehen, ob sie nicht irgendwo entschlüpfen können. Sie versuchen die Pfostenzäune zu demolieren, trompeten mit dem Rüssel und gebärden sich oft wie verzweifelt. Hat sich die erste Unruhe einigermaßen gelegt und werden die Tiere müde und matt, so geht man alsbald daran, sie zu fesseln. Zu diesem Zweck schickt man kräftige zahme Elefanten in den Kraal hinein, auf ihren Rücken die »Mahouts«, die Führer, die mit einem scharfen Hakenstab bewaffnet sind, um sich gegen die Rüssel der wilden Elefanten zu verteidigen. Hinter dem Rücken des Mahouts sitzt der »Nooser«, der Feßler, entweder ein eingeborener Shikari oder auch ein weißer Sportsmann, der das »Noose«, das Fesseln der Hinterfüße der wilden Elefanten, aus sportlicher Passion besorgt. Auch die Singhalesen der höheren Kasten betrachten das Noose als großen Sport. Es ist gefährlich und muß sehr energisch und schnell bewerkstelligt werden. Die zahmen Elefanten drängen sich an die Herde der wilden Elefanten heran und treiben diese zusammen. Nun gleiten die Nooser herab, schleichen sich zu den Hinterfüßen der wilden Elefanten und befestigen einen der Füße mit einer armdicken Lederschlinge. Das Lederseil ist an der Halskette eines zahmen Elefanten befestigt, und dieser spannt es auf einen Wink stramm, so daß sich die Schlinge fest zuzieht. Das Anlegen der ersten Schlinge macht gewöhnlich keine Schwierigkeiten, heikler wird die Sache beim zweiten Fuß, da der Gefesselte nun merkt, was man ihm antun will, und sich durch Treten und Schlagen mit dem noch freien Hinterfuß oft aufs heftigste sträubt. Es setzt deshalb beim »Noose« des zweiten Fußes bisweilen kräftige Kopfnüsse, auch Rippenbrüche und böse Quetschungen ab.

Die an den Hinterfüßen gefesselten Elefanten werden nun mit hinlänglich starken, ziemlich kurzen Stricken an Bäumen festgebunden, jeder einzeln an einem Baum. Man läßt die Tiere zunächst etwas darben, um sie gefügiger zu machen, dann läßt man ihnen durch zahme Elefanten Nahrung reichen, auch Wasser in Eimern zuführen. Ferner bindet man zahme Elefanten in nächster Nähe der wilden ebenfalls an Bäumen fest, füttert sie und erweist ihnen alle möglichen Freundlichkeiten, so daß die eingefangenen Dickhäuter sehen, wie gut es ihren Genossen geht. Da der Elefant ein scharfer Beobachter ist und aus dem, was vor seinen Augen geschieht, sehr wohl die richtigen Schlüsse zu ziehen vermag, beruhigt er sich allmählich, gewöhnt sich an den Anblick der in der Nähe befindlichen Menschen und verliert die Scheu vor ihnen so weit, daß die Mahouts sich nach und nach dichter an sie herantrauen dürfen, ohne einen Schlag mit dem Rüssel befürchten zu müssen. Dieser ganze Gewöhnungsprozeß dauert, je nach dem Alter und dem Temperament des Gefangenen, verschieden lange, im allgemeinen bleiben die Tiere 4-6 Tage gefesselt, bis man sie von den Bäumen losbinden kann. Die eingefangenen Elefanten werden gewöhnlich gleich an Ort und Stelle versteigert und an den Meistbietenden verkauft, bei dieser Gelegenheit erhalten sie auch einen Namen. Die Zuschlagspreise für wilde Elefanten beliefen sich vor dem Kriege auf etwa 400-1200 Rupien für das Tier, je nach Beschaffenheit und Brauchbarkeit, kleine Babyelefanten gingen schon für 20 Rupien ab. (Der Friedenskurs der Rupie betrug 1,36 Mark.) Sind die versteigerten Tiere schon mürbe genug, um mit Hilfe zahmer Elefanten und an diese gekettet abgeführt werden zu können, was besonders bei den ganz jungen Elefanten oft der Fall ist, so zieht ihr Käufer gleich mit ihnen davon. Andernfalls aber, wenn der Abtransport noch nicht ratsam erscheint, werden die Gefangenen erst noch in einem beim Kraal befindlichen eingezäunten Gehege untergebracht und von den Pflegern recht gut behandelt, bis sie allmählich ihre Wildheit und Widerspenstigkeit verlieren und fortgeführt werden können. Es kommt allerdings hin und wieder vor, daß manche alte Tiere durch keinerlei Mittel zahm zu machen sind, und dann bleibt nichts anderes übrig, als solche Elefanten abzuschießen. Aber das sind immerhin Ausnahmen, in der Regel erweisen sich die allermeisten Gefangenen als zähmbar.

* * *

Nicht immer nimmt der Kraal einen glatten Verlauf, mitunter kommen recht unliebsame, störende Zwischenfälle vor. Das habe ich bei einem von mir selber geleiteten Elefantenkraal erleben müssen, der einmal bei Ratnapura zu Ehren des Gouverneurs veranstaltet wurde. Es handelte sich um ein umfangreiches Gelände, das eingekreist werden sollte, sowie um eine Herde von ungefähr 40 Tieren verschiedener Größe. Wie mir und meinen Shikaris bekannt war, wurde die Herde von einem ungewöhnlich großen Elefantenweibchen geführt, das schon Proben bemerkenswerter Umsicht und Intelligenz geliefert hatte und auch bereits bei einigen früheren Kraals eingekreist worden, aber immer wieder glücklich durchgeschlüpft und entkommen war. Ich war also schon im voraus darauf gefaßt, daß uns diese Herde ein schweres Stück Arbeit und vielleicht auch eine Enttäuschung bereiten würde, und um diese nach Möglichkeit zu vermeiden, traf ich die Vorbereitungen zum Kraal mit ganz besonderer Sorgfalt und Vorsicht. Mir standen ungefähr 1000 Treiber zur Verfügung. Trotz diesem bedeutenden Aufgebot brauchten wir aber acht Tage, um die Herde einzukreisen und im konzentrischen Vormarsch gegen den Kraal zu drängen. Leider kommt es auch in Ceylon manchmal ganz anders, als man denkt. Ich glaubte meiner Sache schon ziemlich sicher zu sein und mit dem abschließenden Sturm beginnen zu können, da machte die große Herde kehrt, durchbrach die Treiberkette und konnte nur mit unsäglicher Mühe und großem Zeitverlust wieder eingeholt und von neuem eingekreist werden. Und als wir die Elefanten abermals glücklich bis zum Kraal getrieben hatten, gab das Führerweibchen zum zweitenmal das Signal zum Durchbruch – und mit unwiderstehlicher Gewalt, ihrem wie toll vorstürmenden Führer blind gehorchend, wälzte sich die Masse von etwa 40 Elefanten über die Treiberkette hinweg, wobei mehrere der Leute schwere Verwundungen erlitten.

Obwohl ich als Tierfreund stets ein Gegner jedes unnötigen Abschießens von Elefanten gewesen bin und es mir um das prächtige Exemplar von Führerweibchen ganz besonders leid tat, blieb in diesem Fall, wenn wir überhaupt zu einem Ziele kommen und nicht ein völliges Fiasko erleiden wollten, gar nichts anderes übrig, als den Leitelefanten durch Abschießen zu erledigen und so die Herde ihrer stärksten Intelligenz zu berauben. Denn sonst wäre immer wieder von neuem dasselbe passiert. Nach zwölf Stunden schwerer Arbeit im Dschungel glückte es uns, die Herde, die unzertrennlich zusammenhielt, von neuem einzukreisen. Das Abschießen des Elefantenweibchens überließ ich einem der Gäste, einem Regierungsbeamten und wohlbekannten Sportsmann. Es gelang ihm, nahe genug heranzukommen und den Elefanten mit einem guten Kopfschuß zur Strecke zu bringen. Als das Tier gefallen war, setzte sich sofort ein anderer Elefant an die Spitze der Herde, aber es zeigte sich bald, daß er die hohe Intelligenz und Sicherheit seines Vorgängers nicht besaß. Immerhin brach die Herde zum drittenmal durch, diesmal verlor sie aber den Zusammenhalt und wurde in zwei Teile zersprengt. Ich entschloß mich nun, mich mit der Hälfte zu begnügen und die andere fahren zu lassen. Wir kreisten 22 Elefanten ein und brachten sie jetzt glücklich in den Kraal.

Damit waren aber die Schwierigkeiten noch keineswegs beendigt, denn die Fesselung der Gefangenen, die zumeist außerordentlich starke und temperamentvolle Tiere waren, nahm mehrere Tage in Anspruch, obwohl uns dabei 20 zahme Elefanten Beistand leisteten. Zu wiederholten Malen gelang es den Tieren, die starken Taue, mit denen sie an Bäume gefesselt waren, zu zerreißen, so daß sie von neuem eingefangen und gefesselt werden mußten, wobei ich selbst mit Hand anlegte. Hierbei ereignete sich ein komischer Zwischenfall. Ein Bekannter von mir, ein leidenschaftlicher Amateurphotograph, war mit Aufnahmen der gefangenen Tiere beschäftigt und wagte sich dabei trotz allen Warnungen vorwitzig in den Kraal hinein. Er postierte sich mit seinem Stativapparat auf einem niedrigen Felsblock, der sich in der Nähe der noch ungefesselten, eng zusammengescharten Elefanten befand, und versteckte den Kopf unter dem schwarzen Tuch, um das wirkungsvolle Bild sorgfältig einzustellen. Wahrscheinlich witterte nun einer der Elefanten, ein großer Bulle, hinter dem harmlosen Photographenkasten eine neue Gefahr – auf einmal stürmte er vor und direkt auf den nur etwa zehn Meter entfernten Felsblock zu. Mein Amateur verlor in jähem Schreck nicht nur alle Geistesgegenwart, sondern auch die Balance; das schwarze Einstelltuch auf dem Kopf und vor dem Gesicht, so daß er wie blind war, fiel er hinterrücks den Felsblock hinunter zu Boden, und seine Füße stießen dabei das Stativ um, so daß es samt dem Apparat ebenfalls vom Block herunterfiel. Die Sache sah sehr gefährlich aus und mein Bekannter gestand mir nachher, daß er sich in diesen Sekunden schon für verloren gehalten hätte und ganz darauf gefaßt war, sogleich von den Füßen des wütenden Tieres zermalmt zu werden. Aber zum Glück kam es anders. Da die Elefanten oft durch die geringste Kleinigkeit eingeschüchtert und scheu gemacht werden, wirkte auch dieses Schauspiel, das Herunterpurzeln von Photograph und Apparat, auf den Wildling so verblüffend, daß er Halt machte, umkehrte und sich zu den Genossen zurückbegab. Mein Bekannter kam mit dem Schreck und ein paar blauen Flecken glücklich davon.

Das war wohl der schwierigste und aufregendste Elefantenkraal, der in Ceylon jemals stattgefunden hat. Aber das Resultat war in hohem Maße befriedigend und bot reichliche Entschädigung für den Aufwand an Kosten, Kraft und Zeit, denn wir hatten 22 schöne Tiere eingefangen, die auf der Auktion, die bald danach an Ort und Stelle veranstaltet wurde, einen namhaften Erlös erzielten.

Wie alle starken Tiere ist auch der Elefant sich seiner außerordentlichen Körperkraft im Vergleich zu der des Menschen nicht bewußt, er kommt zur Erkenntnis seiner Ohnmacht und ergibt sich willig in sein Schicksal. Behandelt ihn ein Pfleger gut, so gewinnt er diesen bald lieb, unterwirft sich ihm völlig und ist bald imstande, die verschiedenen, zunächst sehr einfachen Arbeitsleistungen, die man von ihm verlangt, zu begreifen und auszuführen. Selbstverständlich dauert es immer eine geraume Zeit, oft mehrere Jahre, bis ein gefangener Elefant für vollkommen sicher und zuverlässig gilt und als geschultes, gut gezogenes Arbeitstier einen namhaften Wert darstellt. Die Verwendung der Elefanten ist sehr mannigfaltiger Art. Sie eignen sich bei ihrer großen Körperkraft vorzüglich zum Tragen und Ziehen schwerer Lasten. Namentlich leisten sie in Sägemühlen zum Herbeischleppen und Aufstapeln großer Baumstämme gute Dienste, ferner beim Straßenbau zum Ziehen schwerer Eisenwalzen und dergleichen. Sie sind äußerst willig, lehnen aber übertriebene Zumutungen ab und treten dann in »passive Resistenz«, wie der schöne Ausdruck heute lautet. Das heißt, sie machen einfach nicht mehr mit. Überhaupt haben sie ein ausgeprägtes Pflicht- und Gerechtigkeitsgefühl, sie erledigen willig ihr Pensum, man soll aber auch nicht zuviel von ihnen verlangen. Von dieser Charaktereigenschaft lassen sich sehr drollige Beispiele berichten. So hatte ich Gelegenheit, einen alten Arbeitselefanten zu beobachten, der in einem benachbarten Sägewerk »angestellt« war. Er hatte Balken zu tragen und zu Stapeln aufzuhäufen und richtete die Balken mit dem Rüssel so sorgfältig und akkurat, daß auch der geschickteste Arbeiter es nicht besser hätte tun können. So vollbrachte er, ohne sich zu überstürzen, sein Tagewerk mit bedächtigem Fleiß und sicherlich auch mit Interesse an dem, was er tat. Sobald aber die Uhr des Werkhauses, deren Stundenschläge der Elefant genau zu zählen verstand, die Feierstunde verkündigte, legte er, »ganz wie die Maurer«, auf der Stelle die Arbeit nieder, ließ, wo er auch gerade stand, den Balken fallen und wandte sich seinem Gehege zu, um dort mit jener Seelenruhe, die uns das Bewußtsein treuer Pflichterfüllung verleiht, zu futtern und seiner Erholung nachzugehen.

In wirtschaftlicher Hinsicht macht sich die Beschäftigung von Arbeitselefanten nur dort bezahlt, wo das Futter billig beschafft werden kann. Sonst verschlingt das Tier mehr, als seine Arbeit einbringt. Gegen den Wettbewerb der billiger arbeitenden Maschinen, der Motore, Krane usw., kann der Elefant nicht aufkommen, und das ist der Grund, weshalb er heute in Indien als Arbeitstier immer mehr an Bedeutung verliert und hauptsächlich nur noch als Luxus- und Repräsentationstier wohlhabender Eingeborener eine Rolle spielt.

Der schwierige Charakter so vieler Elefanten bringt es mit sich, daß selbst der Kenner beim Erwerb eines Tieres oft Täuschungen unterliegt und »die Katze im Sack« kauft, um erst später zu merken, wie er sich geirrt hat. Ich könnte dafür aus meiner Praxis so manches Beispiel anführen, da ich im Verlauf meiner indischen Tätigkeit viele Hunderte von Elefanten gekauft habe und dabei trotz aller Sachkenntnis und Vorsicht doch hin und wieder auch eine minder erfreuliche Erfahrung machen mußte. Hier zur Illustration nur ein einziger Fall.

In einem bei Kandy gelegenen Dorf bot sich mir einmal Gelegenheit, einen ungewöhnlich schönen und großen Elefanten von hohem Wert zu erwerben. Es war ein schwieriger Handel, der sich tagelang hinzog, ehe er zum Abschluß kam, denn der singhalesische Besitzer des Tieres war mit allen Wassern gewaschen und verstand sich aufs Preisemachen wie der geriebenste parsische Wucherer. Nach endlosem Feilschen war das Geschäft perfekt. Ich mußte den größten Kaufschilling erlegen, den ich jemals für einen Elefanten aufgewandt habe, aber ich hatte mich nun einmal auf das Tier versteift, weil es ein prächtiges Exemplar war und dann auch wegen der Exaktheit, mit der es allen Kommandos seines jugendlichen Pflegers Folge leistete. Also zückte ich mein Scheckbuch, füllte die Anweisung aus und zog mit Panakka, so hieß der Elefant, nach meiner ein paar Meilen entfernten Besitzung davon. Der jugendliche Pfleger begleitete mich bis dahin, war meinen Leuten noch behilflich, den Elefanten in einem Gehege unterzubringen, und kehrte dann in sein Dorf zurück.

Als ich am nächsten Morgen noch beim Frühstück saß, kam mein Mahout ganz fassungslos herbeigestürzt und meldete, daß der neue Elefant sich wie ein Verrückter gebärde und bereits zwei von meinen Leuten böse Verwundungen beigebracht hätte. Ich begab mich mit ihm sofort zum Gehege. Und was mußte ich dort sehen! Panakka, der gestern noch lammfromme Panakka hatte in seiner Wut nicht bloß alle kleineren Bäume des Geheges umgeknickt oder ausgerissen, sondern auch ein großes Loch im Boden gewühlt, so daß es beinahe wie ein Minentrichter aussah. Außerdem leistete er sich den Spaß, mit dem Rüssel Steine zu sammeln und sie auf das Dach des Wirtschaftshauses zu schleudern, daß es nur so prasselte. Gegen jeden, der sich ihm nähern wollte, ging der Rasende in so drohender Weise vor, daß keiner mehr wagte, das Gehege zu betreten. Vergebens boten mein Mahout und die anderen Leute alle Geschicklichkeit, die sie sich im jahrelangen Umgang mit Elefanten angeeignet hatten, auf, um das wütende Tier gefügig zu machen, es reagierte weder auf Schmeichelworte noch auf dargereichte Leckerbissen.

Da Elefanten in erregtem Gemütszustand sich meistens leicht durch die Gesellschaft von ihresgleichen besänftigen lassen, gab ich Befehl, zwei kleinere junge Elefanten, die sich in einem anderen Gehege befanden, dem ungebärdigen Panakka beizugesellen. Panakka ließ die Kollegen anfangs auch ganz ruhig herankommen, und es schien bereits, als ob das bewährte Mittel wiederum von Erfolg wäre. Aber plötzlich schwenkte der Wildling den mächtigen Rüssel und versetzte zuerst dem einen, dann dem anderen jungen Kollegen eine »Mordstrummwatsche«, wie der Bayer das nennt, von derartigem Kaliber, daß die armen Tiere buchstäblich auf die Seite fielen und dann entrüstet trompetend »das Lokal verließen«, d. h. aus dem Gehege flüchteten und noch den ganzen Tag ob der ihnen angetanen Realinjurie völlig verstört waren.

Meine Hoffnung, daß der Elefant, der offenbar stark an Heimweh litt, sich allmählich beruhigen würde, erwies sich als trügerisch. Ein paar Tage vergingen, ohne daß er zur Vernunft kam. Das Futter mußte ihm über den Zaun ins Gehege geworfen werden, denn er ließ keinen Wärter heran. Kurz und gut, er benahm sich wie ein besserer Rogue und nicht wie ein gesitteter Arbeitselefant, als den ich ihn gekauft und ungewöhnlich hoch bezahlt hatte. Ich schickte nun einen Eilboten nach dem Dorfe des Vorbesitzers und ließ diesem sagen, daß er den Elefanten zurücknehmen möchte, da ich ein derartiges, geradezu gefährliches Tier nicht brauchen könnte und mich getäuscht fühlte. Der Singhalese sandte mir den Jungen, der das Tier bisher betraut hatte – und siehe da, kaum erblickt Panakka den Burschen, so ist er wie umgewandelt, äußert die größte Freude, streichelt ihn mit dem Rüssel, ist wieder sanft wie ein Lamm und tut ohne Murren alles, was ihm der Junge befiehlt! Es zeigte sich also, daß er vollständig an die Person seines Pflegers fixiert, aber ohne dessen Gegenwart völlig unbrauchbar war. Der nächstliegende Gedanke, den Jungen bei mir und Panakka zu behalten, ließ sich leider nicht realisieren, weil sich der Junge nicht von seinem Dorf und seinem Herrn trennen wollte. Andererseits verweigerte der Singhalese die Rücknahme des Elefanten. Genug, es kam zu einem Prozeß, bei dem ich, wie es bei Prozessen mit Eingeborenen in Indien sehr häufig der Fall ist, den Kürzeren zog. Es kam ein für mich sehr magerer Vergleich zustande, wonach der Singhalese Panakka zurücknahm und ich dafür zwei junge Elefanten erhielt, die den von mir gezahlten hohen Preis nicht wert waren. Immerhin mußte ich froh sein, noch so glimpflich wegzukommen. Später wurde Panakka von dem Singhalesen aufs neue verkauft und es erging dem Käufer genau so wie mir: sobald der Wärter den Elefanten verlassen hatte, war dieser nicht mehr zu bändigen. Er tötete mehrere Menschen und mußte schließlich auf Befehl der Regierung erschossen werden.

Dieses Vorkommnis zeigt in drastischer Weise, wie stark die Elefanten oft an die Person ihres Wärters fixiert sind und wie unleidlich und völlig unbrauchbar sie werden, wenn man sie von dem gewohnten Pfleger trennt.

Zum Schluß dieses Abschnittes möchte ich noch eine kleine Elefantenbaby-Idylle zum besten geben. Im Anschluß an den von mir geleiteten, vorher beschriebenen Kraal von Ratnapura erhielt ich die Nachricht, daß eines der gefangenen großen Elefantenweibchen ein Kleines zur Welt gebracht hätte, und man bot mir nun die beiden, Mutter und Kind, zum Kaufe an. Der Handel kam zustande und ich brachte die Alte nebst dem Baby, welch letzteres am zweiten Tage nach der Geburt 83 Kilogramm wog, in meinen Tierpark in Colombo. Das niedliche »Elefantenküken« erregte in der Stadt allgemeines Aufsehen, so daß fortwährend Besucher, Kolonisten und Eingeborene, kamen, um sich das Baby anzusehen. Wie sich denken läßt, wurde es dadurch sehr verwöhnt, denn die Besucher brachten viele Leckerbissen mit, und die Verwöhnung hatte zur Folge, daß sich der Übermut in ihm regte und das kleine Tier trotz der mütterlichen Sorgfalt schon frühzeitig auf allerlei lockere Streiche verfiel. So hatte es die Gewohnheit angenommen, sich abends von der Mutter fortzuschleichen und zu meinem Koch zu begeben, bei dem es, wie ihm wohlbekannt war, immer etwas Gutes zu schnabulieren gab. Als ich eines Abends mit meinen Angehörigen beim Essen saß und die Punka (der Windfächer) über unseren Köpfen für Kühlung sorgte, hörten wir plötzlich ein Geräusch, und durch die offenstehende Tür des Speisezimmers spazierte vergnügt unser schon recht dick und rund gewordener Kleiner herein! Er machte uns sozusagen einen offiziellen Antrittsbesuch, wozu ihn hauptsächlich wohl die Witterung der auf unserer Tafel befindlichen Süßigkeiten veranlaßt hatte. Die Mutter war von den Extratouren ihres abenteuerlustigen Sprößlings durchaus nicht erbaut, sondern gab ihm ihr Mißfallen durch Kopfnüsse mit dem Rüssel und unwilliges Grunzen deutlich zu erkennen. Aber nach Art ungezogener Kinder schien sich Baby aus der Schelte und den Prügeln herzlich wenig zu machen und er setzte sein neckisches Treiben so lange fort, bis er – sozusagen – die Kinderschuhe ausgetreten hatte und als angehender Arbeitseleve den Ernst des Lebens kennen lernte.

Dabei kommt mir noch ein anderer großer Arbeitselefant in den Sinn, der sich ebenfalls in meinem Park befand und sich immer mit großer Raffiniertheit seiner Fußketten zu entledigen wußte, sobald die Wärter nicht anwesend waren. Er ging dann gemütlich im Garten spazieren, und da Gartenpfade im allgemeinen nicht für Elefantenpedale berechnet sind, waren diese »Spaziergänge« ziemlich verheerender Art. Bald genügten die kleinen Extratouren meinem biederen Jumbo nicht mehr, er steckte sich weitere Ziele. Eines Nachts durchbrach er das Tor, stattete unserem fünf Minuten entfernt wohnenden Nachbar einen Besuch ab und führte sich dort höchst vorteilhaft dadurch ein, daß er aus rätselhaften Gründen die im Garten stehende Rikscha kurz und klein schlug. Durch das Geräusch wurden die Nachbarn, eine englische Familie, wach, sie sahen zum Fenster hinaus und bemerkten zu ihrem nicht geringen Schreck im Mondschein einen großen Elefanten im Garten lustwandeln. Jumbo war aber mit der Demolierung der Rikscha und dem Zertrampeln der schön gepflegten Blumenbeete nicht zufrieden, er machte sich jetzt daran, den Bestand des Hauses zu gefährden, Holzwerk und Röhren abzureißen und ähnlichen Unfug zu verüben. Meine Nachbarn gerieten in große Angst und dachten nichts anderes, als daß sie es mit einem tollen Rogue zu tun hätten. Sie verbarrikadierten die Tür ihres Bungalows mit allerlei Möbeln. Trotzdem verschaffte sich Jumbo mit einem Druck gegen die Tür Eingang, machte dann aber kehrt, nachdem er sich davon überzeugt hatte, daß es hier nichts zu fressen gab. Auf die Straße zurückgekehrt, stieß er dort auf einen Depeschenboten, packte den armen Kerl mit dem Rüssel und schleuderte ihn ein gutes Stück weit fort. Zum Glück kam der Bote mit dem Schreck und ein paar Hautabschürfungen davon. Inzwischen waren meine Wärter heimgekehrt und hatten zu ihrer Bestürzung Jumbos Fehlen bemerkt. Nach vielem Suchen entdeckten sie den Ausreißer endlich in Nähe der Hauptpromenade, wo sie ihn dann einfingen und nach Hause führten. Das dicke Ende kam nach, nämlich für mich, und zwar in Gestalt einer Kostenrechnung von ein paar Hundert Rupien, die mir mein Nachbar für angerichteten Schaden präsentierte, sowie fünfzig Rupien Schmerzensgeld für den Depeschenboten. Der Vorfall zeigt, auf welche verrückten Einfälle manchmal auch solche Elefanten kommen, die sonst ganz vernünftig und ruhig sind.

Übrigens hatte ich in meinem Park immer eine kleine Anzahl von Arbeitselefanten, die ich zum Teil für meine Plantagen gebrauchte, zum Teil auch zum Transport schwerer Maschinen in die Berge. Ich vermietete die Tiere auch zu diesem Zweck und machte damit ein ganz gutes Geschäft, da für jeden Elefant täglich 10-15 Rupien gezahlt werden.

Schließlich möchte ich noch eine kleine ergötzliche Reiseerinnerung zum besten geben. Die Geschichte passierte, als ich mich einmal, wie es ja öfter geschah, vorübergehend in Deutschland aufhielt und einen Tiertransport nach Leipzig begleitete. Wir führten einen großen Elefanten mit, der für den dortigen Zoologischen Garten bestimmt war. Nun hatte sich leider kurz vorher die bekannte » Münchener Elefantenpanik« ereignet. Damals waren in München acht Elefanten, die meinem Bruder Carl gehörten und die man bei Gelegenheit einer großen nationalen Feier im Festzuge mitmarschieren ließ, durch das Dampfgeben einer Straßenlokomotive und das törichte Benehmen großer Teile des Publikums scheu geworden und durchgegangen, und bei der dadurch hervorgerufenen Panik war eine Anzahl Menschen leider zu Schaden gekommen. Der höchst bedauerliche Vorfall hatte eine gewisse Nervosität in bezug auf alles, was Elefanten betraf, zur Folge, und deshalb hatte die Leipziger Polizei auf die Kunde hin, daß auf dem Bahnhof ein großer Dickhäuter ausgeladen werden sollte, geradezu erstaunliche Vorsichtsmaßregeln getroffen. Als ich das Aufgebot von Schutzmännern sah, die meine kreuzbrave Laura – so hieß das Tier, es war eine Sie – in Empfang nehmen und ihr etwaige Ausschreitungsgelüste vertreiben sollten, ärgerte ich mich ein bißchen darüber und beschloß, mir einen Spaß zu erlauben. Laura hatte nämlich eine kleine Schwäche: sie war, wie viele Damen, sehr kitzelig, und wenn man sie an einer gewissen Stelle des Halses kratzte, fing sie immer schrecklich zu trompeten an, was in diesem Fall dem Kichern der Menschendamen entsprach. Als nun Laura »elastischen Schrittes« dem Waggon entstieg und sich dem Aufgebot der uniformierten Ordnungshüter näherte, berührte ich die empfindliche Stelle – und prompt hob Laura den Rüssel und trompetete in einer Weise los, wie die berühmten Posaunen von Jericho es sicherlich auch nicht besser konnten. Die Wirkung war frappant. Die guten Schutzmänner, eines jähen Angriffs des Elefanten gewärtig, fielen vor Schreck fast auf den Rücken und nahmen fluchtartig eine »strategische Umgruppierung« vor, die es mir gestattete, mein Ausladungsgeschäft ohne allzu lästige Überwachung zu Ende zu bringen.

Und das hat mit ihrem Trompeten die kitzlige Laura getan!

Es war schon kurz von den » Rogues« die Rede, jenen einsam umherschweifenden Elefanten, die im Gegensatz zum friedlichen Herdenelefant höchst gefährliche Tiere sind, stets zu sinnlosen Zerstörungen aufgelegt und von boshafter Angriffslust. Man hat schon viel darüber gesprochen und geschrieben, wie der sonderbare Gemütszustand des Rogue eigentlich zu erklären sei und ob es sich vielleicht um Tollwut handle, die, ähnlich wie beim Hund und anderen Tieren, durch Infektion mit Wutgift erzeugt wird. Das scheint indessen nicht der Fall zu sein. Offenbar handelt es sich um eine eigentümliche Art geistiger Erkrankung, die den Anlaß dazu gibt, daß die von ihr befallenen Elefanten (meistens sind es alte Bullen) sich entweder selbst von der Herde absondern oder von dieser ausgestoßen werden und nun im Zustand höchster Reizbarkeit einsam durch das Dschungel ziehen. Während der normale Herdenelefant die Berührung mit Menschen und menschlichen Einrichtungen möglichst meidet, trachtet der Rogue geradezu danach, seine Wut an Personen und Dingen auszulassen. Der echte Rogue (er wird häufig mit dem verhältnismäßig harmlosen, nicht tollen Einzelgänger verwechselt) ist zum Glück eine seltene Erscheinung, aber wo er einmal auftritt, da versetzt er die ganze Gegend in Schrecken. Er lauert auf der Straße, in deren Nähe er sich mit Vorliebe aufhält, auf Menschen und Fuhrwerke, wirft Ochsenkarren um und zertrampelt sie, drückt Zäune ein, deckt Hütten ab, zerstört kleinere Brücken, kurz, treibt allen möglichen bösartigen Unfug und tötet auch Menschen, wenn es ihnen nicht glückt, vor dem wütenden Tier rechtzeitig die Flucht zu ergreifen. Jeder Rogue ist vogelfrei und die Regierung setzt auf seine Unschädlichmachung eine Prämie aus.

Von einer Elefantentreibjagd: Gruppe eingefangener wilder Elefanten im Kraal (Text Seite 116)

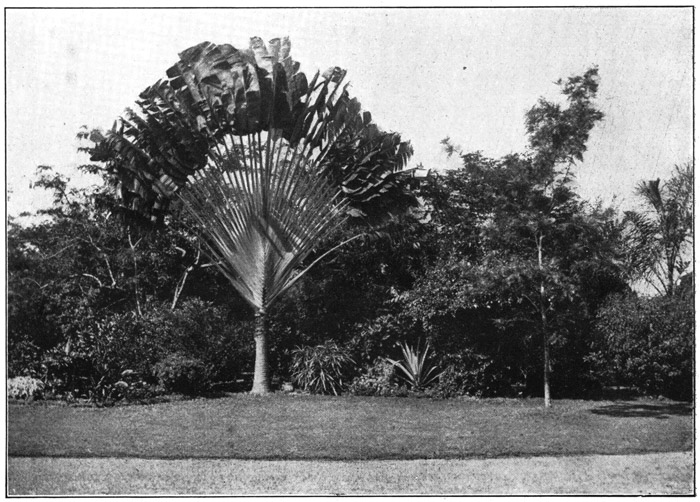

Fächerpalmen aus einem Park in Colombo

Die pfauenradförmige Ravenalapalme, der »Baum der Reisenden«

Als ich mich im Jahre 1905 in Batticoloa, der Hauptstadt der Ostprovinz, befand, ereignete sich in der Umgebung ein Fall, der allgemeines Aufsehen erregte. Schon seit einiger Zeit hatte dort in der Nähe einer Landstraße ein Rogue sein Unwesen getrieben und die zu Markt ziehenden Bauern und Fuhrleute in Schrecken versetzt. Ein bestimmter Abschnitt der Landstraße wurde damals gerade durch Neubeschotterung ausgebessert, und aus diesem Anlaß saßen, wie es auch auf unseren deutschen Landstraßen üblich ist, in gewissen Zwischenräumen Arbeiter am Straßenrand und waren damit beschäftigt, Steine zu zerkleinern. Zum Schutz gegen Wind und Sonne hatte jeder Arbeiter im Halbkreis um sich herum ein Mattengeflecht wie eine Rollwand aufgestellt, und aus diesem Grunde konnte jeder von ihnen nur einen kleinen Abschnitt der Straße vor sich sehen, sonst aber nichts, was rechts und links geschah. Da kam, während die steineklopfenden Kulis nichts Böses ahnten, der Rogueelefant aus dem in der Nähe befindlichen Dschungel hervor, trabte auf die Straße zu und überfiel einen der Leute, der, hinter seiner Matte versteckt, das Herannahen des Tieres gar nicht bemerkt hatte. Der Elefant packte den Unglücklichen mit dem Rüssel, hob ihn in die Luft, schmetterte ihn zu Boden und gab ihm mit einem Tritt seines mächtigen Fußes den Rest. Dann ging er ruhig auf der Straße weiter, bis er nach etwa hundert Meter auf den zweiten Kuli stieß und ihn in derselben Weise zu Tode brachte, wie den ersten. Weiter verfolgte das mörderische Tier seinen Weg, und da wegen der Mattengeflechte kein Arbeiter den anderen sah, auch wegen des Geräusches des Steinklopfens nichts hörte, gelang es dem Rogue, nach und nach nicht weniger als sieben von den Unglücklichen zu packen und zu töten. Jetzt erst nahmen ein paar Bauern, die auf Ochsenkarren angefahren kamen, von weitem den entsetzlichen Vorfall wahr und machten durch ihr Geschrei die anderen, vom Rogue noch nicht erreichten Kulis auf die Gefahr aufmerksam. Die Leute, sowie die Bauern ergriffen darauf schleunigst die Flucht, während das Untier zum Überfluß noch die Karren samt den Ochsen umwarf und sich dann ins Dschungel zurückzog.

Das Ereignis sprach sich schnell herum und erregte in der ländlichen Bevölkerung der ganzen Umgegend, wie sich denken läßt, die größte Bestürzung; glaubte sich doch niemand mehr aus dem Hause trauen zu können, ohne sich der Gefahr auszusetzen, plötzlich von dem Wüterich angefallen zu werden. Die Dorfgemeinden sandten ihre Ortsvorsteher nach Batticoloa zum Regierungsvertreter und bestürmten ihn, unverzüglich energische Maßregeln zur Ausrottung des Rogue zu treffen. Das war freilich leichter verlangt als getan. Denn nach den Erkundigungen durch eingeborene Shikaris hatte man es in diesem Fall mit einem ungewöhnlich schlau und vorsichtig zu Werke gehenden Tier zu tun. Der Elefant wechselte täglich seinen Standplatz, tauchte heute hier, morgen wieder eine Meile weit entfernt anderswo auf und immer dort, wo man ihn gerade am wenigsten vermutete. Und da nicht bloß die Nürnberger keinen hängen, den sie nicht haben, war es schwer, den Unhold zur Strecke zu bringen, wenn man seiner nicht habhaft werden konnte.

Immerhin tat sich rasch eine Gesellschaft von Sportsmännern zusammen, um alles Menschenmögliche zur Beseitigung des Rogue zu unternehmen, und da ich mit einigen der Herren persönlich bekannt war, schloß ich mich ihnen an. Ich hatte damals meinen Diener Fernando bei mir, einen Eurasier (Halbblut) von ursprünglich portugiesischer Herkunft, einen tüchtigen Burschen und echten Shikari, für den es keinen größeren Genuß gab, als mit mir den Urwald zu durchstreifen. Er war natürlich gleich Feuer und Flamme, als er vernahm, daß unsere Jagdpartie noch an demselben Abend aufbrechen sollte.

Es war nämlich am Spätnachmittag die Meldung eingegangen, daß man den Elefanten soeben am Rande eines Waldes, der ein paar Meilen von Batticoloa entfernt war, gesehen hätte. Dieser Wald hatte nur einen geringen Umfang und es kam nun darauf an, das Tier dort zu stellen, bevor es in der Nacht etwa wiederum weiterzog. Da sich in dem Walde ein kleiner See befand, der als Tränke und Badegelegenheit viel Verlockendes für einen Elefanten haben mußte, glaubten wir annehmen zu dürfen, daß der Rogue sich doch wenigstens eine Weile dort aufhalten würde. Kurze Zeit nach Empfang der Meldung, als die Sonne im Untergehen begriffen war, befand sich unsere Jagdexpedition bereits unterwegs. Wir waren ungefähr unser zehn und fuhren zunächst auf der Landstraße im Wagen bis in die Nähe jenes Waldes, dann teilten wir uns in vier kleinere Partien, um den Wald von vier Seiten aus in Angriff zu nehmen und ihn in konzentrischem Vormarsch zu durchsuchen. Der ziemlich genau in der Mitte des Waldes befindliche See sollte zum Schluß unser Treffpunkt sein.

Es war schon völlig dunkel geworden, als wir, über das mit Gras bewachsene Gefilde schreitend, den Wald umkreisten. Meine Partie bestand aus mir und Fernando allein. Wir hatten gerade den Wald an der uns zugewiesenen Eingangsstelle erreicht, als Fernando, der vorausschritt, auch schon die frischen Spuren eines Elefanten in Gestalt von Exkrementen und Fußtapfen fand. Es schien demnach, als ob das Jagdglück auf Seite unserer Partie sein sollte, und die Aussicht, unseren anderen Jagdkollegen zuvorkommen zu können, stimmte uns froh, denn in dieser Hinsicht ist jeder Nimrod ein Egoist.

Die fast vollkommene Rundung des Mondes, der sein starkes magisches Licht über die Landschaft ergoß, begünstigte unser Unternehmen sehr, sonst wären wir in dem dichten Dschungel schwer vorwärts gekommen. Auch die Windrichtung war uns hold, denn der leise Nachtwind strich uns entgegen, wir brauchten also nicht zu befürchten, von dem Rogue gewittert zu werden. Ob er sich bei seinem unerschrockenen und angriffslustigen Naturell aus der Witterung etwas gemacht hätte, das ist freilich eine andere Frage. Wir nahmen also die Spur des Elefanten, die in dem feuchten Boden im Mondlicht gut zu sehen war, auf und kamen trotz den vielen Hindernissen des Dschungels ziemlich rasch vorwärts, indem wir von Zeit zu Zeit Halt machten und lauschten, ob nicht ein Knacken im Gehölz die Nähe des Tieres verriet. Der Wald war sehr dicht und das war uns recht. Es ist immer riskant, einen Elefanten auf der Jagd in lichtem Walde oder im Gebüsch, wo er sich leicht und schnell bewegen kann, anzugreifen. Denn wenn der erste Schuß nicht sitzt, geht der Elefant häufig zum Angriff über, und bringt ihn dann auch der zweite Schuß nicht zur Strecke, so bleibt dem Jäger nichts anderes übrig, als schleunigst Deckung zu suchen. Das ist im lichten Walde sehr schwer, im Buschwerk fast unmöglich, und kommt dann dem Jäger nicht von anderer Seite Hilfe, so gerät er leicht in eine höchst bedenkliche Situation, denn der Elefant entfaltet in der Erregung eine Behendigkeit, die man dem anscheinend so schwerfälligen Tier gar nicht zutrauen möchte. Im dichten Walde dagegen ist die Gefahr bedeutend geringer, da man hinter den eng beieinander stehenden Bäumen meistens genügende Deckung findet und der Elefant hier in seiner Bewegungsfreiheit natürlich sehr beschränkt ist.

Wir hatten gerade eine kleine Lichtung erreicht und machten einen Augenblick Halt, um Atem zu schöpfen, als Fernando plötzlich meinen Arm berührte und mit dem Finger wortlos nach der Richtung wies, aus der ich gleich darauf ein erst leises, dann immer lauteres Knacken trockener Zweige und Rascheln vernahm.

Der Elefant! Kein Zweifel, er kam geradewegs auf uns zu. Wir brachten die Gewehre in Anschlag und wollten aus der Lichtung zurück ins Buschwerk treten – aber es war dafür schon zu spät. Denn in demselben Augenblick brach auch schon der Rogue aus der vor uns liegenden Wand des Dickichts heraus, stutzte, als er uns sah, einen ganz kurzen Moment, kaum eine Sekunde, und stürzte dann, in dem gespenstigen Vollmondlicht einem Ungeheuer aus Vorweltstagen gleichend, mit aufgerichteten Ohren und emporgehobenem Rüssel auf uns zu Siehe das bunte Frontbild vor dem Titelblatt. [fehlt in diesen Buch. Re. für Gutenberg].

Darüber konnten wir beide nicht im Zweifel sein: es ging jetzt um alles. Langes Besinnen gab es da nicht. Der Elefant war keine zwölf Meter von uns entfernt. Wir zielten, so gut es bei dem unsicheren Licht und der Kürze der Zeit eben möglich war. Ich hatte mich auf ein Knie niedergelassen, Fernando stand drei Schritte weit neben mir. Unsere Büchsen entluden sich zu gleicher Zeit, so daß es wie ein einziger Schuß erklang – und dann ...

Ja, und dann ... Ich weiß nur soviel, daß ich dann im Gras auf der Nase lag und daß eine schwere Masse mit Wucht meine Schulter streifte, eine andere schwere Masse mein Bein – und daß mich nur der eine Gedanke durchzuckte: jetzt ist es aus!

Was war geschehen? Der anstürmende Rogue hatte mich einfach überrannt, aber dabei zum Glück nicht getreten, sondern nur mit den Füßen gestreift. Er war dann eine Strecke weit über mich hinaus gestürmt, bis an die andere Seite des Waldes, und als ich nun aufsprang und das wieder schußfertig gemachte Gewehr zum zweitenmal hob, machte der Elefant gerade kehrt, um uns abermals zu attackieren.

Fernando hatte beim Ansturm des Rogue zur Seite springen können und war verschont geblieben. Diesmal näherte sich das Tier uns seltsamerweise ganz langsam, geradezu zögernd; es sah beinahe so aus, als ob es sich am liebsten im Dschungel verkrochen hätte. Uns blieb deshalb genügend Zeit, uns bis zu den nächsten Bäumen zurückzuziehen, wo wir einige Deckung hatten, um besser zu zielen. Jetzt ging der Elefant mit erhobenem Rüssel wieder schneller auf uns los – und als er in guter Schußweite war, drückten wir ab.

Der Rogue tat noch ein paar Schritte, blieb stehen, machte dann eine halbe Wendung, geriet ins Wanken – ein paar Sekunden noch, und sein mächtiger Körper fiel auf die Seite.

Als wir bald darauf das Verenden des Tieres feststellen konnten, fanden wir, daß es an der Schläfe und oberhalb des einen Ohres von drei Kugeln getroffen worden war. Also hatte auch schon einer unserer ersten beiden Schüsse sein Ziel erreicht.

Es dauerte kaum eine halbe Stunde, da stellten sich auch meine Jagdfreunde mit ihren Begleitern ein, sie hatten unsere Schüsse gehört. Ihre Gesichter wurden ein wenig länglich, als sie sich vor der vollendeten Tatsache sahen, daß das so heiß begehrte Großwild bereits erlegt war, und ihre Glückwünsche wurden begreiflicherweise mit etwas sauersüßem Lächeln dargebracht ...

Wegen der vorgerückten Nachtzeit ließen wir den Rogue einstweilen liegen und fuhren in unsere Quartiere zurück, um ihn am nächsten Morgen weidmännisch behandeln zu lassen. Aus den dann vorgenommenen Messungen ergab sich, daß es einer der größten jemals auf Ceylon erlegten Elefanten war.