|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

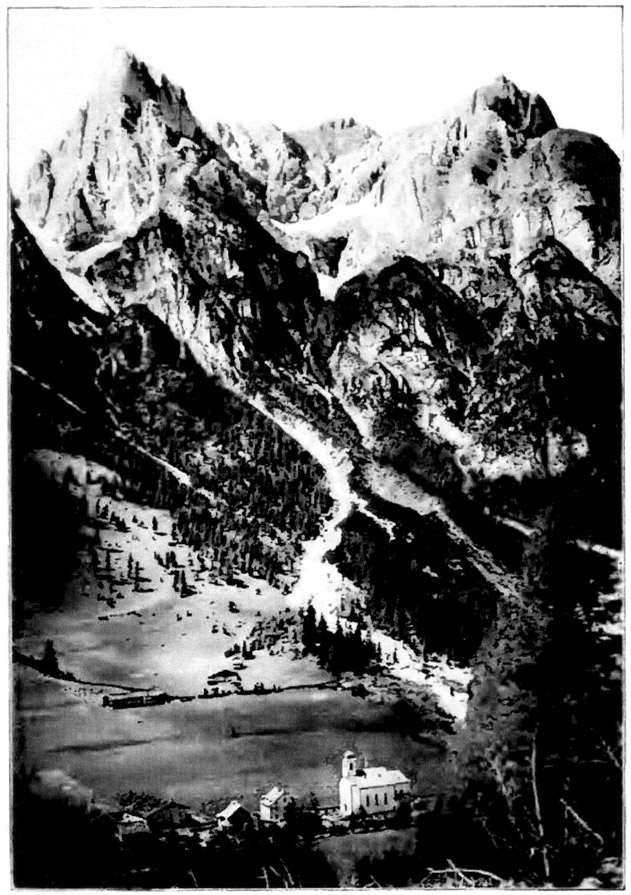

Das Lamsenjoch im Karwendelgebirge.

Wir waren schon viele Stunden im Tage gegangen. Geblendet von den Fernblicken auf den blauen Duft der Felswände, betäubt von dem würzigen Hauch der Wälder und der blütenüberstickten Hochwiesen, ermattet von zu viel Sonnenglut der engen Täler und zu viel Genuß der Höhen, waren wir nun in jener bleiernen und empfindungslosen Stimmung, die immer die Strafe zu großer Anstrengung ist. Man folgt dann mechanisch dem Weg, ist fast mit allen Sinnen eingeschlafen und gibt sich den gewöhnlichsten Gedanken hin.

Der Hochsommerabend lag kristallen mit letztem Sonnengold über der weiten Almwiese, die nicht allzusteil zum Joch leitete. In unendlichem Frieden schwieg die Natur, nur zitternd klang durch die unbewegliche Luft das verlorene Glöckchen der Alpe tief unten im schon schattigen Tal. So unschuldig und hold ruhte die Flur, als ob die Welt zusammenklänge in einer einzigen süßen Harmonie des Wohlgefallens – da rief ein fremder ferner Ton die Aufmerksamkeit vom Schlummer wach. Ein dumpfes Knistern, wie ein unterdrücktes Stöhnen, dann zerlöst in kleinen Pausen wie Tropfenfall in einer Grotte … jetzt ein Knall wie ein Pistolenschuß in weiter Ferne, dann wieder still … ein mattes Poltern, ein Nachrollen und dann das erhabene Schweigen der Einsamkeit. Was war das? Steinschlag war es. Dort drüben über dem grünen sanften Joch bricht der Berg in Felswänden ab. Aber was liegt daran, der Steig ist gut, schon sind wir auf der Höhe, ein Spaziergang noch und die Schutzhütte ist erreicht.

Aber schon zehn Schritte verzaubern uns in eine andere Welt. Es ist, als ob wir plötzlich in eine Mondlandschaft getreten wären. Mit banger Größe starrt dem Blicke nun über der Jochhöhe eine Felsenwildnis entgegen. Ein Berg stürzt achthundert Meter tief mit Felswänden nackt und kahl, ohne einen Baum in ein Tal, dessen Sohle schon abendliches Dunkel heimlich macht, während oben das Geschröf fast wie in Weißglut gegen den tiefblauen Himmel leuchtet. Und unser Weg schwingt sich jäh vom saftigen Weideboden über auf rauhen Kalk, wird zum trittschmalen Band, das mitten in die Wände läuft, dort abbricht, dann in der Ferne auf manchem Felszacken wieder sichtbar wird, bis es ganz untergeht im Gewirr der Steine. Senkrecht, viele hundert Meter tief liegt zu unseren Füßen die Talsohle. Ein mächtiger Steinstrom, ein Kar geht schreckhaft starr an den Felsen hinab und rieselt dort unten, wo alte Tannen nun wie Mooshälmchen klein heraufschauen, weit über den Almboden. Aber auch über uns hängt nun weißer Kalkfels. Platte über Platte drängt sich, so weit das Auge reicht, und ganz unwahrscheinlich hoch darüber noch eine körperlose, weißgraue Zinne, wie in der Luft schwebend, starr und doch lind vom Dufthauch der Höhe umflossen. Und alles schweigt und droht, und feierlich brennen die Abendfarben auf den Steinen wie angezündete Lichter; nur der Abendwind der Gipfel zieht auf einmal mit einem leisen kläglichen Seufzer über die Schrofen und dann raschelt es wieder und poltert dumpf als Steinschlag in das Tal hinunter.

So ist die Natur in den Alpen.

Es sind nicht die höchsten Berge, in deren Wildnis wir da geraten sind. Wohl sah man noch vorhin vom Joch auf einen wirklichen Gletscher, wohl sind wir auch hier mitten im Hochsommer über tiefen Firnschnee gegangen, aber wir sind im Zug der nördlichen Kalkalpen auf dem Joch erst in 2000 m Höhe und auch die kühnsten Gipfel in diesem Bergzuge erreichen noch nicht einmal 2800 m. Es ist das Falzthurntal, das so schaurig winkt: komm herab, dasselbe Falzthurntal, das so heiter und lieblich zur Pertisau hinausleitet, zum Stelldichein der eleganten Welt am Achensee. Wir stehen auf dem »Lamsenjoch« im Karwendelgebirge, das noch gar nicht zählt im Reigen der »großen« Alpenhöhen. Aber dennoch ist es echte Hochgebirgsnatur, die uns umfängt.

Im Lamsenkar. (Nach der Natur gezeichnet von Dr. G. Dunzinger.)

Die zwei großartigsten Naturgewalten: die Erdbildung und das Leben, ringen auch hier mit jener lautlosen Zähigkeit, die das Merkmal aller größten Taten auf Erden ist.

Das Kar, in das wir geraten sind, bietet dem Naturfreund ein Übermaß der Anregungen. Es hat zwar das Karwendelgebirge, so wahrscheinlich das auch klingt, seinen Namen nicht von den zahllosen Karen, die wie mächtige Felsenströme an den Flanken seiner Wände niedergehen, sondern dieser Name soll eine letzte Erinnerung an die Sprache der verschollenen Veneter sein und von karwant = felsig, steinig stammen. Es könnte aber das Gebirge der Kare und Wände heißen, denn nirgends sind sie so mächtig entwickelt wie hier.

Freilich versteht der Geograph unter Kar etwas anderes als der Gemeingebrauch des Wortes. Ihm sind Kare Überbleibsel der Eiszeit und nicht mehr als »Zirkustäler«, kesselartige Ausweitungen der felsigen Flanke eines Hochberges. Dem Naturfreund wieder ist vom Begriff des Kares der des Schuttes, der Steintrümmer, die Felsenwildnis und Einöde untrennbar, was alles ursprünglich nicht darin liegt.

Es gibt wenig Punkte in den Alpen, wo dies alles sich so großartig aufbaut, wie hier, wo sich oft tausend Meter hohe Wände senkrecht über einander türmen, an denen dann noch höher als der Eiffelturm die »Reißen« niedergehen, Schutt und Geröll so viel, um eine Weltstadt darunter begraben zu können, da kleinkörnig und feingesiebt wie die Kiesbänke eines Flusses, dort aber in Blöcken und scharfkantigen Trümmern, so groß wie eine Hütte, zusammen eine brennende lautlose Steinwüste, über die Lawinen hinabdonnern im Frühling und Muren verheerend hinunterschießen nach den Gewittern des Hochsommers. Unvergänglich ist mir ein solches Bild in die Seele gebrannt, wie ein Symbol der dämonischen Größe der Naturgewalten, dämonisch deshalb, weil sie wie mit übernatürlichen Kräften immer wieder zu sich locken, den Ehrgeiz entflammen, den Mut bis zur Tollkühnheit verführen, ohne daß man sich Rechenschaft zu geben vermag, welchem Zauber man erliegt, wenn man immer wieder im Hochgebirge sein Schicksal versucht, trotzdem man sich in der Sekunde der Gefahr so oft zugeschworen: dies war das letztemal.

Es steht entlang einer der Ketten dieses Gebirges ein Wandsturz von unvergleichlicher Kühnheit. Wohl hat die Schweiz Felshänge, die noch höher sind, ganz zu schweigen von den Bergen Asiens und der neuen Welt, aber nirgends steht wohl das Grauenhafte so dicht am Lieblichen, nirgends wird das Gigantische und Wilde so raffiniert durch milde Vorberge und grüne Matten umrahmt, wie hier an der Laliderer Wand, deren Bild ich gern malen möchte.

Sie liegt ohnedies in einem ehrwürdig urweltlichen Winkel, wo die Namen eine dort längst verschollene Sprache reden, und niemand zu deuten weiß, was das altladinische Ladiz und Lalider, Vomp und Lafatsch, Spielis und Grammai besagen soll, das so oft in diesen Berg- und Talnamen wiederkehrt. Und Urweltlieder rauschen auch die kümmerlichen wilden Bäche der Vomperkette, die da und dort aus den Karen in einem Sprung fünfhundert Meter tief hinabschießen, daß sie unten nur als feuchter Nebelstreif anlangen. Und von der Urwelt größtem Rätsel zeugen die Blöcke, die der Steinschlag zu Tal bringt in den Runsen und Kaminen, denn überall in ihnen tritt an frischen Bruchflächen ein rundes oder ovales Gebilde zutage, die Gyroporellaalge, eine grüne Pflanze des Triasmeeres, die das Unglaubliche bezeugt, daß dort oben, die 3000 m hohe Zugspitze, daß alle diese gigantischen Wettersteinkalkberge, die Dolomiten, der Dachsteinriese, das ganze Karwendel, die bleiche Felsenwelt des wilden Kaisers und wie sie alle heißen die Glanzstücke alpiner Majestät – daß sie alle einst Meeresgrund waren. Kalkbänke haben einst diese Algen gebildet im Triasmeer, lange vor den Sauriern der Kreidezeit, zu mächtigen Riffen sind sie zusammengewachsen, durch nichts anderes als das stumme chemische Spiel ihrer Ernährung und Atmung, die Kohlensäure freimacht und dadurch den im Wasser gelösten Kalk bindet. Als kohlensaurer Kalk lagert er sich dort nieder wo man ihn der Freiheit beraubt hat, auf der Zellhaut der zarten Pflanzen. Er umzieht sie mit dichter Rinde, sie wachsen zu Krusten heran, unter unförmlichen dichten Kalklagern ersticken ihre Erzeuger, aber immer neue Geschlechter überwachsen die Alten und im Rollen der Jahrtausende bauen sich stummgeschäftig Kalkgebirge am Meeresboden. Aus mikroskopisch kleinen Schüppchen, bloß dadurch, daß für die Natur Ewigkeiten nicht mehr sind als für uns Stunden. Im kleinen können wir diese Kalkbildung täglich sehen an den flutenden Wasserfäden der Lache, im großen schon an den Meeresalgen, die den Klippenstrand Italiens umgrünen (namentlich Dasycladus und Acetabularia) und noch immer an den Kalkgebirgen fernster Seiten wirken. Der Geologe aber, der mit der Unendlichkeit fast so spielt wie der Sternforscher, fand, daß die Kalkablagerungen des Urmeeres, das zur Triaszeit an Stelle unserer Alpen rauschte, mehrere Tausend Meter hoch sind, heute ragen ihre zerbrochenen, übereinander geworfenen Schollen als Hochgipfel der südlichen und nördlichen Kalkalpen, und dreitausend Meter über dem Meere stecken Algen und Muscheln, Schnecken und Kopffüßler in der Felswand, wie zum Hohn auf unsern frommen Glauben, daß die Toten ruhen. Nein, die Erde ruht nicht. Die ewigen Berge türmen sich auf und verrauschen wie Wellen für den, der in den Jahrtausenden Sekunden sieht. Ich konnte es nie glauben, denn ich kann es nicht fassen, was mir die Erdforscher vom Werden der Alpen sagen. Aber ich muß es wohl glauben, denn sie haben ihre mühsamen Beweise fest miteinander verkittet. Wenn dichterische Phantasie sich die Erde als einen der Giganten ausmalt, so war die Entstehung der Alpen für ihn nur ein paar Atemzüge, ein Senken und Heben der Brust, warum auch er atmet, hat noch kein Menschenhirn erschlossen, wohl aber, daß am Ende der Seiten, in denen sich Steinkohle bildete, die Ebene, die einst an Stelle der Alpen lag, zu wallen begann. Mit furchtbarem Beben der Erde riß ihre Rinde, Vulkane brachen hervor, ein mächtiges Gebirge erhob seine Gipfel, auf denen nie ein Mensch gewandelt ist. Die Katastrophen folgten einander, was mag das bedeutet haben, was wir jetzt so ruhig einfach als »herrschende Theorie« der Alpenbildung darstellen, die in ihren Hauptsätzen etwa folgendermaßen lautet: die Ostalpengegend erlitt langandauernde Senkungen. Sie geriet unter das Meer und trug ihre Kalkriffe schon, als auch das Land das heute Hochschweiz heißt, mit der gleichen leisen Senkung unter den Ozean geriet, die heute alle Länder am Mittelmeer hinabzieht in eine unbegreifliche Zukunft, von der wir aber ahnen, daß auch auf Roms Palästen einst Kalkalgen weiterbauen werden. Die Erdforscher malen uns das seltsame Bild, daß zur Zeit der Juraechsen überall dort, wo wir uns an dem Wechsel heiterer Alpentäler und düsterernster Bergnatur erfreuen, ein Ozean seine Wellen kräuselte, verloren erhob sich ein Archipel kleiner vulkanischer Inseln darin und nur da und dort ein größeres Stück Festland. Das war die Zeit, da Nummulitenwurzelsüßler und Grünalgen, da Muscheln und Schnecken die gewaltigen Riffe erbauen konnten, an denen wir uns heute entzücken, eine Zeit, die, wie schon eine einfache Rechnung lehrt, nicht nach Jahrtausenden, sondern nach Jahrmillionen geschätzt werden muß. Aber auch diese Zeit verrann, wenn wir es uns plastisch zu vergegenwärtigen suchen, was es heißt, wenn uns die Erforscher der Alpenberge versichern, diese seien aus dem Triasmeer zur Eozänzeit durch Hebung des Bodens ans Licht gelangt und sehr lange bis zum Miozän in großen Ereignissen und langsamen Veränderungen immer wieder zusammengeschoben, gefaltet, übereinander geworfen worden, bis die heutige Mannigfaltigkeit der Bergformen entstand, welche die Alpen vor allen Hochgebirgen der Erde auszeichnet, so müssen wir in unserer Phantasie ein Gemälde malen, das Tropenzauber, Giganten der Urwelt und heimatlich wohlvertraute Schönheit gar merkwürdig zusammenwirft. Ist doch die Tertiärzeit, in der sich die Alpen endgültig bildeten, jene Epoche der Erdgeschichte, in der alle heutigen Lebensformen entstanden sind; haben wir doch manchen Anhaltspunkt sogar dafür, daß vielleicht schon das Auge eines Ur- oder Vormenschen etwas von der Schönheit der neugeborenen Alpenberge empfand. Sie stiegen damals nahe bis zehntausend Meter zum Himmel, großartiger als der Himalaya, in einem heißen Klima, das O. Heer, der große Erforscher alpiner Urgeschichte nach im frühen Miozän, also am Ausgang der Epoche von der wir reden, aus 20½° C Mitteltemperatur schätzt, was beinahe dem Klima von einer Tropenlandschaft entspricht; in ihren Tälern einten sich Nadelbäume mit Palmen, Eichen mit Magnolien, Lorbeer mit Fichten und Kampferbäumen, und diese Wälder waren belebt von Beuteltieren, wie sie nachlebend noch Australien birgt, von Huftieren, Nagern, Fledermäusen, aber auch Dickhäutern und Affen.

Aufgerichtete Schichten als Zeichen der Faltung der Gesteinschichten. Motiv von der Saxerlucke (Ostschweiz).

(Nach einer Photographie gezeichnet von I.

Iseli. München.)

Verwitterungserscheinungen am Gipfel des Totenkirchel im »Wilden Kaiser« (Tirol).

(Naturaufnahme von H.

Dopfer. München.)

So war die Jugendzeit der Alpen und in der ganzen unermeßlichen Zeit, da aus dieser Fabelwelt das heutige geworden ist, blickten die Hochzinnen nieder, rauschten ihre Gletscherbäche zu Tal und rieselte Stein um Stein in den Schutt der Kare.

Diese Bäche und der Steinschlag, sie sind auch die Vollender des Schicksals der Alpen. Aus deren Vergangenheit wissen wir ganz genau, daß so, wie sie nicht immer standen, sondern geologisch gesprochen »jung« sind, so werden sie auch nicht immer stehen. Schon ist ihre Hälfte abgetragen; schon sind sie durch und durch verwittert und zernagt und nur mehr Ruinen ihrer einstigen Pracht. Der tosende Bach mit seinen Geschieben, das dumpfe Dröhnen der fallenden Steine, sie sind die kleinen Zeiger an der Weltenuhr, die es künden, daß auch in scheinbar ewiger Ruhe die Zeiten dahinrasen ins Dunkel unfaßbarer Wandlungen.

Die Steine im Kar haben uns die ganze Geschichte des Berges erzählt, sie sind auch nicht stumm über seine Zukunft. 4810 m hoch erhebt sich der höchste Berg der Alpen: der Montblanc und 4638 m der Monte Rosa, sein Rivale; über 4000 m ragen alle die weltberühmten Berge der Schweiz: die Jungfrau, das Finsterarhorn, Matterhorn und der Piz Bernina. Aber schon die höchsten Berge der Tiroler Alpen: Ortler und Großglockner sind nur mehr 3902 m und 3798 m hoch, und der höchste deutsche Alpengipfel, die Zugspitze reicht kaum an dreitausend (2964 m) heran. Dem Erdgeschichtskundigen sagen diese Zahlen, daß unser Gebirge rasch verwittert, denn so jung es ist, fehlt doch bereits fast die Hälfte der ursprünglichen Masse.

Im Hochgebirge werden auch die Gedanken ins Ungeheuerliche und Übermächtige verlockt. Man vermag es kaum auszudenken, was hier als Wirklichkeit uns überzeugend vor Augen steht. Die Steine dieses Kares, aus denen wir schon so viel abgelesen haben, waren einst alle Hochgrate und zackige Spitzen; sie haben alle den ersten Strahl des Morgenlichtes und die letzte Glut der Tage aufgefangen und werden alle in wesenlosen Splittern als Staub enden. Dieser Kalkstein wird unten von den Bächen aufgenommen und zerrieben, sie rollen ihn so lange, bis er seine Gestalt verliert und ein runder »Kiesel« wird, sie schleppen ihn zu den Flüssen, er zerreibt sich und wandelt sein Wesen in Sand, sein Kalkgehalt geht in das Wasser über und fern von dem Orte, da er einst ins Geröll hinuntersprang, lebt er wieder auf – als Kalkschale mikroskopischer Wesen und Korallen, als Kalkkruste von Algen, die irgendwo im Weltmeer an neuen Riffen bauen. Einst, in Jahrmillionen aber kehrt das Kalkatom dann wieder zurück in die Gesteinsform und ruht im Gefüge neuer Alpenketten. Wie phantastisch doch dieser Kreislauf ist – und wie mathematisch sicher. Verwitterung und Erosion sind die zwei Zauberer, die solche Wunder in Gang setzen und lebendige Kräfte sind es, die sie vollenden.

Erosionswirkungen in den Zentral-Alpen. Motiv aus dem Gschnitztal in Tirol mit dem Kirchdach.

(Naturaufnahme von H.

Dopfer.)

Das ganze liebvertraute Antlitz der Berge, alle die Lieblingsgestalten und Charakterzüge alpiner Landschaften, die wir nicht missen möchten, sind so entstanden und haben mit dem kleinsten und unscheinbarsten begonnen: mit der Verwitterung. Der eisenharte glatte Fels bleibt nicht immer wie er war. Von selbst verändert er sich durch den bloßen Einfluß der Luft. Er verrät seine innere Wandlung zuerst dadurch, daß er sich verfärbt. Dunkle Gesteine werden an der Luft hellgrau, sogar weiß, als ob auch sie alterten. Glasiges Gestein wird matt und undurchsichtig, grünes wandelt sich in rotes oder braunes. Ein Anflug von Salzen wittert aus ihnen. Der härteste Granit ober Gneis wird locker und rissig. In zusammengesetzten Gesteinen zerfallen die Bestandteile; der Stein ist nicht ewig, aus eigenen chemischen Kräften zerfällt er, spaltet und klüftet sich, und Sonne, Frost, Wasser und Wind nagen an ihm rastlos, sie zerfressen ihn, bis er machtlos in Stücke zerspringt … dann poltert der Steinschlag zu Tal.

Wo eine winzige Felsenspalte klafft, dort meldet sich auch das Leben als Zerstörer der Gebirge. Es gibt Felsenbakterien, deren Beruf es ist, das Gestein zu lockern. Sie siedeln sich in den feinsten Rissen an, wie sie namentlich durch den schroffen Wechsel der Temperatur, durch Frost und Sonnenglut entstehen, und vergrößern sie, indem sie das Gestein chemisch zersetzen. Auf dem härtesten Felsen, der mit nichts auch nur den leisesten Anflug von Vegetation verrät, lebt eine reiche Pflanzenwelt, die ihn zugrunde richtet, aber für gewöhnlich unsichtbar ist. Wie kann man sie entdecken? Wenn man mit einem Hammer an den Fels klopft, meldet ein lebhaft blattgrüner Fleck, daß, was wir Felsoberfläche nennen, nicht Gestein war, sondern ein feiner Kryptogamenüberzug. Algen, Flechten, Moose sind stets bereit, sich an der glattesten Mauer festzusetzen. Sie bilden feine Haftfäden um sich einzukrallen und leben von dem Staub, dem Tau, dem Winterschnee und kärglichem Regenwasser. Die jedem Bergsteiger wohlbekannten »Tintenstriche«, die schwarzen, langen, an den Felswänden herabgehenden rätselhaften Streifen, sind nichts anderes als solche Algen, die einer Tropfenspur entlang wachsen, um möglichst viel in ihrem kärglichen Dasein auch von den Freuden des Lebens zu erhaschen, die für eine Alge an dürrer Felsenwand nur in dem einzigen Genuß: Wasser schlürfen zu können, bestehen.

Die Breitachklamm im bayrischen Allgäu.

(Naturaufnahme von H.

Dopfer. München.)

Mit den feinen Haftfäden können aber diese Ärmsten der Armen in den Jahrhunderten gewaltige Arbeit verrichten. Man hat bei an Kalkfelsen wohnenden Krustenflechten schon des öfteren gefunden, daß ihre Haftfäden tief in das Gestein eindringen. Als man den Kalkstein, mit dem sie untrennbar verwachsen waren, in Salzsäure auflöste, sah man, daß zentimeterlange feinste Fadenbüschel zurückblieben. Sie hatten den Stein ganz durchsetzt. Durch diese einfachen Pflanzen werden die härtesten Felsen langsam zerbohrt. Die Flechten scheiden Kohlensäure ab und die zerlöst den Stein. Sie halten den Fels feucht und das begünstigt seine Verwitterung. Die stolze, wie für eine Ewigkeit gebaute Bergzinne erliegt so vielen kleinen Feinden; wenn jede Stunde eine Schuppe löst, ein Körnchen lockert, dann muß einmal eine Stunde des Zusammenbruches kommen.

Das ist die Geschichte des Steinschlages. Und die Lebensgeschichte der Sturzbäche ist ebensoviel sagend. Der Regen laugt die Felsen aus, mechanisch und chemisch, nach dem Sprichwort: steter Tropfen höhlt den Stein. Was der gelehrte Bergforscher Erosion nennt, das wird auch dem Naturunkundigen sichtbar, wenn er sieht, wie ein Wasserfall sich eine tiefe Rinne gräbt in die Bergesflanke oder wenn er in der nassen Hölle einer finsteren Klamm staunend die turmhohen Wände mißt, durch die sich das Wasser durchgenagt hat. Jedes Felsensplitterchen, das so ein flinkes Bergwässerlein mit sich führt, »korradiert« das Berginnere, es schleift und schabt und höhlt die Felsen, so wie das herabgehende Eis der Gletscher wie ein Riesenmeißel das Tal aushöhlt und »Gletscherschliffe« einritzt als Visitenkarte der Ewigkeit, allein durch den Druck der nachdrängenden Massen.

Das Geröllbett eines Alpenbaches. Motiv aus dem Oytal im bayrischen Allgäu.

(Original von H.

Dopfer. München)

Noch wirkungsvoller ist aber die chemische Kraft des Wassers. Der Sauerstoff und die Kohlensäure im Regenwasser und noch mehr in der frischen Bergquelle, sie lösen langsam aber sicher alles auf. Sie verwandeln auf die Dauer eine glatt polierte Marmorfläche in eine Handvoll körnigen Grus.

Und an der Kette von Wirkung und Ursache reicht eines die Hand dem anderen. Oben zerlöst die Quelle den Berg, in seiner Mitte schafft der Wildbach das lose Trümmerwerk der Verwitterung bergab und im Tal wälzt der Alpenfluß Geschiebe und Gerölle endlos hinaus ins flache Land. Alles das verhundertfacht sich in den Tagen der Katastrophen, beim Hochgewitter, wenn jedes feinste Wasseräderlein tost und wild schäumend jauchzt, zur Zeit der Schneeschmelze, da alle bösen Geister der Berge entfesselt sind und brüllend, zischend, mit dem Getöse eines wilden Heeres niederrasen, zwischen mächtigen Blöcken, mit Lawinen und ganzen Bergstürzen, Hügel von Felsbrocken vor sich herspülend, oder zur Schreckenszeit der Murbrüche, wenn manchmal ein einziger wildgewordener Bach ein ganzes Tal ausfüllen kann und Dörfer begraben mit Schutt und Grus und Felsblöcken aus dem Gewände der Hochgipfel.

So werden die Alpen enden, im Sand der Meere. Sie sind eine sinkende Größe, sie werden immer ruinenhafter und dadurch malerischer, und ihre stolzesten Tage sind längst dahin.

Heute recken sie zwar noch unbändig das Haupt. – Die »Sandreiße«, in der ich diese Zukunftsträume spinne, hat erst kaum ein Zehntel der eisengrauen Wand abgenagt, und keine Phantasie kann sich die Zeit ausmalen, die vergehen wird, bis diese tausend Meter hohen Zacken niedersinken, die jetzt noch in dem furchtbaren, senkrecht scheinenden Absturz der Laliderer Wand eines der schönsten und mächtigsten Naturbilder abschließen, die man in den nördlichen Alpen nur finden kann. Es hat jener Bergzug einen Punkt, dem ich, der in der Welt und in den Alpen Vielbewanderte, nichts zweites zur Seite zu stellen weiß. Das ist das Hochjoch, das zwei enge Täler, das Lalider- und das Engtal miteinander verbindet. Wohl sind die Zeiten schon vorbei, von denen man noch kaum mehr als vor einem Jahrfünft schreiben konnte, daß die menschenscheuen Sennen der nahgelegenen Alpen selbst Hilfesuchenden auf Klopfen nicht öffneten; schon zieht ein, wenn auch nur dünnes Äderchen des großen Fremdenstromes auch an diesem Schaustück vorbei und raubt ihm das Unbeschreibliche, jenes Nichts, dessen Mangel auch nur jeder zehnte Mensch merkt, der aber dann bitter und schmerzlich: der Hauch des Weltfremden, die Stille der Verlassenheit, die stumme, so merkwürdig ans Herz greifende Feierlichkeit, welche alle Orte haben, an denen uns das Bewußtsein erfüllt, hier der einzige Mensch zu sein im ganzen Rund. Ich will versuchen diesen Platz zu malen, da mich dünkt, er umfasse alles, was die Natur der Alpen nur bieten kann an Lieblichem, Ernsten, an Naturerkenntnis und Genüssen.

Wenn man von diesem Hochjoch, das aber mit 1795 m gar nicht hoch ist, zurückblickt gegen Norden, wo die Südgrenze des deutschen Reiches von Kamm zu Kamm läuft in einem erstarrten Wellenmeer der Vergangenheit, dann sieht man nieder auf ein sanftes Hinausschwellen hellgrüner Matten und Hügel mit den grauen steinbeschwerten Dächern der Sennhütten. Die Felsgipfel der Risser Falken und des Gamsjoches, zweier Berge, so hochgemut und kühn wie der Klang ihres Namens, blicken rötlichblau und schwach durch die wallende Luft herüber und hinter ihnen immer feiner und körperloser im blauen Hauch der Ferne die langen Ketten der Vorberge, die nur mehr selten einen ebenso kühnen Gipfel emporhalten, bis sich alles verliert in einem heiteren Duft und Glanz. Wie anders aber gegen Süden! Ein Riesenpfeiler steigt lotrecht aus dem grünen Wiesenboden, er überbaut sich selbst mit immer schwindligeren Zacken, bis er mit 2600 m seinen First erreicht und nun als gesägter Grat umbiegt und in zwei Wänden verläuft, auf die alle noch steile Zinken und Spitzen aufgesetzt sind in einer ermüdenden Flucht als Grubenkarspitze, Spritzkarspitze, Eiskarspitze, Dreizinkenspitze, Laliderspitze, Sonnenspitze, mit verwirrender Namenfülle. Mit wie viel Farben und Formenschönheit aber ist dieser Rahmen ausgefüllt! Im Glast der Sommervormittagsluft breitet ein Silberton verklärenden Flor sogar über das Schreckhafte, daß alle diese finsteren Spitzen, zu denen man nur mit schmerzend zurückgebeugtem Nacken emporblicken kann, in einer merkwürdigen optischen Täuschung sich über den Beschauer neigen. Da und dort aber ladet eine Wand schwarzblau vor gegen den Glanz, dort schimmert mit edelmattem Rostbraun das ganze Gehänge, eisengrau sind die Lichter, violett und tiefes Blau die Klüfte und Spalten, und blendend weiß sogar im schweren Schatten die vielen Schneeflecken, die in solcher Höhe auch dem Sommer widerstehen. Und daß es in der unermeßlichen Starrheit nicht an Bewegung fehle, rinnen an den Felsmauern glitzernde Fäden nieder und schweben weich und lautlos weiße Flaumwölkchen im tiefen Blau, wie magisch angezogen von den höchsten Gipfeln, die sie für den Augenblick verschleiern; dann kriechen sie an einer Spalte hinab, zerstieben in wenigen Minuten, als wär' ihr Sein ein neckhaft Leben.

An dieser Wucht aber greift weiß und gelblich das Geröll hinauf, das unser Weg durchquert. In der Neigung eines Steildaches ziehen die Reißen teils noch von schwerem Schnee überdeckt bis an den Talboden; von ferne so weich anzusehen wie ein gespanntes hellfarbenes Tuch, in der Nähe doch eine Wildnis scharfkantiger Trümmer, dazwischen aber manchmal wirklich Sandbäche rieseln, unbegreiflich fein gesiebt, gleich dem Holzmehl, das aus einem edlen alten Gerät sickert.

Und hier im Friedhof der Berge tritt das holdeste Wunder der Alpen an den Wanderer. Im weißen brennenden Schutt versteckt blühen die vielgesuchten schönsten Alpenblumen. Nichts Zarteres, Anmutigeres, hinfälligeres als sie, in dieser Welt des Gewaltigen und Ungeschlachten. Und doch das erste vielgewaltige Wort des Lebens im Reich der Steine. Diese duftigen Blumen kämpfen mit den Bergriesen und wissen sie in ihrem Sinne soweit zu besiegen, daß jene ihnen nichts anhaben können.

Diese winzigen weißen, gelben, blauvioletten und rosigen hauchzarten Blümchen, die so hingebungsvoll und demütig im Winde nicken, sind nicht weniger als der zweite große Faktor, der das Bild der Alpen bestimmt. Ihnen ist im Haushalte dieser Natur ein furchtbar Los zugeteilt, denn sie sollen ihr Dasein täglich neu erobern, indem sie das lockere Geröll aufhalten. Sie sind vorausgesandt vom Heer der Pflanzen, um dem Steinschlag, der ewigen Zerstörung Einhalt zu tun. Was ihre Brüder hoch oben in der Felsenspalte verbrochen haben, indem sie mit den Wurzeln das Gestein lockern und klüften, das machen nun andere wieder gut, indem sie mit ihren Würzelchen die feinsten Körner verbinden, die rollenden Steine mit Fäden verknüpfen und dem Boden Halt gewähren, da sie ihn verfilzen. Das erscheint ein töricht Beginnen für Wesen von solch' schwachen Kräften, ist aber doch nicht ohne Wirkung. Denn sie sind gar viele und sie sind gar zäh, diese Liliputaner, die den Berg fesseln wollen. Hinter jedem Block lugt ein solcher Blütenstern, der meist zu einem langfaserigen weitverzweigten Netz von Ausläufern und Wurzeln gehört. Als erstes, mitten in den geborstenen Blöcken, als wären sie wirklich durch sie gebrochen, meldet sich der unscheinbare weiße Blütenstand der Saxifraga, der Steinbreche. Einer davon, der immergrüne ( Saxifraga Aizoon) duckt sich mit dichten schön gezackten Blattrosetten in ganzen kugeligen Polstern ins Kalkgestein, mit dessen Stoffen er sich so überladet, daß er selbst Kalk ausscheidet in zahllosen weißen Grübchen an seinen Blatträndern. Neben ihnen lauert das Fettkräutlein, ( Sedum atratum) schon aus den Ebenen als anspruchlosester Bewohner von Gemäuer und sogar Ziegeldächern bekannt. Hier sind die plump rundlichen Blätter gar eigen verändert und schwarz purpurn überlaufen. Und mit leuchtend rötlichgelben Blütensternen ist sein Rasen überstickt, während es im Flachland nur selten blühen will. Eine Unmenge kleiner, weiß und gelb blühender Kreuzblütler, vom Botaniker unterschieden als Kernera und Arabis und Biscutella und Draba, auch dem Naturfreund sonst wohlbekannt als Gänsekresse und Hungerblümchen besiedelt diesen wahren Hungerboden und dort wo der Steinstrom in einer Mulde mehr Feuchtigkeit hegt, schließt sich ihnen ein seltsam bescheiden Gewächs an. Es ist ein Strauch mit vielverkrümmten, gewundenen Zweigen, die sich aber ängstlich dem Boden anlegen; seine kleinen dunkelgrünen Blätter wagen nicht einmal kühn zum Licht empor zu blicken, sondern bücken sich, oft verkrüppelt und verkrümmt demütig in alle Mulden, in die sie untertauchen können. Da ist ein ganzer Felsblock dicht umsponnen mit diesem merkwürdigen Zwergstrauche, dort kriecht sein Dickicht weit über den Boden. Da blüht er sogar, und wie seltsam: ein Kätzchen stellt er auf mit roten Schuppen wie ein Weidenbusch. Kann denn hier in achtzehnhundert Meter Höhe eine Weide blühen? Jawohl, sie wird zum Zwergstrauch, sie lernt das Kriechen als Salix reticulata und retusa und dringt noch höher hinauf, mitten in die Region der ewigen Schneefelder, von deren Schmelzwasser sie lebt.

Zwergweiden (

Salix reticulata) im Geröll.

(Nach der Natur gezeichnet von Dr. G.

Dunzinger. München.)

Was wir bisher sahen, rechtfertigt nicht den Ruf der Alpenpflanzen. Das waren Kümmerlinge oder gleichgültige unscheinbare gemeine Kräuter. Aber es mangelt auch nicht an Schaustücken. Da gaukeln schon die reizvollen blauvioletten Helmchen des Alpenleinkrautes ( Linaria alpina) mit ihrem feurigen »Gaumenfleck«, dem zuliebe ihnen der Tiroler einen uralt abergläubischen Namen gab. Goldenes Verschrey nennt er sie. Klingt das nicht wie eine der Zauberformeln in den längstverschollenen Arcana und Magisteria, aus den Zeiten, da die Fugger, die in diesem Gebirge ein Haus besaßen, Gold- und Silbersucher aussandten auf die Berghöhen, die auch wirklich den »silbernen Hansl« entdeckten und die Kupferbergwerke, mit deren Metall die Schwazer im Übermut ihr Kirchendach so reich deckten, daß es noch heute grün leuchtet weit ins Inntal.

In diesem Felsgeröll wird das Unglaubliche zur Wirklichkeit, denn in dichtem Strauß blühen hier mitten in den Steinen mit durchdringendem Blau Vergißmeinnicht. Als ob es die blauen Augen weit aufmachte, so großblumig ist es, dieses Alpervergißmeinnicht ( Myosotis alpestris), das sich mit Vorliebe dort einstellt, wo die Pflanzen schon mehr Mut entfalten können, weil sie nun an geschützter Stelle in dichtem Verein auftreten. Mit großen weißen Blumen lebt hier die Bergnymphe ( Dryas octopetala) als rasenbildender Spalierstrauch, stets bereit, aus den Zweigen mit neuen Wurzeln in den Boden zu greifen. Mit ihrem tief in der Erde wühlenden mächtigen Wurzelwerk ist sie eine der besten Befestiger des Kalkgerölles. Wo ihr silbernes Fruchthaarschöpfchen, der »wilde Mann« der Touristen im Winde weht, da ist dem Kar der Schrecken genommen. Unter der Hut dieser Schutztruppe, nachdem die Steinbreche und Fettkräuter vorgearbeitet und mit ihren verwesenden Blättern etwas Humus geschaffen und dann die Zwergweiden und Dryaden ihr Werk kraftvoll aufgenommen haben, wagt endlich der erste richtige Busch das Felsenland zu besiedeln. Die Alpenrose erhebt ihr derbes saftiges Laub. Streng scheidet sie Urgebirge von den Kalkfelsen, denen die weniger schöne und niedrigere, bewimperte Form ( Rhododendron hirsutum) zu eigen bleibt, während der Schiefer und das Urgestein der Zentralalpen mit der mächtigen meterhohen dunkelgrünen Alpenrose ( Rh. ferrugineum) geschmückt sind, die so feurig zu blühn versteht, daß manchmal ein Hang wie mit Glut übergossen in breiten Purpurströmen wallt.

Alpenrosen an der Geröllhalde.

(Nach einer Photographie gezeichnet von I. Iseli. München.)

Und alle diese ziehen dann ihren Schutzherrn nach sich: die Krummföhre ( Pinus montana), ohne die man sich unsere Alpen gar nicht mehr denken kann. Zundern nennt sie hier im Karwendel der Tiroler, als Latschen kennt sie der Bayer und der vornehme Name der Berg- und Krummföhren führt nur ein papierenes Dasein. Was ist das doch für ein merkwürdiger Baum, dieser knorrige, unüberwindlich zähe Busch, mit seinen schlangengleich am Boden kriechenden Ästen, seinem dunkelsamtgrünen Nadelwerk, der Hunderte von Jahren dahinlebt und doch nicht größer wird als irgend ein Strauch im Wohlleben der Ebenen, wenn auch sein Stamm manchmal eines Mannes Dicke aufwiegt! Wer sich je verstrickt hat im Dickicht der Latschen, der erfährt es mit Schrecken, welch' unübertrefflicher Techniker die Pflanze doch ist. Kein Seil, kein Eisendraht kommt diesen Zweigen gleich, die oft die Rettung abstürzender Bergsteiger geworden sind, da noch der dünnste Ausläufer eines Mannes Last erträgt. Sie lassen sich nicht verdrängen, hartnäckig nimmt jeder Ast seinen altersessenen Platz ein, den ihm Schneedruck, Hochstürme und Frost angewiesen haben. Mit Geäst und mit den unzählbaren Wipfeln trotzt er jedem Geröll und Steinschlag. Wo einmal seine endlos den Boden durchspinnenden Wurzeln festsitzen, da gebietet die Latsche Halt dem rollenden Berg, hoch ins Gefelse schiebt sich ihr dunkelgrüner Filz. Da und dort ist sie tief begraben im Schutt und grünt doch immer wieder und wird alle Steine überwachsen mit ihrer Geduld und Zähigkeit. Sie ist das Symbol des Kampfes der Pflanzenwelt mit den feindlichen Naturkräften.

Und wo sie nicht mehr kann unter den Schrecknissen der großen Bergeshöhen, da vertritt sie ein zwar nicht so schöner, aber nicht minder mutiger Busch: der Zwergwacholder. Die Latschen gehen nur ungern über 2000 m hinaus, schon bei 1800 m erreichen sie ihre normale Höhengrenze, die sich freilich da und dort wie alle solche Höhenangaben, unter der Gunst und Ungunst der Verhältnisse ein wenig verschieben kann. Gerade dort, wo sie den Mut verliert, wächst aber Juniperus nana, dieser eigene Polsterstrauch, der sich mit den Zweigen fächerförmig an den Boden schmiegt, wie ein Kind, das seine Mutter nicht lassen kann im Augenblick der Angst vor dem unbekannten drohenden Leben unter Fremden. Bis 2500 m trägt er die Fahne des Widerstandes gegen die Gewalten der Berge. Aber das genügt, denn höher reichen auch die Schutthalden, das Land von »Gand und Grus« wie die Geographen eigen sagen, nicht; an ihre Stelle tritt in solchen Höhen der Firnschnee und das Blaueis der Gletscher. Die aber behüten den Berg gar wohl, denn sie schützen ihn vor dem Hauptfeind der erzharten »ewigen« Felskolosse: vor der weichen linden Luft und dem lauen Regen …

Legföhren (

Pinus montana) im Wettersteingebirge (Bayern).

(Nach der Natur gezeichnet von Dr. G.

Dunzinger. München.)

Da habe ich es denn verraten, warum ich die Kare und Schutthalden so liebe, daß ich sie, die Christ, ein warmherziger »Klassiker« der Alpenschriftsteller, einst trefflich das vollkommenste Abbild der arabischen Wüste in Europa nannte, hier immer wieder vor Augen stelle und preise. Sie sind der Ort, wo sich am meisten vom Leben der Berge abspielt, von den Schicksalen der Steine und dem echten wirklichen Leben, das täglich hier sich neu erobern muß, was es nie sicher besitzt. Es ist ein Ort der Schicksale voll stummer Tragik und einer Heldengröße ohne Gesten und Worte, ohne Zuschauer und Kritiker. Es mangelt uns an Verständnis für den Inhalt des einsamen Daseins so einer Felsenpflanze hoch oben im Geröll, für die der Frühling im Juni beginnt und die einem glücklicheren Klima entsprossen ist, da sie aus der Ebene heraufwanderte, deren Winterschlaf oft schon im September beginnen muß und deren Sonnentage so karg bemessen sind und auch dann stets umdroht von der Wucht der über ihr hängenden Felsen und die trotz alledem alles besiegt mit Leiden, Dulden, mit Blühen und Treiben und innerer Arbeit im erbärmlichsten Leben. Denn sie siegen, diese Horste der Schuttpflanzen, der Zundernwald, die Alpenrosendickichte, die Zwergwacholderstruppe, sie ziehen den Wald nach sich, sie überwachsen alle zusammen die Trümmerfelder und mildern ihre Schrecken sich selbst zum Heil. Die Alpenwälder, soweit sie nicht in weiten Tälern ihr Lied rauschen, sind alle einst diesen Weg der Märtyrer geschritten und wo Frohsinn, heitere Waldespracht, Blumen und Lieblichkeit ist in den Alpen, da wurde es abgetrotzt den Felsen und dem Steintod. Wohl wehrt sich der Bergriese immer wieder und schüttet Bäche voll Vernichtung auf das Grün, das ihn überwachsen will. Bergstürze, Muren und Kare verschwinden immer wieder im Grün. Auf die Dauer siegen doch die Pflanzen, der tiefschwarze Alpenhumus deckt liebevoll das nackte Felsenskelett und am Fuß der höchsten Berge dehnt sich überall der schwere grüne Schmelz der Forste, über die alten Schutthügel und Täler gebreitet voll Feier und Ruhe.

Das ist meine Formel für die Größe und Schönheit der Alpenwelt: dieser Sieg des Lebens über die gewaltigsten Kräfte, welche die Natur aufzubieten verstand. Wer für diese feinen Beziehungen zwischen der toten und lebendigen Natur Augen hat, im Werden und Vergehen der Berge, in der Runenschrift ihrer Geschichte zu lesen versteht, der sieht noch unendlich schöneres als die große Menge der Alpenreisenden bisher, denn ihm wird zu all' der Naturpracht, welche die anderen kalt anblickt, auch noch ihr verborgener Sinn offenbar, der dem Ganzen eine ungeahnte Bedeutung verleiht. Er sieht aber auch schöneres als der Durchschnitt der Hochtouristen, die verächtlich auf ihn als »Talschleiche« und »Jochbummler« herabsehen und im Hochgefühl des führerlosen Kletterers oft genug an all dem blind vorbeigegangen sind, was zu der Seele des Menschen mit verständlichen Zungen redet. Jene, die sich getroffen fühlen, werden nun freilich sofort den Einwand erheben: so könne nur Einer ihre Genüsse unterschätzen, dem sie nie zuteil geworden sind. Aber ich habe es genossen das »Gipfelglück« und weiß sie zu schätzen die Hochgefühle des Blutes, der selbsterarbeiteten körperlichen Leistung, das »Schweben über den Dingen« im flachen Land, das in der Höhenluft allerdings mehr physiologisch als gewollt der Seele Flügel leiht – und dennoch finde ich, daß die höchste Poesie der Alpen nicht auf den Schneewächten der Gipfel und auf den Felsengraten wohnt, freilich auch nicht in den Tälern, sondern in jener bedeutungsvollen Kampfregion des Lebens mit der Bergnatur, von der ich, wenn auch nur blaß und unkörperlich mit so viel heißem Erinnern mein Bild entworfen habe. Nicht durch Klimmzüge und Turnerkünste öffnen sich die Fenster der Seele dafür, sondern durch Wissen um die Gesetze der Natur. Diese Erkenntnis durchzieht ja seit Kurzem endlich auch das alpine Schrifttum, in dem die öden Kletterbeschreibungen zurücktreten, und die ganz großen Erschließer der Alpen, ein H. v. Barth, Purtscheller, Zsigmondy, Tyndall oder Whymper sind von je auch darin leider wenig befolgte Vorbilder gewesen.