|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

tarr und regungslos ragen die Lorbeerbäume in die heiße Luft empor.

tarr und regungslos ragen die Lorbeerbäume in die heiße Luft empor.

Betäubend starker Duft strömt aus den blühenden Gebüschen, der Rasen ist besät von Veilchen, Anemonen und Narzissen.

Wo die weißglänzende Mauer steil gegen die Fahrstraße abfällt, ragen schlanke Dattelpalmen, breiten sich mächtige Kakteen aus, träumen knospende Mandelbäume im Schatten dichtblätteriger Feigen.

Noch ist es Frühling – und doch, wie heiß!

Die Bergkonturen verschwimmen in blendendem, zitterndem Licht, um die eigenartigen Konturen des Ätna schweben Wolken, welche in blaugrauem Dunst zerrinnen, und das Meer liegt so blau, so wunderbar blau und leuchtend, ausblitzend in Milliarden Wellenfunken, sich leise hebend und senkend in seiner ewigen Bewegung.

Welch eine Farbenglut ringsum!

Die weißen Mauern werfen die Flammengarben zurück, Ölbaum und Citronenwäldchen stehen in fahlem, graugrün bestäubtem Kleid so verkrüppelt und lechzend am Wege, wie totmüde Wanderer, welche sich kraftlos niederwerfen möchten!

Fernhin wimmelt und surrt das geschäftige Treiben im Hafen; Schiffe kommen und gehen; weiße oder in der Sonne blutrot leuchtende, spitz zugehende Segel ziehen nahe am Strand dahin, große Masten ragen hoch und schlank empor und dunkle Rauchfahnen liegen wagerecht still in der Luft.

Vom Meeresstrand hebt sich eine Straße bergan, sie führt durch die schmalen, mit breiten Platten gepflasterten Straßen, wo Obst und Fische auf niederen Holztischen lagern, von buntgestreiften, weit vorgeschobenen, leinenen Sonnendächern überspannt. Muscheln, Tintenfische, Seespinnen und Korallen türmen sich auf, ein brenzliger Ölgeruch durchzieht die Luft, und dazwischen auf den zerbröckelten Fliesen lungern halbnackte Kinder herum, zierliche, dunkeläugige, anmutige Geschöpfchen, voll natürlicher Grazie und Geschmeidigkeit.

Weiber – in grelle, meist sehr bunte Farben gekleidet, hocken schwatzend vor den Hausthüren oder schreiten langsam – etwas träge mit Krug und Korb einher, und die Männer, meist in phantastischen Posen hingelehnt oder gelagert, spielen mit goldfarbenen Orangen Boccia, rauchen und gestikulieren. – Bettler belästigen die Passanten, Mönche und Nonnen huschen einher und strecken, Almosen heischend, die Hände aus, – und wo die Kinder einen wohlgekleideten Fremden erblicken, da umringen sie ihn, stoßen einen wunderlichen, zischenden Ton aus, als sei eine Schar Schlangen aufgestört, und halten die zerlumpten Röckchen hin, lachend, anmutig, zudringlich – bis eine kleine Münze geflogen ist.

Musikklänge dort und hier, – schmutzige Betten zum Sonnen auf den Balkons, und gackernde Hühner, selbst da, wo man sie nie vermutet – und zwischendurch drängen sich kleine, schwarze Ziegen, welche so wohlerzogen sind, oft zwei, drei Treppen hoch zu klettern, um sich droben von ihren Kunden geduldig melken zu lassen...

Über allem aber der azurblaue, lichtflammende, südliche Himmel...

Und die Straße windet sich hindurch, durch all die Mauern und Winkelchen, hinaus, wo Oleandergebüsche und stachelige Dornenhecken den Weg säumen, wo steifästige Pinien über breite Mauern von Quadersteinen ragen und Orangenduft aus den Gärten herüber weht, – wo die Luft immer freier und klarer und die Aussicht immer weiter und schöner wird.

Dort stehen in heimlichem Grün die weißglänzenden Villen im Sonnenglanz.

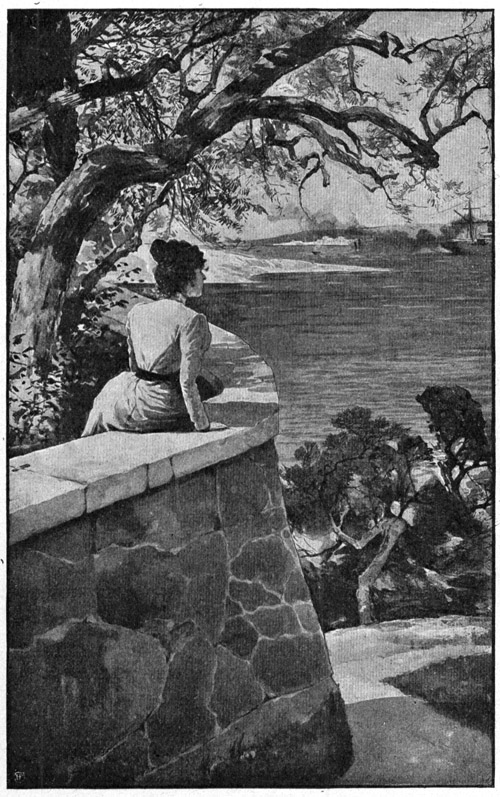

Die Gartenmauer der Favorita fällt steil ab gegen die Straße – und da, wo die Dattelpalmen ihre graziösen Blätter wiegen, und der Lorbeer und die Schwester unserer deutschen Eiche Schatten spenden, sitzt eine schlanke Mädchengestalt auf der Brüstung und blickt wie eine schmerzversteinerte Niobe hinaus über das freie, lockende – trennende Meer.

Es ist geschehen. Sie hat den schwersten Kampf ihres Lebens gekämpft – aber sie hat gesiegt.

Dort in der Ferne verschwindet der Dampfer, welcher ihre Antwort an den Geliebten mit sich führt, und je mehr er sich entfernt, desto brennender wird das Weh ihres Herzens, desto mehr empfindet sie den Riß, durch welchen jener Brief für ewige Zeiten das Glück und sie getrennt hat!

Ihre Antwort auf seine Zeilen!

Vor zwei Tagen ist es gewesen, als Josefs kleiner Zettel ihr wie ein unfaßliches Wunder entgegen gefallen ist.

Sie hat ihn angestarrt wie eine Vision, sie hat ihn mit leisem Schrei namenloser Wonne an die Lippen gepreßt, unfähig, etwas anderes zu denken und zu fühlen, als nur den einen Begriff höchster Seligkeit: von ihm!

Und dann, als sich das Hämmern in ihrer Brust etwas beruhigt, als ihre Blicke wieder zu sehen vermögen, liest sie seine Worte.

Welch eine Stunde! – So recht ein Sturmwind jählings über die Erde.

Sie lacht und weint vor Glück, sie weiß nur noch das eine: »Er liebt dich noch immer!«

Und dann wird sie ruhiger, und als der erste Rausch verflogen, kommen die Gedanken.

O was für wehe, qualvolle Gedanken!

Er liebt sie, er will sich frei machen, um ihretwillen, er will alle Hindernisse überwinden, um sie zu besitzen!

O was bedeuten diese Hindernisse im Wege eines katholischen Priesters!

Charitas ist viel zu unerfahren, viel zu fremd solchen Verhältnissen gegenüber, um sie richtig zu beurteilen. Sie kennt nur die phantastische, so unendlich traurige Mönchs-Poesie, welche den Träger des Priesterkleides der Welt für ewig verlustig erklärt.

Und sie glaubt, daß Josef ein Kleriker sei, welcher die oberen Weihen bereits empfangen.

Welch einen verzweifelten Schritt würde für ihn ein Loslösen von seiner Kirche bedeuten!

Ausgestoßen und verfehmt würde er sein, und wenn er das Entsetzliche auch im ersten Rausche jungen Glücks überwinden würde, so käme die Ernüchterung, die Erkenntnis seiner That dennoch nach, – zermalmend – vernichtend für einen so spröden, empfindsamen und ehrenhaften Sinn wie den des Geliebten!

Und ist seine Liebe zu ihr wahrlich so groß?

O nein, die Liebe brennt als stille, ruhige Flamme, entsagungsvoll und brüderlich in seinem Herzen, aber das Pflichtgefühl ist der Stachel, welcher ihm keine Ruhe läßt und ihn zum äußersten treibt!

Schrieb er ihr in jenem ersten Brief nicht selber, er empfinde das Geständnis seiner Liebe als ein schweres Vergehen, als große Verpflichtung gegen sie?

Nun will er sein Wort, das nie ausgesprochene, das nur geahnte und empfundene, bei ihr einlösen!

In welch einem Zwiespalt ringt seine Seele – durch ihre Schuld!

Sie weiß, daß nur die Klostereinsamkeit ihm Frieden geben kann. Wehe ihm und ihr, wenn sie sein großmütiges Opfer annehmen und ihn losreißen wollte von dem Anker, welcher seine Seele vor Sturm und Untergang bewahrt!

Charitas hat während der langen, stillen Nacht die Hände gerungen und unter heißen Thränen nachgedacht, wie sie dem Geliebten mit einer einzigen Nachricht und für immer die Ruhe zurückgeben könne.

Er wähnt, daß er sie unglücklich gemacht hat, sie muß ihn von diesem aufreibenden Vorwurf befreien.

Aber wie – wie? –

Drunten im Gebüsch schlagen die Nachtigallen, von dem Meer herauf schmeicheln süße Gondolierenklänge und künden von traumhaftem Liebesglück – und die Blüten duften...

Da schreibt sie ihm mit schier brechendem Herzen die erste, große Lüge ihres Lebens, welche ihr in diesem Augenblick seine Schuld, sondern ein heiliges Martyrium deucht.

Sie dankt ihm in kurzen Worten für seinen Gruß, welcher sie durch sein freundliches Gedenken tief gerührt habe. Sie hoffe, daß ihm lediglich das Pflichtgefühl die Worte in die Feder diktiert habe. Jene liebe, traurige Stunde in Nebel und Bergeinsamkeit sei für sie noch eine Erinnerung, ein Schmerz, welcher überwunden sei. Das Leben habe seine Ansprüche an sie gestellt, sie sei seit wenig Tagen die Braut eines Mannes, welcher sie nach ihrer Mündigkeitserklärung heimführen wolle. Sie sei glücklich und zufrieden mit ihrem Schicksal, und sie hoffe, daß dieses Bewußtsein auch ihm die verlorene Ruhe zurückgeben werde. Sein Andenken werde sie wie ein treuer Segen durch das Leben geleiten und ihr Gebet werde dem Frieden seiner Seele gelten.

– – – – – – – –

Wie ein Aufschrei verzweifelter Herzensnot ringt es sich von ihren Lippen, als sie diese unwahren, falschen, trügerischen Worte noch einmal liest. Ihre Finger krampfen sich, das Papier in tausend Stücke zu zerfetzen, es durch einen einzigen Schrei der Sehnsucht zu ersetzen: »Komm, komm! Ich habe dich lieber als mein Leben!«

Er würde kommen, er würde die Brücke hinter sich abbrechen, ein kurzes Himmelhochjauchzen... und dann?

Dann hat sie einen Mann für sein ganzes Leben tief elend gemacht.

Nein, nein, das darf nicht geschehen. Sie muß jetzt stark und fest sein, um seinetwillen.

Und während drunten die Liebesklänge heißer und heißer werben, während der Mond einen flimmernden Streifen über die See malt, als wolle er der Sehnsucht die rettende Brücke bauen, schließt Charitas den Brief.

Wie Furcht vor ihrer eigenen Schwäche überkommt es sie, wie ein Mißtrauen gegen sich selbst und ihren Opfermut. Wird sie das Geschriebene nicht vielleicht bereuen, wenn eine lange, einsame Nacht voll Thränen und Seufzer ihre Energie gebrochen hat?

Die Feigheit kommt nicht daher in ihrer nackten Häßlichkeit und verräterischen Blöße, sie hüllt sich ein in einen geborgten Mantel von verschiedenster Farbe. Sie naht als Mitleid, als gleißnerische Scheu vor böser That.

Wird sie nicht auch an Charitas herantreten im frommen Büßergewand und sagen: »Du sollst nicht lügen – die Lüge ist eine Sünde?«

Und ohne diese Lüge, was soll sie ihm antworten? Darum schnell, schnell, das letzte überwunden, sich selber treu geblieben.

Lautlos wie ein Schatten flieht das junge Mädchen die Treppe hinab, durch den Garten, zu dem nahen Briefeinwurf.

Sie beißt wie im wilden Schmerz die Zähne zusammen, aber sie geht den schweren Weg. Kein Mensch sieht sie.

Die Villa ist so gut wie unbewacht, nur ein altes, englisches Ehepaar ist vor der Hitze nicht geflüchtet, während alle anderen Wintergäste die italienischen Seen als Übergangsstation aufgesucht haben.

Frau Schaddinghaus wählt aber mit Vorliebe die Aufenthaltsorte, für welche die Saison vorüber ist. Die Preise befriedigen sie alsdann und unter der Hitze leidet sie nicht. Auch huscht ein boshaft befriedigtes Lächeln um ihre gekniffenen Lippen, wenn sie Charitas in die menschenleeren Häuser und auf die stillen Promenaden führen kann.

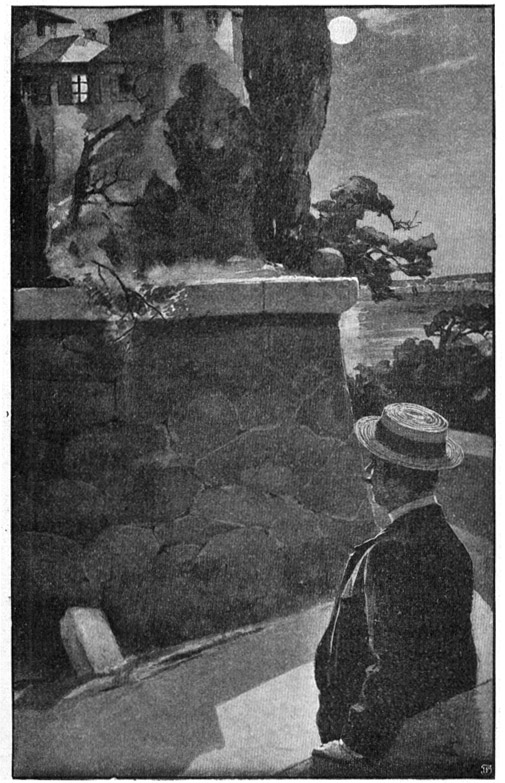

Und still, still und einsam ist es auch jetzt. Nur die Sterne flimmern am Himmel, und das Mondlicht umfängt sie wie mit weicher, kosender Silberflut.

Ein Schritt schallt auf dem harten Boden.

Charitas hört ihn nicht.

Sie flieht an der schlanken Männergestalt, welche ihr langsam entgegentritt, vorüber, ohne einen Blick, ohne jeden Gedanken an ihre Umgebung.

Sie preßt die gefalteten Hände gegen die Brust und gebietet nicht den Thränen, welche über ihre Wangen fluten. Sie weiß nur, daß es nun vorbei ist – alles Glück – alles Hoffen – ihr Leben ist ausgelebt. Welch ein Schmerz, welch ein tropfenweises Verbluten an solcher Todeswunde!

Sie bemerkte nicht, daß der Fremde jählings zurückweicht und in ihr mondbeglänztes Antlitz starrt, – sie ist wie versteinert, sie wankt achtlos vorüber.

Und als sie in dem Schatten des Lorbeergebüsches verschwindet, hallt ein tiefer, leiser Laut ihr nach, halb Betroffenheit, halb jubelnde Freude.

Klaus Sterley steht regungslos und schaut noch immer auf die Stelle, wo die schlanke Gestalt ihm gegenüber gestanden.

»Gefunden! Ich habe sie gefunden!« atmet er mit leuchtenden Augen auf. »Josefs banger Frage am nordischen Strand ist eine Antwort geworden! Welch ein Ausdruck in diesem schönen Mädchenantlitz, welch ein wahrer, gewaltiger, heiliger Schmerz! Vergeblich hat er in ganz Italien die einsam trauernde Palme gesucht, – Elend und Herzeleid genug, aber nirgends die keusche Reinheit, die überwältigende Majestät eines seelischen Leides.

Und jetzt, als er hinab nach dem Hotel gehen will, mit dem festen Vorsatz, morgen nach Messina zu reisen, jetzt kommt es über ihn wie eine Offenbarung. Seine Muse hat den Zauberstab gerührt und ihm ein Bild entschleiert, welches er als leuchtende Huldgestalt im Traum gesehen. Nun hält es ihn hier.

Aufjauchzen möchte er, wie ein Mann, welcher nach langem, vergeblichem Suchen eine Königsperle aus der Tiefe hebt, und doch überkommt ihn ein Gefühl wehmütiger Rührung und Empörung über sich selbst.

Der Ausdruck dieses tiefen Grams, welcher jedes andere Herz in Mitleid erbeben ließe, versetzt ihn in einen wahren Taumel des Entzückens. Aber nein, nur der Blick des Künstlers leuchtete auf, nur die Freude an der Verwirklichung seiner Ideale war es, welche jählings in ihm aufloderte, – jetzt steht er erschüttert vor dem erleuchteten Eckfenster der Favorita, welches hinter dem Taxus und Oleandergebüsch zu ihm herüber schimmert, und er fragt sich wieder und immer wieder: »Warum weint sie?« Noch sieht er das bleiche, wunderholde Antlitz vor sich, schön wie die Rose im Tau, und sein Blick fliegt wie in brennender Frage abermals zu dem Fenster empor: »Warum weinst du, Schönste von allen?«

Die Gartenthür steht offen, eine Flut von Duft strömt ihm entgegen und die Cikaden zirpen im Dämmer der Gebüsche, das Haus aber liegt einsam und still wie ausgestorben. Ist es zum Grab für ein junges Menschenglück geworden?

Lange noch steht Klaus Sterley, und sein Schatten fällt düster auf den grellweißen Staub der Straße.

Nun steht die Sonne wieder am Himmel, es ist heiß, – heiß wie alle Tage zuvor, und Charitas ist mit müden, langsamen Schritten durch die blühende Pracht des Gartens geschritten, sich auf die niedere Mauerbrüstung unter die Dattelpalmen zu setzen.

Ihr Blick ist geradeaus auf das Meer gerichtet, sie hat kein Interesse für ihre Umgebung, sie sieht nicht, wie drüben an der Straße, halb versteckt hinter der Taxushecke, ein junger Maler vor der Staffelei steht.

Und hätte sie ihn gesehen, würde es sie nicht überraschen, denn die fahrenden Künstler sind gar wohlbekannte Gestalten hier.

Charitas aber wähnte sich allein, ganz allein.

Da leidet sie noch einmal alle Qualen der gestrigen Abendstunden.

Drunten kräuseln die kleinen Rauchwölkchen aus dem Schornstein des Dampfers, die Pfeife schrillt, und dann beginnen die Schaufeln ihre Arbeit.

Das Wasser schäumt neben dem rotleuchtenden Bug auf, mehr und mehr wirbelt und sprüht es, ein breiter, weißer Streifen zeichnet das Wasser, als habe ein Peitschenhieb es getroffen.

Und langsam wendete sich der schwere Schiffskörper meereinwärts.

Nun ist es geschehen, nun fliegt das unglückselige, weiße Blatt unaufhaltsam seinem Ziele zu. Für ihn die weiße Taube des Friedens, aber für sie?

Ein Aufstöhnen tiefster Herzensnot.

Charitas richtete sich jählings auf, sie hebt wie in Todesangst die Arme, als könne sie das enteilende Schiff halten, und über ihr starren die schlanken Blätter der Dattelpalmen in sengende Sonnenglut empor, und die Mauer blendet den Blick.

Klaus Sterley aber starrt wie gebannt, als schaue er ein Wunder.

»Herrgott, kann's denn möglich sein!« murmelt er; aber es ist möglich, sie streckt wahrlich die Arme nach dem Meer aus, und die verzehrende Sehnsucht in ihrem Antlitz sucht er in gleichem Ausdruck wohl vergeblich in einem andern Menschengesicht.

Träumt er, oder ist es Wahrheit? – Wie konnte ihm seine Phantasie dieses Bild schon Wochen vorher im fernen, hohen Norden vorspiegeln?

O welch traurige Wahrheit.

Wen mag das Schiff drunten dem armen, verlassenen Kinde entführen?

Aber Klaus hat jetzt keine Zeit zum Sinnen, voll fieberhafter Eile führt er Stift und Kohle und zeichnet.

Zug um Zug tritt das junge, schmerzverklärte Antlitz auf der Leinewand hervor.

Aber die Sonne steigt höher, und ihre Strahlen treffen den Maler.

Eine kurze Weile erträgt er in seinem Eifer die entsetzliche Hitze, aber bald wird es zur Unmöglichkeit.

Er streicht über die glühende Stirn. Was soll er thun? Die Hauptsache ist wohl fixiert – aber welch ein Glück, könnte er die Zeichnung noch mehr ausführen!

Und die junge Dame sitzt so still, so traumhaft still und regungslos – was thun?

Da durchzuckt ihn ein jäher Gedanke, wie er seine Zeichnung vollenden und sich aus gute Manier der Fremden nähern kann, ihr Antlitz noch in unmittelbarer Nähe zu studieren.

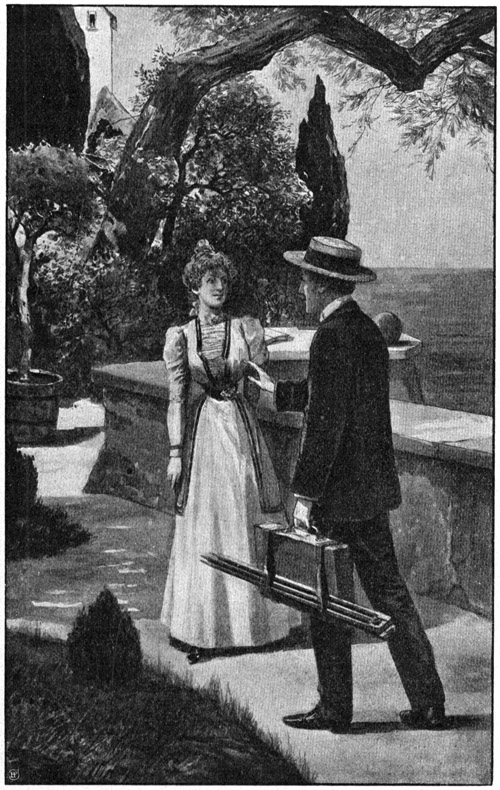

Geräuschvoll klappt er seinen Malkasten auf, packt Bild und Staffelei zusammen und wendet sich der Straße zu.

Wie von ungefähr schweift sein Blick empor und trifft die weiße Mädchengestalt an der Mauer. Und richtig, der müde, thränenverschleierte Blick trifft ihn, ausdruckslos, mechanisch folgt er seinen Bewegungen.

Er tritt jählings näher und zieht höflich den Hut. »Verzeihung, meine gnädige Frau!« sagte er auf gut Glück in deutscher Sprache. »Die Sonne vertreibt mich von meinem Platz, und ich möchte so sehr gern mein Bild vollenden, – würde es mir wohl gestattet sein, in den Garten der Favorita einzutreten?«

Ganz unwillkürlich hat sie aufgelauscht bei dem Klang der lieben, trauten, deutschen Worte, ein Schimmer rosiger Überraschung färbt ihr Antlitz.

»Gewiß, mein Herr! Ich bin überzeugt, daß die Besitzerin der Villa nichts dagegen einwenden wird!« antwortete sie leise und freundlich.

In Sterleys Augen leuchtet es freudig auf, als das stereotype italienische »Ich verstehe nicht« – ausbleibt, als anstatt englischer oder französischer Antwort die teuren Laute seiner Muttersprache an sein Ohr klingen.

»Sie sind eine Deutsche?« – jubelt er.

Ein wehmütiges Lächeln huscht um ihre Lippen, sie neigt bejahend das schöne, schmerzversteinerte Haupt.

»Es ist stets eine Freude, hier im fremden Lande ein Stücklein Heimat zu finden! – Aber bitte, treten Sie näher. Hier zur Seite befindet sich eine kleine Gitterthür!«

Sie sagt es höflich, aber ein gewisses Etwas in ihrer Geste und Stimme läßt die Unterhaltung als beendet erscheinen.

Er grüßt abermals sehr verbindlich und schreitet eine kleine Strecke weiter zu der bezeichneten Thür.

Nach wenig Augenblicken steht er wieder vor Charitas.

»Pardon, meine gnädigste Frau – die Pforte ist leider verschlossen – und übersteigen darf ich doch wohl nicht als ehrlicher Mann?«

Sein lachender Blick, seine bittende Stimme verfehlen ihre Wirkung nicht, die junge Dame erhebt sich.

»Ich werde Ihnen sogleich öffnen!« sagt sie, und ihre hohe Gestalt verschwindet hinter dem Gebüsch von Citronen und Tollkirschen.

Ein paar Minuten später drehte sich unter ihren schlanken Fingern der Schlüssel im Schloß.

»Dies ist nicht der offizielle Eingang zu der Favorita?« fragte er, abermals mit höflichem Dank den Hut ziehend.

»Nein, – die Einfahrt liegt nach der Strada glorici. Wollen Sie sich, bitte, einen geeigneten, schattigen Platz aussuchen, – ich glaube, diese gewährte Gastfreundschaft der Wirtin gegenüber vertreten zu können.«

»Unbeschreiblich liebenswürdig, meine gnädige Frau. Ich würde besonders dankbar sein, mich in der Nähe jener Mauer, an welcher Sie soeben standen, etablieren zu dürfen! Man hat dort wohl den besten Überblick und der Platz ist meinem vorherigen Standpunkt am entsprechendsten.«

»Gewiß, wollen Sie sich überzeugen!«

Sie wendet sich hastig um, ihre rotgeweinten Augen scheinen sie zu genieren, – ihm voranschreitend zeigt sie den Weg.

Sein Blick umfängt die stolze, kraftvoll schöne Figur, welche mit der unbewußten, hoheitsvollen Grazie ihrer Bewegungen jedes Künstlerauge entzücken muß.

Ungestümer als je schlägt das Herz in seiner Brust.

Der Weg steigt ein wenig bergan.

Schmetterlinge und Libellen schwirren um die Blumenkelche, oder hängen wie trunken vor Seligkeit und Genuß an den duftenden Blüten, große, schillernde Fliegen schießen im Sonnengold hin und her, und zwischen den heißen Mauersteinen huscht der glänzende Leib grüner Eidechsen. Von der See herauf weht ein frischer Hauch und läßt die goldbraunen Löckchen um Charitas Stirn zittern.

Sie bleibt stehen und wendet sich halb zurück. »Dies wird der Platz sein, welchen Sie meinen. Soviel ich bemerkte, malten Sie vorhin gerade hier gegenüber unter dem Ölbaum dort. Wollen Sie selber die Stelle auswählen, welche Ihnen paßt.«

Sie spricht kurz, mit etwas verschleierter Stimme. Ihr Blick schweift müde, als seien ihre Gedanken weit entfernt von hier über das blau glänzende Meer.

Klaus kann sich gar nicht satt an ihr sehen.

Er schiebt den leichten Strohhut aufatmend aus der Stirn zurück und scheint ganz Interesse für das landschaftliche Bild, welches sich vor ihm entrollt, zu haben.

»Ja, hier ist es schön, wunderbar schön und wie geschaffen für mich! Wie dankbar bin ich für das Passepartout, welches gnädige Frau mir ausstellen!«

Sie blickt ihn ruhig an. »Sie nennen mich gnädige Frau, aber ich verdiene diesen Titel nicht. Ich bin nicht verheiratet.«

»Noch unverheiratet!« möchte er enthusiastisch ausrufen, aber das Wort erstirbt ihm auf der Zunge, dieser Mädchengestalt gegenüber deucht ihm jede Eloge profan.

Er verneigte sich kurz. »Gnädiges Fräulein wohnen in der Favorita?«

Eine bejahende Bewegung ihres Kopfes. Klaus lüftet abermals den Hut. »Gestatten Sie, daß ich mich Ihnen bekannt mache: Klaus Sterley!«

Wieder ein kurzes; leichtes Neigen ihres schönen Hauptes. Sein Name scheint ihr völlig gleichgültig, sie nimmt nur aus Höflichkeit von seiner Vorstellung Notiz.

»Ich glaubte, in Ihnen einen deutschen Landsmann zu begrüßen, und bin erstaunt, wie englisch Ihre Visitenkarte klingt!« sagt sie mit einem Versuch, auf seinen heiteren Ton einzugehen, aber ihr Dulderlächeln schneidet ihm in die Seele.

»Ich bin von Geburt Amerikaner, mein gnädiges Fräulein, habe aber in Deutschland meine zweite Heimat gefunden und bin durch eigene Wahl jetzt ein Sohn der Germania geworden – ein recht begeisterter sogar und in diesem Augenblick auch ein sehr stolzer, – stolz auf die gütige Schwester, welche mir Italien beneiden muß!«

Da – es ist ihm doch über die Lippen geschlüpft, was er denkt, – und das war thöricht. Fast unwillkürlich weicht sie einen Schritt von ihm zurück, und die Bewegung ihres Kopfes hat etwas Unnahbares.

»Ich hörte vorhin, daß Sie eine eilige Arbeit zu vollenden haben, und ich möchte Sie nicht länger aufhalten. Verfügen Sie über diesen Platz. Ich hoffe nicht, daß Sie gestört werden!«

Noch einen kurzen Gruß und sie wollte an ihm vorüber nach der Villa zurück schreiten. Mit bittendem, unwiderstehlich bittendem Blick seiner Blauaugen vertrat er ihr halb den Weg.

»Sie wollen gehen, mein gnädiges Fräulein? Ich vertreibe Sie von Ihrem Lieblingsplätzchen? Um keinen Preis der Welt. Verlassen Sie den Garten, sehe ich darin mein Urteil als Eindringling und verlasse ihn auch!«

»Aber ich bitte Sie, mein Herr... welch ein Gedanke! Ich bin schon lange hier, die Pflicht ruft mich in das Haus zurück!«

Er schüttelt heftig den Kopf. »Dort auf der Mauer liegt ein Buch, Sie hatten die Absicht, noch zu lesen! Ich beschwöre Sie, mein gnädiges Fräulein, mir zur Beruhigung bleiben Sie noch ein kleines Weilchen hier! Ich will auch ganz brav an die Arbeit gehen und Sie mit keinem Wort mehr belästigen! Sie setzen sich unter die Dattelpalme zurück, und ich etabliere mich dort hinter dem Oleander ... Ich bitte, ich beschwöre Sie, mein gnädiges Fräulein! Mir zur Beruhigung!«

Wie er bitten kann!

Wie ehrlich und treuherzig sein hübsches, frisches Gesicht sie anblickt!

Charitas empfindet es ihm in ihrer Feinfühligkeit nach, daß es ihm peinlich sein muß, sie von hier zu verdrängen.

Sie versucht abermals zu lächeln.

»Wenn Ihnen mein Bleiben allein die Gewißheit gibt, daß Künstler bei der Wirtin der Favorita gern gesehene Leute sind und ihr Garten denselben stets zur Verfügung stehen wird, so bleibe ich noch ein paar Minuten! Aber das verpflichtet Sie zu nichts. Ich lese und Sie malen! Bonne chance!«

»Nochmals Dank! Nun wird meine Muse versöhnt sein!« grüßt er in seiner eleganten, einnehmenden Art; und während Charitas zu der Mauer zurückschreitet, sich niedersetzt und zum Schein das Buch aufschlägt, geht er mit prüfendem Blick umher, den vorteilhaftesten Platz für seine Staffelei zu erspähen.

Und er operiert sehr geschickt dabei.

Anscheinend hat er nur Augen für die Landschaft, welche er nach Charitas Meinung malt, aber unvermerkt huscht sein Blick zu der Lesenden hinüber, und er stellt seine Staffelei so auf, daß er durch eine Lücke des blühenden Bosketts ihr Antlitz genau und bequem sehen kann.

Und dann vertieft er sich voll Feuereifers in die Arbeit, die Striche fliegen auf die Leinewand, und wenn das junge Mädchen zufällig einmal aufsieht und mit flüchtigem Blick das Gebüsch streift, so sieht sie die hohe Männergestalt kaum hinter den Blütenzweigen stehen, geschweige, daß sie eine Ahnung davon hat, wohin er schaut. Er scheint in der That ganz und völlig in sein Werk versunken, und das Gefühl, jetzt ebensowenig beobachtet zu sein wie zuvor, hat etwas Wohlthuendes für sie.

Die Gedanken, von welchen sie sich für ein paar Minuten gewaltsam losreißen mußte, stürmen aufs neue auf sie ein. Langsam sinkt das Buch in den Schooß. Der thränenglänzende Blick richtet sich auf das Meer, und das Haupt neigt sich wie im Traum gegen den Stamm der Palme: »die schweigend und einsam trauert, an brennender Felsenwand.«

Wie eine Fieberphantasie klingt die Melodie durch Sterleys Sinne.

Er malt mit fliegenden Pulsen, und je länger er das bleiche, schmerzverklärte Dulderantlitz ansieht, um so mehr brennt das Herz in seiner Brust in der schier leidenschaftlichen Frage: »Warum weinst du?«

Nicht nur die Freude ist schön in dem Menschengesicht, nicht nur der Ausdruck strahlender Heiterkeit fesselt, auch der Schmerz übt eine magische Gewalt auf den Beschauer, weil seine Größe und Heiligkeit der Inbegriff aller Poesie ist.

Nicht jedes Leid, nicht jede Seelenqual verschönt ein Antlitz, es ist sogar selten, daß Thränen ein Antlitz schmücken, und dennoch gibt es Frauen, die weinen, daß ihr Antlitz wie eine Blüte im Tau erscheint.

Den gemeinen Menschen macht der Schmerz und die Verzweiflung zum Tier, roh, hervorbrechend in wilder Zügellosigkeit, eine edle Natur aber duldet, ohne zu klagen, weint, ohne das Angesicht zu entstellen.

Solch stille, todestraurige Marmorschönheit ist aber selten, und weil Klaus Sterley in dem Lande des Dolorosa-Urbildes wochenlang vergeblich nach ihr gesucht hatte, ergriff und bewegte ihn die endlich gefundene desto mehr.

Er griff zu den Farben, er mischte, probierte voll leidenschaftlicher Hast das seltene Gut festzuhalten, und Charitas, welche in Wahrheit nicht eilig gewesen, da Tante Schaddinghaus mit dem englischen Ehepaar einen Ausflug nach dem Innern der Insel unternommen hatte, zu welchem die Nichte nicht aufgefordert ward, da die Regierungsrätin mit süßlichem Lächeln fand, daß »die Gute« zu elend und hohläugig aussehe, – Charitas versank mehr und mehr in ihre schmerzlichen Träume.

Beinahe hatte sie es vergessen, daß dort hinter der grünen, blütendurchwirkten Coulisse ein fremder Künstler arbeitete.

Glockenläuten schallte aus der Stadt empor, die Hitze der Mittagsstunden ward immer empfindsamer, und eine jähe Müdigkeit senkte sich auf die Augenlider des jungen Mädchens.

Sie schrak empor, griff hastig nach dem Buch und zog die kleine Uhr aus dem Gürtel.

Schritte klangen über den Weg herüber.

Klaus Sterley stand abermals mit dem Hut in der Hand vor ihr. Seine Augen strahlten.

»Welch ein köstliches Atelier hat mir dieses Plätzchen erschlossen! Bis in die Mittagsstunden hinein der Herrlichste Schatten! Wissen Sie auch, mein gnädiges Fräulein, daß ich nicht übel Lust hätte, mich in der Favorita einzuquartieren, wenn ich nicht in meinem Hotel gebunden wäre? Was soll ich Ärmster nun thun, um Ihre gütige Wirtin anzuflehen, mir dieses Malerheim auch für kommende Tage zu erschließen?« Wie in flehender Bitte traf sie sein Blick, und Charitas lächelte freundlich: »Nichts sollen Sie thun, als morgen früh wiederkommen! Ich werde dafür sorgen, daß Ihnen die Thüre jederzeit gastlich geöffnet steht!«

Noch ein Gruß, – ernst, gütig und sehr reserviert, und die lichte Gestalt verschwand hinter der buschigen Lorbeerhecke.