|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eine Viertelstunde später befand ich mich auf dem Wege nach Rocanville, von wo aus ich den Zug nach Esterhazy benutzen wollte.

Obwohl es nahezu neun Uhr sein mußte, bedeckte noch tiefes, undurchdringliches Graublau die Himmelswölbung. Im Osten, den ganzen Horizont entlang, glänzte ein schmaler Streifen von leuchtendem Orange, eingeschoben zwischen die nach dieser Richtung hin gerade Linie des Horizontes und die kaum weniger gerade Abgrenzung des graublauen Wolkendunkels, das den ganzen übrigen Himmel in gleichmäßiger Farbentiefe bedeckte.

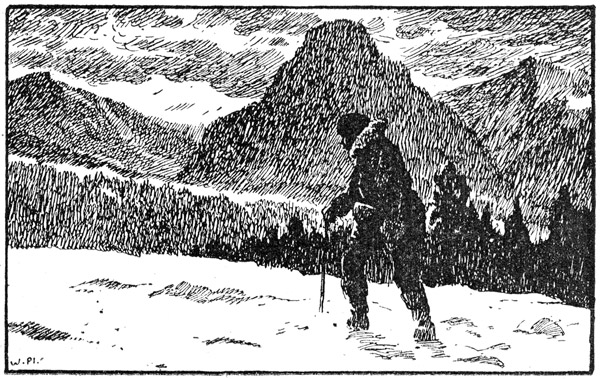

Auf der Schneedecke lag noch tiefer Schatten. Aber die Luft war klar, und mit einiger Mühe konnte ich meinen Weg finden, wenn ich auch manchmal tief in den Schnee versank. Meine Schneeschuhe hatte ich zurückgelassen, da in einiger Entfernung das Land freier wurde und der Schnee dort nur an einzelnen verwehten Stellen so hoch lag, um den Gebrauch von Schneeschuhen nötig zu machen.

Der Weg bot nichts Bemerkenswertes. Allmählich filterte eine zerstreute, fahle Helle durch die Atmosphäre, und die schneebeladenen, laublosen Gebüschgruppen nahmen immer deutlichere Formen an.

Ringsumher schien alles wie erstorben. Nicht einmal der heisere Schrei einer Nachteule unterbrach die froststarre Öde. Auf den ungeschützten Höhen, die ich oft zu überschreiten hatte, blies ein schneidender Wind, der aber nicht vermochte, die fast zu Stein gefrorenen Zweige der Bäume und Sträucher zu bewegen. Ihre Unbeweglichkeit erhöhte noch den Eindruck der Todesstarre, den die ganze Landschaft hervorrief.

Ich mochte so ungefähr eine Stunde gewandert sein, als ich plötzlich ein klagendes Geschrei oder vielmehr Geheul vernahm, das durch die merkwürdigen unartikulierten Töne, in denen es ausgestoßen wurde, kaum noch menschlich klang, und in das sich manchmal eine schrille Weiberstimme mischte. Der ziemlich dichte Busch, in dem ich mich gerade befand, ließ mich im Augenblicke nicht erkennen, was hier vorging, aber ich eilte, so schnell ich konnte, in der Richtung vorwärts, aus der das Geschrei zu mir herübertönte.

Schneller als ich geahnt hatte, lichtete sich der Wald, wenigstens auf Wegesbreite, und ich trat hinaus auf einen Trail, der hier durch den Wald und, wie ich vermutete, von Rocanville nach der Siouxreservation führte.

Meine Augen fielen auf einen in einem dicken Pelz steckenden Reiter, der mit einer Lederknute unbarmherzig auf einen Indianerjungen losschlug, der sich mit einem schrecklich verstümmelten Geheul, wie Stumme es hervorzubringen pflegen, hinter einem alten Indianerweibe, wahrscheinlich seiner Mutter, zu verstecken suchte.

»Stop that, you brute (Laß das, du Unmensch)!« schrie ich den Reiter an. »Was geht hier vor?«

Die Überraschung, hier so plötzlich die Stimme eines Fremden zu vernehmen, ließ den Reiter zurückfahren, und er musterte mich mit wutfunkelnden Augen, die aus einem häßlichen, entweder vom Frost oder vom Trinken dauernd geröteten Gesicht – soweit sein hochgeschlagener Pelzkragen es sichtbar werden ließ – herausblickten.

»Was hast du danach zu fragen?« brüllte er mich an, indem er gleichzeitig das Pferd, das infolge meiner drohenden Haltung einen Schritt zur Seite getan hatte, brutal am Zügel riß, so daß es sich hoch aufbäumte und ihn beinah abgeworfen hätte. Ich bemerkte jetzt, daß sein linkes Bein durch einen Stelzfuß ersetzt war.

»Geh mir aus dem Wege!« schrie er. »Und kümmere dich um deine Angelegenheiten. Wenn mir dieser Indianerlümmel in den Weg tritt und mein Pferd scheu macht, werde ich ihm wohl eins versetzen dürfen!«

»Mebbiso, Boy ihm nicht Zunge,« wandte sich jetzt die alte Indianerin an mich, »ihm no kann sprechen.«

Das löste das Rätsel. seines unartikulierten Geschreis. Er war stumm.

»Pack dich aus dem Wege, alte Hexe!« schrie der Stelzbeinige ihr zu. »Der Junge hat gekriegt, was er verdient hat, und ich habe nicht Lust, mich mit euch Gesindel länger aufzuhalten.«

»Das möchte ich dir auch raten!« rief ich empört über die brutale Behandlung des Jungen, der schon durch sein Gebrechen vollen Anspruch auf die Rücksicht und das Mitleid anderer hatte. »Denn wenn du noch ein Wort über deine faule Zunge bringst, kriegst du von mir, was du verdienst!«

Bevor ich noch ausgesprochen, hatte er sein Pferd angetrieben, machte aber bei meiner in keineswegs sanften Tönen geäußerten Drohung eine Bewegung, als ob er es wieder zurückhalten wollte. Ein zweiter Gedanke schien ihn aber davon abstehen zu lassen, und er setzte seinen Weg fort, indem er sein Pferd in Trab brachte.

»Mebbiso, du gudd Mann,« wandte sich die Indianerin wieder an mich, während der Junge, der bei dem Verlauf der Dinge augenscheinlich wieder Mut gefaßt hatte, hinter ihrem Rücken hervorkam und mich mit Blicken einer Bewunderung anstarrte, wie sie etwa ein Schuljunge zeigt, wenn sein »großer Bruder« einen Gegner in einer Balgerei besiegt. »Ihm schlecht Mann – Haufen schlecht!«

»Kennst du ihn? Wer ist der Bursche?« fragte ich, mich jetzt der Siouxsprache bedienend.

Ich konnte ihre Überraschung über diesen Umstand bemerken. Sie erzählte mir jetzt in geläufigerer Form in ihrer eigenen Sprache, daß sie zum Siouxstamme gehörte, sich auf dem Wege zur Reservation befand und der Reiter zwischen den Bäumen hervor über sie gekommen war, bevor sie ihn hatten sehen und zur Seite springen können. Sie kannte ihn. Er war mehrere Male in der Reservation gewesen und schien ein Kumpan von Regen-ins-Gesicht zu sein. Näheres wußte sie aber nicht über ihn.

Ich forschte sie weiter aus und wollte namentlich wissen, was man in der Reservation von dem Verschwinden Minnehahas dachte, und erfuhr, daß Schi-pi-ku-pi-neß nach dem Blizzard Leute ausgesandt hatte, sie oder vielmehr ihren Leichnam zu suchen, denn daß sie den Blizzard im Freien hätte überleben können, hielt man für ausgeschlossen.

Schi-pi-ku-pi-neß war nach ihrer Meinung ein sehr weiser Mann, der viele verborgene Dinge kannte und mit den Naturgeistern in lebhaftem Verkehr stand. Sie selbst schien aber mit ihm nicht auf besonders gutem Fuße zu stehen, weil er ihr einmal eine »böse Medizin« angetan hatte. Sie hatte einst tagelang Schmerzen im Leibe gehabt und war überzeugt, daß ihr die von dem Medizinmann angewünscht worden waren, weil sie einen seiner vielen nichtsnutzigen Köter, der ihren stummen Sprößling angefallen, im Busche aufgehangen hatte. Obwohl Schi-pi-ku-pi-neß über ihre Täterschaft keinen Beweis besaß, war es ihr doch klar, daß er sie in dringendem Verdacht hatte.

Da es, nachdem Regen-ins-Gesicht den Aufenthalt Minnehahas in meiner Höhle entdeckt hatte, unnötig war, darüber zu schweigen, sagte ich der Indianerin, daß sie gerettet sei, und erzählte ihr die näheren Umstände ihrer Rettung. Diese Mitteilung machte ihr ersichtlich Freude. Ich trug ihr dann noch auf, Schi-pi-ku-pi-neß zu sagen, daß Minnehaha jetzt unter dem Schutze eines weißen Medizinmannes stände, der mächtiger sei als er und der auch, wenn das Mädchen nach der Reservation zurückgekehrt sein werde, nicht dulden würde, daß Schi-pi-ku-pi-neß sie zu irgend etwas zwinge, was sie nicht freiwillig tun wolle.

Daß diese Botschaft bei dem schlauen, ränkesüchtigen Medizinmanne viel nützen würde, darauf rechnete ich kaum, denn ihm war es zweifellos nur zu gut bekannt, daß die Indianer in ihren Reserven ihre eigenen Herren sind und es für die Weißen in der Regel nicht geraten ist, sich in ihre Angelegenheiten hineinzumischen. Es war Schi-pi-ku-pi-neß wohl auch noch besser bekannt als mir, daß mancher, der auf einem Jagdzuge in eine Indianerreservation geraten war, – ohne das vielleicht recht zu wissen – den Weg nicht wieder zurückgefunden hatte. Über sein vorzeitiges Ende mochten sich die Bäume und Sträucher im Sommerwinde Geschichten zuraunen – der Mund der Indianer blieb stumm.

Immerhin konnte es aber nichts schaden, den Schi-pi-ku-pi-neß wissen zu lassen, daß jemand über Minnehahas Schicksal wachte. So trennten wir uns und setzten unsern Weg nach verschiedenen Richtungen fort.

Kurz vor Mittag langte ich in Rocanville an. Es war keineswegs zu früh, denn kaum zehn Minuten später traf der von Winnipeg und Brandon kommende Zug ein, den ich bestieg, um nach Esterhazy zu fahren, da sich in Rocanville kein Store (Kaufladen) befand, in dem ich irgendwelche Einkäufe hätte machen können. Die Entfernung zwischen Rocanville und Esterhazy ist nicht sehr groß, und ich traf noch zur rechten Zeit in Esterhazy ein, um an dem Mittagessen im Hotel des Ortes, einem langgestreckten Holzgebäude mit einem oberen Stockwerke, teilzunehmen. Der Zug hielt übrigens zwanzig Minuten, um auch den übrigen Reisenden Gelegenheit zu einer hastigen Mahlzeit zu geben.

Aus diesem Grunde fiel es mir zuerst auch nicht auf, daß das Hotel recht voll war. Erst als der Zug auf seiner Weiterfahrt über die endlose schneebedeckte Prärie aus der Station herausgerollt war, kam es mir zum Bewußtsein, daß das Hotel eine für die örtlichen Verhältnisse ungewöhnliche Menge Gäste – es waren wenigstens neun oder zehn – beherbergte. Sie hatten sich, nachdem das Speisezimmer wieder abgeschlossen war, meist auf den in der Office herumstehenden Stühlen niedergelassen, rauchten ihre Pfeifen oder Zigaretten oder unterhielten sich in halblautem Tone und spuckten dabei in die großen Messingnäpfe oder auch daneben, wenn sie ihr Ziel nicht richtig abgeschätzt hatten.

Ich hatte mich in das in der Office ausliegende Fremdenbuch eingetragen und mir ein Zimmer anweisen lassen, da ich erst am folgenden Tage wieder einen Zug nach Rocanville benutzen konnte. Es war mir nicht entgangen, daß einige der Gäste in dem Fremdenbuch herumblätterten. Das mußte aber wohl auf gewöhnliche Neugier zurückzuführen sein und galt wahrscheinlich gar nicht meiner eigenen Eintragung.

Ich nahm indessen Gelegenheit, auch meinerseits die Gäste ein wenig zu mustern.

Zwei davon waren offenbar jüdische Viehhändler, wie aus ihrer Unterhaltung, die sie lauter als die übrigen führten, zu erkennen war. Ihre Einkäufe bei den Farmern in der Umgegend waren danach nicht zufriedenstellend gewesen, denn sie klagten über hohe Preise und die Hartköpfigkeit der Farmer. Es wollte mir übrigens scheinen, als ob diese Händler für ihre Geschäfte eine recht ungeeignete Zeit gewählt hätten, da der Farmer sein schlachtfreies Vieh in der Regel vor Beginn des Winters verkauft. Jetzt war es Ende Januar, und wer es einmal bis dahin gebracht hat, dem kann es auch keine übermäßigen Schwierigkeiten bereiten, es durch den Rest des Winters zu bringen.

Mehrere andere schienen wohlhabende Geschäftsleute oder Farmer aus der Umgegend zu sein, nebst einem oder zwei Handlungsreisenden. Diese Sammlung von Gästen unterschied sich nur durch ihre verhältnismäßig große Anzahl von derjenigen, die man in den Hotels der kleineren Orte des kanadischen Westens immer antrifft.

Ich hatte eine Weile so dagesessen, da die Zeit für die paar Einkäufe, die ich zu machen hatte, nicht im geringsten drängte. Der in der Mitte der Office stehende Ofen strahlte eine behagliche Wärme aus, die man nur ungern bereit war, mit der schneidenden Kälte draußen zu vertauschen. Die Fenster boten keine Aussicht, da die Scheiben, wenigstens die der äußeren Fenster, zolldick gefroren waren. Das lässige Nichtstun war mir auf die Dauer aber doch etwas zu langweilig und ich war eben im Begriff, meinen Pelz anzulegen und einen Gang durch den Ort zu machen, als sich die nach dem Hof führende Tür öffnete und eine Gestalt sichtbar wurde, die hier zu sehen, mich etwas überraschte, denn es war niemand anders als mein Freund mit dem Stelzbein., Er mochte wohl eben sein Pferd im Stalle untergebracht haben, da er von der Hofseite aus die Office betrat.

»Hello, boys!« rief er als eine Art Begrüßung, indem er sich aus seinen Hüllen zu schälen begann.

»Hello, Jack!« war die Antwort von einigen, die ihn zu kennen schienen.

Sein Blick streifte jetzt mich, und ein Grinsen überflog sein Gesicht. Das war indessen die einzige Notiz, die er von meiner Anwesenheit zu nehmen geruhte.

»Come on, boys!« (Kommt, Jungens) rief er dann, mit einer halbkreisförmigen Armbewegung eine Anzahl der Anwesenden einladend. »Have a drink!« (Trinkt eins.)

»That 's right.« (Das ist recht.)

Vier oder fünf der Anwesenden, darunter die beiden Viehhändler, erhoben sich und verschwanden mit ihm in der Bar.

Ich schenkte den weiteren Vorgängen keine Aufmerksamkeit, sondern zog meinen Pelz an und, die Mütze über die Ohren und das halbe Gesicht gestreift und die Hände durch die Pelzhandschuhe geschützt, trat ich hinaus ins Freie. Die beiden Straßen, aus denen Esterhazy besteht, konnte ich von den Stufen des Hotels aus überschauen, da sie rechtwinklig gegeneinanderlaufen und das Hotel den üblichen Eckplatz mit Fronten nach beiden Seiten hin einnahm. Sie waren natürlich leer.

Ich begann an den vier oder fünf Häusern, welche die eine Seite der Straße bildeten, während die andere nur von zweien oder dreien und einem Leihstall flankiert wurde, entlangzuschreiten, um nach einem Store zu suchen, in dem ich meine Einkäufe machen konnte. Neben dem Leihstall stand ein Lastschlitten mit einem Dach von Segeltuch überspannt, und wohl nur, weil er das einzige Objekt war, dem man hier überhaupt Aufmerksamkeit schenken konnte, lenkte ich meine Schritte darauf zu. Ich hatte ihn aber noch nicht erreicht, als sich das große Tor des Leihstalles öffnete und ein in dicke wollene Decken gekleideter Indianer herausschlüpfte. Wir standen uns einen Augenblick lang gegenüber.

Das Erkennen war gegenseitig.

Ich war offenbar bestimmt, hier meine sämtlichen Freunde zu treffen. Erst den Herrn mit dem Stelzfuß und nun Regen-ins-Gesicht.

Meine Gegenwart hier war für den letzteren aber nicht wichtig genug, als daß er mehr als einen heimtückischen Blick auf mich verschwendet hätte. Er wandte sich dem Schlitten zu, der ihm zu gehören schien, und während er ihn bestieg und unter dem Segeltuchdache verschwand, betrat ich den einzigen Store der Straße, da auch mir schließlich nichts an einer Unterhaltung mit ihm gelegen war. Ich mußte aber doch noch weiter an das unerwartete Zusammentreffen mit diesen beiden Menschen denken, die ich mir, das verhehlte ich mir nicht im geringsten, zu erbitterten Feinden gemacht hatte.

Die alte Indianerin hatte den Stelzbeinigen als einen Kumpan von Regen-ins-Gesicht bezeichnet. Das erklärte wohl zur Genüge den Besitz von Whisky, über den der letztere stets und in so reichlichen Mengen verfügte, daß er diesen unschätzbaren Besitz noch mit dem Medizinmanne seines Stammes teilen konnte.

Aber das Geld? Minnehaha hatte auch von Geld gesprochen, mit dem Regen-ins-Gesicht gewöhnt war, um sich zu werfen.

Wenn ein Indianer überhaupt Whisky erhält, so muß er ihn, da der Verkauf und selbst die Verabreichung von Whisky an Indianer bei schwerer Strafe verboten ist, mit unverschämten Preisen bezahlen. Woher nahm also Regen-ins-Gesicht das viele Geld, um nicht nur all den Whisky zu bezahlen, sondern auch noch freigebig damit zu sein? Hatte er Gold gefunden? Das war in Saskatchewan nicht wahrscheinlich, denn die geographischen und geologischen Verhältnisse schließen das Vorhandensein von Gold so ziemlich aus. Es hätte auch schon Placer-Gold, also freies Gold sein müssen, denn für die Ausbeutung einer Goldmine und die Verarbeitung von Golderz wäre ein richtiger Minenbetrieb nötig gewesen, der nicht hätte verborgen bleiben können. Und an Placer-Gold war in Saskatchewan mit seinen zwei Flüssen, dem Qu'Appelle-River und Saskatchewan-River, die beide in schlammigen Flußbetten dahinströmen, nicht zu denken.

Von Diebstählen konnte es ebensowenig herrühren, denn diese hätten so zahlreich sein müssen, daß sich die ganze Gegend darüber in Aufruhr befunden hätte.

Die Sache war jedenfalls auffällig und ich nahm mir vor, sobald ich einen von der Mounted Police (berittene Polizei) treffen würde, deren Stationen über das ganze Land verteilt sind und selbst bis in das Yukongebiet hinaufreichen, ihm von diesen verdächtigen Umständen Kenntnis zu geben. Wenn Regen-ins-Gesicht scharf beobachtet würde und man die zweifellos unehrliche Herkunft seiner Geldmittel entdeckte, war Minnehaha wenigstens einige Jahre vor seinen Nachstellungen sicher. Wahrscheinlich war es freilich, daß die durchtriebene Rothaut zeitig genug entdeckte, daß sie beobachtet wurde und ihre Maßregeln danach traf. Wenn dann der Polizist eines Tages einen schweren und vielleicht tödlichen – ein toter Mund kann nichts verraten! – Unfall erlitt, so war das eben etwas, das zu den Gefahren seines Berufes gehörte.

Meine Einkäufe waren bald erledigt, und die Stunden bis zum Supper verstrichen bleiern langsam. Ich hatte sie meist mit der Lektüre von Zeitungen ausgefüllt, die ich wochenlang nicht gesehen hatte. Es waren weniger Gäste in der Office anwesend, als ich zurückkam, und auch der Stelzfuß war nicht mehr zu sehen. Sie fanden sich aber alle im Speisezimmer ein, als es geöffnet wurde und die Aufwärterin die Klingel schwang.

Nach dem Supper begaben sich der Stelzfuß und seine Freunde wieder nach der Bar, wo sie eine ziemlich geräuschvolle Unterhaltung, mit derben Kraftausdrücken vermischt, begannen. Einige der übrigen in der Office zurückgebliebenen Gäste versuchten, mich in eine Unterhaltung zu ziehen und stellten allerlei Fragen über Woher und Wohin, nachdem ich früher schon beobachtet hatte, daß sie mich mit ziemlicher Aufmerksamkeit, wenn auch möglichst verstohlen, gemustert hatten. Mir wurde es aber bald lästig, alle die, wie ich annahm, aus müßiger Neugier gestellten Fragen zu beantworten, und ich begab mich deshalb zeitig auf mein Zimmer, um dort den Rest des Abends mit Lesen zu verbringen.

Ich hatte aber offenbar keine rechte Andacht dazu, denn ich ertappte mich immer und immer wieder dabei, daß meine Gedanken weitab wanderten. Schließlich warf ich die Zeitung beiseite, löschte das Licht und begab mich zur Ruhe.

Mein Zimmer lag nach dem Hof hinaus, und ich lauschte den Windstößen, die gegen die dick mit Frost belegten Scheiben drückten. Auf der Treppe und in den zwischen den beiden sich gegenüberliegenden Zimmerreihen entlang führenden Korridoren ließen sich verschiedentlich schwere Schritte vernehmen. Wahrscheinlich suchten auch verschiedene der anderen Gäste ihre Zimmer auf.

Ich war müde von der Wanderung am Morgen, und allmählich verschleierten sich meine Sinne, und ich fiel in Schlaf.

Wie lange ich so gelegen hatte, wußte ich nicht. Es konnten eine oder auch zwei Stunden sein, als ich wieder erwachte. Es war unangenehm warm in dem kleinen Zimmer. Man hatte unten augenscheinlich gehörig für die Nacht eingeheizt, und eine Ofenröhre führte, von unten kommend, an der dünnen Außenwand meines Zimmers hinauf nach der Decke des Korridors, an dem sie entlanglief. Eine unangenehme trockene Hitze teilte sich dadurch meinem Zimmer mit. Sie war so lästig, daß ich es unmöglich fand, wieder einzuschlafen. Schließlich, nachdem ich mich von der Vergeblichkeit meiner dahin zielenden Versuche überzeugt hatte, stand ich auf, öffnete das innere Fenster und schob die an Rahmen des äußeren Fensters eingelassene Luftklappe hoch, um die frische Winterluft einzulassen. Dann begab ich mich wieder zu Bett.

Ich hatte noch nicht lange gelegen, als ich unten auf dem Hofe quietschende und knarrende Geräusche wie von einem Schlitten und das weiche Stampfen von Pferdehufen im Schnee vernahm.

Sollten so spät in der Winternacht noch Gäste kommen?

Gleich darauf ertönte ein halb unterdrücktes: »Woah!« und dem Anruf gehorchend, standen die Pferde still.

»Bist du des Teufels, Rothaut!« ließ sich gleich darauf etwas leiser eine andere Stimme vernehmen, welche ich als diejenige des Hotelbesitzers erkannte. »Willst wohl mit deiner Schreierei ganz Esterhazy aufwecken!«

Mit einem Sprung war ich aus dem Bett und am Fenster und versuchte, durch die Luftlöcher des Rahmens hindurch nach dem Hofe zu schauen. Die Nacht war schwarz, und das einzige, was ich erblickte, war der Schein einer Laterne, die hin und wieder einen Streifen des Hofes erleuchtete, meist aber dunkel gehalten wurde. Einmal fiel ihr Schein auf eilten mit Segeltuch überspannten Schlitten, und jetzt wußte ich, daß hier etwas vorging, von dem ich mir genauere Kenntnis verschaffen mußte. Mein Beobachtungsposten am Fenster war dazu aber nicht geeignet. Ich mußte hinunter auf den Hof. Ohne die Lampe anzuzünden, deren Schein unten bemerkt worden wäre, fuhr ich in meine Kleider, öffnete dann vorsichtig die Tür und trat hinaus in den Korridor. Er war leer und nur am Ende durch eine kleine rote Lampe erleuchtet, die den Weg nach dem einen Fenster wies, durch das bei Feuersgefahr die Gäste sich retten konnten, indem sie an eisernen in die Außenwand eingelassenen Klammern hinabkletterten.

Nur in einem einzigen Zimmer, nach dem Lichtschein zu urteilen, der durch die Ritzen zwischen dem Fußboden und der Tür sichtbar war, schien man noch wach zu sein.

Vorsichtig schritt ich den Korridor entlang, ohne daß ich aber hin und wieder ein Knarren der Bretter des Fußbodens hätte vermeiden können. Niemand schien das aber zu hören, und ich atmete erleichtert auf, denn wenn mich jemand überrascht hätte, wäre ich jedenfalls um eine Erklärung meines nächtlichen Umherwanderns im Hause verlegen gewesen.

Als ich an dem Zimmer, in dem ich Licht bemerkt hatte, vorüberkam, hörte ich Stimmen. Es befanden sich also mehrere Personen darin. Das interessierte mich aber augenblicklich nicht, und ich schritt weiter nach der Treppe, deren aus den Fugen getrocknete Bretter ebenfalls unter meinen Schritten knarrten, als ich mit aller Vorsicht hinabzusteigen begann.

In der Office brannte ebenfalls eine Lampe, so daß ich keine Mühe hatte, meinen Weg zu finden. Das verhinderte mich aber, den Ausgang nach dem Hofe zu benützen, da der durch die geöffnete Tür fallende Lichtschein den Männern auf dem Hofe, deren Tun ich belauschen wollte, meine Anwesenheit verraten hätte. So blieb mir nichts weiter übrig, als den Frontausgang zu wählen und mich dann um das Gebäude herum nach dem Hofe zu schleichen. Ich öffnete die Glastür, die außen gegen die Unbilden der Witterung durch einen Vorbau mit einer weiteren Tür geschützt war. Dieser auch an den Stores übliche Vorbau wird während der Sommermonate beseitigt. Ich hatte die Glastür kaum hinter mir geschlossen und wollte eben die äußere Tür öffnen, als ich den schon erhobenen Arm wieder sinken ließ und mich in die dunkelste Ecke drückte.

Die zur Bar führende Tür hatte sich zu meinem nicht geringen Schrecken geöffnet, und heraus traten der Stelzbeinige und der Bartender (Barschenk), beide mit Gläsern und Bier- und Whiskyflaschen beladen. Sie blieben einen Augenblick stehen, da der Bartender die Tür erst wieder verschließen mußte.

Würden sie mich in meinem Versteck bemerken?

Die Frage verursachte mir einiges Herzklopfen. Es war keineswegs dunkel in dem Vorbau, denn die in der Office brennende Lampe warf genügendes Licht durch die Scheiben der Glastür, um meine Gegenwart hier zu verraten, wenn man mit einiger Aufmerksamkeit hierherschaute. Und der Weg nach der Treppe mußte die beiden dicht an der Tür vorüberführen.

Die nächsten Sekunden mußten darüber entscheiden. Nicht daß ich für mich eine persönliche Gefahr fürchtete, denn ich war bereit, es mit beiden aufzunehmen, wenn es dazu kommen sollte, und hatte zudem noch meinen vollgeladenen Colt in der Tasche, aber mit meiner Mission wäre es zu Ende gewesen gerade in dem Augenblicke, wo ich erwarten durfte, über Leben und Treiben von Regen-ins-Gesicht einige recht interessante Aufschlüsse zu erhalten.

In der nächsten Sekunde konnte ich aber erleichtert aufatmen, denn die beiden waren an der Tür vorübergeschritten, ohne sie auch nur mit einem Blick zu streifen. Es schien, als ob sie viel zu vertieft in ihre Unterhaltung waren, von der ich nur die eine Bemerkung des Stelzfußes verstehen konnte: »Verdammtes Pech heute! Dem Juden werd ich aber auf die Finger sehen. Er denkt, er hat hier lauter Sucker Sucker, spr. Sacker = wörtlich Säugling. In der amerikanischen Gaunersprache Bezeichnung für Leute, die man zu beschwindeln gedenkt. vor sich, aber ich kalkuliere, er täuscht sich. Ich sag dir, Johnny, wenn er noch weiter beschummelt, schlag ich ihm mit meinem Stelzbein eins vor seinen Gehirnkasten, daß er seinen Verstand in einem ganzen Monat von Sonntagen nicht wieder findet.«

Damit schritten sie die Treppe hinauf und verschwanden in dem Korridor.

Ich hörte dann noch, wie sich oben eine Tür öffnete, zweifellos die Tür des Zimmers, in dem ich Licht bemerkt hatte, denn einen Augenblick lang hörte ich Stimmen, die aber wieder verstummten, als die Tür geschlossen wurde.

Ich wartete nicht länger. Vorsichtig die Tür des Vorbaues öffnend, trat ich ins Freie. Es war stockdunkel, so dunkel, wie ich es mir für mein Vorhaben nicht besser wünschen konnte. Für jeden Schritt, den ich tat, mußte ich erst den Weg fühlen, und mehr als einmal konnte ich es nicht verhindern, daß ich von den Holzplanken, welche den an der Häuserreihe entlang führenden Fußsteg bildeten, herab in den tiefen weichen Schnee sank. Endlich hatte ich aber doch das Ende des Hauses erreicht und wandte mich hier um die Ecke. Zehn oder zwölf weitere Schritte ließen mich den Hof erreichen.

Hier blieb ich stehen und hielt einen Augenblick Umschau.

Die dem Hotel gegenüberliegende Hofseite wurde durch eine Anzahl als Stall und Schuppen dienender Holzbaracken begrenzt. Das Tor eines der Schuppen stand geöffnet, und in der Öffnung erblickte ich den Hoteleigentümer mit einer Laterne, die er mit seinem Körper nach außen hin möglichst zu verdecken suchte, in eifrigem Gespräch mit Regen-ins-Gesicht.

Der Schein der Laterne schien die tiefe Finsternis der Nacht noch undurchdringlicher zu machen, und ich konnte es ohne Gefahr der Entdeckung wagen, mich näher heran zu schleichen.

»Wieviel Barrels (Fässer) hast du?« hörte ich den Wirt fragen.

»Sechs,« war die Antwort.

»All right! Bring sie herein! Aber spute dich, 's ist ein Fremder im Hause, dem ich nicht traue. Sein Zimmer ist dunkel, aber der Teufel weiß – –«

»Mebbiso, du zahlen Geld erst,« verlangte Regen-ins-Gesicht in unverschämtem Ton.

»Du verdammte Rothaut,« fuhr der andre auf, »hast du nicht immer dein Geld bekommen?«

»Mebbiso, du haben gegeben Geld,« beschuldigte ihn der Indianer, »aber Haufen zu wenig.«

»Soll ich dir etwa so viel zahlen, als wenn ich verzollten Whisky kaufe? Du roter Halunke mußt froh sein, wenn ich dir deine verdammte Giftbrühe abkaufe.«

»Mebbiso, du wollen nicht haben Whisky, du so sagen,« war die kühle Erwiderung. »Mich verkaufen Whisky an Indianer. Indianer Haufen gut zahlen für Whisky. Und mich nicht brauchen zwanzig Meilen fahren.«

»Quassele nicht, du vom Galgen herunter gefallener Gegenstand!« rief der andere wütend, fügte dann aber einlenkend hinzu: »Was soll ich dir für den Jammersaft geben?«

»Du mir geben hundert Dollar und halb hundert Dollar.«

Hundertundfünfzig Dollar? Bist du verrückt, Rothaut? Denkst du, ich bin Rockefeller? Hundertfünfzig Dollar für sechs Barrels Scheidewasser! Hat man so etwas schon gehört? – Ich will dir was sagen, mein Freund, du verdammter Indianer – ich geb dir hundert Dollar und zehn Sack Korn, damit du das nächste Mal das Zeug nicht wieder aus Lumpen und Moschusratten zusammenzubrauen brauchst. Und nun kein Wort weiter! – Her mit dem Zeug!«

Regen-ins-Gesicht schien protestieren zu wollen, aber nur halbherzig, denn er nahm eine Anzahl Banknoten, die der andere von einem ganzen Bündel, das er aus der Tasche hervorgeholt hatte, abzählte und ihm reichte.

»So, und nun schaff die Pferde in den Stall bis morgen früh und dann bring den Schlitten hier heran zum Abladen. Ich habe auch noch einige leere Barrels, die du mitnehmen kannst,« kommandierte der Wirt, und ohne noch ein weiteres Wort zu sprechen, machte sich Regen-ins-Gesicht daran, den erhaltenen Auftrag auszuführen.

Regen-ins-Gesicht destillierte irgendwo an einem unbekannten Ort Whisky, war also ein »Mondscheiner«. So genannt, weil die ungesetzliche Schnapsbrennerei heimlich, oft bei Mondschein, erfolgt. Und er war sicher genug vor Verdacht in dieser Beziehung, denn wer würde vermuten, daß ein Indianer heimlich Whisky fabriziere? Tat er es allein? Wer hatte es ihn gelehrt? Und wo hatte er die nötigen Gerätschaften dazu erlangt? Ich mußte unwillkürlich wieder an den Stelzbeinigen denken, den mir der Office-Clerk auf meine Frage als einen Yankee-Farmer bezeichnet hatte, der da irgendwo im Süden auf einer Heimstätte hause, und der nach der Aussage des alten Indianerweibes ein Kumpan von Regen-ins-Gesicht war. Waren sie Kumpan-Mondscheiner?

Mit welcher Schlauheit der Indianer seine Verbindung mit dem Hoteleigentümer geheim zu halten wußte, bewies der Umstand, daß er seine Pferde den Tag über im Leihstall untergebracht hatte. Erst abends, in völliger Dunkelheit, hatte er sie herausgenommen, jedenfalls unter der Angabe, nunmehr den Heimweg antreten zu wollen. Er war dann, vielleicht sogar auf Umwegen, obwohl es in dieser Dunkelheit und bei der bitteren Kälte kaum wahrscheinlich war, daß ihm jemand nachschaute, nach dem Hotel gefahren, um hier seine nächtlichen Geschäfte zu erledigen, und ich zweifelte nicht daran, daß er am Morgen noch, vor Tagesanbruch sich auf den Weg machen würde.

Der Wirt hatte ihm beim Abschirren geholfen, dann den Pferden nach dem Stall vorangeleuchtet. Nach einigen Minuten kamen sie zurück und schoben den Schlitten näher nach dem Tore des Schuppens, zweifellos, damit am nächsten Morgen die Spuren der Whiskyfässer nicht im Schnee sichtbar sein sollten.

Das Abladen nahm nicht viel Zeit in Anspruch. Als es beendet war, schoben sie den Schlitten wieder beiseite, verschlossen das Tor, das man noch dazu durch ein derbes Vorlegeschloß gesichert hatte, und nachdem der Wirt seine Laterne gelöscht hatte, begaben sie sich nach dem Hotel, dessen Fenster, mit Ausnahme eines einzigen, vollkommen dunkel waren.

Ich konnte ihnen nicht sofort folgen, sondern mußte erst einige Zeit verstreichen lassen, bis ich vermuten konnte, die Office und den Treppenaufgang leer zu finden. Das Warten in der jetzt fürchterlich gewordenen Nachtkälte war nicht sehr angenehm, besonders da ich mir nicht Zeit genommen, meine warmen Überschuhe anzuziehen. Wenigstens konnte ich jetzt aber im Schnee umherstampfen, ohne meine Gegenwart zu verraten.

Ganz unwillkürlich wandten sich meine Augen dem erleuchteten Fenster zu, das als einziger Punkt in der Dunkelheit die Blicke naturgemäß auf sich lenkte.

Was ging in diesem Zimmer vor?

Nach dem, was ich hier bereits mit angesehen, schien es der Mühe wert, der Sache nachzuforschen. Bei genauerem Hinsehen bemerkte ich, daß ein Stück aus der dick gefrorenen Scheibe der Außenfenster herausgebrochen war. Vielleicht war es möglich, unter Benutzung dieses Umstandes einen Blick in das Zimmer zu werfen. Freilich war es wahrscheinlich, daß infolgedessen die Scheiben des inneren Fensters ebenfalls gefroren waren, doch es mußte versucht werden.

Wie aber an das Fenster hinaufgelangen?

Unwillkürlich, fast rein automatisch, ließ ich meine Blicke umherschweifen, obwohl das in der dicken Finsternis vollständig zwecklos erschien. Und doch war es nicht so zwecklos. Der aus dem Fenster dringende Lichtschein, obwohl ganz unbestimmt, ließ doch einen kurzen Streifen der fast greifbaren Finsternis wie transparent erscheinen. Die in diesem Lichtausschnitt wie Nebel umherwallende zerstreute Helle war genügend, mich an der Wand des Hauses eine große Tonne, wahrscheinlich zum Auffangen des Regenwassers im Sommer bestimmt, erkennen zu lassen.

Das war, was ich brauchte. Sie stand dicht unter dem Fenster. Wenn sie nur nicht zu sehr an den Boden festgefroren war, so daß ich sie umdrehen und mich daraufstellen konnte!

Leise schlich ich mich heran und versuchte, sie zu bewegen. Ebensogut hätte ich aber den Versuch machen können, den Berg Sinai auf den Kopf zu stellen. Sie war in einem Kranze von Eis festgefroren, als wäre sie in Eisenbeton gemauert.

Aber wozu sie überhaupt umdrehen? Sie war so übereist und infolgedessen so fest zusammengefroren, daß sie meine Last auch tragen würde, wenn ich mich auf ihre Ränder stellte. Das führte ich denn auch sofort aus. Es kostete einige Mühe, in meinem dicken Pelz Kletterarbeit zu tun, und noch mehr, für meine Füße auf dem schlüpfrigen beeisten Rande einen festen Stützpunkt zu finden, aber es gelang, und, mich erhebend, brachte ich meine Augen in die Höhe der Öffnung der gebrochenen Scheibe.

Das Glück war mir günstig. Die inneren Scheiben waren zwar gefroren, wie ich vermutet hatte, aber das innere Fenster war in die Höhe geschoben und zeigte am unteren Ende einen offenen Spalt, der mich das ganze Zimmer übersehen ließ.

Es war geräumiger als das meinige und mit zehn bis zwölf Personen angefüllt, zu denen sich in diesem Augenblicke auch noch der Wirt mit seinem indianischen Geschäftsfreunde gesellte, die eben in der Tür erschienen. Die Anwesenden saßen oder standen um einen Tisch herum, der in der Mitte stand. Eine Schirmlampe beleuchtete eine Kreidezeichnung auf der schmutzigen Tischplatte und ein Spiel Karten, von welchem der eine der beiden jüdischen Viehhändler regelmäßig abhob und die abgehobenen Karten auf zwei bestimmte Haufen legte. Die Zeichnung bestand aus einer Anzahl Vierecken mit eingeschriebenen Namen – der Figur des Pharao. Auf einigen der Felder lagen Banknoten, welche entweder von dem andern »Viehhändler«, der hier als Bankhalter auftrat, je nach dem Stand des Spiels, eingezogen oder mit andern Banknoten belegt wurden.

Auf einem Seitentische standen Bier- und Whiskyflaschen, aus denen sich die Anwesenden ihren Bedarf häufig in Gläser schenkten. Daß es ihnen unter dem reichlichen Alkoholgenuß allmählich im Zimmer zu warm geworden war und sie deshalb das Fenster einen Spalt breit geöffnet hatten, war nicht zu verwundern und mein Glück.

Auch mein Freund, der Stelzbeinige, gehörte zu der Versammlung. Er saß dem Bankhalter direkt gegenüber, erhob sich aber beim Eintreten des Wirtes und des Indianers und fluchte: »Da geht meine letzte Fünfdollarnote hin! – Damn it!« (Verdammt.)

»Nu, kenn Se doch nich erwarten, daß Se immer Glück haben,« erwiderte der jüdische Bankhalter mit einem gleichmütigen Achselzucken.

Der Stelzbeinige wandte sich an den Indianer.

»Komm her, Regen-ins-Gesicht, gib mir Geld. Der verfluchte Jude hat mir alles abgenommen. – Wieviel hat der alte Gauner herausgerückt?« fragte er dann etwas leiser.

Was der Indianer ihm darauf antwortete, konnte ich nicht verstehen. Der Stelzbeinige schien aber ein gewisses Recht auf dessen Geld zu haben, denn ohne jede Weigerung überreichte ihm der Sioux einen beträchtlichen Teil der eben erst von dem Wirt empfangenen Banknoten.

»Jetzt will ich's ihm aber zeigen!« rief der Stelzfuß, indem er sich wieder an den Tisch drängte. Sein Platz dort war inzwischen von einem der Leute eingenommen worden, die ich am Nachmittage in der Office – und wohl auch mit vollem Recht – für Geschäftsleute oder Farmer aus der Umgegend gehalten hatte. Wenn sie mir aber gleichzeitig den Eindruck der Wohlhabenheit gemacht hatten, so schienen sie jetzt auf dem besten Wege, ihren Anspruch auf diese Eigenschaft wieder zu verlieren.

»Time!« rief der Spielleiter.

Der Stelzbeinige hatte eine Note auf eines der Felder gelegt, während die übrigen Spieler andere besetzt hatten.

Die Karten wurden abgezogen.

Das Feld, auf dem die größte Zahl Banknoten lag, hatte für die Bank gewonnen, denn der Leiter zog diese ein, während er dem Stelzfuß eine Banknote zuschob.

»Du haben gewinn,« sagte der Indianer zu ihm.

» Yes, – die Zehn lohnte sich besser,« erwiderte jener mit einem nicht mißzuverstehenden Grinsen. »Es standen hundert Dollar darauf.«

Der Bankhalter warf einen stechenden Blick auf ihn.

»Se sollten nich so viel Whisky trinken, Mr. Craig,« erklärte er in spöttischem Tone. »Se sein ganz meschugge geworden.«

»Ich doppele,« entschied der Stelzfuß, ohne etwas auf die Bemerkung zu erwidern, indem er die eben erhaltene Note auf das von ihm besetzte Feld legte.

»Nu, will der Herr Regen-ins-Gesicht nich auch sein Glück versuchen?« wandte sich der Bankhalter an den Indianer.

Der letztere brachte von irgendwoher unter seiner wollenen Decke den Rest der von dem Wirt erhaltenen Banknoten, nahm eine davon und legte sie auf das von dem Stelzfuß gedeckte Feld.

»Time!« erklang es wieder.

Die Hände der Spieler verschwanden von der Zeichnung, und ihre Blicke richteten sich, mit Spannung auf die vom Bankhalter gezogenen Karten.

»Damn it!« rief der Stelzfuß. Seine Karte hatte verloren, während die mit dem größten Einsatz, wie um seine kurz zuvor ausgesprochene unzweideutige Beschuldigung zu widerlegen, diesmal gewonnen hatte.

Wieder flogen die Banknoten auf die Felder. Der Indianer besetzte diesmal aber ein anderes, während der Stelzfuß seinen Einsatz auf das frühere schob. Auch, einige andere Spieler besetzten das Feld des letzteren, der, wie ich bemerkte, seine lauernden Blicke unverwandt auf den Händen des Bankhalters ruhen ließ.

»Time!«

Die Karten flogen.

»Bube verliert – König gewinnt!«

In demselben Augenblick fuhr der Arm des Stelzbeinigen über den Tisch, und die lange, blitzende Klinge eines scharfen Messers, das er augenscheinlich unbemerkt in der Hand bereitgehalten, bohrte sich in die Hand des Bankhalters, diese auf die Tischplatte festnagelnd.

Eine in seinem Rockärmel verborgen gewesene Karte flatterte auf den Boden, während er einen lauten Schrei des Schmerzes und Schreckens ausstieß.

»Hab ich dich endlich erwischt, du verfluchter Jude!« schrie der Stelzbeinige.

Ich wartete das Weitere nicht ab, denn ich mußte mein Zimmer gewinnen, bevor die hier Anwesenden noch daran dachten, das Spielzimmer zu verlassen. Von meinem Beobachtungsposten herabspringend, war ich mit zwei Schritten an der Tür. Das Öffnen und Schließen ging nicht ohne Geräusch ab, aber es war nicht wahrscheinlich, daß in dem Tumult da oben irgend jemand darauf achtete.

Ich eilte durch die Office und über die Treppe, die beide noch leer waren, und kam auch, ohne gesehen zu werden, durch den Korridor nach meinem Zimmer. Kaum hatte ich es aber betreten und die Tür hinter mir zugemacht, als ich hörte, wie sich die Tür des andern Zimmers öffnete und eine Anzahl der Spieler, in halblauter und erregter Weise durcheinandersprechend, heraustraten.

Ich kümmerte mich nicht mehr darum. Es war auch nicht wahrscheinlich, daß man zu mir um Hilfe für den Verwundeten kommen würde, denn ich hatte nur einfach, meinen Namen, ohne jede Standesbezeichnung, in das Fremdenbuch eingetragen. Das entsprach meinen Gewohnheiten, da ich keine geregelte ärztliche Tätigkeit ausübte, sondern mich, mehr mit Naturstudien und literarischen Arbeiten beschäftigte. Schließlich besitzt auch wohl jeder im kanadischen Westen ein gewisses elementares Verständnis für die Behandlung leichter Verletzungen, und ich. nahm an, daß man den Fall ohnehin als noch nicht reif für ärztliche Hilfe ansehen würde.

Ich hatte mich entkleidet und zu Bett begeben, und nach einer Viertelstunde war auch draußen alles wieder ruhig geworden. Eine Zeitlang dachte ich. noch über die Ereignisse nach, dann aber machte sich die Müdigkeit geltend, und ich fiel in einen tiefen Schlaf, aus dem ich erst spät am andern Morgen erwachte.

Im Hotel schien alles seinen gewöhnlichen Gang zu gehen, und nichts deutete darauf hin, daß die Nachtruhe durch irgend etwas gestört worden wäre.

Mein Frühstück nahm ich im Speisezimmer allein ein. Die Farmer, die jedenfalls mit Schlitten gekommen waren, hatten den Heimweg angetreten, wie mir der Office-Clerk erklärte, und die beiden »Viehhändler«, nach denen ich nicht fragen wollte, waren nicht sichtbar.

Ich hatte lange darüber nachgedacht, ob ich dem nächsten Friedensrichter von dem, was ich in der Nacht beobachtet hatte, Mitteilung machen sollte, hatte mich aber zuletzt entschlossen, nichts zu tun, bevor ich nicht mit Minnehaha über die Sache gesprochen, da es noch gar nicht abzusehen war, welche Folgen ihren Stamm treffen würden, sobald erst einmal die Behörden die Sache in die Hand bekamen.

Am Mittag benutzte ich den Zug nach Rocanville und begann von dort aus meine Wanderung nach der Höhle, den Sack mit dem Proviant in der Form eines Tornisters über dem Rücken tragend.

Es war schon spät abends, als ich in der Nähe meiner Höhle anlangte, und durch ein lautes, fröhliches »Hello!« mein Kommen anmeldete.

Die gewohnte Antwort blieb aber aus, und von einem unbestimmten Gefühl der Beunruhigung ergriffen, ließ ich den Ruf noch einmal ertönen.

Alles blieb still.

Die Finsternis, Einsamkeit und Öde, die mir bisher kaum zum Bewußtsein gekommen waren, legten sich jetzt auf einmal mit voller Wucht auf meine Sinne.

Warum antwortete Minnehaha nicht?

Eilig legte ich die letzte kurze Entfernung nach der Höhle zurück. Als ich die Decke am Eingang zurückschlug, starrte mir tiefe Dunkelheit entgegen.

Nur die Wände der Höhle gaben den Ton meiner Stimme zurück.

Ich warf bestürzt meinen Sack ab, holte einige Streichhölzer hervor und, eins davon anzündend, leuchtete ich in der Höhle umher. Sie war leer. Minnehaha mußte sie schon vor Stunden verlassen haben, denn das Feuer war bis auf einige, kaum noch glimmende Asche niedergebrannt.

Eines meiner Gewehre lehnte gegen die Wand, und am Ende seines Laufes war ein Zettel befestigt.

Ich nahm ihn und bei dem unsicheren Lichte mehrerer Streichhölzer las ich die folgenden mit Bleistift und in einer Kinderhand geschriebenen Worte:

»Minnehaha sagt dir Lebewohl! Sie war eine Woche lang glücklich. Aber sie hört den Ruf ihres Volkes und muß ihr Rindenkanu besteigen, um ihm zu folgen. Farewell for ever!«

Ich ließ das Blatt sinken.

Draußen in der Ferne tönte das Heulen eines durch die Nacht streifenden Wolfes. – – Es klang wie der Klageruf einer verlorenen Seele.

Mich fröstelte. – –

Freilich, das Feuer war ausgegangen. – –