|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

1814/15

Kaum ist die größte Sorge von Metternich gewichen, stürmen tausend andere auf ihn ein. Vor allem wird die italienische Frage zu lösen sein, an der Österreich so besonders interessiert ist. Auf der stiefelförmigen Halbinsel sind ja überall Napoleons Verwandte, Generale und Statthalter in die führenden Stellen eingesetzt. Graf Mier berichtet schon aus Neapel, daß sich geheime Besprechungen zwischen Murat und dem Vizekönig Eugen in Oberitalien anbahnen. Mier an Metternich. Bologna, 6. April 1814. Wien, St. A. Der Schwager Napoleons soll anstreben, der Herr eines geeinten Italien zu werden.

Königin Caroline hätte, wenn so etwas gelänge, gewiß keinen Einwand dagegen, aber dem Österreicher gegenüber tut sie so, als wäre sie mit nichts einverstanden, was gegen dieses Kaiserstaates und seines Lenkers Willen wäre. Ja, sie spricht davon, sie hätte ihrem in Bologna weilenden Gemahl in sehr kraftvollen Ausdrücken gedroht, sie werde ihn verlassen, ihr Los gänzlich von dem seinen trennen und die neapolitanische Regierung verhalten, das gleiche zu tun, wenn er, Murat, sich jemals so weit entehre, seinen Verpflichtungen gegen Österreich nicht nachzukommen. Die Königin verspricht Mier, ihren Gatten zu veranlassen, bald nach Neapel zurückzukehren. »Wenn der Monarch einmal wieder da ist und unter Bewachung der Königin steht«, meint der kaiserliche Gesandte, »können wir über sein Benehmen beruhigt sein.« Caroline weiß den Diplomaten sehr geschickt einzufädeln. Er ist ihr in keiner Weise gewachsen, ihr, der klügsten und verschlagensten aller Schwestern Napoleons. Sie fühlt sich in Wirklichkeit gar nicht so sicher auf dem Neapler Thron, weil sie genau weiß, wie sehr der Zar und der neue Bourbonenkönig in Paris, aber auch England nunmehr dem Weiterverbleiben Murats widerstreben.

Als König Joachim und mit ihm auch Mier, der gleichfalls in Bologna war, Anfang Mai nach Neapel zurückkehren, meint der letztere nach Wien berichten zu können: »Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich versichere, daß wir in jeder Gelegenheit auf die Regierung von Neapel werden rechnen können.« Metternich wäre zufrieden, wenn dies wirklich so der Fall wäre. Ihm könnte ein großes, vereinigtes Italien gar nicht passen, aber Murat soll schön in seinem Neapel bleiben, er ist ihm dort lieber als die gefährliche, energische Marie Karoline, die Gattin des vertriebenen bourbonischen Königs, die klar genug aller Welt gezeigt hat, daß sie, die Tochter der großen Maria Theresia, gegen jedwede, wie immer geartete Bevormundung eingestellt ist. Und Metternich will doch bevormunden, nicht nur Neapel, ganz Europa, und was er über die Einheit Italiens denkt, darüber spricht er sich zu dem Feldmarschall Grafen Bellegarde, dem dortigen Befehlshaber der Österreichischen Truppen, unzweideutig aus: Metternich an Feldmarschall Graf Bellegarde. Paris, 19. Mai 1814. Wien, St. A.

»Es gibt in dem Lande jenseits der Alpen … eine Geisteshaltung, die in keiner Weise durch uns begünstigt werden darf. Es ist der sozusagen italienische Geist … Das beste Gegengewicht gegen jeden solchen Anspruch findet sich ohne Zweifel in der Zerstückelung Italiens, die sich sehr mit den politischen Ansichten der Mächte (Metternich sagt Mächte, meint aber sich) deckt.«

Caroline Murat spielt Mier indes nach wie vor eine raffinierte Komödie vor und benützt dazu auch ihre Freundin Madame Récamier, die ihr eben in Neapel einen Besuch abstattet. Mier an Metternich. Neapel, 20. Mai 1814. Wien, St. A. Gleichzeitig sind zwei russische Generale eingetroffen, die dem König nahelegen wollen, wie wichtig es sei, sich das Wohlwollen des Zaren zu erwerben. Die Königin stellt ihre Unterredung mit ihnen Mier gegenüber so dar, als hätte sie nur trocken erwidert, sie wäre sehr geschmeichelt, aber die Politik ihres Gatten müsse stets jener Österreichs untergeordnet bleiben. Die Russen hätten sich dann an Madame Récamier gewendet, von der sie wissen, daß sie mit der Königin in vertrautem Verkehr steht und ihr angeblich gesagt, wenn das Zarenreich des Königs von Neapel sicher wäre, könnten sie beide der Macht Österreichs in Italien ein Gegengewicht bieten. Die Königin wäre zu österreichisch und würde mit der Zeit darüber Reue empfinden. »Das hat mir Frau Récamier sofort weitergesagt«, erklärt Caroline dem Grafen Mier.

Daraus schließt der kaiserliche Gesandte: »Alle diese Kabalen jedoch werden unsere Beziehungen mit diesem Hofe in nichts berühren können, da die Königin sich gänzlich in unseren Interessen bewegt.« So weit Mier; aber es ist fast mit Sicherheit anzunehmen, daß diese Geschichte ein mit der Récamier abgekartetes Spiel ist, um einen neuerlichen Beweis für Carolinens schrankenlose Ergebenheit Österreich gegenüber zu schaffen. Doch die Königin bemüht sich zu sehr darum, sie trägt zu stark auf, es springt zu sehr in die Augen, wie entgegenkommend sie ist. Sie betont all das viel zu oft, als daß dies ganz aufrichtig sein könnte. Freilich, wenn alle napoleonischen Stricke reißen und der große Bruder nie mehr zur Macht zurückkehren sollte, wird diese betonte Willfährigkeit Österreich gegenüber höchst nützlich sein. Zumindest hat sie jetzt die Wirkung, daß Metternich die Königin und damit ihren Gatten gegen den Widerspruch der meisten Mächte am bevorstehenden Kongreß zu halten entschlossen ist.

Merkwürdig nur, daß Mier der sehr rege Verkehr nicht auffällig vorkommt, der nun zwischen der Insel Elba, dem Aufenthalt des verbannten Korsen, und Neapel einsetzt. Am 7. Juni ist dessen Schwester Pauline von der Insel kommend in der schönen Stadt am Fuße des Vesuv eingetroffen. »Sie hat keine Briefe des Kaisers Napoleon mitgebracht«, läßt sich Mier aufbinden. Der Monarch hätte sie nur beauftragt, der Königin zu sagen, er wisse sehr wohl, daß es im Interesse ihres Gatten liege, jede Verbindung und Korrespondenz mit ihm zu vermeiden. Mier an Metternich. Neapel, 19. Juni 1814. Wien, St. A. Gehorsam berichtet dies Mier Metternich und läßt sich weiter einlullen. Die Königin tut ein übriges und übermittelt dem Gesandten Nachrichten, wonach Pauline mit der »weisen« Haltung unzufrieden wäre, die die Majestäten in ihren Beziehungen zu Kaiser Napoleon einnähmen. Sie mache ihnen fortwährend Szenen über ihre Undankbarkeit. Da sie nun »wegen des festen Willens der Königin« keinen Erfolg erzielen könne, kehre sie wieder nach Elba zurück, nicht ohne aus Rache versucht zu haben, das königliche Ehepaar unter sich zu verfeinden. Mier an Metternich. Neapel, 23. August 1814. Wien, St. A.

Caroline geht sogar so weit, Mier zu versprechen, sie werde ihm alle ihre Briefe zeigen, die Elba angehen. In Verfolg dessen sendet sie ihm wirklich einige harmlose mit dem Kardinal Fesch, Napoleons Onkel, gewechselte Briefe, in denen nur von der Übersendung von Möbelstücken die Rede ist, die Königin aber in einer ihrer Antworten an ihn wieder durchblicken läßt, wie korrekt sie sich jeder Beziehung mit Elba enthält! Mier an Metternich. Neapel, 23. August 1814 mit beiliegenden Briefen von Fesch an Murat vom 28. Juni 1814 und einem Brief der Königin ohne Datum an Fesch. Wien, St. A.

In Wirklichkeit aber hat Beugnot recht, wenn er König Ludwig XVIII. meldet: Eugène Welvert, Napoléon et la police sous la première restauration d'après les rapports du comte Beugnot au roi Louis XVIII. Paris o. J. S. 169. »Murat hat sich zuerst über den Sturz Bonapartes gefreut, man hat darin nur eine Art Rache für alle Beleidigungen gesehen, die er einstecken mußte. Seine voraussichtigere Frau beginnt nun darüber doch sehr bedrückt zu sein, denn sie zieht die Wirkungen dieses Schlages auf ihren Thron in Rechnung … Die beiden Murat glauben sich, was ihre Persönlichkeit betrifft, des Hofes von Wien sicher, besonders so lange Herr von Metternich dort die starke Hand (la haute main) bewahren wird. Des Kabinetts von St. James aber sind sie nicht so sicher.«

Nach Pauline kommt nun auch die Gräfin Walewska, die polnische Geliebte Napoleons, von Elba herüber unter dem Vorwand, der Kaiser habe ihr einige Güter im Neapolitanischen zum Geschenk gemacht. Ihr folgt nach einiger Zeit der Sekretär der Prinzessin Pauline; dieser spricht genau so wie seine Herrin und schimpft Mier gegenüber über die Königin, die den »Hauptgrund für das Benehmen ihres Gatten bilde«. Napoleon werde sich an beiden rächen.

Vertraut Mier auch weitgehend der Königin Caroline, so doch wenigstens nicht dem Korsen. »Man hatte Unrecht zu glauben«, meldet der Gesandte Metternich, »daß Napoleon der Hoffnung entsagt hätte, noch einmal eine Rolle zu spielen … Er wird schließlich irgendeinen verzweifelten Schlag wagen. Sein Aufenthalt auf der Insel Elba ist eine gefährliche Nachbarschaft für die Ruhe Italiens.« Dem Korsen gegenüber bleibt auch Metternich mißtrauisch und will Elba recht gut im Auge behalten.

Aber was die Königin Caroline betrifft, ist er schon aus persönlicher Eitelkeit ziemlich geneigt, den Beteuerungen Miers zu glauben. Neapels Herrscherin läßt ihm ja auch direkt Briefe zukommen, die allerdings nicht erhalten zu sein scheinen, gewiß aber in dem gleichen Sinne gelautet haben werden, wie sie sich Mier gegenüber gibt. So hält Metternich die beiden Murat auch weiterhin, trotz dem Widerspruch der anderen Mächte, die die legitime bourbonische Herrschaft in Neapel wieder herstellen wollen. Als man in England alles im Vorhinein abreden wollte, blieb dies ungelöst, ebenso wie die großen Fragen, die Rußland und Preußen vor allem angehen.

Der Zar will das Königreich Polen wieder aufrichten und es in einer Personalunion an sein Kaisertum anschließen, Preußen wieder sich das ganze Königreich Sachsen einverleiben, mit dem Hinweis, daß dieses doch so lange zu Napoleon gehalten hat. Auch darüber ist man in London zu keinem Einvernehmen gekommen, denn Metternich widerstrebt der so starken Vergrößerung Rußlands und will sich in der sächsischen Frage Preußen gegenüber nur dann entgegenkommend erweisen, wenn dieses ihm in der polnischen Angelegenheit gegen das Zarenreich hilft. So ist also alles noch in Schwebe, als der Kongreß zusammentritt, ganz anders, wie es sich Metternich früher vorgestellt hat.

Nun im September 1814 treffen allmählich Kaiser, Könige, Fürsten und Abgeordnete so ziemlich aller Länder Europas in Wien ein. Die Residenzstadt hat sich für den Empfang so geschmückt, daß die gewiß auch sehr verwöhnte Lady Castlereagh, Gemahlin des britischen Ministers des Äußern und ersten Bevollmächtigten Großbritanniens am Kongreß, Metternich mit den Worten begrüßt: »Mein Gott, was ist das für eine schöne Stadt! Und welch herrliche Geschäfte! Wir haben uns fast den Hals gebrochen vor lauter Schauen!« Und dabei war sie gerade nur durch die Mariahilfer Vorstadt und über den Kohlmarkt gefahren, um im »Auge Gottes« abzusteigen. Metternich an seine Frau Lorel. Wien, 15. September 1814. B. u., St. A. Z. P. Natürlich trifft sich alles bei Metternich. »Als ich gestern in Wien ankam«, schreibt der Minister seiner noch in Baden verbliebenen Frau, Metternich an seine Frau Lorel. Wien, 19. September 1814. B. u., St. A. Z. P. » habe ich ganz Europa in meinem Vorzimmer versammelt gefunden … Ich sehe mich nun an der Spitze all dieser unendlichen Aufgaben (besognes) und wenn in dieser Tatsache etwas Schönes liegt, so gewiß nichts Gutes für mich. Ich werde da vier bis sechs Höllenwochen haben.«

Metternich steht nun im einundvierzigsten Jahre auf der Höhe seines Lebens. Immer noch ist er verführerisch schön und elegant, bezaubert jedermann mit seiner im Laufe der Zeit weiter ausgebildeten berückenden Gabe der Erzählung, hat aber sehr viele Feinde. Einmal die Neider, die jedermann besitzt, der im Leben Erfolg hat, dann die seiner Politik Widerstrebenden und Leute, die er hart behandelt. Innerhalb der kaiserlichen Familie hat man ihm so manches nicht vergessen; die Russenfreunde sehen, daß er seine Feindschaft gegen dieses Land weiter hegt und die Spannung zwischen dem mächtigen Minister und dem noch mächtigeren Zaren weiterbesteht. Auch die älteren Damen reihen sich an, die Metternichs Lebenswandel und seine »vielen Weibergeschichten« tadelnd mitansehen. Besitzt er nicht seine Frau aus dem edelsten Blute des Landes, seine Kinder, sein Heim, und fliegt dabei von einer Blume zur anderen, seufzt in den Banden der Sagan und hat kleine, unwichtigere Liebeleien in Menge. Man versteht eigentlich gar nicht, wie er mit all dem fertig wird.

Varnhagen versucht in jenen Tagen ein Bild des Staatsmannes zu entwerfen: Aus dem Nachlasse Varnhagens von Ense. Leipzig 1866, S. 111, 112. »Er kann höchst tätig sein, fein, klug, verstellt, aber bald vernachlässigt er wieder alles und eigentlichem Fleiß ist er immer fremd … ein gewandtes Äußere, ein gelungener Anzug können ihn höchst ernsthaft beschäftigen, in dem fadesten Weibergeschwätz kann er halbe Tage lang Unterhaltung finden … In seinen Verhältnissen mit diesen ist er am stärksten angeregt; doch entsteht seine Liebe nur aus Eitelkeit und Liederlichkeit und wenn einmal das Herz dennoch mit ins Spiel kommt, so ist es nur auf peinliche Weise … Seiner Frau gibt er nach und zieht sie, wie Gentzen zu Rate.« Soweit Varnhagen, der sich befleißigt, möglichst unparteiisch zu sein, mit diesem Urteil aber doch zu streng ist. Jedenfalls ist Metternich ein ausgezeichneter Vertreter an einer cour d'amour, wenn man, wie es die Gräfin Potocka tut, den Kongreß so nennen kann.

Clemens steht zur Zeit noch ganz unter dem Eindruck seiner Kämpfe und erregten Unterredungen mit der Herzogin von Sagan in London, die er nach seiner Rückkehr auch in Baden und Wien fortgeführt hat. Gentz als sein Vertrauter in den Beziehungen zu Wilhelmine, versucht immer bei ihr im Sinne und zu Nutzen seines Chefs zu wirken. So hat er ihr am 25. Juli knapp vor der Ankunft Metternichs einen »sehr energischen Brief« über ihr Benehmen diesem und ihm gegenüber geschrieben. Die Herzogin antwortet aber nicht weniger energisch, er solle sich nicht in Dinge mischen, die ihn nichts angehen. »Sie hat mir da einen wirklich unverschämten Brief geschrieben«, bemerkt Gentz hiezu Aus dem Nachlasse Varnhagens von Ense, Tagebücher Friedrich von Gentz'. Leipzig 1870. Eintragungen vom 24. und 26. Juli sowie 1. August 1814. und meldet dies natürlich sofort Metternich. Das ist ein weiterer Beweis für diesen, daß Wilhelmine ihm fortan nicht mehr so einfach zu Willen sein wird, er nun einmal an einer Frau Schiffbruch leidet, was ihm bisher noch nie geschehen ist. So gedenkt Clemens sie zu ärgern, indem er sich überraschend bei ihrer Nebenbuhlerin Bagration ansagt, was auch sonst ganz klug ist, weil diese Dame zweifellos beim Kongreß eine große Rolle spielen wird. Man nennt sie gleichsam die geheime Gesandtin des Zaren dabei und darum kann man sie doch nicht ganz so links liegen lassen, wie man es in letzter Zeit getan. Stundenlang sprechen da Metternich, Gentz und die Fürstin über politische Dinge. Wenn Clemens aber glaubt, daß er die Bagration damit wiedergewonnen hat, so irrt er. Die Sagan ein wenig zu ärgern, ja das hat er damit erreicht, diese geht ihm aber deswegen doch nicht aus dem Sinn. Seine Eitelkeit ist berührt, aber er würde ihren Rat und nicht zuletzt auch ihre Schönheit doch sehr missen.

Nach dem Abend bei der Bagration irrt er bis drei Uhr Früh mit Gentz in den Straßen der Stadt umher und spricht nur von Wilhelmine, immer nur von diesem Thema, das Gentz schon entsetzlich langweilt. Der Herzogin von Sagan konnte dieser Besuch nicht verborgen bleiben, denn die beiden Nebenbuhlerinnen wohnen merkwürdigerweise zufällig im selben Palais Flur an Flur. Während die Bagration insbesondere gegen die Sagan haßerfüllt und auf sie eifersüchtig ausschließlich in russischem Fahrwasser segelt und sich dem Zaren völlig zur Verfügung stellt, zögerte Wilhelmine noch, das gleiche in solchem Ausmaße zu tun. Sie kann es nicht begreifen, daß Metternich gar nicht daran denkt, sich ihretwegen scheiden zu lassen, während er doch fortwährend so tat, als wäre er rasend verliebt und könne ohne sie nicht leben. Hat sie sich im Leben schon zweimal von Gatten getrennt, warum kann er es nicht einmal für sie tun? Sie hat ihre Wirkung auf Clemens gewaltig überschätzt, hat sich auch eingebildet, sie hätte zu wichtigen Entschlüssen des Ministers, insbesondere seinem Frontwechsel gegen Napoleon, in etwas beigetragen. Ob dies nun wesentlich der Fall war oder nicht, Metternich wird es nie und auf keinen Fall zugeben. Das also kann die Herzogin nicht ins Treffen führen, das würde gerade die gegenteilige Wirkung haben.

Der Augenblick für eine solche Entscheidung ist auch schlecht genug gewählt. Soll Metternich jetzt vor dem Forum ganz Europas, das doch in seinem Vorzimmer versammelt ist, wie er sagt, einen Familienskandal heraufbeschwören? Seine Frau muß doch die große Welt empfangen, überdies ist Tochter Marie mit ihren achtzehn Jahren auch schon heiratsfähig. Metternich liebt seine Kinder und diese Marie besonders und seine Frau hat ihm nie Anlaß zur Klage gegeben. Im Gegenteil, sie hat sich ihm immer zur Seite gestellt, ihm im Privatleben und in der Politik geholfen, über seine Seitensprünge hinweggesehen. Seine Stellung wäre bedroht und was würde vor allem Kaiser Franz dazu sagen, auf dessen unbedingter Gefolgschaft Metternichs ganzes Sein und ganze Macht beruht! Nein, nein, er denkt keinen Augenblick daran.

Dies erkennt Wilhelmine Sagan nun klar und ist entschlossen, sich zu bescheiden. Sie will nicht gerade offene Feindschaft mit Metternich, er ist zu mächtig und sie dazu zu klug. Clemens hat später einmal gesagt, es wäre ihm aus dieser Beziehung nur ein Gefühl des Ekels und des Kummers zurückgeblieben Jean Hanoteau, Lettres du prince de Metternich à la comtesse de Lieven 1818-1819. Paris 1909, S. 111. und das mag stimmen, während man das meiste andere, was er darüber einer späteren Geliebten erzählt, mit größter Vorsicht aufnehmen muß. Wilhelmine Sagan kann nun nach ihrem Entschluß dem Zaren leichter nachgeben und sich voll in dessen Denkweise einschalten. Der Monarch hat sich ihr gegenüber zunächst zurückhaltend gezeigt und mehr die Fürstin Bagration vorgezogen, aber sowie er merkt, daß Wilhelminens Schwäche für Metternich dahinzuschwinden scheint, weiß er sie darin zu bestärken, um auch sie ihm wieder dienen zu lassen, wie die Bagration es schon seit jeher restlos tut.

Die Berichte der Polizeispitzel dieser Zeit, meist nicht genannter Personen sehr verschiedener Herkunft, berichten tausenderlei Gerede über alle Welt, natürlich auch die beiden russischen Damen und alle Fürstlichkeiten, vor allem den Zaren. Da die meisten über Metternichs Einstellung diesem gegenüber unterrichtet sind und das melden, was man hohen Orts gerne hört, kommt Alexander da recht schlecht weg. Doch muß man überhaupt vor der Überschätzung dieser Berichte warnen; wirklich nützlich darin sind hauptsächlich nur die Daten und Stundenangaben der verschiedenen Besuche der Fürstlichkeiten und sonstigen bedeutenden Personen. Jetzt wird die Eifersucht der Sagan natürlich besonders erregt, wenn am 30. September der russische Kaiser bei der Fürstin Bagration vorspricht und fast drei Stunden im tête à tête bei ihr verbringt. Jedenfalls ist da von Metternich viel die Rede gewesen, und es erscheint ziemlich wahrscheinlich, wenn der Polizeivortrag vom 3. Oktober meldet, August Fournier, Die Geheimpolizei auf dem Wiener Kongreß. Wien 1913, S. 151. der Zar habe der Bagration gesagt: »Metternich hat weder Sie noch die Sagan geliebt; das ist ein eiskalter Mensch, glauben Sie mir, er liebt niemanden!«

Dagegen ist eine Bemerkung im Vortrage vom 2. November Fournier, Geheimpolizei a. a. O. S. 35. kaum richtig, wonach der Zar der Herzogin Wilhelmine mit der Blockierung ihrer Einkünfte aus Rußland gedroht haben soll, wenn sie nicht mit Metternich breche. Er hat dies gar nicht mehr notwendig, auch entspricht solche Handlungsweise seiner, im großen ritterlichen Haltung Damen gegenüber wenig. Ein Körnchen Wahrheit mag aber insofern darin liegen, als Wilhelmine selbst vielleicht diese Erwägung in ihrem allgemeinen Verhalten eine Rolle spielen läßt.

Jedenfalls erbittet die Herzogin eine Audienz bei dem Zaren, der aber erklärt, er werde selbst zu ihr kommen. Und wirklich, am 22. Oktober erscheint er zum Frühstück bei Wilhelmine. Metternich stellt sie daraufhin ob dieses Besuches zur Rede und da kommt es zu einer scharfen Auseinandersetzung. Er will gehört haben, die Sagan hätte jemandem gesagt, ein Minister, der das Vertrauen der Verbündeten verlor, könne nicht mehr an seiner Stelle bleiben. Das heißt Metternich an seinem empfindlichsten Punkte treffen, denn er weiß genau, wie viele Stadion wieder an seinen früheren Platz stellen wollen. Die Herzogin leugnet die Bemerkung, erklärt aber, auch wenn sie sie gemacht hätte, habe sie niemandem, wohlgemerkt, niemandem über ihre Äußerungen Rechenschaft zu geben.

Wilhelmine hat ihre einstigen Pläne nun gänzlich aufgegeben. Sie will sich auch von Metternich nichts mehr sagen lassen und weist ihn in seine Schranken. Es ist nicht ein Bruch des Ministers mit ihr, wie es Gentz darstellt, sondern umgekehrt, ein Zurückweichen Wilhelminens. Clemens ist tief verletzt, da hat ihm einmal eine Frau eine klare Niederlage bereitet, ihm, vor dessen Tür ja ganz Europa bettelt. Er kann sich über die Tatsache nicht beruhigen. Lange nachher noch geht ihm die Sache im Kopf herum und immer wieder spricht er mit Gentz über Wilhelmine sehr zum Schaden der Geschäfte. Wie der letztere sieht, daß sich nun die Beziehungen zwischen seinem Chef und dieser Frau so gründlich verändert haben, wird er auch in seinen schriftlichen Äußerungen über sie und ihre Familie merkwürdig rücksichtslos. Während er früher nur die verhimmelndsten Worte für ihren Geist, Schönheit und Charakter gefunden hat, spricht er in der Folge von ihr in Ausdrücken, wie »diese verdammte Frau« und dergleichen. Ja, Gentz ist ein getreuer Diener und weiß seinem Herrn nach dem Munde zu reden.

Zwei Tage nach dem Besuch des Zaren bei Wilhelmine Sagan und deren darauffolgendem Zusammenstoß mit Clemens ereignet sich ein solcher zwischen dem russischen Kaiser und ihm, der so stürmisch ist, daß der Minister sich sofort seinem Herrscher anvertrauen muß: Metternich an Kaiser Franz. Wien, 24. Oktober 1814. Wien, St. A. »Eure Majestät! Ich habe gestern eine mehr als zweistündige Unterredung mit dem russischen Kaiser gehabt, deren Erfolg keineswegs meinen Wünschen entsprach – er war voll großer Worte und Versicherungen der Unveränderlichkeit seines Willens. Es wäre kaum möglich, die Summe des Unsinns zu beschreiben, welche er in dieser Konferenz vorbrachte und sie erinnerte mich sowohl in Form als Ausdruck an die vielen früheren, welche ich mit Kaiser Napoleon hatte.

Eine der auffallendsten Behauptungen, welche er stets als Grundlage seiner Argumente vorausstellte, war die des großen Widerspruches, der in den Gesinnungen Eurer Majestät, der meinigen und jener des gesamten Publikums obwalte. Euer Majestät, behauptete er, seien ganz mit seinen Ansichten einverstanden, das Publikum unterstütze selbe ebenfalls und ich allein träte in der ganzen Monarchie als sein Antagonist auf. Ich habe getrachtet, diese lächerlichen Ideen zu berichtigen.«

In diesem Bericht Metternichs an seinen kaiserlichen Herrn steht eigentlich gar nichts Sachliches, nur ein Werturteil über des Zaren Benehmen. Talleyrand meldet nach Paris darüber, M. G. Pallain, Correspondance inédite du prince de Talleyrand et du roi Louis XVIII pendant le congrès de Vienne. Paris 1881. Vienne, 9. Oktober 1814, S. 31. der österreichische Minister hätte den Zaren in der Angelegenheit Polen geradezu einer Lüge bezichtigt und der erboste Herrscher habe diese Bemerkung nicht nur als unpassend und indezent bezeichnet, sondern auch gesagt, der Mann sei der einzige in Österreich, der einen derartig »revolutionären« Ton anschlage. »Metternich«, so meldet der Botschafter, »kam in einem Zustand aus dieser Unterredung, wie ihn die Leute seiner engsten Umgebung noch niemals gesehen haben.« Aber Kaiser Franz zeigt, obwohl in vorsichtigen Worten, daß er auch jetzt durch dick und dünn weiter zu seinem Minister hält. So versieht er denn dessen Bericht mit folgender Randbemerkung: »Dient zur Wissenschaft und da wir nur einen Zweck, nämlich das Wohl meiner Monarchie im Auge haben, so wird uns Kaiser Alexander, wenn auch voneinander entfernt, dennoch gleichlautend finden.«

Der Zusammenprall zwischen dem Zaren und Metternich führt zu gänzlichem, auch gesellschaftlichem Boykott des Ministers durch den Kaiser. Der Mutter Metternichs sagt Alexander mit deutlicher Anspielung auf ihren Sohn, er verachte alle Männer, die keine Soldaten wären. Clemens tut so als hätte er nicht mehr zu dem Monarchen gehen wollen, aber es war gerade umgekehrt, der Zar hätte ihn am liebsten gefordert, wollte ihn nicht mehr sehen und veranlaßt z. B. die Fürstin Bagration gerade an jenen Tagen Feste zu geben, an denen solche bei Metternich stattfinden; dann erscheint er absichtlich bei jener Dame. Die Fürstin Lorel jedoch und ihre Tochter Marie werden nach wie vor von dem Zaren auf das zuvorkommendste behandelt, wo immer er mit ihnen zusammentrifft.

Jetzt überbieten sich die Bagration und die Sagan förmlich in Metternich gegnerischer Haltung, um Alexander gefällig zu sein. Nun hätte auch Wilhelmine nichts mehr dagegen, wenn man Stadion wieder in den Sattel setzen würde, was die Kaiserin und ihr Anhang um so viel lieber sähen. Deren Mutter z. B. kann gar nicht begreifen, warum Franz I. nicht zu seiner alten Stellung zurückkehrt: Maria Beatrix an ihren Sohn Francesco. Wien, 21. Oktober 1814. Estens. A., Wien, St. A. »Hier haben wir außer den Majestäten gleichsam alle kleinen und kleinsten Fürsten des einstigen (römisch-deutschen) Kaiserreiches … Fast alle haben mir, als sie sich vorstellten, sofort ihr lebhaftestes Verlangen ausgedrückt, daß unser Kaiser wieder zu jenem Deutschlands werde und damit ihr Oberhaupt.« Diese Bemerkung ist in gewissem Sinne auch gegen Metternich gerichtet, denn er ist es ja, der dies nicht will. Aber sämtliche Einflüsse und Intrigen der Metternichfeinde und der vielen Frauen, die sich ihnen anschließen, führen zu nichts, weil der Monarch des Ministers feste Stütze bleibt.

Franz I. hat es allerdings ziemlich schwer, dem Zaren gegenüber diese Linie einzuhalten und nimmt daher seine Zuflucht zu Doppelspiel. Alexander ist entrüstet, als er durch den Fürsten Hardenberg zur Kenntnis von mit Metternich geführter Korrespondenz gelangt, worin der Minister leugnet, dem Zaren angetragen zu haben, in der Frage Polen nachzugeben, wenn er der sächsischen Sache seine Unterstützung versage. Auf das hin erscheint der Zar bei Kaiser Franz, erklärt dies als eine Lüge Metternichs, legt die betreffenden Papiere vor Heinrich Sybel, Historische Zeitschrift, Neue Folge 24. Bd. (60. Bd.) München und Leipzig 1888. und betont, er wolle mit einem so unzuverlässigen Mann nicht mehr unterhandeln. Franz I. wird verlegen, gebraucht Ausflüchte, behauptet, diese Papiere nie gesehen zu haben. Tags darauf versucht er durch die Schwester des Zaren, Katharina, die auf dem Kongreß weiter bemerkenswert mit dem Kronprinzen von Württemberg liebäugelt, Sie heiratete ihn bald darauf am 12./24. Jänner 1816 in Petersburg. auf den Zaren versöhnend einzuwirken. Die Großfürstin erbittet sich aber korrekt vorerst die Erlaubnis ihres Bruders dazu. Nachdem dieser sie erteilt hat, empfängt sie Kaiser Franz, wiederholt auch ihr, daß ihm die Schreiben Metternichs gänzlich unbekannt sind und äußert seine Mißbilligung des Benehmens seines Ministers. Doch auch die Großfürstin erklärt ihm, ihr Bruder wolle nicht mehr mit dem Staatsmanne unterhandeln, sondern nur unmittelbar mit Kaiser Franz verkehren und alles mit ihm abmachen. Diesem aber, der doch nun fast alles Metternich überläßt und von ihm so bequem bedient wird, kann eine solche Art und Weise, seine rechte Hand auszuschalten, gar nicht passen. Der Zar erreicht das gerade Gegenteil von dem, was er wollte; Kaiser Franz mißbilligt zwar offiziell, aber in Wirklichkeit steht er nach wie vor gänzlich zu seinem Paladin. Und er hat in diesem Falle recht, eine auswärtige Macht darf einen Minister nicht stürzen. So etwas erscheint immer verdächtig und ist ein Eingreifen in die Freiheit und Unabhängigkeit eines Staatswesens. So bleibt trotz diesem Zwischenfall die Stellung Metternichs unberührt, der Minister aber gedenkt dies der Großfürstin Katharina bei Gelegenheit schon heimzuzahlen.

Philipp Veit, Studie zur »Religion«. Nach den Zügen der Gräfin Julie Zichy-Festetics. Bleistiftzeichnung

Wilhelmine Sagan hat indes nicht nur in politischer Richtung den Weg gewählt, der von Metternich hinweg führt, ihr einstiger Traum, an seiner Seite unendlichen Einfluß auf die Geschicke der Welt üben zu können und dabei die erste Frau Europas zu werden, ist ausgeträumt. Wäre sie des Staatsmannes Gattin geworden, wären vielleicht Fehler des Ministers in späterer Zeit vermieden worden, etwa, auch bei allem Unrecht gegenüber Clemens' erster Gemahlin, viel Gutes für die Welt aus dieser Verbindung entstanden. Aber das ist nun vorüber. Wilhelmine wendet sich anderen zu. Auswahl hat sie genug. An der Spitze der Bevorzugten steht zur Zeit Lord Charles William Stewart, gleichfalls Delegierter am Kongreß, und viele andere harren noch ihrer Gunst. Metternich hat sich nicht zu umwälzendem Handeln bewegen lassen, gut, so muß sie ihr Leben anders einrichten. Auch er ist nun bestrebt, die Episode Sagan in den Augen der Welt möglichst schnell vergessen zu lassen, sie zu verwischen. Es gibt ja Schöne genug hier in Wien versammelt.

Der Zar, der auch kein Verächter weiblicher Reize ist, hat den Sternen des Kongresses Auszeichnungen und schmückende Beinamen gegeben. Den schmeichelhaftesten davon – himmlische Schönheit – erhält die Gräfin Julie Zichy, die Gemahlin des derzeitigen Ministers des Innern. Ihr wendet sich jetzt Metternich besonders zu und behauptet später, sie wären gegenseitig in heißer Liebe zueinander entbrannt. Doch auch da, und da besonders, muß man Metternichs Äußerung darüber zu einer späteren Geliebten mit Vorsicht aufnehmen, denn vieles spricht gegen seine Behauptung. Die Gräfin Zichy ist eine tief religiöse, tadellose, in ihrer Familie aufgehende Dame, die im Mai desselben Jahres ihrem Gatten das vierte Kind geboren hat, während ein weiteres gleich wieder auf den Weg kommt. Mag sein, daß auch sie eine bewundernde Schwärmerei für Metternich gehegt hat, die er Liebe nennt. Er gibt selbst zu, daß das Verhältnis zu dieser damals im fünfundzwanzigsten Lebensjahre stehenden jungen Frau vollkommen einwandfrei gewesen sei und kaum jemand davon gewußt hätte. Jedenfalls ist sie ein Muster an Tugend. Auch der König von Preußen, von seiner Frau her an höchste Schönheit gewöhnt, ist von ihr bezaubert.

Die Gräfin ist völlig unpolitisch, so berichtet jedermann. Dorothea von Schlegel schreibt von ihr: Dorothea von Schlegel, geb. Mendelssohn und deren Söhne Johannes und Philipp Veit. Briefwechsel, herausgegeben von Dr. J. M. Raich. Mainz 1881, 2 Bde. II/291. »Sie ist ein wahrer Engel und wenn sie die große Probe der allgemeinen Verehrung und Schmeichelei aller Mächtigen, die sie jetzt umgibt, glücklich ohne hochmütig zu werden übersteht, wird sie groß sein vor den Augen Gottes. Sie ist anerkannt jetzt die Schönste und Gefeiertste an diesem Sternenhimmel.« Der Maler Philipp Veit verliebt sich gleichfalls in die entzückende Frau, deren Kinder er gemalt hat und gibt dann in seinem Gemälde der »hehren Gestalt der Religion« ihre frauenhaft lieblichen und reinen Züge. Reichenbach, der in seiner Arbeit über den Kanzler Fréderic de Reichenbach, Prince Metternich in love and war. London 1938. S. 383, 385. für jede der verschiedenen, Metternich nahe gestandenen Frauen eine interessante kurze Charakteristik gibt, meint von ihr, sie sei die erste gewesen, die Metternich wirklich und zwar um seiner selbst willen geliebt habe. Der Gräfin Lorel, die sicher auch von dieser Schwärmerei ihres Mannes gewußt hat, stellt Reichenbach das Zeugnis aus, sie sei Freundin und Kameradin ihres Mannes gewesen. Er hat da für die Zeit des Kongresses recht. Nun ist Lorel ihrem Manne hauptsächlich nur dies und leidet auch ein wenig darunter. In früheren Jahren aber war das Verhältnis der beiden Gatten denn doch ein ganz anderes gewesen.

Indes sind die Gegensätze zwischen dem Zaren und dem Minister schon in die Öffentlichkeit gedrungen und die Tatsache ist nicht mehr zu verheimlichen. Der Minister kann in zahlreichen aufgefangenen Briefen lesen, daß man ihn deswegen schon aufgibt: »Der Kongreß ist so stürmisch, daß Alexander den Metternich gar nicht mehr ansieht«, heißt es in einem solchen, Leman an den Garnisons-Hauptmann Schmucker in Semlin. Wien, 2. Jänner 1815. Interzept. Wien, St. A. »die wahrgenommene Spannung zwischen dem russischen Kaiser und dem Fürsten hat sich vollkommen bestätigt, weswegen ersterer auf Entfernung des letzteren vom Kongreß angetragen …« »Graf Stadion soll die auswärtigen Geschäfte übernehmen«, liest man in einem anderen. Anonym an Krassy in Rzeszów. Brünn, 4. Jänner 1815. Interzept. Wien, St. A.

Ein neuer Vorstoß der Feinde Metternichs macht sich fühlbar. Der Kreis um die Kaiserin, die Anhänger Stadions in der österreichischen Aristokratie, die mediatisierten Fürsten, die ihre Besitze noch nicht zurückbekommen haben und sie scheinbar auch nicht zurückerhalten werden, würden sich freuen, wenn Metternich fallen würde, der, wie sie sagen, den Sturz Napoleons so stark verzögert hat. Aber sie unterschätzen die Stellung, die sich der Minister bei seinem kaiserlichen Herrn geschaffen hat. Clemens arbeitet mit Gewalt und Kraft an deren Erhaltung. Einen Augenblick denkt er sogar daran, die beiden russischen Sirenen aus Wien ausweisen zu lassen und damit ihren Intrigen bei dem Zaren gegen ihn ein Ende zu machen. Er hat daher nichts dagegen, wenn die Spitzel des Polizeipräsidenten darüber melden, auch wenn sie scheinbar über ihn selbst berichten und von seinen Liebesabenteuern sprechen. Der Kaiser, der diese geschwätzigen Meldungen täglich mit Vergnügen liest, soll nur hören, wie man gegen seinen erfolgreichen Minister wühlt. »Die Rivalität zwischen der Fürstin Bagration und der Sagan«, heißt es z. B. in einem solchen Bericht vom Jänner 1815, Vortrag vom 22. Jänner 1815. Fournier, Geheimpolizei a. a. O. S. 346. »ist aktiver als je gewesen; der einen wie der anderen Erbitterung und Intrige gegen Fürst Metternich gehen crescendo. Alle Leute sind neuerlich indigniert über das moralisch und politisch skandalöse Tun der beiden Damen. Sie arbeiten mit politischen Rendezvous, verbinden die Liederlichkeit mit der Politik. In den Annalen des Wiener Kongresses werden sie eine Rolle spielen. Sie haben bis heute bei weitem zu viel Einfluß, sind dezidierte preußisch-russische Agenten.«

Der Polizeipräsident arbeitet sehr Hand in Hand mit Metternich. Wenn plötzlich solche Berichte verfaßt und dem Kaiser vorgelegt werden, steht Metternich ihrem Inhalt wahrscheinlich nicht ganz ferne. Sie entsprechen seiner augenblicklichen Einstellung diesen beiden Damen gegenüber und dem Kaiser soll so indirekt gezeigt werden, daß Clemens mit keiner der beiden mehr ein Liebesverhältnis hat. Auch wird so leise darauf vorbereitet, wenn der Minister sich eines Tages doch entschließen sollte, sich dieser Frauen gänzlich zu entledigen. Noch aber scheut er vor dergleichen zurück. In einem Winkel seines Herzens behält er doch immer einige Rücksicht für einstige Geliebte. Auch wissen sie zu viel von ihm, besitzen Briefe usw. Nein, man kann nicht gegen sie vorgehen, man muß sich bloß mehr in acht nehmen.

Sind es also nur persönliche Verstimmungen, Frauenintrigen, die die Männer auf diesem Kongreß beschäftigen? Bewahre, die Dinge haben sich zum schärfsten politischen Gegensatz unter den Mächten entwickelt. Metternich sieht in dem Zaren nicht nur seinen persönlichen Feind, sondern einen Mann, der ganz Europa und damit auch Österreich und dessen stolzen Minister in seine Macht bekommen will. Und dies will doch Clemens selbst in umgekehrtem Sinne, wie er es wiederholt geschrieben hat. Darum treibt er mit größtem Eifer dazu, daß am 3. Jänner des Jahres 1815 als »Gegengewicht gegen die Übermacht, die Rußland seit dem Eindringen in Frankreich und den Ereignissen des Jahres 1814 gewonnen hat«, ein geheimes Bündnis zwischen Österreich, England, Frankreich und Bayern geschlossen wird. Er merkt gar nicht, wie sehr er dem schlauen Fuchs Talleyrand, weitaus dem geschicktesten Drahtzieher auf diesem Kongresse, ins Garn geht. Wenn der Zar von dem Vertrage auch nicht gleich am selben Tage erfährt, lange bleibt er ihm nicht verborgen und sein Verhältnis zu dem österreichischen Minister kann durch dergleichen nicht besser werden. So bleibt Alexanders ablehnende Haltung gegenüber dem Staatsmann unverändert.

Am 9. Jänner 1815 veranstalten Fürst und Fürstin Metternich einen großen Ball, deren sie im Laufe des Kongresses nicht weniger als neunzehn in ihrem Haus gaben. Metternich an Kaiser Franz. 25. Mai 1815, als Metternich um eine Geldaushilfe bittet. B. u., St. A. Z. P. Sämtliche ausländischen Fürstlichkeiten erschienen dabei mit einziger Ausnahme des russischen Kaiserpaares und der beiden Schwestern des Zaren. Der Glanz dieses Festes ist nicht imstande, diesen Mangel zu überstrahlen, obwohl es großartiger war, als man sichs träumen konnte. Nicht weniger als hundertfünfzig Personen speisten gleichzeitig auf herrlichem Sèvresporzellan. Es ist das gleiche, das Metternich nach dem Zustandekommen der Heirat Marie Louisens von Napoleon bekommen hat und es ist recht eigentümlich, daß die Geschenke Napoleons zum Aufputz jenes selben Kongresses dienen, der sich mit des Spenders Vernichtung beschäftigt. Edouard Chapuisat, Journal de Jean-Gabriel Eynard. Paris 1914. Au congrès de Vienne. S. 250. Dort heißt es Silber, es war aber Sèvres-Porzellan.

Neben dem Gegensatz zu Rußland bleiben noch zwei Fragen offen, die Metternich am Herzen liegen. Die eine ist das fernere Schicksal Marie Louisens. Des Ministers Verhalten ihr gegenüber wird von dem Grundsatz geleitet, sie endgültig von Napoleon fern zu halten, und die Kaiserin versucht doch noch am selben Tage, da jener Geheimvertrag geschlossen worden war, durch ihren Vater und den Großherzog von Toskana einen Brief nach Elba gelangen zu lassen. Sie glaubt auf diesem Wege Metternich umgehen zu können, aber davon ist gar keine Rede. Franz I. gibt den Brief sofort seinem Minister und dieser läßt ihn wieder in Tasche und Archiv verschwinden. Und dies schon gar, weil die Kaiserin ihrem Gatten darin viele glückliche Jahre in Ruhe auf seiner Insel wünscht und die Worte hinzufügt: »Zur Beglückung aller, die Dich lieben und Dir wie ich anhänglich sind.« Marie Louise an Napoleon. Original, Schönbrunn 3. Jänner 1815. B. u., St. A. Z. P.

Sonst aber läßt sich Metternich die Interessen Marie Louisens sehr angelegen sein, einmal weil er damit auch die seinen in Italien besorgt und anderseits, weil er sich nun bestrebt, seinem einstigen Opfer Balsam auf die Wunden zu legen: »Österreich genießt ja gegenwärtig«, meldet der Staatsmann dem Kaiser Franz, Metternich an Kaiser Franz. Wien, 8. Februar 1815 mit einer Beilage unter dem Titel »Etablissement de l'impératrice Marie Louise«. Vorträge. Wien, St. A. »durch seine eigene, die parmesanische, modenesische und toskanische Staatsgrenze den unschätzbaren Vorteil, in einer ununterbrochenen Linie Herr und Meister aller Kommunikationen zu Lande von Ober- nach Mittel- und Unteritalien und vice versa zu sein … Es müßte also alles aufgeboten und jedes Negotiationsmittel erschöpft werden, um Ihre Majestät die Kaiserin in dem Besitz von Parma, Piacenza und Guastalla zu erhalten.«

Daher erinnert Metternich die Mächte an das »ungeheure Opfer, das diese unglückliche Fürstin der Sache Europas und seiner Souveräne gebracht hat. Sie, die noch über Frankreich herrschen würde, wenn Ehrgeiz ihre Entschließungen hätte beeinflussen können … Alle gekrönten Häupter scheinen gleichmäßig berufen, für dieses vornehme Opfer der außerordentlichen Ereignisse einzutreten und in ihr nicht nur die allerunglücklichste Frau, sondern zu gleicher Zeit ein geheiligtes Unterpfand für die Wiederherstellung der Ordnung in Europa zu sehen.« Auf die Mitteilung ihres Vaters, daß nun Marie Louisens Rechte auf dem Kongreß zur Sprache kommen, legt sie ihre Interessen Metternich ans Herz, umsomehr als sie gehört hat, daß man im letzten Augenblick noch vorgeschlagen hat, sie mit Geld, nicht aber der Zuteilung jener italienischen Herzogtümer zu entschädigen. Marie Louise an Metternich. Schönbrunn, 11. II. 1815. B. u., St. A. Z. P.

Napoleon aber, der auf seiner Insel, so weit es ihm möglich ist, die Bemühungen Metternichs und damit des österreichischen Hofes, ihm seine Frau abspenstig zu machen, genau verfolgt, faucht wütend: »Jawohl, aber wie hat man sich damals bei der Hochzeit erniedrigt! Wien machte mir den Eindruck eines Kleinbürgers, der seine Tochter an einen Großherzog verheiratet.« Boutignine an Nesselrode. Paris, 2. September 1815. Interzept. Commandant M. H. Weil, Les dessous du Congrès de Vienne. Paris 1917, II/252.

Die zweite große Schwierigkeit bildet die Überwindung der neapolitanischen Frage. Metternichs Aufgabe war zwar in gewissem Sinne mit dem plötzlichen Tod der Königin Marie Karoline etwas erleichtert, die ein Schlaganfall am 9. September 1814 in Schloß Hetzendorf dahingerafft hatte, aber Talleyrand verlangt auf das nachdrücklichste die Entthronung Murats. Metternich aber weigert sich, immer noch hält er seiner einstigen Freundin und ihrem Gatten die Stange.

In den letzten Novembertagen hat der Franzose wieder in der neapolitanischen Angelegenheit bei dem Minister vorgesprochen und ihn gefragt, ob er da schon eine Entscheidung getroffen habe. »Ja«, meint dieser unangenehm berührt, »aber ich will nicht überall zugleich Feuer anlegen.« So aber läßt sich ein Talleyrand nicht abspeisen. Er ist keineswegs überzeugt, daß Metternich seinen Standpunkt teile: »Nachdem ich ihn verlassen hatte, begab er sich auf die Redoute«, meldete der Franzose seinem König nach Paris, Talleyrand an König Ludwig XVIII. Wien, 25. November 1814. Pallain, Correspondance inédite a. a. O. S. 144, 145. »denn er verbringt Dreiviertel des Tages auf Bällen und Festen. Er hatte aber den Kopf so voll von der Angelegenheit Neapel, daß er sich dort einer bekannten Dame gegenüber beklagte, wie man ihn damit quäle. Doch könne er nicht zustimmen, denn man müsse doch Rücksicht auf die Lage eines Mannes nehmen, der sich in dem von ihm beherrschten Land durch sein Verhalten beliebt gemacht hat. ›Ich aber verehre überdies die Königin leidenschaftlich und bin in ständiger Verbindung mit ihr.‹ All das und vielleicht noch etwas mehr sagte Metternich über diesen Gegenstand unter der Maske und so muß man erwarten, daß er alle denkbaren Register ziehen wird, damit die neapolitanische Angelegenheit auf dem Kongreß nicht behandelt werde.« So wurde es auch bis nach dem Abschluß des Geheimvertrages gehalten. Am Tage darauf wird Talleyrand aus Paris berichtet: »Herr von Metternich hat finanzielle Verbindungen und ist in Intrigen aller Art mit der Königin von Neapel verstrickt. Er arbeitet Hand in Hand mit ihr, das ist sehr sicher.« Jaucourt an Talleyrand. Paris, 4. Jänner 1815. Correspondance du comte de Jaucourt avec le prince de Talleyrand, publiée par son petit-fils. Paris 1905, S. 110.

König Ludwig XVIII. ist nach allen ihm zukommenden Berichten überzeugt, daß das einstige oder noch bestehende Liebesverhältnis zwischen Caroline und dem österreichischen Minister Ursache für dessen Widerstreben ist, die beiden Murat fallen zu lassen. »Das ist der schandvollste Grund, der jemals in der Geschichte verzeichnet worden ist«, schreibt der König darüber, »denn wenn Antonius dereinst seine Flotte und Armee feige verlassen hat, so war es wenigstens er selber und nicht sein Minister, den Cleopatra zu ihrem Sklaven gemacht hat. Aber wie verächtlich auch so ein Hindernis ist, es ist darum nicht weniger Tatsache.« Ludwig XVIII. an Talleyrand. 7. Jänner 1815. M. G. Pallain, Correspondance inédite du prince de Talleyrand et du Roi Louis XVIII pendant le congrès de Vienne. Paris 1881, S. 220. Der König, Talleyrand, Pasquier, Madame de Rémusat und viele andere sind überzeugt und sprechen es wiederholt aus, daß es Metternichs für Caroline bewahrten warmen Gefühle sind, die deren Gatten so lange auf dem Throne Neapels erhalten.

Am 13. Jänner erklärte der Minister auch amtlich, man solle die Entscheidung über das Schicksal Murats auf später verschieben. Er tut dies nach bewährtem Muster, wie man es eben mit Dingen macht, die man nicht wünscht und doch nicht gleich ohne weiteres ablehnen kann. Clemens versucht auch in Paris darauf zu dringen, daß der französische Minister des Äußern Weisungen erhalte, sich da entgegenkommender zu benehmen. So schreibt er am selben Tage an den Grafen Bombelles: »Herr von Talleyrand hat zugegeben, daß die neapolitanische Frage die letzte sein soll, die man auf dem Kongreß behandeln muß. Es wird notwendig sein, daß er Befehl bekommt, nicht gegen den von uns aufgestellten Grundsatz Einspruch zu erheben, daß nämlich diese Frage nicht in den Wirkungskreis des Kongresses falle.« Es herrsche jedoch ein Anerkennungsbündnis und ein Garantievertrag M. H. Weil, Joachim Murat Roi de Naples, La dernière année de règne. Paris 1909, II/328, 331. mit diesem Staat und König, den alle Höfe Europas formell anerkannt haben. Nun, diese letztere Behauptung ist unrichtig, zumindest England und natürlich der Hof von Sizilien sowie auch noch andere haben dies niemals formell getan.

Aufgeregt verfolgen die beiden Murat die Nachrichten, die ihnen von Wien zukommen. Wird doch dort über ihr Schicksal entschieden! Caroline setzt ihr ganzes Vertrauen auf Metternich und hofft nunmehr auf Erfolg all ihrer Ergebenheitsbeteuerungen. Im übrigen gibt Neapel in diesem Jänner Wien an Festen kaum in etwas nach. Ein Maskenball jagt den anderen und um ja darauf hinzuweisen, daß die Murat'sche Herrschaft unerschütterlich sei, wurde bei einem solchen Fest ein bedeutsames lebendes Bild gestellt. In einem Palmenhain stand die mit Lorbeer gekrönte Büste des Königs Joachim, der zwei Ruhm und Glück verkörpernde neapolitanische Damen huldigten. Die Prinzessin von Wales, die auf der Flucht vor ihrem Gatten in Neapel weilte und für Murat eine große Schwäche zeigte, trug dabei als Sirene Parthenope, nach der Neapel einst so hieß, den Namen Murats in das Buch der Unsterblichkeit ein.

Napoleon verfolgt indes, soweit es ihm in Elba möglich ist, die sich am Kongreß in Wien äußernden Gegensätze in der Politik der großen Mächte höchst aufmerksam. Wenn ihm auch nähere Einzelheiten fehlen, soviel ist ihm völlig klar, daß unter den Siegern große Uneinigkeit herrscht. Daß dies aber schon bis zu einem Geheimvertrag einer Gruppe von Mächten gegen die andere geführt hat, dürfte er freilich noch nicht gewußt haben. Ursprünglich wollte er den Plan, Elba zu verlassen und neuerlich zu versuchen, die oberste Macht in Frankreich wiederzuerlangen, erst nach dem Auseinandergehen des Kongresses unternehmen, doch nun entschließt er sich plötzlich schon am 26. Februar zu diesem Wagnis, während die Fürsten noch in Wien beisammen sind. Die Gründe dafür sind bis heute noch nicht ganz geklärt.

Am 1. März 1815 schon geht er glücklich und unbelästigt an der französischen Küste vor Anker und schifft die wenigen Soldaten aus, die ihn begleitet haben. Der Korse ist überzeugt, die Truppen würden überall in Frankreich in Massen zu ihm übergehen und er täuscht sich darin nicht. Seine höchst geschickten Kundmachungen und Ansprachen, in denen er sich, der französischen Eitelkeit schmeichelnd, für den Versuch entschuldigt, Frankreich zum Herrn Europas zu machen, verfehlen ihre Wirkung nicht. Niemand kämpft wider ihn, alles schart sich um ihn, schon ist er in Lyon und in Kürze wird er auch in Paris sein. Überall sinken die bourbonischen Lilien wieder in den Staub und die kaiserlichen Adler zeigen sich von neuem. Die Nachricht von diesen Vorgängen wirkt auf die noch in Wien am Kongreß versammelten, redenden, streitenden, tanzenden und flirtenden Fürsten gleichsam so, wie wenn man einen Stein in einen wimmelnden Ameisenhaufen wirft.

Gerade für den 7. März, an welchem Tage Metternich durch einen Kurier aus Genua in der Frühe die erste Nachricht von dem Entweichen Napoleons erhalten hat, ist eine »Kammerunterhaltung bei Hof« Dr. Joseph Alexander Frh. v. Helfert, Kaiser Franz und die europäischen Befreiungskriege gegen Napoleon I. Wien 1867, S. 262. angesetzt; ein Theaterscherzspiel mit dem Titel »Der unterbrochene Tanz« soll gegeben werden. Da man die große Nachricht vorerst vor der Allgemeinheit noch geheimhalten will, findet die Aufführung doch statt, obwohl keiner der eingeweihten Teilnehmer seine Unruhe und Geistesabwesenheit zu verbergen imstande ist. Ja wirklich, es ist ein unterbrochener Tanz, aber ein neuer schließt sogleich an. Trotz allen Zwistigkeiten und Meinungsverschiedenheiten ist es jedem klar, jetzt heißt es wieder zusammenhalten, sonst ist alles verloren, was bisher gewonnen war, und vielleicht noch mehr dazu. Der erste und vornehmste, der so denkt, ist Zar Alexander und selbst Verfeindung mit Metternich kann ihn in seinem Entschlusse nicht beeinflussen, sofort wieder mit allen Mächten gemeinsam neuerlich gegen Napoleon ins Feld zu ziehen.

»Das ist die Folge, wenn man so einen Menschen nicht ganz erdrücket«, schreibt Erzherzog Johann in sein Tagebuch, als ihm die große Neuigkeit zukommt. Erzherzog Johann an Johann Ritter von Kalchberg, 8. März 1815. In Dr. Anton Schlossar, Erzherzog Johann von Österreich und sein Einfluß auf das Kulturleben der Steiermark. Wien 1878, S. 133. Schon am 13. März wird Napoleon nun in einer feierlichen Kundgebung der Mächte für vogelfrei erklärt. Bei den meisten Damen und besonders im russenfreundlichen Lager Wiens herrscht helle Bestürzung. Auch die Sagan und Metternich vergessen ihre private Zwietracht und sprechen eingehend über die tolle Nachricht. In seiner Aufregung läßt Metternich jede Vorsicht beiseite und sagt Wilhelmine alles, was er hört, denkt und machen will. Alle aber sind sich darüber einig, daß man den waghalsigen Korsen nun wieder mit Aufbietung aller Kräfte niederschmettern müsse. Und schon beginnen überall die Truppen zu marschieren. Jetzt ist Metternich einmal auch mit der Kaiserin und ihrem Kreis völlig einer Meinung. »Bonaparte hat einen wahren coup de tête gemacht …, es ist zu hoffen, daß bald alles zu seinem schweren Schaden enden wird«, schreibt damals die Mutter der Kaiserin an einen ihrer Söhne. Erzherzogin Maria Beatrix an ihren Sohn Franz. Wien, 15. März 1815. Estens. A., Wien, St. A. »Es scheint, daß die Vorsehung ihn nicht des viel zu sanften Loses würdig erachtet hat, das ihm zugebilligt wurde. Was immer geschehe, ich bin nur froh, daß er sich nicht nach Italien gewandt hat.«

Jetzt wird die Persönlichkeit Marie Louisens wieder wichtiger. Man muß sehr auf sie achtgeben. Es waren immer Bestrebungen da, sie in Frankreich eine Rolle spielen zu lassen und so macht Metternich seinen Monarchen und den Polizeipräsidenten darauf aufmerksam, daß man die Umgebung Ihrer Majestät strenge beobachten lassen müsse. Metternich spricht von der Umgebung, meint aber natürlich auch die Kaiserin selber und vor allem den Prinzen von Parma, wie er den Sohn Napoleons schon nennt, »dessen Entführung immer noch möglich wäre.« So schlägt der Minister Franz dem I. vor, einen »deutschen Kavalier zur Oberaufsicht für das Kind zu bestimmen und ihn anzuweisen, Metternich an Kaiser Franz. Vortrag. Wien, 3. April 1815. Wien, St. A. den Prinzen überallhin, besonders, wenn er nach Schönbrunn fährt und dort einige Stunden verweilet, zu begleiten und niemand anderem anzuvertrauen«. Wirklich hat auch Napoleon schon aus Lyon unter dem 11. März an seine Frau geschrieben, daß alles Volk ihm in Massen zuströme, die Regimenter zu ihm übergehen, mit einem Wort ganz Frankreich ihm in unbeschreiblicher Begeisterung zufliege; Siehe Bourgoing, Herz a. a. O. S. 404, eine Kopie davon St. A. Z. P. sie solle doch eiligst mit ihrem Sohn zu ihm kommen.

Napoleon glaubt oder hofft, Österreich für sich gewinnen zu können und schon gar im jetzigen Augenblick, wo sich doch zwischen diesem Staat einerseits, Rußland und Preußen anderseits eine solche Kluft aufgetan hat. Über diese wird der Korse besonders aufgeklärt, als bei seiner Annäherung an die Hauptstadt Ludwig XVIII. mit seinen Anhängern am 19. März Hals über Kopf aus Paris flieht und Napoleon am 20. schon wieder in die Tuilerien einzieht. Nun ist er von neuem der Herr ganz Frankreichs. In der Eile des Aufbruchs und der Flucht ist unerhörterweise das Original des österreich-britisch-französischen Geheimvertrages vom 3. Jänner, der sich gegen Rußland und Preußen richtet, im Palaste auf des Königs Schreibtisch liegen geblieben. Augenblicklich wird das Schriftstück Napoleon vorgelegt, der sich beeilt, es durch einen noch in Paris verbliebenen, jungen russischen Diplomaten nach Wien an den Zaren bringen zu lassen. Er erhofft sich von dieser Enthüllung eine Trennung seiner Gegner, doch täuscht er sich darin. Das Dokument macht nicht den erwarteten Eindruck auf Alexander I., weil dieser im großen und ganzen darüber schon unterrichtet war, aber er läßt sich nicht nehmen, Metternich und als Zeugen den preußischen Minister von Stein rufen zu lassen.

Der Österreicher tritt in das Kabinett des Kaisers ein. »Kennen Sie dieses Papier?« fragt der Monarch und zeigt ihm die Urkunde. Metternich erbleicht und setzt zu einer Ausrede an, aber der Zar unterbricht ihn sofort: Memoiren des kgl. preußischen Generals der Infanterie Ludwig Frh. von Wolzogen. Leipzig 1851, S. 280. »Fürst Metternich! Solange wir leben, soll über diese Angelegenheit zwischen uns niemals wieder die Rede sein! Jetzt haben wir andere Dinge zu tun; Napoleon ist zurückgekehrt und unser Bündnis muß daher fester sein als je!« Mit diesen Worten wirft er das Schriftstück in das neben ihm flackernde Kaminfeuer und entläßt die beiden Herren.

Es mag dem Zaren einige Überwindung gekostet haben, so zu handeln, aber er ist großzügig genug, um zu erkennen, daß jetzt alle persönliche und auch politische Feindschaft vor der erneut drohenden Gefahr zurücktreten müsse. Immerhin, nicht nur Alexander hat Kenntnis von der Sache, auch die Staatsmänner Rußlands und alle, die in diesem Reiche Österreich mißtrauisch gegenüber stehen. Niemals ist das ganz vergessen worden. Im Schatten dieser Tage am Wiener Kongreß reift langsam das Samenkorn zum österreichisch-russischen Gegensatz vorerst zu einer zarten Pflanze, die aber im Laufe des Jahrhunderts zum Unglück beider Staaten wuchernd wachsen soll.

Während Napoleon angstvoll eine gute, friedenbringende Nachricht aus Wien erwartet, wird er gründlich enttäuscht. Clemens bietet nun seine gesamten Kräfte auf, um der Lage wieder Herr zu werden. Auch die Damen werden alle eingespannt, sie müssen Stimmung machen, ihm aber auch raten. Am 9. April ist Gentz bei Metternich zum Speisen geladen und gar nicht zufrieden mit der Haltung des Ministers: »Er hört mich wie gewöhnlich kaum an. Die ganze kurländische Huren-Gesippschaft war da, mithin für andere Menschen kein Sinn. Metternich hat diese Weiber seit acht Tagen in alle politischen Geheimnisse eingeweiht. Was sie wissen ist unglaublich …« August Fournier, Gentz und Wessenberg. Wien und Leipzig 1907, S. 86.

Die aufgefangenen Briefe sagen Clemens klar, was man in Paris denkt und hofft. Da läßt sich die Gemahlin des Herrn von Méneval, der in Schönbrunn weilt, aus Paris vernehmen: Frau von Méneval an ihren Gatten in Schönbrunn. Paris, 12. April 1815. Interzept. Wien, St. A. »Ich wünsche so sehr, daß dieser Krisenzustand nicht lange dauere. Der Kaiser war gestern sehr guter Laune …, alles geht gut, aber was man mit ängstlicher Sorge erwartet, sind die Nachrichten aus Wien. Ach, liebe Kaiserin, kommen Sie zurück und wir werden alle glücklich sein! Man fürchtet sehr den Krieg, doch habe ich eine Vorahnung, daß wir keinen haben werden.«

Nun jagen sich verschiedene Nachrichten über die Folgen des Triumphzuges Napoleons nach Paris und jetzt wird sich zeigen, wie das Ehepaar Murat in Neapel wirklich denkt. Auf den König haben die Ereignisse einen ungeheuren Eindruck gemacht. Er sieht schon seinen Schwager wieder sicher und dauernd zur Macht gelangt und damit sich selbst zum Verräter gestempelt und verloren. Seine stolze militärische Vergangenheit steigt wieder vor ihm auf. Er muß zurück und die halbe Verräterei vergessen lassen, er muß sein Teil beitragen zur Festigung der wiedererrungenen Herrschaft seines großen Schwagers. Er ist ein leidenschaftlicher Mensch, seine gespannten Nerven peitschen ihn auf und während er nach Wien und England sagen läßt, daß er seinen Verpflichtungen treu bleibt, setzt er seine Armee in Marsch und schickt sich an, selbst nach Norditalien ins Feld abzugehen. Er läßt Mier kommen, fragt, was Österreich nun tun werde, zeigt größte Unruhe. Nachher hat der Gesandte noch eine lange Unterredung mit der Königin, sie ist ruhiger, sucht aber Mier weiter in der Überzeugung zu erhalten, daß sie auch jetzt an ihrer Meinung festhalte, diese nicht bei jeder Gelegenheit zu wechseln pflege und nur äußerst unruhig über das Los ihres Bruders sei, »der seinem unvermeidlichen Untergang entgegeneile.« Mier an Metternich. Neapel, 9. März 1815. Wien St. A. »Ich habe meinem Mann gesagt«, schreibt sie unmittelbar nach Empfang der Nachricht, »daß Kaiser Napoleon, wenn er jemals wieder auf den Thron Frankreichs gelangt, sich beeilen werde, uns aus Neapel wegzujagen.« Mier berichtet auch in diesem Sinn nach Wien.

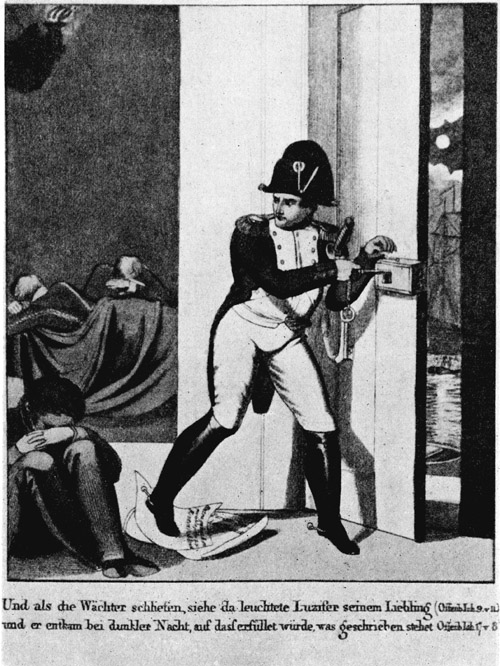

Napoleon entkommt aus Elba. Nach einer zeitgenössischen Karikatur

Mit dem günstigen Fortschreiten der Triumphfahrt Napoleons gibt es für Joachim Murat aber kein Halten mehr. Am 10. März schon schreibt er an den Prinzen von Canino: Aus einem Briefe Murats an den Prinzen von Canino aus Neapel vom 10. März 1815 und der Meldung Lebzelterns an Metternich. Rom, 13. März 1815. Wien, St. A. »Alles geht wunderbar – mein Entschluß ist gefaßt, ich will den Wünschen des Kaisers und denen Frankreichs Folge leisten. In diesem Augenblick gehe ich nach Ancona ab.« Mier bemüht sich noch Einfluß zu nehmen, schreibt einen vertraulichen Brief an die Königin und beschwört sie, Mier an Metternich. Neapel, 14. März 1815. Wien, St. A. in ihrem eigensten Interesse alles, was sie vermag, aufzubieten, um den König wieder zur Vernunft zurückzuführen. Sie verspricht ihr Möglichstes zu tun und der Gesandte berichtet nach wie vor an Metternich das Allerbeste über Caroline und ihr Verhalten. Während sie in Wirklichkeit in halsbrecherischer Weise auf zwei Pferden zugleich zu reiten versucht, auf dem Schimmel Napoleon durch ihren Mann, auf dem Rappen Metternich durch Mier, muß sie immerfort nach allen Seiten ausschauen, um nicht vorzeitig aus dem Sattel gehoben zu werden. Vor allem hat sie sich in geschickter Weise geweigert, bei ihres Gatten Abmarsch am 17. März die Regentschaft in Neapel zu übernehmen.

Metternich, der seinem Kaiser gegenüber immer nur Gutes von Caroline Murat gesagt hat, benützt diese letzten Meldungen Miers, um dem Kaiser neuerlich zu beweisen, wie brav sie in seinen Augen ist. »Die Eröffnung der Königin beweist für ihren schönen Charakter«, legt Metternich seinem Monarchen dar, Metternich an Kaiser Franz. 25. März 1815. Vorträge. Wien, St. A. »und für die Festigkeit, mit welcher selbe an der gegen Eure Majestät eingegangenen Verpflichtung festhält, die leider dem Sinne des Königs so ferne steht.«

Jetzt aber kann Metternich Murat nicht mehr halten; bisher hat er alles dazu getan und es war noch ganz und gar nicht entschieden, ob mit dem Neapler Königsthron anders verfahren werde. Nun aber geht es nicht mehr. Jetzt, da Murat einfach zu Napoleon überläuft, in Italien Krieg beginnt und seine Truppen nach Norden marschieren läßt, kann er ihm nicht mehr helfen. Mühsam genug hat Metternich während der ganzen Zeit das Königspaar gegen den Ansturm aller Delegierten verteidigt und diese Frage schließlich überhaupt aus den am Kongreß behandelten Dingen auszuschalten gesucht. Nun geht es nicht mehr. Am 10. April wird der kaiserliche Gesandte aus Neapel abberufen und damit ist alles gesagt.

Mit Angst im Herzen sieht Königin Caroline diese Entwicklung mit an. Gewiß, Napoleon ist bis nach Paris gelangt, aber es sieht so aus, als ob keine der Mächte sich auf seine Seite stellte und der Krieg unvermeidlich sei. Sie ist gar nicht sicher, daß ihr Bruder siegen wird, im Gegenteil, sie fürchtet, die Übermacht werde ihn erdrücken. Doch man kann nicht wissen. Murat hofft immer noch, daß sich Österreich Marie Louisens wegen mit Napoleon verständigen könnte, obwohl die Feindseligkeiten eigentlich schon begonnen haben. So versucht Caroline noch in letzter Stunde durch einen eigenhändigen Brief an Metternich eine Wendung herbeizuführen: Caroline Murat an Metternich. O. D. acta secreta. Wien, St. A.

»Mein Fürst! Ich bedauere bitter, daß das von langer Hand aufgerührte gegenseitige Mißtrauen letzten Endes durch ein Ereignis zum Ausbruch kommt, dem wir vollkommen fern standen. Dieses Mißtrauen, das uns schließlich zu einem offenen Krieg mit Österreich geführt hat, wäre imstande darin seine Berechtigung zu finden. Aber könnte es nicht, bevor dieser Beginn der Feindseligkeiten noch einen ernsteren allgemeinen Charakter annimmt, irgendein Mittel geben, eines der Annäherung und Verständigung, um sich auf beiden Seiten den Vorwurf weiteren Blutvergießens zu ersparen? Ich bin sicher, daß dies der Wunsch des Königs wäre, der den Frieden seines Staates und das Glück seiner Untertanen dem Schlachtenruhm vorzieht. Ihr erhabener Monarch ist wohl würdig, daß man das gleiche Vertrauen in seine Gefühle hegt und ich kann nicht daran zweifeln, mein Fürst, daß auch Ihre persönlichen Grundsätze und der Leitstern Ihrer Politik so beschaffen sind. Ich möchte gerne hoffen können, daß die Démarche und die Vorschläge des Königs nicht unwillkommen sein werden, die bezwecken, sich mit Österreich wieder in gutes Einvernehmen zu setzen. Wenn Sie angesichts eines so großen Interesses auch anderen Erwägungen zugänglich sein könnten, würde ich an Ihre freundschaftlichen Gefühle appellieren, die Sie mir immer bewahren werden. Ich habe das Bedürfnis daran zu glauben und würde diesen neuen Beweis dafür von Ihnen erbitten.«

Es ist nicht bekannt, ob dieser Brief am 30. April 1815 schon in Metternichs Händen war, als er bestimmte Richtlinien für die Behandlung Joachims erteilte, aber es ist anzunehmen, denn der Minister antwortet der Königin bereits am 2. Mai. Er zeigt, daß er auch jetzt noch alle Rücksichten auf die beiden Murat zu üben wünscht, wenn er auch nicht mehr imstande ist, sie auf ihrem Throne zu erhalten. So erläßt er an den als Unterhändler verwendeten und bei den gegen Murat zu Felde ziehenden österreichischen Truppen weilenden Feldmarschalleutnant Grafen Neipperg folgende Weisung Metternich an Graf Neipperg. Wien, 30. April 1815. Wien St. A. für den Fall, als sich etwa der König zu einer Kapitulation bereitfinden ließe: »Wenn dies eintreten sollte, würden Sie, Herr Graf, berechtigt sein, mit ihm über Bedingungen zu verhandeln, die sich aber in keinem Fall auf das Behalten der Krone von Neapel erstrecken dürften. Man kann ihm jedoch eine beträchtliche Pension, z. B. eine Million Francs sowie die Mitnahme seines Privatschatzes zugestehen, nicht aber die der Staatsgüter. Dann müßte er seinen Aufenthalt bei uns nehmen … Seine Rückkehr nach Frankreich kann nicht zugebilligt werden; das wäre ebenso gut, wie wenn wir gar nichts abmachen würden.«

Metternich antwortet nun der Königin in einem viel formelleren Brief Metternich an Caroline Murat. Wien, 2. Mai 1815. B. u., St. A. Z. P. als jene waren, die bisher zwischen den beiden gewechselt wurden. »Der König verdankt nur Österreich allein, daß er seine Krone 1814 behalten hat … Seine Majestät der Kaiser verlangte nur, daß der König von Neapel sich ganz seinem Vorgehen anschließe … Er brauchte dazu bloß Ruhe zu halten und ein wenig Vertrauen in die wohlwollenden Absichten des einzigen Verbündeten zu haben, den der König unter all den Mächten Europas besaß …« Metternich fragt sich, wie Murat sich unter diesen Umständen einer solchen Handlungsweise befleißen konnte. »Es ist ohne Zweifel überflüssig, daß ich Ihnen erst sage, Madame«, fährt der Minister weiter fort, »wie sehr mich die gegenwärtige Lage der Dinge bekümmert. Meine Dienste haben ihre Grenze an dem Tage erreicht, da der König die Marken seines Reiches überschritt … Eure Majestät kennen viel zu sehr und seit viel zu langer Zeit die Ergebenheit, die ich Ihnen und Ihren Interessen weihe, um nicht von dieser Wahrheit überzeugt zu sein und mich nicht zu verstehen.« Damit nun ist das Tischtuch zwischen Metternich und Joachim Murat endgültig zerschnitten. Insoweit wenigstens, als sein Königtum in Betracht kommt.

Im übrigen aber ist Clemens immer noch dahin gestimmt, allerlei Rücksichten zu üben. Wenige Tage vorher war schon das Bündnis zwischen dem Kaiser und dem vertriebenen König Ferdinand von Neapel-Sizilien abgeschlossen und dabei seine Wiedereinsetzung bestimmt worden. Die österreichischen Truppen sind unter dem Befehl des Feldmarschalleutnants Freiherrn von Bianchi in Bewegung und schlagen in einem achtundzwanzigtägigen glänzenden Feldzug, der in der Schlacht von Tolentino gipfelt, Murat und seine Truppen gänzlich aus dem Felde. Verzweiflung im Herzen kommt Joachim flüchtend am 18. Mai nach Neapel zurück. Er rafft nur einzelne Kostbarkeiten zusammen, verbirgt sich in Zivilkleidern und ergreift, nur von wenigen Getreuen begleitet, die Flucht. Caroline bleibt zurück; sie hat einen Augenblick geschwankt, ob sie nicht gemeinsam mit ihrem Gatten fliehen soll. Aber nein, sagt sie sich, wer weiß, ob die Flucht gelingt, und eine Frau muß sie auf jeden Fall erschweren. Dazu ist Napoleons Schicksal ja auch noch lange nicht endgültig gesichert und sie könnte zudem so gut wie nichts mit sich nehmen.

Metternich hat unterdessen dem österreichischen Befehlshaber, der sich Neapel nähert, Auftrag gegeben, die Königin unter seinen Schutz zu nehmen. Sie hatte sich am Tage nach der Flucht ihres Mannes auf das Flaggschiff des auf der Reede von Neapel liegenden leichten britischen Geschwaders begeben und mit dessen Commodore Campbell einen Vertrag abgeschlossen, wonach sie nach Frankreich zurückreisen durfte. Caroline zögert aber absichtlich noch ein paar Tage mit der Abfahrt, bis die österreichischen Truppen in Neapel eintreffen. Da widersetzen sich deren Generale, eingedenk ihrer Weisung, der Abreise. »Die Königin darf nicht nach Frankreich zurück«, erklären sie. So wird hin und her verhandelt, bald Malta, bald Korfu, bald Triest genannt; an einem dieser Orte soll die Königin abwarten, wie endgültig über sie entschieden wird.

Inzwischen ist die englische Mittelmeerflotte unter Befehl des Lord Exmouth eingelaufen und über Einschreiten der Österreicher wird erklärt, daß der Kapitän Campbell seine Vollmachten überschritten habe, der Vertrag aufzuheben und die Königin nicht nach Frankreich zu lassen sei. Neipperg an Metternich. Neapel, 24. Mai 1815. Wien, St. A. Neipperg wiederholt ihr gegenüber die Vorschläge Metternichs für den Fall einer freiwilligen Abdankung Murats. Die Königin aber antwortet: »Weder mein Gatte, noch ich haben dem zugestimmt und werden dies jemals tun. Ich stelle mich unter den Schutz Österreichs und bitte mich nicht als Kriegsgefangene zu betrachten.« Neipperg freut sich, wenn schon nicht Murat, so doch wenigstens seine Gemahlin gefangen zu haben. »So haben wir die Königin in unserer Gewalt und als Geisel in der Hand, die viel mehr der König dieses Landes war, als jener Narr, ihr Gatte … Sie, die sehr niedergeschlagen und seekrank ist, schreibt alles Unglück ihrem Gemahl, seiner Umgebung und einigen Generalen zu. Sie versichert mir, daß niemand besser über ihre traurige Lage unterrichtet sein kann, als Euer Durchlaucht.«

Schließlich wählt Caroline Triest, weil diese Stadt im Bereich der österreichischen Staaten liegt und sie sich dort von der Protektion ihres Freundes Metternich noch am ehesten Gutes erwartet. So meldet Neipperg am 24. Mai: »Die ehemalige Königin von Neapel fährt heute nach Gaëta ab, nimmt dann Richtung Triest. Ich habe sie sehr dahin beruhigt, daß sie nicht als Kriegsgefangene betrachtet und mit allen Rücksichten behandelt werden wird, die man ihrer unglücklichen Lage zubilligen muß. Ich habe ihr den Major Baron Sunstenau zugeteilt, der dazu bestens geeignet ist, einen Auftrag dieser Art mit Zartgefühl zu vollziehen.« Auf der Fahrt nach Triest begegnet das Schlachtschiff ›Tremendous‹, das Caroline Murat in jenen Adriahafen bringt, dem britischen Kreuzer ›Queen‹, der den vertriebenen König Ferdinand von Sizilien wieder nach Neapel zurückführt! Lebzeltern an Metternich. Neapel, 13. Juni 1815. Wien, St. A.

Kaum ist die Königin mit ihrem Gefolge von fünfundfünfzig Personen und unendlich vielem Gepäck am 6. Juni in Triest angekommen, schreibt sie gleich drei Briefe, die sie ihrer Meinung nach verläßlichen Boten übergibt, die aber sämtlich sofort von Metternichs Schergen abgefangen wenden. Der erste geht an ihren Mann: Caroline Murat an Joachim Murat, o. D. unmittelbar nach ihrer Ankunft in Triest am 6. Juni 1815 geschrieben. Interzept. Wien, St. A. »Mein Freund, als ich in Triest ankam, erfuhr ich, daß Du glücklich in Frankreich gelandet bist und all meine Kümmernisse sind vergessen … Zunächst die große Unruhe, ob Du wohl gut davonkommen wirst; ich blieb zwei Tage eingeschifft, ohne die Reede verlassen zu wollen, damit Du dazu Zeit gewinnst. Das ist auch der Grund, warum ich hier bin; an dem Tage, da ich wußte, daß Du entkommen bist, wollte ich des Nachts absegeln, da aber kamen die Österreicher und widersetzten sich meiner Abfahrt nach Frankreich … Ich habe dem Kaiser geschrieben und bitte ihn, ebenso wie Dich, schonend über mich zu urteilen. Wenn in allem was ich getan habe, irgend etwas nicht in Euren Intentionen lag, glaube mir, daß es nicht meine Schuld ist, sondern die Gewalt der Umstände und gebieterische Notwendigkeit mich dazu zwangen und mir nicht die Freiheit ließen, besser zu handeln. Ich habe mein Leben lang nur den einen Wunsch gehegt, alles zu tun, was Dir passen konnte. Du kennst meine volle Unterordnung unter Deinen Wunsch und Willen. Wenn ich ihnen nicht in jedem Falle gefolgt bin, so hat es nicht von mir abgehangen, es zu tun. Ich hoffe, mein Aufenthalt hier wird sich nicht in die Länge ziehen … Überzeugt, daß Dich der Kaiser gut empfangen hat und Du gut mit ihm stehst, möchte ich doch alles wissen, was er Dir gesagt hat und wie Dein erster Besuch abgelaufen ist.« Die in dem Briefe gegebene Begründung, warum Caroline wartete, bis die Österreicher kamen, ist etwas schlecht erfunden. Es ist nicht einzusehen, warum Murat besser wegkommen konnte, wenn Caroline noch zwei Tage länger in Neapel verblieb. Aber sie will vor dem Gatten ihr allerdings nun auch recht lahm gewordenes Einverständnis mit Metternich bemänteln. Falls Napoleon obsiegen sollte, ist sie überzeugt, früher oder später ja doch nach Frankreich zurückzukommen, dafür würde ihr siegreicher Bruder dann schon sorgen. Im wahrscheinlicheren Gegenfalle aber erhofft sie von ihrem Freunde Metternich noch am ehesten Heil.

In dem gleichzeitig an Kaiser Napoleon geschriebenen Brief Caroline Murat an Napoleon, o. D. (6. Juni 1815). Interzept. Wien, St. A. Carolinens steht die gleiche Schilderung ihrer Abreise aus Neapel und das Bemerken, sie habe sogleich an den Kaiser von Österreich geschrieben und ihn gebeten, sie nach Frankreich zu entlassen. »Sowie ich seine Antwort erhalte, werde ich mich sofort auf den Weg nach Paris machen … Mein einziger Trost ist, daß ich hörte, der König sei heil in einem Hafen in Frankreich gelandet. Er ist nun glücklich, weil er bei Ihnen ist. Ich kenne das Herz Eurer Majestät zu gut, um an Ihren Gefühlen zu zweifeln. Ich hoffe bald diesen selben Vorteil zu genießen und bei Eurer Majestät zu weilen … Indem ich diesen glücklichen Augenblick erwarte, erlauben Sie mir, Sire, Eure Majestät zu bitten, mir Ihr Wohlwollen zu bewahren und mir zu glauben, daß ich in allem, was vorgefallen ist …, nur den einzigen Wunsch gehegt habe, das Beste zu tun. Ich habe auch versucht, allem zu entsprechen, was Eure Majestät und der König wünschen konnten.«

Der dritte der sämtlich am gleichen Tage abgefaßten Briefe Carolinens ist an die Kaiserin Marie Louise gerichtet. Sie versichert sie ihrer treuen und respektvollen Anhänglichkeit, spricht von ihrer Hoffnung bald nach Frankreich zu kommen und erbittet über das Befinden der hohen Frau und ihres Sohnes genaueste Nachrichten, da sie hoffe, sie selbst Napoleon überbringen zu können. Caroline Murat an Marie Louise, o. D. (wohl 6. Juni 1815). Interzept, Wien, St. A. Nur das letztgenannte dieser Schreiben gelangt an seinen Adressaten. Sie werden sämtlich von der Polizei abgeschrieben, ihr Inhalt nach Wien geleitet und Metternich sieht daraus, was die Königin Caroline Bruder und Gatten glauben machen will und inwieweit Graf Mier in seinen Berichten recht oder unrecht hatte. Clemens ist das Schicksal der Königin nach wie vor nicht gleichgültig; er will sie nicht nach Frankreich zurücklassen. Er ist besser darüber unterrichtet, wie die Dinge dort stehen und hat allen Grund anzunehmen, es liege auch in ihrem höchsten Interesse, jetzt nicht dahin zurückzukehren. Sie würde dieses Land wohl bald wieder flüchtend verlassen müssen.

So sendet er einen seiner Herren, den Baron Karl von Lilien, Karl Frh. v. Lilien an Metternich. Triest, 13. Juni 1815. Wien, St. A. mit einem eigenhändigen Briefe an Caroline und schlägt ihr darin vor, sie solle entweder Graz, Brünn oder Prag als Aufenthaltsort wählen, ihren Titel als Königin gegen einen Inkognitonamen tauschen, sowie ihren großen Hofstaat einschränken. Die einstige Herrscherin, die man nach Laibach bringen wollte, hatte sich indes gewehrt und erklärt, sie wäre keine Kriegsgefangene und würde sich nur mit Gewalt wegführen lassen. Nun fügt sie hinzu, sie wolle sich erst später für den Aufenthalt entscheiden, bis vom Kaiser Antwort käme, ihren königlichen Titel aber noch nicht ablegen: »Ich habe Pflichten gegen meinen Bruder und Gemahl, hänge von diesen ab und darf aus freien Stücken keine Maßregeln treffen, solange für mich auch nur die entfernteste Hoffnung besteht, nach Frankreich zurückkehren zu können.« Vertraulich meint sie dann noch zu Freiherrn von Lilien: »Ich muß ganz aufrichtig zu Ihnen sprechen. Meine jetzige Weigerung ist eine Folge der Besorgnis, mich Bruder und Gemahl gegenüber zu kompromittieren. Ich kenne meinen Bruder, er ist unversöhnlich. Bis jetzt habe ich in allen meinen Schritten die Befehle meines Gemahls genau befolgt. Nur die bestimmt ausgesprochene Erklärung Ihres Monarchen, daß der Beschluß der verbündeten Mächte mich hier festhalte, kann mich zu einer Entschließung über meinen ständigen Aufenthalt bringen.« So bleibt denn die Königin vorläufig in Triest und ihr ferneres Schicksal liegt in Wirklichkeit völlig in den Händen ihres einstigen Freundes Metternich.

Inzwischen hat Napoleon in einem Briefe an seinen Schwiegervater die Herausgabe Marie Louisens und ihres Sohnes verlangt und dieses Begehren kommt am 5. Mai am Kongreß zur Sprache. Metternich dachte bei der neuen Lage der Dinge insgeheim als Ausweg am besten vielleicht doch die Tochter seines Kaisers und dessen Enkel in Frankreich zur Macht zu bringen. Mit Napoleon selbst, das sieht er aus der Haltung der Mächte am Kongreß, kann er auf keinen Fall mehr rechnen. Er wird sie nie mehr dazu bringen, diesen wirklich anzuerkennen und wünscht es nach dem Vorgefallenen auch nicht mehr so wie früher. Aber vielleicht kann das Kompromiß gelingen, Marie Louise und ihren Sohn an die Spitze Frankreichs zu führen. So wird etwa doch wieder sein einstiger Gedanke, Napoleon nicht ganz zu stürzen und als Gegengewicht gegen Rußland zu gebrauchen, zum Leben erweckt werden können, denn Clemens ist zu klug dazu, um sich nicht zu denken, daß in einem solchen Falle Napoleon ja doch nicht lange im Hintergrunde bleiben würde. Aber diese Gedanken müssen nach außen sorgfältig verhüllt werden; weder die verbündeten Mächte, noch Frankreich dürfen wissen, was sich Metternich eigentlich im Innersten denkt.

Doch eine geheime Verbindung muß sofort angebahnt werden. Der Minister will klar sehen und wendet sich an einen der geheimen Freunde aus der Botschafterzeit, diesmal Fouché, mit einem Brief, in dem zu lesen steht, daß die Mächte Napoleon Bonaparte nicht wollen, ihm, nicht aber Frankreich einen Krieg »à toute outrance« machen würden. Metternich möchte wissen, was Frankreich oder besser er, Fouché, will. Anderseits aber will er den Schein wahren, sich nicht in die inneren nationalen Verhältnisse Frankreichs einmischen zu wollen. Fouché soll also einen Vertrauten in die Schweiz nach Basel senden, er werde dort einen Mann vorfinden, mit dem er sprechen könne. Es ist die alte Weise, man sagt auch im gewöhnlichen Leben so oft: »Ich will zwar nichts gesagt haben, aber diese Person etc. etc.« Metternich gebraucht die gleiche Redeweise auch in der hohen Politik. Sein Brief trägt keine Unterschrift, ist überdies mit synthetischer Tinte geschrieben, aber Fouché ist durch Napoleon überwacht. Das Schreiben gelangt in die Hände des Kaisers und sofort beschließt dieser, dies zu seinen Gunsten auszunützen.

Fouché muß wohl Metternich eigenhändig antworten, aber das, was Napoleon ihm diktiert, und da wird nun entwickelt, kein europäischer Fürst könne zur Stunde in gleichem Grade eine Garantie künftigen Friedens geben wie Napoleon. Man solle achtgeben; wenn er mit seinen Armeen, mit dem Lied der Freiheit im Munde heranmarschiere, wäre es möglich, daß die Heerführer der Gegner von ihren Soldaten ebenso verlassen werden könnten, wie es soeben den Bourbonen geschehen ist. Und dann würden die Throne erschüttert, bevor noch die Völker sich selbst zu regieren gelernt hätten. Metternich solle doch die Fürsten auf diese Gefahren aufmerksam machen.