|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Bei genauerer Untersuchung der von Cuvier unter dem Namen »Weichflosser« vereinigten Fische fand Johannes Müller, daß eine namhafte Anzahl derselben sich durch einen von der Schwimmblase ausgehenden Luftgang von den übrigen unterscheidet. Auf dieses Merkmal gründet er die Ordnung, mit der wir uns nunmehr zu beschäftigen haben werden, und auf dieses Merkmal bezieht sich auch der wissenschaftliche Name, den ich nicht habe übersetzen wollen, weil es mir nicht notwendig erscheint, daß der deutsche und der wissenschaftliche Name wirklich ein und dasselbe bedeuten. Edelfische nenne ich die »Mund- oder Schwimmbläser«, weil zu ihnen wirklich die edelsten aller Fische und weitaus der größte Teil unserer Flußfische gehören. Anderweitige Kennzeichen liegen in den weichen Flossen, der Stellung der Bauchflossen, falls sie vorhanden, hinter den Brustflossen und der Bekleidung, die bei allen schuppentragenden Arten aus Rundschuppen besteht. Die Gestalt rechtfertigt den von mir gewählten deutschen Namen in jeder Hinsicht. Die Edelfische sind regel- und ebenmäßig gebaut, ihr Leib ist gestreckt, walzig oder zusammengedrückt; ihr Kopf und die Flossen stehen im rechten Verhältnis zur Körpergröße. Beschuppung und Färbung zeichnen sich zwar nicht durch besonders auffallende Gestaltung und Pracht, aber doch durch Zierlichkeit und Gefälligkeit aus.

Edelfische:

Unter den Edelfischen stellen wir die Welse ( Siluridae) obenan. Ein massiger, ungeschlachter, niemals mit Schuppen, sondern entweder mit nackter Haut oder mit Knochenschildern bekleideter Leib, der große Kopf mit weitem Maule und mannigfach abwechselnden Bartfäden sind Merkmale dieser Familie.

Die Welse bewohnen in großer Mannigfaltigkeit und Menge die Gewässer Amerikas, Asiens, Ozeaniens und Afrikas, werden aber in Europa nur durch eine einzige Art vertreten. Sie lieben ruhigfließende oder stehende Gewässer mit schlammigem Grunde, fehlen jedoch auch rascher strömenden nicht, siedeln sich sogar in Gebirgsbächen an und steigen hier ebenso hoch empor wie irgendein anderer Fisch. Dieser Verbreitung entspricht der Aufenthalt. Während die einen am häufigsten in der Nähe der Strommündungen gefunden wenden, woselbst sie auf dem sandigen oder schlickigen Grunde liegen, bemerkt man andere auf felsigem Boden, nach Art der Quappe zwischen und unter Steinen versteckt, und während diese, wie es scheint, bloß in den Flüssen sich ansiedeln, herbergen jene nur in Binnenseen, andere aber bald hier, bald dort. Die großen Arten sind ebenso schwerfällig in ihren Bewegungen wie plump gebaut, die kleineren im Gegenteile rasche und behende Fische, manche insofern vor anderen Klassenverwandten bevorzugt, als sie trotz den Labyrinthfischen und Schlangenköpfen über feuchten, schlammigen und selbst über trockenen Boden Reisen unternehmen, nötigenfalls auch im Schlamme sich einwühlen und bis zur Wiederkehr des Wassers hier verweilen. Alle ohne Ausnahme gehören zu den Raubfischen. Die meisten liegen bewegungslos auf der Lauer, spielen mit ihren Bart- oder Fangfäden, locken so andere Fische heran und schnappen im rechten Augenblicke zu; einzelne besitzen die Fähigkeit, elektrische Schläge auszuteilen und damit ihre Opfer zu betäuben. Ihre Vermehrung scheint, obgleich die Rogener eine bedeutende Anzahl von Eiern absetzen, verhältnismäßig gering zu sein, das Wachstum der Jungen langsam vor sich zu gehen, unsere Fische dafür aber ein sehr hohes Alter zu erreichen. Für den menschlichen Haushalt spielen sie bei uns keine bedeutsame Rolle, wogegen sie in einzelnen Gegenden Afrikas, Asiens und Amerikas zu den gemeinsten und geschätztesten Küchenfischen gehören.

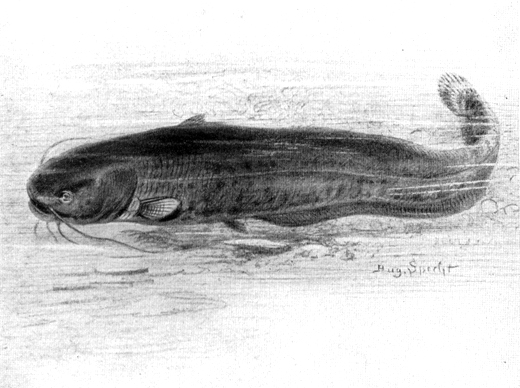

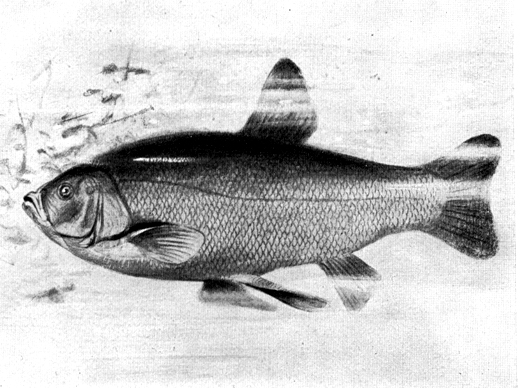

Das Urbild der Familie, unser Wels oder Waller ( Silurus glanis), Vertreter der Sippe der Waller ( Silurus), hat mit einigen asiatischen Verwandten gemein: nackten Rumpf, kurze Rückenflosse ohne Stachelstrahlen, sehr lange Afterflosse, weites Maul und in Binden gereihte, hechelförmige Zähne auf Zwischen-, Unterkiefer und Pflugscharbeinen. »Dieß scheußliche Thier«, sagt unser alter Freund Geßner, »möcht ein teutscher Wallfisch genennt werden. Ist ein sehr scheußlicher, grosser Fisch, hat ein scheußlich weit Maul vnd schlauch, grossen Kopff, keine Zän, sondern allein rauhe Kynbacken, ist an der gantzen Gestalt nit vngleich einer Trüschen, so grosse ding kleinen zu vergleichen sind, hat keine schüppen, sondern eine glatte schlüpfferige Haut.« In der Tat, schön oder wohlgestaltet kann man den Wels nicht nennen, und der Name »deutscher Walfisch« ist auch nicht übel gewählt; denn der Waller, Scheit usw. ist wirklich der größte aller europäischen Flußfische. In der Donau erreicht er bei einer Dicke, daß ihn kaum zwei Männer umspannen können, laut Heckel und Kner, nicht selten eine Länge von drei Meter und ein Gewicht von zweihundert bis zweihundertfünfzig Kilogramm. Scheitel, Rücken und Flossenränder sind blauschwarz, die Seiten grünlichschwarz, gegen den Bauch hin auf hellerem Grunde mit ölgrünen Flecken gezeichnet; die Unterseite ist rötlich oder gelblichweiß, bläulichschwarz gemarmelt; Bauch- und Afterflossen haben in der Mitte eine hellere gelbliche Binde; die zwei Bärtel des Oberkiefers sind weißlich, die vier kurzen des Unterkiefers rötlich.

Von Südschweden an verbreitet sich der Wels über das ganze mittlere und östliche Europa, auch einen Teil von Westasien, fehlt jedoch hier und da, so beispielsweise im Rhein- und Wesergebiet, fast gänzlich, kommt ebensowenig in Frankreich, Spanien, Portugal und Italien vor. Besonders häufig ist er in der unteren Donau, tritt jedoch auch im oberen Laufe dieses Stromes, seinen Nebenflüssen und den mit diesen in Verbindung stehenden Seen auf, ebenso wie er, der im Rhein zu den seltensten Erscheinungen zählt, im Bodensee gefangen wird. Unsere Meere besucht er erwiesenermaßen nicht, meidet sogar die schwachsalzigen Haffe der Ostsee, wogegen er dem Schwarzen und Kaspischen Meere nicht fehlt, hier wie da sogar einen wichtigen Gegenstand der Fischerei bildet. Ruhige Tiefen mit Schlammgrund bilden seinen Standort. Hier lauert er träge hinter Steinen, versenkten Baumstämmen, Schiffstrümmern und dergleichen auf Beute, spielt mit seinen Bärteln und fängt die nach diesen schnappenden Fische weg, frißt aber außerdem Krebse, Frösche, Wasservögel, überhaupt alles, was er erreichen und verschlingen kann. »Ob der gestalt des Thieres«, fährt Geßner fort, »ist wol abzunemmen sein tyrannische, grimmige vnd frässige art. Also daß zu zeiten in eines Magen ein Menschenkopff vnd rechte Handt mit zweyen güldinen Ringen sind gefunden worden; dann sie fressen allerley daß sie bekommen mägen, Gänß, Enten, verschonen auch dem Viehe nit, so man es zur Weth oder Wäschen, oder sonst zu träncken führt, also daß sie auch zu zeiten die Pferd zu grund ziehen vnd ersäuffen, verschonnt dem Menschen gar nit wo er jn kriegen mag.« Letzteres ist keine Übertreibung; denn man kennt mehrere Fälle, die Geßners Angaben bestätigen. In dem Magen eines bei Preßburg gefangenen Welses fand man, laut Heckel und Kner, die Reste eines Knaben, in einem anderen einen Pudel, in einem dritten Gänse, die er ersäuft und verschlungen hatte. »Die Bewohner der Donau sowohl wie anderer Gegenden«, sagen die genannten Forscher, »fürchten sich daher vor ihm, und der Aberglaube der Fischer meinte früher, daß ein Fischer sterben müsse, wenn ein Wels gefangen werde.« An anderen Orten urteilt man günstiger über ihn, indem man ihn für einen Wetterpropheten ansieht, wohl deshalb, weil er nur bei Gewitterluft die Tiefen des Gewässers verläßt und in die Höhe steigt.

Wels ( Silurus glanis)

Die Laichzeit fällt in die Monate Mai bis Juli. Solange sie währt, findet man die Welse gewöhnlich paarweise zusammen. Sie nähern sich dann dem Ufer, um im Ried und Rohr ihre Eier abzusetzen, und bleiben auch, was sie sonst nicht zu tun Pflegen, tagsüber in seichtem Wasser liegen. Nach angestellten Zählungen legt der Rogener nur etwa siebzehntausend Eier ab, aus denen nach sieben bis neun Tagen die Jungen, sonderbar aussehende Geschöpfe, die mit Kaulquappen wirklich überraschende Ähnlichkeit haben, hervorkommen. Bei hohem Wasserstande erreicht die Brut schon im ersten Jahre bis dreiviertel, im zweiten bis anderthalb Kilogramm, bei niederem hingegen im ersten nur einviertel, im zweiten bis höchstens ein Kilogramm Gewicht. Erfahrene ungarische Fischer geben, laut Heckel und Kner, die Lebensdauer des Welses auf zehn bis zwölf Jahre an, unzweifelhaft mit Unrecht, da man, wie Baldner erwähnt, einen in der Ill bei Straßburg gefangenen Wels von Fußlänge in einem Weiher von 1569 bis 1620 am Leben erhalten und beobachtet hat, daß derselbe in dieser Zeit erst eine Länge von anderthalb Meter erreicht hatte. Wenn man nun auch annehmen darf, daß gefangene, beziehungsweise im engeren Raume eingesperrte Welse viel langsamer wachsen als solche, die in der Donau oder einem anderen großen Strome nach Belieben jagen, sich tummeln und mästen können, darf man doch glauben, daß Riesen von drei Meter Länge eine viel höhere Anzahl von Jahren zählen müssen. Vielleicht zum Glück für unsere Gewässer erreichen nur wenige Welse ein so hohes Alter. Die meisten der aus den verschont gebliebenen Eiern ausschlüpfenden Jungen werden in der ersten Zeit ihres Lebens von Quappen und anderen Raubfischen, die größeren wohl auch von ihren eigenen Eltern weggeschnappt, viele außerdem in der Blüte ihrer Jahre von Fischern gefangen, kaum weniger vielleicht durch allerlei Krankheiten, die bei hoher Wärme nicht selten seuchenartig auftreten, hinweggerafft.

Ungeachtet des nicht sonderlich geschätzten Fleisches, das, solange der Fisch jung, sehr fett, wenn er alt, zähe und tranig ist, wird dem Welse doch nachgestellt, weil das Fleisch als Speck oder bei der Lederbereitung Anwendung findet und die Schwimmblase als schlechte Hausenblase in den Handel gebracht oder zu Leim verarbeitet wird. Junge Welse erbeutet man meist mit der Angel, alte am häufigsten während der Laichzeit bei Nacht, gewöhnlich mit dem Wurfspieß. Sehr große Stücke machen den Fischern viel zu schaffen. Richter versichert, selbst gesehen zu haben, daß ein großer, an der Angel zappelnder Wels mit Schwanzschlägen einen Kahn umwarf.

Wie die meisten Welse überhaupt hält auch der europäische ohne Schaden längere Zeit außerhalb des Wassers aus, läßt sich demgemäß leicht versenden und in Gewässern, denen er fehlt, einbürgern. In engerem Gewahrsam halten junge Welse, falls man sie nur ordentlich füttert, leidlich aus.

*

Zu den Nagelwelsen zählt eines der merkwürdigsten Glieder der Familie, der Zitterwels, Raasch der Araber ( Malapterus electricus), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Malapterus), ausgezeichnet durch die Fähigkeit, elektrische Schläge auszuteilen. Äußerlich nur durch die fehlende Rückenflosse, die sie gleichsam ersetzende kleine Fettflosse und die strahlenlosen Brustflossen von anderen Welsen unterschieden, kennzeichnet sich der Raasch innerlich durch das zwischen der ganzen Körperhaut und den Muskeln liegende dünne, einer Fettschicht ähnelnde Gewebe, das aus sechs oder mehr übereinander liegenden Häuten besteht und zwischen ihnen Raum für eine gallertartige Masse gibt, auch von einer besonderen Schlag- und Hohlader und einem vielfach verzweigten Nerv gespeist und geleitet wird. Die Färbung der glatten, sehr schleimigen Haut ist ein schwer zu bestimmendes Grau; die Zeichnung besteht aus unregelmäßigen schwarzen Flecken, die längs der Seitenlinie sich häufen und auch auf den Flossen vorhanden sind. Die Länge beträgt dreißig bis fünfzig Zentimeter.

Unser Fisch erteilt, wenn man ihn mit der Hand berührt, willkürlich Schläge, die denen einer galvanischen Säule ähneln und sehr verschiedene Stärke haben. Während man ihn zuweilen anfassen kann, ohne einen Schlag zu erhalten, empfindet man zu anderen Zeiten bei der geringsten Berührung die Wirkung seines Unwillens; ja, unser Wels läßt sich von einzelnen Personen längere Zeit in der Hand halten und erteilt dem Nachfolger derselben sofort einen Schlag. Letzterer ist nicht besonders schmerzhaft und kann wohl nur kleinen Tieren gefährlich werden.

Forskal entdeckte den Zitterwels im Nil, Adanson fand ihn im Senegal auf. An einzelnen Orten, das heißt hier und da, ist er nicht selten; auf sandigem Grunde scheint er zu fehlen. Das Fleisch wird gegessen, jedoch nicht besonders geschätzt; dagegen schreibt man dem Zellengewebe, von dem die elektrische Kraft ausströmt, heilende Eigenschaften zu.

*

In Europa hat die Familie der Salmler ( Characinidae) keine Vertreter; ihre Mitglieder gehören den süßen Gewässern Südamerikas und Afrikas an. Sie beleben hier namentlich gewisse Stellen der Flüsse in zahlloser Menge, die einen zum Nutzen, die anderen zum Schaden der Anwohner.

Sägesalmler ( Serrosalmo) nennt man hoch- und schmalleibige Arten der Familie, die große, schneidende, dreieckige, in einer Reihe geordnete Zähne in beiden Kiefern und ähnliche in einer Reihe am Gaumen tragen, mit Seitenlappen ausgerüstete, sehr kleine Schuppen, eine hohe, weit hinten stehende Rücken- und lange Afterflosse, zwei Stacheln vor der After- und einen Stachel vor der Rückenflosse haben.

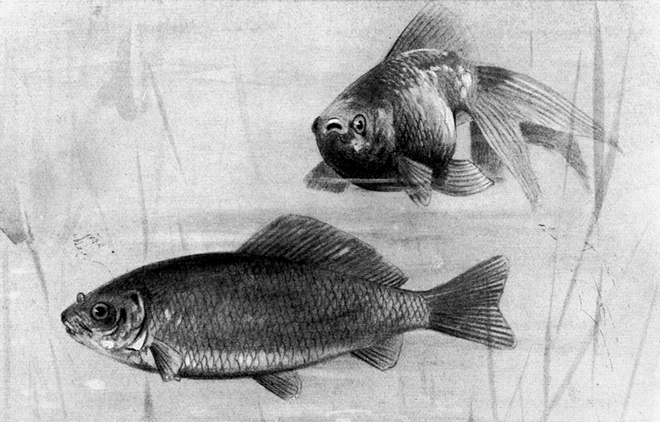

Einer der bekannteren Vertreter dieser Sippe ist die Piraya ( Serrosalmo piraya) ein sehr hochleibiger und gedrungener, kurz- und stumpfschnäuziger Fisch von etwa dreißig Zentimeter Länge, oberseits bläulicher, unterseits gelblicher Färbung und dunkler Fleckung.

Piraya ( Serrosalmo piraya)

Alle Sägesalmler leben in den Flüssen Süd- und Mittelamerikas, selten oder nie in der Nähe der Mündungen, vielmehr durchschnittlich vierzig bis sechzig Seemeilen vom Meere aufwärts, auf stromlosen Stellen, vorzugsweise in Buchten, die von Felsen umgeben oder von ihnen durchsetzt werden. Für gewöhnlich halten sie sich am Boden auf, erscheinen aber, sobald sie eine Beute gewahren, zu Tausenden auch an der Oberfläche des Wassers. Auf größeren Strömen begleiten oder umringen sie die Fahrzeuge, um im rechten Augenblick zur Stelle zu sein. »Wird ihnen«, bemerkt Bates, »nichts zugeworfen, so sieht man höchstens einige zerstreute hier und da, aller Köpfe erwartungsvoll gerichtet; sobald aber irgendein Abfall vom Boot aus ins Wasser geschüttet wird, dunkelt sich dasselbe durch ihre Heere, ein wütender Kampf beginnt um den Bissen, und oft noch glückt es dem einen, Nahrung zu stehlen, die ein anderer schon halb verschlungen. Wenn eine Biene oder Fliege nahe über dem Spiegel dahinzieht, springen sie tobend nach ihr, so gleichzeitig, als würden sie durch einen elektrischen Schlag aufgerührt.« Humboldt hat schon lange vor Bates Ähnliches erzählt. »Gießt man«, sagt er, »ein paar Tropfen Blut ins Wasser, so kommen sie zu Tausenden herauf, an Stellen, wo der Fluß ganz klar und kein Fisch zu sehen war. Warfen wir kleine blutige Fleischstückchen ins Wasser, in wenigen Minuten waren zahlreiche Schwärme von Karaibenfischen da und stritten sich um den Fraß.«

Schomburgk bezeichnet sie mit Recht als die gierigsten Raubfische des Süßwassers und meint, daß man sie die Hyänen desselben nennen könnte. Im Vergleich zu ihnen aber sind die Hyänen harmlose, die Geier bescheidene Geschöpfe. Ihre Gefräßigkeit übersteigt jede Vorstellung: sie gefährden jedes andere Tier, das sich in ihren Bereich wagt, Fische, die zehnmal größer sind als sie selbst. »Greifen sie«, berichtet gedachter Reisender, »einen größeren Fisch an, so beißen sie ihm zuerst die Schwanzflosse ab und berauben damit den Gegner seines Hauptbewegungswerkzeuges, während die übrigen wie Harpyien über ihn herfallen und ihn bis auf den Kopf zerfleischen und verzehren. Kein Säugetier, das durch den Fluß schwimmt, entgeht ihrer Raubsucht; ja selbst die Füße der Wasservögel, Schildkröten und die Zehen der Alligatoren sind nicht sicher vor ihnen. Wird der Kaiman von ihnen angegriffen, so wälzt er sich gewöhnlich auf den Rücken und streckt den Bauch nach der Oberfläche.« Das entschiedenste Zeichen ihrer Raubgier findet Schomburgk darin, daß sie selbst ihre eigenen verwundeten Kameraden nicht verschonen. »Als ich mich eines Abends mit Angeln beschäftigte«, fährt er fort, »zog ich einen ganz ansehnlichen Pirai ( Serrosalmo niger) ans Land. Nachdem ich ihn mit einigen kräftigen Schlägen auf den Kopf getötet zu haben glaubte, legte ich ihn neben mich auf die Klippe; plötzlich jedoch machte er wieder einige Bewegungen, und bevor ich es verhindern konnte, schwamm er, wenn auch noch halb betäubt, auf der Oberfläche des Wassers umher. Im Nu waren sechzehn bis zwanzig seiner Genossen um ihn versammelt, und nach einigen Minuten war nur der Kopf von ihm übrig.« Nicht selten soll es, laut Gumila, ihrem ersten Beschreiber, geschehen, daß, wenn ein Ochse, ein Tapir oder ein anderes großes Tier schwimmend unter einen Schwarm dieser fürchterlichen Fische gerät, es aufgefressen wird. Seiner Kraft beraubt durch den infolge unzähliger Bisse erlittenen Blutverlust, kann sich das Säugetier nicht mehr retten und muß ertrinken. Man sah solche Tiere in Flüssen, die kaum dreißig bis vierzig Schritte breit waren, zugrunde gehen oder, wenn sie das andere Ufer glücklich erreichten, als halbfertige Gerippe hier zu Boden stürzen. Die an den Flüssen wohnenden Tiere kennen die ihnen durch die Sägesalmler drohenden Gefahren und nehmen sich ängstlich in acht, beim Trinken das Flußwasser weder zu bewegen, noch zu trüben, um ihre gräßlichen Feinde nicht anzulocken. Dieser Vorsicht ungeachtet werden ihnen oft genug Stücke aus Nase und Lippen gerissen. Gumilas Meinung, daß diese Fische den Menschen wohl verschonen, widerlegt schon Dobrizhofer, der mitteilt, daß zwei spanische Soldaten, als sie, neben ihren Pferden schwimmend, einen Fluß übersetzten, von den Pirayas angegriffen und getötet wurden. Humboldt sagt: »Der Karaibenfisch ( Serrosalmo rhombeus) fällt die Menschen beim Baden und Schwimmen an und reißt ihnen oft ansehnliche Stücke Fleisch ab. Ist man anfangs auch nur unbedeutend verletzt, so kommt man doch nur schwer aus dem Wasser, ohne die schlimmsten Verletzungen davonzutragen. Verschiedene Indianer zeigten uns an Waden und Schenkeln vernarbte, sehr tiefe Wunden, die von diesen kleinen Tieren herrührten«. Nach diesen übereinstimmenden Berichten wird es einleuchten, daß man die Sägesalmler mehr fürchtet als jedes andere Raubtier, mehr als die giftigste Schlange.

*

Als die edelsten Glieder der Ordnung dürfen wir die Lachse ( Salmonidae) bezeichnen, beschuppte Fische mit gestrecktem, rundlichem Leib, einer strahlenlosen Fettflosse hinter der Rückenflosse und bis zur Kehle gespaltener Kiemenöffnung, deren Maul in der Mitte von dem Zwischenkiefer, nach außen von dem Oberkiefer begrenzt und entweder gänzlich unbewaffnet oder mit sehr feinen Zähnen besetzt oder mit kräftig entwickelten Zähnen bewaffnet ist. Rücksichtlich der Bezahnung zerfallen die Lachse in zwei scharf begrenzte Gruppen: in solche, bei denen das kleine Maul nur mangelhafte, hinfällige Zähne trägt, und in solche, bei denen sämtliche Zähne kräftig entwickelt sind. Erstere erinnern an Karpfen und Heringe; letztere, die als der Kern der Familie angesehen werden müssen, sind den eigentlichen Raubfischen beizuzählen. Die Färbung der einzelnen Arten weicht nicht allein je nach dem Alter wesentlich ab, sondern verändert sich auch vor und nach der Laichzeit.

Mit ganz geringen Ausnahmen gehören die Lachse ausschließlich der nördlichen Halbkugel an. Sie bewohnen die salzigen wie die süßen Gewässer, falls sie rein sind, die im Norden gelegenen in größerer Anzahl als die südlichen. In erfreulicher Menge beleben sie das Eismeer und den nördlichen Teil des Stillen Weltmeeres, minder zahlreich die Nord- und Ostsee sowie den nördlichen Teil des Atlantischen Weltmeeres. Vom Meere aus wandern alle Lachse gegen die Laichzeit hin in die Ströme, Flüsse und Bäche, um hier sich fortzupflanzen, und zwar kehrt jeder einzelne Fisch wieder in denselben Fluß oder doch in das Stromgebiet zurück, in dem er geboren wurde. Der Wandertrieb ist so heftig, daß der zu Berge gehende Fisch vor keinem Hindernis zurückschreckt und die wirklich unübersteiglichen selbst mit Gefahr seines Lebens zu überwinden sucht. Alle zu Berge gehenden Lachse laichen in eine von ihnen vorher ausgehöhlte seichte Grube im Sande oder Kiese und wissen die Wahl derselben mit viel Geschick zu treffen. Andere Arten verlassen die Seen, in denen sie herbergen, während der Laichzeit nur ausnahmsweise, dann ebenfalls die in den See fallenden Flüsse aufsuchend, wählen sich vielmehr regelmäßig seichte Ufer des Sees zum Laichen aus; andere endlich erscheinen während der Fortpflanzungszeit in ungeheuren Massen an der Oberfläche des Wassers, unbekümmert, ob die Tiefe unter ihnen wenige Zentimeter oder viele Meter beträgt, drängen sich dicht aneinander, springen, Bauch an Bauch gekehrt, hoch über das Wasser empor und entleeren gleichzeitig Rogen und Milch, auf weithin das Wasser trübend.

Die Lachse mit schwächlichem Gebisse ernähren sich eher nach Art der Karpfen als nach Art der Raubfische, das heißt, nehmen Gewürm verschiedener Art, Schnecken, Muscheln und dergleichen, auch wohl pflanzliche Stoffe zu sich; die Arten mit kräftig bezahnten Kiefern hingegen lassen sich bloß in den ersten Jahren ihres Lebens mit Gewürm und Kerbtieren oder deren Larven genügen und greifen im höheren Alter alle anderen Fische an, die sie irgendwie zu bewältigen glauben. Übrigens sind die größten Arten der Familie nicht die furchtbarsten Räuber: der Edellachs zum Beispiel steht, schon wegen seines erheblich schwächeren Gebisses, der Lachsforelle, wenn auch nicht an Gefräßigkeit, so doch an Raubfähigkeit nach.

Für den menschlichen Haushalt haben die Lachse eine sehr große Bedeutung. Ihr köstliches Fleisch, das von dem keines anderen Fisches überboten wird, zeichnet sich aus durch schöne Färbung, ist grätenlos, schmackhaft und leicht verdaulich, so daß es selbst Kranke genießen können. In unserem fischarmen Vaterlande gehört es leider zu den selten gebotenen Leckerbissen, wenigstens in allen Gegenden, die nicht unmittelbar an Flüssen oder Bergströmen und Gebirgsseen liegen; schon in Skandinavien, Rußland und Sibirien dagegen ist es ein wesentliches Nahrungsmittel der Bevölkerung. Für die in den Küstenländern am Stillen Weltmeere und am Eismeere lebenden Menschen bilden die Lachse die hauptsächlichste Nahrung; ihre wichtigste Arbeit gilt deren Fange. Während des Sommers fängt, trocknet, räuchert, pökelt, speichert man den Reichtum des Meeres auf, der jetzt durch die Flüsse geboten wird, wendet man alle Mittel an, um sich den für den Winter unumgänglich notwendigen Bedarf an Nahrung zu erwerben.

Die Klage über Verarmung unserer Gewässer bezieht sich hauptsächlich auf die von Jahr zu Jahr fühlbarer werdende Abnahme der Mitglieder dieser Familie. Aus vergangenen Jahrhunderten liegen Berichte vor, die übereinstimmend angeben, daß man vormals den Reichtum der Gewässer nicht auszunutzen vermochte; aber diese Berichte schon gedenken weiter zurückliegender Zeiten, in denen der Reichtum noch größer gewesen sein soll. Bereits vor Jahrhunderten wurden Gesetze erlassen zum Schutze dieser wichtigen Fische, die leichter als alle übrigen aus den Gewässern, wenigstens aus bestimmten Flüssen, verbannt werden können. Die Gesetze haben sich aus den oben angegebenen Gründen wenig bewährt und unsere Nachlässigkeit und leichtfertige Gleichgültigkeit gegen ein so wichtiges Nahrungsmittel bitter gerächt: gegenwärtig sieht man sich überall gezwungen, Maßregeln gegen das Weitergreifen des Übels zu treffen. Seitdem man die künstliche Fischzucht kennen und auszuüben gelernt hat, ist es wenigstens hier und da etwas besser geworden. In den lange Zeit verarmten Flüssen Schottlands macht sich der Segen des menschlichen Eingriffes schon jetzt in erfreulicher Weise bemerklich; in unserem Vaterlande fängt man wenigstens an, bessernde Hand anzulegen. Was erzielt werden kann, beweisen gelungene Versuche, befruchtete Eier verschiedener Lachsarten nach letzteren fremden Erdteilen zu versenden und die aus diesen Eiern erzielten Fische in den Gewässern selbst solcher Gegenden einzubürgern, die von denen der Heimat wesentlich abweichen. So zeigt sich auch in dieser Beziehung ein Fortschritt.

Lachse im engeren Sinne ( Salmo) nennen wir diejenigen Arten der Familie, die die denkbar edelste Fischgestalt haben, mit kleinen Schuppen bekleidet sind, in dem bis unter das Auge gespaltenen Maule ein wohlentwickeltes Gebiß zeigen und eine kurze, durch weniger als vierzehn Strahlen gespannte Afterflosse besitzen.

Als das edelste Mitglied der Sippe bezeichnen unsere Fischer den Lachs oder Salm ( Salmo salar). Ihn kennzeichnet der sehr in die Länge gestreckte, seitlich mehr oder weniger zusammengedrückte Leib, der im Verhältnis zu diesem sehr kleine Kopf mit schmächtiger, lang vorgezogener Schnauze, die zahnlose, kurze, fünfeckige Platte des Pflugscharbeines und die einreihig gestellten, frühzeitig ausfallenden Zähne des Pflugscharstieles. Der Rücken ist blaugrau, die Seite silberglänzend, die Unterseite weiß und glänzend; die Zeichnung des fortpflanzungsfähigen Fisches besteht aus wenigen schwarzen Flecken. Rücken-, Fett- und Schwanzflosse haben eine dunkelgraue, die übrigen eine blasse Färbung; ausnahmsweise zeigt die Rückenflosse einzelne runde, schwarze Flecke. An Länge kann der Lachs bis anderthalb Meter, an Gewicht bis fünfundvierzig Kilogramm erreichen; so große Stücke finden sich jedoch gegenwärtig nur noch in den nordrussischen Strömen; im übrigen Europa hat man derartige Riesen längst ausgerottet. In unseren Tagen gilt hier ein Lachs von Meterlänge und fünfzehn bis sechzehn Kilogramm Gewicht schon für sehr groß.

Als die Heimat des Lachses müssen wir das Eismeer und den nördlichen Teil des Atlantischen Weltmeeres, einschließlich der Nord- und Ostsee, ansehen, obgleich er sich mehr im süßen Wasser als in der See aufhält, in den Flüssen die erste Jugendzeit verlebt und vom Meere aus alljährlich in den Strömen aufsteigt, so weit er kann. In Deutschland besucht er hauptsächlich den Rhein und seine Zuflüsse, die Oder und die Weichsel, ohne jedoch in Weser und Elbe zu fehlen. Gelegentlich seiner Wanderungen erscheint er in allen größeren Zuflüssen der genannten Ströme, falls ihm hier nicht Wehre oder Wasserfälle den Weg versperren. Häufiger als in Deutschland findet er sich in den Flüssen Großbritanniens, Rußlands, Skandinaviens, Islands und Grönlands.

Wie es der Lachs im Meere treibt, wissen wir nicht, so sorgfältig man auch gerade ihn, den wertvollsten aller Süßwasserfische, beobachtet hat. Nur so viel dürfen wir als feststehend annehmen, daß er sich von seinem Geburtsflusse niemals weit entfernt, also keineswegs, wie man früher annahm, Reisen bis zum Nordpol unternimmt, sondern sich höchstens von der Mündung des Flusses aus in die Nähe benachbarter Tiefgründe des Meeres versenkt und hier in einer Weise mästet, die selbst unter den Fischen beispiellos erscheint. Nach den Untersuchungen schwedischer Forscher raubt er während seines Aufenthaltes im Meere allerlei Kruster, Fische verschiedener Art, namentlich Sandaale, Stichlinge, auch wohl Heringe, dürfte aber seinen Speisezettel keinesfalls auf die genannten Tiere beschränken, vielmehr alles fressen, was er erlangen kann. Gänzlich verschieden beträgt er sich während seines Aufenthaltes im süßen Wasser. Im allgemeinen unterscheidet er sich wenig von seinen Verwandten, namentlich von den beiden großen Forellen, die ihm auch leiblich sehr nahestehen. Er schwimmt mit derselben Gewandtheit wie diese und übertrifft sie noch durch die Fertigkeit im Springen, lebt wie andere Edellachse gern in Gesellschaften, frißt aber in süßen Gewässern nur während seiner Jugendzeit ebenso gierig wie die Forelle und enthält sich vor, während und nach seiner Fortpflanzungszeit, überhaupt solange, wie er, vom Meere aufsteigend, in süßen Gewässern verweilt, fast gänzlich der Nahrung. Seine Wanderungen sind daher Lebensbedingung für ihn: das Meer ernährt ihn, das Süßgewässer ermöglicht seine Vermehrung.

Obwohl man in allen Monaten des Jahres aufsteigende Lachse in Strömen und Flüssen wahrnehmen kann, finden deren Binnenlandwanderungen der Hauptsache nach doch in den ersten Monaten des Jahres statt. Der Aufstieg kann durch die herrschende Witterung wie durch die Wärme eines Flusses verzögert oder beschleunigt werden, fällt aber durchschnittlich in die Monate März, April und Mai. Wenn das Eis der Ströme aufgeht, nähern sich die Lachse in Gesellschaften von dreißig bis vierzig Stück den Küsten und Mündungen der Ströme, halten sich eine Zeitlang hier auf, gleichsam, als müßten sie sich erst an das süße Wasser gewöhnen, steigen mit der Flut zu Berge und kehren mit der Ebbe wieder ins Meer zurück, bis endlich die eigentliche Reise angetreten wird. Man hat beobachtet, daß die Rogener vor den Milchnern aufsteigen, und daß die Jungen, die vor wenigen Monaten oder Wochen in die See gingen, früher in die Flüsse zurückkehren als die Alten. Ein Hindernis suchen sie mit aller Kraft zu überwinden, unter Netzen durchzukommen oder sie zu zerreißen, Stromschnellen, Wasserfälle und Wehre zu überspringen. Hierbei entfalten sie bewunderungswürdige Kraft, Gewandtheit und Ausdauer. Unter Aufbietung aller Kräfte dringen sie bis in den stärksten Strom unterhalb der Schnelle, stützen sich wohl auch mit der Schwanzflosse gegen einen Stein, um Halt zu gewinnen, schlagen mit voller Macht kräftig gegen das Wasser und schnellen sich hierdurch bis in eine Höhe von zwei bis drei Meter empor, gleichzeitig einen Bogen von vier bis sechs Meter Durchmesser beschreibend. Mißglücken des Sprunges hält sie nicht ab, denselben von neuem zu versuchen, und gar nicht selten büßen sie ihre Hartnäckigkeit mit dem Leben, auch wenn sie nicht in die für sie aufgestellten Fallen oder Reusen, sondern auf den nackten Felsen stürzen. Senkrechte Wasserfälle von bedeutender Höhe setzen ihrem Vordringen selbstverständlich Grenzen; Stromschnellen hingegen überwinden sie leicht. Darauf gründet sich die mit Erfolg ausgeführte Einrichtung der sogenannten Lachsleitern, die wirkliche Treppen für sie bilden, indem man ein natürliches oder künstliches Rinnsaal abwechselnd auf der einen und auf der anderen Seite mit fest in den Fels gesenkten, vorspringenden Holz- oder Eisenplatten versieht, an denen sich die Kraft des herabstürzenden Wassers bricht, und durch die also Ruheplätze für sie hergestellt werden. Seen, durch die Flüsse strömen, werden von ihnen immer durchschwommen, weil die Wanderung sie stets bis in die oberen Zuflüsse führt. Trotz ihrer Schwimmfähigkeit kommen sie erst nach geraumer Zeit im oberen Laufe der Ströme an, wandern also gemächlich und langsam. So treten sie zum Beispiel bereits im April in den Rhein ein, erscheinen aber erst im Mai bei Basel und selten vor Ende August in den kleineren Flüssen. Im Rheingebiet besuchen sie sehr regelmäßig die Limmat, durchschwimmen von hier aus den Züricher See, gehen in der Linth weiter, übersetzen den Wallenstätter See und ziehen in der Seetz weiter zu Berge. Ein anderer Teil besucht die Reuß und Aar, durchkreuzt den Vierwaldstätter und Thuner See und wandert in eben gedachten Flüssen aufwärts, in der Reuß, laut Tschudi, zuweilen bis zu dreizehnhundert Meter über Meer, obgleich sie hier zahllose Stürze und Strudel überwinden müssen. Im Wesergebiet endet ihre Wanderung erst in der Fulda und Werra und deren Seitengewässern. Im Elbgebiet steigen sie ebenfalls sehr weit zu Berge, auf der einen Seite bis gegen das Fichtelgebirge hin, auf der anderen in der Moldau und deren Zuflüssen aufwärts. Genau dasselbe läßt sich sagen von den in die Ostsee mündenden Flüssen, unter denen die Memel von den meisten Lachsen besucht wird. Neuerrichtete Wehre ohne Lachsleitern ändern die bestehenden Verhältnisse fast gänzlich um; aber auch die Lachsleitern werden oft nicht sogleich, vielleicht erst von den über sie zu Tal gewanderten Fischen angenommen.

Gegen die Laichzeit hin geht mit den Lachsen eine auch äußerlich zu erkennende Veränderung vor: sie legen ein Hochzeitskleid an, färben sich dunkler und bekommen auf den Leibesseiten und Kiemendeckeln häufig rote Flecke. Bei ganz alten Milchnern entwickelt sich, laut Siebold, zur Brunstzeit ein prachtvolles Farbenkleid, indem sich nicht bloß der Bauch purpurrot färbt, sondern auch auf dem Kopfe Zickzacklinien sich bilden, die aus den ineinander fließenden roten Flecken entstehen und sich scharf von dem bläulichen Grunde abheben; auch erhalten die Wurzeln der Afterflosse, der Vorderrand der Bauchflossen und der Ober- und Unterrand der Schwanzflosse einen rötlichen Anschein. Gleichzeitig verdickt sich die Haut des Rückens und der Flossen.

In den Monaten Oktober bis Februar erwählt ein Weibchen, das gewöhnlich von einem erwachsenen und vielen jungen Männchen begleitet wird, eine seichte, sandige oder kiesige Stelle zur Anlage seines sogenannten Bettes, einer weiten, jedoch nicht tiefen Grube, die die Eier aufnehmen soll. Die Arbeit des Aushöhlens geschieht von ihm allein, und zwar vermittels des Schwanzes, während das Männchen auf der Lauer liegt, um Nebenbuhler fortzujagen. Wenn jenes sich anschickt zu legen, eilt dieses herbei, um die Eier zu besamen, die sodann durch erneuerte Schwanzbewegungen wieder bedeckt wenden. Nicht selten sieht man einen Rogener auch nur von kleinen, eben zeugungsfähig gewordenen Milchnern, die noch niemals im Meere waren, umgeben und diese an dem Fortpflanzungsgeschäft teilnehmen. Einzelne Beobachter sprechen gedachten Junglachsen sogar eine sehr bedeutungsvolle Rolle zu. Jedes ältere Männchen nämlich überwacht eifersüchtig das sich zum Laichen anschickende Weibchen und bemüht sich, alle Nebenbuhler fernzuhalten. Naht ein solcher, so kämpft es mit ihm, bis er das Feld verläßt, zuweilen so erbittert, daß sein oder des Gegners Blut das Wasser rötet oder einer von beiden Kämpen sogar sein Leben einbüßt. Den Rogener lassen diese Kämpfe unbekümmert. Anscheinend durch die Anwesenheit der Junglachse befriedigt, fährt er fort zu laichen, wirft sich in Unterbrechungen von einigen Minuten bald auf die eine, bald auf die andere Seite, preßt jedesmal einen Teil seiner Eier aus und überdeckt, indem er sich wiederum wendet, die früher gelegten und inzwischen von den eiligst sich herbeidrängenden Junglachsen besamten mit einer dünnen Sandschicht. Die Junglachse spielen somit dieselbe Rolle wie die Spießer während des Kampfes zweier Hirsche. Demungeachtet genügen sie dem Weibchen keineswegs auch als Genossen. Denn dieses unterbricht sein Laichgeschäft, sobald der erwachsene Milchner gefangen oder im Streit erlegt wurde, schwimmt dem nächsten Tümpel zu und holt von dort ein anderes altes Männchen herbei, um unter dessen Aufsicht weiter zu laichen. Young beobachtete, daß ein und derselbe Rogener nach und nach neun männliche Lachse zur Laichstelle brachte und, als auch der letzte männliche Artgenosse wie die anderen weggefangen worden war, mit einer ihm folgenden großen Forelle zurückkehrte. Der Laich wird nie mit einem Male, sondern in Absätzen gelegt, das Geschäft nach einigen innerhalb drei bis vier, nach anderen innerhalb acht bis zehn Tagen beendet.

Nach geschehener Fortpflanzung sind die Lachse so erschöpft, daß sie weder jagen noch schwimmen können. Mehr vom Wasser getrieben als selbständig sich bewegend, gleiten sie stromabwärts dem nächsten Tümpel zu und verweilen in ihm so lange, bis sie sich einigermaßen erholt haben und imstande sind, die Rückreise nach dem Meere anzutreten. Mit den Hochwässern des Winters und Frühlings schwimmen sie sodann langsam, Fälle und Stromschnellen möglichst vermeidend, weiter und weiter stromabwärts und erreichen günstigenfalls, nachdem sie vorher noch geraume Zeit im Brackwasser verweilt hatten, das Meer. Bis dahin scheinen sie sich, wie mir Baurat Pietsch mitteilt, jeder Nahrung zu enthalten; wenigstens findet man im Magen der zu dieser Zeit gefangenen niemals Nahrungsrückstände. »Ihr Fleisch, das während des Aufsteigens eine schöne rötliche Färbung hatte, wird nunmehr schmutzigweiß und für einen gebildeten Gaumen gänzlich ungenießbar. Die dunklen Flecke auf dem Körper mehren sich, nehmen an Umfang wie an Röte zu und zeigen sich auch an den Flossen, was man an der Weser mit dem Ausdrucke: ›der Lachs wird brandig‹; bezeichnet. Der Haken an der Kieferspitze wird länger und drängt den Oberkiefer derartig zurück, daß die Fische ihre Kinnladen nicht mehr gehörig schließen, ihre Beute daher auch weder fest genug packen noch zerkleinern können. Infolgedessen werden sie so matt, daß sie sich, ohne einen Fluchtversuch zu wagen, oft mit der Hand fangen, in jedem Falle leicht spießen lassen. Ein großer Teil der Talwanderer geht während der Fahrt nach dem Meere zugrunde. Nach dem Abgang des Eises findet man auf den Kiesbänken sowie auf und neben den Buhnen eine Menge von Leichen der edlen Tiere.« Erreichen sie glücklich das Meer, so erholen sie sich überraschend schnell, reinigen ihre Kiemen von weißen Würmern und anderen Schmarotzern, die sich im süßen Wasser ansetzten, im Salzwasser aber sterben, strecken ihre Kiefer, verlieren ihre Brandflecke, fressen gierig und sind bis zum nächsten Aufstiege wiederum ebenso kräftig wie je.

Die Eier entwickeln sich je nach der Witterung früher oder später; doch vergehen in der Regel gegen vier Monate, bevor die Jungen ausschlüpfen. Ihre Länge beträgt kurz nach ihrem wirklichen Eintritt in das Leben ungefähr zwei Zentimeter. Kopf und Augen sind sehr groß; der Dottersack ist noch bedeutend. Die Färbung des Leibes ist ein blasses Braun, das neun oder zehn dunkelgraue, schief auf den Seiten stehende Fleckenbinden zeigt. An Zuchtjungen hat man erfahren, daß sie während des ersten Sommers eine Länge von höchstens zehn Zentimeter erreichen, fortan aber etwas rascher wachsen und im Alter von sechzehn Monaten etwa vierzig Zentimeter lang geworden sind. Um diese Zeit geht das Jugendkleid in das der Erwachsenen über, und nunmehr regt sich auch der Wandertrieb: sie streben dem Meere zu. Ihre Reise stromabwärts geschieht langsam, und ehe sie in das Salzwasser eintreten, verweilen sie noch Wochen an den Mündungen der Flüsse, weil ein rascher Übergang sie, wie es scheint, gefährdet. Junge Lachse, die man aus Flußwasser unmittelbar ins Salzwasser brachte, starben sämtlich nach kurzer Zeit, obgleich das Wasser vollkommen rein und klar war. Unumgängliche Bedingung für ihr Leben ist, wie wir gesehen haben, der zeitweilige Aufenthalt im Meere zwar nicht; von der größten Bedeutung aber ist er wohl. Sie müssen hier ungemein reichliche Nahrung finden, weil sie in sehr kurzer Zeit überraschend an Größe und Gewicht zunehmen.

In Großbritannien hat man die jungen Lachse lange verkannt und dadurch unersetzlichen Schaden angerichtet. Man hielt diejenigen, die noch ihr Jugendkleid trugen, für artlich verschiedene Fische, wollte noch nicht einmal in denen, die bereits im Wechsel dieses Kleides begriffen waren, die so geschätzten Lachse erkennen, nahm also keinen Anstand, sie scheffelweise aus dem Wasser zu fischen und, falls man sie nicht anders verwerten konnte, als Dung auf die Felder zu werfen. James Hogg, ein Schäfer, war der erste, der den allgemein verbreiteten Irrtum nachwies. Beim Hüten seiner Schafe hatte er vielfach Gelegenheit, die Fische zu beobachten, auch nicht geringe Fertigkeit im Fange derselben sich erworben. Hierbei kamen ihm junge Lachse unter die Hände, die eben das zweite Jugendkleid anlegten, und ebenso solche, die aus diesem in das der alten übergingen. Einmal aufmerksam geworden, beschloß er, Beobachtungen anzustellen, zeichnete die von ihm gefangenen Fische, ließ sie frei und bekam sie später als unverkennbare Lachse wieder an die Angel. Seine Entdeckung wurde mit Unglauben und Spott aufgenommen, bis sich endlich doch Naturforscher herbeiließen, der Sache weiter nachzuspüren, und, namentlich durch Hilfe der künstlichen Fischzucht, die Angaben bestätigt fanden. Seitdem denkt man freilich anders als früher und sucht die bis dahin vogelfreien Junglachse soviel wie möglich zu schützen, verspürt davon auch bereits jetzt die erfreulichsten Ergebnisse.

Der Fang der Lachse geschieht in sehr verschiedener Weise, mit mancherlei Garnen, in Reusen, Lachsfallen, die oberhalb der Wehre so angebracht werden, daß der Fisch beim überspringen in sie fällt, vermittels Wurfspeere, sogenannter Gere, mit denen man vom Boote aus die durch Feuer herbeigezogenen Fische ansticht, vorzugsweise aber mittels der Angel, die für den Lachsfang besonders eingerichtet und namentlich von den Engländern mit außerordentlicher Geschicklichkeit gehandhabt wird. In keinem anderen Lande steht der Lachsfang in so hohem Ansehen wie in Großbritannien, und nirgends gibt es so viele und eifrige Fischer wie hier. Nicht nur in der Heimat, sondern an allen Flüssen, die Lachse beherbergen, kann man während des Aufstieges Engländern begegnen. Hoch oben in der Nähe des Nordkaps, am Tana-Elf, habe ich sie sitzen sehen, diese unverwüstlichen Fischer, mit einem aus Mücken gebildeten Heiligenscheine umgeben, eingehüllt in dichte Schleier, um sich vor den blutgierigen Kerbtieren wenigstens einigermaßen zu schützen. In der Nähe ansprechender Stromschnellen hatten sie Zelte aufgeschlagen, inmitten der Birkenwaldungen auf Wochen mit den notwendigsten Lebensbedürfnissen sich versehen, und standhaft wie Helden ertrugen sie Wind und Wetter, Einsamkeit und Mücken, schmale Kost und Mangel an Gesellschaft, zahlten auch ohne Widerrede den Normannen eine Pacht von Tausenden von Mark für das Recht, sechs Wochen lang hier fischen zu dürfen, und gaben außerdem noch den größten Teil ihrer Beute unentgeltlich an die Besitzer der benachbarten Höfe ab. Das Fleisch des Lachses zählt mit Recht zu dem vorzüglichsten, das unsere heimischen Fische liefern, steht aber schon dem der Meer- und Lachsforelle, noch mehr dem der Bachforelle, Äsche und Moräne und am weitesten dem des Saiblinges nach. Nur solange es rot gefärbt ist, hat es Wert; weiß geworden, gilt es bei Kennern nicht allein als wertlos, sondern sogar als schädlich.

Zwei Lachsfischarten unseres Vaterlandes sind schwer zu unterscheiden, daher auch vielfach miteinander verwechselt worden. Die eine derselben ist die Seeforelle ( Salmo lacustris). Sie heißt auch Grundforelle, Silberlachs oder Salfisch und ist noch heutigentags ein zwei-, ja sogar mehrdeutiges Wesen, über das die Anschauungen der Fischkundigen weit auseinandergehen.

Die geschlechtlich entwickelte Form der Seeforelle macht sich nach den Ergebnissen der Untersuchungen von Siebold durch ihre dickere, plumpere Leibesgestalt kenntlich. Ihr Kopf besitzt im Vergleich zu den übrigen Verhältnissen des Körpers einen bedeutenden Umfang; die Schnauze ist verhältnismäßig stumpf, die Zähne sind sehr stark und stehen vorn meist in einfacher, hinten in doppelter Reihe. Der grün oder graublau gefärbte Rücken und die silberglänzenden Seiten tragen bald mehr, bald weniger Flecke von runder oder eckiger Gestalt und schwarzer Färbung, die zuweilen einen verwischten, orangegelben Saum haben. An jungen nimmt man an den Seiten auch einzelne orangegelbe Flecke wahr. Brust-, Bauch- und Afterflosse sehen im jüngeren Alter blaß aus, sind aber bei den älteren bald stärker, bald schwächer grau gefärbt als die Rücken- und Schwanzflosse, die stets diese oder eine noch dunklere Färbung zeigen; in der Rückenflosse bemerkt man immer viele runde schwarze Flecke, während die Schwanzflosse nur zuweilen mit einzelnen verwischten dunklen Tüpfeln besetzt ist.

Ganz verschieden von den fruchtbaren entwickeln sich die unfruchtbaren, am Bodensee unter dem Namen »Schwebeforellen«, in Österreich als »Maiforellen« unterschiedenen Seeforellen. »Ihr Körper bleibt viel mehr seitlich zusammengedrückt und schlanker, weil er weniger Fleisch ansetzt als der einer Grundforelle; die Schnauze streckt sich in die Länge; das Maul erscheint tiefer gespalten, und die Schwanzflosse verliert beim Heranwachsen des Fisches nicht so bald ihren Ausschnitt. Im höheren Alter kommt die Schnauzenverlängerung als äußeres Kennzeichen der männlichen nicht zur Entwicklung, auch bildet sich an der Unterkieferspitze derselben kein Haken aus. Am auffallendsten weicht die unfruchtbare Seeforelle durch ihre Färbung ab. Ihr grüner oder blaugrauer Rücken erhält nie so dunkle, schwarze Flecke wie der Rücken der fruchtbaren Seeforelle; auch kommen diese Flecke nie so zahlreich, sondern meist in sehr geringer Menge vor. An den Seiten stehen nur sehr wenige, ganz vereinzelte, verwischte schwarze Flecke, die auch oft ganz ausbleiben, so daß alsdann die Kiemendeckel und die Körperseiten einen wunderschönen, durch nichts unterbrochenen silberweißen Glanz von sich geben. Die länger und spitziger ausgezogenen paarigen Flossen sowie die Afterflossen sind farblos und nur selten bei älteren Stücken etwas angeschwärzt; die Rücken- und Schwanzflosse erscheinen dunkelgrau, und die erste ist meistens mit weniger schwarzen runden Flecken besetzt als an den fruchtbaren Stücken.« Die Größe ist sehr bedeutend: Seeforellen von achtzig Zentimeter Länge und zwölf bis fünfzehn Kilogramm Gewicht gehören nicht zu den Seltenheiten; man fängt zuweilen solche von einem Meter Länge und fünfundzwanzig bis dreißig Kilogramm Gewicht.

Mit Gewißheit kann man sagen, daß die beschriebene Art die Seen der Alpen und Voralpen bewohnt und hier in fast allen größeren und tieferen Gewässern bis zu anderthalbtausend Meter unbedingter Höhe sich findet; ebenso läßt sich wohl annehmen, daß Linné, der ihr den Namen gab, schwedische und nicht Schweizer Stücke bei seiner Beschreibung vor sich hatte, als er die Art beschrieb; und endlich dürfen wir glauben, unserer Forelle auch in größeren und tieferen Seen Schottlands wieder zu begegnen. In den Alpenseen hält sie sich regelmäßig in bedeutenden Tiefen auf, selten in Schichten von weniger als zwanzig Klaftern Tiefe und mehr, weil solche die Renken, ihre beliebteste Beute, beherbergen. Zwar verfolgt sie außerdem alle Arten kleinerer Fische, stellt aber doch im Alter vorzugsweise diesen leckeren und schmackhaften Familienverwandten nach, während sie, solange sie noch ziemlich jung ist, insbesondere an die Lauben sich hält. »Treffen Seeforellen«, sagt Heckel, »auf einen Schwarm solcher, so werden sie so hitzig in ihrem Verfolgen, daß sie bis an ganz seichte Uferstellen gelangen. Die Laubenschar fährt pfeilschnell auseinander und sucht durch Sprünge über die Wasserfläche sich zu retten; jedoch vergebens: der nicht minder schnelle Feind packt die Beute zuerst am Schwanz und verschlingt sie mittels einer raschen Wendung, so daß der Kopf voraus hinabgleitet.« Haben sie einmal ein Gewicht von zwölf bis fünfzehn Kilogramm erreicht, so begnügen sie sich nicht mehr mit so kleinen Fischen, sondern machen Jagd auf solche im Gewicht von fast einem Kilogramm.

Gegen Anfang September verlassen sie ihre bisherigen Wohngewässer und steigen in Flüssen auf, um zu laichen. Bei denen, die fruchtbar sind, tritt die Fortpflanzungsfähigkeit schon in früher Jugend ein und bekundet sich wie bei den älteren Stücken durch Änderung der Färbung und Hautbedeckung. Sie nehmen nämlich eine sehr dunkle Färbung an und erscheinen auf der Unterseite vom Kinn bis zum Schwanzende oft wie überschwärzt, auch leuchten die tiefergelegenen Hautschichten orangegelb durch, weshalb solche Stücke, laut Siebold, am Chiemsee den Namen »Goldlachse« erhalten. Die Wanderung geschieht gesellschaftlich; doch pflegen die größeren zuerst zu erscheinen. Aufwärts fördert die Reise wenig, weil es den Fischen, wie es scheint, nicht eben darauf ankommt, bald an Ort und Stelle zu sein. Dennoch steigen sie weit in den Flüssen empor, im Rheingebiete, laut Tschudi, bis zu achthundert Meter über dem Meere, im Gebiete des Inn in viel bedeutendere Höhen, weil sie hier die Seen unter eintausendsechshundert Meter über dem Meere noch bewohnen. In kleine Bäche pflegen sie übrigens nicht einzutreten, zum Laichen vielmehr kiesigen Grund in stark reißenden Strömen oder Flüssen aufzusuchen. Das Eierlegen geschieht in ganz ähnlicher Weise wie bei der Bachforelle. Sie wühlen, während sie sich ihrer erbsengroßen, gelben, klebrigen Eier entledigen, muldenförmige Gruben in den Sand, Fische von etwa zehn Kilogramm Gewicht schon so lange und tiefe, daß dieselben einen liegenden Mann aufnehmen können. Solche Gruben werden von den nachfolgenden Rogenern gern benutzt und sind auch allen Fischern recht wohl bekannt. Geraume Zeit nach vollendetem Laichgeschäft kehren sie zu den Seen zurück, um hier den Winter und den Sommer zu verbringen, während die in demselben oder im vorigen Jahre erzeugten Jungen das Frühjahr und den Sommer hindurch in den Flüssen verweilen und erst im zweiten Winter ihres Lebens nach den Seen sich begeben.

Das Fleisch wird, wie uns schon Geßner belehrt, sehr geschätzt. Der Fang ist sehr bedeutend. Die meisten erbeutet man, wie leicht erklärlich, während ihres Aufsteigens in den Flüssen, die man durch sogenannte Fachten oder geflochtene Wände bis gegen die Mitte hin verengt, um besonders starke Strömung zu erzielen, in der dann der Behren eingesetzt wird. In den Nebenflüssen, wo das Wasser seichter ist, erlegt man die größeren Fische mit der Kugel.

Die nächste Verwandte der Seeforelle ist die Lachsforelle, bezeichnender vielleicht Meerforelle genannt ( Salmo trutta). Ihre große Ähnlichkeit mit der Seeforelle erschwert, scharfe Unterscheidungsmerkmale für beide Arten anzugeben. In der Färbung stimmt die Meerforelle, laut Siebold, mit der Maiforelle fast überein. Ihr blaugrauer Rücken sowie ihre silbrigen Seiten sind nur mit wenigen schwarzen Flecken besetzt, zuweilen ganz ungefleckt, die Unterseite ist reinweiß; die paarigen Flossen und die Afterflosse zeigen sich farblos, die Brustflossen bei älteren Stücken grau, Rücken- und Schwanzflosse dunkelgrau gefärbt; erstere sind durch einzelne schwarze Flecke ausgezeichnet. Wahrscheinlich gibt es auch unter den Lachsforellen unfruchtbare Stücke; wenigstens hält man diejenigen dafür, die sich durch silberhelle Färbung, tief ausgeschnittene Schwanzflosse und die leicht abfallenden Schuppen von den übrigen unterscheiden.

Die Lachsforelle ist dasselbe für die See, was die Seeforelle für die großen Binnengewässer. Das Meer beherbergt sie während des Spätsommers, und von ihm aus steigt sie in die Ströme und Flüsse empor, um zu laichen. Ihr Verbreitungskreis erstreckt sich dementsprechend noch bedeutend weiter als der ihrer Verwandten. Sie bewohnt die Ostsee, das nördliche Atlantische Meer, einschließlich der Meerengen und Kanäle um Großbritannien, die Nordsee und das Eismeer bis zum Weißen Meere hin, tritt an den deutschen Küsten nicht selten, an den skandinavischen, englischen, schottischen, irischen, lappländischen und russischen Gestaden und in den betreffenden Flüssen in außerordentlicher Menge auf. Die Fortpflanzung geschieht genau in derselben Weise wie bei anderen Arten ihrer Sippschaft.

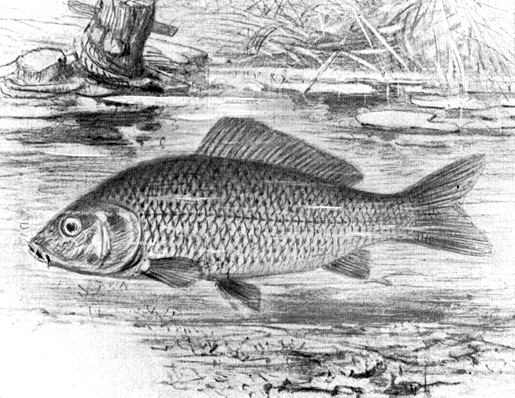

Unter allen deutschen Lachsfischen besitzt die Bachforelle, Wald-, Teich-, Gold- und Schwarzforelle ( Salmo fario), die gedrungenste Gestalt. Ihr Leib ist mehr oder weniger seitlich zusammengedrückt, die Schnauze kurz und sehr abgestumpft, die vordere, kurze Platte des Pflugscharbeines dreieckig, am queren Hinterrande mit drei oder vier Zähnen besetzt, der lange Stiel auf der seicht ausgehöhlten Gaumenfläche mit doppelreihigen, sehr starken Zähnen bewehrt. Über die Färbung etwas Allgemeingültiges zu sagen, ist vollkommen unmöglich. Tschudi nennt die Bachforelle das » Chamäleon unter Fischen«, hätte aber hinzufügen können, daß sie noch weit mehr abändert als dieses wegen seines Farbenwechsels bekannte Kriechtier. Wahrscheinlich kommt man der Wahrheit nahe, wenn man annimmt, daß die so verschiedene Färbung nur ein Widerspiel ist von den herrschenden Farben der Umgebung des Wohngewässers, daß die Forelle uns genau dasselbe erkennen läßt wie die meerbewohnende Scholle, die ihr Kleid dem des Bodens anpaßt.

Lassen wir diese Angabe Geßners durch Tschudi vervollständigen. »Wir sind in Verlegenheit«, sagt Tschudi, »wenn wir die Färbung der Bachforelle angeben sollen. Oft ist der schwärzlich gefleckte Rücken olivengrau, die Seite grünlichgelb, rotpunktiert, goldschimmernd, der Bauch weißlichgrau, die Bauchflosse hochgelb, die Rückenflosse hell gerandet, punktiert; oft herrscht durchweg eine dunklere, selten die ganz schwarze Färbung vor; oft sind die Punkte schwarz, rot und weiß, wie bei manchen in den Alpenseen gefangenen, wobei übrigens auch die Form und Farbe der Augenringe wechselt; oft herrscht die gelbe Färbung vor, oft die rötliche, oft die weißliche, und man pflegt diese Spielarten bald Alpenforellen, bald Silber- und Goldforellen, bald Weiß-, Schwarzforellen, Stein- und Waldforellen zu nennen, ohne daß eine Ausscheidung der außerordentlich vielfältigen, schillernden Übergänge bisher festgestellt wäre. In der Regel aber ist der Rücken dunkel, die Seite heller und punktiert, der Bauch am lichtesten gefärbt. Je reiner das Wasser, desto heller ist meistens die Farbe. Ebenso ist es mit der Farbe des Fleisches, das bei den helleren, gold und rot punktierten Goldforellen rötlich, sonst auch gelblich, in der Regel aber schneeweiß ist und sich durch Kochen nicht verändert. Die Forellen des von Gletscherwasser und aufgespültem Sande beinahe milchfarbenen Weißsees auf dem Bernina sind ohne Ausnahme lichter gefärbt als die der benachbarten, auf torfigem Grunde liegenden Schwarzseen. Das Fleisch beider aber ist gleichmäßig weiß, während das der dunklen berühmten Forellen des Sees von Poschiavo beständig rötlichgelb ist. Man hat die Erfahrung gemacht, daß Forellen mit weißem Fleisch in wenig Sauerstoffgas enthaltendem Wasser rotes Fleisch bekommen, und Saussure erzählt, die kleinen, blassen Forellen des Genfer Sees bekämen rote Punkte, wenn sie gewisse Bäche der Rhône hinaufstiegen; in anderen würden sie ganz schwarzgrün, in anderen blieben sie weiß. Kurz, die Willkürlichkeit und Mannigfaltigkeit dieser Fischfärbung bringt den Beobachter zur Verzweiflung.«

Die Bauch- und Brustflossen der Forelle sind in die Breite gestreckt und abgerundet; die Schwanzflosse ändert ihre Gestalt mit dem Alter: bei jungen Forellen ist sie tief ausgeschnitten, bei älteren senkrecht abgestutzt, bei alten sogar etwas nach außen abgerundet. Die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen meist durch größeren Kopf und wirre, zahlreiche, aber starke Zähne; auch erhöht und schrägt sich im Alter bei ihnen namentlich die Spitze des Unterkiefers nach aufwärts. Die Größe richtet sich, wie die Färbung, nach dem Aufenthalt. In kleinen, schnellfließenden Bächen, wo sich die Forelle mit wenig Wasser begnügen muß, erreicht sie kaum eine Länge von vierzig Zentimeter und ein Gewicht von höchstens einem Kilogramm, wogegen sie in tieferen Gewässern, in Seen und Teichen, bei reichlichem Futter zu einer Länge von neunzig Zentimeter und darüber und einem Gewicht von fünf bis sechs Kilogramm anwachsen kann. Daß derartige Riesen viele Jahre auf dem Rücken haben, läßt sich mit Bestimmtheit behaupten. Die Fischer sind geneigt, den Forellen ein Alter von höchstens zwanzig Jahren zuzuschreiben; man kennt aber Beispiele, die beweisen, daß sie viel älter werden können. Oliver gedenkt einer, die man achtundzwanzig Jahre im Wallgraben eines Schlosses erhalten und im Verlaufe der Zeit ungemein gezähmt hatte, Mossop einer anderen, die unter ähnlichen Verhältnissen dreiundfünfzig Jahre ausgehalten hat.

Unsere bisher gesammelten Forschungen reichen noch nicht aus, den Verbreitungskreis der Forelle zu begrenzen; doch wissen wir, daß sie an entsprechenden Orten in ganz Europa vom Nordkap an bis zum Vorgebirge Tarifa, ebenso in Kleinasien und wahrscheinlich noch in anderen Ländern dieses Erdteiles gefunden wird. Bedingung für ihr Vorkommen und Leben ist klares, fließendes, an Sauerstoff reiches Wasser. Sie findet sich daher in allen Gebirgswässern, zumeist in Flüssen und Bächen, sodann aber auch in Seen, die von durchströmendem Wasser oder von in ihnen entspringenden reichhaltigen Quellen gespeist werden. Die neuerdings so vielfach angestellten Züchtungsversuche haben zur Genüge ergeben, daß geklärtes Wasser, das regelmäßig in Bewegung gesetzt wird, der Bachforelle genügt, gleichviel ob es frischen Quellen oder Bächen und selbst Teichen entnommen wurde. Im Hochgebirge steigt sie, laut Tschudi, bis zum Alpengürtel empor; höher als zweitausend Meter über dem Meere findet sie sich in der Schweiz indessen nicht. So lebt sie noch im schönen Lucendro-See auf dem Gotthard, dem nur dreißig Meter tiefer die Reuß entströmt, in vielen savoyischen, den meisten rätischen Hochalpenseen, im Murgsee an der Tannengrenze, in dem Alpsee unter dem Stockhorne und überhaupt fast in allen Alpenseen innerhalb des Alpengürtels diesseits und jenseits des Gebirges, jedoch merkwürdigerweise fast immer nur in solchen Seen, die einen sichtbaren Abfluß haben, und seltener in solchen, die unterirdisch durchs Gebirge sich entleeren. Wie sie in jene Hochseen, die in der Regel durch steile Wasserfälle mit dem tieferen Flußgebiete verbunden sind, hinaufgelangte, ist nur bei solchen anzugeben, wo sie, wie im Ober-Olegisee, etwa vierzehnhundert Meter über dem Meere, dem Engstlensee, achtzehnhundert Meter über dem Meere, und anderen, von Menschen eingesetzt wurden. Zwar ist sie ein munterer und lebendiger Fisch und besitzt, wie in heißen Sommertagen überall zu beobachten, große Schnellkraft; ja, Steinmüller versichert sogar, er habe selbst gesehen, wie auf der Mürtschenalp eine Forelle sich über einen hohen Wasserfall hinaufschleuderte und während des Hinaufwerfens einzig ein paarmal sich überwarf; allein es gibt Forellenseen in Menge, wo eine Verbreitung vom Tale herauf durch ein solches Hinaufschleudern geradezu unmöglich ist. Indessen müssen wir doch annehmen, daß der Mensch in dieser Beziehung viel getan hat, daß vor der Reformation für die Fastenzeit weislich vorgesorgt und viel Fischbrut in Seen und Teiche eingesetzt worden. In Tirol steigt sie um drei- bis fünfhundert Meter höher und in den Bächen der Sierra de Gredos oder der Sierra Nevada nachweislich bis zu dreitausend Meter unbedingter Höhe empor, weil hier die Schneegrenze höher liegt.

In den Bächen und Flüßchen unserer Mittelgebirge bemerkt man keinen auffallenden Wechsel des Aufenthaltes. Unweit meines Geburtsortes entspringen in einem zwischen mittelhohen Bergen gelegenen Tale reichhaltige Quellen, die sich zu einem Bache vereinigen, kräftig genug, ein Mühlrad zu treiben. Dieser Quellbach fällt in die Roda und klärt deren zuweilen sehr unreines Wasser. Hier leben seit Menschengedenken Forellen, aber nur auf einer Strecke von höchstens acht Kilometer Länge; denn oberhalb und unterhalb derselben kommen sie regelmäßig nicht mehr vor, und bloß während der Laichzeit geschieht es, daß sie ihren eigentlichen Standort verlassen und in der Roda zu Berge wandern, um Laichplätze zu suchen, obgleich sie solche ebensogut auch innerhalb ihres eigentlichen Standgewässers vorfinden. In reinem Bergwasser ist der Aufenthaltsort selbstverständlich weiter ausgedehnt: zu einem eigentlichen Wanderfische aber wird die Bachforelle in Mitteldeutschland nicht. Anders scheint es in der Schweiz zu sein. Unsere Fische richten eben auch ihre Lebensweise ganz wesentlich nach den Umständen ein.

An Gewandtheit und Schnelligkeit der Bewegung wird die Bachforelle höchstens von einzelnen ihrer Verwandten, schwerlich aber von anderen Flußfischen übertroffen. Wahrscheinlich muß man sie zu den nächtlich lebenden Fischen zählen; alle Beobachtungen sprechen wenigstens dafür, daß sie erst gegen Abend ihre volle Munterkeit entfaltet und vorzugsweise während der Nacht ihrem Hauptgeschäft, der Ernährung, obliegt. Tagsüber versteckt sie sich gern unter überhängenden Ufersteinen oder überhaupt in Höhlungen und Schlupfwinkeln, wie sie das in ihrem Wohngewässer sich findende Gestein bildet; wenn aber ringsum alles ganz ruhig ist, treibt sie sich auch um diese Zeit im freien Wasser umher, unter allen Umständen mit dem Kopf gegen die Strömung gerichtet und hier entweder viertelstundenlang und länger scheinbar auf einer und derselben Stelle verweilend, in Wirklichkeit aber mittels der Flossen soviel sich bewegend, wie zur Erhaltung ihrer Stellung erforderlich, oder aber sie schießt plötzlich wie ein Pfeil durch das Wasser, mit wunderbarer Geschicklichkeit der Hauptströmung desselben folgend und so in seichten Bächen noch da ihren Weg findend, wo man ein Weiterkommen für unmöglich halten möchte. Einmal aufgestört, pflegt sie, falls es ihr nur irgend möglich, sich wieder einem Schlupfwinkel zuzuwenden und in ihm zu verbergen; denn sie gehört zu den scheuesten und vorsichtigsten aller Fische. Flußabwärts gelangt sie auf zwei verschiedenen Wegen, indem sie entweder, den Kopf gegen die Strömung gerichtet, langsam sich treiben läßt, oder indem sie unter Aufbietung ihrer vollen Kraft so schnell durch das Wasser schießt, daß die Raschheit ihrer Bewegung die des letzteren bei weitem übertrifft. Solange sie stillsteht, liegt sie auch auf der Lauer und überblickt sorgfältig ihr Jagdgebiet, das Wasser neben und vor ihr und die Wasserfläche oder Luft über ihr. Naht ein Kerbtier, gleichviel ob es groß oder klein, dem Ort, wo sie steht, so verharrt sie noch immer regungslos, bis es in Sprungweite gekommen, schlägt dann urplötzlich mit einem oder mehreren kräftigen Schlägen der Schwanzflosse das Wasser und springt, in letzterem fortschießend oder über dessen Spiegel sich emporschnellend, auf das ins Auge gefaßte Opfer los. Solange sie jung ist, jagt sie vorzugsweise auf Kerbtiere, Würmer, Egel, Schnecken, Fischbrut, kleine Fische und Frösche; hat sie aber einmal ein Gewicht von einem bis anderthalb Kilogramm erreicht, so wetteifert sie an Gefräßigkeit mit jedem Raubfisch ihrer Größe, steht mindestens dem Hecht kaum nach und wagt sich an alles Lebende, das sie bewältigen zu können glaubt, ihre eigene Nachkommenschaft nicht ausgeschlossen. Gleichwohl bilden auch jetzt noch alle als Larven oder Fliegen im Wasser lebenden Kerbtiere und kleine Kruster den Hauptteil ihrer Mahlzeiten.

Die Fortpflanzungstätigkeit der Forelle beginnt Mitte Oktober und währt unter Umständen bis in den Dezember fort. Schon Fische von zwanzig Zentimeter Länge und einhundertfünfzig Gramm Gewicht sind fortpflanzungsfähig; sehr viele von ihnen aber bleiben unfruchtbar und laichen nicht. Ihre Geschlechtswerkzeuge sind zwar, laut Siebold, deutlich als Hoden und Eierstöcke vorhanden, verharren aber im Zustande der Unreife. Niemals zeigen sich die Eier solcher Forellen größer als Hirsekörner; auch sieht man es den Eierstöcken an, daß sie nie reife Eier von sich gegeben haben. Es lassen sich die unfruchtbaren von den fruchtbaren Forellen auch außer der Laichzeit unterscheiden. Das Laichen selbst geschieht in seichtem Wasser auf Kiesgrunde oder hinter größeren Steinen, da, wo eine rasche Strömung sich bemerklich macht. Den suchenden Weibchen folgen gewöhnlich mehrere Männchen, in der Regel kleinere, und keineswegs allein in der Absicht, sich zu begatten, beziehungsweise die Eier zu besamen, sondern auch, um die vom Weibchen eben gelegten Eier teilweise aufzufressen. Nach Versicherung der Fischer soll der Rogener einen der Milchner mehr begünstigen als die anderen und diese zurückjagen, vielleicht gerade, weil er weiß, daß mehrere männliche Begleiter den Rogen gefährden. Vor dem Legen höhlt er durch lebhafte Bewegungen mit dem Schwanze eine mehr oder minder große, seichte Vertiefung aus, läßt in sie die Eier fallen und macht sodann dem Männchen Platz, das gleichzeitig oder unmittelbar darauf einigen Samen darüberspritzt. Durch weitere Bewegungen mit dem Schwanze werden die Eier leicht überdeckt und nunmehr ihrem Schicksal überlassen. Niemals entledigt sich ein Weibchen aller Eier mit einem Male; das Laichen geschieht vielmehr in Absätzen innerhalb acht Tagen, und zwar, wie aus dem Vorhergegangenen erklärlich, regelmäßig bei Nacht und am liebsten bei Mondschein.

Nach ungefähr sechs Wochen, der herrschenden Witterung entsprechend früher oder später, entschlüpfen die Jungen und verweilen nun zunächst mehr oder minder regungslos, d. h. höchstens mit den stummelhaften Brustflossen spielend, auf der Brutstätte, bis sie ihren anhängenden Dottersack aufgezehrt haben und nunmehr das Bedürfnis nach anderer Nahrung empfinden. Zuerst genügen ihnen die allerkleinsten Wassertierchen, später wagen sie sich an Würmchen, hierauf an Kerbtiere und junge Fischbrut, und mit der Größe wächst ihre Raublust. Drei Monate nach dem Ausschlüpfen sind aus den beim Verlassen des Eies unförmlichen Geschöpfen wohlgestaltete, zierliche Fischchen geworden, die, wie die meisten übrigen Lachse, ein Jugendkleid tragen, auf dem dunkelbraune Querbinden hervorstechen. Um diese Zeit beginnt die Geschwisterschaft sich zu vereinzeln, Versteckplätze aufzusuchen und es mehr oder weniger ähnlich zu treiben wie die Eltern.

Viele Feinde bedrohen und gefährden die junge Brut. Noch ehe die befruchteten Eier ausgeschlüpft sind, richten die Grundfische, vor allen die Quappen, arge Verwüstungen unter ihnen an; der Wasserschwätzer liest wohl eines oder das andere mit auf; selbst die harmlose Bachstelze mag einzelne verzehren. Später, nach dem Ausschlüpfen, nehmen außer den Quappen auch die übrigen Raubfische, insbesondere die älteren Forellen, manches Junge weg, und wenn dieses wirklich so weit gekommen, daß es selbst zum Räuber geworden, hat es in der Wasserspitzmaus, Wasserratte und im Fischotter noch Feinde, denen es nicht gewachsen ist.

Es muß auffallen, daß die Alten, die bekanntlich für Gaumenkitzel sehr empfänglich waren, über die Forelle schweigen, da erst Ausonius in seiner »Mosel« ihrer Erwähnung tut, und es scheint fast, als hätten sie den Fisch nicht gekannt oder nicht zu würdigen verstanden. In späterer Zeit gelangte er zu verdientem Ansehen; denn »die Forellen werden einhellig größlich gepriesen bey allen Nationen, zu jederzeit des Jars, insonderheit im Aprilen vnd Mayen. Summa, die besten Fisch auß den süssen Wassern sind die Fören, also, daß sie auch in allerley Krankheit erlaubt werden«.

Die berechtigte Klage über Abnahme unserer Süßwasserfische gilt leider auch für die Forelle; doch hat man es bei ihr noch am ersten in der Hand, geeignete Gewässer wiederum zu besetzen, sie überhaupt sachgemäß zu schonen und zu züchten. Keine andere Lachsart eignet sich in demselben Grade zum Zuchtfisch wie sie; denn sie gedeiht in quellenreichen Teichen ebensogut wie in Bächen, wächst schnell und liefert ein köstliches Fleisch.

In den Alpseen Mitteleuropas wie des hohen Nordens, in den Bergseen Nordrußlands und Skandinaviens lebt mehr oder minder häufig ein mit vollstem Recht ungemein geschätztes Mitglied unserer Sippe, der Saibling, auch Salbling und Rotforelle genannt ( Salmo salvelinus). In der Färbung wechselt er vielfach ab. Am häufigsten zeigt sich, laut Siebold, folgende Färbung: das Blaugrau des Rückens geht nach den Seilen herab allmählich in ein mehr oder weniger gelbliches Weiß und dieses auf dem Bauche in ein lebhaftes Orangerot über, das namentlich während der Brunstzeit hervortritt; an der Seite des Leibes stehen häufig runde helle Flecke, die in der Nähe des Bauches, je nach der Färbung des letzteren, bald weißlich, bald gelblich, bald orangerot gefärbt sind; solche Flecke kommen zuweilen auch an dem unteren Teil der Rückenflosse vor; bei jungen Saiblingen berühren sie sich zuweilen, und es entsteht dann eine Marmelzeichnung. Das Orangegelb des Bauches kann bis zu Zinnoberrot, der Rücken bis zu Braungrün dunkeln. An Länge kann der Saibling bis zu achtzig Zentimeter, an Gewicht bis zehn Kilogramm erlangen; die gewöhnliche Länge aber beträgt beiläufig dreißig Zentimeter und das Gewicht ungefähr fünfhundert Gramm.

Nur wirkliche Gebirgsseen, in unseren Alpen solche bis zu zweitausend Meter über dem Meere belegene, beherbergen Saiblinge; sie steigen in der Regel nicht einmal während der Laichzeit in den einmündenden Flüssen empor. Wie die Renken halten sie sich in den tiefen Gründen ihrer Wohngewässer aus, und wie diese stellen sie hauptsächlich kleinen Tieren, insbesondere verschiedenen Schmarotzerkrebsen, nach. Nebenbei verschmähen sie übrigens kleinere Fische nicht, und sehr große Saiblinge mögen sich wohl zum guten Teile von diesen ernähren. Die Laichzeit beginnt gegen Ende des Oktober und währt bis Neujahr. Um diese Zeit erheben sie sich zu seichteren Uferstellen und setzen hier ihren Laich ab. Doch geschieht es, laut Yarrell, wenigstens in den schottischen Seen, daß sie unter Umständen auch in Flüsse eintreten und in diesen ein beträchtliches Stück zu Berge gehen, um ihrer Fortpflanzung zu genügen. Ihre Vermehrung ist ziemlich stark, ihr Wachstum minder rasch als bei den Forellen, mit denen sie oft in demselben See zusammenwohnen, ohne sich jedoch freiwillig mit ihnen zu vermischen. Mit Hilfe der künstlichen Fischzucht erzielt man neuerdings vielfach Blendlinge von Forellen und Saiblingen, denen man vortreffliche Eigenschaften, insbesondere schnelleres Wachstum als dem Saiblinge und zartes, schmackhafteres Fleisch, als der Forelle eigen, nachrühmt. Durch die künstliche Fischzucht hat man den Bestand einzelner Seen wesentlich gehoben.

Das Fleisch des Saiblings ist unbestritten das vorzüglichste, das Süßwasserfische uns liefern können, steht daher verdientermaßen in höchster Achtung. Als die Benediktiner Admonts die ihrem Kloster zustehenden Rechte der Fischerei in Steiermark aufgaben, behielten sie sich ausdrücklich alle Seen vor, in denen Saiblinge leben. Für den gebildeten Gaumen verhält sich der Saibling zur Forelle wie diese zum Lachs.

Der Huchen ( Salmo hucho) hat einen langgestreckten, walzenförmigen Leib und ist auf Oberkopf und Rücken grünlich dunkelbraun oder blaugrau, auf dem Bauche silberweiß gefärbt, sodaß ein Ton in den anderen allmählich übergeht; Kopf und Rumpf sind bald mehr, bald weniger mit kleinen dunkelgrauen oder schwärzlichen Pünktchen besetzt, zwischen denen, insbesondere auf dem Scheitel, dem Kiemendeckel und dem Rücken, größere schwarze Flecke stehen; diese Flecke nehmen weiter nach ab- und rückwärts allmählich die Form eines Halbmonds an. Bei sehr alten Fischen geht die Grundfärbung in ein blasses Rot über. Die ungefleckten Flossen zeigen eine weißliche Färbung, die auf Rücken- und Schwanzflosse getrübt erscheint. Die Länge beträgt anderthalb bis zwei Meter, das Gewicht zwanzig bis fünfzig Kilogramm.

Den Huchen haben wir nur aus dem Gebiet der Donau kennengelernt, und es ist sogar wahrscheinlich, daß er ausschließlich in dem Hauptstrome und den ihm aus den Alpen zufließenden Gewässern vorkommt. Zuweilen hat man allerdings auch in den von Norden her der Donau zuströmenden Flüssen einen und den anderen Huchen gefangen; solches Vorkommen aber muß als Ausnahme gelten. In seinem Wesen zeigt er sich als echter Lachs; doch übertrifft er, seiner Größe entsprechend, alle Verwandten an Gefräßigkeit. Davy entnahm einem von ihm erbeuteten einen Aland, eine Asche, einen Alben und zwei kleine Karpfen; Siebold erfuhr von den Fischern, daß sie schon mehrmals Wasserratten beim Ausweiden großer Huchen fanden. Die Laichzeit fällt, abweichend von der seiner Verwandten, in die Monate April und Mai, kann jedoch bei günstiger Witterung auch im März beginnen. Um diese Zeit verläßt er seinen Lieblingsaufenthalt, stark strömendes Wasser, sucht seichte und kiesige Flußstellen auf, wühlt mit dem Schwänze Gruben aus und ist während seines Eierlegens so taub und blind, daß man mit einem Kahne über ihn hinwegfahren kann, ohne ihn zu verjagen. Die Jungen wachsen rasch heran und werden bei zwei Kilogramm Gewicht fortpflanzungsfähig.

Das weißliche Fleisch steht an Wohlgeschmack dem des Lachses merklich nach und wird geringer geschätzt als das der Lachsforelle. Der Fang geschieht mit großen Garnen oder mit der Angel; auch sticht man ihn, wenn er ruhig in der Tiefe steht, oder tötet ihn mit der Kugel. Davy nennt ihn scheu und klug und versichert, daß er nicht zum zweiten Male anbeiße; deshalb bekomme man ihn auch nur während der Laichzeit und im Herbst, nicht aber während des Sommers.

*

Zu den Lachsfischen zählt auch der Stint oder Spierling ( Osmerus eperlanus), Vertreter der Stinklachse ( Osmerus), von den bisher genannten Arten der Familie unterschieden durch Bezahnung und Beschuppung. Zwischen- und Oberkiefer tragen in einfacher Reihe sehr feine Zähne, die Unterkiefer solche in einer äußeren und größere, derbere in einer inneren Reihe, endlich auch starke, spitzige Zähne auf dem Pflugscharbeine, Gaumen und Flügelbeine. Die Schuppen sind mittelgroß, zart und lose eingesetzt. Hinsichtlich der Umrisse des Leibes und Kopfes, der Größe und der Färbung ändert der Stint bedeutend ab. Der Rücken ist gewöhnlich grau, die Seite silberfarben mit bläulichem oder grünlichem Schimmer, der Bauch rötlich. Die Länge schwankt zwischen dreizehn und zwanzig Zentimeter; ausnahmsweise findet man übrigens auch Stücke, die fünfundzwanzig bis dreißig Zentimeter lang sind.

Nord- und Ostsee scheinen diesen Fisch am häufigsten zu beherbergen; doch kommt er noch im Ärmelmeere nicht selten vor und hat sich ebenso in den Haffen und größeren Süßwasserseen in mehr oder minder bedeutender Anzahl angesiedelt. Diejenigen, die im Meere wohnen, unterscheiden sich von denen, die in Landseen herbergen, nicht allein durch bedeutende Größe, sondern auch durch Eigenheiten ihrer Lebensweise. Die einen wie die anderen treten in Deutschland lückenhaft und in verschiedenen Jahren in erheblich schwankender Anzahl auf. Besonders häufig erscheint der sogenannte Seestint in den Mündungen der Elbe und Weser, selten dagegen an der ganzen holsteinischen, mecklenburgischen und pommerschen Küste, wogegen er im Kurischen Haff meist in außerordentlicher Menge sich einfindet. Das letztgenannte Haff bevölkert aber auch der sogenannte Flußstint, der anderswo nicht in die See geht und insbesondere die Landseen Ostpreußens, Pommerns, Brandenburgs, Mecklenburgs und Holsteins bewohnt. Der eine wie der andere bildet stets zahlreiche Gesellschaften, hält sich während des Winters in der Tiefe der Gewässer verborgen und erscheint erst im März und April in den oberen Schichten der Gewässer, um behufs der Fortpflanzung eine Wanderung in die Flüsse anzutreten. Die Laichgesellschaften wandern nicht so weit wie die größeren Lachse, aber doch immerhin bis in das Herz der Binnenländer, gehen z. B. in der Elbe bis Anhalt und Sachsen, in der Weser bis Minden, in der Seine bis Paris stromaufwärts. In manchen Jahren erscheinen die aus der See kommenden in unschätzbarer Menge in den Flußmündungen und Haffen, zu anderen Zeiten treten sie wiederum nur spärlich auf, ohne daß man hierfür durchschlagende Gründe anzugeben wüßte. Laut Beerbohm ziehen sich andere Fische, Aale und Kaulbarsche ausgenommen, aus dem Kurischen Haff zurück, wenn die hier lebenden Stinte massenhaft auf den Laichplätzen sich einfinden. Zu Anfang des April legen letztere ihre kleinen gelben Eier auf sandigen Stellen ab und kehren nach dem Meere oder nach den Seen zurück. Bleibender Hochwasserstand befördert gedeihliche Entwicklung der Eier; Zurücktreten der Laichgewässer läßt Milliarden von Eiern nicht zum Ausschlüpfen gelangen. Geht alles gut, so folgen den alten Stinten im August die jungen, verweilen aber, wenn sie der See sich zuwenden, laut Yarrell, noch eine Zeitlang in der Nähe der Strommündungen, mit der Flut in den Fluß emporsteigend, mit der Ebbe gegen das Meer hin zurückkehrend.

Während seines Aufsteigens in den Flüssen wird der Stint oft in unglaublicher Menge gefangen und massenweise auf die Märkte gebracht, findet hier auch willige Abnehmer, weil sein Fleisch einen trefflichen Geschmack besitzt. Der Fang wird auf sehr verschiedene Weise betrieben und liefert eigentlich immer Ertrag, weil man, dank der unendlichen Menge dieser Fische, jedes engmaschige Netz mit Erfolg verwenden kann.

*

Unter dem Namen Renken ( Coregonus) verstehen wir mittelgroße und kleine Lachsfische mit seitlich etwas zusammengedrücktem Leib, kleinem, engem, zahnlosem oder mit sehr feinen, vergänglichen Zähnen bewehrtem Maule, mittelgroßen, leicht abfallenden Schuppen, kleiner Fettflosse und einer dicht vor den Bauchflossen beginnenden hohen Rückenflosse. Die zu dieser Sippe zählenden Lachse, die in namhafter Anzahl an Arten und Einzelstücken die Gewässer der nördlichen Halbkugel bewohnen, ähneln sich in Gestalt und Lebensweise so außerordentlich, daß sie trotz der sorgsamsten Untersuchungen noch keineswegs mit genügender Sicherheit je nach Art oder Spielart unterschieden werden konnten. Das verborgene Leben dieser Fische, die nur zu gewissen Zeiten aus den tiefen Gründen, in denen sie sich umhertreiben, aufsteigen, um ihren Laich abzusetzen, die Schwierigkeit, unerwachsene Junge zu erlangen, und die Ähnlichkeit der als wirklich verschieden erkannten Arten erklären die vorsichtige Zurückhaltung, der sich gegenwärtig unsere Forscher befleißigen, wenn sie von den Renken sprechen. Ich lege im Folgenden Siebolds Untersuchungen zugrunde und beschränke mich auf die Beschreibung der europäischen Glieder der Sippe.

Der Blaufelchen ( Coregonus wartmanni) ist gestreckter gebaut als alle übrigen deutschen Renken, der Kopf verhältnismäßig klein und niedrig, die dünne Schnauze an der Spitze senkrecht abgestutzt, der Mund klein, bis auf die mit feinen Hechelzähnen besetzte Zunge zahnlos, die Rückenflosse höher als lang, das Kleid aus großen, zarten, leicht abfallenden Schuppen zusammengesetzt. Oberkopf und Rücken zeigen auf hellblauem Grunde silbernen Glanz, die Seiten des Kopfes und des Bauches nur den letzteren; die Seitenlinien sind schwärzlich punktiert, die Flossen gelblichweiß, breit schwarz gesäumt. An Gewicht kann unser Fisch ein bis zwei Kilogramm erreichen.

Der Blaufelchen bewohnt die meisten größeren schweizerischen, bayrischen und österreichischen, auf der Nordseite der Alpen und Voralpen gelegenen Seen, fehlt aber in einigen derselben, so z. B. im Königs- und Schliersee; es kommen jedoch auch in den schwedischen und britischen Seen Renken vor, von denen es noch fraglich ist, ob sie mit dem Blaufelchen als gleichartig angesehen werden müssen oder, wie die nordischen Kundigen annehmen, artlich sich unterscheiden.

Für gewöhnlich halten sich die Blaufelchen, wie die meisten ihrer Verwandten überhaupt, in den tiefsten Gründen der Seen auf, nicht selten in Tiefen von hundert Faden unter der Oberfläche, ausnahmsweise nur in Wasserschichten zwischen zwanzig bis fünfzig Faden Tiefe. In die Flüsse treten sie niemals ein, wandern also auch nicht von einem See zum anderen. Die Nahrung besteht hauptsächlich aus sehr kleinen Wassertieren, die in der Tiefe der Binnenseen leben und von denen viele erst durch Untersuchung des Mageninhalts den Forschern bekannt geworden sind. Außerdem fressen unsere Fische von dem auf dem Grunde der Seen befindlichen Schleime, der aus den niedersten Gebilden der Pflanzen- und Tierwelt in deren ersten Entwicklungszuständen gebildet wird. Zu ihrer Beute zählen auch kleine Krebse, Wasserschnecken, Würmer und Kerbtierlarven.