|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eine andere Gruppe der Katzen, der man ebenfalls den Rang einer Sippe oder Untersippe zugesprochen hat, vertritt der Tiger, eins der vollkommensten Glieder der gesamten Familie. Der Tiger ist eine echte Katze ohne Mähne, mit etwas starkem Backenbart und mit Querstreifen auf seinem bunten Fell. Aber er ist die furchtbarste aller Katzen, ein Räuber, dem selbst der Mensch bisher noch machtlos gegenübersteht. Kein Raubsäugetier kann mit wahrhaft verführerischer Schönheit so viel Furchtbarkeit verbinden, keines die alte Fabel von der jungen, naseweisen Maus, die in der Katze ein schönes und liebenswürdiges Wesen bewundert, besser bestätigen. Wollte man seine Gefährlichkeit als Maßstab seiner Bedeutung anlegen, so müßte man ihn unbedingt als das erste aller Säugetiere erklären; denn er hat, bisher wenigstens, dem Herrscher der Erde noch in einer Weise gegenübergestanden wie kein anderes Geschöpf. Anstatt vertrieben und zurückgeworfen worden zu sein durch den Anbau des Bodens und den weiter und weiter vordringenden Menschen, ist er gerade hierdurch mehr zu diesem hingezogen worden und hat stellenweise ihn verscheucht. Er zieht sich nicht so wie der Löwe aus bevölkerten Gegenden zurück, der Gefahr, die ihm Vernichtung droht, klüglich ausweichend, sondern geht ihr dreist oder listig entgegen und stellt sich mutig dem Menschen als Feind gegenüber, aber als heimlicher, unvermutet herbeischleichender und deshalb um so gefährlicherer Feind. Man hat seine Mordlust und seinen Blutdurst vielfach übertrieben oder wenigstens mit sehr grellen Farben geschildert; wir dürfen uns jedoch hierüber nicht wundern: denn für diejenigen, die ihn schildern konnten, ist er allerdings der Inbegriff aller Grausamkeit. Noch heutigen Tages bewohnen Indien eine furchterregende Anzahl von Tigern, und noch gegenwärtig müssen dort Tausende von Menschen aufgeboten werden, um eine Gegend, die sonst der Verödung anheimfallen würde, zeitweilig von dieser schlimmsten aller Landplagen zu befreien.

Der Königstiger (Felis tigris) ist eine herrliche, wunderschön gezeichnete und gefärbte Katze. Höher, schlanker und leichter gebaut als der Löwe, steht der Tiger doch keineswegs hinter diesem zurück. Seine Gesamtlänge von der Schnauze bis zur Schwanzspitze beträgt 2,25 bis 2,60 Meter; es sind aber einzelne sehr alte Männchen erlegt worden, bei denen die in derselben Weise gemessene Länge 2,90 Meter ergeben hat. Die gewöhnliche Körperlänge beträgt 1,60 Meter, die Länge des Schwanzes 80 Zentimeter, die Höhe am Widerrist ungefähr ebensoviel. Der Leib ist etwas mehr verlängert und gestreckt, der Kopf runder als der des Löwen, der Schwanz lang und quastenlos, die Behaarung kurz und glatt und nur an den Wangen bartmäßig verlängert. Das Weibchen ist kleiner und sein Backenbart schwächer. Alle Tiger, die in nördlicher gelegenen Ländern wohnen, tragen ein viel dichteres und längeres Haarkleid als diejenigen, deren Heimat die heißen Tiefländer Indiens sind. Die Zeichnung zeigt die schönste Anordnung von Farben und einen lebhaften Gegensatz zwischen der hellen, rostgelben Grundfarbe und den dunklen Streifen, die über sie hinweglaufen. Wie bei allen Katzen ist die Grundfärbung auf dem Rücken dunkler, an den Seiten lichter und auf der Unterseite, den Innenseiten der Gliedmaßen, dem Hinterkörper, den Lippen und dem Unterteile der Wangen weiß. Vom Rücken aus ziehen sich weit auseinanderstehende, unregelmäßige, schwarze Querstreifen in schiefer Richtung etwas von vorn nach hinten, teils nach der Brust, teils nach dem Bauche herab. Einige dieser Streifen teilen sich, der größere Teil aber ist einfach und dann dunkler. Der Schwanz ist lichter als der Oberkörper, aber ebenfalls durch dunkle Ringe gezeichnet. Die Schnurren haben weiße Färbung. Das große rundsternige Auge sieht gelblichbraun aus. Die Jungen sind genau so gezeichnet wie die Alten, nur hat ihre Grundfärbung einen etwas helleren Ton.

Auch bei dem Tiger kommen verschiedene Abänderungen in der Färbung vor: die Grundfarbe ist dunkler oder lichter und in seltenen Fällen sogar weiß mit nebeligen Seitenstreifen. Eine ständige, d. h. regelmäßig in derselben Weise gestaltete und gezeichnete Abart, möglicherweise bestimmt verschiedene Art, bewohnt Java und Sumatra. Der Javatiger, wie diese Art oder Abart von Tiergärtnern und Händlern genannt wird, ist stets kleiner, aber verhältnismäßig kräftiger als der Tiger des Festlandes und unterscheidet sich außerdem, auch dem blöderen Auge unverkennbar, durch die schmäleren, dunkleren, dichter stehenden Streifen.

Man sollte meinen, daß ein so prachtvoll gezeichnetes Tier schon von weitem allen Geschöpfen, denen es nachstrebt, auffallen müßte. Allein dem ist nicht so. Selbst geübten Jägern geschieht es nicht selten, daß sie einen Tiger, der nahe vor ihnen liegt, vollständig übersehen. Der Verbreitungskreis des Tigers ist sehr ausgedehnt; denn er beschränkt sich keineswegs, wie man gewöhnlich annimmt, bloß auf die heißen Länder Asiens, zumal Ostindien, sondern zieht sich über eine Strecke des gewaltigen Erdteils hinweg, die unser Europa an Ausdehnung bei weitem übertrifft. Vom 8. Grade südlicher Breite an bis zum 53. Grad nördlicher Breite kommt der Tiger überall vor. Seine nördliche Verbreitungsgrenze geht über eine Breite hinaus, unter der Berlin liegt, wobei zu bedenken ist, daß Sibirien ein ganz anderes und verhältnismäßig kälteres Klima besitzt als unser Europa. Als die westlichen Grenzen des Verbreitungsgebiets unseres Raubtiers ist der Südrand des westlichen Kaukasus anzusehen; die östliche bildet das große Weltmeer bis zum unteren Amur, die südliche Java und Sumatra und die nördliche das südliche Sibirien oder etwa der Baikalsee und seine Breite. Ostindien, und zwar ebensowohl Vorder- als Hinterindien, darf als seine bevorzugte Herberge angesehen werden; von hier verbreitet sich der Tiger über Tibet, Persien, die ganze Steppe zwischen Indien, China und Sibirien bis zum Ararat im Westen von Armenien. In China findet sich der Tiger fast überall, und nur in dem höheren Mongolenlande oder den waldlosen und dürftigen Ebenen von Afghanistan ist er nicht zu treffen. Auch auf den Inseln des indischen Archipels, mit Ausnahme von Java und Sumatra, scheint er zu fehlen. Einzelne verlaufene oder versprengte Tiger gehen jedoch weit über ihre Grenze hinaus: man hat solche auf der Westküste des Kaspischen Meeres, in den kirgisischen Steppen zwischen den Flüssen Irtisch und Ischim im Altai, ja selbst bei Irkutsk an der Lena gefunden. In den von Radde durchreisten Teilen Südostsibiriens kommt das überaus gefürchtete Raubtier fast allerorten ständig und hier und da so häufig vor, daß man seine Fährte öfter als Rehspuren bemerkt. Radde begegnete ihm im Laufe von achtzehn Monaten vierzehnmal, ohne seiner Spur jemals nachgegangen zu sein.

Ebensowohl als in Dschungeln, rohr- und gestrüppreichen Graswäldern, begegnet man dem Tiger in großen, hochstämmigen Waldungen bis zu einer gewissen Höhe über dem Meeresspiegel. Nach den herdenreichen Alpenweiden in den Hochgebirgen Asiens steigt er nicht empor; um so öfter kommt er dicht an die Dörfer, ja selbst an Städte heran. Die schilfbewachsenen Ufer der Flüsse, die undurchdringlichen Bambusgebüsche und andere Dickungen sind seine Lieblingsplätze; allen übrigen Orten aber soll er den Schatten unter einem buschigen Strauche, Korintha genannt, vorziehen, weil dessen Krone so dicht ist, daß sich kaum ein Sonnenstrahl zwischen den Zweigen hindurchstehlen kann. Die Zweige sind nämlich nicht bloß sehr verflochten, sondern hängen auch nach allen Seiten über und fast bis zur Erde herab, bilden also eine dunkle und äußerst schattige Laube, die ihn ebensogut vor dem Auge verbirgt, als sie ihm Kühlung gewährt. Hier verbirgt er sich, um zu ruhen, und von hier aus schleicht er an seine Beute heran, bis er so nahe gekommen ist, daß er sie mit wenigen Sätzen erreichen kann. In den baumarmen Steppen Südostsibiriens legt er sich, laut Radde, im Winkel vorspringender Felsen zur Tagesruhe nieder oder scharrt zwischen den Riedgrasbüschen einfach den Schnee weg, um auf so ungenügend erscheinendem Lager einen Teil des Tages zu verbringen. Er hat alle Sitten und Gewohnheiten der Katzen, aber sie stehen bei ihm im gleichen Verhältnis zu seiner Größe. Seine Bewegungen sind anmutig wie die kleinerer Katzen und dabei ungemein rasch, gewandt und ausdauernd. Er schleicht unhörbar dahin, versteht gewaltige Sätze zu machen, klettert trotz seiner Größe rasch und geschickt an Bäumen empor, schwimmt über breite Ströme und zeigt dabei immer bewunderungswürdige Sicherheit in der Ausführung jeder einzelnen Bewegung. Nach Radde geht er häufiger, als er trabt, ist imstande, über Bäche von fast fünf Faden oder annähernd neun Meter zu springen und beinahe mit derselben Kraft wie ein Hirsch über breite, stark strömende Gewässer zu schwimmen.

Als ausschließliches Nachttier kann man den Tiger nicht bezeichnen. Er streift, wie die meisten Katzen, zu jeder Tageszeit umher, wenn er auch den Stunden vor und nach Sonnenuntergang den Vorzug gibt. An Tränkplätzen, Salzlecken, Landstraßen, Waldpfaden und dergleichen legt er sich auf die Lauer, am allerliebsten in dem Gebüsch an den Flußufern, weil hier entweder die Tiere zur Tränke kommen oder die Menschen herabsteigen, um ihre frommen Übungen und Waschungen zu verrichten. Von den Büßern, die zeitweilig an den heiligen Strömen leben, werden viele durch die Tiger getötet. Mit Ausnahme der stärksten Säugetiere, als da sind Elefant, Nashorn, Wildbüffel und vielleicht andere Raubtiere, ist kein Mitglied seiner Klasse vor ihm sicher: er überfällt die größten und begnügt sich mit den kleinsten. Abgesehen von allen Haustieren, jagt er mit Vorliebe auf Wildschweine, Hirsche und Antilopen; wird ihm jedoch in den nördlichen Teilen seines Verbreitungsgebiets während des Winters die Nahrung knapp, so verschmäht er nicht einmal Mäuse: Radde hat wiederholt die unverkennbaren Anzeichen solcher unwürdigen Jagden gefunden. Auf Java, wo die Wildschweine geradezu zur Landplage werden, macht er sich als Vertilger derselben verdient. Wahrscheinlich bedroht er auch größere Vögel, möglicherweise selbst Kriechtiere; jedenfalls kennen ihn die Pfauen, die dieselben Dickichte bewohnen wie er, als gefährlichen Räuber. »Wenn der Pfau schreit, ist der Tiger nicht weit«, sagen die Deutschen auf Java, um diese Ansicht auszudrücken. »Der Pfau«, meinen die Javanen, »verkündet den Bewohnern der Wildnis die Stunde, zu der der Tiger seine Schlupfwinkel verläßt.«

Der Tiger belauert und beschleicht schlangenartig seine Beute, stürzt dann pfeilschnell mit wenigen Sätzen auf dieselbe los und haut die Krallen mit solcher Kraft in den Nacken ein, daß selbst ein starkes Tier sofort zu Boden stürzt. Die Wunden, die er schlägt, sind immer außerordentlich gefährlich; denn nicht bloß die Nägel, sondern auch die Zehen dringen bei dem wuchtigen Schlage ein. Johnson hat solche Wunden gesehen, die 13 Zentimeter tief waren. Selbst wenn die Verwundung eine verhältnismäßig leichte ist, geht das Opfer gewöhnlich zugrunde, weil bekanntlich gerissene Wunden ungleich gefahrvoller als durch ein scharfschneidiges Werkzeug hervorgebrachte sind.

Ein Tiger, der bei dem Marsche eines Regiments ein Kamel angriff, brach diesem mit einem Schlage den Schenkel; ein anderer soll sogar einen Elefanten umgeworfen haben. Pferde, Rinder und Hirsche wagen gar keinen Widerstand, sondern ergeben sich, wie der Mensch, schreckerfüllt in das Unvermeidliche. Pferde, die den Tiger sehen oder sonstwie wahrnehmen, zittern und beben am ganzen Leibe und sind wie gelähmt. Bloß die mutigen, männlichen Büffel gehen auf den Tiger los, wissen ihm auch mit ihren tüchtigen Hörnern erfolgreich zu begegnen. Deshalb betrachten sich die indischen Viehhirten, die auf Büffeln reiten, für gesichert, während alle übrigen Reiter dies nicht sind. Starke Büffel werden verhältnismäßig leicht mit der gewaltigen Katze fertig. »Im Jahre 1841«, schreibt mir Haßkarl, »wurde in Bandongs Umgegend ein Tiger gefangen und getötet, der viele Räubereien verübt hatte. Man wußte, daß er auch einen Büffel angegriffen hatte, indem er ihm, wie gewöhnlich den Hörnern ausweichend, auf den Rücken gesprungen war, um ihm so das Gesicht zu zerreißen, ihn zu blenden und seiner leichter Herr zu werden. Der Büffel aber rannte gesenkten Hauptes mit seiner Bürde so gewaltig gegen einen Baum an, daß der Tiger betäubt loslassen mußte und zu Boden stürzte. Alsbald fing ihn der mutige Wiederkäuer mit den Hörnern auf und schleuderte ihn, ehe er zur Besinnung kommen konnte, wiederholt in die Luft, versetzte ihm auch jedesmal einige Stöße und brachte ihm unter andern eine wenigstens acht Zentimeter lange und drei Zentimeter tiefe Wunde am Kopfe bei. Trotz dieser schmählichen Niederlage hatte sich das Raubtier, als es einige Wochen später gefangen wurde, gut erholt und sah sehr kräftig aus.«

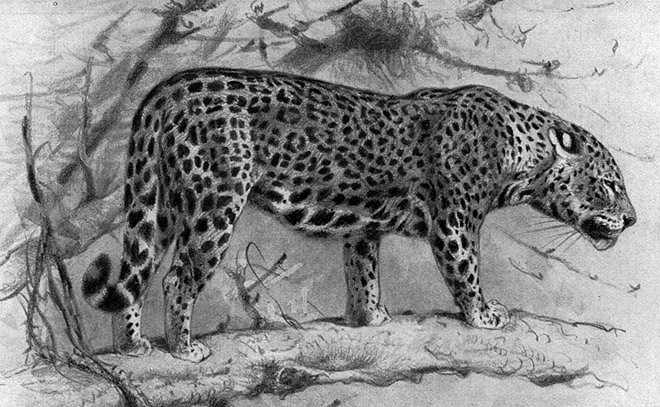

Königstiger ( Felis tigris)

Der Tiger ist nicht bloß dreist, sondern geradezu frech. Manche Engpässe durch waldreiche Schluchten sind berüchtigt wegen seiner Raubtaten: Forbes versichert, daß ohne die große Furcht des Tieres vor dem Feuer kaum hier und da eine Verbindung im Lande möglich sein könne. Man reist in Indien, der Hitze wegen, gewöhnlich des Nachts, und dies erklärt es, daß der Tiger einen seiner kühnen Angriffe nicht nur wagt, sondern auch erfolgreich ausführt, ungeachtet der Menschenmenge, die einen Reisetrupp bildet, und trotz der Fackelträger und Trommelschläger, die das Raubtier durch Feuer und Geräusch zu schrecken suchen. Nicht einmal die Truppen sind gesichert: Fordes erlebte es, daß in einer einzigen Nacht drei gut bewaffnete Schildwachen von Tigern gefressen wurden. Nachzügler der Heere fallen ihnen oft zur Beute. Aus Dörfern holt sich der Tiger zuweilen am hellen lichten Tage einen Menschen weg und hat es hierdurch in einigen Gegenden wirklich dahin gebracht, daß die Bewohner ganzer Dörfer ausgewandert sind oder andere bloß durch beständige brennende Feuer und hohe Dornenhecken sich zu schützen vermögen. Aus einer einzigen Ortschaft haben die Tiger, wie Buchanan berichtet, binnen zwei Jahren achtzig Einwohner weggeschleppt und aufgefressen. In andern Niederlassungen hatten sie noch ärger aufgeräumt, die übriggebliebenen waren ausgewandert und hatten ihre Wohnplätze den Raubtieren überlassen, die jetzt ihr Lager dort aufschlugen. Die Angriffe des Tigers geschehen so schnell und so plötzlich, daß an ein Ausweichen kaum zu denken ist; die übrigbleibenden bemerken ihn gewöhnlich erst in dem Augenblicke, in dem er seine unrettbar verlorene Beute bereits gefaßt hat und wegschleppt. Dann ist das Nachsetzen meist vergeblich; denn wenn ihm auch hier und da ein Mensch oder ein Tier wieder abgejagt wird, sind die Wunden, die sie empfangen, derart, daß sie daran zugrunde gehen.

Als echte Katze verfolgt der Tiger eine verfehlte Beute nicht weiter, sondern kehrt nach dem vergeblichen Sprung in die Dschungeln zurück und sucht sich einen neuen Platz zur Lauer aus. Man sagt, daß bloß die schnellfüßigen Hirsche und die achtsamen Pferde oder Wildesel zuweilen Gelegenheit finden, diese Tatsache zu erproben. Doch sind wirklich einige Fälle bekannt, daß auch Menschen vor einem auf sie anspringenden Tiger sich unversehrt gerettet haben.

Unter Umständen zieht sich der Tiger vor dem Menschen zurück, ohne überhaupt einen Angriff zu machen. Übersättigung und damit zusammenhängende Faulheit oder aber Schrecken infolge plötzlicher Überraschung sind die gewöhnlichen Ursachen eines solchen Rückzuges. Tiger, die zum ersten Male mit dem Menschen zusammenkommen, nehmen wahrscheinlich immer Reißaus; andere lassen sich, wie Junghuhn behauptet, durch lautes Geschrei aus der Fassung bringen: die einen wie die andern lernen jedoch sehr bald in dem Menschen ein leicht zu bewältigendes Wild kennen und werden dann so gefährlich, daß man begreift, wie eingeborene Mütter, wenn sie von Tigern sich bedroht sehen, ohne auf Hilfe rechnen zu können, ihre Kinder preisgeben, um sich selbst zu retten. Am allerschlimmsten sind jedenfalls die Leute daran, die nur von dem Ertrage der Wälder leben müssen, z. B. die Hirten oder die Sammler des Sandelholzes. Erstere müssen nicht nur in beständiger Sorge um ihre Herden, sondern auch um sich selbst sein, und von ihnen verliert bei weitem der größte Teil durch Tiger das Leben. In dem Engpasse Kutkum-Sandi lag eine Tigerin auf der Lauer und erwürgte mehrere Monate hindurch jeden Tag Menschen, unter denen wohl ein Dutzend Briefträger waren. Dieses eine Tier hatte allmählich fast alle Verbindungen der Präsidentschaft mit den oberen Provinzen unterbrochen, so daß die Regierung sich veranlaßt sah, einen bedeutenden Preis auf seine Erlegung zu setzen.

Daß Singapore nur durch Tiger, die über die Meerenge schwimmen, fortdauernd neuen Zuzug erhält, unterliegt keinem Zweifel. Während der ersten Jahre nach Besitznahme der Insel befand sich kein Tiger auf ihr; gegenwärtig nehmen sie, trotz der eifrigsten Verfolgung und ungeachtet des Schußpreises von einhundert Dollars, der gezahlt wird, eher zu als ab, weil, durch reiche Beute gelockt, immer neue Zuzügler vom Festlande aus herüberkommen. Und doch beträgt die Breite der Meerenge eine englische Meile. Der unumstößliche Beweis für das Überschwimmen der Meerenge ist übrigens erbracht worden. Eines Morgens fand man, laut Kameron, in Netzen, die längs der Küste von Singapore aufgestellt waren, eine Tigerin verstrickt und fast ertrunken. Von Singapore konnte sie nicht gekommen sein, da ganze Reihen dem Lande näher aufgestellter Netze unversehrt waren.

Die Stärke des Tigers ist sehr groß. Er schleppt mit Leichtigkeit nicht bloß einen Menschen oder einen Hirsch, sondern selbst ein Pferd oder einen Büffel mit sich fort. »An der Südküste Bantams«, berichtet Haßkarl weiter, »ließ kurz vor meiner Ankunft ein Häuptling ein eben gekauftes, sehr schönes Pferd durch vier Inländer bewachen. Um die dort häufigen Tiger fernzuhalten, zündeten die Leute auf dem freien Platze vor den Ställen mehrere Feuer an. Plötzlich wurden sie durch Gebrüll in Schrecken gesetzt: ein Tiger war über die fast drei Meter hohe Bambushecke gesetzt, zwischen den schlafenden Wächtern und erlöschenden Feuern durchgeschlichen, hatte das kostbare Pferd überfallen und sofort niedergestreckt. Ehe die Wächter noch zur Besinnung gekommen, war er mit der Beute im Maule wieder über die Umzäunung gesprungen und bald darauf verschwunden.« Wenn nun auch die javanischen Pferde nicht größer sind als die russischen, erfordert die Ausführung eines solchen Raubes doch eine außerordentliche Kraft.

Löwinnen bei Carl Hagenbeck ( Stellingen)

Beim Fortschaffen der Beute bekundet der Tiger regelmäßig ebensoviel Klugheit als List. Höchst ungern schleift er ein gefangenes und getötetes Tier über eine breite Straße weg, wahrscheinlich, um sich nicht selbst zu verraten. Dennoch kann er die Spuren, die ein solcher Streifzug hinterläßt, nicht verdecken. Wenn er ein großes Tier angreift oder tötet, springt er auf den Rücken, schlägt seine fürchterlichen Klauen ein und leckt das Blut, das aus der Wunde strömt. Dann erst trägt er das Tier weiter in das Dickicht, bewacht es hier bis zum Abend und frißt während der Nacht ungestört und ruhig, so viel er verzehren kann. Er beginnt bei den Schenkeln, von dort aus frißt er weiter gegen das Haupt hin. Währenddem geht er ab und zu nach den benachbarten Quellen oder Flüssen, um zu trinken. Man versichert, daß er keineswegs ein Leckermaul sei, sondern alles fresse, was ihm vorkomme, das Fell und die Knochen ebenfalls mit. Nur diejenigen Tiger, die einmal Menschenfleisch gekostet haben, sollen dies dem aller übrigen Tiere vorziehen und werden deshalb, wie die Löwen in Afrika, Menschenfresser genannt. Die Jagd auf den tölpischen und unbehilflichen Herrn der Erde behagt ihnen mehr als andere.

Nach einer sehr guten Mahlzeit fällt der Tiger in Schlaf und liegt manchmal länger als einen ganzen Tag in einem halb bewußtlosen Zustande. Er bewegt sich bloß, um zu trinken, und gibt sich mit einer gewissen Wollust der Verdauung hin. Die Inder behaupten, daß er zuweilen drei Tage an einer und derselben Stelle liege, während andere versichern, daß er am nächsten Morgen, spätestens am nächsten Abend wieder zu seiner früher gemachten Beute zurückkehre, um nochmals von ihr zu fressen, falls er noch Überreste finden sollte; denn auch an seiner königlichen Tafel speist das hungrige Bettelgesindel wie an der Tafel des Löwen. Schakale, Füchse und verwilderte Hunde, die bei Nacht den Wald durchstreifen, verfolgen die blutige Fährte des geschleiften Tieres und tun sich an den Überbleibseln des Leichnams Genüge; bei Tage aber entdecken die Aasgeier bald die Leiche und kommen scharenweise herbeigeflogen: nicht selten entsteht sogar noch Kampf und Streit auf ihr zwischen diesen Tieren. Die vierfüßigen Schmarotzer sind so regelmäßige Gäste an der Tafel des Tigers, daß sie, zumal die Schakale, als seine Boten und Kundschafter angesehen werden und wie die Pfauen oder Affen dazu dienen, seine Aufsuchung zu erleichtern.

Es wird uns nach dem Mitgeteilten nicht wundernehmen, daß alle Inder, und die europäischen Bewohner des schönen Tropenlandes nicht minder, den Tiger als den Inbegriff alles Entsetzlichen ansehen und ihn für ein Scheusal halten, das die Hölle selbst ausgespien. Damit steht nicht im Widerspruch, daß das Ungeheuer in vielen Gegenden Indiens geradezu geschont, ja in einigen sogar als Gottheit betrachtet wird, wie ja das übermächtige und Eigentümliche von Unverständigen immer für etwas Erhabenes gehalten wird. Der Inder sucht eben aus jedem Tier, das sich einigermaßen, bemerklich macht, etwas Besonderes zu machen, und sieht in solchen, die sehr schädlich werden, eine Art von strafendem Gott. Auch unter den Völkerschaften Ostsibiriens herrschen, wie Radde berichtet, ähnliche Anschauungen. Die Urjänchen benamsen den Tiger Menschentier, die Dauren Beamten- oder Herrschertier; die Birar-Tungusen sprechen ungern und nur leise von ihm, nennen ihn überhaupt nicht, sondern glauben in der Bezeichnung Lawun einen Namen gefunden zu haben, der ihm unverständlich ist und für den Sprecher nicht gefahrbringend wird. Wie die Dauern und Mandschu sind auch sie der Meinung, daß der Tiger mit zunehmendem Alter zu höherem Range gelangt und demgemäß behandelt werden muß; es gibt in ihren Augen Tiger, denen sogar der Rang eines Oberstatthalters zukommt. Bei vielen Eingeborenen der Amurländer steigert sich diese Ehrfurcht zu religiöser Verehrung: Radde hörte, daß mit dem Wort Burchan, das soviel wie Gottheit bedeutet, auch der Tiger bezeichnet wurde. Die auf Furcht gegründete Verehrung des Raubtiers bildet bei den Birar-Tungusen einen Hauptteil ihrer aus Schamanentum und Buddhismus gemischten Religion, just wie bei uns zu Lande die Lehre vom Teufel. Die im Chingangebirge wohnenden Monjagern und Orotschonen beobachten andere abergläubische Gebräuche, da sie nicht allein das Tier, sondern auch dessen Fährte dermaßen fürchten, daß sie bei zufälliger Begegnung derselben die Hälfte ihrer Ausbeute, die sie gerade mit sich führen, opfern, indem sie diese auf die Spur legen. Wer einen Tiger tötet, wird nach Meinung der Birar-Tungusen unfehlbar von einem andern gefressen. Auf Sumatra ist man überzeugt, daß man im Tiger nur die Hülle eines verstorbenen Menschen zu erkennen hat und wagt deshalb gar nicht, ihn zu töten. In Indien übt man die Gewohnheit, nach Art der in katholischen Ländern gebräuchlichen Unglücksbilder, an Orten, wo ein Mensch von einem Tiger getötet worden ist, eine hohe Stange mit einem farbigen Tuche als Warnungszeichen aufzupflanzen und errichtet daneben auch gewöhnlich eine Hütte, in der die Reisenden zum Gebete sich versammeln. Ereignet es sich nun, daß an derselben Stelle zum zweiten Male ein Mensch dem Tiger als Opfer fällt, so wird er als ein Sünder und sein Tod als ein gottgerechter betrachtet. Früher ging man noch weiter. In Siam fanden noch vor etwa sechzig Jahren Tigerproben zur Ermittlung des Schuldigen statt. Man warf zwei Gleichverdächtige einem Tiger vor, und derjenige, den er fraß, galt für schuldig. Dieser abscheuliche Aberglaube war natürlich nur geeignet, die Raubtiere zu vermehren. Ebenso gute Gelegenheiten zur Vermehrung boten ihm die beständigen Kriege, die in Indien geführt wurden, und namentlich Hyder Ali hat sich durch seine Kriege auch hierin einen Namen gemacht; denn während der Zeit seiner Regierung nahmen die Tiger in unglaublicher Weise überhand. In neuerer Zeit hat die englische Regierung in den ihr unterworfenen Landstrichen viel für Verminderung der Tiger getan; aber noch immer gibt es deren genug.

Möckern beschreibt eine große Jagd, die der Nabob von Audh veranstaltete. Der Fürst hatte ein ganzes Heer von Fußvolk, Reiterei, Geschütze, über tausend Elefanten, eine unübersehbare Reihe von Karren, Kamelen, Pferden und Tragochsen bei sich. Seine Weiber saßen in bedeckten Wagen. Bajaderen, Sänger, Possenreißer und Marktschreier, Jagdleoparden, Falken, Kampfhähne, Nachtigallen, Tauben gehörten zu dem großen Gefolge. Nicht weit von der Nordgrenze Indiens wurde eine große Menge Wild erlegt. Endlich ward auch ein Tiger entdeckt und sein Versteck mit etwa zweihundert Elefanten umstellt. Beim Vorrücken hörte man ein Knurren und Bellen im dichten Gebüsch, und ehe noch ein Schuß gefallen, sprang der Tiger auf den Rücken eines Elefanten, der drei Jäger trug. Dieser schüttelte sich gewaltig und warf den Tiger und die drei Reiter ab, so daß alle vier ins Gebüsch flogen. Schon gab man die Reiter verloren, da krochen sie zum Erstaunen der Anwesenden zwar mit ängstlichen Gesichtern aber unversehrt aus dem Gebüsche hervor. Der Nabob ließ jetzt größere Massen von Elefanten ins Gebüsch rücken und den Tiger nach der Stelle treiben, wo er selbst, von Bewaffneten umgeben, ihn auf seinem Elefanten erwartete. Beim Vorgehen ward der Tiger angeschossen, dann gegen den Nabob hingedrängt und dort erlegt.

Karl von Görtz hat bei Seharunpur eine Tigerjagd mitgemacht, die von dem Oberbefehlshaber des indischen Heeres veranstaltet ward. Vierzig Elefanten standen in Bereitschaft, acht davon waren für die Jäger bestimmt. Jeder Elefant hatte einen von Rohrgeflecht umgebenen bequemen Sitz für einen Schützen und hinter diesem einen kleineren für einen Diener, der zwei bis drei Gewehre in Bereitschaft hielt. Um hinaufzukommen, kletterte man, während der Elefant niederkauerte, an ihm empor. Vorn auf dem Hals des Tieres saß der Mahut. Die übrigen Elefanten waren zum Treiben bestimmt; auf mehreren von ihnen hockten außer dem Lenker zwei bis drei Eingeborene. Schilf und Gras war da, wo sich die Reihe von vierzig Elefanten vorwärtsbewegte, oft fünf bis sechs Meter hoch. Zum untrüglichen Zeichen von der Nähe eines Tigers erhoben die Elefanten den Rüssel und stießen zu wiederholten Malen den bekannten trompetenartigen Laut aus, den sie hören lassen, wenn sie irgendwie erregt sind. Der erste Tiger ward von einem gewissen Harvey, dem besten Schützen, der schon dem Tode von hundert Tigern beigewohnt hatte, erspäht und verwundet. Gleich darauf hing das Tier an dem Rüssel des Elefanten. Dieser stand unbeweglich. Harvey gab dem Tiger einen zweiten Schuß, worauf er zu Boden fiel, noch eine Kugel bekam, starb und auf einen Elefanten gebunden wurde, der ihn jedoch nur mit großem Widerwillen aufnahm.

Die indischen Fürsten wenden zuweilen auch die Lappjagd in großartigem Maßstabe an. Man setzt, auf vier bis fünf Meter Entfernung, hohe Bambusstangen mit großen, starken Netzen, die an einem gewissen Punkt gegeneinanderlaufen, und treibt dahin den Tiger. In dem Winkel, den die Netze bilden, werden für die hohen Herren Gerüste errichtet und diese mit den besten Schützen, namentlich mit den königlichen Hoheiten, besetzt. Die Netze sind an ihrer niedrigsten Stelle etwa vier Meter hoch, aber überall nur locker an die Stangen gehängt, damit sie augenblicklich herabfallen, wenn ein Tiger gegen sie springt, und diesen in sich verwickeln. Um den Tiger an die Schießstände zu treiben, werden alle denkbaren Schreckmittel angewandt. Man schießt, trommelt, zündet Feuer an, wirft brennende Fackeln in das Rohr, benutzt mit dem besten Erfolg sehr große Raketen, die man in geringer Höhe über den Rohrwald dahinsausen läßt usw. Wenn eine solche Rakete zu fliegen beginnt und zischend und leuchtend über die Dschungeln dahinfährt, versetzt sie alle Geschöpfe und auch den Tiger in einen namenlosen Schrecken. Die Feuerstrahlen und das Gezisch und Gebrause sind ihm fürchterlich; er kann unmöglich einem solchen feurigen Drachen, der mit so viel Wut und Kraft dahinrauscht, widerstehen. Schon nach kurzer Zeit gewahrt man ein Bewegen der Dschungeln und sieht, wie das erschreckte Tier sich feig aus dem Staube machen will. Von hinten her kommt der Lärm, nach vorwärts also muß es sich wenden. Da erreicht es die Netze: sie sind zu hoch, um über sie wegsetzen zu können, und zu gefährlich, um den Versuch zu wagen, sie zu durchbrechen, die Stangen aber, an denen sie befestigt sind, viel zu leicht und biegsam, als daß der Flüchtende an ihnen emporklimmen könnte, und so sieht er sich genötigt, längs derselben fortzuschleichen und den in sicherer Höhe thronenden Schützen zur Zielscheibe zu werden. Diese an und für sich treffliche Jagdweise hat leider ein sehr ernstes Bedenken gegen sich: sie erfordert einen zu großen Aufwand von Kraft und Geld und kann deshalb nicht regelmäßig betrieben werden, sondern immer nur als Festtag gelten. Deshalb ist ihr Erfolg verhältnismäßig gering. Weit ergiebiger, wenn auch weniger pomphaft als alle die großen Treiben, sind die Einzeljagden, die Engländer allein oder mit wenigen Gehilfen unternehmen. Wie Afrika seine Löwentöter hat Ostindien seine Tigerjäger, und eine der ersten Stellen unter ihnen dürfte der Leutnant Rice einnehmen. Mit vortrefflichen Doppelläufen versehen und von wohlbezahlten Treibern und einer Koppel mutiger Hunde begleitet, drang Rice herzhaft in das Dickicht und suchte selbst den aufgescheuchten Tiger auf. Voran ging gewöhnlich der Schikari oder Haupttreiber, der, mit Aufmerksamkeit die Spuren des Raubtiers beobachtend, die einzuschlagende Richtung angab. Rechts und links neben ihm schritten die Engländer, stets schußfertig, und dicht hinter ihnen die sichersten ihrer Leute mit geladenen Gewehren zum Austausche. Dann folgte die Musik, die aus vier oder fünf Trommeln verschiedener Größe, Zimbeln, Hörnern und ein Paar Pistolen bestand, welch letztere fort und fort abgeschossen wurden. Mit Säbeln und langen Jagdspießen bewaffnete Männer dienten der Musik zum Geleite; den Nachtrupp bildeten Schleuderer, die über die Köpfe der vorderen hinweg beständig Steine in die Dschungeln warfen und damit noch besser als durch den Höllenlärm jener Werkzeuge den Tiger aufscheuchten. Ab und zu kletterte auch ein Mann auf einen Baum, die Bewegung des Tieres zu beobachten. Der ganze Trupp bildete einen dicht geschlossenen Haufen.

Niemals wagt es der Tiger, eine Menschenmasse anzugreifen, die sich auf eine so geräuschvolle Weise ankündigt. So wild und verwegen er ist, wenn es sich um das Beschleichen und überfallen einer ahnungslosen Beute handelt, so wenig Mut beweist er bei Gefahr. Einem Kampfe mit dem Menschen sucht er stets auszuweichen, und wenn er sich verfolgt sieht, ergreift er fast feig die Flucht. Wird er verwundet, so stürzt er allerdings augenblicklich mit der blindesten Wut auf seine Feinde los; gehen diese aber in der eben angegebenen Weise durch die Dschungeln, so ist mit ziemlicher Sicherheit darauf zu rechnen, daß das Leben der Treiber bei der Untersuchung eben keine große Gefahr läuft, die Rohrbestände mögen so dick sein, wie sie wollen. Am schwierigsten ist es, die Leute immer gehörig zusammenzuhalten, weil dieselben oft, von ihrem eigenen Mut hingerissen, bei dem geringsten günstigen Erfolge geneigt sind, sich zu zerstreuen. So warf sich einer von Rices Treibern, alle Geduld über einen Tiger verlierend, den weder der Lärm noch Steinwürfe noch Feuerbrände von seinem Lager aufjagen konnten, mit gezogenem Säbel ganz allein in das Dickicht; aber wenige Augenblicke später war er auch von dem Tiger ergriffen und gräßlich zerfleischt. Ohne sich zu bedenken, stürzten ihm seine Gefährten zur Hilfe nach und nötigten den Tiger, ihn wieder fahren zu lassen. Die Wunden, obgleich schrecklich anzusehen, waren glücklicherweise nicht lebensgefährlich, und er machte noch manches Treiben mit.

Auf Java gebraucht man, laut Wallace, zur Tigerjagd nur die Lanze. Man umstellt mit Hunderten von Bewaffneten eine große Strecke Landes und zieht diese allmählich zusammen, bis das Raubtier in einen vollständigen Kessel eingeschlossen ist. Wenn der Tiger sieht, daß er nicht mehr entfliehen kann, springt er gegen seine Verfolger, wird aber regelmäßig mit einigen Speeren aufgefangen und meist augenblicklich erstochen.

Neben den geschilderten Jagdarten wendet man noch viele andere, zum Teil sehr eigentümliche an, um sich des Raubtieres zu entledigen. Fallen aller Art werden gestellt, um den Tiger zu fangen; namentlich leisten Fallgruben gute Dienste. Diese ähneln, wie Wallace beschreibt, einem Schmelzofen, sind unten weiter als oben und fünf bis sieben Meter tief, so daß weder Mensch noch Tier ohne Hilfe aus ihnen herauskommen kann. Man legt sie auf den Wechseln des Tigers möglichst gut verborgen an und überdeckt sie sorgfältig mit biegsamen Stöcken und Laub, so daß sie kaum oder nicht bemerkt werden können. Auf Singapore fürchten die Europäer, laut Jagor, diese Fallen mehr als die Tiger selbst. Ungeachtet der fast täglich vorkommenden Unglücksfälle ist man überzeugt, daß der Tiger wohl chinesische Kulis, nicht aber Europäer angreife, fährt und geht ungescheut auf Waldwegen umher, zu deren beiden Seiten Tiger leben und behandelt sie europäischerseits mit Verachtung. Vor den Fallen dagegen nimmt sich jedermann in acht. Letztere leisten den Tigern gegenüber übrigens ausgezeichnete Dienste: am Tage vor Jagors Ankunft auf Singapore waren in einer solchen Grube zwei Tiger gefangen worden. Auf Java fertigt man, wie mir Haßkarl schreibt, große Fallen aus Baumstämmen und ködert sie durch ein angebundenes lebendes Zicklein, dessen Geschrei das Raubtier herbeizieht. Nach einigem Besinnen kriecht dieses in die Falle und versucht die Beute wegzunehmen, zieht dadurch aber eine Stellschnur ab und bewirkt das Zuschlagen der Falltür.

Von vortrefflicher Wirkung ist das Feuer. Man zündet von Zeit zu Zeit die Hauptversteckplätze des Tigers an, zieht an der dem Feuer entgegengesetzten Seite starke Netze quer vor und stellt dort in Zwischenräumen auf erhöhten Gerüsten sichere Schützen auf. Kann man den Ort auskundschaften, an dem ein Tiger seine Beute verzehrt hat, so errichtet man in der Nähe rasch eine Schießhütte und erlegt ihn, wenn er zurückkommt, um den Rest seiner Beute zu verzehren.

Es ist merkwürdig, daß ein so gewaltiges Tier, wie der Tiger, gewöhnlich auch einer leichten Verwundung erliegt. Ein angeschossener Tiger ist fast regelmäßig verloren. Geübte Jäger sehen übrigens sofort nach dem Schusse, ob sie einen Tiger so verwundet haben, daß er bald verendet, oder ob er bloß leicht getroffen worden ist. Wenn die Kugel das Herz, die Lungen oder die Leber durchbohrt hat, streckt der fliehende Tiger beim Gehen gleichsam krampfhaft alle seine Klauen aus, und diese hinterlassen eine auch dem Unkundigen auffallende Fährte, während er nach leichteren Verletzungen wie gewöhnlich auftritt, d. h. gar kein Merkmal zurückläßt. An den Blutspuren ist selten die Verwundung zu erkennen, ja, in den meisten Fällen verlieren die durch die Brust geschossenen Tiger kaum einen Tropfen Blut. Das leicht aufliegende und verschiebbare Fell bedeckt bei den Bewegungen des Tieres die Wunde und verwehrt den Austritt des Blutes.

Der Nutzen, den ein geübter Tigerjäger aus seinen Jagden zieht, ist nicht unbedeutend. Ganz abgesehen von der Belohnung, die dem glücklichen Schützen wird, kann er fast alle Teile des Tigers verwerten. Hier und da wird auch das Fleisch gegessen, wenn auch vielleicht mehr um den Geschmack desselben zu erproben, denn um es als Nahrungsmittel zu verwenden. Doch versichert Jagor, daß es keineswegs schlecht sei. In Südostsibirien wird, laut Radde, der Genuß des Tigerfleisches nur Jägern, die bereits Tiger erlegten, oder alten, erfahrenen Männern überhaupt gestattet; Weiber sind, wenigstens bei den Birar-Tungusen, von solcher Mahlzeit gänzlich ausgeschlossen. Nach dem festen Glauben der einfältigen Jäger ist solches Fleisch überaus wirksam und verleiht dem Genießenden Kraft und Mut. Auch als Arzneimittel tut es seine Dienste, obschon die Ärzte des himmlischen Reiches meinen, daß Tigerknochen noch kräftiger wirken als Tigerfleisch. Das Fell wird mit irgendeinem Gerbstoffe und Schutzmittel gegen die Kerbtiere getrocknet und wandert dann zumeist in die Hände der Europäer oder nach China. Man schätzt es weniger als das Pantherfell und verwendet es entweder zu Pferde-, Sattel- und Schlittendecken oder in China zu Polstern. In Europa ist es in der Neuzeit ganz aus dem Gebrauche gekommen; dagegen halten es die Kirgisen hoch, benutzen es zur Verzierung ihrer Köcher und bezahlen gewöhnlich ein Fell mit einem Pferde.

Die Paarungszeit des Tigers ist verschieden nach den Klimaten der betreffenden Heimatländer, tritt jedoch regelmäßig etwa ein Vierteljahr vor Beginn des Frühlings ein. Während dieser Zeit hört man mehr als sonst das eigentümlich dumpfe Gebrüll des Raubtieres, das am besten durch die Silben »Ha-ub« ausgedrückt werden kann. Nicht allzu selten finden sich mehrere männliche Tiger bei einer Tigerin ein, obgleich behauptet wird, daß im ganzen die Tigerinnen häufiger seien als die Tiger. Man schreibt dies den Kämpfen zu, die die männlichen Tiger untereinander führen sollen, während die wahre Ursache wohl darin zu suchen sein dürfte, daß weibliche Raubtiere überhaupt vorsichtiger sind als männliche. Hundertundfünf Tage nach der Begattung wirft die Tigerin zwei bis drei Junge an einem unzugänglichen Orte zwischen Bambus oder Schilf, am liebsten unter der dichten und schattigen Laube einer Korintha. Die Tierchen sind, wenn sie zur Welt kommen, halb so groß wie eine Hauskatze und nach Art aller jungen Katzen reizende Geschöpfe. In den ersten Wochen verläßt die Mutter ihre geliebten Kleinen nur, wenn sie den nagendsten Hunger fühlt; sobald jene aber etwas größer geworden sind und auch nach fester Nahrung verlangen, streift sie weit umher und wird dann doppelt gefährlich. Der Tiger bekümmert sich gar nicht um seine Brut, unterstützt jedoch die Mutter bei etwaigen Kämpfen für dieselbe. Nicht selten gelingt es, junge Tiger zu rauben. Dann hört man das rasende Gebrüll der Alten mehrere Nächte hindurch erschallen, und sie erscheint tollkühn in der Nähe der Dörfer und Wohnplätze, in denen sie ihre Nachkommenschaft vermutet. Findet sie die Spur der Fänger, so sucht sie dieselben auf, und nun heißt es auf der Hut sein, weil die gereizte Mutter keine Gefahr mehr kennt und sich tolldreist auf die Räuber ihrer Kinder stürzt. Gewöhnlich leiten die Jungen durch ihr Geschrei selbst auf die rechte Spur. Zwei junge Tiger, die von den Eingeborenen einem englischen Kapitän gebracht wurden, heulten so laut und anhaltend, daß nicht bloß die Alte, sondern auch ein männlicher Tiger dadurch herbeigelockt wurden. Beide beantworteten das Geschrei der Jungen mit fürchterlichem Gebrüll. Aus Besorgnis vor einem Überfall ließ der Engländer diese frei und bemerkte am folgenden Morgen, daß sie von der Alten geholt und in das nahe Gebüsch gebracht worden waren.

Die Liebeswerbung geschieht ruhiger als bei andern großen Katzen, und die Begattung erfolgt meist ohne die üblichen Tatzenschläge, obschon nicht gänzlich ohne Murren. Gegen die neugeborenen Jungen benimmt sich die Mutter, falls sie genügend Milch hat, außerordentlich zärtlich, geht ungemein sanft mit ihnen um, legt sie an das Gesäuge, schleppt sie auch stets an den Ort ihres Käfigs, der ihr die meiste Sicherheit zu bieten scheint. Manche Tigermütter betrachten die sonst geliebten Wärter von der Geburt ihrer Jungen an mit größtem Mißtrauen und betätigen ihr Übelwollen verständlich genug; andere bleiben ihren Pflegern nach wie vor mit gleicher Anhänglichkeit und Liebe gewogen. Die blind geborenen oder doch nur blinzelnden Auges zur Welt gekommenen Jungen wachsen rasch heran, spielen bald mit der gefälligen Alten nach Kätzchenart, balgen sich weidlich untereinander, zischen, und fauchen in kindlichem Übermut ihren Wärter an, werden endlich verständig, erkenntlich für gute Behandlung und allmählich zahm. Auch an Verwandte gewöhnen sie sich, schließen mit Hunden einen Freundschaftsbund und können, verbürgt scheinenden Angaben zufolge, mit andern großen Katzen, beispielsweise mit Löwen, in ein so inniges Verhältnis treten, daß sie eine Paarung eingehen und Blendlinge erzeugen.

Königstiger ( Felis tigris)

Man hat in neuester Zeit auch Tiger oft in hohem Grade gezähmt. Sehr häufig wagen die Tierbändiger, zu ihnen in den Käfig zu gehen und allerlei Spiele oder sogenannte Kunststücke mit ihnen zu treiben. Allein eine gefährliche Sache bleibt es immer. Als echte Katze zeigt der Tiger sich denen, die ihm schmeicheln, anhänglich und zugetan, erwidert auch wohl Liebkosungen, oder nimmt sie wenigstens ruhig hin; doch bleibt seine Freundschaft stets zweifelhaft, und wohl bloß so lange, als er die Herrschaft des Menschen anerkennt, läßt er von diesem sich mancherlei antun, was seiner eigentlichen Natur zuwider ist. Volles Vertrauen verdient er nie, nicht, weil man sich vor seiner Tücke, sondern weil man sich vor seiner selbstbewußten Kraft zu fürchten hat. Tückisch, hinterlistig und falsch ist er ebensowenig wie unsere Hauskatze, läßt sich aber ebensowenig mißhandeln wie diese und setzt sich zur Wehr, wenn ihm die Behandlung, die der Mensch ihm anzutun beliebt, nicht behagt. Ein schönes Tigerpaar, das ich pflegte, begrüßte mich, so oft ich mich zeigte, mit einem eigentümlichen Schnauben und leckte zärtlich die Hand, die ich durch das Gitter streckte, ohne jemals auch nur daran zu denken, mir weh zu tun. Die Tiere wußten, daß ich es gut mit ihnen meinte und bewiesen sich dankbar. Ein junger Tiger, der einstmals nach England gebracht wurde, hatte während der Reise in dem Schiffszimmermann einen Freund gefunden, der ihn pflegte und wartete, aber, wenn er sich ungebührlich zeigte, auch züchtigte. In Anerkennung des ersteren ließ sich der Tiger das letztere wie ein Hund gefallen, und als sein Pfleger ihn nach zwei Jahren wiedersah, erkannte er ihn nicht nur sogleich, sondern legte so große Freude an den Tag, daß der Zimmermann zu ihm in den Käfig ging, wo er mit Schmeicheleien aller Art empfangen wurde. Auch an Hunde gewöhnt sich der gefangene Tiger: man kennt ebenso wie bei dem Löwen Beispiele, daß einer oder der andere einen Hund, der zu ihm in den Käfig geworfen wurde, plötzlich in Gnaden aufnahm, später sogar zärtlich lieben lernte. Freilich darf man von einem Raubtier seiner Art nicht Unmögliches verlangen. Seine Raublust ist ebenso schwer einzudämmen oder zu unterdrücken wie die des zahmsten Löwen oder unserer seit altersgrauer Zeit unter der Zuchtrute des Menschen stehenden Katze; sie gehört eben zu seinem Sein und Wesen, ist untrennbar von ihm. Auf sie sind die falschen Urteile zurückzuführen, die man vernimmt. Ich finde es sehr begreiflich, daß auch ein jung aufgezogener Tiger, wenn er freikommt, Haus- oder andere Tiere überfällt und tötet; denn er vermag nicht, seinem ihm angeborenen, durch seine Gestalt und Ausrüstung bedingten Triebe zu widerstehen; ich finde es ebenso durchaus in der Ordnung, daß er dem Menschen, dem er aus irgendeinem Grunde zürnt oder grollt, seine Übermacht gelegentlich fühlen läßt. Ihn deshalb aber falsch, treulos, hinterlistig, tückisch und sonstwie zu nennen, ist abgeschmackt. Auch aus uns wird selbst die beste Erziehung immer nur einen Menschen, nimmermehr aber einen sogenannten Engel machen können.

Die indischen Fürsten scheinen noch vor wenigen Jahren die Kunst verstanden zu haben, Tiger vollkommen zu zähmen, ja sogar zur Jagd abzurichten. »Der Khan der Tartarei«, sagt Marco Polo, »hat in seiner eroberten Stadt Kambalu viele Leoparden und Luchse, womit er jagt, desgleichen viele Löwen, die größer sind als die von Babylon, schöne Haare haben und schöne Farben, nämlich weiße, schwarze und rote Striemen, und brauchbar sind, wilde Schweine, Ochsen, wilde Esel, Bären, Hirsche, Rehe und viele andere Tiere zu fangen. Es ist wunderbar anzuschauen, wenn ein Löwe dergleichen Tiere fängt, mit welcher Wut und Schnelligkeit er es ausführt. Der Khan läßt sie in Käfigen auf Karren führen neben einem Hündlein, an das sie sich gewöhnen. Man muß sie in Käfigen führen, weil sie sonst gar zu wütend dem Wilde nachlaufen, so daß man sie nicht halten könnte. Auch muß man sie gegen den Wind bringen, weil sonst das Wild sie riechen und fliehen würde. Der große Khan hat auch Adler, die Rehe, Füchse, Wölfe und Damhirsche fangen, und gebraucht oft zu einer einzigen Jagd 10 000 Menschen, 500 Hunde und eine Menge Falken. Er reitet abwechselnd auf zehn Elefanten und hat im Walde eine Hütte von prächtig ausgearbeitetem Holze, inwendig mit Goldtüchern, auswendig mit Löwenhäuten bedeckt. Seine Jäger, Ärzte und Sternkundigen tragen Kleider mit Hermelin und Zobel, wovon ein Kleid 2000 Goldgulden kostet.«

Kämpfe zwischen Büffeln und Tigern oder Lanzenträgern und unsern Raubtieren scheinen zu den Lieblingsvergnügen der südasiatischen, insbesondere der javanischen Großen zu gehören. Eduard von Martens und Jagor schildern fast übereinstimmend ein solches Schauspiel. »Die Straße«, so erzählt der letztgenannte, »war mit Zügen von Lanzenträgern bedeckt, die man zu einem ›Rompok‹ oder Tigerstechen entboten hatte. Am folgenden Morgen begaben sich der Resident nebst dem Regenten, von allen anwesenden Europäern gefolgt, nach einem Pavillon, um einen Kampf zwischen Königstiger und Büffel mit anzusehen. Ein etwa sechs Meter hoher walzenförmiger Bambuskäfig enthielt einen bekränzten Büffel. Auf ein gegebenes Zeichen wurde die Tür geöffnet, die zu einem daranstoßenden kleineren, den Tiger enthaltenden Käfig führte. Alle warteten mit Spannung; der Tiger aber erschien nicht. Erst nachdem er ziemlich lange durch brennende Fackeln gepeinigt worden war, schlüpfte er aus dem kleinen in den großen Käfig, zeigte jedoch durchaus keine Kampflust. Er lief einige Male ängstlich im Kreise herum, bis ihm der Büffel, der ihn anscheinend mit dem Gleichmute eines Unbeteiligten betrachtet hatte, einen Stoß gab, worauf er vor Angst an den Stäben in die Höhe kletterte. Durch kochendes Wasser, Absud von Pfeffer und Lanzenstiche wurde er von dort Vertrieben. Beide Tiere wurden unaufhörlich von den oben auf dem Käfige stehenden Leuten gereizt, bis der Tiger endlich einen Sprung tat und in das rechte Ohr des Büffels sich fest einbiß, indem er seine Tatze zugleich in den Nacken seines Gegners tief einschlug. Der Büffel versuchte vergeblich ihn abzuschütteln, brüllte laut vor Schmerz und schleifte ihn mehrmals auf dem Boden rings umher. Endlich ließ der Tiger los und erhielt ein paar so kräftige Stöße, daß er wie tot liegen blieb. Der Büffel beroch ihn; als aber der Tiger den Versuch machte, nach ihm zu schnappen, erhielt er einen solchen Stoß, daß er wieder alle Viere von sich streckte. Die Zuschauer waren jedoch noch lange nicht befriedigt und wendeten Pfeffer- und Stinkbrühen, Lanzen und brennende Fackeln an, um die erschöpften Tiere noch einmal aneinander zu bringen. Vergeblich: die kleine Tür wurde endlich wieder geöffnet, und der Tiger, durch Feuer zum Aufstehen genötigt, schlüpfte behend in seinen Käfig zurück.

Nachmittags um fünf Uhr fand auf dem Platze vor dem Hause des Regenten ein Rompok statt. Der große viereckige Platz war mit mehreren Reihen von Lanzenträgern umgeben. Es mochten ihrer wohl über zweitausend sein. In der Mitte des Vierecks standen zwei kleine, mit Stroh überschüttete Käfige und ein dritter, höherer, in Form eines Daches. Die beiden ersten Käfige enthalten je einen Tiger. Ein dichter Kranz von Zuschauern umgibt die Lanzenträger. Auf ein gegebenes Zeichen wird ein Käfig in Brand gesteckt; der Tiger aber will durchaus nicht erscheinen. Es ist dieselbe arme Bestie, die schon heute Morgen vom Büffel so übel zugerichtet wurde. Schon fürchtete man, daß er verbrannt oder erstickt sei, als er endlich, mit dem Hinterteil zuerst, zum Vorschein kommt. Kaum aber hat er sich umgesehen, so läuft er in den brennenden Käfig zurück, und es dauert abermals geraume Zeit, bis er zum zweiten Male heraustritt. Ohne sich vom Platze zu rühren, mustert er die Umgebung und späht ängstlich nach einem Schlupfwinkel. Da er keinen Schritt tut, setzt sich das mit Bewaffneten angefüllte, dachförmige Gestell, aus dessen Öffnungen die langen Lanzen hervorragen, in Bewegung und zwingt endlich das Tier, sich zu erheben. Da der Tiger fast immer gegen die Richtung des Windes läuft, so war die Windseite am stärksten bemannt worden; diesmal aber wich er mit richtigem Takte von seiner Gewohnheit ab, stürzte sich plötzlich auf eine schwach bemannte Stelle in der Nähe unseres Pavillons und machte einen verzweifelten Versuch, durchzubrechen. Kaum hatte er die Stelle erreicht, als er von zwanzig Lanzen durchbohrt zu Boden sank. Man steckt den zweiten Käfig in Brand. Der mutige Insasse desselben springt mit einem Satze heraus, stutzt, mustert seine Feinde, setzt sich in Lauf und versucht an der Windseite einen Durchbruch. Dort zurückgedrängt, wiederholt er einige Schritte weiter denselben Versuch, wird aber sogleich durchbohrt, indem alle Nahestehenden, unfähig, ihre Leidenschaft zu zügeln, ihm ihre Lanzen in den Leib stoßen.«

Die Alten lernten den Tiger erst sehr spät kennen. In der Bibel scheint er nicht erwähnt zu werden, und auch die Griechen wissen noch sehr wenig von ihm. Nearch, der Feldherr Alexanders, hat zwar ein Tigerfell gesehen, nicht aber das Tier selbst, von dem er durch die Inder erfahren, daß es so groß wie das stärkste Pferd sei und an Schnelligkeit und Kraft alle übrigen Geschöpfe übertreffe. Erst Strabo spricht etwas ausführlicher von ihm. Den Römern war er bis zu Varros Zeiten vollkommen unbekannt; als sie jedoch ihr Reich bis zu den Parthern ausdehnten, lieferten diese auch Tiger und brachten sie nach Rom. Plinius schreibt, daß zuerst Scaurus im Jahre 743 der Stadt einen gezähmten Tiger im Käfige gezeigt habe. Claudius besaß ihrer vier. Später kamen die Tiere öfter nach Rom, und Heliogabalus spannte sie sogar vor seinen Wagen, um den Bacchus vorzustellen. Avitus endlich ließ in einem Schauspiele ihrer fünf töten, was früher nicht gesehen worden war.

Ebensowenig wie der Löwe hat der Tiger Verwandte im engeren Sinne des Wortes; denn seine Sippschaftsgenossen, von denen einer, der Höhlentiger, Mitteleuropa bewohnte, sind ausgestorben. Eine südasiatische streifenfleckige Katze, der Nebelparder ( Felis nebulosa), nähert sich durch seinen langgestreckten Rumpf mit den kräftigen, niedrigen Beinen, den kleinen, sehr stumpfen Kopf mit den gerundeten Ohren und den langen, weichen Pelz noch am meisten dem Königstiger, ist jedoch nicht nur weit kleiner als dieser, sondern auch durch die auffallend niederen Beine und den körperlangen Schwanz unterschieden. Die Grundfarbe seines Pelzes, ein ins Aschgraue oder Bräunlichgraue, bisweilen auch ins Gelbliche oder Rötliche ziehendes Weißgrau, spielt an den Unterteilen ins Lohfarbene. Der ganze Körper ist mit vollen, schwarzen Flecken und Streifen gezeichnet. Beiderseits des Halses verlaufen drei unregelmäßige Längsbinden; über den Rücken ziehen sich zwei ähnliche hinab; schmalere Binden finden sich auch an den Seiten des Kopfes. Die Länge des Leibes beträgt ungefähr einen Meter, des Schwanzes 60 Zentimeter. Die Eingeborenen der Insel Sumatra, woselbst der eigentlich in Siam und auf Borneo heimische Nebelparder ebenfalls vorkommt, versichern, daß er nichts weniger als wild sei und sich bloß von kleineren Säugetieren und Vögeln nähre. Unter letztere müssen freilich auch die Haushühner gerechnet werden, denen er oft großen Schaden zufügt. Es wird behauptet, daß er den größten Teil seines Lebens auf den Zweigen der Bäume verbringe, dort auf seine Beute laure und als geschickter Kletterer sie hauptsächlich im Geäste und Gezweige verfolge. Allem Anschein nach ist der Nebelparder ein so gemütlicher Gesell, als dies ein Mitglied des Katzengeschlechtes sein kann. Hinsichtlich seiner Größe und Stärke, die nahezu der des Leoparden gleichkommt, zeigt er sich auffallend mild in seinem Wesen.

Die schönsten Mitglieder der schönen Katzenfamilie sind die Pardel ( Leopardus), große oder mittelgroße Katzen mit kurzhaarigem, sehr buntem, durch gesäumte, d. h. ringförmig einen Hof umschließende oder durch volle Flecken gezeichneten Fell, ohne Mähne, Quasten und Pinsel an irgendeiner Stelle, mit kurzen Ohren und schönen, großen, rundsternigen, leuchtenden Augen. Sie bewohnen die alte und die neue Welt und stimmen in ihrem Leben, ihren Lebensverhältnissen und Sitten im wesentlichen miteinander überein.

Unter ihnen steht das gefürchtetste aller Raubtiere der neuen Welt, der Jaguar oder die Unze ( Felis onza), als das größte und stärkste Mitglied der Gruppe obenan. Wir kennen ihn schon aus den ersten Nachrichten, die uns über Amerika zugekommen sind; doch hat auch jetzt noch immer fast jeder Reisende etwas über ihn zu berichten. Daß bei den Beschreibungen viele Fabeln unterlaufen, ist leicht erklärlich; letztere beweisen eben nur die Furchtbarkeit, oder besser noch das Ansehen, in dem das Tier bei den einheimischen und eingewanderten Amerikanern steht. Durch Azara, Humboldt, Prinz von Wied und vor allem durch Rengger sind wir mit ihm genau bekannt geworden.

Der Jaguar steht hinsichtlich seiner Größe wenig hinter dem Tiger zurück und übertrifft somit alle übrigen Mitglieder der Familie, selbstverständlich noch mit Ausnahme des Löwen. Seine Gestalt zeigt mehr den Ausdruck von Kraft als von Gewandtheit und erscheint etwas schwerfällig. Der Körper ist nicht so lang wie der des Leoparden oder Tigers, und die Gliedmaßen sind im Verhältnis zum Rumpfe kürzer als bei jenen Katzen. Ein vollkommen erwachsener Jaguar mißt nach Rengger 1,45 Meter von der Schnauzenspitze bis zur Schwanzwurzel und 68 Zentimeter von hier bis zur Schwanzspitze; Humboldt berichtet aber auch von einzelnen, die mindestens ebenso groß wie der Königstiger waren. Am Widerriste wird die Unze etwa 80 Zentimeter hoch, etwas darüber oder darunter. Der Pelz ist kurz, dicht, glänzend und weich, an der Kehle, dem Unterteile des Halses, der Brust und dem Bauche länger als an dem übrigen Körper. Die Färbung ändert vielfach ab, ebensowohl, was die Grundfarbe als was die Fleckenzeichnung anbelangt. Bei den meisten ist jene rötlichgelb, ausgenommen im Innern des Ohres, an der unteren Schnauze, den Kinnladen, der Kehle und der übrigen Unterseite sowie an der Innenseite der vier Beine, wo Weiß vorherrscht. Das Fell ist überall gezeichnet, teils mit kleineren, schwarzen, kreisförmigen, länglich oder auch unregelmäßig gestalteten Flecken, teils mit größeren Flecken und Ringen, die gelblichrot und schwarz umrandet sind und in ihrer Mitte einen oder zwei schwarze Punkte tragen. Bei allen Abänderungen findet sich immer ein schwarzer Flecken an jedem Mundwinkel und ein anderer mit einem weißen oder gelben Punkte in der Mitte an dem hinteren Teile des Ohres. Auf dem Rücken fließen die unregelmäßigen Streifen, die auf dem Kreuze sich in zwei teilen, zusammen; an den Seiten des Körpers bilden sie mehr oder minder gleichlaufende Reihen. Etwas genaueres läßt sich nicht sagen, denn man findet kaum zwei oder drei Felle, die durchaus gleichmäßig gezeichnet sind. Der weibliche Jaguar hat im allgemeinen etwas blassere Färbung als der männliche, auch weniger ringförmige Flecken am Halse und auf den Schultern, dafür aber mehr und deshalb natürlich kleinere an den Seiten des Leibes. Eine schwarze Spielart ist nicht allzu selten. Das Fell hat bei ihr so dunkle Färbung, daß die schwarzen Flecken sich wenig abheben.

Der Name Jaguar stammt aus der Sprache der Guaraner, die das Tier » Jaguarette«, d. h. » Körper des Hundes« nennen. Bei den Spaniern heißt er Tiger, bei den Portugiesen gemalte Onze oder Unze; und unter diesem Namen wird er auch oft unter den Reisebeschreibern erwähnt. Sein Verbreitungskreis reicht von Buenos Aires und Paraguay durch ganz Südamerika bis nach Mexiko und in den südwestlichen Teil der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Am häufigsten findet er sich in den gemäßigten Teilen von Südamerika, längs der Ströme Panama, Paraguay und Uruguay. Er bewohnt die bewaldeten Ufer der Ströme, Flüsse und Bäche, den Saum der Waldungen, die nahe an Sümpfen liegen, und das Moorland, wo über zwei Meter hohe Gras- und Schilfarten wachsen. Auf offenem Felde und im Innern der großen Wälder zeigt er sich selten und nur, wenn er aus einer Gegend in die andere zieht. Wo ihn die Sonne überrascht, legt er sich nieder, im Dickicht des Waldes oder im hohen Grase, und verweilt dort den Tag über. In den größeren Steppen, zumal in den Pampas von Buenos Aires, wo ihm die Wälder mangeln, verbirgt er sich, laut Azara, im hohen Grase oder in den unterirdischen Höhlen, die die dort sich umhertreibenden wilden oder verwilderten Hunde anlegen.

In der Morgen- und Abenddämmerung, oder auch bei hellem Mond- und Sternenscheine, nie aber in der Mitte des Tages oder bei sehr dunkler Nacht, geht der Jaguar auf Raub aus. Alle größeren Wirbeltiere, deren er habhaft werden kann, bilden seine Nahrung. Er ist ein in jeder Hinsicht furchtbarer Räuber. So plump sein Gang auch erscheint, so leicht und geschwind kann er im Falle der Not sich bewegen. Seine Kraft ist für ein Tier von seinem Wüchse außerordentlich groß und kann nur mit der des Tigers und der des Löwen verglichen werden. Die Sinne sind scharf und gleichmäßig ausgebildet. Das unstete Auge, das in der Nacht oft leuchtet, ist lebendig, wild und scharf, das Gehör vortrefflich, der Geruch aber, wie bei allen Katzen, nicht eben besonders entwickelt; doch vermag er immerhin noch eine Beute auf gewisse Entfernung zu wittern. So erscheint er leiblich vollkommen ausgerüstet, um als äußerst gefährliches Raubtier auftreten zu können. Er ist kein Kostverächter. Azara fand in seinem Kote die Stacheln eines Stachelschweins, Rengger im Magen Teile von Ratten und Agutis, woraus hervorgeht, daß er auch auf kleinere Tiere Jagd machen muß. Ebenso beschleicht er im Schilfe Sumpfvögel und versteht Fische sehr gewandt aus dem Wasser zu ziehen. Ja, es unterliegt keinem Zweifel, daß er sogar den Alligator nicht verschont. Daß die Unze Kriechtiere verzehrt, ist nach den Beobachtungen von Humboldt, des Prinzen von Wied und Bates nicht in Abrede zu stellen. »Der Jaguar«, sagt Humboldt, »der grausamste Feind der Arrua-Schildkröte, folgt dieser in die Gestade, wo sie ihre Eier legt. Er überfällt sie auf dem Sande und, um sie bequemer verzehren zu können, wendet er sie um. Die Schildkröte kann sich nicht wieder aufrichten, und weil der Jaguar ungleich mehr derselben mordet, als er in einer Nacht frißt, so benutzen die Indianer öfters seine List zu ihrem Vorteile. Man kann übrigens die Gewandtheit der Pfote des Jaguars nicht genug bewundern, die den gedoppelten Panzer der Schildkröte ausleert, als wären die Muskularbande mit einem chirurgischen Instrumente gelöst worden.« Der glaubwürdige Bates sah bei einem Jagdausfluge eine frische Jaguarfährte an einem Tümpel mit sehr schlammigem, frisch aufgerührtem Wasser, hörte bald darauf das Rauschen der Gebüsche, in denen das gestörte Raubtier verschwand und fand einige Schritte weiter hin die Überreste eines bis auf den Kopf, das Vorderteil und die Panzerhaut aufgefressenen Alligators. Das Fleisch war noch ganz frisch und um den Leichnam herum die Fährte des Jaguar deutlich erkennbar; es konnte also keinem Zweifel unterliegen, daß der Alligator der Unze zum Frühstück gedient hatte.

Jaguar ( Felis onza)

»Für einen geübten Jäger«, sagt Rengger, »ist es nichts Seltenes, den Jaguar auf seinen Jagden beobachten zu können, besonders längs der Ströme. Man sieht ihn dann langsam und leisen Schrittes nach dem Ufer heranschleichen, wo er insbesondere den größeren Halbhufern oder Wasserschweinen und den Fischottern nachstellt. Von Zeit zu Zeit bleibt er wie horchend stehen und sieht aufmerksam um sich; niemals aber konnte ich bemerken, daß er, durch den Geruch geleitet, mit zur Erde gestreckter Nase die Spur eines Wildes verfolgt hätte. Hat er z. B. ein Meerschweinchen bemerkt, so ist es unglaublich, mit welcher Geduld und Umsicht er demselben sich zu nähern sucht. Wie eine Schlange windet er sich auf dem Boden hin, hält sich dann wieder minutenlang ruhig, um die Stelle seines Opfers zu beobachten, und macht oft weite Umwege, um diesem von einer andern Seite, wo er weniger bemerkt werden kann, beizukommen. Ist es ihm gelungen, ungesehen dem Wilde sich zu nähern, so springt er in einem, selten in zwei Sätzen auf dasselbe hin, drückt es zu Boden, reißt ihm den Hals auf und trägt das noch im Todeskampfe sich sträubende Tier im Munde ins Dickicht. Öfters aber verrät ihn das Knistern der unter seinem Gewichte brechenden dürren Reiser, ein Geräusch, auf das auch die Fischer achten, wenn sie abends am Ufer des Stromes ihr Nachtlager aufschlagen, oder die Wasserschweine wittern ihn von ferne und stürzen sich mit einem lauten Schrei ins Wasser. Man will übrigens Jaguare gesehen haben, die hinter den Tieren her ins Wasser sprangen und sie im Augenblick des Untertauchens erhaschten. Hat er seinen Sprung auf das Wild verfehlt, so geht er sogleich und wie beschämt schnellen Schrittes weiter, ohne sich nur umzusehen. Kann er dem Wilde sich nicht nähern, ohne bemerkt zu werden, so legt er sich im Gebüsch auf die Lauer. Seine Stellung ist alsdann die einer Katze, die auf eine Maus paßt, niedergeduckt, doch zum Sprunge fertig, das Auge unverwandt nach dem Gegenstande seiner Raubgier gerichtet und nur den ausgestreckten Schwanz hin und wieder bewegend. Aber nicht immer geht der Jaguar dem Wilde nach, oft versteckt er sich bloß in das Röhricht der Sümpfe und am Ufer kleinerer Bäche und erwartet hier ruhig die zur Tränke gehenden Tiere. Auf Bäumen lauert er niemals, obgleich er sehr gut klettert.«

In Viehherden richtet der Jaguar bedeutenden Schaden an. Er stellt besonders dem jungen Hornvieh, den Pferden und Mauleseln nach. Azara behauptet, daß er diese Tiere in ganz außergewöhnlicher Weise töte, indem er auf den Hals der Beute springe, eine Klaue in den Nacken oder an das Gehörn setze, mit der andern die Spitze der Schnauze Packe und den Kopf so schnell herumdrehe, daß er seiner Beute augenblicklich das Genick breche. Rengger hat dies nie beobachtet und auch bei toten Tieren keine Spur davon auffinden können. »Im Gegenteil«, fährt er fort, »habe ich immer bemerkt, daß der Jaguar seiner Beute, wenn sie in einem großen Tiere besteht, den Hals aufreißt oder, wenn sie nur ein kleines Tier ist, durch einen Biß im Nacken tötet. Stiere und Ochsen greift er selten und nur in der Not an; sie gehen mutvoll auf ihn los und verscheuchen ihn. In Paraguay hört man zuweilen sonderbare Erzählungen von solchen Kämpfen, und mehrmals sollen Menschen durch den Mut eines Stieres gerettet worden sein. Pferde und Maulesel werden ihm zur leichten Beute, wenn sie den Wäldern sich nähern. Hengste sollen durch Beißen und Schlagen gegen den Jaguar sich verteidigen, wenn sie nicht schon durch den ersten Sprung zu Boden geworfen werden.

Der Jaguar erhascht seine Beute ebensowohl im Wasser wie auf dem Lande. Als ich an einem schwülen Sommerabende von der Entenjagd in meinem Nachen nach Hause fuhr, bemerkte mein Begleiter, ein Indianer, am Ufer des Stromes einen Jaguar. Wir näherten uns demselben und versteckten uns hinter die überhängenden Weidenbäume, um sein Treiben zu beobachten. Zusammengekauert saß er an einem Vorsprunge des Ufers, wo das Wasser einen etwas schnellen Lauf hatte, dem gewöhnlichen Aufenthalte eines Raubfisches, der im Lande ›Dorado‹ heißt. Unverwandt richtete er seinen Blick aufs Wasser, indem er sich hin und wieder vorwärts bog, wie wenn er in die Tiefe spähen wollte. Etwa nach einer Viertelstunde sah ich ihn plötzlich mit der Pfote einen Schlag ins Wasser geben und einen großen Fisch ans Land werfen. Er fischt also ganz auf gleiche Art wie die Hauskatze.«

Hat der Jaguar ein kleines Tier erlegt, so zehrt er dasselbe mit Haut und Knochen sogleich auf; von großer Beute aber, wie von Pferden, Rindern und dergleichen, frißt er bloß einen Teil, ohne Vorliebe für dieses oder jenes Stück des Körpers zu zeigen; nur die Eingeweide berührt er alsdann nicht. Nach der Mahlzeit zieht er sich in den Wald zurück, entfernt sich aber in der Regel nicht weiter als eine Viertelstunde von der Stelle, wo er fraß, und überläßt sich dann dem Schlafe. Des Abends oder des andern Morgens kehrt er zu seiner Beute zurück, zehrt zum zweiten Male davon und überläßt nunmehr den Rest den Geiern. Diese machen ihm, wie Humboldt beobachtete, auch schon während seiner Mahlzeiten die Beute streitig. »Unweit San Fernando sahen wir den größten Jaguar, der uns auf unserer ganzen Reise vorkam. Das Tier lag im Schatten hingestreckt und stützte eine seiner Tatzen auf ein eben erlegtes Wasserschwein. Eine Menge Geier hatten sich um diesen amerikanischen Tierkönig versammelt, um, wenn derselbe etwas von seiner Mahlzeit übrigließe, solches zu verzehren. Sie näherten sich dem Jaguar wohl bis auf zwei Fuß; aber die mindeste Bewegung desselben schreckte sie stets wieder zurück. Das Plätschern unserer Ruder bewog ihn, langsam aufzustehen und sich ins Gebüsch zurückzuziehen. Die Geier benutzten den Augenblick, um das Wasserschwein zu verzehren; allein der Tiger sprang mitten unter sie und trug seine Mahlzeit zürnenden Blickes in den Wald.«

Mehr als zweimal frißt der Jaguar, nach Renggers Angabe, nicht von einem getöteten Tiere, noch weniger würde er ein Aas berühren. In der Regel kehrt er, nachdem er sich gesättigt hat, überhaupt nicht wieder zum Raube zurück. Hat er seinen Fang in einiger Entfernung vom Walde gemacht, so schleppt er das erlegte Tier, es mag auch noch so schwer sein, dem Gebüsche zu. Unter Umständen trägt er eine schwere Beute sogar über einen Fluß hinweg. Nahe bei Azaras Wohnung tötete ein Jaguar ein Pferd, schleifte dasselbe sechzig Schritte über einen Brachacker hinweg, sprang dann mit ihm in einen tiefen und reißenden Fluß und brachte es auf der entgegengesetzten Seite in Sicherheit. Niemals tötet die Unze mehr als ein Stück Vieh auf einmal und unterscheidet sich hierdurch sehr zu ihrem Vorteile von andern größeren Katzenarten. Wahrscheinlich ist der Grund darin zu suchen, daß sie das Fleisch dem bloßen Blute vorzieht.

Ein Jaguar, der den Menschen nicht kennengelernt hat, weicht ihm, wenn er ihm begegnet, ehrfurchtsvoll aus oder sieht ihn neugierig aus der Ferne an. »Nicht selten«, sagt Rengger, »stießen wir während unserer Reise in die Wildnis des nördlichen Paraguay auf eine oder mehrere Unzen, die entweder in das Dickicht des Waldes flohen oder sich am Saume niedersetzten und unsern Zug kaltblütig von weitem betrachteten. Es ist ohne Beispiel, daß in den unbewohnten Waldungen, wo das Paraguaykraut gesammelt wird, ein Mensch von einem Jaguar zerrissen worden ist. Diejenigen Unzen aber, die in bewohnten Gegenden oder an Flüssen, wo viel Schiffahrt getrieben wird, sich aufhalten, verlieren gar bald die Scheu vor dem Menschen und greifen auch ihn an. Man hat jährlich der Beispiele genug, daß unvorsichtige Schiffer von diesen Tieren zerrissen werden. Der allgemeinen Sage nach sollen sie des Nachts aus die an das Ufer angebundenen Fahrzeuge sich gewagt und aufgehängtes Fleisch oder Hunde weggeschleppt, ja selbst Matrosen tödlich verwundet haben; gewöhnlich aber büßen die Menschen nur durch Unvorsichtigkeit ihr Leben ein.« Der Jaguar scheut das Lagerfeuer keineswegs. »Wir bemerkten zu unserer Überraschung«, sagt Humboldt, »daß die Jaguare hier unsere Feuer nicht scheuten. Sie schwammen über den Flußarm, der uns vom Lande trennte, und am Morgen hörten wir sie ganz in unserer Nähe brüllen.« An einer andern Stelle seines Reisewerkes berichtet er, daß ein Jaguar den treuen Hund der Gesellschaft sozusagen zwischen den Lagerfeuern herausholte und wegschleppte. Der Hund hatte abends, als er die Unze brüllen hörte, unter der Hängematte seines Gebieters Schutz gesucht und war am nächsten Morgen doch verschwunden.

In der Ebene von Maynas verstreicht, nach Pöppig, kein Jahr ohne Verlust eines Menschenlebens. Die Unzen kommen bei hellem Tage in die Ortschaften, um Hunde zu holen, die ihre Lieblingsspeise bilden. Besonders berüchtigt ist der Weg durch die dicken Wälder von Sapuosa bis Moyobamba, weil auf ihm innerhalb eines Menschenalters gegen zwanzig Indianer zerrissen worden sind, die man als Flußboten versandt hatte.

Einer von Schomburgks Indianern trug auf seiner Brust die Narben von den Zähnen eines Jaguars, der ihn, als er noch Knabe war, an der Brust gepackt und fortgeschleppt, aber doch wieder losgelassen hatte, als seine Mutter mit dem Wildmesser auf ihn losgestürzt war. In den Urwäldern am Ufer der peruanischen Anden wohnt, laut Tschudi, die Unze am liebsten in der Nähe der Dörfer und umkreist sie allnächtlich, entführt auch Hunde, Schweine und nicht selten Menschen. Weit entfernt, sich vor den letzteren zu fürchten, stürzt sie sich auf einzelne und dringt, wenn der Hunger sie treibt, selbst bei Tage in die Walddörfer.

Der Jaguar bleibt an einem und demselben Aufenthaltsorte, solange er hier etwas erbeuten kann und man ihn nicht gar zu sehr beunruhigt. Wird ihm die Nahrung knapp oder die Verfolgung seitens der Menschen zu arg, so verläßt er die Gegend und zieht in eine andere. Seine Wanderungen führt er während der Nachtzeit aus. Er scheut sich dabei nicht, durch die bevölkertsten Gegenden zu streifen, und raubt bei einzelnstehenden Hütten Pferde und Hunde weg, ohne sich viel um den Menschen zu kümmern. Alte Unzen nähern sich gern den Wohnungen, weil sie erfahrungsmäßig wissen, daß sie dort leichter Nahrung finden als in der Wildnis. In den deutschen Aussiedlungen, die nahe am Walde liegen, rauben sie, laut Hensel, hauptsächlich Hunde und Schweine.

Auf seinen Wanderungen oder auch aus der Flucht hält den Jaguar selbst der breiteste Strom nicht auf. Er ist, wie Rengger versichert, ein trefflicher Schwimmer und hebt dabei den Kopf und das ganze Rückgrat über die Oberfläche des Wassers empor, so daß man ihn schon aus der Ferne von jedem andern schwimmenden Tiere unterscheiden kann. Fast schnurgerade setzt er über den bis zu einer deutschen Meile breiten Parana. Wenn er aus dem Wasser steigt, sieht er sich um, schüttelt den Leib und nachher jede Pfote für sich und setzt erst hierauf seinen Weg weiter fort.

Man sollte glauben, ein schwimmender Jaguar wäre leicht zu töten; allein er ist auch im Wasser noch furchtbar. Nur gewandte Kahnführer getrauen sich, ihn anzugreifen; denn sowie er sich verfolgt sieht oder gar verwundet fühlt, wendet er sich sogleich gegen den Nachen. Gelingt es ihm, eine Kralle an den Rand desselben zu setzen, so schwingt er sich an Bord und fällt über die Jäger her. »Ich war«, erzählt Rengger, »im Jahre 1819 kurz nach meiner Ankunft in Assuncion Augenzeuge eines zum Glücke bloß lächerlichen Auftrittes bei einer solchen Jagd. Es kam ein Jaguar vom jenseitigen Ufer des Stromes dahergeschwommen. Drei Schiffsleute, Ausländer, sprangen, trotz der Warnung eines Paraguayers, mit einer geladenen Flinte in ihren Nachen und ruderten dem Tiere entgegen. In einer Entfernung von ein bis zwei Metern feuerte der vorderste die Flinte auf den Jaguar ab und verwundete ihn. Dieser aber ergriff, ehe sich's die Schiffer versahen, den Rand des Nachens und stieg trotz aller Ruder- und Kolbenschläge an Bord. Nun blieb den Schiffsleuten nichts übrig, als ins Wasser zu springen und sich ans Land zu retten. Der Jaguar setzte sich im Kahne nieder und ließ sich wohlgemut stromabwärts treiben, bis er, von einigen andern Jägern verfolgt, seinerseits ins Wasser sprang und das nahe Ufer gewann.

Das jährliche Anschwellen der Ströme und Flüsse vertreibt die Jaguare von den Inseln und den mit Wald bewachsenen Ufern, so daß sie sich zu dieser Zeit mehr den bewohnten Gegenden nähern und Schaden unter Menschen und Vieh anrichten. Sind die Überschwemmungen sehr groß, so ist es nicht selten, einen Jaguar mitten in einer am hohen Ufer gelegenen Stadt oder in einem Dorfe zu sehen. In Villa Real wurde im Jahre 1819 einer getötet, in der Hauptstadt im Jahre 1820 ein anderer, zwei in Villa del Pilar; in Corientes, Goya, Vajada wird fast alle vier bis fünf Jahre einer erschossen. Als wir bei hohem Wasserstande im Jahre 1825 in Santa Fé landeten, erzählte man uns, daß vor wenigen Tagen ein Franziskanermönch, als er eben die Frühmesse lesen wollte, unter der Türe der Sakristei von einem Jaguar zerrissen worden sei. Es geschieht übrigens nicht immer ein Unglück, wenn ein solches Raubtier in eine Stadt sich verirrt; denn das Gebell der verfolgenden Hunde und der Zulauf von Menschen verwirren dasselbe so sehr, daß es sich zu verbergen sucht.

Die Wunden, die der Jaguar beibringt, sind immer höchst gefährlich, nicht nur ihrer Tiefe, sondern auch ihrer Art wegen. Weder seine Zähne noch seine Klauen sind sehr spitz und scharf, und so muß bei jeder Wunde Quetschung und Zerreißung zugleich stattfinden. Von solchen Verwundungen aber ist in jenen heißen Ländern und bei dem gänzlichen Mangel an ärztlicher Hilfe der Starrkrampf die gewöhnliche Folge.

Den größten Teil des Jahres verlebt der Jaguar, nach Renggers Beobachtungen, allein; in den Monaten August und September aber, wann die Begattungszeit eintritt, suchen sich beide Geschlechter auf. Sie lassen dann öfter als in jeder anderen Jahreszeit ihr Gebrüll ertönen, ein fünf- bis sechsmal wiederholtes ›Hu‹, das wohl eine halbe Stunde weit vernommen wird. Sonst vergehen oft Tage, ohne daß man die Stimme eines Jaguars hört.

Treffen sich zur Begattungszeit mehrere Männchen bei einem Weibchen, so entsteht hier und da ein Kampf zwischen ihnen, obwohl sich der schwächere Teil gewöhnlich von selbst zurückzieht. Die Begattung geschieht unter fortwährendem eigenen Geschrei und wahrscheinlich nach längerem Sträuben des Weibchens, indem man an der Stelle, wo sich zwei Jaguare begattet haben, immer das Gras und das niedere Gebüsch einige hundert Fuß im Gevierte teils zur Erde gedrückt, teils ausgerauft findet. Beide Geschlechter bleiben nicht lange beisammen, höchstens vier bis fünf Wochen, und trennen sich dann wieder. Während dieser Zeit sind sie für Menschen sehr gefährlich. Obschon sie nicht miteinander auf den Raub ausgehen, bleiben sie sich doch den ganzen Tag über nahe und helfen sich in der Gefahr. So wurde einer der besten Jäger in Entre Rios durch ein aus dem Busche hervorspringendes Männchen zerrissen, im Augenblicke, wo er am Saume des Waldes das Weibchen niederstieß.

Die Tragzeit des Jaguars kenne ich nicht bestimmt; jedoch nach der Begattungszeit und der Zeit, in der man schon Junge findet, mag sie von drei bis dreiundeinhalb Monate sein. Das Weibchen wirft gewöhnlich zwei, selten drei, der Sage nach blinde Junge, und zwar im undurchdringlichsten Dickichte des Waldes oder in einer Grube unter einem halbentwurzelten Baume. Die Mutter entfernt sich in den ersten Tagen nie weit von ihren Jungen und schleppt sie, sobald sie dieselben nicht sicher glaubt, im Maule in ein anderes Lager. Nach ungefähr sechs Wochen wird sie schon von der jungen Brut aus ihren Streifereien begleitet. Anfangs bleibt diese im Dickicht versteckt, während die Mutter jagt, später aber legt sie sich in Gesellschaft mit ihr auf die Lauer. Sind die Jungen zu der Größe eines gewöhnlichen Hühnerhundes herangewachsen, so werden sie von ihrer Mutter verlassen, bleiben aber oft noch einige Zeit beieinander.« In der Färbung unterscheiden sie sich von den alten; doch schon im siebenten Monat sind sie denselben gleich.

In Paraguay und längs des Parana zieht man nicht selten junge Jaguare in Häusern auf. Dazu müssen sie aber als Säuglinge eingefangen werden, weil sie sonst sich nicht mehr bändigen lassen. Rengger zog seine Jaguare mit Milch und gekochtem Fleisch auf; Pflanzenkost vertragen sie nicht, rohes Fleisch macht sie bald bösartig. Sie spielen mit jungen Hunden und Katzen, besonders gern aber mit hölzernen Kugeln. Ihre Bewegungen sind leicht und lebhaft. Sie lernen ihren Wärter sehr gut kennen, suchen ihn auf und zeigen Freude bei seinem Wiedersehen. Jeder Gegenstand, der sich bewegt, zieht ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sogleich ducken sie sich nieder, bewegen ihren Schwanz und machen sich zum Sprunge fertig. Wenn sie Hunger und Durst oder Langeweile haben, lassen sie einen eigenen miauenden Ton hören, doch bloß, solange sie noch jung sind; denn von den Alten vernimmt man ihn nicht mehr. Niemals hört man sie in der Gefangenschaft brüllen. Beim Fressen knurren sie, besonders, wenn sich jemand ihnen nähert. An Wasser darf man sie nicht Mangel leiden lassen. Zum Fressen legen sie sich nieder, halten mit beiden Tatzen das Fleisch, biegen den Kopf auf die Seite, um auch die Backenzähne gebrauchen zu können, und kauen nach und nach Stücke davon ab. Nicht starke Knochen fressen sie, von großen dagegen bloß die Gelenke. Man hält die gefangenen in Südamerika nicht in Käfigen, sondern bindet sie mit einem ledernen Seile im Haushofe oder auch vor dem Hause unter einem Pomeranzenbaume an. Nie fällt es ihnen ein, am Seile zu nagen. Solange sie noch jung sind, kann man sie durch Schläge bändigen; später hält es schwer, ihrer Meister zu werden. Großmut und Erkenntlichkeit sind dem Jaguar fremd; er zeigt keine ausdauernde Anhänglichkeit für seinen Wärter oder für ein mit ihm auferzogenes Tier, und es ist daher immer eine gewagte Sache, ihn länger als ein Jahr, ohne ihn einzusperren, in der Gefangenschaft zu halten. In den Käfigen unserer Tiergärten und Tierbuden benimmt sich der Jaguar wie seine Verwandten, die altweltlichen Pardel. Die von mir nach Beobachtung verschiedener Jaguare in Tiergärten gefaßte Meinung, daß er schwieriger als andere Pardel sich zähmen und kaum zum »Arbeiten« abrichten lasse, ist durch Kreuzberg, einem unserer erfahrensten und geschicktesten Tierbändiger, widerlegt worden.

Gefangene Jaguare haben sich wiederholt fortgepflanzt, und zwar nicht allein in Tiergärten, sondern auch in Tierschaubuden. Ebenso paaren sich Jaguar und Leopard, Panther und Sundapanther und erzielen kräftige, fortpflanzungsfähige Blendlinge. Der von Fitzinger als eigene Art aufgestellte Grauparder ( Leopardus poliopardus) war, nach der von Kreuzberg mir gegebenen Versicherung, der Sprößling eines Jaguars und eines schwarzen Sundapanthers. Beide Pardel, Jaguar und Sundapanther, haben verschiedene Male erfolgreich sich gepaart und jedesmal ähnliche Blendlinge erzeugt; und einer der letzteren warf, nachdem er mit einem Leoparden gekreuzt worden war, Junge, von denen das eine dem Vater Leopard, das anderer der Mutter Grauparder in allen wesentlichen Stücken glich.