|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Kaum eine andere Abteilung des Tierreiches umfaßt bei verhältnismäßig gleicher Artenzahl einen größeren Gestaltenreichtum als die Ordnung der Raubtiere. Fast alle Leibesgrößen von der mittleren an bis zu der kleinsten herab, die die ganze Klasse aufweist, sind in dieser Ordnung vertreten, die verschiedenartigsten Gestalten in ihr vereinigt. Von dem gewaltigen Löwen an bis zum kleinen Wiesel herab welche Zwischenstufen, welche Mannigfaltigkeit der Ausbildung einer und derselben Grundform! Kaum mag der Laie glauben, daß wirklich nur eine einzige Gestalt allen Raubtieren gemein ist; kaum ist er fähig, den einen Gedanken überall herauszufinden, der, falls man so sagen darf, sich in jedem Raubtier ausspricht: die Unterschiede in der Leibesbildung der Raubsäuger sind allzu groß. Hier die einhellig gebaute, anmutige Katze, dort die plumpe Hyäne; hier die schlanke, zierliche Schleichkatze mit dem feinen, glatten Felle, dort der kräftige, derbe Hund; hier der tölpisch langsame, schwere Bär und dort der behende, schnelle, leichte Marder: wie können sie alle einem Ganzen angehören? Und wie können sie alle sich vereinigen lassen, sie, von denen diese auf dem Boden, jene auf Bäumen, die anderen im Wasser wohnen und leben? Und doch sind sie alle nicht bloß geistig, sondern auch leiblich innig verwandt.

Sämtliche Raubtiere zeigen in ihrer leiblichen Ausrüstung und in ihrer geistigen Befähigung eine Einhelligkeit, wie kaum eine andere Ordnung, und diese Gleichmäßigkeit gerade stempelt sie zu ebenso hochstehenden als innig sich verwandten Tieren. Schon die allen mehr oder weniger gemeinsamen Sitten, die gleiche Lebensweise und Nahrung deuten darauf hin, daß Wesen und Sein der betreffenden Tiere, der Bau der Gliedmaßen ebensowohl wie der des Gebisses und der Verdauungswerkzeuge oder die geistigen Fähigkeiten wesentlich gleichartig sein müssen. Verzerrungen und Absonderlichkeiten, fratzenhafte und widerliche Gestalten fehlen fast gänzlich unter den Raubtieren, und deshalb eben zeigen sie eine viel größere Einhelligkeit im Baue als die Affen, Halbaffen oder Flattertiere.

Ihre Gliedmaßen stehen mit dem Leibe und unter sich in einhelligem Verhältnisse, haben sehr gleichartig fünf oder vier Zehen und sind ebenso übereinstimmend mit mehr oder minder kräftigen, scharfen oder abgestumpften, in Scheiden zurückziehbaren oder freiliegenden Krallen bewehrt. Alle Sinneswerkzeuge bekunden eine hohe Entwicklung, so verschiedenartig sie auch ausgeprägt zu sein scheinen. Das Gebiß, das noch aus allen Zahnarten besteht, enthält kräftige, aber doch scharfe, oft schlanke, spitzige und scharfzackige, in und zwischen einander greifende Zähne, die tief eingekeilt in mächtigen, von gewaltigen Muskeln bewegten Kiefern sitzen.

Der Magen ist stets einfach, der Darm gewöhnlich kurz oder mäßig lang, der Blinddarm immer kurz. Eigentümlich sind die Afterdrüsen, die hier und da vorkommen, stark riechende Flüssigkeiten absondern und ebensowohl zur Verteidigung gegen stärkere wie zum Herbeilocken schwächerer Geschöpfe dienen können oder endlich eine Fettmasse zum Einreiben des Felles liefern müssen.

Schärfer gefaßt, sind ihre äußerlichen Merkmale folgende. Der Leib, der von der plumpen, kurzen Gestalt des Bären an bis zur zierlichen, langen Schleichkatzenform alle Zwischenstufen des Baues aufweist, ruht auf mittelhohen Beinen, deren vier- oder fünfzehige Füße immer scharfe Krallen tragen; der Kopf ist rundlich, die Nasenspitze nackt, die Augen sind groß und scharfblickend, die Ohren aufrecht gestellt, die Lippen stark beschnurrt. Im Gebiß finden sich überall, oben wie unten, sechs Schneidezähne, zwei sehr starke, kegelförmige Eck- oder Fangzähne, hinter ihnen einige scharfgezackte Lückzähne, hierauf die unseren Tieren eigentümlichen Fleischzähne, deren Kronen scharfe Zacken und stumpfhöckerige Ansätze zeigen, und endlich ein oder mehrere stumpfhöckerige Mahlzähne.

Bei vielen Raubtieren verlängert sich die Nase rüsselförmig und ist oft noch mit besonderen Knorpeln und Knöchelchen versehen: dann dient der Rüssel zum Wühlen. Die Gliedmaßen verkürzen und verdicken sich, und die betreffenden Arten werden hierdurch geschickt, zu graben und eine unterirdische Lebensweise zu führen; sie verlängern sich und gestatten einen eiligen Lauf; sie verbreitern sich durch Schwimmhäute und befähigen zum Aufenthalte im Wasser. Die Krallen sind entweder einziehbar, hierdurch beim Gehen vor dem Abnutzen geschützt und können, wenn sie vorgestreckt werden, als vortreffliche Waffen und Greifwerkzeuge dienen, oder aber stumpf und unbeweglich, können deshalb auch bloß zum Schutze des Fußes, zum Scharren oder Graben und höchstens zum Anklammern gebraucht werden. Das Gebiß ist durch die sehr starken Eck- oder Reißzähne ebenso ausgezeichnet wie durch die zackigen oder mehrspitzigen Kauzähne, ermöglicht daher einen wirksamen Gebrauch zum Kämpfen wie zum Festhalten und Zerfleischen der Beute. Kräftige Muskeln und Sehnen verleihen Stärke und Ausdauer, während ihre Anlage umfassende und gewandte Bewegungen zuläßt.

Hierzu kommen nun noch die ausgezeichneten Sinne. Ausnahmsweise nur zeigt sich einer von ihnen verkümmert; dann aber wird er gewiß durch die übrigen genügend ersetzt. Im allgemeinen kann nicht behauptet werden, daß ein Sinn besonders und überall bevorzugt sei; denn bei den einen ist der Geruch, bei den anderen das Gesicht, bei einzelnen das Gehör bewunderungswürdig ausgebildet, bei einigen spielt auch der Tastsinn eine große Rolle. Zwei Sinne sind regelmäßig sehr scharf, und zwar in den meisten Fällen Geruch und Gehör, in selteneren Gehör und Gesicht.

Die geistigen Fähigkeiten widersprechen den leiblichen Anlagen nicht. Wir finden unter den Raubtieren bewunderungswürdig kluge Geschöpfe, und dürfen uns somit nicht wundern, daß sie sich bald alle List und Verstellungskunst aneignen, die ihr Räuber- und Diebeshandwerk erfordert. Dazu verleiht ihnen das Gefühl ihrer Stärke Mut und Selbstbewußtsein, wie beides andere Tiere niemals erlangen können.

Anlagen und Eigenschaften des Leibes und Geistes bedingen Aufenthalt und Lebensweise. Die Raubtiere wohnen und herrschen überall: auf dem Boden oder im Wasser wie in den Kronen der Bäume, auf den Gebirgen wie in der Ebene, im Walde wie auf dem Felde, im Norden wie im Süden. Sie sind ebensowohl vollendete Nacht- wie Tagtiere; sie gehen ebensogut in der Dämmerung wie im Lichte der Sonne oder im Dunkel der Nacht ihrer Nahrung nach.

Die klügsten leben gewöhnlich gesellig, die weniger verständigen einsam; die flinken greifen offen an, die minder behenden stürzen aus einem Hinterhalte vor sie mögen so stark sein, wie sie wollen. Diese gehen gerade, jene auf Schleichwegen auf ihr Ziel los; alle aber verbergen sich so lange als möglich, einzig in der Absicht, durch ihr Erscheinen nicht vorzeitig zu schrecken, und nur wenige suchen, im Bewußtsein ihrer Schwäche, eilig Schutz und Zuflucht, sobald sie irgend etwas Verdächtiges bemerken.

Alle Raubsäuger nähren sich von anderen Tieren, und ausnahmsweise nur verzehren einige auch Früchte, Körner und anderweitige Pflanzenstoffe. Man hat nach der verschiedenen Nahrung zwei größere Gruppen benannt, Alles- und Fleischfresser nämlich; diese Namen sind aber nicht stichhaltig: denn die Allesfresser bevorzugen ebensogut ein gediegenes Stück Fleisch wie die größten und wildesten Raubtiere. Sämtliche Mitglieder unserer Ordnung sind von Hause aus geborene Räuber und Mörder, gleichviel, ob sie große oder kleine Tiere umbringen, und selbst die, die Pflanzenkost lieben, zeigen bei Gelegenheit, daß sie von der übrigen Gesellschaft keine Ausnahme machen wollen, soweit es sich um Raub und Mord handelt. Hinsichtlich der Auswahl ihrer Nahrungsstoffe oder, bestimmter gesagt, ihrer Beute unterscheiden sich die Raubsäuger erklärlicherweise in demselben Grade wie hinsichtlich ihres Leibesbaues, ihrer Heimat, ihres Aufenthaltsortes und ihrer Lebensweise. Kaum eine einzige aller Klassen des Tierreiches bleibt vor den Angriffen und Brandschatzungen unserer Raubritter gesichert; den Tod verbreiten sie überall um sich her, Rauben und Morden enden niemals.

Einige Raubsäugetiere führen, wie man annimmt, ein wirkliches Eheleben, kein einziges aber ein solches auf Lebenszeit. Bei einigen Katzen und Mardern leben während und nach der Paarungszeit beide Geschlechter enger zusammen als im Verlaufe des übrigen Jahres, stehen sich auch wohl gegenseitig bei, um die Kinder zu ernähren oder zu beschützen und zu verteidigen: bei anderen und zwar bei der größeren Anzahl pflegt der Vater seine eigenen Sprößlinge als gute Beute zu betrachten und muß von der Mutter zurückgetrieben werden, wenn er das Lager seiner Nachkommenschaft zufällig aufgefunden hat. Unter derartigen Umständen ist die Mutter natürlich die einzige Pflegerin. Die Anzahl der Jungen eines Wurfes schwankt erheblich, sinkt aber niemals, mindestens bloß ausnahmsweise, bis auf eins herab. Alle Jungen werden blind geboren und sind längere Zeit sehr hilflos, entwickeln sich dann aber verhältnismäßig rasch. Ihre Mutter unterrichtet sie ziemlich ausführlich in ihrem Gewerbe und begleitet und schützt sie jedenfalls so lange, als sie noch unfähig sind, selbständig für sich zu sorgen. Bei Gefahr tragen einige, aber sehr wenige Mütter ihre Brut in den Armen oder auf dem Rücken fort; die übrigen schleppen sie mit dem Maule weg.

Der Mensch lebt mit fast allen Raubtieren in offener Fehde. Höchst wenige von ihnen hat er durch Zähmung sich nutzbar zu machen gesucht, eines von ihnen freilich in einem Grade wie kein anderes Tier überhaupt. Die größere Anzahl wird mit mehr oder weniger Recht als schädlich angesehen und leidenschaftlich gehaßt, deshalb auch unerbittlich verfolgt, ein unverhältnismäßig kleiner Teil geschont. Das Fleisch oder Fett der einen wird gegessen, das kostbare Fell der anderen zu wertvollen Kleiderstoffen verwendet: und hier läßt sich gegen ihre Tötung nicht wohl etwas einwenden; sehr unrecht aber ist es, daß auch die nicht bloß unschuldigen, sondern sogar nützlichen Raubsäuger verkannt werden und der blinden Zerstörungswut unterliegen müssen. Schon aus diesem Grunde verdient unsere Ordnung von allen Menschen sorgfältiger studiert zu werden als bisher; denn es ist doch wahrhaftig wichtig genug, seine Freunde von seinen Feinden unterscheiden zu lernen.

Der Laie wird keinen Augenblick im Zweifel sein, welcher Familie er die Ehre geben soll, die Reihe aller Raubtiere zu beginnen. Er gedenkt an den schon von den Alten zu der Tiere König gekrönten Löwen und räumt ihm gern jede Bevorzugung ein, sogar auf Kosten des liebsten und getreuesten Hausfreundes Hund, dessen geistiges Wesen einer anderen, weit wertvolleren Krone würdig ist. Diesmal darf auch der Forscher mit dem Laien übereinstimmen, und somit vereinigen wir in der ersten Familie die Katzen (Felidae).

Unter den Krallentieren nehmen die Katzen beinahe dieselbe Stellung ein, die dem Menschen unter den Handtieren zukommt. Sie sind nicht bloß die vollendetsten Raubtiergestalten, sondern, mit alleiniger Ausnahme des Menschen, die vollendetsten Tiere überhaupt. Ein gleiches Ebenmaß zwischen Gliedern und Leib, gleiche Regelmäßigkeit und Einhelligkeit des Baues wie bei ihnen finden wir in der ersten Klasse nicht wieder. Bei ihnen ist jeder einzelne Leibesteil anmutig und zierlich, und eben deshalb befriedigt das ganze Tier unser Schönheitsgefühl in so hohem Grade. Wir dürfen, ohne fehlzugreifen, unsere Hauskatze als Bild der gesamten Gesellschaft betrachten; denn in keiner zweiten Familie ist die Grundform bei allen Mitgliedern so streng wiederholt, in keiner anderen Tiergruppe unterscheiden sich die einzelnen Sippen und Arten so wenig voneinander wie bei den Katzen. Alle Sippenkennzeichen erscheinen hier als nebensächliche äußerliche Merkmale im Vergleiche zu den Unterschieden, die die verschiedenen Gruppen und Arten andrer Familien aufweisen: der Löwe mit seiner Mähne oder der Luchs mit seinen Ohrpinseln und dem Stumpfschwanze bleiben ebensogut Katzen, wie der Hinz oder der Leopard. Selbst dem Jagdpanther oder Gepard, der das allgemeine Gepräge am wenigsten zeigt, muß man scharf auf die Finger sehen, bevor man ihn ganz kennenlernt: als halbe Katze nur, als Zwitter gleichsam von Katze und Hund. Eine so vollkommene Übereinstimmung wird bloß bei Tieren gefunden, die eine hohe Stellung einnehmen.

Der Bau des Katzenleibes darf als bekannt vorausgesetzt werden; denn der kräftige und doch zierliche Leib, der kugelige Kopf auf dem starken Halse, die mäßig hohen Beine mit den dicken Pranken, der lange Schwanz und das weiche Fell mit seiner immer angenehmen, der Umgebung innig sich anschmiegenden Färbung sind Kennzeichen, die jedermann sich eingeprägt haben dürfte. Vollendet am Katzenleibe müssen die Waffen erscheinen. Das Gebiß ist furchtbar. Die Eck- oder Reißzähne bilden große, starke, kaum gekrümmte Kegel, die alle übrigen Zähne weit überwiegen und eine wahrhaft vernichtende Wirkung äußern können. Ihnen gegenüber verschwinden die auffallend kleinen Schneidezähne, erscheinen selbst die starken, durch scharfe, gegenseitig ineinander eingreifende Zacken und Spitzen ausgezeichneten Kauzähne, die aufgehört haben, Mahlzähne zu sein, schwach und unbedeutend. Mit diesem Gebiß steht die dicke und fleischige, wegen ihrer feinen, hornigen, auf krausen Warzen sitzenden und nach hinten gerichteten Stacheln besonders merkwürdige Zunge im vollsten Einklänge. Sie bewaffnet gleichsam noch einmal das Maul, ebenso wie bei manchen Schlangen und den raubgierigsten Fischen außer den Kinnladen der Gaumen mit Zähnen gespickt ist. Wenn nun auch die Stacheln der Katzenzunge von jenen Gaumenzähnen genügend sich unterscheiden, haben sie doch immer noch Schärfe genug, um bei fortgesetztem Lecken eine zarte Haut blutig zu ritzen, und übrigens dienen sie wirklich beim Fressen zur Unterstützung der Zähne, die wegen ihrer Schärfe und Zackung nur einen einseitigen Gebrauch zulassen, zum Zermalmen der Speise aber als unbrauchbar sich erweisen. Die Zähne sind jedoch nicht die eigentlichen Angriffswaffen der Katzen: in ihren Klauen besitzen sie noch furchtbarere Werkzeuge zum sicheren Ergreifen und tötlichen Verwunden ihrer Beute oder zur Abwehr im Kampfe. Ihre breiten und abgerundeten Füße zeichnen sich besonders durch die verhältnismäßige Kürze aus, und diese hat ihren Grund darin, daß das letzte Zehenglied aufwärtsgebogen ist. So kann es beim Gange den Boden gar nicht berühren und ermöglicht dadurch Schonung der auf ihm sitzenden sehr starken und äußerst spitzigen Sichelkrallen. In der Ruhe und bei gewöhnlichem Gange erhalten zwei dehnbare Bänder, von denen das eine oben und das andere seitlich befestigt ist, das Glied in seiner aufrechten Stellung; bei Zorn und im Augenblicke der Benutzung zieht es der starke, tiefe Beugemuskel, dessen Sehne sich unten ansetzt, gewaltsam hernieder, streckt dadurch den Fuß und verwandelt ihn in die fürchterlichste Tatze, die es überhaupt geben kann. Dieser Fußbau ist die Ursache, daß die gehenden Katzen niemals eine Fährte hinterlassen, in der Abdrücke der Krallen bemerklich sind; das Leisetreten dagegen hat seinen Grund in den weichen, oft dicht behaarten Ballen an den Sohlen.

Um womöglich allen Lesern gerecht zu werden, will ich noch folgende Kennzeichen der Katzen angeben. Die Wirbelsäule zählt 20 Brust- und Lendenwirbel, 2 bis 3 Kreuzbein- und 15 bis 29 Schwanzwirbel. Das Gebiß besteht aus 30 Zähnen und zwar sechs Vorderzähnen und einem Reißzahn sowie je zwei Lückzähnen oben und unten, endlich zwei Backenzähnen im Oberkiefer und einem im Unterkiefer. Die Knochen der Gliedmaßen sind durchgehends sehr kräftig, die Schulterbeine aber verkümmert. Die Vorderfüße haben fünf, die Hinteren vier Zehen. Der Darm erreicht die drei- bis fünffache Leibeslänge. Beim Weibchen stehen vier Zitzen am Bauche oder noch vier an der Brust.

Die Katzen sind starke und äußerst gewandte Tiere. Jede ihrer Bewegungen zeigt von ebensoviel Kraft wie anmutiger Behendigkeit. Fast alle Arten der Familie ähneln sich in ihren leiblichen wie in ihren geistigen Eigenschaften, wenn auch diese oder jene Art etwas vor der anderen voraus zu haben oder hinter ihr im Nachteile zu stehen scheint. Alle Katzen gehen gut, aber langsam, vorsichtig und geräuschlos, laufen schnell und sind fähig, wagerechte Sprünge zu machen, die die Länge ihres Leibes verhältnismäßig um zehn- bis fünfzehnmal übertreffen. Nur höchst wenige der größeren Arten sind nicht imstande zu klettern, während diese Kunst von der Mehrzahl mit vielem Geschick betrieben wird. Obgleich vom Hause aus große Feinde des Wassers, schwimmen sie doch recht gut, wenn es sein muß; wenigstens kommt keine einzige Art leicht im Wasser um. Zudem verstehen sie ihren schmucken Leib zusammenzudrücken oder zusammenzurollen, gebrauchen ihre Tatzen mit großer Fertigkeit und wissen mit unfehlbarer Sicherheit vermittels derselben ein Tier selbst in seinem Laufe oder Fluge zu erfassen. Hierzu kommt noch die verhältnismäßige Stärke ihrer Glieder und ihre Ausdauer. Die größten Arten strecken mit einem einzigen Schlage ihrer furchtbaren Pranken ein Tier zu Boden, das größer ist als sie selbst, und schleppen ohne Mühe unglaubliche Lasten fort.

Unter den Sinnen stehen wohl Gehör und Gesicht obenan. Ersteres ist unzweifelhaft das Werkzeug, das sie bei ihren Raub- und Streifzügen leitet. Sie vermögen Geräusche auf große Entfernungen hin wahrzunehmen und richtig zu beurteilen, vernehmen den leisesten Fußtritt, das schwächste Rascheln im Sande und finden durch ihr Gehör selbst nicht gesehene Beute auf. Diese Sinnesschärfe scheint schon äußerlich angedeutet zu sein; denn obschon die Ohrmuscheln fast nirgends besonders groß zu sein pflegen, zeigen sie doch hier und da besondere Verzierungen oder Anhängsel durch steife Haare usw., die zwar weniger zur Auffangung des Schalles dienen, aber doch den hervorragendsten Sinn kennzeichnen dürften. Das Gesicht ist weniger begünstigt, obwohl keineswegs schwach zu nennen. Ihr Auge reicht wahrscheinlich nicht in große Fernen, ist aber für die Nähe vortrefflich. Der Stern, der bei den größeren Arten rund ist und im Zorne sich kreisförmig erweitert, nimmt bei den kleineren Arten die Gestalt einer Ellipse an und zeigt sich dann einer großen Ausdehnung fähig. Bei Tage zieht er sich unter Einwirkung des zu grellen Lichtes bis auf einen feinen Spalt zusammen, in der Aufregung oder in der Dunkelheit rundet er sich fast bis zu einem vollen Kreise aus. Auf das Gesicht dürfen wir wohl das Gefühl folgen lassen, das ebensowohl als ausgebildete Tastfähigkeit wie als Empfindungsvermögen sich kundgibt. Zu Tastwerkzeugen dienen hauptsächlich die Bartschnurren zu beiden Seiten des Maules und über den Augen, vielleicht auch die Pinsel am Ohre der Luchse. Schneidet man einer Katze ihre Bartschnurren weg, so versetzt man sie in eine höchst ungemütliche Lage; sie wird förmlich rat- und tatlos oder zeigt mindestens eine merkliche Unruhe und Ungewißheit, die später, jedoch bloß nach dem Wiederwachsen jener Borsten, sich verliert. Aber auch die Pfoten erscheinen zum Tasten ganz geeignet. Die Empfindlichkeit ist über den ganzen Körper verbreitet. Alle Katzen sind höchst empfänglich für Einflüsse von außen und zeigen eine unverkennbare Mißstimmung bei unangenehmen oder große Behaglichkeit bei angenehmen Reizen. Wenn man ihr seidenweiches Haar streichelt, wird man sie stets in eine fast freudige Aufregung versetzen, während sie, wenn dieses Haar befeuchtet wird, oder sie sonstigen widerwärtigen Einflüssen ausgesetzt sind, großen Mißmut an den Tag legen. Geruch und Geschmack dürften so ziemlich auf gleicher Stufe stehen; vielleicht ist der Geschmack noch besser als der Geruch. Die meisten Katzen sind trotz ihrer rauhen Zunge für Gaumenkitzel sehr empfänglich und erfreuen sich besonders an schwach gesalzenen und süßlichen Speisen, vor allem an tierischen Flüssigkeiten, wie an Blut und an Milch, während dem Geruchswerkzeuge schon sehr stark riechende Dinge geboten werden müssen, wenn es sich befriedigt zeigen soll. Die merkwürdige Vorliebe gewisser Katzen für stark duftende Pflanzen, wie für Baldrian und Katzengamander, läßt jedenfalls die Schlußfolgerung zu, daß ihr Geruch nur ein sehr untergeordneter sein kann; denn alle feinriechenden Tiere würden sich mit Abscheu von derartigen Gegenständen abwenden: die Katzen aber wälzen sich wie sinnlos, gleichsam im höchsten Rausche, auf jenen Pflanzen herum.

Hinsichtlich ihrer geistigen Fähigkeiten stehen die Katzen hinter den Hunden zurück, jedoch nicht so weit, wie man gewöhnlich anzunehmen pflegt. Vergessen darf man nicht, daß wir bei Abwägung der Geisteskräfte beider Familien beständig an zwei kaum maßgebende Vorbilder denken: an den seit Jahrtausenden von uns erzogenen, geschulten, gebildeten, vermenschlichten Haushund und an die vernachlässigte, vorurteilsvoll betrachtete und gewöhnlich mißhandelte Hauskatze. Vergleichen wir wildlebende Arten beider Familien, beispielsweise Fuchs und Luchs, so stellt sich das Ergebnis schon ganz anders und zwar entschieden günstiger für die Katzen. Diese als geistig tiefstehende Tiere zu betrachten, wie ausgesprochen oder nicht ausgesprochen noch häufig geschieht, ist ein grober Fehler. Die Hauskatze gibt uns oft genug Beispiele von treuer Anhänglichkeit an den Menschen und von hohem Verstande. Der Charakter der meisten Arten ist allerdings ein Gemisch von ruhiger Besonnenheit, ausdauernder List, Blutgier und Tollkühnheit; doch gibt es auch sehr edelstolze, mutige Katzen wie den Löwen, oder sanfte wie den Jagdleoparden. In Gesellschaft des Menschen zeigen sie sich bald durchaus anders als in der Freiheit; sie erkennen die menschliche Herrschaft an, fühlen Dankbarkeit für ihren Herrn, wollen, daß er ihnen schmeichle, sie liebkose, kurz, werden oft rückhaltslos zahm, wenn auch zuweilen ihre tief eingewurzelten natürlichen Begabungen plötzlich wieder durchbrechen. Hierin beruht hauptsächlich der Grund, daß man die Katzen falsch und tückisch nennt; denn nicht einmal derjenige Mensch, der Tiere zu quälen oder zu mißhandeln pflegt, will ihnen das Recht zugestehen, einmal auf Augenblicke das ihnen auferlegte Joch der Sklaverei abzuschütteln.

Die Katzen sind gegenwärtig in allen Teilen der alten Welt und in Amerika zu finden. Sie bewohnen die Ebenen wie die Gebirge, dürre, sandige Stellen wie feuchte Niederungen, den Wald wie das Feld. Einige steigen selbst in das Hochgebirge hinauf und werden dort in beträchtlichen Höhen getroffen; andere treiben sich auf freien, offenen, mit Gesträuchen bewachsenen Steppen oder in Wüsten umher; noch andere ziehen die schilfreichen Ufer von Flüssen, Bächen und Sümpfen vor: bei weitem der größte Teil aber gehört dem Walde an. Die Bäume bieten ihnen alles Erforderliche, namentlich vortreffliche Verstecke. Dazu dienen den kleineren Arten Felsspalten, hohle Bäume, verlassene Baue von anderen Säugetieren und dergleichen, während sich die größeren im Gebüsch zu verbergen pflegen. Obwohl die wildlebenden Katzen diejenigen Gegenden bevorzugen, in denen der Mensch noch nicht zur vollen Herrschaft gelangen konnte, kommen sie doch oft in unverschämt dreister Weise zu den Wohnungen des Menschen heran. Bei Tage fallen nur höchst wenige auf Beute, und ebenso ziehen sie sich zu dieser Zeit feig zurück, wenn sie angegriffen werden. Ihr wahres Leben beginnt und endigt mit der Dunkelheit. Besonders gut gelegene Versteckplätze werden ziemlich regelmäßig bewohnt; die Mehrzahl aber hat kein bestimmtes Lager und wählt sich, sobald der Morgen sie auf dem Streifzuge überrascht, zum Verstecke den ersten besten Ort, der Sicherheit verheißt.

Ihre Nahrung nehmen die Katzen sich aus allen Klassen der Wirbeltiere, wenn auch die Säugetiere unzweifelhaft ihren Verfolgungen am meisten ausgesetzt sind. Einige Arten stellen mit Vorliebe Vögeln nach, andere, aber wenige, verzehren nebenbei das Fleisch mancher Lurche, namentlich der Schildkröten, wieder andere gehen sogar auf den Fischfang aus. Die wirbellosen Tiere werden im ganzen wenig von ihnen behelligt, und wohl nur zufällig fängt sich diese oder jene Art einen Krebs oder ein Kerbtier. Sämtliche Katzen fressen vorzugsweise Beute, die sie selbst sich erworben haben, nur sehr wenige fallen auf das Aas und dann gewöhnlich auch bloß auf solches, das von selbst gemachter Beute herrührt. Dabei bekunden einige unersättlichen Blutdurst: es gibt Arten, die, wenn sie es können, bloß von Blut sich nähren und förmlich in diesem »ganz besonderen Safte« berauschen.

In der Art und Weise ihres Angriffes ähneln sich alle Arten mehr oder weniger. Leisen, unhörbaren Schrittes schleichen sie äußerst aufmerksam durch ihr Jagdgebiet und äugen und lauschen scharf nach allen Richtungen hin. Das geringste Geräusch erregt ihre Aufmerksamkeit und bewegt sie, der Ursache desselben nachzugehen. Dabei gleiten sie in geduckter Stellung vorsichtig auf dem Boden hin, regelmäßig unter dem Winde, und fallen, wenn sie sich nahe genug glauben, plötzlich mit einem oder mehreren Sätzen über ihr Schlachtopfer her, schlagen ihm die furchtbaren Tatzen in das Genick oder in die Seiten, reißen es zu Boden, erfassen es mit dem Maule und beißen einige Male schnell nacheinander heftig zu. Hierauf öffnen sie das Gebiß ein wenig, ohne jedoch das erfaßte Tier fahren zu lassen, beobachten es vielmehr scharf und beißen von neuem, sowie noch ein Fünkchen Leben in ihm sich regt. Viele stoßen währenddem ein Brüllen oder Knurren aus, das ebensogut Behaglichkeit als Gier oder Zorn ausdrückt, und bewegen nebenbei die Spitze ihres Schwanzes. Die meisten haben die abscheuliche Gewohnheit, ihre Schlachtopfer noch lange zu quälen, indem sie ihnen scheinbar etwas Freiheit gewähren und sie oft auch wirklich ein Stückchen laufen lassen, jederzeit aber im rechten Augenblick wieder erfassen, von neuem niederdrücken, nochmals laufen lassen usw., bis die Gepeinigten endlich ihren Wunden erliegen. Auch die größten Arten scheuen Tiere, von denen sie bedeutenden Widerstand erwarten. Selbst Löwe, Tiger und Jaguar fürchten anfangs den Menschen und gehen ihm fast feig aus dem Wege; nachdem sie aber gelernt haben, welch schwaches, wehrloses Geschöpf er ist, werden sie seine furchtbarsten Feinde, und es scheint fast, als ob sie dann das Menschenfleisch dem aller übrigen Säugetiere entschieden vorziehen. Obgleich beinahe alle Katzen gute Läufer sind, stehen sie doch von weiterer Verfolgung eines Schlachtopfers ab, wenn ihnen der Angriffssprung mißlang. Nur an sehr geschützten Orten verzehren sie eine gemachte Beute gleich an Ort und Stelle; gewöhnlich schleppen sie das erfaßte Tier, nachdem sie es getötet oder wenigstens widerstandslos gemacht haben, an einen stillen, versteckten Ort und verzehren es hier in aller Ruhe und Behaglichkeit.

In der Regel werfen die weiblichen Katzen mehrere, ausnahmsweise nur ein einziges Junges. Man kann sagen, daß die Anzahl der letzteren zwischen eins und sechs schwankt; einige Arten sollen noch mehr zur Welt bringen. Die Pflegerin der Jungen ist die Mutter; der Vater bekümmert sich bloß gelegentlich um sie. Eine Katzenmutter mit ihren Jungen gewährt ein höchst anziehendes Bild. Man sieht die mütterliche Zärtlichkeit und Liebe in jeder Bewegung der Alten ausgedrückt, hört sie in jedem Tone, den man vernimmt. Es liegt eine Zartheit und Weiche in der Stimme, die man gar nicht vermutet hätte. Dabei beobachtet die Alte ihre Kleinen mit so viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit, daß man gar nicht zweifeln kann, wie sehr ihr die Kinderschar ans Herz gewachsen ist. Besonders wohltuend ist bei einem solchen Katzengehecke die Reinlichkeitsliebe, zu der die Mutter ihre Jungen schon in der frühesten Jugend anhält. Sie hat ohne Unterlaß zu putzen, zu lecken, zu glätten, zu ordnen und duldet nicht den geringsten Schmutz in der Nähe des Lagers. Gegen feindliche Besuche verteidigt sie ihre Sprößlinge mit Hintansetzung des eigenen Lebens, und alle größeren Arten der Familie werden, wenn sie Junge haben, im höchsten Grade furchtbar. Bei vielen Katzen muß die Mutter ihre Brut unter Umständen auch gegen den Vater schützen, weil dieser die Jungen, so lange sie noch blind sind, ohne weiteres auffrißt, wenn er in das unbewachte Lager kommt. Daher rührt wohl auch hauptsächlich die große Sorgfalt aller Katzen, ihr Geheck möglichst zu verbergen. Nachdem die Jungen etwas mehr herangewachsen sind und sich schon als echte Katzen zeigen, ändert sich die Sache; dann tut auch der Kater oder das Katzenmännchen überhaupt ihnen nichts mehr zuleide. Und nun beginnt ein gar lustiges Kindheitsleben der kleinen, zu Spiel und Scherz jeder Art immer geneigten Tiere. Die natürliche Begabung zeigt sich schon bei den ersten Bewegungen und Regungen, deren die Kätzchen fähig sind. Ihre Kinderspiele sind bereits nichts anderes als Vorübungen zu der ernsten Jagd, die die Erwachsenen betreiben. Alles, was sich bewegt, zieht ihre Aufmerksamkeit auf sich. Kein Geräusch entgeht ihnen: die kleinen Lauscher spitzen sich bei dem leisesten Rascheln in der Nähe. Anfangs ist der Schwanz der Alten die größte Kinderfreude der Jungen. Jede seiner Bewegungen wird beobachtet, und bald macht sich die übermütige Gesellschaft daran, diese Bewegungen durch ihre Fangversuche zu hemmen und zu hindern. Doch die Alte läßt sich durch solche Neckereien nicht im geringsten stören und fährt fort, ihrer inneren Seelenstimmung durch die Schwanzbewegungen Ausdruck zu geben, ja sie bietet ihren Kleinen förmlich dieses Glied zu beliebigem Gebrauch dar. Wenige Wochen später sieht man die ganze Familie bereits mit den lebhaftesten Spielen beschäftigt, und nun wird die Alte geradezu kindisch, die Löwenmutter ebensogut wie die Erzeugerin unserer Hauskatzen. Oft ist die ganze Gesellschaft zu einem scheinbaren Knäuel geballt, und eins fängt und häkelt nach dem Schwanze des andern. Mit dem zunehmenden Alter werden die Spiele immer ernstlicher. Die Kleinen lernen erkennen, daß der Schwanz doch nur ein Stück ihres eigenen Selbst ist, wollen aber ihre Kraft bald an etwas anderem versuchen. Jetzt schleppt ihnen die Alte kleine, oft noch halb, oft ganz lebendige Tiere zu. Diese werden freigelassen, und es übt sich die junge Brut mit Eifer und Ausdauer in dem räuberischen Gewerbe, das sie später betreiben wird. Schließlich nimmt die Alte sie mit auf die Jagd hinaus; da lernen sie nun vollends alle Listen und Schleichwege, die ruhige Beherrschung ihrer selbst, die plötzlichen Angriffe, kurz, die ganze Kunst des Raubes. Erst wenn sie ganz selbständig geworden sind, trennen sie sich von der Mutter oder den Eltern und führen nun längere Zeit ein einsames, umherschweifendes Leben.

Die Katzen stehen der ganzen übrigen Tierwelt als Feinde gegenüber; deshalb ist der Schaden, den sie anrichten, außerordentlich bedeutend. Freilich muß man bedenken, daß die großen Arten der Familie fast sämtlich in Ländern leben, die unglaublich reich an Beute sind; ja man kann sogar behaupten, daß einige geradezu einer schädlichen Vermehrung mancher Wiederkäuer und Nager hindernd in den Weg treten, und somit mittelbar auch uns nützlich werden. Bei den kleineren Arten überwiegt der Nutzen, den sie leisten, den von ihnen angerichteten Schaden bei weitem. Ihre Jagd beschränkt sich auf kleinere Säugetiere und Vögel, und namentlich die dem menschlichen Haushalt so überaus lästigen und schädlichen kleinen Nager finden in ihnen das wirksamste Gegengewicht und die gefährlichsten Feinde. Unser Hinz ist uns geradezu unentbehrlich geworden; aber auch die wildlebenden kleineren Katzenarten bringen viel mehr Nutzen als Schaden. Außerdem verwertet der Mensch das Fell und hier und da selbst das Fleisch unserer Tiere. In China dient das Katzenfell als Standeszeichen; die übrigen Völker schätzen es mehr seiner Farbenschönheit als seiner wirklichen Güte wegen; denn diese ist nicht eben hoch anzuschlagen.

Jagd und Fang der schädlichen Arten werden überall mit großem Eifer betrieben, und es gibt Leute, die gerade in der Gefährlichkeit dieser Jagd das höchste Vergnügen der Erde finden.

Zur Sonderung der verschiedenen Katzenarten in kleinere Gruppen oder Sippen sind, wie erwähnt, ziemlich nebensächliche Merkmale maßgebend. Gleichwohl folgen wir hier der hergebrachten Einteilung und stellen den Löwen die einfarbigen Katzen Amerikas, den Tigern die Pardelkatzen, den Luchsen die Buschkatzen und Hinze gegenüber, räumen dem Bindeglieds zwischen Katze und Hund, dem Jagdleoparden oder Gepard, eine gewisse Selbständigkeit ein und geben allen diesen Unterscheidungsformen etwa den Wert der Sippen aus anderen Familien. Die nachstehenden Blätter werden jedoch durch Wort und Bild beweisen, daß das ganze künstliche Gebäre der Systematik bei den Katzen auf sehr schwachem Grunde fußt, und jeden Leser alle Katzen der Erde als Geschwisterkinder erkennen lassen.

Ein einziger Blick auf den Leib des Löwen, auf den Ausdruck seines Gesichtes genügt, um der uralten Auffassung aller Völker, die das königliche Tier kennenlernten, vom Grunde des Herzens beizustimmen. Der Löwe ist der König der vierfüßigen Räuber, der Herrscher im Reiche der Säugetiere. Und wenn auch der ordnende Tierkundige diese königliche Würde eben nicht achten will und in dem Löwen nur eine Katze von besonders kräftigem Bau erkennen muß: der Gesamteindruck, den das herrliche Tier macht, wird auch den Forscher zwingen, ihm unter allen seinen Verwandten die höchste Stelle einzuräumen.

Die Löwen ( Leo) sind leicht von sämtlichen übrigen Katzen zu unterscheiden. Ihre Hauptkennzeichen liegen in dem stark gebauten, kräftigen Leib mit der kurzen, glatt anliegenden, einfarbigen Behaarung, in dem breiten, kleinäugigen Gesicht, in dem Herrschermantel, der sich um ihre Schultern schlägt, und in der Quaste, die ihre Schwanzspitze ziert. Beim Vergleiche mit andern Katzen erscheint der Rumpf der Löwen kurz, der Bauch eingezogen, und der ganze Körper deshalb sehr kräftig, nicht aber plump. An der Spitze des Schwanzes, in der Quaste verborgen, steckt ein horniger Nagel, den schon Aristoteles beachtete, aber viele der neueren Naturforscher leugneten. Die Augen sind klein und haben einen runden Stern, die Schnurren ordnen sich in sechs bis acht Reihen. Vor allem ist es die Mähne, die die männlichen Löwen auszeichnet und ihnen das stolze, königliche Ansehen verleiht.

»Ein Königsmantel, dicht und schön,

Umwallt des Löwen Brust und Mähn',

Eine Königskrone wunderbar,

Sträubt sich der Stirne straffes Haar.«

Diese Mähne bekleidet in vollster Ausbildung den Hals und die Vorderbrust, ändert aber so verschieden ab, daß man aus ihr allein die Heimat des Löwen erkennen kann, und daß man nach ihr, ob mit Recht oder Unrecht bleibe dahingestellt, mehrere Arten des Tieres unterschieden hat. So ist sie beim persischen Löwen lang, aus schwarzen und braunen Haaren zusammengesetzt, bei dem Löwen von Guzerate aber nur aus kurzen, dünnen, gekrümmten Haaren gebildet, bei diesem einfarbig, bei jenem gemischt. Zunächst wenden wir unsere Aufmerksamkeit der stolzesten und königlichsten Art, dem Löwen der Berberei, zu; denn er ist es, der seit den ältesten Zeiten seines Mutes, seiner Kühnheit und Kraft, Tapferkeit und Stärke, seines Heldensinnes, Adels und seiner Großmut, seines Ernstes und seiner Ruhe halber bekannt geworden ist und den Namen König der Tiere erhalten hat. Er ist in der Tat das stärkste, mutigste und berühmteste aller Raubtiere, die gewaltigste Katze, der gefährlichste und wildeste aller übrigen Löwen. Kraft, Selbstvertrauen, kühler, sicherer Mut und Siegesgewißheit im Kampf spiegeln sich in seinem Aussehen. Hoch aufgerichtet ist der Rumpf, noch höher gehalten der Kopf, majestätisch sein Blick, würdevoll, achtunggebietend seine Haltung. Alles an ihm zeugt von Adel; jede Bewegung erscheint gemessen und würdig; Körper und Geist stehen im vollsten Einklange.

Der Berberlöwe ( Felis Leo barbaricus) hat wie seine Verwandten starken, gedrungenen Leibesbau; sein Vorderleib ist wegen der breiten Brust und der eingezogenen Weichen viel stärker als der Hinterleib. Der dicke, fast viereckige Kopf verlängert sich in eine breite und stumpfe Schnauze; die Ohren sind abgerundet, die Augen nur mittelgroß, aber lebendig und feurig, die Glieder gedrungen und außerordentlich kräftig, die Pranken die größten, vielleicht auch verhältnismäßig die größten, aller Katzen; der lange Schwanz endigt mit einem kurzen Stachel und wird von einer flockigen Quaste bedeckt. Ein glatter, kurzer Pelz von lebhaft rötlichgelber oder fahlbrauner Farbe bedeckt Gesicht, Rücken, Seiten, Beine und Schwanz; hier und da endigen die Haare mit schwarzen Spitzen oder sind völlig schwarz, und hierdurch entsteht eben jene gemischte Färbung. Kopf und Hals werden von einer starken und dichten Mähne umgeben, die aus langen, schlichten, in Strähnen herabfallenden, vorn bis zur Handwurzel und hinten fast bis zur Hälfte des Rückens und der Seiten herabreichenden Haaren besteht. Auch der Unterleib trägt seiner ganzen Länge nach dichtgestellte, schlichte Haare; selbst an den Ellenbogen und den Vorderteilen der Schenkel stehen wenigstens noch Büschel von ihnen. Am Kopfe und am Halse ist die eigentlich fahlgelbe Mähne mit rostschwarzen Haaren untermengt, welch letztere namentlich an den Seitenteilen des Nackens reichlich herabfallen und, mit Fahlgelb gemischt, auch in der mattschwarzen Bauchmähne, in den schwarzen Haarbüscheln an den Ellenbogen und Schenkeln und an der Schwanzquaste sich finden. Dies gilt von dem männlichen ausgewachsenen Löwen, dessen Höhe am Widerrist 80 bis 90 Zentimeter bei 1 ½ Meter Leibes- und 80 Zentimeter Schwanzlänge beträgt. Es ergibt sich somit eine Gesamtlänge des Tieres, von der Schnauzenspitze bis zum Schwanzende gerechnet, von 2,3 Meter. Neugeborene Löwen haben eine Länge von etwa 33 Zentimeter, aber weder eine Mähne, noch eine Schwanzquaste, sondern sind mit wolligen, graulichen Haaren bedeckt, am Kopf und an den Beinen schwarz gefleckt, an den Seiten, über dem Rücken und am Schwanz mit kleinen, schwarzen Querstrichen gebändert und auf der Firste des Rückens schwarz gezeichnet. Schon im ersten Jahr verschwinden die Flecken und Streifen, im zweiten Jahr ist die Grundfarbe ein gleichmäßiges Fahlgelb geworden, und im dritten Jahr erscheinen die Zeichen der Mannbarkeit. Die Löwin ähnelt immer mehr oder weniger dem jüngeren Tier; namentlich der gleich lange oder nur äußerst wenig am Vorderkörper verlängerte Haarpelz zeichnet sie vor dem Männchen aus.

Sieht man in dem eben beschriebenen Löwen eine besondere Art, so hat man ihr Verbreitungsgebiet auf die Länder des Atlas zu beschränken.

Von dem Löwen der Berberei unterscheidet sich der Senegallöwe ( Leo senegalensis) durch seine am Vorderteile des Leibes wohl entwickelte, an der Unterseite dagegen schwache oder gänzlich fehlende, lichte Mähne, während der Kaplöwe ( Leo capensis), der auch in Habesch vorzukommen scheint, durch seine bedeutende Größe sich hervortut und eine dunkle Mähne trägt. Beide sind gewiß nur als Spielarten einer und derselben Grundform anzusehen. Der Perserlöwe ( Leo persicus) besitzt eine aus braunen und schwarzen Haaren gemischte Mähne und ist von Persien bis Indien verbreitet.

Der Guzeratlöwe, mähnenlose Löwe oder Kameltiger der Eingeborenen endlich ( Leo googratensis) ist bedeutend kleiner als die aufgeführten Verwandten, bis auf die weiße Schwanzquaste am ganzen Leib rötlichfahlgelb gefärbt und wirklich beinahe mähnenlos, d.h. die bei den übrigen Arten oder Spielarten so bezeichnende Mähne bei ihm kaum mehr als angedeutet. Diese Mähnenlosigkeit erscheint um so auffallender, als sie nicht als Folge klimatischer Einflüsse aufgefaßt werden kann, da in Indien, laut King, auch bemähnte Löwen erlegt worden sind, im Gebiet der östlichen Zuflüsse des Dschumma sogar regelmäßig vorzukommen scheinen.

Die Bemähnung ist auch innerhalb der engeren Artgrenzen unverkennbar einem gewissen Wechsel unterworfen und die Folgerung, daß die stärkere oder schwächere Wucherung der Mähnenhaare auf klimatische Ursachen zurückzuführen sei, hat unzweifelhaft eine gewisse Berechtigung. Und doch wird jeder im Vergleichen geübte Tiergärtner und jeder Tierhändler auf den ersten Blick mit Bestimmtheit sagen können, welche der drei beschriebenen Hauptformen er vor sich sieht, und jeder Tierkundige sich erinnern müssen, daß es noch andere Katzengruppen gibt, deren Arten, obschon sie unzweifelhaft als verschieden aufgefaßt werden müssen, mindestens in demselben Grade sich ähneln wie gedachte Löwen. Für unseren Zweck darf die vielfach beregte Frage übrigens als ziemlich bedeutungslos erscheinen, da im wesentlichen alle Löwen in ihrer Lebensweise sich gleichen.

Die Zeiten, in denen man sechshundert Löwen zum Kampf in der Arena zusammenbringen konnte, liegen um Jahrtausende hinter uns. Seitdem hat sich der König der Tiere vor dem Herrn der Erde stetig mehr und mehr zurückgezogen. Herodot erzählt uns, daß bei einem Heerzuge des Xerxes in Macedonien Löwen des Nachts über die das Gepäck tragenden Kamele herfielen, zu allgemeiner Verwunderung der Krieger, da man in dieser Gegend niemals vorher die stolzen Raubtiere gespürt hatte; Aristoteles gibt die Flüsse Ressus und Acheolus als die Grenze des Löwengebietes in Europa an und sagt ausdrücklich, daß es in Europa nirgends weiter als hier Löwen gäbe. Wann diese in unserem Erdteil ausgerottet wurden, läßt sich nicht feststellen; sicherlich aber ist mehr als ein Jahrtausend seitdem vergangen. Daß der Löwe, und zwar unzweifelhaft die persische Spielart, vormals in Syrien und Palästina lebte, wissen wir durch die Bibel; über die Zeit der Ausrottung in dem heiligen Lande aber haben wir keine Kunde. Wie hier oder dort ergeht es dem gefährlichen Feinde der Herden allerorten: der Mensch tritt überall nach besten Kräften gegen ihn in die Schranken und wird ihn ebenso stetig wie bisher zurückdrängen und endlich vernichten. Der Berberlöwe lebte früher im ganzen nordöstlichen Afrika und war in Ägypten nicht viel weniger häufig als in Tunis oder in Feß und Marokko; die Zunahme der Bevölkerung und Bildung aber verdrängte ihn mehr und mehr, so daß er jetzt schon im unteren Niltal und fast an der ganzen südlichen Küste des Mittelmeers nicht mehr getroffen wird. Namentlich in Algier hat er stark abgenommen: die häufigen Kriege der Franzosen mit den Arabern haben ihn verdrängt, und die französischen Löwenjäger, zumal der berühmte Jules Gerard, seine Reihen sehr gelichtet. Noch vor fünfzig Jahren vernahmen Hemprich und Ehrenberg das Löwengebrüll in den Waldungen Südnubiens, unweit der Ortschaft Handakh: heutzutage gibt es dort keine Löwen mehr. In den unteren Nilländern sind diese schon vor Jahrhunderten gänzlich ausgerottet worden; in den Steppen Takhas, Sennars und Kordofans, woselbst sie noch vorkommen, werden sie von Jahr zu Jahr seltener. Dasselbe gilt für die West- und Ostküste wie für den Süden des Erdteils, insbesondere überall da, wo sich der Europäer ansiedelt. Dem Feuergewehr und dem kühnen Mut des letzteren gegenüber vermag auch dieses Raubtier nicht standzuhalten.

Der Löwe lebt einzeln, und nur während der Brunstzeit hält er sich zu seinem Weibchen. Außer der Paarzeit bewohnt jeder Löwe sein eigenes Gebiet, ohne jedoch der Nahrung wegen mit anderen seiner Art in Streit zu geraten. Vielmehr kommt es häufig vor, daß sich zu größeren Jagdzügen mehrere Löwen vereinigen. Nach Livingstone, dessen Berichte durchaus den Stempel der Wahrheit tragen, schweifen Trupps von sechs bis acht Stück, wahrscheinlich zwei Löwinnen mit ihren Jungen, gemeinschaftlich jagend umher; Heuglins Leute sahen eines Morgens ihrer sechs oder sieben beieinander. Unter außergewöhnlichen Umständen gesellen sich, zumal im Süden Afrikas, noch zahlreichere Trupps. »Wenn die trockene Jahreszeit vorschreitet«, schreibt mir Eduard Mohr, »also in den Monaten Mai bis September, verlassen zahllose Antilopen- und Quaggaherden die trockenen Einöden der Kalaharisteppe oder die einsamen Hochebenen des Transvaal und suchen jene weiten Grasebenen auf, die um Lucia-Bai sich ausbreiten, unterwegs oder hier zu unschätzbaren Scharen anwachsend. Solchen Wildherden folgt der Löwe mitunter in förmlichen Rudeln. Der mir innig befreundete Jäger John Dunn traf, wie er mir berichtete, mit seinem Gefährten Oswell im Jahre 1861 in der Anatonga-Einöde eine wandernde Blaugnuherde, vermischt mit Quaggas und Impallah-Antilopen, die nach seiner Schätzung in einer Breite von dreiviertel Meilen (englisch) dahinzog und fünfunddreißig Minuten zum Vorübertraben gebrauchte. Dieser Herde folgten einige zwanzig große und kleine, zu einem Rudel vereinigte Löwen.« Da auch Anderson von Löwenherden spricht, müssen wir zunächst wohl an die Wahrheit dieser Angaben glauben.

Während der Paarzeit bejagen Löwe und Löwin, nach der Brunstzeit gewöhnlich ihrer zwei oder drei, gemeinschaftlich ein je nach dem Wildstande mehr oder weniger ausgedehntes Gebiet, das sie verlassen, wenn sie ihre Beute zu sehr gelichtet oder vertrieben haben. Jeder Löwe bedarf so viele Nahrung, daß eine größere Anzahl seinesgleichen in einer Gegend nicht lange sich ernähren können würde. Breite, waldige Täler an Flüssen sind Lieblingsorte des Löwen; im Gebirge scheint es ihm weniger zu behagen; doch steigt er nach eigenen Erfahrungen immerhin bis zu 1500 Meter an den Bergen empor.

An irgendeinem geschützten Orte, im Sudan gerne in den Gebüschen, im Süden Afrikas mit Vorliebe in den breiten Gürteln hochstengeliger Schilfgräser, die die Betten der zeitweilig fließenden Ströme begrenzen, wählt sich der Löwe eine flache Vertiefung zu seinem Lager und ruht hier einen oder mehrere Tage lang, je nachdem die Gegend arm oder reich, unruhig oder ruhig ist. Auf der Wanderung bleibt er liegen, wo ihn bei seinen Streifzügen der Morgen überrascht, immer aber in den verborgensten Teilen des Dickichts.

Im ganzen ähneln seine Gewohnheiten denen anderer Katzen; doch weicht er in vielen Stücken nicht unwesentlich von denselben ab. Er ist träger als alle übrigen Mitglieder seiner Familie und liebt größere Streifzüge durchaus nicht, sondern sucht es sich so bequem zu machen, als irgend möglich. Deshalb folgt er z. B. im Ostsudan regelmäßig den Nomaden, sie mögen sich wenden, wohin sie wollen, und erhebt von ihnen die drückendsten aller Abgaben.

Seine Lebensweise ist eine rein nächtliche; denn nur gezwungen verläßt er am Tage sein Lager. Bei Tage begegnet man ihm äußerst selten, im Walde kaum zufällig, sondern erst dann, wenn man ihn ordnungsmäßig aufsucht und durch Hunde von seinem Lager auftreiben läßt. Wie mich meine letzte Reise nach Habesch belehrte, kommt es doch vor, daß man ihn auch bei Tage im Dickicht umherschleichen oder ruhig und still auf einem erhabenen Punkte sitzen sieht, von wo aus er das Treiben der Tiere seines Jagdgebietes beobachten will. So brachte mir einer unserer Leute die Nachricht, daß er in der Mittagsstunde einen Löwen in dem von Mensah nach dem Ain-Saba abfallenden Tale habe sitzen sehen. Der Löwe betrachtete ihn und sein Kamel mit großer Teilnahme, ließ aber beide ungefährdet ihres Weges ziehen. Man hat dieses Umschauhalten, das schon von Levaillant beobachtet und von späteren Reisenden wiederholt berichtet wurde, für unwahr gehalten; allein auch wir haben uns davon überzeugt.

In die Nähe der Dörfer kommt er nicht vor der dritten Nachtstunde. »Dreimal«, so sagen die Araber, »zeigt er durch Brüllen seinen Aufbruch an und warnt hierdurch alle Tiere, ihm aus dem Wege zu gehen.« Diese gute Meinung ruht leider auf schwachen Füßen; denn ebensooft, als ich das Brüllen des Löwen vernahm, habe ich in Erfahrung gebracht, daß er lautlos zum Dorfe herangeschlichen war und irgendein Stück Vieh weggenommen hatte. Ein Löwe, der kurz vor unserer ersten Ankunft in Mensah vier Nächte hintereinander das Dorf betreten hatte, war einzig und allein daran erkannt worden, daß er beim versuchten Durchbruch einer Umzäunung einige seiner Mähnenhaare verloren hatte. Es wurde als sehr wahrscheinlich angenommen, daß er auch in den ersten Nächten unseres Aufenthaltes das Dorf umschlich; dennoch vernahmen wir sein Gebrüll nur zweimal und zwar in weiter Ferne, während ich dasselbe früher in Kordosan nicht allein vor dem Dorfe, sondern mitten in demselben ertönen gehört hatte. Auch andere Beobachter erzählen, daß der Löwe sehr oft lautlos herbeigeschlichen kommt, »wie ein Dieb in der Nacht«.

Und doch sagen die Araber nicht die Unwahrheit; sie deuten das Tatsächliche nur falsch. Fritsch hörte drei Löwen in nächster Nähe seines Wagens, an dem die Zugochsen angebunden waren, bald brüllen, bald grunzen; ich selbst vernahm in Kordofan und in den Urwaldungen am Blauen Flusse den Donner aus des Löwen Brust bald nach Einbruch der Nacht mehr als hundert Male, habe in diesem Gebrüll aber nicht eine Warnung an die Beutetiere erkennen gelernt, bin vielmehr zu der Meinung geführt worden, daß es bezwecken soll, das Jagdgebiet aufzuregen, die Tiere zur Flucht zu veranlassen und dadurch einem oder dem anderen Löwen, wenn nicht dem brüllenden, so vielleicht dem gemeinschaftlich mit ihm jagenden, irgendwo auf der Lauer liegenden Gefährten ein Wild zuzuführen. Daß der Löwe angesichts eines Viehgeheges, heiße dasselbe nun Kral oder Seriba, in der Absicht brüllt, das eingepferchte Vieh womöglich zum furchtblinden Ausbrechen zu verleiten, glaube ich mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen. Ich will versuchen, den Überfall eines solchen Geheges durch den Löwen aus eigener Erfahrung zu schildern.

Mit Sonnenuntergang hat der Nomade seine Herde in der sicheren Seriba eingehürdet, in jenem bis drei Meter hohen und etwa einem Meter dicken, äußerst dichten, aus den stachlichsten Ästen der Mimosen geflochtenen Zaune, dem sichersten Schutzwall, den er bilden kann. Dunkel senkt sich die Nacht auf das geräuschvolle Lager herab. Die Schafe blöken nach ihren Jungen, die Rinder, die bereits gemolken wurden, haben sich niedergetan. Eine Meute wachsamer Hunde hält die Wacht. Mit einem Male läutet hell sie aus; im Nu ist sie versammelt und stürmt nach einer Richtung in die Nacht hinaus. Man hört den Lärm eines kurzen Kampfes, wütend bellende Laute und grimmig heiseres Gebrüll, sodann Siegesgeläut: eine Hyäne umschlich das Lager, mußte aber vor den mutigen Wächtern der Herden nach kurzer Gegenwehr die Flucht ergreifen. Einem Leoparden würde es kaum besser ergangen sein. Es wird stiller und ruhiger; der Lärm verstummt; der Frieden der Nacht senkt sich aus das Lager herab. Weib und Kind des Herdenbesitzers haben in dem einen Zelt die Ruhe gesucht und gefunden. Die Männer haben ihre letzten Geschäfte abgetan und wenden sich ebenfalls ihrem Lager zu. Von den nächsten Bäumen herab spinnen die stufenschwänzigen Ziegenmelker ihren Nachtgesang oder tragen fliegend ihre Federschleppe durch die Lüfte, nähern sich oft und gern der Seriba und huschen wie Geister über die schlafende Herde hinweg. Sonst ist alles still und ruhig. Selbst die kläffenden Hunde sind verstummt, nicht aber auch lässig oder schlaff geworden in ihrem treuen Dienst.

Urplötzlich scheint die Erde zu dröhnen: in nächster Nähe brüllt ein Löwe! Jetzt bewährt er seinen Namen » Essed«, d. i. der Aufruhrerregende; denn ein wirklicher Aufruhr und die größte Bestürzung zeigt sich in der Seriba. Die Schafe rennen wie unsinnig gegen die Dornenhecken an, die Ziegen schreien laut, die Rinder rotten sich mit lautem Angstgestöhn zu wirren Haufen zusammen, das Kamel sucht, weil es gern entfliehen möchte, alle Fesseln zu zersprengen, und die mutigen Hunde, die Leoparden und Hyänen bekämpften, heulen laut und kläglich und flüchten sich jammernd in den Schutz ihres Herrn, der selbst rat- und tatlos, an seiner eigenen Stärke verzweifelnd, sie der ihm übermächtigen Gewalt unterordnend, in seinem Zelt zittert, es nicht wagt, nur mit seiner Lanze bewaffnet, einem so furchtbaren Feinde gegenüberzutreten, und es geschehen lassen muß, daß der Löwe näher und näher herankommt, daß die leuchtenden Augen zu dem Schrecken der Stimme noch einen neuen fügen, der es geschehen lassen muß, daß das Raubtier auch noch einen zweiten seiner arabischen Namen » Sabaa«, d. i. »Würger der Herden«, betätigt.

Mit gewaltigem Satze überspringt der Mächtige die Dornenmauer, um sich ein Opfer auszuwählen. Ein einziger Schlag seiner furchtbaren Pranken fällt ein zweijähriges Rind; das kräftige Gebiß zerbricht dem widerstandslosen Tiere die Wirbelknochen des Halses. Dumpfgrollend liegt der Räuber auf seiner Beute; die lebhaften Augen funkeln hell vor Siegeslust und Raubbegier; mit dem Schwanze peitscht er die Luft. Er läßt das verendende Tier auf Augenblicke los und faßt es mit seinem zermalmenden Gebisse von neuem, bis es sich endlich nicht mehr regt. Dann tritt er seinen Rückzug an. Er muß zurück über die hohe Umzäunung und will auch seine Beute nicht lassen. Seine ganze ungeheure Kraft ist erforderlich, um mit dem Rinde im Rachen den Rücksprung auszuführen. Aber er gelingt: ich selbst habe eine fast drei Meter hohe Seriba gesehen, über die der Löwe mit einem zweijährigen Rinde im Rachen hinweggesetzt war; ich selbst habe den Eindruck wahrgenommen, den die schwere Last auf der Firste des Zaunes bewirkt hatte, und auf der anderen Seite die Vertiefung im Sande bemerkt, die das herabstürzende Rind zurückließ, bevor es der Löwe weiterschleppte. Mit Leichtigkeit trägt er eine solche Last seinem Lager zu, und man sieht die Furche, die ein so geschleiftes Tier im Sande zog, oft mit der größten Deutlichkeit bis zum Platze, an dem es zerrissen wurde.

Erst nach Abzug des Löwen atmet alles Lebende in dem Lager freier auf; denn es schien geradezu durch die Furcht gebannt zu sein. Der Hirte ergibt sich gefaßt in sein Schicksal: er weiß, daß er in dem Löwen einen König erkennen muß, der ihn fast ebenso arg brandschatzt als der Menschenkönig, unter dessen Botmäßigkeit er steht.

Man begreift, daß alle Tiere, die diesen fürchterlichen Räuber kennen, vor Entsetzen fast die Besinnung verlieren, sobald sie ihn nur brüllen hören. Dieses Gebrüll ist bezeichnend für das Tier selbst. Man könnte es einen Ausdruck seiner Kraft nennen: es ist einzig in seiner Art und wird von keiner Stimme eines anderen lebenden Wesens übertroffen. Die Araber haben ein sehr bezeichnendes Wort dafür: » raad«, d.h. donnern. Beschreiben läßt sich das Löwengebrüll nicht. Tief aus der Brust scheint es hervorzukommen und diese zersprengen zu wollen. Es ist schwer, die Richtung zu erkennen, von woher es erschallt; denn der Löwe brüllt gegen die Erde hin, und auf dieser pflanzt sich der Schall wirklich wie Donner fort. Das Gebrüll selbst besteht aus Lauten, welche zwischen O und U in der Mitte liegen und überaus kräftig sind. In der Regel beginnt es mit drei oder vier langsam hervorgestoßenen Lauten, die fast wie ein Stöhnen klingen; dann folgen diese einzelnen Laute immer schneller und schneller: gegen das Ende hin aber werden sie wieder langsamer und dabei nehmen sie auch mehr und mehr an Stärke ab, so daß die letzten eigentlich mehr einem Geknurr gleichen. Sobald ein Löwe seine gewaltige Stimme erhebt, fallen alle übrigen, die es hören, mit ein, und so kommt es, daß man im Urwalde zuweilen eine wirklich großartige Musik vernehmen kann.

Unbeschreiblich ist die Wirkung, die des Königs Stimme unter seinen Untertanen hervorruft. Die heulende Hyäne verstummt, wenn auch nur auf Augenblicke; der Leopard hört auf zu grunzen; die Affen beginnen laut zu gurgeln und steigen angsterfüllt zu den höchsten Zweigen empor; die Antilopen brechen in rasender Flucht durchs Gezweige; die blökende Herde wird totenstill; das beladene Kamel zittert, gehorcht keinem Zurufe seines Treibers mehr, wirft seine Lasten, seinen Reiter ab und sucht sein Heil in eiliger Flucht: das Pferd bäumt sich, schnauft, bläst die Nüstern auf und stürzt rückwärts: der nicht zur Jagd gewöhnte Hund sucht winselnd Schutz bei seinem Herrn kurz, zur vollen Wahrheit wird Freiligraths Schilderung:

»Dem Panther starrt das Rosenfell,

Erzitternd flüchtet die Gazell',

Es lauscht Kamel und Krokodil

Des Königs zürnendem Gebrüll,«

Und selbst der Mann, in dessen Ohr zum ersten Male diese Stimme schlägt in der Nacht des Urwaldes, selbst er fragt sich, ob er auch Held genug ist dem gegenüber, der diesen Donner hervorruft. Livingstone freilich meint, daß das Geschrei des Straußes nicht minder laut sei als das Gebrüll des Löwen und doch niemanden Furcht einflöße, und daß sich das Löwengebrüll von einem sicheren Hause oder vom Wagen aus recht gut anhöre, ist aber doch so ehrlich, zuzugestehen, daß sich die Verhältnisse wesentlich ändern, wenn es sich gesellt zu dem furchtbaren Donner eines Gewitters Innerafrikas, dessen Blitze die dunkle Nacht nur noch schwärzer erscheinen lassen und dessen Regen das Feuer auslöscht, oder aber, wenn man sich einem Löwen gegenüber Waffen- und wehrlos fühlt. Ich darf versichern, daß auch ich den Donner aus des Löwen Brust, der anfänglich einen gewaltigen Eindruck auf mich machte, später gern zu hören und als großartig schauerliche Nachtmusik des Urwaldes zu würdigen gelernt, daß ich aber doch gerade im Urwalde mutige Türken, die Kugeln und Speeren ihrer Feinde ruhig entgegengetreten waren, vor diesen gewaltigen Lauten erbleichen gesehen habe.

Dasselbe Angstgefühl, das das Löwengebrüll hervorruft, bemächtigt sich der Tiere, wenn sie den Löwen durch einen anderen Sinn wahrnehmen, schon wenn sie ihn bloß wittern, ohne ihn zu sehen: sie wissen alle, daß seine Gegenwart für sie Tod bedeutet.

Wo es der Löwe haben kann, siedelt er sich in der Nähe der Dörfer an und richtet seine Streifzüge einzig und allein nach diesen hin. Er ist ein unangenehmer Gast und läßt sich nicht so leicht vertreiben, umsoweniger als er bei seinen Überfällen einen nicht unbedeutenden Grad von Schlauheit zeigt. »Wenn der Löwe zu alt wird, um auf die Jagd nach Wild zu gehen«, meint Livingstone, »so kommt er in die Dörfer nach Ziegen, und wenn ihm hierbei ein Weib oder Kind in den Weg tritt, wird es ebenfalls seine Beute. Die Löwen, die Menschen angreifen, sind immer alte, und die Eingeborenen sagen, wenn einer der gefährlichen Räuber erst einmal im Dorfe eingebrochen ist und Ziegen weggeholt hat: seine Zähne sind abgenutzt; er wird nun bald einen Menschen töten.« Auch ich glaube, daß nur alte, erfahrene Löwen in die Dörfer kommen, bin aber der Ansicht, daß ihre Zähne dann noch in vortrefflichem Stande sind. Der Mensch ist häufig genug der alleinige Ernährer des Löwen, und wenn dieser erst einmal die ihm innewohnende Scheu vor menschlichen Niederlassungen verloren und erprobt hat, wie leicht gerade hier sich Beute erlangen läßt, wird er immer dreister und kühner. Dann siedelt er sich in möglichster Nähe des Dorfes an und betreibt von hier aus seine Jagd so lange, als der Mensch es ihm gestattet. Einzelne werden, nach glaubwürdigen Mitteilungen, so kühn, daß sie auch bei Tage sich zeigen; ja, sie sollen, wie wiederholt behauptet worden ist, unter Umständen nicht einmal durch die Lagerfeuer sich zurückhalten lassen. Gegen diese Angabe spricht die feste Überzeugung aller Innerafrikaner, mit denen ich verkehrt habe, von der erwünschten Wirksamkeit des Feuers. Sie versichern, daß letzteres stets genüge, den Löwen abzuhalten, und wissen kein Beispiel zu erzählen, daß das Raubtier ein durch sorgsam unterhaltene Wachtfeuer geschütztes Lager überfallen habe.

Ganz anders, als bei Angriffen auf zahme Tiere, benimmt sich der Löwe, wenn er es mit Wild zu tun hat. Er weiß, daß dieses ihn auf ziemliche Entfernung hin wittert und schnellfüßig genug ist, ihm zu entkommen. Deshalb lauert er auf die wildlebenden Tiere oder schleicht sich, oft in Gesellschaft mit anderen seiner Art, äußerst vorsichtig unter dem Winde an sie heran, und zwar keineswegs nur zur Nachtzeit, sondern auch angesichts der Sonne. »Eine kleine Herde von Zebras«, so erzählt ein englischer Löwenjäger, »weidete ruhig und unbesorgt in einer Ebene, nicht ahnend, daß ein Löwenpaar mit seinen Jungen lautlos mehr und mehr sich näherte. Der Löwe und die Löwin hatten einen ordentlichen Schlachtplan entworfen und stahlen sich so sacht und unbemerklich durch das hohe Gras, daß sie der scharfen Aufmerksamkeit der Tiere entgingen. So krochen sie heran, bis sie fast zum Sprunge nahe waren; da bemerkte das Wachttier plötzlich den fürchterlichen Feind und gab das Zeichen zur Flucht. Aber es war zu spät. Mit einem einzigen Sprung setzte der männliche Löwe über Gras und Büsche hinweg und fiel mit der ganzen Wucht seines Leibes auf das eine Zebra, das augenblicklich unter ihm zusammenbrach. Die anderen stoben angsterfüllt in alle Winde.«

Diese Angabe stimmt mit dem, was ich im Sudan und in Habesch erfuhr, recht gut überein. Trotzdem bilden solche Tagjagden immer Ausnahmen von der Regel. Gewöhnlich wartet der Löwe wenigstens die Dämmerung ab, bevor er an seine Jagd denkt. Wie dem zahmen Vieh zieht er den wilden Herden nach, und wie andere Katzen legt er sich in der Nähe der begangensten Wechsel auf die Lauer. Wasserplätze in den Steppen z. B., zu denen die Tiere der Wildnis kommen, um zu trinken, werden auch von ihm aufgesucht, in der Absicht, Beute zu machen.

Wenn der heiße Tag vorüber ist und die kühle Nacht sich allmählich herabsenkt, eilt die zierliche Antilope oder die mildäugige Giraffe, das gestreifte Zebra oder der gewaltige Büffel, um die lechzende Zunge zu erfrischen. Vorsichtig nahen sie sich alle der Quelle oder der Lache; denn sie wissen, daß gerade diejenigen Orte, die ihnen die meiste Labung bieten sollen, für sie die gefährlichsten sind. Ohne Unterlaß witternd und lauschend, scharf in die dunkle Nacht äugend, schreitet das Leittier der Antilopenherde dahin. Keinen Schritt tut es, ohne sich zu versichern, daß alles still und ruhig sei. Die Antilopen sind meistens schlau genug, ebenfalls unter dem Winde an die Quelle zu gehen, und so bekommt das Leittier die Witterung oft noch zur rechten Zeit. Es stutzt, es lauscht, es äugt, es wittert noch einen Augenblick und plötzlich wirft es sich herum und jagt in eiliger Flucht dahin. Die anderen folgen; weitaus greifen die zierlichen Hufe, hochauf schnellen die federnden Läufe der anmutigen Tiere. Über Busch und Grasbüschel setzen die Behenden dahin und sind gerettet. So naht sich auch das kluge Zebra, so naht sich die Giraffe: aber wehe ihnen, wenn sie diese Vorsicht versäumen. Wehe der Giraffe, wenn sie mit dem Winde zur umbuschten Lache schreitet; wehe ihr, wenn sie über der Begierde, die heiße, schlaffe Zunge zu kühlen, ihre Sicherheit auch nur einen Augenblick vergißt! Dann wird Freiligraths hochdichterische Beschreibung fast zur vollen Wahrheit:

»Plötzlich regt es sich im Rohre; mit Gebrüll auf ihren Nacken

Springt der Löwe. Welch ein Reitpferd! Sah man reichere Schabracken

In den Marstallkammern einer königlichen Hofburg liegen,

Als das bunte Fell des Renners, den der Tiere Fürst bestiegen?

In die Muskeln des Genickes schlägt er gierig seine Zähne,

Um den Bug des Riesenpferdes weht des Reiters gelbe Mähne.

Mit dem dumpfen Schrei des Schmerzes springt es auf und flieht gepeinigt;

Sieh, wie Schnelle des Kameles es mit Pardelhaut vereinigt!

Sieh, die mondbestrahlte Fläche schlägt es mit den leichten Füßen!

Starr aus ihrer Höhlung treten seine Augen; rieselnd fließen

An dem braun gefleckten Halse nieder schwarzen Blutes Tropfen,

Und das Herz des flücht'gen Tieres hört die stille Wüste klopfen.

Ihrem Zuge folgt der Geier; krächzend schwirrt er durch die Lüfte;

Ihrer Spur folgt die Hyäne, die Entweiherin der Grüfte;

Folgt der Panther, der des Kaplands Hürden räuberisch verheerte;

Blut und Schweiß bezeichnen ihres Königs grausenvolle Fährte.

Zagend auf lebend'gem Throne sehn sie den Gebieter sitzen,

Und mit scharfer Klaue seines Sitzes bunte Polster ritzen.

Rastlos, bis die Kraft ihr schwindet, muß ihn die Giraffe tragen;

Gegen einen solchen Reiter hilft kein Bäumen und kein Schlagen.«

Ich sage, diese Beschreibung enthält fast die volle Wahrheit! Den Geier muß der Forscher aus ihr streichen; denn er folgt dem Löwen nicht zur Nacht, sondern kommt bloß bei Tage, um die Überreste der königlichen Tafel zu beanspruchen. Im übrigen hat der Dichter schwerlich wesentlich übertrieben. Livingstone behauptet freilich, daß es dem Löwen nicht möglich sei, auf den Rücken einer Giraffe zu springen oder einen Büffel niederzureißen und unterstützt seine Angabe durch die Erzählung zweier Löwenjäger, die sahen, wie sich drei Löwen längere Zeit vergeblich abmühten, einen verwundeten Kafferbüffel niederzureißen; ich aber habe auf dem Aase eines Kamels, das ein Löwe in der vorhergehenden Nacht niedergeschlagen, Geier erlegt und sehe nicht ein, warum der gewaltige Räuber seine Kraft und Gewandtheit nicht auch an einer Giraffe versuchen sollte. Ob es ihm öfters möglich wird, ein solches »Reitpferd zu besteigen«, ist allerdings eine andere Frage.

Gewöhnlich erliegt ein von dem Löwen erfaßtes Tier schon dem ersten Angriffe. Die gewaltige Last, die plötzlich auf seine Schultern fällt, die Todesangst, die es erfaßt, und die Wunden, die es im nächsten Augenblick erhält, verhindern es, noch weit zu laufen. Kraft- und mutlos bricht es zusammen; ein Biß des Löwen genügt, die Halswirbelknochen zu zermalmen, den Nerv des Lebens abzuschneiden. Und der Räuber liegt nun auf seiner Beute, wie ich es schon oben beschrieb, grollend, mit dem Schwanze peitschend, die Augen starr auf sie geheftet, jede Bewegung verfolgend und durch neue Bisse noch das letzte Zucken beendend. Mißlingt aber der Sprung, so verfolgt er seinen Raub nicht, sondern kehrt, als echte Katze, fast wie beschämt nach seinem Hinterhalte zurück, Schritt für Schritt, als ob er die rechte Länge abmessen wolle, bei der ihm der Sprung gelungen wäre. Nach Livingstone packt er seine Beute gewöhnlich am Halse, sonst aber auch in den Weichen, wo er am liebsten zu fressen beginnt. »Zuweilen trifft man auf eine Elandantilope, die er vollständig ausgeweidet hat.«

Ein erbeutetes Tier wird, wenn dies angeht, einem Verstecke zugeschleppt und erst dort gefressen. Die ungeheure Kraft des königlichen Tieres zeigt sich wohl am besten gerade bei diesem Fortschaffen der Beute. Wenn man bedenkt, was dazu gehören will, mit einem Rinde im Rachen über einen breiten Graben oder über einen hohen Zaun zu setzen, kann man einen richtigen Schluß auf die unglaubliche Stärke des Löwen machen. Erwachsene Büffel und Kamele fortzuschleppen, ist er nicht imstande, und die Behauptung, daß er fähig wäre, einen Elefanten durch die Gewalt seines Sprunges niederzuwerfen, gehört in das Bereich der Fabel. Soviel übrigens ist gewiß, daß der Löwe ein Kamel wenigstens ein Stück weit fortzuschleppen sucht. Dies habe ich bei dem Dorfe Melbeß in Kordafan am Morgen nach der Tötung des bereits erwähnten Kamels selbst gesehen. Das Tier war etwa hundert Schritte weit geschleift worden. Mit einem ein- oder zweijährigen Kalbe soll ein starker Löwe noch im Trabe davonlaufen: Thompson versichert, daß berittene Jäger einen so belasteten Löwen fünf Stunden lang verfolgt hatten, ohne ihn einholen zu können.

Der Löwe zieht größere Tiere den kleineren unbedingt vor, obgleich er diese, wenn er sie haben kann, auch nicht verschmäht. Soll er doch, wie bestimmt versichert wird, bisweilen sogar mit Heuschrecken sich begnügen. Nach Livingstone soll er sich, alt oder krank geworden, auf die Jagd von Mäusen und anderen kleinen Nagern legen. Dies würde als seltene Ausnahme zu betrachten sein; er erscheint auch kaum geeignet, so kleines Wild zu erbeuten. Seine Jagd richtet sich auf große Beute, wie am besten daraus hervorgeht, daß er da am häufigsten auftritt, wo es viel Wild oder zahlreiches Großvieh gibt. Alle Herdentiere des Menschen, die wilden Zebras, sämtliche Antilopen sowie die Wildschweine sind und bleiben seine Hauptnahrung. »Elefanten und Nashörner«, bemerkt Mohr, »greift er nie an; dagegen stürzt er sich auf den Kafferbüffel, und zwar keineswegs ohne Erfolg, mindestens nicht ohne erhebliche Schädigung des gewaltigen und wehrhaften Wiederkäuers. Dies bewies mir ein alter Bulle, den ich am 15. Juli 1870 erlegte. Ein Löwe hatte kurz vorher einen Angriff auf diesen Steppenriesen gemacht und ihn furchtbar zugerichtet. Beide Ohren waren buchstäblich in Fetzen zerrissen, und entsetzlich die Wunden, die die Klauen des Räubers ihm im Halse und Nacken eingerissen hatten; eines der mächtigen Hörner war abgebrochen und blutete. Dennoch hatte der alte Bursche den Löwen abgeschüttelt.« Gewöhnlich frißt dieser bloß selbsterlegte Beute; unter Umständen verschmäht er jedoch auch Aas nicht. »Wir trafen«, fährt Mohr fort, »in der Nähe der Victoriafälle am Mabuebache einen toten Büffel an, der bereits zahllose Geier herbeigelockt hatte und Aasgeruch verbreitete. Gegen Mitternacht erschienen unter Gebrüll mehrere Löwen auf dem Aase, und am anderen Morgen fanden wir nur noch Reste desselben vor«. Zu selbsterlegter Beute kehrt der Löwe in der nächstfolgenden Nacht, nicht aber in der dritten Nacht zurück, würde dann wohl auch vergeblich sich bemühen. Denn gewöhnlich finden sich schon in der Nacht, in der die Beute gemacht wurde, eine namhafte Anzahl von Schmarotzern ein, die die günstige Gelegenheit wahrnehmen, um von des Königs Tafel zu schmausen. Die faule und feige Hyäne und alle eigentlichen Hundearten erachten es für sehr bequem, einen anderen für sich Beute machen zu lassen, und fressen, sobald der Löwe das Mahl verläßt, sich daran toll und voll. Freilich duldet sie der König nicht immer an seinem Tische; es kommen vielmehr, wie bestimmt erwiesen, zuweilen ernste Raufereien vor. So feig auch die Hyänen dem Löwen ausweichen, wenn sie ihm begegnen, so tolldreist werden sie, wenn ihnen ein leckeres Mahl winkt. Einer meiner Jäger im Ostsudan beobachtete einmal bei hellem Tage zwischen einem Löwen und drei Hyänen einen Kampf, dem eine derartige Ursache zugrunde liegen mochte. Der Löwe saß nach Hundeart an einer Waldlichtung hart am Flußufer und erwartete mit der größten Seelenruhe drei gefleckte Hyänen, die knurrend und kläffend ihm mehr und mehr sich näherten. Nach und nach wurden sie immer unverschämter und gingen näher und näher an den Gewaltigen heran. Endlich fiel es einer von ihnen ein, ihm beißend nach der Brust zu fahren. In demselben Augenblicke bekam sie einen Schlag mit der linken Pranke, daß sie augenblicklich auf den Rücken stürzte und wie leblos liegenblieb; die übrigen zogen sich in das Dickicht des Waldes zurück. Livingstone bemerkt, daß die Dreistigkeit eines der königlichen Tafel sich schnüffelnd nahenden Schakals oft mit einem augenblicklich tötenden Tatzenschlage bestraft werde.

Den Menschen greift der Löwe äußerst selten an. Die hohe Gestalt eines Mannes scheint ihm Ehrfurcht einzuflößen. Im Sudan wenigstens, wo der »Aufruhrerregende« in manchen Gegenden häufig auftritt, sind so gut wie keine Fälle bekannt, daß ein Mensch von einem Löwen gefressen worden wäre. Dort fallen den Krokodilen und selbst den Hyänen mehr Menschen zum Opfer als dem Löwen. In Südafrika soll es anders sein; doch fügt man auch hinzu, daß die Kaffern daran hauptsächlich selbst schuld wären. Bei den beständigen Kriegen dieser Völkerschaften geschieht es regelmäßig, daß die oft genug heimtückisch erschlagenen Feinde mitten im Walde liegenbleiben, da, wo sie das tötliche Geschoß ereilte. Kommt nun der Löwe des Nachts an einen solchen Leichnam, so lange dieser noch frisch ist, so findet er es erklärlicherweise bequem, an ihm seinen Hunger zu stillen; hat er aber einmal Menschenfleisch gekostet, so erfährt er, daß dasselbe dem anderen doch vorzuziehen sei, und nunmehr wird er ein »Mannesser«, wie die Kaffern sich auszudrücken pflegen. Diese sind es, die versichern, daß solche menschenfressende Löwen mitten zwischen die Lagerfeuer stürzen und einen der schlafenden Männer mit sich nehmen.

Löwe ( Felis Leo)

Man behauptet, der Löwe morde, während er alle von ihm angefallenen Tiere augenblicklich töte, den Menschen, den er überwältigt und unter sich in seinen Krallen hat, nicht allsogleich. Livingstone, dessen einfache Berichte durchaus nicht den Stempel der Übertreibung oder der Lügenhaftigkeit an sich tragen, ist Gewährsmann dieser Angabe. Bei einer Treibjagd, die er mit den Bewohnern des Dorfes Mabotsa in Ostafrika anstellte, waren die Löwen bald auf einem kleinen, bewaldeten Hügel umstellt. »Ich befand mich«, so erzählt der mutige Reisende, »neben einem eingeborenen Schullehrer, Namens Mebalwe, als ich innerhalb des Jägerkreises einen Löwen gewahrte, der auf einem Felsstücke lag. Mebalwe feuerte auf ihn, und die Kugel traf den Felsen. Der Löwe biß auf die getroffene Stelle wie ein Hund in einen Stock, der nach ihm geworfen wird. Dann sprang er weg, durchbrach den Kreis und entkam unbeschädigt. Als der Kreis wieder geschlossen war, sahen wir zwei andere Löwen innerhalb desselben, und diese brachen ebenfalls durch. Darauf wandten wir uns nach dem Dorfe zurück. Unterwegs bemerkte ich wiederum einen Löwen auf einem Felsen, aber diesmal hatte er einen kleinen Busch vor sich. Da ich etwa dreißig Yards entfernt war, zielte ich gut auf seinen Körper hinter dem Busche und feuerte beide Läufe ab. ›Er ist getroffen!‹ riefen einige der Leute und wollten zu ihm laufen. Ich sah den Schweif des Löwen hinter dem Busche emporgerichtet und rief den Leuten zu: ›Wartet, bis ich wieder geladen habe!‹ Als ich die Kugeln hinunterstieß, hörte ich einen Schrei und gewahrte den Löwen gerade im Begriffe, auf mich zu springen. Er packte im Sprunge meine Schulter, und wir fielen beide zusammen zu Boden. Schrecklich neben meinem Ohre knurrend, schüttelte er mich, wie ein Dachshund eine Ratte schüttelt. Diese Erschütterung brachte eine Betäubung hervor; ich fühlte weder Schmerz noch Angst, obgleich ich mir alles dessen, was vorging, bewußt war. Ich suchte mich von der Last zu befreien und bemerkte, daß seine Augen auf Mebalwe gerichtet waren, der auf ihn zu schießen versuchte. Sein Gewehr versagte mit beiden Läufen. Der Löwe verließ mich augenblicklich und packte Mebalwe am Schenkel. Ein anderer Mann, dem ich früher das Leben gerettet hatte, als er von einem Büffel gestoßen wurde, versuchte, den Löwen mit dem Spieße zu treffen, während derselbe Mebalwe biß. Er verließ letzteren und packte diesen Mann bei der Schulter; aber in dem Augenblicke beendeten die zwei Kugeln, die er bekommen hatte, ihre Wirksamkeit, und er fiel tot nieder. Das ganze war das Werk weniger Minuten. Er hatte den Knochen meines Oberarmes zerbissen, und mein Arm blutete aus elf Wunden, die aussahen, als wenn Flintenkugeln eingedrungen wären. Beim Heilen wurde der Arm krumm. Meine zwei Kampfgenossen haben viele Schmerzen an ihren Wunden gelitten, und die an der Schulter des einen brachen genau nach einem Jahre wieder auf.«

Löwenschlucht bei Carl Hagenbeck ( Stellingen)

Ich habe nach allen im Sudan erhaltenen Nachrichten Ursache, daran zu zweifeln, daß sich der Löwe jedesmal vor seinem Angriffe in einer Entfernung von etwa drei oder vier Meter niederlege, um den Sprung abzumessen. Die Araber jener Gegenden versichern, daß der Mensch, der einen ruhenden Löwen treffe, denselben durch einen einzigen Steinwurf verscheuchen könne, falls er Mut genug habe, auf ihn loszugehen. Wer dagegen entfliehe, sei unrettbar verloren. »Zweimal«, so sagen sie, »weicht jeder Löwe dem Manne aus, weil er weiß, daß dieser das Ebenbild Gottes des Allbarmherzigen ist, den auch er, als ein gerechtes Tier, in Demut anerkennt. Frevelt jedoch der Mensch gegen die Gebote des Erhaltenden, die bestimmen, daß niemand sein Leben tollkühn wage, und geht er dem Löwen zum dritten Male entgegen, so muß er sein Leben lassen.«

Daß die Löwen vor dem Menschen wirklich zurückweichen, sagen fast alle glaubwürdigen Beobachter. »Ein Landmann, mit Namen Kock«, so berichtet Sparrman in seiner Reise nach Südafrika, »stieß bei einem Spaziergange auf einen Löwen. Er legte auf ihn an, fehlte ihn aber und wurde von ihm verfolgt. Als er außer Atem war, kletterte er auf einen Steinhaufen und hob den Flintenkolben hoch in die Höhe. Der Löwe legte sich auf zwanzig Schritte vor ihm hin; nach einer halben Stunde aber stand er auf, ging anfangs Schritt für Schritt zurück, als wenn er sich fortstehlen wollte, und erst als er ein Stück weit war, fing er an, aus allen Kräften zu laufen.« Man behauptet, daß er selbst dann, nachdem er schon zum Sprunge sich niederlegt, nicht wage, denselben auszuführen, wenn ihm der Mensch unbeweglich ins Auge sieht. Falls er den leichten Kampf mit einem Manne nicht schon einmal versucht hat, flößt ihm die hohe Gestalt desselben Furcht und Mißtrauen in seine eigene Stärke ein, und eine ruhige Haltung des Körpers, ein mutiges Auge kräftigt diesen Eindruck mit jedem Augenblicke. Seine Flucht vor dem ruhig dastehenden Menschen ist ein Beweis, daß er sich ebenso gefürchtet hat wie jener sich vor ihm. Wenn man in Südafrika einem Löwen begegnet, bemerkt Livingstone, bleibt dieser einige Augenblicke stehen, um den Menschen sich anzusehen, macht dann langsam kehrt, legt einige Dutzend Schritte gemächlich zurück, einmal um das anderemal zurückblickend, beginnt sodann zu traben und flieht endlich mit Sprüngen wie ein Windhund dahin. Daß diese Angaben wahrheitsgetreu sind, erfuhr Fritsch beim Durchreiten eines Buschwaldes. Ein Tier sprang dicht neben unserem Forscher und seinem Freunde auf, wurde von letzterem für ein Eland angesehen und von beiden eifrig verfolgt. »Wir hatten«, schildert Fritsch, »das Wild im Dickicht für einige Zeit aus den Augen verloren, als M'Cabe plötzlich, um einen Busch biegend, sein Pferd zurückriß und umkehrend den Schreckensruf ausstieß: »Bei Gott, es ist ein Löwe!« Im nächsten Augenblicke waren der Mochuane und ich selbst vom Pferde gesprungen, bereit, dem Löwen die Spitze zu bieten, der, der Jagd müde, stehengeblieben war und sich drohend umwandte. Der Schwarze ließ sich in seinem Eifer nicht zurückhalten und sandte, bevor ich feuern konnte, dem Raubtiere eine Kugel zu. Leider schoß er zu hoch, und der Löwe verschwand, von dem Schusse erschreckt, sofort in den Büschen.«

Unter allen Umständen bleibt es mißlich, vor dem Löwen zu fliehen, denn er ist schnell genug zu Fuße. Man hat beobachtet, daß er verwegene Jäger fast eingeholt hätte, obgleich sie auf guten Jagdpferden saßen. Wer bei einem Zusammentreffen mit dem Löwen Herz genug hat, ruhig stehenzubleiben, den greift er so leicht nicht an. Aber zu einem solchen Wagstück gehört ein besonnener Mannesmut, der eben nicht jedem gegeben ist.

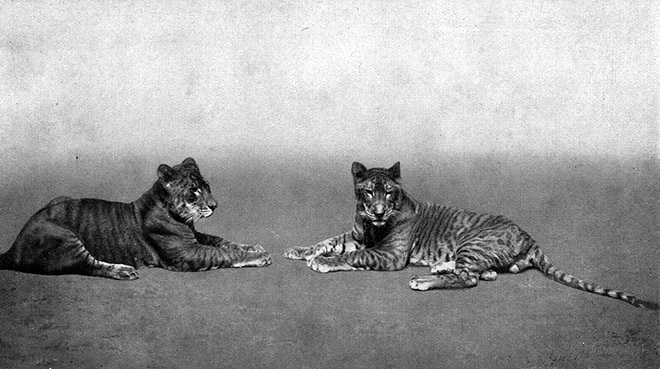

Löwen und Tiger in der Raubtierschlucht bei Carl Hagenbeck ( Stellingen)