|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Hamburg, den 10. Juli.

Lieber Neffe Paul!

Hast du schon von deinem Onkel Cäsar Baldrian in Milwaukee, Wisconsin, U. S. – oder, weil ich nicht weiß, was du von dem Lande jenseit des Atlantischen Meeres in deiner Schule gelernt hast: in der Stadt Milwaukee, gelegen im Staate Wisconsin, welcher einer von den Vereinigten Staaten Nordamerikas ist – gehört? Ich weiß nicht, ob dein seliger Vater, der nichts von dem Bruder Cäsar wissen wollte, weil er ihm einmal einen sehr schlimmen Streich gespielt, dir von ihm erzählt hat. Aber selbiger Onkel Cäsar weiß von dir, wie du aus diesem Geschreibsel ersiehst. Kommt da eines Tages ein Mann zu ihm in die Fabrik – der Onkel fabriziert nämlich eine Art gußeiserner Stiefelknechte, welche wie Schröter oder Hirschkäfer aussehen und vorn die Hörner zusammenkneipen, wenn ihnen einer auf den Leib tritt – kommt also, sage ich, ein Mann in die Fabrik und fragt, ob er nicht Arbeit finden könne. »Wo seid Ihr her, Mann?« frage ich dagegen. Da höre ich denn: er sei ein Deutscher aus Europa, der sich habe ankaufen wollen, aber unterwegs durch ein Unglück um sein Geld gekommen sei. »So,« sage ich, »und warum kommt Ihr zu mir und nicht zu jemand anderem?« Erstlich, sagt er, weil er ein gelernter Schlosser, und zweitens, weil er gehört habe, daß ich ein Landsmann sei. »Wieso Landsmann?« frage ich, »Deutschland ist groß und gibt ein ganzes Dutzend Vaterländer her.« – »Ja,« meint der Mann, »ich bin aber aus Braunschweig, aus der Stadt, und habe Sie recht gut gekannt, als Sie noch in die Schule gingen, Herr Baldrian.« – War der Mann der Sohn vom Schlosser Hamerling; der Rotkopf, der mich einmal in die Ocker geworfen hatte! » All right,« sage ich und schüttle ihm die Hand, »da kannst du freilich hier Arbeit haben. Aber was macht mein Bruder Paul, der Schulmeister?« – »Ist tot,« antwortet er. »Nur seine Witwe und sein Sohn, der auch Paul heißt, leben noch.«

Ist ein närrischer Kerl, dein Onkel Cäsar Baldrian. Er dachte, es wäre genug, wenn er sich über die Augen wischte und meinte, dein Vater werde jetzt im Himmel wohl vernünftig und nicht mehr böse auf ihn sein – aber es war damit doch nicht genug. Denn von Stund' an hatte der Onkel Cäsar keine rechte Ruhe mehr in der Stadt am schönen Michigansee. Es nagte etwas wie eine Maus hinter seinen Rippen, da, wo das Herz sitzt, und es war, als wenn ihn einer an den Haaren hätte und zöge und zöge, immer in der Richtung hin, wo Deutschland liegt, das alte Schlafmützenland, in das er eigentlich zurückzugehen verschworen hatte. Und ehe er sich noch recht besonnen, hatte er einen braven Mann zur Verwaltung seiner Fabrik bestellt und hatte seinen Platz auf der Hansa, Kapitän Janssen, gemietet, um eine Spazierfahrt über das Weltmeer zu machen und drüben einmal nachzusehen, ob das alte Vaterland wirklich so viel wert ist, daß sich's unsereins nicht aus dem alten Kopf schlagen kann, und was denn der Sohn meines einzigen Bruders für eine Art Baldrian geworden ist, und ob es dir und deiner Mutter nicht gar zu schlecht ergeht. Ihr werdet nun denken, daß der Onkel Cäsar seine Frau und seine amerikanischen Baldrianchen jenseits des Salzwassers gelassen hat. Es ist aber nicht an dem, denn der Onkel ist, was man einen alten Junggesellen nennt, und hat weder Frau noch Kind.

So bin ich denn glücklich hierher nach Hamburg gekommen, von wo ich vor nunmehr dreißig Jahren abgeschwommen bin. Ich gedenke aber nicht wie eine Bombe in meine liebwerte Vaterstadt zu fliegen und mit einemmal so dazustehen: plutz, da bin ich! Darum gefiel mir's, daß ich unterwegs auf dem Schiffe einen netten Mann kennen gelernt habe, der von Stralsund her ist und mich daran erinnert hat, daß ich als junger Mensch immer den brennenden Wunsch hatte, die Insel Rügen, welche ein gar schöner Gottesgarten sein soll, in Augenschein zu nehmen. Gedenke ich darum, mit ihm seiner Heimat zuzufahren, und jetzt, da ich's haben kann, dem Wunsch aus meiner Jugendzeit zur Erfüllung zu verhelfen.

Nun höre ich, daß just für all das Volk, das sich auf der Schulbank plagt, die fröhliche Zeit beginnt, da sie auf ein paar Wochen der Tintensorgen ledig Gottes schöne Welt genießen können. Es wäre möglich, sage ich mir, daß der Paul Baldrian, der jetzt seine fünfzehn Jahre zählen soll, Lust hätte, zu dieser Zeit einmal etwas breiteres Wasser zu sehen, als das brave Ockerwasser, und daß er Kourage genug hätte, sich allein durch die Welt zu seinem närrischen Onkel zu wagen, um mit demselben über die Insel Rügen zu wandern. Die Mutter muß er freilich daheim lassen – ich verhoffe, daß sie dem Onkel Cäsar aus alter Bekanntschaft den Gefallen thut, dich von ihrer Schürze so lange loszubinden, und daß du ein rechter Junge bist und kein solches Muttersöhnchen, das sich nicht weiter von ihr forttraut als so weit, wie sie dich noch schreien hören kann.

Ich schicke dir also ein paar Dollars, daß du auf Stralsund zufahren kannst. Dort steigst du im Löwen ab, wo ich auf dich warten will. Wenn ich aber falsch kalkuliert habe und du nicht mitkommst, so sendet mir dorthin eine Drahtnachricht. Gott befohlen, und grüße deine Mutter!

Dein Onkel

Cäsar Baldrian.

* * *

Stralsund, den 14. Juli.

Liebe Mutter!

Ich habe dir versprochen, als ich von dir Abschied nahm, daß ich dir recht fleißig schreiben wolle, und habe das noch aus dem Koupeefenster bestätigt und nun: hier hast du den ersten Brief, dem recht viele folgen sollen. Ich schreibe ihn im Gasthofe zum Löwen – aber nein, ich muß hübsch Ordnung halten, sonst schreibe ich bei dem vielen, was man von solch einer Reise zu berichten hat, alles wie Kraut und Rüben durcheinander.

Zuerst laß dir, meine liebe Mutter, noch einmal von ganzem Herzen danken, daß du es über dich gewonnen hast, mich reisen zu lassen. Ich sah, wie schwer es dir geworden ist: du meinst, ich sei doch noch zu jung, um allein mich in der Welt zurecht zu finden. Nun – wenn ich mir mein Brot verdienen müßte, da könntest du vielleicht recht haben. Aber solch eine Reise auszuführen, ist wirklich nicht so schwierig und gefährlich; wie ich gesehen habe, noch nicht einmal so schwierig, als ich mir selber gedacht habe, und ich nahm es doch nach deiner Meinung sehr leicht. Die Menschen sind recht gut, das habe ich erfahren, und es war ein sehr guter Rat, den die Frau Doktor Brandes mir gab: ich solle nur irgendwen, der ein freundliches Gesicht hätte, fragen, so oft ich nicht recht wüßte, was thun. Ich habe wirklich frisch darauf los gefragt und dazu recht höflich mein Strohhütchen in die Hand genommen – da lachten sie mich immer an, als hätten sie ihr Vergnügen an mir, und haben mich zurechtgewiesen, wie es gewiß ein Erwachsener für alles Geld nicht besser hätte haben können.

Es ist mir doch wie ein Traum, daß ich gestern in aller Frühe noch bei dir in Braunschweig stand, und schon in der Nacht im Gasthof zum Löwen zu Stralsund geschlafen habe, und daß ich nun hier früh sitze in einem eigenen Stübchen (denke dir nur!), wie ein großer Herr, und einen Brief an dich schreibe. Es kommt mir vor, als müsse ich auf einem Telegraphendraht hierher telegraphiert worden sein, so schnell ist es gegangen.

Und doch, wenn ich erzählen soll, was ich gesehen, so ist es für die weite Entfernung nicht übermäßig viel Wichtiges. Unseren lieben Harz habe ich von weitem erblickt. Dann ging es eigentlich immer durch ebenes Land hin, wo es Fruchtfelder und Gärten, nur selten Wald gab; dann und wann eine Stadt, von der man nicht viel sah als den Bahnhof, Dächer und Kirchtürme. Und auf den Bahnhöfen ging es fast überall gleich zu: die Schaffner riefen, die Thüren wurden aufgerissen, die Menschen stiegen aus und ein – draußen rannte es auf dem Perron durcheinander; die Kellner kamen und boten zu essen und zu trinken an (zum Glück hatte ich, dank meinem vollen Ränzchen, nichts für sie auszugeben nötig), mitunter Sachen, die man nur an Ort und Stelle haben kann, z. B. Gnadauer Brezeln und Eberswalder Spritzkuchen – sonst fast nur ihre langweiligen warmen Würstchen, belegte Butterbrote, Cognak und Bier. Es ist nicht zu glauben, was manche Menschen trinken können; ich habe gezählt, daß ein dicker Herr zwischen Börssum und Magdeburg sechs Glas Bier getrunken hat. Von einem Glas zum anderen schlief er. Auch Zeitungsverkäufer gab es hier und da, und vor Berlin wurden Zeitungen gar umsonst in unser Koupee geworfen; ich konnte sie aber nicht lesen, da sie ein Herr und eine Frau gleich in Beschlag nahmen und Apfelsinen hineinwickelten.

Ganz stolz war ich, als ich bei Magdeburg über die Elbe fuhr. Ja, das ist ein Fluß! Man hat ordentlich Angst, die Brücke könnte unter der schweren Eisenbahn brechen und man hineinfallen. Es ist doch ein erhebendes Gefühl, wenn man die Dinge mit Augen sieht, die man aus der Geographie so gut kennt, mit allem Woher? und Wohin? und mit ihrer Geschichte seit alter Zeit. Mir wurde ordentlich wunderlich ums Herz, als ich den Magdeburger Dom über den Häusern aufragen sah, und dachte, daß diese Türme einst das brennende Magdeburg und die Horden Tillys gesehen.

Und nun erst, als ich Potsdam erblickte, mit der blinkenden Havel, die sich immer wieder zum See ausbreitet, mit dem Schloß Friedrichs des Großen, und als die gute Dame, mit der ich bis Berlin zusammensaß, mir sagte: dort liegt Sanssouci – und dann Berlin! Ich bin an dem Tiergarten hingefahren, zum Brandenburger Thor hinein, und die ganzen Linden hinunter bis an das Schloß und wieder zurück, ehe der Kutscher mich bis zum Stettiner Bahnhofe fuhr. Die gute Dame hatte es so mit dem Manne ausgemacht. O, liebe Mutter, du hast keinen Begriff von dem Gewühl von laufenden Menschen und fahrenden Wagen, von der Pracht und den Merkwürdigkeiten, die sich da alle zusammendrängen! Ich kann dir das auch nicht beschreiben, sonst müßte ich ein paar Tage im Löwen zu Stralsund sitzen und nichts thun, als schreiben. Nur von der guten Dame muß ich noch ein paar Worte erwähnen: sie sah beinahe aus wie die Frau Advokat Tingel, und ich fand sie in dem Koupee, in das mich in Börssum der Schaffner steigen hieß. Sie sprach mich gleich an. Bis Berlin haben wir uns unterhalten – welch ein Glück, daß sie gerade so weit fuhr! Sie ist in Berlin mit mir zusammen in einer Droschke erst bis zu ihrem Hause gefahren, dann hat sie alles wegen des Geldes mit dem Manne besprochen und zugesehen, wie ich bezahlt habe, daß auch alles richtig war. Wenn ich dir schreibe, sagte sie noch zuletzt, dann sollte ich dich grüßen, sie sei auch eine Mutter.

Auf dem Stettiner Bahnhof wandte ich mich gleich an einen freundlichen alten Herrn, der in der großen Halle auf und ab ging. Der brachte mich in den Wartsaal und sagte, er würde kommen, wenn es Zeit sei, und mit mir ein Billet lösen. Ich habe nach deinem Rat immer da gesessen mit der Hand auf der Tasche, in der ich das Portemonnaie hatte, zuletzt doch etwas in Angst, als es läutete und die Leute hinauszugehen anfingen – ich meinte, der Herr würde mich am Ende vergessen. Aber er kam und ging nicht mehr von mir, als bis ich im Koupee saß, und dann hörte ich noch, wie er dem Schaffner anbefahl, auf mich zu achten. Der sah denn unterwegs auch öfter herein und nickte mir zu. Sehenswertes gab es auf dieser Fahrt erst recht nicht viel. Du glaubst nicht, wie viel Sand es hinter Berlin gibt! Da war mancher Acker, der wirklich aus reinem Sande bestand, und was darauf wuchs, sah so blaß und dünn und verkümmert aus! Doch oft kam dazwischen der schönste Wald. Gegen Abend wurde der Ackerboden immer fetter, und es stiegen Leute zu und ab, welche Platt redeten, aber ein anderes, als die Bauern bei uns reden, und nun dachte ich erst daran, daß ich ja in eine Gegend käme, wo sie wie Fritz Reuter sprechen, der so lustige Geschichten geschrieben hat.

Endlich war nichts mehr zu sehen. Im Koupee brannte die Lampe, und ich wurde schläfrig. Als ich aufwachte, war ich in Stralsund, und es war draußen eine schöne Sternennacht. Der Schaffner, dem ich anbefohlen war, fragte mich, wohin ich wolle in Stralsund, und als ich sagte: »In den Löwen,« da wies er mich an einen Hoteldiener, auf dessen Mütze etwas von »goldenem Löwen« zu lesen war. Der nahm mich mit noch zwei Herren zu einem Hotelwagen, und da fuhr ich hin durch die dunklen Gassen.

»Nun kommst du zum Onkel,« dachte ich, und war ganz aufgeregt, wie er aussehen und mich empfangen werde. Ich meinte, er stehe womöglich in der Thür des Gasthofs und werde mir die Arme entgegenbreiten.

Und nun kommt etwas, worüber du aber nicht zu erschrecken brauchst, liebe Mutter.

In der Hotelthür standen Kellner und machten Bücklinge. »Ich will zu meinem Onkel Cäsar Baldrian, der hier wohnt,« sagte ich. Da fingen alle die befrackten Kellner an zu schmunzeln, und ein älterer Mann – ich merkte nachher, daß es der Wirt war – trat auf mich zu und sprach: »Kommen Sie nur herein! Ihr Herr Onkel ist zwar schon abgereist, er hat aber Befehl gegeben, daß Sie diese Nacht hier schlafen sollen; alles andere steht in einem Briefe, den er für Sie hinterlassen hat. Johann, führe den Herrn auf das Zimmer Nummer sieben und zeige ihm, wo der Brief liegt!«

Ich wurde ganz blaß, wie du dir denken kannst. Viel Geld hatte ich nicht mehr – was sollte ich allein hier thun, wenn der Onkel fort war?

Der Kellner führte mich auf ein hübsches Zimmer, da lag der Brief des Onkels auf dem Schreibpult. Ich schicke ihn dir mit. Du wirst daraus ersehen, daß mir aufgegeben wird, am anderen Tage nach der Station Miltzow zurückzufahren, und von da mit der Post nach Rügen hinüber bis Putbus. Ja – ich will schon thun, was der Onkel bestimmt hat. Aber das Herz klopft mir doch. Er hat nicht einmal geschrieben, ob ich ihn in Miltzow oder in Putbus treffen werde. Das ist doch närrisch. Und wird mein Geld bis Putbus reichen? Der Kellner meint es zwar; er sagt, hier im Gasthofe sei schon für mich bezahlt. Ich werde aber dem Onkel so wenig wie möglich Kosten machen.

Doch muß ich nachher etwas essen, daß ich es bis Putbus aushalte. Dorthin komme ich erst gegen Abend.

Es ist Zeit, daß ich aufhöre; ich muß bald abfahren. Wie hübsch, liebe Mutter, daß ich gerade die Vormittagsstunden Zeit hatte, hier zu sitzen und zu schreiben! Und ein fleißiger Brief ist es doch geworden, nicht wahr, und du bist mit mir zufrieden?

Ich bin zu neugierig auf den Onkel!

Leb wohl, meine geliebte Mutter, und ängstige dich nicht um mich! Der Onkel wird schon gesorgt haben, daß ich nicht in Verlegenheit komme. Gedenke meiner in Liebe, wie deiner gedenkt

dein treuer Sohn

Paul.

* * *

Neu-Mukran, den 16. Juli.

Meine geliebte Mutter!

Ich wollte dir eigentlich gestern abend von Binz aus schreiben, aber ich war zu müde von dem Tagemarsche. Dafür habe ich jetzt die reichlichste Zeit und volle Kraft – denn es ist Nachmittag, und ich kann nicht daran denken, heute meinen Marsch fortzusetzen: es regnet, nein, es gießt in Strömen. Ich höre, während meine Feder über das Papier kritzelt, draußen die See rauschen, aber ich sehe sie nicht, obwohl es nur zwanzig bis dreißig Schritte bis zum Strande hin sind. Ein dicker Nebel, durch welchen der Regen schlägt, verdeckt alle Aussicht. Mich solltest du sehen, wie ich dasitze in einer schmutzigen blauen Jacke, mit grauen Leinenbeinkleidern, welche mir viel zu weit sind, ein Tuch über den Knieen, denn es ist ordentlich kalt hier in dem Stübchen. Mein Begleiter erst! Er hat einen alten Schlafrock an, raucht wie ein Türke und malt einem kleinen Fischermädchen mit sehr unsauberem Näschen Störche – Adebars, wie sie sagt – auf ihre Schiefertafel. Ein sonderbarer Mann, doch so gut! Du wirst denken, es sei der Onkel – aber fehlgeschossen. Das ist eine Geschichte mit dem Onkel – zum Kopfschütteln!

Doch ich fange schon wieder von hinten an. Ab initio ordiendum est, wie Cornelius Nepos sagt. Also höre meine Abenteuer!

Vorgestern fahre ich bis Miltzow. Unterwegs sah ich weite blinkende Wasserflächen. Ich dachte, es sei schon die See, aber ein alter Herr, der mit mir fuhr und der mich immer ansah, lachte mich aus: es sei nur ein Wasserarm zwischen dem Festlande und der Insel Rügen. Der alte Herr war auch in meinem Hotel gewesen. Er hatte ein rotes Gesicht und einen struppigen Bart, und wenn er für sich saß, sah er recht bärbeißig aus; aber er konnte so herzlich lachen, wie ich nie jemand lachen gehört habe. Wenn er sprach, klang es, als ob er knurrte, so kurz und rasch brachte er alles heraus. Er hatte graue Augen, die sehr scharf bald da bald dort hinstarrten. Bekleidet war er mit einem gelblichen Sommeranzug, und auf dem Kopfe hatte er einen großen Panamahut. Die großen roten Hände stützte er im Koupee immer auf einen mächtigen Knotenstock. Die Kellner nannten ihn »Herr Meier«, und sie hatten großen Respekt vor ihm, denn sie sprangen wie die Eichhörnchen, wenn er kommandierte. Ich habe dir Herrn Meier genau beschrieben – denn er ist der alte Herr, der hier mit mir in der Stube sitzt. Wer weiß, ob ich ohne ihn hier wäre – ich weiß überhaupt nicht, was ohne ihn aus mir geworden wäre.

Denn, daß ich es nur gleich gerade heraussage: der Herr Onkel hat mich im Stiche gelassen.

Als ich in Miltzow aussteige, denke ich natürlich, der Onkel wird da warten oder wenigstens irgendwie für mich gesorgt haben. Ich sehe mich auf dem Perron um – niemand da als der Inspektor, zwei Frauen und Herr Meier, der auch ausgestiegen ist. Ich gehe zu dem Inspektor, nehme den Hut ab und frage höflich, ob nicht ein Herr Baldrian da sei. Der lacht (wahrscheinlich über den Namen) und schüttelt den Kopf. Wohin ich denn wolle? fragte er. »Mit der Post nach Putbus.« – »Da haben Sie noch viel Zeit,« meint er. »Im Wartsaal bekommen Sie Billets, und die Post holt Sie in mehr als einer Stunde ab. Vielleicht ist Herr Baldrian im Wartsaale oder kommt bis zum Postabgang noch.«

Alles nennt mich nämlich »Sie«, wohl weil ich schon ein ziemlich großer Junge für mein Alter bin und gar nicht verlegen thue. Nur der Herr Meier sagt »du«, was mir ordentlich lieb ist.

Ich gehe also in den Wartsaal, Herr Meier auch. Kein Mensch ist darin zu sehen außer den Wirtsleuten. Die wissen auch nichts vom Onkel Cäsar, und als ich frage, was ein Postbillet nach Putbus koste, sagen sie: »Zwei Mark achtzig Pfennig.« Ich sah in meinem Portemonnaie nach: gerade fünf Pfennig hatte ich über diese Summe. Bis Putbus also kam ich noch, und zu essen brauchte ich bis dahin nichts, denn im Löwen hatte ich mich tüchtig satt gegessen und sogar Bier dazu getrunken! Ich hatte das erst nicht gewollt, aber Herr Meier hatte kommandiert, und da hatten mir die Kellner Bier gebracht. Er hat so etwas an sich, daß man schwer »nein« sagen kann, wenn er etwas will.

Ich saß lange allein im Wartsaal – Herr Meier war wieder hinausgegangen. Zu meiner großen Freude hatte er auch ein Billet nach Putbus genommen. Ich warte nun, der Onkel soll kommen – kein Onkel läßt sich sehen. Endlich bläst der Postillion – was blieb mir übrig, als einzusteigen? Der Onkel hatte mir ja auch geschrieben, ich solle bis Putbus fahren. Ich dachte, er werde wohl in Putbus sein und mich dort empfangen. Dann wäre ja alles in Ordnung gewesen.

Wir fahren eine ziemliche Weile, dem Wasser immer näher. Herr Meier schlief, aber ich war voll Aufregung. Ich fuhr ja nach Rügen hinüber, und ich sollte das Meer sehen! Ich nahm mir vor, wenn einmal gehalten werden würde, den Postillion zu bitten, daß er mich mit auf den Bock nehme, damit ich recht viel sehe. Es war wunderschönes Wetter, und die Luft war so merkwürdig frisch, wahrscheinlich von der Nähe des vielen Wassers.

Endlich hielten wir an bei einem Oertchen Namens Stahlbrode. Da lag ein breiter Wasserarm vor mir, weit drüben das Land. Es war doch schon Meerwasser! Herr Meier war aufgewacht und stieg mit mir aus. »Komm mit an das Wasser, Junge!« sagte er. »Wir wollen uns die Füße vertreten. Es geht jetzt auf eine Fähre, welche die Post und uns mit ihr über das Wasser schafft.«

Du glaubst nicht, wie mir zu Mute war, als wir an die weite Wasserfläche kamen! Ich hätte laut jubeln mögen.

»Wie kommt das Zeug hierher?« sagte Herr Meier plötzlich. Und weißt du, was ich da sah, Mutter? Quallen, richtige Meeresquallen. Das ganze Uferwasser bei der Fähre war bedeckt mit glashellen Dingern, welche wie die Hüte von Pilzen aussahen; mitten darauf aber war eine Stelle, welche eine hübsche bunte Zeichnung wies. Das war doch einmal etwas ganz Besonderes! Die Dinger konnten sich zusammenziehen, und als Herr Meier den Stock nahm und eines damit an das Land warf, sah ich, daß unten, wie der Stiel vom Pilz, Läppchen wie von Glas hingen. Ein Schiffer, der dabei stand, meinte, sie kommen manchmal in großer Menge an, dann seien sie wieder lange ganz verschwunden. Das hänge vom Winde ab. Auf dem Wasser schwammen die Fischerboote mit ihren gelben und grauen und rötlichen Segeln – es that mir ordentlich leid, daß wir in einen Kahn geladen wurden und nicht auch in solch ein Boot. Und nun ging's hinüber – nach Rügen. Da stiegen wir aus, am Glewitzer Fährhaus, und nachher wieder in die Post – ich richtig auf den Bock, worüber Herr Meier seine Freude hatte. Bis Putbus war aber nicht viel zu sehen. Nur ein paar Storchnester, die ich auf Dächern sah, amüsierten mich, denn es waren Junge darin, und die Alten verdrehten die Hälse wie Würmer, die sich bewegen, und klapperten dazu. Mit dem Postillion war auch nicht viel zu sprechen, denn er redete nur Platt, was ich schlecht verstand.

In Putbus hielt die Post im Hotel Fürstenhof. Meine erste Frage war nach dem Onkel.

Kein Onkel Cäsar Baldrian war da! Ist das nicht unbegreiflich?

Mit Zittern und Zagen hatte ich gefragt. Denke nur, ich hatte ja kein Geld mehr! Und nun überfiel mich doch einen Augenblick die Mutlosigkeit. Niemand kümmerte sich um mich. Herr Meier bestellte sich ein Zimmer und ging – dann kam ein Kellner heraus und ging auf und ab. Wie es schien, beobachtete er mich.

Da stand ich Unglückswurm mit meinem Ränzchen und war voll Erbitterung gegen den Onkel, der mich doch hierher gelockt hatte. Was sollte ich anfangen?

Zum Wirt gehen und ihm alles sagen, dachte ich. Vielleicht behält er dich eine Weile. Der Onkel muß ja doch kommen und nach dir fragen.

Ich gehe also an den Kellner heran und sage ihm, daß ich zum Wirt wolle. Der führt mich denn auch gleich zu ihm, und ich erzähle dem Manne alles. Er zuckt die Achseln. Eine Nacht wolle er mich wohl behalten.

Ich sitze nun auf einer Stube, die sie mir gegeben, und denke nach. Da fällt mir ein: du wirst Herrn Meier sprechen. Der soll dir einen Rat geben. Ich gehe in die Wirtsstube, wo richtig Herr Meier sitzt. »Wollen Sie nicht so gut sein und mir einen Rat geben?« frage ich.

»Warum nicht, Junge?« sagte er.

Da erzähle ich ihm die Geschichte von Anfang an. Er starrt mich mit seinen grauen Augen scharf an.

»Du flunkerst doch auch nicht, Junge?«

Ich werde rot und stehe vom Stuhl auf. Es verdroß mich, daß er mich für einen Lügner halten konnte.

»Ich lüge nie,« sagte ich. »Wenn Sie mir nicht Glauben schenken, so muß ich jemand anderes um Rat fragen.«

Da nahm er mich am Arm und lachte.

»Du gefällst mir, Junge. Willst du mit mir reisen, so sorge ich für dich, auch dafür, daß du nach Hause kommst. Dann gebe ich dir meine Adresse, und du gibst sie oder schickst sie deinem Onkel, daß er deine Schuld bezahlt.«

»Das kann ich nicht, Herr Meier. Erstens weiß ich nicht, wie viel Geld ich verbrauchen darf, und dann kann ja jeden Augenblick mein Onkel kommen. Ohne seinen Willen reise ich nicht; der soll mir wenigstens keinen Vorwurf machen können.«

»Ein schöner Onkel. Ich würde mich so wenig um ihn kümmern, wie er sich um dich kümmert.«

»Sie dürfen meinen Onkel nicht schelten, Herr Meier,« sage ich. »Wer weiß, warum er nicht anders gekonnt hat, als mich in diese Verlegenheit bringen!«

»Brav, mein Sohn!« meinte Herr Meier. »Ich will mir den Fall mal überlegen. Bis morgen ist Zeit dazu.«

Er wollte noch gehen, um sich Putbus anzusehen, und ich bat, ihn begleiten zu dürfen. In einem herrlichen Park stand das prachtvolle Schloß des Fürsten Putbus. Wir sahen auch die Terrassenseite, auf einen Weiher mit prächtiger Fontäne zu gelegen. Eine unbeschreibliche Pracht von Blumen und Rankenwerk kleidete die Terrasse und die Anlagen zwischen ihr und dem Wasser. Um das zu sehen, waren wir über einen quer auf den Weg gespannten Strick gestiegen. Da kam aber plötzlich ein Diener gestürzt und schalt uns, daß wir die Wegsperre nicht geachtet haben. Herr Meier war schuld daran. Er lachte vergnügt und sagte nur: »Alter Herr, verschlingen Sie uns nur nicht gleich!« zog sein Portemonnaie und gab dem Diener – einen Thaler! Ich glaube, Herr Meier ist reich. Der Diener wollte es erst nicht nehmen; aber er sprach doch höflicher, und als wir von ihm gingen, nahm er auch den Thaler.

Herr Meier meinte, die Bäume im Park seien ausgesucht schön. Auf einen merkwürdigen Baum stießen wir, welcher halb wie eine Eiche, halb wie eine Buche aussah. Mein Führer schüttelte den Kopf und sagte, das sei ein Monstrum. Dann kamen wir an einen Hirschpark – auf einer Wiese mit Bäumen weideten eine Menge Hirsche, und denke dir, auch weiße waren darunter!

Es dunkelte, da kehrten wir um. Aber wir waren an diesem Abend noch einmal im Park: da habe ich zum ersten- und wohl auch letztenmal eine Affenjagd mitgemacht! Aber die Affen leben nicht etwa wild hier, sondern der Frau Stallmeisterin war ihr Affe entsprungen und hatte sich in den Park begeben, wo er sich freilich nach Herzenslust ausklettern konnte. Eine große Menge Leute war auf den Beinen, darunter viele Gymnasiasten – denn es ist ein Gymnasium hier. Ich weiß nicht, ob sie den Affen gefangen haben: hier und da schrieen sie auf, aber ich habe nichts von ihm gesehen.

Bei meiner Rückkehr kam der Wirt auf mich zu und hatte einen Brief. Vom Onkel! »Gott sei Dank!« sagte ich. Aber was stand drin? Hier hast du ihn: »Lieber Paul, ich bin verhindert, dich zu treffen. Reise mir ruhig acht Tage lang auf der Insel herum, und erwarte mich dann im Löwen in Stralsund! Dein Onkel Cäsar.«

»Ach, Herr Meier!« sagte ich seufzend und gab ihm den Brief.

»Das ist ja schön, Junge!« meinte der, und rieb sich die Hände. »Besseres konnte der alte Knabe nicht thun. Nun marschieren wir zusammen.«

»Aber er hat mir kein Geld geschickt!«

»Thut nichts! Ich komme mit nach Stralsund und hole es.«

Siehst du, so bin ich mit Herrn Meier zusammengekommen, und du kannst nun ganz beruhigt sein. Ich will dem Onkel so wenig wie möglich Kosten machen.

Andern Tags marschierten wir in aller Frühe aus. Das Wetter war wieder herrlich, die Lerchen sangen in den Morgen hinein. Ich mußte mich tüchtig anstrengen, denn Herr Meier hat einen Riesenschritt. Er ist sehr lustig, sang Lieder in einer schrecklichen Sprache, von welcher er behauptete, es sei Hottentottisch, und mit einer Stimme wie ein rostiges Thor. Erzählen kann er zu schön, eine ganze Menge See- und Indianergeschichten. Nach drei Dörfern kam Wald – wir gingen auf das Jagdschloß des Fürsten Putbus. In zwei Stunden hatten wir es erreicht. Da gab es viel zu sehen: Ueberreste der alten Wenden, besonders viele Sachen aus Feuerstein, schöne Geweihe von allerlei Wild, ungeheuer große Hirschgeweihe darunter, auch Waffen und Rüstungen. Dann aber stiegen wir auf den Turm, und hier habe ich eine Aussicht gehabt, so herrlich, daß mir die Thränen in die Augen kamen. Das ganze Rügen lag zu unseren Füßen wie auf einer Landkarte, und weithin dehnte sich das Meer – ja, das wirkliche blaue Meer, Mutter, grenzenlos, nur nach dem Festlande zu abgeschlossen, mit Inselchen, mit Dampfern und Segelschiffen, alles in glänzendem Sonnenschein, mit blauem Himmel darüber, der nur auf der Nordseite mit weißem Dunst bezogen war!

Ich ärgerte mich, daß Herr Meier so wenig gerührt war und behauptete, das sei ja kein Meer, das sei nur eine große Pfütze. Aber ich merkte doch, daß ihm die Aussicht auch an das Herz ging, denn er war eine ganze Weile still. Dann erklärte er mir alles, was ich wissen wollte. Es war merkwürdig, wie gut er Bescheid wußte, und doch behauptete er, er sei niemals in der Gegend gewesen.

Wir aßen dann unten, und ich mußte durchaus wieder Bier trinken. Inzwischen aber fing der Himmel an, sich ein wenig zu beziehen, und die Luft wurde schwül. Doch machten wir uns tapfer auf den Marsch. Es ging immer durch Wald, auf sandigem Wege, und von Herrn Meiers Gesicht rannen die hellen Tropfen. Endlich sagte er: »Ach was, wenn wir heute bis Aalbeck kommen, haben wir genug gethan. Wir wären Thoren, wenn wir unser Mittagsschläfchen dran gäben, Junge.« Sprach's, legte sich hinter ein Wacholdergebüsch auf den Rasen, und ich machte mir von meinem Ränzel ein Kopfkissen zurecht und that desgleichen.

Ich weiß nur, daß ich einschlief, und daß, als ich aufwachte – Herr Meier verschwunden war.

Ich muß ausgesehen haben wie Lots Weib, als ich mich aufgerichtet hatte. Die schrecklichste Ahnung stieg mir auf. Wenn Herr Meier wirklich mich verlassen hatte – wenn ich mich verirrte in dieser Einsamkeit? Meine liebe Mutter, ich dachte an dich, und wie du um mich bangen würdest, wenn du um meine Lage wüßtest!

Ich stand auf und sah mich nach dem alten Herrn um. Keine Spur von ihm! Ich rief nach allen Seiten – keine Antwort! Was nun anfangen?

»Weitergehen,« sagte es in mir. »Das da ist ja ein richtiger Weg, der doch endlich zu einem Ziele, wahrscheinlich also nach Aalbeck führen muß, welches ein Bad sein sollte.« Da hatte ich plötzlich den Mut wieder. Ich werde Herrn Meier zeigen, daß ich den Weg auch ohne ihn finde. Und wenn er mich wirklich im Stich gelassen hat, so muß ich in Aalbeck mich wieder an einen Gastwirt wenden.

Der Schlaf hatte mich gestärkt, ich griff tüchtig aus. Wald, Wald – immer Wald. An meiner Uhr sah ich, daß es schon zum Abend ging. Endlich teilte sich der Weg. Ich stand unschlüssig. Da hörte ich etwas. Es war ein Rauschen und Rollen und Zischen, gleichmäßig, immerwährend. Und mein Herz sprang hoch auf.

»Das ist das Meer!« sagte ich.

Ich schlug rasch den Weg rechts ein, der auf das Rauschen zuführte. Und lauter und lauter wurde es. Der Weg ward schmäler, und plötzlich lichtete sich der Kiefernwald vor mir, und ich sah freien Himmel, nur daß er graudunstig bezogen war, und eine Kette bleicher Sandhügel und zwischen zweien hindurch sah ich – das Meer.

Aber wie! Mit Wellen so hoch wie ich selber.

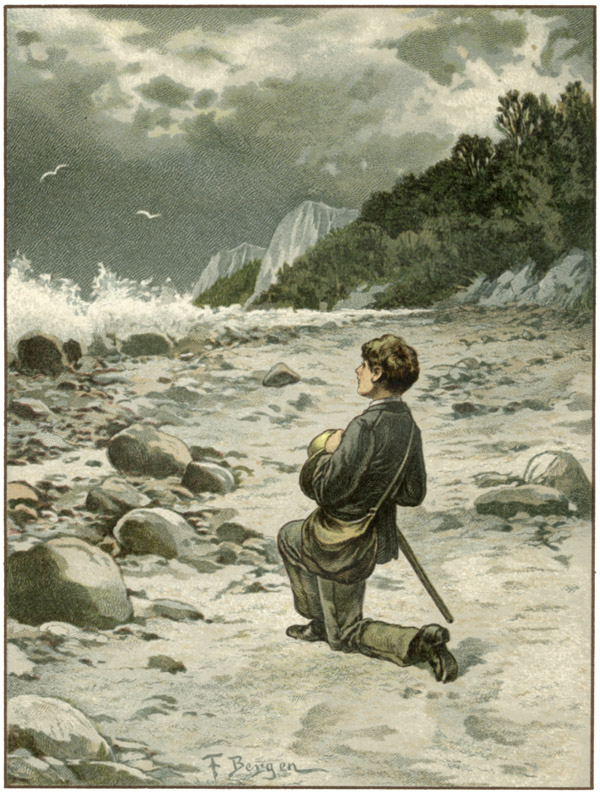

Mit fliegenden Schritten stürmte ich auf den Strand. Da stand ich auf glattem weißem Sande, in einer dünen- und waldumschlossenen Bucht, in völliger Einsamkeit. Ein paar Fischerboote waren rechts drüben auf den Strand gezogen; dort flogen zwei Möwen – ich sagte mir, das müßten Möwen sein. Fremdartig schrieen und flogen sie, manchmal sich auf ein Boot setzend. Unter dem grauen Himmel aber wälzte es sich her, bläulich, grünlich dunkel, schwer wie geschmolzenes Blei. Es kam weit her, aus dem Grenzenlosen. »Von der schwedischen Küste,« dachte ich. Seltsam gespenstisch, aber gewaltig war diese weit bewegte, beschäumte Fläche. Vor meinen Füßen überschlugen sich die letzten Wellen, dann rollte es heran, vorweg wie eine Reihe springender, winziger weißer Pferdchen; dann plötzlich lief es breit auseinander, nach mir ausgreifend und sich wieder zurückziehend, wie eine Schlange zischend den Hals vorschießt und wieder zurückschnellt.

Der Rügenfahrer.

Dieses Bild mit seiner Einsamkeit war so großartig, daß ich auf die Kniee fiel. Es war mir zu Mute, als müsse ich beten. Eine Weile lag ich so, da kam mir der Gedanke an mein Reiseziel. Ich sprang empor. Wo war Aalbeck?

Von einem Orte war, so weit das Auge reichte, nichts zu sehen. Doch da – da stand ein Gebäude an einer Düne. Ich betrachtete mir die Dünen, welche mit dürrem, langem Grase spärlich bewachsen waren und mit der bleichen Farbe fast unheimlich aussahen. Das Haus war eine Art Schuppen, von Holz gebaut, alt und verwittert. Thüren befanden sich darin, aber sie waren verschlossen.

Was anfangen?

Ich sah mich nach Wegspuren um. Auf der da war ich gekommen; dort führte eine andere an einem Wässerchen hin, das ins Meer ausmündete. »Die gehst du aufs Geratewohl,« sagte ich mir.

Ich stieß auf ein einzeln stehendes Haus und atmete auf: hier konnte ich doch fragen. Eine Frauensperson sah mich hinter dem Fenster, öffnete und hörte meine Frage, wo Aalbeck liege.

»Das Haus hier ist Aalbeck,« sagte sie.

Ist dir das schon einmal vorgekommen, daß ein Ort aus einem einzigen Hause besteht?

»Ich denke, Aalbeck ist ein Seebad?« fragte ich weiter.

»Ja, das Dorf heißt eigentlich Binz; wenn du den Weg dahin gehst, mein Sohn, so kommst du nach Binz.«

Ich dankte für die Auskunft – und kam richtig nach einem Dorfe. Ein Mann, dem ich begegnete, zeigte mir den Gasthof – es gab nur einen. Und, Mutter, als ich die Thür zur Gaststube aufklinke – wer saß da und lachte, daß er wackelte?

Niemand anders als Herr Meier.

Ich war erst zornig auf ihn. Aber er sah so freundlich und gutherzig auf mich bei seinem Lachen, daß ich schließlich mitlachte. »Ich habe mich nicht gefürchtet, Herr Meier,« sagte ich. »Ich habe sogar etwas Schönes gesehen, was ich mit Ihnen zusammen wahrscheinlich nicht gesehen hätte.«

»Was denn, du Hauptjunge?« fragte er.

»Die See dicht vor mir, und mit so hohen Wellen.«

»Ist was Rechts,« meinte er. »Wellen, wie wenn ich in ein Glas Wasser blase. Aber es freut mich, daß du dich so gut benommen hast. Nun setze dich her. Hast du schon grüne Heringe gegessen?«

»Nein, nur gesalzene und Bücklinge.«

»Dann mußt du das Zeug kosten, schon der Wissenschaft wegen.«

Ich aß wirklich frisch gefangene Heringe, in Butter gebacken. In der Küche sah ich noch lebendige in einer Butte schwimmen; unglaublich dumm sahen sie aus, aber sie waren mir doch merkwürdig. Den Geschmack fand ich etwas weichlich. Auch lebendige Flundern hatten sie, die ich bis jetzt nur geräuchert kannte. Sie sind zu sonderbar mit ihren schief eingesetzten Augen, die sie wie auf Stielen emporheben können. Herr Meier erzählte mir dabei, sie lägen breit auf dem Grunde und schüttelten Sand über sich, bis sie ganz damit bedeckt wären, damit ihre Beute sie nicht sähe, bloß die Augen steckten sie heraus und lauerten nun.

Wir gingen zeitig zu Bette. Draußen gab es ein Gewitter, und der Wirt meinte, das Wetter könne sich ändern. Er hatte recht gehabt, denn am andern Morgen war der Himmel bedeckt und die ganze Luft voll Nebel und Regensprühen. Doch sagte Herr Meier, er müsse heute noch bis Saßnitz, damit er sich nicht in einem so kleinen Neste zu langweilen brauche, falls der Regen anhalte. Wenn ich mich vor dem bißchen Regen fürchte, möge ich dableiben, er wolle in Saßnitz auf mich warten. Natürlich ging es gegen meine Ehre, mich vor dem Regen zu fürchten – ich hatte ja auch einen Regenschirm. Der Wirt sagte, wir sollten doch mit der Post fahren. Das wollte aber Herr Meier nicht.

So gingen wir in den Nebel und feinen Regen hinaus. Zuerst an den Strand und ein Stück auf dem Ufersande hin. Man konnte nicht weit in die See hinaus sehen, und es wehte ein kalter, unangenehmer Wind. Wir stießen auf einen toten Schellfisch, der uns mit den leeren Augenhöhlen häßlich anstarrte. Ueberall lag eine Art kleiner Muscheln verstreut, vom Weiß bis in das schönste Rosa gefärbt. Plötzlich bückte sich Herr Meier. »Was ist das?« fragte er mich.

»Bernstein,« sagte ich freudig erstaunt.

Richtiger Bernstein, Mutter! Und bei genauem Zusehen gab es da noch mehr; fast eine Handvoll Stückchen bringe ich dir mit, darunter eines wie ein Fingerglied groß. Trotz unseres Eifers beim Sammeln merkten wir endlich doch, daß wir unangenehm durchfroren und durchnäßt wurden, weshalb wir beschlossen über die Dünen in den Wald und auf den Weg zu gehen, welcher in der Nähe des Strandes entlang nach Mukran führt. Kaum waren wir auf dem Wege, so begann es richtig zu regnen. Ich merkte wohl, daß Herr Meier mich beobachtete, wie ich den Regen ertrage. Ich that aber sehr vergnügt und fing an zu singen, obwohl ich fühlte, wie meine Kleider immer schwerer wurden, und vor allem die Stiefel! Diese Sandwege sind ganz entsetzlich, wenn es tüchtig regnet; bis an die Knöchel watet man im Schlamme. Es ist ein schmaler Landstreifen, die schmale Heide genannt, auf welcher wir dahinzogen, beständig in dichtem Walde. Zur Rechten hörten wir immer das dumpfe Rauschen der See. Gegen Mittag kamen wir endlich aus dem Walde und sahen den Strand mit ein paar Fischerhütten – das war auch wieder ein Ort, namens Neu-Mukran. Eine der Hütten war ein Gasthaus.

»Na, Junge,« sagte Herr Meier, »ich denke, wir haben Feuchtigkeit genug aufgesogen. Ich bin wie ein voller Schwamm. Da wollen wir nur für heute hier Rast machen.«

»Wie Sie Lust haben, Herr Meier,« antwortete ich möglichst gleichmütig, aber doch innerlich froh.

Wir hatten beide keinen trockenen Faden mehr am Leibe, als wir eintraten. Herr Meier fragte gleich die Wirtin, ob sie Feuer auf dem Herde habe, was diese bejahte; darauf gingen wir in die Küche, und nun begann das Trockengeschäft. Es war lustig genug: zuerst zogen wir Stiefel und Strümpfe aus, und ich zog andere Strümpfe an, während Herr Meier sich welche vom Wirte geben ließ, dazu bekam jeder ein Paar Hausschuhe. Strümpfe und Stiefel, Röcke und Westen wurden in die Nähe des Feuers gehängt und gestellt; dann setzten wir uns jeder auf eine Stuhllehne und hielten abwechselnd eins und das andere Bein auf den Herd. Unsere Beinkleider dampften – dazu stellte die Wirtin eine Pfanne über das Feuer und bereitete Rührei für uns. Wir waren sehr vergnügt dabei. Aber die Sache wurde endlich doch langweilig. So gingen wir in die Fremdenstube und ließen uns noch einige Kleidungsstücke bringen, die wir mit den unsrigen vertauschten. Dann stärkten wir uns mit Essen und Trinken und sannen, wie wir uns die Zeit vertreiben wollten. Herr Meier lehrte mich Kartenkunststückchen, bis ich sagte, ich wolle an dich schreiben.

Der Wirt meint, das schlechte Wetter könne acht Tage anhalten. Eine schöne Aussicht! Morgen gehen wir jedenfalls nach Saßnitz, wo wir besser Wetter abwarten.

Ich habe mit Unterbrechungen geschrieben. Jetzt ist es spät, und ich habe eine Lampe da. Herr Meier liegt schon im Bette und schnarcht. Schlaf wohl, meine liebste Mutter. Es ist doch eine wundervolle Reise.

In treuer Liebe

dein Paul.

* * *

Saßnitz, den 18. Juli.

Liebste Mutter!

Wir haben hier etwas länger Aufenthalt genommen, weil Saßnitz der Hauptbadeort der Insel ist, wo die meisten Fremden wohnen. Ich habe bequem Zeit, diesen Brief zu schreiben.

Ich fange in meinem Bericht gleich mit einem Wunder an: als wir in Mukran aufwachten, war wieder der herrlichste Sonnenschein mit blauem Himmel; der Wirt hatte sich also geirrt. Er meinte, es sei Seenebel gewesen, was uns den vorhergehenden Tag verdorben.

Der Weg nach Saßnitz war kurz und des Sandbodens wegen auch schon trocken. Wir gingen an der See hin, welche hier schön blau aussah und fast ganz ruhig war, bis zu dem eigentlichen Mukran, einem etwas größeren Dorfe. Weiterhin trafen wir auf ein großes geöffnetes Hünengrab. Respekt, das war wieder etwas Besonderes! Man steigt auf einen buschigen Hügel, und im Grunde des Hügels liegt die alte Grabstätte: ein Raum, worin ein Mensch liegen kann, an den Seiten mit großen Steinen eingefaßt, welche mächtig einer neben dem anderen gebettet sind. Man hat den Toten hineingelegt, mit Waffen und Schmuck, quer darüber wieder gewaltige Decksteine, und dann hat man alles mit einem Hügel überschüttet. Es gibt eine ganze Menge solcher Hünengräber auf der Insel, auch solche, die noch nicht ausgegraben sind. Wer die Toten waren, weiß man noch nicht recht. Riesen aber sind es nicht gewesen. Sie haben einem Volke angehört, das vor den Wenden hier wohnte; ich denke mir, daß es zu den germanischen Völkern gehörte und mit den Wikingern verwandt war, welche ja auch Hünengräber bauten. Unter dem Gebüsch fiel mir wieder die Stechpalme auf, die wir schon mehrfach getroffen hatten. Auch ungeheure Adlerfarn, fast mannshoch, habe ich öfters gefunden; einmal, ich möchte sagen, einen ganzen Farnwald. Dann, im Weitergehen, stießen wir auf ein schönes Schloß mit prächtigem Park, das einem Berliner Herrn gehört. Da muß sich's wundervoll wohnen! Es hat von einer Seite den vollen Blick auf die weite See hinaus.

Und nun kamen wir nach Saßnitz, wo wir in Nicolais Hotel gingen.

Saßnitz liegt in einer Art Schlucht am Meere. Nur wenig weiter am Strande hin kommt noch ein anderer Badeort, der viel höher liegt und Krampas heißt. Zwischen ihnen, an steiler Bergwand entlang, ein Strand, der ganz voller Feuerstein liegt. Wo die Schlucht von Saßnitz ausmündet, geht eine Landungsbrücke in die See hinaus, an welcher die Dampfschiffe halten. Zur Seite liegt alles voll Fischerboote, mit denen man auch Spazierfahrten machen kann. Ein Stück den Strand links hinunter sieht man die Holzbauten des Herrenbades, rechts hinunter, nach Krampas zu, die des Frauenbades. Auf beiden Seiten gibt es ungeheure Felsblöcke im Wasser; am Herrenbade sind auf einem sogar Bänke angebracht. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein buntes Bild gibt: so recht ein Seestrandbild. Abends, wenn das Dampfschiff kommt, läuft alles an den Strand und sieht dem Ausladen zu.

So viel ich kann, bin ich am Wasser. Ich bin schon glücklich, wenn ich zusehen kann, wie die Wellen sich heranschieben und auf den Feuersteinen zerrinnen.

Merkwürdige Dinger sind diese Feuersteine. Ich habe nicht gedacht, daß man irgendwo so viele auf einem Haufen beisammen sehen könnte. Sie sollen sich finden, wo es Kreide gibt, und die findet man schon hier – sie machen hier Schlemmkreide daraus in einer Fabrik; hauptsächlich aber soll man sie bei Stubbenkammer finden, wohin wir übermorgen wandern werden.

Ein Junge aus Berlin, dem ich am Strande zusah, suchte immer in den Feuersteinen herum, und endlich zeigte er mir eine Versteinerung, die er gefunden hatte, ein Ding wie eine plattgedrückte Kugel, mit Doppelreihen von Pünktchen besetzt, wie ein Globus mit Längengraden. Auch hatte er schon eine Menge gelber Dinger, wie schmale Zuckerhüte geformt, in welche von der Mitte des Grundes ein Loch hineinging. Ich dachte erst, es sei eine Art Bernstein, er sagte aber, es seien Versteinerungen, welche Belemniten oder Donnerkeile heißen. Nun fing ich auch an zu suchen, und ich habe eine ganze Anzahl Versteinerungen im Ränzel. Unter den Feuersteinen gibt es die allerwunderlichsten Formen; da sieht einer aus wie ein Stiefel, ein anderer wie eine Kugel, ein dritter wie ein Ring. In manchen lassen sich sogar Reste von versteinerten Muscheln erkennen. Ich habe einmal Herrn Meier gebeten, mit mir zu kommen, und ihm das gezeigt, und obwohl er erst sagte, die Feuersteine gingen ihn nichts an, seinetwegen könnten sie vom Himmel gefallen sein, hatte er auch seine Freude daran. Ich sehe übrigens Herrn Meier hier nicht viel; er ist mit einem Herrn aus Amerika bekannt geworden. Ich dachte schon, es sei am Ende der Onkel, der gar nichts von sich merken läßt; aber dem war doch nicht so. Der Berliner Junge hat mir übrigens gestern abend noch etwas Hübsches gezeigt. Wir waren am Strande, als es schon dunkelte; da nahm er eine Handvoll Feuersteine auf und warf sie gegen die andern hin: das gab einen förmlichen Funkenregen. Wir haben wohl eine Viertelstunde lang ein ordentliches Feuerwerk gemacht.

Ich habe auch schon in der See gebadet, mit Herrn Meier zusammen. Der kann schwimmen! Ich hatte meine Not, mich in den mächtigen Wellen zu halten, und wurde einmal arg gegen einen Balken geworfen. Herr Meier rief mir zu, ich solle den Strick anfassen, an dem sich alle halten, die nicht schwimmen wollen oder können. Aber ich rief ihm stolz zu: »Nie kehrt von seinen Wegen ein heldenhafter Mann!« worüber er lachen mußte, und da ihm gerade eine Welle über den Mund kam, sprudelte er dabei wie ein Walfisch. Ich habe wirklich Herrn Meier sehr gern, obgleich er eine gewisse derbe, poltrige Art hat, als ob er einen immer ausschelte. Er ist allezeit gut gelaunt und zum Necken aufgelegt. Aber essen kann er, daß es erstaunlich ist. Wir essen viel Fisch: Aal, Flundern – Flundern, Aal, so geht's weiter. Heute gab es sogar Stör. Sie hatten einen gefangen, und ich habe ihn liegen sehen, ein Untier, größer als ein Mann, wie mit Nägeln gepanzert, mit einem Kopf, der beinahe einem Kalbskopf glich. Mir verging aller Appetit – aber nachher hat mir das Fleisch doch geschmeckt. Gestern früh hatten die Fischer am Strande einen andern sonderbaren Fisch, den sie Knurrhahn nannten; zur Hälfte bestand das Kerlchen nur aus Kopf mit einem gewaltigen Maul. Es hieß, er knurre, wenn man ihn ärgere, und ein Berliner, der ihn in die Hand nahm, quetschte ihn immer an den Kiemen und sagte dazu: »Na, so knurre doch mal, Puttchen!« Aber er that dem Tierquäler und uns den Gefallen nicht.

Hinter Saßnitz ziehen sich wunderschöne Wälder hin mit mächtigen Buchen. Viel Pilze wachsen da, besonders die Gelbschwämmchen. Wir sind nur einmal in den Wald gegangen, am Sonntage; und weißt du, wie das kam? Im Walde ist eine Kirche, die aber aus weiter nichts als einem Platz für den Prediger und Moosbankreihen für die Andächtigen besteht. Nur die Bäume bilden das schützende Dach. Dort war Gottesdienst. Selten habe ich so andächtig mit Kirche gehalten, wie in dieser freien Naturkirche!

Nachher gingen wir im Walde weiter, an dem nicht fern liegenden Krampas vorüber, bis zu dem sogenannten Lenzberge, von wo man eine herrliche Aussicht hat. An einem Abhang voller Baumstümpfe und niedrigem Gebüsch begegnete uns der Berliner Fischquäler (es war aber, bevor die Geschichte mit dem Fisch passierte) und hielt einen aufgespannten Regenschirm, mit dem er immer quirlte. Wie wir in den Schirm hineinsahen, bemerkten wir, daß eine Schlange darin lag.

»Was den Kuckuck haben Sie da?« fragte Herr Meier.

»Eine Kreuzotter,« sagte vergnügt der Berliner. »Der giftige Racker hätte mich beinahe gebissen. Ich sammle feurige Kohlen auf sein Haupt und lasse ihn umsonst Karussell fahren.«

Es war eine ziemlich große und dicke Schlange, und ich besah mir genau das Kreuz auf dem Kopfe und die dunkle Zickzacklinie auf dem Rücken hin. Ich verwechsle gewiß keine Kreuzotter wieder mit einer harmlosen Ringelnatter!

Morgen soll eine große Vorstellung sein, welche die Rettungskompanie für Schiffbrüchige gibt.

Ich schließe heute, liebes Mütterchen, damit du doch nicht zu lange auf Nachricht von mir warten mußt. Gern hätte ich auch von dir einmal einen Brief, doch weiß ich nie genau, wo wir andern Tages sein werden. Herr Meier hat mir Grüße an dich aufgetragen. Aber die meinen gehen vor!

Dein vergnügter

Paul.

* * *

Lohme, den 20. Juli.

Teuerstes Mütterchen!

Jetzt sind wir schon ein ganzes Stück weiter vorgerückt, und wir haben in Wahrheit das Schönste gesehen, was man auf dieser Insel sehen kann.

In Saßnitz gab es richtig noch das versprochene Schauspiel, und es war sehr interessant. Es ist da eine Station der freiwilligen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger: junge Männer aus Saßnitz und Krampas bilden die Kompanie. Man hatte das eine Ende eines Rettungsseiles an eine Rakete gebunden und ließ diese in vorher angegebener Richtung steigen. Das Seil fiel über ein entferntes Hausdach und wurde befestigt; dann wurde ein Mann in einen Korb gesetzt, der mit Rollen an dem Seil lief, und der Korb herangezogen. Leider kam ein Gewitter und machte der Sache ein Ende.

Am andern Morgen brachen wir nach Stubbenkammer auf. Es ging erst wieder am Strande hin; am Herrenbade vorbei führte der Weg allmählich den Bergabsturz aufwärts, unter schönen Laubhängen, beständig mit dem Blick auf die wunderbare See, bis wir auf der Höhe unter Buchen weiter wanderten. Allmählich wurde der Gang immer schwieriger. Bergauf, bergab, in Schluchten hinunter, aus welchen Wasser dem Meere zufloß, ging es, zuweilen durch ganz wilde Partieen mit Treppen und Brücken. Mehrmals bogen wir ab und schritten durch die Buchen, bis wir den freien Blick auf das Wasser wieder gewannen; Herr Meier richtete sich dabei nach einem Buche über Rügen, das er bei sich trug. Immer standen wir dann auf Wänden von Kreide. Eine hübsche Portion Tafeln könnte man vollschreiben, ehe diese Kreide hier alle würde! Aber zum Schreiben taugt sie eigentlich nicht recht. Sie ist mehr wie trockener Lehm, und mich wundert, daß man diese weißen Abstürze Kreidefelsen nennt, denn unter Felsen verstehe ich harten Stein. Aber das ist ein ganz fremdartiger und seltsamer Anblick: blauer Himmel, blaue See, weiße Bergwände und das Buchengrün darüber. Solch ein Bild prägt sich für immer ein. Merkwürdig ist es zu beobachten, wie ein fernes Schiff ankommt. Man sieht zuerst die Mastspitzen, dann tauchen allmählich mehr und mehr die Segel auf, erst nach langer Zeit auch der Schiffsrumpf. Zuerst glaubt man, solch ein Schiff sei gar nicht so weit entfernt und müsse in einer halben Stunde heran sein; dann hört man zu seinem Erstaunen, daß es viele Stunden noch zu fahren habe, ehe es bis an das Ufer gelangen würde.

Wir waren ziemlich vier Stunden gegangen, da kamen wir wiederum an eine solche Aussicht, auf der einmal auch unser Kaiser mit der Kronprinzessin Viktoria gestanden hat, weshalb zwei Stellen Wilhelmssicht und Viktoriasicht benannt werden. Nicht lange nachher sahen wir das große, wie ein Schweizerhaus gebaute Gasthofsgebäude von Stubbenkammer, wo wir ausruhen wollten. Wir stiegen aber erst durch schattige Anlagen zu dem berühmtesten Aussichtspunkte, dem Königsstuhl, hinauf, einem bequemen Plateau, von dem Karl der Zwölfte von Schweden einmal ein Seegefecht zwischen Dänen und Schweden beobachtet haben soll (es ist aber nicht wahr). Zu schwindelnder Tiefe steigen die Kreidewände hier hinunter. Herr Meier sagte, ich solle raten, warum von hier aus niemand mit einem Stein bis in das Wasser werfen könne. Ich sagte: weil das Wasser weiter entfernt ist, als es scheint. »Falsch, Junge,« sagte er, »weil keine Steine da sind.« Darauf hatte ich nicht geachtet, und Herr Meier lachte mich aus. Wahrscheinlich will jeder hier werfen, da in den Büchern, wie Herr Meier eins hatte, steht, daß man das Wasser mit einem Steinwurf nicht erreichen könne, und so sind allmählich die Steine ausgegangen.

Wir haben Table d'hote gegessen – die Gänge wollten gar nicht aufhören, dazu mußte ich mit Herrn Meier Wein trinken. Ich hatte nachher ordentlich Mühe, mit ihm den steilen Abhang zur See niederzusteigen, wobei man alle fünf Sinne tüchtig zusammennehmen muß. Da lag das ganze Wasser wieder voll gewaltiger Blöcke, Feuersteine von ungeheurer Größe darunter, in der Mitte meist durchlöchert. Da liegt auch der sogenannte Waschstein, an den sich eine Sage knüpft, welche es mit dem berüchtigten Seeräuber Störtebek zu thun hat. Dieser hat vor Zeiten wirklich gelebt und auf Rügen seine Schlupfwinkel gehabt, bis ihn die Hamburger auf einem Raubzuge fingen und hinrichteten. Kurz vorher soll er eine Jungfrau geraubt und hier in der Höhle der Bergwand mit allen Schätzen eingeschlossen haben. Da er nicht wiederkehrte, sei sie hier verhungert und halte als Gespenst über den Schätzen Wache. Oft soll sie um Mitternacht auf dem Waschstein stehen und ein Tuch waschen; wer ihr begegnet und ausruft: »Gott helfe dir!« soll sie erlösen und durch sie reich werden. Herr Meier las das aus seinem Buche vor und fragte, ob ich's nicht probieren wollte. Ich dankte aber. Ich habe keine Lust, reich zu werden. Da fuhr er ordentlich auf. »Du sollst aber reich werden, Dummkopf!« sagte er. Mich ärgerte es, daß er so grob wurde, und ich schwieg – fast hätte ich ihm eine böse Antwort gegeben. Er sah mein finsteres Gesicht und strich mir über die Stirn: »Na, na! der Meier meint es gut mit dir, wenn er auch nicht der Feinste ist.« Manchmal redet er so sonderbar, daß ich gar nicht aus ihm klug werden kann.

Wir sind dann nach dem Herthasee gegangen. Er liegt geheimnisvoll in dichten Buchen, auf zwei Seiten ganz von Sumpf eingeschlossen, auf der dritten von einem merkwürdigen Erdwall, welcher eine alte Befestigung darstellt. Hier soll ein Tempel der Hertha gestanden haben, was ich aber nicht glaube, da sie eine germanische Gottheit war, die Göttin der Erde, und die Germanen ihre Gottheiten nicht in Tempeln verehrten. Aber der See und Hain waren wirklich ihr geweiht gewesen. Der Sage nach soll sie alle Jahre in einem von weißen Kühen gezogenen Wagen verschleiert an den See gefahren worden sein. Ihr Priester fuhr mit und Sklaven führten die Kühe. Im See badete sie. Die Sklaven aber wurden hinterher ertränkt. Ein Stück hin im Walde liegt der sogenannte Opferstein, an dessen Fuß ein wie eine Rinne ausgehöhlter kleiner Stein sich befindet. Dort sollen der Göttin Menschen geschlachtet worden sein. Ein anderer seltsamer Stein mit zwei Fußstapfen liegt in der Nähe von jenem. Natürlich hat man dazu auch wieder eine Sage gedichtet.

Der See selber paßt so recht zu seiner alten Geschichte. Schwarzdunkles Wasser, meist unbewegt, ruht da über Moorsumpf; tief neigen die Buchen ihre Zweige vom Ufer her über das Wasser. Der Rand ist eingefaßt mit Schilflilien und weithin bedeckt mit den grünen Blattschilden und weißen Blütenkelchen der Wasserrose. Uebrigens mußt du dir keinen großen See denken, liebe Mutter; wir würden den Herthasee höchstens einen Teich nennen. Ich bin um den ganzen See herumgegangen; das war auf der Sumpfseite nur möglich, indem ich von einem grünen Baumwurzelinselchen zum anderen sprang. Herr Meier sagte, ich habe wie ein Frosch ausgesehen, der um den Teich gehüpft sei. Ein Kahn, der im See lag, war leider angeschlossen.

Nachher haben wir uns in den Schatten auf Moos gelegt und Mittagsruhe gehalten. Diesmal bin ich aber wohlweislich nicht eingeschlafen; denn Herr Meier blinzelte manchmal zu mir hin, und es kam mir vor, als hätte er wieder Lust, sich heimlich davonzumachen, wie damals im Walde vor Binz. Ich glaube, er selber schlief zuletzt ein, doch will ich nicht darauf schwören, denn er ist ein Schelm und wachte sehr rasch auf, als ich nach der Uhr sah und sagte: »Herr Meier, wir müssen wohl weiter gehen.«

So schritten wir denn zurück und wanderten auf wunderschönem grünem Waldwege nach Lohme. Das ist auch ein Badeort, an der Nordküste des mittleren Teiles von Rügen. Er liegt hoch auf einem steilen Bergabhang, und man muß tief auf Zickzackwegen hinabsteigen, wenn man an den Strand gelangen will. Von dem Fenster unseres Zimmers sehe ich an dem Strande des nördlichen Inselteiles hin, der Wittow heißt und fast ganz ebenes Land zu sein scheint. Wollten wir zu Fuß hinwandern, so müßten wir wieder über eine schmale Landenge hingehen, die sehr sandig und steinig sein soll, und auf ganz Wittow ist nichts sonderlich sehenswert, außer der Nordspitze Arkona. Darum hat Herr Meier beschlossen, daß wir in einem Fischerboot von hier nach Arkona fahren wollen, wenn es irgend möglich wird; augenblicklich weht der Wind zu ungünstig dafür. Ein paar Tage wollen wir warten, ob er sich ändert, wo nicht, so bleibt uns doch nichts übrig, als Fußwanderung oder Wagen.

Hoffentlich ängstigt es dich nicht, daß ich einmal richtig eine Seefahrt machen will. Es ist das gar nicht gefährlich; die Schiffer selber fahren schon die Fremden nicht, wenn sie nicht sicher sind, daß kein Unglück passiert – den Leuten ist ihr Leben auch lieb. Aber ich freue mich königlich auf die Aussicht, über die Tiefe in einem der Boote hinzusegeln, welche ich so oft und gern wie ferne Schwäne auf dem Wasser hingleiten sah.

Heute morgen habe ich wieder gebadet. Ich habe auch das Wasser gekostet: es schmeckt bitterlich-salzig, aber nicht allzusehr.

Warum soll das Meer denn nicht salzig sein?

Es schwimmen ja so viel Heringe drein –

meinte Herr Meier, als ich ihm von der Zungenprobe sagte. Aber kühl ist das Wasser – brr! Zwölf Grad. Da muß man Arme und Beine regen.

Adieu, liebste Mutter. Sie läuten zum Essen. Herr Meier ist schon unten.

Mit kindlichen Grüßen

dein Paul.

* * *

Arkona, den 22. Juli.

Geliebte Mutter!

Ich lebe noch, obwohl ich gestern früh auf dem nassen Abgrunde schwamm, weit vom Lande und von Menschenhilfe (Herrn Meier und zwei Schiffer ausgenommen), in einer tanzenden Nußschale.

Das war eine Fahrt, an die ich denken will! Herr Meier ist doch recht schadenfroh! Das habe ich auf dieser Fahrt gesehen. Denn er hat immer dagesessen, mich betrachtet und schlechte Witze gemacht, während mir so jämmerlich elend zu Mute war, daß ich glaubte, ich müßte sterben.

Der Wind war noch nicht ganz, wie er sein sollte; aber er hatte sich doch etwas gedreht, so daß es möglich war, unser Vorhaben auszuführen. Dafür wehte er stärker als früher, und die See trieb recht nette Wellen mit Schaumkämmen bald hier, bald da.

Herr Meier hatte ein hübsches Boot mit zwei Fischern gemietet. Er nahm eines, das Luise hieß, weil ich ihm gesagt hatte, daß du auch so heißest. Die Fischer oder Schiffer sahen mich schon beim Einsteigen so merkwürdig an, daß ich meinen Anzug betrachtete, weil ich meinte, es sei etwas Lächerliches an mir. Erst als wir schon abgefahren waren, sagte der eine: »Das wird heute wohl was geben, junger Herr, so ein bißchen Seekrankheit.«

Ich lachte dazu und antwortete: »Ich kann das Schaukeln vertragen.«

Herr Meier saß mit arglistiger Ruhe gegenüber und sagte gar nichts.

Zuerst ging das auch wirklich wunderschön. Wir fuhren der freien See zu, und die Wellen waren anfangs nicht allzu schlimm. Ich dachte: »So muß einem Menschen ungefähr zu Mute sein, der in einem Luftballon sitzt.« Ich beobachtete die Wellen, wie sie anschwollen, bis eine die höchste war; dann fingen sie wieder schwach an, die nächste war höher, die dritte noch höher. Möwen flogen in unserer Nähe mit ihren schmalen leuchtenden Flügeln. Ich dachte, Fische in dem Wasser zu erblicken, aber ich sah keine Spur davon. Herr Meier sprach mit den Leuten, welche ruhig saßen und das Segel festgebunden hatten – er wollte wissen, wie es im Winter hier aussähe (da gäbe es oft viel Eis, das in Schollen breche und sich weit auf das Land hinauf schiebe, sagten sie) – über die Fischerei und wie sie den Verkauf bewerkstelligten. Die Kinder der Leute werden fast alle Fischer oder Schiffer. Es sind große starke Leute, die hier wohnen, meistens blond und blauäugig und schrecklich langsam, bedächtig und mundfaul, im Gesicht ganz verwettert. Ich ließ mir dann sagen, wie man segelt; ich glaube, ich könnte es jetzt auch. Dann kamen stärkere und stärkere Wellen, und ich hatte im Magen ein Gefühl, als ob ich ohnmächtig werden sollte, wie damals, als ich mich mit dem Arm an des Vaters Pult gestoßen habe. Das Boot ging aber auch von Berg zu Thal und von Thal zu Berg, und die Wellen fingen an, über den Rand in das Boot zu schlagen, daß einer der Männer immer hinausschaufeln mußte. Herr Meier sah mich immer wieder an und dann rasch fort. Endlich sagte er heuchlerisch gutmütig: »Du wirst doch nicht seekrank werden, mein Junge?« – »Ei, das wäre noch schöner,« antwortete ich. – »Ja, du siehst mir aber so käseweiß aus,« sprach er darauf. Und nun fing er an zu erzählen, wie er einmal See gefahren sei, und wie es da gleich einen Sturm gegeben habe und fast alle Passagiere seekrank geworden seien. Er beschrieb das so natürlich – ganz sicher mit Absicht; er wußte gewiß, daß mir davon erst recht schlimm werden würde. Und nun erzählten auch die Schiffer, daß kein Mensch davor sicher sei; der eine sagte, er habe früher auf einem Frachtschiffe Dienst gehabt; auf einer Fahrt sei er seekrank geworden, auf den nächsten beiden nicht, auf der vierten so schrecklich, daß er sich gar nicht habe erholen können.

Darauf erhoben sie sich; sie wollten das Segel umlegen, denn wir mußten kreuzen, um nach Arkona hinzukommen. Kaum war das Segel auf der anderen Seite, so hatte ich ein Gefühl, als ob mein Magen sich auch umgewendet hätte. Und nun war ich richtig seekrank und wurde es so schlimm, wie es ein Mensch nur sein kann. Ich kämpfte tapfer, weil ich mich vor den Neckereien des Herrn Meier fürchtete; aber da gab es keine Hilfe. Von diesem entsetzlichen Würgen und elenden Gefühl dabei hat niemand eine Ahnung, der es nicht durchgemacht hat. Wie ein Sterbender lag ich mit dem Kopfe über den Bootrand, und es war mir völlig gleichgültig, daß mir die Wellen über das Gesicht heraufschlugen und mich ganz durchnäßten. Herr Meier machte natürlich Witze: ich hinge den Kopf wie eine gerupfte Gans, und ich sei gut zu einer Dachrinne zu gebrauchen, und was er sonst redete – mir war zuletzt alles gleichgültig. Endlich dauerte ich ihn doch, und er schien sich seiner Herzlosigkeit zu schämen; denn er rückte zu mir heran, nahm mich über seine Kniee und hielt mir die Stirn. Am liebsten wäre ich gestorben.

Natürlich habe ich von den Ufern nichts gesehen. Ich weiß nur, daß wir endlich ausstiegen. Herr Meier und ein Fischer führten mich einen steilen Weg das Ufer hinauf und weiter bis in den Gasthof. Dort legten sie mich auf ein Sofa und Herr Meier ließ mir Kaffee kochen. Zwei Stunden wohl habe ich noch gelegen, ehe mir besser wurde, und bis zum Abend konnte ich nichts genießen, als Kaffee und trocken Brot und ein Glas Rum. Die ganze Nacht hatte ich ein Gefühl, als wenn mein Bett auf den Wellen tanzte.

Heute früh war mir zwar wieder ganz wohl – aber den Verdruß kannst du dir vorstellen, daß ich mich vor Herrn Meier so blamiert habe! Er gestand sogar, daß er absichtlich gestern mit mir gefahren sei, damit ich auch zu erzählen wüßte, wie eine Seekrankheit aussähe, und weil er habe sehen wollen, wie ich mich dabei benehme. Und nun habe ich mich so lächerlich gemacht! Ich sagte darauf, wenn er einem den Arm entzweischlüge, könne er nicht erwarten, daß er ihm etwas vorturnen werde. Er muß doch Sorge um mich gehabt haben, obwohl er mich nichts davon hat merken lassen. Ich möchte schwören, daß er in der Nacht aufgestanden ist und eine Weile an meinem Bett gesessen und mir das Haar gestreichelt hat. Ich stelle mich, als hätte ich nichts davon gemerkt.

Heute habe ich nun auch das Großartige und Interessante von Arkona genossen. Eine steile öde Kreideküste mit dem Leuchtturm, dem Nebelhorn und einer alten Erdaufschüttung, welche einst zur Verteidigung der Küste gedient hat – da hast du es. Hier kann man, wenn man nach Norden blickt, sich wirklich auf einem Schiffe träumen, wo man nur Himmel und Wasser sieht. Seegeflügel gibt es in Menge. Wir bestiegen den Leuchtturm und betrachteten uns die ungeheure Laterne aus Schmiedeeisen und fast fingerdicken Glasscheiben – ich bringe dir eine Probe mit, denn ich fand ein Stück am Fuße des Leuchtturms liegen. Siebzehn weiße und sechs rote Lampen leuchten fünf Meilen weit über das Wasser hinaus. Wunderschön ist die Aussicht auf die Insel. Nun weiß ich doch auch, wie es auf einem Leuchtturm aussieht. Herr Meier ist ein sonderbarer Mensch: nichts setzt ihn in Erstaunen. Er thut immer, als hätte er noch ganz andere Leuchttürme gesehen als diesen. Ich glaube, er ist sehr viel gereist, auch auf dem Meere. Er ist übrigens aus Buxtehude her, wie er mir sagt; doch kann das auch ein Witz von ihm sein. Man kann ihm nie recht glauben.

Schon gestern abend erschreckte mich ein Ton wie ein hohles fernes Heulen: jetzt weiß ich, daß es vom Nebelhorn herrührt, einer Art Sprachrohr oder Kuhhirtenhorn, in welches zwei Dampfmaschinen blasen. Es gibt das einen schrecklichen Ton, den man gar nicht in der Nähe, sondern weit draußen auf dem Wasser, wie Herr Meier sagt, drei Meilen weit hört. Der ganze Apparat befindet sich in einem Gebäude nicht weit vom Leuchtturm.

Die alte Erdbefestigung, welche die Jaromarsburg heißt, ist eine hohe Bergaufschüttung, an der Stelle, wo gestern das Boot mit meiner seekranken Wenigkeit gelandet ist. Sie ist sehr berühmt, denn hier hat der Tempel des Götzen Swantewit gestanden, das Hauptheiligtum der Wenden auf Rügen. Das Bild des Götzen hatte vier Köpfe mit bärtigen Gesichtern, zwei rückwärts und zwei vorwärts gerichtet, und ein kostbares Horn in der Hand, und in der Nähe hing das Reitzeug und das silberne Schwert des Swantewit nebst allerlei Weihgeschenken. Das Horn wurde jedes Jahr mit Met gefüllt, und bei dem jährlichen Ernteopferfest, das beim Tempel abgehalten wurde, weissagte der Priester, je nachdem das Horn vom vorjährigen Met noch ganz oder weniger voll war, eine reiche oder geringe Ernte für das nächste Jahr. Große Abgaben flossen hierher. Man hielt dem Gotte viele Pferde, wovon ein schönes weißes als sein eigentliches heiliges Reitpferd galt; dieses mußte, wenn man einen Krieg vorhatte, über neun Speere schreiten, und je nachdem es mit dem linken oder rechten Fuße zuerst vortrat und einen der Speere berührte oder nicht, glaubte man an ein Kriegsunglück oder Glück. Im zwölften Jahrhundert haben die Dänen in fürchterlichem Kampfe die Jaromarsburg erobert und zerstört. Jetzt gibt es da nichts als grasbewachsenes Erdreich.

Das viele Fischessen wird einem schrecklich. Es gab vorhin schon wieder Flundern, ich kann sie kaum mehr riechen. Noch heute nachmittag fahren wir wieder ab. Wir benutzen einen Wagen, welcher Leute von Breege (im Süden der Halbinsel Wittow, auf der Arkona liegt) hierher gebracht hat. Diese Leute wollen mit einem Boot nach Lohme. Ich gratuliere ihnen zu der Fahrt! In Breege treffen wir das Dampfschiff Hertha, welches uns nach Stralsund zum Onkel bringen soll. Er wird eine schöne Rechnung vom Herrn Meier erhalten!

Zu sehen ist auf Wittow nichts. Da gibt es nur fruchtbare Felder, nicht einmal Wald; das weiß ich schon vom Leuchtturm her.

Leb wohl, liebste Mutter; es wird Zeit, daß ich nach Hause komme, denn mit meiner Wäsche steht es schlimm. Du wirst tüchtig Strümpfe zu stopfen bekommen!

Dein dich liebender Sohn

Paul.

* * *

Stralsund, den 23. Juli.

Teuerste Mutter!

Der letzte Brief, und ein recht kurzer.

Ich könnte Kopf stehen über das, was ich dir zu schreiben habe; du sollst es wissen, ehe wir zu dir kommen: der Kellner sagt, es ginge in einer Stunde ein Zug ab, und wir fahren erst morgen früh, wie der Onkel Cäsar will.

Ja, der Onkel Cäsar Baldrian aus Amerika! Nun kenne ich ihn endlich. Er will Herrn Meier das Geld durchaus nicht wiedergeben, denke nur! Ist das nicht schrecklich?

Du sollst gleich hören, warum.

Wir sind also mit dem Wagen nach Breege gefahren, einem stattlichen Fischerdorfe, in dem wir übernachtet haben. Am Morgen holte uns die Hertha ab – nun kam ich auch auf ein richtiges Dampfschiff, das denn doch ein anderes Ding ist als unseres auf der braven Ocker. Leider war das Wetter umgeschlagen und die Luft voll Sprühnebel; aber es war doch eine herrliche Fahrt an dem frischen Morgen. Herr Meier ließ unterwegs Frühstück kommen, auch eine Flasche Wein, und ich mußte mit ihm auf deine Gesundheit trinken. Ich wollte erst nicht; ich sagte, daß ich nicht unnötige Ausgaben machen wolle wegen des Onkels, doch meinte Herr Meier, davon solle nichts auf die Rechnung kommen. Er versuchte alles mögliche, damit ich recht viel Wein tränke – wahrscheinlich wollte er sich noch zuguterletzt den Spaß machen, mich berauscht zu sehen; aber ich durchschaute ihn und weigerte mich fest. Nach ein paar Stunden waren wir in Stralsund, wo ich mit Ehrfurcht ein paar riesige Segelschiffe betrachtete, welche mit einem wahren Spinnennetz von Leinen und Tauen und Strickleitern über sich und mit gerefften Segeln dalagen. Wir stiegen am Lande in den Omnibus, der uns in das Hotel brachte. Zufällig sah ich beim Verlassen des Wagens Herrn Meier an und merkte, daß er den Kellnern zublinkte, welche lächelnd herankamen, da sie uns erkannten. Das machte mich schon stutzig.

»Ist mein Onkel da?« fragte ich gleich.

»Ja wohl, Herr Baldrian ist angekommen,« antwortete mir der Oberkellner.

»Ist er im Hotel?« fragte ich weiter.

»Augenblicklich nicht,« meinte der Mensch.

»So komm nur einstweilen noch mit mir, Junge,« sagte Herr Meier.

Ich steige mit Herrn Meier zu einem Zimmer hinauf, in das uns der Oberkellner führte. Jetzt fällt mir ein, daß es doch eigentlich merkwürdig sei, mit wie wenig Gepäck Herr Meier reiste. Auf der ganzen Fahrt hatte er nur eine Tasche von braunem Segeltuch umhängen gehabt, die nicht einmal sehr gefüllt war.

»Der tausend!« sagt Herr Meier mit einemmal, »da stimmt etwas nicht. Bleib mal hier, Junge!« Damit geht er fort und läßt mich allein. Nicht lange danach klopft es und ein Kellner steckt den Kopf herein.

»Ihr Herr Onkel ist angekommen. Er logiert auf Nummer drei.«

Mir fuhr es durch alle Glieder; es schnürte mir etwas ordentlich die Kehle zusammen, daß ich kaum sagen konnte: »Schön!« Ich war ganz unbeschreiblich aufgeregt, als ich die Treppe hinunter auf Nummer drei ging, und eine Weile mußte ich vor Herzklopfen warten, ehe ich anpochte.

»Herein!« sagte drinnen eine bekannte Stimme.

Als ich die Thür öffne, steht Herr Meier vor mir und reibt sich die Hände. Ich war ganz verwirrt.

»Sie, Herr Meier?« sprach ich. »Ich denke, mein Onkel wohnt hier?«

»Hat sich ausgemeiert, Junge!« rief er, und kam mir entgegen. »Bist doch ein Dummkopf, wenn du auch im übrigen die Probe gut bestanden hast. Komm an mein Herz, Sohn meines alten guten Paul! ich bin dein Onkel Cäsar.«

Nun kannst du dir denken, wie ich ihm an den Hals flog! Ich war ihm so gut, schon als er noch Meier hieß.

»Ich bin doch wirklich ein Dummkopf,« sagte ich dann. »An einem hätte ich dich erkennen müssen.«

Da lachte er.

»Ich merke; so ganz dumm bist du doch nicht. An was denn?«

»An deinem Stiefelknecht.«

Du erinnerst dich, liebe Mutter, daß der Onkel geschrieben, er fabriziere Stiefelknechte wie Käfer, welche vorn zwei Hörner zusammenkneipen, wenn man auf sie tritt. Gerade solch einen Stiefelknecht hatte der Onkel auf unserer Fahrt mit. Er nahm ihn jeden Abend aus der Reisetasche und steckte ihn, wenn er ihn gebraucht, wieder ein. Und doch war mir der Gedanke nicht gekommen, daß Herr Meier der Onkel selber sei!

Und nun höre, was er noch außerdem sagte.

»Du sollst wissen, daß einmal das, was sich der Onkel Cäsar mit Arm und Kopf erworben hat, dir gehören wird. Ob du dessen wert seiest, oder ob ich besser thäte, es an ein Spital zu wenden, das wollte ich hier in Deutschland und auf unserer Reise erfahren. Hättest du mir nicht gefallen, Junge, so hättest du hier das Geld zur Heimreise vorgefunden und deine Mutter hätte ein paar hundert Dollar erhalten; der Onkel Cäsar aber wäre mit dem nächsten Hamburger Schiff nach Milwaukee, Wisconsin, U. S., heimgesegelt.«

Dann hat er mich immer wieder besehen und gestreichelt, wir hatten beide Thränen in den Augen. Er ist so gut, und ich bin so glücklich. Hurra, Mutterherz, jetzt gibt es keine Sorge mehr!

Bald schließt dich in die Arme

dein treuer Paul.

* * *