|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Beim letzten Opernball 1824 fiel mehreren Masken die Schönheit eines jungen Mannes auf, der durch die Gänge und das Foyer wandelte, so wie einer eine unvorhergesehen daheim zurückgehaltene Frau sucht. Das Geheimnis solch lässigen, dann wieder eiligen Schrittes kennen nur alte Frauen und ausgediente Straßenbummler. Bei einem riesigen Stelldichein wie hier achtet die Menge wenig auf die Menge, die Spannung ist verleidenschaftlicht, die Untätigkeit langweilt sich an sich selbst. – Den jungen Dandy nahm sein unruhvolles Suchen so in Anspruch, daß er seinen Erfolg nicht merkte. Er hörte nicht die spöttisch-bewundernden Ausrufe, die zärtlichsten Worte, sah nicht das ernstliche Staunen. Zwar stempelte ihn seine Schönheit zu einem der Ausnahmemenschen, die den Opernball für ein Abenteuer aufsuchen, ihn wie einen Treffer beim Roulette erwarten; doch er schien seines Abends spießig gewiß. Sicher war er der Held eines der dreieckigen Geheimnisse jedes Opernballes, das nur die Mitspieler kennen. Denn jungen Frauen, die hinkommen, um »gesehen zu haben«, Provinzküken, unerfahrenen Neulingen und Fremden kann das Getriebe nur ermüdend, langweilig sein. Für sie ist die schwarze Menge, die sich langsam drängt, wendet, schlängelt, auf- und absteigt wie das Gewimmel eines Ameisenhaufens nicht verständlicher als einem bretonischen Bauern, der kein Staatspapier kennt, die Börse. Nur ausnahmsweise trägt in Paris der Mann eine Maske. Im Domino macht er sich lächerlich. Will einer sein Glück hehlen, so kann er ruhig so zum Opernball kommen, ohne erkannt zu werden, denn wer dort »hingehört«, drückt sich schleunigst. Nichts köstlicher als das Gedränge an der Tür schon zu Beginn: die einen flüchten hinaus, die andern strömen hinein. Maskiert sind also nur eifersüchtige Ehemänner, die ihre Frauen bespähen oder glückbegünstigte Gatten, die nicht von ihnen bespäht sein wollen: beide spottreizend genug.

Nun unser junger Mann. Er ahnte nicht, daß eine massige untersetzte, mördergleiche Maske wie eine Tonne immer hinter ihm her trudelte. Der Kenner witterte in ihr einen Verwaltungsbeamten, Geldwechsler, Bankier, Notar, einen Spießer also, der seiner Angetreuen mißtraut. Denn in hohen Kreisen läuft man schmählichen Beweisen nicht nach. Schon hatten mehrere Masken lachend auf das Ungetüm gewiesen, ihm zugerufen, ihn verspottet, aber seine Gedrungenheit und Haltung verrieten deutliche Verachtung. Er war immer hinter dem jungen Mann her wie ein Eber, den auf der Flucht nicht das Pfeifen der Kugeln, noch das Kläffen der Hunde kümmert. Hat auch für den ersten oberflächlichen Blick Genußsucht und Ungeduld das gleiche Gewand: Venedigs berühmte schwarze Hülle, angelegt, und scheint alles vermischt, so finden sich doch die verschiedenen Kreise der Pariser Gesellschaft, erkennen, beobachten sich. Eingeweihte haben untrügliche Zeichen und dies Zauberbuch der Interessen wird ihnen lesbar wie ein vielversprechender Roman. Diesen Stammgästen konnte der Dicke kein Aufspürer galanter Abenteuer sein. Er hätte ein Abzeichen tragen müssen, das lang vorbereitetes Glück kündet. Also eine Rache? Er war doch so dicht hinter einem Glücksritter her! Ein paar Müßiggänger erinnerten sich wieder des schönen freudeverklärten Gesichts. Der junge Mann wurde interessant, je mehr, je länger er umherging. Alles an ihm sprach von eleganten Gewohnheiten. Ein Grundgesetz unserer Zeit verwischt fast jeden physischen oder moralischen Unterschied zwischen dem adligsten, besterzogenen Herzogssohn und diesem Prachtbengel, den eben noch des Elends Eisenhände mitten in Paris gewürgt hatten. Schönheit, Jugend konnten hier klaffende Abgründe vertünchen, wie bei so manchen Jüngelchen, deren Geldbeutel nicht zu ihren Ansprüchen langt, die eine Rolle spielen wollen und täglich dem umschmeicheltesten Gotte der königlichen Stadt, dem Zufall, alles wagend opfern. Kurz seine Haltung, seine Kleidung waren einwandfrei. Er glitt über das klassische Parkett wie ein Stammgast hin. Denn hier wie allenthalben in Paris gibt's ein Auftreten, das verrät, wer ihr seid, was ihr tut und wollt, woher ihr kommt.

»So ein hübscher Kerl! Hier kann man ihn angucken«, meinte eine Maske, die der Eingeweihte als anständige Frau erkannte.

»Erinnern Sie sich nicht?« erwiderte ein Herr, der sie am Arm führte. »Frau von Châtelet hat ihn Ihnen vorgestellt. …«

»Wie? Der Apothekerssohn, der sich in sie vergafft hatte, der Journalist wurde, – Fräulein Coralies Geliebter?«

»Ich glaubte ihn zu tief gefallen, um wieder hoch zu kommen, und verstehe nicht, wie er in der Pariser Welt von neuem auftauchen kann,« meinte Graf Sixt von Châtelet.

»Wie ein Prinz sieht er aus,« sagte die Maske. »Von der Schauspielerin, mit der er lebte, hat er das nicht. Meine Base, die ihn entdeckt hat, wußte ihn nicht herauszustaffieren. Ich möchte wohl die Geliebte dieses Sargino kennen. Einen Schwank aus seinem Leben, bitte, um ihn zu stören. …«

Während das Paar flüsternd dem jungen Manne folgte, wurde es von der vierschrötigen Maske scharf beobachtet. »Lieber Herr Diestel,« meinte der Präfekt der Charente und nahm den Dandy am Arm, »darf ich Ihnen jemanden vorstellen, der Ihre Bekanntschaft erneuern will …?«

»Lieber Graf Châtelet,« erwiderte der junge Mann, »von dieser Dame lernte ich gerade, wie lächerlich der Name war, den Sie mir geben. Eine königliche Verfügung hat mir den meiner mütterlichen Ahnen verliehen: Rubempré. Zwar stand es in den Zeitungen, aber, Gott, man ist ein armer Schlucker, und so schäme ich mich nicht, meine Freunde, Feinde und die Gleichgültigen daran zu erinnern. Zu welchen davon Sie sich auch rechnen, – sicher werden Sie den Schritt nicht mißbilligen, den Ihre Frau mir riet, als sie noch schlicht Frau von Bargeton war.« Die Marquise mußte über dies nette Wort lächeln, den Präfekten machte es nervös erzittern. »Sagen Sie ihr,« fuhr Lucien fort, »ich führe jetzt den roten Schild mit wütendem Silberstier im grünen Felde … Frau Marquise wird Ihnen erklären, weshalb dies alte Wappenschild mehr taugt, als der Kammerherrnschlüssel und die goldenen Bienen des Kaiserreichs in Ihrem Wappen. Frau Châtelet, geborene Nègrepelisse d'Espard ist darüber kreuzunglücklich,« erklärte Lucien lebhaft.

»Da Sie mich erkannt haben, kann ich Sie nicht mehr necken. Aber Sie beunruhigen mich, ich weiß nicht wie, versetzte die Marquise d'Espard leise. Die Frechheit und Sicherheit, die der einst Mißachtete erworben hatte, verblüffte sie.

»Lassen Sie mir bitte die einzige Möglichkeit, Ihren Sinn zu fesseln, – dies geheimnisvolle Halbdunkel,« lächelte er, als wollte er ein sicheres Glück nicht gefährden. Die Marquise konnte ein hartes Zucken nicht unterdrücken, als sie sich von Luciens ›Schärfe‹ so ›geschnitten‹ sah.

»Meinen Glückwunsch zu Ihrem Aufstieg,« meinte der Graf zu Lucien.

»Ich empfange ihn, wie er gemeint war,« versetzte Lucien und grüßte die Marquise mit vollendeter Anmut.

»Welch Geck!« flüsterte der Graf Frau d'Espard zu, »endlich hat er seine Vorfahren erobert.«

»Wendet sich solche Geckerei bei jungen Leuten gegen uns, so spricht das fast stets für Liebesglück in hohen Kreisen, unter uns kündet es Unglück. Ich möchte gern wissen, welche von unseren Freundinnen den hübschen Spatz unter ihre Fittiche genommen hat. Vielleicht könnte mich das heut abend unterhalten. Sicher war mein anonymer Brief die ertiftelte Bosheit einer Nebenbuhlerin, denn er spricht von dem jungen Kerl. Seine Keckheit wird ihm diktiert sein. Umspähen Sie ihn. Ich werde mich bei dem Herzog von Navarreins einhängen. – Sie werden mich schon finden.«

Just als sie ihren Verwandten anreden wollte, trat die geheimnisvolle Maske zwischen sie und den Herzog und sagte ihr ins Ohr: »Lucien liebt Sie, er schrieb den Brief. Ihr Präfekt ist sein größter Feind. Konnte er sich vor ihm aussprechen?«

Der Unbekannte entfernte sich, Frau d'Espard blieb, eine Beute doppelter Überraschung, stehen. Sie kannte keinen, der für die Rolle dieser Maske paßte, und fürchtete eine Falle. So setzte sie sich abseits, versteckt hin. Graf Sixt folgte von weitem dem verwunderlichen Dandy und traf bald einen Jüngling, mit dem er glaubte offen reden zu können: »Nun Rastignac, haben Sie Lucien gesehen? Frisch gehäutet!«

»Wäre ich hübsch, wie er, so hätte ich mehr Geld als er,« versetzte der junge Lebemann leichthin, aber mit feinem Spott.

»Nein,« sprach die vierschrötige Maske in sein Ohr, und die eine Silbe wog durch ihren Ton tausend Spöttereien des andern auf. Rastignac war sonst nicht der Mann, Beleidigungen hinunterzuschlucken. Wie vom Blitz getroffen ließ er sich durch eine Eisenhand, die er nicht abschütteln konnte, in eine Fensternische führen. »Sie Hähnlein aus Mama Vauquers Hühnerstall, dem das Herz fehlte, Papa Taillefers Millionen zu erraffen, als schon die Hauptarbeit geleistet war! Lassen Sie es sich um Ihrer Sicherheit willen gesagt sein: verhalten Sie sich zu Lucien wie zu einem geliebten Bruder! Sie sind in unserer Hand, doch wir nicht in Ihrer. Darum still und ergeben, sonst störe ich Ihr Spiel. Lucien von Rubempré genießt den mächtigsten Schutz der Gegenwart, den der Kirche. Also: Leben oder Tod? Sie wählen …?«

Rastignac schwindelte wie einem Erwachenden, der sich im Walde neben einer hungrigen Löwin erblickt. Ihn bangte, Zeugen fehlten ihm, und dann überkommt auch den Mutigsten die Furcht.

»Nur ›er‹ kann wissen … kann es wagen …« flüsterte er vor sich hin.

Die Maske preßte ihm die Hand, um ihm das Wort abzuschneiden: »Tun Sie, als wäre ›er‹ es!«

Rastignac tat wie ein Millionär auf der Landstraße, auf den ein Strolch anschlägt: er kapitulierte. Als er dann zu Châtelet zurückkam, sagte er: »Lieber Graf, liegt Ihnen an Ihrer Stellung, so behandeln Sie Lucien wie einen Menschen, der eines Tages höher stehen könnte als Sie.«

Die Maske machte eine unmerkliche, befriedigte Bewegung und ging wieder Lucien nach.

»Mein Lieber, Sie haben Ihre Meinung über ihn schnell gewechselt,« versetzte der Präfekt mit Recht erstaunt.

»Wie Abgeordnete beim Abstimmen,« spöttelte Eugen.

»Gibt es heute überhaupt Ansichten? Nur noch Interessen!« mischte sich Des Lupeaulx, der zuhörte, ein. »Worum dreht sich's?«

»Um Rubempré, den Rastignac herausstreicht,« erklärte der Präfekt dem Generalsekretär.

»Lieber Graf,« versetzte Des Lupeaulx gewichtig, »Rubempré ist ein gar verdienstlicher junger Mann. Er wird so gut gestützt, daß ich froh wäre, wieder mit ihm bekannt zu werden.«

»Dort fällt er gleich ins Wespennest unserer Wüstlinge,« meinte Rastignac. Die drei Plaudernden wandten sich nach einer Ecke, wo ein paar mehr oder weniger berühmte Schöngeister und einige Lebemänner standen. Sie äugten, witzelten, spöttelten, um sich zu zerstreuen oder Unterhaltung zu erwarten. In dieser närrischen Schar hatten einige zu Lucien Beziehungen gehabt, äußerlich gut, aber mit üblen Diensten im Hintergrund.

»Nun, Lucien, Jungchen, Liebchen, also wieder aufgemöbelt und ausstaffiert? Woher des Wegs? Haben uns Geschenke aus Florines Boudoir wieder in den Sattel geholfen? Brav, mein Bursch!« rief ihm Blondchen zu, ließ Schlaubergers Arm los, faßte Lucien vertraulich um und drückte ihn an sich.

Andoche Schlauberger war Besitzer einer Revue, für die Lucien fast umsonst gearbeitet hatte. Sie wurde durch Blondchens Mitarbeit, seine klugen Ratschläge und seinen weiten Blick reich. Schlauberger barg unter Schwerfälligkeit und schläfrig-dreister Dummheit, die sich an Geist gerieben hatte, wie das Brot eines Handwerkers am Knoblauch, brutalen Willen. Er wußte einzuspeichern, was er auf den Feldern zügellosen Literaten- und Politikerlebens mähte: Taler und Ideen. Und Blondchen hatte zu seinem Unglück seine ganze Kraft in den Sold dieser Laster, dieser Trägheit gestellt. Immer wieder packte ihn die Not: er gehörte zu dem armen Geschlecht bedeutender Menschen, die für andere alles, für ihr eigen Glück nichts vermögen. Solch wundervolle Ratgeber urteilen scharf und treffend, wenn ihr Eigeninteresse nicht an ihnen zerrt. Ihr Kopf, nicht ihr Arm handelt. Darum sind ihre Sitten locker, darum tadelt sie der mäßige Kopf. Blondchen teilte sein Geld mit dem Kameraden, den er am vorigen Abend verletzt hatte, aß, trank und schlief mit dem, den er tags darauf umbringen sollte. Seine spaßigen Paradoxe rechtfertigten alles. Die ganze Welt nahm er scherzhaft, wollte also nicht selbst ernst genommen werden; war jung, beliebt, fast berühmt und glücklich, und sann nicht, wie Schlauberger, Geld zu erwerben, das der Bejahrte braucht.

Es gehörte schon Mut dazu, Blondchen zu schneiden wie eben Frau d'Espard und Châtelet. Lucien hätte das gern gekonnt, aber ihn hemmte unglücklicherweise genußsüchtige Eitelkeit an der Entfaltung des Ehrgeizes, der Grundlage für große Dinge. Im ersten Waffengange hatte die Eitelkeit gesiegt. Reich, glücklich, verächtlich war er zwei Leuten entgegengetreten, die ihn in Armut und Elend mißachtet hatten. Konnte er aber zwei sogenannten Freunden die Spitze bieten, die ihn im Elend aufgenommen, beherbergt hatten? Schlauberger, Blondchen und er hatten sich gemeinsam entwürdigt, in Orgien gewälzt, die nicht nur das Geld ihrer Gläubiger fraßen. Mancher Soldat zeigt den Mut nicht am rechten Ort: so Lucien, der wie so mancher in Paris, sich bloßstellte, – Schlaubergers Händedruck annahm, Blondchens Zärtlichkeit nicht abwehrte. Wer mit Journalismus zu tun gehabt hat oder noch hat, sieht sich in dem grausamen Zwange, verachtete Menschen zu grüßen, den ärgsten Feind anzulächeln, mit stinkendster Gemeinheit zu paktieren, die Finger zu beschmutzen, um den Angriff mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Man gewöhnt sich an den Anblick, das Hingehenlassen von Schändlichkeiten, billigt sie erst, tut sie schließlich selbst. – Lucien wußte auf Blondchens Geschwätz nichts zu antworten, da dieser ihn unwiderstehlich anzog, ihm überlegen war, wie der Verführer dem Verführten, und durch seine Verbindung mit der Gräfin Montcornet gut dastand.

»Haben Sie einen Onkel beerbt?« spöttelte Schlauberger.

»Ich habe wie Sie begonnen, die Dummen nach Noten zu barbieren,« erwiderte Lucien ebenso.

»Hat der Herr eine Revue, eine Zeitung?« versetzte Schlauberger unverschämt selbstzufrieden, wie der Ausbeuter gegenüber einem Opfer.

»Besseres,« meinte Lucien, den die gespielte Überlegenheit des Chefredakteurs in seiner Eitelkeit verletzte und seiner neuen Rolle zurückgab. »Ich habe eine Partei.«

»Schlauberger, der Bursch ist dir jetzt über, ich habe es dir ja voraus gesagt. Lucien hat Talent, du aber hast ihn nicht geschont, sondern gerädert. Nun bereue, du Tölpel!« rief Blondchen. Er war schlau und sah in Luciens Ton, Gesicht und Bewegung mehr als ein Geheimnis. Indem er ihm um den Bart ging, verstand er, ihm die Kandare schärfer zu ziehen. Er wollte den Grund von Luciens Rückkehr nach Paris, seine Pläne, seine Existenzmittel erfahren. »Aufs Knie vor einer Überlegenheit, die dir immer fehlen wird, obgleich du ein Schlauberger bist!« fuhr er fort. »Zähle fortan den Herrn zu den Starken, denen die Zukunft gehört. Er ist einer von uns, ist geistreich und schön: muß er nicht durch dein quibuscumque viis ans Ziel kommen? Sieh ihn in seiner schönen Mailänder Rüstung, mit dem mächtigen, halbgezückten Dolch, dem entfalteten Panier! Alle Wetter, Lucien, wo hast du die hübsche Weste gemaust? Nur die Liebe kann solche Stoffe ergattern. Haben wir schon einen Wohnsitz? Ich muß jetzt die Adressen meiner Freunde wissen, ich habe kein Dach. Schlauberger hat mich heut nacht mit der faulen Ausrede eines zärtlichen Besuches hinausgesetzt.«

»Mein Lieber,« versetzte Lucien, »ich habe jetzt einen Grundsatz verwirklicht, der ein ruhiges Leben sichert. Fuge, late, tace. Jetzt muß ich fort.«

»Ich laß dich nicht, wenn du mir nicht die heilige Schuld unseres netten Abendessens tilgst, hörst du?« rief Blondchen, der etwas zu gern gut lebte und sich freihalten ließ, wenn er blank war.

»Was für ein Abendessen?« fragte Lucien ungeduldig.

»Erinnerst du dich nicht? Ja, ja, der Freund im Glück! Er hat kein Gedächtnis.«

»Er weiß, was er uns schuldet, ich bürge für sein Herz,« fiel Schlauberger ein, der Blondchens Scherz aufnahm.

»Rastignac,« sagte Blondchen und nahm den jungen Lebemann am Arm, als der eben bei der Säule neben den sogenannten Freunden auftauchte. »Hier geht's um ein Abendessen: Sie sind doch dabei … wenn nicht der Herr,« er wies ernsthaft auf Lucien, »die Ehrenschuld weiter bestreitet. Er kann's ja.«

»Ich bürge, daß Herr von Rubempré so etwas nicht tut,« meinte Rastignac, der von dem Dreh nichts ahnte.

»Ah, Bixiou!« rief Blondchen. »Ohne den geht es auch nicht!«

»Kinder,« meinte Bixiou, »ich sehe, ihr seid um den Löwen des Tages versammelt. Unser lieber Lucien macht Ovids Metamorphosen wahr: wie dort die Götter sich in Pflanzen wandelten, um Frauen zu verführen, wandelte er die Distel in einen Edelmann, um wen zu verführen? Karl X.! – Lieber Lucien,« er faßte ihn bei einem Knopfe, »ein Journalist, der ein großer Herr wird, verdient eine Katzenmusik. An deren Stelle,« der erbarmungslose Spötter wies auf Schlauberger und Vernou, »würde ich dich in ihrem Blättchen vornehmen; das brächte ihnen einige hundert Franken, zehn Spalten guter Witze.«

»Bixiou,« meinte Blondchen, »ein Gastgeber ist uns vierundzwanzig Stunden vor und zwölf Stunden nach dem Heft heilig: Unser berühmter Freund gibt uns ein Abendessen.«

»Was höre ich!« staunte Bixiou. »Aber muß man nicht einen Großen der Vergessenheit entreißen und den dürftigen Adel eines talentvollen Mannes mit einer Aussteuer beglücken? Lucien, du hast die Achtung der Presse, deren schönste Zierde du warst, und wir werden dich stützen. Schlauberger, ein paar Zeilen im Leitartikel! Blondchen, einen verfänglichen Aufsatz auf der vierten Seite. Ankündigung des schönsten Buchs der Gegenwart ›Der Bogenschütze Karls IX‹! Unser Freund muß auf den Schild des Stempelpapiers erhoben werden, das Ruf schafft oder vernichtet!«

»Willst du ein Abendessen,« sagte Lucien zu Blondchen, um die immer wachsende Schar loszuwerden, »so brauchst du, scheint mir, bei einem alten Freunde keine Hyperbeln und Parabeln, als wäre er ein Dummkopf. Also morgen abend bei Lointier,« schloß er lebhaft, als er seine Frau auftauchen sah, auf die er nun zueilte.

»Oh, oh, oh,« meinte Bixiou in drei verschiedenen Tonlagen, voll Spott, als erkenne er die Maske, der Lucien entgegenging. »Das muß geklärt werden.«

Bixiou folgte dem schönen Paar, überholte es, prüfte es mit scharfem Blick und kam dann zur größten Befriedigung der Neider zurück, die darauf brannten, den Ursprung von Luciens Glückswechsel zu erfahren.

»Kinder, Ihr kennt Herrn Rubemprés Liebesglück längst, erklärte Bixiou, »eine alte Ratte von Des Lupeaulx.« Eine der jetzt vergessenen, aber zu Beginn des Jahrhunderts verbreiteten Verderbtheiten bildete der Luxus der ›Ratten‹. Dies schon veraltete Wort bezeichnete ein zehn- bis elfjähriges Kind, eine Theater-, besonders Opernstatistin, die von Wüstlingen zu Laster und Gemeinheit gedrillt wurde. Eine Art Höllenpage, ein weiblicher Gassenbube, dem tolle Streiche verziehen wurden. Die Ratte konnte alles nehmen, man mußte ihr mißtrauen wie einem gefährlichen Tier, aber ins Leben brachte sie einen lustigen Ton. Sie war zu teuer: sie brachte weder Ehre noch Nutzen oder Vergnügen. Diese Mode verschwand so völlig, daß nur wenige noch diesen geheimen Zug des eleganten Lebens vor der Restauration kannten, bis einige Schriftsteller die Ratte wie ein neues Thema aufgriffen.

»Wie? Sollte uns Lucien jetzt die Torpille Deutsch: Zitterrochen, der Fisch, der elektrische Schläge versetzt. rauben?« fragte Blondchen. Als die vierschrötige Maske den Namen hörte, entfuhr ihr eine Bewegung, die trotz ihrer Beherrschtheit von Rastignac bemerkt wurde.

»Unmöglich!« erwiderte Schlauberger, »die Torpille hat

keinen Heller herzugeben. Sie hat, wie Nathan mir sagt, tausend Franken bei Florine geliehen.«

»Aber, meine Herrn …!« meinte Rastignac. Er versuchte, Lucien gegen so gemeine Unterstellungen zu verteidigen.

»Ist der ehemalige Zuhälter Coralies denn so tugendlich geworden?« rief Vernou.

»Oh, gerade die tausend Franken beweisen mir, daß unser Freund Lucien mit der Torpille lebt …!« meinte Bixiou.

»Welch unersetzlicher Verlust für die Elite der Wissenschaft, Literatur, Kunst und Politik!« bemerkte Blondchen. »Die Torpille ist das einzige Freudenmädchen, in der sich Stoff zu einer schönen Kurtisane findet. Bildung hat sie nicht verdorben, denn sie kann weder lesen noch schreiben. Die hätte uns also verstanden. Wir hätten unsere Zeit mit einer aspasischen Prachtgestalt beschenkt, ohne die es kein großes Jahrhundert gibt. Wer soll denn jetzt in Frankreich auf dem Throne der Barry, Ninon, Marion, Imperia Vgl.: Balzac, Drollige Geschichten (ill. von G. Doré), Verlag Wilh. Borngräber, Berlin. Ferner: »Die Liebesbriefe der Ninon de Leuclos« (mit Bildern von A. Grunenberg), ebendort, und Horst Broichstetten, »Eheleute und Kirchenleute«, ebendort. sitzen? Wahrhaftig, der Platz ist frei. Aber wir alle könnten eine Königin erschaffen. Ich hätte der Torpille eine Tante gegeben, da ihre Mutter allzu offenkundig auf dem Schlachtfeld der Unehre erlegen ist, Du Tillet hätte ihr ein Haus bezahlt, Lousteau einen Wagen, Rastignac Diener, Des Lupeaulx einen Koch, Schlauberger Hüte,« – Schlauberger konnte bei diesem

Stich ein Zucken nicht unterdrücken, – »Vernou hätte die Reklame gemacht, Bixiou ihre geistreichen Bemerkungen gezimmert! Der Adel wäre zu seiner Unterhaltung zu unserer Ninon geströmt, wir hätten die Künstler unter Androhung tödlicher Artikel zu ihr gelockt. Ninon II. wäre herrlich in ihrer Frechheit gewesen, hätte mit ihrem Luxus alles geschlagen, hätte Ansichten gehabt; verbotene dramatische Meisterwerke, im Notfall eigens dafür gefertigte, wären bei ihr verlesen worden, sie wäre nicht liberal gewesen, denn eine Kurtisane muß im Kern monarchisch sein, Ach, welch Verlust! Ihr ganzes Jahrhundert hätte sie umarmen sollen, und da liebt sie nun solchen Laffen! Lucien wird einen Jagdhund aus ihr machen.«

»Keine der weiblichen Großmächte, die du nennst,« meinte Schlauberger, »ist durch die Straße geschlampt, die hübsche Ratte aber hat sich im Kot gewälzt.«

»Wie Liliensamen im Dünger,« erwiderte Vernou. »Dort erblühte sie, wurde schön; von dort stammt ihre Überlegenheit. Muß man nicht alles gekannt haben, um allen Lachen und Freude zu geben?«

»Recht hat er,« versetzte Lousteau, der bisher beobachtet und geschwiegen hatte. »Die Torpille kann lachen und lachen machen. Diese Kunst großer Autoren und Darsteller beherrscht nur, wer in die Tiefen aller Schichten gedrungen ist. Mit achtzehn Jahren kannte dies Mädel höchsten Prunk, tiefstes Elend, Männer aller Klassen. Sie besitzt etwas wie einen Zauberstab, gröblichste Gier auch bei Menschen zu entfesseln, die durch Herzensketten der Politik, Wissenschaft, Literatur oder Kunst gebändigt sind. Keine Pariserin kann gleich ihr zum Tier im Menschen sagen, ›komm hervor!‹ Und das Tier kommt und wälzt sich in Ausschweifungen. Ja, diese Frau ist das Salz, das Rabelais besungen hat: ein Gewand von unerhörter Pracht, schwerer Schmuck gleitet an den Fingern, wie ihr Lächeln auf den Lippen …«

»Du verschwendest ein Feuilleton für fünf Franken,« unterbrach ihn Bixiou. »Die Torpille ist unendlich viel mehr als das: ihr alle waret mehr oder weniger ihre Geliebten, aber keiner kann sagen, daß sie seine Geliebte gewesen sei. Sie kann euch stets besitzen, ihr habt sie nie. Sprengt ihre Tür, – ihr müßt sie um einen Dienst bitten.«

»Oh, sie ist großmütiger als ein geschickter Räuberhauptmann, ergebener als der beste Schulkamerad,« meinte Blondchen. »Man kann ihr seine Börse und sein Geheimnis anvertrauen.«

»Nie glich Esther so einer anständigen Frau,« warf Rastignac dazwischen und wies auf die Maske, die eben Lucien den Arm reichte. »Ich wette auf Frau von Sérizy.«

»Kein Zweifel!« rief Du Châtelet, »Rubemprés Glück findet seine Erklärung.«

»Ja, die Kirche weiß ihre Leviten zu wählen. Was wird er für ein reizender Gesandtschaftssekretär sein!« meinte Des Lupeaulx.

»Um so mehr,« versetzte Rastignac, »da Lucien Talent hat. Die Herren besitzen ja manchen Beweis dafür!« er blickte auf Blondchen, Schlauberger und Lousteau.

»Ja, der Kerl ist geschaffen, seinen Weg zu machen,« sagte Lousteau, der vor Eifersucht barst. »Er besitzt ja auch die sogenannte Unabhängigkeit der Gedanken …«

»Du hast ihn doch geformt,« meinte Vernou.

»Nun, ich wende mich an das Gedächtnis unseres Generalsekretärs und Bittschriftlers,« erwiderte Bixiou mit einem Blick auf Des Lupeaulx. »Diese Maske ist die Torpille, ich wette ein Abendessen.«

»Das halte ich,« sagte Du Châtelet, der darauf brannte, die Wahrheit zu erfahren.

»Los, Des Lupeaulx,« rief Schlauberger, »suchen Sie die Ohren der Ratte zu erkunden.«

»Man braucht nicht freventlich das Maskengeheimnis zu lüften,« versetzte Bixiou. »Die Torpille und Lucien kommen gleich durchs Foyer hierher, dann will ich Euch beweisen, daß sie es ist.«

»Unser Lucien ist also wieder aufgetaucht?« fragte Nathan, der zu der Schar trat. »Hat er ein Geheimmittel wider die Krämerseelen entdeckt?«

»Er tat, was du nicht so bald tun wirst,« antwortete Rastignac. »Er hat alles bezahlt.«

Der Vierschrötige nickte zustimmend.

»Wer in seinem Alter einlenkt, kommt auf Abwege,« versetzte Nathan. »Er verliert alle Kühnheit, wird Rentier.«

»Oho, der dort wird immer ein großer Herr sein, der Schwung seiner Gedanken erhebt ihn über viele sogenannte überlegene Geister,« meinte Rastignac.

Jetzt betrachteten die Journalisten, Dandys, Müssiggänger, kurz alle den reizenden Gegenstand der Wette wie Pferdehändler einen angebotenen Gaul. Richter, die in den Erfahrungen Pariser Gemeinheiten ergraut waren, allesamt geistig höherstehend und doch jeder in seiner Art verderbt und verderbenbringend, alle voll zügellosen Ehrgeizes, gewohnt, alles zu vermuten, zu ahnen. So brannten ihre Blicke auf der maskierten Frau, die nur sie zu enträtseln vermochten. Das formlose Gewand verbarg ihnen nicht das ergreifendste aller Schauspiele, – den Anblick einer Frau, die von wahrhafter Liebe beseelt ist. Mochte sie auf der höchsten oder tiefsten Stufe der sozialen Leiter stehen, – sie war ein bewunderungswürdiges Geschöpf, der Blitz glücklicher Träume. Das packte diese vergreisten Jünglinge und die jugendlichen Greise so heftig, daß sie Lucien um das erhabene Vorrecht auf diese vergöttlichte Frau beneideten. Es war, als wäre sie allein mit Lucien; für sie versanken die zehntausend Anwesenden, der Staub, der Dunst; sie wandelte im Glanze ihrer Liebe, wie Raffaels Madonnen in ihrem Heiligenschein. Sie spürte das Gedränge nicht, ihres Blickes Flamme strömte aus den zwei Löchern der Maske unmittelbar in Luciens Augen, ihres Leibes Erzittern schien der Bewegung ihres Freundes zu entstammen. Woher diese Glutenhülle einer liebenden Frau, die sie unter allen kenntlich macht? Woher diese sylphische Leichtigkeit wider alle Gesetze der Schwerkraft? Tritt die Seele hervor? Hat das Glück physische Kräfte? Die Harmlosigkeit einer Jungfrau, die Anmut, die Kindheit verrieten sich unter dem Domino: Lucien und die Frau neben ihm waren Gebilde der Fantasie hoch über der Kunst, wie die Ursache über der Wirkung. Und als sie, die alles vergaß, der Schar auf einen Schritt nahe gekommen war, rief Bixiou: »Esther!«

Die unglückselige Frau wandte lebhaft den Kopf, wie einer, der sich gerufen hört, erkannte den boshaften Kerl und ließ den Kopf sinken wie ein Sterbender nach dem letzten Seufzer. Gellendes Gelächter. Die Schar zerstob in der Menge wie ein Rudel aufgescheuchter Feldmäuse am Wegesrand in die Löcher. Nur Rastignac entfernte sich nicht weiter, als er es brauchte, um scheinbar Luciens funkelnde Blicke zu fliehen. So konnte er zwei gleichtiefe, doch verhüllte Schmerzausbrüche bewundern: die arme Torpille, die vom Blitz zerschmettert schien, und die unbekannte Maske, den einzigen der ganzen Schar, der geblieben war. Esther flüsterte mit knickenden Knien ein Wort in Luciens Ohr, und er stützte sie, verschwand mit ihr. Rastignac folgte dem Pärchen mit den Blicken, blieb in seine Gedanken versunken stehen.

»Woher dieser Name ›Torpille‹?« fragte ihn eine düstere Stimme, die ihm an die Nieren ging, denn sie war nicht verstellt.

» Er! Wieder ist er entkommen …« murmelte Rastignac. »Schweig, oder ich töte dich,« entgegnete die Maske mit veränderter Stimme. »Ich bin mit dir zufrieden, du hast Wort gehalten, kannst dich nun auf manchen Arm stützen. Sei künftig stumm wie das Grab, aber erst antworte meiner Frage.«

»Sie ist so bestrickend, daß sie Napoleon behext hatte, selbst die Erbarmungslosigkeit berücken würde: dich!« erwiderte Rastignac und ging fort.

»Einen Augenblick,« rief die Maske. »Ich will dir zeigen, daß du mich niemals irgendwo gesehen zu haben brauchst.« Er nahm die Maske ab und Rastignac zögerte eine Weile, denn nichts kündete die scheußliche Person, die er einst im Hause Vauquer kennen gelernt hatte. »Der Teufel verlieh dir die Macht, dich völlig zu wandeln. Bis auf die Augen, die bleiben unvergeßlich,« versetzte er. Die Eisenhand preßte seinen Arm, um ihm ewiges Schweigen aufzuerlegen.

Um drei Uhr morgens fanden Des Lupeaulx und Schlauberger den eleganten Rastignac noch an derselben Stelle, wo ihn die schreckliche Maske hatte stehen lassen, an die Säule gelehnt. Rastignac hatte sich selbst gebeichtet, war sich Priester und Büßer, Richter und Angeklagter gewesen. Er ließ sich zum Frühstück führen und kam stark bezecht aber schweigsam heim.

Die Langladestraße entstellt gleich den Nachbarstraßen das Palais Royal und die Rivolistraße. Dies Viertel gehört zu den glänzendsten der Stadt, und doch wird es lange den schmutzigen Stempel der Kehrichthügel tragen, wo einst Mühlen standen, den Stempel, den ihm das alte Paris aufgedrückt hatte. Die engen, düsteren, kotigen Straßen mit wenig prunkenden Betrieben erhalten nachts ein geheimnisvolles Aussehen voller Gegensätze. Kommt einer, der Paris bei Nacht nicht kennt, aus dem ewigen Gedränge der lichtbeglänzten Straßen Saint Honoré, Neuve-Des-Petits-Champs und Richelieu voll prächtiger Gewerbe-, Kunst- und Modeschöpfungen, hierher, so packt ihn der grausige Schrecken des abendlichen Gassengewirrs, das diesen himmelanstrebenden Glanz umschließt. Dem Strom von Gaslicht folgt dichter Schatten; nur hier und da das unsichere qualmende Licht einer bleichen Laterne, das in gewisse schwarze Sackgassen nicht mehr dringt. Die Läden zu, die offenen verdächtig, – dreckige, dunkle Kneipen oder Wäscheläden, die mit Kölner Wasser handeln. Ungesunde Kälte legt einen feuchten Mantel auf die Schultern. Selten ein Wagen, ganz unheimliche Winkel. Die Stadtverwaltung konnte bisher diesem Pestspittel kaum beikommen, denn hier ist seit langem der Hauptsitz der Prostitution. Vielleicht ist es ein Glück für die Pariser Welt, daß das dreckige Aussehen dieser Gassen gewahrt bleibt. Tags kann man sich ihre nächtige Gestalt kaum vorstellen. Dann wimmeln seltsame Gestalten, nackte Formen beleben die Mauern, der Schatten regt sich. Kleider gleiten an der Mauer, sprechen, gehen, aus lehnenden Türen bricht kreischendes Gelächter. Der Eindruck macht einen schwindeln; die atmosphärischen Verhältnisse sind ausgewechselt: winters wird's einem heiß, sommers kalt. Aber zu jeder Zeit dasselbe Schauspiel: E. T. A. Hoffmanns phantastische Welt.

In dieser Langladestraße bewohnte seit einem oder zwei Monaten das unter einem Wort in der Oper zusammengeknickte Mädchen ein übel ausschauendes Haus. Es klebte an der Mauer eines riesigen Bauwerks, hatte schlechten Bewurf, war ohne Tiefe, aber erstaunlich hoch, bezog sein Licht von der Straße und sah fast wie eine Hühnerstiege aus. Auf jedem Stockwerk eine Zweizimmer-Wohnung; eine schmale Treppe hängt an der Mauer und bekommt ihr wunderliches Licht durch Fensterklappen, die außen den Gang des Gewindes bezeichnen. Auf jedem Treppenabsatz eine bleierne Abflußrinne, eine der scheußlichen Sonderheiten von Paris. Laden und Zwischenstock gehörten damals einem Blechschmied, der Eigentümer wohnte im ersten Stock, die vier andern Stockwerke beherbergten sehr anständige Grisetten, die sich beim Wirt und der Schließerin mancher Rücksicht und Gefälligkeit erfreuten, wie sie solch verbautes und übelgelegenes Haus nötig macht. Der Zweck des Viertels findet seine Erklärung eben in der Unmenge derartiger Häuser, die der Handel nicht mag und die nur von verhehlten, zweifelhaften, würdelosen Betrieben verwendet werden können.

Um zwei Uhr morgens hatte die Pförtnerin gesehen, wie ein junger Mann Fräulein Esther sterbenskrank heimbrachte, drei Uhr nachmittags begann sie mit der Grisette des oberen Stockwerks darüber zu beratschlagen. Diese wollte eben in einem Wagen zu einer Lustpartie fahren und hatte ihr gesagt, daß sie sich um Esther sorge: sie hatte noch keinen Laut von ihr vernommen. Gewiß schlief Esther noch, aber der Schlaf schien verdächtig. Nun saß die Pförtnerin allein in ihrem Gelaß und bedauerte nicht hinaufgehen und nachsehen zu können, was im vierten Stock in Fräulein Esthers Wohnung geschah. Just entschloß sie sich, dem Sohn des Schmieds die Wacht des Hauses in diesem Gelaß anzuvertrauen, das wie eine Nische in die Mauer des Zwischenstocks eingelassen war, da hielt ein Wagen, ein Mann, den ein Mantel von Kopf bis zu Füßen verhüllte, – offenbar um Gewand oder Abzeichen zu bergen –, stieg aus und fragte nach Fräulein Esther. Nun war die Schließerin ganz beruhigt, das Schweigen, die Ruhe des bei sich eingeschlossenen Mädchens schien erklärt. Als der Ankömmling jenseits der Nische hinaufstieg, bemerkte die Pförtnerin silberne Schnallenzier an seinen Schuhen, vermeinte auch die Gürtelfransen einer Sutane zu gewahren, ging zum Kutscher, fragte ihn und begriff seine wortlose Antwort.

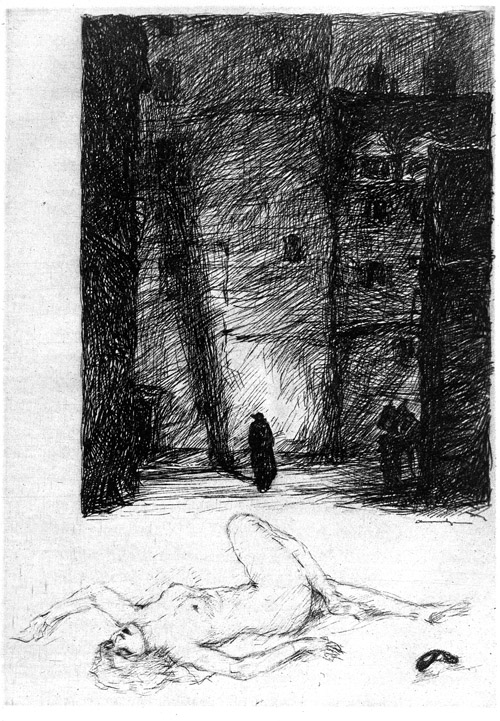

Der Priester pochte, erhielt keine Antwort, hörte leise Seufzer, und sprengte die Tür mit der Schulter. Sicher gab ihm Mitleid die Kraft, – bei jedem anderen hätte der Stoß Gewohnheit verraten. Er stürzte ins zweite Zimmer und sah vor einem Heiligenbild aus farbigem Stuck die arme Esther knien oder vielmehr mit gefalteten Händen zusammengebrochen. Sie war am Verscheiden. Ein Becken schwelender Kohlen verriet die Geschichte dieses furchtbaren Morgens. Der Domino lag am Boden, das Bett war unberührt: offenbar hatte das arme Ding nach dem tödlichen Stich im Herzen alles bei ihrer Heimkunft so gelassen. Ein tränennasses Taschentuch bewies die aufrichtige Verzweiflung der Magdalena in der klassischen Haltung der glaubenlosen Kurtisane. Diese rückhaltlose Reue entlockte dem Priester ein Lächeln.

Esther war zum Sterben nicht geschickt genug: sie hatte die Tür offen gelassen, ohne zu berechnen, daß in zwei Zimmer mehr Kohlendunst zum Ersticken gehört. So war sie nur betäubt, die frische Luft von der Treppe gab ihr allmählich das Gefühl ihrer Leiden zurück. Aufrecht blieb der Priester in seinen düsteren Gedanken stehen, ungerührt von des Mädchens göttlicher Schönheit beobachtete er ihre ersten Regungen, als wäre sie ein Tier. Seine Augen schweiften von dem zerknickten Körper zu gleichgültigen Gegenständen mit sichtlicher Teilnahmlosigkeit. Er sah den Hausrat, den roten, gescheuerten, kalten Boden, den ein jämmerlicher, fadenscheiniger Teppich kaum verbarg. Ein altmodisch Bett aus gestrichenem Holz mit gelben rotgeblümten Kattunvorhängen; ein einziger Sessel, zwei Stühle, die Vorhänge, alles gestrichenes Holz, derselbe Kattun; die Blumentapete mit Alter- und Fettgeschwärztem grauem Grunde, ein Nähtisch, Küchengerät, zwei Holzbündel, ein paar Glassachen, Schmuck und Scheren auf einem Steingesims, ein schmutziges Nähkissen, weiße duftende Handschuhe, ein reizender Hut auf der Wasserkanne, ein Schal vor dem Fenster, ein elegantes Kleid an einem Nagel, ein hartes kissenloses Kanapee, entzückende Schuhe, Stickereien, die eine Königin neidisch gemacht hätten, gemeine Porzellanteller mit den Resten des letzten Essens, Weißblechbestecke, ein Korb mit Kartoffeln, schmutzige Wäsche mit einer frischen Gazehaube, ein schlechter Spiegelschrank mit Pfandscheinen auf den Konsolen: das war das Gesamtbild dieser düsteren und heiteren, elenden und reichen Dinge, die das Auge erblickte.

Die Spuren von Luxus zwischen Scherben, wie das Bohème-Leben des Mädchens, das hier in loser Unterkleidung zusammengebrochen war gleich einem in seinem Geschirr verendeten Gaul, – gaben sie dem Priester seine Gedanken ein? Dachte er, daß dies verirrte Geschöpf wenigstens selbstlos sein mußte, um solche Armut mit der Liebe zu einem reichen jungen Manne zu paaren? Verknüpfte er die Anordnung im Zimmer mit ihrem ungeordneten Leben? Empfand er Mitleid, Schrecken, spürte er Erbarmen? Sein Anblick, die gekreuzten Arme, die grübelnde Stirn, die gepreßten Lippen und der harte Blick hätten erwarten lassen, daß er in finsteren Haßgefühlen wühlte, widersprechende Gedanken, finstere Pläne hegte. Gewiß, das hübsche Rund einer Brust, die ein gebeugter Oberleib fast zermalmte, die entzückenden Formen der kauernden Venus, die in der Starre ihrer Haltung durch das Schwarz des Rocks lugten, rührten ihn nicht. Auch nicht die schmachtende Kopfhaltung, die hinten den weißen, biegsamen Nacken darbot, nicht die keck enthüllten schönen Schultern; er hob Esther nicht auf, schien das herzzerreißende Atmen des rückkehrenden Lebens nicht zu hören. Erst das grausige Schluchzen, der verängstete Blick, den ihm das Mädchen zuwarf, bestimmte ihn, sie aufzuheben und aufs Bett zu tragen mit einer Mühelosigkeit, die erstaunliche Kräfte verriet.

»Lucien!« murmelte sie.

»Kommt die Liebe zurück, ist die Frau nicht mehr fern," sagte der Priester mit einem Anflug von Bitterkeit.

Jetzt erkannte das Opfer der Pariser Ausschweifungen das Gewand seines Retters und stammelte mit dem Kinderlächeln vor ersehnten Dingen: »Ich werde also nicht sterben, ohne mit dem Himmel ausgesöhnt zu sein.«

»Sie können Ihre Fehler sühnen,« sprach der Priester, feuchtete ihr die Stirn und ließ sie an einer Essigkanne riechen, die er in einem Winkel fand.

»Ich spüre das Leben zurückströmen, nicht weichen,« hauchte sie bei diesen Diensten des Priesters und drückte ihre Dankbarkeit durch Bewegungen voller Natürlichkeit aus. Diese reizvolle Geste, die selbst die Grazien verlockend gemacht hätte, rechtfertigte den Spitznamen des seltsamen Wesens.

»Fühlen Sie sich wohler?« fragte der Geistliche und gab ihr ein Glas Zuckerwasser zu trinken. Er schien solch merkwürdige Hauswesen zu kennen, denn er wußte überall Bescheid, als wäre er daheim. Das Vorrecht, überall zu Haus zu sein, besitzen nur Könige, Dirnen und Diebe.

»Wenn Sie ganz wohl sind,« fuhr der seltsame Priester nach einer Pause fort, »sagen Sie mir die Gründe, die Sie zu Ihrem letzten Verbrechen, diesem Selbstmordversuch, bestimmten.«

»Meine Geschichte ist ganz einfach, Vater,« versetzte sie. »Vor drei Monaten noch lebte ich in der Unordnung, in der ich geboren war. Ich war das letzte, verkommenste Geschöpf; jetzt bin ich nur noch das unglückseligste Wesen der Welt. Von meiner armen Mutter, die durch Mord starb, lassen Sie mich bitte schweigen …«

»Ein Hauptmann tötete sie in einem verdächtigen Hause,« unterbrach der Priester sein Beichtkind. »Ich kenne Ihre Abkunft, weiß, daß Sie, wenn je ein Wesen ihres Geschlechtes, Entschuldigung verdienen, weil Ihnen gutes Beispiel fehlt.«

»Ach, nicht einmal getauft bin ich, lernte keine Religion kennen.«

»Alles ist also wieder gut zu machen, wenn Ihr Glaube, Ihre Reue aufrichtig, ohne Hintergedanken sind.«

»Lucien und Gott teilen sich in mein Herz,« sagte sie rührend harmlos.

»Sie hätten sagen können: Gott und Lucien,« lächelte der Priester. »Das mahnt mich an den Zweck meines Besuches. Verschweigen Sie nichts, was den jungen Mann betrifft.«

»Kommen Sie seinetwegen?« fragte sie so liebevoll, daß jeder andere Priester gerührt worden wäre. »Ach, er hat alles geahnt!«

»Nein,« versetzte er, »nicht Ihr Tod, sondern Ihr Leben weckt Sorge. Also erklären Sie mir Ihre Beziehungen.«

»Mit einem Wort …« Das arme Ding erzitterte bei dem schroffen Ton des Geistlichen, doch wie eine Frau, die längst durch Roheit nicht mehr überrascht wird. »Lucien ist Lucien: die Schönheit selbst, der beste Mensch der Welt. Kennen Sie ihn, so muß meine Liebe Ihnen natürlich erscheinen. Ich traf ihn vor drei Monaten zufällig im Theater an meinem Ausgehtag, den ich in Frau Meynardies Hause wöchentlich hatte. Sie begreifen: am nächsten Tag machte ich mich ohne Erlaubnis frei. Die Liebe hatte mein Herz erfaßt; als ich vom Theater heimkehrte, erkannte ich mich nicht wieder: mir graute vor mir selbst. Lucien durfte nichts erfahren. Statt ihm meinen Aufenthalt zu sagen, nannte ich ihm dies Haus, wo eine Freundin wohnte, die mir ihre Wohnung überließ. Ich versichere Ihnen hoch und heilig …«

»Man darf nicht schwören.«

»Heißt das schwören? Also seit diesem Tage arbeitete ich hier im Zimmer wie toll, machte für achtundzwanzig Sous Hemden, um von ehrlicher Arbeit zu leben. Einen Monat lang aß ich nur Kartoffeln, um brav, Luciens würdig zu sein, der mich wie die Tugend selbst liebt und achtet. Ich habe mich bei der Polizei gemeldet, um meine Rechte wieder zu erlangen, und nun stehe ich für zwei Jahr unter Aufsicht. In das Schandregister tragen sie uns gar leicht ein, aber mit dem Streichen machen sie übertriebene Schwierigkeiten. Ich erflehte vom Himmel nur eines: meinen Entschluß zu fördern. Im April werde ich neunzehn, in so jugendlichem Alter habe ich noch Aussichten. Mir selbst ist, als lebte ich erst seit drei Monaten … Ich bete zu Gott, daß Lucien nie etwas von meinem früheren Leben erfahren möge. Ich kaufte dies Bild der heiligen Jungfrau, bat sie mit meinen Worten, da ich kein Gebet kenne. Ich kann weder lesen noch schreiben, war nie in einer Kirche, sah Gott nur aus Neugier, auf Prozessionen.«

»Was sagen Sie denn zur heiligen Jungfrau?«

»Ich spreche mit ihr wie mit Lucien, aus so voller Seele, daß ihm die Tränen rinnen.«

»Ach, er weint?«

»Vor Freude,« meinte sie lebhaft. »Der arme Kerl! Wir verstehen uns, haben eine Seele. Er ist reizend, zärtlich, sanftmütig, sagt, daß er Diener sei, aber ich sage, er ist Gott … Verzeihen Sie, ihr Priester wißt nicht, was Liebe ist. Nur wir kennen die Männer genug, um einen Lucien würdigen zu können: so ein Mann ist selten wie eine sündlose Frau; trifft man ihn, dann kann man nur noch ihn lieben. Aber er braucht seinesgleichen, deshalb wollte ich mich seiner Liebe wert machen, und daher mein Mißgeschick. Gestern wurde ich in der Oper von ein paar jungen Leuten erkannt, die so herzlos sind, wie Tiger erbarmungslos. Ihr Gelächter zerriß mir Kopf und Herz, der Schleier der Unschuld fiel von mir! Glauben Sie nur nicht, mich gerettet zu haben: ich werde vor Kummer sterben.«

»Ihr Schleier der Unschuld …?« fragte der Priester.

»Sie haben also Lucien mit größter Strenge behandelt?«

»Ach, Vater, Sie kennen ihn doch. Wie können Sie so fragen?« versetzte sie mit erhabenem Lächeln. »Einem Gotte widersteht man nicht.«

»Lästern Sie nicht,« sagte der Geistliche sanft. »Niemand kann Gott gleichen; Sie übertreiben, das paßt schlecht zu wahrer Liebe. Sie hegen für Ihr Götzenbild keine reine Liebe. Hätten Sie wirklich die gerühmte Wandlung verspürt, dann würden Sie den Tugendschmuck der Jugend erworben haben, die Wonnen der Keuschheit, die Schauer der Scham, die junge Mädchen auszeichnen. Nein, Sie lieben nicht.«

Esther machte eine Bewegung des Schreckens. Der Priester sah es, ließ sich aber in der Gleichgültigkeit des Beichtigers nicht erschüttern. »Ja, Sie lieben ihn um Ihret-, nicht um seinetwillen, – für weltliche Genüsse, die sie bezaubern, nicht um der Liebe willen. Als Sie sich seiner bemächtigten, befiel Sie nicht der heilige Schauder, den Gott mit dem Stempel anbetungswürdigster Vollkommenheit verknüpft hat. Bedachten Sie, daß Ihre einstige Unreinheit ihn erniedrigte, Ihre grauenhaften Verzückungen, die Ihnen den glorreich-gemeinen Namen eintrugen, ein Kind verderben würden? Sie waren nicht, wie Sie selbst und Ihre Tagesleidenschaft es verlangte …«

»Tagesleidenschaft?!« Sie hob die Augen.

»Welch anderer Name paßt denn für eine vergängliche Liebe, die uns nicht mit dem, was wir lieben, bis in die Zukunft des Christen hinein verknüpft?«

»Ach, ich will katholisch werden!« rief sie dumpf und heftig. Das allein hatte ihr die Gnade des Heilandes gebracht.

»Kann ein Mädchen, das ungetauft blieb, nichts gelernt hat, das keinen Schritt zu tun weiß, ohne daß das Pflaster selbst sich klagend wider sie erhebt, das nur das flüchtige Vorrecht einer Schönheit besitzt, die morgen schon eine Krankheit rauben kann, – kann ein verderbtes, verworfenes und der Verworfenheit bewußtes (denn sonst wäre Ihre Liebe entschuldbar) Geschöpf, die künftige Beute des Selbstmordes und der Hölle, die Frau von Lucien Rubempré werden?«

Jedes Wort drang wie ein Dolchstich tief in ihr Herz. Bei jedem Wort wuchs ihr Schluchzen; der Tränenstrom des verzweifelten Mädchens bewies, mit welcher Wucht Licht in ihren unbelehrten Verstand, ihre erwachende Seele, ihr Inneres drang, dessen beschmutzte Eiskruste im Sonnenschein des Glaubens zerschmolz. »Warum bin ich nicht gestorben!« war ihr einziger Gedanke in dem jagenden Strom verheerender Vorstellungen, der ihr Hirn durchtobte.

»Liebes Kind,« sprach der schreckliche Richter, »es gibt eine Liebe, die sich vor Menschen nicht bekennen läßt, von Engeln aber mit glücklichem Lächeln ausgenommen wird: die hoffnungslose Liebe, wenn sie Leben einhaucht, Hingebung auslöst, jede Handlung durch den Wunsch nach Vollkommenheit adelt. Solche Liebe billigen die Engel, sie führt zur Erkenntnis Gottes. Um des Geliebten willen sich vervollkommnen, ihm tausend geheime Opfer bringen, ihn von fern anbeten, Tropfen um Tropfen das eigene Blut hingeben, die Eigenliebe opfern, selbst die wilde Eifersucht im Herzen bergen, jeden seiner Wünsche, auch zum eigenen Schaden, erfüllen. Solche Liebe hätte die Religion Ihnen verziehen, sie hätte weder menschliche noch göttliche Gesetze verletzt, wäre nicht durch eure schmutzige Wollust gewatet.«

Bei diesem furchtbaren Richterspruch, der ein Wort (was für ein Wort und in welchem Ton!) umschloß, packte Esther berechtigtes Mißtrauen. Dies Wort wirkte wie ein Donnerschlag vor ausbrechendem Gewitter. Sie blickte den Priester an und ein Krampf faßte sie im Innersten, der auch den Mutigsten vor jäher drohender Gefahr ergreift. Kein Blick hätte freilich entziffern können, was in seiner Seele vorging. Aber auch der Kühnste hätte vor diesen Augen eher gebebt als gehofft: klar und gelb einst, wie Tigeraugen, nun von Kasteiungen, Entbehrungen verschleiert, wie der Horizont an Hundstagen: wenn die Erde leuchtend heiß ist und der Dunst sie fast unsichtbar macht. Spanischer Ernst, tiefe Falten, die tausend Narben einer schrecklichen Pockenerkrankung abschreckend, zerwühlten Gleisen ähnlich machten, durchfurchten sein olivenfarbenes, sonnenverbranntes Gesicht. Die Züge wirkten um so härter, als die dürftige, vernachlässigte Priesterperücke sie umrahmte, deren Schwarz im Lichte rot schien. Sein athletischer Bau, die soldatischen Hände, der breite Rücken, die starken Schultern paßten zu Karyatiden, wie die Baumeister des Mittelalters sie an italienischen Palästen verwendet haben. Selbst wenigstscharfblickende Menschen hätten begriffen, daß heißeste Leidenschaften oder ungewöhnliche Erlebnisse solch einen Mann der Kirche in die Arme geworfen hatten. Sicher konnten nur gewaltige Blitzschläge diesen Menschen wandeln, wenn eine derartige Natur überhaupt einer Wandlung fähig war.

Frauen, die ein Leben geführt haben, wie Esther es damals so verabscheute, kommen zu völliger Gleichgültigkeit gegen die äußere Gestalt des Mannes. Sie gleichen dem literarischen Kritiker, der so viel gelesen hat, daß ihm alles zum Ekel wurde, und der doch weiter urteilt. Ein Wunder nur kann solchen Mann zur Schöpfung eines Werkes begeistern, wie reine edle Liebe nur durch ein Wunder im Herzen einer Kurtisane erblühen kann. Der Ton, das Gebaren dieses Priesters schienen dem armen Ding trotz aller Gleichgültigkeit gegen sein Äußeres so feindselig, daß sie sich weniger als Gegenstand einer Besorgnis, denn als das Werkzeug eines Planes fühlte. Sie konnte nicht zwischen dem Schmeicheln persönlichen Interesses und der Salbung der Barmherzigkeit unterscheiden (denn man muß auf der Hut sein, um das falsche Geld in der Hand eines Freundes zu erkennen), und doch fühlte sie sich gleichsam in den Klauen eines riesigen wilden Vogels, der sie lange umkreist hatte und nun auf sie niederstieß. In ihrem Schrecken sagte sie verängstigt: »Ich hielt es für die Pflicht der Priester, uns zu trösten. Sie aber töten mich!«

Dieser unschuldsvolle Schrei entlockte dem Geistlichen eine Geste. Er schwieg, sammelte sich, und während eines Augenblickes betrachteten sich die Beiden verstohlen. Er verstand sie, doch sie konnte ihn nicht verstehen. Sicherlich gab er einen für Esther bedrohlichen Plan auf und knüpfte wieder an den ersten Gedanken an. »Wir sind Seelenärzte,« sagte er sanft, »wir wissen, was für Heilmittel sich für solche Krankheiten schicken.«

»Das Elend verlangt so viel Verzeihung,« versetzte Esther. Sie glaubte sich getäuscht zu haben, glitt von ihrem Bett, warf sich dem Mann zu Füßen, küßte in tiefster Demut seine Sutane, hob die tränenfeuchten Augen. »Ich glaubte schon viel getan zu haben.«

»Hören Sie, Kind: Ihr schlimmer Ruf hat Luciens Familie in Kummer versetzt. Sie fürchtet mit Recht, daß Sie ihn in Zerstreuungen, in eine Welt voll Torheiten reißen …«

»Das ist wahr, ich selbst hatte ihn auf den Ball geführt, um ihn zu necken.«

»Schön genug sind Sie, um in ihm den Wunsch zu wecken, durch Sie vor der Welt zu triumphieren, Sie mit Stolz zu zeigen und zum Paradepferd zu machen. Ach, gäbe er nur sein Geld aus … aber er verschwendet Zeit und Kraft verliert die Lust an dem glänzenden Geschick, das er bereitet bekommen soll. Statt eines Tags Gesandter, reich, bewundert, berühmt zu sein, wird er, wie so viele Wüstlinge, die ihre Gaben im Kot von Paris ersäufen, der Liebhaber einer unreinen Frau. Sie werden später, nach diesem kurzen Aufstieg in das Reich des Glanzes, Ihr früheres Leben wieder aufnehmen, denn in Ihnen ruht nicht die Kraft guter Erziehung, die dem Laster widersteht und an die Zukunft denkt. Sie werden mit Ihren Gefährtinnen so wenig brechen, wie mit den Leuten, die Sie heut in der Oper beschämten. Luciens wahre Freunde sind durch seine Liebe zu Ihnen beunruhigt, folgten ihm Schritt auf Schritt, haben alles erfahren. Voll Schrecken schickten sie mich zu Ihnen, um Ihre Absichten zu erkunden und Ihr Geschick zu entscheiden. Doch sind sie mächtig genug, um dem jungen Manne einen Stein des Anstoßes aus dem Wege zu räumen, so sind sie auch mitleidsvoll. Hören Sie also: wer Lucien liebt, genießt die Achtung dieser Leute, und ich komme, um mich zum Werkzeug ihrer Barmherzigkeit zu machen. Hätte ich Sie durch und durch verdorben, frech, gerissen, bis ins Innerste verfault und der Reue taub gefunden, so würde ich Sie ihrem Zorn überlassen haben. Hier, die bürgerliche Freiheit, die so schwer zu erlangen ist, die die Polizei im Interesse der Gesellschaft so lange vorbehält, und die ich Sie in wahrer Reue so glühend wünschen hörte, – hier ist sie.« Der Priester zog aus dem Gürtel ein amtliches Papier. »Gestern wurden Sie gesehen, diese Verfügung wurde heut erlassen. Sie sehen, wie mächtig die Leute sind, die sich für Lucien einsetzen.«

Beim Anblick dieses Papiers machte das unverhoffte Glück Esther konvulsivisch erzittern; ein starres Lächeln wie bei Irren, erschien auf ihren Lippen. Der Priester hielt inne und blickte das Kind an, um zu sehen, ob die furchtbare Kraft aus dem Schoße der Verderbnis in dieser gebrechlichen, zart-ursprünglichen Natur so viel Eindrücken standhalten würde. Eine trügende Kurtisane hätte Komödie gespielt. War Esther aber schuldlos und wahr geworden, dann konnte sie sterben, wie ein geheilter Blinder unter einem zu heftigen Sonnenstrahl das Gesicht verlieren kann. In diesem Augenblick also tat er einen tiefen Blick in die Menschenseele. Doch er blieb von einer Ruhe, die in ihrer Starrheit erschreckend wirkte.

Dirnen sind von Grund aus bewegliche Wesen, die ohne Ursache aus blödestem Mißtrauen in vollkommenstes Vertrauen umschlagen. In dieser Beziehung stehen sie unter dem Tier. Alles ist bei ihnen auf die Spitze getrieben: Freude, Verzweiflung, Religion, Unglaube. Sie würden alle verrückt, würde nicht die Sterblichkeit sie in Scharen dahinraffen oder ein glücklicher Zufall einzelne aus dem Schlamm reißen. Um solches Elend des gräßlichen Lebens zu ergründen, mußte man gesehen haben, wie weit das Geschöpf im Wahnsinn gehen kann, ohne darin zu verbleiben, mußte man die heftige Verzückung der Torpille zu Füßen des Priesters bewundern. Die Ärmste starrte auf das befreiende Schreiben mit einem Blick, der Dante entgangen war, alle Erfindungen seiner Hölle übertrumpfte. Und dann kam mit den Tränen der Rückschlag. Sie sprang auf, warf die Arme um seinen Hals, lehnte den Kopf an seine Brust, vergoß Tränen, küßte den rauhen Stoff, der sein stählern Herz umhüllte. Sie bedeckte seine Hände mit Küssen, entfaltete in heiliger Erkenntlichkeit ihre schmeichelnden Zärtlichkeiten, überhäufte ihn mit Kosenamen, bat ihn in tausend Tonarten, süßesten Worten: »Geben Sie es mir.« Kurz, sie übermannte seinen Zorn, der Priester verstand, wie sie ihren Spitznamen erworben hatte, wie schwer es war, diesem reizenden Ding zu widerstehen, begriff Luciens Liebe. Solche Leidenschaft birgt in tausend Reizen einen spitzen Angelhaken, an dem sich zumal die hochfliegenden Dichterseelen verfangen. Der großen Menge sind solche Leidenschaften unverständlich, aber der Durst nach dem schönen Ideal, der den Schaffenden auszeichnet, erklärt sie völlig. Heißt es nicht: schaffen, wenn man solche Wesen reinigt? Wie verlockend, solch physische Schönheit mit moralischer Schönheit in Einklang zu bringen. Welche Stolzes-Wonnen, wenn man Erfolg hat. Welch schöne Aufgabe, nichts denn die Liebe als Werkzeug zu haben!

Der Priester schämte sich, dieser Zärtlichkeit nachgegeben zu haben. Er stieß Esther zurück, und sie setzte sich, gleichfalls beschämt, nieder, denn er sagte zu ihr: »Sie sind noch immer Kurtisane.« Und kalt schob er den Brief wieder in seinen Gürtel. Esther aber starrte auf die Stelle, wo es steckte, wie ein Kind, das nur einen Gedanken hat.

»Kind,« begann der Priester nach einer Pause, »Ihre Mutter war Jüdin, Sie wurden nicht getauft, selbst nicht in die Synagoge geführt: Sie sind in der Vorhölle wie die kleinen Kinder …. wie Sie in den Polizeilisten stehen, – eine Zahl außerhalb der menschlichen Wesen,« fuhr er mitleidlos fort. »Ließ die Liebe Sie durch flüchtigen Anblick glauben, daß Sie neugeboren seien, so müssen Sie sich von heute an wahrhaft als Kind fühlen. Demgemäß müssen Sie auch gelenkt werden, müssen sich völlig wandeln, und ich übernehme, Sie unkenntlich zu machen. Vor allem: Sie werden Lucien vergessen!«

Dies Wort brach dem armen Ding das Herz. Sie schlug die Augen zu dem Priester auf, schüttelte den Kopf, war außerstande zu sprechen, nun sie von neuem in ihrem Retter den Henker fand.

»Verzichten Sie wenigstens darauf, ihn zu sehen,« fuhr er fort. »Ich bringe Sie in ein Kloster, wo junge Mädchen der besten Familien ihre Erziehung erhalten. Dort werden Sie katholisch, werden in den Bräuchen des Christentums unterrichtet, und können als vollkommenes, keusches, wohlerzogenes reiches Mädchen das Kloster verlassen, wenn …« Er hob den Finger, stockte, »… wenn Sie die Kraft fühlen, die Torpille hier zu lassen.«

»Ach!« schrie das arme Kind, dem jedes Wort wie der Ton einer Musik erklang, bei der sich sacht die Tore des Paradieses öffneten, »ach, könnt' ich hier all mein Blut vergießen und neues dafür in mich aufnehmen!«

»Hören Sie. Ihre Zukunft hängt ab von der Kraft Ihres Vergessens. Bedenken Sie den Umfang Ihrer Verpflichtungen: ein Wort, eine Bewegung, die die Torpille verriete, würde Luciens Frau töten, ein Wort im Traume, ein unwillkürlicher Gedanke, ein schamloser Blick, eine ungeduldige Bewegung, ein Kopfnicken, das verriete, was Sie waren, wissen …«

»Was macht das!« rief das Mädchen in heiliger Verzückung, »in rotglühenden Eisenschuhen gehen und dabei lächeln, ein mit Dolchspitzen gespicktes Mieder tragen und dabei die Anmut einer Tänzerin bewahren, – alles wäre leicht, beglückend!« Sie sank auf ihre Knie zurück, küßte des Priesters Schuhe, netzte sie mit ihren Tränen murmelte sinnlose Worte inmitten der Freudenzähren. Ihre schönen, wunderblonden Haare rieselten hernieder, bildeten einen Teppich zu den Füßen des himmlischen Boten, aber als sie sich erhob, ihn anschaute, fand sie ihn düster und hart. Und erschreckt rief sie: »Womit habe ich Sie beleidigt? Ich hörte von einer Frau wie mir, die mit Salben die Füße Jesu wusch. Ach, die Tugend hat mich so verarmt, daß ich Ihnen nur Tränen bieten kann.«

»Haben Sie mich nicht verstanden?« erwiderte er grausam. »Ich sage, Sie müssen das Haus, in das ich Sie führe, so verändert verlassen, daß keiner, der Sie kannte, künftig durch den Ruf: ›Esther‹ Ihren Kopf wenden macht. Gestern hatte die Liebe Ihnen nicht die Kraft gegeben, das Freudenmädchen für immer zu begraben. Es erscheint selbst in der Anbetung wieder, die sich nur an Gott wendet. Entdeckt Sie Lucien während dieser Erziehungszeit, dann wäre alles verloren, denken Sie daran!«

»Wer wird ihn trösten?« fragte sie.

»Worüber haben Sie ihn hinweggetröstet?« fragte der Priester, und zum ersten Male erklang ein nervöses Zittern in seiner Stimme.

»Ach, ich bin das verächtlichste Geschöpf meines Geschlechts, sicher konnte ich nur durch die Kraft meiner Liebe vor seinen Augen Gnade finden.«

»So muß diese Liebe Ihnen die Kraft geben, mir blind zu gehorchen. Bringe ich Sie sofort in das Kloster, so wird jeder Lucien erzählen, daß Sie heute, am Sonntag, mit einem Priester davongegangen sind, und er könnte Ihnen auf die Spur kommen. In acht Tagen wird die Pförtnerin mich für etwas halten, was ich nicht bin, wenn sie mich nicht wiederkehren sieht. Entweichen Sie also eines Abends, heut in acht Tagen, heimlich um sieben Uhr, steigen Sie in eine Droschke, die Sie an der Frondeurstraße erwartet. Während dieser acht Tage meiden Sie Lucien, lassen Sie ihn nicht ein oder verbergen Sie sich bei einer Freundin. Ich erfahre, ob Sie ihn sehen, und in diesem Fall ist alles erledigt, ich komme auch nicht wieder. Sie brauchen diese acht Tage, um sich anständig auszustatten, Ihr Aussehen einer Dirne abzulegen.« Er legte eine Börse auf den Kamin. »In Ihrem Äußeren, Ihrer Kleidung liegt ein Etwas, daß jedem Pariser verrät, was Sie sind. Trafen Sie nie auf der Straße ein bescheidenes, anständiges junges Mädchen mit seiner Mutter?«

»O ja, und es machte mich unglücklich. Der Anblick solcher Mutter mit ihrer Tochter ist für uns wohl die ärgste Qual, weckt Gewissensbisse, die in den verborgensten Herzensfalten wohnen und uns verzehren …! Ich weiß nur zu gut, was mir fehlt.«

»So wissen Sie, wie Sie am nächsten Sonntag sein müssen, sprach der Priester und richtete sich auf.

»Ach, lehren Sie mich vor Ihrem Fortgehen ein richtiges Gebet, damit ich zu Gott beten kann.« Wie rührend war der Anblick dieses Priesters, als er das Mädchen das Ave Maria und das Vater Unser in seiner Muttersprache nachsprechen ließ. »Wie schön!« flüsterte Esther, als sie die zwei Verkündigungen des Glaubens fehlerlos wiederholt hatte. »Wie heißen Sie?« fragte sie den Priester, als er sich entfernte.

»Carlos Herrera. Ich bin Spanier, aus meiner Heimat verbannt.«

Esther ergriff seine Hand und küßte sie. Das war keine Kurtisane mehr, nein, ein Engel, der sich nach seinem Fall erhebt.

In einem Haus, das ob seiner adligen und religiösen Erziehung berühmt war, sahen zu Beginn des März eines Montag Morgens die Schülerinnen ihre reizende Schar durch eine neuangekommene Gefährtin vermehrt, deren Schönheit widerspruchslos nicht nur alle insgesamt, sondern auch im einzelnen übertraf, was bei der einen oder anderen vollkommen war. In Frankreich ist es äußerst selten, wenn nicht unmöglich, die berühmten dreißig Vortrefflichkeiten beisammen zu finden, die eine persische Inschrift als nötig aufzählt, um eine Frau vollkommen schön zu machen. Fehlt in Frankreich die Gesamtschönheit, so findet man dafür entzückende Einzelheiten. Gesamtschönheiten, wie sie einige seltene Bildhauerschöpfungen wiedergeben, sind das Vorrecht Griechenlands und Kleinasiens. Dieser Wiege der Menschheit entstammte Esther: ihre Mutter war Jüdin. Die Juden zeigen trotz mancher Entartung durch die Berührung mit anderen Völkern in manchen Ausläufern den erhabenen Typus asiatischer Schönheiten.

Esther hätte im Serail den Preis davongetragen: sie besaß die dreißig Schönheiten in vollkommenem Einklang. Ihre Formen waren durch ihr seltsames Leben weder in Vollendung noch Frische beeinträchtigt worden, hatten vielmehr dadurch das gewisse Etwas der Frau erhalten; sie besaß nicht mehr die glatte Straffheit unreifer Früchte, aber auch noch nicht den warmen Ton der Reife: etwas von der Blüte war darin. Aber noch ein paar Tage in diesem zügellosen Leben, dann hätte sie Fett angesetzt. Die Hände edel, durchsichtig und weich wie bei einer Frau nach dem zweiten Kinde (was bei sehr jungen Mädchen doch selten, fast unmöglich ist!), und Haar wie bei der darob berühmten Herzogin von Berri; das Haar voll und lang, daß es kein Haarkünstler umfassen konnte: ringelnd erreichte es den Boden, wenn sie es löste. Denn sie besaß die mittlere Größe, die es noch gestattet, aus einer Frau ein Spielzeug zu machen. Die Haut fein wie chinesisches Papier und zart ambrafarben, leuchtend ohne trocken, weich ohne feucht zu sein. Esther war nervig und doch anscheinend zart; sie lockte durch einen Zug, den zumal Raphaels Zeichnungen wiedergeben: er entstammt der Tiefe der Wölbung, unter der sich das Auge wie rahmenlos bewegt und deren scharfe Schweifung der Rippe eines Gewölbebaues gleicht: kleidet die Jugend diesen schönen Bogen in ihre lichten, durchschimmernden Farben, gleitet das Licht unter diese Rundung, dann enthüllt sie Schätze von Zärtlichkeit, die einen Liebenden restlos zufriedenstellen, Schönheiten, die den Maler zur Verzweiflung bringen können. Esthers Abstammung verriet sich in dem orientalischen Schnitt der Augen mit den türkischen Wimpern, deren Glanz allein die überschwengliche Zärtlichkeit des Blicks zu mildern vermochte. Nur Wüstenvölker besitzen diese bannende Macht des Auges, die auf alle wirkt. Es ist, als hafte etwas von der Unendlichkeit darin, die sie erschaut haben. Esthers Blick strahlte, ohne furchtbaren Zauber, sanfte Wärme, rührte, ohne zu erstaunen, ließ in feiner Glut den härtesten Willen zerschmelzen. Dieser Blick und die Weichheit ihrer sanften Haut hatten ihr den furchtbaren Beinamen eingebracht, der eben an ihrer Flucht ins Grab schuld gewesen war.

Sie besaß eine feste Stirn von stolzem Umriß, die Nase war, wie die der Araber, fein und schmal, die ovalen Nasenlöcher standen gutgerichtet und waren am Rand aufgeschürzt. Der frische rote Mund war eine Rose, die kein Welken entstellte, keine Spur der Orgien zurückbehalten hatte. Das milchig-weiße Kinn war geformt, als hätte ein verliebter Bildhauer seine Umrisse geglättet. Nur ein einziges Anzeichen, dem sie nicht hatte abhelfen können, verriet die gar zu tief gefallene Kurtisane: die zerrissenen Nägel, die erst mit der Zeit eine elegante Form erhalten konnten, weil sie durch niederste Hausarbeit entstaltet waren.

Die jungen Bewohnerinnen des Hauses beneideten anfangs die Wunder dieser Schönheit, aber schließlich staunten sie sie an. Kaum war die erste Woche vergangen, da hingen sie schon an der harmlosen Esther, denn sie fühlten Teilnahme mit dem geheimen Unglück eines achtzehnjährigen Mädchens, das weder lesen noch schreiben konnte, dem jedes Wissen neu war und das dem Erzbischof den Ruhm eintragen sollte, eine Jüdin zum Katholizismus bekehrt zu haben; eines Kindes, das dem Kloster das Fest dieser Taufe bescheren sollte. Da sie sich durch Erziehung überlegen fühlten, vergaben sie ihr ihre Schönheit. Bald hatte Esther das Benehmen, die sanfte Stimme, das Gebaren und die Haltung so erlesener Mädchen angenommen: endlich fand sie ihre ursprüngliche Natur wieder. Die Wandlung wurde so vollkommen, daß Herrera, den nichts aus der Welt überraschen konnte, bei seinem ersten Besuche verblüfft war. Die Oberin beglückwünschte ihn zu seinem Mündel. Die Frauen dort hatten in ihrer Erziehungstätigkeit nie solch liebenswürdiges Wesen, solch christliche Sanftheit, solch wahre Bescheidenheit, solche Lernbegier erlebt. Hat ein Mädchen Leiden durchgemacht, wie sie das arme Ding überwältigt hatten, und erwartet es einen Lohn, wie der Spanier ihn Esther verhieß, so müssn sich die Wunder aus den ersten Tagen der Kirche von neuem verwirklichen.

»Sie ist erbaulich,« sagte die Oberin, und küßte sie auf die Stirn. Dies durch und durch katholische Wort sagt alles.

Während der Erholungsstunden fragte Esther maßvoll ihre Gefährtinnen über die einfachsten Weltvorgänge aus, die für sie waren, wie die ersten erstaunlichen Eindrücke im Leben des Kindes. Als sie erfuhr, daß sie am Tage ihrer Taufe und bei der ersten Kummunion weißgekleidet gehen würde, brach sie inmitten ihrer erstaunten Gefährtinnen in Tränen aus. Aber die Kurtisane hatte Angst, verstanden zu werden, und schob die schreckliche Schwermut auf die Vorfreude. Noch trug sie unwissentlich eine Liebe im Herzen, die an ihr nagte, eine seltsame Liebe, ein um so heftigeres Begehren, als sie wußte, während eine Jungfrau nicht weiß, wenn auch bei beiden das Verlangen die gleiche Ursache, das gleiche Ziel hatte. In den ersten Monaten halfen die Übungen ihrer Erziehung, die neue Tätigkeit, die Glut des frommen Entschlusses und die geistige Entwicklung dabei mit, ihre Erinnerungen zurückzudrängen. Ja selbst die Anstrengungen einer neuen Gedächtnisbildung fesselten sie: denn sie hatte ja ebenso vieles zu verlernen wie zu lernen.

Es gibt verschiedene Gedächtnisformen. Beide, der Körper wie der Geist, haben ihr besonderes Gedächtnis. Das Heimweh z. B. ist eine Krankheit des physischen Gedächtnisses. Während des dritten Monats nun wurde die Heftigkeit dieser jungfräulichen Seele, die mit entfalteten Fittichen dem Paradies zustrebte, zwar nicht gebändigt, aber durch einen dumpfen Widerstand gestört, dessen Ursache Esther selbst unbekannt blieb. Riefen die kotigen Straßen des für immer verleugneten Pariser Abgrunds sie zurück, wie dem alten Soldaten Glieder schmerzen, die er nicht mehr besitzt? Hatten Laster und Ausschweifungen sie bis ins innerste Mark durchtränkt, so daß das heilige Wasser den dort verborgenen Dämon noch nicht erreichte? Brauchte sie den Anblick des Mannes, für den sich alle engelhaften Anstrengungen vollzogen, da ihr doch Gott verzeihen sollte, daß sie irdische und himmlische Liebe vermengte? Eine hatte sie ja zur anderen geleitet. Ging eine Verschiebung der Lebenskraft vor sich, zeitigte sie unvermeidliche Leiden? In solcher Lage, die die wissenschaftliche Prüfung verächtlich beiseite gelassen hat, weil sie den Gegenstand unmoralisch findet, ist alles zweifelhaft, dunkel. Aber steht denn der Arzt, der Schriftsteller, der Priester und Politiker über jedem Verdacht?

Vielleicht war die schwarze Schwermut, deren Beute Esther wurde und die ihr glückliches Leben verdüsterte, durch all diese Gründe zusammen verursacht. Vielleicht litt sie in ihrer Unfähigkeit, sie zu ahnen, so wie Kranke leiden, die weder die Heilkunst noch die Chirurgie kennen. Die Tatsache ist erstaunlich. Die reichliche, gesunde Ernährung an Stelle der erhitzenden scheußlichen Nahrung hielt Esther nicht aufrecht. Das reine, regelmäßige Leben mit erlesenen, kräftigenden Arbeiten an Stelle eines Lebens voller Unruhe und Qual selbst in den Vergnügungen zerbrach dies junge Leben. Erfrischende Ruhe, stille Nächte statt der zerschmetternden Erregungen und Erschöpfungen entzündeten in ihr ein Fieber, dessen Anzeichen dem Finger und Auge der Pflegerin entgingen. Kurz dies Wohlsein, dies Glück nach Elend und Unglück waren für Esther ebenso verderblich, wie die Zeiten des Jammers es für ihre Gefährtinnen gewesen wären. Sie hatte sich in der Verkommenheit entwickelt, in die sie gepflanzt worden war. Trotz der Anordnungen eines unbeschränkten Willens übte ihr höllisches Heimatland noch seine Macht aus. Was sie haßte, war für sie Leben, was sie liebte, tötete sie. Der Leib widersetzte sich in jedem Augenblicke ihrer Seele. Einst wurden in einem schlammigen Teiche Karpfen gefangen und einem Wunsche von Frau von Maintenon zu liebe in ein Marmorbecken mit schönem klaren Wasser gesetzt. Sie gingen darin zugrunde und die unedierte Königin sagte: »Es geht ihnen wie mir, sie sehnen sich nach ihrem Schlamm zurück.« Dies Wort kennzeichnet die ganze Geschichte Esthers.

In manchen Augenblicken fühlte das arme Ding den Drang, durch die prächtigen Klostergärten zu rennen. Verstört ging sie von Baum zu Baum, verkroch sich verzweifelt in die dunkelsten Winkel und suchte – was? Sie wußte es nicht. Sie erlag eben dem Dämon, kokettierte mit den Bäumen, sprach Worte zu ihnen, die sie nicht aussprach. Bisweilen stand sie in der Kapelle, heftete die Augen auf das Kruzifix, und alle bewunderten sie, wie Tränen in ihre Augen traten. Aber sie weinte vor Wut. Statt der heiligen Bilder, die sie sehen wollte, standen ihr in tobend roher Wildheit flammende Nächte vor Augen, Nächte, in denen sie die Orgie leitete, lachende schlüpfrig-wüste Nächte, wo unverlöschliches Lachen aufzuckte. Außen war sie sanft wie eine Jungfrau, die nur noch durch die weibliche Gestalt an der Erde haftete; im Innern wütete eine kaiserliche Messalina. Sie allein kannte das Geheimnis dieses Kampfes zwischen Dämon und Engel. Tadelte die Oberin, daß sie schmuckhafter frisiert war als die Regel es gestattete, dann änderte sie die Haartracht mit bewunderungswürdiger Fügsamkeit, ja sie hätte sich die Haare abschneiden lassen, würde die Mutter es verlangt haben. Sie wäre lieber umgekommen als in das Land der Unreinheit zurückgekehrt, und dies Heimweh war darum bei ihr von rührender Anmut Sie wurde blaß, verändert, mager. Die Oberin verkürzte die Unterrichtsstunden, zog das interessante Geschöpf in ihren näheren Umgang, um sie auszufragen. Esther war glücklich, sie fühlte sich unbeschreiblich wohl bei ihren Gefährtinnen, kein lebensnotwendiger Teil schien ihr ergriffen und doch war ihre Lebenskraft im Kern gebrochen. Sie bereute nichts, begehrte nichts. Die Oberin war über die Antworten ihres Pfleglings verwundert und wußte nicht, was sie von dieser verzehrenden Sehnsucht denken sollte. Als ihr Zustand sich verschlimmerte, wurde ein Arzt gerufen, aber er kannte Esthers Vorleben nicht, fand überall Leben, nirgends ein Leiden. Die Antworten der Kranken warfen alle Vermutungen um. In dieser gefährlichen Lage lies die Oberin den Abbé Herrera kommen. Der Spanier eilte hin, sah Esthers verzweifelten Zustand und plauderte einen Augenblick abseits mit dem Arzt. Nach dieser offenen Aussprache erklärte der Mann der Wissenschaft dem Manne des Glaubens, das einzige Mittel sei eine Reise nach Italien. Der Abbé wollte diese Reise nicht vor der Taufe und Kommunion Esthers zugeben.

»Wie lange dauert das noch?« fragte der Arzt.

»Einen Monat,« versetzte die Oberin.

»Bis dahin ist sie tot,« antwortete der Arzt.

»Ja, aber im Stande der Gnade als Gerettete,« sprach der Abbé. In Spanien geht die Religion über Politik, bürgerliche und physische Fragen. Der Arzt erwiderte dem Spanier also nichts, wandte sich zur Oberin, wurde aber von dem furchtbaren Abbé am Arm gepackt: »Kein Wort, Herr Doktor!«

Der Arzt war fromm und monarchisch, aber er warf auf Esther einen Blick voll zärtlichen Mitleids. Sie war schön, wie eine Lilie, die sich auf ihrem Stengel neigt. »Also dann, wie Gott will!« rief er und ging fort.

Am selben Tage noch führte Esthers Gönner sie in eines der glänzendsten Restaurants, denn der Wunsch, sie zu retten, hatte dem Priester die seltsamsten Auswege eingegeben. Er versuchte es mit zwei Ausschweifungen: einer hervorragenden Mahlzeit, die das arme Ding an seine Orgien erinnern konnte, und der Oper, die ihr weltliche Bilder bot. Er brauchte seine ganze niederdrückende Autorität, um die junge Heilige zu solchen Entweihungen zu bestimmen. Herrera verkleidete sich so vollkommen als Offizier, daß Esther ihn kaum wiederkannte. Er ließ seine Gefährtin einen Schleier anlegen und setzte sich in eine Loge, wo sie allen Blicken verborgen blieben. Aber dies Linderungsmittel, das die so ernsthaft erlangte Unschuld nicht gefährdete, war bald nutzlos. Der Pflegling empfand schnell Ekel vor den Mahlzeiten ihres Gönners, religiösen Widerwillen gegen das Theater, und versank wieder in Schwermut.

»Sie stirbt vor Liebe zu Lucien,« sagte sich Herrera. Er wollte die Tiefe dieser Seele durchgründen und wissen, was man alles von ihr verlangen konnte. So kam ein Augenblick, wo sich das arme Ding nur noch durch seine moralische Kraft aufrechterhalten konnte, weil der Körper versagte. Der Priester berechnete diesen Augenblick mit dem gräßlichen Scharfblick, den einst Folterknechte beim Verhör entfalteten. Er suchte sein Mündel im Garten auf, wo es an einem Gitter auf einer Bank saß und sich von der Aprilsonne umschmeicheln ließ. Offenbar fror sie und suchte sich zu wärmen. Die Gefährtinnen betrachteten teilnahmvoll ihre verblühende Blässe, ihre sterbenden Gazellenaugen, ihre schwermütige Haltung. Esthers Bewegung, als sie sich erhob, um dem Spanier entgegenzugehen, verriet, wie wenig Leben, wie wenig Geschmack am Leben in ihr war. Zum zweitenmal weckte sie das Mitleid von Carlos Herrera. Der düstere Geistliche, der für Gott nur ein Werkzeug der Rache sein konnte, empfing die Kranke mit einem Lächeln voll Bitternis und Sanftmut. Esther war durch ihre Einkehr in dem fast klösterlichen Leben nachdenklich geworden und empfand nun zum zweitenmal bei seinem Anblick Mißtrauen. Aber wie das erstemal beruhigte sie sein Wort sofort. Er sagte nämlich: »Nun, teures Kind, warum sprechen Sie nie mit mir von Lucien?«

»Ich hatte Ihnen versprochen, geschworen, nie diesen Namen auszusprechen,« versetzte sie und erzitterte von Kopf bis zu Füßen.

»Aber Sie haben unaufhörlich an ihn gedacht.«

»Das war mein einziges Vergehen. Unaufhörlich denke ich an ihn, ich sprach innerlich seinen Namen aus, als ich Sie erblickte.«

»Das Fernsein tötet Sie?« Statt jeder Antwort neigte Esther den Kopf wie Kranke, die schon Grabesluft wittern. »Ihn wiederzusehen …?« fragte er.

»Du Tochter eines verfluchten Geschlechts, ich habe alles getan, um dich zu retten, ich gebe dich deinem Schicksal wieder: du wirst ihn wiedersehen!«

»Warum schmähen Sie mein Glück? Kann ich nicht Lucien lieben und Tugend üben, da ich eins so liebe wie das andere? Bin ich nicht bereit, für eines wie das andere zu sterben? Ja, zu sterben, ohne ihn wiederzusehen, aber zu leben, wenn ich ihn wiedersehe! Gott wird mich richten.«

Ihre Farbe war wiedergekehrt, die Blässe bekam goldigen Schimmer. Wieder wurde Esther begnadigt.

»Acht Tage nachdem Sie im Wasser der Taufe gebadet sind, werden Sie Lucien wiedersehen, und wenn Sie glauben tugendhaft leben zu können, indem Sie für ihn leben, werden Sie nicht mehr von ihm getrennt werden.«

Der Priester mußte Esther aufheben, deren Knie versagten. Das arme Ding war gefallen, als wäre der Boden unter ihren Füßen gewichen. Der Priester setzte sie auf eine Bank, und als sie die Sprache wiederfand, fragte sie: »Warum nicht heute?«

»Wollen Sie seiner Hochwürden den Triumph Ihrer Taufe und Bekehrung rauben? Sie sind Lucien zu nahe, als daß Sie nicht Gott fern wären.«

»Ja, ich dachte an nichts weiter.«

»Sie werden nie einer Religion angehören,« sprach der Priester mit tiefem Spott.

»Gott ist gut, er liest in meinem Herzen.«

Diese entzückende Harmlosigkeit in Esthers Stimme, Blick und Gebaren besiegte Herrera. Zum ersten Male küßte er sie auf die Stirn: »Die Wüstlinge gaben dir mit Recht deinen Namen. Du könntest Gott Vater verführen. Noch ein paar Tage, dann aber seid ihr beide frei!«

»Alle beide!« wiederholte sie mit verzückter Freude.

Der Anblick dieses Auftritts, den die Zöglinge und Oberinnen von fern sahen, verblüffte sie. Ihnen war, als hatten sie einer magischen Operation beigewohnt: Esther war nicht wiederzukennen, das Kind war verwandelt, lebte, erschien wieder in seiner ganzen wahren Liebesnatur, zierlich, gefallsüchtig, lustig; kurz, sie war wiedererstanden!