|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Fassen wir das Leben einer Fürstin von der Wiege auf, so empfing die Welt das neugeborene »Fräulein« schon damals nicht mit der Freude wie einen jungen Sohn. Wünschte man der Mutter von nahe und fern auch Glück »zu glückseliger Erlösung von der fraulichen Bürde und zu solcher gebenedeieten Gabe«, so versäumte man doch selten, den prophetischen Wunsch »eines Erben in Jahresfrist« hinzuzufügen. Desgleichen ward auch die Taufe des Fräuleins mit ungleich wenigerem Glanz gefeiert und selbst die fürstlichen Patengeschenke waren meist von geringerem Werte. Indes dankt doch die Herzogin Anna von Mecklenburg dem Herzog von Preußen bei der Taufe ihrer Tochter für das Patengeschenk mit den Worten: »es wäre wahrlich eines solchen tapfern und stattlichen Geschenkes unnöthig gewesen, denn daß wir Euer Liebden zu Gevatter gebeten, ist keiner anderen Ursache halber geschehen, als daß wir mit Euer Liebden und derselben herzlichsten Gemahlin alte Treue und Freundschaft wiederum erneuern wollten«.

Während der junge Prinz, zum Alter des Unterrichtes herangereift, der Pflege der fürstlichen Mutter entnommen und der Führung und Belehrung eines Hofmeisters übergeben ward, wuchs das Fräulein in der mütterlichen Umgebung zu einem höheren Lebensalter heran, ohne daß an eigentliche wissenschaftliche Ausbildung gedacht ward. Selbst im vorgerückten jungfräulichen Alter war von einem umfassenden Unterricht und einer auch nur einigermaßen gründlichen wissenschaftlichen Belehrung der fürstlichen Fräulein damals kaum die Rede. Lesen und Schreiben, Religion und eine Übersicht in der Geographie scheinen in der Regel die einzigen Gegenstände des Unterrichtes gewesen zu sein; aber auch hierin blieben die Kenntnisse mangelhaft.

Zuweilen kam noch einige Belehrung in der deutschen und wohl auch in der lateinischen Sprache hinzu. So erklärt der Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg dem Hofmeister Heinrich Schröder in einem Zeugnis, »daß er den Töchtern des Herzogs Albrecht Friedrich von Preußen, Fräulein Anna und Eleonore, stets mit bestem Fleiße aufgewartet und dieselben in der lateinischen und deutschen Sprache treulich instituirt und unterwiesen, nun aber zur weiteren Fortsetzung seiner Studien nach seinem Wunsche seine Entlassung erhalten habe«. Sonach blieb die geistige Ausbildung der fürstlichen Fräulein in jeder Hinsicht unvollkommen, wovon auch die Briefe, welche sich aus ihren späteren Jahren von ihnen erhalten haben, redende Zeugen sind; denn sie verraten nie eine Spur von wissenschaftlichen Kenntnissen irgendeiner Art, und selbst die Sprache und Schreibart, in der sie abgefaßt sind, geben Beweis von ihrer mangelhaften geistigen Ausbildung.

Die eigentliche Erziehung des fürstlichen Fräuleins für das Leben und für seine weibliche Bestimmung erfolgte teils durch die fürstliche Mutter, teils durch den Unterricht der Hofmeisterin, der Obervorsteherin der Hofjungfrauen. Da ihr die nächste Aufsicht und Ausbildung des fürstlichen Fräuleins anvertraut wurden, so waren die Fürstinnen stets bemüht, Personen, die sich durch weibliche Tugenden, Anstand, feine Sitten und Gewandtheit im Umgang, aber zugleich auch durch Fertigkeit und Geschick in weiblichen feinen Arbeiten auszeichneten, als Hofmeisterinnen in Dienst zu nehmen. Man wählte sie gewöhnlich aus dem Adel. Es war indes nicht leicht, Personen zu finden, die alle Tugenden und Eigenschaften einer in allen Beziehungen brauchbaren Hofmeisterin vereinigten. Die Herzogin Dorothea von Preußen durchmusterte vergebens den gesamten weiblichen Adel ihres Landes, um eine geeignete Person auszusuchen, deren Führung sie ihre Tochter Anna Sophia anvertrauen könne. Sie mußte Auftrag geben, ihr eine solche aus Deutschland zuzusenden. Sie verhieß ihr einen jährlichen Gehalt von zwanzig Gulden, außerdem die Hofkleidung, wie man sie allen anderen Hofjungfrauen jedes Jahr zu geben pflegte, und stellte ihr die Aussicht zur Verbesserung ihrer Besoldung, wenn sie ihren Pflichten und Obliegenheiten fleißig nachkommen werde. Häufig entspann sich zwischen der Hofmeisterin und dem fürstlichen Fräulein eine vertraute, innige Freundschaft für das ganze Leben.

War das fürstliche Fräulein zu mannbaren Jahren gekommen, so suchten die fürstlichen Eltern gerne Gelegenheit zur Verheiratung. Mitunter aber traten beim Unterbringen der fürstlichen Töchter manche Sorgen und Schwierigkeiten ein. Nicht selten machte sich der damalige Religionszwist und die Spaltung in der Kirche auch in diesen Verhältnissen geltend, denn kein Fürst des altkatholischen Glaubens konnte sich überwinden, eine Tochter an einen Fürsten der neuen lutherischen Kirche zu vermählen und in gleicher Weise schreckte den evangelischen Fürsten das Bekenntnis des alten Glaubens von jeder solchen Verbindung zurück. So versuchte es im Jahre 1551 der Pfalzgraf Friedrich III., eine Verbindung zwischen seinem Vetter, dem Markgrafen Bernhard von Baden, und einer Tochter der Gräfin Elisabeth von Henneberg durch Vermittelung ihrer Tochter Elisabeth von Henneberg einzuleiten; er ließ ihr durch diese melden, daß der Markgraf an ihrer Tochter »Fräuchen Katharine Wohlgefallen gefunden« und daß, wenn sie nicht abgeneigt sei, er sich persönlich bei ihr einfinden wolle, um die Hand ihrer Tochter zu werben und »dann nach ihrem Gefallen es mit der Heirath richtig zu machen«. Als indes die Gräfin sich näher um des Markgrafen Persönlichkeit erkundigte und erfuhr, daß er des Markgrafen Karl von Baden rechter Bruder sei, schrieb sie dem Herzog Albrecht von Preußen: »der ist ein Papist; da habe ich kein Herz dazu«.

Unbekannter Meister des 15. Jahrhunderts, Der Falkner. Spielkarte

Lebten fürstliche Witwen mit ihren Fräulein von der Welt zurückgezogen auf dem einsamen Besitztum ihres Leibgedinges, so wußte die besorgte Mutter gemeinhin kein anderes Mittel zur Versorgung ihrer Töchter, als die Vermittelung eines verwandten oder befreundeten Fürsten anzusprechen. Hören wir, wie die Witwe des Herzogs Albert VI. oder des Schönen von Mecklenburg, Anna bemüht war, ihre Tochter Anna an den Mann zu bringen. Sie hatte ihr Auge auf den Herzog Magnus von Holstein geworfen, und schrieb deshalb dem Herzog Albrecht von Preußen: »Weil Euer Liebden selbst wissen, daß die Eltern nichts lieber sehen, denn daß ihre Kinder bei ihrem Leben möchten ehrlich und christlich versorgt werden und ich auch nichts lieber erfahren wollte, als daß meine freundliche herzliebste Tochter möchte bei meinem Leben fürstlich versorgt und ausgesteuert werden, so bitte ich Euer Liebden aufs freundlichste, Euer Liebden wollen als der Herr, Freund und Vater dazu helfen rathen, daß meine Tochter an die Orte kommen möchte, damit sie ihrem fürstlichen Stande nach versorgt werde und ich deß getröstet und erfreut wäre, wie ich auch nicht zweifele, Euer Liebden werden der Sache ferner nachdenken. Ich habe für meine Person bedacht, wenn Gott Friede mit Livland und dem Moskowiter gebe, ob es dann mit Herzog Magnus von Holstein gerathen wäre.« Herzog Albrecht billigte diesen Vorschlag nicht, gab jedoch der Herzogin den Trost, für ihre Tochter auf jede Weise zu sorgen. Einige Jahre nachher ward diese, nachdem sie schon das dreiunddreißigste Jahr erreicht, an den Herzog Gerhard von Kurland vermählt.

Noch größere Schwierigkeiten traten für solche fürstliche Fräulein ein, die sich früher dem Klosterleben gewidmet hatten, später aber, entweder gezwungen oder freiwillig, ins Weltleben zurückgekehrt waren; für sie boten sich fast nirgends Aussichten zu ehelichen Verbindungen dar; denn in solchen Fällen stellten selbst auch politische Rücksichten unüberwindliche Hindernisse entgegen. In dieser Lage waren der Graf Wilhelm IV. von Henneberg und dessen Gemahlin Anastasia mit ihrer Tochter, Fräulein Margaretha, die sie frühzeitig in ein Kloster gegeben hatten. Nachdem ihre drei anderen Töchter bereits glücklich vermählt waren, hatte der Herzog von Preußen in einem Briefe an die Gräfin im Spaße die Bemerkung fallen lassen: wenn sie noch eine Tochter übrig habe und sie verheiraten wolle, so möge sie sich nur an ihn wenden, er werde schon dafür sorgen, daß sie einen König bekomme. Die Gräfin in der bedrängten Lage, in der sich schon damals das Hennebergische Fürstenhaus befand, und überreich mit Kindern gesegnet – denn sie hatte deren ihrem Gemahl nicht weniger als dreizehn gebracht – nahm die Sache ernster als es der Herzog erwartet haben mochte. Sie faßte ihn beim Wort, indem sie ihm schrieb: Sie habe keine erwachsene und mannbare Tochter mehr außer einer, Margarethe genannt, die sie in früher Jugend, da sie erst neun Jahre alt gewesen, in ein versperrtes Kloster getan habe, in der Absicht, daß sie ihr Leben lang darin bleiben solle; sie sei deshalb auch geweiht und eingesegnet worden. »Da sind aber,« fährt sie fort, »im vergangenen Aufruhr die Bauern in dasselbe Kloster wie in mehre andere Klöster eingefallen und haben es schier gar verwüstet, so daß die Nonnen, die darin gewesen, alle verstöbert worden sind. Ein Theil haben Männer genommen; die Obersten darunter, nämlich die Aebtissin und Priorin, sind seit dem Aufruhr gestorben; ein anderer Theil sind wieder ins Niederland unter Köln hinabgezogen, von wo sie zuvor aus Klöstern heraufgekommen waren; die übrigen sind noch hin und wieder bei ihren Freunden. Nun ist aber bei uns umher mit den Jungfrauen in den Klöstern ein solches wildes Wesen, daß ich meine Tochter nicht gerne wieder in ein Kloster thun möchte, denn ich besorge auch bei dem jetzigen Wesen, sie würde doch nicht darin bleiben können, und ich müßte sie dann wieder herausnehmen. Also will ich sie lieber bei mir behalten und zusehen, was der liebe Gott mit ihr schaffen will. Wo aber Euer Liebden vermeint, daß es meiner Tochter annehmlich, nützlich und gut sein sollte, so würden mein Herr und Gemahl und ich in dem Fall unser Vertrauen ganz in Euer Liebden setzen, wenn Euer Liebden sie wohl mit einem Manne versorgen wollten, wo anderes keine Scheu daran sein sollte, daß sie eine Nonne gewesen ist. Sonst ist sie eine feine, redliche, fromme, züchtige Metz, der ich, ob sie gleich nicht meine Tochter wäre, doch nichts anders nachsagen könnte.« Merkwürdig aber ist, wie die Gräfin den Herzog auf die Gefahren aufmerksam macht, die für diesen Fall zu befürchten seien. »Ich will«, fährt sie fort, »Euer Liebden als meinem lieben Vetter nicht verschweigen, daß der Kaiser und sein Bruder, der König von Ungarn und Böhmen, einen großen Verdruß und Ungnade auf einen werfen, der eine Nonne nimmt oder der einer Nonne zum ehelichen Stande hilft; sie sprechen, derselbe sei gut lutherisch und dem sind sie dann, wie ich höre, sehr feind. Sollte also meinem Herrn und Gemahl, mir und meinen Kindern oder der Herrschaft Henneberg Ungutes daraus entstehen, so wäre uns allen das sehr beschwerlich, denn der kaiserliche Fiscal kann jetzt sonst nichts mehr, als daß er sich über die kleinen Herren legt, die nicht große Macht haben, und dieselben plagt. Die großen aber, die Gewalt haben, läßt er wohl sitzen.« Da die Gräfin besorgt, es könne aus dieser Angelegenheit für die Herrschaft Henneberg doch vielleicht ein Nachteil entstehen, so macht sie, wie sie sagt, »aus ihrem thörigten Kopfe« dem Herzog den Vorschlag: er möge, damit doch möglicherweise eine Verheiratung zustande kommen könne, das Fräulein Margarethe an seinen Hof in sein Frauenzimmer nehmen; man könne dann ja sagen, der Herzog habe darum gebeten, und auf diese Weise könnten sie und ihr Gemahl, was auch fortan mit dem Fräulein geschehen möge, sich gegen den Kaiser und andere hinlänglich verantworten. Dabei aber liegt der Gräfin noch eine andere Sorge auf dem Herzen. Sie gesteht dem Herzog, daß sie und ihr Gemahl mit großen Schulden beladen seien, mehr als sie gerne sagen möge; es dürfe also auf die Verheiratung des Fräuleins nicht zuviel verwandt werden; denn sonst würden die von Schwarzburg und ihre anderen Töchter auch um so viel mehr fordern, wenigstens doch verlangen, man solle einer so viel geben als der anderen. »Wo es also«, fügt die Gräfin hinzu, »Euer Liebden dahin bringen könnten, daß wir nichts zum Heiratsgut geben dürften als allein einen ziemlichen Schmuck und die Zehrung, um sie zu Euer Liebden hineinzubringen, so wollten wir Euer Liebden und Gott sehr danken, daß wir unsere Tochter so hoch und ehrlich versorgt hätten.«

So sehr indes die Gräfin bemüht war, um ihre gewesene Nonne mit einem Manne zu versorgen, so gingen doch mehrere Jahre dahin, ohne daß sich eine Aussicht eröffnete. Erst nach fünf Jahren fragte Herzog Albrecht bei der Gräfin wieder nach, ob das Fräulein noch außer dem Kloster sei und was man ihr etwa als Abfertigung oder Aussteuer geben könne; er wolle sich jetzt Mühe geben, sie mit irgendeinem reichen polnischen Herrn zu versehen. Hierauf antwortete ihm der alte Graf Wilhelm selbst: »Unsere Tochter hat gar keine Lust, wieder in ein Kloster zu kommen, wiewohl es uns den jetzigen Zeitläuften nach ganz beschwerlich ist, sie so lange sitzen zu lassen; denn Euer Liebden können selbst abnehmen, daß solches kein Lager-Obst ist. Wo wir nun aber und unsere liebe Gemahlin, da wir beide mit einem guten Alter und schweren Leib überfallen und oft auch viel krank sind, mit Tod abgingen, so wäre sehr zu bedenken, wie es dem armen Mensch dann gehen möchte, da wir hieraußen niemand für sie haben bekommen können, wäre es auch nur ein schlechter Graf oder Herr gewesen, der sie hätte nehmen wollen, weil sie eine Nonne gewesen ist. Wir haben deren keinen unter dem Kurfürsten von Sachsen oder dem Landgrafen von Hessen finden können. Wiewohl uns viele gerathen haben, sie nicht wieder ins Kloster zu thun, so haben sie doch alle Scheu, sie zu nehmen, weil sie eine Nonne gewesen ist. Darum, wo Euer Liebden etwas zu Wege bringen könnten, womit sie versorgt werde, wollten wir Euer Liebden gerne folgen.« Der Graf schlägt hierauf dem Herzog vor, ob er nicht vielleicht in Böhmen oder Schlesien, etwa durch den Herzog Friedrich von Liegnitz, wenn unter diesem irgend Grafen oder Herren seßhaft wären, eine Verbindung anknüpfen könne. »Was ihre Mitgift und Ausfertigung anlangt,« fährt der Graf fort, »so wollen wir Euch freundlicher Meinung nicht verbergen, daß wir von der Gnade Gottes nun fünf Söhne haben, die alle im Harnisch reiten mit sechs, acht und auch zehn Pferden. Dieselbigen an den Fürstenhöfen zu erhalten, geht uns des Jahres nicht ein Geringes auf. Wir haben auch noch eine erwachsene und unvergebene Tochter Walpurg bei uns im Hause, desgleichen eine bei unserer Muhme, der Herzogin von Cleve und Berg, welche auch etwas haben wollen. Wir sind überdies durch etliche Unfälle und Kriegsläufte, womit wir einige Zeit betreten gewesen, in Unrath kommen, so daß wir etwas viel schuldig geworden sind. Wir zeigen Euer Liebden alles darum an, ob uns dieselbe behülflich sein könnte, daß wir die Tochter solchem nach auch versehen und ausfertigen könnten, und ob dann das Heiratsgut wohl auf dreitausend Gulden gebracht werden möchte, in Betracht des weiten Weges und der großen Kost und Zehrung, die wir darauf verwenden müßten, sie so weit hinwegzuschicken, was sich auch nicht unter tausend Gulden belaufen würde, zudem was uns noch der Schmuck und die Kleidung kosten möchte.« Mit Rücksicht auf diese Umstände bittet endlich der Graf den Herzog: er möge darauf denken, daß er so leicht wie möglich in der Sache davonkomme, wiewohl er seinerseits alles tun wolle, was in seinem Vermögen stehe.

Herzog Albrecht, dem es Vergnügen machte, sich in Heiratsangelegenheiten seinen Freunden gefällig zu zeigen, erwiderte dem Grafen: wenn er früher gewußt hätte, daß der Graf seine Tochter einem Freiherrn geben wolle, so würde er sie längst mit einem solchen in seinem eigenen Lande haben versorgen können; da es indes jetzt vielleicht möglich sei, sie in Schlesien bei dem Herzog Friedrich von Liegnitz unterzubringen, so wolle er sich zuvörderst an diesen wenden, um zu sehen, ob sich dort etwas gutes ausrichten lasse. »Wo es aber«, fügt er hinzu, »an dem Orte nicht gelingen würde, wollen wir keinen Fleiß sparen, Rat, Mittel und Wege zu erdenken, ob wir sie in Polen, Litauen oder, wo sich die Fälle mit der Zeit zutragen würden, in unserem Lande versorgen könnten.« Der Herzog bittet daher den Grafen: er möge sich einen kleinen Verzug nicht beschwerlich fallen und sich auf keine Weise bewegen lassen, seine Tochter wieder ins Kloster zu stecken; wofern es ihm aber beschwerlich sei, sie länger bei sich zu behalten oder man vielleicht in ihn dringen werde, sie wieder in ein Kloster zu verstoßen, so möge er sie ihm lieber nach Preußen zuschicken; er wolle sie als Freund bei sich behalten, bis sich eine Gelegenheit finde.

Wie wir hier den Herzog Albrecht von Preußen bereitwillig finden, dem gräflichen Fräulein Margarethe irgendwie einen Mann zu verschaffen, so war er es auch, der dem jungen Markgrafen von Brandenburg, dem nachmaligen Kurfürsten Joachim II., mit dem er so befreundet war, daß er sich mit ihm duzte, eine Braut zu empfehlen suchte. Er leitete die Heirat zwischen ihm und seiner nachmaligen Gemahlin Hedwig, einer Tochter des Königs Sigismund I. von Polen, dadurch ein, daß er ihm die Prinzessin auf folgende Weise schilderte: »Ich will dir nicht bergen, daß sie nicht alt, sondern hübsch und tugendsam, auch gutes Verstandes, Geberde und Wesens ist, ungefähr um ihr zwanzigstes Jahr. In Summa, daß ich Dich mit langen Reden nicht aufziehe, so kann ich Dir sie nicht genugsam rühmen, und sage das bei meiner höchsten Treue und wahrem Wesen: wo ich diese jetzige fromme Fürstin, meine liebe Gemahlin nicht hätte und mir Gott ein solch Mensch, wie diese tugendsame Fürstin ist, von der ich schreibe, verliehe, so wollte ich mich selig schreiben und halten.«

Wie für den Herzog von Preußen, so war es, wie wir aus brieflichen Mitteilungen ersehen, auch für andere Fürsten eine Art Lieblingsgeschäft, Heiratsverbindungen zwischen verwandten Fürstenhäusern zustande zu bringen. So hatte der Landgraf Philipp von Hessen kaum erfahren, daß der Herzog von Preußen eine schöne mannbare Tochter habe, als er ihm durch den herzoglichen Rat Asverus Brandt das Anerbieten machen ließ, eine Verbindung zwischen dem Fräulein und einem jungen Pfalzgrafen zustande zu bringen. Albrecht nahm es mit außerordentlicher Freude auf. »Wir können daraus«, schrieb er ihm, »nichts anderes verspüren, als Euer Liebden freundwilliges, treues Herz, und haben auch darob um so viel mehr Frohlockung geschöpft, als wir bedacht, mit welcher hohen Freundschaft, auch Erbeinigungsverwandtnis die löblichen kurfürstlichen und fürstlichen Häuser Brandenburg und Hessen schon viele Jahre her einander verwandt sind; und dieweil wir denn solche treue Freundschaft, die Euer Liebden gegen uns tragen, befinden, mögen wir hinwieder in gleicher Treue und Vertrauen unangezeigt nicht lassen, daß wir nicht allein nicht ungewogen, sondern sehr begierig sind, da uns leidliche und ziemliche Wege vorkämen, unsere geliebte einzige Tochter einem frommen Fürsten ins heilige Reich deutscher Nation zu verheirathen.« Der Herzog ersucht darauf den Landgrafen, ihm über den Namen, die Verhältnisse, die Gesinnungen und den Charakter des jungen Pfalzgrafen nähere Nachrichten mitzuteilen, damit er die Sache weiter erwägen und mit seinen Freunden und Verwandten in Beratung ziehen könne. Wieviel dem Herzog daran gelegen war, eine solche Verbindung ins Werk gestellt zu sehen, gab er dadurch zu erkennen, daß er dem Landgrafen alsbald meldete, wie er seine Tochter auszustatten gedenke. Er schreibt ihm: »Wir wollen Euer Liebden als dem Freunde vertraulicher Meinung nicht verbergen, welcher Gestalt, wir unsere Tochter, wenn sie durch gnädige Schickung Gottes verheirathet wird, auf ziemliche und leidliche vorgehende Beredung nach altem Herkommen des Hauses Brandenburg auszustatten gesinnt sind. Wir sind nämlich bedacht, Ihrer Liebden zur Mitgift 20,000 Gulden neben ehrlicher fürstlicher Aussteuerung an Kleinodien, Kleidern, Geschmeiden und was dem anhängig, so daß verhoffentlich fürstlich vollfahren möge, nach unserem Vermögen zu geben und sie sonst nach Gelegenheit der Herren und Beredungen, die hierin aufzurichten, dermaaßen fürstlich zu versehen, damit, wo Ihre Liebden nach Schickung des Allerhöchsten den Fall des Todes an uns und der hochgeborenen Fürstin, unserer freundlichen herzgeliebten Gemahlin, erlebte, derselben an dem, was die Natur, Recht und Gerechtigkeit an Erbschaft und sonst giebt, nichts entzogen werden solle.« Der Wunsch des Herzogs wurde indes nicht sogleich erfüllt: seine Tochter Anna Sophia erhielt erst mehrere Jahre später den Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg zum Gemahl.

Hatte sich eine Aussicht zu einer Verbindung des fürstlichen Fräuleins eröffnet, so versäumten die Eltern nicht, zuvor die nahen Verwandten darüber zu Rate zu ziehen, und man fand es nötig, sich zu entschuldigen, wenn dies aus irgendeinem Grunde nicht hatte geschehen können. Als sich der Landgraf Georg von Leuchtenberg im Jahre 1549 mit seinem Sohne Ludwig Heinrich in den Niederlanden einige Zeit am Kaiserhofe aufhielt, gelang es dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg, eine Verbindung zwischen dem jungen Prinzen und der jungen Gräfin Mathilde von der Mark zustande zu bringen. Sie mußte aber aus mancherlei Gründen mit solcher Eile betrieben werden, daß es nicht möglich war, die nahen Verwandten erst darüber um Rat zu fragen. Die Landgräfin Barbara von Leuchtenberg, eine Schwester des Herzogs Albrecht von Preußen, bittet daher in dem Schreiben, worin sie diesem mit großer Freude das glückliche Verlöbnis ihres Sohns mit »der wohlgeborenen Jungfrau Mathilde, geborenen Gräfin zur Mark«, meldet, aufs dringendste um Entschuldigung, daß der Markgraf und ihr Gemahl in der Sache, in der sie unter anderen Umständen gewiß nichts ohne der anderen Herren Brüder und Vetter Wissen, Rat und Willen verhandelt und beschlossen haben würden, es diesmal hätten unterlassen müssen, um nicht in Gefahr zu kommen, die treffliche Partie aus der Hand gehen zu lassen; denn abgesehen von »der Jungfrau Frömmigkeit und ehrlichem Verhalten und daß sie fürstmäßigen Stammes sei, auch ein tapferes fürstliches Heiratsgut erhalten werde, ständen auch deren nächste Gesippte und Verwandte beim Kaiser in großem Einfluß und Ansehen, daß man von diesen sich manche Hülfe versprechen könne«.

Hatte ein junger Fürst noch nicht die persönliche Bekanntschaft einer Prinzessin, die man ihm zugedacht, gemacht, so sandte man ihm entweder ihr Porträt, eine Konterfeiung, wie man es damals nannte, oder man suchte eine persönliche Zusammenkunft beider an einem dritten Fürstenhofe zu veranstalten, um so »eine Besichtigung der Personen« möglich zu machen. So ließ es sich der Herzog Albrecht von Preußen im Jahre 1561 viele Mühe kosten, eine Verbindung zwischen dem Könige Erich XIV. von Schweden und einer Prinzessin von Mecklenburg einzuleiten. Er hatte dem Könige das Fräulein als so ausgezeichnet schön geschildert, daß dieser ihm erwiderte: er müsse nach solcher Schilderung wohl glauben, »daß die Person ihrem fürstlichen Stamme nach sehr schön und mit hochadeligen Tugenden geziert und begabt sei«. Er schlug mehrere Wege vor, wie es der Herzog möglich machen könne, daß eine gegenseitige Besichtigung zwischen ihnen stattfinde; »denn«, fügte er hinzu, »im Fall nach vorgehender Besichtigung wir an der Person, wie wir hoffen, einen Gefallen tragen würden, so wüßten wir nichts, was uns sonst an Vollführung solcher Heiratssache, sofern dadurch eine beständige, zuverlässige und vertraute Freundschaft zwischen uns und dem Hause zu Mecklenburg gepflanzt und aufgerichtet werden möchte, besondere Hindernisse entgegenstellen könnte, da wir in diesen christlichen Sachen nach keinem großen Brautschatz oder nach Reichthum, womit wir ohnedies von Gott reichlich begabt sind, sondern allein nach hochadeligem fürstlichen Stamm, Geblüt, Tugend und Schönheit der Person trachten«. Die Verbindung kam jedoch zum Glück des Fräuleins von Mecklenburg nicht zustande. Der König heiratete bekanntlich nachmals die Tochter eines Korporals, ward bald darauf vom Throne gestoßen und starb später im Gefängnis.

So gleichgültig gegen Brautschatz und Mitgift war man sonst in der Regel nicht; vielmehr wurden sie gewöhnlich als eine Sache von großer Wichtigkeit betrachtet und darüber oft lange diplomatische Verhandlungen gepflogen. Hatten zwei junge fürstliche Personen soviel Neigung zueinander gewonnen, daß sie sich zu einer gegenseitigen Verbindung entschlossen, so ernannten die Väter einen ihrer vertrautesten Räte zu Unterhändlern, die an einem dritten Orte zusammenkamen, um über die Ausstattung, den Brautschatz und die Mitgift des fürstlichen Fräuleins zu unterhandeln. Man nannte dies eine »Ehebeteidigung«; es dauerte oft mehrere Wochen, ehe man über alles aufs Reine kam; denn man ging dabei mit großer Sorgsamkeit zu Werke. Hatte man sich endlich verständigt, so wurde mit aller diplomatischen Förmlichkeit ein Ehekontrakt im Namen der fürstlichen Väter von den Gesandten abgeschlossen, der über die Ausstattung und Mitgift alles Nötige feststellte. Was dabei hauptsächlich zur Sprache kam, werden einige Beispiele erläutern.

Nachdem Herzog Albrecht von Preußen sich der Zustimmung des Königs Friedrichs I. von Dänemark wegen der Verbindung mit dessen Tochter, der Prinzessin Dorothea versichert, kamen die bevollmächtigten Räte beider Fürsten in Flensburg zusammen, und es wurden nach vielfachen Unterhandlungen folgende Bestimmungen als Ehekontrakt festgestellt: Im Namen des Königs ward versprochen: er werde der Prinzessin als Heiratsgeld 20 000 Gulden mitgeben, welches in zwei Hälften in den Jahren 1527 und 1528 zu Kiel in guter Silbermünze ausgezahlt werden solle; außerdem wolle er sie mit königlicher und fürstlicher Kleidung, Kleinodien und silbernem Geschirre, »wie es bei Königen, Fürsten und Herren gebräuchlich und Gewohnheit sei«, ausstatten und bis an das Fürstentum Preußen mit tausend Mann zum ehelichen Beilager einbringen und geleiten lassen. Der Herzog dagegen verpflichtete sich, seiner künftigen Gemahlin, »dem Fräulein von Dänemark«, eins der beiden Schlösser, Tapiau oder Labiau, welches später die dazu verordneten Räte des Königs wählen würden, zu »verleibgedingen« und die Fürstin in das gewählte Schloß mit allen seinen Zubehörungen, Städten, Märkten, Dörfern, Lehen, desgleichen auch auf den Adel und die Ritterschaft, die etwa in dem Amte gesessen seien, mit allen herrlichen Rechten, Freiheiten und Diensten in gewöhnlicher Weise einzuweisen. Werde die Fürstin des Herzogs Tod überleben, so solle sie auf dem gewählten Schlosse »wie eine Leibgedingsfrau« ihren Wohnsitz haben. Es werden ihr ferner auf 40 000 Gulden gewisse Renten in den Geldzinsen, Zöllen und sonstigen Nutzungen im Amtsbereiche des Schlosses verordnet und vermacht, wobei ausdrücklich noch bestimmt wird, daß das, was in den Einkünften und im Rentenertrage des Schlosses an der Rentensumme etwa fehlen werde, von den anderen naheliegenden Ämtern gedeckt werden solle. Alles, was von altersher an Scharwerk, hohen und niederen Gerichten, Fischerei und Holzung zum Schlosse gehört, solle dabei bleiben und ausschließlich zur Haushaltung der Fürstin verwandt werden. Was der Herzog an Morgengabe oder Erhöhung des Leibgedinges seiner Gemahlin noch zuwenden wolle, solle seiner Güte und Liebe anheimgestellt sein. Ferner verpflichtete er sich in einem besonderen Verzichtbriefe für sich, seine Gemahlin und ihre Erben allen weiteren Ansprüchen und Forderungen an die Reiche Dänemark und Norwegen, sowie an die Fürstentümer Schleswig und Holstein zu entsagen, nichts an väterlicher oder mütterlicher Erbschaft weiter zu verlangen und »mit solcher Ausstattung gesättigt zu sein«. Nur wenn der König ohne männliche Leibeslehenerben sterbe, solle es dem Herzog vorbehalten bleiben, für seine Gemahlin »als eine Tochter von Dänemark und Holstein zu fordern, was ihr von Rechtswegen gebühre«. Dieser Verzichtbrief solle dem Könige noch vor dem ehelichen Beilager eingehändigt werden. Endlich ward noch festgesetzt, daß, im Fall der Herzog von seiner künftigen Gemahlin keine Erben erhalten werde und diese vor ihm sterbe, alles, was das königliche Fräulein als Heiratsgut, Brautschatz und Kleinodien nach Preußen bringen werde, dem Könige oder dessen Erben wieder anheimfallen solle.

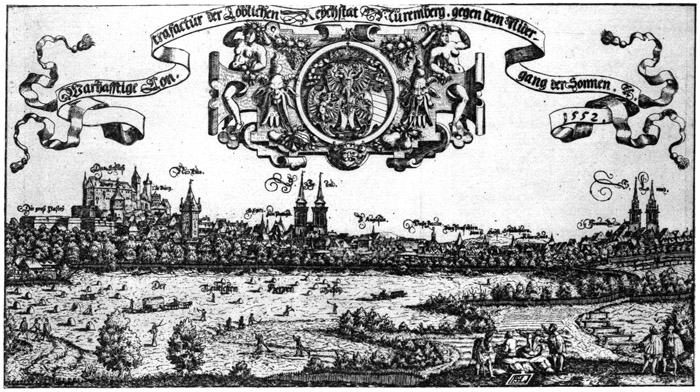

Lautensack, Nürnberg 1552. Kupferstich Teilaufnahme

Stellen wir diesem Ehekontrakt aus dem zweiten Jahrzehnt des sechzehnten Jahrhunderts einen anderen aus einer späteren Zeit zur Seite, so finden wir in diesem die Bestimmungen etwas verändert. Bei der Eheverbindung des Pfalzgrafen Johann des Älteren von Zweibrücken mit dem Fräulein Magdalene, der Tochter des Herzogs Wilhelm von Jülich, Cleve und Berg, im Jahre 1579, mußte der Pfalzgraf zuerst das Versprechen geben, daß er an einem bestimmten Tage mit dem Fräulein Magdalene das eheliche Beilager halten wolle. Dagegen sicherte ihm der Herzog nach solchem Beilager einen Brautschatz von 25 000 Goldgulden zu und versprach, solchen »zum rechten Heiratsgut gegen gebührliche Quittung« in Jahresfrist auszahlen zu lassen, auch seine Tochter »mit Kleinodien, Kleidern, Schmuck, Silbergeschirre, wie es einer Fürstin von Jülich wohl gezieme, ungefähr gleich den anderen Schwestern ehrlich abzufertigen«. Der Pfalzgraf verhieß, nach erfolgtem Beilager das Fräulein mit einer fürstlichen Morgengabe von 4000 Gulden zu versehen, »womit die Fürstin solle handeln, tun und lassen können nach ihrem besten Wohlgefallen und wie es Morgengabsrecht und Gewohnheit ist«. Da herkömmlicherweise die Verzinsung der Morgengabe mit 200 Gulden erst dann erfolgte, wenn die Fürstin ihren künftigen Gemahl überlebte, so versprach der Pfalzgraf, ihr, gleich nach dem Beilager, jährlich 400 Taler in vierteljährigen Zahlungen als »tägliches Handgeld« anweisen zu lassen. Sobald das Heiratsgut von 25 000 Gulden entrichtet sei, sollte der Pfalzgraf ohne Verzug das Fräulein auf sein Schloß und Amt Landsberg und einige andere genannte Besitzungen mit voller obrigkeitlicher Herrlichkeit »zu Widerlegung und Gegengeld des erwähnten Heiratsgutes« anweisen und sie ihm verschreiben lassen. An jährlichen Zinsen und Nutzungen sicherte er seiner künftigen Gemahlin eine jährliche Rente von 3800 Gulden, teils an barem Gelde zu 1525 Gulden, teils an Wein und verschiedenen Getreidelieferungen zu, mit dem Versprechen, daß, wenn das Schloß und Amt Landsberg und die übrigen Besitzungen den genannten Rentenbetrag nicht vollkommen abwerfen würden, der Abgang laut Wittumsverschreibung vom Pfalzgrafen aus dessen Rentkammer oder anderen Ämtern zugesteuert werden solle. Der Fürstin sollten in dem ihr zum Leibgeding zugeschriebenen Amte und Schloß »alle Obrigkeit, Gericht und Herrlichkeit, Fischerei, Jagd, Bau- und Brennholz und sonst alle Küchengefälle« zugehören, nur mit Ausnahme der hohen landesfürstlichen Obrigkeit, der Bergwerke, Ritterlehen, Reisegefolge, Steuer, Zoll und Ungeld, die der Pfalzgraf sich vorbehielt. Nach Erlegung des Heiratsgutes sollten alle Einsassen des erwähnten Amts und der übrigen Besitzungen der Fürstin eidlich geloben, nach ihres Gemahls Tod niemand anderem als nur ihr Gehorsam zu leisten. Sobald die Fürstin Witwe werde, sollten des Pfalzgrafen Erben ihr das Schloß Landsberg ohne weiteres übergeben und es mit Hausrat, Betten und Leinwand so zureichend versehen, daß sie ihrem fürstlichen Stande gemäß daran keinen Mangel leide. Fehle ihr selbst das nötige Silbergeschirr, so sollten des Pfalzgrafen Erben sie damit versorgen; nach der Fürstin Tod aber oder etwaiger zweiter Verheiratung solle es an das Fürstenhaus Zweibrücken wiederum zurückfallen. An diesem ihrem Wittum und Vermächtnisse solle die Fürstin sich genügen lassen und an das Land weiter keine Forderung machen. Der Pfalzgraf aber verzichtete gegen Empfang des erwähnten Heiratsgutes auf alle väterliche und mütterliche Erbgüter oder sonstigen elterlichen Nachlaß im Fürstentum Jülich, sowie auf alle weiteren Ansprüche und Forderungen. Endlich ward noch festgesetzt, daß, wenn die Fürstin nach des Pfalzgrafen Tod sich von neuem vermählen werde, dessen Erben verbunden sein sollten, sie in Jahresfrist aus ihrem Wittum mit der Summe des Heiratsgutes, 25 000 Gulden, auskaufen und ihr dann auch ihren Kleiderschmuck, ihre Kleinodien, ihr mitgebrachtes Silbergeschirr und ihren Hausrat ungehindert folgen zu lassen; sterbe sie aber vor dem Pfalzgrafen oder späterhin als Witwe, so solle jedenfalls, sie möge Kinder hinterlassen oder nicht, ihr Heiratsgut nebst aller ihrer »Fahrniß« an das Fürstentum Zweibrücken zurückfallen.

Aus diesen Ehekontrakten sehen wir also: es wurde bei der Vermählung einer Fürstin ein gewisses Heiratsgut als bleibendes Kapital an ihren künftigen Gemahl gezahlt, der ihr dagegen eine ländliche Besitzung verschrieb, aus der sie einen Ertrag an Geld und Naturalien für ihre Bedürfnisse und ihren eigenen fürstlichen Hofstaat bezog und auf der sie als Witwe ihren Witwensitz nehmen konnte. In dieser Besitzung stand sie unter gewissen Beschränkungen als selbständige Fürstin da. Die Einzahlung des Heiratsgutes trug zugleich den Charakter eines Zins- oder Rentekaufes, durch welchen die Fürstin Ansprüche auf bestimmte Einkünfte zu ihrem eigenen Unterhalt gewann. Die Morgengabe dagegen setzte der Fürst für seine künftige Gemahlin selbst fest. Sie bestand gleichfalls in einem für die Fürstin bestimmten Kapital, dessen Verzinsung aber erst nach des Fürsten Tod anhob, so daß also erst die fürstliche Witwe den Zinsertrag der Morgengabe zu genießen hatte. So lange der Fürst lebte, ward ihr ein gewisses Handgeld für ihre gewöhnlichen täglichen Ausgaben angewiesen.

Waren Brüder oder Verwandte vorhanden, die im Fall des Todes eines Fürsten erbliche Ansprüche auf ein zum Leibgeding verschriebenes Besitztum erheben konnten, so war erforderlich, daß solche zur Leibgedingsverschreibung noch vor der Vermählung ihre besondere Einwilligung erteilten, um die Fürstin nach ihres Gemahls Tod gegen Eingriffe in ihr Besitztum sicherzustellen. Wir finden Beispiele, daß man zur Sicherheit Leibgedingsverschreibungen vom Kaiser förmlich bestätigen ließ.

Erst wenn auf diese Weise der Ehekontrakt fest und förmlich abgeschlossen, von beiden Seiten genehmigt und die junge Fürstin in ihrem künftigen ehelichen Verhältnisse sichergestellt war, erfolgte das eigentliche feierliche Verlöbnis. Wir finden es bei der ehelichen Verbindung des Herzogs Albrecht Friedrich von Preußen mit Fräulein Maria Eleonore, ältester Tochter des Herzogs Wilhelm von Jülich, Cleve und Berg im Jahre 1572 auf folgende Weise vollführt. Der junge Fürst sandte seinen Hofmeister und einige seiner vornehmsten Räte mit diplomatischer Vollmacht und dem genehmigten Ehekontrakt an den Hof des Vaters der Prinzessin ab, wo sie, angelangt und feierlich empfangen, sofort beim Fürsten um Audienz baten. Sobald sie ihnen gewährt war, erschienen sie am Hofe, wo sie die nächsten Familienglieder und die Prinzessin im festlichen Schmuck versammelt fanden. Der Hofmeister setzte zuerst in einer Anrede an den Herzog den Zweck ihres Erscheinens, den Verlauf der Bewerbung um seine Tochter und den Abschluß der bisher geführten Verhandlungen laut seiner Instruktion auseinander. »Nachdem nun alles«, fügte er dann hinzu, »bis zum ehelichen Beilager verglichen und vollzogen ist, bleibt jetzt nur noch übrig, daß, nach allem fürstlichen, christlichen Brauch, in gegenwärtiger Versammlung das Jawort gegeben werde, indem das Fräulein sich gegen sie, die Gesandten, verbinde, die künftige Ehegemahlin des Fürsten zu sein, der um ihre Hand werbe«. Am Schlusse der Rede sprach er dann die Bitte aus: »der fürstliche Vater möge jetzt seine geliebte Tochter dahin berichten, daß sie ihr Jawort gebe und sich dergestalt auf gepflogene Tractation ehelich verbinde«. Darauf ließ der Fürst durch seinen Kanzler Antwort geben und in seinem Namen erklären, daß auch er den Abschluß der bisherigen Verhandlungen genehmige und es sein Wille sei, »daß jetzt der Abrede allenthalben nachgegangen werde und die Versprechung und das Handgelübde dermaßen von seiner Tochter im Namen der heiligen Dreifaltigkeit geschehen möge«. Nach solcher Erklärung des Herzogs wandte sich der Gesandte an die junge Fürstin mit der Frage, »ob ihre fürstliche Gnade, nachdem sie ihres Herrn Vaters gnädigen Willen vernommen und die Erlaubnis empfangen, den Fürsten, der um ihre Hand geworben, zu ihrem künftigen Ehegemahl zu haben begehre?« Die Fürstin zögerte mit der Antwort, bis der Vater sie dem Gesandten entgegenführte, worauf sie diesem die Hand reichte und die Erklärung gab: »weil es meinem gnädigen Herrn Vater also gefällt, bin ich es wohl zufrieden«. Der Gesandte versprach ihr dann im Namen seines Herrn, daß dieser sie als seine künftige Ehegemahlin halten und anerkennen und sich ihr zu aller gebührlichen Treue und Liebe aufs freundlichste erbieten und verbinden wolle.

War das Verlöbnis vollzogen, so erfolgte die Brautbeschenkung. Der Gesandte überreichte der fürstlichen Braut im Auftrage seines Herrn bald ein prachtvolles Brautkleid, bald auch kostbares Pelzwerk, künstlich gearbeitete goldene Geschmeide oder andere wertvolle Kleinodien. Auch die Eltern der Braut wurden mit Geschenken, Brüder und Schwestern gewöhnlich mit goldenen Ketten, kostbaren Ringen oder sonstigen Kleinodien erfreut. In der Regel bot auch der Gesandte seinerseits der fürstlichen Braut ein Geschenk entgegen. Wir finden, daß ein Gesandter der Braut ein schön gemaltes Lädchen von kostbarem Holze mit Elendsklauen und Bernsteinöl zum Geschenk überreichte. Das bedeutungsvollste Geschenk aber, welches damals gewöhnlich schon bei der Verlobung gewechselt wurde, war der Braut- und Bräutigamsring als symbolische Zusicherung gegenseitiger Treue. So schreibt eine fürstliche Braut an ihren fürstlichen Bräutigam im Jahre 1549: »Ich habe von Euer Liebden den spitzen Diamant-Ring zum Vermählungs-Ring empfangen, wodurch Euer Gnaden mir ihre stete Treue verheißet; dagegen schicke ich wiederum Euer Gnaden einen Saphir-Ring zu gleicher steter Treue und verspreche meine Zusage zu halten und nimmermehr zu brechen.«

Während der Brautzeit wurden zwischen Braut und Bräutigam fort und fort Geschenke gewechselt. Bald erhält diese eine schöne goldene Kette, an welcher des Bräutigams Namenszug in Edelsteinen gefaßt hängt und »die sie täglich auf der bloßen Haut tragen soll«, bald erfreut sie der Bräutigam mit einem prachtvollen Pelze; selbst »ein Spaniolisches Hündlein« wird von der Braut mit Freude aufgenommen, »damit sie sich bis zum baldigen Beilager hübsch fein und züchtig die Zeit vertreibe«. Sie erfreut dagegen den Bräutigam bald mit einem Perlenkranz oder mit einer Stickerei von ihrer eigenen Hand, bald selbst auch mit einem feinen Bräutigamshemd. Herzog Albrecht von Preußen überraschte einmal seine Braut, die Prinzessin Dorothea von Dänemark, »seine herzallerliebste Fürstin, Muhme und Buhle«, wie er sie nennt, mit etlichen »Pumberanzen« (Pomeranzen), um sich daran zu erfrischen; sie läßt dagegen ihrem Bräutigam durch den Bischof von Pomesanien als Geschenk einen Dornenkranz entgegenbringen, worüber der Herzog, seltsam genug, so erfreut ist, daß er seiner Braut schreibt: »Wiewohl der Kranz, den Euer Liebden mir sendet, von Dornen ist, so ist er mir doch lieber und soll mir auch lieber sein als alle Rosen- und Veilchenkränze und wenn sie auch mit den besten Cypressen vermengt wären.« Die Prinzessin aber erwiderte ihm: »er möge den Dornenkranz doch nicht so gar hoch anschlagen, denn es sei ja nur ein ganz nichtswürdiges Ding.«

Während Braut und Bräutigam sich auf solche Weise beschenkten und durch ihre Geschenke mitunter auch gegenseitig neckten, besorgten die fürstlichen Eltern die Ausstattung der Braut. Das Kostbarste waren in der Regel die Kleinodien, weshalb sie im Ehekontrakt jederzeit ausdrücklich als ein Teil der Aussteuer mit ausbedungen wurden. Als Beispiel diene, was das Fräulein Anna von Preußen bei der Vermählung mit Johann Sigismund, Sohn des Kurfürsten Joachim Friedrich von Brandenburg, im Jahre 1594 an Kleinodien zur Ausstattung erhielt. Ein goldenes Halsband mit achtzehn Rosen von Edelsteinen, darunter fünf Rubinrosen, vier Diamantrosen, und neun glänzende Perlenstücke, vom Meister Gabriel Lange in Nürnberg verfertigt, kostete 3750 Mark; ein anderes wurde mit 3115 Mark und ein drittes mit 32 Diamanten, Perlen und goldenen Rosen mit 1487 Mark bezahlt. Ein viertes Halsband, 3000 Mark an Wert, schenkte der Braut die fürstliche Mutter aus ihrem eigenen Kleinodienschatze. Dazu kamen ferner eine goldene Kette für 265 Mark, 36 goldene Ringe, darunter 24 mit Diamanten für 432 Mark, 60 Ringe mit Rubinen an Wert 360 Mark, 48 Kreuzringe, die man dem Augsburger Goldarbeiter mit 396 Mark bezahlte. Für Perlen zum Schmuck wurden 1745 Mark verwendet, so daß mit noch einigen anderen Kleinodien dieser Teil der Ausstattung des fürstlichen Fräuleins nicht weniger als 14 633 Mark betrug, nach damaligem Geldwerte schon eine sehr bedeutende Summe.

Die Ausstattung der Braut mit dem nötigen Silbergeräte kostete in der Regel den fürstlichen Eltern selbst keine so große Summe; denn man rechnete hierbei auf die Hochzeitsgeschenke. Sobald nämlich der Hochzeitstag bestimmt war, ward eine große Zahl von verwandten oder befreundeten Fürsten und Fürstinnen zur Hochzeitsfeier eingeladen. War die Braut mutterlos, so erging an eine befreundete Fürstin zugleich auch die Bitte, die Stelle und Geschäfte »der Brautmutter des Brautfräuleins« zu übernehmen. Wer dann von den geladenen fürstlichen Gästen das Hochzeitsfest durch seine Gegenwart verherrlichte, brachte der Braut irgendein wertvolles Geschenk, worauf der Name des Schenkers stand, einen silbernen Becher, eine silberne Schale, einen in Silber gefaßten Löffel von Meermuschel, venezianische Gläser mit Schalen, silberne Messer und Gabeln oder irgendein kostbares Kleinod zu Schmuck und Putz entgegen. Es geschah dies in der Regel am Morgen nach der Trauung. Man nannte es daher die Morgengabe. Hatten zur Darreichung dieser Weihgeschenke die Hochzeitsgäste sich im großen Versammlungssaale des fürstlichen Schlosses eingefunden und die Braut im festlichen Schmucke auf einem erhöhten Sitze sich niedergelassen, so nahte sich ihr zuerst der fürstliche Bräutigam selbst mit einem kostbaren Brautgeschenk; ihm folgten dann ihrem Range nach mit ihren Ehrengeschenken die Fürsten, Grafen und Botschafter, hierauf auch die Fürstinnen und Gräfinnen; selbst die Landesstädte sandten Abgeordnete, um der Braut Ehrengaben zu bringen. Waren Fürsten verhindert, dem Hochzeitsfeste beizuwohnen, so sandten sie einen ihrer vornehmeren Räte als Stellvertreter, die am Feste selbst, den Rang ihrer Fürsten einnehmend, der Braut ein Brautgeschenk im Namen ihrer Herren überreichen mußten.

Nach dem Hochzeitsfeste trat die fürstliche Frau am Hofe ihres Gemahls als Gebieterin der ihr zugeordneten Hofdienerschaft auf. Die Hofhaltung der Fürsten und Fürstinnen pflegte ziemlich bedeutend und zahlreich zu sein. Gewöhnlich entwarf der Fürst für seine junge Gemahlin eine Hofordnung oder, wie man es auch nannte, »eine Ordnung des Frauenzimmers«. Wir haben vier solcher Hofordnungen von Höfen des südlichen und nördlichen Deutschlands aus den Jahren 1526, 1535, 1547 und 1560 vor uns liegen. Da sie im wesentlichen miteinander übereinstimmen, so scheint man folgern zu dürfen, daß in der feststehenden Hofordnung ein gewisser Typus herrschte, der nur hier und da in unbedeutenden Veränderungen abwich:

An der Spitze des gesamten Hofpersonales der Fürstin stand der Hofmeister, dem als Ordner des Hofdienstes alle, die in der Fürstin Dienst standen, zum pünklichsten Gehorsam verpflichtet waren. Die Hofordnung gebot: »der Hofmeister solle alle diejenigen, welche der Fürstin zugeordnet seien, wer sie auch sein möchten, unter seinem Befehl streng in Gehorsam halten und sie zu regieren und zu bestrafen Vollmacht haben; er solle stets mit Fleiß darauf sehen, daß die Fürstin ehrlich, züchtig, getreulich, mit guter Ordnung und höchstem Fleiße wohl bedient und abgewartet werde.«

Der Hofmeister war der erste und vornehmste Leibdiener. Hielt die Fürstin eine Ausfahrt zur Kirche, irgendwohin zur Tafel oder einen Spazierritt zum Vergnügen oder ging sie auf Reisen, so mußte er sie begleiten, ihr dann in und aus dem Wagen oder auf und von dem Zelter helfen und überhaupt in allen Dingen der Fürstin zu Dienst stehen. Am Hofe selbst mußte er beständig in der Nähe der Fürstin sein; alles, was an sie gelangen sollte, nahm er zunächst in Empfang und erteilte im Auftrage der Fürstin Antworten und Bescheide. Die Hofordnung schrieb ihm daher ausdrücklich vor, daß er ohne vorherige Anzeige bei der Fürstin sich nie auf längere Zeit aus ihrer Nähe entfernen dürfe.

War der Fürst vom Hofe abwesend, so gingen manche Hofdienste seines Hofmeisters auf den der Fürstin über. Vornehmlich hatte er dann die Oberaufsicht über Küche und Tafel; in jener mußte er darauf sehen, »daß mit dem Essen sauber und reinlich nach fürstlicher Ordnung umgegangen werde«; an dieser hatte er darauf zu achten, daß die Speisen und Getränke fleißig und ordentlich kredenzt würden, auch »daß die Zugeordneten von Adel und andere ihren Dienst bei der Tafel fleißig und züchtig abwarteten«. Er war dafür verantwortlich, daß die Tafelordnung auf keine Weise verletzt oder gestört werde. Er hatte also darauf zu merken, daß im fürstlichen Speisesaal keiner von den Räten, Adeligen und Junkern sich an die Tische der Jungfrauen setze oder stelle oder über Tisch mit den Jungfrauen Gespräche halte. Nur die Zwerge der Fürstin und die zur Aufwartung bestimmten Diener durften sich am Jungfrauentische finden lassen. Jeder, der gegen die Tafelordnung handelte oder im Gespräch Sitte und Anstand verletzte, setzte sich einer Zurechtweisung des Hofmeisters aus und ward, wenn er sich nicht abwehren ließ, dem Fürsten zur Bestrafung angezeigt.

Der Hofmeister hatte ferner mit der Hofmeisterin die Oberaufsicht über die Ordnung im »Frauenzimmer«. Mit diesem Namen bezeichnete man das fürstliche Wohn- und Versammlungszimmer der den weiblichen Hofstaat der Fürstin bildenden Hoffräulein. Dies waren Töchter adeliger Familien des Landes, die man an den Hof brachte, um sie teils in feiner Sitte, Anstand und Lebensart ausbilden, teils auch in künstlichen Handarbeiten unterrichten zu lassen. Diesen Zweck finden wir ausdrücklich in mehreren Briefen ausgesprochen, in denen um die Aufnahme adeliger Fräulein ins fürstliche Frauenzimmer gebeten wird. Um unter diesen Hoffräulein gute Sitte aufrecht zu erhalten, waren in der Hofordnung gewisse Bestimmungen vorgeschrieben, auf deren Befolgung der fürstliche Hofmeister zu sehen hatte. Bevor um zwölf Uhr mittags das Morgenmahl gehalten wurde, durfte außer den mit besonderen Diensten beauftragten männlichen Personen niemand das Frauenzimmer besuchen. Erst mit der zwölften Stunde konnten Adelige, jedoch auch nur, wenn die Fürstin einheimisch war, ins Frauenzimmer gehen und dort bis zwei Uhr des Nachmittags verweilen, desgleichen des Abends von sechs bis acht Uhr. Sobald um zwei oder acht Uhr der Kämmerer dreimal mit dem Hammer an die Türe schlug, mußte jeder ohne Verzug das Frauenzimmer verlassen. Es hing von des Fürsten oder der Fürstin Befehlen ab, die Besuchszeit im Frauenzimmer zu verlängern oder zu verkürzen, auch wenn Anlaß gegeben war, diesem oder jenem den Besuch zu verbieten oder allen Besuch des Frauenzimmers ganz zu untersagen. In der Besuchszeit hielten gewisse Bestimmungen Zucht und Sitte aufrecht; es war den »Jungfern« alles Hin- und Wiederlaufen im Zimmer streng verboten; es stand eine gewisse Ordnung fest, nach der sie züchtig und ehrsam auf einer Bank sitzen mußten. Es war ihnen nicht erlaubt, stehend vor den adeligen Herren Gespräche zu halten; es hieß vielmehr in der Hofordnung: »die vom Adel sollen im Frauenzimmer stets züchtig sich neben den Jungfern niedersetzen und alle unzüchtigen Gebärden und Worte vermeiden, wie denn solches die adelige Zucht und der Gebrauch ehrlicher fürstlicher Frauenzimmer erfordert«.

Es war Pflicht des Hofmeisters und der Hofmeisterin, die vorgeschriebene Ordnung im Frauenzimmer aufrecht zu erhalten. Wer sich nicht anständig und ehrbar benahm oder die Ordnung störte, konnte vom Hofmeister daraus verwiesen und der fernere Besuch ihm verweigert werden. Der Hofmeister war daher verpflichtet, während der Besuchsstunden im Frauenzimmer anwesend zu sein oder sich durch den Kämmerer oder »eine andere angesehene Person, vor der man Scheu haben mußte«, in der Aufsicht vertreten zu lassen. Weil er für alle Unordnungen im Frauenzimmer verantwortlich war, so durfte ohne sein oder der Hofmeisterin Wissen weder eine Manns- noch Frauensperson, am wenigsten wenn sie unbekannt war, in dieses zugelassen werden; er durfte auch keine Verbindung mit dem Frauenzimmer erlauben, die dem guten Rufe nachteilig werden konnte. Was er anzuordnen für zweckmäßig fand, hing ganz von seiner Bestimmung ab. Damit die Zugänge zum Frauenzimmer zu gehöriger Zeit verschlossen werden konnten, schrieb ihm die Hofordnung vor, dafür zu sorgen, daß sowohl der Fürstin als den Jungfrauen im Frauenzimmer der sogenannte Schlaftrunk abends vor acht Uhr gebracht werde, denn bald nach dieser Zeit mußten die äußeren Zugänge zum Frauenzimmer verschlossen sein und durften ohne besonderen Befehl des Hofmeisters oder der Hofmeisterin nicht geöffnet werden.

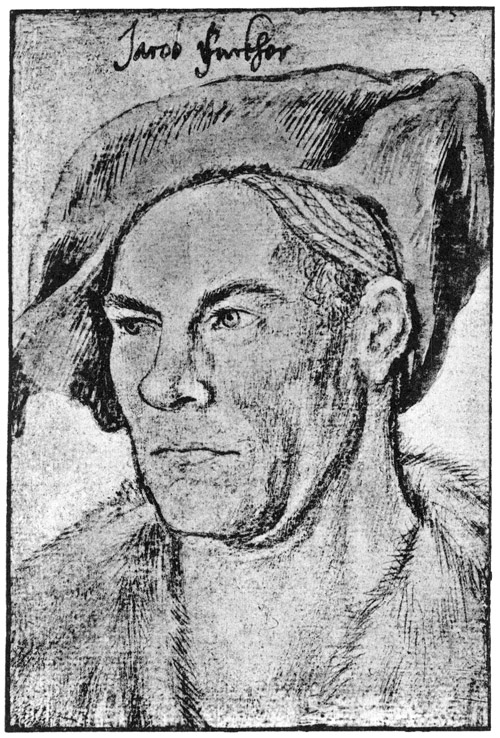

Hans Holbein d. Ält., Jakob Fugger. Silberstiftzeichnung. Berlin, Kupferstichkabinett

Die zweite wichtigste Person unter der Hofdienerschaft einer Fürstin war die Hofmeisterin, als nächste Vorsteherin und Vorgesetzte des Frauenzimmers in der Regel adeligen Standes. Man wählte dazu gern Witwen oder bejahrtere Personen. Über ihre Anstellung am Hofe bestimmte gewöhnlich die Fürstin selbst. Die Wichtigkeit ihrer Pflichten und ihrer Verhältnisse in der täglichen Umgebung der Fürstin brachte es mit sich, daß man bei der Besetzung dieses Hofdienstamtes stets mit großer Vorsicht zu Werke ging. Als die Herzogin Dorothea von Preußen ums Jahr 1541 ihre bisherige Hofmeisterin Lucia von Meisdorf wegen Altersschwäche aus dem Dienst entlassen mußte, gab sie nach mehreren Orten hin Aufträge, ihr eine brauchbare Person zu dem Amte in Vorschlag zu bringen, und da sie eine solche in Preußen nicht finden konnte, mußte sie sich an einige Bekannte in Deutschland wenden, mit der Bitte, ihr von dorther eine geeignete Person zuzuschicken, rät jedoch ausdrücklich, sie zuvor aufs allergenaueste zu prüfen, damit sie gut mit ihr versorgt sei. Sie verspricht ihr ein jährliches Gehalt von zwanzig Gulden und die gewöhnliche Hofkleidung, mit der Aussicht auf Verbesserung, sofern sie sich der Herzogin nach ihrem Gefallen verhalten werde.

In den Dienst der Fürstin wurde die Hofmeisterin mit dem eidlichen Gelöbnis aufgenommen: »Der Fürstin getreu und gewähr zu sein, die Tage ihres Lebens der Fürstin bereitwillig zu dienen, ihren Schaden zu warnen und zu offenbaren, auch nichts nachzureden, woraus der Fürstin oder dem Fürsten irgendwelcher Schaden, Unglimpf oder Nachteil erfolgen könnte, vielmehr alles, was ihr ratsweise anvertraut oder von der Fürstin angezeigt werde oder sie sonst von ihr in Erfahrung bringe, bis ins Grab zu verschweigen.« Sie mußte ferner eidlich versprechen, die ihr vom Fürsten übergebene Hofordnung nie zu übertreten, sich die Aufwartung der Fürstin stets aufs fleißigste angelegen sein zu lassen, »das Frauenzimmer pünktlich und treu zu regieren, etwaniger Zwietracht und Uneinigkeit der Jungfrauen und aller derer, die ins Frauenzimmer gehörten, nach allem Vermögen zuvorzukommen und, wofern sich eine der Jungfrauen eine üble Nachrede oder sonstige Verletzung guter Sitte und Zucht erlauben werde, sie mit Rath des Fürsten, der Fürstin und des Hofmeisters, wenn es diese nötig fänden, ernstlich zu bestrafen«.

Die Hofmeisterin war demnach die erste Dienerin der Fürstin und ihre beständige Gesellschafterin und Begleiterin. Hielt in des Fürsten Abwesenheit die Fürstin allein Tafel, so mußten nach Vorschrift der Hofordnung die Hofmeisterin und der Hofmeister nebst einigen Hoffräulein an ihrer Tafel speisen. In des Fürsten Anwesenheit dagegen saß die Hofmeisterin am Tische der Jungfrauen.

Als Obervorsteherin der Hoffräulein hatte sie die nächste Oberaufsicht und Verantwortlichkeit über Zucht und Ordnung im Frauenzimmer. Man war ihr zum strengsten Gehorsam verpflichtet; denn in der Hofordnung war ihr ausdrücklich als Pflicht vorgeschrieben, »sie solle die Jungfrauen im Frauenzimmer stets nach ihrem höchsten Vermögen zu Zucht, Ehre und Redlichkeit anhalten, dafür sorgen, daß dieselben der Fürstin zu behaglichem Willen ehrbar dienten, und darauf sehen, daß unter ihnen alles Gewäsche und Gezanke, was dem fürstlichen Frauenzimmer übel anstehe, vermieden werde«. Sie war außerdem verpflichtet, auch für die Ausbildung der Hoffräulein sowohl in feinem Anstand und gutem Benehmen, als im Geschick zu weiblichen Arbeiten Sorge zu tragen. Was sie daher im Frauenzimmer anordnete, um gute Sitte zu fördern oder Unordnungen vorzubeugen, mußte unbedingt befolgt werden. Ohne ihre Erlaubnis durfte keine fremde Person das Frauenzimmer betreten. Wir finden sogar in der Hofordnung die Vorschrift, daß, wenn einer der Jungfrauen im Frauenzimmer während der Nacht eine Schwachheit zufallen und die Hofmeisterin dazu gerufen werde, so solle sie sich zuerst wegen der Schwachheit nach höchstem Vermögen erkundigen und nur, wenn dann befunden werde, daß ein Doktor oder Barbier nötig sei, solle deren einer »aus Erfordern unvermeidlicher Not, sonst aber keine andere Mannsperson bei Tag oder Nacht ins Frauenzimmer zur Kranken eingelassen werden«.

Diese Hoffräulein oder, wie sie damals gewöhnlich hießen, Kammerjungfrauen, dienten der Fürstin als nächste weibliche Dienerschaft. Sie waren ausschließlich adeligen Standes und zwar in der Regel Töchter adeliger Familien des Landes. Nur ausnahmsweise kamen mitunter Fälle vor, daß Fürstinnen aus besonderen Rücksichten, bei höheren Verwendungen und Empfehlungen auch Töchter auswärtiger adeliger Familien als Kammerjungfrauen in ihr Frauenzimmer aufnahmen. Gewöhnlich mußten solche eine Art von Pension niederlegen und von den Eltern mit den nötigen Bedürfnissen ausgestattet sein. So verwandte sich einmal der König von Dänemark bei der Herzogin von Preußen um die Aufnahme der Tochter eines seiner Untertanen in ihr fürstliches Frauenzimmer. Sie erwiderte ihm darauf: Sie wolle ihm gerne in allen Dingen gefällig sein; er könne jedoch leicht selbst ermessen, daß sie ihren eigenen Untertanen darin nicht wenig zu tun schuldig sei und diese vor allen anderen fördern müsse und wolle. Um jedoch dem König und den Eltern ihren freundlichen Willen zu beweisen, sei sie es zufrieden, daß diese ihr eine ihrer Töchter zuschicken möchten, doch dergestalt, daß sie auch dasjenige bei ihrer Tochter tun und mitgeben, was sie oder andere Eltern, wenn sie eine Tochter ins Kloster stecken, zu tun pflegen. Als man indes der Herzogin bald darauf meldete: die Eltern wollten ihrer Tochter nichts als etwa hundert Mark und etliche Kleider mitgeben, schrieb sie dem Könige: unter solchen Umständen könne sie die Jungfrau nicht in ihr Frauenzimmer aufnehmen, zumal da »wir auch dieses Landes und Fürstentums Preußen Jungfrauen vor anderen zu helfen schuldig sind. Wo ihr aber die Eltern fünfhundert Mark mit einer ziemlichen Notdurft Kleider und Geschmuck mitgeben und solches so lange, bis sie ausgebracht wird, hinterlegen oder ihr zum Besten zu Zins machen wollen, soll alsdann an uns in dem zu freundlichem Gefallen nichts erwunden werden«.

Bei der Aufnahme in das fürstliche Frauenzimmer mußte jedes Hoffräulein sich »bei adeliger, ehrenreicher Treue« eidlich verpflichten, gewisse Bestimmungen pünktlich zu beobachten. Außer dem allgemeinen Versprechen eines treuen Dienstes mußte sie geloben, Tag und Nacht der Fürstin stets gewärtig zu sein, so oft und solange es diese verlange, morgens und abends ihr zum Dienst bereit zu stehen, darauf zu achten, daß die Fürstin ohne ihren Willen nie und nirgends allein gelassen werde, auch mit allem Fleiße auf Speisen und Getränke zu sehen, wenn sie der Fürstin in ihrer Kammer, auf Reisen oder sonst irgendwo gereicht würden, damit Gefahren, die daraus entstehen könnten, mit aller Sorgfalt vorgebeugt werde. Sie mußte mit darauf achten, daß alles unordentliche Aus- und Eingehen in der Fürstin Zimmer vermieden, auch daß ohne des Fürsten oder des Hofmeisters Wissen oder unangemeldet niemand außer der vereidigten Dienerschaft in die fürstlichen Zimmer zugelassen werde. Kein Hoffräulein durfte sich erlauben, irgend etwas von Kramwaren, Speisen, Getränken, Briefen und sonst etwas anzunehmen und in die Kammern der Fürstin zu tragen ohne deren Vorwissen und ohne sich zuvor erkundigt zu haben, von wem und von wo das Gebrachte komme. Die Hofordnung schrieb ferner vor: die Kammerjungfrauen sollten nicht minder wie die Hofmeisterin sich auch der Wartung und Reinigung der Kleidung, der Gemache der Fürstin und »was sonst zu ihrer zierlichen Notdurft gehört, mit allem Fleiße annehmen, damit dasselbe alles stets fürstlich gehalten werde«.

Gewann schon durch all' diese Bestimmungen das Leben der Hoffräulein einen fast klösterlich einsamen Charakter, so schrieb die Hofordnung überdies noch vor, daß sich kein Hoffräulein erlauben dürfe, Briefe, ohne Erlaubnis und Mitwissen der Hofmeisterin, anzunehmen oder wegzusenden. Briefe an Eltern, Geschwister und nahe Verwandte konnten nur dann »unbesichtigt aus dem Frauenzimmer ausgehen«, wenn sie etwaige notwendige Bedürfnisse betrafen; aber es hieß ausdrücklich: »es solle allwege in solchen Schreiben vermieden bleiben, irgendetwas anderes oder weiteres aus dem Frauenzimmer zu schreiben«. Wollten Freunde oder Verwandte ein Hoffräulein im Frauenzimmer besuchen, so durfte auch dieses nur im Beisein der Hofmeisterin geschehen, »damit diese, wie es heißt, jedesmal hören möge, was sie miteinander zu schaffen und zu reden haben«. Ebenso durfte kein Hoffräulein ohne der Hofmeisterin Erlaubnis irgendein Geschenk annehmen, von wem es auch kommen mochte; noch viel weniger war es einer Hofjungfrau erlaubt, ohne der Hofmeisterin Beisein die Straße zu betreten. Was auswärts zu besorgen war, mußte durch Knaben oder Diener geschehen, die zu diesem Zweck dem Frauenzimmer zugeordnet waren.

Trotz dieser Strenge aber in den Bestimmungen der Hofordnung galt es doch immer als ein Glück für ein adeliges Fräulein, an einem Fürstenhofe in ein Frauenzimmer aufgenommen zu werden, wie wir aus den häufigen Bittschreiben der Eltern ersehen, die um die Aufnahme ihrer Töchter nachsuchten. Gemeinhin fanden auch die Aufgenommenen von Seiten der Fürstin bei guter Führung eine freundliche Behandlung. So rühmt man der Kurfürstin Hedwig von Brandenburg ausdrücklich nach, daß sie mit ihren Hoffräulein stets im freundlichsten und herablassendsten Verkehr gelebt; die liebenswürdige Herzogin Dorothea von Preußen nannte gewöhnlich ihre Hoffräulein »meine liebe Töchter.«

Hatte ein Hoffräulein eine Anzahl von Jahren am fürstlichen Hofe zugebracht und das, was zur feinen Bildung gehörte, sich angeeignet, so knüpften sich dort auch leichter als anderswo Verbindungen für das künftige Lebensglück. War eine solche geschlossen, so sorgten der Fürst und die Fürstin für eine stattliche Aussteuer und Hochzeitsfeier. Wir finden in mehreren Hofordnungen die ausdrückliche Bestimmung: Wenn eine Jungfrau von Adel aus dem fürstlichen Frauenzimmer mit Rat und Einwilligung des Herzogs und der Herzogin sich zu verheiraten gedenke, so wolle der Herzog aus Gnaden sie mit hundert Mark an barem Gelde aussteuern. Geschehe es aber, daß eine zuvor, ehe sie in das Frauenzimmer käme, ehelich versprochen wäre oder unter einem Jahre sich verheiraten werde, so wolle der Herzog nicht verbunden sein, ihr ein solches Heiratsgeld mitzugeben. Geschah das eheliche Verlöbnis einer Hofjungfrau mit des Fürsten Vorwissen und Genehmigung, so übernahm dann die Fürstin die Ausrichtung der Hochzeit, sie bestellte ihr die »hochzeitliche Ehre«.

Einer der wichtigeren Hofdiener der Fürstinnen war außer dem Hofmeister der Kämmerer, auch der Hofkämmerer oder Leibkämmerer genannt, weil er »mit allem treuen Fleiß auf der Fürstin Leib aufwarten soll«. Er war ebenfalls adeligen Standes, weshalb es auch in seinem Amtseide hieß, er solle seinem Amte stets nachkommen, wie es einem ehrliebenden Diener von Adel ziemt und gebührt. In diesem Diensteide waren ihm zugleich seine wichtigsten Dienstpflichten vorgeschrieben: Er solle, hieß es, die tiefste Verschwiegenheit über alles beobachten, was er beim Ein- und Ausgehen in der Fürstin Kammer oder sonst heimlich oder öffentlich erfahre; er solle sorgsam darauf achten, daß das Frauenzimmer immer zur rechten Zeit geschlossen werde und keinen ungebührlichen Aus- und Eingang in dasselbe gestatten, überhaupt allen Unordnungen so viel als möglich zuvorkommen. In allem, was die Ordnung des Frauenzimmers vorschrieb oder die Fürstin und der Hofmeister ihm darüber anbefahlen, war ihm die pünktlichste Ausführung zur Pflicht gemacht. Sobald er im Frauenzimmer Unordnung oder etwas Ungebührliches bemerkte, was er nicht selbst abstellen konnte, mußte er dem Fürsten oder der Fürstin darüber schleunige Nachricht geben.

Unter dem speziellen Befehl des Hofkämmerers stand die ganze übrige Hofbedienung der Fürstin. Dahin gehörten die Kammerjunker, die Hoflakaien, die Kammermägde und der Türknecht. Die Kammerjunker oder Kammerjungen waren Edelknaben, die teils den Dienst an der Tafel oder im Gemach der Fürstin, teils auch verschiedene Dienste im Frauenzimmer zu verrichten hatten. Nach der Hofordnung mußten sie bei ihrer Aufnahme am Hofe das achte Jahr erreicht haben und wurden mit dem dreizehnten Jahre aus dem Dienst entlassen; denn es war ausdrücklich vorgeschrieben, daß kein Edelknabe über dieses Alter hinaus in das Frauenzimmer zugelassen werden dürfe. Der Hofkämmerer hatte stets darauf zu achten, »daß die Kammerjungen, die der Fürstin zu Dienst stehen sollen, sich stets reinlich, ehrbar und züchtig hielten und auch sonst ihrer Aufwartung Genüge täten; wofern sie etwas verbrechen würden, solle er sie mit einer ziemlichen Rutenstrafe zu züchtigen Macht haben und das zu tun auch schuldig sein«. Hatten jedoch solche Edelknaben sich redlich geführt, so sorgte die Fürstin, wenn sie aus dem Hofdienste entlassen wurden, auch für ihre fernere Ausbildung teils auf Reisen, teils auch durch Empfehlungen an andere Höfe. Außer diesen Edelknaben finden wir im Dienste der Fürstinnen noch »große Kammerjungen«, die vornehmlich zu Bestellungen außer dem fürstlichen Schlosse gebraucht wurden.

Mit Ausnahme der Edelknaben wurden alle am Hofe der Fürstin angestellten Diener, vom Hofmeister und der Hofmeisterin an bis zum Türknecht, Hofschneider und der Hofwäscherin herab durch einen Eid in Treue und Pflicht genommen. Dieser Eid enthielt teils allgemeine Bestimmungen in betreff der Verschwiegenheit, über alles, was am Hofe der Fürstin vorging oder die persönlichen Verhältnisse der Fürstin betraf, teils wurden in diesen auch die wichtigsten Dienstvorschriften aufgenommen. So war, um nur ein Beispiel anzuführen, im Diensteid der fürstlichen Hofwäscherin vorgeschrieben: Wenn sie Sachen der Fürstin in der Wäsche habe, solle sie Sachen keiner anderen Person in die der Fürstin untermengen, auch niemand über solche Sachen kommen, sie besichtigen und ebensowenig einen fremden Menschen auf derselben Waschbank waschen lassen ohne höhere Erlaubnis. Desgleichen mußte sie in ihrem Eide beschwören, daß sie zur Kleiderwäsche der Fürstin keine Weidasche gebrauchen, sondern sie mit Seife und wie sich's sonst gebührt, fleißig waschen wolle. Als einst die Herzogin von Münden, Gemahlin des Grafen Poppo von Henneberg, sich beim Herzog Albrecht von Preußen über die ungebührliche Behandlung, die sie von manchem ihrer Hofdiener erfahren müsse, beklagte, indem manche ihre mit dem Handschlag zugesicherte Treue brächen, andere trotzig sich weigerten, ihr einen förmlichen Diensteid zu leisten, gab er auf ihre Anfrage, wie er es damit an seinem Hofe halte, die Antwort: »Euer Liebden mögen wissen, daß wir es die Zeit unserer fürstlichen Regierung und auch jetzt noch also halten und auch nicht anders wissen, als daß es bei anderen Fürstenhöfen auch so gebräuchlich ist, nämlich, daß wir alle unsere Amtleute, Hofmeister, Kanzler, Marschälle und andere Räthe, ebenso andere Personen, die zum Regiment notwendig, desgleichen die Leibdiener, Kämmerer, Aerzte und dann auch die, welche auf unseren Tisch zu Truchseß-Aemtern, Küche, Keller, Silberkammer und überhaupt keiner ausgenommen zur Aufwartung unseres Leibes verordnet werden, mit leiblichem Eide in Dienst annehmen; dasselbe findet auch bei den Dienern und Dienerinnen unserer Gemahlin statt, es seien Hofmeisterinnen, Kammerjungfern oder andere. Es geschehe wohl,« fügt der Herzog hinzu, »daß zuweilen ein ehrlicher Mann sich durch einen leiblichen Eid beschwert finde und dann bitte, an Eides Statt Treue mit Handgelübde zusagen zu dürfen, daher er solchen ehrlichen Leuten den leiblichen Eid nachlasse, denn wenn einer solche verheißene Zusage nicht halten wolle, so werde er eben so wenig den Eid halten. Bei den Alten ist wahrlich ein solcher Handstreich oder Handgelübde in großem Ansehen gewesen und es wundert uns deshalb um so viel mehr, warum es die jungen Leute jetzt dahin spielen, zu meinen, solches Gelöbniß zu halten nicht schuldig zu sein.«

Von der Leistung eines solchen Diensteides waren die an den Höfen im fürstlichen Frauenzimmer angenommenen Zwerge und Zwerginnen ausgenommen. Wie es Zeiten gab, in denen ein Hofnarr oder Lustigmacher zur Komplettierung der Hofdienerschaft gehörte, so waren im sechzehnten Jahrhundert besonders Zwerge und Zwerginnen an den Höfen der Fürstinnen eine Art von Lieblingssache, so daß man sich alle Mühe gab, sich solche zu verschaffen. Wir haben eine Anzahl von Briefen verschiedener Fürstinnen an den Herzog von Preußen, worin er ersucht wird, solche Seltsamkeiten von Menschen diesem und jenem Hofe zuzuschicken. So schreibt ihm die Herzogin Barbara von Liegnitz, eine geborene Markgräfin von Brandenburg: »Euer Liebden geben wir freundlicher Meinung zu erkennen, daß wir gerne bei uns in unserem Frauenzimmer eine Zwergin sehen und haben wollten. Demnach bitten wir Euer Liebden ganz freundlich, Euer Liebden wollen uns, sofern sie jetzt keine an ihrem Hofe hätten, eine solche Zwergin in ihrem Lande zu Wege bringen helfen und uns dieselbe auf's eheste so es möglich ist allhier übersenden und zukommen lassen.« Der Gemahl der Fürstin, Herzog Georg von Liegnitz, spricht den Herzog Albrecht ebenfalls um einen Zwerg für seine Gemahlin an, mit der angelegentlichsten Bitte, ihm einen solchen auf's schleunigste zu verschaffen. Als vorläufiges Gegenpräsent überschickt er dem Herzog ein Paar englische Hunde und eine Hündin »von der Art, wie sie der Römische König habe«. Die Markgräfin Katharina, Gemahlin des Markgrafen Johann von Brandenburg, läßt es sich nicht verdrießen, die Markgräfin Anna Sophia von Brandenburg wiederholt zu bitten, doch ja nicht zu vergessen, ihr die versprochene Zwergin so bald als möglich zuzuschicken; und kaum hat die Landgräfin Barbara von Leuchtenberg gehört, daß Herzog Albrecht von Preußen ein äußerst niedliches Zwerglein an seinem Hofe habe, so quält sie diesen in ihren Briefen drei Jahre lang mit der Bitte, ihr das niedliche Ding doch abzulassen. Zuerst schreibt sie ihm im Jahre 1548: »Bitte Euer Liebden ganz freundlich, wo es anders Euer Liebden nicht zuwider ist, ihr Zwergle hinzugeben, daß Euer Liebden mir es doch schicke; ich wollte es halten, als wenn's mein Kind wäre; doch wenn es Euer Liebden zuwider wäre, so wollte ich es nicht begehren.« Der Herzog entschuldigt sich bei der Fürstin, daß er ihr das Zwerglein, weil es seiner verstorbenen Gemahlin zugehört und dieser besonders lieb gewesen sei, nicht ablassen könne. Er verspricht ihr aber, ein anderes Exemplar zu schicken. Darauf erwidert die Landgräfin: »So viel das Zwergle betrifft, so Euer Liebden bei sich haben und derselben geliebtester seliger Gemahlin zum Besten befohlen gewesen ist, so sind wir es wohl zufrieden, daß Euer Liebden es behalten, und müßte uns ja leid sein, dieweil es diese Gestalt hat, daß wir es begehren sollten. Daß aber Euer Liebden im Vorhaben stehen und verhoffen, an anderen Orten einen Zwerg an sich zu bringen und so Euer Liebden den erlangen, daß sie uns damit begaben wollten, das nehmen wir mit Dank an.« Der Herzog überschickte ihr darauf im nächsten Jahre eine Zwergin. Allein die Fürstin ist damit noch nicht befriedigt, sie will nun gerne ein Paar haben und schreibt daher von neuem: »Euer Liebden ist wohl noch gut wissen, daß sie mir geschrieben haben, Euer Liebden wollten mir einen Zwerg und eine Zwergin schicken; die Zwergin ist mir geworden, der Zwerg aber nicht, bitte daher ganz treulich, mir auch diesen zu Wege zu bringen.«

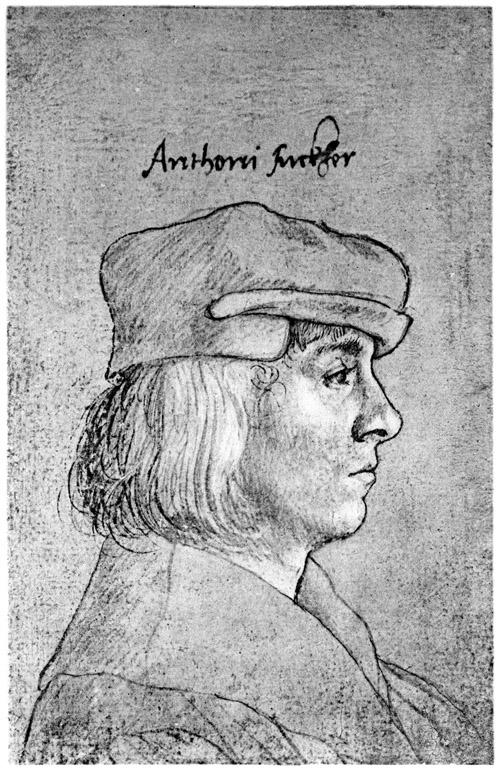

Hans Holbein d. Ält., Anton Fugger. Silberstiftzeichnung. Berlin, Kupferstichkabinett

Wenden wir uns jetzt zu den Beschäftigungen, womit sich die Fürstinnen in den stillen Tagen ihres Hoflebens die Stunden zu verkürzen pflegten, so tritt uns ein anderes Leben entgegen, als wir es heutigen Tages an fürstlichen Höfen finden. Mit Lektüre konnten sich damals bei der Seltenheit geeigneter Bücher die Fürstinnen wenig vergnügen, noch weniger gehörte Musik zum Zeitvertreib fürstlicher Frauen; wir haben wenigstens in allen Briefen, worin Fürstinnen über ihre Beschäftigungen sprechen, nicht ein einziges Mal der Musik und ebensowenig der Malerei erwähnt gefunden. Überhaupt war das Leben der Fürstinnen damals ungleich stiller, einfacher und freudenleerer. Schon die häufige lange Abwesenheit der Fürsten von ihren Höfen, wenn sie auf Reichstagen verweilen mußten, Fürstenversammlungen oder Kriegsverhältnisse sie beschäftigten, zwang die fürstlichen Frauen zu einem zurückgezogenen Leben. Ist der Fürst im Felde, so nimmt auch die Fürstin an Kriegsereignissen lebendigeres Interesse. Die Kurfürstin Hedwig von Brandenburg verrät als Politikerin in ihren Briefen häufig die regste Teilnahme an Welthändeln. Als ihr Gemahl Joachim II. im Jahre 1542 dem Türkenkrieg beiwohnte, erzählte sie dem Herzog von Preußen mit großem Interesse von diesem Kriegszuge; aber sie erkundigte sich zugleich auch mit eifriger Wißbegier, ob es denn wirklich wahr sei, daß sich die Könige von Frankreich und Dänemark mit den Türken gegen den Kaiser verbunden hätten, um dessen Vorhaben in Ungarn durch einen Angriff auf Mailand zu hindern. Wie sich diese Fürstin mit politischen Dingen beschäftigt, so studiert sich die Gräfin Elisabeth von Henneberg in theologische Streitigkeiten hinein; da sie aber in diesem Gezänke für ihre schwergebeugte Seele keinen Trost findet, so schreibt sie sich ein Gebetbuch zusammen, um in dem Worte Gottes Linderung ihres Kummers zu suchen. »Da Euer Liebden mich ermahnt haben,« schreibt sie dem Herzog von Preußen, »daß ich heftig im Glauben beten solle wider Gottes, Eurer Liebden und meine Feinde, so habe ich eine Zeitlang etliche Collecten aus dem ganzen Psalter, Daniel und Judith, aus dem Mose und Esther, aus dem Buche der Könige, aus den Evangelisten, den Büchern der Maccabäer und aus anderer göttlicher heiliger Schrift zusammengetragen, woraus Euer Liebden die Angst meines Herzens spüren können, auch wie ich jetzt getrost wider Gottes, meine und aller lieben Christen Feinde bete. Euer Liebden halten mir's freundlich zu gut; denn vor der Welt, bei den gottlosen Höfen, die Gott nicht erkennen wollen, wird das Beten für Thorheit geachtet. Aber kommt der Glaube dazu, Euer Liebden sollen erleben, was die Kraft des Gebetes vermag; denn es betet nicht ich oder Euer Liebden, sondern der Geist Gottes in uns. Es wird und muß Amen sein, deß bin ich gewiß.«

Andere Fürstinnen – und deren mochten in Deutschland damals viele sein – erscheinen mehr als fürstliche Hausfrauen, die sich um die Einzelheiten der fürstlichen Hauswirtschaft bekümmern. Ein schönes Bild davon gibt uns die Herzogin Dorothea von Preußen; denn in ihrer unermüdlichen Sorge um das fürstliche Hauswesen mochte sie, die Königstochter, wohl schwerlich von einer anderen Fürstin übertroffen werden. Sie macht es sich zur Pflichtsache, auf alle häuslichen Verhältnisse und Bedürfnisse ihres Hofes ein wachsames Auge zu haben. Schreibt ihr der Herzog auf der Reise, sie möge sich den Hofgarten und die Haushaltung empfohlen sein lassen, so erwidert sie ihm: »ich erkenne mich zu allem dem schuldig, wie Euer Liebden eigene und getreue Dienerin Euerem Gefallen allwege nachzukommen; aber ich kann Euer Liebden nicht verbergen, daß dieweil Euer Liebden weg gewesen ist, man nicht wohl Haus gehalten hat, wie ich selbst gesehen und mein Hofmeister mich berichtet hat«. Befindet sich ihr Gemahl auf einer Reise, so sorgt sie auf jede Weise, daß es ihm an nichts fehle. Wir finden, daß sie ihm selbst allerlei Lebensbedürfnisse, frische Butter, wohlschmeckenden Käse, Obst und Pfefferkuchen nachschickt, und sie bezeugt dem Herzog ihre herzinnige Freude, wenn er ihr meldet, daß ihm das Zugesandte wohl geschmeckt habe. Dann wiederum läßt sie ihm reine Hemden und andere Leibwäsche, ja sogar eine vergessene »Nachthaube« nachbringen, weil sie besorgt, er möge sich den Kopf erkälten. Schickt der Herzog aus Krakau Wein, Rheinfall und Malvasier, nach Königsberg, so trägt er in einem Schreiben der Herzogin auf, doch selbst wohl zuzusehen, daß der Wein nicht in fremde Hände komme. Fehlen in der Hauswirtschaft einzelne Bedürfnisse, so sorgt die Fürstin für ihre Herbeischaffung in der Regel selbst. Wir lesen noch, wie sie der Felicitas Schürstab in Nürnberg aufträgt, sie möge für sie ein Säckchen voll guter Linsen bestellen und ihr von dort zuschicken, »denn«, fügt sie hinzu, »solche bei uns allhie fast seltsam sind und wir sie hiesiges Landes nicht wohl bekommen können«; und nachdem sie die Linsen aus Nürnberg erhalten hat, dankt sie der Übersenderin äußerst freundlich, bestellt bei ihr, zugleich aber sie um Verzeihung bittend, daß sie ihr so oft beschwerlich falle, ihr etwa dreihundert Ellen von den allerbesten Überzügen zu Unterbetten zu besorgen, entweder aus Nördlingen oder sonst woher, wo man solche am besten und dicksten mache. Einer Königsbergerin, Hedwig Rautherin, die nach Deutschland reist, gibt sie den Auftrag mit, ihr draußen zu sechs großen Fürstenbetten und sechs Pfühlen, je auf ein Bett und Pfühl neunzehn Ellen, guten und kleinen, allerbesten Zwillich anzukaufen und nach Preußen zu schicken. Oft ist es spaßhaft, wie sehr sich die Herzogin um allerlei Dinge in der Wirtschaft bekümmert. Es wird ihr eine Probe Seife aus Marienburg zugeschickt, und sie meldet darauf, sie wolle es mit dem dortigen Seifensieder einmal versuchen und, wenn es trockene Seife sei, den Stein mit fünfzehn Groschen bezahlen. Bald darauf schreibt sie wieder: sie habe die neue Probe des Seifensieders erhalten, und die Seife sei an sich nicht schlecht; weil sie indes der venedischen nicht gleiche, auch an Geruch zu stark sei für ihre und des Herzogs Kleider, so müsse sie für die gehabte Mühe danken. Sie bestellt sich dann die nötige Seife aus Nürnberg. Auf die Leibwäsche des Herzogs verwendet sie selbst immer die größte Aufmerksamkeit. Sie schickt der Näherin eine Anzahl Hemden und den nötigen Zwirn zu, bestimmt selbst die Breite, Weite und Länge der Ärmel und Kragen, bittet aber zugleich, die Arbeit möglichst zu fördern, weil es mit den alten Hemden des Herzogs schon sehr auf die Neige gehe. Die Näherin ersucht die Fürstin, ihr die alten Hemden einstweilen zur Ausbesserung zuzuschicken; »denn«, fügt sie hinzu, »sie habe ja auch der Herzogin deren Kleider, wenn sie zerrissen gewesen, wieder mit allem Fleiße so zusammengenäht und unterhalten, daß sie dieselben noch jetzt trage; wenn sie das nicht getan, so würde die Herzogin sie haben ablegen und wohl dreißig Mark mehr für neue geben müssen«. Um sich Näherinnen für ihren Hof zu erziehen, gründete die Herzogin eine besondere Anstalt, worin sie eine Anzahl junger Bürgertöchter und Landmädchen von einer geschickten Näherin unterrichten ließ und für Lehrgeld und Kost jährlich fünfundzwanzig Mark zahlte.

Ebenso sorgt die Herzogin selbst häufig gerne für die Angelegenheiten der herrschaftlichen Küche. Es fehlt ihr eine tüchtige Köchin; sie kann aus ganz Preußen keine solche bekommen und schreibt daher nach Nürnberg an Felicitas Schürstabin: »Nachdem wir gerne eine gute Köchin, die uns für unseren Leib kochen und uns in unserem Gemache aufwarten thäte, haben wollten, so bitten wir mit allen Gnaden, Ihr wollet Euch befleißigen, ob Ihr uns eine gute Köchin überkommen könntet, denn wir einer solchen im Jahre gerne zehn Gulden geben wollen, und ob es sich schon um ein Paar Gulden höher laufen täte, läge uns auch nicht viel daran, zudem auch ein gutes Kleid, so gut wir's unseren Jungfrauen in unserem Frauenzimmer zu geben pflegen. Aber das müßtet Ihr von unseretwegen ihr hinwieder melden, daß ihr viel Auslaufens nicht gestattet würde, sondern sie müßte still, züchtig und verschwiegen stets bei uns in unserem Gemache sein und auf unseren eigenen Leib warten. Hätte sie dann Lust, bei uns hierin zu bleiben und sich alsdann etwan mit der Zeit in andere Wege zu versorgen, so sollte sie dazu von uns mit allerlei Gnaden gefördert werden. Was Ihr also von unseretwegen ihr versprechen und zusagen werdet, das soll ihr allhier durch uns überreicht und gehalten werden.« Die Köchin wird besorgt, und zum Zeichen der Dankbarkeit überschickt die Herzogin der Schürstabin bald nachher einen goldenen Schaupfennig. Auch in diesen Angelegenheiten erstreckt sich die Aufmerksamkeit und Sorgfalt der Herzogin bis in alle Einzelheiten. Naht Fastnacht, so bestellt sie selbst zwölf gute Lachse und etliche Schock Neunaugen für den herzoglichen Tisch; ein andermal läßt sie für zwanzig Gulden Lachs und Neunaugen aus Schleswig kommen. Die Aale, die ihr Hector von Heßberg besorgt, kommen ihr zu frisch und nicht genug getrocknet zu; sie schreibt ihm daher: »wenn Ihr wieder Aale, besonders große erhaltet, so wollet sie alsbald ausnehmen, ihnen ganz die Haut abstreifen, sie dann mit Nägelein bestecken, die Haut wieder überziehen und also vollends trocknen lassen«. Weil sie weiß, daß ihr Gemahl ein Freund von Kabliau ist, so schreibt sie bald dahin, bald dorthin, um sich solchen zuschicken zu lassen. Selbst bis nach Helsingör läßt sie an den dortigen Vogt Jasper Kaphengst das Gesuch ergehen, er möge jetzt, da die Zeit nahe, wo man in Dänemark Makrelen fange, ihr solche einkaufen und eingesalzen in einem Fäßchen zusenden, daneben ihr auch einige Schock Makrelen trocknen lassen. Die Herzogin will nach Memel verreisen; es fällt ihr aber ein, daß in ihrem Garten zu Fischhausen noch Weintrauben hängen, die sie nun nicht genießen kann; sie schreibt daher der Jungfer Röslerin, sie möge die Trauben abnehmen und eine Latwerge daraus machen, jedoch von den weißen und roten eine besondere und keinen Zucker dazu nehmen. Sie selbst bestellt für die herrschaftliche Küche bei den Amtleuten zu Tapiau und Neidenburg Rinderfleisch und Wildpret. Fehlt dies oder jenes am herzoglichen Tischgeräte, so ist es ebenfalls die Herzogin, die dafür Sorge fragt. Sie läßt sich silberne Trinkgefäße in Nürnberg, Tischmesser nach zugeschickten Mustern in Liegnitz oder Memel verfertigen und da die ihr zugesandten zu dünn und nicht recht passend scheinen, so schickt sie sie zurück und bestimmt aufs genaueste, was sie zu haben wünsche.