|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Daß Keime nicht zum Blühen kommen – ach, das kommt vor!

Daß Blüten nicht zu Früchten werden – ach, das kommt vor!

Spruch des Confucius (551–478 v. Chr.)

Den 12. September im Lager 88. – – Es ist vorbei, all mein Hoffen, alle die Träume sind zerronnen! Alle Vorsicht, alle Mühe, alles war umsonst. Ich bin beraubt. Ich stehe fast hilflos auf der öden Tschang tang. – Dutzende Male stellte ich heute meine unterwegs gezeichneten Kartenblätter zusammen, beriet meine englischen, russischen, Hedinschen Karten, um genauer festzustellen, wo wir sind, wie weit ab von Ts'aidam.

Gestern bin ich weich gegen mich gewesen und ließ am Morgen den Befehl zum Rasten geben, denn die Wade, in die drei Zähne des Bären eingedrungen waren, schmerzte, und mit dem Auf- und Absteigen vom Pferde wollte es schlecht gehen. Ich lag nach einer unruhigen Nacht am Morgen lesend auf meinen Pelzen. Plötzlich stürzten die Leute mit dem Schreckensruf ins Zelt: »Tschaba! Tschaba!« (Räuber! Räuber!).

Sofort springe ich auf und renne in meinen Pyjamas mit Mauserpistole und Karabiner, den Patronengürtel um den Hals, den Räubern entgegen. – Zu spät schon! – Die Entscheidung war bereits gefallen. Ich sah meine Tiere weithin zerstreut ganz am Fuße der Berge. Ich sah von links und rechts, aus allen Schluchten, hinter allen Felsgraten hervor Schwärme von Tibetern auf kleinen zähen Pferdchen mit gellendem Geschrei dahergaloppieren und meine Tiere einkreisen. Meisterhaft hatten sie ihren Plan ausgeheckt und ausgeführt, daß keiner auch nur einen Augenblick zu früh den scharfen Augen meiner Leute auffiel. Die Räuberbande hatte sorgsam einen Moment abgepaßt, in dem die Herdenwache, um ein Halfter zu holen, in das Lager zurückgegangen war und sich, meinem oft wiederholten Befehl zum Trotz, gerade wieder kein einziger Mann bei den Tieren befand.

Wir rannten, was wir konnten, auf die Herde zu, aber die Entfernung war zu groß, und wie läuft man in Montblanchöhe! Aus dem Sattel schossen die Reiter ihre Gabelflinten auf uns ab. Mit affenartiger Geschwindigkeit lösten sie die ledernen Koppeln meiner Pferde und Maultiere und trieben alles in die Berge hinein, auf deren Gipfel es jetzt mit einem Schlage von Feinden wimmelte. Es gelang uns nur noch, sechs Yak den Räubern abzutreiben. Wegen eines Pferdes stürzten noch einmal zwanzig Räuber aus einer Seitenschlucht heraus. Auch meine Leute hatte die Verzweiflung mutig gemacht. Sie wollten sich auf einen verwundeten, aus dem Sattel gestürzten Tibeter werfen; die Behendigkeit jedoch, mit der seine Freunde diesen auf dem Pferde festbanden, rettete ihn vor der Wut meiner Chinesen.

Noch hofften wir in einem Augenblick, die Schafe zu halten, allein von Westen her jagt ein neuer Haufe und greift die dummen Tiere, die den Yak nachrennen, auf. Auch unser lebender Proviant ist uns damit genommen. Auch sie verschwinden wie die Yak und die Pferde in einer tiefen Schlucht in den Bergen.

Eine kleine Felsrippe quert diese Schlucht nahe ihrer Mündung. Hinter ihr sind einige Feinde abgesessen und begrüßen uns mit surrenden Blei- und Kupferkugeln. Wir umgehen sie und klettern keuchend weiter den Hang hinauf. Mein Herz schlägt, daß mir fast schwarz vor den Augen wird. Kurz vor dem Gipfel des über 200 m hohen Berges breche ich kraftlos zusammen. Immerzu werden wir von oben beschossen. Mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit hatten sie dort aus herumliegenden Steintrümmern Masken errichtet, die einem liegenden Schützen täuschend ähnlich sahen, so daß wir auf diese mehrmals anlegten. Aber nur aus den Zwischenräumen zwischen den Masken wurde auf uns gefeuert, und nach jedem Schuß wechselten die Tibeter den Standpunkt. Für uns aber wollte sich keine Deckung zeigen; schon war Gu pai tse getroffen.

Als wir endlich doch die Höhe erreicht hatten, war meine Herde schon auf den nächsten Berg getrieben, und die Nachhut verschwand eben unten in dem dazwischenliegenden Talgrunde im toten Winkel. An eine weitere Verfolgung war nicht zu denken. Wir mußten rasch zurück in das leerstehende Lager, um wenigstens dieses zu sichern. Ich konnte nur noch feststellen, daß es über 120 Räuber waren, die uns angegriffen hatten. Sie zogen in südöstlicher Richtung ab, der Gegend zu, in die wir Ende August gekommen waren. Die Haartracht, die Kleidung und die Schuhform war ganz dieselbe wie die der Yüchü von damals.

Während des Rückzugs zum Lager hörten wir plötzlich einen dumpfen Knall. Wir konnten nicht entscheiden, woher er rührte, von Feinden war nichts zu sehen. Meine Chinesen aber riefen: »T'ien gu siang leao!« (Die Himmelstrommel hat geschlagen.) »Diese ist immer zu hören,« sagten sie, »wenn eine große Sünde begangen worden ist.« Im Jahre 1895 während des Mohammedaneraufstandes in Hsi ning fu sei auch öfters die Himmelstrommel zu hören gewesen, auch nachdem der Aufstand niedergeschlagen worden war. Daß sie nun wieder ertönt war, richtete meine Leute auf und ließ sie hoffen, daß wir noch nicht verloren seien, daß ihr »t'ien hwang ye« sie noch nicht ganz verlassen hatte.

Es dunkelte, als wir wieder im Lager waren. Kein Mensch sprach, aber jeder schluchzte. Die Nacht verging mir ohne Schlaf. Konnte ich vielleicht doch noch weiter vorwärts dringen? Kann ich nicht doch noch meinen ursprünglichen Plan ausführen und nach dem Selling ts'o und in die großen weißen Flecke Westtibets durchstoßen? Wenn ich dies trotz aller Unbill durchführe, kann ich dabei auch noch wissenschaftliche Resultate erhalten? Muß ich nicht allzuviel von der Ausrüstung, von den Instrumenten, von den photographischen Platten und Büchern zurücklassen? Und wenn ich mit den wenigen geretteten Tieren nicht so weit nach Westen ausholen kann, wo kann ich mir neue Yak, neue Pferde verschaffen? Ich war weit näher an dem zum Lhasa-Gebiet gehörenden Nag tschü ka als an Ts'aidam. Werden mir die Tibeter, wenn ich dort angekommen bin, Tiere verkaufen und zu welchem Preis? Sicherlich wird man meine Notlage ausnutzen. Ich überschlug mein kleines Kapital, das ich bei mir hatte. Es wäre mir nach dem Kauf der neuen Karawane für die weitere Reise zu wenig mehr übriggeblieben. Am Morgen stellte ich aber dennoch der Mannschaft die Frage und erklärte, weiterziehen zu wollen. Das Unglück aber hatte alle kleinmütig gemacht. Sie verzweifelten an meinem guten Stern, und kniend flehten sie mich an, den Rückzug nach Ts'aidam zu versuchen.

Sechs Tage blieben wir in dem mir unvergeßlichen Lager 88 (Tafel XVIII). Es galt auszusuchen, was wir mitnehmen konnten, was zurückgelassen werden mußte. Wir packten Kiste, um Kiste, Warenballen um Warenballen aus. Da waren noch für 45 Tael Messer aus Dankar – jeder bekam jetzt ein neues, das er sich auslesen durfte –, da waren noch ganze Seidenballen, Drellstücke in mehreren Farben, seidene Gürtel, Garne, Porzellannäpfe, Ziegeltee allein für 25 Tael, eine Last Kandiszucker, eine Last getrocknete Hamitrauben. Da kamen Spiegel heraus, Rosenkränze, Farbenschachteln und alles, was ich aus eigener Erfahrung und vom Hörensagen wußte, daß es in Tibet gangbarer sei als Geld und Barrensilber.

Was wir nicht mitnehmen konnten, warfen die Leute auf einen großen Haufen. Dreißig Pfund Pulver wurden dazugeschüttet und einige hundert Stück Jagdpatronen.

»Ach, was habe ich mich in Schanghai, in Lan tschou und Hsi ning und Kue de abgemüht!« schrieb ich am 15. September in mein Tagebuch. »Keine Zeit und kein Geld habe ich gespart, um mich so vollkommen als möglich für die große Reise auszurüsten. Umsonst war alles gewesen. Ein Tibetersturm hat die Tiere weggefegt: 19 Pferde und Maultiere in bestem Zustand, 41 rüstige Yak und 30 Ziegen und Schafe. Wir stehen jetzt weit, weit ab von jeder menschlichen Behausung in einem ungastlichen Hochtal von 4500 m. Und wo sind wir? Noch weiß ich es nicht genau und kann auf die ängstlichen Fragen meiner Begleiter nur unbestimmte Antworten geben. Ich hoffe aber, in den hohen Bergketten im Norden eine Lücke zu finden und durch diese in die Tädschinär-Gegend von Ts'aidam zu gelangen. Bei täglich 20 km könnten wir – so glaube ich – in zwölf Tagen dort sein.

Meine Leute passen nun scharf auf und treiben die sechs wiedereroberten Yak stets vom Berge ab zum Lager hin. Wenn sie es nur auch am 11. September getan hätten, als ich verletzt in meinem Zelte lag. Der Chinese wird sorglos, sobald sich ein paar Tage keine Gefahr zeigt. Jetzt geht es nach dem chinesischen Sprichwort: ›dsëi tso leao kwan men‹ (wenn die Diebe fort sind, schließt man die Tür).

Den ganzen Tag wird eifrigst genäht. Aus meinem bunten Drell werden Hosen und Jacken geschneidert. Wer meine Leute in Europa sehen würde, würde sie für verrückt halten. Sie haben nun knallrote Blusen mit grünen Kragen an, und zu blitzblauen Hosen trägt gar einer eine grasgrüne Jacke mit ockergelbem Kragen. Auch für die Hunde werden Sättel mit Taschen gemacht; in diesen sollen sie mir Patronen nachtragen. Aus den Ledersäcken, in denen der Proviant mitgebracht wurde, schneidern wir uns ›luo tse‹ zurecht, Bundschuhe, wie sie die Hsi ning-Leute zu Hause tragen. Sie sollen uns bei dem langen Fußmarsche das Gehen erleichtern, denn alle fürchten, in unserem bisherigen schweren Schuhwerk fußkrank zu werden.

Hartnäckig schlugen die Hunde heute nacht an, und schußbereit warteten wir, daß die Bande zurückkehre, um sich in den Besitz der Lasten zu setzen. ›Arro!‹ riefen wir in die Nacht hinaus. ›Tauscht unsere Tiere gegen Silber ein!‹ – ›Gebt Antwort, oder wir schießen!‹ Da aber zischten nur Kugeln an uns vorbei, und häßliche Verwünschungen und wüstes Lachen gellten uns in die Ohren. Auch am Tage war es nicht möglich, mit den Räubern zu unterhandeln. Sie saßen wie Aasgeier, die auf ihre sichere Beute warten, droben auf den Bergen.

Meine Mannen haben ein großes »sang«, ein Streuopfer, angezündet, um die Götter zu bewegen, uns eine glückliche Rückkehr nach Ts'aidam zu gewähren. Sie haben einen hohen Altar auf dem nächsten Hügelchen gebaut und auf ihm unter Anrufungen und Gebeten Thujazweigchen und Tsambakügelchen, Tsamba-ts'ats'a und Tsamba-smonlam hkor verbrannt. Dann, ehe wir abzogen, haben sie in heller Wut die sechzig ledigen Sättel aufeinandergetürmt und angezündet. Eine Kiste Stearinkerzen, eine Kiste Alkohol, Kampfer, Naphthalin, eine halbe Last botanisches Papier flog in das prasselnde Feuer. Hellauf loderten auch die Zelte und die Kisten. Zischend explodierten die Pulverbeutel. Goethes »Faust«, das Neue Testament, Nietzsches »Zarathustra«, Köppens »Buddhismus«, Richthofens »Führer« gingen in Flammen auf. 1500 Pfund Mehl, Gerste und Reis, chinesische Nudeln und ein Sack Zucker und Butter wurden teils verbrannt, teils in den Bach geschüttet. Als die Flammen nun auch auf meine Sammlungen und Sammelapparate und auf die Trophäen übergriffen, als sie die Insektenschachteln, die Schmetterlinge und Käfer, meine sorgsam präparierten Bärenhäute, meine Wildyak-, Ovis Poli-, Antilopenfelle versengten, nahm ich rasch mein schweres und ungewohntes Ränzel auf und kehrte dem Unglückslager den Rücken.

2 km lag das Lager hinter uns, da näherten sich ihm vorsichtig die tibetischen Hyänen. Zu Fuß, wie wir waren, konnten wir natürlich gegen sie nichts ausrichten. Sichtlich wichen die Tibeter jeglichem Zusammenstoß aus. Wir zogen nun genau nordwärts. Aber langsam, ach, erschreckend langsam ging es vorwärts, quer über die kaum merklich wellige, beinahe vegetationslose Talung. Jedes der kleinen Bächlein, das sich in zahllosen engen Mäandern durch diese Ebene zog, machte uns, die wir sie bisher hoch zu Roß gar nicht weiter beachtet hatten, langwierigen Aufenthalt. Was sind doch diese kleinen Bäche in Tibet eisig kalt! Um Mittag wateten wir durch drei Arme eines Flusses. Das Bett war 300 m breit, und das Wasser reichte uns an der tiefsten Stelle bis nahe an die Hüfte Es war der Oberlauf des Flusses, den wir in der Woche vor dem Überfall überschritten hatten. Er war inzwischen erstaunlich klein geworden. Erst jetzt merkte ich, daß es nicht der Yang tse kiang war, sondern der Naptschitai ulan muren der Ts'aidam-Mongolen und der tibetische Tschü mar.. Wir marschierten den ganzen Tag und waren mit einbrechender Dunkelheit doch erst auf der anderen Seite der Ebene, wo riesige Sandbarchane uns den Weg verlegten. Hier richteten wir uns, todmüde von dem ungewohnten Marsch und den schweren Lasten, ein Lager zurecht. Düstere Wolken schoben sich mittlerweile aus Westen zusammen, und bald peitschten die erbsengroßen Hagelkörner eines tibetischen Gewitters uns obdachloses Häuflein mit elementarer Gewalt. Und dann regnete es die ganze Nacht hindurch in Strömen. Nur ein dünner Filz war unsere Decke, unsere Unterlage ein Fell, ob es auch schneite, ob es regnete. Bis spät in die Nacht hinein sahen wir an dem Platz, wo der Überfall stattgefunden hatte, die zahlreichen Lagerfeuer der Räuberbande.

Am nächsten Tage stießen wir unversehens auf ungemein deutliche und breite Wegspuren, und kurz darauf erreichten wir zahlreiche alte Kochgräben, einen Lagerplatz, um den rings auf Hügeln Steinaltäre standen. Wir waren auf die Goba-Straße geraten, die hier nördlich des Kuku schili-Gebirges – in dem ich also überfallen wurde – in NO-SW-Richtung ihrem großen Ziele, Lhasa, zustrebt. Damit wurde für mich zugleich sicher, daß die hohe Schneegipfelreihe, die ich im Norden vor mir hatte, zum Marco-Polo-Gebirge gehörte, d. h. der östliche Teil des sogenannten »Arka tagh« oder »hinteren Gebirges« war, das uns durch den Schweden Hedin bekannter geworden ist.

Wir hatten noch viel Mut. Da im Norden die Gipfelreihe des Marco-Polo-Gebirges tiefe Einsattelungen zu haben schien, so verließen wir bald wieder die Straße der Goba, um einen direkten Weg nach Norden zu den Tädschinär-Mongolen zu finden. Umso vertrauensvoller schlug ich diese Richtung ein, da auf allen meinen Karten, selbst auf der aus dem Stieleratlas, in dieser Gegend ein Taldurchbruch durch das Gebirge – wenn auch gestrichelt, d. h. als unsicher – eingezeichnet war.

Das Marschieren wurde uns am zweiten Tage noch viel saurer. Auch die Wirkung der dünnen Luft, die wir reitend nie sehr empfunden hatten, machte sich jetzt unangenehm bemerkbar. Der größte Teil meiner Leute klagte über Schwindel und Kopfschmerzen, bei einigen trat die Bergkrankheit mit Erbrechen ein, und ich selbst brach einmal bewußtlos zusammen. Die wenigen Sachen, die sich meine Leute aus den Tauschartikeln, die wir nicht mitnehmen konnten, ausgesucht hatten, wurden wie Ballast eines Luftschiffers zu ersehnter Erleichterung weggeworfen und bezeichneten den Weg, den wir zogen. Wir hatten uns alle viel zu viel aufgebürdet.

Auch den dritten Tag des Rückzugs zogen wir langsam über Täler und Kalksteinplatten aufwärts. Alle paar hundert Meter blieben mir meine Leute liegen, um nach Luft zu schnappen. Die Höhen nördlich der großen Ebene waren erstaunlich sandig. Hänge wie Talsohlen waren mit Dünen bedeckt, und nur ein ganz dünnes Gräschen deckte wie ein spärlicher Flaum den Erdboden.

Kaum hatten wir am Abend Lager geschlagen, da begann es wieder zu regnen, bald ging der Regen in Schnee über, und schwerer und schwerer drückte die Schneelast auf unsere Decken. Maulwurfshügeln ähnlich lagen wir unter unseren dünnen Filzen im Schnee. Keiner mag mehr ein Glied rühren. Auch die Hunde, die tagsüber je ein paar hundert Patronen schleppen, haben sich im Schnee müde zusammengerollt und spüren wenig Lust, auf das heisere Maunzen einiger Wölfe zu antworten, die uns ganz nahe umkreisen. Die sechs Yak liegen unangepflöckt um uns her. Sie rühren sich nicht. Höher und höher schichtet sich auf ihnen wie auf uns der nasse kalte Schnee. Nur ein Seufzen unterbricht hier und da die Totenstille.

Am Morgen, am 19. September, maß ich 25 cm Schnee. Wir Menschen hatten kein Brennmaterial, und die matten Yak hatten vergeblich nach etwas Freßbarem gesucht. Sie liegen stumpfsinnig im Schnee neben uns am Bachrand. Durchfroren, zähneklappernd, völlig durchnäßt von dem durch die Körperwärme aufgetauten Schnee suche ich, sobald es endlich Tag geworden, meine Begleiter zum Weitermarsch zu bewegen. Doch vergeblich! »Mo fa!« (Nichts zu machen!) bekomme ich als einzige Antwort. Fatalistisch geduldig, stumpf hocken sie im Schnee und kochen endlich mit den paar Würzelchen, die noch vom Abend vorher übrig sind, ein paar Tassen lauen teeigen Wassers. Ich rechne ihnen vor, daß, wenn wir so langsam marschieren, wie wir in diesen zwei Tagen marschiert sind, wir unmöglich in einem Monat aus der Einöde hinausfinden. Und womit sollten wir denn dann in diesem kahlen, allen Lebens baren Hochland unseren Hunger stillen? Sie hatten ja von sich aus eine Last Lebensmittel weniger mitgenommen, als ich ursprünglich festgesetzt hatte.

»Ming t'ien dsai k'an« (Wir wollen morgen weiter sehen), war alles, was ich hörte, dann zog sich jeder unter seine Decke zurück. Anderthalb Tage blieben wir hier sitzen, so lange fiel immer wieder weißer, nasser Schnee auf uns und hüllte uns ein.

Am 20. September mittags marschierten wir endlich das flach ansteigende Tal weiter hinauf. Zum Glück war mittlerweile der Schnee gefroren, und wir brachen nicht bei jedem Schritte ein. Ein Marsch von ein paar Stunden brachte uns auf eine Höhe von 5030 m; von dort aus bot sich mir eines der schönsten Alpenpanoramen, das ich je in Tibet sah. In der klarsten tibetischen Höhenluft lag, unendlich weit nach West und Ost sich hinziehend, ein mächtiger Gebirgswall vor mir, in dem sich ein riesiger Schneedom an den anderen reihte, in strahlendstem Firnenglanz schimmernde Gipfel, die zwischen 6000 und 7000 m absoluter Höhe haben, und von denen sich heute kleine Gletscher bis wenig über 5200 m Höhe herabschieben (Tafel XIX).

Vor ihnen im Süden, wo ich stand, war eine etwa 10 km breite Fläche, die sich namentlich sehr weit gegen Westen hin ausdehnte. Es war ein mit Geschieben, mit Moränenschutt, mit Sand und erratischen Blöcken ausgefülltes Längstal.

Es war ein kritischer Moment dort droben beim Anblick dieser großartigen Natur. Wie unartige Kinder drängten meine Begleiter vorwärts. Ich hatte ihnen gesagt, daß im Norden die Behausungen der friedlichen Mongolen liegen, nun versperrte ein Schnee- und Eiswall den Weg und zeigte nirgends – wie ich doch nach meinen Karten versprochen hatte – eine passierbare Lücke. Schon wollten sie mir mit den elenden, halbverhungerten Yak, denen wir weit über ihre Kräfte gehende Lasten aufgeladen hatten, einfach die nächsten Gletscher stürmen. Es kostete mich einen harten Kampf, bis ich meine Chinesen wieder zur Vernunft gebracht hatte. Ich pries mich glücklich, als ich endlich mit meinem Häuflein in östlicher Richtung dem vor mir liegenden Marco-Polo-Gebirge entlang weitermarschierte. Auf den letzten Märschen vor dem Überfall hatte ich das Ostende der Schneegipfelreihe gesehen. Es galt nun, dieses zu finden, um von dort aus nach Ts'aidam zu kommen.

Kein Würzelchen zum Feuermachen, kein Hälmchen zum Fressen für meine Tiere, aber Schnee gab es auch an diesem Abend. Die Temperatur ging in der Nacht bis auf –6° und in der folgenden bis auf –9° zurück.

Tafel XIX

Aussicht von einem 5030 m hohen Punkt auf die Marco-Polo-Kette, Entfernung bis zum Fuß der Berge 10 km.

Tafel XX

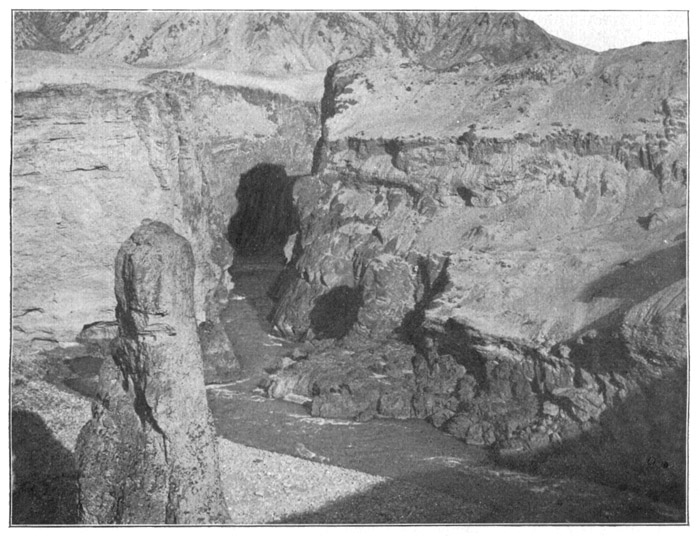

Der Nätschi gol in seiner Felsklamm. Im Grunde verstecken soeben meine Begleiter die gerettete Reisekasse.

Tafel XX

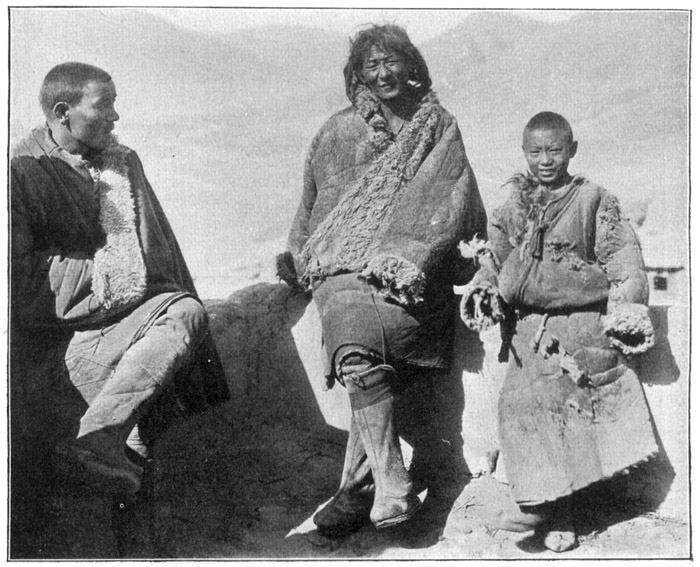

Einer der Vornehmen von Dscherku ndo.

Drei lange Tage marschierten wir über die schwach gewellte Moränenfläche, stolperten wir über die durch den Spaltenfrost spitz gewordenen Steintrümmer. Bald wateten wir durch Sumpf, bald brachen wir bei jedem Schritt durch Eiskrusten und liefen uns die Sohlen auf dünnen und scharfen Schneeschollen wund. Immer noch wollte sich keine Lücke in der Firnkette zeigen. Immer wieder – alle paar hundert Schritte – blieben wir, nach Atem ringend, liegen und warfen die drückenden Bündel vom müden Rücken und den schmerzenden Schultern. Unsere Fortschritte, die ich mir täglich genau berechnete, gaben zum Verzweifeln geringe Resultate. Wir legten kaum 15 km zurück. Die meisten Leute husteten und litten an Nasenbluten, Mein Herz pochte so stürmisch, daß ich fürchtete, die Strapazen nicht mehr lange aushalten zu können. Lao Ma litt ständig unter Bergkrankheit und schleppte sich nur mühselig und taumelnd vorwärts. Wir mußten seinen Pack noch unter uns verteilen. Auch die Tiere kamen schwer vom Fleck. Ein Yak hinkte, ein anderer war an der Schulter gedrückt. Zwar wurden unsere Lasten immer leichter, erschreckende Mengen verzehrten wir von dem geringen Proviantvorrat, den wir mitgenommen; die Kräfte der Tiere hielten doch damit nicht Schritt. Noch einmal mußte in einem Lager energisch gesichtet werden, und manches zoologische Objekt, darunter auch meine drei schönsten Bärenfelle, blieb liegen. Auch einige der neu genähten Jacken wurden weggeworfen, und ich ließ alle meine europäischen Kleider zurück, da diese nicht den gleichen Schutz gegen die Kälte boten wie der große tibetische Pelzkaftan.

Noch trottete in diesen Tagen das Yakkälbchen uns nach. Wie ich, trauerte auch mein kleiner Milchbruder um die kräftige, fette Milch seiner Mutter, die zusammen mit den anderen Tieren geraubt worden war.

Wir teilten unseren Proviant sparsam ein. Gab es Dung am Lagerplatz, so hatte jeder Mann am Abend drei Tassen heiße Nudeln und morgens und mittags heißen Tee mit Tsambamehl, das im Unglückslager mit Tschürra und viel Zucker vermischt worden war. Konnten wir kein Feuer machen, so stand auf der Speisekarte morgens, mittags und abends: Tsambamehl, mit kaltem Wasser geknetet.

Unabsehbar, endlos schien die vegetationsarme Steinwüste nach Osten zu reichen. Um unsere armen Tiere auf ihr nicht Hungers sterben zu sehen, mußten wir sie verlassen und mußten noch einmal südwärts abbiegen.

An dem Marschtage darauf waren wir in 4600 m in einem breiten Tal mit einigen dünn gesäten Grasflecken. Und als wir in diesem über eine flache Wasserscheide gekommen waren, sahen wir in der Ferne zwei schwarze Punkte.

»Sind's Bären, wie wir schon mehreren in den letzten Tagen begegnet waren?« »Nein, es sind Wildyak.«

Wir vergessen darüber Erschöpfung und Bergkrankheit, Zwei Jäger werden abgesandt. Bereitwillig schleppen wir anderen noch ihre Lasten mit den unseren. Alle freuen wir uns aufs Sattessen. Vorsichtig pirschen sich die zwei an die Tiere heran. Jetzt – jetzt müssen sie anlegen. Doch wie? Mit lautem Hallo treiben sie die beiden schwarzhaarigen Tiere auf uns zu. – Es waren zahme Yak, die sich freilich fast wie wilde gebärdeten. Ihre langen Bauch- und Schwanzhaare waren ihnen ausgerissen, sie waren von ihren früheren Besitzern in erschöpftem Zustand aufgegeben worden. Was noch an ihnen zu gebrauchen war, die Haare, aus denen die Tibeter ihre schwarzen Zelte und ihre starken Stricke verfertigen, hatte man mitgenommen. Die Lhasa-Karawane, die sie verloren hatte, mußte schon vor längerer Zeit hier durchgekommen sein, denn die Tiere hatten sich trotz der spärlichen Weide gut erholt. Nichts kam uns willkommener als diese Hilfe. Die acht Yak, die wir nun hatten, erlaubten uns den Luxus, daß drei von uns ohne Rückenlast marschierten. So konnten wir in den nächsten Tagen mit Erfolg wilden Yak nachstellen und bewahrten uns dadurch vor allzu großer Schwächung durch Hunger.

Am selben Tage (23. September) trafen wir wieder auf die Spuren einer Straße. Indem wir dieser nach Nordosten folgten und aus dem Tal hinauszogen, kamen wir noch einmal auf die große Moränenfläche hinauf. Immer in nordöstlicher Richtung weiterreisend, querten wir am 25. und 26. September die vegetationslose Hochebene. Wir hatten tagsüber eine Temperatur von +8°, +9° bis +10°, jede Nacht aber – 6° bis – 8°. Bei Tage gab's Gewitter und Hagelstürme, fast jede Nacht aber Schnee, der uns wie ein großes Leichentuch zudecken wollte.

Die Leute schlafen auf originelle Weise. Sie legen sich paarweise zusammen, die Köpfe in entgegengesetzter Richtung, und drehen und winden ihre Körper so, daß die Füße je auf die Brust des Kameraden zu liegen kommen. Der Pelz- und Filzrock des einzelnen deckte im Liegen nicht den ganzen Mann, so aber, wie meine Begleiter sich legten, blieben die Füße warm und profitierte immer noch der eine vom Mantel des anderen.

An der Straße, die wir zogen, trafen wir zahlreiche Waka (Kochstellen) früherer Karawanen, wo immer etwas Weide sich zeigen wollte. Die Lagerplätze aber lagen so weit voneinander, daß wir zwei Tage von einem zum anderen brauchten. Der Weg dazwischen war wie gepflastert mit Skeletten und Kadavern von Yak und Pferden von diesem Jahr und von früheren. Die Fan tse-Karawanen reisen immer sehr rasch und rasten wenig, daher haben sie große Verluste.

Als wir bei einem Halt unseren Tee kochten, kam ein seltsames Kleeblatt einträchtiglich des Weges gezogen. Ein kleines Füchslein trabte plötzlich um die nächste Berglehne herum, hinter ihm her trottete ein großer gelber Wolf, und wenige Schritte zurück patschte plump Meister Braun daher. Fuchs und Wolf waren rasch im Bild und rissen spornstreichs aus, als sie unser Kochfeuer in die Nase bekamen und uns sahen. Der Petz aber ließ sich Zeit. Er hob sich auf die Hinterpranken, ließ sich wieder schwerfällig nieder und glotzte uns an, bis wir aufstanden, mit Steinen nach ihm warfen und unsere Hundeschar auf ihn hetzten. Da machte er schleunigst kehrt und holte in raschem Trott Reineke und Isegrim ein.

Am 27. September erreichten wir endlich einen Einschnitt, eine ganz flache Scheide (4870 m) im Zug des Marco-Polo-Gebirges, das sich von hier aus weiter nach Osten in nur wenig hohen Bergen fortsetzt. Wie ich später in Ts'aidam erfuhr, war es der Tschüm tsing-Paß. Von hier aus führte nach Norden ein steiler Abstieg in ein schon gegen Ts'aidam fließendes Bachtal. Kurz vorher sahen wir in der Ferne zur Rechten einen großen See, dessen blauer Spiegel 15 km weit nach Osten reichte und gar anmutig aus niederen Sandstein- und Tonschieferhügeln herausblinkte. Er lag vor dem östlichen Ende der großen Moränenfläche des Marco-Polo-Gebirges um wenig niederer als 4700 m.

Hier mußte unser Yakkalb sein junges Leben lassen. Es war aber eine große Sache, bis es geschlachtet war. Alle litten unter Hunger, aber keiner wollte ans Schlachten gehen. Vor allem erklärten die Dunganen, diese große Sünde nicht begehen zu können. Endlich überredeten ein paar Aufgeklärtere, insonderheit Da Tschang, den Ma, es zu schächten. Aber nur der Gedanke, daß der gemeinsame Kochtopf unkoscher für sie werde, wenn das Kalb nach Fan tse-Ritus erstickt oder von mir vielleicht erschossen würde, bewog ihn zu der Tat. Den ganzen Schluß des Tages bis in die Nacht hinein gab es noch eine große Erörterung über diese Sünde und über die tatsächliche oder nur eingebildete Notwendigkeit, sie zu begehen. In einer einzigen Mahlzeit wurde das ganze vier bis fünf Monate alte Kalb von uns verspeist, und doch war keiner satt geworden. Nicht einer meiner Begleiter hatte zuvor Kalbfleisch gekostet. Es war ein vorzügliches Fleisch, aber der Sünde wegen wollten sie nur ungern zugeben, wie gut es ihnen schmeckte.

Das Tal, das wir hinabzogen, war so öde und wüst, wie ich noch nie zuvor eines gefunden hatte. Immer wieder mußte ich mich wundern, wie die tibetischen Karawanen hier für ihre nach Tausenden zählenden Yakrinder genügend Futter zu finden vermögen. Man meint, am Wege jedes Grashälmchen zählen zu können, so spärlich ist die Vegetation.

Abb.9

Meine Erinnerung an den Rückzug

Die Bundschuhe, die »luo tse«, die wir uns nach dem Überfall angefertigt hatten, um leichter marschieren zu können, waren nur zu bald durchgetreten

In dem ersten Lager in diesem Tal drückte uns am Morgen ein Fuß tiefer Schnee. Lauter harte, runde Knöllchen, Hagelkörnern gleich, waren in der Nacht auf uns niedergeprasselt. Als ich vorsichtig unter meinem Filz vorlugte, lagen die Yakochsen bewegungslos wie große Steingötzen neben mir. Schon wollte ich sie für tot halten, da vernahm ich endlich doch noch ein Knarfeln und Knirschen ihrer Zähne. Zum Wiederkäuen hatten sie nichts mehr in ihrem Magen.

Um halb sieben Uhr in der Frühe klärte es sich etwas auf, bald aber kamen neue Wolken. Wir »machten Toilette« und hockten dann stumm um das Feuer, das das Teewasser in drei Viertelstunden kaum zum Sieden brachte. Ein eisiger West erkältete uns bis aufs Mark, er erhielt diesmal den Schnee, der sonst unter dem Einfluß der Sonne immer so rasch verdunstet. Dann stapften wir weiter das Tal hinab. Die »luo tse«, die Bundschuhe, die wir im Unglückslager genäht hatten, waren an den Fersen und am Ballen durchgescheuert (siehe Abb. 9). Die meisten Leute klagten über Fußsohlenbeschwerden. Auch die Yak humpelten mehr, als daß sie gingen. Ihre Hufe waren stark abgelaufen. Drei waren lahm, und fast alle waren gedrückt. Früher hatte ich stets solche Wunden mit Kalium permanganicum behandelt, was rasche Heilungen zur Folge hatte, jetzt mußte ich machtlos zusehen, wie die Wunden größer und größer wurden.

28. September. Wir folgen weiter dem Tal abwärts. Es ist ungemein dürr und trocken. Auch der Bach ist versiegt. Schon beginnt der wüstenhafte Charakter der zentralasiatischen Kamelsteppen. Oasenartig heben sich die als Lagerplätze der Karawanen benutzten Grasterrassen ab.

Wir schossen heute einen einsamen Wildyakbullen, ein uraltes, zähes Vieh. Der Körper war noch nicht erkaltet, da schnitten wir uns schon Fleischstücke herunter und aßen sie roh. Erst als der schlimmste Hunger gestillt war, suchten wir nach trockenem Dung, legten dann die Beefsteaks auf das glostende Häuflein und rösteten sie uns. Ganz wenig Fleisch haben wir gesotten, und dies nur ganz kurze Zeit, damit es nicht so hart wie Leder würde.

Endlich tauchte fern aus Dunst und Nebel, von Osten her, ein größerer Bach auf, die riesige Talung des Schogha gol, den einst Prschewalski entdeckt hat, und den ich schon lange herbeigesehnt hatte. Der in verschiedene Arme geteilte Fluß windet sich in großen Bogen und tritt dann da, wo wir ihn erreichten, in eine Enge zwischen hohe Kalkberge ein.

Wir waren nun auf 3980 m herabgekommen, und die Beschwerden, die wir durch die dünne Luft hatten, waren gewichen. Wohl gab es nun oft eine ziemlich reiche Vegetation, dornige, stachelige Büsche, ja Sträucher, die beinahe Manneshöhe erreichten, aber nirgends war mehr Gras für die hungerleidenden Tiere. Es war ganz schrecklich für mich, ihre Leiden mitanzusehen.

In dem Lager am Schogha-Fluß hatte ich eine schwere Entscheidung zu treffen. Flußabwärts dem Schogha zu folgen – wie ich geplant hatte –, war ausgeschlossen. Der Fluß verschwand zwischen vollkommen vertikalen Kalkfelswänden. Wir waren in dem eiskalten Wasser ½ km abwärts gewatet, ohne das Ende der Klamm zu erblicken.

Sollten wir die Lhasa-Straße weiterziehen und dem Schogha-Fluß aufwärts folgen, oder sollten wir auf neuen Wegen das uns ganz unbekannte Felsgebirge vor uns im Norden queren?

Ich wog den Proviant ab. Kärglich zugemessen reichte er noch für acht Tage. In dieser Zeit aber konnten wir auf der Lhasa-Straße unmöglich in bewohnte Gegenden gelangen. Auf das Jagdglück zu bauen und durch Fleisch den Proviantvorrat zu strecken, war in der dürren Gegend so gut wie aussichtslos. Der Mut der Leute war gänzlich zusammengebrochen, als uns das neue Hindernis, die Schogha-Klamm, so unerwartet den Weg verlegte. Ich bekam bittere Vorwürfe zu hören, als hätte ich unser ganzes Unglück verschuldet. Wenn mir das Glück nicht bald wieder hold wurde, hatte ich noch eine schwere Meuterei zu gewärtigen. Trotzdem wagte ich es aber, die ausgetretene Straße, die meinen Leuten viel Vertrauen einflößte, zu verlassen. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende!

So ziehen wir weglos ins Ungewisse weiter, und nach Überschreitung des Schogha-Flusses geht es zwischen kahlen Geröllhängen aufwärts. Nichts umgibt uns als steinige, trostlose Wüstenberge. Die Yak kommen fast nicht vom Fleck, nun es auch noch bergauf geht. Tschʿeng, Sung und Me lassen keine Minute vergehen, ohne ihre Gebete herzuplappern. Unausgesetzt drehen sie an ihren Rosenkränzen und schwingen ihre Gebetsmühlen. Langsam neigt sich der Tag. Immer halten wir noch vergeblich nach Gras und Wasser Ausschau. Unsere Not war groß. Doch wenn sie am größten ist, ist immer Hilfe am nächsten. Wir kamen noch spät am Abend zu einem kleinen Fleckchen Gras, wir kamen zu Schnee, den wir schmelzen konnten, und wir sahen ganz nahe vor uns einen flachen Paß, von dem uns von ferne schon ein Lab (r)tse entgegenwinkte Ich erfuhr dafür später den Namen Schohʿka kottel. Die ngGolokh sollen den Paß auf ihren Raubzügen benutzen.. Hier waren doch vor uns schon Menschen gewesen! Dies hob die Stimmung der Chinesen.

Langgezogene, flache Rücken zwischen vielen breiten Talrissen lagen in der klaren Abendluft mit purpurroten Farben vor uns. Sie dachten sachte gegen Süden zu, gegen das muldige Schogha-Tal ab. Aus diesen heraus reckten sich im Norden schwarzblaue Gipfel mit plumpem, schwerem Bau, gut 1000 m höher als unser Lagerplatz, der selbst wieder über 4500 m hatte. Nach Südwesten schweifte unser Auge über das Schogha-Tal hinweg, dort strahlten Schneegipfel aus viele Tagereisen weiter Ferne zu uns herüber.

Dem warmen Tag und herrlichen Abend folgte eine trübe Nacht. 18 Stunden kauerten wir unter unseren Filzstücken, während nimmer müde dichte Flocken vom Himmel wirbelten. Trotz langer Übung habe ich nie gelernt, auf steinigem Grund lange ruhig zu liegen. Immer mußte ich mich wieder auf eine andere Seite legen, um den schmerzenden Gliedern Erleichterung zu verschaffen. Nur ein wenig verschob sich hierbei einmal der Filz, und gleich drang Schnee ein, der rasch schmolz und einen kleinen See in meinem Nest bildete. Mehrere Tage blieb jetzt mein Quartier naß.

Endlich um drei Uhr nachmittags hellte es sich auf, und wir zogen weiter. Ich hatte am Tage vorher umsonst gejubelt. Als wir den Paß mit dem kleinen Lab (r)tse hinter uns hatten, häuften sich neue Berge in unserer angestrebten Richtung, und wir gerieten in eine Schlucht, die bald nach Süden umbog. Zum Glück aber fanden wir trotz dichtester Nebelschleier, die uns aufs neue einhüllten, einen begehbaren Felsriß, der von Norden herkam. In diesem verbrachten wir die nächste Nacht. Es war das schlimmste Lager meiner Reise. Wir steckten in dickem Nebel. Wieder fiel Schnee auf uns herab. Die Temperatur sank bis – 11º. Nirgends fand sich Dung. Wir haben nicht einmal Wasser und essen trockenes Mehl mit Schnee. Hungernd und zitternd hockten wir die lange Nacht auf dem hartgefrorenen Boden. Die Wölfe kamen so dicht an uns heran, daß wir sie mit Steinen trafen.

Endlich brach die ersehnte Dämmerung an, und mit ihr kam ein Westwind, der die Wolken etwas auseinandertrieb. Ich schrieb den 2. Oktober. Nicht fern von uns lag ein steiler, glatter Schneehang, der zwischen hohen Kalkklippen zu einem Sattel führte. Den trieben wir die Tiere im Zickzack hinauf. Es war gar nicht weit. Eine halbe Stunde Wegs für einen rüstigen Gänger. Aber Stunde um Stunde verrann, bis wir oben waren. Und nur drei Yak hatten ihn mit uns erreicht, die anderen hatte die Kraft verlassen, ihr Herz versagte den Dienst, regungslos lagen sie im knietiefen Schnee. Ihre Lasten hatten wir uns auf den Rücken laden müssen.

Dies war der letzte Paß vor Tsʿaidam (4655 m). Von seiner Höhe herab sah ich aber nach Norden zu nur wieder ein Meer von Gipfeln und Zacken. Ungläubig schüttelten die Chinesen den Kopf, als ich ihnen versprach, in längstens fünf Tagen bei Zelten zu sein. Nicht viel leichter als der Aufstieg war der steile Abstieg nach Norden. Auf unseren zerrissenen Bundschuhen glitten wir unsicher und alle Augenblicke mit den Lasten stürzend, den Hang hinab.

200 m tiefer, als der Sattel gelegen, trafen wir auf ein kleines Naka-Feld mit Gras und Binsen. Ein kleines Rinnsal entstand hier, versiegte aber nach kurzem Lauf. Im Weiterziehen wurde das Tal zur trostlosen Wüste. Immer öder und öder wurde es, und wir kamen so langsam vom Fleck! Beim letzten Schneefeld schlugen wir das Nachtlager und kochten uns mit schmutzigem Schnee unseren Tee.

Den ganzen 3. Oktober marschierten wir stumpf, ohne Wasser zu finden, das Tal hinab. Nur ein Gedanke beherrschte mich: den Nätschi gol, den Nätschi gol muß ich finden, sonst sind wir verloren! Unsere geschwächten Körperkräfte konnten zum Hungern nicht auch noch langes Dürsten aushalten.

Es war an diesem Tage der 15. des achten chinesischen Monats, ein großer Tag in Hsi ning, das sogenannte chinesische Mondfest, »ein Fest wie Neujahr, ja noch viel, viel schöner,« sagten mir meine Chinesen, »denn um diese Zeit ist die Ernte eingebracht. Es gibt viel süßes Obst, jeder hat Geld, und man muß nicht wie an Neujahr seine Gläubiger befriedigen.« An diesem Tage kneten die Hsi ning-Chinesen allerlei Tierformen aus Teig, setzen sie auf den Hausaltar und essen sie am Abend.

Sandiger Löß bedeckte das Tal und die Hänge. Nur kleine Holzsträucher, nur Büschelchen, die durch ihren Bau gegen Dürre gefeit sind, standen an dem trockenen Bachbett, das im Sommer nach heftigen Gewitterregen wohl Wasser führt. Fahl war den ganzen Tag der Himmel, gelblich verschleiert die Sonne. Kein lebendes Geschöpf, kein Mäuschen lief uns über den Weg, nur zwei Geier kreisten über unseren Köpfen. Sie hatten sich wohl gestern an unseren Yak, die wir am Passe hatten lassen müssen, gesättigt und hefteten sich jetzt vertrauensvoll an unsere Spuren.

Immer wieder kommt die Frage an mich: »Wie weit ist's noch?« Wir haben fast keine Mehlvorräte und gar kein Fleisch mehr, nur nagenden Hunger und Durst. Wo meine Leute ein kleines Mausloch sehen, wollen sie es, den Bären gleich, ausgraben. Das Gehen wird in dem weichen Boden schwer. Wir hoffen nur. Bangen und Hoffen ist Menschenlos!

Am Nachmittag brach Mensch und Tier ermattet unter der Last zusammen. Unmöglich war's, das Gepäck noch weiterzuschleppen. Später, wenn wir selbst nochmals aus dieser Öde zu Menschen gelangen sollten, wollten wir mit frischen Tieren zurückkehren und es holen. Wortlos wurden in einer Rinne der photographische Apparat, die Plattenkiste und die Patronen vergraben. Stumm schleppten wir uns dann weiter. Jeder Schritt kostete eine Überwindung.

Von links, von Süden her, gesellte sich jetzt zu meinem Tal ein zweites. Es ist eher schmäler als das unserige, gibt aber die weitere Richtung an und zeigt genau nach Norden, also Tsʿaidam zu. Meine Aneroide sagen mir etwa 3200 m an. Es kann also nicht mehr weit bis zu der Mongolenebene sein. Doch wo bleibt nur der Nätschi gol? Völlig steril und trocken ist auch das Tal aus Süden. Die Sandflächen des Talbodens ziehen sich ganz flach bis hinüber an den jenseitigen Bergfuß. Keine Spur eines Sommerregenbettes ist zu erkennen. – – Da – was höre ich? –

Was rauscht? – Ist es eine Sinnestäuschung? Saust mir nur der Wind so stark um die Ohren? Noch ein paar Schritte gehe ich vorwärts und stehe dicht vor dem gesuchten Flusse. Tief unten in einem schmalen Spalt wälzt ein mächtiges Wildwasser seine gelblichgrünen Fluten. Lotrecht und völlig unvermittelt war der nahezu 100 m tiefe Graben in die breite, sandige Talfläche eingelassen. Auf eine weite Strecke war kein Darandenken, zu dem Wasser hinabzugelangen. Auch da, wo wir endlich am Abend lagerten, konnten wir nur mit Händen und Füßen kletternd zum Wasser hinabkommen. Futter für die Tiere fand sich auch dort noch nicht. Ein paar Kyang – vielleicht waren es auch Reitpferde gewesen – hatten einmal in der Nähe eine Nacht zugebracht. Ihren alten, verrotteten Dung fraßen die Yak. Es war schändlich! Eines – das letzte von den zweien, die wir unterwegs aufgegriffen hatten – war am Ende seiner Kraft. Es war noch verhältnismäßig fett. Wir schlachteten es darum und sotten sein Fleisch die ganze Nacht hindurch. Mit Heißhunger verschlangen wir es am Morgen, aber es schmeckte noch immer abscheulich süßlich und wirkte erbrechenerregend.

4. Oktober. Wir haben in der Schlucht unten den Rest der Sachen vergraben. Auch das Barrensilber, die Reisekasse, blieb hier zum größten Teil zurück (Tafel XX oben). Nur die Notizen und Kartenskizzen wurden mitgenommen. Die zwei letzten Ochsen durften fast vollkommen leer weitertaumeln. Am kleinsten Hang aber, wo es nur ein wenig bergauf ging, wollten sie stehen bleiben und sich niederlegen. Ihr Herz konnte nicht mehr. Die Hochgebirgstiere, die kaum einmal unter 3000 m Meereshöhe herabgekommen sind, litten geradeso unter der Überanstrengung wie die Menschen, Wir zogen bis in die Dämmerung hinein auch an diesem Tag weiter. Das Tal des Nätschi gol war am Nachmittag immer breiter geworden. Der Fluß war ganz fern von uns weg, als wir uns niederlegten.

5. Oktober. Noch ehe es hell war, waren wir wieder auf den Beinen. Bald sind wir mitten in einer ganz flachen Kiesgeröllebene. Kein Halm, kein Busch, steinige »schala«, wie die Mongolen sagen, weit und breit. Und nur ein kleiner Pfad, wie ein Wildwechsel so schmal, führt direkt nach Norden in die unabsehbare, grenzenlose Weite. Es gehört Mut dazu, zu vertrauen, daß da draußen Menschen wohnen können. Was ist das »Golmo«, das ich auf der russischen Karte finde? Wohnen dort überhaupt Menschen, ist es vielleicht nur ein Lagerplatzname?

Kein lebendes Wesen will an unserem Wege sein Heim haben, kein Mückchen sehen wir fliegen. Nur Pferdegerippe bleichen im Sand, Yakmumien bezeichnen die Straße. Ständig haben wir Luftspiegelungen vor uns und glauben ganz nahe an Bäumen und Wasser zu sein. Der kleinste Kiesel wird in der Ferne, in dem zitternden Lichte, zur riesigen Pappel. Die Ochsen knarfeln fortgesetzt mit den Zähnen, daß es weithin zuhören ist. Sie sind am letzten. Sie stoßen mit den spitzen Hörnern nach uns, wenn wir sie antreiben. Es ist der siebente Tag ohne Futter. Ein trockener Kamelkadaver in vollkommen erhaltenem Fell liegt am Wege. Auch solche Tiere verenden hier. Valle del Morte möchte ich das Nätschi-Tal nennen.

Han und der kleine Go waren noch die lebendigsten von uns. Wir alle hatten betäubendes Kopfweh, die Fußsohlen brannten, und die Beinsehnen waren angeschwollen. Ich war im Leben noch nie so matt. Bei jeder kleinen Rast fallen wir sofort in Schlaf.

Ein wolkenloser Himmel spannt sich über uns. Wir leiden unter der Wärme des Tieflands. Die +16° empfinden wir schon als Hitze, und dazu haben wir seit dem Mittag des vorausgegangenen Tages nichts Flüssiges mehr über die Lippen gebracht. Der flimmernde Dunst, der aus den flachen Mulden aufsteigt, täuscht uns immer wieder Wasserspiegel vor, und wir Dürstenden fallen unzählbare Male auf die Täuschung herein.

Am späten Nachmittag erst führt uns der Weg wieder an das Ufer des Nätschi gol. Er floß in mehreren Armen zwischen flachen Ufern durch die Schala-Wüstenei.

Nach einer kurzen Teerast gelingt es mir am Spätnachmittag noch einmal, mein Häuflein weiterzutreiben. Wieder ging es nordwärts. Wir wollten für die zwei Tiere Gras suchen. Endlich sahen wir in der Ferne Dünen, sahen die Grenze der Piedmont gravels, und bei dem letzten Licht des Tages zeigte uns mein Triëder einige schwarze, sich bewegende Punkte – Rinder! – Neuer Lebensmut beseelt uns. Wir stapfen weiter. Es wird Nacht, aber heller Vollmond erleuchtet unseren Weg.

Endlich erreichen wir den Platz, wo ich die Rinder grasen sah, eine kleine Terrasse aus jungem Löß. Auf ihr hatte ein Pflug seine segenbringenden Furchen gezogen, und hier schlugen wir unser Lager. Bald loderte ein mächtiges Feuer aus Tamariskenstämmen, und meine Chinesen fühlten sich auf dem bebauten Boden schon wie in der Heimat.

Wir sind gerettet. Fünfundzwanzig Tage nach dem Überfall und dem Verlust der schönen, stolzen Karawane haben wir Tsʿaidam erreicht. Wir hatten zwar noch keine Menschen gesehen, aber die Besitzer der Rinder konnten nicht fern sein. An diesem Abend aßen wir unsere letzten Vorräte auf. Es reichte für jeden gerade noch eine Tasse voll Tsamba.

6. Oktober. Als wir uns die Augen wachrieben, sahen wir in nächster Nähe weidende Kamele, Pferde, Schafe, farbige Rinder, und keine halbe Stunde entfernt standen zwei weißliche Yurten. Frohen Muts ging's auf dieses Ziel zu. Doch kaum hatte man uns bemerkt, so stürzten Frauen auf die Herde los und trieben sie hastig und mit Gekreisch zusammen. Drei Männer stürmten auf die Pferde und ritten mit Musketen in der Hand in höchster Aufregung hinter den Dünen hin und her. Wir hatten auch hier ein ngGolokh-Fieber ausgelöst.

Erst ganz nahe vor den Zelten gelang es Han, dem einzigen von uns, der Mongolisch konnte, die Leutchen zu stellen und darüber aufzuklären, wer wir seien. Sie aber hilfsbereit zu machen, kostete noch viel Geduld und Mühe. Die Mongolen waren nichts weniger als gastfreundlich und suchten uns, auch nachdem sie unsere Geschichte des langen und breiten angehört hatten, abzuschütteln, ohne uns auch nur einen Bissen zu verkaufen. Sie seien arme Hirten, bekamen wir als Antwort. In »Nomochʿan«, gleich hinter den nächsten Dünen im Osten, würden wir alles Nötige bekommen. Zum Glück wußte ich aus der Karte, daß dieser Ort acht Reittage abliegt, und ließ mich nicht so leicht abweisen.

Nach vielen Geschenken und auch energischem Zureden verkauften sie schließlich am Nachmittag etwas Tsamba und Tschürra. Langsam nur überzeugte sie mein Silber, daß wir tatsächlich keine Räuber waren. Hätte ich bei dem Überfall auch mein Silber verloren, so wäre ich wohl nie aus dem Tädschinär-Lande hinausgekommen. Die Mongolen hätten kein Glied für uns gerührt. So aber versprachen sie mir noch am Abend fünf Pferde, mit denen zwei meiner Begleiter unsere vergrabenen Sachen abholen konnten. Freilich mußten wir noch einen ganzen Tag auf die Tiere warten, da diese nach Mongolensitte erst vierundzwanzig Stunden fasten müssen, ehe sie zu einem größeren Ritt verwendet werden.

Drei Tage dauerte es nur, bis die zwei Mann auf den frischen Pferden die zurückgelassenen Lasten aus den Bergen brachten. So lange blieb ich bei den Leuten und vertrieb mir die Zeit durch Besuche bei meinen unfreiwilligen Gastfreunden.

Es hausten in ganz Golmo – Golmo (Golmot) ist die Bezeichnung für eine Gegend – etwa sechs Familien, die alle untereinander verwandt oder verschwägert waren. Sie verteilten sich auf etwa 5 qkm. Erst eine Tagereise weiter im Westen sollten wieder zehn Familien beieinander wohnen. Geht man von Golmo genau nordwärts, so hat man nach den Mitteilungen meiner Mongolen nach fünf Tagen den menschenlosen Sumpf hinter sich und ist im Lande der Kurluk-Mongolen angelangt, die an dem Nordrande von Tsʿaidam sitzen. Der Südrand von Tsʿaidam bis an das Westende des großen Sumpfes bildet das Land des Tädschinär-Dsassak. Dieser Häuptling soll etwa tausend Familien unter sich haben. Hinter dem Dünenstreifen, der die Kieswüste begrenzt, folgt ein grüner Streifen mit guten Schilfweiden; aber dieser ist nicht breit. Nach Norden zu beginnen in geringer Ferne die Salzausblühungen des Tsʿaidam-Sumpfes.

Im Westen, hinter den drei Armen des Nätschi gol, eine kleine halbe Stunde von der Stelle, wo wir uns häuslich niedergelassen, unseren Kochtopf aufgestellt und unser Handgepäck abgelegt hatten, stand eine einsame Yurte, in der ich täglich auf Besuch war. Eine siebenzigjährige Frau hauste dort ganz allein. Sie sah wie die Hexe im Märchen aus, so runzlig und verwittert, so mager und wild; die alte Ani schien aber im weiten Umkreis sehr beliebt zu sein. So oft ich zu ihr kam, traf ich Gäste.

Kam ich in die Nähe, so stürzten alle Anwesenden aus dem Filzhaus heraus und luden mich unter vielen Bücklingen ein, als erster einzutreten und mich zu oberst und zunächst dem Heiligtum auf ein Stück Filz niederzuhocken.

Die Yurte war ganz wie in Barun oder in der Ordos und bei den Alaschan-Mongolen gebaut und hatte etwa 3½ m Durchmesser. Auch hier sah die doppelflüglige hölzerne Tür stets nach Osten. Die Filze aus Schafwolle sind aber bei den Tädschinär sehr locker und schlecht gepreßt, und die großen Filzstücke, die um das hölzerne Gitterwerk der Seitenwände und um das kuppelige Dach geschnürt werden, waren in der Yurte meiner Ani zerfetzt und zerschlissen, so daß der kalte Herbstwind schier ungehindert durchpfeifen konnte.

Der Hausrat der Ani war der denkbar einfachste und beschränkte sich auf die allernötigsten Gebrauchsgegenstände. In der Mitte stand der eiserne Dreifuß, eingefaßt von einem kunstlosen, niederen Lehmring, der die herabfallende glühende Asche zusammenzuhalten hatte. Hinten, der Holztür gegenüber, stand eine vom vielen Lagerwechseln halb auseinandergefallene Kiste, auf der einige Gebetsblätter eingewickelt lagen. Wenige Ledersäcke Zum Gerben von Schaffellen sah ich hier, wie im ngGolokh-Land Buttermilch verwenden. Die Felle werden damit durchtränkt und hierauf mit einem gezähnten Holzstock kräftig durchgewalkt. Der Kaseingehalt scheint die gewünschte gerbende Wirkung zu erzielen. mit Gerste und Tschürra, die runde, steinerne Handmühle von ½ m Durchmesser, große schwarze Krüge und Bottiche aus schwarzer Yakhaut, Spindeln und ein Garnhaspel und last not least der große eiserne Topf, der zur Schnapsdestillation aus Stutenmilch diente, waren an den Wänden verteilt. Der Schnaps, der hier gebraut wurde, war die große Anziehung dieser Hütte, und er schien unerschöpflich zu sein, denn meine Ani war sehr fleißig und zugleich wohlhabend; sie besaß allein sechs stattliche Kamele und vor allem über zwanzig Pferdestuten. Acht ihrer Stuten hatten Fohlen und wurden von ihr gemolken. Kein Wunder, daß die Nachbarn so oft kamen und sich angelegentlich nach dem Befinden der Alten erkundigten. Fragte man die Mongolen, was sie herführe, so hatte sich immer eines ihrer Kamele oder Pferde verlaufen, und sie hatten die Fährte bis in die Nähe der Yurte verfolgen können.

Die Ani bewirtete uns alle mit gegorener Stutenmilch (Kumys), »Tschüka« hier genannt, aus der der »Aker«, der Schnaps, bereitet wird. Sie hatte »Hala mogu« (chinesisch; der mongolische Name ist harmek) und Gu tschi tse (chin. oder mong.: mori [Pferde-]harmek), schwarze und rote Beeren, der Tschüka zugesetzt. Diese Beeren wuchsen rings um das Zelt auf 3 m hohen dornigen Sträuchern (Nitraria Schoberi) und waren im Geschmack und Aussehen etwa mit unseren Brombeeren und Heidelbeeren zu vergleichen.

Wie unter Tibetern, brachte man auch bei den Tädschinär das Eßgeschirr selbst mit. Die Gäste griffen unter ihren Pelzmantel, der blusig bis zur Hüfte herabfällt, wo er durch einen straffen Gürtel zusammengehalten wird. Aus der bauchigen Falte über den Lenden und dem Kreuz, aus dem sicheren Verwahr zwischen der nie gewaschenen Haut und dem nie gewaschenen Pelz, kam der Eßnapf heraus. Schien er dem Besitzer nicht rein genug, so nahm er von dem trockenen Kuhdung neben dem Feuer und scheuerte ihn damit aus. Der Dung schien den guten Leutchen etwas äußerst Reinliches zu sein. Die Alte sah ich die trockenen Fladen mit Vorliebe als Teller benutzen.

Als man satt gegessen und den Napf mit der Zunge reingeleckt hatte, begann erst die Gemütlichkeit. Aus einer Ecke des Zelts wurde ein kleiner hölzerner Mörser geholt und in ihm mit einem langen Kiesel Tabak und um ihn zu strecken, auch noch trockener Schafdung gestoßen. Jedes, auch die Ani, nahm sich davon eine gute Prise. Geschäftig ging dann die Alte an die Kiste unter den Gebetbüchern und nahm eine Steinkruke heraus, schmierte etwas Butter an deren Rand und bot jedem einzeln die Kruke mit einem Knicks an. Jedes tippte mit ernster Miene an die Butterflocke, murmelte einige unverständliche Worte vor sich hin, und erst, nachdem so die Kruke reihum gereicht war, wurde sie geöffnet und ihr Inhalt, der Stutenmilchschnaps, in die vorgehaltenen hölzernen Eßnäpfe ausgeschenkt. Jedes machte noch in die vier Kardinalrichtungen einen Opferguß, wobei es die eingetauchten Finger abschnellte, und dann begann das Trinken und das Singen, das freilich nie allzu lange währte.

Die mongolischen Herren lieben den Schnaps gar sehr, aber sie sind erstaunlich wenig trinkfest. Alle waren immer bald erledigt, doch gab es dabei nie Zank und Streit. Die Mongolen wurden nur liebenswürdig und zärtlich. Wenn der Abschied kam, hatten sie große Mühe, auf ihre Ponys zu klettern. Waren sie aber einmal droben, dann ging es mit Joho und Juhu im tollsten Galopp über alle Löcher und Büsche der Steppe ihrer Yurte zu.

Ich suchte mir in Golmo vergeblich Pferde zu kaufen. Es wurden mir zwar gar viele angeboten, aber das Material war durchweg miserabel. Ich war schließlich froh, daß ich kein Pferd kaufen mußte, sondern die Tiere mieten konnte. Dreizehn Pferde stark ritten wir am 11. Oktober unter der Führung eines alten Mongolen und seiner fünfzehnjährigen Enkelin weiter. Wir machten täglich 30–40 km. Dabei gab es mancherlei Abenteuer mit den Pferden. Einzelne waren seit Jahresfrist nicht mehr geritten worden, und Da Tschang und auch die anderen wurden in den ersten zwei Tagen des öfteren höchst unsanft in den Sand gesetzt.

Der Ritt ging vier Tage lang genau ostwärts. Es war ein schmaler Pfad, der sich innerhalb der Dünenreihe einmal durch Busch und Steppe, ein andermal durch dichten Tamariskenwald durchwand. Zur Rechten begann bald die kahle Schala-Steinwüste, und in 12–15 km erhoben sich die nackten Felsberge, stieg der Gebirgsrand von Hochtibet mit tausend spitzen Zacken auf. Zu unserer Linken zogen sich in nicht allzu großer Ferne Schilfweiden hin, und dahinter und dazwischen glitzerte der Boden von Salzausblühungen wie Schnee so weiß. Nur selten kamen wir an Yurten vorüber, selten nur erblickte man Kamele, Pferde und Rinder.

Die Mongolen, Männer wie Frauen, denen wir in diesen vier Tagen begegneten – es waren kaum einige Dutzend – waren nach tibetischer Sitte gekleidet. Sie trugen, wie die Barun-Leute und wie alle Kuku nor-Tibeter, eine kleine, spitze, kokette Filzmütze mit roten Fransen an der Spitze und einem weißen Lammfellbesatz am Mützenrand. Hosen hatten sie keine an, nur lange, die Waden deckende, lederne Stulpenstiefel und den dicken Pelzmantel, der über die Knie hinabreichte, auf dem bloßen Leib. Die Männer trugen auffallend häufig Schnurrbärte und ließen sich außerdem eine kleine »Fliege« am Kinn stehen. Alle anderen Barthaare wurden mit der Pinzette ausgerissen. Die Haarfarbe war oft geradezu blond. Auch von Laien wurde der Kopf häufig rasiert getragen.

Das Leben der Tädschinär spielt sich gar einförmig ab. Die Yurten stehen meist allein, und von einer zur anderen ist es immer eine weite Strecke. Trotzdem ist die Aufsicht des Tädschinär-Fürsten, des Dsassak, sehr streng, und jede Familie wird alljährlich um mehr als den Zehnten besteuert. Die alte Ani mußte z. B. einen vierjährigen Wallach und sechs Ziegen abliefern. Der Dsassak bezahlt damit die Priester, die für sein Seelenheil Gebete lesen.

Mein Golmo-Führer war ein lederner Geselle. Den ganzen Tag betete er seine Litaneien herunter und wurde mürrisch, wenn ich ihn einmal unterbrach und etwas wissen wollte. Obwohl er mich vier Tage weit begleitete und der Ani die dreizehn Pferde wieder sicher zurückbringen mußte, hatte er nicht einmal ein kurzes Schwert als Waffe bei sich. Dagegen warf er jeden Abend, um den sichersten Weg herauszufinden, einige Schulterblätter von Schafen in das Lagerfeuer und konstruierte sich aus den durch die Hitze entstandenen Spalten die Zukunft. Er erfuhr so, welchen Weg wir einschlagen mußten, ohne angegriffen zu werden. Jeden Abend war er sehr zufrieden mit sich, weil seine Rechnung stimmte und wir keinen Räubern begegnet waren. Die Tädschinär-Mongolen sind heute ganz unkriegerisch. Von der alten mongolischen Waffentüchtigkeit ist hier rein nichts übriggeblieben. Wenn die ngGolokhs einen Streifzug in ihr Land machen, so ziehen die Tädschinär immer den kürzeren. Sie vertrauen auf die Abgeschiedenheit ihres Landes, auf die Wüsteneien, die sie rings umgeben. Drei Jahre vor meiner Ankunft in Golmo waren aber doch sechs tibetische Desperados dorthin gekommen. Diese konnten alles, was ihnen zu Gesicht kam, wegtreiben. Zehn Jahre vorher – erzählte mein Führer – hatten die ngGolokhs den Bergtädschinär viele tausend Schafe und Yak geraubt, und nie konnten die Mongolen ihr Eigentum wieder zurückerobern.

Am 13. Oktober kamen wir an den Lagerplatz Tengelik zu dem Hoschu dsangen (Oberst) Lama dyi. Zwei ärmliche Yurten lagen – nur für den Wissenden auffindbar – in dem niederen Buschwald, zwischen den Harmek-Sträuchern versteckt, die über und über mit roten Beeren beladen waren. Mein Golmo-Führer kehrte hier, kaum daß wir angekommen waren, mit den dreizehn Pferden wieder um, und ich war für die Weiterreise auf die Hilfe des Hoschu dsangen oder des Herrn Regimentskommandeurs angewiesen. Dieser ist nach dem Dsassak in Tädschinär einer der höchsten Beamten und verwaltet das Grenzland gegen den Dsun Dsassak als ziemlich unabhängiger Herr. Er ist Inhaber des roten Knopfes.

Ich sandte ihm sogleich einen Khádar und suchte ihn in seiner Behausung auf. Ein hagerer und groß gewachsener Mann mit auffallend intelligenten und entschlossenen Zügen empfing mich ziemlich freundlich. Sein Heim war in der gewöhnlichen Weise ausgestattet, nur waren darin auffallend viele Gewehre und Schwerter aufgehängt. Man sah, daß man es mit einem Kriegsmann und Grenzwächter zu tun hatte. Seine Frau, die bei meinem Eintritt sofort das Feuer anfachte und Tee kochte, entpuppte sich als Tibeterin aus Dscherku ndo und als eine alte, gute Bekannte meines Da Tschang. Sie trug aber jetzt in Tsʿaidam ihr Haar ganz in der Art der verheirateten Mongolinnen. Zwei dicke, schwarze Haarflechten hingen ihr vor den Ohren bis über die Brust und steckten am Ende in gestickten Zopftaschen. Auch der Hausherr selbst war meinem Tschang kein Fremder. Sie hatten in Kʿam im selben Hause gewohnt, als Tschang bei den Soldaten diente und zur Begleitmannschaft des Hsi ninger Kommissars gehörte. Der Hoschu dsangen war damals der Vertreter des Tädschinär-Dsassak der chinesischen Regierung gegenüber. Er hatte als solcher schon mehrere Male chinesische Steuerkommissionen nach Kʿam begleiten müssen. Von einer dieser Expeditionen hatte er auch seine jetzige Frau mitgebracht.

Der Hoschu dsangen Lama dyi und seine Frau waren in keiner geringen Aufregung. Eben hatten sie die Nachricht bekommen, daß der Dalai Lama aus Da kuren (Urga) in Hsi ning fu eingetroffen sei und sich auf den Weg nach Lhasa mache. Sechshundert Kamele und Tausende von Pferden sollten in allernächster Zeit von den Dam-Mongolen gestellt werden, um die vielen tausend Tael Silber, die ihm die Gläubigen geschenkt, und ungezählte Lasten europäischer Gewehre und Patronen, die von den Olosse, den Russen, stammen sollten, nach Zentraltibet zu tragen. Nicht mit Freude, sondern mit großem Kummer sahen die Leute dem Kommen »Seiner Göttlichkeit« entgegen. War es doch gleichbedeutend mit dem Verlust der Hälfte der Tiere, wenn wirklich der Dalai Lama, wie behauptet wurde, noch im Winter über die Tschang tang zog. Sie hatten ja dafür keinerlei Entschädigung, sondern nur den Segen zu erwarten. »Was nutzt der Segen, wenn die Tiere tot sind!« rief unter Schluchzen die nur halb bekleidete Frau, die neben Kinderpflege Wenn ihr Kleinster hustete, blies sie immer auf die Stelle der großen Fontanelle. und Teekochen an der Unterhaltung teilnahm.

Unter diesen Umständen zeigte der Hoschu dsangen nicht die geringste Lust, mir Pferde zu vermieten oder von seinen Untertanen mir vermieten oder verkaufen zu lassen. Ich konnte es ihm nicht verdenken, aber ich konnte auch nicht ewige Zeiten ohne Zelt im Freien leben.

»Ich habe einen großen Paß vom Selang amban, und ich bin ausgeplündert worden. Du, als Oberst, mußt mir helfen,« erklärte ich ihm.

»Der Paß geht mich nichts an. Ich kenne nur die Befehlsschreiben der Amban-Dolmetscher. Auch gibt es von hier an nach Osten zu zahllose Räuberbanden. Zumal jetzt im Herbst, wenn die Pferde fett sind, wimmelt es von bösen Gesellen auf allen Straßen Schon in den chinesischen Thronberichten von vor Christi Geburt ist zu finden, daß die »Kiang«, d. h. also die alten Tibeter, stets im Herbst, wenn ihre Pferde rund sind, Raubzüge unternehmen.. Es können hier nicht, wie zwischen Golmo und Tengelik, ein Greis und ein Kind die gemieteten Pferde heimbringen. Sie sind nur in den Händen von vielen Bewaffneten sicher.«

Der Tsamba, den wir aus Golmo mitgebracht, ging mittlerweile rasch zur Neige. Der Hoschu dsangen aber wollte uns neue Vorräte nur gegen ganz unverschämte Preise liefern. So wurde es für mich zur Lebensfrage, von hier fortzukommen. Nach Rücksprache mit Da Tschang versuchte ich es endlich mit grobem Geschütz. Ich streckte ihm meinen kleinen Finger ins Gesicht, was ungefähr der größten Beleidigung gleichkommt, die man ihm antun konnte. Was alles Bitten nicht fertiggebracht hatte, gelang meinen Drohungen in kürzester Frist. Plötzlich erklärte er sogar, den »großen Olosse Amban« in höchsteigener Person begleiten zu müssen, und er versprach, mich über Nomochʿan bis in das Herbstlager des Beïli der Kukut nor-Mongolen, die am Nordostrand des Tsʿaidam-Sumpfes sitzen, bringen zu wollen.

Am letzten Abend in Tengelik kampierte eine lustige Gesellschaft neben uns: Hädschir-Mongolen, die in Nomochʿan ihren Jahresbedarf an Gerste gekauft hatten. Es waren lauter junge Leute, fünf Männer und drei Mädchen, ein lustiges, leichtsinniges Völkchen. Die ganze Nacht drang Gekicher und Gelächter zu uns herüber, und bis Mitternacht sangen sie. Spät erst zogen sie am Morgen weiter. Die Mädchen saßen wie die Männer stramm zu Pferde. Sie hatten selbst ihre Reittiere, ja auch die Packpferde gesattelt und beladen. Ihr Reisegepäck war, abgesehen von ihren Gersteladungen, recht spärlich. Ein gemeinsamer Kochtopf und ein Blasebalg, etwas Butter und Tee und die Kleider, die sie auf dem Leibe trugen, war alles, was sie für ihre zweimonatige Reise mithatten, dabei ging die Nachttemperatur jetzt, um die Mitte des Oktober, auch in der Tsʿaidam-Ebene meist unter – 10° hinab, und ohne viel Unterbrechung blies ein kalter Wind aus Westen.

Hinter Tengelik ging es am ersten Tag mit Lama dyi und zwei Mongolen, die alle mit Gewehren bewaffnet waren, bis in die Nacht hinein durch dichten und hohen Wald.

Ich hatte bei dem Marsch durch den dichten Wald unser Häuflein nicht beisammenhalten können, und am Abend fehlten im Lager zwei Mann. Lama dyi und seine zwei Mongolen griffen zu ihren neun Würfeln und rechneten damit aus, ob die beiden beieinander seien, ob sie noch marschierten, oder ob sie gar von dem Bären, dessen frische Fußtapfen wir am Nachmittag im Staube unseres Pfades gesehen hatten, aufgefressen seien. Lama dyi hatte vor Bären große Angst und unterhielt die ganze Nacht rings um uns her lodernde Feuer. Die Bären, behauptete er, seien sehr erpicht auf Menschenfleisch und würden Menschen angreifen, wo sie sie treffen. Mit den Luntenflinten und den leichten Schwertern der Mongolen muß es freilich nicht leicht sein, einem Bären zu Leibe zu rücken. Die Mongolen hüten sich, in einen offenen Kampf mit den Tieren sich einzulassen. Jährlich wollen die Mongolen durch die Bären Menschenverluste haben. Dabei sollen jene erst im Herbste, wenn die Beeren reif werden, in die Ebene herabsteigen.

Am nächsten Morgen war Lama dyi sehr stolz. Er hatte aus den Würfeln gewahrsagt, daß die zwei Verlorenen noch am Leben seien und wieder zu uns stoßen würden. Wenige Stunden nach Sonnenaufgang fanden sich die beiden auch wieder zu uns. Tschaschi, der eine von ihnen, war die ganze Nacht umhergeirrt. Tschang hatte eine Mongolenyurte gefunden, angenehme Bekanntschaft darin angeknüpft und die Zeit vergessen.

Lama dyi war uns weiterhin ein recht guter Gesellschafter. Er verkürzte durch viele Geschichtchen den einförmigen Weg über die Sand- und Salzflächen.

Daß er und sein Begleiter (Tafel XXIII oben) – vom zweiten Tage an hielten sie es nur noch nötig, zu zweien zu sein – sehr »religiös« waren, brauche ich kaum noch zu erwähnen. Auf dem Marsche wurde auch von ihnen unausgesetzt laut gebetet, und jeden Abend bauten sie aus Erdschollen einen kleinen Altar, auf dem bei Sonnenaufgang Tamariskenzweigchen den Ortsgeistern verbrannt wurden. Sie weissagten bei jeder Rast aus Schafschulterblättern, aus neun Würfeln und aus den Rosenkränzen, was in den nächsten Stunden passieren würde. Als ein Rabe kam und mich krächzend umflog, sagten sie gleich, ich hätte großes Glück und würde noch sehr reich werden. Der Rabe ist in Tibet ein Glücksvogel. Auch bei den Lama gilt der Rabenruf für ein gutes Zeichen. Wenn er frühmorgens vor einer Priesterzelle ertönt, sagt sich der Insasse, man werde heute noch nach ihm rufen und ihn für Gebetelesen gut bezahlen. Schon unter den Chinesen in Hsi ning aber gilt der Rabenruf, zumal in Gegenwart von Kranken, für ein schlechtes Vorzeichen. Die Chinesen nennen den Raben »lao wa«, und er soll »Wa! wa!«, d. h. »Grab! grab!« (grab ein Grab!) rufen. Wenn er vor einem Krankenzimmer krächzt, werfen ihm die Chinesen ein Papier vor, worin Asche ist, und heben damit seinen Bann auf.

Lama dyi vergaß nie, wenn wir Tee gekocht hatten, über unsere Tardo (tab rdo), über die drei Steine oder Erdschollen, die das dreifüßige Gestell unseres Kochgeschirrs bildeten, die gebrauchten Teeblätter auszuschütten. Dies galt als Opfer für die Ortsgeister. »An der Feuerstelle«, sagte er, »ist die Wohnung unseres Schutzgottes (tab lha, entspr. dem chin. Tsʿao schen) und des Ortsgenius, die uns schaden oder nützen werden, je nachdem wir unser Tardo behandeln.« Die Tardo, die drei Steine unseres Waka, stellte auch Lama dyi wie mein Tschʿeng stets neu zusammen, aus Aberglauben benutzte man nie die einer früheren Reisegesellschaft. Beim Aufbruch sprach er immer die Worte über das Tardo: »Ich werde dich wiedersehen.« Das geschah in der Hoffnung, daß der an der Feuerstelle wohnende Gott, dem er zu essen gegeben hatte, ihn vor jeder Gefahr schützen und glücklich wieder bis an diesen Platz zurückbringen werde. Daß er mit den Worten: »mtschod bambel« von jeder Speise den Göttern einen Opferguß zuwarf, ehe er davon kostete, brauche ich nach früheren Erzählungen kaum noch zu erwähnen.

Meine Führer hielten auch immer sehr darauf, daß wir alle Knochen fein säuberlich abnagten. »Reisende, die nicht reinen Tisch machen,« bedeutete mir Lama dyi, »werden in Tibet sicher von allen Räubern überfallen; an ihrer Verschwendung erkennt man sie als Fremde und reiche Leute, und die Räuber stellen ihnen so lange nach, bis sich eine günstige Gelegenheit zu einem Handstreich bietet.« Alle Knochen wurden von ihm sorgfältig aufgeschlagen und das Mark herausgenommen. Nur die Tibia durfte nie geöffnet werden. Warum gerade diese, konnte ich freilich nie feststellen; es sei sehr gefährlich, wurde ich belehrt.

Wenn einer von uns niesen mußte, meinten sie, irgend jemand habe in der Ferne den Namen des Niesenden ausgesprochen; weiße Flecken auf den Fingernägeln bedeuteten, wie in China, daß irgendwo ein Verwandter gestorben sei, und wenn einer rote Ohren bekam, hieß es gleich, man habe zu Hause Schlechtes über uns gesagt. Wenn ein Schaf geschlachtet worden war, wurde immer der Milzrand betrachtet und daraus auf die Zukunft geschlossen.

Die Dam-Mongolen sind in ganz demselben Aberglauben befangen wie die Tibeter. Sie glauben auch, durch ein Haar oder durch ein Stückchen Fingernagel, das man in einen die betreffende Person vorstellenden Tonklumpen knetet, weiter durch ein Bild, durch eine Photographie einen Menschen mit Beschwörungen zu Tode hexen zu können.

Täglich wurden mit Lama dyi 50–60 km zurückgelegt. Nur zweimal wurde abgekocht und den ganzen Tag in flottem Schritt geritten. Am zweiten Tag hinter Tengelik ging es noch immer fast genau ostwärts weiter. Wir kamen bald aus dem großen Wald heraus. Der Piedmont gravel, der vom Fuß des Dsun mongu ula und Burkhʿan buda, einer kahlen und weit herausspringenden Bergmasse des Hochtibetrandes im Süden, zu uns herbeizog, grenzte jetzt hinter einer schmalen Dünenkette an Salzquellen und nackten Salzsumpf, der zum Glück ziemlich trocken war, so daß die Tiere nur selten einmal bis an die Knie einbrachen und mühevoll herausgehoben werden mußten.

Mitten durch diese Salzwüste geht die Grenze vom Tädschinär-Dsassak- und Dsun-Dsassak-Gebiet. Am Abend schlugen wir am Hʿara (Khara) usse gol unser Lager auf. Der Fluß wälzte dicke, braune Fluten in großen Mäandern nach Nordwesten. Er war 10 m breit, aber kaum über 1 Fuß tief und das Bett nur ganz wenig in die Ebene eingelassen. Im Oberlauf ist der Hʿara usse gol ein viel ansehnlicheres Wasser gewesen, ist es doch der Wulasetä gol, an dem ich im Juli gelagert hatte. Auch der Ikhe gol, Türketse gol und andere finden ihre Fortsetzung in diesem Hʿara usse (Schwarzwasser).

Durch die öde, völlig baum- und strauchlose Weite schob sich das trübe Wasser stumm, ohne jedes Geräusch. Vollkommen tot lag alles Land. Ohne ein Wölkchen zu zeigen, lastete der Winterhimmel Zentralasiens darüber. Und doch bot sich hier ein herrliches Bild. Wie ein reifes Kornfeld wogte das schmale Schilfband am Ufer – es war das einzige, was die Tiere zum Fressen fanden. Rings deckte die Ebene nur Salz und Salpeter. Das blendende Weiß des Salzes verfloß mit dem Weiß des Eises, das sich am Uferrand gebildet hatte. Nur als feine Linien hoben sich die fernen, fernen Berge, die diese lebensfeindliche Öde umsäumten, vom Himmel ab. Als die Sonne sich dem Horizonte näherte, legte sich über die Ebene ein grünlicher kalter Dunst, der uns bis ins Mark erschauern machte, tausend neue Reflexe hervorzaubernd. Und als es dunkel war und ich, wie rings die Männer, unter meinem Pelzmantel auf der Erde lag, auf das Geflüster des Schilfes horchend und auf die Salzkörner, die der leise Wind über mich rollte, da konnte ich kein Auge zutun. Kein Berg, kein Fels, kein Strauch warf eine ruhige Silhouette, an der das Auge haften konnte. Nur Millionen und aber Millionen Sterne flimmerten rings um mich her, noch am Horizont blitzten sie so hell durch die klare Hochgebirgsluft wie oben im Zenit. Mir schwindelte, und ich fühlte mich noch gegen Morgen in meinen Träumen mutterseelenallein auf der Oberfläche eines Ozeans treiben, willenlos, nicht wie es mir, nur wie es dem Fatum gefiel, und wie es Lama dyi mit seinen neun Würfeln im voraus berechnete.

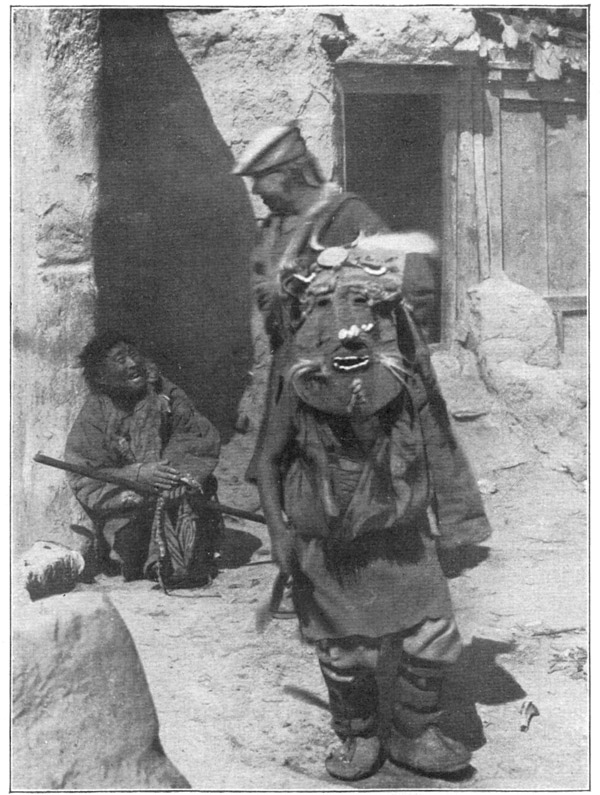

Tafel XXI

Bettler und Gaukler in Dscherku ndo.

Tafel XXI

Dyoba Dyentsen.

Tafel XXII

Ein Lab rtse (Obo) mit Pfeilen und Speeren zur Bekämpfung des Hagels (nördlich Karlong).

Tafel XXII

Bettelmönch aus Kʿam.

»Ja, wir lieben dieses Land, unser Heimatland«, sagten mir die Mongolen. Lama dyi konnte gar nicht verstehen, daß ich seine Heimat nicht herrlich fand, daß ich nicht am liebsten bei ihm geblieben wäre. Die Wüsten, die rings seine Heimat umgeben, wo die kleinen Erdgeister (gji bdag) den Boden nicht für die Menschen zurechtgerichtet haben, machten ihm sein Land ganz besonders anziehend, denn es ist durch sie vor Ketutse und Tangutse, vor Chinese und Tibeter geborgen.

Hinter dem Hʿara usse ging es in genau nordöstlicher Richtung weiter. Salz- und Salpeterflächen, mit Erde und Sand vermischt, selten aber rein auskristallisiert, machten sich überall breit. Wir querten mehrere Arme des Bayan gol, der in seinem Oberlauf den Namen Yoghore gol führt und von Lama dyi für den Lu scha ho der Tang sen-Sage gehalten wurde. Am Abend lagerten wir am Ufer des Bulungir gol. Wir hatten damit den Nordrand des Tsʿaidam-Sumpfes erreicht, denn der Bulungir gol empfängt sein Wasser bereits aus den Schluchten des Serluk (Sarlik) und Timurtu ula. Wir waren die ganze Strecke in den Fußtapfen vieler hundert Pferde geritten. Es waren die Spuren des »bu se«, des Almosens, das der Tädschinär-Dsassak dieses Jahr an das Kloster Gum bum gezahlt hatte. Vierhundert drei- bis vierjährige Tiere hatten die Lama von ihrer Sommerkampagne heimgetrieben.

Die beiden Mongolen wurden nun immer vorsichtiger. Sahen wir in der Ferne einige Kyang, so fürchtete Lama dyi gleich, es seien Reiter und Räuber. Am Abend des vierten Reittages kamen wir an Zelte, an die Yurten des Beïli, des Fürsten der Kukut-Mongolen, die zwischen Dünen von stattlicher Höhe versteckt lagen. Der Ort heißt Tsokhʿo und ist eine Oase, die jeden Herbst vom Beïli aufgesucht wird.

Hier in Tsokhʿo hoffte ich, vom Beïli neue Pferde mieten zu können. Wir trafen jedoch in den zehn bis fünfzehn Yurten nur zwei Priester und im übrigen Frauen an, die die Milchwirtschaft besorgten. Der Fürst war mit seinen Knechten 100 Li weiter im Süden am Tsaghan usse, um dort seine Gerstenfelder abzuernten.

Nicht einmal Tsamba war in Tsokhʿo aufzutreiben. Ohne die Erlaubnis ihrer Gatten wollten die zurückgebliebenen Frauen uns nichts verkaufen. Wir wären halb verhungert, wenn nicht auch bei den Kukut tse die Sitte bestände, daß innerhalb der Familie den Frauen und Kindern Ziegen und Schafe als Eigentum zugeteilt werden. So konnten wir uns wenigstens auf Fleischkost setzen, indem mir die Fürstin ein Schaf, das ihr persönlich gehörte, gegen zwei kleine Türkisen abließ.

Etwa 60 km östlich von Tsokhʿo lagern im Herbst die Untertanen des Kukut beïli an einem Dalan Turgan genannten Platz. Sie stehen unter der Aufsicht eines Meren, eines Beamten dritter Klasse, mit einem blauen Knopf, eines Taidschi, dem die Tsʿaidam-er Chronique scandaleuse intime Beziehungen zur Frau Fürstin nachsagte. Nach vielem Bitten und Versprechen brachten mich der Hoschu dsangen Lama dyi und sein Begleiter noch bis dorthin. Im letzten Lager reinigten sie ihre Gabelflinten mit großer Vorsicht. Sie scheuerten die Läufe mit Sand blitzend blank; schließlich rieben sie sich dann noch ihr Schießpulver zurecht, wobei Lama dyi mit großer Verachtung von dem schlechten Schwarzpulver sprach, das die chinesischen Soldaten, insbesondere die der Garnison von Hsi ning, verwenden. Mit einer langen Rede, mit vielen blumenreichen Lobsprüchen tauschten wir zum Abschied einen Khádar aus und gelobten uns ewige Freundschaft. Wenn ich wiederkomme, sollte ich Frau und Kinder mitbringen und mit ihm in seiner Yurte wohnen.

Der Meren der Kukut-Mongolen gab sich als ein trockener und einsilbiger Mann. Er lebte aber mit einer sehr hübschen, jungen, kräftig gebauten Frau zusammen, die mich in der engen Yurte bewirtete und so gut aufnahm, daß ihr Ehemann allen Grund hatte, eifersüchtig zu werden. Zum erstenmal seit dem Unglückslager droben hinter dem Tschü mar schlief ich wieder eine Nacht unter einem Zeltdach. Ich habe aber diese Nacht nicht einmal gut geschlafen, denn da die Temperatur in der Yurte, wo wir zu dreien auf dem Boden lagen, über den Gefrierpunkt stieg, wurde es mir viel zu heiß.

Hinter Dalan Turgan – von den Kukut-Mongolen zu den Wang ka-Mongolen – brauchten wir nur zwei Tage, um wieder zu Menschen zu kommen, freilich ritten wir immer von morgens bis abends. Der Weg blieb weiterhin trocken und wüstenhaft. Wir stießen wieder auf die große Straße, die die Lhasa-Karawanen von Hsi ning aus einschlagen, und kamen schon am ersten Tage, und ehe das Randgebirge erreicht war, über eine Wasserscheide, »chʿao torchʿä« genannt (3225 m hoch), auf der ein großes Steinobo stand, das unsere Führer umritten, mit voller Lungenkraft: »Lhá rdyalo! Lhá rdyalo ooo!« rufend. Von allen wurden neue Steine dem großen Steinhaufen des Obos zugefügt Auch die chinesischen Lastträger legen Steinbrocken auf die Pässe, wenn auch auf etwas andere Art. Sie werfen die Steine nicht auf einen Haufen, sondern stellen Kiesel und faustgroße Steinplatten aufrecht an den Rand des Weges.. Bald hinter dem Sattel senkte sich der Weg zwischen nackten Felsen immer tiefer, wir zogen durch das Domu gaschu-Tal zwischen wildzerrissenen Schluchten, bis wir bei Einbruch der Dämmerung das Ser uk- (zu deutsch: Yak-) Gebirge hinter uns gebracht hatten. Und wiederum lag ein riesiger Salzsumpf vor uns, der unabsehbare Kilometer weit nach Nordwesten sich hinzog. An seinem Ufer legten wir uns endlich zum Schlafen nieder. Unsere Führer banden die Nasenseile der drei alten Kamele, die man uns in Dalan Turgan vermietet hatte, eng zusammen, so daß keines von ihnen weiden, zugleich aber auch keines nach dem langen Tagesmarsch sich noch weiter seine Fußsohlen auf den vielen spitzen Steinen wundlaufen konnte. Außer den alten Kamelen hatte man mir in Dalan Turgan noch sechs wohl sechzehn- bis zwanzigjährige Ponys vermietet. Sie zeigten eine ganze Musterkarte von alten Huf- und Beinübeln. Man hatte mir erst 1 Tael für das Stück berechnet, und der Meren wollte behaupten, seine Mongolen hätten keine besseren, alle guten seien von den Tibetern gestohlen oder als Steuer an den Beïli bezahlt worden. Durch viele Kreuz- und Querfragen in die Enge getrieben, gestand er aber schließlich ein, daß es Tiere seien, die der »Wang«, der König, vom Kuku nor für sich gekauft habe, denn der habe ein »Geschäftchen« mit den Wan̂schdächʿe gehabt und müsse jetzt Blutgeld für einige erschossene Tibeter bezahlen. 120 Pferde seien von den Parteien als Sühne ausgemacht worden; da aber nicht festgesetzt worden sei, was für Pferde gezahlt werden müßten, so kaufe der Wang überall Pferde für 1–2 Tael (nach dem damaligen Kurse 3–5 Mark) das Stück zusammen. Was für eine stolze Kavalkade wir darum auf dieser Strecke gebildet haben, kann sich jeder leicht vorstellen.

Von dem langgestreckten Becken, in dem der flache Salzsumpf des Serkhe nor in einer Meereshöhe von 2950 m sich breitmacht, ging es unmerklich flach ansteigend auf eine breite Talmündung los und zum Dulan-Flüßchen, das von Nordosten hereinkommt. Weiter im Norden wie im Süden hoben sich hohe, aber ganz kahle, gelbe Felsgebirge aus der fahlfarbenen Steppenfläche. Die Landschaft machte keinen freundlichen Eindruck. Alles war trocken und dürr. Überall waren die Täler von Schuttmassen erfüllt, auf denen große Büsche einer harten Grasart (Cobresia) wuchsen, die kaum die Kamele anrühren mochten.

Etwa 6 km links von meinem Wege hob sich aus der flachen Ebene ein Baum und ein hofartiges Bauwerk heraus. Es war das frühere Kloster und Wohnhaus des Kukut Beïli, das seit 1896 verlassen ist. Fliehende Dunganen hatten es nach der Niederwerfung des Aufstandes um Hsi ning fu geplündert und niedergebrannt. Einige Kilometer rechts von uns lag, wie ein Würfel aus der Ebene herausschauend, ein altes chinesisches Fort und ein Exerzier- und Paradeplatz dabei, der auch seit jener Zeit verlassen und tot daliegt.

Als uns diese beiden Bauwerke zu Augen kamen, wurden alte Erinnerungen bei meinen Leuten wach. Mein Ma aus Bamba war unter den Mohammedanern gewesen, die die Häuser des Kukut Beïli angezündet hatten, Sung aus Kue de aber war unter den die fliehenden Mohammedaner verfolgenden chinesischen Soldaten und hatte einen vollen Monat lang mit dem chinesischen Generalissimus Yen in dem alten Fort gelegen.