|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wir zogen uns über das Ostende der Tossun nor-Ebene zurück. Erneut begann der Kampf mit den Morästen. Weite Flächen bedeckte vegetationsloser, nackter Schlamm.

Der Marsch ging genau nordwärts, wo auf der Karte ein großer weißer Fleck und die vage Bezeichnung »mächtiges Gebirgsmassiv mit ewigem Schnee« sich breit machte. Lager 36 (Tafel XII), 37 und 38 schmiegten sich an den Fuß schroffer Kalkberge, auf denen ich Karbon- (Kulm-) Fossilien (Phillipsia und Productus) sammelte.

19. Juni. Wir kamen heute über eine flache Wasserscheide von 4340 m und sind damit aus dem Kalkgebiet heraus und in das Urgestein gelangt. Auch hier ist fast keine Vegetation. Man sieht sehr weit, aber selbst von der Wasserscheide aus konnten wir vor uns im Norden noch immer keinen höheren Gebirgszug entdecken. Zunächst will ich noch zwei Tagereisen weit die Richtung nach Norden beibehalten. Freilich sind die Tagesmärsche hier winzig. Wir müssen die Tiere lange weiden lassen, denn das Grasen ist bei einer Grashöhe von nur 4 cm sehr zeitraubend. Es ist erstaunlich, daß so große Tiere wie die Kyang und gar die Wildyak, deren ich heute einer Herde von sechzig Stück begegnete, hier ihr Leben zu fristen vermögen.

20. Juni. Es schneite wieder den ganzen Tag, und wir blieben im Lager 39. Ich lag zwar warm und trocken in meinem Zelt, aber ob der ewigen Regenrasttage in recht schlechter Stimmung. Über mir rieselte der nasse Schnee unablässig gegen das Zelttuch; wie ein Gießbach klang auch das Geschnatter aus dem nahen Mannschaftszelt, wo sie an solchen Ruhetagen unendliches Garn spannen. Durch Schauermären von Räubern und Mördern machten sie sich gruseln, und dann lief ihnen wieder das Wasser im Mund zusammen bei der Beschreibung leckerer Gerichte, von Trauben und Melonen, die sie sich im schönen China hatten schmecken lassen.

Wenn nur die Gegend nicht so trostlos wäre! So weit man sieht, sind flache, verschlammte Terrainwellen. Wo ein Fleckchen aus dem nassen Schnee hervorschaut, zeigt der Boden nur ganz vereinzelte, kaum 3–4 cm lange Grasbüschelchen.

21. Juni. Der diesjährige Juni ist viel nasser als der vor zwei Jahren. Immer waten wir im Schlamm. Gegen Mittag überstiegen wir einen kleinen Sattel, von dem aus wir endlich in der Ferne im Norden einige Bergzacken zu Gesicht bekamen. Wie große, weiße Segel am Horizont des Meeres, so hoben sich vom tiefblauen Himmel einzelne weißleuchtende Spitzen am Horizont der welligen Ebene ab. Ist dies Prschewalskis »mächtiges Gebirgsmassiv mit ewigem Schnee«?

Es war ein Jagdtag erster Ordnung heute. Eine Antilope und einen Kyang erlegte meine Büchse während des Marsches. Aus einem Rudel Kyang von etwa hundert Stück hatte ich den Hengst auf 250 m durch das Gescheide geschossen. Weidwund trabte er noch kilometerweit, bis ihn meine Hunde in dem kräftigen Bache stellten. Vier Stuten begleiteten ihn und schienen nicht übel Lust zu haben, die Hunde mit ihren Hufen zu bearbeiten. Sie flüchteten erst mit unwilligem Schnauben und Grunzen, als wir Menschen dazukamen. Der Hengst war ein alter Kämpe, sein Fell wies unzählige Bißnarben auf. Han hatte ihn noch nicht geschächtet, da kreuzte vor uns die Ebene eine mächtige schwarze Schar. Es waren 80–100 Wildyak. Offenbar hatte sie mein Schuß aufgescheucht. Kurz darauf stellten wir die Zelte auf, und ich verfolgte mit Tsch'eng die Herde. Wir erreichten sie zwar nicht mehr, dafür stießen wir bei der Verfolgung auf ein aasfressendes Luchsweibchen, das nun noch zur Strecke gebracht wurde. Nicht weit davon sah ich einen Bären eifrig Mäuse graben. Während mein Mann den Luchs abdeckte, pirschte ich auch noch den Bären an. Todmüde von dem Fußmarsch in der dünnen Höhenluft kamen wir heim ins Lager. Ein großes Glück hatte ich heute: Da Tschang, der stets meinen Drilling schulterte, war – wie ich erst später erfuhr – mit dem Pferde kopfüber in einen Sumpf gestürzt, und dabei war Schmutz in die Mündung des Kugellaufs gekommen. Beim ersten Schuß auf den Luchs explodierte der Lauf an der Mündung, und ein Stück davon sauste hart an meinem Kopf vorbei. Der Drilling sieht nun bös mitgenommen aus. Der Kolben ist wegen eines Sprunges kunstgerecht mit Draht verbunden, der Kugellauf um 10 cm verkürzt und zerfetzt; der nächste Büchsenmacher aber wohnt in Kalkutta oder Schanghai!

22. Juni. Ein eiskalter Nordweststurm pfiff uns während des Marsches ins Gesicht, machte die Augen tränen und das Schreiben und Peilen zur Qual. Über die Ebene jagten sich Wolken voll Hagelschnee. Wo sie durchkommen, blitzt eine weiße Spur auf, als ob der tibetische Sturm die Erde gleich einem Seespiegel zu Schaum und Gischt aufwühlen könnte. Nach einer Stunde spätestens ist aber die letzte Spur des Hagelschnees wieder aufgesaugt.

Kyangrudel und ein Bär trieben sich in dem weiten Hochtal umher. Schwärme von Gänsen und Enten hielten hier ihre Sommerfrische. Ein großer Kranich stelzte nach Kneippmanier in einem halb von Eis bedeckten See.

23. Juni. Ein Marsch von halb sieben bis zwölf Uhr brachte mich über einen ungemein flachen und von einem 2 km langen See bezeichneten Paß. Wir sind nun im Bereich des Ts'aidam-Wassers, aber das Gras ist damit nicht reichlicher geworden. Morgen muß es besser kommen, sonst verliere ich noch viele Tiere. Heute blieb wieder ein Yak zurück. Die Schneezacken, die wir vor zwei Tagen entdeckten, haben wir nun in großer Ausdehnung vor uns. Es ist schade, daß ich nicht im Freien sitzen und schreiben und die prächtige Aussicht genießen kann, der Wind ist aber zu ungemütlich. Ich schätze die Gipfel auf 800 bis 1000 m höher als unseren Standpunkt, das macht 5000–5200 m. Aber das Schätzen ist ein eitles Unternehmen bei der irreführenden Klarheit und bei der immerhin großen Entfernung. Der höchste Kamm läuft in einem Abstand von 8 km.

24. Juni. Wir folgten bei dem heutigen Marsch einem zuerst winzigen Rinnsal abwärts, das, bis wir in nur 4085 m Höhe unsere Zelte aufstellten, schon zu einem stattlichen Wildbache angeschwollen war. Der große Schneegipfelzug, auf den wir von Süden her gestoßen waren, streicht genau NW-SO. Es stellte sich heraus, daß es dieselbe Kette ist, die ich früher schier 100 km weiter südöstlich im Tschéger rdyibtsen la überstiegen hatte Ich fand später noch heraus, daß in dieser Kette auch der Paß Wahong la liegt. Tibeter nannten sie die Berge des Wahong la..

24. Juni. Schneeschauer und Sonnenschein kämpften weiter miteinander. Als sich aber die Wolkenschleier wieder einmal hoben, entdeckte einer vom neuen Lager aus an einer Moräne hoch oben einige schwarze Pünktchen. Es war eine Herde wilder Yak. Ich konnte sie nur mit dem Glas erkennen. Doch rasch war eine eifrige Jagdpartie beisammen. Ich wählte die drei Mohammedaner als Begleiter, ermahnte die Zurückbleibenden zur Vorsicht und ritt mit meinen Jägern 1½ Stunden lang an den Moränen in die Höhe. Zahlreiche Kyang umkreisten uns wieder, wurden aber nicht beachtet. Die Pferde keuchten den steilen Hang hinan. Oft mußten wir ihretwegen halt machen. Als wir schon höher als der letzte Paß, rund 4400 m hoch, gestiegen waren, entdeckten wir endlich wieder die Tiere, die wir unten vom Lager aus gesichtet hatten, in 2 km Entfernung als schwarze Masse auf einem Schneefeld zusammengedrängt. Nun koppelten wir die Pferde und zogen auf Schusters Rappen weiter. Die Schläfen pochten trotz unseres langsamen Tempos, bald wateten wir in Schlamm und Sumpf, bald stiegen wir über die runden Granitblöcke der alten Moräne, die aus einem ungeheuren Felszirkus weiter im Osten sich herauszog. Im Jagdeifer glaubten wir oft schon ganz nahe zu sein, zu oft hielten wir dunkle Granitblöcke für Wildyak. Da endlich schimmerte durch die Steine eine pechschwarze Haardecke. Weiter geht es nun auf dem Bauch. Zu der Anstrengung des Kriechens gesellte sich ein rasender Nordsturm, der uns seine scharfen Hagel- und Schneekörner ins Gesicht peitschte, uns den spärlichen Atem raubte und die Augen mit Tränen füllte. Wir waren nun auf 500 m herangekommen. Jegliche Deckung hörte hier auf. Ein Bulle windete uns, lange ehe er uns schußgerecht wurde. Blitzschnell kam Bewegung in die schwere Masse, und mit einem ungeheuren, dumpfdröhnenden Rauschen stürmte die Herde – an die 400 Stück – den Hang hinab. Unter ihren Hufen löste sich eine Mure los, Felsblöcke und Schlammassen begannen talab zu gleiten. Die Spitze geriet darob ins Stocken, die hinteren Stücke aber drängten weiter. Der zappelnde Haufen bot ein gar leichtes Ziel. »Tscho pä i ts'ien mi da!« (Visier tausend) rief ich meinem Begleiter zu. »Hang!« (Schieß!) Ich selbst gab mit diesem Visier drei Schüsse ab, und nach jedem Schuß blieb ein Tier hinter der sich vorwärtswälzenden Masse zurück. Es war ein wahres Glück, daß mein Dungane neben mir im Jagdeifer trotz der angesagten Distanz mit Standvisier schoß; es wäre ein zu grauses Morden geworden.

So schnell wir konnten, gingen wir auf die wundgeschossenen Tiere zu, und doch verging fast eine Viertelstunde, bis wir sie erreicht hatten. Ein mächtiger Bulle stürmte nun aus der Herde heraus und auf uns los. Doch ehe wir ihn zu fürchten hatten, besann er sich eines Besseren und rannte den anderen nach. Zwei Tiere waren stark angeschweißt. Auf diese stürzten sich meine Dunganen. Es war die höchste Zeit zum Schächten, sollte das Fleisch für einen Mohammedaner noch koscher sein; nur noch wenig und dunkles Blut floß aus den durchschnittenen Kehlen. Ich selbst machte mich auf die Suche nach dem dritten krankgeschossenen Stück, das der Herde nachzueilen trachtete, die sich bereits wieder beruhigt hatte und in gemächlich schleppfüßigem Rinderschritt dem Eingang des alten Gletscherzirkus zusteuerte. Endlich kommt mir mein Stück schußgerecht, und es gelingt mir, es so zu treffen, daß auch dieses noch die Mohammedaner nach Westen drehen und schachten können. Auf meinen neuen Schuß hin stürzt die ganze schwarze Herde über die mächtigen spaltenreichen Granitblöcke eines Kares. Ein furchtbares Bild entrollt sich. Hier fällt ein Tier und sucht zappelnd, geängstigt aus der Spalte zwischen den Blöcken herauszukommen, dort versinkt spurlos ein Kalb. Und dazu bricht in toller, tibetischer Wucht ein gewaltiges Gewitter mit Blitz und Donner und Graupeln los, unendlich mächtiger als meine Büchse zwischen den Felswänden dröhnend. Schauerlich vermischt sich mit dem Schlag auf Schlag erfolgenden Donner das klagende Gebrüll der nach ihren Kälbern suchenden Kühe. Mir, der ich all den Jammer verursacht hatte, fielen Schillers Worte des Berggeistes ein:

»Raum für alle hat die Erde –

Was verfolgst du meine Herde?«

Eilends trieb es mich ins Lager zurück, in dem nur sieben Mann geblieben waren. Zum Glück fand ich dort alles in bester Ordnung. Meine Jäger kamen erst spät in der Nacht mit dem Fleisch und den Trophäen heim. Sie waren schon während des Abbalgens von Geiern und Wölfen umkreist worden.

Nicht allzu weit von diesem Lager bricht der Bach, dem wir von Südosten her gefolgt waren, in einer engen Schlucht durch die linksseitige Felskette. Ein nicht gar langer Reisemarsch flußabwärts brachte mich an heiße Quellen, nach denen ich schon längst Ausschau hielt. Rockhill hatte sie im Jahre 1892 entdeckt Rockhill, Diary, S. 129.. Ich war hier wieder auf bekannten Boden gekommen. Ich wußte jetzt, daß ich am Tsaghan usse-Fluß stand und nur noch seinem Lauf zu folgen hatte, um mein nächstes Ziel, Ts'aidam, zu erreichen. Zunächst aber erforderte der klägliche Zustand meiner Tiere mehrere Rasttage. Ich schlug dicht neben den Quellen das Lager 44. Wir waren nun wieder auf 4000 m heruntergekommen, und herrliches Gras bot Nahrung für die armen Yak und Pferde. Die nicht sehr kräftigen, aber sehr heißen Quellen sprudeln zu beiden Seiten des mit einem Male scharf in die Talsohle eingesägten und Wasserfälle bildenden Baches. Die Silikat- und Kalksinterbildungen der Quellen haben die sonst lockeren, groben Geröllmassen ungemein fest verkittet und dem Bach nur einen engen Durchgang gelassen. Sie haben auch Höhlungen und wannenartige Bildungen, ein echtes Wildbad, geschaffen. Auf den Weiden rings erzählten alte große Kochherde und andere Spuren, daß hier zeitweise Nomaden mit ihren Familien und Herden zu wochenlangem Aufenthalt heraufkommen. Gebetwimpel, Wolleflöckchen und mit tibetischen Gebetzeichen beschriebene Kieferknochen von Schafen, sowie kleine Quarzbrockenhäufchen zeigten deutlich, daß die Quellen ihren Besuchern schon viel Gutes getan hatten und für ein heiliges Plätzchen gehalten wurden, einen Ort, den gute Berggeister zum Wohle der Menschheit hergerichtet haben. Die Menschen freilich hatten gar wenig zur Verbesserung des Bades getan. Ein halsbrecherischer Steig führte zu den Quellen hinab. Man mußte gebückt an einer stark nach Schwefel riechenden Grotte vorbei, um zu einer Naturwanne zu gelangen, die allein ein Bad ermöglichte. Das meiste Wasser, das +87,7° heiß aus dem Boden quillt, fließt sofort in den zur Zeit meines Besuches +4° kalten Bergbach. Das eine Becken aber, das so groß war wie eine gewöhnliche Badewanne, erlaubte es, das heiße Wasser auf jede gewünschte Temperatur zu bringen. Man brauchte zu dem Ende nur mit Lehm die kleine Zuführungsrinne zu verstopfen. In kürzester Zeit wurde durch die kalte tibetische Luft das heiße Wasser abgekühlt.

Die Wirkung, die das Wildbad auf die verschiedenen Typen meiner Karawane ausübte, war sehr charakteristisch. Der Fan tse Me aus Kue de besah sich die Gelegenheit und schob, Gebete murmelnd, wieder ab. Er war nicht krank, brauchte also das Wasser nicht. Die Mohammedaner Han und die beiden Ma gingen zu den heißesten Stellen und rieben sich Stirn, Hände und Füße unter Gebeten rein. Meine Chinesen wuschen sich den Oberkörper. Nur Da Tschang – übrigens der einzige von meinen Leuten, der lesen konnte – ahmte mich nach und nahm ein Vollbad. Ich, der Europäer, holte zahllose versäumte Bäder nach und blieb stundenlang im Wildbad sitzen. Da, wie ich wieder einmal meinen an Ungeziefernarben reichen Leib wohlig im Wasser dehnte, erscholl plötzlich der Ruf der Lagerwache: »Fan tse! Fan tse!« Wie einst Graf Eberhard der Rauschebart Leibrock, Mantel und Schwert, so erwischte ich schleunigst meine Pelzjacke und meinen treuen Eckart »Modell 89, Kaliber 7,9 mm« und eilte durch den hüfttiefen, eiskalten Bach und auf einem Wegchen, »nur Geißen klettern dort«, zum Zelte. Zum Glück war es nur halbblinder Lärm. Eine Gesellschaft von acht bis zehn Tibetern war, ohne uns zu bemerken, das Tal heraufgekommen und vorbeigeritten, ahnungslos, daß wir miteinander soeben eine asiatische Kopie zu einer Uhlandschen Ballade geliefert hatten.

Auf der schönen Weide waren die Karawanentiere sehr munter geworden, und rasch ging es nach den Ruhetagen das Tsaghan usse-Tal hinab. Schon im nächsten Lager hatten wir die Zone der niederen Holzgewächse erreicht. Zu meinem Kummer sah ich aber das Gras nicht besser, sondern immer schlechter und härter werden, je näher wir Ts'aidam rückten.

Auch fiel uns die große Zahl von Stechmücken äußerst lästig. Auf den nächsten Märschen wurde die Plage immer unerträglicher. Es waren die Vorboten von Ts'aidam Ts'aidam heißt wörtlich Salzsumpf. Es ist ein von Mongolen und Tibetern gebrauchtes Wort (ts'a = Salz, dam = Sumpf). Man spricht immer von den 5 Ts'aidam = Herrschaften: von Taidschinär, Dsun, Barun im Süden und im Norden: Kurluk und Kukut.. Wir waren jetzt ganz nahe an dem großen Salzsumpf Zentralasiens, der Brutstätte von Millionen und aber Millionen Stechmücken. Bis über 3500 m, d. h. 700 m über die Ts'aidain-Ebene, steigen im Juni und Juli ihre Schwärme wie Wolken so dicht auf. Im Tsaghan usse-Tal wurden wir schließlich von den Plagegeistern so schlecht behandelt, daß wir es nicht wagten, in die Ebene selbst mit der Karawane hinabzusteigen. Wir bogen nach Westen und Südwesten ab, uns immer in etwa 3500 m haltend. Wir überschritten eine Reihe flacher Pässe. Schaf- und Rinderherden weideten am Wege, und wir sahen viele Zelte. Es war das Land der Réngan-Tibeter erreicht. Diese sind angeblich nur fünfzig Zelte stark. Sie waren gegen uns anfänglich unfreundlich und forderten einen unverschämt hohen Durchgangszoll. Erst als sie die vielen »kwei po« (Hinterlader) sahen und hörten, daß einige von uns – wie Da Tschang log – Soldaten des Amban seien, änderten sie ihr Benehmen. Ich wollte Schafe bei ihnen kaufen, aber sie hatten nur kleine Herden. Sie sind sehr arm, wohnen weitab vom Markt und können ihren Mehlbedarf nicht wie die Kuku nor-Tibeter zum Teil durch Salztransporte decken, sondern nur Tauschhandel mit ihren Häuten und ihrer Schafwolle treiben. Mit Da Tschang zog ich als Hausierer in Garn und Drell, Nadeln, Rasiermessern und Wollgürteln, Kämmen, Messern und Rosenkränzen einen Nachmittag lang von Zelt zu Zelt. In einem von diesen war ich Zeuge, wie man hierzulande rasiert und frisiert. Auch die hiesigen Fan tse trugen sich wie die Chinesen. Sie rasierten aber eine größere Fläche des Kopfes, ließen am Wirbel weniger Haare lang wachsen. Rasiert wurde, daß Gott erbarm!, mit dem am Gürtel hängenden Alltagseßmesser vollkommen trocken, oder indem sie höchstens mit kaltem Wasser die Haare anfeuchteten. Die Barthaare aber wurden wie bei allen Tibetern mit einer Pinzette ausgerupft.

Dicht an die schwarzen Réngan-Zelte, nur durch einen kleinen Bach getrennt, schließen sich die weißlichen Filzyurten der Schang rdi-Mongolen, in deren Mitte ich Lager 51 aufschlug. Auch die Mongolen waren gegen mich wenig gastlich, ja beinahe feindlich gesinnt, aber ich ließ mich dadurch nicht abschrecken und blieb mehrere Tage bei ihnen. Ich erreichte es auch, daß sie mir zum Schluß Milch und Schafe verkauften, nur ihre Yurten durfte ich nie betreten. Ich war in europäischer Kleidung aufgetreten und hatte mit der Vorstellung zu kämpfen, daß ich alles Silber, das ich ausgebe, nach einiger Zeit wieder zu mir zurückzaubern könne.

Schang rdi hat eine eigentümliche politische Stellung in Nordosttibet. Es ist durch seine Zugehörigkeit zu Lhasa eine Zufluchtstätte für alle diejenigen geworden, die die chinesische Justiz zu fürchten haben. Seit Herbst 1904 wohnte hier auch die Pamba-Gemeinde des Gân ts'a-Stammes, die im Sommer zuvor meinen guten Bekannten, den Ambandolmetscher Ts'ai, am Nordufer des Kuku nor ermordet hatte. Es waren dreißig Familien, die Ts'ai in amtlichem Auftrag zu besuchen hatte. Es gab dabei Streit, und als Ts'ai weggehen wollte und im Begriff war, aus dem Zelte zu treten, ließen sie dieses über seinem Kopf zusammenfallen und erschlugen ihn durch die Zeltwand hindurch. Die Gemeinde packte dann sofort Hab und Gut zusammen und zog nach Ts'aidam in die Herrschaft Schang rdi. Die Tibeter kennen nicht die Sitte des unverletzlichen Gastrechtes. Sie können ohne Skrupel einen Gast in ihrem Zelt ermorden und ausrauben. Dies bestätigten mir alle chinesischen Kaufleute, die ich danach fragte. Sie werden nur durch schneidiges Auftreten und gute Waffen in Schranken gehalten. Chinesen verlassen sich nie auf die Fan tse, trauen ihnen im Gegenteil stets jegliche Verräterei und Schlechtigkeit zu. Sie sagen: »Der Fan tse ist wie ein Hund; zeigst du Furcht, so hat er Mut und wird immer unverschämter. Gehst du gegen ihn scharf vor, so zieht er ein und rührt sich nimmer.«

Mein Lager 51 beim Zeltdorf der Schang-Mongolen war wieder an einem wunderschönen Platz. Gegen Norden fällt dort das Bergland mit immer niederer werdenden Felsspitzen zu den Sandflächen des Ts'aidam-Randes ab, so daß man an die 100 km weit nach Norden sah. Im Süden steigt es rasch über 4000 m hoch auf, und Schneefelder krönen dort Gipfel. Der untere Teil der Berge aber ist an allen nach Nordwesten, Norden und Nordosten zeigenden Hängen mit Bergzederwäldchen bestockt, mit lichten Beständen aus alten, knorrigen Stämmen. Die frisch grünen Weiden, die sich vom Rande der Wäldchen herabziehen, waren von zahllosen weißen Punkten belebt, von den Schaf- und Ziegenherden. Dazwischen mischten sich schwarze Massen, die Yakrinder, und buntscheckig die Pferde und Kamele.

Die Mongolinnen hier tragen die Haartracht der Tibeterinnen. Sie scheiteln ihr Haar in der Mitte und drehen es mit Butter in zahllose kleine Zöpfchen, die auf dem Rücken vereinigt werden. Von dem Scheitel hängt auch hier ein gesonderter Zopf, aus dem ein wenige Zentimeter breites, rotes Stoffband den Rücken herabläuft. Mit weißen Muscheln, tiefroten Korallen, mit großen Silberschalen, mit Bernsteinstücken ist es benäht. Die Kleidung der Frau ist der tibetische, seitlich geschlossene Kaftan, und auch die Männer ziehen sich wie ihre Nachbarn, die Tibeter, an. Die Mongolengesichter stechen gegen die tibetischen ziemlich ab. Sie sind breit mit breiter Nase. Meine Leute fanden sie viel schöner als die der Fan tse. Ich freilich stimmte mit diesem Urteil nicht überein. Selbst bei meinem durch die asiatische Umgebung verderbten Geschmack konnte ich die gleichsam plattgewalzten Gesichter nicht bewundern.

6. Juli. Die Mongolen sind sehr fromme Buddhisten. Gleich bei den ersten Yurten auf Schang-Boden standen – lustig wie unsere Maibäume anzusehen – »Mani rdyayu«, vier hohe Stangen in einem großen Viereck um eine höhere Mittelstange; Girlanden aus roten, blauen, grünen, gelben, weißen und über und über mit Gebeten beschriebenen Tuchlappen, drei bis vier Hände groß, wanden sich von Stange zu Stange. Auf der Spitze der mittleren wiegten sich Zedernzweigchen im Winde, deren harziger Geruch den Himmlischen gefällt. Daneben war ein Altar errichtet, auf dem heute am Vollmondstage Zedern- und Thujablätter und Tsamba verbrannt wurden. Um Mittag blies der Familienlama in sein Horn; im Zuge nahten Männer, Frauen und Jungfrauen dem Altar, warfen sich vor ihm nieder, beteten, umwanderten dann wieder und wieder das »Mani rdyayu« nach den Regeln der gelben Sekte rechts herum, »wie der Mond die Erde umkreist«, und warfen sich nach jedem Kreislauf unzählbare Male zu Boden, Frieden erhoffend, Befreiung von Dämonen, Bewahrung ihrer Herden vor Krankheit und Tod.

Mein nächster Nachbar im Lager 51, ein wohlhabender Mongole, hatte zu dieser Beschwörung die Heiligeninkarnation von Tangsker geladen, einem Kloster, von dem ich hier zum ersten Male hörte, und das fern am Hoang ho liegt, noch Tagereisen weiter oben als das oft genannte Rardscha gomba. Monatelang dauert die Reise des Heiligen von seinem Kloster nach Ts'aidam. Er machte sie aber schon seit mehreren Jahren und hielt sich jeden Sommer zwei bis drei Monate lang bei den Mongolen auf. Der heilige Mann kam frühmorgens mit drei Akkas angeritten und las viele Stunden hindurch Gebete, Anrufungen und Beschwörungen in des Mongolen Yurte. Als er ging, küßten ihm alle Familienglieder voll Demut den Saum seines Rockes, und die drei Akka trieben einen Yak und achtundzwanzig Schafe hinter ihm her. – Ja, einträglich sind Sommerfrischen für die Heiligen!

Auch bei uns gab's Gebet und Opfer an diesem Tag. Lao Sung, der droben am Tschürnông mit uns zusammen von seiner Krankheit genesen war, löste heute ein Gelübde ein. Er hatte ein Schaf gekauft, das er den Göttern für seine Wiederherstellung versprochen hatte. Hinter dem Zelt baute er aus Erde und Steinen einen Altar auf und sang davor lange seine alltägliche Heiligenanrufung:

Lama la stiapsumdschiū

Songrdyi la stiapsumdschiū

Tschu la stiapsumdschiū

Ginden la stiapsumdschiū

Guntschok sum la stiapsumdschiū

Yidam tschüngkordye

Lha tsok kordang dye ba

rnam la ptscha tsalo-o

– – – – – –

Wenn er sehr schnell sprach, konnte er dies Gebet in zwanzig Minuten vollenden Der Anfang des Gebets »btsoktschito ...« und der Bitte an die sGrolma. Jeder kleine Lamanovize und jeder Laie (= schwarze Mensch, tib.: mi nag) kann dieses Gebet auswendig hersagen und soll es möglichst einundzwanzigmal am Tage wiederholen. Die obenstehenden Zeilen bedeuten etwa: Die Gesamtheit der Lama flehe ich an, die Gesamtheit aller Geistlichen flehe ich an, die Gesamtheit aller Göttlichen flehe ich an, insgesamt alles, was heilig ist, bete ich an. Die Dreiheit der Götter bitte ich. Vor dem Heer der Schutzgötter, vor der Versammlung der Götter, aller Heiligen und ihrer Schüler werfe ich mich zum Ko tou in den Staub ... . Darauf verbrannte er Thujablätter mit Kuhmist zusammen. Mittlerweile ging's an das Schlachten des Hammels, der erst nach tibetischem Ritus geweiht, dann nach mohammedanischem geschächtet wurde. Während Lao Sung noch betete, brachte Lao Tsch'eng auf unserem Schöpflöffel brennende Zedernblätter und beräucherte damit das Tier; er reinigte es, wie er sagte. Dann wurden Ohren und Hörner mit Wasser bespritzt, bis das Tier sich schüttelte, das Zeichen, daß die Götter es als Opfer annahmen. Und jetzt ging es in die Hände der Mohammedaner über. Der Fan tse Me warf beim Zerlegen geronnene Blutfetzen mit dem Schöpflöffel in die Höhe zur Vollendung des Opfers. Hätte ich keine Mohammedaner mit mir gehabt, so hätten meine Kue de-Leute das Opfertier nach tibetischer Sitte getötet, sie hätten es mit einer über die Nüstern gezogenen Schnur langsam erstickt. Als das Tier zerlegt war, entstanden Blut- und Bratwürste im Handumdrehen aus dem Opferlamm.

Es war dunkle Nacht, als das Mahl serviert wurde, zu dem man noch eine Kruke Pferdemilchschnaps in der Nachbaryurte gekauft hatte. Mehr und mehr hatte sich der Himmel bedeckt, das harzige Zedernholz nur verbreitete etwas Licht, und aus den zahlreichen Zelten und Yurten im Tal blinkten behaglich die Feuer. Als man geschmaust, stand Tsch'eng auf und hielt mit vielen schwülstigen Worten, mit vielen Gleichnissen eine Ansprache, daß Sung nun einen Hammel bezahlt habe, und daß ihm niemand mehr nachtragen dürfe, daß er uns im Hochland droben mit seiner Krankheit angesteckt hätte. Dann sangen sie noch ihre melodischen Lieder in die Nacht hinaus, sangen schwermütige Mongolengesänge und leichte tibetische Couplets:

»Aláchimo! Mädchen!

Wie wenn sich aus Gold über einen Fluß von jenseits eine Kette herüberspannt,

Wie wenn sich von diesseits eine Kette aus Gold hinüberspannt,

Wie durch eine Brücke mit goldenen Bogen hat uns der Himmel mit goldenen

Banden verbunden«,

Im Dialekt der Kuku nor-Tibeter:

Tschü par re sege re

Tso tschü re sege re

Sang song be re se sa tsu tsa re

Li dyen dyi sege tenn da re.

oder, um seine Liebste zu necken :

»Aláchimo! Mädchen!

Ich habe eine Fuchsfellmütze und hab' eine Lammfellmütze.

Trag' ich nicht die Fuchsfellmütze, sondern die Lammfellmütze,

So ist mir gleich wohl dabei.

Ich hab' ein langes Schwert und hab' ein kurzes Schwert.

Ob ich das lange oder das kurze Schwert im Gürtel trage,

Mir ist gleich wohl dabei.

Ich hatte früher einmal eine Liebste und hab' jetzt wieder eine neue Liebste,

Beide sind mir gleich lieb und wert!«

Von Zeit zu Zeit kam eine lange Trillerantwort, ein schriller Zungentriller, aus einer fernen Yurte. Dazwischen tönte plötzlich das miauende Klagen eines Wolfs von der Höhe. Der Chor der Hunde im Tal wurde rasend und erwiderte mit rauhem Bellen. Auch auf die kräftigen Ostwinde blieb nicht lange die Antwort aus. Um Mitternacht kam Regen, der unserem Götterschmaus ein Ende machte.

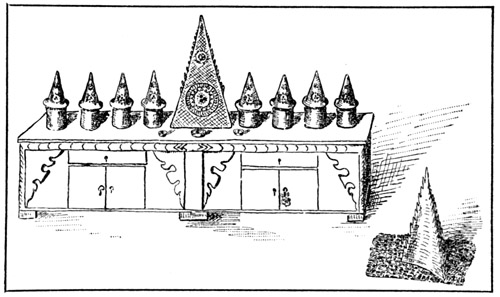

Sungs Hammelopfer wurde aber noch nicht für genügend erachtet. Acht Akka der Gelugba-Sekte wurden außerdem noch gebeten, alles Böse zu beschwören und von uns wegzubeten. Ehe sie ankamen, hatte man acht »smonlam hkor«, kegelförmige Figürchen von 10 cm Höhe, und einen »yidam« (Schutzgott), eine dreieckige Pyramide, aus Tsambateig geknetet. Zwanzig Pfund Tsamba waren dafür nötig. An der Vorderseite des »yidam« waren drei weiße Sonnenscheiben aus Butter angeklebt, und sein Teig war rot gefärbt, so daß er wie blutiges Fleisch aussah. Die »smonlam« aber waren weiß und wurden zum Schluß noch mit Butter beschmiert. Als sie fertig waren, wurde noch ein »dorma« (gtorma) von 25 cm Höhe geknetet, eine schlanke, dreikantige Figur, deren Kanten mittels eines Fadens wie Flammen gekerbt wurden (siehe Abb. 6).

Als die Akka bei Tagesgrauen erschienen, wurden die »smonlam hkor« mit ihrem »yidam« im Hintergrund des Zeltes nebeneinander auf eine Kiste gestellt. Das »dorma« aber kam auf ein Binsengeflecht in die Ecke auf den Boden zu stehen. Die acht Priester lasen den ganzen Tag und in der folgenden Nacht bis zwölf Uhr zu Zimbeln und Trommeln die Smonlam-Gebete, und meine Buddhisten machten wiederholt einen Ko tou und warfen Gerste und Schnaps über den »yidam«. Am zweiten Tag wurden die weißen Tsambasmonlam auf dem Altar mit Thujablättern zusammen verbrannt. Der rote »yidam« wurde zerteilt und von allen gegessen. Das »dorma« aber wurde jetzt vorsichtig in die Höhe gehoben und in feierlichem Zuge hinter die nächste Bergecke getragen, wo Sung inzwischen ein großes Feuer angezündet hatte.

Abb. 6

Opfertisch mit Yidam, Smonlam hkor und gTorma (aus Tsambateig und Butter)

Dort angekommen, schrien alle wild durcheinander, schossen ihre Gewehre ab, und nach einem dreimaligen gestrengen »Pfui!« aus dem Munde der Priester warf Tsch'eng das »dorma« ins lodernde Feuer. Jetzt schossen noch alle Laien einige Male in das Feuer hinein, dann lief jeder rasch zum Zeltplatz zurück, und die Mönche bekamen je nach Amt und Würde einen Khádar und Silber ausgehändigt, da sie mit dem »dorma« alle Krankheitserreger und bösen Einflüsse von uns entfernt hatten (die Zeremonie heißt chines.: »sung gui«; tibet.: »dorma p'en«).

In den Wäldchen von Schang und bei den Réngan-Fan tse begegnete ich zum erstenmal grünem »Da hoang« (chines.), wörtlich das große Gelb, zu deutsch: Rhabarber, der Mutterpflanze unseres allbekannten und altbewährten Hausmittels. Die Blütenstände waren jetzt, zu Anfang Juli, schon über 2 m, teilweise 3 m hoch und bedeckt mit den rötlichweißen Blütchen. Die Blätter, die sich tief gespalten zeigten und in ganz spitze Lappen ausliefen, hatten rotgesprenkelte Stiele. Alte Stöcke breiteten ihr dichtes Blattwerk über mehrere Quadratmeter Bodenfläche aus, und aus dem ⅔ m hohen Blättergewirr, das sich oftmals wie ein Gebüsch ausnehmen wollte, hoben sich die einzelnen schlanken und hohen Blütenstände. Gräbt man solche Stöcke aus, so findet man bis ochsenkopfgroße Rhizome, mit deren Wurzelmasse immer noch eine Menge jüngerer und kleinerer Rhabarberindividuen verwachsen ist.

Die Pflanze wächst zwischen Busch und Kalkfelsen und zieht feuchte Plätze der Waldregion vor. Ich habe sie aber auch an feuchten Stellen an nur grasbedeckten Sandsteinhängen gefunden. Sie steigt bis 4100 m Höhe. Die untere Grenze ihrer hauptsächlichsten Verbreitung ist 2800 m.

Am 10. Juli verließ ich die Schang-Yurten. Ich hatte mir Barun-Ts'aidam als nächstes Ziel gesteckt, um dort meine Mehlvorräte zu ergänzen, was mir in Schang nicht geglückt war. In Barun sollte es mehr Gerste geben als in Schang.

Der Abmarsch gestaltete sich etwas schwierig. Das Kleinvieh war noch nicht aneinander gewöhnt. Die 37 Stück, die ich gekauft hatte, strebten immer auseinander und jeder größeren Herde zu. Wie meine Leute aus vielhundertköpfigen Schaf- und Ziegenherden mit unfehlbarer Sicherheit gerade meine Tiere wieder herausholten, war mir stets ein Rätsel. Doch auf so etwas verstehen sich die Chinesen. Ich erinnere mich mit viel Vergnügen an ein nettes Beispiel für diesen Charakterzug. Es war in einem Gasthaus im Unterland. Ein Gast, und natürlich ein Strohwitwer, war eben mit seinem Abendbrot, bestehend aus Fleisch, Eiern und Mehl, nebst dem dazugehörigen Brennholz unter dem Arm vom Markte heimgekehrt. Das Reisigbündel warf er vor die Zimmertür. Während er ins Zimmer trat und Kochtopf und Pfanne holte, suchte sich ein Polizist, der mir, in der Hoffnung auf ein gutes Trinkgeld, die allzu lästigen Gaffer fernhielt, einen Prügel aus dem Reisigbündel meines Nachbars heraus und stolzierte damit in der Ferne am Gasthaustor auf und ab. Mein Strohwitwer kam zurück. Er nahm sein Bündel auf, und schon hatte er den Schaden entdeckt. Ein Blick, und er hatte auch sein Eigentum in den Händen des Polizisten erkannt. Wohl stand noch ein zweiter Polizist am Torweg mit einem ähnlichen Stecken in der Hand, aber der Geschädigte hatte sofort den rechten herausgefunden und bekam auch sein Eigentum zurück. Gegen seine stichhaltigen Einwürfe waren die Lügen und Ausflüchte des Polizisten machtlos. Er konnte eine haarkleine Beschreibung seines Brennholzes geben.

Wir zogen über niedere Hügel und über einen kleinen Sattel; zum Schluß des Tagesmarsches überschritten wir den Yógh'ore gol, den Ausfluß des Tossun nor und Alang nor.

Wir lagerten auf der linken Flußseite in 3170 m Höhe, also nicht viel höher als die große Ts'aidam-Niederung. Wir wurden infolgedessen fast gefressen von den Millionen von Stechmücken. Nördlich von uns ging bald das Yógh'ore-Tal in die große Ts'aidam-Ebene über. In der Ferne sahen wir noch den Häuserkomplex von Schang rdi kurä. Der Stechmückenplage wegen, die für die Tiere äußerst schmerzhaft war – wir konnten die Pferde keinen Augenblick frei grasen lassen, weil sie sogleich wie besessen auf und davon galoppieren wollten –, verließ ich das Yógh'ore-Tal, ohne die Schang rdi-Häuser mit meiner Karawane zu besuchen, und zog in den folgenden Tagen über die Gebirgsausläufer und über mehrere Pässe von 3700–4000 m in das Barun-Gebiet. Immer wieder stieß ich auf einzelne Mongolenniederlassungen, auf Yurten und Herden. Durch einige der Täler reiste ich, so rasch ich nur konnte. Es war mir plötzlich zu Ohren gekommen, daß ich in Gebiete geraten war, wo eine Rinderseuche herrschte. Wohl besaß ich Tiere, die angeblich schon die Seuche durchgemacht hatten, und sie waren in Gegenden gekauft worden, wo die Seuche gerade sehr stark geherrscht hatte; Yak, die die Krankheit durchgemacht haben, nennt man tibetisch »Tarma«. Dennoch war ich in größter Sorge um meine Herde.

Am 12. Juli überschritten wir den Ara usse gol. Ich war mit Da Tschang der Karawane weit voraus, und wir kamen frühzeitig in dieses Tal. Dort wurde ich von einem tibetischen »Mamba«, von einem Kollegen der ärztlichen Wissenschaft, gastlich und kollegialisch empfangen und bewirtet. Der »Mamba« bewohnte mit seiner runzligen Ehehälfte, einer Mongolin, ein tibetisches schwarzes Yakhaarzelt, dessen innere Einrichtung aber mongolisch war. Es besaß eine doppelflüglige Holztür und an Stelle des »takoa«, des gemauerten und gut ziehenden Herdes der Tibeter, der ihre Zelte in zwei getrennte Wohnräume teilt, hatte er seinen Kochkessel in der Zeltmitte nach mongolischer Art auf einem runden, eisernen Dreifuß von etwa Fußhöhe stehen. Den Hintergrund des Zeltes aber nahmen einige Kisten ein, auf deren einer einige Dutzend Messingschalen mit Weihwasser standen. Seine Götter hatte er anscheinend sorgsam weggepackt, ehe er uns zum Nähertreten aufforderte. Von der Decke hingen zahllose kleine, schwarz angeräucherte Tuchbeutel, in denen er seine Medizinen, Wurzeln und Samen aufbewahrte. Von der trockensten Ecke holte er mir ein Säckchen herab und zeigte mir seinen Inhalt. Es kam da Kalisalpeter zum Vorschein, der von der Lop-Gegend stammen sollte, und der ihm zur Schießpulverbereitung diente. Man sprach vom Wetter und von den Viehseuchen. ngGolokh- und K'am-Tibeter sollen gegen diese ein gutes Mittel haben. Sie sollen ihren Tieren eine Art Schutzkrankheit beibringen, so daß bei ihnen die Seuche weniger und selten stark auftritt. Sie schlachten junge erkrankte Tiere im Zustand der Genesung und geben Blut und Fleisch gesunden Tieren ein. Die letzteren sollen nun nach dem Genusse fast eine Woche lang krank sein und so gut wie nichts fressen, nachher aber seien sie immun, sagte der Mamba. Diese »Arznei« wird vielfach von Kuku nor-Tibetern und Mongolen den ngGolokh abgekauft. Sie ist aber meist, bis sie in den Norden gebracht wird, verdorben und soll dann nur noch bei den wenigsten Tieren Nutzen bringen.

Am 14. Juli erreichten wir den Ikhe gol. Wir trafen hier in 3185 m auf Gerstenfelder, die sich die Barun-Mongolen angelegt hatten. Auch im unteren Yógh'ore-Tal hatte ich schon solche erblickt. Sie waren berieselbar, sahen aber äußerst kümmerlich aus. Nie mehr habe ich gleich ungepflegte Felder zu Gesicht bekommen. Die Mongolen behaupten, nur alle sechs Jahre das gleiche Feld bebauen zu können. Dann erst pflügen sie wieder ihre Acker und säen, ohne erst zu düngen oder zu eggen, zwischen die riesigen Erdschollen eine dünne Aussaat. Das in der langen Brachzeit aufgeschossene Unkraut wird so gut wie nicht entfernt, so daß es für mich schwer war, bestellte und unbestellte Äcker voneinander zu unterscheiden. Die Ts'aidam-Mongolen gehören sicherlich zu den faulsten Ackerbauern der Welt. Sie müssen deshalb auch den größten Teil ihres Gerstebedarfs in Dankar holen.

Von unserem Lager am Ikhe gol hatten wir gar nicht weit aus den Bergen hinaus. Wir hatten aber von morgens bis abends zu marschieren, um einen neuen Grasplatz für die Tiere zu finden. Der Weg führte über eine Steinwüste, über den »piedmont gravel«, die »Schála« (mongol.) des Tsʿaidam-Beckens. In WNW-OSO-Richtung streicht der Gebirgsrand, mit dem das tibetische Hochland gegen die Ebene von Tsʿaidam abfällt. Völlig kahle, wild zerrissene Grate bilden den Abfall und versinken gegen Norden zu unter dem gelblichen, verwitterten Grus und Schotter, der »Schála«. Nur ganz spärlich ist dieser von Wüstenpflanzen, von Tamarisken und anderen niederen Sträuchern bewachsen, nur widerwillig und überaus mühsam stapften die Ochsen auf dem spitzsteinigen Boden vorwärts. Je weiter ich nach Westen vordrang, desto mehr schwand die Vegetation dahin, desto dürrer wurde der Landschaftscharakter. Es wurde mit jedem Schritte wüstenhafter. Längst gab es in den Randbergen keine Wäldchen mehr, auch die Grasstellen traten zusehends zurück.

Unser neues Lager stand in einem von mächtigen Granitblöcken erfüllten Bachbett, das hochgewachsene Pappeln und Weidengebüsch einsäumten. Hier holte uns ein Abgesandter des Dsassak (Bannerführers) von Barun ein und überreichte mir einen Khádar mit der Aufforderung, den Dsassak in der Ebene, in Barun kurä, zu besuchen, wo er sich einen Monat lang wegen Gebetrezitationen aufhalte. Ich versprach zu kommen. Da ich aber von allen Seiten gewarnt wurde, mit den Yakochsen in die heiße und mückenreiche Ebene hinabzuziehen, so marschierte ich zunächst noch einen ganzen Tag lang nach Süden, das Wulasetä-Tal Uläsutä == Pappelgegend. Die »Pappel- und Weidenoase« kurz vor Austritt des Flusses in die Ebene ist namengebend geworden. Anders freilich Rockhill, Diary, S. 166. aufwärts, in dessen Mündung wir zuletzt gelagert hatten. Die Gegend bot wenig Liebliches und Einladendes. Öde, kahle Schuttterrassen machten sich breit, und erst ein Dutzend Kilometer bergeinwärts von der Tsʿaidam-Ebene stellte sich endlich dürftiger Graswuchs ein. Von 3700 m an konnten die Viehherden der Mongolen ein einigermaßen auskömmliches Futter finden. Ganz im Hintergrund des Tales trafen wir auf etwa zwanzig Yurten der Barun-Nomaden. Ich beschloß, bei diesen meinen Karawanentieren eine längere Ruhe zu gönnen. Die Ochsen waren am Ende ihrer Kräfte, ja, ich hatte auf den letzten Märschen noch vier Stück verloren. Zwei mußten in dem letzten Lager an der Mündung des Wulasetä-Tales zurückgelassen werden. Als wir sie holen wollten, fanden wir nur noch ihre Fußspuren, die zusammen mit den Eindrücken der Hufe eines Pferdes in die Tsʿaidam-Ebene hinausführten. Sie waren gestohlen worden, und ich bekam sie nie wieder zu Gesicht Dyoba Dyentsen sagte mir, der Dsassak selbst habe sie auf die Seite bringen lassen..

Tafel XIII

Der Dsassak von Barun, sein Bruder und sein Söhnchen.

Tafel XIII

Mongolenkinder von Barun in Tsʿaidam.

Tafel XIV

Der Sohn des Tschʿing hai wang, der »Kronprinz«vom Kuku nor, beim Silberabwiegen.

Tafel XIV

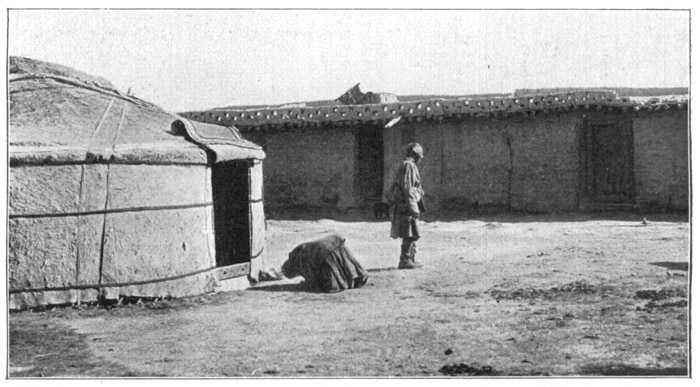

Ein Ko tou vor der Versammlungsjurte der Lama in Harun Kurä. Das langgestreckte Haus ist das Wohnhaus des Dsassak.

Am Tage nach unserer Ankunft im Standlager besuchte mich zu meinem großen Erstaunen der Dsassak von Barun in höchsteigener Person. Erst kam ein berittener Bote angesprengt, hinterher folgte der Dsassak inmitten von zehn Reisigen. Eine plumpe Figur, etwas über 1,65 m, ein ungeschlachter Kaliban, das sah man schon von weitem, ließ sich 100 m von meinem Zelt entfernt schwerfällig vom Pferde heben und schritt auf mich zu. Der Dsassak war gerade fünfundvierzig Jahre alt geworden. Er wie sein Gefolge trugen den tibetischen bunten Kaftanrock, nur daß dieser ihnen bis über die Knie hinabreichte. Sie hatten alle mit Silber beschlagene Schwerter in Lhasaarbeit im Gürtel stecken, und fast alle trugen rote und blaue Mandarinenknöpfe und Fasanenfedern auf dem Mandschuhut. Ich bewirtete meine Gäste mit Tee, Tsamba und Schaffleisch in meinem Zelt. Mein Mohammedaner Han hatte mir zu dolmetschen, da der Dsassak nur Mongolisch verstehen wollte. Nach den üblichen Höflichkeiten rückte er mit dem Zweck seines Kommens heraus. Er hatte gehört, daß ich durch verseuchte Gegenden gekommen war, und fürchtete Ansteckung für seine Yakherden, wenn ich mit meiner Karawane noch höher in das Tal hinaufzöge. Auch beschwor er mich, in seinem Gebiet nicht zu jagen. Er und sein Volk hätten sich für zwei Jahre durch ein Gelübde verpflichtet, keinem wilden Tier ein Leid anzutun. Sie hofften, so die Gunst der Ortsgenien zu gewinnen. Er versprach mir dagegen, in seinem Dorf zu billigen Preisen Gersten- und Weizenmehl abzugeben und einen Teil meiner Sammlungen nach Hsi ning fu zurückzuschaffen. Nach seinem Besuche ritt der Dsassak wieder davon und kehrte die 40 km lange Strecke auf dem steinigen Wege nach seinem Haus in der Ebene zurück.

Durch den Besuch des Dsassak hatte ich sichtlich an Ansehen gewonnen. Mit ihm war ein junger Mongole namens Dyoba Dyentsen (Tafel XXI oben) zu mir gekommen, der nur eine kleine Stunde Wegs von mir entfernt seine Yurte stehen hatte, und der mich jetzt, wie auch die anderen Nachbarn, zu einem Besuch aufforderte. Ich machte bei der Yurte meines zunächstwohnenden Nachbars den Anfang. Die ganze Familie war, als ich näher kam, aus ihrem runden, schmutzigweißen Bienenkorb herausgestürzt. Man machte lange in gebückter Haltung seine Verbeugungen vor der Tür, bis ich endlich als erster durch die enge, aber wie in allen Mongolenyurten doppelflüglige Holztür, die breit geöffnet worden war, und über die hohe Schwelle in den halbdunkeln Raum stolperte. Hier setzten mir die Frau und die erwachsene Tochter auf buntbemalten Holztellern und Holzschalen einen mit Liebe aufgehäuften spitzen Tsambaberg vor, der mit Butterflöckchen verziert war, auch Tschürra von Primaqualität bekam ich, gesammelte Milchhaut und vom letztgeschlachteten Hammel das Schwanzstück mit dem borstigen Schwänzlein daran, kurz, sie bewirteten mich, wie es einem hohen Lama gebührt. Als ich wieder ging, stürzten zuerst alle Familienmitglieder aus der Yurte, dann folgten meine Diener, und ich mußte als letzter das Zelthaus verlassen. So erforderte es alter mongolischer Anstand.

Noch besser aber wurde ich bei Dyoba Dyentsen aufgenommen. Es war dies ein junger Mann, Ende der Zwanzig, der Mongolisch und Tibetisch lesen und schreiben konnte. Er war ein Wanda, ein Priester ohne Examen, und der Sohn einer nach landesüblichen Begriffen wohlhabenden Familie. Als ich zu seiner Yurte ritt, schlachteten sie einen Hammel für mich. Dyoba hatte eine auffallend offene und ehrliche Art, die mich ihm rasch näher brachte. Er wollte natürlich Handelsgeschäfte mit mir machen, aber er vergeudete nicht wie die anderen alle erst lange Zeit damit, die höchsten Preise zu fordern, die man mit vieler Mühe und ermüdendem Hin und Her auf das gebührende Maß herunterschrauben mußte. Ich kaufte bei ihm Schafe, Yak und Pferde, und dann erzählte er mir noch viel von ihrem Leben, von vielen, vielen Streitigkeiten mit den Horkurma-Tibetern droben an den Quellseen des Hoang ho, die einmal den Barun-Leuten hundert Kamele weggetrieben hatten und sie, obwohl sie diese auf ihren Sümpfen gar nicht gebrauchen konnten, erst gegen hohes Lösegeld wieder herausgaben. Er seufzte über das Nomadentum. über die große Last des Lagerwechselns, über das ewige Ein- und Auspacken des Hausrats und wollte den Bauer beneiden, der ein festes Haus sein eigen nenne. Er klagte weiter über ihre schlechten Sitten, daß innerhalb ihrer Familien, ganz im Gegensatz zu denen der Chinesen, immer streng zwischen Mein und Dein unterschieden werde, daß die Frauen bei ihnen viel zu viel zu sagen haben, und daß daraus endlose Streitigkeiten entstehen, daß das Handeltreiben erschwert sei, denn die Frauen seien viel zu wenig weitsichtig und würden oft die vorteilhaftesten Viehverkäufe nicht dulden: »Die Frauen setzen nur ihren Stolz darein, eine möglichst vielköpfige Herde zu besitzen, sie denken nicht daran, wie schnell Seuchen die Tiere wegraffen, Räuber sie wegschleppen können.« Man war hier gerade eifrig bei der Schafschur. Mit fußlangen eisernen Scheren wurde die dicke Winterwolle abgeschnitten und halb ausgerissen.

Nach einigen Ruhetagen ritten wir zu dreien, Han, Tschʿeng und ich, nur mit Maultieren und Pferden gen Barun kurä, wo wir nach zwei Reittagen ankamen. In dem Wiesengürtel, dem wir folgten, standen, in Gruppen zu dreien und vieren, die Yurten zuerst von Dsun-, dann von Barun-Mongolen. Wie der alte Bänderjude vom Markte meiner Vaterstadt pries ich in den Zelten meine Waren an. Ich tauschte Butter, Gerste und Schafe gegen meine Kurzwaren und gegen mein Silber ein. Die Leute waren stets freundlich mit uns. Wir schliefen und aßen in ihren Behausungen. Sie machten anfänglich einen mürrischen Eindruck, tauten aber bei näherem Verkehr auf und lachten und sangen mit Han und Tschʿeng. So ziemlich alle Männer sprachen neben Mongolisch noch Tibetisch. Ich machte Bekanntschaft mit ihrem In-den-Tag-hinein-Leben. Eine große Rolle spielt für sie ihr Schnaps, den sie aus Pferdemilch herstellen. Die Männer ziehen von Zelt zu Zelt, trinken und singen, während den Frauen die Arbeit und die Pflege der Herdentiere obliegt. Ruht aber auf den Schultern der Frauen die Last des Haushalts, sind sie in erster Linie die Mehrerinnen des Vermögens, so sind sie doch mit nichten die Sklavinnen der Männer. Ein alter Mann, der mir während dieser Fahrt von Yurte zu Yurte einige Schafe verkaufen wollte, erhielt von seinem Weibe, weil sie mit dem Handel nicht einverstanden war, eine solch fürchterliche Strafpredigt, der sie noch mit einem hochgeschwungenen Stock Nachdruck verlieh, daß meine Begleiter von ihrer anfänglich großen Schwärmerei für die Mongolinnen für immer geheilt wurden. Im Vergleich zu der Chinesin genießt freilich die Mongolin auch besonders große Freiheit. Die Dam-Mongolinnen haben für Asiatinnen erstaunlich viel zu sagen!

Moralisch stehen die Tsʿaidam-Mongolen (chin.: Dam meng gu) wenig hoch (Tafel XIII unten). Wie noch in vielen Teilen Tibets tritt der Sohn, wenn er herangewachsen ist, zu Lebzeiten des Vaters in den Familienbesitz ein, und die Eltern erhalten ein Ausgedinge. Diese Sitte ist sehr alt. Als die Leute noch auf Eroberungskriege auszogen, soll sie entstanden sein. Die waffenfähigen Männer, die in den Krieg zogen, die die Familie tatkräftig schützen konnten, waren auch die Besitzer des Familienguts. Jetzt aber suchen sich die jungen Dam-Mongolen, soviel sie können, um Leistungen zu drücken. Sie sind heute nichts weniger als Krieger, und sie geben außerdem ihren Alten nur knapp zu leben. Häufig sah ich zwei alte Leutchen hinter einer löcherigen Schutzwand und wie Bettler auf einem Düngerhaufen hocken, während daneben der Sohn in einer schönen Yurte wohnte.

Die Ehen der Dam-Mongolen scheinen ebenso rasch geschlossen wie gelöst zu werden. Hat ein Paar eine Weile zusammen gehaust, so gelten sie für Mann und Frau, und die letztere bekommt dann von ihrer Familie eine Ausstattung. Paßt ihr das Bündnis nicht mehr, so kann sie sich jederzeit einen neuen Gemahl aussuchen. Die Kinder, denen ihre Eltern gleich nach der Geburt einzelne Tiere aus der Herde zuteilen, bleiben bei der Frau. Oft wechseln die Frauen so rasch ihre Männer oder haben gleichzeitig so viele Liebhaber, daß man versucht ist, von Polyandrie und Pangamie zu sprechen.

Zwischen Sümpfen und inmitten eines gestrüppreichen Waldes liegt der Ort Barun kurä. Er besteht aus ein paar elenden Hütten, aus zerfallenen Toren, denen man gerade noch den chinesischen Stil ansehen kann, und in erster Linie aus den einen weitläufigen Hof umschließenden Häusern des Dsassak. Die Baulichkeiten des Ortes dienen den Barun-Leuten hauptsächlich als Speicher für alles, was sie bei ihrem vielfachen Hin- und Herziehen nicht mitschleppen können. Als ständige Bewohner kann man nur viele alte Weiber sehen, sowie Greise, die bei ihren Familien nicht mehr leben wollen, dazu verschuldete chinesische Kaufleute, die nicht mehr in ihre Heimat zurückzukehren wagen, und Waisenkinder, die von ihren Eltern vergessen worden sind.

Wir wohnten in dem Hofe des Dsassak in einem Zelt. Nachdem wir es aufgestellt und uns eingerichtet hatten, wurden wir zu einer Teevisite in den Empfangsraum des Dsassak geladen. Es war dies ein niederes Zimmer, 3 x 4 m groß. Hinten an der Rückwand nahm der Dsassak auf einem dicken Kissen Platz, zu seiner Rechten saß ein älterer Lama aus dem Kloster Gum bum, ein Mongole aus der Ostmongolei, der die Rolle eines Hausgeistlichen spielte. Wir anderen reihten uns im Kreise um das in der Mitte aufgestellte Kohlenbecken. An der Seite des Lama war mein Platz. Links vom Dsassak saß sein Bruder, der auch ein lamaistischer Geistlicher war, neben diesem Frau Dsassak, noch weiter unten in der Nähe der Tür kamen meine Begleiter und das Gefolge des Fürsten. Das Zimmer war mehr als einfach. Die Wände bestanden wie in allen Häusern des Orts aus gestampftem Lößlehm und getrockneten Ziegeln, nur ein paar Schränke liederlichster chinesischer Arbeit bildeten neben den schmutzigen pulobedeckten Kissen, die als Sitzunterlage dienten, die Einrichtung. Erhellt wurde der Raum durch die Tür und durch eine kleine vergitterte, papierlose Luke hoch oben an der Wand. Nachdem ich meine Geschenke hatte übergeben lassen, kam bald das Gespräch auf europäische Waffen, und der Dsassak, der schon eine Reihe russischer und englischer Repetiergewehre besaß, bot alles auf, mir einige Waffen abzukaufen. Als ich seinem Wunsche nicht willfahren mochte, wurde der Verkehr zusehends steifer, und ich beeilte mich, den Empfang abzukürzen.

Wie auf alle Dam-Mongolen, so ist auch auf den Barun-Dsassak (Tafel XIII oben) selbst kein Verlaß. Das Mehl, das ich ihm schon droben im Wulasetä-Tal bezahlt hatte, war, als ich nach Barun kurä kam, noch immer nicht gemahlen, und ich mußte noch zwei Tage warten, bis ich es in Empfang nehmen konnte. Es wurde von alten Frauen und Witwen mit Handmühlen gemahlen.

Eine Menge Krüppel und Bettler trieben sich, ohne Unterlaß ihr »Om mani padme hum« murmelnd und an ihrem Rosenkranz zupfend, im Hofe des Dsassak umher. Leute, die dem Dsassak Tribut brachten, gingen aus und ein, und meine Begleiter staunten nur immer, wie unterwürfig die Mongolen ihrem Herrn gegenüber sich benahmen. Während ein Zelttibeter sich seinem Häuptling gegenüber nur wenig ehrerbietig zeigt, ist der gewöhnliche Mongole streng an eine Etikette gebunden. Er darf sich nie mit gekreuzten Beinen in Gegenwart seines Fürsten niederlassen, er muß das rechte Knie beugen und in einer halb hockenden, halb knienden Stellung verharren. Wenn nicht zum Sitzen aufgefordert, bleibt er mit geschlossenen Beinen aufrecht stehen. Sein Schwert muß er in die linke Hand nehmen und darf es nicht wie sonst quer im Gürtel stecken haben.

Die Mongolenfürsten haben unvergleichbar größeres Ansehen als die tibetischen Nomadenhäuptlinge. Der Dsassak ist der Besitzer des ganzen Landes, er verteilt alljährlich die Weideplätze und auch den Kulturboden unter seine Untertanen und erhält dafür seinen Zehnten an Vieh und Getreide. Er verlangt weiter von jeder Familie mehrere Frontage, die die Reicheren durch weitere Tributlieferungen ablösen können. Er übt in seinem Gebiet eine Art Handelsmonopol aus. Die Untertanen können erst dann mit einem Fremden Handel treiben, wenn der Herr seinen Bedarf gedeckt hat oder es ihnen eigens gestattet. Er seinerseits fühlt sich nur den Priestern gegenüber verpflichtet, er unterhält ständig einige Lama und gibt große Geschenke an die Klöster. In vielem bildet der Dsassak die einzige Bezugsquelle für seine Untertanen. In seinen Speichern in Barun kurä hatte er große Vorräte aufgestapelt. Ich sah da Pulo von Schigatse, Lammfelle aus Lhasa, nepalesische Amulettbüchsen, indische Pfauenfedern, kaschmirischen Safran, indische Datteln und Kokosnüsse, tibetische Hirschgeweihe und Moschusbeutel, daneben amerikanische Baumwollstoffe, Dankarstiefel, Tee und die vielen Kleinigkeiten, die der Chinese den Nomaden des Hochlandes liefert.

Während meines Aufenthalts wurde im Hofe des Dsassak eine riesige Filzyurte errichtet, die an die 10 m Durchmesser maß. Darin versammelten sich die Stammeslama zum Kandyur-Lesen (Tafel XIV unten). Daneben wurden mit dem Spaten tiefe Löcher ausgehoben, in denen für die Lama und für die zahlreichen Besucher, die sich während der Zeit dieser Gebetrezitationen einstellten, kübelweise Tee und eine dicke Gerstenschleimsuppe gekocht wurde.

Ganz in der Nähe der Häuser des Dsassak wohnten ein Bruder und ein Vetter meines Dieners Han, zwei Dunganen, die 1896 bei der Niederwerfung des Aufstandes und bei dem allgemeinen Dunganenauszug aus dem Hsi ninger Gebiet hierher geflohen waren. Sie hatten ihr Vermögen während des Krieges verloren und waren Untertanen des Barun-Dsassak geworden. Beide hatten jetzt mongolische Weiber genommen und einen Hausstand gegründet. Bei dem einen verbrachten wir eine Nacht, und es war für mich rührend mit anzusehen, wie mein Han im Auftrag seiner Sippe und aller Bamba-Mohammedaner Bruder und Vetter überreden wollte, wieder in die Heimat zurückzukehren. Man hatte uns zu Ehren ein Schaf aus der Herde ausgesucht, mein Han hatte es rituell schächten müssen. Uns zu Ehren hatte man in der Yurte alles Buddhistische entfernt. Die beiden Pseudomongolen hatten beim ersten unvermuteten Zusammentreffen schamhaft ihre Amulette, die sie nach allgemeiner Lamaistensitte um den Hals trugen, abgenommen und in die Tasche gesteckt. Unverhohlen zeigte die Mongolin ihren Mißmut über das Benehmen ihres Mannes, der sich da plötzlich vor dem mohammedanischen Bruder schämte, als ob ihre buddhistischen Götter schlechter seien als der Gott des Islam. Sie saß untätig mit mürrischem Gesicht im Zelt neben mir und ließ alle Geschäfte des Wirts von ihrem Manne allein besorgen. Der großen Hitze wegen trug sie den Oberkörper nackt. Ein halbes Dutzend Lederbeutelchen und ein kleiner Buddhaschrein aus Bronze hingen ihr auf die volle Brust herab. Ihr kleiner vierjähriger Sohn war ihr einziger Trost in ihrem Ärger. Er kam immer wieder herbeigestürzt und löschte seinen Durst an der Mutter Brust.

Mein Diener Han bot auf chinesisch, was die Mongolin nicht verstand, seine ganze Überredungskunst auf. »Du hast hier mit einer schmutzigen ›Fan po‹ eine Ehegemeinschaft, wir Mohammedaner werden dir im Unterland eine reine Frau von unseren Leuten besorgen.« »Die Mongolin hat mir einen hübschen Knaben geschenkt, den ich nicht verlassen mag.« »Wenn du stirbst, setzen sie deinen Leib dem Geier- und Hundefraß aus, und du kommst in die ewige Verdammnis.« »Was nach dem Tode ist, weiß man nicht. Der Ahun sagt so und der Lama wieder anders. Hier habe ich jetzt mein gutes Auskommen. Kehre ich nach China zurück, so kann ich Fleisch nur noch als ›tsʿai‹ – als Beilage – genießen, während es mir hier ein Hauptnahrungsmittel geworden ist. Ich muß in China das bißchen Fleisch und Mehl obendrein noch teuer bezahlen und das Geld in harter Händearbeit erringen. Hier brauche ich kein Geld«, rechtete der Pseudomongole.

Mein Diener Han richtete nichts aus. Am Morgen war die Stimmung zwischen den Brüdern so gereizt, daß es mir höchste Zeit dünkte, auseinanderzugehen.

Als das Mehl endlich gemahlen war und ich mich vom Dsassak verabschiedete, wurde ich noch ein letztes Mal in den Empfangsraum zum Schnapstrinken gebeten. Ein auffallend dunkelhäutiger Leibeigener, ein junger Tibeter aus der Gegend südlich von Lhasa, kam mit einem Steinzeugkrug herein. Er machte einen tiefen Knicks vor mir unter Beugung des rechten Knies, und ich mußte mit dem Ringfinger der rechten Hand ein Flöckchen Butter berühren, das oben an dem Krug und an dem aus einem Stück Holz bestehenden Stöpsel klebte. Ein Stückchen dieser Butter schmiert man sich an die Stirn, während der Bursche den Daumen seiner rechten Hand an die Stirn hält. Nach mir machte der junge Mann seine Kniebeuge vor dem Dsassak, dann vor der Frau Dsassak, vor den Lama Den Bannerführern der Dam-Mongolen werden immer für die Dauer von drei Jahren Geslong-Lama vom Galdan-Kloster bei Lhasa als Oberpriester, Berater und sozusagen Seelsorger geschickt. Sie haben vor allem die Totenfeiern zu leiten. und endlich vor dem kleinen Sohn, jedem einzeln die geschlossene Kruke mit dem Butterbällchen anbietend, worauf jeder mit dem Ringfinger von der Butter nahm und halblaut Gebete murmelte. Als die Reihe um war, wurde erst die Flasche geöffnet und vom Inhalt in eine Tasse ausgegossen. Wieder klebte an der Tasse ein Stückchen Butter, wieder bot der Diener jedem reihum die Tasse an, und jeder brachte mit dem Ringfinger aus der Tasse ein Trankopfer in die vier Kardinalsrichtungen. Erst dann wurde dem Schnaps von allen mit Ausnahme der Lama zugesprochen.

Ich hielt hierauf noch der Landessitte gemäß eine lange Lobrede auf die Gastfreundschaft des Dsassak, die dieser und sein Sprecher mit einer nicht endenwollenden Hymne auf mich, auf die Fremden, auf alle Untertanen des »weißen Kaisers« Er meinte damit den Zar; er hielt alle Europäer für Russen oder Engländer. erwiderte. Beim Abschied übergab ich ihm noch Briefe für Deutschland, die er bei Gelegenheit einer Reise nach Tsaghan Tschʿeng in die Hände des Sekretärs des Hsi ninger Amban legen sollte. Dann ritten wir davon und waren bei Dunkelheit oben im Wulasetä-Tal im Standlager.

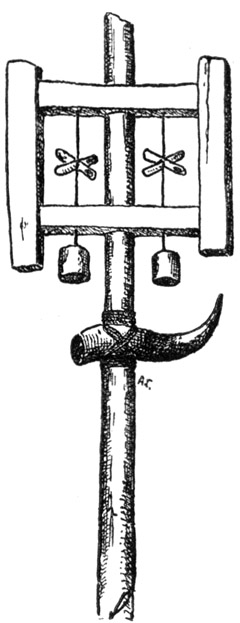

Abb. 7

Zauberstange mit Yakhorn und vom Wind getriebenen Gebetmühlen, zur Vertreibung von Regen und Sturm bringenden Gespenstern (Barun kurä)