|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Amerika – Indianisches Christentum, Sonnenanbeter und Gebetstänze – Die sogenannten Wilden – Kultur und Zivilisation – Das indianische Reich

Wieder im Bereiche der Zivilisation, hatte ich Gelegenheit zu Vergleichen mit der Wildnis, und wieder unter Weißen, drängten sich mir ebenso vergleichende Betrachtungen auf über Weiße und Indianer.

Fast immer, wenn von Indianern die Rede ist, wird behauptet, es gäbe keine mehr, und mit der »Indianer-Romantik« (die sowieso nur in Romanen existiert hat) sei es endgültig aus. Die Sensationspresse, die am meisten gelesen wird, hat kein wirkliches Interesse daran, Wahrheit und Wissen in völkerkundlicher Beziehung zu verbreiten, und verschweigt darum bei solchen Mitteilungen, daß es sich dabei nur um die Vereinigten Staaten von Nordamerika handelt.

Amerika ist nicht nur ein großer Kontinent, Amerika sind, das sollte eigentlich bekannt sein, sogar zwei Kontinente. Und weil diese zwei Kontinente sozusagen fast von einem Pol bis zum anderen reichen, also sich annähernd über die halbe Erdkugel erstrecken, so geht daraus hervor, daß die verschiedenen Länder dieser beiden Kontinente außerordentlich unterschiedliche Länder sein müssen, und daß sie sowohl sämtliche Klimata, Erdformationen und Landschaften, die es auf der Erde gibt, als auch solche, die es anderswo nicht gibt, in sich vereinigen. Schon der Unterschied zwischen Nordamerika und Südamerika ist größer als etwa der zwischen Europa und Afrika. Beide Kontinente umspannen knapp alle Breitengrade jeder Erdhälfte; in der Mitte schneidet sie, wie den Erdball selbst, der Äquator, scheidet sie in konträre, antipodische Welten verschiedenster Klimen, verschiedenster Menschen, verschiedenster Schicksale. Nordamerika ist das Land unbegrenzter Möglichkeiten – eine These, die allerdings schon ein wenig ins Wanken geraten ist –; Zentralamerika ist politisch und geographisch ein völlig anderer Erdteil als die USA.; Südamerika aber ist das Land unbekannter und unvorstellbarer Möglichkeiten. Nordamerika ist ein überzivilisierter Ableger Europas, ist unser weißes, emporkömmlingshaftes Filialland; Zentralamerika ist braunes Land, eigenartig und eigenwillig, schon zu selbstbewußt, um noch von der weißen Rasse unterjocht zu werden. Und Südamerika ist ein von einer fadendünnen weißen Zivilisationszone umrandeter, seit Jahrtausenden unverändert gebliebener Hochgebirgs- und Tiefenurwald von unregistrierten Größenverhältnissen. Das unerschlossene Quellgebiet des Amazonas allein ist ungefähr achtmal so groß wie Deutschland, im ebenso unerschlossenen brasilianischen Urwald hat unser braves Deutschland gut fünfzehnmal Platz. Wir wollen also, und wir dürfen es hoffen, daß auch Südamerika, mehr noch als Mexiko, dem Vernichtungsschicksal seines nördlichen Bruderkontinents entgehen wird. In diesen unerschlossenen und uneroberten Urwaldgebieten leben heute (Mexiko inbegriffen) vierzig Millionen reinblütige Indianer und eine fast ebenso große Zahl Mischlinge. Auch der Mischblutindianer ist nicht zu unterschätzen. Wo indianisches Blut pulsiert und indianische Tradition wurzelt, ist sie, auf dem Boden ureigener Heimat, von Natur aus stärker und lebenskräftiger als weißes Blut und weiße Neuerung. Halbblut findet sich ausschließlich unter den zivilisierten Indianern (indios), während die unzivilisierten, die sogenannten wilden Indianer (salvajes), ausnahmslos reinblütig sind. Ein Teil der Indios, die an der Küste wohnenden (costeños) und die in der Cordillere lebenden (seranos), ist das erste Opfer auf der Jagdstrecke des weißen Mannes. Obwohl die Hauptstadt Perus nur eine kleine Provinzstadt ist, und obwohl die Grubengebiete der Anden nur kleine Inseln auf riesigen Strecken sind, weisen beide Gebiete bereits ein so krasses Proletarierelend auf wie irgendeine europäische Großstadt, wie irgendein europäisches Industriegebiet. Diese Indianer, überwiegend Halbblut, sind keine Indianer mehr, sie sind vom Maschinen- und Zifferngeist der weißen Zivilisation überrumpelt und samt ihrer farbigen Haut hineingemengt worden in den farblos grauen Mischmasch des internationalen Proletariats. Es sind ihrer nicht viele, sie sind auf begrenzte Gebiete beschränkte, aber unübertrefflich drastische Beispiele dafür, was aus den Indios wird, wenn Fabrik und Maschine, Kino, Warenbasar und Schnapsbude weiter ins Innere vordringen. Noch ist diese zivilisierte Zone ein schmaler Streifen. Ein Tag Bahnfahrt oder zwei, drei Tage Ritt, und man hat den schmutzigen, verwahrlosten Mischling, den Vorstadt-Indio und den Serano-Cholo hinter sich. Der Indio der Urwald-Randgebiete, der Bewohner der kleinen Landstädtchen, Gebirgsnester und Indiodörfer, ist schon ein anderer Mensch, lebt bedürfnislos und zufrieden in anderer Zeit. Er ist Ackerbauer, für sich und seine Familie, nicht Produktenhändler, außer daß sein Weib eine Handvoll Früchte auf den Wochenmarkt trägt, oder er betreibt ein Handwerk noch nebenbei. Industrie und Geschäft existieren noch nicht. Der einzige Handelsmann im Ort und im weiten Umkreis ist der Krämer oder, in größeren Flecken, zuweilen ein Vermieter von Maultieren, ein Posthalter, der einige Arrieros, gegen miserable Löhne freilich, angestellt hat. Manchmal hat es der Indio selbst zu einem Maultier gebracht, das er für gelegentliche Lastentransporte und an allerdings seltene einheimische oder noch seltenere fremde Reisende vermietet und führt. In Ermangelung eines Tieres vermietet er sich selbst als Führer und Träger.

Straße in Moyobamba

Autostraße im Gebirge

Wieder geht es hinauf in die Berge

Der starke Familiensinn dieser bäuerlichen, nahe der ungangbaren Wildnis oder inmitten des Urwalds hausenden Indios ist überall zu beobachten. Wenn einer als Führer und Träger sich verdingt, so ist das eine große Angelegenheit, ein Ereignis. Die Frau kocht und bereitet den Proviant, Reis, Ingrides (gekochte Bananen), gerösteten Mais, vielleicht etwas gedörrten Fisch und die unentbehrliche Koka. Alles wird in Tücher gewickelt und in selbstgewebte schafwollene Säckchen verpackt. Dazu richtet sie ihm zwei, drei sauber gewaschene und unendlich oft geflickte Hemden zum Wechseln, weil er täglich durch Sümpfe, Flüsse und Bäche waten muß und im Gebirge oft tagelang der tropische Regen prasselt. Alles wird sorgfältig verpackt und verschnürt, ist es doch seine eigene Karga, die er zu der gemieteten Last hinzu noch auf dem Rücken schleppen muß. So oft ich so eine aus tausend Flicken und Flecken zusammengestückelte, aber doch saubere und gerade noch haltbare Hose oder ein solches Hemd sah, das sein Weib einem Indio mitgab, ebensooft spürte und sah ich, wie die Eheleute zusammenhalten. Höchst ungern bleibt der Arriero auch nur einen halben Tag länger aus, als verabredet war. Mit größter Eile drängt er zu Frau und Kind heim. Ihre Kinder lieben sie geradezu närrisch. Niemals läßt eine India ihr Kleines allein, wie es z. B. die moderne großstädtische Frau tut. In Europa sah ich eine ähnliche Affenliebe nur bei der vielverlästerten Pariserin, die ihr Kind lieber bis Mitternacht ins Theater mitschleppt als zu Hause läßt. Und die India schleppt es in dem um die Schulter gebundenen Tuch, buchstäblich auf den Leib gebunden, mit sich, wo sie geht und steht.

Der Warenhändler im Landesinnern macht mit den Indios nicht eben große Geschäfte, weil sie sich das wenige, dessen sie bedürfen, zum größten Teil selbst herstellen. Die Frau besorgt nicht nur die Hausarbeit, das kleine Feld und die Haustiere, sie webt auch Stoffe, flicht Körbe, Matten und Hüte, fertigt Lederarbeiten, formt irdene Töpfe und brennt sie auch, und legt zwischen allen Arbeiten die fadenspinnende Webspindel keine Sekunde aus der Hand. Ist also alles andere als faul.

Die Salvajes, noch tiefer im Urwald, leben noch ursprünglicher und vielleicht, wenigstens stellen- und zeitweise und für unsere Begriffe, auch kümmerlich, aber darum nicht unglücklich. Noch nicht! In dieser wildesten Wildnis, die noch keine photographische Linse erschaut hat, behilft man sich einstweilen noch mit der bescheidensten Lebensweise, mit Jagen, Fischen und Wandern, mit Hütten aus Bambusrohr und geflochtenen Palmblattdächern, oder mit einem provisorischen Tambo, ein Nomadenzelt aus übereinandergeschichteten Zweigen, und statt aller Kleidung mit der nackten Haut auf dem schönen Körper.

Die Meinung, alle Indianer seien ausgestorben oder Schullehrer, Rechtsanwälte und Wahlkandidaten geworden – was dasselbe wäre –, ist also nicht zutreffend. Da es in den südamerikanischen Urwaldgebieten kaum Wege, geschweige Autostraßen gibt, so ist das Berichterstatten in diesen Gebieten allerdings noch nicht gang und gäbe. Es wäre ebenso unbequem wie unrentabel und noch dazu nicht ungefährlich. Man kann jahrelang durch die Urwälder wandern und jahrzehntelang in ihnen leben, ohne einem Weißen zu begegnen. Begegnet man einmal einem, dann ist es ein Goldsucher oder sonst ein Vagabund. Wissenschaftliche Expeditionen sind äußerst selten, weil sie Geld kosten und weil die weiße Rasse an der reinen Wissenschaft nur indirekt und insoweit interessiert ist, als sie sich von ihren Ergebnissen Profite verspricht. Dasselbe gilt von den Filmexpeditionen. Der große Apparat einer Expedition verhindert außerdem ein Eindringen in die abgelegenen, unwegsamen Gebiete. Aus allen diesen Gründen sind die »wilden« Urwaldindianer bis heute von der Zivilisation unbehelligt geblieben und werden es bleiben, solange der Urwald steht. Der einzige, der ihnen da und dort nahekommt, ist der keine Strapazen scheuende und keine Gefahr fürchtende Missionar. Sein Fanatismus und seine Askese sind mächtiger als Beutegier und Eroberungslust, seine rauhe Kutte und sein Kruzifix stärkere Waffen als Kanonen und Traktoren. Er ist der kühnste, der einzige Pionier der weißen Zivilisation.

Und doch vielleicht am Ende den Indios ungefährlich. Denn der Indianer nimmt das Christentum an und doch nicht an; seine Religion bleibt, auch wenn er zivilisiert und, im doppelten Sinne des Wortes, katholisch geworden ist, dennoch die alte indianische, »heidnische« Naturreligion. (Und hier findet der Weiße, der kein abstrakt wissenschaftliches, sondern ein ehrfürchtiges, kein intellektuelles, sondern ein gefühlsverbundenes, ein »religiöses« Verhältnis zur Natur als einem lebendigen Wesen hat, dieser Weiße findet auch von hier aus wieder eine starke Verbundenheit mit dem indianischen Naturvolk.) Der Indio befolgt christliche Gebräuche, aber mit indianischer Auffassung; er sagt christliche Götternamen und meint indianische: die oberste Gottheit und Mutter des Lebens, die Sonne, ihren Bruder, den Mond, Gestirn der Nacht und der Liebe, und dessen irdischen Bruder, das nützliche, wärmende und schützende Feuer; er hört das Gebot der Nächstenliebe und ermordet dennoch sein Kind, indem er ihm die Schuld an der Krankheit eines Erwachsenen beimißt und es der Hexerei bezichtigt, wie es beim Stamm der Conibos geschieht; er betet zu den christlichen Heiligen und fürchtet und verehrt die Fabelwesen des Urwalds, die von guten und bösen Geistern bewohnten Tiere, Bäume, Pflanzen und Wasser und die rächenden Schattengeister der Toten; sie beten vor Heiligenstatuen; und da ihr Gebet von alters her der Tanz ist, so knien und beten sie nicht, sondern tanzen vor der blumengeschmückten Figur, die ihnen der Missionar oder Cura geschenkt hat. So oft ich diese Tänze und trunkenen, heidnisch ekstatischen religiösen Feste sah, hatte ich nicht den Eindruck einer christlichen, sondern fühlte den seltsamen Schauer einer uralt-naturheiligen Handlung. Diese aus indianischen und spanisch-katholischen Einflüssen ineinander vermischten Riten und Gebräuche, in deren Geist sich der europäische Geistliche erst einleben muß, ebenso, wie man sich in den Geist einer fremden Sprache hineinversetzen muß, um sie zu erlernen, herrschen bei den mehr oder weniger zivilisierten Indios seit Jahrhunderten in unveränderter Form.

Der freie Urwaldindianer dagegen ist auch in seinen alten Religionsanschauungen und ‑handlungen noch völlig unbeeinflußt.

*

Der rothäutige Urwaldbewohner ist viele tausend Jahre alt. Er ist ein Mensch, der Urwelt und Vorzeit bis heute unverändert bewahrt und verkörpert. Es wäre gegen die bei uns übliche Benennung »Wilder« nichts einzuwenden, wenn sie nicht den Unterschied zwischen Zivilisation und Wildnis in negativer Weise betonen würde dadurch, daß sie dem Begriff »wild« den Sinn von Zurückgebliebenheit und Kulturlosigkeit, ja Minderwertigkeit unterlegt. Indem das geschieht, verrät sich freilich die Überheblichkeit des Zivilisationsmenschen, der sich soviel auf seinen Fortschritt einbildet und dabei vergißt, daß er – vor gar nicht so sehr langer Zeit – sich in einem ganz ähnlichen oder genau demselben Urzustand befunden hat, in dem sich der Indianer noch heute befindet. Wer diese seine Vorfahren und Quellen seines Ursprungs glaubt gering achten zu müssen, der liefert den Beweis, daß er sich in der Zwischenzeit zwar verändert hat, aber darum noch nicht wertvoller geworden ist. Man sollte darum, um Mißverständnisse zu vermeiden, statt Wilde Vorzeitmenschen, Urmenschen oder Urwaldmenschen sagen.

Mir ist der Indianer sympathischer als alle Weißen, zumindest der Bewohner Nordamerikas und des nördlichen und zentralen Europa, weil er der Natur, der Sonne näher ist. Das gilt außerdem für alle Orientalen, d. h. für alle Völker und Rassen südlicher und äquatorialer Zonen, die sich alle gleichermaßen, abgestuft nach den Breitengraden, von den Bewohnern gemäßigter und nördlicher Regionen grundlegend unterscheiden. Zweifellos wird bei der Beurteilung fremder Völker in der Regel der Wichtigkeit der klimatischen Bedingungen und Einflüsse viel zu wenig Bedeutung beigelegt. Denn sonst wäre es nicht möglich, daß man die unter immerwährender Sonne lebenden Menschen unter denselben Voraussetzungen beurteilt wie die Bewohner gemäßigter, sonnenarmer und kalter Zonen. Es ist nicht möglich, Menschen danach einzuschätzen, daß ihnen Eigenschaften fehlen, die für uns wichtig und notwendig sind und die wir darum für wertvoll halten, oder daß sie wiederum andere Eigenschaften besitzen, die wir an uns nicht schätzen. Der menschliche Charakter ist ein Produkt des Klimas, das ihn hervorbringt, und der klimatischen Verhältnisse, die ihn beeinflussen und nach denen er sein Leben einrichtet. Daß die unzivilisierten Indianer unbekleidet sind, ist natürlich nicht, wie ein naiver Beurteiler glauben könnte, die Folge eines Bildungs- oder Kulturmangels, sondern geschieht wegen der Hitze. Wenn ein in Kleider verpackter Europäer in Äquatorzonen leben muß, lernt er sehr rasch, möglichst wenig auf dem Leib zu tragen, und würde, wenn ihn nicht zufällig besondere ererbte und übernommene Anschauungen und seine eingebläute Erziehung davon abhielten, ebenso nackt gehen wie der Indio. Denn ein vernünftiger Grund an sich, das nicht zu tun, existiert nicht, mit Ausnahme klimatischer Gründe. Daraus, daß der europäische Mensch in einem Stoffutteral steckt, läßt sich kein Schluß ziehen auf eine besonders hohe Bildung oder Kultur, sondern nur einer auf kaltes und schlechtes Wetter. Seine Kleidung entspricht genau dem Klima, in dem er leben muß; was er sich dazu denkt, ist Nebensache und kam erst hinterher. Zuerst ist die Witterung da, und dann entsteht erst die Moral. Daß man unter den unzivilisierten Indianerstämmen nicht nur nackten, sondern ebenso auch halbnackten und mitunter auch ganz bekleideten begegnet, hat ebenfalls mit verschiedenen Sitten oder Anschauungen nichts zu tun, sondern ist eine rein praktische Angelegenheit, die verschiedenen Witterungsverhältnissen, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Trockenheit, Insekten und anderen Einflüssen entspricht.

Der Indio ist ebensowenig faul wie sein Weib. Dieser Vorwurf trifft ihn nicht, weil er seine Lebens- und Existenzbedingungen und seine Lebensauffassung, die diesen Bedingungen entspricht, nicht berücksichtigt. Der Europäer allerdings ist tätig, arbeitend, unternehmend, hastig und unruhig, energisch und zielbewußt, und es wäre ungerecht, ihn dieser für ihn wichtigen und notwendigen Eigenschaften willen geringzuschätzen. Wohl aber kann man ihn bedauern – ausgenommen, er hält sich dabei für glücklich –, denn dieser ihm zur zweiten Natur gewordene Charakter ist ja wiederum nur ein Produkt der Bedingungen, unter denen er existieren und sich ernähren muß, dem unwirtlichen Klima und der kargen Fruchtbarkeit seiner Zone, die nur durch größte Willensanstrengung zu ertragen sind, in denen die nackte Existenz durch Kampf, Arbeit und »Vorwärtstrachten« fortgesetzt erobert und wie ein unterspülter Damm unaufhörlich von neuem befestigt werden muß, und in denen »Stillstand gleichbedeutend mit Rückschritt« ist. Zwar gibt es auch unter uns Sonderlinge, die diesen leerlaufenden Arbeitsbetrieb als sinn- und inhaltslos, als nur materiell notwendig und nur zweckmäßig und darum langweilig durchschauen und nicht mitmachen. Man nennt sie verächtlich Taugenichtse, untüchtig, Vagabunden. Aber der Trostspruch »Arbeit macht das Leben süß« ist und bleibt eine recht säuerlich schmeckende Erfindung, die gemacht wurde, um dem Menschen ein Dasein, das nur Hast und Gier kennt, wohlschmeckender zu machen, ein Sprüchlein, das, ich wette, nicht von den Arbeitern, sondern von den Arbeitgebern stammt.

Kann der Zivilisierte überhaupt noch glücklich sein? Daß die Frage aufgeworfen und um sie herum debattiert wird, ist schon verdächtig. Wer glücklich ist, der weiß es wahrscheinlich nicht, denn Glück ist ziemlich gleichbedeutend mit Unschuld. Dem Gejammer und Geseufze nach, mit dem der zivilisierte Europäer seinen Tag verbringt, muß es ihm sehr schlecht gehen oder sehr schlecht um ihn stehen. Wir leben zwar in einer Katastrophenzeit, von der man, auch ohne früher gelebt zu haben, sagen kann, daß sie vermutlich zu den miserabelsten aller Zeiten gehört. Aber das Klagen und Schelten über die schlechten Zeiten war schon immer der Brauch, es gehört sozusagen zum guten Ton, obwohl es weniger ein guter Ton und mehr eine schlechte Gewohnheit ist. Wir Zivilisierten besitzen zu viel, und darum fehlt uns zu viel. Der Apparat, den wir zum Leben brauchen, ist kompliziert und teuer, wir existieren für ihn, statt er für uns, und auch wer ihn nicht hat, der leidet daran, daß er ihn begehrt. Es ist schwer, inmitten der ebenso überflüssigen wie aufdringlichen Dinge der Zivilisation zufrieden zu sein, mit ihnen, wie ohne sie. Der zivilisierte Mensch ist durch ein Überangebot von Industrieerzeugnissen, deren Notwendigkeit ihm die Reklame einhämmert, zur Unbescheidenheit erzogen worden und hat seine gesunde Anspruchslosigkeit, das vernünftige Maß, das unsere Väter und Großväter noch leitete, verloren. Wenn wir zeigen wollen, wie zufrieden wir sind, müssen wir aufzählen, was wir besitzen. Hingegen um zu ahnen, wie zufrieden ein Indio oder Salvaje sein muß, genügt es, sich zu vergegenwärtigen, was alles er nicht hat, und noch mehr, was er nicht weiß. Woher sollte er wissen, daß es außer seiner Hütte und seinen Wäldern noch andere Landschaften, Länder und Städte gibt, zum Beispiel Berlin oder Garmisch-Partenkirchen, oder daß es ein Meer gibt? Und wenn man ihm das auch sagt, er begreift es nicht, verstehen wir es doch selber kaum. Er weiß nichts von anderen Menschen, Eisenbahnen und Eisenbahnunglücken, Schulen, Fabriken, Kirchen, Gefängnissen, nichts. Man muß sich vergegenwärtigen, was alles er nicht weiß und nicht kennt, man muß sich seine Erde und seine Welt vorstellen, wie sie wirklich ist, und nicht an eine Kinoaufnahme denken; muß sich vergegenwärtigen, daß die Bodenspekulation bei den Indios noch unbekannt ist, weil sie weder Hotels noch Villen bauen und vermieten, daß an den Ufern ihrer Flüsse keine Badeverbotstafeln und Anzugvorschriften angebracht sind. Der Indianer kann ja nicht lesen – und darum vielleicht auch nicht stehlen. Ich stelle mir vor, daß er ein sehr unschuldiger und sehr glücklicher Mensch sein muß. Ich wenigstens, wenn ich das alles nicht wüßte, was ich weiß, wäre der glücklichste Mensch der Erde.

Und so unschuldig und unwissend, wie er ist, lebt und denkt der Indianer, geboren in einem paradiesischen Land, auf dem fruchtbarsten Boden der ganzen Welt, ohne eine blasse Ahnung zu haben von Existenzsorge und Lebenskampf in unserem Sinne, genügsam, selbstherrlich, ruhig, gelassen, zweck- und ziellos und uninteressiert an allen Dingen, die wir für wichtig halten müssen, ob wir wollen oder nicht, wie zum Beispiel am Geld, das es nicht gibt, und das er, wenn es eines gäbe, nicht brauchen kann. Ebensowenig wie das Geld existiert der Begriff Arbeit, er kann sich nichts darunter vorstellen. In den halbzivilisierten Grenzregionen des Urwalds, wohin den einen und anderen die Neugierde treibt und wo schon Missionare, Händler und Profitmacher hausen, die andere brauchen, die für sie die Arbeit machen sollen, hört er das Wort Arbeit zum erstenmal; er versucht es wohl auch einmal, auf einer Pflanzung, die ihm nicht gehört, Unkraut zu jäten, weil man ihm eingeredet hat, daß es ihm besser geht und daß er glücklicher sei, wenn er dem weißen Manne bei der Kaffeeernte hilft. Nach drei Tagen merkt er, daß das versprochene Glück sich durchaus nicht einstellen will, daß es also vielleicht etwas sein muß, was er nicht versteht oder wozu er zu dumm ist, ein Zauber, der nur auf die weiße Haut wirkt. Und er verschwindet, laut- und spurlos, wie er gekommen war, geht in den Wald zurück, eilig, wie verfolgt von bösen Geistern, kommt wieder zu seinen Leuten, erzählt, was er gehört und gesehen hat, und zieht vor, wieder zu sein, was er bisher und immer war, ein Mensch der Natur, ein Naturtier sogar. Er liebt Freiheit und Unabhängigkeit, es macht ihn froher, ein Naturtier als ein Arbeitstier zu sein. Er hat ja, was er zum Essen und zum Leben braucht, es lebt und wächst in der Natur, niemand verwehrt oder beschneidet es ihm, er braucht es nicht zu bezahlen, noch darum zu arbeiten, noch Steuern und Abgaben zu entrichten. Was er tun muß, um seine fünf Sinne zu befriedigen, ist weder Pflicht noch Geschäft, weder Beutegier von Unternehmern noch Zwangsarbeit von Angestellten und Arbeitssträflingen, sondern Trieb, Daseinslust, Lebensgenuß, Zeitvertreib und Zufriedenheit. Lügen hat keinen Zweck, weil nichts dabei herausspringt; einen anderen zu übervorteilen, ist nicht möglich, weil man keine Geschäfte machen kann; einem anderen etwas zu nehmen, wäre sinnlos, weil jeder das hat, was er will und braucht, und niemand mehr verlangt. Lügen und Stehlen ist unbekannt; also scheinen die Indianer bessere Menschen zu sein als wir? Das ist nicht der Fall. Sie sind auch nur Menschen, aber sie leben unter glücklicheren Verhältnissen. Betrug und Diebstahl gedeihen nur dann, wenn Menschen das Nötigste fehlt oder wo die Übervorteilung des Mitmenschen zur Lebensgewohnheit wurde. Nicht die Indianer sind bessere Menschen als wir, sondern schlechtere Verhältnisse würden auch sie verschlechtern, wie bessere Verhältnisse uns bessern würden. Die Wildnis hat alles, und alles gehört allen. Bastfasern zum Stoffweben spendet die Rinde, Stroh für Matten das Schilf, Holz für Bogen und Pfeil, Geige, Flöte und Trommel der Baum, Ton und Farben die Erde, Stein und Metall für Werkzeuge und Jagdwaffen der Boden, berauschende Getränke und heilsame Arzneien wachsen im Busch, Vögel hat die Luft, Tiere der Wald und Fische das Wasser; und nicht allein die Früchte, auch das Geschirr, Kürbisse und Fruchtschalen, Flaschen und Teller wachsen auf den Bäumen. Hat der Urwaldmensch nicht Arbeit genug, die Gaben der verschwenderischen Natur zu hegen, und zu säen und zu ernten, was er bedarf? Und daß er nicht über seinen Bedarf sät und erntet, kann man ihm nicht übelnehmen, denn er betreibt ja noch keinen Exporthandel, der doch niemandem etwas nützt und nichts weiter bewirkt als die Verwandlung des zufriedenen Selbstversorgers in einen geldgierigen Profitjäger, der seinen Überschuß lieber ins Meer schüttet, ehe er Hungernden davon abgibt. Die selbstauferlegte Beschränkung, vielmehr sein Verharren in der natürlichen Schranke, die den Indio jagen und fischen und seinen kleinen Acker bebauen läßt, der ihm gerade so viel Mais und Bananen bringt, als er für die Köpfe seiner Familie braucht, und keinen Halm mehr, ist die ihm von der Natur gebotene logische Lebensweise. Diese jahrtausendealte, bodenwüchsige Urweisheit für Trägheit oder Dummheit zu halten, ist ein gewaltiger Irrtum, ist der ewige, hoffnungslose Nützlichkeitsstandpunkt des modernen zivilisierten Menschen, der, aus dem menschlichen Zentrum geschleudert, das natürliche Gleichgewicht verloren hat.

Wenn die Indianer, die in unserem Sinne Nichtstuer sind, träge wären, dann würden sie schlapp und leistungsunfähig sein. Man gehe einmal mit einem Indio auf die Jagd im Urwald, neun, zehn Stunden ununterbrochen, ohne ein einziges Mal zu ermüden oder zu rasten; oder man versuche einmal, vom Morgen bis zum Abend neben einem trabenden Pferd herzulaufen, ohne außer Atem zu kommen, oder mit einer Zentnerlast auf dem Rücken, gehalten mit einem Baststrick um die Stirne, durch pfadlose Wildnis und knietiefen Sumpfschlamm zu marschieren, den ganzen Tag, und das wochenlang – der Weiße wird zehnmal schlappmachen. Er, der Arbeitsgewohnte, ist ja der Degenerierte; er ist kein freiwilliger, sondern ein durch willkürlich geschaffene Verhältnisse gezwungener Arbeiter, ein Erwerbsgewohnter, ein Gehetzter, auf eine bestimmte Sondertätigkeit Eingeschusterter, der zu einer natürlichen und ehedem ganz normal gewesenen Leistung gar nicht mehr fähig ist.

Der Indianer ist kein Nichtarbeiter, sondern nur ein Nichtverdiener. Er weiß nichts von unserer Einteilung des Daseins in Werktage und Feiertage. Er kennt weder das sechstägige, reichlich gemischte Gefühl des Arbeitsochsen, noch die erbärmliche Genugtuung des Rasttages mit Sonntagsnachmittagausflug. Ihm ist jeder Tag, den ihm das Leben schenkt, etwas, das viel mehr und viel schöner ist als unser Sonntag, nämlich einfach ein Sonnentag. Wenn man im Urwald haust, sind alle Kalender und alle Berechnungen vergessen, das ruhige Herz ist eingereiht in den immer gleichgeschwungenen Rhythmus von Tag und Nacht, in den Gesang des Wachstums, in den tönenden Bogen der Sonne.

Stop! Ein Bergrutsch

Junges Siedlerpaar aus Oxapampa

Noch beneidenswerter und uns kaum vorstellbar ist, daß dem Indio das Bewußtsein für gestern und morgen fehlt; er denkt weder an eine Vergangenheit noch an eine Zukunft, kennt nur ein Heute, lebt in der Gegenwart, stets nur dem Augenblick hingegeben, so genußfroh wie genügsam, so asketisch wie ausschweifend, wie es eben der Augenblick gibt und verlangt. Da Vergangenes für ihn nicht existiert, sondern immer nur ewig wechselnde Gegenwart, will er auch mit den Vergangenen des Lebens, mit den Toten, nichts zu tun haben. Zum Tode selbst furchtlos mit selbstverständlicher Gelassenheit bereit, trennt er sich aber sofort von dem Verstorbenen, begräbt ihn und wechselt seinen Wohnsitz, baut sich anderswo eine neue Hütte, fern dem Toten, nahe dem Leben. Langes Trauern ist ihm fremd, sein Tag ist heiter und sorglos. Von Natur ernst und schweigsam, lacht er dennoch gern und viel, und er kann noch lachen, weil er kein Geschäft, keinen Beruf und keine Sorge hat und kein Kopfzerbrechen kennt. In manchen Stämmen herrscht folgende Sitte: wenn die Frau eines Mannes stirbt, dann leiht der Freund ihm seine Gattin, um ihm die grübelnde Trauer zu ersparen und ihn über den Verlust zu trösten.

Lebensinhalt, Daseinszweck, wenn man einen solchen unbedingt haben muß und sehen will, besser gesagt: über den materiellen Dingen des Lebens stehendes Ideal ist dem Indianer das Weib, die Geliebte und Frau, die Fortpflanzung, die Familie. Viele Kinder zu haben ist ein Glück. Wie man bei uns zur Begrüßung sagt: »Wie geht's?«, so hörte ich bei manchen Stämmen als erste Frage: »Wieviel Kinder hast du?« Sagt man zwei oder drei, dann wird man bedauert. Sagte ich scherzweise fünfzehn oder zwanzig, dann wurde ich beneidet und beglückwünscht. Wie mir schien, betrachten sie Eltern mit zahlreichen Kindern nicht nur als glücklich im Sinne von gesund und stammerhaltend, sondern auch als reich im Hinblick auf viele helfende Arme. Die Kindersterblichkeit scheint meist groß zu sein, aber die Nachkommenschaft ist so zahlreich, daß sie sich dennoch nicht vermindert. Vielleicht geht durch die Kindersterblichkeit auch eine Auswahl der Stärksten und Widerstandsfähigsten vor sich. Ich habe nie, weder unter Indios noch unter Salvajes, einen Krüppel gesehen. Ich konnte nicht erfahren, ob bei ihnen Mißgeburten überhaupt nicht vorkommen, was bei der Robustheit der Frauen denkbar wäre, oder ob sie sie beseitigen, was ihnen allerdings auch zuzutrauen wäre.

Jagen und Fischen, die Tätigkeit des Mannes, geschieht zur Beschaffung des Lebensunterhaltes für die Familie. Der beste Jäger und Fischer hat einen guten Ruf bei den Frauen und das erste Recht auf ein Eheweib. Die Versorgung der Frau ist nicht ihre Aufgabe, sondern die des Mannes. Er wählt das Weib, das ihm gefällt, und sei es auch das schon verehelichte eines Stammesgenossen oder gar Bruders, und die Frau folgt ihm ergeben und widerspruchslos, dem Recht des Stärkeren gehorchend. Bei einzelnen Stämmen werden die Frauen auch gekauft, das heißt gegen Waffen, Lebensmittel, Schmuck und Jagdbeute eingetauscht. Das Probestück des Jünglings, das seine Mannbarkeit erweist, ist in den meisten Gegenden die Erlegung einer vaca marina, der Seekuh, die in den Binnengewässern Perus haust. Diese Jagd erfordert Mut und besondere Geschicklichkeit. In seiner schmalen Canoa spürt der junge Indianer das Tier auf und harpuniert es. Ebenso wie der Walfisch ergreift die harpunierte Seekuh die Flucht und zerrt die Canoa in sausender Fahrt so lange mit sich, bis das Tier erschlafft und zuletzt seiner Verwundung erliegt. Dann wird es in das schmächtige Boot geladen, das unter der Last des schweren Tieres oft unter Wasser gedrückt wird, und auf diese schwierige Weise heimtransportiert. Hat ein Junger eine Seekuh gestochen und heimgebracht, dann ist er reif und berechtigt, sich ein Weib zu nehmen.

Fleischnahrung ist eine Seltenheit, die Indianer sind Vegetarier. Die einfache Nahrung, in der Hauptsache Früchte, Stählung und Abhärtung des Körpers und Reinlichkeitsliebe erhalten die braune Rasse stark und gesund. Ich habe Stämme getroffen, wo Männer, Weiber und Kinder tagtäglich dreimal badeten. Auch die Indios, die ich als Führer und Träger hatte, versäumten nie, trotzdem es jeden Tag ein dutzendmal durchs Wasser geht, abends noch einmal zu baden, wenn sich Gelegenheit dazu bot. Das Gewöhnen des nackten Körpers an Luft und Wasser, Wind und Regen, Hitze und Kälte macht ihn ungeheuer widerstandsfähig. In einem kleinen Dorf sah ich Indiokinder, die zum Scherz mächtige Blätter regenschirmartig über sich hielten, wohl nachdem sie bei irgendeinem Weißen oder europäisierten Peruaner ein Parapluie gesehen hatten. Solcher Scherz ist oft der Beginn europäischer Gewohnheiten, die hier schlechte Gewohnheiten sind. Der Bergindianer, in regenreichen Gebieten wohnend, trägt den praktischen, selbstgewebten Woll-, seltener den Gummiponcho. Der nackte Waldindianer der tropischen Tiefe braucht keinen Regenmantel; der warme Regen ist für ihn nichts als eine Badedusche.

Ein einziges Mal bin ich einem Indio-Arzt begegnet, der meine ausgerenkte Schulter behandelte. In der Regel obliegt die Krankenpflege und Kenntnis und Gebrauch der Arzneipflanzen des Urwaldes den Frauen, die zuweilen sehr viel wissen. Bei den Salvajes herrscht noch der Medizinmann als Arzt, der darum auch so heißt. (Medizin ist für den Indianer gleichbedeutend mit Zauber, und umgekehrt. Er nennt alles Geheimnisvolle Medizin; eine gute Flinte ist z. B. »gute Medizin« für die Jagd, ein Brennglas »gute Medizin« zum Feueranmachen.) Der Medizinmann ist aber kein ganz einwandfreier Arzt; er verfährt mit der Wundergläubigkeit des Patienten nicht immer zu dessen Besten, sondern verfolgt häufig mit seinem Amt rein egoistische Zwecke, begeht einen Amtsmißbrauch, der eigentlich in den Bereich der Zivilisation gehört, ein sonderbarer Herr. Zum Totlachen, mit welchem Hokuspokus der Intrigant, Apotheker und Giftmischer – in chemischem wie politischem Sinne – seine Heilkunst betreibt – aber diese Sache ist leider nicht zum Lachen, sondern recht ernst.

Eine Gebärhilfe scheint es bei den Indianern nicht zu geben. Die Frau geht, wenn ihre Stunde naht, in den Busch, hält sich an einem Baum fest und bringt das Kind zur Welt, ohne jemandes Hilfe zu beanspruchen.

Ähnlich wie in der Tierwelt, wo das Männchen stets prächtiger, stärker und schöner geschmückt ist als das Weibchen, sind auch unter den Indianern die Männer meist schöner als selbst junge Frauen. Der überfeinerte Typus »schöne Frau« existiert noch nicht, doch sind darum die Frauen nicht wertloser oder weniger begehrt.

Die Salvaja, die Indianerin der Wildnis, hat noch weniger zu tun als der Mann. Splitternackt auf der Erde sitzend, wartet sie eigentlich nur darauf, daß der Mann ihr die Früchte von den Bäumen holt. Sie braucht keine Kleider zu nähen und kein Geschirr zu waschen, sie lacht und zeigt ihrem Mann ihre schönen Zähne. Da Nahrungssorgen nicht existieren, bleibt Zeit und herrscht Lust zu künstlerischer Beschäftigung, die, mit Ausnahme der Musik, ausschließlich Sache der Frauen ist. Sie bemalen ihre selbstgeformten Tonkrüge mit den uralttraditionellen geometrischen Ornamenten, die, von keiner Stilmode verändert, sich von Generation zu Generation vererben, sie weben Matten und Decken, batiken Tanzkostüme, verzieren die vom Mann geschnitzten Waffen und Geräte, fertigen Schmuckstücke aus Tierzähnen, Muscheln, Federn und Früchten und bemalen die Körper der Tänzerinnen.

Wiederum drängt sich der Vergleich auf mit zivilisatorischen Kunstzuständen. Vergleicht man die Ornamentik ihrer Körperbemalung etwa mit den Stoffmustern unserer Textilfabriken, so erweist sich der »Wilde« als ein genialer, ursprünglicher Künstler, nicht als Einzelpersönlichkeit zwar, sondern als Gemeinde, Stamm und Volk, darin der Einzelne Träger und Fortführer der künstlerischen Tradition ist – und der Zivilisierte bestenfalls ein talentierter individueller Nachahmer.

Bei den Urwaldindianern fand ich bestätigt, was ich theoretisch schon gewußt hatte: daß Kultur zwar auch das Produkt hochentwickelten Geistes sein kann, in ihrer glücklichsten Vollkommenheit aber die Eigenschaft des naiv Unbewußten ist. Dem Indianer fehlt jede Möglichkeit, sich unter unseren Begriffen Zivilisation, Kultur, echt, falsch, stilvoll, kitschig irgend etwas vorzustellen. Er kennt keinen Kitsch, weil es ihn bei ihm nicht gibt, und darum auch nicht den Begriff dafür. Das zeigt sich deutlich beim Vergleich seiner Gebrauchs- und Schmuckgegenstände mit denen der Zivilisierten. An einer aus einem Baumstamm geschnittenen Scheibe, die ihm als Schemel dient, ist nicht viel herumzumodeln, er ist fertig, wie ihn die Natur liefert; das gleiche gilt von einem Stück Ast, den er als Kleiderhaken benützt, und von der Flußmuschel, die sein Löffel ist. Die Formen seiner Wasserkalebassen und Eßschalen, die nichts weiter sind als die Schalen kürbisartiger Früchte, sind unübertrefflich richtig, denn kein in irgendwelchen Stilvorstellungen befangener Kunstgewerbler noch ein Geschmacksspekulant hat sie entworfen, sondern die absichtslose Natur selbst. Die Gitarre der Amoishe-Indianer hat auch nichts Verstimmendes, denn sie ist weiter nichts als ein Stück eines Baumstammes, dessen weiches Mark ausgehöhlt ist; die Flöte wieder besteht aus verschieden langen Bambus- und Schilfröhren, deren natürliche Form und Gliederung ihnen zum einzigen Schmuck dient. Primitive Geräte! sagen wir und mögen wir ruhig sagen. Nur sollen wir dabei nicht vergessen, daß ihre Primitivität zugleich ihre Vollkommenheit ist, da sie keine der tausendfachen Geschmacksverirrungen der zivilisierten Bildung ermöglicht. Betrachtet man weiter Gegenstände, an die schon Kunst gewendet ist und an denen sich ein aristokratischer Dekorationssinn erweist, so muß man zugeben, daß die Indianerin, die diese naiven Tierfiguren in die Schale einer Frucht einritzte, dank ihrer köstlichen Einfalt ganz bestimmt nicht imstande wäre, etwa eine Kitschpostkarte, wie sie unsere Schreibwarengeschäfte verkaufen, zu verfertigen. Die Tinajas (Wasserkrüge) der Chama-Indianer am oberen Ucayali sind in Form, Farbe und Ornament unübertrefflich. Hier handelt es sich um eine Stilreinheit, die tausend und mehr Jahre unverändert und unverbildet geblieben ist, genau so wie ihre Erzeuger selbst. Form und Gestaltungswille sind ungebrochen, wiederum wie der Mensch selbst; statt Zerrissenheit herrscht Einheitlichkeit, statt der Vielfalt Einfalt.

Der Indianer kann nicht lesen und schreiben, ist aber, wohl eben deshalb, ein glänzender mündlicher Erzähler. Wer die mündliche und die schriftliche Kunst des Erzählens vergleicht, macht die Beobachtung, daß auch die beste geschriebene Erzählung niemals die Eindringlichkeit und Wirksamkeit der mündlich vorgetragenen erreicht; darum sind auch diejenigen Geschichten, die erst, nachdem sie lange Zeit in der mündlichen Überlieferung gelebt haben, aufgeschrieben werden, die besten.

Wenn zwei Indianer nach langer Trennung, nach einem Jahr oder zwei oder mehr Jahren sich wiedersehen, dann breiten sie eine Bastmatte oder große Blätter auf den Boden, setzen sich einander gegenüber und beginnen zu erzählen, was sich alles ereignet hat, seit sie sich zum letztenmal gesehen haben. Tag um Tag des gelebten Lebens wird erzählt, mit scharfem Gedächtnis nicht das Geringste vergessen, jedes Tier, das der Freund erlegt hat, und alle Umstände und Besonderheiten der Jagd schildert er, alle Vorfälle in der Familie und unter Verwandten, Krankheiten, Heilungen, Todesfälle, Hungerzeit und Schmausereien, Feste, Spiel und Tanz, Naturereignisse und Witterung, Geistererscheinungen und Zaubereien, Feindschaft und Freundschaft, Kämpfe und Versöhnungen, alles wird episch und lyrisch, dramatisch und märchenhaft dargestellt und ausgemalt, Wirklichkeit und Dichtung vermischt und aneinander gesteigert. Der Zuhörer unterbricht den Erzähler niemals auch nur mit einem einzigen Wort oder Zuruf oder mit einer Frage. Ist der erste mit seiner Erzählung zu Ende, dann beginnt der zweite, der genau so verfährt und nun sein Leben und Erleben schildert und nichts vergißt noch verschweigt. Lange Stunden, oft einen ganzen Tag und die Nacht dazu, sitzen sie sich gegenüber und erheben sich nicht eher, als bis ihre Berichte zu Ende sind.

Es ist einleuchtend, daß Menschen, die sich so erzählen, ungewollt und unbewußt noch ein wenig phantasievoller und poesiereicher sind als solche, die gewohnt sind, Geschäftsbriefe und Zeitungen und daneben vielleicht einmal ein Buch zu lesen oder auch zu schreiben. Wenn einmal die Schreibmaschine bei den Indianern eingeführt sein wird, dann wird es damit auch vorbei sein.

Da ich kein Gelehrter bin, lag mir nichts daran, unbekannte Wilde oder neue Völkerstämme zu entdecken. Es gibt deren zwar genug, aber die fühlen sich auch ganz wohl, wenn sie nicht entdeckt werden. Während der zwölf Monate, die ich im Landesinnern und fortwährend unterwegs war, blieb mir nicht Zeit, abseits meiner Wegrichtung hausende Stämme aufzusuchen und mich länger bei ihnen aufzuhalten, um ihre Sitten und Gebräuche zu beobachten, was ich gerne getan hätte, weil ich annehme, daß von ihnen manches zu lernen ist, was man nicht auf unseren Universitäten lernen kann. Ich hoffe, diese meine Absicht bei einer anderen Gelegenheit verwirklichen zu können. So begegnete ich nur solchen Stämmen, durch deren Wohngebiete ich kam, wie die Amoishes und Campas im Quellgebiet des Ucayali, den Chamas und Cachibos am oberen Ucayali, den Huitotos im Loretogebiet, den Cocomas am Huallage und noch einigen anderen.

Der Indianer, gleich welchen Stammes, ist ein Mensch, der in einem Kindheitsstadium, auf einer frühen, ursprungsnahen menschlichen Entwicklungsstufe lebt, die eine nicht sehr tiefblickende Intelligenz vorsintflutlich nennt. Der Indianer ist zwar kein Goethe und kein Stefan George; er erklettert nicht die Gipfel unserer stark besuchten Kulturalpen, auf die überall die Zahnradbahn hinaufführt (für Leute, die Zeit und Geld haben), schon weil er gewohnt ist, entweder zu Fuß oder da, wo er nichts verloren hat, überhaupt nicht hinzugehen. Aber darum ist auch keiner von ihnen, auch nicht ein einziger, annähernd so dumm und menschlich unbedeutend wie der durchschnittliche Europäer, den man täglich beobachten kann und der sich für gebildet hält. Der Indianer ist ein Kind, unwissend, naiv, heiter, ungebrochen und stark in Sinnen und Instinkten, einsam wie die Natur und noch eins mit ihr, noch Bestandteil von ihr. Seine Existenzverhältnisse sind die besten und freiesten, die es geben kann, da sie auf dem fast absoluten Mangel von allem und jedem, was nach Staat aussehen kann, beruhen. Wenn es irgendwo auf der Erde noch ein Paradies gibt, so ist es sein Land. Es ist das Paradies, das wir alle verloren haben und das er gerade noch besitzt, in das wir – wer dazu noch oder wieder fähig ist – eben noch für eine kleine Weile ein- oder sogar zurückkehren können, und das er als der letzte der glücklichen Sterblichen zuletzt auch verlieren wird. Wenn wir sicher wüßten, daß er es vielleicht doch nicht oder nicht ganz verlieren wird, wir Weißen könnten nichts Besseres tun, als heute noch Indianer, nämlich einfach Menschen, zu werden, alles nicht Menschliche abzustreifen wie alte Gewandlumpen oder, besser gesagt, wie einen Frack mit weißer Hemdbrust, um nichts zu sein als Kinder der Natur.

Der einzige Schönheitsfehler in der unorganisierten und staatenlosen Gemeinschaft der Salvajes, der einzige autokratische Gauner, der sich eine Machtposition schuf und von dem blauen Dunst lebt, den er den anderen, den Naiven und Leichtgläubigen, vormacht (die er für dumm hält, weil sie nicht gerissen sind), ist der Medizinmann, Arzt, Priester, Richter und Herrscher in einem, ein gefährlicher Schlauberger, der nicht davor zurückschreckt, seinen eigenen Bruder zu vergiften, um dessen Weib oder Habe oder beides zu erben. Die Mächtigen sind eben überall die gleichen!

Bedauerlich auch bleibt die Feindseligkeit und Eifersucht der verschiedenen Stämme untereinander, die sich bekämpfen, schwächen und zersplittern, statt sich zur Einheit ihres Blutes und ihrer Erde zusammenzuschließen gegen die weiße Zivilisation, den einzigen Feind, der ihnen wirklich gefährlich werden kann. Sie ist ihnen noch nicht auf den Leib gerückt, obwohl sie ihnen Schritt für Schritt näher kommt, langsam und doch fortgesetzt. Der stärkste Bundesgenosse des Indianers, der Urwald, hat ihr bis heute einen unbezwingbaren Wall entgegengesetzt. Er erobert sich nicht so leicht wie die nordamerikanische Prärie. Selbst den Inkas war es bei aller gewaltigen Ausdehnung ihres Reiches nicht gelungen, die Urwaldstämme unter ihre Herrschaft zu zwingen. Sie waren ein Bergvolk und weder im Klima noch im schwierigen Terrain der tropischen Dschungel zu Hause. Die tausendfachen Gefahren des unwegsamen Busches und die Giftpfeile der lautlos und unsichtbar im Dickicht hausenden Söhne des Waldes setzten ihren Eroberungszügen eine Grenze. Die Spanier haben den Urwald ebensowenig erobert und es auch gar nicht erst versucht. Sie begnügten sich damit – das subtropische Hochgebirge machte ihnen genug zu schaffen –, den Inkastaat zu zerschlagen, Bauten und Kulturanlagen zu vernichten und zu stehlen, was es zu stehlen gab; die unermeßlichen Schätze des Urwalds aber blieben unangetastet und unausgebeutet bis heute. Gewiß müßte auch heute noch viel geschehen, um vierzig Millionen freie, unabhängige, unbekehrte, unverdorbene, kerngesunde und glückliche Menschen zu bekehren und zu versklaven, keine kleine Aufgabe für Missionare, Industrielle und Militärs, sie alle noch zahm, arm, krank und unglücklich zu machen.

Wenn man die Gebirgsflüsse der Anden herunterschwimmt, der Amazonastiefebene zu, Wochen und Wochen auf den Wassern, wochenlang Tag um Tag nichts vor den Augen als Wasser, Urwald und Himmel, dann hat man so ein Gefühl, als ob sich in dieser zum Fürchten großartigen, einsamen Landschaft auch in den nächsten fünfhundert Jahren wenig verändert haben wird. Dennoch wird der weiße Unternehmergeist, der Moloch Technik, eines Tages auch hier vor nichts zurückschrecken. Daß schon kein Kannibalenhäuptling mehr sicher ist, von einer Filmexpedition gekurbelt zu werden, oder daß sich die Conibos statt der Kopfjägerei demnächst dem Grammophonspielen widmen werden, ist nicht so tragisch zu nehmen wie etwa der Raubbau amerikanischen Geschäftsgeistes, dessen Traktorendivisionen den kanadischen Urwald vernichtet und Riesengebiete urweltlicher Fruchtbarkeit für alle Zeiten in ebenso riesige vegetationslose Wüsten verwandelt haben. Wenn aber nicht alle Zeichen trügen, so ist die beste Zeit der Raubzüge des weißen Mannes vorüber. Das Bewußtsein des Rechtes auf eine menschenwürdige Existenz für jeden ohne Unterschied ist in der ganzen Menschheit erwacht.

Die Indios haben mit mir ihr karges Essen geteilt und haben mich, als ich krank war, behandelt, wie nicht jeder Weiße und vor allem nicht jeder Europäer mich behandelt haben würde. (Der verlangt ja wohl zunächst Geld, wenn er jemand behandelt.) Dennoch bleibt der Indio und der Salvaje – jener trauernd über das Schicksal seines unterdrückten Volkes, dieser kindlich mißtrauisch – verschlossen und öffnet sich dem weißen Manne nur, wenn er in ihm den absichtslosen menschlichen Bruder und Freund erkennt, und bleibt doch immer scheu und traurig fremd dabei. Er ist mißtrauisch gegen den Weißen, und er hat allen Grund dazu. Schlimme Erfahrungen und das ihm widerfahrene grausame Unrecht bleiben unvergessen; im Grunde seiner Scheu ruht das instinktive Wissen, daß ihm der weiße Eindringling seinen jahrtausendealten Frieden rauben will.

Er hat aber, wie die Entwicklung auch laufen wird, eigentlich nichts zu fürchten, wenn er sich auf sich selbst besinnt und durch alle kommende Modernisierung hindurch seinem Wesen treu bleibt, und das kann ihm nicht schwerfallen. Er hat einen starken Bundesgenossen zur Seite, das ist sein Land, sein Klima, seine Sonne. Die Tropen sind übermächtig. Ebenso wie sie einen ganz besonderen Typ Mensch hervorbringen, den Indianer, ebenso beeinflussen und modellieren sie jede Rasse, die sich in ihren Bereich begibt. Kein Weißer kann diesem Einfluß auf die Dauer widerstehen, wie ich bei jedem gesehen habe, der längere Zeit da ist, keiner sich dem Assimilierungsprozeß entziehen, als dessen vielsagendstes Beispiel ich die »weißen Indianer« von Jebero angeführt habe. Die andere, ebenso schwer besiegbare Kraft des indianischen Volkes ist, daß es ein seelisches Volk ist im Gegensatz zu den Verstandesvölkern der weißen Zivilisation. Die Erweckung und Aktivisierung der in einem Volke vorhandenen seelischen Kräfte, die die stärksten aller im Menschen existierenden Kräfte sind, sind um so wichtiger, wenn diesem Volk die Technik und die Waffen der Zivilisation fehlen, Waffen und Werkzeuge, die zwar furchtbar sind, deren Sieg aber trotz alledem nicht von ihnen allein abhängt, sondern immer nur von dem Geiste, der sie handhabt, und der Idee, für die sie geführt werden. So oft ein Indio an mir vorbeiging, kindlich sorglos mit sich zufrieden und in sich versunken eine alte Melodie summend, jedesmal spürte ich eigentümlich schauernd, daß die Tradition dieses einst großen und großartigen Volkes immer noch und in jedem einzelnen lebendig ist. Daß die Indianer »dem Untergang verfallen« sind, ist eine Phrase. Das Volk der Inkas ist lange genug untergegangen, das war nun schon, das ist nun schon gewesen, und es lebt noch, und die Welt bleibt nicht stehen, auch nicht in den Tropen. Ihre Bewegung ist nicht überall dieselbe, aber sie führt überall, wo unterdrückte Völker leben, selbst nach jahrhundertelanger Ohnmacht zur Selbstbesinnung und zur gleichen Forderung: der Forderung des Rechtes jedes Menschen auf Leben, Freiheit und Menschlichkeit.

Der Urwaldindianer ist heute noch nicht einmal bekannt, geschweige überwunden, so gerne man ihm auch mit Christentum, Kattun und Schnaps zu Leibe rücken möchte. (Ich habe, besonders im Innern, manchen Indianer getroffen, der standhaft auch den geringsten Schluck Alkohol, den ich ihm freundschaftlich anbot, verweigerte. Bei vielen Stämmen verbieten die Häuptlinge den Genuß des Alkohols der Weißen.) Das braune Volk, das zivilisierte und das wilde, das sich seit dem Eindringen der Spanier in Südamerika dem eisernen Griff Europas und des weißen Amerikas entzogen hat, unterdrückt aber nicht unterlegen, übervorteilt aber nicht überwunden, schmiegsam, biegsam, elastisch in sich selbst, ist gesund, geschont und unverbraucht und außerdem da gewachsen und zu Hause, wo wir fremd sind, uns erst durch Generationen akklimatisieren müssen und am Ende aufgesaugt werden. Wenn es auf die Kraft ankommt, unterliegt der Weiße sowieso. Ihm stehen die technischen Mittel zur Seite, jenem die seelischen Kräfte, die eine wichtige, aber doch nicht die alleinige Rolle spielen werden. Denn es wäre unlogisch, zu erwarten oder zu fordern, daß der Befreiungskampf der braunen Rasse etwa in der Form einer passiven Resistenz, die sie lange genug geübt hat, und ganz ohne Gewalt erfolge. Der Indianer verfügt über sehr gute Waffen, die den unseren vielfach gewachsen, zum Teil sogar überlegen sind, sowohl in ihrer Art wie durch ihre Anwendung. Ich erwähne nur ihre fürchterlichen, geheimnisvoll gehüteten, schwer erforschbaren Gifte. Ich möchte auch dem Verfasser des dickleibigsten Werkes über Pfeilgifte nicht raten, sich den Giftpfeilen oder vergifteten Speisen der Putumayo-Indianer auszusetzen. Ihr stärkstes Verteidigungsmittel aber ist und bleibt der Urwald, der sie bis heute vor dem Untergang bewahrt hat. Denn der Urwald ist dem Menschen feindlich, sogar dem, der in ihm geboren wird, lebt und stirbt. Ihn zu verteidigen und zu erhalten, ist ihre erste und wichtigste Aufgabe.

Die in technischer Hinsicht zurückgebliebenen Länder haben noch einen Vorteil: sie brauchen nicht alle Etappen technischer und maschineller Entwicklungen zu durchlaufen, die Europa durchmachen mußte, sie haben die Möglichkeit, sich letzte Resultate zu eigen zu machen, sie können da beginnen, wo wir zuletzt standen oder wo wir aufhören. Dasselbe gilt für politische Ideen. Auf diesem Umstand beruht zum Teil auch die auf den ersten Blick überraschende Tatsache, daß z. B. die gesellschaftlichen Verhältnisse Mexikos die zentraleuropäischen bereits überholt haben. Wenn der südamerikanische Indianer, ohne oder mit Schulbildung, den Gedanken seiner Existenzberechtigung und der notwendigen Verteidigung seiner menschlichen Rechte denken lernt, dann wird er aus den Gedanken der wenigen, aber immer zahlreicher werdenden Europäer, die ihre Zivilisation studieren, charakterisieren und verurteilen, ein besseres Urteil über sie gewinnen, als Europa heute besitzt. Er wird, ein ganzes Jahrhundert überspringend, da zu denken anfangen, wo der Durchschnittseuropäer zu denken aufhört. Auf den Quadern, den Überlieferungen seiner großartigen alten Kultur wird er, bereichert durch moderne Erkenntnisse und Erfahrungen, ein neues indianisches Kulturreich erbauen. Und wird dann nicht mehr, wenn er einen Weißen sieht, weglaufen wie ein Kind, oder schweigend trotzig zuhören wie ein Kind, oder sich überreden und einwickeln lassen, auch wie ein Kind. Sondern er wird stehenbleiben vor dem Weißen und ihm gegenüberstehen, ein erwachsener Mensch, der denken gelernt hat.

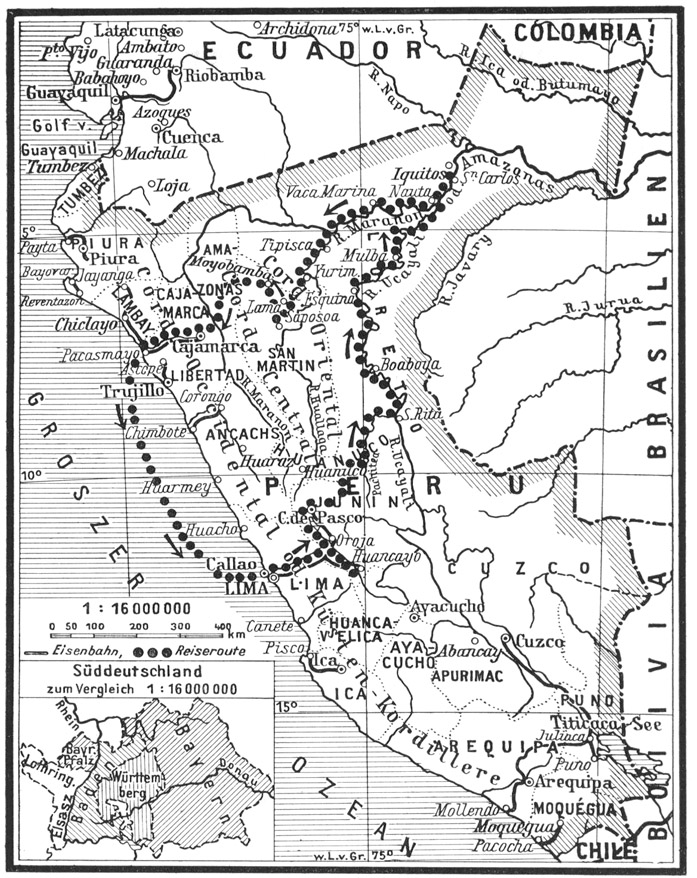

[Reiseweg]

Ende