|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung wurde die Insel durch arische Einwanderer aus dem Norden Indiens, wahrscheinlich aus der Gegend von Gujarat, besiedelt. Der König Devanampiya Tissa, ein Zeitgenosse Ashokas, schickte Gesandtschaften an diesen und wurde von Mahendra zum Buddhismus bekehrt. Mahendra, der Apostel Ceylons, war ein Sohn des großen Ashoka, unter dessen Regierung der Buddhismus in Vorderindien großen Aufschwung nahm. Ceylon ist seit dieser Zeit das Hauptland der südbuddhistischen Kirche geblieben und hat die Lehre des Religionsstifters am treuesten bewahrt. Viele mit herrlichen Plastiken geschmückte Tempel und Stupas aus den ältesten Zeiten bis in die Gegenwart sind auf uns gekommen.

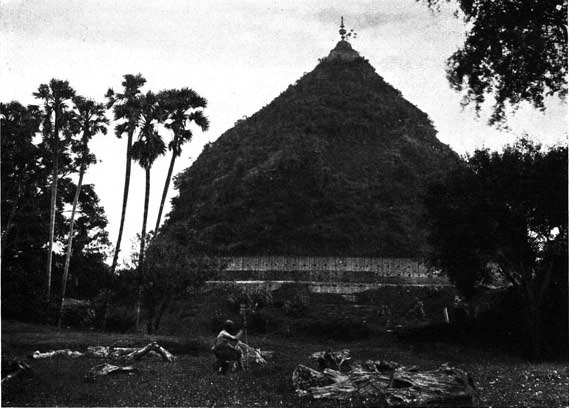

Die Hauptstadt des Reiches war bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts Anuradhapura, dessen prachtvolle und großartige Ruinen heute auf Veranlassung der englischen Regierung ausgegraben werden (Tafel 131, 134, 136-140). Das Reich von Anuradhapura hatte viel unter den Einfällen der Tamilen aus Südindien zu leiden. König Dutthagamani (161-135 v. Chr.), dem es gelang, einen entscheidenden Sieg über die Eindringlinge davonzutragen, errichtete als Denkmal die Ruanwäli-Dagoba (Tafel 132). Dieses Bauwerk hat einen Durchmesser von 115 m und hatte vor der Wiederherstellung eine Höhe von über 60 m. Noch größer war die Abhayagiri-Dagoba, die vor ihrer Zerstörung bis zu einer Höhe von 123 m emporstieg und somit der höchste buddhistische Stupa der Welt war.

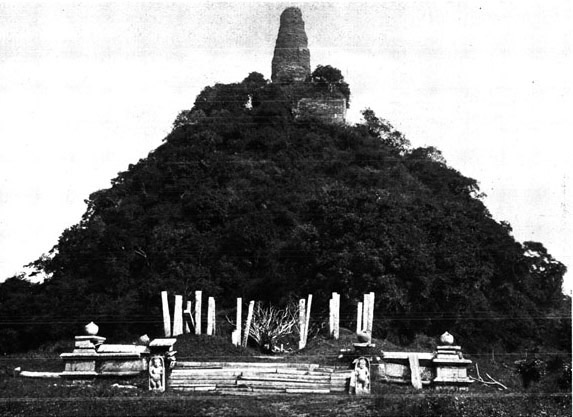

Unter dem Einfluß des Neubrahmanismus wurde der Buddhismus zeitweilig bedroht, und der König Mahasena, der 275-302 n. Chr. regierte, ließ viele Tempel zerstören. Er wurde aber durch den Widerstand des Volkes gezwungen, sie wieder aufzubauen. Er bekehrte sich dann zum Buddhismus und errichtete die Jetawanarama-Dagoba, die ebenfalls sehr große Abmessungen zeigt und einen Durchmesser von 93 m hat (Tafel 133).

Nach Anuradhapura wurde Pollonaruwa die Hauptstadt Ceylons. Unter dem König Parakrama Bahu dem Großen (1164-1197) hatte Ceylon eine Glanzzeit politischer Macht und künstlerischer Entfaltung.

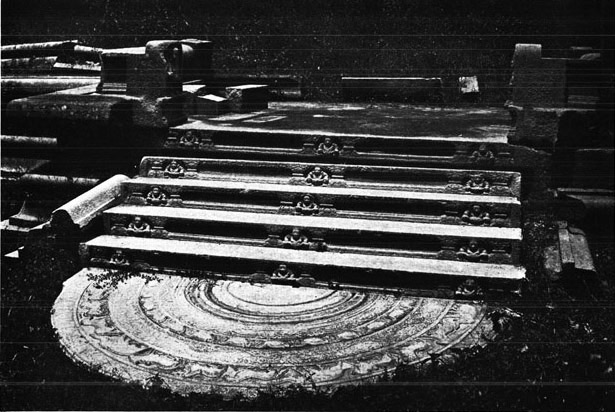

Charakteristisch für die ceylonesischen Tempelbauten sind die Mondsteine, halbkreisförmige, große Steinplatten, die vor den Tempeleingängen und Treppen in den Boden eingelassen sind (Tafel 136, 137). Sie zeigen ziemlich regelmäßig wiederkehrend in der Mitte eine große Lotosblume, darum einen Kranz von Schwänen oder Gänsen (Hamsas). Den äußeren Rand bildet ein Fries von Elefanten, Pferden, Löwen und Stieren, den Tieren der vier Ecken der Erde.

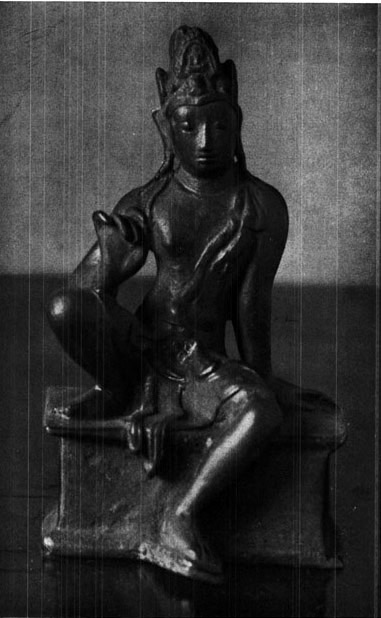

Während die ursprünglichen Bauten Ceylons einen selbständigen Charakter aufweisen, wurde durch die dauernde Berührung mit den Tamilen der Einfluß Südindiens stets größer, und so fand auch die dort in hoher Blüte stehende Bronzekunst in Ceylon Eingang (Tafel 141, 142, 143). Durch die Tamilen kam auch der Hinduismus (Tafel 141) wieder zur Geltung, doch blieben die Singhalesen dem Buddhismus treu (Tafel 142, 143).

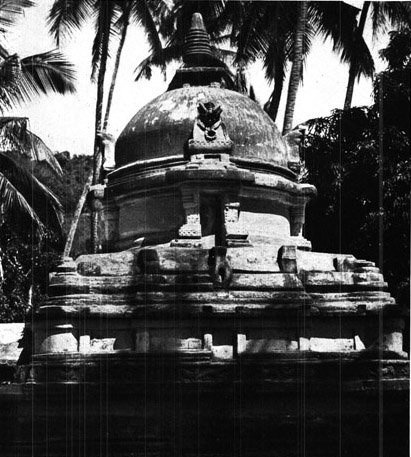

In Kandy wird eine der heiligsten Reliquien Buddhas, sein linker oberer Eckzahn, aufbewahrt (Tafel 135).

Zum Verständnis der Tafeln muß auch einiges über die indische Götterwelt gesagt werden. Die Erforschung des Buddhismus ist von allen Religionssystemen Indiens am weitesten gefördert. Seine Bedeutung für Indien ist überschätzt worden und seine Schilderung nimmt einen verhältnismäßig breiten Raum in der bisherigen Literatur ein. Der Brahmanismus, wie er uns in den Veden entgegentritt, war die allgemein indische Religion und ist die Grundlage, auf der sich der Buddhismus und der ihm ähnliche Jainismus erst aufbauen konnten. Die Götterweit des Brahmanismus wurde von diesen Religionen nicht geleugnet, sondern erhielt nur eine andere Stellung innerhalb des ganzen Systems. Sie wurde den Religionsstiftern untergeordnet, und man gab ihr attributiven Charakter (vergl. z. B. Tafel 77 und 79).

Als die Arier nach Indien kamen, verehrten sie die Personifikationen von Naturgewalten, wie Blitz, Donner, Wind, Feuer. Als Repräsentanten dieser Götterwelt, die im Laufe der Zeiten an Bedeutung einbüßten und später nur noch den Rang von Welthütern einnahmen, finden wir Indra, den Götterkönig, mit der Blitzwaffe, der den Dämonen Vritra tötete; Agni, den Gott des Feuers, Vayu, den Windgott, den Sonnengott Surya u. a. (Tafel 34 zeigt Indrani, die Gattin Indras).

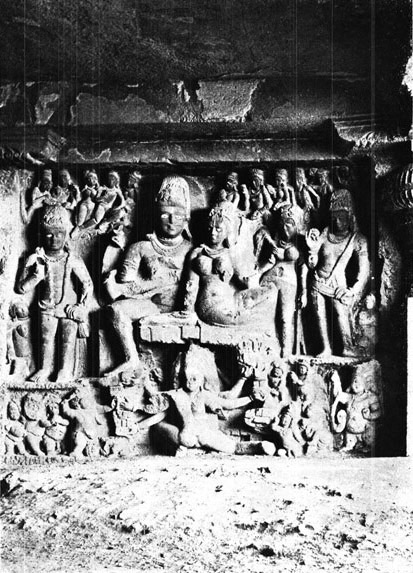

Zu Beginn unserer Zeitrechnung treten allmählich andere Götter in den Vordergrund, die aus der Reihe der alten vedischen Gottheiten hervorgehen. Überragende Bedeutung gewinnen Brahma, Vishnu und Shiva. Diese drei großen Götter, die zusammen als brahmanische Trinität (Trimurti) verehrt werden, sind in dem Höhlentempel von Elephanta (Tafel 23) und auch sonst bildnerisch als eine menschliche Gestalt mit drei Köpfen dargestellt. Das rechte Haupt zeigt Brahma, den Weltenschöpfer, das linke Vishnu, den Welterhalter, das mittlere Shiva, den Weltzerstörer.

Gott Brahma, der Weltenschöpfer, ist eigentlich nur Personifizierung des obersten Weltenprinzips. Da aber das indische Volk damit keine greifbare Vorstellung verbinden konnte, so gibt es nur wenig Tempel und Statuen dieses Gottes (Taf. 165, 222, 282).

Umsomehr aber wurden Shiva und Vishnu verehrt. Shiva, der ewig zeugende und ewig zerstörende Gott, wurde und wird vielfach unter der Gestalt eines aufrechtstehenden Steines, dem Bild eines Phallus (Linga) dargestellt (Taf. 22). Bisweilen erscheinen an dem Fuß des Linga die vier Köpfe Shivas. In Hinterindien sind die ganzen Phraprangbauten symbolische Darstellungen von Shivas Linga und zeigen deshalb manchmal am Fuße die vier Köpfe nach den vier Himmelsrichtungen (Taf. 145).

Die verschiedenen Eigenschaften Shivas haben dazu Veranlassung gegeben, ihn in mannigfachen Gestaltungen zu bilden. Parvati ist seine Gemahlin (Taf. 72). Er thront mit ihr zusammen auf dem Berge Kailasa. Der Dämon Ravana, der den Gott vernichten wollte, befindet sich in einer Höhle unter dem Berge und wird dort von Shiva in tausendjähriger Gefangenschaft festgehalten (Taf. 31, 67). Häufig sind Darstellungen Shivas als Tänzer (Taf. 24), ferner als Besieger von Dämonen (Taf. 30, 32, 66). Als Vereinigung des männlichen und weiblichen Prinzips sehen wir ihn in der Gestalt des Ardhanari; die rechte Körperhälfte ist männlich, die linke weiblich gebildet (Taf. 25). Gott Shiva trägt Schlangen als Schmuck; wenn er vierarmig dargestellt wird, hält er in seinen hinteren Armen gewöhnlich ein Beil und eine Antilope (Taf. 141). Auf der Stirn hat er ein drittes Auge (Taf. 258). Seine langen Locken sind zu einer hochragenden Haarflechtenkrone getürmt, an der ein Schädel und ein Halbmond befestigt sind (Taf. 265). Sonst finden wir Darstellungen von ihm als Lehrer (Guru, Taf. 257). Er wird auch als Zerstörer in der schreckenerregenden Gestalt des Bhairava gezeigt (Taf. 262). Sein Reittier ist der ihm heilige Stier Nandi, dem vielfach Standbilder in Shiva-Tempeln errichtet sind (Taf. 49, 275).

Shivas und Parvatis Söhne sind der Kriegsgott Karttikeya (Subrahmanya) auf dem Pfau (Taf. 74) und der elefantenköpfige Gott des Erfolges, Ganesha (Taf. 144, 255). Die ganze Familie Shivas vereinigt zeigt die Miniatur Taf. 104. Auf dem Bilde erscheinen auch die den Gottheiten heiligen Tiere: der Stier Shivas, der Pfau Karttikeyas und die Ratte Ganeshas.

Eine Darstellung aus dem Legendenkreis um Shiva ist die Herabkunft der Ganga an den Felsenreliefs von Mahabalipur (Taf. 45).

Vishnu, der Erhalter der Welt, wird gewöhnlich vierarmig gebildet. Die vier Attribute, die er in seinen Händen hält, sind eine Muschel, eine Wurfscheibe, eine Keule und eine Lotosblume (Taf. 16, 268). Sein Thron ist die Schlange Shesha, auf der er im Westen des großen Weltmeeres ruht (Taf. 47), sein Reittier der Vogel Garuda. Wenn die Macht der Dämonen, der Feinde der Götter und Menschen, überhandnimmt, so inkarniert er sich in vielfachen Gestalten, um die bösen Mächte zu besiegen (Taf. 253). So nahm er Ebergestalt an, um den Dämon Hiranyaksha zu töten und die Erde, die dieser versenkt hatte, mit seinen Hauern wieder emporzuheben (Taf. 48, 70). Als Rama (Taf. 75, 234, 251, 292) besiegt er den Dämonenkönig Ravana (Taf. 157, 267, 281, 283). Bei diesem Kampf ist er mit dem Affenkönig Sugriva verbündet (Taf. 252). Der Feldherr des Affenheeres, Hanuman, ist einer der eifrigsten Verehrer Vishnus und eine beliebte Gestalt bei den Indern. Er wird auch als Dorfgottheit verehrt. Viele Heldentaten und Liebesabenteuer werden von ihm berichtet, besonders in Hinterindien (Taf. 157, 196, 201, 206, 207). Die Geschicke Ramas sind in Valmikis berühmtem Epos Ramayana verherrlicht.

Fast noch volkstümlicher als die Gestalt Ramas ist die Inkarnation Vishnus als Krishna geworden (Taf. 73).

Die Gemahlin Vishnus ist Lakshmi, die Göttin der Schönheit (Taf. 76). Häufig wird sie sitzend dargestellt, während zwei Elefanten Wasser über sie gießen (Taf. 107).

In späterer Zeit treten die Muttergöttinnen hervor, unter denen die erste Stelle die Gemahlin Shivas als Durga einnimmt. Sie ist meist vielarmig dargestellt (Taf. 36). Ihre bekannteste Tat ist die Besiegung des Dämonen Mahishasura in Büffelgestalt (Taf. 46, 260, 261, 271).

Seit den ältesten Zeiten ist die Verehrung des Liebesgottes Kama (Taf. 270) sehr verbreitet.

Neben den Göttern bevölkert noch eine Unzahl von Geistern, Dämonen (Taf. 205, 231, 263) und Schlangen (Taf. 140, 264) die Welt. Standbilder der Unholde wurden häufig an den Eingängen der Tempel als Torhüter aufgestellt, während die Schlangen (Nagas), eifrige Verehrer Buddhas, den Erleuchteten gegen Unheil schützen (Taf. 163).

Die Gestalt Buddhas gab dann vielfache Veranlassung zu bildnerischer Darstellung (Taf. 2, 11, 12, 13, 14, 15, 186, 246). Etwas später als Vardhamana, der Stifter des Jainismus, trat der Prinz Siddharta aus dem Königsgeschlecht der Shakyas als Lehrer auf und gründete einen religiösen Orden. Nach einer glanzvollen Jugend im Hause seines Vaters und nachdem er alle Freuden des irdischen Lebens bis zur Neige gekostet hatte, erfaßte ihn ein tiefes Mitgefühl mit dem Leiden der Umwelt. Er ging als Bettelmönch »aus der Heimat in die Heimatlosigkeit«. Nachdem er sich mehrere Jahre so schwerer Askese hingegeben hatte, daß er dem Tode nahekam, sah er das Nutzlose des Wohllebens und der übertriebenen Askese ein, wählte den goldenen Mittelweg und erlangte unter einem Feigenbaum in der Nähe von Buddha Gaya, in Meditation sitzend, die höchste Erkenntnis. Dadurch wurde er zu einem Buddha. Durch seine Predigten scharte er bald eine größere Gemeinde um sich. Er starb im Alter von achtzig Jahren. Nach seiner Verbrennung entstand um seine Reliquien ein Kampf unter den Fürsten, die dann später Stupas über den sterblichen Resten Buddha Gautamas errichteten.

Der Kern der Lehre sind die vier heiligen Wahrheiten, nämlich die Wahrheit vom Leiden, von der Entstehung des Leidens, von der Aufhebung des Leidens und vom Weg zur Aufhebung des Leidens, das ist der heilige achtteilige Pfad. Buddha lehrte, daß alles Irdische vergänglich und leidvoll und nur in der Weltentsagung Heil und Befreiung von dem Kreislauf der Geburten zu finden sei.

Die Buddhisten nehmen an, daß in jeder Weltperiode ein Buddha erscheint, um die leidende Welt zu erlösen. Diese Erlösung bezieht sich nicht nur auf die Menschheit, sondern auch auf Götter, Dämonen, Tiere und die ganze übrige Erscheinungswelt. Buddha Gautama, der historische Buddha, ist nach dieser Lehre der vierte Buddha; der fünfte und der letzte, Maitreya, weilt noch im Dusita-Himmel und wird erst in Zukunft auf dieser Erde erscheinen.

Über den Reliquien aller Buddhas, auch über denen der großen Lehrer, wurden Stupas errichtet, ebenso zur Erinnerung an große Ereignisse in deren Leben.

Später wurde im Norden Indiens die Lehre erweitert. Zur Verehrung des Stifters trat die der Bodhisattvas, d. h. der noch nicht erschienenen Buddhas, die noch im Himmel thronen. Hierdurch kam es zu einer Spaltung in den nördlichen und den südlichen Buddhismus. Der nördliche Buddhismus nahm schließlich das ganze Pantheon tantrischer Gottheiten in sich auf und geriet dadurch nach und nach in Verfall. Der südlichen Kirche gehören Ceylon, Siam, Birma und Cambodja an, während in Tibet, China und Japan der nördliche Buddhismus herrscht.

Ähnlich dem Buddhismus lehrt auch der Jainismus eine Befreiung von dem endlosen Kreislauf der Wiedergeburten. Der Stifter dieser Religion, der Prophet Vardhamana, war ein Zeitgenosse Buddha Gautamas. Er erhielt den ehrenden Beinamen »Sieger, Jina« und gilt als der letzte der vierundzwanzig Tirthankaras (Bahnbrecher), die nach jainistischer Auffassung als Erlöser der Menschheit den Weg zum Heil zeigen.

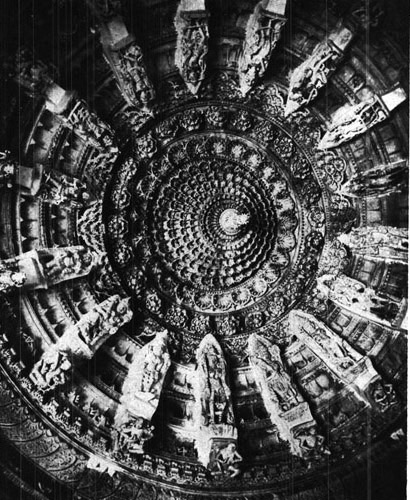

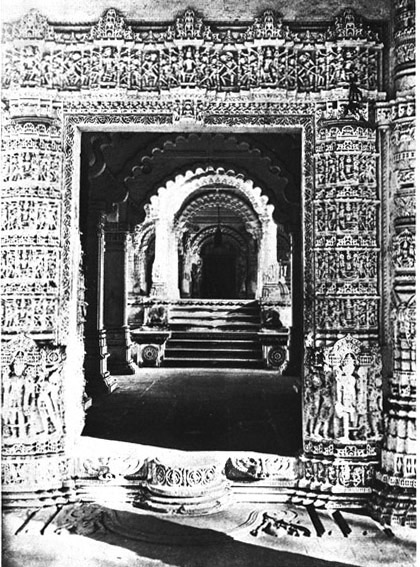

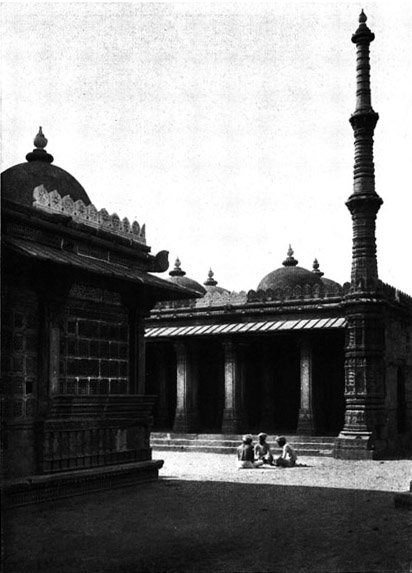

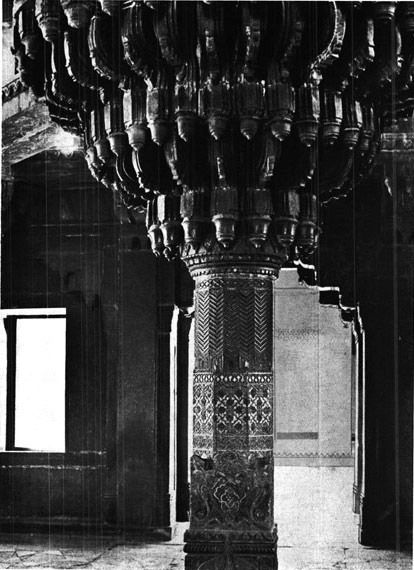

Die Blütezeit des Jainismus liegt zwischen dem 10. und 15. Jahrhundert. Heute ist die Anhängerschaft auf etwa 1¼ Millionen Bekenner zusammengeschrumpft. Früher hatte diese Religion eine größere Verbreitung, fast über ganz Indien. Die Jaina-Laien sind zumeist reiche Kaufleute an der Westküste. Seit jeher haben sie für ihre Religion die größten Aufwendungen gemacht. Von ihrem Eifer zeugen die zahlreichen herrlichen Tempel, die zu Ehren der Tirthankaras errichtet worden sind. Die hervorragendsten dieser Bauten liegen in Rajputana und Gujarat. Die Kultgebäude sind meist zu ganzen Tempelstädten vereinigt, z. B. auf dem Berg Abu, dem größten Tempelbezirk der Jainas. Eine Sekte der Jainas sind die Digambaras. Die Anhänger derselben gehen als Asketen nackt (»den Luftraum als Kleid«). Auch die Statuen der Tirthankaras (Tafel 83) sind nackt und alle gleich dargestellt, nur an beigegebenen Symbolen kenntlich. Der 7. und 23. der Tirthankaras sind dadurch ausgezeichnet, daß sich eine fünfköpfige Schlangenhaube als Schirm über ihrem Haupt erhebt. Die bildlichen Darstellungen sind sehr einförmig und schematisch. Im größten Gegensatz dazu sind die jainistischen Tempel im Innern aufs reichste geschmückt. Die Ornamentik dieser Innenräume mit ihrem durchbrochenen Spitzenwerk grenzt ans Märchenhafte (Tafel 80–82). Die Ausschmückung ist häufig durch Figuren belebt. Diese Bildwerke zeichnen sich durch formvollendet graziöse Bewegtheit aus (Tafel 79). Die Außenfassaden weisen dagegen eine einfache Behandlung auf.

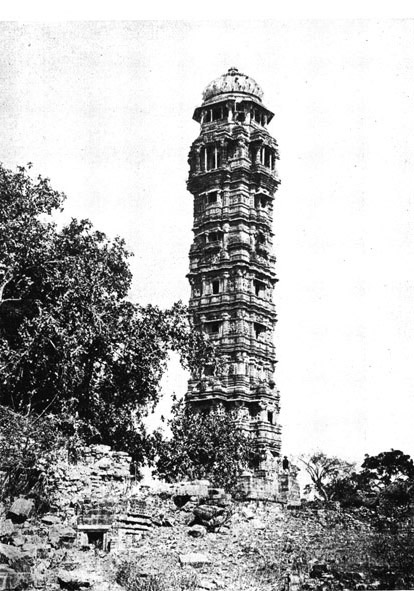

Ähnlich wie die Buddhisten bauen und verehren auch die Jainas Stupabauten, besonders an den heiligen Stätten, wo sich die Hauptereignisse im Leben der Tirthankaras abspielten: Geburt, Weltflucht, Erreichung der höchsten Erkenntnis und Nirvana. Es sind bis jetzt aber nur wenige als wirkliche Jainastupas nachgewiesen. Zur Ehre der Tirthankaras wurden auch Ruhmestürme, z. B. der von Chitor, errichtet.

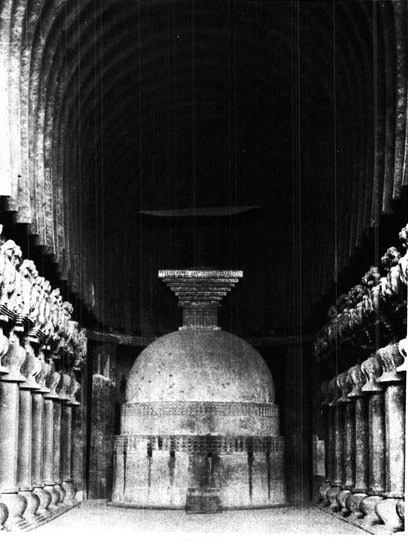

Tafel 1. Karli bei Bombay. Inneres des Felsentempels mit der Dagoba. 2. Jahrh. v. Chr.

Tafel 2. Relief an der Eingangswand des Höhlentempels zu Karli.

Tafel 3. Relief an der Eingangswand des Höhlentempels zu Karli.

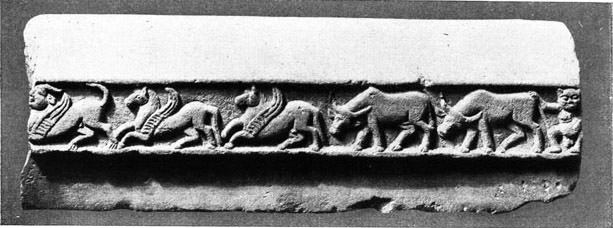

Tafel 4. Relieffries mit Tierdarstellungen aus d. Ruinen von Buddha Gaya. 1. Jahrh. v. Chr.

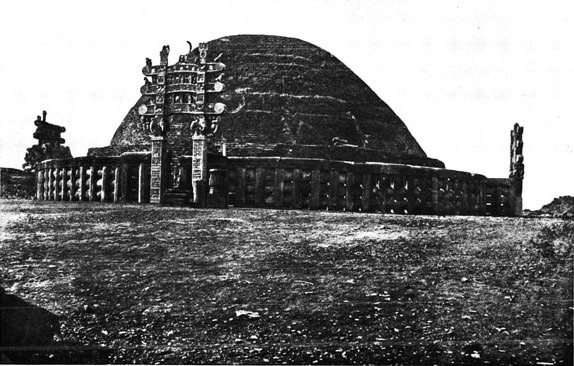

Tafel 5. Der Stupa von Sanchi. Gesamtansicht. 1. Jahrh. v Chr.

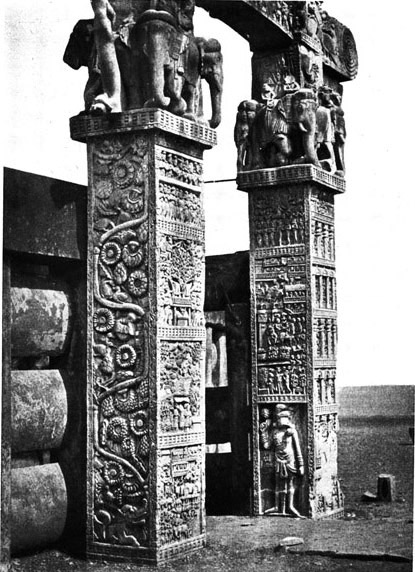

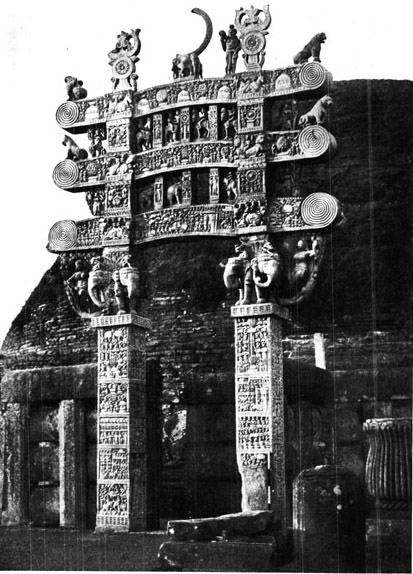

Tafel 6. Der Stupa von Sanchi. Pfeiler des Osttors. 1. Jahrh. v. Chr.

Tafel 7. Der Stupa von Sanchi. Nordtor. 1. Jahrh. v. Chr.

Tafel 8. Buddha-Statue. Steinskulptur. Gandhara, Um Christi Geburt. MVB.

Tafel 9. Gandhara-Steinskulptur.

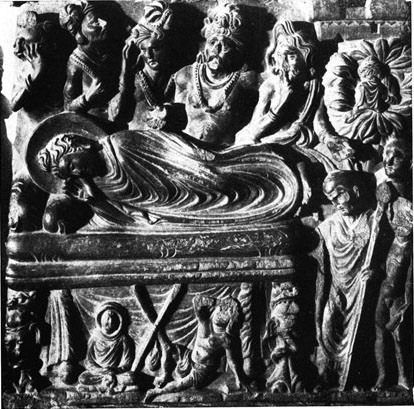

Tafel 10. Das Nirvana Buddhas. Gandhara-Steinskulptur.

Tafel 11. Das Schlangenwunder. Gandhara-Skulptur. (Nach einem Abguß im MVB.)

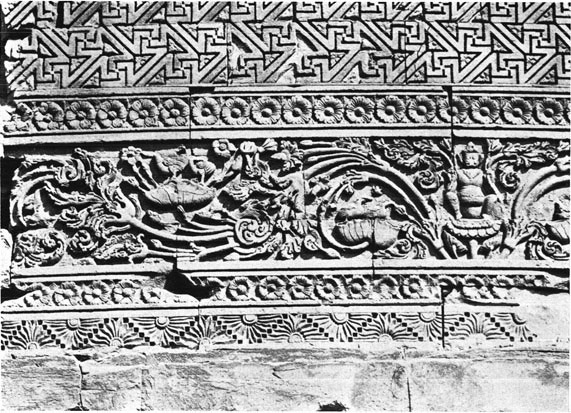

Tafel 12. Fries von dem Dhamekh-Stupa. Sarnath bei Benares. 4.-5. Jahrh. n. Chr.

Tafel 13. Fries von dem Dhamekh-Stupa. Sarnath bei Benares. 4.-5. Jahrh. n. Chr.

Tafel 14. Buddha mit zwei Jüngern. Steinplastik. (Privatbesitz.)

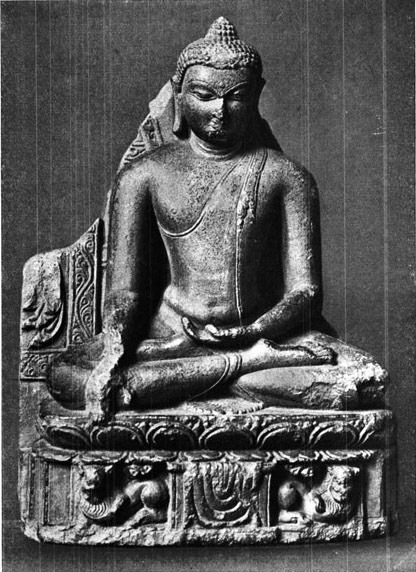

Tafel 15. Buddha-Statue. Steinplastik. Magadha. (MVB.)

Tafel 16. Vishnu. Stein. Schule von Nalanda. (MVB.)

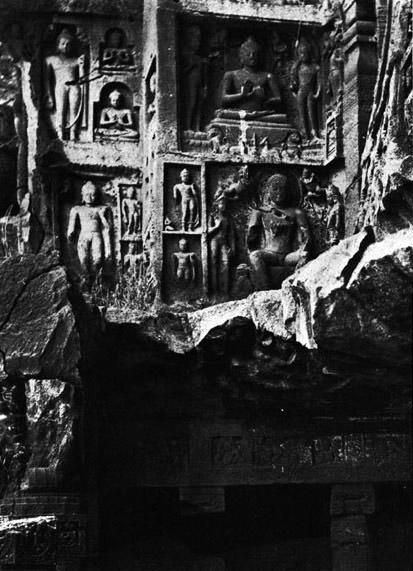

Tafel 17. Buddhistischer Höhlentempel in Ajanta. 4. Jahrh.

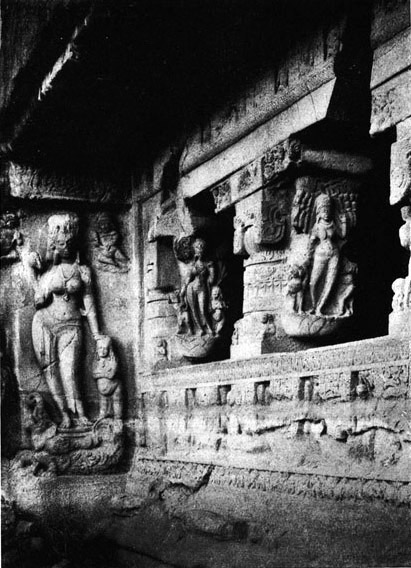

Tafel 18. Höhlentempel von Ajanta. Reliefs am Eingang. 5. Jahrh.

Tafel 19. Höhlentempel von Ajanta. Reliefs am Eingang der Höhle 4.–(?)5. Jahrh.

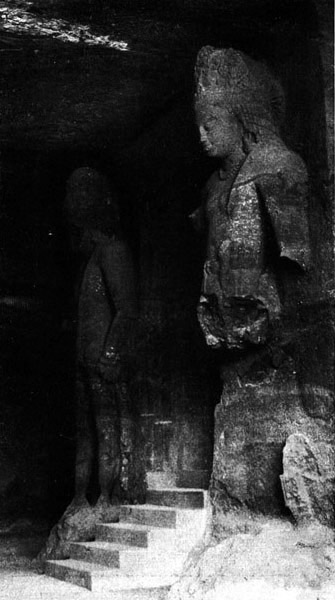

Tafel 20. Torhüter am Eingang des Lingatempels. Elephanta. 8. Jahrh.

Tafel 21. Elephanta. Eingang zur sog. Löwenhöhle. 8. Jahrh.

Tafel 22. Linga-Tempel. Elephanta. 8. Jahrh.

Tafel 23. Die brahmanische Göttertrinität: Shiva (Mitte), Vishnu (links), Brahma (rechts). Elephanta. 8. Jahrh.

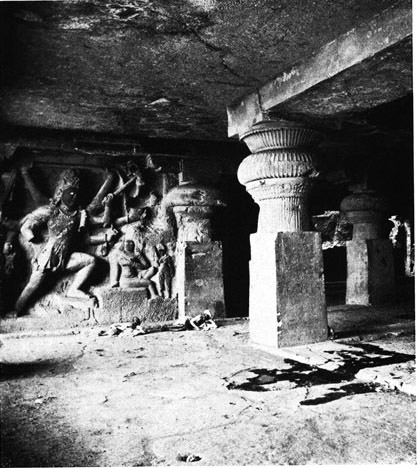

Tafel 24. Tanzender Shiva. Elephanta. 8. Jahrh.

25. Ardhanari. Elephanta.

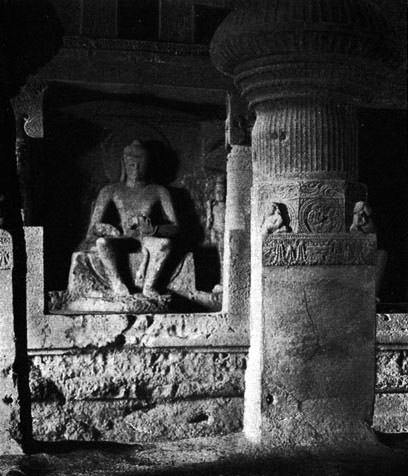

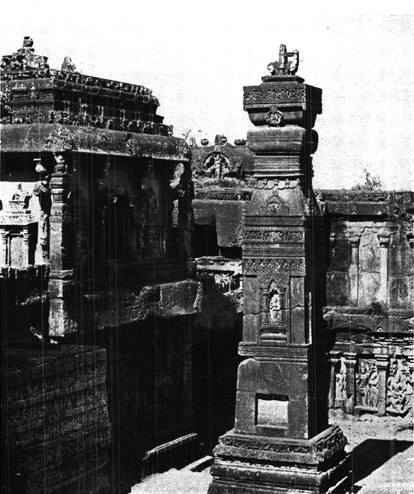

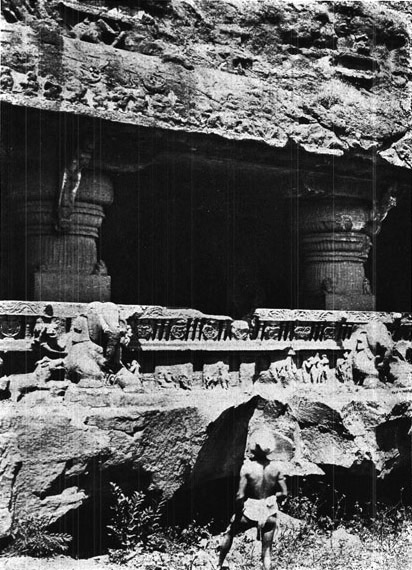

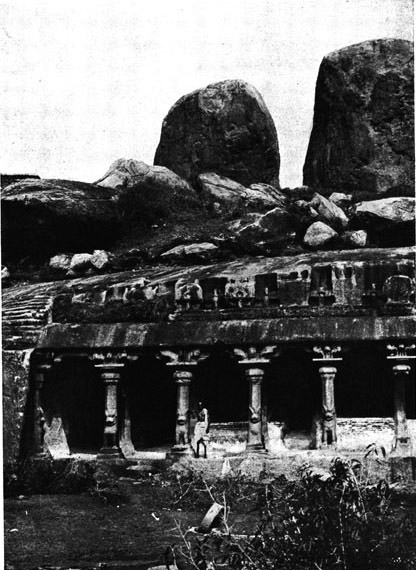

26. Buddhistischer Höhlentempel von Ellora.

27. Kailasatempel. Ellora.

28. Ellora. Fassadenschmuck eines Höhlentempels.

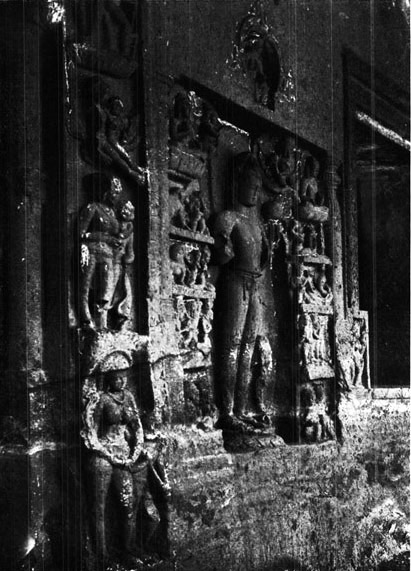

Tafel 29. Höhlentempel von Ellora. 8. Jahrh.

Tafel 30. Ellora. Dumar-Lena-Höhle. 9. Jahrh.

Tafel 31. Dumar-Lena-Höhle. Ellora. Shiva und Parvati auf dem Berg Kailasa. Darunter der Dämonenkönig Ravana. 9. Jahrh.

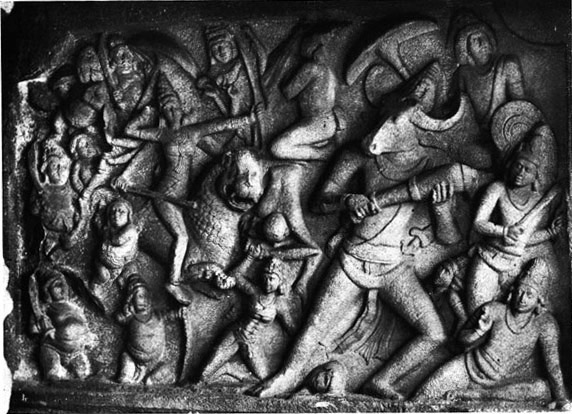

Tafel 32. Inneres der Dumar-Lena-Höhle. Ellora. Shiva tötet den Dämon Andhakasura. 9. Jahrh.

Tafel 33. Ellora. Äußeres der Jagannath-Sabha-Höhle. Jainistische Grotte.

9.-10. Jahrh.

Tafel 34. Inneres der Indra-Sabha-Höhle. Im Hintergrund Statue der Göttin Indrani. Ellora. Jainistische Grotte. 9.-10. Jahrh.

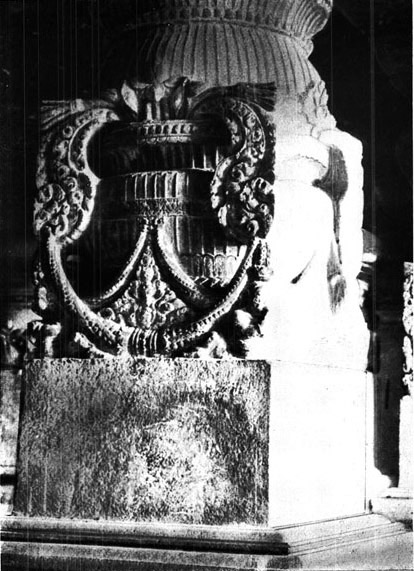

Tafel 35. Säule aus der Indra-Sabha-Höhle. Ellora. 9.-10. Jahrh.

Tafel 36. Durga. Steinplastik. West-Cuttack. Ostindien.

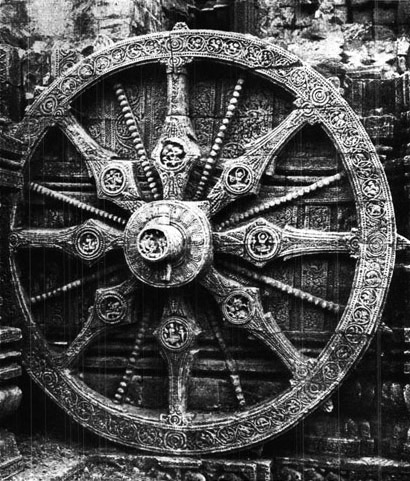

Tafel 37. Steinrad. Konarak. 13. Jahrh.

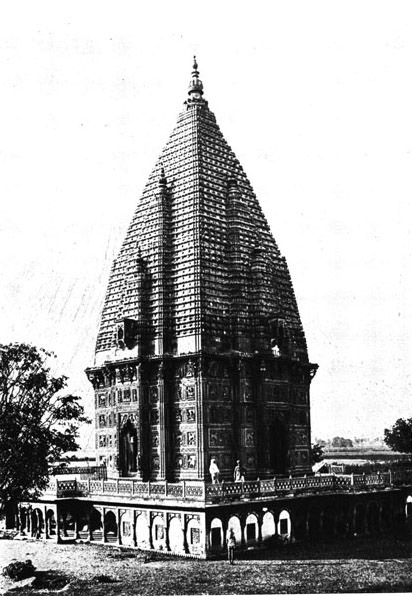

Tafel 38. Der Shiva-Tempel in Bhuvaneshvara. 10. Jahrh.

Tafel 39. Ruinen von Baroli. Udaipur.

Tafel 40. Tempel in Ramnagar bei Benares. 18. Jahrh. Spätes Beispiel des indo-arischen Stils.

Tafel 41. Teli Mandir. Brahmanischer Tempel. Fort Gwalior. 11. Jahrh.

Tafel 42. Tempel am Meeresufer. Mahabalipur. 8. Jahrh.

Tafel 43. Felsentempel. Mahabalipur. Ratha des Bhima. 7. Jahrh.

Tafel 44. Tempel der fünf Pandava, Mahabalipur. 7. Jahrh.

Tafel 45. Herabkunft der Ganga. Großes Felsenrelief. Mahabalipur. 8. Jahrh.

Tafel 46. Die Göttin Durga besiegt den Riesen Mahishasura (?). Mahabalipur. 7. Jahrh.

Tafel 47. Der Gott Vishnu auf der Schlange Shesha ruhend, Steinrelief. Mahabalipur. 7. Jahrh.

Tafel 48. Der Gott Vishnu in seiner Eber-Inkarnation. Steinrelief. Mahabalipur. 7. Jh.

Tafel 19. Shivas Stier. Nandi. Steinplastik. Tanjur 10. Jahrh.

Tafel 50. Großer Tempel. Tanjur. 10. Jahrh.

Tafel 51. Detail vom großen Tempel in Tanjur. 10. Jahrh.

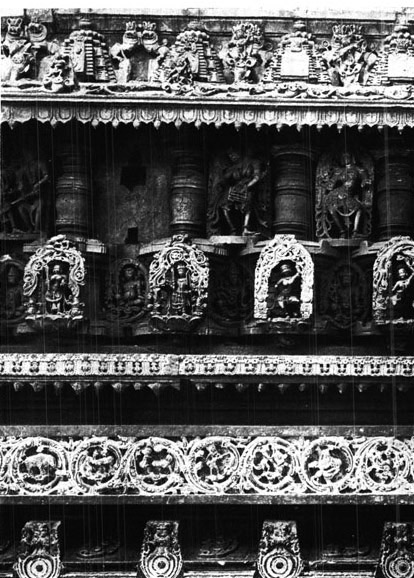

Tafel 52. Ruinen des Tempels von Halebid. 12. Jahrh.

Tafel 53. Tempel von Halebid (Maisur). Südwestfassade. 12. Jahrh.

Tafel 54. Turputry. Tempelruinen. Nordeingang.

Tafel 55. Tempel von Bailur (Maisur). Detail des Fassadenschmuckes.

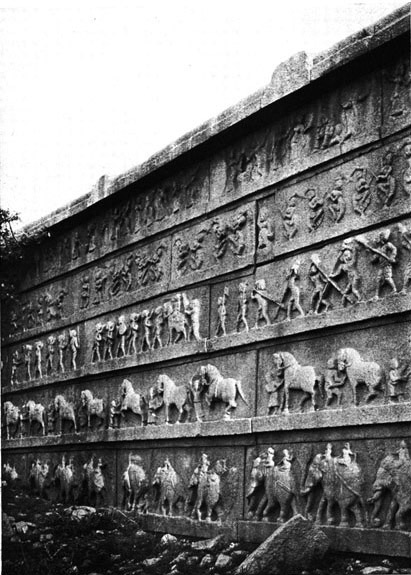

Tafel 56. Ruinen von Vijayanagar. Fassadendetail eines brahmanischen Tempels. 14. Jahrh.

Tafel 57. Ruinen des Harems. Vijayanagar. 15. Jahrh.

Tafel 58. Shrirangam. Gesamtansicht. 16. Jahrh.

Tafel 59. Shrirangam. Der weiße Gopuram. 16. Jahrh.

Tafel 60. Strivelliputtur. Der große Eingangsturm. 16. Jahrh.

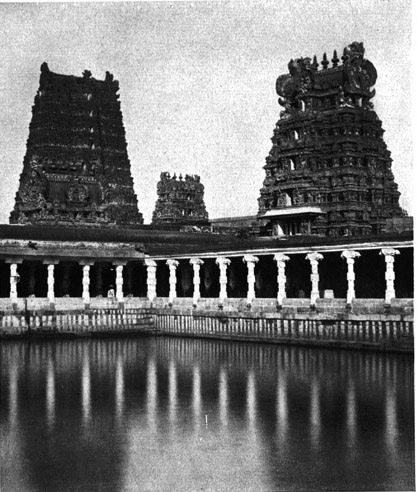

Tafel 61. Chillambaram. Der Shiva-Teich mit den Tempelbauten. 16. Jahrh.

Tafel 62. Madura Teich der goldenen Lilien im Shiva Tempel. 17. Jahrh.

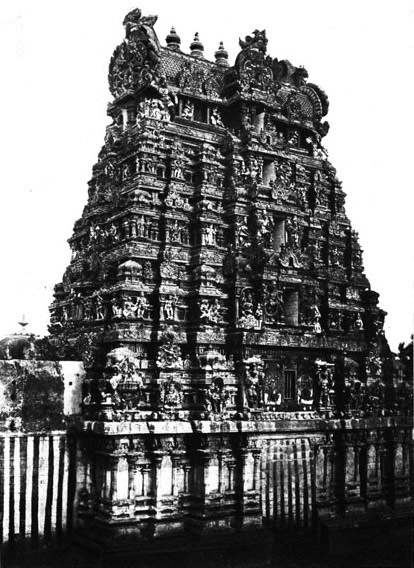

Tafel 63. Der große Gopuram von Osten. Madura. 17. Jahrh.

Tafel 64. Gopuram. Madura. 17. Jahrh.

Tafel 65. Tempel in Conjiveram. 17. Jahrh.

Tafel 66. Shiva als Besieger des Gajasura. Großer Shiva-Tempel, Madura. 17. Jahrh.

Tafel 67. Shiva mit seiner Gemahlin Parvati auf dem Berge Kaisala, darunter der Dämonenkönig Ravana. Steinplastik. Shiva-Tempel. Madura. 17. Jahrh.

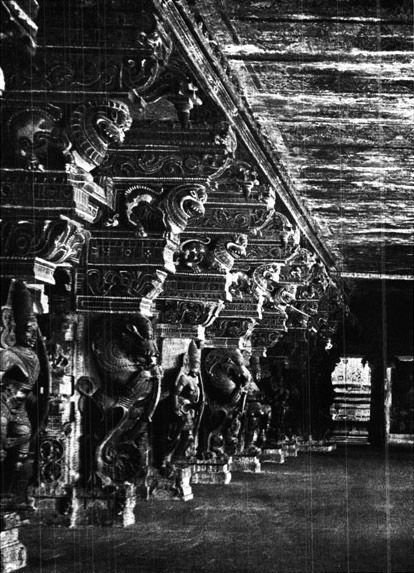

Tafel 68. Detail von dem Innern der großen Pfeilerhalle des Trimul Naik (1621-1657). Madura. (Madras.)

Tafel 69. Großer Shiva-Tempel in Madura. Statuenschmuck des Innern. 17. Jahrh.

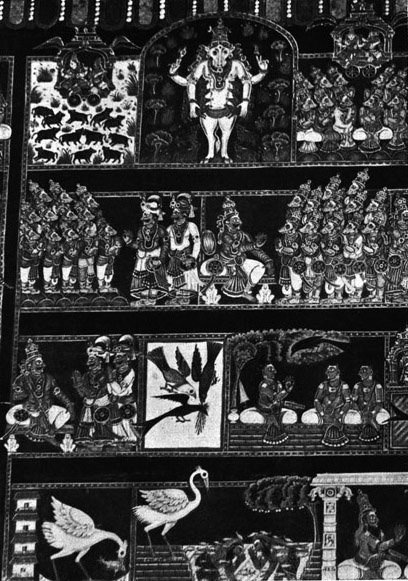

Tafel 70. Madura (Madras), Wandmalereien im Innern der großen Pfeilerhalle des Trimul Naik (1621-1657).

Tafel 71. Inneres einer Tempelhalle. Madura (Madras). 17. Jahrh.

Tafel 72. Parvati. Südindische Bronze. Privatbesitz.

Tafel 73. Tanzender Krishna. Südindische Bronze. (MVB.)

Tafel 74. Karttikeya. Südindische Bronze. (Museum Leiden.)

Tafel 75. Rama mit Pfeil und Bogen. Südindische Steinplastik. (MVB.)

Tafel 76. Lakshmi. Südindische Bronze. (Museé Guimet, Paris.)

Tafel 77. Jainaskulptur. Shiva und Parvati. Darüber ein Tirthankara. (MVB.)

Tafel 78. Der Siegesturm von Chitor. (1442-1449.)

Tafel 79. Jaina-Tempel. Kuppeldecke. Darstellung von 16 Gottheiten. Berg Abu. 11. Jahrh.

Tafel 80. Inneres eines Jaina-Tempels. Berg Abu. 11. Jahrh.

Tafel 81. Inneres eines Jaina-Tempels. Berg Abu. 13. Jahrh.

Tafel 82. Tempel des Hatliisingh. Ahmedabad. (Jaina.) 19. Jahrh.

Tafel 83. Steinskulptur eines Tirthankara.

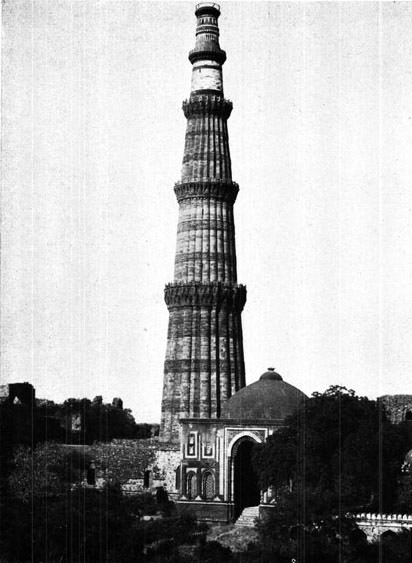

Tafel 84. Pfeilerhalle der Kutabmoschee (aus hinduistischen Bruchstücken zusammengesetzt). Delhi. (1214-1236.)

Tafel 85. Kutabmoschee. Delhi. Gesamtansicht. Von Altamsh (1214-1236) erbaut.

Tafel 86. Kutabmoschee. Delhi. Einzelheiten vom Minarett.

Tafel 87. Detail von der Rani-Sipri-Moschee, Ahmedabad. (1514 vollendet.)

Tafel 88. Hof der Rani-Sipri-Moschee. Ahmedabad. (1514 vollendet.)

Tafel 89. Palast Diwan-i-Khas. Fatehpur-Sikri. (1569-1602.)

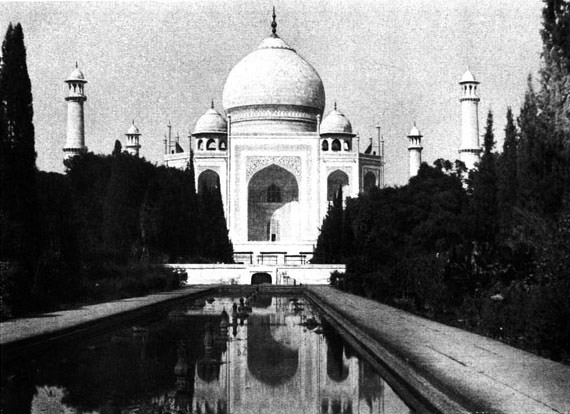

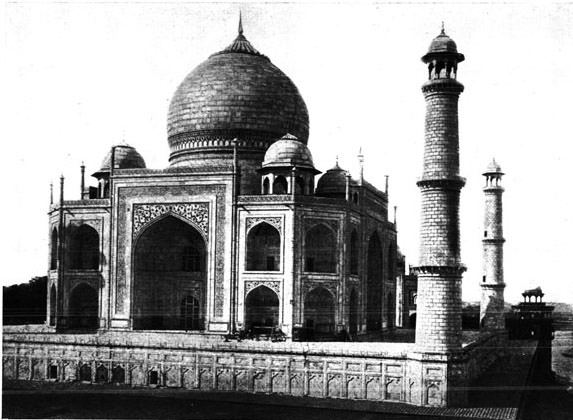

Tafel 90. Taj Mahal. Agra. (1630-1648.)

Tafel 91. Taj Mahal. Agra. (1630-1648.)

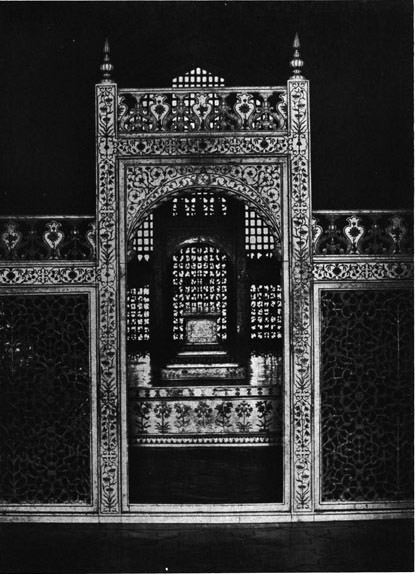

Tafel 92. Das Grab der Mumtaz-i-Mahal im Innern des Taj Mahal. Agra. (1630-1648.)

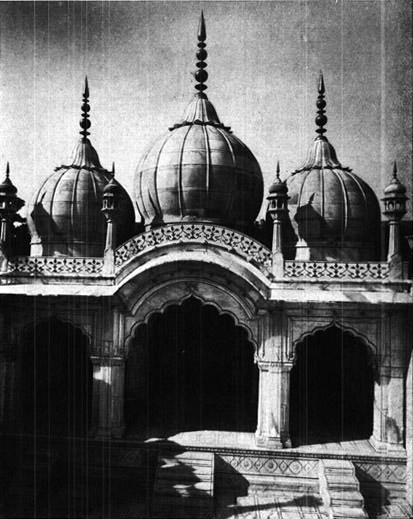

Tafel 93. Perlmoschee. Delhi. Erbaut von Aurangzeb 1659.

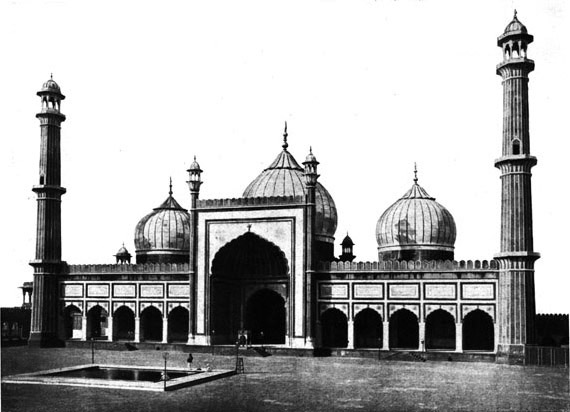

Tafel 94. Jamnamoschee. Delhi. Erbaut 1652-1658.

Tafel 95. Moschee Badshahi. Lahore. Erbaut von Aurangzeb. (1658-1707.)

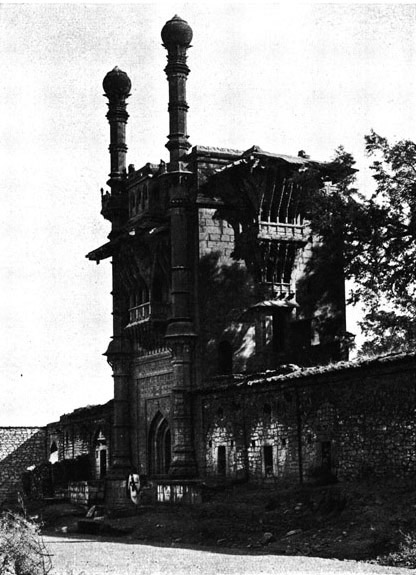

Tafel 96. Mihtar Mahal. Bijapur. 16. Jahrh.

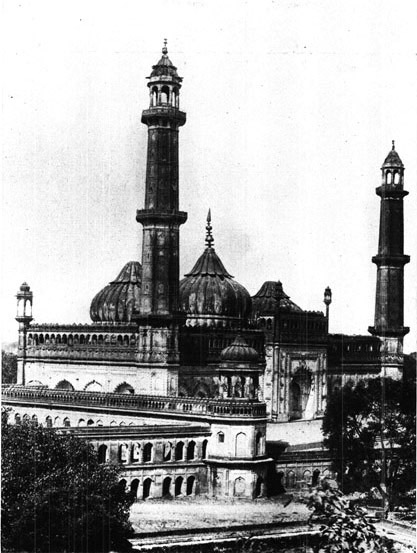

Tafel 97. Die große Imambara-Moschee. Lakhnau. (1781 begonnen.)

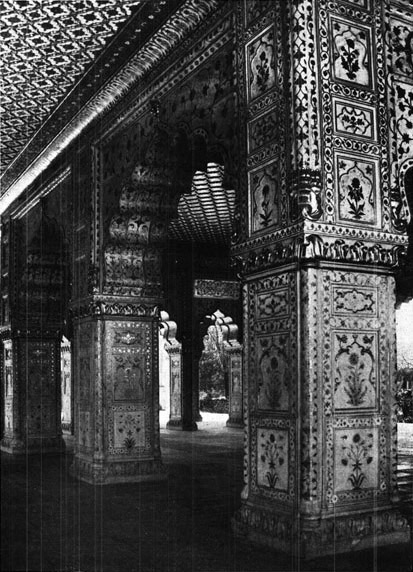

Tafel 98. Partie aus dem Palast. Delhi. 17. Jahrh.

Tafel 99. Vorhalle im Palast. Delhi. 17. Jahrh.

Tafel 100. Grabmal des Maharao Raja Bakhtawar Singh. Alwar. (1791-1816.)

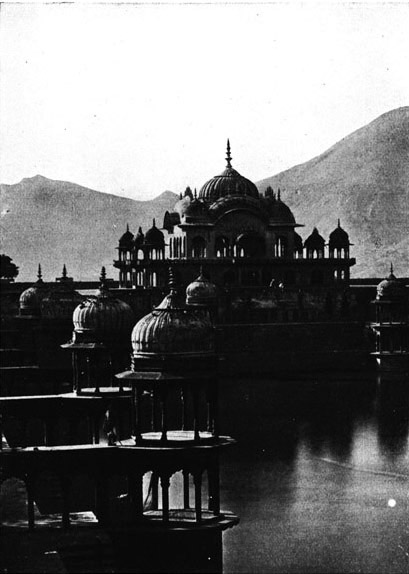

Tafel 101. Palast der Winde. Jaipur.

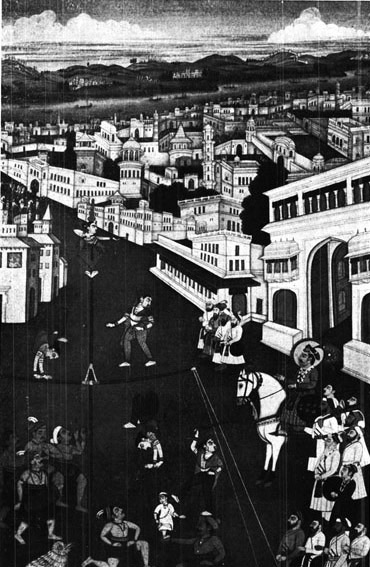

Tafel 102. Kampfszene. Indische Miniatur. (MVB.)

Tafel 103. Gaukler. Indische Miniatur. (MVB.)

Tafel 104. Familie des Shiva. Miniatur. Indien. (MVB.)

Tafel 105. Fliesenbekleidung aus Multan.

Tafel 106. Holzgeschnitztes Portal. Indien.

Tafel 107. Holzgeschnitztes Portal aus einer Seitenkapelle des Minakshi-Tempels. Madura. (MVB.)

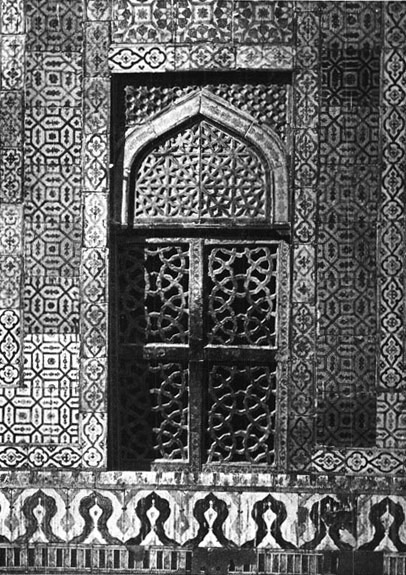

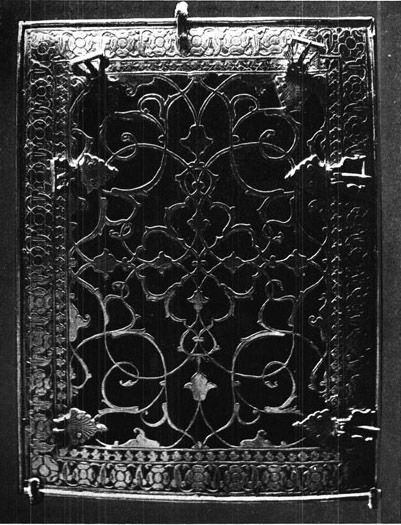

Tafel 108. Fenster in der Umzäunung des Königinnengrabes von Schah Achmed. Ahmedabad. (15. Jahrh.)

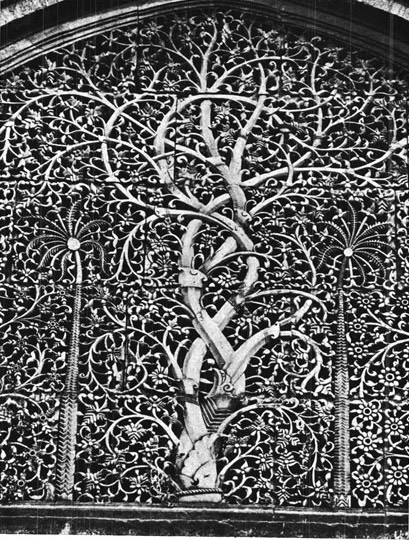

Tafel 109. Mittelteil eines marmordurchbrochenen Fensters von der Sidi-Said-Moschee, Ahmedabad.

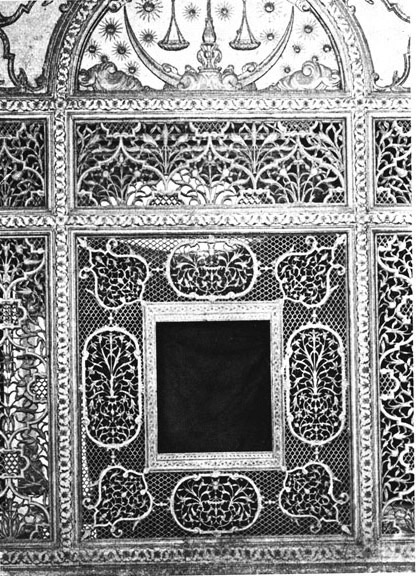

Tafel 110. Palast. Delhi. Wand aus durchbrochenem Marmor.

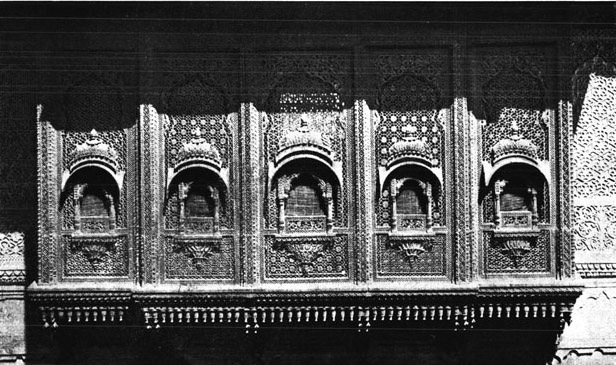

Tafel 111. Hausfassade. Ajmer.

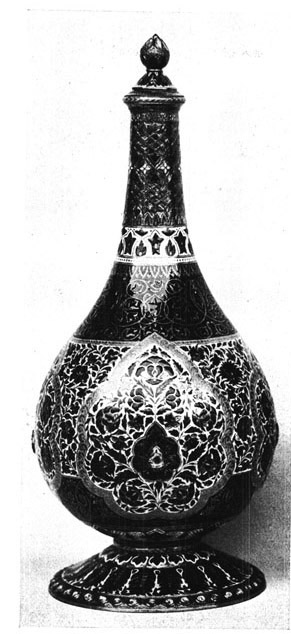

Tafel 112. Glasierte Tasse. (India-Museum, London.)

Tafel 113. Glasierte Flasche. (India-Museum, London.)

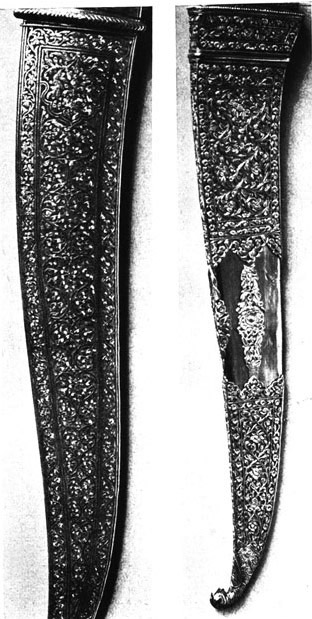

Tafel 114. Zwei Dolchscheiden. Metallarbeit. (India-Museum, London.)

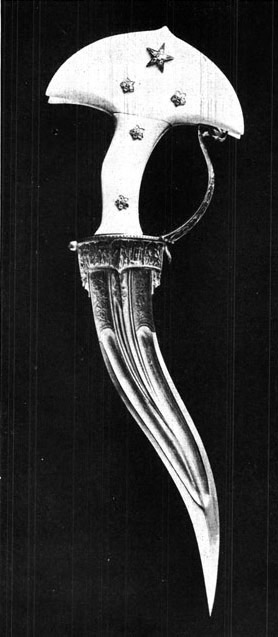

Tafel 115. Indischer Dolch. (India-Museum, London.)

Tafel 116. Zwei indische Partisanen, silber- und goldtauschiert. (Zwinger, Dresden.)

Tafel 117. Silbertauschierte Panzerpatte. Indien.

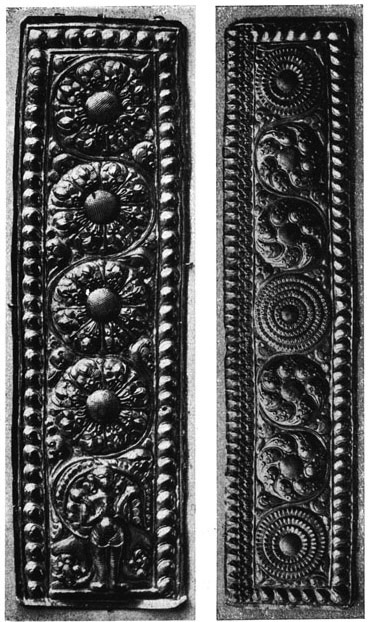

Tafel 118. Schmuckleisten, in Gold getrieben. (India-Museum, London.)

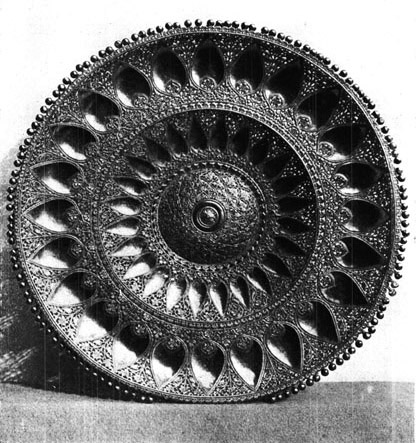

Tafel 119. Rückwand eines Götterbildes. Bronze. (India-Museum, London.)

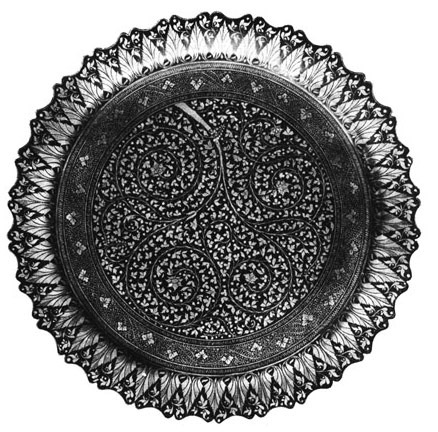

Tafel 120. Platte. Moradabad-Arbeit.

Tafel 121. Schüssel für die Zutaten zur Reis

Durchbrochene Metallarbeit. (India-Museum, London.)

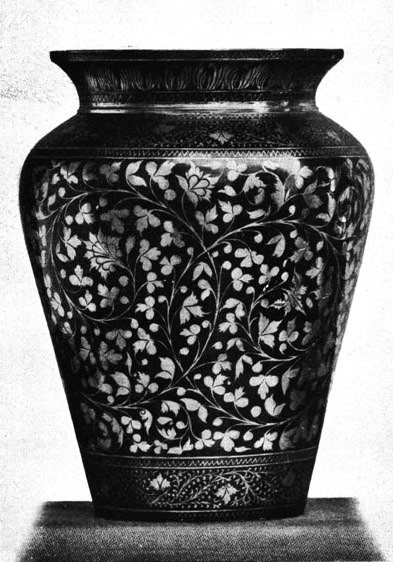

Tafel 122. Vase. Moradabad-Arbeit. Indien.

Tafel 123. Lackierte hölzerne Vase. Kashmir.

Tafel 124. Halskette. Goldschmiedearbeit. (India-Museum, London.)

Tafel 125. Elfenbeinbüchse mit mythologischen Darstellungen. Südindische Arbeit. (MVB.)

Tafel 126. Stickerei Indien.

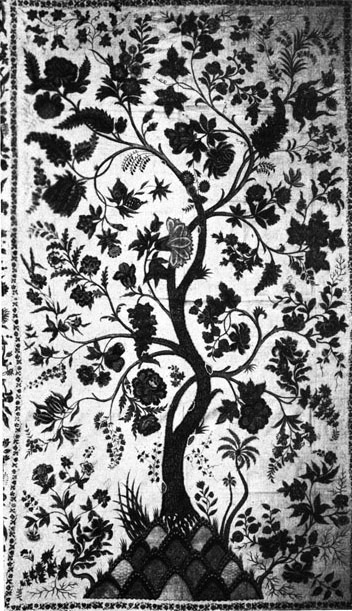

Tafel 127. Bedruckter und bemalter Stoff. (13. Jahrh.)

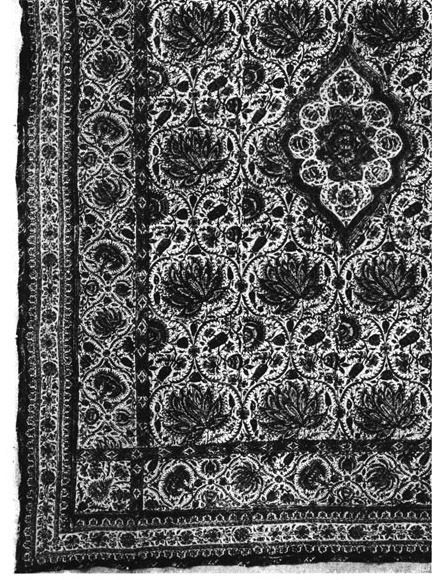

Tafel 128. Farbig bedruckter Kattunstoff. Indien

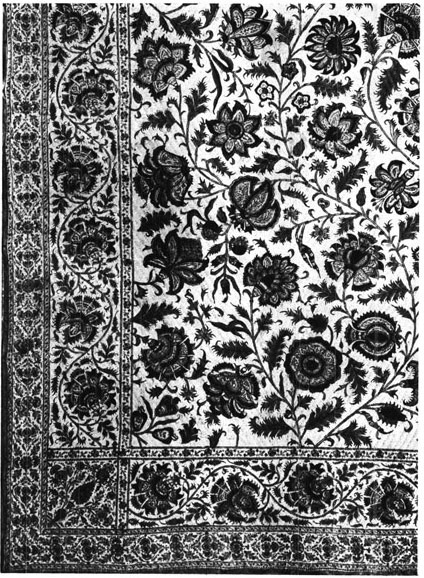

Tafel 129. Farbig bedruckter Kattun. Indien.

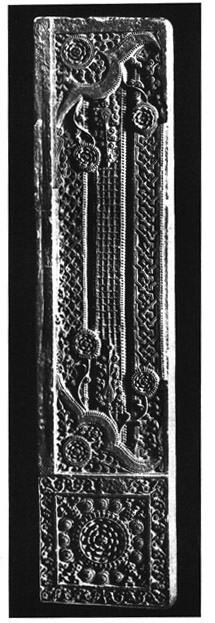

Tafel 130. Untere Hälfte eines Torpfeilers. Blumenmuster. Sona Masjid. Gaur. (MVB.)

Tafel 131. Blumenornament. Detail von einem Treppengeländer. Anuradhapura. Ceylon. 5.–7. Jahrh.

Tafel 132. Ruanwäli-Dagoba vor der Restauration. Anuradhapurna. Ceylon 2. Jahrh. v. Chr. 1214 durch Tamilen zerstört

Tafel 133. Jelawaranama-Dagoba. Anuradhapura. Ceylon. 3. Jahrh.

Tafel 134. Tempelruinen bei der Ruanwälj-Dagoba. Anuradhapura. Ceylon. 3.-5. Jahrh.

Tafel 135. Buddhistische Dagoba des heiligen Zahnes in Kandy. Ceylon. 14. Jahrh.

Tafel 136. Mondstein. Anuradhapura. Ceylon 3.-4. Jahrh.

Tafel 137. Mondstein mit Treppenanlage. Anuradhapura. Ceylon. 3. Jahrh.

Tafel 138. Aus den Ruinen von Anuradhapura. Treppenanlage zu einem Badeteich. Ceylon. 8. Jahrh. (?)

Tafel 139. Treppenwange mit Löwe. Anuradhapura. Ceylon. 5.–7. Jahrh.

Tafel 140. Naga als Hüter der unteren Treppe zu dem heiligen Bo-Baum. Anuradhapura. Ceylon. 6. Jahrh.

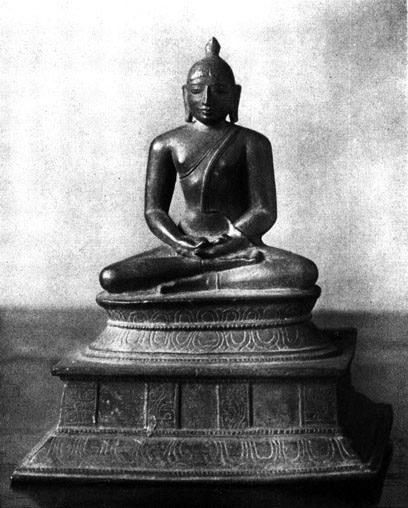

Tafel 141. Shiva. Bronzestatue. Ceylon. (Museum Colombo.)

Tafel 142. Buddha. Bronze. Ceylon.

Tafel 143. Bodhisattya. Bronze. Ceylon.

Tafel 144. Ganesha. Steinskulptur. Monghyr (Bengalen). (MVB.)