|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

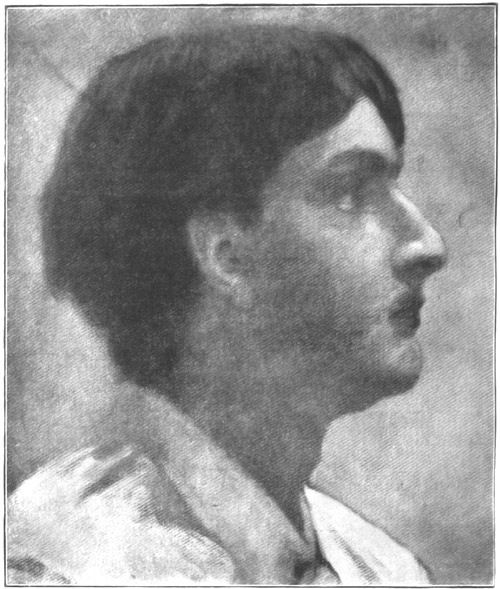

(Zu seinem Bilde)

Wie wunderlich ist es, diese Bücher wieder zu lesen, die von einem andern geschrieben sind, und in denen doch, in jedem Satz, in jedem Wort, alle die eigenen Jugendpulse schlagen.

Wie sonderbar, wieder durch die singenden Wälder der zwanzig Lenze zu wandern, wo der Rotdorn duftete und die wilde Rose. Und die verschlungenen Pfade entlang eilten wir, in unserer goldenen Gedankenlosigkeit, auf Füßen ohne Schwere, Zielen entgegen, die blütenumkränzt waren wie unsere Träume ...

Sieh nur die »Lichtung« da, die die Buchen umsäumen. Dort ruhten wir, die Hände unter dem Nacken.

Und wir redeten wie die, die sich niemals ausreden können, und unsere Herzen waren wie das offene Buch, und unsere Hoffnung wie das, was nie ein Ende nimmt. Die Freundschaft war ewig, und unendlich war die Liebe. Schmerz gab es nicht, und wer kannte die Reue? Und der Tod war nicht, aber wir waren, und wir zählten zwanzig Lenze ...

Und während wir von Welten sprachen und vom Leben und von den Sternen, und unsere Worte alle Schanzen stürmten, und unsere Träume alle Lorbeern geflochten hatten – befragte unsere Hand – so halb im verborgenen – des Gänseblümchens weißen Blätterkranz ...

Entsinnst du dich des Weihers? Es stand ein Birkenhain an seinem Ufer, und an der kleinen und verwitterten Brücke lag das morsche Boot des Pfarrers. Du mußtest das Wasser herausschöpfen, wenn an den hellen Abenden des Pfarrers Töchter sangen, während sich ihre weißen Kleider im Wasser spiegelten. Weißt du noch, ihre rundlichen, braunen, ländlichen Hände waren so geschäftig, während sie sangen. Sie flochten und flochten die Stengel der Butterblumen ineinander; Ring in Ring und Ring in Ring, lagen die »Wünschelkränze« in ihren weißen Schößen – –

Unserer Jugend Wünschelkränze ...

Wieviel doch vergilbte, und wieviel der Wind verwehte!

Aber gleich einem Klang von flinken Silberglöckchen ertönen noch die Erinnerungen aus der Jugendzeit – – fern, so fern wie in unsere Gedanken eine Melodie, die wir halbwegs vergessen haben.

Doch – auf diesen Blättern, in diesen Büchern der Jugend und Liebe, da leben und atmen und zittern unsere zwanzig Lenze noch heute.

Hier wurden sie gefesselt, um nicht zu sterben. Hier dichtete ein Dichter ihre lebende und zitternde Saga.

In seiner schönen Gattin Zimmer hängt ein Bild von Peter Nansen. Ein Gemälde. Das Gemälde eines Jünglings, fast noch eines Kindes. Das Bild hat eine Geschichte. Einer von den großen Malern unseres Landes sollte ein Bild aus der jüdischen Geschichte malen – ein hochberühmter Rabbi erklärt den Jünglingen Israels die Worte der Schrift. Der Maler kam in die Schule, in der der junge Peter Nansen erzogen wurde.

Und unter der Schar der Schüler fielen seine Augen auf diesen schönen und eigenartig orientalischen Jünglingskopf. Er bat, den jungen Nansen malen zu dürfen, und er malte ihn, lauschend, mit aufwärtsgewendetem Antlitz, die Augen auf den gerichtet, der verkündete – der Gläubigste von allen Gläubigen, von allen Vorbereiteten der innigst Anbetende.

Und dies Bild aus seinem siebzehnten Jahr blieb die Offenbarung von Peter Nansens Wesen. In diesen Farben und Linien lebt die ganze Seele seiner Dichtung.

Denn mit diesem Blick der aufwärtsgewendeten Augen betrachtet er gläubig und anbetend die Frau, die er liebt.

Dieser Blick hat auf Julie geruht und auf Maria und Grethe und auf ihr, die er »in alle Ewigkeit will.«

Peter Nansen, der nur von der Liebe dichtet – denn es gibt für ihn nichts weiter – ist in der Liebe ein Glaubender und ein Anbetender. Und die Frauen, die unwillkürlich empfinden, daß die Anbetung dieser Dichtung keine lyrischen und flüchtigen Weihrauchwolken sind, die ein Augenblick wegtragen und zerstreuen kann – sondern daß sie ihnen aus der Tiefe des Verlangens eines Mannes entgegenströmt, aus allem in seinem Wesen, als die Vollbringung einer jeden seiner Fähigkeiten, – die Frauen, die die Aufrichtigkeit dieses Kniefalles spüren, sie scharen sich, zuerst im Norden, dann in den vielen Ländern, dicht und in hellen Haufen um die Bücher, deren Ziel ihre Verherrlichung ist. Hero belohnt Leander und hebt den Knienden zu sich empor.

Ja, dieser Dichter ist ein Glaubender, und die Liebe ist seine Religion. Seine Worte an die Frau, die ihm den Segen beschert, werden zu Hymnen:

»Meine Geliebte ist die begehrenswerteste von allen Frauen ... Da ist nur eine, mit der ich zu leben wünsche, denn vereint mit ihr erhält das Leben ein goldenes Ziel und eine sonnenklare Bedeutung; da ist nur eine, mit der ich gern sterben will; denn vereint mit ihr kenne ich keine Furcht.

Der Name meiner Geliebten ist Maria. Sie ist schöner als alle andern Frauen.«

»Der Name meiner Geliebten ist Maria.«

Das ist kein Zufall. Das ist symbolisch. Den heiligsten von aller Frauen Namen mußte der Dichter für seine Geliebte stehlen, die dem Anbetenden so heilig war.

Aber zu Maria führt ein verschlungener Pfad ... Der Pfad des Abenteuers, des Scherzes, der Lust, der heißen Freude oder der Laune. Peter Nansen kennt sie alle, und alle Pfade hat er mit leichten Füßen getreten, und mit einem Lächeln, das spottet. Alfred Mörch in »Juliens Tagebuch« ist das Bild dieses Glücksjägers, der halb träge und schlendernd, dabei aber doch ein ewig Suchender ist, dessen Augen spähen, denn unter den Frauen wird die Frau gefunden werden – die Eine. Um sie zu kennen, die die Schönste ist, muß er die vielen, vielen Schönen gekannt haben, und um zu dem knienden Glauben zu gelangen, muß er alle die Zweifel durchlebt haben.

Peter Nansen gesteht das aufrichtig ein – wie überhaupt Aufrichtigkeit die treibende Feder seiner Kunst ist –:

»Ich gebe nichts für das Lob, das ein Dichter der Frau spendet, die seine einzige Geliebte ist. Er urteilt wie ein unwissender Bauer, und es sprechen alle Wahrscheinlichkeiten dafür, daß sie die schönen Worte nicht verdient, deren er zu ihrem Vorteil seine Sprache beraubt. Wenn ein Mann nur eine Farbe kennte und sagte: Diese Farbe, die blaue oder die rote oder die gelbe, ist die herrlichste von allen Farben, so würde er allerdings nicht urteilen wie der Blinde, dahingegen aber wie der wenig Sehende. Und hätte ich eine Geliebte, die sich dabei beruhigte, wenn ich sagte: Du bist meine Erste und Einzige, du bist die Beste in der Welt – da würde ich sie mit Verachtung von mir stoßen. Wäre sie ihres Wertes sicher, so würde sie meine Anbetung zu schätzen wissen, sie würde sagen: Nimm dir zehn, nimm dir zwanzig andere Geliebte, wähle unter denen, denen die Männer am meisten nachstreben, und wenn du, nachdem du sie besessen hast, mich noch immer die Beste in der Welt nennst, dann will ich stolz und glücklich sein.

Wenn ich zu Maria sage: Du bist schöner als alle die andern – darf ihr Herz in stolzem Glück pochen. Denn ich blieb ihr nicht treu, ehe ich nicht wußte, daß ich wahr redete.«

Die Frauen verstehen diesen suchenden Liebhaber – oder sie verzeihen ihm wenigstens.

Und welche von ihnen glaubt außerdem wohl nicht, während sie liest, daß sie die Einzige werden würde? Die Liebesworte dieser weißen Blätter sind so betörend, und sie bezaubern so sanft ... ja so sanft.

Denn diese Liebe ist kein Sturm, und die aufgescheuchte Wildheit der Leidenschaft, die fröstelndes Erschauern und Grausen im Gefolge hat, ist ihr fern. Ihr Wesen ist Zärtlichkeit. Behutsam und leise streicheln ihre Hände die Geliebte unter stillen Liebkosungen. Ein Strom von Zärtlichkeit ist diese Liebe, deren Ziel eine ewige Ruhe ist.

Dieses knienden Dichters Liebe.

»Ehrerbietig« steht so oft in Peter Nansens Büchern. Das Wort schließt das Wesen seines Gefühls ein. Und welche Frau würde wohl diesem ehrerbietig Knienden widerstehen, der dankt und dankt für das teure Geschenk der Liebe ... selbst für ihren Schmerz.

Denn erst durch den Schmerz gewinnt die Liebe.

»Der Schmerz läutert, und der Schmerz befruchtet.

Die Liebe, die Leichtsinn säete, ersteht aus dem Schmerz üppig und rein.

Gesegneter Schmerz, der meine Liebe begnadete.«

Selbst den Schmerz empfangen die emporgehobenen Hände mit Dank von der Göttin.

Und er, der den Schmerz der Liebe segnet, hat ihn gekannt – allen und jeden Schmerz, den die Liebe schenken kann, hat er bitter gekannt.

Er, der die zärtliche Ruhe will, ist von der Unruhe der Geliebten gefoltert, von der Rastlosigkeit ihres Wesens, das ein Gegensatz zu dem seinen ist. Wie ein leiser Schrei fast klingt seine Klage:

»Du quälst mich mehr, als du es wünschest, selbst wenn du mir Böses willst. Du bist ein ewiges Wechseln, und ich will ewige Ruhe. Du geißelst meine Nerven mit deiner Unruhe. Und deine Stimme, die wechselt wie Gewitterschauer, martert mein Gehirn.

Warum kannst du nicht sprechen wie der Quell, gleichmäßig und sanftmütig? Ich fürchte mich vor jedem Wort, das du redest; ich bin niemals sicher.

Du bist wie die Schwalbe, die aus und ein fliegt, nie aber Ruhe in ihrem Nest findet.«

Er hat die Zweifel gekannt, die niemals sterben wollen, und er hat sie Julien in den Mund gelegt. Und die Furcht zu verlieren hat er gekannt, und er hat den Haß gekannt. Und die Eifersucht hat er gekannt.

»Ich will dich immer haben. Ich will, daß du keiner andern teuer sein sollst. Ich hasse es, daß du mit einer andern sprichst: Du sollst keiner andern nahe sein.

Denn du bist mein, und ich habe das Recht auf dich. Du gehörst meiner Seele und meinem Leib. Ich will deine Seele und deinen Leib haben.

Ich will dich in alle Ewigkeit.«

Den Schmerz der Eifersucht hat der Dichter gekannt – und den Schmerz des Verlustes – auch den, der des Herzens Schlag stocken macht.

In einigen einfachen und wunderschönen Zeilen malt er den Schmerz des Verlassenen, indem er – als den seligen Gegensatz – uns die sehnsuchtsvolle Tiefe des stillen Ineinandergleitens sehen läßt. Die Worte sind vielleicht die innigst empfundenen, die Peter Nansen jemals geschrieben hat:

»Entsinnst du dich der Sommernacht, in der wir zwischen tannenbewaldeten Hügeln dahinfuhren? Die Luft war so weich und warm, erfüllt von dem süßen Duft des Saftes der Tannen.

Du ruhtest in meinem Arm, und wir sahen zu dem tiefen, dunklen Sternenhimmel empor. Der Kutscher saß aufrecht auf seinem Bock, und die Pferde trabten ruhig und mit einförmigem Hufschlag.

Da war kein anderer Laut; rings um uns her der unendliche Raum und die feierlichen Tannenhügel. Unser Wagen war die einzige geschäftige Flocke in dieser ruhenden Größe.

Da schmiegtest du dich eng an mich und flüstertest, mit deinen Armen fest um meinen Hals:

Wir müssen gut zusammenhalten. Sieh, wie wir fast nichts sind. Man muß Hand in Hand miteinander gehen, um nicht weg zu bleiben und allein zu sein.

Jetzt bist du weg, und ich bin allein.«

Den Schmerz der Einsamkeit hat der Dichter gekannt – wenn die Geliebte »weg« war, weg für immer. Aber er hat ihn gesegnet. Denn er war die Gabe der Liebe:

»Gesegneter Schmerz.«

Aber die Liebe belohnt den Ehrerbietigen und Treuen. »Gottes Friede« wird der letzte Roman eines Dichters, dem die Liebe ein Glaubensbekenntnis war.

Nach Suchen und Genuß, Verlassen und Spähen, nachdem er die »qualvollen Kämpfe« von Judiths Ehe durchlebt hatte – die Worte kehren mehrmals wieder in diesem Schauspiel, das kraft der Mannigfaltigkeit der Analyse Peter Nansens bedeutendstes Werk sein dürfte – kommen wir zu dem Mühlenhügel und zu ihr – des Müllers Tochter.

Fein und behutsam hat Peter Nansen diesen seinen letzten und zartesten Liebesroman, als dessen Motto die Worte dastehen könnten, die er in bezug auf Grethe braucht: »Die Luft wird hoch und rein da, wo sie wandelt« – fein und behutsam hat er die Erzählung im Schutze der Kindheitserinnerungen aufsprossen lassen, aufsprossen lassen, sozusagen an der Mauer seines Geburtshauses ... Und der Tonfall des Buches, der behutsam und fast scheu ist, paßt dazu. »Als säßen wir Hand in Hand und lauschten einem gedämpften Gesang« – so beginnt seine Liebe. Und in ihrem gesunden Lauf scheut sie den Rausch, während sie zu der Vollkommenheit des Glückes emporsteigt. Wie in einem keuschen und stillen Wasser spiegelt sich die Gestalt Grethens, der Tochter des Müllers, still und keusch – während sie Geliebte wird und Mutter sein soll; und er, der sie liebt, erreicht seinen höchsten Traum:

»Da ist nur ein Glück: im Glück zu ruhen. Zu wissen, daß der Tag, der kommt, mit derselben Sonne anbricht, die gestern entschwand. Nichts mehr zu begehren, nichts mehr zu fürchten. Keinen Tag wieder zurückzuwünschen, keinen Tag anders zu wünschen, weil jeder Tag gleich glücklich ist.

Dies Glück, das einzige, ist mein.

So gut wie irgend jemand habe ich danach gejagt. Habe es draußen in der Welt gesucht, wo man sein Glück macht. Bin früh auf und spät draußen gewesen, um es zu finden, habe mich ereifert und mich ermüdet in seiner Verfolgung.

Und dann schwebte es auf mich herab wie ein stilles Lied an einem fernen und stillen Ort. Ich hörte es gedämpft vom Wasser herüberklingen, in einer schönen Sommernacht. Ich wagte nicht, es zu rufen, ich fürchtete, es zu verscheuchen. Ich erschloß ihm nur in demütigem Glauben mein Herz. Und siehe, eines Tages sang das Glück da drinnen.

Ich gleite in einem weißen Boot einen sonnenbeschienenen Fluß hinab, und ich halte eine goldene Frucht heil und rund in meiner Hand.«

So glücklich war er, während Grethe, glücklich, sich ihm hingibt und Mutter sein soll – – und stirbt.

Denn die Götter sind reich an Neid, und wie konnte wohl das Glück ewig sein in einer Welt, in der nichts ewig ist? Glücklich ist schon, in einem kargen Leben, wer eine Erinnerung an Glück in seinem Herzen bewahren darf.

So klingt denn Peter Nansens Dichtung wehmütig aus, eine Dichtung, die der Jugendliebe geweiht war.

Von mehr und von anderem reden seine Bücher kaum, und der Dichter sieht nicht mehr als die Frau, vor der er in ehrerbietiger Andacht kniet.

Dies ist seine Begrenzung und – wurde seine künstlerische Stärke.

Mitten in einer naturalistischen Romankunst, deren endloses Beschreiben von Umgebungen und Gleichgültigkeiten alles Gesammeltsein und alles Leben tötete, und die verhüllte, was sie entschleiern wollte – blieb Peter Nansen frei und er selbst.

Dies (das man mit einem künstlerischen Wunder vergleichen kann) vollzog sich ganz einfach, weil Peter Nansen alle diese Gleichgültigkeit gar nicht sah.

Er sah nur das Seine, das Einzige und allein Gültige:

Die Frau, die er kniend liebte.

Und er wurde ein freier und starker Künstler, weil er auch von nichts anderem redete.

Es gibt nichts, was ewig ist, und am wenigsten unsere armseligen Werke. Selbst das Papier, auf dem wir sie schreiben, ist wie ein Blatt, das sich schon jetzt, welkend, an den Rändern aufrollt.

Aber Peter Nansens Bücher von der Liebe werden lange leben ... Denn die, so da lieben, werden sich zu ihnen heimfinden und sie bewahren.

Berlin, im Oktober 1908

Herman Bang