|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

An den Wiener Hof wurde die Nachricht gebracht, daß der schwedische König mit einem Heere auf der Insel Rügen gelandet sei und daß er gedächte, den Protestanten Hilfe zu bringen. Da lachte der Kaiser Ferdinand und sagte so leichthin: »Da haben wir halt ein kleines Feinderl mehr«, und der ganze Hof freute sich, daß die Laune des Kaisers so gut war, und sie bekümmerten sich nicht weiter um den Schweden, der da oben in Pommern mit ein paar Soldaten den Krieg von neuem anfangen wollte. Denn der große Religionskrieg war beinahe zu Ende, damals im Jahre 1630. Der Kaiser hatte alle Angriffe der Protestanten niedergeschlagen, er hatte das Restitutionsedikt erlassen, wodurch den Protestanten alle mühsam erkämpften Rechte wieder verlorengingen. Das ganze Land lag schwer darnieder von den Kämpfen von zwölf Jahren, bedrückt durch die Söldnerheere des Kaisers, die brannten und plünderten, weil es ja nicht ihre Heimat war, für die sie kämpften, weil alle diese zusammengewürfelten Gesellen aus aller Herren Länder kamen, das Land, in dem sie hausten, nichts anderes war, als willkommene Beute. Und der Kaiser fühlte sich als Sieger, und er hatte alles Recht, über Gustav Adolf zu spotten, denn seine Heere waren groß, er hatte sogar den widerspenstigen Feldherrn Wallenstein entlassen, und was dort oben an der Ostsee vorging, das kümmerte ihn wenig: ihm hatte ja nicht einmal der König von Dänemark mit seiner Heeresmacht etwas anhaben können, wie sollte es da dieses kleine Häufchen Schweden, das seinen Proviant während eines Sturmes auf dem Meere verloren hatte, vermögen. Ja, auch wir müssen uns fragen, warum Gustav Adolf diesen verzweifelten Kampf aufnahm, gerade als der Feind gesiegt hatte, und wir müssen fragen, warum er überhaupt nach Deutschland zog. Und da müssen wir die Vorgeschichte zu diesem Feldzug erzählen. Die protestantischen Fürsten in Deutschland, oder wenigstens manche von ihnen, hatten sich seit langen Jahren in ihrer Not an den schwedischen König gewandt und hatten ihn um Hilfe gegen den Kaiser gebeten. Und sie hatten immer wieder darauf hingewiesen, daß der fromme König doch seinen Glaubensbrüdern zu Hilfe kommen solle. Aber darüber hinaus hatten sie gesagt, daß, wenn der Kaiser einmal den Protestantismus in Deutschland niedergeschlagen haben würde, daß er dann auch versuchen würde, den Glauben in Schweden auszurotten. Sie hatten immer wieder gesagt, daß Schweden bedroht sei, wenn der Kaiser der Herr der Ostsee wäre. Denn in Deutschland ging damals der Streit zwischen den Fürsten und dem Kaiser um die Macht. Langsam verbluteten sich alle Parteien in diesem Streit. Gustav Adolf sah ein, daß er in der Ostsee gebieten müsse, daß seine Schiffe mit dem Erz und dem Kupfer frei fahren mußten, wenn sein Land seinen Wohlstand behalten wollte. Und Gustav Adolf wußte es auch, daß der Kaiser, wenn er erst einmal Pommern und Mecklenburg besaß, wenn er dort mehr zu sagen hätte als die Fürsten, daß der Kaiser dann die Macht des ketzerischen Königs in Schweden beschränken würde. Und darum durfte Gustav Adolf mit dem Kriege nicht warten, bis der Kaiser Sieger war. So beschloß der König den Krieg trotz aller Ungunst der Zeiten: Es war der letzte Zeitpunkt, um Schweden zu retten. Wäre erst ganz Deutschland dem Kaiser und dem katholischen Glauben verfallen gewesen, so hätte das kleine Land Schweden für sich allein nicht mehr lange widerstanden. Nun gibt es ja auch Leute, die glauben, daß noch ein anderer Grund mitgespielt hätte. Dem Adel nämlich behagte es nicht, daß seine Macht durch Gustav Adolf beschränkt war. Solange der König im Lande war und durch seine helle und bezwingend einfache Persönlichkeit die Gegensätze darniederhielt, solange war an einen Widerstand nicht zu denken. Aber der Gedanke, daß der König mit der besten Mannschaft des Volkes das Land verlassen könnte, und daß die mächtigen Adelsfamilien die eingebüßte Macht wiedererlangten, der hat wohl manche gelockt, denn der Adel, konnte sich der Kriegspflicht leichter entziehen, als der Bauer und die Abwesenheit des Königs ausnutzen. Vielleicht ist da Axel Oxenstierna, der Kanzler, des Königs böser Geist gewesen, der Mann, der ihn weiter nach Deutschland hineingetrieben hat, um den zurückgebliebenen, großen Herren die Macht zuzuschanzen. Eines ist aber ganz sicher, daß Gustav Adolf, der bislang immer vor klaren und vor ganz eindeutigen Fragen gestanden hatte, der gewohnt war, Schwierigkeiten mit einem Schwertschlage zu durchhauen, daß dieser sichere und einfache Mensch die Wirren und die Ränke des deutschen Krieges nicht begriff. Der große Held, der fromme Gläubige, der mutige Krieger und der geniale Staatsmann, er versagte vor den häßlichen feingesponnenen Fäden der Geheimdiplomatie, vor den Ränken der europäischen Höfe. Freilich, als Gustav Adolf in den Krieg eingriff, da übersah er die politische Lage noch ganz genau. Er wußte, warum er gerade diesen Zeitpunkt (das Jahr 1629) wählte, um seine Rüstungen zu betreiben, er war sich ganz klar darüber, an welcher Stelle er eingreifen und wie er vorgehen mußte. Und wirklich haben die Vorbereitungen zum Kriege in einer hervorragenden Weise bewiesen, daß Gustav Adolf aus seinem Lande ein starkes, einiges und leistungsfähiges Reich gemacht hatte. Aber dennoch begann der Krieg nicht unter den glücklichsten Umständen. Ein Sturm hinderte die Flotte lange Zeit an der Ausfahrt. Und als es endlich doch zu einer Fahrt kam, da erzwangen widrige Winde eine Rückkehr, eine erneute Sammlung. Auf einer allzu langen Seereise gingen die Lebensmittel aus, und das Heer lichtete sich bereits ein wenig; es gab Kranke und Deserteure, bevor der Kampf begonnen. Dennoch wurden sie zusammengehalten durch ihren großen und geliebten König, durch die Wucht der Worte, die er seinem Volke zum Abschied gesagt hatte, als er seine sechsjährige Tochter Christine zur Nachfolgerin im Falle seines Todes einsetzte: »Da wohl mancher sich imaginieren und einbilden mag, daß wir diesen Krieg ohne gegebene Ursache uns aufbürden, so nehme ich Gott, den Allerhöchsten, zum Zeugen, in dessen Angesicht ich hier sitze, daß ich solches nicht aus eigenem Gefallen oder Kriegslust vornehme, sondern auffallend seit mehreren Jahren Ursache habe, meist darum, daß unsere unterdrückten Religionsgenossen mögen von dem päpstlichen Joche befreit werden, was wir auch mit Gottes Gnade hoffen ausführen zu können. – Und weil gewöhnlich zu geschehen pflegt, daß der Krug solange zum Brunnen geht, bis er bricht, so wird auch mit mir ergehen, daß ich, der bei so manchen Gelegenheiten und Gefahren für Schwedens Wohlfahrt mein Blut vergossen und gleichwohl bis jetzt unter Gottes gnädigem Schutz heil mit dem Leben davongekommen, zuletzt doch lassen muß; deshalb will ich vor meiner Abreise dieses Mal auch sämtliche Schweden, gegenwärtige und abwesende Stände, Gott, dem Allerhöchsten, anbefohlen haben, wünschend, daß wir nach diesem elenden und beschwerlichen Leben, nach Gottes Wohlgefallen, uns treffen und finden mögen in einem himmlischen und unvergänglichen.«

Es war ein Entschluß, der von langer Hand vorbereitet war. Im eigenen Lande war alles geordnet worden, man war auf alles vorbereitet. Schließlich wußte man ja schon seit zwei oder drei Jahren, daß dieser Krieg einmal kommen würde. Aber der König hatte doch harte Widerstände überwinden müssen. Oxenstierna, der im Kriege den König immer mehr in das Unglück hineingejagt haben mag, war mit den Plänen seines Herrn zuerst gar nicht einverstanden, und mit dem ehrlichen Johannes Skytte, dem ehemaligen Lehrer Gustav Adolfs und dem Führer der Bürger und Bauern, kam es zu erregter Auseinandersetzung. Skytte hielt den ganzen Krieg für ein Unrecht. Er glaubte, daß Gustav Adolf sein Land groß und reich machen solle und sich nicht um die auswärtigen Händel kümmern dürfe. Da trat er vor den König und sagte ihm ernst und ehrlich, daß er alle Kriegsvorbereitungen für falsch halte. Der König sagte, noch viel schöner werde ihm das Land scheinen, wenn er es einmal wiedersehen würde. »Aber dazu bin ich zu alt«, sagte Skytte. Der König wollte dem alten Lehrer beweisen, daß er den Krieg ja nicht für sich, sondern für seine Untertanen gewinnen möchte. Er sagte es ihm, wie leid es ihm tue, daß die Schweden, diese herrlichen und von ihm so sehr geliebten Menschen, unter der Ungunst des Bodens leiden müßten, daß sie, fern von der Welt abgelegen, im Norden ihr Brot verdienen müßten und daß sie nun in Gefahr stünden, das Letzte, die freie Ostsee, zu verlieren. Aber Skytte ließ sich nicht überzeugen. Er mag es geahnt oder gar gewußt haben, daß mit des Königs Auszug nach Süden der alte Zwist zwischen Königshaus, Adel und Volk wieder entbrennen würde, und er schalt den König kurzweg einen wirklichen Abenteurer. Wenn der König in Deutschland sein würde, meinte er, dann hätte der Adel leichtes Spiel, wieder einen Teil des Landes katholisch zu machen, dann wäre alle Arbeit der letzten Jahre vergeblich gewesen, dann wäre Gustav Adolf ein gleich schlechter Fürst wie seine beiden Oheime Erich und Johann. Er redete ihm gütig und ernst zu als sein alter Lehrer, und er legte ihm die Hände auf die Schulter und bat ihn, sich nicht in ein unnützes Abenteuer zu stürzen. Da brach der Jähzorn aus dem König, wie so oft, hervor, und er rief: »Willst du deinem König Gewalt antun?« Da sagte Skytte ruhig:, »Willst du deinen alten Lehrer schlagen?« »Der ganze Krieg«, sagte er dann, »entspringt nur deiner ungestümen Kraft und deinem ungezähmten Tatendrang, auch der Krieg wird dir keine Ruhe bringen.« Da sagte Gustav Adolf schwermütig und leise: »Ruhe werde ich wohl nur in der Ewigkeit finden.« Und Skytte antwortete ihm: »Eher kann man das Meer aufhalten oder den Sturm der Zeit als dein Ungestüm.« So wird erzählt.

Es waren deutsche Fürsten bei ihm gewesen, die hatten ihn um Hilfe angefleht, und sein frommer Sinn entsetzte sich bei den Schilderungen von den Greueltaten der Katholiken in Deutschland. Und zugleich wußte er, wie notwendig für sein Land der Krieg war, er wußte sich auserwählt, er hielt sich für ein Werkzeug Gottes, und sein Siegeswille und seine Zuversicht ließ das ganze Volk jubelnd hinter ihn treten. Gustav Adolf begann den Krieg als einen Volkskrieg: Hinter ihm standen die Schweden.

Sie landeten nach langer Fahrt auf Rügen, und Gustav Adolf, der als erster ans Land sprang, soll ein langes Gebet gesprochen haben, ein demütiges und zugleich siegessicheres Bekennen. Es ist ein trotziges Gebet gewesen, das uns überliefert wird, ein Pochen darauf, daß Gott, der ihn nun einmal über das Meer geschickt habe, ihm nun auch weiterhelfen müsse. Und in dieser Gesinnung – ob nun das Gebet wirklich gesprochen worden ist oder nicht –, in dieser Gesinnung griff er Pommern an und verjagte die wenigen kaiserlichen Truppen, die dort oben ihr Wesen trieben. Der König hatte leichtes Spiel, denn der General Torquato Conti, der die Truppen des Kaisers befehligte, wußte wenig Widerstand zu leisten, zumal ihm jeder Oberbefehl mangelte. Denn gerade, als Gustav Adolf in den Krieg eingriff, gerade da war Wallenstein, des Kaisers Generalissimus, entlassen worden und zog sich grollend zurück. So siegessicher war man am Hofe in Wien, daß man, gleichgültig um Gustav Adolfs Pläne, den größten Feldherrn und den bedeutendsten Staatsmann der Zeit verjagte.

Gustav Adolf, dem sich ein paar pommersche Städte sofort ergaben, rückte direkt nach Stettin. Dort herrschte der letzte Pommernherzog Bogislaus, ein schwacher, kränklicher, kinderloser Fürst. Der wußte überhaupt nicht, was er machen sollte. Er hatte Angst vor Gustav Adolf, und zugleich mochte er es nicht mit dem Kaiser verderben. So sandte er immer abwechselnd Bittschreiben und Drohungen an den Schwedenkönig, er solle das pommersche Land verschonen. Es ging aber damals nicht mehr an, neutral zu sein, es war ein Streit für oder wider, Protestanten gegen Katholiken, wie man früher immer gesagt hat, Norden gegen Süden, wie es vielleicht richtiger ist. Denn nicht vornehmlich um religiöse Güter ist es im Dreißigjährigen Kriege gegangen, das war nur der Anlaß zu dem furchtbaren Ringen, es ging vielmehr darum, wieweit die Macht des Hauses Habsburg sei und wieweit die Fürsten über ihre Länder selbst gebieten durften. Bogislaus wollte von alledem nichts wissen. Er sah nur, daß plötzlich ein Feind des Kaisers in sein Land einfiel und von ihm verlangte, er solle sich von seinem Herrn lossagen. Und während er noch beriet und immer wieder um Aufschub bat, brach Gustav Adolf plötzlich in Stettin ein und bemächtigte sich, noch kaum daß die Pommern etwas tun konnten, der Stadt. Und kaum hatte er diesen ersten sichtbaren Erfolg, kaum hatte er in Pommern festen Fuß gefaßt, geradeheraus und wie selbstverständlich, da fielen ihm auch schon die Deutschen zu. Sie schlossen heimliche Bündnisse, sie nannten ihn den Befreier, und sie bildeten Regimenter, die des Königs Heere beitraten. Gustav Adolf wunderte sich gar nicht darüber. Ihm schien es selbstverständlich, daß alle Protestanten ihn als einen Befreier begrüßten. Er sah nur Freunde auf der einen, Feinde auf der anderen Seite, und wer dem protestantischen Glauben zugehörte, der, meinte er, müsse es mit ihm halten. So hatten ihm die Fürsten gesagt, die ihn nach Deutschland gerufen hatten. Überall würde er als der endliche Retter aufgenommen werden, überall würde man ihm zujubeln. Das stimmte ja nun für die deutschen Bürger. Die sahen, daß hier ein Heer ihre Städte besetzte, in dem strenge Manneszucht und ernsthafter Wille zu ehrlichem Kampf herrschte. Sie merkten, daß die Schweden ruhige, stille Menschen waren; noch nicht verzweifelt und ermüdet von langem Streite kamen sie gesund und kräftig an, waren nicht vom langen Kriegführen verroht und standen im Banne eines Königs, den sie den Lichtritter nannten, der jung und kräftig war, alle Beschwerden mit den Soldaten zusammen erduldete, der ihnen zudem Gottvertrauen und Gottesfurcht durch sein Beispiel und seine Lebensweise lehrte. Die kaiserlichen Truppen aber, die zu ihnen gekommen waren und die gemeint hatten, sie seien die Retter und Befreier, waren mürbe und gequälte Kämpfer gewesen, hatten nur den Wunsch, zu rauben und für sich zu nehmen, was sie mochten, und ihre Generale hatten keine Gewalt über sie, die aus allen Teilen Europas zusammengewürfelte Söldner und Mietlinge waren. Die Schweden waren noch unverbraucht und froh, sie sangen abwechselnd fromme und kriegerische Lieder und taten niemand etwas zuleide. Das war den armen, gequälten und zermürbten Bürgern eine Freude, und so gingen sie unbedenklich zu den Schweden über. Und da erfanden sie sich selbst Gedichte und Marschlieder, ähnlich den schwedischen Soldaten, gingen in sein Heer und kämpften froh mit Gustav Adolf und sangen mit den Schweden:

Der Schwede führt ein praven Krieg

Er tut richtig auszahlen,

Daß ihm ein jeder Soldat gut Zeugnis gibt

Er hat ihm Lust zu dienen.

Gott sandte ihm über das wilde Meer

Ihn und seine Kriegs Knechte

Daß er zu Hilf käm der evangelischen Lehr

Dieselbe mit dem Schwerdte verfechte.

Gott verleih dem König Sieg und Glück

Ihm und seinen Soldaten

Daß sie die Feinde schlagen zurück

Daß ihn keiner darf erwarten.

Die Lappländer seyndt tapfere Leut

Sie tun auch immer fragen

Wie weit sie noch auf Rom haben

Den Vater Bapst sie wollen rausschlagen.

Der König ist ein praver Held

Er tut wohl mit sich führen

Viel Fürsten, Grafen, Hauptleute gut

Dazu viel prave Cavalier.

Oder auch, sie dichteten sich die Kirchenlieder um und sangen sie dem König zu Ehren:

Mit Tillys Macht ist nichts getan

Er hat die Schlacht verloren,

Es streit für uns ein ander Mann

Den Gott hierzu erkoren.

Fragstu wer er ist

Den uns Jesus Christ

Zu Hilf hat bestellt:

Es ist der Schwedisch Held

Das Feld hat er behalten.

Auch die deutschen Dichter waren froh über die neue Wendung der Dinge, und sie sangen Loblieder auf den Schwedenkönig, der in letzter Stunde gekommen war, um das Land vor den plündernden Kaiserlichen zu retten. Paul Fleming und Johann Rist und der fromme Martin Rinkhardt schrieben dem König fröhliche Empfangsrufe. Fleming vor allem huldigte ihm mit einem Vierzeiler, den er unter ein Bild des Königs schrieb:

Schau diesen König an, doch nur im halben Bilde

Der, Deutscher, gegen dich mit Hilfe war so milde,

Ihn hat der schmale Raum nur halb hier dargestellt,

Willst du ihn sehen ganz, so schaue durch die Welt.

Und sogar der wackere Rektor Micraelius, der bei den Kindern so gefürchtete Schuldirektor, wurde poetisch und schrieb Theaterstücke über Agathander, den großen Helden aus dem Norden, Stücke, die dann seine Schulkinder aufführen mußten. Nur manche sahen das Unglück, das mit diesem neuen Aufleben des Krieges unvermeidlich war. Der Kaiser hatte gesiegt und die katholische Religion, aber manche waren so mutlos und so niedergedrückt von dem Unglück der letzten Jahre, daß sie das harte Regiment geduldet hätten, wenn es nur Frieden gegeben hätte. Die sahen ein, daß Gustav Adolf neues Unglück nach Deutschland brachte, daß wieder der harte Streit von neuem beginnen würde, daß mit dem Schwedenkönig all das Ungemach wiederkehrte: Besetzung und Kriegslasten, Niedertreten der Saaten, Verbrennen der Häuser, und sie sahen, daß ihre Söhne noch einmal in den Krieg mußten, daß noch eine große Menge junger Menschen, anstatt das Land wieder aufzubauen, in nutzlosem Ringen würde das Leben lassen müssen. Die riefen Wehe über Deutschland, und sie fragten wohl gar, wie dieser fremde Fürst dazu käme, sich Gewalt und Recht in Deutschland anzumaßen. Aber sie wurden übertönt von den anderen, die nicht weiter dachten als bis dahin: Es ist uns schlecht gegangen, jede Änderung, wie sie auch sei, muß eine Besserung bringen, schlechter kann es in keinem Falle werden. Und diese Stimmen wurden unterstützt durch manche Schriften aus dem Kreise der Rosenkreutzer und derer, die an schwarze Kunst und Magie glaubten. Es hatte da vor vielen Jahren der große Paracelsus geweissagt, daß aus Mitternacht ein Löwe kommen würde, der würde dem Adler die Flügel stutzen. Und nun bezogen sie diese Weissagung auf Gustav Adolf. Und der junge König, dessen Wappen ja der »Güldne Löw im blauen Feld« war, hieß ihnen von jetzt ab der Leu von Mitternacht. Da bekamen die Druckerpressen zu tun und es wurden Flugblätter über Flugblätter gedruckt, in denen immer wieder der Retter aus dem Norden gepriesen wurde. Man nahm Weissagungen auf, man war religiös und kriegerisch. Der König hieß ihnen allen der Retter. Auch das war Gustav Adolf nicht sonderbar. Er fühlte sich berufen, Retter zu sein, er glaubte es selbst. Wer auf Gott vertraut und sein Schwert, der brauche keine Diplomatie, so meinte er. Und da war er dann sehr bestürzt und im tiefsten verletzt, als die Fürsten anders dachten, als der Kurfürst von Sachsen und sein Schwager, der Kurfürst von Brandenburg, wenig von ihm wissen wollten. Er sah es nicht ein, wie schwer es für diese Männer war, sich eindeutig zu dem Schweden zu bekennen. Freilich, sie waren gute Protestanten, und sie waren in ihrem Fürstenbunde geeint, alle diese protestantischen Fürsten, aber es war doch noch eine deutsche Angelegenheit, und wenn sie auch mit vielem, was ihr Kaiser tat, nicht einverstanden waren, sie waren ihm doch noch untertan. Daß sie nun plötzlich vom Kaiser abfallen sollten, das war ihnen schwer. Zudem wußten sie es, daß der Krieg in ihr Gebiet verlegt werden würde, daß sie schwer zu leiden haben würden, wenn sie als Feinde des Reichs mit dem fremden Eroberer zusammen kämpften. Und so leugneten sie zuerst, daß sie Gustav Adolf ins Land gerufen hätten. Der König pochte darauf, daß ja deutsche Fürsten ihn um Hilfe gebeten hätten. Aber da stellte sich heraus, daß das Fürsten ohne Land gewesen waren, unbedeutende, die im Rate keine Stimme hatten. Und nun merkte Gustav Adolf, daß es doch nicht ein Krieg aller Protestanten gegen alle Katholiken war, sondern daß politische Gründe eine große Rolle spielten, und daß es sehr schwer war zu unterscheiden, wer Freund und wer Feind sei. Und hier beginnt sein Leidensweg, hier beginnen seine Irrtümer und seine Zweifel und mit dem Zweifel sein Untergang. Denn ein Mensch wie Gustav Adolf durfte nicht zweifeln, er mußte immer vertrauend und ganz selbstverständlich seiner Sache sicher sein. Er mußte wissen, worum es ging, er durfte nicht vor schwierige und kaum lösbare Fragen gestellt sein. Da begann es nun, daß er sich in Widersprüche verwickelte, daß er zugleich an den Kaiser schrieb, er sei in das Land gekommen, um die deutschen protestantischen Fürsten zu retten, und daß er zugleich eben diesen Fürsten schrieb, er würde ihr Land besetzen, wenn sie ihm nicht gutwillig folgten. Und hier beginnt es, daß ihm selbst wohl der Gedanke zu keimen begann, politische Vorteile aus dem Kriege zu ziehen, hier beginnt es, daß aus den frommen und gottesfürchtigen Gedanken ganz weltliche Erobererpläne werden. Der König war gerade damals beschäftigt, von Stettin rückwärts zur Küste zu gehen und die noch nicht eingenommenen Städte den Kaiserlichen zu entreißen. Er plante einen Einfall nach Mecklenburg, zugleich eine Aufstellung von vier Heeren. Er verhandelte zu gleicher Zeit mit dem Kaiser, sagte aber, daß er sich auf eine Verhandlung nur einlassen werde, wenn der Kaiser einen großen Religionsfrieden über ganz Deutschland billigen würde. Und während er noch mitten in all diesen Plänen stand, erschien der französische Gesandte bei ihm und bot ihm ein Bündnis an. Nach mannigfachem Schwanken, nach vielen Überlegungen kam der Vertrag zustande und in Bärwalde wurde der Bund geschlossen. Der König erhielt von den Franzosen große Summen Geldes, um den Krieg weiterzuführen und verpflichtete sich dafür, ein Heer in Deutschland zu unterhalten und zu führen, das gegen den Kaiser, aber nicht gegen die katholische Religion kämpfen sollte, daß er die Fürsten, die in der katholischen Liga zusammengeschlossen waren, wenn sie es nicht wollten, nicht angriffe und sich lediglich gegen den Kaiser wende. Damit war der Krieg nicht mehr religiös, damit war er politisch. Gustav Adolf kämpfte nicht mehr für den Protestantismus, sondern um den Schutz Schwedens, er kämpfte um die Freiheit der Ostsee und kämpfte darum, daß zwischen seinem Lande und dem katholischen Habsburg protestantische Fürsten, die dem Kaiser feindlich waren, lebten. Diese ganze Schwierigkeit, daß hier der Feind plötzlich ein ganz anderer geworden war, diese sonderbare Verschiebung, diese seltsame Änderung in den Plänen hat Gustav Adolf wohl kaum begriffen und verstanden. Er war persönlich immer weiter davon überzeugt, einen Glaubenskrieg zu führen, es kam ihm gar nicht der Gedanke, daß er ganz andere Dinge trieb als er sich vorgenommen hatte und ohne zu überlegen, was er tat, verweigerte er den aus Frankreich vertriebenen evangelischen Glaubensbrüdern seine Hilfe zu gleicher Zeit, als er mit der katholischen Regierung des Landes ein Bündnis schloß. Dennoch fühlte er sich weiterhin als der Helfer und Retter der Protestanten und als solcher hieß sein erstes Ziel: Magdeburg. Denn diese Stadt litt schwer, sie bekannte Luthers Lehre und hatte sich gegen alle Versuche des Kaisers, gegen alle Werbungen seines Generals Tilly behauptet. In Deutschland ging der Kampf zwischen dem mächtigen Maximilian von Bayern und dem Kaiser auf der einen Seite, zugleich zwischen den katholischen und den protestantischen Fürsten, und das war ein harter Kampf zwischen dem General der katholischen Liga Tilly und den evangelischen Kurfürsten von Brandenburg und von Sachsen. Sachsens Stützpunkt war Magdeburg, und die Magdeburger sandten Gustav Adolf bewegliche Hilferufe. Nun aber konnte Gustav Adolf dieser Stadt nicht helfen, wenn er nicht den protestantischen Kurfürsten befreundet war, und diese beiden Fürsten zögerten, sich dem Verbündeten Frankreichs und dem Feinde des Kaisers, diesem landfremden Fürsten, anzuschließen. In Leipzig hatten die Fürsten einen Konvent gehalten und hatten einander gefragt, wie man sich denn zu diesem fremden König stellen solle, und es hatte sich nur einer ihm unbedenklich angeschlossen, Bernhard von Sachsen-Weimar, der junge, schöne und tapfere Fürst, der Mann, der Gustav Adolf verstand und der klaren und der eindeutig großartigen Art des Schweden gleichgesinnt war. Die anderen wollten sich nicht für oder wider entscheiden. Sie glaubten besonders diplomatisch zu sein, wenn sie mit beiden Parteien verhandelten, wenn sie es mit niemanden verdürben, und der Kurfürst von Sachsen, der dicke, gemütliche Herr, der so gerne Bier trank, daß sie ihn den »Bierkönig« nannten, der war direkt beleidigt, daß Gustav Adolf glaubte, er würde nicht allein mit dem Kaiser fertig werden, wenn der Kampf überhaupt nötig sei. Aber während die Fürsten noch verhandelten und als sie beschlossen, ihre Heere unter Waffen zu halten, um sich vor den kämpfenden Heeren, von welcher Seite sie auch kämen, zu hüten, als sie aber auch zugleich beschlossen, weiterhin getreue Untertanen des Kaisers zu bleiben, währenddessen ging der Hauptstützpunkt, ging Magdeburg fast verloren. Der General Tilly nahm ein Bollwerk nach dem anderen, beinahe lag schon die innere Stadt bloß. Da riefen die Bürger in ihrer Not, und weil die protestantischen Fürsten nichts für sie taten, noch einmal nach Gustav Adolf. Und der Schwede beschloß den Zug zu der bedrohten Stadt. So mußte er also durch Brandenburg, mußte nach Berlin, und mit seinem Schwager beinahe als Feind verhandeln. Das hielt ihn lange auf, und die beiden hatten einen erbitterten Streit miteinander. Der Brandenburger wollte sich dem Reichsfeinde nicht anschließen. Der Mann seiner Schwester, der da plötzlich über das Meer gefahren kam mit einem kleinen Heer, mit dem Gelde Frankreichs und mit Soldaten, die ihm aus Deutschland zugelaufen waren, der war ihm ein Abenteurer, und es widerstrebte ihm aufs tiefste, die Feinde des Reiches zu unterstützen. Da fuhr Gustav Adolf Kanonen auf und sagte, er könne Magdeburg nicht helfen, wenn sich die Brandenburger nicht unbedingt anschlössen. Er wußte, daß er in seinem Rücken nicht einen halben Feind stehen lassen durfte, er wußte, daß in den brandenburgischen Festungen, daß in Küstrin vor allen Dingen und in Spandau seine Soldaten stehen mußten, wenn die Rettung der Stadt gelingen sollte. Georg Wilhelm von Brandenburg antwortete immer zögernd und zweideutig, er versprach jedem der Botschafter der Schweden etwas, er versprach immer ein bißchen mehr und zögerte die Verhandlungen unendlich weit hinaus. Schließlich zwang ihn der König zu einer persönlichen Zusammenkunft. Bei dieser Verhandlung endlich gelang es Gustav Adolf, den Kurfürsten ganz auf seine Seite zu ziehen und ihn dazu zu bringen, die Festungen zu öffnen, offen mit ihm zu kämpfen. »Ich will Magdeburg retten,« sagte er zu ihm, »wenn mir niemand beistehen will und ich keine Hilfe finde, gehe ich gleich nach Stockholm zurück. Aber am jüngsten Tage werdet ihr Evangelischen dann verklagt werden, daß ihr nichts für Gottes Sache habt tun wollen und auch hier schon auf der Erde wird es euch vergolten werden, denn wenn Magdeburg verlorengeht, ziehe ich mich zurück und ihr könnt sehen, wie es geht.« So setzte er durch, daß der Kurfürst ihm helfen mußte und freilich, als der Schwede durchgesetzt hatte, was er wollte, da sagte er: »Ich kann dem Kurfürsten seine Traurigkeit nicht verdenken, denn daß ich gefährliche Sachen verlange, das weiß ich wohl, aber es ist ja schließlich nicht zu meinem Vorteile, sondern zum Besten des Kurfürsten, zum Besten seines Landes und zum Besten der Christenheit.«

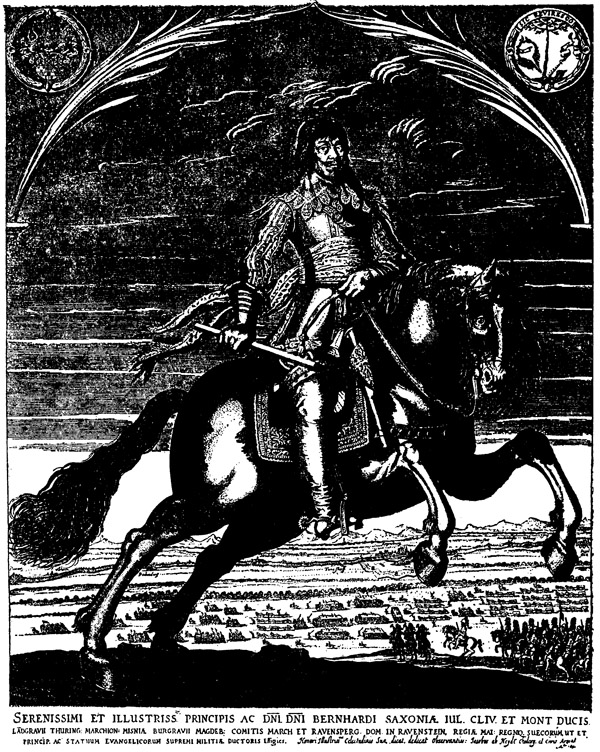

Widerstrebend und ängstlich öffnete der Brandenburger seinem Schwager die großen Festungen, und Gustav Adolf zog in Küstrin und vor allem in Spandau mit seinem Heere ein. Und nun geschah, was allen Lutheranern der damaligen Zeit unverständlich blieb, was immer wieder zu schweren Angriffen auf Gustav Adolf geführt hat, und was sicherlich die Schuld der Staatskunst gewesen ist: Gustav Adolf blieb in der Mark Brandenburg und kam der bedrängten Stadt Magdeburg nicht zu Hilfe. Das machte, der sächsische Kurfürst wollte sich nicht mit ihm verbünden. Den Brandenburger hatte er für sich gewinnen können, den Sachsen nicht. Der Kurfürst lehnte alle Vorschläge rundweg ab, er wollte keine schwedischen Soldaten in seinem Gebiete sehen. Er weigerte sich rund heraus, irgendwelche Verbindung mit Schweden einzugehen. Seine Gründe dafür waren zum Teil recht eigennützig: Er wollte aus eigener Kraft Magdeburg befreien, damit sein Sohn August Bischof werden könne. Und während nun zwischen Gustav Adolf und Johann Georg von Sachsen fruchtlos hin und her verhandelt wurde, während Brief über Brief gewechselt wurde, geschah das Unglück und Tilly brach in Magdeburg ein. Schon längere Zeit hatten die Kaiserlichen die Außenwerke eingenommen, und die Ratsherren waren in großer Not und Sorge. Ihr letzter Bote hatte freilich von Gustav Adolf die Nachricht gebracht, daß der König der bedrängten Stadt zu Hilfe kommen wolle, aber dazwischen hörte man immer wieder, daß das schwedische Heer in Brandenburg stehen blieb und keine Anstalten machte, gegen die Kaiserlichen zu ziehen. Und nun kam gar ein Brief von Tilly an Marschall Falkenberg, der das Heer in der Stadt kommandierte, und an den Koadjutor, den Fürsten Christian Wilhelm. Noch ein letztes Mal bot er ihnen einen Vergleich an, wenn sie zum Kaiser übertreten und das Restitutionsedikt anerkennen wollten. Das hieß, den alten Glauben aufzugeben, das hieß, die ganze Arbeit und alles Wirken der letzten Jahre umsonst gemacht zu haben. Christian Wilhelm war ein schwacher Mann. Er dachte, wenn er vom Kaiser wieder in alte Rechte eingesetzt würde, so könne er wohl den Verrat wagen. Aber er war zu feige und schwankte hin und her und wußte nicht, was er tun sollte. Die Seele der Bürger war der Marschall Falkenberg. Der wollte nichts von Übergabe hören. Er war ein harter Kriegsmann und wollte bis zum Letzten kämpfen; und er hat bis zum Letzten gekämpft. Das Volk war verängstigt und verstört, man sagte, daß es bald zum Sturm kommen würde, und man sagte, daß Gustav Adolf noch weit wäre. Aber einen Kern in der Bürgerschaft gab es, der um keinen Fall von seinem Glauben lassen wollte, harte und fromme Menschen, denen es ernst war mit dem lutherischen Glauben, und die um keinen Preis sich dem Tilly ergeben mochten. Es war alles in Aufregung und Angst. Man sorgte sich darum, daß der Feind bald die Mühlen zerstören könnte, daß es kein Brot und kein Pulver mehr geben würde, und man ahnte, daß ein trauriges Ende nahe sei. Es gab schon in der Stadt Unruhe und Krawalle, viele waren für Übergabe, und in all diesen Wirrwarr und in all diese Not kam eine letzte Nachricht von Tilly, wenn man die Stadt nicht sofort übergäbe, dann würde er stürmen und plündern. Da gab es eine traurige Sitzung des Rates, und als Falkenberg in die Stube trat, sagte ihm der Bürgermeister, daß man beschlossen hätte, die Stadt zu übergeben. Falkenberg schlug auf den Tisch, das sei eine Feigheit und man solle nicht alles zu früh verloren geben. Und während sie noch disputierten und stritten, kam schreckensbleich ein Bote herangelaufen und rief, daß die Feinde im Anmarsch seien. Falkenberg lief auf die Straße hinunter und wollte zu den Wällen. Aber es war schon zu spät. Die Wachen, die müde waren und vom Dienst erschöpft, waren überrumpelt: Tilly war in der Stadt. Es ist eine der grausigsten Begebenheiten in der Geschichte Deutschlands, wie die Anhänger des Kaisers in Wien und die Anhänger des lutherischen Glaubens einander zerfleischten. Der ganze Dreißigjährige Krieg ist mit das Furchtbarste, was unser Vaterland je erlebt hat, weil er ein Bürgerkrieg war, ein Krieg, in dem niemand mehr wußte, wer Feind, wer Freund war. Ein besinnungsloses Morden und vielleicht der schlimmste Tag des dreißigjährigen Ringens war der Untergang von Magdeburg. Tillys Soldaten waren von der langen Belagerung erregt. Sie verlangten ihr Recht, und der General wußte, was er tun mußte, wollte er nicht die Macht über sein Heer verlieren: er erlaubte zu plündern. Und die Truppen Tillys mordeten und raubten in grauenhafter Weise, und während noch Tilly überlegte, wie er dem Morden Einhalt gebieten könne, während er versuchte, das Heer wieder zur Ordnung und zur Zucht zurückzuführen, da begann es plötzlich an vielen Ecken der Stadt zu brennen und zu prasseln, es krachten die Gebälke der Häuser: die Stadt war angezündet worden! An allen Ecken und Enden brannte es. Und in das Geschrei der gehetzten und getriebenen Bürger, in den Ruf der kaiserlichen Soldaten mischte sich das furchtbare Wimmern der Verbrennenden und Halbtoten. Eines versuchte Tilly noch: die elternlosen Kinder, die ganz Kleinen, die auf den Straßen lagen, zu retten. Er versuchte es noch, hier und da Ordnung zu schaffen und Einhalt zu gebieten, aber es war wenig mehr zu helfen. Der kaiserliche General hatte keine Stadt erobert, sondern einen Aschenhaufen.

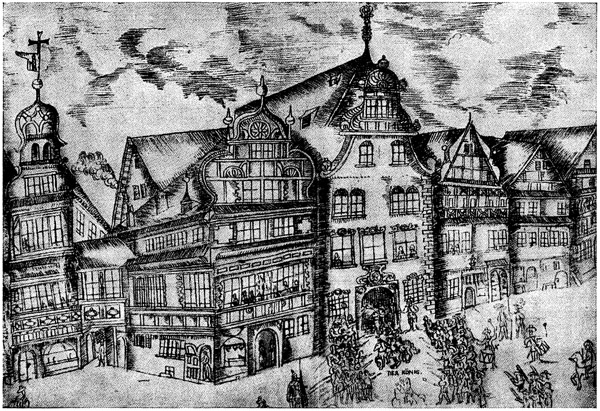

Magdeburg

In der Geschichte hat man immer wieder dem General den Vorwurf gemacht, er hätte die Stadt zerstört. Lange Zeit hat man es geglaubt, daß Tilly den Befehl zur Feuersbrunst gegeben habe (denn ein angelegtes Feuer ist es gewesen). Aber wir glauben es jetzt nicht mehr. Denn der alte Tilly war kein Brandstifter, dem es Vergnügen gemacht hätte, die Stadt zu zerstören, ihm lag nur daran, seinem Kaiser treu zu dienen, seine Pflicht zu erfüllen. Und er mußte die Soldaten plündern lassen, sonst wären sie ihm weggelaufen, denn das Plündern war damals das Vorrecht des siegreichen Söldners. Aber an unnützem Gemetzel hat der brave Offizier nie seine Freude gehabt. Zudem war es gar nicht sein Vorteil, wenn die Stadt ganz vernichtet würde, sein Sieg wurde dadurch zunichte. So glauben wir es jetzt, daß Otto von Falkenberg die Stadt verbrennen ließ. Der fanatische Marschall konnte es nicht sehen, daß alle seine Arbeit vergebens gewesen war, er konnte es nicht fassen, daß man ihn besiegt hatte, und er mochte vor allen Dingen nicht dulden, daß des Kaisers General nun seine Stadt besetze, lieber sollte er nur Trümmer finden. Noch lange rauchten die Trümmer der vernichteten Stadt. Magdeburg hatte aufgehört überhaupt dazusein. Als die Kunde vom Falle Magdeburgs weiterdrang, da war allenthalben große Verzweiflung und ein großes Wehklagen in Deutschland. Am wenigsten trauerte der sächsische Kurfürst, der sagte, es täte ihm ja sehr leid und es sei traurig, aber es seien doch immerhin Aufrührer gewesen, die da untergegangen seien. Gustav Adolf aber geriet in große Wut und wurde so zornig, wie es ihn manchmal überkam: Wenn er es gewußt hätte, daß die deutschen Fürsten solche Verräter seien, dann wäre er nie nach Deutschland gekommen. Es mag sein, daß Gustav Adolf ein bißchen seine Schuld gefühlt hat, daß er es gespürt hat, daß er vielleicht habe Magdeburg retten können, und daß er ein Versehen schlimmer Art begangen hätte. Jedenfalls war er barsch und schimpfte so hart, wie es die Schweden von ihrem freundlichen und gottesfürchtigen Könige nicht gekannt hatten. Am anderen Tage setzte er sich nieder und schrieb eine lange ausführliche Verteidigungsschrift, warum er die Stadt nicht habe entsetzen können und warum es ihm unmöglich gewesen wäre, zu helfen. Am dritten Tage aber sagte er, daß er eine Rache für Magdeburg nehmen werde, an die am jüngsten Tage noch gedacht werden würde. Das war am letzten April gewesen. Und nun kam ein Sommer, in dem sich die Heere fast kampflos gegenüberstanden, ein Sommer, in dem kein entscheidender Kampf gefochten wurde. Tilly lag in Hessen, während Gustav Adolf wieder an die Ostsee zurückging. Er nahm die letzten Plätze, die die Kaiserlichen dort noch besaßen, Greifswald vor allen Dingen, und er bemühte sich, seine Freunde, die Herzöge von Mecklenburg, die vom Kaiser abgesetzt worden waren, wieder in ihre Rechte zurückzuführen und dem Herzog von Mecklenburg, Wallenstein, sein Herzogtum zu nehmen. Aber ein Bedeutsames geschah noch. Zwischen dem Kurfürsten von Brandenburg und Gustav Adolf kam es zur Versöhnung. Der Kurfürst mußte seinem Schwager nun doch folgen, da Magdeburg, das südliche Bollwerk für sein Land, gefallen war und das kaiserliche Heer frei in die Mark ziehen konnte. Gustav Adolf hat dem Schwager sehr drückende Bedingungen diktiert, denn wo es um die Macht ging, da war der freundliche Schwedenkönig immer hart und unerbittlich. Da war es ihm ganz gleich, ob er mit dem Verwandten oder mit dem Feinde sprach, er verlangte, was ihm nötig schien. Die Geschichtschreiber erzählen, daß Gustav Adolf seinem Schwager versprochen habe, er wolle die Reiche Schweden und Brandenburg eng verbinden. Er soll ihm seine Tochter Christine zur Gemahlin für den brandenburgischen Kronprinzen angetragen haben, und es ist sehr sonderbar, daran zu denken, was geschehen wäre, wenn die Königin Christine von Schweden wirklich die Gemahlin unseres Großen Kurfürsten geworden wäre. Jedenfalls, es kam damals zu keinen großen Kämpfen. Die ganze Zeit war von Verhandlungen ausgefüllt. Auch Tilly hatte ganz darauf verzichtet, den König anzugreifen. Es wurde verhandelt und gestritten. Aber weil beide Parteien nicht recht ehrlich zu Werke gingen, kam es zu keinem Ergebnis. Zudem kam die unglückliche Zwietracht im Kleinen und Kleinsten wieder zum Vorschein. Tilly trat mit seinem Unterfeldherrn Pappenheim vor den Kaiser, weil der tapfere Soldat Pappenheim, der die Eroberung vollzogen hatte, meinte, von seinem Oberfeldherrn ungerecht behandelt zu werden. Gustav Adolf hatte kein Geld damals, und er befand sich mit seinem Heere in großen Schwierigkeiten. Und wie immer, wenn dem König nicht alles so von der Hand ging, wie er wollte, gab es Zwist. Der siegesgewohnte und siegesfreudige Held ertrug es nicht, daß es ihm schlecht ging, und das mußten seine Offiziere büßen. Mit vielen hat er sich damals unnütz verfeindet, seiner besten Freunde hat er sich beraubt, und er verstrickte sich immer tiefer in die ungewohnten Zweifel und die sonderbaren Schwierigkeiten, die er nicht geahnt hatte. Immer weniger wußte er, was er eigentlich in Deutschland wollte und erstrebte, und immer tiefer geriet er in die Schlingen der Staatsmänner, kam er auf die falschen und krummen Wege. Vorerst lag er mit seinem Heere, nachdem er Pommern ganz und gar erobert hatte, im festen Lager bei Werben. Ein kleines Gefecht brachte beiden Parteien viel Leid und wenig Glück. Es waren die unglücklichsten Tage des Krieges, die Gustav Adolf dort verlebte. Ohne Geld, ohne Bundesgenossen und ohne Freude stand er müßig und untätig mit seinem Heere mitten in Deutschland, unfähig, etwas zu unternehmen, unfähig, irgendwelche festen Entschlüsse zu fassen. Endlich kam Geld für ihn, und zwar von verschiedenen Seiten. Die Niederlande und Frankreich erklärten sich bereit, den König zu unterstützen, und die Engländer sandten Truppen zur Verstärkung seines Heeres. Aber kaum war das Geld in seinem Lager, so meldeten sich protestantische deutsche Fürsten, die ihren Anteil an der Summe haben wollten, und Gustav Adolf schloß den ersten Vertrag mit einem deutschen Reichsfürsten, die erste dieser vielen Übereinkünfte, die alle so gleich klangen und alle die deutschen Fürsten beinahe zu Dienern Schwedens machten. In dem ersten derartigen Vertrage verpflichtete sich der König, den Landgrafen von Hessen zu schützen und ihm gegen jeden Feind zu helfen. Dafür verlangte er aber den Oberbefehl und die »Direktionsgewalt« in den Gebieten des Bundesgenossen, verlangte, daß der Landgraf ständig ein Heer zu des Königs Verfügung halte, und forderte großen Einfluß auf die Verwaltung des Landes. Zur gleichen Zeit ging der junge Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar offen zu Gustav Adolf über, kurz, durch Vertrag und Verhandlungen festigte sich die Macht des Schwedenkönigs immer mehr. Aber noch war es Gustav Adolf nicht möglich, sich mit Tilly zu messen, denn die kaiserlichen Heere waren viel größer und verfügten über viel mehr Hilfsmittel. Gustav Adolf mußte die Sachsen gewinnen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als immer Versuche zu machen, sich dem Kurfürsten, der schon so oft unzuverlässig und tückisch gewesen war, immer wieder zu nähern. Und dann geschah das Entscheidende: daß nämlich der Kaiser dem Schwedenkönig zu Hilfe kam. Auch am Hofe von Wien nämlich war man unzufrieden mit dem sächsischen Kurfürsten und mit seinem ewigen Schwanken. Es war damals nötig, sich für oder wider zu entscheiden. Man mußte bekennen, wohin man gehörte. Und da befahl der Kaiser, um die Neutralität der Sachsen endlich zu brechen, daß Tilly nach Sachsen marschieren sollte. Nun war der Kurfürst gezwungen, entweder alle seine Freunde zu verlassen und sich dem Kaiser anzuschließen, oder er mußte Gustav Adolf um ein Bündnis bitten, daß Tilly sein Land verschone. Der Kurfürst mußte nun demütig um den Vertrag bitten, den ihm Gustav Adolf so oft angeboten und den er immer wieder zurückgewiesen hatte. Und nun verlangte Gustav Adolf viel. Er machte dem Kurfürsten Bedingungen, als ob er ihn in der Schlacht besiegt hätte, und dem Kurfürsten blieb nichts anderes übrig, als anzunehmen, was Gustav Adolf ihm gebot. »Nicht nur Wittenberg – die Festung, die Gustav Adolf verlangt hatte – sondern auch Torgau,« so rief er aus, »sondern ganz Sachsen soll dem Schwedenkönig offenstehen. Ich will meine ganze Familie als Geisel stellen, wenn ersteres noch nicht genügt. Der König mag die Verräter (die in Sachsen gegen Gustav Adolf Ränke spannen) nur nennen, ich will sie ausliefern, ich will den verlangten Sold bezahlen und Gut und Blut der Sache opfern.« Als Gustav Adolf von diesem Notschrei hörte, sagte er dem Boten, daß er auf die Bedingungen zum größten Teil verzichte, und daß er sie nur gestellt habe, weil der Kurfürst früher immer unzuverlässig gewesen sei. Und gleich darauf kam das Bündnis zustande, und Gustav Adolf war nicht nur der Freund und mächtige Beschützer des Landgrafen von Hessen und des Herzogs von Sachsen-Weimar, sondern auch zweier mächtiger Kurfürsten, des Brandenburger und des Sachsen. Und nun war Gustav Adolf stark genug, um Tilly anzugreifen. Zur Schlacht selbst kam es beinahe durch Zufall, jedenfalls gegen den Willen Tillys.

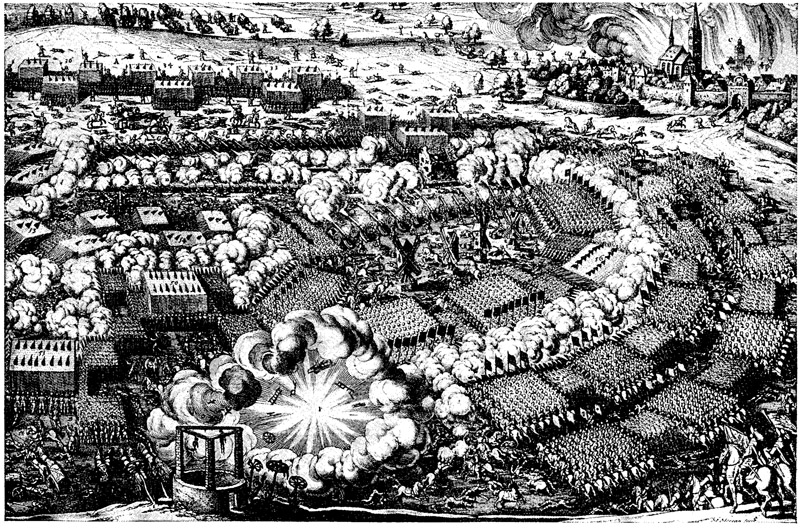

Es waren im kaiserlichen Lager immer noch große Gegensätze, weil der mächtige Herzog von Bayern, Maximilian, andere Ziele verfolgte als der Kaiser selbst, und im Heere war Tilly des Bayern Oberfeldherr. Dem lag nichts an der Entscheidungsschlacht, dem lag an einem Hinauszögern und einem Verschleppen des Krieges. Pappenheim aber, der junge, der blut- und schlachtgierige Reiterführer, der wildeste unter den kaiserlichen Generalen, war ein Freund des Kaisers, er haßte seinen General Tilly, und er wagte sich vorwitzig mit 2000 Reitern in die Nähe des schwedischen Heeres. Als dann der Kampf tobte, ließ er Tilly sagen, er könne sich nicht mehr zurückziehen, er brauche Verstärkung. Tilly schickte ihm wieder Reiter mit dem strengen Befehl, sie nur dazu zu benutzen, daß er sich wieder zurückzöge. Aber es war schon zu spät. Die Feinde hatten sich ineinander verbissen, und Breitenfeld wurde der Ort, an dem das entscheidende Ringen stattfand. Auf eine Kanonade folgte die Schlacht, die zunächst unentschieden verlief, bis es den Schweden gelang, den einen Flügel des Tillyschen Heeres gänzlich aufzureiben. Die Sachsen allerdings, die auf dem anderen Flügel der schwedischen Schlachtreihe standen, wurden vollständig geschlagen und flohen. Allen voran ihr braver Kurfürst, der »Bierkönig«. Trotz dessen gelang es dem König, durch einen meisterhaften Angriffsplan und durch die straffe Ordnung seines Heeres, dem vor allem auch moderne Feuerwaffen und die berühmten leichten Ledergeschütze zur Seite standen, den Feind vollständig zu schlagen. Die Kaiserlichen mußten sich überall zurückziehen. Tilly und Pappenheim entkamen nur mit großer Mühe.

In dieser Schlacht hatte sich Gustav Adolf als der große Feldherr bewährt, er hatte gezeigt, daß die neuen Erfindungen in der Kriegskunst und in der Rüstungstechnik bedeutsam waren; er verfügte über ein Heer, das in allen Künsten eines modernen Feldzuges geübt war, ein Heer, das zudem treu zu seinem Feldherrn stand, das ein Werkzeug in seiner Hand war. Tilly dagegen befehligte einen zusammengewürfelten Söldnerhaufen. Der alte General war ein treuer und braver Diener seines Kaisers, er war mutig und sicher einer der anständigsten und ehrlichsten Menschen, kein Diplomat, sondern ein braver Soldat, der seine Pflicht tat. Aber er vermochte es nicht, seine Truppen zu begeistern, er mußte stets schwer um seine Autorität ringen, er war der »brave Korporal«, nicht der geniale Heerführer. Pappenheim zudem, sein Unterfeldherr, hatte ihn wider Willen zu der Schlacht gezwungen, dieser Pappenheim, der ein tollkühner, ein verbissener und brutaler Reitergeneral war, ein Landsknecht, ein Mann, für den es Schonung oder Milde nicht gab, der kräftig und grob zuschlug ohne Bedenken. Diesen beiden war der König gewachsen. Es waren keine vollwertigen Gegner für ihn. Die Schlacht bei Breitenfeld zeigte, daß er von anderem Schlage war, daß man wirklich einen ganz Großen brauchte, der sich ihm messen konnte. Und darum rief der Kaiser, der jetzt einsah, welcher Feind in sein Land eingebrochen war, nach Wallenstein.

Gustav Adolf konnte die Schlacht bei Breitenfeld mit dem Glanz durchkämpfen, weil es wieder eines von den Geschehnissen war, wo man siegesfreudig, ohne Zweifel und ohne Qual ein Begonnenes wieder durchführen konnte. Es war eine Handlung, wo es ein eindeutiges Hier und Dort, ein ganz klares Für und Wider gab, man wußte, auf wen man sich verlassen konnte, und wer der Feind war: Solche Arbeit verstand der junge Schwedenkönig.

Als der König vor der Breitenfelder Schlacht eine Ansprache an seine Offiziere und Soldaten gehalten hatte, da hatte er die bedeutsamen Worte gesprochen: Selig könnt ihr bei mir werden, aber nicht reich. In der Freude und der Erregung der beginnenden Schlacht, im Bewußtsein der Aufgabe, da glaubte er wieder an die Mission, da fühlte er sich als ein freudiger, als ein Religionskämpfer für Gottes Sache. Aber nach der Schlacht wurde es anders. Da konnten Gustav Adolfs Soldaten reich werden, aber nicht mehr selig. Vorerst freilich merkte man noch nicht viel von dem neuen, bösen Geiste, der ins Heer eingezogen war. Es begann ein unglaublicher Siegeszug von Sachsen bis an den Main, eine Stadt nach der anderen fiel Gustav Adolf in die Hände. Manche gutwillig, manche erst nach Verhandlungen. Und in Würzburg kam es gar zu einem erschrecklichen Gemetzel. Endlich aber zog der König in Frankfurt ein. Wir können dem Kriegszuge nicht genau folgen. Gustav Adolf spaltete sein Heer in viele kleine Abteilungen, und überall gab es Scharmützel und kleine Kämpfe. Wir wollen einzig kurz den König selbst mit seiner Heeresgruppe begleiten und dabei sehen, wie sich auf dem Gipfel der Macht der König, wie sich sein Heer veränderte.

Der König schickte zunächst Gesandte nach Süddeutschland, vornehmlich nach Nürnberg und trug ihnen auf, diese Städte ja für seine Sache zu gewinnen. Und da gebrauchte er eine diplomatische List. Er gab seinen Gesandten zwei Briefe mit. Einen, in dem er in liebenswürdiger und freundlicher Weise den Städten riet, sich mit ihm zu verbinden, indem er ihnen schrieb, er sei nur nach Deutschland gekommen, um die Fürsten gegen den Kaiser zu schützen und um die Religion zu sichern. Und zugleich sandte er einen zweiten Brief mit, den der Gesandte vorlegen mußte, wenn die Städte sich weigerten, ein Bündnis mit Schweden einzugehen. Der war in harten Worten gehalten und drohte mit Plünderung und Besetzung. Der widerrief beinahe alles, was in dem ersten Briefe stand. Und wenn man diese Briefe liest, dann spürt man mit Trauer, daß der König sein eigentliches Ziel vergessen hat, daß er als Eroberer und weltlicher Kämpfer in das Land einbrach. An die Nürnberger schrieb er so: »Weil die Stadt sich trotz aller Abmachungen keines besseren besinne, sondern fortwährend von ihrer Untertänigkeit gegen den Kaiser oder gar von Neutralität spreche, weil ferner der König von keiner Neutralität fürder etwas wissen wolle, sondern alle Protestanten, die in Zukunft hinter solche Zweideutigkeiten sich versteckten, als seine Feinde zu behandeln entschlossen sei: so werde Ihre Königliche Majestät von Schweden auch die Stadt Nürnberg, dafern sie nicht bessere Gesinnungen an den Tag lege, als offene Gegnerin behandeln, sie und ihre Untertanen mit Schwert, Mord und Brand als die ärgsten Feinde verfolgen und alle und jeden Bürger und Pflichtigen der Stadt und deren Güter, wo der König dieselben in seinem eigenen oder der verbündeten Länder antreffe, niederwerfen, mit Beschlag belegen, wegnehmen und vernichten.« Und in dieselbe Zeit fällt es, daß der König immer unsicherer, für seine Freunde immer unzugänglicher und mit allen Maßnahmen in Deutschland wie in Schweden immer unzufriedener wurde. Die Heeresgruppe, mit der er nach Süden zog, um nachher den Rhein zu gewinnen, war schwach. Tilly hatte sich aber indes mit dem Herzog von Bayern und verschiedenen kaiserlichen Generalen vereint und zog von neuem gestärkt aus Hessen heran. Und außerdem hatte Gustav Adolf kein Geld mehr. Seine deutschen Bundesgenossen waren arm und die schwedischen Hilfsmittel nicht allzu groß. Es gab damals sogar in Schweden eine Verringerung des Geldwertes, eine sogenannte »Reduktion der Münze«, und der König mußte verschiedene Mittel anwenden, um sein Kupfergeld im alten Werte zu erhalten. »Wir müssen die Sache dahin bringen,« schrieb er, »daß fürder in Schweden keine andere Münze gelten solle, als Reichsthaler und Kupfermünze. Wir verlangen deshalb, daß der Reichsrat alle Münzen, Kupfergeld und Reichsthaler ausgenommen, in allen uns gehörigen Provinzen öffentlich abverkünden soll, wodurch wir vermuten, daß die Kupfermünze begehrlich und wieder aus Holland zurückgesucht und dadurch das Kupfer zu Wert kommen werde.« Es muß die Zeit gewesen sein, in der der König spürte, daß irgend etwas in seiner Kriegführung nicht mehr richtig war. Die äußeren Ereignisse freilich waren alle günstig. Nürnberg erklärte sich für den König, so daß er einen Stützpunkt im Süden hatte, und alle die großen Orte zwischen Frankfurt am Main und Breitenfeld, das ja bei Leipzig liegt, ergaben sich bald. Zuerst Erfurt, wo der Magistrat sich gegen eine Besetzung wehrte, bis der König ganz allein mit seiner Kutsche vor das Stadttor fuhr und Einlaß begehrte und dann, da man ihm den Eingang als einem einzelnen großen Herren schwerlich verweigern konnte, seinen Wagen so geschickt unter dem Torbogen halten ließ, daß ein Reiterregiment, das bisher verborgen gewesen war, rasch in die Stadt stürmen konnte. Die nächste ernsthafte Streitigkeit gab es vor Würzburg. Die Stadt ergab sich rasch. Aber das Schloß Marienberg, das fest auf einem Felsen oberhalb der Stadt liegt, wehrte sich wacker. Hier hatte sich die Manneszucht in Gustav Adolfs Heer schon recht gelockert. Einige Soldaten betranken sich an gestohlenem Frankenwein so, daß sie aus Unachtsamkeit ein paar Häuser anzündeten, und die Erregung darüber war groß, denn die Würzburger fürchteten, der König wolle die ganze Stabt einäschern, weil sich ihm die Burg nicht ergab. Und als es dann zum Sturm auf die Festung kam, und als die Schweden siegreich in die inneren Höfe eindrangen, da erhob sich ein furchtbares Gemetzel und eine Plünderung, der Gustav Adolf nicht Einhalt tun konnte. Seine Soldaten mordeten mit dem Rufe: »Magdeburgisch Quartier« alle Verteidiger. Und der General Torstenson sagte ruhig, er würde der Metzelei erst dann Halt gebieten, wenn man ihm die verborgenen Schätze des Schlosses ausgeliefert haben würde. Es knüpfen sich mancherlei Legenden gerade an diese Würzburger Tage. Man hat es wohl empfunden, daß sich hier die Wendung in Gustav Adolfs Geschick vollzog, daß er sich hier endgültig zu seinen Erobererzielen bekannte. An die Würzburger Tage knüpft sich die Geschichte von dem eisernen Ring, der Gustav Adolf kugelfest gemacht haben soll, die Geschichte von jenem fanatischen Mädchen zugleich, das Gustav Adolf in den verschiedensten Gestalten sich genähert habe, um ihm diesen Ring zu entwenden. Drei Tage vor der Schlacht bei Lützen soll sie ihn genommen haben. Manche Dichter erzählen auch, daß dieses Mädchen dieselbe Frau sei, die sich unter dem Namen des Leibknechtes Leubelfingen in das Vertrauen des Königs geschlichen habe. Als Gustav Adolf in Würzburg über den Schloßhof ritt, fand er unter den Toten, die dort von dem Gemetzel herumlagen, viele, deren Gesichter merkwürdig gesund und lebendig aussahen. Da rief er, sie sollten aufstehen, er würde ihnen nichts tun. Da erhob sich bleich und zähneklappernd eine große Anzahl von katholischen Priestern, die mitgekämpft und sich durch ihren Scheintod aus dem schrecklichen Nahkampfe gerettet hatten.

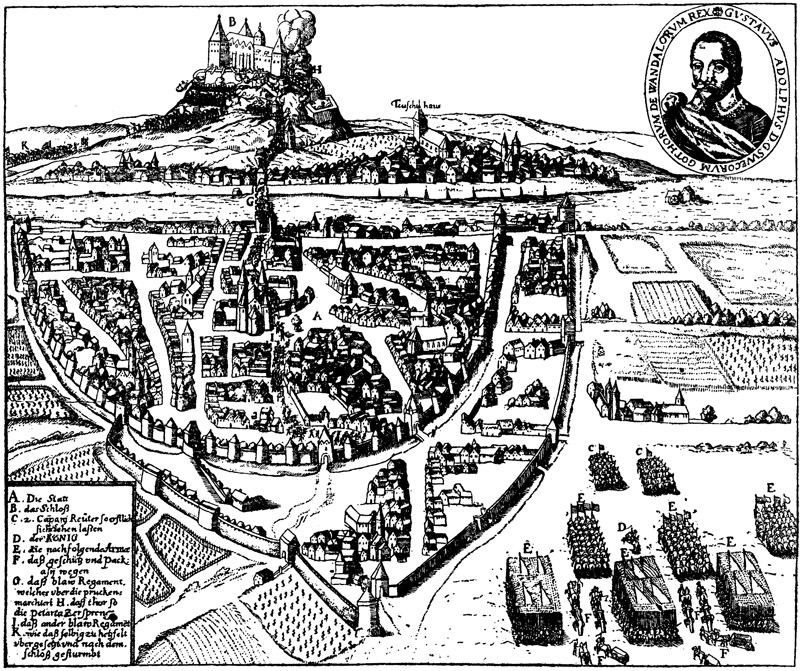

Belagerung von Würzburg durch die Schweden 1631. Kpfr.

Und dann zog Gustav Adolf weiter, überwand die Widerstände der Frankfurter und rückte plötzlich mit großem Gefolge in Mainz ein: Der anerkannte Herr der protestantischen Länder. Nun kamen sie alle die deutschen Fürsten und versuchten von Gustav Adolf möglichst gute Bedingungen zu erhalten, daß sie mit dem Schweden nicht verfeindet und doch zugleich dem Kaiser untertan blieben. Nur ganz wenige haben sich rückhaltlos an den Schweden angeschlossen. Manche, wie Trier, begaben sich in den Schutz der Franzosen, und wieder andere schlossen sich eng an den Kaiser an. Da war es der große diplomatische Fehler Gustav Adolfs, daß er es nicht verhindert hat, daß der Kurfürst Maximilian von Bayern, der den Kaiser sehr haßte, sich mit ihm zusammentat, so daß im Süden zwischen Wien und München eine starke feindliche Macht gegen den Schweden feststand. Gustav Adolf hat das gesehen, und er hat immer wieder versucht, gegen diese fest zusammenhaltende Macht ein einiges Reich in Deutschland zu errichten. Aber die deutschen Fürsten mochten nicht; es lag ihnen nicht daran, ein protestantisches Reich in Norddeutschland zu errichten, es lag ihnen einzig am Frieden, und darüber hat sich Gustav Adolf sehr grämen müssen. Er hatte ganz vergessen, daß er nach Deutschland gekommen war, nur um die protestantischen Fürsten aus der Gewalt des Kaisers zu retten. Er verlangte jetzt, daß sich die Fürsten alle zusammenschlössen und mit ihm zusammen den Frieden diktierten. Und dieser Friede, wie er ihn haben wollte, war hart für den Kaiser. Gustav Adolf kränkte es sehr, daß die Fürsten zumeist bereit gewesen wären, unter ganz anderen Bedingungen Frieden zu schließen. Und er schimpfte sehr auf diese Männer, die ihn nach Deutschland gelockt hätten unter falschen Versprechungen und mit falscher Darstellung der Verhältnisse. Wenn er es gewußt hätte, wie falsch, wie feige und wie kampfunlustig alle diese deutschen protestantischen Herren seien, dann wäre er nie über das Meer gekommen. Gustav Adolf wollte viel vom Kaiser verlangen, und es ist uns ein Schriftstück aufbewahrt, und auch die Geschichtschreiber berichten uns von den Bedingungen, die er gegenüber dem Unterhändler des Kaisers, dem Kurfürsten von Mainz, gemacht habe. Das Restitutionsedikt, hieß es dort, sollte null und nichtig sein, und beide Religionen, die katholische und die evangelische, sollten nebeneinander gleichberechtigt geduldet werden. Dann sollten Böhmen, Mähren und Schlesien wieder in ihren vorigen Stand eingesetzt werden und alle Verbannten auf ihre Güter zurückkehren. Der Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz sollte seine verlorenen Städte wiederbekommen und zudem den Kurhut, den jetzt der Bayernherzog besaß. Dann sollten die Freiheiten für die Stadt Augsburg von neuem bewilligt werden. Alle Jesuiten sollten aus dem Reich verbannt werden, weil sie die Urheber der gegenwärtigen Unruhen seien. Und dann kamen neben manchen anderen Bestimmungen noch die ganz entscheidende und bedeutsame: Aus Dankbarkeit für die Rettung des Deutschen Reiches soll Ihre Königliche Majestät von Schweden zum römischen Kaiser gewählt werden. Und wenn nun wirklich diese Bestimmung wahr ist, wenn Gustav Adolf es wirklich geschrieben hat, daß er römischer Kaiser, also zukünftiges Haupt des ganzen Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation werden wollte, dann kann allerdings gar nicht mehr davon die Rede sein, daß der Schwede religiöse Ziele verfolgte. Wenn es wahr ist, daß Gustav Adolf diesen seinen ursprünglichen Plänen so untreu geworden wäre, dann hatten allerdings alle die recht, die den fremden Eroberer bekämpften, und auch die, die heute von seinem verderblichen Wirken in Deutschland sprechen. Aber vielleicht ist der entscheidende Paragraph der Friedensverträge in einer falschen Form zu uns gekommen. Vielleicht hat Gustav Adolf es nicht selbst geplant, sondern nur einer seiner deutschen Freunde hat davon geträumt, daß der große Schwede die Habsburger ablösen solle. Denn daß ihm manche Deutsche gesagt haben, er solle doch den Kaiserthron an sich reißen, das ist sicher. Die Frankfurter Ratsherren, die die Besetzung von ihrer Stadt abwenden wollten, hatten dem König damals geschmeichelt, und in Nürnberg war viel davon die Rede gewesen, als der schwedische Gesandte dort war, um die Stadt für Schweden zu gewinnen. Auch dem Landgrafen von Hessen mag daran gelegen gewesen sein, daß sein mächtiger Beschützer lange in Deutschland blieb. Aber ob Gustav Adolf selbst in ganz klarer und eindeutiger Weise eine Absicht auf den Kaiserthron ausgesprochen hat, das wissen wir nicht.

Es scheint uns viel wahrscheinlicher, daß dem König alle diese Pläne von seiten der Reichsfürsten, allenfalls von seiten Oxenstiernas geraten wurden, und es scheint uns auch wahrscheinlich, daß sie den König nachdenklich machten. Aber ob er so mit voller Klarheit auf den deutschen Kaiserthron zustrebte, das werde doch nicht entschieden. Eines nur ist ganz sicher, daß Gustav Adolf nicht nach Schweden zurückkehren wollte, ohne die Macht des Kaisers verringert zu haben. Es ist ganz sicher, daß ihm das Wichtigste war, die Ostsee für Schweden freizuhalten. Und es ist ganz sicher, daß er darum die nördlichen Teile Deutschlands von Habsburg lösen wollte. Gegen das katholische Südreich sollte ein protestantisches Nordreich gestellt werden. Gegen diese deutsche Nation, die sich mit romanischen Völkerschaften zum Heiligen Römischen Reiche zusammengefunden hatte, sollte ein Deutsches Reich ohne den Einfluß der südlichen Herren geschaffen werden. Nicht ohne Grund hatte sich Gustav Adolf von allen den deutschen Fürsten, die sich mit ihm verbündet hatten, die »absolute Direktion« und einen Einfluß auf die Verwaltung des Landes versprechen lassen. Er wollte sich die Möglichkeit nicht nehmen, alle diese seine Kriegsfreunde einmal friedlich zu einen. Er wollte Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg und Hessen, vielleicht kann man überhaupt sagen Deutschland nördlich der Mainlinie, zusammenschließen zu einem Nordreich. »Wer der Herr dieses Reiches ist,« so sagte er einmal zum hessischen Kurfürsten, »das ist mir gleichgültig, aber das Reich muß bestehen. Dann ist meine Aufgabe erfüllt, wenn ein einheitliches protestantisches Deutschland unabhängig vom Kaiser besteht.« Der Kurfürst von Hessen lachte ihn aus, wer denn der Herr dieses Reiches sein solle, wenn nicht Gustav Adolf selbst, fragte er. Und der König wird es sich wohl gesagt haben, daß das sein künftiger Posten sei, Herr der Ostsee, Herrscher in Schweden, in Finnland und in Norddeutschland zu sein. Darum, weil er sein Leben lang in Deutschland herrschen wollte, mag ihm wohl so viel an der Heirat seiner Tochter mit dem brandenburgischen Kurprinzen gelegen haben. Und darum, weil er in den deutschen Fürsten seine späteren Vasallen gesehen haben mag, darum war ihm wohl die unentschiedene und immer noch zum Kaiser hinneigende Haltung dieser Fürsten so verhaßt. Gustav Adolf wußte jedenfalls seit Mainz um das letzte Ziel. Ob es die Herrschaft über ganz Deutschland oder nur über den protestantischen Norden war, das können wir nicht entscheiden. Aber so klar ihm das Ziel war, so unsicher lag der Weg vor ihm, und hier folgte er nur der inneren Stimme, die ihn nach Bayern trieb. Er soll sich damals in Mainz mit Marie Eleonore lange unterhalten haben, und die Königin soll ihn sehr gebeten haben, nach Schweden zurückzukehren: denn ihr war es schmerzlich, daß ihr Gemahl vor dem Schloß des Bruders in Berlin Kanonen aufgefahren hatte. Und sie, die aus Schweden kam, sah wohl auch, wie das Land, das unter dem König geblüht hatte, unter den Lasten des Krieges wieder arm wurde und fast zusammenbrach. Oxenstierna aber hat damals dem Könige seinen großen Fehler vorgehalten, daß er hart gegen die deutschen Fürsten wäre. Die beriefen sich immer auf die Neutralität und auf den Vertrag der Franzosen mit dem Schweden, daß der Krieg ja dem Kaiser gelte, aber nicht den Fürsten der katholischen Liga. Und da hat Gustav Adolf einmal ausgerufen: »Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist, Neutralität. Es ist nicht kalt, nicht warm, nicht weiß, nicht schwarz, nicht gut, nicht böse, ein unaufrichtiger, unbrauchbarer Zwitter. Damit mag ich mich nicht abgeben.« Oxenstierna aber war anderer Ansicht. Er meinte, man müßte die Fürsten nach Möglichkeit schonen, und man müsse geraden Wegs nach Wien gegen den Kaiser ziehen. Oxenstierna mag wohl sicher gewünscht haben, daß der König von Schweden deutscher Kaiser geworden wäre. Denn dann wäre er sein Leben lang in die deutschen Händel verwickelt gewesen, und die großen Herren in Schweden hätten wieder ein Adelsregiment einrichten können. So können wir es uns erklären, daß Marie Eleonore den König nach Schweden zurückhaben wollte, daß aber Oxenstierna auf den Zug nach Wien drang. Der König aber tat keines von beiden. Er wollte nach Bayern. Man stellte ihm vor, daß es falsch sei, daß er die Franzosen verärgere, wenn er das Land des Bayernherzogs besetze. Aber er blieb dabei und sagte: »Ich gehe nach Bayern. Dorthin weist mich der Zeiger in meiner Brust.« Da ließen die Königin und Oxenstierna traurig von ihm ab: Gustav Adolf hatte auf keinen Rat hören wollen. Er gab sein Schweden auf, indem er in Deutschland kämpfte, und er gewann auch Deutschland nicht, wenn er gegen die Fürsten kämpfte statt gegen den Kaiser.

Und jetzt beginnt der letzte Abschnitt des Krieges. Von dem wissen die meisten Geschichtschreiber nicht viel zu berichten, denn es war eine traurige Zeit. Nicht mehr, daß gottesfürchtige und mutige protestantische Streiter frohgemut in den Kampf zogen, sondern ein aus abgekämpften Schweden und kriegsmüden Deutschen zusammengewürfeltes Heer kämpfte gegen die Truppen des Kaisers, nicht mehr um des Glaubens willen, zusammengehalten nur durch den Willen eines Führers, ohne das Bewußtsein für irgendein Gut, das ihnen teuer wäre, zu fechten. Und in dieser Zeit ist es auch Gustav Adolf nicht mehr gut gegangen. Er zweifelte. Warum hat Gustav Adolf nach seinem großen Siege bei Breitenfeld nicht Friede gemacht? Er hätte die Fürsten, die ihn gerufen, zufriedenstellen und den Krieg beenden können. Er hätte ohne Schwierigkeiten Deutschland als Sieger verlassen und alle befriedigt, er hätte den Krieg beendigen und Deutschland und Schweden retten können, wenn er dem Kaiser nicht allzu schwere Bedingungen gemacht hätte. Statt dessen setzte er den Krieg fort, machte sich die Fürsten, von denen er zuviel verlangte, zu Feinden und führte doch keinen vernichtenden Schlag gegen den Kaiser.

Des Königs Glaube und seine Sicherheit war im Tiefsten erschüttert, als er keine große religiöse Aufgabe mehr vor sich hatte. Er hatte sich zuerst alles so leicht gedacht: hie Protestant, hie Katholik, und etwas Drittes gibt es nicht. Und nun sah Gustav Adolf, daß in dem Heere des Kaisers viele Protestanten waren, und er selbst hatte ein Bündnis mit dem katholischen Frankreich geschlossen, und alles ging durcheinander und war unverständlich. Der König kam von seinem Ziele immer weiter ab. Aber zu gleicher Zeit in seinem Zweifel und in seinem Unglück und in seinem Mißverstehen wurde er doch immer weiser. Als er nach Deutschland kam, da hatte er Katholiken, die in seine Hände fielen, schlecht behandelt, manche soll er sogar ohne Grund um ihres Glaubens willen haben rädern lassen. Und als er jetzt in Bayern einrückte, da erlaubte er den Städten den katholischen Gottesdienst, und als seine Soldaten solchen Gottesdienst störten, da ließ er sie hängen. So hatte er sich gewandelt, so war er in Schwierigkeiten und ihm selbst unverständliche Konflikte gestürzt, die ihm seine Ruhe und seinen klaren Blick nahmen. Was mag der König wohl gesucht haben in seinem unverständlichen und seinem beinahe planlosen deutschen Feldzuge nach der Schlacht bei Breitenfeld, was mag der Weiser in seiner Brust wohl gewesen sein, der ihn nicht nach Schweden zurückkehren ließ, dieser Weiser, der ihn nach Bayern trieb, und der alle seine oft so sonderbaren Befehle bewirkt hat? Vielleicht war es, dem König selbst unbewußt, Wallenstein, der ihn trieb. Vielleicht war es der Drang, diesen anderen großen Mann der Zeit treffen zu müssen, vielleicht war es ein innerer Zwang, sich dem einzigen wirklichen Feinde zu stellen, und vielleicht hat es den König zu der Gefahr und zu dem Entscheidungskampfe gezogen, vielleicht ahnte er es, daß sich seine Kraft und seine Größe nur an dem anderen bewähren könne. Vielleicht hat er es gespürt, daß ein Zusammentreffen zwischen ihm und Wallenstein einen Zusammenprall von Licht und Finsternis, von klarem Glauben und Siegesgewißheit, mit düsterer grübelnder Untergangsstimmung bedeute, vielleicht haben ihn die gleichen Kräfte immer wieder in den Bereich des großen Feindes gezogen, die den düsteren Wallenstein veranlaßt haben, immer wieder das Horoskop seines Gegners zu stellen, immer wieder sich mit Gustav Adolf zu beschäftigen. Wallenstein war einige Zeit vor Gustav Adolfs Feldzuge abgesetzt worden. Er war dem Kaiser zu mächtig, und nun saß der machtlose Feldherr grübelnd in seinem Schlosse in Böhmen und beschäftigte sich mit seinen astrologischen Studien. Immer wieder hat er die Stellung der Sterne untersucht und immer war das Ergebnis das gleiche geblieben: Aus Gustav Adolfs Sternbild ließ sich die sanguinische Komplexion, die Freude, Leutseligkeit und Zutraulichkeit herauslesen; dann sah man seine Waghalsigkeit und sein Streben nach hohen Dingen. Und das Schlimmste für Wallenstein war, daß die Kurve des königlichen Lebens steil nach oben ging, daß sein Glanz im Leben alles überstrahlte, und daß da zu lesen war, Gustav Adolf sei unbesiegbar, und nur durch sich selbst könne er fallen. Im Jahre 1631 werde der Planet Venus an der Sonne vorbeigehen, das bedeute unbestreitbar den Sieg des Schweden. Und nun lebte Wallenstein in der schweren Sorge, es zog ihn zu dem einzigen Gegner, den er hatte, und doch wußte er, daß es nicht sein Glück sein werde.

Wie oft mag Wallenstein sein eigenes Horoskop neben das Gustav Adolfs gehalten haben, und wie mag ihm dabei zumute gewesen sein, wenn er dann neben dem Bilde des starken Glaubenshelden sein eigenes Wesen sah, dieses sonderbare Bild eines Mannes, in dem sich leidenschaftlicher Ehrgeiz mit stärkster denkerischer Bändigung verband, dieses sonderbare Bild eines Abenteurers, der der klügste und gewandteste, zugleich der ungezügeltste und wildeste war, des Mannes, der durch Zweifel, Unentschlossenheit und mangelndes Selbstvertrauen zu Taten getrieben wurde, dieser sonderbare Mensch, düster und verschlossen, ständig mit sich selbst im Kampfe und doch zugleich bewußt, daß er der Größte seiner Zeit sei. Dieser Mann saß nun in seinem Schlosse und dachte des einzigen Gegners. Er hatte die Macht in Händen gehabt. Den Kaiser hatte er zu allem gezwungen, was er wollte. Seine Macht war unbeschränkt gewesen. Er war der eigentliche Herr in Mitteleuropa. Und selbst als sie ihn abgesetzt hatten, da sah er bald, daß es nicht für lange sein konnte, da sah er, daß sein Stern über lang oder kurz wieder steigen würde, da wußte er, auch ohne Heer als vergrämter und kranker Schloßherr in Friedland war er immer noch der Mächtigste. Den Kaiser verachtete er. Sein an Paracelsus geschulter magischer Glaube, den er Erkenntnis hieß, ließ ihn über die schale Frömmigkeit des Wiener Hofes lachen. Er wußte, daß der Kaiser in der Hand der Kirchenfürsten war, die ihre geistliche Macht zu weltlichem Nutzen mißbrauchten. Und die Generale des Kaisers, vor allem seinen Nachfolger Tilly, schätzte er richtig ein: zum Teil waren es geld- und beutegierige Söldner, zum Teil ehrsüchtige Höflinge, Männer wie Pappenheim oder Holk nichts als undisziplinierte Soldaten, solche wie Arnim nur unzuverlässige Fürstendiener und selbst die besten, wie Tilly, waren nur biedere Männer, die wohl ein Heer zu führen verstanden, die das richtige Verhältnis zwischen sich und dem Heere herstellen konnten, aber alles nur Untergeordnete, geeignet, Befehle auszuführen, unfähig, selbständig Großes zu erdenken. Wallenstein wußte, daß einzig er der Mann war, Europa umzugestalten, er wußte, daß keiner in Deutschland solchen Blick hatte wie er. Und das Zentrum dieses Mannes, was ihn aufrecht hielt und was ihn bei aller Schwäche, bei aller seelischen Hemmung auf der Höhe hielt, das war sein ganz starker und unbedingter Glaube an die Sterne. Dieser Mann spürte es nun, daß ein anderer auf die Szene trat, der auch bei aller Untüchtigkeit im Durchfechten diplomatischer Kämpfe gläubig bis ins Tiefste war. Glaube stand gegen Glaube: Wallenstein hatte seinen Gegner gefunden, den ersten, gegen den zu siegen sich lohnte: die beiden Großen der Zeit konnten einander gegenübertreten. Das mögen sie beide geahnt haben, das mag ihrer beider Entschließungen beeinflußt haben, das Bewußtsein, daß zwei gleichwertige Männer in Deutschland standen, für die beide zusammen kein Platz war. Diese denkwürdige und fast einzigartige Lage, um die sie beide wußten, mag für das Geschick Europas in diesen Tagen ausschlaggebend gewesen sein.

Wallenstein wies die Gesandten schroff ab, die ihm der Kaiser schickte. Er war abgesetzt worden, sein Stolz erlaubte ihm nicht, noch einmal für diesen Kaiser zu arbeiten. Immer wieder sagte er, er sei krank, er sei unfähig, ein Heer zu führen. Freilich wußte er es, daß dieses Sträuben nur Taktik war, er wußte um sein Geschick, daß er dem unbesiegbaren Gegner gegenübertreten müsse, und er wußte, daß sich durch dieses Zusammentreffen beider Männer Schicksal erfüllen würde. Und so schob er die Entscheidung und die Übernahme des Oberbefehls nur hinaus, einmal, weil seine Bedingungen so günstiger werden mußten, und zum anderen, weil die Zeit ruhig verloren werden konnte: Je länger Gustav Adolf in Deutschland blieb, desto schwächer wurde er. Aber dann kam es doch so weit. Wallenstein übernahm, zunächst allerdings nur für drei Monate, den Oberbefehl über die Heere des Kaisers und ließ sich mit einer wahrhaft erschreckenden Macht ausstatten. Der Kaiser hatte nicht einmal mehr das Recht, irgendeinem Offizier einen Befehl zu erteilen. Als einziges Reservat blieb es ihm, den Generalissimus wieder absetzen zu dürfen, wie es ihm beliebte. Bis dahin war Wallenstein Alleinherrscher. Es stand in den Bedingungen, die der Feldherr machte, unter anderem geschrieben: Wallenstein müsse in unbeschränkter Vollmacht des Kaisers, des ganzen Erzhauses und der Krone Spaniens oberster Feldherr sein. Nie dürfe sich der Kaiser beim Heer einfinden oder gar ein Kommando verlangen, der Feldherr habe das Recht allein, alle eroberten Gebiete als Lehen zu vergeben, jedes Gebiet in Österreich müsse ihm für die Feldzüge offenstehen und ebenso müsse ihm alles Geld, das er verlange, bewilligt werden. Außerdem ließ sich Wallenstein noch mancherlei Besitztümer für sich persönlich schenken. – An dem Tage, an dem der Herzog von Friedland den Oberbefehl übernahm, an dem Tage, an dem sich der Kaiser und sein General wieder versöhnten, als der Feldherr seinem Monarchen das erstemal wieder gegenübertrat, da war die Entscheidung gefallen, der Krieg in sein entscheidendes Stadium getreten. Niemand gab mehr vor, um religiöse Dinge zu kämpfen, zwei Machthaber rangen um Leben und Tod. Es war eine ganz schwere Entscheidung, noch schwerer darum, weil Wallenstein davon überzeugt war, daß der Kampf für ihn nicht glücklich ausgehen könnte. Aber der Verstand hatte bei ihm über den Glauben gesiegt, umgekehrt wie bei Gustav Adolf, wo am entscheidenden Tage in Mainz der Weiser in der Brust mehr gegolten hatte, als die Entscheidung der Klugheit.

Es war für Wallenstein sicherer, mit seinem Kaiser gegen den Eindringling zu fechten, als plötzlich wieder Abenteurer zu werden und zusammen mit dem fremden König und seinen Anhängern, in Sachsen, Hessen und Brandenburg, den Habsburgern die Macht zu entreißen. Geplant hatte er es freilich kurze Zeit, besonders darum, weil die Böhmen ihm die seit Friedrich V. Sturz verwaiste Krone heimlich angeboten hatten. Aber der Unterhändler der Sachsen, Arnim, war Wallenstein nicht sicher, und er mag gespürt haben, daß dieser Verrat am Kaiser für ihn Verhängnis gewesen wäre, denn dann hätte sich ja Gustav Adolf, sein einziger wirklicher Feind, auf des Kaisers Thron setzen können. So zerschlug er eines Tages entschlossen alle Bedenken und trat offen zum Kaiser, als Feind jedes Versuches, den Norden Deutschlands vom Süden zu trennen, als Helfer und Retter der katholischen habsburgischen Monarchie des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

Gustav Adolf verhandelte und verhandelte. Immer unsicherer wurde es, wer Freund und wer Feind sei. Die Franzosen, mit denen er ein Bündnis geschlossen hatte, bedrängten ihn hart und sandten ihm einen Unterhändler nach dem anderen: In dem Vertrage stünde geschrieben, daß der Schwedenkönig gegen den Kaiser zu Felde ziehe, da solle er endlich die katholischen deutschen Fürsten in Ruhe lassen. Und Gustav Adolf war doch mehr und mehr davon überzeugt, daß sein nächster Feind der Bayernherzog sei, und daß es jetzt einzig darum ginge, die bayerischen Städte zu gewinnen. Und zu gleicher Zeit kamen alle die deutschen Fürsten und verlangten einen Anteil an der Beute. Sie sagten, sie hätten ihre Soldaten dem Schweden zur Verfügung gestellt, sie hätten mit ihrem Kaiser gebrochen und wären um des Schweden willen Aufrührer gegen ihren Herrn geworden; da wollten sie Entschädigungen. Und Gustav Adolf versprach ihnen alles, was sie wollten. Er verteilte Länder, Grafschaften und Fürstentümer, und gab jedem, was er begehrte. Er hatte dabei gar nicht die Absicht, die Versprechen jemals zu halten. So vergab er manches Land doppelt und dreifach. So verschenkte er das Frankenland an den Kurprinzen von Brandenburg, und zugleich gab er es an die beiden Brüder Bernhard und Wilhelm von Weimar. Er dachte natürlich nicht daran, sein Versprechen irgendwie einzulösen, aber er erreichte dadurch sein Ziel: die beiden Brüder buhlten desto mehr um des Königs Gunst, jeder hoffte auf das Land, und so hatte er immer getreue Vasallen. Und wenn Gustav Adolf einmal ein Versprechen hielt, wenn er besetzte Gebiete wirklich verschenkte, dann tat er es nicht ohne Hintergedanken. Er stellte schwere Bedingungen, die neuen Herren mußten ihm den Lehnseid leisten, und immer wußte er es so einzurichten, daß sich die Deutschen untereinander verfeindeten, und daß sie sich gegenseitig nicht vereinen konnten. Und der Schwedenkönig war Herr über viele Fürsten und Städte, die einander haßten und nie einig werden konnten. Aber eines Tages waren alle Verhandlungen aus. Der König brach alle die Unterhandlungen zwischen den Franzosen und den deutschen Reichsfürsten ab. Er sagte schroff, daß sich für ihn erklären müsse, wer nicht sein Feind sei, und er marschierte zu Beginn des Jahres 1632 nach Bayern. Er mag es vielleicht geahnt haben, daß es sein letzter Feldzug sein würde, und er mag es wohl auch gewußt haben, daß jetzt der schwerste und der ruhmloseste Teil des deutschen Krieges, überhaupt die traurigste Zeit seines Lebens beginnen sollte. Zuerst ließ sich alles noch sehr gut an. Der Feldmarschall Horn nahm rasch die Stadt Höchstedt ein, und als es dem General doch schlecht zu gehen drohte, als Tilly mit seiner ganzen Macht ihm gegenüberstand, da rückte ihm Gustav Adolf mit dem gesamten Heere zu Hilfe, daß der bayerische General umdrehte und die Schlacht vermied. Und dann zog er sobald in Nürnberg ein. Die Stadt Nürnberg war evangelisch und sie begrüßte ihren Retter jubelnd. Hier hat Gustav Adolf noch einmal empfunden, daß er eine religiöse Mission habe, hier hat er noch einmal von der Einfachheit seines Kampfes geträumt, noch einmal daran gedacht, wie klar und eindeutig seine Aufgabe vor ihm lag. Und darum knüpfen sich an diese Tage von Nürnberg viele Anekdoten, darum sprechen die Dichter immer gern von diesen letzten glücklichen Tagen des Königs. Es ist seltsam, daß sich da besonders eine Geschichte bis auf unsere Tage erhalten hat, eine Geschichte, die von den verschiedensten Dichtern immer wieder und immer anders erzählt wird. In Nürnberg soll Gustav Adolf ein Mädchen getroffen haben, das sich dann seinem Heere angeschlossen hat, ein Mädchen, das dann als Leibpage des Königs mit in die Schlacht gezogen ist und in Lützen neben ihm den Tod gefunden hat, ohne daß der König wußte, wer um ihn war. Conrad Ferdinand Meyer hat uns davon erzählt, wie Gustav Adolf zu dem Ratsherrn Leubelfing gekommen sei und gesagt habe: »Euren Sohn möchte ich zum Leibpagen.« Aber der Sohn war ein Feigling, und er jammerte: »Dem vorigen Leibpagen haben sie ja ein Bein abgeschossen und einen anderen, den haben die Holkschen Reiter gefangen genommen und elend aufgehängt, ich werde sicher auch ganz jämmerlich zugrunde gehen.« Aber in dem Hause der Leubelfings lebte die Base des feigen Sohnes, die war die Tochter eines wilden Reiterführers. Und sie zog die Kleider des Vetters an und ging in Gustav Adolfs Heer.