|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Vom europäischen Norden her hatte man unter den musikalischen Stimmen der Völker zuvor noch wenig verlauten hören, als im März 1843 die erste Symphonie des 26jährigen Dänen Gade im Leipziger Gewandhaus das Entzücken der Zuhörer erregte. Keine Geringeren als Mendelssohn und Schumann teilten dasselbe, und ersterer sprach dem jungen Tondichter brieflich die Hoffnung aus, »daß er unsere geliebte Kunst neu beleben helfen werde«. Zum erstenmal vernahm man, wie Schumann hervorhob, in dieser Symphonie und der Ouvertüre »Nachklänge aus Ossian« »einen entschieden ausgeprägten nordischen Charakter, eine originelle Melodienweise, wie sie bisher in den höheren Gattungen der Instrumentalmusik in so volkstümlicher Art noch nicht dagewesen« war. Schumanns gleichzeitig ausgesprochener Rat, daß die »nordschein-gebärende Phantasie des Komponisten sich auch anderen Sphären der Natur und des Lebens zuwenden möge«, hat er, gewiß nicht im Widerstreit mit seinem eigenen Naturell, befolgt; aber die Wirkung seiner späteren Schöpfungen, in denen er auf das nationale Kolorit mehr oder weniger Verzicht leistete, blieb ebensoweit als deren Originalität hinter den ersten zurück.

Einem anderen erst, der zur Zeit des Bekanntwerdens jener Symphonie noch nicht aus der Welt war, dem Norweger Edvard Grieg, war es vorbehalten, was Gade nur eingeleitet hatte: die Beteiligung der nordischen Musik an der allgemeinen Kunstarbeit, herbeizuführen. Nur wäre es nicht in seinem Sinne, ihn als Repräsentanten der skandinavischen Musik überhaupt anzusehen. Sprach er selbst doch aus: »Ich bin kein Exponent der skandinavischen, sondern nur der norwegischen Musik. Der Nationalcharakter der drei Völker – Norwegen, Schweden, Dänemark – ist grundverschieden.«

Griegs Kunst ist im vollsten Sinne des Wortes Heimatkunst. Er setzt sozusagen die Natur Norwegens in Musik. Die phantastischen Zauber des Nordlichts und der Mitternachtssonne, die hehre Majestät des Meeres, der Fjords, der tosenden Wasserfälle und verschwiegenen Bergseen, die einsame Hoheit und ernste Größe der Nordlandsszenerie dichtet er in seine Töne hinein. Er blickt seinem Volk ins tiefste Herz, lauscht ihm all seine Geheimnisse ab; er läßt die norwegische Volksseele in künstlerischer Verklärung zu uns reden. Aus den Sagen und Märchen seiner Nation, aus ihren Typen und Gestalten, aus ihrem uralten Melodienschatz, ihren Liedern und Tänzen erwächst seiner Phantasie unerschöpfliche Befruchtung, und mit der Hand des Meisters, dem alle Ausdrucksmittel moderner Kunst gehorchen, bildet er Kunstwerke von blühender Originalität.

Er war nicht der erste, der den Wert des norwegischen Volksliedes für die nationale Musik betonte. Darin ging ihm, laut seinem eigenen Zeugnis, Halfdan Kjerulf voran, dem deshalb »eine nordisch-musikhistorische Mission von nicht zu unterschätzender Tragweite beizumessen« ist. Weit mehr aber tat Grieg. »Ich habe«, sagt er, »die Volksmusik meines Landes aufgezeichnet. In Stil und Formgebung bin ich ein deutscher Romantiker der Schumannschen Schule geblieben; aber zugleich habe ich den reichen Schatz der Volkslieder meines Landes ausgeschöpft und habe aus dieser bisher noch unerforschten Emanation der norwegischen Volksseele eine nationale Kunst zu schaffen versucht.« »Signale«, 11. Sept. 1907. So wurde er, von der modernen Nationalitätsströmung getragen, nicht mehr und nicht weniger als der Begründer einer aus dem norwegischen Volkslied herausgeborenen norwegischen Tonkunst von internationaler Bedeutung, wurde der unbestrittene Führer der nordischen Komponisten und als solcher der ebenbürtige Genosse Ibsens und Björnsons, der großen Dichter seines Volkes.

Ein »Märchenland« nennt Gerhard Schjelderup, Griegs Landsmann und Biograph »Edvard Grieg. Biographie und Würdigung seiner Werte« von Gerhard Schjelderup u. Walter Niemann. Leipzig, Peters 1908., dessen Schilderungen wir im vorliegenden vielerlei entnehmen, sein Heimatland Norwegen. Nach »vierhundertjähriger Nacht« – dem von Ibsen verspotteten langen Schlaf unter dänischer Herrschaft – vor kaum hundert Jahren erwachend, erst 1814 dem benachbarten Schweden in nationaler Selbständigkeit angegliedert, bis es sich neuerdings auch von diesem löste, lernte es spät sich fühlen und nach außen regen. Vom Weltmeer umschlungen, von Felsgebirgen und Eisgefilden umkränzt, hatte es aber seine Eigenart rein und unvermischt bewahrt. In dem einsamen Volk hatte sich ein überaus reicher Besitz an Sagen, an Melodien, an Lied- und Tanzweisen aufgespeichert, wie ihn wohl keine andre Nation ihr Eigen nennt. Weit bis in die Zeiten des Mittelalters reicht der Ursprung eines guten Teils derselben zurück. Ja der naive Volksglaube schreibt ihrer manche dem Nix oder Neck, aller Spielleute Meister, oder der Huldre – der Waldnymphe –, oder den Unterirdischen, oder gar dem Teufel in eigner Person zu. Der Spielmann opfert, so heißt es, dem Flusse ein schwarzes Lamm, und der Nix oder Strömkarl lehrt ihm zum Lohn seine schönsten Weisen, nach denen, wenn dieser selber sie spielt, Bäume und Steine zu tanzen beginnen. Aber der Schüler verfällt dem Zauber. Ohne Unterlaß muß er, sobald er die dämonische Weise wieder anstimmt, sie spielen und darf nicht eher aufhören, als bis eine barmherzige Hand ihm die Saiten seiner Fiedel entzweischneidet Dr. von Ravn, »Skandinavische Musik«. Mendel-Reißmann, »Musikalisches Lexikon«. Ergänzungsband. Berlin, Oppenheim 1883. Desgl. Ernest Closson, » Edvard Grieg et la Musique Scandinave«. Paris, Fischbacher 1892..

Sie sind von unendlicher Mannigfaltigkeit, diese Melodien, und zwar ebensowohl ihrem Stoffgebiet – das die heidnische Dichtung und Sage, die christliche Legende, oder das Leben des Volks, seine Leiden und Freuden zum Gegenstand hat – als ihrem Charakter nach. Bald episch, bald lyrisch, singen sie, den Eingebungen einer oft wilden Einbildungskraft gemäß, lieber von Phantasiegeschöpfen, von Helden- und Zaubervolk, denn von leibhaftigen Menschenkindern und deren Empfinden. Sie verherrlichen nationale und häusliche Feste. Sie begleiten die heimischen Tänze, die in bestimmten Gegenden nur mit Gesang, ohne alle Instrumente, und oft so ernsthaft aufgeführt werden, daß bei Hochzeiten selbst der Geistliche im Ornat unterm Anstimmen von Psalmenmelodien daran teilnahm, bis Helden- und Scherzlieder sodann die frommen Gesänge ablösten. Noch bis in unsere Zeit auch erhielt sich der Gebrauch von Instrumenten, die man – wie die Langleike, die Krogharpe, beide mit Metallsaiten bespannt, – nirgends sonst mehr kennt.

Originell wie die norwegischen Tänze, allen voran der »Springtanz« und sein gemesseneres Gegenbild, der »Halling«, sind die Weisen, die man zu ihnen aufspielt. Gemeinsam ist ihnen und den nordischen Volkssängen überhaupt das kurze, sich oft mit nur geringen Veränderungen wiederholende Thema, das Überraschende der Tonfolgen, der häufige Vorschlag oder auch Pralltriller, die Triole, der lange Orgelpunkt, meist in Form einer hohlen Quinte in der primitiven Begleitung, die an den »Brummer« oder »Stimmer« des Dudelsacks erinnert; ferner die Vorliebe für die Fermate, für den Abschluß auf dem schlechten statt auf dem guten Taktteil, sowie auf der Quinte statt auf der Tonika.

Zu der scharf ausgeprägten Rhythmik der Tanzmelodien tritt bei vielen der ältesten Liedweisen eine rezitativisch freie Art in Gegensatz, bei der sich der Gesang eigentlich nur auf den Refrain beschränkt und im übrigen mehr zur Deklamation wird. Der melancholischen Färbung der Mehrzahl der Melodien entsprechend, wiegt bei ihnen die Molltonart vor. Doch greifen manche auch auf die alten Kirchentonarten zurück. Neben Zartem, Anmutigem, Rührendem findet sich Urwüchsiges, Humorvolles, Wildes, Groteskes, Launisch-Phantastisches.

Alles das klingt in Griegs Werken wieder. Hört man sie, hört man in ihnen die mystischen Naturgeister Neck und Huldre, Troll und Kobold singen, die Bauern sich im Kreise drehen, so kennt man sein Volk, dessen Genius sich musikalisch in ihm verkörpert. Die kühnen Pikanterien seiner Rhythmik, seiner Melodik und zumal seiner Harmonik empfing er als nationales Erbteil. Der von ihm geliebte Wechsel verschiedener, gerader wie ungerader Taktarten innerhalb weniger Takte, oder deren Kombination, die häufige Verwendung des übermäßigen Dreiklangs, der None, besonders der Septime, die er, statt sie in der Tonika aufzulösen, gern nach der Quint heruntergehen läßt, finden darin ihre Erklärung. Werden doch, wie Schjelderup erzählt, an manchen Orten Norwegens die Kühe in der Frühe durch Wiederholung der großen Septime gerufen.

Es hieße gleichwohl Griegs Kunst mißverstehen, wollte man in ihr nur Heimatkunst erblicken. Sie ist zugleich der Ausdruck einer originellen, künstlerisch bedeutenden Persönlichkeit, welch letztere sich im Lauf der Jahre aus einem poetischen Träumer zu kraftvoller, nicht selten herber Männlichkeit entwickelte. Auf Grund seiner Nationalität ein kühner Rhythmiker und Harmoniker, verfuhr er viel konservativer in Behandlung der Form. Hier bleibt er der Jünger der Deutschen, der Schumannschen Schule. Er benutzt die vorgefundenen Rahmen, erweitert sie je nach Bedarf, gestattet sich da und dort eine freiere rhapsodische Art, zeigt sich aber nirgends als Revolutionär. Nichtsdestoweniger steht er entschieden auf modernem Boden. Er begibt sich nirgends des Zusammenhangs mit seiner Zeit, und ihre vornehmsten Bildungselemente hat er bewußt in sich aufgenommen. Von Schumanns und Chopins poetisierender Tendenz ausgehend, wird er ein begeisterter Bewunderer des Bayreuther Meisters, als dessen »Bannerträger« er sich bekennt, und auch Liszt lebt nicht umsonst für ihn. Man spürt den Einfluß bei dem reiferen Grieg. Die Harmonik wird immer kühner, der Gebrauch der Chromatik immer reichlicher. Aus dem norwegischen Künstler entwickelt sich einer »unsrer reichsten und eigentümlichsten Harmonievirtuosen«. Der Gesang löst sich ihm vielfach in freie Deklamation, in Sprechgesang auf. Der Sinn für das Malerische, der Farbenglanz seiner Instrumentation, die häufigen instrumentalen Rezitative und Unisonos, die gleichsam zur Bestimmtheit der Rede hindrängen, bekunden ihn als modernen Musikerpoeten.

Den »Chopin des Nordens« hat Bülow Grieg genannt, und in der Tat, in der Schwermut ihrer Weisen, wie in ihrer Grazie, ihrem bald träumerischen, bald bizarr-phantastischen Charakter, ihrem kapriziösen Rubato berühren sie sich beide. Doch tritt zu den aristokratischen Salonallüren des genialsten Vertreters polnischer Musik das volkstümlich frische, derb humoristische Wesen des Norwegers in Gegensatz. Es gibt nichts Verschiedeneres als die auf dem Parkett geborenen distinguierten Tanzgebilde Chopins und die massiven Bauern- und Gnomentänze Griegs, die an die Rüpelsprünge in Mendelssohns »Sommernachtstraum« erinnern. Grieg ist viel gesünder, Chopin dafür – in seinen Polonaisen – großzügiger, heroischer, tragischer.

Grieg war kein Gestalter großen Stils, kein Monumentalbildner. Nicht Weltideen etwa im Sinne Beethovens geben seinen Tondichtungen ein ewiges Gepräge. Er war ein nationaler, kein universaler Genius und als solcher in bestimmte Grenzen gewiesen. Seine scharfe, immer wache Selbstkritik sorgte, daß er sie nicht überschreite, daß er der dem nationalen Komponisten naheliegenden Gefahr einer gewissen Gleichförmigkeit der volkstümlichen Tönung nicht allzu bedenklich verfalle. Er ist ihr trotzdem nicht völlig entronnen, so daß man guttut, ihn mit Maß zu genießen.

Man hat seine schwache Gesundheit, den Kampf, den sein starker Wille von Jugend an mit seinem durch Krankheit angefochtenen Körper zu bestehen hatte, dafür verantwortlich gemacht, daß er den großen Formen seiner Kunst lebenslang aus dem Wege ging. Als vollgültiger Beweis einer für die Oper ausreichenden Begabung läßt sich, was wir von ihm besitzen, gleichwohl nicht ansehen. Denn so dramatisch er bisweilen im Lied erscheint, in seinem Opernfragment rinnt nicht eigentlich dramatisches Blut. Auch sein Anlauf zum Symphoniker blieb – wenigstens soweit es der Öffentlichkeit bekannt wurde – auf die zwei vierhändigen Sätze beschränkt, die den Namen »Symphonische Stücke« tragen. Der lange Atem ging ihm ab. Seine Themen haben leicht etwas Kurzatmiges, seine Arbeit etwas Musivisches. Zur Ausgestaltung großer Organismen fehlte ihm der große Wurf. Die Natur berief ihn zum Lyriker. So Bedeutendes und Eigenartiges er im Konzert, im Quartett, in den Violinsonaten, der Peer Gynt-Suite hinterlassen hat, – am wohlsten schien ihm doch zu sein, wenn er intimste Musik machte, wenn er sein Fühlen und Erleben kleineren Formen anvertraute. Haben ihn doch auch neben seinen Liedern vor allem seine »Lyrischen Stücke« für Klavier populär werden lassen. Unter ihnen findet sich neben köstlichen, ganz in Musik aufgehenden Natur- und Seelenstimmungen unendlich viel Malerisches, realistisch Dargestelltes, Genrebildliches. Das verkleinert ihn nicht; denn mehr als das Was entscheidet das Wie seines Schaffens über des Tondichters Bedeutung. Daß wir in Grieg einen der erfolgreichsten der neueren Tonsetzer zu erblicken haben, ersahen wir bereits. Wie aber verlief sein Werdegang?

Als Abkömmling einer schottischen Familie trat Edvard Hagerup Grieg am 15. Juni 1843 in Bergen ins Leben. Sein Urgroßvater, der sich noch Alexander Greig schrieb, hatte seine Heimat Aberdeen mit dem norwegischen Bergen vertauscht und daselbst 1779 Bürgerrechte erworben. Er soll, wie Griegs Biographen erzählen, als Anhänger des Prätendenten Karl Eduard Stuart, durch dessen Niederlage in der Schlacht bei Culloden 1746 veranlaßt worden sein, seinem Vaterlande den Rücken zu kehren Wir selbst haben uns auch in der biographischen Skizze, die dem Petersschen Grieg-Katalog beigegeben ist, dessen schuldig gemacht. Doch war das Geburtsjahr Alexander Greigs damals noch nicht bekannt.. Da er aber, laut dem durch Schjelderup veröffentlichten Stammbaum, 1739 geboren war, also 1746 erst sieben Jahre zählte, kann seine treue Anhänglichkeit an Karl Eduard, im Zusammenhang mit dessen Sturz zufolge der genannten Schlacht, unmöglich für seine Übersiedlung nach Norwegen verantwortlich gemacht werden. Vielleicht war es die Treue seiner Familie, die auf ihn überging, worüber aber nichts verlautbart. Alexander Grieg gehörte der reformierten Kirche an und fuhr alljährlich einmal auf seinem Schiff nach Schottland, um dort das heilige Abendmahl zu empfangen. Seinen Beruf als Kaufmann und englischer Konsul vererbte er sowohl auf seinen Sohn als auf seinen Enkel Alexander, den Vater Eduards. Des letzteren Mutter, Gesine geb. Hagerup, war dagegen eine Vollblut-Norwegerin. Ihr Geschlecht, das seinen Ursprung auf den originellen Magister Kjeld Stub vom Jahre 1607 zurückführt, der sein Landsknechtsleben in der niederländischen, der kaiserlichen und der französischen Armee als norwegischer Pastor beschloß, aber auch als solcher noch im Kriege von 1643-1645 gegen die Schweden zu Felde gezogen war, hatte bis auf ihren Vater herab dem Lande eine Reihe hervorragender Männer geschenkt. Frau Gesine selbst war eine außergewöhnliche Natur. Musikalisch und dichterisch reich veranlagt, vertrat sie, der weichen Art ihres Gatten gegenüber, den starken, energischen Geist des Hauses. Als Schülerin Methfessels hatte sie sich in Altona und später in London zur Pianistin ausgebildet und betätigte sich als solche sowohl in gelegentlichen öffentlichen Konzerten ihrer Vaterstadt, als an allwöchentlichen Musikabenden, die sie bei sich veranstaltete, wobei sie mit Vorliebe Mozartsche und Webersche Opern zur Aufführung brachte.

An musikalischen Anregungen fehlte es somit ihrem Sohn Edvard und dessen vier Geschwistern – einem Bruder und drei Schwestern, die alle tonkünstlerisch begabt waren, – nicht. Mit fünf Jahren schon vergnügte sich der kleine Edvard damit, Akkorde auf dem Klavier zusammenzusuchen. Als er einen Dreiklang, einen Septimen- und gar einen Nonenakkord herausgefunden hatte, kannte, wie er selbst erzählt »Mein erster Erfolg«. Stuttgarter Neue Musikzeitung 1905. Abgedruckt in Schjelderups Biographie., »seine Glückseligkeit keine Grenzen«. Ein Jahr später begann die Mutter ihm Klavierstunden zu geben. »Sie war streng, unerbittlich streng. Mit ihr war nicht zu spaßen, wenn sie mich am Klavier träumen fand, anstatt meine Lektionen fleißig zu üben ... Mein unverzeihlicher Drang zum Träumen begann schon damals mir dieselben Schwierigkeiten zu bereiten, die mich lange genug mein Leben hindurch begleitet haben. Hätte ich nicht meiner Mutter unbezähmbare Energie und ihre musikalische Fähigkeit geerbt, ich glaube, es wäre mir wohl nie gelungen, von Träumen zu Handlungen zu schreiten. – Gleichzeitig mit meinem Musikunterricht begann auch meine Schulzeit, und ich muß gestehen, daß ich in der Schule ebenso faul war wie am Klavier ... Das Schulleben war mir im höchsten Grade unsympathisch.« »Im Singen« aber, heißt es, »ging es immer gut«, und der Lehrer erklärte: »Grieg ist der beste«. Mit Leidenschaft warf er sich auch aufs Deklamieren.

Zwölf oder dreizehn Jahre war er alt, als er seine erste Komposition: »Variationen über eine deutsche Melodie für das Klavier« verfaßte. Als sie durch Zufall seinem Lehrer in der Schule in die Hand fiel, mahnte ihn dieser barsch, »das blöde Zeug zu Hause zu lassen«. Doch im stillen lebte er, ohne noch an eine Künstlerlaufbahn zu denken – denn ihn erfüllte der Wunsch, »ein Pastor« zu werden –, weiter in seinen tönenden Träumen, beglückt, in einem jungen, ihm befreundeten Leutnant einen wohlwollenderen Beurteiler seiner nachmals vernichteten Erstlingsversuche zu finden. Bald aber bestand er vor einer ungleich höheren Instanz. Ole Bull, der berühmte norwegische Geigenkünstler, suchte nach jahrelangem Fernsein seine Heimat Bergen eines Tages wieder auf und kam in das nahegelegene Griegsche Besitztum Landaas. »Als er hörte, ich hätte komponiert«, erzählt Grieg, »mußte ich mich ans Klavier setzen; alle meine Bitten waren vergebens. Heute vermag ich es nicht zu verstehen, was Ole Bull damals an meinen Jugendstücken finden konnte. Aber er war vollkommen ernst und sprach ruhig mit meinen Eltern ... Dann plötzlich kam Ole Bull zu mir, schüttelte mich in seiner ihm eigentümlichen Weise und sagte: ›Du mußt nach Leipzig gehen und ein Musiker werden‹. Alle schauten mich liebevoll an, und ich hatte das Gefühl, als wenn eine gütige Fee meine Wange streichelte. Und meine guten Eltern! Da war nicht einen Augenblick Opposition oder Zögern: alles wurde arrangiert, und die Sache schien mir das einfachste Ding von der Welt zu sein ... Ich befand mich damals unter einem magischen Zauber.«

Wenige Monate später, im Herbst 1858, wurde er in das Leipziger Konservatorium aufgenommen. »Ich war nichts weniger als ein Preiskonservatorist«, sagt er selbst. »Ganz im Gegenteil. In den ersten Tagen war ich entsetzlich faul. Ich erinnere mich noch, wie Louis Plaidy, mein erster, höchst unsympathischer Lehrer im Klavier, eines Tages in einer Stunde, als ich in einer Clementischen Sonate, die mir sehr widerspenstig schien, herumpfuschte, plötzlich die Noten vom Pulte fortriß und das Buch in einer großen Kurve in den fernsten Winkel des großen Klassenzimmers schleuderte. Da er füglich dasselbe Experiment nicht mehr vornehmen konnte, donnerte er mich nur an: ›Gehen Sie nach Hause und üben Sie!‹

»Ich muß sagen, er war ganz im Rechte, wenn er wütend wurde; aber ... da er mich nichts anderes spielen ließ als Czerny, Kuhlau und Clementi, die ich alle haßte wie die Pest, faßte ich bald meinen Entschluß. Ich ging zum Direktor und bat, mich von Plaidys Lektionen zu befreien. Meine Bitte fand Gewährung ... Bessere Tage dämmerten für mich auf, als ich Ernst Ferdinand Wenzel als Lehrer erhielt. Der begabte Freund Schumanns war bald mein Idol. Er spielte nicht. Aber er war ein Meister in der Kunst, seinen Schülern seine Kenntnisse, wie zu spielen sei, beizubringen; hinter seinen Worten war schönste Musik.

»Später wurde mir die Ehre zuteil, von dem berühmten Ignaz Moscheles unterrichtet zu werden. Unter dem Einfluß dieser beiden Lehrer verschwand alle meine Trägheit ... Endlich bekam ich Stunden bei Moritz Hauptmann, und ich werde diesem liebenswürdigen alten Manne ewig dankbar sein für alle seine intelligenten und eingehenden Winke und Erklärungen ... Bevor ich Hauptmann kennen lernte (ich war noch nicht sechzehn und trug noch die Knabenbluse), hatte ich die Ehre, in einer Privatprüfung ein Stück meiner eigenen Komposition spielen zu dürfen. Als ich geendigt hatte und das Piano verlassen wollte, sah ich zu meinem Erstaunen einen alten Herrn vom Professorentische aufstehen und auf mich zugehen. Er legte seine Hand auf meine Schulter und sagte: ›Guten Tag, mein Junge, wir müssen Freunde werden‹. Es war Hauptmann; und natürlich, von diesem Augenblicke an liebte ich ihn ...

»Für mich war es ein Glück, daß ich in Leipzig so viel gute Musik zu hören bekam, besonders Kammer- und Orchestermusik, das entschädigte ein wenig für die mangelnde Gelegenheit, etwas von der technischen Seite der Kunst zu lernen. Es entwickelte mein Verständnis und mein musikalisches Urteil im höchsten Grade, brachte aber eine große Konfusion in die Beziehungen zwischen meinen Wünschen und der Fähigkeit, sie auszuführen, und ich muß leider sagen, daß diese Konfusion das Ergebnis meines Leipziger Aufenthaltes gewesen ist ... Ich kann nicht bestreiten, daß ich tief berührt war, wenn ich mich von meinen Kollegen stark entfernte, die immense Fortschritte machten und vollständig die Aufgaben erfüllten, die ihnen gesetzt waren. Ich erinnere mich speziell einiger junger Engländer, die teils durch rastlosen Fleiß, teils durch ihre Fähigkeit, Kenntnisse zu erwerben, Dinge zustande brachten, denen gegenüber ich meine eigene Unfähigkeit in ganz niederdrückender Weise empfand. Unter diesen war Arthur Sullivan, der später so berühmte Komponist des Mikado, die Pianisten Franklin Taylor, Walter Bache und Edward Dannreuther – der uns so früh Entrissene, der hochbegabte und unermüdliche Vorkämpfer für Liszt und Wagner in England ... Ich beeile mich hinzuzufügen, daß es hauptsächlich meiner eigenen Natur zuzuschreiben ist, daß ich die Anstalt fast ebenso dumm verließ, als ich sie betreten hatte. Ich war ein Träumer, ohne jedes Talent für den Kampf des Lebens. Ich war unbeholfen, schwerfällig, nicht einnehmend und höchst ungelehrig. Wir Norweger pflegen uns sehr langsam zu entwickeln ... Die Atmosphäre von Leipzig war ein Schleier vor meinen Augen. Als ich ein Jahr später nach Dänemark kam, fiel der Schleier, und mein erstaunter Blick gewahrte eine Welt von Schönheit, die mir die Leipziger Freuden verborgen hatten. Ich hatte mich selbst gefunden und mit der größten Leichtigkeit überwand ich alle Schwierigkeiten, die mir in Leipzig unübersteigbar erschienen waren. Mit befreiter Phantasie komponierte ich ein Werk nach dem andern. Daß meine Musik anfangs als gekünstelt und seltsam kritisiert wurde, machte mich nicht irre, ich wußte jetzt, was ich wollte, und steuerte mutig auf das Ziel los, das ich zu erreichen trachtete.«

Eine gefährliche Unterbrechung hatten seine Leipziger Studien im Frühjahr 1860 dadurch erlitten, daß der eifrige Musikjünger von einer schweren Rippenfellentzündung befallen wurde, von der er sich mit Mühe in der Heimat so weit erholte, daß er seine deutschen Lehrjahre zu Ostern 1862 abschließen konnte, sein ganzes ferneres Leben hindurch aber auf den Gebrauch nur eines Lungenflügels beschränkt blieb.

In Bergen stellte er sich nach der Heimkehr seinen Landsleuten in einem eigenen erfolgreichen Konzert als Pianist und Komponist vor. Ein glücklicher Instinkt trieb ihn indes bald weiter nach Kopenhagen. Für die Entfaltung seiner Eigenart wurde die Hauptstadt Dänemarks wichtiger als Leipzig, die musikerfüllteste Stadt Deutschlands, es gewesen war. Hier entschleierte sich ihm eben das Ziel, dem er fortan zustrebte: die Befruchtung seines künstlerischen Naturells mit vaterländischen Elementen. Nicht durch die Bekanntschaft mit den dänischen Tonkünstlern J. P. E. Hartmann und Gade gelangte er dazu, obwohl letzterer ihm besonders freundlich entgegenkam, ihn auch ermunterte, eine Symphonie zu schreiben, die uns fragmentarisch, d. i. im zweiten und dritten Satz, als »Symphonische Stücke« op. 14 erhalten blieb, ohne etwas Bedeutendes zutage zu fördern. »Es ist unnütz, daß Sie etwas zu sagen haben, wenn Sie es nicht auszudrücken verstehen«, gab ihm der in der Technik seiner Kunst wohlerfahrene Gade zur Lehre, und Grieg ließ sich dies Wort gesagt sein, – er ward ein vortrefflicher Techniker. Zu verschieden waren immerhin beider nationale Ideale, um zu einem innigeren Verkehr zu führen; ja dem später immer ausgeprägteren musikalischen Nationalismus des jungen Norwegers gegenüber empfand der in Mendelssohns Bann befangene dänische Meister ernste Bedenken, während sein jugendlicher Kunstgenosse wiederum schärfere Konturen liebte, als die »Nebelschleier« Gadescher Musik sie gewahren ließen. Den entscheidenden Anstoß empfing Grieg, auf den auch der Umgang mit Ole Bull in der Heimat begeisternd einwirkte, durch Richard Nordraak, einen genialen jungen norwegischen Musiker, den, kaum 24jährig, leider der Tod schon 1866 hinwegnahm. An ihn, als eine wahlverwandte Seele, schloß Edvard sich mit Innigkeit an, und an der Siegesgewißheit des Freundes erstarkte seine eigene schüchterne Natur. Jeder schwärmte für die Werke des andern. Die ihm gewidmeten »Humoresken« Griegs insbesondere waren Nordraaks Entzücken. In der begeisterten Liebe für ihr Vaterland, im Traum einer großen Zukunft Norwegens begegneten sich beide. »Es fiel mir wie Schuppen von den Augen«, sagt Grieg selbst; »erst durch ihn lernte ich die norwegischen Volksweisen und meine eigene Natur kennen. Wir verschworen uns gegen Gades Mendelssohn-vermischten weichlichen Skandinavismus und schlugen mit Begeisterung den neuen Weg ein, auf dem sich die nordische Schule jetzt befindet.«

Gemeinsam mit Nordraak und den dänischen Musikern Hornemann und Matthison-Hansen gründete Grieg im Winter 1864-65 den Konzertverein »Euterpe«, der sich die Aufführung von Werken jüngerer nordischer Tonsetzer zur Aufgabe stellte und in dem auch Griegs Symphoniesätze, von Nordraak dirigiert, zuerst gehört wurden. Auch mit dem Bühnenfänger Julius Steenberg, in dem seine Lieder einen ihrer hervorragendsten Vermittler fanden, befreundete er sich, und mehr noch: er lernte in seiner Cousine und nachmaligen Gattin Nina Hagerup, die als Kind mit ihren Eltern von Bergen nach Kopenhagen übergesiedelt war, die auserwählte Vortragskünstlerin seiner Gesänge kennen. Musikalisch gebildet und stimmbegabt, begeisterte sie sich und andere an den Liedern des Vetters, deren manche, wie das berühmte »Ich liebe dich«, sie selbst hervorgerufen hatte. Denn Edvard Grieg feierte damals seinen Liebesfrühling, und seine sangesfreudige Seele strömte über von Musik, seit ein älterer Freund, Benjamin Feddersen, seiner heißen Naturliebe entgegenkommend, ihm ein an Wald und Meer gelegenes Sommerheim zum Arbeiten eingerichtet hatte. Es wurde die Geburtsstätte seiner Klaviersonate in E-moll und der Violinsonate in F.

Unfrohen Herzens nahm Nina Hagerups Mutter – in ihrer ersten Ehe mit dem Schauspieldirektor Werligh eine gefeierte Schauspielerin – die Verlobung ihrer Tochter mit Edvard Grieg hin. »Er ist nichts, hat nichts und macht eine Musik, die niemand hören will«, klagte sie. In der Tat schien ihr die Praxis zuvörderst nicht unrecht zu geben; denn von seinen ersten Liedern wurden zur Verzweiflung des Verlegers nur zwei Exemplare verkauft! Als die Hochzeit am 11. Juni 1867 in ziemlich trüber Stimmung vor sich ging, tröstete Freund Steenberg zuversichtlich! »Seien Sie nur ruhig, er wird noch weltberühmt werden!« Und der Sänger erwies sich als kluger Seher. Die Eltern durften sich noch dessen freuen und in dem erst unwillkommenen Schwiegersohn dankbar ihre treue Stütze preisen. Ein Töchterchen, das dem jungen Paar 1868 geboren wurde, nahm ihm der Himmel kurz nach Verlauf eines Jahres wieder.

Noch bevor Grieg sich sein Eheglück gründete, brachte er einen Winter (1865-66) in Rom zu. Im Herbst 1866 ließ er sich in Christiania nieder, dessen wenig entwickeltes Musikleben er sich mit allen Kräften zu heben bemühte. Mit einem Konzert mit ausschließlich norwegischen Kompositionen führte er sich unter Mitwirkung der »Geigenfee«, Frau Neruda-Normann, der späteren Lady Hallé – die mit ihm seine erste Violinsonate spielte –, und seiner liedersingenden Braut ein. Er übernahm die Direktion der Philharmonischen Konzerte, gab Klavierunterricht und komponierte. Im Kampf mit den ungünstigen Musikverhältnissen fand er in Halfdan Kjerulf und nach dessen Tode in Johann Svendsen, der die 1871 von ihm begründeten Musikvereins-Konzerte abwechselnd mit ihm leitete und später sein Nachfolger wurde, eine Stütze. Auch mit Björnson, wie später mit Ibsen, deren Dichtungen er seine Töne lieh, verband ihn Freundschaft. Dessenungeachtet fühlte er sich künstlerisch vereinsamt. Die geringe Empfänglichkeit seines Publikums für norwegische Musik hemmte seinen feurigen Tatendrang, wenn sie ihn auch nicht zu lähmen vermochte. Auch das rauhe Klima Christianias erwies sich dem im gesünderen Westen seines Vaterlandes aufgewachsenen, häufig kränkelnden Mann als nachteilig. Ein gewisser Lichthunger wollte sich seiner bemächtigen. Da traf zu rechter Zeit ein Schreiben bei ihm ein, das die wohltätigste Wirkung übte. Weit kam es her: aus Rom, und der es gesandt hatte, trug den Namen Franz Liszt. Darin stand zu lesen In der französischen Originalsprache 1893 veröffentlicht: La Mara, »Franz Liszts Briefe«, II, Nr. 81. Leipzig, Breitkopf & Härtel. Ebenso bei Schjelderup. Hier von d. Verf. übersetzt.:

»Geehrter Herr!

Es ist mir ein wahres Vergnügen, Ihnen die aufrichtige Freude auszusprechen, die ich beim Lesen Ihrer Sonate

op. 8 empfunden habe. Sie zeugt von einem starken, denksichern, erfinderischen Kompositionstalent vortrefflicher Art, das nur seinem natürlichen Wege zu folgen braucht, um eine hohe Stufe zu erreichen. Sicherlich wird Ihnen Ihr Vaterland den Erfolg und die Anerkennung, die Sie verdienen, nicht schuldig bleiben. Sie werden Ihnen nirgends fehlen, und wenn Sie diesen Winter nach Deutschland kommen, lade ich Sie herzlich ein, in Weimar ein wenig zu verweilen, damit wir nähere Bekanntschaft miteinander machen. Empfangen Sie, geehrter Herr, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

29. Dezember 68, Rom.

F. Liszt.

Durch Zufall, nicht durch den Komponisten war dem Meister Griegs Werk in die Hand gekommen. Kein äußerer Anlaß, sein großes gütiges Herz allein, das die Dornenwege der Neuerer in der Kunst kannte, hatte ihm den Brief eingegeben. Für den Empfänger bedeutete er eine Erlösung. Er verhalf ihm zu einem Staatsstipendium, das ihm vom Herbst 1869 bis 1870 einen Aufenthalt in Rom ermöglichte. Dort besuchte er Liszt in seiner Wohnung in Santa Francesca Romana. Er berichtet seinen Eltern darüber in zwei charakteristischen Briefen, die sein Biograph Schjelderup mitteilt. Darin heißt es:

»Eine größere Liebenswürdigkeit als Liszts läßt sich überhaupt schwer finden. Er kam mir lächelnd entgegen und sagte auf seine gemütliche Weise: ›Nicht wahr, wir haben ein bißchen korrespondiert?‹ Ich erzählte ihm, daß ich mein Hiersein seinem Briefe verdanke, was ihn zu einem wahrhaft Ole Bullschen Gelächter hinriß ... Als er mich bat, die Sonate (die zweite für Geige) zu spielen, sank allerdings mein Mut unter Null. Es ist mir nämlich nie eingefallen, das Ganze auf dem Klavier allein zu spielen, und ich hatte ja nicht Lust, mich vor ihm zu blamieren. Aber hier half keine Ausrede. Ich nahm mich also zusammen und begann auf seinem schönen Chickering-Flügel zu spielen. Schon im Anfang, wo die Geige mit einer etwas barocken, aber nationalen Passage einsetzt, rief er: ›Ei, wie keck! Hören Sie mal, das gefällt mir. Bitte, noch einmal!‹ Und als die Geige zum zweitenmal im Adagio eingreift, spielte er die Stimme oben am Klavier in Oktaven, und zwar mit einem so schönen Ausdruck, daß ich stillvergnügt für mich hin lächelte. Es waren die ersten Töne von Liszt, die ich hörte! Und jetzt ging es mit voller Fahrt ins Allegro hinüber, er spielte die Geige, ich das Klavier. Ich geriet immer mehr in Stimmung, da ich mich über seinen Beifall freute, der mir in der Tat so reichlich zuströmte, daß ich von tiefster Dankbarkeit ergriffen wurde ...

»Ich bat ihn, etwas zu spielen, er zog zwar die Schultern ein wenig ... nahm aber eine Partitur hervor, die er eben vollendet hatte, eine Art Trauerzug nach Tassos Grab » Le triomphe funèbre du Tasse«., eine Ergänzung seiner berühmten symphonischen Dichtung › Tasso, lamento e trionfo‹. Er setzte sich dann zum Flügel und bewegte die Tasten ... Es klang, als rufe er die Manen Tassos! Er malt in grellen Farben, aber ein solcher Vorwurf ist wie für ihn geschaffen; tragische Größe zu schildern ist gerade seine Stärke. Ich wußte einfach nicht, wen ich am meisten bewundern sollte, den Komponisten oder den Klavierspieler, denn sein Spiel war gewaltig. Nein, er spielte eigentlich nicht – man vergißt, er sei Musiker, er wird ein Prophet, der den letzten Tag verkündet, alle Geister des Universums zittern unter seinen Fingern. Er dringt in die geheimsten Tiefen der Seele ein und wühlt mit dämonischer Macht in unserem Innern.

»Da alles vorüber war, sagte Liszt leicht hingeworfen: ›Jetzt wollen wir mal die Sonate weiterspielen‹. ›Nein, vielen Dank‹, erwiderte ich natürlicherweise, ›jetzt möchte ich es sehr ungern‹. Liszt aber sagte: ›Nun warum nicht, geben Sie mal die Sonate her, dann werde ich es tun‹. Jetzt muß ich Euch bitten zu bedenken, erstens, daß er die Sonate gar nicht kannte, sie weder gehört noch gesehen hatte; zweitens, daß es sich um eine Geigensonate handelte, also um eine Sonate mit einer Geigenstimme, die sich selbständig bald oben, bald unten bewegt, vom Klavier ganz unabhängig. – Aber was tut Liszt? Er spielt das Ganze mit Haut und Haar, Geige, Klavier, ja mehr noch, denn er spielte voller, breiter. Die Geige kam mitten in der Klavierstimme zur Geltung, Liszt war buchstäblich gleichzeitig überall, ohne eine Note auszulassen.

»Und wie spielte er! Mit einer Größe, Schönheit und Genialität sondergleichen.

»Da ich einige Worte der Bewunderung stammelte, murmelte er: ›Nun, das werden Sie mir doch zutrauen, etwas vom Blatt zu spielen, ich bin ja ein alter gewandter Musiker‹. Ist das nicht Liebenswürdigkeit vom Anfang bis zum Ende? So ist, meiner Erfahrung nach, kein anderer großer Mann.«

Von einem zweiten Besuch noch erzählt ein Brief vom 9. April 1870. Grieg hatte diesmal das Manuskript seines Klavierkonzertes mitgebracht. »Winding (ein dänischer Musiker) und ich«, schreibt er, »waren sehr gespannt, ob er wirklich mein Konzert vom Blatt spielen würde. Ich meinerseits hielt es für eine Unmöglichkeit, Liszt dagegen faßte die Sache anders auf. Er sagte: ›Wollen Sie spielen?‹ Ich antwortete aber sofort: ›Nein, ich kann nicht‹. Dann nahm Liszt das Manuskript und sagte mit dem ihm eigentümlichen Lächeln: ›Nun, dann werde ich Ihnen zeigen, daß ich es auch nicht kann‹, und fing an zu spielen. – Ich gebe zu, daß er den ersten Teil des Konzertes etwas schnell nahm, und daß der Anfang dadurch etwas abgehetzt wurde; aber später, als ich selber Gelegenheit hatte das Tempo anzugeben, spielte er vollendet.

»Seine Musik ist unbezahlbar. Er begnügt sich nicht mit dem Spielen, nein, er konversiert und kritisiert gleichzeitig. Er wirft geistreiche Bemerkungen ein, bald zu dem einen, bald zu dem andern in der Versammlung, nickt bedeutungsvoll nach rechts und links, am meisten, wenn ihm etwas besonders gefällt. Im Adagio und noch mehr im Finale kulminierte sowohl sein Vortrag wie sein Beifall ... Zuletzt sagte er mit einer seltsamen innigen Betonung, indem er mir mein Werk wiedergab: ›Fahren Sie so fort, ich, sage Ihnen, Sie haben das Zeug dazu, und – lassen Sie sich nicht abschrecken!‹

»Dies letzte hat für mich unendlich viel Bedeutung. Es liegt etwas darin, was ich ›geweiht‹ nennen möchte. Manchmal, wenn Enttäuschungen und Bitterkeit kommen, werde ich an seine Worte denken, und die Erinnerung jener Stunde wird eine wunderbare Macht bewahren und mich in Tagen des Mißgeschickes aufrechterhalten.« –

Nach Christiania noch im selben Jahre zurückgekehrt, schrieb Grieg die dramatische Szene »Vor der Klosterpforte«, die er Liszt in Dankbarkeit zueignete. Noch Jahre danach bezeichnete er ihn als »den einzigen unter den modernen Meistern, der ihm voll und warm, wie es seine Natur war, entgegengekommen sei und dem er bis auf den heutigen Tag viel zu verdanken habe«. Seine Verehrung blieb auch dem Toten treu. »Ich lerne Liszt anbeten beim Lesen seines Briefwechsels mit Wagner«, sagte er uns einmal zu Ausgang der achtziger Jahre, als die Herrin des ultrakonservativen musikalischen Hauses, in dem wir uns begegneten, ihn scherzend vor der »Lisztianerin« gewarnt hatte. Erfreute Grieg sich doch seltsamerweise dauernd der Gunst der Fortschrittsfeindlichen. Seine Kühnheiten schrieben sie auf Rechnung des Nationalen und fanden an ihnen Geschmack, während sie – so geschah es in Leipzig, Berlin, Wien – Liszts und Wagners Werke als unlautere Musik mit Protest zurückwiesen.

Aus des Künstlers hier mitgeteilten Briefen wie aus dem zuvor angeführten Aufsatz »Mein erster Erfolg« ersieht man, daß seine Feder sich nicht ausschließlich aufs Notenschreiben verstand. Tatsächlich hat sie wiederholt öffentlich gesprochen. Die Bayreuther Festspiele im Jahre 1876 weckten zuerst seine Schreiblust; doch wurden die umfänglichen Berichte nur in seiner Heimat bekannt. Eine Kritik über seinen Landsmann Kjerulf veröffentlichte er 1879 in Fritzschs »Musikalischem Wochenblatt«. Seiner Liebe für Schumann – »den Kometen ohne Schweif, aber einen der außerordentlichsten am Kunstfirmament«, wie er ihn nennt, – gab er im Januar 1894 in einem Artikel in » The Century Illustrated Monthly Magazine« (New York) beredten Ausdruck. Mozart feierte er an selber Stelle im November 1897 und in der »Neuen freien Presse« (24. Januar 1906). Eine Würdigung Verdis ließ er nach dessen Tod im März 1901 im Londoner » Nineteenth Century« erscheinen.

Schätzung für Brahms spricht einer seiner Briefe aus. Ein näheres Verhältnis kam wohl bei der Natur beider nicht in Frage. Mit geringer Sympathie stand er Bülow gegenüber. Wenigstens schreibt er: »Der sogenannte moderne Fingersatz ist von Liszt und Chopin eingeführt und nicht von Bülow, der überhaupt keinen einzigen Gedanken besaß, den er nicht von Wagner oder Liszt genommen hatte. Was nun meine Wenigkeit betrifft, bin ich so wenig konservativ, daß mir sogar der Bülowsche Fingersatz oft philisterhaft und altmodisch erscheint. Ich bin überhaupt in dieser Beziehung so revolutionär, daß ich es für ratsam halte, meine Prinzipien in bezug auf Fingersatz nur auf mein eigenes armseliges Klavierspiel anzuwenden.«

Dagegen äußert er sich sympathisch über Humperdinck, Hugo Wolf, Tschaikowsky, Dvoøák, Mac Dowell und voll Bewunderung für Bizet als »Carmen«-Komponisten, voll Anerkennung auch für Strauß mit den Worten: »›Tod und Verklärung‹ liebe ich außerordentlich und seinen ›Till Eulenspiegel‹ habe ich mit vielem Interesse gehört ... Aber ich glaube, zu den letzten Konsequenzen werde ich Strauß nicht folgen können.« Im allgemeinen sagt er über die neueste deutsche Musikrichtung: »Wir sind Germanen des Nordens, und in dieser Eigenschaft haben wir mit den Germanen einen starken Hang zur Melancholie und Träumerei gemein. Wir haben jedoch nicht das dieser Rasse eigentümliche Bedürfnis, unser Herz in einem langen Wortschwall auszudrücken; wir haben immer die Klarheit und die Kürze geliebt, selbst unsere Umgangssprache ist klar und präzis. Diese Klarheit und Präzision suchen wir auch in unserer Kunst zu erreichen. Trotz der grenzenlosen Bewunderung, die wir für die deutsche Kunst und die Tiefe ihres Genies bekennen, wird es uns schwer, uns für gewisse ihrer modernen Ausdrucksformen zu begeistern. Wir finden sie oft schwer und überladen ... Die Jungen verfolgen ein modernes Ideal, das die Eigenschaften und die Fehler der Gegenwart aufweist.«

Seinen ständigen Aufenthalt in Christiania gab Grieg 1873 auf, um die nächsten Jahre teils im Ausland, teils in Bergen und in dem ihm besonders lieben Lofthus in Hardanger zuzubringen, wo er sich eine kleine Arbeitshütte baute, in der er vier oder fünf Sommer hauste und viele seiner glücklichsten Inspirationen empfing. Doch kehrte er zeitweilig immer wieder nach der Hauptstadt zurück und gab daselbst auch Konzerte. Der norwegische Storthing überwies ihm 1874 ein jährliches Komponistengehalt von 1600 Kronen. Im übrigen schützte ihn nach anfänglichen Kämpfen der Ertrag seines Schaffens vor materiellen Sorgen. Von 1880-82 leitete er die Musikgesellschaft »Harmonie« in seiner Vaterstadt, in deren Nähe er sich 1885 sein behagliches Heim, die Villa Troldhaugen, schuf. Er verhalf Bergen 1898 auch zu der Ehre, das erste norwegische Musikfest veranstaltet zu haben. Das Orchester und den Dirigenten Mengelberg ließ er dazu aus Amsterdam kommen, und, dank seinem Organisationstalent, verlief alles zu seiner Genugtuung und zur allgemeinen Begeisterung.

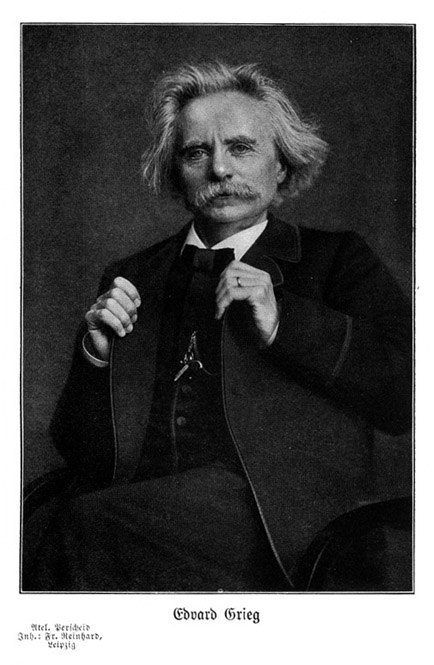

Seit den achtziger Jahren datiert Griegs Weltberühmtheit, die sein Freund Dr. Max Abraham, der Inhaber des Petersschen Musikverlags in Leipzig, der Griegs sämtliche Werke erwarb und mit großer Umsicht und Tatkraft für ihre Verbreitung sorgte, wesentlich förderte. Der Künstler selber tat das Seine, sie dirigierend und spielend in den europäischen Hauptpflegestätten der Musik persönlich bekannt zu machen. In London, Birmingham, Kopenhagen, Paris, Leipzig, München, Wien, Warschau, Prag, Brüssel, Amsterdam waren er und seine Gattin, die unvergleichliche Interpretin seiner Lieder und treue Gefährtin aller seiner Wege, hochgefeierte Gäste. Paris vergaß es ihm sogar wieder, daß es ihm seine Parteinahme für Dreyfues einst arg verübelt und ihn 1893 bei seinem ersten Wiedererscheinen im Châtelet-Theater zur Strafe ausgepfiffen hatte, und huldigte ihm um so feuriger. Wo man dem Künstler Begeisterung entgegenbrachte, schenkte man dem sich bescheiden gebenden, gemütstiefen, liebenswürdig-humoristischen Menschen Sympathie. Das nach innen Gekehrte, Weltfremde seines Wesens hinderte ihn nicht, ein guter Gesellschafter, ein witziger Redner zu sein. Sein Äußeres schon nahm für ihn ein, obwohl der geniale, von blonden, allmählich bleichenden Locken umrahmte Kopf von einem kleinen, nicht ebenmäßig gebauten Körper getragen wurde.

Ein großes Erntefest der Liebe ward ihm an seinem sechzigsten Geburtstage zuteil. Für 500 Telegramme und Briefe hatte er sich zu bedanken. »Wahrhaftig«, schreibt er seinem Biographen, »es war ein in meinem Leben einzig dastehendes Fest. Ich fühlte mich von der tiefsten Dankbarkeit durchdrungen, denn ich ahnte nicht, daß ich so viele Freunde hatte.«

Bei den immer zunehmenden Leiden seiner letzten Lebensjahre versagte ihm die schöpferische Stimmung. Aber der Humor kam ihm nicht abhanden. »Wenn der Pegasus nicht laufen will«, schreibt er seinem Verleger 1905, als er sein letztes Klavierwerk »Stimmungen« op. 73 beendet hatte, »ist er ärger als ein römischer asinus: Je mehr man ihn schlägt und haut, je hartnäckiger rührt er sich nicht vom Fleck. Und da ich vom Tierschutzverein Mitglied bin, war ich verpflichtet, das arme Tier einigermaßen zu schonen.« Konzertreisen zwang er sich trotzdem noch immer ab. »Es ist der größte Leichtsinn«, bekennt er, »daß ich auf das eingehe, was man von mir verlangt ... Aber der Mensch eilt seinem Schicksal entgegen. Wenn ich mich selbst ehrlich frage, weiß ich wahrhaftig nicht, warum ich es tue. Vom finanziellen Standpunkte kann ich es entbehren, und das öffentliche Auftreten ist das Schrecklichste, was ich weiß. Meine Nerven, mein ganzes Ich leidet Qualen unbeschreiblicher Art, aber ein gewisses ich weiß nicht was zieht mich unwiderstehlich an. Einer schönen Orchester-Aufführung meiner Werke und einem sympathischen Publikum bin ich nicht imstande zu widerstehen. – Das ist es, glaube ich, was mich betört.«

So treibt es ihn noch im April 1907 auf eine Kunstfahrt. Konzerte in Berlin und Kiel bereiten ihm seine letzten Triumphe. »Aus der ganzen Welt wimmelt es jetzt von Einladungen zum Dirigieren! Ironie des Schicksals!« ruft er aus.

Den ganzen Sommer darauf leidet er schwer an Atemnot und Schlaflosigkeit. Diesmal kann er auch seines geliebten Troldhaugen nicht froh werden. Er will endlich nach Christiania reisen. Aber sein Arzt läßt ihn ins Krankenhaus nach Bergen bringen. Dort ereilt ihn plötzlich am 4. September 1907 sanft und schmerzlos der Tod.

Zu seiner einstigen Erbin bestimmte er seine Vaterstadt. Was er sich an Vermögen erworben – 300 000 Mark –, soll ihr einen besseren Musikbetrieb ermöglichen. Ihrer öffentlichen Bibliothek vermachte er seine Bücher, Musikalien und Briefschaften.

Mit Bergen trauerte ganz Norwegen um seinen treuen Sohn und größten Sänger. Eine Trauervorstellung im Nationaltheater der Landeshauptstadt gab noch am Sterbetag, in Anwesenheit der Königinnen Maud und Alexandra sowie der Zarin-Mutter, dem allgemeinen Empfinden Ausdruck. Björn Björnson, der Sohn des Dichters, hielt die Gedächtnisrede, und der erste Teil von Ibsens »Peer Gynt«, der mit Ases Tod endet, gelangte mit Griegs Musik zu erschütternder Wirkung. Unter den eigenen Klängen des Geschiedenen erfolgte mit höchsten Ehrungen am 9. September seine Bestattung.

Seine Asche wurde in einer Felswand unweit Troldhaugen beigesetzt. Heilige Stille der Natur umgibt sie; nur die Wellen des Nordaasees, auf den Griegs ehemaliges Heim herabblickt, rauschen dort ihre unendlichen Melodien. – –

Griegs Stern wollte es, daß er, vom Klavier ausgehend, auf dem er selber ein ausgezeichneter, seine Eigentümlichkeit behauptender Meister war, dem Lebensprinzip seines Schaffens, nämlich der Durchdringung desselben mit volkstümlichen Elementen, frühzeitig auf die Spur kam.

Schon in seinem op. 3: »Poetische Tonbilder für Pianoforte«, bei dem, wie bei seinem ersten Werk: »Vier Pianofortestücke«, Schumann, Chopin und Mendelssohn Pate standen, kommt in der fünften Nummer ein norwegisches Volkslied zum Vorschein. Zum erstenmal hören wir hier über leeren Quintenbässen – eine Reminiszenz an Griegs schottische Herkunft – die monotonen Figuren der Bauernfidel erklingen: charakteristische Merkmale seiner Volkssänge und -tänze. Individuellere Züge, die sich in op. 1 nur vereinzelt zeigen, tauchen mehrfach auf. Die Art der »Poetischen Tonbilder«, ihre knappe Fassung bei dichterischem Gehalt, deutet bereits auf die »Lyrischen Stücke« hin.

Mit den Nordraak gewidmeten »Humoresken« op. 6 ergreift der Komponist vollbewußt von seinem natürlichen Terrain Besitz. Mit beiden Füßen steht er in ihnen schon auf heimatlichem Boden. Sie sind, ihrem Tanzcharakter gemäß, volkstümlicher geprägt als die ihnen folgende Klaviersonate op. 7, die, unbeschadet ihrer sicher gehandhabten klassischen Form, ein nordischer Ton frisch und lebendig durchzieht.

In seinem 12. Werk empfangen wir bereits das erste Heft der berühmten »Lyrischen Stücke«, seiner Spezialität, der er in Verbindung mit seinen Liedern seine Popularität hauptsächlich dankt. Vorbildlich ist ihm hierbei die von Schumann geschaffene Diminutivpoesie. Wie dieser gibt er in enger Fassung, nur schärfer individualisiert, Charakterstücke, denen eine poetische Idee zugrunde liegt, die er durch Überschriften bezeichnet – also Programm-Musik. Gleich das erste Heft bietet ein »Wächterlied«, einen »Elfentanz«, ein »Vaterländisches Lied«, neben den allgemeiner gehaltenen Titeln: Arietta, Walzer, Albumblatt, Volksweise. Auch das zweite Heft op. 38 begnügt sich, außer den norwegischen Tänzen »Halling« und »Springtanz«, mit unbestimmteren Bezeichnungen. Genau präzisiert ist jedes der köstlichen Bilder des dritten Heftes op. 43: »Schmetterling«, »Einsamer Wanderer«, »In der Heimat«, »Vöglein«, »Erotik«, »An den Frühling«. So auch die weiteren op. 47, 54, 57, 62, 65, 68 und 71, in denen uns hier der »Hirtenknabe«, dort ein »Bauernmarsch«, ein »Zug der Zwerge«, »Gade«, »Geheimnis« – eins der allerschönsten Stücke –, »Sylphide«, »Bächlein«, das wundersame »Traumgesicht«, »Hochzeitstag auf Troldhaugen« – nämlich Griegs eigenes Hochzeitsfest –, »Matrosenlied«, »Großmutters Menuett«, »An der Wiege«, »Kobold« und vieles andere im bunten Wechsel vorgeführt wird.

Gerade die letzten Hefte (9 und 10) enthalten Schönstes: den inbrünstigen Liebesgesang »Zu deinen Füßen«, die in sich beruhigten Stimmungsbilder: »Abend im Hochgebirge«, »Sommerabend«, »Waldesstille«. »Vorüber« und »Nachklänge« schließen, wie in Vorahnung des nahen Feierabends des Maler-Tondichters, die Fülle der Bilder ab. In den »Nachklängen« verknüpfen sich durch Wiederaufnahme des Themas der »Arietta« – des allerersten der »Lyrischen Stücke« aus op. 12 – Anfang und Ende dieser Reihe klavieristischer Kabinettstücke. Sie ziehen sich, 66 an der Zahl, denen man mit gutem Recht auch die »Albumblätter« op. 28, die »Stimmungen« op. 73 und »Drei Klavierstücke« aus dem Nachlaß anschließen kann, durch Griegs ganzes Leben hindurch und spiegeln seine künstlerische Eigenart in ihrer Entwicklung treu wider. Mit der Deutlichkeit persönlicher Erlebnisse, die sie aus der Allgemeinheit heraushebt, sprechen all diese Genre-, Natur- und Stimmungsbilder zu uns. Eine starke malerische Kraft, ein gesunder Realismus leben in ihnen. Alle auch – ob sie sentimentalen oder graziös heitern, naturwüchsig frischen oder sinnigen, oder was immer für Wesens seien – sind sie mit dem feinsten Pinsel gemalt, alle einer Dichterseele entsprungen. Hermann Kretzschmar nennt sie im Vorwort, das ihnen beigegeben ist, Gelegenheitsgedichte im Goetheschen Sinne.

Meisterlich in der Lebenswahrheit ihrer Darstellung, wie die Bauernszenen der »Lyrischen Stücke«, geben sich die Bilder »Aus dem Volksleben« op. 19, von denen der »Brautzug im Vorüberziehen« sich besonderer Bevorzugung erfreut. Mit ihnen bilden, gleich den »Improvisata über norwegische Volksweisen« op. 29, die vierhändigen »Norwegischen Tänze« op. 35, sowie »Zwei nordische Weisen« op. 63, »25 nordische Tanze« op. 17 und »Slätter« op. 72 eine verwandte Gruppe. Letztere drei sind keine Originalarbeiten, sondern Übertragungen, die den naturalistischen Charakter dieser Volksmusik streng wahren und Griegs reichen Harmonieapparat in das rechte Licht stellen.

Nordische Harmonien spielen auch in die graziösen »Walzer-Capricen« op. 37 hinein, die zu seinen wenigen vierhändigen Stücken gehören. Noch hat er vier Mozartsche Klaviersonaten für zwei Pianoforte bearbeitet, dabei aber nicht der Versuchung widerstanden, den klassischen Genius in nordische Beleuchtung zu rücken. Nicht glücklicher war er unsers Bedünkens mit seinen »Klavierstücken nach eigenen Liedern« op. 41 und 52. Er gab ihnen klavieristische, wenn auch ein wenig konventionelle Brillanz, nahm ihnen aber den zarten Duft, den seine Liederblüten aushauchen. Man sehe sich »Klein Haakon« oder »Erstes Begegnen« darauf an.

An Bedeutung überragt werden alle seine Klavierwerke von seinem op. 24, »Ballade in Form von Variationen«. Aus der schwermütigen Wehklage des Themas beschwört er eine Fülle von Gestalten herauf. Schemenhaft, wie hinter Schleiern schweben die einen vorüber. Die andern verdichten sich zu greifbaren Umrissen: Dulder und Überwinder im Lebenskampf, melancholische Geister, auch wo sie lächeln und sich scherzhaft gebärden, einen Heldensang anstimmen oder ihr gespenstisches Wesen treiben, bis mit Wiedereintreten des klagenden Themas der Gesichte Fülle entweicht. Ein erstaunlicher Reichtum an Poesie und Musik ist in diese ganz neuartige Ballade hineingeheimnist.

In lichtere Farben getaucht zeigt sich das größte Werk, das Grieg dem Klavier angeeignet hat: das A-moll-Klavierkonzert mit Orchester. Es trägt die Opuszahl 16, führt demnach in seine Jugendzeit zurück. Er schrieb es 1868, mit 25 Jahren. Daher die darin lebendige unwiderstehliche Frische, die blühende, sprudelnde Erfindungskraft. Man rügt das Rhapsodische seiner Struktur, die thematische Mosaikarbeit. Rhapsodisch oder nicht – es will kein Monumentalwerk sein, trägt kein Verlangen, sich mit den aus mächtigen Quadern gefügten Konzerten unsers größten Tonheros zu messen. Eher darf es, romantisch wie es ist, sich in die Nachbarschaft von Schumanns A-moll-Konzert stellen. Sein Schöpfer gab ihm ja leider keine Geschwister auf den Weg; denn die Skizzen eines im Nachlaß vorgefundenen H-moll-Konzerts, von denen Walter Niemann, der musikalische Ergänzer der Biographie Schjelderups, spricht, blieben unausgeführt. So behauptet Griegs Werk, dank seinem phantastischen nordischen Kolorit, eine Sonderstellung unter seinesgleichen. Zu den schönsten der Gattung gehörend, bewährt es, ein Liebling der Virtuosen wie des Publikums, seit Jahrzehnten seinen Zauber. Um ganz in denselben eingeweiht zu werden, muß man es von Teresa Carreño hören. Als sie, im November 1889 zuerst die deutschen Konzertsäle betretend, es in Leipzig vortrug, sagte ihr der mit Lob nicht verschwenderische Komponist, er habe erst durch sie gelernt, daß sein Konzert schön sei. Genug, in alle Lande trug dasselbe den Namen seines Urhebers, noch ehe seine der Hausmusik gewidmeten Miniaturen die Liebe und Spielfreudigkeit der Dilettanten erweckten.

Die Kammermusik hat Grieg um fünf Werke bereichert. Dem Vertoner der jugendlichen Geigensonate op. 8, die noch gegenwärtig die meistgespielte unter den drei Schwestern ist, stellte Liszt, wie wir sahen, das günstigste Prognostikon, und die Zeit hat seinem Urteil wie immer recht gegeben. Auch das Sonatenpaar, das Grieg in seinem 13. und 45. Werk diesem seinem wie aus Berges- und Meeresfrische emporgetauchten, dabei in knappeste Form gegossenen Erstlinge folgen ließ, bestätigt es. Blühenden Lebens voll sind sie beide, die halb melancholische, halb in Lust aufjubelnde G-dur-Sonate, wie die leidenschaftliche, groß empfundene und geformte in C-moll mit dem herrlichen Gesang ihrer Romanze. Die erste ist nationaler – so national, daß sie Gades Bedenken erregte, was aber dem Komponisten nichts verschlug –, die zweite klassischer. An Schwungkraft kann sich beiden die Violoncellsonate op. 36 nicht vergleichen. Der nationale wie der persönliche Eigenton tritt hier schwächer hervor. Um so stärker in dem Streichquartett in G-moll op. 27, einer der hervorragendsten Taten Griegs und für die Geschichte der skandinavischen Musik von epochaler Bedeutung. Es bringt, bei thematischen Beziehungen der einzelnen Sätze zueinander, groß gestaltete, kühne, konfliktreiche Musik. Die vier redenden Instrumente scheinen, über ihre Grenzen hinausgreifend, sich zum Orchester erweitern zu wollen. Der großzügige erste Satz vornehmlich wirkt mit dramatischer Unmittelbarkeit. Aber auch in den übrigen Teilen fesselt beständig die unabhängige, in jedem Takt interessante Kundgebung einer starken, keine Härten und Dissonanzen scheuenden Individualität. Nationales durchzieht das Ganze vom Anfang bis zum Ende, und wenn sich der letzte Satz Saltarello nennt, so atmet er doch nichtsdestoweniger die nordische Poesie, die sich von Griegs Schaffen nicht trennen läßt.

Als das stolze Werk, das 1878 durch das Heckmann-Quartett in Köln bekannt geworden war, 1879 im Leipziger Gewandhaus vorgeführt wurde, behandelte die Presse es so übel, daß es, laut dem Komponisten, »einige Jahre wie gelähmt da lag«. Erst das von Adolf Brodsky geführte Meisterquartett gab ihm neues Leben. »In Deutschland«, beklagt sich Grieg gelegentlich einer Unterredung Berliner Lokal-Anzeiger, 4. April 1907., »behandelten mich die Kritiker schlecht, weil ich nicht in die Rubriken paßte, in die man die Komponisten sortiert.«

Ein zweites Streichquartett in F wurde von ihm 1891 begonnen, doch nur in seinen zwei ersten Sätzen vollendet, die als nachgelassenes Werk veröffentlicht sind. Sie zeigen ein freundlicheres Gesicht als sein unbändiger, ungleich bedeutenderer Vorgänger. Nordische Klänge läßt es nicht vermissen. Der zweite Satz: Allegro scherzando, macht uns zu Zeugen einer norwegischen Tanzszene.

Wer sich auf Klangstimmungen und -wirkungen so fein verstand wie Grieg, mußte selbstredend ein Instrumentalkünstler sein. Mehrfach genügte ihm das Streichorchester für das zu Sagende. So bei Transkriptionen eigener Lieder, deren erste op. 34, bei kühnster Harmonik unsäglich zart getönt, er »Elegische Melodien«, deren zweite op. 53 er »Zwei Melodien« nannte. Ebenso bei Bearbeitung der seinem op. 17 entnommenen »Zwei nordischen Weisen« op. 63. Ein glücklicher Griff ist vor allem die Suite »Aus Holbergs Zeit«, die, in genialer Nachahmung der Tanzformen alten Stils, dem Schöpfer der neueren dänisch-norwegischen Literatur zu dessen 200jährigem Geburtstag eine durch Anmut und Humor ausgezeichnete Huldigung – ein Perückenstück, wie er selbst es nennt, – darbrachte.

Für großes Orchester hat Grieg sich darauf beschränkt, eine Konzertouvertüre und die Musik zu zwei Bühnenwerken zu schreiben. Die Ouvertüre »Im Herbst« op. 11 wuchs ihm 1865 in Rom aus dem Lied »Herbststurm« op. 18 heraus. Ein Meisterwerk ist sie nicht. Doch urteilte Gade, dem sie der Heimkehrende in Kopenhagen zeigte, allzu hart, wenn er sagte: »Nein, Grieg, das ist nichts! Gehen Sie nach Hause und schreiben Sie etwas Besseres!«

Zur Komposition der Musik zu Björnsons Schauspiel »Sigurd Jorsalfar« wurde ihm nur eine Frist von acht Tagen gegönnt. Mit der Dichtung erlebte sie am 17. Mai 1870 auf dem Theater zu Christiania ihre erste Aufführung. Leider fiel dieselbe so mittelmäßig aus, daß Grieg, – wie wir durch Niemann erfahren – darüber entsetzt, mehr und mehr in sich zusammensank und erst durch einen kräftigen Rippenstoß des neben ihm sitzenden Dichters gemahnt werden mußte, die nötige Haltung zu bewahren und die lebhaften Beifallsbezeigungen des Publikums am Schlusse abzuwarten. Da das Werk nur innerhalb Skandinaviens gehört wurde, gab der Komponist seiner Musik, von der er zwei Gesänge als op. 22 veröffentlicht hatte, nachmals die zur Konzertausführung geeignete dreisätzige Gestalt, in der sie bei uns bekannt geworden ist. Ihre weitaus gehaltvollste und wirksamste Nummer ist der glänzende Huldigungsmarsch.

Ähnlich verhält es sich mit der Musik zu Ibsens »Peer Gynt«, die Grieg auf Aufforderung des Dichters in den Jahren 1874 und 1875 komponierte. Wer wußte besser wie er den märchenhaft phantastischen Ton der Dichtung zu treffen, die in Norwegen als bedeutendstes Werk des großen Mystikers und Symbolisten geschätzt wird, der in Peer Gynt das norwegische Volk repräsentieren wollte? Sie ging mit Griegs Vertonung am 24. Februar 1876 in Christiania über die Bühne und errang einen solchen Erfolg, daß sie es im selben Jahr zu 36 Wiederholungen brachte und noch bis zum heutigen Tage ein Repertoirestück desselben Theaters geblieben ist. Andere skandinavische Bühnen bemächtigten sich »Peer Gynts«. Versuche, ihn auch im Ausland einzubürgern, scheiterten jedoch. Paris, Berlin wollten von der ihnen unverständlichen Dichtung nichts wissen, so sehr die Musik gefiel. So bildete der Komponist aus den 22 Stücken, die sie umfaßt und die seit 1908 in Partitur vorliegen, das Geeignete zu zwei Suiten für den Konzertgebrauch um, die überall begeisterten Anklang fanden, zumal wenn er selbst – wie dies in Leipzig und andernorts geschah – sie in seiner äußerlich ruhigen und doch elektrisierenden Art vorführte. Beide Suiten bringen in kurzgefaßten Sätzen Meisterstücke der Charakterisierungskunst. Die lebhafteren Sympathien neigen sich der ersten, reizvolleren zu.

Auch mit Opernplänen trug sich Grieg. Björnson hatte sie hervorgerufen. Er sandte ihm in den siebziger Jahren den ersten Akt des Gedichts »Olaf Trygvason«, und der Musiker begab sich mit Feuereifer ans Werk. Mit der Fortsetzung aber ließ ihn der Freund im Stich. Er wollte, daß Grieg zur gemeinsamen Vollendung des Werkes mit ihm nach Italien reise, wozu dieser jedoch keine Neigung verspürte. Es kam zu einer Verstimmung zwischen beiden, – die Oper blieb Fragment. Als dieses 1892 zum erstenmal aufgeführt wurde, näherten sich Dichter und Komponist wiederum in alter Freundschaft, Die Wiederaufnahme des früheren Plans aber vereitelte Björnsons Erklärung: »Ich kann den Faden nicht wiederfinden« So erzählte Frau Grieg, laut einem im »Leipziger Tageblatt« vom 12. Okt. 1908 veröffentlichten Interview.. So blieben die drei vollendeten Szenen, die uns die finsteren Wikingerrecken in ihren Götteropfern und Waffentänzen vorführen, auf den Konzertsaal angewiesen, wo wir, trotz einer gewissen Breite und Einförmigkeit, den Eindruck herber Größe von ihnen empfingen. Hanslick verstieg sich so weit, sie »den Kunstgenüssen« beizuzählen, »denen das Warnungstäfelchen anhängt: Einmal und nicht wieder!« Für die dramatische Begabung Griegs erbringen sie keinen schlagenden Beweis, obwohl eine szenische Aufführung im Nationaltheater zu Christiania im Oktober 1908 »dramatisch wie musikalisch eine viel stärkere Wirkung« als im Konzertsaal ergeben haben soll.

Später trat auch Ibsen als Versucher mit einem Opernantrag an Grieg heran. Er wollte 1893 seine »Nordische Heerfahrt« zu einem Text für ihn umarbeiten. »Wäre ich bloß gesund!« schreibt Grieg seinem Verleger. »Ich muß mir die Sache doch überlegen.« Es war ja, nach dem Zeugnis seiner Gattin, »sein größter Wunsch, sein Lebenstraum, einmal eine Oper schreiben zu können. Er hat vom Inland und Ausland auch viele Texte erhalten; aber keiner paßte ihm recht. Er selbst glaubte, daß es dieser Mangel an Gelegenheit war, der ihn verhinderte, eine Oper zu komponieren. Doch es ist wohl auch möglich, daß seine physischen Kräfte nicht ausreichten. Seine Inspiration war frisch bis zum letzten Augenblick. Aber die Kräfte nicht, sie erkalteten, ehe er die Idee ausgeformt hatte.«

Eine skandinavische Nationaloper hatte Hermann Kretzschmar als monumentalen Abschluß von Griegs Schaffen gehofft. Er begründete diese Hoffnung durch die Wendung vom Idyllischen zum Dramatischen hin, die sich zuerst in der ergreifenden Szene »Vor der Klosterpforte« bemerkbar machte. Sie spricht nicht minder als aus diesem überaus fein gestimmten, edlen Werk (für Solostimmen, Frauenchor und Orchester op. 20) aus der »Landerkennung« für Männerchor, Baritonsolo und Orchester op. 31; nur daß diese auf populärere Wirkung ausgeht. Beiden öffnen sich die Konzertsäle bereitwillig. Dagegen wird das auf eine Dichtung von Björnson geschriebene Melodram mit Orchester »Bergliot« – das bei Griegs letztem Berliner Konzert zur Aufführung kam – kaum je gehört. Warum auch greifen unsere Sänger nicht mit begieriger Hand nach dem »Album für Männergesang« op. 30, zwölf unbegleiteten, nach norwegischen Volksweisen bearbeiteten kleinen Chören mit Bariton- oder Tenorsolo, die so viel des Schönen und Dankbaren enthalten? Was Grieg hier an genialer Harmonisierung und Behandlung der alten Melodien hervorgezaubert – sei es Schwermütiges wie »Ich legte mich am Abend«, oder humoristisch Übermütiges wie das »Kinderlied« mit dem »Miau« des Kätzchens, oder Burschikoses wie »Geh' ich abends aus«, Derbes wie »Seht den Knut!« oder Religiöses wie »Die große weiße Schar«, die zu seiner Bestattung gesungen wurde, – ist bewundernswert.

Diesen weltlichen Chören wurde viele Jahre später ein geistliches Seitenstück nachkomponiert. Schjelderup nennt Grieg eine religiöse Natur. Noch im Krankenhause zu Bergen, wenige Tage vor seinem Tode am 28. August 1907, sprach er selber brieflich sein Glaubensbekenntnis aus. »Ich wurde während eines Besuches in England im Jahre 1888 von den unitarianischen Ansichten (Glaube an Gott allein; der Glaube an einen dreifaltigen Gott und an einen dem Vater gleichen Sohn ausgeschlossen) ergriffen und bin in den seitdem verflossenen neunzehn Jahren bei diesem Resultat stehengeblieben ... Den Gottesbegriff muß ich aufrecht halten, obgleich derselbe mit dem Begriffe des Gebets nur zu oft in Kollision gerät.«

Geistliche Musik hat Grieg erst in seinen letzten Lebensjahren, und zwar äußerst sparsam, gespendet. 1893 veröffentlichte er bei Hansen in Kopenhagen ein » Ave maris stella« für gemischten Chor a capella, das in Deutschland unbekannt geblieben zu sein scheint und weder in dem Petersschen Grieg-Katalog noch unter den von Niemann besprochenen Werken genannt wird. Es ist eins der allerschlichtesten und kürzesten Tonstücke des norwegischen Meisters. Eine Melodie wird unverändert durch zwei Verse geführt und durch ein Amen kurz abgeschlossen. Aber sie klingt in ihrer keuschen Frömmigkeit wie in der Tiefe des Herzens erklungen. Um so kunstvoller in Aufbau und Harmonisierung stellen sich die »Vier Psalmen für gemischten Chor a cappella und Baritonsolo« dar, in denen uns Grieg sein 74. und letztes Werk schenkte. Es sind freie Bearbeitungen alter norwegischer Kirchenmelodien, deren zwei letzte dem sechzehnten Jahrhundert entstammen. Wenigstens ist der Komponist der einen, Hans Tomissön, 1573 gestorben, der der andern, Laurentius Laurentii, lebte 1573-1655. Vom Autor der ersten beiden, Brorson, wird uns nur der Name durch Grieg überliefert. Mit auserlesenem Stilgefühl hat letzterer seine künstlerische Ausgestaltung dem Charakter und Zeitkolorit der in den alten Kirchentonarten stehenden Weisen angepaßt und vier wundervolle Kirchengesänge geschaffen, denen nur eine ihrem Wert entsprechende Verbreitung zu wünschen ist.

Daß es einen Lyriker wie Grieg danach verlangte, einen besten Teil dessen, was in ihm war, im Liede auszuströmen, ist selbstverständlich. So enthalten denn auch schon von seinen ersten Veröffentlichungen op. 2, 4, 5, 9 und 10 Gesänge. Um 125 Lieder mehrte er unsern Tonschatz. Darunter ist, seiner eigenen Aussage nach, eine einzige wirkliche Volksweise, so sehr man versucht ist, viele um ihres volkstümlichen Wesens willen für solche zu halten. Denn so vertraut war Grieg die norwegische Volksseele, daß es, wenn er aus seiner eigenen Seele sang, klang, als ob er aus jener heraus sänge. Zu borgen brauchte er nichts von ihr; er trug sie ja selbst in der Brust. Wo er aber wirkliche Volksmelodien bearbeitete, hat er sich dazu bekannt. Das Volkstümliche der Strophenform ließ ihn diese bevorzugen. Doch sind seine Formen vielgestaltig. Er spricht auch im Pathos großstilisierter Gesänge. Mit sichtlicher Vorliebe entlehnt er die Texte nordischen Dichtern: Björnson, Ibsen, Vinje, Paulsen, Andersen, Drachmann und andern, wenngleich er von deutschen seinen Ausgang nahm und mehrfach zu ihnen zurückkehrte. Ebenso wie im Anschluß an deutsche Dichter sehen wir ihn in seinen ersten Liedern im Anschluß an unsere deutschen Musiker. Erst später äußert sich das Nordische. Sein 1864 geschriebenes, durch die ganze Welt erklungenes »Ich liebe dich« hat noch keine Spur davon. Um seiner ganzen Wirkung innezuwerden, muß man es von seiner Gattin gesungen, von ihm begleitet gehört haben: langsam, leise, innerlich, mehr gehaucht als gesungen beginnend, bis es sich zum leidenschaftlichen Bekenntnis der Liebe steigert.

Über die Entstehungsfolge der Lieder gewähren die fünf Albums, in denen sie bis einschließlich op. 39 gesammelt vorliegen, keinen Überblick. Was in ihnen zum Strauß zusammengebunden ward, entsprang den verschiedensten Jahren, die zum Teil bei einzelnen angeführt sind. Erst von op. 44 »Aus Fjeld und Fjord« an tragen sie eine Werkzahl; doch ist aus dem dieser Skizze angefügten Verzeichnis, wie aus dem Petersschen Grieg-Katalog, auch die Opuszahl der in den Albums zusammengestellten Lieder zu ersehen. In den späteren macht sich immer entschiedener, nach Seite der Harmonik wie der Deklamation, Wagners Einfluß geltend; wie beispielsweise in dem vielgesungenen, besonders durch Ellen Gulbranson verbreiteten »Schwan« III Römische Ziffern bezeichnen den betreffenden Albumband., oder »Aus Fjeld und Fjord« op. 44, oder »Wergeland« op. 58, »Du bist der junge Lenz« op. 59, »Eros« op. 70.

Mit geringen Mitteln weiß Grieg viel zu sagen. Aus wenigen Tönen ersteht ein Situations-, ein Stimmungs- oder Naturbild, das einer tiefgehenden Wirkung sicher ist, sobald ein dichterisch angelegter Sänger diese feingestimmten Liederseelen zum Erklingen bringt. Man vergegenwärtige sich nur: »Die Prinzessin« I, »Solvejgs Lied« III, »Wiegenlied« I, »Verborgne Liebe« V, »Bei Sonnenuntergang« I, »Die verschwiegene Nachtigall« op. 48, »Ein Vogel schrie« op. 60, »Lichte Nacht« op. 70, welche vier letzteren innerstes Naturgefühl atmen; oder auch die breiter ausgeführten Gesänge: »Ausfahrt« I, »Herbststurm« II, »Vom Monte Pincio« V, »Weihnachtsschnee« op. 49, »Schneck, Schneck« op. 69, »Ein Traum« op. 48. Dieses letztere, in dem der Tondichter mittels der von ihm geliebten harmonischen Rückungen die Vorstellung des Schwebenden, Traumentrückten und zugleich eine wunderbare Gefühlssteigerung erzielt, gehört zu den besondersten Kleinodien seiner Lyrik.

Sechs seiner Lieder: »Solvejgs Lied«, »Solvejgs Wiegenlied« V, »Vom Monte Pincio«, »Ein Schwan«, »Der Frühling« IV, »Henrik Wergeland«, kleidete er für den Konzertvortrag in ein charakteristisches Orchestergewand. Auch einem größeren Gesangstück, einer Art Monodrama, für Bariton: »Der Einsame« op. 32 gab er Streichorchester und zwei Hörner zur Begleitung. Es ist ein Stück melancholischer Selbstbiographie, das Griegs Herzen besonders nahe gestanden haben soll. Der Held ist ein nordischer Tannhäuser, der Glück und Liebe, statt wie jener der Venus, den Erlentöchtern dahingab und nun liebeleer durchs Leben irrt. Zwischen eine melancholische, an den Schubert der »Winterreise« anklingende Melodie, die dreimal aufgenommen wird, schieben sich kleine detaillierende Episoden und schließen sich mit ihr zu einem ergreifenden Ganzen zusammen.

Eine Art Gegenstück dazu ist der erst am Lebensabend des Komponisten entstandene, ungleich umfänglichere und in erzählender Form gehaltene anmutige Liederzyklus »Das Kind der Berge« op. 67, dessen Verse der Erzählung »Haugtussa« von Arne Garborg entnommen sind. Auch hier handelt es sich am Ende um Liebesleid; da wir zuvor aber zu Zeugen der Liebeslust gemacht werden, sind Stimmung und Färbung bergfrischer und vieltöniger.

Alle Gefühle des Herzens, alle Regungen der Seele fast leben in Griegs Liedern. Ihm stand ein erstaunlicher Reichtum an Stimmungsnuancen zu Gebote, zumal bei Schilderung der Schwermut, für die er immer neuen Ausdruck findet. Wir erinnern an »Geschieden«, »Herbststimmung«, »Stammbuchsreim« III, an »Der Bursch«, »Der Frühling«, »Der Verwundete« IV, »An der Bahre einer jungen Frau«, an das elegische »Zur Rosenzeit«, das trauerumflorte »Am Grabe meiner Mutter« op. 70. Doch auch Lichtes von eigen innerlicher Art, wie »Erstes Begegnen« II, Anmutiges, wie »Morgentau« II, » Primula veris« III, »Im Kahne« op. 60, Jubelndes, wie »Waldwanderung« II, »Hoffnung« III, Schalkhaftes, wie »Lauf der Welt« op. 48, naiv Heiteres, wie »Zwei braune Augen« III, »Margaretlein« op. 60, selbst Kindliches hat er auf seiner Leier. Man sehe die holden »Kinderlieder« op. 61: »Weihnachtsbaum«, »Lockweise«, »Im Fjeld«, »Psalm fürs Vaterland«. Welche Empfindungsfrische und -tiefe bei aller Originalität!

Nach des Künstlers Tode sind aus seinem Nachlaß noch elf Lieder ans Licht gekommen. Eine besondere Bereicherung bedeuten sie nicht. Sie lehren, in die Zeit von 1865 bis 1905 fallend, uns den Tondichter nirgends von neuer Seite kennen. Als wertvollste dürften »Der Jäger«, »Seufzer«, »Ich liebte« und »Weihnachts-Wiegenlied« zu bezeichnen sein.

Mit einem Aufblick nach oben nahm Grieg in seinen »Psalmen« Abschied von seiner Kunst. Sie war keine gewaltige. Nicht die großen Formen der Oper, des Oratoriums, der Symphonie hat sie gepflegt. Dennoch ging sie kühn ihre eigenen Pfade und eroberte und behauptete neu Land. Über ihren heimatlichen Lauten aber verlernte sie nicht die Weltsprache, die zu aller Herzen spricht.