|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn der naive Kinderglaube in den Gewaltigen der Erde Wesen höherer Art erblickt, die mit dem Zeichen ihrer Abkunft, mit Szepter und Krone geschmückt, mit Purpur und Hermelin bekleidet, hervorragen über die Häupter der gewöhnlichen Sterblichen, so haftet, den Königen des Geistes gegenüber, auch uns Älteren, Nüchterneren ein Rest dieser kindlichen Vorstellung an. Gern suchen wir bei bedeutenden Menschen auch äußerlich den Stempel des Genius, und wo wir ihn gewahren, empfinden wir zwiefach die Macht des geheimnisvollen Zuges, der uns zum Großen, Außergewöhnlichen treibt. Nicht immer, das ist gewiß, verrät die Natur die Bedeutung des von ihr Erschaffenen durch seine äußere Gestalt. In schlichter Hülle birgt sie oft den edlen Gehalt und nur den Auserwählten unter ihren Lieblingen reicht sie zu dem Weihegeschenk des Genius die beneidete Mitgabe einer idealen, oder doch hervorragenden Persönlichkeit.

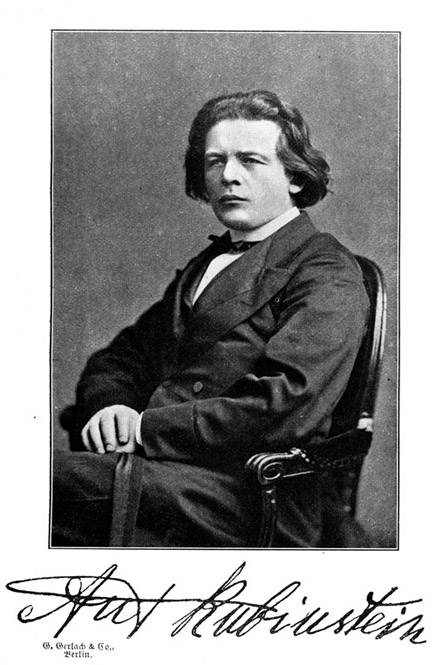

Anton Rubinstein gehörte zu denen, deren äußere Erscheinung eine Offenbarung des in ihnen lebendigen Götterfunkens war. Nicht mit Unrecht hat man seinen Kopf mit der gedankenvollen Stirn, den tief- und düsterblickenden Augen dem Beethovens verglichen. Wie dieser war auch er ein Himmelsstürmer, wenn auch nicht vom selben Riesengeschlecht. Er war ein Kind der modernen Zeit, kein Klassiker. Was aber Rubinstein, der Mensch, versprach, das hielt der Künstler. Seinesgleichen hatte er nicht viele unter seinen Zeit- und Kunstgenossen. Als Virtuos hatte er nur den »Einzigen«, Liszt, über sich unter den Lebenden und nach des Großen Tode war er der erste Klavierbeherrscher der Welt. Nicht eine ähnliche Höhe wie der Pianist nahm der Tonschöpfer Rubinstein ein, wenngleich dieser in seiner eigenen Schätzung höher stand. Das eben war der Kummer, die Tragik seines Lebens. Die Lorbeeren, die ihm als Lieder- und Klavierkomponist – welch letzterem der Virtuos hilfreiche Hand leistete – in vollstem Maße dargebracht wurden, entschädigten ihn nicht dafür, daß sie seinen großen Werken meist versagt blieben. Wohl hat er, ob auch nicht zum Reformator, zum Neuschöpfer berufen, seiner genialen Naturkraft gemäß, in jeder Gattung Schönes, Originales geschaffen, und Hans von Bülow nannte ihn sicher mit Recht »eine der weitaus interessantesten schöpferischen Individualitäten unserer Zeit«. Doch so sehr sein Wollen gerade auf das Gewaltige, Titanenhafte gerichtet war, es glückte ihm selten, innerhalb großer Formen Einheitliches, von Anfang bis zu Ende Bedeutendes zu gestalten.

Meisterlich charakterisiert ihn Liszt in einem vom Februar 1869 datierten Briefe an den Großherzog von Weimar Vgl. La Mara, »Briefwechsel zwischen F. Liszt und Carl Alexander, Großherzog von Sachsen«. Nr. 112. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1909., der Rubinstein als Hofkapellmeister zu gewinnen wünschte, indem er schreibt: »Pianistische Erfolge haben fortan für ihn nur noch insoweit Wert, als sie eine Erhöhung seiner Einnahmen bedeuten. Seine Hauptpassion wendet sich anderen Zielen zu. Sein brennender, eigensinniger, stolzer, fast ausschließlicher Ehrgeiz geht dahin, den Rang eines großen Komponisten einzunehmen. Er hat den Stoff, die Art, die Mittel, die Lust dazu – nur ist wohl auch etwas zu viel Absicht und Hast dabei. Sein feuriges Temperament treibt ihn übermäßig zum Produzieren; er leidet an der Unenthaltsamkeit seines musikalischen Genies, das Meyerbeer und Mendelssohn, wenn nicht auch noch Beethoven mit seinem eignen Ich vereinigen möchte«.

Auch als Lehrer und Dirigent ragte Rubinstein hervor: in ersterer Eigenschaft leistete er vornehmlich zu Rußlands Nutz und Frommen Großes und Rühmliches; in letzterer sah ihn auch das Ausland gleicherweise wie als Virtuos in glorreicher Tätigkeit und empfing durch ihn eine Fülle musikalischer Anregung. Er war ein geborener Musiker; sein ganzes Dasein war Musik, in ihr allein lebte und webte er. Darum schien er auch als Tondichter am glücklichsten, wo er sich auf rein musikalischem Boden bewegte, und selten – ausgenommen im Lied – schlug ihm die Verbindung mit anderen Künsten zum Heile aus. Wo es weitere Räume zu füllen galt, als jene engen lyrischen Rahmen, innerhalb deren er Meisterhaftes leistete, schien das Wort seine Phantasie eher zu belasten denn zu beflügeln, und die Unmittelbarkeit seines Empfindens und Mitteilens – einer der charakteristischsten Züge seiner Künstlernatur – erlitt Einbuße. Gewiß eine exzeptionelle Erscheinung in unseren Tagen, wo das Band zwischen Musik und Poesie sich immer enger und fester knüpft und der schöpferischste Musikgeist der Neuzeit, Richard Wagner, die Theorie vom Gesamtkunstwerk aufstellte und praktisch verlebendigte!

Gerade das Gebiet des musikalischen Dramas, das durch seine epochemachenden Taten zu beherrschen nur diesem Einen unter seinen Zeitgenossen gelang, dem Rubinstein sich als prinzipieller Gegner gegenüberstellte, erwies sich ihm am wenigsten günstig. Trotz einer Reihe von Opernpartituren, die er vollendete, vermochte er nicht, sich die vielumworbene Kunstgattung siegreich zu erschließen, die wir als die höchste in der Wort- und Tonpoesie anzusehen gewohnt sind; wiewohl er selbst – im Widerspruch zu seinen lebenslangen Bestrebungen – sie für »eine untergeordnete « erklärte Vgl. Rubinstein, »Die Musik und ihre Meister«. Leipzig, Bartholf Senff, 1891.. Echtes Bühnenblut, dramatisches Leben pulsiert in keiner seiner Opern, keine auch konnte dauernde Erfolge erringen. Sie wurden durch Wagners überragende Schöpfungen erdrückt. Dramatische oder schöne lyrische Einzelmomente genügen eben nicht für ein dramatisches Kunstwerk. Ein solches einheitlich auszugestalten aber hat Rubinstein nicht fertig gebracht, sei es, daß es ihm die Grenzen seiner Begabung wehrten, sei es, daß sein Hauptfehler als Komponist: der Mangel an Konzentration und Selbstkritik, und demzufolge die Ungleichheit und Sorglosigkeit seiner Arbeit, ihn daran hinderte. Die Nationalität, der er entstammte und deren naive Urwüchsigkeit und phantastischen Freiheitsdrang er trotz aller internationalen Bildung, die er empfangen, nie verleugnete, ließ ihn augenscheinlich nur schwer zur Harmonie und inneren Geklärtheit kommen. Was uns an Rubinstein oft fremdartig berührt: gewisse Maßlosigkeiten, Breiten und ästhetische Unregelmäßigkeiten, das durchaus impulsive Wesen, das der Mehrzahl seiner Gebilde den Charakter von Improvisationen verleiht, erklärt sich eben gleicherweise durch individuelle wie nationale Besonderheiten.

Hatte er sich anfänglich an Mendelssohn und Schumann angeschlossen, so russifizierte er im Lauf der Jahre mehr und mehr. Nichtsdestoweniger fehlt ihm das ausgesprochen slavische Gepräge, der moderne Nationalismus der jungrussischen Schule, der – als von Berlioz und Liszt beeinflußt – er sich fern hielt.

»Ich komme mir recht unlogisch vor,« heißt es ziemlich bitter in den Aufzeichnungen, die unter dem Titel »Anton Rubinsteins Gedankenkorb« von Hermann Wolff herausgegeben worden sind Leipzig, Bartholf Senff, 1897.. »Im Leben Republikaner und radikal, bin ich in der Kunst konservativ und Despot ... Den Juden bin ich ein Christ, den Christen ein Jude, den Russen bin ich ein Deutscher, den Deutschen ein Russe, den Klassikern bin ich ein Zukünftler, den Zukünftlern ein Retrograde usw. Schlußfolgerung: Ich bin weder Fisch noch Fleisch – ein jammervolles Individuum!«

Seinen eigenen uns gegebenen Mitteilungen zufolge, wurde Anton Gregorowitsch Rubinstein im Jahre 1830 am 18. November russischer Zeitrechnung, das ist am 30. November der unseren, geboren. Lebenslang feierte er diesen Tag als seinen Geburtstag. Er blieb dabei, auch nachdem – wie seine hier vielfach angeführten und benutzten »Erinnerungen aus fünfzig Jahren« Aus dem Russischen von Eduard Kretschmann. Senff, 1893. aussagen – späte Nachforschungen als zweifellos herausstellten, daß, er am 16./28. November 1829 das Licht der Welt erblickt hatte In seltsamem Widerspruch hierzu teilte das »Berliner Tageblatt« vom 7. Dez. 1889 mit, daß Rubinstein Herrn Ssemewsky – dem Herausgeber der »Russkaja Starina«, dem er die von Kretschmann verdeutschten »Erinnerungen« russisch in die Feder diktierte – bestätigt habe, daß er am 18/30. Nov. 1830 geboren sei. Noch haben wir uns an die »berichtigte und vervollständigte« Buchausgabe der »Erinnerungen« vom Jahre 1893 zu halten.. Er war jüdischer Abstammung, Wichwatinez, ein Dorf an der Grenze von Podolien und Bessarabien, seine Heimat. Hier hatte sein Vater, Gregor Romanowitsch, ein Stück Land in Pacht, bis er mit Frau und sechs Kindern 1835 nach Moskau übersiedelte, wo er eine Bleistift- und Stecknadelfabrik errichtete, dabei aber wenig Glück hatte. Die Mutter, Caleria, geb. Löwenstein aus Preußisch-Schlesien, eine Frau von trefflicher Bildung und eine tüchtige Klavierspielerin, übernahm selbst den ersten Musikunterricht ihrer Söhne. Sie begann ihn bei Anton, mit dem sie sich besonders viel beschäftigte, in dessen sechstem Jahre. Mit großer Liebe und Verehrung hing er an ihr, die seine Begabung zuerst erkannt hatte, und bis zu ihrem im September 1891 erfolgenden Tod suchte er sie alljährlich in Odessa auf, wo sie mit einer unverheirateten Tochter Sophie lebte.

Vom achten bis zum dreizehnten Jahre empfing Anton die Unterweisung Alexander Villoings, des »besten Pädagogen seiner Art«, nach dem Zeugnis seines Schülers, der ihm »die feste Basis in der Musik verdankte«. Er, der in Rücksicht auf die beschränkten Mittel der Familie auf jede Vergütung Verzicht leistete, war dem Knaben mehr als Lehrer, er wurde ihm ein Freund, ein zweiter Vater und beschäftigte sich unermüdlich mit ihm. In seinem zehnten Jahre, am 23. Juli 1839, gab Anton auf Villoings Wunsch sein erstes Konzert im Theater des Petrowskiparks. Das ihn begleitende Orchester, das seinerzeit als das beste in Moskau galt, gehörte einem als Musikfreund bekannten Gutsbesitzer Teploff und bestand hauptsächlich aus Leibeigenen.

»Nach damaligem Brauch«, erzählt Rubinstein, »wurde rauh und mit großer Strenge unterrichtet; Lineal, Püffe waren an der Tagesordnung. Ich wurde ganz und gar von der Musik in Anspruch genommen und weiß mich nicht zu erinnern, wie und wann ich das Lesen und Schreiben erlernte. Auf meiner Reise durch Europa trat ich, elf Jahre alt, ohne Scheu vor das Publikum. Meine Konzerte betrachtete ich wie ein Spiel; ich verhielt mich wie ein Kind, das ich ja auch noch war. Nach einem Wohltätigkeitskonzert in Petersburg, wohin mich Villoing im Jahre 1843 aus dem Ausland brachte, liebkoste mich die Kaiserin Alexandra Fedorowna und ließ mich auf einen Tisch stellen«.

Im Dezember 1840 trat Anton mit seinem Meister im Eilwagen eine Reise nach Paris an. Auf dem dortigen Konservatorium sollte er, so wünschte seine Mutter, seine Studien vollenden. Seinen Eintritt daselbst verhinderte jedoch, wie Rubinstein meinte, die Eifersucht Villoings, der seinen Schützling keinen anderen Händen anvertrauen wollte. Bei ihm studierte er während eines einjährigen Aufenthalts in Paris weiter und gab dabei mehrere Konzerte. Einem derselben, zu Ende des Jahres 1841, wohnten Liszt und Chopin mit anderen Musikgrößen bei. Es wird erzählt, Liszt habe den kleinen Virtuosen zu sich emporgehoben und ihn mit den Worten geküßt: »Der wird der Erbe meines Spiels!« Die »Erinnerungen« aber berichten hierüber nichts. Sie sagen nur: »Mein Vorbild beim Spiel war damals Franz Liszt. Wie er sich benahm, sich bewegte, die Hände hielt, die Haare zurückwarf, hatte ich ihm überraschend genau abgesehen und ahmte seine phantastische Art und Weise beim Vortrag mit großer Treue nach. Wer Liszt gesehen und gehört, lächelte freilich über mich ... Ich hörte ihn häufig in Paris. Er hatte den Höhepunkt seines Ruhmes erreicht. Auf mich Knaben machte sein Spiel einen außerordentlich tiefen Eindruck. Auf musikalischem Gebiet war er ein König, ja ein Gott, seine Aussprüche und Fingerzeige galten für heilig und unabänderlich. Da er Villoing den Rat gab, mich zum Abschluß meiner musikalischen Bildung nach Deutschland zu bringen, so zogen wir dahin«.

Über Holland, England, Norwegen und Schweden ging es nun nach Preußen, Österreich, Sachsen. Überall wurde konzertiert und an den Höfen gespielt. Auch am Petersburger, als sie 1843 heimkehrten. Die kostbaren Geschenke, die man dem jugendlichen Künstler hier wie zuvor in Deutschland gereicht hatte, wanderten ins Pfandhaus. Eingelöst wurden sie nie, sie mußten den Unterhalt der Familie bestreiten helfen.

Die Fortschritte in der künstlerischen Ausbildung ihres Sohnes befriedigten indessen Frau Caleria Rubinstein so wenig, daß sie, rasch entschlossen, sich zur Fortsetzung derselben mit ihm und seinem jüngeren Bruder Nikolai – der, kaum minder begabt, sich nachmals als Lehrer, Dirigent und Virtuos große Verdienste um das russische Musikwesen erwarb und als Direktor der Musikgesellschafts-Konzerte und des Konservatoriums in Moskau im März 1881 zu Paris starb – nach Berlin wandte. Bis 1846 genoß Anton daselbst in der musikalischen Theorie die Unterweisung des berühmten Kontrapunktisten Dehn, den Mendelssohn und Meyerbeer, denen seine regelmäßigen Sonntagsbesuche galten, seiner Mutter empfohlen hatten. Der Druck seiner ersten Komposition für Klavier: »Ondine« fiel in diese Zeit.

Der Tod ihres Gatten rief die Mutter mit Nikolai sodann nach Moskau zurück, wo sie als Lehrerin für den Lebensunterhalt ihrer übrigen Kinder wirkte, während Anton sich eine selbständige Existenz in Wien zu gründen suchte. »Überfluß und herbste Entbehrungen, selbst Hunger« wechselten, nach seinen eigenen Worten, dabei ab.

In einer solchen Hungerperiode stieg Liszt, von diesen Nöten nichts ahnend, eines Tages die Treppen zur Dachkammer des ihm Empfohlenen hinan. Betroffen, ihn in so dürftigen Verhältnissen zu finden, lud er ihn sofort zu Mittag zu sich, und von Stund an knüpften sich zwischen ihnen freundschaftliche Beziehungen. »Seinem Takt und seiner Güte muß ich alle Gerechtigkeit widerfahren lassen«, sagt Rubinstein. Wie wenig er dessenungeachtet nicht nur dem schöpferischen Liszt, so weit er über den Klavierkomponisten hinausging, sondern auch seinem vornehmen, durchaus wahren Charakter gerecht zu werden wußte, verraten die schiefen, ja übelwollenden Urteile, die er in dem Buch »Die Musik und ihre Meister« niedergelegt hat.

Von der österreichischen Hauptstadt siedelte er 1847 wieder in die preußische über, um hier wie dort »in Musikkreisen zu leben, Musikunterricht zu erteilen, zu musizieren und zu schreiben«. Doch er kam in eine Epoche politischer Gährung. Die Revolution von 1848 bereitete sich vor. Sie brach aus. Vor seinem Fenster sah er Barrikaden errichten. Wer dachte da an Musik? Dem jungen Künstler blieb endlich nur die Rückkehr in die Heimat übrig. Sie ließ sich nicht eben verheißungsvoll an.

An der russischen Grenze verlangte man ihm seinen Paß ab. Er besaß keinen. Was wußte er von diesem unumgänglichen Erfordernis für jeden, der, zumal 1849, den russischen Boden betreten wollte? Als er vor Jahren mit seiner Mutter sein Vaterland verlassen hatte, war ein gemeinsamer Paß für sie und ihre Kinder ausreichend gewesen. Mittlerweile war sie längst zurückgekehrt. Darauf berief er sich. Doch vergebens. Man argwöhnte in dem harmlosen Kunstjünger eine politisch verdächtige Persönlichkeit und behielt, im Glauben, eine hochverräterische Geheimschrift zu beschlagnahmen, seinen mit Manuskripten – seinem einzigen Reichtum – angefüllten Koffer zurück, als man ihn schließlich weiterfahren ließ. Dieselben Szenen wiederholten sich in Warschau, in Petersburg. Kein Hotel, kein Freund durfte den Paßlosen beherbergen, der von einem Bekannten zum andern wanderte, hier den Tag, dort die Nacht verbringend. Als er beim Generalgouverneur von Petersburg, Schulgin, Hilfe sucht, schreit dieser ihn an: »In Ketten werde ich dich legen lassen, dich nach Sibirien schicken!«

Dank der Vermittlung einiger Herren vom Hofe gestattet der Oberpolizeimeister endlich, daß er sich auf dem Klavier als den ausweise, der zu sein er behauptet. Dies gelingt ihm unschwer und ein nun durch seine Mutter besorgter Paß legitimiert ihn zur Genüge. Koffer und Manuskripte sah er jedoch nie wieder. Mehrere Jahre später wurden seine Kompositionen, wie Freunde ihm nachträglich erzählten, in einer Auktion als Makulatur verkauft.

Unterrichtend und komponierend blieb er nun in Petersburg. Er fand daselbst, seiner Schilderung zufolge, traurige Musikzustände vor. Musiker von Fach, denen die Kunst Lebensberuf war, ja sogar nur gute Sänger gab es ebensowenig als eine russische Operntruppe. Das Orchester der vielbesuchten Symphonie-Konzerte bestand aus Studenten. Die Aufführungen fanden ohne vorhergehende Proben statt. Erst durch den Einfluß der geistreichen und hochgebildeten Großfürstin Helene, deren Palais der Sammelpunkt der ganzen Intelligenz der Hauptstadt wurde, brach für die Musik eine neue Ära an. In der edlen Fürstin verehrte Rubinstein seine tatkräftigste Gönnerin. Bei ihren Musikabenden übertrug sie ihm die Begleitung der Sängerinnen – sein »Ofenheizeramt«, wie er es nannte. Im Sommer war er in Kamennoi-Ostrow, auch einmal einen Winter hindurch in Nizza ihr Gast. Von ihr auch empfing er die Anregung, kleine, die verschiedenen Nationalitäten Rußlands vorführende Opern zu schreiben, nachdem er am 30. April 1852 als Komponist einer russischen Oper »Dmitri Donskoi« ziemlich unglücklich debütiert hatte; – denn sie fand, wie er sagte, »keinen Beifall« und »der Gesang war unter aller Kritik«.

Er löste die ihm von der Großfürstin gestellte Aufgabe durch Komposition dreier Opern: einer kaukasischen nach Lermontoffs Dichtung »Chadshi Abrek«, sodann »die sibirischen Jäger« und die dem russischen Dorfleben entnommene »Thomka der Narr.« Die Aufführung der letztgenannten (1853) fiel »so schlecht« aus, daß der Komponist »buchstäblich aus dem Theater lief und tags darauf im Theaterkomptoir die Rückgabe der Partitur forderte«.

Die »sibirischen Jäger« erblickten am 9. November 1854, dank Liszt, das Lampenlicht auf der Hofbühne zu Weimar, als Rubinstein, um sich im Ausland als Komponist bekannt zu machen, zunächst nach der thüringischen Musenstadt kam. Durch längere Monate erfreute sich hier »Van II.«, wie Liszt ihn, auf seine Beethoven-Ähnlichkeit anspielend, nannte, der Gastfreundschaft des großen Meisters und der Fürstin Wittgenstein auf der »Altenburg«.

In Leipzig, wo man eben seine »Ozean-Symphonie« kennen und schätzen gelernt hatte, betätigte er am 14. Dezember 1854 im Gewandhauskonzert durch Vortrag eigener Klavierstücke und einer Phantasie mit Orchester seine zwiefache Künstlerschaft. Von hier aus scholl sein Ruf in alle Lande hinaus, und seine zahlreichen Tonwerke, die Früchte der vorausgegangenen stillen Jahre, mit denen er plötzlich hervortrat, erfuhren das bereitwilligste Entgegenkommen seitens der Verleger. Leipziger Blätter priesen dieselben als neu, genial, voll überschäumender Jugendkraft und dabei überraschender Reife. Man anerkannte »die Fülle genialer Einfälle und frappanter Kombinationen«. Ja ein Wiener Kritiker sprach im Übereifer aus, daß ihr Schöpfer »an Gewaltigkeit Beethoven nahe komme« – eine Ansicht, die begreiflicherweise vielfache Anfechtungen zur Folge hatte. Wohin der junge Künstler kam, begleitete Enthusiasmus, der allerdings in erster Linie dem Virtuosen galt, seine Wege; auch in Paris und London, wo er im Frühjahr 1857 und 1858 auftrat, war er der Gefeierte des Tages.

Von seinem Triumphzug durch den musikalischen Westen im Winter 1858 nach Rußland zurückgekehrt, erblickte er, durch die Großfürstin Helene angefeuert und wirksamst unterstützt, in Hebung der Musikzustände des Landes seine nächste Aufgabe. Er entwickelte eine umfassende organisatorische Tätigkeit. Zwei großartige Institute: »die russische Musikgesellschaft« und das Konservatorium zu Petersburg rief er, unter Beihilfe seiner Gönnerin und mehrerer Kunstfreunde, ins Leben und führte sie, trotz der Opposition, die dem Konservatorium durch Gründung einer »Gratis-Musikschule«, mit den an die »Neudeutschen« anknüpfenden »Jungrussen« an der Spitze, erstand, zu hoher Blüte empor. Es gelang ihm, Lehrkräfte, wie Leschetizki, Henri Wieniawski, Zaremba, Henriette Nissen-Saloman zu gewinnen, Schüler wie Tschaikowsky, Annette Essipoff, Vera Timanoff auszubilden.

Meinungsverschiedenheiten mit den Lehrern der Anstalt veranlaßten Rubinstein, mit Ende des Jahres 1867 die Leitung des Konservatoriums niederzulegen. Wieder konzertierte er in allen Ländern Europas. Im Winter 1871-72 dirigierte er in Wien die Musikvereins-Konzerte. 1872 durchreiste er mit dem Geiger Henri Wieniawski die Vereinigten Staaten und trat binnen acht Monaten 215 mal öffentlich auf, zuweilen zwei-, dreimal des Tags in verschiedenen Städten. »Diese eines Künstlers unwürdige Lage drückte mich dermaßen, daß ich mich und die Kunst einfach zu verachten anfing«, ruft er aus. Die goldene Ernte von 200 000 Francs, die ihm die Tournée eintrug, aber legte den Grund zu seinem Vermögen. Nach seiner Heimkehr erwarb er eine stattliche Villa in Peterhof, in der er an der Seite seiner Gattin, Vera geb. Tschikanoff, die er 1865 in Baden-Baden heimgeführt hatte, drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne, aufwachsen sah und in Mußestunden eine heitere Geselligkeit pflegte. Dabei durfte das von ihm bevorzugte Whist, oder auch das Hazardspiel, das er gleich vielen seiner Landsleute liebte, nicht zu kurz kommen.

Den Abschluß seiner Virtuosenlaufbahn sollte im Winter 1885-86 eine große Tat bezeichnen. Er wollte den Hauptstädten Europas die gesamte Entwicklung des Klavierspiels veranschaulichen. Zu diesem Zweck veranstaltete er in Petersburg, Moskau, Wien, Berlin, London, Paris und Leipzig je sieben, in Dresden und Brüssel je drei historische Konzerte, deren Programm die Literatur seines Instrumentes von William Byrd (1538-1623) bis auf die neurussische Schule umfaßte. In den sieben erstgenannten Städten wiederholte er außerdem jedes Konzert am darauffolgenden Tage für Musikstudierende unentgeltlich. Strebte er doch seinem hohen pianistischen Vorbild Liszt von je auch darin nach, daß er seine Kunst freudig in den Dienst der Menschenliebe stellte.

Dem Pianisten Rubinstein hatte die Mitwelt inzwischen längst die Palme gereicht. Ein hübsches Bonmot bezeichnete ihn als den größten Klavierspieler unter den derzeitigen Komponisten und den größten Komponisten unter den derzeitigen Klavierspielern. Seit Liszt, der Unerreichte, sein Zauberspiel der Bewunderung der Welt entzogen hatte und Tausig, sein großer Schüler, vorzeitig ins Grab gesunken war, stand neben Rubinstein nur Hans von Bülow noch auf dem Gipfel der Virtuosität. Beide waren Ausstrahlungen des Lisztschen Genius, ob auch Rubinstein dem unvergleichlichen Meister in seiner inspirierten Weise näher kam. Was aber bei Liszt in wundervoller Einheit zusammenfloß, das trat in ihnen beiden gesondert in die Erscheinung. Der Objektivität Bülows gegenüber bildete Rubinsteins Subjektivität den vollständigen Gegensatz. Bei diesem herrschte das Gefühl, die Inspiration, bei jenem die Intelligenz, die Reflexion in der Gestaltung vor. Wenn Rubinstein durch das an Liszt erinnernde dämonische Feuer, den Schwung und die Leidenschaft, die Unmittelbarkeit seiner Darstellung den Hörer widerstandslos fortriß und elektrisierte, wirkte die Klarheit und Ruhe, die scharfe Logik und minutiöse Feinheit der Detaillierung in Bülows Vortrag imponierend. Der eine war eben ein Dichter, der andere ein Denker am Klavier, drum ließ jener mehr das Herz zum Herzen, dieser mehr den Geist zum Geiste reden. Die reichere Urkraft, die überströmendere Musiknatur war ohne Frage Rubinstein. Ungleich produktiver als sein Kunstgenosse, verhielt er sich selbst in seinen Reproduktionen schöpferisch. Im Lichte seines Geistes sahen wir das Kunstwerk widergespiegelt und empfingen so mit diesem letzteren zugleich das Bild des darstellenden Künstlers in Eins verschmolzen, während Bülow sein eigenes Ich dem Kunstwerk gegenüber völlig in den Hintergrund drängte und die individuelle Beigabe zu jenem auf ein Minimum beschränkte. Bei Rubinstein war der ganze inwendige Mensch am Spiel beteiligt, das weniger virtuos als musikalisch und packend, ja »fanatisierend ursprünglich« erschien. »Musik«, sagt Louis Köhler ebenso wahr als schön, »ist mit Rubinsteins Spiel so innig verbunden, wie die Seele mit dem Körper. Die Musik ist seine eigentliche Muttersprache. Er spielt ohne dabei an Technik zu denken, die bei ihm doch so eminent ist.« Mit der berückenden Weichheit und Fülle, dem Duft und Kolorit seines Anschlags, dem Zauber seines Gesangs, seinem unvergleichlichen Steigerungsvermögen konnte Bülow nicht konkurrieren; dagegen bewahrte dessen Reserviertheit, die momentanen Gefühlserregungen keinerlei Einwirkung verstattete, ihn vor Ungleichheit der Leistungen, genialen Ausschreitungen und vorkommender technischer Nonchalance – Gefahren, denen impulsive Naturen, wie Rubinstein, ausgesetzt sind. Daher erschien die Korrektheit seiner Leistungen nahezu bis zur Unfehlbarkeit gesteigert, während die Technik Rubinsteins sich mehr als eine unbewußte, natürliche und sorglose, denn als geflissentlich angeeignete und gepflegte darstellte, wie denn namentlich bei Sprüngen der linken Hand ein Danebenspringen bei ihm nichts Seltenes war. Gerade in dieser Beziehung trat der letztere in entschiedenen Gegensatz zu Bülows und Tausigs, wie des älteren Henselts Richtung, die ihre ganze bewußte Kraft an die Vollendung der künstlerischen Ausführung setzten und deren Meisterschaft in unermüdlicher Arbeit und unerbittlicher Selbsterziehung groß gezogen wurde.

Die gleichen Eigenschaften, die Rubinsteins Virtuosentum bezeichneten, waren ihm auch als Dirigent eigentümlich. Man kannte den Orchesterspieler, wenn man den Klavierspieler kannte. War es doch, als ob er das Orchester wie ein großes Instrument betrachte, auf dem er nach Belieben spielen konnte. Nur blieb sein melancholisches Antlitz, auf dem man bei seinen Klaviervorträgen ein beständiges Zucken und Bewegen wahrnahm, beim Dirigieren unbeweglich, das Auge wie nach innen gerichtet. Im Orchester wie auf den Tasten war er zum Herrscher geboren. Hier wie dort dieselbe glanz- und glutvolle Interpretation, wobei ab und zu auch eine subjektiv fremdartige, ja willkürliche, wenn auch immer interessante Auffassung zum Vorschein kam. Er hatte seine sehr ungleichen Tage und Stunden, und da er sich immer gab, wie er war, hing von seiner augenblicklichen Aufgelegtheit die mehr oder minder feine oder gewissenhafte Ausführung eines Tonstücks ab. So wurde ihm ein Vorzug seiner Natur: die Unmittelbarkeit, die jegliche seiner Leistungen kennzeichnete, leicht verhängnisvoll und gefahrbringend. Sie war, wie sie alle seine Reproduktionen durchdrang, nicht minder seinem Schaffen aufgeprägt.

Gefühlsnatur, wie er war, schöpfte er seine besten Gaben aus dem Born der Begeisterung; er vertrat, wie Louis Köhler bemerkt, die Naivität in höherer Potenz. Reflektierende Tätigkeit lag ihm so fern, daß seine Veröffentlichungen das Zeichen flüchtigen Entstehens nur zu vielfach an der Stirn tragen. Die ausdauernde Kraft, die ernste Arbeit der Selbstkritik war nicht seine Sache. Darum stehen Anlage und Entwicklung, Erfindung und Ausführung bei ihm häufig nicht im rechten Verhältnis; die letztere wird von der ersten oft weit überragt, wo nicht der erste Wurf allein über das Gelingen des Ganzen entscheidet. (So selbst in der großzügigen Ozean-Symphonie, deren grandiosem ersten Satz die übrigen – auch die später hinzukomponierten – nachstehen.) In genialer Sorglosigkeit hält er fest, was der Augenblick ihm beut; die Natur schuf ihn ja gleichsam zum Improvisator. Er fragt nicht, ob die Frucht genügend ausgereift, er pflückt sie im Glauben, daß die andere Stunde neue Blüten und Früchte treiben wird, denen vielleicht ein besser Gedeihen beschieden. Die Mühsal des tondichterischen Schaffens kennt er nicht: in quellender Fülle erstehen ihm die Gedanken. Seine freigebige Phantasie nötigt ihn nicht zu haushälterischem Verfahren; auch die technische Arbeit beherrscht er – obgleich die eigentliche Mache, die Kunst der thematischen Durchführung nicht sein Stärkstes ist – mit sicherer Hand: so erklärt sich, neben dem Ungleichmäßigen seiner Erzeugnisse, seine erstaunliche Fruchtbarkeit. An Spuren origineller Begabung, an genialen Gedankenblitzen fehlt es wohl keinem, auch nicht dem leichtwiegendsten seiner Produkte. Auf rhythmisch und melodisch Eigentümliches treffen wir allenthalben, vornehmlich in seinen Liedern und Klavierstücken. Die Zahl der von ihm herausgegebenen Werke hat er auf 119 gebracht. Hierin ist noch nicht eine Reihe aus seiner Knabenzeit veröffentlichter Arbeiten (Salon- und Gesangstücke op. 1-10) inbegriffen, die er später desavouierte, indem er gegen Ende der vierziger Jahre seine Kompositionen aufs neue von op. 1 an zu zählen begann. Außerdem erschien vieles ohne Angabe einer Opuszahl. Darunter die »Etüde auf falsche Noten« und die Valse-Caprice in Es, die beide häufig von ihm gehört wurden, die Kadenzen für die Beethovenschen Klavierkonzerte, Lieder, das Ballett »Die Rebe« und alle seine Opern, die erwähnten kleinen russischen ausgenommen, die überhaupt nicht zum Druck gelangten.

Seine früheren Arbeiten – vor allem die E-moll Klaviersonate op. 12, desgleichen die Geigen- und Cellosonaten op 13 und 18 u. a. – zeigen ihn, wie bereits gesagt wurde, im engen Anschluß an Mendelssohn. Später wird in seinem Schaffen eine lebhafte Hinneigung zu Schumann bemerkbar, der sich endlich auch, zumal bezüglich der Klaviertechnik, Lisztsche Einflüsse gesellen. Wir spüren bald des einen, bald des andern vorwaltende Einwirkung und begegnen wechselnd den alten Formen in Bau und Satz und einer Annäherung an die Neueren. Seine Exkursionen auf das Gebiet der Programmmusik: »Ozean«, »Faust«, »Don Quixote«, »Leonore« etc. bekunden dies beispielsweise. Überhaupt spricht sich besonders in seinen breiter angelegten Instrumentalwerken der Drang aus, über die engere überlieferte Form hinauszuschweifen. Ganz konservativ aber verhält er sich als Opernkomponist. Der neue Stil Wagners ist nicht für ihn vorhanden. Nur »beachtenswert« dünken ihm »Lohengrin« und »Meistersinger«, denen er neben der »Faust-Ouvertüre« den Vorzug unter Wagners Werken gibt. Als er 1865 in München den »Tristan« hörte, lautete, wie Bülows Briefe berichten Band III, Nr. 15., sein Urteil: »Ich verstehe weiter gar nichts davon, als daß es mir antipathisch ist.« Er sucht in den Formen der alten Oper sein Heil und lehnt sich an Meyerbeer. Um mit Glück neuen Wein in die alten Schlauche zu füllen, erweist sich jedoch seine dramatische Energie nicht als ausreichend. So blieben seine Opern seine Schmerzenskinder, die einen kurzen Erfolg nur da erzielten, wo er persönlich für sie eintrat.

Reinste Eigenart tritt uns in Rubinsteins Liedern entgegen, durch die er mehr als auf einem andern Gebiete als Komponist populär geworden ist. Sie zählen zu den köstlichsten Gaben der Neuzeit in diesem Bereich. Rasse und Individualität gibt ihnen ihr Gepräge. Sie tragen ein warmes, oft glühendes Kolorit und atmen einen Hauch der Melancholie und leidenschaftlichen Schwärmerei, wie er dem Wesen ihres Schöpfers selber eignete. Schon diese seine Lieder und Duette allein – wir erinnern nur an die wenigen: »Der Asra«, op. 32, »Gelb rollt mir zu Füßen«, op. 34, »Der fallende Stern«, op. 36, »Neue Liebe«, op. 57, »Es blinkt der Tau«, »Die Waldhexe«, op. 72, »Waldeinsamkeit«, op. 76, »Elegie«, op. 78, »Die Träne«, op. 83 oder an die Duette: »Wanderers Nachtlied«, »Der Engel«, »Beim Scheiden«, op. 48 und »Vorüber«, »Die Lotosblume«, op. 67, obgleich wir mehr als hundert von ihm besitzen – vermögen Rubinsteins Namen bleibend vor Vergessenheit zu schützen.

Eine andere ihm wesentliche Seite gibt sich in seinen Klavierkompositionen kund. Während sich in seinen Orchesterwerken, um mit Louis Köhler zu reden, ein Stück Nationalseele eingelebt hat und zuweilen »ein Zug asiatisch-großherrlicher Natur« geltend macht, wo er »momentan mit wildwuchernden Tonmassen agierend, in genialer Selbstvergessenheit über die Schnur haut«, haben seine Klavierschöpfungen vielmehr in jener aristokratischen Gesellschaftssphäre ihren Ursprung, deren beinahe ausschließliches Eigentum die Kunst in russischen Landen ist. Von früh an gewöhnt, im Sinn derselben zu dichten und zu schaffen, trug er in natürlicher Weise die Befähigung für das Salongenre in sich, selbstverständlich in jenem höheren Sinn, in dem Chopin, Henselt, Liszt dasselbe behandelten. Als Schöpfer kleiner Genrebilder gehörte er zu den ersten seiner Zeit, ja er hat darin eine förmliche Spezialität begründet. Er gab uns eine namhafte Anzahl origineller und pikanter Charakterstücke, die, reizvoll empfunden, auch der nötigen Brillanz nicht entbehren, deren sich nun einmal der Virtuos nur ungern begibt. Im Sinne seiner eigenen unnachahmlichen Spielweise erdacht, wurden sie freilich am besten von ihm selber gehört, wo sie, wie alles unter feinen Händen, den Charakter von Inspirationen annahmen. Wie viele Freunde haben ihm nicht allein die erste seiner Deux mélodies op. 3, die Romanze op. 44, die feinen vierhändigen Charakterbilder op. 50, die Six morceaux op. 51, Cinq morceaux op. 69, Album de Peterhof op. 75, Album des danses populaires op. 82, die fünfte Barkarole ( A-moll), die Nouvelle mélodie, die Miniatures op. 93, der Bal costumé op. 103 erworben! In den » Miniatures« verzichtet er auf virtuose Ansprüche und nimmt mit bescheideneren Spielkräften fürlieb, denen freilich eine gewisse Vertrautheit mit seiner Weise, oder Poetische Divinationsgabe zu eigen sein muß, um die Aufgabe im Geiste des Dichters zu lösen.

Daneben stehen viel umfangreichere Gebilde ernsteren Gehaltes. Wo ist ein einziges Gebiet seiner Kunst, das er nicht betreten hätte? Die Kammer-, die Orchester-, die Chor-, die geistliche und die weltliche dramatische Musik, sie alle zeugen von seinem Schaffensdrang. Da sind Fugen, Phantasien – darunter eine für zwei Pianoforte –, vier Sonaten für Klavier allein, eine dergleichen für vier Hände; auch drei mit Geige, zwei mit Violoncello und das Bratschen-Duo op. 49, das, samt der vierhändigen op. 89, und den beiden großen Sonaten op. 98 und 100, zu den tiefsten seiner derartigen Arbeiten gehört. Die H-moll-Violinsonate op. 98, in der, wie in vielen der Rubinsteinschen Kammermusikwerke, ein eigentümlich dramatischer Geist webt, nannte Louis Köhler »die Walküre unter den Sonaten«, so völlig tritt sie aus dem gewohnten klassischen Rahmen heraus. Als weitere Arbeiten im Kammerstil gewahren wir: fünf Klavier-Trios, elf Quartette, drei Quintette, ein Sextett und ein Oktett. Unter ihnen fand das B-dur-Trio op. 52, das Hans von Bülow sowohl am Flügel, als durch eine warme Besprechung Neue Zeitschrift für Musik, 1859, Nr. 24. in die Musikwelt einführte, die weiteste Verbreitung, Nächst ihm wohl das Klavierquartett op. 66, dem nur der Rubinsteinsche Erbfehler eines Decrescendo der Wirkung nach dem feurigen Aufschwung des ersten Satzes fühlbar anhaftet.

An orchestralen Werken veröffentlichte er außer fünf Klavier-, einem Violin-, zwei Cellokonzerten und der Caprice russe op. 102, drei Ouvertüren, sechs Symphonien (in F-, C-, A-dur, D-moll, G-moll und A-moll), die musikalischen Charakterbilder: »Faust«, »Iwan der Grausame« und »Don Quixote«, sowie die Phantasie »Eroica«. In der Reihe der Konzerte stehen das vierte in D-moll op. 70 und das fünfte in Es op. 94 für Klavier obenan. Ihrer Form nach mehr rhapsodisch als fest gegliedert, gehören sie zu den interessantesten Konzertstücken der Neuzeit. Es sind echte Konzerte voll dramatischen Lebens, das sich aus dem beständigen Wettstreit des Pianoforte mit dem Orchester herausgestaltet, und voll wirksamer Gegensätze. Gemütswärme spricht namentlich aus den volkstümlich schlichten Tönen des in seiner schwermutsvollen Stimmung an den Mittelsatz des Beethovenschen G-dur-Konzerts gemahnenden Andante im letzten Konzert, das durch ein weitzügiges, äußerst glanz- und schwungreiches Finale seinen triumphartigen Abschluß erhält. Zur Bewältigung der ungeheueren klavieristischen Schwierigkeiten gehört freilich ein Heros, wie der Autor selber. Wer Rubinsteins Größe als Virtuos näher auf die Spur kommen wollte, brauchte nur dies Es-dur-Konzert von ihm zu hören. Wir bekennen, außer durch Liszt, niemals einen gewaltigeren, zaubergleicheren Eindruck am Klavier empfangen zu haben.

Von Rubinsteins sechs Symphonien haben sich die zweite, »Ozean«, und die vierte dauernde Schätzung gewonnen. »Ein Tongedicht im höchsten Sinn des Wortes« nannte Ambros die erste (Liszt gewidmete) und sah in ihr geradezu ein Analogon der Pastoral-Symphonie Beethovens, dessen »Sonnennähe« der Komponist namentlich im ersten Satz »näher rücke als irgend sonst«. Nach der melodischen Seite hin fühlen wir uns mehr an Mendelssohns Weise erinnert, mit dem er nicht minder die Anlehnung an eine poetische oder malerische Idee gemein hat. Bestimmte Überschriften der einzelnen Sätze zwar verschmähte er, ebenso die Beigabe eines ausführlicheren Programms, Doch teilte uns Louis Köhler ein solches mit, wie er es aus Rubinsteins eigenem Munde empfing. Es lautet: 1. Satz: Elementares Leben und Weben in Wasser, Woge und Wind. 2. Satz, Adagio: Wie die Tiefe der See, so die Menschenseele; wie das bewegte Wasser, so das Gemüt. 3. Satz, Scherzo: Festlicher Zug Neptuns, mit buntem Gefolge von Tritonen etc. 4. Satz (nach dem Übergang aus der Tiefe an die Oberfläche in den Reminiszenzen aus dem Adagio): Freude im Besiegen des Elementes durch den Menschengeist.

Es bezieht sich dies auf die ursprüngliche Gestalt der Symphonie, der später zwei weitere Sätze (ein langsamer und ein Scherzo) und 1882 noch ein siebenter: »Sturm«, eingefügt wurden, in welcher Form sie nun im Konzertsaal zu erscheinen pflegt. Mit ihrem Reichtum an Erfindung und gestaltender Kraft ist sie ein hochgeniales Werk. Es lebt in ihr eine elementare Urkraft und Poesie, die nicht nur dies eine Werk des Tonschöpfers auszeichnet. Seine starke, unmittelbare Art zu empfinden gefällt sich in Aufgaben, denen ein mächtiger Gefühlszug innewohnt und die einen gewissen Naturalismus der Schilderung zulassen. Er hält sich dabei weniger in fester, kunstgemäß ausgearbeiteter Form, als daß er seine Phantasie frei schalten und walten läßt, ihr ein Umherschweifen gestattet, das häufig musikalische Episoden im Gefolge hat, die Köhler charakteristisch mit den Steppen seiner Heimat vergleicht, wo nichts recht melodisch Gegenständliches wächst, die aber gleichwohl durch die Großartigkeit der Natur an sich ihren Reiz üben. Der Harmonie der Totalwirkung allerdings ist dies nicht eben förderlich. Wer das Wesen des Kunstwerks einzig in einer vollkommenen »Gleichung der Bedingungen«, im reinen Ebenmaß von Inhalt und Form erblickt, wird darum nicht vielen Arbeiten Rubinsteins den Preis zuzuerkennen geneigt sein. Aber er darf ihn seiner »dramatischen Symphonie« reichen, die ihr Urheber 1875 zuerst in Deutschland bekannt machte. Sie steht höher noch als der »Ozean« und stellt nicht nur Rubinsteins bedeutendste Orchesterschöpfung, sondern überhaupt eine der wertvollsten Erscheinungen dar, die wir auf symphonischem Gebiet besitzen. Da ist nichts zu spüren von dem sonst gerügten Mißverhältnis zwischen Erfindung und Durchführung. Von der in düsterer Spannung anhebenden Einleitung des ersten Allegro an bis zu dem sich zu höchstem Schwung der Begeisterung steigernden Finale erleben wir ein dramatisches Heldengedicht voll stürmischer Kampfesszenen und Wucht und Tragik der Gedanken. Geistreich ist die Behandlung der Instrumente, deren jedes individualisiert erscheint und seine eigene Sprache redend zur Geltung kommt. Da haben wir Monologe, Dialoge, Ensembles, ähnlich wie wir sie in Drama und Oper finden. Man vergleiche die originellen Kombinationen im Scherzo, die Wechselreden zwischen Klarinette, Fagott und Oboe, oder den nur von der ersten Geige umspielten Sologesang der Oboe in dem weihevoll gestimmten Adagio, den dann Klarinette, Fagott und Horn sich ablösend aufnehmen!

Einmütiger als irgend einem der umfänglicheren Werke Rubinsteins hat die Kritik anfangs seiner fünften Symphonie in G-moll Lob gespendet, ja sie vielfach, unsers Bedünkens mit Unrecht, als sein reifstes und einheitlichstes bezeichnet. Wie bis dahin kein anderes, schöpfte er es aus der russischen Volksseele. Nationalmelodien boten ihm die Themen zu demselben, mit dem er seiner verstorbenen Gönnerin, der Großfürstin Helene, eine Huldigung darbrachte. Seiner letzten Symphonie in A-moll op. 111 leuchtete kein guter Stern. Dem Institut der Leipziger Gewandhaus-Konzerte gewidmet, ging sie selbst an dieser Stätte unter Vorführung des Komponisten im Oktober 1886, ob ihrer dürftigen Erfindung nicht unberechtigt, ziemlich wirkungslos vorüber. Ein gleiches Schicksal widerfuhr im Januar 1891 seiner Ouvertüre zu Shakespeares »Antonius und Kleopatra«, deren »brutale« Instrumentierung insbesondere auf Widerspruch stieß.

Als Tonpoesien aparter Art wollen die drei Charakterbilder betrachtet werden, die Rubinstein für Orchester schrieb. Im ersten derselben, dem »Faust« op. 68, gewahren wir deutlich die Annäherung an Liszts symphonische Dichtungen; doch ist es dabei weniger auf eine musikalische Umdeutung von Goethes Gedicht, als vielmehr auf eine Illustration des Faustcharakters im allgemeinen abgesehen. Das zweitem »Iwan IV., der Grausame«, ein Zugeständnis an die russische Nation, steht seinem Stoff nach unserm Empfinden gänzlich fern. Eine andere Richtung seines Talentes nach der humoristischen Seite hin gelangt im »Don Quixote« op. 87 zum Ausdruck. Zum Genuß und Verständnis dieser »Humoreske«, an die man den Maßstab eines selbständigen musikalischen Kunstwerks nur nicht legen darf, ist freilich die Kenntnis des närrischen Buchs des Cervantes unentbehrliche Vorbedingung. Ist diese erst erfüllt, so mag sie dem Hörer wohl Kurzweil bereiten. Genug von übermütiger Laune und Satyre findet sich darin; bekannte sich doch ein Leipziger Kritiker durch einzelne Züge, wie das Marschmotiv, das nach jeder beendigten Dummheit des Helden Celli und Bässe in stereotyper Seelenruhe wieder aufnehmen, den Gesang und das Gelächter der Dorfweiber in den Holzbläsern, die plumpe Kampfeswut der Violinen, an den ausgelassenen Humor der Münchner Bilderbogen erinnert. Wie ungezwungen Rubinsteins künstlerischer Individualität in der Tat mitunter der Ausbruch kecken Übermutes zu Gesicht steht, dafür geben manche seiner originellen Scherzi, die Variationen über Yankee doodle op. 93 u. a. beredtes Zeugnis.

Charakteristisch für ihn ist namentlich die in späterer Zeit immer mehr überhandnehmende Neigung zur Aufnahme nationaler Elemente. Auf ihr beruht der wesentlichste Reiz nicht nur vieler seiner Lieder, sondern auch seiner Opern. Mit seinen dramatischen Schöpfungen hat Rubinstein, wie gesagt, geringe Freude erlebt. Weder die in Weimar unter Liszts Leitung 1854 aufgeführten »Sibirischen Jäger«, noch die »Kinder der Heide«, die zuerst 1861 von der Wiener, dreißig Jahre später von der Prager und Dresdner Oper, weiter auch von Kassel und Bremen gebracht wurden, noch auch der in Dresden (1863), Wien (1872), Königsberg (1878), Berlin (1879), Danzig und Mannheim (1880), München (1886) zur Darstellung gekommene »Feramors« haben sich, trotz anfänglich freundlicher Aufnahme, auf der Bühne zu behaupten vermocht. An den »Kindern der Heide« – so pikant Charakteristisches sie auch in den Zigeunerszenen enthalten – ließen die Vertreter der Wiener Kritik wenig anderes unangefochten, als das Treffende des Lokaltons und nationalen Kolorits. Das Gleiche galt vom »Feramors«, dessen Hauptreiz auch in dem fremdartigen morgenländischen Duft und Farbenzauber liegt, der über dem instrumentalen Teil der Oper ausgegossen ist. Genug, ebensowenig als das aus Carl Becks Erzählung »Janko« von Mosenthal zubereitete, ziemlich bunte Libretto zu den »Kindern der Heide« war das eintönig lyrische zu »Feramors«, das Julius Rodenberg der »Lalla Rookh« Thomas Moores nachgedichtet, imstande, die dramatische Schöpferkraft Rubinsteins zu entfesseln. Das Gelungenste an »Feramors« ist das rein Instrumentale, zumal die glänzende, längst durch alle Konzertsäle gegangene Ballettmusik. Mannigfaltige Schönheiten auch enthalten die Chöre, wie beispielsweise der sich dem zweiten Ballett verbindende »Lichtertanz der Bräute von Kaschmir« von der Bühne herab einen poetisch-malerischen Effekt ergibt.

Ihren Höhepunkt erreicht die Oper bereits mit dem breit angelegten Finale des ersten Aktes. Was weiter folgt, bringt es trotz schöner Einzelheiten zu keiner sonderlichen Wirkung. Am sparsamsten sind die Sologesänge bedacht. Das Hervorragende derselben beschränkt sich auf die nur zu ausgedehnte Ballade des Helden im ersten Aufzug, den Gesang der Prinzessin: »O heil'ge Nacht« und die Liebesszene zwischen ihr und Feramors im zweiten.

In der Form sucht Rubinstein sich modern zu geben. Die alte Arie, das herkömmliche Rezitativ ersetzt er vielfach, statt Gesang melodische Deklamation fordernd, durch frei aneinander gereihte Melodiephrasen, deren Einförmigkeit jedoch selbst durch die häufige ariose Behandlung wenig Abwechslung erfährt.

Als Kunstwerk ungleich höher stehend, einheitlicher und in ihren ersten Teilen auch von dramatischerer Wirkung, reden »Die Makkabäer«, Rubinsteins beste Oper, eine an mächtigen Akzenten reiche Sprache. Die Berührung mit Otto Ludwigs dichterischem Genius mochte ihn zu höherer Kraftentfaltung anregen. Dessen berühmte alttestamentarische Tragödie, von Mosenthal bearbeitet, diente ihm als Grundlage seiner Oper. Charaktere und Situationen wurden fast vollzählig aus dem Original herübergenommen. Nur in einigen wenigen, allerdings wesentlichen Punkten entfernt sich das Opernbuch von diesem, nicht zu seinem Vorteil. Als verletzender Mißgriff ist insbesondere das Verlegen des bei Ludwig weislich hinter den Kulissen spielenden Massenmordes der ihrem Sabbathgesetz getreuen Juden auf die Szene mit Recht getadelt worden. Dagegen gewann die Oper durch Einführung der syrischen Königstochter Kleopatra das schwer zu entbehrende Liebesmotiv und mit ihm einen wohltuenden Gegensatz zu dem düstern Hintergrund der heroisch feierlich gestimmten Handlung. Das gerade hebt den für das moderne Empfinden ohnedies übermäßig herben Stoff aus der oratorienhaften Sphäre heraus, auf welche die religiösen mehr allgemeinen als persönlichen Motive ihn sonst unwiderruflich hinweisen würden.

Unterstützt wird die Annäherung der Makkabäeroper an das Oratorium durch den bedeutsamen Anteil, der darin dem Chor zufällt. Das dramatische Betonen des Chors und der daraus hervorgehende Reichtum an größeren Ensembles ist eine hervorstechende Eigentümlichkeit dieser und andrer Rubinsteinscher Partituren, mit der er sich in bewußten Gegensatz zu Wagner stellt und vielmehr zurückgreifend, in Meyerbeer und dessen Behandlung der Massen und des chorischen Aufbaus sein Vorbild wählt. Für breite lyrische Ergüsse, wie sie die ältere Oper bereitwillig aufnahm, ist bei dem chorischen Übergewicht kein Raum mehr geblieben. Keiner einzigen Arie im alten Stil begegnen wir mehr, nur drei Duette bewahren unter den Einzelgesängen die frühere Geschlossenheit der Form. Die Soli sind, wo nicht einfache Secco-Rezitative eintreten, meist im rezitativischen Arioso gehalten. Das Orchester begnügt sich in der Hauptsache mit einer mehr begleitenden als selbständigen Rolle.

Nicht in Nummern, sondern in Szenen teilte der Komponist sein Werk – eine Konzession, zu der er, der spezifische Musiker, sich dem fortschrittlichen Standpunkt gegenüber herbeiließ. Auch wiederkehrende Motive finden sich; doch – wie bei Rubinsteins ausgesprochenem Abscheu vor dem Leitmotiv natürlich – nur vereinzelt, nicht für den gesamten Aufbau und Organismus fundamental.

Das in Rubinsteins Instrumentalwerken so reich flüssige melodische Element tritt, so viel schwächer seine Schwung- und Erfindungskraft in seinen Opern erscheint, doch in den »Makkabäern« sichtlich zutage. Es erhebt sich namentlich in der großen Liebesszene des zweiten Aufzugs zu feuriger Beredsamkeit. Das derselben sinnreich verflochtene Eroslied der drei Sklavinnen gehört zu den üppigsten und originellsten Melodieblüten, die Rubinsteins Genius gezeitigt hat. Reichliche Gelegenheit sich zu bewähren fand hier seine Richtung auf das Charakteristische, fremdartig Nationale. Althebräische Melodien verweben sich dem Gefüge des Ganzen. Am lautesten offenbart sich die Schlagkraft seines Ausdrucks in dem wuchtigen Finale des ersten Aktes und dem orientalisch-charakteristischen Siegesgesang der Leah »Schlaget die Pauke« im zweiten Aufzug. Die mit ersterem erreichte mächtige Wirkung behauptet sich auch in diesem, sinkt aber im dritten Akt von der gewonnenen Höhe herab. Eben das in Verbindung mit der Herbheit des Stoffes erschwert Rubinsteins Tondrama den Weg über die Bühne und zu den Sympathien des Publikums.

Zwar war die Aufnahme desselben, als es unter des Komponisten eigener Leitung am 17. April 1875 im Berliner Hofopernhaus seine erste Darstellung erlebte, eine glänzende. Kaiser Wilhelm I. selber beglückwünschte den Meister als Zeuge des errungenen Erfolges und verlieh ihm, als Zeichen allerhöchster Anerkennung, seinen Kronenorden. Die Zuhörerschaft begrüßte ihn jubelnd und lohnte ihm mit Blumen- und Lorbeerspenden – die ersten, die ihm Deutschland als Bühnenkomponisten darbrachte, so viele ihm deren auf seiner Virtuosenlaufbahn schon gewachsen waren. Selbst von der Kritik sah er sich den Preis des dramatischen Tondichters zuvorderst keineswegs karg gereicht. Um so lauter erhob sich die Opposition seitens der Wiener Presse, als die Oper, nachdem man sie in Prag, Hamburg, München und Petersburg kennen gelernt, im Februar 1878 in der kaiserlichen Hofoper gehört ward, und unverhohlen sprach man von dem »Pyrrhussieg«, den sie bei ihren ersten Aufführungen unter Direktion des Komponisten erfochten. Mit dem Stoff vornehmlich, gegen den man in Berlin nur geringe Bedenken geäußert, wollten sich die leichtlebigen Wiener nicht befreunden. Aber auch das Urteil des Publikums, das doch endgültiger als alle Kritik über die Lebensdauer eines Kunstwerks entscheidet, hat sie, so scheint es, nirgend, weder in Leipzig, noch Dresden, Frankfurt, Stuttgart oder anderwärts, zu seinen Lieblingen gestempelt, die es dem eisernen Bestand des Bühnenrepertoires eingereiht wissen will. Am festesten behaupteten sie sich in Berlin, so lange die »stilgrößeste Altistin unsrer Tage«, Marianne Brandt, die ideale Repräsentantin der »Leah«, nach Rubinsteins Zeugnis, als Mitglied der dortigen Hofoper, immer erneute Triumphe feierte. Von der Darstellung dieser Rolle, um die sich die andern, selbst der Held Judah, mehr nebensächlich gruppieren, erscheint allerdings das Geschick der Oper in erster Linie abhängig.

Betrat Rubinstein in den »Makkabäern« und dem späteren »Nero« das historische Stoffgebiet, so griff er in seiner 1871 entstandenen russischen Oper »Der Dämon« ins phantastische hinüber. Eine schon ihres allegorischen Wesens halber nichts weniger als dramatische Dichtung Lermontoffs diente ihm als Grundlage. Sie führt uns den Streit der guten und bösen Gewalten, der Geister des Lichts und der Finsternis vor, hierin, wie in der oratorienhaften, epischen Haltung, an das Textbuch zum »Verlorenen Paradiese« anklingend, wenn auch in Rücksicht auf den Boden, auf dem sie zur Darstellung gelangt, nicht religiös, sondern romantisch, phantastisch behandelt. Den Dämon – eigentlich Luzifer –, der die ihm verhaßte Welt verflucht, mahnt ein Bote des Lichts, sich durch die Liebe das Paradies aufs neue zurückzugewinnen, ob er, der ewig Verneinende, ihre Macht auch verachtet. Doch der Versuch mißglückt. Das holde Fürstenkind Tamara, das er mit bösem Zauber zu umgarnen strebt, wird unter dem Schutze guter Geister in den Himmel aufgenommen, indes er in die Verdammnis zurücksinkt.

Bunt, mehr in zerflossenen als festen Umrissen gestaltet, wie der Text, gibt sich auch die Musik. Von einem bühnengerechten Organismus ist keine Rede. Die bösen Geister und die himmlischen Heerscharen eignen sich wenig zu Bühnenfiguren. Die einzelnen Personen sind keine greifbaren Charaktere, die unser Mitgefühl in Anspruch nehmen. Schemenhaft gezeichnet, verhalten sie sich passiv, mit Ausnahme der einzigen, mehr spukhaften als dämonischen Gestalt des Titelhelden, die uns auch in der musikalischen Einkleidung nicht anziehender wird. An Stelle der Zeichnung tritt die Farbe, das Tonmalerische in den Vordergrund. So in den rhythmischen Besonderheiten, in der freigebigen Anwendung des Chromatischen, namentlich bei Charakterisierung des Dämon, im häufigen Gebrauch der übermäßigen Sekunde und der Triole, die, als musikalische Orientalismen, vornehmlich in Chören und Instrumentalsätzen, eine hervorragende Rolle spielen. Erscheint doch das Ganze, wie um das dekorative, malerische Wesen desselben anzudeuten, außer der üblichen Gliederung in Akte und Szenen noch in Bilder geteilt; so daß das dreiaktige Werk in sieben Bilder und dreizehn Szenen zerfällt. Weniger als ein einheitliches Gefüge, denn als eine Folge mehr oder minder wirksamer Einzelmomente stellt sich uns – es ist dies ja im allgemeinen der schwache Punkt der Opernpartituren Rubinsteins – der »Dämon« dar. Es fehlt ihm die energisch zusammenfassende Hand, die nicht nur schöne und charakteristische Musik, sondern ein wirklich dramatisches Kunstwerk bilden will. Als absoluter Musiker behält er auch hier wieder das Gerüst der alten Oper im ganzen und großen bei. Nur die Behandlung des Rezitativs in der Einzelrede und im Dialog verrät, wie in »Feramors«, den »Makkabäern«, dem späteren »Nero« und »Kalaschnikoff«, modernen Einfluß und geht der Stereotypität der alten Formeln möglichst aus dem Wege, ohne uns freilich, umsomehr als das Orchester sich dabei ziemlich zurückhaltend und indifferent verhält, für jene Vollkommeneres zu geben. Hier und da, wie im Lied der Amme »Es eilet der Bräutigam hin zu der Braut«, der Arie des Fürsten »Winde, gehorchet mir«, dem Gesang Tamaras »Ach wie schwül ist die Nacht« und dem darauffolgenden Duett zwischen ihr und dem Dämon – der weitaus effektvollsten und dramatischsten Szene der ganzen Oper – tritt auch, trotz der überwiegend rezitativisch gehaltenen Soli, die alte geschlossene Form in ihr Recht. Entschieden dominiert der Chor, der reizvolle und originelle Eingebungen umschließt. Es sei hier nur auf das Chorlied der Mädchen »Täglich eilen wir im Fluge« hingewiesen. Die Orchesterbehandlung ist interessanter, polyphoner als in den »Makkabäern«. Glänzend und farbenreich hebt sich aus dem instrumentalen Teil die schon durch Konzertaufführungen bekannt gewordene Ballettmusik hervor, ein wildes, temperamentvolles Gegenstück zu den lieblichen Tänzen aus »Feramors«.

Der Erfolg der Oper war übrigens bei den ersten Aufführungen in Petersburg im Januar 1875 und bei späteren Wiederholungen (wie nachmals auch in Moskau) ein so vollständiger, daß Rubinstein daselbst im Oktober 1884 die hundertste Vorstellung leiten konnte. Außerhalb Rußlands gewann sie sich – am 3. November 1880 in Hamburg zum erstenmal und später in London, Köln, Leipzig, Darmstadt, Schwerin aufgeführt – wohl Teilnahme, doch überdauerte der Beifall nicht die Anwesenheit des dirigierenden Komponisten. Als auf ein russisches Libretto und für ein russisches Publikum geschrieben, demnach als spezifisch nationales Kunstwerk will sie allerdings betrachtet werden. Als solches rief auch die russische Operngesellschaft aus Moskau sie den Berlinern 1888 ins Gedächtnis zurück und brachte sie weiter auch in Kopenhagen, Manchester und London zu Gehör.

Gleicherweise muß es bei Beurteilung des später geschriebenen »Nero« ins Gewicht fallen, daß er der Dichtung eines Franzosen, Jules Barbier, und dem Auftrag einer Pariser Bühne seine Entstehung dankt. Der Stoff, der einen deutschen Opernkomponisten kaum reizen würde, bot einen über allen Vergleich pikanten Helden mit pikantesten Situationen: das Werk beginnt mit einer Orgie unter Courtisanen und endet mit dem Brande Roms, einer Christenhetze, den Geistererscheinungen der von Nero Gemordeten, dem Tode des letzteren selbst und dem Einzug der Gallier. Er bot ferner eine bewegte Handlung und die willkommene Gelegenheit zu glänzenden Massenwirkungen vermittelst Ensembles, Chören, Aufzügen, Balletts und allem erdenklichen dekorativen Ausstattungspomp, wie sie die französische Schau- und Effektlust liebt. Was wir Deutsche in erster Linie gegen dieses Sujet einzuwenden haben: daß der Held ein Scheusal ist, das weder Furcht noch Mitleid, sondern einzig Ekel und Grauen in uns zu erwecken vermag, kein tragischer Held – denn vollkommenes Laster wirkt ebenso wenig als vollkommene Tugend tragisch – gibt unserem Nachbarvolk keinerlei Anstoß. Allerdings hat auch ein deutscher Dichter, Robert Hamerling, denselben Nero zum Mittelpunkt seines Epos »Ahasver in Rom« gemacht; ja Jules Barbiers Opernbuch erinnert in der ganzen Zusammenfassung und Anordnung des Stoffes sogar vielfältig an dieses; aber etwas anderes ist es, ob man eine Dichtung liest, oder auf der Bühne vor Augen sieht. Auch gestattet das Epos eine tiefere psychologische Motivierung – man denke nur an den bei Hamerling betonten verhängnisvollen Wahn seiner eigenen Göttlichkeit! – als sie das Drama und zumal die »große Oper« zuläßt, die nicht wie Wagners Musikdramen durch das unaufhörlich geschäftige thematische Gewebe im Orchester die geheimnisvollsten inneren Prozesse verständlich darlegt. Genug, Rubinsteins Phantasie, sein Talent zum Charakterisieren fühlte sich von eben diesem Stoff angeregt. Für den Zuschnitt des Ganzen war das Muster der französischen »großen Oper« ersichtlich maßgebend, und enger noch als in den »Makkabäern« schließt er sich hier an Meyerbeer, an den gleich die erste Szene lebendig gemahnt. Schon die Instrumentaleinleitung nähert sich, über die knappe Fassung seiner früheren Opernvorspiele hinausschreitend, der älteren Ouvertürenform. In die Augen fällt die vermehrte Geschlossenheit der einzelnen Stücke, auch der Soli; während bezüglich des Rezitativs das gelegentlich der früheren dramatischen Schöpfungen Gesagte gilt. Den breitesten Raum nehmen Ensembles und Chöre ein. Volks- und Kriegerszenen, Aufzüge u. dergl. sorgen für Massenentwicklungen, zu denen Balletts, Märsche usw. als weitere Reizmittel aufgeboten werden. Auch an grellen Gegensätzen, wie die Grabszene mit der Erscheinung der »zürnenden Schatten«, fehlt es nicht. Zu sehen gibt es viel, zu hören mehr kalte als erwärmende Musik. Was sie an sanften Reizen, an Gemütslauten hat, erstreckt sich auf die Partie der Christin Chrysa, die versöhnende Gestalt der Oper.

Auf sein Lebendigwerden auf der Bühne mußte der 1876 beendete »Nero« lange warten. Die für Paris geplante erste Aufführung kam nicht zustande, und auch in Deutschland und Rußland beeilte man sich nicht mit Aufnahme desselben. Als Hamburg dann am 1. November 1879 damit voranging, gab Hans von Bülow ihm ein warmes Wort auf den Weg Vergl, H. v. Bülow, Ausgewählte Schriften. Herausgeg, von Marie von Bülow. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1896., das darin gipfelt: »Von Rubinsteins dramatischer Gestaltungskraft scheint mir der ›Nero‹ das leuchtendste Spezimen. Möge sein Licht sich bald recht weit verbreiten.« Der ausgesprochene Wunsch aber erfüllte sich nicht. Wohl folgten die Berliner und Wiener Hofoper und später Antwerpen, New York, London, Rouen, Petersburg dem Beispiel Hamburgs nach; doch nirgends hielt sich »Nero« des längeren im Repertoire.

Auch mit einer zweiten, wieder eine Dichtung von Lermontoff vertonenden russischen Oper: »Kalaschnikoff, der Kaufmann von Moskau« hatte Rubinstein wenig Glück. Politischer Rücksichten halber wurde dieselbe, die zur Zeit Iwan des Schrecklichen spielt, nach der zweiten Vorstellung in Petersburg verboten (die erste fand am 5. März 1880 statt). Acht Jahre später erfolgte auf kaiserlichen Befehl ihre Neueinstudierung. Wieder untersagte die mächtige geistliche Zensur die Aufführung. Als sich hierauf die Theaterdirektion an den Kaiser wandte, gebot dieser zunächst eine für ihn zu veranstaltende Separataufführung, und da er nichts Anstößiges bei derselben fand, ging der »Kalaschnikoff« in seinem Beisein am 22. Januar 1889 öffentlich in Szene. Das düstere mittelalterliche Sittenbild, das er vergegenwärtigt, aber berührte selbst des Künstlers Landsleute »peinlich«. Man hat nicht versucht, es außerhalb Rußlands auf die Bühne zu rufen. Originalmotive finden sich wie im »Dämon« zahlreich verwandt. Aus ihnen wird das Lokalkolorit bestritten, das augenscheinlich den wesentlichsten Reiz der Oper ausmacht. Wie im »Dämon« beschränkt sich die dramatische Wirkung auf den dritten Akt. Die Chöre spielen wieder ihre bevorzugte Rolle; auch verschiedene Einzelgesänge, Arien, Lieder und Ensembles kommen zu breiterer Ausführung. Ausgedehntesten Raum nimmt das Deklamatorische in Anspruch, ohne mit den wechselnden trocknen und ariosen Rezitativen besonders Fesselndes zu bieten.

Zu glücklicherer Stunde, spontaner ohne Zweifel schuf Rubinstein 1882 sein Ballett »Die Rebe«. Die Erfolge Saint-Saëns' und Leo Delibes' in diesem Genre, wie die glänzende Aufnahme seiner eigenen Ballettmusik in »Feramors« und »Dämon«, mochten ihm die Anregung zum ersten Schritt innerhalb eines Gebietes gegeben haben, auf dem ihn eine glänzendere Laufbahn denn als Opernkomponist zu erwarten schien. Die originelle Idee des Ganzen ist Rubinsteins Eigentum; seine Mitarbeiter: Taglioni, Grandmougin und Hansen, gaben derselben nur nach seiner Angabe ihre Gestalt. Seinem Talent zum Charakterisieren ist hier voller Spielraum gewährt und er macht sich denselben zunutze. Man höre nur seine tönende Schilderung der Weingeister Ungarns, Spaniens, des Orients, der Champagne usw.! Des Leitmotivs als Charakterisierungsmittel bedient er sich hier mehr als in einer seiner Opern. So durchzieht beispielsweise das hüpfende punktierte Motiv der Fröhlichkeit das Ganze vom Anfang bis zum Ende.

Ein wiederholter Versuch des Künstlers, sich die komische Oper zu erobern, blieb fruchtlos. Er war nicht der leichtlebige Mann dazu, und Humor nicht seine stärkste Seite. Beide Einakter, sowohl »Unter Räubern« (Text von Wichert), als »Der Papagei« (Libretto von Wittmann), die in Hamburg – der eine am 8. November 1883, der andre am 11. November 1884 – über die Bretter gingen, verschwanden nach wenigen Vorstellungen.

Auch einem »biblischen Bühnenspiel« – eigentlich Schäferspiel – »Sulamith«, das, von Rodenberg nach dem Hohen Liede Salomonis bearbeitet, die Hamburger gleichzeitig mit »Unter Räubern« kennen lernten, war, obgleich es den abgerundetsten Werken Rubinsteins beigezählt wurde, wegen zu dürftiger Handlung nur ein flüchtiges Bühnendasein beschieden. In Berlin und Amsterdam hörte man es fünf Jahre später mit Wohlgefallen im Konzertsaal und vermißte, zufolge seines oratorienhaften Charakters, nicht den Apparat des Theaters, für das sein Schöpfer es bestimmt hatte.

Dies biblische Bühnenspiel berührte sich mit einer Kunstfrage, die Rubinstein jahrzehntelang fast leidenschaftlich beschäftigte. Er wollte das Oratorium, dessen Formen ihn steif, dessen Vortrag durch Herren im Frack und Damen in moderner Toilette ihn widersinnig deuchten, zur »geistlichen Oper« erhoben und mit Kostümen, Dekorationen und Handlung auf einer neu zu schaffenden »geistlichen Bühne« (im Gegensatz zur weltlichen) dargestellt sehen. Für Gründung einer solchen Bühne hatte er, wiewohl vergeblich, in Weimar, Berlin, London, Paris, selbst in Amerika zu wirken gesucht. Ja, so ungern er zu anderem als Notenschreiben die Feder führte, – behauptete er doch, er schreibe lieber eine ganze Symphonie als einen einzigen Brief – er war selbst mit einer schriftstellerischen Arbeit, einer der wenigen seines Lebens, über diesen Gegenstand hervorgetreten. In Lewinskys »Vor den Coulissen«. Berlin, Hofmann & Comp. 1882.

Bis an sein Ende blieb er der festen Überzeugung, daß sein Lieblingsgedanke früher oder später zur Verwirklichung kommen müsse, ja daß »das Bestehen eines geistlichen Theaters neben einem weltlichen in der ganzen kultivierten Welt, in jeder größeren theaterfähigen Stadt nicht nur eine Möglichkeit, sondern sogar eine Notwendigkeit sei.« Davon erfüllt, entwarf er nicht nur für diese erträumte Zukunftsbühne die geistlichen Opern: »Der Turm zu Babel«, »Moses«, »Christus« und die unvollendet gebliebene »Kain und Abel«, er schuf auch sein früher als Oratorium bezeichnetes »Verlorenes Paradies« zu einer solchen um, indem er das in Gestalt des Abdiel darin noch enthaltene epische Element entfernte. Weist diese Jugendarbeit immerhin noch einige abgeschlossene Einzelnummern auf, so findet sich im »Turm« die lyrisch verweilende Arie und was mit ihr an mehrstimmiger Musik zusammenhängt, grundsätzlich aufgegeben. Er stellt sich als ein sich ununterbrochen fortspinnendes Ganzes »in einem Aufzuge« dar, bei dem der Autor den dramatischen Standpunkt nachdrücklichst betont. Die Hauptwirkung liegt in den Chören, denen gegenüber die Solopartien sehr zurückstehen. Diese von Julius Rodenberg gedichtete »geistliche Oper« ist unseres Bedünkens dramatischer und eigenartiger als die weltlichen Dramen des Künstlers. Das Flammenwunder der Rettung Abrams, der Einsturz des Turms, vor allem die Spaltung der drei Völkerstämme, in ihrer meisterhaften Charakterisierung, und der sich aus drei Chören (Engelscharen, Menschen und Höllengeistern) mächtig aufbauende Schluß ergeben Eindrücke, denen sich selbst der skeptischste Zuhörer nicht entziehen kann, wie ja das in Wien und Düsseldorf (1870 und 1872) zur ersten Aufführung kommende Werk sich nachmals in Berlin, Innsbruck, Sydenham, London, New York, Zürich, Philadelphia, Dresden und anderwärts eines ansehnlichen Erfolges erfreute. Nur bei einer Pariser Aufführung fiel seine Wirkung der gänzlich unzulänglichen Wiedergabe zum Opfer.

»Das verlorene Paradies« gelangte in den fünfziger Jahren in Weimar, unter dem alles Neue und Gute tätig fördernden Liszt zur ersten Aufführung. Auch in Wien hörte man es bereits 1859, sodann, während des Komponisten Direktion der Gesellschaftskonzerte zum zweiten und 1893 zum dritten Male. Mittlerweile hatte man dasselbe auch in Königsberg, Glogau (1872) und Magdeburg (1874) aufgenommen. Der große Erfolg, den es nach erfolgter Umarbeitung, unter des Meisters Leitung in Leipzig (im Februar 1876) errang, brach ihm endlich allgemein Bahn, sodaß es in den hervorragendsten deutschen und ausländischen Pflegestätten der Tonkunst Boden faßte.

Der frei nach Milton bearbeitete Text, mag er auch allerlei zu wünschen übrig lassen, bot mit seinem kontrastreichen Stoff der Phantasie des Komponisten einen geeigneten Vorwurf dar. Sie sah sich in Zeichnung der Gegensätze zwischen Licht und Finsternis, den himmlischen und den empörten höllischen Geistern, sowie in Darstellung der einzelnen Schöpfungswunder weiten Raum gegönnt. Programmatischen Orchestersätzen ist die Schilderung des Chaos, des Sündenfalls und des Schließens der Paradiesespforten übertragen. Nach der chorischen Farbenmannigfaltigkeit der beiden ersten Teile, in der der Schwerpunkt des Tongedichtes liegt, fällt der das erste Menschenpaar in den Vordergrund rückende dritte Teil mit seinen überwiegenden Einzelgesängen und Rezitativen und der schwächlichen Personifizierung Gottvaters als Tenor merklich ab.

Die Chöre – an ihrer Spitze »Wie sich alles mit Knospen füllt«, »Wie sichs regt und bewegt«, »Stilles Leuchten« – stellen sich übrigens der Mehrzahl nach in knapper dramatischer Fassung, nicht in epischer, oder lyrisch betrachtender Breite dar. Die Fuge, die strengen Formen der Kontrapunktik, denen im herkömmlichen Oratorienstil eine wesentliche Stelle eingeräumt ist, finden hier ebensowenig als im »Babelturm« Platz. Rubinsteins Schreibweise ist eine vorherrschend homophone, wie schon ein Vergleich seiner Lieder mit denen der neueren Polyphoniker Franz und Brahms (im Akkompagnement) erkennbar macht. Ziemlich antipodisch stand er überhaupt dem letzteren, dessen Name zu beider Lebzeiten vergleichsweise am häufigsten neben dem seinen genannt ward, gegenüber; so verschieden, wie die deutsche und slavische Nationalität, der sie angehörten. Auch hatten sie bei ihrer persönlichen Bekanntschaft wenig Freude aneinander und haben sich auch später selten sympathisch berührt. Bei Brahms ist alles deutsch; Rubinstein läßt, trotz reichlich aufgenommener germanischer Einflüsse, die Volksseele seiner Heimat nicht los. Im Gegensatz zu Brahms' aufs Transzendentale gerichteter Individualität hat Rubinsteins Kunst mehr im Diesseits als im Jenseits ihre Wurzeln. Sie singt von Natur- und Menschenleben, vom kampfvollen Walten der Elemente und Sonnenschein und Stürmen in der eigenen Brust. Naturlaute und Volkstöne mischen sich ihrem Klange und verleihen ihr einen eigenen romantischen Zauber. Dabei enthält sie sich nicht sinnlicher Reize, verzichtet nicht auf die wirksamen Mittel glänzender Beleuchtung, auf die scharfen Kontraste strahlender Lichter und um so schwärzerer Schlagschatten. Ihre melodische Sprache ist ungleich flüssiger und namentlich eingänglicher als die grüblerische, schwer faßbare des norddeutschen Meisters, mit dem verglichen des Ausländers Wesen um vieles offener, liebenswürdiger, sprühender und unmittelbarer, aber auch viel weniger innerlich und in sich gereift erscheint. Als Eigentümlichkeit Rubinsteins fällt, obwohl man von eigentlichen Manieren bei ihm nicht sprechen kann, der breite, weitgespannte, langatmige Zug seiner Melodien auf, denen er gern einen Hintergrund von wogenden Harmoniefluten gibt. Die gesangliche Ader quillt ihm überaus reich und ergibig. Er schöpft aus einem unbegrenzteren Urvermögen; aber er gedieh, als heißblütiges Kind seines Volkes, bei reicherer Phantasie, doch mangelnder Selbstzucht nicht entfernt zu der Formenmeisterschaft und Stilvollendung, der Selbstbeschränkung und dem künstlerischen Maß, die Brahms' verstandesmäßigeres Schaffen auszeichnen und die uns Deutschen gemeinhin als Merkmal gereiften Künstlertums gelten.

Mit Schmerzen mußte er erleben, daß in Brahms' Kammermusikwerken den seinen eine erdrückende Nebenbuhlerschaft erstand, wie er gleicherweise die späten Siege Liszts auf symphonischem und oratorischem Gebiet, die beispiellosen Triumphe Wagners als Beherrscher des musikalischen Dramas erleben mußte. Um so bitterer für ihn, der für die größten Taten der beiden Hauptvertreter neuzeitlicher Musik in seinem schon angeführten bedauerlich einseitigen Buch »Die Musik und ihre Meister« nur ein verständnislos absprechendes Urteil, für Brahms vollends nur eine Erwähnung seines Namens übrig hatte. Freilich war nach seiner Ansicht mit Schumann und Chopin »das musikalische Schaffen zu Ende.«

Zwei den Grundcharakter des »Babelturms« festhaltende, aber die veraltete Nummerneinteilung bewahrende dramatisierte Oratorien brachte Rubinstein, nachdem er seine biblische »Sulamith«, wie erwähnt, einer Profanbühne anvertraut hatte, noch zur Vollendung: den im Herbst 1888 erschienenen »Moses« und den ihm zu Weihnachten 1893 folgenden »Christus«. Beide sind in allerbreitesten Dimensionen angelegt. Der eine setzt sich aus »acht Bildern«, der andre aus »sieben Vorgängen« samt einem Prolog und Epilog zusammen. Eine für den Komponisten 1893 im Prager deutschen Landestheater unter Mucks Leitung veranstaltete Separataufführung des »Moses« nahm, auf zwei Vormittage verteilt, sieben Stunden in Anspruch. Entrollt sich in ihm doch die ganze Lebensgeschichte des großen Gesetzgebers vom Aussetzen des Kindes im Nil bis zum Blick des Scheidenden ins gelobte Land. Im Leipziger Gewandhaus führte Rubinstein im Dezember 1892, wie in einem Wiener Gesellschaftskonzert im April 1894, persönlich drei Bilder (das 3. 6. und 7.) vor. Zur ersten vollständigen Aufführung des Werks brachte es Riga im Februar 1894. Köln, Petersburg, Utrecht, Cincinnati ließen sich an einzelnen Teilen genügen.

Aus der übermäßigen Ausdehnung des »Moses« und des »Christus«, wie aus ihrem Mangel an Gesang, erklärt sich das seltene Auftauchen beider im Konzertsaal. Sie bergen jedes eine Fülle herrlicher Eingebungen, da, wo der Komponist sein Gefühl erwärmt, seine Phantasie, seine Kolorierkunst angeregt fand. Die Rücksicht auf letztere zumal war sicher schon bei Wahl des Stoffes, dessen morgenländisches Milieu ihr freies Spiel eröffnete, bestimmend. Einer unsrer hervorragendsten und weitestblickenden Musikgelehrten, Hermann Kretzschmar, weist auf die Eigentümlichkeit hin, »wie Rubinstein in der Behandlung der menschlichen Stimme sich mehr und mehr in melodischen Extremen bewegt Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1896.. Entweder: ein Überschwang von Melismen und Figuren, die in orientalischen Rhythmen und Intervallen schwelgen, koloristische Leistungen exotischer und berauschender Natur – oder: eintönige prosaische Psalmodie, in der die Musik nur noch ein notdürftiges Halbleben führt. Diesen Mangel hat Rubinsteins Musik aus ihrer Zeit übernommen; sie büßt dafür auch mit den Teilen, wo sie individuell und groß ist.«

Zu diesen letzteren zählt im »Moses« die glanzvolle Schilderung der Ankunft der egyptischen Königstochter und vor allem die Verkündung der zehn Gebote. Nur verfällt deren geniale Versinnlichung: ein langer Trommel- und Paukenwirbel, über dem Jehovas Stimme schwebt, worauf das demütige Amen des Volks im Molldreiklang einsetzt, zu dem die Orgel im entsprechenden Durakkord in Gegensatz tritt, zufolge neunmaliger Wiederholung, der Monotonie.

Im »Christus« wirken als musikalische Glanzpunkte: die Charakterisierung der drei Könige, die Taufe Christi, die Auferweckung des Lazarus, das Abendmahl.

Das Werk, dessen Text von Heinrich Bulthaupt gedichtet wurde, kam bei Gelegenheit des Stuttgarter Musikfestes am 2. Juni 1894 unter Direktion des Tonsetzers erstmals – nicht szenisch – zu Gehör. Die von Rubinstein so heiß ersehnte geistliche Bühne fand sich nicht. Zwar zeigte sich Bremen bereit, eine solche zu errichten; doch scheiterte das kühne Unternehmen an finanziellen Schwierigkeiten. Die Genugtuung, der Begründer eines neuen geistlichen Bayreuth zu werden, blieb Rubinstein versagt. Es war dies wohl die letzte große Enttäuschung seines bald darauf erlöschenden Lebens.

Eine Bühnenaufführung ohne Eigenbau, die am 25. Mai 1895 einfach im Bremer Stadttheater stattfand, erlebte er nicht mehr. Sie wurde, trotz der abwechslungsreichen Mitwirkung der Szene, selbst von ihm ergebenster Seite als von ermüdender Länge beurteilt. In Leipzig wie andernorts beging man Rubinsteins Totenfeier mit einer fragmentarischen Darbietung.

Eine der Größe und Tiefe des gewaltigsten Trauerspiels der Welt völlig gerecht werdende Vertonung bedeutet Rubinsteins Schöpfung mit nichten. Wagner, der ein Drama »Jesus von Nazareth« entwarf, hätte sie uns wohl geben können. Und Liszt schenkte uns sein »Christus-Oratorium«, das allerdings kein dramatisiertes, sondern vorwiegend Chor-Oratorium ist und nicht auf der Bühne, sondern in der Kirche seine eigentlichste Heimat hat. Nicht zur »Förderung kirchlicher Ziele« sollte Rubinsteins geistliche Oper dienen. Er betont es ausdrücklich. Ihm »galt einzig die Kunstfrage, die ihm als eine hohe, schöne, der Verwirklichung würdig erschien.«

Noch eine letzte Oper schrieb Rubinstein: »Gorjuscha«, d. i. die »Kummervolle«, mit Text von Awerkijew. Sie kam, gleich dem »Kaufmann Kalaschnikoff«, nicht über ihr russisches Vaterland hinaus. Beim fünfzigjährigen Künstlerjubiläum ihres Schöpfers, im November 1889 wurde ihr eine überaus glänzende Erstaufführung bereitet, der alle Mitglieder des kaiserlichen Hauses, die Diplomatie und die höchsten Würdenträger beiwohnten. Trotz allen äußeren Pompes aber einigte sich das Urteil der Zuhörer dahin, daß der Komponist in ihr nichts neues darbiete.

Seit 1887 hatte er die Führung des Petersburger Konservatoriums wieder in die eigene Hand genommen. Nun feierte man ihn, in Erinnerung an sein erstes Moskauer Auftreten im Juli 1839, in einem mehrtägigen Feste. Vom Kaiser, der ihm schon 1883 den Adel verliehen und ihn 1888 durch das Prädikat Exzellenz ausgezeichnet hatte, erhielt er eine Staatspension von 3000 Rubel. Peterhof ernannte ihn zum Ehrenbürger, die Petersburger Universität zum Ehrendoktor. Siebzig Deputationen überreichten ihm Adressen. Im Petersburger Konservatorium wurden ihm zu Ehren Stipendien gestiftet. Freunde ließen seine Marmorbüste modellieren. Er selber gründete sich das schönste Ehrendenkmal, indem er bei der russischen Bank 25 000 Rubel niederlegte, um bei Konkursen, die, von 1890 an, alle fünf Jahre, abwechselnd in Petersburg, Berlin, Wien und Paris stattzufinden haben, jungen Komponisten und Pianisten Preise zu je 5000 Francs zu gewähren.

Mit edler Freigebigkeit stellte er sein reiches Können seinen Schülern zur Verfügung. So hielt er beispielsweise vom September 1887 bis April 1888 der pädagogischen Klasse seines Konservatoriums Klaviervorträge, in denen er nicht weniger als 1302 Stücke von 79 Tonsetzern spielte.

Als Direktor wurde Rubinstein ein Tyrann genannt. Er selbst bezeichnet sich als von »hitzigem Temperament und rauhem Wesen«. Bei seinem Wiedereintritt in die Direktion bedang er sich volle Freiheit bezüglich Anstellung und Entlassung der Lehrer, sowie Zuerteilung der Schüler an jene aus. Man gestand sie ihm zu. Lehrkräfte wie Sophie Menter aber gingen demzufolge der Anstalt verloren. Auch sein Antrag, populäre Probeaufführungen der Kompositionen junger einheimischer Musiker im Theater zu veranstalten, wurde angenommen. Seine der Regierung unterbreiteten Vorschläge dagegen, daß der russische Staat die Leitung des gesamten Musikwesens, als Mittel zur Bildung und sittlichen Hebung des Volkes, selbst übernehme und dafür Sorge trage, daß jede Gouvernementsstadt eine Oper, die größeren Städte ein Konservatorium erhielten, daß populäre Musikaufführungen organisiert würden und in allen Lehranstalten der obligate Unterricht in den Elementen der musikalischen Theorie eingeführt werde, bezeigten sich als zu idealistischer Natur, um bald in Taten umgesetzt zu werden. Rußland hatte sich zuvörderst mit anderen Aufgaben zu befassen.

Fünf Jahre nur ließ Rubinstein es sich in seiner Petersburger Stellung gefallen. Er beklagte sich über Gleichgültigkeit des Publikums, über Nichtberücksichtigung seiner Opern seitens der Theaterintendanz. Verstimmt löste er 1892 seine Beziehungen und verließ Rußland. In Deutschland, »dem musikalischsten Lande der Welt«, wie er es nennt, hoffte er eine für sein Schaffen empfänglichere Heimat zu finden. Denn »Musik«, heißt es in seinen »Erinnerungen«, »wahre, hohe Musik, wahres Verständnis für hohe Tonschöpfungen gibt es nur in Deutschland.«

Er wählte Dresden zum Aufenthalt und nahm im »Europäischen Hof« daselbst Wohnung. Bald da, bald dort ließ er seine Tonwerke erklingen; jubelnd begrüßte man auch wieder sein flammensprühendes Klavierspiel. Im übrigen gab er sich schöpferischer Tätigkeit hin. Als aber sein der Verwirklichung schon nah erscheinender Traum: die Aufführung seines »Christus« auf einer in Bremen zu erbauenden geistlichen Bühne, zu Wasser geworden war, kehrte er auch Dresden wiederum den Rücken und begab sich nach Rußland zurück.