|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eine halbe Stunde vor Abfahrt des Schiffes und obgleich ich die Karte nach Suva schon in Händen hatte, wußte ich nicht, ob ich fahren könnte oder nicht, denn mir fehlten außer dem geborgten Gelde noch neun Pfund, die mir der »Auckland Star« für Beiträge zahlen sollte, und dieses Geld holte ich vor der Abfahrt ab. (Schriftleitungen zahlen, wann sie wollen, nicht wann der arme Teufel von Schriftsteller will.) Dennoch war ich hochzufrieden, das Geld, das zu zehn Pfund angewachsen war, zu erhalten, und verzieh den Göttern die Dritte, in der ich schon wieder schmorte. Zudem schmorte ich nur drei Tage und aß am sogenannten »Tisch der Weißen«, der nicht sonderlich besetzt war. Ein Insulaner kratzte Tag und Nacht auf einem Ukulele, bis es dem Meergott zu viel wurde und er den »Niagara« schüttelte. Das brachte das Ukulele zum Schweigen und den Magen des Kratzers zum Sprechen, was für mich weniger störend als umgekehrt war.

Kaum war ich vor Suva auf das obere Deck gestiegen, wo man die Landungsopfer immer dem »dritten Grad« unterwarf, so rief schon ein Paßbeamter »Miß Karlin« und war nicht wenig erstaunt, nach so viel Paß so wenig Mensch zu sehen. Er machte sofort sein kabbalistisches Befriedigungszeichen unter mein Visum und hieß mich getrost meine Füße auf den Inselboden setzen. Nicht einmal nach dem Stand meiner Kasse fragte er sonderlich viel. Ich kletterte bergauf, bergab – Suva liegt teils auf einem Hügel, teils den Strand entlang – und wunderte mich über die schwarze Polizei, die sehr viel Haar, sehr viel Schwärze und bis auf ein schneeweißes, unten rundgezacktes Lendentuch nichts an Kleidung besaß. Noch mehr verwunderten mich die zahlreichen Indierinnen, die im braunen Nasenflügel einen Rubin trugen, den ich zuerst als einen Blutstropfen ansah, der aber nur den umständlicheren Nasenring ersetzt und eheliche Würde ankündet.

Ich fand oben auf dem Hügel im Suvahaus ein von braunen Riesenkakerlaken sehr bewohntes, sonst nicht übles Zimmer, das ich nur drei Tage einnahm, weil ich sofort nach Lautoka weiterzureisen wünschte, in dem ich jedoch den Großteil meines Gepäcks (das Strohkörbchen mit dem Götzen und den wichtigsten Schriften) zurückließ, während der Koffer mit Riesennamen und meine Erika mich natürlich begleiteten. Ehe ich von dieser Abenteuerfahrt spreche, muß ich einen kurzen Ueberblick der Gruppe vorausschicken.

Fidji-Inseln: Gesamtansicht von Levuka

Wir sehen auf der Karte Punkte im Weltmeer, aber Viti Levu mit dem Hauptort Suva ist größer als ganz Steiermark, und Vanua Levu, die größte Insel der Fidji-Gruppe höher im Norden, ist fast so groß wie ganz Oesterreich und hat Labasa zum Hauptort. Dennoch ist nach Suva eigentlich Levuka auf der Insel Ovalau und zu Füßen des sehr hohen und steilen Naligodos der wichtigste Hafen. Ebenso gibt es die Mittelgruppe (die schon erwähnten und angrenzenden Inseln), die Lau- oder Ostgruppe angrenzend an die flachen Tongainseln und endlich die Dasawas im äußersten Nordwesten.

Alle Inseln liegen schon in den Tropen, sind aber nicht so heiß, weil die Passatwinde regelmäßig darüber hinblasen und die Nähe von so viel Wasser kühlend wirkt. Das Barometer ist hier empfindlicher – es steigt und fällt zweimal täglich – und vor einem der gefürchteten Wirbelstürme beschreibt der Wind die ganze Windrose. Er setzt zum Beispiel im Osten ein, und das Unwetter beginnt erst, bis er neuerdings aus dem Osten bläst, also den Kreis beschrieben hat.

Alles kommt im Leben wie es kommen muß, das Gute wie das Schlechte. Meine Reiseerfahrungen haben mich in eine Fatalistin verwandelt. Warum kam ich mit dem » Auckland Star« in Verbindung? Warum riet mir Miß Jones, ihre alte Bekannte zu besuchen, die auf der vorletzten Insel der Dasawas lebte und seit Jahren keine weiße Frau mehr gesehen hatte? Warum sagte ich ja, schrieb der Dame, fand einen sehr netten Brief in Suva vor und nahm leichtsinnig die Einladung an? Warum? Warum?

Weil ich viel, viel lernen sollte, nicht allein an Wissen – nein, auch an Lebensweisheit.

Der winzige Küstendampfer mit einer Ersten wie ein Gefängnis und einer Dritten, in die ich Gott sei Dank nur dankbar abweisende Blicke warf, kroch an der schönen und gewundenen Küste von Viti Levu dahin, watschelte kurze Zeit den breiten Strom landeinwärts, entschloß sich zum Abzweigen, schob sich durch einen so engen Kanal, daß der nackte schwarze Lotse jedesmal ans Land springen und den Schnabel des Seevogels landwärts ziehen mußte, ehe der Schwanz rückwärts mit Mühe und Not an einer Krümmung vorbei konnte, und erreichte endlich pustend am folgenden Tage Levuka, wo die Mischlinge wohnen und wo sie etwas »sind«. Im weißeren Suva sind sie gesellschaftlich tot, hier blühen sie ein wenig.

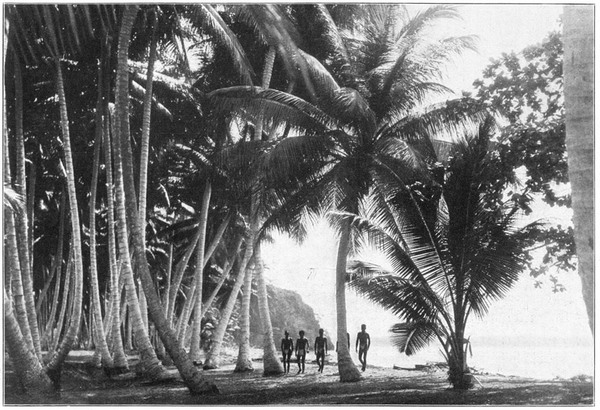

Der Strand ist sehr hübsch und war mit Kokospalmen dicht besetzt, die indessen in wenigen Monaten gefällt werden mußten, weil ein gefährlicher Käfer sie angegriffen hatte. Man merkte die Krankheit des Baumes erst, wenn oben die äußersten Wedel gelb wurden, und dann flogen auch in der Regel schon viele sehr hübsche kleine lichtblaue Falter heraus aus dem durchfressenen Stamm und in alle Welt hinein. Manche Stellen der Hauptinsel boten erschreckende Spuren solcher Verwüstung.

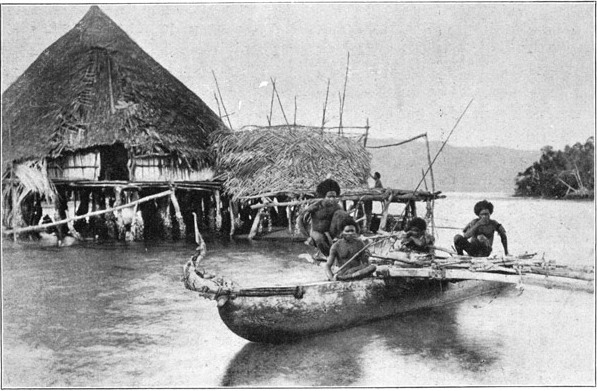

An vielen Inselchen vorbei gelangten wir nach und nach von Hafen zu Hafen, wo wir große Zuckerpflanzungen, etwas Sisalhanf, welke Palmen und die seltsamen Hütten der Eingeborenen sahen, deren Dach ungewöhnlich hoch und aus Palmenstroh war, das wie der steile Abhang eines braunen Hügels wirkte. Auch die Wände waren von außen grasgedeckt, und daher erinnerten mich die Hütten immer an einen heimischen Heuschober.

Vier Tage pendelten wir so planlos (jedenfalls scheinbar so) von Ort zu Ort und von Inselchen zu Inselchen, einmal mit der Aussicht auf mangrovenumrandete Buchten, manchmal mit der auf die hohen Vitiberge, wo der Sommerkurort Nandarivatu liegt und man im tiefsten Geklüfte noch verborgene Menschenfresser finden sollte, und einmal auf weitgestreckte Zuckerpflanzungen, besonders nachdem wir ohne zu halten an Ba vorbeigefahren waren und Lautoka zusteuerten.

Es war ein wahnsinniger Gedanke, aber manchmal gelingt einem im Leben eine Sache, eben weil sie so verrückt ist, daß der Vorsatz zum Glücksspiel wird. Die Dasawas waren so entfernt und vor allem so wunderselten besucht, obschon die nächste der Inseln kaum dreißig Seemeilen entfernt lag, daß höchstens ein Kutter oder ein Segelschiff, das Trocasmuscheln – die gesuchten Turmschnecken – auf den Lautokamarkt brachte, jemand mitnehmen konnte. Zuzeiten fuhr der Regierungskutter dahin, um einige gefährliche Strafsachen zu erledigen, aber auch dieser sollte vor Tagen oder Wochen abgefahren sein. Da stand ich nun in Lautoka und wußte nicht, was ich beginnen sollte. Zuerst machte ich einen Ausflug in die Stadt, doch da es erst sechs Uhr früh war, traf ich niemand, mit dem ich Rat pflegen konnte, und im Hafen ergaben die Nachforschungen wenig Tröstliches. Der gutmütige dunkle Kapitän meines Dampferchens sagte mir, ich möge lieber erst einmal frühstücken, darauf fände sich eher Rat. Als ich, tatsächlich weniger entmutigt, wieder vom Dampfer kletterte, um meine Forschung aufzunehmen, rief mich jemand an und sagte mir, daß der Regierungskutter im Abfahren nach den Inseln sei. Der Sekretär des Richters stieg auch schon auf das Deck, mein Gepäck stand neben der Steintreppe, und nach zweistündigem Warten erschien der Richter, auf den ich glatt zusteuerte, von meiner Einladung zu Frau Doughty sprach und ihn herzlich bat, mich mitzunehmen.

Er bemühte sich redlich, mich mit schönen Redensarten loszuwerden. Ein Kutter sei sehr unbequem, es gebe keine Einrichtungen für Frauen, es fehle dies und das, man müsse sich abbraten lassen, die Fahrt sei lang …

Ich erklärte ihm, schon viel erlebt zu haben. Zum Schluß willigte er bedingungsweise ein, fügte indessen hinzu:

»Warten kann ich nicht! Ich fahre in diesem Augenblick!«

Da warf ich den Koffer aufs Deck und faßte meine Erika beim Ohr.

»So ein Teufelsweib!« dachte sich wohl der Bändiger der Bösen.

Ich genoß den Beginn der Fahrt wie ich noch nie eine Seereise genossen hatte, denn jeder Mensch kann auf einem pustenden Dampfer sitzen, aber so hinausfahren ins offene Meer hinter geblähten Segeln, vom Weinen eines Tritonhorns begleitet und doch so mutterseelenallein, das war etwas! Auch die Mannschaft war dazu angetan, die Augen zu erfreuen. Der Kapitän, ein fetter Schwarzer mit roten Blumen im wulstigen Kraushaar, spuckte oft ins Meer hinein (weil das die Geister abhielt und Glück brachte), und alle seine Helfer sprangen auf dem Deck herum, alle schwarz wie Ebenholz, bis auf das Sulu oder Lendentuch, das vom Nabel bis an die Knie reichte, völlig nackt und ebenfalls mit Blumen in den Haaren. Einige Mädchen in nachthemdartiger Kleidung kauerten andächtig rund um den auf einer Matte ausgestreckten Richter, und ich saß im Stuhl, den er mir sehr liebenswürdig trotz meiner Gegenrede zur Verfügung gestellt hatte.

Das Meer war blau. Von jener weichen Bläue, die wie dunstüberschattet ist und woraus das Sonnenlicht als flimmerndes Netz ruhte. Das Land hinter uns wurde niedrig, flach, das Grün verblaßte; einige Möwen, dann waren wir allein.

Aber je weiter der Tag fortschritt und trotz des breiten Segels, das mich einerseits und des schwarzen Schirms, der mich anderseits sehr schützte, fühlte ich das unerträgliche Brennen der Haut, die langsam aber sicher verbrannt wurde und nun rot glühte. Dennoch saß ich sehr tapfer da und ließ nicht einen Laut hören. Hatte ich dem Richter nicht versprochen, nicht einmal »buh« zu sagen?

Die Jungen sangen. Sie ruderten trotz der geblähten Segel, aber ohne sich sonderlich anzustrengen, und manche ruhten auch und begleiteten dafür den Gesang mit den seltsamsten Gebärden: dem Heben und Senken der flachen Hand (Schwund der Tage), Bohren des Fingers im Augenwinkel (Tränen), Händeklatschen (Kriegsgebraus) und vielen mir ganz unverständlichen Zeichen. Der Gesang aber – nicht einer war um einen Achtelton höher oder fiel zu spät ein – war großartig. Ich habe nie wieder so singen gehört! Es war wie das Rauschen vieler Wasser, wie das Rieseln des Regens im Palmenlaub, wie das Lispeln der Wellen auf feuchtem Strand, so natürlich, wie nur echte Naturlaute es sein können, und von einer seeleneinschläfernden Wirkung. Ich kann heute gut begreifen, daß es Männer gibt, die solch ein ewiges Singen, ein sanftes Gefächertwerden von schwarzen Mädchenhänden, ein Dahinträumen in Hitze und Sonne den mächtigen tätigen Westen vergessen läßt, aber die Seele der Frau sehnt sich nach anderem – fühlt Rasseheimweh, daher sind die Frauen auf solchen Inseln unglücklich, lange nachdem sich die Männer eingelebt haben. Ist das Rassegefühl und -bedürfnis stärker im Weibe, eben weil es die Trägerin des zukünftigen Geschlechts ist? Weil von ihr als Verwandlungstempel die innere und äußere Schönheit des Werdenden abhängt?

So sangen die Männer auf dem Kutter zum Wimmern der Segel am Takelwerk und zum Glucksen der Wellen, die an der Holzwand des Schiffes emporleckten. Die Sprache war selbstlautreich ohne zu große Weiche, den Wilden, die sie gebrauchten, angepaßt, und dabei schön wie der Ruf aus einer neuen, etwas unheimlichen Märchenwelt. Unermüdlich, Stunde auf Stunde, sangen sie, bis die Sonne das Meer küßte und die Mondesscheibe wie ein Mochigötterkuchen hinter dem Schwanz einer Insel emporstieg. Da erst schwiegen sie und zogen die Segel ein.

Kokospalmen stachen schwarz aus einem schimmernd grauen Kreis. Die Boys plätscherten im Wasser und zogen das Boot an die Reeling. Ich kletterte hinein, dem Richter folgend. Ehe wir ans Land stießen, sagte er: »Ich muß mich in das Männerhaus begeben, doch übergebe ich Sie dem Häuptling. Er wird Sie in einer Hütte unterbringen, und mein Sekretär wird Ihnen etwas zu essen bringen!«

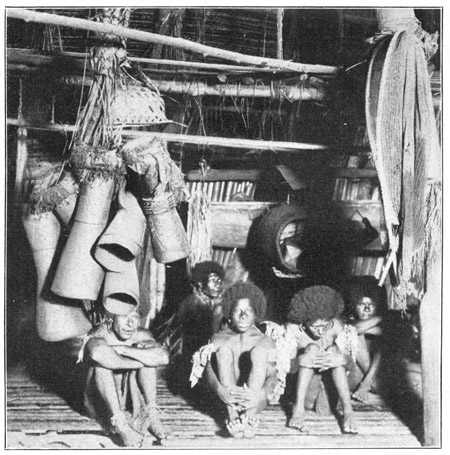

Neu-Guinea: Inneres eines Männerhauses

Sprach's, flüsterte einige Worte mit einer Gestalt im Baumschatten und verschwand.

Ich stand auf weißem Sand unter windgebeugten Palmen, mitten in der Nacht, einem völlig fremden Menschen gegenüber und war an die neue Rasse noch kaum gewöhnt. Der Häuptling war dreimal so breit und dreimal so lang wie ich und hatte einen weiten Kranz krauser Haare um das pechschwarze Gesicht. Um den Hals hatte er ein weißes Band aus Walfischzähnen, von denen jeder eine Frau kaufen konnte (wer einen Walfischzahn überreicht, der darf nicht abgewiesen werden) und um die Lenden ein rotes Lendentuch, während aus einem Gewinde um den Oberarm starkes Duftgras in schweren Büscheln niederbaumelte. Er grüßte mich freundlich und schüttelte mir wie ein Mann des Westens die Hand, dann schlug er den Weg durch den Busch ein, meinen Koffer auf dem Kopf. Ich folgte mit der Erika. Der Vollmond fiel endlich siegreich durch all das Geäst und Gewedel …

Eine unvergeßliche Nacht.

Auf dem Sand des Weges und des schattigeren Dorfplatzes fiel streifenweise das fahle Licht des schwindenden Mondes. In den vereinzelten Hütten brannte ein rotes Licht – der Widerschein der Kerzennußstäbchen, die gute Fackeln abgeben, und das gelbliche einer Windlaterne. Die steilen Grasdächer verschwammen mit den Schatten der Palmenkronen. Mitten auf dem Wege saß ich und unterhielt die Dorfschönen in der Zeichensprache. Woher ich gekommen – von weit, weit West – wohin ich im Begriffe zu gehen – Taveva? Aaah Taveva! – woraus meine Kleider waren und so weiter, und erst als sie die Art meiner Haut untersuchen wollten, wehrte ich sauft lächelnd ab. Niemand kniff mich nach Art der Fidjier, um zu sehen, ob ich ein leckerer Braten wäre, denn der kürzeste Blick im mattesten Mondschein sagte ›Suppenknochen‹.

Bis nach Mitternacht wachte ich, dann betraten vier Jungfrauen (eine allein fürchtete sich zu sehr vor mir) die Hütte, und ich wurde mit vielen Verbeugungen auf das Thronbett befördert, das die ganze Breite des Raumes einnimmt, aus zwanzig und mehr Woiwoimatten besteht und so breit ist, daß zehn bis fünfzehn Schläfer Raum finden. Ich hatte all die Herrlichkeit für mich allein, denn die Mädchen lagen zu Füßen dieses Lagers und rollten sich in ihr Lendentuch, nachdem sie alle drei Holztüren von innen mittels eines Nagels (der in der Schlinge saß) versperrt hatten. Ein Mückennetz fiel von der Decke auf mich herab und hielt die stechende Plage im Zaum.

Früh am Morgen kamen die Mädchen und Nachbarinnen und die Männer und sahen mir beim Aufstehen wie bei königlichem Lever zu. Einer reichte mir die Seife, der andere eine Schüssel, der dritte etwas zum Abtrocknen, und aus einem unfaßbaren Grunde unterhielt sie die Art meines Fertigwerdens ungemein. Sie lachten über mein Gesichtwaschen, mein Kämmen und betasteten gern mein feines Haar, das in so großem Gegensatz zu dem ihren stand und ihnen wahrscheinlich als eine recht minderwertige Nachahmung von Menschenhaar erschien. Nach einem Rundgang über die Insel lag ich nach Fidjiart auf dem Bauch auf den Matten und unterhielt mich, so gut es ohne Sprachkenntnisse ging. Ich schnappte indessen schnell Redensarten wie » vaka vinaka« (sehr gut, danke), » mbula!« (Prosit) und so weiter auf und hatte schon herausgefunden, daß man nach dem Fidji-Knigge immer seitlich von der Tür hüsteln müsse, was unserem Klopfen entspricht, und daß sich der Höfliche auf dem Bauch kriechend oder in sehr gebückter Haltung näherte und nicht sofort zu reden begann. Wozu eilen?

Der Vortag war schlimm gewesen, der zweite Tag nicht besser. Zu allem Schrecken gab es auf dem Kutter auch keinen Ort, wie man ihn als Sterblicher zuzeiten braucht, und ich mußte wie im Märchen die Mädchen mit ausgebreiteten Lendentüchern hinten auf dem Kiel versammeln, um über die Reeling hinweg bis zu einer Kette zu klettern, auf der man unsicher stand, mit jeder Schiffsbewegung auf- und abflog und auf der man überhaupt nur hängen blieb, wenn man sich wenigstens mit einer Hand festhielt.

Nach einer Weile begann das Schiff trotz der Nähe der Inseln (die Gruppe umfaßt dreißig Inseln, von denen einige sehr ausgedehnt sind) sehr zu tanzen, und die Wellen schlugen derart über Bord, daß ich mich von Zeit zu Zeit von einer Riesenhand erhoben und ins Rettungsboot, das höher hing, geworfen fühlte. Dann drehte sich der Wind, das Boot war in Gefahr und ich flog, obschon gehoben, in eine Art Kasten. So ging es bis in die ersten Abendstunden. Dann sagte der Kreisrichter:

»Ich kann Sie nicht bis Taveva bringen, denn bei diesem Wetter kann ich schwer den Kurs halten, aber ich werde Sie hier ausschiffen, weil ein Sohn Herrn Doughty's diese Insel besitzt. Er wird Sie weiterführen!«

Sagte es, ließ meinen Koffer und die Erika ins Boot heben, mich dazu, und die Sache war erledigt. Die Schwarzen gaben mir über die Reeling herab die Hand und riefen: » Camo de!« Der Richter sagte lächelnd:

»Nun wissen Sie, daß es nicht angenehm ist, auf einem Kutter zu fahren!«

Ich dankte ihm so höflich wie ein Botschaftskanzler, der den Angriff einer fremden Macht aus diplomatischen Gründen nicht gelten lasten will, und trieb dem Strande zu.

Hügel an Hügel, Fels an Fels und nur längs der kurzen geschweiften Bucht ein oder zwei Hütten, ein Gärtchen, ein Stall und nun Leute, die bis ans Ufer kamen und starrten, und wie starrten! Ein bissiger Köter schwamm mir knurrend und murrend entgegen …

Man stelle sich aber vor, auf Inseln, die fast nie Segler sahen, auf denen ein weißer Händler ohne Frau und ein alter Mann mit einer ebenfalls schon bejahrten, inselgetünchten Frau zerstreut leben, plötzlich das Halten des ohnehin gefürchteten Regierungskutters und daraus kriechend, heranschwimmend, etwas ganz Weißes. So würden wir schauen, wenn bei uns ein Insulaner mit Mähne und Lendentuch an der Türschelle zöge.

Die Leute, die mich da schreckerstarrt betrachteten, waren Mischlinge, und ich begann schon zu befürchten, daß Herr Doughty am Ende nur farbige Kinder hatte, was sich als richtig erwies, obschon nur zwei noch in den Yasawas weilten. Sechs hatte er mit der ersten, ganz schwarzen, sechs mit der zweiten, halbschwarzen (beide tot) und keins mit der dritten und weißen gehabt. Das betraf mich indessen ja nur insofern, als die Ausnahme in Betracht kam, und hier war eine freundliche nicht zu erwarten, denn mit ängstlicher Hast wurde ich in ein anderes Boot gehoben und einem älteren schwarzen Schiffer anvertraut, mit dem Bemerken, daß man mich sofort an Ort und Stelle – wie einen Eilgutkoffer! – befördern werde.

So einsam bin ich mir in meinem Leben selten vorgekommen. Vor mir, langsam, aber sicher rudernd, der fremde Mann im rotem Lendentuch und schwarzer Haut. Um mich kleine nahe, dicht bewaldete, hügelige Inseln, unter mir das herrliche, unbeschreiblich stille Tropenmeer (still wenigstens, so lange wir an der geschweiften Landzunge dahinfuhren), auf dessen hier seichtem Grunde man im Abendrot die herrlichsten Korallen schimmern sah: weiße Zwergbäumchen wie aus einem Elfengarten, blaue Gebilde wie verwachsene Daumen, rote Röhrchen in polsterartigen Gruppen, spitzige, kakteenartige, die gleichsam durch das Blaugrün des Wassers stachen, mattgrüne, gelbliche, dunkle … und darüber die Oberfläche mit sich verschiebendem Opalton. Hoch über mir, unendlich fern scheinend, garbenförmige, gelbrote Wolkenbündel, lange, blutrote Streifen, ins Silbergrau rinnendes Blau. In all dem war ich allein – – allein – –.

War man nicht immer eins mit Tao, dem Urquell, dem Allgeist? Aber so tröstlich der Gedanke philosophisch betrachtet war, so erinnerte er mich doch an den Ausspruch meiner theosophischen Bekannten auf Honolulu, die mir öfter sagte:

»Aergern Sie sich nicht, gerade diesen Gedanken verloren zu haben! Jemand hebt ihn sicher auf, denn nichts im Weltall geht verloren!«

Ich aber hatte mir da jedesmal gedacht: »Wenn ich einen Dollar verliere, ist er auch nicht verloren, denn jemand hebt ihn sicher auf, doch letzten Endes ist es mir entschieden lieber, daß ich den Dollar wie den entfallenen Gedanken selbst aufhebe!« Das beweist, wie weit weg vom Pfad der Entsagung ich bin …

Nach der Landzunge mußten wir vorsichtig lavieren, denn kamen wir in die unrichtige Strömung, so brachten uns die Wellen zum Kentern, das erklärte mir mein Führer in Pidgin-Englisch, dem Kauderwelsch der Südsee. Ich überließ mich dem lieben Gott und ihm, denn mehr war nicht zu machen, und die beiden brachten mich nach einer Stunde, nachdem der Mond schon die Wedel der Palmen silberränderte, zu einem Bootshaus unweit vom Strand. Der Mann nahm meinen Koffer, ich die Erika, und wir verschwanden beide im dichten Bosch, etwas für ihn wesentlich Leichteres als für mich, die ich weder von Richtung noch Bodenbeschaffenheit eine Ahnung hatte und nun gegen einen Stamm rannte, später die Füße in das zähe Bodenschlingkraut verwickelte. Auch wurde mir zum erstenmal unangenehm kalt bei dem Gedanken, wohin ich eigentlich ging und wie der Empfang sein würde.

Zuletzt stieg mein Mann die braunen Holzstufen zu einem Bungalow empor, den eine Petroleumlampe bescheiden beleuchtete, stellte meinen Koffer nieder, hüstelte warnend und sagte kurz:

»Das ist sie!«

Der Herr, dem er es sagte, ein wettergebräunter, etwas verdrossen wirkender bejahrter Mann, schien über diese Meldung sehr mittelmäßig entzückt, selbst als ich schon die Schwelle gekreuzt und mein Hiersein mit dem » Auckland Star« erklärt hatte, aber Mrs. D., die recht angegriffen und kränklich schien und mit einem gewissen scheuen Schrecken aus verborgenen Tiefen stieg, hieß mich willkommen und eilte umher, mir das kleine Nebenzimmerchen einzurichten.

Das Einfügen in einen völlig fremden Haushalt ist immer schwer, und bei all meinen tapferen Vorsätzen gelang es mir nur annähernd, so heiter und gleichgültig gegen alle Schattenseiten zu sein, wie ich es gewollt hätte. Zehntausend Stiche flogen mir in die Beine – Moskitos – und hielten mich in beständiger Kratzgebärde fest, bis Herr D. mit einem Koprasack erschien und mich bis zur Mitte hineinsteckte, mit dem Bemerken, daß man auf Taveva immer so sitzen müsse. Eine Minute später fiel dicht hinter mir etwas laut klatschend auf den dunklen Fußboden und ich stieß ein Krächzen der Ueberraschung aus, denn die Geschichte hörte sich naßkalt an, doch mein Gastgeber lächelte überlegen und meinte, es handle sich nur um eine der großen Eidechsen. Sie hatten eine Art, abends so aus dem Stroh der Decke zu fallen. Ich konnte nicht umhin, zu wünschen, daß sie diese Eigenart nicht besäßen.

Das Ehepaar selbst schlief in einer echten Fidji-Bure – einem niedlichen Grashaus – ungefähr zwanzig Schritte entfernt, ich aber bewohnte stolz den ganzen Bungalow allein, der vier Türen hatte, die man im unteren Teil zuriegelte, deren oberer Teil aber des nötigen Luftzuges wegen offen blieb. Mein Lager war eine hohe Holzbank, auf der zwei Woiwoi-Matten (Strohgeflecht) lagen, während ich zum Zudecken meinen Plaid hatte. Ein festes Mückennetz umgab diese Schlafburg, die so hart war, daß mir am Morgen alle Knochen weh taten. Man gewöhnt sich? Nicht die Spur! Wenn ich an diese Bank denke, tun mir die Knochen noch heute weh.

Aber das erschöpfte keineswegs die nächtlichen Freuden. Vor dem Hause lagen viele Enten – dreißig zuerst, achtundzwanzig nach zwei beklagten Unfällen – und diese Enten waren Nachtwandler. Sie kamen und gingen und tanzten Liebestänze zur Vollmondzeit. Sie hörten auch immer etwas – Geister oder Menschen – und fuhren kreischend und schnatternd hoch, und alle Nerven waren bei mir jedesmal angespannt, die Ursache der Unruhe zu ergründen.

Schlimmer waren die Angreifer im Zimmer selbst. Gelang es mir mit vielen Schlägen die Mücken mit meinem Handtuch so weit zu verscheuchen, daß ich keine beim Sprung ins Bett unters Netz ließ, so war diese Pein ausgeschaltet, aber oft gelang mir der Trick nicht ganz, und da mußte ich mich winden, bis das Ding so vollgesogen war, daß es auf einem Glied sitzen blieb und ich es erschlagen konnte. Damit kam indessen noch lange keine Nachtruhe. Ratten – die grauen kleinen Ratten der Kokospflanzungen – rasten quieksend über den Boden und über die Möbel, und all mein Klatschen störte sie nicht. Vier Fallen standen bereit, und meist waren alle vier schon voll, ehe wir uns zur Ruhe begaben. Herr D., der sich wunderte, daß mir das Wimmern der verwundeten Tiere etwas machte, riet mir, das Buschmesser zu nehmen und der Ratte einen leichten Schlag auf den Hals zu geben.

Ich stieg also aus dem Bett, nahm das Messer, schwang es verzweifelt und hoch wie ein Henkersknecht und hieb mit aller Kraft der Gefangenen aufs Genick. Huh – schauriges Gefühl von Weiche und Fell. Ganz krank kroch ich ins Bett zurück. Nach einer Viertelstunde erholte sich die Ratte und piepste weiter, ganz blutig. Da packte ich verzweifelt die Falle und schleuderte sie unter die Enten hinaus …

Das Aergste waren indessen die Krabben. Leser, hast du je eine Landkrabbe gesehen? Schwerlich! Sie ist bedeutend größer als ein Krebs und hat Scheren, die einem alle Achtung einflößen. Sechs steife, dornbesetzte, knisternde Beine, und Augen, die vor Erstaunen heraus- und bei Furcht in den Kopf zurückfliegen. Mitten in der Nacht schwere Schritte auf meinen Stufen, Getöse, Knistern, Krachen …

Ein Menschenfresser? Ein verrücktes Zweibein generis masculini? Nichts davon! Eine Madame Krabbe, die zu mir will. Sie kletterten am Bettpfeiler empor, sie fielen von Stühlen. Mein Netz verwirrte sie und hielt sie ab, doch hätte ich es nicht gut hineingestopft gehabt, so würden sie meine Zehen beknabbert haben. Krabben und die großen fliegenden langfühlerigen, mir grauenhaften Tropenkakerlaken haben Vorliebe für Finger- und Zehennägel. Ich entmutigte diese Vorliebe so weit es in meiner Macht stand.

Der Wind fuhr seufzend durch die Palmenkronen, so daß man glaubte, es gieße; die Enten schnatterten, das nahe Meer brauste, die Krabben stolperten entlang, die Mäuse und Ratten piepsten. Um mein Bett surrten laut die enttäuschten Moskitos, die nach meinem Blut lechzten. Wie zahlreich sie waren, beweist am besten der Umstand, daß ich sie – ehe ich zu schreiben begann – mit einem Deckel erschlug und oft dreißig Leichen zählte, ehe ich mich rühren konnte. Oft hatte ich eine Handbreit vom Ellenbogen 20 Mückenschwellungen auf einmal!

Der Schlaf, auch auf weicherem Lager, wäre schwer gewesen, und wenn ich einmal so richtig eingeschlummert war, schrie der Teufelswecker fünf und Herr D. begann das Tagewerk.

Ich kam mir vor wie Robinson Crusoe. Die Insel war groß, hatte viel ebenes, mit Palmen reich bepflanztes Land, sehr schöne, ins Meer hineinragende, dunkelbraune Klippen, zwei Berge und mehrere Schluchten. Der westliche Strand, der sehr breit war, war auch der schönste. Ich wollte barfuß laufen und Frau D. warnte mich, weil der jähe Stoß gegen Korallen so ungemein schmerzhaft, und wenn er Verwundung brachte, auch so schwer heilbar war, doch ich flog schuhlos entlang und sammelte Korallen ein – die schönsten meiner ganzen Reise und von jeder denkbaren Abart. Auch Tiger- und Seeschneckenmuscheln, die wertvolle Kauri und angeschwemmte Turmschnecken fand ich und kam mir reich wie ein Crösus vor. Das Meer leckte meine Füße, der feuchte Sand wärmte sie wieder und ich war schon ganz Robinson, nur noch ohne Freitag, als ich gegen einen Korallenfelsen stieß und am hellen Tage die Sterne leuchten sah.

Von da ab trug ich Schuhe.

Nichts machte mir so viel Freude wie der Umstand, daß bis auf den Sohn Herrn D.'s, der ganz getrennt gegen Osten mit Frau, Tochter und Enkelkind lebte, die Insel unbewohnt war und man tatsächlich nach Fußspuren im westlichen Sand urteilen konnte, ob jemand dagewesen war. Die Pflanzenwelt hatte den Charakter der Ostsüdsee mit den allerersten Vermengungen vom Westpazifik, und ich malte fieberhaft. Die Samen waren glänzend und mannigfaltig und die Früchte, die ich indessen nie aß, sehr schön.

Auch sonst war das Leben sehr robinsonisch. Wir standen so auf, daß wir um oder kurz nach sechs schon beim Frühstück saßen, das aus schwarzem Kaffee und Schiffszwieback bestand, dann machte ich mich in neuerblühter Tugend daran, das Zimmer des Bungalows und das meine auszufegen, frisches Wasser zu bringen und meine Arbeit zu beginne. Ich hatte es irgendwie sanft zu drehen gewußt, daß mir der Hauptteil des Vormittags zur Beschäftigung mit meinen Sachen – Malerei und Schriftstellerei – blieb. Ganz im Anfang hatte ich einmal oben im Garten auf halber Anhöhe mitgeholfen und auch im Krötenloch unsere Wäsche gewaschen, aber später übernahm Frau D. stillschweigend selbst die Wäsche (ich wusch mir meine Hemdhose gleich morgens vor dem Hause aus), und ich übernahm das Kochen. Das darf man nun allerdings nicht europäisch auffassen, obschon ich in düsteren Augenblicken geneigt bin, das Hinscheiden meines damaligen Gastgebers ein oder zwei Jahre nach meiner Abreise dieser meiner Kochkunst zuzuschreiben, denn unsere »Küche« bestand aus einem Eisenherd mit zwei Ringen unter einem Grasstrohdach im Freien, neben der Rumpelkammer, die unser Abwaschraum, die Vorratskammer und das Krabbenschlupfloch war. Wir mußten uns alles selbst zusammentragen, auch die Feuerung, und oft zog ich aus und sammelte die Bulus oder leeren Kokosschalen in einen Sack, den ich wie Knecht Ruprecht heimschleppte. Auch zog ich die langen, schweren Kokospalmwedel unserem Kochplatz zu und machte endlich ein Feuer, das unsere Kochnotwendigkeiten an Umfang überstieg, aber sehr nützlich war, um zwei Kessel mit Wasser zu wärmen. Das Trinkwasser schöpfte ich aus zwei Behältern, die einem Gesundheitsinspektor den Schlag gegeben hätten. Mückenlarven und Staub schwammen auf der Oberfläche, und man mußte nur darauf achten, daß keine Krabbe in solch einem Behälter verweste, weil das Schwarzwasserfieber und andere tödliche Krankheiten gab. Ich schöpfte die Mücken wie Rahm herunter und füllte mit dem Rest die Kessel. Nie trank ich anderes als Tee.

Alles, was gebraucht wurde (aus zivilisierten Ländern) wurde aus Levuka bestellt und kam – wenn es kam – in einem oder in drei Monaten, so auch Lampendochte, Zündhölzchen und ähnliches. Sonst verwendete man, was man im Busch fand, und unsere Kost war sehr einfach. Papayas oder Baummelonen wuchsen zur Genüge im Wald, wenn auch das Heimschleppen alles andere als angenehm war, und wir machten Gemüse daraus. Kumaras (süße Kartoffeln) wurden von den Eingeborenen gelegentlich eingetauscht, und Reis war in Säcken gekauft worden. Meist aßen wir Büchsenfleisch aus Australien, oft nur ausgeschüttet, zuzeiten mit heißem Saft übergossen, doch wenn man auf Nathula oder Vanua Leilei eine Ziege erjagte, erhielten wir ein Bein und an diesem Bein kochte ich herum, das heißt, ich füllte immer wieder Wasser nach und stopfte den Ofen. Mit der Zeit wurde die Ziege so weich, wie ihre Jahre es zuließen.

Einmal kochte ich Bohnen, war aber gleichzeitig sehr in eine literarische Arbeit versunken und vergaß auf meine Nebenpflicht. Auf einmal trieb mich das böse Gewissen hofwärts, und richtig, die untersten Bohnen waren verkohlt. Meine Gastgeberin behandelte mich eigentlich mehr als »Stütze der Hausfrau« und gern wollte ich ihren manchmal unberechenbaren Launen nicht verfallen (ihr Leben hatte sie begreiflicherweise verbittert, war er doch der brummigste Mann, den ich in acht Jahren Weltreise kennen gelernt) und daher kratzte ich einfach den Topf rein, wusch die restlichen Bohnen und füllte den Topf mit Bohnen aus der Vorratskammer an. Es siedete alles herrlich, als sich die Füße der Gestrengen näherten. Einzelne Bohnen waren wie Kugeln, aber ich ließ es schweigend zu, daß die Ursache der »schlechten Art« zugeschrieben wurde.

Nirgends habe ich so viel gearbeitet wie auf den Yasawas. Morgens Fegen, Putzen und dann die Küche; nachmittags den Tee, hierauf das sehr mühsame Reinigen der Turmschnecken mit Salzsäure, bis nur die Perlmutterhülle übrig blieb, dann die Entenfütterung (dreimal täglich), Brei gemischt mit geschabter Kokosnuß (auch eine sehr lästige, langwierige Arbeit) und Wasser und dazu das Undenkbarste: Ich lernte Zaunmachen, ich schleppte einen Sack Papayas eine halbe Stunde weit, ich sammelte auf dem Baumwollfelde gegen Sonnenuntergang Baumwolle, ich wusch dreimal täglich Geschirr – alles freiwillig unternommen – aber als man mir zumutete, mit der schweren Haue Arrowroot auszugraben, da streikte ich. Ebenso verschwand ich gegen sechs (Sonnenuntergang) und kehrte erst um sieben zum Nachtmahl wieder, das aus gekochter Arrowroot mit Mesallen bestand. Nach dem Nachtmahl lasen wir, im Koprasack sitzend, ein Handtuch um die Schultern und einen Fächer in der Hand – alles gegen die Mücken – und wenn sie zu toll wurden, wanderte ich hinab an den finstern Strand und ging auf dem feinen Sand auf und ab. In der Ferne über mir leuchtete die Magelhanwolke, und tief am Horizont stand Sirius. Manchmal zählte ich die sieben Schwestern, die für den Landmann dort so wichtig sind wie für uns der Große Bär oder fast der Polarstern …

Es war eine schwere Zeit, denn nie sah ich jemanden außer meinen Gastgebern, und diese hüllten sich oft in Unmut oder Schweigen; nie bekamen wir Brot, sondern buken mühsam in einem alten Waschbecken, auf das wir glühende Bulus häuften, eine Art dunklen Kuchen; nie durfte ich frisches Wasser trinken, und immer lag ich hart. Wenn ich bei einer elenden Lampe unten das Geschirr wusch, liefen die Ratten auf den Geschirrbrettern auf und ab, und oft begegnete mir eine Krabbe, wenn ich die Vorratskammer betreten wollte – immer aufrechtstehend, den Rücken gegen einen Sack gelehnt, mit den Scheren klappernd und haschend. Da ließ ich alles stehen, bis Herr D. sie erschlagen hatte.

Zu eigenem Tun kam ich höchstens zwei Stunden vormittags, und selbst die mußte ich mir gleichsam stehlen, wobei überdies die Mücken eine derartige Plage wurden, daß ich so verstochen war wie ein Reibeisen, was mein Schaffen hinderte. Und dennoch war all das notwendig, denn der Zauber der Inselwälder, der stillen Klippen und Küsten, des Tierlebens, der Abgeschiedenheit, der Mondnächte, unter Palmen wandelnd, die Passatwinde, das Treiben der fernen Fischer, das Abendlicht auf den braunroten Flechten der schiefen Palmenstämme sank tief in mich hinein und half mir später, die Volksseele leichter zu erfassen.

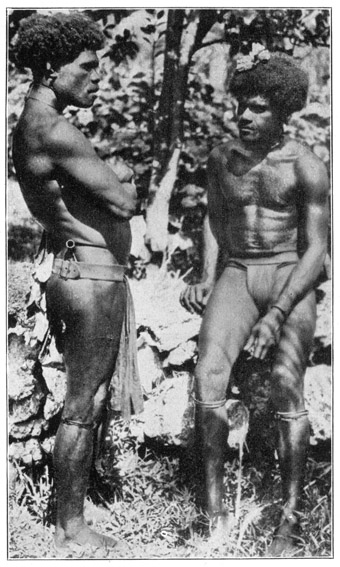

Ehe ich über das Volk schreibe, muß ich einige Worte vorausschicken. Die Südsee zerfällt in drei Hauptteile, was die Einwohner anbetrifft: in Polynesien, das bis auf geringe Ausnahmen die Ostsüdsee umfaßt, dessen Bewohner lichtbraun, straffhaarig, mit arischen Anklängen und mit künstlerischem Empfinden sind, das in ihrer Mattenflechterei, der Bemalung von Tapa (dem Rindentuch), der Verschönerung der Bauten von außen und von innen und in ihrer Körpertätowierung zum Ausdruck kommt; in Melanesien, das sich über die Westsüdsee ausdehnt, dessen Bewohner gedrungener im Bau, von ganz schwarzer Hautfarbe, mit krausem Haar und breitgedrückter Nase, einen ungünstigeren Eindruck machen, der durch Mangel an künstlerischem Empfinden (außer bei den Salomonern) erhöht wird, und endlich in die Papuas von Neu-Guinea, die noch dunkler, aber größer und womöglich noch wuschelköpfiger als die Melanesier sind, bei denen man eine Kreuzung der schwarzen und der braunen Rasse mit gemischtem Erfolg voraussetzt. Eigentümlich ist, daß die wildesten und kräftigsten Stämme auch die fleißigsten und geistig meist höherstehend als ihre sanfteren Nachbarn sind.

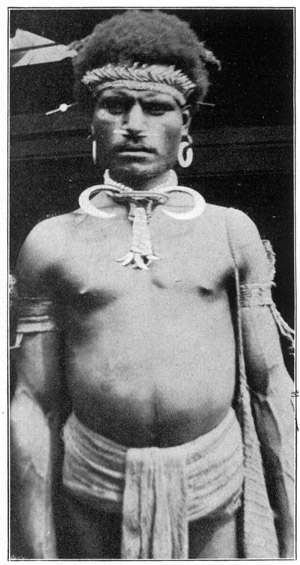

Polynesier

Die Fidjier bilden – als Volk wie als Inselgruppe – den Uebergang zwischen Osten und Westen. Sie sind schon kraushaarig und schwarz, aber noch schön gewachsen und nicht zu sehr behaart, mit stolzem Gebaren und haben dennoch etwas vom Kinderfrohsinn der Polynesier, und die Inseln sind noch gesund. Die Gefahr beginnt erst mit der Westsüdsee, daher unterhält man keinerlei Dampferverbindungen. Ganz wenige Schiffe fahren von Fidji nach dem Westen, doch zurück kommt keins, um den Malariakeim nicht zu verschleppen, das heißt, um nicht etwa Anopheles mitzubringen.

Heute sind die Fidjier ziemlich gezähmt, doch vor kaum fünfzig Jahren unter König Cakabau (wie mir Herr D., der schon über 50 Jahre die Inseln bewohnte, erzählte), waren sie noch feste Menschenfresser. Er sah eines Tages, wie ein junger Mann einer dunklen Schönheit in seiner nächsten Nähe einen Menschenschinken zuschob, den er scheu zurückzog, als er den Weißen erblickte, doch Herr D., der im Schinken einen Teil seines Widersachers – eines Missionars – erkannte, sagte ihm, er solle sich nicht stören lassen. Manchem Pflanzer ist nämlich ein Missionar, der sich in sein Tun einmischt, unangenehmer als ein Menschenfresser …

Grausam waren sie über das Erlaubte hinaus. Ein Kind wurde nach jedem Kriegszug oben an den (Mast gebunden, wo es weinte und »Mastvogel« genannt wurde. Bei seinem Anblick wußte man, daß ein Fest bevorstand. Meist erschlug man die Opfer mit einer Keule, aber auch wenn sie noch lebten, wurden sie in den Lovolovo oder Erdofen gesteckt, mit Gemüse bedeckt und mit Hilfe der erhitzten Steine langsam gebraten. Kindern schlug man das Gehirn ein, indem man sie bei den Füßen hielt und gegen den Stamm einer Kokospalme schlug, Mitleid scheinen sie nicht gekannt zu haben. Wurden Vater und Mutter alt, so erwürgte man sie auf deren eigenes Verlangen hin, damit sie doch noch ziemlich rüstig in die andere Welt kamen und im Naicobocobo die Tarawaupflaumen pflanzen konnten.

Nach einigen Tagen feierten sie sodann das Fest des Würmerspringens, einen Tanz, bei dem Mädchen und Knaben wie Würmer übereinanderkrochen, und der die Freude der Würmer im Grabe ausdrückte, und acht Tage später das Fest des Lachenmachens, durch das die Trauer beendet wurde, denn es wurde gelacht und gescherzt, um den Toten zu vergessen, dessen Geist nun auf Erden nichts mehr zu suchen hatte.

Hinter Nanitu vava, dem Teufelsfuß, wie der erste Hügel hinter der Pflanzung genannt wurde, zeigte sich der Mond im letzten Viertel, fahl, eingefallen, elend, ein echter Novembermond. Jemand rief meinen Namen, und ich flog über den Sand hinweg, daß die gebrochenen Zweige des Guebbaumes knisterten und das Blattwerk der Spinnenlilien raschelte. Gegen das noch graue Meer hob sich eine schwarze Gestalt ab. Ein Boot schaukelte auf den Wellen …

»Ananeas?«

Die Gestalt bückte sich und schlug sich stumm und bedeutsam auf den Rücken. Mit einem Satz saß ich droben und wurde ins Boot getragen. Die Schwarzen lachten, der Mischling hieß mich willkommen, die Ruder senkten sich; wie Kerzen, eine nach der anderen ausgeblasen, erloschen die Sterne; ein feiner rosiger Schimmer verklärte die Umrisse von Nathula, der »Nadel«, unserer Nachbarinsel im Südwesten. Wie Gnomen mit übergroßen Köpfen und verschlungenen, langzehigen Füßen wirkten die zerstreuten Pandanus – die Schraubenpinien.

Es war die Nacht des Balolo …

Vier Wochen vor Balolo erkranken die Fische, sie sind da giftig und sollen nicht gegessen werden, und einige Tage vor dem großen Ereignis beißt auch kein Fisch an – vermutlich, weil er übersättigt ist. Der Balolo ist nämlich das Südseegeheimnis erster Klasse. Man nimmt an, daß er das losgetrennte Schwanzende irgend eines Tiefseegewürms ist, das jährlich einmal, entweder genau nach Eintritt der Finsternis wie auf den Salomonen, oder mit dem ersten Frühschein wie auf den Yasawas eine Stunde lang auf der Oberfläche erscheint und hierauf wieder verschwindet. Seltsam ist, daß er nicht überall auftaucht – auf Fidji nur in den Yasawas und um eine Insel der Laugruppe –, und daß sich nach dem Erscheinen oder Nichterscheinen (manchmal zeigen sich nur wenige) auf das Wetter des kommenden Jahres schließen läßt. Sind Wirbelstürme zu erwarten, so tauchen wenig Balolo auf.

Aber andere Zeichen gehen dem Balolo voran, denn die Alten hatten keinen Kalender und wußten dennoch den Tag zwischen dem 2O. und 26. November festzusetzen, an dem der Balolo am zahlreichsten hochkommen würde. Zwei Tage lang muß der Passatwind scharf über die Spitze von Taveva blasen, dann muß der Mond hinter einem bestimmten Baum im letzten Teil des letzten Viertels stehen und dann …

Das Meer wurde plötzlich perlartig und durchsichtig, und auf seichtem Boden zeigten sich erst die schimmernden Korallen, dann braune Felsen, groß wie Tischplatten und ebenso glatt, und dann waren wir um das niedere Vorgebirge, vernahmen das Getöse des nahen Riffs und merkten eher andeutungsweise, als daß wir es sahen, die ersten Vorzeichen des Sonnenstrahlenkranzes am äußersten Horizont.

»Schnell! Schnell!«

Sie ruderten alle. Das Riff drohte; wir fuhren in die schäumende Gischt, wurden getragen, geschaukelt, gehoben und – – hinüber waren wir. Als sich die Wasser hinter uns wieder beruhigten, war das Meer und der Himmel ein feines wohltuendes Stahlblau, das sich immer mehr lichtete, und auf dieser spiegelähnlichen Fläche schwamm etwas, das an Seetang erinnerte und graugrün aussah.

»Balolo! Balolo!«

Mit den dürren Blütenstengeln der Kokospalme, die an einen Besen erinnern, wurde gefischt und die Beute in leere Petroleumbüchsen, in irdene Töpfe, in Körbe geworfen. Es roch nach Algen und Meerfäulnis, und bald lief das Meerwasser durch das Boot und zwang mich, die Füße nach Japanerart zu verstauen.

Da zeigt sich feuerrot als Riesenball die Sonne am äußersten Rand, und wie weggewischt sind alle Balolo. Nur die flimmernde, rotglutende Oberfläche bleibt, und die Wedel der nahen Palmen erglühen …

Wir fahren an der nahen Nandibucht vorbei und landen vor dem Bungalow.

» Ca mo de!«

Es hat mich viel gekostet – an Worten und Beschwörungen – um mitfahren zu können. Die weiße Frau haßte alles, was der dunklen Rasse angehörte. Warum wollte ich mit? War ich nicht ihr Gast? Gewiß, aber war ich nicht vor allem Schriftstellerin?

Am Abend schlich ich mich auf Umwegen in die Nähe des verbotenen Häuschens. Da brieten sie eben alle die erst gewaschenen und dann an der Sonne getrockneten Balolos. Sie sahen auch jetzt nicht appetitlicher aus. Sollte ich essen oder nicht essen? Sie schmeckten – ein Biß genügte – wie mürbgewordene Fische.

Lange noch leuchten die Fackeln aus Kokoswedeln, und ihr Licht spielt in feurigen Zungen über den weißen Sand, auf dem der Topf steht, aus dem die begeisterten Fidjier die grünen Wurmmaccaroni ziehen …

Es ist nicht immer leicht, den Mittelweg zu treffen. Als Gast hat man Verpflichtungen; man hat aber solche in erster Linie gegen die gewählte Lebensaufgabe, und obschon Frau D. es mit einigem Unwillen sah, fuhr ich mit den Schwarzen, von denen einige von der Nachbarinsel gekommen waren, hinaus an das Riff zum Tembi-tembi-Fang, so nennen die Fidjier die Turmschneckenmuscheln oder Trocas, aus denen vorwiegend die Japaner schöne Perlmutterknöpfe verfertigen und für die sie sehr hohe Summen pro Tonne bezahlen.

Der Wind kräuselte nur die Oberfläche des Wassers, und nur in Riffnähe brodelte es wie in einem Hexenkessel. Mau sieht fast keine Wellen, bemerkt höchstens einen grünen Kamm und verschwindet doch in Wellenmengen, sobald man sich hineinwagt. Etwa zwanzig oder dreißig Meter davor blieben wir im ruhigeren Wasser stehen, die Männer legten die dunkelglasigen Holzbrillen an und stürzten sich Hals über Kopf ins Wasser; schwammen unter der Oberfläche auf diese oder jene Felsgruppe zu, tauchten, lösten die Muschel vom Gestein, schnappten nach Luft, erreichten das Boot und gaben mir die Muschel, die ich zu anderen in Gefäße legte. Das war nicht so einfach, wie man glaubt, denn die Muscheln wollten sich ihr neues Gebiet betrachten, und ich hatte große Mühe, ihrer Neugierde Schranken zu setzen. Aufrichtig gestanden grauste mir auch vor den Tieren …

Auf einmal sah ich gerade unter dem Boot einen langen, grauen Fisch – einen Hammerhai. Sofort schrie ich die Nachricht unter die Tauchenden und Schwimmenden, aber die zeigten so gut wie keine Furcht, schlugen nur warnend und verscheuchend mit Händen und Füßen und der eine Mann mit heiligem Namen und unheiliger Seele holte sich seinen langen Fischspeer als Abwehrstöckchen. Von Zeit zu Zeit krochen die Taucher kältezitternd ins Boot. Das warme Wasser war dennoch kalt, wenn man zu lange drin blieb.

Ich selbst hatte auch ein Abenteuer mit Haifischen. Das Wasser wimmelte übrigens von ihnen. Eines Tages schwamm ein Fisch auf mich zu, und ich erhaschte ihn. Nun wollte ich ihn heimtragen und behaupten, daß ich ihn gefangen hätte, denn er hatte eine seitliche Rißwunde und war noch ganz frisch. Kaum hatte ich ihn in einer Kokosschale, so erblickte ich einen zweiten und größeren, und da der Erfolg kühn macht, so wollte ich den dritten Fisch, von dem ich nur zwei Flossen sah, der aber groß schien, ans Land ziehen und watete zu dem Zweck ins Meer hinein; als ich die Hand nach ihm ausstreckte (er schien wie tot auf den Wassern zu liegen), schnellte er herum und ich erkannte einen Hammerhai. Mit einem Riesensatz war ich am Strande.

Auf Taveva hatte man einen sonderbaren Aberglauben – im Klippengebiet und auf dem Teufelsfuß hauste ein Erdgeist, der sich zuzeiten als eisgraues Männlein zeigte und warnte. Er trug angeblich nachts vor wichtigen Ereignissen eine Fackel oder eine Leuchte in der Hand und umging die Behausung der Leute, denen er eine Nachricht brachte. Alles war wie bei gewöhnlichen Menschen, nur hatte der Tevoro keinen oder doch keinen ganzen Kopf.

Das hatte ich einmal im Anfang gehört und war mit besonderer Erwartung auf den stillen Klippen herumgeklettert, teils weil es dort so reizvoll war, teils weil ich hoffte, daß mir unter irgend einem der blühenden Ndilobäume, deren Duft sich weithin erstreckte, der Tevoro als höflicher Mann erscheinen würde, aber er kam nicht, und ich vergaß ihn.

Eines Abends weckten mich wieder die Teufelsenten mit ihrem Geschnatter und die Krabben mit ihrem Gepolter, und ich setzte mich unter dem Netz auf, um durch die Halböffnung der Tür hinauszuschauen. Da ging ein Mann mit einer Laterne vorüber, weißlich, in keinem Fall ein Eingeborener, mit einem seltsam verdrehten Kopf und einem teuflisch hämischen Gesichtsausdruck.

»Wie böse Herr D. aussieht!« dachte ich mir, »und was ihn herausgetrieben hat?«, denn ich dachte, er sei es. Am Morgen fragte ich ihn, und er sowie seine Frau erklärten ganz bestimmt, das Bett nicht verlassen zu haben.

Seither bildete ich mir ein, den Tevoro geschaut zu haben, und war nicht wenig stolz darauf. Wohl hätte er Ursache gehabt, mich vor der Südseefahrt zu warnen …

Es herrschte an dem Sonntag eine jener schrecklichen Windstillen, die in den Tropen verzweifeln lassen, bricht der Schweiß doch in großen Tropfen aus allen Poren und ist alles wie in einen Schleier von dumpfer Ergebung getaucht. Regungslos, wächsern waren die Tempelblumen, unbeweglich selbst die zarten Herzblätter der Guebbäume, betrübt niederhängend die Wedel der Palmen, glatt, teichartig das Meer. Ananea hatte mir zuliebe ein Hemd angelegt, und Kolo i Rangi (der Herr des Himmels) prunkte mit einer neuen Hose, die allerdings unter dem Gürtel begann und beim Anfang der Oberschenkel schon endete. Klein-Vita hatte einen Strohhut auf, der mehr Loch als Stroh war, und trug ihn dennoch stolz wie eine Fürstenkrone. Aus der Ferne winkte uns noch der Nanito zu, und die Grotte in ihm war klar erkenntlich. Erkrankte irgend ein Mädchen, so sagte man sofort:

»Der Nanitu (Teufel) hat sie begehrt!«

Stöhnt jemand im Schlafe, so zieht ihn irgend ein Mitschläfer sacht am Arm und raunt ihm wiederholt »wer? wer?« zu, bis er einen Namen im Schlafe nennt und man weiß, wessen Geist ihm auf der Brust gesessen hat.

Unter uns fuhr ein flacher Davilai dahin, und Vuni Sina, das Schilfbündel, warf die Saluka (die Zigarette aus Pandanusstroh mit geringer Tabakfüllung) über Bord und rief:

»Hai, Marama, dieser Fisch hat einmal wunderschön gesungen, aber weil er sich bei jeder Fischversammlung so bitten ließ, sprangen die anderen auf ihn und trampelten ihn flach, so daß er nun wie ein Fetzen ist und keine Stimme mehr hat.«

Auf einmal fielen große schwere Regentropfen, und Ananea zog bestürzt das Hemd aus und tauchte es ins Meer.

»Warum das?« fragte ich erstaunt.

»Nicht naß werden!«

»Meer ihm ganz so naß,« wandte ich ein.

»Nein, nein, Marama, Meer ihm gut naß, Himmelwasser ihm schlecht naß«, und gegen diese Weisheit kam ich nicht auf. Zum Glück hörte das Himmelswasser bald auf, und Ananea trug mich durch das Meerwasser an den Strand, so daß ich nicht wie meine Reisegefährten gezwungen war, Hemd und Höschen auszuziehen …

Die Schwarzen dagegen fanden, daß es schrecklich sein müsse, so zehenlos (in Strümpfen) durch die Welt zu gehen.

So ein Landen an scheinbar unbewohnter Bucht hat einen ungeheuren Zauber. Ndilonüsse, deren Fett allen Rheumatismus heilt, lagen in (Mengen auf dem weißen Sand, und die rosa blühenden Strandläufer verstrickten die Füße; Krabben und Tvarsläufer stürzten in ihre Löcher, und Muscheln glitzerten in den schönsten Farben, noch naß von der Flut, die sie hochgeworfen. Richtig, diese Flut! Was hatte ich alles gelernt. Sie kam jeden Tag um nahezu eine Stunde früher und stieg höher bis zur Vollmondszeit, aber zur Tag- und Nachtgleiche, selbst in den Tropen, wo man sie sonst kaum merkt, gab es Fluten, die schon an eine Springflut erinnerten. Danach fand man allerlei Meeresschätze und seltsamerweise auch nach der ersten Neumondnacht …

An den dunkelgrünen Tovutovussträuchern vorbei, aus deren Laub die Eingeborenen ein Gift gewinnen, das sie ins Meer fließen lassen, sobald sie eine Schule Fische erspähen, da sie dadurch betäubt werden, ohne weiter Schaden zu nehmen, gingen wir durch einen Palmenhain ins Dorf. Am Strand fischten einige mit Reisern, mit denen die Fische dem Land zugeschoben wurden, bis das seichte Wasser sie nicht mehr entkommen ließ, doch die meisten Leute standen in ihrem Sonntagsputz mitten auf dem Dorfplatz und taten, was viel höher stehende Völker an eben diesem Tage nicht verachten – sie beklatschten den abwesenden lieben Nächsten.

Die Lali (große Trommel) ruft zum Frühgottesdienst. Die Kirche hat durchsichtige Rohrgeflechtwände und das ist schade, denn durch diese erspähen die Gläubigen fremde Gäste, eine weiße Mississi, und vorbei die Andacht. Die Frauen in weißen Hemden (was aber Sonntagstracht erster Mode ist), die Männer in grellroten Sulus, das Haar voll Blumen, füllen den Eingang der Hütte, in die wir soeben eingetreten sind. Was für ein Ereignis für Korowo!

Wir sitzen bald auf den Woiwoi-Matten. Die Hausfrau bringt einen gerösteten Sabutofisch, der lang genug ist, um uns alle zu befriedigen, und dazu Manioc oder, wie man es hier fälschlich nennt, Tapioca, eine große gelbe Wurzel, die sehr schmackhaft ist und bei der nur die inneren Fäden oder Fasern stören, die sich indessen sehr leicht entfernen lassen. Alles, was nicht gegessen wurde, flog durch die offene Türe auf den Dorfplatz hinaus, wo Schweine und Hühner es schnell wegräumten. Zum Schluß waschen wir uns alle die Pfötchen in einer herumgereichten Schüssel kalten Wassers und halten sie in die Luft, bis sie trocken sind.

Hierauf wird der Schatz des Hauses, das Neugeborene, herumgereicht. Licht trotz schwarzer Eltern, rund und geduldig macht es wie ein Stück Tapioca die Runde und endet bei der greisen Großmutter, die alle Fliegen verscheucht und dem Kopfende des Säuglings von Zeit zu Zeit einen sanften Klaps gibt, der einschläfernd wirkt.

» Ca mo de!«

Wir fahren heim.

Wenn wir Boys brauchen, wird ein Feuer auf unserem Strand entfacht, wollen Boys zu uns kommen, so brennt man einen Haufen von Palmenwedeln auf Andi Vava an, und wir erwidern das Zeichen. Jeder Arbeiter bekommt ein Pfund Reis, etwas Tee und wohl ein Achtel Kilo Zucker (man trinkt Zucker mit Tee anstatt umgekehrt) täglich und etwa zwei Schillinge Bargeld. Das Yamfeld wird gereinigt, Nüsse werden gesammelt, aufgeschnitten und die Kopra auf Hürden an der Sonne getrocknet, ehe man sie in Säcke packt und ins Koprahaus stellt.

Manchmal starre ich über das Meer bei Sonnenaufgang, über das nie ein Segel heraufzieht, und denke an die ferne Heimat. Während ich frühmorgens die Enten füttere, legen sich die Mitteleuropäer eben zu Bett …

Der frische Passatwind hat ausgesetzt. Wie ein glutatmender Drache liegt der Nordwind hinter dem Hügel und macht den Schweiß stromhaft aus allen Poren springen.

Thomas, der braune Schiffsbaumeister, soll in einem Segelboot nach Lautoka. Ich fahre mit! Jubel! Ich gehe nach Savuri bei den Klippen und nehme Abschied vom Baumwollfeld, auf dem ich so sehr geschwitzt habe und mir die Heuschrecken oft unter die Kleider gesprungen sind; zu den Ndilo- und den Iwibäumen (Tahitikastanie) und zu den gestürzten Palmen am besten Muschelstrand. Frau D. ist bekümmert, aber zu verschlossen, es offen sagen zu wollen, und er ist, wie immer, der brummigste Mensch der Welt.

Meine Sachen – Muscheln, Samen, Kleider und so weiter – gehen alle in einen Koprasack. Ich sehe wie eine Wilde aus; meine Zahnbürste ist seit Wochen dahin und ich verwende Gräser wie einst Robinson; meine Schuhe sind Fetzen, die ich begrabe. Ich lege das erhaltene Paar weißer Tennisschuhe, das letzte in meinem Besitz, an; ich setze seit drei Monaten wieder einen Hut aus und stelle den Besen mit einem gewissen Nachdruck in die Ecke. Tugend ist schon, aber …

Eine Kiste wird mit Sand gefüllt und auf den Sand kommen drei Steine; das ist unser Kochherd, eine alte Blechbüchse wird Wasserschöpfer, und einige glimmende Bulus dienen zum Anzünden der Saluka, der Zigarette. Teller und zwei alte Gabeln werden unter dem Sitz verpackt und das Takelwerk erneuert.

»Quack, quack, quack!« fingen die Enten zum Abschied, alle achtundzwanzig, deren Brei ich täglich gemischt habe.

Ananea hebt mich auf den Rücken. Ich lächle. Er trägt mich der Freiheit entgegen …

Eine Hitze zum Verschmachten. Rot glühten die reifen Dakafrüchte, dann wurde die Insel kleiner und kleiner, und abends landeten wir, nachdem wir noch ein Fidjidorf auf der Nachbarinsel besucht hatten, auf Nanuya Levu, wo ich sehr nett ausgenommen wurde und Tapa aus Samoa, Muscheln und Samenketten erhielt. Ich schlief mit vier anderen Frauen in einer Hütte und früh am Morgen begannen wir unsere Landfahrt in allem Ernst. Würden wir aber das Land wirklich erreichen?

Obschon ich mich zuletzt auf die Bank ausstreckte und mit einer Fidjijacke zugedeckt wurde, schnitt die Sonne wie ein glühendes Messer mir unaufhörlich ins Fleisch. Am schlimmsten war es, als nachmittags auch noch Windstille eintrat und wir mitten auf dem Wasser gekocht wurden. Da opferte einer der Fidjier eine Laus, indem er gleichzeitig beschwörend den Wind rief, und stehe, kaum hatte die dicke Opfergabe die Wellen erreicht, so sprang ein Lüftchen auf und trieb uns eine Stunde nach Sonnenuntergang in den Fluß, der von Ba herab ins Meer fließt. Wir stiegen, da die Strömung uns hinderlich war, am Ufer aus, kochten das Abendbrot bei hohem Kesselfeuer und versuchten hierauf, stromaufwärts zu gelangen. Ich saß am Steuer und sollte einen Berg im Auge behalten. Das tat ich denn auch und hielt strammen Kurs; dabei übersah ich eine Reihe von Bäumen, die gegen alles Recht mitten im Wasser standen, und erst als ich halb den Baum hinauf war, merkte ich das Unglück. Dabei brachen wir ein Ruder. Später, ich weiß nicht wie, brach uns auch noch der Mast.

Wir erwarteten die Mitströmung von vier Uhr früh. Zusammengekauert im Boot konnten wir nicht schlafen. Für Europa wäre es eine laue Sommernacht gewesen, für die Tropen und nach der drückenden Hitze des Tages war sie empfindlich kühl, und ein schwerer Taufall machte sie noch kühler. Wir zogen das Segel quer über das Boot und legten uns alle in die Vertiefung, die beiden Fidjimädchen und ich neben die drei Schwarzen im echtesten Bruder- und Schwestergefühl.

Endlich, als der Mond schon verschwand, setzte der Mitstrom ein, und wir ruderten eher als daß wir segelten, den Strom hinauf bis nach Ba, wohin wir bei Tagesanbruch kamen. Wir landeten in La Vanga, einem Vorort, von wo aus ich noch eine volle Stunde nach Ba zu laufen hatte. Verschlafen, verknüllt fragte ich nach dem Kreisrichter, einem Neffen Herrn Moncktons von Takapuna und wunderte mich im Stillen, daß er nicht fragte:

»Wessen sind Sie angeklagt?«

Er las das Schreiben und führte mich zu seiner Frau, bei der ich mich wusch und ein Mittagsbrot einnahm. Mit dem Abendzug fuhr ich nach Lautoka weiter.

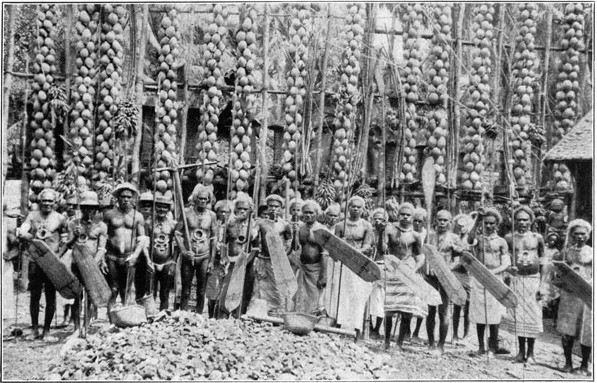

Samoaner im Kriegsschmuck/Samoanerin

Lautoka liegt an der äußersten Nordwestspitze von Viti Levu und hat wie fast alle Orte der Welt seine bestimmte Atmosphäre. Hier ist es der süßliche Duft der großen Zuckerfabrik, – des Herzens, das alles in Bewegung setzt. Es war das Ende der Trockenzeit, die Zuckerrohrreife, und die letzten Züge hatten wunderschön geschmückte Waggons und reich bekränzte Arbeiter. In wenigen Tagen sollte die Fabrik auf drei Monate geschlossen werden.

Ueberhaupt war der ganze Ort ein Blütenmeer, denn die lange Allee der Poinciana regia stand in voller Blüte, und die scharlachroten Blütenblätter, die von den dichtbesäten Zweigen wirbelten, bildeten einen dichten Teppich, mit dem der Wind spielte. Dazu die Verzierungen der Fabriktore, Eisenbahnwagen, Leute und man kann sich denken, welch buntes Bild.

Ich saß etwas ermüdet und auf den Beinen hautlos (Sonnenbrand) auf der Pensionsveranda und beobachtete die Vögel. Ein freches Dingelchen hüpfte immer an mich heran. Es war grau mit schwarzen Flügeln und einem Scharlachfleck auf der Brust. Minahvögel umflatterten ebenfalls das Haus. Sie sind sehr unverschämt und tragen einem sofort das Frühstücksbrot weg, wenn man nicht genug acht gibt. Sie erinnern ein wenig an unsere Elstern, sind meistens schwarz und haben einen sehr Hellen, gelben Schnabel.

In Lautoka klirren wieder die Knöchelspangen der vielen Hindus (80 000 Indier wurden als Kulis nach den Inseln gebracht, um auf den Zuckerpflanzungen zu helfen, und bilden nun, nach dem neuen Gesetz von 1916, das ihnen freie Arbeitsleistung gestattet – sie also nicht zu Kuliarbeiten zwingt – eine ernste Gefahr für die Engländer im Fall eines Aufstandes); es rufen mir Männer und Frauen » Salaam, Mem Sahib!« zu, während die Fidjier ihr unabhängigeres » Ca yadra, Marama!« sagen (sprich: tha yandra).

Von Lautoka fährt der einzige kostenlose Zug der Welt nach Sigatoka, läuft also von der Nordwest- zur Südwestspitze der großen Insel von Viti Levu und kreuzt auf diese Weise das wichtigste Zuckergebiet. Man übernimmt selbst die Verantwortung, fährt aber, ohne einen Heller zu bezahlen, über acht Stunden in einem ganz freundlichen offenen Wagen, in dem man kostenlos noch sitzen kann. Dichter Dschungel wechselt mit hohem Tropengras, den riesigen Zuckerfeldern, den winzigen Bahnhöfchen, auf denen sich allerlei fragwürdige Kuchenhändler ganz wie in Indien selbst herandrängen und wo die Frauen in ihren bunten Saris schmuckklirrend und verlegen kichernd einsteigen. Wo die kräftigen schwarzen Fidjier in ihren Sulus auf- und abschreiten und wo Mischlinge sich wie Europäer zu geben trachten und – längst erwachsen – so kindisch lachen und auffallend wichtig tun, wie bei uns ganz junge, unerzogene Backfische.

In Sigatoka gibt es nur zwei Häuser, in denen man wohnen kann, bei Whiteside und bei jemand anderem, dessen Name mir entfallen ist. Man hatte mir einmal diesen, einmal jenen Namen genannt, und ich nahm an, daß es sich um Gasthäuser oder Unterkunftshäuser handle, was aber nicht der Fall ist. Man nimmt aus Höflichkeit Fremde auf. Als ich in Unwissenheit dieses Umstandes durch den Laden in ein Hinterzimmer geführt wurde und mich ein kleines Mädchen fragte, ob ich in einem der drei Betten schlafen würde, überkam mich ein solches Grauen, daß ich einfach davonlief, obschon man mich zu hindern versuchte. Der Gedanke, wieder wie auf einem Zwischendeckdampfer mit allerlei Menschen einen Raum teilen zu müssen, quälte mich halbtot. Ich verbarg mich im Veiveigestrüpp in einiger Entfernung des Ortes und wanderte erst ferne am Ufer entlang, ehe ich wieder vor Sigatoka am breiten Fluß ein Segelboot sah, mich näherte und fragte, wann man nach Suva weiterfahren könne.

»Uebermorgen!« meinte er gelassen, und ich zappelte vor Verzweiflung. Ich erklärte, ich könne nicht bleiben, und als sich alles als aussichtslos erwies, begann ich – etwas kleinlaut – zu fragen, wieviel man wohl bei Whiteside für den Tag rechnen mochte.

»Gott bewahre, Miß! Gewiß kostet es nichts! Herr Whiteside hält ein offenes Haus, und wer durchfährt, ist eben sein Gast.«

Sehr betreten stolperte ich dem Hause zu, doch man kam mir schon mit allen Anzeichen des Erstaunens entgegen, zog mich liebevoll hinein, wartete mir Tee auf und war so entgegenkommend, daß ich mich mehr und mehr schämte, daß ich mich vom ersten Eindruck so hatte beherrschen lassen.

Von Sigatoka könnte ich ohne Ende erzählen, denn nicht nur fuhr der Kutter erst nach fünf Tagen ab, sondern ich verbrachte das Weihnachtsfest bei dieser gastlichen Familie, deren Geschichte interessant ist. Herr W. heiratete eine Samoanerin, die von den Polynesiern die lichtesten, schönsten und dem Entwicklungsgrade nach höchststehenden sind. Sie gebar ihm die Kleinigkeit von zehn Kindern und zog dann in den Himmel zu wohlverdienter Ruhe ein. Nun wollte er seinen Kindern keine Stiefmutter geben, und daher begab er sich trotz der deutschen Belagerung nach Samoa, erhielt einen Paß vom Gouverneur (damals, wenn ich nicht irre, Dr. Solf), betrat Apia, heiratete an einem Tag die Schwester, kehrte nach Sigatoka zurück und hatte weitere zehn Kinder. Wenn auch nicht alle zu Hause waren, so kann man sich denken, daß die Weihnachtstafel gut besetzt war. Ich lernte eine Unmenge über Liuko Mono, die Zauberin von Ba, über samoanischen und Fidji- Aberglauben, über Heilkunde, über den Wert der Pflanzen und freute mich über das, was ich zuerst als Mißgeschick empfunden hatte. Ich schlief in einer echten Fidji-Bure, aber auf Betten, und sah am nächsten Tage, wie ein Mädchen nach dem anderen sich » bombo« ließ, das heißt, ein altes, halbblindes Weib knetete den ganzen Leib vom Scheitel bis zur Sohle. Ich besuchte die ganze Umgebung und nahm an einem Tarelalà teil – das ist ein moderner Fidjitanz, bei dem je vier und vier Teilnehmer die Hände verschränken und zum Händeklatschen und Singen der Umstehenden einmal um einen Pfahl hüpfen. Ich tarelalate auch, und zwar stellte ich mich neben den Fidjier, der das schönste Salu-Salu oder Gewinde hatte, denn da mußte er es mir nach Landessitte umwerfen – zum Dank für die Auszeichnung. Es ist aus bunten Strohbändern geflochten und ziert heute meine Wand …

Eines Abends wurde sogar ein echter Vakamalolo durch den Fidjiarzt vorgeführt, der selbst barfuß, in schneeweißem Sulu, weißem Seidenhemd und weißer Krawatte erschien. Die Tänzer saßen auf dem Boden auf Matten und waren alle mit Blumengewinden reich geschmückt. Sie rochen nach Schweiß und Kokosöl und glänzten wie eine frischgewichste Herdplatte. Vorne saß der Anführer, er sang die Einleitung, er machte alle Gebärden, so daß ein Vakamalolo eigentlich ein Gebärdentanz bleibt – und die Helfer klatschten dazu in die Hände und begleiteten und ergänzten Gesang. Das Fest begann um elf und endete um drei Uhr morgens.

Bei dieser Gelegenheit sah ich das Kavatrinken. Das ist der Göttertrank der Südsee, das Bier der Schwarzen. Die Sage erzählt, daß die Kavawurzel auf dem Grab eines Aussätzigen aus Tonga gewachsen – vielleicht weil langer Genuß weißliche Flecken auf der Haut erzeugt und oft zu Blindheit führen soll, obschon seine erste und Hauptwirkung in die Beine geht und eine angenehme Schwere, eine Bewegungsunlust erzeugt. Man stellt die Kava fern von den Augen der Weißen her, indem sich mehrere alte Männer um ein Holzgefäß versammeln, die Wurzel kauen, das Ergebnis in das Gefäß speien, Wasser darauf schütten und gären lassen. Die Nähe der Weißen führte dagegen zum Stampfen der Kava, doch soll damit ein großer Genuß verloren gehen. Gereinigt wird die eine wie die andere Kava, indem man ein Bündel Kokosfasern nimmt, damit die Oberfläche des Gefäßes abschäumt, auswindet, wieder die Hände hineintaucht, abrahmt, auswindet, bis Hände und Kava rein sind. Sie schmeckt nach nichts, hat nur einen bittersauersüßen Nebengeschmack – – brrr! – – und sieht wie Wasser zur Ueberschwemmungszeit aus. Wieder brrrrr!

Am Abend saßen wir beisammen und machten lange Ketten aus Veiveisamen oder sahen zu, wie die einheimischen Frauen auf einem flachen Stein Tapa schlugen, oder erzählten uns Gruselgeschichten, und ich wuchs schnell in das Fühlen und Denken der Leute hinein.

Kam ein Gast, so hüstelte er immer bescheiden vor der Pforte, trat ein, setzte sich mit unterschlagenen Beinen hin und nahm die Kava in einer Kokosschale in Empfang. Man mußte sie ihm knieend überreichen und bei Abnahme des Gefäßes in die Hände klatschen. Er aber sagte » mbula!«

Drei wichtige Erfahrungen muß ich hervorheben:

Ich bin vielleicht etwas menschenscheu durch mein häufiges Alleinsein und mein Aufgehen in meiner Arbeit, die mir allen Verkehr ersetzt, und die Tatsache, daß ich immer jemand um mich hatte, machte mich, bei aller mir bewiesenen Güte, so verzweifelt, daß ich eines Tages aus dem Bereich aller Zehn flüchtete – was ein wahres Kunststück war – und allein durch das Dorf von Lase-lase am Ufer des breiten Sigatokaflusses dahinschritt. Auf einer Seite begrenzten Veivei-Sträucher mit ihren braunen Schoten den schmalen Weg, auf der anderen wechselte Busch mit Ivi-, Gueb- und Pandanusbäumen mit Bananenpflanzungen ab, und dahinter lag das schmale Geleise der Zuckerbahn.

Als ich etwa zehn Minuten in meiner schwer erkauften Freiheit gegangen war und eine winzige Brücke erreicht hatte, in deren Nähe angeblich immer der Tevoro oder Teufel saß, machte ich kehrt, nicht weil ich den Tevoro fürchtete, sondern weil ich das ungemütliche Gefühl hatte, von Augen beobachtet zu werden, zu denen ich keinen Körper entdecken konnte. Sie kamen scheinbar aus dem Veivei-Gebüsch hinter dem Steg, und ich war ihrer so sicher, daß ich mich umdrehte und langsam nach Lase-lase zurückmarschierte. Von Zeit zu Zeit konnte ich nicht umhin, mich halb umzudrehen, weil ich noch das Gefühl der Augen auf mir hatte. Als sich indessen ein Fidjier mit einem Bündel Holz auf den Schultern zeigte, empfand ich keinerlei Furcht. Ich wußte nun, daß ich recht gehabt hatte.

Der Mann kam ziemlich rasch den schmalen Pfad hinter mir her. Er hatte, wohl um das scharfe Blenden der Sonne abzuhalten, ein Stück Sack über das Gesicht herunterhängen. Zwei Oeffnungen für die Augen waren hineingeschnitten. Ich wich vom Pfade ab, um ihn vorbeizulassen. Auch er wich ab. Man hatte mir immer gesagt, daß weiße Frauen nicht behelligt würden, daher glaubte ich, er wolle sich einen Spaß machen und mich als »Tevoro« schrecken. Als daher zum drittenmal auszuweichen kein Raum blieb, schob ich ihn ganz sanft zur Seite und sagte »Tevoro!«, um anzudeuten, daß ich den Spaß verstanden hätte, und daß nun die Sache erledigt war.

Zu meinem jähen Erschrecken schlug er indessen die Arme fest um mich und schleppte mich trotz alles Zappelns in die nächste Bananenpflanzung, wo er mich, sowie das Holzbündel auf den Boden warf. Ich schrie aus Leibeskräften, da ich ja doch wußte, daß wir nicht zweihundert Meter von Lase-lase waren und jemand kommen mußte, aber unglücklicherweise feierte man dort ein Fußballspiel (ist es notwendig, daß man die Menschenfresser anstatt tüchtigerer Arbeit unnützes Fußballspiel lehrt?!), und das eigene Gebrüll machte die Leute taub gegen das meine, doch anderthalb Meilen stromaufwärts, aber leider am anderen Ufer, hörte man mich (Beweis meiner Stimmkraft!) und schrie zurück, man solle mich loslassen, weil man glaubte, ein Fidjier verprügelte seine Frau.

Natürlich machte sich mein Angreifer nichts daraus. Er warf mich in die Luft und auf den feuchten Urwaldboden, und immer fiel ich als Kugel, ohne Widerstand, aber auch ohne, wie er wünschte, flach zu fallen. Dabei störte mich die Unkenntnis der Sprache, und alles, was ich als Drohung auszustoßen vermochte, war »Whiteside«. Der Name meines Gastgebers war weit und breit bekannt.

Er erschöpfte sich ebenfalls nicht in Worten. Als er seine schwarze Pfote auf meinen Mund drückte, biß ich ihn mit Genuß. Es scheint eine Gnade der Vorsehung zu sein, daß meine Zähne gut sind, denn sie sind meine bequemste Waffe. Gerade als ich fühlte, daß er mir einen Schlag auf das Haupt geben wollte, um mich bewußtlos zu machen, vernahm er – nicht ich – die ich nur an das Nachspiel im Sigatokafluß dachte, ein leises Geräusch auf dem Geleise der Zuckerbahn. Noch einmal warf er mich in die Höhe und auf den Boden, dann raffte er das Bündel auf und verschwand im Busch.

Ich erhob mich, vermochte aber kaum zu stehen, doch die Furcht verlieh mir Kraft, und ich lief so schnell ich konnte auf Lase-lase zu. So sehr hatte ich geschrieen, daß etwas im Hals geborsten war, denn ich spuckte Blut wie ein erzürnter Krampus. Nun erst beschaute ich mich – das weiße Kleid war schmutzig, zerrissen, zerwühlt; die Haut von meinen Armen zerkratzt, die Strümpfe voll Löcher, der Mund blutend. Whitesides waren sowohl entrüstet wie beängstigt, obwohl ich ganz ruhig eintrat und die Geschichte erzählte. Man wusch mich, ich kleidete mich ganz um und dann suchten wir den Verbrecher. Der Polizeiinspektor kam und obgleich ich den Mann erkannt, durfte er nicht verhaftet werden, weil gegen ihn kein Beweis vorlag. Wenn sich die Spur meiner Zähne hätte zeigen lassen … aber an der harten Innenfläche einer Wildenhand verlieren sich schnell die Zahneindrücke einer kleinen Europäerin. Der Häuptling aber, der nicht den Buchstaben, sondern den Sinn des Gesetzes zur Richtschnur hatte, versprach uns, den Mann, der sein Dorf entehrt hatte, nach alter Fidjiart zu strafen, und ich zweifle nicht, daß die Strafe klug erdacht war.

Mau behauptete indessen allgemein, daß der Umstand der Vertraulichkeit des Amtsrichters von Sigatoka mit schwarzen Frauen die Macht und das Ansehen der Weißen untergraben hätte, und wieder verdamme ich die Männer, die zur Befriedigung ihrer niedersten Leidenschaft die Stellung der Europäer gefährden. Kann ein gutbezahlter Kreisrichter nicht eine Europäerin heiraten? Ist es so angenehm, ein Rüsseltier zu sein? Schon die bloße Berührung einer schwarzen Hand ist mir lästig …

Die hübscheste der jungen Haustöchter hatte viele Verehrer. Eines Abends aber sagte sie mir, als wir auf La Vaqua zuschritten, daß sie in ihrer allerersten Mädchenzeit einen jungen Mischling aus Australien gekannt habe, der sie immer noch liebe und der nun in Ecuador war. Ihn würde sie gern heiraten, denn er hatte ihr einen Tag vor meinem Eintreffen einen Heiratsantrag geschrieben. Ob ich ihn kennen gelernt hätte?

Die Frage war so naiv, daß ich im Dunkeln lächeln mußte. Als ob man in Europa jeden Menschen kennen lernen könnte? Und war Amerika nicht um so viel größer? Ich fragte nach seinem Namen, und sie nannte ihn.

Es war der französische Mischling, der mich in den hohen Anden vergiftet hatte!

Ich erzählte Mutter und Tochter meine Erfahrung, und der Brief, der eine Zusage zu enthalten bestimmt gewesen, wurde eine Absage.

Die Mühlen Gottes mahlten endlich doch richtig …

Um die halbe Welt war ich gefahren, und den unbesuchtesten Ort der Insel hatte ich berührt, um als Werkzeug einer Strafe zu dienen, die nicht von mir gewünscht, noch vorbereitet war. So weiß man nie, wann einem ein begangenes Unrecht, das man längst vergessen glaubt, als strafende Wirkung zurückkommt.

Wenn etwas in Sigatoka nicht gehen will, so sagt man »so zäh wie Herrn Bakers Schuhe!«, denn einmal als die Wilden einen Missionar brieten, vergaßen sie, die Schuhe, die für die unwirtlichen Berge bestimmt gewesen, auszuziehen, und nachdem sie alles andere schmackhaft gefunden, glaubten sie seine Füße nicht genügend gebraten und rollten sie in Borodinalaub, Baummelonenscheiben und so weiter, um sie weiter im Erdofen zu dünsten, aber ganz ohne Erfolg, bis ihnen jemand sagte, daß dies der unverdauliche Teil des Europäers war und sie die Schuhe wegwarfen. Ich begann meine Abfahrt ebenso hindernisvoll zu finden, als die »Mary Work« eintraf und ich mit dem Hindukapitän abdampfte.

Um vier Uhr nachmittags erreichten wir eine kleine Bucht namens Koro Levu, und die Frau des Pflanzers lud mich ein, die Nacht bei ihr zu verbringen. Der Kapitän schlief auf dem Kutter und holte mich beim ersten Morgengrauen. Auf diese Weise aber entging ich dem fürchterlichen Neujahrslärm von Suva, denn Chinesen und Schwarze kennen keine Freude ohne Geschrei, Gejohle und das Losschießen von allerlei Feuerzeug gegen die bösen Geister.

Auf Koro Levu sah ich eine sehr praktisch angelegte Sisalfabrik und viele Sisalhanffelder, die an Aloenfelder erinnern.

Ich trat in das Vitihaus und fand einen anderen Hausherrn, andere Diener. Niemand erinnerte sich an mich, niemand an mein Gepäck, aber ich hatte ja Li Tie Guai als Wächter zurückgelassen, und daher fanden wir in einer vergessenen Rumpelkammer mein Strohkörbchen unberührt.

Ich wohnte neben einem alten Ehepaar, mit dem ich mich allmählich anfreundete. Bei den ewig offenen Türen und Fenstern, dem gemeinsamen Wasserbehälter, dem engen Pensionsleben kann man nicht umhin, die gegenseitigen Verhältnisse kennen zu lernen, und die gute ältere Frau brachte mir oft eine Tasse Tee und einen Zwieback mit Butter bestrichen, sah sie doch selbst am besten, daß ich wie ein Trappist lebte, wie ein Asket aß und wie ein Wasserbüffel arbeitete. Wenn ich nicht studierte, so schrieb ich oder malte, flickte meine Sachen oder wusch, und immer war ich unterwegs zur größten Mittagszeit, weil man gerade nur da in Geschäften oder bei Leuten etwas auszurichten vermochte. Ein Pfund Sterling gab ich schon am ersten Tage aus, denn in drei Monaten war ich sehr verwildert …

Der Postmeister von Suva rief »Endlich!«, als ich auftauchte und ich fand unter den Briefen viele von meinem Vertreter vor, die ich sehnsüchtig verschlang. Wie kindisch man ist! In jedem hoffte ich von jener Wendung zu lesen, die aus der unbekannten Forscherin die Berühmtheit macht. So verdunkelt ist der Ausblick, weil man vor Opfern und Arbeit die Aussicht auf das richtige Verhältnis zu der Außenwelt verliert. Es schien mir unmöglich, daß so viel Arbeit, so viel Streben, so viel bestes Wollen unbelohnt bleiben konnten …

Wieder hatte ich Pech. Gerade als man mir die ersten Dollarnoten für meine Arbeiten schickte, stieg das Pfund, und anstatt zu gewinnen, verlor ich beim Umtausch. Ein eigenes Verhängnis in Geldsachen verfolgte mich, nicht nur alltägliches, erklärliches Pech. Es verbitterte mich mit der Zeit. Alles, was ich tat, brach an einer unsichtbaren Schranke, entwertete mein Tun (Leute, die zwanzig Jahre früher auf Neuseeland gewesen, begannen Erinnerungen aufzutischen, ausgerechnet als ich in dieses fesselnde Land kam, und sperrten mir damit den Markt) und zwang mich zu weiteren Entbehrungen.

Ich haßte Brot und Tee, aber was auf Erden war billiger!?

Es war unmöglich, von Suva westwärts zu gelangen. Man riet mir, über Neuseeland nach Australien und von da nach Neu-Kaledonien zu fahren. Das kostete ein Vermögen und war ein wildes »mit der Kirche ums Kreuz Fahren«.

Da lief ein Frachtdampfer ein, der direkt nach Neu-Irland (einst Neu-Mecklenburg) wollte, und ich stürzte schon hafenwärts, um alles aufzubieten, gegen vernünftigen Fahrpreis mitzudürfen, als mich mein Zimmernachbar aufhielt und warnte. Der erste Offizier war auf geheimnisvolle Weise im Hafen von Suva verschwunden. Das Schiff hatte chinesische Besatzung, die unergründlichste der Welt, und alle zur Verfügung stehenden Daten waren die, daß der zweite Offizier um ein Uhr nachts in die Kabine des ersten geschaut, seine Uhr auf dem unbenützten Bett gesehen und sich gedacht hatte, sein Kollege wäre auf Deck oder einem anderen Ort. Um drei Uhr früh aber habe er das Bett und die Uhr noch so gefunden, und seither wußte niemand, wie und wann er verschwunden. Als Offizier hatte er keinen Grund gehabt, wie ein Davonläufer im Busch zu verschwinden, und kein Suchen nach der Leiche half. Eine ganze Woche hielt man den Dampfer zurück, und er fuhr unter einer Verdachtwolke endlich ab, doch wollten meine Bekannten mich einem solchen Schiffe nicht anvertrauen.

Immer, wenn eine Erfahrung zu Ende ging, hatte ich ein inneres Warnen davon; so auch nun und wenige Tage später eilte ich zum Konsul, um meinen Paß für Neu-Kaledonien visieren zu lassen, denn ein Dampfer der Messageries Maritimes sollte Suva anlaufen und sogar drei Fahrklassen haben, von denen ich die mittlere wählte, da der Preis nur sechs Pfund betrug. Der Konsul durfte den Paß nicht visieren, weil ihm als Ehrenkonsul das Recht dazu fehlte, aber er meinte beruhigend:

»Fahren Sie unbekümmert! Es ist noch niemand zurückgekommen!«

So schiffte ich mich ein.

Die Franzosen, die sonst viele gute Eigenschaften besitzen, haben zwei mir lästige Gewohnheiten: sie vermuten, daß der liebe Gott alleinreisende Frauen für sie erschaffen hat und daß sie nur die Hand auszustrecken brauchen, um sich in den Besitz zu setzen, und zweitens, daß sie mit Vorliebe ihre Wanzen in fremde Länder ausführen. Den ersten Glauben vernichtete ich nach einigen geschickten Fechtkniffen, aber nichts konnte die zweite Vorliebe unschädlich machen. Die Marseillerwanzen bissen mich so sehr, daß ich den Rest des ersparten Blutes verlor und weißer oder richtiger gelbgrüner als zuvor nach Noumea kam.

An den Loyalitätsinseln vorbei gelangt man zur Südspitze der Insel und ist erstaunt über das trockene Klima und die vielen hoch aufgeschossenen düsteren Nadelbäume – Kauripinien und Araucarien –, die man überall wahrnimmt. Das Gestein ist rötlich und liegt an vielen Stellen klar frei, die Berge bilden lange Ketten ziemlich spitzer Gipfel, und die Küste ist klippenreich, bis sich eine Insel an der Westseite zurückzieht und eine weite, sehr schöne und stille Bucht sehen läßt. Das ist die Bucht des Hauptortes Noumea, und die Insel vor dem Becken ist die berüchtigte Strafinsel Nou.

Der Konsul besah sich meinen Paß, doch da ich fließend französisch auf ihn einschnatterte und da sein Konsulat an vielen Orten im Namen des meinen den Paß verlängert hatte, sah er in mir ein Kind der Entente und ließ mich fraglos landen.

Neu-Kaledonien ist die drittgrößte Insel im Südseebecken selbst, und das Gestein enthält eine Menge wertvoller Erze, die aber – vermutlich infolge von Geldmangel – fast gar nicht ausgebeutet werden, nur Nickel wird unweit der Stadt in größeren Mengen gewonnen. Dagegen hat die Insel, obschon im vollen Westpazifik gelegen, den unschätzbaren Vorteil, gesund zu sein, was wohl der Trockenheit zuzuschreiben ist, die gleichzeitig die Fruchtbarkeit wie die Gefahr vermindert.

Ihrer Pflanzenwelt nach ist sie eine der interessantesten Inseln.