|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Reiseroute der Verfasserin

Ich hatte mich in Hongkong eingeschifft. Ausnahmsweise fuhr ich wieder einmal in der »Ersten« auf dem »Suisang«, der eigentlich Frachtdampfer war. Außer mir waren nur noch zwei Fahrgäste an Bord – eine recht hübsche Amerikanerin deutscher Abkunft und ein echter Amerikaner, der in Geschäften nach Amerika reiste. Bald waren wir bekannt geworden, und ich erfuhr, daß die junge Studentin sich nach Manila begab, um einen Filipino, den sie daheim kennen und lieben gelernt hatte, und mit dem sie viel in Briefwechsel gewesen war, zu überraschen und zu heiraten. Er lebte bei seinen Verwandten, und wir besprachen oft den Fall. Ich durfte ihr als Fremde nicht sagen, was ich ganz genau von der Sache hielt, aber der Amerikaner sagte es und war sehr streng in seinem Urteil. Beide baten wir das Mädchen, uns zu schreiben, weil wir eine gewisse Verantwortlichkeit und großes Mitgefühl mit ihm verspürten, doch wie vermutet war das Ergebnis ein so trauriges, daß es nur mit Schweigen übergangen wurde.

Mein erstes Reiseziel waren die Philippinen. Entdeckt wurde diese Inselgruppe, die eigentlich nach Mikronesien gehört, im Jahre 1521 von Magelhan, der auf einer der Inseln getötet wurde, und richtig Besitz davon ergriff Miguel Lopez de Legaspi im Jahre 1570, gründete das Jahr darauf Manila und machte die Gruppe (aus anderthalb tausend Inseln und Inselchen bestehend) der spanischen Krone untertan, doch die allzu strenge Priesterherrschaft empörte endlich das Volk, und ein Aufstand begann unter Rizal. Er mißglückte indessen, der unglückliche Arzt wurde aus Singapore zurückgeschleppt und hingerichtet, eine Stunde nach seiner Vermählung mit einem Mädchen, dessen Augenlicht er gerettet hatte. Heute sind die Inseln Besitz der Vereinigten Staaten und die Filipinos sind so, wie ein Volk unter fremder Herrschaft (wie weise diese auch sein mag) unfehlbar ist. Aus dem Kraftgefühl – dem körperlichen wie dem seelischen der weißen Rasse heraus – sieht der Nordländer unbewußt auf den sinnlichen, trägen, schnell überwundenen Mischfarbigen herab und zieht auch unwillkürlich zwischen ihm und sich eine Grenze, die der andere fühlt und die ihn mit Haß erfüllt.

Das Landen in amerikanischem Gebiet ist immer unangenehm, und als wir nach stürmischer, dreitägiger Fahrt hohe, bewaldete Berge weit vorspringen sahen und an ihnen vorbei in die ganze hundert Meilen lange Manilabucht einfuhren, konnten wir uns nicht dem Anblick der ausgedehnten Stadt genießend hingeben, sondern wurden durch die Landungsfolter gezogen. Der Arzt riß die Lider hoch, um nach ägyptischer Augenkrankheit zu suchen, er ließ mich die Zunge vorstrecken und Kreisbewegungen mit den Armen machen, worauf er mich dem Polizeiinspektor übergab, der seinerseits Fragen nach dem vierten Mädchennamen der weiblichen Urgroßmutter anstellte, und wenn man frei zu sein glaubte, kam der Zollbeamte und forderte Geld. Ich ließ Ginseng, auf den eine hohe Steuer besteht, und etwas Seide beim Zollamt zurück, und allein dieses Ruhen der Sachen bei der Behörde kostete mich einen Dollar bei der Abreise.

Phillipinen: Hauptgeschäftsstraße in Manila

Und dann begann neuerdings die Qual der Wohnungssuche. Ich fuhr mit einem der Haifische in die Stadt, wo man – wie es hieß – beim Roten Kreuz wohnen könne. Man bot mir, nach langem Bitten, ein Bett in einem Raum von vier farbigen Mädchen an. In Verzweiflung ließ ich mein Gepäck zurück und begab mich auf Wohnungssuche. Für jemand, der sich ohne weiteres in ein erstklassiges Hotel führen läßt (und für eine alleinreisende Frau ist nicht einmal das so gefahrlos, wie man daheim wohl denkt), ist die Sache verhältnismäßig leicht, denn man erspart sich wenigstens allen Aerger. Ich fühlte mich nicht wohl, litt unter der jähen Hitze nach der Kühle des winterlichen Südchinas und merkte mit Schrecken den frühen Anbruch der Tropennacht. Hier hatte man kein Zimmer, dort war mir der Aufgang zu räubergrubenhaft. Zum Schluß traf ich auf der Avenida ein ganz nettes chinesisches Unterkunftshaus und nahm ein Zimmer in Ermangelung von etwas besserem. Es wurde mir das letzte Zimmer mit hübscher Gassenaussicht zur Verfügung gestellt, und ich zog ein.

Allen irdischen Raumgesetzen zum Trotz hatte mein Zimmer acht oder neun Ecken. Es hatte im Grunde lauter Ecken und nur eine Wand, an der mein Bett stand. Dieses Bett hatte nur ein Leinentuch, so daß ich, wenn ich mich zudecken wollte, was bei der Hitze allerdings nur gegen den Morgen geschah, den Plaid über mich werfen mußte. Dafür hatte es zwei Polster, das eine davon ungewöhnlich eng und lang. Als ich schlafen ging, hatte ich eine eigentümliche Sehnsucht, dieses eine mir unverständliche Kissen gegen die Brust zu drücken. Ich tat es Nacht auf Nacht, bis ich las, daß dies »die holländische Frau« war, das Kissen, über das man einen Arm und ein Bein wirft, um nicht so sehr durch die Hitze zu leiden. Man merkt, wie beeinflussend Gedankenwellen und Landesgewohnheiten sogar für den Uneingeweihten sind.

Die Wände reichten, wie in allen Tropenbauten, nicht ganz bis zur Decke, und auch der Fußboden vorn bei der Tür war ganz durch eine Spalte von über einem halben Meter Breite bis auf die Veranda hinaus zu verfolgen. Durchkriechen konnte niemand, aber die Füße beobachtete ich, auf dem Boden liegend, in mancher schlafgestörten Nacht. Standen die Zehen gegen meine Tür, so war Gefahr im Verzug. Waren die Fersen zimmerwärts gerichtet, so legte ich mich vorderhand ins Bett zurück.

Auch die Fenster waren unchristliche Einrichtungen. Erstens hatte man nicht befestigte Flügel, sondern verschiebbare, so daß ich sie die ganze Front entlang bewegen konnte. Das konnte aber auch jemand anders, sei es mit einem Stock von der Verandaseite aus, sei es vom Nebenzimmer mit der bloßen Hand. Die Scheiben waren aus Muscheln zusammengesetzt und daher trübe, um die gelben Sonnenstrahlen nicht durchzulassen. Sie ersetzten tagsüber einen Vorhang; nachts stieß ich sie zurück, bis die helle Straßenbeleuchtung voll in mein Zimmer fiel.

An jedem anderen Ort hätte mich der Lärm mehr erbittert als in diesem Unterkunftshaus. Da aber lag für mich eine gewisse Beruhigung in dem Wissen, daß noch jemand wachte. Zum Schlafen kam ich, nach meinen Erfahrungen, höchstens ganz gegen Morgen …

Wie immer machte ich schon am ersten Tage weite Entdeckungswanderungen. Die Straßen von Manila erinnern an die Südamerikas, und die Aehnlichkeit wird durch die spanischen Aufschriften, die spanische Sprache im ärmeren Viertel, die spanische Art des wiegenden Ganges der Frauen, die glutenden Blicke der Männer noch sehr erhöht. Die Filipinos sind klein, zartgebaut, von nicht zu tiefem Braun und mit großen, leuchtenden Augen. Die Frauen haben zarte Knöchel und auf den nackten Füßen einzig die Chinelas. Das sind Holzschuhe mit einem Holzabsatz, doch in Pantoffelform, also vorn mit Zehendeckung, hinten frei. Bei jedem Schritt fällt der freie Teil des Schuhs hart auf, und daher klappert es beständig beim Gehen. Ueber einem schön gestickten Unterleibchen und einem ebenso schön gestärkten weißen Unterrock tragen die Manilafrauen ein völlig durchsichtiges Gewebe, das sich nicht anlegt, sondern von den Schultern und der Brust breit absteht und erst gegen die Knöchel zu in dichten Falten anschmiegender wirkt und als Rock phantastisch hochgerafft wird. Die Männer tragen Hemd und Hose und darüber lose durchsichtige Jäckchen aus Piña (Ananasfasern) oder Jusi (Manilahanf mit Ananas gemischt), die häufig sehr schön bestickt sind. Hüte werden entweder gar nicht getragen oder nur die ungeheuren, radförmigen, aus geflochtenem Bambus oder dem Stroh der Nipopalme. Für Ausländerinnen aber fertigt man die zweifarbigen Hüte aus Manilahanf (der Musa textilis) an, die sehr hübsch und sehr angenehm sind. Schmuck ist sehr beliebt und immer aus schwerem Gold.

Wie in vielen Tropenorten springt der Oberbau der meisten Häuser so vor, daß er den Gehenden gegen Sonne und Regen einigen Schutz gewährt. Die Muschelfenster wirken schmutzig wie so viele alte Putzscheiben, die Tore sind breit und schön geschnitzt, die Geschäfte alle weit offen. Wer fahren will, nimmt eine Calesa mit weißem Pony. Ueber das Rad legt der Kutscher beim Einsteigen immer einen Strohschutz, weil das Aufschwingen ins hohe Gefährt recht umständlich ist. Schwerfällige Holzwagen, von echten Karabaos oder breithornigen, braungrauen Wasserbüffeln gezogen, rollen ebenfalls durch die Stadt, unbekümmert um die sausenden Kraftwagen der Amerikaner und die vielen Radfahrer und selbst die Elektrische.

Das ist die moderne Stadt, die sich am sehr reichen Museum vorbei vom Bahnhof hinein ausbreitet. Da sind die wichtigsten Geschäfte und das Viertel der Fremden. Es gibt aber noch andere Stadtteile, die ich später beschreiben werde.

In dieser Geschäftsstadt kaufte ich für meine Beiträge und zu meiner Sammlung viele Ansichtskarten. Ein untersetzter Europäer (in Wahrheit Amerikaner) verkaufte sie mir. Wir wechselten so gut wie keine Worte, da es nicht meine Art ist, in einem kundenreichen Laden jemand aufzuhalten. Ich kaufte, bezahlte und entfernte mich in glücklicher Unwissenheit des Umstandes, daß man sich der Mühe unterzog, jemand so wenig Reizvollen wie meine ausgehungerte braungebratene Wenigkeit insgeheim bewachen zu lassen.

An dem Tage studierte ich draußen in der öffentlichen Bücherei, die eine halbe Stunde von meiner Wohnung lag, und kehrte erst gegen oder nach zehn Uhr nach Hause zurück. Dennoch hatte ich schon mein Nachtkleid übergeworfen (das auf Reisen indessen immer ein abgetragenes Tagkleid war, so daß ich aus dem Bett springend auch vor jemand erscheinen konnte), als jemand klopfte. Zuerst nahm ich vom Lärm keine Notiz, hierauf legte ich mich auf den Boden und machte Fußstudien. In der Tat, die Zehen standen dicht vor meiner Tür.

»Was gibt es?!« fragte ich, ohne aufzuriegeln.

»Ich habe einen wichtigen Brief für Sie!«

»Nicht möglich. Ich kenne niemand in Manila.«

»Ja, ja, er ist für Sie! Man schickt mich der Eile halber! Sie müssen ihn nehmen.«

Es war elf Uhr nachts, und durch die Tür zu schreien, mißfiel mir. Es weckte ja das Haus auf. Verärgert schob ich den Riegel zurück, um persönlich das Schreiben abzuweisen. Ein kleiner, nußbrauner Filipino in netter europäischer Kleidung und einer strahlenden Krawatte schob sich an mir vorbei in das Zimmer und sank auf den ersten Stuhl.

Das war nicht, was ich erwartet oder gewollt hatte.

Es stellte sich heraus, daß der Besitzer des Ladens, ein gewisser Dr. St., mich augenblicklich zu sprechen wünschte. Ich erklärte, daß ich ihn am folgenden Tage um zehn Uhr, wenn die Sache wichtig war, empfangen würde, daß ich aber um elf Uhr nachts zu niemand, geschweige denn zu einem fremden Manne ginge.

Daraufhin glühende Liebeserklärung und sofortiger Heiratsantrag des Jungen. Das Bürschlein war höchstens einundzwanzig und verdiente 9O Pesos monatlich als Maschinenschreiber. Er wollte eine weiße Frau, und weiß (unter der braunen Sonnentünche) war ich ja. In meinen Augen war das wohl auch das Einzige, was an mir war. Vom Körperstandpunkt aus in jedem Fall.

Seine Aeuglein blinzelten mich fast feindselig an. Ob ich etwa an seinem Braun etwas auszusetzen fände? Aber nicht die Spur! Ich trüge nur überhaupt kein Verlangen nach der Menschabart »Mann«. Jedenfalls nicht in besitzanzeigender Weise. Es lebte sich schöner ohne; je länger ich ihn ansah, desto schöner. Er erhob sich, vielleicht um mich an sein jugendlich warmes Herz zu drücken. Bei 30 Grad Celsius hat das für mich nicht einmal reinen Wärmewert, wie vielleicht oben in Lappland bei 30 Grad unter Null. Er war klein. Das ermutigte mich. Ich ergriff ihn bei der strahlenden Krawatte und bei der Binde um die Magengegend. Ein Ruck, und er stand vor der Tür. Ich schob den Riegel vor.

Er fluchte eine halbe Stunde, aber die Tür blieb zu. Dann ging er. Der Chinese sah mich am nächsten Tage ganz betroffen an. Vermutlich fliegen Abendbesucher mehr herein als hinaus. Ich bin für nützliche Neuerungen.

In einer englischen Kolonie hätte ich den Photographen angezeigt. Auf den Philippinen war das zwecklos. Ich begnügte mich damit, meinen panamenischen Dolch auszupacken. Es schien mir das richtige Land für ihn. Auch verdoppelte ich das Zehenstudium.

Als Legaspi Manila gründete, baute er rund um den Ort eine hohe, jetzt grünübersponnene Mauer, Zugbrücken und acht Tore, doch heute ist um diese ursprüngliche Stadt eine Anzahl Ortschaften emporgewachsen – Binondo, das lebhafte, schon beschriebene Geschäftsviertel, Tondo – in dem man die echten Filipino-Pfahlbauten aus Holz, mit einer Leiter bis zur Tür und dem Dach aus Nipapalmenstroh, sieht (im Strohdach haben Eidechsen, und auf dem Lande Hausschlangen, ihren Wohnsitz, klettern nachts aus dem Stroh und vernichten das Ungeziefer), San José – wo man viele Priester in langen weißen Gewändern umhergehen sieht, die einen Rosenkranz aus Kokosnußkugeln in den Händen drehen, Santa Cruz, Paco, Dinapa und endlich La Eremita, wo man die schönen Hausarbeiten der Eingeborenen kaufen kann – das gestickte Piñatuch, das feine Insi, das steife Sinamay, Flechtarbeiten aus Manilahanf und Tischdeckchen aus Buripalmenstroh und von wo aus man das » Settlement« erreicht, in dem die Amerikaner ihre Villen in sehr wohlgepflegten Anlagen haben. In der Ferne steht man die Marivelesberge.

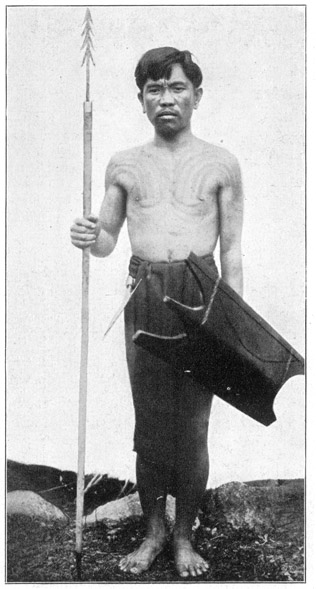

Philipinen: Igorrot-Mann

In Intramuros (innerhalb der Mauern) kann man die Arbeiten der Schulkinder nicht nur bewundern, sondern auch kaufen. Sie sind sehr sorgfältig ausgeführt und streifen alle Gebiete: Korbflechterei (bis zu winzigen Körbchen aus feinsten Gräsern), Stickerei, Weberei, Flechtarbeiten, Schnitzereien und so weiter. Das Hauptgewicht wird bei den Kindern eben auf Tüchtigkeit in Hausindustrie, nicht auf Wissen gelegt, was sehr vernünftig ist, doch wird den Filipinos auch Gelegenheit gegeben, sich in jeder Wissenschaft gehörig auszubilden. Es gibt eine Universität in Manila selbst, und das Studium ist lange nicht so kostspielig wie irgendwo bei uns daheim. Da die Filipinos selbst eine Mischrasse aus Spaniern und Eingeborenen sind (mit Ausnahme der reinen Eingeborenen auf ferneren Inseln und im Innern von Luzon), führen sie auch ein halb westliches, halb östliches Leben. So ist denn auch das Studium in Manila viel gesunder (vom sittlichen Standpunkt) als an einer westlichen Universität. Deshalb lassen Eltern und Missionare nicht reinrassige Kinder und reine Filipinos lieber in Manila die Studien vollenden. Sie kommen nicht mit verdrehten Ansichten zurück und sie fühlen sich nicht als Europäer, etwas, was sie im Grunde ja doch nie sein können. Es erspart viel Leid. Um gerecht zu sein, muß man auch hinzufügen, daß es den jungen Filipino vor den dummen, unwissenden weißen Gänschen bewahrt, die in ihrer Begeisterung für alles Fremdländische solchen Männern nachlaufen, sie oft finanziell zu Grunde richten, unüberlegte, unglückbringende Ehen eingehen und sich – wie auch die Sache endet – rassisch auf immer verstümmeln. Ich spreche zur Warnung so offen über diesen bei uns viel zu sehr vernachlässigten Punkt: Eine Frau, die Vertraulichkeiten Farbiger zuläßt, schenkt oft, mehrere Jahre später, einem weißen Manne ein dunkles Kind. Was für ein Unglück für sie selbst, schlimmer noch für den betrogenen Mann und am ärgsten für das unschuldige Wesen, das der Prügelbalg zweier Rassen bleibt!

Phillipinen: Hahnenkampf

Einige Nächte nach meinem Besuch von Intramuros vernahm ich gegen ein Uhr nachts ein Klopfen, das andauerte. Ich sah mich in meinem, Gott sei Dank taghellen Achteckzimmer um und erspähte nicht einen Schatten. Ich stieg aus dem Bett und machte die Zehenprobe: vergeblich. So kroch ich ins Bett zurück. Nach einigen Augenblicken bewegte sich mein äußerstes Schiebefenster, und ein brauner Kopf wie eine Schokoladenanzeige zeigte sich im Rahmen.

»Ich hoffe, ich störe doch nicht?!«

Das um ein Uhr nachts und vom Fenster aus! Solch ein Schuppenpanzer! Ich erwiderte den Umständen gemäß, und der Kopf verschwand. Ich aber hatte genug südamerikanische Erinnerungen, um zu wissen, daß dies nichts als das Instrumentenstimmen vor dem Orchester war, deshalb holte ich meinen Dolch, zog die absatzlosen Gummischuhe an und legte mich aufs Bett zurück. Auch ich konnte warten.

Langsam verrannen die Viertelstunden. Um zwei Uhr nachts, ganz leise, flog das Fenster wieder in die Rinne. Die Schokoladenanzeige steckte Kopf und Brust und ein Bein vorwärts. Mit einem Satz wie ein Andenpuma schnellte ich empor. Der gezückte Dolch fuhr in drei Zoll Nähe an seiner Nasenwand entlang.

Himmel, die Ueberraschung! Die Schokoladenanzeige blies zu so wildem Rückzug, daß sie das Uebergewicht erhielt und Kopf voran in der eigenen Bude landete, aber nicht auf dem Boden, sondern mitten in der Waschschüssel auf dem schwachen dreibeinigen Gasthofswaschtisch. Im nächsten Augenblick war der Mann, der Waschtisch und ein Stuhl auf dem Boden. Das Wasser lief durch drei Räume. Durch einen Spalt in der Wand beobachtete ich den Werdegang. Mein Nachbar machte ein den Umständen entsprechendes Gesicht, entkleidete sich und kroch unters Mückennetz. Sein Herz war gekühlt. Ich wartete, bis er schnarchte, und gab mich dann auch der verdienten Ruhe hin. Von da ab schlief ich mit dem Dolch in der rechten Hand.

Als ich am folgenden Morgen am Chinesen vorbeiging, der bei einem Tischchen unweit der Eintrittshalle Wache hielt, sagte ich ohne betonten Nachdruck:

»Ich möchte Sie in Ihrem Interesse ersuchen, mir nur ruhige Nachbarn zu geben. Ich schlafe mit einem vergifteten Dolch in der Hand, und wer in der Nacht – aus was immer für einem Grunde – mein Zimmer betritt, läuft Gefahr, ermordet zu werden. Das wäre uns wohl beiden unangenehm. Guten Morgen!«

Von da ab gab es nur noch Zehen im Korridor. Ein Wort dem Weisen …

Der Kellner vom nachbarlichen Kaffeehaus, der mir jeden Morgen Brötchen und etwas brachte, was er wenigstens als Kaffee gehen ließ, betrachtete mich von da ab wie die »eiserne Jungfrau«, die aus lauter Dolchen besteht. Ich versuchte, ein Gesicht zu machen, das seine furchtbare Annahme zu bestätigen bestimmt war. Ob mit sonderlichem Erfolg, ist schwer zu sagen.

Hundert Dinge wären von Manila zu sagen – weilte ich doch über drei Wochen auf den Philippinen – aber der Stoff ist zu groß. Ich möchte mich nur auf meine Wallfahrt nach Antipolo beschränken. Es ist das nicht nur der berühmteste katholische Pilgerort des ganzen Ostens, wo alle Wünsche (und wer hat keine?) erfüllt werden sollen, sondern es gab da über dem Hauptaltar eine aus Holz geschnitzte Mutter Gottes aus dem siebenzehnten Jahrhundert, die aus Spanien stammte, nach Acapulco in Mexiko geschickt wurde und die viermal die Segelfahrt über den Stillen Ozean mitmachte, eben um das Schiff zu schützen, weshalb man sie » Nuestra Señora de Buen Viaje y de Paz« nannte, und war eine Schutzpatronin der Reisenden nicht eben das, was ich am nötigsten brauchte?

Ich zögerte mit Rücksicht auf den Dolch. War es christlich, eine Wallfahrt mit einer Mordwaffe anzutreten? War es weise, ohne sie sechs Kilometer allein zu laufen? Zum Schluß verpackte ich den giftgetränkten Dolch in meinem Reisekoffer, bewaffnete mich mit dem Schwert des Glaubens, lauschte befriedigt dem tiefen Schnarchen meiner Feinde und begab mich die breite Azcarragastraße hinab zum Bahnhof, wo mein Erscheinen das gebührende Aufsehen erregte. Fünf Reisende warteten auf den Beamten, der verzweifelt herumstob. Die Kartenkiste war geschlossen und der Schlüssel verloren. Man mußte also erst mit einem Besenstiel eine Sprengung vornehmen, ehe an einen Kartenverkauf gedacht werden konnte, und als auch dies geschehen war (Zeit ist ganz belanglos), setzte ich mich in den einzigen Personenwagen eines endlosen Lastenzuges und wartete. Nach und nach kamen die anderen Mitreisenden – eine ältere Filipinofrau mit glockenartig gebauschten Aermeln und um die Mitte den Sarong, ein Stück steifen Stoffes, das um den Leib gewunden wird, einige Männer in Hose, Hemd und Seidenpantoffeln, und zum Schluß der Schaffner, der uns feierlichst die Karten abnahm. Erst dann setzte sich die vorgeschichtliche Kaffeemühle in langsame Bewegung.

Die Fahrt nach dem fernen Antipolo ist so lohnend, weil sich ganz Südluzon vor den Blicken entrollt. Nach wenigen Meilen sieht man schon die echten Hütten der Eingeborenen mit vorspringendem Oberbau, Nipastrohdach und käfigartigen Fenstern, die wie Mausefallen zuklappen. Der ganze Bau gleicht einem Riesenvogelnest auf zu dünnen Grundpfeilern. Unter der Hütte ist der Kampfhahn angebunden, und wenn es brennt, rettet der Mann zuerst das Federvieh und dann seine Frau und Kinder. Eine Frau findet man überall, einen guten Hahn dagegen …! In den schmutzigen grünen Tümpeln wühlen dunkle Schweine …

Der Zug gleitet durch San Lazaro traurigen Andenkens; denn als die spanischen Mönche dem Mikado von Japan mit ihrer ewigen Zudringlichkeit lästig gefallen waren, sandte er ihnen eine Schiffsladung Aussätziger mit dem Bemerken, daß er von ihrer Vorliebe für derlei Menschen erfahren habe. Erst sollte der ganze Dschunk mit Mann und Maus ins Meer versenkt werden, dann gestattete man doch ein Landen, aber da keinerlei Vorsichtsmaßregeln gegen Ansteckung ergriffen wurden, verbreitet sich das Uebel mit rasender Schnelligkeit und verpestete die ganze Gruppe. Heute, wo die Nordamerikaner eine Musteransiedlung von Aussätzigen in Culion haben, findet man noch achtzehntausend Kranke, die mit Chaulmoograöl, der einzigen, etwas nützenden Arznei, behandelt werden.

In Santa Mesa wurde es lustig. Da kamen über zwanzig Filipinos angerast und sprangen in den Wagen; jeder von ihnen hielt unter dem Arm seinen geliebten Kampfhahn, und zwar mit einer Zärtlichkeit, die man sonst höchstens bei meinem armen Geschlecht Schoßhunden gegenüber findet. Mein Gegenüber putzte seinem Hahn unterwegs all die kleinen Härchen vom Kamm ab und leckte ihm, da das Bein nicht ganz rein war, dieses Glied fürsorglich mit der Zunge ab. Alle Besitzer untersuchten die Krallen ihrer Lieblinge. Es ging zum Sonntagswettkampf ins benachbarte Dorf. Mancher Hahnreisende sang, die meisten aber hüllten sich in ein vornehm erwartungsvolles Schweigen.

Bei San Pedro Mogati fließt der Pasigfluß, die Donau der Philippinen, vorbei und man sah hochgetürmte Flöße mit Kokosnüssen und andere mit Bananen; in kleinen Seelenverkäufern fuhren halbnackte Kinder, und das grelle Tropenlicht glitt wie ein Goldschwanz breit über die grünlichen Wasser. In Kontan bildete ein umgestülpter Eisenbahnwagen das Bahnhofsgebäude, und da stieg ich aus.

Man geht sechs Kilometer nach Antipolo. Der Weg dehnt sich erst in leichter Steigung durch das Dorf Taytay aus, wo man die üblichen Häuschen mit den komischen Fensterklappen und dem Hahn an der Kette sieht, wo mich magere Köter verwundert anheulen und Kinder » Señorita« hinter mir herschreien und man überall nur klingende Tagalegworte vernimmt, dann geht die Landstraße immer bewußter landein- und hügelwärts, und von da ab winselt der Wind gar unheimlich in den hohen, dichten Bambusgruppen und läßt einen glauben, daß dort jemand verborgen sei. Weite Felder, über die eine weißschwarze Krähe fliegt; totes Laub, das im Dickicht raschelt, seltsam gedrehte, weiße Blüten und zartrosa Dolden an niederen Sträuchern; ein Karabao oder Wasserbüffel in bedeutender Entfernung und in der Nähe nur rollende Hügel, die allmählich zu Bergen werden. Alles einsam – einsam wie mein Leben.

Zuckerrohr, Bananen, das steife Blattwerk des Sisals an trockeneren Stellen und mit dem ersten Mann auch, dem Himmel sei Dank, schon die erste Hütte von Antipolo, wo die Leute stiller und höflicher sind, und ich bald eine grausteinige Kirche erreiche.

»Wohin willst du?« fragt ein kleines Mädchen mit Augen wie Holunderbeeren, und ein altes Weiblein bietet mir eine gelbe Frucht an, die ich ablehne, bis ich vernehme, daß es für die Kirche und in Wahrheit eine daheimgemachte Kerze ist, der man die Hausindustrie wirklich ansieht.

Die Spanier sollen – so heißt eine andere Sage – das Marienbild (eine einfache Holzstatue, vom Alter stark gebräunt) in Acapulco gefunden haben, doch da wollte die Madonna nach den Inseln kommen und wurde mitgenommen. Da dieses Schiff nach vier Monaten so glücklich einlief, wogegen andere unterwegs verschollen waren, nahm man die Madonna viermal zur Ueberfahrt mit. Nuestra Señora de Viaje y de Paz stand zuerst in Manila, blieb bei einem Kirchenbrande allein unversehrt, und als die Aufständischen sie auf den Holzstoß warfen, verbrannte sie ebenfalls nicht; nur die Wange zeigt den Schnitt einer Waffe …

Um sie geschützter zu wissen, brachte man sie rasch nach Südluzon, und im Mai und Juni machen die Leute große Pilgerfahrten hierher, doch nie in ausländischer, immer in streng einheimischer, altspanischer Kleidung.

In Antipolo aß ich eine der billigsten Mahlzeilen meines Lebens. Ich erhielt nach einiger Nachfrage zwei Tassen Tee, die erste durch ein Tuch (hoffentlich keine Windel) durchgeseiht; ferner drei Stück Zwieback, die einen westlichen Anstrich, wenn auch östliches Aroma hatten, und drei Kuchen, die chinesischen Ursprung verrieten. Für dieses internationale Mahl bezahlte ich neun Centavos!

Die Rückfahrt war ereignislos, bis auf den Umstand, daß wir (das will sagen, die vorzeitliche Dampfmühle des Zuges) Dampf ausstoßen mußten, um eine Horde Wasserbüffel vom Geleise zu verscheuchen, von dem sie kein Zureden und kein Anschreien und Pfeifen verjagte. Die Hahnbesitzer fuhren überhitzt und glücklich nach La Mesa zurück.

Daheim bemerkte ich, daß mir auf den zwölf Kilometern meines Dauerlaufs die Haut vom Nacken gebrannt war – etwas viel zu Alltägliches, um mir weitere Gedanken aufzubürden. Müde wie ich war, setzte ich mich hin und malte die mitgebrachten Blumen. So geht es eben auf Weltreisen zu Studienzwecken.

Nach dreiwöchigem Aufenthalt in Manila, der mich magerer gemacht hatte, fuhr ich durch das Inselgewirr, das sich vom 4. bis zum 20. Breitengrad unter dem Aequator erstreckt, allmählich nach Nord-Borneo weiter. Ueberall sind die Hütten anders. Auf den Batanes, den nördlichsten Inseln, in deren Nähe, wie man vermutet, die furchtbaren Wirbelwinde oder Taifune entstehen, baut man die Häuser aus Stein mit sehr tiefen Fensterausschnitten, die ein Holzgitter eingesetzt haben, und das Dach aus Elefantengras mit einem festen Netz überspannt, das in der Höhe des ersten Stocks noch mit Hilfe von Eisenhaken niedergehalten wird, denn nicht selten besteht Gefahr, nicht allein das Dach, sondern das ganze Haus davonfliegen zu sehen. Die Völker der südlicheren und stilleren Inseln bauen ihr Haus dagegen sechzig bis siebzig Fuß über dem feuchten Tropenboden, teils um der Ueberschwemmungsgefahr, teils um den Angriffen der Feinde leichter zu entgehen. Zur Zeit der Stürme binden sie diese luftige Wohnung, meist in der Gabel eines Baumes gelegen, mit Rattangewinden an andere starke Urwaldbäume. Am Ufer stehen immer Pfahlbauten, die häufig mit zwei Beinen (zwei festen Pfeilern) im Meer oder im Fluß stehen und es den Bewohnern ermöglichen, allen Unrat einfach ins Meer zu werfen, ohne weiter putzen zu müssen.

Es gedeiht alles auf den Philippinen, denn einzelne Höhenzüge haben sehr kühle Abhänge, andere das starke Tropengepräge, so daß Mais und Hirse, Nadelwälder und Berglilien in nicht sehr großer Entfernung von Zuckerrohr und Bananen anzutreffen sind. Ganz der Gruppe eigentümlich ist die Musa textilis, jene Bananenart, aus der man die berühmten Filipinohüte und den sogenannten Manilahanf macht.

Außer den Mischlingen und Weißen findet man viele Stämme der Malaien, die rötlichbraun, rundäugig, zart gebaut, straffhaarig, dem Aeußeren nach wild, unbeherrscht, sinnlich und dem Raube ergeben innerlich sind. Ganz besonders auf Mindanao, der großen südlichen, noch wenig erforschten Insel, sind die Mohammedaner, die in ewigem Kampf mit den schwarzen Zwergvölkern, den Negritos, liegen. Diese Negritos sollen in vorgeschichtlicher Zeit teils nach den Philippinen, teils nach Neu-Guinea gekommen sein. Sie stehen auf einer sehr niedrigen Stufe, bauen keine Hütten, sondern suchen Schutz unter flüchtig zusammengeworfenem Reisig oder in Baumkronen, verschachern ihre Kinder für Reis oder andere Bedarfsgegenstände, begraben aber dennoch ihre Toten schon mit Speisen und Waffen und fühlen, daß solch ein Platz unberührt bleiben soll. Sie nähren sich von Früchten, wildem Honig und Wurzeln und tauschen Wachs gegen Reis. Das Bogenschießen lernen sie von ihren Müttern, nicht von ihren Vätern, und das scheint auch alles zu sein, was sie lernen.

Die Malaien dagegen sind schon hochentwickelt, machen herrliche Einlegearbeiten (arabische Muster), schnitzen Waffen, haben Vorliebe für persönlichen Schmuck und fluchen mit wundersamer Gewandtheit. Der ärgste Fluch ist: »Mögest du im Schlafe sterben!«, vielleicht, weil ihrer Ansicht nach dann die Seele den Weg nicht zum Paradies findet.

Der Teer schmilzt in den Fugen der Schiffsplanken, der Boden in der kleinen Kajüte, die sich allzu nahe den Maschinen befindet, glüht, so daß man barfuß nicht darauf zu stehen vermag. Die Betten sind zu eng, um ein Wenden zu gestatten, und vor den Luken, wie Riesennasen, hängen die Windfänger. Der Körper wird nachts eine Gelatinemasse, von der es tropft, wie Schnee von sonnebeschienenen Märzdächern. Morgens, wenn oben das Deck gewaschen wird, fängt der Windfang etwas davon und wirft es dem Schläfer ins Gesicht. Dann meldet der Boy hinter dem Vorhang »Bad«, und man ist froh, von einer Hitze in die andere zu kommen.

Es schwinden die Inseln in der jähen Nacht der Tropen; man zählt nicht mehr die Tage, man sitzt dösend im Deckstuhl, merkt das Vorbeischnellen der fliegenden Fische, den Zug der Möwen, sieht eines Morgens Treibholz, rafft sich auf, murmelt »Land!«

Auf winzigen Inselchen stehen krumme, wackelige, nipagedeckte Hütten, schwanken oft trunken ins Meer hinaus wie gehetzte Verfolgte, deren Köpfe in Gefahr sind. Und das ist wohl auch der Grund dieser vorgerückten Bauart, denn Köpfe haben Wert in Borneo, obschon die britische Regierung dieser Neigung keinerlei Verständnis entgegenbringt und die Sammlerfreude nach Kräften unterdrückt. Manch ein Auge, schwarz wie die Nacht und unheimlich wie der Abgrund, wog meinen Kopf mit sichtlichem Wohlbehagen, doch muß ich gestehen, daß die Moroaugen, die mich als mögliche Nebenfrau betrachteten, noch weit unverhohlenere Besitzersucht kundtaten und mir unangenehmer waren. Den Kopf zu geben, wäre ich unter Umständen bereit gewesen, aber Körper und Kopf zu gleicher Zeit, und an die gleiche Firma sozusagen, nicht. Geschmackssache!

Borneo ist eine sehr große Insel zwischen dem siebenten und vierten Grad nördlicher Breite und in direkter Linie unter Hongkong. Ein Teil der Insel gehört der British North Borneo Trading Company, der größere Teil aber den Holländern, die einen erbitterten Kampf mit den chinesischen Sippen zu kämpfen hatten, ehe sie die volle Herrschaft über dieses Tropengebiet gewannen, das die Chinesen schon als ihr Eigentum angesehen hatten.

Zwanzig Meilen südwestlich von der Labukbucht liegt an der Mündung eines breiten Flusses der prachtvolle, völlig geschützte Hafen von Sandakan. Die Stadt, die nicht sehr groß, doch sehr hübsch angelegt und auf die Abhänge der vordersten Hügel gebaut ist, macht einen wundersam stillen Eindruck. Als ob das Leben hier ungehört verrausche inmitten von friedvollem Schaffen und Sonnenschein.

Es dauerte nicht lange, so war ich an Land und durchwanderte die breiten Straßen, die rein waren, sonst aber gut auch zu China gerechnet werden konnten, denn alle Geschäfte, alle Aufschriften und die meisten Leute, die man sah, waren Chinesen. Wohl fiel mir auf, daß die Chinesinnen hier einen eigenartigen Hut trugen – ein wagenradartiges breites Ding von Riesenkrempe, doch ohne Kopf. Man sah dort das Haar in einem Knoten vorschauen, und manchmal war über all das ein schwarzes Tuch gebreitet. Wahrscheinlich hatte der Kopf dadurch mehr Luft und dennoch den richtigen Schutz, denn Sandakan ist heiß. Nach einer Weile begegnete ich indessen schon einigen Moros, den Uferbewohnern, deren Glutaugen mich anbohrten. Die hochaufgeschossenen, sehr mageren Männer trugen den Sarong, ein langes Tuch malerisch um die Mitte geschlungen, das mit dem Gürtel festgehalten wird und fast bis zu den Knöcheln fällt. Bei Frauen begann der Sarong oft schon unter den Achselhöhlen und ließ darunter die schön gewölbte Brust der üppigen Frauen ahnen.

In der Nähe von Sandakan, an den Felsen vorbei, hinter denen sich die Irrenanstalt befindet, liegen die ausgedehnten Kautschukpflanzungen. Hier kann man an den zarten Bäumchen nicht nur die zahlreichen Querschnitte, sondern auch die kleinen Porzellantöpfchen sehen, die unter den Schnitten hängen und in denen sich der Saft allmählich sammelt. Kokospflanzungen liegen vereinzelt dazwischen, und jenseits von all dem beginnt der Urwald, der zu den interessantesten der Welt gehört. Schon hinter Sandakan, das ja wie am Ende der Welt scheint, stößt man zuzeiten aus ein Nashorn, und wenn die Elefanten auch schon ausgestorben sind, so findet man noch den Tiger, das sumpffarbige Krokodil, den Borneobären und – Vorrecht der Insel – den gefürchteten Orang-Utan (Waldmenschen), der nicht ganz so groß wie ein Mensch ist, dafür jedoch längere Arme von ungeheurer Zähigkeit und Kraft hat. Gegen die allgemeine Anschauung greift er den Menschen nur an, wenn er sich bedroht fühlt. Alle wilden Tiere versuchen zuerst zu entkommen, und erst wenn sie sich verletzt oder bedroht fühlen, gehen sie zum Angriff über. Tut der Orang-utan das, so kann ihm ein Eingeborener kaum widerstehen. Er bricht bei der ersten Umarmung nicht selten die Rippen seines Opfers. Dagegen kann er, wenn er – was nicht ausgeschlossen ist – braune Frauen verschleppt, männlich zärtlich gegen sie sein. Erst wenn sie seinen furchtbaren Liebkosungen Widerstand entgegensetzen, tötet er sie im Uebermaß der Leidenschaft. Das bestätigt für mich die Darwinsche Annahme. Die Menschenmännchen tun das auch zuzeiten …

Wunderbar ist die Vogelwelt, die man leichter beobachten kann. In den Wäldern voll Seidenwollbäumen, Myrtenarten, Schlinggewächsen der sonderbarsten Art, sieht man den Nashornvogel mit seinem Riesenschnabel, bunte Zwergpapageien, blutbrüstige Tauben, Goldkehlchen, und abends, wenn die kurze Dämmerung über die Pflanzung huscht und die Stämme der Kokospalmen zu verdoppeln scheint, sieht man die fliegenden Füchse, die an Fledermäuse erinnern, aber einen felligen Körper haben und das Obst so kühn angreifen, daß sie sogar die Veranda eines Pflanzers besuchen.

In Sandakan selbst sieht man die Wandererpalme, den wandernden Juden (grün- und rotgestreifte Blätter), die »Dame im Boot« mit ihren weißen Blüten auf bootartigem, innen purpurnem Blatt, die Sie-Eiche, den Alimander und die nirgends fehlende violette Bougainvillia. Die Häuser sind rotdachig und luftig. Oben, auf dem Hügel, findet man eine Bücherei.

Am folgenden Tage durchwanderte ich sorgsamer, langsamer die Gassen. Es war kurz nach dem chinesischen Neujahr, das über einen Monat nach dem europäischen fällt, und man feuerte überall blinde Schüsse ab, hatte Knallbonbons und warf mit Feuerkrachern um sich. Nicht einmal ein Boot darf zu jener Zeit ohne solche Vorsichtsmaßregeln landen, da die Geister sehr zu fürchten sind. Auf dem Pflaster aber waren Karten ausgebreitet, die den Krebs, die Schildkröte, den Würfel und andere Bilder zeigten und auf denen Münzen lagen, um die flott gewürfelt wurde. Selbst kleine Kinder standen ganz im Bann der Sache. Ein Australier, der mein Schutzbegleiter war, warf eine Münze auf die Schildkröte, gewann und schenkte den Preis einem Kinde. Ja Sandakan spielt alles, vom ältesten Chinesen bis herab zum kleinsten Kinde; das Glücksspiel ist das Hauptlaster des Volkes. Ganze Vermögen wechseln in einer einzigen Nacht den Besitzer.

Ich kaufte ein Paar der hübschen Sandakansandalen, die oben aus gekerbtem Leder, unten aus Holz mit kleinen Absätzen sind, und auch einen Tabaksbeutel aus einer polierten Kokosnuß. Die Chinesen haben sich in den vielen Jahrzehnten der Ansiedlung schon sehr verändert; sie tragen oft schon den Sarong wie die Einheimischen (die bunten Stoffe werden zum großen Teil aus Deutschland eingeführt), ihre Frauen tragen Knöchelbänder, künstliche Blumen im Haar und die schon erwähnten Hüte mit schwarzem Vorhang rundherum, und um den Hals der Kinder sieht man Amulette – Tigerknochen, Eisenstücke, Dreiecke aus Silber und um die Arme breite Silberspangen.

Die Polizei besteht ganz aus Hindus, die als Unbeteiligte der britischen Regierung in allen Ansiedlungen große Dienste leisten. Sie sprechen sehr gebrochen Englisch und wenig von der Landessprache. Weil sie wenig verstehen, können sie nie in einen Fall verwickelt werden. Groß, schön, stark in ihrer stattlichen Uniform und dem Turban fallen sie angenehm auf.

Von den Dayaken sieht man so gut wie nichts in Sandakan selbst. Fährt man indessen tiefer in das Land (sehr tief geht es nur zu Fuß, doch eine Weile lang fahren zweirädrige Wägelchen), so kann man vereinzelt diese Männer sehen, die noch auf Köpfe ausgehen (aber in hübscher Entfernung von der Regierung), den breiten Federhaarschmuck wie eine Krone tragen und die im Bau kleiner und dunkelfarbiger als die Küstenmalaien sind. Die Frauen tragen Rattanstreifen, oft mit Münzen behängt, in unzähligen Mengen um den Leib und um die Arme geschlungen. In den Augen des Volkes liegt etwas Schwermütiges, nichts Wildes. Die Dunsun, die auch mit den Dayaken verwandt sind und die schon chinesisches Mischblut haben, werden von Zeit zu Zeit in Sandakan angetroffen. Ihre Augen flammen wie poliertes Ebenholz im Zeltfeuerschein, und um den dunkelbraunen, sehnigen Körper haben sie ein buntes Tuch, einen Sarong, aber hochgerafft und faltiger geschlungen. In vergangenen Tagen (und jetzt in aller Urwaldstille) feiern sie ein unheimliches Fest, das Surmungup. Es ist das ein Botenfest in die nächste Welt, denn die Dayaken aller Stämme glauben, daß die einberufenen Seelen Kinabalu, den höchsten Berg der Insel, emporklettern, die Guten ohne Schwierigkeit, die Bösen dagegen vergebens. Um nun den Geistern eine Botschaft zu senden, werden Streifzüge unternommen und ein Feind erobert oder auch ein Sklave gekauft. Die Opfer werden gebunden und in ein Tuch gehüllt. Nach Tanz und Gesang gibt jeder Anwesende dem Liegenden einen Speerstich, doch vorsichtig, damit der Stich nicht tötet, und sagt seine Botschaft. Kinder und Weiber nehmen auch teil, und das jubelnde Geschrei übertönt das Gejammer des langsam Sterbenden.

Die Insel hieß ursprünglich nicht Borneo (eine Verstümmelung von Bruni, der ersten von Weißen angetroffenen Stadt), sondern Pulo Kalamantan, nach einer einheimischen, sehr sauren Frucht. Bruni soll von » brani«, was »tapfer« bedeutet, herstammen.

Sehr viele Stämme verwenden noch heute den Sumpitan oder die Blaspfeife, ein Instrument, aus dem ein vergifteter Pfeil dem Feinde zugeblasen wird.

Tag auf Tag durchwanderte ich die Straßen der Stadt, den Markt mit seinen Tropenfrüchten (wo ich zum erstenmal den riesigen, stinkenden Durian sah), die Fischhalle mit Polypen, Tinten-, Schwert-, Säge- und bunten Fischen und Tag auf Tag durchstreifte ich die Gegend hinter dem Felsen oder den Fluß entlang dem Urwaldgebiet zu; ich wurde von Insekten angegriffen, von Ameisen gebissen, von Käfern verfolgt; ich vernahm das Rascheln springender Affen im Lianengewirr zu Häupten und fühlte den heißnassen Urwaldschlamm klebrig um die Zehen (er durchdringt leichtes Schuhwerk), und dennoch erkrankte ich nicht. Die Malaria von Sandakan ist besonders heimtückisch, doch gibt es auch Beri-beri, das »trockene«, das mit Schmerzen in der Wirbelsäule beginnt und mit Lähmung der Arme und Beine endet und das »nasse«, das mit dem Anschwellen der Beine einsetzt und unfehlbar tödlich ist, Tropenruhr und das sogenannte Sandakanfieber, das einen nach sehr großen Gliederschmerzen arg geschwächt zurückläßt – eine Art Dengue, wie ich heute zu glauben geneigt bin.

Mein letzter Eindruck von Sandakan ist folgender: Agar-agar (eine Seegrasart und genießbar) zum Trocknen ausgebreitet; Dächer, auf denen das letzte Sonnenlicht das Rot vertieft; Wandererpalmen, in denen der Abendwind ein düsteres Rauschen erzeugt und endlich hinter Balhalla und Duyong, den beiden winzigen Meerdayakendörfern, ein unbeschreiblich großartiges Meerleuchten, das erst die ganze Flußfläche und dann das Meer erhellte und erst lange hinter der Mündung im Dunkel der Nacht erstarb.

Die See rund um Celebes ist so voll von Inseln, daß man fortwährend an kleineren und an größeren vorüberfährt und der Kapitän ununterbrochen auf der Hut sein muß. Ich glaube, es war am dritten Tage solcher Fahrt – jedenfalls stand das Kreuz des Südens schon wieder drohend am Nachthimmel und zeigte sich der Mond verkehrt (für uns mit umgedrehter Scheibe), als wir eines Spätnachmittags an der Vogelinsel vorbeifuhren. Wenige Dampfer kommen hier vorbei, und wenn einer doch die Insel streift, die ziemlich hügelig und gar nicht so klein ist, so läßt er plötzlich einen sehr lauten Pfiff ertönen, der die Vögel derart erschreckt, daß sie alle auffliegen. Das ist ein wunderbares Bild, denn der Himmel wird grau von all dem Federvieh, das in weiten Kreisen um die Insel zieht und sich klar zu werden sucht, welcher Art die gewitterte Gefahr sein mag.

Weiter, weiter durch die Sundasee und dann, eines Nachmittags, sind wir auf der Donnerstagsinsel, dem Mittelpunkt der Perlenfischerei, wo ich aussteigen möchte, um in das Südseeinselreich zu fahren. Ich durcheilte indessen vergeblich den Ort. Regelmäßige Verbindung mit dem Festland von Neu-Guinea, obschon so nahe, daß man es wie einen dunstigen Streifen in weiter Ferne erblicken konnte, gab es nicht. In drei Wochen käme ein Kapitän und führe bis zum Fly River (Fliegenfluß), aber selbst dort würde ich in einem Zelt im Urwald wohnen und auf eine andere Fahrtmöglichkeit bis nach Port Moresty warten müssen. Als Mann – noch, noch – – aber als Frau! Das meinte der Geistliche, den ich ratholend besucht hatte. Lieber von Australien oder Neuseeland aus. Von hier war es zu schwer. So begab ich mich an Bord zurück und erklärte, bis Sydney nachzahlen und weiterfahren zu wollen.

Die Donnerstagsinsel ist ein Teil der Prince of Wales-Gruppe, nicht schöner und nicht schlechter als die übrigen Inselchen, hügelig, bewaldet, nicht sonderlich fruchtbar. Eins aber hat sie den übrigen Inseln voraus: sie liegt genau zwischen der Nordspitze Australiens und der Zunge von Neu-Guinea und verbindet die Sundasee, reich an den Schätzen des Indischen Ozeans, mit dem mächtigen Stillen Ozean, dessen Wellen beinahe ungebrochen von Arica und Mollendo in Südamerika bis hierher rollten und die ganz andere Schätze auf ihrem Grunde aufwühlten. Vielleicht findet man deshalb bei der Donnerstagsinsel so viele Perlausterbänke, Korallen, große Perlenmuscheln und Fische der verschiedensten Arten. Diese werden wenig gefischt, doch die Austernbänke locken die Leute aus Süd und Nord nach der Insel, und manchmal kreisen dreitausend Schifflein durch die Gewässer. Wo der kleine Ort mit seinen schon australischen Geschäften sich um die Bucht schmiegt, geht es noch, aber wer um die Hauptfischzeit um die Insel geht, der erhält den vollen Geruch der faulenden Auster in die Nase. Viele werden frisch geöffnet, doch eine Riesenmenge wird einfach geschichtet und, an der Tropensonne erhitzt, zum Faulen gebracht. Dann findet man in den sich öffnenden Mauscheln viel schneller und leichter die Perlen. Jeder Besitzer überwacht seine schwarze Mannschaft selbst, und ganze Berge ergeben manchmal nichts Wertvolles. Es würde sich der Perlenfang an und für sich auch nicht lohnen, wenn man die perlmutterschimmernden großen Muscheln nicht gut verkaufen könnte. Aus diesen Muscheln aber macht man Löffel, Messerchen, Schalen, Broschen und Kämme – eine wichtige Hausindustrie auf dieser Insel. Viele Ladungen Muscheln gehen nach Europa und einiges nach Asien, wo die Chinesen reizende Dinge daraus schnitzen.

Die Perlenfischer selbst haben den schrecklichen Geruch wochenlang so arg in der Nase, daß sie nichts essen können, und die Einheimischen geben ihnen dann etwas ins Essen, das den Geruchssinn völlig tötet. Dann essen sie sehr gepfefferte Speisen und erholen sich. Nach mehreren Wochen, wenn sie wieder losziehen können, vergeht dieser Mangel an Riechkraft.

Australien ist noch gar nicht so lange entdeckt. Wohl sahen vereinzelte Segler das Land schon im sechzehnten Jahrhundert und nannten es Neuholland, doch erst 1770 nahm Kapitän Cook davon für die britische Krone Besitz, und im Jahre 1787 schiffte England die ersten Sträflinge in sieben Schiffen ein und brachte sie in die Nähe des heutigen Sydney, wo sie ein sehr elendes Leben führten, von den schwarzen Eingeborenen angefallen und getötet wurden und wo sie, später, Buschräuber wurden, die das Leben der Schwarzen wie der Weißen auf grausame Weise gefährdeten. Heute ist es eine blühende Ansiedlung, aber noch immer nicht von einer so hohen Klasse von Engländern bewohnt, wie zum Beispiel Indien oder Neuseeland. Zweite Söhne aus adeligem Hause, die keinen Anspruch auf Geld oder Krone hatten (nur der Majoratsherr erbt) wanderten oft aus, um in Australien große Farmen zu erwerben und reich zu werden. Der Erfolg hängt nicht nur vom Fleiß, sondern zuerst vom Wetter ab, denn regnet es jahrelang nicht, so gehen die schönsten Herden jammervoll zu Grunde. Die Tiere sind auch nach einer gewöhnlichen Dürre so wasserdurstig, daß sie sich in ihrer Gier tottrinken oder – besonders Schafe – so schnell an den Fluß herandrängen, daß sie ertrinken.

Neu-Guinea: Ein Baumhaus

Einen Begriff von dem eigenartigen Klima Australiens hat man schon, wenn man durch den engen Korallenkanal die Küste erreicht hat und das charakteristische niedere Buschwerk, » Scrub« genannt, sieht. Die Abhänge sind nicht dicht damit bewaldet, sie sehen aus wie mit unzähligen Büschelchen gespickt. Dazwischen erspäht man eine andere merkwürdige Erscheinung – die hohen, roterdigen Ameisenhügel, deren ungefähr pyramidenartige Form man sich zuerst nicht zu erklären vermag. Während man so mit den Augen die nahe Küste streift, bleibt man an das Barriereriff gebunden, das die Nordküste 2000 km weit begleitet und seinesgleichen nicht auf Erden hat. Eine vom Meeresgrund bis zur Oberfläche ansteigende dicke Mauer – alles die Arbeit der Korallentierchen – hält die Wucht des Ozeans von der Küste ab.

Ganz im Norden liegt Port Darwin. Die wichtigsten Häfen an der Ostküste sind oben Cairns und später Townsville, zwei Städte, die hübsch angelegt, im englischen Stil erbaut und fabelhaft langweilig scheinen. Eine Kleinstadt hinter einem Korallenriff mit der Aussicht auf die unbegrenzte Breite des größten Ozeans der Erde, und dabei so gut wie kein Hinterland! Klatsch, Nebel, der sich oft zu leichten Güssen verdichtet, Hitze, Einsamkeit. Brrrr!

Queensland ist schon fast tropisch. Hier gedeiht die Kokospalme, das Zuckerrohr, die Banane. Aus Rücksicht auf die weißen Pflanzer in Queensland, die um jeden Preis bevorzugt werden müssen, sind den Australiern die neuerworbenen Inseln und das einst reichsdeutsche Kaiser-Wilhelmsland auf Neu-Guinea mehr Plage als Nutzen, darf doch nichts von dort eingeführt werden. Viele Landstrecken sind vom Stachelkaktus auch so überwuchert, daß ein Urbarmachen sehr schwer ist. Farbige Arbeiter dürfen nicht eingeführt werden und für Europäer ist das Klima zu heiß, um auf freiem Felde arbeiten zu können.

Australien verfolgt – und wie ich sagen möchte, mit Recht – die sogenannte »weiße Politik«, die wir schwer verstehen und der Asiaten begreiflicherweise sehr viel Haß entgegenbringen. Die Australier verweigern allen Farbigen, ob schwarz, gelb oder braun, die Einreise, und jeder Japaner oder Chinese, der auf ein Jahr einreist, erlegt hundert Pfund Sterling Kaution, die dem Staate verfällt, wenn er nicht nach Jahresfrist wieder verschwunden ist. Australien für die Weißen! Ungeheure Strecken könnten bevölkert werden und warum nicht von Asiaten? Warum weist Amerika die Japaner aus? Weil sie auch in den Vereinigten Staaten unter westlichem Einfluß völlig Asiaten bleiben. Warum übersieht man die Chinesen? Weil sie sich still verhalten, nur ihr Sippenwesen, doch nicht Vaterlandsliebe kennen und sich dem Europäer äußerlich nicht gleichstellen. Wenn ihr Rassengefühl gehoben sein wird, werden sie so unbequem wie die Japaner werden. Aber all das ist schließlich gleichgültig. Was Australien – vielleicht durch lange Berührung mit Farbigen – ganz richtig einschätzt, ist folgendes:

Laß' einmal Farbige festen Fuß fassen, und es sinken die Löhne, es sinken die Lebensansichten und der Ton ( Standard of Life) der Gesellschaft. Nicht der Chinese wird bei schön gedeckter Tafel mit gutem Besteck wie ein Weißer essen, – nein, der Europäer wird mit der Zeit in einer Hüttenecke kauern und mit einem Blechlöffel, wenn nicht mit den Stäbchen, Reis und etwas starkriechenden Fisch in den Mund schaufeln. Es sinkt aber auch die Rasse, denn wo Asiaten, Weiße und vielleicht noch Schwarze als »Brüder« miteinander arbeiten und kämpfen, da heiraten auch diese Brüder untereinander. Was ist das Ergebnis? Ein schwaches, häßliches, zurückgehendes Volk, ein Potpourri, das dem ersten reinrassigen Eroberer zum Opfer fällt. Was ist Mittelamerika, Südamerika trotz ungeheurer innerer Reichtümer heute? Chile und Argentinien, durch den beständigen Zufluß Weißer ziemlich weiß erhalten, sind besser, reicher, fortschrittlicher. Was war Peru unter den Kindern der Sonne? Der großartigste Staat, den man, was kommunistische Verwaltung anbelangt, jemals gekannt hat. Ein Land, in dem niemand darbte, alle gleich arbeiten mußten und in dem Prinz und Bauer es verstanden, sich allein zu genügen. Jeder Rittersohn mußte nicht nur in der Waffenkunde hervorragend tüchtig sein, er mußte sich seine Schuhe, Pfeile, Gewänder, seinen Schmuck, seine Nahrung, sein Bett, wenn nötig, selbst herstellen, und die Reichtümer an Gold waren so groß, daß man in Frankreich, zum Beispiel, noch heute sagt: »Das ist nicht Peru!«, um auszudrücken, daß es sich nicht um fabelhafte Reichtümer handle. Das war vor vierhundert Jahren unter Reinrassigen. Was ist heute Peru anders als ein grausam verarmtes Land, der Schandfleck auf der Karte der neuen Welt? Warum? Mischheiraten …

Welchem Schicksal geht – selbst von den Franzosen mit Schrecken erkannt – das heutige Anam voll Mischlingen entgegen? Was wird in kaum fünfzig Jahren aus Frankreichs einst herrlicher Kultur und führender Rolle werden, wenn Französinnen weiter Neger heiraten werden? Die niederste Rasse des europäischen Festlandes, die verschwinden muß. Und in der grauenhaften, blinden Sucht nach neuen Reizen sind die größten Führer wie die kleinsten Grisetten blind gegen die nahende Gefahr. Nach meiner großen Liebe für Japaner kann bei mir niemand von »Rassenhaß« sprechen. Muß man aber, wenn man einmal Rheinwein trinkt, unbedingt Marsala hineingießen? So etwas nennt man in meiner Vaterstadt ein »G'schladder« draus machen. Und damit verdirbt man schließlich nur einen Magen, nicht ein hochstehendes Volk. Das, mehr als alles andere, wäre »Untergang des Abendlandes«. Ebenso wäre Mischung mit uns das Schlimmste, was z. B. Japan zustoßen könnte. Jeder für sich und Gott allein für Alle!

Und das haben mit seltener Volksweisheit die Australier erkannt.

Nach Brisbane fährt man vierzig Meilen den Strom hinauf. Die Stadt könnte mitten aus England gehoben worden sein – Bauart, Geschäfte, Straßen, Elektrische, wie in England selbst, nur die warme Subtropensonne vergoldet alles, und die seltsamen Bergkegel, die wie Glas glitzern und vulkanischen Ursprungs sind, sind in England nicht zu finden.

Australien: Blick auf Brisbane mit dem Brisbanefluß

In Brisbane besuchte ich auf dringende Bitte eines Mitreisenden eine Music-hall, in der eine gemischte Vorstellung stattfand. Während ich versunken dasaß, erwischten mich die Brisbanemoskitos, wahre Löwen, und stachen mich so fürchterlich, daß sich bei mir schwere Beulen entwickelten, die ich mir zuerst nicht zu erklären vermochte, und die mich glauben ließen, ich hätte eine Hautkrankheit schlimmster Art. Zum Glück vergingen sie, ehe wir fürs Landen untersucht wurden. Zwei Amerikanerinnen, die ihr Impfzeichen auf dem Oberschenkel trugen, erschienen im Badeanzug zur Untersuchung, und wir alle mußten die Beine verrenken (irgend eine Gliederkrankheit wird durch beginnende Steife gekennzeichnet), die Zunge hervor- und die Augen herausstrecken, kurz, es war die übliche Folter, noch erhöht und verlängert. Hierauf kam die Geldfrage, und zuletzt nahm man mir den Paß mit dem Bemerken ab, man werde ihn mir erst beim Verlassen des Landes zurückgeben. Das hatte ein Gutes: Ich konnte ihn wenigstens nicht verlieren.

Dann waren wir in dem weltberühmten Hafen von Sydney und erlitten die Frage, die jeder Einreisende zur Zufriedenheit der Bewohner beantworten muß:

» Was sagen Sie zu unserem Hafen?!«

Er ist buchtenreich, die Stadt schön umrandend, und still. Ich tat also dem Fragenden gebührende Genugtuung.

Ich stieg in der Hauptstadt von Neu-Südwales ans Land.

Australien: Eukalyptus-Wald

Seit Jahren stand ich durch eine gemeinsame Bekannte in regem Briefwechsel mit jemandem unten in Adelaide, und an die Sydneybekannte dieses Jemands wandte ich mich. Es traf sich so glücklich, daß die Mutter Fräulein Elsies ein Zimmer frei hatte, und in dieses Gemach, das samt Gasring zwölfeinhalb Schilling wöchentlich kostete, zog ich sofort mit allem Pack. Es war ein dunkles Zimmer, das kein Fenster und nur eine Tür auf einen winzigen Hintergang (Balkon betitelt) hatte, der aber, wenn es regnete, unbewohnbar blieb. Undenklich, im Zimmer selbst zu schreiben oder zu malen, doch da es selten regnete, arbeitete ich auf dem Gänglein, dessen Tisch gleichzeitig Herd, Malplatz und Thron meiner Erika war.

Nachts lag ich unter der elektrischen Lampe, las und aß Pfirsiche – mein spätes Abendbrot.

Noch am Tage meiner Ankunft sagte die junge Dame, die zu meinem Entzücken Entomologin war, wir sollten zu den Klippen gehen und da die seltenen australischen Muscheltiere von den Felsen lösen und einsammeln, wozu ich mich bereit erklärte. Da ich von den Tropen kam und das Sydneymeerwasser kalt war, erkältete ich mich, obgleich ich nur watete, sehr gründlich, so daß ich sechs Monate ununterbrochen hustete, aber jedenfalls fanden wir die flachen Tierchen, lösten sie mit dem Messer ab und trockneten sie daheim.

Ich habe viele Käfer und Muscheln von da aus heimgeschickt und die meisten an Schulen verteilt.

Australien: Verkehrszentrum in der Nähe von Sidney

Nach wie vor besuchte ich Museen, verbrachte die Abende in der öffentlichen, sehr guten Bücherei, suchte Leute auf, die mir Auskunft zu erteilen vermochten, und ging zu den Vorträgen der Naturfreunde, denn gerade in der Tier- und Pflanzenwelt ist Australien unübertrefflich. Zuzeiten fuhren wir eine Stunde weit zum riesigen Nationalpark und verschwanden im freien Busch dahinter, wo wir allerlei Pflanzen, Nüsse, Schnecken und Käfer sammeln durften, und von wo wir spät am Abend müde, doch mit großer Beute heimkehrten. Während wir im Freien ein sehr bescheidenes Mahl kochten (das ist in Australien so Sitte), beobachteten wir das Tierleben um uns her. Ich setzte mich immer so, daß ich gleich bei Seite rücken konnte, denn in einem Lande, wo es so viele Schlangen gibt, fürchtete ich unaufhörlich, so ein Vieh um Arm oder Bein zu haben. Das Gefühl des Umwundenwerdens war mir ein unangenehmerer Gedanke als der Biß selbst.

Aber es kamen glücklicherweise keine Schlangen, und wir brachten nur die stachelige Frucht des Flaschenbürstenbaumes, die Blüten und Samen der verschiedenen Eucalypten, der Goldakazien, die Boroniablumen und andere botanische Errungenschaften heim. Was wir an Tieren sahen, beschränkte sich auf ein vereinzeltes Känguruh. Nur im Tiergarten durfte ich mir endlich den Koali, den einheimischen Bären, der ein so liebes, scheues Gesicht zieht und sich so köstlich aufrecht hält, sehen. Vögel trafen wir oft – den lachenden Kookaburra oder Jackaß, der zur Familie der Königsfischer gehört, ein dem Lachen täuschend ähnliches Geräusch bei Sonnenauf- und -untergang ausstößt und der so tapfer mit Giftschlangen ringt; schönfiedrige Kakadus waren in Queensland vorherrschender, aber den zahmen Caraduck (den »Gefährten des Eingeborenen«) trafen wir manchmal, und einige Stunden von Sydney, oben in den berühmten Blauen Bergen, in denen man Wasserfälle, Tropfsteingrotten, Felsabschürfungen und so weiter findet, auch den Lyravogel, der sich einen Tanzplatz macht und alle Vögel im Ton nachahmt, sowie den seltenen Laubenvogel, der aus gebogenen Zweigen eine »Vereinslaube« herstellt, und andere Vögel. Leider kann ich gar nicht eingehend darüber berichten, nur von den todbringenden Bulldoggen oder Soldatenameisen muß ich noch sprechen. Sie greifen den ahnungslos ruhenden Wanderer nicht selten an, und vergiften ihn so schnell, daß er den Bissen erliegt. Auch hier trifft man zuweilen schon die eigenartige Mordwespe, die ihre Larven in eine vergiftete, doch nicht tote Spinne legt, die der jungen Brut beim Auskriechen zur Nahrung dient.

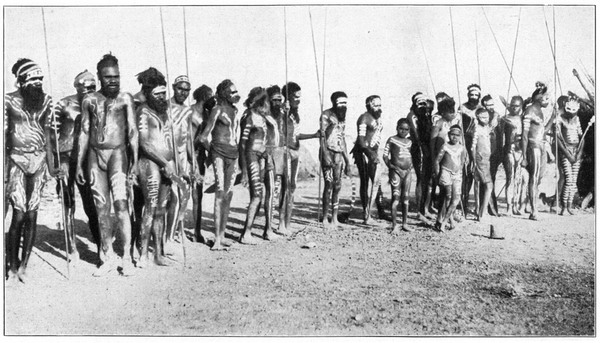

Australien: Eingeborene, für eine Corroboree-Festlichkeit hergerichtet

Das Wunder des Festlandes, das Tierformen aus mesozoischen Tagen aufweist, ist das Schnabeltier ( Ornitherhynchus anatinus), ein Tier, das gleich dem seltsamen australischen Ameisenbären nur einen Kanal für Speiseentleerung und Fortpflanzungen, aber keine äußeren Ohren, Beutel oder selbst Beutelknochen hat, so daß das Schnabeltier (von Bibergröße) die Eier wie eine Ente legt und – ausbrütet, bis die Jungen in dem Grasnest aus den zähen ledrigen Eiern kriechen. Diese eigenartigen Geschöpfe sind ebenso Beuteltiere wie das Känguruh, können indessen ihre Jungen nicht im Beutel tragen, sondern diese hängen sich an das Bauchfell an, lecken davon die Milch ab, die durch ein Zusammenziehen der Bauchmuskeln ausgestoßen wird, und wachsen so wie keine anderen Jungen heran. Das Tierchen selbst ist weder Fisch, noch Vogel, noch Säugetier, noch Schlange, sondern alles in einem. Es hat einen Biberkörper und ein herrlich schönes braunes Fell, einen Entenschnabel und winzigen Kopf daran, Entenfüße mit Schwimmhäuten und so gut wie keinen Schwanz. Es ist sehr scheu und lebt halb im Wasser, halb zu Lande.

So sehr mich all das interessierte, so viel Neues ich täglich lernte, so ungeheuer angestrengt ich durch einen Auftrag war (der zum Schluß durch Betrug fehlging), so begann ich zum erstenmal – im vollen vierten Jahre meiner Weltumseglung – einen Widerwillen gegen die Mächte über mir zu hegen. Wohin ich kam, begann immer der alte Kampf, die alten Entbehrungen, und daheim schien es zu einem ewigen Stocken zu werden. In Peking hatte ich für dreiundzwanzig verschiedene Blätter geschrieben, darunter für Deutschlands größte Zeitschriften, war Textilkorrespondentin und hatte seit über zwei Jahren den Schriftleiter der Knittelfelder Zeitung zu meinem literarischen Vertreter, aber mit dem Vertrieb meiner Romane ging es irgendwie nicht, und die drei Länder, für die ich arbeitete, steckten in der furchtbaren Not der Nachkriegszeit. Ich mit ihnen. Es war ein herzzerbrechendes Neuaufbauen von Land zu Land und schlimmer von Tag zu Tag …

Mein literarischer Vertreter, mit dem sich eine treue Freundschaft entwickelt hatte, schrieb indessen nicht länger »Lieber Herr Karlin!«, denn eines Tages war jemand aus der Untersteiermark nach Knittelfeld gekommen, und hatte über den Forschungsreisenden viel gehört. Zum Schluß der Rede aber hatte er gesagt:

»Alles, was Sie sagen, stimmt, aber Frau Karlin hat nur ein Kind, und das ist keines Menschen Sohn.«

Sechs Wochen arbeitete und lernte ich in Sydney. An ein Verdienen war nicht zu denken, jedenfalls auf geistigem Gebiet nicht, denn »Australien für die Australier« ist ein sehr betontes Wort. Auf einer Farm als Köchin oder als Erzieherin (der gesellschaftliche Grad ist ziemlich gleichwertig da draußen) hätte ich wohl Aufnahme finden können, aber Sprachen brauchte man hier nicht und in einem gewöhnlichen Büro war mir der fremde Paß ein Hindernis. Ich muß auch gestehen, daß ich mir keinerlei Mühe gab, denn ich begann zu verstehen, daß man nicht alles Wichtige erlernen, alle Pflichten gegen die Heimat als Journalistin und alle Pflichten der Studierenden auf dem Gebiete der Botanik erfüllen konnte, wenn man nebenbei auch noch stumpfsinnige Geldarbeit zu leisten hatte. Auf diese Weise würde ich einmal nach tausend Erdenjahren heimkehren …

Jemand hatte mir geraten, » the Southern Croß«, das Missionsschiff, das einmal jährlich Auckland im April verließ, um die Neu-Hebriden entlang den berüchtigten Salomonen zuzusteuern, zu erreichen, und obschon keine Antwort vom Bischof eingelaufen war, hoffte ich ihn doch zu überreden, wenn es mir gelänge, das Schiff zu erreichen. Ich verließ Sydney aus diesem Grunde Mitte März, bereit, vierzehn Tage in Südaustralien zu verleben und dann direkt nach Neuseeland zu fahren.

Ich fuhr in der Dritten. Neben mir saßen zwei dicke Frauen und besprachen die Ernte. Würde es regnen oder nicht? Wie stand der Weizen? Wie die großen Obstgärten im Süden? Ah, es gab nur einen richtigen Staat – Neu-Südwales. An örtlicher Vaterlandsliebe kranken die Australier in so hohem Maße, daß man – um ihr gerecht zu werden – heute eine Hauptstadt für alle Teile dort anlegt, wo sie weder hinpaßt, noch sich bewähren wird und wo man bis heute nur Grundsteine findet …

Es war Mondschein, und draußen rollte die endlose Ebene vorbei. Herden, Eucalypten, ein Känguruh, irgendwo ein Kranich – vermutlich der Caraduck – und wieder Herden. Es war zu kühl und zu hart, um schlafen zu können. Die anderen tranken Kaffee. Ich rollte mich fester in die Ecke, um nicht begehrliche Augen zu machen, doch der alte Herr in der anderen Fensterecke weckte mich und bot mir eine Tasse an. In Melbourne mußte ich auf den Zug warten. Der alte Herr ging an mir vorüber. Ich stand zitternd vor Kälte im grauen Morgenlicht neben Koffer und Erika. Er half mir, mein Gepäck in die Garderobe zu schleppen. Dann schob er mich vors Büfett, zahlte ein Täßchen Kaffee und verschwand im Gedränge. So gut sind im Grunde die Menschen.

Manchmal, in Sydney, wenn ich heimging und mir nie etwas leisten konnte, wonach Magen und Gaumen schrien, wenn mich die Einsamkeit (meine junge Bekannte reiste bald nach meiner Ankunft ins Innere) zu sehr niederbeugte und es mir war, als könnte ich dieses Dasein nicht länger ertragen, sagte ich mir:

»Versuche noch ein halbes Jahr, ein kurzes halbes Jahr, und wenn es dann im Herzen der Südsee nicht bester ist, so …«

Aber die Fahrt, an die ich dachte, hatte mit der Heimreise nichts zu tun.

Melbourne ist wie Manchester, nur sonniger. Sydney erinnert durch den Putz, die geschminkten Frauen, das Hasten, das Europafeindliche, an die Vereinigten Staaten, aber Melbourne war britisch durch und durch, und da fühlte ich mich daheim. Die Kirchen waren im gotischen Stil der Kathedrale von Canterbury und die Gasthöfe zum »Weißen Hirschen«, zum »Grünen Tor« und so weiter heimelten mich an. Es war alles etwas kühl, etwas gelassen, etwas vornehm zurückhaltend, und auf den offenen Wagen der Elektrischen wandte man sich gegenseitig den Rücken zu. Es ist eine sehr schöne englische Sitte, daß man Fremde nicht anreden darf. Vertraulichkeit wird dadurch hintangehalten. In Melbourne hält man strenger auf diese Sitte.

Wieder eine Nacht im Zuge, und dann rollte ich, um acht Uhr früh, in die Halle des Bahnhofs von Adelaide, meine Erika in der Hand und die beiden aufgegebenen Koffer bei der Bahnverwaltung. Darauf aufzupassen, war Bahnangelegenheit.

Das Haus Fräulein W.s lag draußen am Fullerton Estate und war sehr hübsch mitten in einem Vorstadtgarten gelegen. Ueberhaupt nennt man Adelaide berechtigterweise die Gartenstadt. Die Begrüßung war stürmisch, obschon wir uns noch nie zuvor gesehen hatten, und Bruder und Schwägerin meiner Briefbekannten fanden, daß nun zwei Narren glücklich zusammengetroffen seien. Annie war kein Durchschnittsmensch, eine leidenschaftliche Tierfreundin und so erfüllt von Liebe zu allem, was da lebte, daß sie mit Vorliebe oben in der Baumgabel saß und dem Werden der Blättchen, dem Treiben der Vögel zusah, was in einem so vogelreichen Land sehr lohnend sein mußte. Ich stieg nicht in die Gabel, weil ich das meinem rotbraunen Samtkleid, das noch viele Dienstjahre vor sich hatte, nicht zutrauen mochte.

Was es ausmacht, Freunde zu haben! Ich war gewiß in Adelaide nicht dummer und nicht geistreicher als in Sydney, aber hier wurde ich zum erstenmal aus den Tiefen meiner Verschlossenheit aufgerüttelt und gezwungen, öffentlich zu sprechen. Erst besuchten wir den » Register«, das größte Blatt Adelaides, und ich wurde »interviewt«, ein Verfahren, an das ich nun schon gewöhnt war, und kaum war mein Bild erschienen, so wurde ich in einen Wirbel von Einladungen hineingerissen, der mir weder Zeit zum Denken, noch zum Schlafen ließ. Ich überwand meine Angst auf sehr einfache Weise. Kurz vor dem öffentlichen Vortrag erzählte ich in einem großen Salon beim Tee von meinen Fahrten, und auf einmal fuhr es mir durch den Sinn: Hier sprichst du doch auch zu mehreren Menschen und würdest zur doppelten Zahl ebenso furchtlos sprechen. Auf dem Podium sprichst du einfach zu allen!

Australien: Eingeborener aus dem Innern

Dennoch fühlte ich ein Krabbeln an der Wirbelsäule, als ich oben stand. Dann begann ich zu sprechen, und seitdem geht es immer. Ein so geringer Anstoß genügt manchmal, um ein neues Können an den Tag zu bringen.

Zehn Tage! Ich schrieb (geldverdienend) für den » Register«, ich hielt Vorträge, ich machte Besuche, ich sammelte. Ein ähnliches Bewegungsfieber habe ich selten mitgemacht. Einmal im Busch, dann auf der Plattform, nun bei den Wilden, eine Stunde später unter den großen Frauenrechtlerinnen des Staates. Diese freudige Aufregung rüttelte mich aus dem Kummersumpf, in den ich in letzter Zeit gesunken war. Ich hatte eine Zukunft vor mir (wie gern man das glaubt!), und ich war weiß. Ein Kind meiner Rasse.

Die Kinder der schwarzen Rasse waren indessen, wenn auch nicht übermäßig rein und etwas schwach von Begriffen, doch äußerst fesselnd in ihrer Art. Es sollen die tiefststehenden aller Rassen sein, aber sie besitzen z. B. allerlei Tänze, die ein langes Nachdenken und eine feste Ueberlieferung verraten. Alle Schwarzen sind in sogenannte Totems eingeteilt – in Stämme, die unter einem gewissen Zeichen stehen, und das Tier oder Ding, das dadurch angedeutet wird, ist heilig. Leute vom Känguruhtotem dürfen kein Känguruhfleisch essen, die vom Schlangentotem keine Schlangen töten, und beim Corroberee, dem Volkstanz des Stammes, wirken nur die Männer mit, die dann das Tier nachahmen. Sie sind mit Kalkstreifen weiß bemalt und tragen Federn- und Pflanzenschmuck. Ihr Gott haust in der Churinga, einem flachen, etwas zugespitzten Holz, das an einer langen Schnur hängt und geradezu schaurig surrt. Sehen dürfen die Frauen es nie, denn wichtige Göttersachen gehören nur den Männern an, und überhaupt ist die Frau ein ganz zurückgesetztes Ding. Der Mann fischt oder jagt, sie aber muß mit einem Stäbchen von Baumwurzel zu Baumwurzel gehen und nach fetten Würmern graben, von denen sie sich nährt. Ist er unzufrieden, so verprügelt er sie, und wenn er sie wirklich liebt (so weit das ein Mann und besonders ein Schwarzer kann), so reibt er sie gut mit Kokosöl ein, damit sie dick wird und glänzt.

Groß sind sie an Zauberwissen, groß an Aberglauben, und ihre Märchen haben einen Zauber, dem man sich nur schwer entzieht. Leider erfordert dies ein eigenes Werk.

Obschon ich meine beiden Strohkörbchen der Bahnverwaltung überlassen hatte, tauchte eins nicht auf und wurde erst nach langem Nachforschen entdeckt und nachbefördert. Der Beamte, der mir den Ausreißer samt Li Tie Guai (dem Götzen) übergab, zeigte nur lächelnd auf den Korb, auf dem mein Name in japanischen Buchstaben geschrieben stand.

»Und Sie erwarten, daß wir das verstehen?«

Sie lachten mich alle aus – von der theosophischen Loge bis zum » Register« und bis daheim bei Miß W., und die Kollegen vom » Register« schenkten mir zur allgemeinen Belustigung und zu meiner Freude einen Koffer, auf dem mein Name in großen schwarzen Buchstaben zu lesen war, damit wenigstens – wie sie behaupteten, – in Zukunft der Koffer nach mir, wenn nicht ich nach ihm riefe.

Oh, Adelaide, warum vergeht alles Schöne so schnell!?

Für Melbourne hatte ich viele Empfehlungen und darum lief ich von Schriftleiter zu Schriftleiter. Das ist aber ein im besten Falle langsamer, im allgemeinen ein recht dorniger Pfad, und als es Mittag war, hatte ich erst zwei Blätter abgegrast. Da fiel ich der richtigen Reporterin in die Hände.

Das ist wie einen guten Zahnarzt nach durchwachter Nacht finden. Auch schmeichle ich mir, daß ich da schon eine gewisse Uebung im »Interviewtwerden« hatte; kurz, wir setzten uns in einem Kaffeehaus zusammen und ich spie Erfahrungen und Betrachtungen wie ein in Tätigkeit begriffener Vulkan aus; sie schrieb wie ein Gerichtsschreiber in voller Fahrt. Beide gingen wir in der Begeisterung des Augenblicks und in Kaffee so sehr unter, daß es halbvier Uhr war, ehe ich auf der Elektrischen, mein Gepäck zum Glück schon auf dem Schiff, dem Hafen zurollte, unglücklicherweise aber dem unrichtigen Quai. Vier Minuten vor der Abfahrtszeit sauste ich noch hundert Schritt von der Halle dahin, und gerade als man die Brücke löste, pustete ich heran, sprang auf die schwebende Verbindung und warf mich dem ersten Offizier (unfreiwillig) an die Brust.

Gleichzeitig löste sich das Schiff vom Landungsplatz.

»Immer hübsch langsam, Sie kleine Miß!« meinte er und hob mich von der Brust und dem Brückenende auf den Boden.

Kälte und Seefahrt zusammen wirken entsittlichend auf mich. Ich sitze menschenfeindlich in einer Ecke und starre düster in den Raum hinein. So unbeweglich an einem Flecken zu verharren, vermag in der Regel nur noch ein indischer Sadhu oder ein Steinbuddha; dem einen ist dabei aber heiß und der andere spürt nichts vom Klimawechsel.

Die Stewardeß war »magenleidend«, doch schien es mir, daß sie viel stärkenden Whisky zu sich nahm, den eine dicke Mitreisende großmütig mit ihr teilte. Die Mahlzeiten (ich fuhr schon wieder in der Dritten, denn die langen Fahrten hatten samt dem Kurssturz viel von meinen Japanersparnissen verschlungen) waren geschmacklos und schlecht – ungesalzenes Gemüse, hartes, geschmackarmes Rindfleisch und dazu diese Gesellschaft! Fehlerhaftes Englisch, lautes Gebaren, leeres Gerede und alles Hausfrauen, die abwechselnd über Kinderwäsche und Haushaltssorgen klagten.

Fünf lange Tage über ein kaltes grünes, ganz winterliches Meer (April ist der November der Antipoden), und dann endlich, vom Wind gefegt, Felsen, eine Bucht, Land. In der letzten Nacht hatte ich einen seltsamen Nervenzustand. Ich konnte nicht mit dem Gesicht nach oben auf dem Bett liegen. Es war mir, als senke sich die Decke. Ich wußte, daß dies Unsinn war, und litt dennoch darunter. Wie würde ich heimreisen, wenn ich nie wieder fahren konnte?

Neuseeland war der entfernteste Punkt meiner ganzen Fahrt; selbst Japan war der Heimat näher gewesen …

Es war Sonntagnachmittag und die Mitreisenden, plötzlich in Seidenkleidern, die überflüssig gewählt schienen, drängten sich dem Paßbeamten zu, hinter dem Wellington mit seinen schönen, ansteigenden Bauten sichtbar wurde. Der Beamte fragte nach meiner Volkszugehörigkeit. Ich antwortete und übergab meinen Paß.

»In der Schiffsliste steht ›britisch‹!«

Ich erklärte, der Gesellschaft meinen Paß gezeigt zu haben, erinnerte mich indessen, daß der betreffende Beamte sich mehr mit der unschuldigen Außen- als mit der schuldigen Innenseite befaßt hatte, und beruhigte damit den Gestrengen. Er wurde höflich, aber bedauernd. Einen Fremden durfte man nicht von Bord lassen, und am Sonntag war niemand vom Paßwesen für den schweren Fall vorhanden. Einem Amerikaner – dem Abkömmling der großen Nation – ging es nicht besser und so fügte ich mich ruhiger in mein Geschick. Am Abend ertränkten wir unseren Landungsschmerz vereint, er in Whiskysoda und ich in Ingwerbier.

Wenn Sorgen graue Haare erzeugen würden (die meinen sind noch blond geblieben, weshalb ich die Annahme bezweifle), so würden die Paßuntersuchungen allein zur Verfärbung genügt haben. Oh, ihr grundgütigen Götter! Am äußersten Ende der Welt so ein Getue um etwas so Kleines und politisch noch dazu Ungefährliches, wie ein Kind des dort unbekannten SHS! Ich mußte ein Lichtbild hinterlassen (»es kann so häßlich sein, wie Sie wollen!« tröstete mich die Beamtin, und ich suchte das fürchterlichste Liebhaberbildchen aus dem Koffer heraus), einen langen Bogen ausfüllen, mein Geld mit Verlust aus australischem in neuseeländisches Geld umwechseln und endlich zehn Pfund hinterlegen, damit man mich – im Notfall – wieder loswerden konnte. Da ich den Kreditbrief mit restlichen 3OO Yen in der Tasche hatte, gab ich ruhig mein gewechseltes Bargeld und trabte, mein Gepäck versetzend, sehr vergnügt durch die Stadt. Als ich aber zu einer Bank ging, um den Kreditbrief einzutauschen, wurde mir gesagt, daß man mit Japan keinerlei Verbindungen unterhalte und daher auch nichts in Yen ausbezahle.

Da stand ich im fremden Lande mitten auf der Straße und hatte nur drei Schillinge als einziges Betriebskapital!

Fünf Tage hatte das Schiff Verspätung gehabt, und nun, in Wellington angekommen, vernahm ich, daß ein großer Bahnstreik die Verbindung zwischen der Stadt des Südens und der des Nordens unterbunden hatte. Nun war all mein Hasten vergeblich gewesen.

Zum Schluß begab ich mich zu den beiden Damen von » Dominion Paper« und von der » Evening Post«, die mir sehr liebenswürdig mit Rat und Tat beistanden und durch deren Vermittlung ich, nach einigen Tagen, auch die Ausbezahlung meines Kreditbriefes erhielt. Schwerer war es, eine Wohnung zu finden, denn infolge des Streiks war Wellington übervölkert, aber endlich erklärte sich Miß Chamasa, die Leiterin des Quaker Home, bereit, mich eine Woche lang zu behalten.

Die Quäker sind eine amerikanische Sekte, die sich immer in Grau kleidet, sich gegenseitig du sagt, allem Vergnügen abhold und eine starke Gegnerin des Krieges ist. Das Heim aber war reizend geleitet, die Kost gut, das Zimmer behaglich und die Dame machte mir überdies einen Extrapreis. Das Haus lag inmitten eines Rasens ganz oben auf einem der Hügel um Wellington. Man fuhr mit einer Zahnradbahn bis nach Kelburn, der letzten Haltestelle, aber einmal oben war die Aussicht über das Meer, die unzähligen Hügel und die ansteigenden Häuschen wunderschön. Was den Ausblick damals noch verschönte, war der Umstand, daß der Ginster in vollster Blüte stand und die Hügel dadurch in ein goldiges Gelb getaucht wurden, das zum tiefen düsteren Grün der langnadeligen Araucaria und dem Hellgrün der Baumfarne in starkem Gegensatz stand, der durch das Blau des Himmels und das Graublau des Meeres noch betont wurde.

Berüchtigt ist der Wind von Wellington, und mehr als einmal mußte ich meine Erika (die ich selbstredend abholte), mitten auf der Straße niederstellen, um meinen sonst sehr fest sitzenden Hut mit beiden Händen zu halten. Dabei flogen beinahe Erika, Hut und ich dennoch ins nahe Meer.

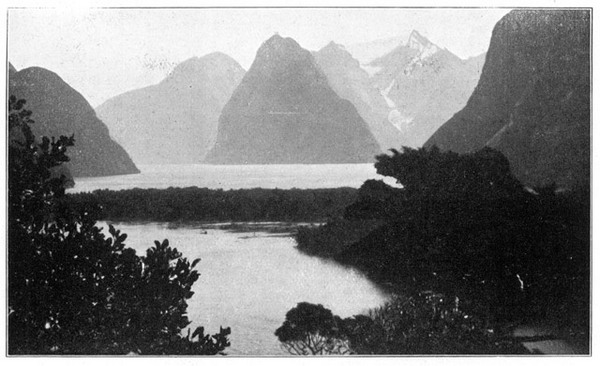

Neuseeland: Berglandschaft

Die Leute, die nach Neuseeland ausgewandert sind, gehören einer höheren gesellschaftlichen Stufe als die Einwanderer Australiens an, daher sind Sprache, Auftreten, Lebensanschauung, Hauseinrichtung vornehmer und jedermann von ausgesuchter Höflichkeit. Neuseeland ist Englands Wickelkind, fern von der Mutterbrust gelegen, und daher etwas verzärtelt, und die Neuseeländer hängen am Mutterland mit einer blinden Liebe, die rührend und manchmal auch ein wenig unangenehm ist. Der Australier wünscht immer – und spricht es offen aus – als Kolonie ganz unabhängig zu sein, macht sich lustig über die ausgewanderten Briten, spottet über den Oxfordtonfall und fühlt sich, insbesondere körperlich, über die Kinder des kalten Nordens erhaben. Die Neuseeländer aber bestellen alles aus England, ahmen alles nach, leben mit jedem Mitglied des königlichen Hauses mit und sind weit britischer als die Briten. Aus diesem Grunde waren sie damals – aus Ueberlieferung – sehr deutschfeindlich, und das erschwerte mir den Weg. Mit Engländern, mit denen ich in China oder Japan zusammengekommen war, hatte ich nie Unannehmlichkeiten gehabt. Einer sagte mir einmal auf dem Postamt:

»Wenn wir kämpfen, so tun wir es aus Leibeskräften, aber wenn wir ausgefochten haben, geben wir dem Mitkämpfer die Hand, und die Sache ist vergessen. Wir haben 's ja ausgetragen.«

Die Neuseeländer aber hegten noch bitteren Groll, der indessen nie persönlich wurde. Gegen mich waren alle ganz reizend, und nach einer Woche schied ich mit sehr großem Leid von Wellington, in dem ich mich unglaublich wohlgefühlt hatte. Es war nicht nur das liebenswürdige Entgegenkommen schuld daran: es gibt Orte, die einem zulächeln und das Herz schon mit ihrer Lust, ihrem Gestein erfreuen.

Neuseeland: Maori-Häuptling

Die Südinsel, die sehr kalt ist, hat schon den Charakter unserer Alpenwelt und die schneegekrönten Häupter, so nahe den weiten Seen, düsteren Schluchten und seltsamen Wäldern, erhöhen das Großartige des Eindrucks. Schafherden bedecken die niedrigeren Abhänge. Der Kea, der neuseeländische Papagei, der einmal Pflanzenfresser war und nun Fleischfresser geworden ist, läßt sich im einsamen Felsgebiet nicht selten auf ein Lamm herab, das er in den Abgrund schreckt oder dem er bei lebendigem Leibe den Rücken aufreißt, um das Nierenfett herauszufressen.

Schön ist – neben den dicknadeligen Araucarien – das sogenannte Lämmergras, das aus einiger Entfernung auf dem Felsen genau wie ein schlafendes Lämmlein aussieht; aber zu den echten Pflanzenwundern gehört die Pflanzenraupe. Der Same einer Pflanze bohrt sich in den Leib einer ziemlich dicken Raupe ein, ergreift Besitz von der Raupenhaut und füllt sie mit den eigenen Wurzeln, so daß aus einem Tier langsam eine Pflanze wird. Das Stäbcheninsekt dagegen hat Pflanzenform, ist in Wahrheit aber Tier. Man findet zwanzig Zentimeter lange Insekten, so braun und so dünn und genau so knotig da und dort wie ein verdorrter Zweig, und nur die dünnen, langen Beine lassen, wenn sie sich bewegen, erkennen, daß es sich um ein Tier handelt.