|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ganz nahe der Oberförsterei liegt ein kleines Gebäude, von dem will ich hier erzählen. Auf dem Aquarell des stattlichen Hauses, das ich eben betrachte, kann man das winzige Ding nicht sehen; die Stelle aber, wo es steht, hat Onkel Leo, der Maler des Bildchens, über den Wipfeln der Bäume, die es verstecken, durch einen Vogel angedeutet, der mit ausgebreiteten Flügeln darüber schwebt, einen Vogel, der mit einem Storche große Aehnlichkeit hat und der nach Großmutters Ansicht das hübsche Bild verunglimpft, weil ihm Onkel Leo etwas in den Schnabel malte, das genau so aussieht wie ein Wickelkind.

Ganz nahe der Oberförsterei liegt ein kleines Gebäude, von dem will ich hier erzählen. Auf dem Aquarell des stattlichen Hauses, das ich eben betrachte, kann man das winzige Ding nicht sehen; die Stelle aber, wo es steht, hat Onkel Leo, der Maler des Bildchens, über den Wipfeln der Bäume, die es verstecken, durch einen Vogel angedeutet, der mit ausgebreiteten Flügeln darüber schwebt, einen Vogel, der mit einem Storche große Aehnlichkeit hat und der nach Großmutters Ansicht das hübsche Bild verunglimpft, weil ihm Onkel Leo etwas in den Schnabel malte, das genau so aussieht wie ein Wickelkind.

Der Onkel hat zwar immer erklärt, es sei nicht seine Absicht gewesen, daß der harmlose Frosch, den Meister Adebar trage, so große Aehnlichkeit mit einem Büschekindchen habe, aber Großmutter pflegte ihm dann immer zu drohen: »Leo, sei still, ich kenne dich besser, du hast uns necken wollen.«

Das kleine Häusel hatte Großvater sich mit Hilfe des Dorfzimmermanns und eines Maurers nach eigener Idee gebaut, und zwar sollte es einem großartigen Unternehmen dienen – er wollte Seidenraupen züchten. Maulbeerbäume wurden in Reih' und Glied angepflanzt, und in dem Miniaturhäuschen, das so groß ungefähr war wie eine Bahnwärterbude – aber wie eine kleine, es enthielt nur zwei Räume – sollte der alte Hubert wohnen, ein angeblich gelernter Seidenzüchter aus Südfrankreich, der sich anheischig gemacht hatte, in ganz kurzer Zeit hervorragende Ergebnisse der Seidenzucht zu liefern, was aber von Großmutter mit einem leisen Kopfschütteln bezweifelt wurde.

Monsieur Hubert war eines Novemberabends in einem Wetter, das es unmöglich machte, ihn hinauszuweisen, vor die Thür des Forsthauses gekommen; weder der junge Oberförster, noch Anita, seine ihm erst vor kurzem angetraute hübsche Frau, hätte es vermocht. Er wurde also, nachdem er seinen Hunger und Durst gestillt hatte und mit trockenen Kleidern versehen war, in eine leere Gesindekammer gebracht, und bei dem Brausen und Tosen des Sturmes freute das junge Paar sich, dem Tode eine sichere Beute entrissen zu haben.

Monsieur Hubert freute sich jedenfalls auch. Er war von einer so rührenden Dankbarkeit und Anhänglichkeit, daß er am andern Morgen das Abschiednehmen vergaß, dafür aber dem Oberförster in des Wortes verwegenster Bedeutung Raupen in den Kopf setzte, und zwar so fest, daß selbst das Kopfschütteln der jungen Frau sie nicht wieder herauszubringen vermochte.

Ach, wie oft hat Großmutter in späteren Jahren noch den Kopf geschüttelt über ihres Mannes Gutmütigkeit, Hilfsbereitschaft und Leichtgläubigkeit! Monsieur Hubert verhalf ihr zu der ersten Erfahrung in dieser Beziehung, denn ihm zuliebe wurde das Häusel erbaut; später hat es eine ganze Reihe wunderbarer Schützlinge meines Großvaters beherbergt; unendliche Plackereien und viel Aerger hat die bunte Gesellschaft ihren Wohlthätern gebracht und Großmutter hat Zeiten erlebt, in denen sie sich zuschwor, sie wolle das Raupenhäusel anzünden, damit sie endlich Ruhe habe, und ihr Mann auch. Aber dann kam doch immer mal eine Zeit, wo sie sich selber freute, daß sie im stande war, einem armen, vor Hunger und Kummer müden Menschenkinde eine Freistatt bieten zu können.

In dem Raupenhäusel haben sich ganze Romane abgespielt.

Monsieur Hubert war eigentlich nur als Gründer merkwürdig; ohne ihn wäre das Gebäude nie ins Leben getreten. Er hat es aber nicht lange bewohnt, der alte Franzose mit den funkelnden Augen unter den weißen Brauen. Seine Raupenzucht wollte nicht gedeihen in unserm nordischen Klima, die Cocons waren fleckig und wertlos, die Maulbeerbäumchen blieben zurück und gingen ein, und Großvater, der anfänglich mit brennendem Interesse den Veranstaltungen zugesehen hatte und unverdrossen den Geldbeutel zog, um von weither Raupenbrut sich schicken zu lassen, ward immer kleinlauter und sprach immer weniger von dem Seidenkleid, das seine Anita als Lohn für die Verpflegung des Alten bekommen sollte. Er ging immer seltener ins Raupenhäusel, und die Bekannten, die da kamen, sich das neue Unternehmen zu betrachten, wurden mit irgend einer Ausrede abgespeist. Zu sehen bekamen sie nichts, weil nichts da war.

Es sei eine Krankheit unter den nützlichen Tierchen ausgebrochen, berichtete Hubert endlich, »die kleine dumme vers à soie konnten nix leben in der Klima – alle tot – alle – «. Und ihren: Wärter, der kopfhängerisch in dem Raupenhäusel saß, in namenloser Angst, daß er den Wanderstab weitersetzen müsse, ging's eines Tages wie seinen Pflegebefohlenen, »er konnte nix vertragen die Klima«. Er starb nach einem achtwöchigen Krankenlager, getreulich verpflegt von Anita.

Großvater ließ ihn begraben. Der alte Vagabund hatte nicht einmal einen Heimatschein gehabt; er stamme aus Frankreich, heiße Hubert und sei ein Seidenbauer, der schwerer Schicksale halber sein sonniges Vaterland habe verlassen müssen, so hatte er gesagt; Schriftliches besaß er nicht.

Anita ließ tags nach dem Begräbnis das Raupenhäusel reinigen, dann schloß sie eigenhändig Läden und Thür, sah sich das Ding von außen noch einmal an, schüttelte noch einmal den hübschen braunen Kopf und hing den großen Schlüssel an das dazu bestimmte Brett im Wohnzimmer. Mit ihrem Mann sprach sie kein Wort von der Sache, und er nicht mit ihr; sie hoffte wohl, daß die in den Kopf gesetzten Raupen auch alle tot seien und daß er sich im stillen ein wenig seiner allzu großen Gutmütigkeit schäme; denn daß nur der Wunsch, dem Alten zu helfen, die Haupttriebfeder zum Bauen gewesen, das hatte sie natürlich längst herausgefühlt.

Das Raupenhäusel blieb wohl anderthalb Jahre leer stehen, da bekam es wieder Gäste.

Diesmal kamen sie an einem heißen Sommernachmittag. Der Oberförster saß im Garten unter der Linde und Anita neben ihm, recht still und müde. Da schritt über den Kies des Weges eine wunderliche Gestalt daher, ein Mann von ungefähr vierzig Jahren in einem kuttenartigen Gewand, mit langem Bart und klugem schmalem Gesicht. Er hatte auf der schlottrigen Kutte ein Kreuz aus schwarzem Glas hängen und machte den Eindruck eines Phantasiemönchs, wie man ihn auf Maskenbällen sieht; nur der Staub, die Spuren des Schmutzes und die aufgesetzten Flicken waren echt. Er verbeugte sich vor dem jungen Paar und fragte, ob die Madame etwas zu kitten habe. Auch sei er Glasschleifer und könne Namenszüge in Trinkgläser schleifen, und Ansichten von Häusern und Gegenden.

Nun hatte Großmutter wirklich etwas zum Kitten, nämlich den Deckel der Meißner Zuckerdose, den sie höchsteigenhändig zerschlagen hatte, und sie begann eben der Magd zuzurufen, ihn zu holen, als der wunderliche Heilige vor ihr sich umwandte. Er rief: »Thusnelda!« Da kam ein fünfjähriges Dirnchen angesprungen, dem trug er auf, bescheiden in das Haus zu gehen und der Magd zu sagen, sie solle das Verlangte der gnädigen Frau bringen. Das alles wurde in gutem, schön klingendem Deutsch gesprochen, und die Kleine trippelte davon.

»Wie kommen Sie denn in den Rock?« forschte Großvater.

»Ich war ehemals Eremit,« lautete die erstaunliche Antwort, »und habe die Tracht beibehalten.«

Das Paar unter der Linde lächelte. »Gibt's denn noch Eremiten?«

»Ich lebte in Oberbayern und hatte von der Gemeinde die Erlaubnis erwirkt, mir im Walde am See eine kleine Hütte aufzurichten; dort habe ich zehn Jahre lang als Eremit gelebt, dann aber – – «

»Nun, was machte Sie Ihrer Neigung abwendig?«

»Ich lernte meine liebe Frau kennen,« sprach er gelassen und mit unerschütterlichem Ernst.

Die Großmutter erzählte später, wenn sie von dieser Scene sprach, immer, sie sei beinah erstickt vor innerlichem Lachen, aber an dem Menschen sei doch etwas gewesen, daß sie ihm nicht habe offen zeigen können, wie sehr er sie belustigte.

»Und?« fragte Großvater weiter.

»Nun ziehen wir umher, auf Märkten und auch so in kleinen Städten. Ich habe diesen Kitt erfunden, sicher hat er eine Zukunft, mein Herr; auch ist meine Frau sehr geschickt im Kitten, sie versteht die kleinsten Splitterchen wieder zum Ganzen zu fügen. Leider«, schloß er, »ist sie augenblicklich kränklich und ich muß mich nach einem Ort umsehen, wo wir ein paar Wochen verweilen können, dieweil uns der Himmel bald ein fünftes Kindlein schenken wird.«

»Wo steht denn Ihr Kram?« forschte Großvater.

»An der Gartenmauer, mein Herr. Ich würde die Ehre zu schätzen wissen, wollten, die Herrschaften einmal meine Gläser ansehen, ich habe einige sehr schöne Pokale mit Jagdscenen, sehr geschmackvoll – «

Großmutter erhob sich; die Kleine kam zurück, hinter ihr das Mädchen mit dem zerbrochenen Deckel.

»Da wollen wir einmal schauen,« sagte sie zu ihrem Mann, und auf seinen Arm gestützt und gefolgt von dem Glasschleifer, ging sie der Gartenpforte zu.

»Meine liebe Frau!« stellte er mit einer großartigen Handbewegung vor.

Dort stand ein Planwägelchen mit einem kleinen Pferd davor, das trübselig und müde den Kopf hängen ließ und die Halme des Angers beschnupperte. Auf einem Feldstuhl saß die Frau mit Näharbeit beschäftigt, an ihrem Knie lehnte ein winziges Bürschlein, das noch nicht recht zu gehen vermochte, und drei andre jagten sich um sie her in kindischer Lust.

»Die Herrschaften wollen die Pokale sehen, Katharina,« rief der Glasschleifer, und als sich die Frau erhob, stellte er sie mit einer großartigen Handbewegung vor: »Meine liebe Frau!«

Sie mochte wohl einmal hübsch gewesen sein, aber Arbeit und Not hatten ihr deutliche Spuren auf das Antlitz gezeichnet. Sie litt offenbar unter der Hitze und wischte sich seufzend die feuchte Stirn mit dem Schürzenzipfel. Anita sagte ihr etwas Freundliches über die Kinder, und in ihrem Herzen quoll ein großes Mitleid auf mit dem armen Weibe, das noch nicht wußte, wohin es sein Haupt legen werde in schwerer Stunde. Und sie dachte an das trauliche Zimmer in dem alten Hause hinter sich, an die kleine Wiege, die dort schneeweiß gebettet stand, an die zarten Sächelchen, die in der Kommode bereit lagen, sich um kleine Glieder zu schmiegen; sie schämte sich fast ihrer bevorzugten Lage, der heimatlosen Frau gegenüber.

Inzwischen hatte ihr Gatte mit gewohnter Eile einen Pokal gekauft. »So schau doch, Anita, ein kleines Kunstwerk!« rief er schnell begeistert.

Anita nickte zerstreut, denn in Wahrheit hatten die Hirsche und Rehe, die sich um den Rand des Kelches jagten, wenig genug von Kunst an sich.

»Wo ist das Gegenstück?« fragte Großvater.

»Ich bin noch bei der Arbeit, mein Herr,« war die Antwort.

»Wann wird es fertig?«

»In zwei bis drei Tagen, mein Herr.«

Großvater wandte sich ihm wieder zu. »Bleiben Sie hier in der Nähe jetzt?«

»Ich muß wohl,« antwortete der Mann und warf einen Blick auf die Frau, die das Kitten des Deckels bereits in Angriff genommen hatte.

»Da können Sie mir den Becher bringen, wenn er fertig ist.«

Der wunderliche Mensch verbeugte sich.

»Mein Name ist Alois Schlüter,« sagte er; »ich danke Ihnen, mein Herr. Sobald meine Frau den Deckel gearbeitet hat, werden wir aufbrechen. Verzeihen Sie die Frage, mein Herr – wie weit ist es bis zur nächsten Stadt?«

»Zwei und eine halbe Meile,« sagte Großvater.

»Das sind fünf Stunden,« murmelte der Mann, und wieder traf ein Blick die Frau, ein sorgenvoller Blick. Die aber seufzte nur.

»Wo kommen Sie denn heute her?« erkundigte sich Großmutter.

Er nannte ein Städtchen jenseit der Berge.

»So weit!« dachte Anita erschreckt, und sie sah zum Himmel empor, an dem Gewitterwolken standen. Dann suchten ihre Augen den Großvater, und beide blickten zum Raupenhäusel hinüber, aber keines mochte das erste Wort sprechen; sie nicht, weil sie ihrem Manne noch immer ein wenig über das Gebäude zürnte; er nicht, weil er sich der Raupen noch immer etwas schämte. Sie gingen auch wirklich stumm miteinander ab.

Bis zur Gartenpforte kamen sie, da blieb Anita stehen. »Ich glaube, das sind wunderliche, aber ordentliche Leute,« begann sie. »Die Kleider der Kinder sind so nett geflickt, und die Frau war so glatt um die Haare und – «

»Der Kerl versteht seine Sache,« gab Großvater zu.

»Mich dauert sie nur,« fiel Anita ein; »bei der Hitze soll sie den weiten Weg noch machen – «

»Armes Weib!« murmelte Großvater, »in solcher Lage – «

Dann sahen sie sich wieder an; sie waren jetzt dicht am Raupenhäusel und betrachteten die verschlossene Thür.

»Gelt, Anita, das steht leer – recht unnütz war's, daß ich es dahin setzte – das Dings taugt zu nichts Gutem.«

»Schließ doch auf!« gab sie zurück.

»Meinst du?«

»Ich meine es – vielleicht bringt's uns Glück,« flüsterte sie mit ernsthaften Augen und ihre Wangen färbten sich purpurn.

»Ja, ja!« rief er, »du hast recht! Schließen wir auf!« Und spornstreichs eilte er zurück, um dem Eremiten a. D. mit seiner Familie ein Nachtquartier anzubieten. Daß ein Abendbrot damit einbegriffen war, verstand sich von selbst.

Anita ließ eine Riesenschale Milchsuppe kochen, ließ Stroh aufschütten in der Kammer und gab saubere Gesindewäsche dazu, das Pferdchen aber that sich im Stalle bei lange entbehrtem Hafer gütlich. An diesem Abend wurde das Haus von der lachenden jungen Hausfrau »Eremitage« getauft, und das Ehepaar sah in der kühlen Abendlust die fremden Kinder vor der Thür spielen und den Mann auf der Bank vor dem Hause sitzen mit seinem wunderlichen nachdenklichen Gesicht. »Herr Gott,« sagte Großvater, »was läuft doch alles auf deiner schönen Welt herum!«

In der Nacht aber, die nun folgte, ward Großvaters ältester Sohn geboren, und als der Morgenstern über dem Garten funkelte, da schrie auch im Raupenhause ein neuer Weltbürger die Wände an, auch ein Knabe, und als die Sonne aufging, da schlief die Großmutter einen erquickenden Schlummer, und im kleinen Häuschen schloß sich auch ein Paar Augen, aber um sich nie wieder aufzuthun. Die arme geplagte Frau hatte noch einmal mit bangem Blick ihre Kinderschar betrachtet, dann war sie dem Todesboten gefolgt. –

Großmutter erfuhr nur von der Geburt eines kleinen Eremiten, und von ihrem Bette aus traf sie allerhand Anordnungen für die Wöchnerin drüben und sagte herzensfroh zu ihrem Manne: »Schau, nun bin ich dir nicht mehr böse um das Raupenhäusel, diese Nacht war es zu etwas nütz – denke, wenn die Aermste kein Obdach gefunden hätte!«

Als sie vier Wochen später die Wahrheit erfuhr, da saß der Eremit mit seiner mutterlosen Kinderschar gar fest in dem Raupenhäusel und hatte sich eine vollständige Glasschleiferei eingerichtet, mit deren Erzeugnissen er wöchentlich ein paarmal hausieren fuhr, weit leichtbeschwingter als früher, denn die Kinderschar hing ihm nicht mehr an der Kutte, sie hatte ein Heim, und das älteste halbwüchsige Mädchen mußte kochen und die Kleinen warten. Der Großvater aber kratzte sich hinter den Ohren und die Großmutter schüttelte den Kopf, wenn die wilde Jagd dort drüben einen Mordspektakel aufführte.

»Du bist schuld, Anita,« sagte er dann.

»Nein, du – du mußtest es ihm doch klarmachen, daß das nicht für immer war.«

»Ach, Anita, die unglücklichen Würmer!«

Und siehe, als das Ehepaar noch so sprach, da kam der Eremit mit einer Gevatterkarte und lud sie beide zu Paten, und das konnten sie wieder nicht ablehnen, der Bub' war ja in der nämlichen Nacht geboren wie ihr herziger Junge. Und eine Zeit darauf kam der Eremit und fragte, ob er für besagtes Patenkind wohl eine Ziege halten dürfe. Und wieder einige Wochen später meinte er, es sei nötig, ein Schwein zu füttern; und als ein halbes Jahr vorüber war, da kam er gar von einer achttägigen Handelsreise nicht allein zurück, er hatte sich die zweite Gattin erwählt.

Die Großmutter war außer sich; war doch die erste kaum kalt, wie sie sich ausdrückte. Als sie aber die wilde Schar ansah, da meinte sie, es sei mehr Liebe zu den Kindern als Herzensneigung, die den Mann so rasch zur zweiten Ehe habe schreiten lassen. Und sie seufzte und sah es vom Eckfenster mit an, wie die robuste Person unter die Kinder fuhr, gleich dem Weih unter die Küchlein, sie zauste und puffte und die Unarten austrieb, daß die Federn stoben. – Es wurde nach und nach immer lästiger mit dieser Nachbarschaft, und mehr als einmal erklärte Großmutter: »Morgen sag' ich ihm, er solle sich nach einer andern Wohnung umsehen.« Aber dann brauchte sie nur den kränklichen Jüngsten zu erblicken und ihren eigenen strammen Jungen, und sie unterließ es, denn hier hatte das Würmchen doch wenigstens freie gute Luft. –

So gingen mehrere Jahre hin, und es waren hüben und drüben noch ein paar Kinder dazu gekommen. Man hatte sich mittlerweile gewöhnt an die Nachbarschaft, um so mehr, da die zweite Frau wirklich Ordnung zu halten verstand unter der Jungenbande. Wie sie es anstellten, in den engen Räumen unterzukommen und auszuhalten, blieb der Großmutter zwar ein Rätsel, aber glücklich schienen sie sich zu fühlen und sich auch nicht fortzusehnen.

Eines Morgens jedoch – es war ein wundervoller Maimorgen – blieb es sonderbar still drüben, und als bis Mittag noch keines der Kinder vor dem Hause erschien, ging Anita hinüber. Sie klopfte an die Stubenthür, die unmittelbar ins Freie führte – keine Antwort. Da stieß sie die Thür auf und trat in völlig leere Räume, nur auf dem Tische, der zum Häuschen gehörte, stand ein großer geschliffener Pokal, in dem sich das Sonnenlicht, das durch die sauber geputzten Fenster fiel, mit allen Regenbogenfarben brach. Sonst keine Spur, daß gestern noch eine große Familie hier gewohnt hatte. Kahle Wände, kein Hausrat mehr, nichts weiter, als das wenige Gerät, das damals hier gestanden hatte, als der Eremit einzog, aber alles spiegelblank und die weißen Dielen mit gehacktem Tannenreisig und jungem Birkenlaub bestreut. An dem hohen Deckelglas aber stand eingeschliffen unter zierlichem Rankenwerk versteckt:

Meinen edlen Wohlthätern,

dem Herrn Oberförster von Stetten

und seiner gütigen Gemahlin,

in ewiger Dankbarkeit

von

Alois Schlüter.

Das Stettensche Wappen breitete sich über die Vorderseite des Kelches in wunderbarer Zartheit aus – diesmal ein wertvolles, ein wirkliches Meisterstück.

Wo aber war der Verfertiger geblieben? Und wo die ganze Familie?

Die Großmutter schloß wiederum kopfschüttelnd das Häusel ab, und den Becher setzte sie in den Prunkschrank der besten Stube. Zu erfahren war vorderhand gar nichts über die Entschwundenen; erst nach Jahren kam ein netter Wanderbursch an und verlangte die Frau Oberförsterin zu sprechen. Recht aus fröhlichen Augen sah er sich um, und daß er wohlhabender Eltern Kind sei, das erkannte man an dem gefüllten Ränzel, aus dem die nagelneuen Stiefel zu beiden Seiten ihre Sohlen herausstreckten.

Er wollte nicht fechten, er wollte nur einen Brief abgeben, und – siehe – da war's das Patenkind, der Hermann Schlüter, der, ein Schlosser geworden, sich auf der Wanderschaft befand und Grüße brachte von daheim. Nun erfuhr man erst, warum Vater Schlüter sich »französisch empfohlen« hatte. Er war durch seine kostenfreie Wohnung und so mancherlei Vorteile, die ihm haushalten halfen, und freilich auch zumeist durch Fleiß und Sparsamkeit, allmählich zu Gelde gekommen. Zugleich meldete sich die Sehnsucht nach der alten Heimat und das Gefühl, bei seinem reichlichen Verdienst nicht länger Wohlthaten annehmen zu können. Man beschloß also, auszuwandern; aber Abschied zu nehmen – das brachte der Eremit nicht übers Herz, er ging heimlich. Der Sohn erzählte ferner, es sei des Vaters Sehnsucht, noch einmal hierher zu kommen und das Raupenhäusel wiederzusehen, in dem ihm Gutes geschehen sei auf einer Welt, die er bis dahin nur als eine erbarmungslose gekannt. – Und der Vater habe ein schönes Geschäft in München, und auf die Frage, ob er die Kutte noch immer trage, machte der Bursch ein verwundertes Gesicht; er kannte sie nicht mehr an seinem Vater. –

Aber während der langen Zeit waren noch mancherlei Gäste dagewesen im Raupenhäusel. Einmal ein gar schauriger, ein Ermordeter, ein Förster, den Wilddiebe erschossen hatten. Ein andermal ungeladene Gäste; um Weihnacht, bei strenger Kälte waren sie durchs Fenster gestiegen, ein paar Strolche, die aus dem Gefängnis der nahen Kreisstadt entsprungen waren. Der Kutscher, der spät nachts aus dem Stalle trat, wo er ein krankes Pferd hatte, bemerkte Rauch aus dem Schornstein und hinter den rissigen Läden Lichtschimmer. Und siehe, da saßen die Kumpane bei der Branntweinflasche und spielten Sechsundsechzig. Und andern Morgens waren die Gendarmen da und fingen sie, als die Bösewichter den Tag zur Nacht machten und schliefen, weil sie sich völlig sicher wähnten.

Dann ging aber auch einmal die Großmutter heimlich während der Nacht hinüber ins Raupenhäusel und schleppte sich selbst mit allerlei Gerät und Betten und hatte rotgeweinte Augen. Ihr Bruder war auf der Flucht mit einem andern Studenten von Jena, und der andre hatte einen im Duell erstochen und war selbst schwer verwundet. Tagsüber hatten sie in der Tannenschonung gesteckt, erst nach zehn Uhr abends wagte sich der Onkel ans Forsthaus und klopfte und heischte Versteck und Hilfe, und da lag sein Corpsbruder wochenlang, bevor er fähig war, in dunkler Nacht und heimlich, wie er gekommen, nach Hamburg abzureisen, von wo aus er in Amerika Sicherheit vor Strafe für seine unglückliche That suchte und fand. Von seiner Hand sind in eines der kleinen Fensterbretter die Goetheschen Verse eingeritzt, die eine so furchtbar traurige Lebenswahrheit enthalten:

Ihr himmlischen Mächte,

Ihr führt ins Leben uns hinein,

Ihr laßt den Armen schuldig werden,

Dann überlaßt ihr ihn der Pein;

Denn alle Schuld rächt sich auf Erden –

Was mag er gelitten haben, der Arme, in diesen engen Räumen!

Gleich darunter hat eine andre Hand gekritzelt:

Das ist ja dummes Zeug!

Froh zu sein bedarf man wenig,

Und wer froh ist, ist ein König!

Wilhelm Schulze,

Gefreiter bei den Braunschweiger Jägern,

lag in diesem schönen Quartier während

des Manövers im Jahre 18..

Ja, so war es! Dem einen mochte das Häuschen ein Gefängnis scheinen, dem andern ein Paradies. – –

Die berühmteste Geschichte aber, die das Raupenhäusel erlebte, war folgende, und zwar wird es am besten sein, ich lasse die Großmutter selbst erzählen, indem ich mich bemühe, ihre kurze und doch so packende Art, so gut ich vermag, wiederzugeben:

Es hatte grad vier Jahre leer gestanden, nachdem der Eremit mit seiner Familie abgezogen war. Alterchen verhielt sich etwas vorsichtiger mit Einladungen. Da kam einmal wieder ein Gast, für den er das Raupenhäusel extra gemacht hielt.

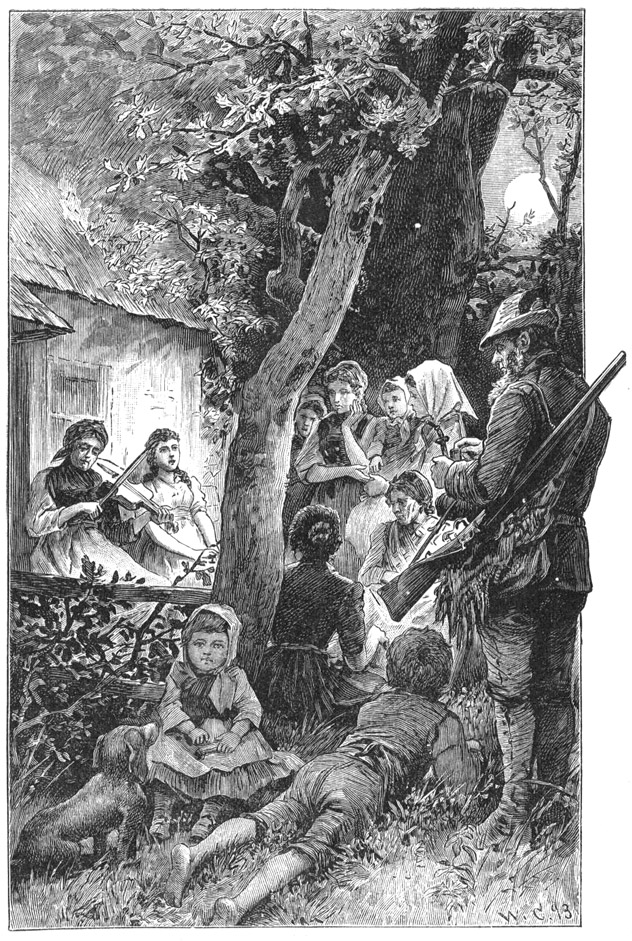

Diesmal war es kein alter Franzos, kein Eremit mit zahlreicher Familie, überhaupt kein Mannsbild, diesmal kam etwas vom schönen Geschlecht – . Du liebe Güte, auf die Alte bezogen war das »vom schönen Geschlecht« allerdings blasse Ironie. Ein Weibsbild, so jammervoll, so heruntergekommen, und doch in den edel geschnittenen Zügen keine Spur von jener Frechheit, die man sonst bei ihresgleichen findet, welche man in unserm Lande einfach als »Harfenlottchen« bezeichnet. Ein wanderndes Musikantenweib, nur daß sie statt der Harfe die Violine spielte und keine gellenden Lieder sang. Sie blieb vielmehr stumm und sah nur mit großen unendlich schwermütigen Augen während ihres Spielens umher.

Neben ihr aber stand – natürlich, das machte meinen Alten ganz verdreht – ein eben erwachsenes Mädchen und sang mit kindlich weichem Alt die zweite Stimme zu den Liedern, die die Mutter auf der Geige kratzte.

Wär' ich ein Künstler gewesen, ich hätte das Kind als Mignon gemalt. Sie hatte ein Gesichtchen, wie es Murillo nicht schöner, unschuldiger und doch sinnbethörender geschaffen haben mag, und einen zwar blassen, aber doch wundervoll warmen Teint. Schade nur, daß sich zwei bräunliche Schatten unter den Augen hinzogen und daß um den knospenhaften Mund ein gar so weher Zug lag.

Der Großvater stand in der Stubenthür, derweil sie im Hofe sangen, und als das Kind, trotz der Hitze, erschauerte, fragte er natürlich, ob ihm kalt sei, worauf die Mutter traurig meinte, sie habe das Fieber, und weiter geigte. Das Stimmchen aber wurde immer versagender und plötzlich preßten sich die blassen Kinderlippen zusammen. »Ich kann nicht weiter!« sagte sie.

Die Alte aber fing die zu Boden Sinkende in ihren Armen auf und sah, ganz erstarrt vor Angst, bald das ohnmächtige Kind, bald uns an. Na, da that man halt, was man konnte. Es stellte sich aber eine schöne Begebenheit heraus, nämlich die, daß das elende Ding die Masern hatte, und daß die Alte keinen Ort wußte, wohin sie ihr Haupt legen konnte und das ihres Kindes.

»Schließ auf, Anita!« sagte mein Alterchen. Und ich schloß das Raupenhäusel auf.

So, da war nun wieder einmal jemand drinnen, und wie es so geht, das wandernde Bettelmusikantenweib kam einem menschlich so nahe in den nächsten Tagen, als sei es unsresgleichen, nahe durch das urewige Naturgesetz, das ein Geschöpf unsrer unvollkommenen Welt dem andern beizustehen heißt in Not und Elend. Meine Kinder legten sich nämlich auch an besagter Krankheit, und hüben und drüben war Angst und Sorge, denn die Epidemie trat diesmal gefährlich auf.

Ich war eigentlich sehr böse auf den Großvater. Wenn er das fremde Weib nicht eingelassen, so hätte es uns die Krankheit nicht hergeschleppt, denn daß meine Kinder angesteckt seien, ließ ich mir nicht ausreden.

Indes, was hilft alles Wenn und Aber, wo das Unglück schon da ist. Es blieb weiter nichts übrig, als das Pflegeamt anzutreten und die Hände zu falten und Gott zu bitten, daß er das Leben der Kinder erhalten möge.

Die meinigen erholten sich auch ziemlich rasch, aber das fremde Mädchen schwebte wochenlang am Rande des Grabes, und die Mutter saß in stiller Verzweiflung neben dem Lager. Sie klagte nicht, man sah es aber ihren irren Blicken an, daß hier das einzige lag, was sie noch auf der Welt festhielt, um deswillen sie alles Elend ihres armseligen Lebens willig ertrug. Erst als der Arzt Hoffnung gab, wich die Starre von ihr; sie sprach wieder, sie nahm ein wenig Nahrung. Ich ging ab und zu hinüber, um mich zu überzeugen, ob die Kranke alles bekam, was sie nötig hatte, denn auf die Leute kann man sich nicht immer verlassen; und da erfuhr ich so nach und nach ein Stückchen ihrer Lebensgeschichte.

Ihre Mutter war schon so umhergezogen; sie kannte gar nichts andres als das Wandern auf Märkten und Messen und das Spielen von Haus zu Haus. Von ihrem Vater wußte sie nichts, höchstens daß die Mutter ihn einen schlechten Kerl nannte, der ihrer und seines Kindes vergessen habe und als ein großmächtiger Herr mit einer reichen Frau in seinem Schlosse lebe. Wie er geheißen, das erfuhr sein Kind nie. Als sie fünfzehn Jahre alt geworden, starb die Mutter, und sie blieb bei der Bande, die unter der Firma einer Tiroler Sängertruppe gerade im Lande umherzog. Da wuchs sie so nach und nach heran, und die Leute nannten sie »hübsch«.

Irgendwo hatte sie den Vater von der Lina kennen gelernt – sie nickte dabei nach dem Bette hinüber, in dem das Mädchen schlief – und da glaubte sie ein einziges Mal in ihrem Leben an etwas Gutes, an Ehrlichkeit, an Liebe und Treue, und ihr bisheriges Dasein kam ihr sehr dunkel und häßlich vor. Sie schied also von der fahrenden Gesellschaft und ihrem abenteuerlichen Treiben und that sich nach einem Dienst um. Sie wollte doch ein wenig im Haushalt Bescheid wissen, bevor sie heiratete, denn heiraten wollte er sie, das hatte er ihr zugeschworen. Es war nur gar so dumm, daß seine alte Tante – Eltern hatte er nicht mehr – einen Eid darauf ablegte, sie vermache lieber Haus und Hof dem städtischen Armenwesen, als daß sie ihm die Erlaubnis gebe, eine liederliche Weibsperson zu heiraten.

Sie wartete geduldig, ob der Sinn der Alten sich ändern werde, aber das geschah nicht, und rüstig war diese auch noch sehr, sie konnte noch lange leben. Da sprach er eines Tages, er müsse eine längere Reise machen – sie hatten sich in einem Biergarten getroffen – es könne wohl ein halbes Jahr dauern, bis er wiederkäme, und damit war das Schicksal der Armen besiegelt. Sie fand nicht den Mut, ihm zu sagen: »Du darfst nicht fort, jetzt nicht mehr!« Sie vermochte es nicht, nicht einmal die Bitte um Unterstützung brachte sie hervor. Er kommt nicht wieder! Das war alles, was ihr klar ward, als er sie zum letztenmal küßte und bald zu schreiben versprach. Dann war sie verlassen. Er kam nicht wieder, er schrieb auch nicht. – Das war die furchtbarste Zeit ihres Lebens.

Sie faßte einmal den Mut, zu der alten Frau zu gehen, die wohlgeborgen in ihrem stattlichen Bürgerhause am Markte saß und das größte Tuchmachergeschäft in der Stadt ihr eigen nannte. Aber da kam sie schön an! Sie solle sehen, wo sie und das Kind blieben – bei ihr nicht, ihr Haus sei ein ehrliches. Ihretwegen möge sie nur getrost ins Wasser springen, denn sie sei ein schlechtes Weibsbild, und ein gebrandmarktes Kind sei dann weniger auf der Welt!

Die Unglückliche hatte es auch wirklich thun wollen, aber da sprach, als sie verzweifelt umherirrte in der dunklen Frühlingsnacht, ein alter Bekannter sie an, der mit seinem Orgelkasten just einziehen wollte ins Städtchen, und dessen weißer Bart und gebeugter Rücken von viel Elend zeugten. Und der redete es ihr aus, ins Wasser zu gehen, und sie suchte ihre Geige wieder vor und zog mit ihm von dannen, bis die Lina geboren ward. Später band sie das Wickelkind auf den Rücken und geigte weiter um ihr und sein kleines Leben, von Haus zu Haus, von Ort zu Ort. Und das Kind lernte laufen und sprechen und endlich auch singen mit seinem klangvollen Stimmchen, und ward groß und schön dabei und hatte seine Mutter lieb. Und für die Mutter bedeutete es alles, was es an Erdenglück für sie gab, und es sollte gut und klug werden und glücklich.

Und mit leisem Flüstern raunte mir das arme Weib zu, sie habe ein Sparkassenbuch, darin sei ein netter Groschen, denn die Lina, die dürfe nicht auch untergehen im Schmutz und in der Gemeinheit des Lebens; die sollte es gut haben, sehr gut; in einem Hause mit blanken Fenstern wohnen und weißen Gardinen, und einen rechtschaffenen Mann bekommen. Aber sie habe noch nicht genug gesammelt; ein paar Jahre noch – ja, es spart sich so schwer – aber dann, dann in einer Gegend, wo sie niemand kenne, da wolle sie mit dem Mädchen als eine ehrbare Frau leben.

Sie hatte fieberrote Wangen und glänzende Augen vor Verlangen, ihrem Kinde eine bessere Zukunft zu bereiten.

»Glauben Sie mir, gnädige Frau,« schloß sie, »das Kind hat nichts Schlechtes gesehen bisher; ich hab' Wache gestanden vor ihr und hab' alles Gemeine abgewehrt. Ich habe sie nur Gutes, Ehrbares, Frommes gelehrt; nie darf sie mit mir in den Gasthausstuben sein, wenn ich dort spielen muß, höchstens daß sie mich auf meinen Wanderungen von Haus zu Haus begleitet und dabei singt. Ich thät' ihr auch das gern ersparen, aber es ist wegen des Geldverdienens, denn wenn sie singt, geben die Leute lieber und reichlicher, als wenn ich nur spiele. Wo es anging, habe ich sie auch etwas lernen lassen; sie kann lesen und schreiben und kennt die biblische Geschichte, und so unglaubliches Talent hat sie für die Musik – einmal spiele ich ihr eine Melodie vor, nachher singt sie dieselbe ganz richtig nach.«

Die Erzählung und die Art und Weise, wie das arme Weib sie vortrug, packten mein Mutterherz nicht wenig und ich sagte zu Stetten nachher: »Siehst du, um ihrer echten Mutterliebe willen muß man die Frau achten, wenn sie auch nach landläufigen Begriffen darauf keinen Anspruch machen darf. Es ist aber auch ein süßes Ding, die Kleine.«

»Schick' ihnen nur kräftiges Essen, Anita,« mahnte mein Alterchen.

Ja, das that ich denn nun nach bestem Vermögen, und die ungewohnt reichliche Kost, die herrliche frische Waldluft, die köstliche Ruhe machten, daß sich in kurzer Frist aus der blassen kranken Mädchenknospe eine Blume entwickelte, die von einer geradezu erstaunlichen Schönheit war.

Wie es immer so gegangen, das Raupenhäuschen bewährte wieder seine magnetische Kraft. Auch die alte Geigenspielerin schien sich nicht trennen zu können von der Oase, die sie der Zufall hatte finden lassen in ihrer Lebenswüste, und um des Mädchens willen drückten wir ein Auge zu. Unsre übermütigen jungen Forsteleven hatten das Häuschen mal wieder umgetauft. Nachdem es zuerst nach den Raupen, dann »Eremitage« geheißen, einmal von der Einquartierung »lustige Patrontasche« genannt worden, hieß es nun »Hotel zum Wimmerholz«, und in der That drang das Geigenspiel der Alten zuweilen steinerweichend in die stillen Sommerabende hinaus. Sie vervollkommnete ihr Programm, wie sie sagte, und bald hörte man auch die holde Mädchenstimme versöhnend und mildernd über den grellen Tönen schweben.

Die jungen Herren streiften da fleißig umher vor den Fenstern, aber die Mutter stand tapfer Wache und mein Mann sagte den leichtlebigen Gesellen, daß er sich da alles Scharmutzieren verbitte. Das Mädchen schaute sie auch gar nicht an, sie blieb still, scheu und wortkarg; ich erinnere mich nicht, sie ein paar Sätze hintereinander sprechen gehört zu haben. Nur ihre Augen redeten, aber von Sehnsucht, wie Mignon und ihre Lieder.

»Nach Sevilla! Nach Sevilla!« klang es.

Vor den Fenstern des Häuschens sammelte sich zuweilen Publikum, unsre Mägde, die Kinder; das sprach sich nach dem Gutshof hinüber, und auch von dort kamen allerhand Musikliebhaber. Und eines Abends saßen Mutter und Tochter auf der Bank vor der Hausthür und musizierten eifriger als je einer andächtigen Zuhörerschaft etwas vor, die sich im Halbkreise unter den Eichen versammelt hatte.

»Nach Sevilla! Nach Sevilla!«

klang es; die Töne zogen bis in unser Eßzimmer und ließen uns aufhorchen! Ja, selbst unser Gast, der Herr Stadtrat Mehrboom horchte auf, vergaß für einen Augenblick die Karpfen auf seinem Teller und fragte: »Ei, ei! Wer singt denn da so schmelzend?«

»Die Junge aus dem Raupenhäusel,« erwiderte der Großvater.

»Wie? Was?«

Und nun erklärten wir ihm bunt durcheinander, was es für eine Bewandtnis mit den Musikanten da draußen habe; daß die kleine Lina der Madame Völkerling – Madame Völkerling ließ sich die Alte titulieren – ein ganz reizendes Mädchen sei.

»Wollen sie nachher einmal anschauen,« meinte der stattliche Vierziger und speiste weiter, wie mir schien, etwas zerstreut. Er nahm zwar noch einmal von seinem Lieblingsfisch, aber er aß ohne die gewohnte Andacht.

Böt' ein König seine Krone mir statt deiner Liebe an,

Wählt' ich dich statt seinem Throne, die mich so beglücken kann.

Wie die weiche Stimme also zitternd hinüber klang, da legte er die Gabel hin und war nicht mehr zu bewegen, vom Rehrücken zu genießen, so andächtig lauschte er, und es war ihm auch ganz gleichgültig, daß ich die ersten Muskatellerbirnen zum Nachtisch gab; er hatte keinen weiteren Wunsch mehr, als hinaus!

Na, wir thaten ihm den Gefallen, denn draußen schien der Mond so klargolden und die Monatsrosen und Herbstreseden dufteten so köstlich, daß es eine Sünde gewesen wäre, so etwas nicht mit vollen Zügen zu genießen. Und der Rat lief mir mit jugendlichem Eifer voran; ich habe es noch vor Augen, wie die Goldknöpfe seines blauen Tuchfracks im Mondschein glitzerten, und wie er sich durch die Knechte und Mägde schob, gerade in sein Schicksal hinein.

Madame Völkerling stimmte eben ihre Violine wieder, und gleich darauf setzte sie den Bogen an. Als sie den fremden Herrn und uns erblickte, erhob sie sich ohne vom Spiel zu lassen; neben ihr wuchs die schlanke Gestalt des Töchterleins empor, das sich ebenfalls erhob, und wie Elfensang zitterte das damals so beliebte:

Sag, wo sind die Rosen hin,

Die wir singend pflückten?

durch den stillen Abend.

Der Mondschein lag in silbernem Schimmer auf dem süßen kindlichen Antlitz, und ihre dunklen Augen sahen über all die Menschen weg hinauf zu dem bleichen Gesellen am blauen Nachthimmel, als richteten sie eine Frage an ihn. Der große Mann da neben mir stand tiefatmend, aber unbeweglich und starrte sie an. Dann, als sie geendet, ging er zu der Alten, drückte ihr etwas in die Hand und wandte sich stumm zum Gehen.

Als wir, über den Weg schreitend, wieder in unserm Garten standen, sagte er erregt: »Und das verkommt nun in der Niedrigkeit der Landstraßen und Schenken – es ist ein Jammer!«

»Sie täuschen sich; die Mutter hat andre Pläne,« antwortete ich und erzählte ihm von dem Schicksal der »Madame Völkerling« und von ihren Zukunftsträumen, die in einem kleinen Hause, einem ehrbaren Lebenswandel und einem soliden Gatten für das Töchterchen gipfelten.

»Es ist keine Mutter so schlecht, sie zöge gern ein gutes Kind,« murmelte der Stadtrat. »Aber nun höre nur, Heinrich,« wandte er sich an den Großvater, »wie das Mädel singen kann!«

Sie stimmten jetzt gerade an:

In des Gartens dunkler Laube –

Der Stadtrat blieb stehen und lauschte. Auf seinem runden gutmütigen Antlitz lag eine große aufrichtige Begeisterung.

»Nein, so was! So was!« rief er, »man könnte die ganze Nacht zuhören.«

Der Großvater drehte sich ärgerlich um; er war schon dreimal mit seiner Frage über das Ergebnis der letzten Holzauktion in dem Heimatstädtchen seines Freundes abgefallen. »Heiliges Donnerwetter!« schrie er nun über die niedrige Mauer den Musizierenden zu, »haltet den Mund, 's ist genug! Es wird ja den Menschen katzenjämmerlich und weh von eurem sentimentalen Gedudel!«

Das Spiel verstummte jäh.

»Weißt du, Heinrich,« sagte der Stadtrat vorwurfsvoll, »das war rechtschaffen grob.«

»Meinetwegen!« brummte der. »Ich bin nicht so gemütvoll wie du und verstehe 'nen Quark von der Musik. Ich habe die Geschichte überhaupt satt; nächste Woche brauche ich das Häuschen anderweitig – sie mögen weiterziehen.«

Der Stadtrat schwieg, und als der Großvater schnell besänftigt noch einmal nach der Holzauktion fragte, erhielt er eine tadellose Antwort, und ihr Gespräch ward eingehend und langweilig.

Ich zog es vor, mich französisch zu empfehlen, sah noch einmal nach, ob im Fremdenzimmer alles in Ordnung sei, und ging zu Bett, denn ich pflegte früh aufzustehen, und die Männer, das wußte ich schon, suchten heute nicht zeitig die Ruhe; sie hatten sich lange nicht gesprochen, und wenn der Stadtrat ins Philosophieren kam, gab's kein Ende.

Den Stadtrat aber muß ich noch ein wenig näher beschreiben.

Mein Mann und er kannten sich längst und liebten sich freundschaftlichst, obgleich der Stadtrat ein Jahrzehnt mehr hatte als der Großvater. Er hieß Oskar Mehrboom und war an der Forstakademie der Lehrer des Großvaters gewesen; in welcher Wissenschaft er unterrichtete, weiß ich nicht mehr. Dann zog er sich plötzlich, ohne irgend welchen triftigen Grund, in sein Heimatstädtchen zurück, in das stattliche Haus am Markt, in dem die Mutter just gestorben war, die ihm ein schönes Vermögen hinterließ, und dort lebte er nun seinen Neigungen. Diese Neigungen bestanden darin, den großen hinter dem Hause belegenen Garten zu pflegen, der geradezu sehenswert war, und – Musik zu treiben. Er konnte Zither, Klavier, Harfe und Guitarre spielen, nur singen – singen konnte er nicht, so große Mühe er sich auch gab. Die Stimme hatte keinen Klang, keinen Schmelz, und die alte Köchin, die noch von seiner Mutter selig herstammte, verdarb sie vollends, denn sie kochte so vortrefflich, daß es dem lieben Oskar gut, zu gut schmeckte, so daß er immer stärker und die Stimme immer heiserer wurde.

Allmählich kamen dann auch Küchenstudien zu seinen Neigungen; nirgendwo habe ich so delikate Frikassees und Braten gegessen wie an seinem Tische; bei niemand sonst kamen die Forellen so blau und krumm zur Tafel, und die Omeletten, die waren geradezu berühmt in der ganzen Umgegend.

Um doch etwas zu thun zu haben in der Welt, hatte er den Posten eines Stadtrats angenommen, der ihm vollauf Zeit ließ zu seinen Liebhabereien; den Gelehrten, mit allem was drum und dran, hatte er dafür gänzlich an den Nagel gehängt und widmete sich ausschließlich seinen Nelken, seiner Musik und – seiner Küche.

Ich wunderte mich daher gar nicht weiter, als ich am andern Morgen den Stadtrat drüben auf der Bank bei dem Raupenhause sitzen sah, und die Lina neben ihm, die Alte schaffte im Hause umher. Er sprach so eifrig auf das Mädchen ein, daß ich lächeln mußte und ihn neckend beim Frühstück fragte, ob er die Silberkehle der kleinen Lina seiner Sammlung von Musikinstrumenten einverleiben wolle. –

»Liebste Gevatterin,« antwortete er nachdenklich, »wenn sich's machen ließe – «

Ich lachte über sein krauses sinnendes Gesicht, aber von den Plänen, die hinter seiner Stirn eben aufzudämmern begannen, ahnte mir nichts.

»Die Alte ist fürchterlich,« sagte er darauf, während er ein Stück Schinken in feine längliche Streifen zerlegte, »ganz fürchterlich!«

»Auf die würden Sie also keine Ansprüche erheben?«

»Brr!« wachte er entsetzt.

Nach einer Pause, in welcher er das leckere Schinkenbrötchen verspeist hatte, fuhr er fort: »Die Alte hat ordentlich Raupen im Kopf. – Sag' ich zu ihr vorhin, das Mädel, die Kleine, solle einmal zu mir kommen, wollte einmal probieren, wie ihre Stimme in meinem Musiksaal klingt. – Hat sich was! Die Frau Mutter sieht mich von Kopf bis zu Fuß an und meint: ›Wenn Sie befehlen, werde ich die Lina hinüber begleiten‹. – Ich bitte Sie, Frau Gevatterin, was sollten die Leute denken, wenn so ein Gespenst in mein Haus käme. Und meine Dora, die kratzte mir ja wohl die Augen aus.«

»Ei, ei,« neckte ich, »was werden denn aber die Leute denken, wenn so ein schönes Mädchen in Ihr Haus kommt?«

»Ich würde ihr ein reputierliches Kleid schenken vorher,« sprach er, ohne auf meine Frage einzugehen; »und wie wär's, Frau Anita, wenn Sie mich bei der Gelegenheit mitbesuchten und – – «

»Hilf, Himmel! Liebster Stadtrat, rappelt's bei Ihnen?« rief ich empört. »Wollen Sie mich Zur ›Ehrendame‹ bei dem Bettelmusikantending machen?«

Er sah mich befremdet an, wurde rot und schwieg.

Damit war die Sache vorläufig abgethan, wenigstens sprachen wir nicht mehr davon, und ich hatte auch sonst nicht viel Muße, mich um meinen Gastfreund sonderlich zu kümmern, denn der Herbst ist eine wichtige Zeit für die Hausfrau, die einer großen Wirtschaft vorsteht, und auf Lankwitz mußte ich auch nach dem Rechten sehen, als auf unsres Aeltesten Besitztum, das der Junge von seiner Pate geerbt hatte, wenngleich der Verwalter ein zuverlässiger Mann war.

Hin und wieder erzählte mir eins der Kinder wohl: »Mutter, Onkel Oskar geht mit Mamsell Lina spazieren.« Und ein andres: »Er hat ihr eine seidene Schürze geschenkt, der Lina.« Die Wirtschafterin behauptete sogar kühnlich und boshaft zugleich, sie habe das Paar im Mondschein am Waldesrand spazieren gehen sehen, und sie wolle einen Eid darauf leisten, daß der Herr Stadtrat das Mädchen geküßt habe, welcher Behauptung eine donnernde Strafrede meinerseits folgte, des Inhalts, daß es boshaften und neidischen Klatschmäulern freilich ein leichtes sei, ehrbare Männer und arme unschuldige Mädchen zu verleumden, daß ich aber derartige Klatschmäuler in meinem Hause nicht dulden werde und daß ich dem Herrn Oberförster Mitteilung zu machen gedenke, wie man seinen Freund verdächtige, der doch, so wahr ich lebte, keinen schlechten Gedanken jemals gedacht habe. –

Das half; ich hörte nichts wieder, fragte mich aber heimlich, was wohl daraus werden solle. – Eines Tages nun – es mochte eine Woche vergangen sein, ich stand in der Waschküche, wo Pflaumenmus im Kessel brodelte, und die Wirtschafterin war auch dabei – tauchte in dem quirlenden Dampf, der den ganzen Raum erfüllte, eine hagere Gestalt auf und ich erblickte Madame Völkerling, die mich um eine eilige wichtige Unterredung bittet.

»Wo brennt's denn?« frage ich ärgerlich. »Kommen Sie doch heute nachmittag wieder, wenn der Kram hier fertig ist.«

»Ach, gnädige Frau Oberförsterin, nur um ein paar Worte!«

Was blieb mir übrig! Die Frau war offenbar in größter Aufregung, als sie vor mir stand in der Wohnstube; sie trat von einem Fuß auf den andern, streifte mit den Händen über ihre Schürze und drehte an dem unberechtigten Trauring ihrer Rechten.

»Ich wollte nur fragen, Gnädige,« begann sie – »nehmen Sie es nur einer bekümmerten Mutter nicht übel, gnädige Frau – ich wollte fragen, ob der Herr, der Herr Mehrboom, der so sehr um meine Lina thut, ob der ein honetter Mann ist. Oder ob er – ob er nur seinen Spaß hat mit ihr? – Sie wissen. Gnädige, ich kenne die Männer« – sie seufzte tief – »so für die Langeweile? – Wenn das ist, dann will ich fort mit der Lina, noch heute fortreisen.«

»Meine liebe Madame Völkerling,« antwortete ich, »was wollen Sie damit eigentlich sagen? Um Ihre Lina scherwenzelt er? Sie verstehen das wohl nicht richtig; der Herr Stadtrat Mehrboom freut sich an dem Gesang Ihrer Tochter, das ist alles, und daß sie Beifall findet, müßten Sie doch gewohnt sein!«

»Ja freilich! Ich denke mir eben, es hat schon mancher gesagt, es sei um die schöne Stimme, und hat's anders gemeint; ich weiß es doch aus eigener Erfahrung, Gnädige.«

»Der Herr ist ein Freund meines Mannes,« erwiderte ich sehr kühl, »und somit sind Ihre Zweifel überflüssig, meine Gute. Hegen Sie dieselben aber dennoch, so reisen Sie lieber ab.«

In Wahrheit, ich wär' sie so gern losgewesen, denn mich packte auf einmal die Ahnung eines Unglücks.

»Nun,« erklärte sie schroff und ihre sonst so sanften Augen funkelten, »es würde ihm ja auch nichts helfen – meine Lina soll nicht so unglücklich werden wie ihre Mutter; ich hab's ihm auch schon deutlich gemacht.«

»Was wollen Sie damit sagen?«

»Was ich meine? Ich meine, daß die Lina ein hübsches gebildetes Mädchen ist, das Ansprüche machen kann. Ja, ja, er hat's gemerkt. Gnädige, er ist ganz bestürzt fortgegangen gestern abend, als er gekommen war, um ihr Bonbons zu bringen und schöne Dinge zu sagen. – Nein, bester Herr Mehrboom, anders als mit Myrtenkranz und Schleier, das gibt's nicht, und der Weg geht am Traualtar vorüber.«

Ich stand wie angewurzelt und staunte das alte komödiantenhafte Weib an. »Ihre Lina und – der Stadtrat?« stotterte ich. »Sie sind ja wohl – Sie sind ja eine ganz unbescheidene Person, meine liebe Madame Völkerling! Bitte!« Ich zeigte nach der Thür. »Bitte! Und packen Sie doch recht bald Ihre Siebensachen, womöglich noch heute abend.«

Sie murmelte etwas Unverständliches und ging. Mir aber war mein Pflaumenmus ganz gleichgültig geworden, ich hatte auf keinem Fleck Ruhe und wünschte den Nachmittag herbei, wo mein Mann zurückkehren mußte und ebenso der Stadtrat; die Herren waren schon in aller Morgenfrühe fort. Ich habe gemeint, der Tag sei länger, als sonst die Tage sind. Und als die beiden endlich kamen in der Dämmerung des Oktoberabends, da hatte ich mich in eine furchtbare Entrüstung hineingearbeitet.

Natürlich, zuerst folgte ich dem Großvater in seine Stube und erzählte ihm, mit vor Aufregung versagender Stimme, von den Vorgängen.

Er unterbrach mich mit keinem Wort. Endlich meinte er: »Der Stadtrat ist kein Kind mehr.«

»Was willst du damit sagen?«

»Daß du ihn gewähren lassen sollst, wie er will.«

»Und was will er denn? Es ist ja alles Unsinn!«

»Was er will, weiß ich nicht; das kann ich dir aber verraten, er ist bis über die Ohren in deine Mignon verliebt.«

»Heinrich!« schrie ich auf, »mein Gott, das ist ja nicht möglich!«

»Ich kann's auch kaum glauben, habe mir, als er mir heute früh die Eröffnung machte, die Lippen zerredet – umsonst. Die Lina – oder keine! Die habe ihm nur noch gefehlt und er wolle ihr Silbergezwitscher hören, alle Tage bis an sein Ende. Wenn das nicht möglich sei, wisse er noch nicht, wie es mit ihm ausgehe, aber für einen anständigen Menschen gebe es doch am Ende nur einen Weg.«

»Das kann man aber doch nicht zugeben!« rief ich. »Denke doch, so ein hergelaufenes Ding – und der gute, brave, rechtschaffene solide Mann! Nein, Stetten, das dürfen wir nicht leiden! Geh hinüber, schaff' die Weibsleute aus dem Raupenhause, laß sie meinetwegen in unsrer besten Kutsche mit vier Pferden bis zur nächsten Stadt fahren, nur bringe sie fort! Ich gehe derweile zum Mehrboom und rücke ihm seinen verliebten Dickkopf zurecht.«

»Es wird dir nichts helfen!« rief mein Mann mir nach.

Der Herr Stadtrat sei in den Garten gegangen, sagte mir das Stubenmädchen, als ich an Mehrbooms Thüre klopfte. Ich stieg eilends wieder hinunter. Wie, war er denn schon wieder nach dem unseligen Raupenhäuschen gegangen?

»Mehrboom!« rief ich in den Abend hinaus; es war mir, als hätte ich ein Geräusch gehört, und richtig tauchte dicht neben nur in dem Dunst des Oktobernebels eine große Gestalt auf.

»Mehrboom, ich suche Sie! Wo, um alles in der Welt, stecken Sie denn?«

»Hier!« sagte er dumpf.

»Was machen Sie denn in dem Dust und Dunst?«

»Frische Luft,« murmelte er.

»Ach so! Sie haben heute noch gar keine gefunden auf dem Pirschgange? Nein, nein, mein Lieber, ich weiß es besser, Sie steuern dem Raupenhäuschen zu! Mehrboom, was hat mir Stetten eben erzählt!« fuhr ich auf, »sind Sie denn ganz von Gott verlassen, daß Sie Ihr Herz an eine Bänkelsängerdirne hängen? Mehrboom, denken Sie doch, was das heißt; denken Sie an Ihre brave Mutter, an Ihren achtungswerten Namen, an Ihre Stellung, an Ihre Zukunft – es ist ja unmöglich!«

»Aber, liebste Frau Anita, leiser, leiser! Kommen Sie, nehmen Sie meinen Arm. – Ich weiß es, aber da ist nichts zu wollen; sehen Sie, das alles habe ich mir schon selbst gesagt, und dennoch – – «

Ich zwang ihn, stehen zu bleiben. »Mehrboom, Sie reden sich das ja nur ein,« bat ich, und die Thränen rannen mir aus den Augen. »Was kann denn dieses fremde junge, blutjunge Mädchen für Sie sein?«

»Ich weiß es nicht, Anita; fragen Sie mich nicht, ich gebe keine Antwort. Im achtzehnten Jahre habe ich einmal so empfunden für ein Mädchen, so geliebt und nie wieder bis jetzt. Laßt mich doch meinen Weg gehen! Was schadet mir denn ihr Herkommen? Ich habe keine Verwandten, die die Nase rümpfen konnten. – Gönnt mir doch, auf meine Weise glücklich zu sein! Sie ist ein bescheidenes gutes Kind, eine kleine Lerche, die mir den Frühling in die Seele zaubert. Anita – Frau Anita – «

»Und die Mutter? Ich gratuliere zu der Schwiegermutter!« sagte ich bitter.

»Ja, die Mutter,« murmelte er fassungslos. »Großer Gott, die Mutter!« wiederholte er, »die verkommene Mutter!«

»Sie wird Ihnen das Leben ja recht behaglich machen,« bemerkte ich.

»Lina muß die Mutter vergessen lernen,« sprach er entschieden, »die Alte muß sich verpflichten, ihr Kind nicht wiederzusehen. Ja, das muß sie, Anita; von solchen Personen ist für eine Summe Geldes alles zu erlangen. Nein, das könnte ich nicht, die Mutter könnt' ich nicht ertragen,« setzte er hinzu.

»Glauben Sie, daß die ihr Kind verkauft? Mehrboom, was haben Sie für einen Köhlerglauben – das thut keine Mutter! Oder sie wird vielleicht ja! sagen, um Sie erst an das Mädchen festzubinden; sie wird vielleicht anfangs auf Ihren Vorschlag eingehen, eine Zeit lang fernbleiben, aber wenn diese Summe Geldes verbraucht ist, dann steht sie eines Tages in Ihren vier Pfählen, sie ist da und sie bleibt. – Lehren Sie mich nur solches Gesindel kennen; Sie beurteilen die Leute nach Ihrer Gesinnung und sind im Begriff, sich da schön in Disteln und Dornen zu betten, mein Lieber.«

»Nein, das darf nicht sein! Ich kann diese unheimliche Person nicht ertragen, dieses Weib mit den verlebten Zügen, mit den gewöhnlichen Manieren, die an die untersten Schenken erinnern,« stöhnte er.

»Sie ist die Mutter des Mädchens,« sagte ich ernst, »sie gehört zu ihr von Gottes und Rechts wegen.«

Er schwieg und seufzte.

»Warum nur gibt es dieses Exemplar von Mutter?« rief er heftig. »Ohne sie risse ich das Mädchen in diesem Augenblick an mein Herz – – . Was war beim das?« fragte er leise und hielt mich am Arm, »gerad', als wenn jemand aufgeschluchzt hätte.«

»Gott behüte, hier ist niemand!« beruhigte ich ihn. »Das Raupenhäuschen liegt jenseits des Chausseegrabens. Bester, liebster Freund,« flehte ich weiter, »thun Sie mir nur eine Liebe, versuchen Sie doch wenigstens, dieses Mädchen zu vergessen! Ihre Leidenschaft ist zu heftig, zu plötzlich, sie kann nicht echt sein. Reisen Sie nach Hause, treten Sie vor das Bild Ihrer Eltern und dann bedenken Sie, wen Sie da neben sich stellen wollen unter deren Augen. Glauben Sie mir, der Spuk verweht, zerstießt, wie dieser Nebel morgen früh vor der Sonne zerflattern wird. Nur um das eine bitte ich Sie, versuchen Sie es – geht es nicht, dann haben Sie ja noch immer Zeit, in Ihr Unglück zu rennen.«

Er zögerte lange, endlich faßte er meine Hand. »Um dieser Mutter willen werde ich den Versuch machen,« seufzte er endlich, »den Versuch, Frau Anita. Ich sage mir ja das alles selbst. – Gut, ich will mich prüfen, aber das sage ich Ihnen – «

»Was denn, Mehrboom?«

»Stünde das Mädchen allein – keine zehn Pferde zögen mich fort von hier – – . Horchen Sie, da hat wieder jemand gestöhnt!«

»Sie leiden an Hallucinationen, Mehrboom; kommen Sie – wo sind wir denn eigentlich? – Kommen Sie, ich mache Ihnen einen Schlummerpunsch, dann schlafen Sie, und morgen in Gottes Sonnenschein fahren Sie nach Hause.«

Er antwortete nicht und ich zog ihn fort, dem Hause zu. Ich war zu glücklich, daß er Vernunft angenommen hatte, und segnete die elende Verkommenheit der alten Violinspielerin. Sie ist doch zu was gut, dachte ich; und abends sagte ich noch zum Großpapa: »Die ›Madame Völkerling‹ hätte alles versprochen, nur damit sie ihn erst fest machte, nachher würde sie schon die Schwiegermutter herausgekehrt haben; sie liebt ihr Kind ja fanatisch. Dieser gute Oskar Mehrboom hat auch die richtige Menschenkenntnis.«

»Du dafür desto mehr!« neckte mich der Großvater, »bist 'ne kluge Frau, Anita.«

»Das bin ich auch,« erklärte ich großartig.

»Meine Mutter!« stammelte sie, »meine Mutter – ist tot!«

Ja, Kinder, da hatte ich mich aber traurig blamiert! Wie konnte ich denn auch ahnen, was diese Nacht uns brachte! Wie konnte ich denken, daß eine That der Mutterliebe geschah, wie sie mir weder nach noch vor je zu Ohren gekommen ist!

Daß die Alte vernarrt war in ihr Kind, das wußte ich ja; daß sie nur für dasselbe lebte, darbte, sorgte, das hatte sie mir selbst gesagt, daß sie aber – – –

So um sieben Uhr früh, es war noch ganz dämmerig und Großvater und ich saßen am Kaffeetisch, stürzte die Kleine, die Lina, unangemeldet in die Stube, halb angekleidet, das weiche Kindergesicht starr vor Schreck, kreideweiß, zitternd, kaum der Sprache mächtig.

»Um Gottes willen!« rief ich.

»Meine Mutter!« stammelte sie, »meine Mutter – ist tot!«

Ich drückte das fassungslose Geschöpf in den Stuhl, von dem ich aufgesprungen war, ließ sie Wasser trinken, rief dem Stubenmädchen zu, sich der halb Ohnmächtigen anzunehmen, und lief hinüber in das Raupenhäuschen. Da lag die Alte als ob sie schliefe, ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen, kalt, starr, tot. Auf dem Schemel am Bette ein geleertes Glas und ein Briefchen, ein kunstlos zusammengelegtes Stückchen Papier, das mit Bleistift geschrieben meine Adresse trug und mit einem mißfarbenen Siegellackklecks verschlossen war. Und als ich es aufriß, stand da:

»Ich habe alles gehört, gestern abend. Ich gehe, gehe nach dort, von wo kein Wiederkommen möglich ist. Ich bin aus dem Wege, Herr Mehrboom darf seine Braut ans Herz drücken, und mein Kind darf glücklich werden in geordneten Verhältnissen, geachtet und geliebt. Ich bitte die Gnädige, sie möge sich bis zum Hochzeitstage des Kindes annehmen, Gott segnet sie gewiß dafür. Und ich bitte, man möge meiner Lina nicht sagen, daß ich freiwillig ging. Sie glaubt, ich habe an die Frau Oberförsterin geschrieben, um ihr mitzuteilen, daß wir abreisen wollen. – Es kann ja ein Schlagfluß sein.

Ich danke für alles, was Sie und der Herr Oberförster für uns gethan; Gott vergelte es Ihnen an Ihren Kindern. Das Sparkassenbuch bietet Ersatz für die Begräbniskosten, auch soll der Lina eine einfache solide Aussteuer an Wäsche davon bezahlt werden, damit sie nicht als Bettlerin in das Haus ihres Mannes komme.

Ich gehe gern, nun ich mein Kind geborgen weiß.

Lenkwitz, den 23. Oktober 1816.

Lisette Völkerling.«

Ja, da lag eine Fran, die für ihr Kind gestorben war, und ich, die Anita von Stetten, ich schämte mich bitterlich meiner Selbstüberhebung, meines stolzen Urteils über diese Mutter, die weiter nichts gewollt und erstrebt hatte, als ihr Kind zu retten, zu retten aus einem Leben, in das das Schicksal sie selbst einst geworfen, und das sie verachten gelernt hatte – zu retten mit Hingabe ihrer selbst.

»Ich sorge für dein Kind,« sagte ich halblaut und drückte ihr die müden Augen zu, »ja, ich sorge!« Und in den Armen des Großvaters, der eben hinzukam, weinte ich meine Erschütterung aus.

Die alte Frau wurde begraben. Wir hatten es fertig gebracht, daß das Kind nichts erfuhr von dem Selbstmord der Mutter. Das fast verzweifelnde Mädchen saß im schwarzen Trauerkleide starr und thränenlos in dem Raupenhäuschen, indessen die Mutter zur Ruhe gebettet ward; sie wollte von keinem Trost wissen, so viel ich mich auch um sie bemühte.

Der Stadtrat kehrte bald zurück. Er war anfänglich wie ein Vater um sie her gewesen, dann wie ein liebevoller Bruder, und nun, vom Kirchhof kommend, hielt er es an der Zeit, sie in seine Arme zu nehmen und ihr zu sagen, daß sie an seinem Herzen alles wiederfinden solle, was sie eben verloren habe, die treueste aufopferndste Liebe. Ich hörte die bewegten Worte und verließ die Stube. Wer mag da stören? Und mir gab's trotz alledem und alledem noch immer einen Stich ins Herz; sie paßten doch einmal nicht zu einander, auch jetzt noch nicht, wo die Mutter tot war. »So, nun ist Verlobung und bald die Hochzeit; der Anfang vom Ende, vom Unglück, ist da!« murmelte ich.

Ich wunderte mich, als der Stadtrat so bald schon zu mir trat, mit blassem Gesicht. »Will sie nicht mit herüber kommen?« fragte ich.

»Nein!« antwortete er. »Sie will auch nicht drüben wohnen, und von meiner Neigung darf ich ihr erst gar nicht sprechen. Sie hat mich so entsetzt angestarrt, daß mir bange wurde – sie muß sich erst beruhigen.«

»Ja, wußte sie denn noch nicht, daß Sie sie lieben?« fragte ich aufs höchste erstaunt.

»Sie könnte es wohl wissen,« stotterte er, »ich habe ihr oft von meiner Liebe gesprochen, sie im Arm gehalten und geküßt, wenngleich ich noch nicht vom Heiraten sprach; ich meinte, das verstehe sich von selbst. Aber sie ist so mädchenhaft scheu – so – «

»Sie stieß mich förmlich zurück,« sagte er tonlos.

»Reisen Sie auf ein paar Tage weg,« riet ich. Er zögerte und ward noch niedergeschlagener.

»Nun, dann bleiben Sie meinetwegen hier; ich will einmal mit ihr reden.«

»Thun Sie das, Anita – bitte, bitte!«

Ich ging hinein, die kindlich schlanke Gestalt des Mädchens stand am Fenster, das Köpfchen mit den braunen Locken, die lange nicht mehr so sorgsam geringelt waren als vor ein paar Tagen, wo die Mutter sie noch geordnet hatte, war gegen die Scheiben gesenkt; sie schaute hinaus, als ob sie auf jemand wartete.

»Lina,« sprach ich, »kommen Sie mit hinüber, Sie können hier nicht allein wohnen. Herr Mehrboom wünscht es ebenfalls und dem zuliebe müssen Sie sich schon fügen, also seien Sie vernünftig, kommen Sie!«

Sie wandte sich nicht einmal um. »Lassen Sie mich hier!« murmelte sie.

»Nein, nein, Lina!«

»Lassen Sie mich hier – nur diese Nacht noch!« flehte sie. »Morgen – ja morgen will ich kommen.«

»Meinetwegen! – Sie wissen doch, Lina, daß Sie sich als die Verlobte des Herrn Mehrboom zu betrachten haben?«

»Die Mutter sagte es,« antwortete sie, und nun drehte sie sich um. Sie sah um Jahre gealtert aus; in den dunklen Augen stand ein Grauen.

»Sie selbst wußten es nicht?«

»Nein, o nein, nichts vom Heiraten!« wehrte sie ab und das bleiche Gesicht färbte sich purpurn.

»Sie haben ein großes Glück, Lina, daß er Sie zu seiner Frau machen will.«

»So sagte die Mutter auch,« murmelte sie.

»Machen Sie sich seiner wert, Kind!«

Sie antwortete nicht; sie hielt die Wimpern gesenkt, die Hände gefaltet, und ein Zittern ging durch die ganze Gestalt.

»Gute Nacht! – Wollen Sie nicht ihm auch die Hand geben?«

Sie schüttelte den Kopf. »Morgen!«

»Fürchten Sie sich nicht hier, so allein?«

»Nein, o nein, davor nicht!«

»Gute Nacht!« –

»Sie will Sie heute abend nicht mehr sehen, Mehrboom, morgen,« sagte ich. »Man muß bedenken, es ist der Begräbnistag, darum entschuldigen Sie das sonderbare Kind.«

»Morgen!« wiederholte er.

Er war bleich und ungeduldig beim Abendessen und verließ uns früh.

»Ich wette, er läuft in dem kalten Winterabend vor dem Hause seiner Auserkorenen auf und ab,« sagte der Großvater.

Vor dem Schlafengehen spähte ich noch hinüber. Aus dem Fenster des Raupenhäuschens schimmerte Licht, nicht weit davon, am Stamm einer großen Eiche, lehnte eine dunkle Gestalt.

»Es ist unglaublich, Stetten,« flüsterte ich, »dieser große Mann, der die Vierzig hinter sich hat – und verliebt wie ein Jüngling von zwanzig! Und in wen? Läßt sich küssen voll ihm und graut sich vor dem Heiraten!«

»Anita,« antwortete der Großvater, »du bist ungerecht, sie ist noch ein Kind, die Kleine. Du fandest sie selbst reizend im Anfang.«

»Als Kind war sie es, ja! Uebrigens, ihr Männer seht nur immer das hübsche Lärvchen.«

Am andern Morgen war der erste Schnee gefallen, und wie ich die Fenster öffne, um die kostbare Luft zu atmen, liegt ein Sträußchen aus Hagedorn und Stechpalmblättern, aus dem purpurrote Rosenäpfel gar freundlich lachen, auf dem Gesims, leicht vom Schnee überflimmert, und darunter ein Zettel:

»Ich kann nicht leben ohne meine Freiheit – ich mag nicht heiraten! Die Mutter wird mir verzeihen, verzeihen auch Sie Ihrer

Lina Völkerling.«

Ich schrie auf vor Staunen und Schreck. Armer Freund! – Da war das Vagabundenblut.

Ich lief hinüber in das Raupenhäuschen – es war leer. Auf dem Tische stand noch das alte Tintenfaß, und der Gänsekiel steckte darin. Auch allerhand Sachen lagen umher; sie mußte nicht viel mehr mitgenommen haben in die Freiheit, als Violine und Guitarre und ihre paar Fähnchen –

Ja, was half's, daß ich da wie angewurzelt stehen blieb und die Hände rang? Sie war fort. »Wenn ich wüßte, daß er den Schlag überlebte, wär's ja gut,« dachte ich.

Stetten wollte es ihm nicht sagen – ich war natürlich wieder diejenige, die das Henkeramt übernehmen mußte.

Er lief wie ein Rasender hinüber, als glaubte er nur nicht, als müßte er sich selbst überzeugen. Ich folgte ihm nicht gleich, erst nach einer Stunde etwa. Da saß er an dem Tische und hatte ein halb zerrissenes Notenblatt vor sich und starrte darauf nieder, den Kopf gestützt; und das Blatt war naß von Thränen.

Als ich hinzutrat, erkannte ich das Lied

»Sag, wo sind die Rosen hin?«

»Mehrboom, der liebe Gott hat's richtig gemacht,« sprach ich ihm tröstend zu, »zu Ihrem Besten hat er's gefügt.«

Da stand er auf, drückte mir die Hand und ging wortlos hinaus. Eine Stunde später reiste er ab. Ihr nach? O, bewahre! »Ich würde sie holen, nur damit sie wieder fortgeht,« erklärte er auf meine ängstliche Frage, wohin die plötzliche Reise gehen solle. Aber er konnte seitdem keine Violine mehr hören, und Messen und Jahrmärkten, wo solch fahrendes Sängervolk sein Wesen hat, ging er aus dem Wege. – –

Nun stand das Raupenhäuschen wieder leer. Ich erinnere mich nicht, wer der Nachfolger von Madame Völkerling und Tochter gewesen ist, aber es ist noch eine bunte Reihe hinterher gekommen. In der Hausthür sieht man noch heute eingeschnitten mit dem Messer: »Hotel zum Wimmerholz«. Von Mignon, der kleinen Lina mit ihrem Silbergezwitscher, blieb jede Spur verweht. Es waren ja in Deutschland eben noch ungeordnete Zustände nach den Befreiungskriegen.

Unsre Jungens wollten, als sie in Halle studierten, einmal ein schönes halb verkommenes Weib gesehen haben, das die Lina gewesen sein müsse; aber Bestimmtes erfuhren sie auch nicht.

Madame Völkerling war umsonst gestorben, sie hatte ihr Kind nicht retten können.

Wer vermag einen Wandervogel zu halten, wer den Strom zu hindern, daß er dem Meer zueile?

Das war die Hauptgeschichte vom Raupenhäusel. So schloß Großmutter.