|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die wollustschwangere Luft der intimen Feste, wobei ihre Anbeter nach feierlichen Opfern reicher Mahlzeiten sie mit der ganzen Glut ihrer Huldigungen umgaben, zeitigte in Mata Hari etwas ganz Seltsames. In einem Anfall von Heimweh gefiel sie sich, klösterliche Kindheitserinnerungen heraufzubeschwören. Aber nicht das Bild einer Beguinenanstalt an den Ufern eines nebligen Kanals tauchte in ihrer Seele auf. O nein. Was sie ein paar Jahre früher über ihre Herkunft niedergeschrieben hatte, schien in solchen Augenblicken völlig vergessen. Sie, eine Europäerin? Tochter eines ehrenwerten Kaufmanns in Leeuwarden? Zögling der Schule von Cammingha State? Woher denn? Ihre jetzige Form war frei von jeder Bürgerlichkeit. Was sie zeigte, war ein Märchen, ein Märchen aus »Tausendundeinernacht«, ein Märchen in Blau, Gold und Purpur, worin die fremdartigsten Bilder beim Rhythmus exotischer Musik sich folgten.

– Ich kam zur Welt, so lautet es jetzt aus ihrem eigenen Munde, im Süden Indiens, an der Küste von Malabar in einer heiligen Stadt, namens Jaffuapatam, im Schoße einer Familie, die zur geweihten Kaste der Brahmanen gehört. Mein Vater Suprachetty hieß seines barmherzigen und frommen Sinnes wegen allgemein Assirvadam, das bedeutet Gottes Segen. Meine Mutter, eine berühmte Bajadere des Tempels Kanda Swany, starb mit vierzehn Jahren am Tage meiner Geburt. Nachdem die Priester sie zu Asche verbrannt hatten, nahmen sie mich bei sich auf und tauften mich auf den Namen Mata Hari, das heißt Augenstern des Morgenrots. Als ich meinen ersten Schritt tat, brachten sie mich in das große unterirdische Gemach der Shivapagode, um, den mütterlichen Spuren folgend, in die heiligen Zeremonien des Tanzes eingeführt zu werden. Aus meiner frühesten Kindheit habe ich nur ganz unbestimmte Erinnerungen an ein eintöniges Dasein: in langen Vormittagsstunden ahmte ich automatisch die Bewegungen der Bajaderen nach und am Nachmittag wand ich in den Gärten Girlanden aus Jasmin, um damit die priapischen Altäre des Tempels zu schmücken. Als für mich das Alter der Reife kam, beschloß die Oberpriesterin, die in mir ein auserwähltes Geschöpf sah, mich Shiva zu weihen und enthüllte mir die Geheimnisse der Liebe und des Glaubens in einer strahlend schönen Frühlingsnacht, wenn Sakty-pudja herrscht ...

Bei dieser Stelle des Märchens fuhr, sagt man, der Tänzerin ein heiliger Schauer über den Leib. – Können Sie sich eine Vorstellung von der Sakty-pudja in der Pagode der Kanda Swany machen? Aber ihre europäischen Anbeter, worunter sich sehr häufig Akademiker und Minister befanden, mußten insgesamt gestehen, daß ihnen die brahmanischen Saturnalien Indiens unbekannt wären.

Und dann erklärte sie, angeregt durch den Wein, die Eitelkeit, das strahlende Licht in einem Meer von Wohlgerüchen, kurz durch die raffinierteste Luxus-Stimmung, die Mysterien der erhabensten Nacht, wobei ihre Stellungen und Bewegungen weit mehr sagten als ihre Worte. – In dieser Nacht, erzählt sie weiter, kosten die Fakire die grausamen und göttlichen Wonnen des Shiva – Paradieses bis aufs letzte aus. Die ersten Stunden des Festes sind stets der Liebessehnsucht im Opiumrausch gewidmet. Plötzlich, etwa wenn die Magier am Himmel das Zeichen der drei Göttinnen entdecken, ertönt aus dem Dunkel heraus die Musik mit betörenden Liebesharmonien. Unter dem fleischigen Laube des Dschungels kündet ein Glucksen das Erwachen der geweihten Schlangen an, die beim Erkennen ihrer Tanzrhythmen sich auf den Weg zum Tempel machen, wo Shiva ihre Huldigungen erwartet. Und dann beginnen die Schlangen zu tanzen. Und mit ihnen vereinigt, schlängelnd wie sie, kalt wie sie, mit Schmuck bedeckt, tanzen schließlich auch die nackten Bajaderen.

Ein alter Freund, der zu einem der berühmten nächtlichen Gelage geladen war und dort hörte und sah, wie Mata Hari ihre künstlerische Weihe schilderte, sagte mir, man könne sich unmöglich die Wirkung der mystischen Verzückung vorstellen, die ihre aufreizenden Stellungen, ihr fieberndes Beben und ihre epileptischen Verrenkungen hervorriefen. Sie war Göttin und Reptil in einem. Ihre großen dunklen Augen, im Taumel halb geschlossen, ließen zwischen den Lidern nur zwei phosphoreszierenden Stichflammen Bahn. Ihre wohlgeformten, ambraduftenden, langen und von Sinnlichkeit durchzitterten Arme schienen ein unsichtbares Wesen zu umschlingen. In den beringten, glänzenden, prächtig gestrafften Beinen zuckten die Muskeln, als ob sie aus der Haut springen wollten. Wer das gesehen hat, glaubte der Metamorphose einer Schlange in eine Frau beizuwohnen.

Diese Worte meines Freundes belebten wieder in meinem Gedächtnis das Gesicht einer Nacht, wo auch ich einem dieser dunklen und seltsamen Feste beiwohnte. Nur mit dem Unterschied, daß sich mein Fest nicht in dem reservierten Kabinett eines Pariser Restaurants nach dem Abendessen entrollte, sondern tatsächlich im fernen Indien, nicht weit von Colombo in einem klösterlichen Milieu, wo eine kleine Bajadere vor kauernden Singhalesen zu ihren Füßen tanzend die Anbetung eines ganzen Volkes entgegennimmt. Ich habe schon in meinen »Eindrücken aus dem Orient« dieses wunderbare und lastende, religiöse und familiäre Schauspiel in Worte zu fassen versucht. Nachdem wir uns mehr als zwei Stunden in den niederen Quartieren umhergetrieben hatten, drangen wir in einen Hof, matt erhellt von Papierlaternen. Anfangs sahen wir nur recht armselige Gestalten in weißen Hemden und noch armseligere, die ganz nackt waren. Aber nach und nach entdeckten wir in der Menge verborgen ein paar Seidenkleider und vier oder fünf gelbe Shawls, woran man die Buddhapriester erkennt. Wie alle anderen setzten auch wir uns auf eine Matte und warteten. Der Tanz hatte noch nicht begonnen. Aber eine quälende Musik, eine Musik, die nie einen Anfang gehabt zu haben scheint und nie ein Ende finden dürfte, eine Musik mit dem Laut einer zerrissenen Klage, eines schmerzlichen Seufzers, eines schluchzenden Liebesgestammels irrte umher im Dunkel, ohne daß man hätte ahnen können, woher sie kam. Warum bereitete dieser Rhythmus uns ein so tiefes Unbehagen? Dafür fanden wir keine Erklärung.

Lautlos wie ein Phantom erscheint endlich ie Bajadere.

Das ist die Volkstänzerin, die eingeborene Pflanze, die natürliche Frucht des Landes. Die Bronzefarbe ihrer Haut ist nicht durch Essenzen hervorgerufen und wenn die Nägel ihrer Zehen vergoldet sind, so kommt das von der Sonne, die darauffällt. Sie müssen so glänzen. Kein ausgeklügelter Einfluß verdirbt ihre naive Kunstübung. Kein Ritual wägt ihre Schritte ab. Und von dem ganzen Geschmeide, das sie schmückt, sind einzig und allein die beiden großen schwarzen Diamanten ihrer Augen nicht falsch. Was macht das aus! So wie sie ist, schlicht und göttlich, nicht um Fürsten zu ergötzen, sondern um den Rausch malabarischer Seeleute und singhalesischer Lastträger zu wiegen, so wie sie sich in dieser Nacht zeigt, umgeben von bescheidenen Blumengirlanden, unter dem phosphoreszierenden Mantel des Himmels, scheint sie die würdige Schwester der sagenhaften, geheimnisvollen Devadasis zu sein.

Die Musik zog mich immer mehr in ihren Bann. Sie hat denselben einschläfernden und monotonen Rhythmus, mit dem die Schlangenbeschwörer ihre Tiere besprechen. Ich habe genau beobachtet, wie die Bajadere ihren Hals dreht und ihren Kopf bewegt. Es ist der Rhythmus der Schlange. Und die Wellenlinien der vollen Arme, die Aufwärtsbewegungen der Beine, die Spirallinien des ganzen Körpers, sie alle gehören der Schlange, der geweihten Schlange.

Langsam, mehr gleitend als schreitend, kommt die schöne Tänzerin näher, bis sie mit ihren nackten Fußspitzen die Zuschauer der ersten Reihe berührt. Die goldenen Ringe um die Knöchel und die vielen anderen Spangen, die sie trägt, begleiten alle ihre Rhythmen wie mit einem leisen Murmeln. Ein dreireihiges Halsband aus bunten Steinen hört nicht auf zu zucken, ein Beweis für den dauernden Aufruhr ihres Fleisches selbst in Augenblicken scheinbarer Ruhe. Und nicht allein Arme und Beine sind in Bewegung, nicht nur Hals und Lenden, nein, der ganze Körper ist in Aufruhr.

Selbst die Haut bekommt Leben; und eine Einheit, eine Harmonie offenbart sich so völlig, daß, wenn ein Lächeln über die Lippen huscht, dasselbe Lächeln auf Busen, Händen und Füßen triumphiert. Alles lebt, alles schwingt, alles jauchzt, alles liebt. Was die Bajadere zeigt, ist weit mehr eine Pantomime der Liebe, als ein Tanz. Ihre Gesten sind bezaubernd. Mit einem lauten Klirrenlassen ihrer Schmuckketten nähert sie sich dem Erwählten und fordert ihn auf, die Schätze an Schönheit, die sie ihm bietet, einzeln zu betrachten. Welch naive und zündende Koketterie in jeder Bewegung! »Diese Augen«, scheint sie zu sagen, »diese verträumten und traurigen Augen, diese schwellenden Lippen, diese wollustatmenden Arme, dieser ganze bebende Leib ist dein, er gehört dir, schau ihn an!« Und um sich vorteilhafter zu zeigen, kommt sie ihm ganz nahe, entfernt sich, kehrt zurück und wiederholt das Spiel viele Male ...

Ihre Blicke wirken wie ein Liebestrank, den die Wollust kredenzt. Die Nasenflügel saugen gierig die Luft ein und diese Luft ist geschwängert mit den aufreizendsten Düften des Orients, vornehmlich mit Erregern von Verzückung und schrankenloser Sinnlichkeit. Der ständig zuckende Leib streckt sich immer mehr, um sich schließlich in bestrickenden Spiralen zu winden. Die Hände, die sich in Wellenlinien heben, scheinen unaufhörlich zu steigen. Die Musik beschleunigt ihre durchdringende, stechende, trostlose Melodie ... Und betört von dem Rhythmus, sehen wir schließlich halb verschwommen mitten im Kreise zwischen Zweigen und Blumen über der hingerissenen Menge nichts anderes als eine schöne, im Schmuck bunter Steine schillernde Schlange. Goldglänzend, wollusttrunken windet sie sich im Tanz.

Ob das sensationelle Auftreten Mata Haris bei exklusiven Gelegenheiten ihren Pariser Bewunderern einen ebenso tiefen und geheimnisvollen Eindruck vermittelt hat, wie mir der naive Tanz der kleinen, bescheidenen Bajadere von Kandi? Ich glaube es nicht. Als treue Schülerin der Apsaras der Kanda Swany übersah die berühmte Tänzerin zunächst absichtlich die Einfachheit der Volksfeste und verlor bei ihren liturgischen Ausübungen niemals die Forderungen des schrecklichen Shiva, dieses Gottes aller Sünden, aller Verhängnisse, aller Grausamkeiten aus dem Auge. In Briefen an Dichter und Musiker, die in ihrem Auftrage die Inhaltsangaben für die Tänze lieferten, betont sie ausdrücklich den Wunsch, nichts den Launen der Phantasie zu überlassen, sondern sich stets den genauen Regeln eines mythologischen Symbolismus zu unterwerfen. Tatsächlich beanspruchte jede ihrer Pantomimen, als die plastische Verwirklichung irgendeines heiligen Gedichts hingenommen zu werden, entsprechend jenem, das auf dem purpurfarbenen Granitaltar in der Pagode der malabarischen Freudenfeste, in den Nächten der geheimnisvollen Orgien die nackten Bajaderen zeigen als Verkörperung des dreifachen Mythos von Pahvany, Lakmy und Sakty.

Auf diesem Altar tanzte ich im Alter von dreizehn Jahren zum ersten Male, ganz nackt – so pflegte sie sehr oft zu sagen, um sich im Anschluß daran vor ihren verdutzten Anbetern aller Hüllen zu entledigen.

In Wahrheit hatte Mata Hari die mystische Orgie im Heiligtum des Shiva nur in Büchern gesehen; freilich wird sie in diesen Büchern die Schilderung nicht ohne ein Gefühl tiefsten Erschauerns und gleichzeitig auch verwandtschaftlicher Sehnsucht betrachtet haben. Denn sie vermitteln tatsächlich mit einem Schlage den Begriff perverser Merkwürdigkeiten und tiefgründiger Widersprüche, diese Schildereien der heiligen Saturnalien, wo die Bajaderen im Tempel des Shiva die ungeheuerlichen Gebräuche des Lingamkultus anwenden, wie uns das die Forscher vergangener Tage getreulich überliefert haben. »Um ein Tabernakel sieht man verteilt in verzückter Stellung, in Schweiß gebadet, keuchend, etwa dreißig nackte Tänzerinnen, denen Priester und Getreue den denkbar höchsten Grad von Hingerissenheit bezeugen. Plötzlich ertönt die Stimme des Obersten der Pundjarys; ihr gehorchen alle diese Frauen sofort. Sie geben ihre Stellungen auf und werfen sich auf die Erde. Es entsteht ein großes Durcheinander von Schenkeln, Armen, Hälsen und Händen. Nur die drei Priesterinnen, in denen die drei Göttinnen der allumfassenden Buhlschaft Fleisch und Blut geworden sind, bleiben aufrecht stehen inmitten dieses zuckenden Menschenknäuels. Niemals, selbst nicht in den tollsten Träumen, hat die Phantasie eines Opiumrauchers etwas so Furchtbares ausbrüten können, das diesem Schauspiel mystischer Sinnlichkeitsraserei, dieser Woge weiblichen Fleisches, wie sie sich der Vergewaltigung durch trunkene Fakire darbietet und mit ihrer Nacktheit einen Rausch zügelloser Bestialität entfesselt, auch nur im entferntesten nahegekommen wäre. Die Geschlechter vermischen sich, die Schreie gehen in Seufzer über und enden schließlich in einem schweren dumpfen Gebrüll. Die drei Apsaras tanzen, als ob sie nichts sehen, ruhig weiter bis zu dem Augenblick, wo die drei Priester, die Vertreter der drei Götter, sich auf sie stürzen, um im Genuß ihrer jungfräulichen Liebkosungen unterzutauchen«. Siehe Jacolliot (bekannter Orientalist). So prächtig die Orgien Mata Haris gewesen sein mögen, es ist wohl klar, daß sie mit diesen brahmanischen Festen der Shivapagoden kaum eine Ähnlichkeit gehabt haben können; aber durch das starke Betonen eines sinnlichen Mystizismus verstand sie es, ihre Tänze so geschickt zusammenzustellen, daß selbst die gelehrten Orientalisten sich beugten, wenn sie ganz ernsthaft immer wieder sagte:

– Dort auf dem purpurnen Granitaltar der Kanda Swany habe ich die Weihe empfangen ...

Das Einzige, was sie wirklich studiert oder zum mindesten selbst gesehen haben konnte, war der Tanz der kleinen Javanerinnen in den Städten, wo ihr Gatte, als Oberst der Kolonialarmee, in Garnison lag. Und zwischen dieser Kunst, die so zierlich und verschmitzt ist und sich aus stilisierten Gebärden und überlieferten Bewegungen zusammensetzt, und dem rasenden Tanz der malabarischen Apsaras ist ein riesengroßer Unterschied. Wie Götzenbilder aus Gold und Email haben die winzigen Weibchen auf Java oder Sumatra, schüchterne, priesterliche, unberührte Geschöpfe, scheinbar weder Fleisch noch Geist. Sie sind halb abstrakte Verkörperungen vorzeitlicher Riten, die sich durch alle Zeiten unveränderlich erhalten, denn sie vererben ihre Stellungen und Kleidungen, ihre Bewegungen und ihren Kopfschmuck, ihre Spangen und ihr Lächeln durch die Jahrtausende in immer gleichen Formen. Wie in längst verflossenen Epochen die ersten gelben Fürsten sie sahen, genau so sehen wir sie heute. Die Seide war im Okzident noch unbekannt, als sie sich ihre Röcke bereits aus Brokat schufen. Die Tempel, in deren Vorhöfen sie tanzen, konnten verfallen und einstürzen, ohne daß sie deshalb ihre Schritte auch nur im geringsten änderten. Kurz, sie schienen weder Herz, noch Kopf, noch Leben überhaupt zu haben. Wenn die Berichte ihrer Historiker wirklich zuverlässig sind, zeigen sie nie die geringste Liebesregung.

Es ist also wenig wahrscheinlich, daß die keuschen Javanerinnen von Benjoe-Biroe oder von Semarang die Anreger für Mata Haris Tänze gewesen sind.

Man braucht nur zu lesen, was die Anbeter über ihre intimen Feste geschrieben haben, und man ist sofort überzeugt, daß ihre Tänze ganz auf sinnlichen Prunk, Verführung, raffiniertes Wolluststudium eingestellt waren. Was sie an Kleidern trug, mochte es noch so leicht sein, schien sie ständig zu beengen, abgesehen natürlich von ihren Besuchen in den Theatern und in den Salons der Aristokratie. Sowie sie von jeder gesellschaftlichen Bindung frei war, konnte sie nichts Eiligeres tun, als sich ihrer langen Röcke zu entledigen. In ihren allerletzten Zeiten sogar, kaum zwei oder drei Tage bevor sie erschossen wurde, wollte sie in einem Anfall satanischer Besessenheit, die sich austoben mußte, noch einmal das Schauspiel ihrer nackten Schönheit bieten und sie begann in ihrer Zelle zu tanzen, bis die barmherzigen Schwestern, die im Gefängnis von Saint-Lazare den Dienst versahen, von einem der Wächter aufmerksam gemacht, herbeieilten und die sündige Regung bannten.

Wer eine ganz genaue Vorstellung der heiligen Tänze Mata Haris haben will, findet Ausführliches darüber in einem Roman. Er gibt die Beschreibung eines Festes, das 1917 im Palais der Herzogin von Eckmüll stattfand und dessen Glanznummer die nackte Bajadere war. Man lese nach:

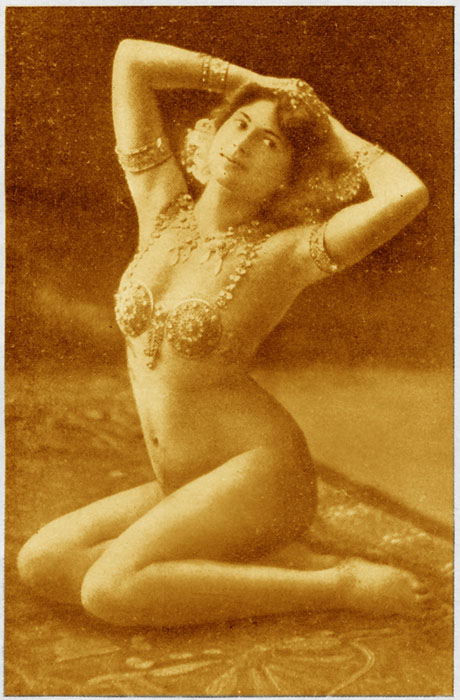

»Einzig die kleinen Brüste waren bedeckt, und zwar mit zwei Schutzkuppeln aus ziseliertem Kupfer, die an dünnen Ketten hingen. Spangen mit blinkenden Steinen legten sich um die Handgelenke, die Oberarme und die Knöchel an den Füßen. Alles übrige war nackt, vielsagend nackt, von den Fingernägeln bis zu den Fußspitzen. Beherrscht von den edelsten Halslinien formte der plastische und kernige Leib seine zwitterhafte Biegsamkeit zwischen den symmetrischen Kurven, die von den offenen Achselhöhlen unter den erhobenen Armen auf die Rundung der Hüften sich herabsenkten. Die vollendet schönen Beine standen da wie zwei herrliche Säulen einer Pagode. Die Kniescheiben glichen zwei Lilienknospen. Die Muskeln spannten sich. Alles war weiß, fast gelblich, ambraartig, mit goldigen Schimmern und rosigen Reflexen bestreut, während, getragen von dem Doppelkapitäl der sanft geschwellten Schenkel, das schmale Becken wie aus Elfenbein sich darbot. Nach einer letzten Beschwörung in Schlangenwindungen wandte Mata Hari sich lächelnd zu dem eingeschlafenen Gott und berührte flehend dreimal mit dem Kopf die Erde. Dann mit ganz, ganz langsamer Drehung um sich selbst schob sie mit demselben langsamen Rhythmus die breite Metallspange vom linken Handgelenk. Und nun sah man an derselben Stelle einen natürlichen Reif, der zart auf die matte Goldhaut tätowiert war. Er bildete eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt«. Les Défaitistes von Louis Dumur.

Aber wie soll man sich nur das echt Indische in der sinnlichen und mystischen Kunst dieser Bajadere erklären? In ihrer Familie, rein holländischer Abstammung, war niemals ein Tropfen exotischen Blutes nachweisbar. Mit ihrem Gatten hielt sie sich nur eine Zeitlang auf Java und Sumatra auf, und bei ihrer gesellschaftlichen Stellung hatte sie vielleicht niemals Gelegenheit die eingeborenen Tänzerinnen zu sehen. Demnach müssen wir also annehmen, daß sie ihre Kunst auf rein akademischem Wege erlernt hat? Offenbar. Und nichtsdestoweniger zwingt uns auch hier das verflixte Fragezeichen, das überall im Bereich dieser Frau auftaucht, zu dem bohrenden Forschen, wie es möglich war, daß eine Europäerin, eine Friesin, ein Sproß der gediegenen Matronen, wie wir sie auf den Bildern Rembrandts sehen, bis zum Physischen das hat sein können, was sie war. Denn in diesem Punkte stimmen alle, die sie kannten, überein. Sie erklären insgesamt, ihre Schönheit wäre wirklich die reinste Verkörperung des asiatischen Typus gewesen, kupfern, mit großen feurigen Augen und kohlrabenschwarzen Haaren. Auch ihrem Arzt im Gefängnis von St.-Lazare fiel es, obgleich an ihrer echt holländischen Geburt nicht der geringste Zweifel bestand, außerordentlich schwer, sie nicht für eine beglaubigte Bajadere aus der geheimnisvollen Pagode der Kanda Swany zu halten.