|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Jahrelang habe ich das sonst so seltene Glück genossen, unser urigstes und stärkstes Wild, den reckenhaften Elch, fast täglich in freier Natur beobachten zu können, aber seit ich dann dem lieben Ostpreußen den Rücken kehrte und mich in allen möglichen anderen Erdenwinkeln herumtrieb, ist es mir mit einer einzigen Ausnahme bei einer unvergeßlich schönen nächtlichen Schlittenfahrt auf der Kurischen Nehrung nicht mehr vergönnt gewesen, diese vorsintflutliche Hirschart in freier Wildbahn zu Gesicht zu bekommen. Wie sehne ich mich heute nach dem Anblick eines guten Schauflers im sumpfigen Urwald, wenn diesem gespenstige Abendnebel entsteigen und die im Meer versinkende Sonne den nahen Dünenwall mit feurigem Golde übergießt! Wohl sah ich inzwischen ab und zu einmal einen Elch in einem der großen Tiergärten, aber das war doch nur ein recht kümmerlicher Ersatz, denn ein so großer Phlegmatiker der Elch im allgemeinen auch ist, so will er doch unbeschränkte Bewegungsfreiheit haben; kein Wild verträgt enge Einhegung so schlecht wie der Elch, keine Hirschart verkümmert hinter dem Gatter so rasch und so vollständig wie er, der dabei in überraschend kurzer Zeit zu einer wahren Karikatur seines einstigen stolzen Selbst herabsinkt.

Wer heute in Deutschland Elchwild zu sehen bekommen will, der muß sich schon über die Ostsee oder durch den sogenannten polnischen Korridor hindurch nach dem fernen Ostpreußen bemühen, und zwar bis in dessen äußersten Winkel, etwa ins Memeldelta, denn nur hier sind auf deutschem Boden noch Elche anzutreffen. Früher war dies anders, denn die in den Torfmooren Norddeutschlands und in den Pfahlbauten Süddeutschlands aufgefundenen Elchknochen und Elchschaufeln beweisen, daß das Tier ursprünglich über ganz Mitteleuropa verbreitet war (Abb. 7). Die erste sichere und ausführlichere Kunde über den Elch verdanken wir Cäsar, der von diesem riesenhaften Fabelhirsch hörte, als er nach seinem kühnen Brückenschlage über den Rhein in das unbekannte Germanien eingedrungen war. Seine Schilderung ist allerdings mit allerlei ungereimtem Fabelwerk durchmengt, denn der geniale Römer hat den Elch offenbar nicht selbst zu Gesicht bekommen, sondern war auf die unzuverlässigen und durch Dolmetscher übermittelten Mitteilungen von Überläufern und Kriegsgefangenen angewiesen. Wenn er aber das ganze norddeutsche Waldgebiet als Heimat des Elches angibt, so dürfte dies in damaliger Zeit gewiß der Wahrheit entsprochen haben. Auch Plinius (23-79) führt den Elch an, ohne ihn aber aus eigener Anschauung zu kennen. Kaiser Gordian I. brachte im 3. Jahrhundert die ersten zehn Elche zu den Kampfspielen nach Rom, und auch Kaiser Aurelian (270 bis 275), der »Wiederhersteller des Römischen Reichs«, zeigte nach seinen Siegen über die Goten den Römern lebende Elche.

Wichtig ist der schon beim Wisent angeführte Vers aus dem Nibelungenliede. Abgesehen davon, daß hier Wisent und Auerochs deutlich unterschieden werden, während man sie später fälschlich zusammenwarf, ist es auffallend, daß der blonde Siegfried auf der verhängnisvollen Jagd im Wasgenwald nicht nur einen »Elk«, sondern auch einen »grimmen Schelk« oder Schelch erlegte. Es ist viel an diesem Schelch herumgedeutelt worden. Manche haben an ein Wildpferd, andere an das Fabelwesen Einhorn gedacht. Heute hält ihn die Mehrzahl der Forscher für den wohl erst in geschichtlicher Zeit ausgestorbenen Riesenhirsch (Cervus megaceros). Vielleicht ist der »grimme Schelch« aber nichts anderes als der kapitale, brünstige und dann allerdings manchmal auch recht »grimmige« Elchschaufler, während unter dem »Elk« dann wohl das geweihlose Tier oder der junge Stangenhirsch verstanden wurde. Den deutschen Namen »Ellend« (auch Elent oder Elen), dem offenbar die wissenschaftliche Bezeichnung Alces nachgebildet wurde, erwähnt zuerst der »Naturforscher des Mittelalters«, der 1193 in Schwaben geborene Bischof Albertus Magnus. Dieses Wort ist wohl auf das slawische Jelen = Hirsch zurückzuführen. Andere freilich halten es mit dem alten Kantzow, der 1530 in seiner »Pomerania« schreibt: »Das Tier hat von seiner Ohnmacht den Namen bekommen, denn es hat nichts, damit es sich wehren kann. Es hat wohl breite Hörner, aber es weiß sich nicht damit zu behelfen.« Eine ähnliche Ansicht vertritt 1550 der deutsche Plinius, Konrad Geßner: »Ist sonst ein wohl geplagtes und mit dem rechten Namen zu nennen, ein elendes Tier, das täglich von den fallenden Suchtplagen niedergeworfen wird und davon nicht eher erledigt wird, denn es seine Klaue an dem rechten Hinterlauf in das linke Ohr steckt.« Geßner gibt weiter an, daß die Elche in Altpreußen und Rußland heimisch seien (s. Abb. 8), woraus sich folgern läßt, daß sie schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts im westlichen und mittleren Deutschland ausgerottet waren. Auch v. Flemming erwähnt 1724, daß Elchhäute nur noch aus Ostpreußen und Rußland in die Weißgerbereien kamen und gute Reiterkoller abgaben, die auch bei Dauerregen weich blieben und doch so stark waren, daß sie einen tüchtigen Degenstoß aushielten. Einzelne versprengte Elche zeigten sich aber auch später noch außerhalb Ostpreußens; in Sachsen wurde der letzte 1746, in Schlesien 1776 geschossen.

Abb. 7. Neandertaler mit einem erlegten Elch

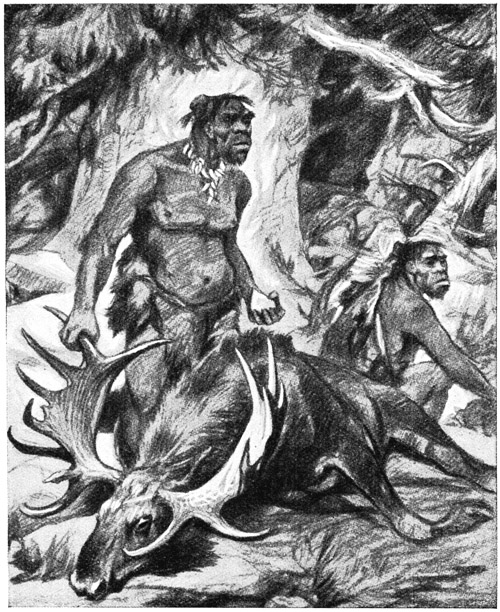

Selbst der ostpreußische Elchbestand (Abb. 8) kam während der Drangsale des Siebenjährigen Krieges so herunter, daß Friedrich der Große, der zwar selbst nicht Jäger, aber ein warmherziger Tierfreund war, eine mehrjährige Schonzeit anordnen mußte, um ihn vor völliger Vernichtung zu bewahren. Durch die 1848er Revolution schmolzen aber die ostpreußischen Elche auf ganze 11 Stück zusammen, wie ja von jeher Revolutionszeiten verheerend auf die Wildbestände eingewirkt haben. Es ist ein trauriges Zeichen für die Bestie im Menschen, daß ungezügelte und mißverstandene Freiheit immer zuerst an den unschuldigen und wehrlosen Jagdtieren sich austobt! Infolge sorgsamer, wenn auch nicht immer ganz richtig betriebener Hege hob sich dieser winzige Restbestand bis zum Jahre 1865 allmählich wieder auf 226 Stück, aber 1880 brachte eine ansteckende Seuche einen abermaligen starken Aderlaß. Auch davon erholten sich die Bestände wieder, zumal die Hege in immer verständnisvollerer Weise betrieben wurde. 1910 wurde die Gesamtzahl der ostpreußischen Elche auf nicht viel weniger als 600 geschätzt, die sich auf ein Gelände von etwa 600 000 Morgen Umfang verteilten, so daß durchschnittlich auf 1000 Morgen ein Elch kam. Kreuzungs- und Blutauffrischungsversuche mit schwedischem Elchwild hatten sich allerdings nicht bewährt, denn die Geweihbildung der erzielten Mischlinge war herzlich schlecht, und ihr Temperament ausnehmend tückisch. Viel bessere Ergebnisse hat gerade beim ostpreußischen Elchwild die vielumstrittene »Hege mit der Büchse« erzielt, denn seit ihrer Durchführung hat sich die Geweihbildung ganz erheblich verbessert, und es hat sich deutlich gezeigt, daß auch der ostpreußische Elch sehr wohl noch imstande ist, ein kapitales Schaufelgeweih zu schieben, was früher selbst von Fachleuten oft lebhaft bezweifelt worden war. Zwischen den Oberförstereien Ibenhorst, Nemonien und Tawellningken, wo man beim Abschuß die sorgsamste Auswahl obwalten ließ, und den anderen Elchrevieren, wo man in der Jagdzeit planlos jeden Elch vor den Kopf schoß, ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht! Dort wirkliche Elche, richtige kapitale Schaufler, wie man sie in Skandinavien nicht besser trifft, wie sie vor zwei Jahrtausenden ihre mächtigen Fährten durch stille Urwälder zogen und von unseren germanischen Vorfahren gejagt wurden, hier nur noch Spießer, Gabler, geringe Stangenhirsche, mit einem Worte – erbärmliches Kroppzeug! Als noch nicht der Entartung verfallen (was freilich ein wahres Wunder war!), sondern als durchaus entwicklungsfähig und hegewürdig hatte sich also das ostpreußische Elchwild unzweifelhaft gezeigt, sein Fortbestand und seine Zukunft schienen bestens gesichert zu sein, da – auf einmal entstanden am grünen Tische, der von jeher der Erzfeind des grünen Waldes gewesen ist, erhebliche Bedenken und amtliches Kopfschütteln gegen einen so hohen Elchbestand wegen der angeblich überaus großen Waldschädlichkeit dieses Wildes. Alle noch so gut begründeten Einsprüche weidgerechter Jäger, begeisterter Naturfreunde und fachkundiger Vereine blieben unbeachtet, und ein großes Elchmorden setzte ein, von den Inhabern kleiner Pachtjagden natürlich mit Jubel begrüßt und bis aufs äußerste ausgenutzt.

Abb. 8. Verbreitung des Elches in Ostpreußen.

Nach Oberförster Schiermacher

Diese Leute legten eigens Wrukenpflanzungen an den Waldrändern an, um die Elche zum Austreten zu veranlassen und sie dann bequem niederknallen zu können. Überall wurde der Bestand stark verringert, in manchen Revieren ganz ausgerottet. Noch 1912 fielen der entfesselten Schießlust 134 Elche zum Opfer, und weitere 60-70 gingen durch Hochwasser, Eisgang und Krankheiten zugrunde. Da war es ein wahres Glück, daß die Forstverwaltung wenigstens die drei Oberförstereien Ibenhorst, Nemonien und Tawellningken als »Elchreservationen« erklären ließ und so dem bedrängten Wild eine letzte Zufluchtstätte schuf. Außerhalb dieser Schutzreviere aber ging es um so toller zu. Der ostpreußische Jagdschriftsteller v. Kobylinski, der von jeher mannhaft für den Schutz des Elches eingetreten ist, schrieb damals aus unmittelbarer Anschauung heraus: »Geht es so weiter, so haben wir außerhalb der fiskalischen Reservationen in wenigen Jahren keinen Elch mehr, denn der Elch ist leider leicht zu bekommen. Jedes Kind bemerkt seine Fährte. Er ist verhältnismäßig vertraut und läßt sich so leicht drücken wie kein anderes Wild, bildet dagegen auch für den schlechtesten Schützen eine gewaltige Zielscheibe, die man kaum vorbeischießen kann ... Wird ein Alttier geschossen, so ist das Kalb nicht von der Mutter wegzubekommen, ja es folgt häufig dem Wagen, der die erlegte Mutter aus dem Walde führt. Ich kenne einen Kutscher, der ... sich zum Schluß weigerte, die erlegten Tiere zu holen, weil er dieses jämmerliche Schauspiel nicht mehr mit ansehen konnte, und ich kenne Förster, die hart mit ihren Vorgesetzten aneinandergerieten, weil sie sich aus ähnlichen Gründen weigerten, weiterhin die alten Tiere niederzuknallen.« Die warmherzigen Mahnrufe v. Kobylinskis haben leider gerade bei den höheren Forstbeamten vielfach nicht den Widerhall gefunden, den man eigentlich hätte erwarten dürfen. Gewöhnlich erstarren sie zum Eisblock, sobald das heikle Elchthema zur Sprache kommt, und einer der Herren soll sogar ausgerufen haben: »Wenn nur der letzte Elch erst tot wäre! Auerochsen gibt es Gott sei Dank auch keine mehr und es geht doch!« Das Interesse der deutschen Gesamtjägerei am Elch ist eben gering, weil nur ganz wenige jemals einen Elch zu Gesicht bekommen oder gar mit dem Büchsenkorn sein Blatt suchen dürfen. Wer aber setzt sich in heutiger Zeit noch für Dinge ein, von denen er »nichts hat?« Die menschliche Ichsucht ist stärker als der schönste Idealismus.

Auf diesen übertriebenen Abschuß folgte dann der unselige Weltkrieg mit all seinen traurigen Begleiterscheinungen und Folgen. Zwar über die schlimmen Zeiten des Russeneinfalls sind die ostpreußischen Elchbestände verhältnismäßig glimpflich hinweggekommen, obwohl die besten Reviere zeitweilig hinter der russischen Front lagen. Ihre Unwegsamkeit war der beste Schutz für das mächtige Wild, und außerdem haben auch die Russen in den ostpreußischen Wäldern keineswegs so furchtbar gehaust, wie es damals unsere Zeitungen in der ersten begreiflichen Erregung schilderten. Ich konnte dies selbst z. B. in Rominten feststellen, wo höchstens ein Drittel des Wildbestandes den russischen Nimroden zum Opfer gefallen war. Da haben unsere eigenen Feldgrauen in den herrlichen Jagdrevieren des Zaren dem Wilde auch nicht besser mitgespielt und rücksichtslos zusammengeschossen, was ihnen überhaupt vor die Flinte kam. Also immer der Wahrheit die Ehre! Ende 1915 standen in den genannten drei Oberförstereien und in der von Pfeil immerhin noch 80 Hirsche, 110 Tiere und 50 Kälber; in den anderen Elchgegenden der Provinz allerdings sehr viel weniger. Als gegen Ende des Krieges unter dem Druck der steigenden Hungersnot die Bande der Ordnung sich mehr und mehr zu lockern begannen, da hub auch für das ostpreußische Elchwild eine gar böse Zeit an. So mancher bis dahin sorgsam gehegte Hirsch wurde gewilddiebt, und selbst das sein Kalb säugende Tier nicht verschont. Am schlimmsten wurde es aber erst in der scheußlichen Inflationszeit nach dem Zusammenbruch, als es für gewisse Leute galt, unter allen Umständen »Fleisch zu machen«. Große und schwer bewaffnete Banden von Wilddieben zogen in den sonst so stillen Wäldern Ostpreußens herum und wüteten so verheerend unter den leicht abzuschießenden Elchen, daß deren völliges Aussterben in allernächste Nähe gerückt zu sein schien. Die etwa 30 Elche, die durch Abtrennung des Memellandes mit der Nordhälfte der Kurischen Nehrung für Deutschland verloren gingen, sollen größtenteils den Kugeln schießlustiger französischer Offiziere zum Opfer gefallen sein. So war der ostpreußische Gesamtbestand im Winter 1919/20 auf ganze 30-40 Stück zusammengeschmolzen. Nun aber ermannte sich die Behörde doch dazu, zur Rettung des herrlichen Wildes eine vollständige dreijährige Schonzeit anzuordnen. Glücklicherweise war es noch nicht zu spät! Die angeordnete durchgreifende Maßregel erwies sich vielmehr als sehr segensreich, zumal mit der Wiederkehr geordneter Verhältnisse auch die namentlich am Haff schamlos betriebene Wilddieberei von selbst nachließ und heute fast ganz erloschen ist. Schon in der Brunstzeit 1921 wurden acht starke Schaufler beobachtet, und heute dürften wieder annähernd 300 Elche in den schönen Wäldern Ostpreußens stehen Diese Zeilen wurden vor zwei Jahren geschrieben; inzwischen dürfte sich der ostpreußische Elchbestand noch weiter gehoben haben., deren ungefähre Standreviere aus unserem Kärtchen gut ersichtlich sind. Nach Oberförster Schirmacher wohnen etwa 35 % der Tiere im Kreise Heinrichswalde, dann folgt Kreis Labiau mit 20 %, Wehlau mit 12 %, Kurische Nehrung und Samland mit 12 %, Gerdauen mit 8 %, Königsberg mit 5 %, Insterburg mit 3 %, Pr.-Eylau und Pr.-Holland je 2 %, Heilsberg 1 %. Auch in dem nicht mehr zu Deutschland gehörigen Memeldelta hausen jetzt wieder etwa 25 Elche. Bei uns ist der Elch jetzt gewissermaßen als Naturdenkmal anerkannt, und damit besteht begründete Hoffnung auf dauernde Erhaltung eines bescheidenen Bestandes, zumal die ganze Elchfrage jetzt glücklicherweise in eine Hand gelegt ist, nämlich in die des ostpreußischen Oberpräsidenten. Dessen neueste Verordnungen beweisen, daß er das richtige Verständnis dafür hat. Er hat die Elchreviere in drei Zonen eingeteilt; in der dritten Zone ist der Abschuß völlig untersagt, in der zweiten darf der Oberpräsident auf besonderen Antrag der Jagdberechtigten in den größeren Revieren (über 1000 Hektar) alljährlich den Abschuß einer vorher von ihm genau festzusetzenden Anzahl gestatten; nur in der ersten Zone (Oberförstereien Ibenhorst, Nemonien, Tawellningken und Herrschaft Rautenberg) dürfen in über 1000 Hektar großen Jagdbezirken während des Monats September (Brunstzeit!) männliche Elche ohne besondere Erlaubnis geschossen werden. Das ist gut so! Und das Allerbeste: unser ostpreußisches Elchwild ist noch immer kerngesund! Besonders günstig für die Elche lagen die Verhältnisse von jeher in den drei wiederholt genannten Oberförstereien, die zu den ausgedehntesten Deutschlands gehören. Allein Ibenhorst umfaßt 25 000 Hektar, darunter 3000 Hektar Moore, die vom Menschen kaum zu betreten sind. Auch der Wald, der teils aus Nadel-, teils aus Laubwald besteht, ist vielfach Sumpfwald.

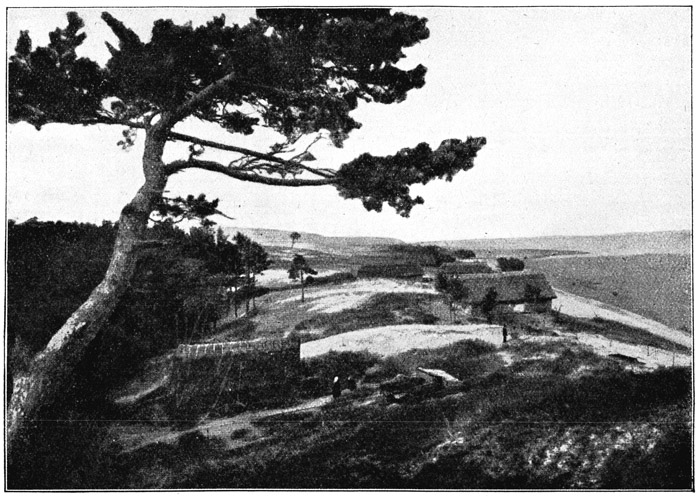

Abb. 9. Typisches Elchrevier von der Kurischen Nehrung

Eine regelmäßige Forstkultur mit großen Kahlschlägen kann nicht betrieben werden, weil dazu ausgedehnte Eingatterungen nötig wären, die viel zu teuer kämen. Sie müßten 2½ Meter hoch sein und werden trotzdem durch erschreckte Elche manchmal übersprungen. Die sehr hohen und uralten Bestände sind reich mit Unterholz aus Ebereschen, Birken, Erlen und Fichten bestockt, und diese bilden neben Unkraut, Schachtelhalmen und Waldbeeren die hauptsächlichste Äsung des Elchwildes. In diesem urigen Forst findet der Naturfreund auch noch Kraniche, Fischreiher, Schwarzstörche, Uhus und Kolkraben, während Rotwild und Sauen fehlen. Mit den Edelhirschen verträgt sich der Elch überhaupt schlecht, den Schwarzkittel dagegen hat er sonst ganz gern zum Nachbarn. Wilddieberei ist bei der scharfen Aufsicht unter geregelten Verhältnissen sehr schwer, da sich Fortschaffung und Verwertung eines so großen Wildes kaum verheimlichen lassen. Die Elche, denen ein solcher Forst alle Annehmlichkeiten des Lebens bietet, haben auch keine Ursache, viel herumzuschweifen, und wenn sie sich zeitweise auch einmal vorübergehend entfernen, so sind sie doch zur Brunst, also zur Schußzeit, sicher wieder an Ort und Stelle. Sie leben also hier gewissermaßen in einem natürlichen Gatterrevier. Leider mehren sich neuerdings die Stimmen, die das Memeldelta, also den bevorzugtesten Aufenthaltsort der Elche, abgedämmt und für Siedlungszwecke trocken gelegt wissen wollen. Dadurch würde das Elchwild seine letzte geschlossene Zufluchtstätte in Ostpreußen verlieren, müßte sich zersplittern und in Teilgruppen auflösen, die raschem Untergang verfallen wären. Schon heute ist das einst weltberühmte Ibenhorst nicht mehr das am reichsten besetzte Elchrevier, sondern (nach einer Mitteilung des Barons Krüdener) Tawellningken. Durch den starken Abschuß vor dem Kriege ist zwar eine Verbesserung der Geweihbildung und die Umwandlung der Stangenform in die Schaufelform erzielt, aber doch auch die Kopfzahl gar zu sehr heruntergedrückt worden, und sie wird wohl absichtlich nicht mehr auf die alte Höhe gebracht werden.

Mit den einst so berühmten Elchbeständen im Baltenland sieht es heute traurig genug aus. Die Entwässerung der Moore und die Umwandlung des Urwaldes in Kunstforst entziehen dem reckenhaften Wild mehr und mehr seine Daseinsbedingungen. Kurzsichtigkeit, Eigennutz und Jagdneid in der Jägerwelt haben auch eine verhängnisvolle Rolle gespielt, zumal die große Wanderlust des Elches seine Hege selbst dem weidgerechten Großgrundbesitzer sehr erschwert. Seine besten Beschützer waren die baltischen Barone; aber diese alten Kulturträger sind ja von den kurzsichtigen Regierungen der neuen Randstaaten aus dem Lande vertrieben worden. Die politischen Unruhen, die Steigerung der Fleischpreise und die Schwäche der Gesetzgebung haben das unverfrorenste Wilderertum geradezu großgezüchtet, so daß, wie Baron v. Krüdener wehmütig schreibt, »eine stolze Wildart, die ehemals im Wappenbilde Kurlands prangte und als Wahrzeichen livländischen Weidwerks gelten konnte, nur zu bald wieder dorthin verschwindet, von woher sie in die neuere Zeit auftauchte: ins Dunkel der Sage, ins Bereich der Poesie, danach ins Gestade der Vergessenheit«. Und auf welche Zeiten können gerade die baltischen Herrenjäger zurückblicken! In strengen Wintern versammelten sich manchmal auf ausgedehnten Aspenholzschlägen am hellichten Tage 50 Stück Elchwild und mehr zur Äsung. Auch auf den großen Jagden kamen öfters in einem Trieb 40-50 Elche vor: ein Wildnisbild, das wohl auch den Nichtjäger mit Nervenspannung und Herzklopfen erfüllen konnte. Guten Schützen war es bisweilen vergönnt, in einem Triebe und vom gleichen Stande aus drei Hirsche im Feuer niederzuwerfen. Solche Augenblicke gruben sich fürs ganze Leben unauslöschlich ins Gedächtnis ein, namentlich an einem hellen und klaren Wintermorgen, der ja der geschickteste Silberfiligranarbeiter der Welt ist, also den richtigen, stimmungsvollen Hintergrund schuf zu solch herrlichem, echt männlichem Gejaid. Das alles war einmal! Heute findet man in den alten Herrensitzen nicht einmal mehr gute Elchschaufeln oder doch nur ganz selten. »Die sinnlose Vernichtungswut, die kulturfeindliche Böswilligkeit und die unglaubliche Niedertracht der bolschewistischen Horden haben außer Zerstörung jeglichen Hausrats und Zerschmetterung aller Kunstgegenstände natürlich auch die reichhaltigen Geweihsammlungen der Schlösser und Gutshäuser nicht geschont, sondern alles zerschlagen, zerhackt, verschleppt und vertilgt.« Das Unheil nahm schon mit den Bauernaufständen des Jahres 1905 seinen Anfang, die einen starken Rückgang der Elchbestände bewirkten. Vergebens versuchte man auch, die Fortschritte der Kultur durch Anlage künstlicher Suhlen und Anpflanzung von Weidengehegen auszugleichen; bei dem aus ruhelosem Wandertrieb und gleichgültigem Ruhebedürfnis seltsam gemischten Wesen des Elchwildes half das nicht viel. In der Nachkriegszeit zogen dann die Raubschützen in Banden von Hunderten durch die Wälder und richteten fürchterliche, kaum jemals wieder gut zu machende Verheerungen unter den baltischen Elchbeständen an. Einödbauern verschacherten massenhaft Wildbret und Häute an die Schlächter und Felljuden der kurischen Städte. So ist der Elch im Baltenland nicht nur an Zahl stark zurückgegangen, sondern hat sich auch qualitativ sehr verschlechtert, weist bereits zahlreiche Entartungserscheinungen auf. Er dürfte heute etwa auf gleicher Stufe stehen mit den noch in den zerfaserten Forsten des Samlandes verbliebenen Stücken, wo es auch kaum noch einen richtigen Schaufler gibt. Auch in Litauen und Weißrußland hat sich namentlich der Rückgang der Schaufelbildung infolge der vermehrten Jagdleidenschaft, der verbesserten Waffen und dem Fehlen eines zielbewußten Abschußplanes reißend schnell vollzogen.

Mit dem früher so prächtigen Elchbestand in der Bialowieser Heide war es schon vor dem Krieg stark bergab gegangen. 1909 standen nach Fritz Bley noch reichlich 600 Stück dort, bei Kriegsausbruch kaum noch 200, die dann größtenteils der Wilddieberei zum Opfer fielen. Eine ansteckende Seuche hatte stark aufgeräumt, und zahlreiche Elche sind auch ausgewandert, weil ihnen das Zusammenleben mit dem überhegten Rotwild der kaiserlichen Jagdreviere zuwider war. Wie viele dieser Auswanderer der Rundkugel der russischen Bauern erlegen sind und wo, das mag der Himmel wissen! Auch die Geweihbildung ließ schon in der Vorkriegszeit viel zu wünschen übrig, denn an eine zielbewußte Regelung des Abschusses ist hier niemals gedacht worden, und die Tatsache, daß auch uralte Hirsche noch Spieße tragen können, wurde ebensowenig beachtet wie früher in Ostpreußen. Bley bezweifelt sogar, daß heute überhaupt noch ein einziger guter Schaufler in der Bialowieser Heide seine Fährte zieht. Im übrigen aber muß das nördliche Rußland auch heute noch als die Hauptheimat des Elches angesehen werden. Der Gesamtbestand für das europäische und asiatische Rußland wurde vor dem Kriege auf rund zwei Millionen eingeschätzt, und der alljährliche Abschuß ging demgemäß in die Hunderttausende. Bei den heutigen Verhältnissen sind auch nur annähernd richtige Zahlen natürlich nicht zu erhalten, sondern man ist auf bloße Mutmaßungen angewiesen. Infolge der Aufteilung des russischen Großgrundbesitzes erscheint die Zukunft der dortigen Elchbestände einstweilen Grau in Grau, und die lebhaften Farben von früher werden wohl nie wieder zum Vorschein kommen. Da der Elch eine enge Eingatterung nur widerwillig und schlecht verträgt, bleibt nicht einmal viel Aussicht, Restbestände in den Tiergärten zu erhalten, wie dies beim Wisent der Fall ist. Der Russe, auch der russische Bauer, ist sonst ein ganz tüchtiger Jäger und gehört nicht zu den Schießern übelster Sorte, aber eine richtige Hege kennt er nicht und schonende Fürsorge für den Wildbestand liegt ihm fern. Der russische Elch muß als ein ausgesprochenes Wanderwild bezeichnet werden, denn er erscheint oft ganz plötzlich in Gegenden, in denen er früher völlig unbekannt war. Im Herbst zieht er sich gern südwärts und bevölkert im Winter nach Fürst Daharidze namentlich auch den Ural, weil ihm dann der Aufenthalt im sumpfigen Flachland unangenehm wird. Die Tiere wollen im Winter lieber Zirbelwälder und Heideflächen haben und Flußufer mit viel Weiden, Espen und Ebereschen. An solchen Plätzen gibt es um die gleiche Jahreszeit auch Bären und Luchse, gelegentlich einen Vielfraß und durchwandernde Renntiere, massenhaft Birk-, Auer- und Haselhühner, viele Zobel und Marder und unzählige graue Eichhörnchen: wahrlich, ein köstlich Stück Erde für den Jägersmann!

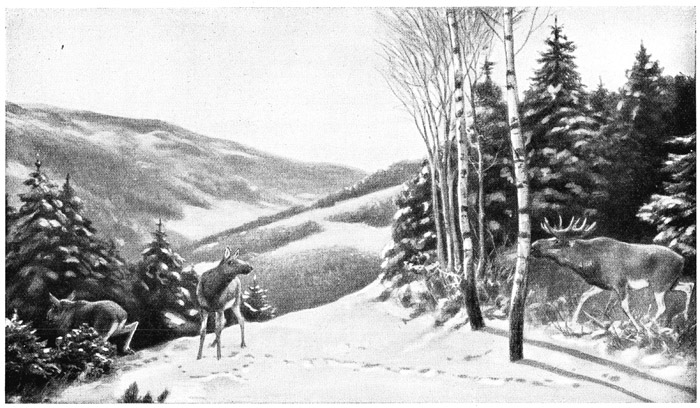

Abb. 10. Im nordischen Elchrevier.

Nach einem Aquarell von W. Arnold

Auch in Norwegen (Abb. 10) zeigt sich der Elch als ausgesprochener Bummler. Seine Heimat sind die unermeßlichen Wälder des Landes, heute hier, morgen da, vollends, wenn ihm die Liebe ins Blut geschlagen ist. Ruhelos zieht dann der Hans umher, bis er seine Grete gefunden hat und umgekehrt. Die dortigen Elchbestände werden am besten durch die Abschußlisten klar. In der Zeit von 1889-93 kamen durchschnittlich im Jahr 1122 Elche zur Strecke, 1894-98 durchschnittlich 999, 1899-1903 durchschnittlich 839, 1904-1908 durchschnittlich 1255, im Jahre 1909 1337 Elche, 1910 1362, 1911 1422, 1912 1287 Elche. Man sieht also, daß infolge Einschränkung der Schußzeit der Elchbestand sich neuerdings wieder etwas gehoben hat. Als elchreichstes Gebiet gilt dasjenige von Drontheim. Dabei ist aber sehr zu berücksichtigen, daß die erlegten Elche früher nicht so gewissenhaft angemeldet wurden wie jetzt, und daß infolge dessen die älteren Schußlisten sehr unvollständig sein dürften. Weiter ist nicht zu vergessen, daß durch die von der norwegischen Regierung geduldeten, ja des lieben Geldes halber sogar begünstigten Elchjagdverpachtungen an schießlustige Ausländer das ohnehin zu weitem Herumschweifen neigende Elchwild stark beunruhigt und im ganzen Lande herumgesprengt wird, worunter naturgemäß der Bestand schließlich doch stark leiden muß. Liest man die zahlreichen Bücher und Aufsätze, die über norwegische Elchjagden geschrieben wurden, so steigt doch ein Gefühl tiefer Wehmut auf über das ungeheure Mißverhältnis zwischen diesen endlosen Waldungen und ihrem mehr als spärlichen Wildbestand, der namentlich beim Rotwild unaufhaltsam zurückgeht. Auch beim Elch scheint dies seit dem Krieg wieder der Fall zu sein und wird um so deutlicher in Erscheinung treten, je mehr die sogenannte Zivilisation auch in die unzugänglichsten Teile des Landes eindringt. Ein Aussterben des Elchwildes ist bei den strengen norwegischen Jagdgesetzen allerdings vorläufig nicht zu befürchten. Der Rückgang liegt weniger an der ohnehin sehr knapp bemessenen Schußzeit als vielmehr daran, daß die Herren Norweger selbst sich verdammt wenig um die Schonzeit kümmern. Für den deutschen Herrenjäger sind Elchjagden in Norwegen eine recht kostspielige Sache, aber die reizvolle und eigenartige Großartigkeit der einsamen nordischen Natur läßt sie trotzdem nicht zu teuer bezahlt erscheinen. Die Art und Weise, wie die Elchjagd dort betrieben wird, mag allerdings nicht jedem Weidmann zusagen, und ich persönlich möchte Eberwin beipflichten, wenn er ausruft: »Norwegen, du Land meiner Sehnsucht von Jugend an, ja du bist sehr schön, aber deine Elchjagd ermangelt der Poesie, die unser heimisches Weidwerk so reichlich bietet; deine Jagd ist Sport und wo Sport ist, da ist kein Weidwerk.«

Etwas günstiger als in Norwegen scheinen sich die Verhältnisse in Schweden zu gestalten, wo das neue Jagdgesetz, das die Abschußzeit auf acht Tage beschränkt, offenbar schon recht vorteilhaft gewirkt hat. Immerhin werden auch hier im Winter, also während der gesetzlichen Schonzeit, von Wilddieben und eigenjagdberechtigten Bauern auf Schneeschuhen alljährlich 60-70 Elche widerrechtlich zur Strecke gebracht. Die Abschußziffern gestalteten sich hier folgendermaßen: 1880-1884 jährlich im Durchschnitt 880 Elche, 1885-89 durchschnittlich 1688 Elche, 1890-94 1615, 1895-99 1506, 1900-1904 2456, 1905-09 2793, 1910 2961 Elche, 1911 2815, 1912 2658 und 1913 2883 Elche, darunter 1334 Hirsche, 1137 Tiere, 239 Kälber und 73 Stück unbekannten Geschlechts. Schweden ist also immer noch ein verhältnismäßig elchreiches Land. Namentlich in Südschweden ist eine Zunahme des Bestandes unverkennbar, und in manchen Gegenden, wo vor einigen Jahrzehnten dieses Wild fast unbekannt war, werden heute ganz gute Strecken erzielt. Dem steht allerdings eine deutliche Abnahme in den nördlichen Küstengebieten gegenüber, die sich durch die starke Beunruhigung der dortigen Wälder infolge der fortschreitenden Holzindustrie erklärt. Auch über das Auftreten des Milzbrandes beim schwedischen Elchwild wird vielfach geklagt. Die großen Strecken auf den Hofjagden scheinen künstlich erzwungen zu sein und sind wohl zu hoch, als daß ein so spärlich sich vermehrendes und von der Kultur so hart bedrängtes Wild sie auf die Dauer ohne Schaden vertragen könnte. Schwedische Herrenjäger, denen ja auch die Verbesserung der Jagdgesetze zu verdanken ist, blicken deshalb trotz der scheinbaren Erfolge ziemlich trübe in die Zukunft. Vor allem muß dem Elchwild die nötige Ruhe zum Fortpflanzungsgeschäft gegönnt werden. Nach den früheren Vorschriften war das unmöglich; die alten Schaufler zwar verstanden es, sich dünne zu machen, aber das an den Sommerständen ausharrende Mutterwild wurde mitsamt den Kälbern in jeder Jahreszeit von den Bauernjägern mühelos niedergeknallt.

Die weitaus stärksten und urwüchsigsten Elche gibt es heutzutage wohl noch in Alaska. Das ist noch unverfälschtes Urwild von überwältigender Großartigkeit. So schoß Paul Niedick dort einen Schaufler mit 1,96 Meter Geweihauslage! Wie er berichtet, werden dort erst Hirsche mit mehr als 1,52 Meter Schaufelauslage als »stark« bezeichnet, und es gelangen nicht allzu selten Schaufler mit weit mehr als zwei Meter zur Strecke. Das Gelände dort ist allerdings für den Elch wie geschaffen: hügelig, sumpfig, hie und da ein kleiner See, große und kleine Tannenwaldungen und das Land bewachsen mit Weiden, der Lieblingsnahrung der Elche. Sie haben tiefe Wechsel in die Sümpfe und durch die Wälder gezogen, und ab und zu sieht man auch eine mächtige Schaufel am Boden liegen, die im Vorjahre einen der alten Recken gekrönt hatte. Hier, wo ein unbeschreiblich strenger Winter und eine Unmasse großen Raubzeuges eine gründliche Auslese unter dem Wild besorgen, das sich dann im Frühling und Sommer in einer grenzenlos weiten, vom Menschen noch fast unberührten Natur äsen kann, gedeihen noch Riesen, die in ihrer Form an die Giganten der Vorzeit heranreichen, deren wundervoller Kopfschmuck freilich nur mit unendlicher Mühe und nur von einem ganz erstklassigen Weidmann zu erringen ist. Aber auch diese paradiesischen Jagdgründe werden durch die rastlos fortschreitende Kultur mehr und mehr eingeengt, und zwar mit rasender Schnelligkeit. Wo man noch vor wenigen Jahren die kapitalsten Schaufler erlegen konnte, dehnen sich heute weite Minenfelder, erheben sich fabelhaft aufblühende Städte, und in solchen Gegenden ist es mit der alten Elchherrlichkeit natürlich rasch zu Ende. Die Nordamerikaner verstehen übrigens unter Elk nicht den Elch, den sie Moosedeer und die französischen Kanadier Orignal nennen, sondern den Wapiti-Hirsch.

Die riesenhaften Elche Alaskas legen die Frage nahe, ob es wohl mehrere Arten oder Unterarten dieses gewaltigen Tieres gibt. Meiner Auffassung nach gehören alle heute auf Erden lebenden Elche der gleichen Art an, die aber mehrere geographische Rassen ( conspecies) umfaßt. Dem Alaskaelch kommt gewißlich der Rang einer solchen besonderen Rasse zu. Weiter hat Pfizenmayer bei seiner Expedition zur Ausgrabung eines Mammut-Kadavers im Jakutsk-Gebiet des nordöstlichen Sibirien von Eingeborenen fünf riesenhafte Elchgeweihe erhalten, die teilweise noch Hautfetzen trugen. Auch später wurden ihm von dort noch Elchdecken und -schädel nachgeschickt, und dieses ganze Material machte es wahrscheinlich, daß auch der Elch Nordostsibiriens eine eigene Rasse bildet, die vielleicht einen Übergang zum Alaskaelch darstellt. Dr. Zuckowski vom Berliner Museum hat dann die Sache näher untersucht, gelangte zu ähnlichen Schlüssen und benannte die neue Form zu Ehren Pfizenmayers. Dieser aber hatte inzwischen auch englischen Fachleuten Lichtbilder seiner Elchgeweihe zur Ansicht geschickt, was diese Herren mit echt englischer Kühnheit dazu benützten, die neue Rasse ihrerseits unter Veröffentlichung der leihweise erhaltenen Bilder zu beschreiben. Lydekker benannte sie Alces bedfordiae und hob ihren sehr einfachen Geweihtypus hervor, der deshalb von besonderer Wichtigkeit sei, weil Sibirien den Mittelpunkt der Elchverbreitung darstelle, und sowohl die europäischen wie die nordamerikanischen Elche von dort entstammen. Von anderer Seite ist dieser Behauptung scharf widersprochen worden, denn es gäbe auch anderwärts Elche mit gleicher Geweihbildung, und Lydekker habe überhaupt nur ein einziges sibirisches Geweih in natura vor sich gehabt, so daß seine Beschreibung zum mindesten sehr voreilig sei. Wie dem auch sein mag, jedenfalls können wir nach dem heutigen Standpunkte unseres Wissens drei geographische Rassen beim Elch unterscheiden: die europäische, die sibirische und die nordamerikanische. Erwähnenswert dürfte es ferner sein, daß vor einigen Jahren ein Bauer beim Fischen in der Wolga ein noch ziemlich gut erhaltenes Elchgeweih von nicht weniger als 3,2 Meter Auslage landete. Dieses dürfte wohl einer besonders starken Elchart angehören, die noch vor einigen Jahrtausenden in dieser Gegend gelebt hat, heute aber ausgestorben ist.

In geschichtlicher Zeit aber hat sich der Elch an Form und Aussehen kaum verändert, wenn er auch im allgemeinen etwas schwächer geworden sein mag. Gute ostpreußische Hirsche von fünf Jahren wiegen auch heute noch ihre 8 Zentner, Kapitale Schaufler sogar 9-10, das alte Tier 5-6, das Schmaltier 4 Zentner, und zwar gelten alle diese Angaben für aufgebrochene Stücke. Norwegische Elchjäger versichern allerdings, daß dort noch alte Schaufler bis zum Gewicht von 16 Zentnern unaufgebrochen vorkommen, indessen kennt Kobylinski auch ostpreußische Schaufler von 11½ Zentnern aufgebrochen, so daß von einem wesentlichen Größenunterschied zwischen preußischen und norwegischen Elchen kaum die Rede sein kann. Wo die Kultur um sich greift und der sumpfige Urwald verschwindet, wird allerdings das Elchwild nach wenigen Geschlechterfolgen schwächer, und einzelne Stücke mögen auch schon entartet sein, aber von einer allgemeinen Entartung der heutigen Elchbestände zu sprechen, geht doch nicht gut an. Dagegen spricht auch schon das Schaufelgewicht, das bei guten ostpreußischen Hirschen immerhin 33 Pfund und mehr beträgt, während für Alaskahirsche sogar bis zu 50 Pfund angegeben werden. Die Höhe am Widerrist maß Martenson bei guten Baltenhirschen mit 188 Zentimetern, gibt aber bei besonders starken Schauflern auch 208-210 Zentimeter zu, während er noch höhere Angaben für Jägerlatein hält. Messungen aus Ibenhorst stimmen hiermit sehr gut überein. Der heutige Elch kommt also dem vorsintflutlichen Riesenhirsch in der Höhe nahezu gleich. Die Nackenmähne wird bis zu 20 Zentimeter lang, und sonderbarerweise sind die Bauchhaare von rückwärts nach vorn gerichtet.

Der Elch ist ein in jeder Beziehung merkwürdiges Tier, sozusagen der Hirschtypus bis zur lächerlichen Übertriebenheit verzerrt, und mit seiner absonderlichen Gestalt und seinen plumpen Manieren will er in der Tat gar nicht mehr recht in die heutige, überverfeinerte Welt hineinpassen. Der plumpe Pferdeschädel mit der ungeheuerlichen Ramsnase, die kleinen, tückisch blinzelnden Schweinsaugen, die schlotternde, weichlederige Oberlippe, die ständig spielenden Eselsohren, die häßliche Halswamme mit dem langen Bart, das schwere Schaufelgeweih, der Kamelsbuckel am Vorderrist, der giraffenartig steil abfallende Hinterrist, die hohen, weiß schimmernden Stelzenläufe und das winzige Stummelschwänzchen – dies alles vereinigt sich zu einem Bilde, das vorsintflutlich, fremdartig und reckenhaft anmutet, den Forscher und Jäger im höchsten Grade fesselt, aber doch nicht eigentlich schön genannt werden kann. Im gepflegten Kulturforst wirkt der Elch nach meinem Gefühl geradezu unangebracht; wie der Edelhirsch in den Hochwald, so gehört der Elch in den sumpfigen Urwald, wo er das vollendete Bild reckenhafter und ungebrochener Naturkraft darbietet und wie ein Überbleibsel aus Jahrtausende zurückliegender Urzeit anmutet. Umrahmt von wildem Sumpfdickicht ist er eine Erscheinung nicht nur von überwältigender Wucht und Großartigkeit, sondern auch von ausgeglichener Schönheit. Aber eben nur hier. Der in der Abenddämmerung aus dem Walde heraustretende Elchschaufler hat trotz seiner plumpen Häßlichkeit und trotz seines schwerfälligen Phlegmas auf mich immer einen weit ergreifenderen und packenderen Eindruck gemacht als der Edelhirsch in gleicher Lage, so empfänglich ich andererseits auch für die unvergleichlich höhere Schönheit und Anmut, den überlegenen Adel und das feurige Temperament des Rotwildes bin, dessen Nervenleben offenbar viel höher entwickelt ist. Und dennoch prägt sich jener Eindruck weit stärker, tiefer und nachhaltiger ein. Ist es die nahezu doppelte Stärke des Elches, die diese mächtige Wirkung ausübt, oder ist es das eigentümlich Fremdartige, der Stempel des Wundersamen und Vorweltlichen, der der ganzen Erscheinung anhaftet und in Gemüt und Einbildungskraft des Beobachters so unbeschreibliche Eindrücke hinterläßt? Die Vorstellung der Plumpheit beim Elch verschwindet übrigens augenblicklich, sobald er nur die ersten, elastisch federnden Tritte seines schlanken, leichten, seltsam rasch und wundersam gleichmäßig fördernden Trolls (Abb. 15) anhebt, gleichviel ob über moorigen Untergrund auf schwankem Moos oder durch tiefen, lockeren Schnee.

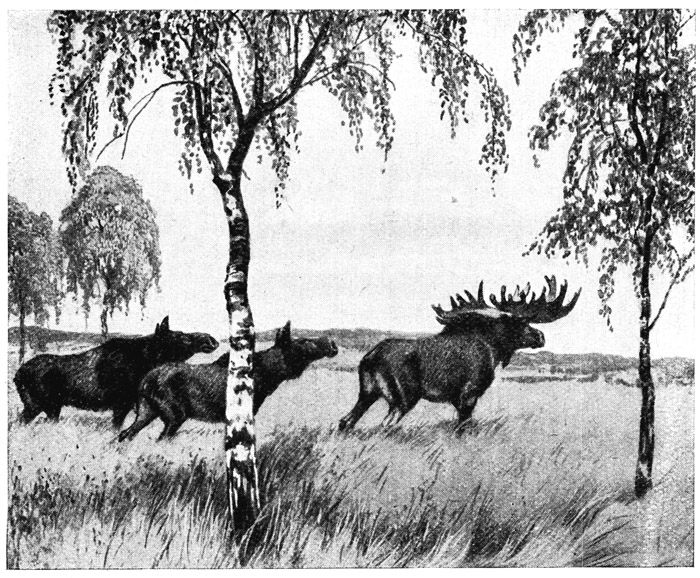

Abb. 11. Ziehende Elche.

Nach einem Original von W. Blanck

Beim Laufen verursacht der Elch ein eigentümliches Geräusch, das man in der Weidmannssprache als »Schellen« bezeichnet. Es entsteht durch hörbares Anschlagen der Afterklauen an die Ballen. Einem alten Elch mögen infolge Steifheit der Glieder auch manchmal die Gelenke knacken wie bei einem alten Gaul oder Knasterbart. In schlankem, elastischem Troll, wie auf Stahlfedern zieht das mächtige Tier leicht und mühelos dahin. Ein fünf Meter breiter und steilufriger Bach oder Graben versperrt ihm den Weg, aber mit einer einzigen langen Flucht wird er fast spielend überfallen, und in demselben, gleichmäßig fördernden Trott setzt das majestätische Wild unbeirrbar seinen Weg fort – ein einzigartiger, jedem Naturfreund unvergeßlicher Anblick! Über Gatterzäune von zwei und selbst zweieinhalb Metern Höhe springt der Elch ohne Anlauf oder er wirft sich vielmehr über sie hinweg, indem er sich erst unmittelbar vor dem Hindernis steil aufrichtet, die Vorderläufe darüber hinwegschnellt und dann die Hinterläufe nachzieht. Unvergeßlich wird mir von meinem letzten Besuche der Kurischen Nehrung her eine nächtliche Schlittenfahrt bei Mondschein bleiben, wo ein Elch wohl 10 Minuten lang etwa 50–40 Schritte vor dem Gespann hertrollte und schließlich, als ihm die Sache doch zu dumm wurde, mit einem mächtigen Satz das den Waldweg eingrenzende Gatter überfiel. Trotz alledem kommt der Elch merkwürdig leicht zu Fall, wodurch sich wohl auch die seltsame Mär Cäsars und die im ganzen Mittelalter allgemein verbreitete und geglaubte Sage erklärt, daß der Elch an der »fallenden Sucht« leide. Allerdings kommt er namentlich bei Glatteis nur mit Mühe wieder auf die Läufe. Bei ruhigem Gang steigt er auf seinen langen Läufen wie auf Stelzen recht steifbeinig einher. Da er die hohen Schalen weit auseinanderzuspreizen vermag, kommt er auch über sumpfige und morastige Stellen hinweg, auf denen viel kleinere und leichtere Tiere rettungslos einbrechen würden. Stößt auch ihm dieses Mißgeschick einmal zu, so sucht er sich dadurch zu helfen, daß er sich auf die Hessen niederläßt, die Vorderläufe geradeaus streckt, mit den Schalen eingreift, mit den Hessen nachstemmt und so über die schlotterige Fläche hinweggleitet. In noch schlimmeren Fällen legt er sich ganz auf die breite Seite und schnellt sich durch Schlagen und Rudern mit den Läufen fort. Am unangenehmsten wird die Sache für ihn, wenn die Ufer steil und so hoch sind, daß er sie mit den Vorderläufen nicht erreichen kann. So blieb auf dem Gute des Herrn von Loewis in Livland ein starker Hirsch jämmerlich im Schlamme eines abgelassenen Teiches stecken. Man mußte den armen Kerl schließlich mit Stricken anbinden und mit vieler Mühe herauszerren, worauf er noch einige Wochen lang in einem Pferdestall gehalten wurde.

Die durch das schwere Gewicht des Tieres breit und wuchtig in den weichen Sumpfboden eingedrückte und hier oft lange stehenbleibende Fährte des Elches hat viel Ähnlichkeit mit der eines starken Mastochsen, unterscheidet sich aber von dieser durch deutlichere Markierung der Afterklauen, ist auch etwas feiner, schmaler und geschwungener, was freilich nur ein in solchen Dingen sehr geübtes Äuge bemerkt. Dasselbe gilt für den Unterschied zwischen Hirsch- und Tierfährte; jene ist etwas rundlicher, diese mehr eiförmig. Ein richtiges Ansprechen wird auch noch dadurch erschwert, daß die Schalen meist mehr oder minder abgestoßen sind, also keine sehr scharf umgrenzten Eindrücke hinterlassen. Die Losung sieht wie ein Häufchen kleiner Kartätschenkugeln aus und hält sich in der kalten, feuchten Luft der nordischen Sumpfwälder sehr lange. Man findet sie in elchreichen Revieren sozusagen auf Schritt und Tritt, denn dieses massige Tier braucht sehr viel Äsung und entleert sich entsprechend häufig und reichlich. Auch die an den Spitzen stark verbissenen jungen Birken, Ebereschen und Weiden, erstaunlich hoch hinauf geschälte Stämme sowie niedergerittene und erbarmungslos geknickte Bäumchen sind sichere Anzeichen für die Anwesenheit von Elchen. Dagegen hat der Elch kein bestimmtes Bett, sondern legt sich ganz nach Laune und Willkür an jeder beliebigen Stelle nieder, vollkommen gleichgültig dagegen, ob es im Sumpfe oder auf trockenem Waldboden oder im Schnee geschieht.

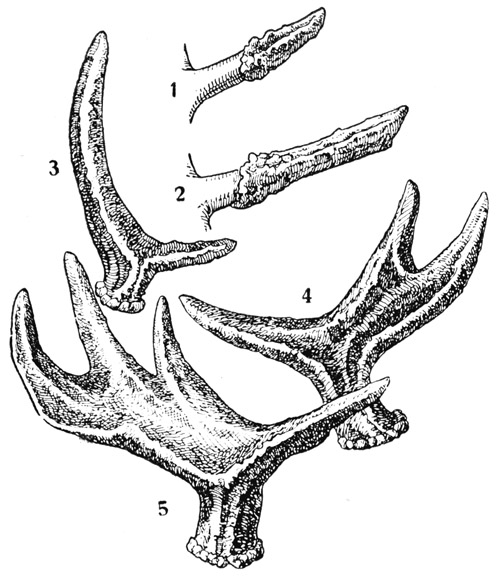

Abb. 12. Entwicklung des Elchgeweihs nach Dombrowski.

1-5 = 1. bis 5. Stufe, 1/15 nat. Große

Abb. 13. Entwicklung des Elchgeweihs nach Dombrowski.

Schaufelbildung des »guten« (1) und des Hauptschauflers (2),

1/

15 nat. Größe

Wenn es schon beim Rothirsch nicht immer angeht, sein Alter nach der Endenzahl des Geweihes zu bestimmen, so bietet eine solche Schätzung beim Elchgeweih (Abb. 12 u. 13) noch viel größere Schwierigkeiten und nicht genügend sichere Anhaltspunkte. Viele Hirsche kommen eben zeitlebens nicht über die Gabelbildung hinaus und bringen es niemals zu einer richtigen Schaufel. Als Prinz Friedrich Karl von Preußen in den 90er Jahren in Kurland auf Elche jagte, wurden dort in wenigen Tagen 35 Hirsche abgeschossen, weil sie den Kiefernschonungen empfindlichen Schaden zufügten, aber nicht ein einziger davon zeigte mehr als die Gablerstufe, obwohl sich natürlich auch viele ältere Stücke darunter befanden. Der Grund dafür, warum die Elche in gewissen Gegenden nur Stangen tragen und sich nicht zu Schauflern entwickeln, ist wohl hauptsächlich in den durch die fortschreitende Kultur und das Verschwinden wirklich uriger Wälder bedingten Änderungen ihrer Lebensweise zu suchen. Stangenelche findet man namentlich in besser kultivierten und dichter besiedelten Landstrecken, wo die Wälder immer mehr zusammenschrumpfen, die Elche wenig Ruhe haben und keine lange Lebensdauer erreichen. Dazu stimmt es gut, daß man an fossilen Elchschädeln noch niemals ein ausgesprochenes Stangengeweih gefunden hat. Gerade die fossilen Elchschaufeln zeigen aber auch, daß sich der Geweihtypus durch viele Jahrtausende hindurch nahezu unvermindert erhalten hat, und daß er in den meisten Ländern von jeher vollkommen gleichartig war und heute noch ist. Freiherr von Kapherr betont deshalb mit vollem Rechte, daß es außerordentlich schwer ist, nach dem Typ des Elchgeweihs zu erkennen, aus welcher Gegend es stammt, sehr viel schwieriger jedenfalls als bei Reh- und Hirschgeweihen. Leider werden die Messungen der Schädel und Geweihe häufig an der üblichen Handelsware vorgenommen, deren Herkunft sich gewöhnlich nicht mehr sicher nachprüfen läßt, und dann werden auf Grund kleiner Abweichungen frisch drauflos und ohne langes Bedenken neue Unterarten und Rassen des Elchwildes »festgestellt«, meist ohne jede anatomische Kenntnis und unter gänzlicher Nichtbeachtung der biologischen Verhältnisse. »Namhafte Gelehrte« haben nach dem Vorgang von Lydekker auf Grund kleiner Unterschiede in der Geweihform den Elch in eine Menge von Unterarten und Rassen aufgeteilt, ohne dabei zu berücksichtigen, daß das Geweih als sekundäres Geschlechtsmerkmal nur mit größter Vorsicht zur Bestimmung und Abgrenzung geographischer Formen verwendet werden darf. Das geht natürlich nicht an. Das Geweih steht völlig im Dienste des Geschlechtslebens und dient einerseits zur Auswahl der kräftigsten Hirsche für die Zucht, andererseits zum Zusammentreiben und Zusammenhalten des Mutterwildes während der Brunftzeit. Sobald diese beiden Aufgaben erfüllt sind, wird es abgeworfen. Deshalb erscheint es auch einleuchtend, daß die starken Hirsche, die ihren Zweck beizeiten erreicht haben, früher abwerfen als die Schwächlinge. Die braven Schaufler in Ibenhorst verlieren ihren stolzen Hauptschmuck schon Mitte Oktober, das Kroppzeug im Samland und die Stangenhirsche in Livland dagegen erst im Dezember, in der Regel kurz vor Weihnachten. Die abgeworfenen Schaufeln bleichen durch Regen, Schnee und Sonnenschein schnell aus und werden gern durch Mäuse angenagt. Starke Verschiebungen der Abwurfzeit sind aber namentlich bei den Spießern nichts Seltenes, und es dauert einige Jahre, bis sie sich in den regelmäßigen Kreislauf eingereiht haben. Alarik Behm, der Leiter des Stockholmer Tiergartens, hat darüber sehr genaue Aufzeichnungen gemacht. Der ihm unterstellte Garten erhielt 1896 ein halbjähriges Echkalb, das hier bis zum Juni 1907 lebte, wo es nach längerem Kümmern getötet werden mußte. Es blieb stets nur ein Stangenhirsch und trug die stärksten Geweihe in den Jahren 1902 und 1903, wo es ein Sechser war. Das Abwerfen gibt folgende Tabelle wieder:

| Jahr | Monat | Tag | Geweihgewicht |

| 1898 | April | 10. | 197 g |

| 1899 | Februar | 23. u. 25. | 1400 g |

| 1900 | Februar | 6. u. 8. | 2065 g |

| 1901 | Februar | 4. u. 6. | 2050 g |

| 1902 | Januar | 4. | 2362 g |

| 1903 | Januar | 12. u. 17. | 2625 g |

| 1904 | November | 24. u. 25. | 2075 g |

| 1905 | November | 25. u. 28. | 1175 g |

| 1906 | November | 24. u. 28. | 955 g |

Wie man sieht, hat dieser Hirsch erst im siebten Jahre den regelrechten Abwurftermin erreicht, und auch in der Freiheit soll die Sache ähnlich, wenn auch wesentlich schneller vor sich gehen. Ein anderer Hirsch des Stockholmer Gartens, der schließlich einer durch ein verschlucktes Nägelchen verursachten Bauchfellentzündung erlag, kam in vier Jahren auch nur vom April bis zum Februar und hatte zuletzt ein Geweihgewicht von 3165 g. Bei normalen Schauflern wechseln in freier Natur die Spießer im Mai, die Gabler im April, und so in jedem folgenden Jahr etwa einen Monat früher, ein Zwölfer also im Dezember, worauf dann die schon erwähnten Schwankungen je nach der Stärke des Hirsches einsetzen. Die Augensprossen werden bei der Ausbildung des Geweihes mit in die Schaufel aufgenommen. Das Elchhirschkalb beginnt mit dem Aufbau der Rosenstöcke etwa im 14. Monat seines Lebens. Die Rosenstöcke sind aber nicht wie bei anderen Hirscharten als eigentliche Träger der Stangen, sondern vielmehr in wissenschaftlichem Sinne als Bindeglieder zwischen diesen und den Stirnknochen zu bezeichnen; ihre Auslage ist in den jüngsten Altersstufen nahezu wagerecht, die Gestalt seitlich plattgedrückt, also weder zylindrisch noch kegelförmig. Wie sich nun stufenweise der allmähliche Aufbau des Geweihs vom Spießer bis zum kapitalen Schaufler vollzieht, das ist aus den Abbildungen 12 und 13 ungleich deutlicher und besser zu ersehen, als es mit langatmigen Worten zu schildern wäre. Wie beim Edelhirsch die Gesetzmäßigkeit der stufenweisen Geweihbildung mit der Erreichung der Vierzehnerstufe als abgeschlossen zu betrachten ist, so dürfte beim Elchhirsch die Gabelung des Kampfsprosses und die Verzweigung der Hauptschaufel in vier Enden als die höchste normale Entwicklungsstufe in Europa zu bezeichnen sein. Von da ab wird es lediglich die Individualpotenz sein, die unter begünstigenden Umständen des Standortes und des Jahrganges noch endenreichere und mächtigere Schaufeln aufbaut. Abnorme Elchgeweihe sind im allgemeinen selten, was vielleicht darin begründet ist, daß der Elch in seiner Heimat sehr frei und ungestört lebt und sich nicht wie unser Rotwild die weichen Kolben an Gattern u. dgl. verletzt, wodurch die Mißbildungen hervorgerufen werden, falls sie nicht auf krankhafte Innenorgane, verheilte Schüsse oder Verletzung der Geschlechtswerkzeuge zurückzuführen sind. Auf einer der Berliner Geweihausstellungen war einmal ein Perückengeweih des Elches zu sehen. Ein Hirsch, der von einem Samojeden verendet aufgefunden wurde, trug ganz wulstige Schaufeln, die wie aufgeblasen aussahen, nur eine dünne Schale hatten und innen hohl waren. Eine andere Abnormität soll dadurch entstanden sein, daß der Elch in einem Flusse unter das Eis kam, als er gerade Kolben ansetzte. Ein abnormer 26-Ender des Stockholmer Museums wird damit erklärt, daß ihm durch irgendeinen Unfall das noch weiche Geweih gespalten wurde.

Im Juli oder August haben die Elchhirsche ihr Geweih blank gefegt, und Mitte September treten sie dann in die Brunft, die etwa 20 Tage lang währt. Sie werden nun sehr unstet und ruhelos und legen auf der Suche nach brünstigen Tieren in ununterbrochenem Troll bei Tage und bei Nacht viele Meilen zurück, wobei sie weder vor dem Durchschwimmen breiter Ströme noch vor dem Durchqueren stark besiedelter Gegenden zurückscheuen, die sie doch sonst so ängstlich meiden. Hirsche, denen die Befriedigung ihres Triebes versagt bleibt, trollen wie unsinnig in gerader Richtung fort und erscheinen dann plötzlich in Gegenden, wo seit Menschengedenken kein Elch mehr gesehen wurde. So konnte es kommen, daß vor einigen Jahrzehnten ein Elch mitten in Schlesien erlegt wurde. Auf dem Höhepunkt seiner Feiste, im Bewußtsein der herannahenden Hochzeitsfreuden und Brautkämpfe oder auch nur im bloßen Übermut seiner Vollkraft beginnt der Hirsch das Astwerk niedriger Bäume und das Unterholz mit dem Geweih zu zerschlagen, dessen Schaufelenden dadurch immer heller und glatter abgeschliffen werden. Dann treibt er die Schalen seiner Vorderläufe durch Moospolster und Grasnarbe und schleudert die herausgehobene Erde hinter sich. An diesen Erdschollen und Moosfetzen, an dem geknickten Holz und zerbrochenen Geäst merkt der Weidmann bald, daß der ungeduldige Brautwerber hier zu brunften gedenkt. Eine Woche später sticht uns ein ganz eigenartiger, widerlich-durchdringender, faulig-süßlicher Geruch in die Nase: die Brunftwitterung. Sie entströmt einer ausgestampften flachen Bodenmulde, die der Hirsch nun täglich mit liebevollem Interesse aufzusuchen pflegt, und der Geruch ist so stark, daß keineswegs eine besonders empfindliche Nase dazu gehört, um ihn auf 20 Schritte Entfernung wahrzunehmen. Stets sind es die alten Hirsche, die die Brunft eröffnen, und zwar mit auffallender Gleichzeitigkeit im ganzen Lande. Die jungen Spießer sind bei der ganzen Geschichte noch wenig beteiligt, unternehmen jedenfalls keine größeren Wanderungen, in denen man wohl ein praktisches Mittel der Natur zur Vermeidung von Inzucht erblicken darf. Die Tiere halten überhaupt ihren Stand inne, und der starke Hirsch trollt in regelmäßigen Rundgängen von Tier zu Tier, um je nach dessen Brünftigkeitsgrade kürzere oder längere Zeit bei ihm zu bleiben. Die Brunft spielt sich also ganz anders ab als bei sonstigen Hirscharten. An Romantik und Großartigkeit kann sie sich aber mit derjenigen des Rotwildes nicht messen, und dies ist wohl hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß der Brunftschrei des Elches keineswegs seiner gewaltigen Erscheinung entspricht, vielmehr vor dem ehern dröhnenden Orgelschrei des Edelhirsches vollständig verblaßt. Man sollte meinen, daß der Brunftschrei des wilden Riesen durch Mark und Bein dringen müsse, aber in Wirklichkeit ist er viel leiser als der des Edelhirsches, mutet an wie ein kurzes Grollen und enttäuscht also stark.

Eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Schrei des Rot- und noch mehr des Damhirsches ist allerdings nicht zu verkennen, aber die Tonlage ist viel tiefer, deshalb das Ganze nicht weit vernehmbar. Auch bei angespanntester Aufmerksamkeit, günstigen Wind- und Geländeverhältnissen und größter Übung des Gehörs wird man dem Elchruf auf höchstens 500 Schritte vernehmen können, bei ungünstiger Witterung kaum auf 100 Schritte. Am besten hat meines Erachtens Baron v. Krüdener den Elchruf geschildert, indem er schreibt: »Der junge Hirsch hat eine hohe Stimme, und sein stark nasaler Ruf ließe sich am deutlichsten durch die Laute ›ö–ä‹ veranschaulichen. Die Betonung ruht auf der ersten Silbe, und beide Silben werden deutlich getrennt hervorgestoßen. Es klingt so, als ob der junge Hirsch diese Laute nur mit einer gewissen Anstrengung hervorzubringen vermöchte. Mittelalte Hirsche stoßen einen Ruf aus, den man durch ›o–ah‹ versinnlichen könnte. Je nachdem die erste dieser Silben kräftiger oder schwächer betont und dementsprechend die zweite kürzer oder gedehnter hingezogen wird, kann man den Hirsch als einen geringeren oder stärkeren ansprechen. Der Ruf des alten Brunfthirsches, also des Platzhirsches, läßt sich durch die Laute ›u–ah‹ wiedergeben. Die erste Silbe wird ganz kurz, häufig nur andeutungsweise hervorgestoßen, während die zweite die Betonung trägt und lang gezogen ist ... Manchmal hört man bei ganz alten Hirschen im Anschluß an diesen Doppelton auch noch eigentümlich metallisch klirrende Nebentöne, die gerade so klingen, als ob man kleines Silbergeld heftig schüttle.« Vom brunftigen Tier wollen manche Beobachter ein absonderliches Grunzen gehört haben, das als Aufforderung zur Begattung aufgefaßt und deshalb vom Jäger als »Mahnen« bezeichnet wird. Ich selbst habe diesen Laut allerdings nie vernommen, so scharf ich auch darauf achtete. Beim Elchhirsch dient der Brunftruf einerseits zum Anlocken der Weibchen, andererseits zur Herausforderung der Nebenbuhler. Ein solch kampfeslustiger Hirsch sieht in der Tat furchtbar aus und wird in Wahrheit zum »grimmen Schelch«: mit seinen wutfunkelnden Lichtern, den zurückgelegten Lauschern, den wild herumschlagenden Läufen, der vor Erregung am ganzen Leibe hochgesträubten Behaarung bietet er ein so seltsam wildes und fast unheimliches Bild, daß ein Jäger, der den Elch bis dahin nur auf Treibjagden oder auf der Pirsch gesehen hat, ihn in dieser ungewohnten Verfassung kaum wiedererkennt. Ein Nebenbuhler antwortet. Da läßt der Platzhirsch ein rollendes Schnauben hören und stürmt mit vorgelegten Schaufeln auf den Unverschämten los, daß die Erdschollen nur so fliegen. Gesenkten Hauptes prallen die Recken aufeinander, tief stemmen sich die Schalen der Hinterläufe in den weichen Moorboden, wie Stahl klingen die Schaufeln aneinander. Ein gewaltiges Ringen entspinnt sich, im Morgennebel unsichtbar dem spähenden Auge des Beobachters, dessen Nerven von einer ungeheuren Spannung gepackt werden. Nur das Krachen der Schaufeln, das Brechen von Holz, das gedämpfte Klatschen der Tritte im Moorgrund ist zu vernehmen. Baron v. Schilling sah in Estland, wie bei einem solchen Kampfe der schwächere Teil mit derartiger Wucht gegen eine armdicke Birke gedrängt wurde, daß der Hirsch rittlings auf den sich zur Erde biegenden Baum zu sitzen kam, bis schließlich der Stamm brach. Wo Schaufler und Stangler zusammenstoßen, erweist sich leider dieser regelmäßig als der Stärkere, da das Stangengeweih eine ungleich gefährlichere Waffe darstellt als das Schaufelgeweih, zumal wenn die Stangen nach vorn gerichtet und nach oben gekrümmt sind. Nicht allzu selten haben solche Duelle einen tragischen Ausgang. Ich fand selbst einmal auf der Kurischen Nehrung einen soeben verendeten Elchhirsch, dem die eine Flanke völlig aufgerissen war, so daß die Eingeweide heraustraten. In höchster Erregung bäumen sich die Hirsche auch auf und bearbeiten sich gegenseitig unbarmherzig mit den Vorderläufen. Das sog. »Verkämpfen« scheint ungleich seltener vorzukommen als beim Edelhirsch; aus Amerika ist ein einziger derartiger Fall gemeldet, und in Livland wurden zweimal verkämpfte Elche (Abb. 14) gefunden.

Abb. 14. Verkämpft.

Nach einer Originalaufnahme von Oberförster Petersen in Prolysow-Brassowo

Eifersüchtig ist der Elchhirsch wie ein Türke. Nicht einen Augenblick läßt er das schwer erkämpfte Stück aus den Augen, und es wirkt fast drollig, wenn er immer wieder erhöhte Punkte aufsucht, um über die Tugend seiner Gefährtin zu wachen. Verschwindet sie im dichten Gestrüpp, so eilt er schleunigst hinterdrein, und alle ihre Launen im Hin- und Herziehen macht er getreulich mit. Freilich scheinen auch die Elchtiere sehr verliebter Natur zu sein. Ich beobachtete wiederholt, wie eine alte Elchkuh einen frischen Gabelhirsch für die ganze Brunft mit Beschlag belegte und ihn so ausnutzte, daß der arme Kerl schließlich kaum noch auf seinen zitternden Läufen stehen konnte. Der Beschlag dauert nur kurze Zeit, wird aber unglaublich oft wiederholt. Nach der Vollendung steigt der Hirsch niemals ab, sondern das Tier rückt unter ihm weg. Die Fortpflanzungsfähigkeit beider Geschlechter beginnt erst im dritten Lebensjahre, und Geltbleiben der Tiere ist nichts Seltenes, so daß also die Vermehrung des Elchwildes leider recht schwach ist. Baron v. Krüdener ist doch wohl im Irrtum, wenn er meint, daß alte Elchtiere früher vier Kälber gebracht hätten und auch heute noch in Ostpreußen häufig drei. Ein einziges Kalb ist vielmehr durchaus die Regel. Schon Zwillinge bilden eine Ausnahme und entpuppen sich gewöhnlich als Schwächlinge. Die Tragzeit dauert 35 Wochen. Die wolligen Kälber muten an wie Fohlen und erinnern durch ihre langen Lauscher auch lebhaft an Esel. Die Elchmutter liebt ihren Sprößling sehr und verteidigt ihn bei Gefahr aufs tapferste, nimmt unter Umständen sogar den Menschen an. Einmal kam ich zu Pferd so nahe an Tier und Kalb heran, daß ich mit der Reitgerte nach ihnen langen konnte. Da aber kniff die Elchmutter die langen Lauscher an, sträubte die Buckelhaare und stülpte die von Schaum und Geifer triefende Oberlippe auf, während das Weiß der tiefliegenden Augen wie mit Blut unterlaufen erschien. Sie sah in diesem Augenblicke wirklich recht bösartig aus. Mein schon vorher an allen Gliedern zitterndes Pferd war nicht mehr zu halten und preschte los. Das war vielleicht mein Glück, denn ich glaube heute, daß ich mich in jener Stunde in größerer Gefahr befunden habe, als ich mir damals in meinem jugendlichen Leichtsinn bewußt war. Hätte der scheuende Gaul mich abgeworfen, so hätte es mir doch recht übel ergehen können.

In den scharfen und stahlharten Schalen seiner hohen Läufe besitzt der Elch nämlich eine furchtbare Waffe, die er gegen Hunde und Raubtiere, mitunter aber auch gegen den Menschen, sehr nachdrücklich und mit großer Zielsicherheit zu gebrauchen weiß. So ist mir ein Fall aus Ostpreußen bekannt, wo ein großer Jagdhund in wenigen Augenblicken zu einem formlosen Brei zerstampft wurde. Auf einer Treibjagd in Estland wurde ein unvorsichtiger Treiber nach Dr. v. Rosen durch einen einzigen Schlag mit den Vorderläufen von einem angeschossenen Schaufler getötet. In einem anderen Fall schoß ein Bauer, der sich zwischen aufgestellten Brettern versteckt hatte, auf ein Elchtier, worauf sofort der zugehörige Schaufler in rasender Wut heranstürmte, die Bretter in tausend Splitter schlug und den Wilderer darunter begrub; dieser erlitt vor Schreck einen Herzschlag. Daß der brunftige Elchhirsch den Menschen ohne weiteres annimmt, ist eine sehr seltene Ausnahme, kommt aber vor. So wurde im Rossittener Walde einmal eine berittene Dame von einem solchen Raufbold angegriffen und bis zum Dorfe verfolgt; wohl nur der Schnelligkeit ihres Pferdes hatte sie ihre Rettung zu verdanken. Ebenso ist mir ein Fall aus Livland bekannt, wo ein ruhig seines Weges gehender Holzfäller von einem Brunfthirsch angenommen wurde und schleunigst auf einen Baum flüchten mußte. Forstwart Müller in Ibenhorst wurde von einem Brunfthirsch von Heuhaufen zu Heuhaufen bis zu seinem Hause verfolgt und hierauf noch die Haustüre von dem »grimmen Schelch« belagert. Auch in Norwegen sah sich einmal ein aus dem benachbarten Kirchspiel heimkehrender Geistlicher genötigt, vor den Angriffen eines bösartigen Elchs auf einer Wetterfichte aufzubaumen, die unter seinem ansehnlichen Gewicht jeden Augenblick zusammenzubrechen drohte; der tödlich Erschrockene war deshalb recht froh, als sein Gegner bald wieder davontrollte. Jedenfalls bleibt es immer ein Wagnis, zu nahe an einen nur angeschossenen Elch heranzutreten, denn der wuchtige Schlag seiner sehnigen Läufe zerschmettert Menschenknochen wie Glas. In der Regel freilich ergreifen alle Elche die Flucht, sobald sie eines Menschen nur ansichtig werden, um dann in sicherer Entfernung kehrtzumachen und den Feind aufmerksam zu betrachten, wobei sie öfters mit den Vorderhufen aufstampfen. Russische Jäger halten die Elchjagd für ebenso harmlos wie die Rehjagd, aber die sibirischen Pelzjäger fürchten den Elchhirsch mehr als den einsiedlerisch lebenden Wildeber. Wiederholt erlebte ich es, daß abgeschlagene Brunfthirsche (Abb. 15) der weidenden Kuhherde einen Besuch abstatteten, hin der offenbaren Absicht, ihrem Paarungstriebe zu frönen. Natürlich kam es dabei jedesmal zu einem grimmigen Kampf mit dem Herdenstier, wobei aber dieser stets der unterliegende Teil blieb. Auch im Ibenhorster Forst ist ähnliches beobachtet worden, und einmal wurde dabei der zu Boden geworfene Bulle trotz allem Geschrei des Hirten so unbarmherzig geforkelt, daß er schwere Verletzungen erlitt und notgeschlachtet werden mußte. Etwas manierlicher scheinen sich die Elche im norwegischen Gebirge zu betragen, wo sie ganz vertraut an die Sennhütten herankommen und sich unter die weidenden Milchkühe mischen. Die blondzopfigen Sennerinnen nehmen an solchen Besuchen der Schaufelträger keinen Anstoß, im Gegenteil, denn einer uralten Volksüberlieferung zufolge soll das Erscheinen von Elchen Glück bringen und baldige Heirat ankündigen. Die natürlichen Feinde des Elchwildes sind der Bär durch seine Stärke, der Wolf durch seine Menge, Luchs und Vielfraß durch ihre Tücke und ihre unvermutete Angriffsweise. Des einzelnen Wolfes zwar wird der Elch mit Leichtigkeit Meister, aber einem ganzen Rudel, das von allen Seiten angreift, muß er schließlich unterliegen, namentlich im Winter bei tiefem Schnee, wenn er durch Entbehrungen geschwächt ist und Eissplitter ihm die Läufe verwundet haben. Angeschossene Elche werden von den Wölfen auch in der guten Jahreszeit verfolgt und im Wundbett gestellt, wo die Isegrimms dann ruhig abwarten, bis der steigende Blutverlust den Riesen derartig geschwächt hat, daß sie ihn ohne Gegenwehr zerreißen können. In der Hauptsache fallen dem Raubzeug aber doch nur Jungelche zum Opfer.

Abb. 15. Abgeschlagener Elch.

Studie von Richard Friese

Weit mehr erliegen ungünstigen Witterungsverhältnissen, namentlich dem Eisgang im Frühjahr. Von unserem kleinen Bestande auf der Kurischen Nehrung gingen so fast alljährlich einige Stücke zur Zeit des gefürchteten »Schacktarp« verloren, mit welchem Wort die litauischen Bewohner des Memeldeltas den ungemütlichen Zustand bezeichnen, wo das Eis kein schweres Geschöpf mehr trägt, sich aber auch noch nicht mit Booten durchschneiden läßt, obwohl es schon mürbe und brüchig geworden ist und einzelne größere Schollen sich bereits in Bewegung setzen. Dann brechen namentlich die noch wenig gewitzigten Kälber leicht ein und müssen elend ersaufen, und wenn der Schacktarp mit kurzen Zwischenräumen mehrmals hintereinander einsetzt, vermag er den ganzen Elchkälberbestand einer Gegend restlos zu vernichten. Auch manches Muttertier und mancher brave Hirsch findet auf diese traurige Weise ein vorzeitiges Ende. Ein welch wildes und aufregendes Schauspiel muß der nächtliche Kampf der ungefügen Riesen gegen die entfesselten Elemente und die Stöße der Eisschollen darbieten! Das hat aber wohl noch kein menschliches Auge geschaut. Auch ausgedehnten Hochwassern im Frühjahr fällt so manches hoffnungsvolle Elchkalb zum Opfer. Eine weitere Gefahr gerade auch für ältere Elche ist anhaltendes Glatteis. Wenn bei strengem Frost das Kurische Haff zu einer festen, nur von losem Schnee überstäubten Eisdecke gefroren war, dann besuchten unsere Nehrungs-Elche gern die Artgenossen drüben auf dem litauischen Ufer und umgekehrt. Da bei Tage sogar der Postverkehr über das gefrorene Haff ging, wählten sie für solche Ausflüge regelmäßig die Nachtstunden, und es war ein eigenartiger Anblick, wenn man auf einer späten Schlittenfahrt die abenteuerlich geformten Riesengestalten dieser vorsintflutlichen Recken bei unsicherem Mondeslicht in raschem Dauerlaufe truppweise über die endlos sich dehnenden kahlen Eisflächen vorübertrollen sah. Gleitet aber der Elch dabei auf dem glatten Eise aus, so kommt er nur sehr schwer wieder auf die Läufe. So war ein starker Elchhirsch in der Oberförsterei Picken auf dem spiegelglatten Eis einer überschwemmten Wiese zu Fall gekommen und konnte trotz verzweifelter Anstrengungen nicht wieder hochkommen. Immer wieder versuchte er, aus kniender Stellung zuerst hinten hoch zu werden, aber immer wieder rutschten ihm dabei die Hinterläufe auseinander. In der Nähe beschäftigte Holzarbeiter eilten hinzu, getrauten sich aber nicht recht an den wild um sich schlagenden Hirsch heran. Man holte ein paar Pferde, aber die zitternden Tiere waren auf nicht näher als 30 Schritt heranzubringen. Endlich glückte es, dem Elch eine lange Kette um einen Hinterlauf zu schlingen, und nun wurde der schwere Hirsch über das Eis gewissermaßen Schlitten gefahren bis zu dem 80 m entfernten Rand der Wiese. Anfangs suchte er sich dagegen zu wehren, aber dann hielt er ganz still und ließ alles mit sich geschehen. Als der Waldrand erreicht war, wurde die Kette gelöst, der Hirsch kam nun rasch auf die Läufe und enteilte in weit ausgreifendem Troll, ohne noch einmal zurückzuäugen. Zahlreiche Schweißspuren im Schnee zeigten aber, daß er leider doch nicht ganz ohne Verletzungen davongekommen war. Von den Wilddieben wird die Zeit des Glatteises dazu ausgenützt, den dann unbehilflichen Elch auf Schlittschuhen zu verfolgen und mit dem Speer geräuschlos in die besseren Jagdgründe zu befördern. Im allgemeinen und in normalen Zeiten steht sich aber unsere ostpreußische Bevölkerung ganz gut mit den Elchen, zumal der Fiskus klug genug war, den durch diese angerichteten Flurschaden stets prompt und reichlich zu vergüten.

In seinen täglichen Lebensgewohnheiten verhält sich das Elchwild je nach den Örtlichkeitsverhältnissen sehr verschieden. Ich kenne es hauptsächlich von der Kurischen Nehrung her, und hier hatte es infolge jahrelanger Hege fast jede Scheu vor dem Menschen verloren. Auf meiner dortigen Pachtjagd hätte ich leicht einen Elchhirsch zur Strecke bringen können, aber ich war nie dazu imstande, da bei der großen Vertrautheit des Wildes dieser »Jagd« jeder sportliche Reiz gefehlt hätte: man hätte ebensogut eine Kuh auf der Weide totschießen können. Wiederholt sah ich dort Elche auf freier Wiese am hellen Tage wenige hundert Schritte hinter den letzten Häusern des Dorfes. Bei den winterlichen Treibjagden stand öfters ein Trupp Elche mitten auf dem Gestell, an dessen Rande die Schützen aufgestellt waren, und sah dem Geschieße in aller Seelenruhe zu, als wüßten sie, daß die ganze Geschichte sie nichts anginge, um schließlich langsam im Dickicht zu verschwinden. Diese Nehrungs-Elche hielten auch ihre Wechsel so genau ein wie kaum ein anderes Wild und waren für den Kenner der Verhältnisse zu einer bestimmten Tageszeit an einem bestimmten Platze mit Sicherheit anzutreffen, so daß es leicht war, sie fremden Besuchern gewissermaßen »in Freiheit dressiert« vorzuführen. Anderswo soll das ganz anders sein, und die skandinavischen Jäger haben sogar das Sprichwort, daß der Elch seine eigene Fährte fürchtet, weil er in seiner Launenhaftigkeit eben fast gar keine Wechsel einhält. Auf 50 Schritte konnte man die Rossittener Elche bequem anpirschen, noch näher sie anreiten, falls es überhaupt gelang, das Pferd heranzubringen. Dann drehte der Riese dem Herrn der Schöpfung verächtlich den abschüssigen Rücken zu und trollte gemächlich davon, ohne die mindeste Eile oder gar Furcht und Aufregung zu verraten; von Zeit zu Zeit machte er wieder Front, sog mit dem ramsnasigen Windfang die unliebsame Menschenwitterung ein und ließ die langen Eselsohren spielen. Auch die Elche der Ibenhorster Forsten haben sich schon derart an den Menschen gewöhnt, daß sie bereits am zeitigen Nachmittag rege werden und herumstrolchen, und sind so sorglos und faul geworden, daß sie sich kaum rühren, wenn sie durchs Gehör vernehmen, daß man sich ihrer Lagerstätte naht, und erst auf 30-40 Schritte Entfernung überhaupt hoch werden. Im Abtrollen bekunden sie dann oft eine sehr eigenwillige Widerspenstigkeit und Störrigkeit, gepaart mit plumper Neugierde, was auf ihre geistige Befähigung nicht gerade ein günstiges Licht wirft. Selbst Moskauer Jäger wissen eigentümliche Fälle von Zutraulichkeit beim russischen Elch zu erzählen. Bei einem sehr geräuschvollen Fabrikdorf, 20 km von Moskau, trat ein Elch aus dem Wald, obwohl gerade die Fabriksirenen zur Mittagsruhe riefen, und schritt seelenruhig auf die auf einem Brachfelde lagernde Viehherde los. Das wüste Hallo der Hirten trieb ihn zurück, und es sah höchst lächerlich aus, als nun einige der Kühe mit hoch erhobenem Schwanze dem stelzbeinigen Gaste folgten, der einladend die merkwürdigsten Bocksprünge vollführte. Bei einer Treibjagd auf Elche in derselben Gegend mußten die Jäger abziehen, ohne einen Schuß getan zu haben. Als sie aber abends heimkehrten, spazierte eine Elchkuh in den Fabrikhof, wurde gefangen und eingesperrt. Im Juni desselben Jahres kamen einige Elche in eine der Vorstädte Moskaus, um dann unter Begleitung einer johlenden und brüllenden Volksmenge wieder zu verschwinden. Überhaupt scheint selbst den vorsintflutlichen Elch hin und wieder das neuzeitliche Gelüste zum Besuch der verführerischen Großstadt anzuwandeln. Als der Naturforscher Grevé in Dorpat studierte, wurde dort ein Elch in der Karlowastraße gefangen, und in den 70er Jahren wurde einer in einer Vorstadt Rigas von Zimmerleuten mit Äxten erschlagen. Schon als ich vor 40 Jahren in Königsberg wohnte, geriet ein Elch in den dortigen Wallgraben, und neuerdings wird wieder ein ähnlicher Fall berichtet. Eine Elchkuh kam plötzlich aus dem Gebüsch und eilte dem Wallgraben zu, aus dem sie anscheinend trinken wollte. Sie rutschte dabei aber von der steilen Böschung ab und geriet ins Wasser, wo sie in dem sumpfigen Grunde stecken blieb. Da es den bei den Abbruchsarbeiten beschäftigten Leuten nicht möglich war, das Tier herauszuholen, rief man das »Mädchen für alles«, die Feuerwehr, zu Hilfe, und dieser gelang es unter Anwendung von Fangleinen den Elch unversehrt aufs Trockene zu bringen. Das offenbar völlig erschöpfte Tier wurde zunächst in einem Stalle untergebracht und sollte am folgenden Tage nach dem Tiergarten überführt werden, brach aber unterwegs zusammen und verendete bald darauf.

Wo sich der Elch zusammenrudelt, wie es im Winter und bei Überschwemmungen zu geschehen pflegt, bestehen solche Gesellschaften regelmäßig aus Hirschen und noch nicht fertigen Tieren, weil das Mutterwild aus übergroßer Sorge um seine Kälber nicht nur die Hirsche höchst unfreundlich behandelt, sondern auch andere Tiere und Kälber abschlägt. von einem freundlichen Zusammenleben der Elche bemerkt man überhaupt wenig; außerhalb der Brunftzeit dösen sie höchst gleichgültig nebeneinander her. Störungen aller Art sind dem Elch noch mehr verhaßt als dem Edelhirsch, und er verläßt sicherlich eine Gegend, in der er fortwährend behelligt wird. Schon die unruhigen Renntierherden im nördlichen Skandinavien sind ihm aufs äußerste zuwider, und auch mit dem Rotwild verträgt er sich schlecht, besser mit Rehen. Im April wandern die ostpreußischen Elche vom Hochwald in den Niederwald am Haff und erst im Herbst in die Hochmoore zurück, wo sie viel leichter zu beobachten sind. Morgens und abends zieht das Elchwild auf Äsung, mittags ruht es, und zwar oftmals im Stehen. In eigentlichen Suhlen habe ich den Elch nie angetroffen, wohl aber sah ich ihn an schwülen Sommerabenden und bei ruhiger See richtige Bäder nehmen. Sie zogen dann langsam über die Vordüne, hier in der scharfen Abendbeleuchtung herrliche Schattenrisse abgebend, und schnitten schnurstracks in die kaum merkliche Brandung hinein, bis ihnen das Wasser zur Schulter reichte und sie sich nun mit sichtlichem Behagen dem Vollgenuß des Bades hingeben und von den sanft anrollenden Wogen sich überspülen lassen konnten. Die Ramsnase freilich wurde dabei immer hochgehalten und durfte nicht mit dem Wasser in Berührung kommen. Viel seltener sah ich sie ins Haff gehen. Unter den Sinnen des Elches steht das Gehör wohl obenan, während das Gesicht nicht sonderlich gut ist. Dagegen ist das Geruchsvermögen hoch entwickelt und wird von vielen Jagdschriftstellern und Naturforschern zweifellos stark unterschätzt. Um uns über die Rolle klar zu werden, die der Geruch im Leben der Elche spielt, brauchen wir nur einmal im Morgengrauen auf das riesige Wild anzusitzen. Lautlos wie Gespenster bewegen sich Tier und Kalb im Dunst des grauenden Morgenlichtes auf uns zu, hier und da Birken- und Weidenblätter abstreifend. Ab und zu machen sie kleine Vorstöße in einer Art mutwilligen, hin- und herwiegenden Giraffentrab. So werden sie größer und größer, sehen aber noch platt und knochig aus in einem Licht, das zu armselig erscheint, um ihre Riesenleiber genügend zu beleuchten. Zeitweise sichern sie bewegungslos, die großen, eifrig bewegten Lauscher emporgerichtet, und ziehen mit dem langen Windfang von allen Seiten Massen von Luft ein, um zu prüfen, wo etwa eine verborgene Gefahr drohe. Ihre suchenden, umhertastenden Bewegungen und das immerwährende Schnüffeln nach allen Seiten geben so recht ein Bild nie erschlaffender Wachsamkeit. Je näher sie kommen, desto mehr runden sich ihre Körper, die vorher knochigen Leiber scheinen sich auszufüllen. Sowohl im Aussehen als in der Bewegung werden sie immer pferdeähnlicher. Eine Meise flattert mit kaum hörbarem Laut vor ihnen aus dem Gebüsch auf. Sofort stoßen die Elche einen schwach prustenden, ängstlichen Laut aus, werfen herum und flüchten. Aber nach wenigen Sprüngen bleiben sie unbeweglich stehen und nehmen den alten Weg langsam wieder auf, denn alsbald haben sie erkannt, daß die kleine Störung harmloser Natur war. Zweimal läßt das Tier wie zur Beruhigung ein kurzes, dröhnendes Zischen ertönen, gerade als wenn man einen Dampfhahn hastig aufdreht und den Dampf ausströmen läßt, dann aber sofort wieder schließt. Jetzt erscheint ein weiteres, älteres Tier mit vorjährigem Kalb auf der Bildfläche. Zwischen dem jungen Kalb und dem zweiten Elchtier erfolgt eine lange und gründliche Begrüßung und Abschnüffelung, wobei jenes sich am neugierigsten zeigt. Erst beriecht man sich schnupfend und blasend am Kopf, an den Lauschern, am Hals. Dann kommen die gewaltigen Rümpfe und die hohen Läufe an die Reihe. Es bleibt wohl wenig Witterung übrig; alles wird eingesogen und in die Luft ausgepufft wie eine in Rauch aufgegangene Zigarre. Nun stellen sich alle vier in eine Reihe, vier Paar Ohren stehen aufrecht lauschend, vier paar bewegliche Nasenflügel zittern, vier Windfänge schnüffeln und pusten und prüfen sorgsam die Luft nach verdächtigen Witterungsatomen, sechzehn sehnige Stahlfederläufe stehen zitternd gespannt, bereit, bei geringster Gefahr loszuschnellen. Aber was ist das für ein dunkler Riesenschatten bei dem Birkengestrüpp drüben? Wie ein mächtiger Schiffsrumpf gleitet er lautlos die Birken- und Weidenkante entlang: ein kapitaler Elchschaufler! Man sieht einen schwarzen Riesenrumpf mit hohem Kamelshöcker, einen grimmigen Kopf mit dunkelbraunen, auf und nieder schaukelnden Geweihschaufeln, einen Wald von weiß blinkenden Enden. Die hellen Stelzenläufe verschwimmen im hellen Morgenlicht und Nebelwasser. Ohne sich um die anderen Elche zu kümmern, macht der alte Recke majestätisch langsame Schritte, bald einen saftigen Zweig entblätternd, bald einen würzigen Gipfeltrieb abschneidend. Als ein Urbild von Eigenart und Riesenkraft steht er da: der Tierkönig unserer stillen Sumpfwälder und öden Moore! Über seinem stolzen Haupte schwebt als Sinnbild seiner Hoheit die vielzackige Geweihschaufel. Da erhebt sich ein schwacher Windstoß, nur für einen kurzen Augenblick, aber er genügt vollauf. Sofort haben die Elche Witterung von uns. Erschrockenes Auspusten, lange Galoppsprünge, dumpfe Hufschläge im Moorboden! Der riesige Kapitalschaufler ist urplötzlich verschwunden wie eine Geistererscheinung, sein Platz bei den Birken und Weiden ist leer. Von den anderen Elchen sieht man noch flüchtig die hellen Hinterteile, sieht die sehnigen Stelzenläufe durch die Luft schnellen und über einen Zaun schweben. Solch wundersamen Anblick hat man freilich nur da, wo der Elch noch im Urzustand lebt, viel bejagt wird und deshalb den Menschen als seinen gefährlichsten Feind kennen und fürchten gelernt hat.