|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

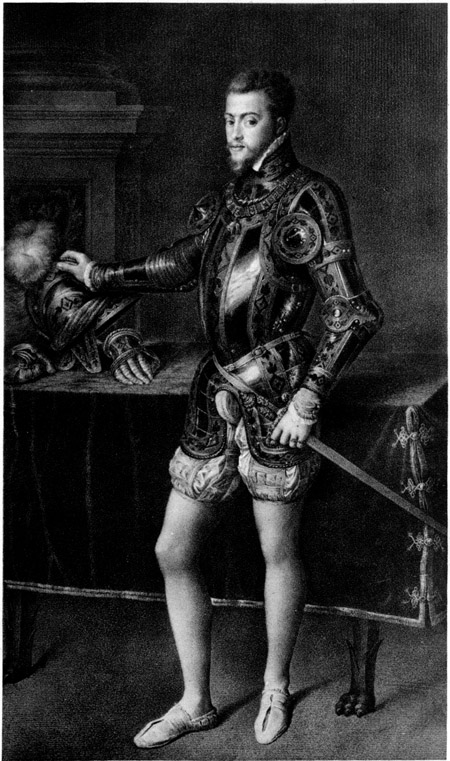

Philipp II.

Lithographie von G. Sensi, nach einem Gemälde von Tizian. Porträtsammlung der Nationalbibliothek Wien

Philipp II. von Spanien war streng und mißtrauisch. Niemals schenkte er sein Vertrauen vollständig, und selbst wenn man die augenscheinlichsten Beweise seines Vertrauens erhielt, war man nicht sicher, es noch zu besitzen. Erst in dem Augenblick, wo er losschlug, erkannte man den Verlust seiner Gunst. Kein Zeichen der Ungeduld oder der Erkaltung verriet jemals den Wechsel seiner Absichten oder seiner Neigungen. Wie alle anderen Sachen, zog er auch das Aussprechen seiner Ungnade in die Länge. Die Ratschläge seiner Beamten befolgte er noch, nachdem er schon Mißtrauen gegen sie gefaßt hatte. Er selbst besaß einen langsamen, wenig erfinderischen und ziemlich unentschlossenen Geist. Seine pedantische Regierungsweise bestimmte ihn ebenso wie sein mißtrauisches Temperament, sich Männer zu bedienen, die sich nach Geist und Tendenz unterschieden und durch den Wetteifer des Ehrgeizes getrennt waren. Er regierte die weiten Strecken der spanischen Monarchie schriftlich; alles, Kleines wie Großes, ward ihm vor Augen gelegt. Er fragte viel um Rat, schwankte lange und entschied sich infolge seiner Unentschlossenheit und der unvermeidlichen Langsamkeit, welche aus seiner Gewohnheit, alles selbst zu lesen, zu notieren, anzuordnen, für den Geschäftsgang erwuchs, nur langsam. Obwohl er in hohem Grade fleißig und arbeitsam war, vermochte er doch der Masse der Geschäfte nicht zu genügen. Dabei ließ er länger als 20 Jahre zwei nebenbuhlerische Parteien an seiner Seite bestehen, um eben aus ihren widersprechenden Meinungen Aufschlüsse zu gewinnen, je nach den Umständen die verschiedenartigen Eigenschaften ihrer Führer benutzen zu können und mit größerem Wetteifer bedient zu sein.

An der Spitze dieser beiden Parteien standen lange Zeit der Herzog von Alba und Ruy-Gomez de Silva, Fürst von Eboli, der eine ebenso hochfahrend und entschlossen wie der andere gewandt und klug. In allen ihren Auffassungen und Urteilen standen sie sich schroff entgegen. Was bei dem einen Glück machte, scheiterte bei dem anderen. Der König sah ihre Nebenbuhlerschaft, die bis zur Feindschaft anstieg, keineswegs ungern, da sie seinen mißtrauischen Charakter beruhigte; freilich aber vermehrte die Meinungsverschiedenheit dieser seiner beiden hauptsächlichsten politischen Ratgeber die Unsicherheit seiner Entschließungen. Im Grunde des Herzens zog er Ruy-Gomez vor, der seit langen Jahren nie von seiner Seite gewichen war und ihm mit unbedingter und diskreter Ergebenheit diente, ihn beratend, ohne ihn sichtbar zu leiten. Als jedoch der Aufstand der Niederlande erfolgte, schien es, als hätte der Herzog von Alba einen Augenblick den Sieg davongetragen. Nach vielem Schwanken und Zeitverlust schickte ihn Philipp mit einem Heere und unumschränkter Vollmacht in die aufständischen Provinzen. Als aber Macht und Gewalttat keinen Erfolg gehabt hatten, ließ Ruy-Gomez, der inzwischen an der Seite des Königs geblieben war, den Herzog durch den milden und maßvollen Großkomtur von Kastilien, Don Louis de Requesens de Cuniga, ersetzen, der mit versöhnlichen Maßregeln beauftragt ward. So hinterließ der Fürst von Eboli, als er im Jahre 1573 starb, seine Partei mächtiger als je, und durch seine Kreaturen Antonio Perez und Juan Escovedo geleitet, sowie von dem Ruhm und den Siegen ihres erlauchten Mitgliedes Don Juan d'Austria umstrahlt, herrschte sie bis 1579 in den Räten des Königs. Zu derselben Partei gehörte der Erzbischof von Toledo, Don Gaspard de Quiroga, der als ein Mann von heiterem Temperament und sanftem Charakter, als beredt und das Gute wollend geschildert und von dem versichert wird, daß er allgemein für rechtschaffen gegolten und sich der Gunst des Königs erfreut habe. Ferner Don Pedro Fajordo, Marquis de Los Velez, Oberhofmeister der Königin, ein zurückhaltender, schweigsamer Mann von verschlossenem Charakter, wie er dem Wesen des Königs entsprach, der sich seiner vielfach bediente.

Antonio Perez war damals (1577) 36 Jahre alt. Er war ein natürlicher Sohn des Gonzalo Perez, der lange Zeit Staatssekretär unter Karl V. und Philipp II. gewesen war und durch kaiserliches Dekret (d. d. Valladolid, 14. April 1542) legitimiert worden. Mit einem lebhaften Geist und einem gewinnenden Wesen begabt, einer Hingebung, die weder Grenzen noch Skrupel kannte, fruchtbar an Auskunftsmitteln, in schriftlichen Aufsätzen kräftig und geschmackvoll, ein fertiger Arbeiter, hatte er Philipp II. außerordentlich gefallen, und dieser hatte ihm nach und nach fast sein ganzes Vertrauen geschenkt. Der König ließ ihn seine geheimsten Anschläge wissen, weihte ihn in seine verborgensten Gedanken ein, und Perez war es, der bei dem Dechiffrieren der Depeschen das, was dem Staatsrate mitgeteilt werden sollte, von dem, was dem König allein vorbehalten blieb, ausschied. So hohe Gunst hatte ihn berauscht. Selbst gegen den Herzog von Alba befliß er sich, wenn sie zusammen an der Tafel des Königs speisten, einer Schweigsamkeit und eines hochfahrenden Wesens, die zugleich den Übermut des Hasses und die Verblendung des Glückes verrieten. Auch hatten seine geringe Mäßigung im Glück, seine im höchsten Grade luxuriösen Gewohnheiten, seine Neigung zum Spiel, seine zügellose Vergnügungssucht, seine übermäßigen Ausgaben, die ihn dahin brachten, von allen Seiten Geld zu nehmen, Neid und Feindschaft gegen ihn an dem düsteren und gespaltenen Hofe Philipps II. erweckt und seinen dereinstigen Sturz vorbereitet, den er selbst beschleunigte, indem er den mißtrauischen Stimmungen des Königs zu willig diente, ja sie vielleicht selbst gegen zwei Männer seiner eigenen Partei, gegen Don Juan d'Austria und dessen Sekretär Escovedo im Übermaß aufregte.

Da Requesens 1576 gestorben war, ohne die Niederlande beruhigt zu haben, deren Beschwerden vielmehr durch die Exzesse der spanischen Soldaten, die Städte geplündert und sich gegen ihre Führer empört hatten, gestiegen waren, so hatte Philipp II. seinen natürlichen Bruder Don Juan in jene Provinzen gesendet. Die Lage war ungemein schwierig, die Wahl des Beauftragten aber trefflich. Ein Sohn Karls V., dessen Andenken den Niederlanden so teuer blieb, voll Adel der Gesinnung und Loyalität, von dem Glanz seiner Siege umstrahlt, aus mehreren großen Unternehmungen mit vollständigem Erfolge hervorgegangen, erschien er geeigneter als jeder andere, die 17 Provinzen, die sich soeben (8. November 1576) durch den Genter Vertrag vereinigt hatten, zum Gehorsam zurückzuführen. Auch er hatte indessen große Pläne. Diese Pläne schrieben sich von langer Zeit her; er hatte sie, Perez zufolge, nach der Schlacht von Lepanto (7. Oktober 1571) und der Einnahme von Tunis (1573) gefaßt. Damals soll er die Absicht gehabt haben, auf der Nordküste Afrikas ein Reich zu gründen, weshalb er Tunis, statt es, wie der Hof befohlen, zu schleifen, befestigt habe. Nun, die Ausführung dieses Planes, der jene reichen Gegenden der Zivilisation zurückerobern und das Piratenwesen an seinen Wurzeln ersticken konnte, wäre in der Tat eine Aufgabe für Spanien gewesen, die auch auf das Mutterland ebenso segensreich zurückwirken konnte, wie die amerikanischen Erwerbungen verderblich darauf gewirkt haben. Philipp war eifersüchtig auf den Ruhm seines Bruders, mochte vielleicht in der Unternehmung nur des letzteren Vorteil erblicken, ungeachtet es gar nicht gewiß ist, daß Don Juan bloß an sich und nicht vielmehr an Spanien dachte und es wohl nicht schwer gewesen wäre, die neue Eroberung in bleibender Abhängigkeit von Spanien zu halten, ohne dessen Beistand sie doch nicht zu behaupten war. So ließ er das Unternehmen, trotz der Verwendung des Papstes, fallen, rief Don Juan zurück und ließ sein Werk verkümmern.

Philipp vermutete, daß jene ehrgeizigen Gedanken seines Bruders demselben durch seinen Sekretär Juan de Soto eingegeben worden wären, der Ruy-Gomez dem Prinzen bei dem Krieg gegen die Moriskos von Granada beigegeben und der ihn dann auf seinen Seezügen im Mittelländischen Meer begleitet hatte und beschloß daher, Don Juan diesem gefährlichen Einfluß zu entziehen. Zwar ließ er Soto an dessen Seite, um den Prinzen nicht zu verstimmen, ernannte ihn aber zum Zahlmeister der Armee und ersetzte ihn bei dem Prinzen durch Juan de Escovedo, dessen Treue er für sicherer hielt und der vor seiner Abreise die Weisung bekam, den Prinzen auf andere Wege zu leiten. Es mochte wohl sein, daß Don Juan überhaupt nicht geleitet ward, sondern leitete. Weit entfernt, den Absichten des Madrider Hofes zu entsprechen, ging Escovedo vielmehr in die Pläne des Prinzen ein. Man erfuhr zu Madrid, daß er häufig heimliche Reisen nach Rom mache, von denen er nichts an den Hof berichtete und bald erfuhr man auch durch den päpstlichen Nuntius, um was es sich handelte. Don Juan dachte, so ward versichert, nachdem ihm Tunis entrissen worden war, an England. Der Papst freute sich natürlich dieses Gedankens sehr und verwendete sich für dessen kräftige Unterstützung von Seiten Spaniens. Auch dieses Projekt war nun freilich nicht nach Philipps Sinn, der seinem Bruder keinen Königsthron gönnte, am wenigsten einen solchen, dem er selbst einst nahegestanden. Philipp fand es in einem Augenblick, wo er Don Juan für die Niederlande brauchte, doch für gut, sich zu verstellen und erklärte sich daher bereit, dem Prinzen nach Erledigung der niederländischen Angelegenheit den Versuch auf England zu gestatten, wozu er sich der spanischen Truppen bedienen sollte, wenn die flandrischen Stände in deren Einschiffung willigten. Um aber die Absichten seines Bruders vollständig kennenzulernen und Escovedos Umtriebe zu überwachen, ermächtigte er Perez, der das Vertrauen des Prinzen genoß und mit Escovedo befreundet war, in seiner Korrespondenz mit ihnen in ihre Absichten einzugehen, sich zu stellen, als begünstige er diese beim König, sich sogar sehr freier Ausdrücke über den letzteren zu bedienen, um auch sie zu freierem Herausgehen mit der Sprache und zur Offenbarung ihrer Geheimnisse zu ermutigen. Perez schrieb ihnen Briefe, in denen er nicht immer achtungsvoll von dem König sprach und die er doch diesem selbst vorgelegt hatte, und er teilte wieder dem König die verwegenen Schreiben Escovedos und die Ergießungen des unruhigen und schwermütigen Ehrgeizes des Don Juan mit. An diesem auf Verstellung und Verrat beruhenden und seine Opfer zur Schuld provozierenden Verfahren fanden weder der König noch der Minister einen Anstoß. Nur so viel fühlte Perez doch, daß eine Entdeckung desselben ihn unrettbar kompromittieren würde, und empfahl dem König daher die größte Vorsicht. Sonst aber erklärte er, »wohl zu wissen, daß er, was seine Pflicht und sein Gewissen anlange, in dem allen nichts tue, als was er solle, und keiner anderen Theologie als seiner eigenen zu bedürfen, um das zu begreifen«. Und auch der König versicherte: »Meine Theologie versteht die Sache genau so wie die Eure und findet, daß Ihr nicht bloß tut, was Ihr sollt, sondern Euch gegen Gott und die Menschen vergangen haben würdet, wenn Ihr nicht so gehandelt hättet, um mich so vollständig als nötig über alle die Trugwerke der Welt und über diese Dinge, die mich wahrhaft erschreckt haben, ins Klare zu setzen.«

Inzwischen befand sich Don Juan in den Niederlanden in einer Lage, die ihn äußerst verstimmte. Es gelang ihm nicht, das Mißtrauen der Niederländer gegen Spanien zu beschwichtigen. Trotz der gemäßigten Bedingungen, die er den versammelten Ständen anbot, wurde er mehr als Feind denn als Friedensstifter empfangen. Die flandrischen Stände weigerten sich, in eine Einschiffung der spanischen Truppen zu willigen, damit diese nicht gegen Holland und Seeland verwendet würden, und verlangten ihren Abzug zu Lande nach Italien. Ohne Macht, ohne Geld, außerstande, die Herrschaft des Königs wieder aufzurichten und seinen eigenen Ruf aufrechtzuerhalten, faßte er Widerwillen gegen eine Stellung, bei der er nicht absah, wie er darin zum Ziele kommen solle. Bis dahin an rasche und glänzende Unternehmungen gewöhnt, kränkte er sich über seine Ohnmacht. Er verlangte in Ausdrücken der Verzweiflung seine Abberufung. Es handle sich um sein Leben, seine Ehre und seine Seele, soll er an Peres geschrieben haben, wenn er diese Statthalterschaft nicht aufgäbe. Stehe er an, sich dazu zu entschließen, so werde er die beiden ersten und mit ihnen die ganze Frucht seiner früheren und künftigen Dienste sicher verlieren, und seine Verzweiflung bedrohe selbst die dritte mit großen Gefahren. In einem anderen Schreiben kündigte er eine eigenmächtige Rückkehr auf jede Gefahr hin an, da er lieber ungehorsam als ehrlos werden wolle. Gleichzeitig soll Escovedo geschrieben haben, bald, daß Don Juan lieber mit 6000 Fußgängern und 1000 Reitern als Abenteurer nach Frankreich gehen, als Statthalter von Flandern bleiben, bald, daß er nach Spanien zurückkehren, am Hofe bleiben und von dort aus alles beherrschen wolle.

Don Juan blieb jedoch in Flandern und schickte vielmehr Escovedo nach Spanien, um dort seine bitteren Beschwerden, seine dringenden Forderungen, seine unbestimmten Entwürfe vorzulegen. Während dieser Reise fand Escovedo seinen Tod: er wurde auf Anstiften des Perez mit Genehmigung des Königs ermordet. Bevor wir in die zweifelhaften Gründe dieser Gewalttat eingehen, wollen wir den Vorgang selbst nach dem Berichte eines Teilnehmers schildern, des Antonio Enriquez, eines Pagen des Perez. Dieser ward nämlich, wie er späterhin aussagte, von Diego Martinez, dem Haushofmeister seines Herrn, eines Tages gefragt, ob er nicht einen Landsmann kenne, der jemand einen Messerstich beizubringen bereit sei. Es sei etwas dabei zu verdienen; man werde gut bezahlen, und wenn der Streich selbst den Tod zur Folge habe, so habe es nicht viel zu bedeuten. Enriquez erklärte sich bereit, mit einem Maultiertreiber, den er kannte, zu sprechen, tat es, und der Mann übernahm das Geschäft. Bald darauf gab Martinez aber zu verstehen, daß der Betreffende sterben müsse, daß es eine Person von Bedeutung sei und daß Perez die Sache gutheißen würde, worauf Enriquez erwiderte, es sei das hiernach keine Sache, die man einem Maultiertreiber anvertrauen könne, es gehörten vielmehr Personen von höherer Stellung dazu. (Man sieht, in diesem Banditenwesen war System.) Martinez bemerkte noch, die dem Tode zu weihende Person komme oft ins Haus, und wenn man irgend etwas in ihre Speise oder ihr Getränk bringen könne, so müsse man das tun, da es das beste, sicherste und geheimste Mittel sei. Man beschloß darauf, wie es scheint, ohne an irgendeinen moralischen Skrupel zu denken, sondern die Sache wie jedes andere Geschäft zu behandeln, diesen Weg einzuschlagen und sich zu beeilen. Da nun Enriquez um diese Zeit Veranlassung hatte, nach Murcia zu reisen, so gab ihm Martinez ein Verzeichnis gewisser Kräuter mit, die für ihren Zweck sehr geeignet sein sollten, die er in Murcia finden würde und die er sich dort verschaffen sollte. Er trieb sie in der Tat auf und schickte sie an Martinez, der sich inzwischen von Molina in Aragonien einen Apotheker hatte kommen lassen, der den Saft jener Kräuter in Enriquez' Wohnung unter Martinez' Beistand destillierte. Man mußte sich jedoch in den Kräutern oder im Verfahren geirrt haben, denn ein Hahn, an dem man die Probe machte, verzehrte den Extrakt, ohne den mindesten Nachteil davonzutragen, worauf der Apotheker, für seine Mühe bezahlt, wieder nach Hause geschickt wurde. Bald darauf sagte Martinez, er sei im Besitz eines gewissen Wassers, das gut sei, es jemand zu trinken zu geben. Perez wolle sich niemand anvertrauen als dem Enriquez, und dieser solle nun bei einem Gastmahl, das ihr Gebieter auf dem Lande geben würde, jenes Wasser dem Escovedo beibringen, der sich unter den Gästen befinden würde und für den auch das vorhergegangene Experiment bestimmt gewesen wäre. Als Enriquez jetzt zum erstenmal erfuhr, um wen es sich eigentlich handle und daß er nicht mehr bloß als vermittelndes Werkzeug, sondern als Haupttäter auftreten sollte, erklärte er doch, daß er sich nicht zur Ermordung eines Menschen hergeben würde, solange nicht sein Gebieter ihm selbst den Befehl erteilte. (Dann aber freilich!) Hierauf beschied ihn Perez eines Abends aufs Land und sagte ihm, es läge ihm viel daran, daß Escovedo sterbe; er solle nicht verfehlen, diesem an dem Tage des Festmahles den fraglichen Trank beizubringen und sich mit Martinez zu verabreden. Der Staatssekretär fügte dem Antrage freundliche Worte und Gunsterbietungen bei, womit Enriquez sehr zufrieden war und sich mit Martinez über die einzuschlagenden Maßregeln verständigte. Bei dem Festmahl brachte Enriquez, der die Bedienung Escovedos übernommen hatte, dem letzteren in der Tat zweimal mit dem fraglichen Wasser in der ihm vorgeschriebenen Quantität vermischten Wein bei. Aber auch diesmal blieb der Versuch ohne Wirkung. Etwas besser gelang es einige Tage später, als Perez wieder ein Festmahl gab. Damals reichte Enriquez dem ausersehenen Opfer nochmals die erwähnte Mischung und in eine Schüssel Milchcreme, die für Escovedo bestimmt war, ward ein Pulver getan. Diesmal wurde Escovedo in der Tat krank. Da die Krankheit nicht so rasch und sicher verlief, als man wünschte, vermittelte Enriquez, daß einer seiner Freunde, ein königlicher – Küchenjunge, der früher Page der Gemahlin des Perez, der Donna Juana Coello gewesen und der Sohn des Kapitäns Juan Rubio, Gouverneurs des Fürstentums Melfi und ehemaligen Haushofmeisters des Perez war, seine Bekanntschaft mit Escovedos Koch benutzte, in eine für den Kranken bereitete Suppe etwas von einem Pulver zu bringen, das Martinez ihm gegeben hatte. Als jedoch Escovedo etwas von der Suppe genossen hatte, schöpfte er Verdacht, man entdeckte, daß sie vergiftet sei, worauf ein Sklave Escovedos, der die Suppe zu bereiten gehabt, von ihrer Vergiftung aber keine Ahnung hatte, unschuldigerweise gehenkt wurde. So hatten schon diese Versuche einem völlig unbeteiligten Menschen das Leben gekostet und einen unfreiwilligen Justizmord veranlaßt, dergleichen die menschliche Justiz zu begehen in Gefahr bleiben wird, solange sie zu verurteilen wagt, während noch eine Möglichkeit der Unschuld besteht.

Nach so vielen gescheiterten Versuchen gab man das Gift auf und entschied sich für das kürzere und sicherere Mittel des blutigen Mordes. Pistole und Dolch sollten dem Leben des Escovedo ein Ende machen; um einen Banditen und einen besonders geeigneten Dolch zu holen, begab sich Enriquez in sein Vaterland Italien, von wo er einen seiner Brüder, namens Miguel Boscue, mitbrachte, mit dem er an demselben Tage zu Madrid ankam, an dem der arme Sklave des Escovedo gehenkt wurde. Während seiner Anwesenheit hatte Martinez zwei Spießgesellen, Juan de Mesa und Insausti, aus Aragonien kommen lassen und versammelte die saubere Gesellschaft nebst dem Küchenjungen Juan Rubio am nächsten Tage außerhalb Madrids, um Zeit und Mittel des Mordes zu beraten. Nachdem sie über beides übereingekommen waren und sich mit erlesenen Waffen versehen hatten, schritten sie zur Tat. Perez war inzwischen, jedenfalls in der Absicht, allen Verdacht von sich abzulenken, nach Alcala gegangen, um dort die heilige Woche zu verbringen, die zum Zeitpunkt der Bluttat bestimmt war. Die Verschworenen fanden sich jeden Abend auf dem kleinen St. Jakobsplatz ein, um hier ihrem Opfer aufzulauern, gegen das zunächst Insausti, Rubio und Miguel Bosque bestimmt waren, während Martinez, Mesa und Enriquez sich in der Nähe hielten, um im Notfall zu Hilfe zu kommen. Am 31. März hatten Enriquez und Mesa sich verspätet, trafen ihre Genossen nicht mehr, und erfuhren, als sie sich auf dem Platz umhertrieben, gerüchtweise, daß Escovedo ermordet sei, worauf sie sich in ihre Wohnungen zurückbegaben. Enriquez fand daselbst Bosque, seinen Mantel und seine Pistole, und Mesa fand Insausti, der auch seinen Mantel bei dem Vorgang verloren hatte. Insausti war es, der den Escovedo mit einem einzigen Streich des ihm von Martinez gebotenen Schwertes gefällt hatte, das darauf von ihm und Mesa in den Brunnen ihrer Wohnung geworfen wurde. Rubio eilte dieselbe Nacht nach Alcala, um Perez, der sehr erfreut war, daß niemand ergriffen worden, von dem Vorgefallenen zu benachrichtigen. Die Mörder wurden eilends aus Madrid entfernt und erhielten den versprochenen Lohn. Miguel Bosque bekam 100 Goldtaler, mit denen er in sein Vaterland zurückkehrte. Juan de Mesa erhielt eine goldene Kette, 400 Goldtaler und eine silberne Tasse, ward auch von der Fürstin von Eboli bei der Verwaltung ihrer Güter angestellt. Die drei anderen wurden zu Fähnrichen in der spanischen Armee mit einem Sold von 20 Goldtalern ernannt, wozu die Bestallungen vom König und von Perez am 19. April 1578 unterzeichnet wurden, und gingen darauf, nachdem sie sich zuerst nach Aragonien gewendet hatten, Rubio nach Mailand, Enriquez nach Neapel und Insausti nach Sizilien.

In dieser Weise also sagte Enriquez später über den Hergang des Mordes aus. Jetzt haben wir aber zunächst nach den Urhebern und den Beweggründen desselben zu fragen, worüber mancherlei Streit und Zweifel gewesen ist. Perez selbst gab folgendes an. Zu Rom seien neue Unterhandlungen in betreff der Unternehmung gegen England eingeleitet worden. Don Juan habe sich mit den Guisen in eine bedrohliche Verbindung eingelassen. Escovedo habe sich sogar vernehmen lassen: wenn sie erst Herren von England wären, so könnten sie sich auch zu Herren von Spanien erheben. Don Juan habe dringend Escovedo zurückverlangt und unter anderem geschrieben: »Geld, nochmals Geld und Escovedo.« In Erwägung dieser Umstände habe der König für gut befunden, den Rat des Marquis de Los Velez zu erfordern, dem Perez die ganze Sachlage nach Maßgabe der Originalpapiere vorgetragen habe. Man sei übereingekommen, daß irgendein großer Entschluß und die Ausführung irgendeines großen Streiches zu fürchten sei, der geeignet sein würde, den öffentlichen Frieden und die Ruhe der Staaten Seiner Majestät zu stören, sowie auch den Prinzen Don Juan, wenn man den Sekretär Escovedo länger bei ihm ließe, ins Verderben zu stürzen. Infolge dieser Besorgnisse soll denn der Tod des Escovedo beschlossen worden sein, und Perez versicherte, der Marquis de Los Velez sei von der Angemessenheit dieser Maßregel so überzeugt gewesen, daß er erklärt habe: wenn er, die Hostie im Munde, befragt würde, welches Leben zu opfern am wichtigsten sein würde, das des Juan Escovedo oder das irgendeines von denen, die am gefährlichsten wären, er sich für das des Escovedo entscheiden würde.

Mignet bestreitet die Richtigkeit dieser Angabe zunächst aus dem Grunde, weil die angeführten Besorgnisse zum großen Teil nicht auf Wahrheit beruht hätten. Er bezweifelt, daß selbst Escovedo jemals den ausschweifenden Gedanken gehegt hätte, den Don Juan auf den spanischen Thron zu setzen, und behauptet wohl mit Recht, daß dieser Gedanke von Don Juan geradezu unmöglich zu erklären sei, da er im Widerspruch mit dessen Loyalität und gesunder Einsicht gestanden habe. Don Juan sei seinem Bruder gegenüber immer pflichtgetreu gewesen, und wenn er etwas chimärische Pläne gehegt habe, so habe er doch keine schuldbaren und sinnlosen gehegt. Es lasse sich ferner nachweisen, daß die Angaben des Perez über die Verbindungen des Prinzen mit den Guisen falsch seien. Perez behaupte, der spanische Gesandte zu Paris Vargas Mexia habe diese dem König entdeckt und scheine diese Mitteilung in das Frühjahr 1577 zu verlegen, da er sie in einen Bericht von den dem Don Juan zugeschriebenen Entwürfen aus dem März, April, Mai jenes Jahres einschiebe. Vargas Mexia sei aber erst im Oktober 1577 zum Nachfolger des Don Diego de Cuniga ernannt worden und erst am 10. Dezember in Paris angekommen. Weiter versichere Perez: Vargas habe wiederholt berichtet, daß die Agenten des Prinzen sich zwar anfänglich öffentlich in Paris zeigten, daß aber, nachdem sie ihre ostensiblen Geschäfte verrichtet, der eine oder andere wiederkomme und sich im Kabinett des Guise verborgen halte, und daß diese geheimen Unterhandlungen zu einer Verbindung des Prinzen mit den Guisen geführt hätten, die den Namen der Verteidigung der zwei Kronen führte. Nun hat Mignet bei sorgfältiger Durchsicht der Korrespondenz des Vargas mit seinem Hofe von Ende Dezember 1577 bis zum Juni 1580, als Vargas starb, jene Angaben nicht bestätigt gefunden. Seine Mitteilungen über Don Juan und die Guisen seien weit weniger beunruhigend gewesen, als Perez behaupte, und fielen fast alle erst nach dem Mord des Escovedo, auf den sie daher nicht eingewirkt haben könnten. Don Juan hatte im August 1577 den Jerome Curiel zum Zwecke der Geldbeschaffung nach Paris geschickt, ersetzte ihn, als Curiel starb, im Februar 1578 durch den Zahlmeister Pedro Arcanti, der darauf den Alonzo Curiel, den Bruder des Jerome, zum Nachfolger hatte. Dann schickte er noch den Longueval de Vaulx. Diese Agenten standen alle mit Vargas in amtlichem Verkehr und korrespondierten auch mit dem König und mit Perez direkt von Paris aus. Erst nach dem Tode des Escovedo, zu Anfang des Mai 1578, kam Don Alonzo de Sotomayor, der sich mit den Guisen über niederländische Angelegenheiten vernehmen sollte. Vargas gedenkt nun in seinen Depeschen, soweit von Mignet gefunden, aller dieser Agenten, erwähnt aber nicht, daß sie sich heimlich in Guises Kabinett aufgehalten und geheime Verhandlungen mit diesem gepflogen hätten. Die Beziehungen Don Juans zu den Guisen schienen ihm den Triumph der katholischen Sache in den Niederlanden, in Schottland und England zum Zwecke zu haben, und er sagt, nach Mignet, nirgends in seinen Korrespondenzen, daß jene Prinzen sich zur Verteidigung der zwei Kronen verbündet hätten. Unter dem 31. Dezember 1577 erwähnt er zwar, daß die Guisen Pläne hätten, die darauf abzielten, sie zu Herren eines Teiles von Frankreich zu machen, spricht aber dabei nicht von Don Juan, und gerade diese Mitteilung benutzt Philipp II., um selbst eine Annäherung an die Guisen einzuleiten, die auch einige Jahre später zu dem bekannten gänzlichen Anschluß der Guisen an Spanien führte, 1578 aber von Philipp hauptsächlich benutzt wurde, die Unternehmungen der Guisen auf England und Schottland im Interesse der katholischen Sache, also gerade dieselben Unternehmungen zu ermutigen, wegen deren die Guisen auch mit Don Juan in Verhandlung standen und die dem letzteren zum Vorwurf gemacht worden sein sollen. Über den Stand und die Tragweite der letzteren Verhandlungen weiß Vargas nichts als unbestimmte Gerüchte zu berichten, so daß man in Rom dem Don Juan die englische Krone zudenke, daß ein Projekt bestehe, ihn mit der Königin von Schottland zu vermählen, Mitteilungen, die Philipp II. mit wenigstens anscheinender Indifferenz und als das behandelt, was sie waren. Bald darauf (1. Oktober 1578) macht der Tod des Don Juan diesen Entwürfen ein Ende, ein Todesfall, der Philipp aufrichtig nahe zu gehen schien. »Mit lebhaftem Schmerze habe ich«, so schrieb er am 13. Oktober an Vargas, »die üble Nachricht empfunden, dir mir von dem Tode des erlauchtesten Don Juan, meines Bruders, gekommen ist, sowohl weil ich ihn lieb hatte, als wegen der Lage, in der sich meine Angelegenheiten befinden.« So schrieb er noch einige Tage später: »Ich liebte und achtete seine Person und er wird mir überall fehlen, besonders wegen der flandrischen Angelegenheiten.«

Mignet findet nun in dem allen den Beweis, daß es nicht die von Perez angeführten Ursachen hätten sein können, die den Tod des Escovedo herbeiführten. Und in der Tat, selbst wenn man annehmen wollte, daß die von Perez angeführten Verdachtsgründe so gewesen oder doch von ihm dem König und dessen Ratgeber so dargestellt worden wären, wie er angibt, würde eine einfache Entfernung Escovedos von der Person des Prinzen dem Zweck ebenso genügt haben wie in dem früheren Fall mit Soto, und man hätte keine Ursache gehabt, zu dem schlimmen und gefährlichen Mittel eines Mordes zu greifen. Mignet sieht sich daher für den letzteren nach persönlichen Motiven um, wie sie auch im Laufe des Prozesses zutage gekommen sind, die aber nicht überall Glauben gefunden haben, und erklärt sich nun für die von den Gegnern des Perez in den Vordergrund gestellten Angaben, wobei er namentlich gegen Ranke polemisiert. Es handelt sich um eine Buhlschaft zwischen Perez und der verwitweten Fürstin von Eboli. Ranke hat eine solche bezweifelt, weil die Fürstin alt und einäugig gewesen sei und weil des Perez Gemahlin ihm während der ganzen Dauer des Prozesses die eifrigste, ausdauerndste, hingehendste Zuneigung bewiesen habe. Diesen angeführten Grund erklärt Mignet kurzweg, aber wohl mit Recht, daß er keiner sei. Es fehlt ja, zur Ehre der Frauen und der Ehe, nicht an Beispielen, wo Gattinnen ihren notorisch untreuen Gatten die hingehendste, aufopferndste Treue bewiesen haben. In Betreff des übrigen bemerkt Mignet, daß alle Zeitgenossen die Schönheit der Fürstin gepriesen hätten. Alt sei sie damals noch nicht gewesen. 1540 geboren, war sie 1553, erst dreizehnjährig, zu Alcala mit Ruy-Gomez vermählt worden, und in der hier berührten Zeit erst 38 Jahre alt. Auch sei sie nicht einäugig gewesen, sondern habe nur auf dem einen Auge einen Schelblick gehabt. Für die Verbindung zwischen der Fürstin und Perez sprächen zahlreiche Zeugnisse, die er nun aufführt. Perez hatte viele und kostbare Geschenke von ihr erhalten, und ein gerichtlicher Entscheid verurteilte ihn später zu deren Rückgabe. Der Erzbischof von Sevilla, Don Rodrigo de Castro, sagte aus, Perez habe sich der Sachen der Fürstin wie seiner eigenen bedient. Doña Catilina de Herrera erzählte, Escovedo habe der Fürstin eines Tages vorgestellt, daß die Reden, die man über die Besuche des Perez bei ihr führe, ihr nachteilig seien, und hinzugefügt: er sage das, weil er das Brot ihres Hauses gegessen. Die Fürstin aber sei aufgestanden und habe sich mit den Worten entfernt: Die Stallmeister hätten nicht über das zu reden, was die großen Damen täten. Doña Beatrix de Frias, die Frau des Juan Lopez de Biranco, bestätigte das und fügte hinzu, das ganze Haus der Fürstin habe sich über das beständige Kommen und Gehen des Perez, das sich auch nach dem Tode des Escovedo fortgesetzt habe, dergestalt aufgehalten, daß der Fürst von Melito, der Marquis de La Fabara und der Graf von Cifuentes, sämtlich Verwandte der Fürstin, den Perez hätten töten wollen; eine Aussage, die auch durch Don Lorenzo Tellez de Silva, Marquis de La Fabara selbst bestätigt ward. Dieser versicherte auch: Die Fürstin habe ihn gefragt, ob er wisse, daß Perez der Sohn ihres verstorbenen Gemahls sei, und habe ihn ersucht, dies allgemein bekanntzumachen. Das wäre denn eine seltsame Rede gewesen, der man nur die Absicht unterlegen kann, jeden Verdacht als unmöglich erscheinen zu lassen. Sowohl in dem Hause der Fürstin wie im Publikum überhaupt soll man übrigens bei dem Tode des Escovedo überzeugt gewesen sein, daß Escovedo als ein Opfer für die Ehre seines verstorbenen Gebieters und Wohltäters, des Fürsten von Eboli, gefallen sei. Das freilich war ein jederzeit plausibler Verdachtsgrund, da das Publikum in solchen Fällen den Schein zu oft für Gewißheit hält und das Gerücht es mit den Tatsachen nicht genau nimmt. Doch auch die Fürstin selbst verstärkte den Verdacht durch ihre Reden. Sie sagte zu Beatrix de Frias nach Escovedos Tode: dieser habe eine böse Zunge gehabt, von großen Damen sehr übel gesprochen und die zu St. Maria predigenden Mönche, von deren Ermahnungen die Fürstin sich manchmal getroffen fühlen mochte, beredet, sehr boshafte Dinge zu reden, die sie selbst sehr kränken könnten. Gleich nach dem Morde soll sie auch gegen dieselbe Dame geäußert haben: sie wisse wohl, daß die Angehörigen des Escovedo ihr seinen Tod zur Last legten. Hierauf wendete man denn den bekannten, gleichfalls trügerischen, wenn auch zuweilen zutreffenden Satz an: Qui s'excuse s'accuse. Die Anstellung des Mesa bei der Güterverwaltung der Fürstin war ein weiterer und allerdings stärkerer Verdachtsgrund.

Perez und die Fürstin sollen aber noch einen anderen Grund zu dem Wunsche gehabt haben, der Beobachtungen und der Überwachung des Escovedo enthoben zu werden, einen Grund, der allerdings auch auf ihrem angeblichen Verhältnisse beruhte. Sie hätten, glaubt man, die Eifersucht des Königs gefürchtet. Philipp II. stand in dem Rufe, ein inniges Verhältnis mit der Fürstin Eboli gehabt zu haben. Trotz seiner düsteren Strenge und seiner vier Gemahlinnen schrieb man ihm derartige Schwachheiten zu. In einem handschriftlichen italienischen Berichte von 1584 heißt es in dieser Beziehung: »Er ist ein starker Frommer, beichtet und kommuniziert des Jahres mehrmals, betet täglich und will das Gewissen rein haben. Man glaubt, daß seine größte Sünde die des Fleisches sei, weil (sie) er haarig und kahlköpfig ist, dünne Beine hat, unter Mittelgröße, ist und eine starke Stimme besitzt. Es gibt mehrere Herren an seinem Hofe, die für seinen Sohn gelten, wie der Herzog von P., Don ... und andere.« Nun befand sich zu jener Zeit nur ein Herzog, dessen Name mit einem P begann, am Hofe, oder überhaupt unter den kastilianischen Großen, der Herzog von Pastrana, und das war allerdings der eigene Sohn der Fürstin von Eboli. Escovedo aber soll gedroht haben, das Verhältnis der Fürstin mit Perez dem König entdecken zu wollen. Rodrigo de Morgado, ein sehr vertrauter Stallmeister des Perez, hat seinem Bruder André de Morgado erzählt: Escovedo habe die Fürstin und Perez eines Tages juntos en la cama o en el estrado en Cosas deshonestas getroffen und dabei ausgerufen: »Das ist nicht mehr zu dulden, und ich bin verpflichtet, es dem König zu berichten«, worauf die Fürstin erwidert habe: »Escovedo, tut es, wenn Ihr wollt, que mas quiero el trasero de Antonio Perez que al rey.« Schließlich soll Perez selbst, nachdem er sich an den Hof Heinrichs IV. geflüchtet, seine Buhlschaft mit der Fürstin von Eboli und daß der König sein Rivale gewesen, eingestanden haben.

Nun, das Letztere, das von Mignet für den schlagendsten Grund erklärt wird, scheint uns auch noch kein Beweis zu sein, da Perez hierin sehr wohl gelogen haben könnte, und das übrige sind Aussagen ohne materielle Grundlage und können von den Feinden des Perez ausgegangen sein. Aus inneren Gründen ist es jedoch nicht unwahrscheinlich, daß Perez durch ein solches persönliches Motiv zu dem Morde eines alten Freundes und Parteigenossen getrieben wurde, dessen politische Gefährlichkeit auf milderem Wege zu beseitigen war und dem Perez überhaupt schwerlich so bedenklich erschienen ist. Würde uns aber auch durch diese Annahme der Anteil des Perez und der Fürstin von Eboli an dem Morde des Escovedo erklärt, so würden wir doch immer auf jene politischen Besorgnisse zurückkehren müssen, um begreifen zu können, wie der König vermocht wurde, seine Zustimmung zu dieser Gewalttat zu geben. Da die Besorgnisse in Wirklichkeit nicht so ernster Natur waren, um eine derartige, niemals zu rechtfertigende oder auch nur zu entschuldigende Maßregel wenigstens zu erklären, so muß man zu weiterer Verstärkung der Schuld des Perez annehmen, daß er dem König die Besorgnisse schwärzer ausgemalt hat, als sie waren. Er wollte den Escovedo los sein, weil er ihn als den Wächter seiner Beziehungen zu der Eboli fürchtete, und der Haß einer beleidigten, einer in ihrer Leidenschaft durchkreuzten Spanierin drängte zur Bluttat. Um diese ungestraft ausführen zu können, wurde dem König vorgespiegelt, die Wegräumung des Escovedo sei durch politische Notwendigkeit geboten. Dies scheint noch die wahrscheinlichste, die beiden streitenden Meinungen vereinigende Annahme. Daß aber der König und sein unbeteiligter, rein geschäftsmännischer Ratgeber, Los Velez, so leicht auf ein so abnormes und in Wahrheit über alle Notwendigkeit hinausgreifendes Mittel eingingen, spricht denn doch dafür, daß dergleichen in die Reihe der gewöhnlichen Staatsmittel der Zeit und des Landes gehörte, wobei es immer noch zu Spaniens Ehre gereicht, daß man dort nicht genug Werkzeuge dafür fand, sondern sie zum Teil aus Italien, dem klassischen Lande des Meuchelmordes, entlehnen mußte.

Wie es aber immer mit der Beteiligung all dieser Personen an dem Morde des Escovedo gestanden haben mag, sie sollten die Früchte ihres Verbrechens nicht in Ruhe genießen. Die Witwe und die Kinder des Escovedo hielten sich an den nächsten Anlaß, an den nächsten wahrscheinlichen Urheber, kannten die weitere politische Verflechtung nicht oder wollten sie nicht kennen, richteten sich unmittelbar gegen Perez und verlangten vom König Gerechtigkeit. Philipp gewährte dem Sohne des Ermordeten, Don Pedro Escovedo, eine Audienz, hörte mit allem Anschein der Teilnahme seine Klagen gegen die Mörder seines Vaters an, empfing aus seiner Hand die von der Familie entworfenen Anklageschriften und versprach, sie geeigneten Falles den Gerichten zu übergeben. Bei alledem war er in großer Verlegenheit. Zwar war es ihm ganz recht, daß der Verdacht sich auf andere wendete statt auf ihn, indem die Ankläger bloß das Verhältnis des Perez zu der Fürstin als das Motiv des Mordes betrachteten und von den politischen Gründen nichts zu wissen schienen; aber er fürchtete doch das Aufsehen einer Untersuchung, in die er selbst verwickelt werden konnte. Die Verlegenheit, in der er sich zwischen den Klagen der Escovedo und den Gefahren des Perez, zwischen seinen Pflichten als König und seinen Interessen als Mitschuldiger befand, wurde noch dadurch erhöht, daß die Escovedos sehr mächtige Beschützer in seiner Nähe fanden. Der bedeutendste von ihnen war der Kabinettssekretär Matteo Vasquez, ein heimlicher Feind des Perez, der schon lange auf dessen Einfluß eifersüchtig gewesen war und jetzt um so weniger Bedenken trug, ihn offen anzugreifen, je gewisser er eine Gelegenheit gefunden zu haben glaubte, ihn zu stürzen. Er verband sich mit Don Pedro de Belandi, Pedro Negrete, Diego Nuñez de Toledo, welche die Esvovedos bei ihren Maßregeln berieten und leiteten, und tat alles, was er konnte, den unentschlossenen König zu Maßregeln gegen Perez zu bestimmen.

Der König hielt es im Anfang mit beiden Parteien. Er hörte Vasquez gnädigst an und schien sich doch mit Perez einzuverstehen. Er unterrichtete Perez an demselben Tage, an dem die Escovedos ihre Klage erhoben hatten, von dieser Maßregel. Er verschwieg ihm nicht, welche hohe Feindschaften sich gegen ihn erhöben, versprach ihm daher gleichzeitig, ihn nicht verlassen zu wollen, und gab ihm, wie wenigstens Perez behauptete, sein Wort als Edelmann darauf. Gleichwohl tat er zunächst nichts, ihn aus seiner gefährlichen Lage zu ziehen. Perez fühlte diesen Widerspruch sehr wohl, hielt den König für schwach und vielleicht für treulos und verhehlte ihm seine Besorgnisse nicht. »Diese Geschichte«, schrieb er ihm, »verursacht mir täglich tausend Sorgen, die einen Stein zermalmen würden. Ew. Majestät kann mich mit der Verbrechermütze bedecken lassen, denn ich bin gewiß, daß ich es bin, der in dieser ganzen Sache für alles wird zahlen müssen.« Philipp II. antwortete mit freundschaftlicher Vertrautheit: »Ihr müßt heute nicht bei gesunden Sinnen sein; glaubt nichts von dem, was Ihr mir da sagt.« Trotz dieser Versicherungen sah Perez das Schicksal voraus, das ihm vorbehalten war; er fuhr mit seinem Anliegen an den König fort und schrieb ihm: »Ich fürchte, Sire, daß meine Feinde mich in dem Augenblicke, wo ich mich dessen am wenigsten versehe, erdolchen, oder daß meine Neider zu ihrem Ziele gelangen, indem sie Ew. Majestät überraschen und auf Ihre Milde und Nachgiebigkeit rechnen. Ich sage das aus Anlaß des Vorgefallenen, weil ich weiß, daß meine Feinde sich keine Ruhe gönnen.« Auch auf dieses Billett antwortete der König durch die Randbemerkung: »Ich habe Euch schon gesagt, Ihr müßtet nicht bei gesundem Verstande sein; mögen sie sich immer keine Ruhe gönnen, glaubt nur, daß das alles umsonst sein wird.« Perez hätte es gerne geglaubt, aber er kannte seinen Gebieter nur zu gut. Er bat ihn daher um Erlaubnis, seinen Dienst zu verlassen, um seine Person dem Neide der einen und der Rache der anderen zu entziehen. Hätte Philipp II. voraussehen können, wozu er selbst sich noch entschließen würde, so hätte er großmütig gehandelt, wenn er sich diesem Gesuche gefügt hätte. Er mochte aber damals allerdings noch die Absicht haben, Perez nicht fallen zu lassen, und gab daher seine Zustimmung nicht. Nun drängte Perez, hierin zugleich großmütig, kühn und klug handelnd, den König, ihn vor Gericht zu stellen, ohne jedoch die Fürstin in den Prozeß verwickeln zu lassen. Er versicherte ihm dabei, daß sein Geheimnis nicht verraten werden würde, da keiner der Mörder ergriffen worden sei und der Ankläger gegen Perez selbst keinen Beweis habe. Philipp II. wollte es nicht auf diesen gefährlichen Versuch ankommen lassen. Er hielt es für besser, daß Perez dem Präsidenten des Rates von Kastilien, Don Antonio de Pazos, Bischof von Cordova, die Gründe, die zu dem Morde des Escovedo geführt hätten, entdeckte, damit Pazos mit dem jungen Escovedo und mit Velasquez spreche, um sie zu veranlassen, ihre Verfolgungen aufzugeben.

Dieses Manöver, das geeignet schien, den Gefahren des Perez ein Ende zu machen, glückte wohl dem gegenüber, der ein wirkliches Recht hatte, die Bestrafung des Perez zu betreiben, nicht aber bei dem, den Mißgunst und Ehrgeiz zur Verfolgung desselben antrieben. Der Präsident, welcher Perez jetzt nicht mehr für schuldig betrachtete, da er nur dem Befehle seines Königs gehorcht habe, und der nichts davon wußte, wie und warum dieser Befehl erwirkt worden, ließ den ältesten Sohn des Escovedo kommen und erklärte ihm: der König lasse ihm sagen, daß er der Familie Escovedo volle Gerechtigkeit zuteil lassen werde, ohne Ansehen von Personen, Ort, Geschlecht oder Stand. Vorher aber müsse er, der Präsident, ihn erinnern, sorgfältig zu prüfen, was für Beweise er habe. Denn wenn diese Beweise nicht sehr genügend wären und die Klage nicht wahrhaft begründeten, so könnte sich die Sache leicht gegen ihn wenden, da denn doch die Personen, die Abkunft und der hohe Stand der Fürstin und des Perez alle Rücksicht erheischten. Schließlich müsse er ihm im Vertrauen sagen und bekräftige es auf sein Priesterwort: daß die Fürstin und Perez so unschuldig seien wie er selbst. Das war freilich etwas viel gesagt, da dem Bischof aus des Perez eigener Erklärung bekannt sein mußte, daß wenigstens dieser um den Mord gewußt hatte, wenn er auch dabei nur als Werkzeug des Königs und aus Staatsgründen gehandelt haben wollte. Auf den jungen Escovedo machte aber die ganze Vorstellung den beabsichtigten Eindruck. Er war sich bewußt, daß er nur Verdacht, aber keinen Beweis hatte, der vor Gericht genügen konnte. Er antwortete daher: »Weil es so steht, so gebe ich, für mich, meinen Bruder und meine Mutter mein Wort, niemals wieder gegen den einen noch gegen den anderen von diesem Morde zu sprechen.«

Nun ließ der Präsident den Matteo Vasquez kommen und sagte ihm in ziemlich scharfer Weise: Da er weder durch sein Amt noch durch irgendeine Verpflichtung gegen den Toten veranlaßt sei, die Mörder des Escovedo zu verfolgen, überdies seine Beflissenheit hierin bei ihm als Priester sehr zweideutig erscheine, so möge er sich von der Sache zurückziehen, die ganz anders stehe, als er annehme. Matteo Vasquez, der wahrscheinlich besser als der Bischof den ganzen Zusammenhang kannte, sich aber nicht in seinen wohlberechneten, ehrgeizigen Plänen irremachen lassen wollte, zog sich nicht von der Sache zurück. Da die Söhne des Escovedo den Prozeß aufgaben, so regte er einen anderen Verwandten an, der den König um Gerechtigkeit in dieser Mordsache drängte, während auf der anderen Seite die Fürstin Eboli den Vasquez in offenster und stolzester Sprache beim König verklagte. So schrieb sie ihm: »Ew. Majestät geruhen Sich zu erinnern, daß ich zu Ihrer Kenntnis gebracht habe, was ich wußte, daß Matteo Vasquez und seine Leute gesagt hatten: daß, wer einen Fuß in mein Haus setze, Ihre Gnade verlöre. Da diese Leute so besonders keck und auf einen solchen Grad der Verwegenheit und Unehrerbietigkeit gelangt sind, so ist Ew. Majestät in Ihrer Eigenschaft als König und als Edelmann verpflichtet, ein solches Exempel zu statuieren, daß der Ruf davon überall hingelangt, wo die Beleidigung bekannt ist. Sollte Ew. Majestät die Sache nicht so ansehen, sollten Sie wollen, daß der Ruf meines Hauses mit dem Vermögen meiner Vorfahren und der so wohl erworbenen Gunst meines fürstlichen Gemahls zugrunde gehe, sollten Sie deren Dienste mit einer solchen Vergeltung und mit einer derartigen Belohnung bezahlen, so hätte ich, indem ich eine solche Sprache gegen Sie führe, wenigstens getan, was ich meiner Stellung schuldig bin. Ich ersuche Ew. Majestät, mir diesen Brief zurückzuschicken, da das, was ich sage, nur für einen Edelmann ist, auf dessen Diskretion ich bei aller Empfindlichkeit über die erfahrene Beleidigung vertraue.« Zugleich verlangte sie die Bestrafung des Vasquez, den sie einen maurischen Hund nannte, und berief sich nach erfolgter Anfrage auf das Zeugnis des Don Gaspar Quiroga, Kardinal-Erzbischofs von Toledo, und des königlichen Predigers Hernando del Castillo, die es ihr auch nicht versagten. Zwischen Perez und Vasquez brach offener Krieg aus. Als Perez einmal einen Beamten zu Vasquez schickte, um ein dem König vorzulegendes Aktenstück holen zu lassen, fügte Vasquez eine andere, von ihm selbst geschriebene Schrift bei, welche voll Anklagen und Beleidigungen gegen Perez war. Perez brachte sie, äußerst entrüstet, dem König und verlangte Genugtuung oder die Erlaubnis, sich sie selbst zu nehmen. Philipp versprach Genugtuung zum Schein, verschob aber die Sache immer, indem er vorgab, den Vasquez erst gewisse schwebende Geschäfte erledigen lassen zu wollen, wobei er doch wieder behauptete, er habe gar nicht den Mut, mit diesem Menschen Geschäfte zu verhandeln. Er glaubte, so hier wie in allen Dingen, daß Zeit gewonnen, alles gewonnen sei, was denn freilich höchstens da zutrifft, wo die Dinge sich im Verlaufe der Zeit besser gestalten. Außerdem verlor er den Vasquez ungern, der ihm wegen seiner angenehmen Persönlichkeit und seiner pünktlichen und geordneten, dem König vieles erleichternden Geschäftsführung wert war. Auch stand Vasquez nicht allein, sondern bildete mit dem Beichtvater Diego de Chaves und dem Grafen von Barajas, dem Oberhofmeister der Königin, einen leitenden Bund (eine amistad, wie man es damals nannte), wie er einst zwischen Perez, Los Velez und dem Kardinal von Toledo bestanden hatte. Philipp beauftragte Chaves zunächst, eine Aussöhnung zwischen Perez und der Fürstin zu vermitteln.

Perez erriet aus allem sein bevorstehendes Sinken. Er schrieb an den König: »Ich sehe, nachdem ich mit den schwachen Talenten, die ich besitze, gedient, nachdem ich meinem Fürsten eine Treue ohne Grenzen bewiesen habe, nach den Versicherungen, die er mir gegeben hat und nach denen ich mich in Achtung und Ehren glauben konnte, daß mein böser Stern den Sieg davonträgt, während jenem anderen trotz seiner zahllosen Fehler und seiner Beleidigungen gegen eine große Dame und gegen einen Mann, der nur nützlich hat sein wollen und der, um es zu werden, sich so weit gewagt hat, wie ich getan habe, alles von statten geht.« Sein böser Stern trug in der Tat den Sieg davon. Philipp II., zu dem die Gerüchte gedrungen sein sollen, die über das vertraute Verhältnis der Fürstin Eboli und des Perez und über die wahren Ursachen, denen man den Tod Escovedos zuschrieb, umherliefen, mochte jetzt die Meinung fassen, daß sie ihr Spiel mit ihm getrieben, und dann war es natürlich, wenn ein tiefer Groll gegen sie erwachte und mit jedem Schritte, den er wider sie tat, weiter fraß. Doch die steigende Härte, mit der er namentlich gegen Perez verfuhr, das gänzliche Vergessen früherer Gunst und Vertraulichkeit und früherer Dienste, ist ja nur zu oft mit der Undankbarkeit der Großen verbunden. Wenn er den Perez auch nicht als einen begünstigten Nebenbuhler betrachtet haben wollte, so ist er ihm doch als ein abgenutztes und unbequem gewordenes Werkzeug erschienen. Wollen die Großen dieser Erde, wenn sie von dem Sinne sind, der die Menschen wie Schachfiguren betrachtet, ein solches los werden, wollen sie die Reste der ausgepreßten Zitrone wegwerfen, so ist es ihnen am liebsten, wenn sie sich, mit oder ohne Grund, sagen können, das Opfer ihrer Selbstsucht habe es nicht besser verdient.

Zunächst aber mußte erst ein Ersatz für Perez und für den soeben voll Sorgen und Kummer verstorbenen Marquis von Los Velez beschafft werden. Philipp dachte an den Kardinal Granvella, dessen Vater der berühmte Kanzler Karls V. gewesen, der selbst das Zweitälteste Mitglied des spanischen Staatsrates war, bis 1564, wo er sich vor dem Hasse der Flamänder nach Besançon zurückzog, an der Spitze der niederländischen Angelegenheiten gestanden hatte, dann zum Vizekönig von Neapel ernannt worden war und sich jetzt in Rom aufhielt. Am 30. März 1579, ein Jahr nach der Ermordung des Escovedo, hatte Perez ein dringendes königliches Einladungsschreiben an den Kardinal, eilends nach Madrid zu kommen und die Arbeit an der Seite des Königs zu übernehmen, mit seiner Gegenzeichnung zu versehen. Dies sollte für ihn den Anfang schlimmer Zeiten bezeichnen, wenn auch nicht Granvella sein spezieller Verfolger ward.

Dieser war durch den Ruf überrascht und keineswegs freudig betroffen worden. Er war 74 Jahre alt, hätte gern sein Leben in Rom beschlossen, wo er ein otium cum dignitate genoß, scheute schon die Reise nach Madrid, mehr noch die Last der Geschäfte, die Eifersucht der allen Fremden abholden Spanier, die Intrigen der Hofleute, die gefährliche Freundschaft eines mißtrauischen, unentschlossenen und wankelmütigen Fürsten. Der Papst erwartete wesentliche Vorteile für die Kirche davon, wenn der Kardinal den Ruf annähme und bestimmte ihn dazu. Granvella verließ daher Rom am 16. Mai, um sich zu Civitavecchia auf der Flotte des mit 23 Galeeren zu seinem Empfang herbeigekommenen Fürsten Johann Andreas Doria einzuschiffen, langte aber, durch widrige Winde in der Gegend der Rhonemündungen aufgehalten, erst am 28. Juli 1579 in Carthagena an, von wo er sich nach Madrid begab. Er hatte sich vorgenommen, sich den Irrgängen der Hofintrigen und überhaupt den inneren Angelegenheiten Spaniens möglichst fernzuhalten und sich auf die äußere Politik zu beschränken. So würde er vielleicht auch dem Perez nicht gefährlich geworden sein, außer daß er ihn bei dem König in jenen Geschäften ersetzte. Aber ihn begleitete Don Juan Idiaquez, welchen Perez als einen zu fürchtenden Nebenbuhler sorgfältig von dem Staatssekretariate entfernt gehalten und der jetzt von der wankenden Stellung des Günstlings Kunde bekommen und sich auf den eigenen Rat Granvellas entschlossen hatte, sich dem König vorzustellen, wenn auch ohne Ermächtigung.

Den Tag ihrer Ankunft wählte der König zu seinem ersten Schlag gegen Perez, der jedoch noch immer mit Bemäntlung und Verstellung verbunden war. Die Fürstin und Perez hatten anfangs jede Aussöhnung mit Vasquez verweigert. Die Fürstin hatte dem Bruder Diego de Chaves geantwortet: Eine Person wie sie könne auf nichts Derartiges hören; die Beleidigung, über die sie sich beschwere, gestatte es nicht. Perez hatte an den König in Ausdrücken eines übelverhehlten Verdrusses geschrieben: Er gäbe ihm das von ihm empfangene Wort in betreff zu erlangender Genugtuung zurück; er verzeihe die Beleidigungen, deren Ziel er gewesen, da der König sich diejenigen gefallen lassen wolle, die ihm selbst zugefügt würden. Er flehe aber Seine Majestät an, ihm zu erlauben, sich ähnlichen Verfolgungen zu entziehen, indem er sich zurückzöge und zum Zeugnis seiner Treue und als ganzen Lohn seiner Dienste nur die Gnade des Königs mitnähme. (War es ein richtiges Gefühl, daß noch Schlimmeres bevorstehen möge, was den Perez bewog, so wiederholt seine Entlassung zu begehren? Oder glaubte er, dem König unentbehrlich zu sein? Und warum ging der König auf den gebotenen Ausweg nicht ein?) Die Fürstin war inzwischen klüger geworden und hatte auch Perez für eine Aussöhnung mit Vasquez bestimmt, so daß er sich vorgenommen hatte, dem König am 29. Juli diesen Entschluß anzuzeigen. Das war um einen Tag zu spät. Am 28. Juli, dem Tage, wo Granvella und Idiaquez in Madrid eintrafen, abends um 11 Uhr, wurde Perez durch den Alkalden des Hofes, Alvaro Garcia de Toledo, auf Befehl des Königs in Haft genommen. Gleichzeitig wurde die Fürstin von Eboli auf die Festung Pinto gebracht. Es spricht allerdings für ein ganz besonderes persönliches Interesse des Königs an dem letzteren Akt, daß er sich selbst unter den Portikus einer der Wohnung der Fürstin gegenüberliegenden Kirche stellte und hier die Ausführung seines Befehles mit Spannung erwartete. Er soll darauf bis 5 Uhr morgens in großer Bewegung in seinem Gemach umhergegangen sein. Übrigens bezog man diese Verhaftungen noch nicht unmittelbar auf die Ermordung des Escovedo, sondern nahm die halsstarrige Verweigerung der Aussöhnung mit Vasquez zum Vorwand, wobei freilich leicht zu durchschauen war, daß dies nur ein Vorwand war, und daß das Ganze den Anfang einer ernsteren Ungnade bezeichnete, wenn diese auch noch lange eine wunderlich verhüllte und verbrämte bleiben und ihre Opfer in peinlicher Ungewißheit halten sollte. Jedenfalls machte der Sturz des Perez der Herrschaft der von dem Fürsten von Eboli begründeten Partei ein Ende, einer Partei, welche wenigstens vergleichsweise gemäßigte Grundsätze befolgt, versöhnliche Maßregeln versucht und das Interesse des Staates nicht gänzlich den Leidenschaften der Kirche untergeordnet hatte. Nachdem sie länger als 20 Jahre die Angelegenheiten der spanischen Monarchie im Sinne einer gewissen umsichtigen Mitte geleitet, hatte sie hintereinander ihr kluges und geschicktes Haupt Ruy-Gomez, ihren jungen und glänzenden Feldherrn Don Juan d'Austria, endlich den immerhin festen und geachteten Marquis von Los Velez verloren. Die Partei verlor jetzt den letzten Führer, der sich so lange gewandt in der Gunst des Königs zu behaupten gewußt, der ihr aber auch durch den blutigen Gewaltstreich, zu dem er seinen Einfluß mißbrauchte, den eigentlichen Todesstoß versetzt hatte. An ihre Stelle trat eine andere Partei, unter deren Leitung eine heftigere Politik betrieben und zu ausschweifenden Plänen und übertriebenen Maßregeln geschritten wurde. An der Spitze dieser Partei standen drei Nicht-Kastilier: der Kardinal Granvella, der aus der Freigrafschaft stammte, der Biskayer Idiaquez, der Portugiese Christoval de Moura. Unter diesen dreien war Granvella unbedingt der bedeutendste, beschränkte sich aber, von seiner Stellung als Präsident des Rates von Italien aus auf die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten, die er bis zu seinem im Jahre 1586 erfolgten Tode besorgte. Nachher blieben Idiaquez, der die Expedition bei dem König hatte, und Moura, der hauptsächlich die inneren Angelegenheiten besorgte, die Hauptratgeber des Königs. Es waren dies zwei Männer, die weder durch Stand noch Geist hervorragten. Idiaquez soll eine langjährige Geschäftserfahrung erworben haben, aber ohne alle Selbständigkeit des Willens gewesen sein, während Moura zwar Entschlossenheit, aber keine Kenntnis besessen habe. Unter dem Einfluß dieser neuen Minister, denen noch der Graf von Chinchon, der Günstling des Königs, beizuzählen ist, wurde das System Philipps II., sei es infolge eines extremen religiösen Zelotismus oder eines blinden Gehorsams oder eines unbesonnenen Unternehmungsgeistes, zu jenen Ausschreitungen geführt, welche die maßlose Vergrößerung der spanischen Monarchie bezweckten und ihr darüber unheilbare Schwäche bereiteten. Bald nach der Ankunft des Kardinals Granvella und auf seinen Vorschlag vom 13. November 1579 wurde ein Preis von 30.000 Talern auf den Kopf des Prinzen von Oranien gesetzt. Dann folgten die angestifteten Verschwörungen gegen die Königin Elisabeth. Dann die Eroberung Portugals durch den Herzog von Alba, der zu diesem Ende aus seiner Ungnade wieder in Tätigkeit berufen wird. Dann die berufene Armada gegen England. Endlich die Bildung der heiligen Liga in Frankreich und die an sie geknüpften Versuche Spaniens, die französischen Religions- und Staatswirren zu benutzen, um zur Obermacht über Frankreich, ja in Europa aufzudringen.

Perez wurde noch lange in schwankender Ungewißheit gehalten. Der König gab keineswegs sofort Befehl, den Prozeß gegen ihn einzuleiten; vielmehr mußte der Kardinal von Toledo am Morgen nach der Verhaftung Doña Juana Coello, des Perez Gemahlin, besuchen, um sie zu beruhigen und ihr zu sagen, daß das Vorgefallene in keiner Weise die Ehre oder das Leben ihres Gemahls berühre und seine Haft keinen anderen Grund habe, als seinen Streit mit Vasquez. In demselben Sinne schrieb der König unter dem 29. Juli an die nahen Verwandten der Fürstin Eboli, die Herzoge von Infantado und von Medina Sidonia. Perez ward in den ersten Wochen seiner Haft von dem königlichen Beichtvater besucht, der ihm lachend sagte: »Ihre Krankheit wird keine tödliche sein.« Der König ließ ihm seine Kinder schicken, ihn zu trösten und zu zerstreuen. Als Perez trotz aller dieser Aufmerksamkeiten und Hoffnungsschimmer über den Verlust der Gunst des Königs, die demütigende Haft, die Vereitlung seiner Rache, den Überdruß an der ungewohnten Untätigkeit, was alles seine stolze und feurige Seele bedrückte, in Krankheit verfiel, gestattete der König, daß er aus dem Hause des Alkalden in sein eigenes gebracht werde. Hier erschien 6 Tage später der Hauptmann seiner Wache, Don Rodrigo Manuel, bei ihm und verlangte ein feierliches Versprechen, daß Perez jeder Feindschaft gegen Matteo Vasquez entsage und diesem weder selbst noch durch seine Verwandten oder Freunde ein Leid zufügen wolle. Perez gab das Versprechen und damit schien jeder Grund seiner Haft behoben. Gleichwohl blieb er zunächst noch acht Monate unter Hausbewachung. Dann wurde die Wache zurückgezogen und er bekam Erlaubnis, spazieren zu gehen und die Messe zu besuchen, durfte auch Besuche empfangen, aber keine abstatten. Volle Freiheit hatte er sonach noch immer nicht und eben die Zeit, in der er derselben am nächsten schien, sollte nicht fern von dem Anfang bedrohlicherer Schritte liegen als die bisherigen gewesen. Erinnert das alles nicht an das grausame Spiel, das die Katze mit der Maus treibt? Doch wir wollen den Grund nicht in einer Grausamkeit, sondern in der Unentschlossenheit des Königs und in der eigentümlichen delikaten Natur der Sachlage suchen. Wohl hatte er den Perez verderben wollen, aber um das zu können, mußte man von außen her Beweise gegen ihn haben und ihn zugleich außerstande wissen, sich durch den König selbst zu decken. Beides war schwierig.

Die Sache war noch in dieser Lage, als Philipp II. sich im Sommer 1580 nach Portugal begab, um von dem durch Alba eroberten Königreich Besitz zu nehmen. Während er damit beschäftigt war, verabsäumte Perez nichts, was dazu beitragen konnte, ihm seine vollständige Freiheit und seine alte Stellung zurückzuverschaffen. Er hatte zu diesem Ende erst einen Geistlichen, den Pater Rengipho, dann seine Gattin, ungeachtet diese im neunten Monat ihrer Schwangerschaft stand, zu dem König abgesendet; aber Philipp beharrte in seiner zweideutigen Haltung. Wie er erfuhr, daß die Dona Juana Coello sich Lissabon nähere, befahl er dem Alkalden Tejada, sie zu verhaften, und dieser führte den Befehl mit einer Rücksichtslosigkeit, welche schwerlich in den Intentionen des Königs lag, am hellen Tage zwischen Aldea Galleja und Lissabon in Gegenwart vieler Personen dergestalt aus, daß die Dona aus Schreck darüber eine Fehlgeburt hatte. Der Alkalde stellte ein Verhör mit ihr an und brachte das Protokoll dem König, der es, in einen neuen Widerspruch verfallend, ohne es zu lesen in Gegenwart des bestürzten Alkalden, zu dem er kein Wort sprach, ins Feuer warf und verbrennen ließ. Die Doña ließ er durch den Pater Rengipho zur Heimkehr auffordern, indem er ihr, auf sein Wort als König und Edelmann, versicherte, daß er sofort nach seiner Rückkehr nach Madrid Befehl geben werde, die Angelegenheit ihres Mannes zu erledigen. Er tat aber nichts dergleichen.

Im übrigen beobachtete auch Perez, ungeachtet mancherlei Anzeichen seines Mißgeschickes, keineswegs die seiner Stellung entsprechende Eingezogenheit und Klugheit. Sei es, daß er sich seiner gewohnten Zerstreuungen nicht entschlagen konnte, oder daß er an den Tag legen wollte, wie wenig er in Sorge sei, er führte sein Leben ganz im früheren Stil fort. Er machte einen ausschweifenden Aufwand, hatte im Winter 1581 eine tapezierte Loge im Theater und spielte in seinem Hause mit dem Amirante von Kastilien, dem Marquis d'Auñon, Don Antonio de la Cerda, Octaviano Gonzaga und anderen großen Herren vom Hofe sehr hohes Spiel. Dieser unvorsichtige Aufwand gab zunächst Anlaß, den König zur Anordnung einer Untersuchung über die Amtstreue seines gewesenen Ministers zu bestimmen, womit Rodrigo Vasquez de Arce, damals Präsident des Finanzrates, beauftragt ward. Dieser verhörte verschiedene notable Personen, deren Aussagen allerdings ungünstig für Perez ausfielen, zumal wenn man übersah, daß sie nicht alle miteinander in Einklang standen, daß sichtbar der Mund dabei etwas sehr vollgenommen ward und daß sich mehrfach darin eine neidische Animosität gegen den Emporkömmling aussprach. Jedenfalls ergab sich, daß Perez von seinem Vater Gonzalo nichts geerbt hatte, daß er aber ein Vermögen oder doch einen Haushalt besaß, welche ganz außer Verhältnis zu den regelmäßigen Einkünften seines Amtes standen. Wir finden jedoch nicht, daß ihm nachgewiesen oder auch nur nachgesagt worden wäre, die öffentlichen Gelder unredlich verwaltet oder des Geldes halber pflichtwidrig gehandelt zu haben. Die Beschuldigungen in betreff ungebührlichen Gelderwerbes reduzieren sich alle auf solche Fälle, wo Perez von Personen, die in ihm einen Fürsprecher bei Hof zu besitzen wünschten, Geschenke angenommen hatte. So hatte er, als dem Peter Medici der Befehl über das italienische Fußvolk anvertraut worden war, 4000 Dukaten für das Brevet bekommen. Aber würde Prinz Peter jenen Befehl ohne diese Zahlung nicht auch erhalten haben? Andreas Doria gab ihm jährlich eine hübsche Summe, damit er seine Interessen bei dem König vertrete. Von den italienischen Fürsten und wer sonst etwas am spanischen Hof zu suchen hatte, wurde er mit ansehnlichen Geschenken bedacht. Namentlich die Italiener zogen es vor, ihm die Vertretung ihrer Interessen in Madrid zu vertrauen, statt selbst einen langen, kostspieligen Aufenthalt in Verfolgung ihrer Gesuche daselbst zu nehmen. Nun ist ohne Zweifel das Geschenknehmen von Seiten einflußreicher Staatsbeamten eine sehr bedenkliche, dem moralischen Ansehen des Standes nachteilige, leicht zu Pflichtwidrigkeiten verführende Sache und wird in unserer Zeit mit Recht als unzulässig betrachtet. An sich jedoch und solange die Geschenke auf die Handlungen der Beamten keinen nachteiligen Einfluß äußern, kann man es nicht für etwas Unmoralisches erklären und mindestens im 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war es ein allgemeiner Brauch in den europäischen Staaten. In der Zeit des Perez scheint es allerdings noch nicht so systematisch ausgebildet und zur Gewohnheit geworden zu sein, wie nicht lange nach ihm. Daß es aber nicht unbekannt und nicht unbedingt verurteilt war, dürfte denn doch aus manchen Beispielen hervorgehen und auch dadurch bestätigt werden, daß das Mißverhältnis zwischen Perez' Aufwand und seinem ordentlichen Einkommen schon lange Jahre bestanden hatte, ohne zu einem Verdacht und einer Untersuchung Anlaß zu geben. Es scheint daher, daß jenes Geschenknehmen damals etwas war, das man bei einflußreichen Staatsmännern, besonders wenn sie von Haus aus kein Vermögen hatten, nicht befremdend fand und ihnen nachsah – solange sie in Gunst standen –, das aber doch noch nicht dergestalt zur allgemeinen Gewohnheit geworden war, daß man es ihnen nicht hätte als Schuld anrechnen können, sobald man eine Schuld an ihnen zu finden wünschte. Zunächst ward selbst nach jener Untersuchung gegen Perez in dieser Sache nichts vorgenommen, wiewohl sie ihm nicht geschenkt bleiben sollte.

Antonio Perez. Zeitgenössischer Stich. Porträtsammlung der Nationalbibliothek Wien

Wohl aber richteten Vorgänge, die an sich geeignet schienen, den Perez auch in bezug seiner schlimmeren Händel sicherzustellen, die Aufmerksamkeit wieder auf diese. Im Laufe des Jahres 1583 starben plötzlich zwei Männer, die zu seinen Vertrautesten gehört hatten: der Astrolog Pedro de La Era, der ihn häufig begleitete und den er über die künftigen Ereignisse seines Lebens und die Wechselfälle seines Geschickes befragt hatte und sein Stallmeister Rodrigo Morgado, der seine Botschaften an die Fürstin von Eboli überbracht hatte, Zeuge ihrer Vertraulichkeiten gewesen war. Er kannte die heftigen Szenen, die deshalb zwischen der Fürstin und Escovedo vorgekommen waren, und soll ihnen auch das tragische Ende des Escovedo zugeschrieben haben. Der Bruder des Astrologen, Bartholomeo de La Era, wie der Bruder des Stallmeisters, Andrea de Morgado, behaupteten darauf beide, daß ihre Brüder von Perez oder auf dessen Veranlassung vergiftet worden seien. Auch mehrere Teilnehmer an dem Mord des Escovedo waren bereits hinüber. Insausti war bald nach seiner Ankunft in Sizilien, Miguel Bosque ebenso in Katalonien gestorben, und der Bruder des letzteren, Antonio Enriquez, schrieb auch diesen Tod dem Perez zu, fürchtete für sich selbst das gleiche Schicksal, ward außerdem durch einen nahen Verwandten des Escovedo, den Hauptmann Don Pedro de Quintana angetrieben und entschloß sich, seinen Anteil an dem Mord des Escovedo zu entdecken. Wollte man annehmen, daß alle diese Beschuldigungen begründet wären, so würde sich hier ein wahrhaft schauerliches Gemälde eines Gedränges von Verbrechen aufrollen und zugleich einen neuen Beweis bieten, wie eine Missetat zur fruchtbaren Mutter vieler anderer werden kann. Manches macht doch die Sache indessen zweifelhaft. Wegen der Todesfälle des Astrologen und des Stallmeisters ist Perez späterhin, wie wir sehen werden, gerichtlich freigesprochen worden. Die anderen Fälle sind, wenn sie auch in den gegen Perez gehäuften Anklagen mitspielen, weiterhin nicht gerichtlich untersucht worden. Es war damals etwas sehr Gewöhnliches, beruhte aber doch nur auf trügerischen Schlüssen, daß man Todesfälle denen zur Last legte, denen sie eben bequem kamen. Nach Enriquez' eigener Aussage war auch gegen Escovedo zweimal Vergiftung versucht worden, aber beide Male mißlungen, ungeachtet alle Umstände es damals erleichterten, und es wäre doch eigen, wenn sie jetzt, wo Perez gestürzt, überwacht, ein halber Gefangener war, ihm in drei oder vier Fällen, zum Teil in weiter Entfernung gelungen wäre. Wollte er damit die Mitwisser seiner früheren Missetat beseitigen, so mußte er doch wieder neue Agenten neuer Missetaten anwerben und war auch hiermit um nichts gebessert. Auch ergibt sich, daß keineswegs alle Teilnehmer des früheren Verbrechens die Besorgnis des Enriquez teilten, einige der vertrautesten ihm vielmehr eine fortdauernde tätige Anhänglichkeit bewahrten. Dazu kommt, daß zu der Zeit, wo jene Todesfälle vorkamen, Perez sich schwerlich veranlaßt hielt, in der Escovedoschen Sache große Besorgnisse zu hegen, wie er sich denn in dieser Angelegenheit überhaupt darauf verließ, daß der König um die Sache gewußt und sie genehmigt hatte. Erfährt man nun vollends, daß Enriquez unter dem Einfluß eines Verwandten des Escovedo stand, so liegt es nahe, an der Unparteilichkeit und Wahrhaftigkeit dieses Hauptzeugen gegen Perez zu zweifeln. Allerdings, was er über seinen Anteil an der Ermordung des Escovedo erklärt hat, ist im wesentlichen durch anderweitige Geständnisse bestätigt worden. Eben darum, daß er an jenem Mord teilgenommen, und daß dies den Escovedos bekanntgeworden, konnte ihn in deren Hände geben und ihn selbst in dem Gedanken befestigen, sich Straflosigkeit zu sichern, indem er so viel Schuld als möglich auf Perez häufte. Jedenfalls wird man ohne weitere Beweise nicht zu weit gegen Perez gehen dürfen, dem ohnedies schon genug zur Last fällt.

Don Juan d'Austria, Statthalter der Niederlande.

Zeitgenössischer Stich. Porträtsammlung der Nationalbibliothek Wien

Enriquez schrieb unter dem 23. Juni 1584 von Saragossa aus an den König, bat um ein freies Geleite und erbot sich vor Gericht zu beweisen, daß Perez die Ermordung des Escovedo angeordnet habe, indem er sich bereit erklärte, sich, wenn ihm das nicht gelänge, wie ein Verräter an einem Fuße aufhängen zu lassen. Als er darauf erfuhr, daß ein Fähnrich Chinchilla mit einem Empfehlungsschreiben an den Vizekönig von Aragonien, den Herzog von Villa-Hermosa, in Saragossa angekommen sei, der, nach des Enriquez Meinung oder Behauptung, Anschläge gegen seine Person haben sollte, floh er nach Lerida und richtete von da (16. August) ein zweites, noch dringenderes Schreiben an den König. Gleichzeitig schrieb der Kapitän Quintana an diesen: »Ich flehe Eure Majestät demütigst an, in Anbetracht der zahlreichen Dienste, welche der verstorbene Sekretär Escovedo geleistet hat, geruhen zu wollen, zu befehlen, daß man in der Frist, die Ihnen angemessen erscheinen wird, dazu schreitet, uns die Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die wir gegen Antonio Perez erwarten, da das Verbrechen noch ungesühnt ist. Auch ich würde mich hiermit für die 20 Jahre, die ich Eurer Majestät im Kriege diene, hinreichend belohnt erachten, nachdem der genannte Antonio Perez, nicht zufrieden mit dem, was er schon verübt hat, auch Don Pedro Escovedo und den Fähnrich Enriquez zum Tode bringen will, damit alles im Dunkel erstickt und begraben bleibe.«

Auch jetzt tat der König in dieser Sache zunächst nichts, fügte aber dem Perez nicht lange darauf in einer anderen Beziehung einen Schlag bei, welcher deutlich ergab, daß er ihm zürnte, und daß er ihn fest in seiner Gewalt halten wollte. Unter dem 23. Januar 1585 ließ er in der Bestechungssache ein Urteil sprechen, wodurch Perez verurteilt wurde, zwei Jahre und so lange es weiter dem König belieben würde, in eine Festung eingesperrt, dann aber 10 Jahre lang auf 30 Meilen vom Hofe verbannt zu werden und während derselben Zeit von seinen Funktionen suspendiert zu sein. Zugleich müsse er auch in den ersten 9 Tagen 12,287.193 Maravedis als Wert für die von der Fürstin von Eboli und von Don Juan erhaltenen Geschenke, die er zum Teil entweder in Natura zurückgeben oder durch bestimmte Geldsummen ersetzen sollte, an die Kinder und Erben des Fürsten Ruy-Gomez und an den Fiskus zurückerstatten. Es ist dabei bemerkenswert, daß von denjenigen Geschenken, die er von ihm fremden Personen mit Rücksicht auf seine amtliche Stellung empfangen, also gerade von denen, deren Annahme am ersten tadelnswert erscheinen konnte, keine Rede ist, sondern lediglich solcher Erwähnung geschieht, die ihm wirklich aus Gunst ihm Befreundeter zuteil geworden. Es scheint aber, man ging wenigstens bei den Geschenken der Fürstin davon aus, daß sie darin über Gegenstände verfügt habe, die nicht ihr ausschließliches Eigentum waren. Auch mag die Hervorhebung der zahlreichen Geschenke, welche Perez von der Fürstin von Eboli empfangen, vielleicht auf den König berechnet gewesen sein. Drei Tage vor Publikation des Urteiles erschienen zwei Alkalden, Espinosa und Alvaro Garcia de Toledo, in Perez' Wohnung, die neben der St. Justuskirche lag. Espinosa begab sich nach dem Büro, um sich der Papiere des Perez zu bemächtigen und der andere Alkalde trat in das Zimmer ein, wo sich Perez mit seiner Gemahlin befand und verhaftete ihn. Perez kam sogleich auf den Gedanken, sich unter die geistliche Gerichtsbarkeit zu flüchten, und es gelang ihm, einen Diener an den Kardinal von Toledo abzufertigen, um dessen Meinung darüber einzuholen. In der Zwischenzeit hielt er den Alkalden hin, und als der Bediente zurückkehrte und ihm durch Zeichen zu verstehen gab, daß der Kardinal mit dem Plan einverstanden sei, ging Perez mit dem Versprechen, sogleich zurückkommen zu wollen, in ein Nebenzimmer, ließ sich da zum Fenster herab und floh in die benachbarte Kirche, die sogleich verschlossen ward. Doch auch dies sollte ihm nichts helfen. Die Alkalden eilten ihm nach, ließen die Kirchentüren, als deren öffnen verweigert ward, aufbrechen, fanden den Perez nach langem Suchen unter den Dachsparren zusammengekauert, zogen den ganz von Staub und Spinnweben Bedeckten hervor und ließen ihn trotz des Protestes und des Widerstandes der Priester durch ihre Alguazils in den Wagen schaffen, der ihn nach der Festung Turruegano brachte. Zwar entspann sich nun ein langer und heftiger Streit zwischen der weltlichen und der geistlichen Gerichtsbarkeit. Der Kirchenfiskal klagte die beiden Alkalden der Verletzung der kirchlichen Freiheiten an und sowohl der Gerichtshof des Generalvikars wie der der Nuntiatur verurteilte sie, den Gefangenen in die Kirche zurückzubringen. Philipp II. aber zwang die geistlichen Richter, die Sache fallen zu lassen und ließ (1589) durch den Rat von Kastilien die gegen die Alkalden ausgesprochenen Zensuren annullieren, so daß auch dieser Vorgang ein charakteristisches Zeugnis über die Aufrichtigkeit oder doch über die Konsequenz des kirchlichen Eifers jenes Königs sowie darüber bietet, wie es selbst in dem Spanien Philipps II. mit der Macht der Kirche gestanden, sobald sie mit den Interessen oder den Leidenschaften der weltlichen Machthaber in Konflikt kam.

Jedenfalls war die Festungshaft des Perez ein fait accompli, und er mußte die Hoffnung aufgeben, sich unter den Schutz der geistlichen Gerichte stellen zu können, mochte jedenfalls den Ausgang jenes Kompetenzstreites nicht abwarten wollen. Er versuchte daher, schon im Sommer 1585 seine Zuflucht zu der unabhängigen Justiz Aragoniens zu nehmen. Ein bei der Ermordung des Escovedo Beteiligter, Juan de Mesa, kam aus dem Innern Aragoniens in die Nähe der Festung, ihn mittels zweier verkehrt beschlagenen Stuten zu entführen. Doch dieser Fluchtplan, welchen Don Balthasar de Alamos geschickt ersonnen hatte und dafür mit sechsjähriger Verbannung büßen mußte, wurde entdeckt und vereitelt. Perez wurde schärfer bewacht. Um ihn zur Auslieferung der von ihm in Sicherheit gebrachten Papiere zu nötigen, die ihn auf Kosten des Königs rechtfertigen konnten, nahm man auch seine Frau und seine Kinder in Haft. Man bedrohte die Frau mit fortwährendem Gefängnis bei Wasser und Brot, wenn sie die verlangten Papiere nicht ausliefere. Der Beichtvater des Königs und der neue Präsident des Rates von Kastilien, Graf Barajas, verfolgten sie mit ihrem Drängen und ihren Drohungen. Doch würde sie mit mutvoller Ausdauer widerstanden haben, wenn ihr Gemahl ihr nicht selbst mittels eines eigenhändigen, mit seinem Blut geschriebenen Billetts die Auslieferung der Papiere geheißen hätte. Er hatte dies nach langer Weigerung getan, um der Gefangenschaft seiner Frau ein Ende zu machen und seine eigene zu mildern. Zwei verschlossene und versiegelte Kisten, welche die so eifrig begehrten Papiere enthielten, wurden dem Beichtvater übergeben, der sie uneröffnet ließ und die Schlüssel sofort an den König schickte, bei dem die Erwerbung um so größere Freude erregte, als er nun seinen Diener der Mittel beraubt zu haben glaubte, ihn anzuklagen und sich zu verteidigen. Allein ebenso schlau wie Philipp II. hatte Perez mit Hilfe der treuen und kundigen Hände seines Haushofmeisters Diego Martinez von den auszuliefernden Papieren die für seine Rechtfertigung wichtigsten Stücke und namentlich viele eigenhändige Briefe des Königs zu trennen gewußt und brachte sie später vor der aragonischen Justiz zum Vorschein.

Der König konnte nun glauben, den Perez völlig in seiner Gewalt zu haben, fuhr aber noch immer in seinem trügerischen Spiele mit ihm fort. Perez war krank geworden und seine Gemahlin erlangte es, daß er gegen Ende des Jahre 1587 nach Madrid gebracht wurde, wo er wieder 14 Monate lang in einer der besten Wohnungen der Stadt, dem Hause des Don Benito de Cisneros, eine halbe Freiheit genoß und die Besuche des ganzen Hofes empfing, auch in der heiligen Woche dem Gottesdienst in Notre Dame d'Atocha beiwohnen durfte, während Don Pedro Escovedo seine Stelle im Finanzkollegium verlor und in Haft kam, weil er sich über Justizverweigerung beklagt hatte und damit umgehen sollte, den Perez ermorden zu lassen. Rodrigo Vasquez selbst, der über das widersprechende Verfahren befragt worden, antwortete: »Was soll ich sagen? Bald treibt mich der König an und läßt mir freie Hand; bald hält er mich zurück und bindet mir die Hände; ich verstehe das ganze Verfahren nicht.«

Inzwischen war die Untersuchung über die Ermordung des Escovedo im Sommer 1585 insgeheim fortgesetzt worden, indem Rodrigo Vasquez die Reise des Königs nach Aragonien, wo derselbe den Cortes präsidierte, benutzt hatte, am 31. August zu Monzon den Fähnrich Enriquez zu vernehmen, bei welcher Gelegenheit denn dieser die oben berichtete Erzählung über die Ermordung des Escovedo vorbrachte. Weiter vernahm Vasquez den Geronimo Diaz und den Martin Guttierez, von denen der eine sich über die Verhältnisse des Perez zu der Fürstin Eboli verbreitete und der andere aussagte, was er von der Flucht der Mörder des Escovedo nach Aragonien und besonders von seinem Nachbar Juan de Mesa wußte. Als ferner Diego Martinez, welchen Enriquez als den Leiter der sämtlichen Anschläge gegen das Leben des Escovedo bezeichnet hatte, im Herbst 1587 aus Aragonien, wo er herstammte, nach Madrid gekommen war, um die Papiere des Perez in der schon gedachten Absicht zu sichten, ließ ihn Vasquez festnehmen und verhörte ihn. Er leugnete alles mit größter Kaltblütigkeit und versicherte selbst, daß sein Herr sich über den Tod des Escovedo, dessen warmer Freund er gewesen, sehr betrübt und sich vielfach bemüht habe, den Urheber desselben zu entdecken. Den Perez versetzte aber die Verhaftung dieses seines Vertrautesten in äußerste Unruhe und er schrieb wiederholt, am 20. November 1587 von Turruegano und am 3. Februar 1588 auf das dringendste an den König, daß er die Freilassung des Martinez vermitteln oder doch eine rasche Entscheidung der Sache herbeiführen möge, die Perez gewünscht zu haben scheint, damit nicht inzwischen noch weitere Zeugen aufgetrieben würden.